Text

БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Г .'I V В II 1.1 Г! 1> К Д Л I,' Т О 1>

0. II. ВАВИЛОВ

ч .1 в: и ы главной р к д л к и, и и

II. II. АНИЧКОВ. Л. II. НАГАНОВ, И. П. Г.АГДН II, Д. С. ВКЛ И 11 КИП,

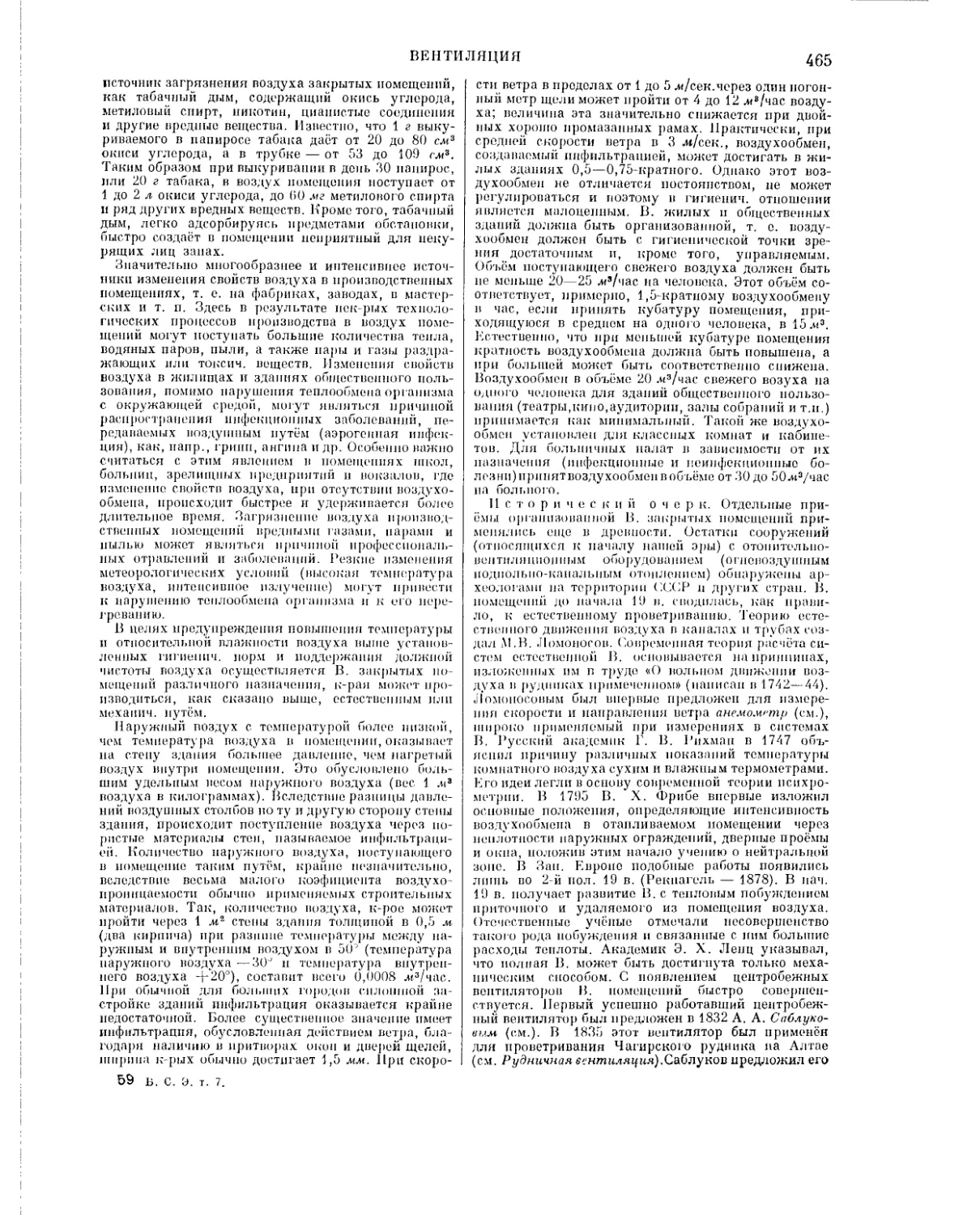

В. А. ВПКДГ.11СКП11, А. А. ГГНГОГНКВ, А. II. ДКИПСОВ, К. М. -.КУКОВ,

Л. А. ВВ01,ЫК'Н11 (заместитель г/шаиого редактора). Л. Ф. НЛНУГ.Т111Н.НИ И,

Г. В. ККЛДЫШ, А. Н. КОЛМОГОРОВ, М. В. МИТИН, А. А. МИХАИЛОВ,

А. И. ОПАРИН, К'. В. ОСТРОВ НТВ 1ЮВ. О». II. ПВТРОП. И. II. ПООПКЛОВ,

А. Л. СИДОРОВ, В. И. СТоЛКТоВ. С. II. ТОЛСТОВ, К. А. ЧУДАКОВ,

И. «I». ЮДИН

7

ВАРИОЛОИД—ВИБРАТОР

НТОСОК ИЗДАНИЕ

Г О С. У Д \ Р С Т В В II И О !•: И А V Ч И О К И В Д АТ К Л К ОТ В О

«БОЛЬШАЯ СОВЕТСКА}! ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Том подписан к печати 19 июня 1951 г.

в

ВАРИОЛЛИД легкая форма натуральной гены;

в наиболее лёгких случаях похожа на ветряную оспу.

В. заразителен и может быть источником тяжёлого

заболевания натуральной оспой.

ВАРИОЛЯЦИЯ — известная на Востоке еще до

нашей эры прививка содержимого пузырьков нату¬

ральной оспы здоровым людям в целях предохране¬

ния их от заболеваний тяжёлой формой оспы. В

России В. применялась в 18 л. В начало 19 и. была за¬

прещена как опасная для прививаемого и замелена

вакцинацией (см. Вакцины. Оспопрививание).

ВАРИОМЕТР АВИАЦИОННЫЙ — пилотажный

контрольно-измерительный прибор, указывающий

скорость подъёма и спуска самолёта. В. а. представ¬

ляет собой высокочувствительный дифференциаль¬

ный манометр (см.), помещённый в сосуде н измеряю¬

щий разность давления воздуха атмосферы и воздуха

в сосуде (корпусе прибора), сообщающемся с атмосфе¬

рой капилляром. Ута разность давлений возникает

при изменении высоты полёта, вследствие торможе¬

ния прохода воздуха через капилляр, и исчезает,

когда самолёт летит на постоянной высоте.

ВАРИбМЕТР ГРАВИТАЦИОННЫЙ — прибор для

измерения различий напряжения силы тяжести в го¬

ризонтальной плоскости, дающий также характери¬

стику кривизны уроненной поверхности силы тяже¬

сти. Изобретён в конце 19 в. венгерским физиком

Р. Отпишем. Первоначально применялся лишь для

изучения местных геометрических особенностей уро¬

ненных поверхностей. Позже получил применение в

геологоразведочных работах. В. г. в СССР начал

применяться в 1921 для разведки залежей железной

руды в районе Курской магнитной аномалии, затем

стал широко использоваться в разведке на соль

и нефть.

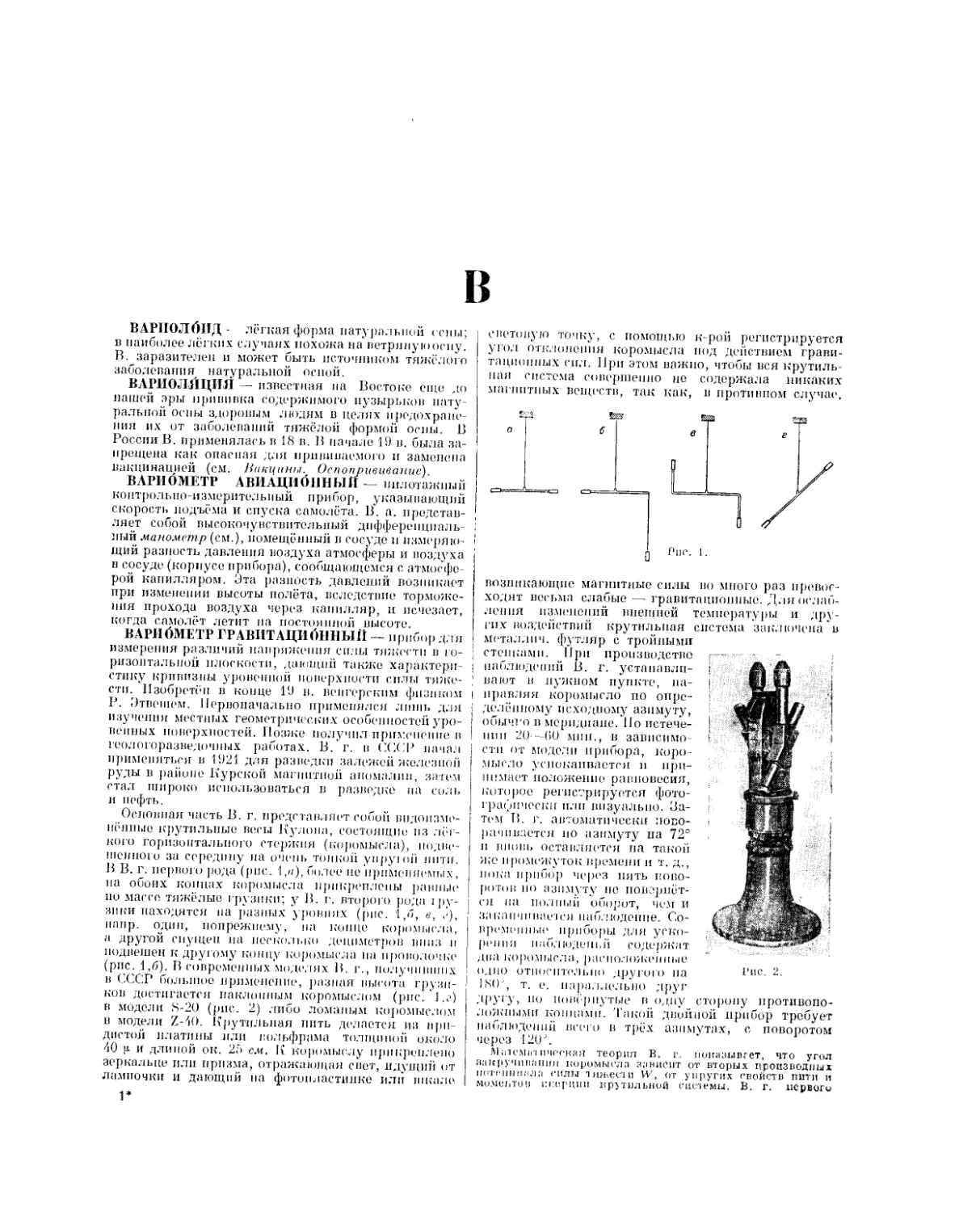

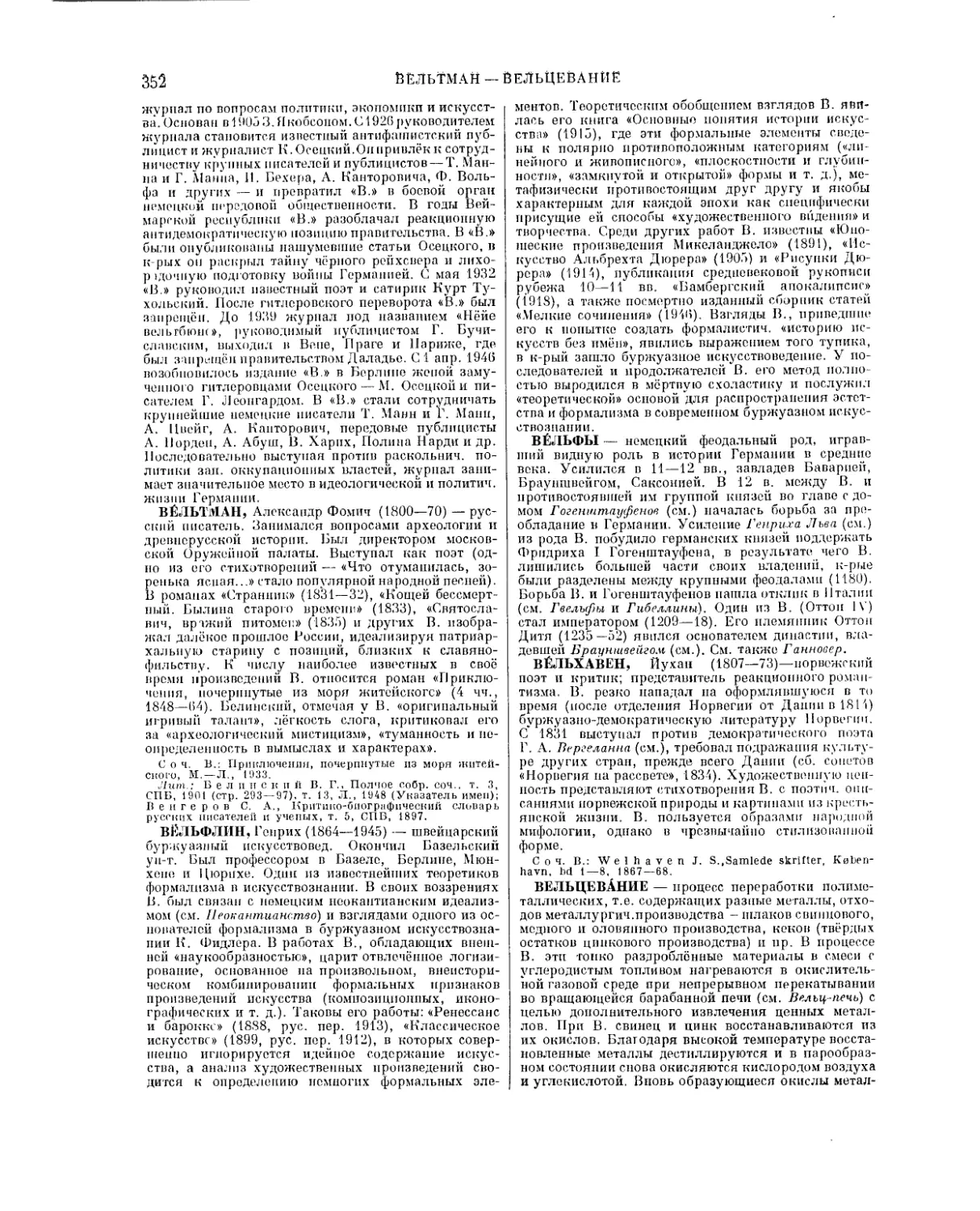

Основная часть В. г. представляет собой видоизме¬

нённые крутильные весы Кулона, состоящие из лёг¬

кого горизонтального стержня (коромысла), подве¬

шенного за середину на очень тонкой упру]он нити.

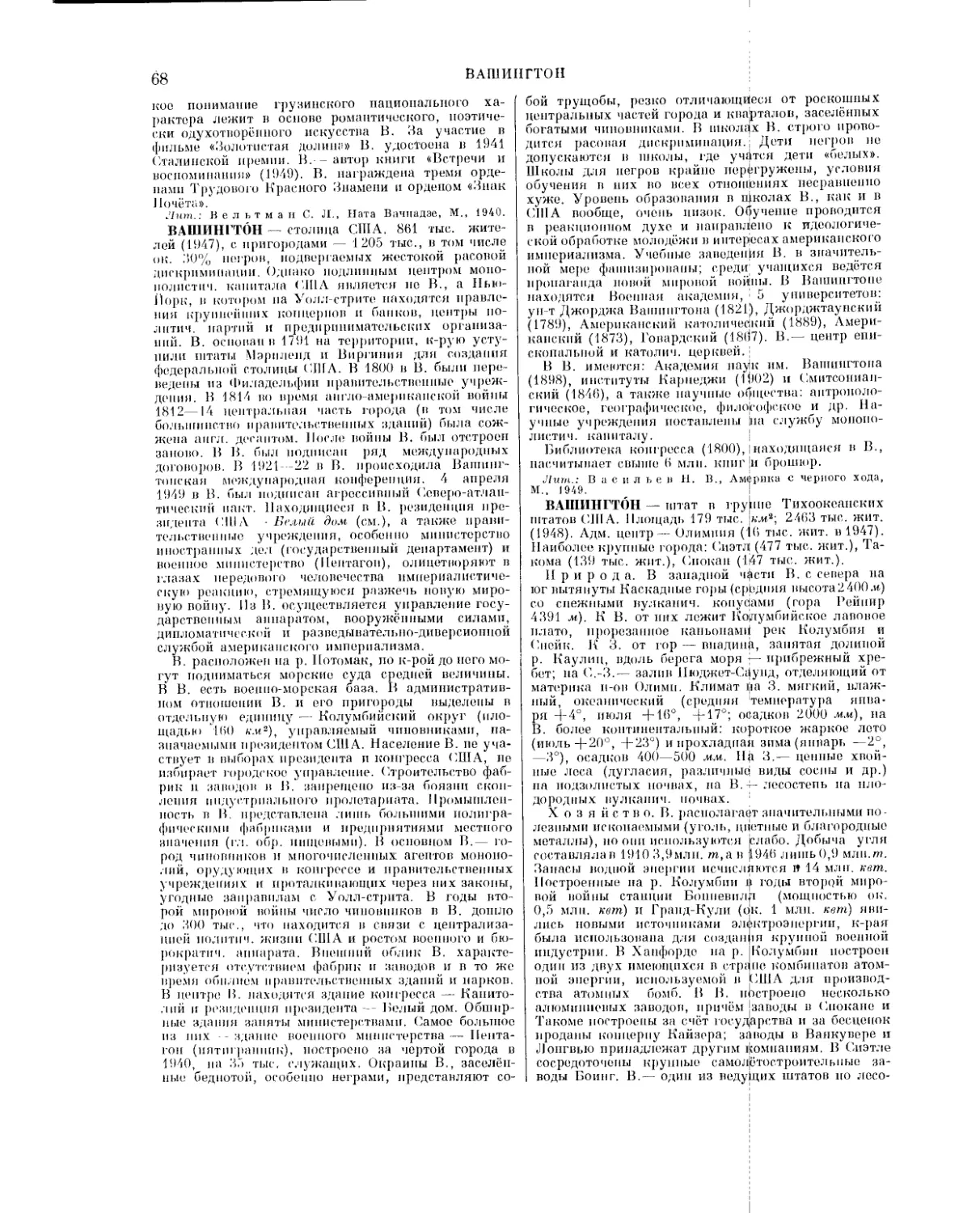

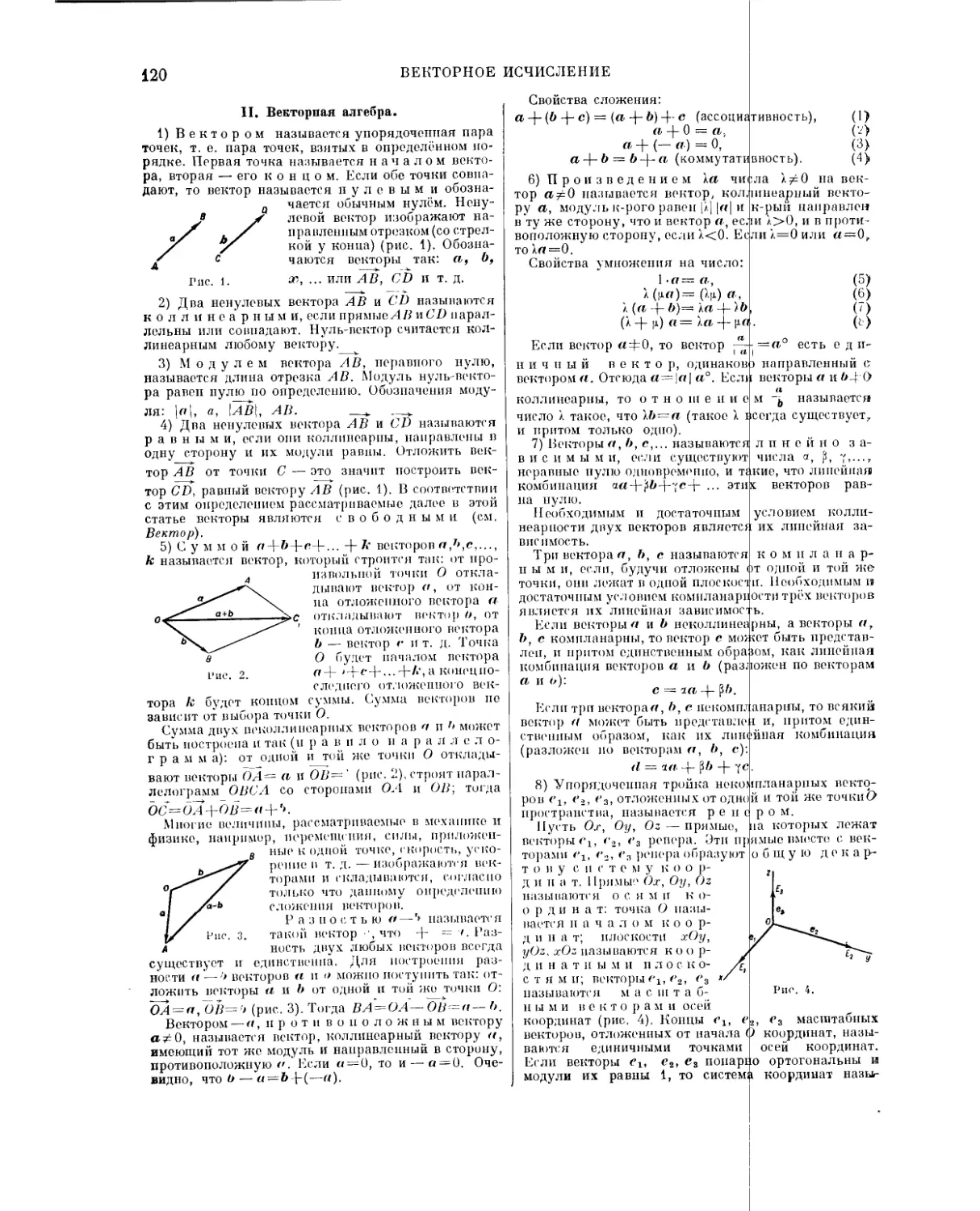

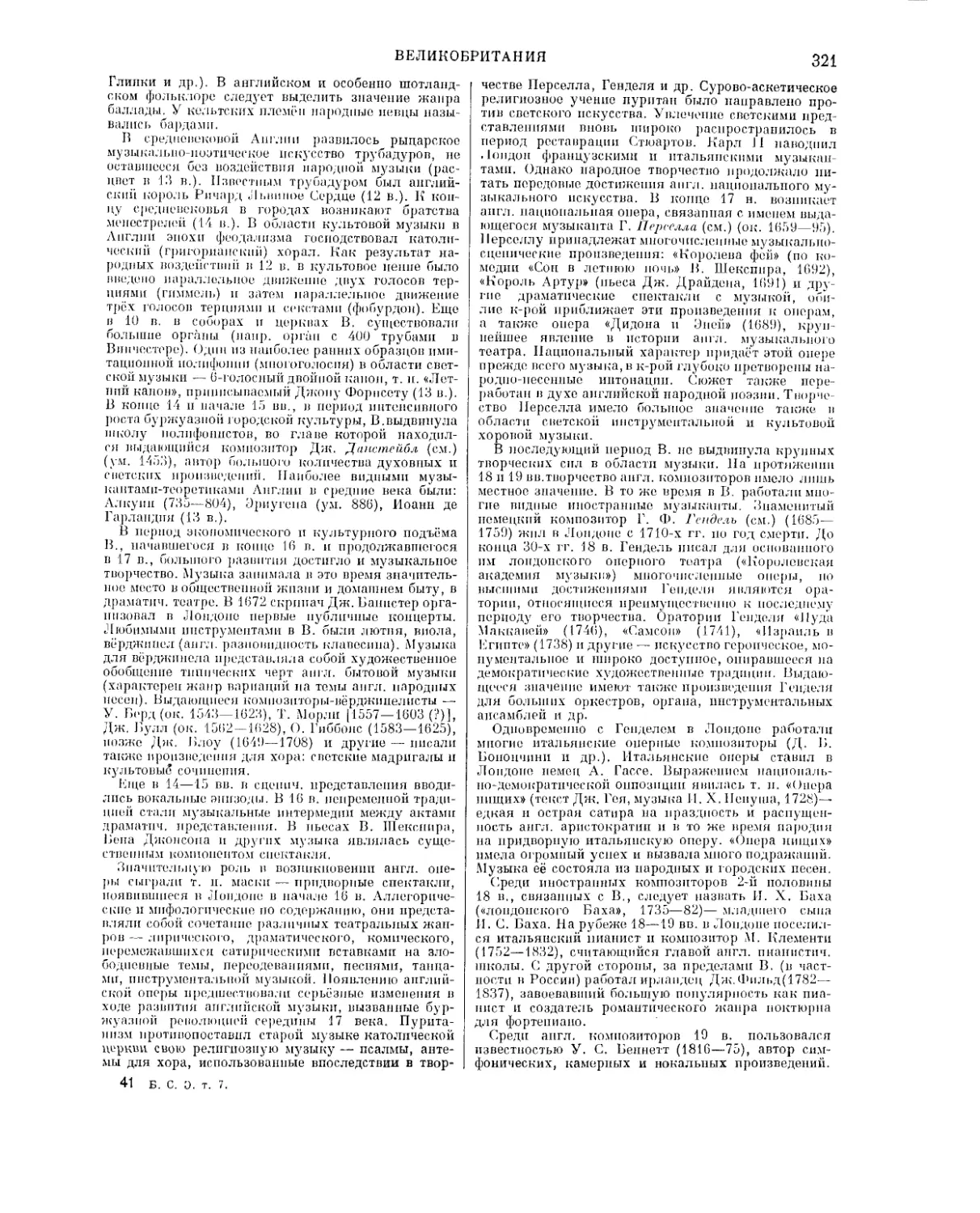

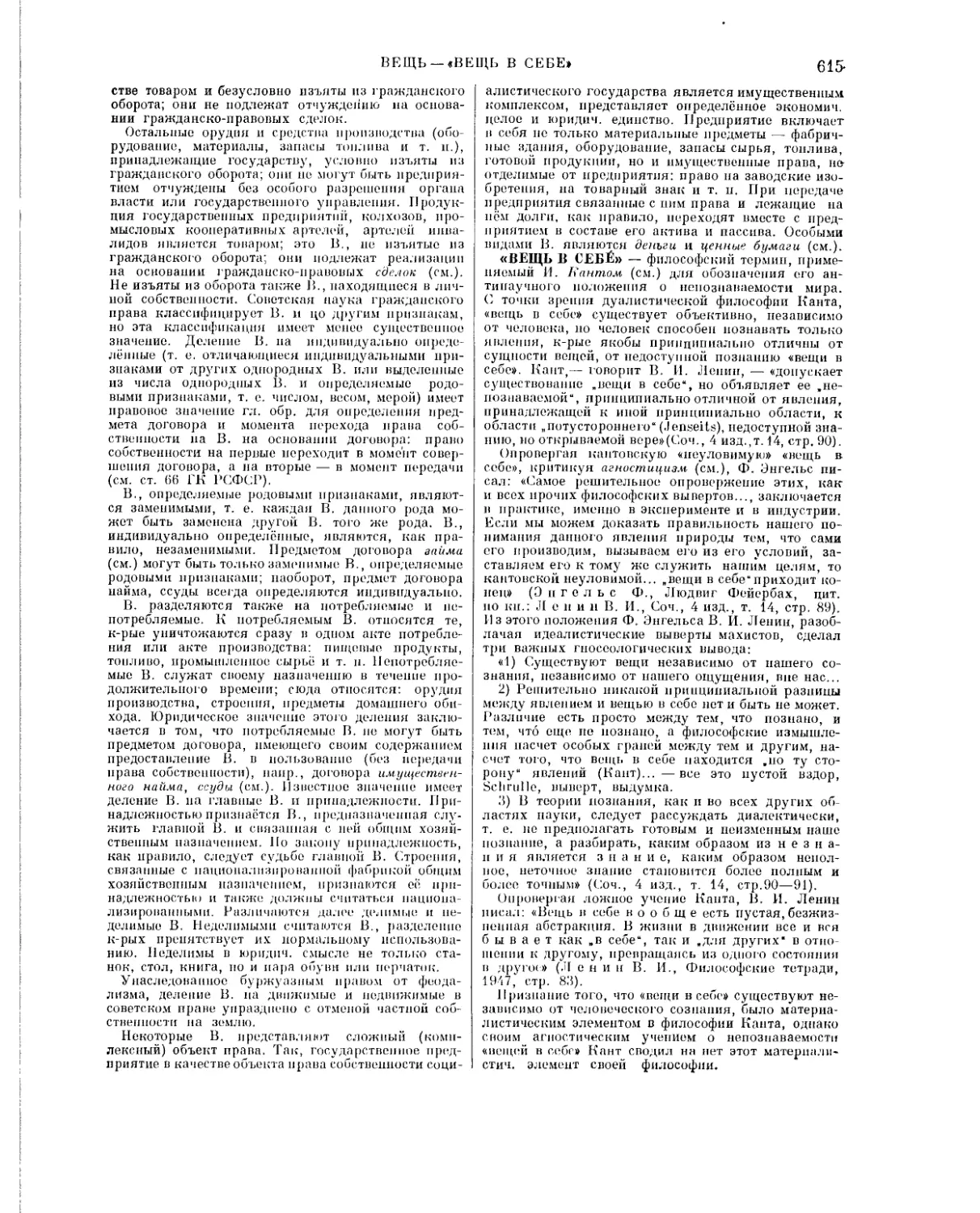

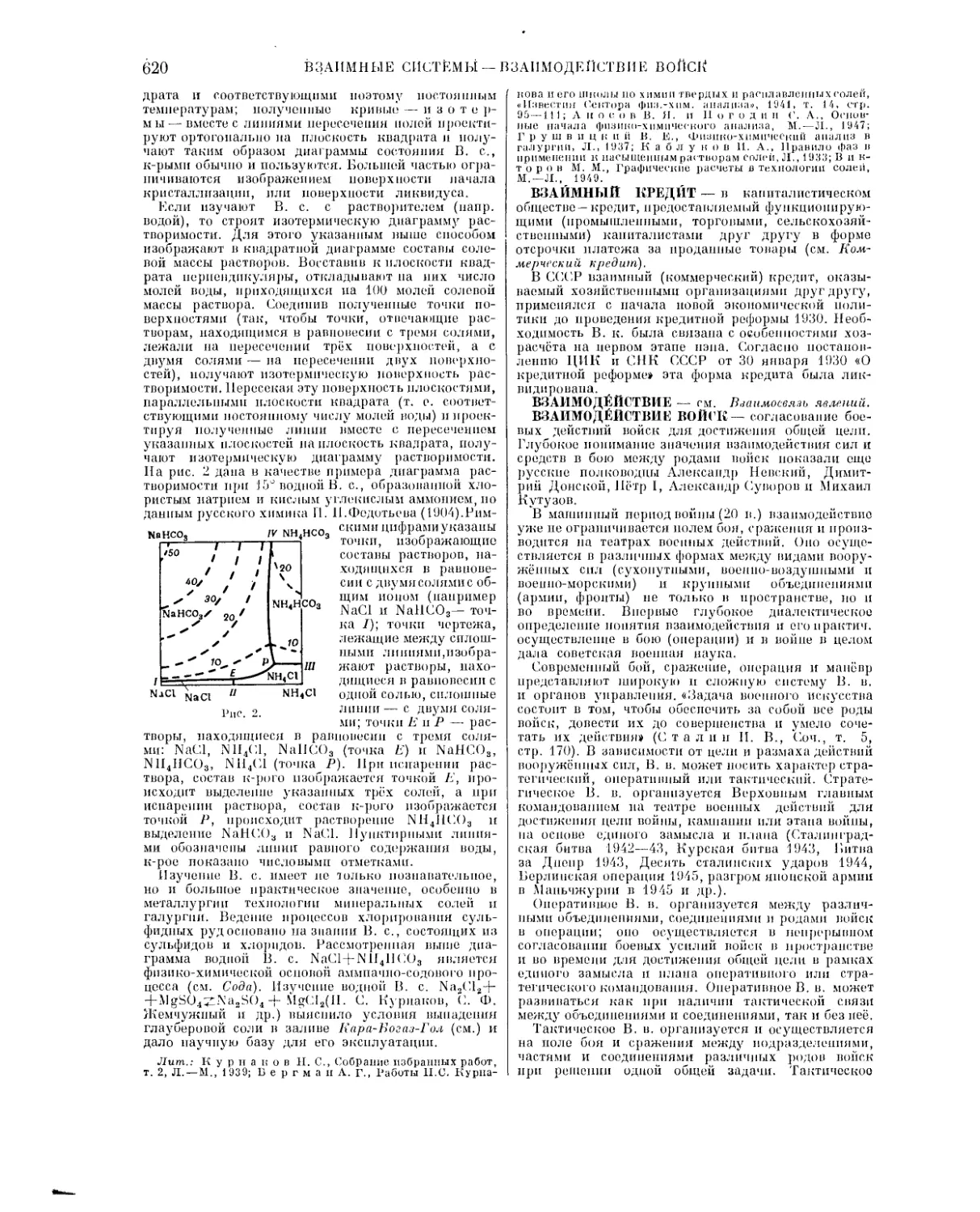

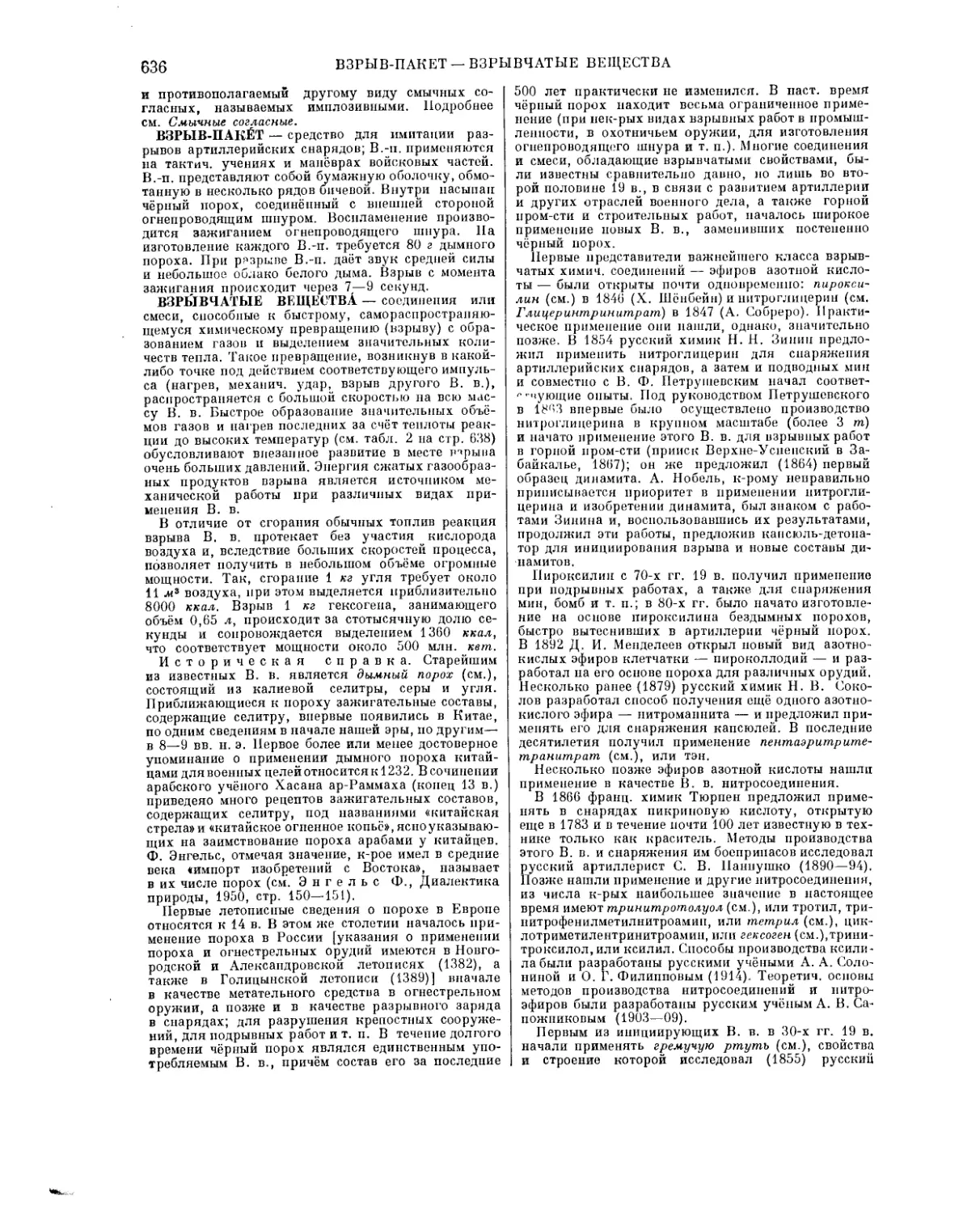

В В. г. первого рода (рис. 1,«), более но применяемых,

на обоих концах коромысла прикреплены ранные

по массе тяжёлые грузики; у В. г. второго рода ши¬

зики находятся на разных уровнях (рис. 1,6, в, с),

наир, один, попрежне.му, на конце коромысла,

а другой спущен на несколько дециметров вниз и

подвешен к другому концу коромысла на проволочке

(рис. 1,6). В современных моделях В. г., получивших

в СССР большое применение, разная высота грузи¬

ков достигается наклонным коромыслом (рис. 1 .с)

в модели 8-20 (рис. 2) .либо ломаным коромыслом

в модели 2-10. Крутильная нить делается из ирп-

дистой платины или вольфрама толщиной около

10 р и длиной ок. 26 см. К коромыслу прикреплено

зеркальце или призма, отражающая свет, идущий от

лампочки и дающий на фотопластинке или шкале

1*

световую точку, с помощью к-рой регистрируется

угол отклонения коромысла иод действием грави¬

тационных сил. При этом важно, чтобы вся крутиль¬

ная система совершенно но содержала никаких

магнитных веществ, так как, в противном случае.

возникающие магнитные силы но много раз превос¬

ходят весьма слабые — гравитационные. Для ослаб¬

ления изменений внешней температуры и дру¬

гих воздействий крутильная система заключена в

металлич. футляр с тройными

стенками. При производство .— - I

наблюдений В. г. устанавли¬

вают в нужном пункте, на¬

правляя коромысло по опре¬

делённому исходному азимуту,

обычно и меридиане. По истече¬

нии 20-—00 мин., в зависимо¬

сти от модели прибора, коро¬

мысло успокаивается и при¬

нимает положение равновесия,

которое регистрируется фото¬

графически или визуально. Па¬

том ТЕ ]'. автоматически пово¬

рачивается но азимуту па 72°

н вновь оставляется па такой

же промежуток времени и т. д.,

пока прибор через пять пово¬

ротов по азимуту не повернёт¬

ся па полный оборот, чем и

закапчивается наблюдение. Со¬

временные приборы для уско¬

рении! наблюдений содержат

два коромысла, расположенные

одно относительно другого на

18(Е, т. е. параллельно друг

другу, по повёрнутые в од,ну сторону противопо¬

ложными копнами. Такой днойной прибор требует

наблюдений всего в трёх азимутах, о поворотом

через 120С

Мшсмю ичсская теория В. г. показывает, что угол

закручивании коромысла зависит от вторых производных

потенциала силы тяжести Н’. от упругих свойств нити и

моментов ссорцпп крутильной системы. В. г. первого

Вис.

4

ВАРИОМЕТР РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ — ВАРИОМЕТРЫ МАГНИТНЫЕ

рола позволяет по наблюдениям в трёх азимутах опрс*- 1

делить аначешш в топке наблюдения производных

дПУ (НГ дЧУ

дх<)у ' оу- Ох- *

если ось г направлена но вертикали. Ото производные

характеризуют кривизну уроненной н<»нерлности силы

тяжести и поэтому называются г р а д и е н т а м н г; р п-

в и з н ы. В. г. второго рода даёт дополнительно ели5

(У\У

значения производных —■ и -г-—- , н-пые пааз.шаютен

ОхОг ОуОг

г о р и у о п т а л ь н ы м и г р а д и е п г а м и с и л ы

т я ж е с т и и путём интегрировании дают рашпиль

ускорений силы тяжести в близких между еоооп п\актах.

В т. н. г р а д и о м о т р с крутили.как система со¬

держит три грузика, расставленные по а.жмуп на 12(1°;

из них дна па одном уровне. ;)тот прибор даёт Только одни

горизонтальные градиенты из наблюдении в дв\\ взаимно

перпендикулярных азшмчт ах. Вторые производные от 1Г

определяются с помощью В. г. I! единицах 1и~м сек.---,

называемых пт не те м, с точностью до нескольких от¬

вешен.

Показания И. г. н сильной степени ааппеят от г]>а-

нитационпого нрптижннпя бдИЭКИХ масс, п частности '

образующих рельеф могтиостп; поэтому денотипе /

этого рельефа прпходитен детально учитывать. Кроме

того, учитывается ещё притяжение ясен эллипсои¬

дальной «!ел1лн н целом. Питающееся илпяпиепрп- I

надлежит действию т. п. аномальных масс, скрытых I

в земной коре, плотность к-рых отличается от п.101 I

пости окружающих пород: зачастую глкпмп лномаль- )

ними массами являются заложи полезших покопан- !

мых: солей, нефти, угля, руды. Из наблюдения с 1

В. г. удаётся при известных условиях определить !

глубину и конфигурацию залегания этих масс. В 1

последние годы применение В. г. и разпедке полезных (

ископаемых сильно сократилось в связи с развитием

более производительных приборов - .’/шоадо /я/юьфем.).

Лит.: !) т в с ш Г. фон, Опыты пзд тнгок-нпем н

земным магнетизмом, в кп.: Сборник рофератон п псрс-

водных статен по геодезичссю1м вопросам, СИГ», НМ о,

(приломачпн* к ч. 63 <<Дакисок В Оснно-Тонограф; ошского

управл'ЧШпН; <• го же, Определенно градиентов силы

тяжел и п её поверхностей уровни при помощи круч мл/>пых |

весов, там же; 11 п к п ф о р о в II. М., Физические огни- 1

вашш г раит ащютин'о ме года горной ра.шедка, «Паме- 1

етпп Институт прикладкой геофпапыи*, 1'.)2Г>, иым. 1- 2; |

М н х а и л о н Л. Л., К\ре гравиметрии п '1С(1рип фи- )

гуры Земли, 2 пзд., М ., 1 О Я 0; С о р (1 к и и -Д. 1С, К\ ре

гравиметрии и гравиметрическом разведки, Л1. ,1.. УД!;

'Г в е р е к о н II. 11.,К\рс геофизики, зпзд.. М. Л.,

1036.

ВАРИОМЕТР РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ катуш¬

ка переменной индуктивности, нрпмсняс.ман для

постройки радиотехнических устройств. Катушка

состоит ня двух частей неподвижной наружной

(статор) и подножной внутренней (ротор) с носледо-

нате. п.но соединёнными обмотками, магнитные поля

к-рых складываются геометрически. Изменение ин¬

дуктивности дос пи аетсн поворотом ротора на тот

или иной угол.

ВАРИОМЕТРЫ МАГНИТНЫЕ лриГ.о]»ы, наме¬

ряющие изменении земного магнитного поли отно¬

сительно пункта, в котором ноле \ слоимо считается

нулевым. В. м. нялюрнют изменении поля как в

пространстве (от пункта к пункту), так и во времени.

Первые применяются для поисков полезных ископае¬

мых (магниторазведка) и для геомагнитных измере¬

ний, нторые - па магнитных етапнннх с целью изуче¬

нии изменений земного магнитного поля во времени.

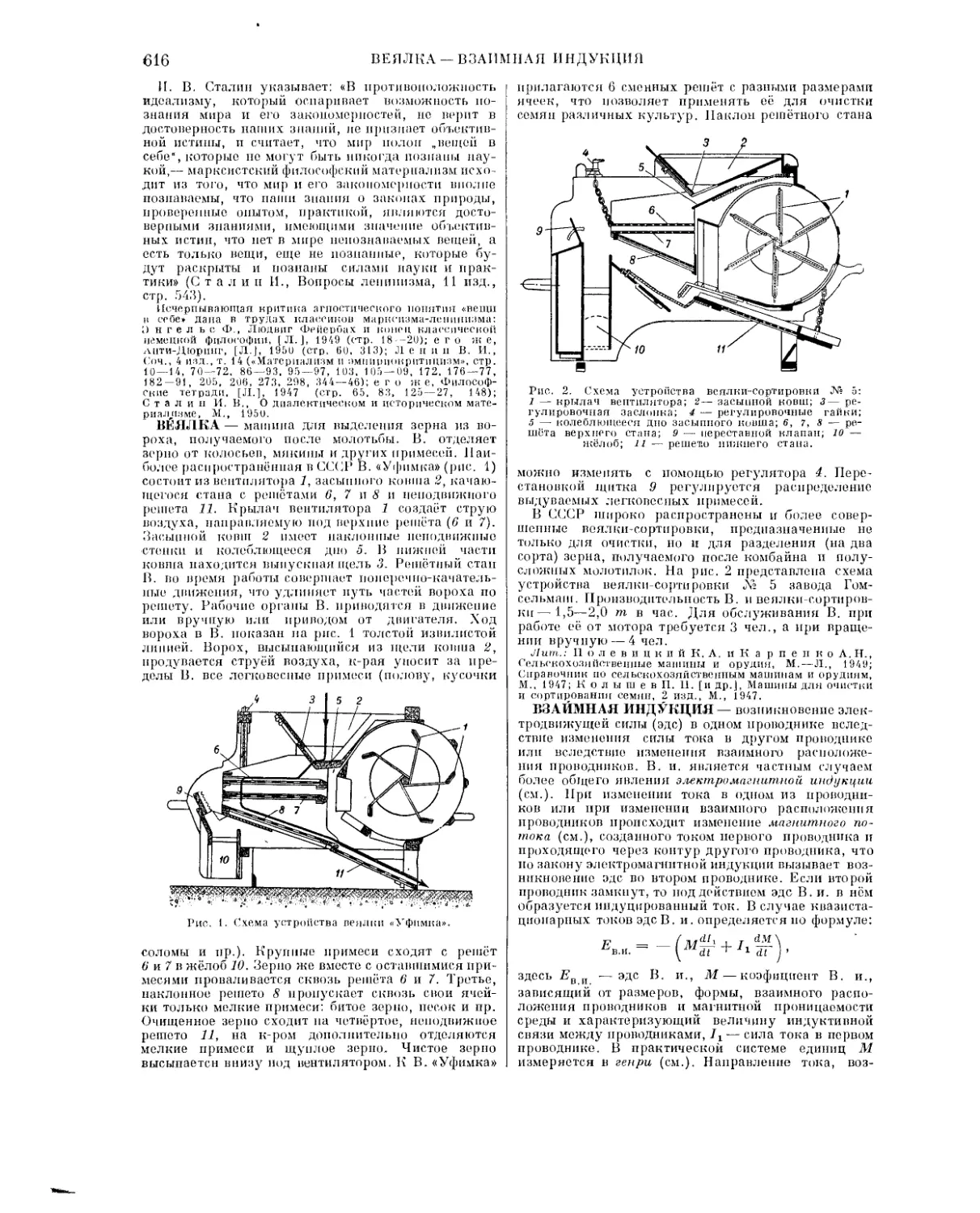

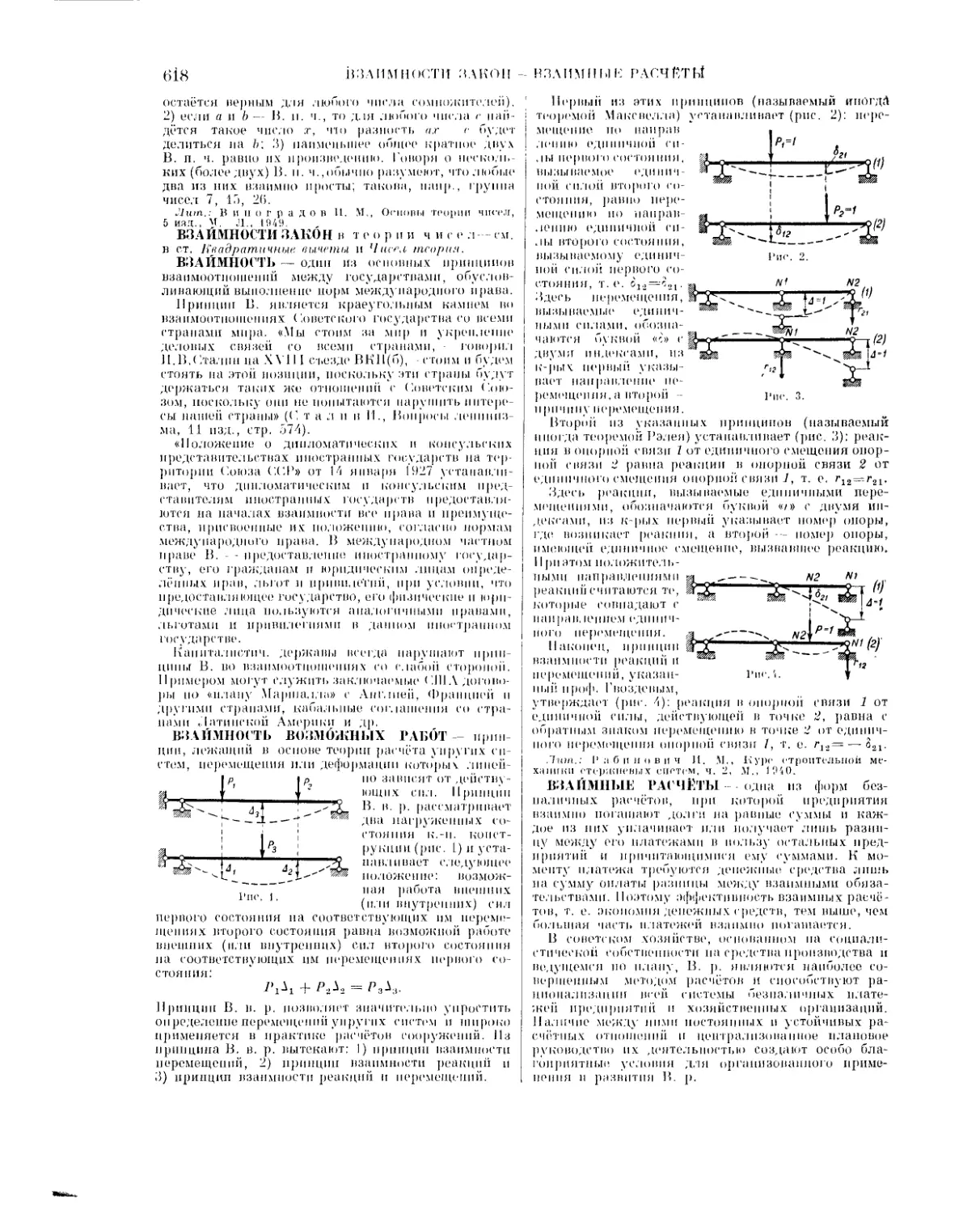

И. м. для изучения магнитного поля в простран¬

стве бывают двух типов: для измерения горизонталь¬

ной составляющей земного магнитного поля (11 -варио¬

метр) я для намерения вертикальной еоетавляющей

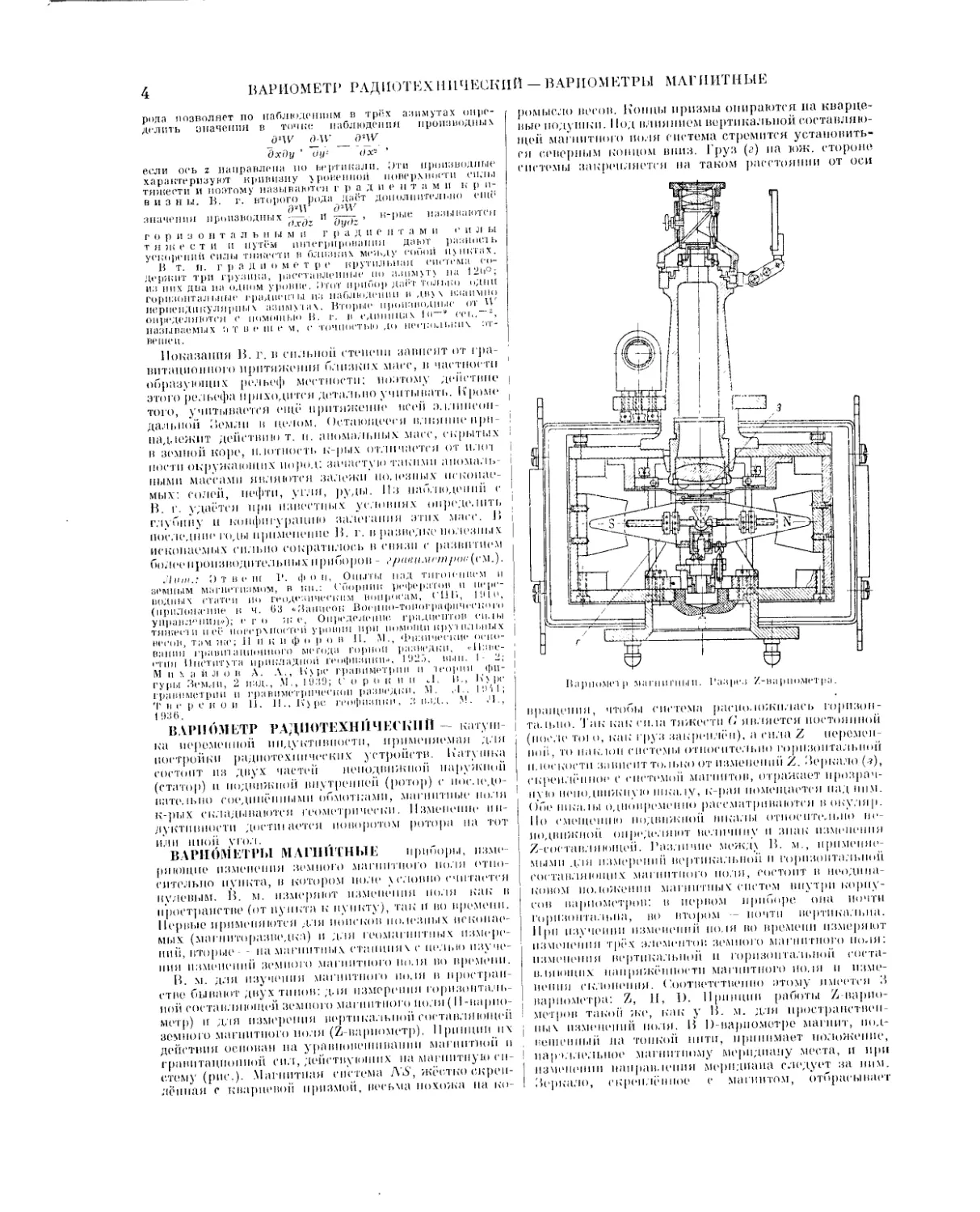

земного магнитного поля (й-варнометр). Принцип их

действия основан ва уравновешивании магнитной и

гравитационной сил, действующих' на магнитную си¬

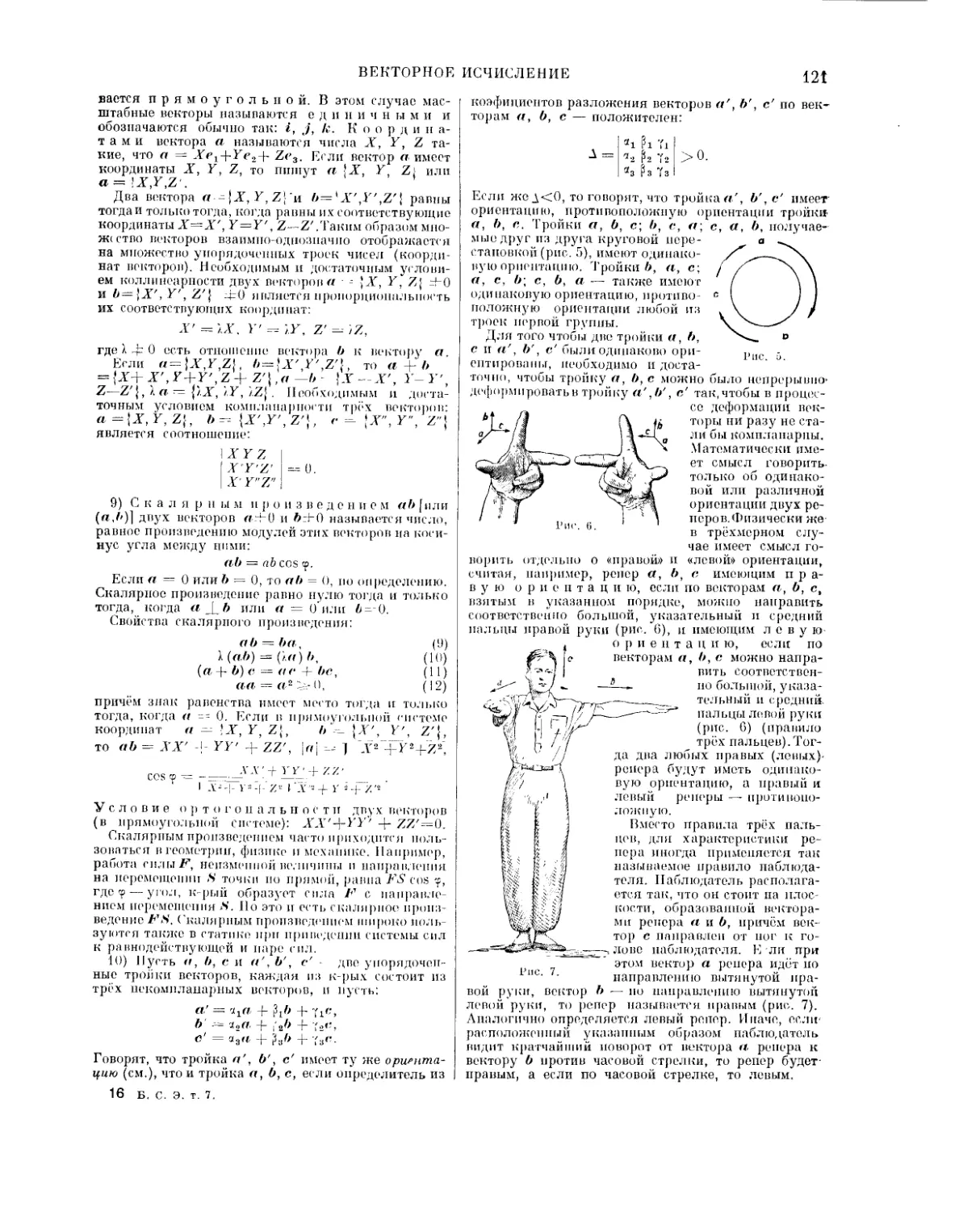

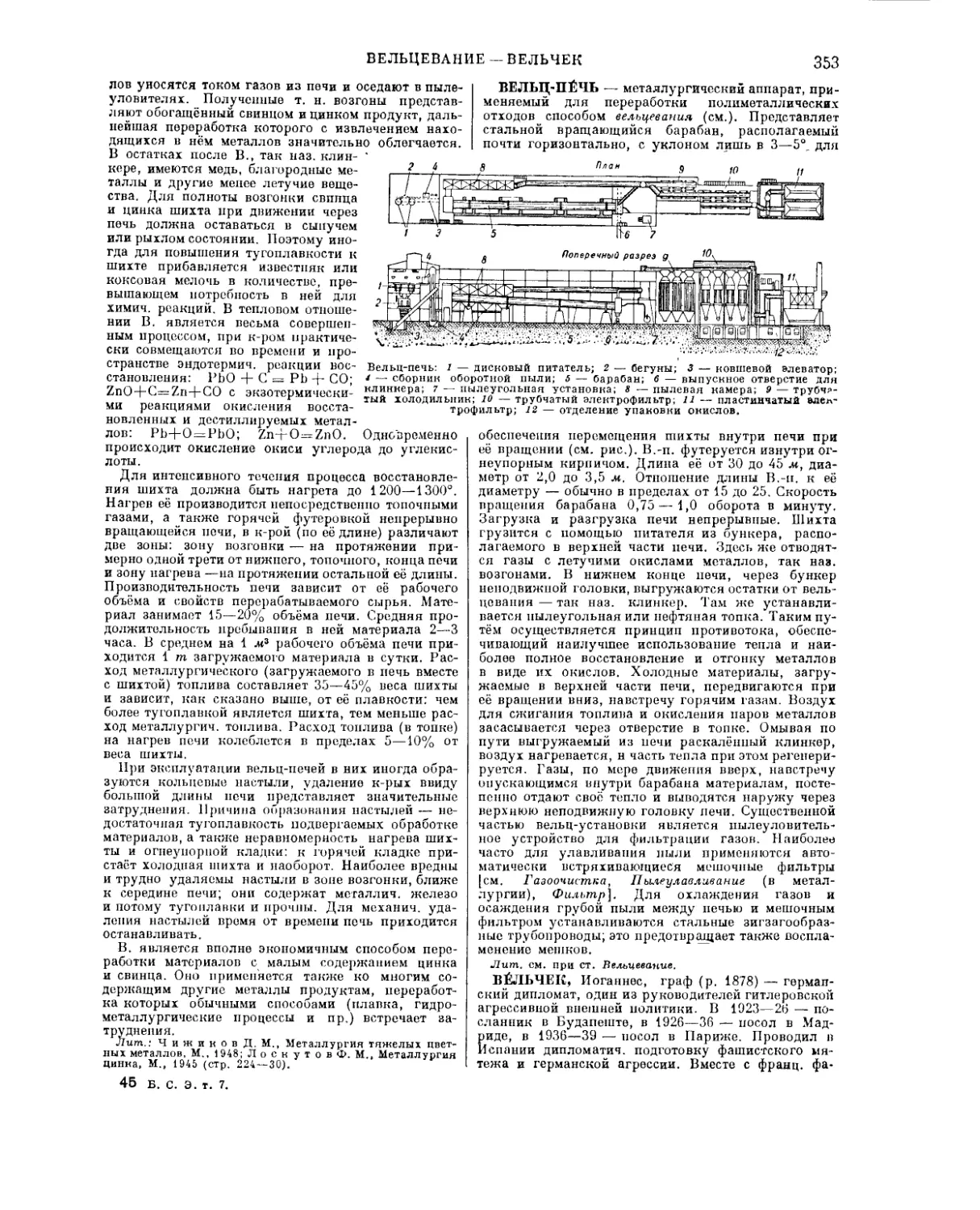

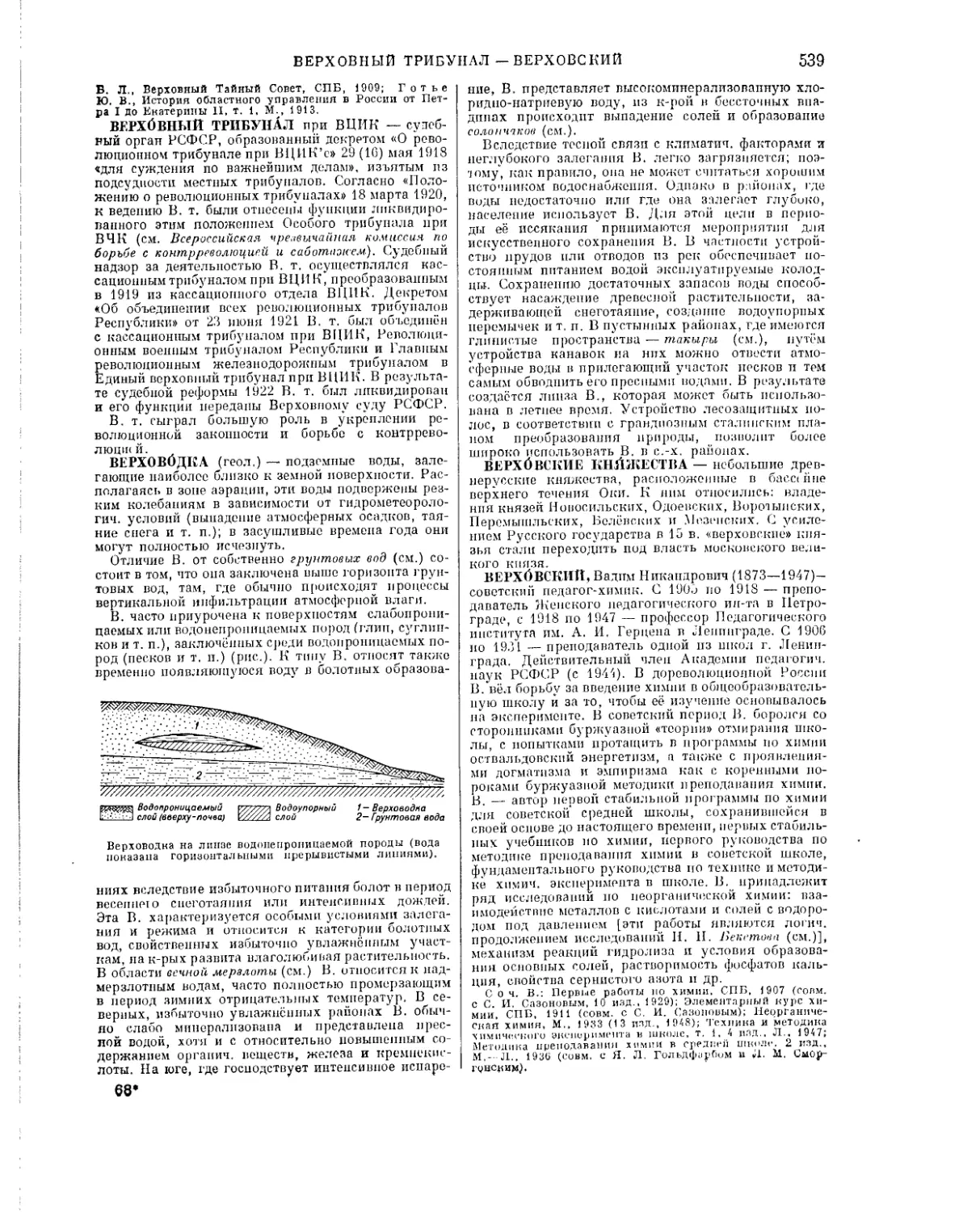

стему (рис.). Магнитная система Д А, жёстко скреп¬

лённая с кварцевой призмой, весьма похожа па ко¬

ромысло весов. Концы призмы опираются на кварце-

вые подушки. Под влиянием вертикальной составляю¬

щей магнитного поля система стремится установить¬

ся северным концом вниз. Груз (г) па юж. стороне

системы закрепляется на таком расстояния от оси

вращения, чтобы система расположилась горизон¬

тально. Так как' сила тяжести О является постоянной

(после то1 о, как груз закреплён), а сила 2 перемен-

11011, то наклон системы относительно горизонтальной

плоскости зависит только от изменений 2. .Черкало (.?),

скреплённое с системой магнитов, отражает прозрач¬

ную неподвижную шкалу, к-ран помещается над ним.

! Обе шкалы одновременно рассматриваются и окуляр.

По смещению подвижной шкалы относительно не¬

подвижной определяют величину я знак' изменения

2-составляющей. -Различие ,межд\ И. м., применяе¬

мыми дли измерений цервикальной и горизонтальной

составляющих магнитного поля, состоит в неодина¬

ковом положении магнитных систем внутри корпу¬

сов вариометров: в первом приборе она почти

горизонтальна, во втором — почти вертикальна.

При изучении изменений поля но временя измеряют

изменения трёх алиментов земного магнитного поля:

изменения вертикальной и горизонтальной соста¬

вляющих напряжённости магнитного ноля и изме¬

нения склонения. Гоотнетстноппо атому имеется Ч

вариометра: 2, Н, I). Принцип работы 2 иарио-

1 метров такой же, как' у И. м. для нроетранствеп-

) пых изменений поля. И 1)-варпомотре магнит, под¬

вощенный на топкой пяти, принимает положение,

I параллельное магнитному меридиану места, и при

I изменении направлении меридиана следует за ним.

I Черкало, скреплённое с магнитом, отбрасывает

ВАРИСЦИЙСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ — ВАРЛАМОВ 5

луч па шкалу. Н-варнометр отличается от 1)-па-

риометра тем, что если у 1)-вариометра магнит

свободно располагается вдоль меридиана, то для

измерения //-составляющей пить, на которой под¬

вешен магнит, закручивается, т. е. па магнит дей¬

ствует вращающий момент, стремящийся повернуть

его на пек-рый угол по отношению к магнитному

меридиану. Магнит под действием силы закручи¬

вании нити и горизонтальной составляющей маг¬

нитного поля поворачивается на нек-рый угод

(обычно равный !КГ). Порван из атих двух сил по¬

стоянна во времени, а вторая изменяется, почему

направление равнодействующей, а, следовательно,

и угол отклонения магнита отражает возрастание

или уменьшение //-составляющей. Имеются спе¬

циальные приспособления, позволяющие нести не¬

прерывную запись изменений злемонтон земного

магнитного ноля.

Лит.: 3 <) б о р о в с и и и II., Геофизические ме¬

тоды разведки, М. -Л,, 1032; Г а \ у р и н II. М. [п

Др.], Курс магнитной ранне,иш, М,— Л., 1932; Берс у д-

сн ни Л. Д. | н др. 1, Курс маглнтораанеД!Ш, Л. — М.,

1940; Боне II. В. |н др. |, Земной магнетизм и магнит¬

ная разведка, ч. 1, Л.--М., 1924; Я н о в с к л и Б.. М..

Земной магпетиам, Л.- М., 1941.

ВАРИСЦЙ ПСКАЯ ( КЛАДЧ АТОСГЬ складча¬

тость горных пород, образовавшаяся 1} конце палео¬

зойской эры, преимущественно в каменно-угольном

и пермском периодах. (1м. Гг^цицгаия тлаОчапшст}».

БАРШЬНКОК СОГЛАШЕНИЕ — соглашение, за¬

ключённое 12 февраля 191,5 в Варкпзе (олив Афин)

между реакционным греческим правительством анг¬

лийских ставленников и делегацией национал!,по¬

пе победительного фронта (ПАМ), попела или пшене»

предателем Си итогом, о прекращении вооруженной

борьбы греческой народно-освободительной армии

(Э.1АС,) и])отнн анг,шйекнх интервентов и их мо¬

нархо-фашистских ставленников. В. с. было заклю¬

чено при участии английских официальных предста¬

вителей; оно являлось частью разработанного англ,

премьером Черчиллем плана, направленного на ио¬

да влепие наннопа.тыю-оенободнтелыюго движении

в Греции, установление в стране монархо-фаннгст-

ского режима и превращение Греции в военный

плацдарм англ, империализма на Валкаинх. (1 этой

целью в октябре 1944 в Грецию были введены бри¬

танские войска. Однако вскоре они оказались иод

угрозой разгрома. Тогда английские империалисты |

прибегли к испытанным ими средствам веролом¬

ству и обману. Использован предательство тогдаш¬

него секретаря ЦК греческой компартия и военного

руководителя ОЧАГ, (’.янтоса, эмиссары Черчилля

в Греции Макмилан и Линер но нремн переговоров

л Карнизе договорились о капитуляции ;)АЧ и раз¬

оружении пародно-огвободителыюй армии, осуще¬

ствлявшей в тот период контроль над всей террито¬

рией страны, за исключением Афин. Дли обмана

широких народных масс и В. с. были включены обе¬

щания посети попить в страж1 гражданские свобод!,!,

обьявить амнистию, пронести чистку государствен¬

ного аппарата от фашистов, включая органы госу¬

дарственной безопасности: провести в обстановке

полной свободы плебисцит но вопросу о государ¬

ственном строе и выборы в Учредительное собрание

для выработки новой конституции. Как только

ПЛАТ, демобилизовалась и разоружилась, греческая

реакция и английские интервенты перешли I; систе-

матнч. террору против демократических элементов,

установив в стране кровавую диктатуру. Согласно

плану Черчилля, оружие1, сданное «тетями КЛАС,

было мгнользомано для вооружении монархо-фа¬

шистских банд и обращено против народа. Прово¬

димая английскими интервентами и их ставленни¬

ками политика фашизации Греции и превращения её

в очаг войны па Калканах создала серьёзную угрозу

миру и демократии. На Берлинской конференции

1945, ряде совещаний министров иностранных дел

и заседаний Организации Объединённых Наций

Советское правительство обращало внимание прави¬

тельств США и Англии на положение, создавшееся

в Греции, и требовало демократизации страны и не¬

медленного вывода войск интервентов из Греции.

Но предложении Советского правительства неиз¬

менно отклонялись империалиста1!, правительствами

США и Англии. Греция была превращена империи-

листами в базу для нападения на Советский Сою;) и

народно-демократические страны Восточной Европы.

Народ Греции, руководимый компартией, к-рая на¬

чала после XII пленума ЦК (июнь 1945) исправлять

предательскую и ревизионистскую линию Сянтоса,

ие примирился с капитуляцией в Варкпзе и в марте

1940 снова взн.тся за оружие (см. Греция, Историче¬

ский очерк).

ВАРЛАМОВ, Александр Егорович (1801—48) —

русский композитор, автор широко популярных

романсов и песен. С И) лет - - певчий Придворной

певческой капеллы в Петербурге. Впоследствии

учитель певчих, а затем ка¬

пельмейстер и «композитор

музыки» московских театров.

Кроме того, В. давал уроки

нения и выступал и концер¬

тах как’ пет1» (реже как ди¬

рижёр). Самоучкой трал на

скрипке, гитаре, фортепиано,

виолончели. В 1884 35 изда¬

вал потный журнал «Полова

арфа» (вышло 10 номеров).

В 1810 вышла его «Полная

школа пения» - - первое ру¬

ководство но вокальному ис¬

кусству на русском языке. В .

1848 В. издал серию обрабо¬

танных нм для голоса с фортепиано народных песен

иод названием «Русский пенен» (вышли 43 песни). В.

сочинял музыку для театра (в т. ч. «Песнь Офелии»

к трагедии В. Шекспира «Гамлет», .музыка к спек¬

таклю «Осмеральда» но роману «Собор Парижской

богоматери» 13. Гюго, 1; «Двумужнице.» А. Шахов¬

ского и др., а также балеты «Забавы султана», 1834,

«Мальчик с пальчик», 1837, последний совместно

с А. Гурьяновым), хоры, вокальные ансамбли, пьесы

для фортепиано.

Наиболее значительна» п ценная часть творчества

В. — песни и романсы, появляющиеся с начала 30-х гг.

(свыше 1.50). Многие его песни стали народными

(«Красный сарафан», «Вдоль но улице метелица

метёт»), В гноен вокальной лирике В. ярко выразил

настроения острой неудовлетворённости, смутного

беспокойства и напряжённого порыва, характерные

для разночинно-демократических слоёв русского об¬

щества в период 30- -40-х гг. (’.редн многочисленных

шпоров текстов ого романсов и несен наиболее близки

ему но настроениям А. Кольцов («Так и рнётсядуша»),

М. Лермонтов («Велеет парус одинокий»), 11. Цы¬

ганов («Красный сарафан»), К стихам этих поэтов

В. обращался неоднократно.

В глубоко искренней музыке В. претворены и

получили дальнейшее развитие интонации, ритмы

и жанры, типичные для городского музыкального

быта. Мелодика В, отличается замечательной пла¬

стичностью и широтой дыхания. Выросшая на поч¬

ве русской народной песни, она сыграла заметную

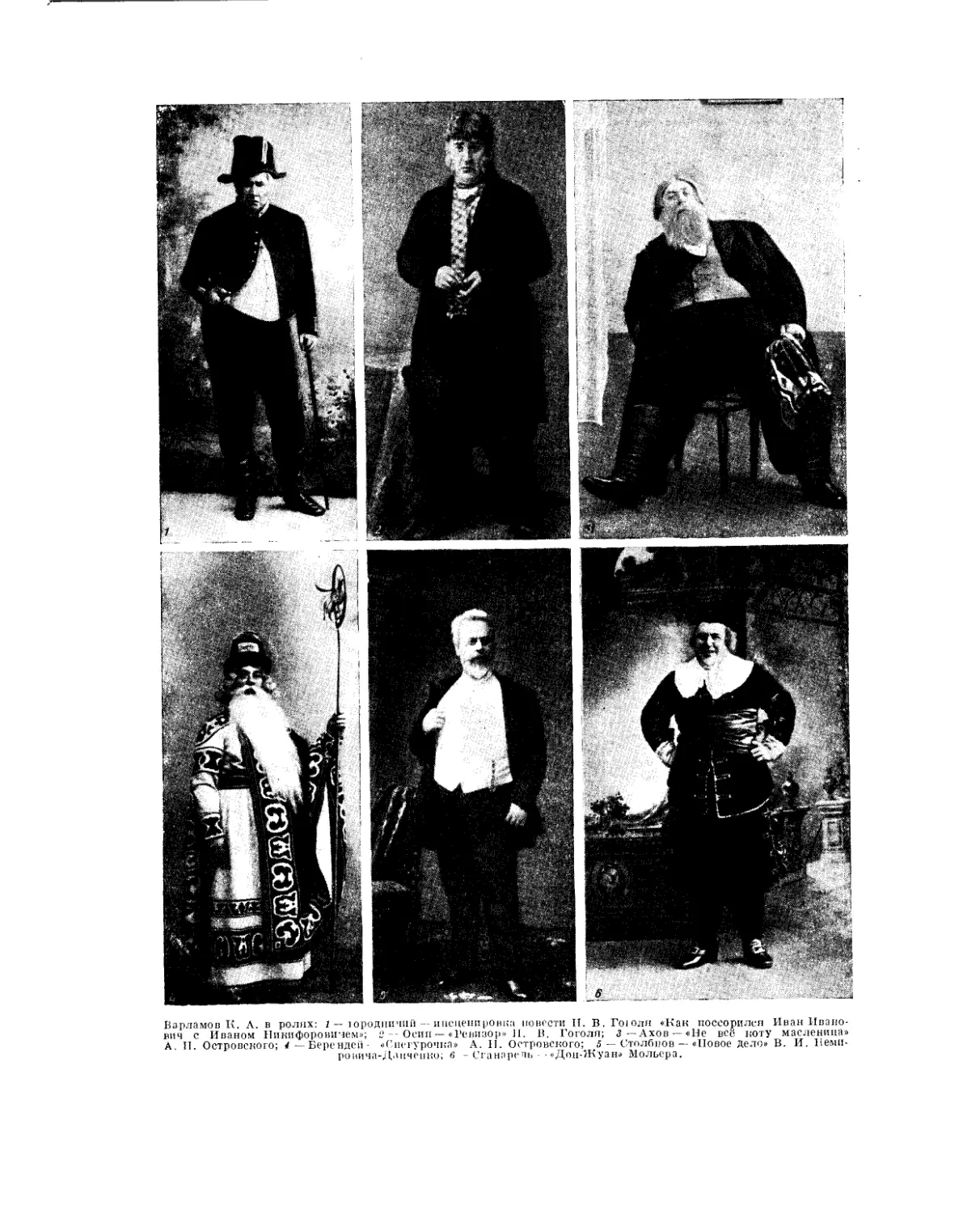

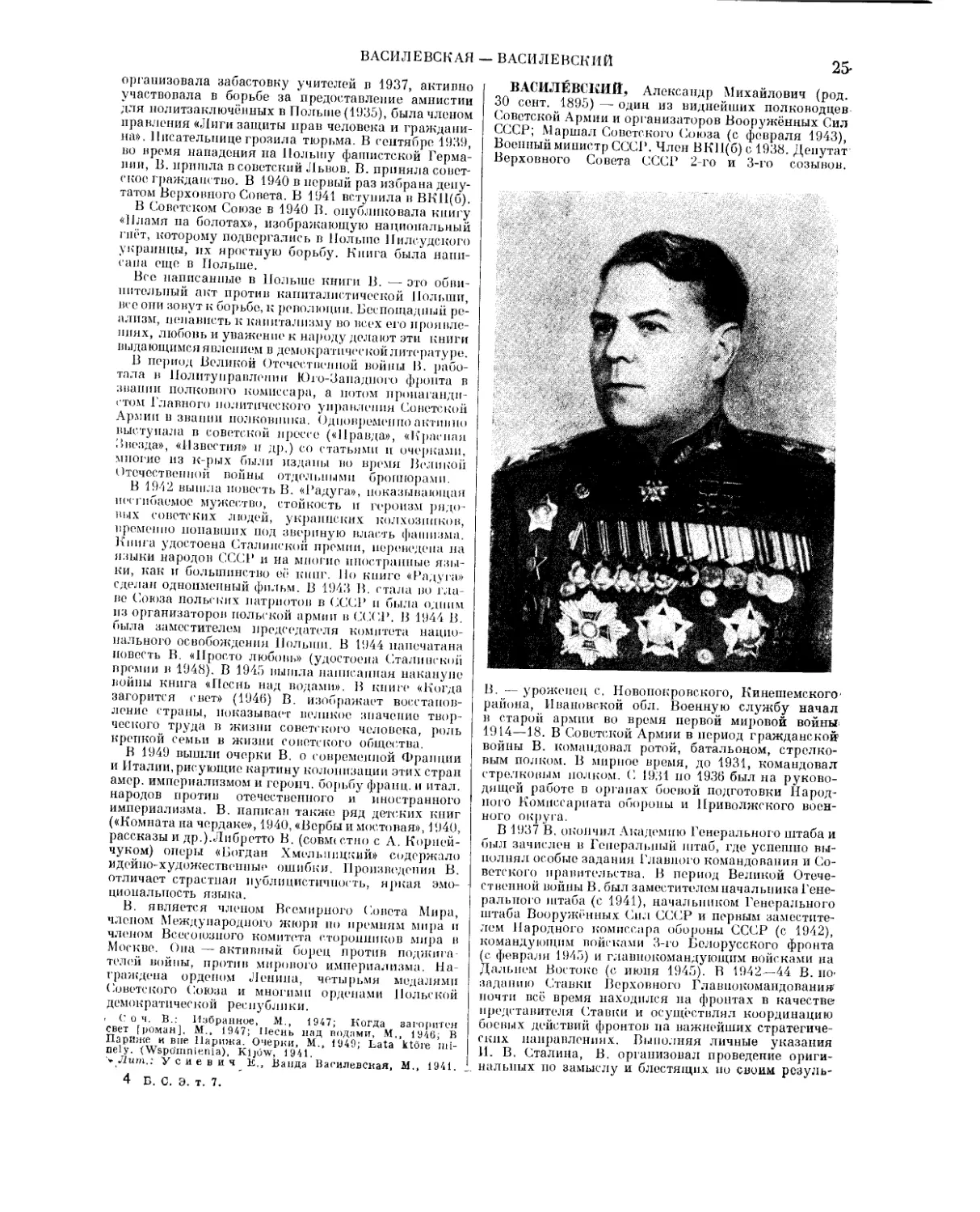

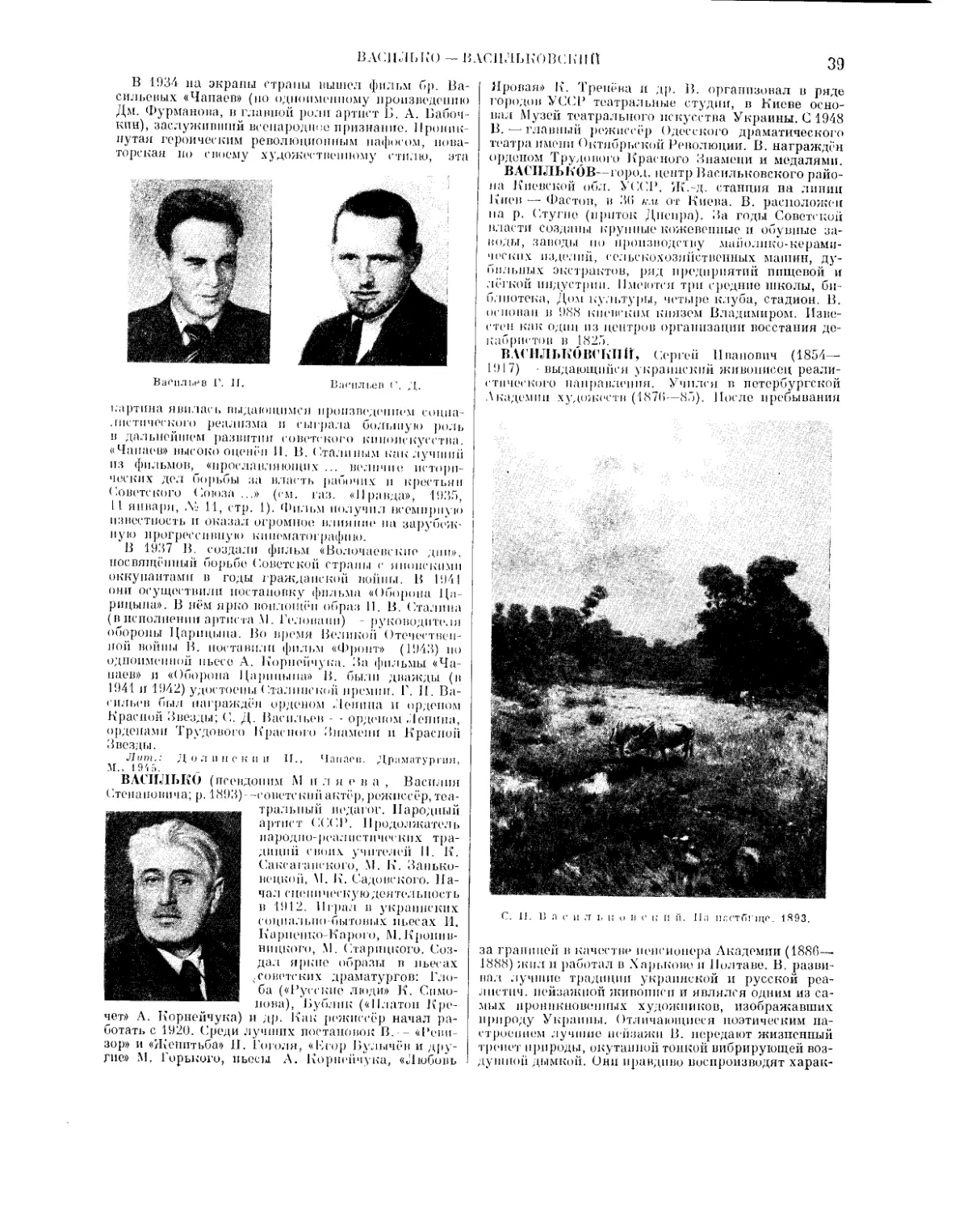

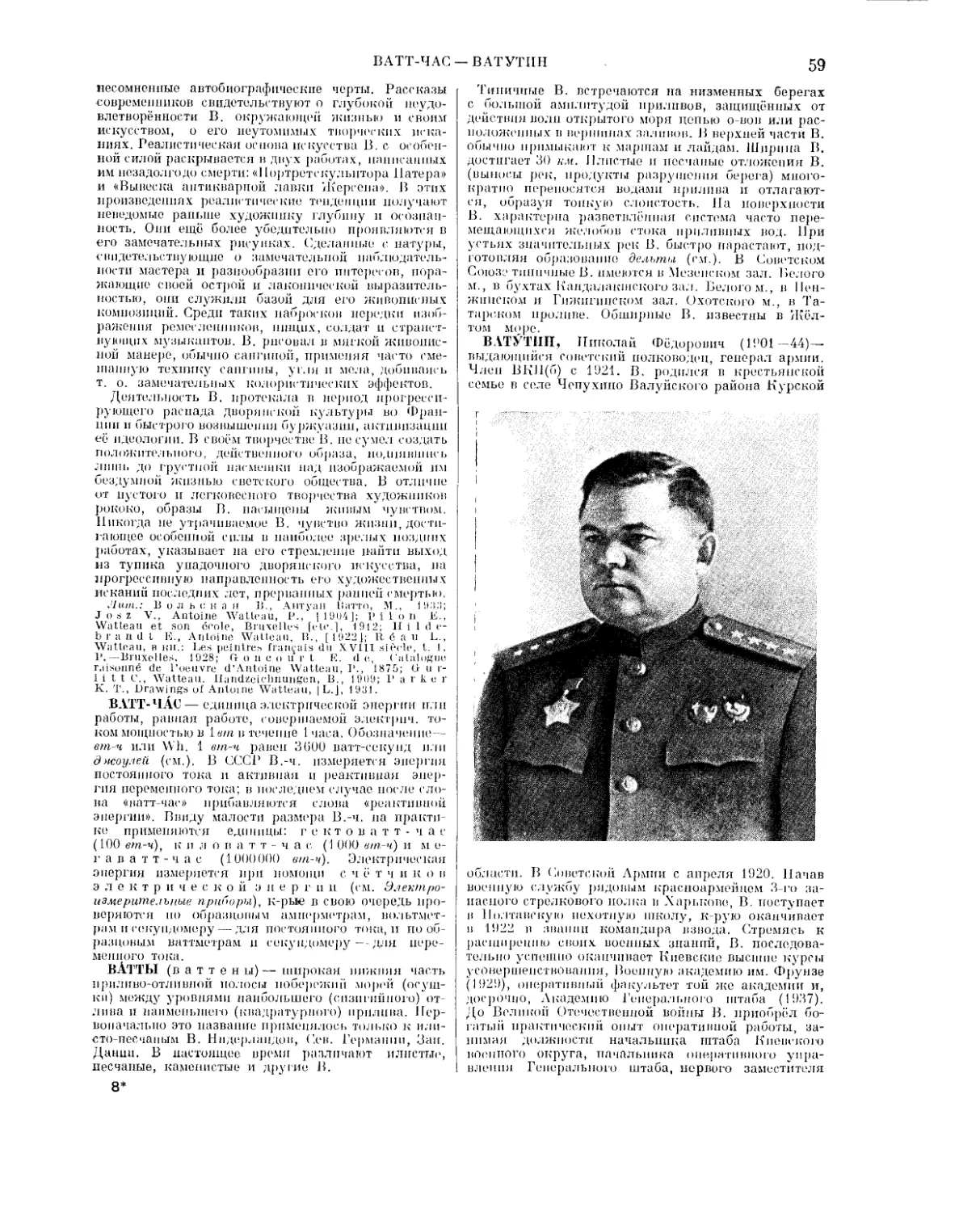

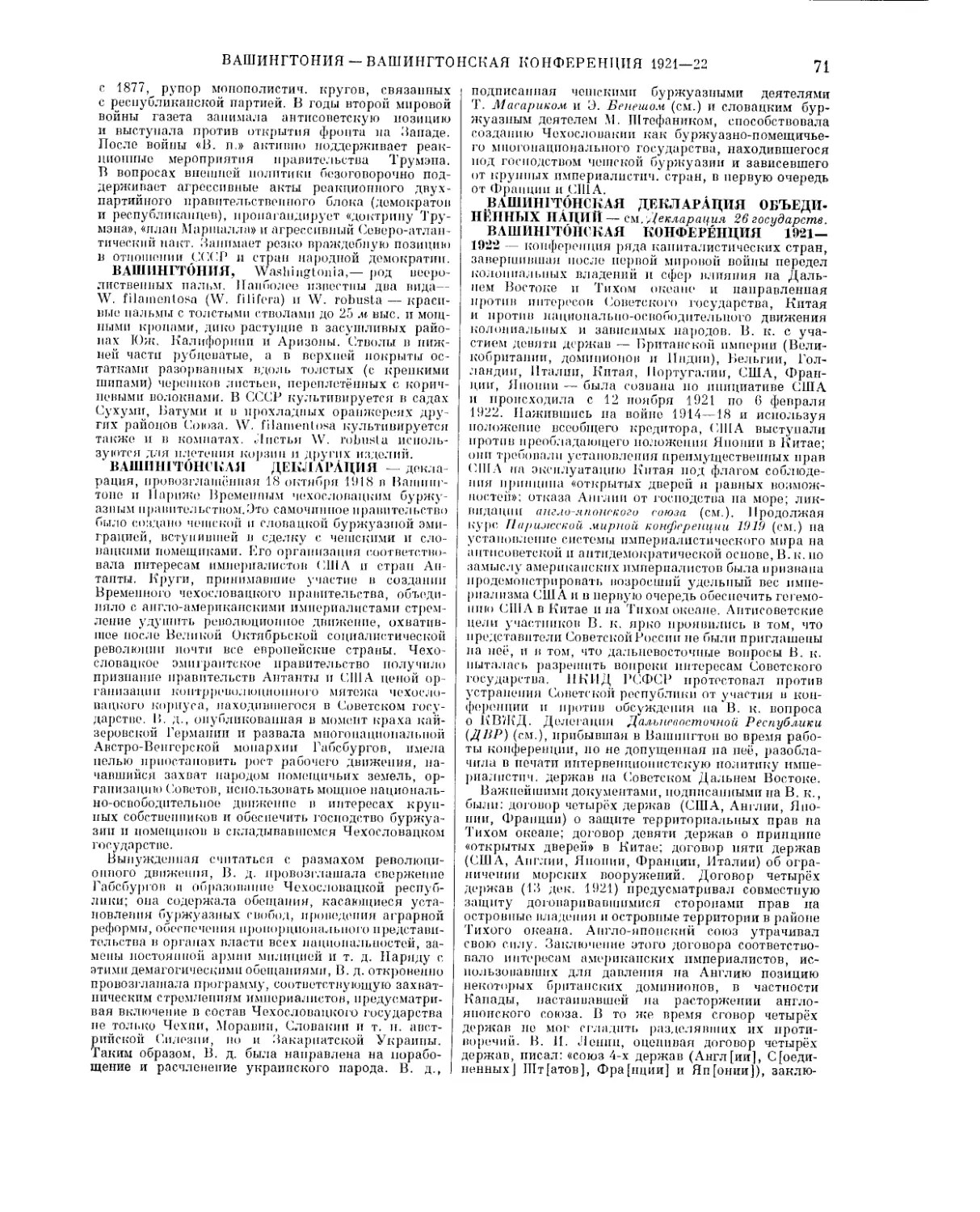

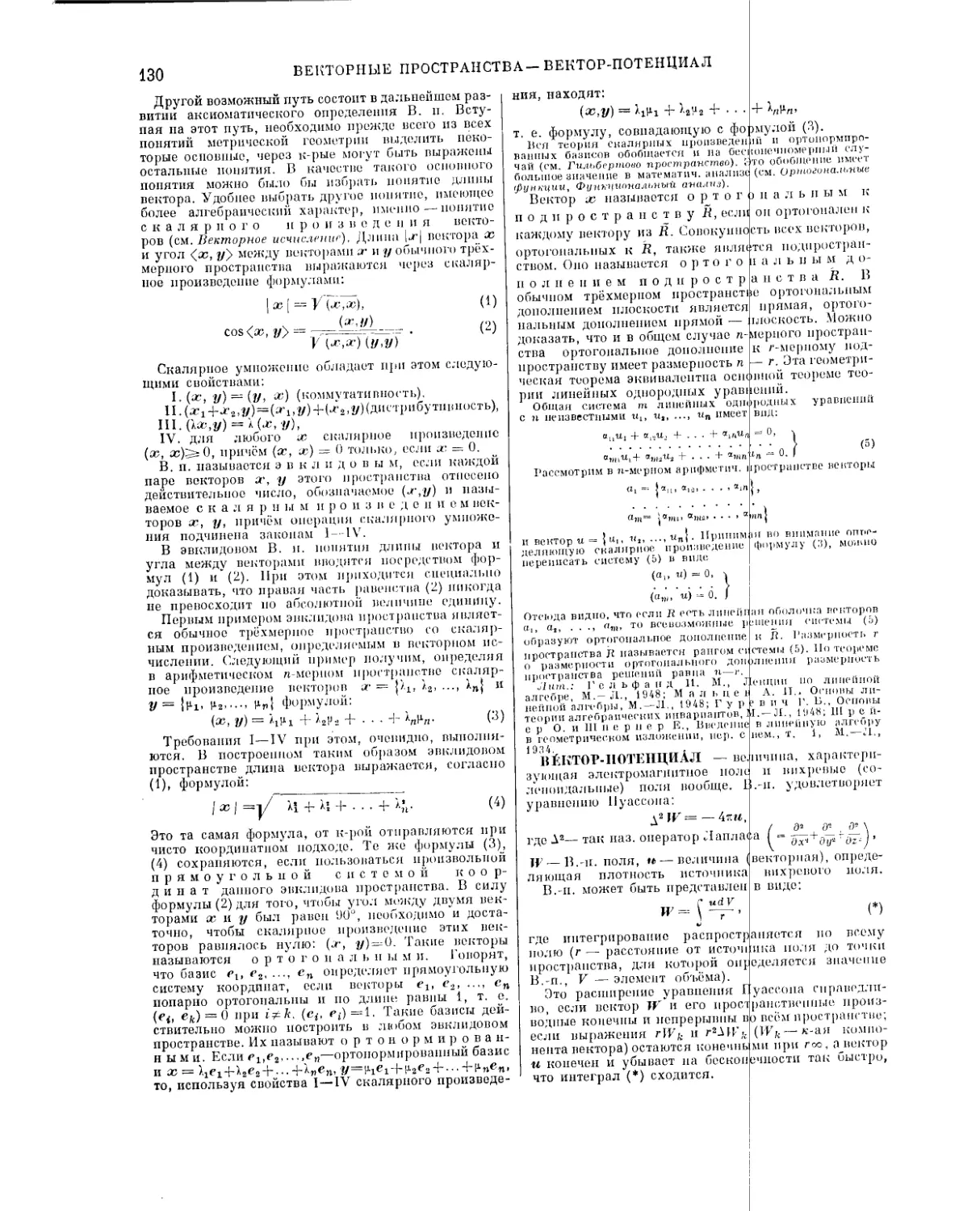

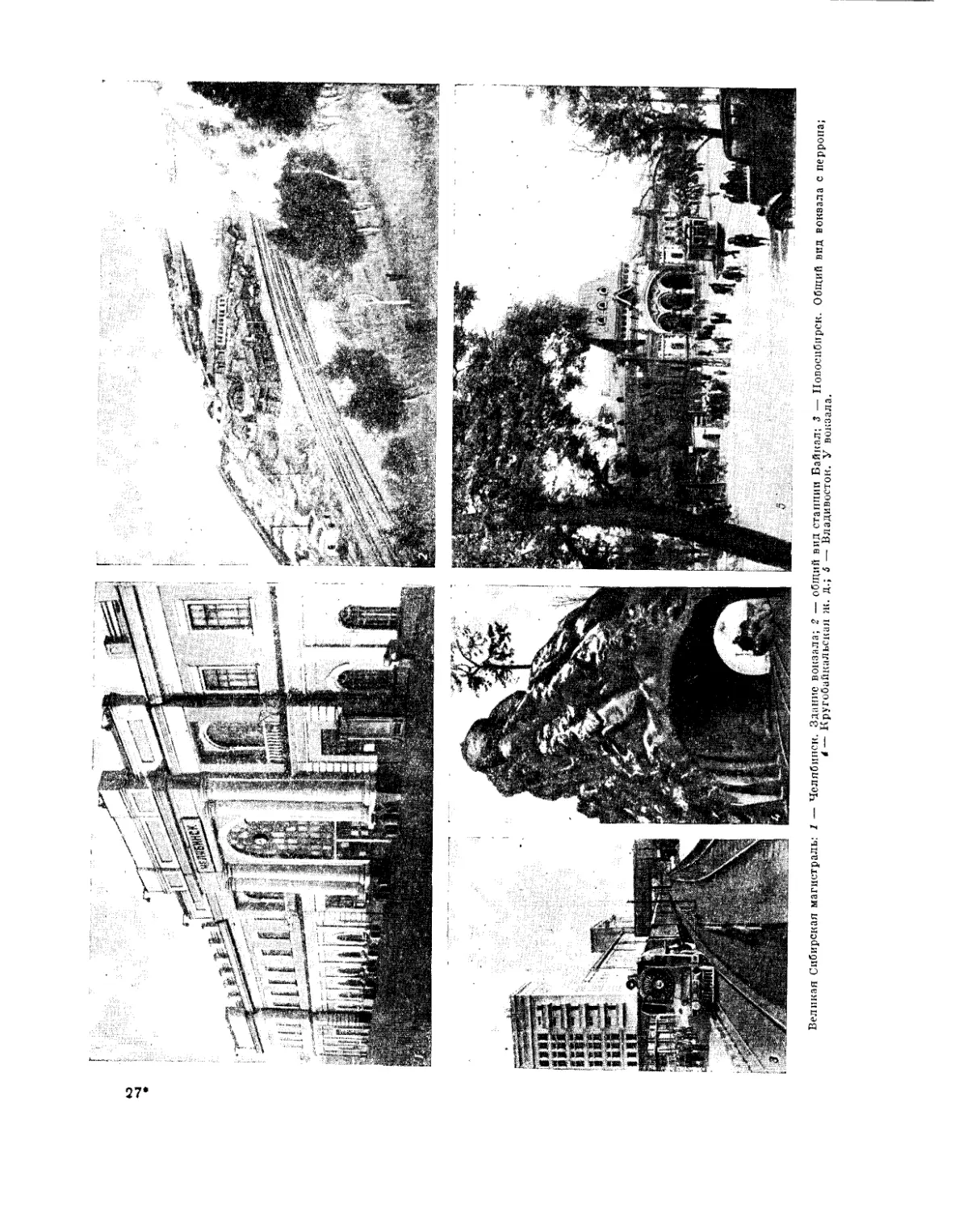

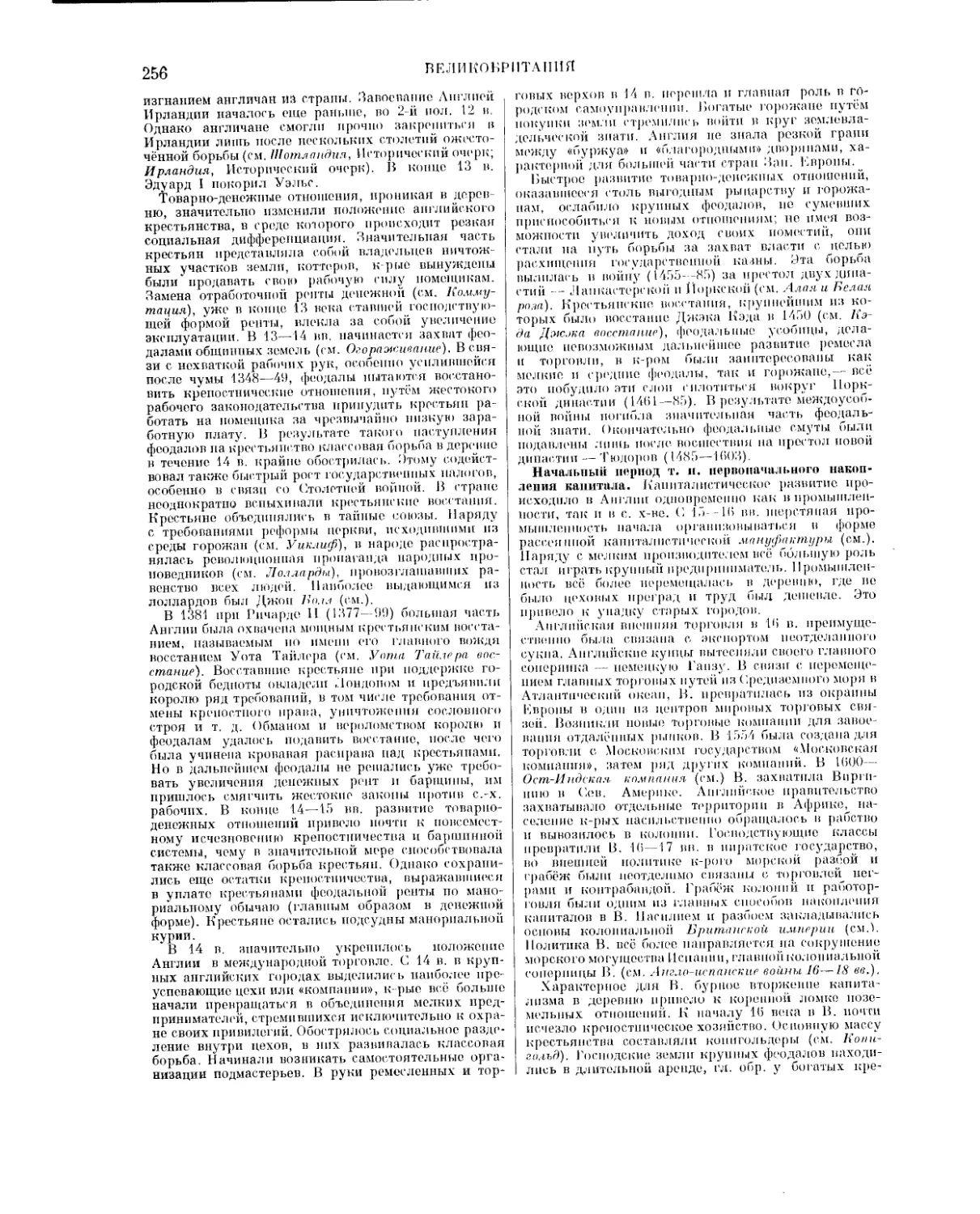

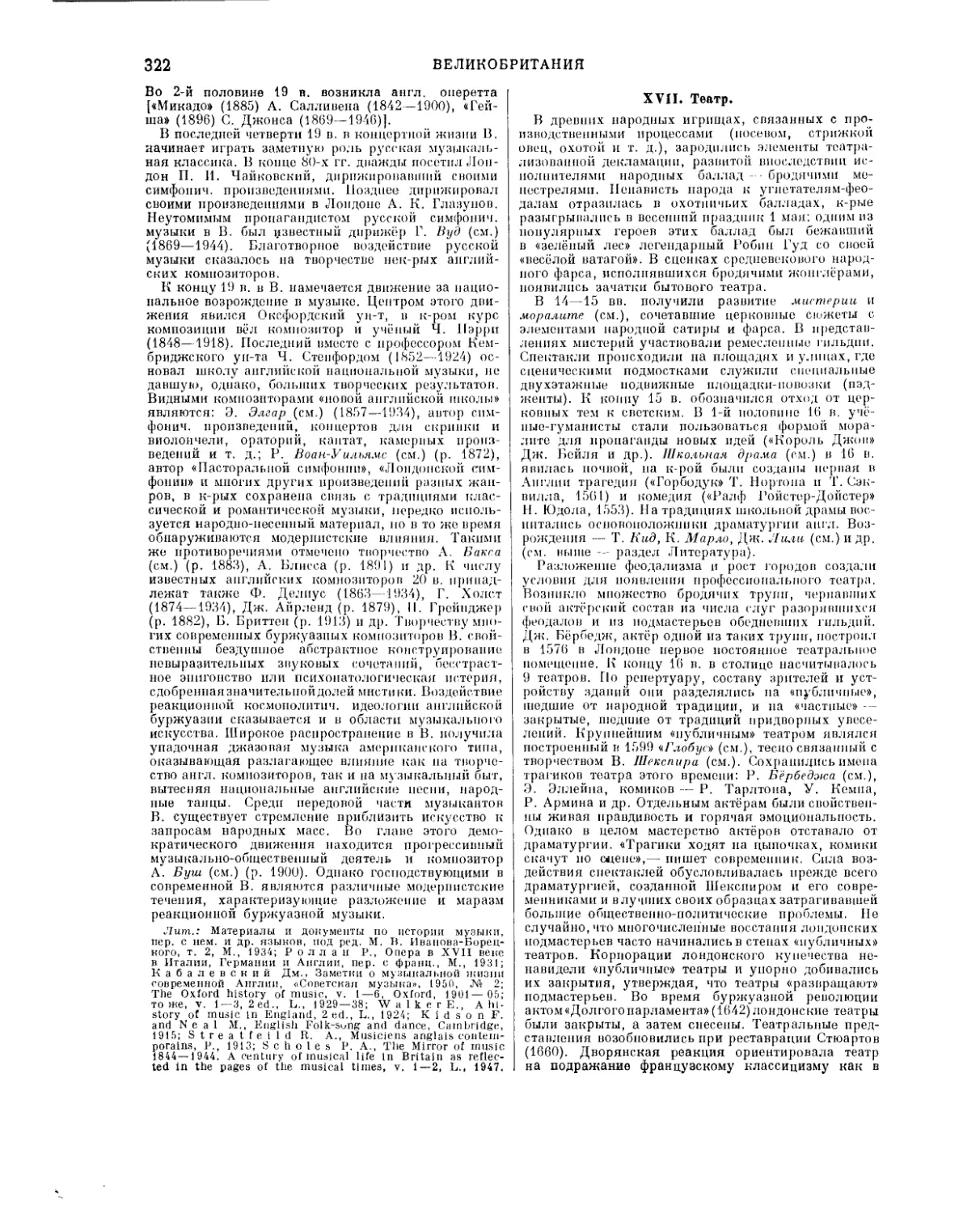

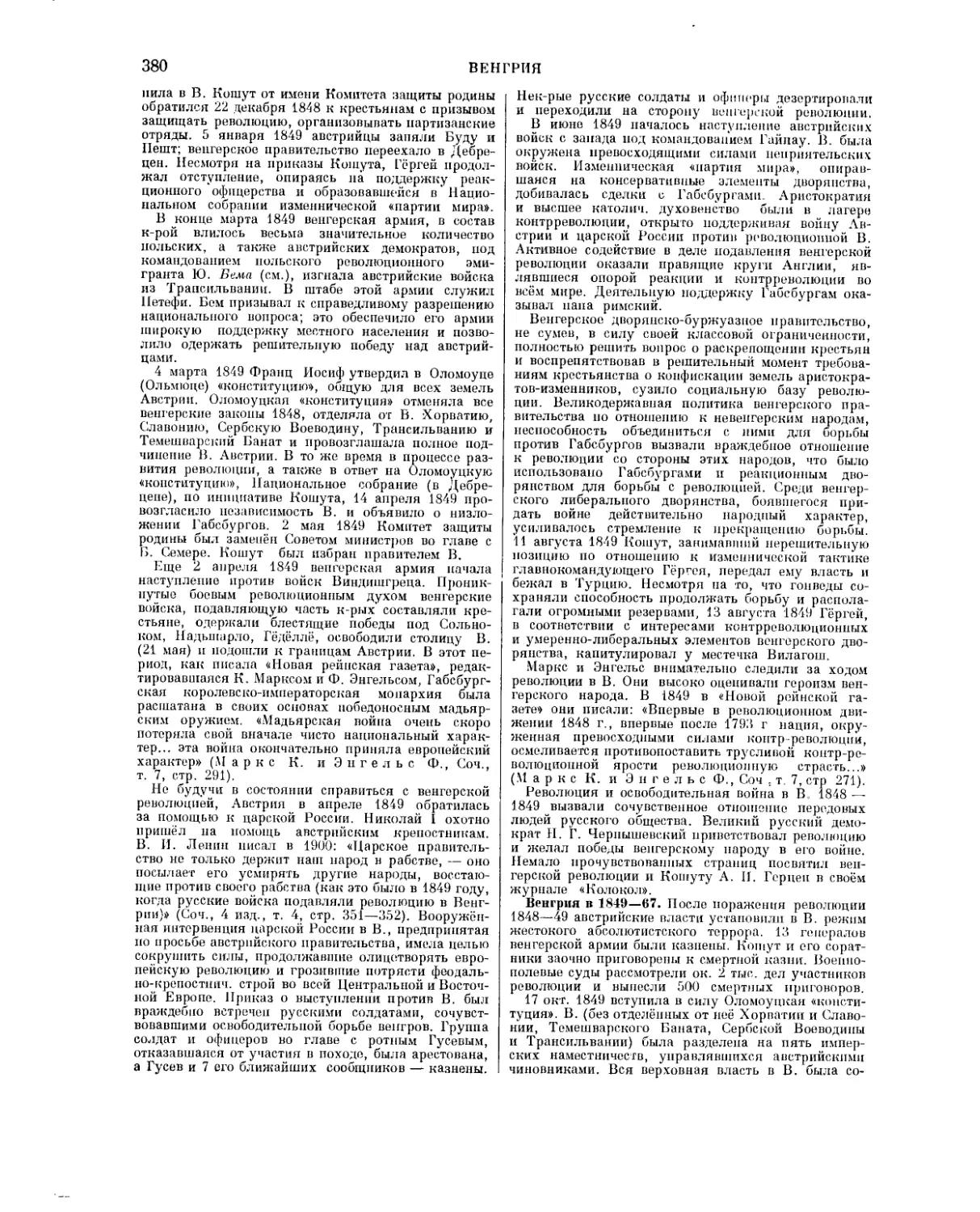

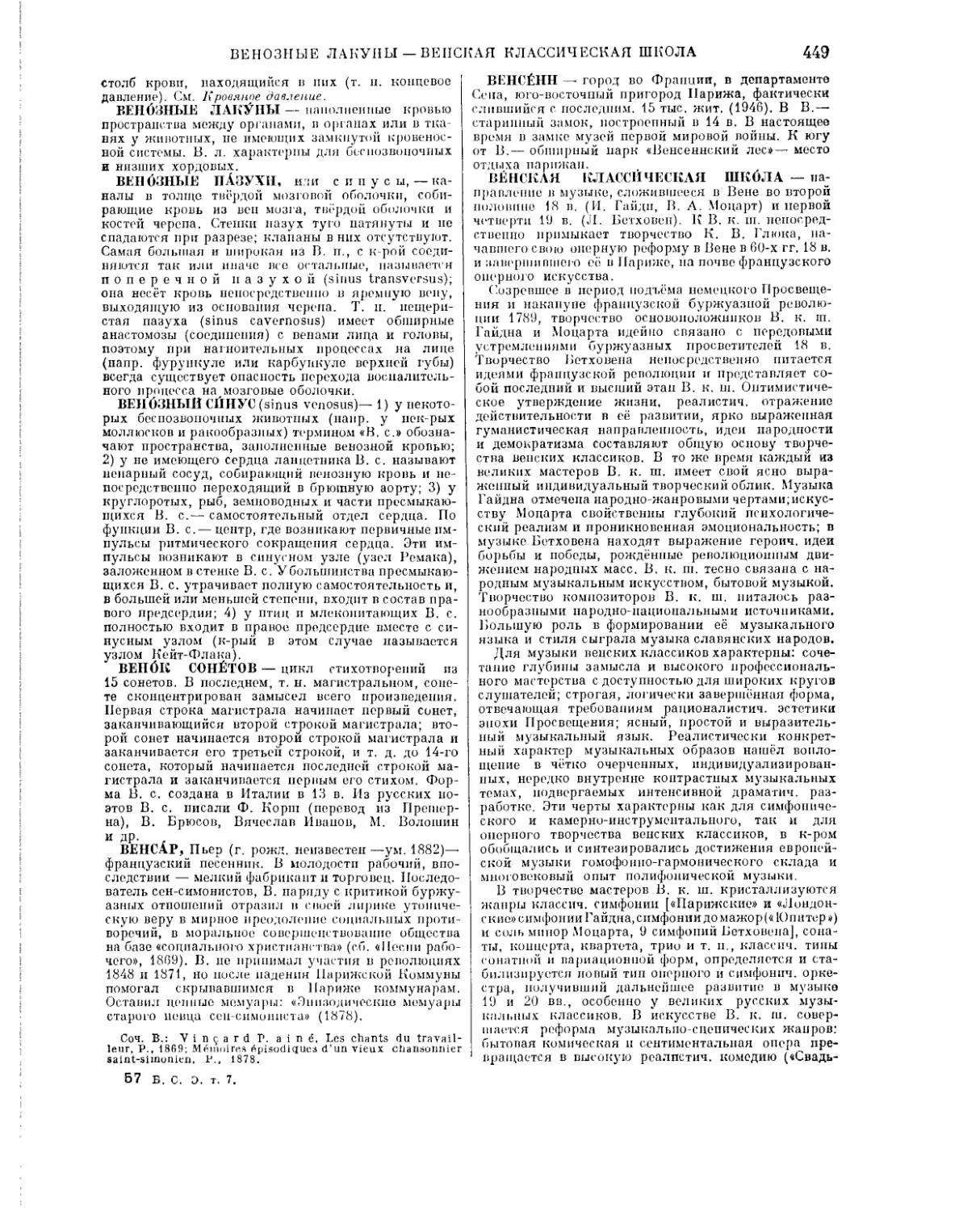

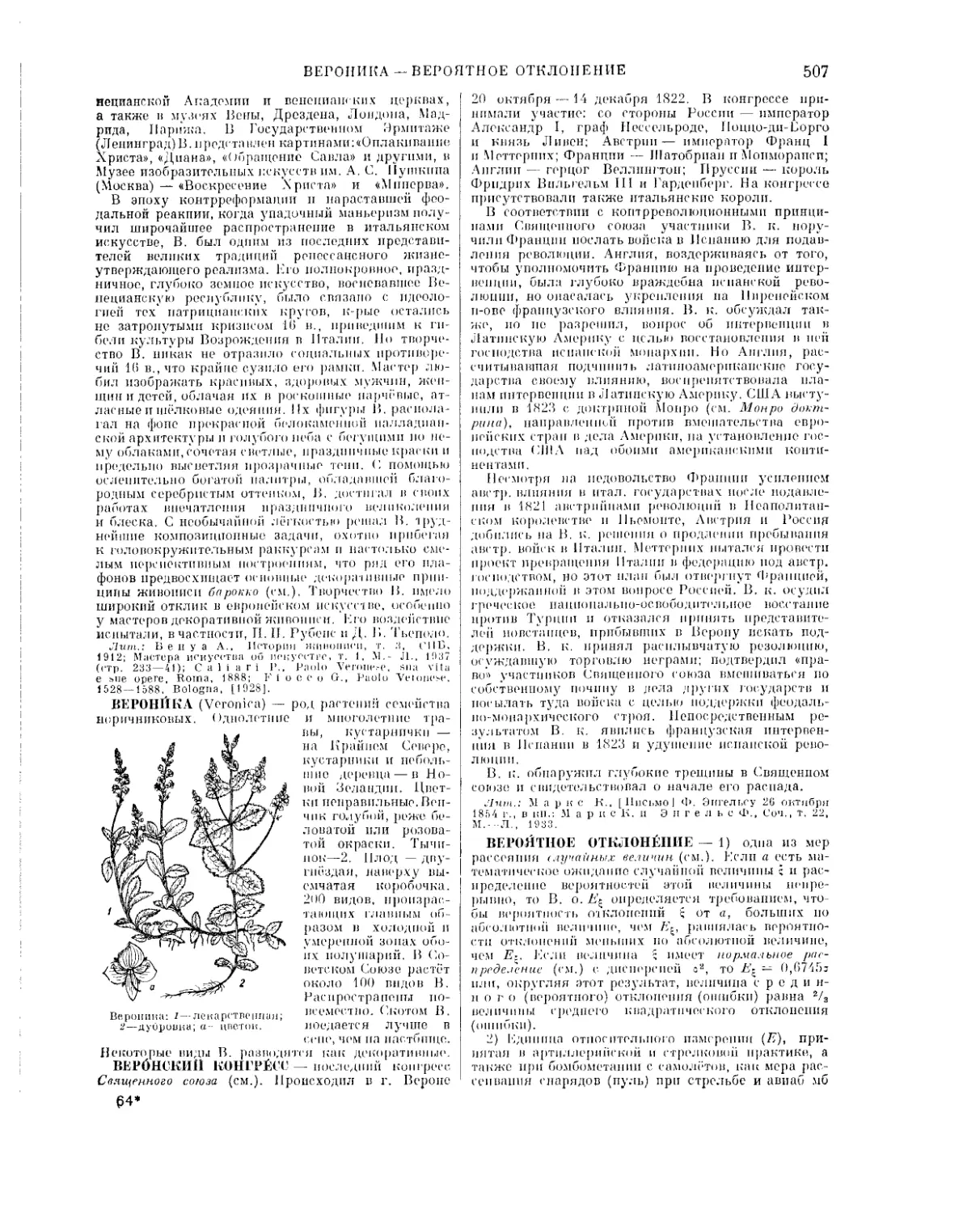

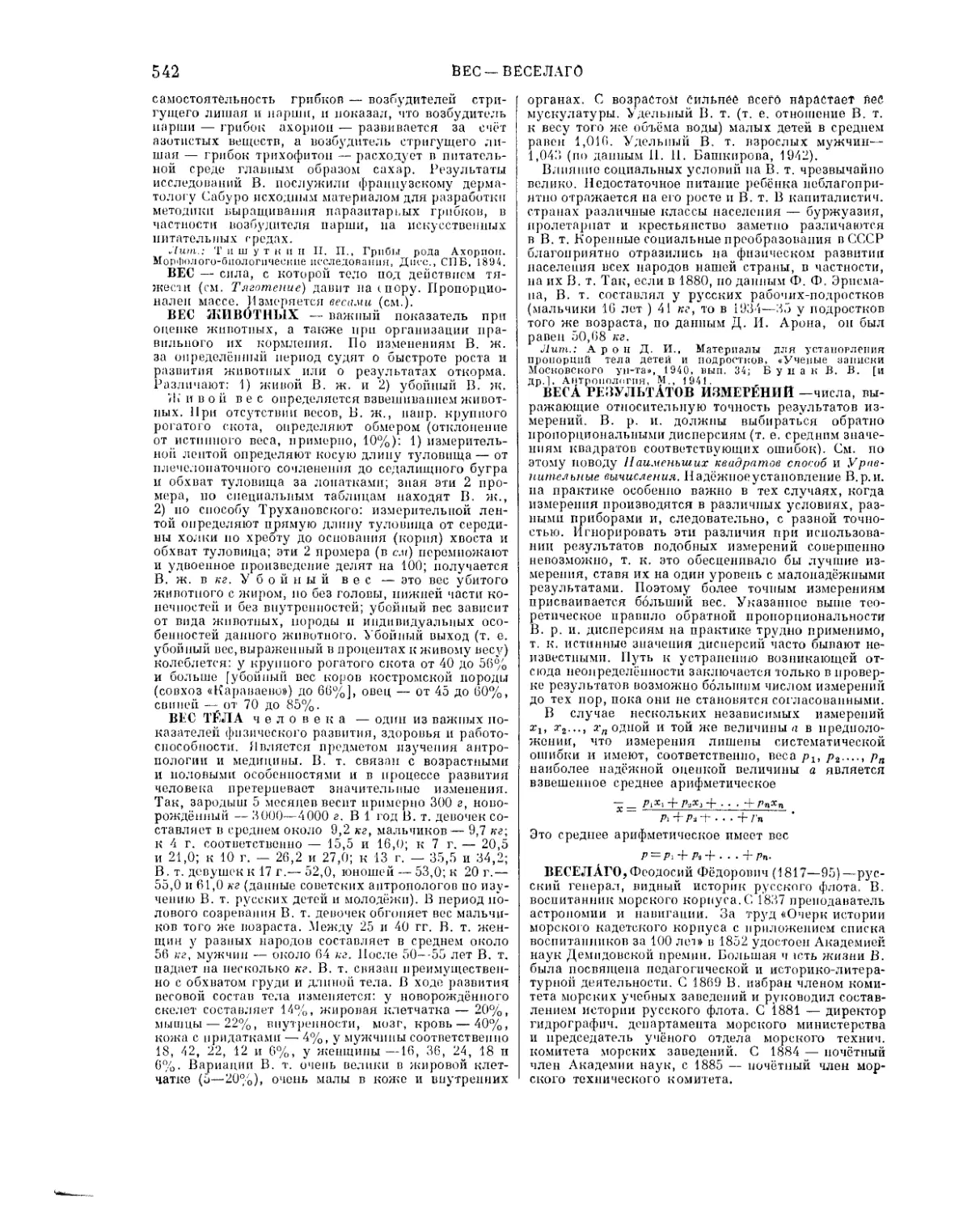

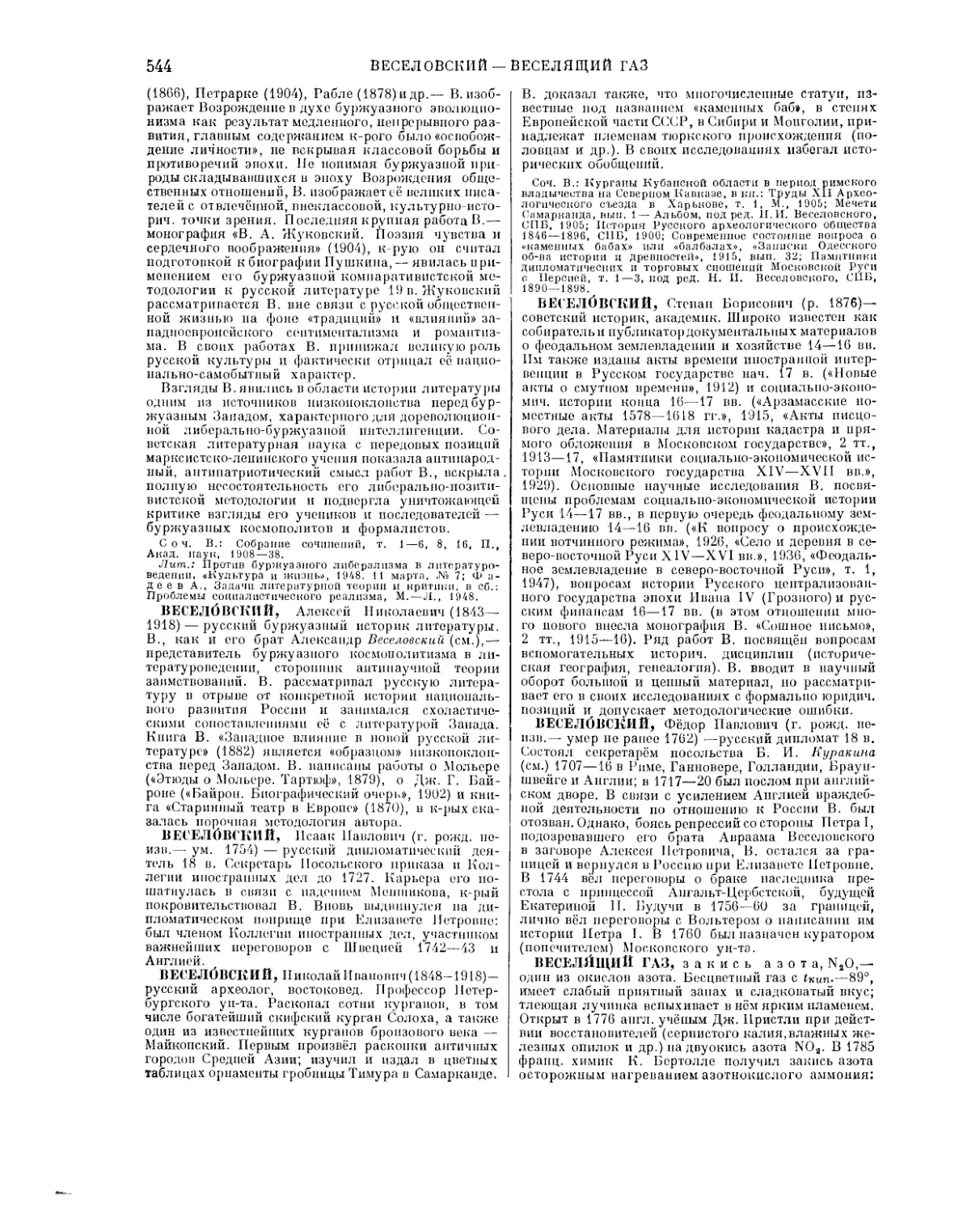

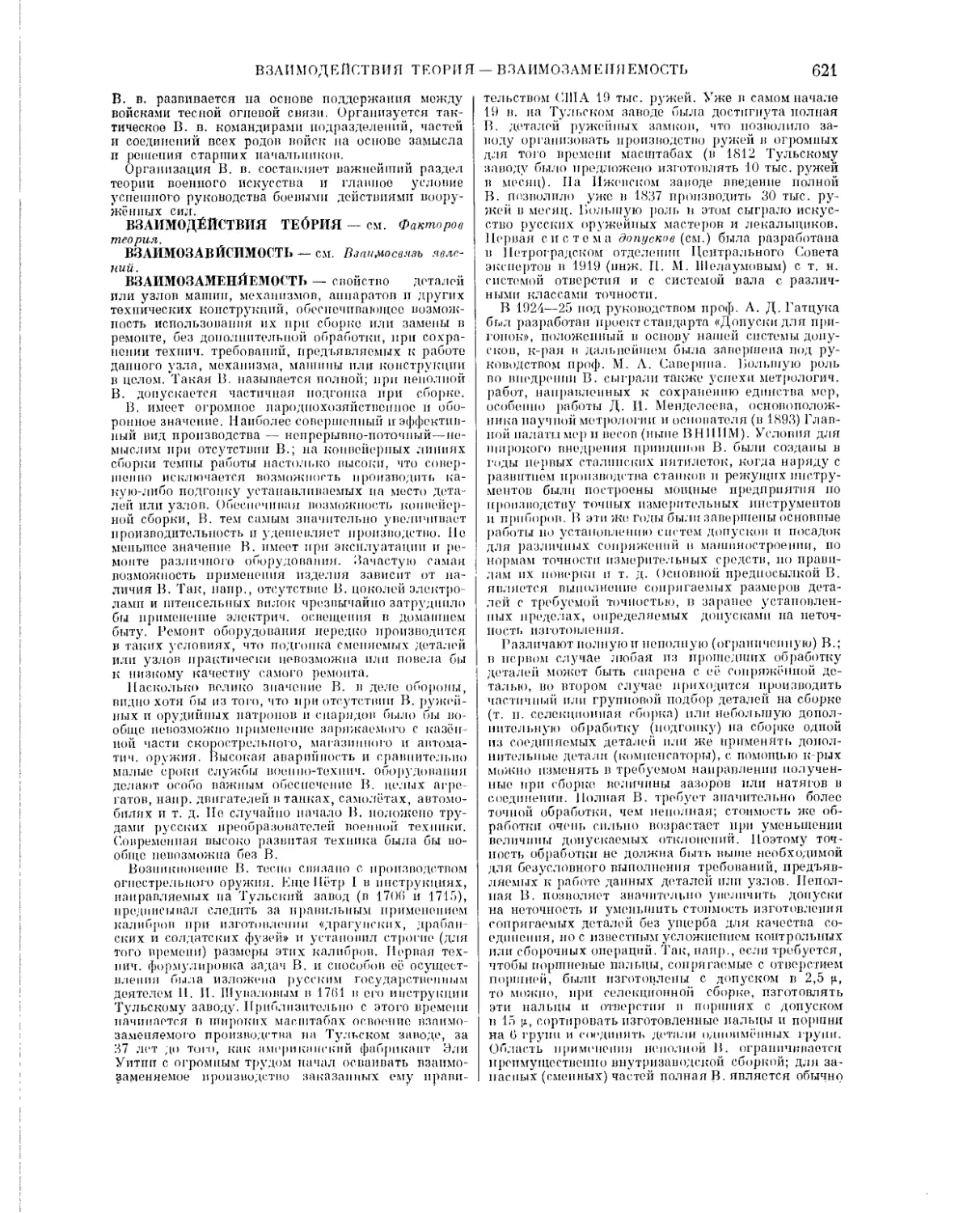

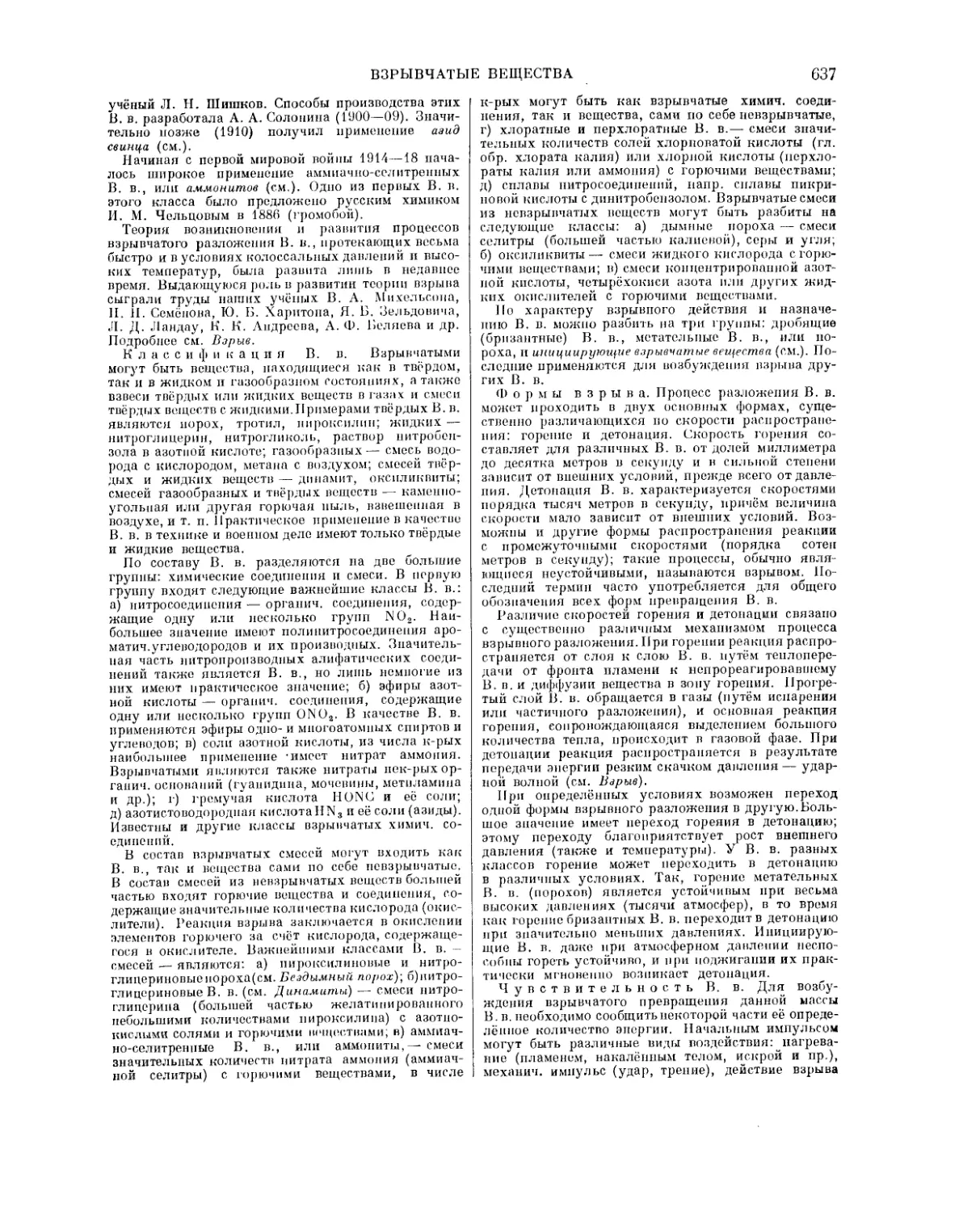

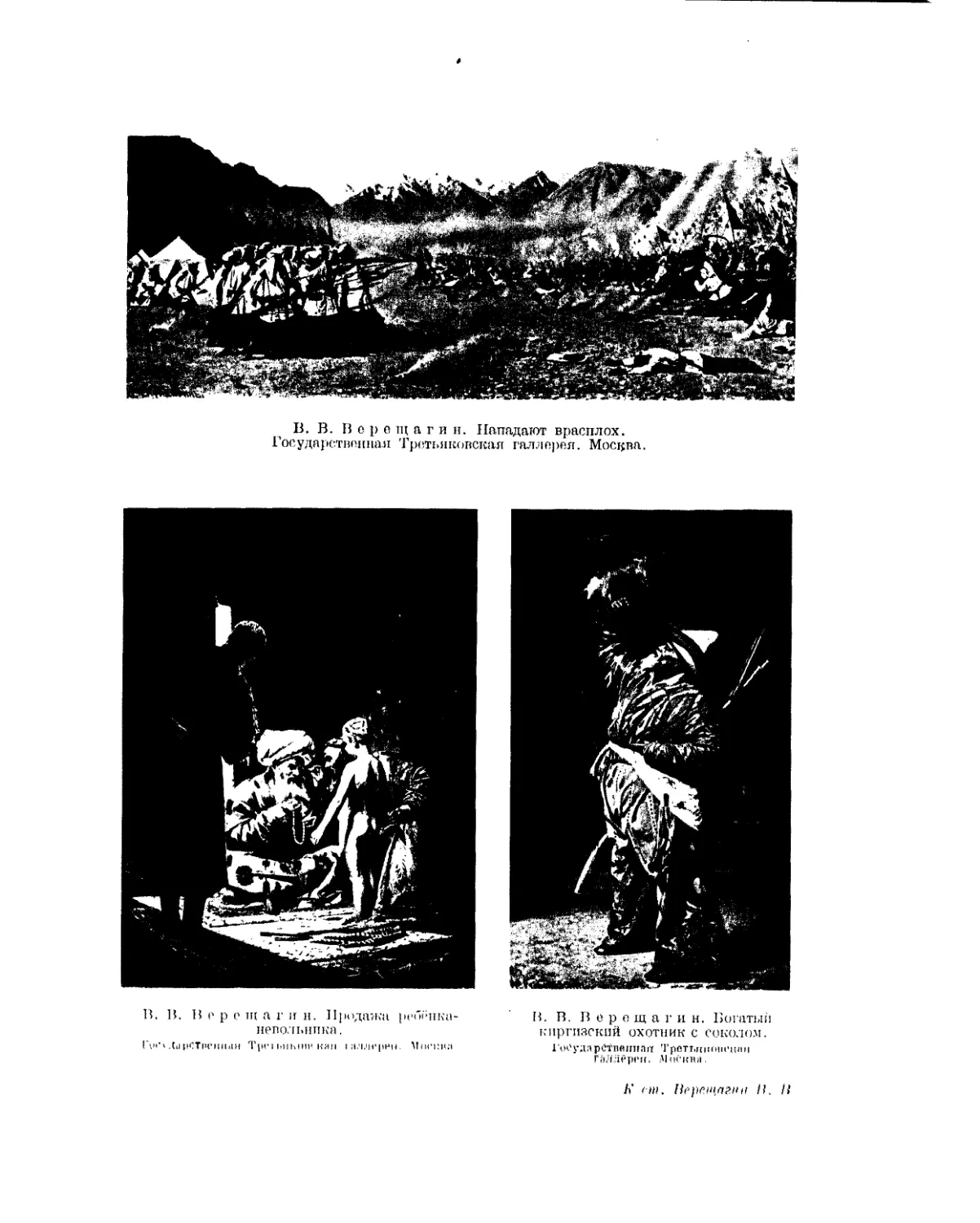

Варламов К. Л. в ролях: 1 — \ ородничий — ияецени ровна но вости II. В. Г01 о ля «Как поссорился Иван Ивано¬

вич с Иваном Никифоровичем»; 2 --- Осип — «Ревизор» Л. В. Гоголя; 3 — Ахов — «Не всё коту масленица»

А. II. Островского; 4- Берендеи- «Снегурочка» А. II. Островского; 5 — Столбнов — «Повое дело» В. И. Неми¬

ровича-Данченко; в - Сганпречь--«Дон-Жуан» Мольера.

ВАРЛАМОВ

роль в формировании национального мелодичс- I

ского языка.

С оч. В.: Полное собрание сочинений, т. 1 —12,1 СПБ,

изд. Стелловсний, [1 861 — 1864]. позше переияд. Гутхейль. #

Лит.: Сатин X., Александр Егорович Варламов.

(Материалы к биографии), «Советская музыка», 1948, № 8;

Тынянова К., На заре русского романсового твор-

чества, там же; Б улич С. К., А. Е. Варламов. Не¬

сколько новых данных для его биографии, «Русская музы¬

кальная газета», 191)1, Лв 45 47, 49; Асафьев Б. В.

(И. Глебов), «Евгений Онегин», Лирические сцепы П. И.

Чайковского, М.- Л.. 1944 (стр. 13 —18).

ВАРЛАМОВ, Константин Александрович (1848 —

1915) — русский драматический актёр. Сын компо¬

зитора А. К. Варламова. Дебютировал и 18(57 в Крон¬

штадте, затем играл в провинции. С 1875 до кон¬

ца жизни - актёр петер¬

бургского Александрине ко¬

го театра. Один из круп- ’

нейти х актёров-реалигтов

русской сцены, обладавший

замечательной интуицией и

жизненной наблюдательно¬

стью, В. в условиях идейно¬

го и художественного кри¬

зиса казённого (император¬

ского) театра не всегда мог

уберечься от влияния бур¬

жуазно-обывательского ре¬

пертуара, толкавшего актё¬

ра к поверхностному, благо¬

душному отношению к дей¬

ствительности. Лучшие ка¬

чества В. раскрывались в русском классическом

репертуаре -- здесь проявлялись его гуманизм,

органическое понимание русского народного харак¬

тера, способность глубоко сливаться с внутренним

миром персонажа. Ярким народным типом был его

Грозной («Правда хорошо, а счастье лучше» А. Ост¬

ровского). Сказочно-поэтическое выражение русско¬

го народного характера дал В. в лирическом обра¬

зе Берендея («Снегурочка» Островского). Творческий

диапазон В. был исключительно широк. В. умел

создавать драматические образы, замечательные но

своей психологической глубине и выразительности.

Игра В. в ролях Муромского («Свадьба Кречниского»

А. Оухово-Кобылпиа), Гусакова («Не в своя сани

не садись» А. Островского) и др. отличалась под¬

линным трагизмом. Ярких сатирических обобщений

дослан ал В. в таких ролях, как Варравпп («Дели»

А. С.ухоно-Кобылппа), Яичница («Женитьба» Л. Го¬

голя), Вольтов и Ахов («Свои люди — сочтёмся»

и «По всё коту масленица» Островского) и др. .Ма¬

стерство В. в русской и западноевропейской клас¬

сической комедии характеризовалось неистощимой

весёлостью, темпераментом, богатством фантазия,

сочным народным юмором (Осип - «Ревизор'»

П. Гоголя, роли в комедиях Шекспира, Мольера,

Лопе де-Вега и др.). Множество ярких реалигтич.

типов создал В. в драмах н комедиях из современ¬

ной жизни (Столбцов — «Новое дело» П. Немиро¬

вича-Данченко и др.), в одноактных сценках и

водевилях.

Редкий по своей красоте, богатый, гибкий голос

и высокая культура речи помогали В. преодолевать

специфичность ого внешних данных,ограничивавших

возможности сценического и ере вой лощения (большой

•рост и непомерная полнота). За свою жизнь В.

сыграл свыше 1000 ролен. В. был крупнейшим

комедийным актёром па русской и европейской

сцепе своего времени. К. С. Станиславский считал

искусство В. примером правды и органичности

актёрского творчества. Огромную реалистическую

—ВАРЛЕП 7

силу дарования В. отметил С. М. Киров (газета

«Терек», 1915, 4 августа).

Лит.: Старк 0., Царь русского смеха К. А. Вар¬

ламов, II., 1916; Крызицкий Г., Константин Алек¬

сандрович Варламов, М.—Л., 1946.

ВАРЛАМОВ, Леонид Васильевич (р. 1907) —

русский советский кинорежиссёр. В 1931 окончил

Государственный институт кинематографии в Моск¬

ве. Хроникально-документальные фильмы В. отли¬

чаются большим тематическим разнообразием («Ком¬

сомолия», 1939, «Земля и климатические пояса»,

1933, «Наш Серго», 1930, «Лётчики», 1938, «Аркти¬

ческий рейс», 1940, «Победа на юге», 1944, и ми. др.).

В фильмах В., посвящённых Великой Отечественной

войне, запечатлены победы Советской Армии и тор¬

жество сталинского военного искусства. Послевоен¬

ные фильмы В. отражают жизнь советских людей и

борьбу трудящихся зарубежных стран за мир и де¬

мократию. В 1950 группой советских киноопера¬

торов под руководством В., в сотрудничестве с ра¬

ботниками Пекинской киностудии, был снят цветной

фильм «Победа китайского парода». За участие в

создании документальных (фильмов «Разгром не¬

мецких войск под Москвой», «Сталинград», «Поль¬

ша» и «Победа китайского парода» В. четыре раза

(1912, 1943, 1949, 1951) присуждены Сталинские

премии. II. награждён орденом «Знак Почёта»,

орденом Отечественной войны 2-й степени и ме¬

далями.

ВАРЛЕ, Жан (1764 — год смерти неизвестен) —

видный деятель французской буржуазной револю¬

ции конца 18 века, один из вождей «бешеных-»

(гм.), выражавших интересы городской и сельской

бедноты. В 1789 был служащим почтового ведомства.

Член Клуба кордельеров и Клуба якобинцев, В.

принял деятельное участие в подготовке свержения

монархии и и борьбе против жирондистов. Выл

одним из вождей народного восстания 31 мая —

2 июня 1793, приведшего к установлению диктатуры

якобинцев. Он требовал избрания всех долж¬

ностных лиц первичными собраниями избирателей,

врана отзыва депутатов, отделения церкви от госу¬

дарства и т. и. В вопросах соцпалыю-экономич.

политики В. настаивал па необходимости «уничто¬

жить путем справедливых мер громадную неравно¬

мерность состояний», предлагал «организовать об¬

щину, каждый член которой .должен получать

лишь в меру того, что он ей дает». В сентябре 1793

за резкую критику политики якобинской диктатуры

был арестован, но вскоре освобождён. После кру¬

шения якобинской диктатуры В. был арестован тер¬

мидорианцами п пробыл и тюрьме до осени 179,1.

Позднее активного участии в политической жизни

не принимал.

ВА1М1ЕН, Пун Лжец (1839- 71)- - французский

революционер, выдающийся деятель Парижской

Коммуны 1871. По профессии рабочпп-нереилстчик.

15 январе 18(55 В. пошёл в парижскую органи¬

зацию Международного товарищества рабочих

(1-го Интернационала) и вскоре стал одним из наи¬

более активных организаторов и руководителей

его секции в Париже. В том же году В. участвовал

в Лондонской конференции 1-го Интернационала,

где познакомился с К. Марксом. В 18(5(5 И. —

делегат Женевского, в 1869 -- Базельского кон¬

грессов Интернационала. Находясь вместе с боль¬

шинством членов парижских секций Интернацио¬

нала под влиянием учения мелкобуржуазного со¬

циалиста Прудона (ем.), В. был, однако, сторон¬

ником активной нолптич. борьбы и захвата власти

рабочими и возглавил т. и. левых прудонистов. В.

8

БАРЛЕИ — НАРНАВПИО

вёл большую работу по созданию профессиональных

союзов и непосредственно руководил рядом стачек

в Париже и провинции. В. сыграл видную роль

в переходе Парижского бюро Интернационала на

путь активной нолитич. борьбы против Второй

империи п деятельной поддержки стачечною движе¬

ния, развернувшегося во Франции в 18(51>--(59.

В, провёл в 18(59 объединение всех профсоюзных

организаций Парижа в Федеральную палату рабо¬

чих союзов. В апреле 1870 В. 61,1.4а создана федера¬

ция парижских секций Интернационала, председа¬

телем к-рой он был выбран. Репрессии правитель¬

ства заставили В., уже дважды привлекавшегося

к суду (в 1868 и в феврале 1870), змпгрпронать н

Пелы ию. После крушения Второй империи (4 септ.

1870) В. возвратился по Францию. В качестве ко¬

мандира одного из батальонов Национальной гвар¬

дии, а затем члена Центрального комитета Нацио¬

нальной гвардии он принял деятельное участие в

борьбе против предательского правительства «на¬

циональной обороны». Через В. осуществлялось

влияние Интернационала на Центральный комитет

Национальной гвардии. Активный участник револю¬

ции 18 марта 1871, Н. был избран в Повет Париж¬

ской Коммуны, где стал членом комиссии финансов,

а затем военной комиссии и развернул большую

практическую деятельность по снабжению поенных

сил Коммуны боеприпасами и продовольствием.

В Коммуне В. примкнул к прудонистскому мень¬

шинству. После вторжения нереальней в Париж

В. стал во главе обороны 0-го и 11-го округом

Парижа и в течение всей «кровавой недель»

21 — 28 мая героически сражался па баррикадах.

После гибели Делеклюза (см.) В. н течение послед¬

них 3 дней Коммуны занимал пост военного деле¬

гата. 28 мая В. был схвачен и зверски убит нер-

сальцами.

В. П. Ленин высоко оценивал заглуеи В. перед

рабочим классом. В статье «К десятилетнему юби¬

лею „Правды» (1922) он писал, что большевизм стал

международной силон и уже «родились новые чар¬

тисты, новые Варлемы, новые Л ибкиехты» (см. (л>ч.,

4 нзд., т. 33, стр. 316).

С оч. И. н цуг. пер.: Вождь раПочпх перед судом ка¬

питалистов. ( речь Вардена), пер. под рсд. Л. К. Луначар¬

ского, .'1 изд., II., 1918.

Лит.: Ар ну Л., Мертвецы коммуны, пер. с франк..

II., 1918; Керженцев II. М., Истории Парпжекоп

Коммуны 1871 г., М., 1910; Д о м м а н ж е М., Коммунар

Варден (18.Т9-- 1871), пер. с франк, под рсд. в е предпел.

\. .Молока, Л., 1927; Га 1 I I е I К., ВшеглрШе (1е Уат-

Нп. 1’., 1885; „Ка УН' оиуфете», И., 1913, № 87.

ВАРЛИХ, Гуео Иванович (186(5—1922) — дири¬

жёр н скрипач. Родился в Касселе (Германия).

(5 конца 70-х гг. работал в России; играл на альте

и квартете, дирижировал оперными спектаклями

музыкально-драматического кружка и летними кон¬

цертами в Петербурге. В 1888—1918 --дирижёр

симфония, оркестра (Придворного, с 1917 - - Госу¬

дарственного). Проводил никлы концертов «Музы¬

кальные новости», н к-рых исполнял произведения

современных авторов. Некоторое время дирижиро¬

вал также духовым оркестром А. Д. Шереметева.

Инструментовал для духового оркестра отрывки из

балетов Чайковского и русское народные песни.

Лит.: 2Г>-л<*тпип юоилнц Г. 11. ВпрлнАн, Л’уссжан м>-

лыкп л |Л ц я гаигтп», Л:.> 1 8 —! У.

ВАРМПИГ, Евгений (1841 —1924) — датский бо¬

таник (эколог и систематик), профессор Копенга¬

генского ун-та (1886 -1911). В. --один из основа¬

телей экологического направления и ботанике, изу¬

чающего формы реагирования и приспособления к

среде обитания как отдельных растений, так и их

естественных группировок. В «.Миологической гео¬

графии растений» (1896) В. дал широкую картину

разнообразных морфолого-анатомических приспо¬

соблений растений к условиям среды обитания,

описал много различных «жизненных форм» и уста¬

новил основные классы «сообщест!», подразделяю¬

щиеся на многочисленные, более мелкие «формант ».

В. считал, что растении способны приспособляться

к изменившимся условиям среды обитания, приоб¬

ретать новые свойства, полезные для жизни в из¬

менившихся услоииях, и что это новоприобретёнпые

признаки передаются потомству. В конце 19 и

начале 20 ни. в России был широко распространён

учебник В. для высших школ -- «Систематика ра¬

стений» (1879), дающий большой морфология, ма¬

териал и содержащий классификацию растений. Па

русский язык переведём также учебник ботаники В.

для средней школы «Растение и его жизнь» (1911).

ВАРНА — крупный портовый город в Волгарпп;

но просьбе трудящихся н 1949 был переименован

в город Сталин (см.).

ВАРНА (на языке санскрит — качество, цвет

и др.) - наименование четырёх общественных групп

в рабовладельческой Индии: брахманов (жрецы),

кшатриев (военная знать), вайшпев (основная мас¬

са свободных общипппков) и шудр (лица, находив¬

шиеся пне общины), Согласно религии брахманизма

(см.), принадлежность к соответствующим парням

определялась врождёнными качествами человека.

Рта религии освящала привилегии трёх высших

вари. Гууржуазиыо историки Индии, произвольно

выбрав из всех значений слова «В.» одно (цвет),

безуспешно пытались построить на этом основании

расовую теорию происхождения индийских вари.

варнАвино — село, цент]» Варнавинского райо¬

на в Горьковской области РСФСР, в 550 им к северу

от железнодорожной станции Ветлужгкая. Рагмо-

ВАРНЕК

ВЛРРОН

9

ложспо на р. Ветлуго. Центр крупного лесозагото¬

вительного ])айона; л В. - 3 леспромхоза. Име¬

ются средняя и семилетпяя школ 1.1, Дом культуры,

кинотеатр, библиотека. В районе — стекольный за¬

вод. Возникновение В. относятся к началу 17 века.

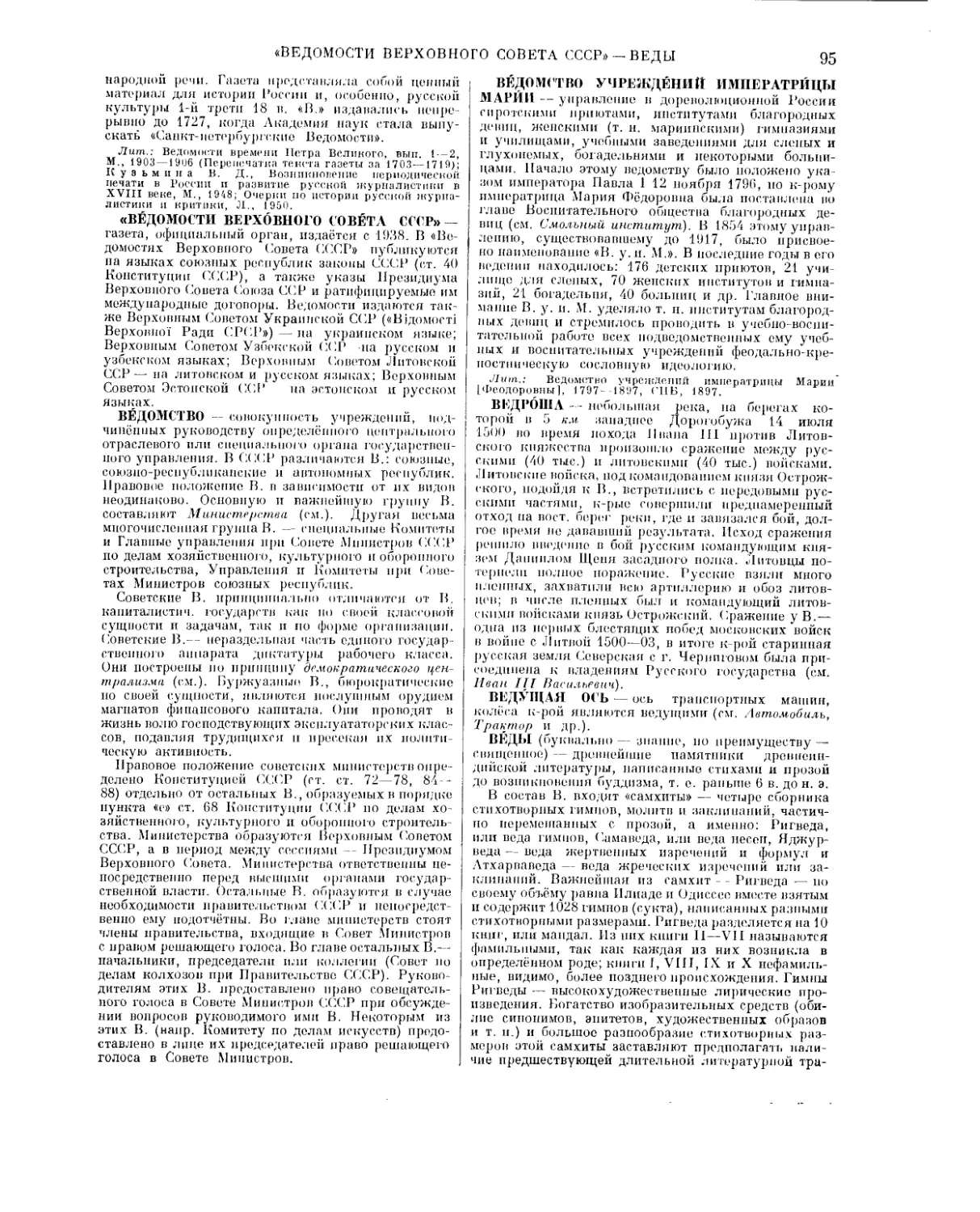

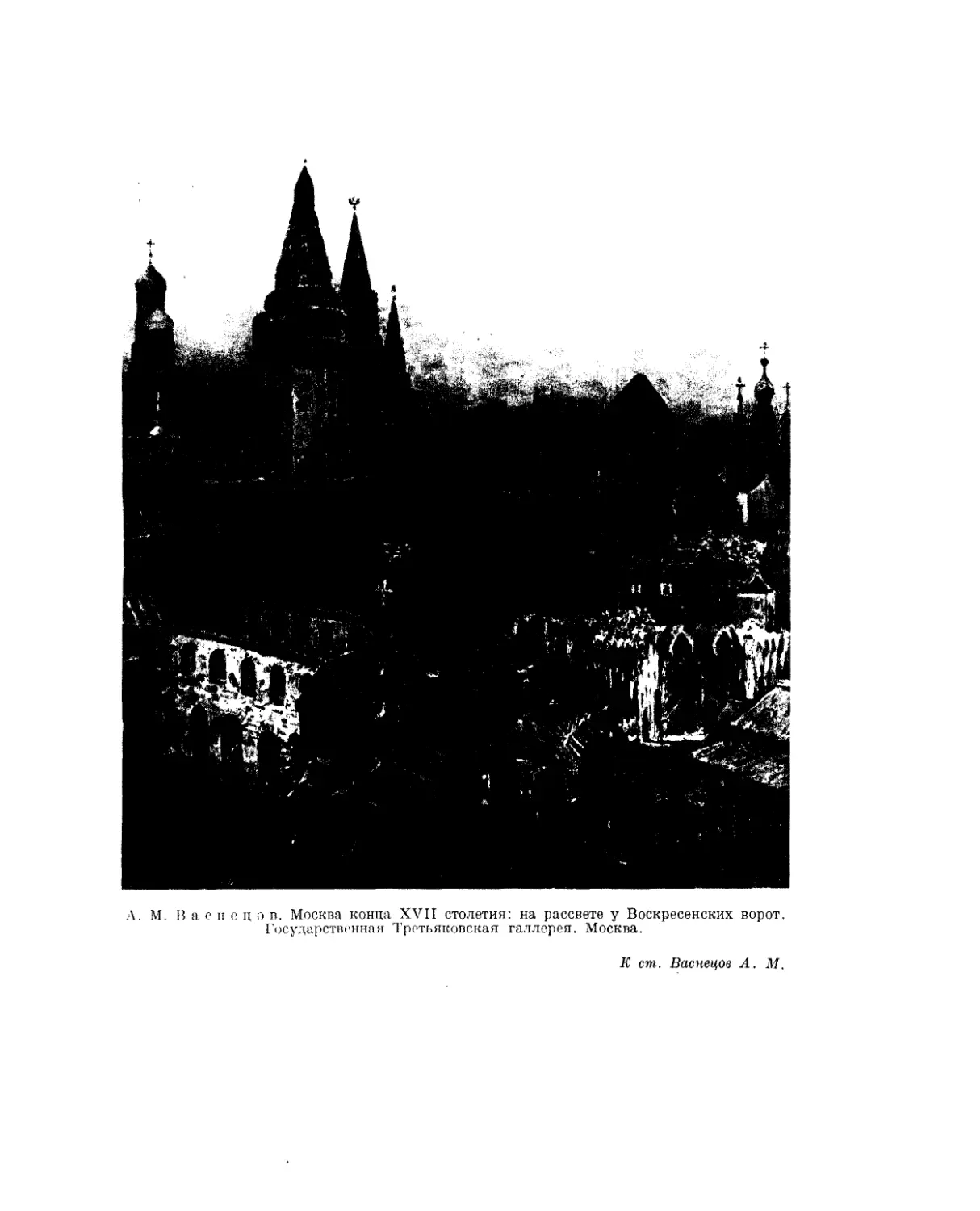

ВАРНЕК, Александр Григорьевич (1782—1843)—

русский жпвопнсеи-портретист. В 1797»— 1802 учился

в Петербургской академии художеств у Д. Г. Левиц¬

кого и Н. С. Щукина. 1810 — академик' и препо¬

даватель, с 1831 — профессор

Академии художеств. Не по¬

рывая с академической тра¬

дицией парадного портрета,

В. внёс в свое творчество рпд

ро.маптпч. черт. В его про¬

изведениях проявились сво¬

бода 1 г разнообразие замыс¬

ла, меткость и острота инди¬

видуальной характеристики.

Гнд работ В. отличается тёп¬

лым золотистым колоритом

и мягкостью светотени. Осо¬

бенно смелы и реалистичны

его автопортреты. Характер¬

ны для пего также жанровые

портреты («С.крппач», «Паль¬

чик с болонкой»), Во.чыиое

занимают портреты артиетон

(Е. И. Колосова), художником (И. 11. Мартов, Н. 11.

Уткин) и деятелей Академии художеств (В. И. Гри¬

горович, А. 11. Оленин, А. С. 'Строганой н др.). Со¬

временники высоко ценили портреты В. за их прав¬

дивость, большое сходство с. оригиналом и тщатель¬

ность исполнении.

ВАРНЕК, Николай Александрович (1821- 7(1)—

русский биолог. В 1844 окончил Петербургский

университет. В 184(1 — 1!) преподавал ботанику и

зоологию в Институте горных инженеров. С 181!)—

адъюнкт, а с 1862 но 1800 - - профессор Московско¬

го университета по кафедре сравнительной ана¬

томии и физиологии. Изучая моллюсков, В. первый

(1860) описал процессы, происходящие при опло¬

дотворении у животных,— выделение направляющих

телец в яйце (см. Рсдукционнос деление) и слияние

двух ядер, происхождение к-рых ему, однако, оста¬

лось неизвестно.

С о ч. В.: Печень речного рана в апаточнчссьчш и фи¬

зиологическом значении, СПБ, 1 8 47; ОЬсг Ше ВПВшщ ши!

ПШмчекПпщ Вез КщЬгуоз Ыч НаПегороВсп, «Бюллетень

Моснонского об-на испытателен природы», 1850. т. 28,

ьып. 1.

А. Г. Варне п. Авто¬

портрет. Фрагмент.

место в творчестве В.

,1мчI.: П с в р а с, о в \. Д., Оплодотворение в нопип-

во.м царстве, М., ПОЮ; Б о г д а и о и V И., Материалы

дли истории научиойп прикладной денчелыюетн н 1'осепп

по зоологии и соприкасающимся с всю отраслям знании,

т. 1, М., 1888; Биографический слокарь пгтфегеорок п

преподавателей М огпонскосо университета, ч. 1, .М., 18аЬ.

БАРНЕКА БУХТА — небольшой залив у южного

берега о-ва Вайгач, в проливе Югорский Шар.

Названа по имени начальника русской гидрогра¬

фической экспедиции 1902 А. И. Варнека. 11а бе¬

регу В. б. - населённый пункт Вврпек.

ВАРНЕМ1011ДЕ пригород и аванпорт города

Ростока в Германской демократической республике

(в Мекленбурге). Ок. 0,6 тыс. жвт. Рыболовный и

торговый порт, снизанный ж.-д. паромом с Тестером

(Данин). Во время фашистского режима был круп¬

ным самолётостроитель] 1ы.м центром.

ВАРНИЦА (с о л е в а р и я) --- промысловая уста¬

новка для выделения поваренной соли из раство¬

ров, предварительно сгущённых и очищенных в

особых устройствах — градирнях. Выварка соля¬

ного раствора в 13. производится на больших желез¬

ных сковородах.

2 в. г. у. т. 7.

ВАРНОВ — река н Германии. Длина 130 км]

площадь бассейна около 3 240 км2. Начинается

на .Мекленбургском озёрном плато, течёт через ряд

озёр и у г. Ростока образует озеровидпое расшире¬

ние, к-рое у г. Варпемюнде открывается п Меклен¬

бургскую бухту Балтийского моря. Морские суда

поднимаются до г-. Ростока.

ВАГНГДОРФ — город на севере Чехословакии

в Люберецкой области. Железнодорожная станция.

16 тыс. жнт. (1917). Обработка льна, хлопка, круп-

нейппир в стране фабрика чулок.

ВАГбЛИП, Костанцо (1613 -75) — итальянский

анатом, профессор анатомии сначала в Воловье, а

затем в Риме (1573 -76). 1! истории анатомии известей

как исследователь головного мозга и черепномоз¬

говых нервов. Его нмолем названа часть ствола

мозга (варолиев мост), связывающая с одной сто¬

роны ножки мозга с продолговатым мозгом, а с дру¬

гой мозжечковые полушария между собой.

Г и ч. И.: V а г о 1 1 о (2, 1)е пегую (фИсю попппПп.ч-

Чпс аПпа рглеФг гиишпиктп оропопет ш Шитою сарИе

о1ы'ГУ;|1Лк ерЫтЬте, Шк1иа, 1 ;>7.3.

ВАРНАХбШКПИ, Николай Аркадьевич (1862—

1909) — русский ихтиолог. И 1885 окончил Казан¬

ский университет. Заведовал рыбными и зверобой¬

ными промыслами Архангельской губ. В. изучал

пресноводных рыб России и рыбный промысел. На¬

печатал работы о рыбах Азиатской России, Казан¬

ской, Нижегородской губ., озёр Ильмень и Телец-

кого, рек Печоры и Оби, а также очерки но рыбо¬

ловству .

Г о ч. В.: Определитель прее|[<ншдпых рыб Епропеп-

епоп 1’пеепп. СПБ, 1848.

баррАнт свидетельство, выдаваемое товар¬

ным складом, о приёме товаров па храпение;

является одним из видов товаро-распорядительного

документа (именного или па предъявителя). В. мо¬

жет быть передай посредством передаточной над¬

писи: именной или бланковой (см. Бланковая над¬

пись). Передача его означает передачу права собствен¬

ности на принятый на хранение товар.В. может быть

заложен, что означает залог принятого на хранение

товара. Посредством двойного В., состоящего из

собственно складочного свидетельства и залого¬

вого свидетельства, может быть осуществлена про¬

дажа заложенного имущества с переводом долга.

15 СССР В. применялся в 1925 30. После проведе¬

нии кредитной реформы 1930 И. не используется

в гражданском обороте СССР и применяется лишь

при нек-рых операциях но внешней торговле.

В капнталиетпч. обороте В. широко используется

гл. обр. для всякого рода спекулятивных сделок.

ВАРРбН, Марк Теренций (110—27 до н. а.) —

римский писатель и учёный, автор многочисленных

(до 71) трудов в различных областях знания. Кон¬

серватор я сторонник сенатской олигархии. Но пору¬

чению Цезари организовал пернуло в Риме государ¬

ственную библиотеку. 15. уделил особое внимание

изучению истории Рима и исследованию латинского

языка. Штанные труды - «Древности» (41 кн.) и

«О латинском языке» (25 кн ). Результаты анти¬

кварных, хронологических и историко-литературных

изысканий 15. пользовались н Риме почти канони¬

ческим признанном. Популярный характер имели

«Дисциплины» — первый энциклопедический свод

общеобразовательных знаний, и «Седьмнцы» — сбор¬

ник 700 биографий знаменитых людей. В художе¬

ственно-дидактических «Мсниншшых сатирах» 15.

выступал в защиту» старинных нравов и практиче¬

ский житейской мудрости.

Из при из ведений И. сохранились лишьчасть трак¬

тата «О лат инском языке» ц диалог «О сельском хо-

10

ВАРСАИОФЬЕВА — ВАРУНЦПН

гяйстве», дающий картину рабовладельческого име¬

ния Италии 1 в. до н. э. Трактат «О сельском хозяй¬

стве» состоит из 3 книг: 1—«Земледелие» (полеводство,

садоводство и виноградарство), 2 иЗ—«Животновод¬

ство».-Работа В. составлена в форме диалогов и носит

характер скорее научного трактата, чем практиче¬

ского руководства. В ней широко использованы

различные литературные источники, особенно ра¬

боты .Теофраста, Аристотеля, Катона и Магоыа.

В вопросах земледелия В. ограничивался главным

образом общими положениями. Он определял задачи

земледелия как науки «необходимой и великой»,

к-рая «учит нас, что на каком поле следует сеять

и делать, чтобы земля постоянно приносила са¬

мые большие урожаи». В своём трактате В. высту¬

пал как сторонник сидерационной системы земле¬

делия, основанной на периодической запашке в почву

зелёных растений для повышения её плодородия.

В. писал также, что при обработке почвы, посеве

с. -х. культур и др. необходимо учитывать особенно¬

сти почв и погоду. Значительно подробнее разработа¬

ны вопросы животноводства, что отвечало интересам

крупного римского рабовладельческого хозяйства.

С о ч. В.: V а г г о М. Т е г г е п I I и з, Орега отта,

БигйгесЬИ, 1619; переводы произведений В. в пн.: Ка¬

тон, Варрон, Колумелла, Плиний о сельском хозяйстве,

М.—Л., 1937, и в пн.: Античные теории языка и стиля,

М.—Л.. 1936.

Лит.: Покровский М. М., История римской

литературы, М. — Л., 1942; Т р о н с к и й И. М., Истории

античной литературы. Л., 1947; II о м я л о в с к и й

И. В., Марк Теренций Варрон Реа-пшский к Мешпшова

сатура, СПБ, 1869.

ВАРСАНОФЬЕВА, Вера Александровна (р. 1890)—

советский геолог и общественный деятель, первая

советская женщина, получившая учёную степень

доктора геолого-минералогических наук. В 1914

В. окончила Высшие женские курсы в Москве.

В 1916—20 преподавала на Пречистенских рабочих

курсах в Москве. В 1925—29 — профессор 2-го Мо¬

сковского университета, а с 1930 — Московского

государственного педагогического института имени

В. И. Ленина. В 1942 была избрана вице-президен¬

том Московского общества испытателей природы; с

1945 — ответственный редактор геологической серии

«Бюллетеней» этого общества. С 1921 В. изучает

стратиграфшю палеозойских отложений бассейна

верхней Печоры, а также геоморфологию четвертич¬

ных отложений Сев. Урала. В. обобщила геологи¬

ческие данные по четвертичным отложениям всего

Сев. Урала и провела первый анализ развития ре¬

льефа его западного и восточного склонов. На запад¬

ном склоне Среднего Урала В. впервые установила

развитие континентальных третичных отложений и

описала карст Уфимского плато. В. известна такжо

своими работами по истории русской геологии и

истории преподавания геологических дисциплин в

России. В. показала тесную связь советской геологии

с социалистическим строительством.

С о ч. В.: Геоморфологические наблюдения на Север¬

ном Урале, «Известия Гос. Географического об-ва», 1932,

т. 64. еып. 2—3; Геологическое строение территории Пе-

чорско-Ылычского гос. заповедника, «Труды Неч.-Илыч.

заповедника», вып. 1, М., 1940; А. II. Павлов и его роль

в развитии геологии, 2 изд., М., 1947; Сталинские пятилетки

и развитие научной геологической мысли в СССР, «Бюл¬

летень Моек, об-ва испытателей природы. Отд. геол.»,

1950, т. 25, вып. 1.

ВАРТА — река в Польше, правый, самый большой

приток реки Одры (Одер); длина 760 км; площадь

бассейна 54 тыс. км2. Протекает через Лодзинекос

и Познаньское воеводства. В. начинается на зав.

окраине Малопольской (Южноиольской) возвышен¬

ности (на выс. 350 м) и пересекает в узкой долине

Краковско-Велюньские горы п основном на С.-З.

Выйдя на Польскую равнину, В. течёт то в древних

широких и заболоченных долинах, то, прорезая воз¬

вышенности, — н узкой долине. В нижнем течении,

в так называемом Вартском прорыве, В. принимает

р. Нотец. Впадает п Одру ниже г. Костшиня. Глав¬

ные притоки: справа — Нор, Нотец, слева — Просна,

Сен. Обра. Среди других рек Полыни В. отличает¬

ся относительно постоянным уровнем; на протя¬

жении 350 км она регулируется шлюзами. Глав¬

ный судоходный приток В.—р. Нотец — соединён

Быдгощеким каналом с Вислой. Мосиньекий канал

соединяет В. с другим притоком Одры — с р. Об¬

рой. На В. стоят города Ченстохов и Познань.

вАРТПУРГСКОЕ СОСТЯЗАНИЕ (или «в арт-

б у р г с к а я война») — состязание средневе¬

ковых поэтов-миннезингеров, происходившее, по

преданию, н 1200 или 1207 в горном замке Варт-

бург при дворе ландграфа Германа Тюрингенского.

Предание называло среди участников этого состя¬

зания не только реальных исторических лиц, но

и вымышленные имена (волшебник Клингсор, ле¬

гендарный Генрих фон Офтсрдинген). В. с. известно

лишь по анонимному средневековому стихотворению

(«Вартбургская война», ок. 1300), содержащему

указание па соперничество не только миннезинге¬

ров, но и феодальных политических группировок.

Легенда о В. с. была использована Р. Вагнером

(см.) него опоре «Тангейзер» и немецким писателем-

романтиком Новалисом (см.) в романе «Генрих фон

Офтердингеп» (1802).

ВАРУЖАН, Даниель (1884—1915) — армянский

поэт. Родился в Турции п крестьянской семье.

Основные теми творчества В. — угнетённое положе¬

ние армян в султанской Турции, стремление армян¬

ского народа к воссоединению (сб, стихов «Сердце

племени», 1909). Однако освобождение армян В. не

снизывает с революционным движением в России.

B. идеализирует Древнюю Армению, деревенскую

жизнь и обычаи армянских феодалов (сб, стихов

и поэм «Языческие песни», 1912), противопоставляет

патриархальную деревенскую жизнь каниталистпч.

обществу (сб. «Песнь хлеба», 1921, посмертно).

В стихотворениях, посвящённых западноевропей¬

ским рабочим («Перерыв», «Умирающий рабочий»,

«Машины», «Работница», «Первое мая» и др.), В.

неверно толковал революционное движение проле¬

тариата как стихийную разрушительную силу, не

сумел увидеть и этом движении путь к освобожде¬

нию человечества. В. пал жертвой армянского по¬

грома н султанской Турции в 1915.

С о ч. В*: •( ш |гп п/ш 1 О" ш ь /» ь ЪрЦЬр, ЬрЬ.шЬ,

1946<

Лит.: Поилня Армении е древнейших времен до наших

дней, под ред. В. Брюсова, II., 1916; Антология армянской

ползнп с древнейших времен до наших дней, под ред.

C. С. Арутюняна и В. Я. Кирпотина, М., 1940; Кирп о-

т и и В., Поулин армянского народа, М., 1938.

В АРУ НА — в ведической религии бог небесного

свода, повелитель богов и людей, хранитель миро¬

вого порядка и страж морали. Позднее, в индуизме,

В. теряет это место в сонме божеств и становится

богом вод и хранителем западной части мира.

ВАРУНЦЯН, Исай Сергеевич (р. 1898) — совет¬

ский учёный-селекционер, действительный член-

академик Всесоюзной Академии с.-х. наук имени

В. И. Ленина. Первые урожайные сорта хлопчат¬

ника В. начали внедряться в производственные по¬

севы с 1930. Сортами, выведенными В., в Закав¬

казье ежегодно засевается почти вся площадь, от¬

водимая под культуру хлопчатника. В годы Вели¬

кой Отечественной войны был внедрён созданный

В. сорт хлопчатника «1298» — скороспелый, высоко¬

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ — ВАРШАВА

И

урожайный, устойчивый против болезней, к-рый

высевается в Закавказье, а также в районах непо¬

ливного хлопчатника в РСФСР и УССР. За выведе¬

ние новых сортов хлопчатника в 1949 В. присуж¬

дена Сталинская премия. В. работает также в обла¬

сти селекции других технических культур и продви¬

жения субтропических культур в более северные

районы.

С о ч. В.: Проект сортового районирования хлопчат¬

ника на 2 пятилетку в ЗСФС1\ «Труды Закавказского и.-и.

хлопкового ин-та», 1933, вып. 43; Селекция хлопчатника

в ЗСФС1\ «Труды Всесоюзной Акад. е.-х. наук им. Ленина*.

1936, выи. 43; Генетическая паука и селекция хлопчат¬

ника, «Яровизация», 1 940, № 2; Искусственная полипло¬

идия хлопчатника, «Агробиология», 1 946, № 1; Об аккли¬

матизации цитрусовых культур в новых районах, «Совет¬

ская агрономии», 1949, № 2.

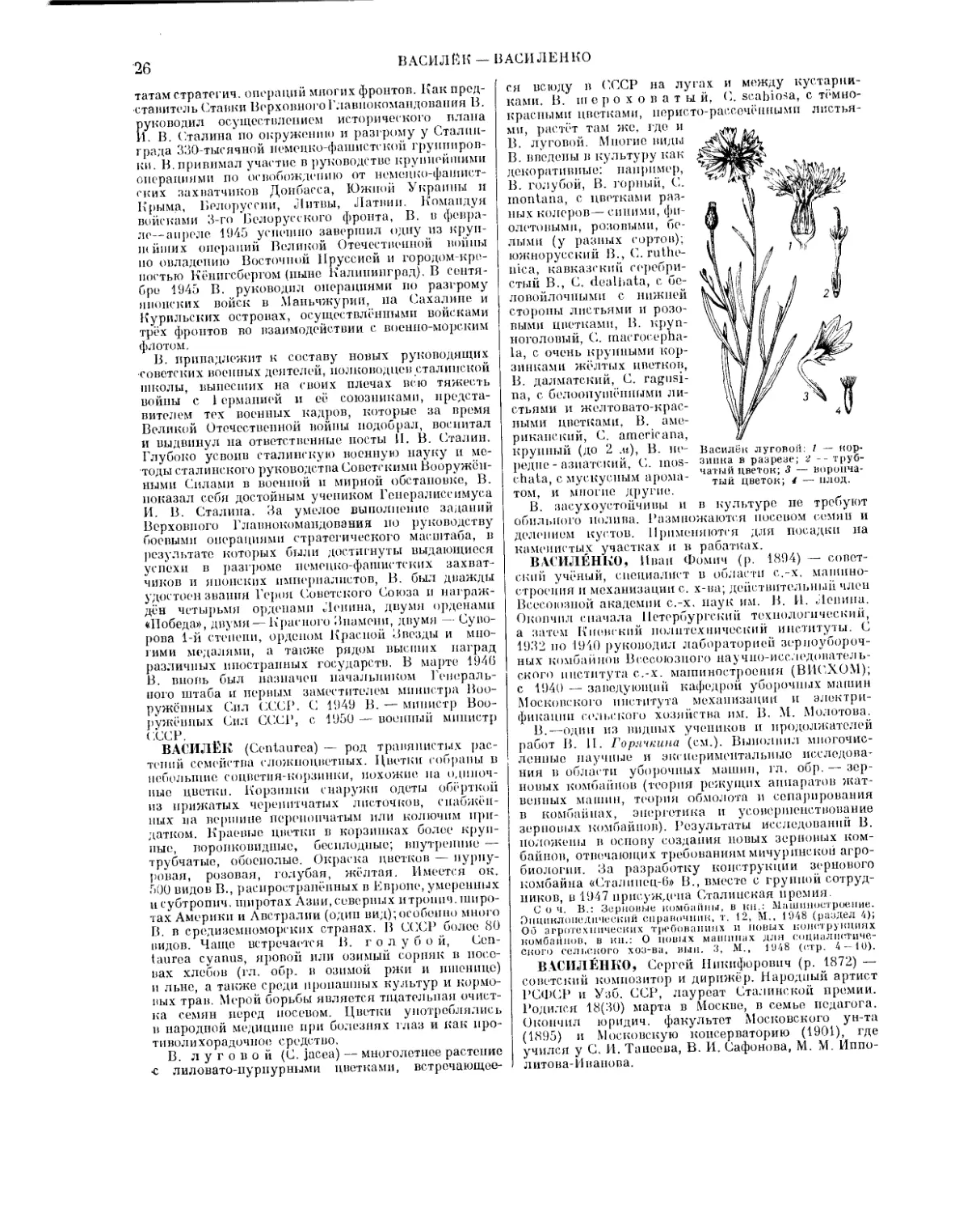

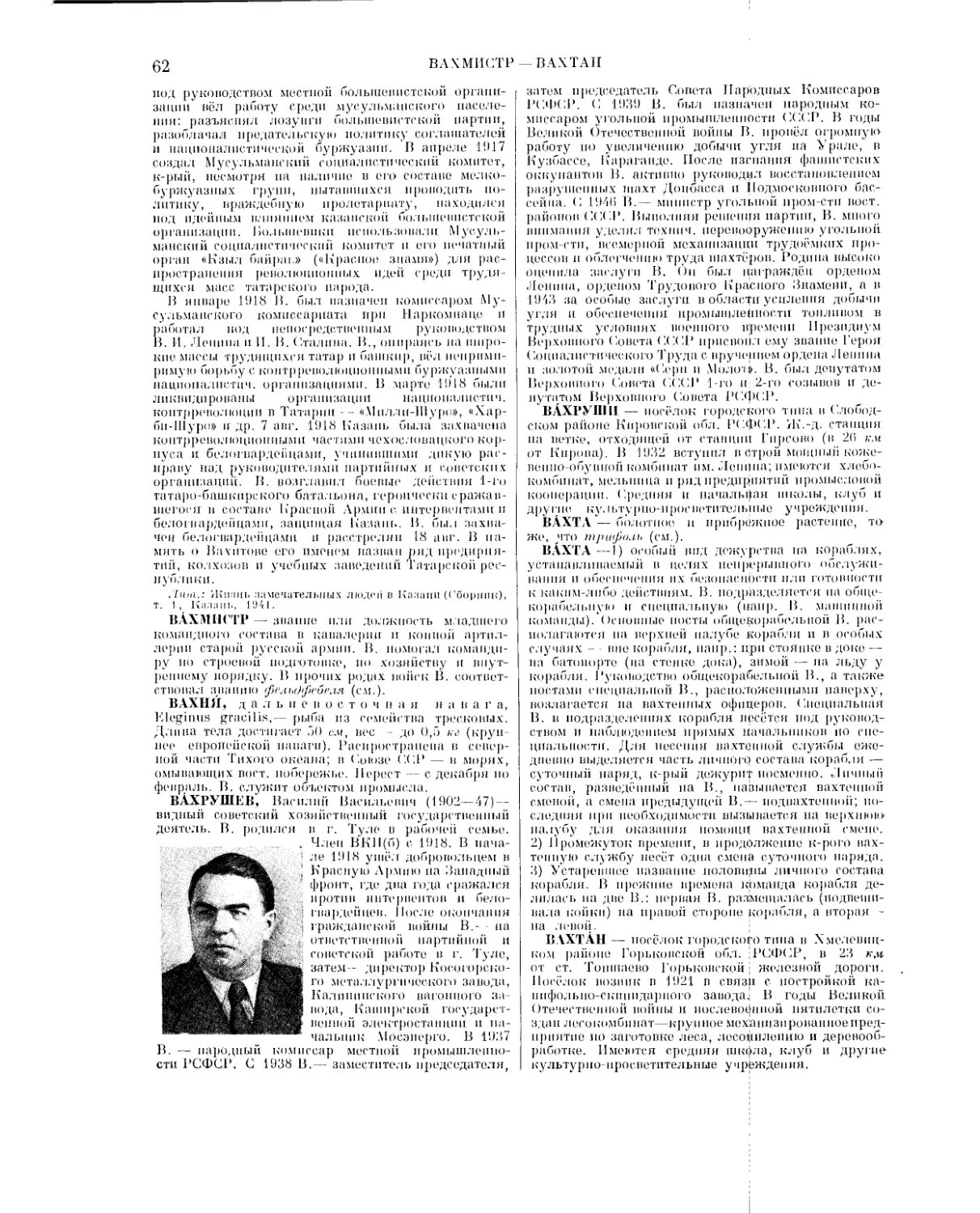

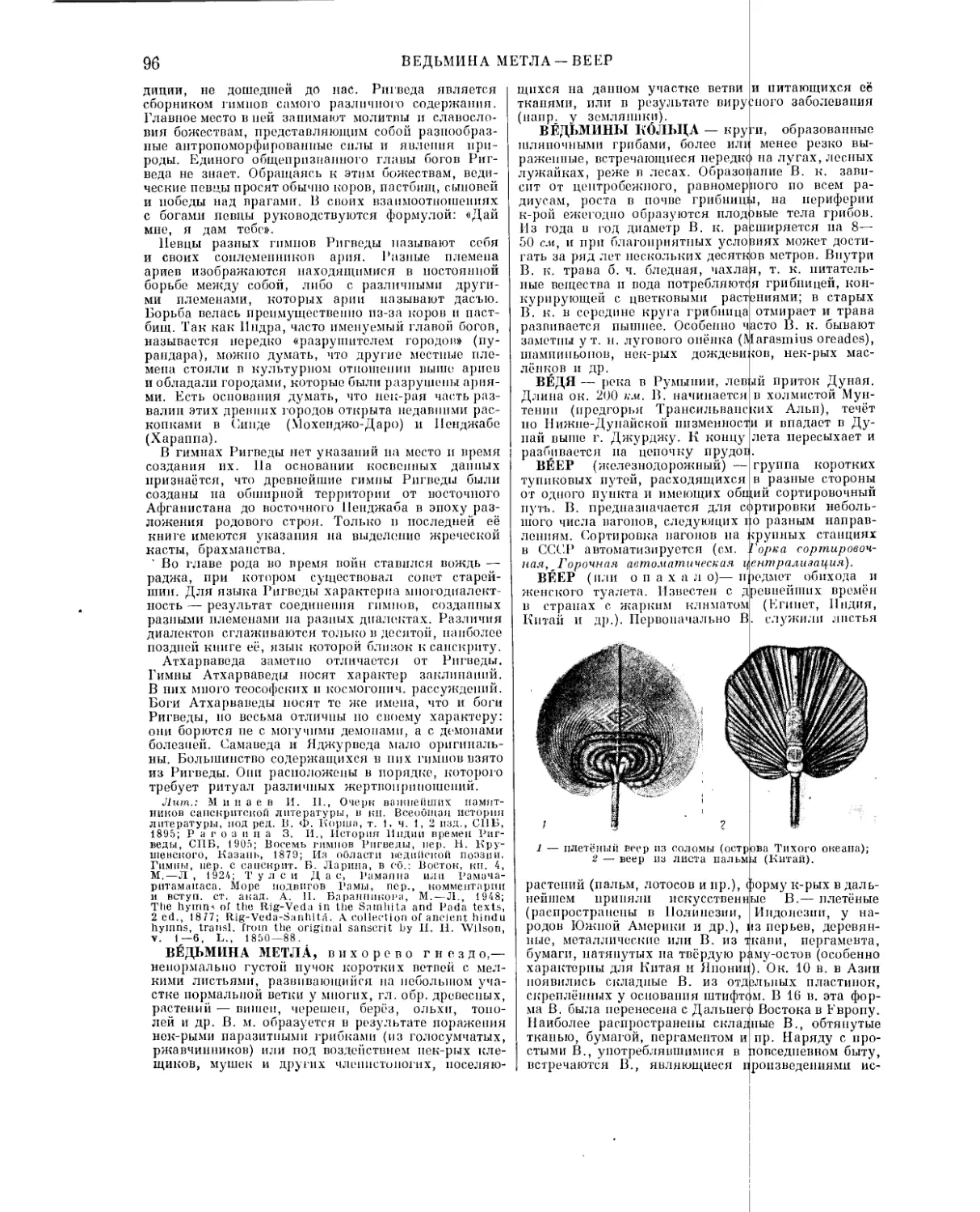

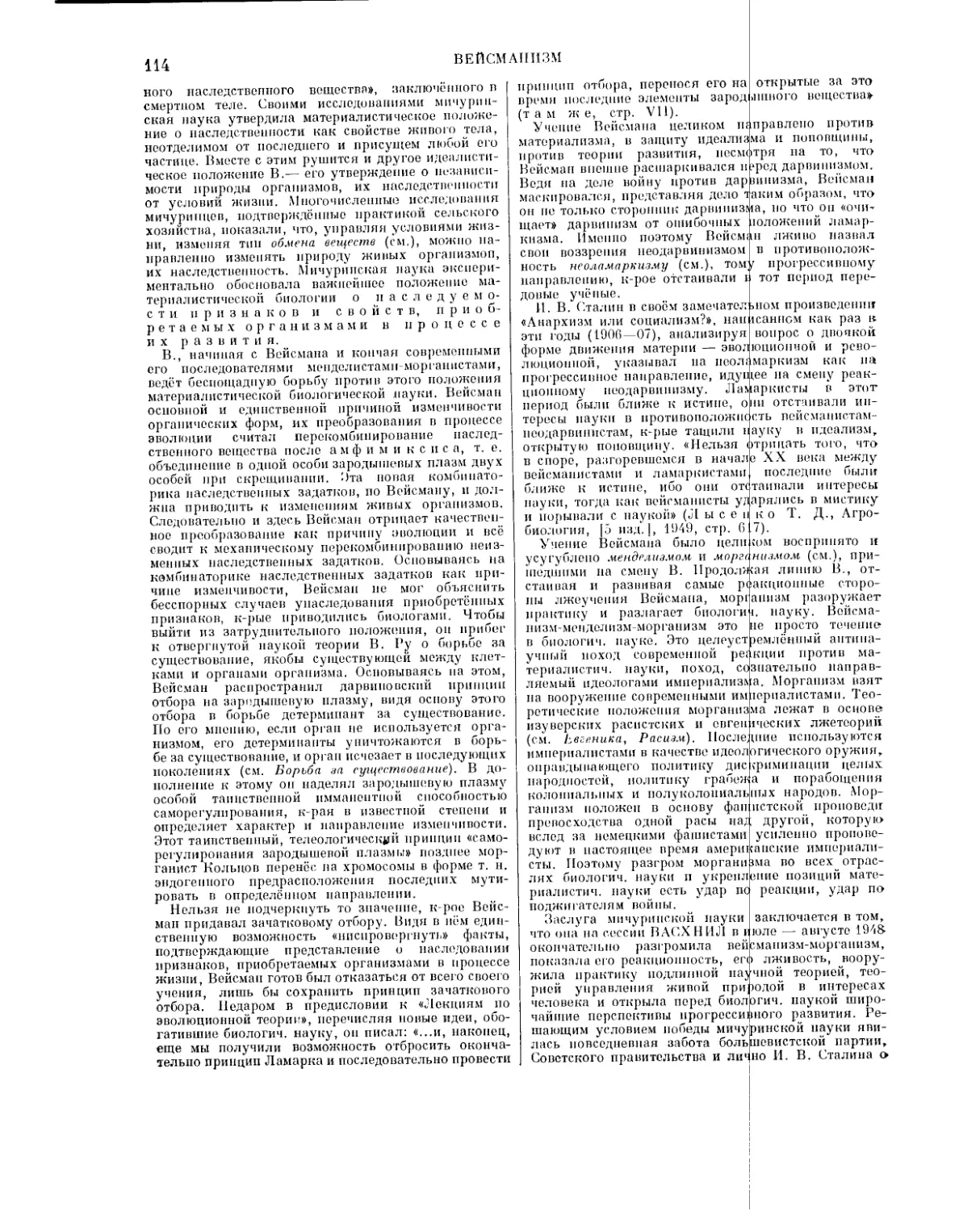

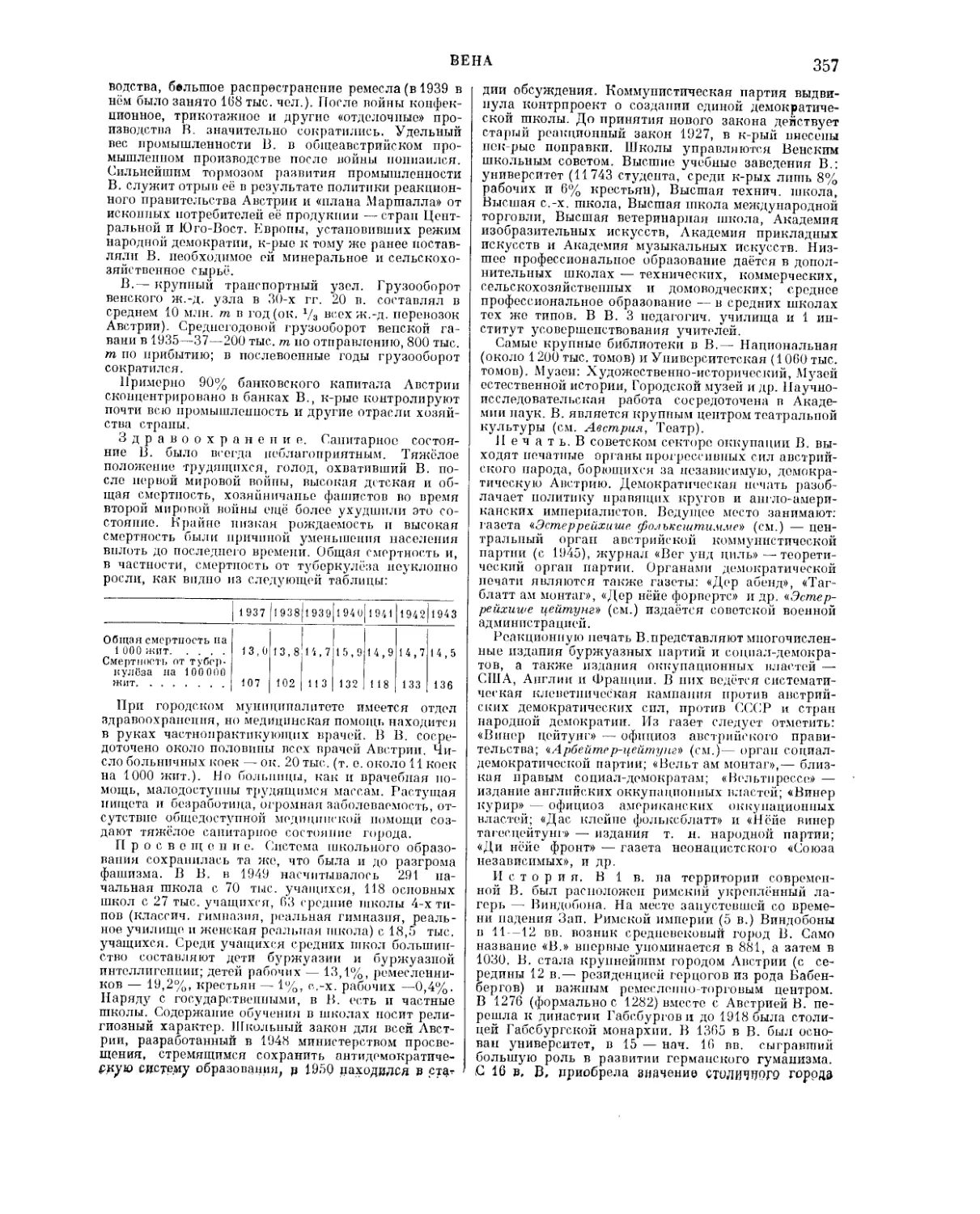

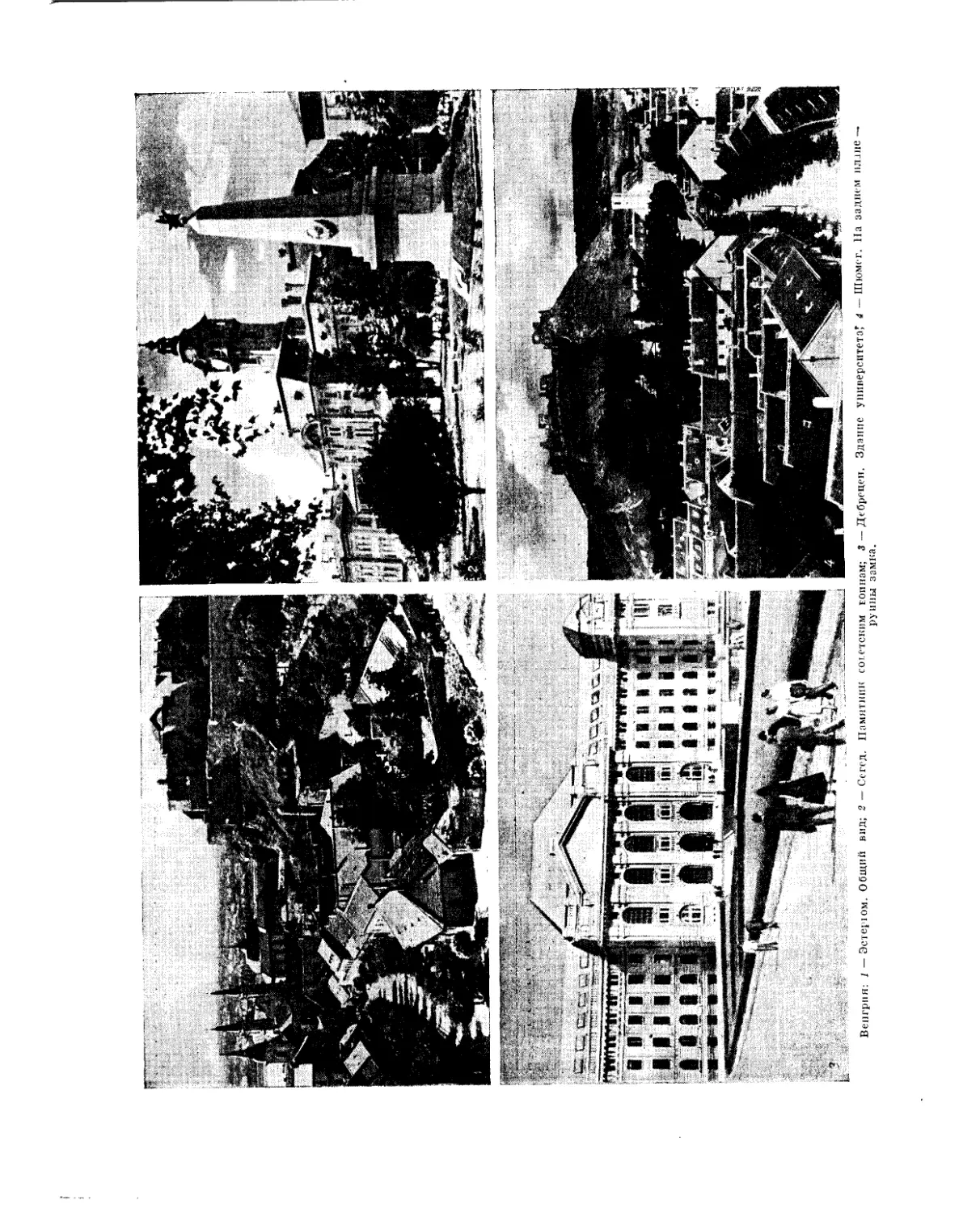

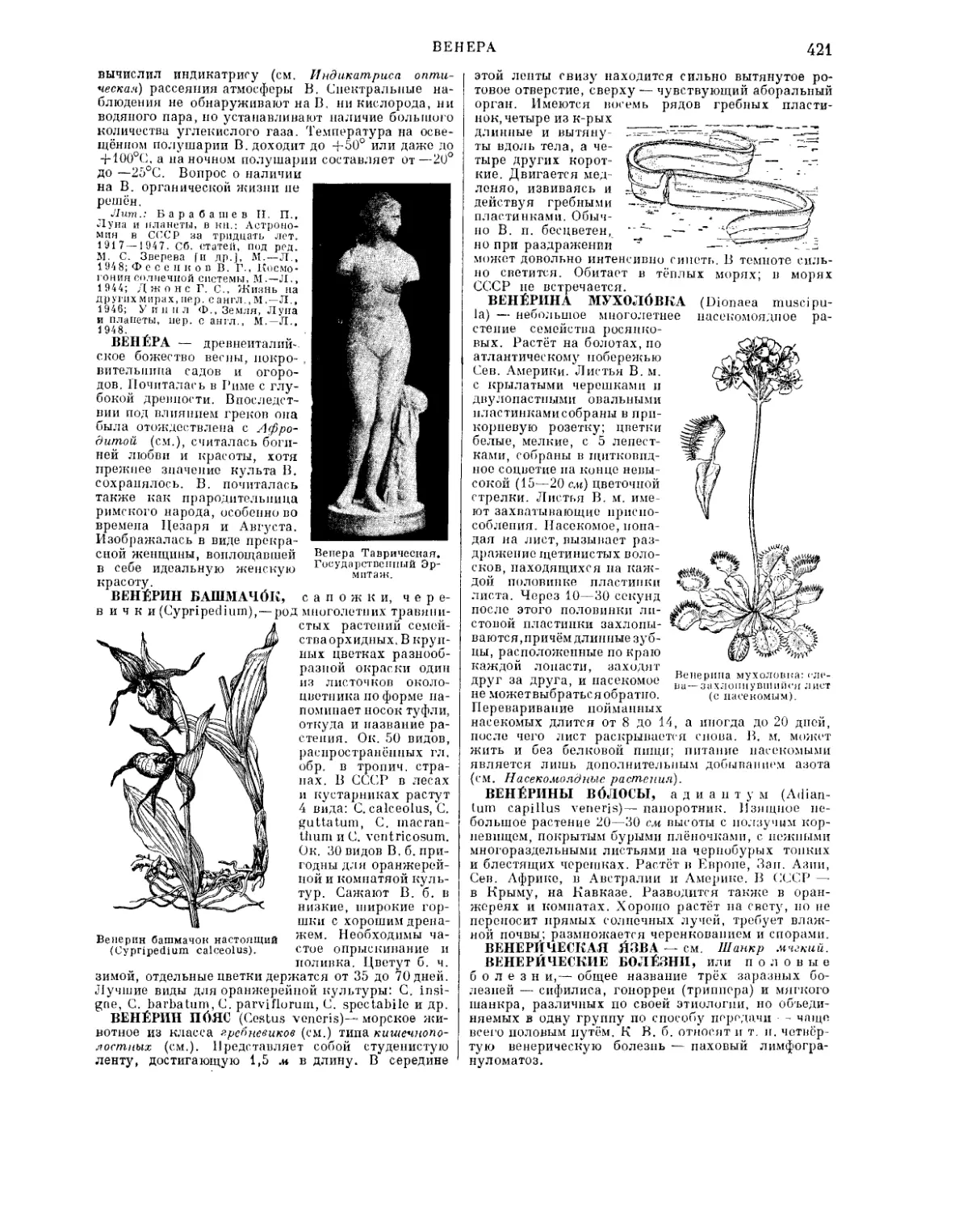

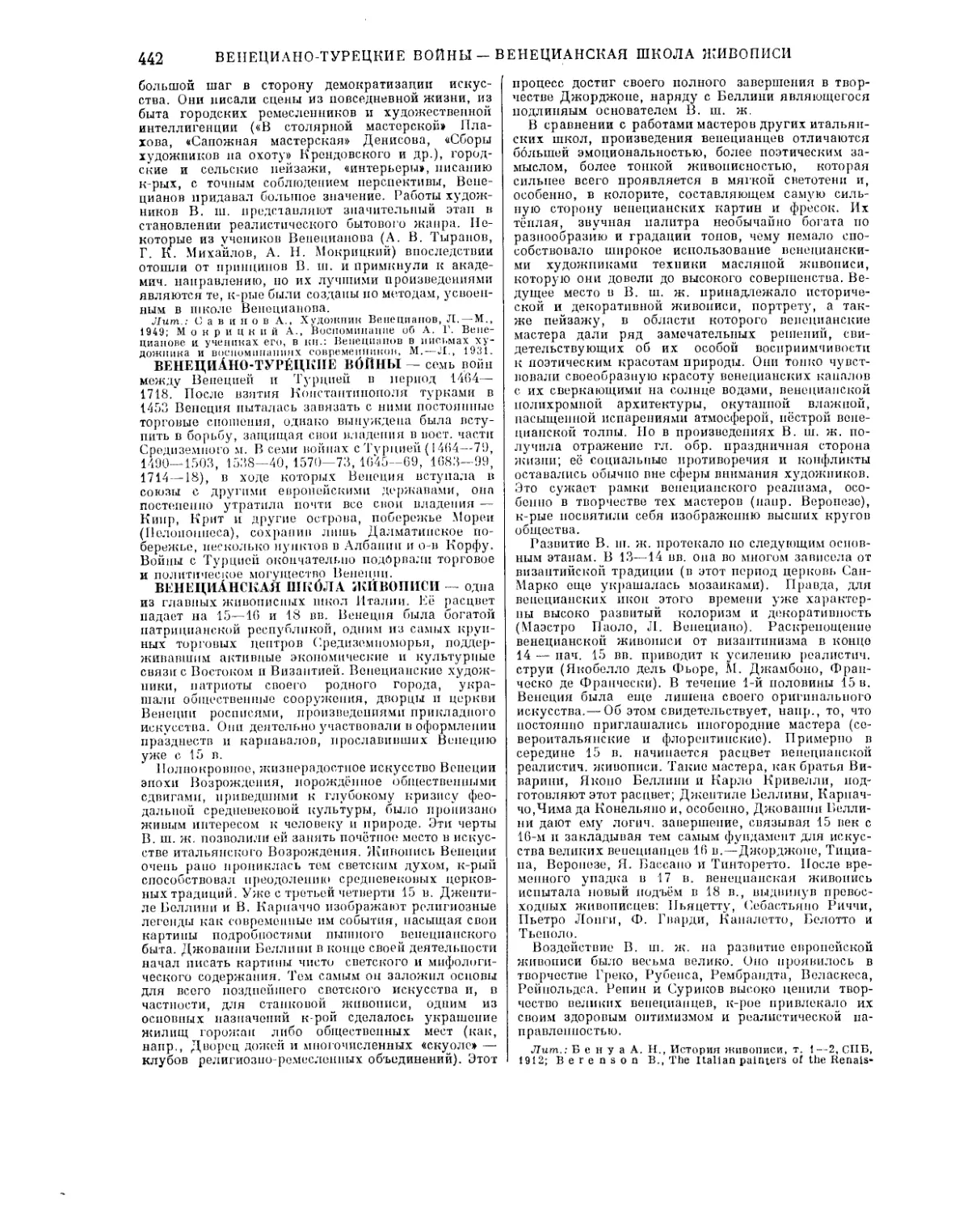

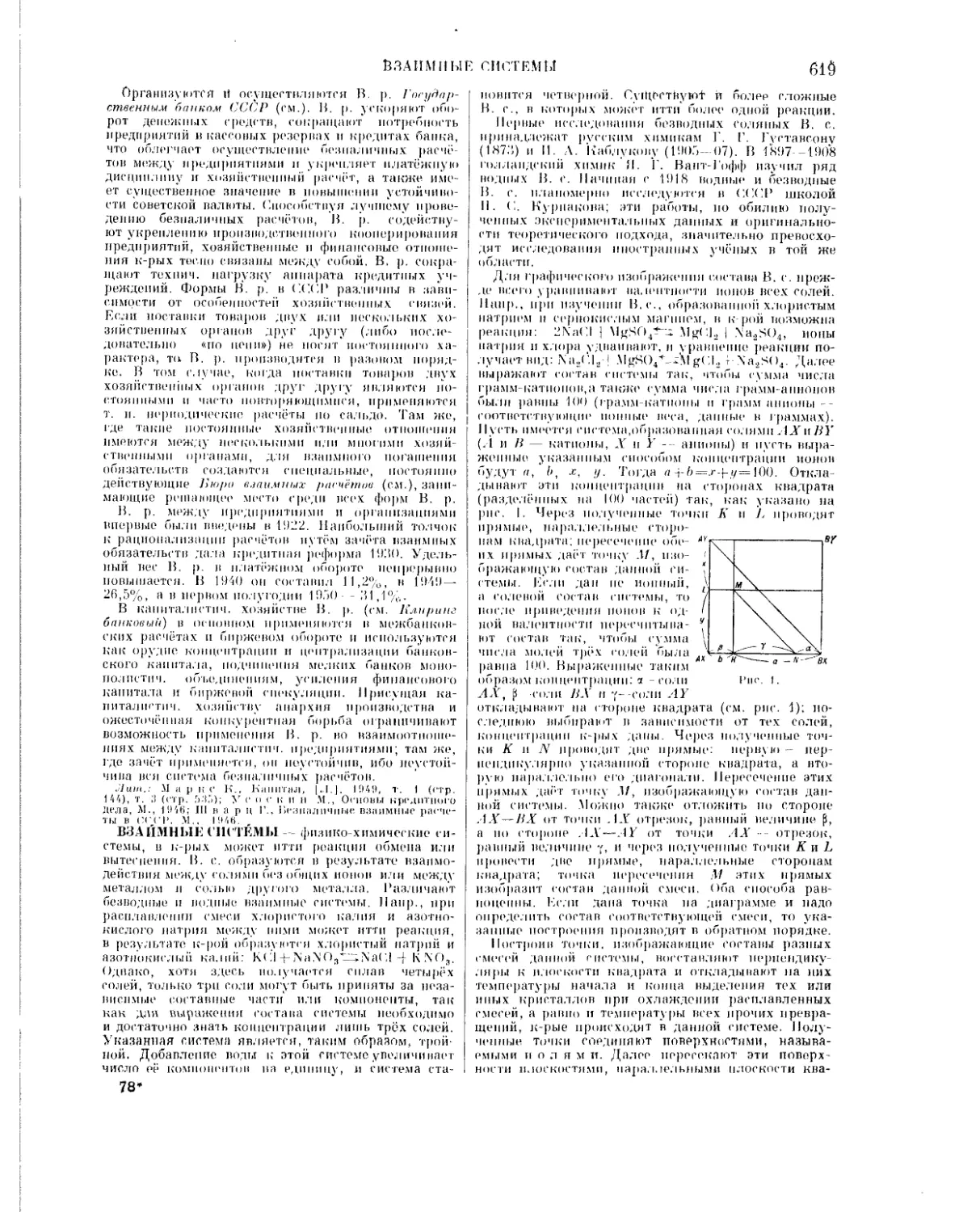

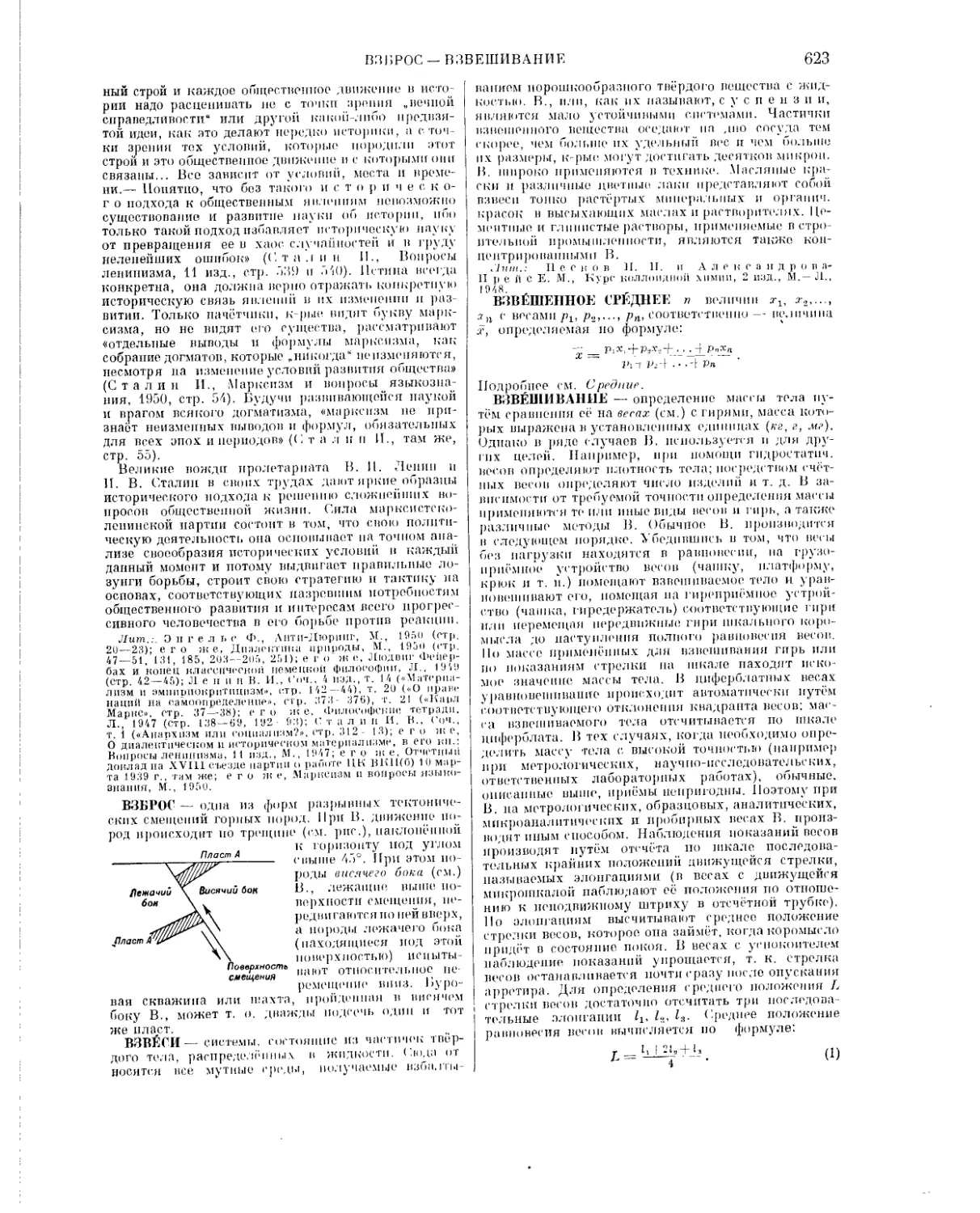

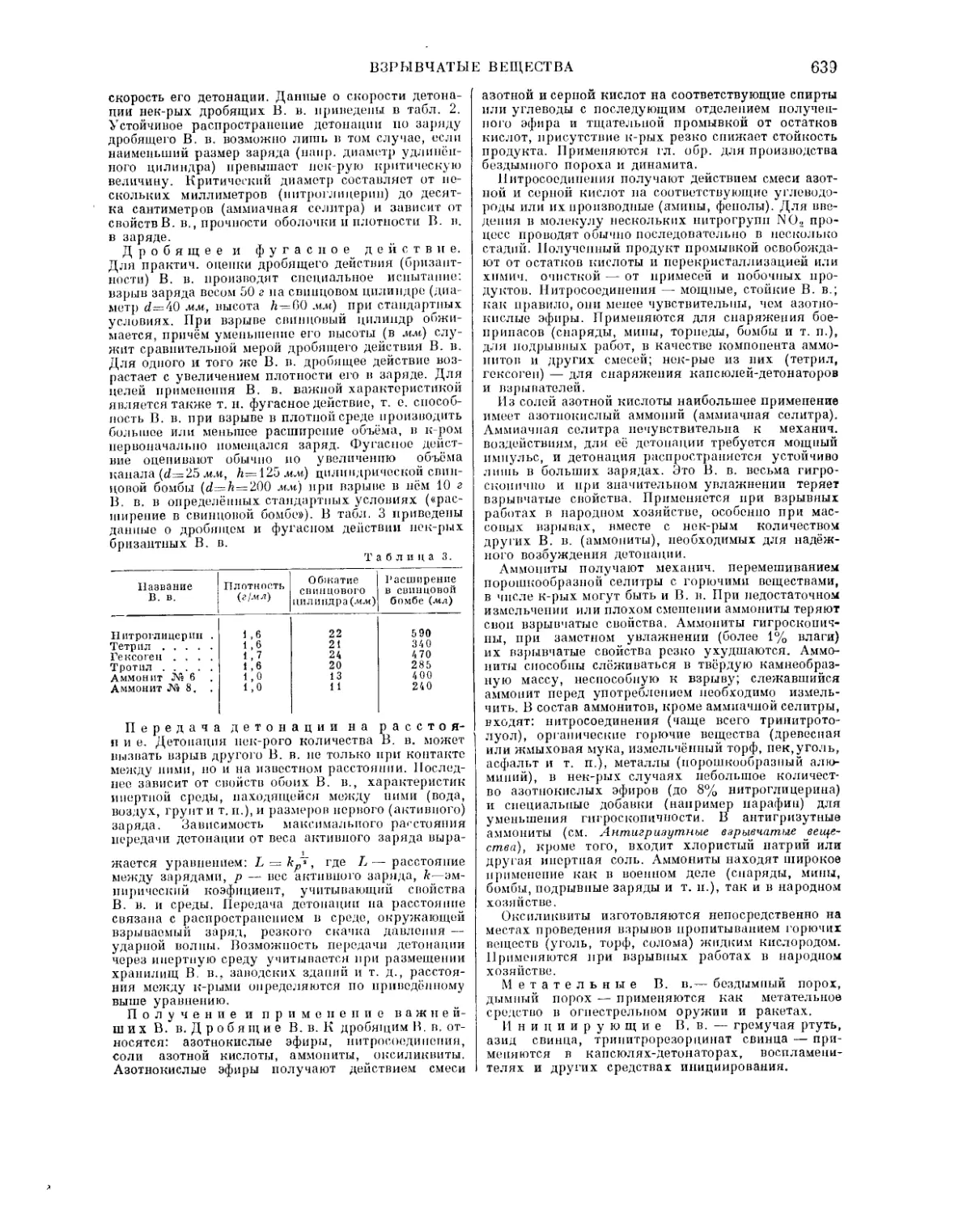

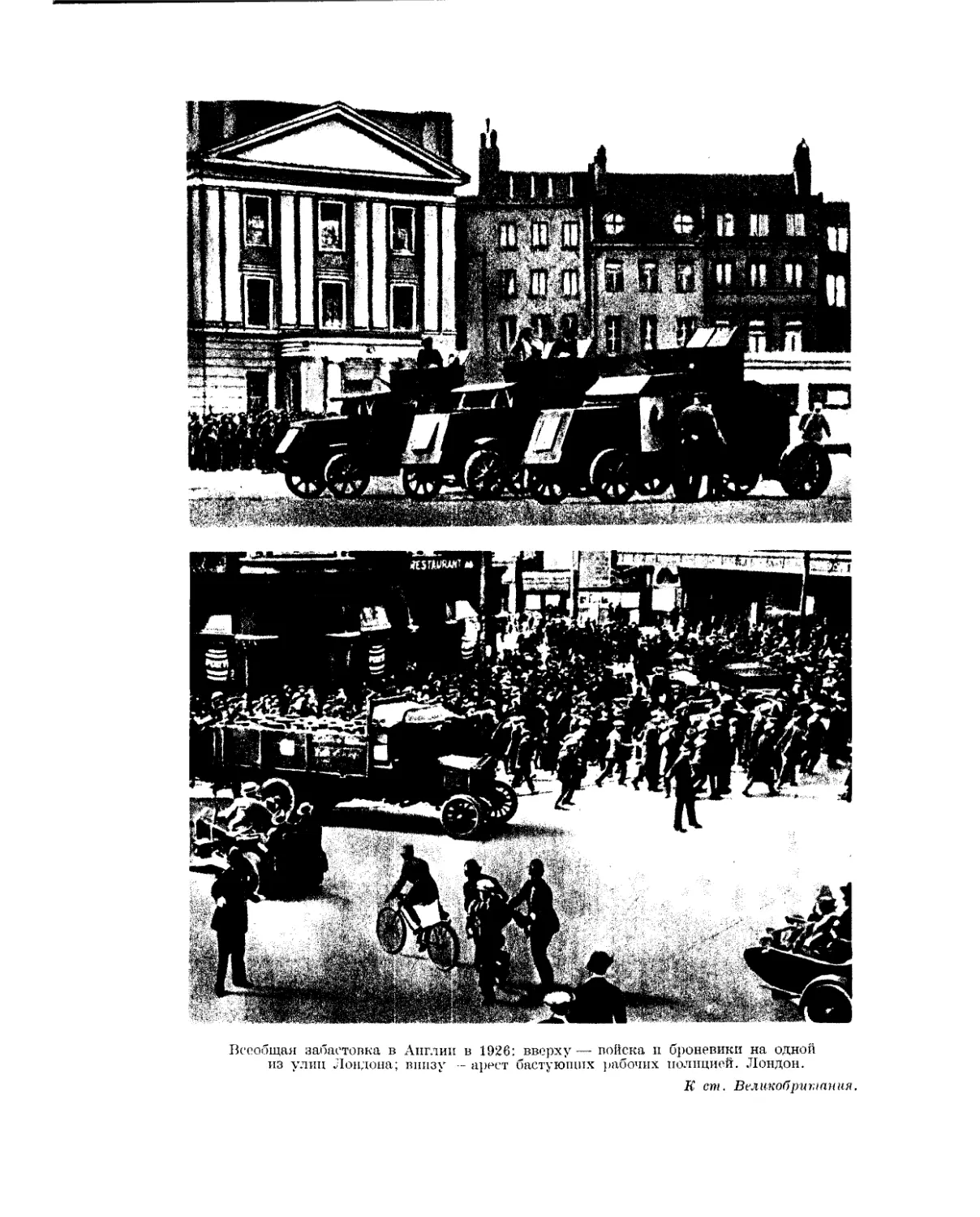

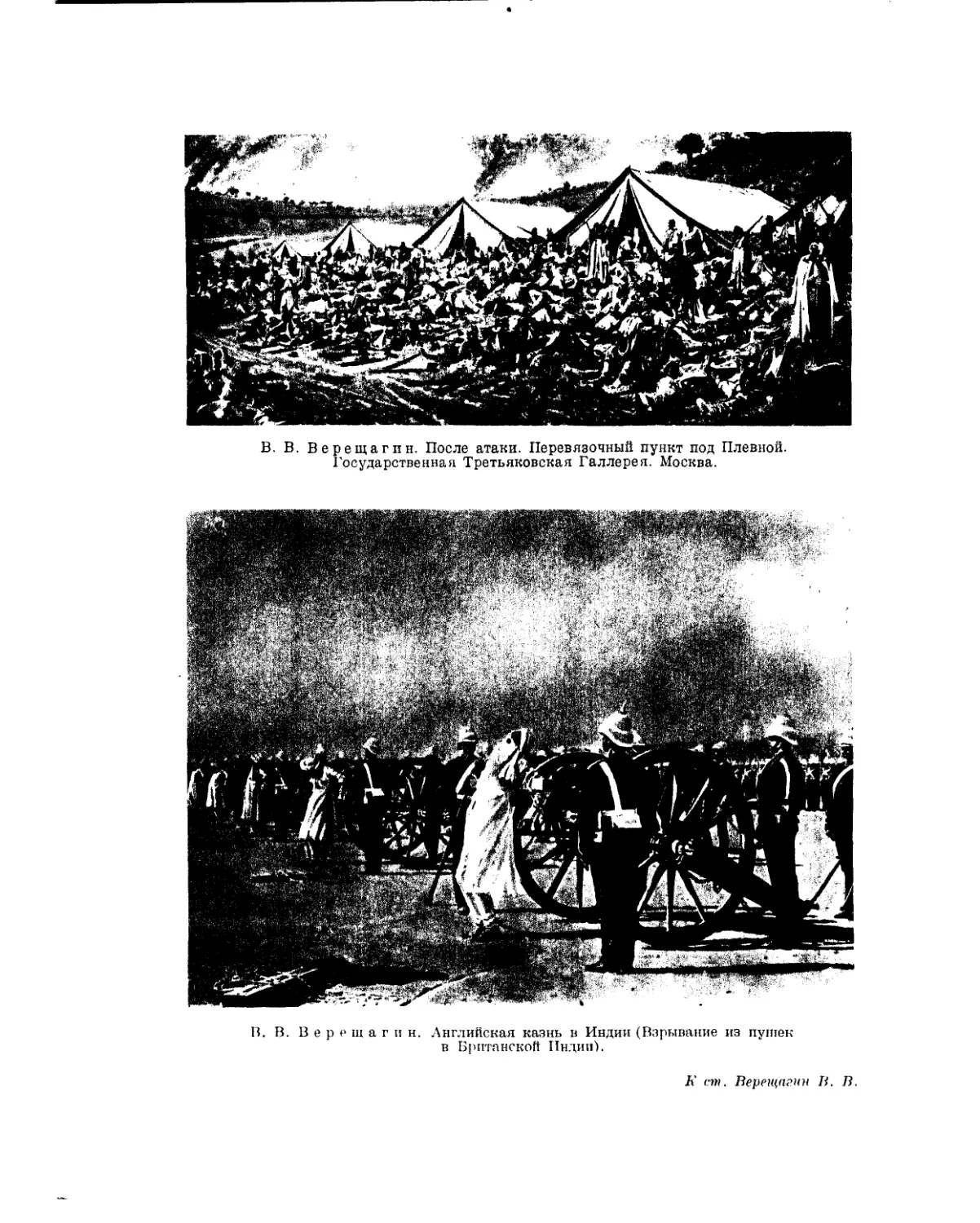

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ — массовая резня

гугенотов (см.), произведённая католиками в Париже

и ночь иод праздник си. Варфоломеи, 24 авг. 1572.

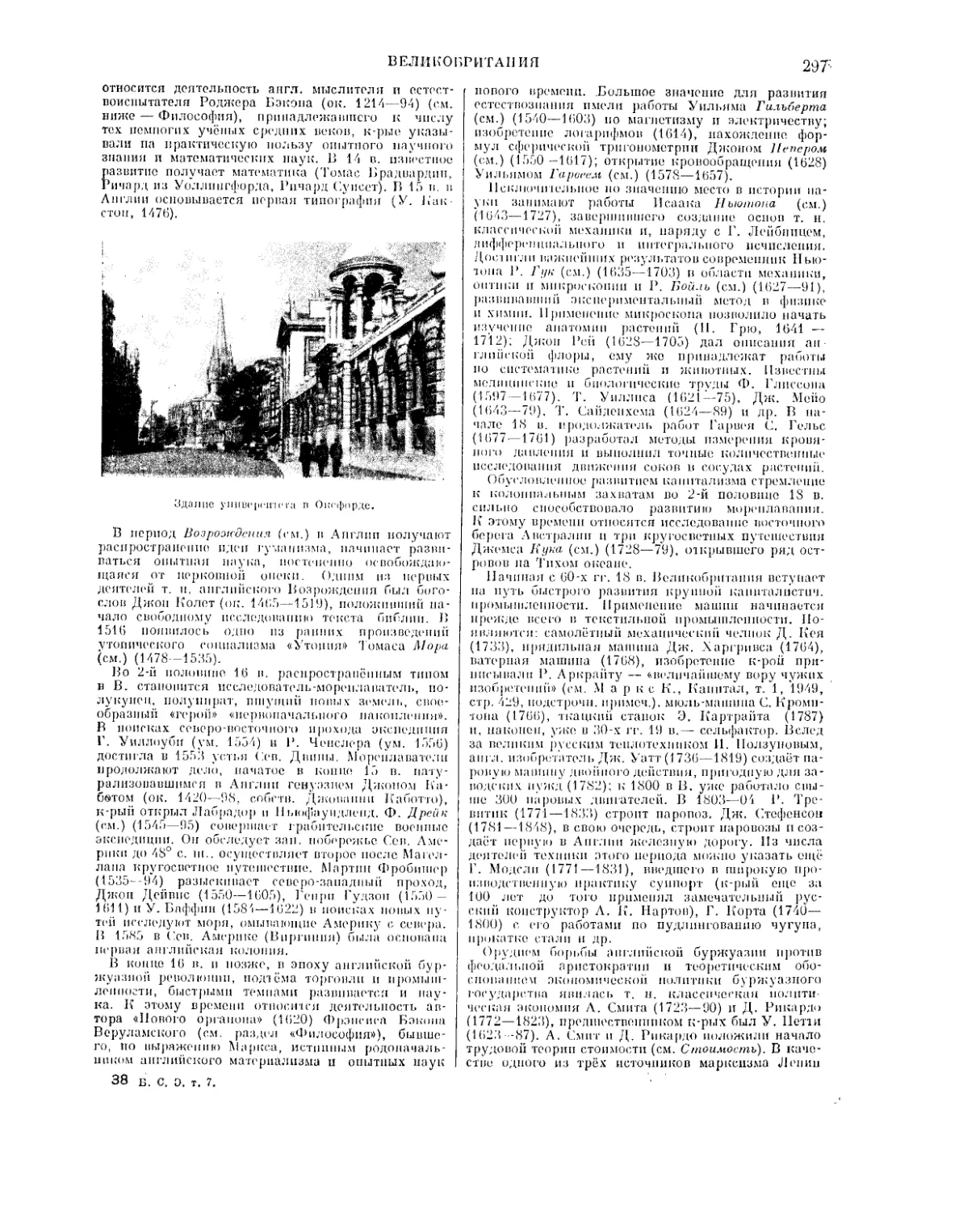

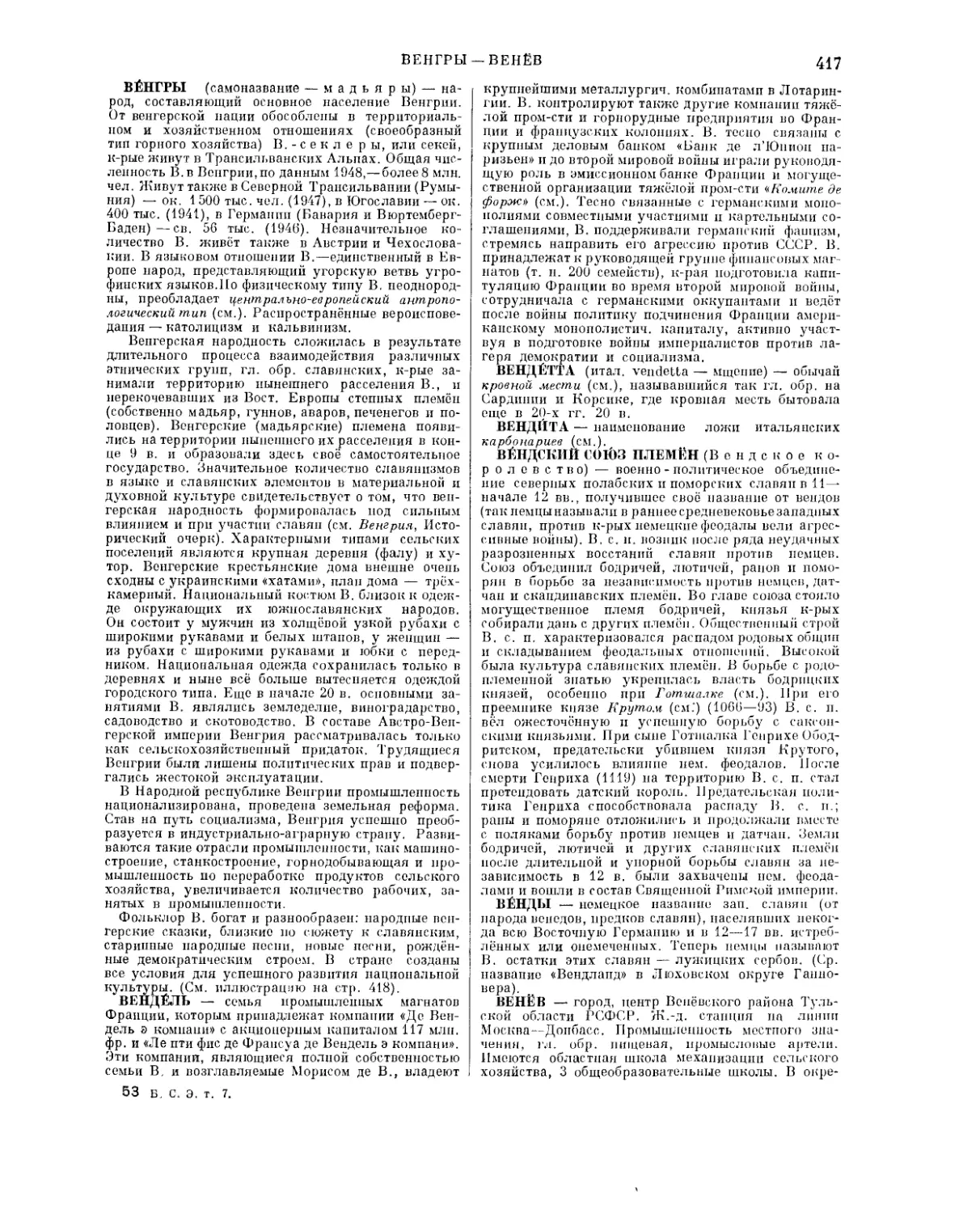

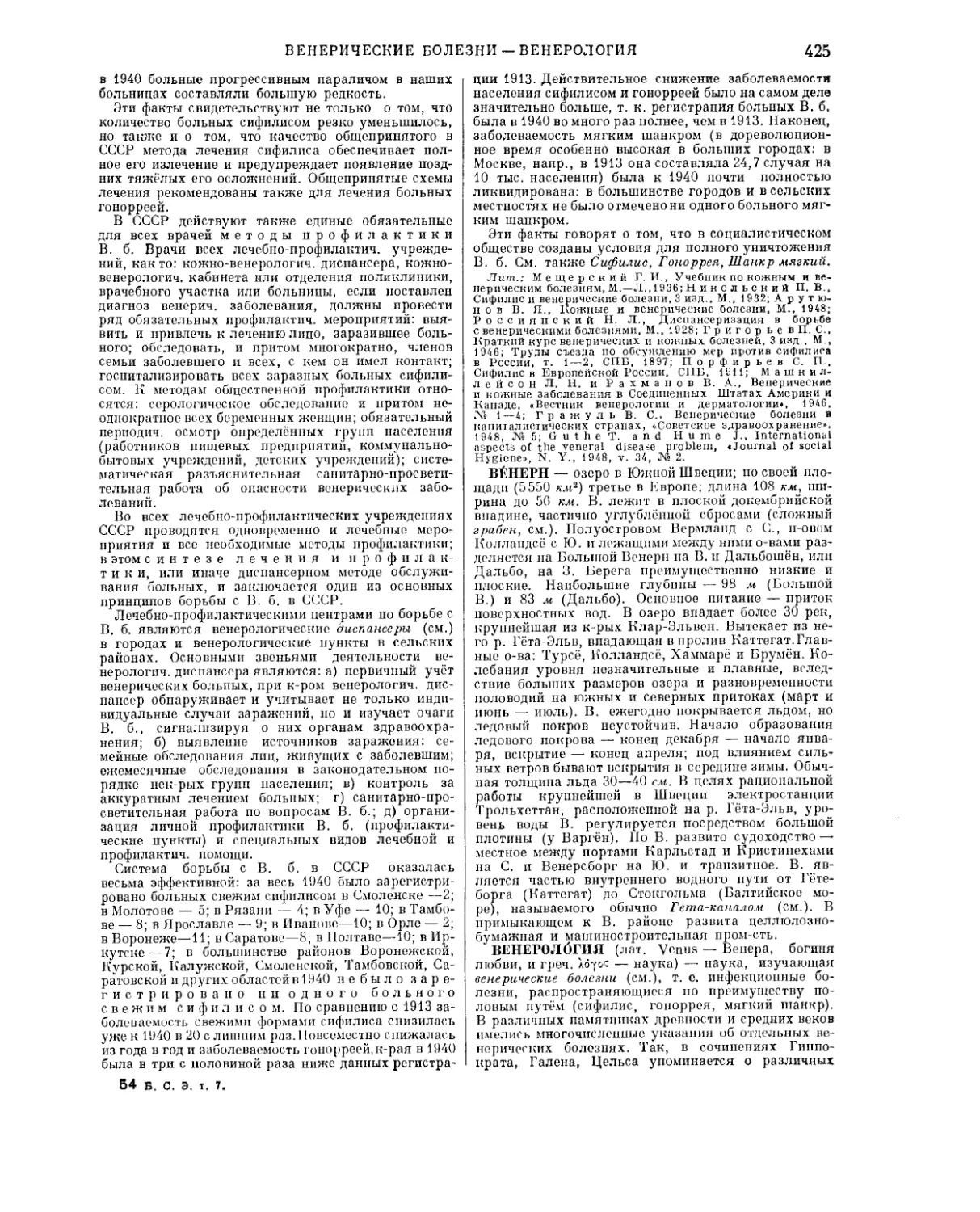

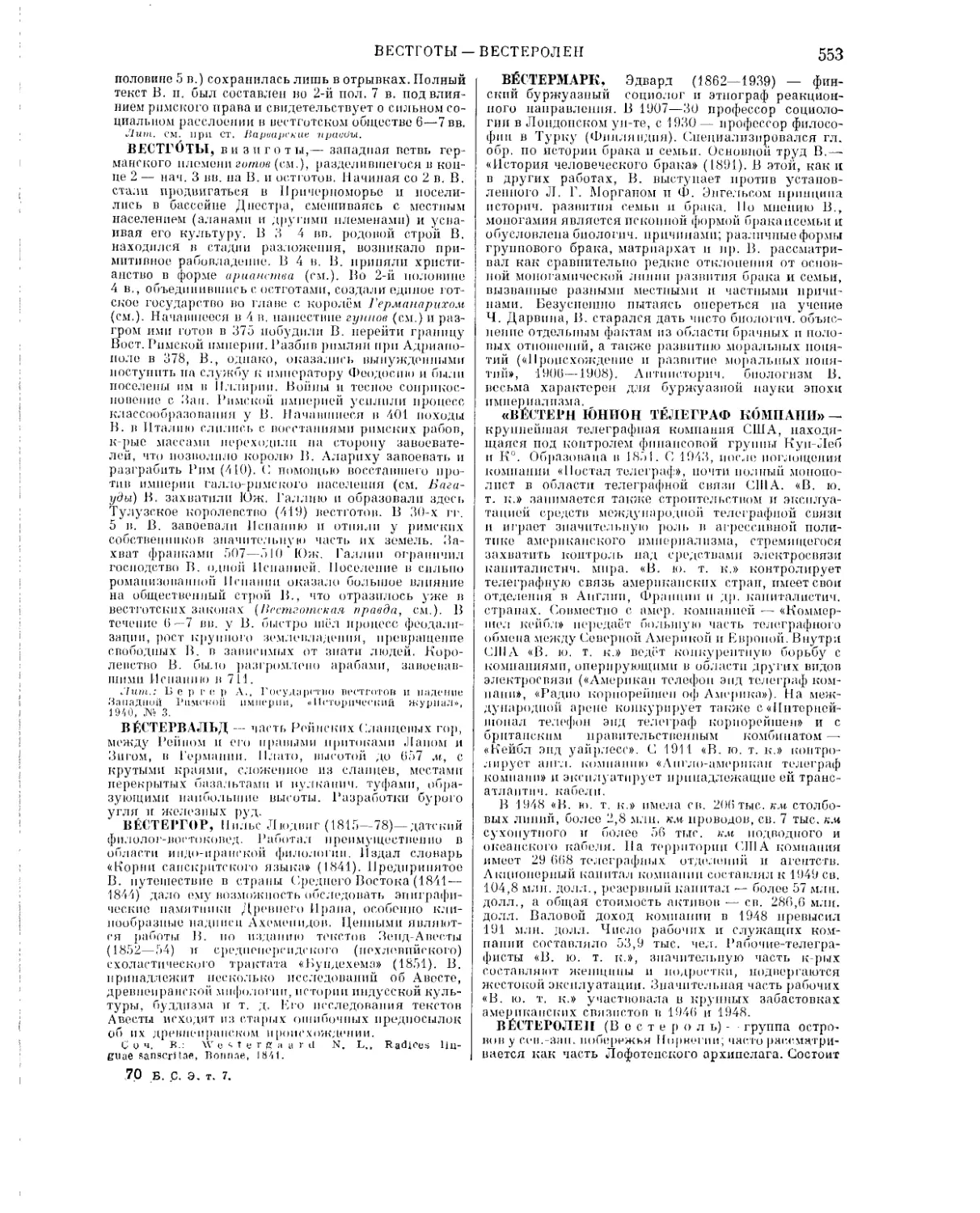

Варфоломесвенан ночь. (' грашоргл 18 в.

Выла организована королевой матерью Екатерп-

ной Медичи, фактичееки правившей страной при

Карле IX, и католической партией, возглавляв¬

шейся Гидами (см.). В. и. означала изменение прово¬

дившейся до того королевской властью политики

лавирования между религиозно-политическими пар¬

тиями католиков п гугенотов и была вызвана бо¬

язнью усиления днорнн-гугепотон (в особенности и

связи с их политикой сближения с Нидерландами

и поддержки нидерландской революции и силу её

направленности против Испании). В В. и. было

предательски уничтожено ок. 30 тыс. гугенотов (в

том числе их вождь Колиньп), что вызнало новую

войну между католиками и гугенотами (см. Гугенот¬

ские войны).

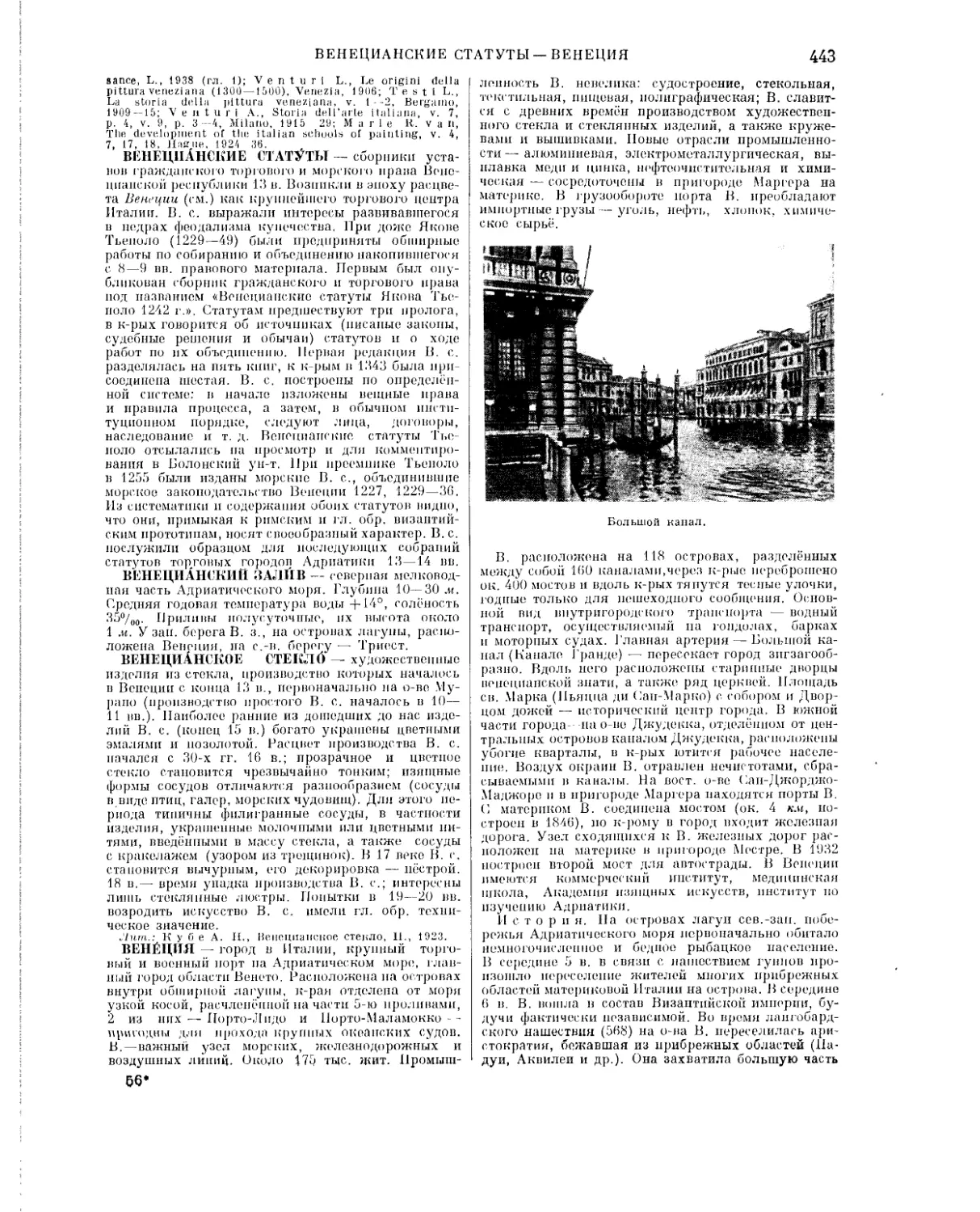

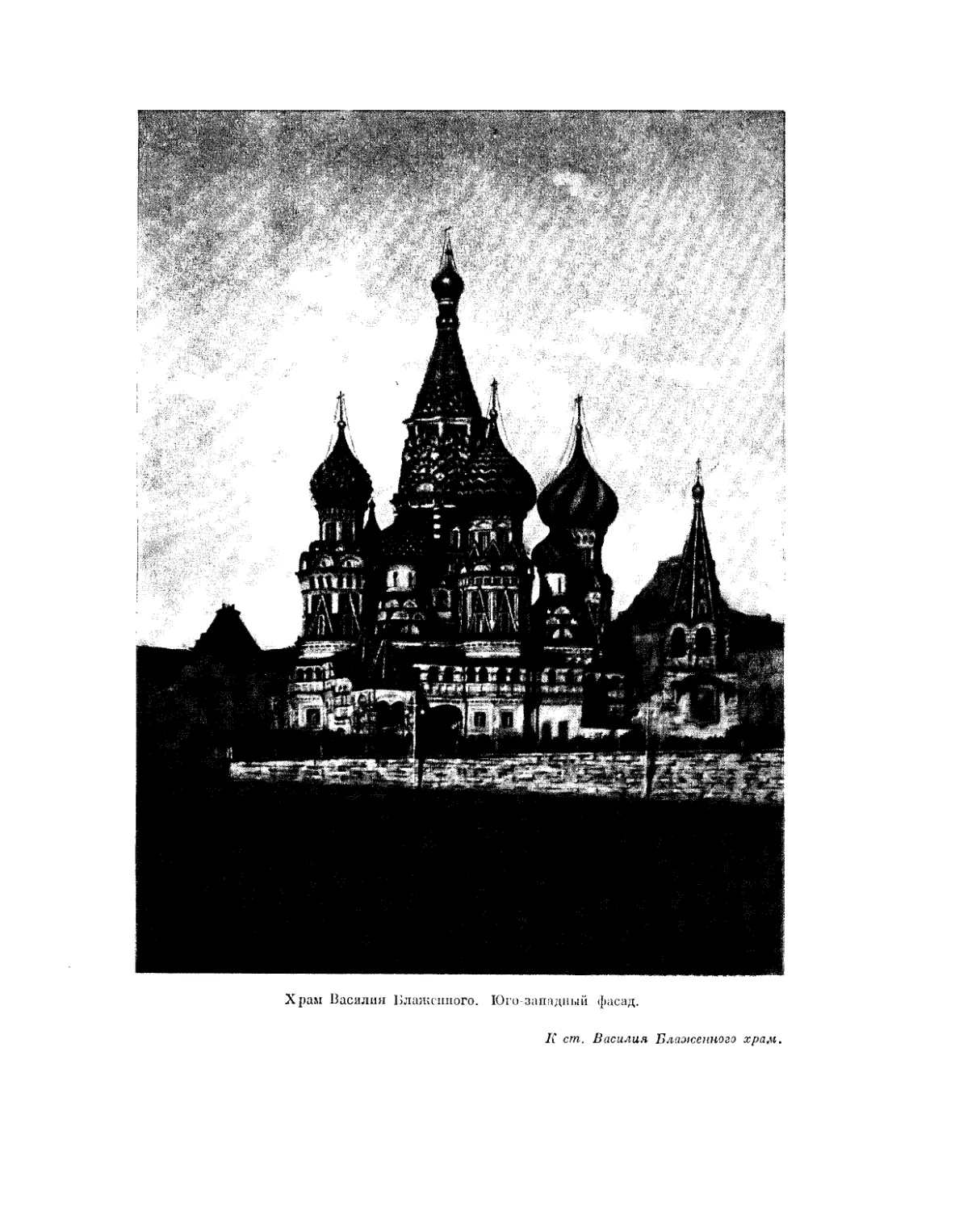

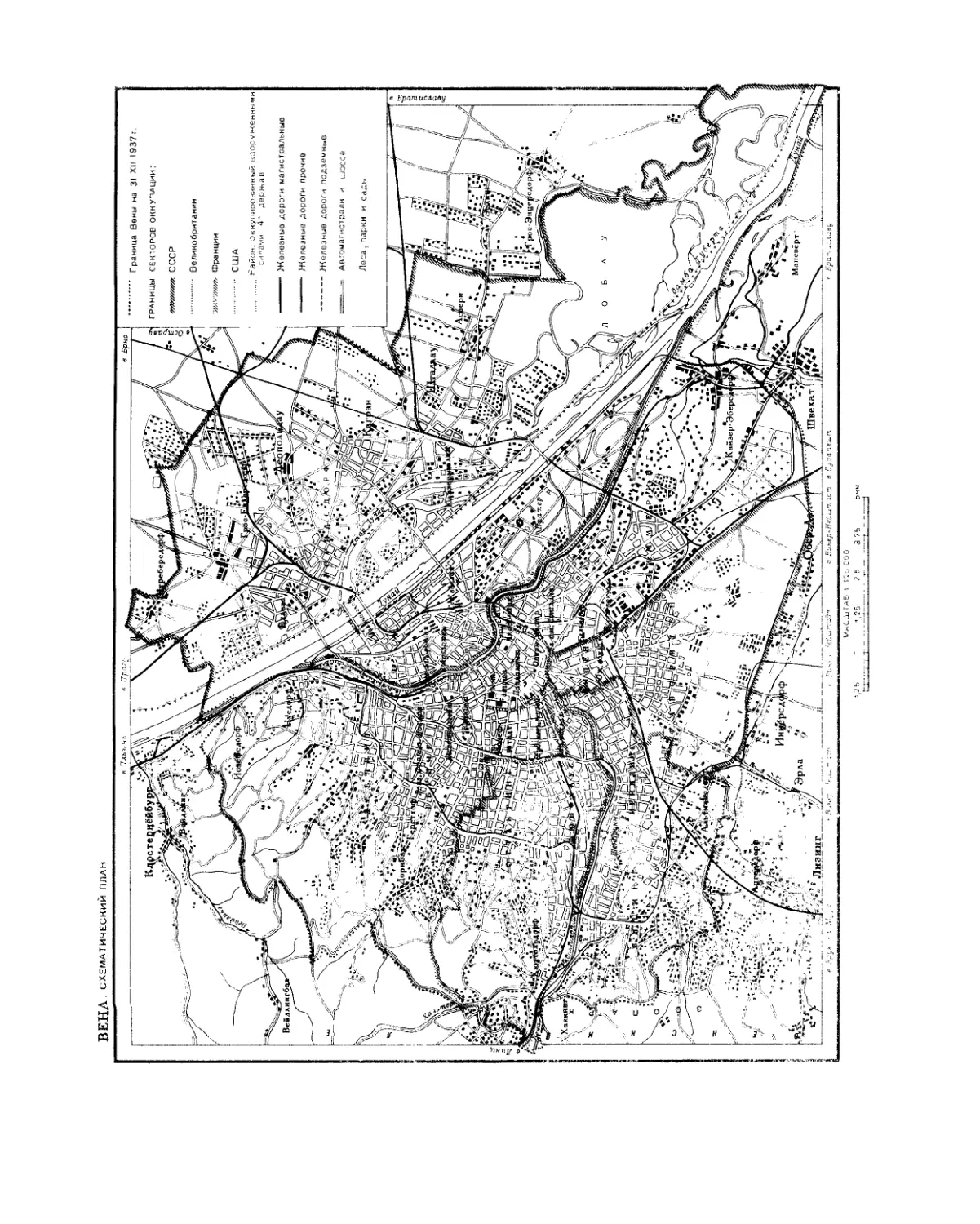

ВАРШАВА — столица и крупнейший по населению

город народно-демократической Полыни, большой

транспортный узел, важнейший политический и куль¬

турный центр страны и один из её крупнейших про¬

мышленных центров. II.—административный цент])

Варшавского воеводства и самостоятельная админи¬

стративная единица. Площадь Н. составляет 141 лти2;

площадь варшавского жилищного комплекса, охва¬

тывающего также прилегающие к Н. местности, до¬

стигает 400 к.и2. В. расположена в центре Мазопец-

кой равнины, у пересечения р. Вислы многочис¬

ленными экономически важными сухопутными доро¬

гами, соединяющими Восточную и Центральную

Кирову. Большая часть 13. расположена на возвы¬

шенном левом берегу Вислы, меньшая часть города—

Прага — на низком правом берш у реки.

До второй мировой войны В. была значительным

индустриальным и соответственно крупным нроле-

2*

I тарским центром. В. была богата архитектурными

памятниками разных эпох. Средневековый центр В.

Старе-Мнето с небольшой Рыночной площадью

расположен в сев. части центрального района горо¬

да. Его лучший памятник — старейший в В. готиче¬

ский храм ев. Яна (14 в., перестроенный в 19 в.) —

хранил гробницы князей Мазопецких, типичные для

позднего средневековья. Расположенный южнее Ко¬

ролевский замок был выстроен в 17 в., когда В.

стала общепольской столицей (с 1596). В последую¬

щие пека в городе и вокруг него были построены

дворцы: Вилянув (арх. И. Велотти, 17 в.), Лазенки

(арх. Д. Мсрлшш, 18 в.) и мн. др. Лучшие классиче¬

ские здания 1-й половины 19 н. (архитекторы Я.Ку-

бицкий, А. Корацци, Г. Маркоин, А. Идзьковский,

II. Айгнер и др.) свидетельствуют о связи с пере¬

довой русской архитектурой того времени. В. укра¬

шается мраморными колоннадами, садами и пар¬

ками (Лазенковский, Саксонский), памятниками вы¬

дающимся людям Польши (Н. Копернику, А. Миц¬

кевичу, Ш. Шопену н др.). К середине 19 в. окон¬

чательно складывается своеобразный архитектур¬

ный облик города. Национальные особенности поль¬

ского зодчества характеризовались сочетанием па¬

радной торжественности и изящества пропорций.

В Варшаве были сосредоточены крупнейшие высшие

учебные заведения, лучшие музеи п театры Польши.

В. была одним из красивейших городов Кировы и

насчитывала н 1939 около 1,3 млн. жит. Вместе с

тем В. была городом резких социальных контра¬

стов. В 1939 68,0% всех квартир В. состояло из

1—2 комнат, и в них проживало в среднем ок.

4 чел. на 1 комнату: в то же время в квартирах

с 6 и более комнатами на каждую комнату приходи¬

лось в среднем менее 1 чел. Рабочие предместья

(Грохув, Воля, Таргунок и др.) были лишены эле¬

ментарного благоустройства и находились в ужа¬

сающих антисанитарных условиях.

Во время второй мировой войны В. подверглась

беспримерному в истории преднамеренному разруше¬

нию со стороны гитлеровских захватчиков; свыше

540 тыс. жителей В. было убито во время уличных

боёв или л концентрационных лагерях. Остатки

населения В. были выселены гитлеровцами из го¬

рода в конце 1944. Немецкие оккупанты разрушили

св. 75% всего жилого фонда города, 90% всех пред¬

приятий, храмов и история, памятников; было взо¬

рвано И мостов и виадуков. Целые районы В. были

разрушены настолько, что н них не осталось даже

следов улиц.

Несмотря на огромные разрушения, народно-демо¬

кратическое правительство Польши немедленно по

освобождении В. войсками Советской и польской армий

н начале 1945 приняло решение о сохранении В.

столицей польского государства. Польская объеди¬

нённая рабочая партия возглавила всенародное

движение за восстановление п реконструкцию В.

Огромную помощь н возрождении В.оказал Советский

Союз. Бойцы Советской Армии разминировали тер¬

риторию города, навели первые временные мосты

через Вислу. В первые же дтш после освобождении

В. из СССР были поставлены продовольствие для

голодавшего населения, сборные дома, троллейбусы;

лучшие советские специалисты приняли непосред¬

ственное участие л восстановлении средств связи,

водопровода, канализации, в разработке планов

реконструкции города. На стройках В. в 1945—49

самоотверженно работали молодёжные бригады из

Болгарии, Чехословакии и других стран.

По мере восстановления городского хозийс.тиа и

роста политического, хозяйственного и культурного

12

ВАРШАВА

значения В. быстро увеличивалось её население.

В январе 1945 в В. проживало 162 тыс,.чел., в январе

1946—уже 474 тыс., в начале 1950 — 640 тыс., в мае

1951—760 тыс. чел. Благодаря осуществлённому

народно-демократическим правительством Польши

повышению материального уровня жизни трудя¬

щихся смертность населения В., составлявшая в

1937 11,3 чел. на 1000 жит. и увеличившаяся в

1945 до 19,6 чел., сократилась в 1947 до 8,8 и в 1949

до 8,1 чел. на 1000 жит. Шестилетний план развития

польской экономики па 1950—55 предусматривает,

что в 1955 население В. достигнет примерно 1 млн.

чел. как за счёт дальнейшего роста населения, так

и за счёт включения в городскую черту новых тер¬

риторий. В. снова становится крупным индустриаль¬

ным центром с многочисленным рабочим классом.

Количество рабочих и служащих, занятых в промыш¬

ленности и строительстве В., составлявшее в 1946

54,4 тыс. чел., должно увеличиться к 1955 до 200

тыс. чел., т. е. составит ок. 40% всего трудящегося

населения В.

Городское управление. На основании закона от

20 марта 1950 органом государственной власти

В. является Гада Лародова, избираемая её гражда¬

нами. Рада Народова (Национальный сонет) поддер¬

живает постоянную связь с трудящимися массами.

Порядок и сроки выборов, число членов Рады Н а-

родовой, количество районов В. устанавливаются

специальными законами. Рада Народова В. имеет пол¬

номочия военодеких рад народовых и находится

нод верховным надзором Государственного сове¬

та и непосредственным контролем Совета мини¬

стров Польской республики (см. Польша, Государ¬

ственный строй). Исполнительно-распорядительным

органом Рады Пародовой В. является её прези¬

диум, состоящий из председателя, его замести¬

телей, членов и секретаря; президиум избирается

Радой Пародовой и в любое время может быть ею

заменён. При президиуме Рады Народоной В.

имеются отделы по различным отраслям управле¬

ния, находящиеся в двойном подчинении — пре¬

зидиума и Рады Пародовой, с одной стороны, и со¬

ответствующих министерств — с, другой. Рада Па-

родова В. осуществляет контроль за деятельно¬

стью рад народовых, избираемых в районах города.

Новая планировка и архитектурный облик города.

Работы по строительству в В. ведутся в соответ¬

ствии с генеральным планом социалистической ре¬

конструкции города, сочетающим традиции поль¬

ской национальной культуры с достижениями со¬

временной техники и использующим богатый строи¬

тельный опыт Советского Союза. Основные магистра¬

ли новой В.—«Восток — Запад», реконструируемая

Маршалковская улица, проходящая с севера на юг,

трасса II—С («Север—Юг»), Центральные площади В.,

вместе с новой большой Марша,зковской площадью

и соединительными артериями, составят единый ар¬

хитектурный ансамбль, в состав Ктрого войдут но¬

вые общественные здания — Дом культуры, Дом

профсоюзов, Национальная библиотека и др. Одна из

лучших улиц В. получила название аллеи Сталина.

Великолепная магистраль «Восток -- Запад», к рая

была сдана в эксплуатацию в 1949, проходит через

центр В. и новый Силезско-Домбровский мост, со¬

единяя район Воли с Прагой. Общее протяжение ма¬

гистрали — 6,7 км; часть трассы её проходит в тонне¬

ле, из к-рого ведёт к улице Краковское Предместье

первый в Польше эскалатор — дар Москвы трудя¬

щимся В. Новая Маршалковская улица,соединяющая

район Жолибуж на севере В. с районом Мокотуп на

юге, имеет протяжение ев. 10 км. В период 1950—

1955 значительная часть нового жилищного строи¬

тельства будет сосредоточена в центральном районе

В. вдоль Маршалковской улицы, где будет соору¬

жён также ряд общественных зданий. В уцелевшем

дворце Нельводор находится резиденция прези¬

дента Польской республики. В юго-восточной части

центрального района города, над высоким откосом,

возвышающимся над Вислой, в 1948—49 начато

сооружение нового монументального здания сейма,

на стыке Иерусалимской аллеи и улицы Новы Свят,

переходящей далее к югу в аллею Сталина,—

здания ЦК Польской объединённой рабочей пар¬

тии. К 3. и С.-З. от этого комплекса намечено строи¬

тельство и частью уже выстроены здания мини¬

стерств, банков, общественных организаций н дру¬

гих учреждений.

Правительственный и деловой центр окружён

жилыми районами города. В 1949 и основном был

закончен период восстановления жилых домов, и ре¬

шающее значение приобрело новое строительство.

Застройка была сосредоточена на примыкающих к

основным магистралям наиболее удобных для жилья

территориях (Млыпув, Мирув, Муранун, Мокотув,

Сельце, Коло, Охота, Сталинградская улица в Пра¬

ге, Грохув и др.), где сооружались в 1948—19

благоустроенные, светлые и просторные дома для

трудящихся столицы. По нюстилетнему плану наме¬

чен общий объём жилищного строительства В. в

размерах ок. 12 млн. .к3, запланировано сооружение

100 тыс. новых жилых комнат.

Восстановлены парк в Лазейках, Саский парк, пар¬

ки нм. Жеромского, Дрешераидр. В 1949 начаты об¬

ширные работы но созданию бульваров и Централь¬

ного парка культуры и отдыха вдоль Вислы, озеле¬

нению трассы «Восток — Запад» и других маги¬

стралей, а также районов нового жилищного стро¬

ительства. Шестнлетний план намечает озеленитель¬

ные работы и В. на территории 1100 га, в резуль¬

тате выполнении к-рых В. будет окружена зелё¬

ным поясом. Восстанавливаются исторические па¬

мятники — Замок, ансамбли Краковского Пред¬

местья, Птаре-Мнсто Нонемнстского района. В

1949 реставрированы древняя «колонна Зигмунта»

и ряд храмов и дворцов. Восстановлены памятники

Копернику и Мицкевичу, сооружены новые—бойцам

Советской Армии, повстанцам гетто. С развитием

национальных традиций польской архитектуры В.

получает совершенно новый архитектурный облик,

соответствующий столице строящегося социалисти¬

ческого государства. Замечательная работа но вос¬

становлению в строительству В. была отмечена

в ноябре 1950 Золотой Медалью Мира.

Промышленность. Транспорт. Городское хозяй¬

ство. С, 1947 территория В. превратилась в гигант¬

скую строительную площадку. Ведущей отраслью

промышленности В. является машиностроение. Вос¬

становлены и выстроены заново предприятия элек¬

тротехнической, металлообрабатывающей, швейной,

кожевенной, пищевой промышленности; в приго¬

роде В.—Урсус выстроен первый в Польше трактор¬

ный завод. Шестилетпий план предусматривает об¬

ширное повое промышленное строительство в В.

В 1948— 49 начато сооружение первого в Польше

завода легковых автомобилей, в 1950 закончено

строительство крупного полиграфического комби¬

ната; запланировало строительство новых предприя¬

тий машиностроительной, электротехнической, лёг¬

кой и пищевой промышленности, а также расширение

существующих предприятий. Новые предприятия

будут размещены в плановом порядке на специально

выделенных для этой цели территориях, в основном

14

ВАРШАВА

в районах Воля (в западной левобережной части

города), Жерань (к северу от Праги) и Служевец

(к югу от города). Валовая продукция промышлен¬

ных предприятий В. должна к 1955 увеличиться в

сравнении с 1949 в 4,5 раза.

На новостройках В. многие передовые рабочие,

используя опыт советских строителей, установили

в 1949 общегосударственные рекорды производитель¬

ности труда. Достижения строителей В. стали исход¬

ным пунктом для внедрения передовых методов

труда и массового социалистического соревнова¬

ния на новостройках всей Польши.

В.— важнейший в Польше узел железных и авто¬

мобильных дорог, связывающих её со всеми района¬

ми Польши и имеющих крупное значение для меж¬

дународного транзита. Весь варшавский ж.-д. узел

электрифицируется. В пригороде Саска-Кемпа рас¬

положен порт В. Шести летний план намечает со¬

оружение в районе Жерань нового речного порта,

к-рый будет соединён глубоководным каналом с

низовьем реки Буг. В. имеет крупный аэропорт в

районе Оконце. По шестилетнему плану предусмот¬

рено значительное увеличение капиталовложений;

в дополнение к трамвайному, автобусному и трол¬

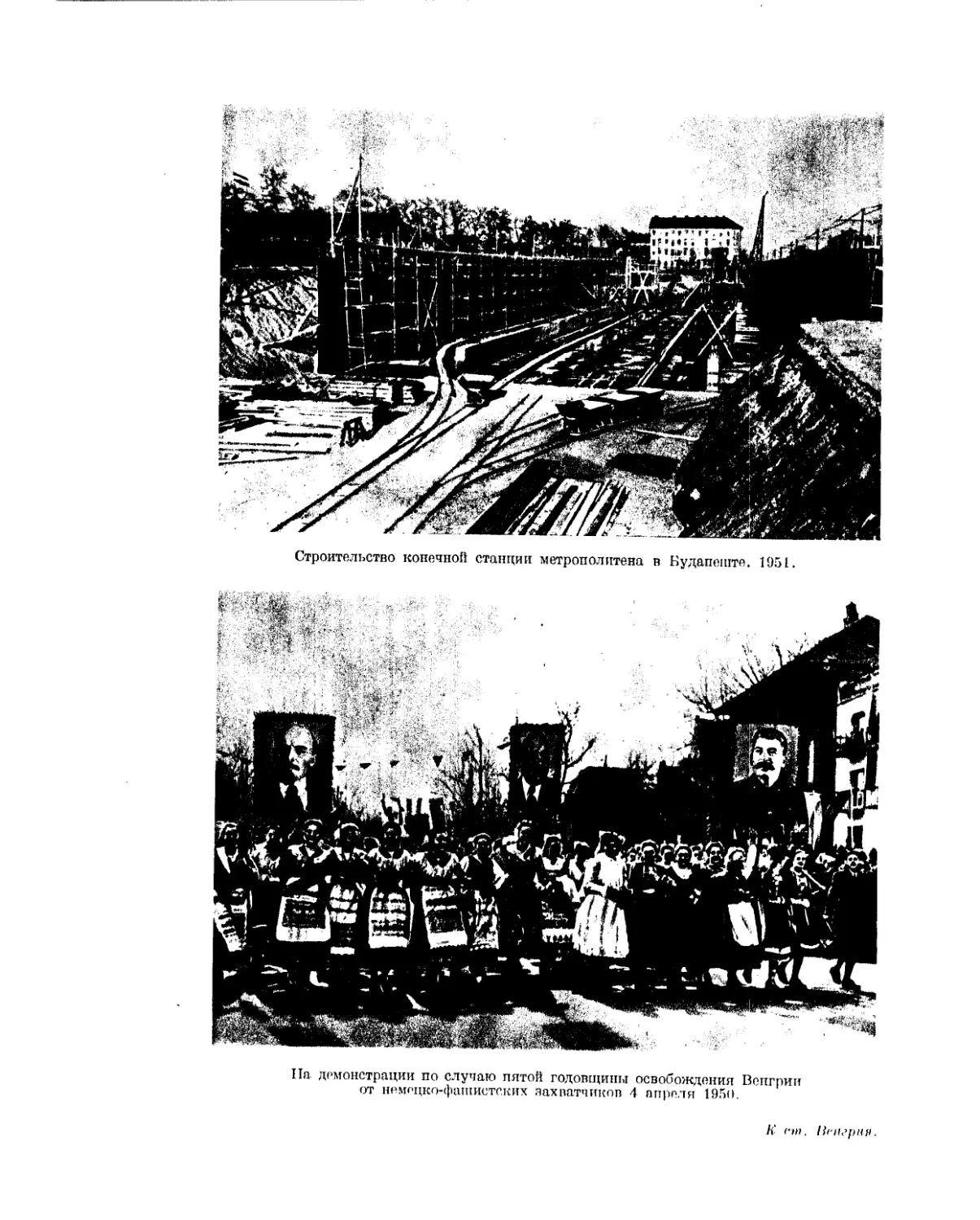

лейбусному сообщению в В. начато в 1951 строитель¬

ство метрополитена. К концу 1950 по решению пра¬

вительства Польской республики должны быть сда¬

ны в эксплуатацию линии метрополитена протяжён¬

ностью в 11 км. Сообщение через Вислу осуществляет¬

ся по 4 мостам — Северному железнодорожному,

новым — Силезско-Домбровскому и Диаметральному,

и восстановленному мосту им. Понятовского; запла¬

нировано сооружение ещё 1 моста на севере города.

На восстановление и реконструкцию В. в 1946—49

было израсходовано более 10% всех капиталовло¬

жений Польши за этот период. С целью увеличения

средств был организован Общественный фонд вос¬

становления столицы. Весь парод принял активное

участие в сборе добровольных взносов в этот фонд.

Шестилстний план ставит перед трудящимися Поль¬

ши задачу дальнейшего строительства новой В. —

благоустроенной столицы социалистической Польши.

Медико-санитарное состояние и медицинские уч¬

реждения. До установления народно-демократиче¬

ского строя В. была одним из наиболее неблагопо¬

лучных в санитарном отношении городов Европы.

Большая скученность населения в рабочих райо¬

нах, нищета, хроническая безработица, отсутствие

медицинской помощи способствовали высокой общей

и детской смертности, в частности смертности от ту¬

беркулёза. В 1959 на всю В. имелось только 7 бань.

Число больниц (в 1938—61 с 8366 койками) было со¬

вершенно недостаточно для обслуживаниянаселешш;

высокая стоимость больничного и врачебного обслу¬

живания пе позволяла неимущим слоям прибегать к

медицинской помощи. В 1945 смертность в В. возрос¬

ла, но сравнению с довоенным временем, на 73,5%.

В 1946 благодаря морам, принятым народно-демо¬

кратическим правительством Польши, смертность

снизилась на 1% против .довоенной, в 1947 -- па

22%, а в 1948 — на 28,5%. Благодаря помощи СССР

стали восстанавливаться, наряду с жилым фон¬

дом, также больницы. Ликвидированы эпидемии

брюшного тифа и других остро-инфекционных за¬

болеваний. Ведётся упорная борьба с туберкулёзом

и венерическими болезнями. Организовано меди¬

цинское обслуживание рабочих на предприятиях.

В В. имеются медицинский факультет при универ¬

ситете, государственная школа гигиены, противо¬

раковый институт, станция для переливания крови,

станции скорой помощи, многочисленные туберку¬

лёзные и венерические диспансеры. Система здраво¬

охранения быстро развивается.

Народное образование, культурно-просветитель¬

ные и научные учреждения. Вслед за освобожде¬

нием В. от немецких захватчиков Министерство про¬

свещения и демократическое учительство под ру¬

ководством Польской объединённой рабочей партии

приступили к строительству новой, демократической

системы образования. Декретом от 23 ноября 1945,

утверждённым Крановой Радой Народовой, была

ликвидирована разнотипность народной школы; шко¬

ла стала единой и общедоступной. Из народной

школы учащиеся получили возможность поступать

в гимназию (срок обучения в к-рой был сокращён с 4

до 3 лет) и затем в 2-годичный лицей. Демокра¬

тические силы столицы, преодолевая сопротивление

внешней и внутренней реакции и огромные труд¬

ности носленоепного периода, создали в В., как и

во всей стране, новую школу, призванную воспи¬

тывать будущих строителей социализма. В 1947/48

учебном году в В. ужо было 106 народных, 35

общеобразовательных и 121 профессиональная шко¬

ла (разных типов), 82 детских сада, 9 высших учеб¬

ных заведений. Имелось 13 специальных школ для

слепых и глухонемых. Развёрнута сеть учебных за-

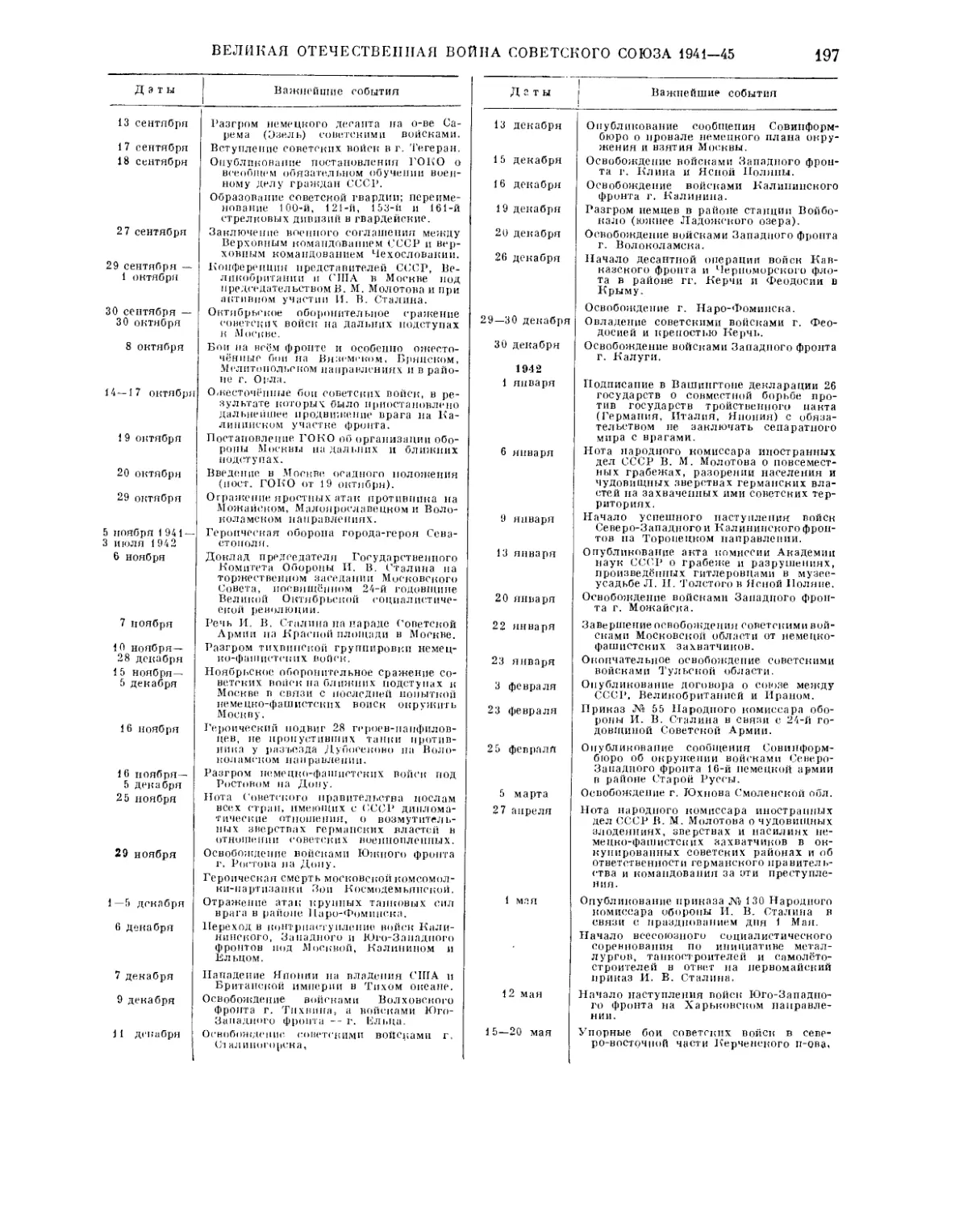

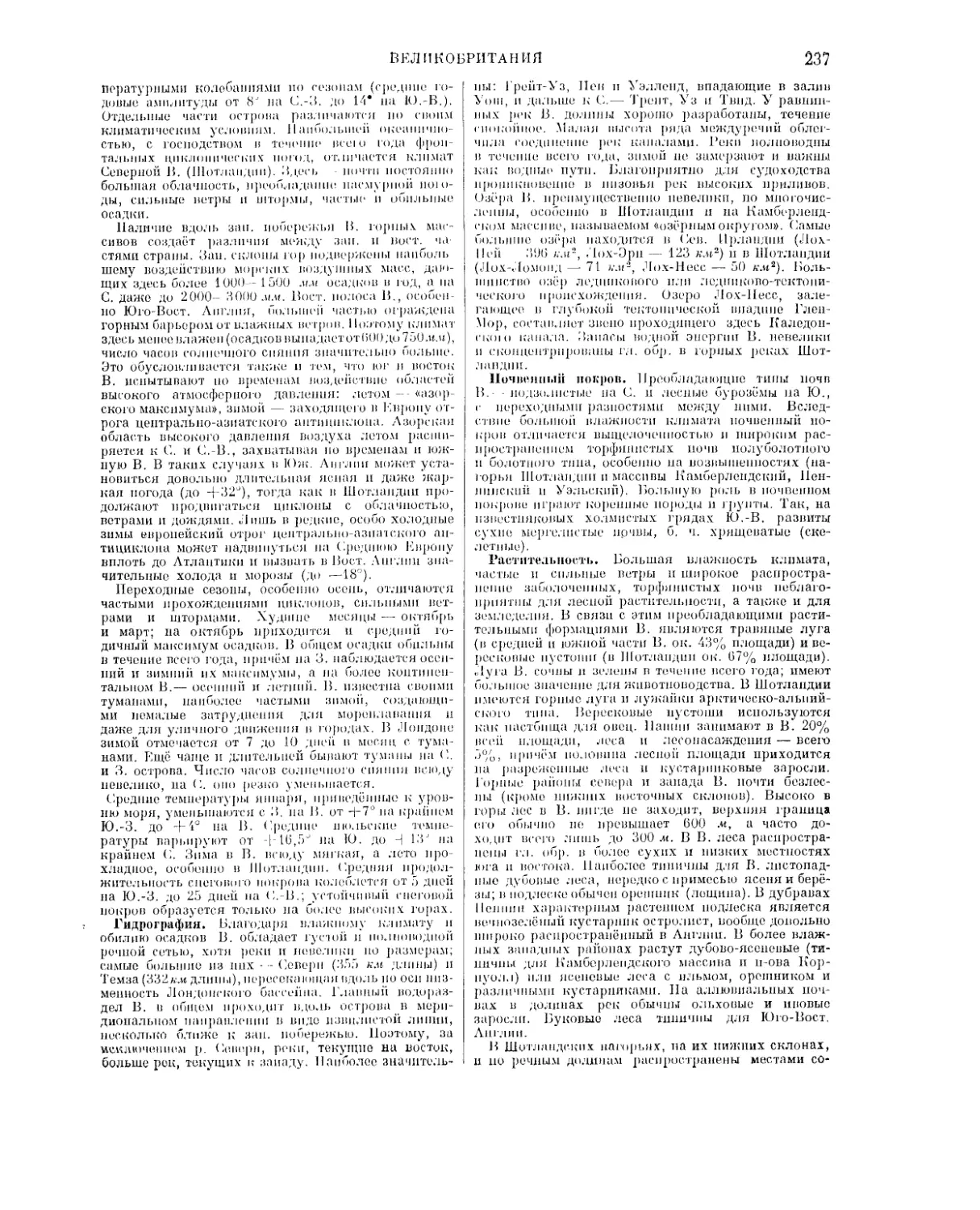

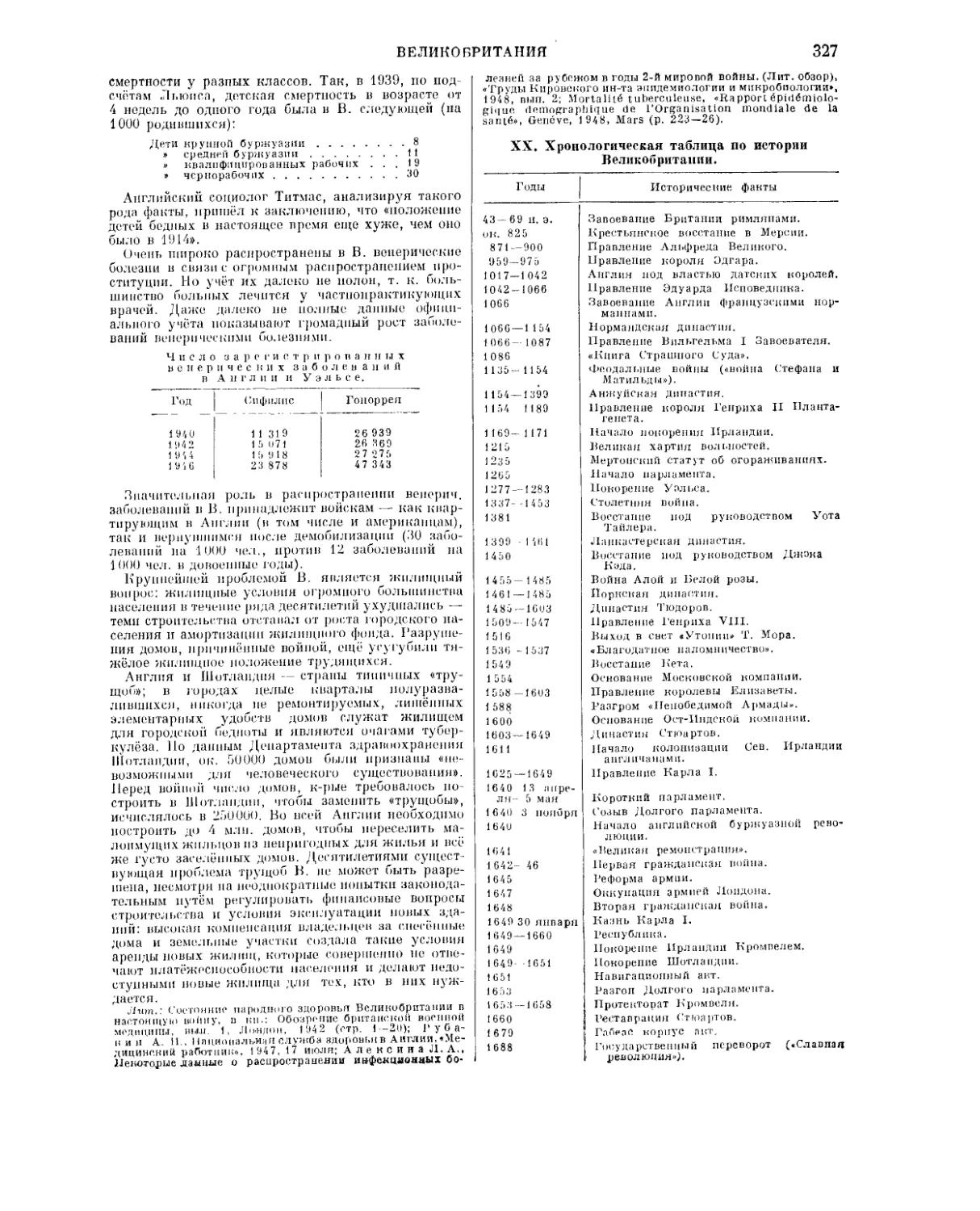

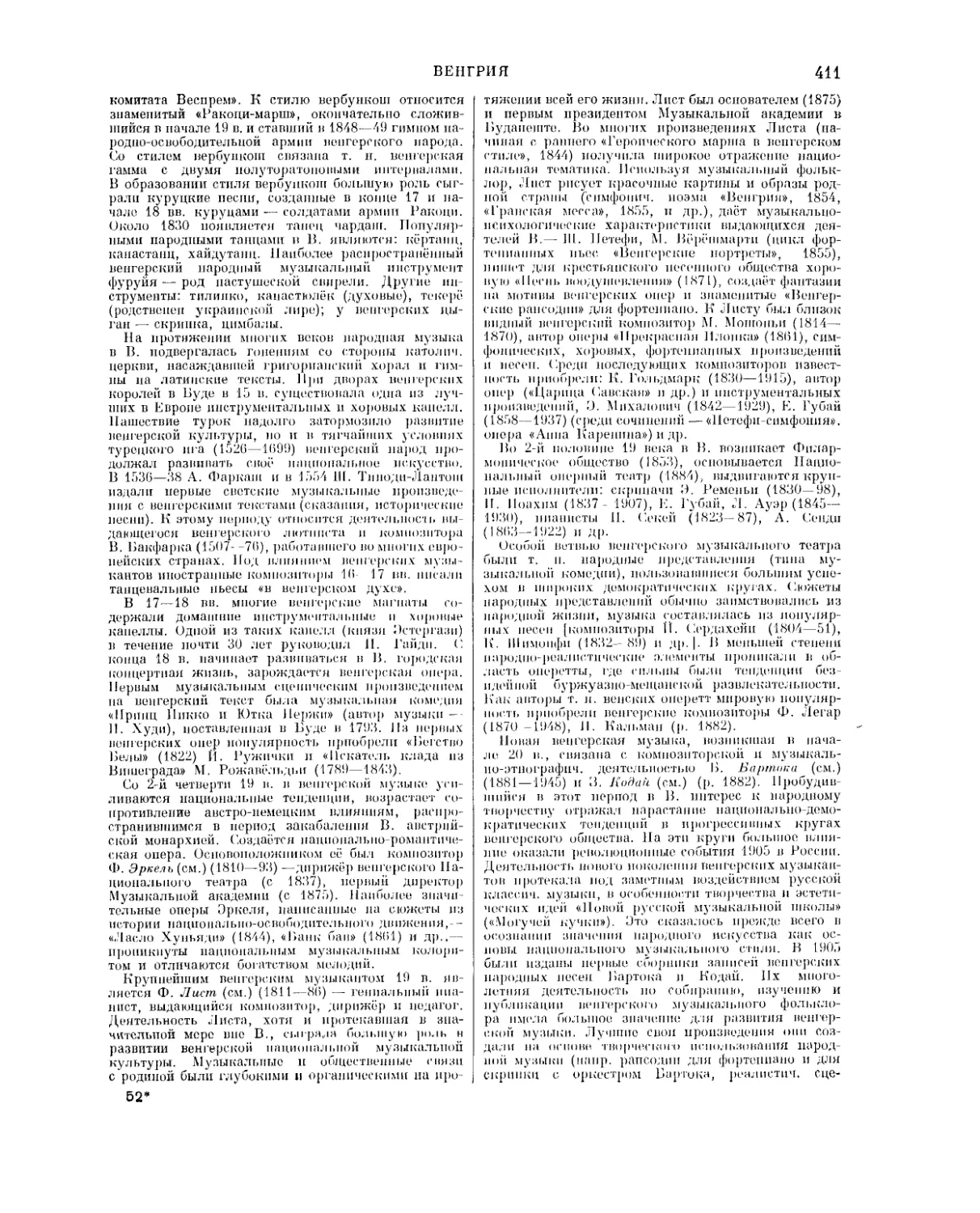

Количество о буча в ших с я и педагог о в

в 1 947/48 учебном год у.

Дет¬

ские

сады

Народ¬

ные

школы

Сред¬

ние

шк олы

Проф.

школы

Выс¬

шие

школы

Детей, учащихся, сту¬

дентов

6 790

58 616

11 276

1 5 558

18258

Воспитателей,

подавателей

пре-

285

1 588

1116

295

1 785

ведений для взрослых (народные и средние обще¬

образовательные школы, народные и воскресные

университеты). В октябре 1947 Государствсчшым

советом был принят закон о демократизации выс¬

шей школы; в 1948/49 учебном году проведена ре¬

форма средней школы. В В. — И средних недаго-

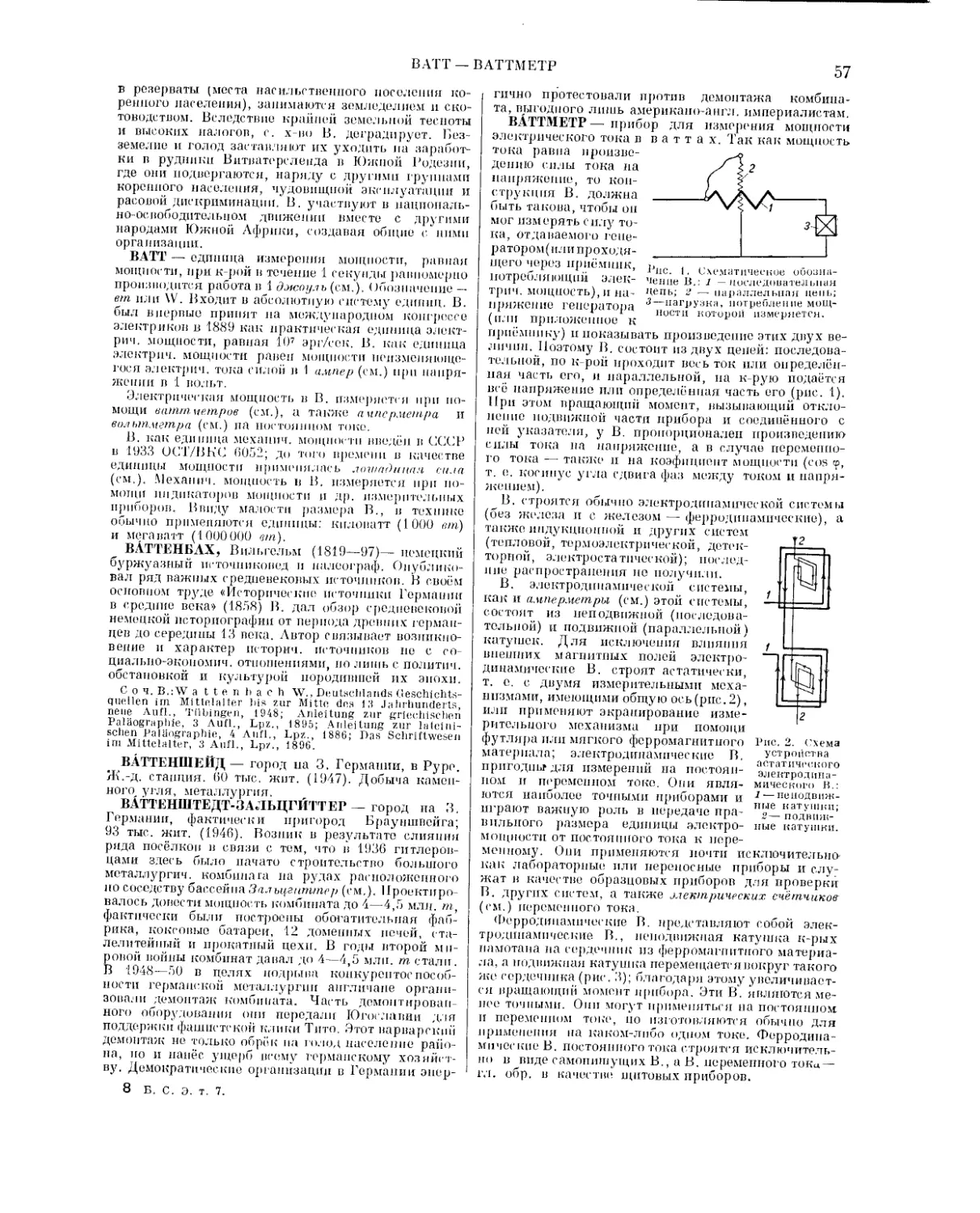

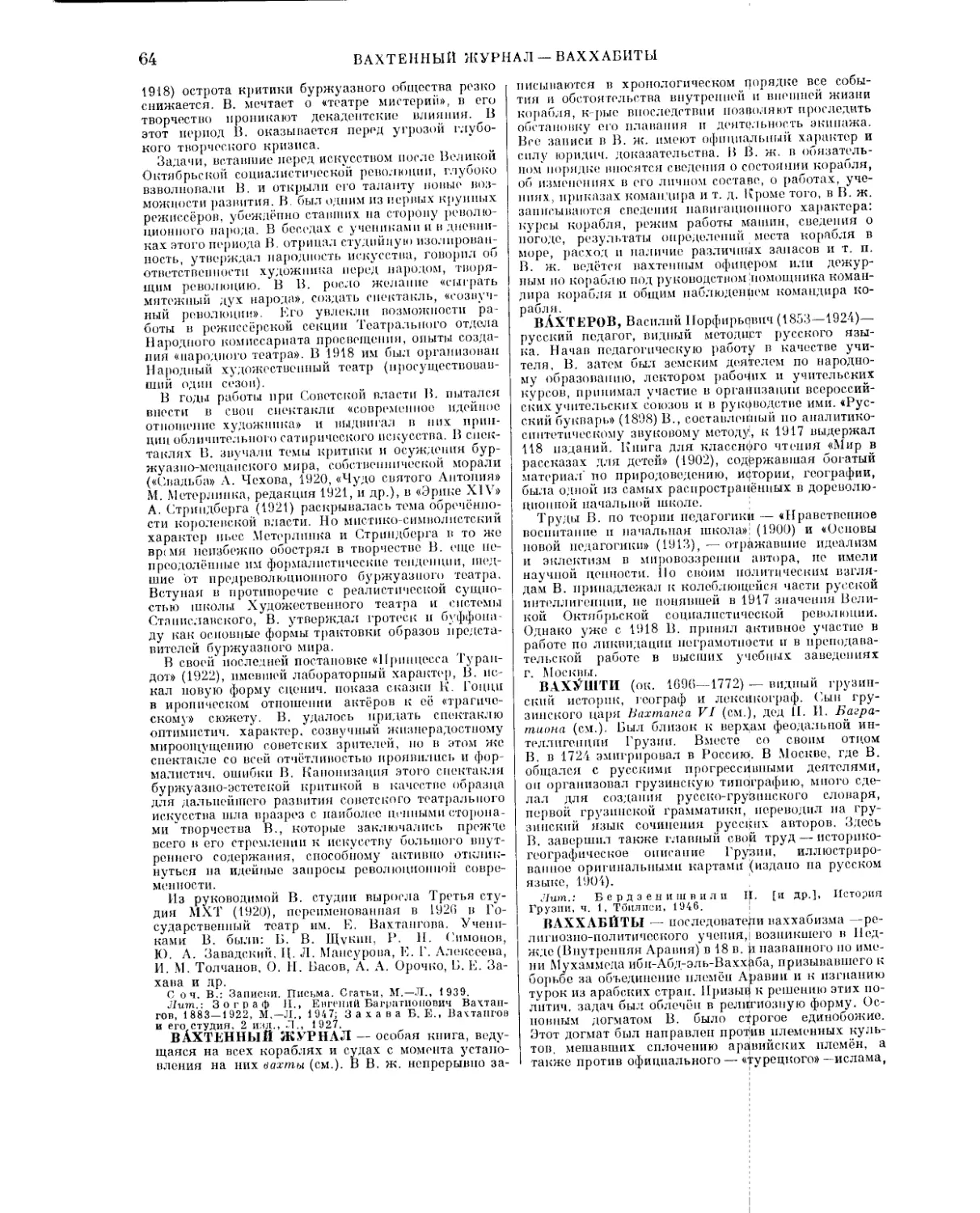

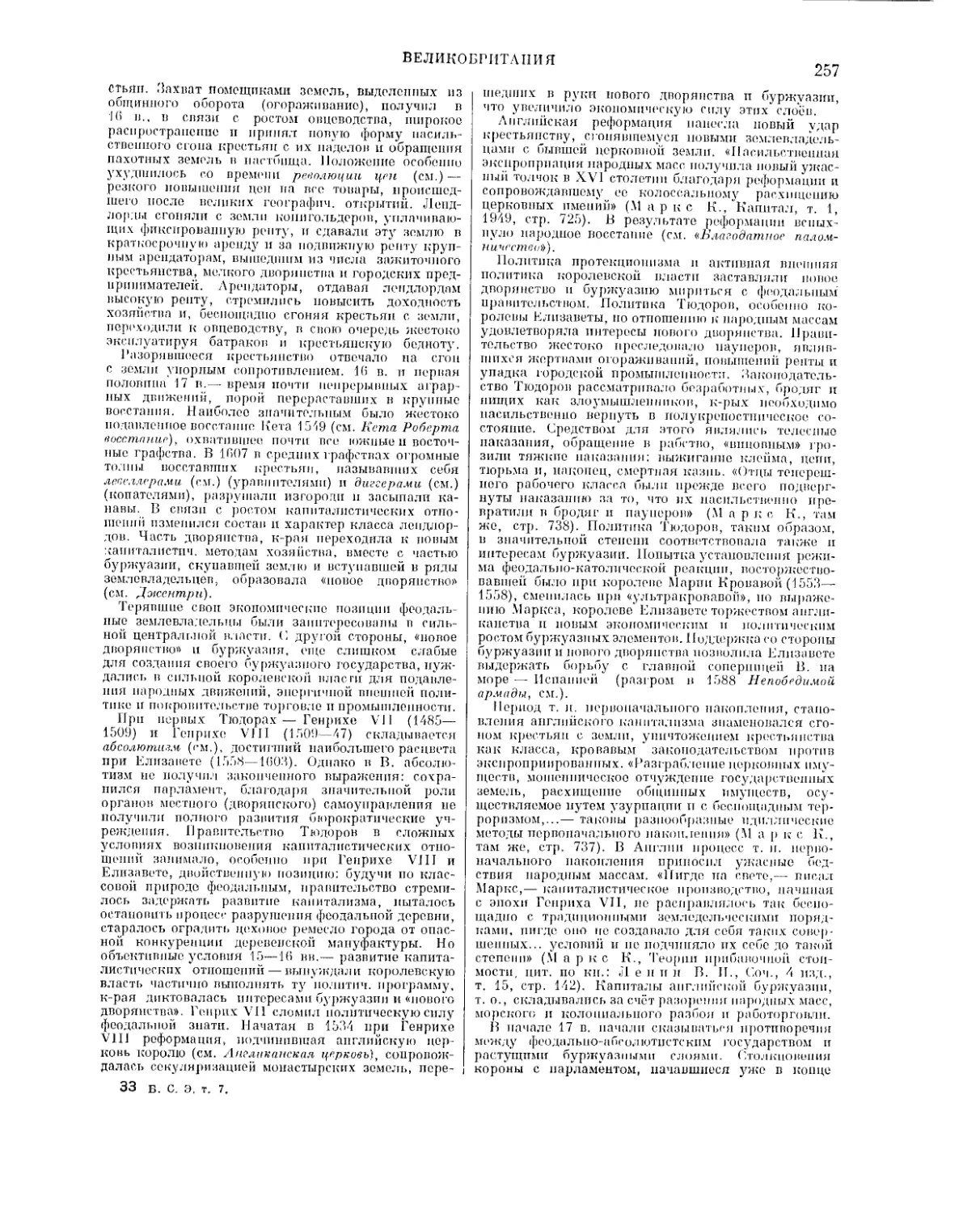

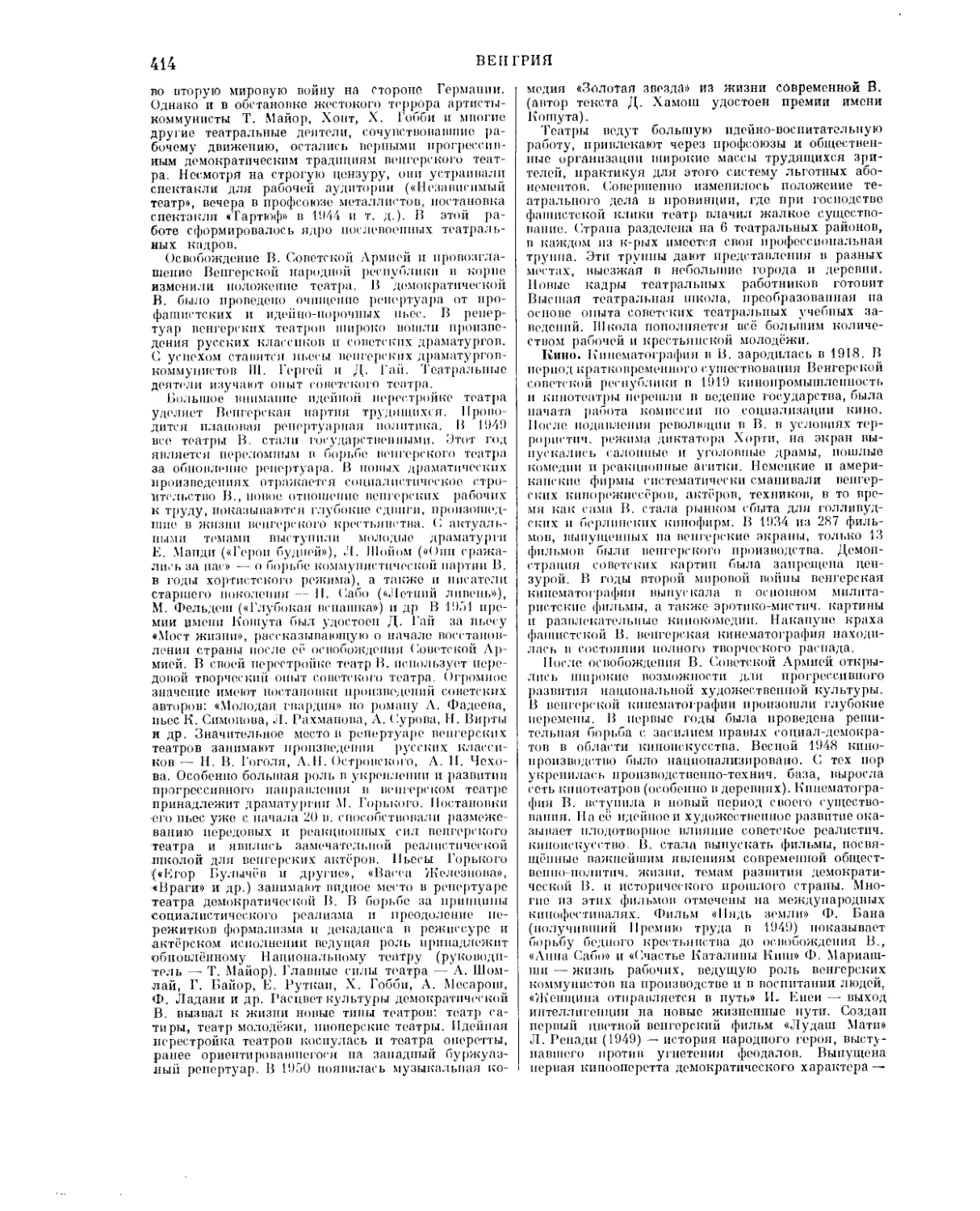

Варшавокая консерватория.

гич. учебных заведений, университет, высшая шко¬

ла планирования и статистики, высшая политехни¬

ческая школа, высшая инженерная школа, глав¬

ная сельскохозяйственная школа, школа дипломати¬

ческой службы, медицинская академия, академия ис¬

кусств, академия физического воспитания, консерва¬

ВАРШАВА

15

тория. Кроме того, при ЦК Польской объединённой

рабочей партии есть лыспшя партийная школа, цент¬

ральная партийная школа и институт научных кадрон.

В. ужо н норные годы нослепоснпого возрождения

Польши стала центром науки и искусства народно-

демократической республики. Здесь работает около

15 научных обществ, среди к-рых: Варшавское на¬

учное, Польское анатомическое, Польское филоло¬

гическое, Польское физическое и другие общества.

При Министерстве просвещения находится научно-

исследовательский институт, занимающийся вопро¬

сами теории педагогики и строительства новой шко¬

лы. Несмотря на разграбление музейных фондов ок¬

купантами, в В. уже в 1945 был открыт ряд му¬

зеев (Национальный, Польского войска, Государ¬

ственный археологический музей, I Гочвовсдения и др.).

Работают научные и публичные библиотеки: библио¬

тека университета, Национальная, Варшавская

публичная, Центральная медицинская.

Печать и радиовещание. Быстрое восстановление

города, осуществляемое при дружеской помощи

СССР, сказывается и иа росте газет, журналов,

книжно-издательского дела вообще. О влиянии

демократической печати свидетельствует тот факт,

что издания Польской объединённой рабочей пар¬

тии выходят огромными тиражами. Так, крестьян¬

ский популярный журнал «Громада», основанный

в 1949, уже в 1950 имел тираж 1 млн. экз. Почти

миллионный тираж имеет издающаяся в В. газета

«Трибуна люду» (см.) — центральный орган Рабочей

партии. «Трибуна люду», как и другие, особенно

крестьянские издания партии, получает огромное

количество писем, статей своих читателей. Среди

других газет и журналов, рассчитанных на самые

различные круги читателей и издающихся в В.,

следует отметить газеты: «Глос ираци», «Жице

Варшавы» (городская газета), «Воля люду» и др.

Издательство «Чителышк» выпускает многочислен¬

ные научные, общественно-политические, экономи¬

ческие, научно-популярные журналы. В Варшаве

издаются иллюстрированный еженедельник «Шини¬

руй», женский журнал «Пшияцюлка», армейский —

«Жолнеж вольности» и др. Важное место в издатель¬

ском доле занимает издательство Польской объеди¬

нённой рабочей партии «Ксёнжка-Ведза» (см.). Пе¬

чать столицы, как и всей страны, обслуживается

Польским агентством печати (ПАП).

В освобождённой В. радиовещание началось с

20 июля 1945, когда был введён в действие мощный

(50 кет) передатчик, построенный с участием со¬

ветских инженеров. В 1949 В. располагала ужо мощ¬

ными заново построенными радиостанциями, сту¬

диями, радиоприёмниками и прочей аппаратурой,

созданной руками польских, в т. ч. варшавских

рабочих, широко применяющих богатейший опыт

СССР. 22 июля 1949 введена в эксплуатацию мощная

(200 кет) длинноволновая радиостанция.

Театр. В 1037 в В. был создан придворный театр.

К 18 в. относятся здания театра в Померанцевой

оранжерее и театра на острове в Лазейках. В 1765

основан Национальный театр, с к-рым была связа¬

на деятельность В. Богуславского (см.) - - родона¬

чальника польского сценического реализма. В 1775

открыт оперный театр, Позднее возникли: Театр

разнообразии (1829), Польский театр (1913), театр

имени Богуславского, театр Атенеум и другие, сосре¬

доточившие в себе большие творческие силы. Не¬

смотря на деятельность ряда прогрессивных режис¬

сёров и актёров, в художественной практике теат¬

ров В. в 20 в., особенно в 20—30-е гг., отразился

кризис польской буржуазной культуры. По премя

фашистской оккупации театры В. были разгромлены.

В новой, демократической Польше созданы условия

для широкого развития польского реалистического

театра. В Варшаве работает 13 театров. Видное

место в их репертуаре занимают современные поль¬

ские, советские и чехословацкие пьесы. 'В 1949

в В. состоялся фестиваль советской драматургии.

Исторический очерк. Первые сведения о В. отно¬

сятся к началу 13 в., когда В. была еще дерев¬

ней. В конце 13 в. В. — город, центр феодального

удела князей Мазовецких. Гост В. определялся

её выгодным географическим положением — на пе¬

ресечении важных торговых путей. Особенно быстро

начала расти В. после вхождения Мазовецкого

княжества в 1520 в состав Польского государства.

Создание Речи Посполитой (см.), укрепление

польско-литовской унии и присоединение Поморья

превращали В. в естественный центр страны. Со

2-й половины 16 в. В. стала обычным мостом созыва

сеймов. В 1568—73 в В. был построен первый мост

через Вислу в её среднем течении. Начиная с 1573

в В. происходили выборы королей. В 1596 в В. была

официально перенесена из Кракова королевская

резиденция. Однако вскоре на В. тяжело отразился

общий упадок польских городов, вызванный подры¬

вавшей экономику страны шляхетско-магнатской

диктатурой. В период 1655—57 В. троекратно

захватывали и грабили войска шведов, Бранден¬

бурга и сомиградского князя Ракочи. Экономиче¬

ский упадок города ещё больше усилился после

новой шведской оккупации в 1702—09.

Экономическое оживление в Речи Посполитой кон¬

ца 18 в., связанное с появлением первых зачатков

капиталистической мануфактуры, коснулось и В.

Число жителей, составлявшее в 1780 90 тыс. чел.,

достигло в 1792 уже 116 тыс. Варшавская буржуа¬

зия становилась немаловажной силой, на неё опи¬

ралась т. н. патриотическая партия, осуществив¬

шая в период четырёхлетнего сейма 1788—92 (см.)

ряд прогрессивных реформ. Буржуазия и городское

плебейство В. принимали активное участие в вос¬

стании, руководимом Костюшко (см.), — последней

попытке отстоять независимость Речи Посполитой.

После подавления восстания и 3-го раздела Речи

Посполитой в 1795 В. была захвачена Пруссией.

Прусское господство тяжело отразилось на В.

К 1799 в ней осталось всего 65 тыс. жителей, резко

сократились ремесло, торговля. В конце 1806 В.

была занята войсками Наполеона I и превращена

в центр Варшавского герцогства (см.). В 1813 в гер¬

цогство вошли русские войска, преследовавшие

остатки разбитой в России франц. армии. В. стала

столицей образованного по решению Венского кон¬

гресса 1814—15 (см.) Королевства Польского —•

части Российской империи.

1815—30-е годы — годы быстрого развития В.— бы¬

ли ознаменованы ростом капиталистич. мануфакту¬

ры. Открытие Варшавского университета, политех¬

нической школы, агрономического ии-та способ¬

ствовало превращению В. в крупный культурный

центр. В. являлась основной базой польского осво¬

бодительного восстания 1830—31 (см.). С 30-х гг.

ускорилось внедрение машин в производство, об¬

условившее переход от мануфактуры к фабрике. В

1§45—47 была построена первая железная дорога —

от В. до Воны. В 1861 завершено строительство же¬

лезных дорог от В. до Петербурга и от В. до Быд-

гоща. Получили развитие разные отрасли пром-сти,

в особенности металлообрабатывающая пром-еть.

В период революционного подъёма конца 50-

начала 60-х гг. В. являлась центром национально-

16

ВАРШАВА

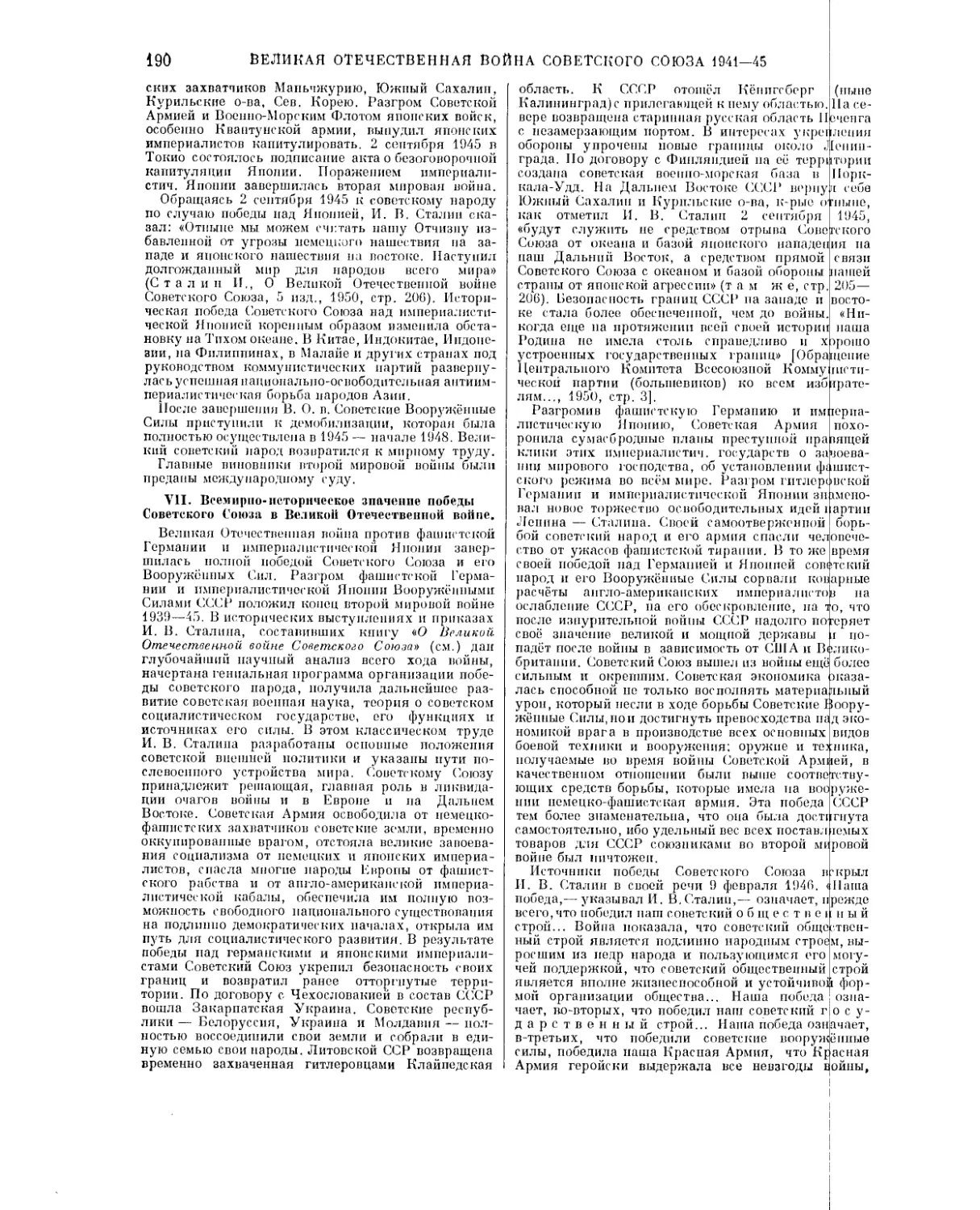

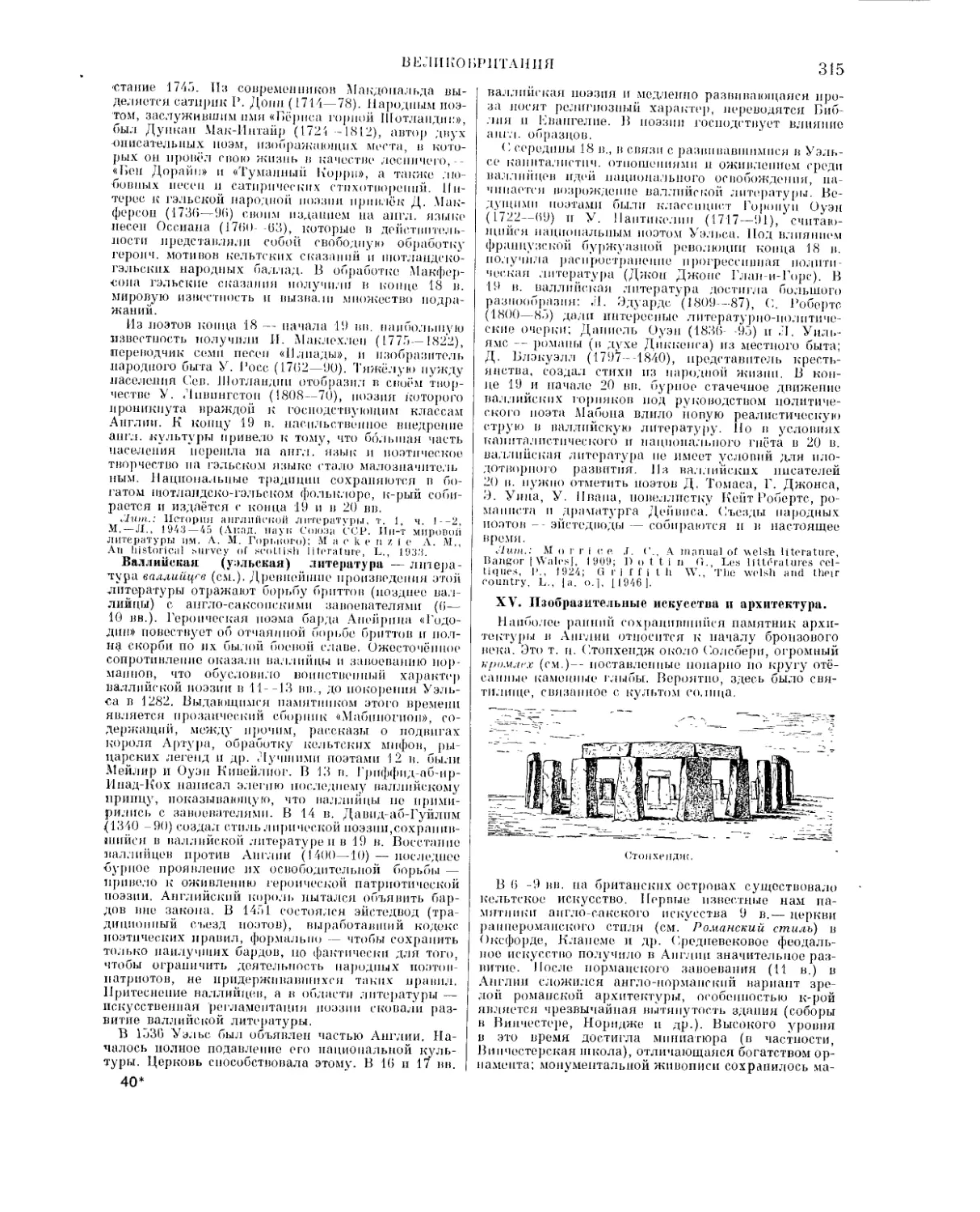

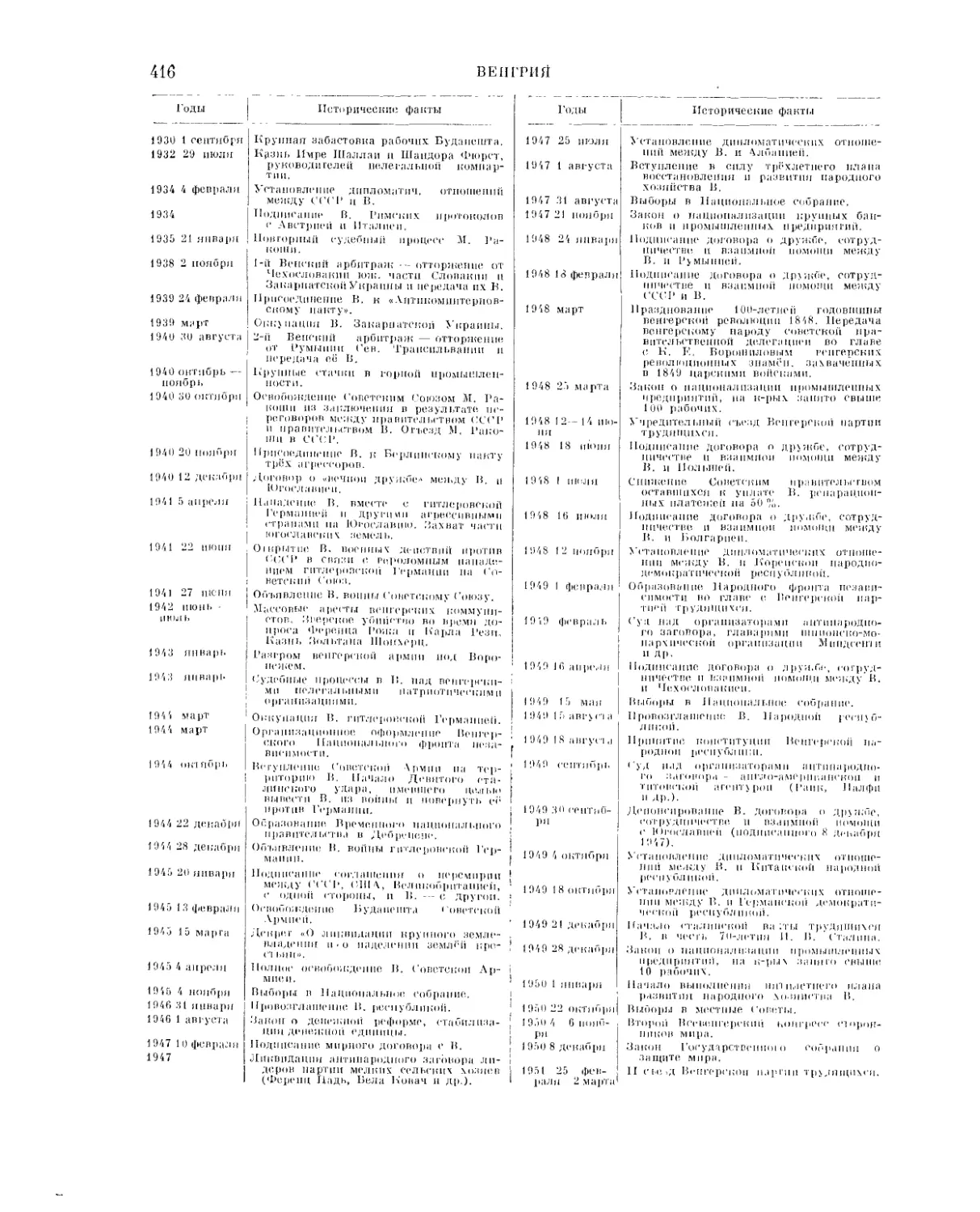

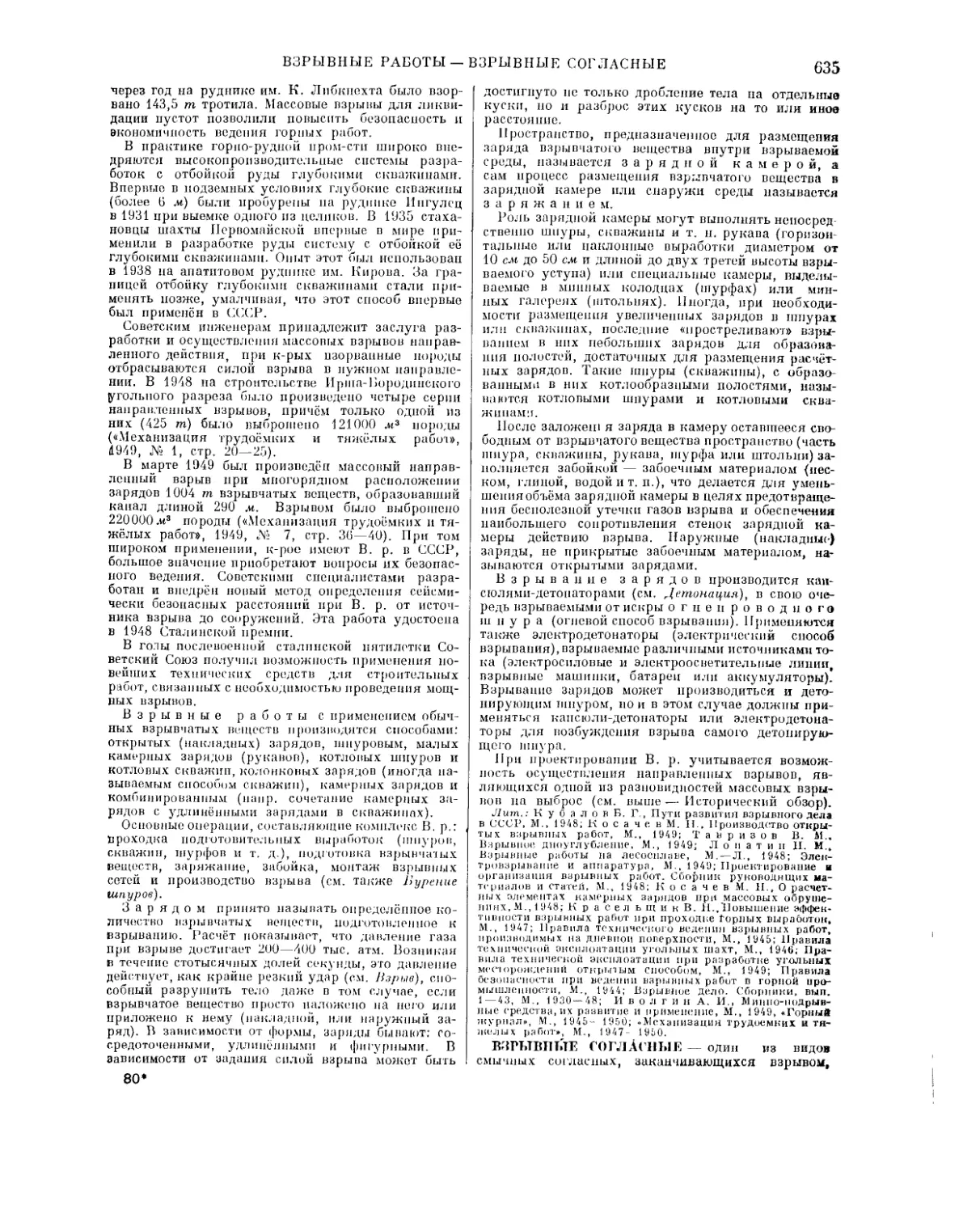

В дни Второго Всемирного конгресс;! сторонников мира у «Дома польского слова» в Варшаве. 1РЙ0.

освободительного движении в Королевстве Вольском.

Здесь в 1860- (И происходили крупные патриотиче¬

ские манифестации, находился тайный Центральный

национальный комитет; в В. на протяжении поль¬

ского освободительного восстания 1X63 (см.) находи¬

лось тайное повстанческое национальное прави¬

тельство. Ремесленники и пролетариат В. принима¬

ли активное участие в национально-освободитель¬

ном движении.

1! конце 1!) и. В. уже полностью приобретает

черты крупного капиталистического города. Окон¬

чательно складывается и выступает со своими

классовыми требованиями пролетариат. В 70-е гг.

в В. происходили перные рабочие стачки. В 1882 в

В. под руководством с1. Нарннского (см.) была соз¬

дана польская рабочая партия «Пролетариат». В

18Ш) в В. была проведена первая в истории поль¬

ского рабочего движения первомайская сходка. С

конца 90-х гг. в В. развернулась деятельность социал-

демократической партии. В это же время в В.

начала подвизаться реакционная социал-национа-

лнетическая «Польская социалистическая партия».

В период первой русской революции 1905- 07 В.

являлась одним из крупнейших центров революци¬

онной борьбы рабочего класса. 1 мая 1905 в В. про¬

исходила мощная пролетарская демонстрация, орга¬

низованная 0>. Э. Дзержинским (см.). Значитель¬

ную роль в политическом воспитании рабочего клас¬

са сыграли дейстнонаншне в В. группы большеви¬

ков. Во время первой мировой войны, 5 авг. 1915,

В. была захвачена германскими войсками. Оккупан¬

ты учредили в В. ряд марионеточных органон, опи¬

равшихся на поддержку «Польской социалистиче¬

ской партии» и нек-рых буржуазно-помещичьих

организаций. Победа Великой Октябрьской социа¬

листической революции, вызнанный ею революцион¬

ный подъем в Польше и Германии привели к краху

немецкой оккупации. 11 езадо.лго до эвакуации войск

окк\ ванты передали власть своему агенту Пнлсуд-

скому. Буржуазно-помещичий, антинародный режим

11 илсудского вызвал в В. массовые выступления, воз¬

главлявшиеся коммунистической партией Полыни,

образованной в декабре 1918. В конце 1918--начале

1919 в В. были организованы Поветы рабочих депу¬

татов. Одпако с помощью правых еоцвалиетон-

пилсудчиков и иностранных империалистов власть

в В. и по всей Польше сохранилась за буржуазией

и помещиками, проводившими антинациональную,

антисоветскую политику. В мае 1926 В. явилась

главной ареной государственного перепорота, про¬

изведенного 11 нлсудски.м, установившим в стране

фашистскую диктатуру. Под руководством комму¬

нисток в В., ставшей центром антифашистской борь¬

бы, непрерывно происходили массовые выступления

против реакционного, фашисте кого режима «санации».

После нападения гитлеровской Германии на

Польшу 1 септ. 1939 и бегства польского фашистско¬

го правительства, во слано обороньг В. стали ком

мупнеты. (/голица Полыни героически оборонялась

вплоть до 28 сект. 1959. В период национально-

освободительной борьбы, развернувшейся в Польше

под влиянием Великой Отечественной войны (Совет¬

ского (Союза против гитлеровской Германии, В.

играла роль крупнейшего центра народно-освобо¬

дительного движения.

В январе 1942 в В. в условиях подполья комму¬

нистами была создана Польская рабочая партия.

В апреле ■-мае 1943 произошло восстание населе¬

нии еврейского гетто, созданного в В. гитлеровца¬

ми. Зто восставив способствовало дальнейшему рас¬

ширению борьбы польского народа с оккупантами н

снизанными с ними силами польской реакции.