Text

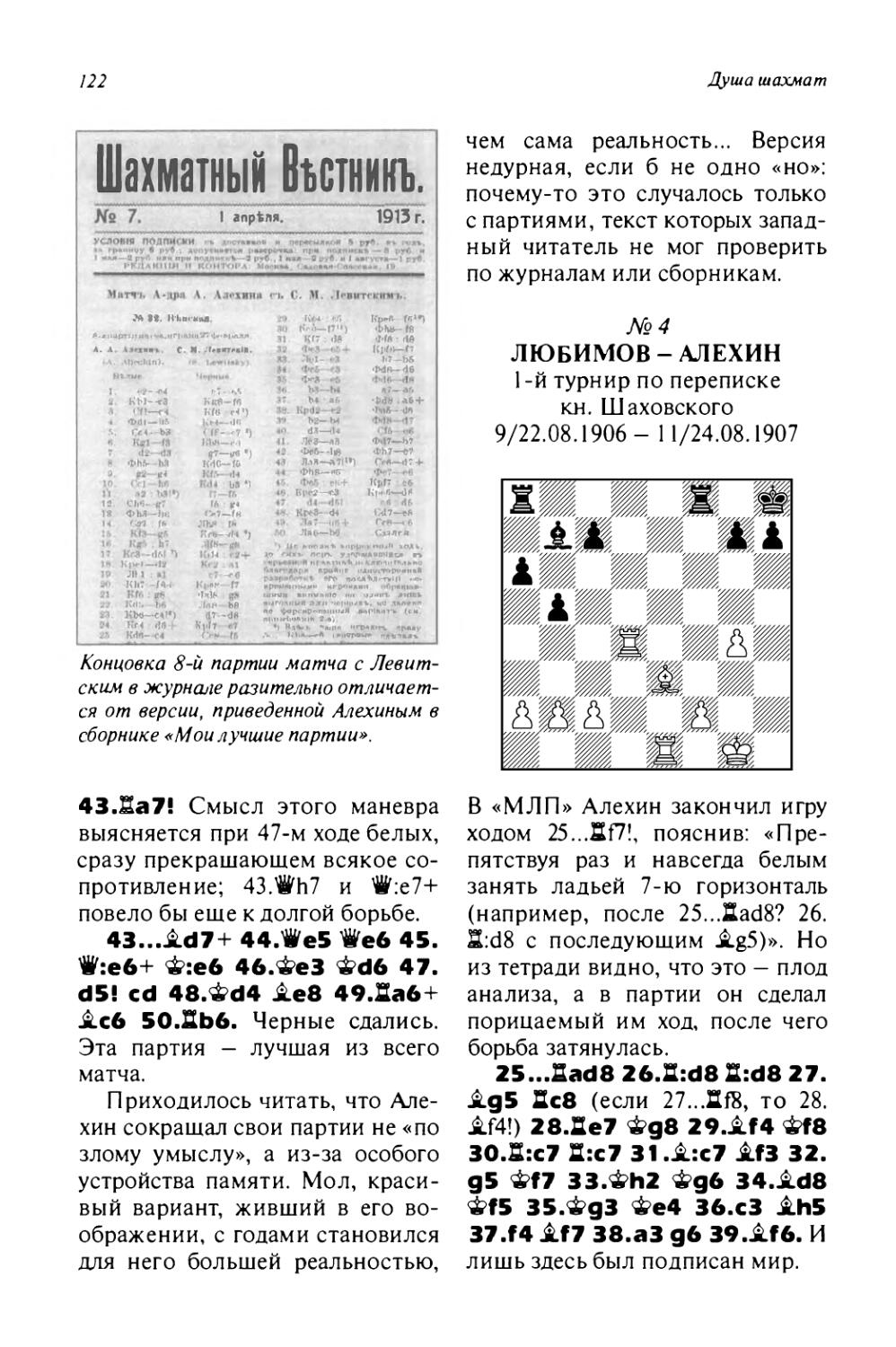

СЕРГЕЙ BDPDHKDB

ν!»

^

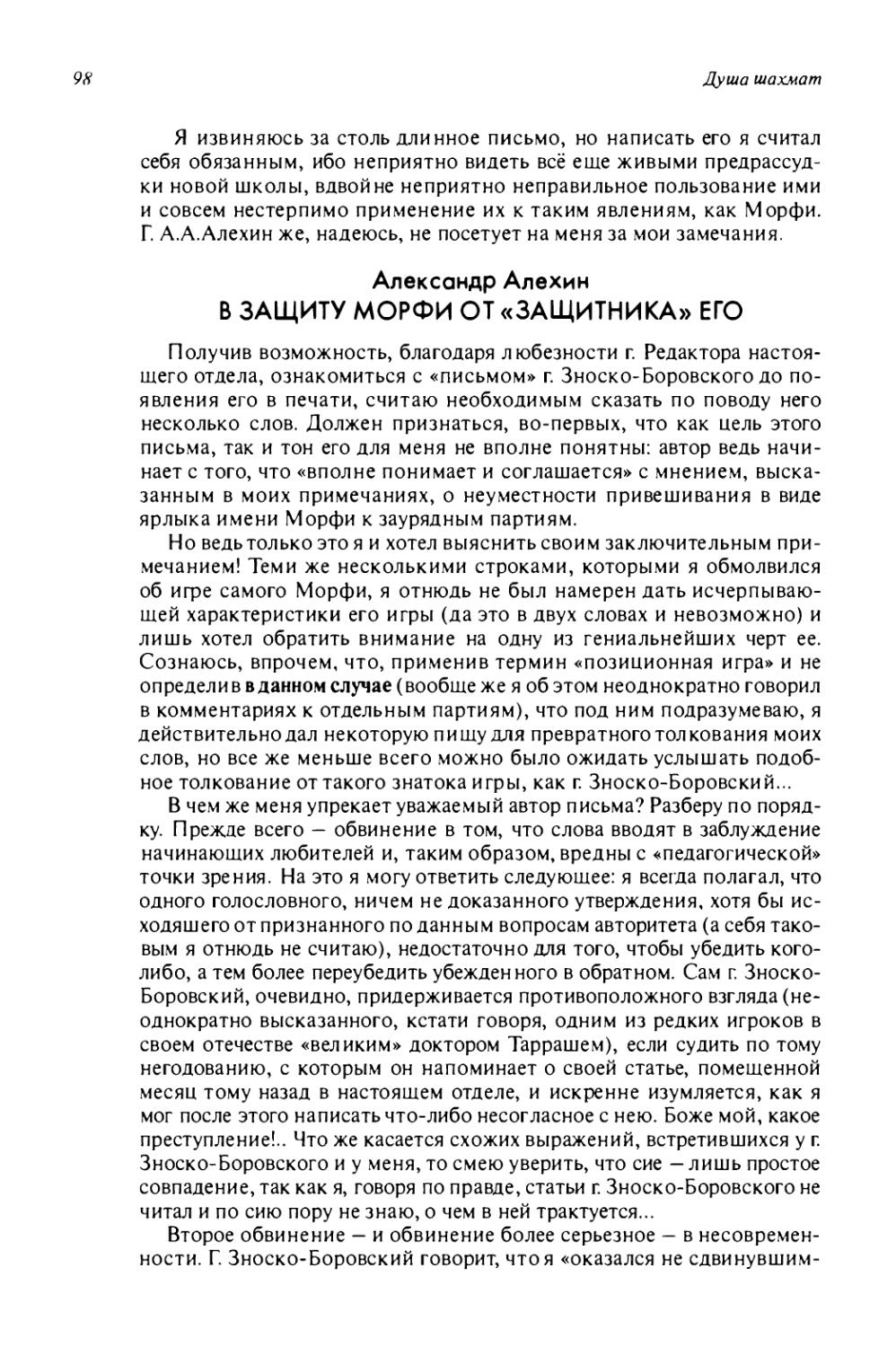

τ &

СЕРГЕИ BDPDHKDB

РУССКИЙ

СФИНКС

ЯПЕКСННДР ЯПЕХНН

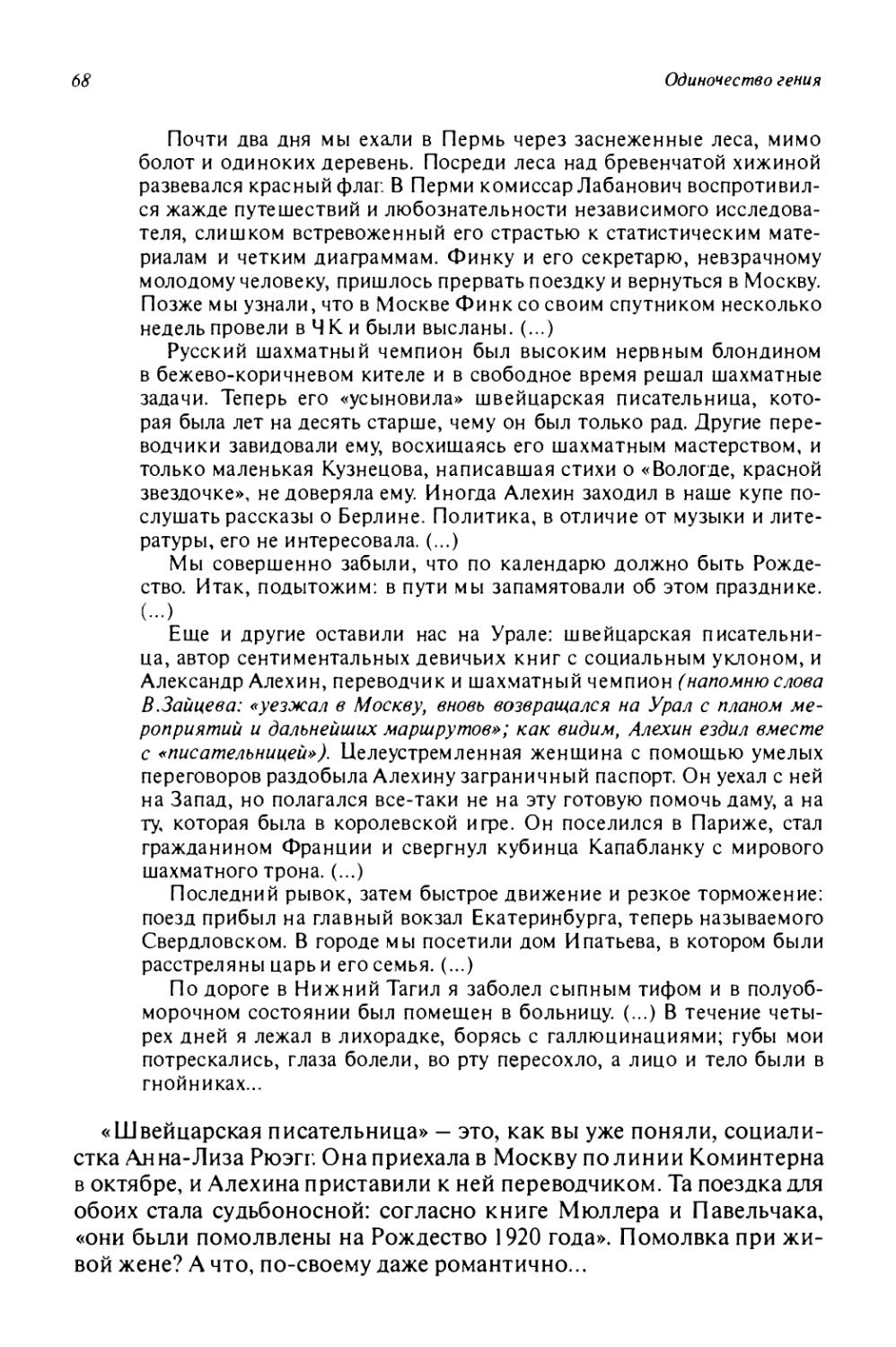

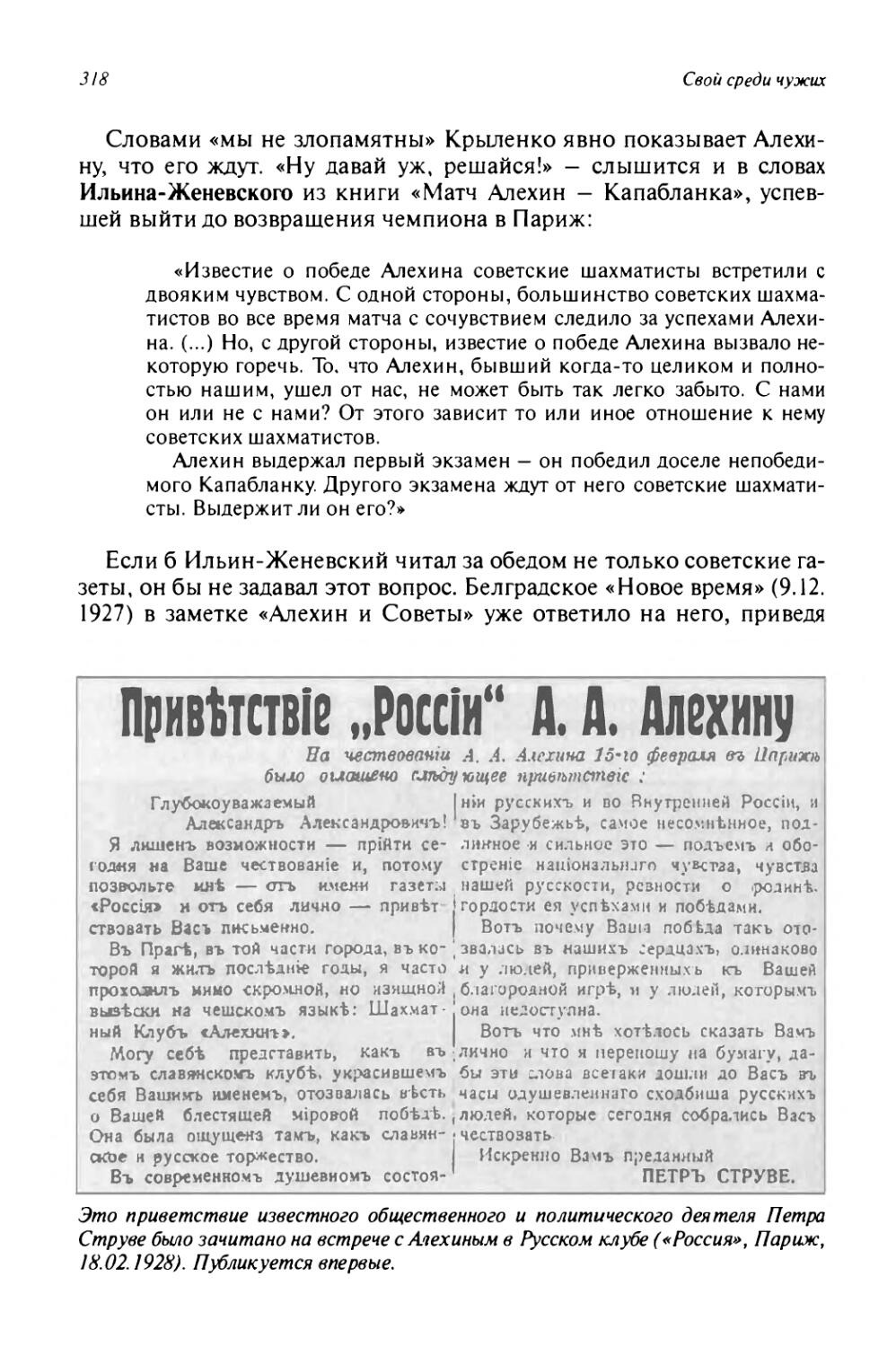

БИБЛИОТЕКИ ФШР

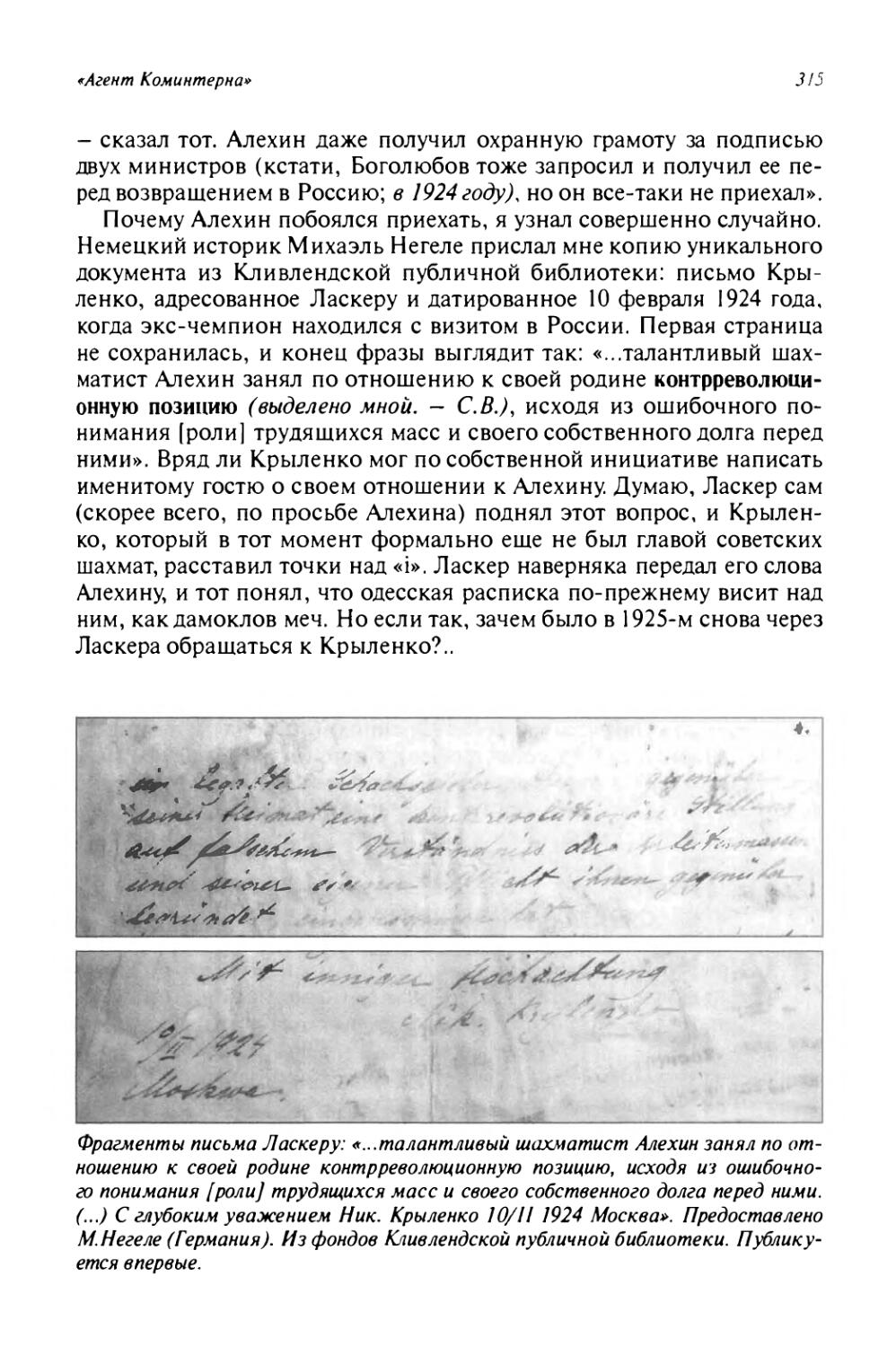

mOCKBfl-ZOZl

УДК 794.1

ББК 75.581

В75

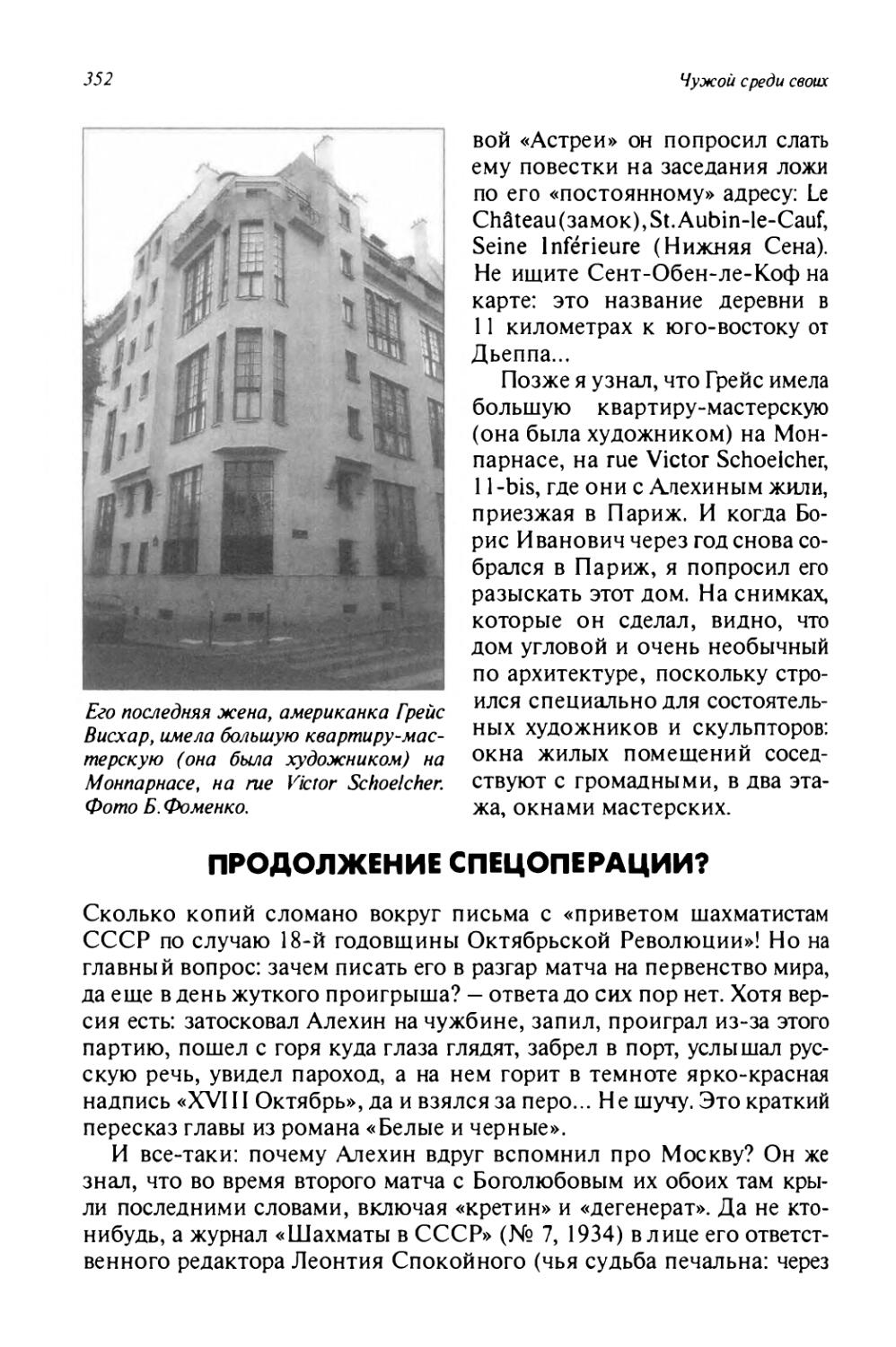

Фото, рисунки и документы из архивов ГАРФ, РГАЛИ, РГВА,

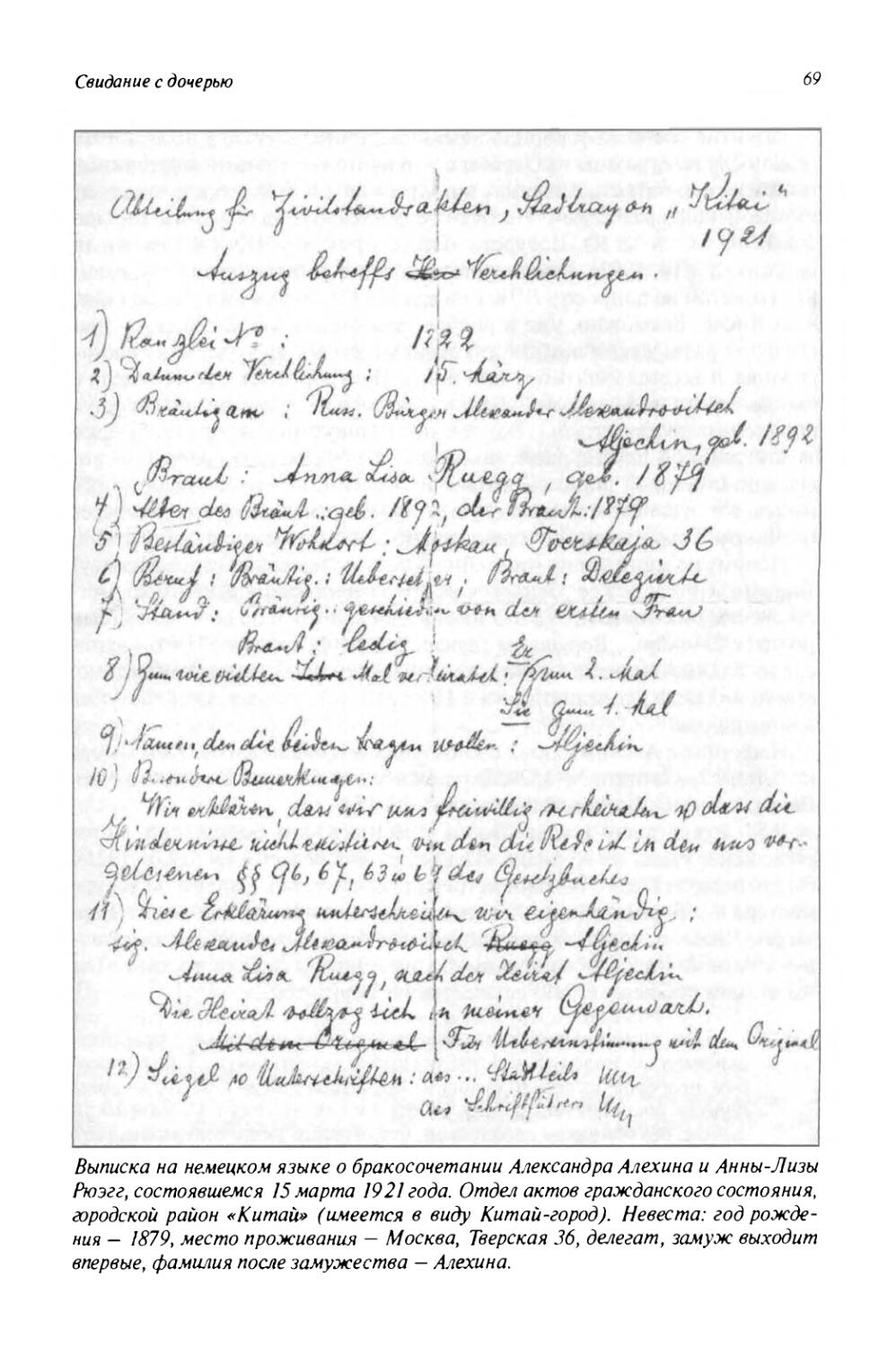

Национального архива Чехии, Кливлендской публичной библиотеки,

Grande Logede France и Музея шахмат России, из личных архивов автора,

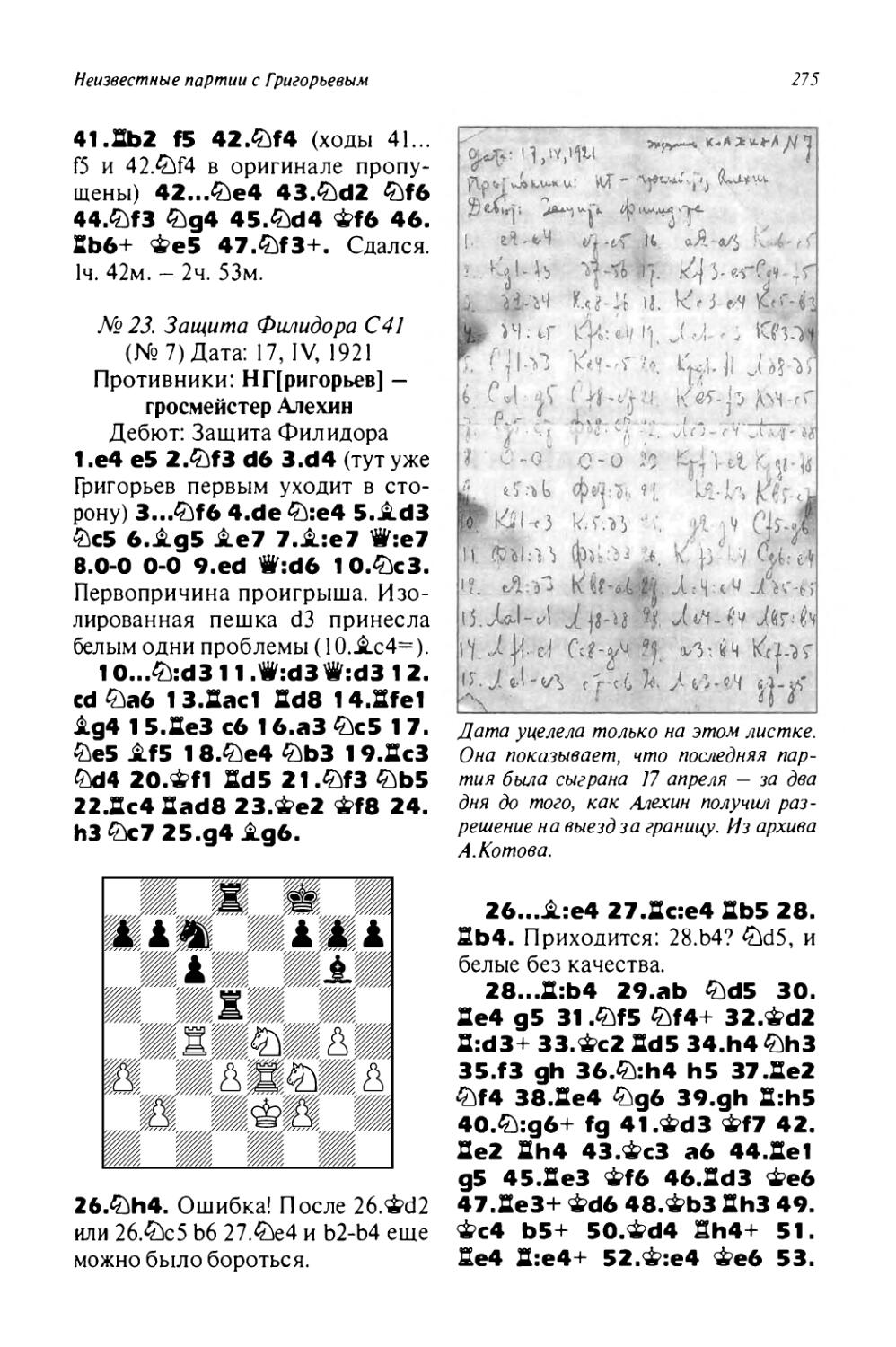

а также Ю.Авербаха, МАманназарова, А.Бокучавы, Д.Бронштейна,

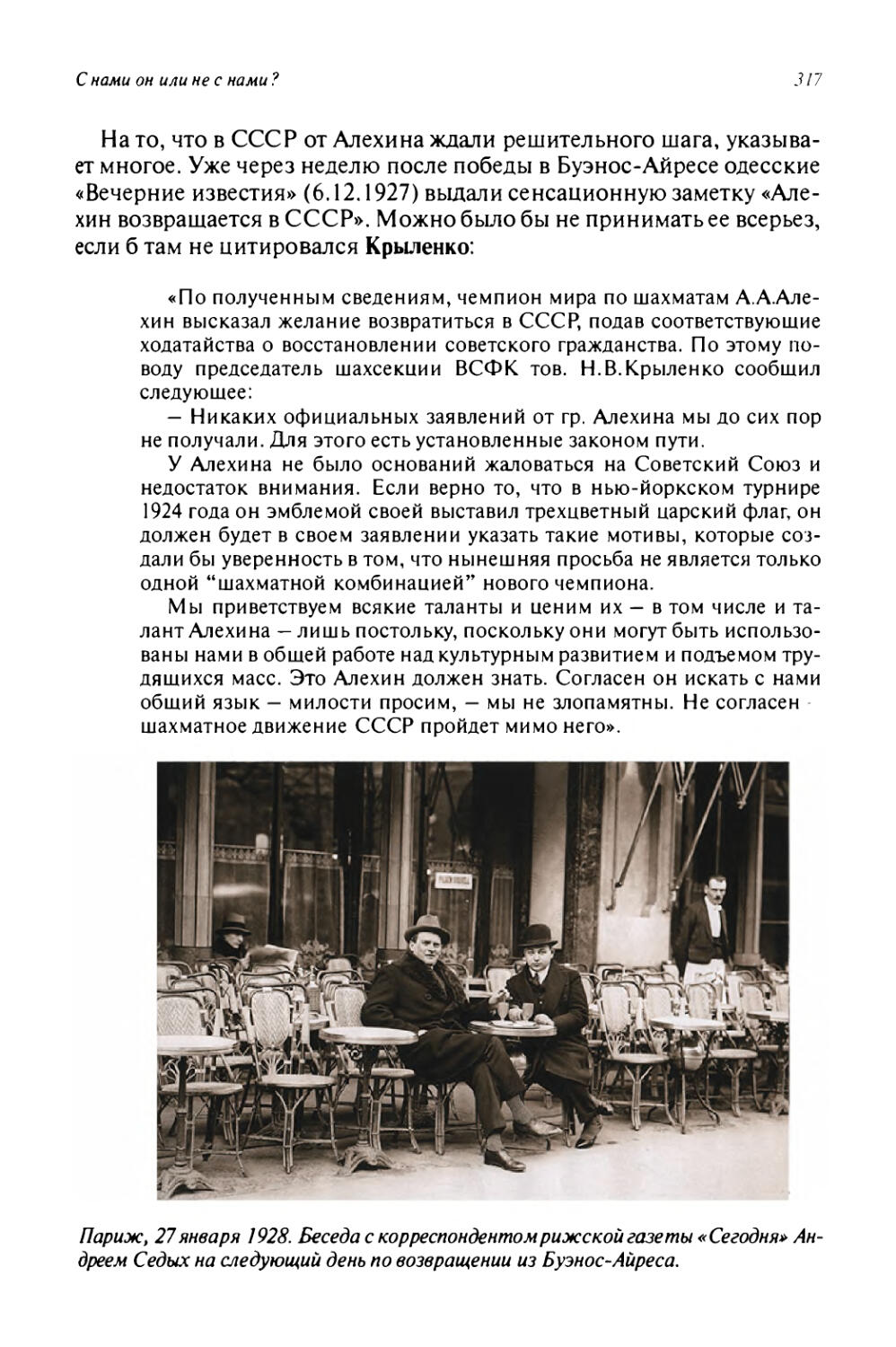

Э.Гилюма (Великобритания), Д. Городи на, С.Гридасова, ВДедкова (Латвия),

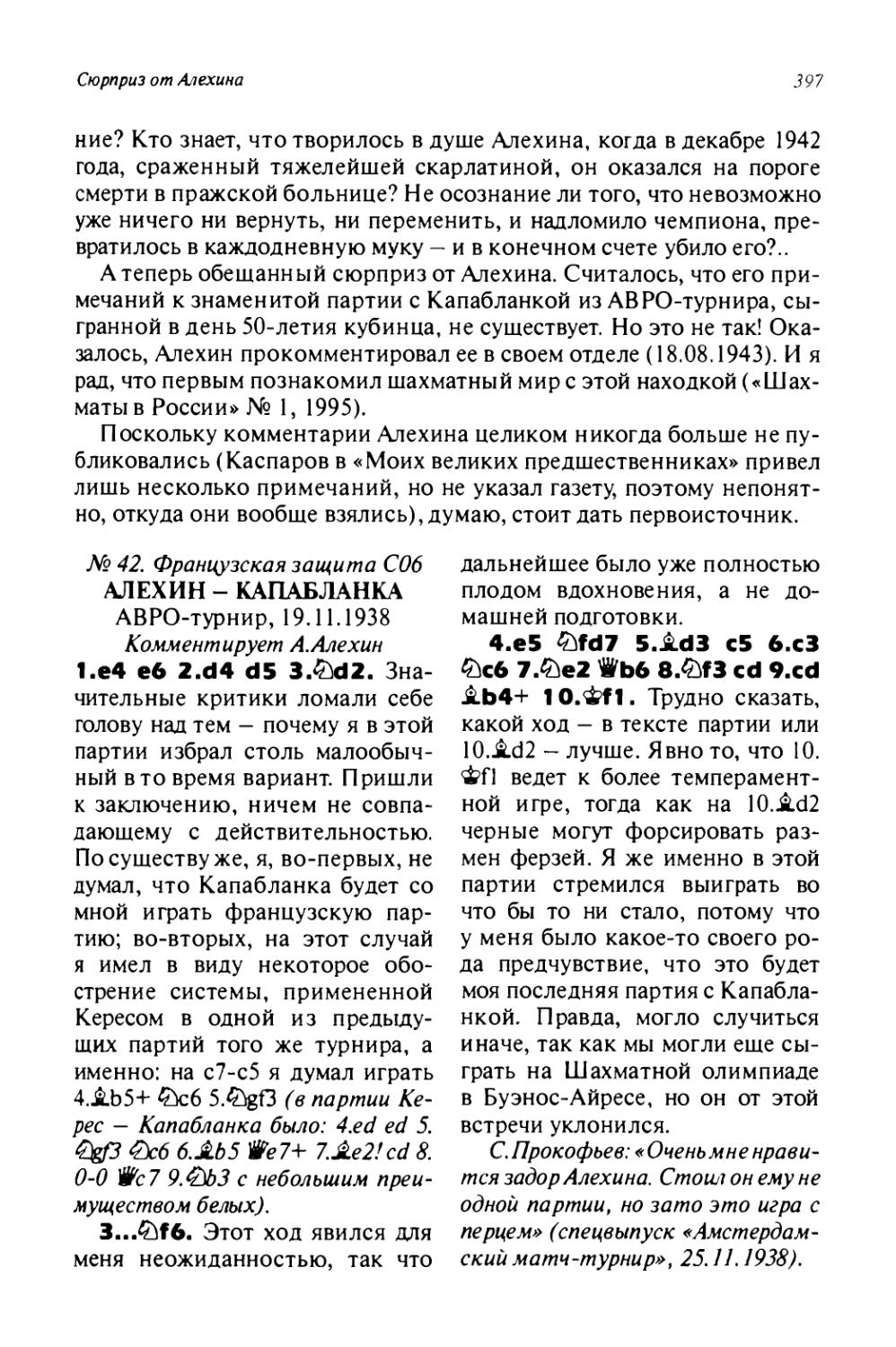

З.Заводного,Я.Календовского(оба — Чехия), Г.Каспарова, А.Котова, М.Негеле

(Германия), В.Новикова, Д.Олейникова, А.Пётча (Германия), А. Римского-

Корсакова, В.Соколова(Германия), М.Соколова, С.Ткаченко(Украина),

В. Файбисовича, Б. Фоменко, В.Хеуэра (Эстония) и М.Эна (Австрия)

Воронков, С. Б.

Русский сфинкс. Александр Алехин / С. Б. Воронков. - Москва,

2021.-544 с: ил.

ISBN 978-5-907077-32-4

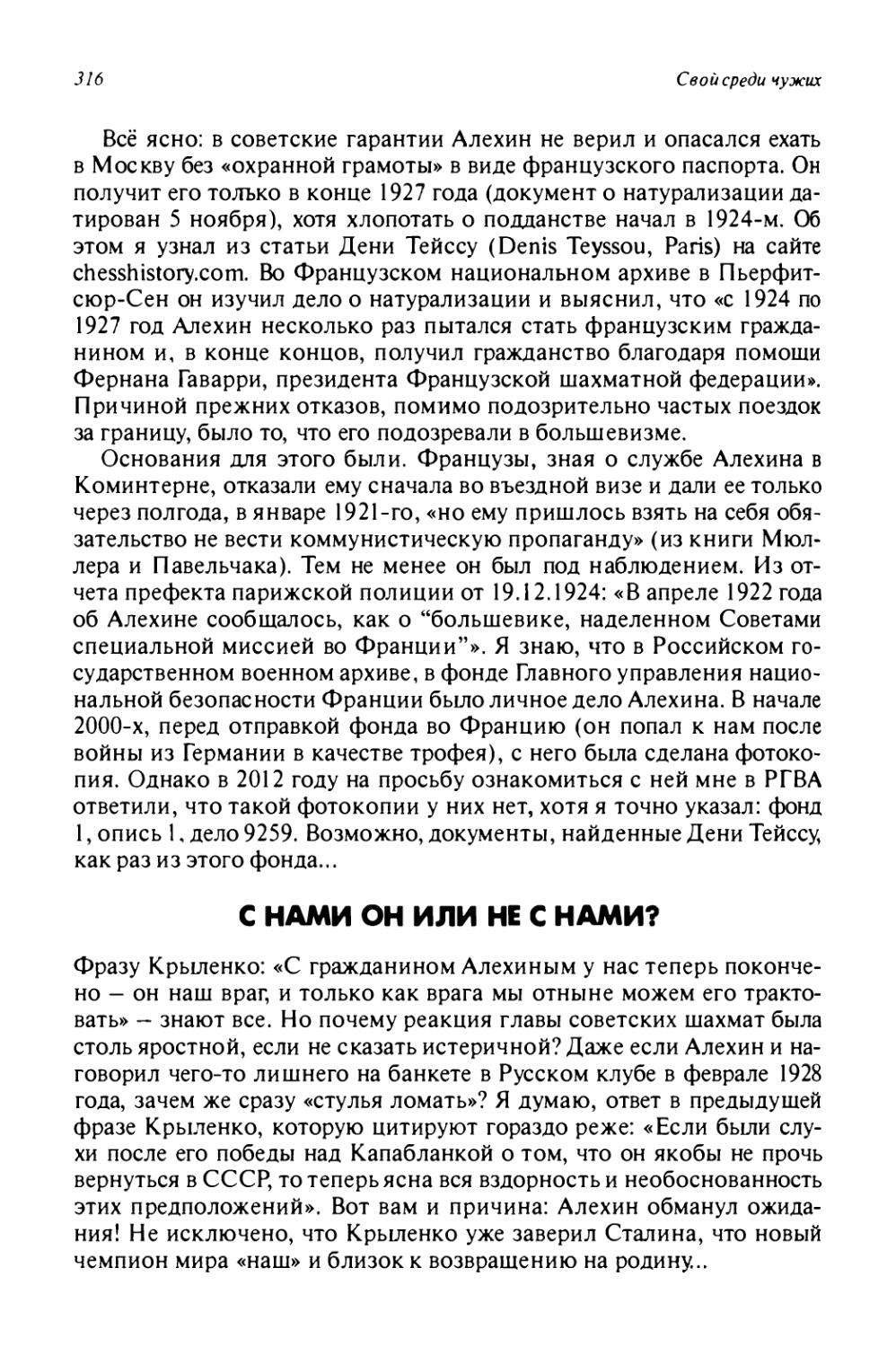

Новая работа известного шахматного историка и писателя Сергея Ворон-

кова - это книга-откровение, книга-сенсация! Перед нами, по сути, первая

серьезная попытка осмыслить загадку личности легендарного чемпиона

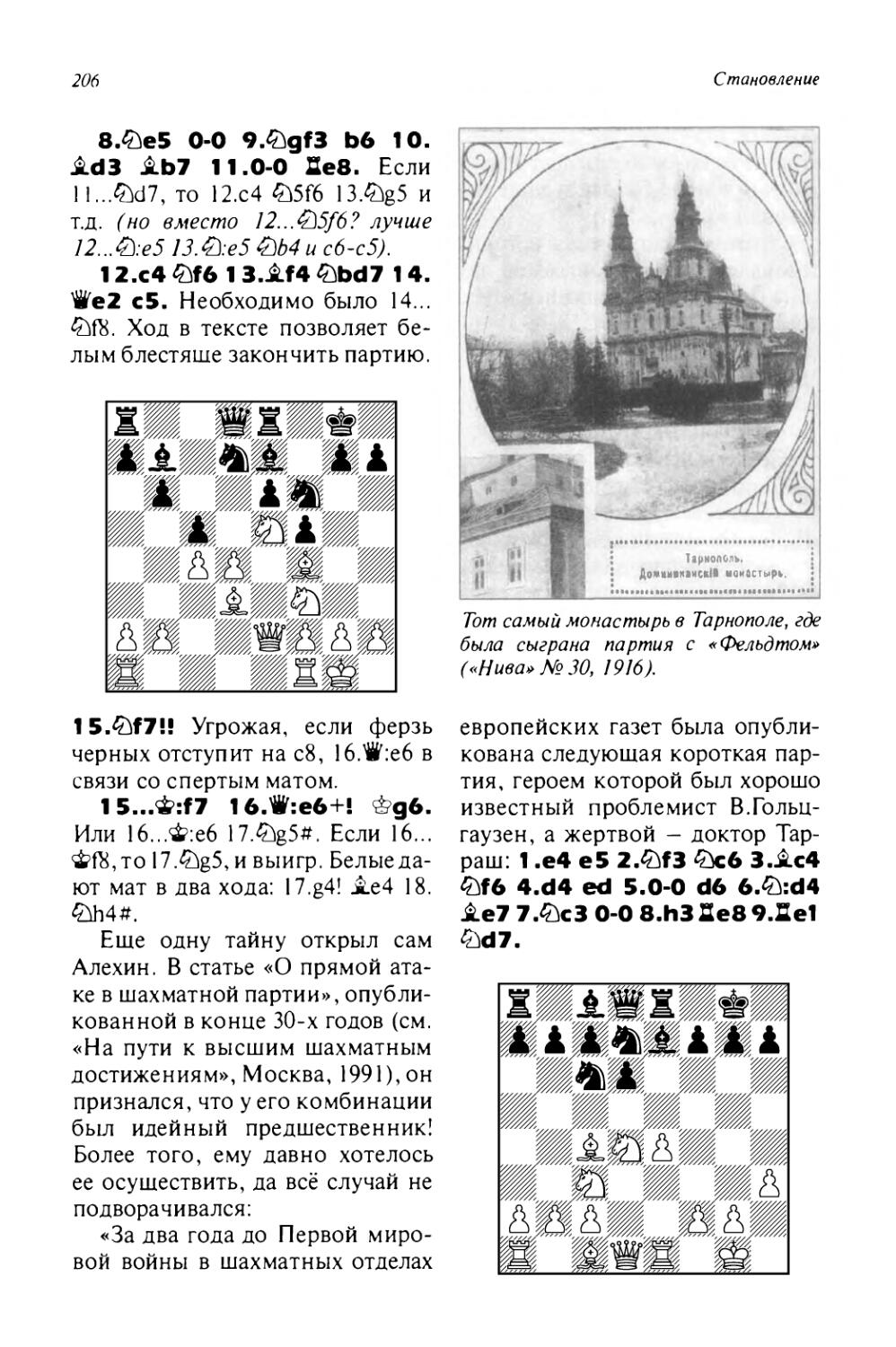

мира Александра Алехина. Пускаясь в путь, автор даже не представлял себе, что

его ждет. Он просто скрупулезно изучал и сопоставлял документы и

свидетельства очевидцев - те, что были известны, и те, что ему самому удалось найти

(среди них - немало уникальных). Результат удивил: образ «русского

сфинкса» получился мало похожим на тот, к которому мы все привыкли. Он

гораздо сложнее, внутренне противоречивее и трагичнее — впрочем, как и у

многих других русских гениев, чью жизнь переехало «красное колесо». В чем-то

вызывает восхищение, в чем-то сочувствие, а в чем-то и неприятие...

Воронков Сергей Борисович

Русский сфинкс. Александр Алехин

Книга печатается в авторской редакции

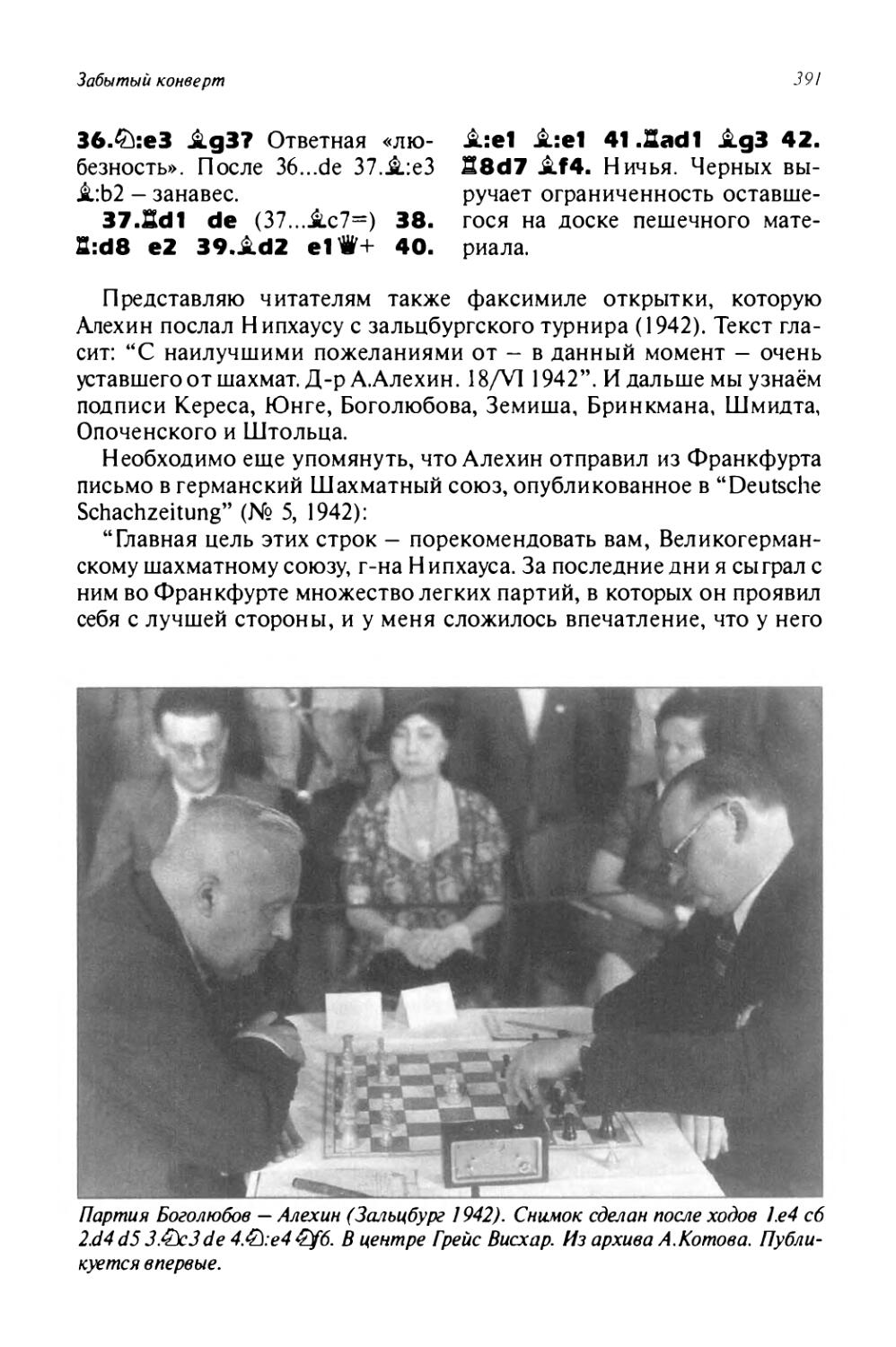

Оформление и верстка Евгений Атаров

Формат 60x90 1/16. Печать офсетная, бумага офсетная.

Тираж 1000 экз. Заказ №6148 от 01.10.2020

Отпечатано в АО «Первая образцовая типография».

Филиал «Чеховский печатный двор». Сайт: chpd.ru, e-mail: sales@chpd.ru

142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, 1.

Π о вопросам распространения обращаться

к Сергею Воронкову: servoron@maiI.ru

ISBN 978-5-907077-32-4

© Воронков С. Б., 2021

ТЕНЬ ГУЛЛИВЕРА

О живых следует говорить уважительно;

о мертвых - только правду!

Ф.Вольтер

Знаете, что побудило меня взяться наконец за эту книгу? Чувство

долга. Еще в 2001 году, публикуя в «64» одну из неизвестных статей

Алехина, я написал, что «чувствую свою вину перед любителями шахмат

за то, что сижу как собака на сене», и пообещал издать сборник

«Парижский автограф Алехина», в который войдет «богатейшее наследие

русского гения, рассыпанное по парижским, берлинским,

шанхайским, варшавским, рижским, сан-францисским и т.д. газетам».

Однако куча других проектов, сначала совместных («Давид против

Голиафа», «Русские против Фишера»), а потом и собственных («Шедевры

и драмы чемпионатов СССР», «Федор Богатырчук. Доктор Живаго

советских шахмат»), надолго отодвинула реализацию замысла...

Как оказалось, не зря. За эти годы ко мне «притянулось» столько

уникальных документов, связанных с личностью и творчеством

Алехина, что можно только благодарить судьбу, что я не поспешил тогда

со сборником.

Первое такое «притяжение» случилось в 2005 году, когда мне

посчастливилось выйти на сына Георгия Римского-Корсакова,

однокашника Алехина по Поливановской гимназии, и он прислал мне

оригинал воспоминаний отца, опубликованных когда-то в

«Шахматах в СССР». Сравнив тексты, я ужаснулся! В журнале были

вычеркнуты целые страницы, абзацы, фразы, даже отдельные слова - всё,

что могло бросить тень на хрестоматийный образ Алехина. (Так же

поступил журнал и с воспоминаниями актера Григория Ге о Чигорине,

и, помню, сличая текст с оригиналом в «Ниве», я чувствовал себя

настоящим криминалистом. Да, читатель, вот так и лепились в советское

время фигуры «основоположника отечественных шахмат» и «первого

русского чемпиона мира».)

Именно этот случай заставил меня задуматься: а что мы, в

сущности, знаем об Александре Алехине? Не о шахматисте - человеке?

Особенно в «русский» период его жизни (до отъезда за границу в 1921

году), когда он, собственно, и сформировался как личность?.. Если

честно, почти ничего. Казалось бы, столько всего понаписано, даже

художественный фильм снят - а всё как-то мимо, не о том: ощущение

4

Русский сфинкс

фанерной декорации, подделки... «Коротка кольчужка» получилась,

да и, прямо скажем, не совпадает хрестоматийный образ Алехина с

космической глубиной его шахмат. Талантливый, чертовски

работоспособный и очень целеустремленный малый, не более того. Вряд ли

биографы сознательно лепили такой образ. Просто они мерили по

себе, а для Алехина эта мерка оказалась слишком куцей: ведь даже в

чужой биографии мы можем клонировать только самих себя!

Мы даже толком не представляем себе его литературный стиль,

хотя, как известно, стиль - это человек. Ведь все алехинские книги

знакомы нам только по переводам. Но никакой, даже самый лучший,

перевод не в состоянии передать своеобразие и обаяние его текстов.

Разница, поверьте, большая; переводной Алехин изъясняется порой

таким языком, какого выпускник Императорского Училища

правоведения просто не мог себе позволить. Мой старший друг и строгий

учитель, Юрий Львович Авербах вспоминал, как, прочитав роман

«Белые и черные», сказал автору: «Саша, вот Алехин у тебя во сне

говорит: "Спасибо, дяденька Л аскер". Да не мог Алехин так сказать!

Ведь он из богатой дворянской семьи, к нему даже в детстве все на

ивьГ обращались». Котов поблагодарил, обещал исправить в новом

издании. Но так и не исправил...

Потому-то я и хотел издать сборник статей Алехина, написанных

на русском языке. Стиль характерен и узнаваем. Он пишет

длинными, довольно сложными по конструкции фразами, но при этом

изумительно ясно — и подчас образно — формулирует свою мысль,

так что текст читается без усилий, на одном дыхании. Поражает

непривычная, иной раз даже шокирующая прямота в оценках коллег, а

шарм придает скрытая, но всегда ощутимая эмоциональность,

которая почему-то исчезает при переводе...

Надеюсь, теперь понятно, почему свой цикл статей об Алехине на

сайте ChessPro я назвал «Русский сфинкс». Меня настолько увлекла

эта тема, что за три года (2006-2009), урывками от других проектов,

я написал семь объемных статей, причем каждая открывала что-то

новое в биографии и творчестве чемпиона мира. Жизнь

подкидывала такие свидетельства, что дух захватывало: сколько ж всего скрыто

еще в государственных архивах, личных коллекциях, в

дореволюционной, эмигрантской и советской периодике, в мемуарных книгах!

Там на много лет раскопок, а мы всё норовим по лености своей

передрать что-нибудь у предшественников и запустить в оборот по

новому кругу. Вот и похожи биографические книжки «про великих» одна

на другую, как сиамские близнецы: с одними и теми же, набившими

оскомину фактами, партиями и фотографиями...

Кстати, одни воспоминания «притянули» другие, еще более

сенсационные. «Невероятно, но факт: сохранились подробные записки

Предисловие

5

еще одного алехинского соседа по парте, причем в полном виде их

тоже еще никто не публиковал! Но об этом в следующий раз...» Думал

ли я тогда, в 2006-м, что на расшифровку чудом обретенной рукописи

Павла Попова у меня уйдет не один год. Раз за разом подступал я к

неясным местам, продираясь сквозь ужасный почерк, но последний

ребус разгадал совсем недавно, да и то с помощью жены... А ведь эти

записки - самое ценное свидетельство о молодом Алехине,

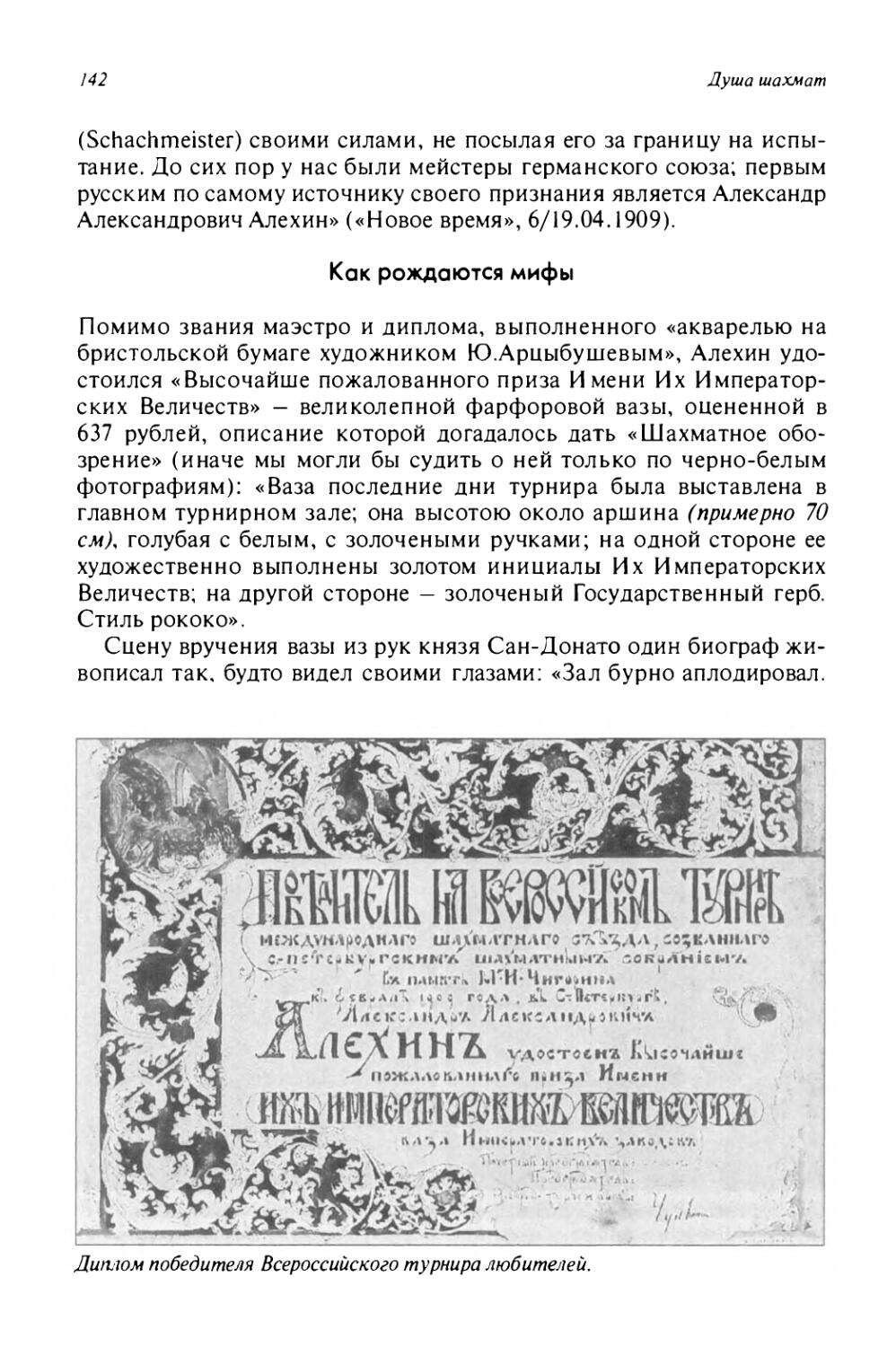

позволяющее нам в буквальном смысле заглянуть в его душу!

Отдельная песня — раритеты из архива крупнейшего советского

алехиноведа Александра Котова, подаренные мне его вдовой.

Некоторые фотографии Алехина я увидел впервые - сам Котов их почему-

то не обнародовал. Как и очень информативные письма падчерицы

Алехина и ее мужа, с которыми он переписывался... Но больше всего

поразило то, что Котов «утаил» рукопись Алехина с партиями

олимпиады 1920 года! Когда Елена Максовна открыла конверт с этими

рассыпающимися в руках листками («Тут что-то шахматное, я

подумала, вам будет интересно»), я сразу понял, что это за партии. А вот

алехинскую заглавную букву «А», каюсь, узнал только дома, хотя она

уникальна, как отпечаток пальца... В том же конверте оказались и

записи партий Алехина с Николаем Григорьевым, среди которых тоже

много неизвестных.

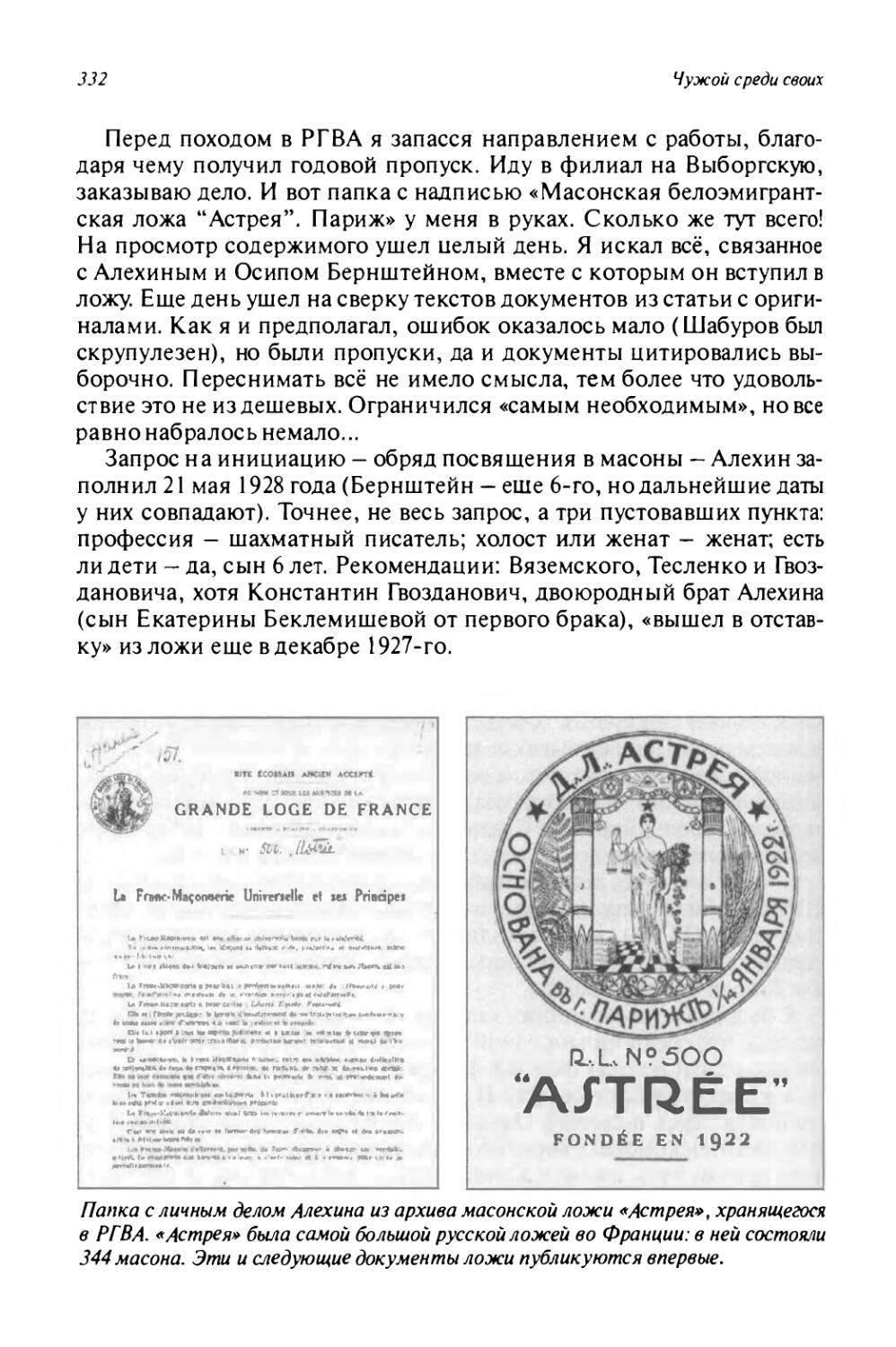

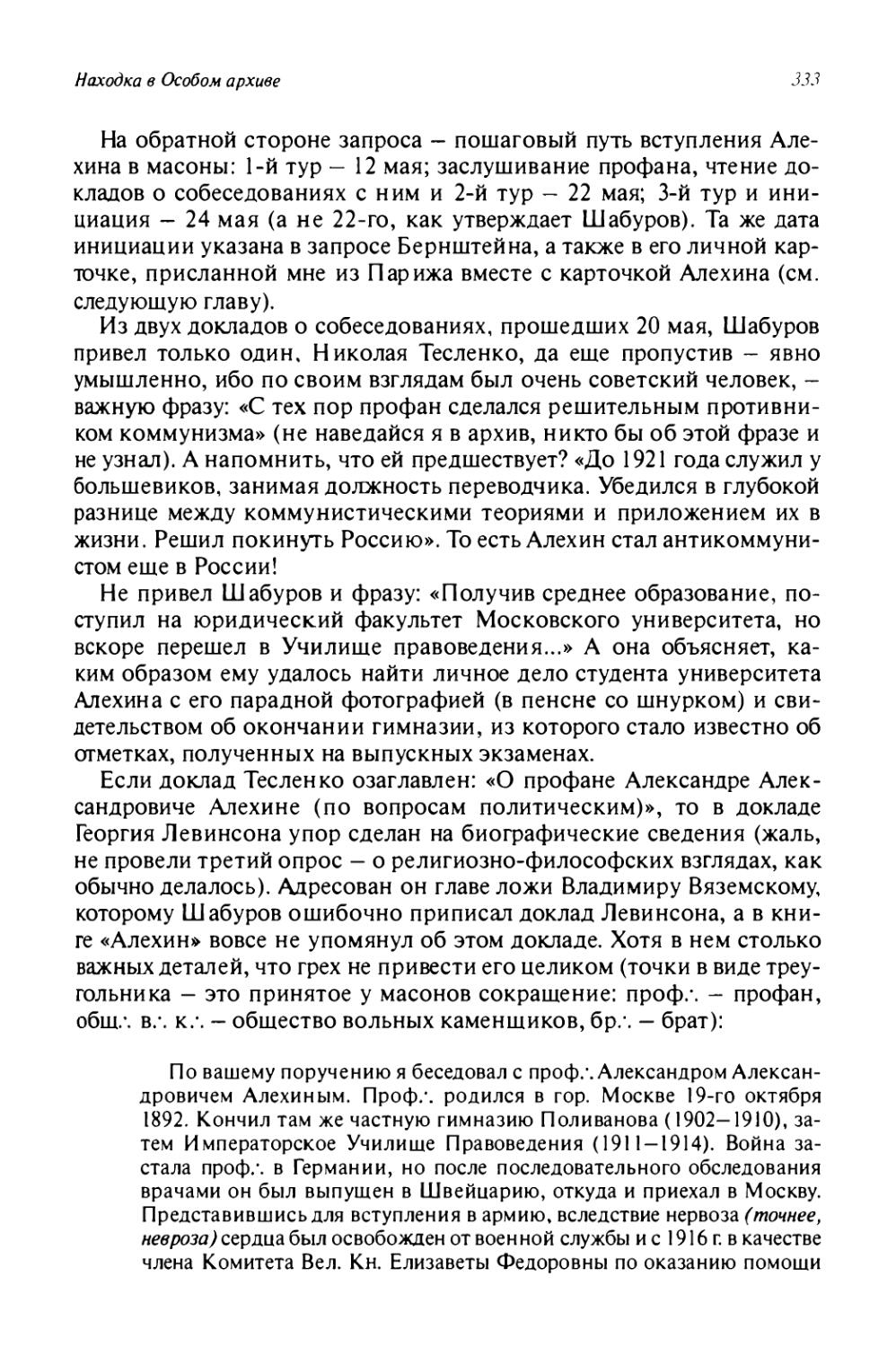

Пора привести и документы масонской ложи, в которой состоял

Алехин. Их еще в 1994-м отыскал Юрий Шабуров в бывшем Особом

архиве СССР и, переписав от руки, опубликовал - как оказалось,

очень скупо, упустив ряд важных деталей, — в статье «Тайна ложи

"Астрея"». Шли годы, но желающих съездить в архив не находилось.

Пришлось ехать самому. Я сделал копии документов в 2012 году, когда

собирался возобновить на сайте цикл «Русский сфинкс», но...

впервые привожу только сейчас. Вместе с личной карточкой Алехина,

присланной мне из Grande Loge de France - Великой ложи Франции!

Впрочем, не буду пересказывать всех находок, которые ждут

читателя. Ожидаемый сюрприз - уже не сюрприз; пусть каждая глава

будет для вас маленьким (или большим - когда как) откровением.

Скажу только, что, к моему удивлению - я не ставил перед собой

такой масштабной задачи, — книга в итоге охватывает всю жизнь

Алехина: от ранних лет до послевоенных переговоров с Ботвинником...

Ну а в конце книги вас ждет часть того «богатейшего наследия

русского гения», с желания опубликовать которое всё когда-то началось.

Она так и называется — «Парижский автограф», ибо состоит из статей

самого Алехина и интервью с ним. К большому сожалению, не вошли

статьи о его сеансах и о матчах с Капабланкой, Боголюбовым и Эйве,

принадлежащие другим авторам, — в противном случае пришлось бы

издавать второй том. Среди них выделю Евгения Зноско-Боровско-

6

Русский сфинкс

го - на мой вкус, лучшего шахматного литератора той поры (в Тар-

таковере, конечно, больше остроумия и внешнего блеска, но вес и

сила слов — все же другие). Хорошо сказал о его статьях Алехин: «Всё

это шахматные стихотворения, только в прозе». До сих пор помню

чувство восторга от статей Зноско о матче 1935 года - лучше об этой

эпической драме никто не написал и, думаю, уже не напишет. Одна

концовка чего стоит: «Крушение Алехина ярче его побед

демонстрирует истинный его рост. От него осталась только тень. Но и тени

Гулливера достаточно, чтобы покрыть всю страну лилипутов».

Пора представить тех, без кого эта книга не состоялась бы.

Артур Аветисян опубликовал на своем сайте ChessPro первые статьи из

цикла «Русский сфинкс», из которых родился весь проект. Андрей

Римский-Корсаков и Александр Бокучава познакомили меня с

уникальными воспоминаниями об Алехине. Елена Котова подарила

бесценные артефакты из архива своего мужа. Дмитрий Олейников

прислал архивные документы о службе Алехина в Центророзыске и

Коминтерне, Станислав Гридасов — архивные документы о подготовке

послевоенного матча Ботвинника с Алехиным, а Дмитрий Городин

(Германия) - материалы о дочери Алехина и о его работе

переводчиком Коминтерна. Татьяна Колесникович любезно позволила

изучить раритеты из библиотеки ЦДШ, включая юношескую тетрадь

Алехина. Михаил Соколов и Юрий Киреев поделились находками

в старой периодике, а Владислав Новиков сканировал редкие

издания из своей коллекции. Дмитрий Плисецкий стал первым

читателем книги и окинул мастерским оком ее шахматную часть. С

переводами помогли Татьяна, Мария и Анна Плисецкие, а также Яков

Зусманович (США). Словом и делом поддержали Евгений Атаров,

Ян Календовский (Чехия), Александр Кентлер (С.-Петербург), Паа-

во Кивине (Эстония), Захар Коган (Израиль), Владимир Нейштадт

(Барнаул), Станислав Суханицкий, Сергей Ткаченко (оба -

Украина), Вадим Файбисович (С.-Петербург) и Борис Фоменко (Москва).

Москва, сентябрь 2020

ОДИНОЧЕСТВО ГЕНИЯ

Все люди циники, и все слова, прочие правила

общежития существуют только для того,

чтобы приукрашивать простое

эгоистическое чувство...

А.Алехин

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Принято считать, что именно в детстве закладывается матрица всей

дальнейшей жизни. И если хочешь понять судьбу человека, -

покопайся в его прошлом, там вполне могут оказаться ответы если не на

все, то на многие вопросы. Еще Блаженный Августин говорил:

«Дайте мне ребенка в семь лет, и я скажу, каким он будет человеком». Но

как раз о детских и юношеских годах Александра Алехина мы знаем

меньше всего.

Сам он - во всяком случае, в печати - ничего не рассказывал ни о

своей семье, ни об учебе в гимназии (раз только, в статье об игре

вслепую, обронил, что на уроках много анализировал без доски), ни об

Училище правоведения. Не любил говорить и о первых шагах в

шахматах, ограничиваясь фразой, которую можно найти в любой книге о

нем: «Я играю с семилетнего возраста, но серьезно начал играть с 12

лет». И о своих шахматных учителях не вспоминал, и мы знаем о них

лишь со слов других...

Однако с репортерами газет, особенно эмигрантских, он порой

бывал откровенен. «Первые мои попытки играть в шахматы были

слишком удачны, и 64 поля слишком захватили меня, — читаем в

варшавской газете «За свободу!» (15.12.1928). - Разумные родители

охладили мой пыл и строжайше запретили мне соблазнившую меня игру».

Ответил Алехин однажды и на вопрос о первом наставнике:

«Учителем моим был репетитор моего старшего брата» («Новая Заря», Сан-

Франциско, 5.09.1935).

А позже, в интервью испанскому еженедельнику «Semana» (26.10.

1943), возможно, даже поведал о своей первой партии с ним: «Мой

покойный старший брат всегда играл в шахматы. Я много раз

наблюдал за его игрой, когда однажды - мне было около семи лет - начал

играть сам. Мой противник был как минимум на двадцать лет старше

меня. Естественно, я проиграл. Я был так этим поражен, что

разрыдался. С того дня я решил стать таким хорошим шахматистом, что

никто не сможет меня победить».

Одиночество гения

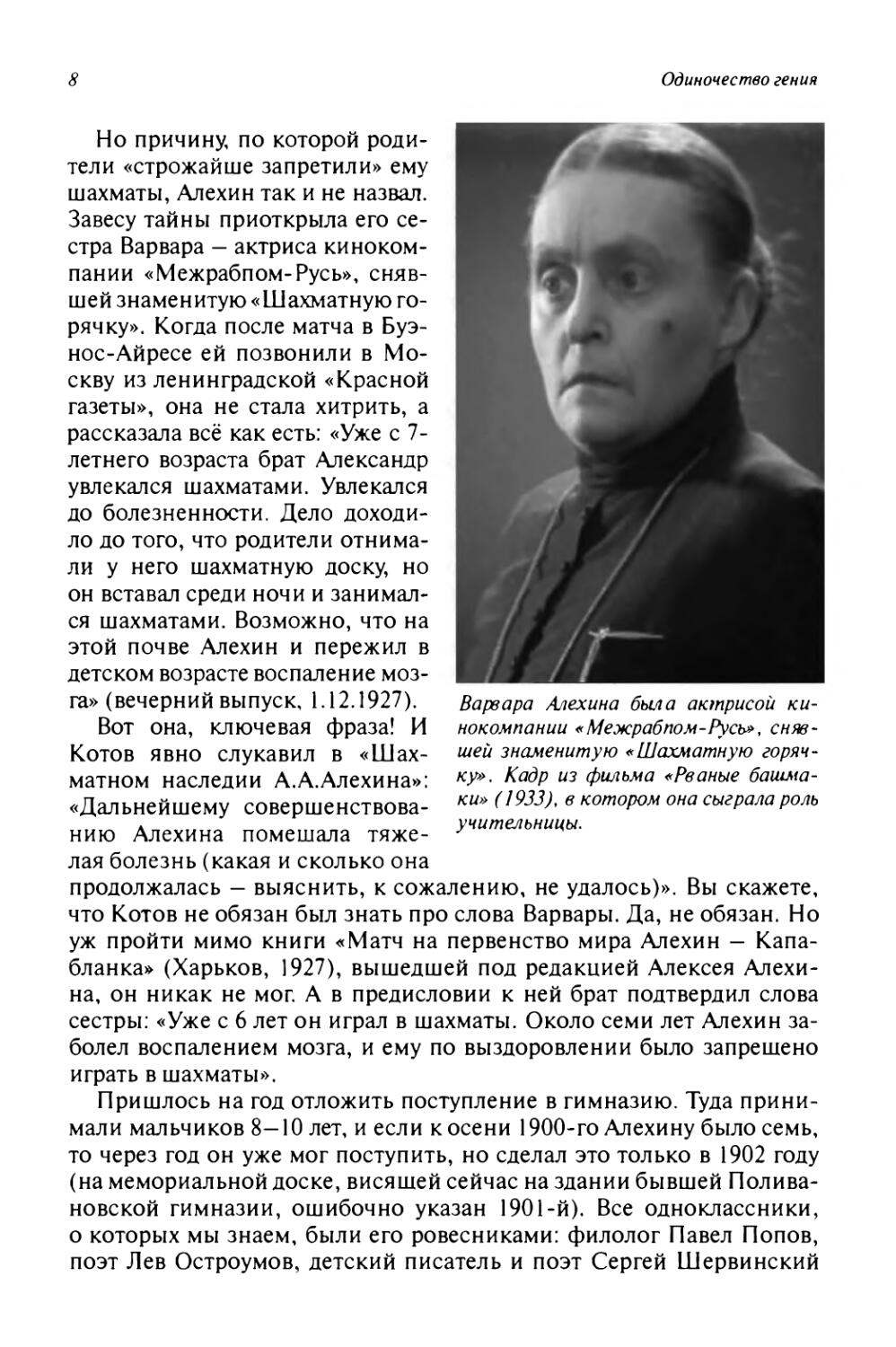

Но причину, по которой

родители «строжайше запретили» ему

шахматы, Алехин так и не назвал.

Завесу тайны приоткрыла его

сестра Варвара - актриса

кинокомпании «Межрабпом-Русь»,

снявшей знаменитую «Шахматную

горячку». Когда после матча в

Буэнос-Айресе ей позвонили в

Москву из ленинградской «Красной

газеты», она не стала хитрить, а

рассказала всё как есть: «Уже с 7-

летнего возраста брат Александр

увлекался шахматами. Увлекался

до болезненности. Дело

доходило до того, что родители

отнимали у него шахматную доску, но

он вставал среди ночи и

занимался шахматами. Возможно, что на

этой почве Алехин и пережил в

детском возрасте воспаление

мозга» (вечерний выпуск, 1.12.1927).

Вот она, ключевая фраза! И

Котов явно слукавил в

«Шахматном наследии А.А.Алехина»:

«Дальнейшему

совершенствованию Алехина помешала

тяжелая болезнь (какая и сколько она

продолжалась - выяснить, к сожалению, не удалось)». Вы скажете,

что Котов не обязан был знать про слова Варвары. Да, не обязан. Но

уж пройти мимо книги «Матч на первенство мира Алехин — Капа-

бланка» (Харьков, 1927), вышедшей под редакцией Алексея

Алехина, он никак не мог. А в предисловии к ней брат подтвердил слова

сестры: «Уже с 6 лет он играл в шахматы. Около семи лет Алехин

заболел воспалением мозга, и ему по выздоровлении было запрещено

играть в шахматы».

Пришлось на год отложить поступление в гимназию. Туда

принимали мальчиков 8-10 лет, и если к осени 1900-го Алехину было семь,

то через год он уже мог поступить, но сделал это только в 1902 году

(на мемориальной доске, висящей сейчас на здании бывшей Полива-

новской гимназии, ошибочно указан 1901-й). Все одноклассники,

о которых мы знаем, были его ровесниками: филолог Павел Попов,

поэт Лев Остроумов, детский писатель и поэт Сергей Шервинский

Варвара Алехина была актрисой

кинокомпании «Межрабпом-Русь»,

снявшей знаменитую «Шахматную

горячку». Кадр из фильма «Рваные

башмаки» (1933), в котором она сыграла роль

учительницы.

Все мы родом из детства

9

родились в 1892 году, поэт Вадим Шершеневич, писатель и поэт

Николай Позняков - в феврале 1893-го. Годом младше только

литератор Сергей Эфрон, будущий муж Марины Цветаевой, - он с

октября 1893-го, зато музыковед Георгий Римский-Корсаков родился еще

в 1891-м...

Насколько болезнь помешала «дальнейшему

совершенствованию» в шахматах? Алексей пишет, что «только после 9 лет Алехин

снова начал игру в шахматы». Это значит, что запрет мог длиться три

года: с осени 1899-го, когда Саша заболел, по осень 1902-го, когда

он поступил в гимназию. Хотя, по словам Романовского, Алехин ему

рассказывал, что «восьмилетним и девятилетним мальчиком он

часто играл со своим старшим братом».

Но почему родители вообще запретили ему шахматы? Ведь

причиной менингита является не перенапряжение мозга, а вирусная или

бактериальная инфекция. Уж не потому ли, что во время болезни у

ребенка был шахматный бред? На эту мысль меня натолкнул рассказ

Зное ко-Боровского о том, как он в 16 лет заболел тифом, но первую

неделю провел на ногах, да еше играя матч с сильным соперником:

«Когда я наконец свалился, болезнь "бросилась на мозг", и я

беспрерывно бредил и, в частности, разыграл про себя, будто по переписке,

целый турнир при восьми участниках. Это нисколько не было

мучительно, скорее даже приятно - и, вероятно, никогда я так хорошо не

играл, как в этих вымышленных партиях».

Ничего удивительного: в таком измененном состоянии сознания

мозг работает на пределе своих возможностей, а «пробуждение»

возвращает к реальности. «Таль рассказывал, что был в Риге один

сумасшедший, все время выигрывал у него в шахматы. Потом лег в

больницу и вылечился. После этого стал проигрывать» (из книги драматурга

В.Славкина «Разноцветные тетради», Москва, 2017).

Подробности о болезни Саши мог бы поведать знаменитый

детский врач Нил Федорович Филатов, который, оказывается, лечил «у

Прохоровых», то есть в доме у Алехиных. И даже играл там в

шахматы! Об этом пишет его племянник, тоже знаменитый врач -

офтальмолог Владимир Петрович Филатов:

«Дядя Нил прекрасно играл в шахматы, не занимаясь, однако,

теорией игры за неимением времени. Игре, если случалось сесть за

столик, отдавался с увлечением, с азартом. Однажды он опоздал к обеду,

сославшись на то, что задержался у Прохоровых. На следующий день

он опять опоздал, и опять были виновны Прохоровы; получил

замечание от жены, поддерживавшей дисциплину в доме. На третий день

опоздание на целый час - и опять задержался у Прохоровых. Когда и

на четвертый день произошло опоздание (всё из-за Прохоровых), то

произошел допрос и пришлось покаяться.

10

Одиночество гения

"Я, - рассказывал дядя Нил, - уходил от Прохоровых, посмотрев

больного, и вижу, сидит гимназист лет тринадцати и сам с собою

партию в шахматы играет. А ну-ка, говорю, поставь фигуры - я с тобой

сыграю. Думаю, обыграю его в несколько минут, да и пойду А он мне

мат закатил. На другой день опять мат.

Я на третий день уже не мимоходом играю, а нарочно раньше

приехал, играю изо всей силы, а он мне опять шах и мат. И так же на

четвертый и пятый день - всё шах да мат

- Да что же это за мальчишка такой?

-Да это племянник С.Н.Прохорова (вероятно, Сергея Ивановича*),

Алехин его фамилия".

Потом стало уже понятно, на какого гения шахматной игры

наскочил дядя Нил. И тогда домашнее правительство запретило дяде Нилу

заезжать без нужды (ребенок выздоровел) к Прохоровым»

(изсборника «Филатов В.П. Рассказ длиною в жизнь...», Одесса, 2011)**.

Поскольку Нил Федорович умер в феврале 1902-го, понятно, что

играл он с Алексеем. Тот оказался в тени своего гениального брата,

но тоже обладал выдающимся талантом. Приведу семейное

предание, которое я вычитал в книге их двоюродной племянницы Веры

Ивановны Прохоровой «Четыре друга на фоне столетия» (Москва,

2012): «Говорили, что брат Алехина был еще более одарен, чем

знаменитый шахматист. Но тоже сильно пил. Как и папин брат-чемпион».

О таланте Алексея говорит потрясающая по своей точности

характеристика игры младшего брата, которая почему-то выпала из поля

зрения алехиноведов. Когда вы будете читать полемику между

Алехиным и Зноско-Боровским по поводу Морфи (см. главу «В силе и есть

настоящая красота»), не поленитесь — перечтите приводимую цитату:

мне кажется, она ставит точку в их многословном споре о

позиционной и комбинационной игре!

Алексей Алехин: «Теперь мы знаем, что никто не достиг такого

совершенного знания позиции, как Алехин. Но для Алехина это

знание - лишь почва, на которой должны произрасти чарующие цветы

комбинационной игры. Композитор должен знать законы физики,

законы акустики, но не это или не только это знание рождает гения,

композитора.

И, как героическую симфонию Бетховена нельзя свести к отделу

физики Хвольсона, так и гениальную комбинацию шахматиста нельзя

свести к законам позиционной игры. Между Таррашем и Алехиным —

непроходимая пропасть. Законы позиционной игры должны позна-

* Здесь и далее все курсивные вставки в цитаты и в комментарии к партиям

принадлежат мне (С. В.).

** Все вставки мелким шрифтом в книге, в том числе и в цитатах,

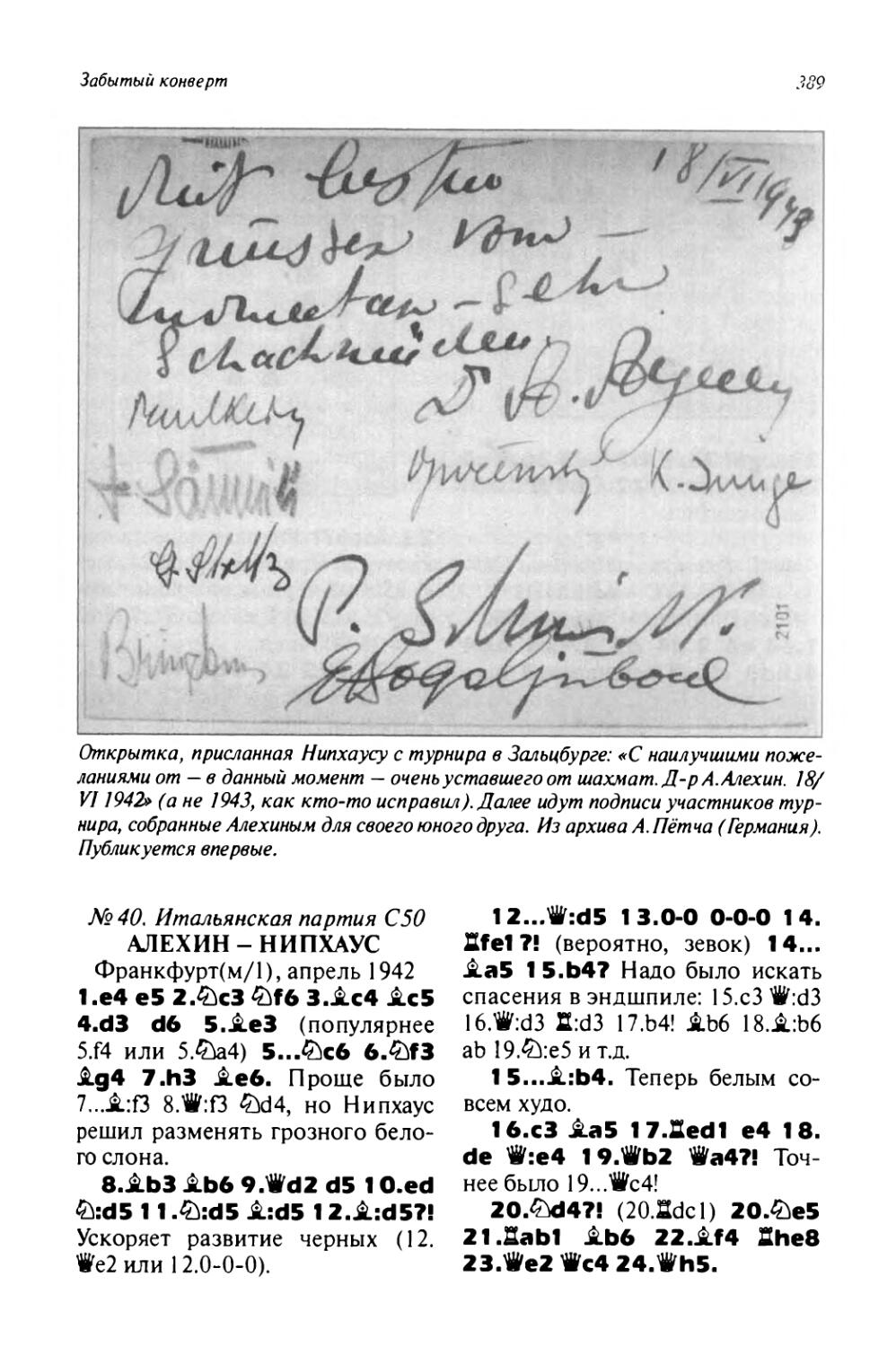

принадлежат мне (СВ.).

Все мы родом из детства

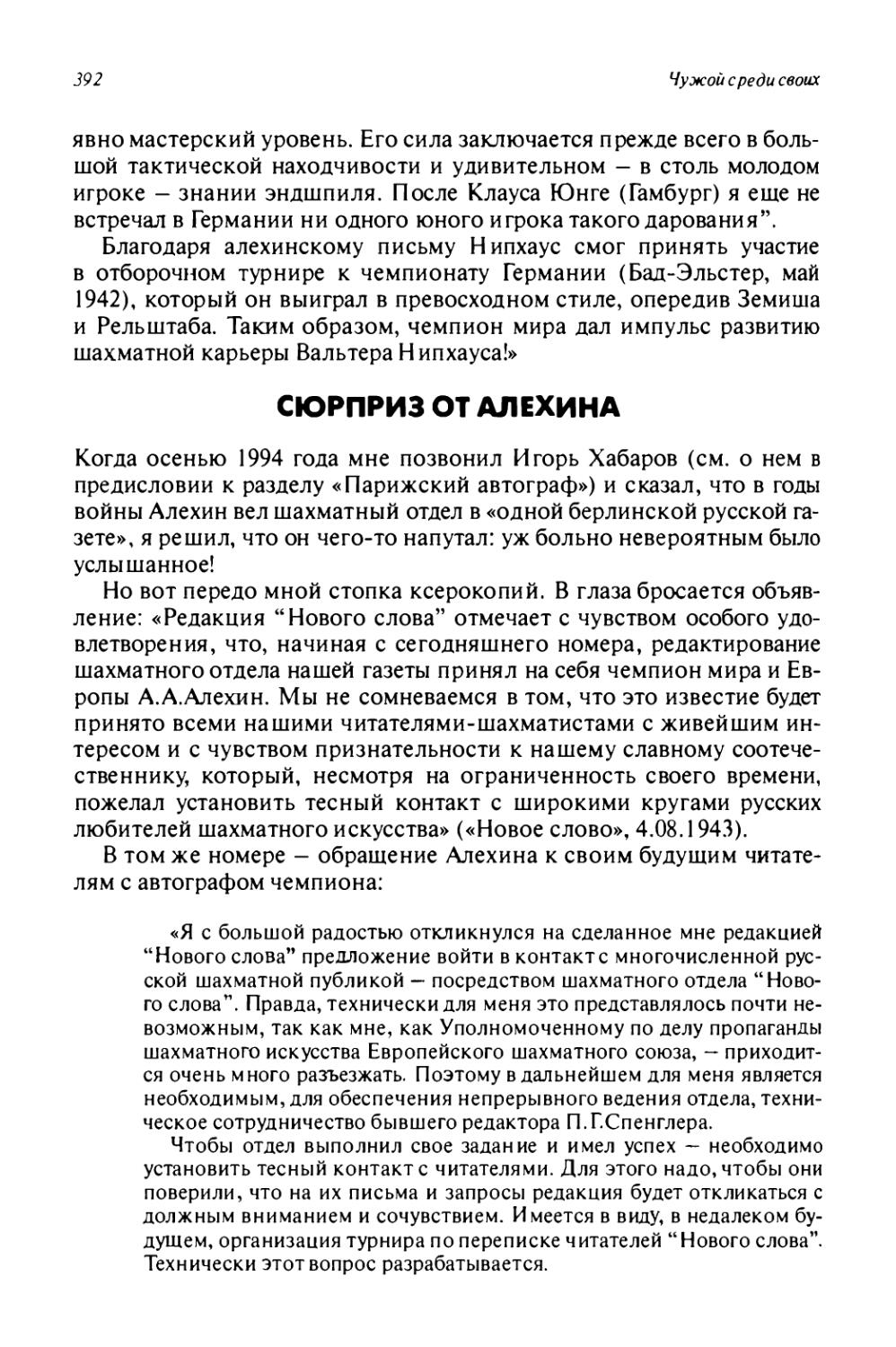

/I

ваться, но, так же как у Бетховена

законы физики, эти законы позиции

должны переходить в

подсознательное, самый же творческий процесс -

в комбинационной игре» (из книги

«Матч на первенство мира Алехин

Капабланка», 1927).

О том, что Филатов лечил

именно Сашу, говорит не только

фраза «ребенок выздоровел», но

и то, что его «малолетняя сестра

Ася» (полное имя - Анна)

умерла не в 1 900 году, как утверждает

Шабуров, а на десять лет раньше

(1886-1890) и покоится в той же

часовне-усыпальнице

Прохоровых на Новодевичьем кладбище,

что и отец Алехина...

Помните слова Варвары о том,

что брат увлекался шахматами

«до болезненности»? И что

родители не прятали от него доску,

как везде пишут, а «отнимали»?

Этих важных деталей вы не

найдете в книгах об Алехине: из

рассказа Варвары в них дословно

цитируют только фразу о самой

болезни, а всё остальное дают в пересказе. Или даже опускают вовсе,

как, например, такой пассаж: «Шахматное увлечение отразилось на

характере Алехина - он очень нервный, нелюдимый, вечно

задумчивый, поразительно рассеянный». Вам это никого не напоминает? Мне

так сразу вспомнился герой набоковского романа, и стало понятнее,

почему именно в Алехине многие увидели прототип Лужина...

Рассказ Варвары вообще очень содержателен. И меня удивляет,

что его (в отличие от эмигрантских газет) не перепечатал ни один из

трех выходивших тогда в стране шахматных журналов, даже частные

«Шахматы». Еще больше удивляет, что никому не пришло в

голову встретиться с Варварой, чтобы подробно расспросить ее о брате,

посмотреть на фотографии, письма и другие семейные реликвии.

Неужели они пропустили мимо ушей ее фразу: «У меня сохранилась

первая запись нашей игры с братом, сделанная им. Вообще он любил

в детстве записывать игру, изучал партии, даже пытался их

комбинировать».

Алексей Алехин. По семейному

преданию, «брат Алехина был еще более

одарен, чем знаменитый шахматист».

Рисунок из «Новой вечерней газеты»

(Ленинград, 1925).

12

Одиночество гения

Упомянула сестра и о том, что

«5-летний сын Алехина уже

знаком с шахматами. Имеется

фотография, где маэстро-шахматист

снят со своим сыном за

шахматной доской». Вы видели такую? Я

не встречал... Как и ту, о которой

сын Алехина рассказал Авербаху

при встрече в Москве в 1992 году:

«У меня дома есть еще более

ранняя фотография, где я тоже снят

вместе с отиом. Там мне меньше

года». А ведь у Варвары могли

быть и другие снимки,

присланные или переданные с оказией

братом! А письма, они же тоже

были? Жаль, безмерно жаль, что

тогдашние журналисты

оказались так нелюбопытны.

«Очень нервный, нелюдимый,

вечно задумчивый...» Во всех

этих чертах характера брата

Варвара винила «шахматное

увлечение». Но только ли в шахматах

дело? Не исключено, что

повышенная нервозность Алехина,

которая запомнилась

одноклассникам по гимназии, была след-

он еще легко отделался. Будущий

первый советский гроссмейстер Борис Берлинский, перенеся в

детстве менингит, стал в сущности инвалидом, страдая потом всю жизнь

расстройством речи и почти полной потерей слуха.

Однако не исключено и другое: что своим чудесным

комбинационным даром Алехин тоже был обязан воспалению мозга! Из

книги С.Ландау «Элегия Михаила Таля» можно узнать, что «в возрасте

шести месяцев Миша перенес тяжелую инфекцию с очень высокой

температурой, судорогами и ярко выраженными менингиальными

явлениями. Врач сказал, что вряд ли мальчик останется жить, но при

благоприятном исходе после таких заболеваний вырастают великие

люди...»

Из Алехина, как мы знаем, вырос великий шахматист. Но был ли

он велик во всем? Загадкам личности и творчества первого русского

чемпиона мира и посвящена эта книга.

Вопреки бытующему мнению, алехин-

ская сестра Лея умерла не в 1900 году,

а на десять лет раньше. Она

покоится в той же часовне-усыпальнице

Прохоровых на Новодевичьем кладбище,

что и отец Алехина...

ствием менингита. Между прочим,

Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин

13

МОЯ ФАМИЛИЯ, БАТЮШКА,

АЛЕХИН, А НЕ ОЛЁХИН

Это только в пословице: что написано пером, не вырубишь топором.

Еще как вырубишь! Не знаю, как там на Западе, но в СССР

воспоминания современников кромсали как хотели. Историки без затей

переписывали их своими словами, создавая как бы свой текст; цитаты

надергивали по вкусу, безжалостно обрубая всё, что не ложится в

«авторскую концепцию». Редакторы тоже не церемонились:

вычеркивали абзацами, не говоря уже о фразах и словах... Думаете, я сгущаю

краски? Вовсе нет. За мной, читатель, вас ждет настоящий детектив!

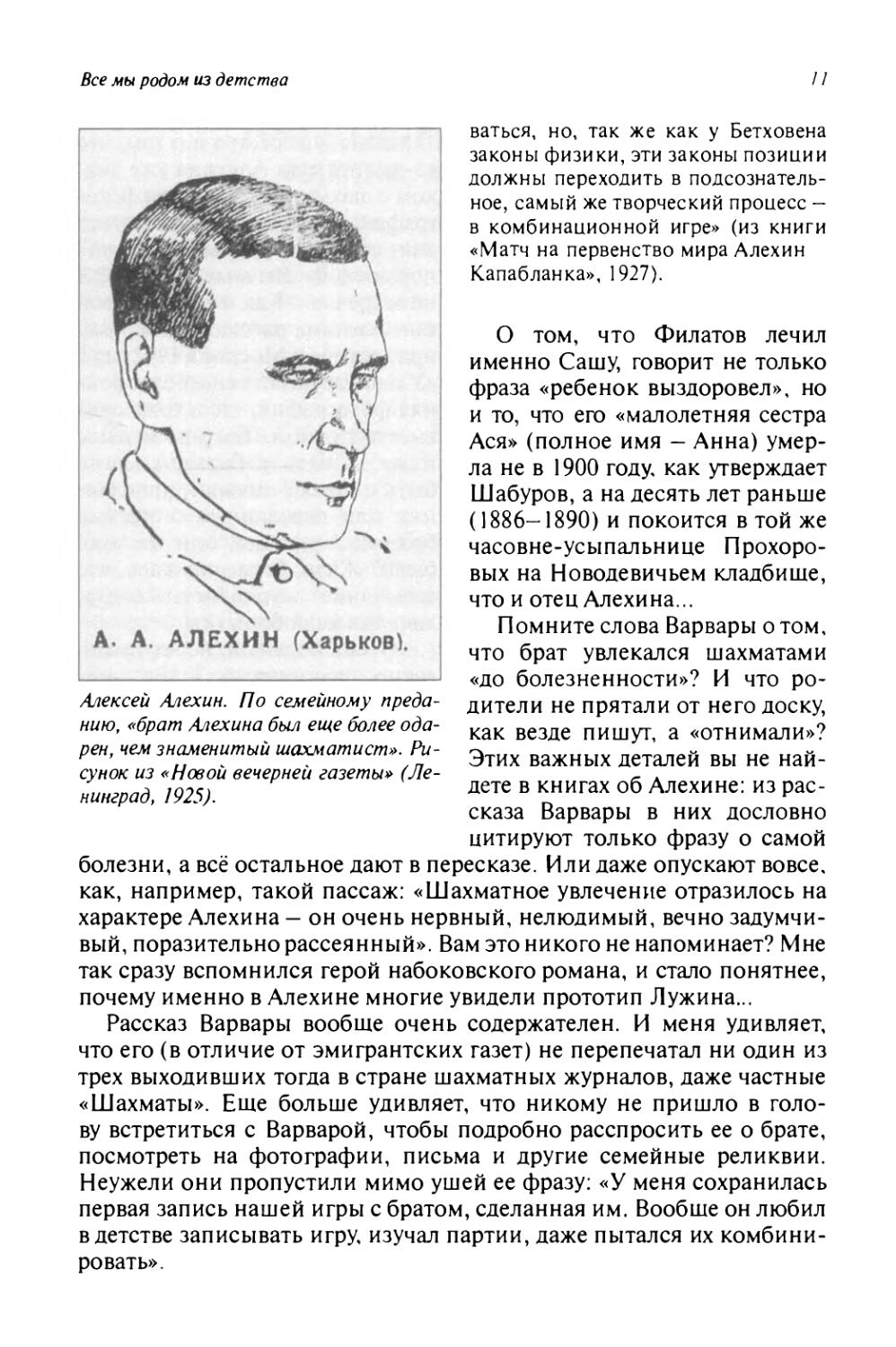

Воспоминания Г.Корсакова «Мой сосед по парте» были

напечатаны в «Шахматах в СССР» к 75-летию Алехина (№ 9, 1967). Но в

книге «Александр Алехин» (Москва, 1973) я вдруг наткнулся на

фразу Корсакова, которой нет в тексте. Откуда ж Котов ее взял? Может,

из алма-атинского журнала «Простор» — места первой публикации?

Увы, поиски журнала в интернете оказались тщетны, но принесли

неожиданный улов: статью Андрея Римского-Корсакова «Странный

гимназист» («Российские вести», 23.11.2005), в которой он обильно

цитировал воспоминания отца, скрыв его, правда, под литерой «Р.»

(Римский-Корсаков). Только здесь мне стал очевиден масштаб

геростратовой работы, проделанной в «Шахматах в СССР»! Оставалось

идти в Российскую государственную библиотеку и с замиранием

сердца ждать того момента, когда тебе выдадут подшивку «Простора»

и можно будет наконец прильнуть к первоисточнику...

Самое время представить автора. Георгий Алексеевич Римский-

Корсаков (1891 — 1971) был родственником великого композитора,

внуком знаменитой меценатки Надежды Филаретовны фон Мекк.

Получил блестящее образование: две элитные гимназии и Училище

правоведения. В Первую мировую командовал эскадроном в армии

Брусилова. Уцелев в годы гражданской войны (он сражался на

стороне красных), стал искусствоведом, сотрудником Бахрушинского

театрального музея. В конце 20-х, когда начались репрессии против

«бывших», расстреляли его дядю (но ГА. сумел уберечь от

уничтожения хранившуюся у дяди переписку Н.Ф. фон Мекк с Чайковским!),

потом родного брата отправили в лагерь на Колыму Чтобы избежать

их участи, ГА. при всеобщей паспортизации 1933 года сократил

фамилию... В 1941-м, после вызова в НКВД, уехал в Казахстан, в

город Петропавловск, и назад не вернулся. Преподавал в музыкальном

училище, поражая студентов и коллег высокой культурой, отличной

памятью и широтой знаний. Ушел на пенсию только в 78 лет...

Фраза из книги Котова и впрямь нашлась в «Просторе» (№ 9,

1966), но меня ждал новый ребус: в журнале не было некоторых фраз.

14

Одиночество гения

приведенных А.Римским-Корсаковым! Это могло означать только

одно: у сына сохранился оригинал статьи. Но как на него выйти?!

Оказалось, в наш электронный век разыскать в Москве телефон

человека не составляет труда... Трубку снял сам Андрей Георгиевич.

Узнав о цели звонка, он любезно согласился прислать мне по имей-

лу авторский оригинал отца и даже две его фотографии в Училище

правоведения!

Чтобы дать читателю возможность оценить «масштаб бедствия», я

при первой публикации (сайт Chesspro, 2007) всё изъятое в

«Шахматах в СССР» — а это несколько страниц! — выделил курсивом, а

фразы и слова, которые есть только в оригинале, еше и подчеркнул. Но

в книге решил отказаться от этого — мешает читать, да и смотрится

неряшливо. При желании можете зайти на сайт и всё сами увидеть

(https://chesspro.ru/_events/2007/voronkov_alekhine_l.html).

Георгий Римский-Корсаков

ГИМНАЗИСТ АЛЕХИН

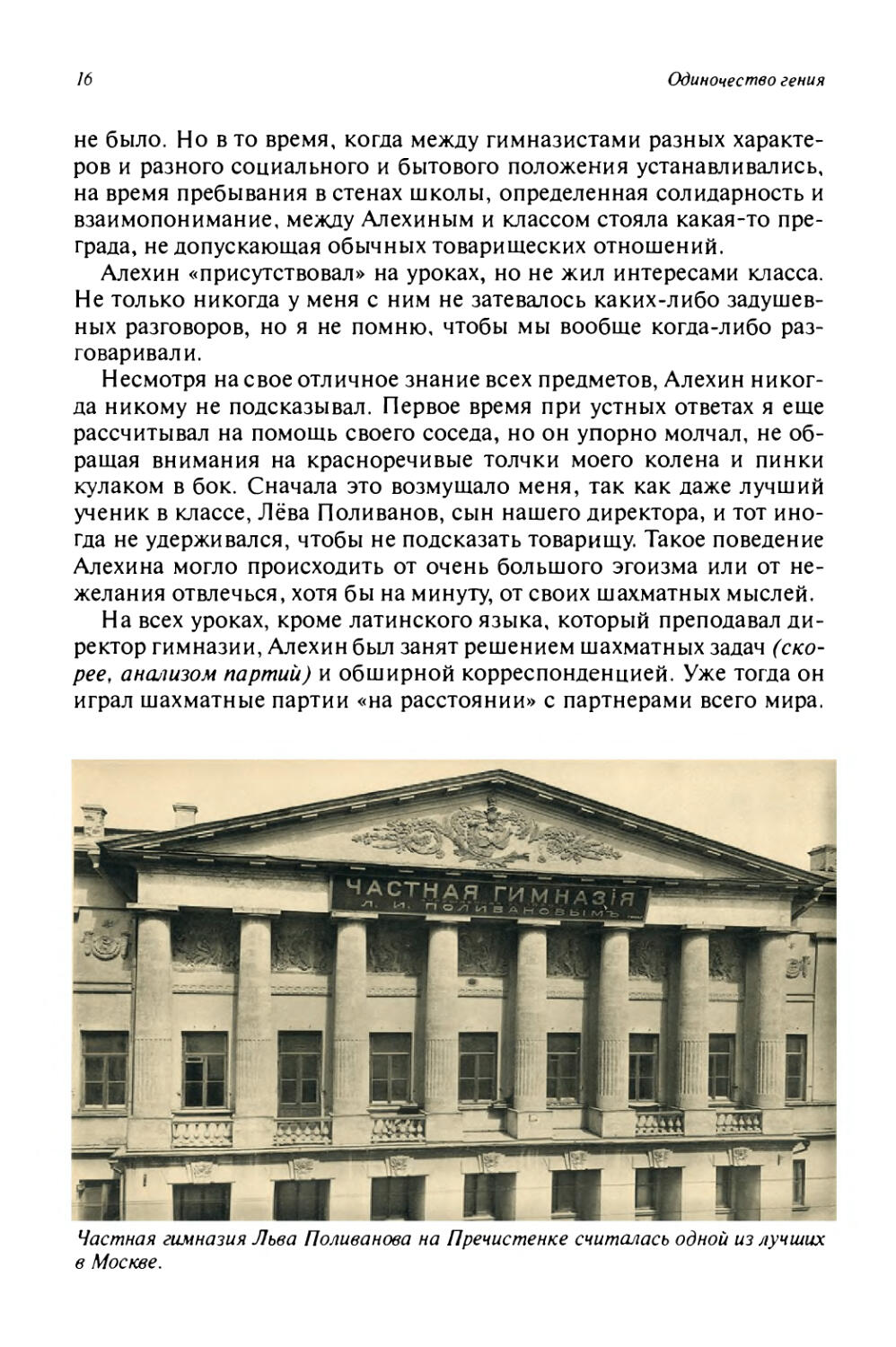

Это было в 1905 году. Я учился тогда в Москве, в частной

гимназии Л.И.Поливанова, известного в свое время педагога. Гимназия

имела хорошую репутацию. Говорили о скромности, серьезности

и воспитанности учащихся, а также о хорошем подборе

преподавателей. Действительно, при мне русскую литературу преподавал

Л.П.Вельский, известный переводчик «Калевалы», математику

сначала - Н.И.Шишкин (брат известного художника), потом Бачинс-

кий, молодой художественный критик, экономическую географию -

известный статистик-экономист Игнатов, русскую историю — Ю.В.

Готье, впоследствии академик.

К началу занятий в шестом классе (точнее, в четвертом; первые

три класса Георгий учился в гимназии Карла Мая в Петербурге) я

запоздал и должен был занять единственное свободное место во втором

ряду, на крайней к окну парте. Моим соседом оказался паренек,

ничем не примечательный на первый взгляд, с удивительно будничной,

простецкой внешностью. Курносый, рот большой, с плотно сжатыми

тонкими губами. Во рту довольно желтые зубы. Рыжеватые, светлые

волосы, сбившиеся спереди на лоб, в виде плохо промытой

мочалки. На бледном лице веснушки. (Рыжина и веснушки!По словам

Сергея Шишко, который в 1919 году учился с Алехиным в киношколе, «это

был довольно высокий, худощавый, слегка рыжеватый блондин с

легкими веснушками».) Длинные, не очень чистые, красные пальцы, с

обгрызенными до мяса ногтями. Руки всегда холодные. Голос довольно

высокий и немного скрипучий. Пожалуй, все же глаза были

наиболее примечательным органом в этом, вообще говоря, малопривлека-

Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин

15

тельном юноше. Глаза были водянисто-прозрачные, желтого отлива

(а вот Шишко запомнил «небольшие светлоголубые глаза»), ничего не

выражающие - «пустые». Когда он глядел, то нельзя было быть

уверенным, что он видит что-нибудь, и смотрел он не на собеседника, а

через него, в пространство. Походка у парня была легкая и быстрая,

но какая-то вихлястая, неврастеничная, и, кроме того, он имел

привычку дергаться, как-то вдруг выпрямляясь, спереди назад закидывая

голову и обводя вокруг невидящими глазами, презрительно сжимая

при этом свои бескровные губы. Зрение у него все же, очевидно, было

плохое, так как читал он, очень близко наклоняясь над книгой.

Одежду его составляли черная гимназическая куртка с ремнем и брюки,

довольно потертые, не первой свежести. Таким образом, внешний

вид моего соседа был далеко не элегантный и мало располагающий к

себе. Фамилия его была -Алехин.

С первых же дней ученья я почувствовал себя крайне одиноким.

Привыкнув в гимназии к дружескому общению со своими соседями

и чувству локтя, я был поражен отчужденностью Алехина. Сначала я

принимал его молчание за выражение личной неприязни ко мне, но

вскоре понял, что Алехин совершенно одинаково безразлично

относится ко всему классу. Понял я и причину того, что единственное

свободное место в классе оказалось рядом с Алехиным. Надо заметить,

что ничего враждебного в отношении класса к будущему чемпиону

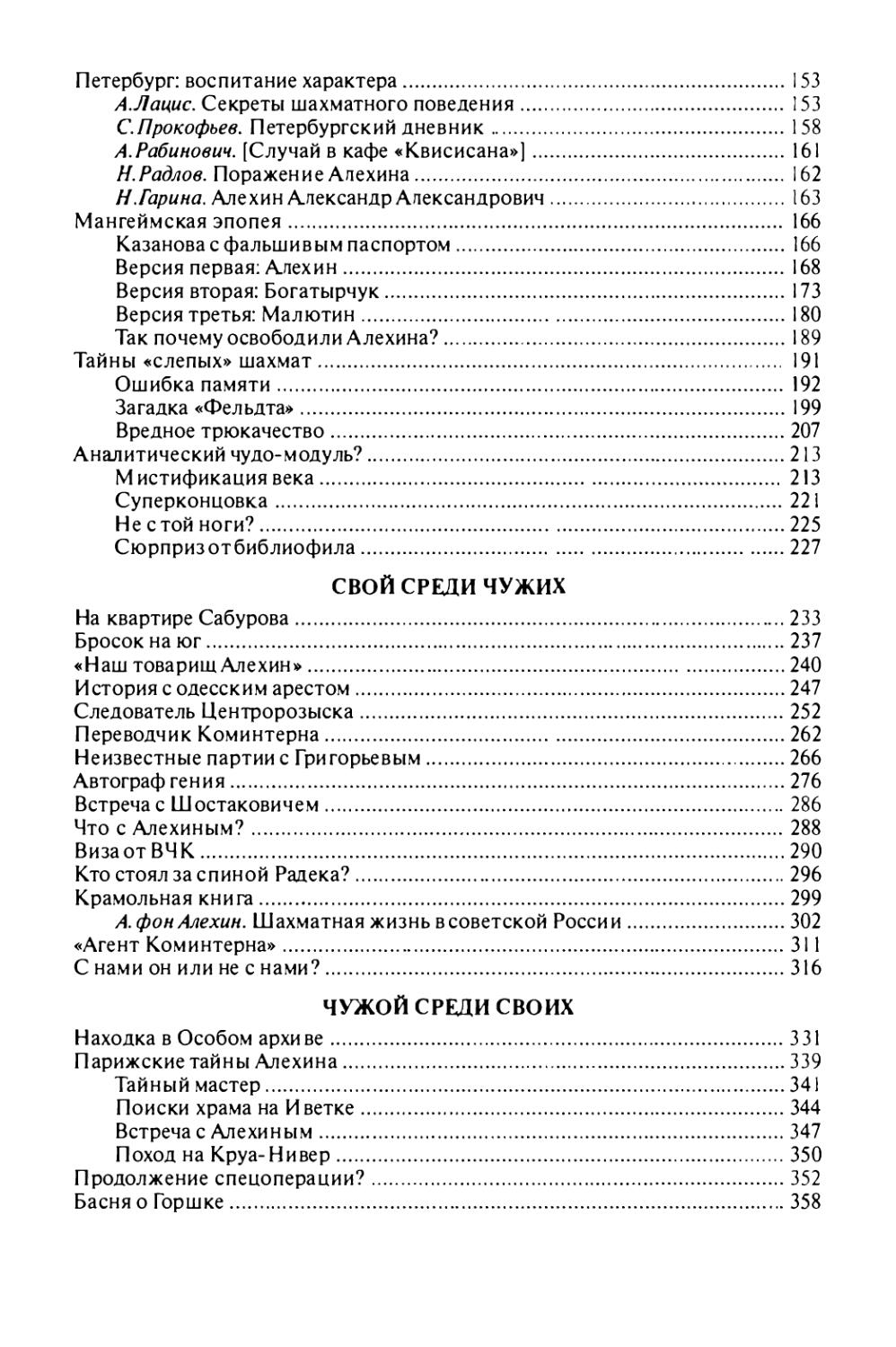

О МОЛОДОСТИ Апсхниз. в частности, о годах ого учения,

олуОеикигамо ничюжио мдяое количество материалов.

Поэтому мы считаем, что чит*т«»чм вудет интересно «я-

макомнться С эоспомииэмирми Г. Kopcawoe» — гнимМиче·

ского тоыомшв Алехина, опубликованными а журчало

«Простор» (А/!#Л-Дги1

Алв-хнн-гнаназист обрисован в воспоминания» Г. Корея*

ким человеком, уже в itf годы саЯамСиенпо увлекшимся

шахматами.

Однако у помни нет ля исеии анбви-ими Алехина его К>е-

погяощамиаап люоовь к шахматам не помечала еелнноогу

швхие-гисту стать широнообраэое.ишь.м челоаеном,

обладавшим большим крутогором.

Воспоминания Г. Корсакове солс-ртот любопытные дета-

гя. Отметим юяъяо ди неточности. «Первая зиачнтелвивя

певвда на шахматном поле» — ι пр*ч на всероссийском

турнире любителей е Петербурге (1W9) была одержана

Алехиным не поспе гоступления в училище правоведения, в

еще когда он учился в седьмом классе гимназии Полпмяо-

вэ. Едаа пи Алежи и играл по пеоеЛиСив с партнерами, ж-»·

шнми α «Чикаго, Претощим или Мельбурне». Участники тур·

иирое по переписке, а хотоомч учествовел Алехин, жили а

гораздо более близко расположенных от Москвы мвелл*.

МОИ СОСЕД

ПО ПАРТЕ

Это были а \Ю~ 1ч.«ду. ι С первых же д>юП уче-

Я учился тогда π Москвы, шы меня порааила «мчуж-

в частной гнмпсэин Л. И. деппость Алехина. Сначл-

К 75-петню со Дня рождения

А. Алехина

шахматной верешиаш ем)

явно не хватало, хотя он

грудился вовсю. Ни хаи-

гало ему корок м бум<и*

для писаиип шахматмэ»

аплан. Исчерпав свои м-

тела бумаги, свои гетра

ли и книги, он. нисколько

не етесняяа,, принимался

за мои, чертя на них

изображение шахматной лос

ни и движечие фигур. Об

думав ответ на прислан

ИЫЙ ему ХОД НАНОГОШ1

будь партнера, Алехин в

свою очередь брал

почтовую карточку к. няпкеяв

на т1СЙ свой ход,

адресовал ее нуда-нибудь о

ЧшСаго. Преторию пли

Мьльбури.

Весь у»лублем:ый 8

СВОИ Ша.ОвмГНЫе Д'.'ЛВ.

Алед:ш наст:,.1ы;о

исключался на окружающей ею

РСТМ. что не всегда hi:ik>

сную работу по алге5ре.

Все юнцы цритнхли,

Одни ученики, раскрасив к·

шнеся. иитиые, вааолао-

ванные, поскрипывая

иерьяхи, торинячхи

скорее c^atb письменную ьа·

биту. Другие — бледные.

растерянные,

оглядываются по сторонам, зевм

своим жалким видом взывая

ι; товарищеской домощи.

Вдруг Алехин стреми

тейыго встает, с сияющим

ляцом молча обводит

класс главами и в то же

время, по всегдкшией яри

амчке, Kfiytvrr левой

рукой шиж волос,

сбившихся на лсб,

— Ну. что, Алечнп,

решили? спрашивает

кто пр1'пг>даип1иль 1эачни

cjoiii.

— Решил H жертвую

Ш.ЧЯ... И ."ГЛЬИ: ЗЫИГРЫ-

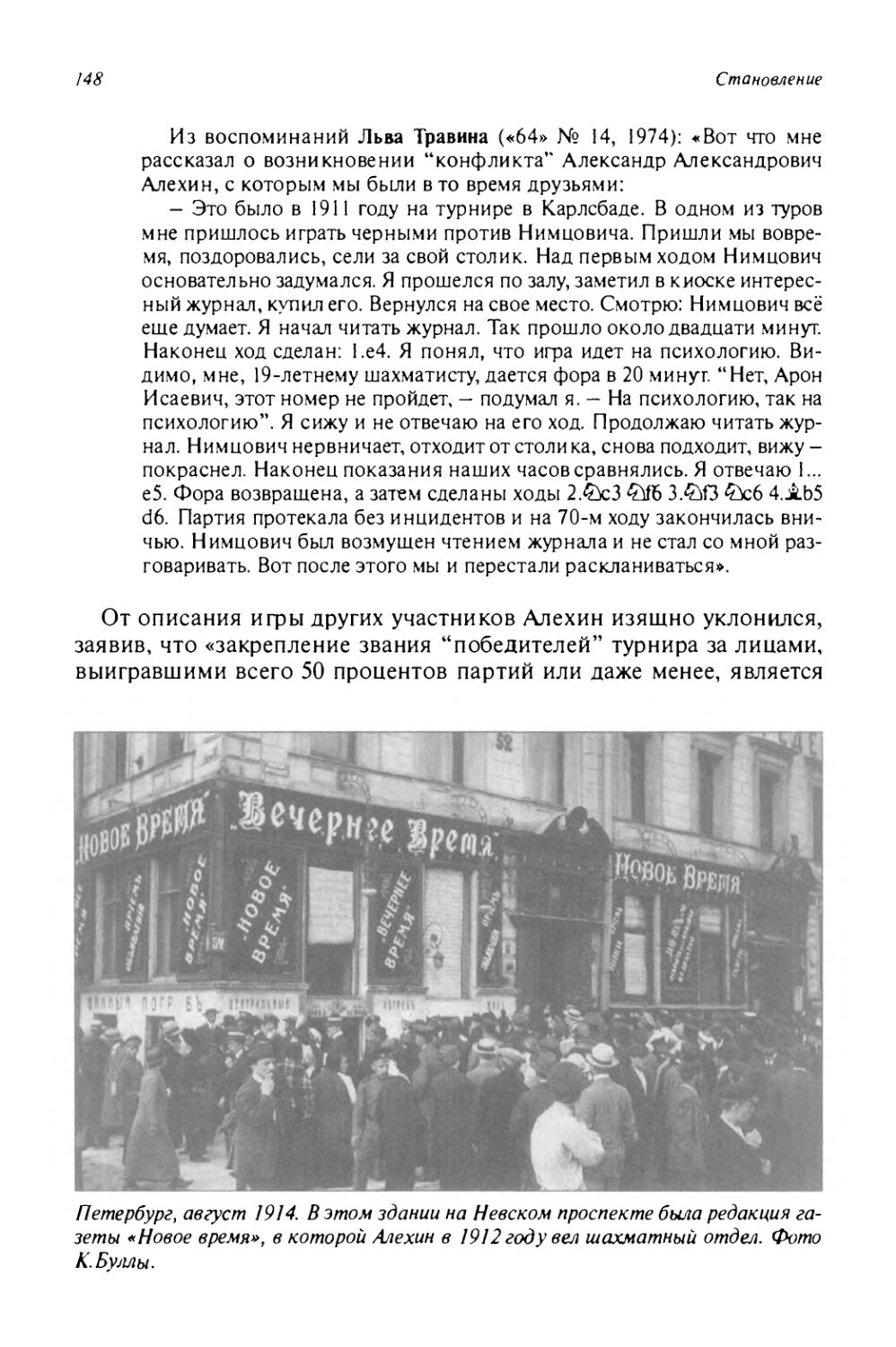

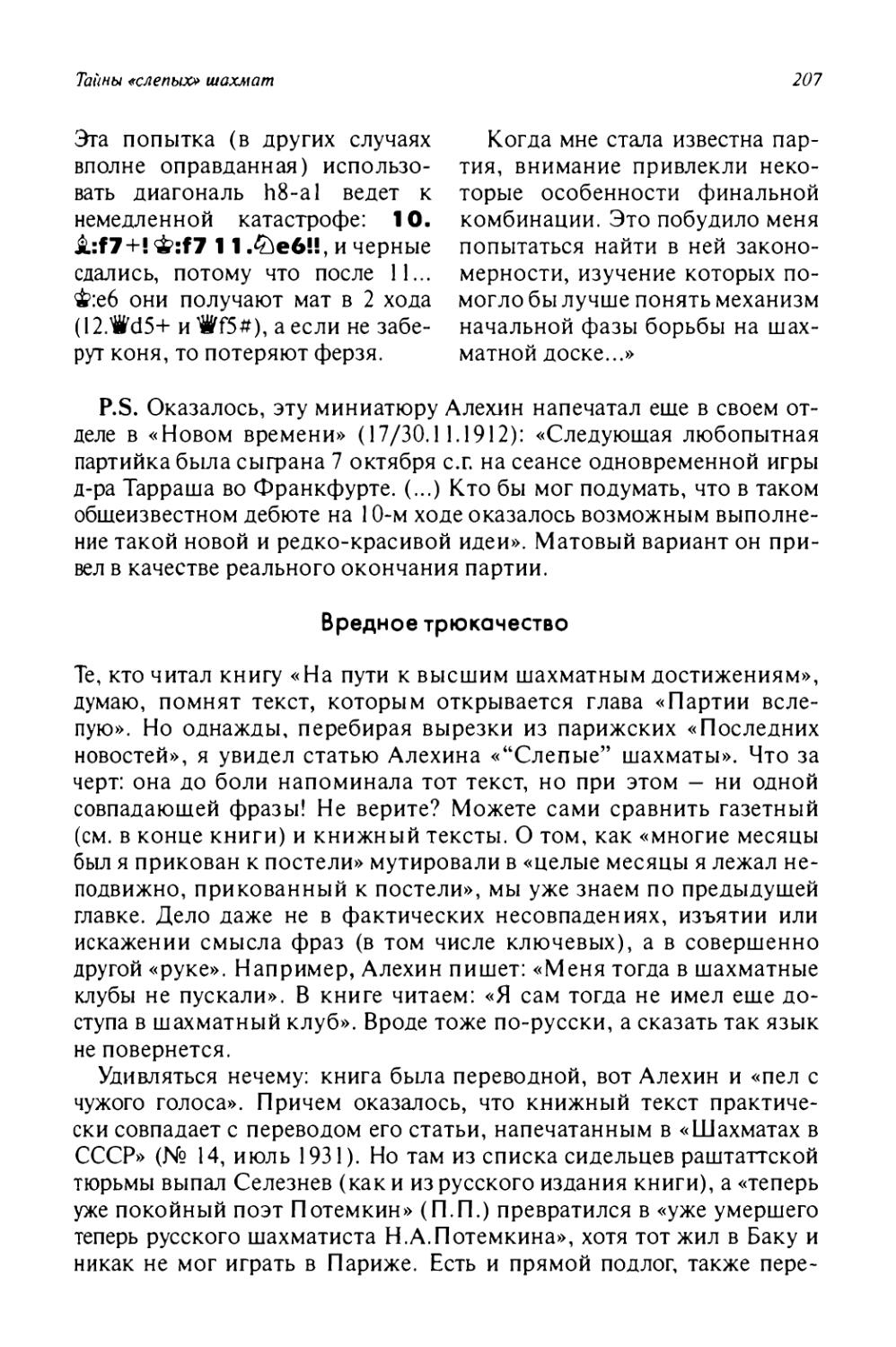

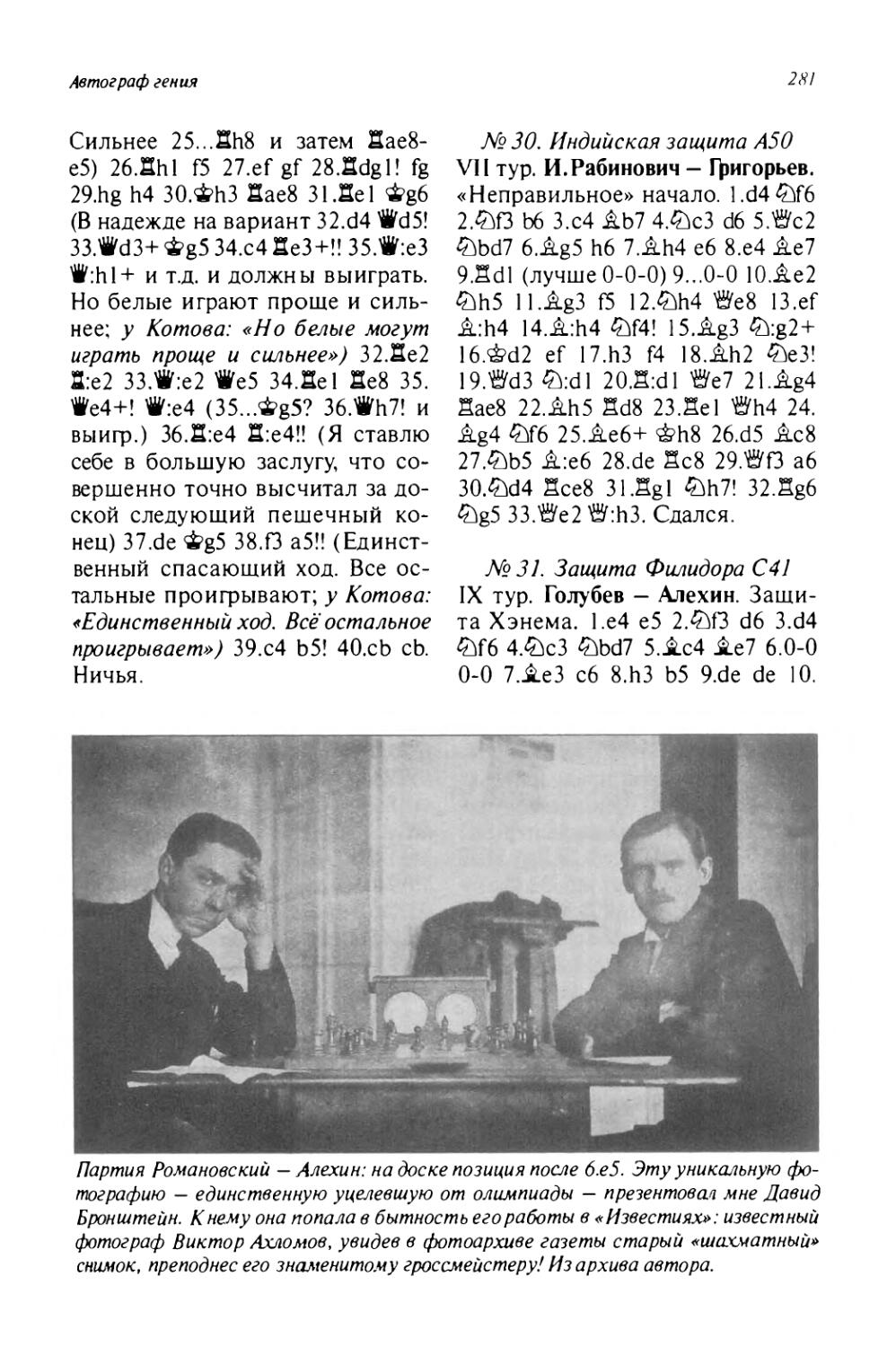

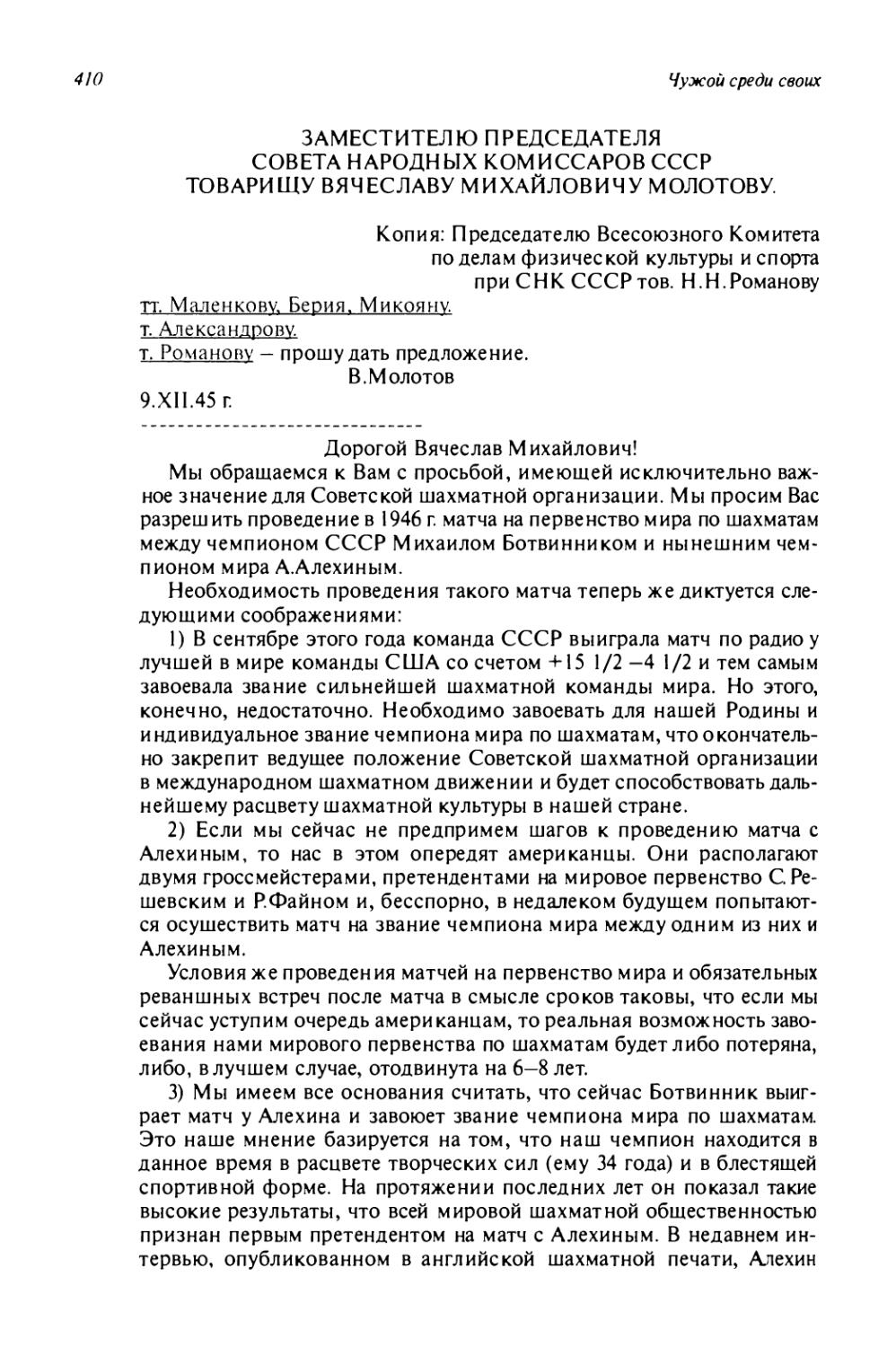

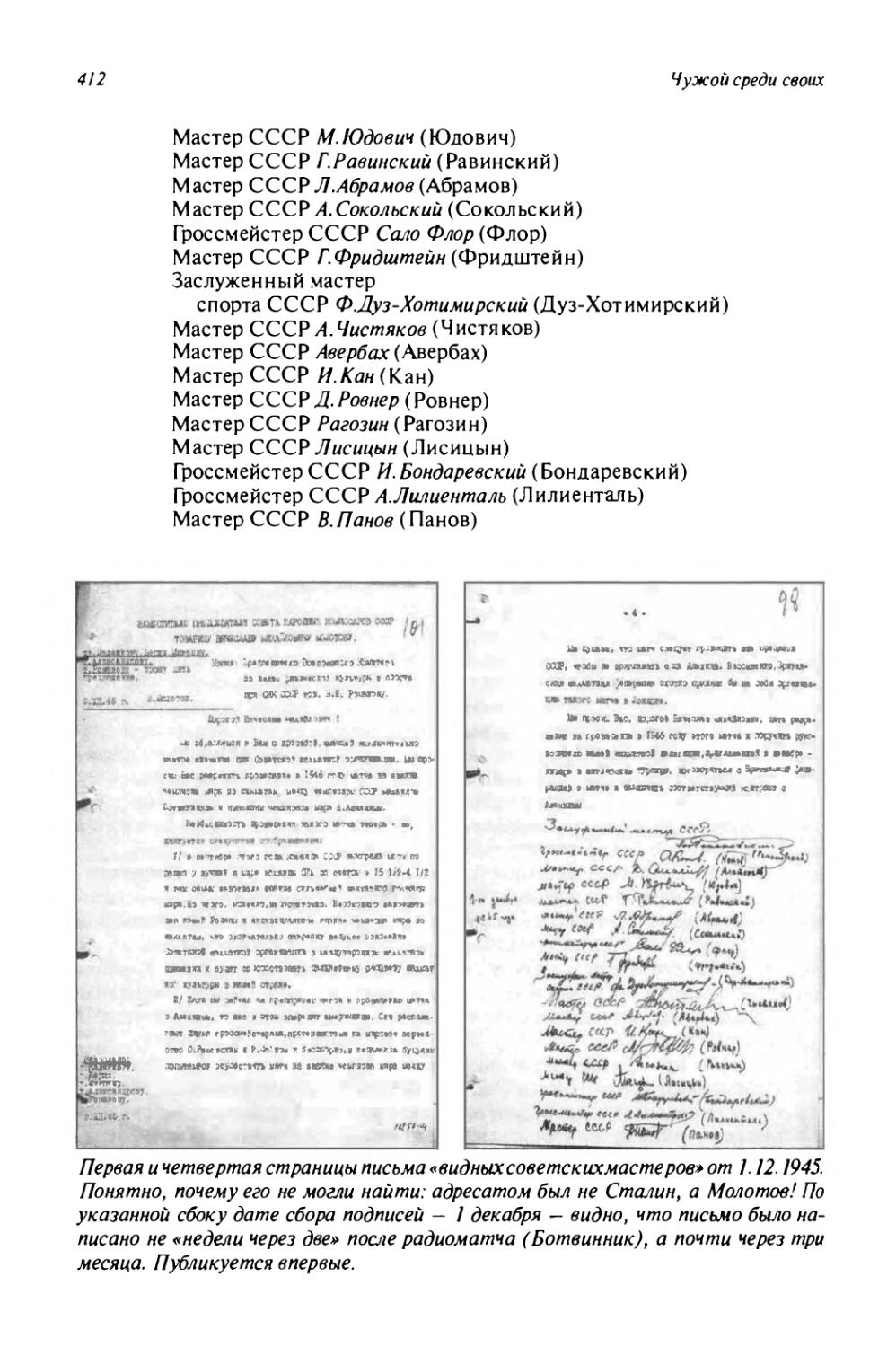

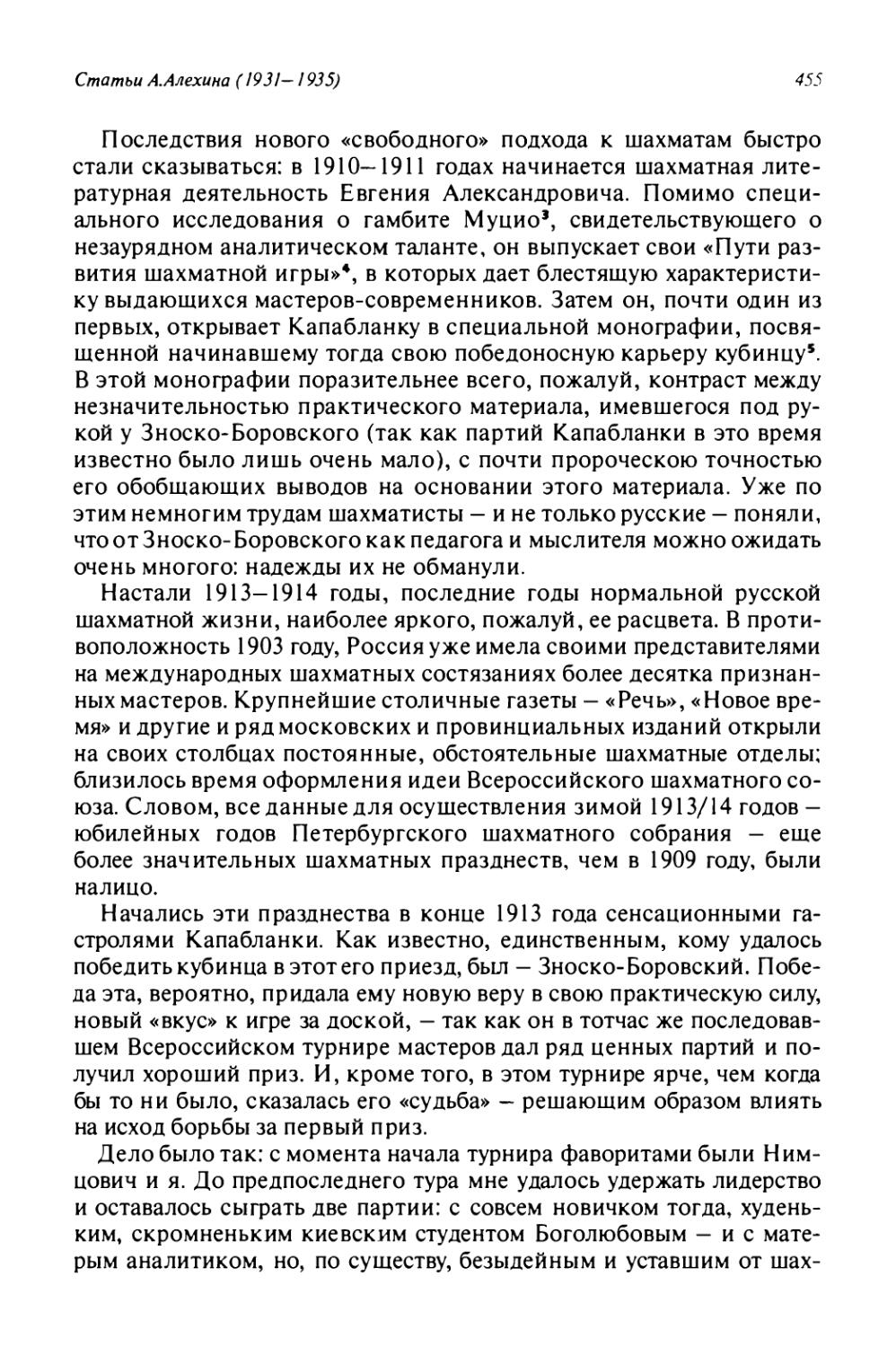

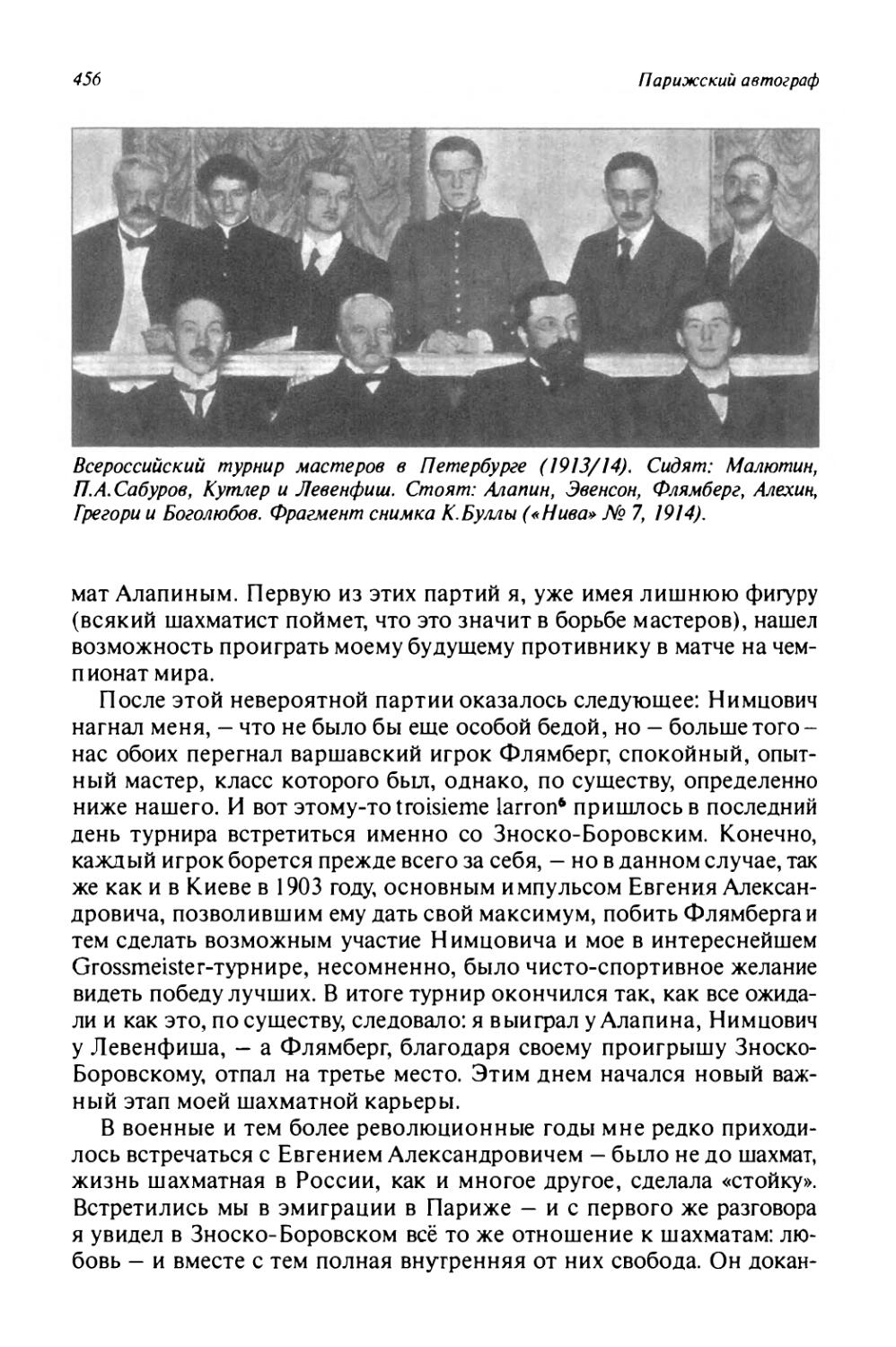

Воспоминания одноклассника Алехина - искусствоведа Георгия

Римского-Корсакова из «Шахмат в СССР» (№ 9, 1967). Сравнив текст с оригиналом, я был

потрясен масштабом геростратовой работы, проделанной в журнале!

16

Одиночество гения

не было. Но вто время, когда между гимназистами разных

характеров и разного социального и бытового положения устанавливались,

на время пребывания в стенах школы, определенная солидарность и

взаимопонимание, между Алехиным и классом стояла какая-то

преграда, не допускающая обычных товарищеских отношений.

Алехин «присутствовал» на уроках, но не жил интересами класса.

Не только никогда у меня с ним не затевалось каких-либо

задушевных разговоров, но я не помню, чтобы мы вообще когда-либо

разговаривали.

Несмотря на свое отличное знание всех предметов, Алехин

никогда никому не подсказывал. Первое время при устных ответах я еще

рассчитывал на помощь своего соседа, но он упорно молчал, не

обращая внимания на красноречивые толчки моего колена и пинки

кулаком в бок. Сначала это возмущало меня, так как даже лучший

ученик в классе, Лёва Поливанов, сын нашего директора, и тот

иногда не удерживался, чтобы не подсказать товарищу Такое поведение

Алехина могло происходить от очень большого эгоизма или от

нежелания отвлечься, хотя бы на минуту, от своих шахматных мыслей.

На всех уроках, кроме латинского языка, который преподавал

директор гимназии, Алехин был занят решением шахматных задач

(скорее, ансишзом партий) и обширной корреспонденцией. Уже тогда он

играл шахматные партии «на расстоянии» с партнерами всего мира.

Частная гимназия Льва Поливанова на Пречистенке считалась одной из лучших

в Москве.

Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин

17

Но времени для шахматной переписки ему явно не хватало, хотя он и

трудился вовсю. Не хватало ему порой и бумаги для писания

шахматных задач. Исчерпав свои запасы бумаги, свои тетради и книги, он,

нисколько не стесняясь, принимался за мои, чертя на них

изображение шахматной доски и движение фигур. Обдумав ответ на

присланный ему ход какого-нибудь далекого партнера, Алехин в свою

очередь брал почтовую карточку и, написав на ней свой ход, адресовал

ее куда-нибудь в Чикаго, Лондон или Рио-де-Жанейро. Само собой

понятно, что он получал много таких же почтовых карточек со всего

света с разными марками. Но «профанам» в шахматной игре, вроде

меня, до них нельзя было дотрагиваться. Нечего было и думать

получить от Алехина какую-нибудь редкую почтовую марку республики

Коста-Рики, Нигерии или Зеленого Мыса (явное преувеличение).

Весь углубленный в свои шахматные дела, Алехин даже на уроках

Закона Божия и французского языка, когда все ученики, кроме

сидящих в виде заслона на первых партах, предавались каким-нибудь

приятным занятиям, вроде игры в шашки, домино и даже карты, или

читали о приключениях Шерлока Холмса, или, наконец, мирно

дремали, - Алехин один не отвлекался от своего шахматного труда. Он

настолько исключался из окружающей его среды, что не всегда ясно

сознавал, где он находится и какой идет урок.

Знаете, кого это напоминает? Фишера! «Одноклассник будущего

чемпиона мира вспоминает, как на одном из уроков, когда Бобби

привычно изучал на карманных шахматах какую-то позицию, учитель

прервал занятие и сказал: "Фишер! Я не могу заставитьтебя слушать и

не играть в шахматы, но будь добр — делай это хотя бы без доски!" Не

сказав ни слова, Бобби тут же убрал шахматы и застыл как изваяние,

но все, включая учителя, знали, что он продолжает анализировать

вслепую» (из книги Г.Сосонко «Конь Калигулы», 2019).

Бывало, вдруг начнет вставать из-за парты. Класс затихал и

напряженно ждал, что будет дальше. Постояв немного с растерянным

видом и покрутив свой рыжий чуб, Алехин вдруг издавал радостное

«Ага!», быстро хватал ручку и записывал придуманный ход. Если

преподаватель задавал ему вопрос, то он, услышав свою фамилию,

быстро вскакивал и некоторое время стоял молча, обводя класс своими

прищуренными, подслеповатыми глазами, искривив рот в

болезненную гримасу, как бы стараясь понять, где он находится и что от него

требуют. Всё это происходило не больше пары секунд, после чего

лицо Алехина прояснялось и на повторный вопрос учителя он

отвечал быстро и без ошибки.

Учился Алехин отлично. Когда и как он готовил уроки, не знаю.

Но он обладал исключительной памятью, и ему достаточно было на

18

Одиночество гения

перемене заглянуть в учебник, чтобы запомнить заданный урок.

Конечно, никаких объяснений преподавателей он не слушал, будучи

углублен в свои шахматные ходы. И надо заметить, что

преподаватели не мешали ему в этом, хотя иногда и позволяли себе иронические

замечания. Помню как-то классную работу по алгебре. Все юнцы

притихли. Одни ученики, раскрасневшиеся, потные, взволнованные,

поскрипывая перьями, торопятся скорее сдать письменную работу

Другие — бледные, растерянные, оглядываются по сторонам, всем

своим жалким видом взывая к товарищеской помоши. Вдруг Алехин

стремительно встает, с сияющим лицом молча обводит класс глазами

и в то же время, по всегдашней привычке, крутит левой рукой клок

своих мочальных волос, сбившихся на лоб.

- Ну что, Алехин, решили? - спрашивает его преподаватель Ба-

чинский.

- Решил... Я жертвую коня, а слон ходит... и белые выигрывают!

Класс содрогается от смеха. Хохочет в свои длинные усы всегда

сдержанный и корректный Бачинский.

У нас в классе учились дети, родители которых принадлежали к

самым различным общественным группам московского населения.

Были купцы - Морозов и Прохоров; аристократы - Долгорукие и

Бобринские. Дети профессоров и адвокатов - Шершеневич, Гартунг;

представители революционной интеллигенции - Лобачев и Клопо-

тович. Но преобладали дети среднего класса, сыновья мелких

служащих, чиновников, врачей и др. Алехин был сыном очень

состоятельных родителей. Отец - крупный землевладелец Воронежской

губернии, предводитель дворянства. Мать его была из семьи известных

московских фабрикантов Прохоровых. Но у самого Алехина не было

во внешнем облике ничего от самодовольного московского купчика,

ни, еще меньше, от родовитого помещика-дворянина. Скорее

всего его можно было принять за сына небольшого чиновника, может

быть, сына бухгалтера или мелкого торговца. (То же впечатление он

произвел спустя годы на Ольгу Чагодаеву, жену Капабланки: «...к нам

подошел какой-то белобрысый господин, похожий на продавца в

магазине. Это был Алехин».)

Алехин, однако, не любил, когда искажали его дворянскую

фамилию. Так, когда наш «батюшка» о.Розанов, вызывая Алехина

отвечать урок по Закону Божию, постоянно называл его «Олёхиным»,

с крепким ударением на букву «ё», то будущий чемпион мира также

неизменно поправлял почтенного служителя церкви, говоря: «Моя

фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин».

К концу учебного года у меня с Алехиным отношения

обострились. Меня стала раздражать шахматная мания Алехина и то, что у

меня не было нормального соседа по парте, с которым я мог бы де-

Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин

19

литься повседневными мелочами нашего школьного быта и

обсуждать более серьезные темы нашей молодой жизни. К тому же,

безусловно, Алехин был беспокойным соседом. Для своих шахматных

занятий он не стеснялся занимать столько места на парте, сколько

ему хотелось, так что у меня с ним шла упорная борьба за

«жизненное пространство». Мои учебники постоянно попадали в ранец к

Алехину, и получить их от него было крайне трудно, и мне

приходилось покупать себе новые. Он говорил, что берет их домой по

рассеянности, случайно. Однако когда эта случайность действовала на

протяжении целого года, то давала мне основание считать ее

проявлением злой воли.

Я не помню, чтобы у Алехина был бы какой-нибудь близкий

товарищ. (Позднее об этом же напишет Макс Эиве: «Подлинных друзей

он (...) не мог иметь, лишь одних почитателей и сторонников».) Я не

помню, чтобы он принимал участие в жизни класса, в разговорах на

волнующие нас, гимназистов, темы. Я никогда не слыхал, чтобы он

ходил в театр или бывал в концертах, на выставках картин. Не видел,

чтобы он читал какую-нибудь книгу (сравните с приведенными ниже

воспоминаниями П.Попова). А между тем многие из нас зачитывались

сборниками «Знания», где печатались Горький, Л.Андреев, Вересаев,

Чириков, Бунин. С волнением читали Куприна, Арцыбашева,

Амфитеатрова. Увлекались« Паном» Гам суна, Ибсеном, Шницлером. Коне-

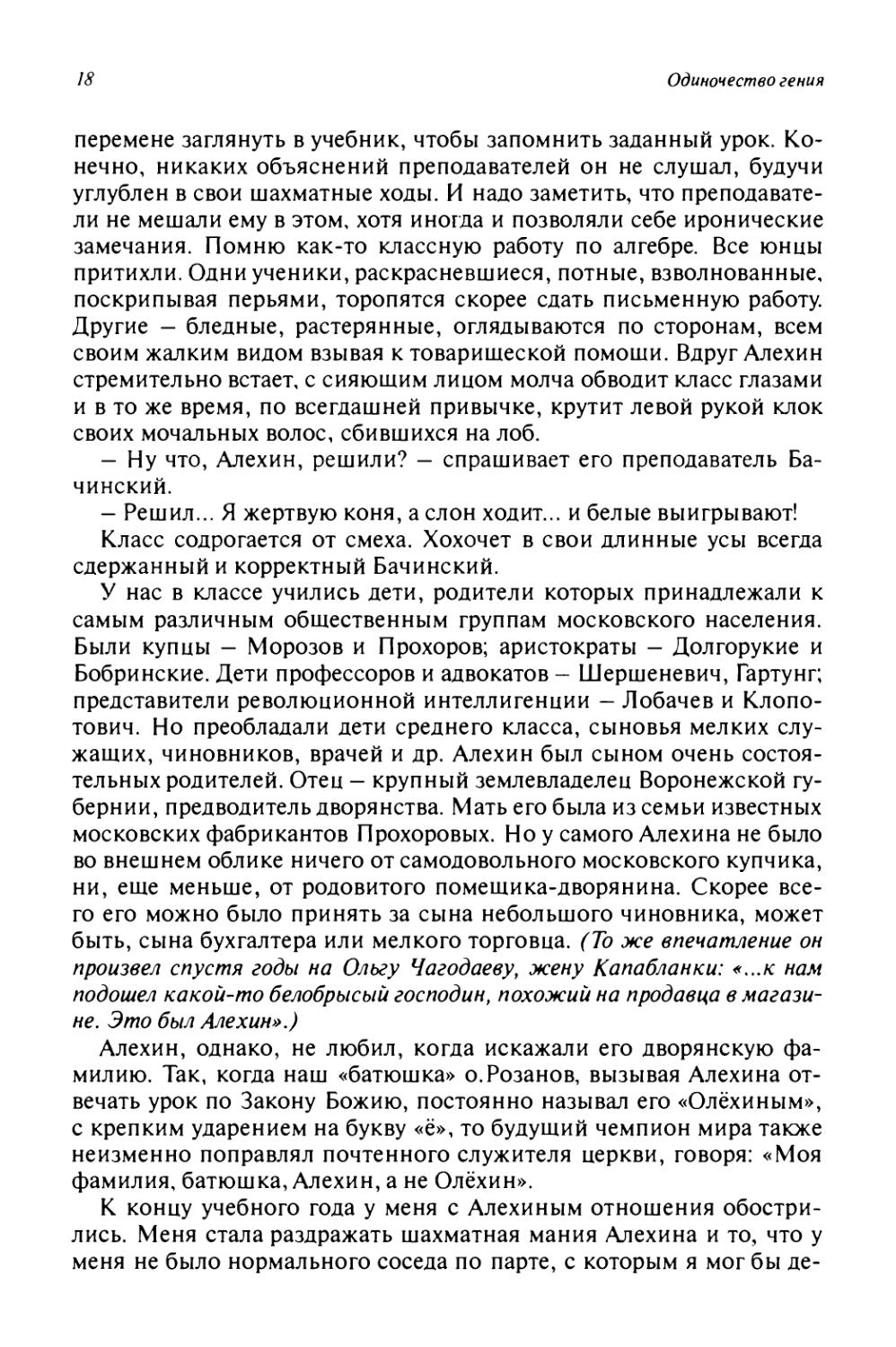

Гимназисты царской России. Начало 20-го века.

20

Одиночество гения

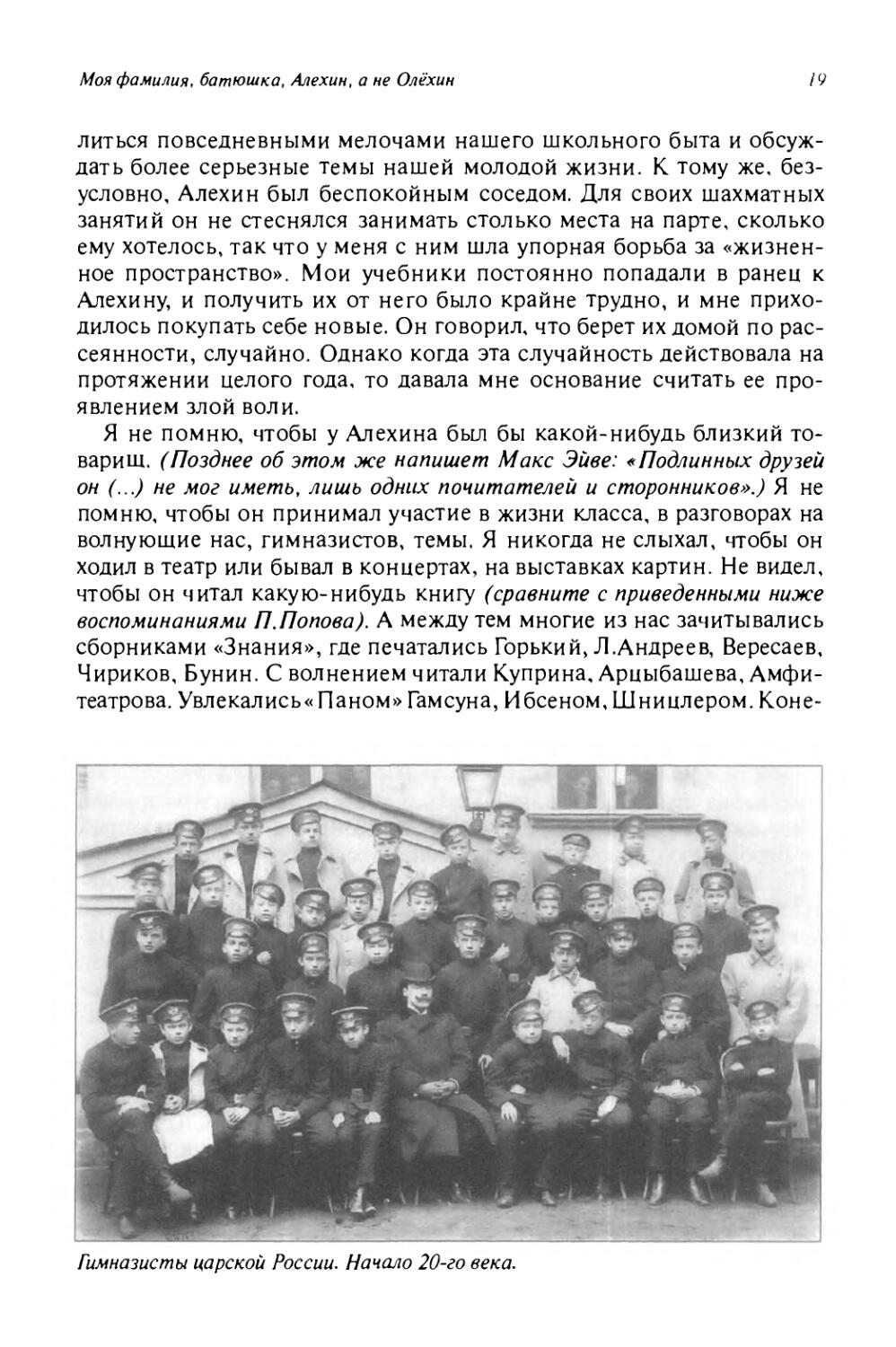

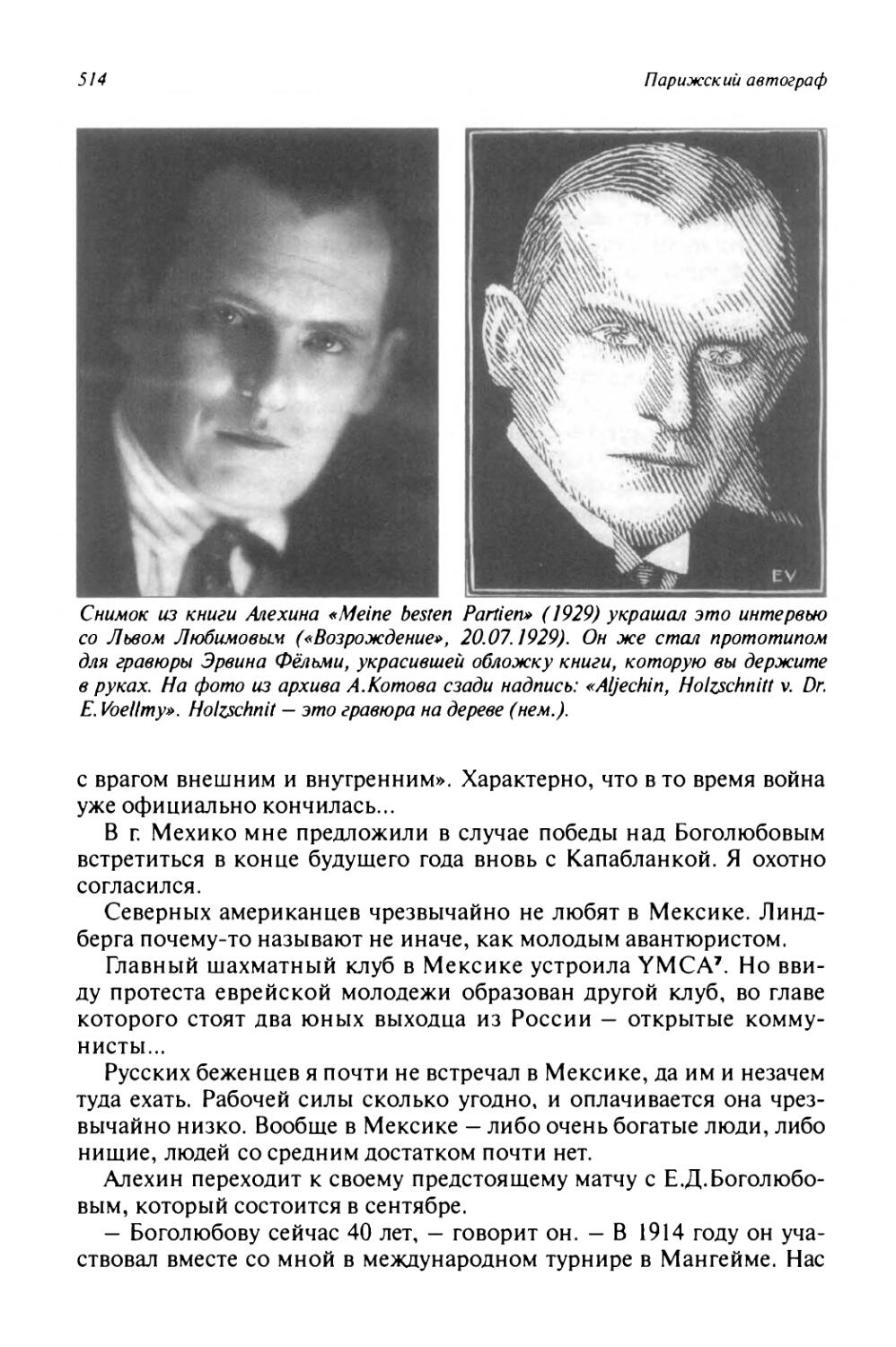

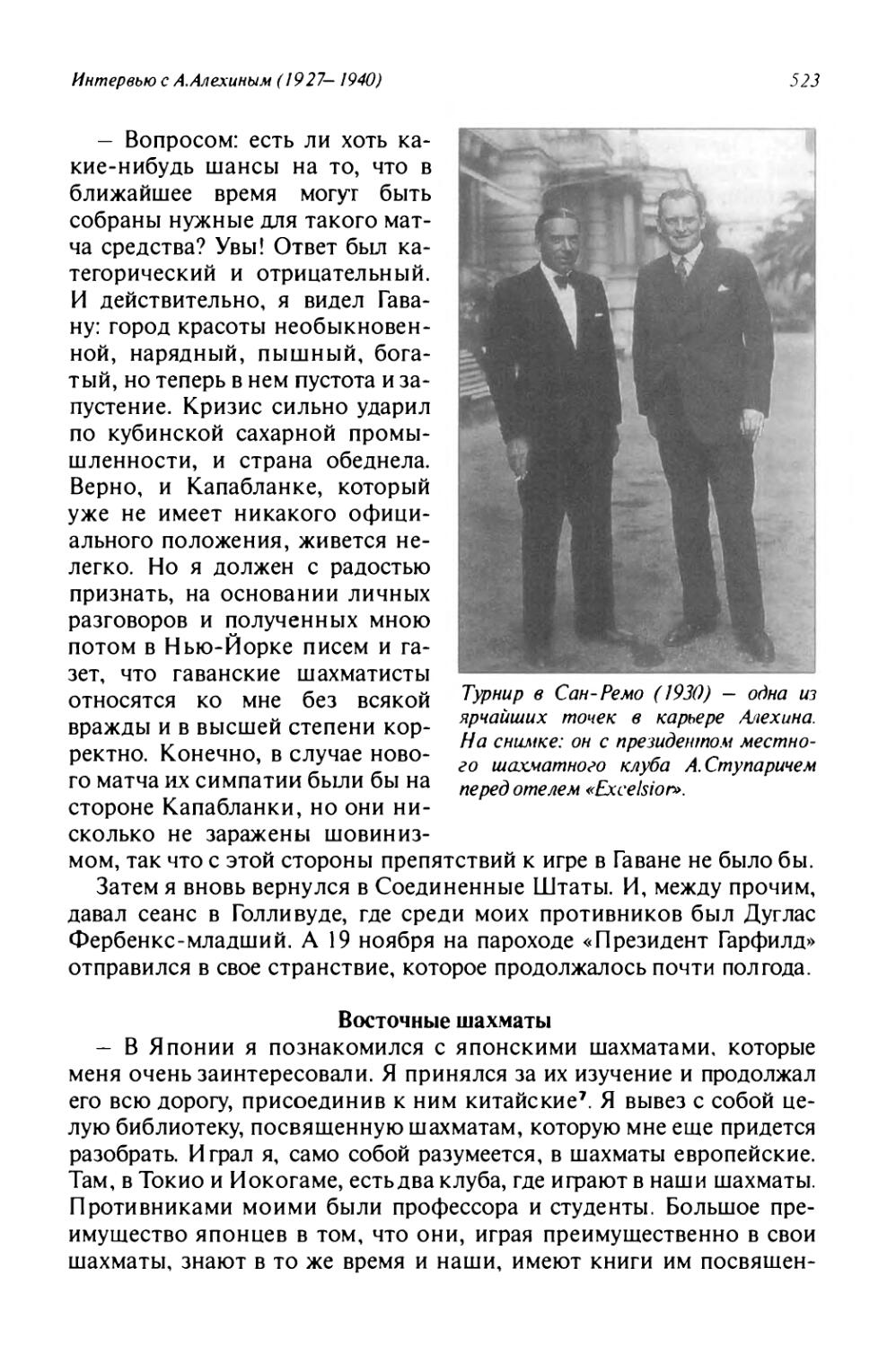

Слева - Георгий Римский- Корсаков в парадном белом мундире студента Училища

правоведения (1912). Из архива А. Римского-Корсакова. Справа - Александр

Алехин на турнире в Стокгольме (1912).

чно, перед этим прочитаны были все русские классики и хорошо

усвоены Гюго, Золя, Флобер, Мопассан. Конечно, глубоко

презирали Вербицкую и Нагродскую, обожали Чехова.

Были у нас и восторженные почитатели Большого театра,

Художественного, Малого. На переменах спорили о новой роли Качалова, о

новой постановке «Много шума из ничего» в Малом, о поездке

Шаляпина на гастроли в Италию и многом другом. Завидовали тем, кто

носил такие же фетровые боты, как Собинов, и такую меховую

шапку - лодочкой, - как Качалов. Были такие ученики, у которых в

ранце было больше фотографий балерин, чем учебников...

Не распространял Алехин и билетов по знакомым на концерт

композитора Ребикова, сбор с которого, как шептали на ухо каждому,

должен был поступить в кассу московского комитета РСДРП. Этот

концерт организовала семья С.Г.Аксакова, внука писателя, сыновья

которого учились в нашем классе.

Не писал Алехин и писем Л.Н.Толстому с просьбой разрешить

вопросы, тревожащие тогда многих юношей, стоявших на пороге

мужской жизни. Не сидел Алехин на подоконниках нашего гимназиче-

Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин

21

ского зала и не отпускал по адресу девушек, идущих мимо гимназии,

словечки, которые, к счастью, они не могли слышать. Не посещал

Алехин и наш гимназический «клуб», где в перемену погибшие в

общественном мнении ученики наспех жадно глотали дым папирос,

при этом рассказывая непристойные анекдоты. Мимо всех этих

больших и малых явлений школьной жизни Алехин прошел, не взглянув

на них, а может быть, и не заметив их.

Наступил декабрь. Гимназическая молодежь старших классов не

могла оставаться равнодушной к переживаемым страной

революционным событиям. Когда на улицах Москвы раздались выстрелы,

занятия в гимназии прекратились сами собой. Это не мешало нам,

гимназистам, встречаться в домашней обстановке и быть в курсе

событий. Так, мы знали, что для того, чтобы долговязый верзила

Николай Бобринский не попал на студенческую сходку в университете,

мать его - известная общественная деятельница В.Н.Бобринская -

заперла его, а он все же удрал из дома через форточку. Мы знали,

что наши товарищи Гартунг и Носяцкий ездили на митинг в

Техническое училище и прорывались через кордоны хулиганов из

«черной сотни». Мы знали, что Клопотович хранит прокламации. Он же

предупредил меня, когда я услышу где-нибудь на улице или в

общественном месте команду: «Боевая дружина, вперед!», то я должен

буду выйти вместе с другими вооруженными дружинниками вперед и

построиться.

Это сообщение меня очень смутило. У меня не было никакого

оружия. Я мечтал достать себе браунинг, какой показывал мне из-под

полы наш знакомый художник Б.Н.Липкин. И, наконец, все же я

достал себе «оружие». Это был крошечный детский пистолетик,

который стрелял мелкокалиберной круглой пулькой. Его полезное

действие было ничтожно мало. Убить им человека было невозможно, но

покалечить, особенно себя, было нетрудно. И стоил он... один рубль

50 копеек. К сожалению, мой пистолет не принял участия в первой

русской революции. На углу нашего Никольского переулка и

Сивцева Вражка, перед домом, где жил известный знаток русского языка

Д.Н.Ушаков, а позднее и профессор консерватории К.Н.Игумнов,

появилась небольшая баррикада. Говорили, что сооружает ее

продавец из угловой москательной лавки.

Трудно было устоять, чтобы не помочь ему в этом деле. Впрочем,

несколько досок, унесенных мною с нашего двора, не сделали нашу

баррикаду более грозной и неприступной. Защитников не было, и

дворники разобрали ее в несколько минут, чтобы она не мешала

движению по переулку.

Пускай это была детская игра в революцию, но эта игра

свидетельствовала о наших симпатиях и наших настроениях.

22

Одиночество гения

В книге воспоминаний Вадима Шершеневича «Великолепный

очевидец», написанной в 1936 году, но увидевшейсветтолько в 1990-м, об

Алехине всего одна фраза: «В одном классе со мной рядом на парте

(точнее, на соседней) просидел все гимназические годы и

гроссмейстер, чемпион шахматного мира Александр Александрович Алехин».

Впрочем, и о других одноклассниках он лишь упоминает.

Когда возобновились школьные занятия, у многих из нас было

что рассказать друг другу. Но Алехин и тут, кажется, не проявил

никакого интереса к нашим рассказам, и он глубоко обидел меня тем,

что, взглянув на мой пистолет, несколько раз дернул головой вбок и

презрительно улыбнулся.

Потом, когда я перешел учиться в Петербург, я узнал, что Алехин

поступил на университетский курс Училища правоведения. У меня

были друзья среди правоведов, товарищей Алехина по курсу, и, бывая

у них, я встречался и с моим гимназическим товарищем (как видите,

автор скрывал свою учебу в Учиаище правоведения; он проучился,

правда, только один курс, предпочтя службу в лейб-гвардии Конной

артиллерии). Встречи эти не доставляли мне никакого удовольствия, да и ему,

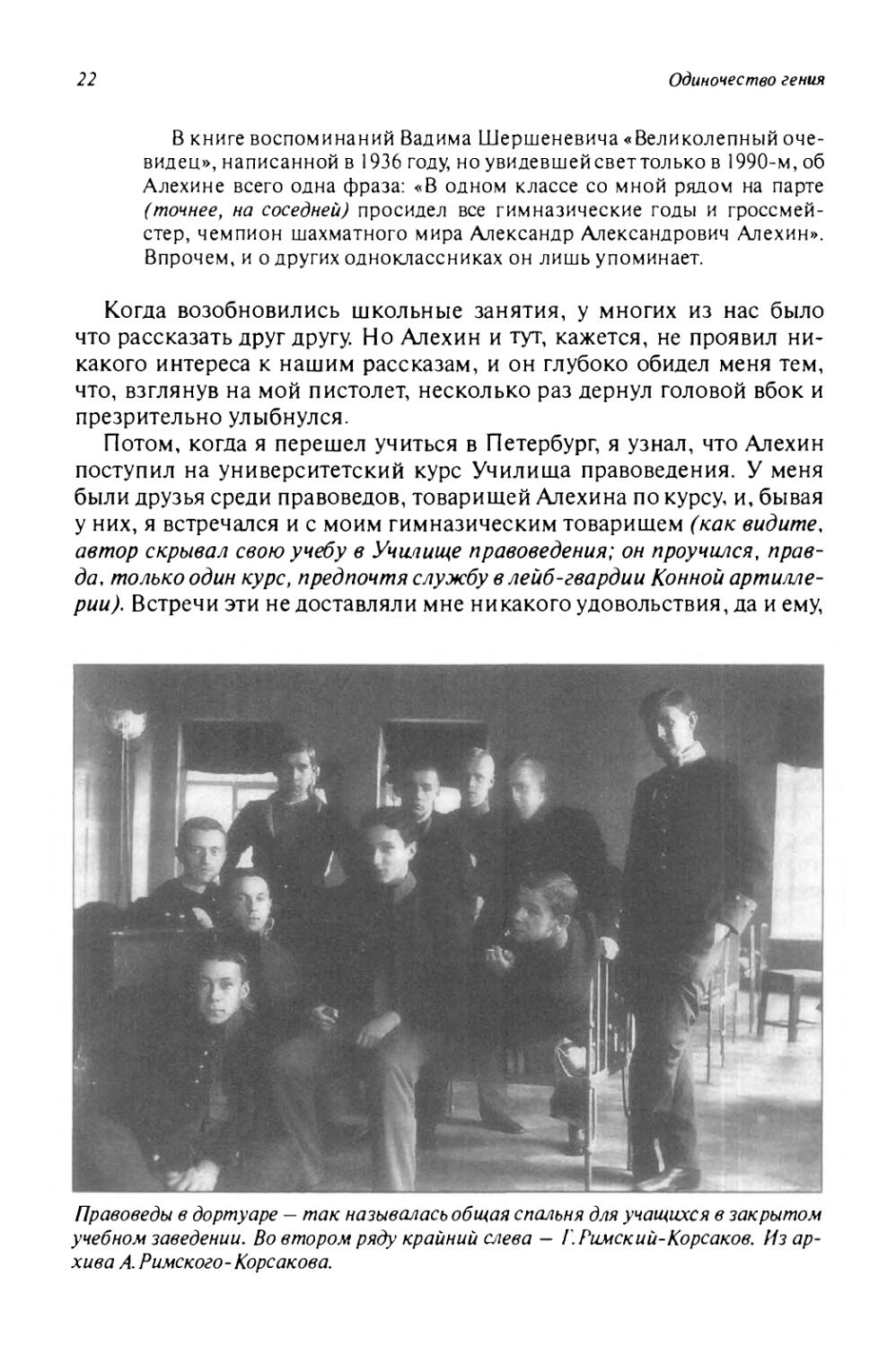

Правоведы в дортуаре - так называлась общая спальня для учащихся в закрытом

учебном заведении. Во втором ряду крайний слева - Г. Римски й-Корсаков. Из

архива А. Римского- Корсакова.

Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин

23

по-видимому, также. Тогда же я услышал, как потешались правоведы

над необыкновенной «профессорской» рассеянностью Алехина, над

его «штатской» душой, над отсутствием у него мундирной выправки

и особенно над его неуменьем пить вино, что по неписанному

кодексу чести некоторых правоведов считалось крайне предосудительным.

(Впрочем, позднее он, кажется, этому научился.)

Рассказывали, что Алехин мог при случае по рассеянности вместо

треуголки — установленного для правоведов головного убора -

надеть на голову какую-нибудь старую шляпу и даже картонный футляр

и выйти так на улицу, за что он и подвергался суровым выговорам

со стороны начальства училища. Впрочем, в этот период его жизни в

рассеянности и чудачествах Алехина, я думаю, много было от

юношеского озорства, желания порисоваться, отличиться, почудить. Когда

товарищи бурно и весело реагировали на какие-нибудь

удивительно «чудные» выходки Алехина, то у него самого появлялись в глазах

какие-то веселые искорки, и лицо выражало отнюдь не смущение, а

чувство самодовольства и удовлетворения: «Вот, мол, я какой - мне

всё нипочем, а вот вы попробуйте-ка...» (Вапрые 1917-го композитор

Сергей Прокофьев записал в дневнике, что Алехина «всегда рад видеть

за его некоторую "экзотику "», по выражению поэта Бориса Верина,

который спрашивал: «Александр Александрович, вы экзот ?») Отношения

мои с Алехиным испортились оттого, что я принимал его выходки

«всерьез», вместо того чтобы обращать их в шутку.

Вскоре по поступлении в училище Алехин одержал свою первую

знаменательную победу на шахматном поле (Всероссийский турнир

любителей он выиграл, будучи еще гимназистом). Во всех газетах и

журналах появились его фотографии. Появились и карикатуры. Так,

в «Петербургской газете» (точнее, в журнале «Огонек») Алехин был

изображен в виде мальчика-гимназиста, несущего громадный кубок-

приз и согнувшегося под его тяжестью. Это дешевое остроумие было

рассчитано на невзыскательные вкусы петербургских обывателей,

читателей этой бульварной газеты.

Потом началась война. За ней пришла революция, и я больше

Алехина не встречал. То, что мне позднее удалось узнать о чемпионе

мира по шахматам, указывало на то, что мой беспокойный сосед по

школьной парте во многом изменил свой характер и свое отношение

к окружающему его миру.

Дорога, по которой он шел к славе, не всегда была прямой и

ровной. Кроме радости побед и успехов, он знал и горькие минуты

поражений. Совершал он и крупные ошибки при выборе пути.

Происходящие, как я думаю, во многом от недостаточного знания жизни,

которую он проглядел за недосугом, и неуменья поэтому разбираться

в реальной обстановке.

24

Одиночество гения

Теперь, по прошествии многих лет, для меня ясно: странности

характера и чудачества Алехина, которые выделяли его из массы

школьников, причиняли беспокойство окружающим его юнцам или

вызывали у них насмешки, были признаками его исключительной

одаренности. Не будучи сам шахматистом, но всегда оставаясь

русским, я охотно забываю все наши юношеские недоразумения

полувековой давности, памятуя только, что Алехин, как шахматный

мастер, возвеличил культуру великого русского народа и принес славу

русскому имени.

Казахстан, г. Петропавловск, 1960 г.

ВЛИЯНИЕ АЛЕХИНА БЫЛО ДУРНОЕ, ПАГУБНОЕ

Невероятно, но факт: сохранились воспоминания еше одного

соседа по парте! Причем, в отличие от предыдущих, эти были написаны

явно не для печати: по уровню откровенности - и беспощадности -

они больше напоминают дневниковые записи. Их автор - личность

тоже весьма неординарная. Семья Павла Сергеевича Попова (1892—

1964) принадлежала к кругу просвещенного московского

купечества. Всем четверым детям родители дали блестящее образование:

сыновья закончили университет, дочери - высшие женские курсы.

Завершали обучение заграничные поездки: Италия, Греция...

Философ, литературовед, да еще «социально чуждый» - при

советской власти таким была прямая дорога в тюрьму. Не миновала чаша

сия и Попова. Дружба с опальными философами Павлом

Флоренским и Алексеем Лосевым привела в 1930 году к аресту, потом еще

одному, и полгода пребывания в одиночной камере на Лубянке

«совершенно расшатало его нервную систему». Благодаря хлопотам жены

(Павел Сергеевич был женат на внучке Льва Толстого - Анне

Ильиничне) ему удалось выйти оттуда живым и даже стать потом

профессором Μ ГУ, а вот старший брат, музыковед, был расстрелян в 1937 году

«за антисоветскую агитацию и контрреволюционную деятельность».

Добавлю, что Попов - один из ближайших друзей Михаила

Булгакова и автор первого биографического очерка о нем (написан

сразу после смерти писателя, но опубликован лишь полвека спустя).

Именно ему вдова Булгакова тайно передала драгоценную

реликвию - машинописный экземпляр «Мастера и Маргариты», который

хранится сейчас в фонде П.С.Попова в отделе рукописей РГБ...

Но как ко мне попали эти записки? Если коротко: просто чудом.

Мне и сейчас не верится, что крохотная зацепка в интернете привела

к такой грандиозной находке!

Начну с того, что имя Павла Попова историкам шахмат хорошо

известно. Цитаты из его «Воспоминаний об А.А.Алехине» (бюллетень

Влияние Алехина было дурное, пагубное

25

«Турнира памяти Алехина» № 16,

1956) кочуют из книги в книгу.

Приведу текст в том виде, как он

был опубликован.

Попов: «Мне довелось

четыре года просидеть с Тишей

Алехиным на одной парте

вплоть до окончания

частной классической гимназии

Л.И.Поливанова.

Впечатления об

Александре Алехине школьного

периода могут послужить

иллюстрацией к словам самого

Алехина. Как известно, он

писал: "Посредством шахмат

я воспитал свой характер.

Шахматы прежде всего учат

быть объективным. В

шахматах можно сделаться большим

мастером, лишь осознав свои

ошибки и недостатки".

В гимназические годы

Тиша был несобранным,

развинченным мальчиком.

Помнится, каким я его

впервые увидел. Он опоздал

на первый урок по истории.

Преподавателем был Ю.Готье, впоследствии академик, очень

доброжелательно относившийся к Алехину. Со своей парты я увидел в дверях

как бы в испуге остановившегося мальчика, взлохмаченного, с

угловатыми, неровными движениями. Нервность Алехина бросалась в глаза и

накладывала печать на всё его поведение и характер.

Гимназические годы Алехина протекали в неблагоприятных

домашних условиях. Отца он почти не видел: Александр Иванович

Алехин был воронежским предводителем дворянства и членом

Государственной думы, поэтому местопребыванием его были Петербург или

Воронеж. Мать, урожденная Прохорова, была болезненной женщиной.

Жизнь богатого дома отличалась беспорядочностью, безалаберностью,

что накладывало свою печать на впечатлительного мальчика. Тише не

сиделось дома; бабушка устроила ему комнату в одной из

многочисленных своих квартир. Он был предоставлен самому себе, никто не

контролировал его чтения, его занятий и поведения. В гимназии Тиша

учился неровно. Его время и мысли были заняты шахматами.

Большинство преподавателей относилось к Алехину

благожелательно. На педагогов и на товарищей произвело исключительное

впечатление его участие в Петербургском шахматном турнире, когда он,

Будущий историк философии Павел

Попов — еще один однокашник Aiiexuna,

оставивший воспоминания о своем

соседе по парте.

26

Одиночество гения

гимназист седьмого класса, завоевал первое место. Играл он в

шахматы и в гимназии. Его постоянными партнерами были ученики Лев

Поливанов, Лев Остроумов, Вадим Шершеневич. Нередко во время урока

вдруг слышался довольно громкий голос Тиши, передававшего

очередной ход своим партнерам. Мы сидели близко от учителя, но

преподаватели сравнительно мягко реагировали на эти "шахматные шалости".

Странным образом, Тиша был способным учеником по многим

предметам, впрочем, за исключением математики. Он писал очень

хорошие сочинения. До сих пор я помню два сочинения Алехина на

темы: "Влияние природы на чeлoвeκa,' и "Драматургия Пушкина и

Шекспира по «Борису Годунову» и «Макбету»". Тиша хорошо владел

французским языком, безошибочно писал по-французски; по

истории Ю.Готье неизменно ставил ему пятерки. Но по математике дело

все же не ладилось. Не всегда помогали даже репетиторы.

Алехин к урокам почти не готовился, его тетради и книги были в

беспорядке, почерк неразборчив. Но характерно, что наряду с этим

шахматные записи Алехина были четки и велись систематически.

Шахматные занятия были залогом воспитательной работы Алехина

над самим собой. Часто перед уроком Тиша на скорую руку

"интервьюировал" меня, неизменно готовившего все уроки. Получив

краткие сведения по тому или иному предмету, он умело создавал ответ в

целом. Память у него была отличная.

В юношеские годы у Алехина была мысль сделаться дипломатом,

в связи с чем он и поступил в Петербургское училище правоведения.

Перед ним встала дилемма: карьера дипломата или шахматы? Свой

выбор он произвел безошибочно. Любимое искусство принесло ему

неувядаемую славу. Шахматы воспитали в нем волю и выработали

характер».

Очень интересный текст, но для четырех лет соседства по

парте явно маловато. Вспомните подробные воспоминания Римского-

Корсакова, а ведь он проучился с Алехиным всего год... И вот как-то,

листая книгу Юрия Шабурова «Александр Алехин: непобежденный

чемпион» (1992), я вдруг обнаружил фразы Попова, которых не было

в той публикации. Откуда ж они? Может, были другие его

воспоминания, о которых я не знаю? (Так и оказалось: см. стр. 43)

Посмотрел книги об Алехине, библиографию статей о нем -

ничего нет. Полез в интернет — тоже ничего... Стал тогда изучать все

файлы с упоминанием Попова. И что вы думаете? В «Ежегоднике

МГУ за 2004 год, философский факультет» нахожу отчет о заседании

в МГУ, посвященном его памяти. Скользнул взглядом по фамилиям

выступавших — и вдруг в самом низу вижу: «Внучатый племянник

П.С.Попова, доцент кафедры истории русской литературы

филологического факультета A.M.Бокучава рассказал о наследии и архиве

своего деда». Так, значит, архив сохранился?! Теперь оставалось

только разыскать племянника.

Влияние Алехина было дурное, пагубное

27

Позвонил на кафедру, представился, спросил, как я могу увидеть

доцента Бокучаву. Мне вежливо ответили, что Александр

Михайлович болеет. Перезвонил через пару недель - всё еше болеет... Не

помню уж на какой раз, попросил его телефон. Неохотно, но дали.

Звоню, весь в предвкушении! Никто не подходит. И так несколько

месяцев... Когда я уже совсем отчаялся, однажды трубку все-таки сняли.

Александр Михайлович оказался милым, потрясающе

эрудированным человеком, но, к сожалению, очень болезненным, что

надолго затянуло поиски рукописи об Алехине. О том, что такая рукопись

в архиве есть, A.M. сообщил еще в первом телефонном разговоре, и

это грело мне душу. Да и наши редкие (раз в год) встречи были

интересными и насыщенными...

Когда я наконец заполучил текст, моей радости не было предела!

Хотя сразу же понял, на что я себя обрек. Какие-то слова и фразы я

понимал с ходу, но в целом почерк был такой, что не пожелаешь и

врагу... Намучившись с ксероксом, выцаганил у A.M. саму рукопись,

чтобы сканировать и потом изучать текст уже по экрану, где можно

увеличить каждую буковку. И все равно на расшифровку ушли годы.

Но я об этом ничуть не жалею, потому что результат превзошел все

ожидания. Такого откровенного портрета молодого Алехина еще не

было, а в нем, если приглядеться, ключ ко всей его жизни!

Датировать воспоминания удалось случайно: по зачеркнутой

фразе «Мне на днях стукнет 50 лет». Попов родился в августе 1892

года - выходит, об Алехине писал летом 1942-го, когда немцы рвались

к Волге и судьба страны висела на волоске... В дальнейшем он не раз

возвращался к тексту, о чем говорит множество поправок. Сам текст

написан фиолетовыми чернилами, а поправки сделаны голубыми и...

целым веером карандашей: большей частью — простым и черным,

изредка - синим и красным.

Павел Попов

О МОЕМ ПРОСЛАВИВШЕМСЯ

ГИМНАЗИЧЕСКОМ ТОВАРИЩЕ

Я поступил в пятый класс Поливановской гимназии осенью 1906 года.

Занял я случайно место за партой вместе с новичком, Манухиным,

перешедшим к нам из лицея, - очень тупым и неинтересным.

Занятия уже давно начались, и прошло около двух-трех недель, как вдруг

среди урока появился довольно растрепанный белокурый мальчик,

как-то растерянно остановился у дверей, точно не зная, куда девать

руки и ноги. «А, Алехин, — сказал учитель (это был Готье,

впоследствии академик), — где же вы пропадали?» Во всем классе произошло

движение, словно при появлении чего-то смешного.

28

Одиночество гения

Держался Алехин нервно. Он не мог спокойно ни стоять, ни

сидеть за партой, постоянно дергался, крутил одной рукой волосы, из-

под рукавов куртки у него все время вылезали плохо прицепленные

манжеты. Ногти были изгрызены, руки красные. Касаться их было

неприятно, точно это — лягушачьи лапы, холодные и мокрые от пота.

Кроме того, на одной руке у него была экзема. Как потом

выяснилось, ему трудно было от нее избавиться, так как он все время

непроизвольно тер руки.

Так же беспорядочно Алехин учился. Рассказывал он и владел

языком плохо, не от неразвитости, а от волнения и нервности, не

находил нужных выражений, мычал, растягивал слова. Уроки учил на

переменах, подготавливался неважно (сначала Попов написал «плохо»,

но потом исправил). Но он был сообразителен и очень неглуп, что

сразу обращало на себя внимание, и я решил занять с ним парту вместе,

мне он казался интересным. Так я просидел с ним рядом три с

половиной года подряд - в пятом, шестом, седьмом и восьмом классах.

Лучше всего шли у Алехина русский и французский языки. Он писал

интересные и хорошие сочинения. Наш преподаватель русского

языка Л.П.Вельский обычно одобрял его писания (поверх зачеркнутого

«ставил ему пятерки»), только бранил за почерк и неаккуратность.

Листки и тетради у Алехина постоянно были покрыты чернильными

пятнами, он не промокал написанного, поэтому страницы слипались

и т.п. В сочинениях он был оригинален. Так, нам была задана сравни-

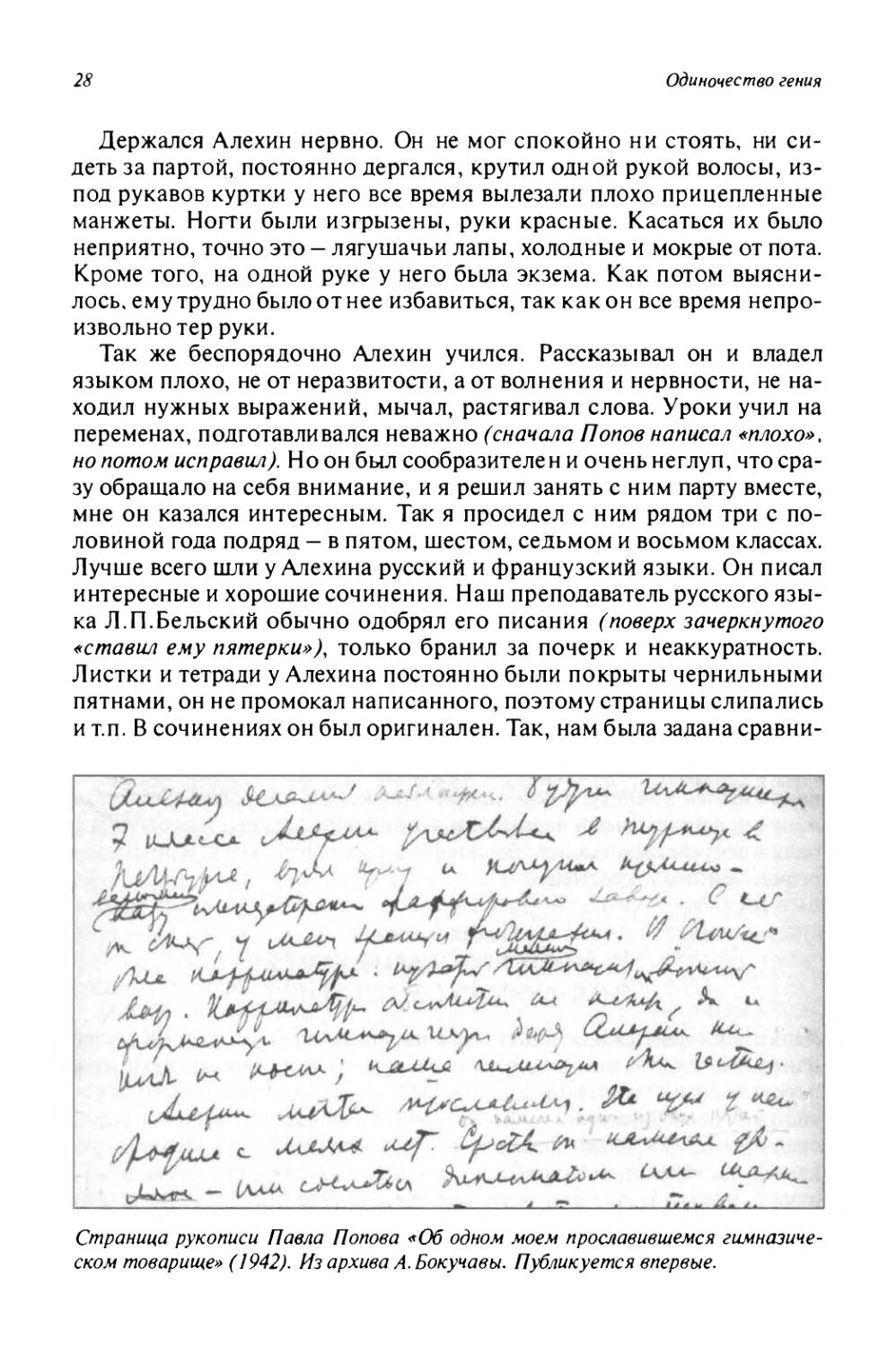

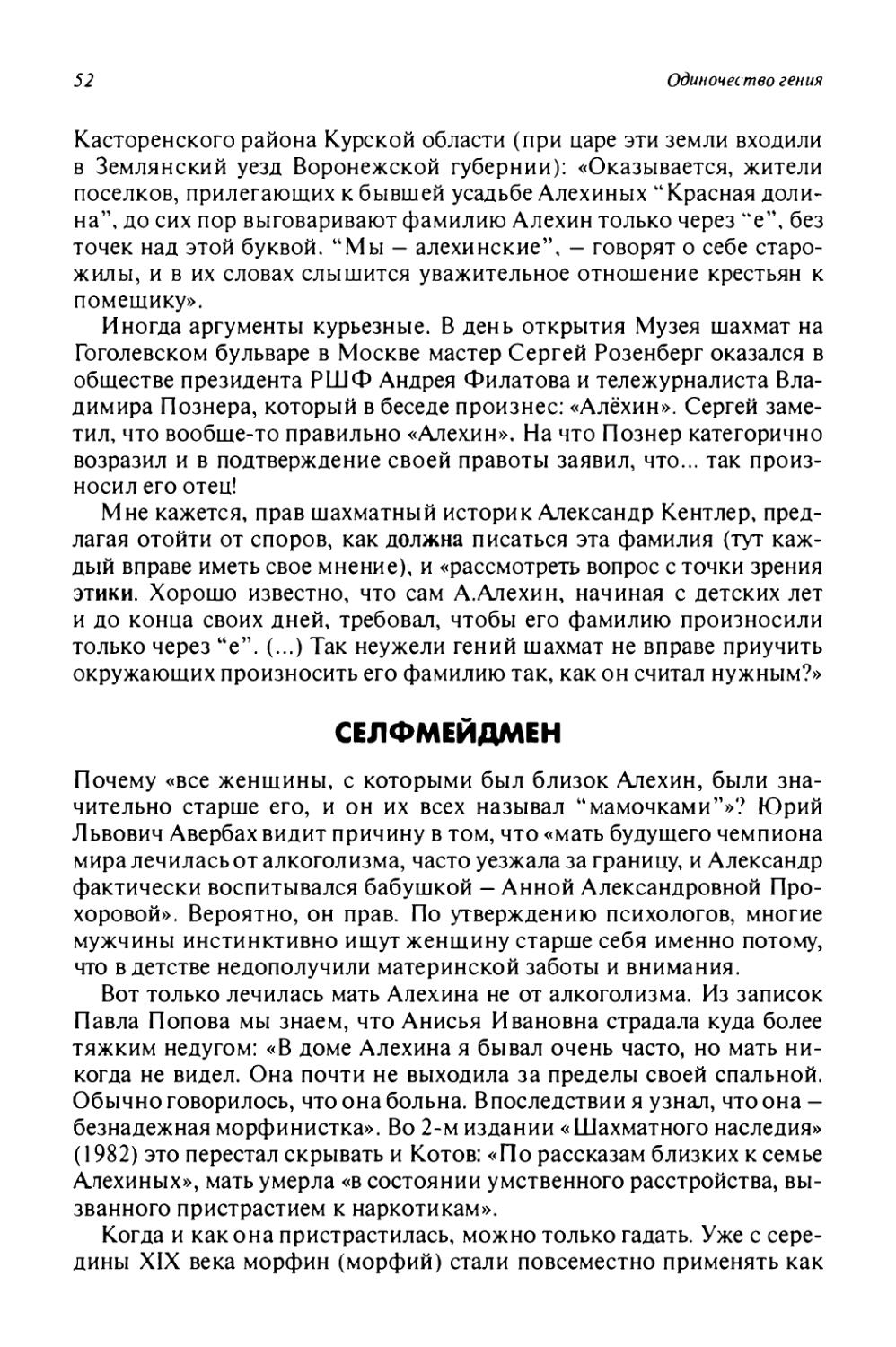

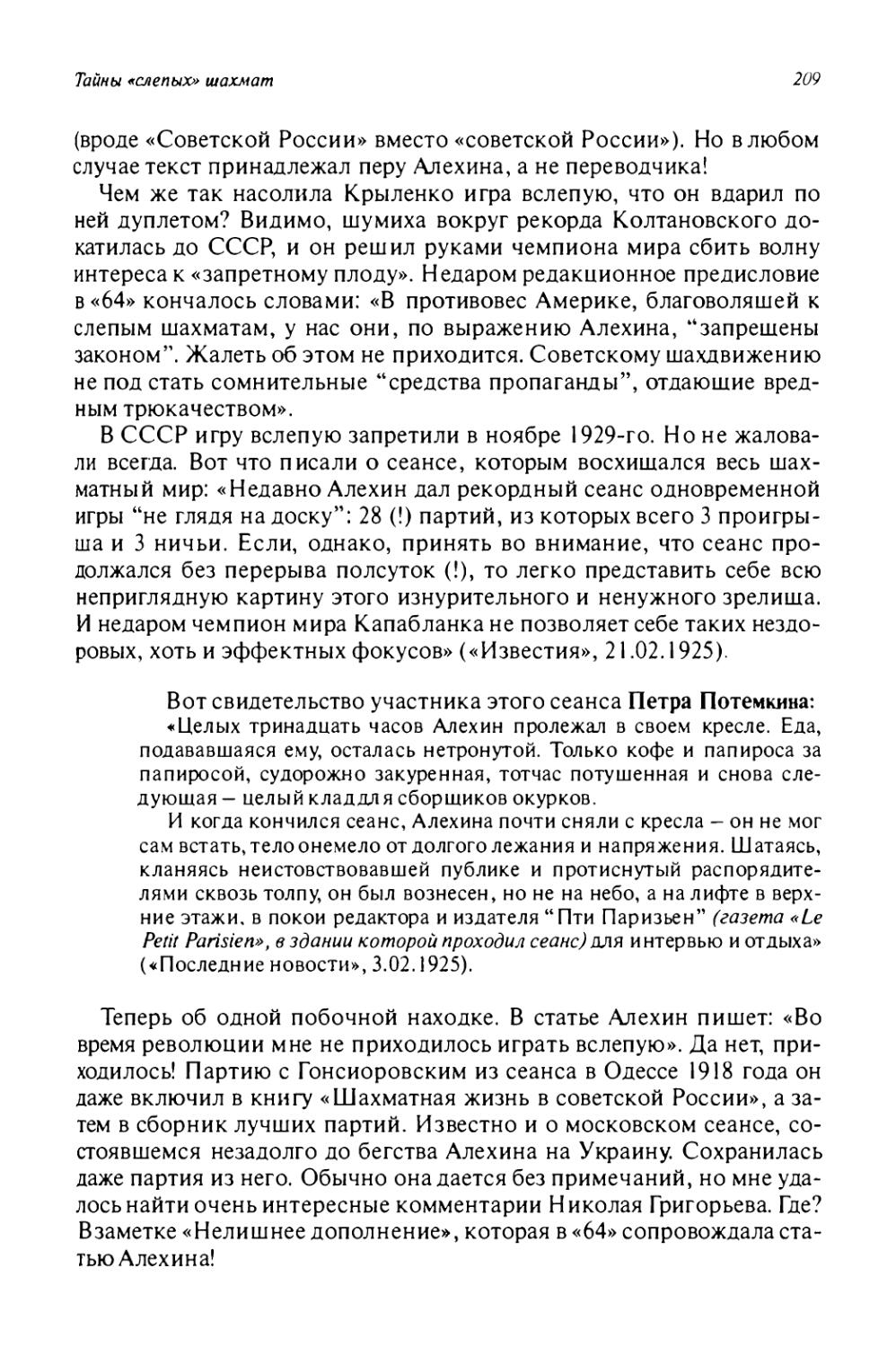

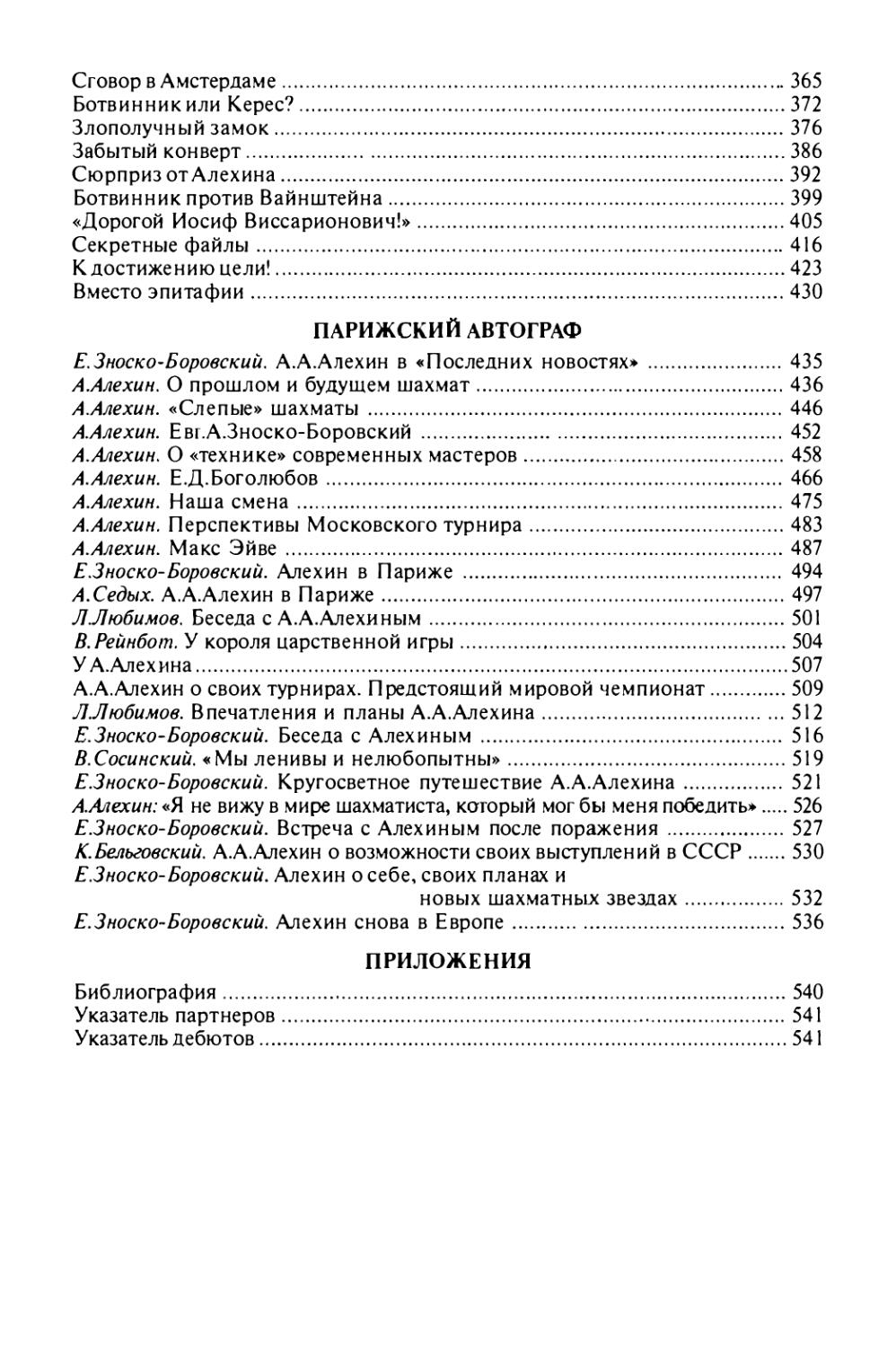

1 Ufa . b*P*^h ^^^^ ** i^^f ^ u

j£j L^u u^Mu. ********* ^ U^^

Hum

Страница рукописи Павла Попова «Об одном моем прославившемся

гимназическом товарище» (1942). Из архива Л. Бокучавы. Публикуется впервые.

Влияние Алехина было дурное, пагубное

29

тельная характеристика «Бориса Годунова» и «Макбета». «Бориса

Годунова» мы частично знали наизусть; западноевропейская литература

у нас не преподавалась вовсе, и Шекспир невольно казался далеким

незнакомцем. Потому меня очень удивило, когда Алехин мне сказал:

«При сравнении у меня все преимущества оказываются на стороне

"Макбета"; насколько Шекспир выше Пушкина».

Он легко и свободно читал французские романы. «Воскресение»

Толстого он прочел, когда роман только что появился, то есть когда

Алехину не было и десяти лет. Так его занимало и интриговало, чем

интересуются взрослые. Нас объединяла любовь к Чехову. Среди

забав мы занимались следующим испытанием на соревнование.

Называлось заглавие рассказа Чехова, самого мелкого. Противник должен

был в точности рассказать содержание. И наоборот - рассказывается

сюжет, надо вспомнить заглавие. Я позднее убедился, что это не так-

то просто. Последние два года я почти сплошь занимался Чеховым и

заметил, что часто заглавие выскальзывало из памяти. Но тогда

память была бойкая, юношеская.

Алехин был хорошо грамотен. В шестом классе произошел такой

казус. Бельский рассердился на орфографические ошибки в

сочинениях и сделал нам каверзный проверочный диктант. Он диктовал

нарочитые фразы вроде следующего текста на букву ять: «По верным

сведениям ведение и ведение этого дела вверены сведущему

человеку» (эти слова писались по-разному: ведете и вдHie, потому что первое

от глагола вести, а второе от вд ти — знать). И мы наделали массу

ошибок. На смежных партах сидели: я с Алехиным, далее Поливанов

(сын директора, ныне профессор математики в Горьком) и Остроумов

(поэт и писатель). Поливанов, Алехин и я получили по четверке;

пятерка была только у одного Остроумова, оказавшегося наиболее

грамотным; затем были две тройки, далее следовали двойки и единицы.

Интеллектуальная развитость была сравнительно высока.

Бельский задал тему «Корни учения горьки, плоды его сладки».

Остроумов перевернул пословицу и доказывал, что всё зависит от

дарования. Если его нет, то ничего не высидишь. Лучший пример -

Максим Горький: босяк, и стал писателем, и вовсе не от систематичности

своего образования, образования никакого и не было в формальном

смысле слова. Бельский балл не поставил, но раскритиковал

содержание, доказывая, что Горький - исключение. Спор с Остроумовым

длился чуть не полчаса. В результате Остроумов в корне переделал

свое сочинение и должен был перевернуть свою идеологию под

натиском преподавателя. Остроумов, будучи гимназистом шестого

класса, написал письмо Толстому с вопросами морального

характера. Толстой ему ответил. Конечно, это составило сенсацию среди

гимназистов.

30

Одиночество гения

Алехин любил оригинальничать, я же стремился быть

ортодоксально-консервативным в рассуждениях и тему «Щедрость и

расточительность» построил на тексте из Библии: «Щедр и милостив

Господь, долготерпелив и многомилостив».

Ни одного сочинения Алехина не сохранилось. В фонде Павла

Попова в отделе рукописей РГБ я нашел несколько сочинений его

одноклассников на тему «Какими благами обязана новая Европа древнему

миру», но алехинского среди них не было. Сочинения написаны на

роскошных «фирменных» бланках, с выдавленным влевом верхнем углу

названием - в пять строк прописными буквами: Учебное заведеже /

съ курсомъ/гимназж, /учрежденное/Л.И. Π оливановымъ.

Учителей Алехин задирал. Учителю математики, когда тот

заставил Алехина стереть всё написанное на доске и нарисовать наново

геометрическую фигуру, он сказал как бы в скобках, обратившись

к классу: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

Законоведение у нас преподавал будущий крупный ученый Степан

Борисович Веселовский. Но он был абсолютно не педагогом, над ним

смеялись и игнорировали его, тем более что он был очень

тщедушен - мал ростом и говорил тонким тенорком, который терялся в

гудящем классе. Алехин позволял себе невероятные дерзости, так что

раз мне сделалось прямо холодно от дерзких слов и

пренебрежительного тона Алехина. Веселовский только осторожно заметил:

«Ужасно у вас развязные манеры, Алехин».

Алехин любил разные штучки. У нас был преподаватель-латинист,

незабвенный С.П.Гвоздев. Он стал преподавать только с седьмого

класса. До этого мы его знали лишь как молчаливого

преподавателя, который мчится через зал с охапкой книг. Гвоздев носил очень

темные очки, был очень толст и ходил очень быстро. Алехин говорил

мне: «Осторожно, вот мчится ветер смерти, он тебя забодает». Если

впопыхах спросить Алехина: «Алехин, есть у тебя ручка?», он

неизменно отвечал: «Конечно» и протягивал свою руку, добавляя: «Так и

быть — возьми».

Всего хуже шла у Алехина математика. Это парадокс в связи с тем,

что шахматный талант считается обычно координированным с

математическими способностями. Математика шла настолько дурно у

Алехина, что он прибегал к репетитору. На выпускном экзамене он

не решил задачи по тригонометрии, ему была поставлена двойка,

настолько он напутал. До устных экзаменов он был допущен условно.

На устном ответе ему натянули по тригонометрии четверку и вывели

в среднем тройку.

Он почему-то робел перед учителем математики Алексеем

Андреевичем Игнатовым. Тот на него действовал магически, и Алехин

Влияние Алехина было дурное, пагубное

31

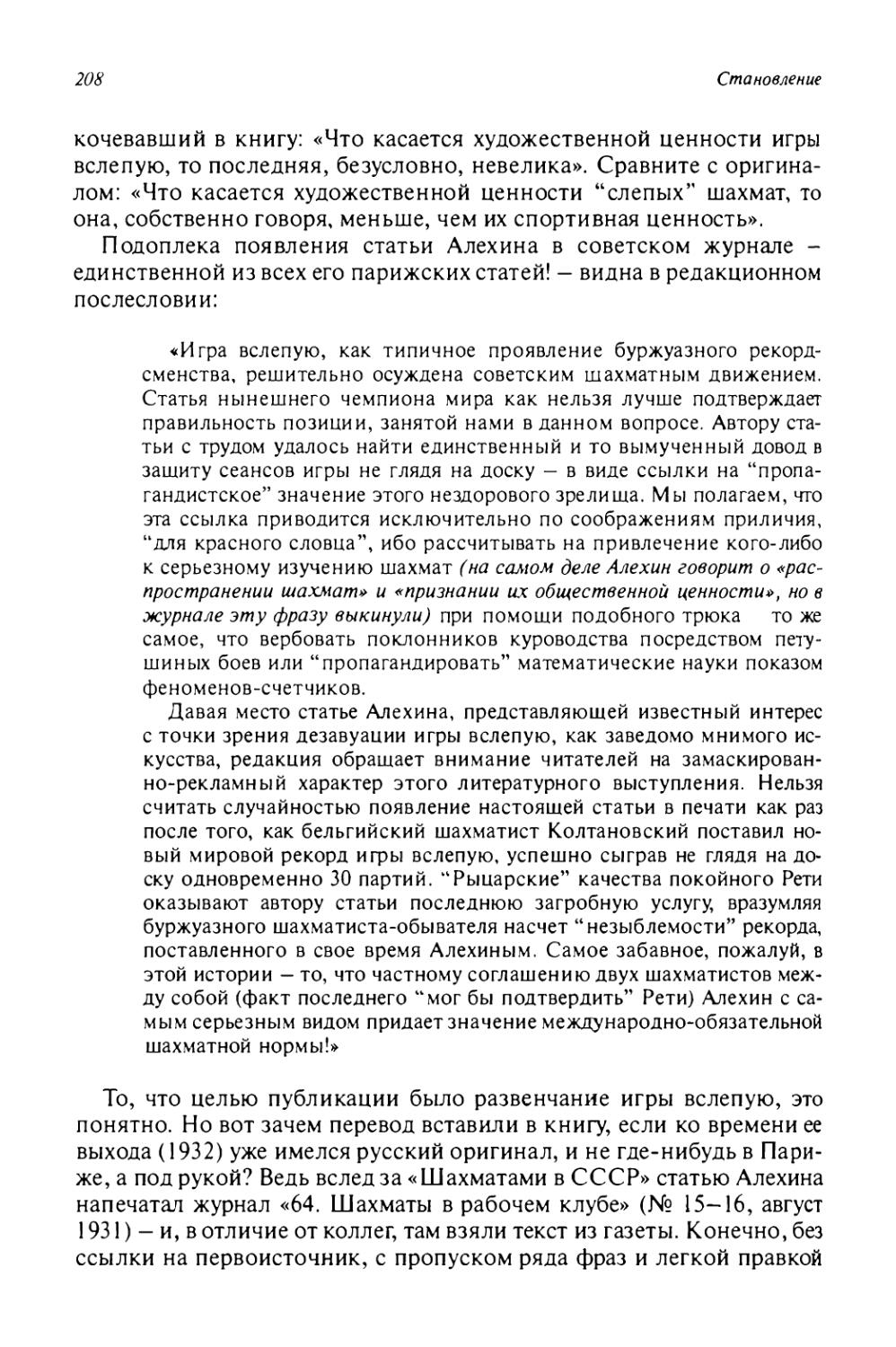

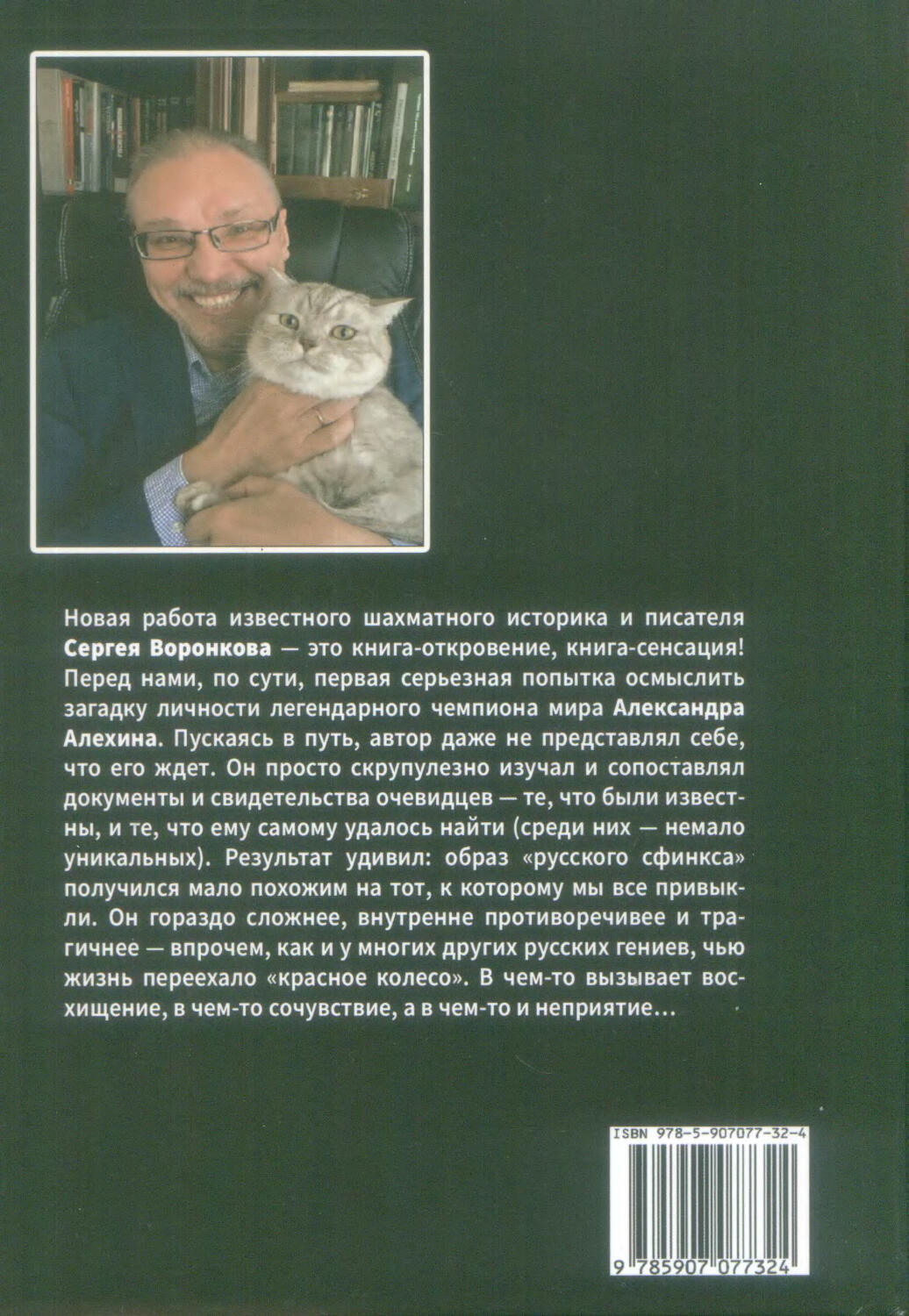

Суввсль, 28 февраля (13 марта) 1909 г.

JV· 9

шмата игыгкзднл шш^

ЛлЕЪДМПкВШ'СШИШЮ

ТУРМИГЯ Г.ЙШИНЬ

/W^ )(Шк (3^\г " P^rST^4*^

I

0|.11ГИЦа.и>цыД рнсумань Пыр-0 ллл г. . ι.

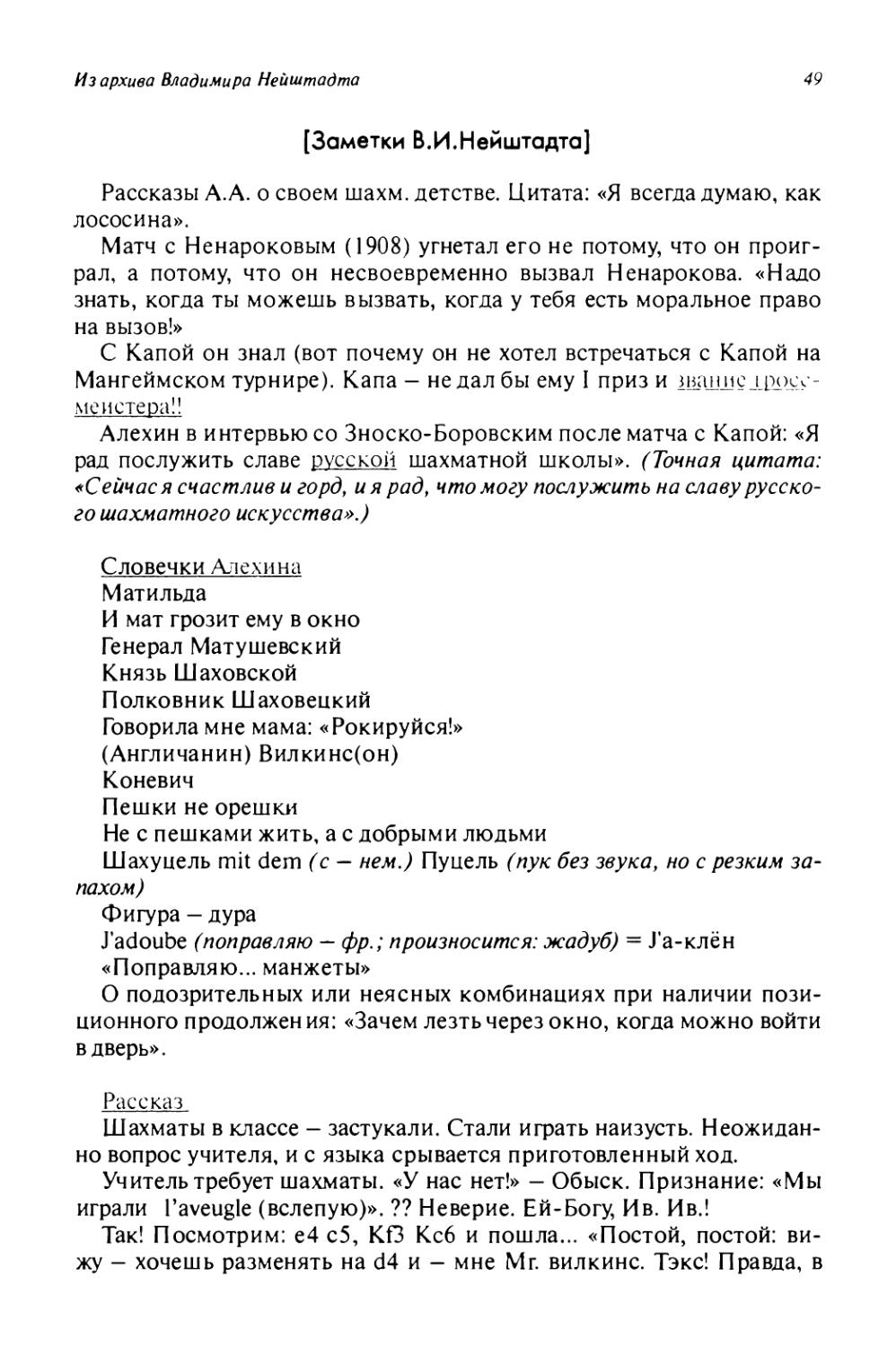

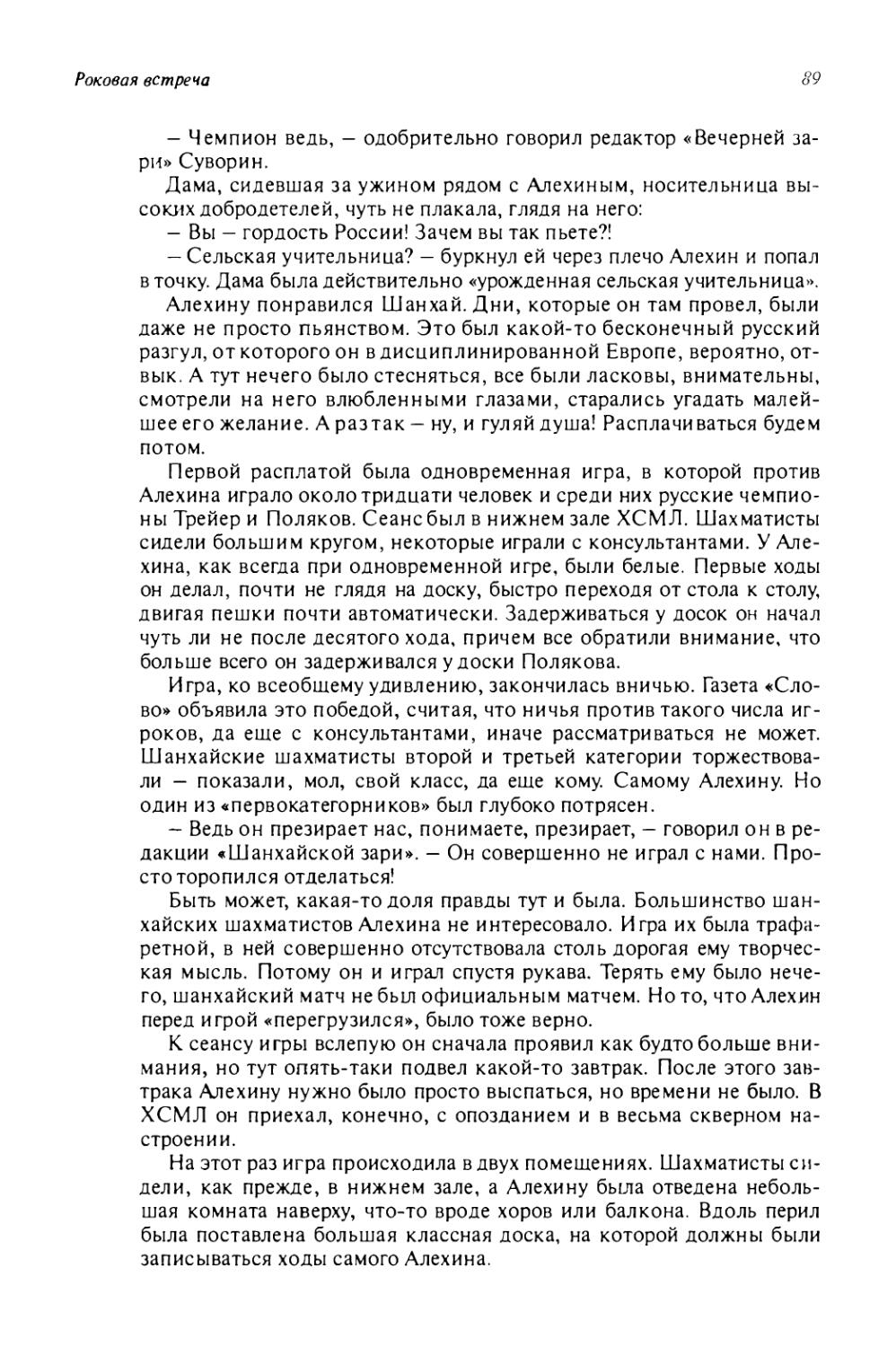

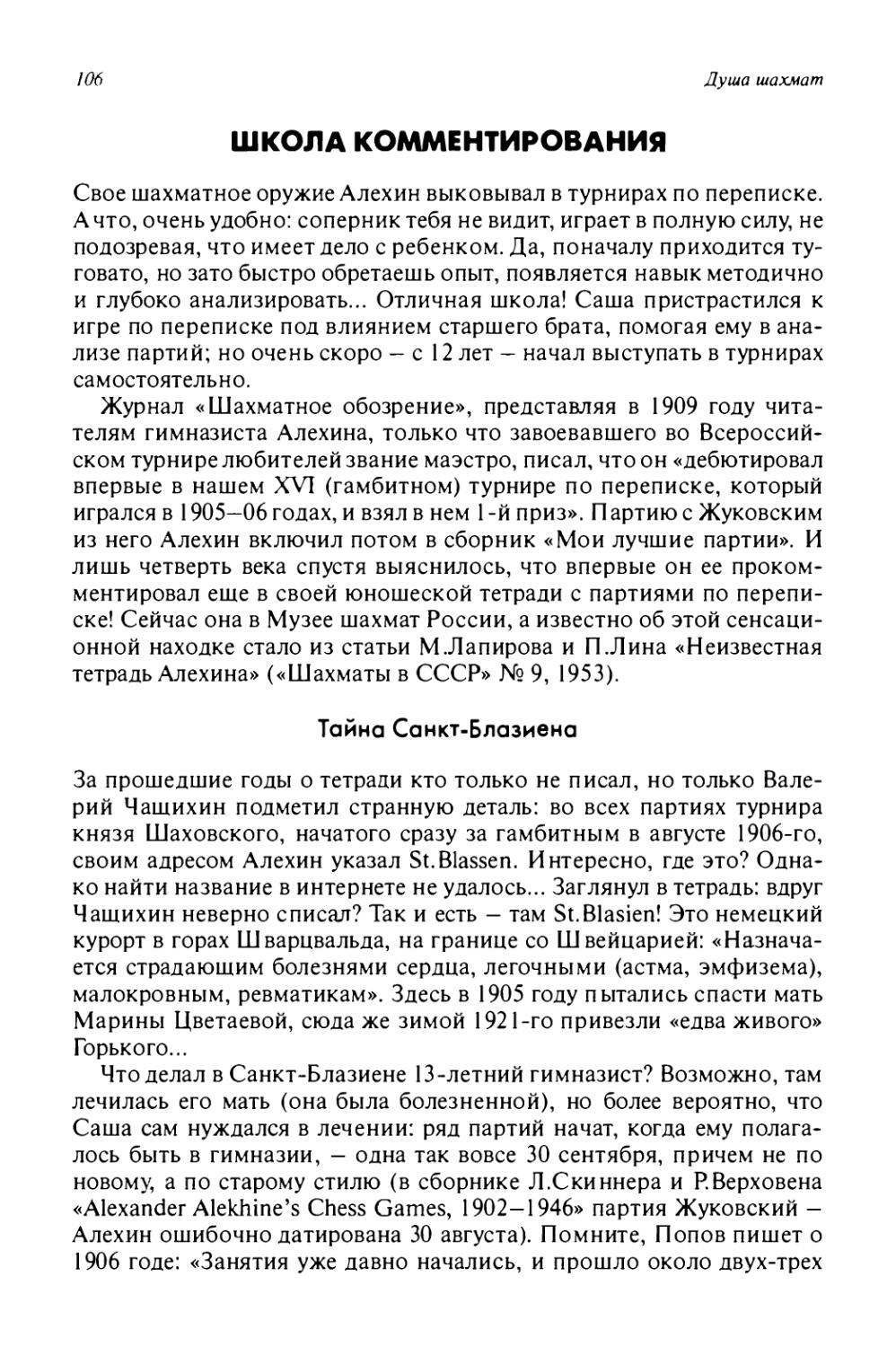

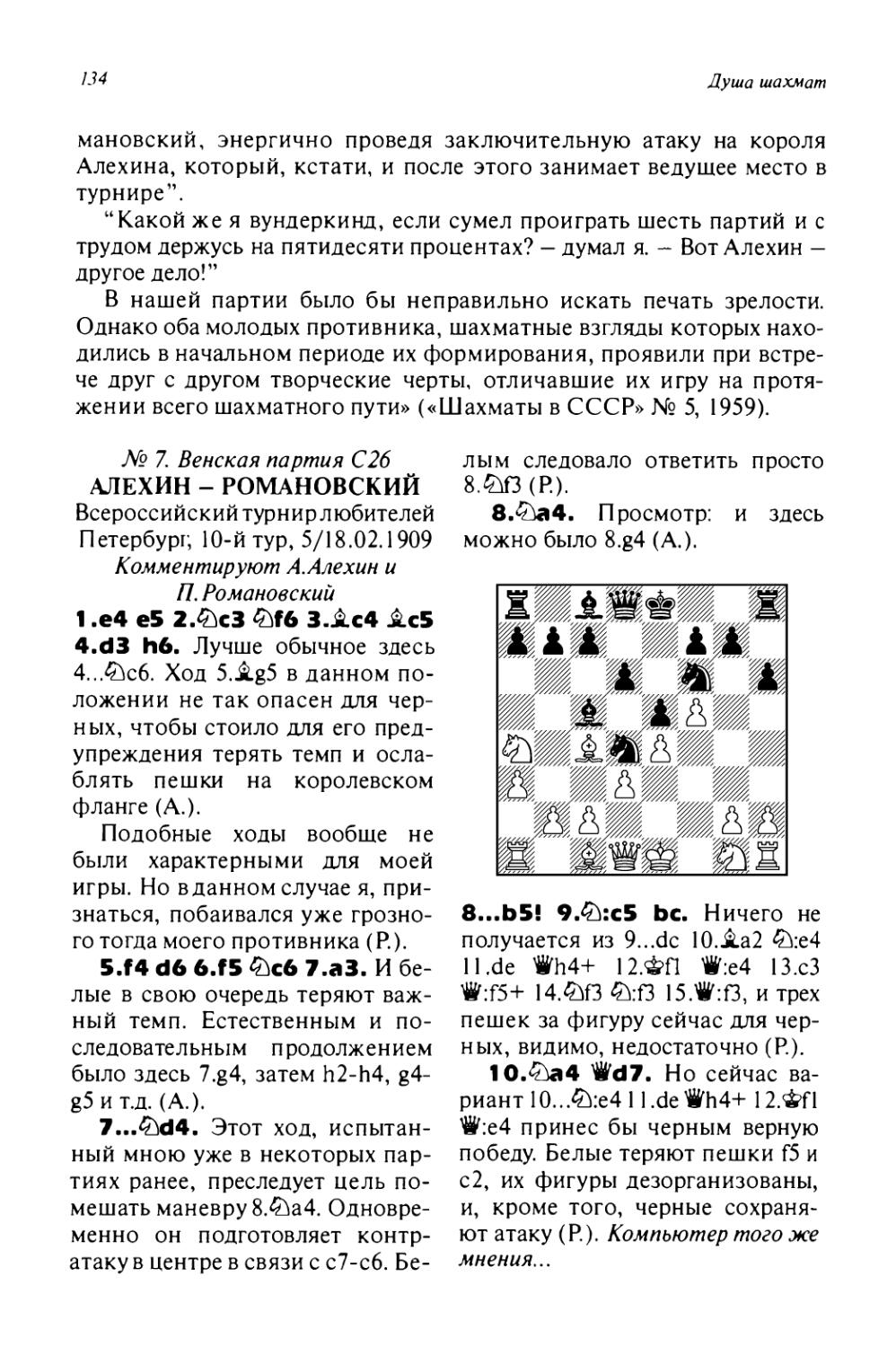

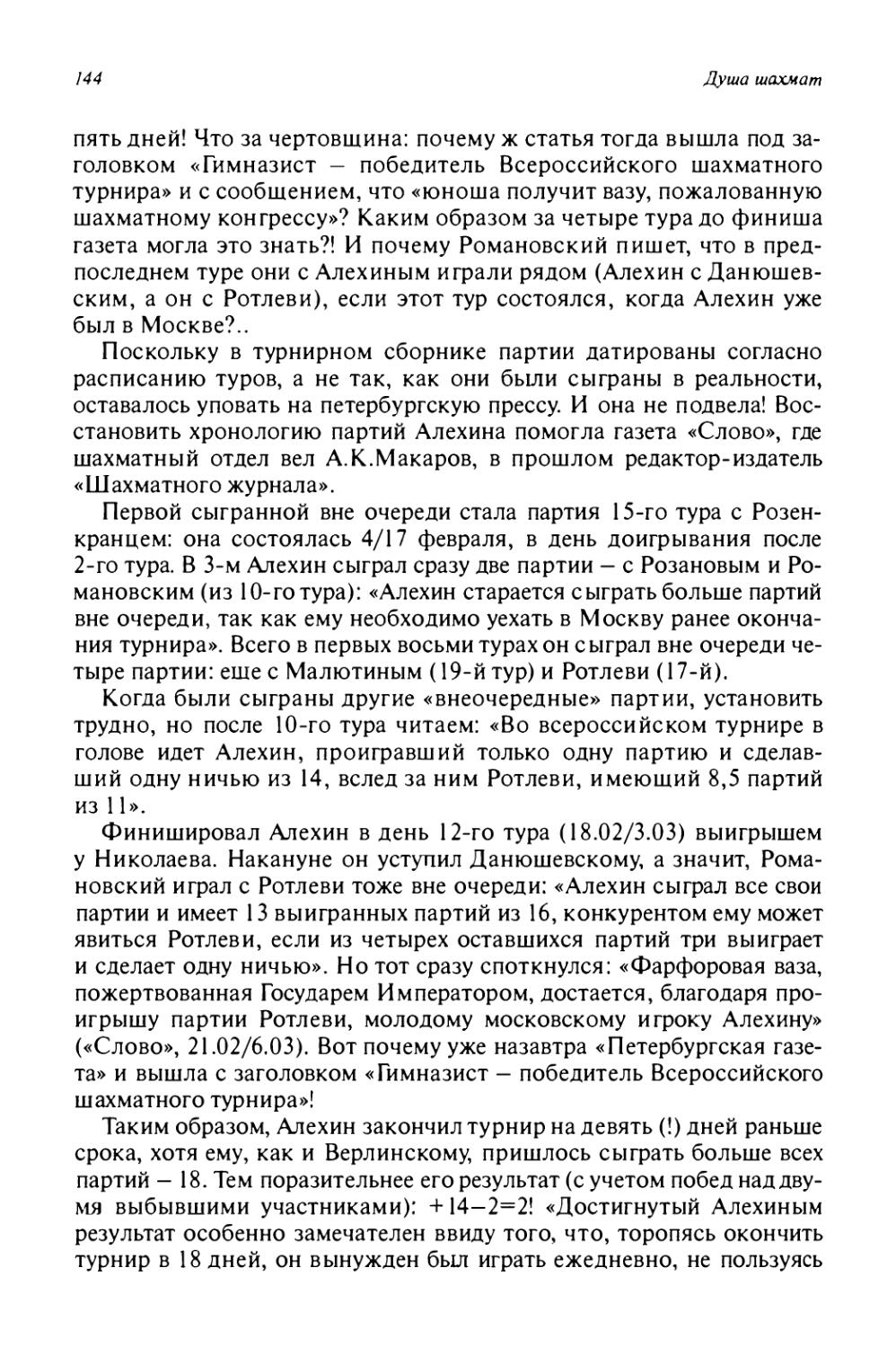

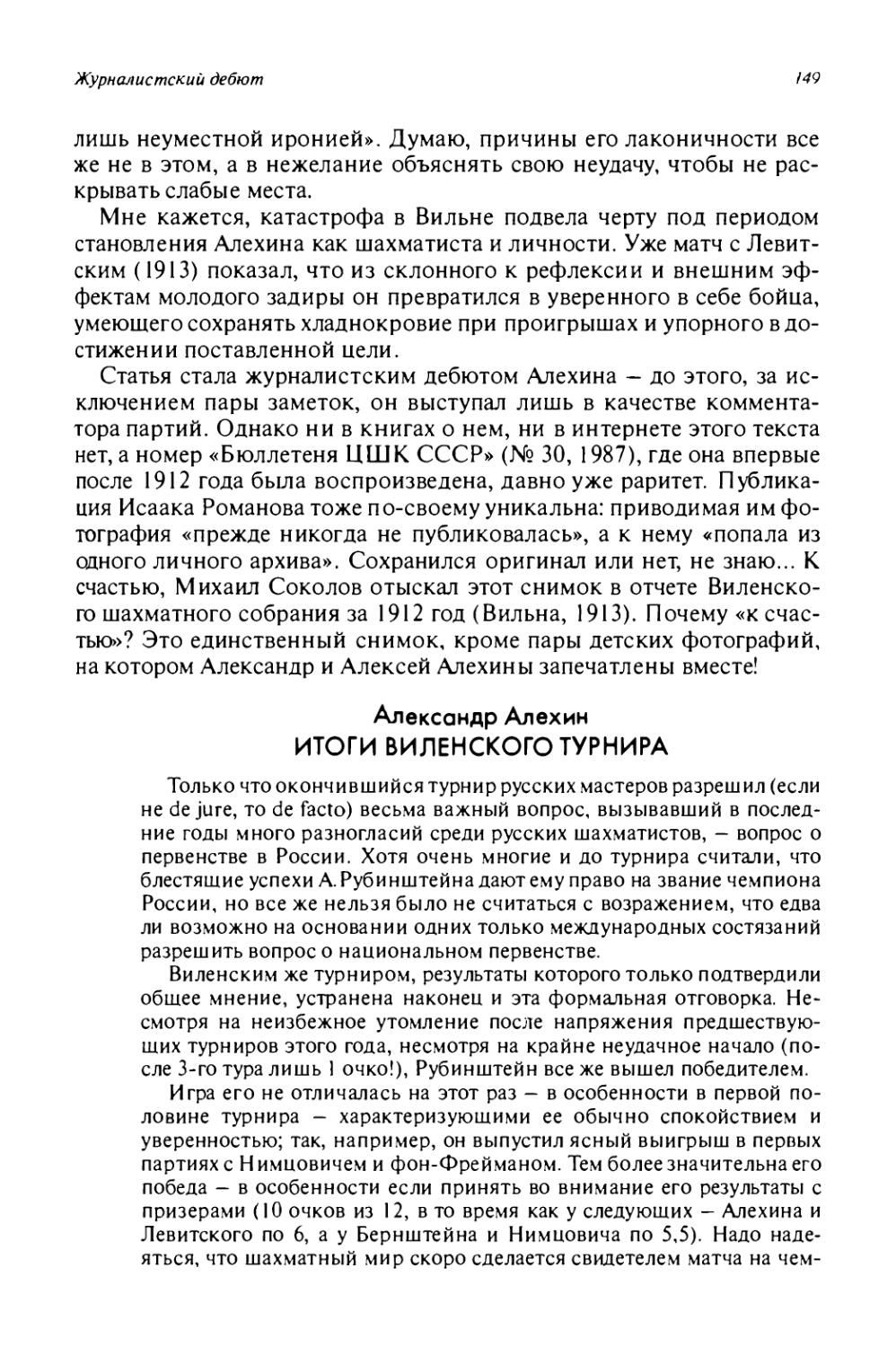

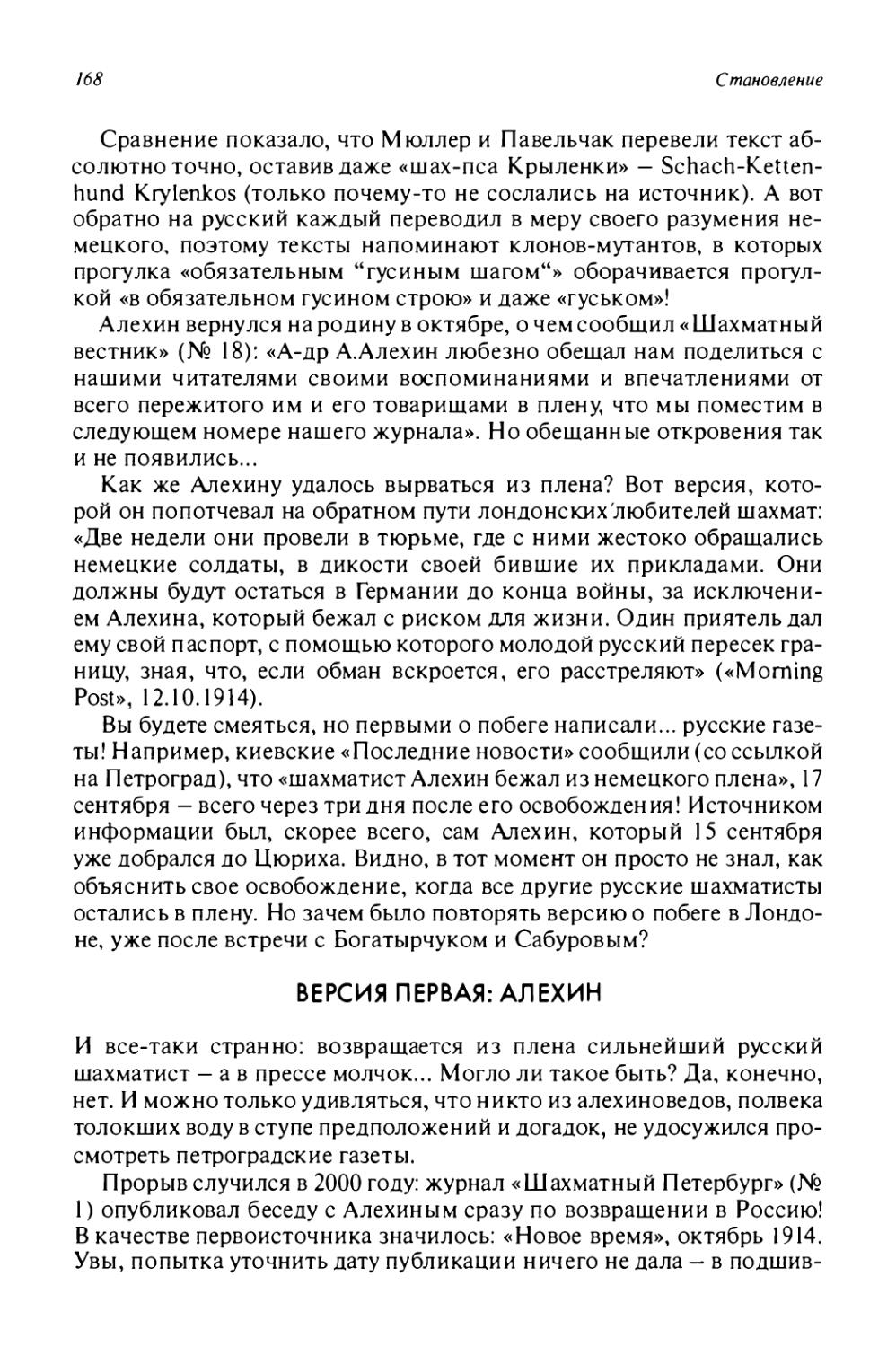

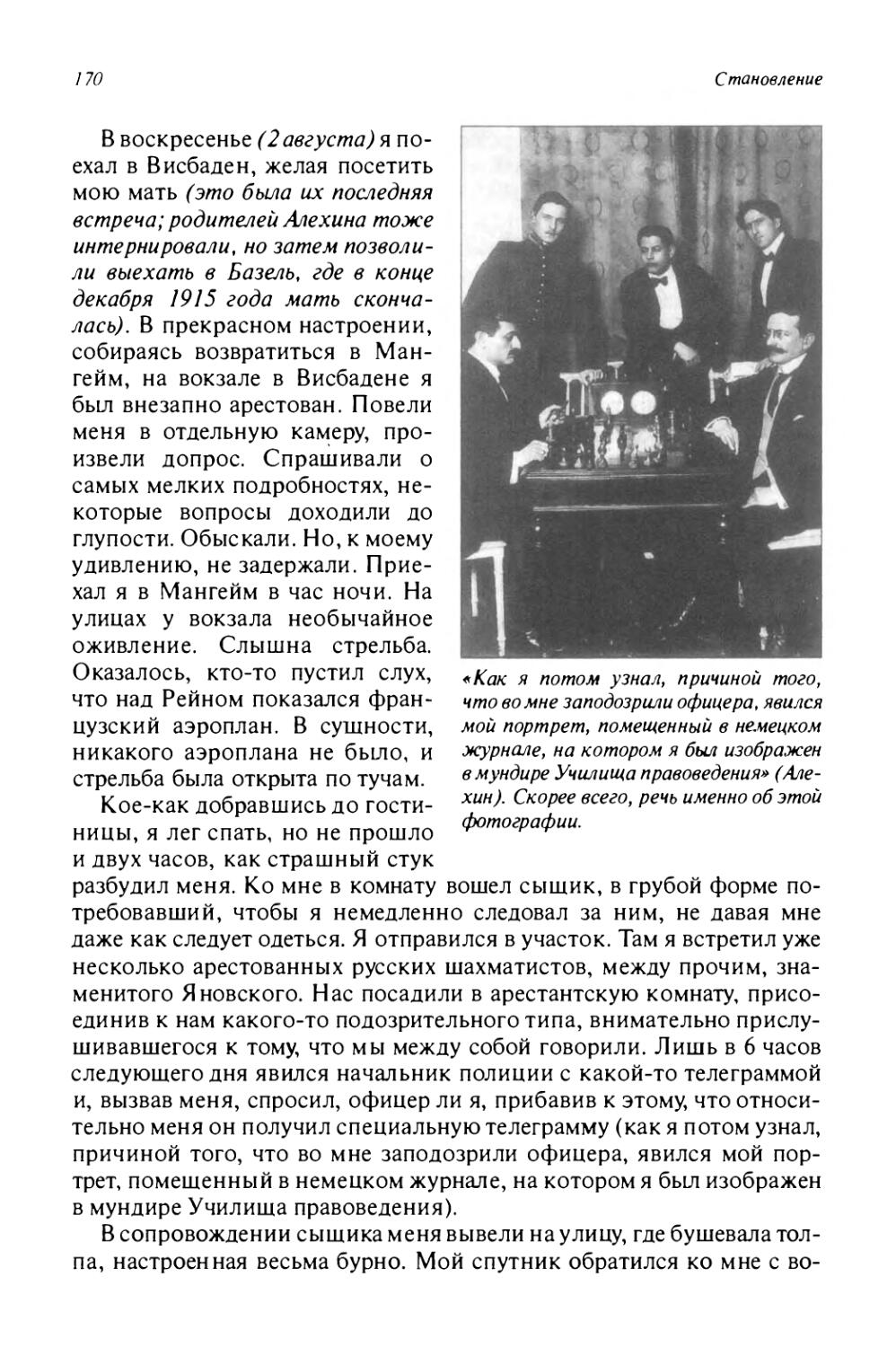

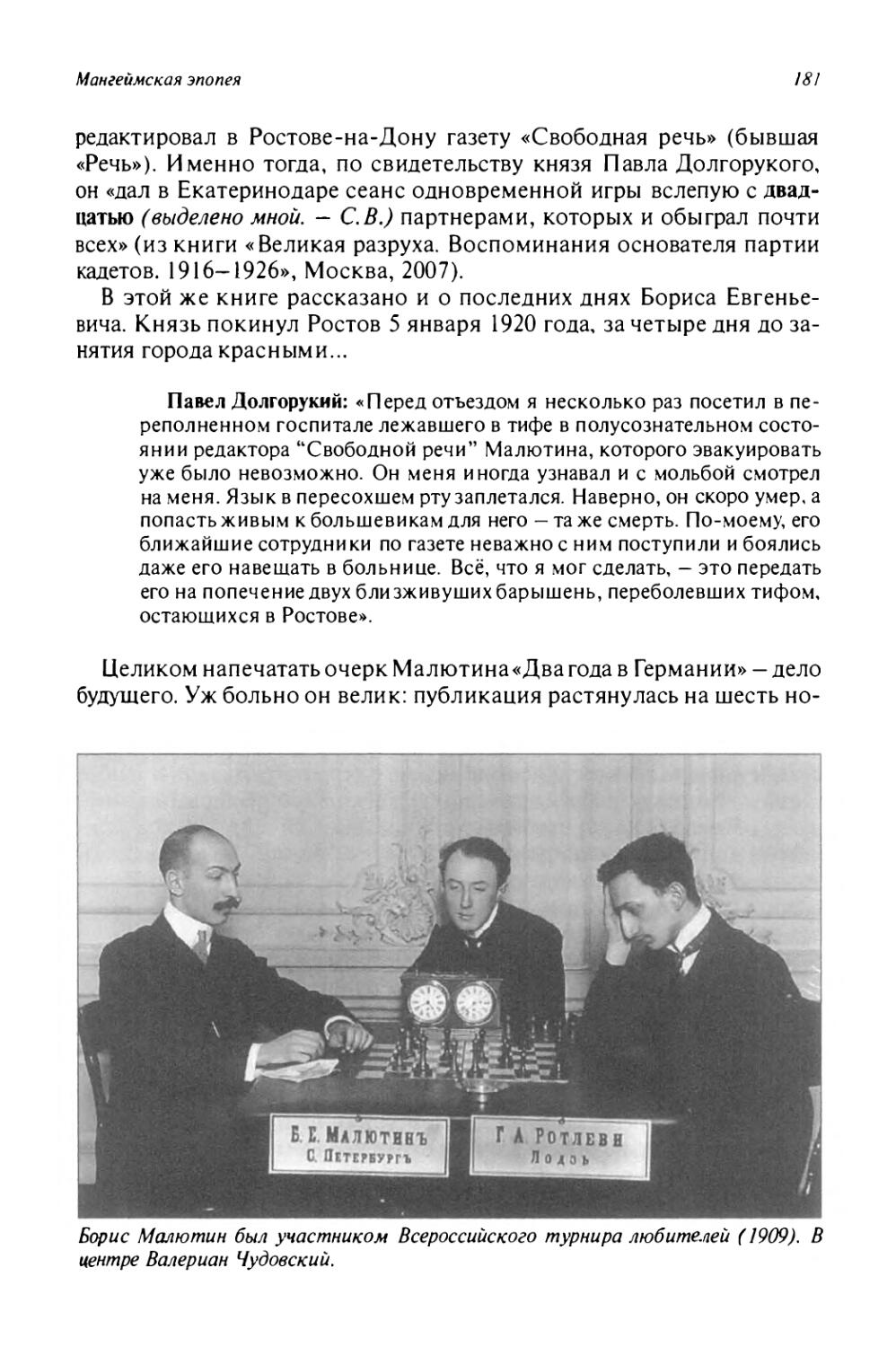

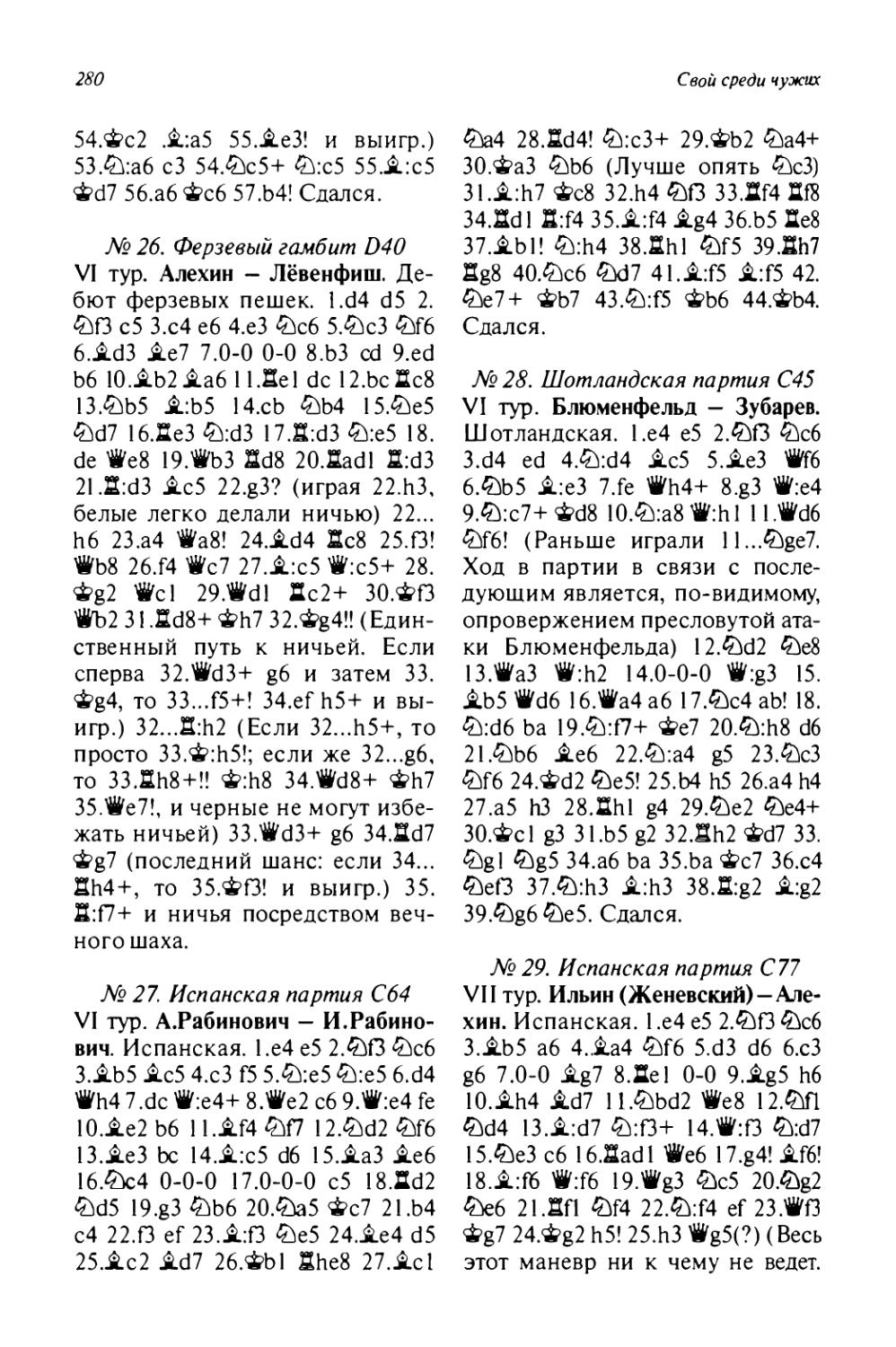

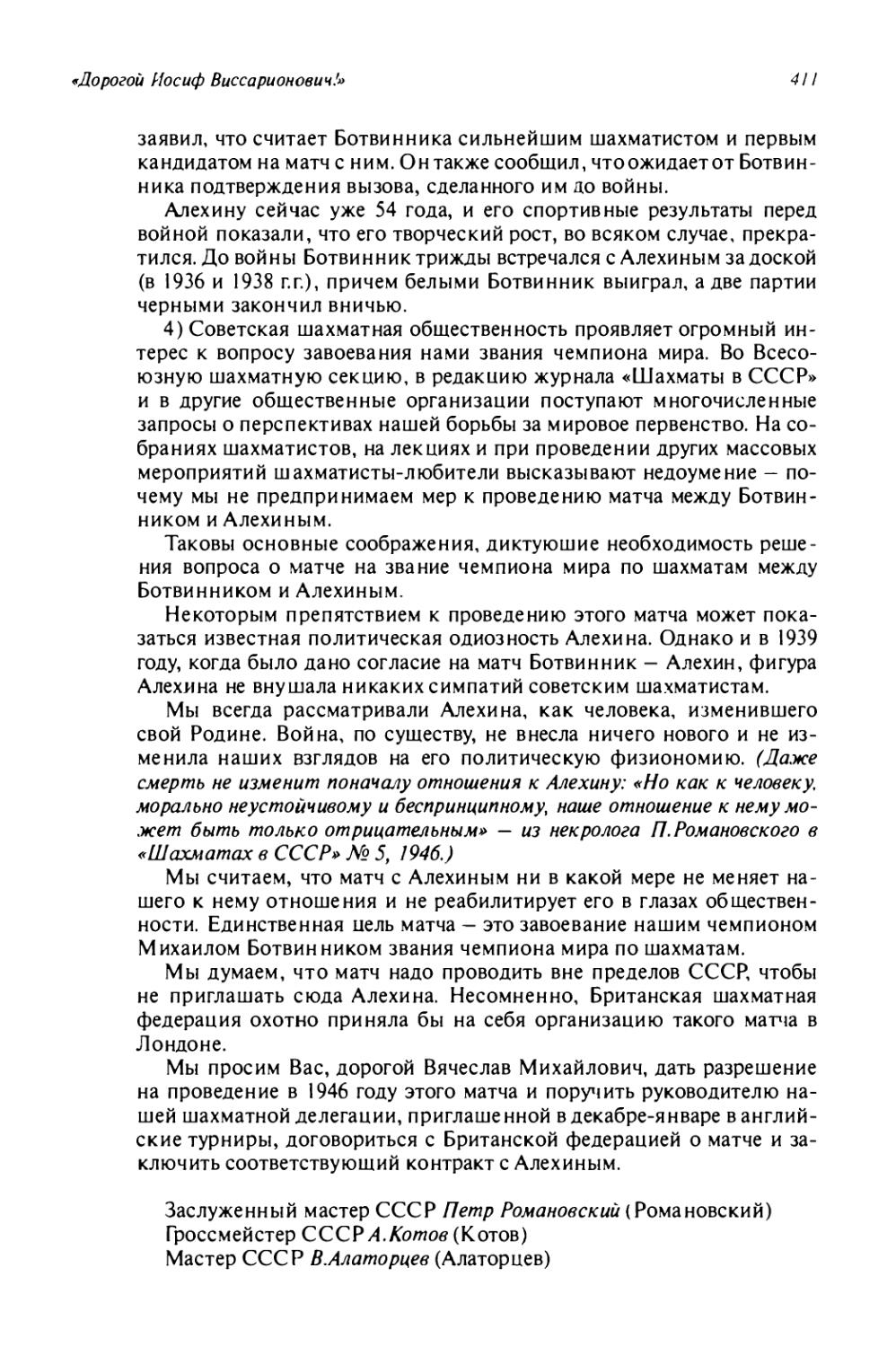

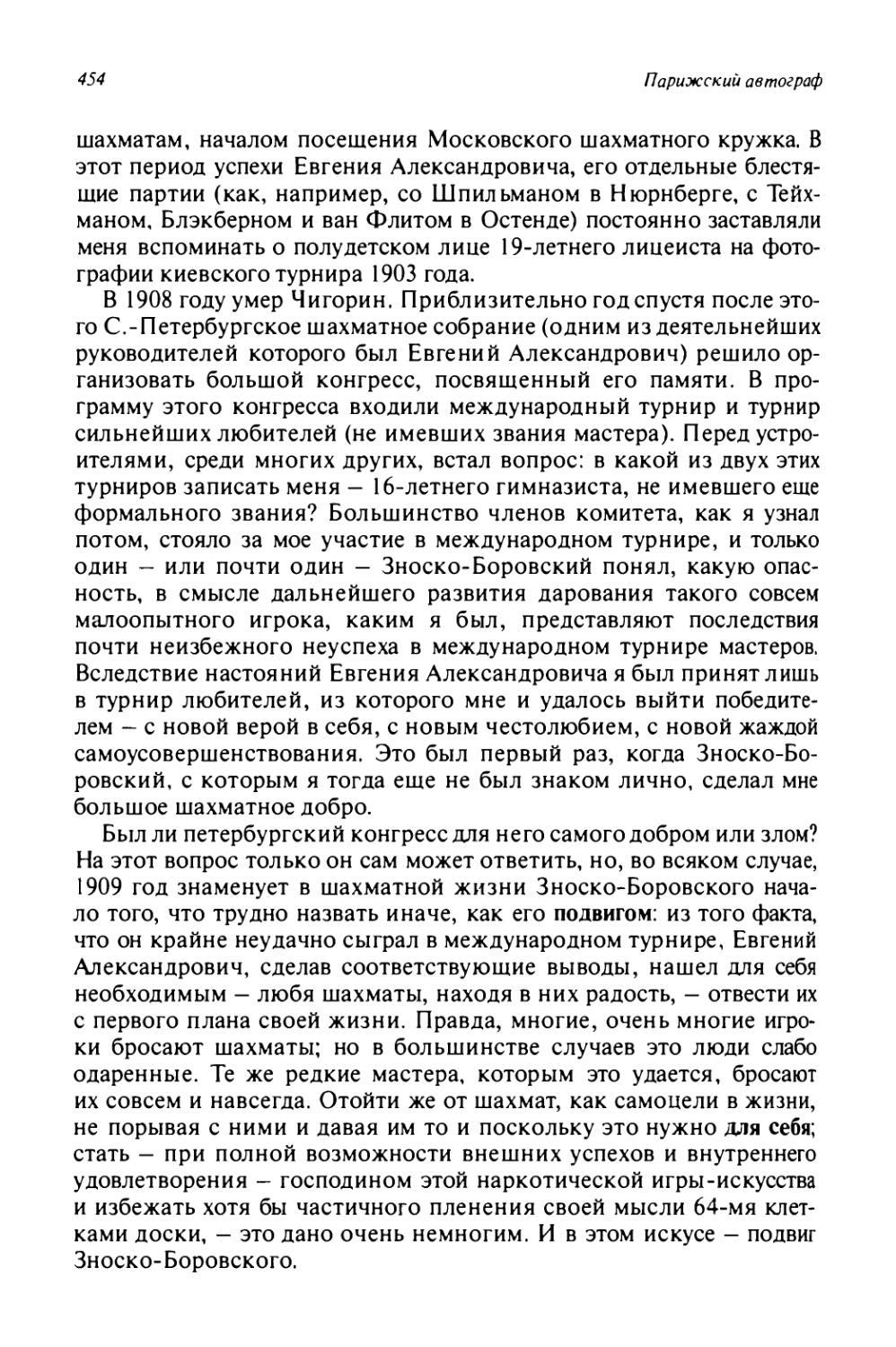

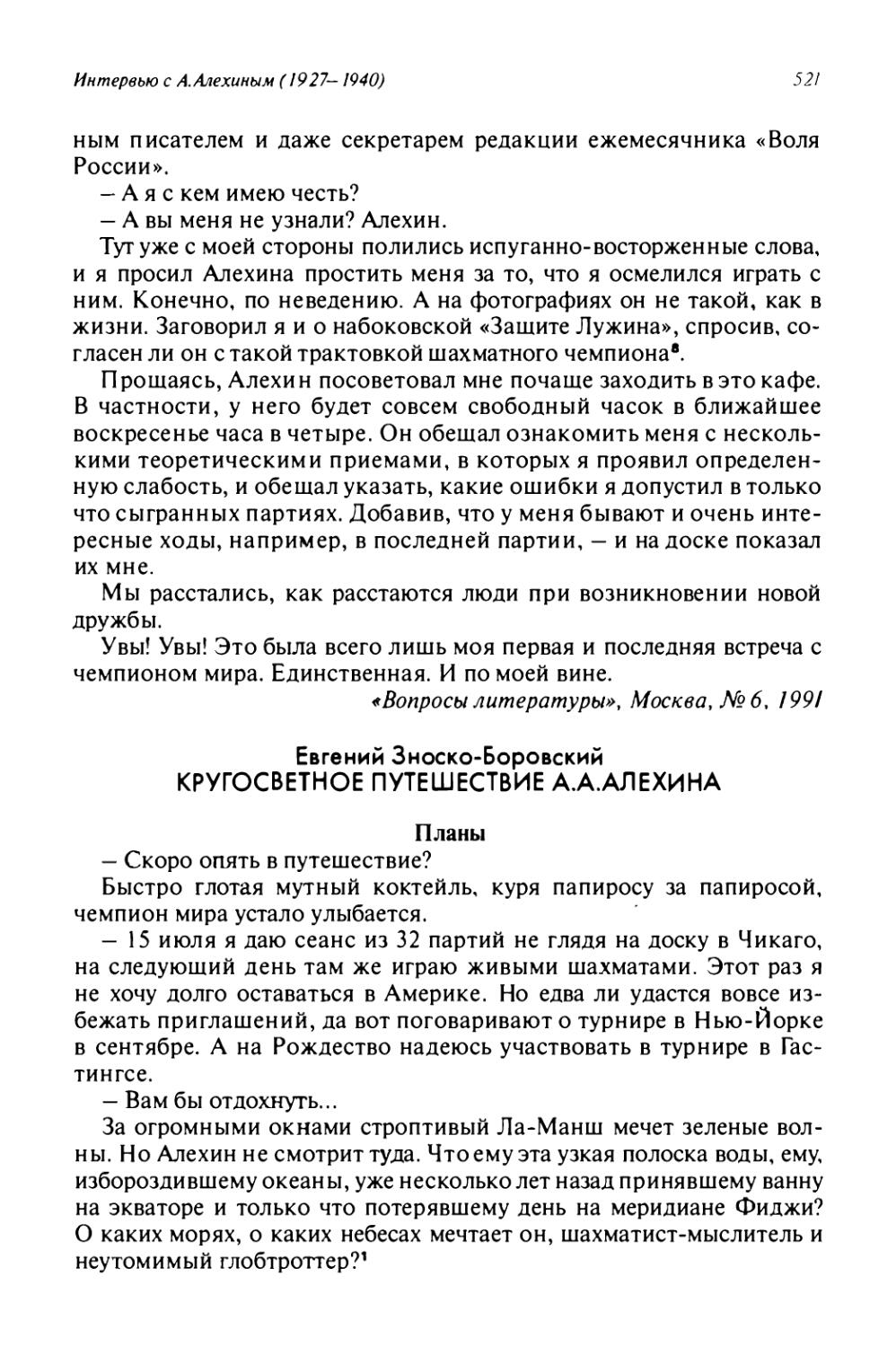

Обложка журнала «Огонек» (№ 9, J909) с первым шаржем на Алехина. Хотя

круглолицый карапуз с рогаткой в кармане на него совершенно не похож...

Публикуется впервые.

32

Одиночество гения

терялся. Вижу, как Алехин беспомощно стоит перед доской,

переспрашивает коснеющим языком: «Что, что?» Что-то пишет на доске,

но тотчас же стирает написанное тряпкой или старается заслонить

своей фигурой, стремясь скрыть возможную ошибку. Слышу голос

Игнатова: «Алёхин (только один Игнатов звал его на «ё», остальные

произносили «Алехин»), отойдите от доски, бросьте тряпку. Я вам

говорю, бросьте тряпку». Алехин возвращался на место, весь

измазанный мелом. Каксейчаспомню,какмыс ним сидели перед роспуском

гимназии на масленицу, на последнем уроке математики. До звонка

оставалось минут пять-десять; мы предвкушали вместе отправиться

на Кузнецкий и зайти в кафе. Вдруг вызывается Алехин, он сразу

начинает путать. Игнатов ставит двойку, и перед самым звонком у

Алехина уже настроение пало, и все планы рухнули.

Шахматами Алехин занимался сызмальства. В комнате у него

всегда стояли шахматная доска с разбросанными шахматами и

контрольные часы. Шла игра и в классах по время уроков. Партнером был

обычно Поливанов, реже будущий поэт Шершеневич. У Поливанова

в парте лежала тетрадка, там была нарисована шахматная доска, и он

помечал карандашом фигуры, при новом ходе стирая ранее

помеченные. Алехин всегда и фал к l'aveugle (вслепую - φρ.). Вдруг в классе

на мирном уроке Закона Божия раздавалась неожиданно реплика:

«Ферзь е7-е6»; или «Конь d3». Учитель возмущался, но в общем

отношение было снисходительное. Алехину делались поблажки.

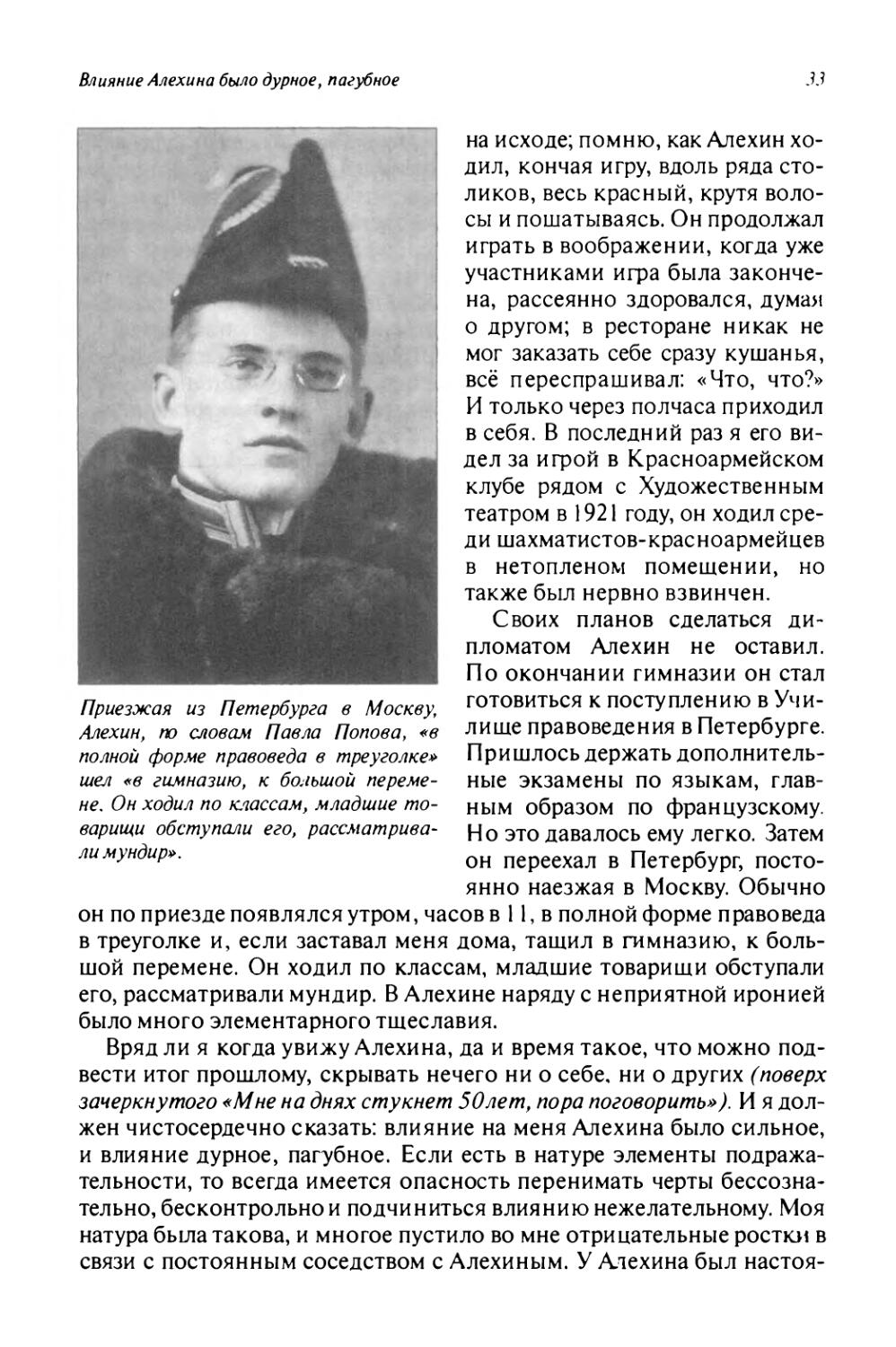

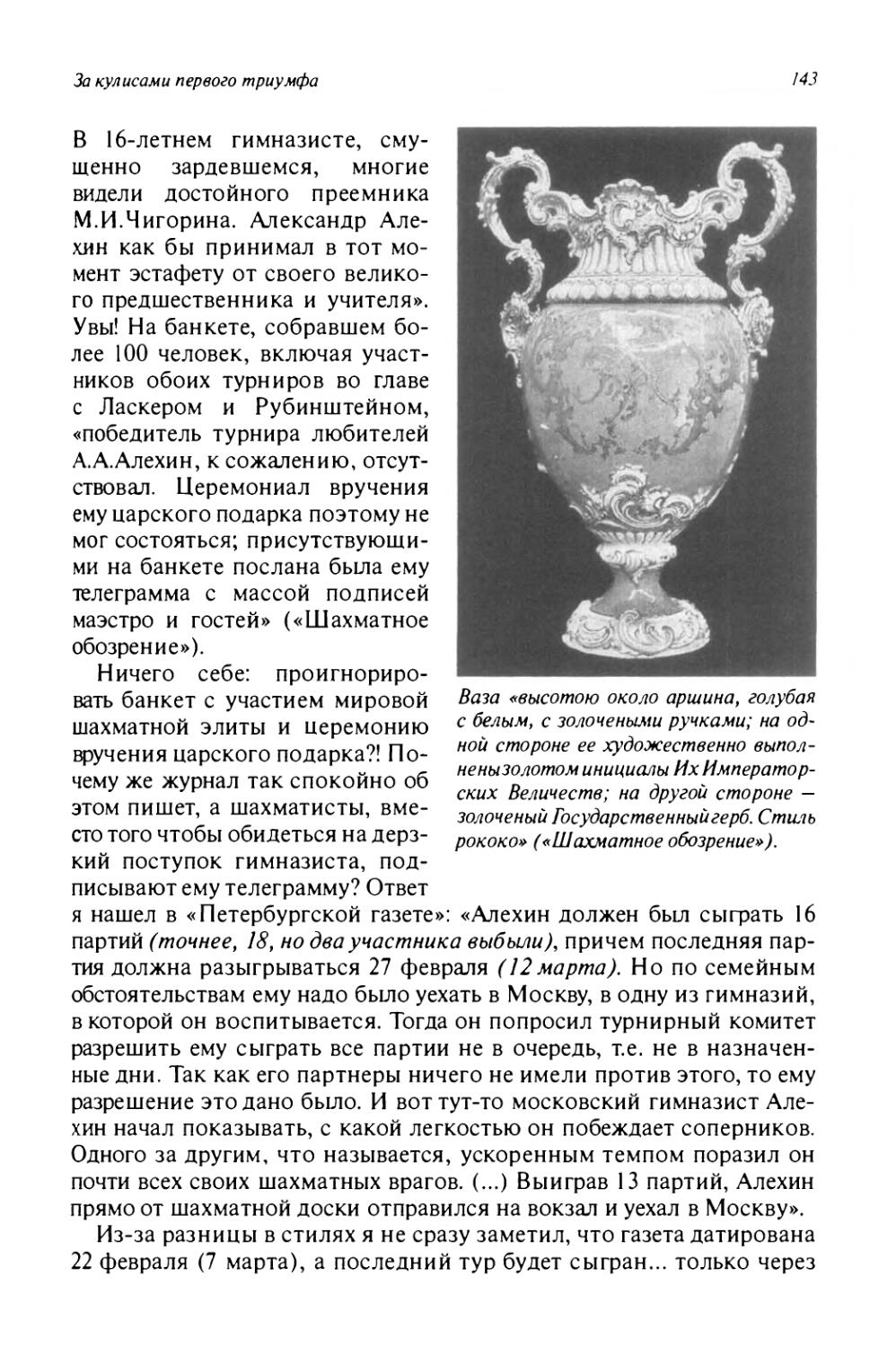

Будучи гимназистом 7 класса (а не 8-го, как обычно пишут), Алехин

участвовал в турнире в Петербурге, взял приз и получил премию —

великолепную вазу Императорского фарфорового завода. С ней он

снят, у меня хранится фотография. В «Огоньке» была карикатура:

пузатый маленький гимназистик волочит вазу. Карикатура абсолютно

не похожа, да и форменную гимназическую одежду Алехин никогда

не носил; наша гимназия была частная. (В младших классах носим — см.

воспоминания Римского-Корсакова.) Алехин мечтал прославиться. Эта

идея у него бродила с малых лет. Он намечал оди н из двух путей - или

сделаться дипломатом, или шахматистом. Я советовал остановиться

на первом, считая, что шахматы — мелкая забава и ничего серьезного

не представляют. Алехин неизменно предлагал с ним сыграть в

шахматы, давая вперед туру или коня. Я, отшучиваясь, отвечал: «Сыграем

лучше в бирюльки или шашки». Так я с ним ни разу в жизни не

сыграл ни одной партии и не был активным участником сеансов

одновременной игры (карандашом поверх зачеркнутого «не присутствовал

ни на турнирах, ни на сеансах одновременной игры»).

Наши встречи намечались так. Алехин говорил: «Сегодня играю в

шахматном клубе на Бронной, приезжай в 12 часов ночи; нет, вернее

в полпервого, вместе поужинаем». Я приезжал, когда сеанс уже бывал

Влияние Алехина было дурное, пагубное

.?.?

на исходе; помню, как Алехин

ходил, кончая игру, вдоль ряда

столиков, весь красный, крутя

волосы и пошатываясь. Он продолжал

играть в воображении, когда уже

участниками игра была

закончена, рассеянно здоровался, думая

о другом; в ресторане никак не

мог заказать себе сразу кушанья,

всё переспрашивал: «Что, что?»

И только через полчаса приходил

в себя. В последний раз я его

видел за игрой в Красноармейском

клубе рядом с Художественным

театром в 1921 году, он ходил

среди шахматистов-красноармейцев

в нетопленом помещении, но

также был нервно взвинчен.

Своих планов сделаться

дипломатом Алехин не оставил.

По окончании гимназии он стал

готовиться к поступлению в

Училище правоведения в Петербурге.

Пришлось держать

дополнительные экзамены по языкам,

главным образом по французскому.

Но это давалось ему легко. Затем

он переехал в Петербург,

постоянно наезжая в Москву. Обычно

он по приезде появлялся утром, часов в 11, в полной форме правоведа

в треуголке и, если заставал меня дома, тащил в гимназию, к

большой перемене. Он ходил по классам, младшие товарищи обступали

его, рассматривали мундир. В Алехине наряду с неприятной иронией

было много элементарного тщеславия.

Вряд ли я когда увижу Алехина, да и время такое, что можно

подвести итог прошлому, скрывать нечего ни о себе, ни о других (поверх

зачеркнутого «Мне на днях стукнет 50лет, пора поговорить»). И я

должен чистосердечно сказать: влияние на меня Алехина было сильное,

и влияние дурное, пагубное. Если есть в натуре элементы

подражательности, то всегда имеется опасность перенимать черты

бессознательно, бесконтрольно и подчиниться влиянию нежелательному. Моя

натура была такова, и многое пустило во мне отрицательные ростки в

связи с постоянным соседством с Алехиным. У Алехина был настоя-

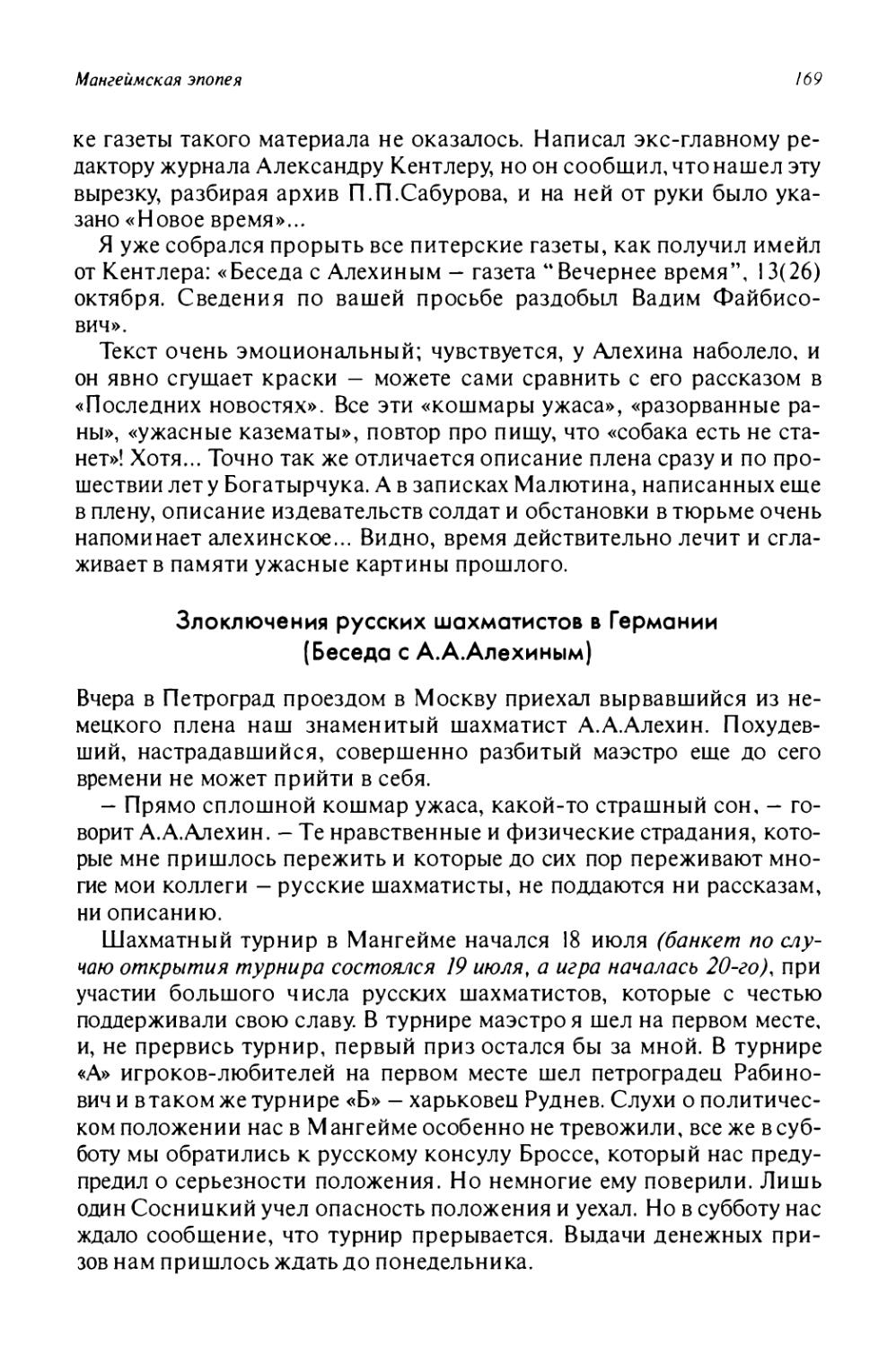

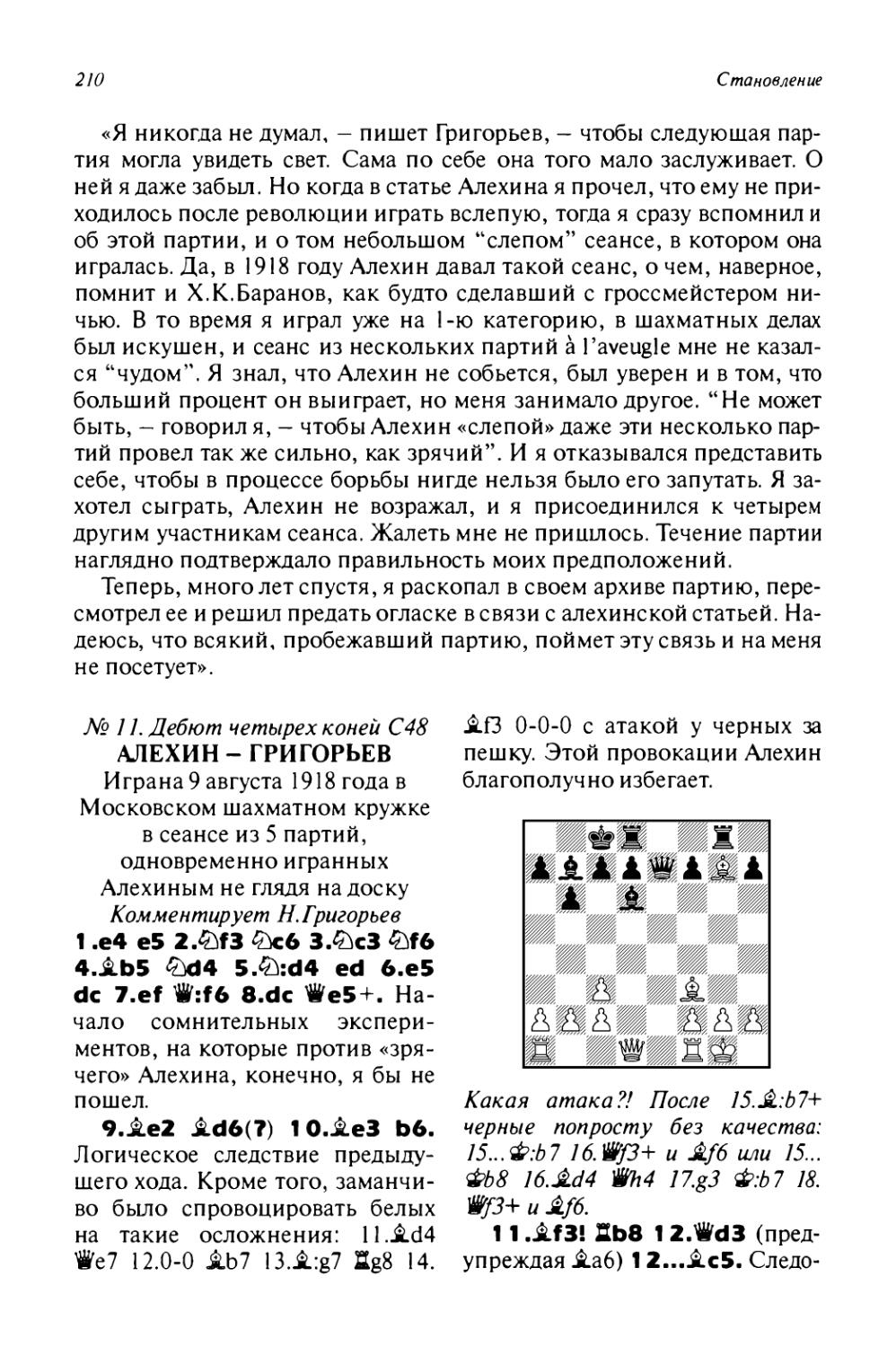

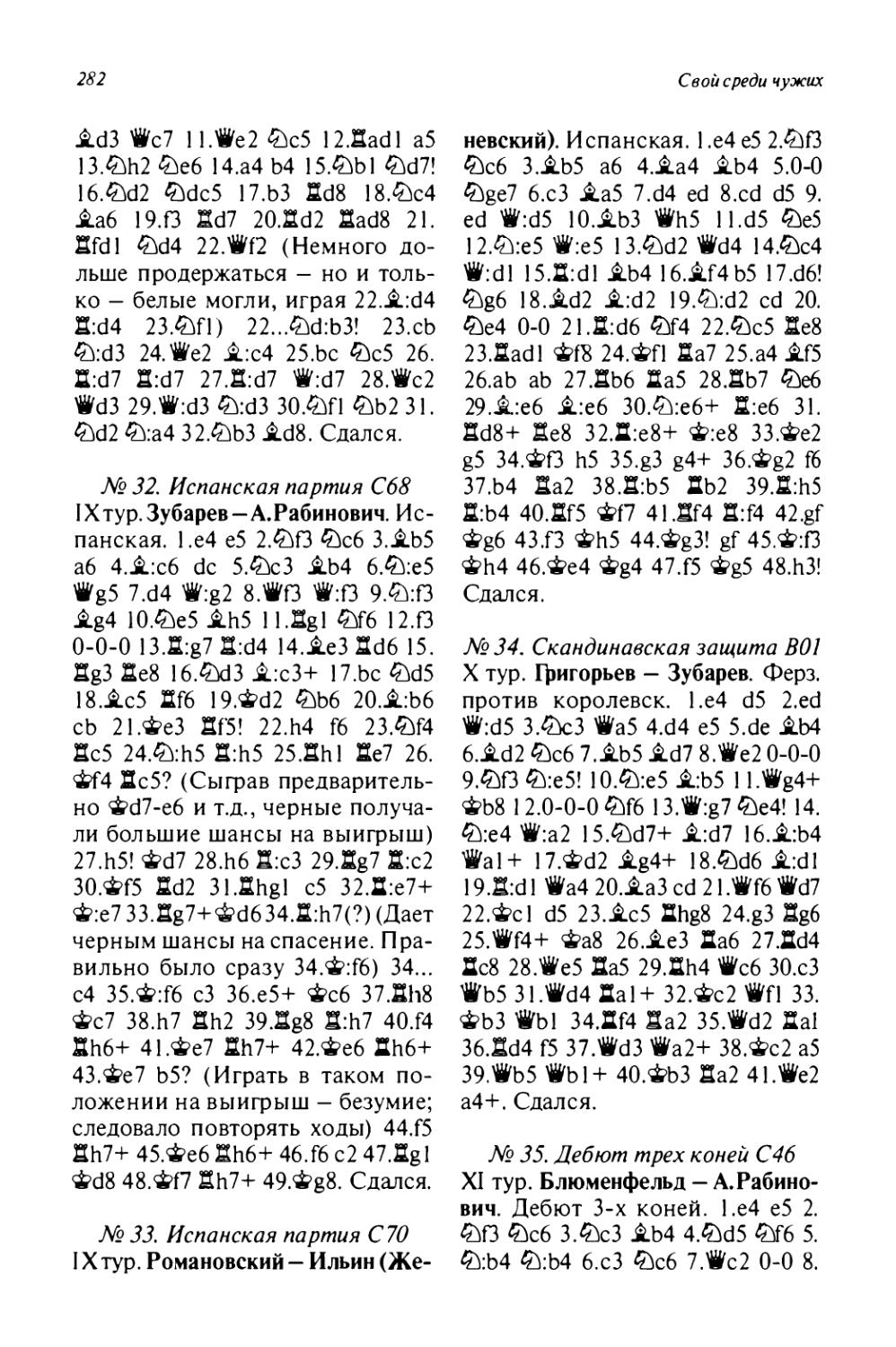

Приезжая из Петербурга в Москву,

Алехин, по словам Павла Попова, «в

полной форме правоведа в треуголке»

шея «в гимназию, к большой

перемене. Он ходил по классам, младшие

товарищи обступали его,

рассматривали мундир».

34

Одиночество гения

щий культ своего «я»; чужие интересы, чувства для него не

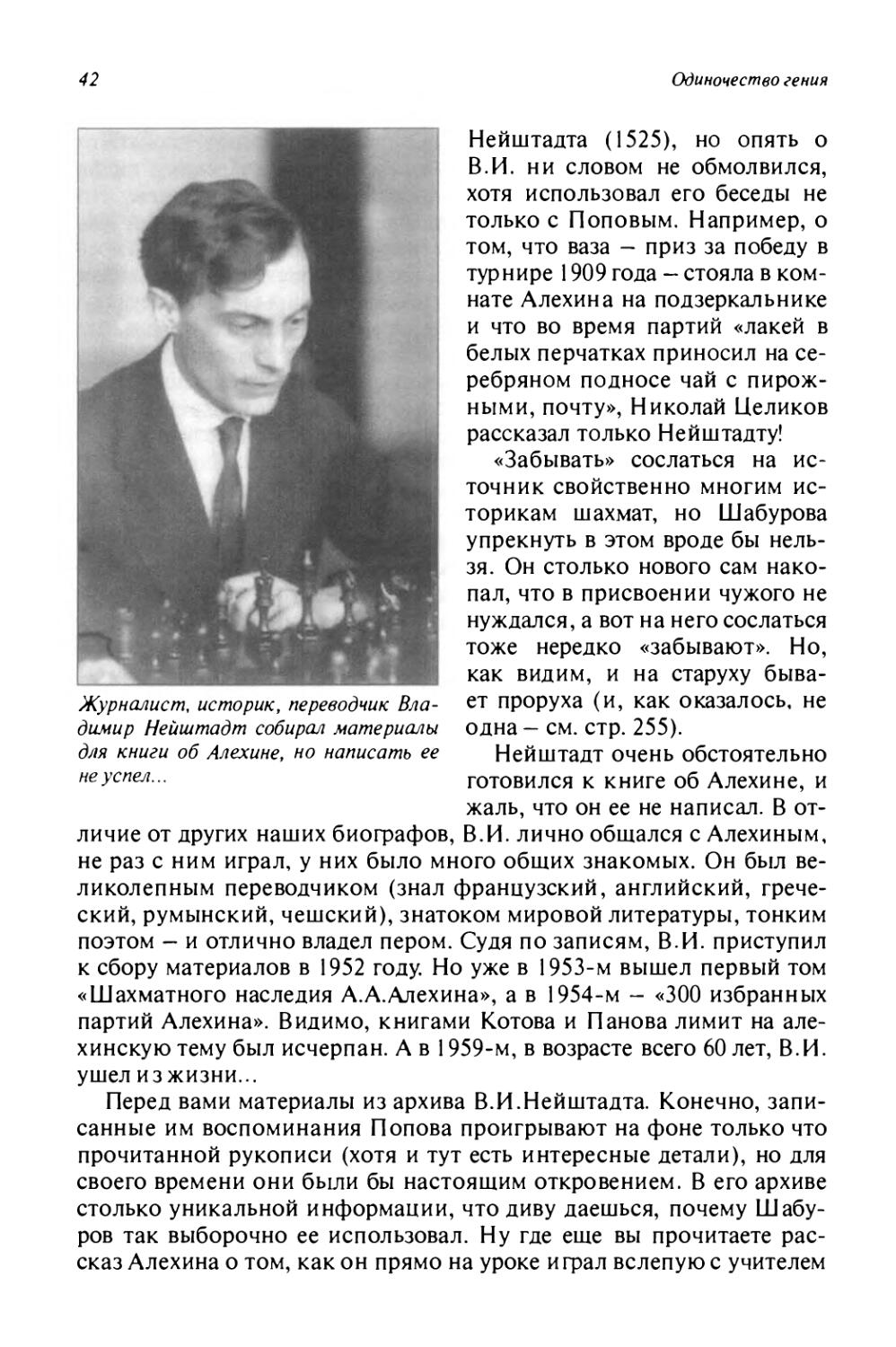

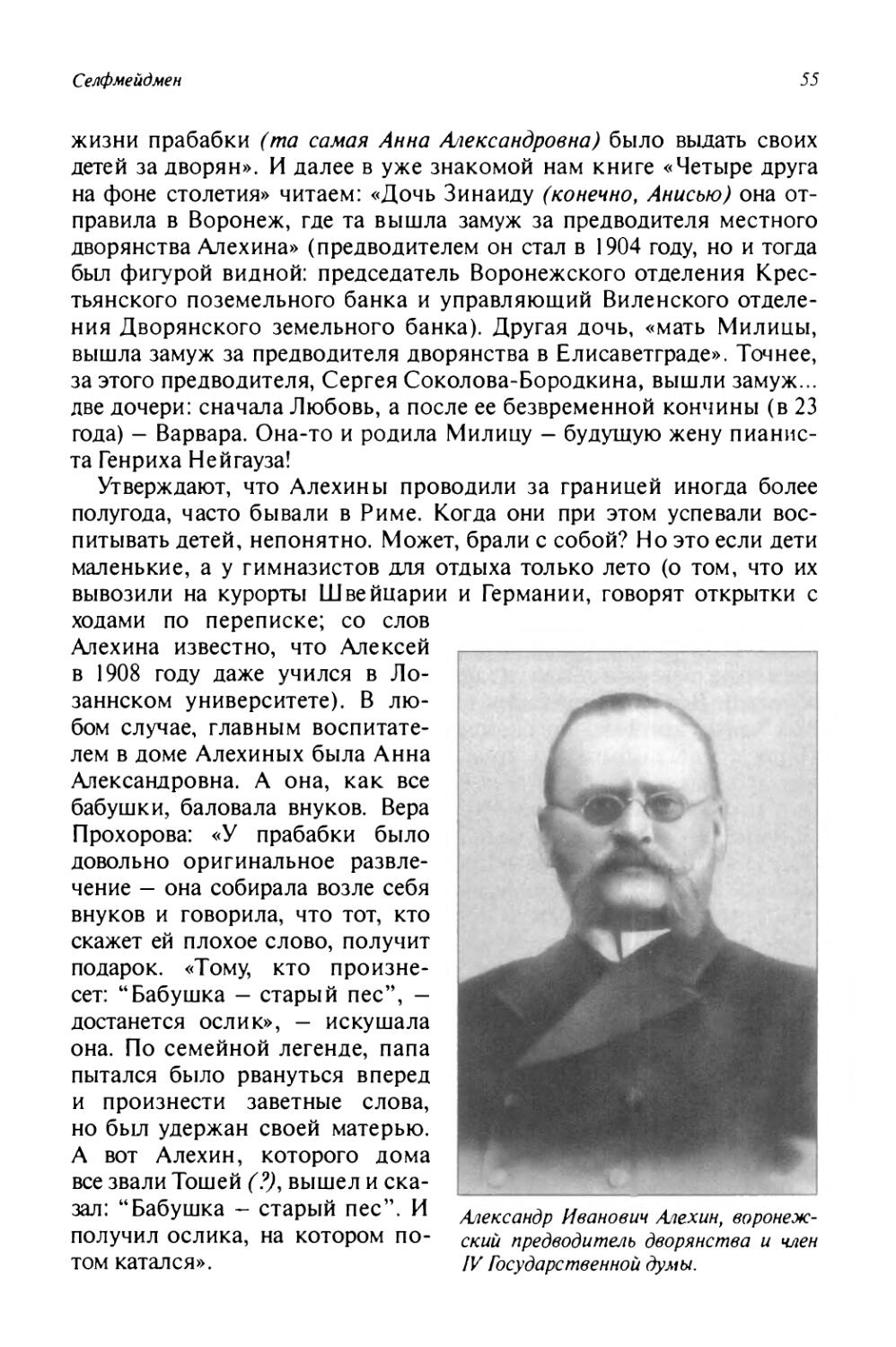

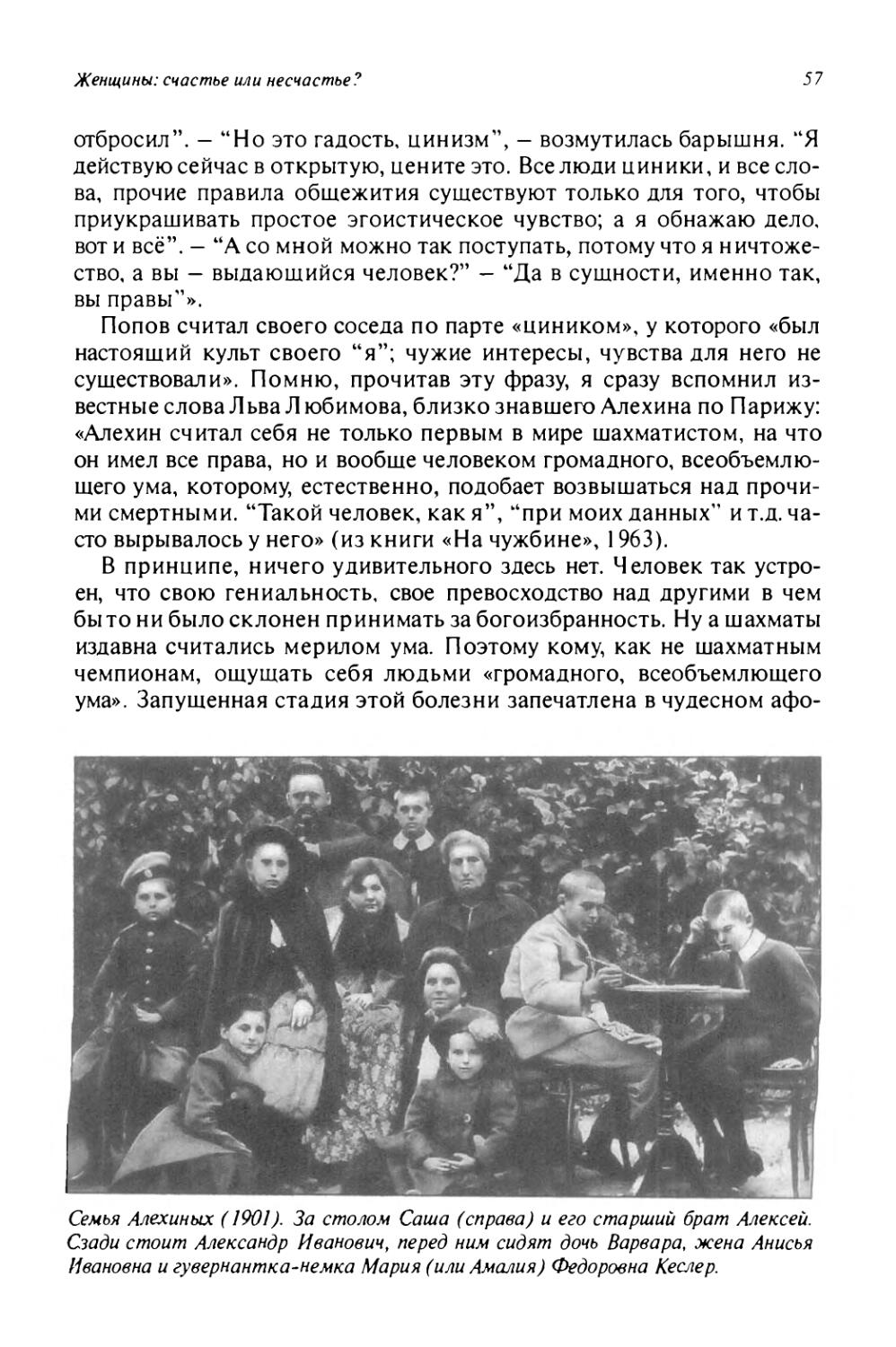

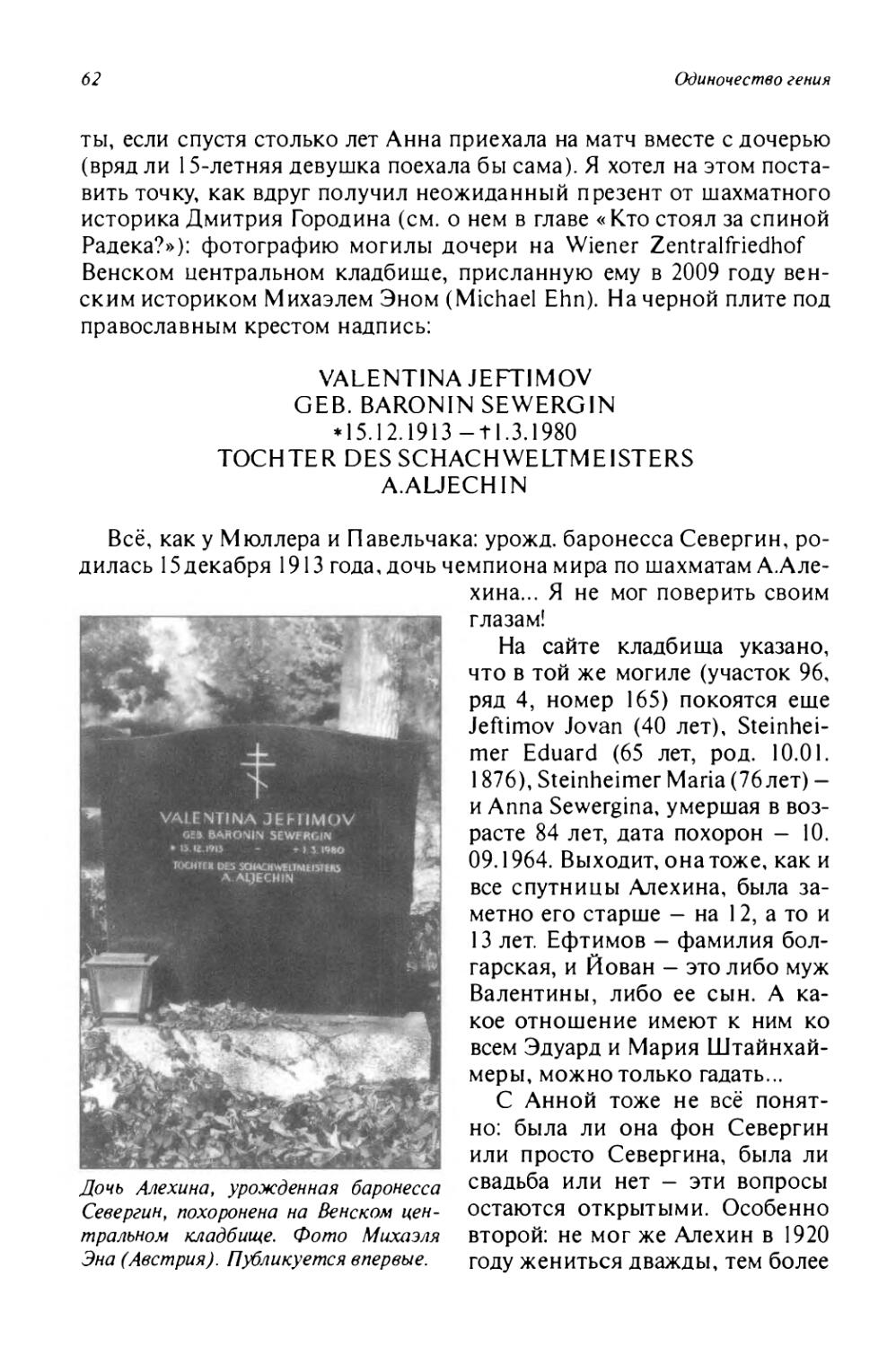

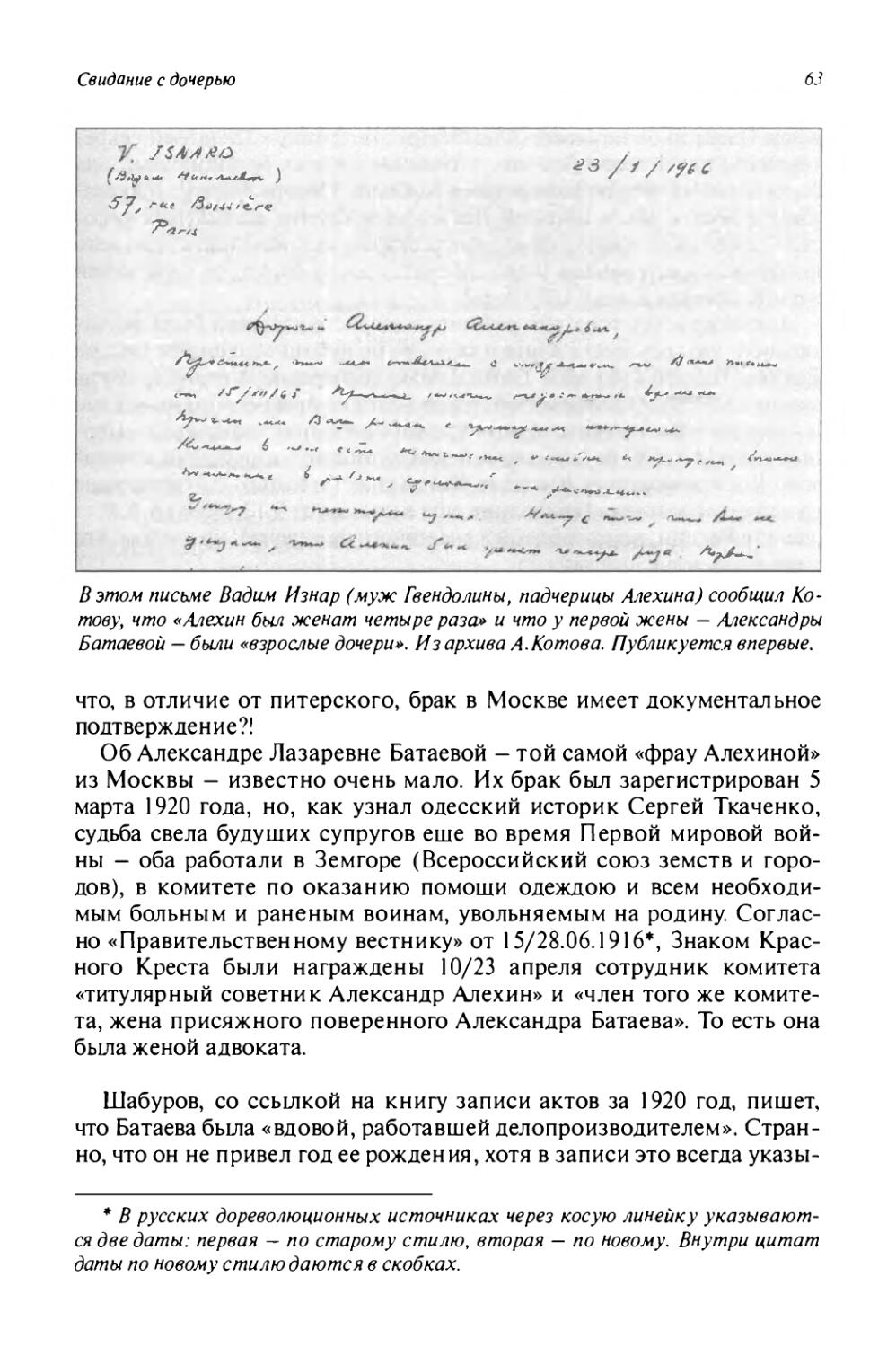

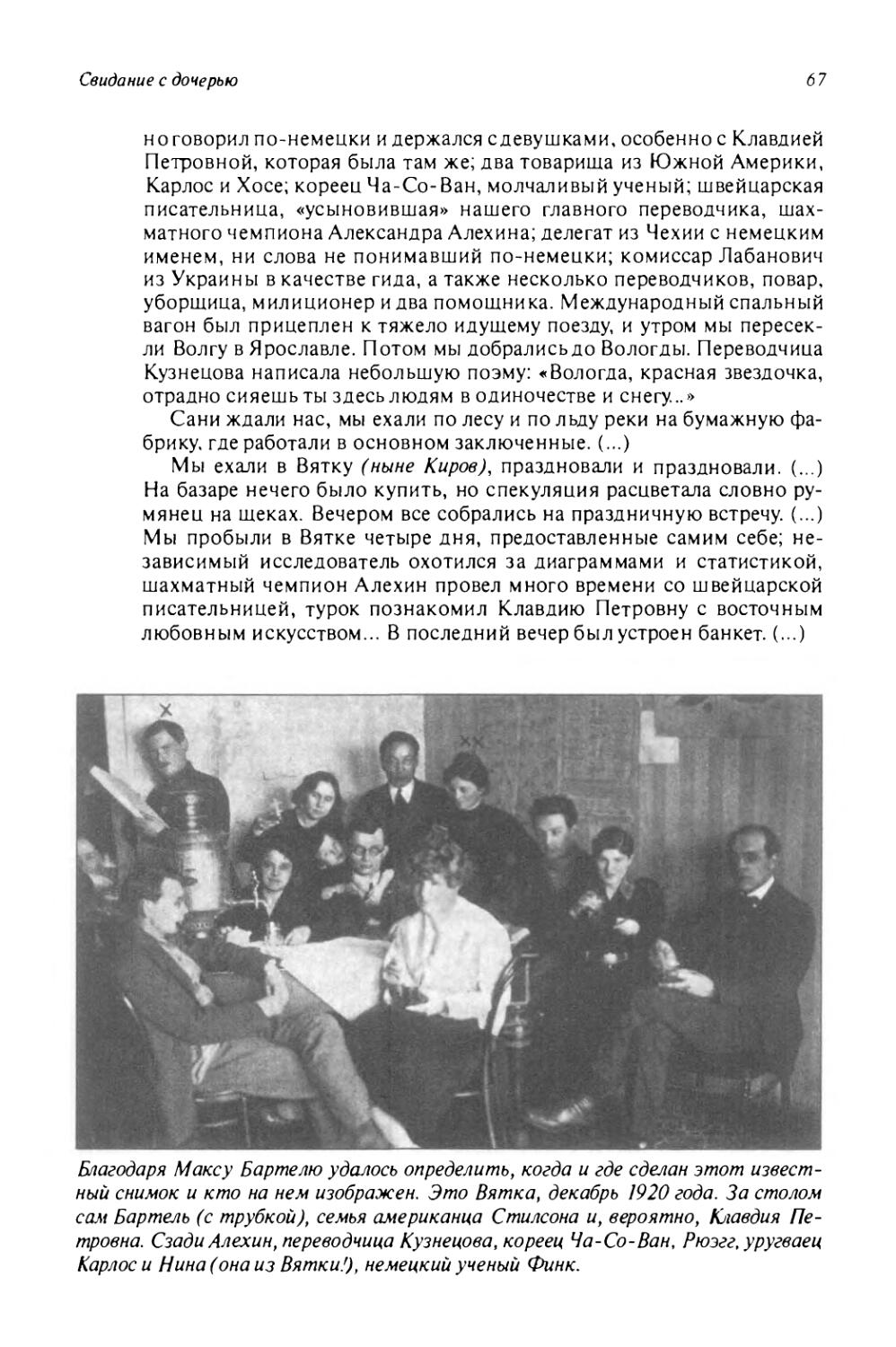

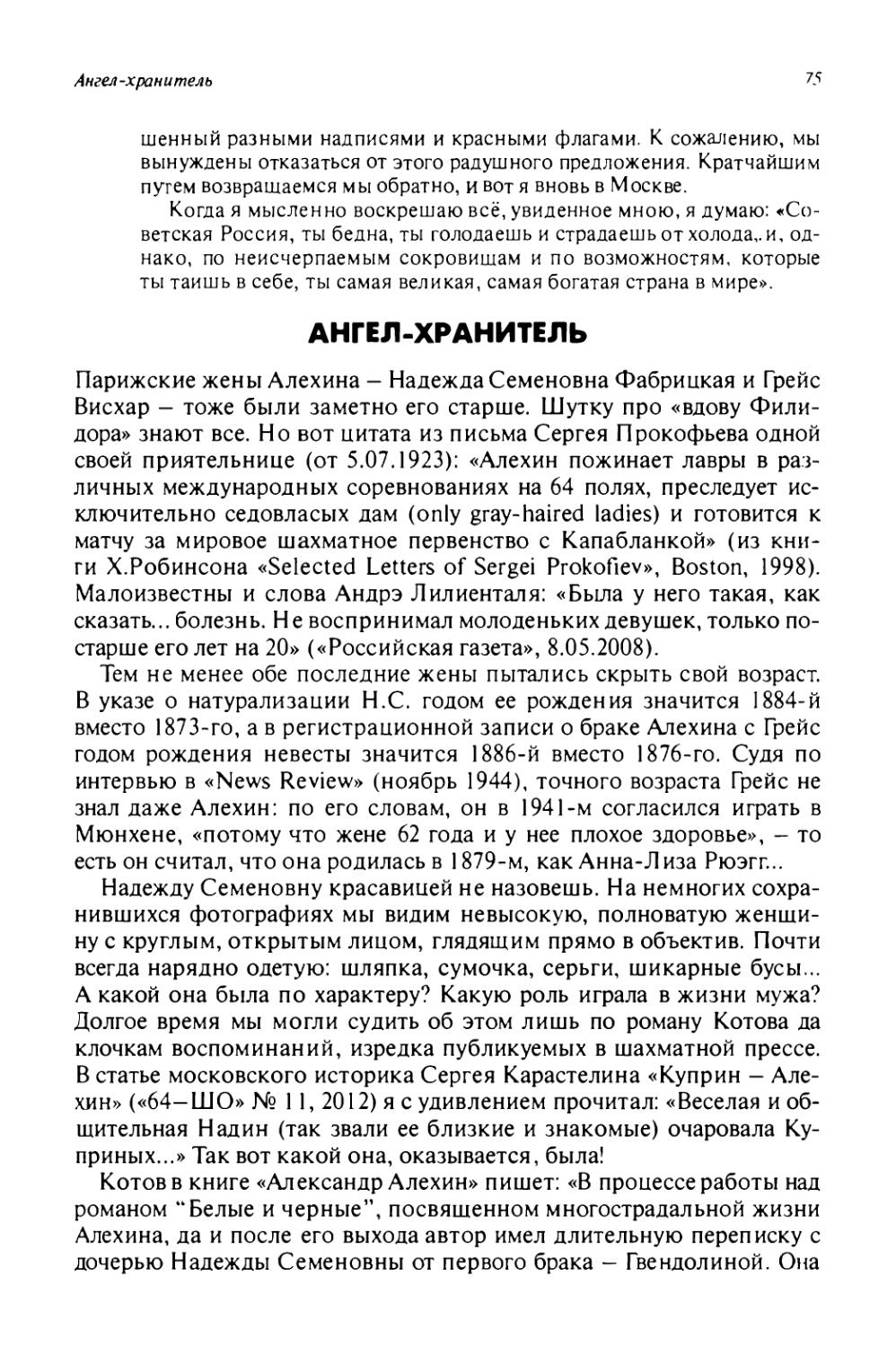

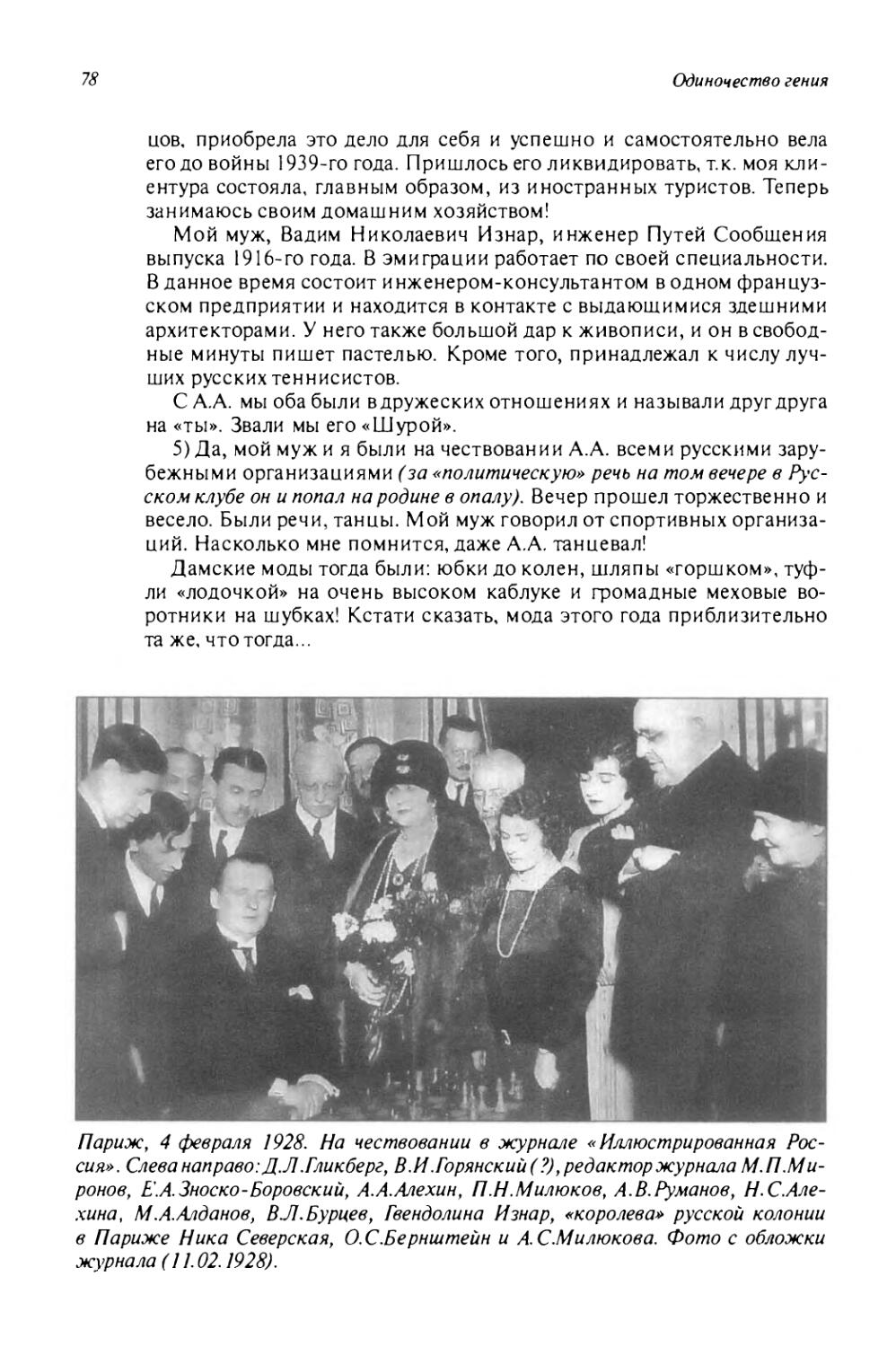

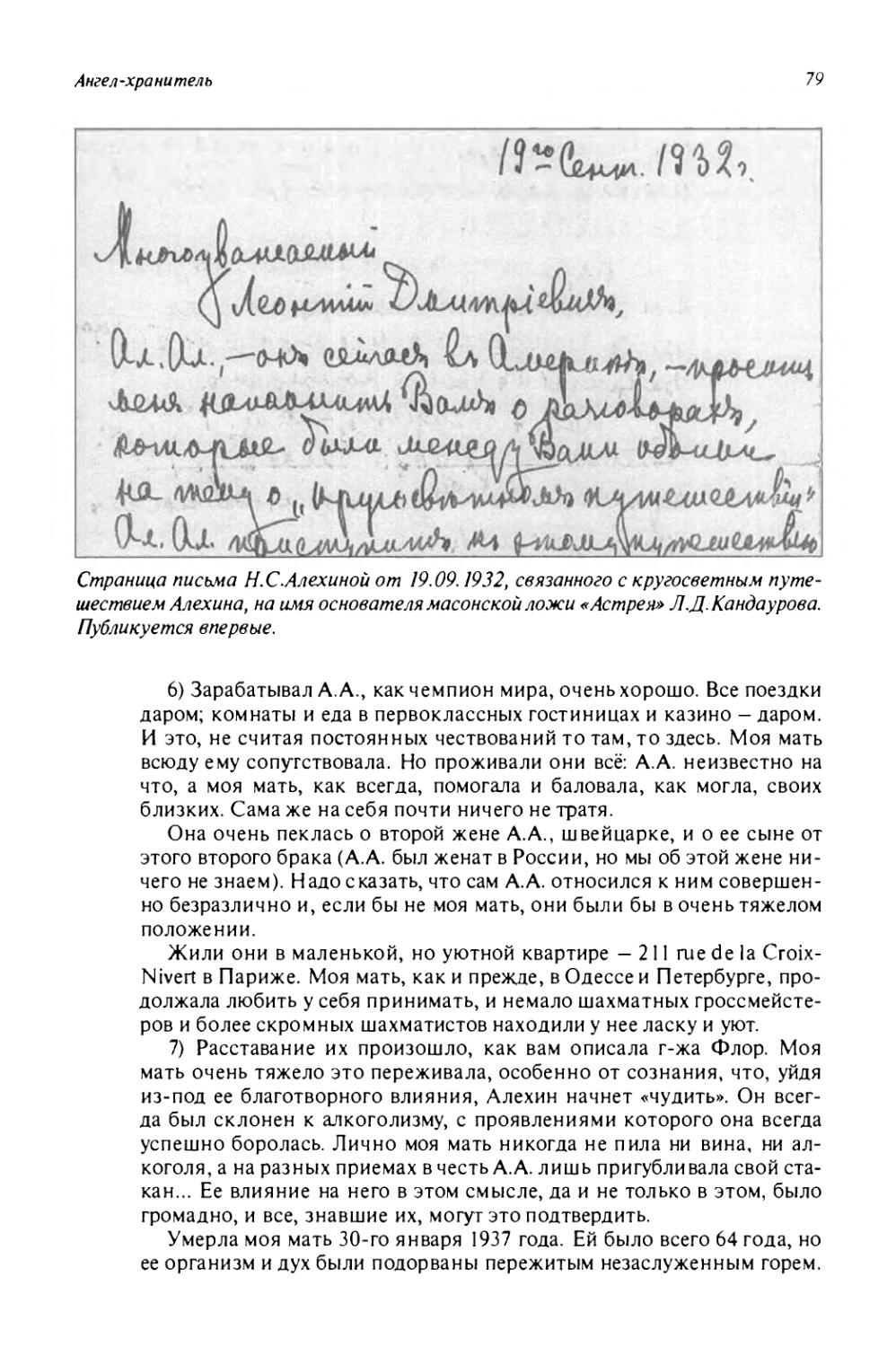

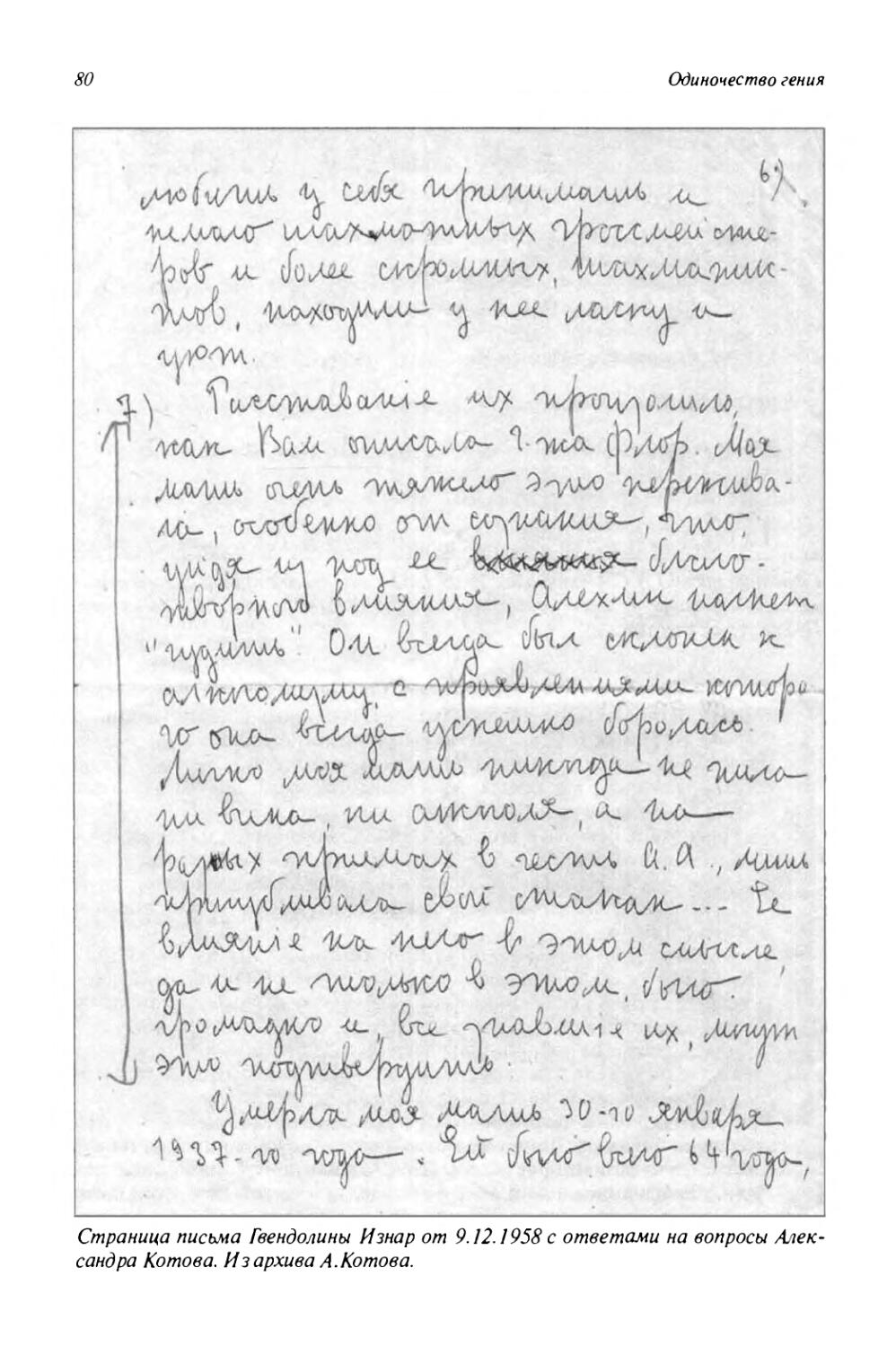

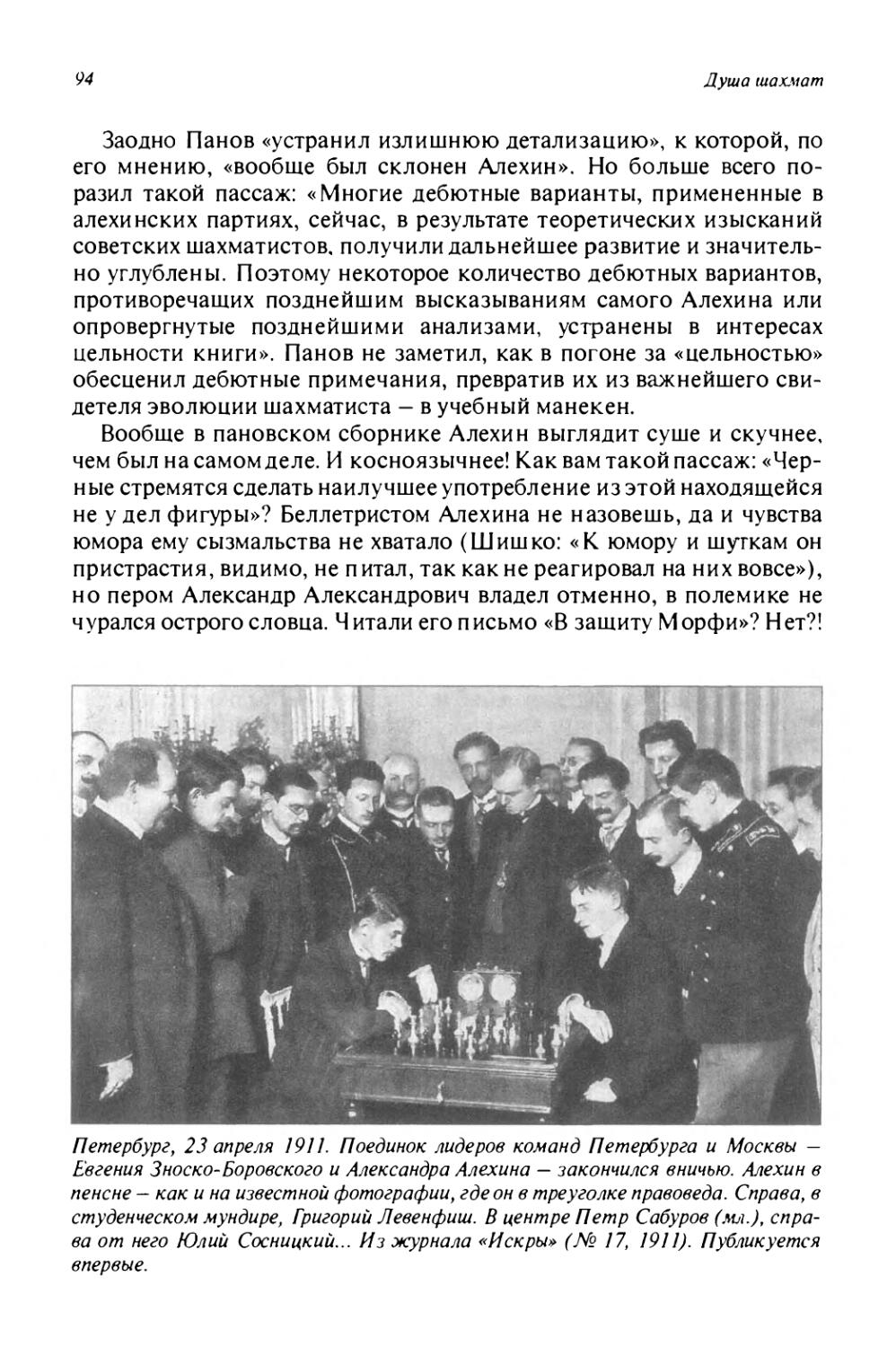

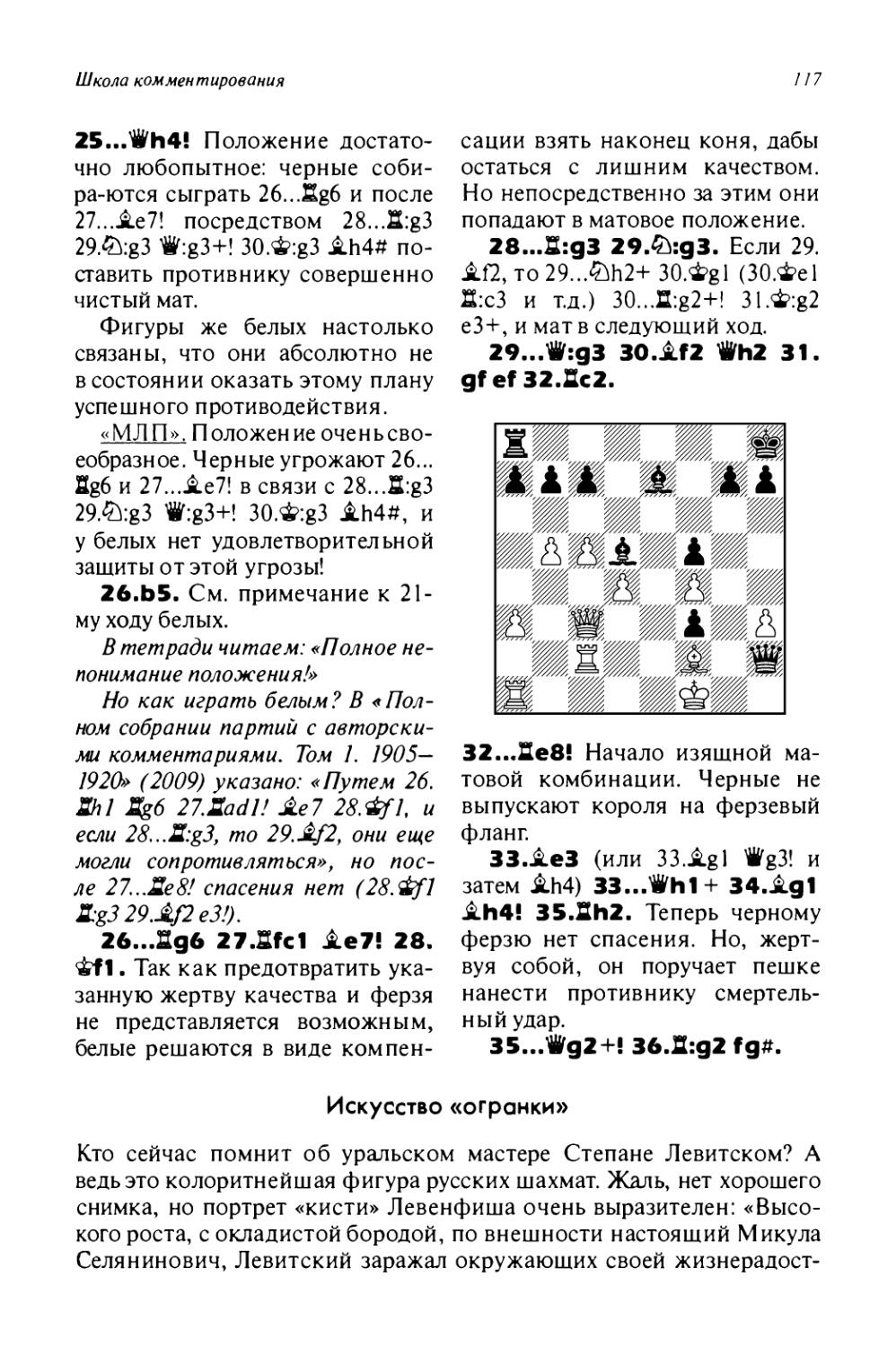

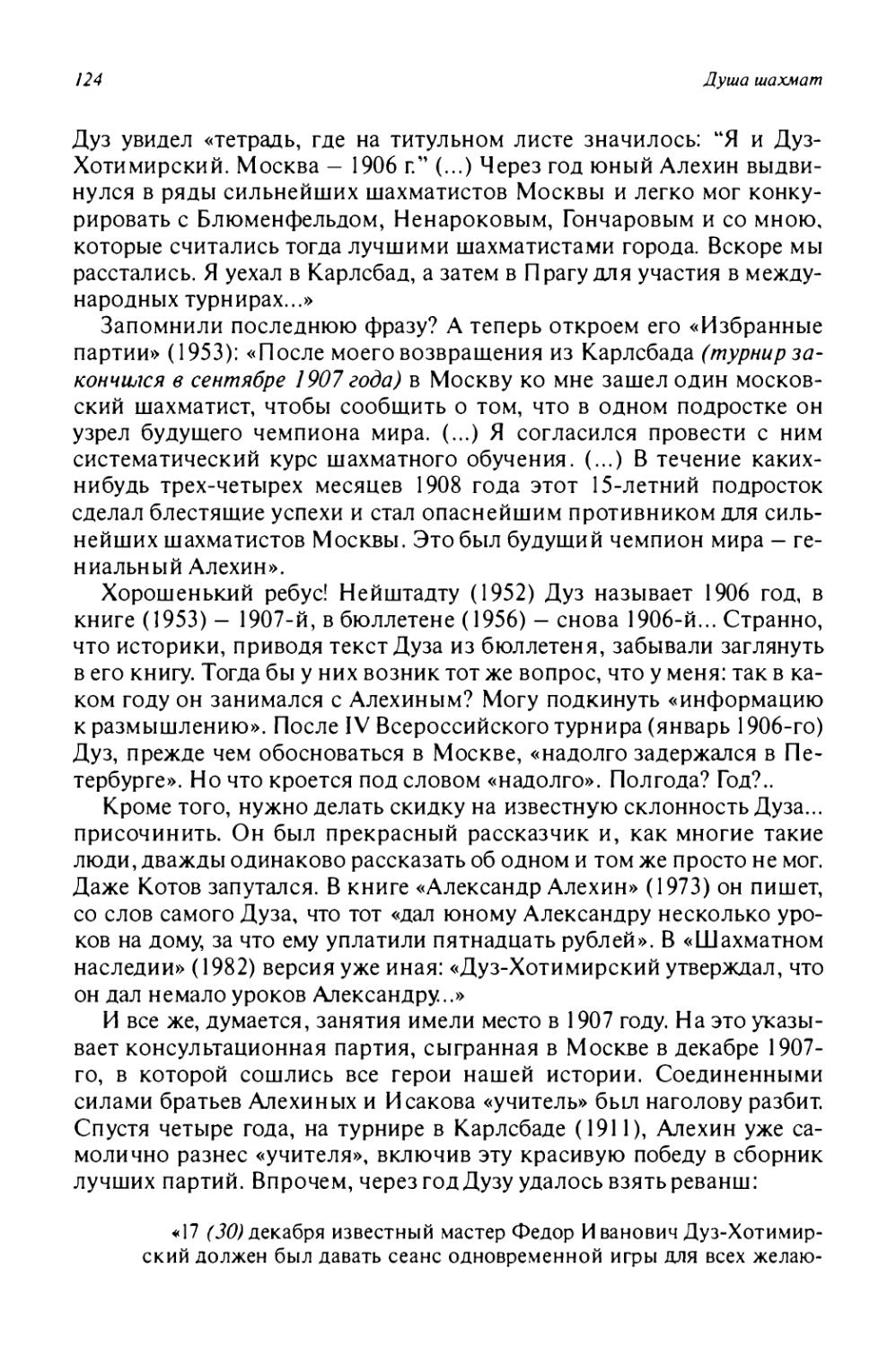

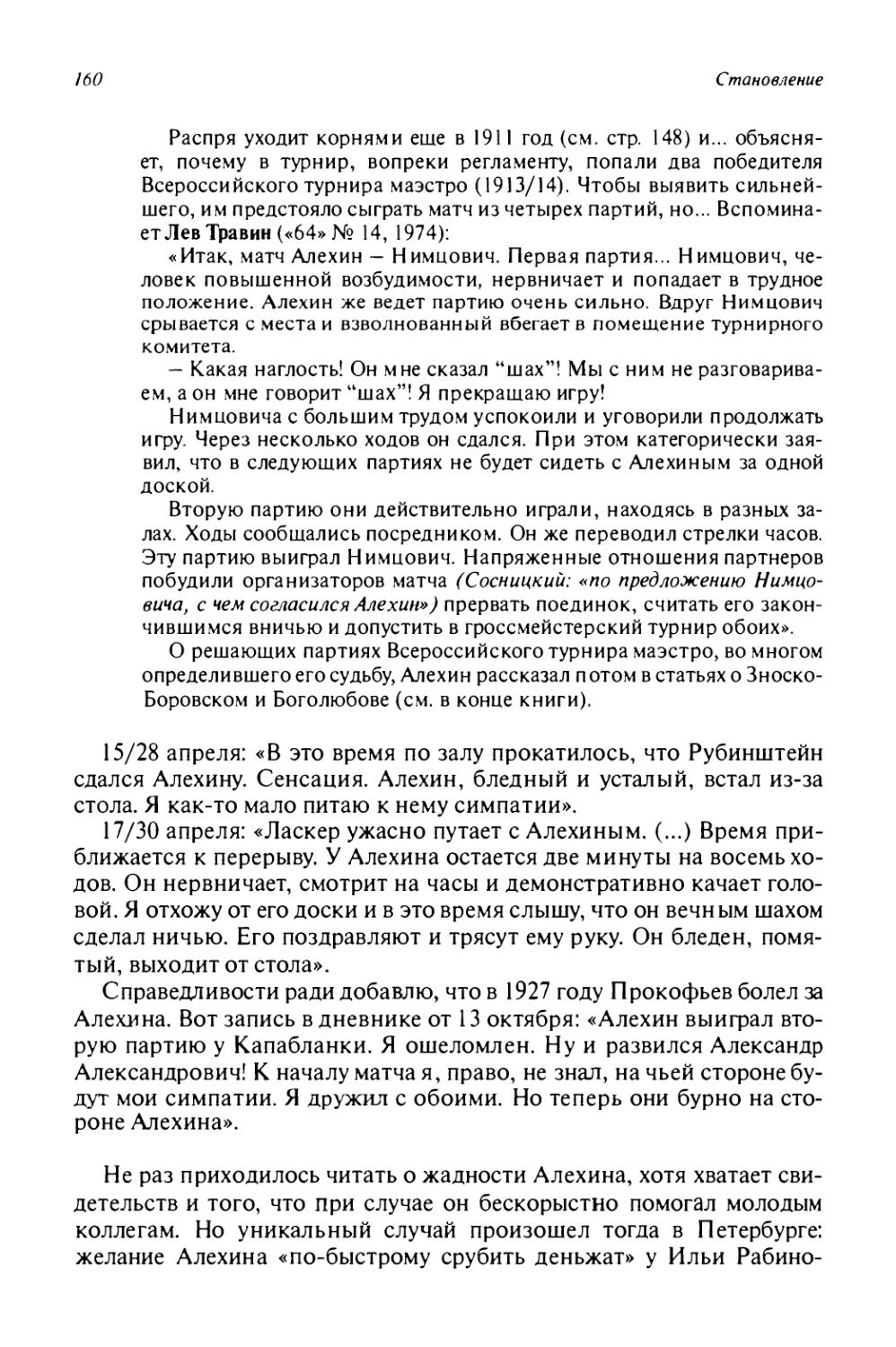

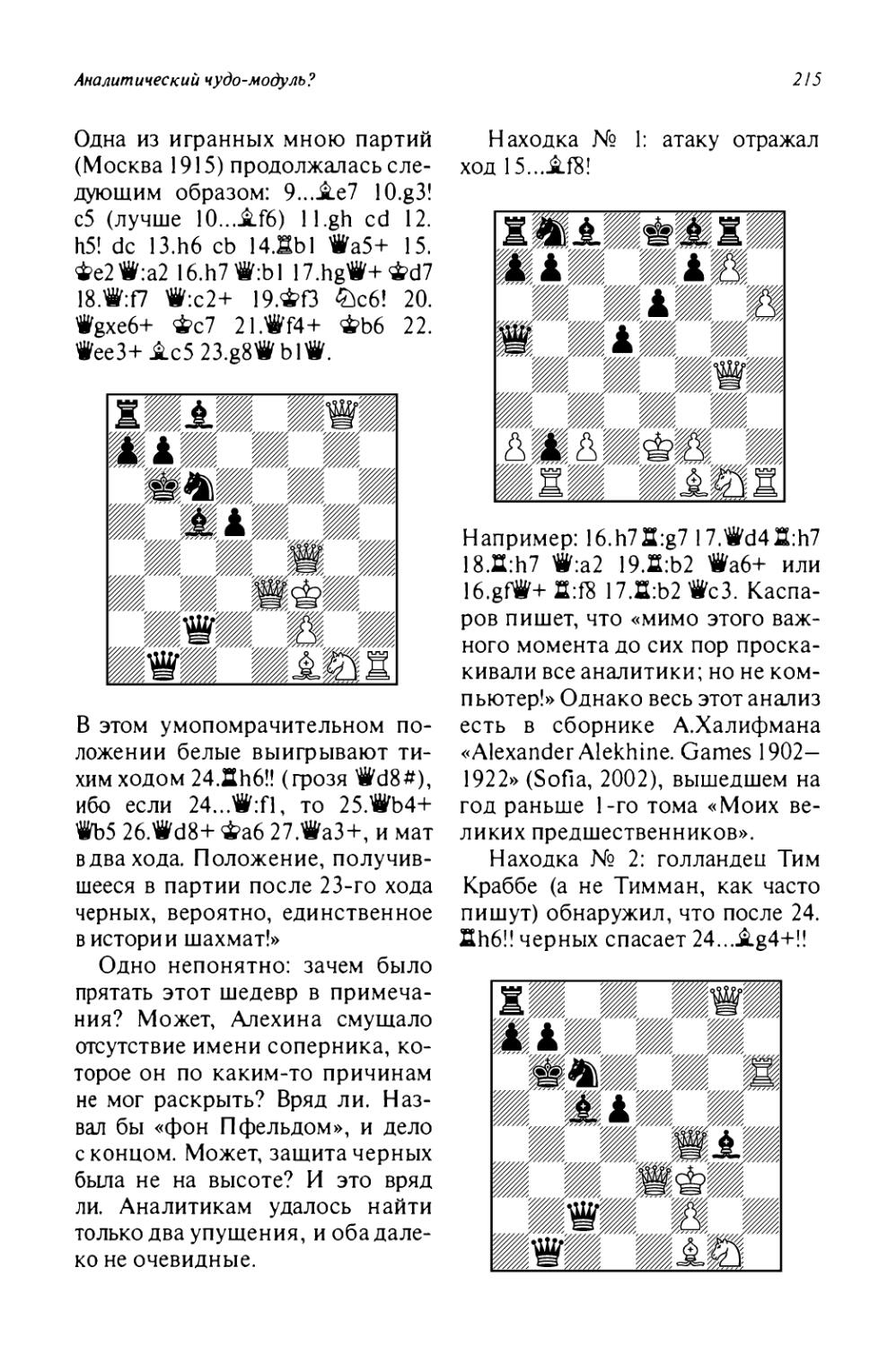

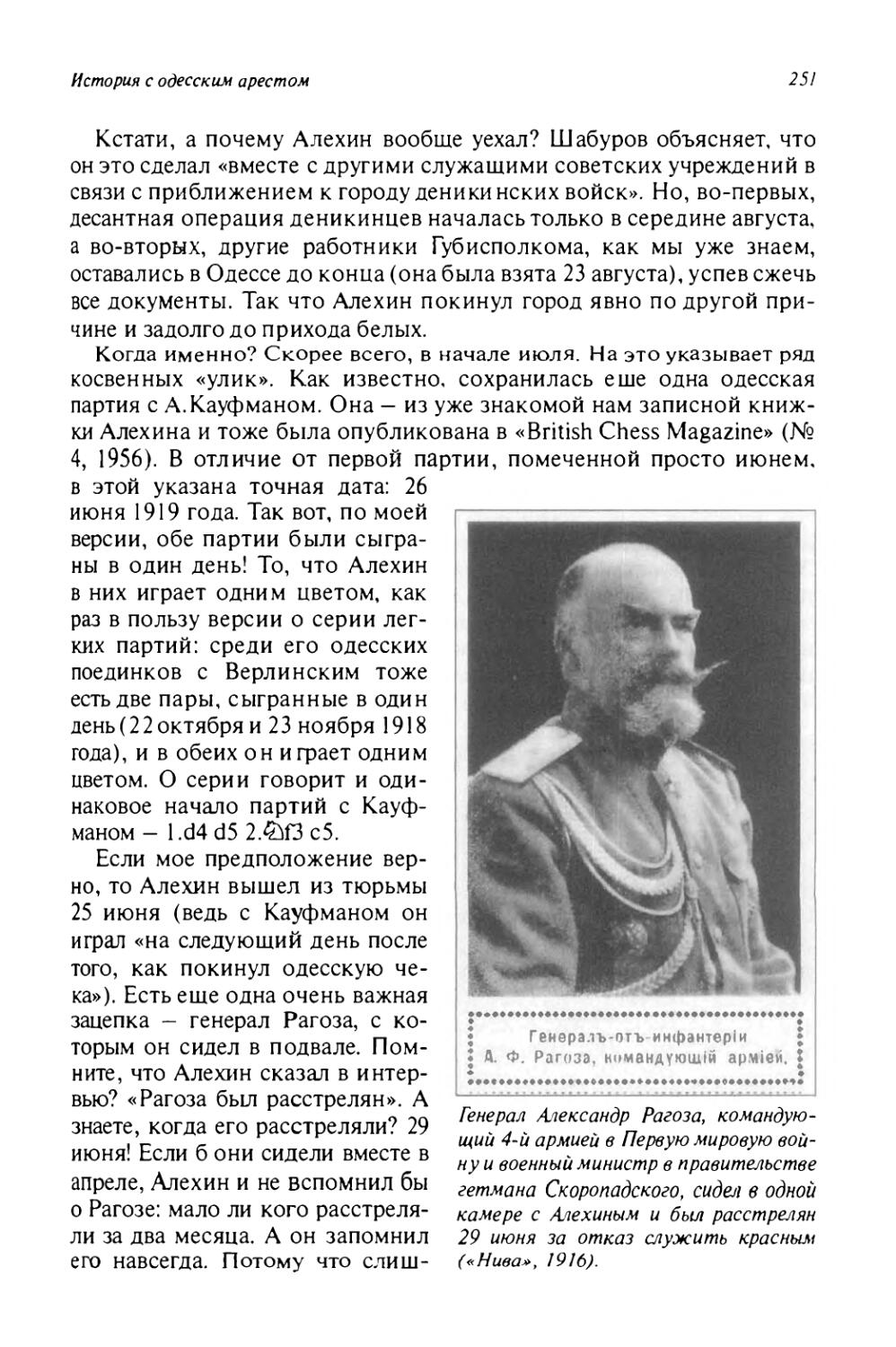

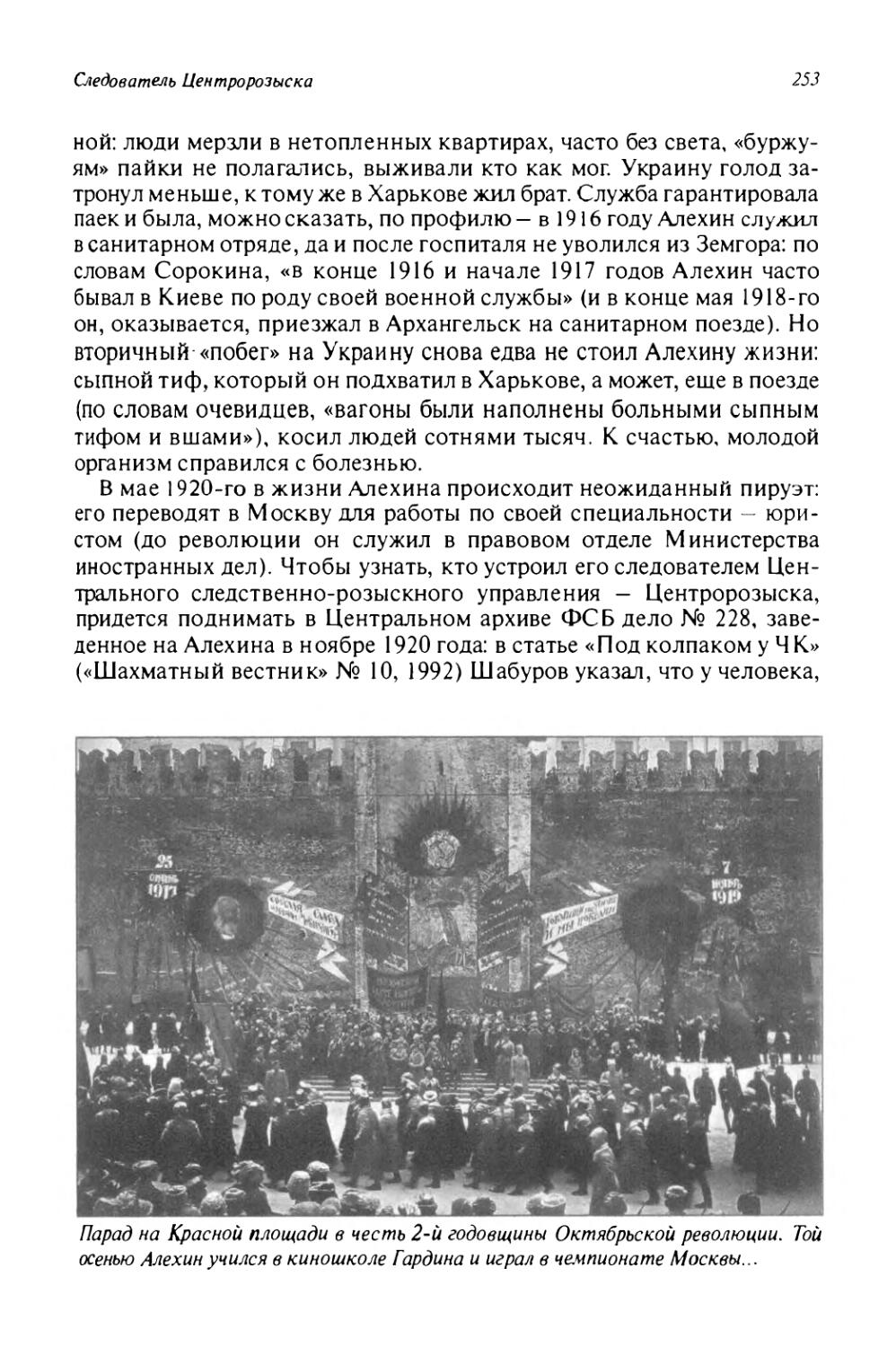

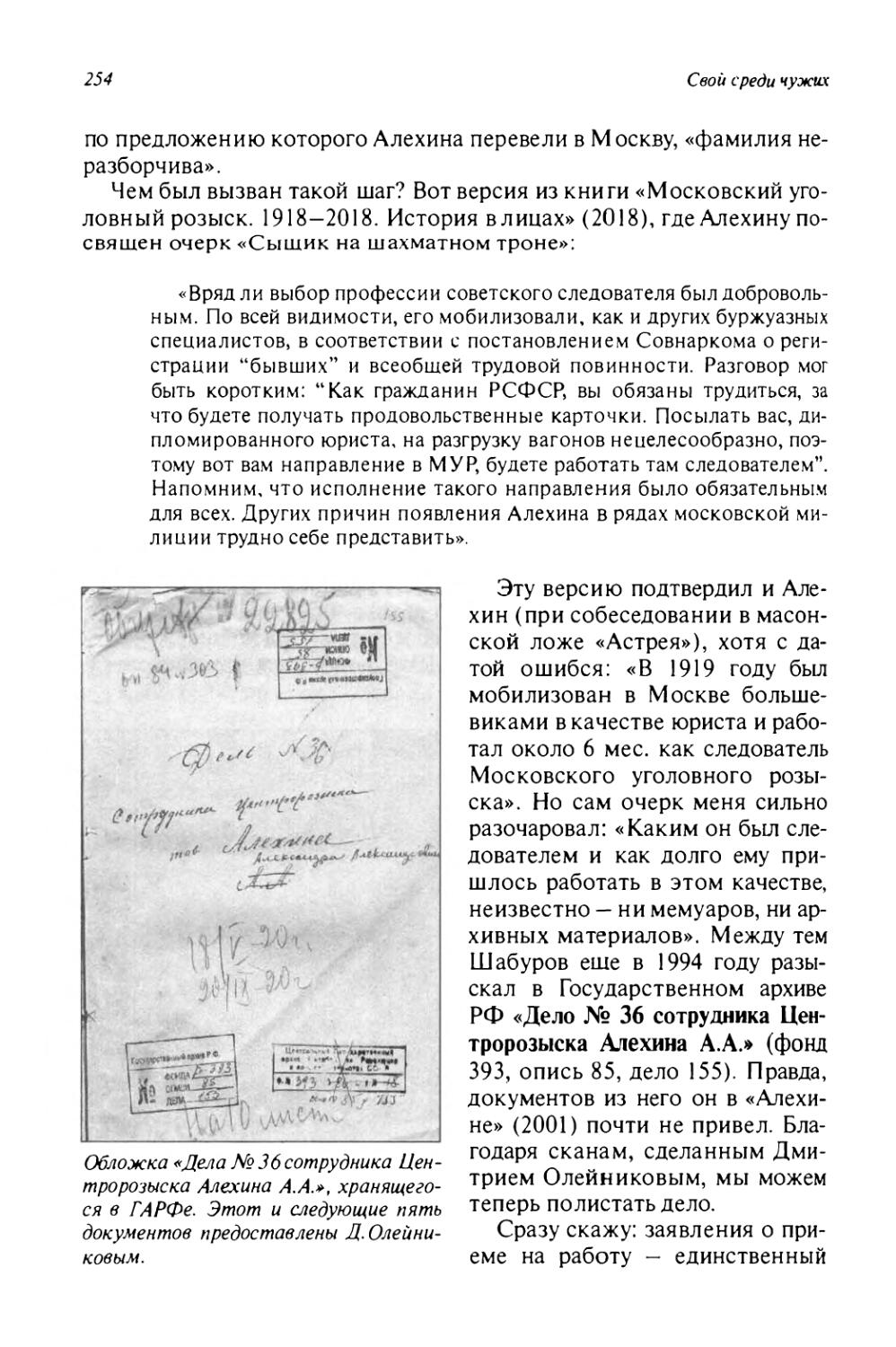

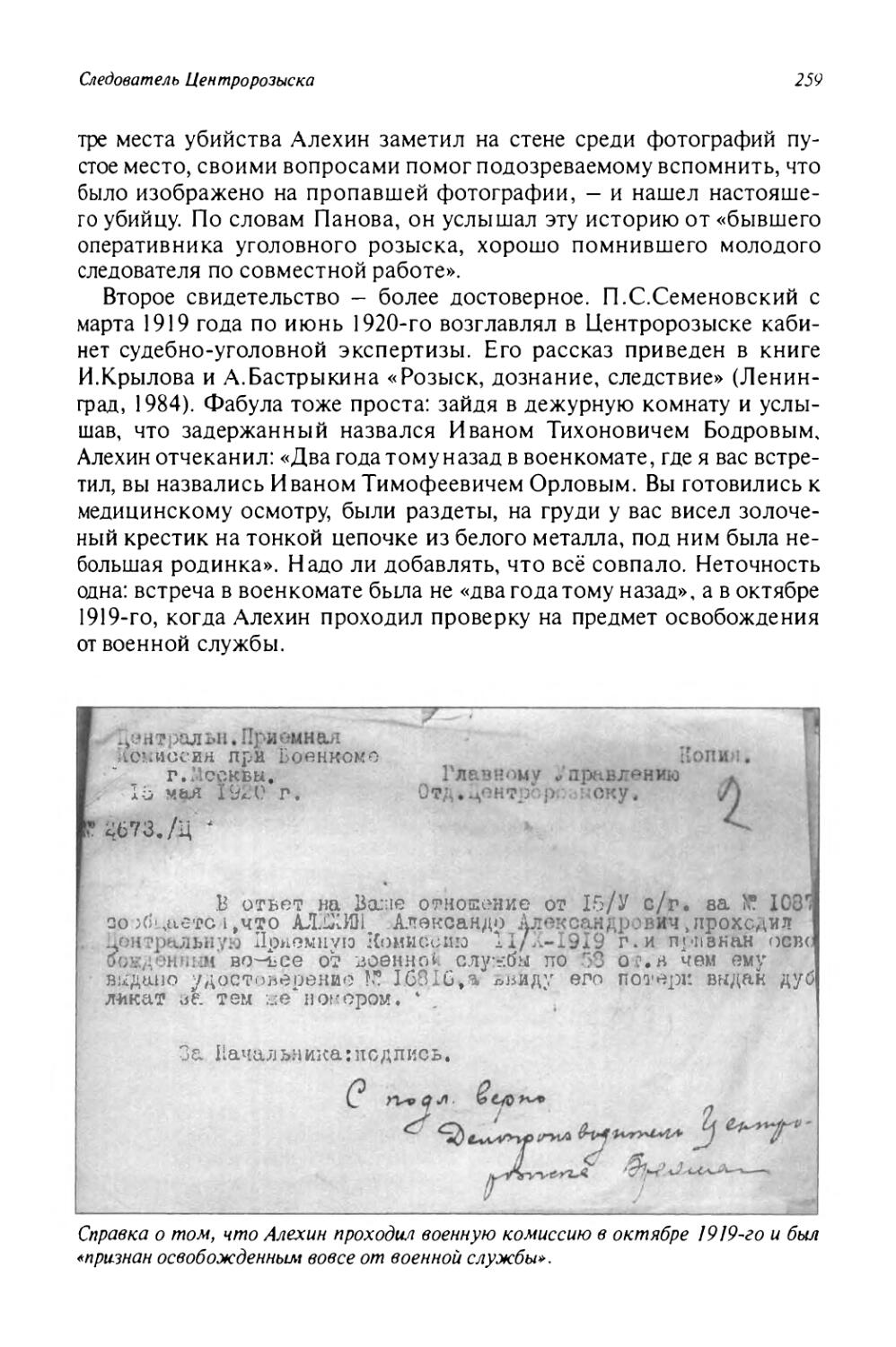

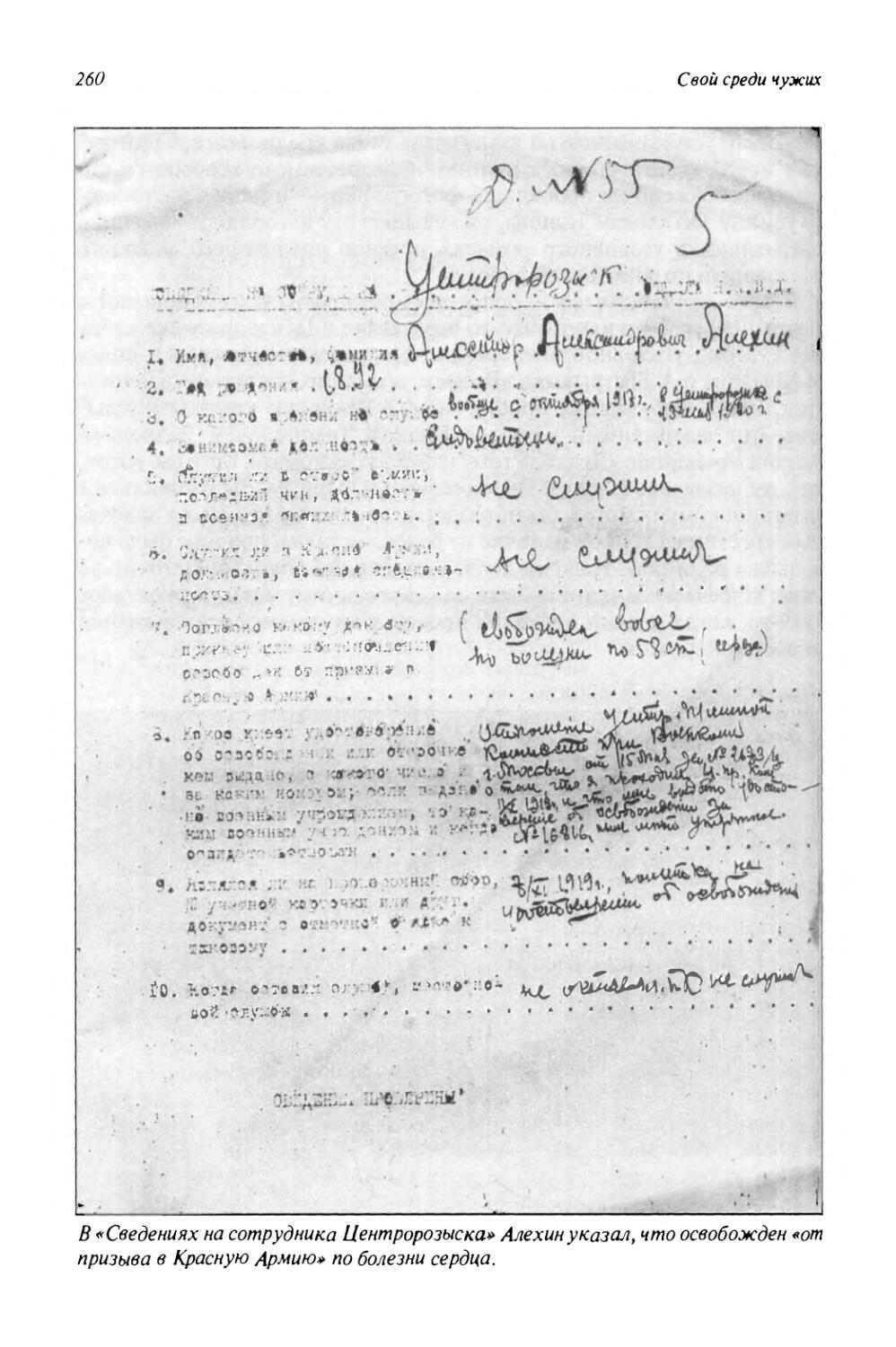

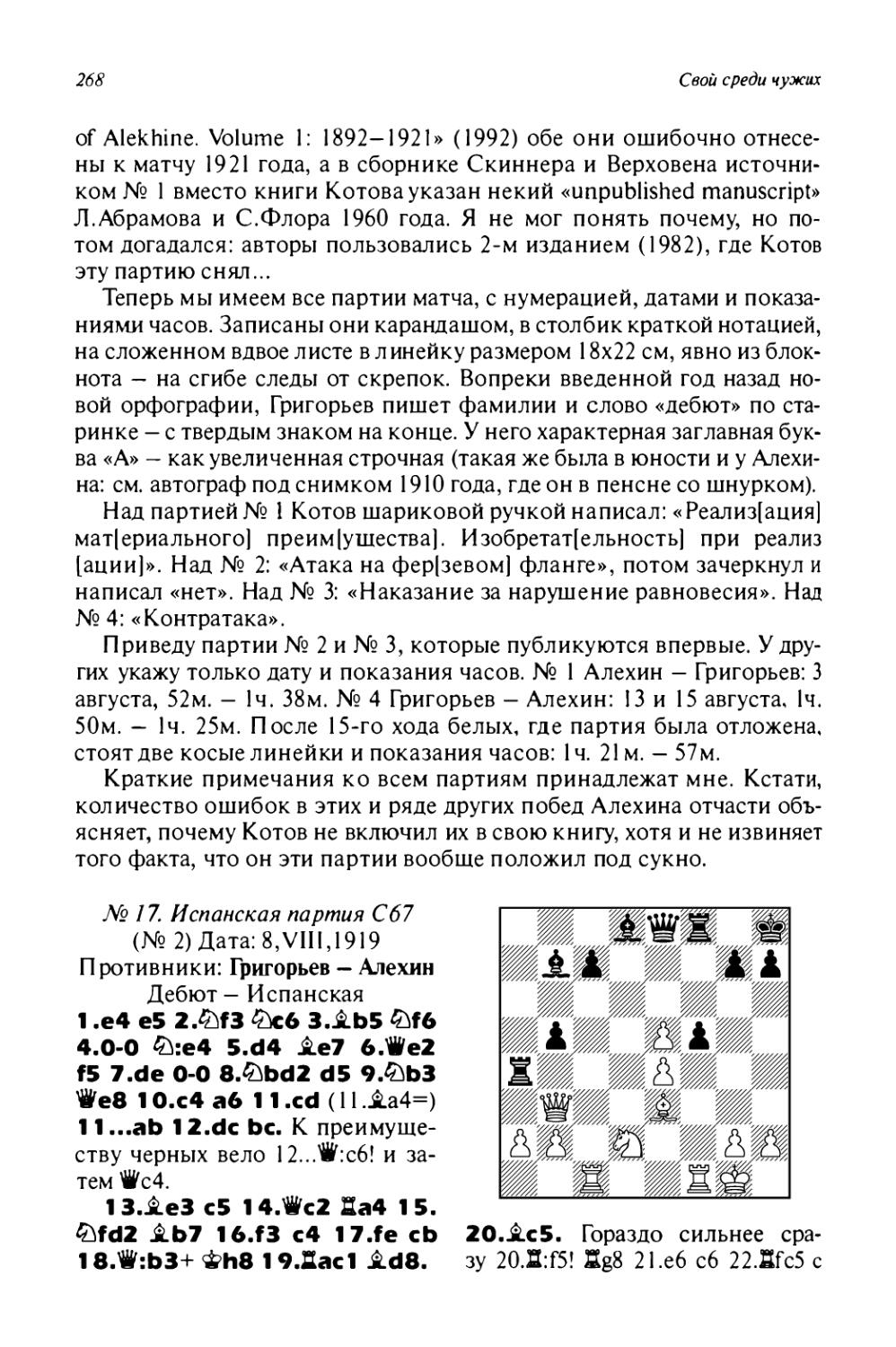

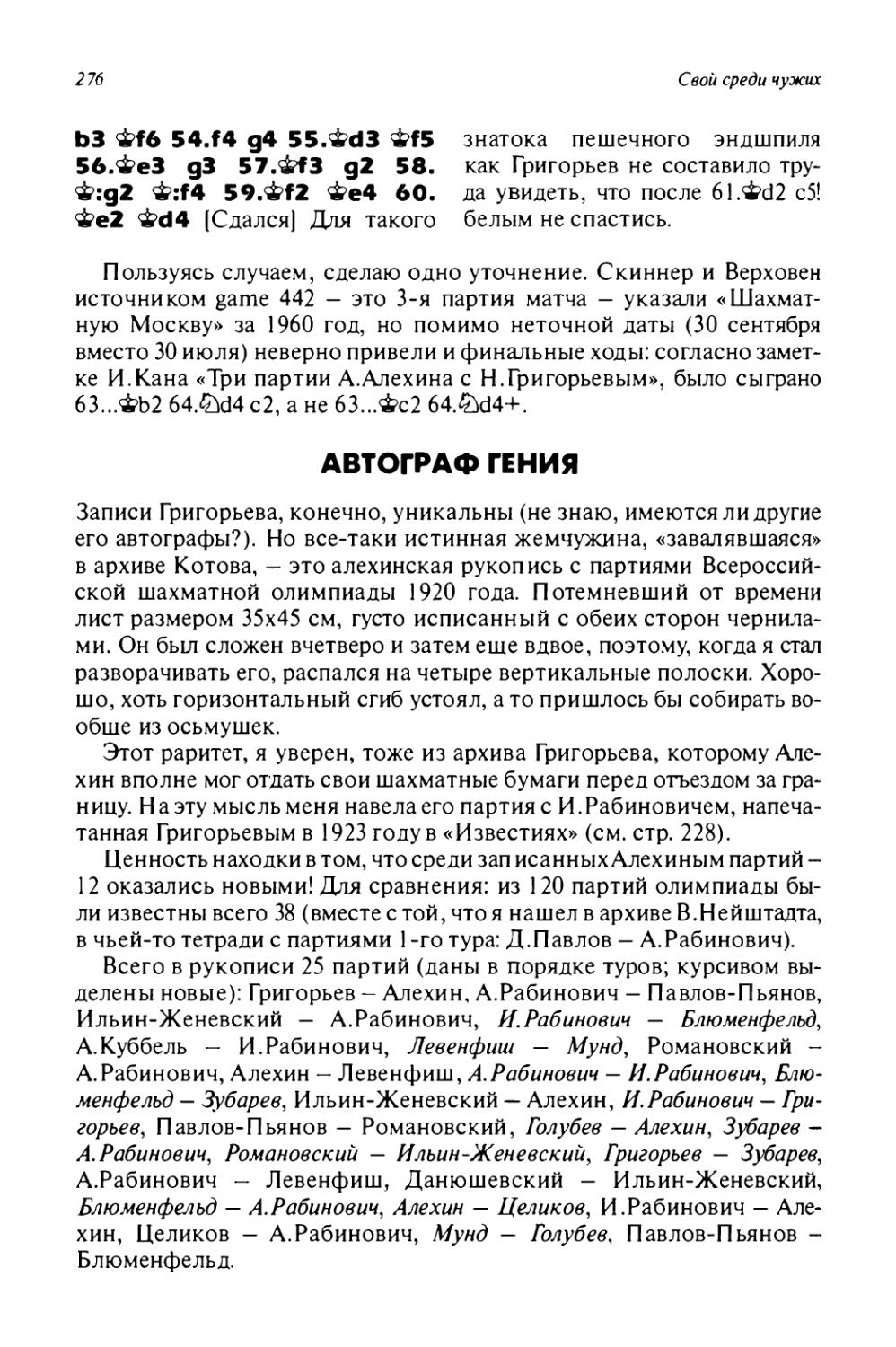

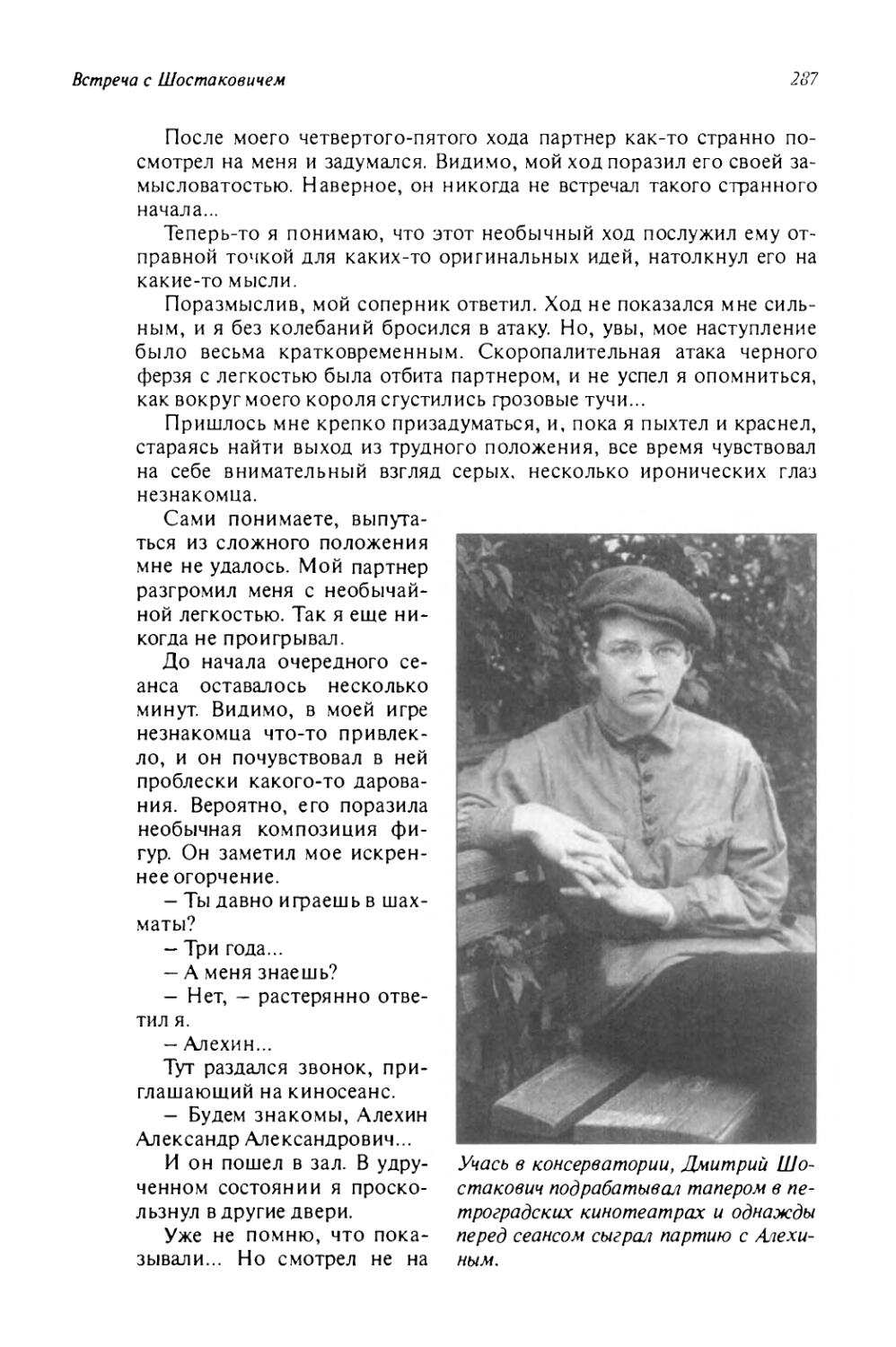

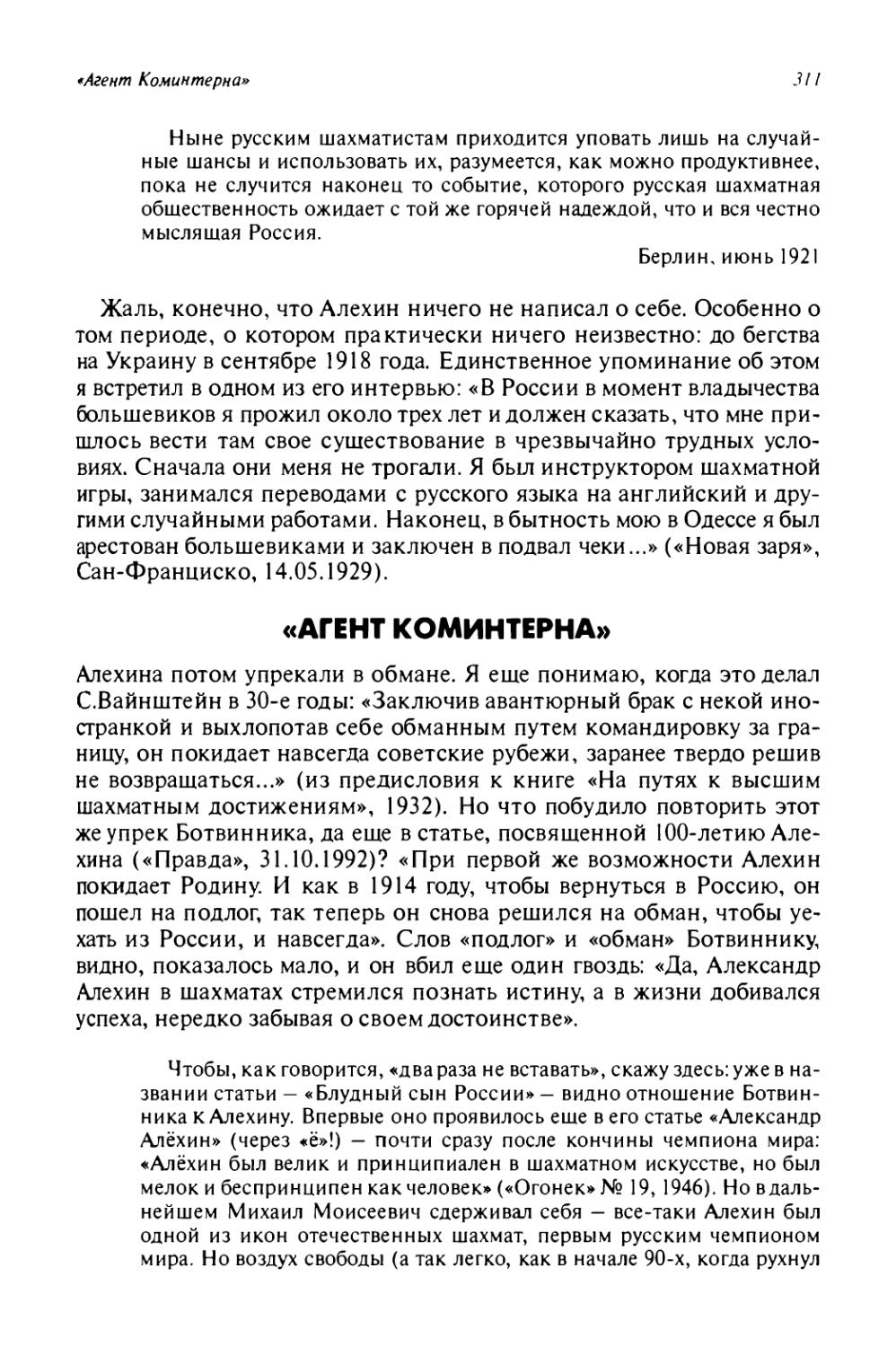

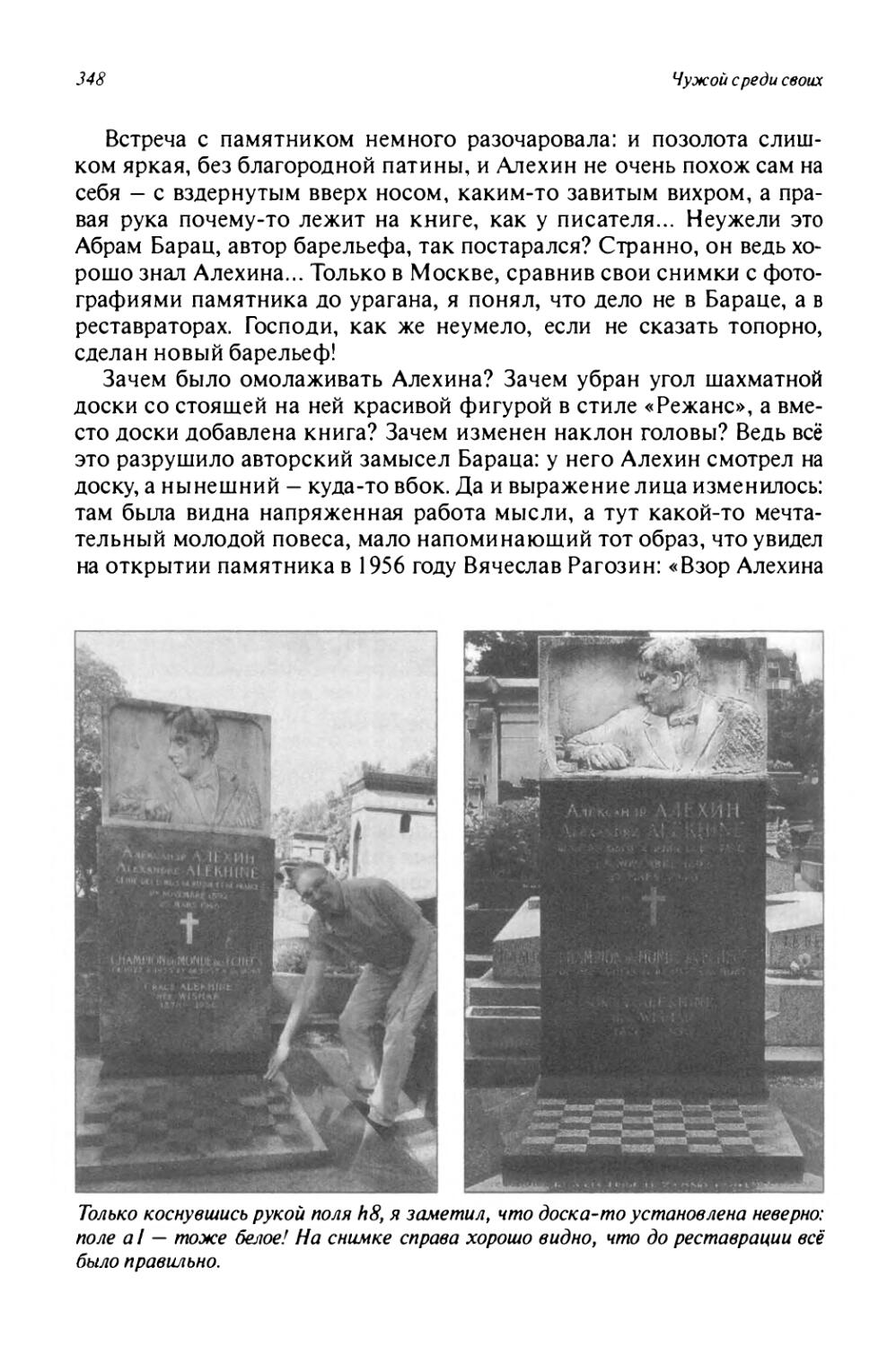

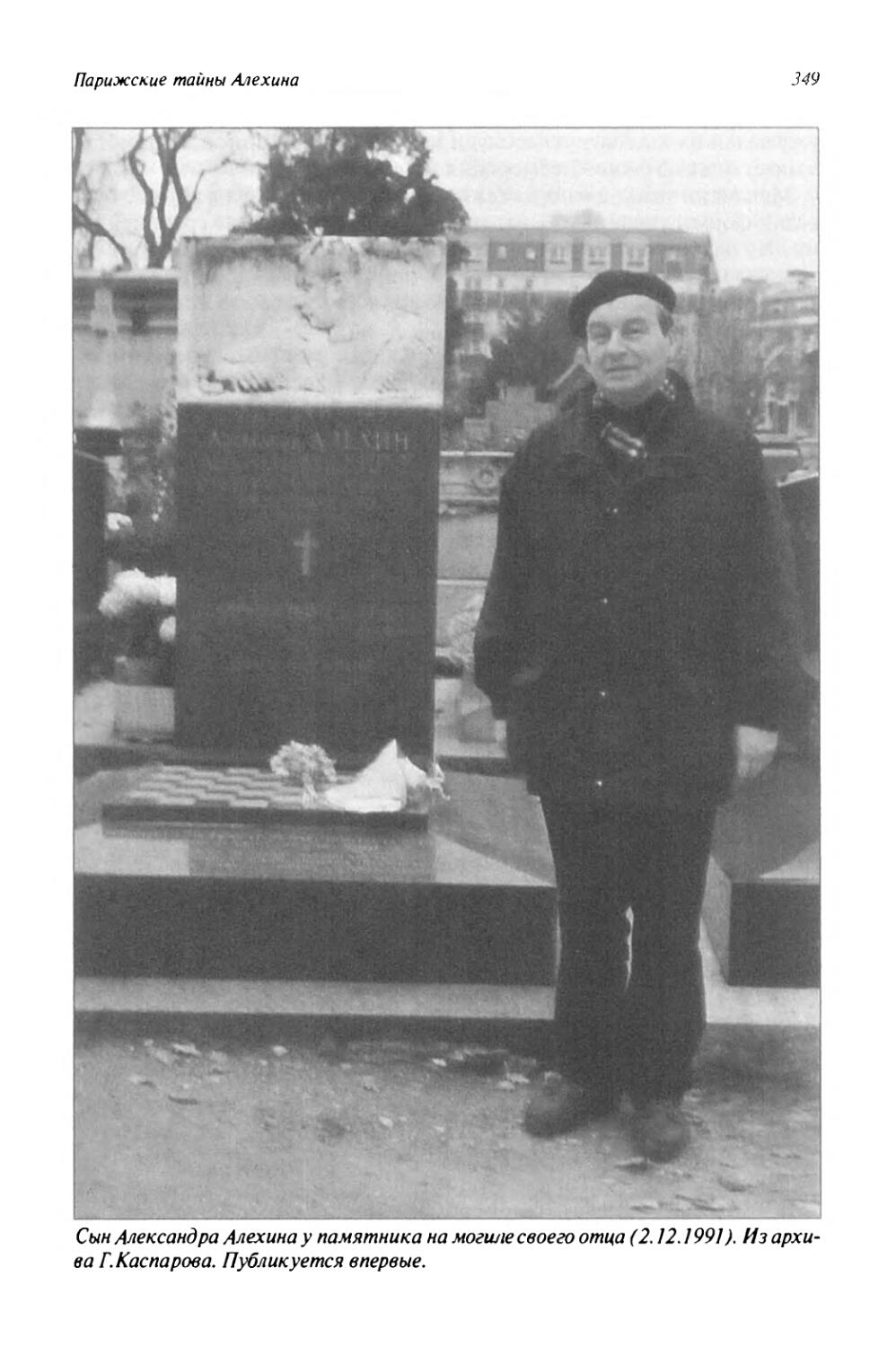

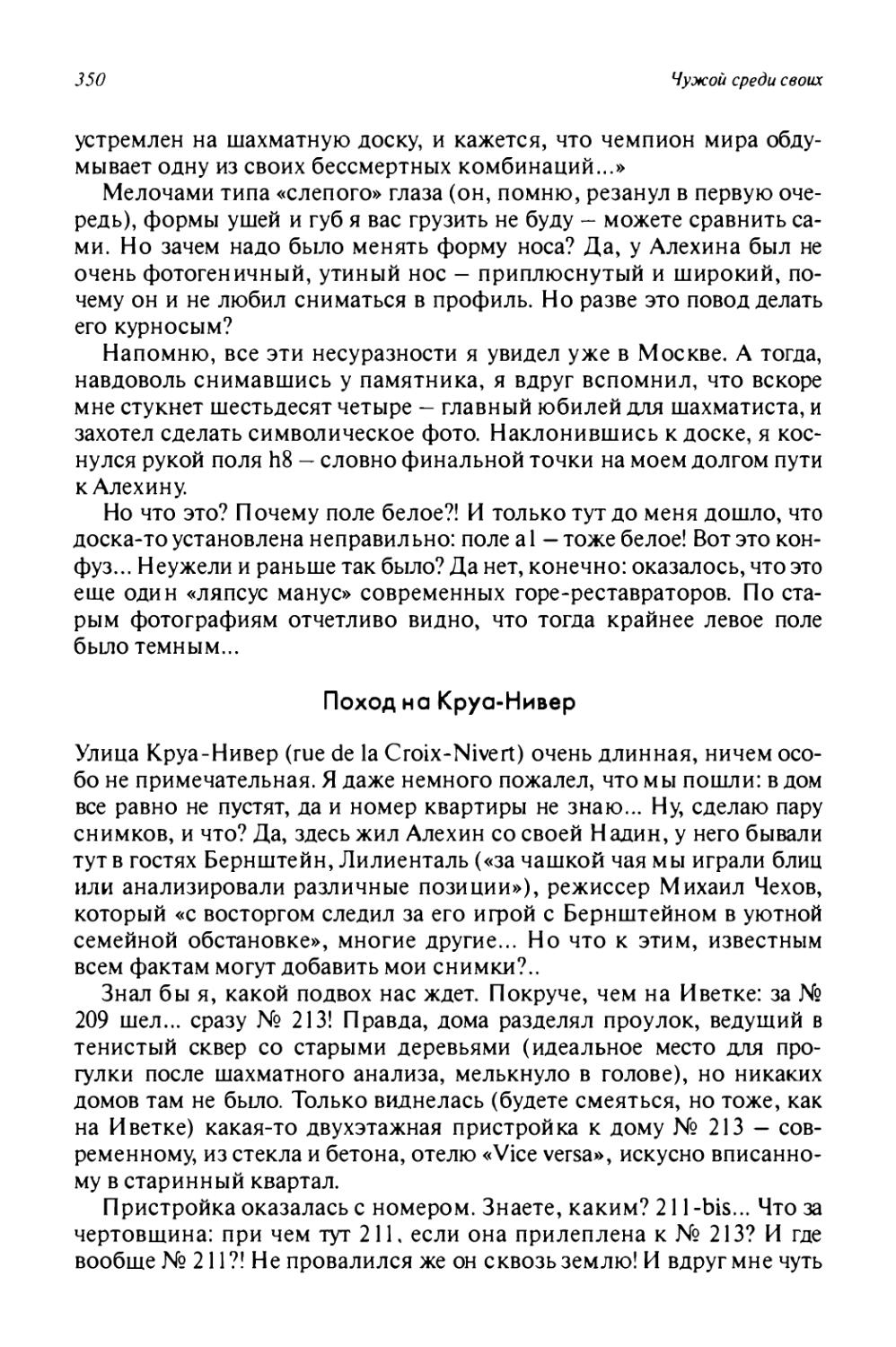

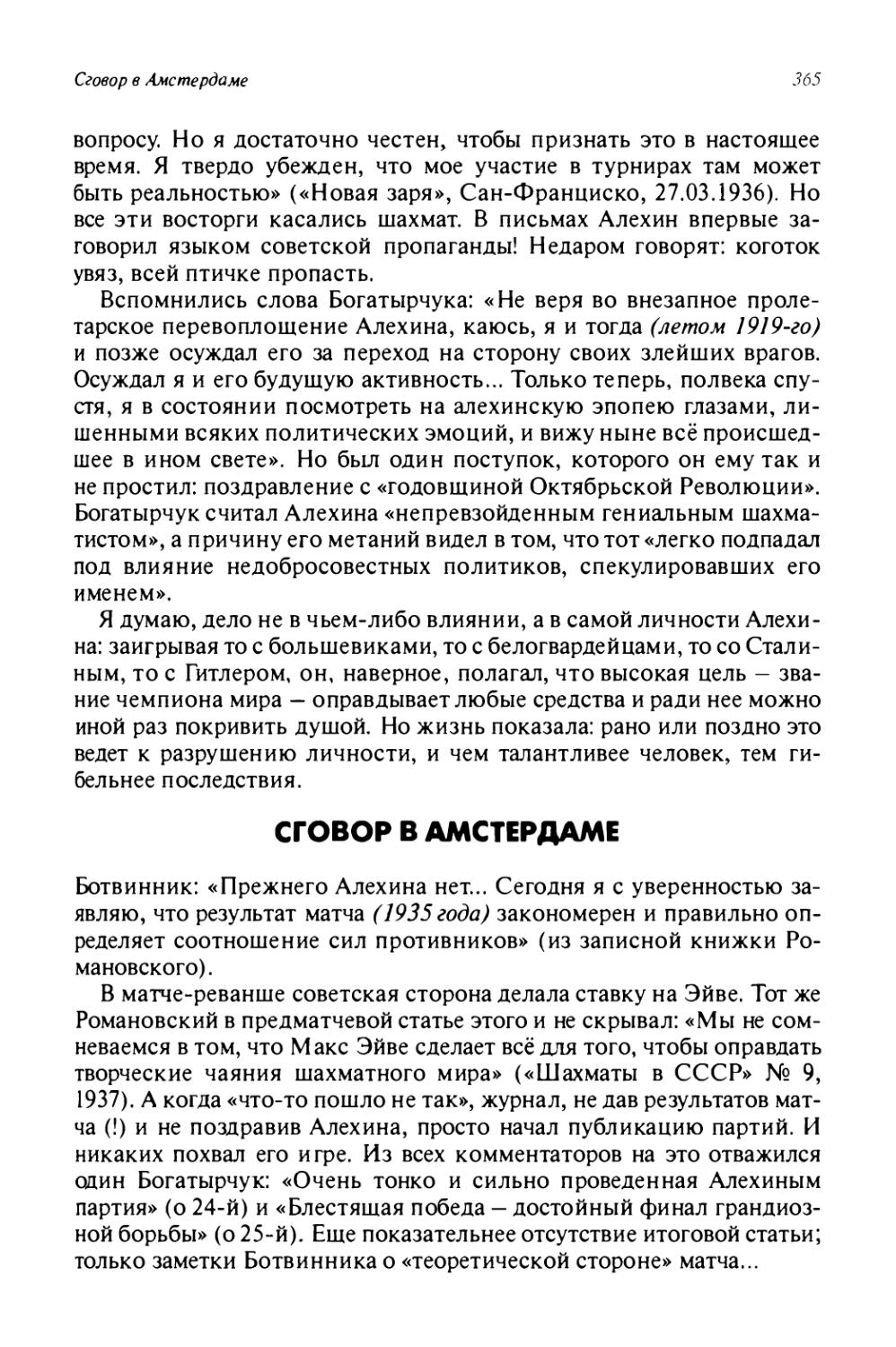

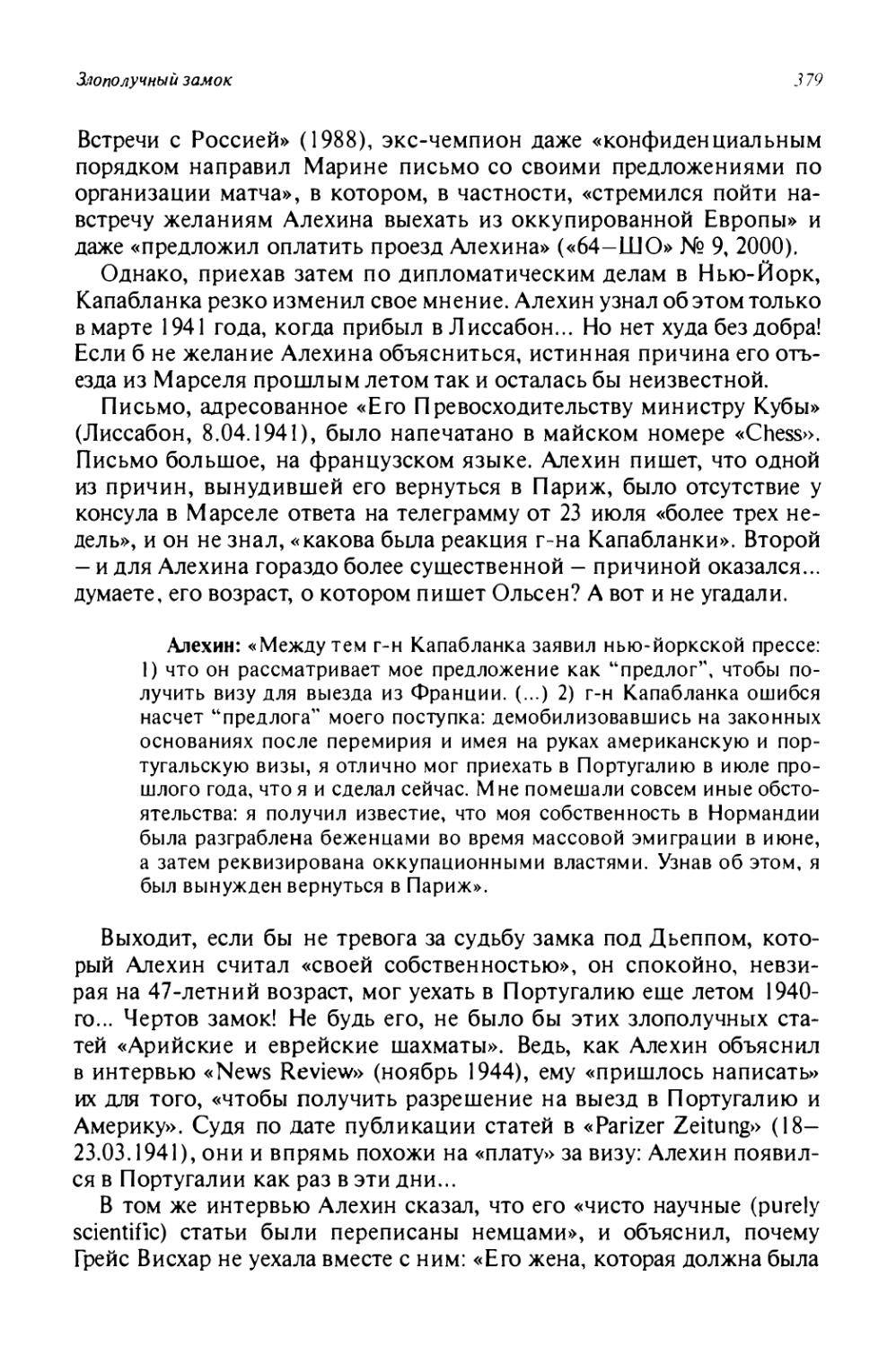

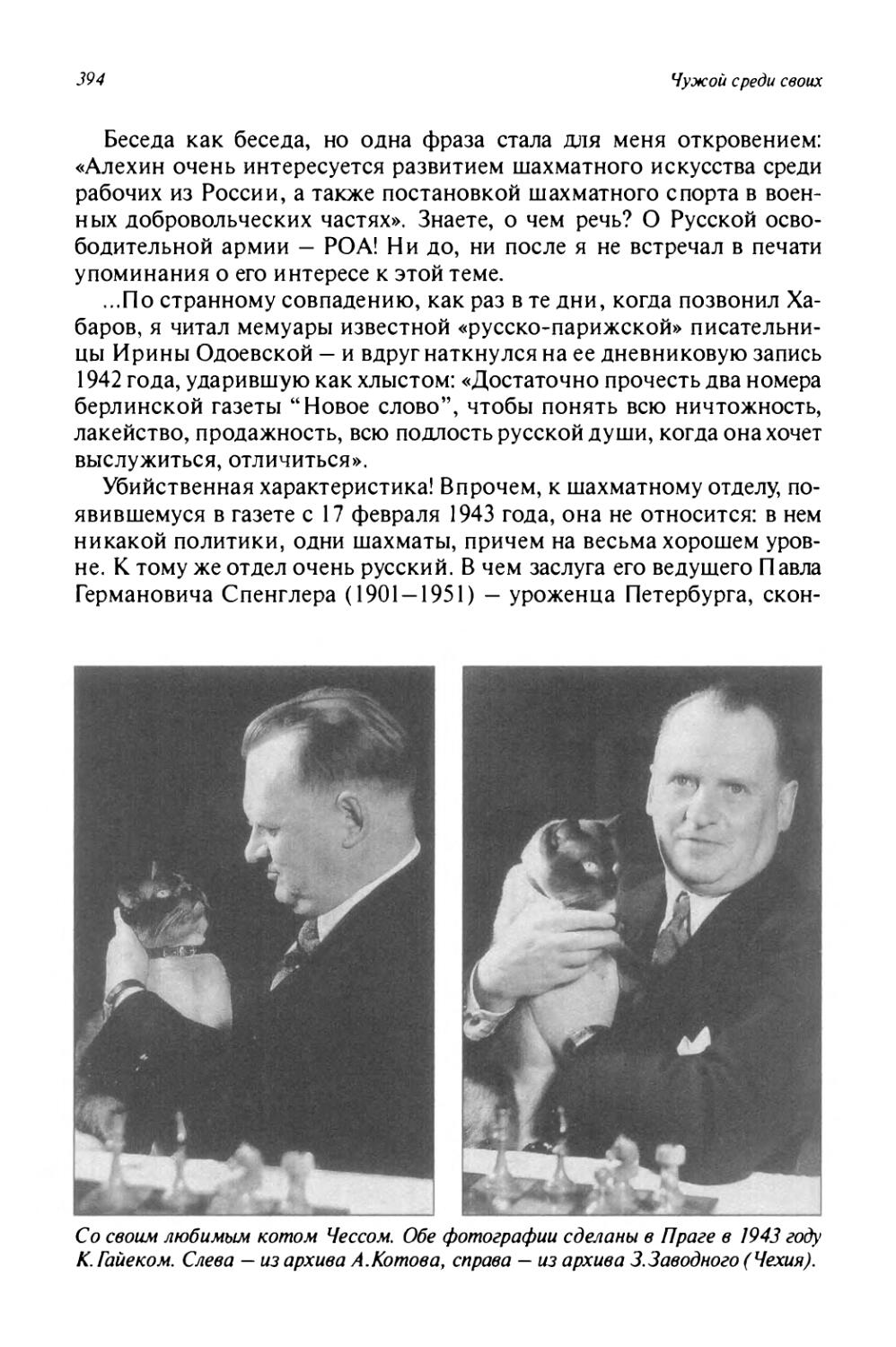

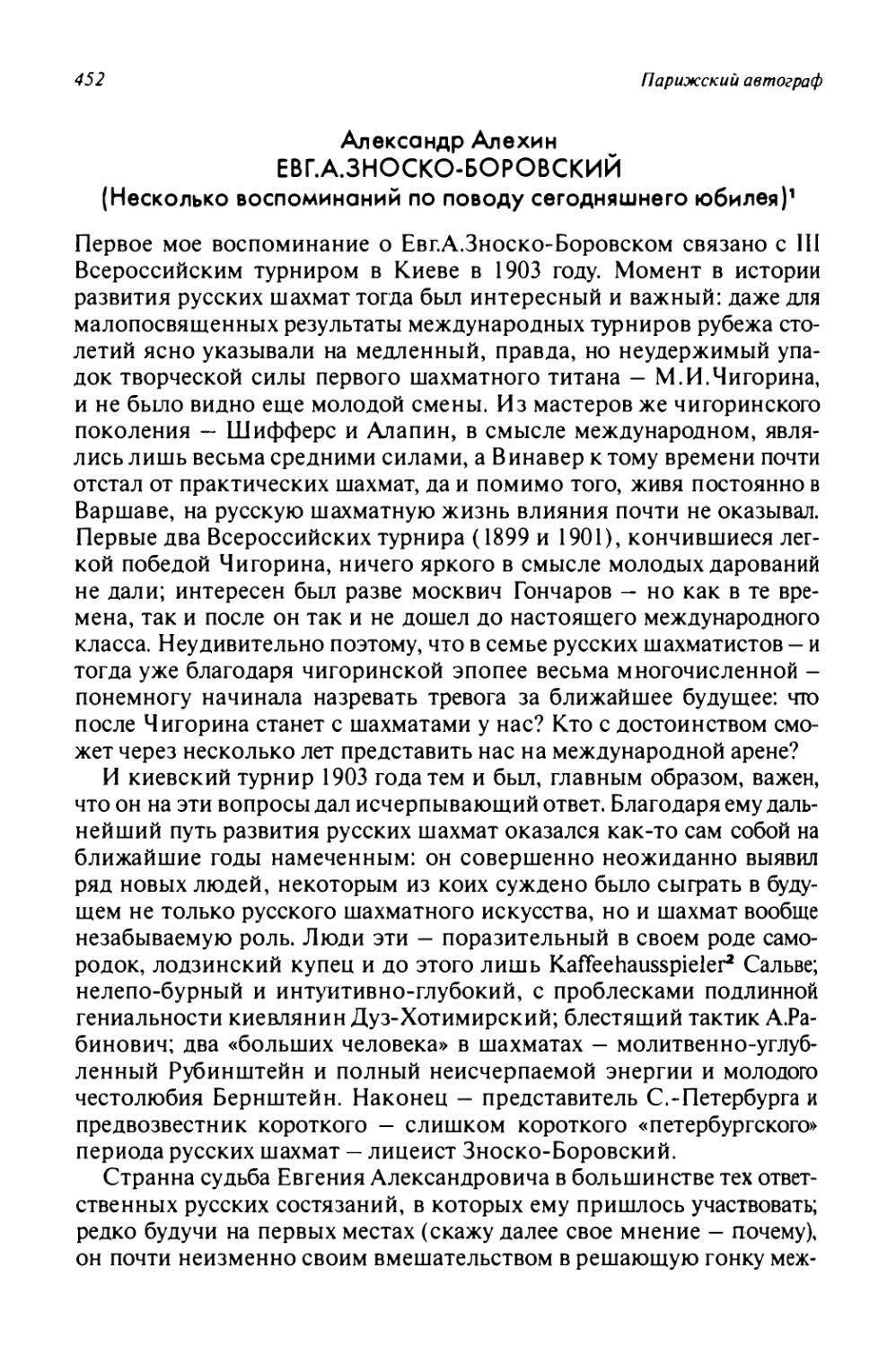

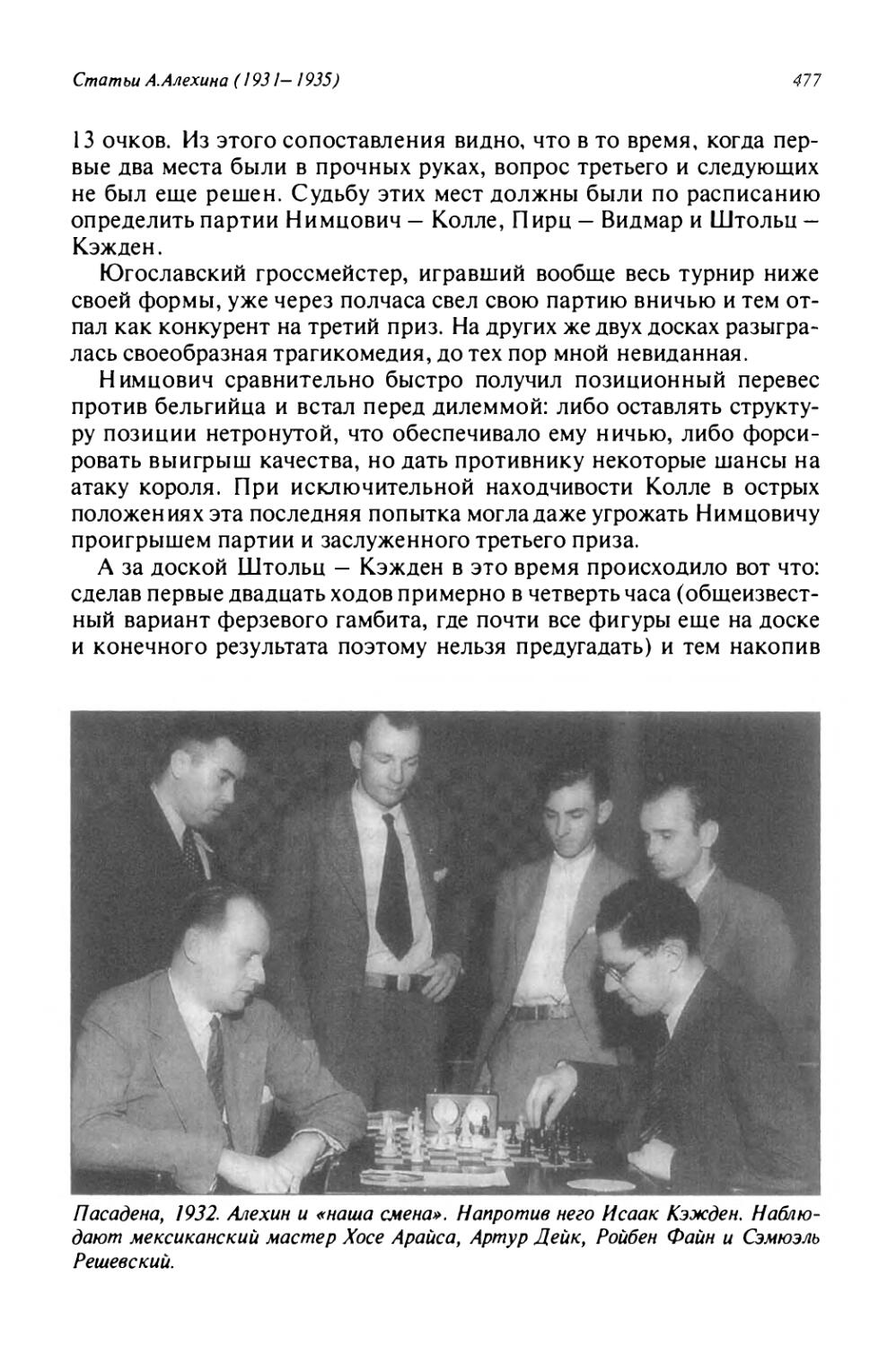

существовали; он все время хотел что-то выиграть для себя, он комбинировал,