Text

НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ

\

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

И ЖУРНАЛИСТИКИ

ТРИДЦАТЫХ

ГОДОВ

РЕДАКЦИЯ,

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

И КОММЕНТАРИЙ

ВЛ. ОРЛОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

ОТ РЕДАКТОРА

С именем Николая Полевого связан процесс становления рус-

ской буржуазной литературы, понимаемой не только как творчество

«третьесословных» писателей (составлявших мощную литературную

группу уже в XVIII веке), но более широко и определенно —

в плане утверждения буржуазного литературного сознания.

В этом — смысл и значение деятельности Николая Полевого,

и в этом же его право на внимание современного читателя. Рести-

туция забытых литературных имен — непременное явление в исто-

рии литературы. Каждая литературная эпоха «воскрешает» свои

забытые имена, часто в противовес «воскрешениям» предшество-

вавшей эпохи. Имя Полевого принципиально значительно для на-

шего литературоведения, одной из первоочередных задач которого

является пересмотр и переоценка русского историко-литературного

процесса. На материале литературно-журнальной деятельности

Полевого с большой четкостью может быть поставлена проблема

классовой борьбы на фронте литературы тридцатых годов про-

шлого столетия. Двадцатые и тридцатые годы, так называемая пуш-

кинская эпоха, — именем Пушкина отнюдь не покрываются. Имя

Полевого имеет для этой эпохи объективно столь же крупное зна-

чение, как и имя Пушкина, поскольку Полевой отчетливее других

выражал тенденции разрушения русской дворянской литературы,

вершиной которой был Пушкин. И в этом смысле эпоха Пушкина

с равным основанием может быть названа эпохой Полевого. На

эпохиальное значение Полевого указал в свое время еще Белин-

ский, в понимании которого Полевой был «лицом историческим»

и стоял в одном ряду с Аомоносоврш и Карамзиным, поскольку

«каждый из них оказал свое влияние на литературу своим особен-

* Л 5

ным образом, Сообразно с обстоятельствами и требованиями своего

времени».

Сам Полевой также ясно сознавал свое значение в истории рус-

ской литературы и общественной мысли: «Осмеливаюсь думать, что

в том, что было мною писано, и не одни современники найдут

повод к размышлению», —заявил он в 1839 г., подводя итоги своей

многообразной литературно-журнальной деятельности. И хотя имя

Полевого известно (по наслышке) достаточно широко, для изучения

этой деятельности сделано еще очень мало, вернее ничего не сделано,

несмотря на то, что все писавшие о Полевом, начиная с сороковых

годов (Белинский, Чернышевский, Аполлон Григорьев, К. Бесту-

жев-Рюмин,’ Шашков, Пыпин, Сухомлинов) указывали на отсут-

ствие хотя бы мало-мальски сносной биографии Полевого.

Полевой заслуживает монографического исследования, отвечаю-

щего требованиям современной литературной науки. Настоящая

книга, по самому своему характеру, не может, разумеется, воспол-

нить этот пробел. Задача ее — заново поставить на обсуждение во-

прос о Николае Полевом, восстановив в отношении его историче-

скую перспективу и наметив пути дальнейшего углубленного изу-

чения его деятельности.

Историческая перспектива в отношении Полевого бы^а утрачена

в шуме полемики, окружавшей его имя не только при его жизни,

но и в последующие эпохи. Решающую роль сыграло при этом

пресловутое «падение» Полевого после гибели его журнала «Мо-

сковский Телеграф» (1834 г.). Еще Чернышевский, отметивший

«неотъемлемо важные заслуги Полевого в истории нашей литера-

туры и развития», писал, что последние годы его жизни нуждаются

в оправдании. Мы позволим себе несколько изменить формули-

ровку Чернышевского: не в оправдании, а в истолковании ну-

ждается петербургский период жизни Полевого. Полевой был

голосом своего класса; его личная, поистине трагическая, судьба

должна быть поставлена в связь с судьбами русской промышлен-

ной буржуазии тридцатых годов, роковым образом, продававшей

свое классовое первородство за чечевичную похлебку верноподдан-

ного патриотизма и> политической благонамеренности. Нужно не

«оправдывать», а объяснить литературный путь Полевого, дока-

зать известную его закономерность. Полевого надлежит, оценить

и осмыслить диалектически, рассматривая его в движении, с учетом

6

тех исторических процессов, тех конкретных условии классовой

борьбы, в которых протекала его деятельность и которые форми-

ровали его классовую идеологию.

В состав настоящего издания включены «Записки» Ксенофонта

Полевого, посвященные в основном рассказу о жизни, деятельности

и литературных отношениях Николая Полевого, В нашем издании

«Записки» Кс. Полевою печатаются по тексту отдельного издания

1888 г. (рукопись Кс. Полевого не сохранилась), но в силу изда-

тельских условий не целиком, а кончая III главой третьей части.

Опущены последние главы (стр. 385—531 по изданию 1888 г.),

занятые почти исключительно извлечениями из писем Н. Полевого

к брату за 1837—1846 гг. (письма с 1840 г. приложены были

сыном мемуариста Н» К. Полевым). Таким образом наше издание

дает полный собственн о-м е му а рный текст издания 1888 г.

и охватывает полностью московский период жизни и деятельности

Н. Полевого. Текст издания 1888 г. перепечатывается нами без

изменений; опущены только краткие перечни содержания глав, при-

надлежащие редакции «Исторического Вестника», где впервые были

опубликованы «Записки» в полном виде. Все подстрочные приме-

чания, принадлежащие Кс. Полевому, помечены его инициалами

(К. П.).

В первых главах «Записок» Кс. Полевой опровергает данные

автобиографического предисловия своего брата к собранию его ли-

тературно-критических статей («Очерки русской литературы»,

1839 г.); дабы не загружать комментарий обширными цитатами,

мы печатаем это предисловие в качестве введения к «Запискам»,

за исключением тех его страниц, которые лишены автобиографиче-

ского содержания.

Задачей нашего комментария является возможно более широ-

кий охват материалов как печатных, так и рукописных, по истории

литературно-журнальной деятельности Николая Полевого, суще-

ственным образом уточняющих и дополняющих «Записки». Обще-

известные данные, сообщаемые Кс. Полевым о литературно-обще-

ственном движении 1820—-1830 гг., как правило не комментирова-

лись, за исключением тех случаев, когда нужно было поправить

явную ошибку мемуариста. Персональные справки об упоминаемых

в тексте лицах вынесены в указатель имен, причем более подроб-

7

ные сведения даны о лицах малоизвестных, но занимающих видное

место в литературной биографии Николая Полевого,

Принятые нами (в статьей комментарии) сокращения:

В. Е. — «Вестник Европы», > <.

ГПБ — Гос. Публичная библиотека в Ленинграде.

ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук СССР.

И. Р. Н. — История русского народа Н. Полевого.

М. Т. — «Московский Телеграф».

О. 3. — «Отечественные Записки».

П. с. с.—-Полное собрание сочинений.

Р. А. — «Русский Архив».

Р. С. — «Русская Старина».

С. О. — «Сын Отечества».

\

За помощь советами и указаниями приношу благодарность

Ю. Г. Оксману,

«Поприще, на которое судьбе угодно было поставить

меня — Литература. Смею думать, что если бы я умер

сегодня, то благородный потомок не откажет уже мне в вос-

поминании и в словах: «Он желал добра». — Семь лет

журнала — семь подвигов не легких. Я передавал соотчичам то,

что замечал в Европе достойное внимания, что почитал

полезным моей отчизне, и в то 'же время смело срывал

я маску с бездарности, с притворства, порока, сражался

с предрассудками закоренелыми, родными и наносными, ули-

чал чванство вельможи и хвастливость педанта, пустоту

нынешнего, детского нашего образования и тяжелую грубость

нашего невежества.

, Ошибался я — что делать! я человек! Но никто не видал

моей головы, преклоняющейся перед кем-либо и чем-либо,

когда душа моя не была исполнена уважения к предмету,

мною превозносимому... Кто имел терпение читать все

писанное мною, тот скажет, что я один и тот же — под

личиною Живописца, во взгляде Историка, и в хКри-

тике на пошлых чад бездарности, невежества и литератур-

ного хвастовства.

Николай Полевой

НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ —

ЛИТЕРАТОР ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

I !

Разгром декабристов — рубеж в социально-политической и куль-

турной истории России. В условиях нового царствования, начав-

шегося под знаком жесточайшей реакции, по существу в условиях

открытого полицейского террора, процесс культурного (и, в част-

ности, литературного) развития принял новые формы и отчасти

даже новое направление. После 1825 г. культурная жизнь пере-

ходит из Петербурга в Москву, из гвардейских тайных обществ

в кружки дворянской университетской молодежи! и примыкавших

к ней ранних представителей демократической интеллигенции. Роль

идейного центра играл при этом московский университет, пере-

живавший, несмотря на победу реакции, эпоху своего расцвета: из

его стен выходили, в огромном большинстве, молодые люди, объ-

единявшиеся в философские и литературные кружки второй поло-

вины двадцатых и тридцатых годов (общество Раича, общество

любомудрия, позже кружок «Московского Наблюдателя»).

Крушение декабризма и торжество реакции — все это способство-

вало переключению реальных политических противоречий в отвле-

ченно-умозрительную сферу немецкой идеалистической философии.

Не в меру подозрительное правительство Николая I без достаточ-

ных оснований считало московских шеллингианцев и «гегелистов»

прямыми наследниками петербургских мятежников 14 декабря

и расценивало» их почти академические! споры по) самым отвлечен-

ным вопросам философии и эстетикй, как политическую оппозицию

(хотя сами «оппозиционеры» и рассматривали свою замкнутую

кружковую деятельность исключительно в плане чистого! просве-

тительства, в политическом отношении совершенно пассивного).

С другой стороны, в Москве был еще жив дух стародворянской

фронды. Правительство заодно и ее представителей записало в «ли-

11

бералы»; недаром в Зимнем дворце столь внимательно прислуши-

вались к суждениям и осуждениям, раздававшимся с трибун мо^-

сковских великосветских салонов и Английского клуба. В офи-

циальных кругах того времени (особенно же в III Отделении)

обычным! было противопоставление Петербурга и Москвы, как двух

символов, выражающих полярные политические настроения. В Пе-

тербурге любили указывать на Москву, как на рассадник отече-

ственного «якобинства», как на гнездо «либеральной шайки», рас-

пространяющей особо-неблагонамеренный «московский дух, совер-

шенно противный петербургскому».

Шеф жандармов гр. А. X. Бенкендорф в своих «всеподданней-

ших» отчетах о «состоянии умов» неоднократно обращал внимание

Николая I* на московскую партию «так называемых русских пат-

риотов, столпом коих является Мордвинов»: «Партия русских пат-

риотов очень сильна числом своих приверженцев, — докладывал

Бенкендорф в 1827 г. — Центр их находится в Москве. Все ста-

рые сановники, праздная знать и полуобразованная молодежь сле-

дуют направлению, которое указывается им их клубом через Пе-

тербург. Там они критикуют все шаги правительства, выбор всех

лиц, там раздается ропот на немцев, там с пафосом повторяются

предложения Мордвинова, его речи и слова их кумира — Ермолова.

Это самая опасная часть общества, за которой надлежит иметь по-

стоянное и возможно более тщательное наблюдение».

Именно здесь, в этой «самой гангренозной части империи», Бен-

кендорф усматривал «зародыши якобинства и реформаторский дух,

прикрывающиеся маской русского* патриотизма». В то* же время

Бенкендорф указывал, что высшее московское общество «лишено

всякого морального авторитета, и общественное мнение исходит из

кругов средних классов», что среди купечества «тоже встречаются

русские патриоты, 1 придерживающиеся идей Мордвинова и его

сторонников», что «молодежь этого класса, для которой только что

закрылся путь честолюбивых достижений, поставляет недо-

вольных». 1

1 «Гр. А. X. Бенкендорф с России в 1827—1830 гг.» — «Краткий обзор

общественного мнения за 1827 г.», см. «Красный Архив», т. XXXVII,

1929, стр. 143—145, 148, 149—150. Любопытно, что Н. С. Мордвинов

(и другие «русские патриоты») фигурирует в качестве протектора Николая

Полевого в анонимном доносе, поданном в III Отделение в том же 1827 г. (см.

ниже в комментарии, стр. 470; автором доноса был, повидимому, Ф. Булга-

рин).— Адмирал Н. С. Мордвинов (1754—1845)—один из видных деятелей

дворянско-либеральной фронды 1810—1820-х гг., намечавшийся декабристами

в состав членов Временного правительства. Будучи сторонником политических

преобразований в духе британского конституционализма, Мордвинов боролся

за усиление аристократии путем раздачи ей казенных имений и предоставле-

ния широких политических прав, оставаясь в то же время на «исконных» по-

зициях крепостничества, допуская освобождение крестьян только без земли

и за огромный денежный выкуп.

12

Вместе с тем, к Концу 1820-х гг. Москва превратилась уже

во всероссийский центр фабричной промышленности, в метрополию

русской промышленной буржуазии. Современный журналист под-

черкивал, что в Москве, которая «была доселе в мнении многих

городом бояр русских, — могуществе н' н о и сильно сред-

нее сословие, имеющее 5 000 фабрик». 1 Пушкин, в свою оче-

редь, также писал (в 1833 г.), что «Москва, утратившая свой

блеск аристократический, процветает в других отношениях: про-

мышленность, сильно» покровительствуемая, в ней оживилась и раз-

вилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает

селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны,

просвещение любит город, где Шувалов основал Университет по

предначертанию Ломоносова. Московская словесность выше петер-

бургской. Литераторы петербургские по большей части не литера-

торы, но предприимчивые и смышленные литературные откупщики.

Ученость, любовь к искусству и талантам неоспоримо на стороне

Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский.

Московская критика с честью отличается от петербургской. ..»

и т. д. («Мысли] на дороге»).

Нет нужды подкреплять замечания Пушкина дополнительными

данными о промышленном и культурном подъеме Москвы в эпоху

1820—1830-х гг. Укажем только, что по непосредственно интере-

сующему нас вопросу о русской журналистике Москва занимала

бесспорно первенствующее положение. Петербургской журнали-

стике, представленной в сущности одной официозной «Северной

Пчелой» и преждевременно одряхлевшим «Сыном Отечества», Мо-

сква могла противопоставить длинный ряд журналов, сыгравших

весьма крупную роль в истории русской общественной мысли: «Мне-

мозина», «Московский Телеграф», «Московский Вестник», «Ате-

ней», «Телескоп», «Европеец», «Московский Наблюдатель». Только

с основанием «Библиотеки для Чтения» (1834) и особеннр «Оте-

чественных Записок» (1839) начинается эпоха реконструкции

петербургского «журнализма».

Итак, Москва на рубеже тридцатых годов, с ее университетом,

кружками, журналами и 5 000 фабрик—была центром русского

просвещения и русской промышленности. В этом городе жил

и «действовал» (по терминологии того времени) Николай Алексее-

вич Полевой — редактор «Московского Телеграфа»—журнала,

служившего органом буржуазной Оппозиции в России трид-

цатых годов.

----------;---- ।

1 М. Т.', 1930, № 16, стр. 567. Ср. Ibid., 1832, ч. 44, стр. 254«В ны-

нешнем состоянии своем Москва более всего есть город промышленный и тор-

говый, город среднего сословия (рецензия Н. Полевого на «Статистическую

записку о Москве» В. А н д р о с с о в а).

13

ii

Для того, чтобы установить известную закономерность «исто-

рического поведения» Полевого, следует учесть качественное свое-

образие той социальной среды, в которой формировалось его клас-

совое самосознание в годы, предшествовавшие широкой литератур-

ной и журнальной деятельности (до 1825 г.).

Полевой вошел в историю русской литературы, как «купец-ли-

тератор»; купечество' Полевого всячески подчеркивалось как его

современниками, так и потомками, писавшими об издателе «Москов-

ского Телеграфа». Подчеркивал это и сам Полевой: «Я сам купец —

писал он, — и горжусь, что принадлежу к сему почетному званию,

которое, уступая, может быть, другим в образовании, конечно', не

уступит! никому в желании добра отечеству и помнит, что из среды

его вышел бессмертный мясник нижегородский».1 Упоминание

в этой тираде имени Кузьмы Минина — не случайно: Полевой ни-

когда не упускал случая напомнить про- заслуги купечества в деле

«устроения» русского государства.

Между тем, сословное происхождение Полевого, само по себе,

ничего не может объяснить в его деятельности и, в свою очередь,

нуждается*в истолковании. Среда Полевого до 1825 г. — преиму-

щественно- русское купечество, причем купечество провинциальное

(Иркутск,' Курск), то есть, как будто, наиболее косное, консерва-

тивное, отсталое и в политическом и в культурном отношениях.

Однако русское купечество начала XIX столетия вовсе не предста-

вляло собою некоей монолитной массы, единой по своему составу,

идеологии и культурному быту. При ближайшем рассмотрении вы-

ясняется, что бытовым окружением молодого Полевого была опре-

деленная, очень узкая группа, выделившаяся, в процессе диферен-

циации, из общей купеческой массы уже во второй половине

XVIII века, — группа относительно передовая, «американизирован-

ная» не столько в переносном, сколько в прямом смысле этого

слова.

Всей практикой своей литературно-журнальной и общественной

деятельности Николай Полевой отталкивался j от торговой бур- '

жуазии и перерастал ее. Если мы обратимся к истории купеческого

рода Полевого, то увидим, что все его представители на протяже-

нии XVIII столетия перерастали свой класс. Род Полевых —ста-

ринный посадский род, именитый и богатый, своего рода купеческая

аристократия, гордая своими предками, знающая свою историю.

Николай Полевой уже мог нарисовать свое генеалогическое древо

и пересказать предания своего рода. 2 Все предки Полевого1— и отец,

11 М. Т., 1829, № 19, стр. 362.

2 См. его автобиографию в состава настоящего издания. Ср. «Две грамоты

рода Полевых» в «Известиях русского генеалогического общества», 1903,

вь!п. II, стр. 46—49.

14

И Дед, и йрадед — прожектеры и предприниматели, люди большого

дела и широкого размаха. Дух предприимчивости и даже своего

рода торгового конквистадорства отличает деятельность почти ка-

ждого из них; все они — поистине героические ^разведчики круп-

ного капитала, Колумбы дальневосточных рынков, гибнущие на

передовых позициях наступающего в союзе с самодержавием капита-

лизма — в Персии, на Камчатке и даже в Америке. Род Полевого

был не только именитым, но и богатым. Прадед Николая Полевого

владел в Курске каменной палаткой для хранения товаров, кото-

рые он вывозил из Персии. А таких палаток в Курске было всего

только две.

Правда, уже к концу XVIII столетия именитый и богатый род

Полевых начинает постепенно утрачивать свое могущество. Отца

Николая Алексеевича уже посылали торговать мелочью на курском

базаре; от былого богатства не осталось и следа, а от знаменитой

в летописях Курска каменной палатки осталась одна память — «не-

вещественный капитал», говоря словами самого Полевого. Но ра-

зорение не привело Полевых в среду рядового провинциального ку-

печества. Отец Николая Алексеевича — последний «купец», в их

семье (так как торговая деятельность самого Полевого была слиш-

ком незначительна) ; он многократно меняет свои пути, от азиат-

ской торговли переходит к чйсто-промышленным (хотя по боль-

шей части и фантастическим) предприятиям — фарфоровому произ-

водству, «выделке рома из арбузов» и, наконец, к водочному за-

воду. 1 Но, будучи более неугомонным изобретателем и пылким

фантазером, нежели трезвым торговцем и предпринимателем, он

только в конец расстроил свое состояние и не оставил семье уже

никакого «вещественного капитала». Николай Алексеевич в момент

выступления своего на литературном поприще был почти нищим

молодым человеком; организация журнального предприятия («Мо-

сковский Телеграф») была отчасти средством укрепления его мате-

риального положения.

11 Винокурение в начале XIX века, при большой насыщенности тогдашнего

хлебнрго рынка, было одним из наиболее выгодных предприятий. В то же

время винные монополии пользовались особенною поддержкою правительства.

Н. Полевой унаследовал от отца своего водочный завод, в течение не-

скольких лет уделял ему много внимания и даже расширил производство

(в сотрудничестве с В. С. Филимоновым), но вскоре передал его в управление

своего второго брата — Евсевия Алексеевича (см. ниже, в Записках Кс. П о-

л е в о г о, стр. 203). Вопросами винокурения и откупной политики Полевой,

однако, интересовался и впоследствии: в делах б. V Отделения собственной

е и. в. канцелярии за 1837 г. хранится докладная записка Полевого «О про-

даже хлебного вина в Российской империи: историческое обозрение продажи

хлебного вина, откупная система и ее невыгоды, новая система и ее выгоды:

обеспечение взимания налога, уничтожение распивочных заведений и приучение

народа к домашнему потреблению вина» (см. «Архив министерства государ-

ственных имуществ, I. Систематическая опись делам б. V Отд. собствен, е. и. в.

канцелярии 1824—1856»; 1887, стр. 46).

15

Полевой рос не только в атмосфере семейных преданий о «ге-

роических» похождениях своего деда и дяди в Америке и на Кам-

чатке, но и в очень своеобразной культурно-бытовой обстановке.

Род Полевых был не только именитым и богатым, но ‘ и просве-

щенным. Уже прадед Николая Алексеевича славился в Курске как

начетчик духовных книг и расписывался «четкими, кудрявыми бук-

вами на купчей курского магистрата», а отец его постоянно читал

все выходившие в ту пору русские газеты и журналы и с увлече-

нием предавался спорам на политические и отвлеченные религиоз-

но-философские г темы, причем собеседниками его были крупные

губернские чиновники, вплоть до самого губернатора. Его круг —

и родственный и дружеский — это просвещенная верхушка имени-

того курского купечества — Голиковы, Баушевы и им подобные;

а по службе своей в Российско-Американской компании отец Поле-

вого также примыкал к наиболее передовому купечеству своего

времени (Голиков, Шелихов, Хлебников и др.), тесно связанному

с иностранным капиталом и с отечественным капитализирующимся

дворянством. В Иркутске отец Полевого, по единодушным свиде-

тельствам современников, выделялся из среды купечества, мещан-

ства и мелкого чиновничества своей начитанностью и острым умом.

При этом следует добавить, что иркутское купечество вообще отли-

чилось своим несравненно более культурным и независимым, нежели

у великорусских тит-титычей, бытом.1

Естественно, что в этих условиях Полевой уже мальчиком мог

проникнуться большим уважением к своему сословию, нежели

любой «купеческий сын» в какой-нибудь Чухломе, где догоголев-

ский городничий жал в кулак бесправных и безгласных «самовар-

ников» и «аршинников».

Книга, журнал, газета были обязательными предметами до-

машнего обихода в семье Полевых. Мать Николая Алексеевича —

«сама безотчетная героиня романа своей жизни» (Кс. Полевой) —

зачитывалась романами Ричардсона, Жанлис и Дюкре-Дюмениля,

11 См., например, у И. Т. Калашникова в «Записках иркутского жи-

теля»: «Самостоятельность особенно проявлялась в сословии купцов, составляв-

ших аристократию Иркутска. Замечательно, что среди них не было»ни одного

раскольника; все они брили бороды и носили фраки. Гордость их нередко до-

ходила до дерзости; главнейшие из них не ломали, как говорится, шапки

и пред главными начальниками... В городе, где не было дворянства, кроме бед-

ных и безгласных чиновников, купеческое общество одно составляло некоторый

оплот самоуправству и беззаконию» (Р. С., 1905, № 7, стр. 200; речь идет

о первом десятилетии XIX века, то есть именно о том времени, когда Полевые

жили в Иркутске). Тот же Калашников, характеризуя отца Полевого как чело-

века «весьма умного и честного», пишет, что о братьях Николае и Ксенофонте *

«и тогда говорили с большой похвалою», а о старшей их сестре (Е. А. Авдее-

вой) вспоминает: «Я был удивлен ее познаниями, она прекрасно говорила

и вела политический разговор о тогдашнем положении Европы, — о чем иркут-

ские дамы, за немногими исключениями, и помышлять боялись» (Ibid.,

стр. 201).

J

16

жила в «романическом мире». Круг чтения молодого Полевого до-

статочно широк, хотя и хаотичен: восьмилетним мальчиком,

в Иркутске, он читал библию и французские романы, путешествия^

Ансона и Кука, «Всемирный путешествователь» аббата де ла-Порта

и голиковские «Деяния Петра Великого», Боссюэта и Фонтенеля,

творения Сумарокова^ Ломоносова, Хераскова и легкую прозу Ка-

рамзина, «Энеиду» Осипова и сентиментальные драмы Коцебу,

«Московские Ведомости» и «Вестник Европы», «Политический Жур-

нал» и «Московский Меркурий». Столь разностороннее чтение без-

условно определило энциклопедический характер ранних литератур-

ных опытов Полевого: в Иркутске он пишет и стихи, и художе-

ственную и историческую прозу, составляет географические описа-

ния, издает домашний журнал и домашнюю газету. «С детства он

уже был писатель и жил душою и умом в литературном мире»

(Кс. Полевой).

Важно учесть, не только круг чтения и вообще интеллектуаль-

ных интересов молодого Полевого, но также и тот круг живых

идеологических воздействий, в котором формировались социальные,

политические и литературные мнения будущего издателя «Москов-

ского Телеграфа». Уже самые ранние впечатления Полевого слага-

лись в своеобразных условиях восточно-сибирского общественного

быта. Сибирь — эта русская Америка — не знала крепостного

права, в Сибири русское население (колонизатору) пользовалось

относительно бблыпёй, нежели в средней России, гражданской

свободой. i ! I ! У

Несомненно, что уже в родительском доме Полевой жил

в атмосфере расплывчатого «вольнолюбия», что может быть и дало

повод некоторым современникам замечать в отце Полевого «наклон-

ность к тому, что ныне называют либерализмом».1 Сама эпоха —

«дней Александровых прекрасное начало» — с ее либеральной фра-

зеологией, которая проникала очень глубоко в различные слои рус-

ского общества, в известной мере способствовала усвоению юношей

Полевым идей западно-европейского «свободомыслия» (идей Руссо-,

в первую очередь). Конечно, «свободомыслие» это было, своеоб-

разно трансформировано на русской почве и поэтому легко- ужива-

лось в Полевом наряду с патриотическими переживаниями совре-

менных событий. Он усердно читал патриотическую литературу вре-

мен наполеоновских войн («Русский Вестник» Сергея Глинки,

ростопчинские «МыСли вслух на Красном крыльце» и пр.), про-

никнутую пафосом борьбы «угнетенных народов» с «тира-

ном завоевателем».

Значительно более определенный характер носило в этом плане

общение молодого Полевого с целым рядом весьма примечатель-

ных современников. В культурной жизни Иркутска десятых годов

1 Ф. В и гель. Записки, т. 1, 1928, стр. 253.

Николай Половой\— 2

XlX века большую роЛь играли йоЛитичбскйе ссыльные. Среди

иркутских учителей Полевого был поляк Горский, сосланный за

неизвестное нам политическое преступление (повидимому, он был

участником одной из польских конфедераций, действовавших в ека-

терининское время). Несомненно, что, уже самый факт граждан-

ского положения политического ссыльного (жертвы суровой «тира-

нии») должен был привлечь внимание Полевого. Легко предполо-

жить, что из рассказов своего учителя, сохранившего в. ссылке

«и манеры светского человека, нехорошую образованность» (Кс. По-

левой),— Полевой мог рано познакомиться с историей героической

борьбы Польши за свою независимость и вообще с республикан-

скими идеями, воодушевлявшими польскую шляхту во времена Пу-

лавского и Костюшки. Еще до встречи с Горским Полевой позна-

комился в Иркутске с весьма любопытным человеком — бывшим

князем Василием Николаевичем Горчаковым. Правда, Горчаков

был сослан в Сибирь не за политическое, а за уголовное престу-

пление, но и он принимал самое деятельное Участие в культурной

жизни Иркутска, устроив, между прочим, первый в Иркутске

театр.1

В Курске Полевой не только «мечтал, почитая себя поэтом,

потому что читал Жуковского, сам кропал плохие стихи и, плакал

за романами Монтолье и Августа Лафонтена» (см. его «Рассказы

русского солдата»), но вращался в кругу политически и литера-

турно просвещенных людей. У него были здесь «отменные» (в гу-

бернских масштабах) друзья и покровители. Полевой служил кон-

торщиком в богатом доме Баушевых. Это был очень своеобразный

купеческий дом. Сам Андрей Петрович Баушев — «купец званием,

но по образу жизни и обращению похожий на германского барона

и вообще человек чрезвычайно оригинальный» (Кс. Полевой) —

типичный представитель нового поколения купечества: он вел об-

ширные торговые дела с Лейпцигом и Бреславлем, в доме у него

говорили не по-русски, а по-немецки и читали иностранные книги

(здесь Полевой учился французскому, немецкому и латинскому

языкам).

Первое выступление Полевого в печати (в 1817 г., на страни-

цах «Русского Вестника») открыло ему доступ в губернаторский

дом. Курский губернатор А. С. Кожухов взял на себя исполнение

лестной роли губернского мецената, что было (как увидим ниже)

весьма модным делом в эпоху десятых годов. В губернаторском^

кабинете Полевой завязал целый ряд новых знакомств с «силь-

ными мира сего» (между прочим, с известным автором «Словаря

русских писателей» архиепископом Евгением Болховитиновым).

Среди «просвещенных покровителей» Полевого в Курске мы

знаем трех, общение с которыми должно было оказать на него

11 Сводку данных о кн. В. Н. Горчакове см. ниже, в указателе имен.

18

решительное влияние. Двух из Пих называет в своих «Записках»

Кс. Полевой; это- были — «богатейший из курских помещиков» Петр

Аврамович Анненков, отставной полковник кавалергардского полка,

«столько же любезный светский человек, сколько роскошный рус-

ский барин», и князь Василий Прокофьевич Мещерский, «одарен-

ный проницательным, ловким умом, Обогащенный множеством све-

дений, свободно' говоривший на нескольких языках». Князь Ме-

щерский познакомил Полевого с французской теорией искусства

(по Буало и Баттё), учил его латинскому языку и вообще руко-

водил его филологическими занятиями.

Третьим «просвещенным покровителем»- Полевого был Андрей

Федосеевич Раевский — поэт и прозаик, брат известного «первого

декабриста» Владимира Раевского.1

Появление Полевого в литературе совпало со временем массо-

вого увлечения «русскими самородками», как следствия официаль-

но-патриотического воодушевления, усиленно внедрявшегося в рус-

ское общество после 1812—1814 гг. «Ободрение» юных талантов,

барственное меценатство — стало очередной литературной модой,

причем предпочтительно «ободрялись» народные таланты, обнару-

женные в низших социальных слоях (крестьяне, дворовые, ме-

щане, купцы). Журнал П. П. Свиньина «Отечественные Записки»

был присяжным глашатаем этой моды, здесь из номера/ в номер

печатались сенсационные сообщения о новооткрытых «самород-

ках» — поэтах, живописцах^ механиках, химиках, даже астрономах.

Стремление к высокому патронажу «простонародных» литераторов

и ученых было общим явлением; Академия наук, Российская

академия и различные ученые и литературные общества охотно на-

граждали «самородков» дипломами, медалями и кафтанами и вы-

бирали их в число своих членов-соревнователей. Естественно, что

и Полевой, выступивший в печати с нескладной прозой и еще более

нескладными виршами, был немедленно и торжественно объявлен

«самородком», купцом-самоучкою и с таким паспортом вошел в ли-

тературу, благополучно миновав таможенные заставы кружковой

и академической критики. В числе первых литературных протекто-

ров Полевого был не кто иной, как пресловутый Свиньищ действи-

тельно оказавший ему самую существенную поддержку в первые

годы его литературно-журнальной деятельности.

Однако Полевой не пожелал удовольствоваться скромной ролью

ободренного «самородка», провинциального корреспондента «Оте-

чественных Записок» и «Вестника Европы». Он очень быстро асси-

милировался в литературной среде и с первых же шагов повел

себя чрезвычайно самостоятельно. На этот раз меценаты и протек-

торы просчитались: строптивый купчик не только не стал! почти-

тельно прислушиваться к голосу «господ литераторов», но объявил

1 Сводку данных об А. Ф. Раевском см. ниже, в комментарии на стр. 370.

2* 19

им открытую и беспощадную войну и, что было обиднее всего,

выходил в этой войне несомненным победителем. Через какие-

нибудь пять лет после появления Полевого в литературном салоне

Свиньина, об этом самородке распевали водевильные куплеты:

«Купцы полезли на Парнас», и он действительно не, «всходил»,

а «лез» на Парнас, силой расчищая себе дорогу, под сбист и улю-

люканье «господ литераторов».

III

Смысл и значение первых выступлений Полевого на литератур-

но-журнальном поприще был в том, что новая (и крупная) лите-

ратурная сила слишком явно обнаруживала себя как новая социаль-

ная сила. Именно в этом и заключалась необычайность его положе’

ния, именно это учитывали прежде всего его современники, именно

этим объясняется тот прием, который встретил Полевой у огром-

ного большинства русских литераторов и журналистов 1820-х гг.

и который нельзя назвать иначе, как злобной травлей. Полемика,

разгоревшаяся вокруг имени Полевого, с самого начала приняла

формы литературного скандала, небывалого по своим размерам

и запальчивости. Смысл этой полемики был значительно глубже,

нежели это принято думать. Журнальные фельетонисты, стоявшие

на страже литературной законности и порядка, справедливо пола-

гали, что выступление Полевого не есть только литературный

бунт, какие уже знала история, но нечто большее и новое —

бунт социальный, буржуазная антидворянская оппозиция на фронте

литературы.

Современники склонны были считать Полевого проводником

идей крайнего политического радикализма. С. С. Уваров, министр*

народного просвещения, один из вдохновителей николаевской реак-

ции, полагал, что Полевой на страницах «Московского Телеграфа»

выражал «дух декабризма». Агенты III Отделения именовали его

«атаманом» московской «либеральной шайки». Пушкин определял'

деятельность Полевого, как «наглую проповедь якобинизма перед

носом правительства». . . Между тем, Полевой, конечно, не был

«якобинцем» и ни в какой мере не является родоначальником рус-

ской революционной демократии последующей эпохи.1 Так же, как

и мелкобуржуазное «якобинство», ему были органически чужды

и враждебны идеи раннего «русского» социализма, с провозвестни-

1 Характерно, что, высоко оценив Великую французскую революцию как

романтическое, «безмерное, и вековое» событие мировой истории, Полевой не

принимал ее как выражение мелкобуржуазного «якобинства», самым резким

образом выступая против «тех парижан», которые «с трехцветной кокардою на

Шляпе брали Бастилию в 1789 году» (М. Т, 1831, № 1, стр. 22)*

20

ками которых (Герценом, Бединским и др.) столкнулся он в конце

1830-х гг. 1

Полевой не воспринял и не развил традиции мелкобуржуазного

политического радикализма с его тираноборческими устремлениями

(Радищев, левое крыло декабристов); он не усвоил ни идей мате-

риалистической философии, ни идей утопического социализма с его

критикой капиталистического строя; ему вполне чужда осталась ге-

гелевская диалектика; он не до конца осознал понятие классовой

борьбы в истории, — но тем не менее он сыграл крупную про-

грессивную роль в истории русской общественной мысли, поскольку

политические убеждения его были, несомненно, радикального по-

рядка, хотя это и был радикализм особого толка, радикализм

буржуазный, в достаточной степени умеренный. В отличие от идео-

логов дворянского радикализма, Полевой, в сущности, никогда,

даже в годы издания «Московского Телеграфа», не думал о поли-

тических преобразованиях в России, полагая, что для этого «еще

не настало время».

Социально-политические мнения Полевого возросли на почве

^не вполне критического усвоения идей «трезвого» радикализма

французской буржуазии эпохи реставрации и июльской монархии

и увлечения национально-освободительным движением в странах

Латинской Америки (в Северо-американских штатах также). Он

равно увлекался и героическими эпопеями Лафайета и Боливара,

и публицистическим пафосом доктринеров, и парламентским красно-

речием Бенжамена Констана, и теорией борьбы классов в истори-

ческих трудах Тьерри, Гизо и Минье. поскольку все это знамено-

вало победу буржуазии над силами международной реакции эпохи

Венского конгресса и Священного союза, — победу, которая, кстати,

уже в этот период была подозрительно похожа на сделку.

Полевой был законченным идеологом русской буржуазии; вся

его публицистическая практика сводилась прежде всего к пропа-

ганде идеи, свободного капиталистического развития России, рас-

ширения прав, влияния и повышения классового самосознания бур-

жуазии.

Смысл и значение дедтельнЬсти Полевого заключаются именно

в том, что он представлял в своем лице окрашенную в револю-

ционные тона русскую буржуазную оппозицию, выступавшую

в 1830-е гг. под знаком борьбы с господствующим классом дворян-

землевладельцев. Между тем революционность выступлений бур-

жуазных иделогов была по существу мнимой, так как свержение

самодержавия вовсе не входило в программу действий русского

«третьего сословия». Программа эта носила особый характер.

1 См., например, рассказ Герцена в I томе «Былого и дум» о его столкно-

вении с Полевым на почве обсуждения идей сен-симонизма; ср. ниже отзывы

Полевого о русских «гегелистах» 1830 — 1840-х гг.

21

Время Полевого было эпохой, когда процесс разложения си-

стемы натурального* хозяйства и крепостного права стал впервые

заметным. Обострение и рост противоречий в области классовых

и социально-политических отношений явился неизбежным спутником

этого процесса. К тридцатым годам Россия вступила в начальный

период становления’ промышленного капитализма, и на историче-

скую сцену вышел новый герой — промышленная буржуазия, судь-

бам которой, в лице одного из наиболее замечательных ее предста-

вителей, посвящена настоящая книга.

Глубоко ошибочным, однако, было бы понимание экономических

и социальных сдвигов в России в первую четверть XIX столетия,

как результатов полной Щ безоговорочной победы промышленного

капитала. Говорить о «перерождении» царской, крепостнической

России в буржуазную монархию — пока еще нет решительно Ника-

ких оснований. Несмотря на неоднократные попытки русского само-

державия освоить принципы буржуазной экономической политики,

оно оставалось, в основном, крепостническим режимом, опиравшимся

на принципы абсолютизма, бюрократии и сословно-классовых при-

вилегий, и класс-гегемон, класс дворян-землевладельцев сохранял

в своих руках всю полноту политической власти.

В эпоху тридцатых годов промышленная буржуазия, достигшая

к этому времени значительных успехов в области экономических

отношений, учитывавшая опыт западных революций, уже начинала

переходить в наступление и на дворянскую культуру, выделив

из своей среды первых идеологов — буржуазных «просветителей»,

во главе которых, первым из первых, стоит Николай Полевой. Но

преобладающим влиянием в культурной жизни страны попрежнему

оставалось влияние дворянско-помещичьей интеллигенции. Николай

Полевой жил и «действовал» во враждебном окружении.

Становление и активизация промышленного капитала' в .России

протекали в условиях относительного своеобразия русского истори-

ческого процесса. В России буржуазия никогда не вступала в во-

оруженный бой с монархией, но «мирным путем» втягивалась

в поры ее экономического и идеологического организма. Такова

была тактика молодого и еще маломощного промышленного капи>-

тала, перед которым стояла первоочередная задача — легализовать

свои достижения, преодолеть внутри страны сопротивление старого

экономического быта и обеспечить себя от невыгодной конкуренции

с несравненно более могущественным и культурным промышленным

капиталом Запада. Речь шла о правовых гарантиях, сословных при-

вилегиях и, главным образом, о протекционистских тарифах и если

не отмене, то, по крайней мере, об ограничении крепостного права.

Вместе с тем молодую русскую буржуазию чрезвычайно привлекал

твердый («петровский») характер государственной власти, способ-

ной защитить ее интересы на международной арене, а также завое-

вательная политика самодержавия (непрекращавшиеся войны на

22

Кавказе и в Персии открывали новые огромные рынки) и, наконец,

купечеству крайне льстило, что на всю жизнь зараженный после

14 декабря *1825 г. недоверием к дворянской интеллигенции, Нико-

лай I внимательно учитывал интересы и пожелания верной «отече-

ству, престолу и алтарю» буржуазии, «отдав российское дворянство

под надзор полиции, ласкал купечество» (М. Н. Покровский). Эта

двойная система — протекционизм, покровительственное «воспита-

ние» национальной промышленности русским самодержавием, с од-

ной стороны, и стремление буржуазии к мирному с ним сотрудни-

честву, с другой,—определила, в основном, характер идеологиче-

ской программы Николая Полевого.

Оппозиционные настроения русской буржуазии, «недовольство»

купечества в эпоху десятых годов — факт общеизвестный. Над этим

задумывались, между прочим, декабристы, — они неоднократно ука-

зывали на тяжелое экономическое и социально-правовое положение

русского купечества.1 Пестель в «Русской Правде» писал, что «в по-

становлениях о купечестве обретаются большие несправедливости,

противоречия и злоупотребления, гибель торговле наносящие».

А. Бестужев подробно останавливался на причинах «недовольства»

купечества; оно —по его словам — «стесненное гильдиями и затруд-

ненное в путях доставки, потерпело важный урон с 1812 года. Мно-

гие колоссальные фортуны погибли, другие расстроились. Дела

с казною разорили множество купцов и подрядчиков, а с ними их

клиентов и верителей, затяжкою в уплате, учетами и неправыми

прижимками в приемё. Шаткость тарифа привела в нищету многих

фабрикантов, испугала других и вывела правительство наше из

веры равно у своих, как и у чужеземных негоциантов. Следствием

сего был еще больший упадок нашего курса [внешнего кредита —

В. О.], от государственных долгов происшедший, и всеобщая жа-

лоба, что нет наличных». Декабрист Батеньков, посещая в 1825 г.

петербургские купеческие дома, вынес впечатление, что «этот класс

1 Интересы декабристов, в массе либеральных аграриев, однако, не совпа-

дали с интересами русских промышленников. Любопытна в этом отношении за-

очная полемика с Полевым декабриста В. Кюхельбекера. Читая в крепостном

заключении «Письма из Сибири» известного П. А. Словцова (напечатанные

в М. Т. 1830 г.), Кюхельбекер сочувственно цитирует в своем «Дневнике

узника» рассказ Словцова о нищете и лишениях «служителей мануфактур»

(то есть фабричных рабочих): «Нет. пусть у нас за Уралом не будет богачей

etc., за то наши зауральцы не сделаются вице-машинами, и не будут терпеть

от машин, как в Англии!». И тут же Кюхельбекер с явным осуждением при-

водит «замечание премудрого господина Полевого», полагавшего нужным за-

явить о своем несогласии с «либеральной» филиппикой Словцова: «Почтенный

автор, кажется, не с надлежащей точки зрения и весьма односторонне смотрит

на мануфактурную промышленность. Вопрос оной весьма сложен и выводы

противны его выводам» (см. «Дневник В. К. Кюхельбекера», 1929, стр. 176).

Каковы были «выводы» Полевого по вопросу о «мануфактурной промышленно-

сти» — увидим ниже.

23

вообще недоволен стеснительными для торговли постановлениями».

Известно, что между купцами петербургского Гостиного двора были

широко распространены либеральные мнения, здесь открыто гово-

рили о конституции.1 2 Наконец, в сводной записке, составленной из

писем и показаний декабристов секретарем Верховной следственной

комиссии Боровковым, сообщалось (к сведению Николая I), что

«купечество находится в угнетенном положении, оно страдает и от

торговопромышленного кризиса после 1812 года, расшатавшего

многие состояния, и от стеснительных узаконений: права, облаго-

раживающие граждан, присвоены законом не лицу, а капиталу,

И потому добродетельный, но бедный купец остается в низшем зва-

кии, тогда как бесчестный, но богатый, объявя капитал, получает

и 2

права, равняющие его с знатнейшим дворянством».

Полевой и был выходцем из того «добродетельного, но бедного» *

купечества, за урезанные права которого вступались декабристы.

Он — тоже «родов униженных обломок» —сам писал (в автобио-

графии), что ему недоставало того, «что составляет купцу! честь

и славу в его кругу — богатства». Начиная еще со времени

екатерининской комиссии 1767 года, русское купечество, «полагая

свою надежду на высочайшие щедроты, уповало, что и оно не оста-

нется без милостивого призрения и получит способы к поправле-

нию бедного своего состояния, а через то избавится от стыда перед

счастливыми европейскими купцами». 3 На рубеже двадцатых —

тридцатых годов возраставшая экономическая сила промышленной

буржуазии требовала уже известных политических выводов и Нико^-

лай I — первый помещик своего государства — принял не только

к сведению, но и к исполнению «благонамеренные советы» своих

«друзей 14 декабря». С первых же дней его царствования предпри-

нимается ряд решительных мер, обеспечивших успехи промышлен-

ного развития России, в частности разрабатываются новые «законы

о состояниях», цель которых — укрепление правового положения

купечества. 4

1 Сводку данных по этому вопросу см. у В. Семевского, Политические

и общественные идеи декабристов, 1909, стр. 98—99.

2 См. Р. С., 1898, т. 96, стр. 353—362. По жалованной грамоте 1721 г.

(и городовому положению 1785 г.) купечество разделялось по принципу иму-

щественного ценза на три гильдии (сверх того крупные капиталисты были вы-

делены в особую группу — первостатейных купцов, или «именитых граждан»).

Права, присвоенные купцам разных гильдий, были неодинаковы: по манифесту

1807 г. все купцы были освобождены от подушной подати и личной рекрут-

ской повинности, но купцы третьей гильдии не были освобождены от телесных

наказаний (за уголовные преступления); купцам первой и второй гильдий было

разрешено содержать фабрики и заводы, купцы третьей гильдии были лишены

этого права и т.- д.

8 «Исторические сведения о екатерининской комиссии», собранные Поле-

новым, т. II, стр. 38.

4 См. книжку П. Иванова, Обозрение п|>ав и обязанностей российского

купечества и вообще всего среднего сословия, 1826 г., представляющую итоги

24

С предельной четкостью и полнотой требования русской бур-

жуазии изложены в чрезвычайно интересном документе 1823 г.:

«Начертание представления московского купеческого общества о при-

чинах упадка торговли и купеческих капиталов в России и о сред-

ствах к поправлению оных».* 1 Основной смысл указаний, сделанных

в этом «Представлении», заключается в .пропаганде идей экономи-

ческого протекционизма. Здесь утверждалось, что свобода внешней

торговли, наносящая непоправимый вред отечественной промышлен-

ности, несвойствена России; подробно обосновывалась мысль, что

«ослабление» внутренней промышленности вызывается в первую

очередь «свободным выпуском иностранных изделий»; доказывалась

очевидная польза «устроения» фабрик в России, причем приводи-

лась в качестве примера покровительственная система, принятая

в петровское время, — а также настоятельная необходимость расши-

рения материальной базы машинного производства («усовершенство-

вание фабрик»). В «Представлении» подробно исчислены «тяжелые

последствия» фритредерского тарифа 1819 Года, остановившего

рост купеческой фабрики и уничтожившего многие купеческие капи-

талы. Покровительственный тариф 1822 года хотя и открывает —

по мнению авторов записки — новые широкие горизонты для оте-

чественной промышленности, но «неизвестность в прочности торго-

вых постановлений» внушает купечеству самые серьезные опасения

и «отвращает» его от фабрично-заводского строительства. Короче

говоря, московские купцы недвусмысленно предлагали правитель-

ству закрепитьхсвою протекционистскую политику более надежными

законоположениями.

реформы гражданского законодательства в отношении буржуазии; ср. рецензию

на эту книжку в М. Т., 1827, № 4, стр. 319. '

1 См. «История московского купеческого общества», под ред. В. Н. Ст о-

р о ж е в а, т. II, вып. I, 1916, стр. 290—329. Имеются серьезные основания

утверждать, что Н. Полевой принимал участие в составлении этого документа.

В одном из многочисленных доносов на Полевого неизвестный автор (повиди-

мому Булгарин) ссылается, (между прочим, на какое-то «мнение» *московской

купеческой общины, поданное министру ,финансов в конце царствования Але-

ксандра I и якобы «сочиненное Николаем Полевым» (см. М. Сухомлинов,

Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II, 1889,

стр. 387; ср. ниже, в комментарии, стр. 468). Опубликованное. В. Н. Сторо-

жевым «Начертание» было составлено «в собрании членов, избранных московским

купеческим обществом» в октябре 1823 г.; 2 ноября этого же года доложено

в купеческом обществе, а вслед затем представлено московскому генерал-губер-

натору кн. Д. В. Голицыну с просьбой передать по инстанции выше — сперва

министру финансов, затем царю («Начертание» было получено министром фи-

нансов гр. Канкриным в первой половине 1824 г.). Среди подписавших этот

документ Полевого нет, все же возможность привлечения молодого образован-

ного купца к составлению ответственного, программного текста, разумеется, не

исключена. Но и оставляя в данном случае вопрос об авторстве Полевого откры-

тым, обратиться к этому документу тем более полезно, что он целиком и пол-

ностью выражает экономические и социальные мнения самого Полевого, по-

скольку они ясны из его позднейших публицистических сочинений. Недостаток

места, к сожалению, не позволяет нам разобрать «Начертание» 1823 г. подробно.

25

Политические события эпохи наполеоновских войн, особенно же

континентальная блокада с разрывом англо-русских торговых от-

ношений, вызвавшие небывалый дотоле расцвет отечественной про-

мышленности, — пошли в то же время в ущерб интересам крупного

землевладения (способствовали падению вывоза хлеба и прочих

продуктов сельского хозяйства). На почве этих противоречий раз-

горелась ожесточенная борьба между идеологами’ промышленной

буржуазии и аграрного капитализма (политико-экономические

школы протекционистов и фритредеров). Борьба эта определила

крайне неустойчивый характер экономической политики русского

самодержавия в течение первых двух десятилетий XIX века.

В любопытном введении к «Описанию первой публичной вы-

ставки российских мануфактурных изделий» (1829) неизвестный

автор уже подводил первые итоги энергичной борьбы аграрного

и промышленного капитала. Требования и пожелания, выдвинутые

в «Представлении» московского купечества 1823 г., — к началу

тридцатых годов были уже в значительной мере выполнены рус-

ским самодержавием. «Здравая политика» правительства, обеспе-

чившая успехи «домашней промышленности», оградившая ее от

«иностранного соперничества» и сохранившая для нее «внутренние

рынки» (формулировки подлинника — В. О.) —в этом ключ к по-

ниманию позиции идеологов русской промышленной буржуазии

тридцатых годов, Николая Полевого в частности, — позиции, обу-

словленной идеей политического альянса с самодержавием и такти-

чески заостренной против сословия, являвшегося оплотом самодер-

жавия. Идея альянса, в свою очередь, выражалась в публицисти-

ческой практике буржуазных идеологов в, неизменном демонстри-

ровании наивысшей «благонамеренности» и была продиктована

стремлением поставить на службу интересам промышленного разви-

тия России весь налаженный аппарат государственной организации.

IV

В ряду защитников прав и привилегий русской буржуазии

начала XIX столетия Полевому по праву принадлежит первое

место. С исключительной энергией и последовательностью повто-

рял он, что «деятельная промышленность и возвышение произ-

водителей средних званий есть шаг к прочному благоденствию

государства» и что «купеческое звание стоит в ряду других званий

российского гражданства как почетное и заслуживающее уваже-

ния в глазах истинно-просвещенного человека». 1 В основу всех

публицистических высказываний Полевого (эпохи «Московского

Телеграфа») положена идея органическрй связи и взаимодей-

1 М. Т., 1826, № 2, стр. 326—327.

ствия свободного капиталистического развития и культурного подъ-

ема, «промышленности» и «просвещения». «Благосостояние госу-

дарства является только тогда, — писал Полевой, — когда все фи-

зические способности государства живы и деятельны; для сей

жизни, для сей деятельности должны быть возбуждены душевные

или умственные средства. Не остается более сомнений, что толь-

ко при соединении вещественного и невеществен-

ного капиталов государство является в полноте народного бы-

тия. Признаком достижения к сей полноте со стороны веществен-

ной бывает промышленность, со стороны умственнрй —

литератур а».1

Эту мысль Полевой подробно обосновал в одной из своих

программных речей, произнесенных в Московской практической

академии коммерческих наук, а именно в «Речи о невещественном

капитале — capital immateriel, — как одном из главнейших ос-

нований государственного благосостояния и народного богат-

ства» (1828). 2 «Просвещение, — по словам Полевого, — есть

главнейшее основание благосостояния каждого государства, ибо

оно' составляет часть народного богатства, более важную, нежели

богатство вещественное; оно есть невещественный капитал, без

коего капитал вещественный не только маловажен, но совершенно

ничтожен». •

В другой своей речи — «О купеческом звании» (1832) 3 По-

левой особо касается вопроса о буржуазном просвещении; он видит

залог успехов «великого дела образования и воспитания купече-

11 М. Т., 1828, ч. 23, стр. 241. Полевой неоднократно подчеркивал, что

в его «гражданской» деятельности сочетались оба эти признака: «Слава

богу! на малом поприще, где судьба велела мне действовать, есть дело: я л и-

тератор и купец (соединение бесконечного с конечным) и могу работать

двояко» — писал он в неизданном письме к кн. В. Ф. Одоевскому 16 фе-

враля 1829 г. (ГПБ).

2 Речь эта была издана дважды в том же 1828 г. Понятие о «невеще-

ственном капитале» было заимствовано Полевым, повидимому, из французской

политико-экономической литературы; на русской почве оно появилось впервые

в работах академика А. К. Шторха. Мысли Полевого о «невещественном капи-

тале» были жестоко осмеяны его антагонистами в бесчисленных памфлетах;

единственный восторженный отзыв о «Речи о невещественном капитале» по-

явился в рижской немецкой газете «Estona» (1829, № 24, особое приложение);

принадлежал он перу сотрудника «Московского Телеграфа» Н. Борхардта.

Позднее мысли Полевого были подхвачены К. Гергардомв брошюре «Рас-

суждение о том, что словесность вообще, и в особенности'отечественная, служит

не только улучшением, но и достоянием купеческого сословия» (Спб. 1833),

где читаем: «Торговля, сей обильный и вечно неиссякаемый источник обще-

ственного богатства, а следовательно и благосостояния, сия чудесная пружина,

приводящая в движение и огромные капиталы, и промышленность народную,

есть вместе и источник умственного просвещения и образованности государств

и народов» (стр. 10).

3 Речь эта была издана в том же 1832 г. со следующим посвящением:

«Почтенным согражданам, купечеству первопрестольной Москвы, с глубо-

ким уважением посвящает сочинитель, купец мсГс^овски й».

27

ского сословия» в «усиленном деятельном движении вперед, кото-

рое с начала нынешнего столетия, и особенно в последние годы,

ознаменовало бытие нашего отечества». Под «движением вперед»

Полевой понимает, в первую очередь, промышленный и культур-

ный подъем под спасительной эгидой «мудрого правительства».

«Сильнее обращается, — пишет он, — ныне кровь в государствен-

ных жилах России; деятельнее движутся теперь члены сего огром-

ного исполина Северного. Все сословия, по отчету ума и сознанию

опыта, чувствуют необходимость соответствовать усердием и рев-

ностию благим намерениям мудрого правительства — все теснее

сближаются, дружнее дают одно другому руку, на дело чести го-

сударственной z и пользы частной. Купечество — с благородною

* уверенностью в самих себя произносим сии слова — купечество

русское не изменяет в общей жизни отечества призыву ко всему

великому, прекрасному и благому, обещаемому будущей судьбою

России. Возвышенное духом патриотического соревнования, уже

вполне понимает оно любовь и благоволение к нему монарха и

приязненное участие других государственных сословий. Разде-

ляя общее желание добра, оно быстрее прежнего устремилось

ныне на поприще гражданской доблести». «С сердечным чув-

ством радости» вспоминает Полевой промышленные выставки

1829. и 1831 гг. — эти «два торжества отечественной промы-

шленности», пробудившие в русском купечестве «сознание своего

достоинства», и т. д.

Обе речи Полевого выдержаны в сугубо «благонамеренном»

тоне; они не только кончаются откровенными панегириками по ад-

ресу Николая I («Се он, избранный богом человек, се он — мо-

нарх России, к коему стремятся взоры и серДца наши! Царь Рус-

ский!» и т. д.),1 но и изобилуют комплиментами, расточаемыми по

* Аналогия: Петр I — Николай I, резко подчеркнутая Полевым в его

«Речи о купеческом звании» (он пишет, что «десница» Николая «простерта»

к русскому купечеству так же «благоволительно, как десница великого предка

его и примера Петра Великого»), характерна не для него одного; аналогия эта

была «общим местом» в литературе тридцатых годов, пользовалась кредитом

у самых различных людей эпохи. Но если у одних, как хотя бы у Пушкина,

сопоставление Николая с Петром имеет значение, по преимуществу, моральной

категории («семейным сходством будь же горд»), то у Полевого эта прописная

аналогия целиком входит в состав его классовой идеологической программы.

Для Полевого было важно не то, что «был от буйного стрельца Петром отли-

чен Долгорукой», но то, что Петр был царь-купец, ставленник и покровитель

русского капитала на определенной ступени его развития. Недаром Полевой так

много и охотно писал о Петре — ив публицистических, и в художественных

своих сочинениях. Достаточно будет вспомнить одного только «Дедушку рус-

ского флота», где незримый на сцене Петр рисуется идеальным опекуном мел-

ких буржуа и «иностранных специалистов» (вельможество из пьесы вообще

устранено, но зато расхвален Лефорт); также и в «Иголкине» купца-патриота

встречают по приказу царя с хлебом-солью (заключительные слова пьесы со-

держат прямое обращение к Николаю I: «Да будут цари русские подобны царю

Петру Алексеевичу»). я

28

адресу «первенствующего сословия» — дворянства. Полевой от-

нюдь не касается вопроса об уничтожении дворянства, как класса-

гегемона, он настаивает только на равноправии буржуазии

в сфере «жизни общественной», деятелями которой равно являются

«чиновник и купец, дворянин и гражданин». Он развивает даже

идею своего рода классового мира («все сословия... теснее сбли-

жаются»), персонифицируя ее в образах Минина и Пожарского:

«Не в наше время препираться о первенстве сословий... Ми-

нин и Пожарский, поставленные рядом й равно движимые на спа-

сение и славу отечества, да будут, йыне и навсегда, эмблемою на-

шею? Мы должны ревновать друг другу не тщеславною гордели-

востью и не спорами о преимуществах одного сословия перед дру-

гим; не тленными хартиями, не пыльною летописью, где для не-

славного потомка записаны дела великих предков, должны мы

доказывать наше достоинство. .. Да будут для нас священны права

к отЛичий каждого сословия, да будет каждое из них почтенно в

исполнении своего долга и обязанностей, налагаемых на него зако-

ном божиим и человеческим. Наши выводы ведут именно к тому,

доказывая, что взаимное неуважение сословий и презирающая вза-

имная ненависть их суть плоды грубого невежества, необузданных

страстей или буйного своевольства. Все они необходимы, все ос-

нованы на верных законах ума и условиях природы и бытия чело-

веческого. Кроме того, все сословия взаимно заменяют одно дру-

гое, и самые занятия их сливаются... Мы убеждаемся самым

умозрением и ураками опыта, что среди всех сословий звание

купца, гражданина столько же почетно, благород-

но и необходимо, как и другие звания». ,

Оставляя в стороне вопрос о монархических симпатиях Поле-

вого (он всегда оставался верноподданным Николая I), следует

отметить, что благонамеренные комплименты по адресу «первен-

ствующего сословия», которые расточал он в своих официаль-

ных речах (по званию члена совета Коммерческой академии и мо-

сковского Мануфактурного совета) в значительной мере вызваны бы-

ли, разумеется, посторонними соображениями тактического порядка.

Под свои размышления об исторических судьбах русской бур-

жуазии ПолеЪой подводил широкую идеологическую базу. Его речи

«О невещественном капитале» и «О купеческом звании», а также

1 В 1833 г. в Московской Практической академии коммерческих наук Поле-

вой произнес специальную речь «Козьма Минич Сухорукой, избранный от всея

земли русские человек» (издана в том же 1833 г.), где доказывается, что

именно русскому купечеству, в лице Минина, династия Романовых обязана своим

самодержавием.

29

примыкающий к Иим программный «Разговор между сочините-

лем русских былей и небылиц и читателем» (предпосланный ро-

ману «Клятва при гробе господнем», 1832 г.) замечательны также

тем, что в них Полевой развивал историко-философскую и об-

щественно-политическую идею «руссизма», основной смысл кото-

рой заключается в том, что России — «особой части света», «зе-

мле надежды», «только начинающей свое гражданское и умственное

бытие», — суждена мессианцческая роль «обнови? ельницы» ми-

ра — Европы, «находящейся в преклонном развитии духовных и

телесных сил», будущее которой «являет печальную старость».

Самая фразеология Полевого до некоторой степени совпадает с

прописными формулами официального «руссизма», выдвинутыми

самодержавием в качестве основных принцигюв политического и

религиозно-морального сознания. Правда, Полевой не говорит

прямо о том, что мессианическая роль России суждена ей в силу

ее православия, национальной культуры и исконного политиче-

ского строя, и видит залог ее грядущих успехов почти исключи-

тельно в укреплении буржуазии, в эмансипации молодой русской

промышленности от власти иностранного капитала и в завоева-

тельной политике самодержавия. «Нам предстоит исхищение из

рук иноземных источников богатства, украшение отчизны плодами

промышленной деятельности, — пишет он. — Настанет время, ко-

гда сильные купеческие флоты наши во!звеют паруса на Балтий-

ском, Каспийском, Черном морях и от берега Северо-Западной

Америки, из Индейских островов и стран принесут богатства к

берегам Восточной Сибири, и изумленный Китай увидит флаги

наши...» и т. д.1 Но, тем не менее, свою проповедь буржуазного

процветания Полевой облекает в покровы наивысшей «благона-

меренности»; наряду с «сознанием собственного достоинства»,

«уважением к самим себе» и «верой в добродетель», он рекомен-

дует русской буржуазной молодежи, в качеств'е основного жизне-

ного правила, — преданность закону и г^рестолу: «На сем крае-

угольном камени мы всегда зиждили и зиждем все наши помышле-

ния, все дела, все поступки, все надежды наши!»

«Руссизм» Пдлбвого — явление сложное. Это одна из разно-

видностей национал-романтического либерализма, который, про-

тивопоставляя Россию и Европу как два культурно-исторических

мира, принципиально различных по духу и формам их 'религиоз-

ного и политического быта, оговаривает, тем не менее, свое право

на пропаганду идей западно-европейского буржуазного строя. В

этом его отличие от реакционного казенного национализма Ува-

ровых и Бенкендорфов. Идеи национализма являлись в эпоху По-

левого реакцией на дворянский космополитизм екатерининского и

александровского времен; между тем Полевой обвинялся своими

1 «Речь о купеческом звании». (

30

Николай Полевой

антагонистами не в чем ином, как именно в «космополитизме».

И действительно, вряд ли кто другой в николаевской России, кроме

издателя «Московского Телеграфа», с таким глубоким убежде-

нием и редкой настойчивостью действовал в пользу «европеиза-

ции» русского быта и русской культуры. Это кажущееся «про-

тиворечие» нуждается в объяснении. Полевой — один из самых,

казалось бы, несомненных западников своего времени—был ти-

пичным и законченным националистом, но осложнил свой «патрио-

тизм» темг что^сам назвал «высшей точкой зрения».

Повидимому, Полевому принадлежит честь изобретения крыла-

того словца «квасной патриотизм»; во всяком случае оно вышло

из редакции «Московского Телеграфа» и имело в виду именно тот

официальный патриотизм Уваровых и Бенкендорфов, который на-

шел свое выражение в знаменитой триаде: «православие, само-

державие, народность». Полевой объявил себя решительным вра-

гом квасного патриотизма1 и следующим образом сформулировал

свою точку зрения на «внутреннее образование» России: «Судьба

русской земли необыкновенна тем, что Русь поставлена между

Югом и Севером, между Европой и Азией, обширна^ могуществен-

на, но младшая сестра всем другим европейцам. До Петра Русь

возрастала отдельно от Запада: была в Европе, и вне Европы.

Только Петр начал настоящее образование Руси. Форма сего

образования долженствовала быть Европейская, а не Ази-

атская, по тому же, по чему дважды два четыре, белое не черное,

а черное не белое. Прошло уже сто лет, как мы вдвинуты в Ев-

ропу, но — только вещественно. Мы сильны, могучи, чудо-

богатыри. Мы ломали рога турецкой луны, вязали лапы персид-

ского льва, переходили через Альпы, сожгли величие Наполеона в

Москве и заморозили его славу, загнали шведов за Ботнический

залив и подтесали один мир в Париже, другой под Ьтенами Царя-

града. При всем том (чего стыдиться нам истины?) по умствен-

ному образованию — мы всех Европейцев моложе, мы еще

дети! .. Мы еще не дозрели... Русь, могущественная, силь-

1 «Кто читал, что писано мною доныне, тот, конечно, скажет вам, что к в а с-

ного патриотизма я точно не терплю .. В этом, как и во всех своих

правилах и мнениях, я готов всегда сознаться, готов всегда подтвердить их

перед кем угодно», — писал Полевой («Разговор между сочинителем русских

былей и небылиц и читателем»). Изобретение словца «квасной патриотизм»

приписывалось также П. А. Вяземскому; ср. в статье, принадлежащей, повиди-

мому, его перу: «Пора нам оставить несправедливую мысль, будто восклицания

доказывают что нибудь; будто патриотизм непременно требует на сто манеров

твердить одно и то же о нашей славе, о наших добродетелях, без всяких дока-

зательств. Нет! истинная любовь к отечеству состоит не в том, чтобы, воскли-

цая о славе предков, ставить фразы без связи и почитать космополитом того,

кто в этих фразах не находит большого толку!» [М. Т., 1826, ч. VII, стр. 185;

подпись А. (Асмодей? — В. Сг$. также М. Т., 1829, ч. 25, стр. 129

и примечание М. П. Погодина к статье И. Кулжинского «Полевой

и Белцнский» в газете «Русский», 1868, Ns 114, стр. 4.

Николай Полевой—3.

33

иая, крейкая, ёсть йёДозрёлый плод. Вещественно — она все кон-

чила; умственно — только все начала и ничего еще не кончила!..

Довольно хвастовства, довольно внешности. Уверимся, что вну-

треннее образование наше должно начаться сознанием достоинства

других народов. Затем — сводной стороны, философически рассмо-

трим европейскую образованность и требования века, отделим до-

брое от худого, бросим злую половину/ как говорит

Шекспир, и извлечем для себя формы европейского об-

разования. С другой, беспристрастно рассмотрим самих себя.

В истории нашей поищем не предметов пустого хвастовства, но

уроков прошедшего; в настоящем быте нашем откроем нынешние

недостатки и выгоды наши... Мы извлечем таким образом сти-

хию народности. Зная формы европеизма и сти-

хию руссизма, скажите, — чего не сделаем мы из Руси

нашей, из нашего народа, закаляемого Азиятским солнцем в сне-

гах Севера? Мьг победили Европу мечем, мы победим ее и умом:

создадим свою философию, свою литературу, свою гражданствен-

ность, под сению славного престола великих монархов наших!» 1

Как видим, Палевой очень далек от того, что мы привыкли по-

нимать под «западничеством». Откуда же у него эти почти сла-

вянофильские мысли о России как «третьем Риме»?

Здесь не место подробно выяснять вопрос о националистских и

праславянофильских течениях в русской философии и публици-

стике начала XIX века, но имеет смысл указать на широкое рас-

пространение в кружках русской интеллигенции 1820-х гг. идей

романтического национализма, генетически связанных с учением

Гердера о национальных особенностях характера, нравов и обще-

ственного быта древних славян; Гердер первый заявил, что исто-

рия России и история Запада — различны. Учение Гердера было

развито славянскими историками (Добровским, Мацеевским, Ша-

фариком, Лелевелем), в работах которых уже явственно можно

различить корни позднейшего славянофильства. Полевой чрезвы-

чайно высоко ценил Гердера, называя его «одним из влиятельней-

ших гениев, какие озаряют историю человеческого просвещения»,

«мыслителем первостепенным»;2 3 * был он знаком также и со славян-

скими, преимущественно польскими, историками, многими положе-

ниями и выводами которых воспользовался в своих собственных

исторических работах. 6 Особо следует отметить в плане усвоения

Полевым идей романтического национализма также и влияние,

оказанное на него немецкой идеалистической философией, Шел-

лингом в первую очередь.

1 «Разговор между сочинителем русских былей и небылиц и читателем».

2 М. Т., 1828, ч. 20, стр. 137. Примечание Н. Полевого к переводной

статье: «Гердер».

3 О «польских отношениях» Н. Полевого см. на стр. 418 настоящего

издания.

34

Заключая «стйхию руссйзма» й «формы ёЁропейзма», Полевой

и в данном случае следовал основному закону своего мировоззре-

ния — принципиальному эклектизму, печать которого лежит на всей

его публицистическойти литературной практике. «Западничество»

Полевого следует понимать весьма условно и ограниченно. Про-

светительские тенденции промышленной буржуазии определили ха-

рактер и направление его боевых выступлений против отечествен-

ного «горделивого полу невежества» в пользу идеи постижения

социальной и культурной истории Запада. Но нигде ни одним

словом Полевой не обмолвился, что овладеть высотами европей-

ского просвещения t Россия может, только усвоив весь опыт за-

падно-европейского исторического процесса. Активное западниче-

ство Чаадаева или Герцена было органически чуждо и враждебно

Полевому. И не так уж неправ был Аполлон Григорьев, когда пи-

сал: «Полевой был вовсе не западник, а вполне и в высшей сте-

пени русский человек и менее всего отрицатель идеи народности»

(«Мои литературные и нравственные скитальчества»). Идеей «на-

родности» проникнуты все сочинения Полевого эпохи тридцатых

годов. В петербургский период его жизни идея эта уже весьма

гармонично перекликалась с официальной теорией Уварова, доказы-

вавшего, что русский исторический процесс характеризуется в отли-

чие от западно-европейского, отсутствием классовой борьбы, что,

в свою очередь, предохраняет Россию от революционных потрясений.

Касаясь вопроса об идее «народности» в понимании, Полевого

(России суждено «внести в Европу особую стихию .духа», являю-

щуюся «типом восточно-европейского образования» и «завеща-

нием умиравшей Византии»), 1 — Г. В. Плеханов писал (в> статье

«Погодин и борьба классов»): «Ясно, что по этой ^санве легко

было бы вышить узор во вкусе самой «официальной» народности.

Как знать! Может быть, наличность этой византийской канвы и

помогла впоследствии Полевому совершить поворот в сторону

Булгарина». Дело, конечно, не в повороте Полевого «в сторону

Булгарина», которого (поворота), строго говоря, вообще не было,

но указание на известную закономерность пути Полевого, привед-

шего его в конце концов в лагерь рептильных петербургских лите-

раторов, — совершенно справедливо.

Тем не менее не следует умалять значение и роль Полевого.

1 «История русского народа», т. V, стр. 13. Ср. в статье «Памятник Петра

Великого»: «Бесспорно то, что России определена в будущем великая роль

в истории Европы; что Россия, конечно, должна внести новую стихию в мир

западный и, следовательно, что доныне вся ее история была только при-

готовлением к истории будущей» («Живописное Обозрение», 1835, т. I,

стр. 108); статья эта была одобрена Николаем I и сыграла большую роль

в деле «примирения» Полевого с правительством. Внесение в Европу «русской

стихии» в понимании Николая I и Уварова заключалось в том, что Россия

должна была, сыграть роль всеевропейского жандарма.

3*

35

В эпоху своего подъема, в эпоху «Московского Телеграфа», Поле-

вой, «будучи частным человеком и действуя как честный писа-

тель», со всей силою своего незаурядного публицистического па-

фоса обрушивался на «горделивое полуневежество», «смешное са-

мохвальство», «квасной патриотизм». Полагая, что «умственное

образование состоит в полном развитии внутренних сил, внутрен-

него духа» и что «такого полного развития у нас еще нет», Поле-

вой доказывал, что для достижения этого развития необходимы

четыре условия: «искреннее сознание у нас существующих недо-

статков, справедливое сознание чужеземных преимуществ, верное

познание сущности самих себя и уменье пользоваться чужим хоро-

шим, отвергая чужое дурное». 1

Первое условие Полевой считал «начальным», основным, но

в то же время его исходная политическая позиция и внешние усло-

вия, в которых* ему приходилось жить и работать, естествен-

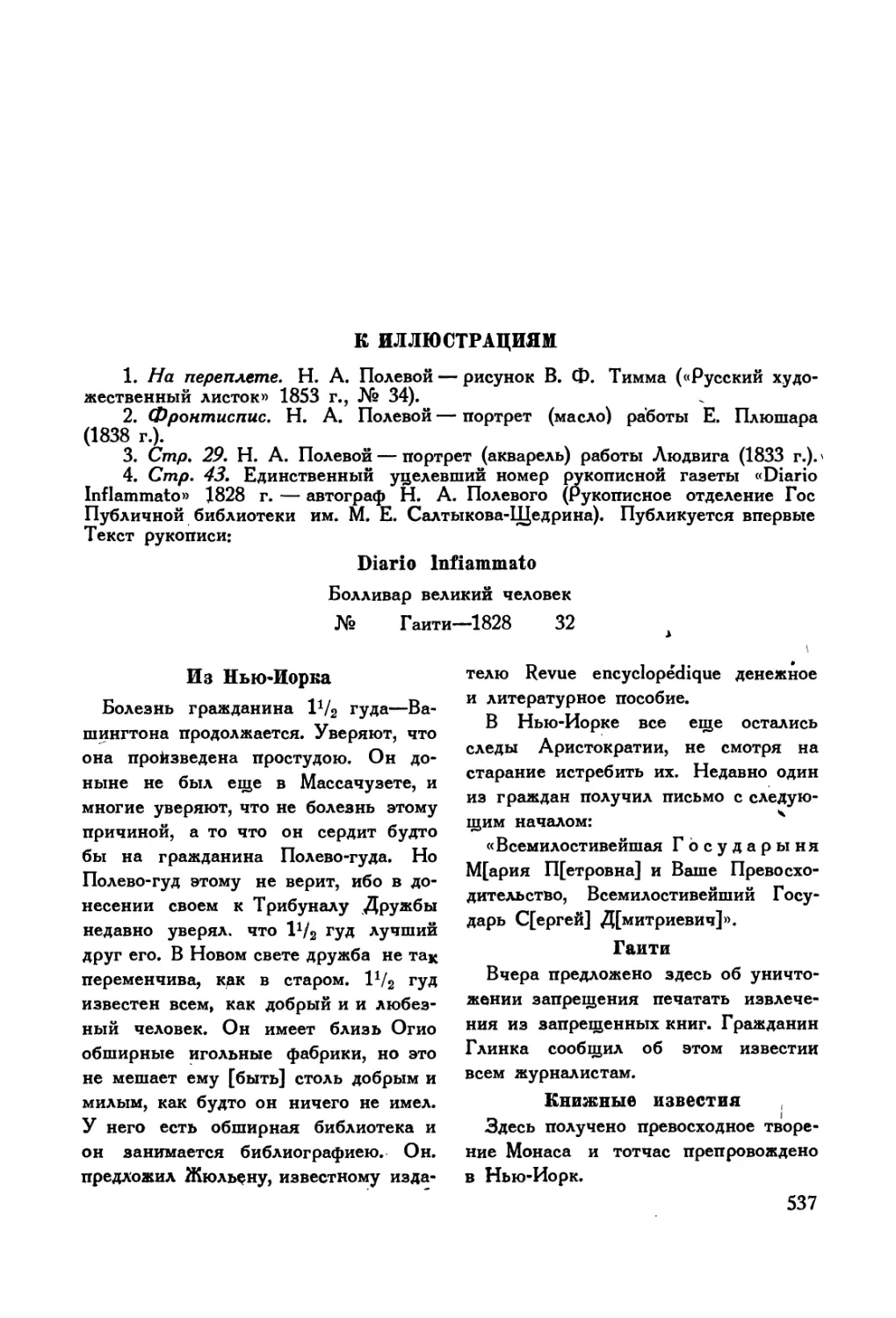

но не давали ему возможности широко развернуть критику поли-