Author: Боттон А.

Tags: литература литературоведение этика философия

ISBN: 978-5-699-70881-9

Year: 2014

Text

Ален де Боттон

Утешение

философией

%

pocketoook

H ДЕ Б ОТТО

Утешение

философией

£

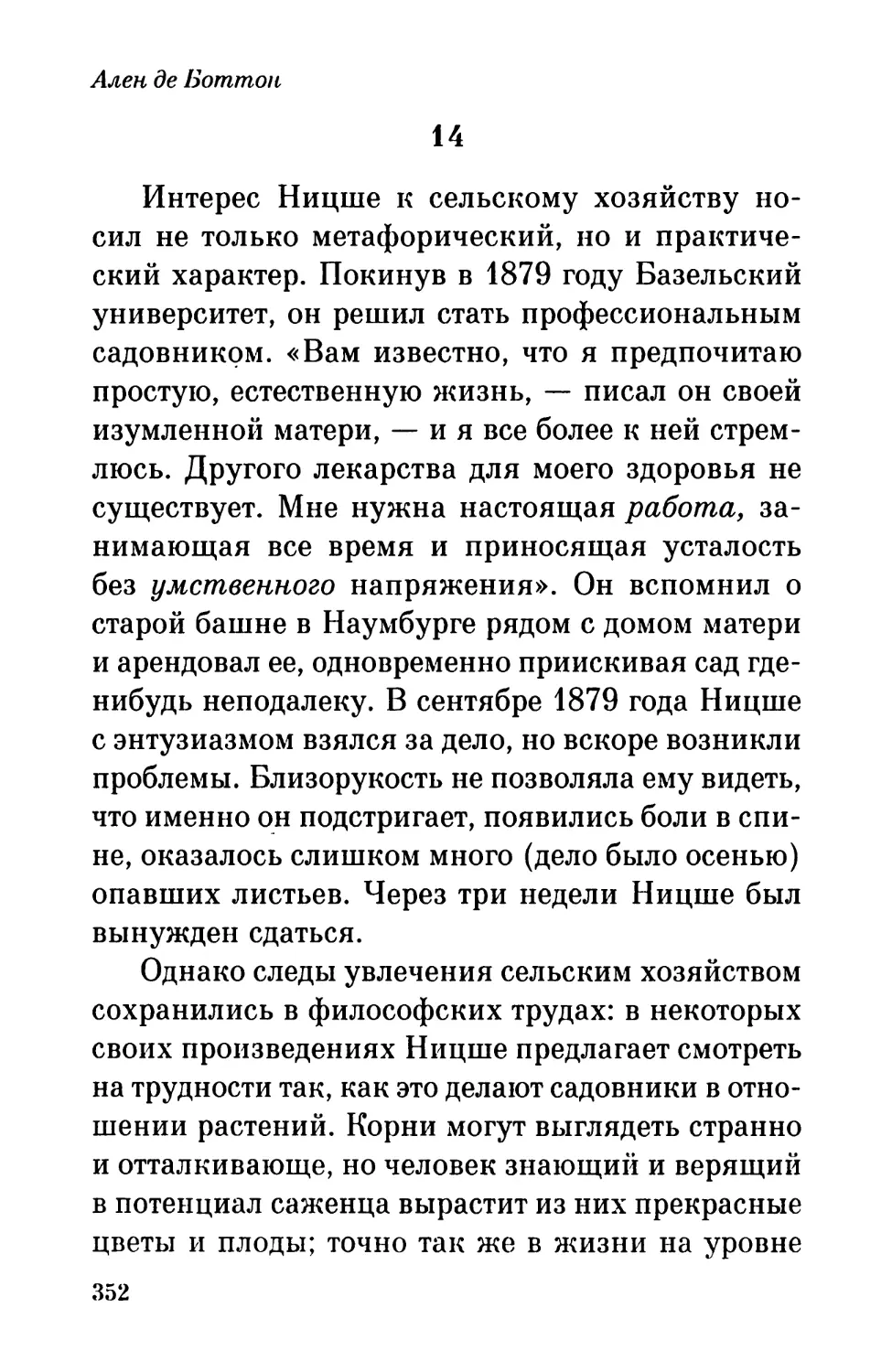

ЭКСМО

МОСКВА

2014

УДК 82(1-87)

ББК87.7(4Шва)

Б 86

Alain de Botton

THE CONSOLATIONS OF PHILOSOPHY

Copyright © Alain de Botton, 2000

Оформление серии А. Саукова

Иллюстрация на обложке П. Петрова

Боттоп А. де

Б 86 Утешение философией / Ален де Боттон ;

[пер. с англ. А. Александровой]. — М. : Эксмо,

2014. - 384 с.

ISBN 978-5-699-70881-9

Все люди время от времени попадают в трудные си-

туации. Как обрести уверенность в себе? Как справить-

ся с безответной любовью? Как преодолеть жизненные

трудности?

Философия учит, что через грозовые облака невзгод

всегда пробиваются солнечные лучи. Величайшие мы-

слители с философским спокойствием умели выходить

из самых тяжелых ситуаций, твердо веря, что преодолеть

обстоятельства можно.

В этой книге Алена де Боттопа философия становит-

ся искусством жить.

УДК 82(1-87)

ББК 87.7 (4 Шва)

© Александрова А., перевод на русский язык, 2014

О Издание на русском языке, оформление.

ISBN 978-5-699-70881-9 ООО «Издательство «Эксмо», 2014

I

ФИЛОСОФСКОЕ УТЕШЕНИЕ

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

1

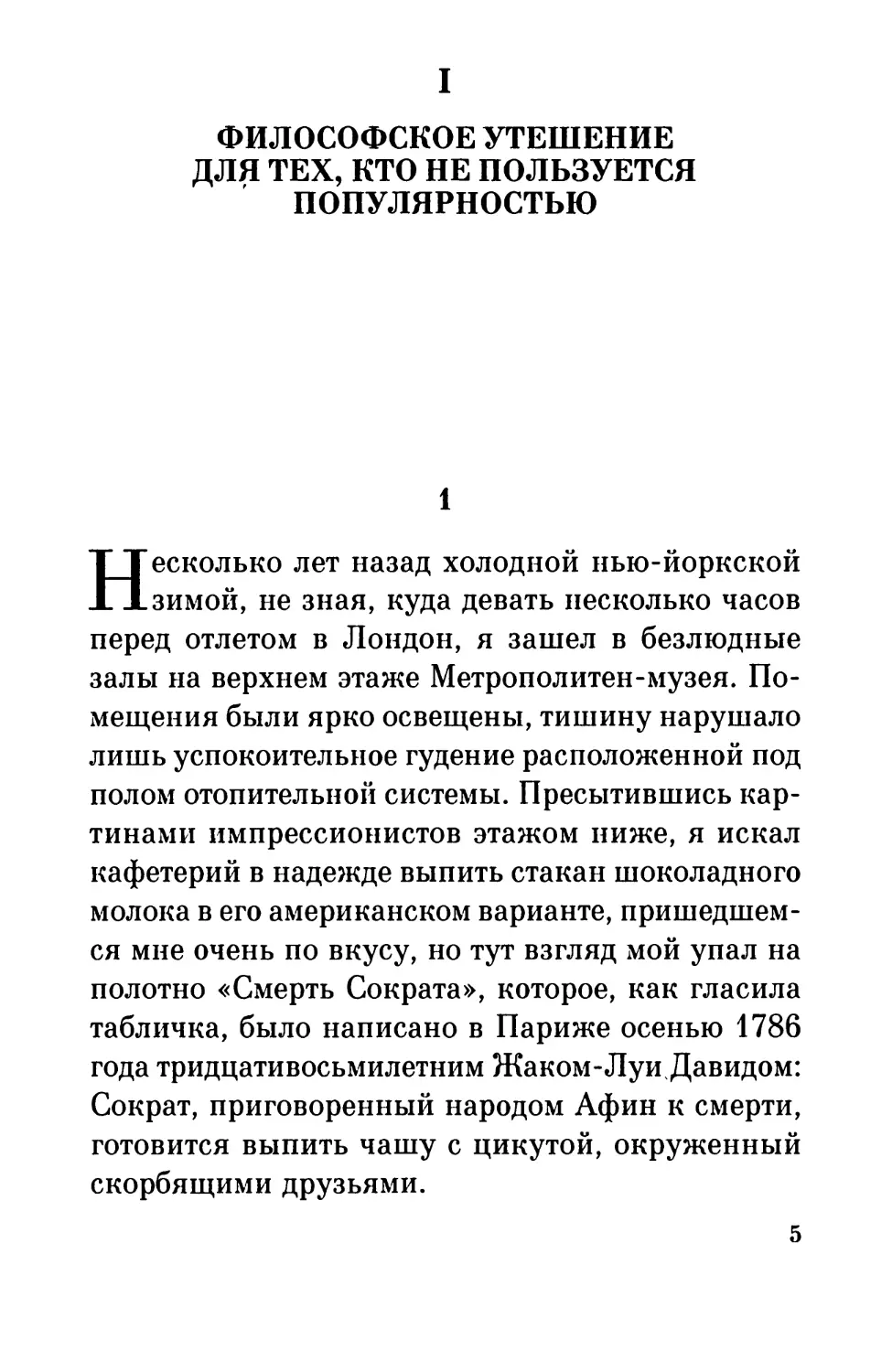

Несколько лет назад холодной нью-йоркской

зимой, не зная, куда девать несколько часов

перед отлетом в Лондон, я зашел в безлюдные

залы на верхнем этаже Метрополитен-музея. По-

мещения были ярко освещены, тишину нарушало

лишь успокоительное гудение расположенной под

полом отопительной системы. Пресытившись кар-

тинами импрессионистов этажом ниже, я искал

кафетерий в надежде выпить стакан шоколадного

молока в его американском варианте, пришедшем-

ся мне очень по вкусу, но тут взгляд мой упал на

полотно «Смерть Сократа», которое, как гласила

табличка, было написано в Париже осенью 1786

года тридцативосьмилетним Жаком-Луи Давидом:

Сократ, приговоренный народом Афин к смерти,

готовится выпить чашу с цикутой, окруженный

скорбящими друзьями.

5

Ален де Боттон

Весной 399 года до н. э. трое афинских гра-

ждан привлекли философа к суду за то, что он

не чтит городских богов, вводит новшества в ре-

лигиозные обряды и развращает молодых людей.

Прегрешения были сочтены настолько тяжкими,

что обвинители потребовали смертной казни.

6

Утешение философией

Сократ воспринял обвинения с вошедшим

в легенду спокойствием. Хотя ему была предо-

ставлена возможность отказаться в суде от своей

философии, он предпочел не предавать то, во что

верил, и не согласиться с общепринятым мнени-

ем. Как свидетельствует Платон, он смело заявил

судьям:

«Пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану

философствовать, уговаривать и убеждать всякого

из вас, кого только встречу... Вот почему я могу

вам сказать: афиняне, послушаетесь вы Анита пли

нет, отпустите меня или нет, но поступать иначе

я не буду, даже если бы мне предстояло умирать

много раз»1.

Он нашел свою смерть в афипской тюрьме, и

кончина его стала определенным рубежом в исто-

рии философии.

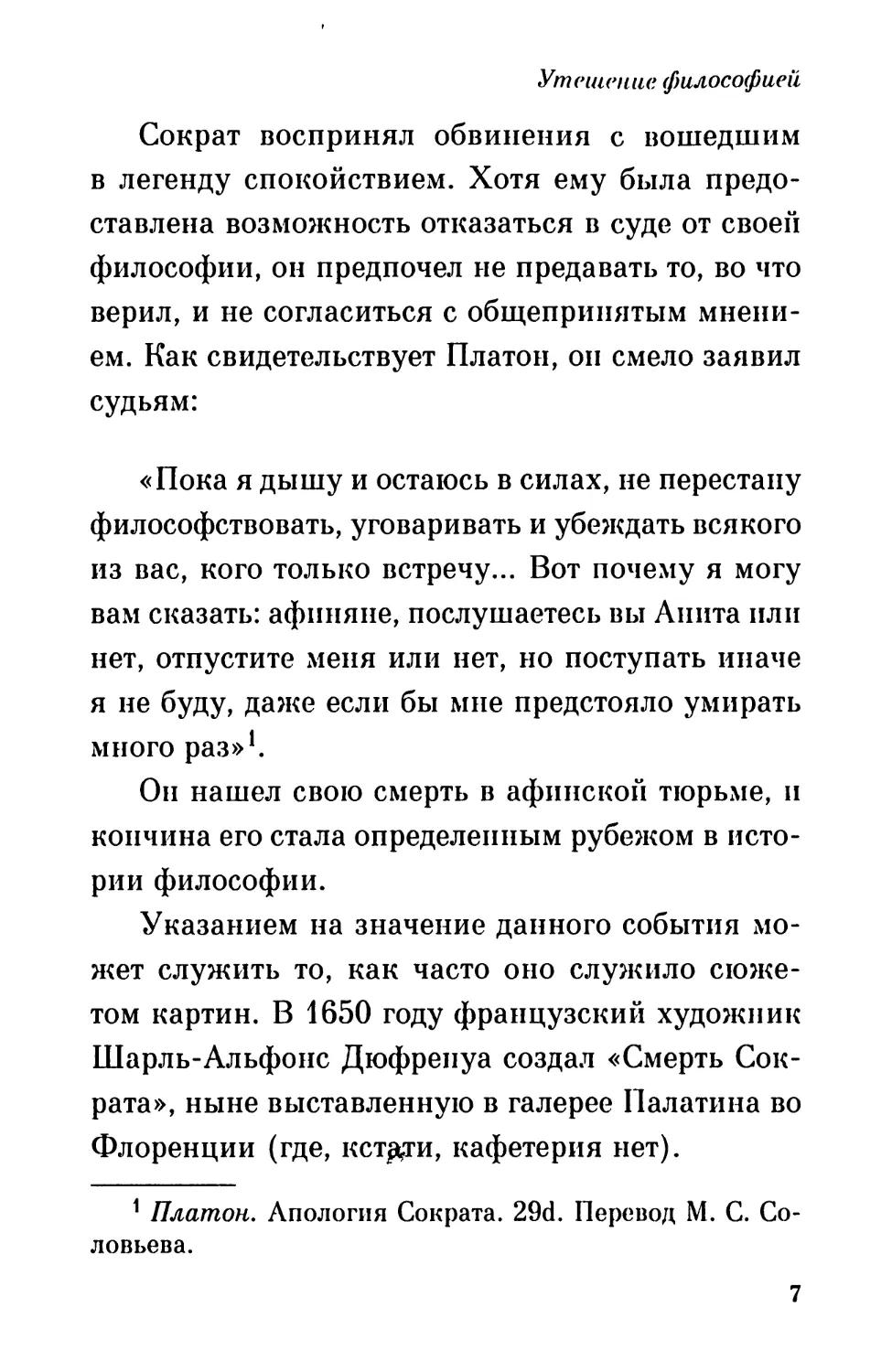

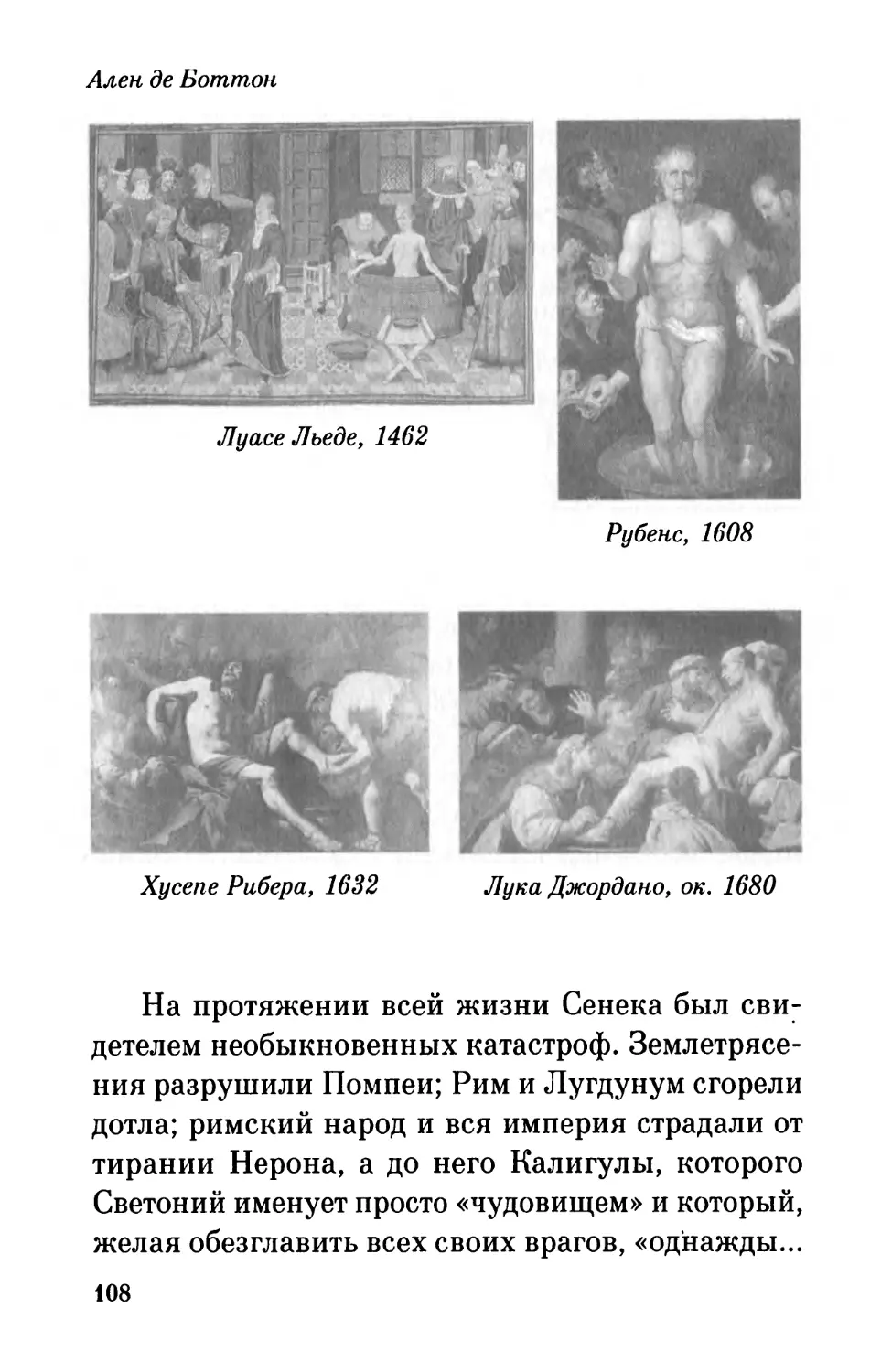

Указанием на значение данного события мо-

жет служить то, как часто оно служило сюже-

том картин. В 1650 году французский художник

Шарль-Альфонс Дюфрепуа создал «Смерть Сок-

рата», ныне выставленную в галерее Палатина во

Флоренции (где, кстати, кафетерия нет).

1 Платон. Апология Сократа. 29d. Перевод М. С. Со-

ловьева.

7

Ален де Боттон

В восемнадцатом столетии интерес к смерти

Сократа достиг зенита, особенно после того, как

Дидро привлек внимание к открываемым этим

сюжетом живописным возможностям в своем

«Трактате о драматической поэзии».

Этьен де Лавалле-Пуссен, около 1760

8

Утешение философией

Жак Филипп Жозеф де Сен-Кантен, 1762

Пьер Пейрон, 1790

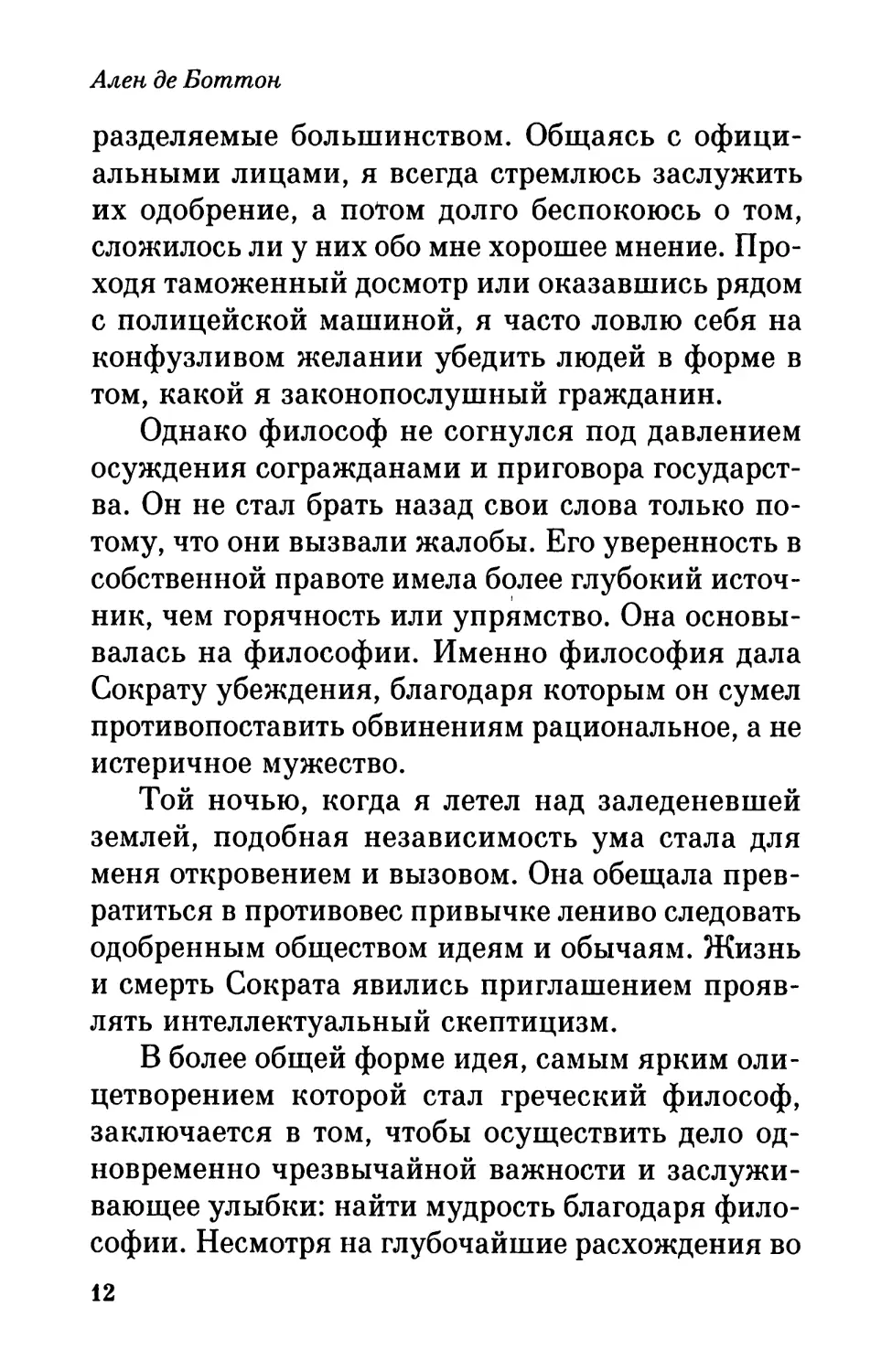

Жак-Луи Давид получил заказ весной 1786

года от Шарль-Мишеля Трюдена де ла Саблие-

ра, состоятельного члена парламента и одарен-

ного исследователя Древней Греции. Плата была

9

Ален де Боттон

очень щедрой: 6000 ливров вперед и еще 3000 по

окончании работы (Людовик XVI заплатил все-

го 6000 ливров за полотно большего размера —-

«Клятва Горациев»). Когда в 1787 году картина

была выставлена в Салоне, ее сразу же оценили

как наилучшее изображение кончины Сократа.

Сэр Джошуа Рейнольдс счел полотно Давида «на-

иболее изысканным и восхитительным произведе-

нием искусства из тех, которые появились после

Сикстинской капеллы и станц Рафаэля. Картина

сделала бы честь Афинам эпохи Перикла».

Я купил пять открыток с репродукцией карти-

ны Давида в магазине сувениров при музее и по-

зже, пролетая над замерзшими полями Ньюфаун-

дленда, окрашенным^ полной луной в сияющий

зеленый цвет, стал рассматривать их, ковыряя

вилкой бесцветный ужин, поставленный передо

мной стюардессой, когда я имел неосторожность

задремать.

Платон, безмолвный свидетель творимой госу-

дарством несправедливости, сидит у изножья по-

стели, возле него на полу — перо и свиток. К мо-

менту гибели Сократа ему исполнилось двадцать

девять, но Давид превратил его в старца, седого

и мрачного. Через дверь видно, как стражники

уводят из темницы жену Сократа, Ксантиппу. Се-

меро присутствующих друзей философа каждый

по-своему проявляют скорбь. Самый преданный

его последователь, Критон, сидя рядом, смотрит на

учителя с тоской и тревогой. Однако сам философ,

ю

Утешение филоеофией

по воле художника наделенный торсом и бицеп-

сами атлета, сидит прямо и ничем не выказывает

ни страха, ни раскаяния. То обстоятельство, что

многие афиняне осудили его как глупца, ничуть

не поколебало его убеждений. Давид собирался

изобразить Сократа в тот момент, когда он пьет яд,

но поэт Андре Шенье убедил художника, что кар-

тина обретет большее драматическое напряжение,

если показать Сократа заканчивающим философ-

ское рассуждение и одновременно безмятежно

протягивающим руку за чашей с цикутой, которая

оборвет его жизнь, что символизировало и покор-

ность закону Афин, и верность своему призванию.

Мы присутствуем при последних поучительных

мгновениях великой жизни.

Впечатление, которое произвела на меня от-

крытка, было связано, вероятно, с тем, что пове-

дение главного изображенного на ней персонажа

резко контрастировало с моим собственным. При

любом разговоре я в первую очередь стремлюсь

понравиться, а не высказать истину. Желание

быть приятным всегда заставляет меня смеяться

самым незамысловатым шуткам, подобно роди-

телю на школьной самодеятельной постановке.

В общении с незнакомыми людьми я веду себя

предупредительно, как портье, встречающий у

входа в отель состоятельных клиентов. Такой

слюнявый энтузиазм порождается болезненно

неразборчивым желанием вызвать симпатию.

Я никогда вслух не подвергаю сомнению идеи,

11

Ален де Боттон

разделяемые большинством. Общаясь с офици-

альными лицами, я всегда стремлюсь заслужить

их одобрение, а потом долго беспокоюсь о том,

сложилось ли у них обо мне хорошее мнение. Про-

ходя таможенный досмотр или оказавшись рядом

с полицейской машиной, я часто ловлю себя на

конфузливом желании убедить людей в форме в

том, какой я законопослушный гражданин.

Однако философ не согнулся под давлением

осуждения согражданами и приговора государст-

ва. Он не стал брать назад свои слова только по-

тому, что они вызвали жалобы. Его уверенность в

собственной правоте имела более глубокий источ-

ник, чем горячность или упрямство. Она основы-

валась на философии. Именно философия дала

Сократу убеждения, благодаря которым он сумел

противопоставить обвинениям рациональное, а не

истеричное мужество.

Той ночью, когда я летел над заледеневшей

землей, подобная независимость ума стала для

меня откровением и вызовом. Она обещала прев-

ратиться в противовес привычке лениво следовать

одобренным обществом идеям и обычаям. Жизнь

и смерть Сократа явились приглашением прояв-

лять интеллектуальный скептицизм.

В более общей форме идея, самым ярким оли-

цетворением которой стал греческий философ,

заключается в том, чтобы осуществить дело од-

новременно чрезвычайной важности и заслужи-

вающее улыбки: найти мудрость благодаря фило-

софии. Несмотря на глубочайшие расхождения во

12

Утешение философией

взглядах мыслителей, коих на протяжении чело-

веческой истории называли философами (людей

настолько различных, что, окажись они вместе

на гипотетической вечеринке, они не только не

нашли бы, что сказать друг другу, но после не-

скольких рюмок вполне могли бы и подраться),

можно было бы собрать небольшую группу уче-

ных, пусть ее членов и разделяют столетия, более

или менее воспринимающих философию в том

смысле, какой предполагает греческая этимология

слова (phileo — люблю; sophia — мудрость). Эта

группа могла бы объединяться общим интересом

к тому, чтобы учить утешительным и полезным

вещам, которые связаны с причинами наших ве-

личайших печалей. К этим людям я и обращусь.

2

Каждое общество имеет свои установления,

определяющие, во что следует верить и как следует

себя вести, чтобы не подвергнуться подозрению и

осуждению. Иногда такой общественный договор

получает строгую формулировку в своде законов,

иногда представляет собой собрание интуитивно

понятных этических и практических норм, име-

нуемое «здравым смыслом», который и диктует,

что нужно носить, как распоряжаться финансами,

кого уважать, каким правилам этикета следовать,

как организовывать свою домашнюю жизнь. Сом-

нения в этих установлениях кажутся странными,

даже небезопасными.

13

Ален де Боттон

Если здравый смысл не подвергается сомне-

ниям, то как раз потому, что его суждения пред-

ставляются слишком разумными, чтобы в них

особенно вдумываться.

Вряд ли будет уместно, например, в обычном

разговоре поинтересоваться, что же наше общест-

во рассматривает как цель трудовой деятельности,

или попросить молодоженов исчерпывающе пере-

числить соображения, приведшие их к решению

вступить в брак, или потребовать у тех, кто отпра-

14

Утешение философией

вился в отпуск, детального перечисления причин,

побудивших их совершить путешествие.

У древних греков было не меньше, чем у нас,

представлений, основанных на здравом смысле,

и они столь же упорно за них держались. Одна-

жды, роясь в развалах букинистической лавки в

Блумсбери, я наткнулся на серию исторических

книг для детей с множеством фотографий и пре-

красными иллюстрациями. В серию входили, на-

пример, издания «Загляни в египетский город»,

«Загляни в замок». Один из томов — «Загляни

в древнегреческий город» — я и купил заодно с

энциклопедией ядовитых растений.

В книге, посвященной Греции, было описано,

например, какая одежда считалась подходящей

для жителей греческого города-государства в пя-

том веке до н. э.

Говорилось также о том, что греки верили во

множество богов — любви, охоты, войны, плодо-

родия, огня и моря. Прежде чем начать какое-ни-

будь дело, люди возносили богам молитвы в храме

или в домашней молельне и приносили в жертву

15

Ален де Боттон

животных. Это обходилось недешево: Афине пола-

галось жертвовать быка, Артемиде и Афродите —

козла, Асклепию — петуха или хотя бы курицу.

Греки охотно использовали труд рабов. В пя-

том веке до и. э. только в Афинах насчитывалось

до ста тысяч рабов, так что один раб приходился

на каждых трех свободных граждан.

Древние греки были весьма воинственны и

восхищались храбростью на полях сражений.

Чтобы считаться настоящим мужчиной, нужно

было уметь рубить головы врагам. Афинский

16

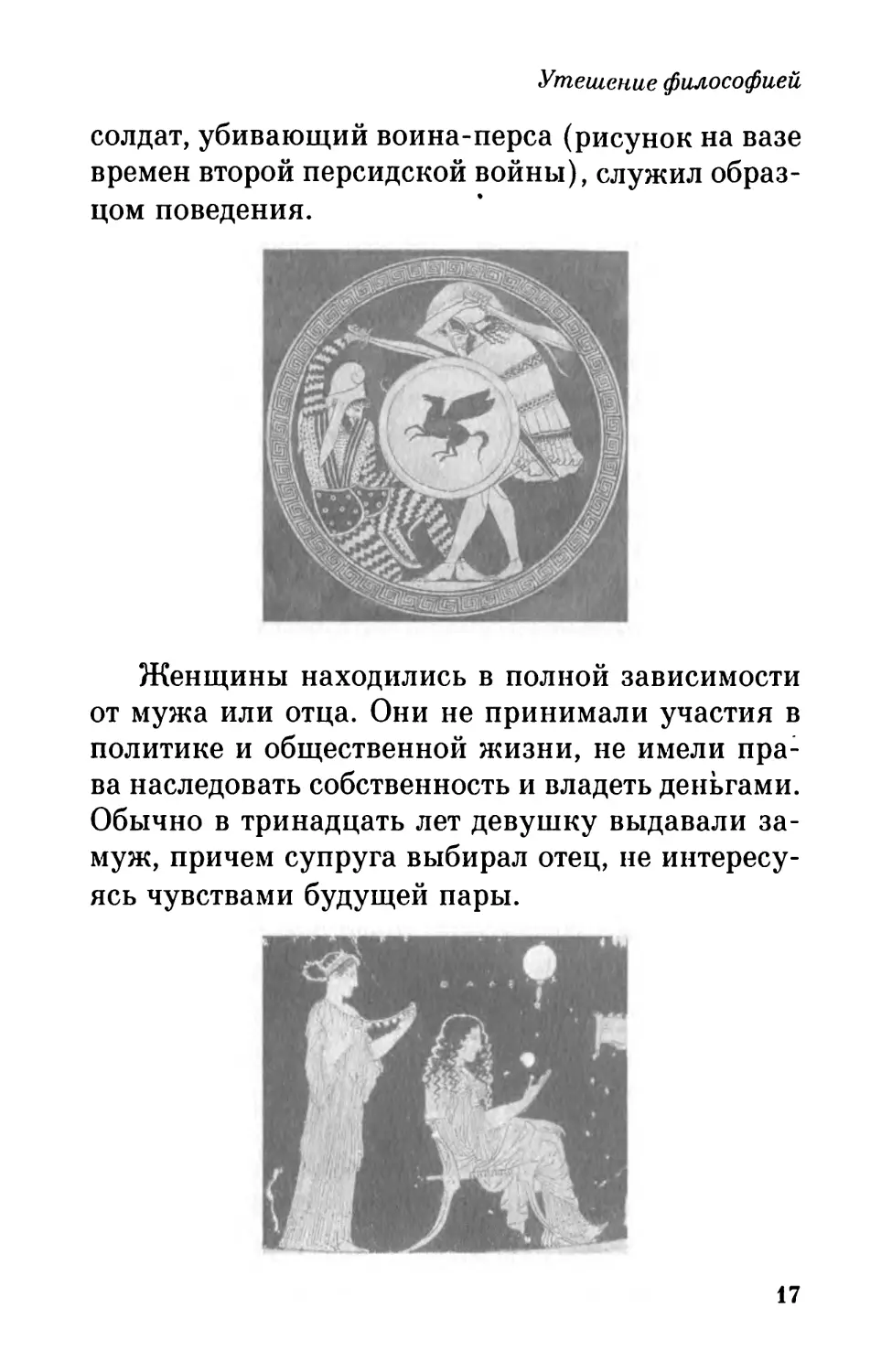

Утешение философией

солдат, убивающий воина-перса (рисунок на вазе

времен второй персидской войны), служил образ-

цом поведения.

Женщины находились в полной зависимости

от мужа или отца. Они не принимали участия в

политике и общественной жизни, не имели пра-

ва наследовать собственность и владеть деньгами.

Обычно в тринадцать лет девушку выдавали за-

муж, причем супруга выбирал отец, не интересу-

ясь чувствами будущей пары.

17

Ален де Боттон

Все это современникам Сократа представлялось

совершенно нормальным. Они удивились и рассер-

дились бы, если бы их попросили объяснить, почему

нужно приносить петуха в жертву Асклепию или по-

чему мужчина должен убивать, чтобы считаться до-

бродетельным. Такие вопросы показались бы им столь

же нелепыми, как недоумение по поводу того, почему

за зимой следует весна или почему море соленое.

Однако не только враждебность окружающих

мешает нам подвергать сомнению существующий

порядок вещей. Желание задавать вопросы гасится

внутренним чувством, что общественные установ-

ления, должно быть, имеют веские основания, даже

если мы не очень точно знаем, в чем они состоят:

ведь их придерживаются многие и на протяжении

очень длительного времени. Представляется не-

вероятным, чтобы общество ошибалось, а никто,

кроме нас, этого не замечал. Мы подавляем свои

сомнения и следуем за большинством, поскольку

не представляем себя в роли пионеров, пропаган-

дирующих неизвестные, трудные истины.

Помочь в преодолении подобной пассивности

нам может пример древнего философа.

3

1. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Сократ родился в Афинах в 469 году до н. э.;

его отец Софрониск был скульптором, мать Фе-

нарета — повитухой. В юности Сократ учился у

18

Утешение философией

философа Архелая, а впоследствии занимался фи-

лософией, не записывая своих рассуждений. За

свои уроки платы он не брал, в результате чего

впал в бедность; впрочем, материальное благопо-

лучие мало его интересовало. Сократ круглый год

носил один и тот же плащ и почти всегда ходил

босиком (говорили, он родился, чтобы досаждать

сапожникам). Ко времени своей смерти Сок-

рат был женат и имел троих сыновей. Его жена,

Ксантиппа, была весьма сварливой особой (когда

Сократа спросили, почему он на ней женился, он

ответил, что объездчики лошадей выбирают для

обучения мастерству самых норовистых скаку-

нов). Сократ много времени проводил за стенами

дома, беседуя с друзьями в общественных местах

Афин. Его мудрость и юмор высоко ценились, од-

нако восхититься его внешностью было невозмож-

но. Сократ был приземист, лыс и

бородат, со странной раскачиваю-

щейся походкой и лицом, которое

сравнивали с головой краба, сати-

ра или с карикатурой. Нос у него

был приплюснутый, губы толстые,

а над воспаленными глазами на-

выкате нависали кустистые брови.

Однако наиболее любопытной

его чертой была привычка обра-

щаться к афинянам любого об-

щественного положения, возраста

или профессии и требовать, не опа-

19

Ален де Боттон

саясь прослыть опасным чудаком, точного объя-

снения, почему они придерживаются того или

иного общепринятого мнения или что считают

смыслом жизни. Один изумленный полководец

описывал это так:

«Кто слишком близко подходит к Сокра-

ту... и вступает с ним в разговор, тот, с чего

бы ни начал разговаривать, не перестанет спу-

тываться собственной речью, пока не впадет в

необходимость дать отчет, как он живет теперь

и как жил прежде; а когда впадет — Сократ

дотоле не отпустит его, пока не вымучит всех

подробностей»1.

В этом Сократу способствовали климат и рас-

положение города. В Афинах полгода стоит те-

плынь, весьма располагающая к тому, чтобы без

церемоний затевать разговор с первым встречным.

Действия, в северных странах совершавшиеся за

глинобитными стенами мрачных, полных дыма

лачуг, не нужно было прятать от благословенных

аттических небес. Было принято проводить мно-

го времени на агоре, под колоннадами Пестрого

портика или стой Зевса Элевтерия и вечерами

беседовать с незнакомцами, в священное время

досуга между практическими делами дня и ноч-

ными тревогами.

1 Платон. Лахет. 188а. Перевод В. П. Карпова.

20

Утешение философией

Размер города также способствовал общитель-

ности. В самих Афинах и в порту прожива/ю при-

мерно 240 000 человек. Для того чтобы пересечь

город из конца в конец, от Пирея до Эгейских во-

рот, требовалось не больше часа. Жители Афин

чувствовали себя как выпускники одной школы

или гости, присутствующие на свадьбе.

Не только фанатики или пьяные заговаривали

в общественных местах с незнакомыми людьми.

Если мы не подвергаем сомнению status quo,

то это происходит — помимо неблагоприятных

погодных условий или больших размеров горо-

да — из-за привычки считать правильным то, что

является общепринятым. Босоногий философ за-

давал множество вопросов, чтобы определить, есть

ли смысл в общепринятых воззрениях.

21

Ален де Боттон

2. ПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Многих его вопросы раздражали. Кое-кто его

дразнил. Кому-то хотелось его убить. В комедии

«Облака», первое представление которой состоя-

лось весной 423 года до н. э. в театре Диониса,

Аристофан вывел карикатурного философа, отка-

зывающегося признать очевидные вещи без того,

чтобы бесконечно долго не исследовать лежащую

в их основе логику. Актер, игравший Сократа, по-

являлся на сцене в корзине, подвешенной к лебед-

ке, утверждая, будто разум его работает лучше на

большой высоте. Он был так погружен в свои важ-

ные мысли, что не имел времени мыться или за-

ниматься домашними делами, в результате чего от

его плаща воняло, а дома завелись мыши; однако

это не мешало ему рассматривать самые главные

жизненные проблемы. Таковыми являлись: на-

сколько длина прыжка блохи превосходит длину

ее собственного тела? Пищат ли комары ртом или

задним проходом? Хотя Аристофан не дал отве-

тов на вопросы Сократа, у зрителей складывалось

вполне определенное мнение об их важности.

В комедии Аристофана мы узнаем традици-

онную критику в адрес интеллектуалов: вопросы,

которые они рассматривают, уводят их дальше от

разумных взглядов на вещи, чем это случается с

простаками, не заботящимися о том, чтобы си-

стематически анализировать действительность.

Драматург и философ совершенно по-разному

22

Утешение философией

оценивали адекватность общепринятых воззре-

ний. Разумным людям, на взгляд Аристофана,

совершенно достаточно знания о том, что блоха

прыгает далеко, а комар издает писк; поэтому он

обвинял Сократа в маниакальной подозрительно-

сти по отношению к здравому смыслу и в извра-

щенном стремлении к нескончаемым пустопорож-

ним умствованиям.

На это Сократ отвечал, что в некоторых случа-

ях, не обязательно в отношении блох и комаров,

мнения, основанные на здравом смысле, заслу-

живают более внимательного рассмотрения. Даже

краткие беседы со многими афинянами на тему о

том, как вести праведную жизнь, показали, что

взгляды, считающиеся нормальными и поэтому

бесспорные для большинства, обнаруживают рази-

тельные несоответствия, несмотря на уверенный

тон их сторонников. В отличие от того, что изо-

бражал Аристофан, выходило, что

многие собеседники Сократа плохо Л

представляли себе, о чем говорят.

3. ДВЕ БЕСЕДЫ

Однажды вечером в Афинах, как о том говорит-

ся в диалоге Платона «Лахет», философ встретил-

ся с двумя уважаемыми полководцами, Никием и

Лахетом. Полководцы сражались со спартанцами

в битвах Пелопоннесской войны и заслужили ува-

жение старейшин и восхищение молодежи Афин.

23

Ален де Боттон

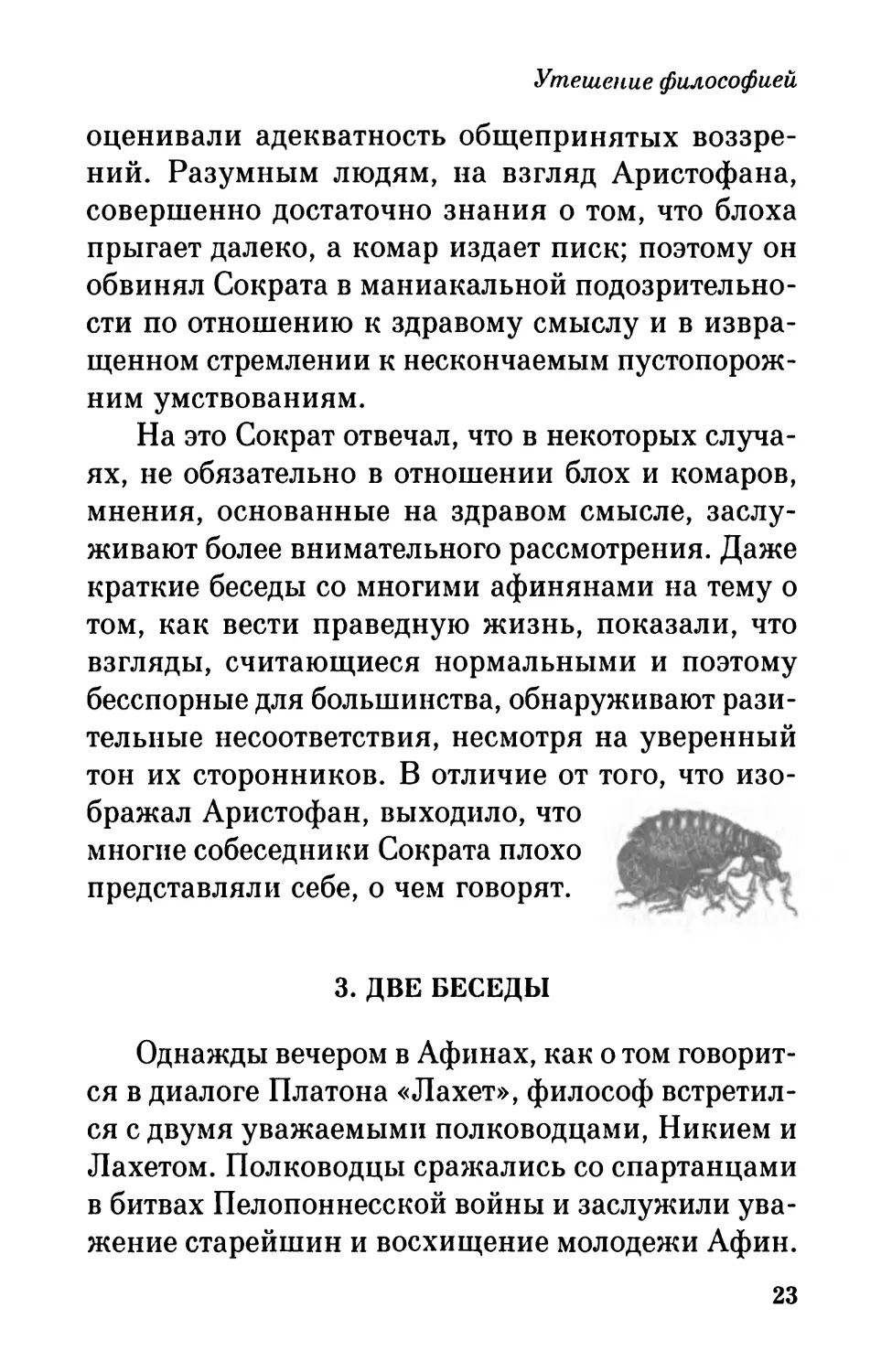

Обоим предстояло погибнуть в сражении: Лахету

в битве при Мантинее в 418 году до н. э., Никию

во время неудачной экспедиции на Сицилию в

413 году до н. э. Их изображений не сохранилось,

хотя существует гипотеза, что это именно они за-

печатлены в виде двух сражающихся всадников

на фризе Парфенона.

Полководцы были убежденными сторонниками

здравого смысла. Они полагали, что, для того чтобы

быть мужественным, нужно вступить в армию, бить-

ся и убивать противников. Повстречав их на улице,

Сократ пожелал задать им несколько вопросов.

«Сократ: Давай же, Лахет, прежде всего

скажем, что такое мужество.

Лахет: Это, клянусь Зевсом, нетрудно.

Кто решился удерживать свое место в строю',

отражать неприятеля и не бежать, тот верно

мужествен»1.

1 Платон. Лахет. 190е— 191а. Перевод В. П. Карпова.

24

Утешение философией

Сократ, однако, напомнил собеседнику, что

в битве при Платее в 479 году до н. э. греческое

войско под командованием спартанского царя

Павсания сначала отступило, но потом, воспрянув

духом, разбило персидскую армию под командо-

ванием Мардония.

«Сократ: Лакедемоняне, при Платее,

встретившись со щитоносцами, не хотели, го-

ворят, сражаться с ними на одном месте, а по-

бежали. Когда же через это персидские линии

расстроились, они, подобно всадникам, вдруг

возвратились и, сразившись, одержали победу»1.

Лахету пришлось задуматься, но ему снова

на помощь пришел здравый смысл, и он ответил,

что мужество зависит от твердости. Твердость,

возразил ему Сократ, может быть использована

второпях, и, чтобы отличить истинное мужество

от горячности, требуется еще какой-то элемент.

Спутник Лахета Никий под влиянием вопросов

Сократа предположил, что мужество включает

знание, умение отличить хорошее от дурного и не

всегда ограничено военными действиями.

Таким образом, в короткой беседе на улице

была вскрыта неадекватность стандартного по-

нимания добродетели, которую афиняне ценили

очень высоко. Общее мнение не принимало во

1 Там же. 191 с.

25

Ален де Боттон

внимание возможность проявления мужества

не на поле боя и важность соединения знания

с твердостью. Предмет спора мог бы показаться

ничтожным, однако следствия правильного или

неправильного представления оказывались ог-

ромными. Если полководец был приучен думать,

будто приказать войску отступить — значит про-

явить трусость, даже когда отступление было бы

весьма разумным маневром, то обретение более

широкого взгляда предоставляло ему выбор и за-

каляло против критики.

В диалоге Платона «Менон» Сократ снова изо-

бражен беседующим с человеком, который абсо-

лютно убежден в справедливости здравого смысла.

Менон, высокомерный аристократ, прибыл в Атти-

ку из Фессалии с твердо сложившимся убеждени-

ем, будто деньги имеют прямое отношение к добро-

детели. Чтобы быть добродетельным, объясняет он

Сократу, нужно иметь много денег, а бедность —

скорее личный недостаток, чем случайность.

26

Утешение философией

Портрета Менона не существует, однако, прос-

матривая греческий журнал для мужчин в вести-

бюле афинского отеля, я подумал, что он мог бы

походить на человека, пьющего шампанское в

подсвеченном плавательном бассейне.

«Добродетельный человек, — снисходительно

поучает Сократа Менон, — это тот, кто настолько

богат, что может позволить себе творить добрые

дела». В ответ философ начинает задавать вопросы.

«С о к р а т: А разве благом ты называешь не

здоровье, или богатство, или еще что-нибудь в

том же роде?

Менон: Конечно, это благо — накопить

золота и серебра и достичь почестей и власти

в государстве.

Сократ: Именно это, и ничто другое, счи-

таешь ты благом?

Менон: Да, именно такие вещи я и имею

в виду.

Со крат:...А не добавишь ли ты, Менон,

говоря о такой прибыли, слова «справедливая»

и «честная»? Или ты не видишь тут никакой

разницы, и даже тогда, когда богатство нажито

нечестным путем, ты называешь это доброде-

телью?

Менон: Ни в коем случае, Сократ!

Сократ: Значит, ты называешь это по-

роком?

Менон: Конечно.

27

Ален де Боттон

Сократ: Как видно, надо, чтобы всегда и

везде этой прибыли сопутствовала справедли-

вость, рассудительность, честность или какая-

либо иная часть добродетели... А не приобре-

тать ни золота, ни серебра ни для себя, ни для

другого, когда это несправедливо, — не будет

ли тут сам отказ от прибыли добродетелью?

Менон: Будет, наверное.

Сократ: Значит, в приобретении подоб-

ных благ ничуть не больше добродетели, чем

в отказе от них; добродетельно же, видимо, то,

что делается по справедливости, а что чуждо

всему этому, то порочно.

Менон: По-моему, иначе, чем ты гово-

ришь, и не может быть»1.

За несколько мгновений Менону было показа-

но, что деньги и влиятельность сами по себе не яв-

ляются необходимыми и достаточными условиями

добродетели. Богатые люди могут быть достойны

восхищения, но это зависит от того, каким путем

добыли они свое богатство, так же как бедность

сама по себе ничего не говорит о нравственности

человека. Нет никакой причины богатому считать,

что собственность гарантирует его добродетель,

как нет причины бедному думать, будто нужда —

признак развращенности.

1 Платон. Менон. 78с-79а. Перевод С. А. Ошерова.

28

Утешение философией

4. ПОЧЕМУ ДРУГИЕ

МОГУТ НЕ ЗНАТЬ

Слова диалога, вполне возможно, устарели, но

содержащаяся в них мораль не устаревает: другие

люди могут ошибаться, даже если они занимают

высокое положение, даже если они высказывают

мнение, которого на протяжении столетий при-

держивалось большинство. Причина этого проста:

они не исследовали то, во что верят, с позиций

логики.

Менон и полководцы придерживались ложных

идей, потому что усвоили общепринятые нормы,

не проверив их логически. Чтобы показать стран-

ность такой пассивности, Сократ сравнивал жизнь

без постоянных систематических размышлений с

работой гончара или сапожника, которые не вы-

полняют или даже не знают технических прие-

мов. Никому не придет в голову, что хорошая ваза

или хороший башмак получатся, если следовать

исключительно интуиции; так почему же позво-

лено думать, будто гораздо более сложная зада-

ча — управление собственной жизнью — может

быть выполнена без основательного размышления

о соответствующих предпосылках и целях?

Вполне вероятно, так происходит потому, что

мы не считаем управление собственной жизнью

таким уж сложным. Некоторые трудные действия

внешне действительно кажутся трудными, в то

время как другие, не менее трудные, представля-

29

Ален де Боттон

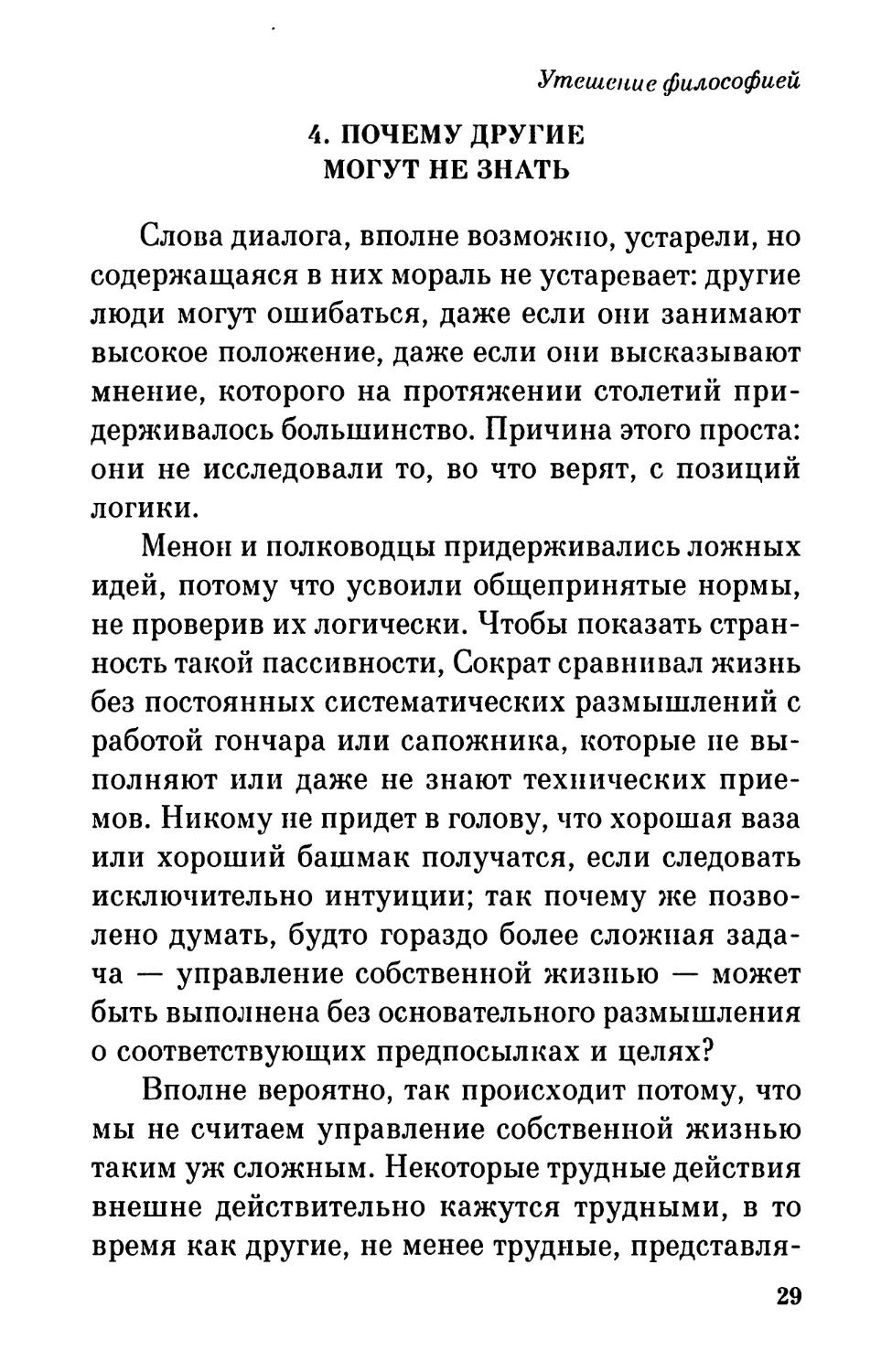

ются легкими. Приобретение здравых взглядов на

жизнь попадает во вторую категорию, в то время

как изготовление вазы или башмака — в первую.

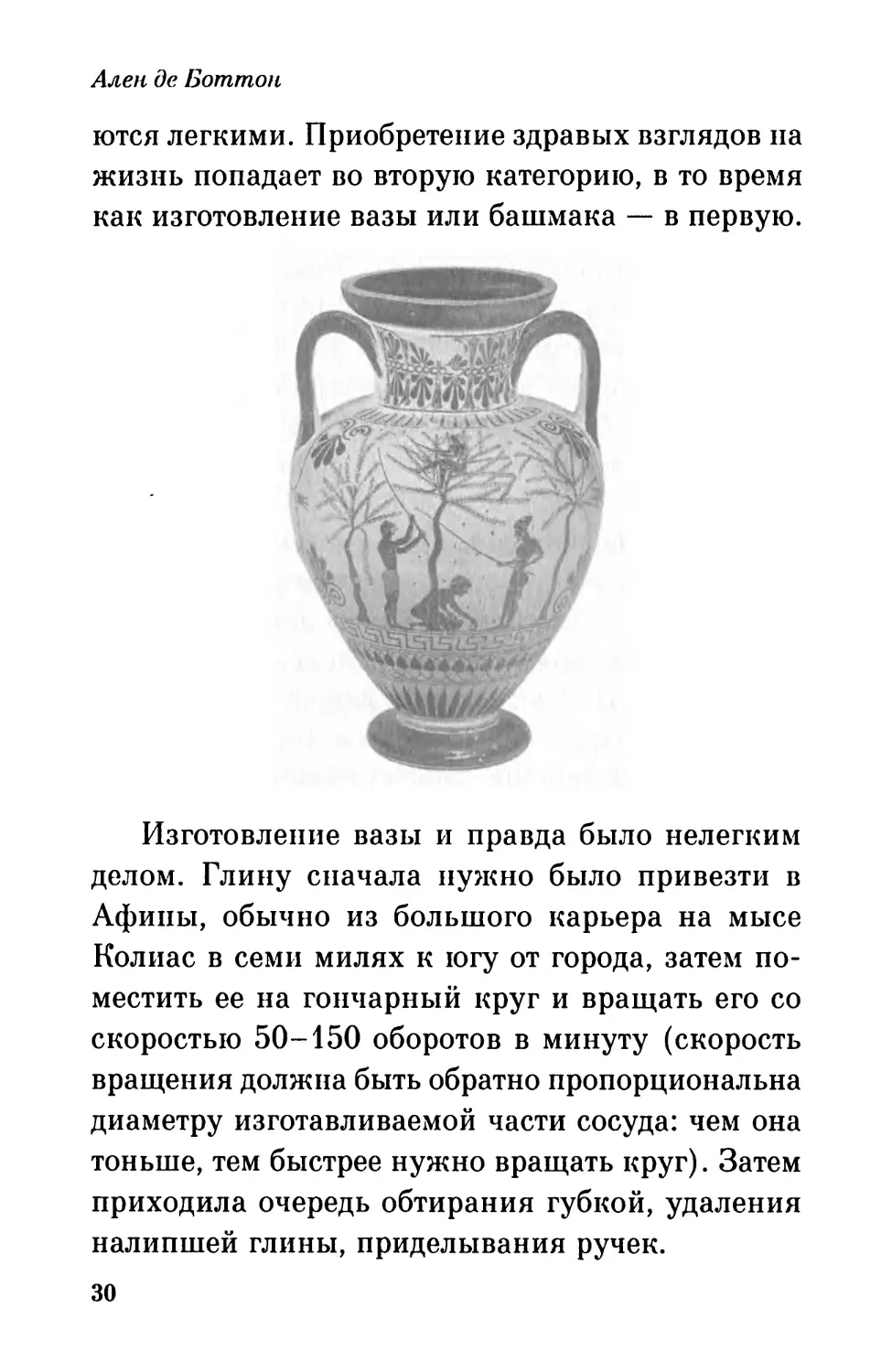

Изготовление вазы и правда было нелегким

делом. Глину сначала нужно было привезти в

Афины, обычно из большого карьера на мысе

Колиас в семи милях к югу от города, затем по-

местить ее на гончарный круг и вращать его со

скоростью 50-150 оборотов в минуту (скорость

вращения должна быть обратно пропорциональна

диаметру изготавливаемой части сосуда: чем она

тоньше, тем быстрее нужно вращать круг). Затем

приходила очередь обтирания губкой, удаления

налипшей глины, приделывания ручек.

зо

Утешение философией

Затем, когда ваза немного подсохнет, нужно

было ее покрыть черной глазурью, изготовляв-

шейся из плотной, тонко перемолотой глины в

смеси с поташом. Когда глазурь высыхала, вазу

помещали в печь и обжигали при температуре

800 °C при открытом вентиляционном отверстии.

Глина затвердевала и приобретала темно-кра-

сный цвет благодаря образованию оксида железа

(Fe2O3); после этого температуру обжига доводили

до 950 °C, вентиляционное отверстие закрывали, а

в печь добавляли мокрые листья для создания не-

обходимой влажности. В результате материал вазы

приобретал серо-черный оттенок, а глазурь — чер-

ный с металлическим отливом благодаря образо-

st

Ален де Боттон

ванию магнетита (Fe3O4). Через несколько часов

вентиляционное отверстие снова открывали, ли-

стья удаляли, а температуре позволяли снизиться

до 900 °C. При этом глазурь оставалась черной,

как после второй стадии обжига, а сам материал

вазы снова делался темно-красным.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что

афиняне не брались легкомысленно за изготов-

ление собственных ваз. Гончарное ремесло дейст-

вительно такое трудное, каким кажется. К несча-

стью, такое уважительное и серьезное отношение

не распространяется на обретение здравых этиче-

ских идей — оно адресовано к простым на повер-

хностный взгляд, но по своей природе сложным

видам деятельности, доставляющим немало бес-

покойства.

Сократ учит нас не пасовать перед самоуверен-

ностью людей, пренебрежительно относящихся к

этой сложности и составляющих свои представ-

ления даже без того труда, которого требует ов-

ладение мастерством гончара. То, что объявляется

очевидным и «естественным», редко бывает тако-

вым в действительности. Понимание этого должно

научить нас взгляду на мир как на нечто более

переменчивое, чем кажется, потому что устано-

вившиеся мнения часто появляются не в резуль-

тате безупречного рассуждения, а благодаря векам

интеллектуальной путаницы.

32

Утешение философией

Вполне может оказаться, что оснований для

того, чтобы все оставалось как есть, и не суще-

ствует.

5. КАК МЫСЛИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Философ не только помогает нам понять, что

другие могут ошибаться, он дает нам простой

способ самим определить, что правильно, а что

нет. Немногие мыслители видели такой минимум

необходимого для начала осмысленной жизни.

Для этого не требуется долгих лет формального

образования или углубленного созерцания. Лю-

бой человек, ум которого любознателен и упоря-

дочен, который стремится подвергнуть проверке

представления здравого смысла, может начать

разговор с другом па городской улице и, следуя

методу Сократа, за полчаса опровергнуть одну-две

идеи, казавшиеся незыблемыми.

Именно этот метод рассмотрения того, что го-

ворит здравый смысл, заметен как во всех ранних

диалогах, так и в зрелых произведениях Плато-

на и, поскольку организован в виде логической

последовательности, может быть без помех ис-

пользован в учебнике или инструкции; может он

также применяться при анализе любого мнения,

с которым вас призывают согласиться или против

которого вы восстаете. Справедливость суждения,

в силу которого что-либо утверждают, не может,

учит Сократ, определяться тем, придерживаются

зз

Ален де Боттон

ли его на протяжении длительного времени боль-

шинство или влиятельные лица. Верное сужде-

ние — это такое, которое не может быть опровер-

гнуто рациональными доказательствами.

Если же его можно опровергнуть, то сколько

бы людей его ни разделяли, какие бы авторитеты

ни защищали, такое суждение едва ли верно, и мы

имеем все основания усомниться в нем, а заодно

и в опирающемся на него утверждении.

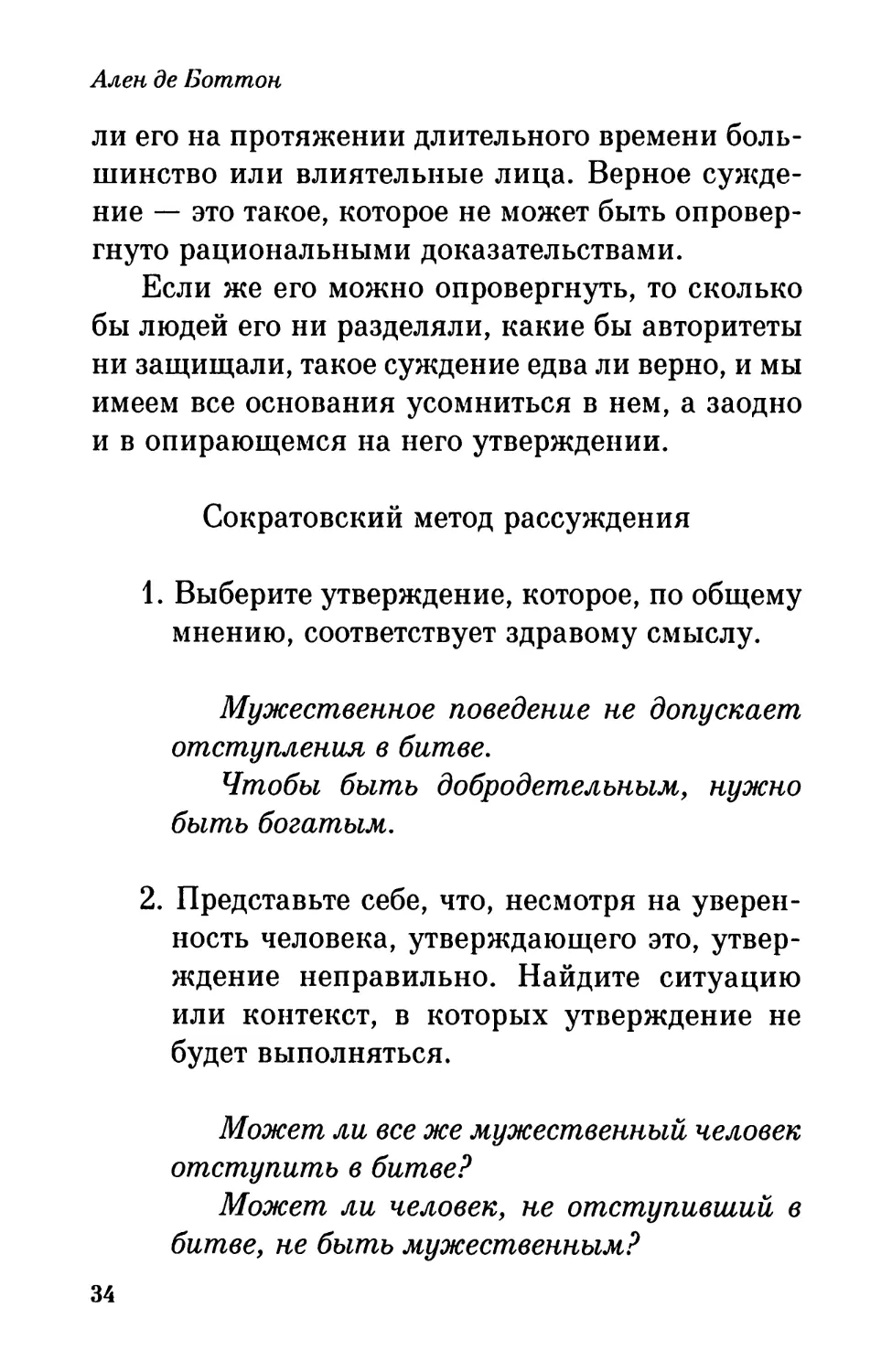

Сократовский метод рассуждения

1. Выберите утверждение, которое, по общему

мнению, соответствует здравому смыслу.

Мужественное поведение не допускает

отступления в битве.

Чтобы быть добродетельным, нужно

быть богатым.

2. Представьте себе, что, несмотря на уверен-

ность человека, утверждающего это, утвер-

ждение неправильно. Найдите ситуацию

или контекст, в которых утверждение не

будет выполняться.

Может ли все же мужественный человек

отступить в битве?

Может ли человек, не отступивший в

битве, не быть мужественным?

34

Утешение философией

Может, ли человек, имеющий много де-

нег, не быть добродетельным?

Может ли человек, у которого нет денег,

быть добродетельным?

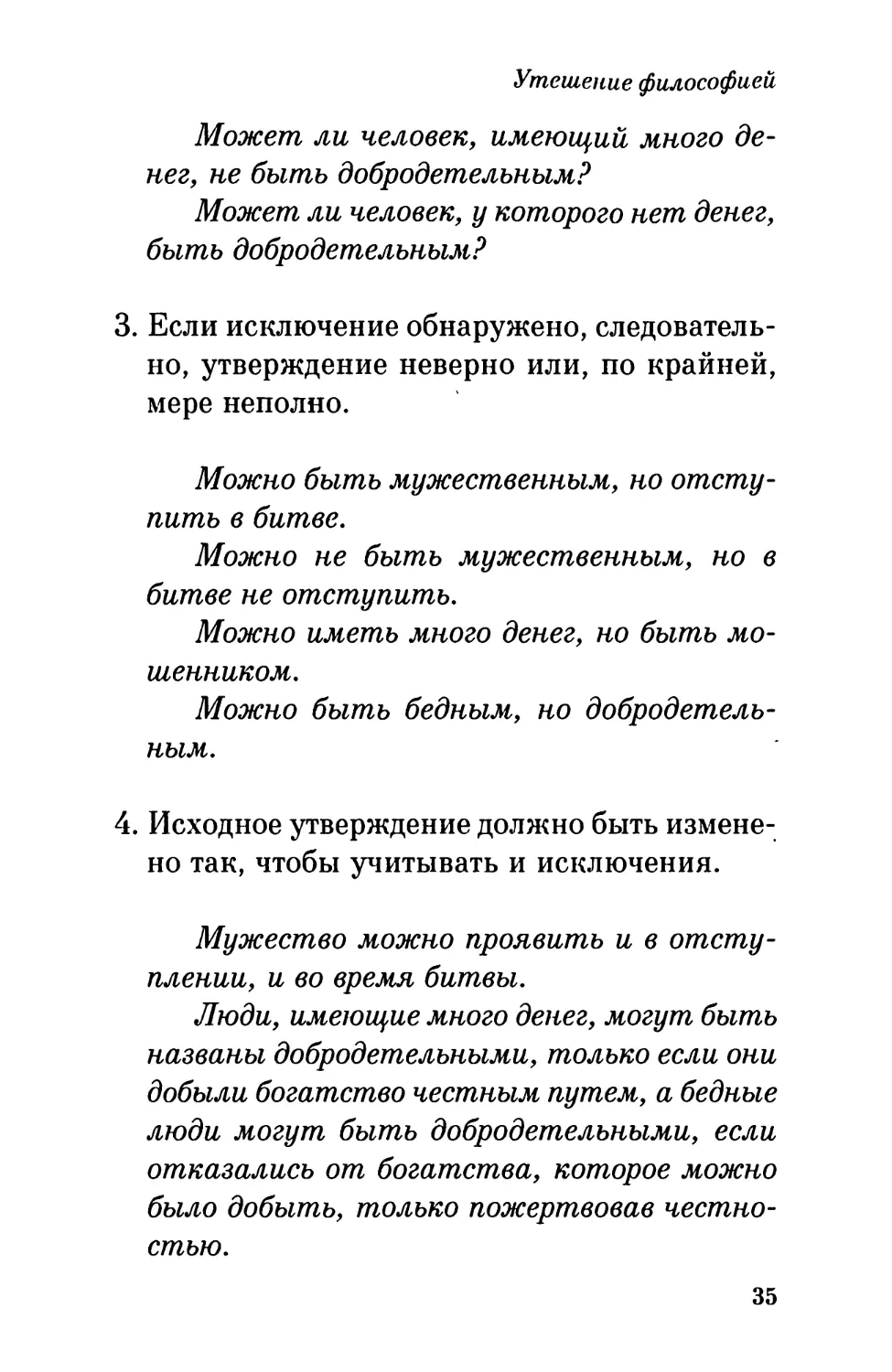

3. Если исключение обнаружено, следователь-

но, утверждение неверно или, по крайней,

мере неполно.

Можно быть мужественным, но отсту-

пить в битве.

Можно не быть мужественным, но в

битве не отступить.

Можно иметь много денег, но быть мо-

шенником.

Можно быть бедным, но добродетель-

ным.

4. Исходное утверждение должно быть измене-

но так, чтобы учитывать и исключения.

Мужество можно проявить и в отсту-

плении, и во время битвы.

Люди, имеющие много денег, могут быть

названы добродетельными, только если они

добыли богатство честным путем, а бедные

люди могут быть добродетельными, если

отказались от богатства, которое можно

было добыть, только пожертвовав честно-

стью.

35

Ален де Боттон

5. Если для исправленного утверждения ока-

зывается возможным найти исключения,

процесс следует повторить. Истина в той

мере, в какой человек способен ее обнару-

жить, лежит в утверждении, которое невоз-

можно опровергнуть. Обнаружение того, чем

тот или иной предмет не является, ближе

всего подводит к пониманию того, чем он

является.

6. Результат размышлений, несмотря на все ин-

синуации Аристофана, превосходит интуи-

тивное представление.

Можно, конечно, установить истину и без фи-

лософских рассуждений. И без использования

сократовского метода мы способны понять, что

бедные люди могут быть добродетельными, если

отказались от богатства, которое можно было до-

быть, лишь пожертвовав честностью, или что му-

жество может проявляться и в отступлении, и в

наступлении во время битвы. Однако мы риску-

ем не догадаться, как следует возразить тем, кто

с нами не согласен, если не рассмотрим возмож-

ные возражения на наше мнение логически. Нас

могут заставить умолкнуть влиятельные люди,

категорически утверждающие, что только богат-

ство делает человека добродетельным или что во

время битвы отступают лишь маменькины сын-

ки. Не имея контраргументов, которые усилили

36

Утешение философией

бы нашу позицию (примеров битвы при Платее

или обогащения в коррумпированном обществе),

мы окажемся вынуждены уныло или сварливо

твердить, что чувствуем свою правоту, хотя и не

можем объяснить почему.

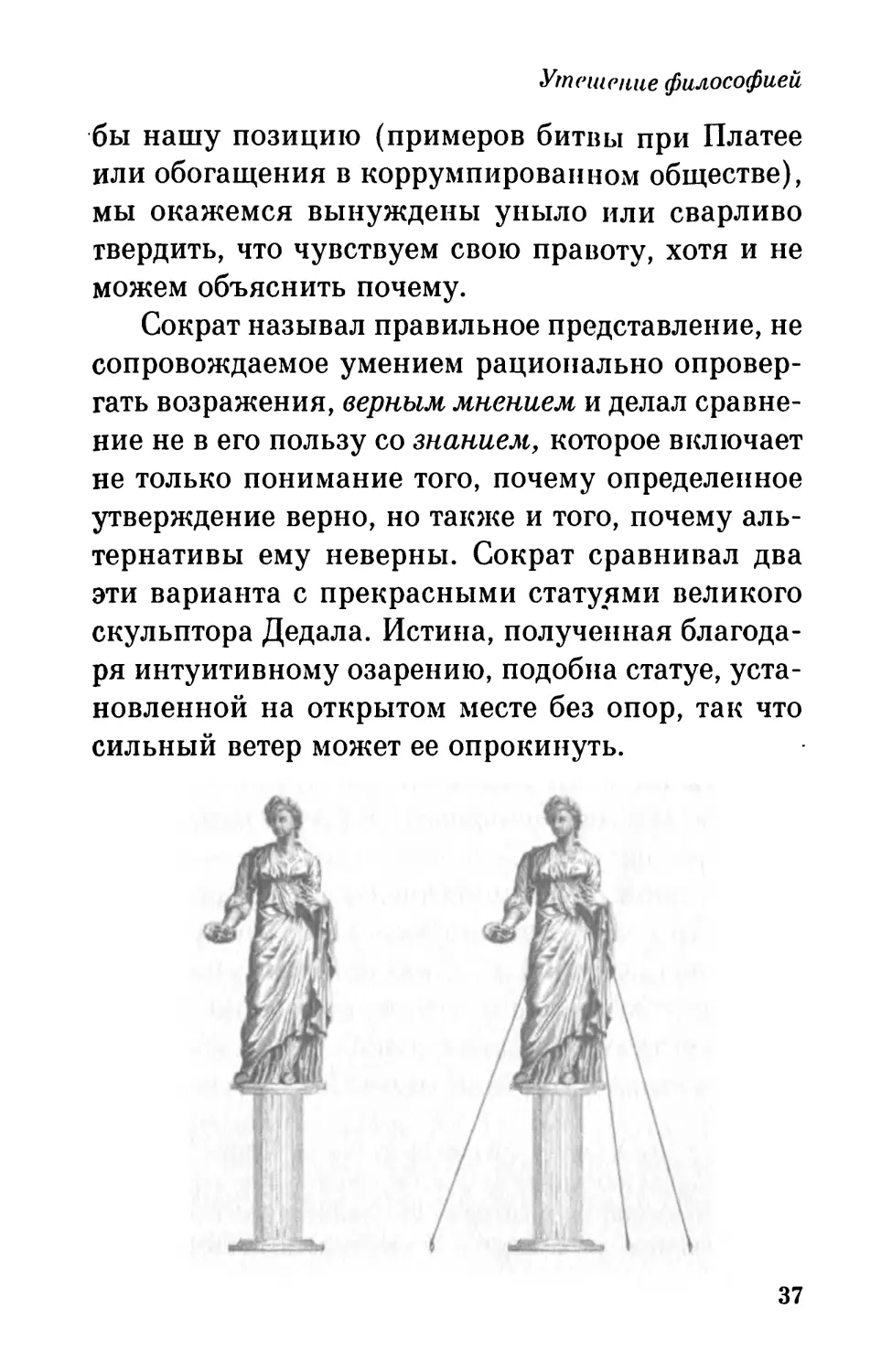

Сократ называл правильное представление, не

сопровождаемое умением рационально опровер-

гать возражения, верным мнением и делал сравне-

ние не в его пользу со знанием, которое включает

не только понимание того, почему определенное

утверждение верно, но также и того, почему аль-

тернативы ему неверны. Сократ сравнивал два

эти варианта с прекрасными статуями великого

скульптора Дедала. Истина, полученная благода-

ря интуитивному озарению, подобна статуе, уста-

новленной на открытом месте без опор, так что

сильный ветер может ее опрокинуть.

37

Ален де Боттон

Однако истине, поддержанной доказательст-

вами и знанием, как опровергнуть возражения,

подобно статуе, закрепленной канатами, непогода

не страшна.

Сократовский метод рассуждений открывает

перед нами путь составления мнений, на котором,

даже если мы попадем в бурю, мы сможем чувст-

вовать себя в полной безопасности.

4

На семидесятом году жизни на Сократа обру-

шилась беда. Трое афинян — поэт Мелет, политик

Анит и оратор Ликон — нашли, что он — стран-

ный и вредный обществу человек. Они утвержда-

ли, что Сократ не чтит городских богов, разрушает

общественные установления Афин и настраивает

молодежь против отцов. Они сочли, что Сократа

следует заставить замолчать, а может быть, даже

казнить.

В Афинах были установлены определенные

процедуры, чтобы можно было отличить правиль-

ное от неправильного. С южной стороны агоры

находился суд гелиеи1 — большое здание с дере-

вянными скамьями для судей на одном конце и с

возвышением для обвинителей и защитников —

1 Суд гелиеи — выделившийся из Народного со-

брания Афин народный суд, выбиравшийся по жребию из

списка кандидатов, в которые мог записаться любой сво-

бодный афинянин начиная с двадцатилетнего возраста.

38

Утешение философией

на другом. Судебные заседания начинались с

выступлений истцов, за которыми следовали речи

защитников. Затем суд, включавший от 200 до 2500

человек, голосованием решал дело в пользу истца

или ответчика. Такой метод вынесения решений

был распространен в политической и обществен-

ной жизни полиса. Два или три раза в месяц все

мужчины, граждане Афин, числом примерно 30 000,

человек, собирались на холме Пникс к юго-западу

от агоры и решали важные государственные дела,

голосуя поднятием рук. Для города мнение боль-

шинства населения было равнозначно истине.

В день суда над Сократом судьями были 500

достопочтенных граждан. Обвинители начали с

утверждения, что перед судьями стоит бесчестный

человек: он испытует явления подземного мира и

небес, он еретик, он прибегает к нечестным рито-

рическим приемам, чтобы при их помощи слабы-

ми аргументами победить более сильные, а также

оказывает губительное влияние на молодежь, на-

меренно развращая ее своими беседами.

Сократ попытался ответить на обвинения. Он

объяснил, что никогда пе высказывал никаких

теорий о небесах, никогда не изучал того, что

скрыто под землей, что он не является еретиком

и глубоко чтит богов, что он никогда не развра-

щал афинскую молодежь — дело было просто в

том, что некоторые сыновья богатых отцов, имея

много свободного времени, подражали ему, зада-

вая вопросы, и раздражали влиятельных людей,

39

Ален де Боттон

выставляя тех невеждами. Если он кого и растлил,

то сделал это неумышленно, поскольку нет смы-

сла по доброй воле оказывать вредное влияние на

собеседников, рискуя тем, что они причинят вред

тебе самому. А если он развращал людей лишь

ненамеренно, тогда правильнее было бы дать ему

совет, чтобы он исправился, а не подвергать его

суду.

Сократ признал, что вел жизнь, которая может

показаться странной:

«[Я] пренебрег всем тем, о чем заботится

большинство, — корыстью, домашними де-

лами, военными чинами, речами в Народном

собрании, участием в управлении, в загово-

рах, в восстаниях, какие бывают в нашем

городе»1.

Впрочем, его занятия философией были

вызваны простым желанием исправить жизнь

афинян:

«[Я старался] убедить каждого из вас не

заботиться о своих делах раньше и больше, чем

о себе самом и о том, чтобы самому стать как

можно лучше и разумнее»1 2.

1 Платон. Апология Сократа. 36b. Перевод М. С.

Соловьева.

2 Платон. Апология Сократа. 36d. Перевод М. С.

Соловьева.

40

Утешение философией

Такова его преданность философии, объяснял

Сократ, что он не смог бы отказаться от нее, даже

если бы судьи сделали это условием его оправ'1-

дания:

«[Я буду говорить] то самое, что обычно го-

ворю: «Ты, лучший из людей, раз ты афинянин,

гражданин величайшего города, больше всех

прославленного мудростью и могуществом, не

стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их

у тебя было как можно больше, о славе и о

почестях, а о разуме, об истине и о душе своей

не заботиться и не помышлять, чтобы она была

как можно лучше?» И если кто из вас станет

спорить и утверждать, что он заботится, то я не

отстану и не уйду от него тотчас же, а буду его

расспрашивать, испытывать, уличать... Так я

буду поступать со всяким, кого только встре-

чу, с молодым и старым, с чужеземцами и с

вами — с вами особенно, жители Афин»1.

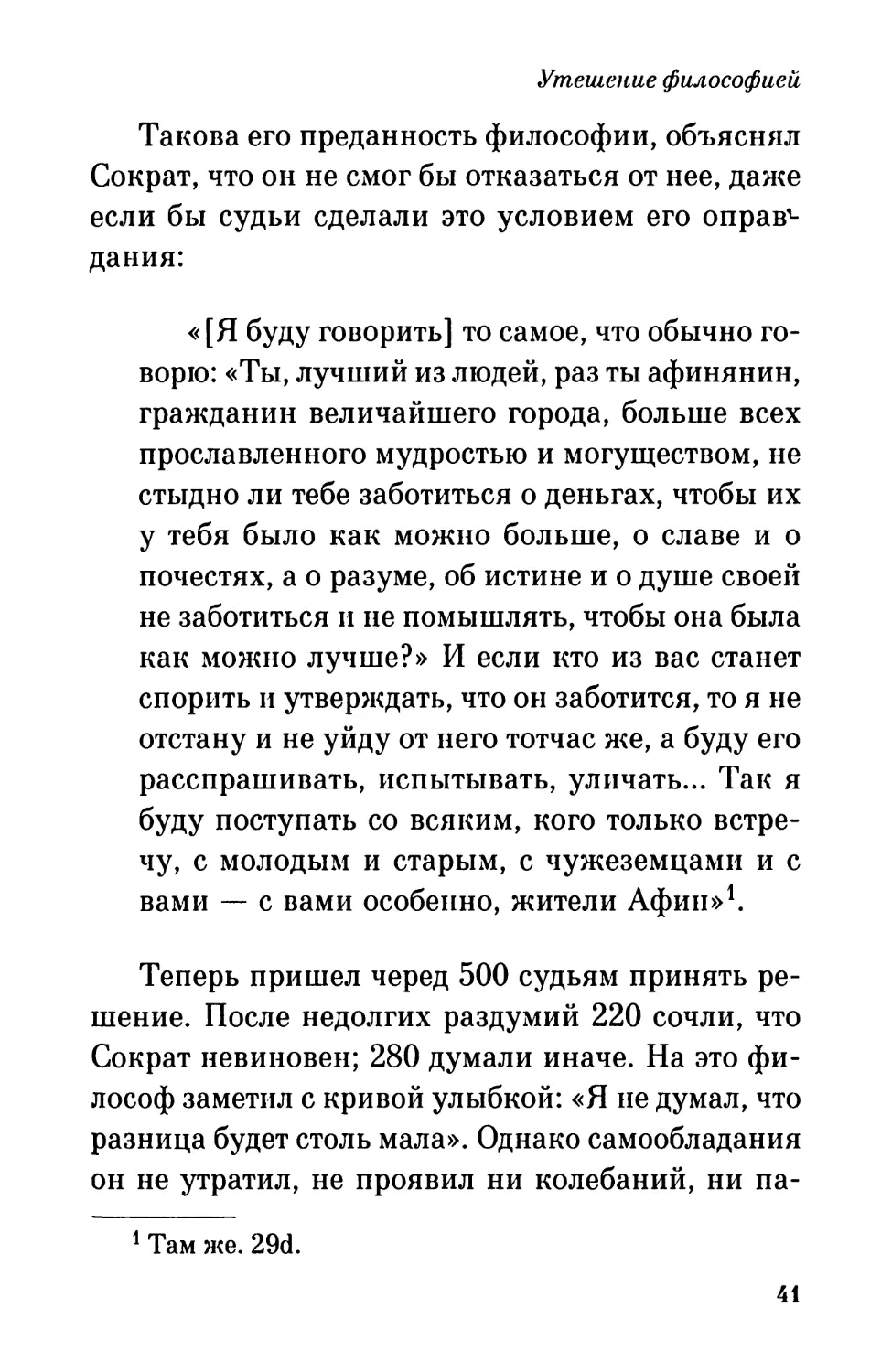

Теперь пришел черед 500 судьям принять ре-

шение. После недолгих раздумий 220 сочли, что

Сократ невиновен; 280 думали иначе. На это фи-

лософ заметил с кривой улыбкой: «Я не думал, что

разница будет столь мала». Однако самообладания

он не утратил, не проявил ни колебаний, ни па-

1 Там же. 29d.

41

Ален де Боттон

ники, не усомнился в философских положениях,

которые большинством в 56% голосов были объ-

явлены неправильными.

Если мы не можем сравниться с Сократом в

самообладании, если склонны начинать рыдать от

нескольких резких слов по поводу нашего харак-

тера или достижений, это может быть следствием

того, что одобрение окружающих составляет осно-

ву нашей уверенности в собственной правоте. Мы

видим основание придавать весьма большое зна-

чение своей непопулярности не только по причи-

нам прагматического характера — продвижения

по службе или даже выживания, — но главным

образом потому, что осуждение служит для нас

доказательством наших заблуждений.

Сократ сказал бы, что порой мы оказываемся

неправы и должны усомниться в своих взглядах,

по он добавил бы основное соображение, опро-

вергающее зависимость истинности чьего-либо

мнения от его популярности: ошибки в наших

представлениях и поступках ни в коей мере не

42

Утешение философией

доказываются тем обстоятельством, что мы стол-

кнулись с несогласием.

Беспокоить нас должно не число тех, кто с

нами не согласен, а то, насколько вески их до-

воды. Поэтому внимания заслуживает не сама по

себе непопулярность, а ее причины. Может быть,

и страшно услышать, что большинство в обществе

считает нас неправыми, но прежде, чем отказаться

от собственной позиции, мы должны рассмотреть

метод, благодаря которому наши оппоненты при-

шли к своим выводам. Именно его обоснованность

определяет вес, который мы придадим возражени-

ям противников.

Мы часто страдаем от противоположной тен-

денции: прислушиваться к каждому, беспокоиться

по поводу любого злого слова или саркастическо-

го замечания. Мы не задаем себе самого карди-

нального и одновременно самого утешительного

вопроса: на каком основании стали мы объектом

осуждения? Мы с равной серьезностью воспри-

нимаем справедливые, хотя и жесткие замечания

критика и поношения, рожденные мизантропией

или завистью.

Всегда следует, не торопясь, разобраться в том,

, что лежит за критикой. Как учил Сократ, основы

умозаключений, хотя и тщательно замаскирован-

ные, могут быть совершенно ложными. Под вли-

янием настроения наши критики могут прийти к

неверным заключениям, действовать под влия-

нием импульса или предвзятости и использовать

43

Ален де Боттон

свой статус для утверждения собственного мне-

ния. Они могут строить свои заключения подобно

пьяному гончару-любителю.

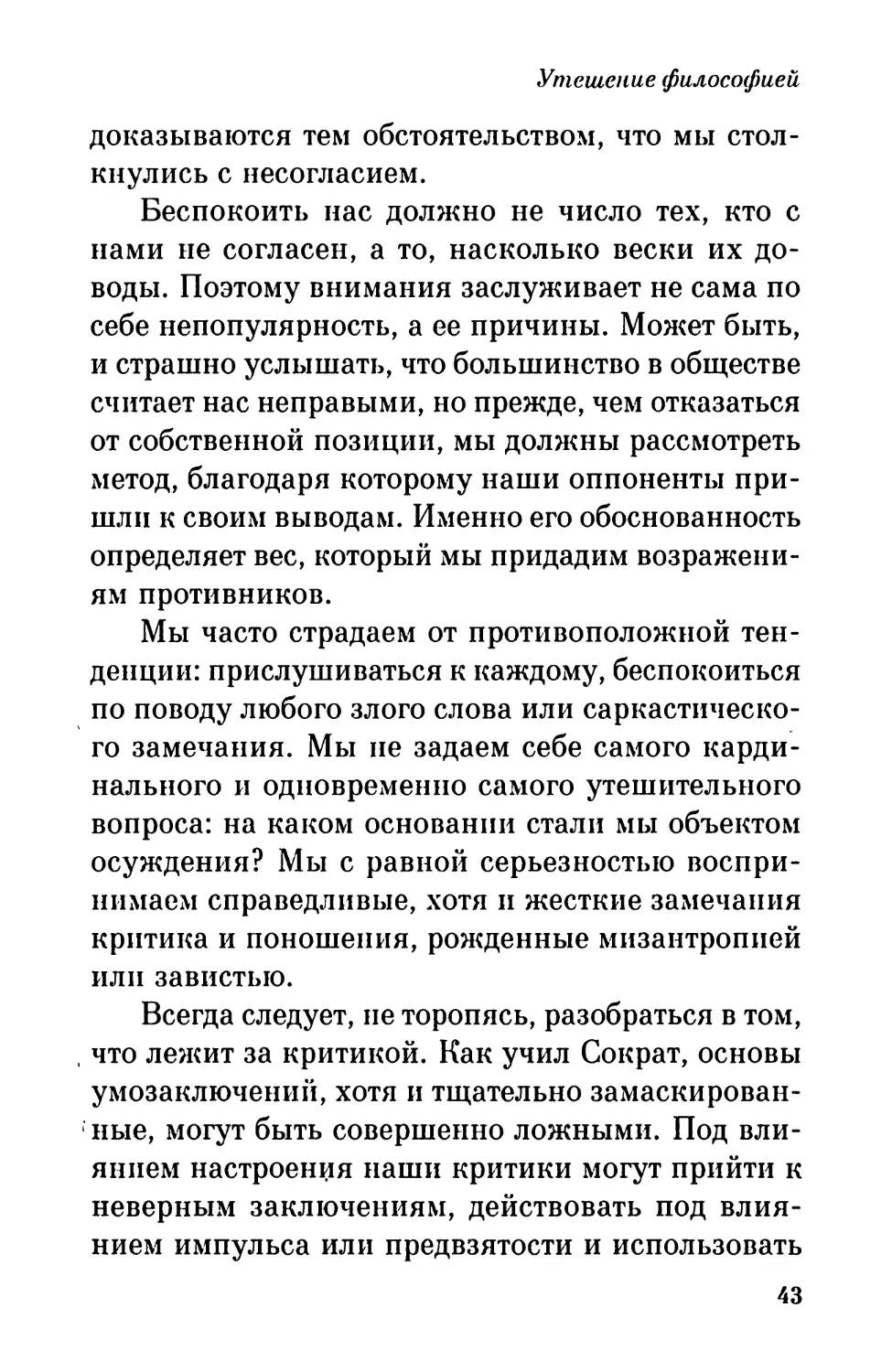

К несчастью, в отличие от гончарного дела,

чрезвычайно трудно отличить доброкачественный

продукт размышлений от неудачного. Нетрудно

сказать, какой горшок сделан пьяным ремеслен-

ником, а какой — его трезвым коллегой.

44

Утешение философией

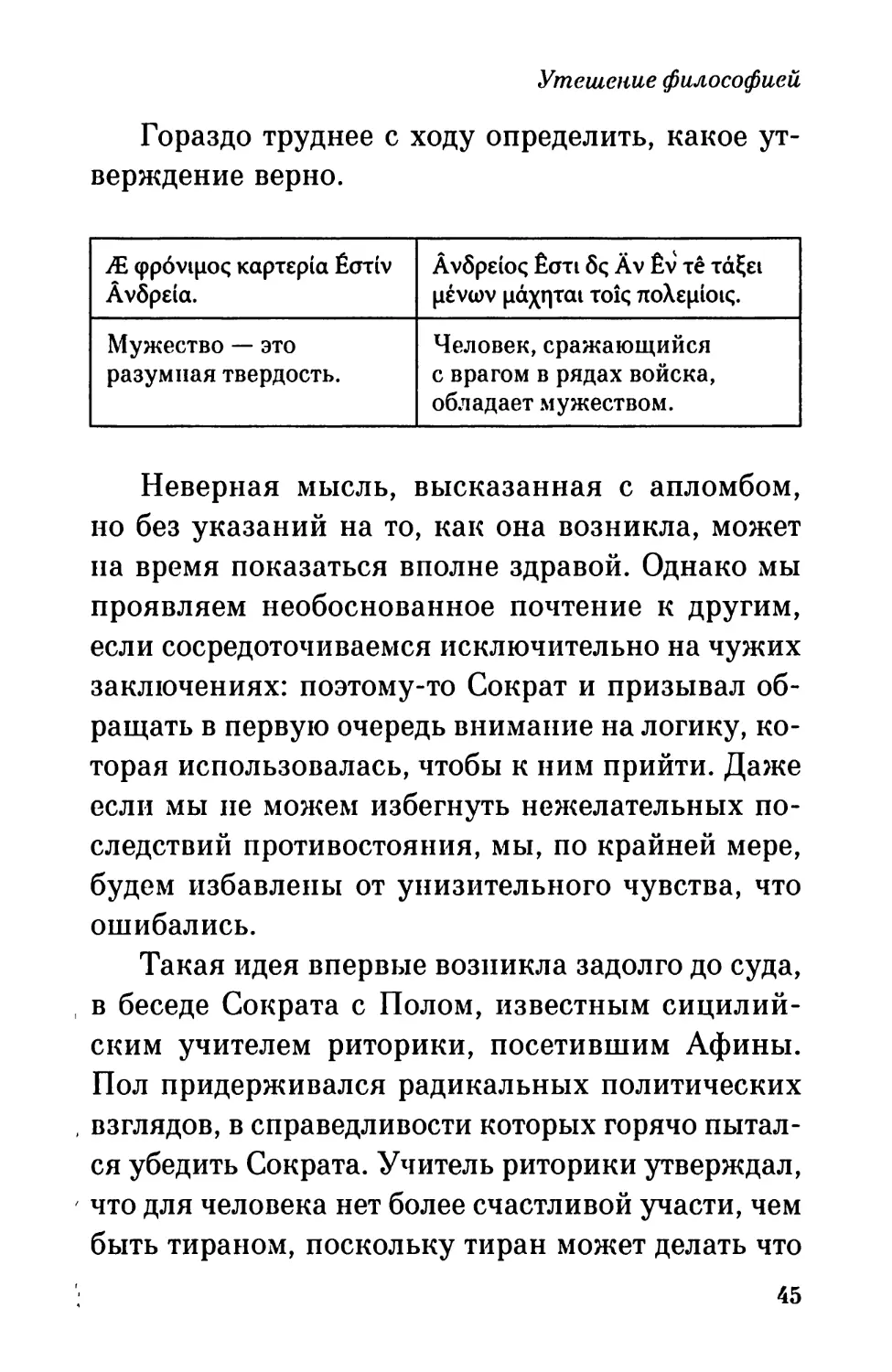

Гораздо труднее с ходу определить, какое ут-

верждение верно.

ТЕ cppdvipoc; картер(а fioriv Av6peia. Av6peio<; Sori 6с; Av £v те pevwv pdxqrat roic; noXepiotc;.

Мужество — это разумная твердость. Человек, сражающийся с врагом в рядах войска, обладает мужеством.

Неверная мысль, высказанная с апломбом,

но без указаний на то, как она возникла, может

па время показаться вполне здравой. Однако мы

проявляем необоснованное почтение к другим,

если сосредоточиваемся исключительно на чужих

заключениях: поэтому-то Сократ и призывал об-

ращать в первую очередь внимание на логику, ко-

торая использовалась, чтобы к ним прийти. Даже

если мы не можем избегнуть нежелательных по-

следствий противостояния, мы, по крайней мере,

будем избавлены от унизительного чувства, что

ошибались.

Такая идея впервые возникла задолго до суда,

в беседе Сократа с Полом, известным сицилий-

ским учителем риторики, посетившим Афины.

Пол придерживался радикальных политических

взглядов, в справедливости которых горячо пытал-

ся убедить Сократа. Учитель риторики утверждал,

что для человека нет более счастливой участи, чем

быть тираном, поскольку тиран может делать что

45

Ален де Боттон

пожелает: бросать своих врагов в темницу, отби-

рать их имущество и казнить их.

Сократ вежливо выслушал его, потом при-

вел ряд логических аргументов, чтобы показать:

счастье заключается в добрых делах. Однако Пол

уперся и стал доказывать свое мнение, ссылаясь

на то, что тиранам часто поклоняется большое

число людей. Он привел в пример Архелая, царя

Македонии, который убил своего дядю, двоюрод-

ного брата и семилетнего наследника престола,

но продолжал пользоваться одобрением и под-

держкой афинян. Число людей, восхищающихся

Архелаем, заключил Пол, — доказательство того,

что его мнение о тирании верно.

Сократ любезно согласился, что, возможно, не-

трудно найти людей, которым нравится Архелай,

и не так легко найти кого-нибудь, кто считал бы,

что добрые дела приносят счастье:

«Чуть ли не все афиняне и чужеземцы под-

держат тебя, если ты пожелаешь выставить

против меня свидетелей, и скажут, что я не-

прав. В свидетели к тебе пойдет, если пожела-

ешь, Никий, сын Никерата, с братьями — это

их треножники стоят один подле другого в свя-

тилище Диониса, — пойдет, если пожелаешь,

Аристократ, сын Скеллйя, чей прославленный

дар красуется в святилище Аполлона Пифий-

46

Утешение философией

ского, пойдет весь дом Перикла или иной

здешний род, какой пожелаешь выбрать»1.

Однако Сократ решительно возражал против

того, что широкая поддержка мнения Пола сама

по себе доказывает его правоту:

«Милый мой, ты пытаешься опровергать

меня по-ораторски, по образцу тех, кто держит

речи в судах. Ведь и там одна сторона счита-

ет, что одолела другую, если в подтверждение

своих слов представила многих и вдобавок

почтенных свидетелей, а противник — одного

какого-нибудь или же вовсе никого. Но для

выяснения истины такое опровержение не дает

ровно ничего: бывает даже, что невинный ста-

новится жертвою лжесвидетельства многих и

как будто бы не последних людей»1 2.

Настоящая достоверность произрастает не из

желания большинства, а из правильности рас-

суждений. Собравшись сделать вазу, следует

прислушаться к совету тех, кто знает, что при

надлежащей температуре глазурь становится про-

чнейшим покрытием. Когда мы строим корабль,

нас должно волновать мнение тех, кто констру-

ирует триремы, а когда обдумываем этические

проблемы нас не должны смущать неправильные

рассуждения, даже если они исходят от учителей

1 Платон. Горгий. 472а-Ь. Перевод С. П. Маркиша.

2 Там же. 471е-472а.

47

Ален де Боттон

риторики, грозных полководцев или разряженных

аристократов из Фессалии.

Слова Сократа кажутся слишком жесткими,

хотя и в самом деле не каждый заслуживает того,

чтобы к нему прислушивались. Однако в позиции

Сократа не было ни следа снобизма или предубе-

жденности. Он мог проявлять дискриминацию в

отношении взглядов, но в основе ее лежали не

принадлежность высказывающего эти взгляды к

определенному классу или богатство, не военные

заслуги или национальность, а здравые рассужде-

ния, которые — как подчеркивал Сократ — явля-

ются способностью, доступной всем.

Чтобы следовать примеру Сократа, нужно,

столкнувшись с чьим-либо несогласием, действо-

вать как атлет, тренирующийся к Олимпийским

играм. Дальнейшая информация о спорте почер-

пнута из книги «Загляни в древнегреческий го-

род».

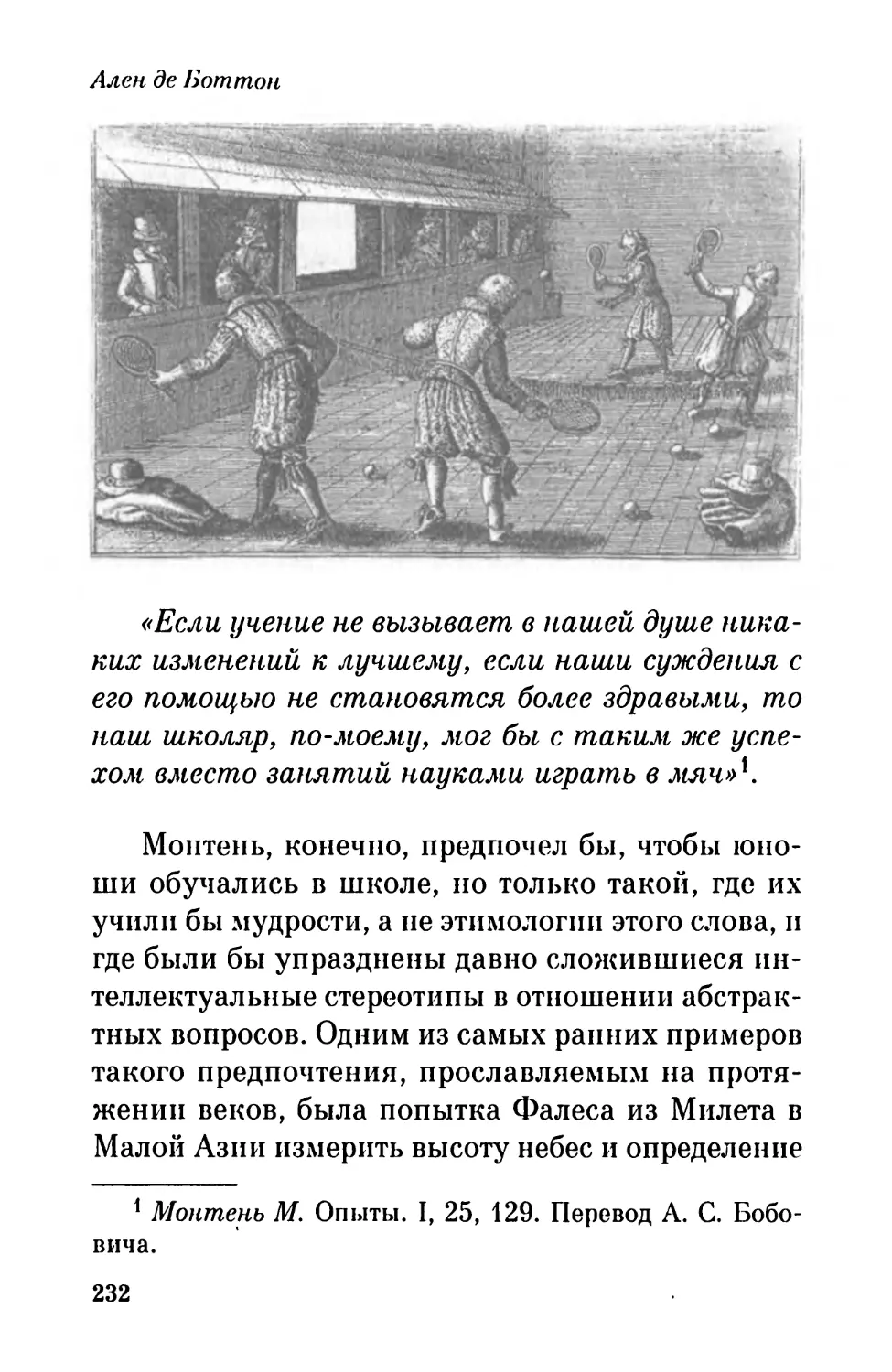

/ Wk" . ja*. е

48

Утешение философией

Представьте себе, что вы — атлет. Учитель

гимнастики предложил вам для улучшения ре-

зультатов в метании копья делать упражнения,

направленные на укрепление бедер. Упражнения

заключаются в том, чтобы стоять на одной ноге и

поднимать при этом груз. Это кажется странным

случайным зрителям, которые начинают смеяться

и предсказывать, что так вы лишаетесь шанса на

победу. В бане до вас долетают слова одного че-

ловека другому — что мы hp-rv peXei paXXov то та

акёХт) каХаEmSeiKvovaiЁто0ot|0£tvтелбХы.лродtv

OX,vp7uoviKT|v (больше интересуемся тем, чтобы по-

хваляться мускулами бедер, чем тем, как помочь

своему городу выиграть Игры). Слышать это ужа-

сно неприятно, но у вас нет никаких оснований

впадать в панику — достаточно прислушаться к

беседе Сократа с его другом Крнтоном:

«С о к р а т: Ну, а как бы мы решили такой

вопрос: человек, занимающийся гимнастикой,

обращает внимание на любое мнение — и по-

хвалу, и порицание всякого человека или толь-

ко одного — врача или учителя гимнастики?

К р и т о и: Только его одного.

Сократ: Значит, этому человеку надо бо-

яться порицаний и радоваться похвалам его

одного, а не большинства?

К р и т о н: Очевидно.

Сократ: Стало быть, он должен действо-

вать, упражнять свое тело, есть и пить только

49

Ален де Боттон

так, как это кажется нужным тому, кто к этому

делу приставлен и понимает в нем, а не так,

как это кажется нужным всем остальным»1.

Ценность критики зависит от того, как рассу-

ждают критики, а не от их числа или статуса:

«Так посмотри же, разве неправильно, по-

твоему, говорят люди, что не все человеческие

мнения — и не всех людей одинаково — следу-

ет ценить, но одни мнения надо уважать, а дру-

гие — нет... Полезные мнения нужно ценить,

а вредные — не нужно... Полезные мнения —

это мнения людей разумных, вредные — не-

разумных... Стало быть, друг мой, мы должны

не столько заботиться о том, что скажет о нас

большинство, сколько о том, что скажет о нас

человек, понимающий, что справедливо и что

несправедливо»1 2.

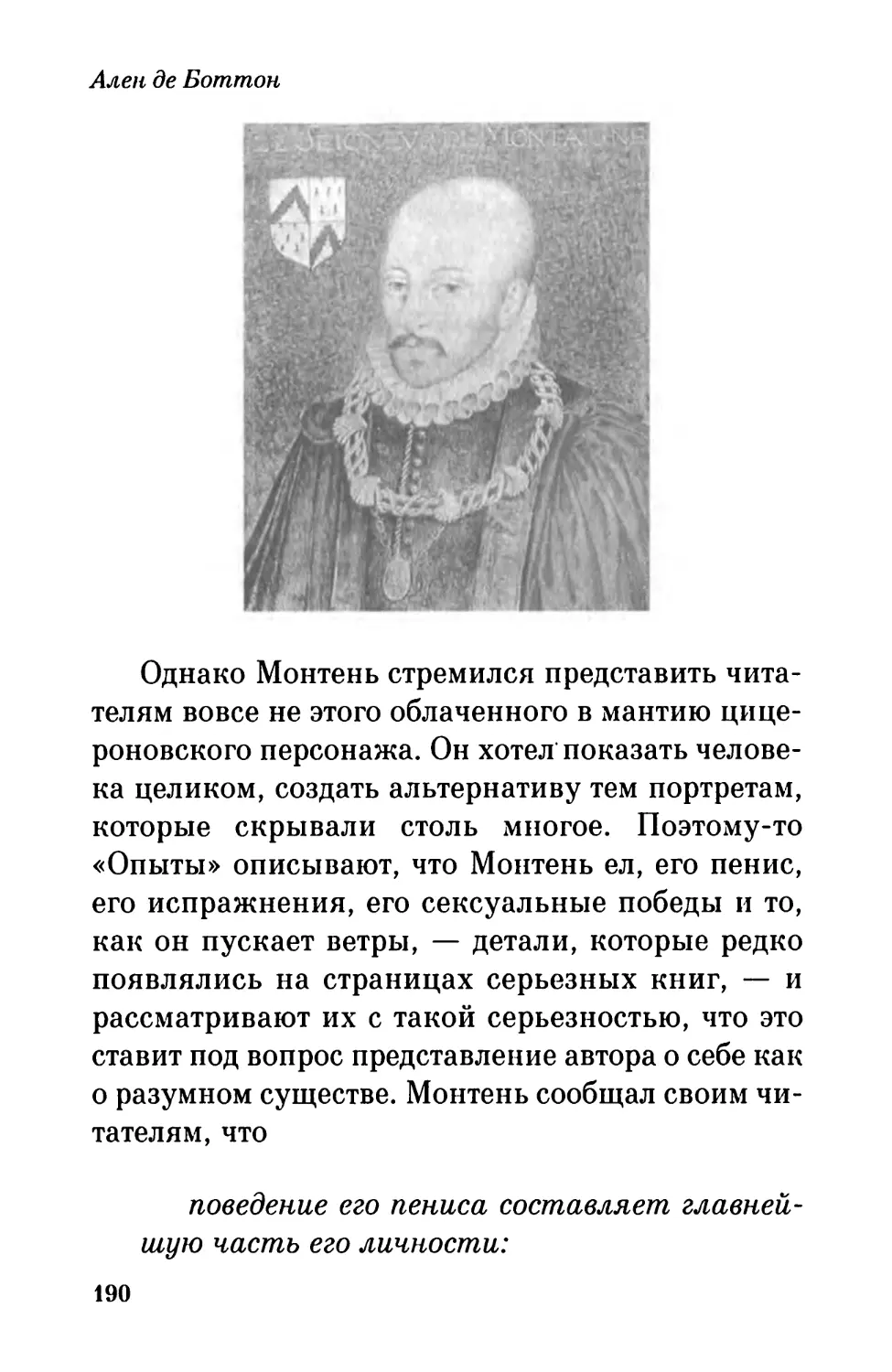

Судьи на скамьях суда гелиеи не были такими

людьми. Среди них было больше, чем обычно, ста-

риков и раненных в сражениях воинов, которые

смотрели на участие в суде как па легкий способ

заработать несколько лишних монет. Им платили

по три обола в день, меньше, чем получал любой

работник, но и такая сумма бывала кстати, если

тебе — шестьдесят три и дома скучно. Чтобы ока-

1 Платон. Критом. 47b. Перевод М. С. Соловьева.

2 Платон. Критом. 47а-48а. Перевод М. С. Соловьева.

50

Утешение философией

заться среди судей, достаточно было иметь афин-

ское гражданство, пребывать в здравом уме и не

иметь долгов; впрочем, здравость ума определя-

лась не по сократовским критериям, а скорее по

способности пройти по прямой линии и назвать

свое имя. Судьи часто засыпали посреди слуша-

ний, редко имели опыт в сходных делах и не знали

законов; им не объясняли, чем нужно руководст-

воваться при вынесении приговора.

Люди, собравшиеся судить Сократа, имели

сильные предубеждения против него. На них

произвела впечатление карикатура на Сократа,

нарисованная Аристофаном, они полагали, что

философ виноват в несчастьях, выпавших на долю

когда-то могущественного города на рубеже сто-

летий. Пелопоннесская война закончилась для

Афин катастрофой, спартанцы в союзе с персами

поставили их на колени, город пережил осаду,

его флот был уничтожен, а владения захвачены.

В беднейших районах свирепствовали эпидемии,

демократия стала жертвой тиранов, казнивших

тысячи граждан. Врагам Сократа не казался слу-

чайностью тот факт, что многие из тиранов одно

время были его учениками. Критий и Хармид об-

суждали с Сократом вопросы этики, но почерпну-

ли из них, казалось, только кровожадность.

Что могло привести к столь плачевному па-

дению? Почему величайший город Эллады, кото-

рый за восемьдесят лет до того победил Персию на

суше в битве у Платеи и на море при Ми кале, ока-

зался вынужден терпеть такие унижения? Злокоз-

51

Ален де Боттон

ненность человека в грязном плаще, бродившего

по улицам и задававшего вопросы об очевидном,

представлялась явным, хотя и лишенным всякого

смысла объяснением.

Сократ понимал, что обречен. У него даже не

было времени представить свои доводы. Обвиняе-

мому давали всего несколько минут па обращение к

судьям — пока в клепсидре суда не вытечет вся вода:

«Я убежден, что ни одного человека не обижаю

умышленно, но убедить в этом вас я не могу, пото-

му что мы мало времени беседовали друг с другом.

Мне думается, вы бы убедились, если бы у нас, как

у других людей, существовал закон решать вопрос

о смертной казни в течение нескольких дней, а не

одного; сейчас не так-то легко за короткое время

опровергнуть тяжелую клевету»1.

Целью афинского суда не было установление

истины. Он представлял собой сборище стариков

1 Платон. Апология Сократа. 37а-Ь. Перевод М. С. Со-

ловьева.

52

Утешение философией

и калек-ветеранов, мнения которых вовсе не были

следствием рациональных размышлений; они

лишь с нетерпением ждали, когда вода из одного

сосуда перетечет в другой.

Должно быть, это было нелегко: найти в та-

ких обстоятельствах силу не склониться перед

мнением других; подобную силу Сократ мог обре-

сти только в результате многих лет, проведенных

в беседах с простыми афинянами. Сократ не был

своенравен, он не отвергал взгляды противников

как мизантроп: это противоречило бы его вере в

потенциальную разумность любого человеческого

существа. Однако всю жизнь он вел разговоры с

афинянами; он знал, как работает их ум, знал, что,

к несчастью, афиняне зачастую не думают вовсе,

хотя и надеялся, что когда-нибудь это изменится.

Он видел, что они склонны занимать ту или иную

позицию по капризу и следовать общепринятым

мнениям, не подвергая их сомнению. С его сторо-

ны твердость в момент величайшей опасности не

была высокомерием. Сократ обладал свойственной

разумному человеку, который понимает, что его

противники не склонны мыслить рационально,

уверенностью в себе, хотя и не утверждал, что его

собственные убеждения неизменно правильны.

Осуждение со стороны судей могло его убить;

оно не могло сделать его неправым.

Конечно, Сократ мог отказаться от своей фи-

лософии и спасти себе жизнь. Даже после того,

как он был признан виновным, он мог избегнуть

53

Ален де Боттон

смертного приговора, но лишился такой возмож-

ности из-за собственной непреклонности. Нам не

стоит искать у Сократа совета о том, как избежать

смертного приговора; мы должны видеть в нем

величайший пример того, как сохранить веру в

разумные взгляды, когда им противопоставляются

нелогичные возражения.

Речь философа на суде закончилась прочувст-

вованным финалом:

«Ведь если вы меня казните, вам нелегко бу-

дет найти еще такого человека, который попро-

сту — хоть и смешно сказать — приставлен бо-

гом к нашему городу, как к коню, большому и

благородному, но обленившемуся от тучности и

нуждающемуся в том, чтобы его подгонял какой-

нибудь овод... Меня вы можете сохранить, если

мне поверите. Но очень может статься, что вы,

рассердившись, как люди, внезапно разбуженные

ото сна, прихлопнете меня и с легкостью убьете,

послушавшись Анита. Тогда вы всю остальную

вашу жизнь проведете в спячке»1.

Сократ не ошибся. Когда магистрат потребовал

голосования относительно приговора, 360 судей

высказались за смертную казнь. Судьи отправи-

лись по домам; осужденного философа отвели в

темницу.

1 Платон. Апология Сократа. 30d-31a Перевод М. С. Со-

ловьева.

54

Утешение философией

5

Там было темно и душно, а с улицы доноси-

лись издевательские крики афинян, радовавшихся

смерти похожего на сатира философа. Его казни-

ли бы немедленно, если бы вынесение приговора

не совпало с отправлением ежегодного посольства

на остров Делос, во время которого по традиции

нельзя было никого предавать смерти. Мужество

и добродушие Сократа вызвали симпатию к нему

у тюремщика, и тот облегчил последние дни фи-

лософа, позволив ему видеться с посетителями.

Сократа посетило множество друзей и учеников —

Федон, Критон, сын Критона Критобул, Аполло-

дор, Гермоген, Эпиген, Эсхин, Антисфен, Ктесипп,

Менексен, Спммпй, Кебет, Федонд, Эвклид и Тер-

псион. Они не могли скрыть своего отчаяния при

виде человека, который всю жизнь проявлял ве-

ликую доброту и интерес к другим, а теперь дол-

жен был кончить жизнь как преступник.

55

Ален де Боттон

Хотя на картине Давида мы видим Сократа,

окруженного горюющими друзьями, не следует за-

бывать, что их преданность была лишь небольшим

островком в океане непонимания и ненависти.

Чтобы что-то противопоставить настроению,

царящему в камере узника, Дидро мог бы пред-

ложить потенциальным живописцам чаши с

цикутой показать реакцию и других афинян на

смертный приговор Сократу — создать полотна

«Пять судей, играющих в кости после дня, прове-

денного в суде» или «Обвинители, заканчивающие

ужин и отправляющиеся в постель». Художник,

стремящийся к изображению патетических сцен,

мог бы более лаконично назвать подобные сцены:

«Смерть Сократа».

Когда назначенный день наступил, Сократ

был единственным, кто сохранял спокойствие.

Проститься с ним пришли его жена и трое сы-

новей, но Ксантиппа рыдала так истерично, что

Сократ попросил увести ее. Друзья вели себя

сдержаннее, хотя тоже лили слезы. Даже тю-

ремщик, видевший многих узников, принявших

смерть, был тронут и сказал несколько неловких

слов прощания:

«Я... за это время убедился, что ты са-

мый благородный, самый смирный и самый

лучший из людей, какие когда-нибудь сюда

56

Утешение философией

попадали... Ясное дело, тебе уже понятно,

с какой вестью я пришел. Итак, прощай

и постарайся как можно легче перенести

неизбежное»1.

С этими словами он отвернулся и вышел в сле-

зах. Затем явился палач, неся чашу с раствором

цикуты.

«Увидев этого человека, Сократ сказал:

— Вот и прекрасно, любезный. Ты со всем

этим знаком — что же мне надо делать?

— Да ничего, — отвечал тот, — просто выпей и

ходи до тех пор, пока не появится тяжесть в ногах,

а тогда ляг. Оно подействует само.

С этими словами оп протянул Сократу чашу.

И Сократ взял ее с полным спокойствием... не за-

дрожал, не побледнел, не изменился в лице... Он

поднес чашу к губам и выпил до дна — спокойно

и легко.

До сих пор большинство из нас еще как-то

удерживалось от слез [говорит Федон], но, увидев,

как он пьет и как он выпил яд, мы уже не могли

сдержать себя. У меня самого, как я ни крепился,

слезы лились ручьем... Критон еще раньше моего

разразился слезами и поднялся с места. А Апол-

лодор, который и до того плакал не переставая, тут

1 Платон. Федон. 116 c-d. Перевод С. П. Маркиша.

57

Ален де Боттон

зарыдал и заголосил с таким отчаянием, что всем

надорвал душу, всем, кроме Сократа»1.

Философ с улыбкой попросил своих друзей

успокоиться: «Ну что вы, что вы, чудаки!» — потом

встал и начал ходить по камере, чтобы яд быстрее

подействовал. Когда ноги стали тяжелеть, Сократ

лег на спину; ощущение стало распространяться

вверх, и когда действие яда достигло груди, Сократ

постепенно начал терять сознание. Дыхание его

замедлилось. Увидев, что взгляд его друга остано-

вился, Критон протянул руку и закрыл ему глаза.

«Таков [говорит Федон] был конец нашего

друга, человека — мы вправе это сказать — са-

мого лучшего из всех, кого нам довелось узнать

на нашем веку, да и вообще самого разумного

и самого справедливого»1 2.

Читая это, трудно не заплакать самому. Может

быть, потому, что Сократ имел выпуклый лоб и

странно широко расставленные глаза, описание

сцены его смерти заставило меня вспомнить тот

депь, когда я плакал, посмотрев видеозапись «Че-

ловека-слона»3.

1 Платон. Федон. 117 a-d. Перевод С. П. Маркиша.

2 Там же. 118.

3 «Человек-слон» — известный фильм Дэвида Лин-

ча, снятый в 1980 г. по одноименной книге Э. Монтегю.

(Прим, ред.)

58

Утешение философией

Мне представилось, что обоим героям выпала

самая печальная судьба — быть добродетельными

и при этом оказаться осужденными как преступ-

ники.

Может быть, мы никогда не станем объектом

насмешек из-за наших физических недостатков

п никогда не будвхМ осуждены па смерть за пло-

ды трудов всей жизни, но тем не менее есть нечто

универсальное в сценариях непонимания, кото-

рым эти истории служат трагическим примером.

Общественная жизнь полна противоречий между

тем, как нас воспринимают другие, и нашим соб-

ственным восприятием реальности. Нас обвиняют

в тупости, когда мы проявляем осторожность. За-

стенчивость принимается за высокомерие, а же-

лание понравиться — за низкопоклонство. Мы

пытаемся объяснить ошибочность этого, но язык

прилипает к гортани, а слова, которые мы нахо-

дим, — совсем не те, которые мы имели в виду.

Наши злейшие враги оказываются у власти и во

всеуслышание высказывают осуждение в наш

59

Ален де Боттон

адрес. В ненависти, обрушившейся на невинного

философа, мы слышим эхо неприятностей, причи-

ненных нам людьми, которые не способны или не

желают судить нас по справедливости.

Однако убийц Сократа настигло возмездие.

После смерти философа общественное настроение

стало меняться. Исократ сообщает, что зрители

«Паламеда» Еврипида плакали, когда упомина-

лось имя Сократа; Диодор пишет, будто вскоре

судьи Сократа были растерзаны народом Афин.

Плутарх рассказывает, что среди афинян распро-

странилась ненависть к обвинителям Сократа и

люди отказывались вместе с ними посещать бани;

остракизм достиг такой степени, что те в отчая-

нии повесились. Диоген Лаэртский пересказывает

историю о том, что вскоре после смерти Сократа

граждане Афин приговорили Мелета к смерти, а

Анита и Ликона изгнали; Сократу была воздвиг-

нута дорогая бронзовая статуя работы великого

Лисиппа.

Сократ предсказывал, что рано или поздно в

Афинах победят его идеи. Так и случилось. До-

стоверность упомянутых преданий о возмездии,

которые приведены выше, достаточно сомнитель-

на. Не следует забывать: чтобы исчезли пред-

убеждения и зависть, требуется время. История

скорее побуждает нас смотреть на собственную

непопулярность не так, как она видится насмеш-

ливым глазам невежественных судей. Сократ был

приговорен к смерти пятьюстами гражданами, не

60

Утешение философией

блещущими интеллектом и питающими нерацио-

нальные подозрения из-за того, что Афины проиг-

рали Пелопоннесскую войну, а обвиняемый имел

странную внешность. И все же Сократ сохранил

уверенность в справедливом приговоре более ши-

рокого суда.

Хотя паша жизнь ограничена во времени и

пространстве, благодаря такому примеру мы мо-

жем в воображении перенестись в другие времена

и страны, где нас оцепят с большей объективно-

стью. Может быть, нам не удастся убедить судей-

современников в своей невиновности, но приговор

потомков сулит нам утешение.

Однако существует опасность, что смерть Сок-

рата приведет нас к неверным выводам. Она мо-

жет питать сентиментальную уверенность в том,

будто ненависть большинства только подтвержда-

ет нашу правоту. Может показаться, что судьба

гениев и святых — страдать от непонимания при

жизни и удостоиться бронзовой статуи работы

Лисиппа после смерти. Мы можем не оказать-

ся ни гениями, ни святыми. Мы можем просто

предпочесть вызывающее поведение глубоким

размышлениям и по-детски считать, что правы

именно тогда, когда другие говорят нам, что мы

ошибаемся.

Такое в намерения Сократа не входило. Было

бы столь же наивно считать непопулярность по-

казателем истинности взглядов, как и показателем

их ошибочности. Обоснованность идеи или по-

61

Ален де Боттон

ступка определяется не тем, как широко они под-

держиваются или отвергаются, по тем, насколько

они соответствуют правилам логики. Аргумент не

следует считать неверным потому, что с ним не

согласно большинство, как и не следует считать

правильным из-за героического его отстаивания.

Философ показал нам, как можно избегнуть

двух распространенных заблуждений: что нужно

всегда подчиняться общественному мнению или

что любой ценой нужно ему противостоять.

Следуя его примеру, мы поступим лучше всего,

если постараемся всегда прислушиваться к тому,

что диктует нам разум.

II

ФИЛОСОФСКОЕ УТЕШЕНИЕ

ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРАДАЕТ

ОТ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

1

СПИСОК ТОГО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ

1. Неоклассический дом в георгианском сти-

ле в центре Лондона в Челси (Парадайс-

уок, Маркхем-сквер), Кенсингтоне (южная

часть Кэмпден-хилл-роуд, Хорнтон-стрит)

или Холланд-парке (Обри-роуд), с фаса-

дом, похожим на фасад здания Королевского

общества искусств, построенного братьями

Адам1 (1772-1774), с большими венециан-

скими окнами, обрамленными ионическими

колоннами, и полукруглым тимпаном с цве-

точным орнаментом.

1 Роберт Адам (1728-1792), Джеймс Адам

(1730-1794) — английские архитекторы. Р. Адам —

крупнейший представитель английского классицизма.

(Прим, ред.)

63

Ален де Коттон

В гостиной второго этажа — потолок и камин,

сходные с выполненными Робертом Адамом для

библиотеки в Кенвуд-хаусе.

2. Личный реактивный самолет («Дассо-Фал-

кон 900 с» или «Гольфстрим IV») со стоянкой

в Фарнборо или Биггин-хилл, оборудован-

ный автоматикой, облегчающей управление

нервному пилоту, системой предупреждения

64

Утешение философией

о близости земли, радаром для выявления

турбулентностей и автопилотом «Кэт-П».

На хвостовом стабилизаторе вместо стан-

дартных полос фрагмент натюрморта, рыба

Веласкеса или три лимона с находящейся

в музее Прадо картины «Фрукты и овощи»

Санчеса Котана1.

3. Вилла «Орсетти»* 2 в Марли неподалеку от

Лукки. Из окон спальни открывается вид на

водный простор, слышно журчание фонта-

нов. Вдоль задней стены — ряд цветущих

магнолий, закрытая терраса — зимний сад,

огромные деревья, дающие тень летом, лу-

жайки для игр. В защищенных от ветров са-

дах растут фиги и персики. Заросли кипари-

сов, апельсиновых деревьев, олив, клумбы

лаванды.

’Санчес Кота и (1561-1627) — испанский худож-

ник. (Прим, ред.)

2 Названа но фамилии одного из владельцев, купив-

шего ее в 1651 г.; в 1806 г. была продана сестре Наполеона

Бонапарта. (Прим, ред.)

65

Ален де Боттон

4. Библиотека с большим письменным сто-

лом, камином и окнами, выходящими в

сад. На полках — старинные издания с по-

желтевшими страницами, умиротворяющий

запах старых книг. Сверху на книжных пол-

ках — бюсты великих мыслителей и астро-

логические глобусы. Общий дизайн схож с

дизайном библиотеки в доме Вильгельма III

Голландского.

66

Утешение философией

5. Столовая, похожая на столовую в Белтон-хау-

се в Линкольншире. Длинный дубовый стол

на двенадцать персон. Обеды, на которых

всегда присутствуют одни и те же друзья.

Легкие, но интеллектуальные беседы.

Умелый повар (особенно ему удаются оладьи

из цукини, вермишель с белыми трюфелями,

рыбный суп, ризотто, куропатки и жареные

цыплята) и заботливые слуги, устраняющие

любые затруднения. Маленькая гостиная,

куда подают чай с шоколадными конфетами.

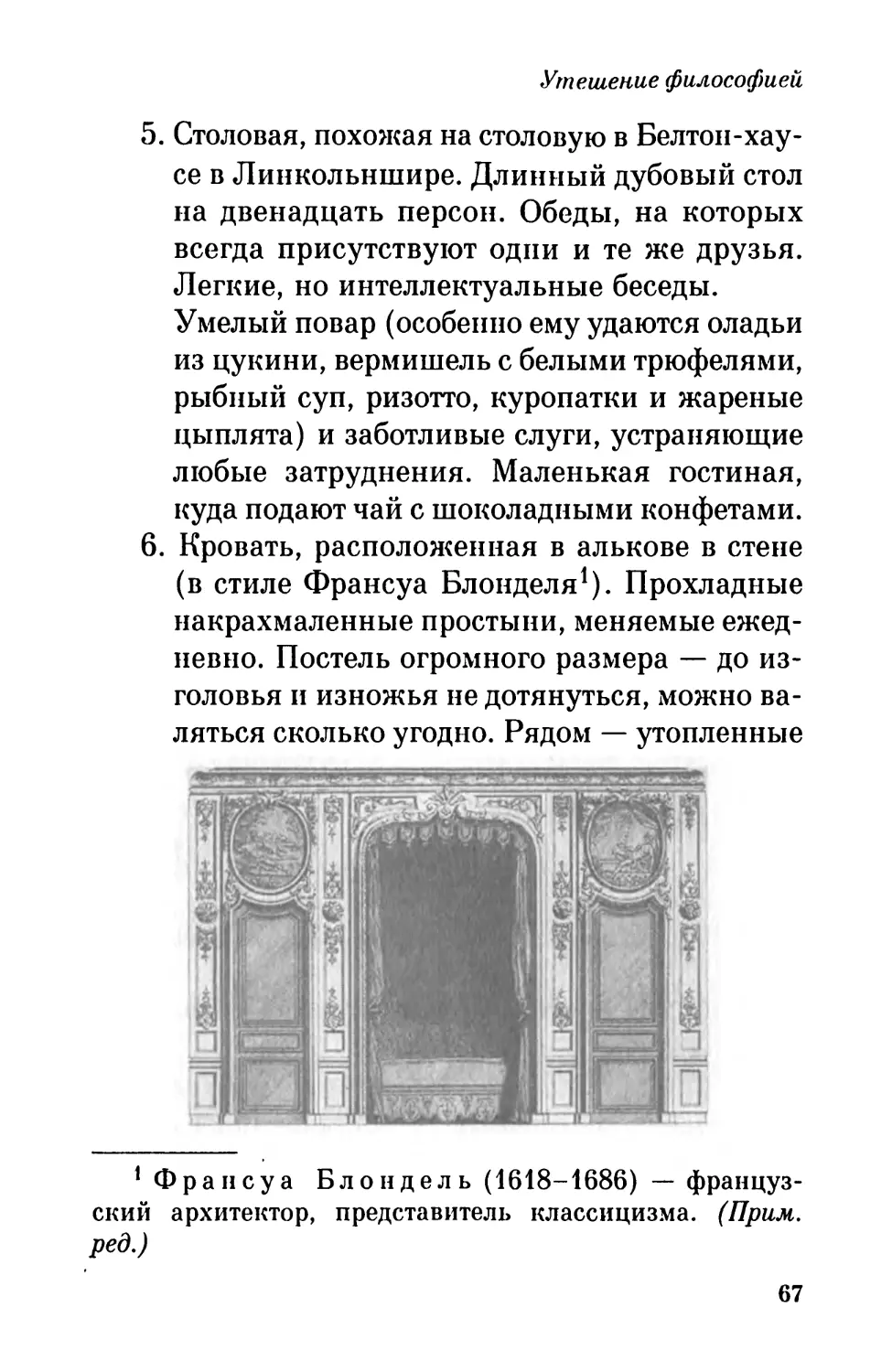

6. Кровать, расположенная в алькове в стене

(в стиле Франсуа Блонделя1). Прохладные

накрахмаленные простыни, меняемые ежед-

невно. Постель огромного размера — до из-

головья и изножья не дотянуться, можно ва-

ляться сколько угодно. Рядом — утопленные

1 Франсуа Блондель (1618-1686) — француз-

ский архитектор, представитель классицизма. (Прим,

ред.)

67

Ален де Боттон

в стене шкафчики для воды и бисквитов,

еще один — для телевизора.

7. Огромная ванная комната с расположен-

ной посередине па возвышении самой ван-

ной белого мрамора с синими раковинами в

виде декора. Крапы, которые можно откры-

вать ногой и из которых вода льется широ-

кой нежной струей. Окно, в которое можно

смотреть, лежа в ванне. Подогреваемый ка-

менный пол. На стенах — копии фресок из

храма Изиды в Помпеях.

8. Деньги в достаточном количестве, чтобы жить

на проценты с процентов.

9. Для проведения уик-эндов — пентхаус на

стрелке острова Ситэ, обставленный фран-

цузской мебелью самого благородного пе-

риода (того самого, когда правительство

было таким слабым) — времен царствова-

68

Утешение философией

ния Людовика XVI. Полукруглый комод

работы Гревениша, консоль работы Сонье,

секретер работы Вандеркрузе. Ленивое

времяпрепровождение, по утрам — чтение

«Перископ»1, круассаны с шоколадом на

севрском фарфоре, болтовня о жизни и шут-

ки с ожившей «Мадонной» Джованни Бел-

лини1 2 (из Галереи Академии в Венеции),

меланхолическое выражение лица которой

так хорошо сочетается с суховатым юмором

и непредсказуемостью и которая для прогу-

лок по кварталу Марэ одевается в «Агнес Б»

или «Макс-Мара»3.

1 Журнал-путеводитель по Парижу. (Прим, ред.)

2 Итальянский художник (ок. 1430-1516); имеется в виду

его картина «Мадонна Альберетти» (1487). (Прим, ред.)

3 Магазин женских товаров.

69

Ален де Боттон

2

Белой вороной среди, как правило, ненавидя-

щего удовольствия и сурового братства философов

оказался один, который, по-видимому, проявлял

понимание трудностей простых смертных и жела-

ние помочь. «Не знаю, что и помыслить добром, —

писал он, — как не наслаждение от вкушения, от

любви, от того, что слышишь, и от красоты, кото-

рую видишь»1.

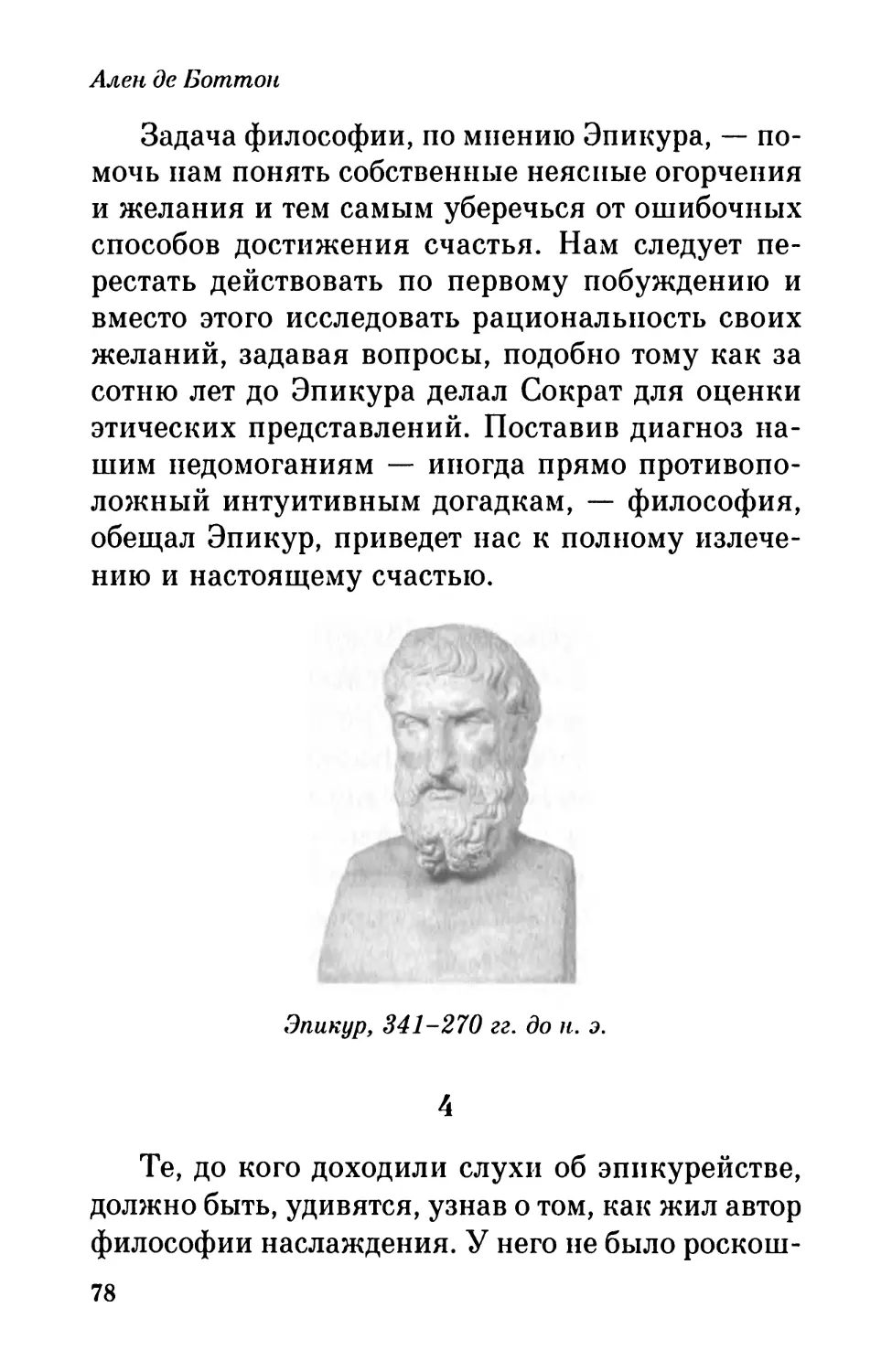

Эпикур родился в 341 году до н. э. на плодород-

ном острове Самос, расположенном в нескольких

милях от западного побережья Малой Азии. Он

рано увлекся философией, с четырнадцатилетнего

возраста начал путешествовать, став затем учени-

ком представителя платоновской школы Памфила

и развивавшего атомистическую теорию филосо-

фа Навзифана. Однако Эпикур обнаружил, что не

может согласиться со многим, чему они учили, и,

едва достигнув тридцатилетнего возраста, решил

составить собственную философскую систему

жизни. Известно, что он написал около 300 книг

на самые разные темы — «О любви», «О музыке»,

«О праводействии», «Об образе жизни» (в четы-

рех книгах), «О природе» (в тридцати семи кни-

гах). Однако в результате целой серии катастроф

и несчастий за прошедшие столетия почти все его

1 Диоген Лаэртский. Эпикур. 10. Перевод М. Л. Гас-

парова.

70

Утешение философией

творения оказались утрачены, так что учение Эпи-

кура приходится реконструировать по немногим

сохранившимся фрагментам и свидетельствам его

последователей.

Философию Эпикура разительно отличало

от других учений то важное значение, которое

он придавал чувственным наслаждениям. «На-

слаждение есть и начало и конец блаженной

жизни»1, — учил он, подтверждая то, что давно

думали многие, но с чем редко соглашалась фило-

софия. Эпикур признавался в любви к изыскан-

ной пище, видел начало и корень всякого добра в

удовольствиях чрева. Должным образом выстро-

енная философия не что иное, как указатель пути

к наслаждению:

«Кто говорит, что заниматься философией

еще рано или уже поздно, подобен тому, кто

говорит, будто быть счастливым еще рано или

уже поздно»1 2.

Немногие философы так откровенно признава-

лись в своем интересе к приятной жизни. Это шо-

кировало афинян, особенно когда они слышали,

что Эпикур получил поддержку богатых жителей

сначала Лампсака в Дарданеллах, а затем и Афин

1 Диоген Лаэртский. Эпикур. Письмо к Менекею. 128.

Перевод М.Л. Гаспарова.

2 Там же. 122.

71

Ален де Боттон

и на их деньги учредил философскую школу, це-

лью которой было достижение счастья. В учени-

ки принимались как мужчины, так и женщины,

и Эпикур поощрял их в том, чтобы они жили и

изучали удовольствия совместно. Слухи о проис-

ходящем в школе были одновременно и волну-

ющими, и вызывающими сомнения морального

порядка.

Некоторые недовольные поносили Эпикура и

то, что происходит в его школе помимо занятий.

Тимократ, брат сподвижника Эпикура Метродо-

ра, писал, будто Эпикура дважды в день рвало от

обжорства, а стоик Диотим не остановился перед

клеветой, приводя 50 писем самого развратного

содержания, будто бы написанных Эпикуром,

когда тот был пьян и страдал от излишеств сек-

суального характера.

Несмотря на всю эту критику, учение Эпи-

кура приобретало все больше сторонников. Оно

72

Утешение философией

распространилось по всему Средиземноморью,

школы философов, стремящихся к наслажде-

нию, появились в Сирии, Иудее, Египте, Италии

и Галлии. Взгляды Эпикура оставались влиятель-

ными еще пять столетий и были забыты лишь под

влиянием неприятия их варварами и христиана-

ми во времена упадка Римской империи. Однако

имя его не было забыто и вошло во многие языки

как символ стремления к наслаждению (Оксфор-

дский словарь английского языка расшифровы-

вает слово «эпикурейский» так: «посвященный

поиску наслаждений, роскошный, чувственный,

прожорливый»).

Просматривая периодику на лотке в Лондоне

через 2340 лет после рождения философа, я на-

ткнулся на экземпляр «Эпикурейской жизни» —

ежеквартального журнала с описаниями отелей,

яхт и ресторанов, напечатанного на плотной глян-

цевой бумаге, блестящей, как яблочко.

73

Ален де Боттон

Воспоминание об интересах Эпикура хранит

и «Эпикуреец» — ресторан в маленьком городке

Вустершира, где в тихом зале клиентам, сидящим

в креслах с высокими спинками, подают запечен-

ных в раковинах устриц и ризотто с трюфелями.

3

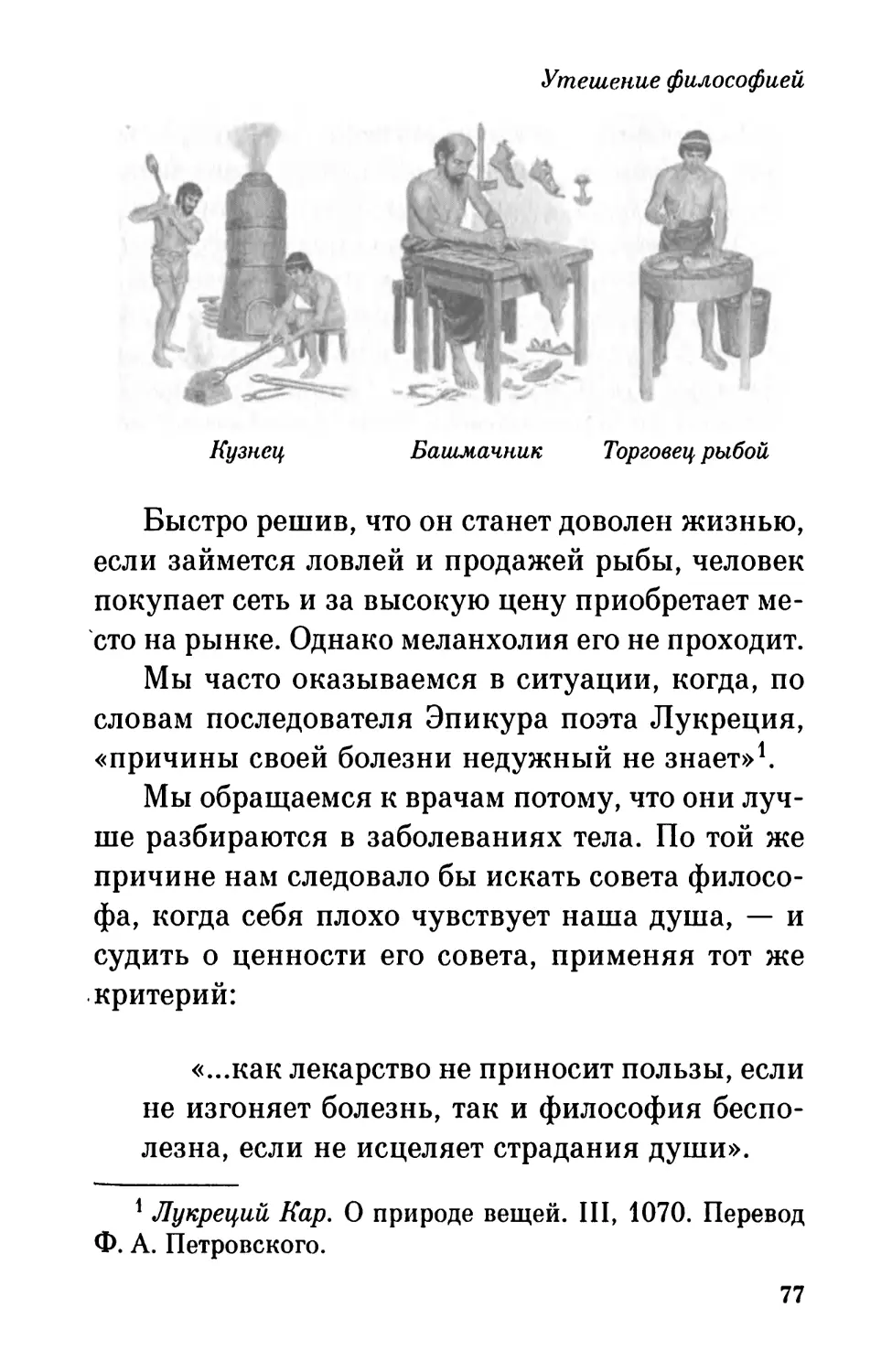

Постоянство ассоциаций, которые философия

Эпикура вызывает на протяжении веков — от сто-

ика Диотима до издателей «Эпикурейской жиз-

ни», — говорит о том, что значение слова «насла-

ждение» всегда кажется очевидным. На вопрос

«что мне нужно для счастливой жизни?» не так

уж трудно ответить, если имеешь достаточно денег.

Ответ же на вопрос «что мне нужно для здоровой

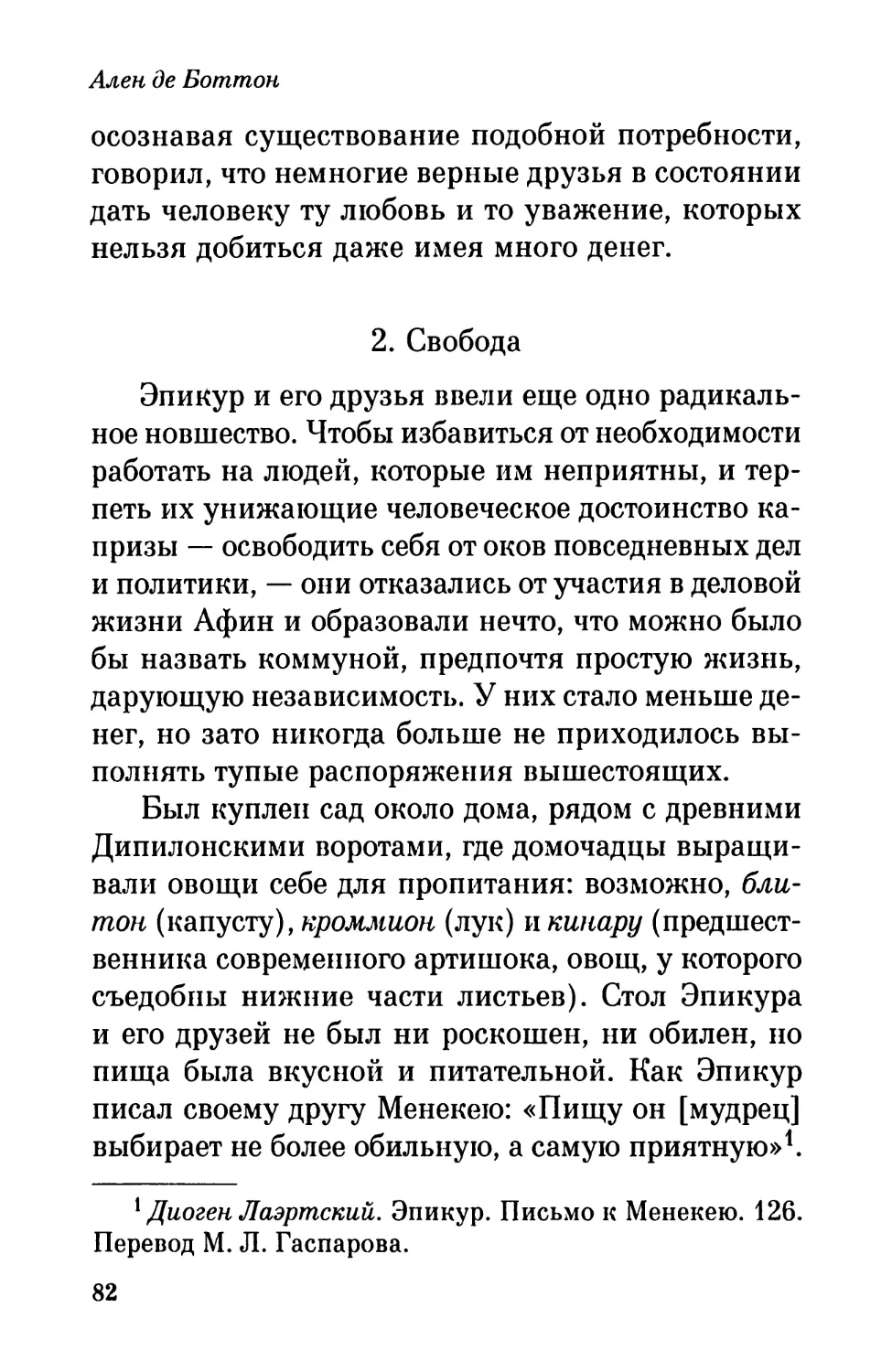

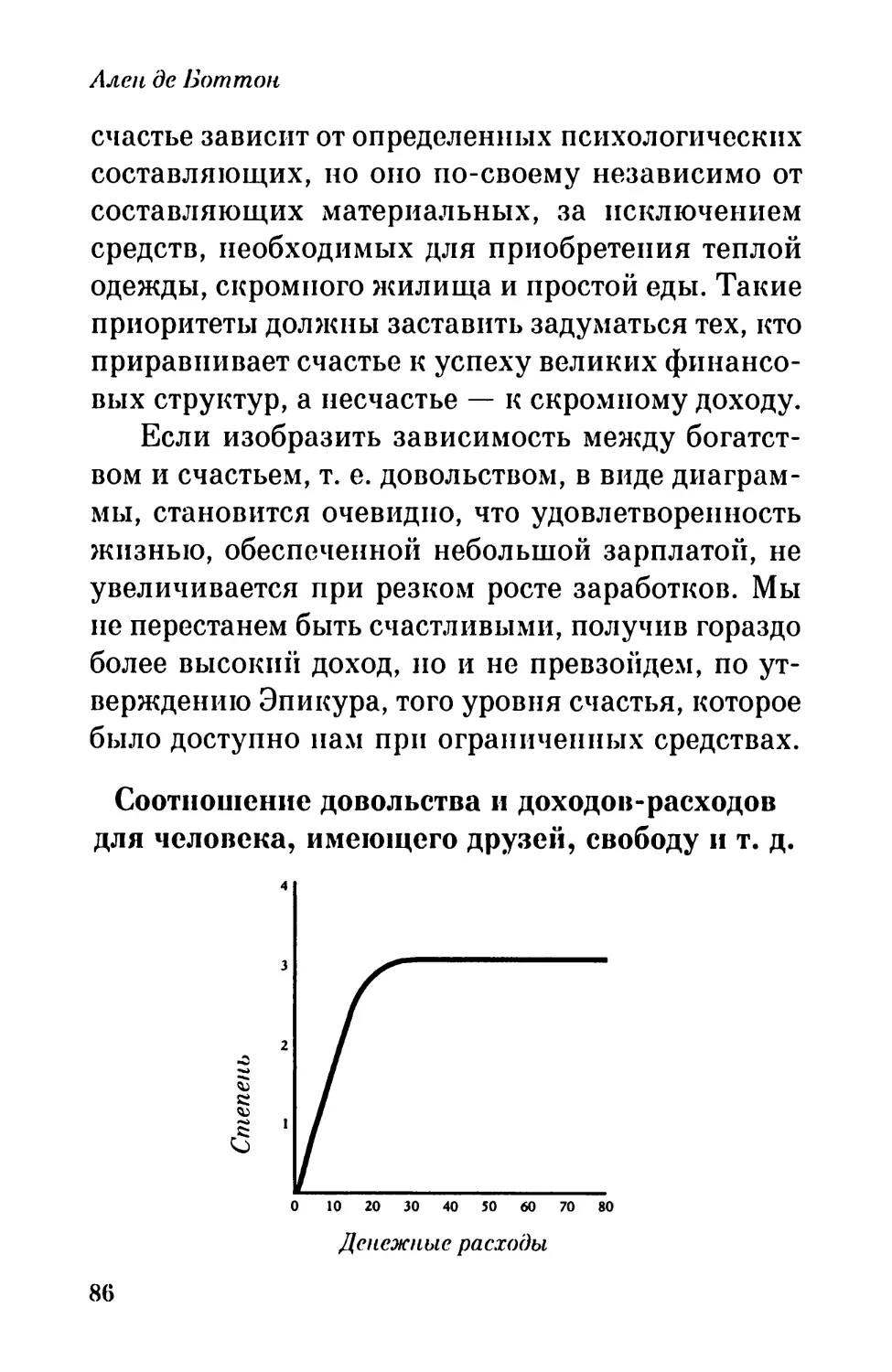

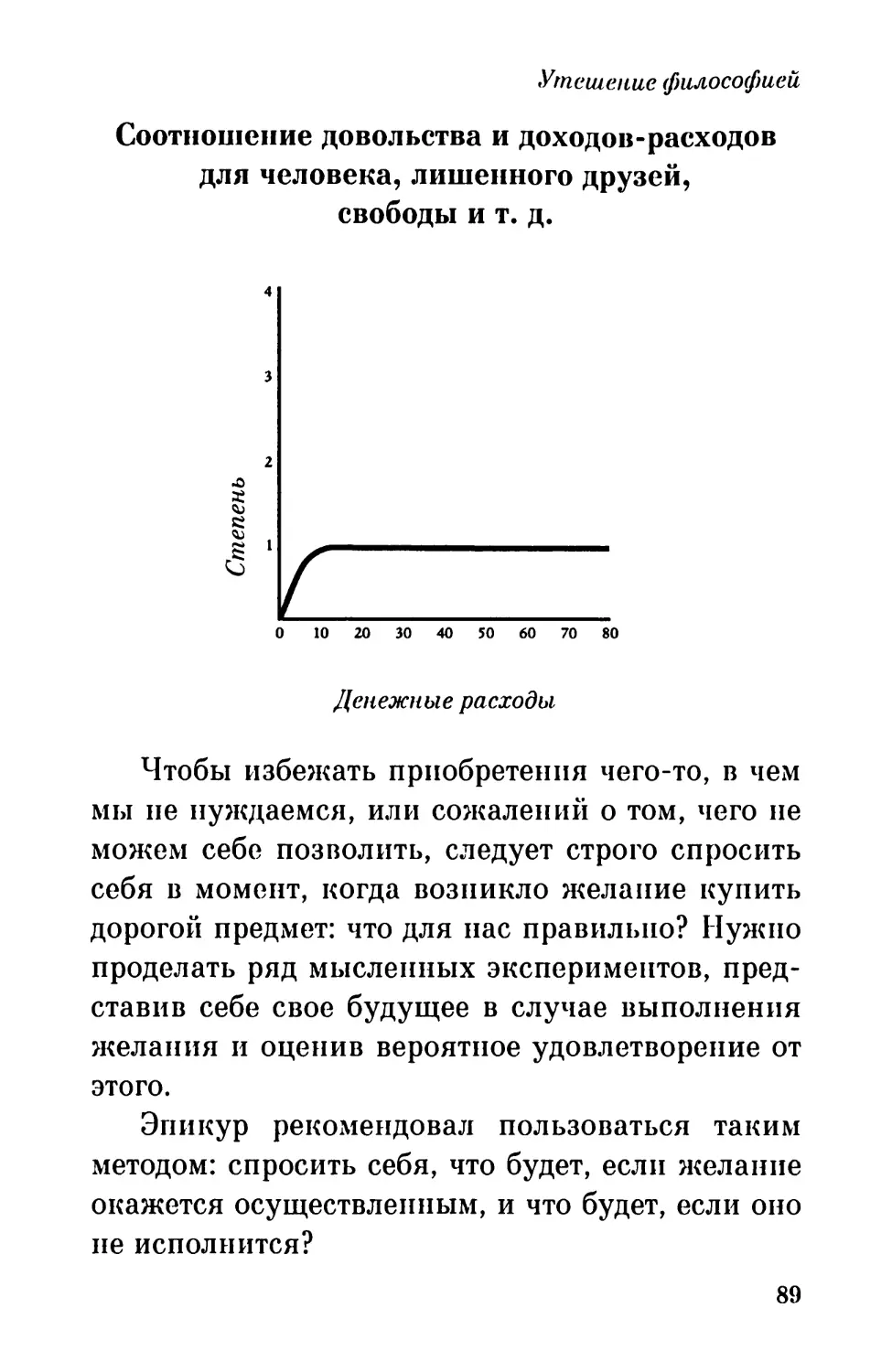

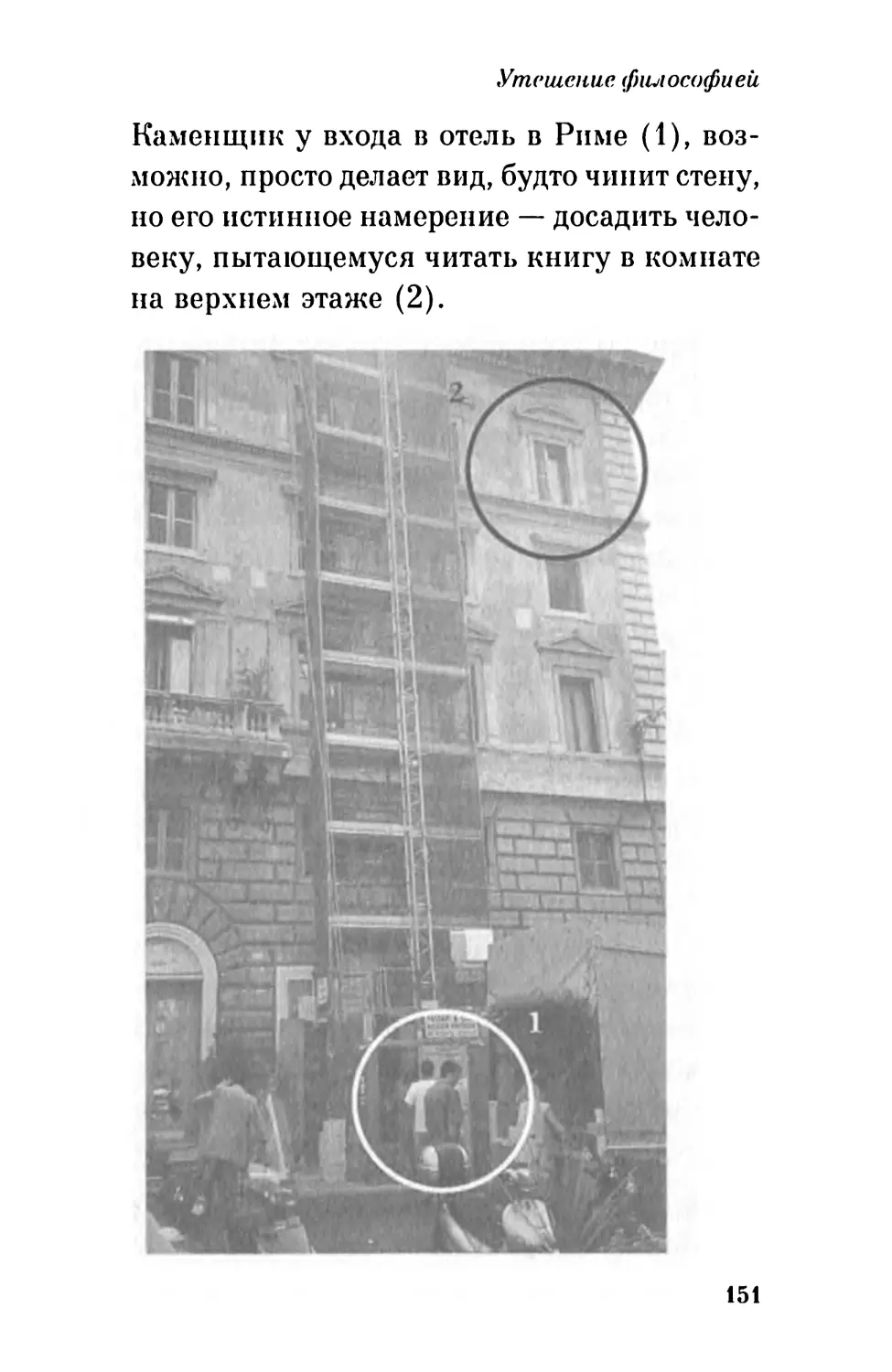

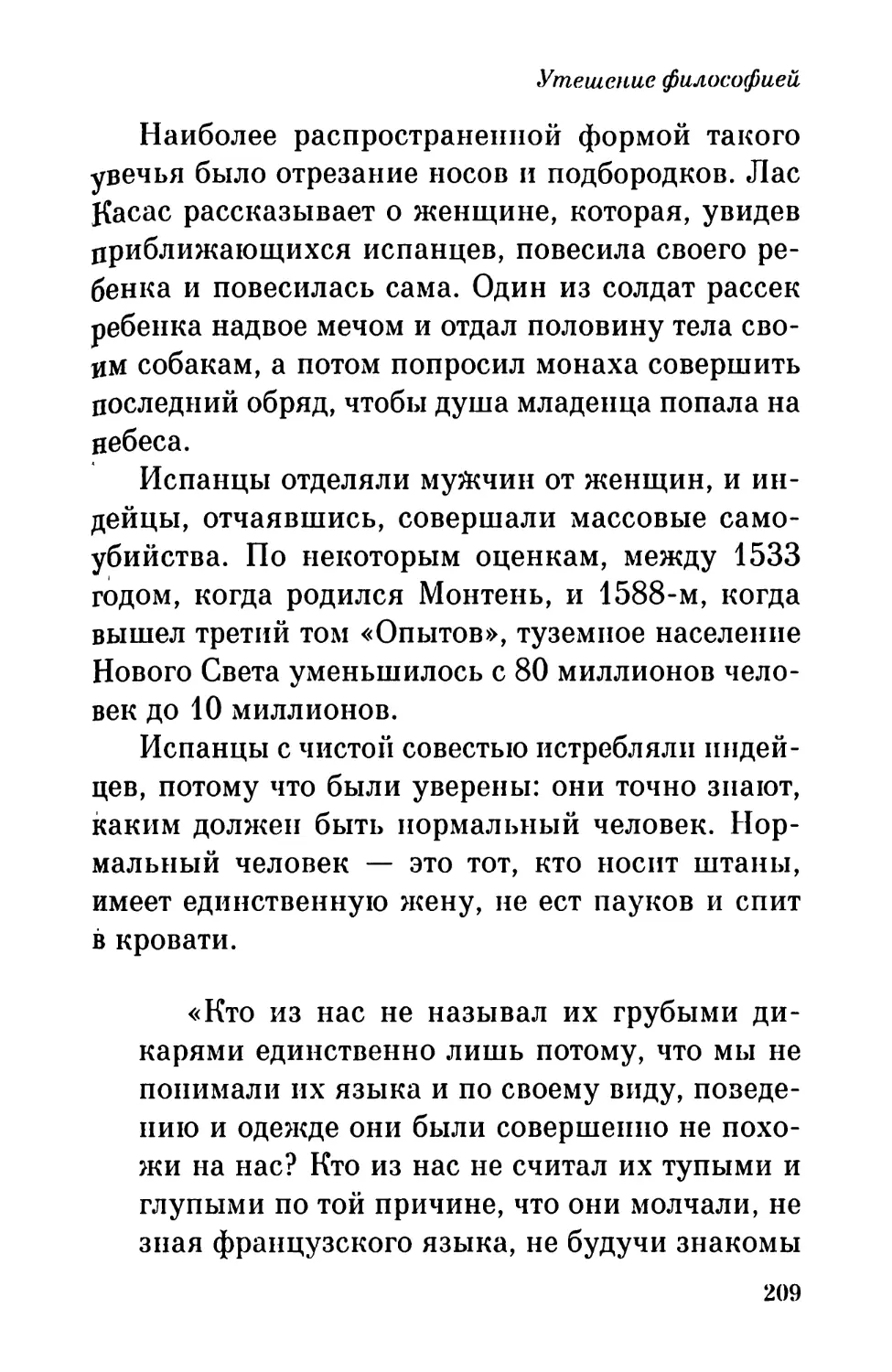

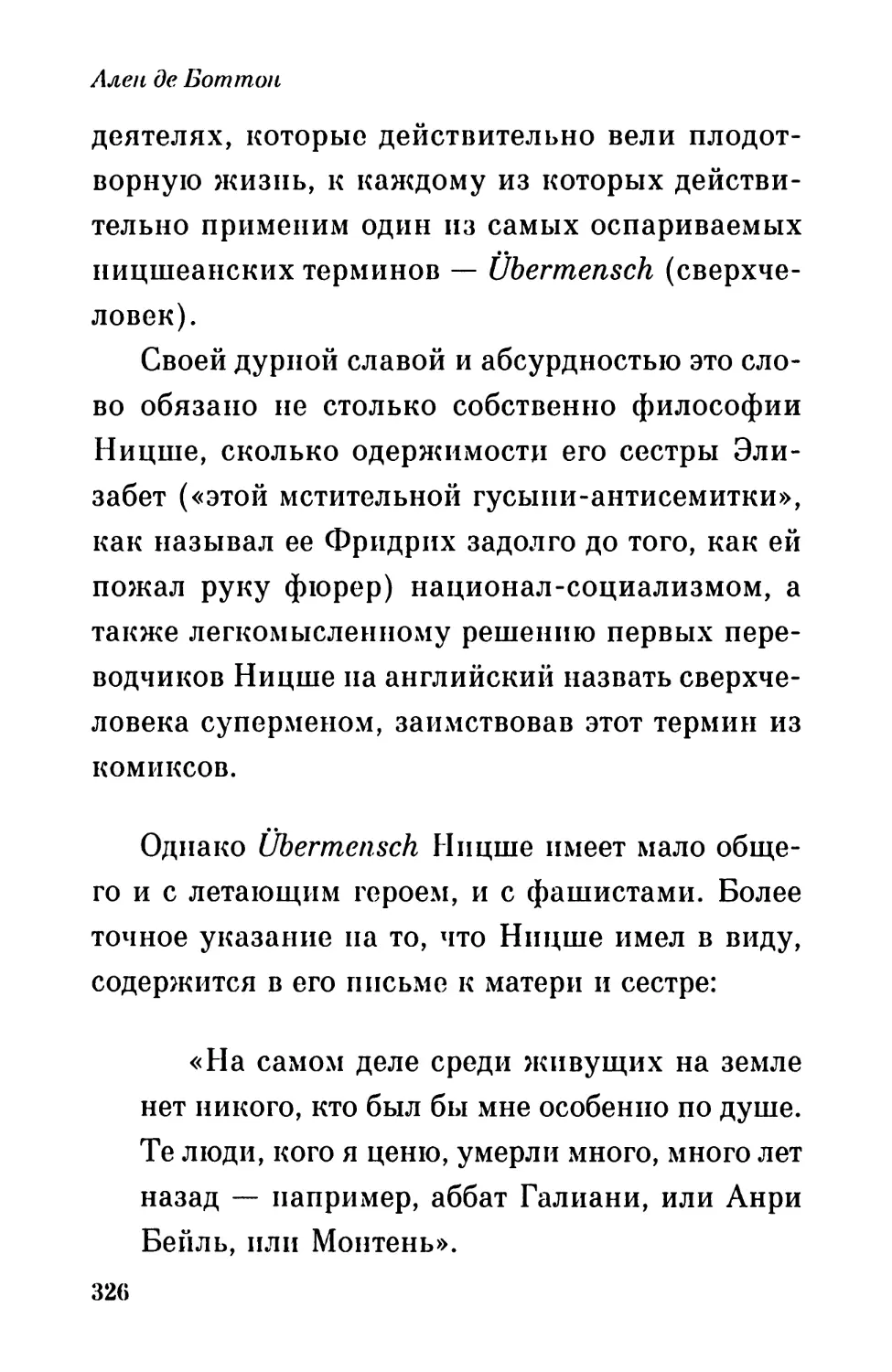

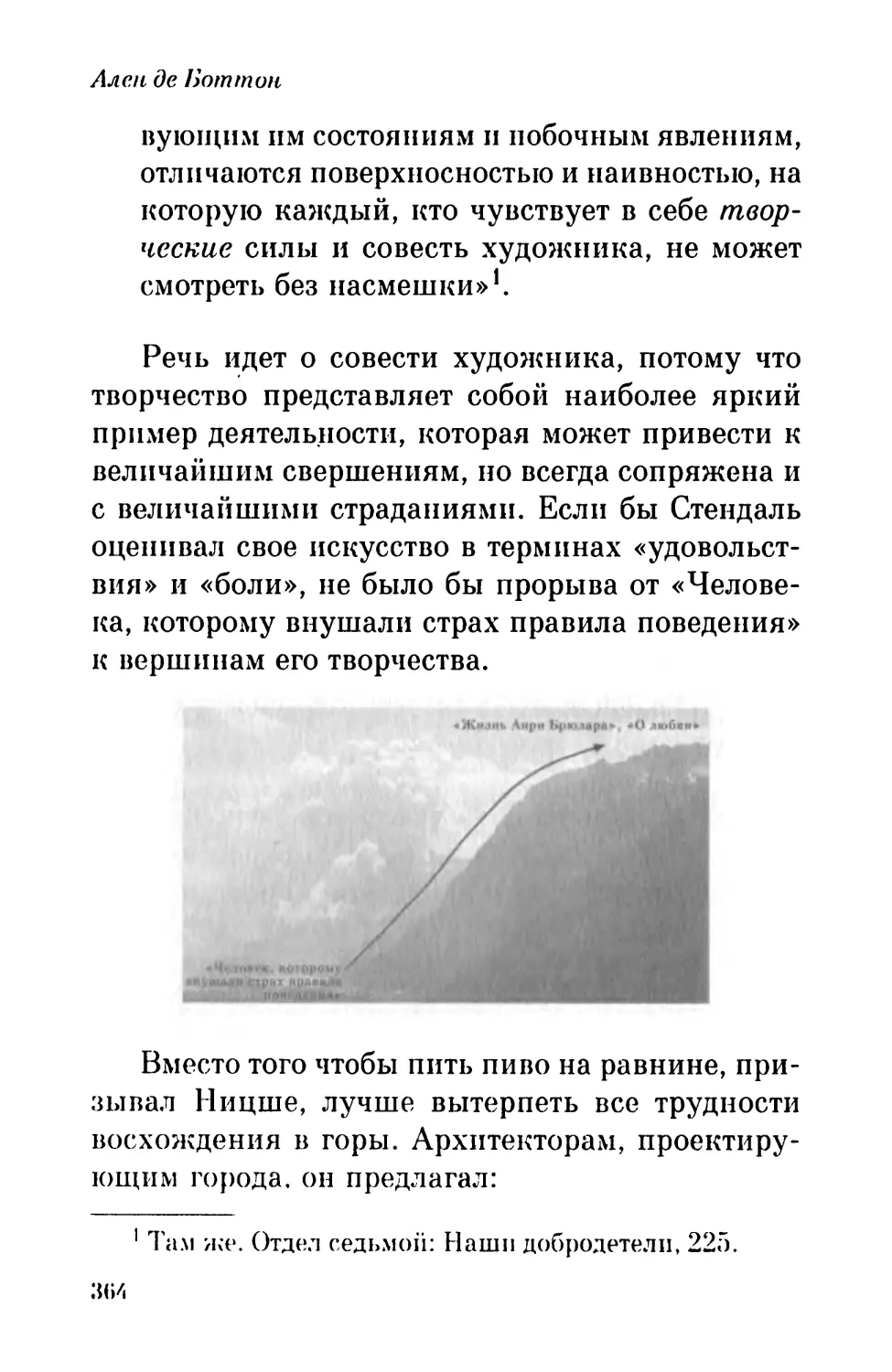

жизни?» бывает не таким легким, если, например,