Text

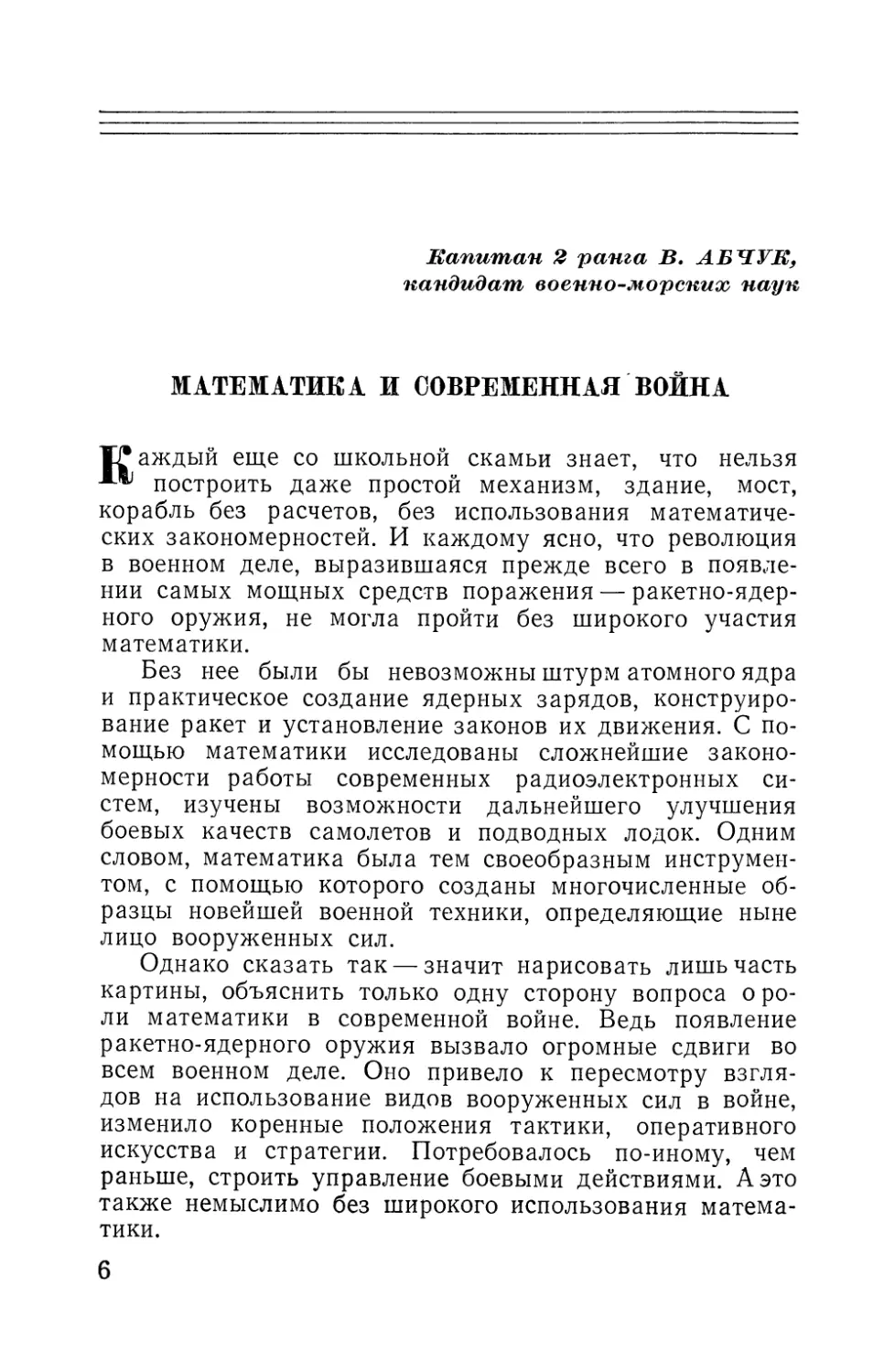

МАТЕМАТИКА

! БОЮ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

МАТЕМАТИКА

В

БОЮ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР

МОСКВА-1965

355.01

М34

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Эта книга поможет читателю, не обладающему спе-

циальной подготовкой, познакомиться с тем, как мате-

матика помогает решать важные проблемы современ-

ного военного дела. Читатель познакомится с новыми,

бурно развивающимися направлениями в математиче-

ской науке, связанными с революцией в военном деле.

Книга написана коллективом авторов. Статьи, включен-

ные в книгу, написаны популярно, интересно и рассчи-

таны на военных и гражданских читателей, агитаторов,

пропагандистов, лекторов и преподавателей.

Редактор-составитель книги

инженер-подполковник В. Н. Жуков

ВВЕДЕНИЕ

1И' огучим инструментом познания назвал Маркс

математику. Ученые, которые занимаются этой

наукой, не строят машин, станков, зданий, не имеют де-

ла непосредственно с телескопами или циклотронами,

но без их участия не обходятся ни работа конструкто-

ров, ни исследования физиков, ни наблюдения астроно-

мов. Без математики нельзя представить себе и развитие

военного дела.

Как и всякая другая наука, математика развилась

из потребностей жизни. Наряду с промышленностью

военное дело ставило перед ней множество задач. Все-

возможными расчетами издавна пользовались при

строительстве фортификационных сооружений, когда

определяли местоположение кораблей в море или доби-

вались меткой стрельбы артиллерии.

Еще больше выросла нужда в математике в двадца-

том веке. Сложнейшая боевая техника, огромные мас-

штабы ее использования выявили нужду в специальных

методах, которые бы помогали наиболее эффективно

проводить боевые операции. Первоначальное развитие та-

кие методы получили в ходе второй мировой войны.

В послевоенные годы, отмеченные революцией в воен-

ном деле, вызванной появлением и утверждением в вой-

сках ракетно-ядерного оружия, они продолжают исклю-

чительно быстро совершенствоваться.

Сейчас невозможно представить создание новых об-

разцов вооружения без самого активного участия ма-

тематики. Огромное значение эта наука приобрела и в

организации боевых действий. Ведь для того, чтобы

эффективно управлять войсками, в современном бою, не-

1* 3

обходимо как можно в более короткий срок собрать,

обработать, оценить и передать в подчиненные части,

подразделения и в вышестоящие штабы большое коли-

чество данных, относящихся к наблюдению за полем

боя, управлению, снабжению, перевозкам. Проблема

усложняется быстрым изменением условий, в которых

происходит управление войсками, скоротечностью совре-

менного боя и тем, что необходимо быстро концентри-

ровать или рассредоточивать силы. Все это заставляет

искать, разрабатывать математические методы, кото-

рые давали бы возможность командиру в короткие сро-

ки решать сложные и трудоемкие боевые задачи. Иск-

лючительно важное значение подобные методы приоб-

ретают и в разработке новых тактических приемов,

предварительной оценке создаваемых образцов воору-

жения, в обучении личного состава.

Наконец, по-иному поставило вопросы использова-

ния математики в военном деле бурное развитие элек-

тронных вычислительных машин, их внедрение в вой-

ска. Машины открыли новые пути в решении боевых

и конструкторских задач. Но для того чтобы пользо-

ваться электронной вычислительной техникой, эти за-

дачи необходимо предварительно переводить на язык

математики, язык цифр и формул.

Не следует, конечно, думать, что математика в во-

енном деле противопоставляет себя тактике, оператив-

ному искусству, избавляет командира от творческого

подхода к решению боевых задач. Как бы далеко ни

шагнула в армии и на флоте автоматизация, как бы со-

вершенны ни были математические приемы, которые

применяет командир, последнее слово останется за ним

и успех в конечном счете решит его разум, воля. Одна-

ко можно с уверенностью сказать, что с наибольшим

эффектом в бою будет действовать тот, кто умело и ши-

роко использует многообразные возможности матема-

тической науки.

Все это нельзя не учитывать в обучении и воспита-

нии советских воинов. Маршал Советского Союза

Р. Я. Малиновский говорил: «Надо всем нам понять,

что без высокого уровня технической подготовки всего

личного состава, без знания основ физики и математики

сейчас невозможно квалифицированное использование

современной боевой техники».

4

В настоящее время на книжном рынке появляется

все больше литературы, связанной с внедрением мате-

матических методов в науку, технику и экономику. Го-

раздо меньше книг, связанных с применением матема-

тики в военном деле. К тому же, как правило, они на-

писаны в расчете на подготовленного читателя, большей

частью инженера. Ощущается настоятельная потреб-

ность в популярном пособии, пользуясь которым воен-

ный читатель, не обладающий специальной подготовкой,

мог бы познакомиться с основными проблемами военного

дела, в решении которых принимает участие матема-

тика, с математическими методами, поднявшими на но-

вую ступень управление войсками в бою, разработку во-

оружения и новых тактических приемов, обработку раз-

ведывательной и другой информации.

В качестве такого пособия и может служить книга

«Математика в бою». В нее вошли переработанные

статьи военных специалистов, опубликованные в послед-

ние годы на страницах газеты «Красная звезда». Авто-

ры ставили перед собой нелегкую задачу: не прибегая

к сложным математическим выкладкам, объяснить суть

основных методов, которыми обогащает современная

математика военное дело, конструирование и боевое

использование современного вооружения. Возможно,

при этом некоторые рассуждения лишились необходи-

мой математической строгости, законченности. Однако

авторы надеются, что, заинтересовавшись проблемами,

изложенными в статьях, читатель обратится к более

обстоятельным изданиям и тем самым еще более рас-

ширит свой военно-теоретический кругозор.

Капитан 2 ранга В. АБЧУВ,

кандидат военно-морских, наук

МАТЕМАТИКА И СОВРЕМЕННАЯ ВОЙНА

Т^аждый еще со школьной скамьи знает, что нельзя

построить даже простой механизм, здание, мост,

корабль без расчетов, без использования математиче-

ских закономерностей. И каждому ясно, что революция

в военном деле, выразившаяся прежде всего в появле-

нии самых мощных средств поражения — ракетно-ядер-

ного оружия, не могла пройти без широкого участия

математики.

Без нее были бы невозможны штурм атомного ядра

и практическое создание ядерных зарядов, конструиро-

вание ракет и установление законов их движения. С по-

мощью математики исследованы сложнейшие законо-

мерности работы современных радиоэлектронных си-

стем, изучены возможности дальнейшего улучшения

боевых качеств самолетов и подводных лодок. Одним

словом, математика была тем своеобразным инструмен-

том, с помощью которого созданы многочисленные об-

разцы новейшей военной техники, определяющие ныне

лицо вооруженных сил.

Однако сказать так — значит нарисовать лишь часть

картины, объяснить только одну сторону вопроса о ро-

ли математики в современной войне. Ведь появление

ракетно-ядерного оружия вызвало огромные сдвиги во

всем военном деле. Оно привело к пересмотру взгля-

дов на использование видов вооруженных сил в войне,

изменило коренные положения тактики, оперативного

искусства и стратегии. Потребовалось по-иному, чем

раньше, строить управление боевыми действиями. А это

также немыслимо без широкого использования матема-

тики.

6

Организация управления в бою всегда была нелег-

ким делом. В наше время, однако, появились новые

трудности. Прежде всего необозримо вырос объем ин-

формации о быстро меняющейся обстановке в трех

сферах — на суше, в воздухе, на море. Кроме того, воз-

никла жесткая необходимость мгновенной реакции на

изменение этой обстановки, ибо промедление в ракетно-

ядерной войне ведет к поражению. В таких условиях

к решению командира на ведение боевых действий

предъявляются особые требования. Оно должно учиты-

вать всю сложность обстановки, быть правильным и в

то же время быстрым.

Требование обоснованности боевого решения суще-

ствовало и в прошлых войнах. Новое здесь состоит в

том, что на смену элементарным расчетам и прикид-

кам, основанным на личном опыте и интуиции воена-

чальника, приходят методы исследования, взятые из

арсенала точных наук или специально разработанные

применительно к военным задачам. Основой этих мето-

дов является математика. Но ее роль этим не исчерпы-

вается. Для сложных и быстрых расчетов, необходимых

при подготовке решения командира, возможно широкое

применение электронных вычислительных машин —

автоматов. А язык этих машин — математика. Та-

ким образом, математика одновременно является и

инструментом для выработки решения, и языком для

его подготовки с помощью вычислительной тех-

ники.

Какие же разделы современной математики исполь-

зуются для обоснования решения командира в совре-

менном бою? Прежде всего это, конечно, арифметика,

алгебра и геометрия. Они издавна являются неизмен-

ными атрибутами всевозможных военных расчетов и не

нуждаются в специальных пояснениях. Наряду с ними

в военном деле сейчас широко используются такие ма-

тематические дисциплины, как теория вероятностей и

математическая статистика, теория информации, теория

массового обслуживания, теория поиска, математиче-

ское планирование, математическое моделирование, тео-

рия игр. Они позволяют применять в тех областях воен-

ного дела, где царил ранее качественный подход к

процессам и явлениям, более глубокие и полные коли-

чественные закономерности.

7

Теория вероятностей — это раздел математики, изу-

чающий закономерности в случайных явлениях. По-

скольку боевые действия, проводимые даже в одинако-

вых условиях, протекают всякий раз несколько по-иному,

то явления, составляющие эти действия, случайны по

своему характеру и на них распространяются законы

теории вероятностей. Знание этих законов позволяет

предусмотреть возможные результаты боя, операции,

рассчитать необходимое количество сил для решения по-

ставленной задачи, найти наилучший вариант ее вы-

полнения.

Возьмем такой пример. Пускай в результате прове-

денных испытаний установлено, что из 100 выпущен-

ных ракет в цель попадает 70. На языке теории вероят-

ностей это означает, что вероятность попадания ракет

в цель равна 70 процентам. Чтобы принять решение,

командиру нужно рассчитать, какое количество ракет

понадобится выпустить для того, чтобы хотя бы одна

из них попала в цель. Без знания теории вероятностей

точно ответить на подобный вопрос нельзя. Между тем

эта теория позволяет с научной достоверностью опре-

делить необходимый боезапас. Для указанных выше

условий в печати давался такой результат: требуемое

количество ракет равно двум ракетам.

Из приведенного примера видно, что для пользо-

вания теорией вероятностей необходимо располагать

определенными опытными данными. Обработкой и ана-

лизом результатов самых различных испытаний зани-

мается математическая статистика. Она готовит основу

для последующего применения теории вероятностей и

других математических методов. Отсюда понятно все

увеличивающееся значение опытных данных, получае-

мых в результате отстрелов оружия, испытаний боевой

техники, тактических учений. Эти данные служат ис-

точником, без которого невозможно полноценно исполь-

зовать математические методы выработки решения.

С точки зрения науки об управлении, кибернетики,

подготовка, выработка и реализация решения команди-

ра есть не что иное, как сбор, обработка и передача

информации. А количественные закономерности, связан-

ные с получением, передачей, обработкой и хранением

информации, изучает теория информации. Она дает

возможность в процессе выработки и реализации реше-

8

ния успешно решать некоторые сложные задачи управ-

ления войсками, установить условия, при которых воз-

можно в данной обстановке получить наиболее полную

разведывательную информацию, найти ответы на дру-

гие важные вопросы.

Все большее применение в военном деле находит и

теория массового обслуживания, позволяющая принять

обоснованное решение в таких ситуациях, когда необ-

ходимо обеспечить (обслужить) ряд объектов ограни-

ченным числом сил или средств, имеющих определенные

боевые возможности. Поясним это примером.

Допустим, что в составе системы ПВО объекта

имеется четыре зоны. В каждой из них находится по

две одинаковые зенитные ракетные установки, причем

любая из них может обстрелять и сбить одну воздуш-

ную цель. Ясно, что атакующие самолеты, стремящиеся

достигнуть обороняемого объекта, должны пройти, со-

храняя боеспособность, последовательно через все че-

тыре зоны. Вообще говоря, чтобы принять решение при

организации противовоздушной обороны, очень важно

рассчитать, какое число воздушных целей сможет про-

рваться через систему ПВО или ее часть. В нашем

примере необходимо узнать, сколько целей прорвется

через одну зону, через две и т. д. Пользуясь теорией

массового обслуживания, можно определить, что из

100 целей через первую зону прорвется 50, через первую

и вторую — 20, через первую, вторую и третью — 5,

а через все четыре зоны — не более одной цели из ста.

Решение командира будет полноценным лишь при

условии, если он сможет учесть всю совокупность фак-

торов, определяющих успех боя. Один из таких факто-

ров— своевременное обнаружение противника в резуль-

тате поиска. Изучением количественных закономерно-

стей, присущих процессу наблюдения и поиска, зани-

мается специальная математическая дисциплина —

теория поиска. Здесь изучается характер взаим-

ных перемещений своих сил и сил противника,

приводящих к сближению на дальность действия

средств наблюдения, определяются закономерности об-

наружения различных целей, устанавливаются наиболее

рациональные способы поиска.

Когда решаются некоторые важные военные задачи,

необходимо правильно спланировать боевые действия,

9

выбрать наилучший вариант распределения сил и

средств для нанесения удара по противнику. В этом

случае прибегают к помощи математического планиро-

вания. Скажем, группа подводных лодок, находящихся

на огневых позициях, должна стрелять ракетами по

нескольким различным береговым целям, причем веро-

ятность поражения этих целей разными лодками не

одинакова. Математическое планирование позволяет так

распределить ракеты по объектам, чтобы нанесенный

противнику ущерб был максимальным.

В связи со все более широким применением элек-

тронно-вычислительной техники для решения оператив-

но-тактических задач большое значение приобретает

разработка математических описаний боевых действий,

или, иначе говоря, математическое моделирование боя.

Дело в том, что решение боевых задач на электронной

вычислительной машине возможно лишь в том случае,

если эти задачи переведены на язык математики, пред-

ставлены в виде определенных математических зависи-

мостей. Математические модели боя дают возможность

заранее проанализировать возможные ситуации и еще

до начала боевых действий прийти к важным практи-

ческим выводам.

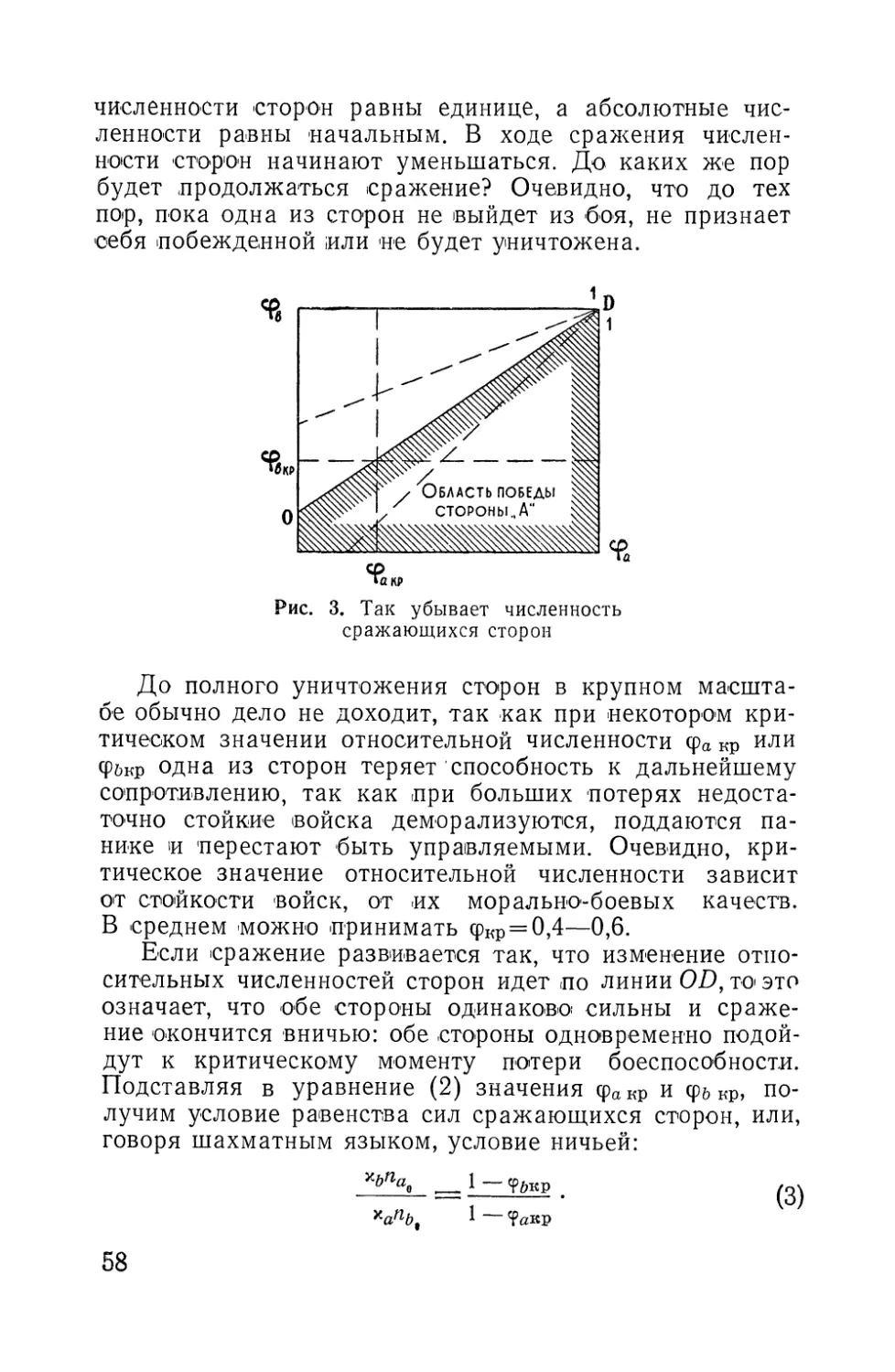

Простейшим видом математической модели боя яв-

ляются так называемые уравнения Ланчестера. Они

представляют собой систему дифференциальных уравне-

ний, описывающую бой между двумя группами одно-

родных боевых единиц. Несмотря на свой крайне

упрощенный характер, эта модель позволяет получить

ряд интересных выводов. Один из них, например, за-

ключается в том, что общая эффективность данного

количества живой силы и техники равна средней эф-

фективности каждой боевой единицы, умноженной на

квадрат числа таких единиц, участвующих в бою.

Уверенное достижение победы в современном бою

возможно лишь в том случае, если постоянно учиты-

вается высокое техническое оснащение противника, то,

что он силен, чутко реагирует на все организуемые

против него действия и противопоставляет им свою гиб-

кую тактику. А математика в настоящее время распо-

лагает специальными методами, которые позволяют

предвосхищать ответные шаги противника и избирать

наилучшую тактику в условиях его противодействия.

10

Такие методы известны под названием теории игр. Эта

теория занимается анализом так называемых конфликт-

ных ситуаций — положений, когда две или несколько

сторон имеют противоположные интересы.

Рассмотрим такой пример. Подводная лодка атакует

надводный корабль противника торпедами. Современ-

ные торпеды могут быть как самонаводящимися, так

и без системы самонаведения. Ясно, что вероятность по-

ражения надводного корабля ими будет различной. Но

противнику, очевидно, будет не известно, какую тор-

педу выпустила подводная лодка. С другой стороны, и

командир лодки не знает, какой вид противодействия

изберет противник, какими способами он будет стре-

миться воздействовать на торпеды. Использование тео-

рии игр в подобной конфликтной ситуации позволяет

командиру подводной лодки избрать наилучшую такти-

ку, получить рекомендации, с какой частотой целесооб-

разно использовать тот или иной тип торпед.

Как видно, методы математических исследований в

военном деле весьма разнообразны. Но во всех случаях

главная их цель — обоснование наиболее эффективных

способов ведения боевых действий. Из множества суще-

ствующих решений выбирается то, которое обеспечи-

вает наибольший успех. Чтобы обосновать выбор такого,

наилучшего, или, как говорят математики, оптималь-

ного решения, нужно уметь сравнивать результаты бое-

вых действий с точки зрения их эффективности, успеш-

ности. Для этого используются специальные показате-

ли— критерии эффективности. Они играют чрезвычайно

важную роль в военных математических исследованиях,

конечная цель которых и состоит в поиске и сравне-

нии критериев эффективности различных способов ве-

дения боевых действий и определении таким образом

путей улучшения этих действий и операции в целом.

Каким же должен быть критерий эффективности и

что имеют в виду, когда выбирают его? Прежде всего,

критерий эффективности должен быть нацелен на ре-

шение главной задачи рассматриваемого боевого дей-

ствия, от которой в первую очередь зависит успех боя.

Это легко видеть на следующем примере.

Во время второй мировой войны на английских и

американских торговых судах устанавливались зенитные

орудия, с помощью которых отражали налеты немец-

11

кой авиации. Однако число сбитых самолетов было

незначительно — около четырех процентов, а расходы на

установку и обслуживание орудий довольно велики.

В связи с этим стали предлагать снять зенитные уста-

новки с транспортов. Но перед тем, как принять такое

решение, провели математические исследования. Преж-

де всего выяснилось, что к правильному выводу можно

прийти лишь после выбора критерия, отвечающего

главной задаче — сохранению максимального числа су-

дов. Исходя из этого, в качестве критерия эффективно-

сти был взят не процент сбитых самолетов, а потери

в транспортах. И оказалось, что эти потери, благодаря

снижению точности бомбометания с самолетов под ог-

нем зенитных орудий, по сравнению с бомбардировкой

невооруженных судов, уменьшаются с двадцати пяти

до пятнадцати процентов, то есть почти в два раза.

В итоге совершенно определенно выявилась полная це-

лесообразность оснащения транспортов зенитными ору-

диями.

Как видно из приведенного примера, критерий эф-

фективности должен быть обязательно выражен в коли-

чественной, то есть численной форме. Иные и, кстати

говоря, весьма распространенные формулировки, харак-

теризующие успешность боевых действий, например,

«высокая эффективность», «значительные потери», «не-

значительный успех», в качестве критериев эффективно-

сти служить не могут. Большое распространение в

военных математических исследованиях получили пока-

затели успешности, имеющие вероятностную основу. Их

так и называют — вероятностные критерии эффективно-

сти. Они позволяют находить наилучшие решения мно-

гих важных боевых задач.

Допустим, что необходимо определить, какое коли-

чество зенитных ракет целесообразно сосредоточить на

одной воздушной цели для достаточно надежного ее

уничтожения. В качестве критерия эффективности в та-

ких случаях берут вероятность поражения этой цели

одной ракетой или залпом двух, трех и более ракет.

Расчеты показывают, что при вероятности поражения

цели одной ракетой, равной 80 процентам, вероятность

поражения цели двумя ракетами будет 96 процентов,

а восемью — около 100 процентов. Принятый критерий

эффективности со всей очевидностью показывает, что

12

целесообразно ограничиться двухракетным залпом и

сохранить тем самым шесть ракет, дающих незначи-

тельный прирост вероятности поражения цели.

Помимо вероятностных критериев широко приме-

няются также показатели успешности, которые можно

назвать производительными, поскольку они характери-

зуют «производительность» планируемых или выполняе-

мых боевых действий. Рассмотрим следующую задачу:

наблюдатель, находящийся на самолете, корабле или

танке ведет поиск противника с помощью технических

средств наблюдения. С какой скоростью целесообразно

передвигаться наблюдателю, чтобы поиск был наиболее

успешным?

На первый взгляд кажется, что чем скорость при

поиске больше, тем лучше, и, следовательно, движение

наблюдателя должно осуществляться с максимально

возможной скоростью. Однако чем быстрее движется

наблюдатель, тем меньше дальность наблюдения. Пра-

вильный ответ легко получить, если в качестве критерия

эффективности взять «производительность» поиска,—

площадь, просматриваемую наблюдателем в единицу

времени. Скорость, при которой «производительность»

окажется наибольшей и будет самой целесообразной.

Приведенный пример показывает, что критерий эф-

фективности должен обязательно характеризовать бое-

вое действие с различных сторон. Так, выбирая целе-

сообразный способ действий при поиске, нельзя огра-

ничиться только одним требованием увеличения скоро-

сти, необходимо учитывать и зависимость дальности

наблюдения от скорости движения наблюдателя.

Главные направления, в которых используются кри-

терии эффективности — это выбор вооружения, обосно-

вание наилучших способов использования сил, оценка

правильности избранной тактики.

При выборе систем вооружения в качестве критерия

эффективности обычно принимают вероятность пораже-

ния цели тем или иным видом оружия. При этом учи-

тывается не только мощь рассматриваемого оружия, но

и возможное противодействие противника. Чем мощнее

оружие, тем больше становится критерий эффективно-

сти, но чем сильнее оказывается противодействие про-

тивника на эффективности применения оружия, тем

критерий будет меньше. Предпочтение отдается видам

13

вооружения, для которых критерий — вероятность пора-

жения цели с учетом ее противодействия — окажется

наибольшим.

Предположим, рассматриваются две системы зенит-

ного оружия — А и Б. Пусть вероятность поражения воз-

душной цели без учета ее противодействия системой А

составляет 90 процентов, а системой Б — 60 процентов.

Если же цель начнет оказывать противодействие, напри-

мер, создавать помехи аппаратуре наведения зенитного

оружия, то вероятность поражения цели системой А па-

дает до 40 процентов, а системой Б — до 50 процентов.

Принимая в качестве критерия эффективности вероят-

ность поражения цели с учетом ее противодействия, це-

лесообразно выбор остановить на системе Б.

Применение критериев эффективности для обоснова-

ния наилучших способов использования сил можно про-

следить на таком, относящемся ко второй мировой войне,

примере. Перед лицом угрозы со стороны немецких под-

водных лодок американское командование должно было

решить, как целесообразнее использовать имевшееся в

его распоряжении ограниченное количество! самолетов:

направить их для ударов по базам постройки и ремонта

подводных лодок противника или использовать для при-

крытия караванов судов в море. В качестве критерия

эффективности было принято количество судов, кото-

рые можно сохранить в результате ста самолето-выле-

тов. Оказалось, что' при налетах на базы подводных

лодок каждые сто самолето-вылетов сохраняли в сред-

нем 12 транспортов, а при конвоировании караванов

судов в море—15. Предпочтение, естественно, было от-

дано второму способу действий.

В боевой обстановке большое значение приобретает

оценка правильности избранной тактики на основе ана-

лиза полученных результатов. Такую оценку можно вы-

полнить, сравнивая теоретически рассчитанный критерий

эффективности с достигнутым. Так, при подготовке к

выполнению поиска командир может заблаговременно

рассчитать его> ожидаемую «производительность». В хо-

де поиска, на основе полученных результатов, можно

по специальным формулам подсчитать, чему равна ре-

альная «производительность». Сравнение ее с ожидае-

мой и даст критерий для суждения о правильности вы-

полняемых действий. Если достигнутый результат при-

14

мерно равен ожидаемому, значит, командир действует

правильно, если меньше, то, видимо, нужно' заново про-

анализировать решение и изменить тактику в соответ-

ствии с выявившимися обстоятельствами—новым ору-

жием у противника, новыми его тактическими приемами

и т. -п.

Подводя итог, следует отметить, что рассмотренные

математические методы составляют основу одного из

важных разделов военной науки — методов исследова-

ния операций (или боевых действий). Используя раз-

личные математические методы в комплексе, исследова-

ние операций выполняет научный анализ боевых дей-

ствий и предоставляет командиру количественные

данные для принятия решения. При этом широко приме-

няется как электронно-вычислительная техника, так и

средства малой механизации и автоматизации опера-

тивно-тактических расчетов.

Чтобы овладеть современными средствами и мето-

дами принятия решения в бою, помимо широких воен-

ных знаний, необходимо иметь хорошую математиче-

скую подготовку, уметь применять математику для бое-

вых расчетов. Вот почему в наши дни, отмеченные

революцией в военном деле, овладение математикой ста-

ло неотъемлемой частью профессиональной подготовки

офицерских кадров.

---- * ------

Инженер-капитан Л. КУЦЕВ,

кандидат технических наук

СТАТИСТИКА И ВЕРОЯТНОСТЬ

D своей повседневной практике мы почти на каж-

" дом шагу встречаемся с явлениями и событиями,

носящими случайный характер. Просыпаясь утром, с

сомнением смотрим -в окно, хотя вчерашний прогноз

погоды был весьма обнадеживающим. Отправляясь на

стрельбы, не можем точно предсказать результат, если

даже и уверены в успехе. Совершая поездку по1 хорошо

известному маршруту на городском транспорте, мы не

можем гарантировать точно ее длительности. Мы доса-

дуем, встречая в книге опечатку, хотя знаем, что автор,

редактор, корректор — целый коллектив тщательно про-

верял рукопись и корректуры, и опечатка явно случайна.

На производство, анализируя партию изделий, на-

пример, серийных автомашин или самолетов, изготов-

ленных по одинаковым чертежам, с помощью одного и

того же оборудования, часто убеждаются, что отдель-

ные экземпляры несколько отличаются по весу, мощ-

ности двигателей и другим характеристикам. Здесь

налицо случайные отклонения от желаемого резуль-

тата.

Легко видеть, что приведенные примеры относятся

к области целенаправленной деятельности людей — де-

ятельности, подчиненной определенному плану, пресле-

дующей вполне определенные цели. Именно такого рода

деятельность составляет повседневную жизнь и работу

нашего народного' хозяйства, армии и флота.

Но о чем свидетельствуют наши примеры? Может

быть, здесь имеют место устранимые недостатки на про-

изводстве, на транспорте, в работе бюро прогнозов? Мо-

жет, более тщательная работа сотрудников редакции

16

способна гарантировать от искажений текста? Если по-

ставить вопрос в более общей форме, то он будет зву-

чать так: можно ли организовать целенаправленную

деятельность так, чтобы исключить случайность, добить-

ся «абсолютной» точности в достижении поставленных

целей?

В своей целенаправленной деятельности человек

имеет дело с системами в самом широком смысле этого

слова, то есть со множеством связанных между собой

элементов. При этом под элементами мы можем пони-

мать даже первичные частицы материи, из комбинаций

которых складывается все многообразие мира. Цель дея-

тельности человека состоит в том, чтобы привести раз-

личные системы в определенные состояния из некото-

рого начального положения. Однако эта деятельность

протекает на определенной для данного уровня разви-

тия науки ступени познания материи, а следовательно

и предмета, интересующего человека, и окружающей его

среды. Поэтому в принципе невозможно гарантировать

полное достижение желаемого результата.

Но этого мало. Если рассмотреть не целенаправлен-

ную деятельность, а закономерность развития некоторой

системы вообще, например, развитие солнечной системы,

то нельзя с определенностью сказать, что какое-то ее

состояние определяет однозначно и все ее последующие

состояния. Изменение условий, в которых функциони-

рует система, ее связей с окружающей средой оказы-

вает влияние на развитие системы. Это проявляется в

форме случайных воздействий и в определенных усло-

виях может привести к закономерным изменениям.

Итак, ответ на поставленный вопрос получен, и от-

вет отрицательный. Но тогда зачем же, скажут скепти-

ки, ставить задачи, добиваться цели, если все равно с

абсолютной точностью добиться желаемого нельзя?

А другие возразят: «Позвольте, но ведь успехи на пути

целенаправленной деятельности человека налицо, ведь

работают же атомные электростанции, космические ап-

параты успешно достигают заданных орбит, нескончае-

мым потоком сходят с конвейера автомашины и ком-

байны».

Постараемся разрешить подобные сомнения. Ничего

страшного в полученном нами ответе нет. В развитии

любых систем есть вполне определенные статистические

2 Математика в бою

17

закономерности. Они таковы, что данное состояние си-

стемы определяет все ее последующие состояния неод-

нозначно, а лишь с определенной вероятностью. Эта

вероятность и является объективной мерой возможности

осуществления заложенных в системе тенденций изме-

нения.

Статистические закономерности обычно проявляют-

ся либо в условиях развития одной сложной системы за

счет массового характера случайных воздействий, либо

в тех случаях, когда множество однородных систем су-

ществуют в одинаковых условиях. В сложных системах

совокупное действие большого числа случайных факто-

ров, как правило, приводит к результатам, почти не

зависящим от случая,—здесь действует так называемый

закон больших чисел. Когда же имеется множество од-

нородных систем, развивающихся в одинаковых усло-

виях, снова действуют такие же закономерности — сред-

ний результат по совокупности почти не зависит от

случая.

Закон больших чисел — это объективный закон ма-

териального мира. Он поддается количественным оцен-

кам, которые изучаются специальной наукой — теорией

вероятностей. Поэтому всюду, где действует закон боль-

ших чисел, могут быть с успехом применены методы и

результаты этой теории.

Конечно, и до появления теории вероятностей чело-

вечество успешно осуществляло целенаправленную дея-

тельность. Однако успешной эта деятельность была в

той мере, в какой она была согласована с действующи-

ми объективными законами. В наши дни трудно найти

такую область знаний, производства, техники, которая в

той или иной мере не использовала бы теорию вероят-

ностей. Не обходится без нее и военное дело. Но это

вовсе не означает, что теория вероятностей является не-

кой «наукой наук», самой «общей» наукой. Она при-

менима лишь там, где проявляется закон больших чи-

сел, и позволяет найти и использовать объективные

статистические закономерности в случайных явлениях.

Что же касается возможностей решения практиче-

ских задач, то они определяются современным уровнем

развития этой науки, а также уровнем постановки за-

дач. Дело в том, что теория вероятностей математиче-

ская, то есть точная наука. Точные науки имеют дело с

18

величинами и числовыми характеристиками, связанными

с изучаемыми реальными системами и объектами. Зна-

чит, в тех областях, где наши познания ограничиваются

описанием явлений без их количественного анализа, по-

пытки применить теорию вероятностей беспредметны.

Так, например, обстоит дело в некоторых областях ге-

ографии, так было до недавнего времени в медицине и

лингвистике. Можно сказать, что и в военном деле есть

еще такие области, где применяются главным образом

описательные методы. Однако описание и накопление

фактического материала являются лишь одним из эта-

пов познания и за ним всегда следует анализ и обоб-

щение.

Мы уже отмечали, что теория вероятностей изучает

общие закономерности случайных явлений, независимо

от их конкретной природы, и предлагает методы коли-

чественной оценки влияния случайных факторов в раз-

личных условиях. Одно из важнейших понятий этой

теории — случайное событие. Случайными называют та-

кие события, которые могут произойти или не произойти

в определенных постоянных условиях. Например, слу-

чайное событие — выигрыш по лотерейному билету или

выход из строя радиоприемника во время передачи.

Реализация условий, в которых осуществляются слу-

чайные события, называется испытанием. Таким испы-

танием, например, является стрельба по цели. Если

многократно повторять испытания в одинаковых усло-

виях, скажем, один и тот же стрелок будет стрелять

по одинаковым мишеням, с одного и того же расстоя-

ния, из одной и той же винтовки, то будет наблюдаться

поразительная устойчивость среднего результата: про-

цент испытаний, закончившихся наступлением случай-

ного события, будет приближаться к некоторой постоян-

ной величине. Эту постоянную величину называют ве-

роятностью наступления данного события.

Так, если стрелок при некоторых конкретных усло-

виях в среднем из каждых 100 выстрелов попадает в

цель 95 раз, говорят, что в этом случае вероятность

попадания составляет 0,95. Если в процессе массового

производства в определенных условиях в среднем на

каждые 1000 единиц готовой продукции приходится

7 бракованных, говорят, что на данном предприятии ве-

роятность брака составляет 0,007.

2*

19

Условимся обозначать вероятность наступления собы-

тия А через р (А). Вероятность любого события не мо-

жет быть меньше нуля и больше единицы. Если вероят-

ность р(А) близка к единице, значит, событие наступает

часто. Если вероятность р (А) близка к нулю, событие

А наступает редко.

При решении практических задач требуется заранее

определить, насколько близкой к единице должна быть

вероятность события, чтобы можно было считать его

практически достоверным. Или иначе: сколь малой дол-

жна быть вероятность, чтобы без ущерба для дела мы

могли считать событие невозможным.

Например, если 0,95 есть вероятность срабатыва-

ния огнетушителей (лишь в среднем в 95 процентах слу-

чаев применение их оказывается эффективным), то пар-

тию огнетушителей нельзя назвать удачной. Если же

0,95 есть вероятность прорастания семени, то, по-види-

мому, всхожесть партии семян можно считать удовлет-

ворительной. Если 0,01 есть вероятность того, что пара-

шют при прыжке не раскроется, то такие парашюты,

конечно, применять не следует, а вот если 0,01 есть ве-

роятность того, что готовый телевизор потребует гаран-

тийного ремонта, такую партию телевизоров браковать

не надо.

Как правило, в результате опыта обязательно про-

исходит одно из нескольких взаимоисключающих друг

друга событий. Так, при стрельбе по мишени, представ-

ляющей собой круг диаметром 10 см, отклонение про-

боины от центра мишени может оказаться меньше 1 см,

от 1 до 2 см, от 2 до 3 см и так далее. Если характери-

зовать результат опыта величиной, связанной с откло-

нением пробоины от центра мишени, то от выстрела к

выстрелу она будет принимать различные значения. Зна-

чение такой величины мы можем определять, напри-

мер, по таблице очков (см. табл. 1).

Величины, характеризующие так или иначе резуль-

тат опыта и принимающие от опыта к опыту в одина-

ковых, с нашей точки зрения, условиях различные зна-

чения, называют случайными величинами. В рассмот-

ренном нами примере случайная величина X — это

количество очков, выбитых за один выстрел.

Наиболее полной характеристикой случайной вели-

чины является закон распределения. Обычно говорят,

20

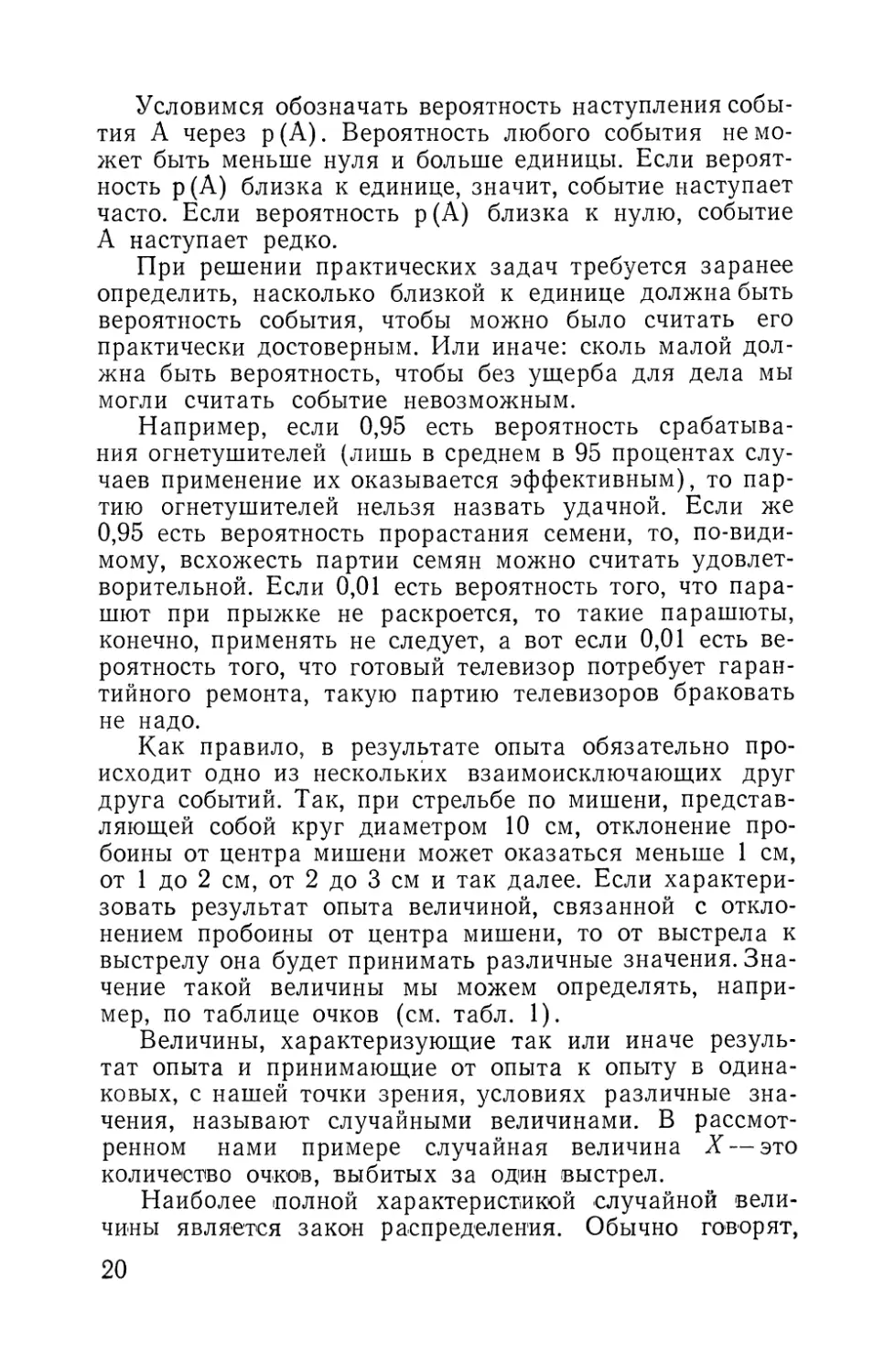

Таблица 1

События Значение величины х (ко- личество очков)

Отклонение пробоины меньше 1 см *1 = 10

Отклонение от 1 до 2 см *2 = 9

Отклонение от 9 до 10 см х9 = 1

Промах — отклонение свыше 10 см х10 = 0

что закон распределения случайной величины задан,

если определен перечень всех ее возможных значений и

вероятность каждого из них.

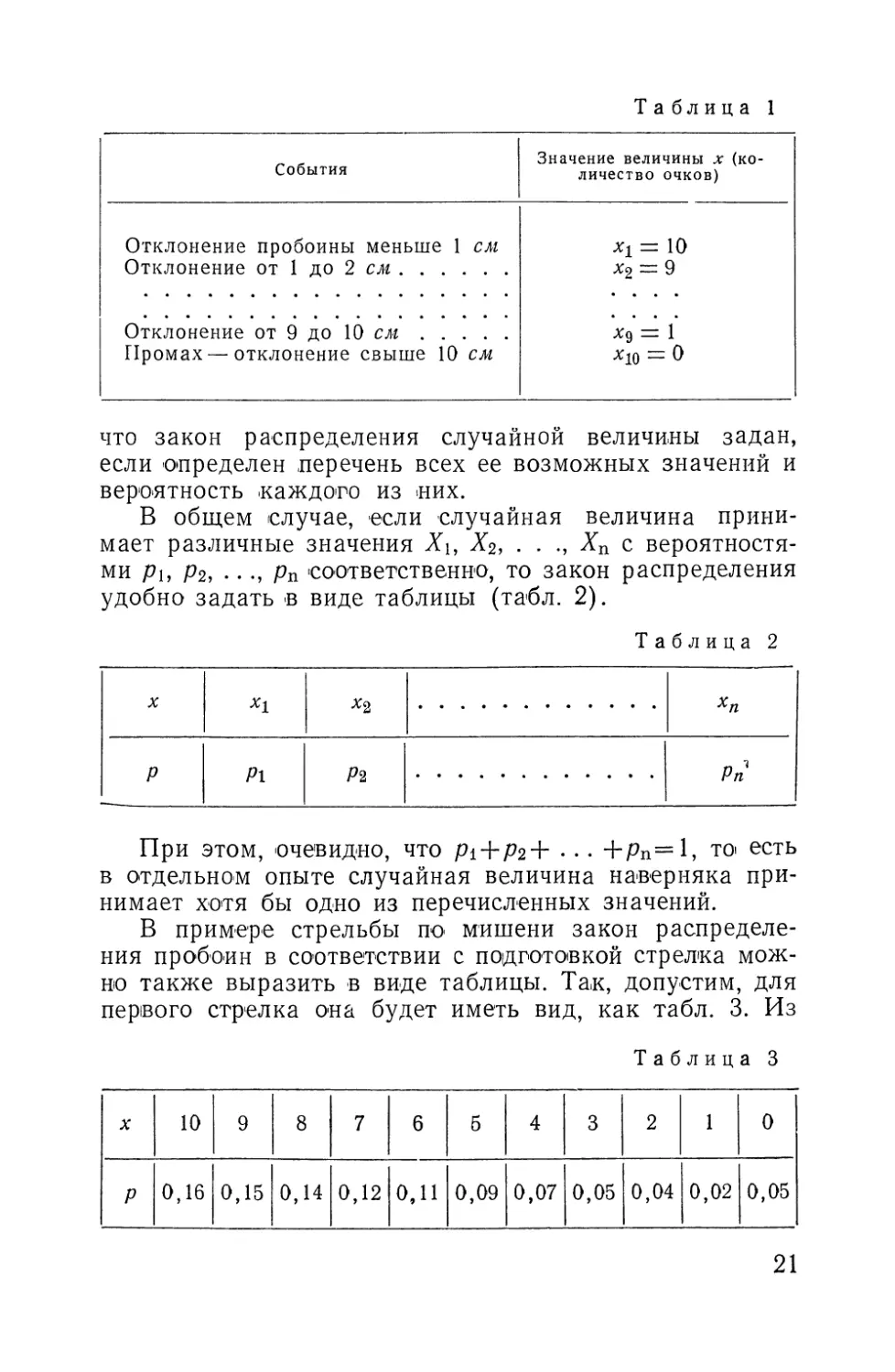

В общем случае, если случайная величина прини-

мает различные значения Х2, . . ., Хп с вероятностя-

ми pi, р2, . •Рп соответственно, то закон распределения

удобно задать в виде таблицы (табл. 2).

Таблица 2

X *1

р Р1 Р2 Рп

При этом, очевидно, что Р1 + Р2 + • • • +Рп=1, то есть

в отдельном опыте случайная величина наверняка при-

нимает хотя бы одно из перечисленных значений.

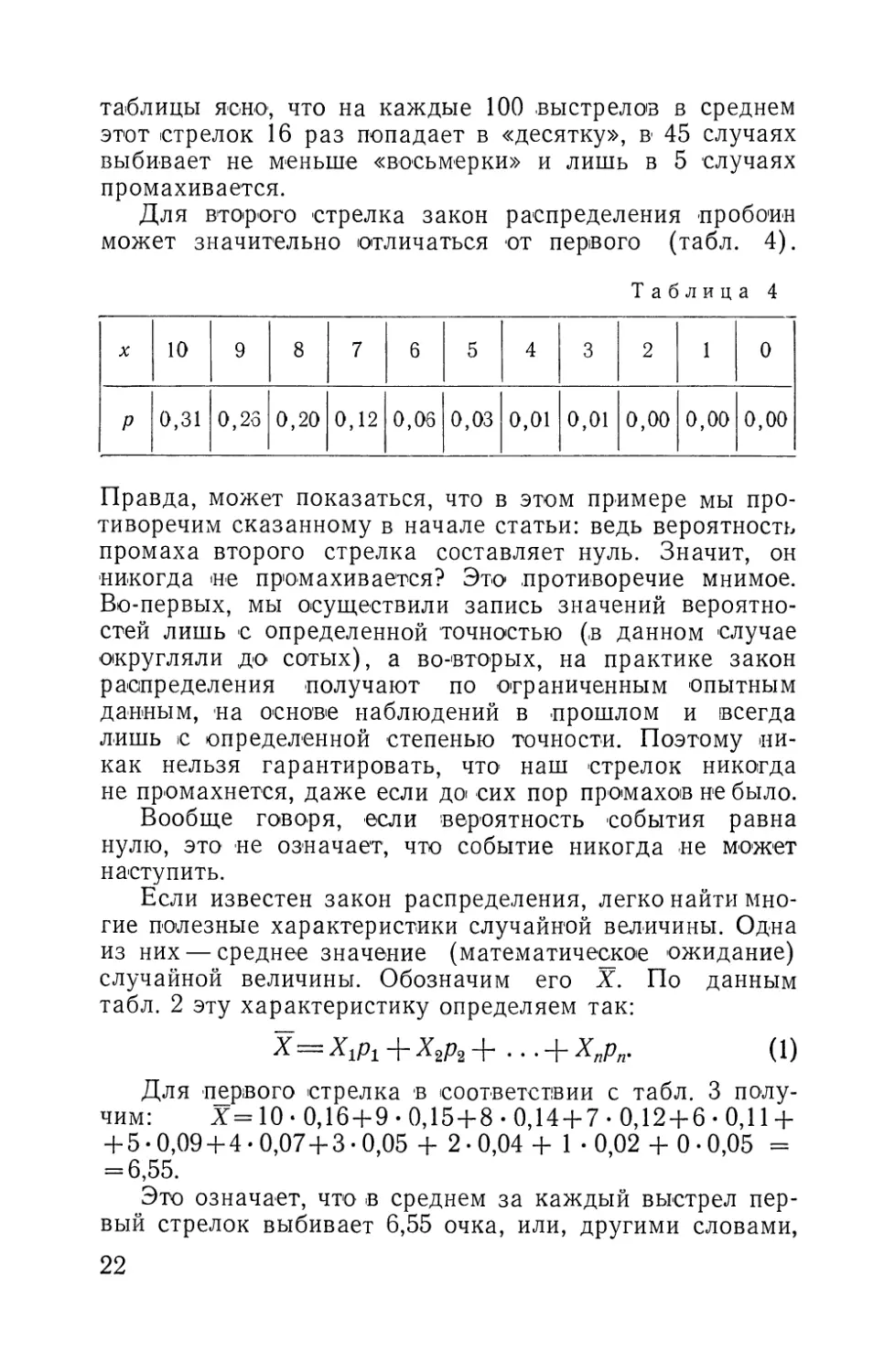

В примере стрельбы по мишени закон распределе-

ния пробоин в соответствии с подготовкой стрелка мож-

но также выразить в виде таблицы. Так, допустим, для

первого стрелка она будет иметь вид, как табл. 3. Из

Таблица 3

X 10 9 8 7 6 б 4 3 2 1 0

р 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11 0,09 0,07 0,05 0,04 0,02 0,05

21

таблицы ясно, что на каждые 100 выстрелов в среднем

этот стрелок 16 раз попадает в «десятку», в- 45 случаях

выбивает не меньше «восьмерки» и лишь в 5 случаях

промахивается.

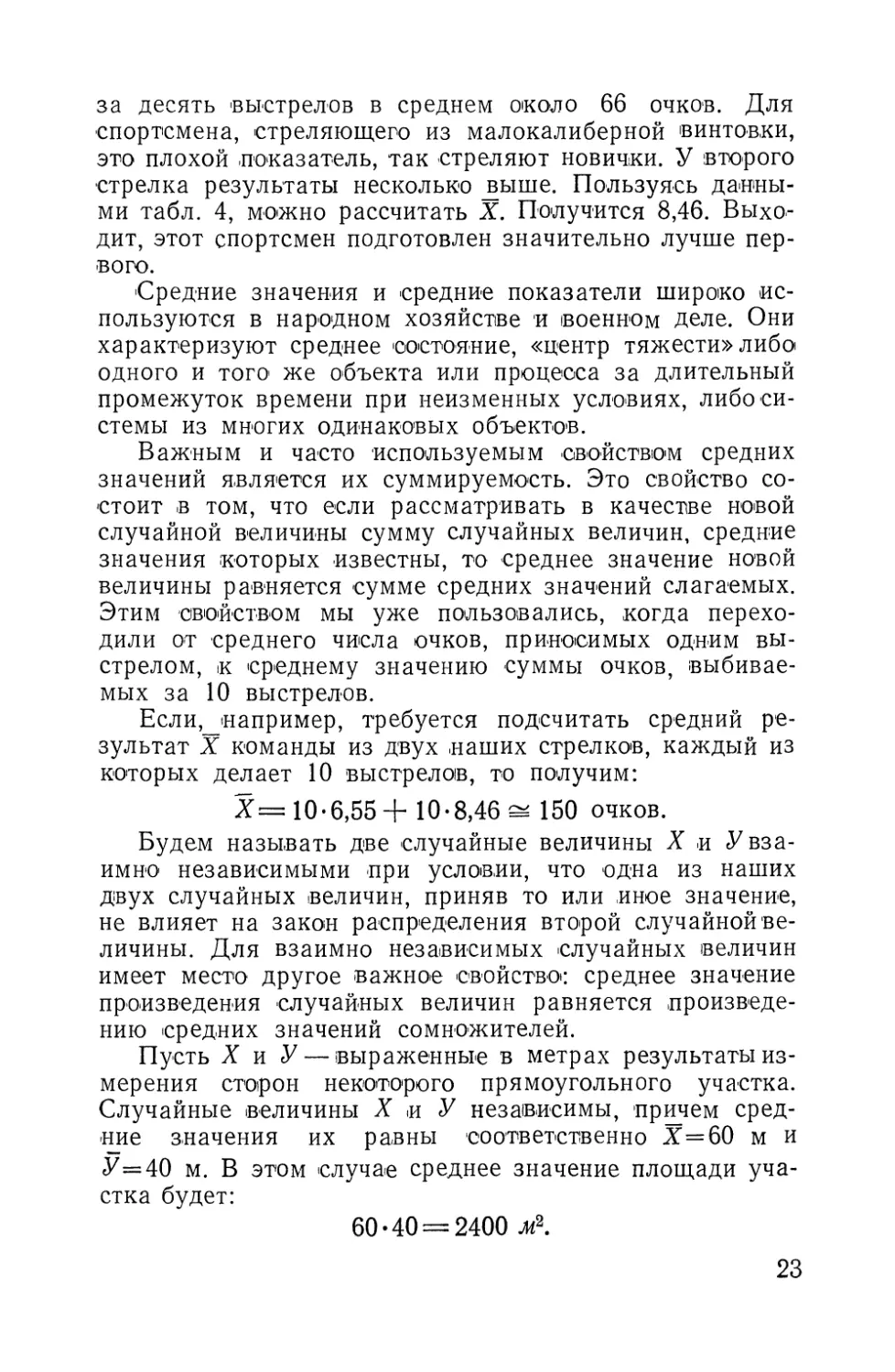

Для второго стрелка закон распределения пробоин

может значительно отличаться от первого (табл. 4).

Таблица 4

X 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

р 0,31 0,26 0,20 0,12 0,08 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

Правда, может показаться, что в этом примере мы про-

тиворечим сказанному в начале статьи: ведь вероятность

промаха второго стрелка составляет нуль. Значит, он

никогда не промахивается? Это противоречие мнимое.

Во-первых, мы осуществили запись значений вероятно-

стей лишь с определенной точностью (в данном случае

округляли до' сотых), а во-вторых, на практике закон

распределения получают по ограниченным опытным

данным, на основе наблюдений в прошлом и всегда

лишь с определенной степенью точности. Поэтому ни-

как нельзя гарантировать, что наш стрелок никогда

не промахнется, даже если до сих пор промахов не было.

Вообще говоря, если вероятность события равна

нулю, это не означает, что событие никогда не может

наступить.

Если известен закон распределения, легко найти мно-

гие полезные характеристики случайной величины. Одна

из них — среднее значение (математическое ожидание)

случайной величины. Обозначим его X. По данным

табл. 2 эту характеристику определяем так:

X = Л1Р1 + Х2р2 + .. .-]-Хпрп. (1)

Для первого стрелка в соответствии с табл. 3 полу-

чим: Х= 10 • 0,16 + 9 • 0,15 + 8 • 0,14 + 7 • 0,12 + 6-0,11 +

+ 5-0,09 + 4-0,07 + 3-0,05 + 2-0,04 + 1 -0,02 + 0-0,05 =

= 6,55.

Это означает, что в среднем за каждый выстрел пер-

вый стрелок выбивает 6,55 очка, или, другими словами,

22

за десять выстрелов в среднем около 66 очков. Для

спортсмена, стреляющего из малокалиберной винтовки,

это плохой показатель, так стреляют новички. У второго

стрелка результаты несколько 2Ь1ше- Пользуясь данны-

ми табл. 4, можно рассчитать X. Получится 8,46. Выхо-

дит, этот спортсмен подготовлен значительно лучше пер-

вого.

Средние значения и средние показатели широко ис-

пользуются в народном хозяйстве и военном деле. Они

характеризуют среднее состояние, «центр тяжести» либо,

одного и того' же объекта или процесса за длительный

промежуток времени при неизменных условиях, либо си-

стемы из многих одинаковых объектов.

Важным и часто используемым свойством средних

значений является их суммируемость. Это свойство со-

стоит в том, что если рассматривать в качестве новой

случайной величины сумму случайных величин, средние

значения которых известны, то среднее значение новой

величины равняется сумме средних значений слагаемых.

Этим свойством мы уже пользовались, когда перехо-

дили от среднего числа очков, приносимых одним вы-

стрелом, к среднему значению суммы очков, выбивае-

мых за 10 выстрелов.

Если,_например, требуется подсчитать средний ре-

зультат X команды из двух наших стрелков, каждый из

которых делает 10 выстрелов, то получим:

Х= 10-6,55 + 10-8,46 = 150 очков.

Будем называть две случайные величины X и У вза-

имно независимыми при условии, что одна из наших

двух случайных величин, приняв то или иное значение,

не влияет на закон распределения второй случайной ве-

личины. Для взаимно независимых случайных величин

имеет место другое важное свойство: среднее значение

произведения случайных величин равняется произведе-

нию средних значений сомножителей.

Пусть X и У — выраженные в метрах результаты из-

мерения сторон некоторого прямоугольного участка.

Случайные величины X и У независимы, причем сред-

ние значения их равны соответственно Х=60 м и

У=40 м. В этом случае среднее значение площади уча-

стка будет:

60-40 = 2400 м2.

23

Кроме 'среднего' значения, в практике значительный

интерес представляют характеристики рассеивания слу-

чайных величин. Как видно из самого названия, эти по-

казатели дают меру разброса, рассеивания результатов

опыта около среднего значения.

Одной из таких характеристик служит дисперсия —

среднее значение квадрата отклонения случайной вели-

чины от ее среднего значения. Если обозначить эту ха-

рактеристику через о2, то на основе табл. 2 она опреде-

ляется так:

°* = (Хг - хуР1 + (Х.-ХУр, +... + (х„-хуРп,

где X вычисляем предварительно по формуле (1).

Во многих практических задачах показатель о2 мо-

жет служить критерием для определения степени влия-

ния случайных факторов на исследуемый процесс или

явление. Близость к нулю значения о2 означает, что от-

клонения от среднего значения, особенно' значительные

отклонения, маловероятны. Иначе говоря, рассматри-

ваемая система устойчива, стабильна по отношению к

внешним воздействиям. Если речь идет, например, о

размерах деталей, изготовляемых на поточной линии, то

это свидетельствует о высокой точности их изготовления

и о стабильности производственного процесса. В случае

же больших значений о2 имеет место значительное рас-

сеивание результатов, влияние случайных факторов на

систему весьма существенно.

Введение дальнейших понятий теории потребовало

бы привлечения громоздких выкладок и доказательств.

Поэтому мы ограничиваемся уже рассмотренными вы-

ше, дополнив изложение рядом простых примеров ре-

шения конкретных задач. Первый из них относится к

области задач надежного поражения целей при стрельбе.

Предположим, ставится задача поразить некоторую

цель. При этом известно!, что поражение достигается

хотя бы при одном прямом попадании. Требуется до-

стичь результата с вероятностью 0,999. Другими сло-

вами, если предположить, что такая задача решалась бы

многократно, то в среднем в 999 случаях из 1000 задача

должна быть выполнена.

Предположим далее, что каждый отдельный выстрел

обеспечивает поражение цели с вероятностью 0,9. Ясно,

что одного выстрела недостаточно для решения постав-

24

ленной задачи. Какое же минимальное число выстре-

лов нужно 'Произвести, чтобы достичь поставленную

цель?

Если предположить, что выстрелы осуществляются

независимо, например, с различных огневых позиций

или различными стрелками, то задача может быть ре-

шена довольно просто.

Допустим, что с каждой позиции делается всего один

выстрел. Тогда, исходя из условия, что каждый выстрел

обеспечивает поражение цели с вероятностью 0,9, полу-

чаем: при многократной стрельбе в среднем из 1000опы-

тов будет 900 удачных и 100 неудачных. Если при

стрельбе осуществлять всегда второй выстрел, то в силу

их независимости из 100 случаев промаха при первом

выстреле в 90 случаях будет достигнуто попадание. Та-

ким образом, при двух выстрелах в среднем из 1000 опы-

тов окажется лишь 10 неудачных. Результат достаточно

высокий, но он еще не отвечает предъявленным требо-

ваниям. Двух выстрелов недостаточно.

Выделим для выполнения задачи 3 выстрела. Теперь

в среднем из 10 случаев промаха после двух выстре-

лов (на каждую тысячу опытов) третий выстрел обес-

печит 9 попаданий. Другими словами, из 1000 опытов

в среднем окажется 999 успешных. Это как раз и озна-

чает, что поставленная задача решается. Выходит, ми-

нимальный расход боеприпасов составляет 3 выстрела.

Второй пример возьмем из области выбора рацио-

нального пути эксплуатации некоторой материальной си-

стемы. Допустим, что мы имеем дело с комплексом ра-

диоэлектронной аппаратуры, скажем, с электронной вы-

числительной машиной. И пусть имеется некоторое

устройство, выход которого из строя нарушает нормаль-

ную работу всего комплекса.

Испытания устройства показали, что* выход из строя

связан с появлением неисправностей трех видов А, В

и С. На 10 отказов устройства приходится в среднем

7 отказов из-за неисправностей Л, 2 отказа из-за неис-

правностей В и 1 отказ из-за неисправности С. На уст-

ранение неисправности Л, В и С затрачивается соответ-

ственно 5, 10 и 30 минут. Вместо устранения возникшей

неисправности можно произвести и подключение вме-

сто вышедшего из строя устройства другого, резервного.

На эту операцию в среднем требуется 10 минут.

25

Спрашивается, как поступать в процессе эксплуата-

ции комплекса?

Если принять в качестве критерия среднее время

простоя, то в первом случае согласно приведенным выше

соотношениям для определения математического ожида-

ния получим среднее время Т простоя:

7=0,7 • 5 + 0,2 • 10 + 0,1 • 30 = 8,5 минут.

Таким образом, выгоднее оказывается устранять не-

исправность. При этом выигрыш во времени в процессе

эксплуатации составит в среднем 1,5 минуты на каждый

случай отказа. Кроме того, отпадает необходимость в

резервном устройстве.

Важный раздел теории вероятностей — математиче-

ская статистика. Она дает правила организации экспе-

риментов, обработки и обобщения результатов опытов,

наблюдений, измерений, рекомендации, как принимать

решение на основе имеющегося ограниченного факти-

ческого материала.

Предположим, что требуется определить значения не-

которых параметров, характеризующих опытный образец

вооружения. Ясно, что эта задача может быть решена

только в результате обработки итогов полигонных

испытаний. И вот здесь-то не обойтись без методов ма-

тематической статистики. Она позволяет, в частности,

на основе анализа опытных данных (так называемой

выборки) получить приближенные значения средних и

дисперсий величин, с которыми мы познакомились, когда

говорили об основных понятиях теории вероятностей.

А вот другой пример. В конструкцию образца само-

лета внесены некоторые изменения, которые, по мнению

конструкторов, должны привести к улучшению некото-

рых характеристик машины. При этом предполагается

провести испытание модернизированного образца. Тре-

буется определить объем, разработать программу испы-

таний и определить на основе их результатов, действи-

тельно ли произошли ожидаемые улучшения. Такого рода

задачи также рассматриваются в математической ста-

тистике.

В процессе серийного производства требуется осуще-

ствить контроль за соблюдением требований техноло-

гии. Проблема контроля порождает обширную группу

26

задач, решение которых оказывается возможным бла-

годаря применению статистических методов.

В заключение следует отметить, что деятельность

людей может быть в значительной степени ограждена

от случайностей, отчего цели будут достигаться надеж-

нее и быстрее. Но для этого должны быть выявлены и

использованы закономерности случайных явлений. Вот

почему огромное значение приобретает развитие мето-

дов теории вероятностей и их все более широкое при-

менение в науке, технике и военном деле.

Инженер-полковник Н. БАЗАНОВ,

инженер-полновник В. ВАНЕЕВ

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСКАМИ

Перед тем как принять решение

"Военному читателю хорошо известно, как важна

командиру своевременная информация о действиях

противника, своих войск, характере местности, наличии

боеприпасов, других средств обеспечения. Именно по-

этому значительную часть работы штабов составляют

сбор и анализ данных, необходимых командиру, чтобы

принять обоснованное решение. А когда решение при-

нято, штабы стремятся довести его до исполнителей так,

чтобы каждый своевременно получил необходимую ин-

формацию.

В ходе боя штаб непрерывно контролирует действия

исполнителей решения. Он получает информацию, ана-

лизирует ее и докладывает командиру, позволяя свое-

временно реагировать на изменения обстановки.

В условиях, характерных для последних этапов вто-

рой мировой войны, штабы хоть и с трудом, но справ-

лялись с обработкой поступавших к ним потоков ин-

формации. Средства же связи часто оказывались в

очень сложном положении: их пропускная способность

в определенной мере удовлетворяла требованиям, когда

штабы располагались на месте, но оказывалась совер-

шенно недостаточной в движении, в динамике боя. Сей-

час обстановка еще более усложнилась. Если раньше

разведывательные данные о противнике в основном да-

вали аэрофотосъемка и действия разведывательных

групп, а радиоразведка и радиолокация их дополняли,

то теперь основной поток информации о противнике ис-

28

ходит от множества радиоэлектронных разведыватель-

ных средств.

В армии США, например, широко используются бес-

пилотные средства, которые могут давать данные от

обычных бортовых радиолокаторов и радиолокаторов

бокового обзора, передавать сигналы инфракрасных

средств обнаружения, определять магнитометрическими

методами наличие больших металлических масс. Одно-

временно может осуществляться передача на землю

аэрофотоснимков, проявленных на борту самолетов, а в

некоторых случаях и телевизионное изображение обста-

новки. Американские искусственные спутники-шпионы

ведут аэрофотографирование территории, над которой

пролетают, и только за один оборот вокруг Земли дают

тысячи снимков. Они передают также данные от

устройств инфракрасного обнаружения, данные радио-

разведки и т. д.

Всевозрастающие массы разведывательной инфор-

мации должны своевременно обрабатываться и в удоб-

ной для восприятия форме доводиться до командиров

и соответствующих штабов. Применение ракетно-ядер-

ных боевых средств еще более увеличивает объем пото-

ков информации. В бою возникает необходимость сбора,

обработки и своевременной передачи данных радиаци-

онной обстановки, резко возрастает потребность в точ-

ных сведениях о погоде. Усложняется и задача опреде-

ления топографических и геодезических характеристик

района боевых действий. Подвижность и значительное

рассредоточение своих войск требуют повышения бы-

строты и точности поступления данных о них.

Из сказанного ясно, что в основе управления вой-

сками лежит непрерывный обмен информацией, ее об-

работка, сводящаяся к выделению наиболее важного,

и передача сведений заинтересованным лицам.

При боевых действиях в современных условиях не-

измеримо выросло число источников, а следовательно, и

потоков информации во всех звеньях управления, уве-

личился объем информации в потоках. Вследствие этого

возросло время прохождения информации, что дает про-

тивнику больше возможностей для создания помех.

А если растет время обработки информации, она ста-

реет, ценность ее падает, и решения принимаются с за-

позданием. Часто неоправданно повышается нагрузка

29

каналов связи, увеличивается потребность в средствах

связи. Естественно, что военным специалистам прихо-

дится искать решения всех этих проблем. И важным под-

спорьем в этой работе ныне служит кибернетика, а точ-

нее— ее раздел, получивший название «теория информа-

ции».

Теория информации позволяет проводить количе-

ственный анализ потоков информации и определять ее

ценность. При этом появляется возможность установить,

насколько необходим тот или иной поток, определить

его объем, интенсивность, наилучшим образом распре-

делить потоки информации, выделить необходимую и

отсеять избыточную информацию.

Под термином «информация» обычно понимают лю-

бые сведения о событии, явлении, системе, объекте, их

состоянии, действиях или поведении. Поток информа-

ции— это определенное количество сведений, поступа-

ющих от источника информации к ее потребителю в

единицу времени по всем существующим между ними

каналам связи.

Под каналом связи в теории информации подразу-

меваются любые средства общения источника информа-

ции и ее потребителя, начиная от живой речи собесед-

ников и кончая радиоканалом, передающим информа-

цию с межпланетного корабдя, удаленного от Земли на

миллионы километров.

Теория информации изучает общие закономерности

передачи и обработки информации, изыскивает методы

ее количественной оценки и надежной передачи по ка-

кому-нибудь каналу. Возникнув значительно раньше ки-

бернетики, еще в начале 40-х годов нашего столетия

из практических задач теории связи, эта теория стано-

вится весьма эффективным математическим аппаратом

изучения различных процессов управления.

Любая система управления включает управляющий

и управляемый объекты. Это может быть, например,

штаб и подчиненный ему командир части, соединенные

между собой каналами связи. С точки зрения киберне-

тики процесс управления заключается в обмене инфор-

мацией между этими объектами, ее обработке и преоб-

разовании, в выдаче управляющим объектом командной

информации, а управляемым — исполнительной. Сюда

же относятся хранение, поиск и выдача различной спра-

30

вочной информации. Иначе говоря, любой процесс уп-

равления нужно рассматривать прежде всего как ин-

формационный. Выбором и обеспечением наилучших

форм и способов протекания информационных процес-

сов и занимается теория информации. Она сосредоточи-

вает свое внимание на самом главном, ради чего соз-

даются каналы связи, — на количестве информации, пе-

редаваемой без искажений в единицу времени. Физиче-

ские процессы, происходящие в каналах связи, при этом

не рассматриваются.

Теория информации не рассматривает, например, что

представляет собой канал. Для нее безразлично, каким

способом осуществляется передача сообщения: разгова-

ривают ли просто два собеседника, сидящие в комнате,

или идет радиоразговор между Землей и межпланет-

ным кораблем.

Математическим аппаратом теории информации слу-

жит известная многим теория вероятностей. Однако для

решения ее задач разработан ряд новых понятий. Так,

в теории информации учитывается, что объект (систе-

ма), о котором передается информация, может нахо-

диться в одном из ряда возможных для него состояний,

и поэтому объекту свойственна некоторая степень неоп-

ределенности. От чего она зависит? Рассмотрим для

примера две системы, имеющие различное число воз-

можных состояний.

Первая система — точечная цель, по которой сделан

один выстрел. Ясно, что она может оказаться уничто-

женной или неуничтоженной. С точки зрения теории

информации это означает, что данная система обладает

двумя возможными состояниями. Для простоты поло-

жим, что эти состояния равновозможны.

Теперь возьмем другую систему — самолет против-

ника, обнаруженный радиолокационным постом. Он мо-

жет оказаться сверхвысотным разведчиком, истребите-

лем, бомбардировщиком, самолетом-снарядом или,

наконец, транспортным самолетом. Выходит, что эта си-

стема обладает пятью возможными состояниями. Пусть

и здесь все состояния равновозможны.

Для какой из этих систем легче предсказать воз-

можное состояние? Иначе говоря, что проще установить:

какой вероятнее всего окажется первая цель — уничто-

31

женной или нет или какого типа будет скорее всего об-

наруженный радиолокатором самолет?

С помощью несложных расчетов можно показать,

что при этих условиях неопределенность второй систе-

мы в два с лишним раза больше, чем первой. Это легко

понять и умозрительно. Так как у второй системы боль-

ше состояний, в каждом из которых она может нахо-

диться с равной вероятностью, предсказание, какое из

них она будет занимать в конкретном случае, содер-

жит больше неопределенности, чем предсказание одного

из двух возможных состояний первой системы.

Из приведенного примера может показаться, что сте-

пень неопределенности системы зависит от числа ее

возможных состояний. Однако, вообще говоря, это не

совсем так. Рассмотрим снова тот же пример, но уже

при других условиях. Пусть состояния второй системы

(самолет, обнаруженный радиолокатором) не являют-

ся равновозможными. Положим, что вероятность пер-

вого состояния равна 0,9, второго — 0,09, третьего —

0,009, четвертого — 0,0009 и пятого — 0,0001. С помощью

расчетов опять-таки можно показать, что при этих усло-

виях неопределенность второй системы уже примерно в

два раза меньше, чем неопределенность первой систе-

мы— точечной цели, по которой сделали выстрел. Ины-

ми словами, здесь можно более определенно предска-

зать, чем окажется самолет: почти наверняка он будет

разведчиком. Таким образом, неопределенность системы

зависит не только от числа ее возможных состояний, но

и от их вероятности.

На основе понятия о степени неопределенности си-

стемы в теории информации разработано фундаменталь-

ное понятие о количестве информации, которое несет то

или иное сведение о рассматриваемой системе. Количе-

ство информации измеряется уменьшением неопределен-

ности этой системы после поступления сведения.

Возвращаясь к нашему примеру, положим, что вме-

сте с сообщением об обнаружении самолета пришли

сведения о его скорости— 1000 км в час и высоте —

30 000 м. Эти сведения несут разное количество инфор-

мации, так как они по-разному влияют на уменьшение

неопределенности системы. Действительно, неопределен-

ность заключается в неизвестности типа обнаруженного

самолета. Наличие сведения о его скорости в 1000 км

32

Зак. 766

в час практически не изменяет неопределенности, ибо,

по зарубежным данным, самолеты всех рассматривае-

мых типов могут летать с такой скоростью. Выходит,

что сведение о скорости самолета в данном случае не

несет никакого количества информации.

В то же время сведение о высоте полета самолета —

30.000 м — в некоторых условиях достаточно хорошо ха-

рактеризует тип самолета. Известно, что на такой вы-

соте могут летать сколько-нибудь длительное время

только отдельные типы самолетов. Наличие сведе-

ния о высоте полета, таким образом, значительно об-

легчает задачу определения типа обнаруженного само-

лета, способствует понижению неопределенности систе-

мы. Значит, это сведение несет некоторое количество

информации о системе. Нетрудно видеть, что понятие

о количестве информации тождественно понятию о ее

ценности.

Таковы некоторые основные положения теории ин-

формации. Как и во всякой математической дисциплине,

они могут показаться сухими и отвлеченными. Однако

мы уже видели, что с их помощью можно получать от-

веты на важные практические задачи, не разрешимые

иным путем.

Сигналы в пути

Вопросы теории информации используются во мно-

гих областях современной науки, техники, в военном

деле. Но наиболее законченно они разработаны приме-

нительно к передаче информации по каналам связи.

При этом рассматриваются задачи о наилучшем коди-

ровании, позволяющем передавать информацию с по-

мощью минимального количества символов при отсут-

ствии и наличии «помех»; об увеличении пропускной

способности связных каналов: о повышении помехо-

устойчивости передаваемых сообщений. Ряд задач тео-

рии информации относится к определению способов

ввода, хранения и вывода информации из запоминаю-

щих устройств электронных вычислительных машин.

Теория информации может служить большим под-

спорьем и при совершенствовании методов управления

войсками. Ведь управление войсками в бою или опе-

рации также представляет собой информационный про-

3 Математика в бою

33

цесс. Под информацией в этом случае надо понимать

совокупность сведений, используемых командиром. Боль-

шая их часть выражается в виде чисел. Но сведения эти

имеют различную ценность. Так, сообщение о наличии

танков в строю не может учитывать машины, которые

оказались подбитыми за время передачи сообщения в

штаб. Данные о координатах ракетной установки про-

тивника могут отличаться от истинных на ошибку

наблюдения и ошибку карты, а могут быть и просто не-

верными, если объект ложный. Искажение информации,

передаваемой в числовой форме и предназначенной для

обработки на электронной вычислительной машине, мо-

жет привести к получению совершенно ложных резуль-

татов, даже если сама первичная информация и была

совершенно достоверной.

Основным условием управления войсками является

знание обстановки и своевременное реагирование на ее

изменение путем выработки соответствующих команд.

Методы теории информации и позволяют выбрать наи-

более выгодные формы и способы передачи информа-

ции между различными звеньями управления.

Как известно, неопределенность обстановки оказы-

вает значительное влияние на качество управления вой-

сками. Она может быть результатом отсутствия доста-

точного количества сведений о своих войсках и войсках

противника или их противоречивого характера. В зави-

симости от степени неопределенности обстановки вно-

сятся те или иные изменения в решение на сосредото-

чение сил и средств, на их распределение и т. д. По

существу, неопределенность обстановки и ценность ин-

формации являются составными частями оперативно-

тактических расчетов. Теория информации позволяет

количественно, то есть в числовой форме, учитывать

степень неопределенности обстановки и определять цен-

ность информации, которую несет о данной обстановке

то или другое сведение.

В книге Е. С. Вентцель «Введение в исследование

операций» приводится такой пример. По одиночной це-

ли производилась стрельба четырьмя ракетами. Вероят-

ность поражения цели при стрельбе одной ракетой 0,3.

После стрельбы в район цели посылается разведчик с

задачей выяснить, поражена цель или нет. Если пора-

жена, то она труднее обнаруживается разведчиком, и

34

он с большей вероятностью приносит неверные сведения,

если же цель не поражена, разведчик легко обнаружит

ее и точнее определит ее состояние.

Разведчик не принес никакого сообщения о состоя-

нии цели. Нужно определить вероятность поражения

или непоражения цели с учетом результатов разведки.

Если проделать необходимые для решения задачи рас-

четы, то окажется, что, несмотря на то что разведчик

не принес сообщения, вероятность того, что цель по-

ражена, повысилась от 0,76 до 0,97!

Не менее важный вопрос — организация оптималь-

ного, то есть наиболее выгодного движения информации

во всех звеньях управления войсками. При этом при-

ходится сталкиваться с таким серьезным недостатком

системы передачи информации, как многоступенчатость,

что приводит к запаздыванию информации, к снижению

ее ценности. Поэтому выявление порядка передачи, при

котором информация сразу попадает к адресатам, пред-

ставляет одну из важных областей исследований в тео-

рии информации.

Движение информации по цепи управления войска-

ми, ее потоки (направление, объем, интенсивность и вид

передачи) определяются организацией управления, со-

ставом сил и средств и способом их боевого примене-

ния, а также географической средой. Сокращения

объема информации в потоках можно достичь умень-

шением избыточности сообщений. Дело в том, что лю-

бому языку, в том числе и русскому, присуща избыточ-

ность. Так называемый военный язык, несмотря на

свою лаконичность, также в большой мере избыточен.

Теория информации доказывает, что без ущерба для

понимания того или иного сообщения можно выбросить

из него часть слов, союзов, предлогов, падежных окон-

чаний и других грамматических форм. Правда, при ре-

шении этого вопроса не следует забывать, что избыточ-

ность имеет и положительную сторону, поскольку она

облегчает процесс восстановления сообщения при нали-

чии искажений за счет помех.

Одним из путей сокращения избыточности сообщений

может служить разработка единых табличных форм для

устной и письменной информации. Но для этого нужны

подробные исследования «военного языка» с тем, что-

бы выявить наиболее часто встречающиеся слова, вы-

з*

35

ражения и грамматические формы. Иначе говоря, нужен

статистический анализ «военного языка», улучшение ис-

пользуемой в нем терминологии. Это позволит, не пони-

жая ценности информации, «укладывать» необходимое

ее количество в меньшее число слов, знаков, выражений.

В военном деле особую важность имеет задача пе-

редачи информации в системах связи. При этом сведе-

ния о противнике, своих войсках и другие необходимые

данные поступают в систему в различной форме, на-

пример, в виде устных сообщений, письменных донесе-

ний, сигналов на индикаторах радиолокаторов. Эти со-

общения должны быть переданы по каналам связи и

по возможности немедленно доведены до сведения за-

интересованных в их получении офицеров штабов.

Чтобы осуществить такую передачу, первичные сиг-

налы, то есть звуки человеческого голоса, знаки, нане-

сенные на бумаге, световые сигналы и др., должны быть

преобразованы в электрические импульсы. Для этого

тем или иным способом можно менять протекающий по

цепи электрический ток, чтобы изменения его полно-

стью соответствовали изменениям исходного сигнала.

В простейшем случае можно, например, посылать по-

стоянный ток от батареи в линию в виде коротких и

длинных посылок — «точек» или «тире». Телеграмма, со-

ставленная из различных комбинаций таких посылок на

основании азбуки Морзе, представляет собой простей-

ший пример кодирования сообщения, осуществляемого

специально для обеспечения возможности его передачи

по линии электросвязи. В системах буквопечатающего

телеграфирования каждая буква алфавита кодируется

различной комбинацией равномерных посылок и пауз.

Этот пятизначный код получил наименование — код

Бодо.

Теория информации позволяет однозначно опреде-

лить, какой код в заданных условиях выгоднее, эконо-

мичнее и во сколько раз. Оценка может производиться

по разным параметрам, например, с точки зрения обес-

печения быстрейшей передачи заданного сообщения,

наибольшей помехозащищенности и т. д.

Сигналы постоянного -тока могут быть переданы по

проводам или использованы на то, чтобы привести в

действие радиопередатчик. В последнем случае импуль-

сы тока могут передаваться на одной частоте, а паузы

36

на другой. На приемном конце линии связи эти две ча-

стоты можно выпрямить и соответственно превратить в

бестоковые и токовые посылки. Однако в пути на них

неизбежно наложатся естественные или искусственные

помехи и форма посылок будет в какой-то мере иска-

жена. Теория информации, или точнее одна из ее вет-

вей— теория связи, позволяет найти наивыгоднейшие

способы кодирования, позволяющие передать сообщение

с минимальными искажениями и быстрейшим спосо-

бом.

Часть теории связи, названная теорией передачи дис-

кретных сообщений, позволяет отыскивать методы пере-

дачи и приема, обеспечивающие требуемую достовер-

ность принятого сообщения, позволяющие повышать

скорость передачи и снижать ее стоимость. Надо ска-

зать, что эти задачи не решаются изолированно, в от-

рыве друг от друга, поскольку каждая из них может

быть решена за счет другой: можно добиться повыше-

ния скорости за счет снижения достоверности или уве-

личить и ту и другую, но за счет резкого усложнения

и удорожания аппаратуры.

В американских системах коротковолновой буквопе-

чатающей связи, например, нашли широкое применение

семизначные коды. В них из множества возможных

комбинаций пауз и посылок для кодирования знаков

алфавита используются лишь те, в которых соблюдает-

ся соотношение числа посылок и пауз в кодовой комби-

нации четыре к трем или три к четырем. Во время при-

ема каждая комбинация автоматически проверяется и,

если заданное соотношение оказывается не выдержан-

ным, признается искаженной. После этого запрашивает-

ся повторение последних трех знаков. Для этого преду-

смотрено специальное устройство, «запоминающее» три

последних знака из переданных. Естественно, для осу-

ществления запроса требуется наличие постоянной об-

ратной связи. Но это легко обеспечивает дуплексная

связь. В итоге можно со значительной избыточностью в

условиях средних помех значительно поднять достовер-

ность передачи данных. Правда, за счет неизбежных

повторений скорость передачи информации снижается,

и система при сильных помехах становится невыгодной.

Другой пример помехозащищенного кода — восьми-

значный код, принятый в американских системах авто-

37

матизированного управления войсками. В нем исполь-

зуются только четыре комбинации посылок и пауз. При

приеме производится проверка на четность, и все нечет-

ные комбинации признаются искаженными. Дополни-

тельно производится контроль правильности принятого

сообщения—в конце сообщения передается контрольная

сумма составляющих его цифр. Если полученная кон-

трольная сумма не совпадает с принятой, все сообще-

ние бракуется и оно запрашивается повторно.

Теория связи позволяет найти пути повышения дос-

товерности передачи и без использования обратной свя-

зи, однако структура кодов при этом сильно услож-

няется. Позволяет решать эта теория и ряд других

задач. К числу их относится определение пропускной

способности различных каналов при заданных условиях,

что дает возможность сравнить скорость передачи в ре-

альных каналах с их пропускной способностью и вы-

явить, насколько эффективно они используются. Особое

значение приобретает теория информации при разра-

ботке методов засекречивания передаваемой информа-

ции, тесно связанных с решением принципиальных воп-

росов кодирования и декодирования, обеспечения

устойчивости.

Надо сказать, что все эти проблемы представляли

интерес и ранее, когда задачи систем связи ограничи-

вались передачей информации в форме телефонных или

телеграфных сообщений. Но сейчас, по мере внедрения

электронных вычислительных машин в войска, они на-

чинают приобретать решающее значение. Дело в том,

что всякая автоматизированная управляющая система

своей основной частью имеет сеть связи, обеспечиваю-

щую циркуляцию информации между элементами си-

стемы. А поскольку вся информация поступает в ма-

шины в цифровой форме, ее достоверность становится

решающим фактором. Первостепенное значение поэтому

приобретают методы теории связи, позволяющие рассчи-

тывать системы, обеспечивающие заданную достовер-

ность в определенных условиях. Теория информации,

таким образом, становится жизненно важным элемен-

том построения современных систем автоматизирован-

ного управления войсками.

Из изложенного ясно, что одна из важных задач

теории информации — выбор экономных и рациональ-

38

ных методов кодирования информации. Проходя по ка-

налам связи, информация многократно преобразуется.

Эти преобразования нужны при кодировании инфор-

мации, при вводе данных в электронные вычисли-

тельные машины и в индикаторные устройства, при

выводе из них и в ряде других случаев. Преобразова-

ние информации из одного физического алфавита в дру-

гой с сохранением ее смысла и количества и называет-

ся кодированием. Экономное, рациональное кодирова-

ние позволяет передавать информацию с помощью

минимального количества символов, что приводит к

меньшей загрузке каналов связи, увеличению темпа

передачи и уменьшению объема запоминающих уст-

ройств.

Экономное и рациональное кодирование повышает и

помехоустойчивость передачи сообщений, что имеет

очень большое значение при управлении войсками.

В теории информации разрабатываются методы кодиро-

вания, которые позволяют автоматически определять

ошибки в передаваемых сообщениях. Идея таких мето-

дов заключается в том, что каждый передаваемый знак

(буква, цифра) сопровождается условным признаком,

дешифрирование которого позволяет выявить наличие

ошибки. Некоторые методы кодирования дают возмож-

ность автоматически, без участия человека не только

обнаруживать ошибки, но и исправлять их.

Особую область, принципиальную возможность по-

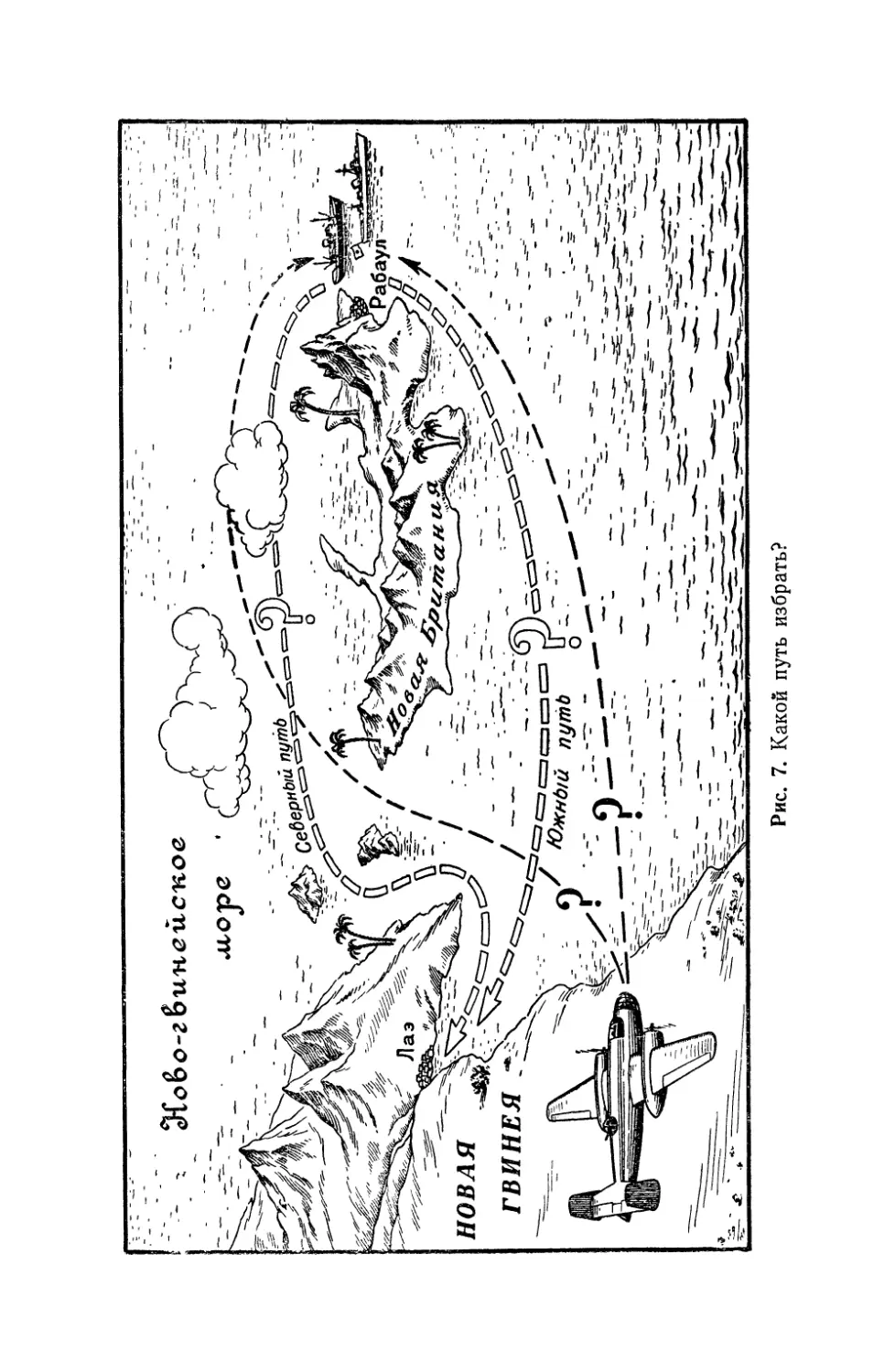

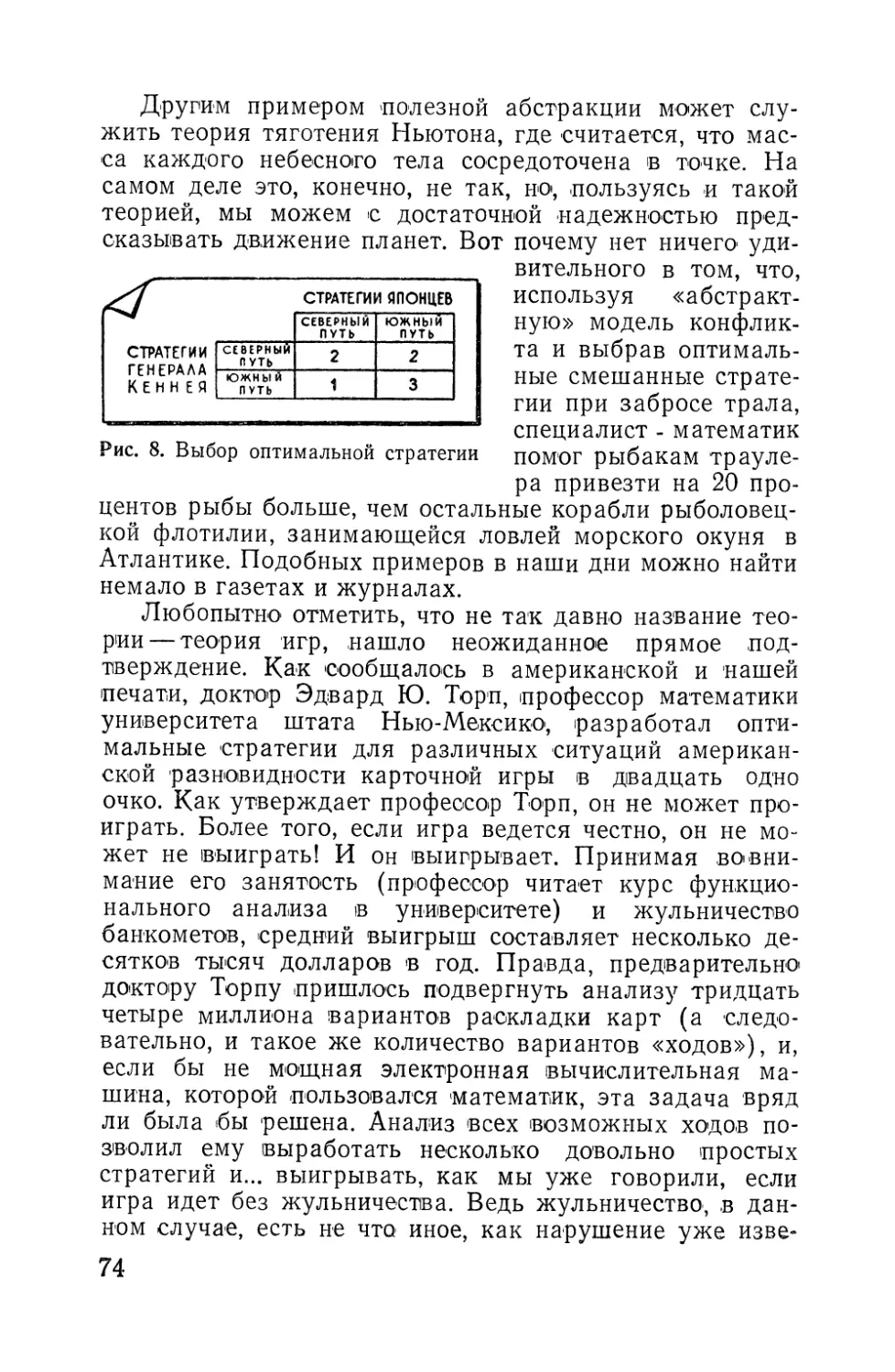

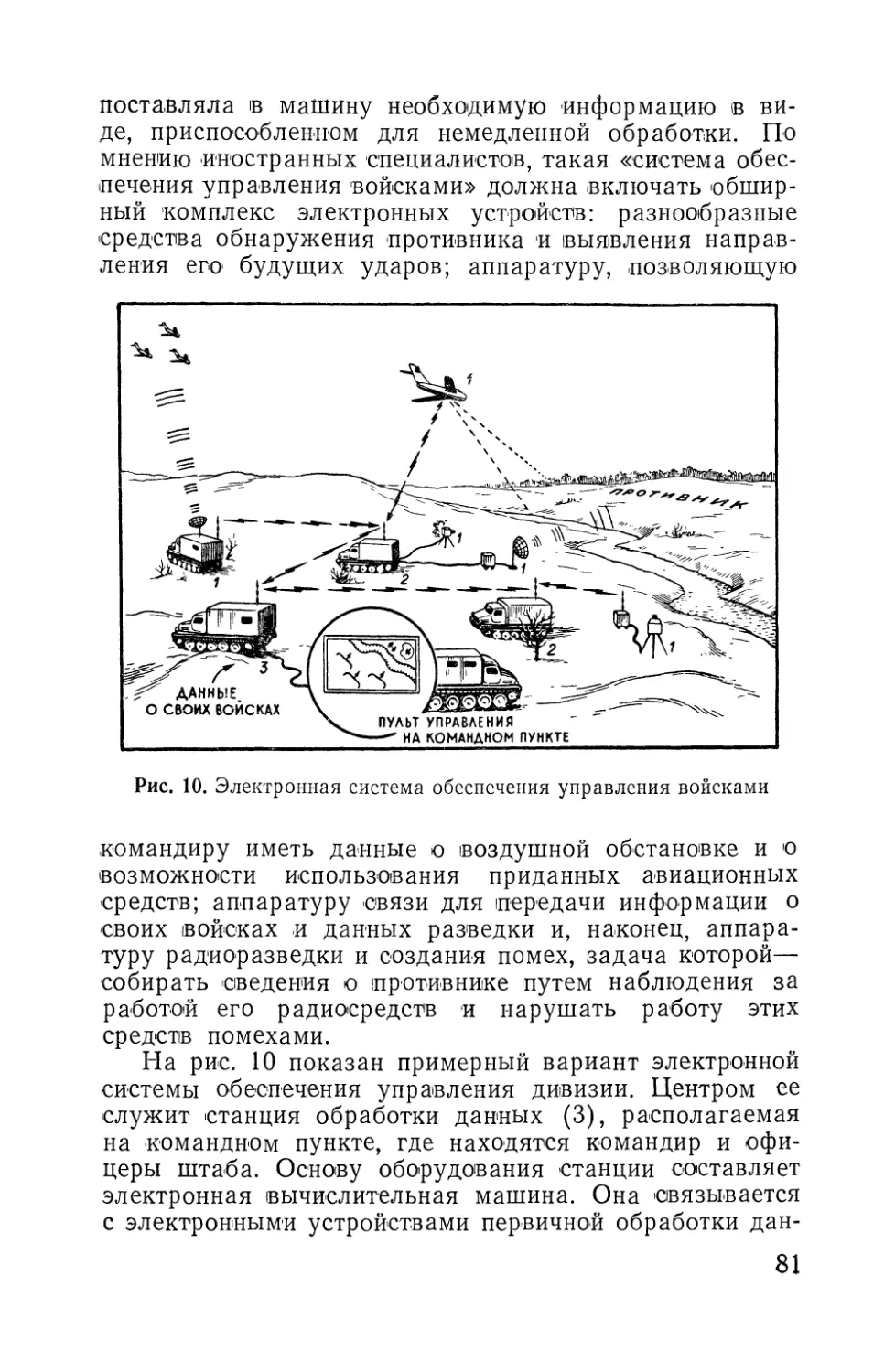

явления которой определяет использование методов