Author: Ядринцевъ Н.М.

Tags: этнографія топонимика географія исторія сибири колонизація сибири

Year: 1892

Text

ff- yVL. ДдРИНЦЕВЪ.

ЕАКЪ

ВЪ ГЕОГРАФИЧЕСКОМЪ, ЭТНОГРАФИЧЕСКОІѴІЪ И УІСТОРИЧЕСКОМЪ

ОТНОШЕНІИ.

ИЗДАШЕ 2-ое, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.

ШШОСТРИРОВАІШОЕ 16 СИБИРСКИМИ ВИДАМИ И ТИІГАМИ.

—~*«—=---=a4i<|^t*-=

С.-ІІЕТЕРБУРГЪ.

Шзд&міе Ш. М, Сшбшряиова.

1892.

Nicolas Yadktntzeff.

COMME

CONSiDERE SOUS LE RAPPORT GEOGRAPHiQUE, ETHWOGRAPHIQUE ET

HISTORSQUE.

DEUXTEME EDITION AXJGMEHTEE ET EEPOKDUE.

OUYRAGE ILLUSTRE I)K 16 GRAVURES, REPRESKKTAKT DES YUES ET DES ITPES SIBERIEKS.

=*44фф(И8=—

St.-PETERSBOURG.

1892.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТРАН.

ГЛАВА I. Естественныя и географическія условія Сибири. Запад-

ная Оибирь. Открытіе новыхъ страпъ п ихъ значеніе въ исто-

ріНі—Цріобрѣтеніе Россіей азіатскихъ владѣній; значеніе этого собы-

тія,—Трудность первыхъ изсдѣдованій.—Первые лутешеотвенпики въ

Сибирь.—Изслѣдованіе сѣверныхъ береговъ и описаніе морей.—Орогра-

фическій очеркъ Сибири. — Пространство и протяженіе территоріи. —

Характеръ ея. — Арало-Каспійская низменность Западной Оибири. —

Средпеазіатскія степи, степи Западпой Сибири и ихъ характеръ. —

Горы и направленіе хребтовъ. — Тяпь-Шань. — Адтайская система. —

Характеръ Алтая. — Оѣверныя предгорья и Оибирская Швейцарія. —

Мѣета, привлекаіощія переселопцевъ.—Алтай и Теледкое озеро. — Ко-

лывапское озеро.— Долипа Чудышмана и Башкауса. — Катунскій хре-

бетъ и Сибирскіе Альпы.—Бѣлуха и ледники.—Бія и Катунь.—Путь

чре&ъ Алтай въ Монголію.—Будущность Алтая 1—29

ГЛАВА II. Естественныя и географичеекія условія Сибири. В о о т о ч-

пая Сибирь. Орографія и строеніе. —=-Горы Босточной Сибири. —

Саянскій хребетъ. — Теченіе Енисея. — Минусинскій округъ и его ха-

рактеръ. — Хлѣбпая производитедьность. — Флора и фауна. — Дорога

отъ Ерасноярска къ Иркутску.— Бодьшой трактъ Сибири. — Ирибай-

кальская мѣстность. — Ангара, вытекающая изъ Байкала. — Течепіе

Апгары.— Озеро Байкадъ, его характеръ лѣтомъ и зимою. — Флора и

фауна около Байкала. — Кругобайкадьская дорога. — Забайкалье, егб

характеръ и значепіе въ будущей торговлѣ на границѣ Китая . . . 30—49

ГЛАВА III. Естественныя и географическія условія Сибири. Амуръ

и прибрежья Вооточнаго океана. Орографія с^грапы.—

Амуръ, его протяжоніе. — Горныя оистемы, окружающія Амуръ. —

Луговыя пространства и низменности.—Теченіе Амура, удобства и за-

трудненія при плаваніи.—Шилка и ея мелководіе.—Уссури.—Флора и

ея разнообразіе на Амурѣ. — Климатическія вліяпія. — Распредѣленіе

растительности.—Фауна Амура.—Площадь и прострапство Амурскаго

края.— Бухты и гавани. — Плодородная мѣстность Амура. — Почва и

климатъ.—Вызрѣваніе хлѣбовъ.—Сельское хозяйство.—Скотоводство.—

Чисденнооть наседенія.— Инородцы и китайцы.—Историческій очеркъ

пріобрѣтенія Амура и причины первыхъ пеудачъ завоеванія. — Недо-

статокъ географическихъ познаній. — Обстоятельства, выпудившія за-

воеваніе.—Первые восторгии разочарованія.— Неудачи при заседеніи.—

YI

CTPAB\

Незпакомство съ экономаческими условіями.—Трудпости кодонизаціи.—

Непривѣтныя мѣста.—Вогатства края.—ІІри какихъ условіяхъ предви-

дится его развитіе.—Берега Восточнаго океана.—Острова.—Командор-

скіе острова и котиковый промыселъ.—Америкаяцы и русскіе. — Рус-

скіе на Восточномъ океапѣ. — Первыя преднріятія и ихъ пеудачи. —

Амурскій выходъ въ море.—Ыыпѣшніе размѣры торговли.—Надежды

па будущее • 50—67

ГЛАВА IV. Гидрографія и климатъ Сибири „ 68—86

ГЛАБА Y. Распредѣленіе сибирскаго населенія и народно-областной

типъ. Распрсдѣленіе паселепія русскаго и ипородческаго; ихъ взаим-

пое вліяпіе. — Народно-областпой типъ и этпическія условія его обра-

зованія. — Послѣдствія видоизмѣпоній подъ вніяиіемъ природы, кли-

мата, питанія и смѣшепія съ инородческимъ элементомъ.—Характеръ

сибиряковъ.—Опредѣленіе его Екатериною II.—Физическій типъ, измѣ-

ненія въ языкѣ.—Умствепный складъ и уровеиь способностей.—Измѣ-

понія великороссійскаго характера.—Бзглядъ на природу.—Предапія.—

Суовѣрія.— Любознательность и стромленіе къ новизнѣ. — Индивидуа-

лизмъ. — Цромышленный характеръ. — Сибирская крестьяпская общи-/>

на.—Процоссъ народпаго творчества въ условіяхъ новой зкизпи . . . 87—145

ГЛАБА VI. Инородцы и инородческій вопросъ Сибири. Классифика-

ція сибирскихъ инородцевъ.—Инородчоскій вопросъ.—Исторія его раз-

витія.—Умепьшается или увеличивается инородческое паселеніе.-— Со-

временныя статистическія свѣдѣнія объ уменыпепіи инородцевъ.—Исто-

рическія лричины выширанія инородцевъ.— Волѣзни и голодъ.— Эко-

номическая обстановка жизни. — Признаки обѣдненія. — Уменьшеніе

средствъ пропитанія и расдшреніе потребностей.—Торговля.—Ипород-

ческій пролетаріатъ.—Нашо культурное вліяніе 146—189

ГЛАВА VII. Колонизація Сибири и совреіиенныа переселенія. Си-

бирь какъ продуктъ колонизаціи. — Двиягеніе волыюпародныхъ пере-

селешй.— Эмиграція и побѣги въ Свбирь.— Періоды казеяной колони-

заціи, промышлепная, торювая и земледѣльческая колонизація.— Со-

временное движеніе переселеній. — Переселепія съ освобожденія крѣ-

постпыхъ крестьянъ и послѣ него. — Ыаправлеиіе колонизаціи и мѣ-

ста, избираемыя пародомъ.—Миновала-ли цотребность переселяться.—

Неизбѣжность переселеній при увеличеніи населепія. — Совроменпыя

задачи переселепія, положеніо нереселенцевъ.—Принципъ регламента-

ціи и свободнаго выбора земель.—Ихъ результаты.—Роль Сибири въ

будущей колонизаціи 190—242

ГЛАВА VIII. Ссылка въ Сибирь и положеніе ссыльныхъ. Взглядъ

па Оибирь, какъ страпу ссылки.—Наличное число ссыльныхъ.—Эконо-

мическій бытъ ихъ.— Иищенство и бродяжество сосланныхъ.— Побѣ-

ги.—Преступленія ссыльныхъ.—Стоимость ссылки.—Бліяніе ея на си-

бирское общеетво.—Заявленія мѣстныхъ ясителой.—Отзывы о ней ад-

мипистраторовъ.—Проокты отмѣпы ссылки 243—317

ГЛАВА IX. Исторія эксплуатаціи богатствъ на Востокѣ. Вогатства

Сибири и что подъ пими разумѣется. — Естественныя произведенія

края. — Открытіе Сибири и вліяпіо его на духъ русскаго народа. —

Увлеченіе Сибирыо.—Слово о немгь.—Поиски за богатствами.—Поолѣ-

довавшія.разочарованія. — Исторія эксплуатаціи природы. — Мѣха, зо-

VII

CTPAH,

лото, земледѣлъческіе и скотоводческіе продукты. — Хищническіе спо-

еобы культуры.-—Послѣдствіе этого.—Торговля и промышлонпая зави-

симость Сибири.—Торговый обмѣнъ и балансъ.—Современное положе-

ніе рынка и роль золотопромышленности.—Отчетъ объ экоиомической

и промышленпой жизии Сибири за послѣднія десять лѣтъ 318—393

ГЛАВА X. Экономическое положеніе населенія. Заягиточпость и бѣд-

пость сибирскаго паселенія.—Господствующія явленія мопополіи, міро-

ѣдства, кабалы и торговой зависимости. — Типы кулаковъ и міро-

ѣдовъ. — Земледѣльческая и торговая кабала. — Зависимость инород-

цевъ.—Исторія монополіи и кабалы на Бостокѣ въ XVI, XVII и XVIII

вѣкахъ. — Борьба админиетраціи съ мопополистами. — Болѣе нормаль-

ные пути экономическаго развитія края 394—443

ГЛАВА XI. Кустарные промыслы въ Сибири, 444—468

ГЛАВА XII. Управленіе Сибирью и реформа Сперанскаго. Затрудііе-

иія въ дѣлѣ управленія Оибирыо за отдалешюстью края.—Эпоха вое-

водскаго управленія, ея недостатки.—Воеводскій яроизволъ и злоупо-

требленія.—Петровскій періодъ.—Ревизіи: въ Сибири.—Нравы чшіовни-

чества.—Пестель и Трескинъ въ Сибири.—Борьба съ городскими обще-

ствами.—Сибирскій допосъ.—Назначеніе Сперагіскаго, его ревизія, от-

крытіе злоупотребленій. — Взглядъ Сперанскаго на управленіе Си-

бирью.— Законодатольпыя работы..— Сибирскія учрежденія 1822 г.—

Достоинства и недостатки учреясденій.—Результатъ 50-ти-лѣтпей црак-

тики сибирскихъ учреясденій.— Повые адмтшистративпые проекты. —

Современпыя задачи управленія • 469—547

ГЛАВА XIII. Исторія просвѣщенія въ Сибири. Педостатокъ знаній

при открытіи Сибири.—Невѣягество сибирскаго общества въ XVIII ст.—

Попытки просвѣіленія въ XIX ст.— Время Сперапскаго.— Ощутитель-

ный недостатокъ учобныхъ заведеній.—Пробуждающаяся любознатель-

ность и стремлеиіе къ образоваиіго.— Бозникновеніе университетскаго

вопроса на Востокѣ, его исторія и вромя основапія упиверситета въ

Сибири. — Наделсды, возлагаомыя на Hei'o, и открывагоіцаяся лучшая

будущность края 548—618

ГЛАВА XIV. Общественная жизнь сибирскихъ городовъ. Обществеы-

пая жизиь въ Сибири до наотугоіенія 300-лѣтія.—Актъ завоевапія. —

Разрознепность сибирскаго населенія. — Промышленныя стремленія. —

Воеводчипа.— Общественныо иротестгхГ.— Остатокъ духа казачеетва. —

Доносы.—Жизнь городовъ въ XVIII и иачалѣ XIX в.— Сперапскій и

его время. — Просвѣщенные люди въ Сибири. — Жизнь городскихъ

обществъ въ 60-хъ и 70-хъ годахъ. — Свидѣтельства апатіи. — Измѣ-

неніе жизни къ 300-лѣтію. — Зпаченіе юбилея и иопровождавпгій его

иодъемъ духа. — Проявлепіе сознательной обществеішой жизни. — От-

дѣлы Географическаго Общсства.—Созданіе обществъ ооцечеиія о па-

чальномъ образовапіи.—Медицяпскія общества.—Музеи.—Библіотеки.—

Худозкество въ Сибири. — Чого иедостаетъ въ сибирской обіцоствеп-

ной жизни 619—661

ГЛАВА XV. Литература о Сибири и зарожденіе мѣстной печати. Ли-

тература о Сибири.—Сибирская библіографія, какъ подснорье для изу-

чеііія этой литературы.—Появленіе печатнаго станка и первыя мѣст-

ныя изданія. — Иртышъ; превращающійся въ Инокрепу. — Издаиія

ѵш

C'l'l'AH.

1790—1794 г.—Результаты этихъ опытовъ.—Губерпскія Вѣдомости въ

Сибири, исторія ихъ существованія.—Зарождагощаяся потребпость част-

ныхъ издаиій.—Издапіе газеты «Амуръ» и газеты «Сибирь», ея 12-лѣт-

нее существованіе.— Развитіе мѣстной иечати.— Условія ея существо-

вапія.—Вліяпіе на пробужденіе умствеппыхъ силъ общества.— Послѣ-

дующія изданія: «Сибирская Газета», «Сибирскій Листокъ», другія

мѣстныя изданія. «Восточное Обозрѣпіе», литоратуриые сборники. —

Значеніе мѣстной иечати въ исторіи развитія сибирскаго общества . 662—697

ГЛАВА XVI. Итоги прошлаго и будущность Сибири. Наступающій

моментъ сознательнаго отношепія пъ своей иоторіи. — Сибирь, какъ

колонія Россіи.—Характоръ земледѣльческихъ колоній по опредѣленію

Рошера.— Успѣхи развитія колоній у различныхъ народовъ.—Апглій-

ская и испапская колонизація.—Всякая падіональность вноситъ свой

характеръ и ипституты.—Общія черты колояій.—Чего недостаетъ рус-

скимъ колоніямъ. — Необходимыя условія процвѣтаиія. — Вудущпость

края 698—720

Рісунви:

Телецкое озеро въ Алтаѣ. (А. В. Евреинова) 16— 17

Язевое озеро въ Алтаѣ и видъ па Бѣлуху. (Добровольскаго) 24- 25

Байкалъ. Видъ на Мысовую. (Фотографія Чарушина) 40^— 41

Берегъ Байкала. (Рис. Добровольскаго) 48— 49

Устье рѣчки Осинокки. (Кругобайкальская дорога^. (Фотогр. Чарушина). 64— 65

Изъ Забайкальскихъ видовъ . 128—129

Киргизъ 160—161

Остякъ.—Алтаецъ. ■ . . . 176—177

Якутъ.—Бурятъ . . ■ 192—193

Тунгуска.—Тунгусъ.—Тунгусъ 224—225

Ороченъ.—Монголъ • 240--241

ІІереселенцы. (Фотографія A. M. Сибиряковой) 272—273

Ссыльпые 304—305

Разрѣзъ на золотыхъ промыелахъ. (A.. B. Евреинова) 320—321

Золотопромывальпая маіиипа. (А. В. Евреинова) 336—В37

Томокій университетъ. (А. В. Евреипова) 592—593

ОТЪ A B TOP A.

„ Въ виду увеличиватощагося годъ отъ года стремлепія рус-

скаго общества озпакомиться съ жизныо окраиыъ, мы рѣшились

соедипить въ одио цѣлоо всѣ паши наблюденія и шгоды науч-

пыхъ литературныхъ работъ о Сибири, чтобы датъ картину исто--

ричсской и совремешюй жизпи нашего Востока, поучитель-

иую для русскаго общества. Ежели сдладъ пародной жизни

въ Евроиейской Россіи вызываетъ нынѣ особое впиманіе, то

пе мепѣе иптереса можетъ представить проявлспіе той же

жизни русскаго народа па обгаирныхъ окраипахъ среди но-

выхъ условій и повой обстановки. Несомнѣнпо, что здѣсь,

среди дѣвственной природы, характеръ того жс населенія дол-

жепъ нроявляться оригинальнѣе и самобытпѣе. ІІередать пѣко-

торыя черты изъ жизни этого края и познакомить съ иимъ,

въ виду дедостатка популярныхъ сочиненій и существовапія

смутныхъ нрсдставлеііій о Сибири, было нашею цѣлыо.

Мы имѣли въ виду разсѣять предубѣжденіе и ложное по-

нятіе о нашемъ Востокѣ, сложившееся по его псчальпому пропт-

лому, и показать, что этотъ край прй лучшихъ условіяхъ могъ

бытъ страпой довольства, богатства и счастія.

Наиш владѣпія па Бостокѣ и обширныя пространства Си-

бири получаютъ особое значепіе теперь, когда иодпимается „пе-

рсссленческій вопросъ", ыа которомъ сосредоточепо одинаково

вниманіе правительства и общества. Русскій ыародъ стремится

съиздавна проложить троиу въ Сибирь, и въ виду чувствуемой

потребности переселепій этотъ край несомнѣнно будетъ играті,

въ будущемъ еще ббльпіую роль. Избытокъ паселепія и ио-

требность въ землѣ не только пе ослабѣютъ, но постепенно

будутъ возростать, и по»тому мѣста свободпыя для переселеній

будутъ цѣпиться болѣе и болѣс. Малоиаселенныя земли, по

выраженію Литтрб, призвапы играть огромпую роль въ будущ-

ности человѣчества.

X

Мы имѣли въ виду разсмотрѣть положедіе Востока имепно

съ этой точки зрѣиія. Затѣмъ мы пе могли не коснуться того

этиологическаго процесса и всѣхъ измѣненій, какія совершаіотся

въ обстановкѣ новой страны. Необходимо изучить всѣ особепно-

сти ея, вліяніе на человѣка, всѣ оригииалъпыя проявленія быта

для того, чтобы составить понятіе объ условіяхъ человѣческаго

существованія здѣсь. Наконецъ въ этой страпѣ мы видимъ за-

роладающееся общество, въ которомъ нроявляются тѣ же чело-

вѣческія стремленія, ііостеиешіо формируются кости ж мускулы

живаго оргапизма, совершается иромыгалеішый и культурпый

ростъ, пробулідается граждапская жизнь и духовныя иотреб-

иости, которыя требуютъ удовлетворепія.

ТСопечно, трудно было дать полную картину жизни и всѣхъ

оттѣпковъ ся въ виду разнообразія племеиъ и пародностей, рас-

кидапиыхъ на обширнѣйшихъ въ мірѣ иространствахъ. Но мы

старались хоть отчасти обобщить добытыя этнографическія на-

блюденія въ различпыхъ мѣстностяхъ края, сознавая, что ио-

дробпая научная разработка еще впереди. Имѣя передъ собой

настуиающее трехсотлѣтіе историческаго существованія края,

мы считали вт> 1-мъ издапіи этой книги пе безнолезнымъ пред-

ставить иѣЕоторые итоги, позігакомитъ съ иасущпыми потреб-

постями и съ вопросами, выстунаюіцими въ его жизни.

Касаясь современнаго пололгспія Сибири, рядомъ съ изслѣдо-

ваніями частяыхъ вопросовъ, въ своихъ текупщхъ литсратурныхъ

работахъ мы должпы были часто давать отвѣты на иемолчньте за-

просы жизни, поетому тонъ паптего изложенія пе всегда является

объсктивпымъ и спокойпымъ; по едва ли мы заслуживасмъ упрека

въ томъ, что, нриходя на зовъ жизни, м,ы стремились отвѣтить

на него всѣми силами души и полагали здѣсь весь жаръ своего

сердца. Принадлежа къ поколѣнію, стремившемуся созыателыю

отнестись къ пуждамъ своей родины и быть ей полезиымъ, мы

старались внести иосильную дань въ изучеиіе ея вопросовъ,

вѣруя, что другія поколѣпія, одушевлешіыя тою же любовыо,

выполпятъ послѣдутощія задачж гораздо полнѣе и лучше иашего".

Таково было паше иредисловіе къ первому изданію.

1-е издапіе было выпущено въ знаменательный годъ для

Сибири, годъ ираздпованія 300-лѣтія. Къ этому времсни пако-

пилось не мало вопросовъ въ сибирской жизпи и высказапо было

много пожеланій въ столичпой и мѣстнои ирессѣ, брошепъ былъ

взглядъ какъ па прошлое, такъ и ыа будущее Сибири, вмѣстѣ

съ тѣмъ это былъ момеитъ высшаго напряженія падеяадъ и

ожиданій. Никогда не чувствовался въ сибирскомъ обществѣ

XI

болыиій подъемъ духа. Настоящая книга была иадисапа и вы-

пущепа иодъ вліяпіемъ этого событія, посвящепа ему и посила

слѣдъ общаго воодушевленія. Мы не йзмѣнили тона ея, такъ

какъ упованія и надежды па лучшую будупщость края не за-

мерли и не исчезли, но должпы были нолучить нѣкоторую

иоддержку въ общемъ движеніи жизии и въ постепеігаомъ раз-

витіи граждапскихъ и духовныхъ силъ отдалепыой области.

Десять лѣтъ со врсмсии праздповапія 300-лѣтія нс нрошли

безслѣдно для Сибири. Обществеішая жизпь края сдѣлала замѣтпыо

шаги, въ послѣднія десять лѣтъ иоявились изслѣдовапія по раз-

личпымъ вопросамъ мѣстной жизпи, литература о Сибири нре-

умиожилась. Послѣдовали такого рода измѣненія въ жизни края.

которыя могутъ бытъ иризнапы началомъ обяовленія, ыапримѣръ,

введеіііе правилъ поваго судопроизводства па окраипѣ, преобра-

зованіе обществепиаго селъскаго управлепія, открытіе Томскаго

университета и т. п. Бъ самомъ сибирскомъ обществѣ появилисъ

нризпаки болѣе созпателыіаго отношенія къ своимъ воиросамъ.

Общество стало болѣе чутко въ иопимапіи своихъ иуждъ, что об-

иаружилось различными заявлепіями къ 300-лѣтію, круиными

пожертвовапіями на университетъ, на народпое нросвѣщеніе, па

обществениые музеи, библіотеки и т. д. Такимъ образомъ, но-

слѣдовавшое десятилѣтіе за 300-лѣтіемъ должпо иолучить зпа-

чспіе „новаго историческаго періода".

Эти явленія за послѣдпія досять лѣтъ въ общественной

жизни мы пе могли на. отмѣтить въ своемъ повомъ издаігіи.

Каждая изъ главъ поэтому снабжена дополпеиіями и отчетомъ

о той литературѣ по различпымъ вопросамъ, которая появи-

лась къ настояіцему году. Бсе это увсличило иыиѣ объемъ из-

дапія, по явилось дѣломъ неизбѣжнымъ. Затѣмъ распгареніе

и дополненіе его обусловливались и слѣдуюідими причинами:

Прежде вссго 1-с изданіе „Сибирь какъ колонія" было

припято публикою какъ такое, которое знатсомитъ вообіце съ

Сибирыо, съ ея нриродою, естествеыпыми произвсдепіями и па-

селепісмъ. Между тѣмъ, задавшись цѣлями этпографическими

въ 1-мъ изданіи, мы весьма мало косиулись географіи и оии-

санія природы Сибири. Въ пастоящемъ издаиіи мы взялись

пополниті» этотъ иробѣлъ и иосвятили особыя главы географи-

ческимъ условіямъ Западной, Восточной Сибири, Амурскаго края,

а таюке гидрографіи и климату страпы (см. главы I, II, HI, IY).

Мы должны были сдѣлать это въ виду педостатЕа спедіальпаго

географическаго учебника о Сибири. Бъ популярпой книгѣ мы

не могли, одиако, иомѣщать подробиое географическое онисаніе,

XII

no выбрали все цѣппое изъ учспой литературы. Приступая къ

нереработкѣ 1-го издаиія, мы сочли нужнымъ присоедипить еще

нѣсколько новыхъ главъ, а имспно, мы помѣстили вслѣдъ за

главами о промышленпости главу „о кустариыхъ промыслахъ"

(гл. XI), главу объ общественпой жизни сибирскихъ городовт»

и исторію возникновенія мѣстнои нечати (гл. XII, XY).

Затѣмъ, мы считали своею обязаиностыо, при персработкѣ

1-го изданія, дополиить его иовыми данными изъ литературы за

послѣднее десятилѣтіе, а также обповить весь статистическій ма-

теріалъ.

ІІри недостаткѣ общихъ сочииеній о Сибири, автору ири-

ходилось групиировать строго научный матеріалъ и въ то же

время приспособлять его къ популярпому изложенію, касаться

исторіи края и давать мѣсто вопросамъ современпой жизни.

Само собою, что здѣсь приходидось имѣть дѣло съ самымъ

разпообразпымъ матеріаломъ, нричемъ затрудііеігія увеличива-

лись тѣмъ, что у Сибири нѣтъ, нанримѣръ, нолнаго статисти-

ческаго описапія (трудъ Гагемейстера, отпосящійся къ 1854 г.,

давно устарѣлъ), послѣ Словцова пѣтъ повѣйшей исторіи, нѣтъ

иолнаго хозяйственно-статистическаго описанія, а матсріалъ,

собранігый въ иослѣднее время чииами мипистерства государ-

ственпыхъ имуществъ, еще пс разработанъ. Стало быть, автору,

составляющсму общее описапіе, приходилось добывать и собирать

свѣдѣпія изъ разпообразныхъ источниковъ. Совремепемъ этотъ

трудъ будетъ, конечпо, облегченъ тѣмъ, что въ литературѣ

о Сибири выдѣлятся сиеціальныя географическія, эшографиче-

скія, историчсскія и статистичоскія описаыія. ІІо и тогда со-

ставлеиіе общихъ оішсаній, сводящихъ въ одио цѣлое всѣ свѣ-

дѣнія о Сибири, будетъ пеобходимо.

Предоставляя нашимъ преемиикамъ болѣе счастливый и

удачный трудъ, мы старались, ио мѣрѣ силъ, выполнить нашу

задачу, удовлетворяя текущимъ потребностямъ и запросу жизни.

Наша главпая цѣль бьтла содѣйствовать изучеиію края, забытаго

и малоизвѣстнаго, возбудить интересъ къ иему и нанравить силы

молодого иоЕОлѣиія Сибвгри па пользу и благо своей родипы.

1-е апрѣля

1892 г.

1-е изданіе рекомендовано было для ученическихь библіотекь среднихъ

учебныхъ заведеній.

Журнальныя, газетныя статьи и книги, изданныя авторомъ настоящаго

сочиненія о Сибири съ 1864 по 1892 г.

«Томскія Губернскія Вѣдомости>, 1864 г., j\° 5. 0 сибирскомъ университетѣ.

(Публичное чтеніе въ г. Омскѣ). Общественпая жизнь нашихъ городовъ.

(Публичное чтевіе въ г. Омекѣ).

«Томскія Губерпскія Вѣдомости>, 1865 г. 1 япваря 1865 г. Передовая «Томск.

Губерн. Вѣд»., № 1. «Сибирь предъ судомъ русской литературы>. (По

поводу статей Шелгупова), № 9.

«Искра», 1866 г. «Смѣлый полетъ», «Тгоменская жизць», «ІІриключепія кирги-

зовъ въ Петербургѣ».

«Сибирскій Вѣстпикъ», 1867 г., изд. Иркутскъ. «Некрологъ Чеісана Вилихапова».

«Жеискій Вѣстникъ», 1867, кв. 8. <Жепщинавъ Сибири въ XVII и XVIII вв.».

«Дѣло», 1868 г., кн. 5. «Письма о сибирской жизни», псевдонимъ Семилужин-

скій. Кн. 9, 10, 11. «Вродячее поселеніе Сибири».

«Дѣло», 1869 г., кн. 5. «Оекретная», Семилужинскаго.

«Дѣло», 1870 г., кн. 1. «Община и ея жизнь въ русскомъ острогѣ». Кн. 5.

«Типы сибирскаго острога», Семилужипскаго. Кн. 10. <Историческое раз-

витіе русской ссылк,и въ связи съ развитіемъ преступленій». Кн. 12.

«Колонизаціонное значеніе русской ссылки».

<Дѣло». 1871 г., іш. 1. «Исправителыюе зпачеиіе русской ссылки».

«Отечествепиыя Запистси», 1871 г., тсн. 12. «Исторія одпого странствованія».

Семилужипскаго.

«Дѣло», 1872 г., кп. 6. «Престулленія по изображенію иатуральной и ромаіш-

ческой школы». «Условія прогресса въ сферѣ наказапія», Ки. 8 и 9.

«Очерки англійской колонизаціи».

«Азіятскій Вѣстникъ», 1872 г., кп. 1. «На чужой сторопѣ» (разсказъ изъ жизни

ссыльныхъ).

«Недѣля», 1873 г. «0 сибирской желѣзиой дорогѣ» (отвѣтъ Авесову). «Адмн-

пистрація въ Оибири» (2 статьи).

«Недѣля», 1873 г., № 5. «Судьбы Сибири».

«Недѣля», 1874 г., JM» 35. «Страна ссыльныхъ», изъ воспомиваній сибиряка.

«Результаты тюремпой реформы и чѣмъ замѣвить ссылку». Перепись въ

уѣздномъ городѣ. № 44. «Напга аргоиавты», подъ псевдонимомъ Гаврило

Мошаровъ.

«Дѣло», 1874 г. 0 пріютахъ для малолѣтпихъ преступниковъ.

«Биржевыя Вѣдомоети», 1874 г., № 254. «Отмѣна русской ссьтлки».

«Голосъ», 1874 г., № 336. «Благодѣяпія ссылкой». № 343. «Исправительное зна-

чевіе сибирской ссылки» и Д» 3^9. «Что стоила Сибири соылка».

XIV

«С.-ПетербургскіяВѣдомости», 1872 г. Передовыя объ адмиыистративыой реформѣ

Сибири.

«С.-Петербургскія Вѣдомости», 1872 г. «Убытки золотаго дѣла», №№ 301 и 308.

Корресн. за подписью С—л—матовъ.

«Дѣло», 1875 г., кн. 8. «Русская пародность на Востокѣ», кн. 4.

«Вѣстпикъ Европы», 1875 г.. № 12. «Подожепіе ссылъныхъ въ Сибири».

«Голосъ», 1875 г., № 50. «Поѣздка въ земледѣльческуго колонію малолѣтнихъ

престуипиЕовъ».

«Вѣстникъ Европы», І876г.,кн. 5 и 6. «Сперапскій и его реформы въ Сибири».

«Отсчествеппыя Записки», 1876 г. кп. 8. «Совремешіая маиія къ путешествіямъ»,

стр. 147—165.

«Сибирь», газета, 1876 г., № 40. Некрологъ Кущевскаго.

«Дѣло», 1876 г. «Потребпость зпапія въ связи съ экономическими условіями въ

Сибири».

«Отечественныя Записки», 1876 г., кн. 12. «Пужды и потребпости рабочаго

ііаселенія Сибири».

«Псдѣля», 1877 г., № 39. «Забраковаішая страна». Л» 33. «Невинпыя жертвы

ссылки».

Сборпикъ газеты «Пибирь». 1876 г. «Чувства Сперапскаго къ Сибири».

«Педѣля», 1878 г., Л° 3. «Рига, Ревель, Нарва и Гольсиигфорсъ въ Сибири»,

Оемилужинскаго.

«Сибирь», газета, Л'« 8, 1876 г. «Думы о сибирской желѣзііоіі дорогѣ», II. Я.

№ 2. «Сибирь и Александръ I».

«Отечествештыя Заниски», 1879 г., кп. 6. «Судьба русскихъ переселепій за Уралъ».

«Сибирь». «Предстоящее 300-лѣтіе Сибири».

«Записки Западно-Сибирскаго Отдѣлепія Имнераторскаго Русскаго Географиче-

скаго Обіцества», 1889 г., кн. 1. «0 мораловодствѣ въ Алтаѣ».

«Русское Богатство», ки. 8, 1880 г. «Сибирская Швейцарія», изъ путевыхъ за-

мѣтокъ въ Алтаѣ.

«Отечеетвенныя Записки», 1880 г., ке. 4. «Приволышя мѣста Сибири». «Степн

и море».

1880 г., кп. 2. «Записки Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго

Географическаго Общества». «Поѣздка no Западной Сибири и въ горный

Алтайскій округъ».

Кромѣ того, при Западпо-Сибирскомъ Отдѣлѣ Русскаго Географаческаго Об-

щества по порученію Отдѣла авторомъ составлепы и нанечатапы въ Заігаскахъ

Отдѣла программы: «Для изучевія сельской общииы въ Сибири», «Программа для

изслѣдованія быта инородцевъ», «Программа для изслѣдованія псреселеыій».

«Вѣетиикъ Евротш», 1880 г., кп. 6. «Паіігн вьгселепія и кологшзація».

«Русскій Курьеръ», 1880 г., №№ 8 и 10. «Вопросъ о нереселеніяхъ и его раз-

рѣшеніе».

«Недѣля». 1880 г., № 51. «Бъ мірѣ гиомовъ и циклоповъ».

«Русская Мысль», 1881 г., ки. 10. «Куетарные промыслы въ Сибири».

1881 г. «Записки Западно-Сибиротсаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географи-

ческаго Общества». «Путешествіе по Алтаю и посѣщепіе Катунскихъ лед-

пиковъ».

«Вѣстникъ Евроны», 1881 г., кн. 12, стр, 39. «300-лѣтіе Сибири». (Ядрипцева).

«Недѣля», Л^ 45, 8 ноября. «Надежды и ожиданія Сибири».

«Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества» 1880 г. о черне-

выхъ татарахъ.

XV

«Живописная Россія», 1887 г., изд. Вольфа. «Западиая Сибирь», статьи Ядрин-

цева.

«Статистическіе матеріалы къ исторіи ссылки въ Сибирь». Записіш Император-

скаго Русскаго Реографическаго Общества но отдѣяенію статистики.

1887 г. "

«Исторнческій Вѣстникъ», 1886 г. «Ивородчемсое царство».

«Историческій Вѣстнитсъ». 1886 г. «Исторія музикальной идеи у первобытныхъ

племеиъ».

«Литературвый сборпикъ», издапіе редакціи «Восточпое Обозрѣніе». С.-Петер-

бургъ, 1885 г. «Начало осѣдлости»;- «Изелѣдоваше по исторіи культуры

угро-алтайскихъ племеыъ», стр. 139. Я. Ядриндевъ. «На чужой сторопѣ»

(нѣсколько главъ изъ жизди соыльныхъ). Тамъ же, стр. 178. Семилу-

жипскаго (II. Ядринцева). «Начало печати въ Сибири. —ъ, стр. 352.

«Судьба сибирской поэзіи и старинные ноэты Сибири», Сибиряка (Ядрин-

цева), стр. 407.' «Древиіе памятники и ігасьмена въ Сибири», стр. 456.

«Сибирсісій сборпикъ». Приложеше къ «Восточііому Обозрѣпію» 1886 г. С.-Пе-

тербургъ, кн. 1. «Раскольничьи общииы па граиицѣ Китая», стр. 21.

Н. М. Ядршіцева. Кпига 2 за тотъ же годъ. «На обѣтовапныхъ зем-

ляхъ» (изъ путошествія но Алтаю) II. М. Ядрипцева, стр. 36.

«Сибирскій сборникъ». Приложепіе къ «Восточному Обозрѣнію» 1887 г., Спб.

«На зарѣ жизни человѣчества*, стр. 55. Н. Я. (Н. М. Ядршщева).

«Сибирскій сборішкъ», 1888 г., издап. въ Иркутскѣ. «Воспоминапія о томской

гимназіи». Н. М. Ядринцева.

«Сибирсісій сборникъ*. 1891 г. «Падшія царства и исчезиувщіе народы». (Кар-

типы и виечатлѣпія изъ путешествія въ пустыішхъ централыюй Азіи).

«Сельское народпое образованіе въ Сибири» (тамъ жс).

«Заігаски МосЕОвскаго археологическаго общества». 1887 г. «0 древностяхъ Алтая и

камепныхъ бабахъ». «Отчетъ о ноѣздкѣ въ Вовточную Сибирь въ 1886 г.

для обозрѣнія мѣстныхъ музесвъ и археологическихъ работъ». «Заішски

Императорскаго Русскаго Археологическаго Общеетва», т. III, стр. II—XXVI

1887 г.

Въ 1890 г. Извѣстія Императорсісаго Русскаго Географическаго Общества, т. XXVI,

выпускъ IY «Путешествіе на верховья Орхопа къ развалишмъ Кара-

корума».

«Русская Мысль», 1890, еп. 1. «ІІроішіое и настоящее моііголовъ».

«Вѣстникъ Европы», 1891 г., кп. 8, стр. 79—226. «Десятилѣтіе переселенческаго

вопроса».

Авторъ участвовалъ, кромѣ того, сотрудничествомъ въ мѣстиыхъ изданіяхъ:

«Камско-ВолжсгсойГазетѣ», «Сибирь», «Сибирской Гачетѣ» и съ 1882 г. но 1892

годъ, былъ редакторомъ и издателемъ ежеиедѣлыгой газеты «Восточное Обо-

зрѣпіе».

Вышедшія книги:

Въ 1872 г. изданы въ Петербургѣ: «Русская община въ тюрьмѣ

и ссылкѣ». Изслѣдованія и пабліодепія надъ жизныо тгорем-

ныхъ, ссыльпыхъ и бродяжескихъ общинъ.—Историчесігій

очеркъ сибирской ссылки.—Сравненіе разныхъ системъ на-

казаігія у насъ и въ Западной Европѣ.—Осиовы новой ра-

XVI

ціональной системы исправленія, согласно выводамъ пени-

тенціарной науки и опытамъ русской тгоремной общины.

719 страницъ.

Въ 1882 г. «Сибирь какъ колонія». Къ юбилею трехсотлѣтія.—

Современное положеніе Сибири.—Ея нужды и потребяости.—

Ея прошлое и будущее. С.-Петербургъ. 30 печ. лист. Рецен-

зіи на книгу появились:

«Дѣло», 1882 г., № 6.

«Отечествепныя Записки», 1882 г., № 5.

«Устои», 1882 г., № 6.

«Русская Стариеа», 1882 г.

«Вѣстникъ Европы», 1882 г., № 8.

«Русскій Вѣстникъ», рецензія Д. Завалишина.

«Русская Мысль», 1882 г. сЗеркало Россіи>, рецепзіи С. Я. Капустина.

Исторія русской этнографіи «Бѣлоруссія и Сибирь», Л. II. Пыпина, т. IV, изд.

1892 г., стр. 373-377, 409-416.

Книга «Сибирь какъ колонія», переведена въ 1886 г. на нѣ-

мецкій языкъ и дополнена профессоромъ Бернскаго университета,

нынѣ Петербургскаго Императорскаго университета Э. Ю. Петри.

Sibirien geographische, etnographische und lristorische Studien von

N. Jadrinzew. Mit Bewilligung des Verfassers nacli dem Russischon

bearbeitet und vervollstandigt von Dr. Ed. Petri, Professor der

Geographic und Anthropologic an der Universitat Bern. Mit Zalilreichen

Illustrationen. Jena. Hermann Gostennoble, 1886.

Въ 1891 г. издана книга: «Сибирскіе ипородцы, ихъ бытъ и со-

временное положеніе». Этнографическія и статистическія

изслѣдованія съ приложеніемъ статистическихъ таблицъ.

С.-Петербургъ, изд. И. М. Сибирякова. 308 страницъ.

Г IAEA I.

Естественныя и географичеснія условія Сибири.

ЗАГІАДНАЯ СИНИРЬ.

Открытіе новыхъ странъ и ихъ значевіе въ исторіиг. — Пріобрѣтеніе Россіой

азіатскихъ владѣшй; значеиіе этого событія.—Трудиоеть первыхъ изслѣдовапій'.—

ІІервые путешественники въ Сибирь.—Изслѣдованіе сѣвериыхъ береговъ и оіш-

сапіе морей.—Орографическій очеркъ Сибири.—Простраііство и протяжеиіе тер-

риторіи.—Характеръ ея.—Арало-Каспійская пшмеяность Западпой Сибири. --

Среднеазіатскія степи, степи Западпой Сибири и ихъ характеръ.—Горы и на-

правленіе хребтовъ.—Тяпь-Шапь.—Алтайская система.— Характеръ Алтая.—Сѣ-

вервыя предгоръя и Сибирская Швейцарія. — Мѣста, привлекающія иереселен-

цевъ.—Алтай и Телецкое озеро.—Кольтванское озеро.—Долина Чулышмапа и

Баінкауса.—Катунсісій хребетъ и Сибирскіе Алыіы.—Бѣлуха и ледпикн.—Бія

и Катуиь.—Путь чрезъ Алтай вь Монголію.—Будущность Алтая.

Открытіе иовыхъ странъ составляло всегда новуіо эпоху въ

исторіи человѣчества. Въ 1492—1498 г. Колумбъ открываетъ

Америку. Въ 1497 г. совершается путешествіе Васко-де-Гама. Въ

1271—1295 г. Марко-Поло приноситъ извѣстіе о централы-іыхъ

странахъ Авіи, а въ 1581 г. русскіе нропикаютъ въ Сибирь. От-

крытіе Индіи, Амсрики сиабдило Европу иовыми произлсдепіями.

растеніями и животными. Открылись цѣлые ыовыо міры, завяза-

лисъ сиошенія и обмѣнъ между народами, царство европсйскихъ

на,родовъ перенеслось за океаны, расширилось и распростраыило

цивилизацііо.

Проникновеніе въ сѣвериыя страны Азіи и покореыіе ихъ не

могло также остаться безслѣдио въ исторіи чоловѣчества. Это от-

крытіе не могло соперничать ни съ открытіемъ Индіи, ни съ от-

крытіомъ Америки, сѣверъ былъ слмшкомъ бѣдепъ ироизведеніями,

но, тѣмъ неменѣе, огромныя простраыства на иротяжепіи нѣсколь-

кихъ тысячъ географическихъ миль, тянуіціяся внлоть до Восточ-

иаго окоана, миожество народовъ и пяомеаъ, происхожденіе кото-

1

2

рыхъ до сихъ поръ еще не разгадапо, сосѣдство съ азіатскими стра-

пами и загадочиымъ Китаемъ—все это пе могло не расширитъум-

ственныхъ горизонтовъ, ие могло не поднять духа завоевателей,

которые стремителыіо овладѣли всето страною въ полстолѣтія, аза-

тѣмъ открыло дорогу разнымъ удальцамъ, піонерамъ, промышлен-

никамъ, за которыми потянулись цѣлые обозы и арміи земледѣль-

ческаго населенія, положившаго начало культурѣ и прочной граж-

данственности. Ыовооткрытыя страны Сѣверной Азіи и Сибиридля

русскаго государства имѣли, однако, не меныиее значеніе, чѣмъ прі-

обрѣтеніе обиіирныхъ заатлантическихъ колоній для европейцевъ.

Изъ-за Урала начался иемёдлеыно вывозъ драгоцѣиныхъ мѣховъ,

снабжавшихъ даже Европу, вывозъ цѣлебныхъ растеній; впослѣд-

ствіи черезъ Сибирь явился чай 1). На о.краинѣ пачались поиски

за минеральными богатствами, открыто было серебро, мѣдь, цѣн-

ные камни, виослѣдствіи золото. Русскіе начали вывозить мамои-

товую кость и азіатскіе товары. Чрезъ Бухару, Джупгарію и па

границахъ Китая завязался обмѣпъ съ Азіей.

Можетъ быть, еще важнѣе были иослѣдствія въ измѣыеніи

историческихъ судебъ. Русскіе ые только приготовили себѣ об-

ширыую еолоыію для будущаго населепія, не только раоширили

граиицы и увеличили свое могущество, они достигли таинствон-

пыхъ страиъ Цеитральыой Азіи, откуда когда-то, подобно лави-

намъ, неожидаино низвергались потокм варваровъ, цѣлыхъ ордъ

и наводняли по только Россію, но и Европу, угрожая стереть

зачатки зарождавшейся цивилизаціи. Съ завоевапіемъ Сибири эти

орды были отчасти сокрушены (татарское господство на Иртышѣ),

отчасти отодвинуты къ югу и сѣвсру. Между стеиями Центральной

Азіи съ могущественными Алтынъ-ханами и между Европой яви-

лась охраной страна, запятая европейскимъ населеиіемъ, мѣшав-

шимъ ироникать ордамъ на западъ въ своихъ завоевательныхъ стрем-

леніяхъ, дававшая отпоръ на границахъ, мѣшавшая сгруппиро-

вать мелкіе азіатскіе народы и такимъ образомъ полагавптая ко-

нецъ жшіествіямъ повыхъ Темучиновъ и Тамерлановъ.

Мало того: на сѣверѣ Азіи, въ прежпихъ пустыняхъ, гдѣ бро-

дили звѣроловы и кочевыя племеяа, ыоложены начала кулътуры,

возникла европейская гражданственпость, которая доляша будетъ

явиться, съ развитіемъ этой страиы, не только оплотомъ, но ис-

точникомъ цивилмзаціи и просвѣщенія для остальной Азіи и со-

сѣдпяго Китая. Эта гражданственностъ и. культура на сѣверѣ

а) Чай внервые привезепъ въ Россію посольствомъ, возвративщимся отъ Ал^

тыкъ-хапа въ 1638 г.

3

Азіи становится рѣшающимъ фактомъ въ исторіи народовъ и даетъ

сразу перевѣсъ европейскому міру надъ азіатскимъ. Съ пріобрѣ-

тенія Сибири началось наступленіе па Азію европейскаго и рус-

•скаго міра, окончившееся въ пынѣшнемъ столѣтіи пріобрѣтеніемъ

Амура, среднеазіатскихъ владѣній и приблизившее русскихъ къ

Памиру и Индіи.

Ыо въ будущемъ предвидятся и еще болыпія событія, кото-

рыя затмятъ самыя обширныя завоеванія. Если, послѣ проведенія

желѣзной дороги черезъ Сибирь, рельсовое сообщеніе достигнетъ

центра Китая и Азіи. то можіетъ возникнуть такой обмѣнъ между

Европой и Азіей, который измѣнитъ-наруяшость замкнутаго азіат-

скаго міра. Сближеніе народовъ и цивилизацій, разьединенныхъ

тысячелѣтіяага, не можетъ не выразиться весьма важными пере-

мѣнами въ жизни стараго свѣта. Восточный океанъ, отдѣляющій

Сибирь отъ Японіи, Сѣверной Америки и южныхъ острововъ Ин-

дійскаго архипелага, до сихъ поръ былъ мертвымъ моремъ для

Сибири, жзолировавшимъ ее отъ сношеній съ другими странами

жіра, благодаря пустынности ея бореговъ, но пріобрѣтеніе Амура

:и населеніе его, вмѣстѣ съ развитіемъ экономической и промыш-

ленной жизни, обѣщаетъ здѣсь мождународпыя сношенія, и са-

жое море, въ виду обновляющейся жизни въ Азіи, предназначено

^быть, когда-нибудь, по словамъ проницательныхъ географовъ,

«Средиземнымъ моремъ» будущаго. Европейская цивилизація,

научныя открытія, промышлвнный прогрессъ совершатъ за-

воеваніе въ цонтрѣ Азіи и азіатскіе пароды, славные древыими

цивилизаціями, можетъ быть, выступятъ вновь иа арену между-

народнаго соперничества, тогда русскимъ владѣніямъ предстоитъ

новая роль и новыя задачи; къ этому нужио готовитъся. Будетъ-

ли прочно британское могущество въ Индіи въ виду 200 милліо-

новъ мѣстнаго индусскаго паселенія, все болѣе чувствующаго

•свою самостоятольность, удержатъ-ли европейцы свои колоніи въ

Азіи—скажетъ будущее, но сѣверъ Азіи и Сибирь, занятая сла-

вянскимъ плеыенемъ, въ виду слабой пропорціи инородческаго на-

селенія, можетъ разсчитывать на болѣе прочное и надежное су-

ществованіе. Замкнутая океанами съ сѣвера я востока, загорожеп-

ная хребтами и пустынями съ юга, въ сосѣдствѣ не воинствен-

наго Еитая, она можетъ разсчитывать долго на мирное и безопас-

ное существованіе. Ея удѣломъ можетъ быть спокойное граждан-

ское развитіе, культурный ростъ, мирный прогрессъ %), увеличе-

л) На это счастливое географическое и политическое положеніе пашей окраины

указывааъ въ одной изъ рѣчей своихъ знамепитый уже въ наукѣ землякъ нашъ,

профессоръ Д. И. Менделѣевъ.

4

ніе благосостоянія, усвоеніе знанія, рядомъ съ просвѣщеніемъ и

цивилизаціей. Такимъ образомъ, этой странѣ можетъ предста-

виться завидное будущее, если только мы подаримъ ей доста-

точно вниманія, если изучимъ ее, сосредоточимъ заботы на ея

гражданскомъ развитіи и поймемъ ся міровое значеніе.

Бъ видахъ этихъ мы желаемъ, преждс чѣмъ перейти къ ея

современной жизни, ознакомить съ географическими и физиче-

скими условіями, съ ея естественными произведеніями, чтобы

дать понятіе, какія обширныя владѣнія, какое разнообразіе при-

роды заключается здѣсь и какія, сообразно этому, могутъ возла-

гаться надежды на будущее.

Co времени присоединенія Сибири прошло болѣе трехъ вѣковът

но, тѣмъ не менѣе, свѣдѣнія, имѣющіяся о ней, сравнительно очонь

незначительны и научное изученіе ея оставляетъ желатъ еще

многаго. Правда, ХѴІІІ-й и ХІХ-й вѣка, благодаря добросо-

вѣстнымъ и весьла талантливымъ трудамъ многихъ знамени-

тыхъ ученыхъ изслѣдователей этой интереспой во всѣхъ отноше-

ніяхъ страны, доставили о ней много свѣдѣиій, тѣмъ не менѣе,

имѣющіяся о Сибири данныя далеко недостаточно полны и чрез-

вычайно мало распространены въ средѣ населенія Россійской

Имперіи. Изслѣдоваыіе всякой страны—дѣло чрезвычайпо трудное

и сложное; опо требуетъ труда многихъ и многихъ просвѣщен-

ныхъ лицъ и достигается лишь уиорной работой въ теченіе очень

большаго иромежутка времени.

Правда, Сибирь уже болѣе 300 лѣтъ паходится подъ нашимъ

владычествомъ, но за этотъ значительный промежутокъ времени

въ дѣлѣ научпаго изслѣдованія Сибири сдѣлаио, сравнительно, не-

много; не надо забывать, что Московское государство XVI вѣка

и сама Россія XVII вѣка далеко не стояло ыа степени образова-

нія, равнаго европейскимъ націямъ; европейское знаніе, просвѣ-

щеніе сдѣлалось достояыіемъ русскаго парода только съ Петра..

Этимъ и объясняотся то явленіе, что первые шаги въ дѣлѣ

научнаго изслѣдованія Сибири были сдѣланы иностранцами, ко-

торые и внесли въ ыауку о Сибири неоцѣнимый вкладъ. Недо-

статочность зпанія о Сибири объяспяется тѣмъ еще, что если де-

тальное, основательяое изученіе всякой, даже незначительной

области, требуетъ много труда и времеыи, то сколько труда и

времени должно взять изучепіе Сибири, которая тянется на ты-

сячи верстъ и на сѣверъ, и на востокъ. Изучить эту огромную

площадь, покоторой й теперь еще, ане то, что 200—300 лѣтъ тому

назадъ, праѣздъ сопряженъ былъ съ огромвыми трудностями, дѣло

5

.далеко не легкое. Надо помнить при этомъ, что въ Сибири не

было до самаго послѣдняго времени, до времеыи открытія Томскаго

университета въ 1888 г., ни одного высшаго учебнаго заведе-

нія и лигаь нѣсколько гимназій и реальныхъ училищъ распро-

•страняли просвѣщепіе въ средѣ населенія всей этой огромной

русскои колоніи. Такимъ образомъ, полное отсутствіе центровъ

просвѣщенія и ученыхъ обществъ, изъ которыхъ первое — Во-

<зточно-Сибирскій Отдѣлъ Ишіераторскаго Русскаго Географиче-

скаго Общества, основано лишь во второй половинѣ настоящаго

столѣтія. не могло не отозваться очень дурно на дѣлѣ изученія

Сибири. Для того, чтобъ заняться ея изслѣдованіемъ, иадо было

предпринимать цѣлое путешествіе, которое не только при иреж-

нихъ путяхъ сообщенія, но и теперь еще сопряжено съ большими

трудностями. Морскои путь въ Азію долго не былъ извѣстенъ.

Множество попытокъ евроиейцевъ проникнутъ черезъ Карскія

ворота изъ морей Европы въ Сѣверный Ледовитый океанъ окал-

чивались пеудачею. Еще въ ХУІ вѣкѣ Умллугби, Ченслеръ и

Баро тщетно пытались пройти чрезъ Карскія ворота въ Сѣвер-

ный Ледовитый океанъ. За ними слѣдуетъ цѣлый рядъ попытокъ

въ томъ же ваправленіи; Артуръ Петъ, Чарльзъ Джекманъ, Ба-

ренцъ и Гендрикъ Гудзонъ также ничего не достигли этимъ пу-

темъ и только съ эпохи начала плаванія по Тихому океану уда-

лось, наконецъ, хоть инымъ путемъ, но все же пройти въ недо-

ступный Сѣверный Ледовитый океанъ. Въ 1728 г. датчанинъ

Берингъ проѣхалъ всю Сибирь сухимъ путемъ и, отплывъ на ко-

раблѣ отъ береговъ Тихаго океана, прошелъ въ Сѣверный Ледо-

витый океанъ чрезъ неизвѣстный до тѣхъ поръ европейцамъ про-

ливъ, носящій его имя. Въ XIX вѣкѣ Нордепшильду удалось-

таки пройти чрезъ Карскія ворота, т.-е. тѣмъ путемъ, которымъ

никакъ пе могли пройти Уиллугби, Ченслеръ, Баро и др.; но та-

кая удача его должна быть отнесена къ счастливой случайности,

въ силу которой въ Еарскихъ воротахъ его не затеръ ледъ; пу-

тешествіе Норденшильда не открыло непосредствениый иуть изъ

морей Европы въ Сѣвериый Ледовитый океанъ. Путь этотъ и

раныпе былъ извѣстенъ, но со времени Порденшильда начинается

новый рядъ попытокъ установить торговыя спогаенія съ устьями

Енисея и Оби, возможность непосредствепнаго пути изъ Европы

въ Сибирь не представляется невѣроятною, когда Сѣверное море,

его теченіе и расположеніе льдовъ будетъ изучено. Благодаря отсут-

ствію морскаго пути, изслѣдованіе сибирскаго побережья должно

было начаться внутри самой Сибири. Еще въ 1648 г. казаку

Дежневу удалось то, чего достигъ Берипгъ только въ 1728 году—

6

Дежневъ прошолъ чрезъ Беринговъ проливъ. Стадухинымъ, Проіі-:

чшцевымъ, Лаптевымъ, Овцынымъ и Мининымъ были отчасти

изслѣдованы отдѣльные пункты сибирскаго побережья. Прончи-

щевъ и Лолиніусъ посѣтили часть морскихъ береговъ, иростираю-

щихся на востокъ отъ полуострова Таймырскаго; экспедиція

Лаптева, иачатая въ 1739 году, привела къ изслѣдованію полу-

острова Таймырскаго и къ открытію сѣвернаго мыса Стараго

Свѣта. Овцынъ и Мининъ обслѣдовали съ 1737 по 1739 годъ за-

падное побережье между лиманами Оби и Енисея и западными

берогами полуострова Таймырскаго. Казаки, появившіеся изъ

Якутска въ 1643 г. въ лицѣ Пояркова и Хабарова, открыли Амуръ

и дошли до Восточнаго океана. Русскіе достигли Камчатки, Алеут-

скихъ острововъ и Америки. Понятно, что изучать эти страеы съ.

жхъ своеобразной природой не было ни времени, ни возможности.

Починъ научнаго изслѣдованія внутрепней Сибири долженъ быть

отнесенъ къ началу XVIII столѣтія, ко времени экспедиціи

Мессершмидта. Вслѣдъ затѣмъ Сибирь посѣтили Гмелинъ, Мил-

леръ, Делиль-де-ла-Кройеръ и Крашенипниковъ, изъ которыхъ

Гмелинъ оставилъ очень цѣнный, имѣющій и въ настоящее время

большое значеніе, матеріалъ для физической географіи Сибири.

Съ 1770 по 1773 годъ по Сибири путсшествовалъ знаменитый

Палласъ, оставившій драгоцѣнное для науки изслѣдованіе. На-

конецъ, Сибирь была предметомъ изученія такихъ учоныхъ, какъ

Георги, Эрманъ, Александръ Гумбольдъ, Эренбергъ, Густавъ Розё?

Чихачевъ, Щуровскій, Ледебуръ, Миддендорфъ, Шварцъ, Шмидтъ^

Гленъ, Маакъ, Радде, Пржевальскій, кн. Ерапоткинъ, Чекановскіл,

Дыбовскій, Подлевскій, Черскій, Потанивъ и мн. другіе.

He имѣя въ виду передавать подробно исторію открытій и

всѣхъ путешествій въ Сибирь, которыя могутъ представить бле-

стящую лѣтопись въ исторіи края, мы перейдемъ къ географи-

ческому описанію этой обширной страны.

Сибирь занимаетъ весъ сѣверъ Азіи и тянется на с. до Сѣвернаго

Ледовитаго океана, на востокѣ она достигаетъ до Тихаго океанаг

на югѣ границы ея составляетъ Еитайская имперія, на ю.-в.

она граничитъ съ среднеазіатскими владѣніями Россійской импе-

ріи, а на сѣв.-западѣ и на зап. Сибирь отдѣлена отъ Европейской

Россіи Уральскимъ хребтомъ. Страна эта занимаетъ огромную пло-

щадь, расположенную между 45° и 77° с. ш. и между 60° и 190*

в. д. Омываемая на с. водами Сѣвернаго Ледовитаго океаиа, а на в.

водами Тихаго океана, она тянется на ю. до Китайской имперіи,

а западную границу ея составляетъ Уральскій хребетъ, отдѣляю-

щій: ее отъ Европейской Россіи. Совершенно понятпо, что Сибирь,

7

занимая такую обширную площадь, должна представлять чрсзвы-

чайное разнообразіе какъ по рельефу и геологическому строенію

своей поверхности, такъ и по климату, животному и раститель-

ному царствамъ. Эта огромная площадь заключаетъ въ себѣ

11.000.024,2 кв. вѳрстъ или 12.518.487,3 кв. килом., изъ которыхъ

на Западную Сибирь приходится 1.981.801,8 кв. верстъ или

2.255.374,4 кв. килом., а на Восточную 9.018.222,4 кв. вѳрстъ

или 10.263.112,9 кв. килом. Мы не считаемъ въ томъ числѣ Акмо-

линскую область, занимающую площадь въ 522.541,8 к. в. или

594.672,6 кв. килом. и Семипалатинскую область, занимающую

площадь въ 420.180,3 кв. в. или 478.182,3 кв. килом. х). Пло-

щадь Сибири составляетъ Ѵіз часть всей континентальной поверх-

ности земного шара 2); она болыде Европы, равна почти XU части

Азіи и больше Ѵз части Африки. Площадь ея больше площади

Европейской Россіи, Финляндіи и Царства Польскаго вмѣстѣ

взятыхъ.

Для болѣе яснаго представленія о пространствѣ Сибири нужно

замѣтить, что одна, напр., Томская губ., которая занимаетъ пло-

щадь въ 753.647,4 кв. верстъ или въ 857.682,3 кв. килом., т.-е.

средняя по величинѣ изъ числа 8 губерній и областей, входя-

щихъ въ составъ Сибири, эта одна Томская губ. почти въ Iх k

раза больше Великобританіи или Пруссіи и въ ѴЫ раза больше

Франціи. Сибирь въ орографическомъ отношевіи можно сравнить

съ наклонною плоскостыо, покатость которой направляется съ ю.-

в.-в. на з.-с.-з.

Это одна изъ обширнѣйшихъ равнинъ въ мірѣ, простираю-

щаяся между 35° и 73° с. ш. и между 30° и 55° в. д. Переѣхавъ

чрезъ Уралъ, который прорѣзала уже нынѣ желѣзная дорога отъ

Перми чрезъ Екатеринбургъ на Тюмень, путешествевникъ всту-

паетъ въ равнинную низменность и по направленію къ западу

отъ Урала до Томска и Ачинска тяпущуюся почти на 2.000 в.

Эта низменность, къ югу сливаясь съ степями Еиргизскихъ обла-

стей, доходитъ на югѣ до Каспійскаго и Аральскаго моря, какъ

доказано нынѣ, представлявшаго когда-то обширное море, врѣзывав-

шееся въ Азію съ сѣвера, отдѣлявшее Европу и соединенное проли-

вомъ съ Сѣвернымъ океаномъ. Дно этого исчезнувшаго моря из-

вѣстно подъ именемъ Арало-Каспійской низменности и нынѣ пред-

ставляетъ только отдѣльные бассейны въ видѣ Арала, Каспія, Бал-

хаша и др. озеръ, постоянно уменыпающихся въ объемѣ. Ыа

г) Стрѣльбицкій. Исчисленіе ловерхпости Рос. Имперіи. Изд. 1889 г.

2) Реклю. Россія Европейская и Азіатская.

8

остальномъ протяжсніи дно этого моря, подверггаись измѣненіямъ,

покрылось травяною и древесною раетнтельностью. Названіе «сте-

пей» въ Сибири прилагается къ самымъ разнообразньшъ мѣство-

стямъ, начиная отъ низменныхъ ровныхъ безлѣсныхъ пространствъ

и кончая плоскогорьями, лѣсными пространствамя и тундрами, Ха-

рактеръ Зауралья иродъ глазами нутешественника поэтому на

этихъ низменностяхъ безпростанно измѣняется. Ровныя иизменныя

пространства Киргизскихъ степей, покрытыя степными травами,

почти безлѣсны съ характеряыми растспіями, съ солончаками,

горько-солеными озерами и скудными степными рѣками, дѣлаютъ

эти степя безжизнснными яустынями и даютъ мѣсто нынѣ только

блуждающимъ скотоводамъ и кочевымъ племепамъ. Эти стсяи сли-

ваются съ стеиями и яустынями Средней Азіи, лростираясь къ

ялоскогорьямъ Турана. Вдаваясь на западъ, они служили когда-то

выходомъ, большой дорогой я воротамн для передвижснія паро-

довъ и натоствіи на Европу разпыхъ ордъ изъ Центральнои

Азіи *). Тамъ, гдѣ лрорѣзывалн эти степи ярнтоки Еаснійскаго

моря, Аральскаго (Аму и Сыръ-Дарья), лритоки Балхаша (Или съ

мпоговодною дельтой), тамъ въ древности создавались культурные

центры мпогихъ арійскихъ и туранскихъ племепъ. Здѣсь впервые

туранскій міръ вступилъ въ общеніе съ арійскимъ. Отсюда нача-

лось распространеніе нлеменъ, и нѣтъ сомнѣнія, что южныя степи

Сибири съиграли вндную роль въ исторін человѣческнхъ сблнженій.

На граннцахъ стеяи отъ начала стоковъ къ сѣверному морю,

а именно по яритокамъ Иртыша, Иіпиму, Тоболу и съ прнтоковъ

Оби, характеръ низменностей измѣняется. Стень болѣе орошается,

озера становятся ярѣсными, зеленый покровъ разнообразнѣе усти-

лаетъ равнины и появляется древесная растнтельность. Степи сред-

ней полосы Снбири, Ишимская, Барабннская, Кулундинская, по-

этому, сохрапяя названіе стеяей, представляютъ привольпыя про-

странства, богатыя растительностью и обнльныя чсрноземомъ. Въ

сущности, это мѣста самыя удобныя для осѣдлости и лучгаія для

земледѣлія и культуры. Здѣсь расноложены богатые округа Курган-

скій, Тюменскій, Ишимскій, Ялуторовскій, Тарскій, Тюкалннскій,

Канпскій, Барнаульскій; онн яредставлялн хлѣбную житницу Сн-

бири. «Барабу» Миддендорфъ называетъ березовою стеяью. Отъ гори-

зонта до горнзонта ровная, зеленая травяпистая стеяь покрыта бере-

зовымя лѣсками; no стороиамъ видны болота и озера, яокрытыя цѣ-

лымн стадами разнообразной дичи, носящейся тучами; но этой степи

тянется черною лентоіо болыпая дорога навостокъ, между Тюменью

d) Землевѣдѣніе Риттера.

9

и Томскомъ. Однообразный пѳйзажъ утомляетъ глазъ путника, нона

срединѣ этой степи сверкаютъ голубои гладыо огромныя озера Чаны,

соединявшіяся притоками, занимавгаія около 150 в. длины. но нынѣ

постепенно мелѣющія. Эта степь была когда-то болотиста, но по

мѣрѣ высыханія водъ жители жалуются уже на засухи J). Дѣв-

ственная почва здѣсь давала значительные урожаи, а травы, до

стигавшія въ этоі полосѣ Сибири роста человѣка, дали возмож-

ность населеиію развить богатое скотоводство. Барабинская степь

лежитъ между Иртышемъ и Обыо и сливается на западѣ съ

Яшимскою, на востокъ съ Кулундинскою и Барнаульекою сте-

пями. Березовыя степи, на сѣверѣ отъ главнаго сибирскаго тракта,

не измѣняя равнинной мѣстпости, переходятъ въ спловгауіо лѣс-

ную полосу. гранича «рямами» или характерными болотами съ

хвойными перелѣсЕами. По мѣрѣ увеличенія стоковъ, въ сложыой

сѣти переплетающихся притоковъ Иртыша и Оби на водораздѣлѣ

этихъ рѣкъ пространства становятся болотистыми и Васыогапская

степь (столь же пеправильно характеризуомая иногда тундрою)

представляетъ низменную мѣстность, заросшую густыми дѣвствен-

ными лѣсами, гдѣ разливающіяся воды рѣкъ и сходящіеся при-

токи превращаіотъ эти мѣста въ сплошное море, надъ которымъ

высятся гигантскія рощи лѣсовъ, выступающія изъ водъ среди

безбрежной пустыни. Дѣвственная природа, лѣса и болота, тучи

москитовъ и комаровъ ие допускали долго сюда человѣка, только

аборигены Сибири финскаго племени, оттѣснеяные завоеваніями,

заняли притоки Васьюгана и Прабели; Тарскій округъ и Нарым-

скій, Томской губ., были долго совершенно разъединены и только

въ лослѣднее время здѣсь начинается сообщеніе, а земледѣльческая

культура отвоевываетъ понемногу и эти мѣста по притокомъ глав-

ныхъ рѣкъ. Лѣснаяполоса, идущая отъ Тобольска къ Ка.инску, а за-

тѣмъ къ Томску, Маріинску и, сливаясь съ обьскими «барами»яли ро-

щами къюгу,рѣзко разграничиваетъСибирь и придаетъ>по мѣрѣ при-

ближенія късѣверу, харажтеръ «тайги»2) или сплошныхъ хвойиыхъ

лѣсовъ, отъ Томска взбѣгающихъ по возвышенностямъ алтайскихъ

отроговъ. Эта «тайга> съ дѣвствепными непроходимыми лѣсами,

съ гигантскими деревьями, съ лѣсными рѣчками, заваленными бу-

реломомъ, полная безмолвія и величія, останавливала долго коло-

низацію и привлекала лишь дровосѣка, промышленника и отваж-

d) Cm. наше путешествіе по Западной Сибири и описаніе Варабы. «Записки

Западно-Сибирскаго Отдѣла Импер. Русск. Географич. Общества». 1878 г.

2) «Тайга», по нонятіго татаръ, значитъ голыя или снѣжкыя горы. Русскіе

это слово приложили сиачала къ лѣсистымъ горамъ, а лотомъ ко всѣмъ хвой-

пымъ лѣсамъ.

10

наго золотоискателя, который въ верпшнахъ таежныхъ рѣкъ оты-

скалъ золотоносныя розсыпи, поставилъ временные станы, но, исто-

щивъ золото, оставилъ эты мѣста безъ сожалѣнія. Эти дѣвствен-

ные лѣса, синѣющіе на необозримый горизоитъ, однако, подвержены

всякимъ случайностямъ: они сгниваютъ, заваливая своими трупами

тайгу, а жногда горятъ на сотии верстъ, пока не остановитъ по-

жаръ дождь или рѣка на пути. Лѣсные пожары представляютъ

грозноо зрѣлище съ жадными языками огня, перебѣгающими съ

неимовѣрною быстротою, пожирающими лѣсныхъ гигантовъ, гоня-

щими дичъ и звѣрей въ паническомъ страхѣ и наполняя воздухъ

удушливымъ дымомъ, который окружаетъ города и застилаетъ

иногда солнце. Въ послѣднее время начинаются жалобы, что мно-

гіе лѣса выгорѣли. Къ югу по Оби и въ Барнаульскомъ округѣ

эти лѣса разнообразнѣе и богаче породами; они гіредставляютъ здѣсь

красивые «боры» съ прекраснымъ строевымъ лѣсомъ, затѣм.ъ тѣ же

лѣса въ предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау и Восточнаго Алтая по-

лучаютъ назвапіе «черни». Здѣсь уже не одинъ хвойный лѣсъ,

но чередуются береза, тополь, осина, черемуха, даже липа, а бо-

гатая алтайсЕая флора перевиваетъ этотъ лѣсъ хмѣлемъ и ліа-

нами; зонтичныя травы достигаютъ здѣсь огромной величины и

загораживаготъ путь всаднику. Лѣса тянутся далеко къ сѣверу,

но изъ сплошныхъ зарослей превращаются въ отдѣльныя рощицы

и оазисы; наконецъ, выше 68° сѣверной широты лѣса исче-

заютъ, затѣмъ выступаетъ полоса тундръ и мховъ. Эти поляпы

тундръ, весьма мало проходимыя лѣтомъ, болыную часть года, около

9 мѣсяцевъ, лежатъ подъ снѣжнымъ покровомъ. Это мѣста олень-

ихъ иастбищъ и арена для блужданій пастуха и звѣролова остяка

я самоѣда. Полярная ристительность сводится къ ползущей бе-

резѣ, къ чахлой соснѣ. Ho no ыаблюденіямъ путешественииковъ,.

подъ лучами весенняго солнца и здѣсь пробуждается жизнь, и

чѣмъ короче лѣто, тѣмъ быстрѣе спѣіпатъ подняться травы. На Та-

мырскомъ мысу Миддендорфъ находилъ жатву для натуралиста,

поэтому, нельзя сказать, чтобы даже тундристый сѣверъ былъ

обдѣленъ нѣкоторыми произведеніями природы. Измѣняются только

формы жизни, какъ въ иереходныхъ алыіійскихъ зоиахъ.

Изслѣдованія послѣдняго десятка лѣтъ успѣли разрушить лож-

ное убѣжденіе объ однообразіи органическихъ формъ полярныхъ

морей. Изученіе мѣстъ, ближайшихъ къ полюсу,—мѣстъ, до еото-

торыхъ человѣкъ только могъ достигнуть, показало, что фауна

полярныхъ морей вовсе не такъ бѣдна и однообразиа ^. Даже во

х) Cm. Esquisse de la vie organique en Siberie. Par A. de 3Liddeiidorf. Lee.

en seance pnbHque le 29 decembre 1854 r. p. 133.

11

временныхъ скопленіяхъ прѣсной воды, собирающейся ири таяніи

снѣга, находятся маленыгія ракообразныя, служащія добычеіо для

птицъ, обитающихъ у полюса. Земля въ мѣстностяхъ, наиболѣе

благопріятныхъ для органической жизни, покрывается не только

разнообразными пвѣтами, ио которымъ порхаютъ бабочки, но здѣсь

и тамъ встрѣчаешь такую пышную зелень, о каковой трудно было

мечтать. Можно утверждать, что почва здѣсь годпа для культуры

голубушекъ (oxytropis), того самаго oxytropis, который культиви-

руется у насъ.

Въ каплѣ воды ледянаго моря микроскопъ обнаруживаетъ ва

множествѣ инфузорій и діатомъ. Даже на однородномъ кусЕѣ

снѣга у полюсовъ живутъ растительные организмы, которые на

этомъ холодномъ кускѣ, кажущемся столь негоднымъ для жизни^

рождаются, растутъ, размножаются и умираготъ. Въ снѣгахъ во-

дится множество хематакоковъ—это особый одноклѣтный расти-

тельный организмъ, красный какъ киноварь, отъ котораго снѣгъ

кажется кровавымъ. Онъ живетъ на холодѣ, способномъ убить

самое могучее дерево; температура снѣга служитъ для него нор-

мальной температурою х).

Природа у полюсовъ не такъ бѣдна и однообразна, какъ это

думали столь долгое время. Жизненная сила не ослабляется здѣсь;

напротивъ, она весьма интенсивна и проявляется въ сравни-

тельномъ богатствѣ и разнообразіи органическихъ формъ.

Точно также картины полярной растительности рисуются Люд-

вигомъ Рудольфомъ (по нѣмецкому подлиинику составилъ А. Бе-

кетовъ). Вотъ, что говорится о формѣ Таймырской земли (стр.

450-451).

«Растительность продолжается здѣсьоколо 2х/г мѣсяцевъ, и если

она вообще бѣдна, то мѣстами, напротивъ, развивается съ не-

обыкновенною быстротою и богатствомъ, Таймырская тундра по

болыпей части пе болотиста, а потому она отличается отъ сибир-

скихъ тѣмъ, что иоЕрыта не мхами, а сухощавыми грязнаго

цвѣта лишайниками и травами (G-ramineae, Cyperaceae), которыя,

впрочемъ, не красивѣе самыхъ ляшайниковъ, оставаясь большею

частью поблекшими. Тамъ, гдѣ воды весеннія остаются подолыпе,

поблекшіе стебольки начинаютъ пускать свѣжіе зеленые побѣги и

образуются дерновины; тутъ между лишайниками разцвѣтаютъ

мелкія травіш (Dryas octopelata, Cassiope tetragona, Ranunculus

pygmeus), ko онѣ едва оживляютъ собою сѣровато-желтую тундру,

которая тянется одпообразно на огромныя 'разстоянія и наводитъ

4) Ibid., p. 135-137.

n

на путешественника невыразимую тоску и скуку. Соверптенно

иной видъ имѣютъ скаты холмовъ и горъ, особенно къ водамъ

рѣки Таймыра и озера того же имени. Мѣста эти защищепы отъ

черезчуръ ранпихъ осеннихъ и позднихъ весеннихъ морозовъ, a

потому на нихъ развивается свѣжая и богатая зелень. Тутъ раз-

цвѣтаютъ голубыя полемопіи (Polemonium humile) или верховой

ладанъ, какъ его называютъ въ Сибири, желто-цвѣтныя сиверсіи

(Siversia glacialis), отличающіяся густотою своей зелепи, изящные

виды медовой травы (Peclicularis), голубушки (Oxytropis), камне-

ломки (Saxifragu Hirculus, bulbifor) съ желтыми, бѣлыми и голу-

быми цвѣтами; разныя сложноцвѣтныя (Pyrethrum ambiguum,

Erigerum uniflorum, Cineraria palustris), голостебелъный макъ fPa-

paver undicaule) съ нѣжными желто-оранжевыми цвѣтами, разныя

лютиковыя (Eanimculus acris, Caltlio palustris), между которыми

отличается красивый дельфиній, пазваиный въ честь Миддендорфа

(Delphinium Middendorphii). Ha одномъ островѣ Таймырскаго озера

золотая трава (Senecio) такъ густо засѣла, что онъ казался издали

совершенно желтымъ; нѣкоторые изъ стеблей этого растенія выро-

стаютъ въполторафутасъ лиілнимъ и распускаютъ до 40 крупныхъ

цвѣтовъ, въ дюймъ поперегъ. Злаки (Alopecurus, Poa pratensis, Аіга,

Festuca) особенно хорошо растутъ при песцовыхъ логовищахъ, гдѣ

они пользуіотся животною теплотою, разрыхленною почвою и пере-

гнившими животными остатками. Нигдѣ, можетъ быть, травы нера-

стутъ и не достигаіотъ полнаго развитія съ такою быстротою, какъ

въ описываемой отдалеииой части Сибири. У береговъ Таймыра

зелень стала замѣтнюо 30 іюня, a 3 іюля уже зацвѣли разныя

мелкія крестоцвѣтпыя и щавели; 27 того же мѣсяца крестоцвѣт-

ныя по большей части отцвѣля и многія изъ нихъ (Cardamine

pratensis, Drabae) нокрылись стручечкими. Ha извѣстдыхъ горахъ,

21 августа все приняло осенпій пурпуровый отливъ, а на берегу

моря еще 26 стояли въ полномъ цвѣту пезабудки, камнеломки,

дрема и золотая трава.

Изъ 124 видовъ растеній, наиденпыхъ на Таймырскомъ полу-

островѣ, оказалось только 3 особыхъ вида; вся флора имѣетъ, какъ

по общему характеру, такъ и по тождественности самихъ видовъ.

сходство съ флорами всѣхъ вообще полярныхъ странъ; 40 видовъ

общи даже Таймырскому полуострову съ Среднею Европого.

Къ югу отъ сибирской и сѣверо-азіатской низмеиности почти

на границахъ Сибири, между 35 и 50 градусомъ, выступаютъ хребты,

почти замыкающіе всю площадь Сибири и отдѣляющіе ее отъ

степей Туркестапа, Цептральной Монголіи и Китая. Эти горы ж

пормалъпые хребты, идуідіе съ запада па востокъ, имѣютъ огром-

13

ное значеніе какъ по отношенію климата Сибири, опредѣленія ея

физико-географическихъ условій, такъ и изолированія ея отъ

жизни и исторіи центральнаго материка Азіи. По этимъ хребтамъ

идетъ русская политическая граница, отдѣляющая Сибирь отъ

Китая. Среди этихъ цѣпей горъ на западѣ къ югу отъ арало-

каспійской низменности мы видимъ величественный Тянь-Шань,

представляющій рѣзкій переходъ отъ цвѣтущихъ съ мягкимъ кли-

матомъ долинъ Семирѣчья и роскошныхъ оазисовъ Кашгара и

Ферганы къ альпійскимъ ледникамъ.

Тянь-Шань или Ыебесныя горы представляютъ собою великую

группу горныхъ цѣпей, которыя начинаются на востокѣ въ пу-

стынѣ Гоби и тянутся къ западу до Вухарскихъ равшгаъ, почти

до города Вухары.

Въ длину Тянь-Шапь тянется на протяженіи 350 миль или

2.600 килом. Ширина его достигаетъ 50 миль или 400 килом.

Особеыность этой возвышенности заключается въ томъ, что от-

дѣльныя цѣпи ея расположены наподобіе кулисъ, такъ что, на-

првмѣръ, наиболѣе сѣверная изъ нихъ на западѣ уже оканчи-

вается подъ 77 меридіаномъ, тогда какъ наиболѣе южиая на

востокѣ только начянается. Вся эта система гориыхъ цѣпей на-

ходится между 38 и 45° съ в.-с. в. на з.-ю.-з. Долины, которыми

въ продольномъ и поперечномъ ыаиравлеиіяхъ изрѣзапы эти горы,

врѣзьгваются сравпительно не глубоко и дпо ихъ находится на

значительной высотѣ. Такъ, Алайская плоская возвышенность

находится на высотѣ 2.500—3.000 метр. (8.300—10.000 фут.);

Чатыръ-куль на Аксаѣ 3.400 метр. (11.400 фут.); Иссыкъ-куль

1.600 метр. (5.400 фут.) и т. д. *).

Высоту снѣговой липіи для Тянь-Шаня прииимаютъ за 3.80О

метровъ (12.700 фут.).

Высочайгпія вершины Тянь-Шаня еіце очень мало изслѣдо-

ваны; многія изъ нихъ паблюдалясь только издали и высоты

ихъ могутъ быть опредѣляемы только приблизителыю. Внѣшняя

цѣпь, которою на сѣверо-востокѣ Джуигарія отдѣляется отъ Та-

рымскаго бассейна, достигаетъ на возвышенности Вогдо-ола, во-

сточнѣе Урумчи, снѣговой линіи (оеоло 4.000 метр.— 13.000 фут.).

Иссыкъ-куль окружаютъ вершины высотою до 4.500 метр. (15.000

футовъ). Но самой высокой горою считается Ханъ-Тегри, кото-

рая достигаетъ, по мнѣнію однихъ 6.500 метр. (21.700 фут.), a

no мнѣнію другихъ-7.300 метр. (24.300 фут.). На восточномъ его

х) Н. Guthe's «Lehrbuch des Geographies. Neu bearbeitet von H. Vagner.

1882 г., стр. 432, 433 и 434.

н

•склонѣ находится Музаргаскій перевалъ, единственный въ на-

стоящее время проходимый изъ долины Текеса къ бассейну Та-

рыма. Этимъ переваломъ соедипяются Кульджа и Аксу. Высоки

и мало доступны перевалы къ западу отъ Ханъ-Тегри, пока-они

ьгаходятся въ слабо населенныхъ высокихъ долинахъ Нарыни; иа-

противъ, большее значеніе имѣютъ проходы, которые ведутъ изъ

Кашгара на з.-с.-з. въ Фергапу, особепно же Терекъ-Даванъ (3.727

метровъ или 12.430 фут.), который съ давнихъ временъ служитъ

тлавиымъ торговымъ путемъ между Восточньшъ и Западнымъ

Туркестономъ.

На Тянь-Шанѣ и на Памирѣ существуютъ всѣ условія для раз-

ізитія ледниковъ. Ыа Тяиь-Шанѣ и на Памирѣ ледниковыя группы

находятся во многихъ мѣстахъ и ледники достигаютъ гро-

мадныхъ размѣровъ. Зеравпіанская группа содержитъ до трид-

цати болыпихъ ледпиковъ. Главный Зеравшанскій (2.700 метр.); по

сосѣдству съ ними на сѣверномъ склонѣ Алайскаго хребта нахо-

дится ледникъ Щуровскаго не менѣе 6 рядовъ срединныхъ мо-

рень, да восточнѣе Зардаля въ верховьяхъ Ашиль-куля недавно

открыто нѣсколько (5—6) у перевала Таракъ. Точно также из-

вѣстны ледники группы Мукъ-су, затѣмъ, въ Алайскомъ хребтѣ,

въ группѣ Манасъ, въ Таласкомъ Алатау и др. Изъ этихъ лед-

никовъ самый болыпой Зеравшанскій, длина его 24 версты, a

высота нияшяго Еоыца 2.700 метровъ, всѣ другіе ледники лежатъ

выше. Зеравшанская группа изслѣдована тольео отчасти, и весьма

вѣроятно, что будущіе изслѣдователи откроютъ въ ней еще много

болынихъ ледниковъ, особенно по сѣверпому склону Алайскаго

хребта, между ледникомъ Щуровскаго и Зардаля. Въ той же

труппѣ много висячихъ мелкихъ ледниковъ, но число ихъ не-

извѣстно ^.

Группа Зеравшанскихъ ледниковъ спускается лучеобразно съ

горнаго узла, соединяющаго хребты: Алайскій, Заалайскій, Тур-

кестанскіи и Гиссарскій.

Къ сѣверу отъ Тянь-Шаня тянется Тарбагатай; подходя къ

Зайсанской котловинѣ и къ Балхашу, цѣпи горъ здѣсь раздвигаются

и образуютъ широкія ворота, соединяющія степи Сибири съ Сред-

ней Азіей. Сюда направлялись историческіе народы съ туранскихъ

высотъ и изъ Цеытральной Азіи. Къ сѣверу отъ Тарбагатая идутъ от-

роги горъ и какъ бы составляютъ горный островъ, врѣзываясь въ

Киргизскія степи. Здѣсь поднимаются горы Алатавскія, КарЕара-

линсеія и доходятъ до КоЕчетава (Аемолинсеой области)! Среди уны-

х) Мушкетовъ, Физ. Геол., стр. 476—477.

15

лыхъ безлѣсныхъ степей эти горы съ красивыми каменными обнаже-

ніями, иокрытыя живописными озерами, какъ Боровое въ Кокчетаи-

скомъ округѣ, съ сопками, поросшими лѣсомъ, представляютъ ожив-

леніе степной природы.1). Какъ горы смѣшлотъ стспи, такъ и

степная полоса па востокѣ подходитъ къ самому Алтаю и равнипы

Кулундинской и Бійской степи смѣняются продгорьями. Хробты

Алтая, приближаясь къ Зайсаиу, поднимаются ыа иравой сторонѣ

Иртыша и охватываютъ вось югъ Томской губерніи, смыкаясь съ

Саянскими горами къ востоку въ верховьяхъ Чулышмаиа и ыа-

правляя къ югу длиннуіо цѣпь Южпаго Алтая, теряющуюся въ

центрѣ Гоби. Хребты Алтая придаютъ горный характеръ нѣсколъ-

кимъ округамъ Томскойгуб. и зашшаіотъ, іюисчислоніго Мейена,

382.000 кв. вор. Бійскій Алтай въ три раза болѣе Швсйцаріи, a

съ Кузнецкимъ хребтомъ въ шесть разъ. Горы выднигаются изъ юго-

восточнаго угла грапицы Томской губ. и раснространяіотся, какъ

тучи, по выраженію Риттора. Мы видимъ идущіе отъ юга па-

раллелыю пѣсколько хребтовъ, при чемъ самый высокій Котунскій

хребетъ съ ледциками подпимается до высоты 11.500 ф., далѣо

Холзунъ до 9.000 ф., Каргонскія бѣлки 2) до 9.028 ф., Талицкія

бѣлки до 5.500 ф., къ сѣверу тянутся мснѣе высокія продгорья.

За Катунью къ востоку на одпой широтѣ съ Катунскими тянутся

снѣжные Чуйскіе Альпы (по нашому опредѣлоыііо до 7.051 ф. иа

перевалахъ и до 9.000 ф. высоты). Курайскій хрсбетъ тоже снѣж-

иый (по иашему опредѣленііо 6.622 ф. и до 8.000 ф.), ііакопсц'і'

Телецкія горы съ Алтыиъ-Тау (ио иашему оиредѣлепію 7.914 ф.).

За Телецкимъ озеромъ въ верховьяхъ р. А.бакаиа Алтай соединяот-

ся съ Саянами, а къ сѣверу тяиотся въ меридіопалыюмъ уже на-

тіравлепіи рядъ хребтовъ Кузпецкаго Алатау, нримыкая къ Аба-

канскому хребту и соетавляя водораздѣлъ бассейиа Томи и при-

тоеовъ Енисея. Всѣ эти хребты имѣютъ свой особый характоръ,

начиная отъ снѣговыхъ верпшнъ Алыгь до мягкихъ очертаній

сѣверныхъ предгорій, покрытыхъ зелеиыо, отъ пирамидалыіыхъ,

Парымскихъ горъ, выступающихъ изъ долшіъ, до синихъ лѣсныхі.

сопокъ («синюхъ») восточнаго Алтая, здѣсь встрѣчается сочетаыіе

самыхъ разнообразныхъ картииъ природы, постояшю смѣыяющихся

алтайскихъ луговъ, плодоносныхъ долинъ, дикихъ скалъ, нлоско-

горій, степей и высочайгаихъ хребтовъ, поэтому мы должыы оста-

1) Прекрасная природа Кокчетавскихъ горъ и озера сы. въ статьѣ.«Сибирск.

(^борника» приложепіо къ «Восточн. Обозр.». 1886, кіг. IV. ІІоѣздка на гору Кок-

чставъ Р.

) «Вѣлками» называютси горы, достипиіл сиѣговой люііи и сохрашиощія

дѣтоыъ сиѣжиыя іштиа и по.тя. За ]>айк.аяомъ опѣ посятъ назваиіе «гольцовъ».

16

новитъся на описаніи этой сибирской Швейцарш. Волнообразная

мѣстпость начинается съ Томска по нанравленію къ югу; около

Варнаула уже высятся красивыя горы, простершіяся ыадъ піиро-

кою Обыо, цвѣтуіціе и прелестные «боры», рощи, тяыутся по бере-

гамъ. IIо это преддверіе въ Алтаѣ. По дорогѣ къ Бійску вамъ от-

крываются все болѣе цвѣтущія поля и луга съ сочными травами и

роскотной алтайской флорой, съ массой цвѣтовъ, піоповъ, лялій,

«жаркихъ» цвѣтовъ (стародубокъ), какъ бы горящихъ на зелени

нолей. За 50 в. отъ Бійска начииаются настоящія ігродгорья, по-

дериутыя нѣжпою дымкою сиповы. Къ отимъ прпдгорьямъ нодхо-

дятъ травянистыя стони, иа которыхъ расположены первыя воло-

сти. Весь сѣверный Алтай, благодаря изобилію рѣкъ, изборожденъ

плодоносными долииами. Стеішая мѣстиость, подходящая къ Оби,

нредставляетъ богатую растительность, по Еоторой расположены

Аиуйская, Алтайская и Смоленская волости, наиболѣс хлѣбород-

ыыя. Отъ Бійска гористая мѣстностъ все болѣе выступаетъ, скдадки

горъ украшены зелеиой травой, кажущяйся какъ бы длинной

шслковой мантіей, которая, уходя въ даль, сливается съ сипевою

гориыхъ возвышопностей. У иодопівы горъ, или, какъ образпо

выражаются алтайцы, «на подолѣ горъ» ютятся деревпи, окру-

женныя пашиями, поскотинами, носелками, въ лѣсахъ раскиданы

вездѣ заимки и хутора. ITа сю[оііахъ горъвидны карабкающіяся

стада. На каждомъ шагу видны привольные луга, лѣски, покосы.

Урожаи здѣсь замѣчательиые: до 175иуд, съ дссятины пшеницы,

170 пуд. ядрицы и до 250 пуд. овса съ дес. Номудрено, чтомѣ-

ста эти и богатый черноземъ привлекаютъ переселенцевъ, кото-

рые тяпутся сюда вереницами. Катунь съ выощимися на гроыад-

иомъ иротяженіи развѣтвленіями, выйдя изъ тѣснинъ, усѣяыа мио-

жествомъ красиввіхъ золоиыхъ острововъ, покрытыхъ стройными

роіцами. Поселки и заимки орошаютъ чистые горные ручьи, атравы

достигаготъ замѣчателыгаго роста. Во всѣхъ дсрсвыяхъ по этому

пути мы находимъ богатоо ичеловодство; есть иасѣки въ 500 ульевъ

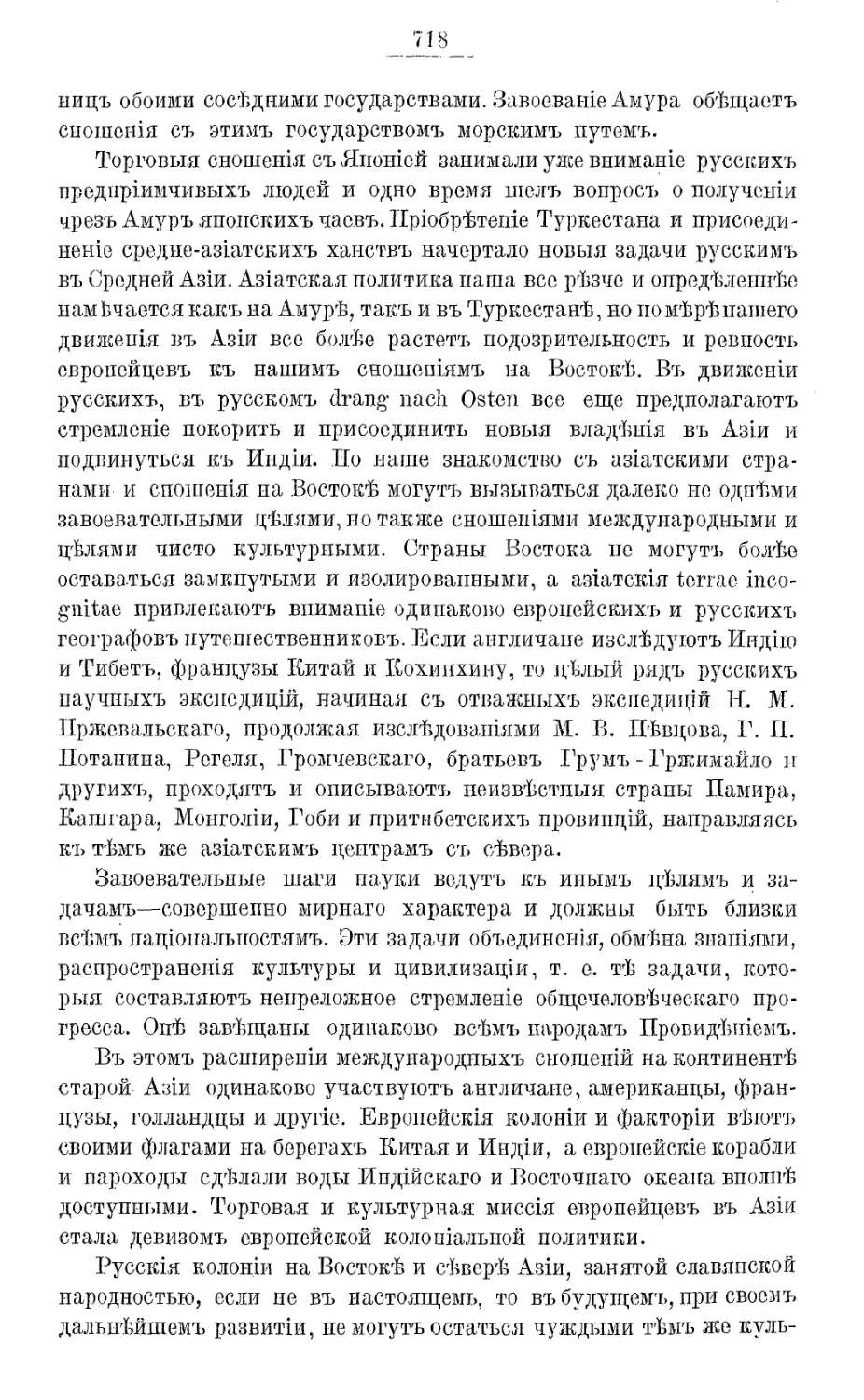

и иа деревшо 3.000 ульсвъ. ЗЕіачителыіая часть благосостояпія

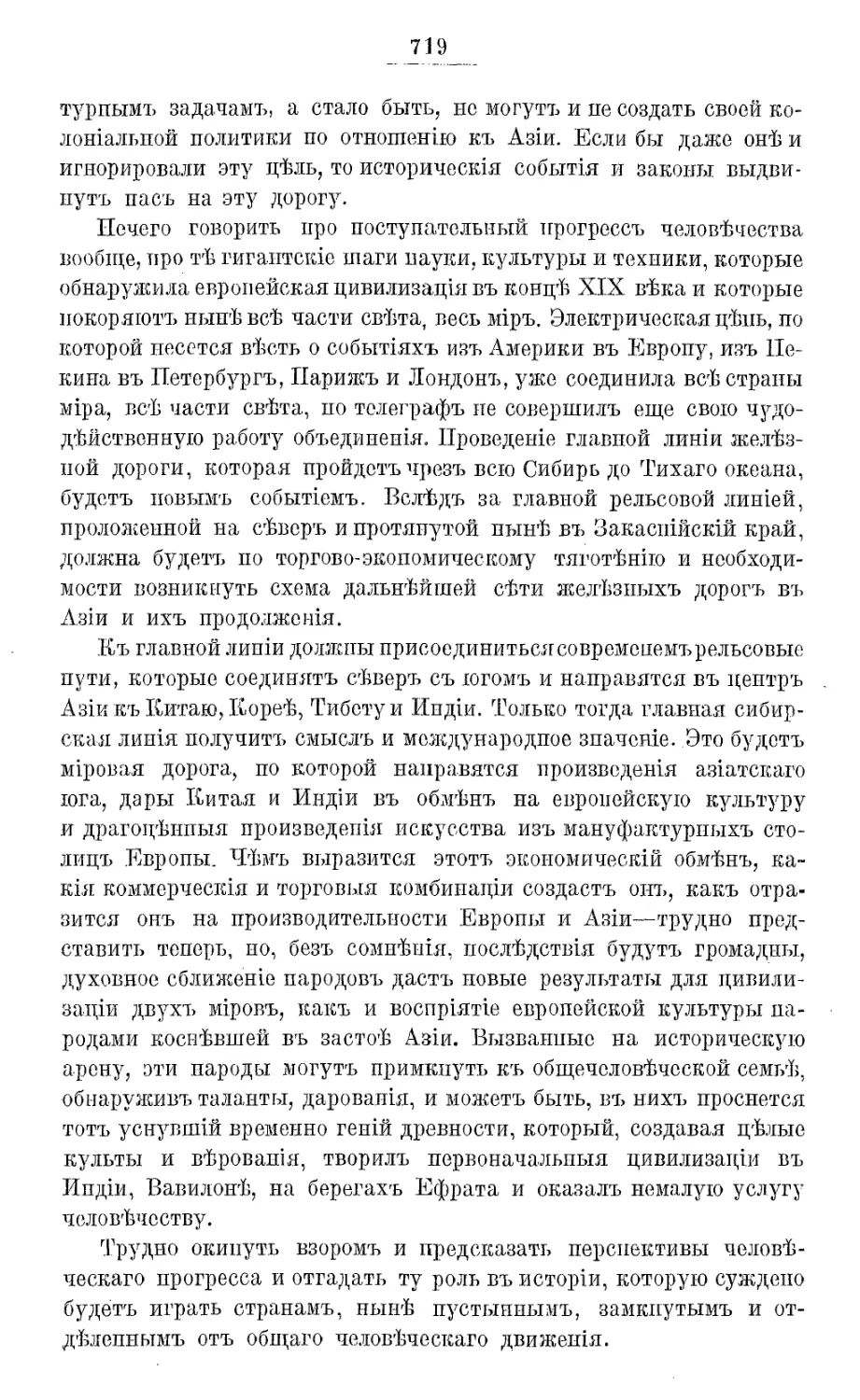

алтайскихъ жителей обусловливастся богатою природою этих-ь

діѣстъ. ІТсревалы изъ Алтайской волости въ долины Каменки,

Несчапой и Апуя даютъ поиятіе объ алтайскихъ долинахъ. Сііа-

чала мы совершили перевалъ изъ долипы Каменки въ долину

Пссчаной no pp. Шумилихѣ и Бараичѣ, гдѣ пришлось проѣвжать

гористую мѣстиость, исроправляясь ипогда по 18 разъ на раз-

стояпіи 50 верстъ въ бродъ черезъ горныя рѣіш. Въ долиыахъ

встрѣчаются кусты цвѣтущей жимолости, розы, медуика, дикій

анисъ. Глубина чсрнозема 72 сант. Луга покрыты ароматиче-

iff

%

* it»-.-*. /' ■■*..■ , ЧСі*;-.Ѵ' Л*.4

- - ii i 'li'lf1'- ■ ' ' tH^\[::^k-\ ii

8 ;•««.• . »■*.T'_2' 1 '' Ліи: f t ■•

-•.- V

IE ,< *' ,f

II,:

ijf "i V; ..

TlK.,1 """^ '-';■&.■, Л . ,

' Iffi'i :!"'-i i i>'J&V ■■'•■;' -'■•,,' Л

'tiWiL'i Ui,-^, * fl Vjv

■ J* tin шг ■ "* Aft ,■$.} j t'

I.

'; <в;

Шг/#:

i' i1

<

o

a.

CJ

t-.

o

o

O

u.

>=;

o

H

17

скими алтайскими травами, цвѣты поражаютъ яркостыо красокъ,

татарское мыло, primula lychnis, calcedonica, модунки pulmanaria,

cipripedium alsine и друг. устилаютъ долины, бѣлая алтайская

бабочка вьется вереницами, бъ ложбинахъ пробѣгаютъ свѣтлые

и холодные ручьи. Въ Куеганскомъ ключѣ было 12° R. въ іюнѣ.

Кругомъ тяыутся горы, покрытыя иышной травой и душистыми

дягилями. Съ горъ спускаются величественныя лиственницы, до-

ходящія до 14 вершковъ въ діаметрѣ, повсюду видна береза, че-

ромуха, цвѣтущая жимолость. Изъ деревни Булатовой мы спусти-

лись въ долипу Тихой, по дорогѣ постоянно встрѣчая пасѣки,

имѣющія до 500 ульевъ. Долина іюкрыта прекраснымъ листвен-

нымъ лѣсомъ. Лиственница ві^ 128 сант. въ діаметрѣ.

Алтайскіятравыкрайнеразнообразпы. Жители зпаютъ употреб-

леніе многихъ изъ нихъ какъ цѣлебныхъ. Утесы степнаго Ануя по-

крыты огромными, какъ лопухъ, листьями ревеня. Воздѣ встрѣ-

чается иванъ-чай и баданъ dictramus Traxinella. Переваливая изъ

долины въ долину, видя характеръ этихъ долинъ, эти безконеч-

ные луга, сочныя травы, огромное обиліе лѣсовъ, яачинаешь по-

нимать, что каждая изъ этихъ долинъ можетъ помѣстить малень-

кое евроиейскоо государство. Здѣсь могутъ существовать сотни

селъ и деревень, а обширные города могутъ умѣститься на каяс-

домъ изъ плато выдвигаемыхъ торрасами горъ. He даромъ стре-

мительнымъ потокомъ течетъ сюда колонизація ко всѣмъ этимъ

долинамъ отъ Ануя до Катуни; безпрестанпо вы встрѣчаете по

горнымъ рѣчкамъ малепькія избушки и мельницы переселенцевъ,

помимо множества пасѣкъ и зимовокъ кунцовъ.

Западныя горы, около Змѣиногорска, представляли менѣе ра-

стительности. Это были голыя опалепныя горы, только Синюха,

около Колыванскаго завода, наломинастъ лѣсной видъ сѣверяыхъ

сопокъ. За to no Алою и Ульбѣ появляется роскошная расти-

тельность,—продвѣстница Бухтарминской флоры. Эти свѣжіе и

сочные луга, послѣ камепистой мѣстности, пыгаущей жаромъ,

производятъ отрадное виечатлѣніе. Розовыя и бѣлыя мальвы,

дѣлыми цвѣтниками, качаются среди высокихъ травъ; желтыя

нивы хлѣба устилаютъ склопы, сады жимолости окружаютъ до-

рогу. За переправой черезъ Ульбу, при подъемѣ на горьт, за Усть-

каменогорскомъ, долины горпыхъ рѣчекъ открываютъ южную

растительность Алтая, съ желтой и бѣлбй алтайской розой, ди-

кимъ жасминомъ, дельфиніумомъ и другими цвѣтами; склоны укра-

шены богатыми пасѣками. Растительность по склопамъ здѣсь

пышнѣе и нѣжнѣе; за то на высотѣ голыя вершины едва ио-

крыты мелкой травой. Въ Нарымскомъ хребтѣ іюявляются том-

2

18

ныя, поросшія хвойнымъ лѣсомъ, сопки. Это пирамидальныя

горы, выступающія какъ бы изъ долинъ, и видъ ихъ во весь

ростъ со всѣми переходящими зонами отъ лиственнаго, затѣмъ

хвойнаго лѣса, съ полянами розовыхъ ковровъ кипрея сроди

рощъ, къ травяной растительности, завершающейся оголенными

вершинами скалъ, съ полосами залегшаго въ нихъ снѣга, съ воз-

дымающимися пиками, покрытыми плавающими облаками, какъ бы

окутанные бѣлымъ боа, придаютъ особепную прелесть этимъ го-

рамъ, напоминая швейцарскіе виды.

Совершенно инаго характера восточная часть Алтая. Тотчасъ

на правой сторонѣ Катуни начинаются лѣсные хребты и горы

изобильны влажностью; здѣсь выступаетъ алтайская «чернь» или

тайга. Совершивъ путешествіе на Телецкое озеро въ 1880 г., мы

видѣли эти мѣстности и извлекаемъ изъ нашихъ дневниковъ опи-

саніе ихъ.

Когда изъ долины Ыаймы, цвѣтущей, покрытой сочными тра-

вами, мы соворшали черезъ горы поревалъ къ Телецкому озеру,

насъ окружали дѣвственные лѣса и огромныя травы; изъ нихъ

папортники и репей иоднимались выше человѣка, сидящаго на

лошади. Дикій хмѣль обвивалъ деревья. Среди кедровъ и сосенъ

разростались рябина, акація, бузина, а кусты черемухи, сморо-

дипы и малины свѣшивали гроздья своихъ ягодъ. Мѣстами высту-

иалъ чистый лиственный лѣсъ. Когда мы иоднялись на перевалъ

къ Паспаулу, насъ окружили прелестные парки изъ тополей, бе-

резъ, осипъ, зелонь была свѣжая и сочная; эта зелень живописно

сбѣгала по склонамъ.

Другая дорога къ Телецкому озеру вела по Біи, которую ха-

рактеризовалъ геологъ Гельмерсенъ:

«Живописныя скалы, омываемыя волнами Віи и возвышаю-

щіяся огромными стѣнами, часто напоминаютъ путешествоннику

Саксонскую Швейцарію. Мортвая тишина царствуетъ среди этой

живописной природы. Но современемъ Толецкое озеро, нодобно