Text

БИБШОТЕЬА ФШЮСОФОВЪ. И.

КАКЪ ХУДОЖНИКЪ И МЫСЛИТЕЛЬ.

Проф. А. РИЛЯ.

ПЕРЕВОД Ь < Ъ II Ъ Μ Ε ЦК А ГО

3. Венгеровой.

ИЗДАНІЕ РШКЩИ ЖУРНАЛА ,,0БРА30ВАНІЕ<4.

_*£=»е,=^

С.-ШПТ:РГ>УІ»ГЪ.

Типо-Литографія А. Лейфертп. Большая Морская, 05.

1898.

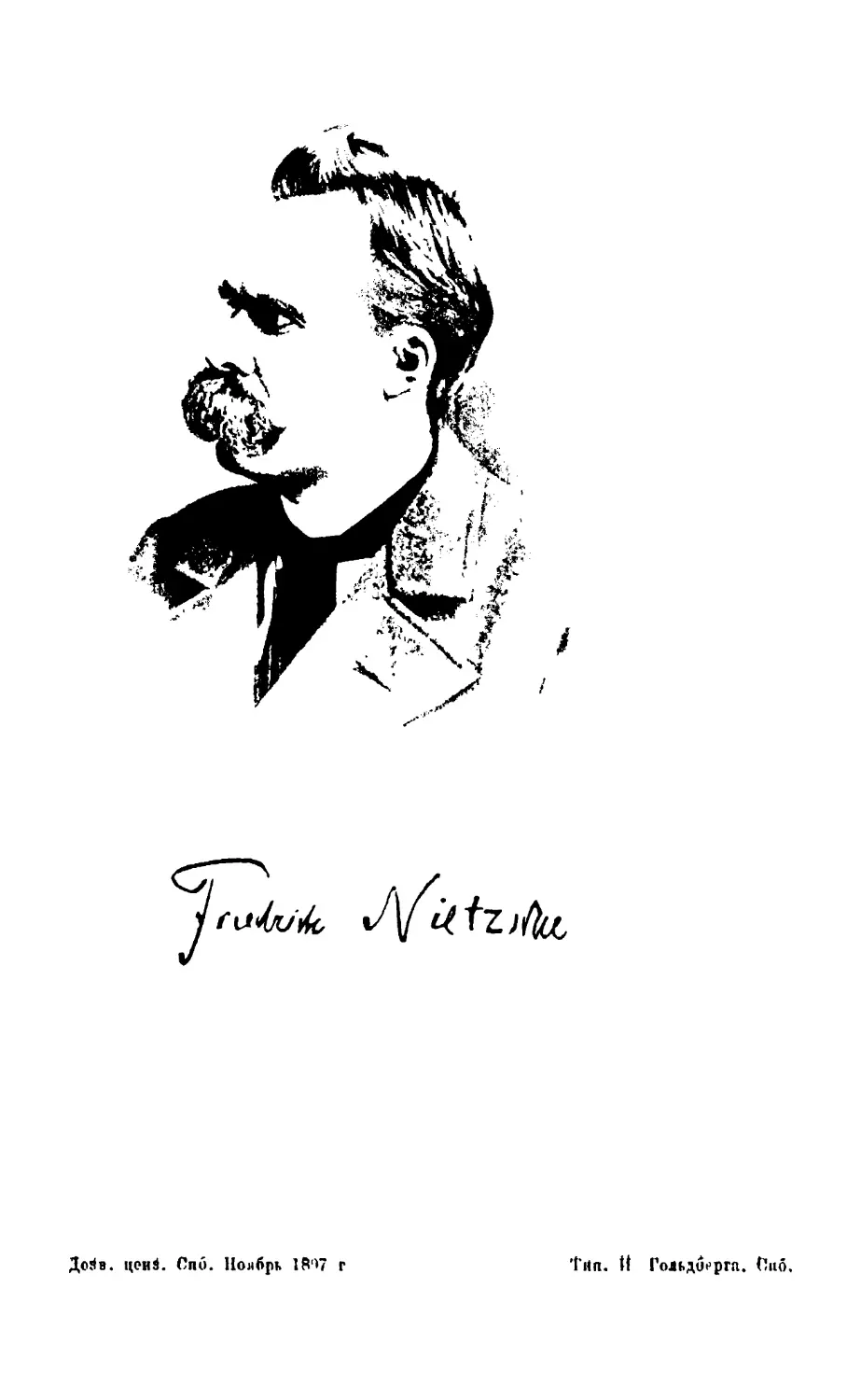

ігчаиб, J\fktZ)

Al

Дойв. цоиё. Οπό. Ноябрь І8>7 г.

Тип. И. ГоіьдО^рга. Ou

Дозволено цензурою. С.-Пстербургъ, 26-го Сентября 1897 г.

АФОРИЗМЪ НИТЦШЕ ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Для наилучшаго изображения значитель-

наго предмета слѣдуетъ заимствовать краски

у него самого, такъ чтобы самые предѣлы и

переходы красокъ создавали рисунокъ.

<Mens<-hliihes. AUzumenschliehcs. ί. Арішг. 20Γ)).

ПРОИЗВЕДЕНЫ НИТЦШЕ

И

ЕГО ЛИЧНОСТЬ.

Въ самомъ кояцѣ 1871 года появилась

маленькая книжка, заглавіѳ которой звучало загадкой и

обращало на себя вниманіѳ: «Происхождение траге-

діи изъ духа музыки» (Die Geburt der TragCdie aus

dem Geiste der Muelk). Авторъ ѳя, молодой профес-

соръ классической филологіи въ Базѳлѣ, былъ не-

извѣстѳнъ внѣ ограниченнаго круга друзей. На

первый взглядъ олшвлѳнно и убѣдитѳльно

написанная книга могла показаться чѣмъ-то весьма стран-

нымъ, попыткой отнести музыку будущаго, какъ

называли тогда произведения Вагнера, къ далекому

прошлому, ко времени процвѣтанія греческой тра-

гѳдіи. Рихардъ Вагнѳръ и Эсхилъ! Годъ спустя

тотъ же авторъ началъ сѳрію «Несвоеврѳмѳнньтхъ Раз-

суждѳній» полемическимъ памфлетомъ противт>

совершенно забытой теперь книги и до сихъ nojvb

нѳзабытаго большого критика. Книга называлась

«Давидъ Штраусъ, учптель и писатель», а потомъ

болѣѳ кратко и рѣзко: «Давидъ Штраусъ и другіе

филистеры».

Находчивость автора въ нападкахъ, остроуміѳ

ілутокъ, блѳскъ ироніи и иасмѣшекъ д-Ълаютъ эту

книгу однимъ изъ лучшихь произведешь немецкой

— 8 —

полемической литературы. ОтдЬльныя фразы, мѣткія

какъ эпиграммы, напоминаютъ Леесинга по своему

остроумію. Юморъ пхъ увеличивается еще отъ того,

что онЪ направлены противъ писателя, котораго

самого сравнивали съ Лессингомъ. РЬзкость же от-

дѣльныхь м Ъстъ объясняется тЬмъ, что авторъ

памфлета, последователь ІГГопенгауера, быль оскорб-

ленъ плоскими софизмами Штрауса въ его выход-

кахъ противъ пессимизма учителя.

Лишь немногіѳ читатели замѣтили сразу свяль

между обоими произведеніями. Въ χ Происхождении

Трагедіи» рѣчь идетъ о возвышенной трагической

культурѣ художественнаго генія, и авторъ говорить

о ней въ пророч» скомъ экзальтированномъ тон h.

Въ памфлѳтЬ противъ Штрауса этой культура про-

тивополагается, какъ полный контрастъ и какъ ире-

пятствіе къ ѳя достижению, низкая культура

«филистера цивилизаціи». Въ перномъ произведении борьба

ждется противъ Сократа, на котораго авторъ

нападаешь (по недоразумѣнію, впрочѳмъ) какъ на

основателя и тшшчнаго представителя всякаго антиху-

дожественнаго направления умовъ. Вторая книга

представляетъ шутливое иослѣсловіѳ къ первой и

вышучиваѳтъ совремѳннаго выразителя того будто-

бы сократовскаго, плоско-оптимистичѳскаго образа

мыслей.

Памфлетъ противъ Штрауса возбудилъ рѣзкіе

споры за и противъ. Съ этого времени имя Фрид'

риха Нитцше стало часто называться.

До 1876 г. полнились быстро одна за другой три

дальнѣйшія части «Несвоевременных/!, Разсуждѳній»:

Первая часть «О иользѣ и вродѣ исторіи для жизни»

(Vom Nutzea und Nachtheil der Historié fur das Leben)

— 9 -

должна была называться: «Мы историки; изъ

патологической исторін современной души» (ѴѴіг Histo-

riker; zur Krankheitsgeschichte der moderneu Seele).

Дв'Ъ другія части носили заглавія: «Шопѳнгауеръ

какъ воспитатель» (Schopenhauer als Erzieher), и

«Рихардъ Вагнеръ въ Байрейтѣ» (Richard Wagner

in Bayreuth). Въ этихъ «разсуждѳніяхъ» молодой,

пламенный умъ подходить къ современности

полный надеждъ. Онъ берѳтъ изъ ея философіи, изъ

ея искусства то, что соотвѣтетвѵѳтъ глѵбочайшимъ

влечѳніямъ его души, и усвоиваѳтъ заимствованное,

претворяя его. Повидимому онъ еще питаѳтъ

полное довѣріѳ къ духовнымъ вождямъ, которыхъ онъ

для себя избралъ. Онъ склонѳнъ изъ чувства

благодарности преувеличивать ихъ труды, которые по-

могаютъ окрѣпнуть его собствѳннымъ силамъ. ~Въ

овоѳмъ стремлѳніи къ общѳнію, къ тому, чтобы прі-

обрѣсти ѳдиномышленниковъ, онъ жаждѳтъ вліяніл

непосрѳдствѳннаго, даже бурнаго. Отсюда

возбужденный тонъ его кнпгъ. Онъ хочѳтъ всѳцѣло

пользоваться правомъ молодости, т. ѳ. заново создавать

свой собственный міръ. Въ разсужденіи собъ исто-

ріи», самомъ цѣнномъ изъ сѳріи нѳсвоѳврѳменньтхъ

разсуждѳній, онъ возстаетъ противъ излишества

«исторіи» въ воспитаніи соврѳмѳннаго чѳловѣка;

между прочимъ и потому, что этимъ вызывается

принижающее человека сознаніѳ себя только эпв-

гономъ.

Въ этомъ излишества онъ видитъ ослабленіѳ

личности, оскудѣніѳ пластической силы жизни.

Противъ этой систорической болѣзни» нашего времени

онъ рѳкомендуѳтъ какъ целительное средство «не-

историчѳскік элементъ жизни—т. е. силу и умѣ-

— 10 —

ніе забывать», болѣе же всего онъ «превозносить,

сверхъисторическую силу». Такъ напр. въ искус-

с*вѣ я рѳлиііи онъ видитъ силы, придающія

земному бытію характѳръ вѣчнаго. Несомненно, чтр-

это исканіѳ свѳрхъисторичѳскаго, т. е. вѣчнаго въ

жизни, было основой всего его тогдашняго міросо-

зерцанія. Онъ былъ еще подъ вліяніѳмъ Шопѳнгауера

и раздѣлялъ его пренебрежете къ исторіи.

Всякая вѣра въ развитіе, въ «міровой процессъ»,

вызывала въ немъ смѣхъ. Заявленіѳ же его, «что·

цѣль чѳдовѣчества не въ конечяыхъ рѳзудьтатахъ^

а въ тѣхъ высшихъ экзѳмплярахъ людей, которые

человечество производить», показываѳтъ,какъ рано

уже сложился въ его пониманіи основной принципа

его ариотократяческаго образа мыслей. Взглядъ era

на науку и ея предѣлы является тоже очень про-

ницатѳльнымъ. Критикуя попытки превратить исто-

рію въ чистую науку, въ отдѣлъ естѳствоэнавія

(въ то время Бокль пользовался еще популярностью)

онъ нашѳлъ мѣткоѳ слово: «посколько сущѳствуютъ.

законы въ исторіи, эти законы ничего не стоятъ,

и самая исторія ничего не стоитъ».

Но въ одномъ этотъ воинственный отрицатель

ошибался. Будучи самъ профѳссоромъ и учѳнымъ,

онъ слишкомъ высоко цѣнилъ вліяніе учености

на жизнь—бодѣѳ высоко во всякомъ случай, чѣмъ

этого трѳбуѳтъ справедливость.

Въ разсуждѳніяхъ о Шопѳнгауерѣ и Вагнѳрѣ—

мѳнѣе всего несвоевременныхъ при своѳмъ появлѳ-

ніи,—онъ заходить слишкомъ далеко въ своѳмъ

увлѳченіи, и вслѣдствіе этого характеристики обѣихъ

личностей выходятъ слпшкомъ субъективными. Но

т*Ьмъ сильнее выдвигается благодаря этому самъ

— 11 —

авторъ, его тяготѣніе къ великимъ начинаніямъ,.

стрѳмлѳніе къ высшей духовной власти,

предвиденье своей будущности, предчувствие опасностей

этого будущаго. «Шопѳнгауеръ и Вагнѳръ — т. ѳ.>

въ одномъ слове, Нитцше»—такъ опредѣляѳтъ впо-

слѣдствіи самъ Нитцше личный характеръ обоихъ.

произведѳній. О томъ, что въ нихъ заключалось

своего рода «прощаніѳ», что они были послѣднимъ

аккордомъ отзвучавшихъ настроѳній, никто не могк

подозревать при ихъ появленіи.

Но тѣхъ, кого горячность и натискъ этихъ пѳр-

выхъ произведѳній Нитцше увлекли за собой, кто

мысленно присоединялся къ смѣлымъ драконобор-

цамъ и культурнымъ прѳдвозвѣстникамъ, шаги

которыхъ слышались въ «Происхождении Трагѳдіи»—

тѣхъ ожидало скорое разочарованіѳ. Въ 1878 году,

всего два года после «Несвоевременныхъ равсуж-

деній», вышло въ свѣтъ собраніе афоризмовъ подъ

заглавіемъ «Человечное, слишкомъ человечное» (Men-

schlichcs, AUzumenschliches). Нигцшѳ самъ характери-

зовалъ свой сборникъ «книгой для свободомысля-

щихъ» и посвятилъ его памяти Вольтера, пріуро-

чивъ изданіе къ празднованію столѣтняго юбилея

со дня смерти Вольтера. Въ тѳченіѳ слѣдующихъ

двухъ лѣтъ появились дальнейшая произведения въ

томъ же родѣ: второй томъ книги «Человечное,

слншкомъ человЬчное» и «Странникъ и его тень»

(Der Wanderer und sein Sclmtten). Нитцше, казалось,

отрекся въ нихъ отъ самого себя. Романтичная и

поэтическая метафизика «Происхожденія Трагедіи»

и книги о Вагнере сменились тяготЬніемъ къ

позитивизму и разсудочности. Сократъ заменилъ Діо-

нік*а. Со столь лее резкой, хотя и противоположной

— 12 —

по направлению, односторонностью Нитцше превоз-

носитъ теперь человѣка науки: онъ должѳаъ стать

«дальнЪйшимъ развитіѳмъ эстетическаго начала»;

художнпкъ же, по природѣ своей, «существо

отсталое». Художники, говорить онъ (афор. 220 въ Ч.

с. Ч.) «восторженные глашатаи религіозныхъ ифило-

софскихъ заблужденій чѳловѣчества». Бмѣстѣ съ пере-

мѣной образа мыслей переменилась и манера Нитцше.

Тѳченіе рѣчи, неудержимое въ юношескихъ проиг-

вѳденіяхъ, становится какъ бы замедленяымъ

препятствиями, разбитымъ на части. Бурный потокъ

смѣнился маленькими, прозрачными озерами, изъ

которыхъ выглядываютъ свѣтлыя мысли. Нитцше

иишетъ афоризмы. Въ одномъ лишь страстный

мыслитель остался вѣрньшъ сѳбѣ: ему нравится

лишь самое крайнее, во всѳмъ онъ стремится дойти

до послѣдняго предѣла. «Лучше гибель человѣчѳства»,

говорить онъ, «чѣмъ рѳгрессъ зяанія!» И позже, въ

«Утренней Зарѣ» (Morgenrute) познаніе истины

признается «единственной великой цѣлью, въ жертву

которой слѣдуѳтъ принести все: даже само

человечество» .

Въ основныхъ взглядахъ Нитцше произошѳлъ еще

одинъ коренной перѳворотъ. Его можно было предви-

дѣть при большой проницательности уже въ

«Утренней Зарѣ», а въ «Радостной Наукѣ» (Fruhliche

Wisscnschaft, 1882) онъ обозначается улсе гораздо

яснѣѳ. Главнымъ произведѳніемъ новой эпохи въ

творчѳствѣ Нитцше является его самый

изумительный трудъ, символическая книга: «Такъ сказалъ

Заратустра» (Also sprach Zantthustra), написанная

въ 1883—1885 гг. Къ этому главному произведенію

присоединяется несколько второстепѳнньтхъ, въ ко-

— 13 —

торыхъ авторъ стремится обосновать научными

доводами свой новый образъ мыслей и сдѣлать изъ

него непосрѳдственвыѳ выводы. Въ этомъ же духѣ

написанъ сборникъ афоризмовъ с За пределами добра

ц зла» (Jenscits. von Gut and Btfse) и книга с О

гтроисхождѳніи нравственности» (Zur Généalogie

«1er Moral). Въ последней Нитцшѳ различаешь

двѣ системы нравственности. Въ май 1888 г.

появилось Туринское письмо о Вагнѳрѣ (Der Fall

Wagner), мастерски написанное, но не выходящее изъ

разряда полѳмичѳскихъ памфлѳтовъ. Въ сентябре

того же года Нитцше написалъ предисловие къ

своей «Гибели кумировъ» (GOtzendSmmerung); этотъ «фи-

лософскій экстрактъ» подводитъ итогъ его са-

мымъ смѣльгмъ и свободнымъ идѳямъ, и срадика-

ленъ до преступления», какъ шутя говорилъ самъ

Нитцше, Изъ задуманнаго имъ капптальнаго

произведения на научной основѣ «Опытъ къ пѳрѳоцѣнкѣ

всѣхъ ценностей» подъ заглавіѳмъ «Жѳданіѳ

власти» (Der Wille zur Macht) закончена лишь первая

часть—«Antichrist». Наступившая катастрофа

положила преждевременный ковецъ дальнейшей

деятельности Нитцше. Другое изъ «главныхъ произведѳній»,

о которомъ упоминается въ «Происхождѳніи

нравственности» и въ книгѣ о Вагнерѣ, должно было

называться «Физіологіѳй эстетики», но оно, кажется,

уже даже и не было начато.

Въ настоящее время Нитцше наиболее

читаемый изъ серьѳзныхъ писателей. Онъ выразить

однажды въ письмѣ къ Брапдесу гордое жѳланіе

имѣть только «нѣеколышхъ читателей, которыхъ самъ

высоко ставишь—и больше никакпхъ». Желаніѳ это

не исполнилось. По м-Тірѣ того какъ умножаются

— 14 —

изданія его произведений, увеличивается и число

книгъ о немъ. Имя его собрало вокругъ себя

ревностную толпу последователей, большей частью

литѳраторовъ и художниковъ· Его идеи для мно-

гихъ сделались символомъ веры. Ихъ неверно

толкуютъ и этимъ его компрометируютъ. Вліяніе

«го стиля на представителей новыхъ лнтературныхъ

вѣяній въ нѣмецкой литературе несомненно.

Стремятся подражать ему, хотя ему подражать нельзя и

не слѣдуѳтъ. Онъ несомненно модный философъ

нашего времени, а, быть можетъ, только временная

мода.

Восхвалять его — значить идти противъ его же-

ланія: «Я ждалъ отклика и услышалъ только

похвалы», говорить отъ его имени «разочарованный».

Возражать ему слишкомъ поздно — после его соб-

ствѳнныхъ возражѳній. Онъ имѣетъ въ виду самого

■себя, говоря въ «Страннике и его тѣни» (афор. 249):

«Этотъ мыслитель не нуждался въ томъ, чтобы ему

возражали: ему достаточно для этого самого себя.

Да и кроме того: не нужно возражать, нужно только

понимать >.

Современная эстетическая критика ставить

личность художника впереди его творчества. То, что

художникъ даѳтъ и на чемъ основано главнымъ об-

разомъ его вліяніѳ, не воплощено исключительно и

всѳцѣло въ его пропзвѳдѳніяхъ, а таится въ

значительной степени въ его собственной личности, въ

^го пониманіи предмета, его настроѳніи, его твор-

чѳскомъ ѳкстазгЪ. Произведете художника и его

личность сливаются въ каждомъ истинно-художе-

ственномъ произведена. Этотъ принципа, гтрпм'Ъ-

ннмъ π къ философскимъ системамъ, посколько

— 15 —

происхождение этихъ системъ приближаетъ ихъ къ

художествеянымъ произвѳденіямъ. Онъ примѣнимъ

такимъ образомъ и къ ходу мыслей въ писавіяхъ

Нитцшѳ.

Нитцшѳ мыслитель съ наиболѣѳ сильно выраженной

индивидуальностью. Изъ глубины собственныхъ ду-

шѳвныхъ пѳрѳживаній онъ почѳрпнулъ слова о томъ,

что каждая философія была всегда сисповѣдью

своего созидателя и какъ бы невольными

мемуарами», и что въ философѣ не можѳтъ быть ничего

•бѳвличнаго. «Mihi ipsi scripsb! — я для самого себя

пишу, восклицаѳтъ онъ каждый разъ, заканчивая

какое нибудь произведете. Онъ видитъ въ каждомъ

•своемъ произвѳдѳніи себя, вполнѣ самого себя—«ego

ipsisslmus». Книги его поэтому не заурядныя книги,

это результаты внутренней жизни, книги наиболѣе

«пѳрѳжитыя»; правда, пережитыя мыслителемъ, для

котораго мысли являютсл событіями.

Этотъ чисто личный характѳръ его

произведений требуѳтъ въ особенности эстетически

художественной оцѣнки. Прежде всего интересно

установить не самую истинность заключѳнныхъ въ

нихъ идей, а то, каковъ авторъ этихъ идей л

какъ онъ ихъ выражаетъ. Насъ чаруѳтъ форма,

вполнѣ отвечающая мыслямъ—страннымъ, окзотич-

нымъ, южнымъ мыслямъ,—чаруетъ ритмъ живой

рѣчи, звукъ написанныхъ для слуха словъ. Но все

таки было бы, какъ говорить Нитцшѳ, «сдисгрѳгаціеп

инстинктовъ», если бы мы въ художникѣ Нитцшѳ

забывали мыслителя. Художественное наслаждѳніе

его формой не должно ослаблять интерѳсъ къ со-

держанію, т. е., въ данномъ случаѣ, къ истинности:

учѳнія Нитцше.

— 16 —

Чтобы быть справѳдливымъ къНитцше, не нужна

судить его по тѣмъ взглядамъ, которые онъ самъ

опровергаешь· Въ его собствѳнныхъ произведешьхъ

данъ критѳрій для суждѳній о нѳмъ. Тамъ, гдѣ

нужно, его можно побѣдить на его собственной

арѳнѣ и его собствѳннымъ оружіемъ. Очень легко

осудить его вэгляды съ точки зрѣнія

обыденной морали—но что можѳтъ быть болѣѳ празднаго?

Того, кто соткрылъ новыя ценности», нельзя судить

по старымъ. Понятно само собой, что тотъ, кто

признаѳтъ себя «внѣ морали» и видитъ въ

общепризнанной нравственности лишь историческое и

біологичѳскоѳ переживавіѳ, окажется нѳсостоятель-

нымъ пѳредъ ѳя судомъ. Гораэдо важнѣѳ узнать,

можетъ ли «мораль > устоять противъ его

нападений—устоять во всѳмъ, что она считаетъ обязатель-

нымъ и основаннымъ ва требованіяхъ разума.

Уже по своимъ основнымъ идеямъ Нитцшѳ

«воитель противъ своей эпохи». Онъ аристократъ и

радикалъ, саристократичѳскій радикализмъ — вотъ

самое умное опрѳдѣлѳніе, которое я до сихъ поръ

читалъ о сѳбѣ», говоритъ онъ самъ, Въ всемъ сво-

ѳмъ міросозѳрцаніи онъ представитель

индивидуализма. Ренѳссансъ для него золотой вѣкъ. Наше время

имѣѳтъ склонность къ коллективизму и забываѳтъ

иногда среди своихъ спеціальныхъ задачъ объ ос-

новномъ вначеніи личности. И, можетъ быть,

главное значѳніе Нитцшѳ и состоитъ въ томъ, чтобы

показать опасность, лежащую въ сдѣпомъ стрѳмлѳ-

ніи уравнить всѣхъ и все, и тѣмъ самымъ какъ бы

принизить типъ чѳловѣка.

/Можно ли считать Нитцшѳ филооофомъ? с Какое

ото имѣетъ значѳніѳ > ? отвѣтилъ самъ Нитцшѳ на этотъ

— 17 —

вопросъ. Никакого, если видѣть въ философіи такую

жѳ науку, какъ и всякую другую, лишь нѣоколько

мѳнѣе спеціальную. Но вопросъ пріобрѣтаетъ

крайнюю важность, если видѣть въ философіи

царственный даръ управлять жизнью, мудрость,

устанавливающую цѣль жизни, если считать философа тѣмъ,

чѣмъ Нитцшѳ объявилъ его въ книге о Шопѳнгау-

ерѣ, т. е. «опрѳдѣляющимъ мѣру, цѣнность π вѣсъ

вещей—судьѳю жизни». Философъ въ этомъ второмъ

значеніи слова не нуждается въ «спстѳмѣ» — у

Сократа не было никакой системы. Онъ вдіяѳтъ скорѣе

единствомъ своей духовной жизни, своимъ міросозер-

цаніемъ и силой своей личности. Изъ разбросанныхъ

изрѳченій Нитцшѳ тоже нельзя составить никакой

системы. На первый взглядъ, не видно единства въ пері-

одахъ его творчества, въ произвѳдѳніяхъ одного nepi-

ода, и даже въчастяхъ одного итого нее произвѳденія.

И если при болѣе внимательномъ изученіи можно

подмѣтить нити, связывающія старѣйшія

произведения съ новыми, если въ томъ, что высказано было

ранѣѳ, обнаруживаетсязародышъ попднѣйшихъидей,

то всѳтаки явившееся такимъ образомъ единство есть

скорѣѳ единство личности, чѣмъ системы или учѳніл.

Въ преемственности идей, развивающихся среди

всѣхъ протпворвчій поыимаыія, отражается посте·

пенное развптіе весьма своеобразной личности самого

мыслителя. Поэтому характеристика личности

должна предшествовать оцѣнк в философскаго значенія

его произведеній. Біографическій элемѳнтъ идетъ

впереди логпчески-систѳматическаго.

Мы не задаемся вопросомъ, не обладалъ ли Нитцше

слшпкомъстрастнымътемпераментомъ для философа.

Изд. ред. журн. «Образована». 2

— 18 —

Все великое, въ томъ числѣ и велнкія фнлософскія уче-

нія, исходитъ изъ сердца и обусловлено великими

страстями. Мы спрашиваѳмъ только, былъ ли Нитц-

шѳ достаточно здоровъ для философа. ВЬдь и

здоровье так лее необходимо для философіи, иНитцше самъ

это зналъ лучше всѣхъ. Ул;ѳ тотъ отвѣтъ,

который онъ самъ даетъ въ своей автобіографіи, т. ѳ.

въ изображеніи самого себя въ своихъ произведе-

ніяхъ и въ прѳдисловіяхъ къ своимъ произведѳ-

ніямъ, заслуживаѳтъ вниманія. Но еще болѣе

трогательна повѣсть его жизни, разсказанная его

сестрой.

Первый жизненный ударъ постигъ Нитцше въ

раннѳмъ дѣтствѣ, когда ему было едва пять лѣтъ.

1>ъ этомъ нѣжномъ возрастѣ онъ потернлъ отца (въ

1849 г.), который умеръ отъ сотрясенія мозга послъ

падѳнія съ лошади. Нитцше всю жизнь оплакивалъ эту

потерю, бросившую тѣнь на его въ другнхъ отношѳні-

яхъ безоблачное дЬтство. Воспитаніе Нитцше было

предоставлено главнымъ образомъ ему самому, и вмѣсто

настоящихъ отцовскихъ попечѳній онъ пользовался

«суррогатомъ родительскаго воспитанія ,

«нивелирующей дисциплиной хорошей школьной системы>.

Подъ этими словами онъ нод[>азум;вваетъ учебны л

завѳдѳнія, чѳрѳзъ которыя онъ прошѳлъ въ возрастѣ

отъ 14—20 лѣтъ. Въ своей «безмѣрной жаждѣ

всеобъемлющаго знанія» онъ стремился разбить

«оцѣпенѣвшѳѳ среди законовъ и правилъ распредѣ-

лѳніе и употребленіѳ времени» и отдавался

«пробивавшейся иногда наружу страстности >. Вторы мъ

опрѳдѣлившимъ теченіѳ его жизни событіемъ было

назначѳніе его профессоромъ филологіи въ Базелѣ.

Когда онъ полумилъ эту каѳедру, по рѳкомеігдаціи

— 19 —

своего учителя Ричля, ему было всего 24 года, и онъ

еще не закончилъ своихъ занятій обычной

защитой докторской диссѳртаціи. Лейпцигскій

факультетов послалъ юному «профессору* докторскій дип-

ломъ бѳзъ предварительная экзамена. Этотъ ранній

успѣхъ не принесъ/однако, Нитцше счастья. Слиш-

комъ тяжелая для его возраста работа сразу

обрушилась на него. Онъ сумѣлъ, правда, одолѣть ее—

его мастѳрскіѳ этюды по исторіи древней греческой

философіи подтвѳрждаютъ это въ достаточной

степени,—но одна пзъ причинъ его болѣзнн коренится

именно въ умственномъ переутомлѳніи того времени,

Нитцше принималъ участіе въ войнѣ 1871 г. какъ

добровольный санитаръ. Базельская профессура дѣ-

лала его швѳйцарскимъ гражданиномъ, почему

онъ и не имѣлъ права носить оружіе. Поелѣ

войны онъ началъ страдать глазами, и эта болѣзнь,

какъ выяснилось впослѣдствіи, вызвана была общимъ

мозговымъ ітзстройствомъ. Въ 1876 г. онъ дол-

женъ былъ отказаться отъ нЪкоторьтхъ елужебныхъ

обязанностей ипересталъ читать лекцін въ Базель-

скомъ пѳдагогіумѣ. Два года спустя ему пришлось

еовсѣмъ отказаться отъ профессуры. Когда сестра

Нитцше увндѣла его въ 1878 г. она едва узнала его:

разбитый, усталый, постарѣвшіи человѣкъ въ глу-

бокомъ волненіи протяну ль ей руку. «На меня

легло тяжелое, тяжелое бремя», шшіетъ онъ въ

1880 г.: «за послѣдній годъ у меня было 118 тяже-

лых'ь припадковъ. Я иродолжалъ жить, но не ви-

д'Ълъ на разстояніи трехь шаговъ». Съ гі.хъ поръ

онъ живетъ какъ больной. Не жеіаніе, а

необходимость заставляла его проводить дѣтніе мѣсяиы въ

деревушкѣверхняго Энгаднна, а зиму на РивьерЬ. Но

— 20 —

вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ внутреннюю связь

съ простой и величественной местностью Энгадина,

«родиной всѣхъ сѳребристыхъ красокъ природы», и

любилъ также югъ, мягкое небо, южные цвѣты,

свѣтлый воздухъ и синее море.

Его страданія увеличивались и «послѣ тяжелыхъ

л*Ьтъ дошли до того крайняго пункта, когда

ощущение боли становится привычнымъ», говоритъ онъ

самъ въ письмѣ къ Брандѳсу. Онъ называѳтъ свое со-

стояніе «прѳддверіемъ ада». «Ужасное существовать

среди добровольныхъ лишеній», которую онъ дол-

женъ вести, кажется ему «тяжелой какъ

аскетическая, полная стѣсненій жизнь». «О, какіѳ годы», пи-

шетъ онъ о пѳріодѣ 1876—18S2 гм «какія муки,

какое одиночество и какая тоска, какъ надоѣло жить! »

Въ одномъ письмѣ (къ Брандѳеу) отъ 188S г. онъ

называѳтъ «исторію своей юности съ 15 лвть»

ссплошнымъ ужасомъ, роковымъ падѳніѳмъ иразсла-

бленіемъ». Даже его сильная воля и умѣніѳ

многому противостоять должны были поддаться. «Мое

здоровье слишкомъ сильно потрясено, мученіѳ олиш-

комъ продолжительно», жалуется онъ своему другу

Рэ: «что пользы въ моемъ терпѣніи инасиліинадъ

еамнмъ собой»? Бывали минуты, когда ему стоило

величайшей рѣшимости выносить жизнь, и онъ

разражается однажды словами, полными отчаянія: «я

презираю жизнь». По мѣрѣ того какъ болЬзнь его

принимала большіѳ размѣрьт, ухудшалось и состоя-

ніе глазъ, такъ что онъ почти ослѣпъ. «О, эти глаза»,

жалуется онъ—«я не знаю, что мнѣ съ ними дѣлать,

они положительно силой удаляютъ меня отъ науки».

Нптцшѳ отъ природы не былъ расположенъ къ.

одиночеству. Онъ охотно выскааывалъ свои мысли,.

— 21 -

будучи къ тому же прекраснымъ ирѳподавателемъ, и

его отзывчивая натура нуждалась въ друзьяхъ.

Личныя связи несколько разъ пмѣли рѣшающѳе

значение для его духовной жизни; глубже всего

отражалась на нѳмъ дружба съ Рихардомъ Вагнеромъ.

Поля Рэ онъ иногда называлъ «своимъ другомъ и

завѳршитѳлѳмъ». «Я самъ обломокъ, и только въ

рѣдкія, рѣдкія хорошія минуты могу заглянуть въ

лучшій міръ, гдѣ живутъ цѣлыгая и совершенныя

натуры», пишетъ онъ въ письм-Ь къ этому другу.

Одиночество и отчужденіѳ отъ людей, которыя

неминуемо прпходятъ съ болѣзныо, заставляли его

страдать. «Я не хочу больше быть одинокимъ, хочу

опять стать чѳловѣкомъ. Но увы, мнѣ такъ трудно

выучиться этому», пишетъ онъ въ письмѣ къ Лоу

Саломэ. «Рѣзкость и самоуверенность суждѳній», въ

которыхъ онъ самъ себя упрекаѳтъ, происходятъ

отчасти отъ его обособленности, вслѣдствіе которой

его сужденія не находили отклика и не возбуждали

возраженій. Когда въ 1882 г. его состояніѳ начало

какъ будто улучшаться, онъ сталъ думать о томъ,

чтобы въ тѳчѳніѳ десяти лѣтъ изучать естѳственныя

науки въ Вѣнѣ, Парижѣ или Мюнхѳнѣ. Онъ счи-

талъ тогда своимъ главнымъ нѳдостаткомъ отсут-

ствіе естѳствѳнно-научныхъ знаній. Но особенная

возбужденность творчѳскихъ силъ въ эту пору жизни

заставила Нитцшѳ отказаться отъ этого плана. Въ

слѣдующія пять-шѳсть лѣтъ возникли самыя ха-

рактерныя изъ его произведений, но уже самый

лланъ десятилетней студенческой жизни

показываешь, какъ мало отшельничество и удаленіе отъ

свѣта соответствовали основнымъ стремленілмъ его

натуры.

— 22 —

Въ промѳжуткахъ между припадками болѣзни

Нитцше писалъ свои произведения; онъ писалъ нхъ

урывками, когда чюль отпускала его на свободу»,

часто пользуясь для работы минпмумомъ силы и

здоровья?. Въ моменты труда онъ чувствовалъ себя

свободнымъ, легкимъ, вдохновленнымъ. Прнлпвъ

мыслей онъ ощущаетъ какъ особаго рода танѳцъ.

«Я чувствую себя теперь свободнымъ, я лечу, н

вижу себя теперь опускающимся, во мнв танцуегь

божество*.—«Не отецъ ли мнь* излишество, а мать—

тихій смѣхъ»? Крайне изотцрѳнная

чувствительность побуждала его въ т-в годы къ чрезмерной

производительности, .которая въ свою очередь доводила

до крайности его нервную раздраженность—роковой

кругъ, который все тѣснѣе и тѣснѣе охватывалъ

его до т-бхъ поръ, пока паконопъ не ттогибъ его

духъ. «Познавшій самого себя,—собственный па-

лачъ!» говоритъ Заратустра о себѣ самомъ.

Нитцше любнлт, размышлять среди природы; во

время сильнаго двилсѳнія, на уединѳнныхъ верши-

нахъ у моря, и тамъ, гдѣ самыя дороги, какъ онъ

выражается, становятся задумчивыми,—тамъ

приходили къ нему его мысли. Его произведения созданы

среди plein air'a, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, въ

самомъ дъл'в7 словно чувствуется солнце и свѣжій,

рѣзкій воздухъ.

Нитцше принужденъ былъ работать урывками изъ

за своего « переменчиваго здоровья». Понятно, почему

изменился методъ его работы, почему онъ писалъ

is долженъ былъ писать афоризмы. Прежде онъ ста-

вилъ въ упрекъ Штраусу то, что книга его

составлена изъ кусковъ; онъ требовалъ отъ писателя

цѣльнаго замысла и соответствующей цельности

— 23 —

изложенія. Теперь онъ уже и самъ не могъ, далее

когда хотѣлъ и когда этого трѳбовалъ прѳдмѳтъ,

составить цѣльное изъ цѣльнаго. Даже книга «о

происхожденіи нравственности* распадается на куски

и £>азбиваѳтся на афоризмы. Но онъ хочетъ убѣлить

себя и насъ, что этотъ нѳдостатокъ составляешь вч,

сущности достоинство. Изреченія и афоризмы, въ

которыхъ онъ считаетъ себя первътмъ среди нѣмец-

кнхъ худолѵниковъ слова, онъ называетъ вЪчными

формами; онъ гордится тѣмъ, что «въ десяти фразахъ

молсетъ сказать то, чего другой не сумѣѳтъ

выразить въ цѣлой книгѣ». (Гибель кумировъ, стр. 129).

Намъ, однако, афоризмъ не представляется

стилемъ великаго духовнаго строителя и

созидателя. Онъ относится скорѣѳ къ мелкому искусству.

Это «эпиграмматически! стиль», поралсающіп какъ

стрѣла. Или л;ѳ въ нѳмъ такъ оттачивается и

полируется мысль, что она блеститъ л поражаетъ.

Афоризмъ—форма для отдельной, вырванной изъ

связи съ цѣлымъ мысли, ставшей поэтому

односторонней полуистиной. Еще чаще онъ становится по-

кровомъ для образующейся, не созрѣвшей мысли,

для мысли, которая скорѣе еще настроеніѳ, чЬмъ

мысль. Въ этомъ обаяніѳ афоризма и опасность

этого обаянія. Бурже видитъ характерную черту

декадентскаго стиля въ стрѳмлѳніи придать

независимость страница въ книгѣ, фразѣ въ странип/Ь,

слову въ фразѣ; если ото такъ, то афоризмъ и из-

реченія, употрѳбляемыя не въ видѣ исключения, а

какъ обычная форма изложенія, составляюсь

декадентский стиль. При этомъ, конечно, молшо

признать, какъ мы это и дЪлаемъ, мастѳрстго Нитцшѳ

въ этомъ стилѣ.

— 24 —

Въ афорпзмахъ Нитцше замѣтны колебанія

манеры выражевія. соответствующая различнымъ фа-

замъ его умственной жизни. Яснѣѳ и проще всего

Нитцшеиисалъ въто время, когда создавались «Чѳло-

вѣчяое, слишкомъ человечное» и «Странникъ и его

тѣнь». О символическомъ стилѣ «Заратуетры» и

о сущности символизма вообще мы еще будемъ

говорить.

«Сгорѣть отъ своихъ собственныхъ мыслей» —

эту аллегорію употребилъ Нитцше, говоря о самомъ

сѳбѣ, и она оказалась не столько аллегоріей, сколько

выражѳніѳмъ подлиннаго физіологически - химиче-

скаго процесса въ мозгу Нитцше. Мысли

обрушиваются на него и захватываютъ его съ

внезапностью душевныхъ потрясеній и кризиеовъ.

Мыслить значитъ для него ощущать глубокое волненіе;

жить значитъ «постоянно претворять себя, все свое

существо, въ свѣтъ и пламя».

«Да, я знаю откуда я родомъ! Ненасытный какъ

пламя, я горю и пожираю себя. Все пылаетъ, къ

чему я прикасаюсь, все превращается въ уголь, что

остается послгв меня. Несомненно, что я пламя!» *).

Такъ онъ характеризует ь самого себя въ стихо-

твореніи, озаглавленномъ «Ессѳ homo».

Эта характеристика и представлѳніѳ, которое

можно себѣ составить о Нитцше по его произведе-

ніямъ, новидимому, не согласуются съ тѣмъ, какъ

*) Jaî ich weiss woher ieh stamme!

Ungesattigt glcich (1er Flamme

Gliihe iind verzehrieh mich.

Licht wird Mies was ich fasse.

Kohle allés was ich lasse:

Flamme bin ich sicherlir-h.

— 2δ —

его описываютъ друзья. У него была привычка тихо

говорить, осторожная, задумчивая походка, спокой-

ныя черты лица и обращенные внутрь, глядящіѳ

вглубь, точно вдаль, глаза. Его легко было не

заметить, такъ мало было выдающагося въ его внѣшнемъ

облике. Въ обычной жизни онъ отличался большой

вежливостью, почти женской мягкостью, постоянной

ровностью характера. Ему нравились изысканныя

манеры въ обращѳніи, и при первой встрѣчѣ онъ

поражалъ своей несколько дѣланной церемонностью.

Въ отомъ игюбраженіи трудно узнать пламенный

духъ дерзновеннаго мыслителя. Но противорѣчіе

между писатѳлѳмъ и чѳловѣкомъ—только кажущееся,

и исчезаетъ при болѣѳ близкомъ разсмотрѣнін.

То, чтоНитцшѳ возводить въ жизненный идеалъ, и

въ чемъ онъ видитъ цѣль совершенству ющагос я

человечества, не заключается въ идеализированномъ

образе его собственной жизни и личности. Напро-

тивъ, это скорее п2эотивопололсность его самого, во

всякомъ случае противоположность того, что

сделали нзъ него болезнь и судьба. Къ нему можно

применить его собственное изреченіе: «наши

недостатки—ото глаза, которыми мы глядимъ на идеалъ>>,

такъ же какъ и другое: «отъ идеала можно сделать

обратное заключѳніе о томъ, кто въ нѳмъ нуждается»·

Нитцшѳ декадентъ, но онъ понималъ это и

боролся противтэ это о. Онъ декадентъ съ

инстинктами здороваго человека, и поэтому именно онъ

«тавплъ выше всего—даже слишкомъ высоко—силу

жизни, избытокъ жизни, въ чѳмъ бы онъ ни

проявлялся. Онъ больной, который однако более всего

остерегается делать изъ своихъ страданій выводы,

враждебные жизни. Онъ призняетъ страданія, чтобы

— 26 —

не отрицать жизни, и обращаетъ страданіѳвъ источ-

никъ силы, въ дисциплину воли; этимъ объясняется

его подозрительность ко всему, что препятствуѳтъ

проявленію воли, ко всякаго рода чувственной

слабости, даже къ состраданію. Больному здоровье уже

само по сѳбѣ представляется благомъ. И тотъ, чья

воля истощается въ борьб 1:> съ страданіемъ и

становится бѳзсильной во внѣшнихъ своихъ про-

явлѳніяхъ, хотѣлъ бы видѣть конечную цѣль всѣхъ

стрѳмленій въ само Γι могучей волѣ, въ сжеланіи

могущества». То, въ чемъ Нитцше сильнвѳ всего

нуждался въ жизни, онъ переносилъ въ свой иде-

алъ жизни. Онъ нуждался въ «большихъ перспек-

тивахъ нравственно духовнаго горизонта», чтобы

быть въ состояніи переносить свою жизнь. Онъ

мѳчтадъ о все болѣѳ сильномъ и высокомъ развитіи

человека, о перехода къ высшему роду: онъ меч-

талъ о «свѳрхъ-чѳловѣкѣ».

Не нужно однако забывать въ Нитцше поэта и

художника. Его изреченія нужно брать всегда

несколькими тонами ниже и вычитать изъ нихъ все

то, что не только по формѣ и образамъ, но и по

выбору и сочетанию мыслей, находится въ зависимости

отъ его лоэтичѳскихъ наклонностей, его

пристрастия къ очень тонкимъ словѳснымъ оборотамъг

любви къ формамъ рѣчи и колориту словъ. Поэтому

нужно остерегаться понимать Нитцше слишкомъ

буквально. Онъ любить все говорить сильно и рѣзко,

любитъ далее подчеркивать. Онъ пѳрѳмѣной шрифта

старается обратить нашъ глазъ или, вѣрнѣе, нашъ

слухъ на всякое оригинальное или особенно

удачное выраженіе, въ знакъ того, какъ для него

важна форма мысли, часто не менѣе самой мысли.

— 27 —

Мыслитель, который жѳлалъ бы только быть мысли-

тѳлѳмъ, избѣгалъ бы столь шумной манеры изло-

жѳнія.

Возрастающее вліяніе произвѳдѳній Нитцше въ

особенности на молодежь объясняется главнымъ обра-

зомъ обаяніѳмъ его рѣчи, которая дѣлаетъ этого

необычай наго писателя птице ловомъ, завлѳкающимъ

неопытныя души въ свои сѣти.

II.

НИТЦШЕ КАКЪ ХУДОЖНИКЪ.

«Мы, философы, бываемъ болѣѳ всего

признательны, когда насъ отождествляютъ съ

художниками», иисалъ Нитцшѳ Брандесу. Онъ самъ — ху-

дожникъ, котораго можно было бы принять за

философа. Въ философіи своего юношескаго пѳріода

онъ разсматривалъ сотвореніѳ міра пчѳловѣка, какь

проявлѳніѳ воли художника. А вершиной его

творчества стала символическая поома тео]>етическаго

содѳржанія. Несколько чисто внѣшнихъ, случай-

лыхъ причинъ помѣшалн ему, по его же словамъ,

стать музыкантомъ. Зато всѣ его художестве в ныя

наклонности, въ томъ чііслѣ и музыкальныя,

послужили ему для разработки языка. Нитцше—власте-

линъ рѣчи; она для него—ияструментъ, послушный

его тончайшимъ намѣреніямъ и оттѣнкамъ настрое-

ній. Онъ вкладываетъ въ язьткъ свою душу, теченіе

своихъ мыслей, то спокойное, то бурное, колоритъ

евоихъ страстей, и въ тоже время, какъ артлстъ

даетъ своему инструменту проявить глубину своего

тона,такъиязыкъ проявляетъ сной собственный духъ

въ мастерской манерѣ Нитцше, Не одинъ только

врожденный талантъ, но и сосредоточенность мысли и

упорный трудъ способствовали у него выработкѣ

редкой художественности языка.

— 32 —

Какъ видно изъ «работъ и набросковъ 1872—

1876 гг.» (10-й т. сочин.), въ число задуманныхъ

имъ «нѳсвоевременныхъ разсуждѳній» (ихъ должно

было быть двадцать) входилъ очеркъ <0 ^тѳніи и

письмѣ». Упоминаются также подготовительный

работы къ «ученію о стилѣ». Афоризмы о языкЬ, вошедшіе,

въпозднѣйшія произведения, главнымъ образомъ—въ

«Человечное, слишкомъ чѳловѣчное» и «Странникъ

и его тѣнь», заключаютъ въ себѣ, вероятно, глав-

нѣйшія мысли тѣхъ набросковъ. Они даютъ намъ

возможность заглянуть въ мастерскую писателя, и по

нимъ можно было бы составить цѣлую тѳорію писа-

тѳльскаго искусства, въ особенности же искусства

Нитцшѳ.

с Прежде всего нужно много работать, нужно

отдать кровь и силы на выработку языка», говоритъ

онъ въ отрывкѣ «О чтеніи и пиеьмѣ». «

Настало время», продзлжаѳтъ Hnriiuiej «заняться

художественностью нѣмецкаго языка», с Должно

образоваться ремесло, чтобы изъ него

выработалось искусством. «Нѣмцьт въ большинства слу-

чаевъ забываютъ, что нужно учиться читать и

писать*. сКакой нѣмѳцъ знаетъ и считаетъ необходи-

мымъ знать, что есть искусство въ каждой хорошо

выраженной фразѣ—искусство, которое нужно

понять, для того чтобы сталъ яснымъ смысдъ фразы».

(«За иредѣлами добра и зла» стр. 206). «Ниодинъ

культурный народъ», пишѳтъ Нитцше въ

«Странника и его тЪни» (афор. 95) «не имѣѳтъ такой

скверной прозы какъ нѣмцы». Это продсходитъ отъ того,

что «нѣмцы знаютъ только импровизированную

прозу.—Работать надъ одной страницей прозы какъ

— 33 —

надъ статуей—тімъ кажется какой-то непонятной

фантазіей».

«Дивная музыкальность» языка сущсотвуетъ

прежде всего для слуха. Школа языка является

«школой высшей музыкнэ. Поэтому нѣтъ ничего

пагубн-Ье для нѣмецкаго я.шка, какъ «канцелярскій

слогъ, преобладаніе письмен наго стиля надъ язы-

комъ живой рѣчи».— Ліисаніе должно быть всегда

лодражаніемъ». Маколзй провѣрялъ чтеніемъ вслухъ

все, что онъ писал7?. Нужно читать книгу, какт> му-

зыкантъ читаетъ партитуру; нужно слышать, что

читаешь. «Нѣмецъ не читаетъ вслухъ; онъ читаетъ для

глазъ, а не для слуха. Онт, прячетъ уши въ ящикъ

причтеніи... Въ Германіи одни только пасторы,

произносящее проповЪди, понимаютъ значеніѳ слоговтэ іг

словъ, знаютъ, какъ звукъ фразы ударяется и от-

скакиваѳтъ, какъ слово устремляется впередъ,

разливается и замираетъ; у нихъ однихъ есть совесть

въ ушахъ. Вполнѣ естественно тіоотому, что самое

совершенное произвѳдѳніѳ нѣмецкоп прозы принад-

лежитъ перу величайшаго нЪмецкаго проновѣдника:

въ сравнѳніи ct> библіей Лютера все остальное

только— литература*. (сВнѣ добра и зла>, стр. 208).

Главнѣйшія правила литературного стиля и его

наіюолѣѳ употребительные пріѳмы определяются

различіем ь между разговорной рѣчыо и письменнымт,

языкомъ Послѣдній лишѳнъ удареній, жестовъ,

взглядовъ, сопровождающихъ слова; искусство

писателя трѳбуетъ замЬны этихъ пріемовъ живой рѣчи

другими. Какъ выдвинуть слово, не повышая тона,

какъ выдвинуть какую нибудь часть фразы—вотъ

первый вопросъ. «Искусство заключается въ томъ»,

говорится въ наброскЬ къ учѳнію о стихѣ, «чтобы

— 34 —

все чувствовалось какъ жестъ—длина и краткость

предложение знаки прѳпинанія. выборъ словъ, паузы,

послѣдоватетьность аргументовъ». «Стиль долж-енъ

жить». Въ некоторой (вязи съ этішъ находится

тонкое замѣчаніе о томъ, что «хорошая проза

пишется только съ мыслью о поэзіи>, потому что

обаяніѳ прозы именно въ томъ и состонтъ, что она

постоянно изоѣгаетъ поэзіи и противоположна ей·

Всѣ художественный наклонности и таланты

Нитпше содействовали своеобразности его стиля·

Нитцшѳ относится къ своей рѣчи, какъ музыкантъ,

поэтъ іі живописецъ. По его сочиненіямъ всего

лучше можно впдвть, сколько музыкальныхъ чаръ

таится въ языкѣ, и какъ велика живописующая

сила слова. Но стиль Нитцшѳ подвергался измѣ-

неніямъ, которыя заставляютъ насъ дЪлать разли-

чія. Мы не считаемъ его писательскую манеру без-

усдовно совершенной, но останавливаемся

преимущественно на ея каіествахъ и на нѳобычайномъ

богатствѣ его стилистическпхъ средствъ.

Музыкальность языка заключается прежде всего

въ ритмичности рѣчи, въ томъ, какъ она возра-

стаѳтъ и понижается, замедляется и стремится

впередъ, въ связномъ движеніи ея отдѣльныхъ

частей, когда она прерывается на паузахъ или течѳтъ

ровной струей. «Труднѣѳ всего перевести съ одного

языка на другой ритмъ словъ, корѳнящійся въ глу-

бинѣ національнаго характерах. «Если невѣрно по-

нятъ ритмъ фразы, то и самая фраза не может ь быть

вѣрно понята». Къ этому присоединяется окраска

тоиовъ въ рѣчи, «смѣсь и взаимодѣйствіе красокъ:

хроматическая гамма языка». Требованіе «угадывать

смыслъ въ сочѳтаніи гласныхъ и двѵгласньтхъ и

— 35 —

вникать въ яѣжность и богатство тоновъ, которыми

онѣ окрашиваются при слѣдованіи одна за другой»,

можѳтъ показаться слишкомъ искуственнымъ и

дѣланнымъ; оно обнаруживаешь чрезмерную вое-

пріимчивость къ акустичѳскимъ чарамъ языка. Но

все таки любопытно разсмотрѣть съ этой точки

зрѣнія фразы самого Нитцше или, вѣрнѣе,

прослушать ихъ.

Нитцше владѣѳтъ тайной живописи словами; онъ

умѣѳтъ наполнять воображѳніѳ читателя красками

іі формами, Онъ знаѳтъ, что для этого требуется

высшая простота изображенія наряду съ

пластичностью рѣзкихъ типичныхъ чѳртъ изображаѳмаго.

Прочтѳмъ и посмотрнмъ напр. на живописность

афоризма 295 въ сборникѣ «Странвикъ и его тѣнь».

Какъ выступаютъ въ немъ наиболѣе характерныя

черты природы верхняго Энгадина:

зеленовато-молочное озеро, земля, покрытая цвЬтами, утесы, снѣж-

ныя поля надъ широкими лѣсистыми хребтами, а

на самомъ верху обледенелые зубцы. Затѣмъ елѣ-

дуютъ живые аксессуары картины: стадо коровъ,

въ одиночку и группами, быкъ, только что

вступившей въ бѣлыи пѣнистый ручей л медленно слѣ-

дующій за его стрѳмптельнымъ тѳчѳніѳліъ, смуглые

пастухи, дѣвушки,одѣтыя почтитакъже,какъюноши.

Все это величественно, тихо, свѣтло, все погружено

въ покой и вечернюю примиренность — соединение

идиллическаго π героическаго настроенія. Въ «^а-

ратустрѣ» Нитцше рисуетъ картину скорѣе въ жан-

рѣ Вѳклина: «Я—лѣсъ, и во мнѣцаритъ ночь темныхъ

деревьевъ; но кто не испугается моего мрака, тотъ

найдетъ подъ моими кипарисами и кущи розъ. И

маленькаго бога онъ найдетъ, любезнаго дѣвушкамт.:

— 36 —

онъ лежитъ у колодца, тихо, съ закрытыми

глазами*. Мы бродимъ съ Нитгщіе по темеымъ кипа-

рпсовымъ аллеямъ заб^юшенной итальянской виллы.

Слова «въ ранній часъ. когда звепитъ ведро у

колодца и раздается на сѣрыхъ улицахъ теплое ржа-

ніе лошадей» калсутся намъ импрессіонистскимъ

эскизомъ. Мы чувствуемъ впечатлѣнія утренняго

путешествія. Следующая строфа изъ «Заратустри»

напоминаетъ по впечатлънію гравюру Клингера:

с Судьба моя не торопится: не забыла-ли она меня?

И не сидитъ-ли она въ тѣнп, за какпмъ нибудк

болъшимъ камнемъ, и ловптъ мухъ»?

Оживленіѳ внѣшней природы, бывшее нѣкогда.

источникомъ миѳологіи, π теперь еще осталось не и с-

черпаемымъ сокровищемъ для поэта. У Нптцпіе ель

пускаѳтъ корни тамъ, «гдъ* утесъ въ ужяоѣ смо-

тритъ въ глубину»; — «она въ нерешительности

останавливается у пропастей, гдѣ все кругомъ готово

летѣть внизъ». Заратустра взбирается «по дикпмъ

каменистымъ русламъ, куда нѣкогда ложился на

покой нѳтѳрпѣливый ручей*. «Тропинка, упрямо

поднимавшаяся надъ камнями, злобная, одинокая,

не мирившаяся уже ни съ травой, ни съ

кустарниками, хрустѣла иодъ его упорными шагами».

Трудно сказать, чѣмъ былъ Нитцгаѳ болѣе: музы-

кантомъ и лсивописцемъ или поэтомъ.

Стихотворение «Осенью производитъ чисто лирическое

впечатлите и притомъ подходитъ такъ близко къ музыкѣ,

какъ это только возможно для поэзіи:

«Вотъ осень: она еще разобьетъ тебѣ сердце!

Улетай! Улетай! Какъміръ увялъ! На устало-протя-

нутыхъ нитяхъвътѳръ наигрываетъ свою пѣснь...»*)..

') і*и-, ι-ι iirr rieilist: <lt;r brioht dir nocb fias Hcrz!

— 37 —

Столько же чистой музыкальной красоты въ

следующей строф'Ь дивирамбовъ Діонису:

«Вокругь лишь игра и волны. Все, что было

нѣкогда тяжело, утонуло въ голубомъ забытьи·

Праздно стиитъ теперь моя ладья. Буря и скита-

Hie—какъ она забываетъ пхъ! Лгелаиія и надежды

утонули, спокойна гладь моря и души* *).

Въ этпхъ стихахъ слышна музыка.

Но самое поэтическое произведение Нитцше,—«За-

ратустра». ЗдЬсь онъ счастливо воспроизводитъ

формы восточной иоэзіи, ея простыя и вѳлнчавыя

естественный фэрмы, ея афористическую мудрость·

Конечно, поэзія η высота псалмовъ все-таки остаются

недостижимыми.

Мы среди самаго чнстаго воздуха, на высокихъ

горахъ, гдядящихъ въ море. Надъ нами высится

«лазурный кодоколъ» неба, туманы поднимаются

пзь пропасти, сгущаются въ облака—и безъ вся-

кихъ искаыін возникаешь естественный образъ:

«мудрость моя уже давно сгущается подобно облаку,

она становится все болгЬе тихой и мрачной. Такъ

бываетъ со всякой мудростью, которая должна когда

нибудь родить молніи».

Flieg f. it! flieg fort!...

Wo s word die AVi-lt so wi.dk!

Auf uniil-u:es]inimt4'ii Fadrn spiolt

Per Wind sein Lied,..

*) Kings nur Welle mid Spiel

Was je schwerer w*r,

Sank ід Uanu Yergeâ.seiiheit...

Mussig' su-lit mu) in»-.· in Knliii.

^tunu υnd Frtlirt—wit- vr-rlr-rnt or dasi

Wtmsfh und Ibjffcn <rîr ilk.

Glatt liegt Stele und Meer.

— 38 —

Изъ такого жѳ настроенія, родившагося среди

созерцанія природы, возникла картина, описанная

въ стилѣ псалмовъ: «Моя нетериѣливая любовь

потоками льется черезъ край, внизт>, къ разлитію и

уничтожѳнію. Изъ молчаливыхъ горъ и грозъ

страдания моя душа стремится бурнымъ иотокомъ внизъ,

въ долины у.

Пѣснь Пѣсней тоски и страсти слышится въ

слѣдующихъ словахъ: «Настала ночь: всѣ фонтаны

говорятъ громче. И душа моя тоже фонтанъ. Настала

ночь: просыпаются пѣсни гЬхъ, которые любятъ.

И душа моя тоже пѣснь того, кто лтобитъ*.

Изрѳченія Нитцше обладаютъ часто отрывочностью

и полнотой иословицъ. «Только тамъ, гдѣ есть гробы,

возможны возрожденія», говоритъ онъ въ «Зарату-

стрѣ». с.Шагъ того, кто правдтівъ, подобенъ

сказанному слову». «ГдЪ нельзя уже любить, тамъ

нужно пройти мимо». «Не нужно желать быть вра-

чемъ ненсцѣлимаго». «Кто умѣетъ преследовать,

легко научится слѣдовать—по привычкѣ находиться

за другимъ». «Въ маломъ заключается наилучшее

счастье». «Исполнить великое трудно, но еще

труднее—приказать великое». «Лучше уже совершить

злое, ч'Ъмъ подумать мелкое»! «Все великое ухо-

дптъ в'ь сторону отъ базаровъ и славы». Вотъ

примеры пзреченій Заратустры: они допускаютъ много

толкований. Одно пзрсченіе въ кнпгѣ «Страннпкъ

и тѣнь* гласитъ: «Все то, что золото, не блестптъ.

Благороднѣйшій изъ металловъ мягко лучится>ч

Во всЪхъ произведеніяхъ Нитцше, въ

особенности въ «Заратустр-fc», встречаются художественныя

сравненія и неожиданные обороты. Какъ удачно

лапр. сопоставлѳніе словъ въ выраженіи: «самая

— 39 —

неприступная башня и воля». Какой ясный пѳре-

ходъ отъ образа къ его смыслу! Свою волю Зара-

тустра называетъ «взрывающей утесы». Благородпая

сильная воля есть «прекрасномшее рг.стевіѳ на

землѣ: гюдъ такимъ деревомъ отдыхаетъ цѣлая

страна». Будуіцвость человечества Нитцше

обозначаешь ирекрасньтмъ словомъ «страна дѣтей». Толпу

онъ называетъ «тЪми, которыхъ слишкомъ много».

II когда ^аратустра прпходитъ въ «просвъчцениую

страну »,онъвосклицаетъ:« Да вѣдьздѣсь родина всТ;хъ

красильиыхъбапокъ». Творческая силаНптцшѳ

сказывается и въ ног.ыхъ словахъ, который онъ создаетъ.

Изысканно прекрасен ь афоризмъ, которымъ

заканчивается ѵ<ІІо ту сторону добра и зла> : на немъ мы и

закончимъ эти извлечен!я.

Нитіиие говоритъ тамъ о своихъ «напнсяшшхъ

іі нарисованвыхъ» мысляхъ π < прашиваетъ: какіе

предметы даютъ описывать себя, что мы можѳмъ

срисовать и представить? «Увы», отвъчяетъ онъ,

ч<только то, что готово завянуть и начинаетъобнаружи-

вать тлѣніе! F вы, только уставшія, разсѣивающіяся

грозы и пожелтѣлыя позднія чувства! Увы, только

птицъ уставптпхъ летать и спустившихся слишкомъ

низко, такъ низко, что мы можемъ ловить ихъ

руками—нашимтт руками. Мы увѣковѣчиваемъ то, что

уже не имѣетъ силы жить и летать,—только то, что

устало и одряхлѣло! И только для ваш ихъ суме-

рекъ, мои написанныл и нарисованныл мысли, только

для нихъ однихъ я н η хожу краски, быть можетъ—

много красокъ, много пестрыхъ. нѣжньхъ оттън-

ковъ, до полусотни жѳлтыхь, корнчневыхъ, зеле-

ныхъ, красныхъ цвѣтовъ... Но никто не догадается

по нимъ. какой видъ вы имъѵш въ ваши утренніе

— 40 —

часы, о внезапный искры и чудеса моего

одиночества, мои старыя, любимыя—недобрыя мысли»!

Когда Нптцше пнсалъ съ наиболышімъ чув-

ством'ь мѣры, т. е. въ періодъ возникновения его

философскнхъ «Книгъ странника», болѣзнь' мѣшала

ему воздвигать величественный зданія, построен-

ныя просто, съ широкими, прекрасными покоями.

Позже его стиль віг ідаетъ уже въ манерность:

стилистические орнаменты загромождаютъ собою мысль.

Ритмъ фразъ становится болъе быстрымъ, взволно-

ваннымъ, доходить до presto, между тѣмъ какъ нѣ-

мецкій языкъ скорѣе всего соотггвтетвуетъ мѣрному,

медленному и торжественному теченію рѣчи. Слова

часто слишкомъ нагромождены дьугъ на друга,

формы слишкомъ изысканны для выраженныхъ въ

инхъ мыслей. Въ этотъ послЬдніи иеріодъ своего

творчества Нитцше щеголяеть богатствомъ и блес"

комъ своихъ стилистнческихъ средотвъ. какъ бы

самъ наслаждается собой. Онъ отвлекаетъ внн-

маніе отъ предмета изложенія, направляя его на

личность самого автора. Символшшъ — временное

течение въ искусства я поэзіи нашего времени — за-

хватилъ Нптцше îi сказывается особенно сильно въ

последних ь частяхъ «Заратустры*. Пресытившись

ііозитиізизмомъ, который въ искусства отразился раб-

скимъ иодражаніемъ природѣ, наше время

обратилось къ этому новому виду романтизма. Симво-

лизмъ есть наименѣѳ непосредственная художествен-

яая манера: онъ заключается въ намекахъ и

недосказанности, въ томъ, что ощущенія переносятся

нзъ области одного вивгпняго чувства въ область

другого. Стиль этотъ можетъ быть назиаиъ

фантастической аллсюріеГг. Аллегорія состоіт. въ кон-

— 41 —

кретномъ изображеніи отвлѳченнаго понятія

справедливости, мудрости, войны и т. п., въ условномъ

внѣшнѳмъ образѣ; символнзмъ не удовлетворяется

созданнымъ имъ самимъ языкомъ знаковъ: пред-

ставленіѳ, непосредствен но выз ываемоѳ даннымъ

образомъ, таитъ въ себѣ другое, третье, иногда

цТілый рядъ далыгБЙінихъ представление, все болѣэ

уходящнхъ вглубь. Таковы въ «Заратустр'Ь»

символические образы «кающагося», <самаго уродливаго

человѣка», «послбдяяго папы». Вызываемое ими

художественное вііечатлвніе завпситъ исключительно

отъ формы нзложенія, а не отъ главныхъ и побоч-

ныхъ идей, воплощенныхъ въ нихъ.

Мастерство рѣчи Нитцшѳ слишкомъ совершенно,

и потому не можетъ положить начала новому

художественному теченію. Новое искусство не зачинается

съ такимъ богатствомъ пріемовъ и формъ. Для этого

необходимы строгость и простота, т. е. почти все,

чего нѣтъ въ искусетвѣ Нитцше.

Но заслуга Нитцше велика въодномъотношеніи.

Онъ выдвинулъ какъ орудіе^ противъ натурализма

совершенство стиля и снова показалъ важность

стиля въ языкъч

III.

НИТЦШЕ КАКЪ МЫСЛИТЕЛЬ.

1.

Афористическая философія Нитцше подобна

сооружению, котораго отдѣльныя части соединены былц

въ одно цѣлое только въ умѣ строителя, а планъ

много разъ тюдлергался переработки. Возсоздавая

изъ разрозненнаго :»гатеріала предполагаемое цѣлоѳ,

невозможно избежать неопределенности. Но именно

въ незаконченности и проблематичности, въ

парадоксальности мыслей л смѣнѣ настроеній, въ стран-

номъ смЪшеніи здороваго π болѣзненнаго

заключается особенное очарованіе произведены Нитцше,

Смотря по тому, вѣрно пли ложно понимать ихъ,

они становятся псточникомъ здоровой пищи или

отравы, Въ зтихъ произведеніяхъ скрещиваются

признаки еамыхъ разнообразныхъ и противополож·

ныхъ міросозерцаній. Въ нпхъ отражается образъ

современности, лишенной цѣльнаго міровоззрѣнія,

моментъ, пвляющійся болѣе чѣмъ всѣ предшествую-»

щія псторпческія эпохи подготовительной,

формирующейся порой. Слова, которыми Нитшпе опредѣ-

лялъ Вагнера, съ егае большимъ правомъ можно

— 46 —

применить къ нему самому: Нитцше «резюмнруетъ

современность». Онъ охвачѳнъ ѳя бѳзпокойствомъ,

ѳя неудовлетворенностью одной наукой, ея иска-

яіѳмъ новой духовной пищи и даже ея все болѣе

и болѣе развивающимся рѳлигіознымъ инстинктомъ.

Онъ самъ—тревожный выразитель поры брожѳнія.

Какъ мыслитель Нитцше исходитъ изъ Шопен-

гауѳра. Онъ сразу поддался вліянію этого величай-

шаго писателя среди нѣмецкихъ философовъ и,

прочтя одну страницу его, рѣшилъ не оставить ни

одной страницы не прочитанной. Еще болѣѳ

глубоко было вліяніѳ на него самой личности Ліопен-

гауѳра, т. ѳ. того прѳдставлѳнія о его личности,

которое Нитцше составилъ себѣ по произведеніямъ

философа. Нитцше видгвлъ въ Шопѳнгауерѣ своего

воспитателя или, какъ онъ красиво опредѣляетъ

эти отношѳнія, «своего освободителя по пути къ

самому сѳбѣ». Онъ почувствовалъ соприкосновѳніе съ

родственной натурой, подъ вліяніѳмъ которой

пробуждалось и развивалось его собственное «я». Это

было, выражаясь его собственными словами, «чу-

додѣйствѳнноѳ изліяніѳ внутрѳнной силы одного

оозданія природы на другое». Шопѳнгауѳръ сразу

внушилъ ему полное довѣріѳ; онъ внималъ ему,

с какъ сынъ внимаѳтъ поучеяіямъ отца». Правда,

перѳдъ нимъ была только книга учителя — и это

было въ его глазахъ большимъ лишѳніѳмъ; но тѣмъ

напряженнѣѳ онъ старался «глядѣть сквозь книгу,

чтобы представить сѳбѣ живого человека». Выше

всего онъ цѣнилъ въ Шопенгауѳрѣ прямоту,

сравнивая его въ этомъ отношеніи только съ Монта-

нѳмъ. Онъ называетъ Шопенгауера веселымъ. потому

что онъ осилилъ мыслью самое трудное, и высоко

— 47 —

цѣнитъ его постоянство. Кромѣ того Шопенгауеръ

обладалъ тЬмъ, что Нитцше считаетъ самымъ важ-

яымъ для философа,—несокрушимой и суровой

мужественностью. Оттого онъ представилъ его въ

«Происхождѳніи трагѳдіи» борцомъ и героемъ.

Нитцше вспоминаѳтъ о рыцарѣ въ борьбѣ съ смертью и

дьяволомъ, какъ его нарисовалъ Дюрѳръ: рыцарь въ

панцырѣ, съ жѳлѣзнымъ, твѳрдымъ взглядомъ, идѳтъ

своимъ страшнымъ путемъ одпнъ съ своимъ конемъ

и собакой, бѳзъ надежды, но и бѳзъ страха перѳдъ

своими неумолимыми спутниками. Такимъ Дюрѳ-

ровскимъ рыцаремъ былъ Шопенгауеръ: у него не

оставалось никакой надежды, но онъ хотѣлъ истины.

«Нѣтъ въ мірѣ равнаго ему». И еще разъ (въ

«Происхожденіи нравственности») повторяется то же

сравненіѳ. Шопенгауеръ названъ тамъ «сильнымъ

умомъ, имѣющимъ опору въ самомъ себѣ. му-

жѳмъ и рыцаремъ съ желѣзнымъ взглядомъ». Но

оппозиционный духъ Нитцше сильнѣе всего былъ

привлѳчѳнъ независимостью Шопенгауѳра, его

свободой отъ «тисковъ патриотизма». «Никому онъ не

былъ подвластѳнъ!> —такъ заканчиваете Нитцше

одну эпиграмму объ Артурѣ ШопѳнгауерЬ.

«Шопенгауеровскій человѣкъ добровольно ôejeim

на себя спградангя за правдивость. Это

высказывание правды кажется другимъ людямъ сдѣдствіемъ

злобы» — говоритъ Нитцше, мечтая объ общества

людей, созданныхъ по этому образцу, «людей, не

знающихъ условности; они ко всему подходятъ

съ критикой и жертвуютъ собою ради истины/».

Это—мечта о его собствеяномъ будущемъ, прибли-

женіе той всѳразъѣдающеп критики, которая въ

концѣ концовъ убила его собственный духъ.

— 48 —

Нитцше никогда не былъ только учѳникомъ Шо-

пенгауера; или же онъ былъ тѣмъ ученикомъ· о

которомъ онъ говорить, утверждая, что каждый

учитель имѣетъ только едивственнаго, настоящаго

ученика, который измѣняетъ ему только потому, что

самъ предназначѳнъ стать учителемъ. Къ

«философской спстем'Б» своего «великаго учителя и

воспитателя» онъ съ самаго начала относился съ не-

довѣріемъ и вскорЬ началъ предостерегать отъ

опасности шопенгауеровскаго ученія. PI все-таки

слѣды перваго молодого вліянія этого ученіянаега

собственное мышленіе и на его манеру замѣтны въ

самыхъ позднихъ его пропзведеніяхъ.

Шопенгауеръ, который самъ себя называлъ слу-

чайнымъ мыслителемъ, ввелъ въ философію эле-

ментъ вдохновенія, рождающаго отдѣльныя мысли;

въ его манерѣ философствовать замѣтна склонность

къ афоризмамъ. Онъ нсходилъ изъ ложнагомнѣнія,

что взгляды не могутъ быть противорѣчивыми, и

что когда это иовидимому случается, они потомъ

сами собой сходятся: поэтому логическая разработка

идей не казалась ему существенной. Оттого

Шопенгауеръ истинно великъ только въ отдѣльныхъ

замѣчаніяхъ и въгсказываемьтхъ имъ глубокихъ

взглядахъ на видимый міръ; «Parerga»—его

лучшее произведете; — можно сравнить лишь j съ

«Essays> Монтаня, «Maximes» Ларошфуко, и оно

останется украшеніемъ нѣмецкой литературы, когда

отъ «системы» Шопенгауера останется одно только

историческое воспоминание. Нитцше раздѣляетъ съ

Шопенгауеромъ пренебрежете къ логикѣ. Онъ ви-

дптъ въ мышленіи лишь «известное соотношение

стремлений», а въ разумѣ и его закопахъ одинъ.

— 49 —

лишь «грамматическій предразсудокъ». Это самая

крайняя противоположность Кантовскому

направлению въ нѣмецкой философіи. Шопѳнгауеръ сдѣ-

лалъ цѳнтромъ философіи вопросъ о смыслѣ бытія.

Нитцшѳ перенялъ отъ него эту задачу философіи и

вмѣстѣ съ ней представление о философѣ какъ

ссудьѣ жизни у. Слова Нитцшѳ въ книгѣ оШопѳн-

гауѳрѣ: «взоръ философа обращѳнъ на бытіѳ; онъ

хочѳтъ наново определить его цѣнность» уже за-

ключаютъ въ зародышѣ проѳктъ «пѳрѳоцѣнки всѣхъ

пѣнностѳй». Шопентауѳръ стремился m> тратить

философію изъ науки въ искусство, Онъ объяснял!»

міръ по поэтической аналогіи, и самымъ блестя -

ищмъ изъ всего, имъ написаннаго, являются раз-

сужденія объ искусства въ сочиненіи «Міръ какъ

воля и представление ». Быть можетъ, для

справедливой оцѣніси этого произвѳденія нужно смотрѣть

на него, какъ на изложѳніѳ эстетическаго міросо-

зерцанія и, по примеру Куно Фишера, разсматри-

вать Шопенгауера какъ художника· Нитцше, по

природѣ своей, тоже болѣе художникъ, чѣмъ

мыслитель, говорить въ «Происхождѳніи нравственности»

про «обаятельное отношеніѳ Шопенгауера къ

искусству» и тѣмъ самымъ выражаѳтъ свое личное понима-

ніе. Онъ самъ поддался собаятельности» шопенгау-

еровскаго отношенія и пробовалъ даже, исходя і^ъ

эстетики Шопенгауера, опровергнуть его же

буддистский нигилизмъ. с Поднявшись высоко надъ

Шопенгауеромъ», онъ услышалъ < музыку въ

трагедии бытія».

Вскорѣ постѣ того какъ Нитцше изучилъ произ-

веденія пессимиста, мыслителя, философа

меланхолической молодежи, произошло другое, не менѣе

— 50 —

важное событіе въ его жизни,—онъ познакомился

съ Рихардомъ Вагнѳромъ. Во время своего

пребывания въ Базѳлѣ, въ 1869—1874 гг., онъ поддѳрживадъ

оживленныя личныя сношѳнія съ Вагнеромъ,

поселившимся въ Трибшѳнѣ близь Люцерна. «Я чув-

ствовалъ къ нему безграничное довѣріѳ*, пишѳтъ

Нитцше Брандесу, вспоминая объ этомъ времени.

Когда же онъ простился съ романтизмомъ своей

юности и отошѳлъ отъ Вагнера, онъ почувствовалъ себя

болѣѳ одинокимъ, чѣмъ когда либо раньше. Никто,

жаловался онъ потомъ—не былъ ему такъ близокъ,

какъ Рихардъ Вагнѳръ.

По разсказамъ сестры Нитцше можно составить

себѣ понятіѳ о трагѳдіи этой дружбы, ѳя возникно-

вѳніи, пѳрипѳтіяхъ и катастрофа. Нитцше самъ

говорить о томъ, что эта была «настоящая, долгая

страсть», одна изъ самыхъ упорныхъ и печальныхъ

въ его жизни. «Вѳличайшимъ изъ моихъ душевныхъ

событій было выздоровленіе. Вагнѳръ былъ лишь

одной изъ моихъ болѣзнѳй». Такъ овъ смотрѣлъ

впослѣдствіи на свое освобождѳніѳ отъ Вагнера.

Изъ четвертой части «Нѳсвоеврѳменныхъ раз-

оуждѳній : сРихардъ Вагяѳръ въ Байрейтѣ», видно,

какія прѳувѳличѳнныя надежды возбуждала въ нѳмъ

сначала музыка Вагнера, какіѳ горизонты буду-

щаго нѣмѳцкаго искусства она открывала его мѳч-

тамъ. Свое тайное возмущеніе противъ

театральности Вагнеровскаго искусства, преувеличенности, ва-

громождѳнности эффѳктовъи неспособности къ чистой

красотѣ—онъ довѣрялъ только своимъ днѳвникамъ.

Передъ публикой онъ заявляль себя самымъ страст-

нымъ и убѣждѳннымъ поклонникомъ «учителя»,

однимъ изъ «самыхъ извращенныхъ вагяѳріанцѳвъ»,

— 51 —

какъ онъ самъ выражался впослѣдствіи. Личность

Вагнера становилась въ ѳго оішсаніи какой то

фантастической, с На самомъ днѣ клокочѳтъ бурнымъ

потокомъ дикая воля, которая на всѣхъ путяхъ ищетъ

свѣта и власти. Только совершенно чистая и

свободная сила могла указать этой волѣ путь къ

доброму и благотворному». Черты его собствен наго

юношѳскаго облика входятъ въ портрѳтъ Вагнера:

бѳзпокойство и раздражительность, нервная

торопливость, заставляющая хвататься за сотню прѳдмѳтовъ,

страстная склонность къ почти болѣзнѳннымъ, на-

пряжѳннымъ настроѳніямъ.—Книга о Байрѳйтѣ

написана ранѣѳ открытія байрѳйтскаго театра. Нитцше

хотѣлъ стать пророкомъ Вагнера, но,

вдохновленный его личностью, сдѣлался поэтомъ. Онъ создалъ

еще болѣѳ высокую натуру—поэта диѳирамбовъ.

Въ его книгЬ выступаетъ споэтъ грядущаго Зара-

тустры», и Байрѳйтъ становится его символомъ.

ГІредставленія въ Байрѳйтѣ названы тамъ с пѳрвымъ

кругосвѣтнымъ плаваніѳмъ въ области искусства,

причемъ было открыто и самое искусство»; Вагнѳръ

названъ «возсоздатѳлѳмъ простой драмы, открыв-

шимъ роль искусствъ въ истинномъ чѳловѣческомъ

общѳствѣ, мастѳромъ языка, созидатѳлѳмъ и поэтомъ

мпѳовъ —великой культурной силой, властѳлиномъ

искусства». (А впослЬдствіи Нитцше называлъ его

чссмѣсителемъ искусствъ и ощущѳній»). Искусство

этого «вседраматурга (Alldraraatiker) и с

пѳрводраматурга» (Urdramatiker) обращаетъ насъ въ «трагиче-

скихъ людей ·. сКольцо Нибѳлунговъ» Нитцше счи-

таетъ «самой нравственной музыкой ι и въ порывѣ

ѵвлеченія даже задаетъ сѳбѣ вопросъ: € оттого ли

должны были раздаться звуки истинной музыки,

- 52 —

что люди мѳнѣѳ всего ѳѳ заслуживали, или оттогог

что они болѣѳ всего въ ней нуждались»? «Въ Бай-

рейгЬ», говоритъ Нитцше, «даже сами зрители до·

стойны созѳрцанія». При этомъ мы невольно вспо-

минаемъ о томъ, что говорилъ Нитцше впослѣд-

ствіи, побывавъ уже въ Байрѳйтѣ, про этихъ

зрителей: «Посмотрите на этихъ юношей, застывшихъ,

бдѣдныхъ, притаившихъ дыханіе. Это—-вагнѳріанцы;

они ничего не понимаютъ въ музыкѣ, но все-таки

Вагнѳръ—ихъ владыка».

Нитцше, по собствѳннымъ его словамъ, пріѣхалъ

въ Байрейтъ идеалистомъ и потому должѳнъ былъ

испытать самое горькое разочарованіе. сИзобиліе

уродства, искаженности, изломанности» оттолкнуло

его. Это была не та музыка, которая, раньше чѣмъ

онъ услышалъ ее въ действительности, звучала въ

его мечтахъ могучимъ подъѳмомъ жизни. И люди,

толпившіеся здѣсь какъ на обыкновѳнномъ пѳрвомъ

представлении, не были «несвоевременными людьми»,

избранниками новой культуры. Въ Байрейтѣ апо-

столъ превратился въ противника, восторженный

поклонникъ въ страстнаго обличителя Вагнера и

его музыки. Вагнеръ теперь въ его глазахъ уже

только большой актѳръ, а его музыка—театральная

риторика.

«Это Викторъ Гюго музыки, ставшей словами.

Онъ руководствуется окраской звука, а что въ нѳмъ

прозвучитъ—для него безразлично. Легче создавать

плохую музыку, чѣмъ хорошую, красота трудна—мы

это знаемъ. Такъ зачѣмъ же искать красоты? Почему

не искать лучше вѳлыкаго, возвышѳннаго, гигант-

скаго? На ото мы еще способны. НЬтъ ничего

дешевле страстности *. И всѣ эти горькія. злыя и въ

— 53 —

тоже время надмѳнныя слова тѳкутъ изъ подъ его

пера оттого, что Вагнѳръ «вдругъ, бѳзпомошдый

и разбитый, паль ницъ передъ христіанскимъ крѳ-

стомъ». Глубже и существеннее его суждѳнія о

Вагнера и его искусства во второмъ томѣ біографіи

{и въ XI томѣ сочинѳній). «Вагыеръ»,говоритъонъ

тамъ, «недостаточно вѣрилъ въ самую музыку; онъ

вводилъ въ нее другія родствѳнныя ощущѳнія,

чтобы придать ей грандіозность». Вагнѳръ обращается

къ «нехудожественной публикѣ и пользуется есѣми

средствами; онъ стремится не къ полнотѣ художе-

ственнаю впечатлгънія, а къ тому, чтобы потрясти

нервы».—«Эта музыка безъ драмы— постоянное

отрицание высшихъ закояовъ стиля старинной музыки:

кто вполнѣ къ ней привыкнетъ, тотъ пѳрестанѳтъ

чувствовать эти законы».—«Почему музыка Вагнера

дѣйствуетъ на столь мноіихъ? Потому что вниманіѳ

не сосредоточено на одномъ, а направляется то на

музыку, то на драму, то на декораціи—такъ что

самое произведете разбивается на части. Но въ

этомъ смертный приговоръ всему разряду такихъ

произвѳдѳній».

Между философіей, которая видитъ въ слѣпомъ

стрѳмленіи бѳэцѣльной и безпричинной воли

единственную сущность бытія, и музыкой, которая потоп-

ляѳтъ всякій образъ въ безформенномъ грохоча-

щѳмъ океанѣ звуковъ, есть внутреннее сродство,

которое Нитцше подмѣтилъ первый. «Изумительно

единство Вагнера и Шопѳнгауера! Они созданы

одинаковымъ стрѳмленіѳмъ. Въ нихъ ополчились на

бой «самыя глубокія свойства германскаго духа»,

говоритъ онъ въ одномъ изъ нѳизданныхъ своихъ на-

бросковъ. Если присоединить къ этому «древнее

— 54 —

эллинотво», какъ Нитцшѳ толковалъ его, исходя изъ

филооофіи Шопѳнгауера и музыки Вагнера, то

получатся всѣ элементы его перваго литѳратурнаго

произвѳденія. сЯ хочу подвести общій итогъ Шо·

пенгауѳру, Вагнеру и древнимъ грѳкамъ: это

откроешь перспективу великолепной культуры». Рѳзуль-

татомъ этого сочетанія нѳоднородныхъ величин ъ

явилось «Происхожденге трагедіиъ,—книга, въ

которой наука, искусство и философія срослись на

подобіе центавра. «Невозможная книга», говоршгь

о ней впослѣдствіи самъ Нитцшѳ, «составленная

воя И8Ъ прѳждѳвремѳнныхъ, нѳзрѣлыхъ внутрен-

нихъ пѳрѳживаній... неуклюжая, загроможденная

образами, невыдержанная, сентиментальная» — но

несомненно, какъ мы должны прибавить, гѳніальная

и одна изъ нѳмногйхъ цѣльныхъ кннгъ Нитцше.

«Происхождѳніѳ трагѳдіи» есть метафизика

искусства, превращающая искусство въ метафизику.

Это—учѳніѳ о постоянномъ самоосвобожденіи міра

въ искусствѣ,—«чисто эстетическое толкованіе бытія

и оправданіе его».—«Только какъ эстетическоеявле-

ніѳ бытіе и міръ имѣютъ вѣчное оправданіе». Эта

фраза составляѳтъ «Leitmotiv» всего сочинѳнія, пред-

метомъ котораго служатъ отношѳнія искусства и

пессимизма, или— такъкакъфилософъ-художникъ всегда

обращаетъ отвлеченную задачу въ типическій

отдельный случай— отношенія «эллинизма и пѳссимизма>.

Только пѳссимизмъ, какъ утверждаетъ Нитцше, ну:і;-

дается въ искусства, и только для него оно понятно;

только искусство охраняѳтъ отъ практическихъ по-

слѣдствій пессимизма. «Грѳковъ оно избавило отъ

опасности буддистскаго отрицанія волп». Пессимшшъ

грековъ—открытіѳ Нитцше, одно пзъ тѣхъ «поражаю-

— об —

щихъ откровѳній въ области эллинизма», которыя

онъ считаѳтъ доступными только ему одному.

Никогда искусству и художественной

деятельности не придавалось столь исключительнаго

значения, какъ въ этомъ юношѳскомъ произведении Нитцше.

Весь міръ существуешь «только ради искусства, и

воя наша жизнь постоянный актъ ѳстетичѳскаго

творчества. Художественное произведете и чело-

вѣкъ—оба прѳдставляютъ собою повтореніе основного

акта, изъ котораго возникъ міръ. Только ради художе-

ствѳнныхъ цѣлѳй, своля» излилась въ этихъ мірахъ,

явѣздахъ, тѣлахъ и атомахъ, изъ чего становится

ясно, что искусство необходимо не для отдѣльныхъ

личностей, а для самой «воли». Эта странная

космогония, изложенная въ «Прибавлѳніяхъ къ

Происхождению трагѳдіиуѵ, вошла ивъ самую книгу; Нитцше,

какъ онъ выражается тамъ, «чувствуетъ склонность

къ метафизическому предположению о томъ, что

истинно-сущее и пѳрвоѳдиное, какъ вѣчно страдающее

и полное противорѣчій, нуждается для своего

постоянная освобождѳнія въ чарующихъ видѣніяхъ и

радостныхъ иллюзіяхъ». Въ этихъ словахъ

чувствуется вѣяніѳ пантеизма и уклонѳніе отъ Шопен-

гауѳра. Въ основѣ всего бытія Нитцше

предполагаешь творческую силу, которая путемъ постоянныхъ

созиданій и разрушеній—ибо всякое творчество

есть въ тоже время разрушѳніѳ — освобождается отъ

страданій и излишка скопляющихся въ ней проти-

ворѣчій. Въ этомъ заключается «вѣчная радость,

таящаяся за явленіями» и постоянно истекающая изъ

«первородной скорби»—т. е. изъ созидательной

сущности вещей; къ ней же вѳдетъ путь черезъ новыя

уничтожения. «Созданіемъ страждущаго, измученпаго

— 56 -

божества казался мнѣ міръ. Сяомъ казался мнѣ

міръ и поэтической мечтой божества, пѳстрьшъ

туманомъ»—такъ опредѣляѳтъ Заратустра филосо-

фію, заключенную въ «Происхождения: трагѳдіи»;

столь фантастичЕіы были идеи Нитцше въ началѣ

его деятельности.

Уже Шопенгауѳръ противопоставлялъ музыку

всѣмъ остальнымъ искусствамъ, потому что она не

воспроизводитъ явлѳній, а прѳдставляѳтъ

непосредственное отражѳніе «воли», метафизическое начало

матѳріальнаго существованія. Поэтому нельзя еѳ

подводить подъ категорііо красоты, и вліяніе ѳя не

основано на привлекательности красивыхъформъ. Это

понима ніѳ музыки с л у житъ исхо днымъ д у нктомъ всѣхъ

эстѳтичѳскихъ идей Нитцше. Два всѳмогущихъ эстѳ-

тичѳскихъ начала господствуютъ, по его мнѣнію, въ

природѣ и проявляются въ произвѳдѳніяхъ

искусства. Нитцше называѳтъ ихъ по имени гречѳскихъ

боговъ, покровителей искусства,—Діониса и

Аполлона,—діонисіѳвскимъ и аполлоновскимъ началами.

Въ сущности это—шоггѳнгауеровскія «воля и прѳд-

ставлѳніѳ», перенесенный въ эстетику. Въ области

художественнаго творчества антагонизмъ этихъ двухъ

началъ отражается въ противоположности между нѳ-

образнымъ діонисіевскимъ искусствомъ—музыкой и

пластическими искусствами, которыя Нитцше с чита-

ѳтъ вмѣстѣ съ эпической поэзіѳй аполлоновскими.

Коятрастъ между ними онъобъясняѳтъ еще физіодоги-

ческой аналогіей, сравнивая противоположные

художественные міры «одьянѳнія» и «сна». Оба столь

различный влѳчѳнія развиваются параллельно,

побуждая другъ друга все къ болве и болѣе высокимъ произ-

веденіямъ, до тѣхъ поръ, пока, впервые соединив-

— 57 —

шись, они производить аттическую трагѳдію, это

<столь же діонисіевское, какъ и аполлоновское

произведете искусства». Трагѳдія возникла изъ диѳи-

рамбичѳскаго хора, страстно возбужденной пѣсни,

которую пѣли во время плясокъ и процѳссій въ

честь Діониса. Экстазъ порождаѳтъ у хора ви-

дѣнія божества, и онъ въ упоѳніи описываетъ свои

видѣнія. Сцена и дѣйствіѳ также понимались пер.

воначально какъ видѣнія. Сценическое искусство

при своѳмъ возникновѳніи было «изліяніемъ музыки

въ образахъ». Музыка создала изъ себя трагичѳ-

окій миеъ — этой есть происхожденіѳ трагѳдіи изъ

духа музыки.

Намъ нѣтъ надобности разсматривать филологи-

ческія основанія этой подумиѳичѳской исторіп тра-

гѳдіи: какое дѣло философской поэмѣ до филологи-

ческихъ основъ. Утверждение Нитцшѳ, будто всѣ

знаменитые герои греческой сцены были только

масками пѳрвоначальнаго сцѳничѳскаго героя Діо-

ниса,—причѳмъ и варваръ Ксѳрксъ тоже оказывается

маской грѳческаго бога—и безъ того настолько же

невероятно, насколько оно было неизвестно самимъ

древнимъ, ихъ поэтамъ и философамъ. И откуда

Нитцшѳ зеаѳтъ, что великіе трагическіѳ поэты, въ

особенности Эсхилъ, были великими творцами въ

мувыкЬ, и что ихъ драмы представляютъ только

«либретто* къ утраченной музыкѣ? Только «сокра-

тазмъ», который впрочѳмъ прѳдшествовалъ Сократу

и является для Нитцшѳ оимволомъ всЪхъ враждеб-

ныхъ искусству стрѳмлѳній, изгналъ музыку изъ тра-

гѳдіи—оставивъ только с драматизированный эпосъ»,

т. ѳ. ту форму драмы, которую Шѳкспиръ довѳлъ

до высочайшаго совершенства. Кто же серьезно бу-

— 58 —

дѳтъ считать ограничение хора и разработку діалога

паденіѳмъ драматичѳскаго искусства, а не согласится

скорѣѳ съ однимъ изъ позднѣйшихъ опредѣлѳній

Нитцше, писавшаго, что «діалогъ есть главная задача

драматурговъ волѣдствіѳ необыкновенной ясности и

определенности, которою оиъ долженъ обладать*.

Подъ названіемъ діонисіѳвскаго начала Нитцше

сдѣлалъ источникомъ и цѣлыо музыки доведенное

до крайности отрастноѳ возбуждѳніе. Вслѣдствіѳ этого

онъ иокалъ аполлоновскаго противовѣса для того,

чтобы смягчить излишекъ возбужденности. «Миѳъ

охраняетъ насъ отъ музыки». Можно обойтись бѳзъ

этого средства потому, что художественность

исполнения сама по сѳбѣ вводитъ увлечѳніе въ извѣстные

прѳдЬлы и сковы ваетъ его формами. И когда къ.

пониманію музыкальныхъ формъ, къ подвижной

симмѳтріи ритмовъ и гармоніи тоновъ присоединяются

невольно и вслѣдстіѳ физіологическихъ причинъ

страстныя настроѳнія, то благодаря формамъ они

переносятся въ міръ созерцанія и эстетической ил·

люзіи. Музыка уже сама по себѣ и безъ помощи

слова и сцены есть «аполлоновскоѳ» искусство:

Аподлонъ—единственный богъ искусства.

Всякое искусство, даже трагическое, стремится

изобразить страсти не такими, какъ ихъ чувствуетъ

непосредственно охваченный ими чѳловѣкъ; оно не

стремится также и возбудить аффекты въ души

созерцателя до такой степени, чтобы они сдѣлались

иллюзіѳй истиннаго происшествия. Всему, что драма·

тургъ -прѳдотавляетъ въдѣйствіи, событіямъ и душев-

ньтмъ эмоціямъ, онъ придаѳтъ характеръ

отдаленности по врелгени. Онъ придаетъ изображаемому видъ

минувшаго, чтобы оно не могло волновать насъ, какъ

— 59 —

волнуѳтъ современная дѣйствитѳльность· Это

достигается путемъ поэтической разработки матеріала,

изображеніѳмъ вещей такими, какими онѣ явились

бы въ воспоминаніи—въ ясномъ, отчетливомъ онѣ, а

не въ переживаемой нами действительности. Воспо-

минавіе есть именно идеализирующая сила души;

все, прошедшее чѳрезъ воспоминание, становится

чистымъ и прозрачнымъ. Это, вѣроятяо, хотѣлъ

выразить Шиллеръ въ своей фразѣ (въ письмѣ къ

Гете), оставшейся еще безъ надлежащей оцѣнки.

сПоэзія», писалъ онъ, «дѣлаѳтъ все настоящее про-

шедшимъ и отдаляѳтъ все близкое при помощи

идѳализаціи»,—Но эстетическое воздѣйствіе не

ограничено одной только областью красоты. Есть

искусство выразительности, характеристики, изображѳнія

страстей наряду съ искусствомъ, воплощающимъ

красоту, вдохновеніе, идеальный тппъ. Первое мо-

Лѵетъ действовать диссонансами, уродствомъ, воз-

буждѳніемъ ужаса; второе достигаешь п/Ъли сораз-

мѣрностью, благозвучіемъ и гармоніей формъ. Вотъ

все, что есть истиннаго въ ѵченіи объ антагонизмѣ

діонисіевскаго и аполлоновскаго началъ.

Но не эти эстетическіе вопросы составляютъ

главный прѳдмѳтъ книги о «Происхождении траге-

діи». Изъ своего эстетичѳскаго міросозѳрцанія, какъ

оно излагается въ этой книгѣ, Нитцшо выводилъ

теорію о варожденіи новой культуры, которую онъ

называетъ «культурой трагичѳскаго міросозерцанія».

Главная цЪль его юношескаго произведения —

провозгласить эту новую культуру и вызвать ея

проявлена. Его надежды и мечты обращены на под-

ростающеѳ покол;вніѳ. Онгь лолагаетъ, что

достаточно сотни людей, воспитанныхъ и дѣйствующихъ

— 60 —

въ новомъ духѣ, для того, чтобы «уничтожить

современную систему образованности»: вѣдь вся

культура Возрождения, по его исторически неверному

мнѣнію, свынесѳна была на плечахъ одной такой

сотни людей». Нѳмногаго не доставало, чтобы въ

1873 г. было основано воспитательное заведеніе въ

духѣ читанныхъ Нитцше въ ВазѳлЬ лѳкцій «о

будущности нашихъ воспитатѳльныхъ учреждений».

Задачей этого завѳденія было бы создать

воспитателей для новой культуры. Въ очень обстоите л ь-