Author: Зворыкин А.А. Осьмова Н.И. Чернышев В.И. Шухардин С.В.

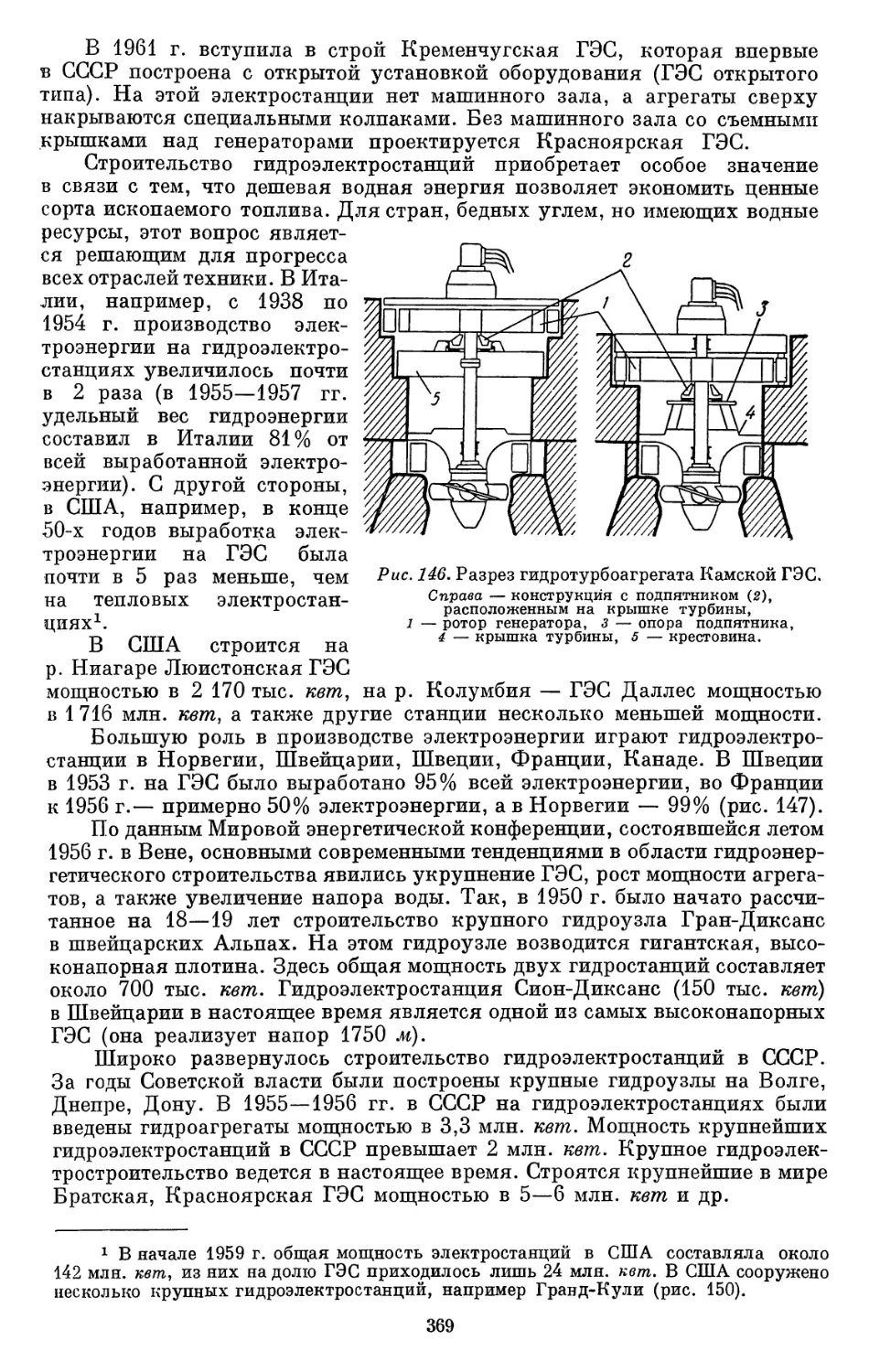

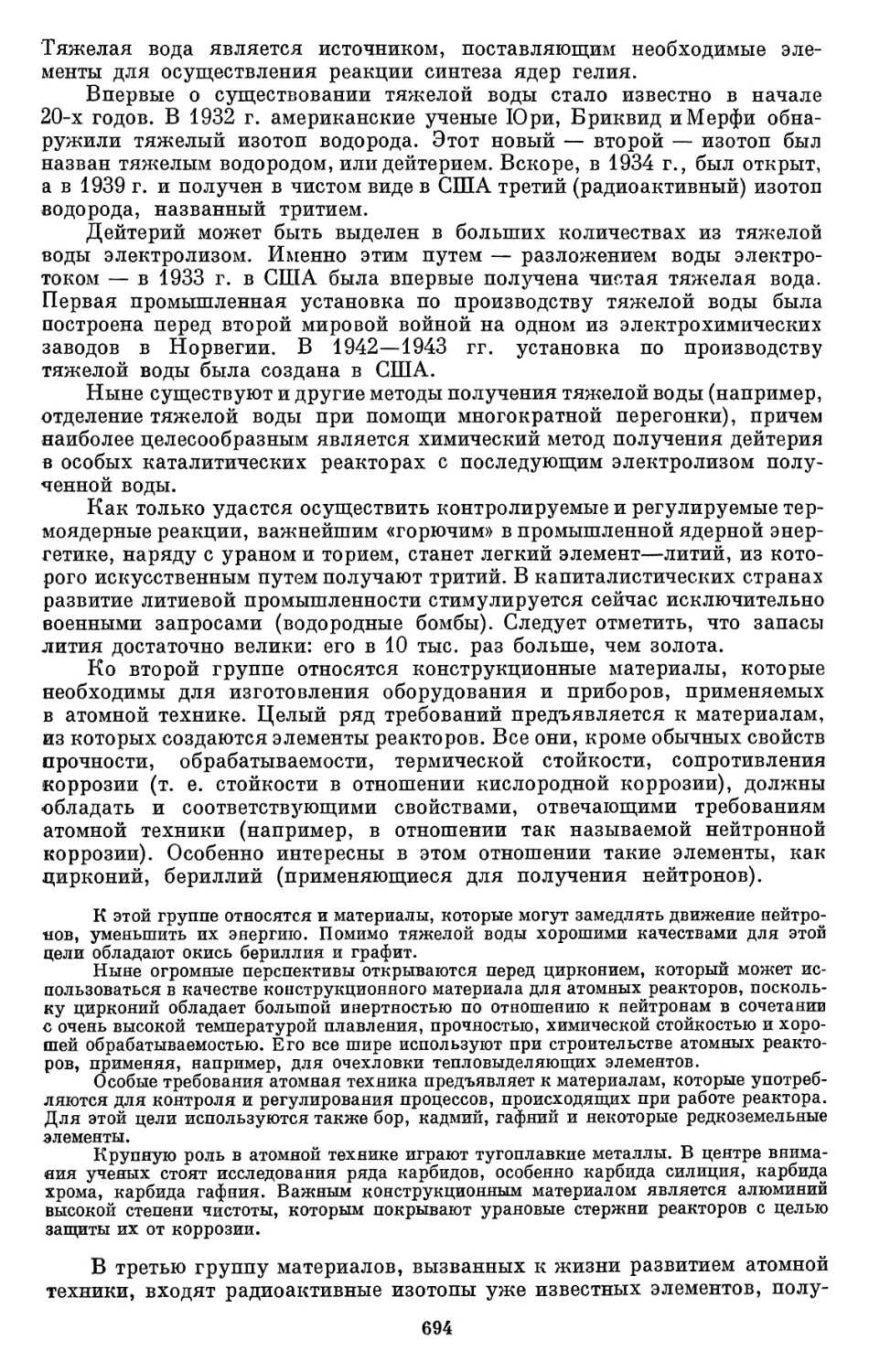

Tags: научные открытия изобретения история техники

Year: 1962

Text

АКАДЕМИЯ НАУЕ СССР

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ

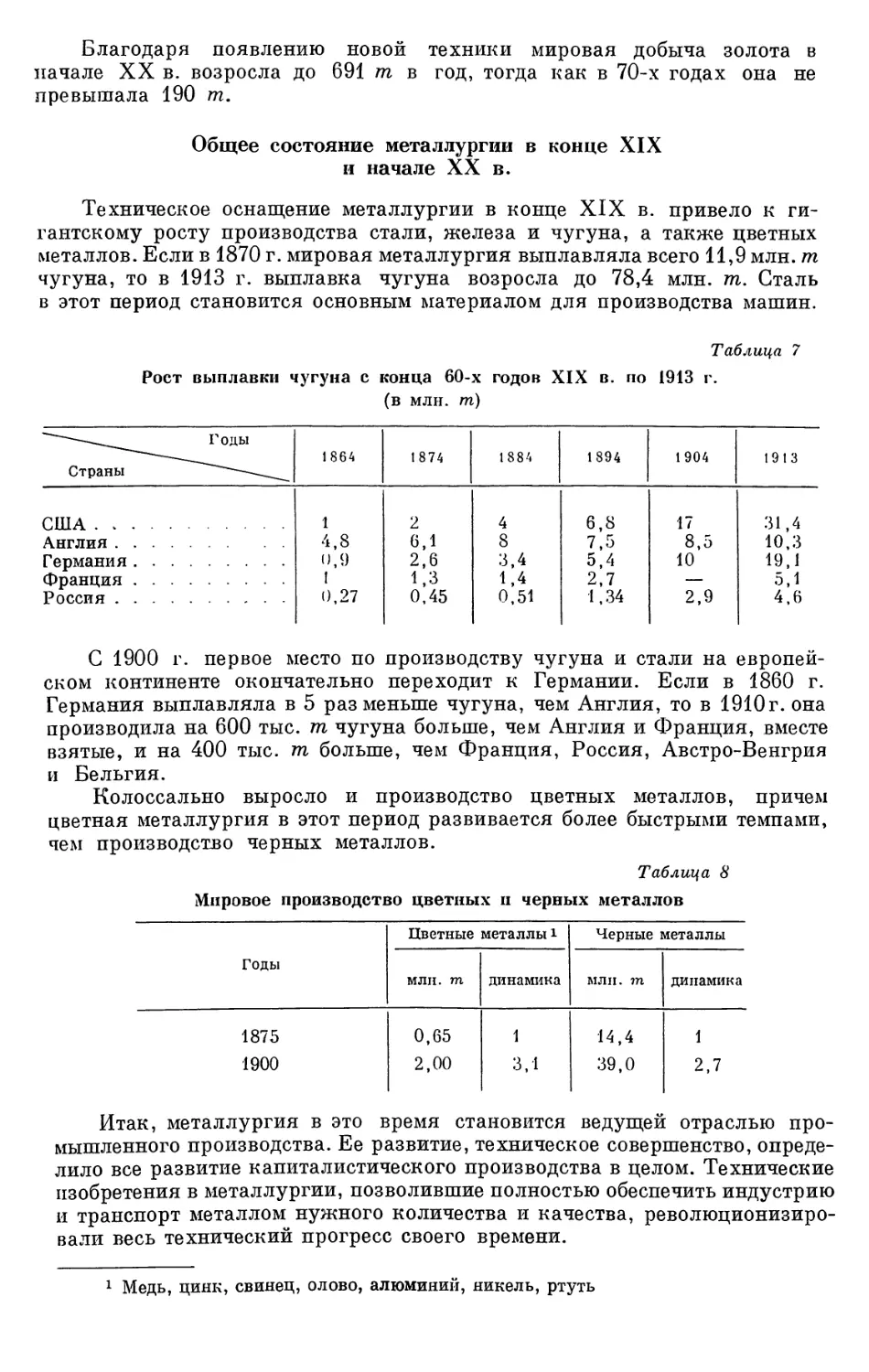

Л Л.ЗВОРЫКИН, Н И ОСЬМОВД

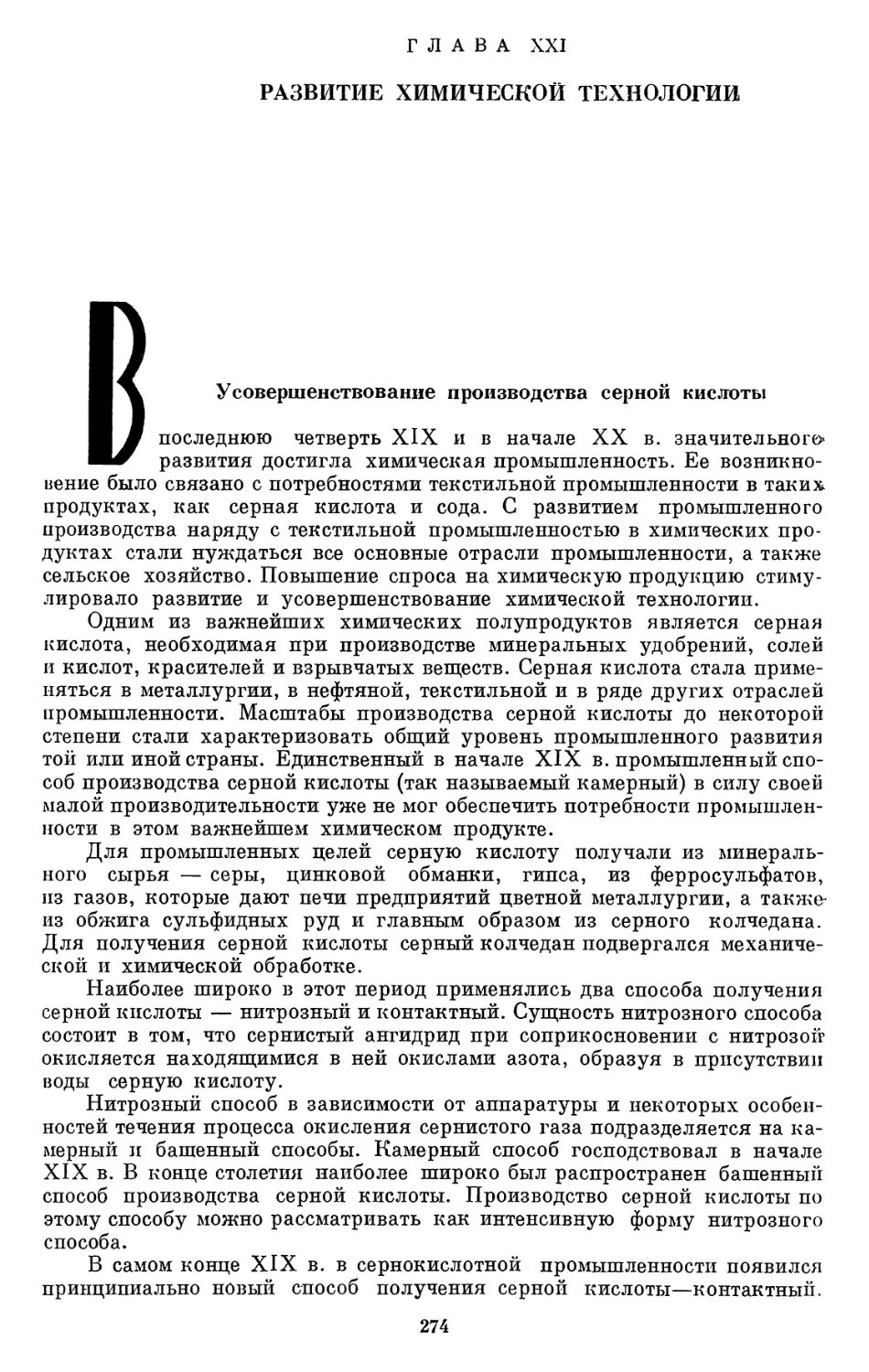

В ИЧЕРНЫШЕВ С В ШУХЛРДИН

п

ЗДЛТЕ/1 ЬСТВО

СО Ц И Я /I ЬНО

экономической

/1 И ТЕ РЛ Ту Р Ы

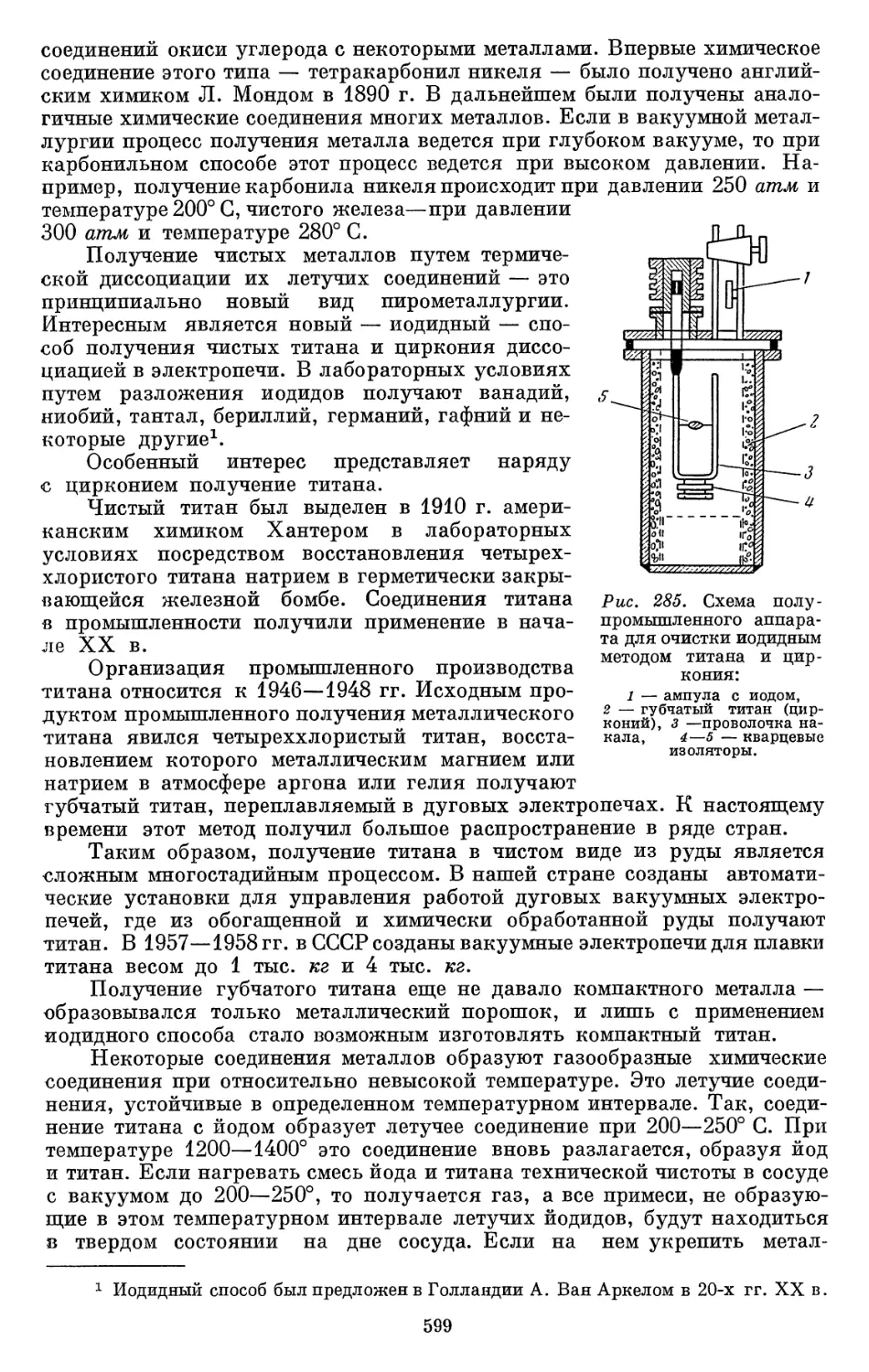

Москва моб2

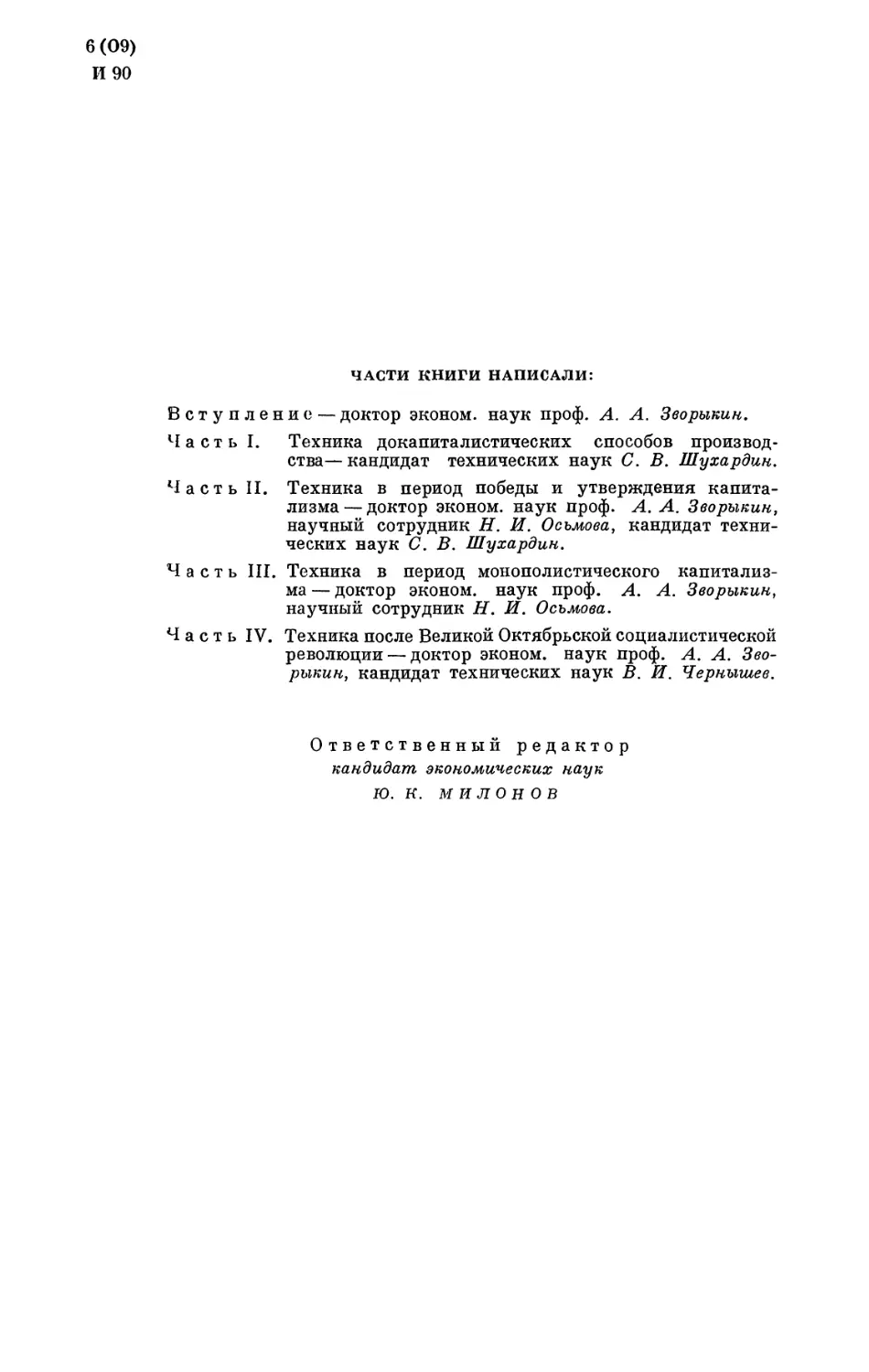

ЧАСТИ КНИГИ НАПИСАЛИ:

Вступление — доктор эконом, наук проф. А. А. Зворыкин.

Часть I. Техника докапиталистических способов

производства— кандидат технических наук С. В. Шухардин.

Часть II. Техника в период победы и утверждения

капитализма— доктор эконом, наук проф. А. А. Зворыкин,

научный сотрудник Н. И. Осьмова, кандидат

технических наук С. В. Шухардин.

Часть III. Техника в период монополистического

капитализма — доктор эконом, наук проф. А. А. Зворыкин,

научный сотрудник Н. И. Осьмова.

Часть IV. Техника после Великой Октябрьской социалистической

революции — доктор эконом, наук проф. А. А.

Зворыкин, кандидат технических наук В. И. Чернышев.

Ответственный редактор

кандидат экономических наук

Ю. К. М И Л ОН О В

ПРЕДИСЛОВИЕ

U

¦ la протяжении тысячелетий бесчисленное количество поколе-

¦I Ш ний постепенно, шаг за шагом подчиняло силы природы,

осваивало обширные земные и водные просторы, создавало орудия и

средства для производства материальных благ. Безыменные изобретатели

каменных орудий, лука и стрел первобытной эпохи, строители

величественных сооружений древности, ремесленники и ученые средневековья *

творцы первых рабочих машин периода промышленной революции,

деятели науки и техники прошлого и особенно настоящего столетия

кропотливо и напряженно изучали явления и законы природы и на их основе

создавали все новые и новые технические средства.

В великих открытиях и завоеваниях современной науки и техники

есть доля труда народов всех стран мира: и русского механика И. Кули-

бина, и чешского изобретателя И. Божека, и первого русского

теплотехника И. Ползунова, и создателя паровой машины англичанина Д. Уатта.

Китайский кузнец Би Шэн, среднеазиатский ученый Ибн-Сина,

итальянский ученый Г. Галилей, поляк Н. Коперник, белорус Г. Скорина,

французский мыслитель Р. Декарт, русский М. Ломоносов, американцы

В. Франклин и Т. Эдисон, немец Р. Майер, англичанин М. Фарадей,

швед И. Берцелиус и многие другие внесли неоценимый вклад в

мировую сокровищницу науки, техники и культуры.

Мы гордимся тем, что в первом ряду ученых, которые своими трудами

создавали научно-технические предпосылки для полета человека в

космос, стоят имена русского ученого-революционера Н. Кибальчича, моряка

А. Можайского, ученого-мечтателя, теоретика космических полетов

К. Циолковского, Д. Менделеева, Н. Жуковского.

Отдавая должное ученым, инженерам и изобретателям прошлого г

мы особо выделяем для развития науки и техники период, связанный

с победой новых, социалистических отношений. В октябре 1917 г.

трудящиеся России под руководством Владимира Ильича Ленина, партии

коммунистов совершили величайшую революцию, положившую начало

новой эры в истории человечества. Советский народ, преодолевая все

трудности, построил социалистическое общество и вступил в период

развернутого строительства коммунизма. Тем самым открылись

исключительные возможности для развития науки и техники, для того, чтобы

наука и техника служили человеку.

«Раньше,— писал В. И. Ленин,— вес;ь человеческий ум, весь его

гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и

культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития.

5

Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут

общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут

обращены в средства насилия, в средства эксплуатации»1. Свидетельством

торжества ленинских идей является глубочайшая научно-техническая

революция, переживаемая нашей страной, ввод в эксплуатацию первой

в мире атомной электростанции и мощного атомного ледокола «Ленин»,

сооружение крупнейших гидроэнергетических гигантов на Волге и

реках Сибири, создание мощных ускорителей заряженных частиц и

сложных электронно-счетных и вычислительных машин, серийное

производство межконтинентальных баллистических ракет, запуск искусственных

спутников Земли и космических ракет, полеты космических кораблей-

спутников и, наконец, полет человека в космос.

Для того чтобы понять значение техники наших дней, надо знать

историю борьбы человека с природой, историю его открытий и

изобретений, историю его побед и торжества над слепыми силами природы.

Ознакомившись с настоящим изданием, читатель увидит картину

мирового технического прогресса от создания первых примитивных ручных

орудий труда до сложных автоматических устройств наших дней. Авторы

книги попытались показать социально-экономическую обусловленность

развития техники, раскрыть взаимную связь и взаимное влияние

отдельных отраслей техники.

Авторы «Истории техники» на конкретных фактах показали, что

в силу своего положения в обществе, в соответствии со своей природой

техника является интернациональной. Одновременно в книге раскрыт

тот вклад, который был внесен каждым народом в мировую сокровищницу

науки и техники.

Выход в свет «Истории техники» является примечательным явлением

в мировой современной историко-технической литературе, ибо еще не было

работы, охватывающей историю всех основных отраслей техники и

освещающей ее развитие с древнейших времен и до напгих дней.

Предназначенная для широких кругов читателей, эта книга будет содействовать

изучению прошлого и настоящего, с тем чтобы еще более глубоко понимать

их великое значение и перспективы будущего.

Разумеется, предлагаемая работа не может с одинаковой полнотой

охватить все вопросы, связанные с развитием техники за все время ее

существования. Понимая это, авторы постарались показать только

основные направления техники. Естественно, что в работе могут содержаться

отдельные неточности и пропуски. Правда, в период подготовки книги

многие советские историки техники и науки внесли целый ряд

предложений по улучшению текста и сделали критические замечания, которые

авторы учли при окончательном редактировании.

Видимо, уже настало время, когда советские историки техники

должны приступить к созданию многотомного исследования, посвященного

всеобщей истории техники. В этом отношении настоящая работа послужит

необходимой основой.

Академик И. И. Артоболевский

1 В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 436.

ВСТУПЛЕНИЕ

Ш tjTO такое техника?

Н ермин «техника» происходит от греческого слова «техне»—

¦I «искусство» или «мастерство», слово «техникос» означает

владеющий искусством. Содержание понятия техники исторически

менялось в соответствии с развитием производства. В период

возникновения понятия техники основным в нем было индивидуальное искусство,

мастерство. В условиях развития ремесленного производства центр

тяжести переместился из области индивидуального искусства в область

приемов, методов, рецептов, передаваемых от поколения к поколению.

Некоторые буржуазные ученые определяют технику как совокупность

приемов, направленных к достижению какой-либо цели, а в более узком

смысле слова—как совокупность приемов, направленных к борьбе с силами

природы и к видоизменению материи. Другие определяют технику как

совокупность навыков, умений,, приемов и знаний, позволяющих

человечеству использовать в желательном для него направлении огромные

запасы всякого рода сырья и энергии, имеющейся в природе. В вышедшей

в Англии пятитомной «Истории техники» техника определяется как

«деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека,

которая ведет к переменам в материальном мире».

При ознакомлении с этими определениями сразу же бросается в глаза

их недостаточность. В них не учитывается материальная сторона техники,

«система орудий и машин», которые и определяют содержание техники.

С другой стороны, эти определения не раскрывают и общественную

сторону техники.

Что же такое техника?

Технику можно определить как средства труда, развивающиеся

в системе общественного производства. Причем подчеркивание того, что

«средства труда становятся техникой только в системе общественного

производства, крайне важно.

Исходным моментом для понимания техники является труд, как

процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором

человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует

и контролирует обмен веществ между собой и природой. Только усвоив

эту характеристику труда, можно перейти к расчленению общественного

труда на элементы и выделить сферу, которая является содержанием

техники.

Такими элементами процесса труда являются: целесообразная

деятельность, или самый труд, предмет труда и средства труда. Очевидно,

что техника — это прежде всего средства труда.

7

Но что такое средства труда?

Средство труда, как указывал Маркс, есть вещь или комплекс вещейу

которые человек помещает между собою и предметом труда и которые

служат ему в качестве проводника его воздействий на этот предмет.

Человек пользуется механическими, физическими, химическими

свойствами вещей, для того чтобы в соответствии со своей целью заставить

их действовать в качестве орудия его власти.

Но если перейти к конкретному анализу техники, то на первый

взгляд сведение техники к средствам труда не раскрывает целиком всего

понятия техники. Ведь помимо предметов или комплексов предметов,

которыми человек воздействует на внешнюю природу, техника охватывает

целый ряд предметов, которые создаются человеком не для

непосредственного воздействия на предмет труда, а для создания условий нормального

протекания производственного процесса.

Это особенно хорошо можно проследить в горном деле. Если к

средствам труда относится вся система орудий и механизмов, то на шахте

имеется ряд механизмов, предназначенных для обеспечения нормального

протекания производства. Прежде всего к ним относится вся система

вентиляции и освещения горных выработок и сложное хозяйство

водоотлива. Самое поверхностное знакомство с ними говорит о невозможности

рассматривать их как средства труда в указанном выше узком смысле.

Поэтому кроме тех вещей, посредством которых труд воздействует

на предмет труда и которые поэтому так или иначе являются

проводниками его деятельности, к средствам труда в более широком смысле, а

следовательно к технике, относятся все материальные условия, необходимые

для того, чтобы процесс производства мог вообще совершаться.

Естественнонаучные и общественные основы техники

В основе техники лежит использование законов природы.

Вся история техники раскрывает диалектическое взаимодействие

техники и естествознания. Решая тот или иной технический вопрос на основе

уже открытых законов природы, человек вместе с тем открывает новые

свойства вещей и тем двигает вперед естествознание.

Говоря об этом, В. И. Ленин подчеркивал, что «законы внешнего

мира, природы ... суть основы целесообразной деятельности человека.

Человек в своей практической деятельности имеет перед собой

объективный мир, зависит от него, им определяет свою деятельность...

Техника механическая и химическая потому и служит целям человека, что ее

характер (суть) состоит в определении ее внешними условиями (законами

природы)»1.

Познав в процессе практики законы природы, человек применяет

и использует их посредством техники. Познав законы природы, умело

применяя и используя их, люди увеличивают или ограничивают сферу

их действия, обращают силы природы на пользу общества.

Возможности техники зависят от степени познания законов природы.

Современная техника и есть материальное воплощение накопленных

человечеством знаний в борьбе за покорение сил природы, за господство над

ними. «И в индустрии и в земледелии человек может,— писал Ленин,—

только пользоваться действием сил природы, если он познал их действие,

и облегчать себе это пользование посредством машин, орудий и т. п.»2

1 В. И. Ленин, Соч., т. 38, стр. 178—180.

2 В. И. Ленин, Соч., т. 5, стр. 103.

8

Но использование достижений естествознания есть лишь одна

сторона техники. Другой важной стороной техники является

общественная основа ее развития. Средства труда созданы человеком в процессе-

общественного производства. Они входят неотъемлемым элементом в

систему производительных сил. Поэтому законы развития техники нельзя

понять лишь с позиций естествознания. Естествознание лишь

показывает возможные варианты разрешения технических вопросов, но сама

по себе не определяет ни направления, ни объема, ни темпов их

разрешения. Только исходя из общественных условий, в рамках которых

осуществляется развитие техники, можно понять направление ее

развития.

Единство материального содержания производства и общественной

формы его осуществления получило свое научное выражение в

марксистско-ленинском учении о производительных силах и производственных

отношениях. Техника, являясь элементом производительных сил,

неразрывно входит в способ производства, включающий и производственные

отношения. Техника не развивается вне способа производства. Поэтому

нельзя понять развития техники, абстрагируясь от законов,

определяющих развитие данного способа производства, отвлекаясь от

производственных отношений конкретной общественно-экономической формации.

Только экономические законы данного общественного строя,

определяемые способом производства, дают ответы на вопросы об истоках и

темпах развития техники, о направлении ее развития.

Невозможно объяснить противоречия в развитии техники в условиях

современного капитализма, если не исходить из капиталистических

производственных отношений. Точно так же, только исходя из

производственных отношений социализма, можно понять пути и темпы развития

техники при социализме. Программа Коммунистической партии

Советского Союза, поставившая задачу в течение ближайших двадцати лет

в основном построить коммунистическое общество, предусматривает

невиданные темпы развития науки и техники в нашей стране.

Коммунизм может победить лишь на базе могучего роста и совершенствования

производительных сил, создания изобилия продуктов питания и

предметов потребления, на основе культурного роста общества, а все это

требует непрерывного внедрения новой техники и ее постоянного

совершенствования.

От экономических условий зависит и реализация изобретений.

Истории техники известны случаи, когда люди, одаренные проницательным

умом, раньше других поняв насущные потребности производства,

выдвигали на основе известных им законов естествознания решения,

открывающие новые возможности для развития производства, но эти изобретения

оставались нереализованными в современных им социально-экономических

условиях. Так, выдающийся русский изобретатель середины XVIII в.

И. И. Ползунов, глубоко поняв лежавшие в основе техники

производства того времени противоречия, связанные с тем, что водяной

двигатель уже становился непригодным для развития производства,

выдвинул гениальную идею замены основного в то время двигателя — водяного

колеса — тепловым двигателем. С огромным трудом создал он паровую

машину для заводских нужд. Однако это изобретение, знаменующее

целую эпоху, не получило в России применения, так как

производственные отношения феодального строя не давали простора развитию

производительных сил. В Англии же, где в то время уже развивались

буржуазные отношения, универсальная паровая машина, созданная

великим английским изобретателем Джемсом Уаттом, стала одним из

звеньев глубокого промышленного переворота.

9

Исходя из своеобразия техники, ее связи с законами природы и

законами общества, можно подчеркнуть по крайней мере три особенности

ее развития.

Первая особенность техники состоит в том, что хотя ее развитие и

подчиняется экономическим законам данной общественной формации, но

в отличие от других экономических явлений ее развитие не прекращается

при смене одного общественного строя другим. Более того, техника

как элемент производительных сил на определенной ступени вступает

в противоречие с существующими производственными отношениями,

поскольку они из формы развития производительных сил превращаются

в их оковы. Когда старые производственные отношения в процессе

социальной революции подвергаются слому, техника остается и,

подчиняясь экономическим законам нового общественного строя, получает

дальнейшее и более бурное развитие.

Второй особенностью техники является то, что глубокие

революционные преобразования техники происходят не в порядке взрыва, а путем

постепенного накопления элементов нового качества с одновременным

отмиранием элементов старого, причем это относится как ко всей

совокупной технике, так и к технике отдельных конструкций. Переход от

ремесленной к машинной технике был подлинной революцией, но он был

осуществлен не в результате взрыва, мгновенного слома старой,

ремесленной техники и внезапного возникновения новой, машинной техники,

а занял целый исторический период с последней трети XVIII в. до

70-х годов XIX в. В этот период машины постепенно внедрялись во все

основные отрасли народного хозяйства. В то же время постепенно

отмирали старые виды техники.

Третья особенность техники заключается в том, что техника в своем

развитии прямо и непосредственно связана с законами естествознания,

тогда как экономические явления связаны с законами естествознания

через посредство техники. Техника реально развивается лишь в той

степени, в какой она соответствует этим законам, независимо от того,

используются ли они в технике бессознательно, как это было на первых стадиях

ее развития, или сознательно, как это происходит сейчас.

Яркий пример обреченности всяких попыток решать ту или иную

техническую задачу при игнорировании законов естествознания дает нам

история многочисленных попыток создания вечного двигателя

(«перпетуум мобиле»), который, будучи раз пущен в ход, совершал бы работу

неограниченно долгое время, не заимствуя энергию извне. Идея такого

двигателя стоит в непримиримом противоречии с законом превращения

и сохранения энергии. И, хотя на его создание многочисленные

изобретатели затратили несколько столетий, их неизменно ждала неудача,

поскольку сама идея вечного двигателя находится в противоречии

с законами природы.

Объективные законы и цели человека,

развивающего технику

Противники марксизма-ленинизма часто оспаривают марксистское

понимание законов развития техники, говоря, что марксизм не может

увязать признание объективных законов развития техники и того факта,

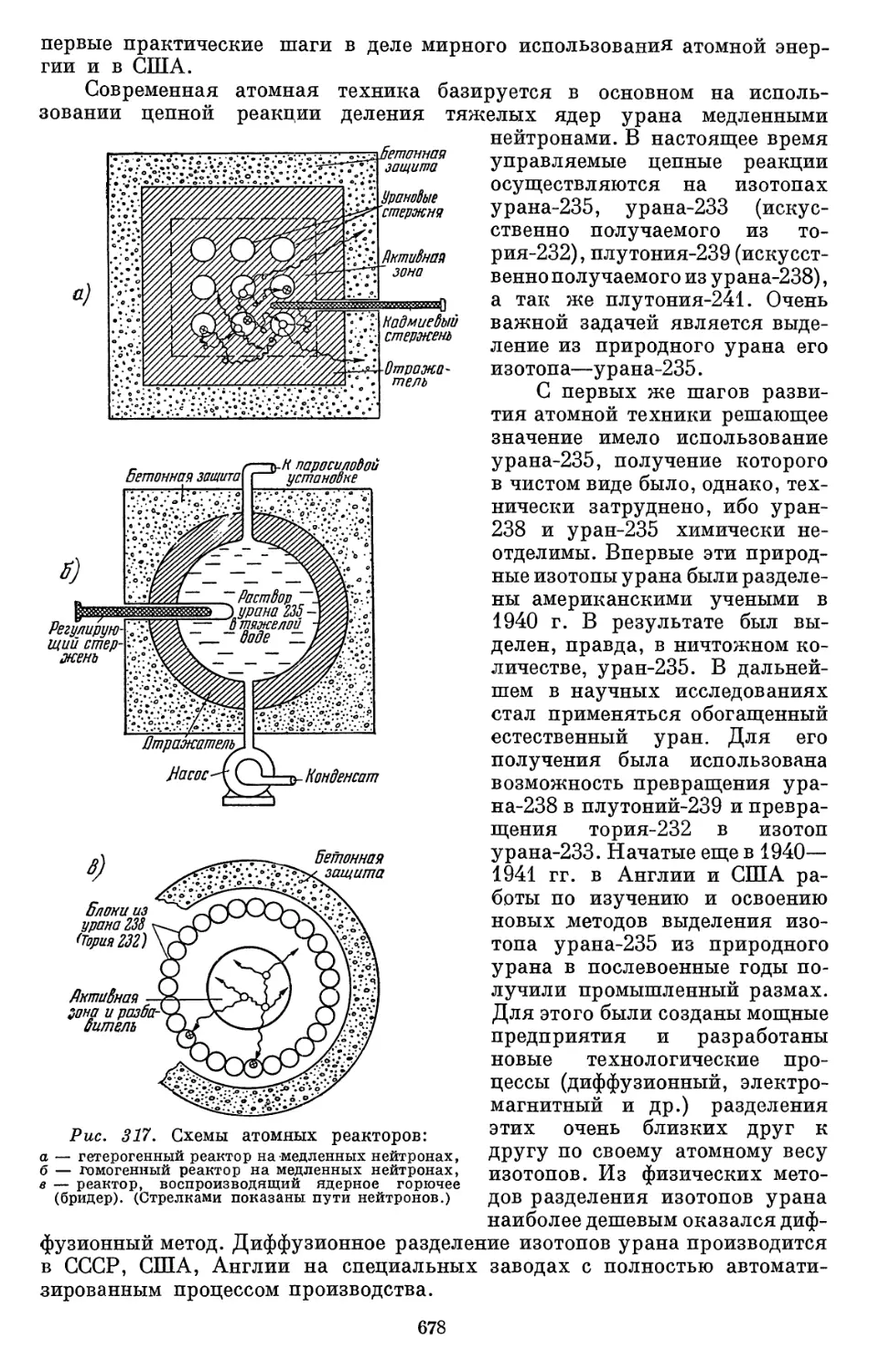

что техника развивается людьми в соответствии с целями, которые они

ставят перед собой. В действительности, марксистско-ленинская наука

объясняет взаимосвязь законов развития техники и целей людей,

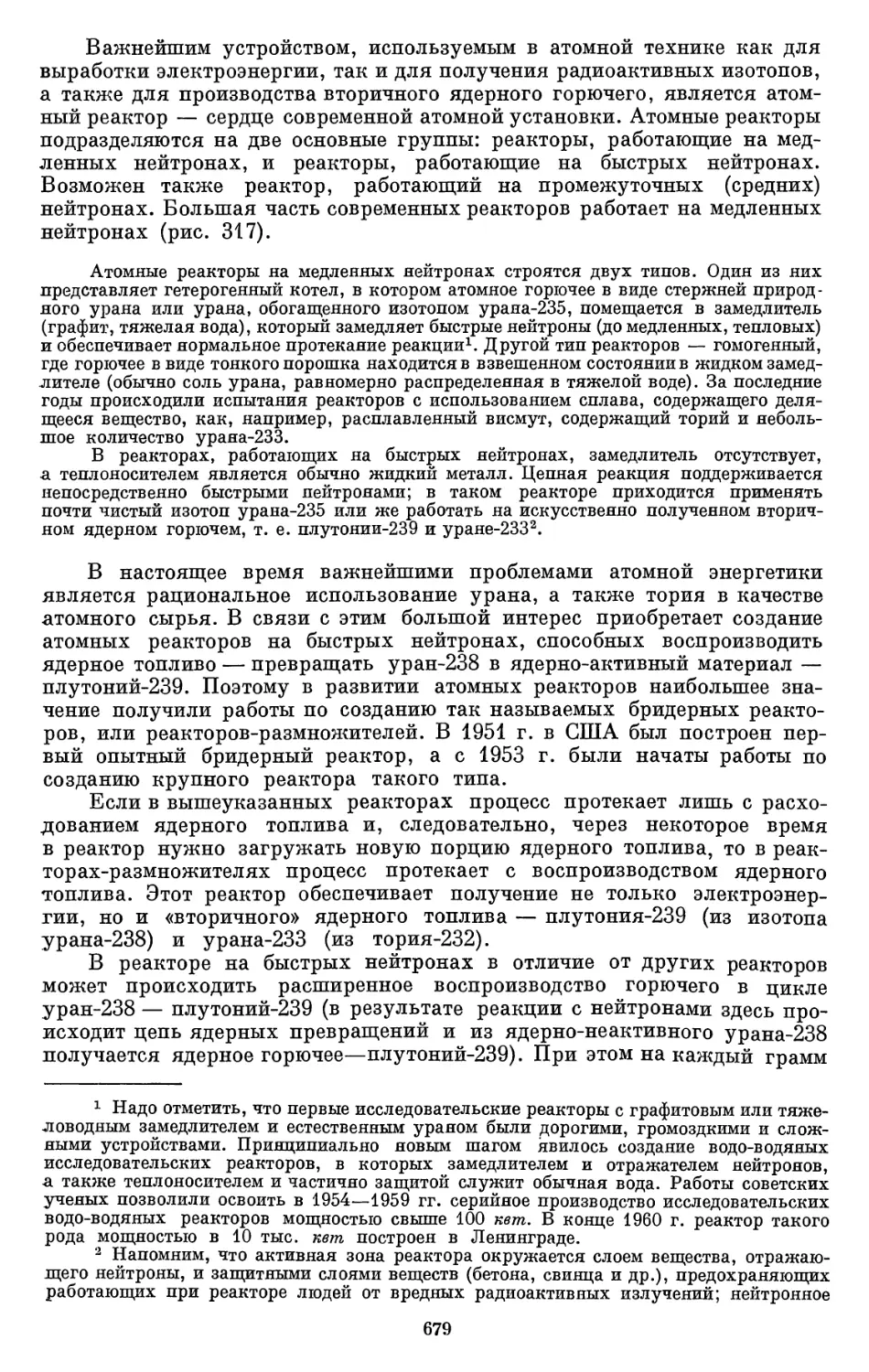

развивающих ее.

10

Люди, развивающие технику, руководствуются целями двух

порядков: это, во-первых, цели, вытекающие из характера производства,

как такового, естественной и научной основы техники, и, во-вторых,

цели, заставляющие человека совершенствовать технику и производ

ство.

Если цели первого порядка отвечают задачам того, как решить тот

или иной технический вопрос, то цели второго порядка раскрывают

мотивы, которые заставляют человека совершенствовать и создавать

новую технику.

Первая группа целей определяется техническими потребностями

производства, уровнем науки, техники и в конечном счете ограничивается

законами природы. Вторая группа целей определяется социальной жизнью

человека. Совершенствуя технику, люди могут руководствоваться

самыми различными социальными, экономическими, эстетическими,

психологическими, политическими и т. п. целями. В этом на первый взгляд нельзя

найти никакой закономерности. Одни стремятся развивать технику,

исходя из страсти к изобретательству, другие руководствуются мотивами

честолюбия, третьи стремятся облегчить свой труд, четвертые —

улучшить свое материальное положение, пятые — установить господство над

другими, эксплуатировать других и т. д. и т. п. Причем дело не только

в субъективной цели, но и в объективных условиях, которые по-разному

складываются для отдельных людей. Человек в капиталистическом мире,

имеющий капитал и желающий заняться совершенствованием техники,

имеет одни возможности, человек, не имеющий средств,— другие

возможности. Больше того, часто человек не волен отказываться развивать

технику. В капиталистических странах собственник предприятия, для того

чтобы не разориться в конкурентной борьбе, вынужден применять более

•совершенную технику.

Можно ли найти какую-либо закономерность, позволяющую

разобраться в этом море стремлений людей, можно ли «просуммировать» все

индивидуальные стремления и найти равнодействующую, учитывая при

атом, что цели, которыми руководствуется тот или иной человек,

совершенствуя технику, могут меняться? Марксизм-ленинизм считает, что

такую тенденцию, раскрывающую главную линию развития техники,

найти можно. Для этого опять надо вернуться к труду, но рассматривать

уже не научно-техническую, а общественную сторону труда. Люди

занимаются трудом не изолированно, а сообща. Производственные отношения,

и прежде всего характерные для данного общества имущественные

отношения, и являются другой стороной, характеризующей труд. Эти

отношения определяют политический и идеологический строй общества,

и только из анализа этого строя можно вывести и основные социальные

устремления людей данного общества, цели, которыми они

руководствуются, развивая технику, а также основные условия, в рамках которых

действуют люди. Мы, очевидно, ничего не поймем во всей истории

технического развития США, если не примем во внимание стремление людей

к обогащению в условиях господства частной собственности на средства

производства, конкурентную борьбу и многие другие обстоятельства,

вытекающие из особенностей капиталистического производства, из

особенностей капиталистического общества США. Вся огромная гамма

других объективных и субъективных моментов в развитии техники, как

бы ни важна она была для анализа частных сторон этого развития или

обстоятельств, связанных с деятельностью отдельных изобретателей,

•будет подчинена важнейшим закономерностям развития общества.

При анализе развития техники в Советском Союзе опять-таки можно

©скрыть огромное множество объективных и субъективных обстоятельств,

11

но эти обстоятельства раскрывают лишь частные стороны развития.

Игнорируя закономерности, вытекающие из характера социалистических

отношений, нельзя понять, как на протяжении жизни одного поколения

отсталая в прошлом страна могла сделать такие огромные успехи в своем

развитии. Только из анализа новых экономических и общественных

отношений, которые были созданы в России после Великой Октябрьской

социалистической революции, можно понять и важнейшие социальные

устремления людей, и глубочайшие изменения, которые произошли в

технике Советского Союза за эти годы.

Роль личности и отдельных народов в развитии техники

К вопросу об объективных законах и целях человека, развивающих

технику, примыкает и другой, более частный вопрос о роли личности

и отдельных народов в развитии техники. Отдельные исследователи

идеалистически объясняют изобретения и открытия как проявление воли

«всевышнего». Автор неоднократно издававшейся в Германии работы по

философии техники Ф. Дессауэр говорит, что в техническом творчестве

человек воплощает, потенциальное бытие заранее «данных форм» и что

«творец использует человеческий дух для продолжения дела творения».

Английский ученый Н. Хетфилд утверждает, что человеческий разум

будто бы обладает двумя видами творческой активности: первая

применяет уже известное средство для достижения своей цели, вторая — якобы

сама из себя дает новые методы и новый опыт. Французский ученый

Р. Жиллуэн выводит развитие техники из страсти к знаниям или из страсти

к власти. Техника рассматривается им как порождение абстрактного ума.

Советские ученые, рассматривая развитие техники в связи с учетом

объективно существующих закономерностей развития природы и

общества, действующих независимо от воли людей, не умаляют и

субъективных факторов, роли ученых, изобретателей и конструкторов. Значение

крупнейших ученых, изобретателей и инженеров заключается в том, что

они раньше других понимают технические потребности производстваг

замечают противоречия, возникающие в производстве, и, опираясь на

достижения современной им науки и техники, разрабатывают решения,

которые наиболее полно и правильно отвечают потребностям

производства и открывают перспективы дальнейшего развития науки и техники.

Наряду со значением творчества отдельных выдающихся инженеровг

изобретателей и ученых огромную роль в развитии техники играют

трудящиеся массы. Роль трудящихся масс особенно возросла в условиях

социализма. Трудящиеся, непосредственно занимающиеся производством

материальных благ, являются творцами техники. Своей повседневной

работой они способствуют постоянному изменению техники, подготовляя

резкий подъем ее развития. Трудящиеся постоянно выделяют из своей

среды изобретателей, ученых, инженеров, осуществляющих крупные

повороты в развитии техники.

Вопрос о роли личности и роли масс в развитии техники теснейшим

образом связан и с вопросом о роли отдельных народов и их вкладе в

мировую технику. Одни ученые иногда утверждают, что техника не знает

национальных границ, что она развивается исключительно как мировая

техника. Другие, наоборот, подчеркивают узконациональные корни

техники.

Подлинная история развития мировой техники показывает, что она

создается всеми народами. Каждая нация, большая или малая, имеет

свои качественные особенности, свою специфику, которая принадлежит

12

только ей и которая проявляется в национальной культуре. Эта

специфика, эти особенности каждой нации прослеживаются и в технике.

Каждый народ в зависимости от конкретно-исторических условий

вносит свой вклад в развитие мировой техники. Как можно говорить

о развитии теплотехники, не останавливаясь на том вкладе, который

в нее внесли русский изобретатель Иван Ползунов, английский

изобретатель Джемс Уатт, французский ученый Сади Карно? История

авиационной техники была бы неполной, если бы были забыты такие имена,

как Лилиенталь, Можайский, братья Райт.

Говоря о роли отдельных народов в развитии мировой техники,

необходимо подчеркнуть, что буржуазная наука замалчивает вклад в

мировую науку, сделанный выдающимися людьми нашей Родины. Поэтому

советские ученые, показывая роль отдельных народов и наций в

развитии мировой техники, обязаны восстановить историческую правду

о вкладе народов СССР в мировую технику.

Роль техники в современном обществе

В современной буржуазной литературе — философской,

исторической и художественной — наметились целые направления, которые

пытаются представить кризис современного капиталистического общества

с его военными и экономическими потрясениями и безработицей как

кризис всего человечества, утверждая, будто современная цивилизация,

культура и само человечество в целом неизбежно идут к гибели. Многие

представители этого направления пытаются объявить технику

виновницей страдания людей. Они называют технику «грехопадением культуры».

Современная техника, по их мнению, означает нищету миллионов людей,

скученных в бездушных гигантских городах. Техника, пишут они,—

это асфальтовая культура, однообразие и стандартизация, безработица

и необеспеченность.

Ряд зарубежных ученых более трезво подходит к вопросу о роли

техники в современном обществе. Швейцарец Г. Эйхельбер в работе

«Человек и техника» (1953 г.) вскрывает противоречивость развития

техники в капиталистическом обществе, но не показывает причину этих

противоречий. Сводя все дело к вопросам этики, он говорит, что

противоречия должны быть преодолены подчинением торгашеского произвола

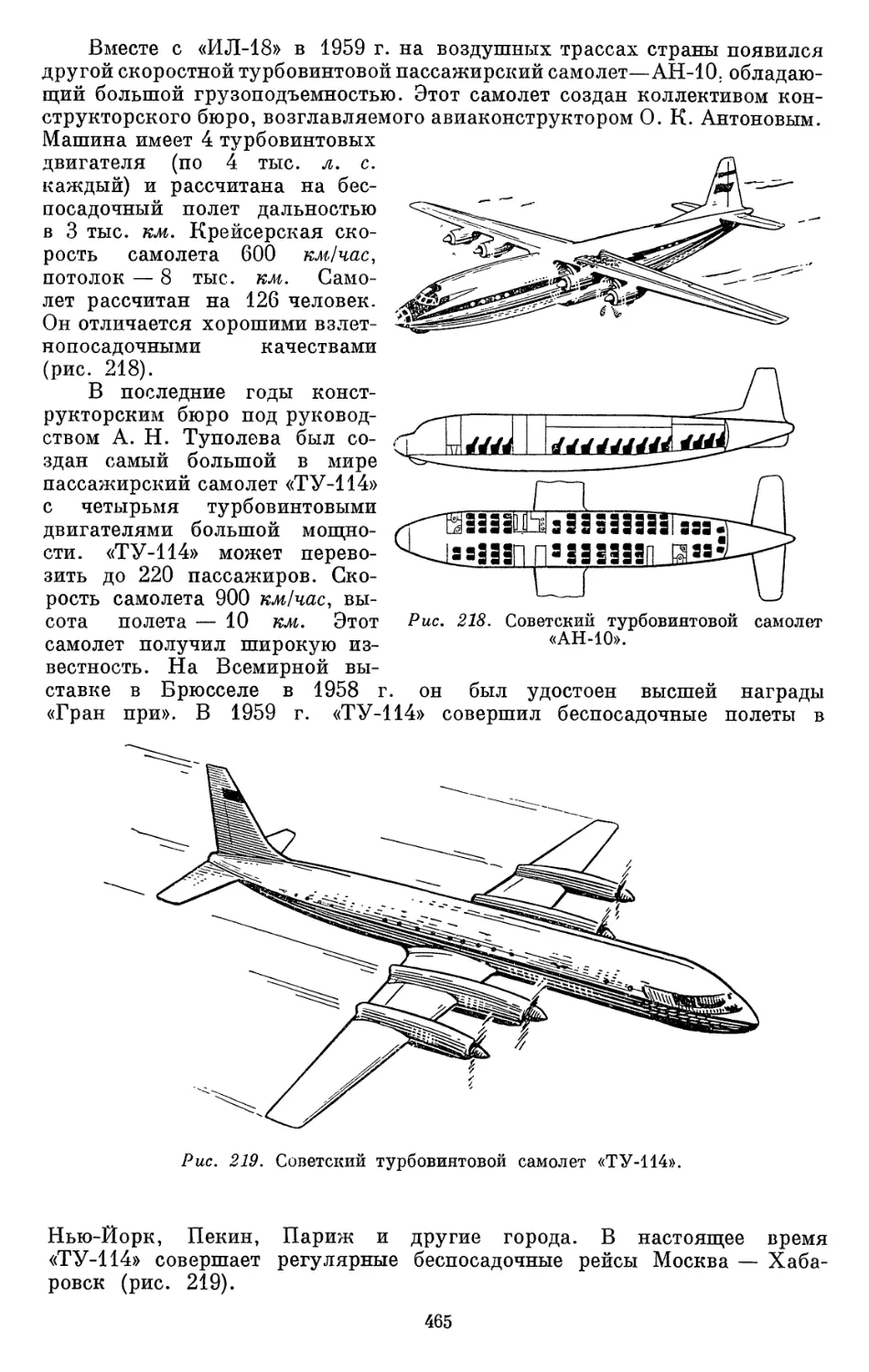

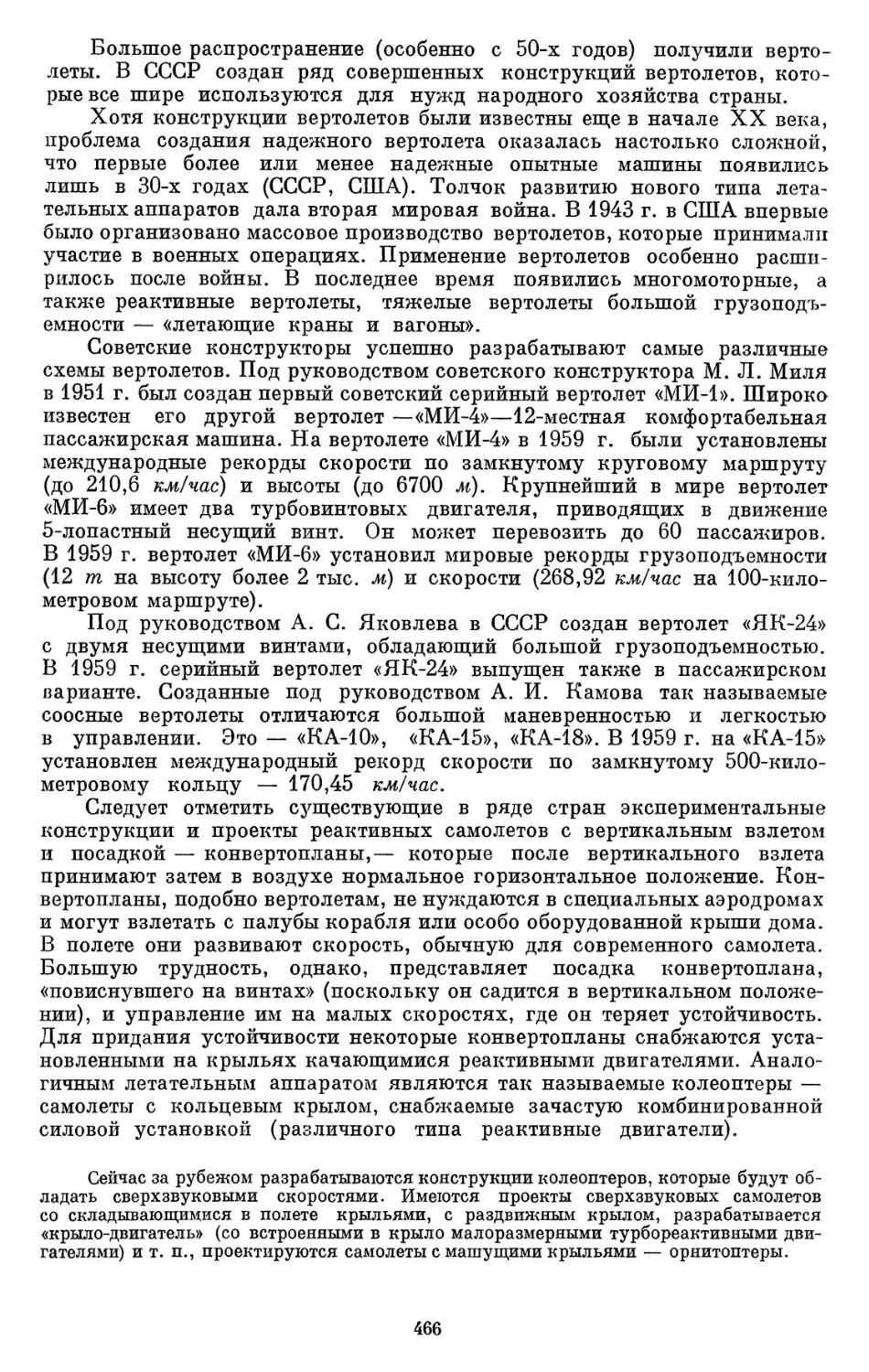

принципам общественного долга.

Более определенно раскрывает особенности развития техники в

современном обществе один из крупнейших американских ученых—Н. Винер.

В своей книге «Кибернетика» (1949 г.) он пишет, что современная

техника обладает неограниченными возможностями как для добра, так и для

зла. Она дает человечеству возможность создавать наиболее

эффективные машины. Отвечая на вопрос, будет ли новое развитие техники

выгодно для человечества, Винер в своей работе подчеркивает

невозможность использования в капиталистических условиях новой техники с

пользой для человека, признавая, по существу, что новая техника

перерастает рамки капиталистических отношений.

Марксистско-ленинская наука дает единственно правильный ответ

на вопрос о значении техники для общества. Она проводит четкое

разделение между техникой и условиями ее применения. К. Маркс говорил,что

машина наделена чудесными силами облегчать человеческий труд, но

в условиях капитализма она вызывает голод и истощение. В. И. Ленин

в ряде своих работ подробно рассмотрел противоречия в развитии

техники в условиях империализма и показал, как империализм обращает

13

достижения техники против человечества и что только социализм

использует технику на благо народа. Запуск искусственных спутников Земли,

пуск первой атомной электростанции, строительство атомного ледокола,

полеты космических кораблей и, наконец, исторические полеты в космос

Юрия Гагарина и Германа Титова наглядно свидетельствуют о

возможностях развития науки и техники в социалистическом обществе.

Определение предмета история техники

После того как выяснена природа техники, раскрыта связь техники

с естествознанием и социально-экономическими условиями ее развития,

а также показаны пути творческой деятельности людей в области техники,,

не представляет труда определить и предмет истории техники.

История техники есть наука, показывающая развитие средств труда в

системе общественного производства как в связи с формами и

приемами труда, так и особенно в связи с объектом (предметом) труда.

С точки зрения естественных наук история техники показывает, как

человек все больше и глубже овладевает законами природы, обеспечивая

более глубокое и разностороннее использование и применение вещества

и энергии природы. С точки зрения социальной история техники

вскрывает общественные движущие силы, общественные условия развития

техники и показывает роль отдельных творцов техники.

Это определение истории техники.

Исходит из изложенного выше понимания техники (больше того,

задачей истории техники является раскрыть это понимание на

бесчисленном количестве фактических данных, рассматриваемых при изложении

истории техники).

Берет за основу средства труда в широком смысле слова и в первую

очередь «костно-мускульную систему производства» и показывает

развитие техники в тесной связи с формами и приемами труда, что имело

значение на более ранних этапах развития техники, и с предметом труда,

что имеет особое значение сейчас, когда связь средств труда и предметов

труда (технология) приобретает особо важное значение.

Постоянно рассматривает развитие средств труда с точки зрения

естественных наук, вне которых нельзя понять существо техники и

характер ее развития.

Вскрывает прогрессивный характер техники, в конечном счете

сводящейся к освоению и практическому использованию законов природы

и все более глубокому и разностороннему использованию вещества и

энергии природы.

Рассматривает развитие техники в свете общественных законов и тем

самым обеспечивает подход к технике, вытекающий из ее специфического

характера, из двух сторон техники — естественной и общественной.

Диалектический материализм и техника

Методологической основой истории техники является диалектический

и исторический материализм. За последние годы советскими учеными

много сделано для исследования особенностей проявления основных

законов диалектики в развитии природы и общества. Меньше в этом отношении

было уделено внимания диалектике технического развития, хотя из всех

сфер человеческой деятельности деятельность в области техники

приобретает в наши дни поистине гигантский размах. Все большее количество

людей в той или иной степени призвано решать технические вопросы

производства, совершенствовать технику производства. Огромное коли-

14

чество ученых занято техническими науками. Техника вторгается все

больше в жизнь и быт человека.

Говоря об исследовании особенностей проявления основных

законов диалектики в области техники, мы тем самым ставим задачу более

широкого привлечения диалектического метода в дело познания законов

развития техники и более правильного решения перспектив этого

развития.

Человек имеет дело с двумя видами явлений: явлениями природы

и явлениями общественной жизни. Как ни велико влияние человека на

явления природы — они развиваются по своим законам. В них по-своему

проявляются законы диалектического развития, причем по-разному для

явлений, изучаемых механикой, физикой, химией, биологией, для макро-

и микромира. По-своему проявляются законы диалектики в общественной

жизни.

Что же из себя представляют технические явления? Можно сказать,

что это своеобразная третья сфера, с которой соприкасается человек наряду

с природой и общественной жизнью. Природа, общество и техника —

вот мир, окружающий человека. Техника по своему характеру, по законам

своего развития может быть выделена в качестве самостоятельной области

явлений.

Данное положение в буржуазной литературе часто оспаривается.

Некоторые ученые утверждают, что явления техники ничем не отличаются от

явлений природы. Действительно, как самое маленькое, так и самое

большое техническое решение имеет смысл только в силу реализуемых

в нем законов природы. Но признание органической связи техники и

естествознания раскрывает, как говорилось выше, одну сторону

техники. Наряду со сходством техника имеет и решающие отличия от

естествознания. Законы естествознания говорят лишь о потенциальных

возможностях техники, а ее развитие определяется законами общества.

Тем самым техника может быть рассматриваема как область,

развивающаяся на стыке естествознания и общественной жизни. Только в свете

этих качеств можно рассматривать проявление законов диалектики в

развитии техники. Возьмем для примера закон единства и борьбы

противоположностей в технике.

На первый взгляд закон единства противоположностей не нужен для

понимания развития техники. Кажется, что развитие техники будто бы

легко понять как уменьшение одного и увеличение другого. На самом

деле такой подход не раскрывает существа развития техники. Необходимо

вскрыть движение через единство противоположностей, через борьбу этих

противоположностей. В технике имеется два вида противоположностей:

техника и общественные условия ее применения и борьба

взаимоисключающих противоположностей в самой технике.

Техника, как элемент производительных сил, на определенных этапах

развития общества входит в противоречие с общественными условиями

ее развития, что ведет к изменению производственных отношений и к

самому собственному изменению техники.

Более сложно единство противоположностей и их борьба проявляется

в рамках технологических процессов и конструкций. Если расположить

любые машины в ряды по основному эксплуатационному показателю

(скажем, мощности или производительности) и проследить изменение

других показателей — грузоподъемность, скорость, усилие, прочность

и т. д., то можно найти параметры, которые будут изменяться в

противоположную сторону. На каком-то этапе это исключит развитие

машины в данном направлении. Если сопоставить эти данные с

экономичностью машины, то можно увидеть, как с ростом противоположности

15

различных изменений будет уменьшаться эффективность работы машины.

Экономический показатель в этом случае в сводном виде иллюстрирует

проявление закона единства и борьбы противоположностей.

Анализ техники позволяет раскрыть не только качественную, но

и количественную сторону внутренних противоречий. После

сопоставления изменения кривых, выражающих противоположные тенденции в

развитии техники, можно проанализировать характер этих кривых,

посмотреть их изменения во времени.

Закон единства и борьбы противоположностей связан с такими

категориями, как количество, качество, переход количества в качество, скачок

и др. Причем задача заключается не в том, чтобы привнести положение

о диалектике в технику, а в том, чтобы раскрыть реальный диалектический

процесс развития техники. Взять, например, проблему скачка. Признания

скачка мало. Ленин при анализе того или иного явления требовал

находить конкретную форму скачка. Исследование реального диалектического

развития техники, исследование закона единства и борьбы

противоположностей имеет не только теоретический, но и практический интерес.

Изучение ряда машин, имеющих одно назначение, например транспортных

(паровоз, тепловоз, электровоз, газотурбовоз), показывает, что в начале

КПД этих машин растет быстро, а затем кривая, характеризующая

изменения КПД, изменяется по закону асимптоты. Выполаживание кривой

является как бы признаком исчерпания возможности одних машин,

показателем близкого скачка. Интересно проследить диалектику развития

металлообрабатывающих станков. Внутренние противоречия этих машин

приводят к тому, что по мере совершенствования металлообрабатывающих

станков понижается эффективность обработки металла резанием

(обработка точкой) и осуществляется переход к новому виду машин, где

обработка осуществляется протяжкой, прокатом (обработка линией).

Дальнейшее развитие машин через свои внутренние противоречия ставит задачу

перехода к обработке поверхностью (штампы), а в перспективе—к

обработке по всему объему того или иного изделия (использование процессов

внутренней кристаллизации). Все это раскрывает скачки в развитии

конструкции группы машин, связанные с радикальным изменением

оборудования, технологии, природы процессов.

Для техники большое значение имеет проблема содержания и формы

не только в части научно-технического содержания и общественной формы,

но и содержания и формы в развитии конструкции машин и

технологических процессов. Содержание определяет техническую форму, которая

соответствует содержанию, способствует более глубокому использованию

научных законов, положенных в основу той или иной конструкции

технологического цроцесса. Ио форма в технике часто консервативна. История

техники показывает, что новое часто облекается в старую форму,

отрицательно сказывающуюся на реализации возможностей новых принципов,

новых идей, и проходит порой значительное время, пока форма усилиями

конструкторов не приводится в соответствие с новым содержанием.

Помимо разобранных выше диалектических закономерностей в

развитии техники есть еще ряд проблем, имеющих большое методологическое

значение. Взять, например, такую проблему, как соотношение человека

и природы, человека и общества, человека и техники. В общей форме

наиболее важным здесь является соотношение объективных законов

и субъективной роли людей, что связано с проблемой свободы и

необходимости.

Несмотря на общую основу, решение проблемы свободы человека

в отношении природы, в отношении общественных явлений и в отношении

техники происходит по-разному. Общей формой для всех является поло-

16

жение, что свобода есть познанная необходимость, т. е. человек, познавая

закон, лежащий в основе того или иного явления, использует его в своих

интересах. Но вот вопрос, сколько «степеней свободы» имеет человек в

технике? На первый взгляд кажется, что в технике свобода человека

ограничена законами природы. Но там используется бесконечное

количество законов природы в самом различном сочетании. Отсюда можно

сказать, что в рамках познанных разнообразных законов природы человек

имеет большое количество возможностей. Здесь можно привести такой

пример. Человек идет ощупью через лес, ему незнакомый. Сколько ему

известно тропинок? Видимо, только одна, по которой он идет. Совсем

другое положение у человека, когда он идет через лес, ему хорошо

знакомый. Он может идти по разным направлениям и всегда прийти к

намеченной цели.

Методологические основы истории техники

Но кроме этих методологических проблем, связанных с пониманием

природы техники и выявлением специфических форм диалектического

развития техники, есть ряд методологических вопросов, касающихся

истории техники как науки, раскрывающих построение и изложение ее

истории.

Марксистско-ленинская история техники должна удовлетворять

следующим требованиям. История техники как наука, давая картину

развития средств труда, не может строиться на отдельных, выхваченных из

общего содержания примерах. Она должна дать возможно

разностороннюю и глубокую картину действительного объективного хода технического

развития. Для этого необходимо чрезвычайно основательное знакомство

с фактическим материалом. Полезно вспомнить слова Маркса в

послесловии к I тому «Капитала»: «Конечно, способ изложения не может

с формальной стороны не отличаться от способа исследования,— пишет

он.— Исследование должно детально освоиться с материалом,

проанализировать различные формы его развития, проследить их внутреннюю

связь. Лишь после того как эта работа закончена, может быть

надлежащим образом изображено действительное движение»1.

Это отнюдь не значит, что история техники должна только

систематизировать материал, избегая обобщений и установления закономерности

развития. Наоборот, углубленное, разностороннее, максимально

конкретное изложение истории техники в хронологической и географической

последовательности является базой, на основе которой только и возможны

правильный разбор и правильное обобщение исторических событий.

Установление закономерностей технического развития является

обязательным условием при изучении истории техники. Эту мысль

подчеркивает В. И. Ленин: «...самое важное, чтобы подойти к этому вопросу

с точки зрения научной, это — не забывать основной исторической связи,

смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление

в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление

проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь

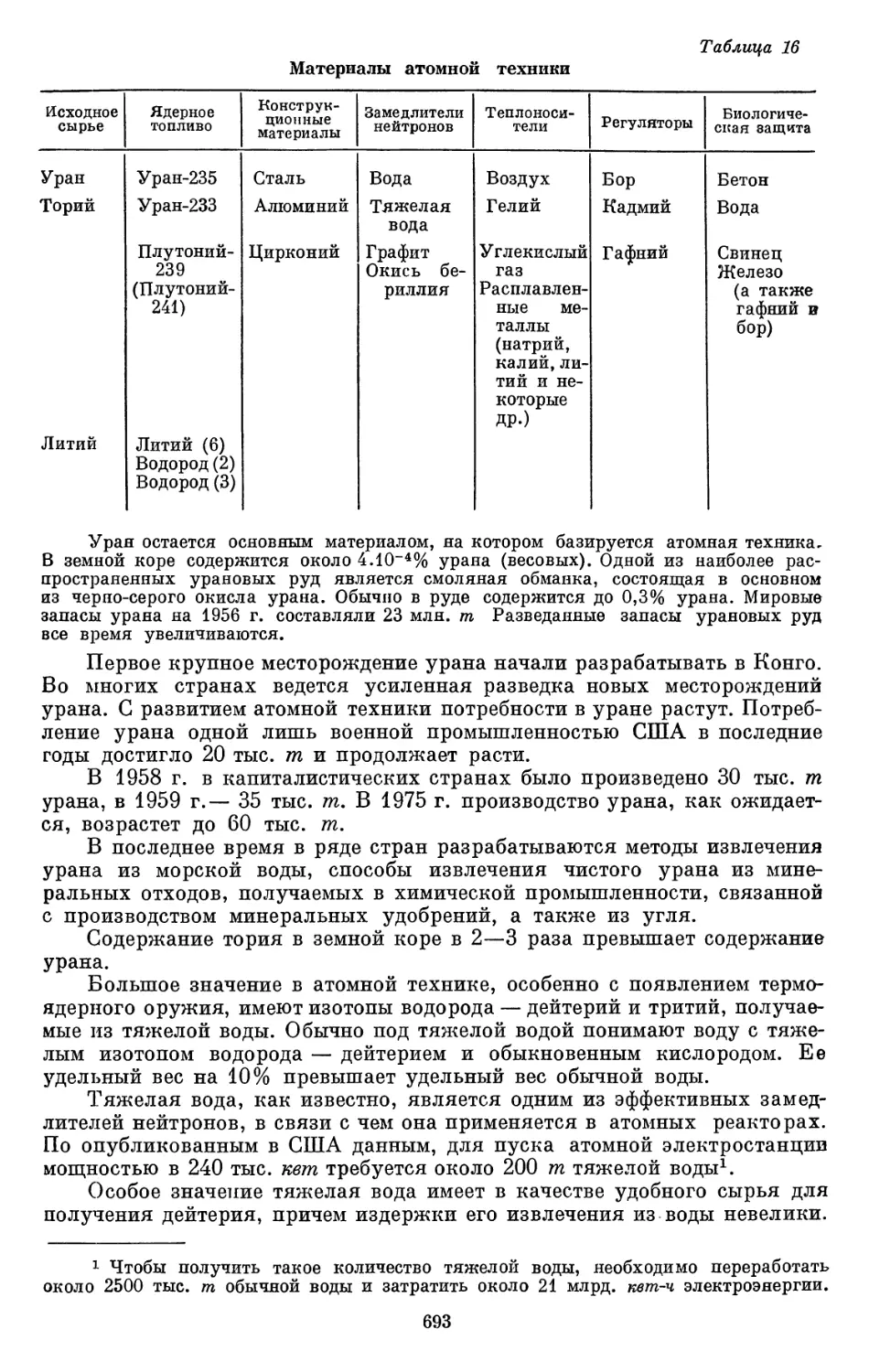

стала теперь»2.

Показывая закономерность технического развития, история техники

должна проследить единство этого развития, вскрыть, как в процессе

производства человек научился открывать все новые и новые свойства

вещей, как благодаря этому он научился познавать законы природы,

овладевать ими, обеспечивать рост производительной силы труда.

1 К. Маркс, Капитал, т. I, M., 1955, стр. 19.

2 В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр, 436.

17

К. Маркс подчеркивал, что единство и преемственность

производительных сил являются основой, человеческой истории: «Благодаря тому

простому факту, что каждое последующее поколение находит

производительные силы, добытые прежними поколениями, и эти производительные

силы служат ему сырым материалом для нового производства,—

благодаря этому факту образуется связь в человеческой истории, образуется

история человечества, которая в тем большей степени становится историей

человечества, чем больше развились производительные силы людей, а

следовательно, и их общественные отношения»1.

После того как вскрыты общественные движущие силы, выявлены

общественные условия развития техники, показано единство и

преемственность развития производительных сил и техники, необходимо вскрыть

и «внутреннюю логику» технического развития, т. е. внутренние

противоречия, характерные для данного исторического периода.

История техники вскрывает связь между техникой и наукой,

показывает, как под влиянием практических потребностей формируются научные

положения и как наука затем двигает технику.

История техники демонстрирует, как развитие производства, техники

и науки способствовало формированию законов мышления и научных

методов исследования. Именно промышленность и техника постоянно

разрушают идеалистические представления, начиная от суеверий

первобытных людей и кончая всеми последующими идеалистическими

построениями, которые стали возможны вопреки исторически разрушавшемуся

невежеству и лишь благодаря прямой заинтересованности господствующих

классов в их сохранении.

История техники показывает, как на основе расширения

производственного опыта создаются предпосылки для правильного разрешения

основных философских проблем об отношении мышления к бытию.

История техники должна излагаться в рамках определенных этапов

развития. Принимая за основу истории техники периодизацию по

общественно-экономическим формациям, необходимо показать, какой тип

техники соответствует каждой формации. Единство естественнонаучной

и общественной основы для развития техники обязывает брать этапы,

раскрывающие это единство. Это ясно вытекает из слов Маркса, что

«экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как

производится, какими средствами труда»2. Исходя из этого, в настоящем издании

различаются следующие этапы развития техники:

1. Возникновение и распространение простых орудий труда в

условиях первобытнообщинного способа производства.

2. Развитие и распространение сложных орудий труда в условиях

рабовладельческого способа производства.

3. Распространение в условиях феодального способа производства

сложных орудий труда, приводимых в действие человеком.

4. Возникновение в условиях мануфактурного периода предпосылок

для создания машинной техники.

5. Распространение рабочих машин на базе парового двигателя

в период победы и утверждения капитализма в передовых странах.

6. Развитие системы машин на базе электропривода в период

монополистического капитализма.

7. Переход к автоматической системе машин в период после

Великой Октябрьской социалистической революции.

1 К. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные письма, М., 1955, стр. 23.

2 К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 187.

I

ТЕХНИКА

ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ

СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА

ГЛАВА I

ТЕХНИКА ПЕРВОБЫТНООБЩИННОГО СПОСОБА

ПРОИЗВОДСТВА

(Возникновение и распространение простых орудий труда)

и

Н Н аука полагает, что примерно миллион лет тому назад в разных

В И областях Европы, Азии и Африки в результате изменения

природных условий и связанной с этим нехваткой пищи человекоподобные

обезьяны спустились с деревьев и стали наземными животными. Этот

первый решающий шаг на пути перехода от обезьяны к человеку

произошел в начале нынешнего, четвертичного периода в истории Земли.

Сначала наш древнейший предок просто собирал пищу или

захватывал ее силой. Он пользовался готовыми дарами природы. Постоянная

борьба с самыми разнообразными врагами заставляла его пользоваться

для самозащиты камнями и палками и таким образом усиливать действие

своих «природных орудий»— рук. В конце концов это привело к тому,

что обезьяночеловек начал обрабатывать, переделывать камни и палки,

придавая им ту или иную удобную и целесообразную форму. Он стал уже

пользоваться не только природными, но и искусственными предметами,

созданными его руками.

В результате человек по своему отношению к природе стал особым,

качественно новым существом. При помощи изготовленных орудий люди

смогли вести борьбу с природой не пассивно, как животные, а активно —

в форме труда, подчиняющего природу человеку.

Таким образом, лишь сознательно изготовив себе первое

искусственное орудие, начав трудиться, предок современного человека стал

действительно превращаться из животного в человека. Это явилось вторым

решающим шагом на пути становления человека.

Говоря об этом, Ф. Энгельс писал: труд —«первое основное условие

всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном

смысле должны сказать: труд создал самого человека»1.

Изобретение орудий труда означало, что предмет, данный природой

(камень, палка, кость, раковина), был превращен в орган деятельности

человека. Но, прежде чем камень стал ножом, человеческая рука должна

была приобрести способность выполнять сотни операций, недоступных

животному. Усваивая все новые и новые движения, вырабатывая все

большую гибкость, передаваемую по наследству и возраставшую от

поколения к поколению, рука сделалась пригодной для выполнения все более

сложных операций. Это явилось предпосылкой развития искусства

обработки камня камнем при помощи скалывания. А появление каменных

орудий сделало более продуктивной охоту и открыло возможность

обработки резанием дерева, кожи и кости.

1 К. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. II, М., 1955, стр. 70.

21

Примитивные орудия труда, оказавшись в распоряжении такого

общественного животного, как человек, положили начало его господству над

природой, которое с каждым новым шагом вперед расширяло его кругозор

и позволяло открывать в предметах природы все новые, до того

неизвестные, свойства. Превращение человеческого мозга под влиянием труда

и развития членораздельной речи в орган, превосходящий мозг обезьяны

и по величине, и по совершенству, постепенно привело к развитию чувств

человека. Ф. Энгельс подчеркивал, что человеческий глаз стал замечать

в вещах значительно больше, чем более острый глаз орла; человеческий

нос стал воспринимать в сто раз больше запахов, чем более тонкое

обоняние собаки; человеческие пальцы превзошли едва выраженное грубое

зачаточное осязание обезьяны.

Развитие мозга и его продукта — мышления—привело к тому, что

человек сознательно, по заранее обдуманному плану начал изготовлять

орудия труда, изменять предметы природы, т. е. стал трудиться вполне

сознательно.

«Употребление и создание средств труда,— писал К. Маркс,— хотя

а свойственные в зародышевой форме некоторым видам животных,

составляют специфически характерную черту человеческого процесса труда...»1

Именно благодаря труду и совершенствованию навыков в изготовлении

орудий труда, что значительно расширяло возможности использования

сил природы, проходило формирование человеческого общества.

Длительная борьба людей с силами природы, трудовая

деятельность по производству орудий и добыче средств существования приводили

к постепенному развитию производительных сил. Открытие и широкое

использование огня, изобретение лука и стрел, гончарное искусство

и др. обеспечивали все лучшие и лучшие условия жизни человеческого

общества.

Однако производительные силы находились все еще на чрезвычайно

низком уровне. Средства труда были крайне примитивными и исключали

возможность борьбы древнейших людей с силами природы в одиночку.

В этих условиях люди вынуждены были сообща собирать в лесу плоды,

ловить рыбу, строить себе жилища. Поэтому важнейшие средства труда

являлись общинной собственностью.

Вначале общинная собственность требовала, чтобы труд

осуществлялся коллективно, без общественного разделения труда. Однако постепенно

в первобытном обществе возникают и первые элементы разделения труда.

Сначала в виде естественного разделения труда (по полу и возрасту),

а затем появляется и общественное разделение труда.

Огромное влияние на технику оказало первое крупное общественное

разделение труда: отделение пастушеских племен от земледельческих.

Скотоводство дало этим племенам в руки новые продукты: молоко и шерсть.

На основе регулярного потребления молока развилось изготовление

сыра и масла, возникла новая форма посуды — бурдюк. Использование

шерсти привело к появлению войлока и ткани, изобретению веретена

а простейшего ткацкого станка. Прирученный скот обеспечил

пастушеским племенам возможность заменить работу человека животной тягой

в тех операциях, где он выполнял функцию только простой

двигательной силы. Это положило начало вьючному, а потом гужевому

трансаорту при помощи простейшей повозки — волокуши. Скотоводство

вызвало к жизни разведение кормовых растений и, таким образом,

появление зачатков земледелия, которое на этой стадии своего развития

было лишь придатком к разведению скота.

1 К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 186—187.

99

Превращение скотоводства в самостоятельное занятие обогатило

технику целым рядом новых достижений. Мотыга развилась в плуг, а нож —

в серп, была изобретена борона. Скот заменил человека при волочении

плуга. Переработка продуктов земледелия вызвала к жизни обмолот

-зерна, его размол ручным жерновом, печение хлеба, приготовление

растительного масла, варку пива.

Занимаясь земледелием, человек познакомился с глиной,

употребление которой сначала для обмазки плетеных стен жилища, а затем и

плетеной посуды привело к возникновению гончарного искусства. Возникшая

в связи с обжигом глиняной посуды гончарная печь в процессе ее

постепенного усовершенствования позволила освоить температуры свыше 500°

и открыла людям металлы: сначала бронзу, затем железо. Являясь

материалом, давшим человеку орудие такой твердости и остроты, которому

не мог противостоять ни один камень, ни один металл, железо сыграло

-огромную революционную роль в истории техники. Железный меч,

железный плуг и железный топор сделали возможным расчистку под пашню

широких лесных пространств, применение тесаного камня в

строительном деле.

Развитие и господство родового строя, обеспечившего все эти

технические достижения, сказались на технике в виде господства крупных

-сооружений общинного пользования. Это выразилось в появлении

больших домов — жилищ, общинных загонов скота и амбаров, лодок для

дальних путешествий и т. п.

Вначале создание несложных орудий труда было для членов

общины подсобным занятием. Изготовление же более совершенных орудий

требовало особых навыков. С другой стороны, непрерывно возрастала

потребность в таких орудиях. В этих условиях совмещать ремесло с

земледелием и скотоводством стало невозможно. Возникла необходимость

отделения ремесла от земледелия. Это было второе крупное общественное

разделение труда. Развитие общественного разделения труда вызвало

необходимость обмена продуктами. Первоначально обмен между родами

носил случайный характер. С развитием общественного разделения труда

•обмен стал жизненной потребностью.

Развитие производительных сил в первобытном обществе означало

значительное усиление степени господства над природой. Однако

постепенно начали созревать серьезные противоречия между все

возрастающими производительными силами и производственными отношениями

первобытного общества, которые из двигателя все больше превращались

в тормоз дальнейшего развития производительных сил, ибо в результате

их развития стал возможным труд небольших групп людей и даже

индивидуальное ведение хозяйства. Рост производительности труда

позволил создавать известный излишек сверх необходимого для

существования самого работника. Возникла возможность получения прибавочного

продукта.

Однако первобытнообщинные производственные отношения были не

совместимы с индивидуальным хозяйством. Община перестала

стимулировать использование выросших производительных сил. Развитие

скотоводства и земледелия обеспечило получение средств существования в

рамках коллективов меньших, чем община. Община стала распадаться на

«семьи. Внутри семьи постепенно выделяется ее глава, который сначала

распоряжался основными средствами производства, а затем полностью

присваивал их, особенно скот и землю. Появляется частный

собственник средств производства, заинтересованный в эксплуатации пленных

и своих соплеменников, в присвоении созданного ими прибавочного

продукта.

23

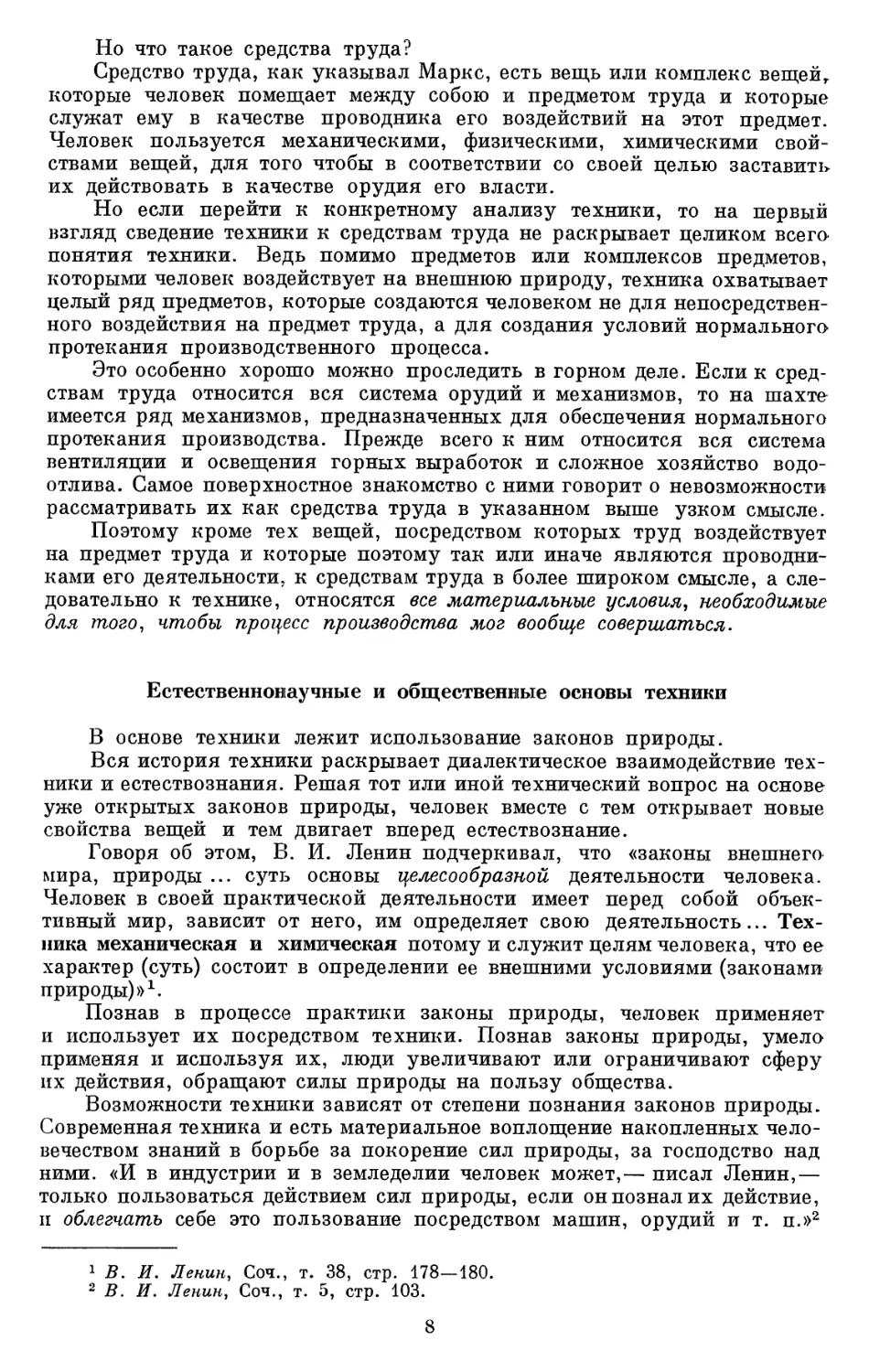

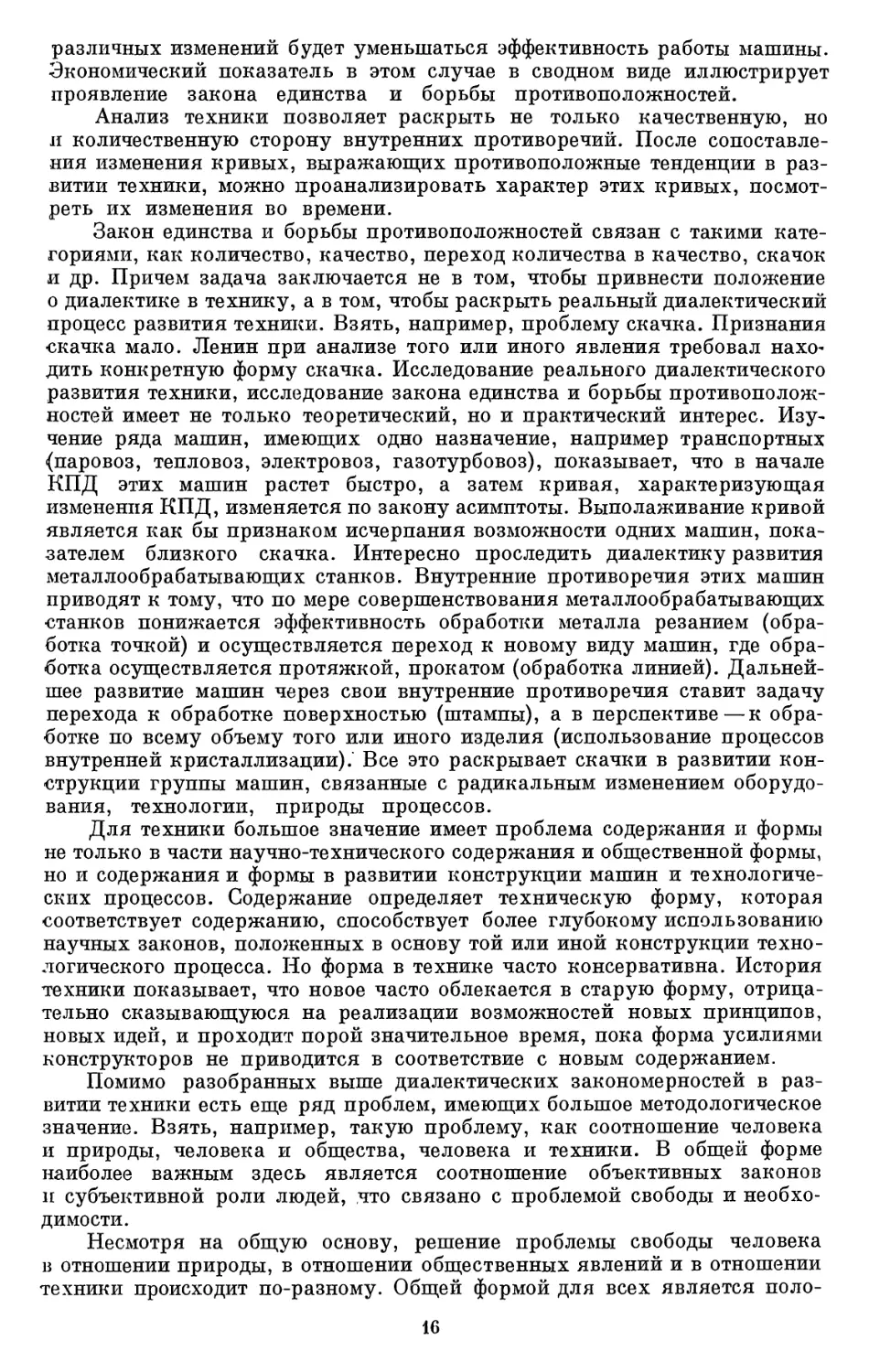

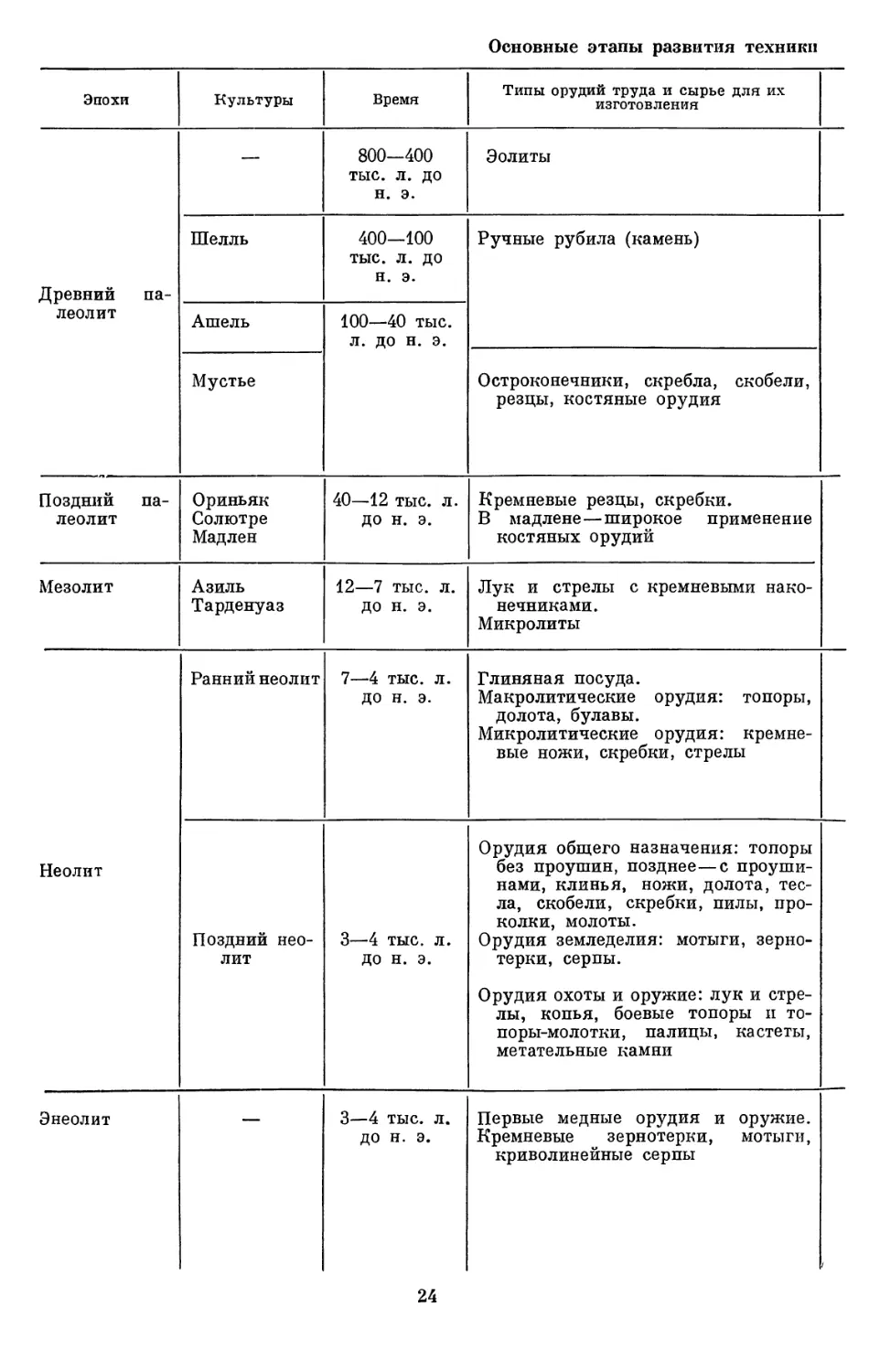

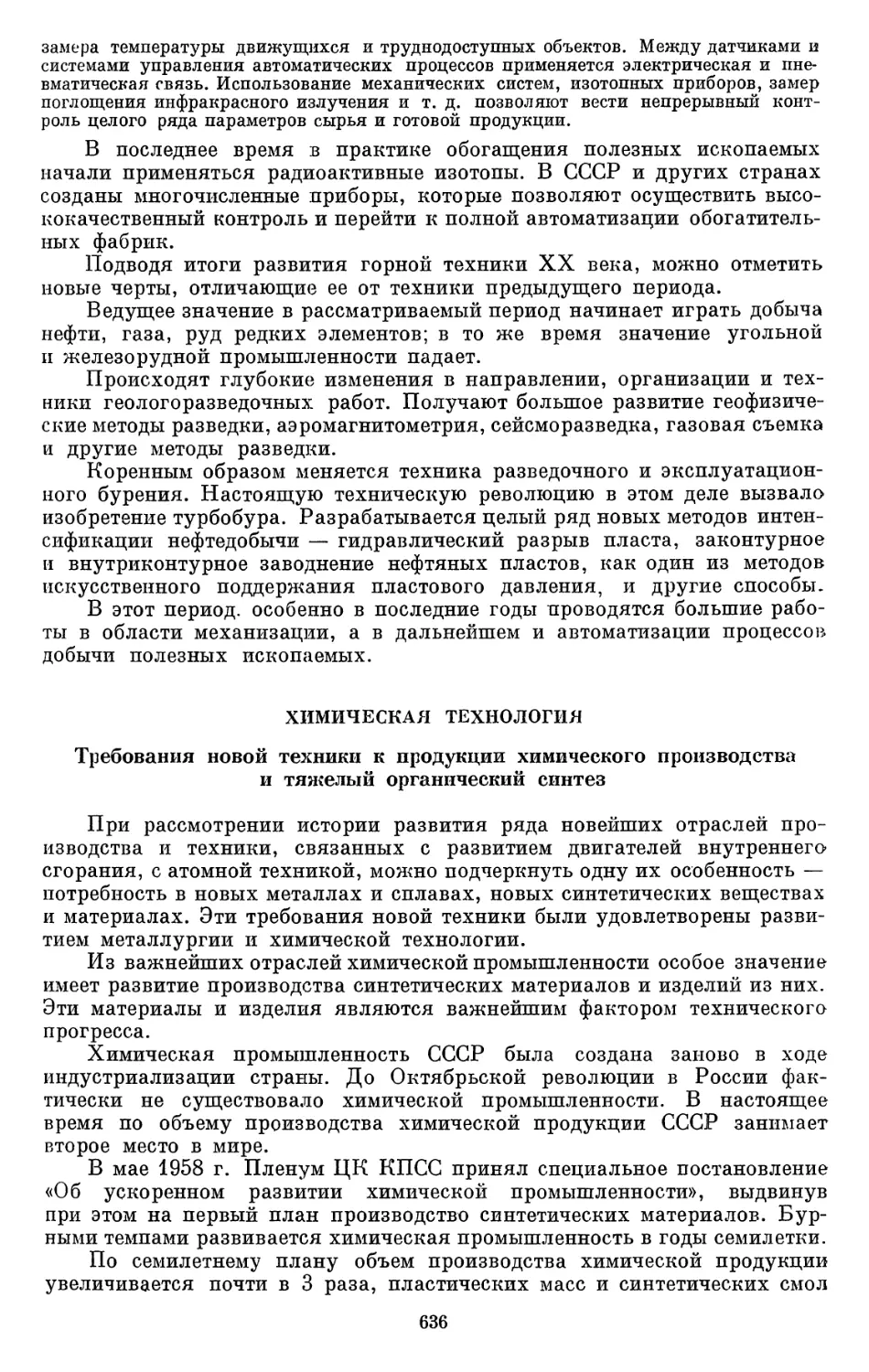

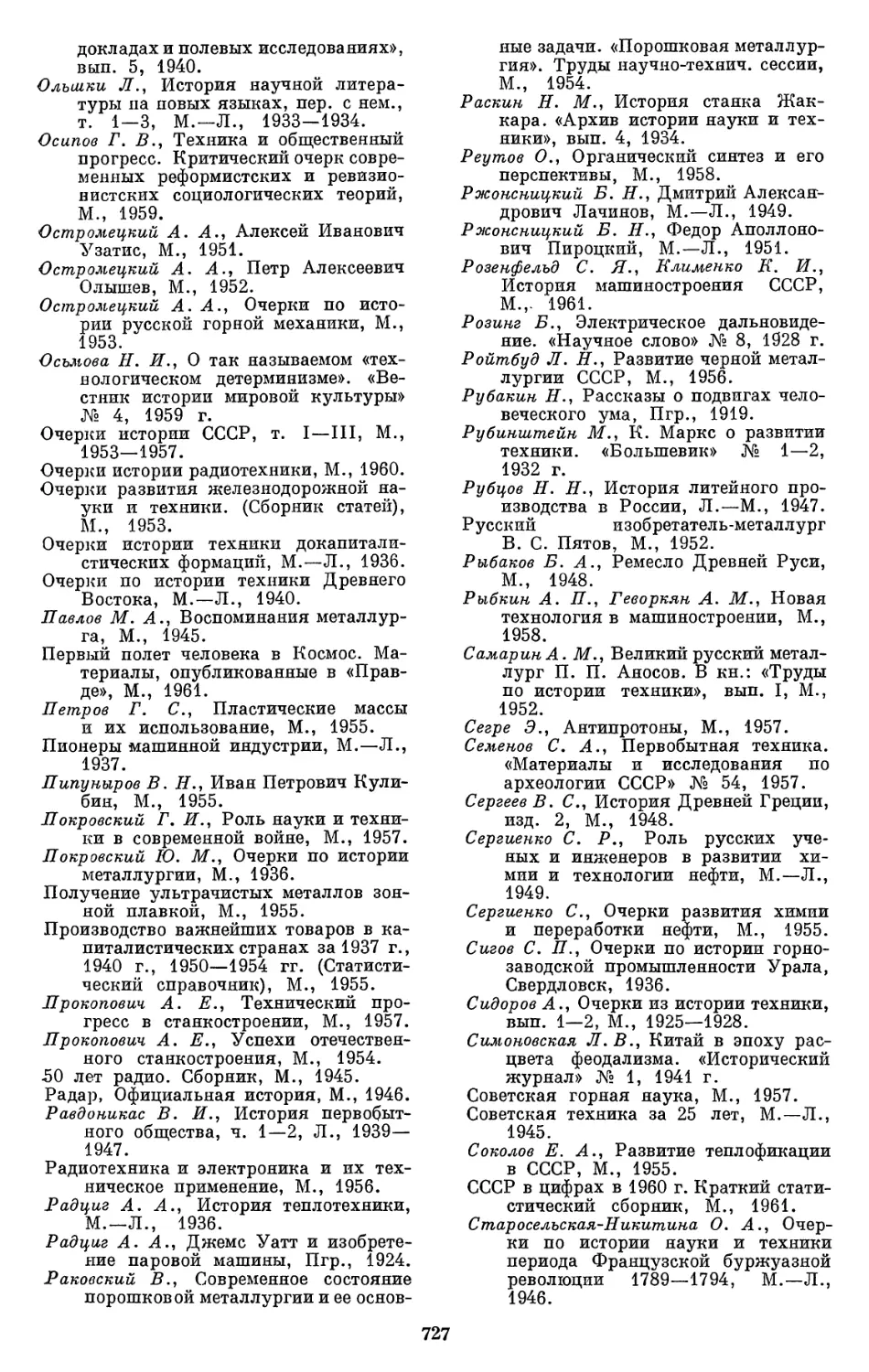

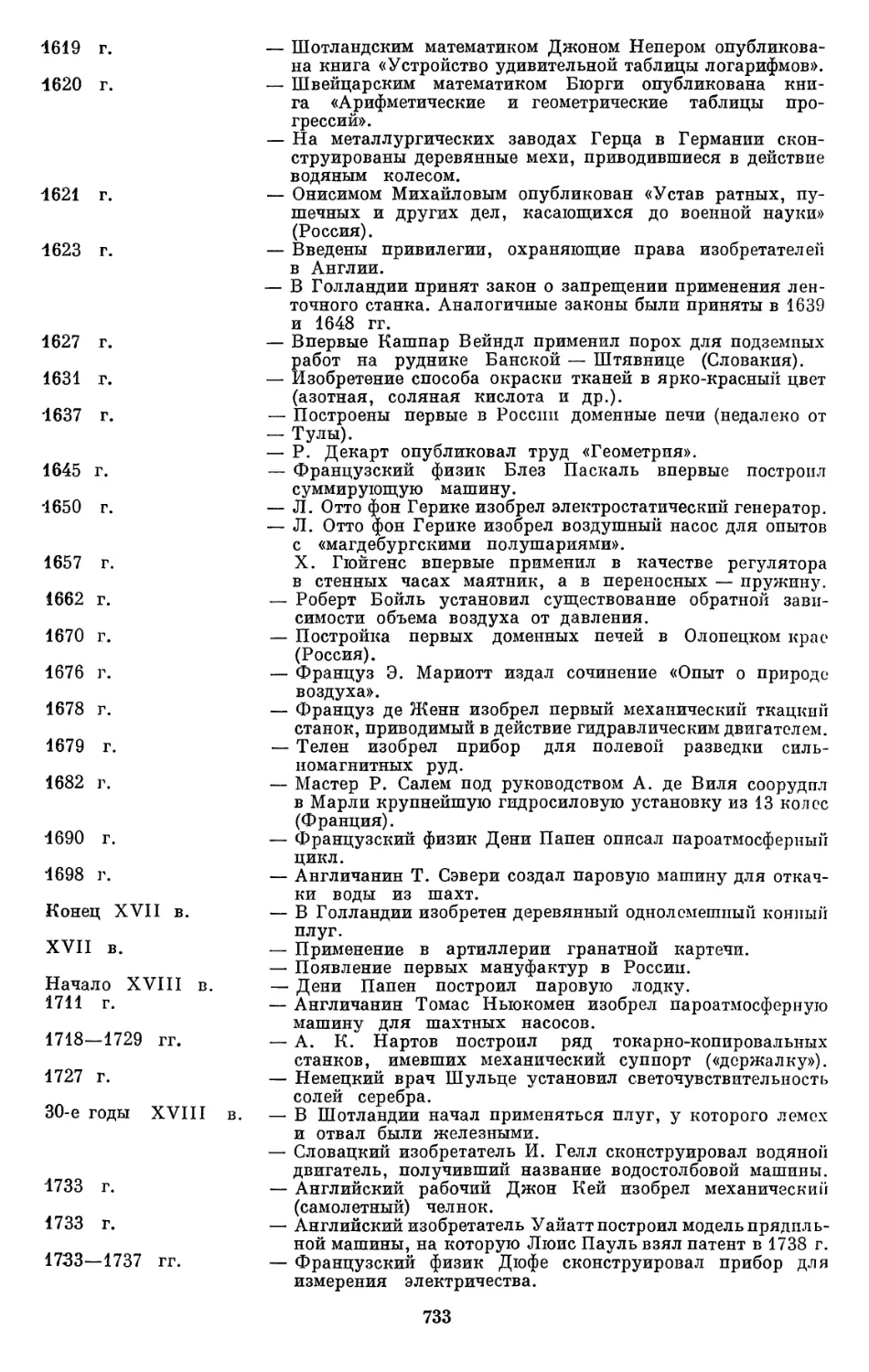

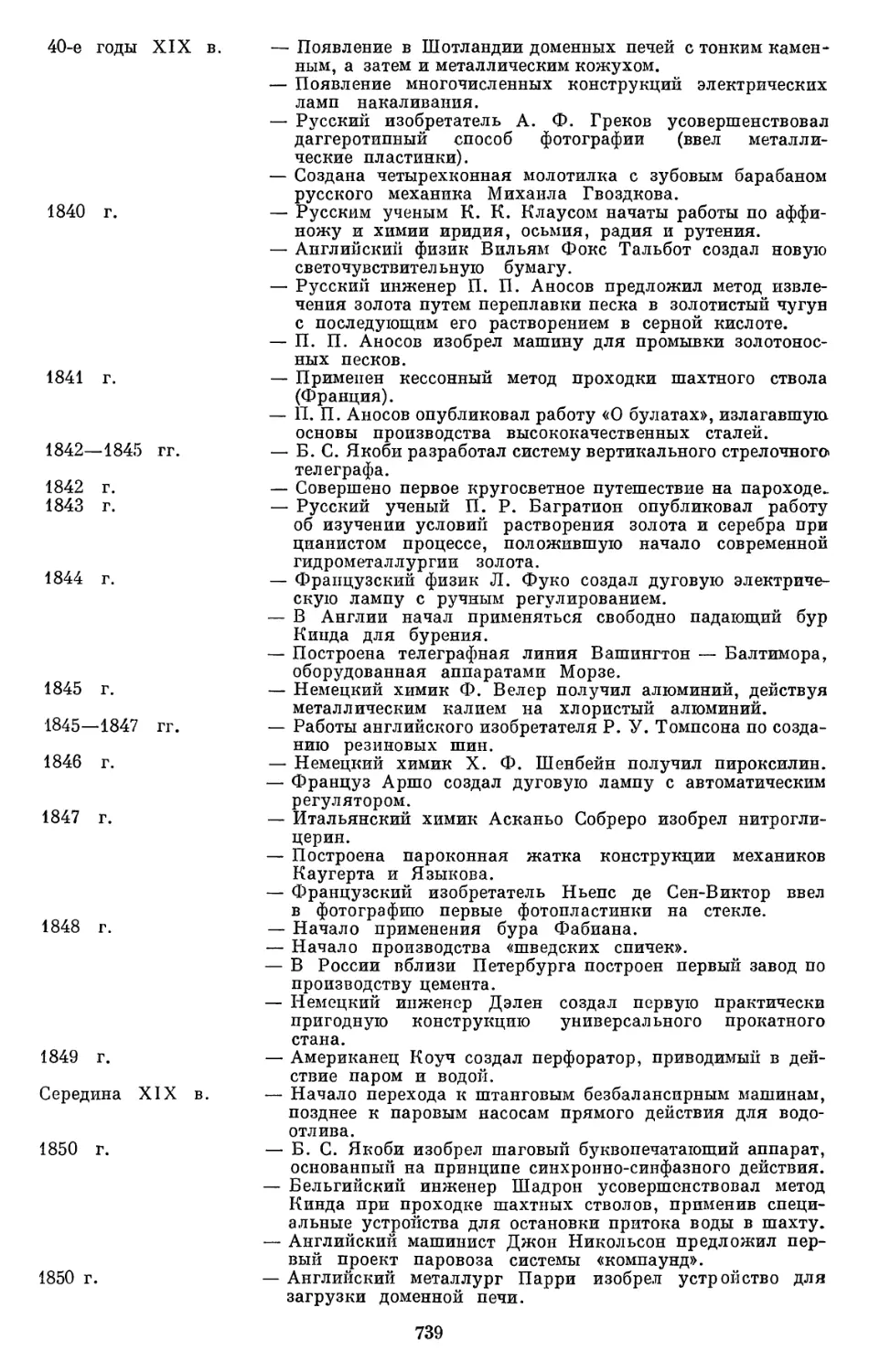

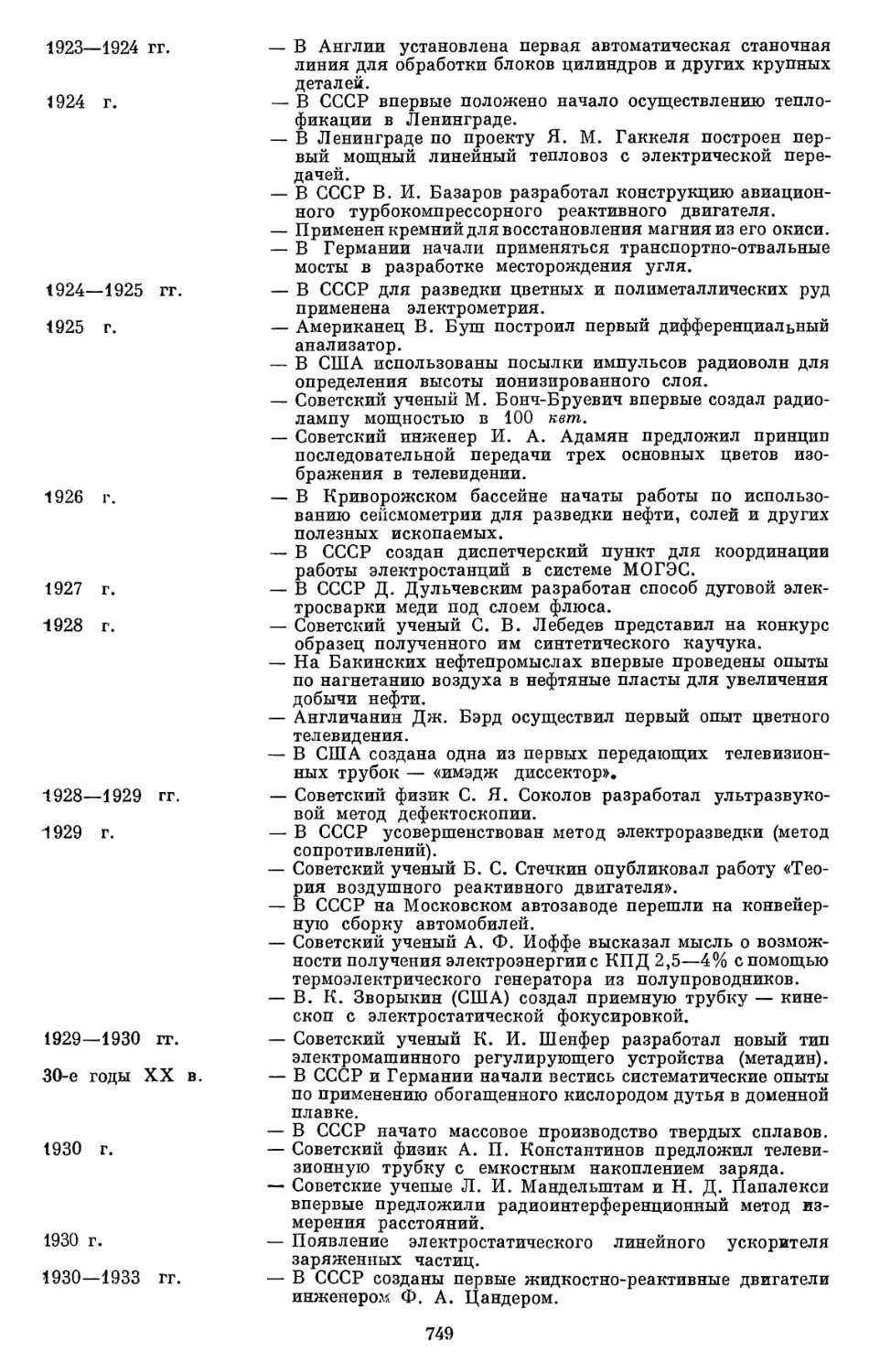

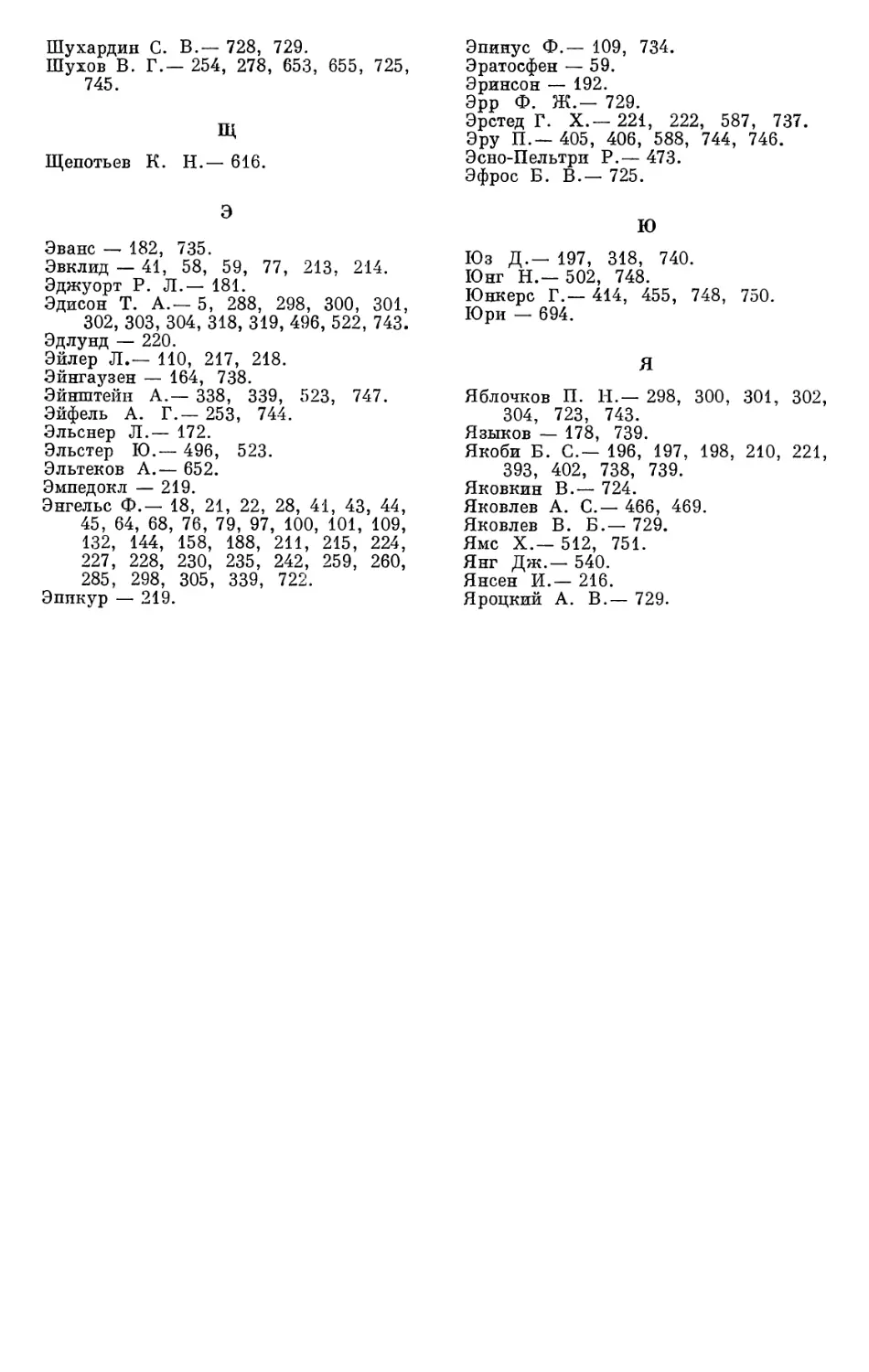

Основные этапы развития техники

Эпохи

Древний

палеолит

Поздний

палеолит

Мезолит

Неолит

Энеолит

Культуры

—

Шелль

Ашель

Мустье

Ориньяк

Солютре

Мадлен

Азиль

Тарденуаз

Ранний неолит

Поздний

неолит

Время

800—400

тыс. л. до

н. э.

400—100

тыс. л. до

н. э.

100—40 тыс.

л. до н. э.

40—12 тыс. л.

до н. э.

12—7 тыс. л.

до н. э.

7—4 тыс. л.

до н. э.

3—4 тыс. л.

до н. э.

3-—4 тыс. л.

до н. э.

Типы орудий труда и сырье для их

изготовления

Эолиты

Ручные рубила (камень)

Остроконечники, скребла, скобели,

резцы, костяные орудия

Кремневые резцы, скребки.

В мадлене—широкое применение

костяных орудий

Лук и стрелы с кремневыми

наконечниками.

Микролиты

Глиняная посуда.

Макролитические орудия: топоры,

долота, булавы.

Микролитические орудия:

кремневые ножи, скребки, стрелы

Орудия общего назначения: топоры

без проушин, позднее—с

проушинами, клинья, ножи, долота,

тесла, скобели, скребки, пилы,

проколки, молоты.

Орудия земледелия: мотыги,

зернотерки, серпы.

Орудия охоты и оружие: лук и

стрелы, копья, боевые топоры и

топоры-молотки, палицы, кастеты,

метательные камни

Первые медные орудия и оружие.

Кремневые зернотерки, мотыги,

криволинейные серпы

24

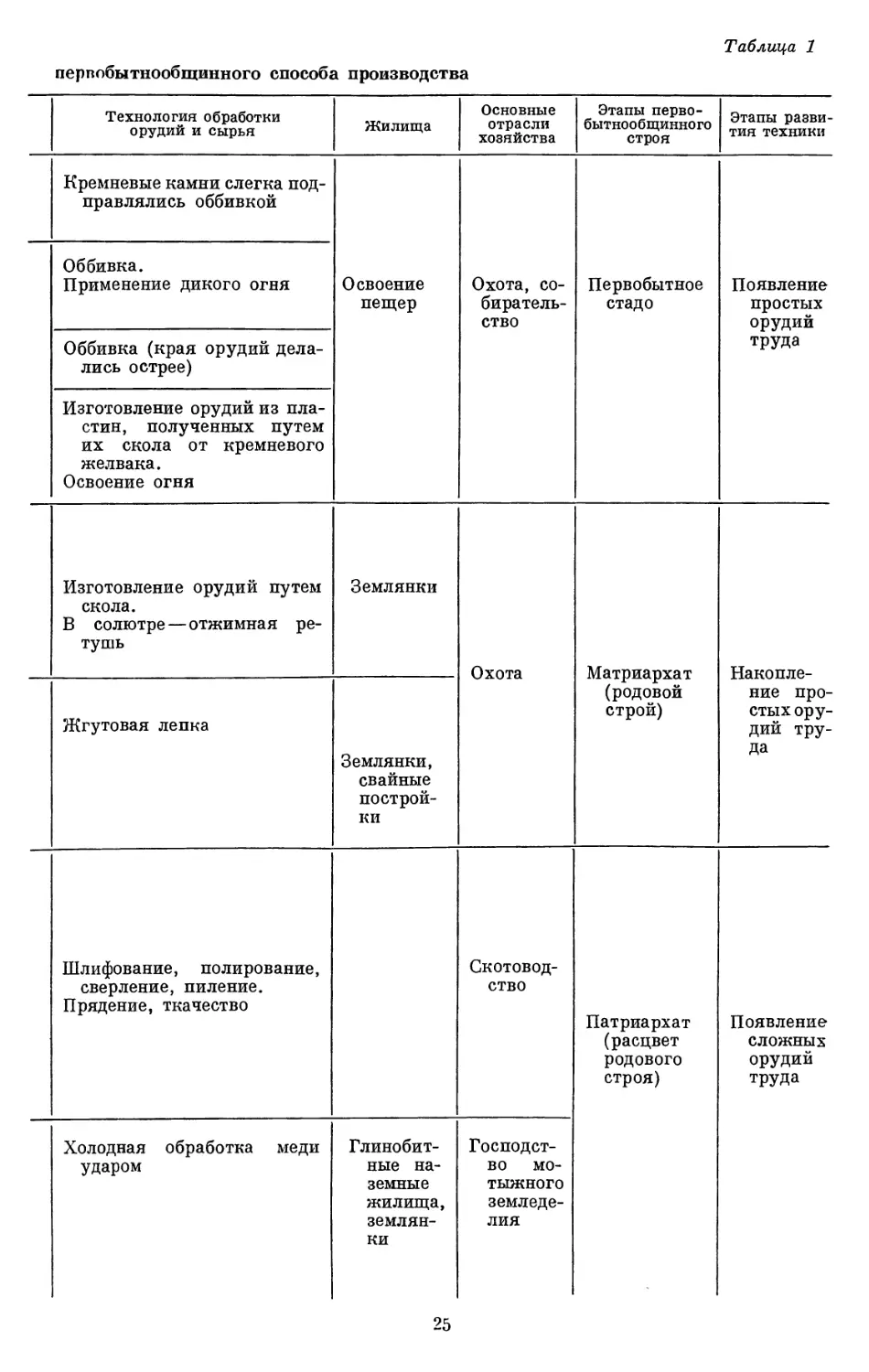

Таблица 1

первобытнообщинного способа производства

Технология обработки

орудий и сырья

Кремневые камни слегка

подправлялись оббивкой

Оббивка.

Применение дикого огня

Оббивка (края орудий

делались острее)

Изготовление орудий из

пластин, полученных путем

их скола от кремневого

желвака.

Освоение огня

Изготовление орудий путем

скола.

В солютре — отжимная

ретушь

Жгутовая лепка

Шлифование, полирование,

сверление, пиление.

Прядение, ткачество

Холодная обработка меди

ударом

Жилища

Освоение

пещер

Землянки

Землянки,

свайные

постройки

Глинобитные

наземные

жилища,

землянки

Основные

отрасли

хозяйства

Охота,

бирательство

Охота

Скотоводство

Господство

мотыжного

земледелия

Этапы

первобытнообщинного

строя

Первобытное

стадо

Матриархат

(родовой

строй)

Патриархат

(расцвет

родового

строя)

Этапы

развития техники

Появление

простых

орудий

труда

Накопление

простых

орудий

труда

Появление

сложных

орудий

труда

25

Так, в недрах первобытного общества возникли и стали

развиваться новые рабовладельческие производственные отношения, явившиеся

прямым следствием развития производительных сил.

Низкий уровень развития производительных сил требовал, чтобы все

добытые средства существования делились поровну между членами

общества, иными словами, осуществлялось уравнительное распределение

материальных благ.

Таким образом, производственные отношения первого человеческого

общества основывались на общинной собственности на важнейшие

средства производства, коллективном труде и уравнительном распределении

предметов потребления.

Первобытнообщинный строй, явившийся первой

социально-экономической формацией человеческого общества, не знал эксплуатации человека

человеком. В этом обществе не было общественного неравенства и

разделения общества на классы. Не было и государства — организации

классового господства.

Чем же характеризовались производительные силы

первобытнообщинного строя, какие основные этапы в своем развитии прошла техника?

Появление простых орудий труда

Начальным этапом истории первобытнообщинного строя является

первобытное стадо. Техника на этом этапе характеризовалась появлением

простых орудий: палок, дубин, копий, грубых каменных орудий.

Хронологически этот этап охватывает весь древний палеолит, т. е. от 700 до

40 тыс. лет до н. э. (см. табл. 1).

Материалом для изготовления простейших орудий служил камень,

который древнейший человек брал из земли, являющейся первоначальной

кладовой его пищи, а также первоначальным арсеналом его средств труда.

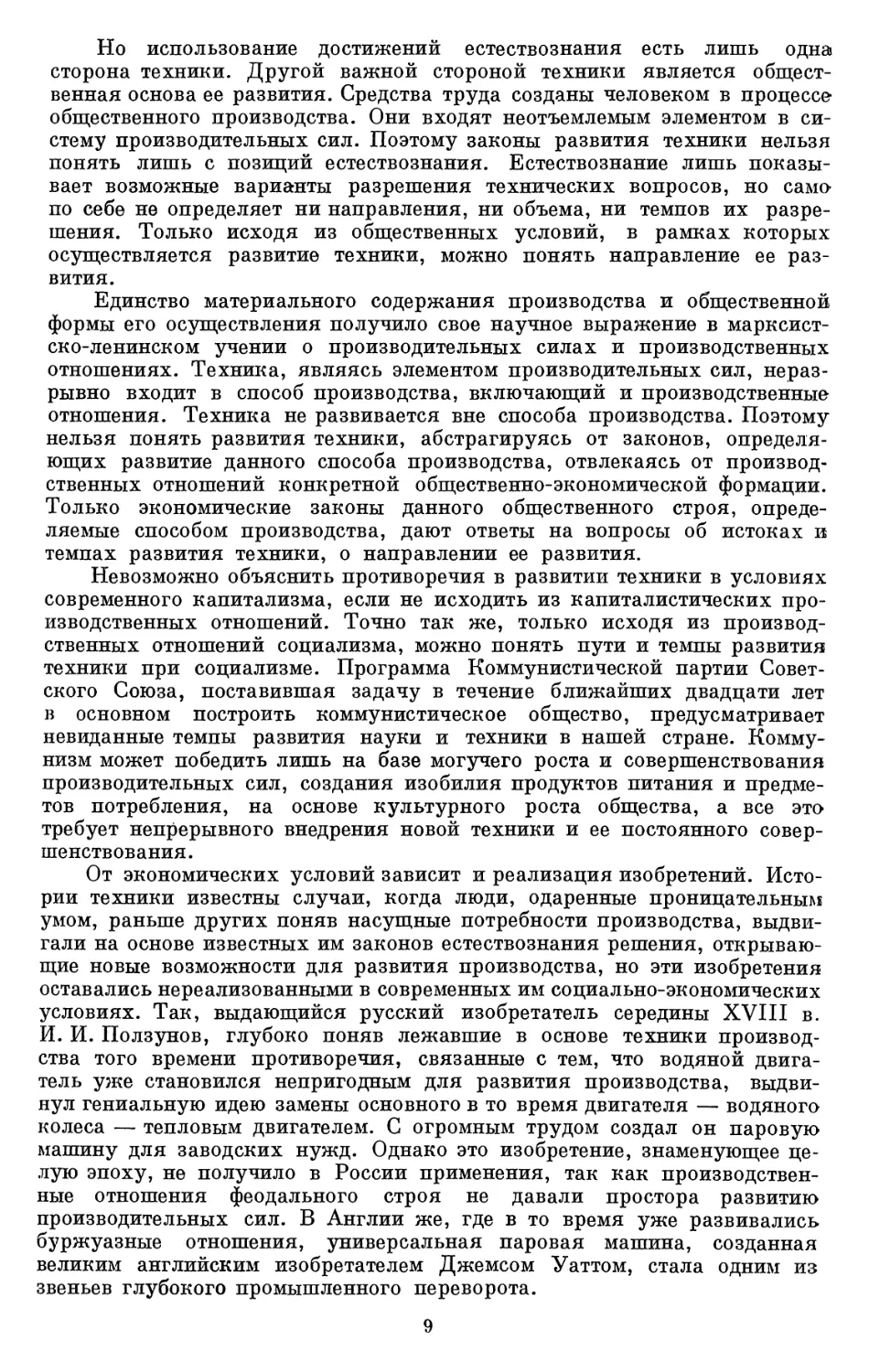

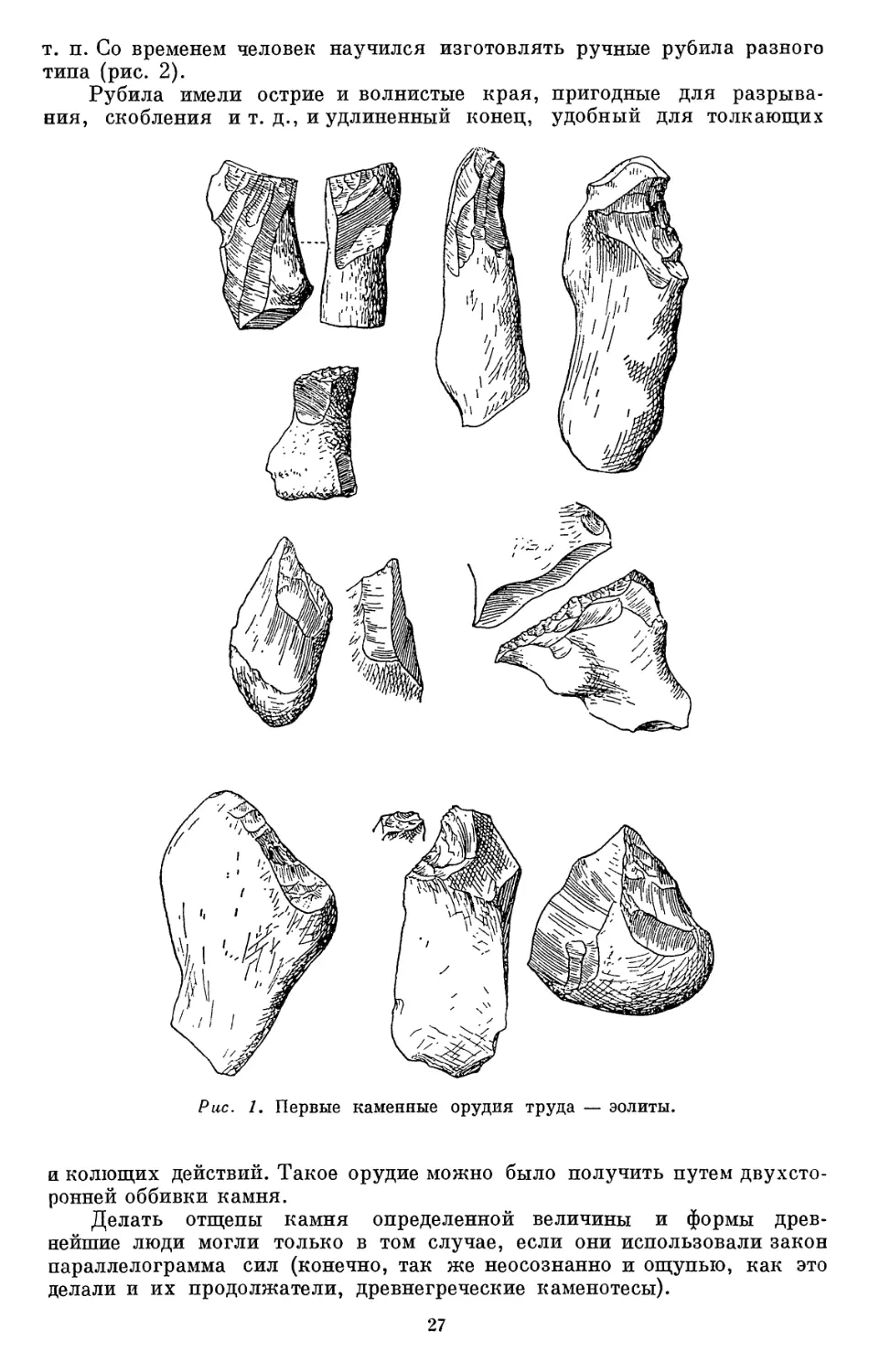

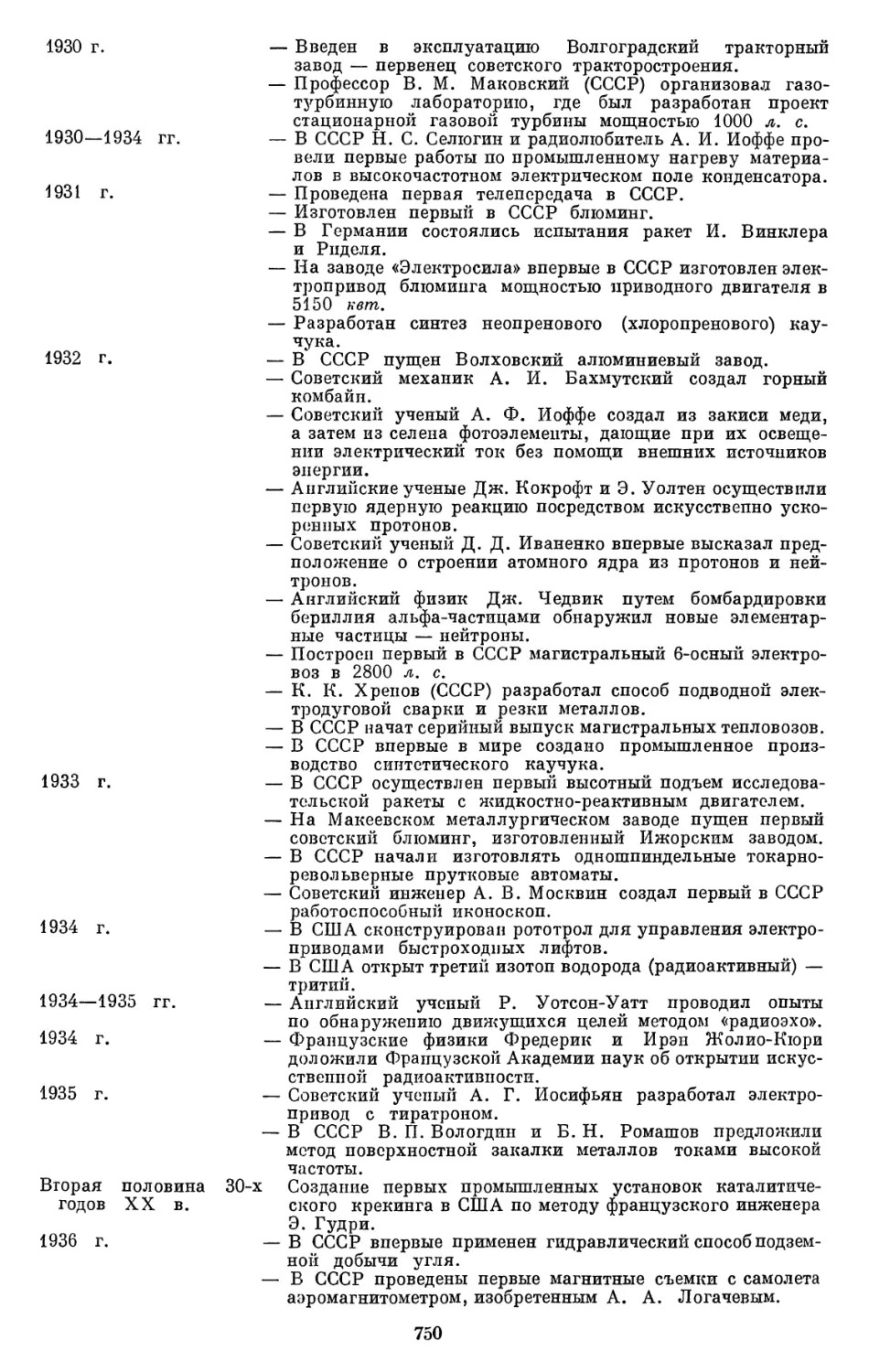

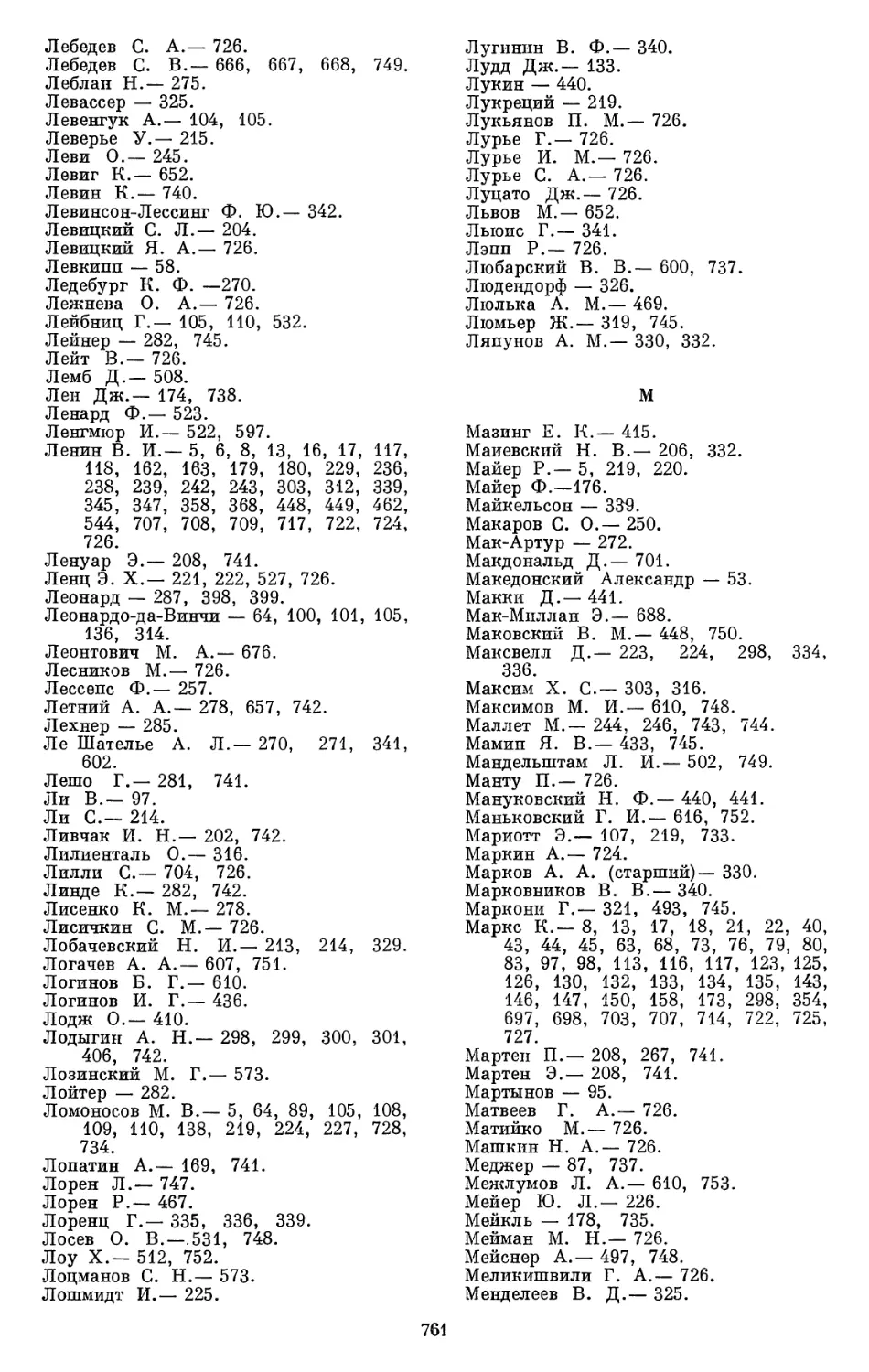

Первые орудия древнейших людей (питекантропов) — эолиты (рис. 1)

трудно отличить от расколотых природными силами камней. Стремясь

обладать орудием с режущими краями или с острым концом, древнейший

человек находил подходящий камень, а затем другим камнем его раскалывал.

С самого начала изготовления каменных орудий в качестве сырья

использовался кремень. В тех местах, где отсутствовали природные залежи

кремня, вместо него употреблялись другие породы: яшма, роговик,

халцедон, гранитный валун и в ряде случаев известняковые породы. В кремне

сочетается ряд качеств, которые и использовал человек при производстве

орудий: кремень обладает большой твердостью, раскалывается на тонкие

пластины с режущими краями и, кроме того, широко распространен в

природе.

С течением времени человек вместо эолитов стал изготовлять орудия

труда, которым уже сознательно придавалась определенная форма. Эти

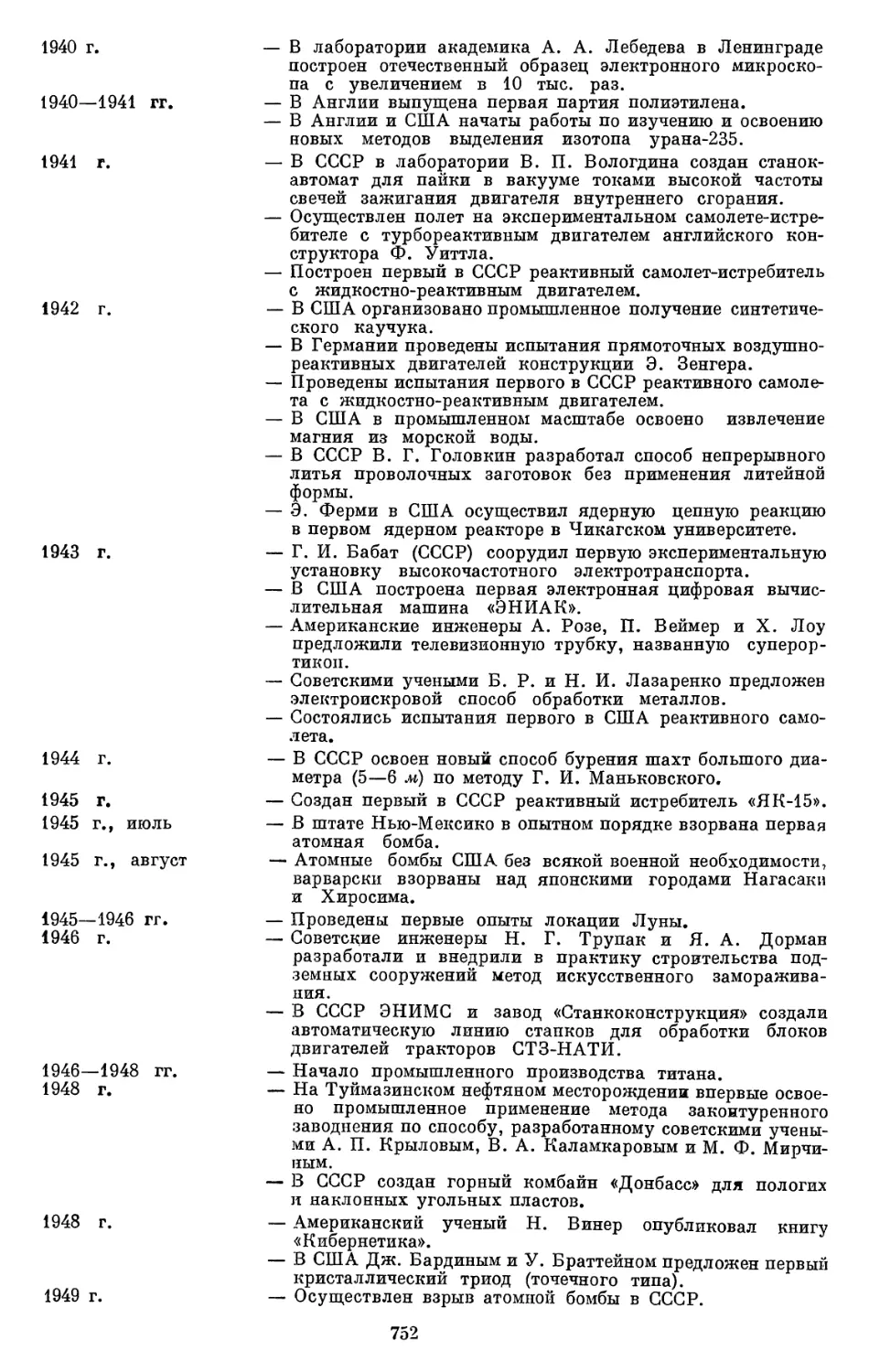

орудия, получившие название ручных рубил (или ударников),

представляют собой кремневые желваки различной величины и формы1,

поверхность которых с обеих сторон тщательно оббита более или менее частыми

и крупными сколами.

Ручное рубило первоначально являлось универсальным орудием

труда, так как им можно было растирать и размельчать растительную

пищу, соскабливать и очищать кожуру и кору, раздроблять орех и

1 Первые рубила имели длину 18—20 ел* и более, вес от 50—70 г до 2 кг (этп

размеры затем несколько уменьшаются); рубила обладали овальной, дисковидной или

треугольной формой.

2(>

т. п. Со временем человек научился изготовлять ручные рубила разного

типа (рис. 2).

Рубила имели острие и волнистые края, пригодные для

разрывания, скобления и т. д., и удлиненный конец, удобный для толкающих

Рис. 1. Первые каменные орудия труда — эолиты.

а колющих действий. Такое орудие можно было получить путем

двухсторонней оббивки камня.

Делать отщепы камня определенной величины и формы

древнейшие люди могли только в том случае, если они использовали закон

параллелограмма сил (конечно, так же неосознанно и ощупью, как это

делали и их продолжатели, древнегреческие каменотесы).

27

Развитие производительных сил, прежде всего усовершенствование

орудий труда, подготовило переход от первобытного стада к древнейшей

форме родового общества — материнской родовой общине, т. е. коллек^

Рис. 2. Различные виды ручного рубила.

тиву, связанному узами родства. Огромную роль в подготовке этого

перехода сыграло освоение способов искусственного добывания огня, которые

уже были известны неандертальцам.

Открытие огня и способы его добывания

Открытие огня, по словам Энгельса, «впервые доставило человеку

господство над определенной силой природы и тем окончательно отделило

человека от животного царства»1.

Об открытии человеком огня имеются самые различные

предположения. Во всяком случае можно утверждать, что человек вначале

познакомился с так называемым «диким» огнем, полученным в результате

естественных явлений природы (действие вулканов, удар молнии в дерево

и т. д.).

Полезные свойства огня: его свет, способность согревать и размягчать

растительную и животную пищу — заставили первобытных людей

позаботиться о его поддерживании. Постоянно подбрасывая в костер дроваг

зажигая новый факел от потухающего, люди старались сохранить огонь.

Тем самым «дикий» огонь постепенно превращался в «домашний».

Прошло много времени, пока человек научился не только сохранять,,

но и добывать его, однако и после этого люди стремились постоянно

поддерживать огонь, так как способы добывания его были слишком

трудоемки2.

1 Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, М., 1955, стр. 108.

2 Русский путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай, проживший в 1870-х годах

несколько лет среди папуасов яа северо-восточном берегу острова Новой Гвинеи,

наблюдал, как туземцы поддерживали постоянный огонь в своих жилищах или около

них. Они носили его в виде головешек или зажженых сучьев на свои поля, брали

с собой при своих путешествиях по суше и морю.

28

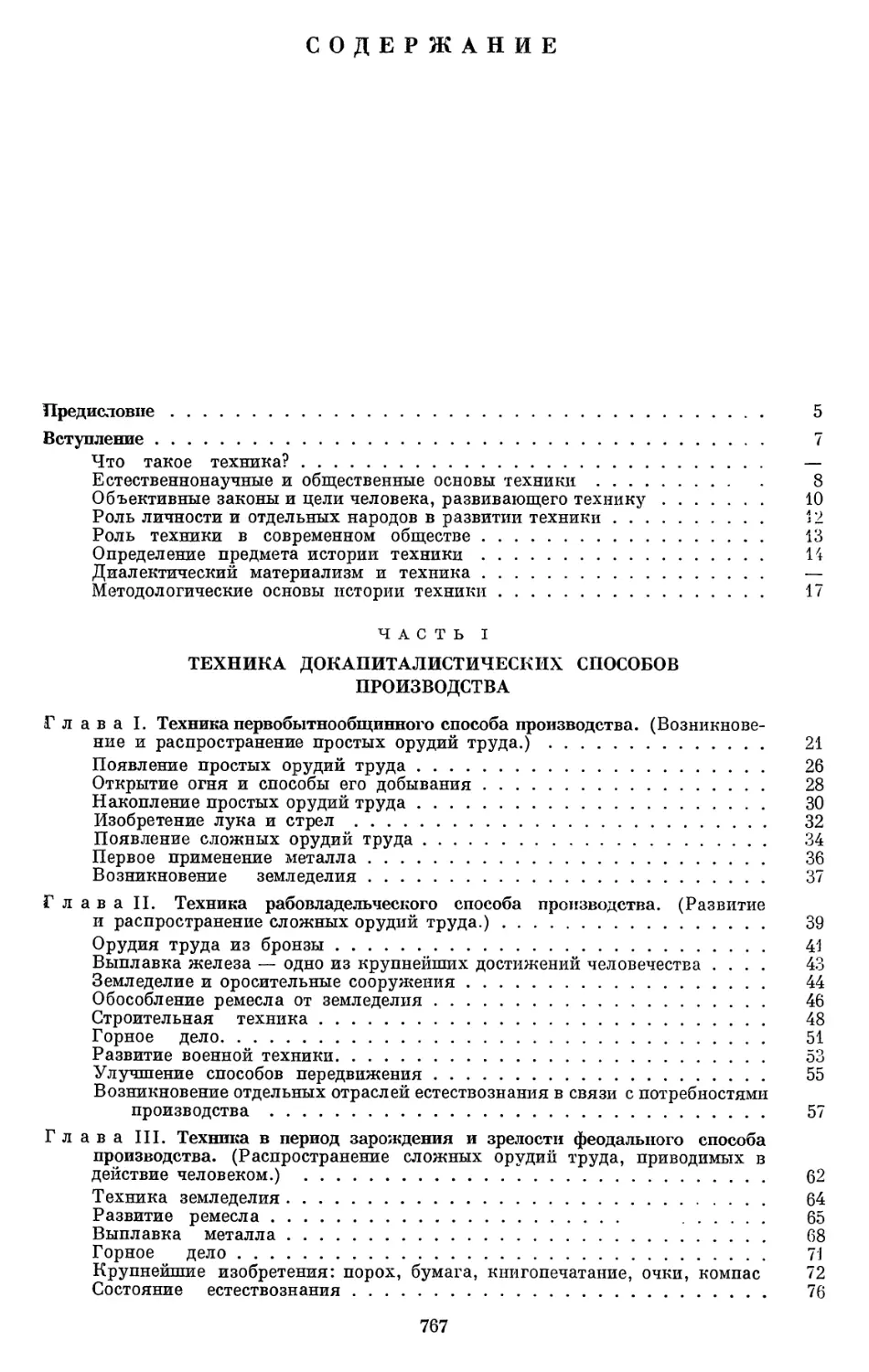

Существовали самые различные способы искусственного добывания

огня. Археологические и этнографические материалы дают все основания

предполагать, что наиболее древними способами добывания огня

являлись: выскабливание, высверливание, выпиливание и высекание огня

при ударе камня о железо (рис. 3).

При выскабливании (или выпахивании) огня деревяшку в виде полена,

в которой имеется мелкий желобок или бороздка, слепо оканчивающаяся,

удерживали коленом. Затем заостренной деревянной палочкой обеими

руками водят по бороздке вперед и назад под углом в 30—35°. При

большой скорости движения палочки бороздка выскабливается, в конце ее

собираются опилки, которые через некоторое время начинают тлеть. При

раздувании они загораются.

Наиболее широко во всех частях света применялось высверливание

огня. Этот способ состоит в том, что кусок сухого дерева, в котором

делается небольшое углубление, кладут горизонтально и поддерживают

ногами. Деревянная палочка с несколько закругленным концом

вставляется в углубление и затем быстро вращается руками. В результате

трения происходит нагревание, и сухой мох, положенный в углубление,

опилки или другой какой-либо загорающийся материал воспламеняется.

Рас. 3. Орудия для добывания огня трением и сверлением.

Этот способ был постепенно усовершенствован: вместо палочки стали

применять лук, ременная тетива которого охватывала петлей

вертикальную палочку. Быстрее всего огонь возникал при вращении

вертикальной палочки посредством лука или веревки (ремешка),

охватывающей ее петлей.

Более поздним способом высверливания огня явилось применение

так называемого насосного сверла. В этом инструменте к нижней части

сверлящей палочки прикреплялся маховичок, а с верхнего конца

палочки в обе стороны шли короткие шнуры, свободные концы которых

29

соединялись между собой горизонтальной палочкой. Если постепенно

начать двигать палочку, то шнуры, предварительно намотанные на сверло,

будут сматываться. Палочка начнет быстро вращаться, в результате чего

образуется сильное трение. Насосное сверло дает огонь в несколько секунд.

Выпиливание огня производится следующим образом. Берется кусок

ствола бамбука толщиною 10—15 см, расщепляется вдоль на две половины,

одна из которых кладется на землю полой стороной вниз. Затем из

Рис. 4. Приемы изготовления каменного орудия.

пластинки бамбука изготовляется нож, которым и пилят ствол поперек.

Древесина бамбука богата кремнеземом, поэтому очень тверда и сильно

нагревается от трения, а сердцевина его способна легко воспламеняться.

Высекание огня при помощи кремня и металла, появившееся

значительно позднее других способов добывания огня, продержалось вплоть до

появления спичек. Первоначально руда, серный колчедан (или пирит)

заменяли металл (железо). Для успешного применения этого способа

необходимо иметь трут, без которого невозможно уловить искру.

Использование огня явилось одним из величайших открытий в

истории человечества. Оно дало возможность победить тьму, избавило

человека от постоянного страха перед мраком, открыло способы борьбы с

холодом, улучшило питание, подняло производительность труда и таким

образом сильно способствовало развитию общества.

Совместная трудовая деятельность, общее жилище, общий огонь,

согревавший его обитателей,—все это с естественной необходимостью

сплачивало и объединяло людей. В своей деятельности человек стал

применять большое количество простых орудий. С этого времени начался

новый этап в развитии человеческого общества, длившийся с 40 до 12 тыс.

лет до н. э., т. е. весь поздний палеолит. Техника этого этапа

характеризовалась накоплением простых орудий, которые создавал человек уже

современного типа (Homo sapiens).

Накопление простых орудий труда

В процессе жизненной практики человек накопил большое количество

случайно отличавшихся друг от друга орудий. Человек не мог не заметить,

что одними из них удобнее выполнять одни операции, а другими — другие.

30

Это способствовало созданию различных орудий труда, их

дифференциации. Первым набором специальных орудий, которыми осуществлялись

различные действия процесса резания, явились: остроконечник,

прикреплявшийся к древку путем обвязывания или с помощью вязкого смолистого

вещества; скребло для соскабливания и подчистки кожи, перерезывания*

мяса, сухожилий; скребок для более чистого выскабливания кожи;

проколка.

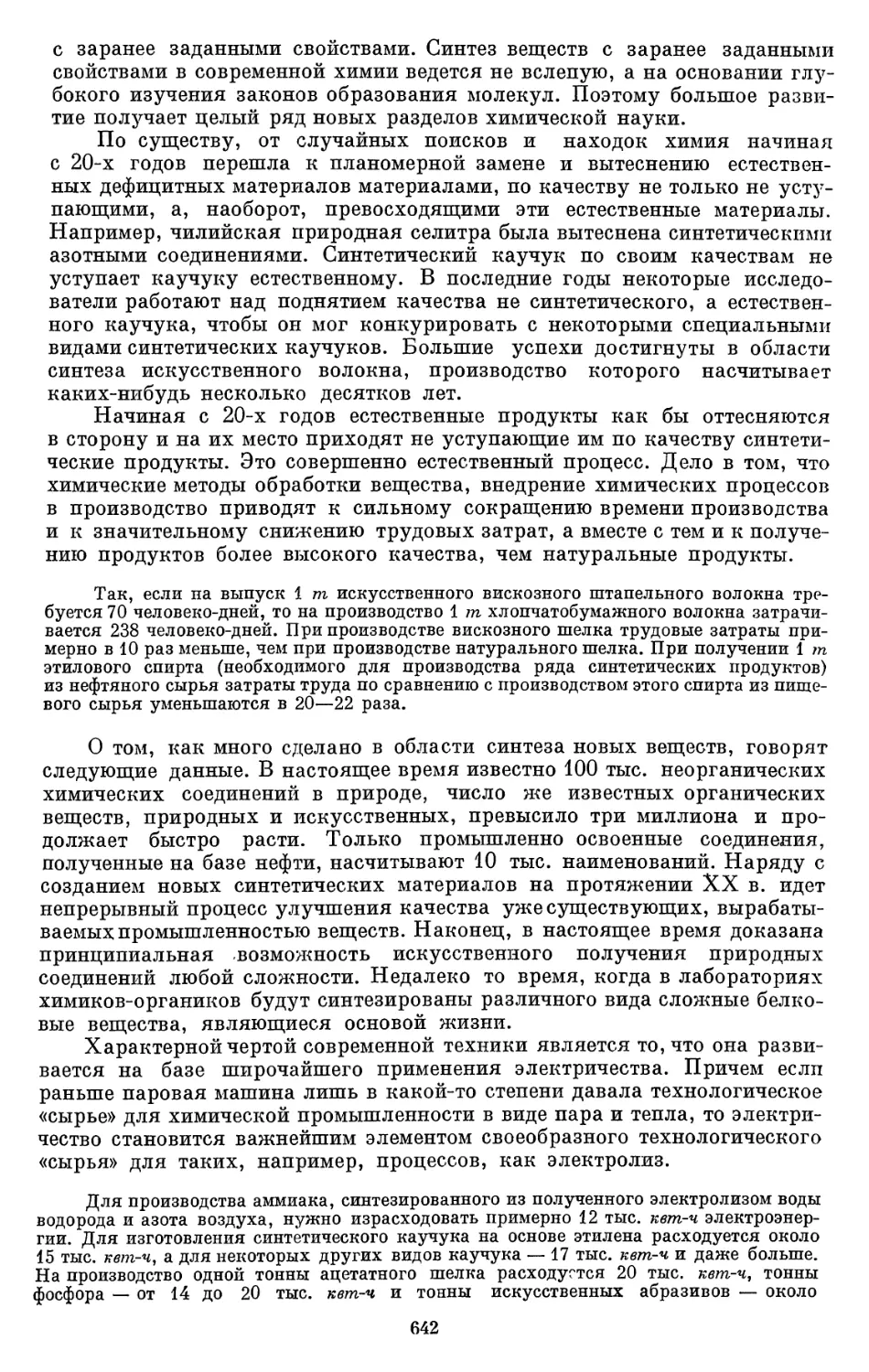

Рис. 5. Охотничьи самоловные орудия:

а — петля на птицу, б — петля на мелкого вверя, в — самострел, г — жим

на крупного зверя.

Использование специальных орудий привело к разработке и

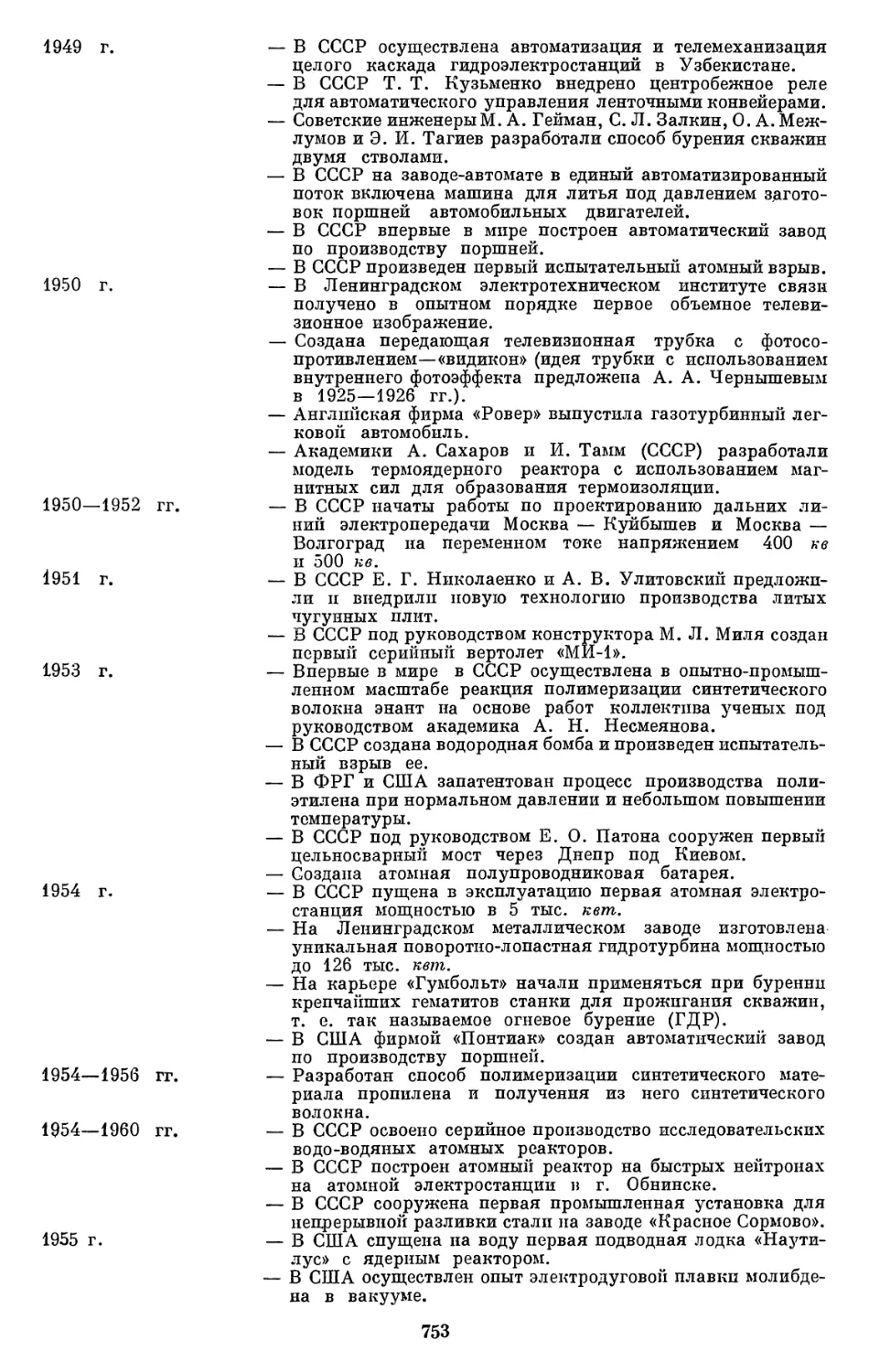

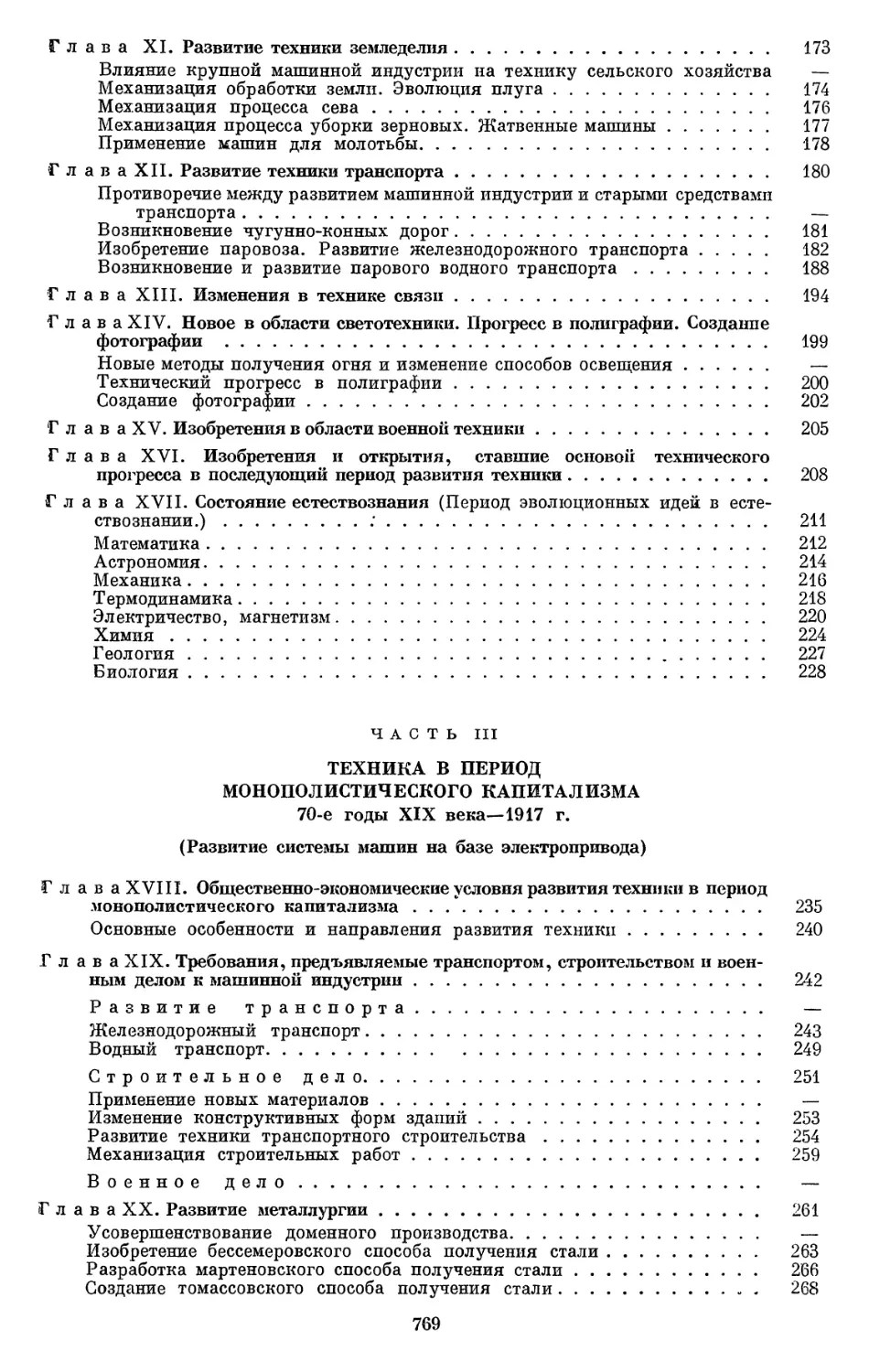

примитивной технологии. Для изготовления каменного орудия человек сначала

брал желвак определенной величины и качества, служивший ядрищем

(так называемый «наклеус», обычно дисковидной формы), и с помощью

второго твердого камня (отбойника) получал отщепы. Отщепы

представляли собой только заготовку, которая подвергалась вторичной обработке

Для получения желаемой формы она оббивалась и подправлялась

специальным приемом, получившим название «ретуши». Ретушь

представляла собой тонкую подправку орудия для увеличения эффективности его

действия в целом или для усиления рабочих частей орудия, в

особенности острия (рис. 4).

Дальнейшее совершенствование техники выражалось в применении

все большего количества простых дифференцированных орудий труда,

в использовании огня, изобретении лука и стрел с каменными

наконечниками, применении глиняной посуды.

Большая потребность в камне приводит к необходимости вначале ето

собирать, отбирать и откалывать, а затем и к добыче в недрах земли, т. е. к

зарождению примитивной формы горного дела. Для добычи наиболее

подходящего камня первобытный человек проходил воронкообразные

вертикальные и горизонтальные выработки. Горные работы в это время велись

при помощи оленьих рогов (прообраз кайл) и палок.

Потребность в камне все время увеличивалась. Камень стали

использовать для устройства очагов, загородок для хранения мяса, костей и т. д.

Если раньше люди жили в пещерах, то теперь они стали строить землянки.

Судя по археологическим и этнографическим данным, землянки этого

времени были длиной до 6 м и глубиной до 3 м. По всей вероятности,

перекрывались такие землянки жердями, засыпанными землей.

31

Развитие охоты приводит к употреблению для изготовления орудий

кости и рога, из которых изготовлялись наконечники метательных

орудий, кинжалы, шила и проколки, лощила разных размеров.

Собирательство и охота были очень нелегким способом добывания

пищи. Нередко долгие часы приходилось затрачивать на то, чтобы

отыскать гнездо диких пчел высоко на вершине дерева и с большим трудом

достать оттуда мед. Нелегко было убить птицу на лету, подстеречь,

спрятавшись в зарослях, дичь или стоять в воде с копьем наготове, чтобы успеть

молниеносно пронзить плавающую рыбу. Это толкало первобытного

человека к изобретению более совершенных орудий лова. Постепенно человек

стал пользоваться гарпуном, лассо, накидной сетью и петлей. Затем были

придуманы разнообразные силки, ловчие ямы, ловушки (рис. 5). Создание

всех этих видов орудий, предназначавшихся для охоты, стало возможным

после того, как человек научился связывать, обвязывать разные предметы,

т. е. делать узел.

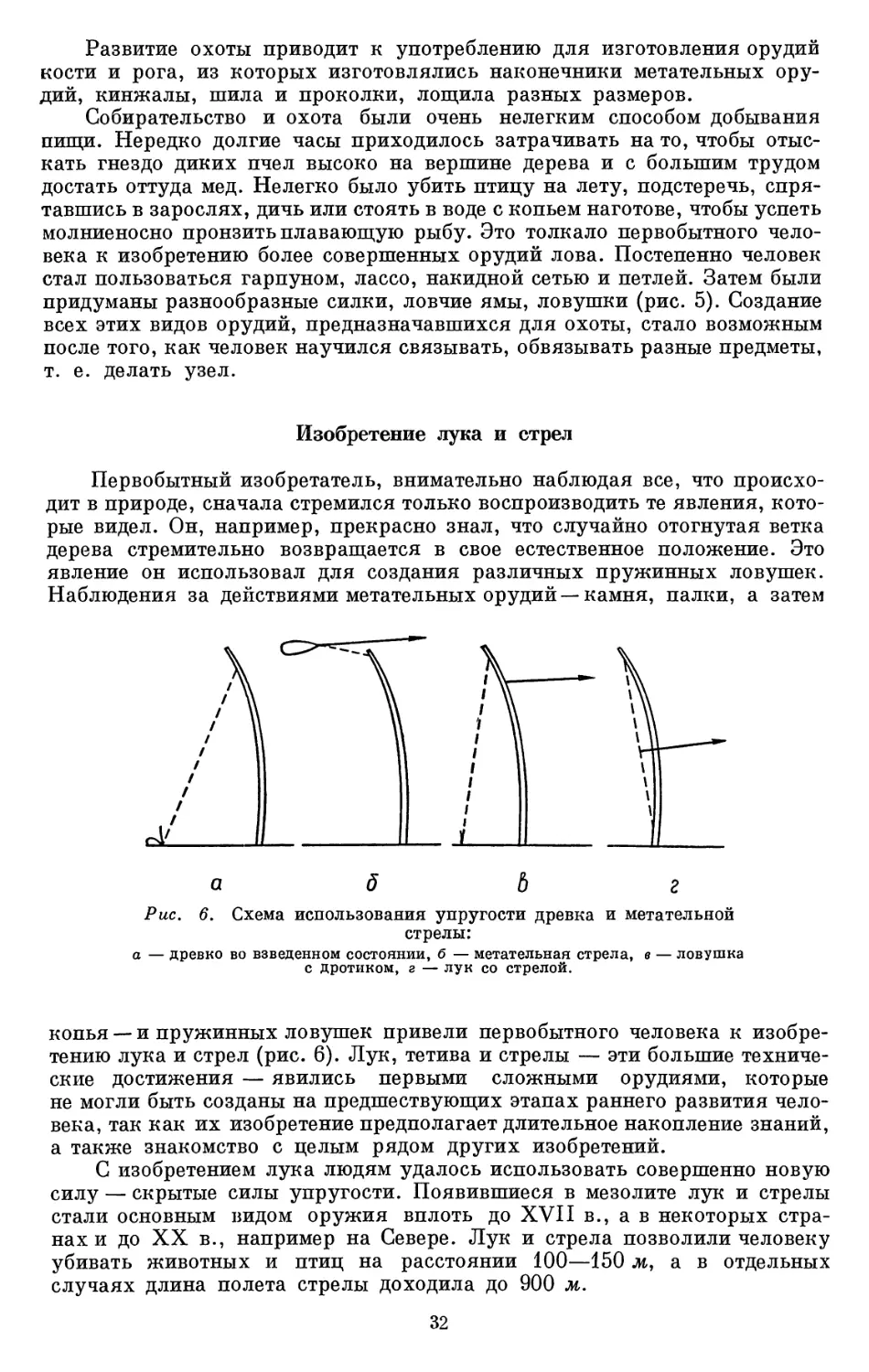

Изобретение лука и стрел

Первобытный изобретатель, внимательно наблюдая все, что

происходит в природе, сначала стремился только воспроизводить те явления,

которые видел. Он, например, прекрасно знал, что случайно отогнутая ветка

дерева стремительно возвращается в свое естественное положение. Это

явление он использовал для создания различных пружинных ловушек.

Наблюдения за действиями метательных орудий —камня, палки, а затем

а

ь

Рис. 6. Схема использования упругости древка и метательной

стрелы:

i — древко во взведенном состоянии, б — метательная стрела, в — ловушка

с дротиком, г — лук со стрелой.

копья — и пружинных ловушек привели первобытного человека к

изобретению лука и стрел (рис. 6). Лук, тетива и стрелы — эти большие

технические достижения — явились первыми сложными орудиями, которые

не могли быть созданы на предшествующих этапах раннего развития

человека, так как их изобретение предполагает длительное накопление знаний,

а также знакомство с целым рядом других изобретений.

С изобретением лука людям удалось использовать совершенно новую

силу — скрытые силы упругости. Появившиеся в мезолите лук и стрелы

стали основным видом оружия вплоть до XVII в., а в некоторых

странах и до XX в., например на Севере. Лук и стрела позволили человеку

убивать животных и птиц на расстоянии 100—150 м, а в отдельных

случаях длина полета стрелы доходила до 900 м.

32

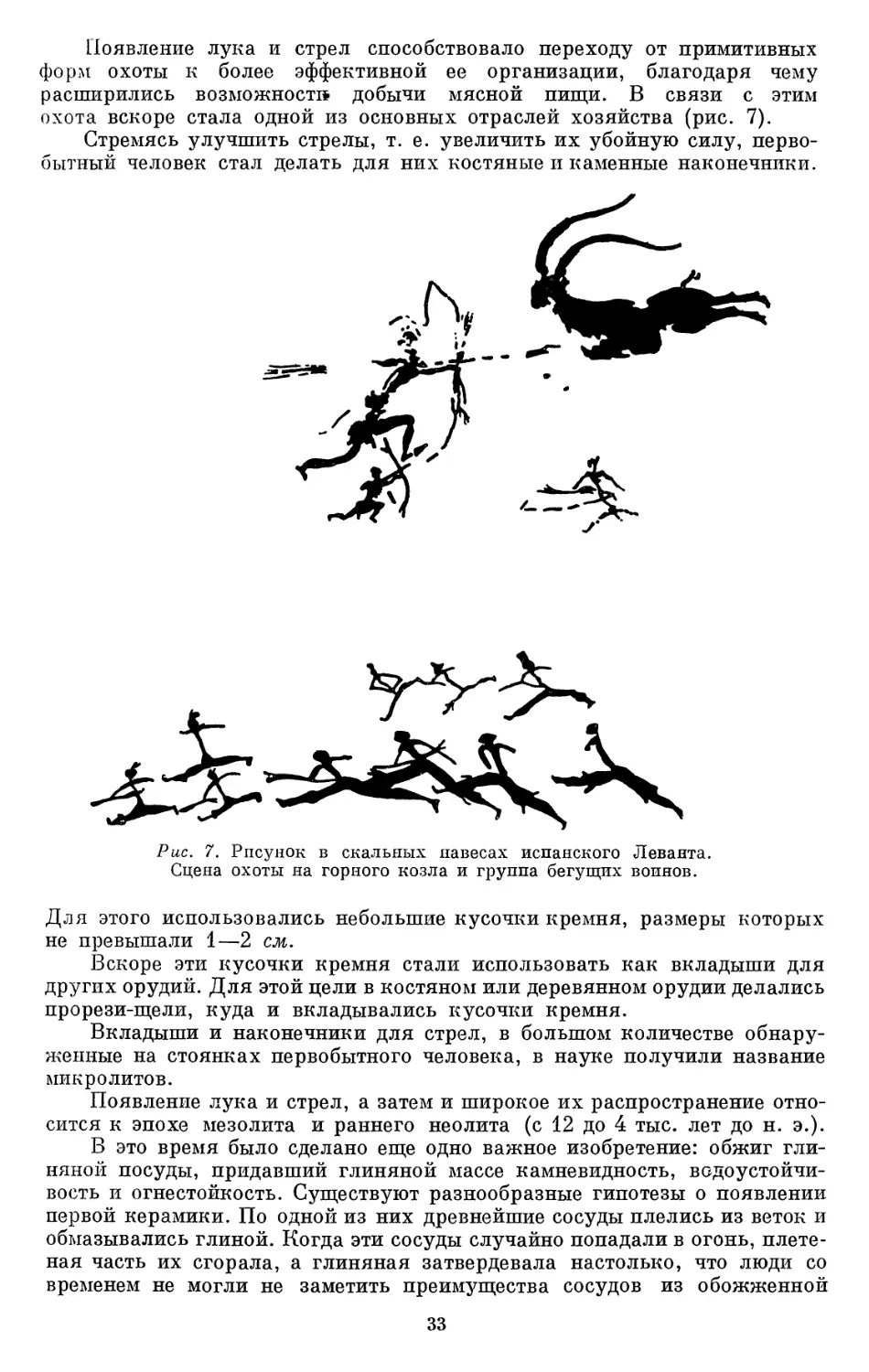

Появление лука и стрел способствовало переходу от примитивных

форм охоты к более эффективной ее организации, благодаря чему

расширились возможности добычи мясной пищи. В связи с этим

охота вскоре стала одной из основных отраслей хозяйства (рис. 7).

Стремясь улучшить стрелы, т. е. увеличить их убойную силу,

первобытный человек стал делать для них костяные и каменные наконечники.

Рис. 7. Рисунок в скальных навесах испанского Леванта.

Сцена охоты на горного козла и группа бегущих воинов.

Для этого использовались небольшие кусочки кремня, размеры которых

не превышали 1—2 см.

Вскоре эти кусочки кремня стали использовать как вкладыши для

других орудий. Для этой цели в костяном или деревянном орудии делались

прорези-щели, куда и вкладывались кусочки кремня.

Вкладыши и наконечники для стрел, в большом количестве обнару-

женные на стоянках первобытного человека, в науке получили название

микролитов.

Появление лука и стрел, а затем и широкое их распространение

относится к эпохе мезолита и раннего неолита (с 12 до 4 тыс. лет до н. э.).

В это время было сделано еще одно важное изобретение: обжиг

глиняной посуды, придавший глиняной массе камневидность,

водоустойчивость и огнестойкость. Существуют разнообразные гипотезы о появлении

первой керамики. По одной из них древнейшие сосуды плелись из веток и

обмазывались глиной. Когда эти сосуды случайно попадали в огонь,

плетеная часть их сгорала, а глиняная затвердевала настолько, что люди со

временем не могли не заметить преимущества сосудов из обожженной

33

глины. С изобретением глиняных сосудов человек получил новые

возможности для приготовления и хранения пищи, что было особенно важным

на последующих этапах развития общества.

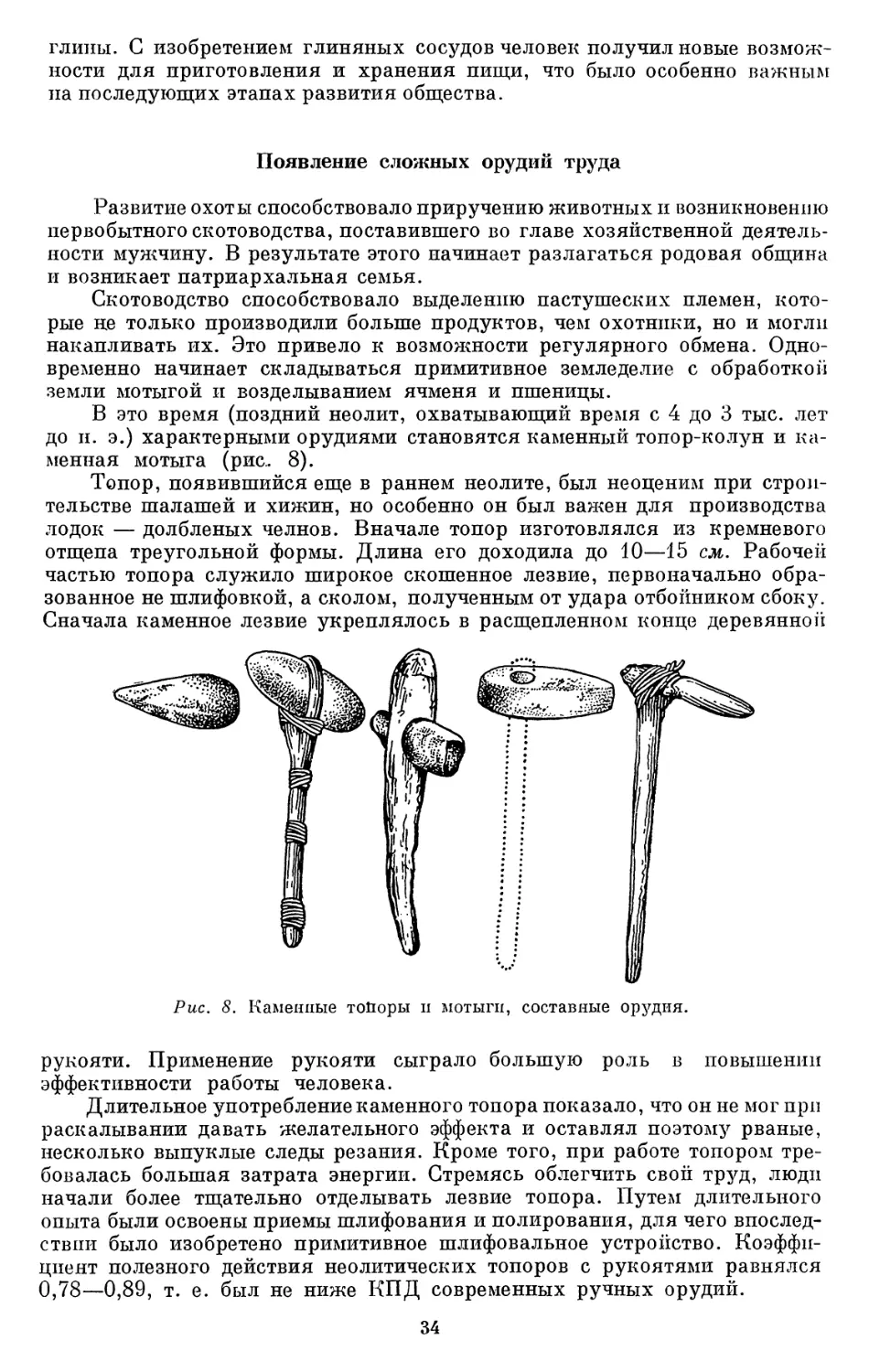

Появление сложных орудий труда

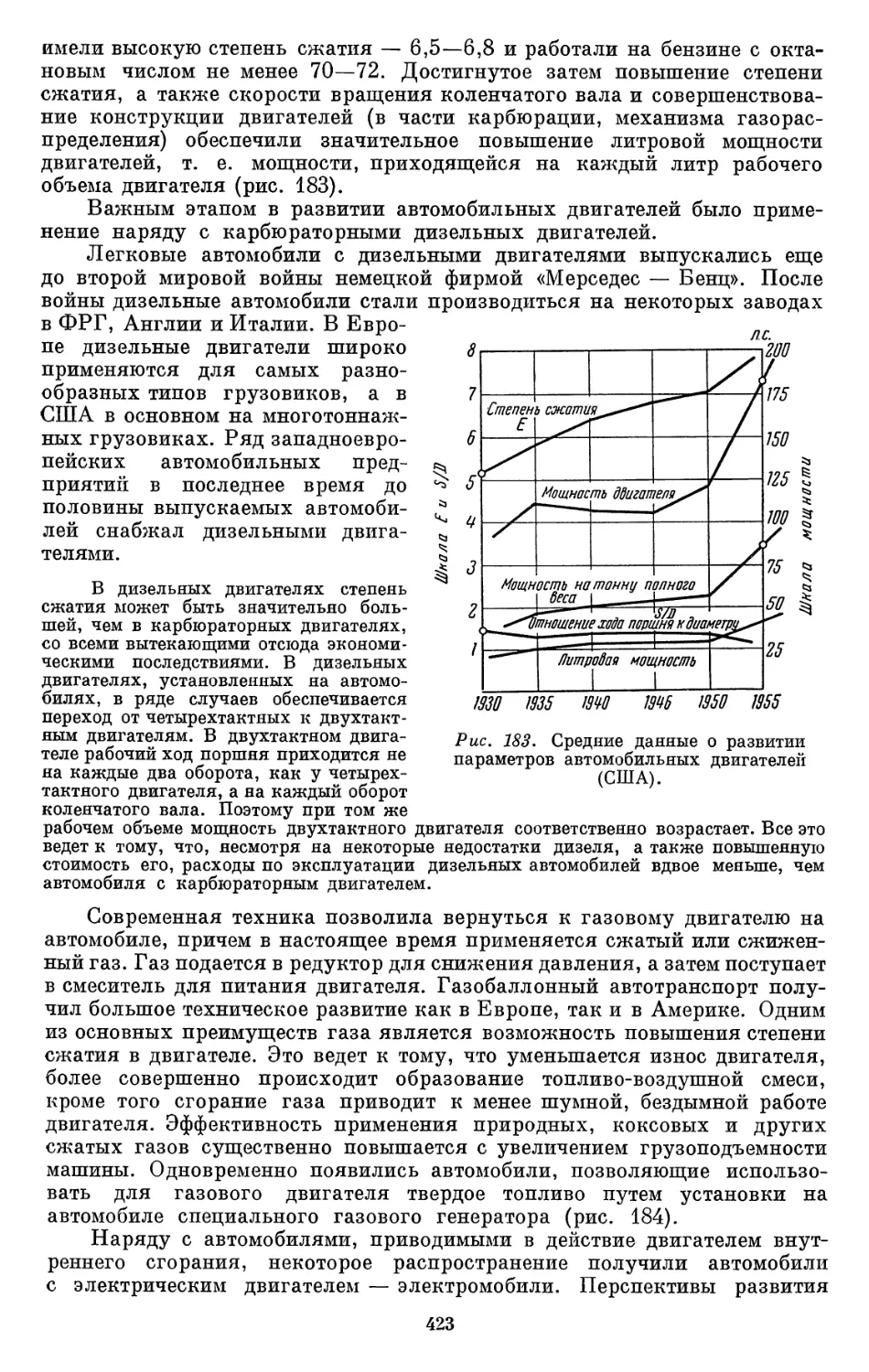

Развитие охоты способствовало приручению животных и возникновению