Author: Аннинский Л.А.

Tags: литературоведение биографии толстой лев толстой кинематограф

Year: 1980

Text

Л. Аннинский

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

И

КИНЕМАТОГРАФ

АЛннинский

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

И

КИНЕМАТОГРАФ

Москва

«Искусство»

1980

ББК 83 ЗР1

А68

Художник В. Е. Валериус

Аннинский Л. А.

А68 Лев Толстой и кинематограф.— М.: Искусство,

1980.— 288 с., ил.

В книге впервые собран и осмыслен весь противоречивый и сложный

материал, связанный с бытием Л Толстого в мировом и советском кино¬

искусстве Рассматривается этот материал автором под углом зрения того,

как воспринимается наследие Толстого, что дает оно людям и искусству,

как влияет на современное кино, что тут потеряно, что удержано, что

остается мертвым хрестоматийным знанием, а что — живым фактором

сегодняшней духовной жизни

ББК 83.3Р1 + 85.5

А 72-80 8Р1 + 778

025(01)-80

© Издательство «Искусство» 1980

Глава1

ТОЛСТОЙ

И СИНЕМАТОГРАФ

ВСТРЕЧА

27 августа 1908 года встретились герои этой книги. Один был

старец, другой — младенец.

Восемьдесят лет жизни лежали за плечами старца, уходили

в толщу былого, казались уже почти нереальными в новом вре¬

мени: старинные барские усадьбы детства, свистящие чугунные

ядра Севастопольской осады, первые публикации в легендарном

некрасовском «Современнике»... Все это был век минувший, все

стало преданием. После «Войны и мира» пришла европейская

слава, после «Исповеди»—мировая и тоже успела стать при¬

вычной. Уже дважды великий старец отказывался от Нобелев¬

ской премии, считая это дело суетным,— и без премии было ясно,

что мировой литературный трон (тогда любили подобные выра¬

жения) признан за ним безоговорочно. Ясная Поляна сделалась

всемирной литературной Меккой, и туда не просто было попасть.

С легкой руки Тургенева пристало к ее хозяину особое, специаль¬

но для него придуманное звание: «великий писатель земли рус¬

ской». Толстой шутил:

— Земли?.. Почему не воды?

Анатоль Франс свидетельствовал: «Эллада имела Гомера,

Россия дала Толстого». О нем почтительно отзывались Гаупт¬

ман и Брандес, Сенкевич и Бьернсон. Румынская королева

Елизавета, подписывавшая свои литературные опыты псевдони¬

мом «Кармен Сильва», сравнивала его рассказы с Евангелием.

Австралийские джорджисты и португальские литераторы слали

ему приветствия. Из Индии и Японии он получал письма с вопро¬

сами о смысле жизни. Прямодушные американцы спрашивали

его, кого он хотел бы видеть президентом Соединенных Штатов:

Брайана или Мак-Кинли? Он отвечал: Брайана. Быбрали все-

таки Мак-Кинли, но бесспорен факт: именно с Толстого амери¬

канцы начали всерьез осваивать русскую культуру. Слава его

воистину охватывала земли и воды. Редкая судьба знала такой

величественный закат.

Написанному им предстояло со временем уложиться в девя¬

носто академических томов, но главные его произведения, и

прежде всего три всемирно известных его романа,— были у

всех на устах и составляли в глазах людей как бы завершен¬

ную художническую судьбу, сюжет, исчерпанный эпохой. Позд¬

нее Ленин сформулировал: Толстой—это шаг вперед в художе¬

ственном развитии всего человечества.

В сорок лет написан роман «Война и мир» — своеобразная

«Илиада» русских, героический эпос, настолько странный и

неожиданный среди злободневностей той эпохи, что Достоевский

назвал его миражем. В известном смысле это был действительно

мираж, духовная ретроспекция, жаждущий взгляд в прошлое —

туда, где в преданиях 1812 года, безоговорочно сплотившего

Россию перед лицом внешней опасности, пытался разглядеть

Толстой гармоническое слияние Человека и Целого.

Современность была далека от идеала. И все-таки Толстой

продолжал искать в ней неповрежденное единство, веря, что

его просто не может не быть. Эта вера породила «Анну Каре¬

нину» — совершеннейшее произведение пятидесятилетнего ху¬

дожника, где актуальность злободневных «вопросов» соедини¬

лась с неотвратимой логикой духовного возмездия и воздаяния

в судьбе каждой личности,— Толстому казалось, что в реформи¬

рованной России, где все переворотилось и только укладывается,

нравственный абсолют так или иначе, но все-таки проложит

себе дорогу.

Но плохо уложилось в России, непрочно, опасно. Не стало

единства в этом мире и мира на этой земле. Толстой искал вы¬

ход. В отчаянии он доходил до отрицания культуры, не умевшей

справиться с народным спросом, до отрицания самой литературы,

до отрицания собственного творчества. В шестьдесят лет он на¬

чал роман «Воскресение», писал мучительно долго и в семьдесят

лет окончил его — на самом исходе века. Он чувствовал: это

последняя эпическая попытка. Третий его роман, тронутый горь¬

ким ощущением необратимости совершающегося, прозвучал как

приговор уходящей эпохе, уходящей культуре, когда ни покая¬

ние, ни любовь не могут воскресить старый рассыпающийся

мир. Новый же непонятен.

Национальный гений, доживший до слома времен, зеркало

русской революции, чуткий колокол мужицкого бунта, мужицкой

наивности и мужицкого отчаяния, он всю жизнь чувствовал

приближение катастрофы, в которой должна была расколоться

взрастившая его вселенная. И всю жизнь он пытался заклясть,

предотвратить, смягчить эту катастрофу. В начале пути, когда

писал: теперь не время думать об исторической справедливости

и о выгодах класса — нужно спасать дом от пожара, который

вот-вот обнимет! В середине пути, когда писал: ужасная раз¬

вязка приближается. В конце пути, когда писал: кровь не-

4

избежна, я хочу уменьшить подступающее братоубийство.

Не случайно духовный кризис Толстого исторически совпал со

взрывом бомбы, которой народовольцы в куски разнесли Алек¬

сандра II. Либеральный царь был убит, и почти одновременно

пошли по миру беззащитные в своей наивности толстовские ис¬

поведи, призывы к всеобщей кротости, к сильным — не есть

мяса, к слабым — не держать обид. Старинная, из прошлого века

идущая наследственная бытовая роскошь теперь уже просто

жгла Толстого. Чувствуя ее непрочность, он спешил сам, личным

опрощением подать пример. Но кто в той России мог взять

пример с возлюбившего пахать графа? — это вызывало только

улыбки. А он все кричал свою проповедь: бунтарей отговаривал

от бунта, власть изобличал в тупости. Люди — братья! Опомни¬

тесь, одумайтесь! Вспомните, кто вы!.. Стоял между теми и

этими, сухонький, седобородый и проповедовал любовь во встаю¬

щем зареве нового века.

Он заболел и приготовился умереть в самом начале этого ве¬

ка. Шел 1901 год. Россия готовилась его оплакать, власть под¬

сылала к нему попов: не захочет ли примириться? Судьбе было

угодно, чтобы он поднялся с одра и еще десятилетие прожил в

новом, двадцатом столетии. Из своего поместья он увидел, как

вспыхнула и погасла первая русская революция. Наступившая

тишина не могла обмануть его: сквозь мирное гудение новой

цивилизации он ловил команды карателей; сквозь торжествую¬

щее жужжание первых автомобилей и «авионов», сквозь тороп¬

ливый стрекот первых синематографов, сквозь самозабвенный

говор депутатов первого русского парламента — он слышал толь¬

ко одно: идущий от земли ропот отчаяния и гнева.

Подгоняемый этим гневом, он через голову правительства и

цензуры печатал свои памфлеты в Англии, откуда они расходи¬

лись по всему миру и притекали обратно в Россию сотнями

гектографических списков. Правительство сажало за эти листки

переписчиков, но автора их не трогало. Хотя он более всего

хотел, чтобы власть засадила его в тюрьму вместе с бунтарями.

Один генерал как-то передал ему: слава Льва Толстого так вели¬

ка, что ни одна тюрьма в России не вместит ее.

Великий старец доживал в своем поместье как мировая до¬

стопримечательность в окружении людей, которые записывали

за ним каждое слово и оберегали его от толпы просителей и

попрошаек. Горький, увидев все это, уловил в положении Тол¬

стого бесконечное одиночество. Толстой был порожден отошед¬

шим столетием; неясно было только, что именно уходит с этим

человеком: то ли столетие, наградившее человечество паром и

электричеством, то ли тысячелетие, давшее миру Россию, то ли

две тысячи лет новой эры.

5

Теперь о младенце.

Младенцу было от роду... впрочем, один энтузиаст уже тогда

доказывал, что первый кинематографист — Архимед, кото¬

рый с помощью увеличительных стекол сжег римский флот под

Сиракузами. Привожу этот довод не ради шутки, а единственно

потому, что книжку с такой генеалогией кино издал не кто иной,

как И. И. Горбунов-Посадов, человек из ближайшего окружения

Толстого, причем издал в 1912 году — достаточно близко к ин¬

тересующему нас моменту. Так что подобные разговоры вокруг

Толстого не исключены, дитя было крикливо, и его требователь¬

ные вопли могли долетать до Ясной Поляны.

А лет ему было — двенадцать полных и восемь месяцев.

Если считать не от Архимеда, а от первого люмьеровского сеан¬

са в подвале «Большого кафе» на бульваре Капуцинов в Париже.

...Придет время, и дата этого сеанса— 28 декабря 1895 года —

будет вписана, врезана, красной строкой врисована во все ис¬

тории мировой культуры: и это время относительно близко:

какие-нибудь два десятилетия, и слово «великий» так же прочно

прирастет к имени молодого искусства, как теперь, на исходе

века, оно приросло к имени старца-писателя. А уж в наше время,

когда за восемьдесят с лишним лет кинематограф вошел в плоть

и кровь новой истории, став и фактором поворотных ее собы¬

тий, и частью повседневной ее атмосферы,— в наше время и

вовсе немыслимо представить себе, с какой малости все это

начиналось, из каких дебрей вытек этот ручеек, с какой лег¬

костью переступали через него, а то и плевали в него те, кто

его замечал; да и заметить-то мудрено было!

Подходя к этим бедным истокам, я вижу необходимость на¬

перед объясниться с читателем по части стиля, который, увы,

соответствует моему аспекту темы. Я не могу писать это начало

в торжественном духе, оборачивая на него позднейшее величие

объекта; моя задача иная: представить себе, каким начало долж¬

но было видеться тогдашнему человеку, далекому от кине¬

матографических дел. И пусть нынешний читатель, если его

озадачит некоторая репортерская легковатость, с какой я риск¬

ну обрисовать тогдашнюю киноситуацию, не сомневается в том,

что и я держу в сознании все грядущее величие десятой му¬

зы,— однако ее первые шаги и впрямь были освещены довольно-

таки желтым светом... Проникнемся же ощущением того време¬

ни: под новый, 1896 год все выглядело достаточно просто.

Придумали кино французы и американцы. Марэ сделал

съемочный аппарат, Эдисон сделал первый фильм, Люмьер сде¬

лал экран, на который спроецировал снятое им движение поез¬

да. Попав на экран, поезд развил бешеную скорость; в Россию

он прикатил через несколько недель.

6

6 мая 1896 года: «весь Петербург» смотрит новинку сезона в

саду «Аквариум».

26 мая 1896 года: «вся Москва» смотрит этот аттракцион в

саду «Эрмитаж».

Между этими событиями — Ходынка.

Коронуется последний российский император. Народу обеща¬

ны гостинцы и зрелища, все бесплатно. В свалке на Ходынском

поле раздавлено полторы тысячи.

Немножко опоздал синематограф: уж ему-то было бы под

силу растащить толпу, рассеять по сотням кинотеатров, а так

вся масса, как в дикие средние века, повалила в одно место.

Но трупы убраны, кровь присыпана песком. Торжества коро¬

нации продолжаются. Развитие синематографа тоже.

В разгар летнего сезона устроены сеансы на Нижегородской

ярмарке — о них пишет отчеты в газету «Одесские новости» ре¬

портер Пакатус, впоследствии прославившийся под другим псев¬

донимом: Максим Горький.

Синематограф стремительно завоевывает низовую аудиторию,

успешно конкурируя со шпагоглотателями и борцами. Он вызы¬

вает небывало сильные эмоции: когда два года спустя Месгиш

привозит на русскую ярмарку очередные французские ленты,

мужики ночью сжигают его балаган как вместилище нечистой

силы. Узнав об этом, в Париже приходят в восторг: лучшей

рекламы не придумаешь! Французы продолжают усердно «ци¬

вилизовать варваров»: Месгиш едет в Петербург и в кабаре все

того же сада «Аквариум» снимает «Душераздирающий вальс» —

танец «ночной красавицы» Отеро с русским офицером, причем

в начале фильма офицер рассекает саблей бокал шампанского.

Однако и здесь эмоции выходят из берегов: во время сеанса

русские свистят, сеанс прерван; Месгишу объявляют, что, сняв

офицера танцующим в мюзик-холле, он оскорбил русскую армию.

Дважды повторять не надо: Феликс Месгиш, один из лучших

операторов фирмы Пате, в ту же ночь уезжает в Париж.

А из Франции шлют в Россию очередных эмиссаров с новы¬

ми фильмами. Россия — опытное поле... второе после Италии

опытное поле, на котором первый в мире кинопромышленник

Шарль Пате проверяет действие своих зрелищ. В французских

синематографических кругах «развращенная и элегантная» Рос¬

сия считается потенциальным кинорынком гигантской емкости,

а новый аттракцион, стремительно превращающийся из научного

изобретения в коммерческое зрелище, остро нуждается в мил¬

лионах глаз. По точному определению Жоржа Садуля1, он род-

1 Садуль Ж. Всеобщая история кино, т. 1. М., 1958, с. 538—539.

7

ствен бульварным газетам, лубочным книжицам, песенкам бро¬

дяг, кабацким танцам, раскрашенным открыткам — но ни одной

из этих архаических форм низовой культуры не дано такого

размаха, какой заложен в целлулоидной ленте с дырочками.

...Проектор раскаляется от непрерывной работы, лента вспы¬

хивает, будка горит, публика с воплями бежит из зала, газеты

пишут о «жертвах кинематографа».

Власти принимают меры: велят над будкой вешать охлаж¬

дающий душ и ставить кинобалаганы не ближе полутораста

саженей друг от друга.

Профессора медицины предупреждают, что новое зрелище

вредно для глаз.

Власти принимают меры: велят показывать фильмы при заж¬

женном свете.

Кинематографщики дружно высмеивают это дурацкое ука¬

зание и добиваются его отмены.

Кинотеатры растут как грибы после дождя: достаточно взять

у градоначальника разрешение, повесить вывеску побольше, рас¬

ставить стулья пошикарнее; ну, правда, надо еще потратиться

на проектор и будку; но будка зрителям не видна, и ее можно

сделать кое-как; главное поспеть раньше конкурентов; ленты,

получаемые от Пате или от Амброзио, стареют быстро; публика

клюет только на новенькое.

На новенькое публика валит валом. Дают драму на библей¬

ский сюжет. Идут волхвы за небесным светилом, светило дрожит

на проволоке; Саваоф возносится на канате, едва замаскирован¬

ном ватными облачками, но дамы в публике падают в обморок,

и мужчины грозят кулаками мучителям Христа: «Прекратите!»

Власти принимают меры: велят смотреть библейские сюже¬

ты без шапок.

Ни один серьезный человек в России не относится к этому

делу всерьез. В лучшем случае — допускают, что новое развле¬

чение не является порочным и может быть терпимо, что оно

может быть даже трогательно, ибо, как писал в символистском

журнале «Весы» Андрей Белый,— когда усталые после работы

люди все вместе глядят на мигающий экран, то они не так

одиноки.

Даже Горький, испытавший при виде движущихся по полот¬

ну теней не просто волнение, а настоящий философский ужас

(заметим это чувство — несколько лет спустя с ним придет к

Толстому Леонид Андреев),— даже Горький не угадал ни науч¬

ной, ни художественной перспективности этого нового изобре¬

тения.

А Толстой? Толстой, который уже четверть века, рискуя про¬

слыть сумасшедшим, зовет живописцев бросить живопись ради

8

того, чтобы рисовать пятикопеечные картинки для народа; зовет

писателей бросить поэмы и романы и идти покорять Никольский

рынок песенками и сказками, понятными неграмотной массе?

Он почувствовал ли приход того самого искусства, которому

суждено охватить массу?

Не будем спешить с ответам. Пока что нужен еще человек,

который принесет в Ясную Поляну весть о новом феномене.

Нужен вестник. А кругом — скептики.

Впрочем, нет. Был в России человек, который зажегся сразу.

Владимир Васильевич Стасов. Старый критик, знаменитый це¬

нитель искусств, об уникальной способности которого восторгать¬

ся ходили легенды, а злые языки передавали остроту одного

писателя, что Стасов-де может опьянеть и от помоев... Острота

действительно злая, в общем несправедливая: способность во¬

сторгаться там, где другие еще ничего не видят, позволила Стасо¬

ву вовремя заметить и оценить величие Шаляпина, позволила

стать идеологом «Могучей кучки», позволила защищать Глинку с

его «Русланом» и «Камаринской» в пору, когда так называемое

общество еще воротило от этой музыки нос. Репутация Стасова

колебалась меж «пророчеством» и «безвкусицей»; капитальная

тогдашняя энциклопедия (я беру Большую Энциклопедию «Про¬

свещения», которая начала выходить как раз в 1896 году) пи¬

сала: «...но проходили годы, и чаще всего суждения и приговоры

С. оправдывались, а задолго высказанные им мнения и взгляды

начинали исповедоваться большинством...»

Да, он действительно опьянел, Владимир Васильевич Стасов,

при виде первого люмьеровского поезда, покатившего на публи¬

ку в петербургском саду «Аквариум», как мы помним, весной

1896 года. Реакция Стасова была изумительна: в отличие от дру¬

гих зрителей он не прыгнул со своего кресла, чтобы спастись

из-под надвигающихся колес, он... готов был погибнуть под

колесами, ибо мгновенно вообразил себя Анной Карениной!

И тотчас же отправил в Ясную Поляну послание, где в свой¬

ственном ему несколько экзальтированном стиле описал свои

чувства: как он буквально сошел с ума, просто одурел и так

хлопал в ладоши, словно рехнулся. Стасов адресовал письмо

Татьяне Львовне Толстой, но тайно надеялся, что оно попадет на

глаза ее отцу, и тогда из груди ЛЬВА ВЕЛИКОГО исторгнется

восторг по адресу ГЕНИАЛЬНОГО КИНЕМАТОГРАФА!!!

Лев Николаевич не отреагировал.

Стасов решил дождаться удобной минуты. Он ждал ее семь

лет, и наконец летом 1903 года, гостя в Ясной Поляне, пред¬

ложил Толстому позировать для кинематографа. Услышав

9

слово «позировать», Толстой не стал и обсуждать это предло¬

жение.

Софья Андреевна, однако, отнеслась к нему иначе: после

отъезда Стасова она кое-как уломала мужа и тотчас просигнали¬

ла в Петербург: он согласен! Только, Владимир Васильевич, куй¬

те железо, пока горячо, пока мой гениальный старик в благодуш¬

ном настроении!

Стасов немедленно развил бурную деятельность, графине же

написал в таком духе: Ах, какое счастье! О, как великолепно!

Потомки увидят ЛЬВА ВЕЛИКОГО! Его светящиеся глаза! Как

он стоит и ходит, напоминая короля Лира! Напоминая Моисея,

сходящего с горы Хорив! Договариваемся с фирмами Эдисона и

Люмьера! Ждите! Ведь о каком человеке речь идет!!!

Увы, письмо Стасова пришло в Ясную Поляну в недобрый

час: Софья Андреевна была в отъезде. Лев Николаевич прочел

адресованное ей послание. И написал следующее: «Дорогой Вла¬

димир Васильевич!.. Ради нашей дружбы, бросьте это дело и

избавьте меня от этих фонографов и кинематографов. Мне это

ужасно неприятно, и я решительно не соглашаюсь позировать и

говорить».

Владимир Васильевич пришел в полное отчаяние: он ведь

действительно успел договориться с иностранными кинофирма¬

ми! Софья Андреевна прислала ему утешительное письмо: ну,

может быть, со временем кто-нибудь из господ иностранцев

вроде как нечаянно приедет в Ясную Поляну, и тогда Лев Ни¬

колаевич из сожаления и деликатности не откажет поговорить

и подвигаться в эти машины...

Стасов несколько воспрянул и начал готовить «нечаянный»

визит. Но на сей раз господа иностранцы потребовали гарантий.

Стасов написал в Ясную Поляну, взывая о поддержке. Ему отве¬

тила Татьяна Львовна: оставьте ваши планы, отцу все это чуж¬

до и неприятно.

Что было делать! Стасов излил душу в письме к одному из

сыновей Толстого и поставил на своей затее крест. Осенью

1904 года, еще раз гостя в Ясной Поляне, он уже и не заикал¬

ся о гениальном изобретении американцев и французов.

Это было последнее свидание Стасова с Толстым: в 1906 году

Стасов умер, так и не осуществив своей мечты.

Однако господа иностранцы уже принялись действовать са¬

мостоятельно, причем без всяких гарантий.

Томас Альва Эдисон прислал Толстому в подарок фонограф

и киноаппарат. Он действовал через В. Г. Черткова, и вскоре

при этом главном толстовце появился англичанин по фамилии

Тапсель, в задачу которого входило техническое обеспечение

съемок — устраивать сеансы брался сам Чертков.

ю

Пришел в действие и Шарль Пате.

Но тут самое время еще раз бросить общий взгляд на кине¬

матограф, чтобы понять, почему после десяти лет балаганных

триумфов ему вдруг так понадобился Лев Толстой.

Дело в том, что на исходе своего первого триумфального

десятилетия кино незаметно вкатилось в кризис. Впоследствии

его назвали кризисом сюжетов. Однако вопрос стоял шире, и, в

сущности, речь шла о жизненном содержании нового зрелища.

Кино переставало быть аттракционом, но еще не знало, чем ста¬

нет далее.

Выхода искали все.

Американцы пытались саму аттракционность делать содер¬

жанием и подводили под трюковые погони соответствующие

жизненные сюжеты вроде ограбления поезда.

Итальянцы, которым повезло с красивой натурой, видели вы¬

ход в живописной грандиозности и загоняли в кадр сотни ста¬

тистов, изображавших римские легионы времен цезарей.

Французы решили сделать ставку на отработанную столетия¬

ми культуру театра. В Париже вошло в обиход новое словосо¬

четание: «фильм д’ар»— «художественный фильм». Не следует

понимать его в современном смысле: в 1908 году эти слова

обозначали лишь требование снимать знаменитых актеров в зна¬

менитых сюжетах. Применительно к режиссуре это означало

предварительные репетиции и отточенность актерской игры.

Надо сказать, что репетировать тогда еще никому не приходило

в голову, поэтому фильм «Убийство герцога Гиза», снятый в

новом духе со знаменитыми парижскими актерами, произвел

всеевропейский фурор. Шарль Пате поверил в успех: стиль

«д’ар» позволял ему убить двух зайцев: выйти из сюжетного

кризиса и подключить к зрительской аудитории привыкшую к

театру образованную публику, которая могла хорошо платить.

Был еще и третий заяц, которого фирме Пате следовало сроч¬

но убить: к 1908 году французы впервые почуяли конкуренцию.

До этого Пате оглядывался только на Эдисона, но тот был за

океаном,— теперь зашевелились деловые люди в ближних стра¬

нах, где французы привыкли считать себя безраздельными хо¬

зяевами положения.

Россия не была исключением. Какой-то ярославский колбас¬

ник по фамилии Либкин исхитрился не платить за фильмы, а

брать их взаймы (впоследствии этот род деятельности был

назван кинопрокатом).

11

Какой-то московский инженер по фамилии Перский нанялся

к конкуренту Пате — Леону Гомону, накопил средств, а потом

открыл свой «Кине-Журнал».

Какой-то отставной есаул по фамилии Ханжонков съездил в

Рим и объявил себя московским представителем фирмы «Итала-

фильм».

Беспокойнее всех вел себя петербургский фотограф Дранков:

он побывал в Лондоне, накупил там киноаппаратуры и обзавел¬

ся корреспондентским удостоверением газеты «Таймс». Затем

он снял на пленку несколько высочайших сюжетов: «Отъезд

шведского короля», «Свидание государя-императора с англий¬

ским королем Эдуардом VII на Ревельском рейде» и «Встречу

германского императора со шведским королем в Стокгольме».

Все это Дранков повез в Елагин дворец показывать Столыпину.

Столыпин остался доволен: монархи были хорошо видны на

экране. Дранков немедленно снял самого Столыпина за ужином.

Пустить это произведение в прокат ему не дали: ленту как ин¬

тимную конфисковала полиция. Но Дранковым успели заинтере¬

соваться в Гатчине. Он полетел туда и 20 июня 1908 года «про¬

крутил» свидание монархов царской семье. Вдовствующая им¬

ператрица Мария Федоровна милостиво приказала повторить

кадры со своей особой, а затем изволила выразить удовольст¬

вие.

Дранков был на седьмом небе: надо учесть, что отношение

двора к кинематографу в ту пору было неопределенным и насто¬

роженным. Незадолго до того в одном из кинотеатров кто-то

разбросал листовки РСДРП; царь написал на донесении: «Я неод¬

нократно указывал, что эти кинематографические балаганы

опасные заведения. Там негодяи могут черт знает что натворить,

благо народ, говорят, толпами валит туда, чтобы смотреть вся¬

кую ерунду. Не знаю, что бы придумать против таких бала¬

ганов...»

После визита в Гатчину Дранков понял, что слово «балага¬

ны» к его фирме не относится. И он ринулся на международ¬

ную арену: повез свои ленты в Гамбург на первую Международ¬

ную синематографическую промышленную выставку.

Да, Шарлю Пате было самое время побеспокоиться. Он при¬

нял меры: послал в Россию группу своих представителей на

постоянную работу. Тут нам стоит запомнить два имени: режис¬

сер Мэтр и оператор Мейер: они получили указание организовать

под маркой галльского петуха производство русских «художест¬

венных фильмов». Стиль был задан «Убийством герцога Гиза»:

четкость актерского жеста, гармоничность поз, выразительность

акцентированных мизансцен — но теперь все это надо было со¬

единить со столь ценимой в Париже русской спецификой, с вод-

12

кой, самоваром и тулупами. Ставить решено было сюжеты, со¬

ответственно знаменитые в России: «Ухарь-купец», «Марфа-

Посадница», гоголевского «Тараса Бульбу», а также «Воскресе¬

ние» и «Анну Каренину» Льва Толстого.

Надо сказать, что во всем этом деле сразу обнаружились

трудности: акцентированные жесты выходили у русских акте¬

ров плохо, актеры прыгали, таращили глаза, им все это было не

по душе; актеры норовили остановиться и поиграть «на нутре».

Мэтр выходил из себя; по свидетельству мемуаристов, он знал

по-русски два выражения: «Свинья!» и «Скорей-скорей!»

Он честно служил фирме. Но дело шло туго.

Успех ожидал сотрудников Пате не на этом мучительном

поприще, а на соседнем. Попутно с «художественными фильма¬

ми» французы снимали в России хронику. В числе прочего они

сняли ленту «Донские казаки», где демонстрировалась рубка ло¬

зы и прочие приемы джигитовки. Пате сообразил, что из кризиса

сюжетов есть еще один выход: надо развивать принцип люмье-

ровской хроники. Задумался и Дранков: по ядовитому выраже¬

нию одного историка кино, он обнаружил, что русские так же

хорошо выходят на экране, как и иностранцы. Срочно нужны

были для хроники знаменитые русские.

И вот одна из крупнейших столичных газет бросила клич:

использовать кинематограф «не для улицы, не для грошовых

балаганных театров, а для истории».

В марте 1908 года, когда вся Россия готовилась к 80-летию

знаменитого писателя, этот призыв был понят так: надо снять

Толстого.

...Свершилось: «великий немой» двинулся к великому стар¬

цу. Со временем эта акция будет воспроизведена в истории

кино как первый акт грандиозной драмы, которую киноведы

именуют неутолимым тяготением кинематографа

к толстовскому гению. Созерцая мелкую рябь тогдашних

синематографических будней, не упустим и этого «глобального»

плана: какой-то магнетизм действительно на всех этапах при¬

тягивает кино к толстовской загадке.

На описываемом этапе видней всего рябь. Дело соблазнитель¬

нейшее: г-да синематографщики не без оснований полагают, что

с точки зрения зрительского спроса Толстой не хуже «Сотворе¬

ния мира», «Крушения поезда на ст. Померань Николаевской

ж. д.» и «Свидания монархов в Ревеле».

И вот в толпе корреспондентов, осадивших Ясную Поляну по

случаю приближающегося 80-летия графа Л. Н. Толстого, фелье¬

тонисты замечают новую фигуру: маленький чернявый человек

с большим верблюдообразным ящиком. Это синематографщик,

который хочет попасть на юбилей.

13

Вернемся в Ясную Поляну. Надвигающиеся торжества только

издали могут показаться праздником олимпийского величия;

на самом деле надвигается буря. Вокруг Толстого — драка. Никто

не отрицает в нем гениального писателя, но как только речь

заходит о моралисте, дни торжеств оборачиваются, как выража¬

ются газеты, «днями раздора». Последняя статья юбиляра «Не

могу молчать!» — запрещена, напечатавшие ее редакторы оштра¬

фованы или сидят под арестом. Правительство Толстого боится.

Церковь его отлучила. Черносотенцы числят его агентом между¬

народного масонства и жидовства. Толстовцы, хотя и славо¬

словят своего духовного отца, но в душе и они им недовольны,

потому что не раздает Ясную Поляну и не идет по миру. «Вся

легальная пресса... до тошноты переполнена лицемерием... казен¬

ным и либеральным», — пишет о ситуации В. И. Ленин в статье

«Лев Толстой как зеркало русской революции»1.

Все — готовятся. Святейший синод обращается к возлюб¬

ленным чадам с призывом воздержаться от участия. Премьер-

министр Столыпин узнает о призыве синода из газет: он не

давал на это санкции! Губернаторы запрашивают указаний, а

власть пребывает в нерешительности. На всякий случай Мос¬

ковская городская управа рассылает циркуляр с запретом чест¬

вования Толстого в школах. Разносится слух, что Иоанн Крон¬

штадтский тоже проявил инициативу: вознес молитву, чтобы

господь поскорее прибрал старого богохульника. Общество шо¬

кировано; отец Иоанн оправдывается: он молился лишь о том,

чтобы господь направил заблудшего графа на путь истинный.

Пока в столице выясняют эти тонкости, в Царицыне иеромонах

Илиодор перед толпой зевак и фанатиков предает Толстого гро¬

могласной анафеме. Саратовский губернатор Татищев вызван

в Петербург для объяснений. Петербургская городская дума,

выработав текст приветствия, мучительно решает, слать или не

слать, — а вдруг в последний момент юбилей запретят?

А пока все это происходит в верхах и в обществе,— в наро¬

де происходит следующее: студенты и приказчики, электротех¬

ники и страховые агенты, гимназисты и учителя, члены роди¬

тельских кружков и пассажиры поездов — вся гигантская, служи¬

вая, работающая, земская, неуправляемая Россия самостийно и

в меру сил готовит Толстому приветствия. Сапожники посы¬

лают ему сапоги и диплом почетного члена своего цеха. Офи¬

цианты — самовар с выбитыми на меди толстовскими сентенция¬

ми. Табачники шлют ему папиросы, с которыми в Ясной Поляне

не знают, что делать. Люди снимаются с мест, едут в Тулу и

дальше — на извозчике или пешком — в Ясную Поляну сказать

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 206.

14

Толстому о своих чувствах. В Ясной пробуют справиться с этим

потоком, переадресуют людей в Козлову Засеку, в Овсяники, где

Чертков и Горбунов-Посадов по мере сил пытаются утолить ду¬

ховную жажду паломников и делегатов. Но люди уходят не¬

удовлетворенные, даже обиженные — их не пустили к Толстому!

Они — как в XIX веке—«спешили засвидетельствовать». Они

еще не осознали, сколько их.

В Ясной Поляне тревожно. За три недели до юбилея Толстой

заболевает и диктует завещание. Он хочет, чтобы его похоро¬

нили на том месте, где играли они когда-то с покойным братом

Николенькой.

Хочу представить себе, как в эти дни мог реагировать Тол¬

стой на предложение предстать перед кинокамерой.

Одна его фраза попала в газеты:

— Что же мне, перекувыркнуться, что ли?

Фраза вполне соответствует характеру ситуации. А все-таки

отдает апокрифом. Если Толстой и сказал нечто подобное, то уж

позже, год или полтора спустя, когда кинематографщики дейст¬

вительно дорвались до него. Сейчас в августе 1908-го — ему,

скорей всего, и не говорят о них. По «Ежедневникам» Софьи

Андреевны, по записям толстовского секретаря Гусева, по га¬

зетным эпитафиям можно составить список неудачников: в нача¬

ле июля отказано французу (наверняка от Пате!). В середине

июля отказано голландцу (уж не от Бингера ли?). В августе

отказано: рижанину, киевлянину, одесситу. В Туле ходит слух,

что приехавший в Ясную Поляну англичанин ночует в саду на

сене и целые дни сторожит Толстого с киноаппаратом. Но это

явная легенда.

А вот факт: один пробился. Нашел-таки путь: через Софью

Андреевну, а к ней — через общих знакомых. Это Дранков, и

теперь самое время рассказать об этом человеке подробнее.

У него черные усы и обаятельная улыбка. Он вкрадчив, стре¬

мителен и нахален. Благоговеет перед Толстым и боится его.

Обладает цепкостью и феноменальным чутьем на сенсации.

Этого чутья — забежим вперед — ненадолго хватило Дран¬

кову: он поспевал лишь первые годы, пока достаточно было

поспевать. Он снял первые русские хроники и склеил пер¬

вый русский «художественный фильм». Он везде успел первым,

но и только. Позднее, в ту пору, когда кино уже попыталось

стать искусством, когда в кино пришли настоящие художники и

дельцы широкого и смелого мышления, Дранкова оттеснили.

У себя на квартире в Леонтьевском переулке он продолжал сни¬

мать жалкие детективы, вроде «Соньки — Золотой ручки». Он по

привычке «поспевал» на день раньше конкурента, но был уже

посмешищем. Эмигрантской волной Дранкова смыло в Турцию,

15

он устраивал там тараканьи бега, потом перебрался в западное

полушарие, купил автофургон с экраном и — по выражению

одного киноведа — сгинул с тем фургоном на дорогах Америки.

Но в 1908 году Александр Осипович Дранков — на взлете.

Ему двадцать восемь лет, он поставщик двора, и на пальце у

него перстень с драгоценным камнем (впрочем, мемуаристы

подозревают, что камень поддельный).

27 августа 1908 года Дранков с помощниками возникает в

Ясной Поляне.

Графиня Софья Андреевна делает им знак вести себя тихо.

толстой

Титры и кадры первой толстовской

кинохроники. Фирма и съемка

А. Дранкова. Ясная Поляна, 27 ав¬

густа 1908 года.

О помощниках Дранкова. Называют два имени: Фролов и

Васильев.

Фролов в ту пору — молоденький выпускник Московского

технического училища, недавно поступивший к Дранкову. Его

ожидает славная судьба: в 1917 году он будет снимать Ленина,

в двадцатых годах станет видным советским оператором, с

тридцатых годов переедет в Баку; в 1960 году, уже почтенным

ветераном, Иван Сергеевич Фролов даст журналистам интервью,

где и заявит о своей поездке в Ясную Поляну. Некоторые кино¬

веды сомневаются в достоверности этого свидетельства: оно не

подтверждено никакими другими материалами, но и опроверг¬

нуть его трудно.

Присутствие В. Васильева, напротив, зафиксировано тогдаш¬

ней прессой, но зато о нем ничего неизвестно, кроме того, что

он, владелец кинотеатра в Петербурге, дал Дранкову денег на

поездку.

16

Трудно сказать, кто именно крутил ручку аппарата 27 августа

1908 года. Говоря: Дранков, мы, впрочем, не грешим против исти¬

ны: он действительно был инициатором, душой и хозяином

предпринятого дела.

Софья Андреевна сказала:

— Снимайте, когда мы будем гулять, но так, чтобы мы не

видели.

Сняли Софью Андреевну с цветами. И ^е сыновей в саду.

И как Александра Львовна едет в деревню раздавать конфеты.

И как деревенские ребятишки бегут следом. Сняли «дерево бед¬

ных». И как прыгает любимый пудель Толстых.

Лев Николаевич не появился.

День пошел к вечеру, положение сделалось почти безна¬

дежно.

И тут Толстого в кресле вывезли на балкон второго этажа:

Лев Николаевич захотел поговорить с пришедшими к нему

студентами.

Мгновения приобрели вес золота: едва в уголочке балкона

появился край кресла, Дранков отстрочил общий план.

Гусев, следивший за Дранковым ненавидящими глазами, от¬

метил:

«Этот тип не удовольствовался видом балкона. Повертев не¬

много, он залебезил: «Лев Николаевич... разрешите немножко к

вам на балкончик... немножко поставить аппарат...» А Софья

Андреевна из себя выходи^...

17

Последнее сомнительно. Из себя в этой сцене выходит, по-

моему, один Гусев, остальные или ликуют, или, как Толстой,

благодушны.

— Это тот, шустрый? Дранков? Пусть их снимают...

Разрешение получено. Но балкон затенен тентом. Чертков,

Сергеенко и другие присутствующие начинают собственноручно

скатывать тяжелый тент. Дранков, сгорая от нетерпения, снима¬

ет снизу и эту прозаическую операцию.

И, наконец, он взлетает вверх со своим верблюдообразным

ящиком. Вот он, миг победы!

...Вот он, миг первого соприкосновения двух великих явле¬

ний культуры. Момент, над целлулоидным отпечатком которого

будут с лупами склоняться поколения киноведов. Кадр, в ко¬

торый десятилетия и десятилетия спустя будут вглядываться

миллионы людей.

Но сквозь величие момента — опять-таки ищу тогдашнюю

фактуру. Хочу восстановить эмпирический ход событий. Это

нелегко, потому что источников мало, и они достаточно про¬

тиворечивы.

Источников, в сущности, три. Рассказ Дранкова в газетах

1909 года. Статья Гусева в «Экране России» 1916 года. И статья

того же Гусева в журнале «Искусство кино» 1960 года.

Источники согласуются в следующем.

...Софья Андреевна стоит справа от кресла, студенты — сле¬

ва. Студенты спрашивают Льва Николаевича, отчего он, пропо¬

ведуя добро, написал письмо в газеты, чтоб не обращались к

нему за помощью. Лев Николаевич отвечает, что он раздал бы

все с удовольствием, если бы не одно обстоятельство: все уже

отдано. И Лев Николаевич указывает на Софью Андреевну: вот

ей! Оба смеются.

Стрекочет аппарат.

Точность разговора сомнительна: письмо Толстого в газеты,

чтобы не преследовали его просьбами о деньгах, написано через

два месяца, но, вообще говоря, анекдоты о Толстом на тему

«я все отдал вот ей» ходят уже лет двадцать.

Несомненно одно: сидя перед аппаратом, Толстой о чем-то

действительно разговаривает с Софьей Андреевной. И смеется.

И еще одно: пальцы рук его при этом нервически подраги¬

вают. Свидетельство неопровержимое: кинокамера.

Далее Гусев 1916 года передает нахальные речи Дранкова:

«Поверните голову, пожалуйста, Лев Николаевич... Поднесите

ручку к бородке, Лев Николаевич... К шапочке». Затем Дранков

показывает Толстому желтый конец ленты и объясняет назначе¬

ние перфорации, а Толстой удивляется простоте этого изобрете¬

ния.

18

Н. Н. Гусев 1960 года ничего такого уже не пишет, а дает

историкам кино короткую эпическую формулу: «Процесс съемки

заинтересовал Льва Николаевича».

Дальнейшее известно. Формула вошла в историю. Дранков

раскланялся и улетучился. 12 сентября он прислал Софье Анд¬

реевне из Петербурга благодарственное письмо. Писал он на

личном бланке, где среди виньеток было оттиснуто: «Первая в

России фабрика кинематографов и кинематографических лент

для живой, поющей и говорящей фотографии А. О. Дранкова».

Фильм о Толстом произвел фурор в публике. Конкуренты

были нокаутированы. «Петербургский листок» в бессильной

зависти написал, что съемки подложные и что Толстого изобра¬

жает загримированный актер.

Возмущенная Софья Андреевна послала в газеты письмо,

где удостоверила подлинность съемок. Учтя ситуацию, она по¬

требовала, чтобы ее мужа показывали исключительно в програм¬

мах из научных и видовых лент — Софья Андреевна боялась

соседства глупых мелодрам и фарсов. Не без оснований боялась:

спрос есть спрос и «80-летие графа Л. Н. Толстого» крутили, не

смущаясь, в любых программах.

Александр Осипович Дранков подвел итоги.

«Разошлось около 100 штук... Платили нам за метр 75 коп.;

в то время как обычная цена 40—45 коп. Длина фильма вышла

80 метров, так что каждая стоила немного больше 50 рубл. Ты¬

сяч пять заработали».

Каждому свое.

Глава 2

ГОНКА

С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ

Прошел год.

Власти запретили в синематографах России «парижский

жанр», запретили музыкальное сопровождение и ввели предва¬

рительную цензуру.

Музыку прокатчикам удалось отвоевать, но на скабрезных

лентах пришлось поставить крест: каждую программу отныне

перед сеансом смотрел пристав.

Под сенью галльского петуха — эмблемы Пате — приехавшие

в Москву французы в глубокой тайне готовили художественную

программу, которая должна была окончательно покорить рус¬

ский кинорынок.

Дранков решил нанести упреждающий удар. В громогласной

рекламе он объявил, что открывает новую эру в русском кино,

и стал быстро снимать киноиллюстрацию к песне «Из-за остро¬

ва на стрежень». Но пока ой это делал, у него появился русский

конкурент.

Это был тот самый есаул, который занимался прокатом

итальянских и французских лент. В будущем его ждала заслу¬

женная слава: Александр Ханжонков вошел в историю кино как

один из первых русских кинопромышленников, а затем — один

из первых советских кинопроизводственников. Глубоким стари¬

ком он умер в 1945 году, окруженный почетом. В 1909 году этот

отставной красавец офицер только начинал, и начинал не без

риска. В отличие от Дранкова он думал не просто о прибыли,

но о престиже русского экрана, жившего пока почти исключи¬

тельно французскими лентами. Ханжонков решил сделать свои.

Близ дачи в Крылатском он весьма кстати обнаружил табор

цыган и, наскоро придумав сценариус, уговорил двоих из

них позировать для мелодрамы. Ханжонков очень хотел по¬

спеть раньше Дранкова. Увы — не поспел.

Он провалился с цыганами и сидел в своей конторе на Твер¬

ской, 26, соображая, что делать дальше, когда произошло собы¬

тие, о котором позднее сам Ханжонков рассказал так:

20

Распахнулась дверь, и в приемную вкатился господин в по¬

ношенном, старательно выглаженном костюме, наголо бритый, с

лихо закрученными седеющими усами. Он метнул визитную

карточку и, картавя, торжественно отрекомендовался:

— Пелвый лусский лежиссел истолических калтин для сине-

матоглафов!

В визитной карточке значилось: «Василий Михайлович Гон¬

чаров, член О-ва литераторов и ученых в России, член О-ва

музыкантов и композиторов, член О-ва Красного Креста, член

О-ва пострадавших от...» Пока Ханжонков разбирал все это,

Гончаров громко жаловался:

— Дланков углобил Лазина по пелвому лазляду! Никаких

эмоций, никаких пележиваний! Только и слышно: клути да

клути!

«Провинциал, желающий показаться столичным жителем»,—

определил Ханжонков. Но это было не важно. Важно было дру¬

гое: перед ним стоял человек, снявший у Дранкова «первый

русский фильм». И этот человек от Дранкова сбежал.

Ханжонков решился,. и Гончаров понесся набирать актеров.

В театрах с ним не стали даже разговаривать. Тогда он по¬

ехал в Лефортово, во Введенский народный дом. И там ему от¬

ветили, что не собираются профанировать театральное искусство

на экране. Однако кое-кто из начинающих все же согласился

попробовать. Среди этих согласившихся были два молодых че¬

ловека: Чардынин и Мозжухин.

Гончаров набросал сценариус из русской истории, вооружился

секундомером и начал репетиции, гоняя актеров по французской

методе: «скорей, скорей».

...Между тем в печати появилась статья Толстого «Смертная

казнь и христианство», где впервые было употреблено великим

старцем слово «синематограф».

Вот что донеслось из Ясной Поляны:

«...Среди тех народов, которых мы, воображающие себя хри¬

стианами, считаем дикими, может протекать более или менее

разумная человеческая жизнь. Если у нгис нет столько граммо¬

фонов, синематографов, автомобилей, туалетных украшений,

аэропланов, 30-этажных домов, гор печатной бумаги и т. п.,

как у нас, то зато у них есть признаваемый большинством рели¬

гиозно-нравственный закон... У нас же, так называемых христиан,

есть много ненужных и вредных глупостей, которыми мы гор¬

димся, но нет того одного, без чего жизнь человеческая не жизнь,

а животное существование, нет никакого признаваемого всеми

высшего закона...»

21

Вряд ли Василий Михайлович Гончаров вчитывался в эти

слова. Он режиссировал. Самозабвенно плеща в ладоши, броса¬

ясь поминутно в кадр (так что сзади его удерживал за фалды

специально приставленный сотрудник), Василий Михайлович

пронзительно руководил съемкой:

— Больше жизни! Эй, там, скальтесь больше, зубов не вид¬

но! Елмак, блосайся в воду!!

Ермак рухнул в воду, но когда по требованию режиссера он

всплыл, чтобы в последний раз перед гибелью погрозить кула¬

ком татарам, все с ужасом увидели бритую физиономию Чарды-

нина — усы и борода плыли рядом по мирной глади Сокольни¬

ческого пруда. Сцена была запорота: тогда еще не знали, что

кадры можно резать и клеить. Увидев такую катастрофу, Хан-

жонков не выдержал и, вмешавшись в творческий процесс,

предложил режиссировать Чардынину. Гончаров возмутился:

— Или Василий Михайлович Гончаров будет один ставить у

Ханжонкова, или он вообще не будет ставить!

Ханжонков сказал: пусть Гончаров ставит из истории, а

Чардынин из классики, например «Власть тьмы» по Толстому.

Гончаров ответил:

— Мой девиз: все или ничего! — заплакал и ушел.

Он отправился к Пате. В павильоне, украшенном галльским

петухом, увидел стриженных под скобку плечистых молод¬

цов с бычьими затылками, увидел дородных боярышень с голу¬

быми глазами навыкате. Гончаров все понял, мгновенно догово¬

рился с французами и принялся ставить им «Ухаря-купца»...

Этот «Ухарь» очень скоро понадобится нам, а с самим Ва¬

силием Михайловичем мы прощаемся. Странный был человек.

Работал в железнодорожном ведомстве, имел печатные труды —

и бросил все это ради иллюзиона. Он умер лет через пять, с

«Бедной Лизой» в руках — мечтал поставить.

...А Чардынин, получив у Ханжонкова статус режиссера,

принялся, как советовал ему хозяин, ставить «Власть тьмы».

Один француз, которого Ханжонков повез в ту пору к себе в

Крылатское, так рассказывает об этом. Близ дороги — помост:

шесть на пять; на фоне трясущегося от ветра размалеванного

задника стоят, застыв в немых позах, Анисья, Акулина и другие

герои Толстого: ждут, пока оператор Сиверсен сменит кассету.

Но вот камера начинает трещать, и актеры принимаются до¬

игрывать прерванную сцену под громкие команды Чардынина:

его мощный голос перекрывает скрип проезжающих мимо телег

и шум толпящихся вокруг помоста зевак. Надо сказать, что

француз, все это наблюдавший, сначала пришел в ужас от уви¬

денного, а потом подумал: какие же патриоты эти русские, если

прощают своим кинематографистам такую непрофессиональ-

22

ность! (Этот француз — Луи Форестье — навсегда остался в

России и впоследствии сделался видным советским оператором.)

Итак, Ханжонков сделал свой ход.

А что же Дранков?

Он тоже попытался закрепиться в «художественном» жанре.

Снял комическую — провал. Снял Давыдова в двух актах

«Свадьбы Кречинского»—провал. Объявил инсценировку «Быв¬

ших людей» по Горькому и пустил под этим названием хронику

Хитрова рынка — разоблачили. С «художественным» было не¬

просто.

У Дранкова оставался последний козырь — Ясная Поляна. И тог¬

да он послал туда...

Здесь, пожалуй, надо еще раз прервать эмпирику изложения

фактов, чтобы объясниться по поводу того удручающего ме¬

ня ощущения, которое неминуемо должно возникнуть и у чи¬

тателя: какой контраст между потенциальной грандиозностью

кинематографа как всемирно-исторического явления культуры —

и суетностью форм, в которых это явление предстало Толстому.

Справляясь с этим ощущением, предшественники мои охот¬

но возмещали «низкую» фактуру темы высокими рассуждениями

о принципиальном величии кинематографа, которое Толстой

должен был как бы угадывать. А поскольку высказывания само¬

го Толстого о кино разрозненны, вынужденны и непоследова¬

тельны, так что их и высказываниями-то не всегда назовешь,—

то недостаток фактуры и здесь охотно компенсировали общими

суждениями о том, что Толстой, с его гениальностью, просто не

мог не отдать должное кинематографу, оправдавшему в буду¬

щем самые высокие надежды.

Я не пошел этим путем хотя бы потому, что он исхожен

моими предшественниками: общих рассуждений тут опубликова¬

но предостаточно. А вот с фактурой бедновато: за несколько де¬

сятилетий не сделано элементарной вещи: по теме нет ни пол¬

ного фактографического свода событий, ни даже проверенного

свода источников. Так что надо эту целину пахать.

Источниковедение, как видит читатель, я почти везде убираю

в подтекст, иначе книга эта — при смутности и неясности много¬

численных и противоречивых свидетельств — разрастется вдвое

и превратится в криминалистическое исследование. А вот резуль¬

таты исследования: свод фактов — я даю полностью и во всей

приземленной обыденности этих фактов, каковую еще раз зову

читателя со смирением вынести. Предупреждаю его, что дух

конкурентной гонки и суетного тщеславия долго еще будет пре¬

следовать нас на этом пути, пока обнаружится и здесь нечто от

великого искусства. Однако иных путей нет — факты надо пропа-

23

хать насквозь. Лишь одно может облегчить нам с читателем эту

работу: все время помнить, что великое искусство все-таки неиз¬

бежно вырастет на том самом месте, где предприимчивый Дран¬

ков роет землю, и.ищет путей к Толстому, и подсылает к нему

своих сотрудников.

Сотруднику ответили:

«Николай Феофанович.

Очень сожалею о том, что должен отказать вам. Объяснять

причину, почему я отказываю, было бы и длинно и бесполезно.

Прошу вас верить моему искреннему сожалению о том, что не

могу сделать вам приятное.

С совершенным уважением Лев Толстой)).

Николай Феофанович Козловский, адресат письма, в буду¬

щем— видный советский оператор. В ту пору Н. Козловский —

молодой петербургский фотограф, недавно освоивший кинокаме¬

ру и уже снявший Дранкову знаменитый фильм о Разине. И вот

с санкции своего патрона он обратился в Ясную Поляну с прось¬

бой о позволении приехать с киноаппаратом: Дранков опасался

надоесть Толстым и действовал через третьих лиц.

Не прошло.

Дранков, не теряя времени, отправился снимать Леонида Анд¬

реева. Андреев позировал охотно и даже произнес перед Дранко¬

вым речь, в которой предсказал кинематографу блестящую на¬

учную будущность. Дранков тотчас передал эту речь журнали¬

стам, а затем прибавил, что Андреев настоятельно советовал ему,

Дранкову, еще раз увековечить на ленте Л. Н. Толстого; он, Дран¬

ков, был бы рад, но увы, апостол непротивления проявляет в этом

деле категорическую неуступчивость. Газеты это напечатали.

Толстой не отреагировал.

И тут неожиданно помогли власти. Сначала они выслали из

Ясной Поляны Гусева, потом Черткова: оберегали Льва Николае¬

вича от дурных влияний. Гусев отправился в Сибирь, а Черт¬

ков, которому отныне запретили проживание в Тульской губер¬

нии, поселился под Москвой. В Крекшине.

Результат вышел невероятный: Толстой, уже много лет не

выезжавший из Ясной, собрался в Крекшино. Ехать надо через

Тулу и Москву. Путь достаточно долгий. Это дает кинематограф¬

щикам шанс поймать великого старца в объектив! Едва слух о

поездке разнесся среди кинематографщиков, они пришли в дви¬

жение... и. тут Дранков, сидевший в Петербурге, впервые в жиз¬

ни опоздал, а первым оказался сидевший в Москве оператор

фирмы Пате.

По принятому правилу он обратился с просьбой о разреше¬

нии съемок к Софье Андреевне, которая и пошла с этим к Льву

Николаевичу. Тот был занят, пробормотал что-то невнятное, и

24

Софья Андреевна на свой страх и риск сообщила французу, что

Толстой согласен. Когда наутро Толстой узнал, что готовится

съемка, он пришел в ужас и воззвал к ближним о помощи.

Александра Львовна и Гольденвейзер от имени Толстого немед¬

ленно дали французу телеграмму с отказом.

Но ничто уже не могло остановить его: француз взял трой¬

ку, прискакал к пограничным столбам Ясной Поляны, прыгнул

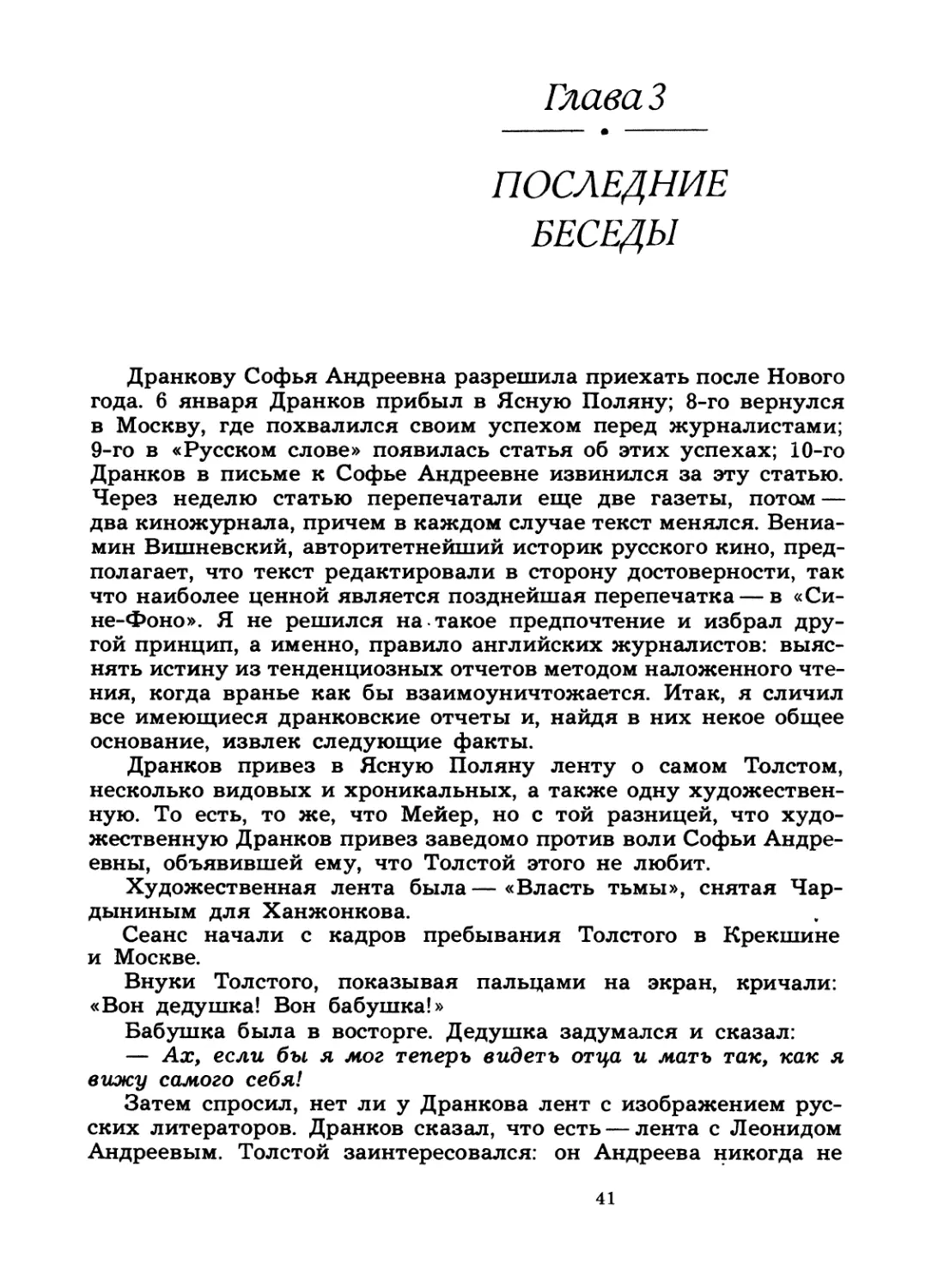

Кадр кинохроники: выезд Л. Н. Толстого из Ясной Поляны 3 сентября

1909 года. Фирма «Пате», оператор Ж. Мейер.

в кювет и залег. Он снял, как Толстой и сопровождающие его

лица в двух экипажах выезжают из усадьбы,— великолепный

общий план с переходом на средний. Затем он вскочил в трой¬

ку, поскакал на станцию Щёкино, обогнав в пути яснополянские

экипажи, и снял появление Толстого на вокзале.

И тут выяснилось, что поезд на час опаздывает. Это была ко¬

лоссальная удача: теперь великий писатель никуда не мог деть¬

ся. Француз подошел к нему и напрямую попросил позволения

снимать. Толстой оценил его юмор и сказал, что от съемки от¬

казывается, но не может ей помешать, если снимать будут без

25

его участия. Француз с достоинством ответил, что его фирма не

позволит себе снять кого-либо без его согласия. Толстой сказал:

— Ну, так вот этого-то именно согласия я и не хочу давать!

Француз поклонился, отошел, поставил камеру и... начал сни¬

мать. Лев Николаевич, прогуливаясь по пустынному перрону, ре¬

шил не обращать на это внимания.

...Из дневника:

«Приехали кинографщики, несмотря на отказ. Я допустил,

но без моего участия...»

И тут нашелся человек, который «не допустил». Это был

станционный жандарм.

— Фамилия?

— Мейер.

— Снимать запрещено!

...Вообще-то его фамилия была Мундвиллер, Жозеф Мундвил-

лер. «Мейера» он взял себе уже в России, а вышло это так:

когда придворный кинооператор Романовых Болеслав Матушев-

ский отбыл в Польшу, выяснилось, что придворные фотографы

(Ган и Ягельский) не умеют обращаться с кинокамерой; им стали

искать инструктора, причем немца (при дворе говорили только

по-немецки); Мундвиллер был эльзасец, по документам, стало

быть, немец; в качестве немца его и пригласили ко двору. В ка¬

честве немца и выдворили из России шесть лет спустя, в 1914

году.

В 1963 году Б. Агапов и И. Копалин попали во Францию в

составе советской киноделегации; они поехали в Энгиен, разы¬

скали там Мундвиллера и записали его рассказ. Когда стали

уходить, Мундвиллер с трудом поднялся со своего кресла, за¬

плакал и сказал:

— Мне семьдесят восемь лет. Наверное, я в последний раз

вижу друзей из России... Передайте привет Левицкому...

Левицкий был профессор ВГИКа. В 1909 году Мейер обучал

его у Пате: длинный, тощий Левицкий тенью ходил тогда за

Мейером. Левицкому суждено было стать одним из первых бле¬

стящих операторов-профессионалов русской школы. Тогда, в

1909 году, ему было 24 года. Мейеру столько же.

...Увидав перед собой представителя власти, Мейер не расте¬

рялся. Он попробовал дать жандарму взятку. Когда это не полу¬

чилось, обратился к законным средствам и отбил телеграмму в

Тулу, в жандармское управление. Сидевший там полковник Чу-

рилов проявил некоторую оперативность — и сам позвонил на

станцию. Мейер произнес в телефонную трубку монолог о кине¬

матографе. Полковник выслушал все это, а затем поставил усло¬

вие: каждый кадр предварительно предъявлять ему, пол¬

ковнику Чурилову, на утверждение. Мейер ахнул и... обещал.

26

Полковник разрешил снимать. Мейер стремительно вернулся к

аппарату. Лев Николаевич все еще гулял по платформе, ожидая

поезда.

Мейер прибыл в Тулу тем же поездом, что и Толстой. Он

явился к полковнику Чурилову и стал втолковывать тому не¬

возможность просмотра кадров до проявки и отпечатания плен¬

ки. Уловив суть дела, полковник ответил: «Ничего, мы ее с а м и

проявим». Ситуация была критическая, но Мейер опять на¬

шелся. Он всучил полковнику чистую пленку и сказал, что

если жандармские химики ее испортят, то будут иметь непри¬

ятности с иностранной фирмой. Полковник принял это к сведе¬

нию и приобщил пленку к делу, а Мейер бросился за Толстым.

Но тот уже уехал. На некоторое время фирма Пате выбыла из

гонки.

...Между тем Дранков на всех парах мчался из Петербурга.

Но он опоздал не только в Ясную Поляну, но и в Москву: в Ха¬

мовниках Дранкову объяснили, что их сиятельство переночевали

и тотчас отбыли в Крекшино, Чертков же специально оставил

для возможных визитеров письмо с просьбой: Льва Николаеви¬

ча не беспокоить. Дранкова это, разумеется, не могло остановить;

прямо из Хамовников он вместе с помощником ринулся на Брян¬

ский вокзал. В полночь они выехали, в два часа ночи сошли

на платформе Крекшино, темное время пересидели в лесу и на

рассвете вышли к имению, где Чертков принимал высокого

гостя. Встретили старика кучера, стали расспрашивать, где Тол¬

стой живет, когда встает, как гуляет.

— Да вон он,— заметил кучер.

И точно: Толстой показался с палкой в руках.

В полном одиночестве! Такое не повторяется...

Мгновенно выдвинулись по обе стороны тропинки, взяли цель

в объектив.

Строчили до упора, пока Толстой не наткнулся;

— Откуда вы?? Из Москвы?

Дранков отрапортовал:

— Специально приехал из Петербурга, чтобы запечатлеть

вас, Лев Николаевич, и показать любящему вас народу!

Толстой посмотрел на него, ничего не сказал и пошел дальше.

«...Была величайшая помеха — забота о славе людской, и па

меня навалился такой излишек этой славы и в таком пошлом

виде славы перед толпой...».

С двух точек стрекотали в спину, пока не скрылся.

Пошли в имение: располагаться, готовить новые точки. Черт¬

ков все порушил: ему совершенно не нужен был в Крекшине

Дранков, потому что у него уже имелся в Крекшине мистер Тап-

сель, от Эдисона. Дранкову объявили:

27

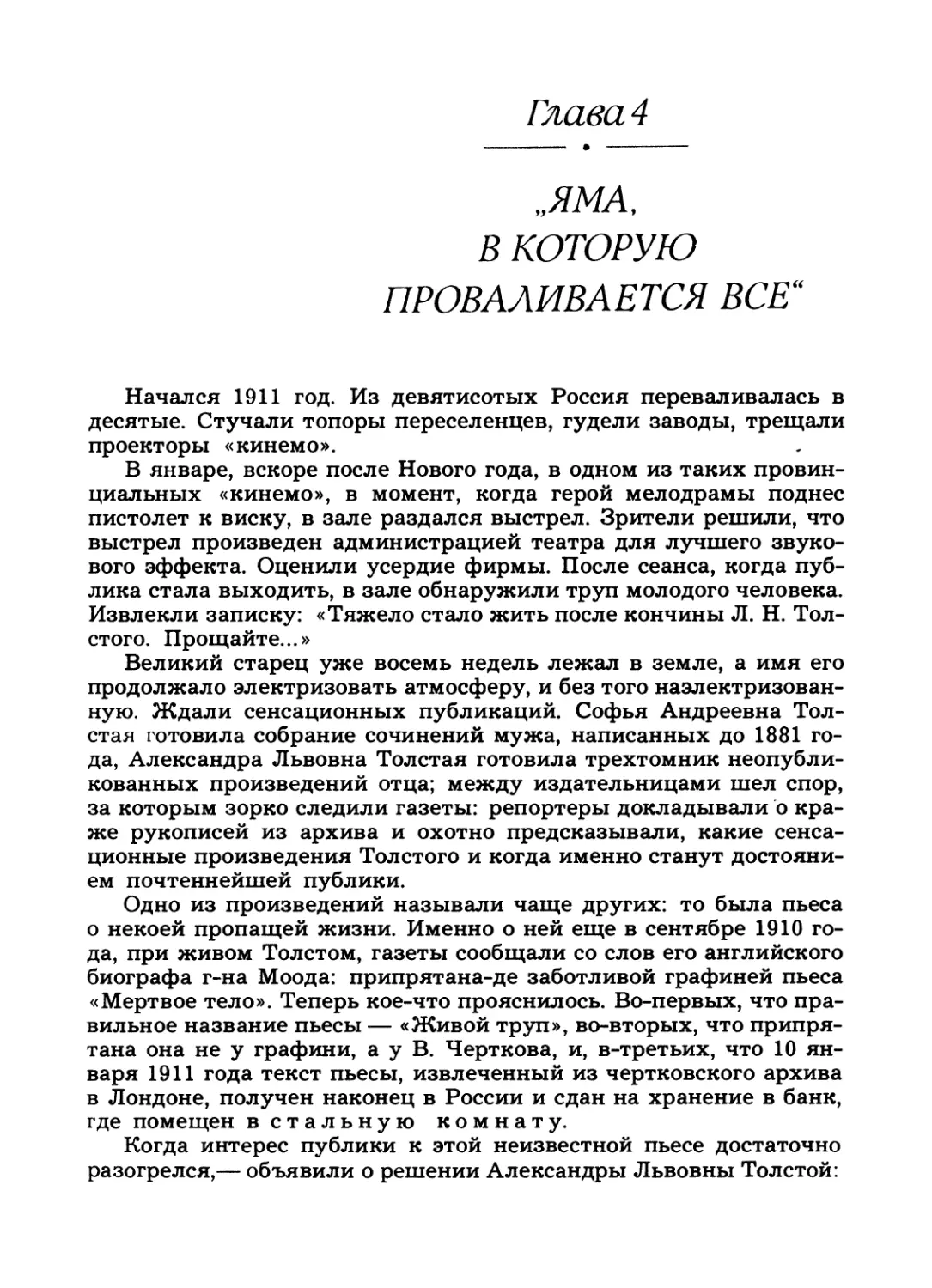

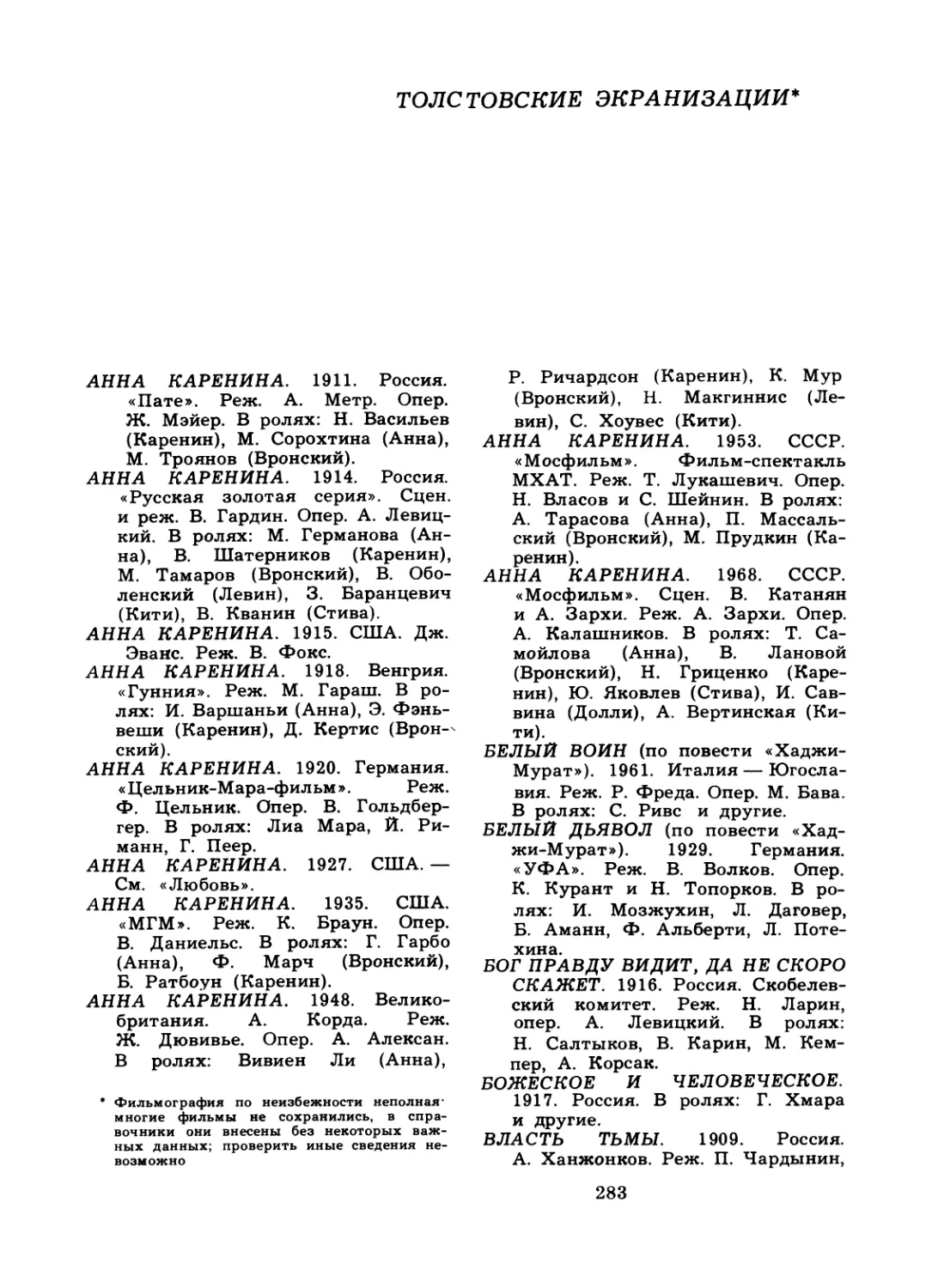

^ ПЕРВАЯ ВЪ Р О С СIИ ФАБРИКА

КИНЕМАТОГРАФОВЪ И ЛЕНТЪ

1'1Я :кП1И>Й. 11«* |, • 1ЦО И II Ги|« >| >',| ЩсЙ .|«'ТОГрН<[ч И

А. О. ДРАНКОВА.

С П«гс|»«3ур1ъ, II

I - Тае^онг. »Ч 7Л*8‘2

ОтдЪлен1е въ МоеквЪ: м,,

п;:-::;: сенсащонныЙ снммокъ

,Левъ Никопаевичъ Толстой у г. Черткова и въ МосквУ.

1*|

М и Ш1 М1.211 ••

ннапеля

..млн.о не-че

1'М»* II 144 ел* 14Ю,

.ШИММ 1

4.И1 р\

р1> МП и 411)11. И.'.111

КОМ Поим N1. К4Ж|ОЯ I.

0*М1 1М «ЮАПе ИЛИ III И«||М |М‘| I.

40И1-4НО. Ц). ЯЫ< |||. || ГЦ-

ЛЙП1 «терт» хлл I.'

Ц"|||?.;Ы*М1!о)' 1**\кц и .

И-• .«СИДНеЛИ» 1ЮФ4И

Я[ ЛуДИЛ 141»-* ВНН<

1.141 АН 'ТЯрЯШГ К| НО.

рВ.’МНЯЛ 1МГо 4-рчаЫ

10 и к я1||!р*-«ио |п|Ги.1^».4«'.м1«нц \|.я|1.ц. Льна

1'Люю н <ми-4о ю^риан. м.ши.ио плриа

11.141 у 14.ИЧ Ч. шмучни мииппевму ю но иоииот!

И 6)-14|) 1Н> ) 11114Ь'--НI- СВНеМ(01р«ф«Ч. ГЬ)И» ЛеШ).

.111) Ч.И.1».МП-НОЮ |оро|о|! <)0|144'1> I Л> боКоЧ IИМ41 о

»• 1|оП-ЛНИГ4Л1о ОШ) 11.ЦНКЛ

1мап <яри нано и оперим. мм нроиа!» .м ••о.и.нои

Коли О Г 1К-- ГИИ МКОЦI. I Ь Голгюю • ••№ |)|0аН«11|41о

ПиМИ ' 1Н1ЮК1Ю уТрПШННо нригулн) 111> О рени!.. 4

...1ГЛМ1-. 104 41 0-1141)' 1М0< 111411. 44 1М0ЮЧи «.1 |.Л}И

.» То.ОТММЬ 1Н*А|;Л.1Н но ■.». кр)1) гемил гуава*

щами ни к1ко|И1й рощ!., мичт оЖ|маа«11Ш1ги ио1.лда

на * ( Кр-ми и ю н »| 1.1.. жао-н ими ни М«и'ВНу.'Полно

•рм*:не|еп« кар1ИИп пр|1а!л ни Ними. пережиг

^1» си \:пшпмики м «нон они.. ааемми иы1»‘Д1, пн

II) 14. 11}'о|Ц)1М )Ю Н0К.10ИНИ44МН. НрИбыПе 114 ВО*-

441 . 141. у**- хала громадили майя паром |ю |.|ап1.

) |. 4*п М1-М1, 1ог)ДЛ|н поинои Думм К Л. Мякла

КОНЫ КI . 1'.**С |орЖ«'11ИММ онлшл ю-.о •. а и ним. юлпи

народа, клмнушипчи ал 1оллим1. на мокияли. н

«п икали 1оЛг1«ч». нр.-с<>а.а-м.и ннч1.1нмч1 коли

1Г11ИОЦ1. но'ш 1л 1«'.|ги мли*а1" парна

Мром1. Льна Нииолаенича. пипы 1р.м|*инн поры

\|мр«• ння и \лекг&ндрк Линейна. а тява;е и.иЛ.пимн

Н*'< 41. О'На 1 )'.||. Т«4МИФ ТгрИ-'Ы.. \ 1<о|ор4|о 1'4'1Н.11>

|оЛГ|1-Н.

Нягюямая кар шил нрпнаалаетк еоГми 1роЩл-

ир« а л М..МК1ПО 01110.И ника ы. кр)|) Гми.кнм. а алевяг грела к-

V Ж) .м>|. )Ь1р«Н1ШМ| По 1НВ4-Н ЧоМеМП. Не 11«>Мо|>М« 1ГЯ ЧНС|«* С

I И1.ИШИИ I. и и ••амин, н р.о пи нашей лапрядуры

ими и» н:« .ним. нолю пи си11яа«ы. н 1иммнимпя 1)1 ним и. а\>

I игнмч 10.И щи •(> арене и н< м го’1а|». ьъ ы ю{и а няи • «нак«ы

а «тайн о ю-м». почт не еходяи. го подбкоаг гянтг

ли" пин* чу нмоугву карчами. мм сюшалпю ы. адов лени, прт

4Н41Ь «и НреарЯ) И). М410<ЛЦе|1НЫЯI. \у О Же* 11;«11НМН !■ В0р1|4 1««М1 •}{ ■

мяконме П.миягы нре» Я1ЯП11. II. О МН01 рЯ К |’4 ЧI. НО .* ру О (Я гоним.

Ллаал ленты 235 метров* ц1ва 141 р ■ *а внражг 4 р а всего 145 р

ТОЛСТОЙ ПЛАКАТОВЪ О, цочпиния*, .1. О.

Фирма А. Дранкова анонсирует очередную ленту о Л. Н. Толстом (1909 год).

Типичный образец саморекламы тогдашнего кинематографа: «Благодаря на¬

шей энергии... Картина представляет громадный интерес... Безукоризненное

технически выполнение...» и т. д.

— Не беспокойте больше Льва Николаевича! Вам и так по¬

везло: снять Толстого на утренней прогулке!..

Дранков понял. Он мгновенно скрылся, уступив поле боя

мистеру Тапселю.

Мистеру Тапселю Толстой не отказывал из боязни обидеть

Черткова. Тапсель снимал в основном групповые прогулки: пеш¬

ком, верхом и в тарантасах. Ему не препятствовали. Впрочем,

помехи были: во время одной из пеших прогулок откуда-то по¬

явились две незнакомые особы, пристроились по обе стороны к

Толстому и двинулись рядом, не сводя с него глаз; Тапсель про¬

должал методично снимать; Чертков выходил из себя, но мол¬

чал: в присутствии Льва Николаевича он не решился устроить

сцену «этим психопаткам»... Так родился еще один документаль¬

ный сюжет с Толстым.

Но в общем в Крекшине посетители Толстому не докучали,

и он, выражаясь языком тогдашних газет, «отдыхал здесь от

гостей и просителей, беспрестанно беспокоивших его в Ясной

Поляне».

Один гость, впрочем, был к Толстому пропущен: танцор, ар¬

тист балета, который приехал в Крекшино пожаловаться на

никчемность своего дела, мало похожего на труд крестьян.

Толстой ответил:

— Все танцуют... Это болезнь века, что все делают то, чего

не хотят. Разве я не танцую? Разве я не танцую, садясь вот на

эту пятисотрублевую лошадь, отправляясь на прогулку?

Было это так: крекшинский кучер по неопытности подтянул

стремена слишком высоко, и Толстой, садясь «на эту пятисот¬

рублевую лошадь», действительно запрыгал, замешкался. Старик

кучер не знал, что перед ним замечательный наездник, и бросил¬

ся подсаживать барина... В этот момент Толстой услышал мето¬

дичное стрекотание кинокамеры Тапселя.

Впоследствии он рассказал Черткову о своем состоянии в тот

момент. Он подумал, каково ему оказаться в комическом поло¬

жении. Но тотчас сказал себе, что в этом нет ничего обидного.

Это первое свидетельство о самочувствии Толстого во время ки¬

носъемок.

И еще вот что существенно: за десять крекшинских дней он

притерпелся к постоянному тапселевскому стрекотанию. И даже

стал искать в этом свой юмор. На последующие киносъемки это

оказало некоторое влияние...

29

Между тем в Москве сторожили момент, когда Толстой вы¬

едет из Крекшина. На сей раз Дранков был уверен, что не опо¬

здает: за соответствующую благодарность кучер обещал его пре¬

дупредить. Кучер не подвел, и в назначенный час, 18 сентября

1909 года, в 14.00, Дранков в полной боевой готовности стоял

со своей треногой на крекшинской платформе.

Подъехал тарантас, из него вышли Софья Андреевна и Алек¬

сандра Львовна. Дранков прострочил. Подъехал другой таран¬

тас: Чертков, Гольденвейзер, Тапсель. Дранков дал еще очередь.

Толстого не было.

Толстой отстал от всех: две версты от дома до поезда он

решил пройти пешком. Подходя к станции, Толстой издали раз¬

глядел на платформе Дранкова. Лев Николаевич, как уже гово¬

рилось, за десять крекшинских дней научился с юмором от¬

носиться к кинематографщикам: оценив ситуацию, он повернул

обратно в лес.

— Пойду грибы искать!

Чертков и молодой Сергеенко побежали за ним: поезд мог

подойти с минуты на минуту. Что ж, и это был сюжет! Дран¬

ков снял выход всей группы из леса с беглецом во главе. Снял

носильщиков, таскающих вещи Толстых. И наконец, снял луч¬

шее: проход по платформе Льва Николаевича под руку с Софь¬

ей Андреевной. Роскошный проход! Белая борода на две сторо¬

ны по черной толстовке! Дранков не знал драматичной подно¬

готной этой сцены. Не знал, что Софья Андреевна неспроста

уговорила мужа сняться вместе; и приехала она неспроста; бы¬

ла в ярости на Черткова и, как умела, пыталась противостоять

ему в борьбе за Льва Николаевича — к осени 1909 года уже

определились силы, противоборство которых год спустя свело

Толстого в могилу. Дранков всего этого не знал, не мог знать,

да вряд ли и захотел бы знать. Он — строчил.

Отстрочил посадку, прыгнул в вагон и поехал с Толстым в

Москву.

И вот в поезде — впервые — Толстой заинтересовался тем, что

же такое получается в результате этого строчения. В вагоне

хватало людей, готовых ответить на этот вопрос: С. Спиро,

А. Гольденвейзер, В. Чертков... Толстому ответили: получается

фильма. А что это такое? Тут Дранков вступил в разговор и

изъявил живейшее желание доставить таковую в Ясную Поляну

в полное и безраздельное распоряжение Толстых (есть основа¬

ния полагать, что для надежности Дранков обратился с этим

предложением и к Софье Андреевне). Разговор ширился. Кто-то

предложил нынче же вечером сводить Льва Николаевича в сине¬

матограф. Лев Николаевич ответил, что лучше пойдет в балет.

Ему сказали, что в нынешний вечер не будет балетного пред-

зо

ставления. Тогда Толстой согласился сходить в синематограф.

Он был в благодушном настроении.

Подъехали к Москве, поезд остановился, Толстой выглянул.

— Смотрите, а синематограф уже здесь, и уже нас снимают!

Дранков, спрыгнув первым, уже строчил. Чертков пошел впе¬

реди, раздвигая толпу:

— Господа, господа, пожалуйста, посторонитесь! Не загоражи¬

вайте Льва Николаевича оператору!

Какой-то ретивый городовой бросился теснить публику и ши¬

рокой спиной загородил аппарат.

— Скажите, а этот городовой тоже выйдет на картине?

— Выйдет, Лев Николаевич!— улыбнулся Дранков, продол¬

жая крутить.

— Это хорошо, что он тоже выйдет...

Толпа стояла кольцом.

— Как это комично, все это снимание... Ну что он все вер¬

тит и вертит? Польза какая?

— Для него польза, Лев Николаевич,— веско ответили из

толпы.

Толстой рассмеялся и пошел к экипажу. Сюжет был закон¬

чен— Дранков прыгнул на извозчика и понесся в Хамовники.

Снимать следующий сюжет.

То был последний приезд Толстого в его московский дом.

Были приглашены гости: депутат думы В. Маклаков, крестьян¬

ский писатель С. Семенов, профессор консерватории А. Гольден¬

вейзер... Опять заговорили о синематографе. И тут Толстой, в

прекрасном настроении, стал показывать гостям, как смешно си-

нематографщики, снимая, перебегают с места на место. Оказы¬

вается, во время съемки ему так и хотелось выкинуть ка¬

кую-нибудь штуку, а ведь надо было сохранять серьезность.

Тогда Маклаков напомнил, что хотели съездить в синема¬

тограф, и тотчас все во главе с Толстым отправились, как выра¬

зился Семенов, «посмотреть на это новое развлечение городских

жителей».

Ближайшим к Хамовникам был синематограф Гехтмана на

Арбате, угол Б. Афанасьевского. Назывался он громко: «Боль¬

шой Парижский (!) кинотеатр» и был по фасаду украшен элект¬

рическими лампами; над входом Толстой мог также увидеть и

оценить большое полотнище, на котором была намалевана аф¬

риканская пустыня с пирамидами и львами.

Поднялись в залу. Все скамьи оказались заняты. Тогда хо¬

зяин вынес дополнительные стулья и рассадил гостей, появление

которых произвело среди зрителей волнение.

Погас свет, замигал экран, тапер ударил по клавишам. Как

только раздалась эта музыка, Толстой с немым вопросом обер-

31

нулся к Гольденвейзеру. Знаменитый музыкант жестом успоко¬

ил его: ничего, ничего!

Показали виды, мелодраму и комическую, после чего меха¬

ник выскочил из раскалившейся будки и объявил перерыв. Пуб¬

лика достала семечки.

Толстой поднялся и пошел к выходу.

Его остановили:

— Лев Николаевич! Программа не кончена — разве мы не бу¬

дем смотреть дальше?

Толстой покачал головой: нет. Потом проговорил:

— Ужасно... Глупо. У них же совсем нет вкуса!

И двинулся дальше. В публике произошло движение: види¬

мо, люди не знали, какое зрелище выбрать: живого Толстого или

продолжение кинопрограммы, за которую плачены кровные

гривенники. Многие все же предпочли Толстого и побежали за

ним по лестнице. Кто-то искал извозчика; Толстой ждал на

тротуаре; вокруг быстро собиралась толпа. Какой-то мужчина

вынул записную книжку, протянул: напишите что-нибудь.

Толстой заколебался.

— Лев Николаевич! Голубчик! Хоть крестик поставьте! Ведь

благодаря вам я пить бросил!

Толстой быстро расписался, сел в подъехавший экипаж, кив¬

нул толпе и уехал.

В дневнике:

«Пошел в кинематограф. Оч. нехорошо».

Утренние газеты сообщили о посещении Львом Толстым ки¬

нематографа. Но важнее было другое сообщение: сегодня,

19 сентября 1909 года, в двенадцать дня Лев Толстой уезжает

из Москвы в Ясную Поляну с Курского вокзала.

Теперь все было предрешено.

С утра Дранков — во дворе хамовнического дома. Снял вынос

вещей, посадку в экипажи, выезд за ворота. Затем вскочил на

извозчика и с движения снял проезд Толстого по улице.

Перед зданием Курского вокзала — толпа тысяч в двадцать.

В толпе — Мейер с камерой. Конкурент. Так и снято начало

этих событий: двумя камерами, с двух точек. Дранковым —

с экипажа. И Мейером — из толпы.

События же развертывались так. Едва экипажи подъехали

к толпе, раздался восторженный рев, и лошади остановились.

Толстой встал и поклонился. Близко стоящие люди обнажили

головы, из задних рядов донеслось «ура!». Софья Андреевна

поднялась и сказала: «Господа, мы же опоздаем на поезд!»

А поклонники принялись отпрягать лошадей, желая сами впрячь¬

ся в экипаж. Черткову удалось предотвратить эту акцию: он с

32

трудом успокоил людей, и те оставили лошадей в покое. Одна¬

ко толпа по-прежнему плотно стояла вокруг экипажа, ехать

было невозможно. Тут раздалось:

— Цепь! Цепь!

Стоящие в толпе студенты взялись за руки и раздвинули

массу. В проход через головы полетели цветы, по цветам ландо

медленно двинулось к вокзалу. До дверей доехать не удалось.

Тогда Чертков сошел и двинулся вперед через раздвигающуюся

толпу, за ним — Лев Николаевич с Софьей Андреевной под руку,

следом остальные. Толпа пропустила их, а потом смяла цепь и

ринулась следом. Контролеры были отброшены, в дверях нача¬

лась давка, люди стали прыгать на перрон через окна. Молодой

Алеша Сергеенко, секретарь Черткова, по скамьям едва добрался

до окна, тут его сдавили; он кричит: «Я с ним, с ним!»

Какая-то девушка тянет сверток: «Передайте ему!!» Кругом кри¬

ки: «Тише! Это же интеллигентская Ходынка!»

А Толстой и его спутники — уже около поезда. Толпа жмет,

люди, сброшенные с перрона, бегут по путям, иные карабкаются

на фонарные столбы, чтобы увидеть оттуда...

И все стрекочут, стрекочут Дранков и Мейер, конкуренты,

ловцы удачи, посланцы великого искусства...

Давка у вагона. Впереди Чертков, его белая панама — как

маяк над толпой.

Уже у дверей. Вошли в вагон. Скрылись.

Кричат, кричат с перрона.

Фраза Черткова:

— Мне кажется, Лев Николаевич, хорошо бы вам подойти к

окну и попращаться с толпой.

Поднялся с готовностью. Подошел к окну.

Рев, вверх летят фуражки. Потом крики: «Тише, тише! Он го¬

ворит!!» Стихло.

Поклонился.

— Спасибо. Не ожидал... Я счастлив... тронут...

И заплакал.

Закричали, заголосили в толпе: «Живите сто лет, Лев Нико¬

лаевич! Работайте для нас! Ура!!»

Бежали за вагоном, крича вслед, отставая.

Наконец, отстали.

В купе Алеша Сергеенко подал сверток:

— Какая-то барышня передала вам, Лев Николаевич.

Развернули: портрет Толстого, инкрустированный, из дерева.

Ахнули. Лев Николаевич сказал:

— Стоило ли столько труда тратить...

Стал смотреть в окно на проносящиеся поля: сколько места

на земле...

33

Возглас Софьи Андреевны:

— Как царей нас провожали, как царей!

Усмехнулся: ну, если как царей, то это не делает нам чести.

Потом похвалил студентов, что устроили цепь. Потом пожалел

Черткова, что тот измучился, принимая на себя напор толпы.

Реплика Черткова:

— Зато я удовлетворен, что вы, Лев Николаевич, уцелели.

Кадр кинохроники: Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков. Москва, Хамовники,

19 сентября 1909 года. Съемка А. Дранкова.

Фраза Александры Львовны:

— А папа совсем не волновался!

Лев Николаевич:

— Ну, что ж за себя волноваться?

В Ясенках он потерял сознание.

Известие об обмороке Толстого с живостью обсуждалось в

газетах. «Русское слово» напечатало статью, где от имени лю¬

дей, едва не задавивших Толстого в вокзале, извинилось перед

ним: никто ведь не хотел дурного, каждый думал — я не поме-

34

шаю, я просто постою в сторонке и посмотрю — люди ведь не

могут иначе, как не могут мотыльки и букашки не лететь к

свету!

«Москва» тут же дала ядовитый фельетон, смысл которого:

мы не букашки! По странному совпадению юмористический от¬

дел, в котором «Москва» ответила «Русскому слову», назывался

« Синем атограф ».

Кадр кинохроники: люди ждут появления Л. Н. Толстого на Курском вокзале.

Москва, 19 сентября 1909 года. Фирма «Пате», оператор Ж. Мейер.

«Речь» подчеркнула другое обстоятельство: отъезд Толстого

увековечен на пленку! Скоро во всех синематографических теат¬

рах Европы увидят Льва Николаевича, окруженного восторжен¬

ными толпами! Синематограф, писала газета, засвидетельствует

всему миру, что такое для России — ее Толстой!

Кроме всемирных свидетельств ленты эти должны были вы¬

полнить еще одну задачу — дать синематографщикам повод для

поездки в Ясную Поляну: надо же показать кадры Льву Нико¬

лаевичу. Лаборанты фирмы Пате работали быстрей дранковских

«химиков»,— Мейер успел первым. В фонотеке своего шефа в

35

дополнение к «Отъезду Л. Н. Толстого из Москвы» он подобрал

тройку видовых лент: «Военно-Грузинскую дорогу», «Табачные

плантации» и «Город Дели в Индии», а также свеженький ху¬

дожественный шедевр фирмы Пате на русскую тему— «Ухаря-

купца», поставленного патетическим Гончаровым, снятого самим

Мейером на высоком техническом уровне (то есть без склеек),

а потом еще и раскрашенного от руки виртуозными лаборан¬

тами фирмы. Мейер полагал, что контакт с великим русским

писателем ему обеспечен.

24 сентября он приехал в Ясную Поляну, натянул на стене

дома простыню и расставил скамьи. Перед экраном разместилось

несколько десятков яснополянских крестьян, все семейство

Толстых и сам Лев Николаевич. Дождались темноты, и...

Дальнейшее описано самим Мейером дважды: тогда же, в