Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1971

?

<-..—_

/

"|

. /

у —,

?

— — -- 1

-

"

— —

^

\

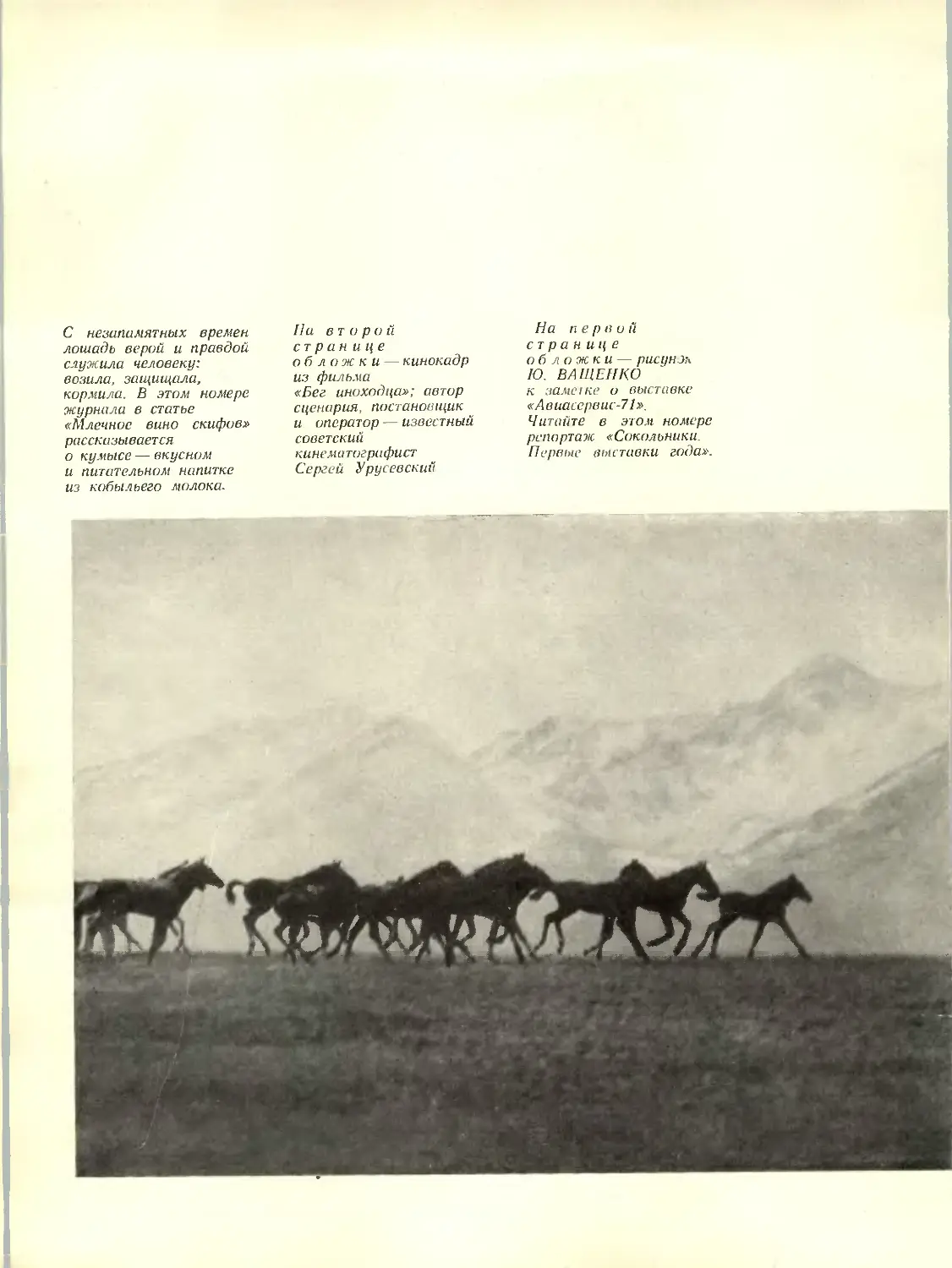

С незапамятных времен

лошадь верой и правдой

служила человеку:

возила, защищала,

кормила. В этом номере

журнала в статье

«Млечное вино скифов»

рассказывается

о кумысе — вкусном

и питательном напитке

из кобыльего молока.

На второй

странице

обложки — кинокадр

из фильма

«Бег иноходца»; автор

сценария, постановщик

и оператор — известный

советский

кинематографист

Сергей Урусевскии

На первой

странице

обложки — puct/HJh

Ю. ВАЩЕИКО

к заме те и выставке

«Авиасервис-71».

Читайте в этом номере

репортаж «Сокольники.

Первые выставки года».

I* Л ЛВ& о »Х 'У. ч '*&

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ

НАУК СССР

ИЮЛЬ 1971

ГОД ИЗДАНИЯ 7-Й

М Гуревич

Л. Лазарев

А. Иорданский

А. И. Недешев

Л. И. Пономарев

Л Мельникова

И. Б. Обух

А. А. Гусовский

Н. С. Тихомирова-

Сидорова

С. Д. Перова

С. Стасов

Джон Уиндем

С. Мартынов

С Красносельский

Г. П. Пяшин

А. Л. Фридман

А. Н Кулюкин

К. С. Князева,

Л. А. Матвеева

Л. Н. Попова

С. Михайлов

С. Старикович

Очерк

Щекино, 1971 год

11 «Сокольники». Первые выставки года

И химия — и жизнь!

14 Заметки о хорошей и плохой воде

Новые заводы

18 Джамбульский суперфосфатный — крупнейший

в мире

Классика науки

20 Атомы, лучи, кванты

Обыкновенное вещество

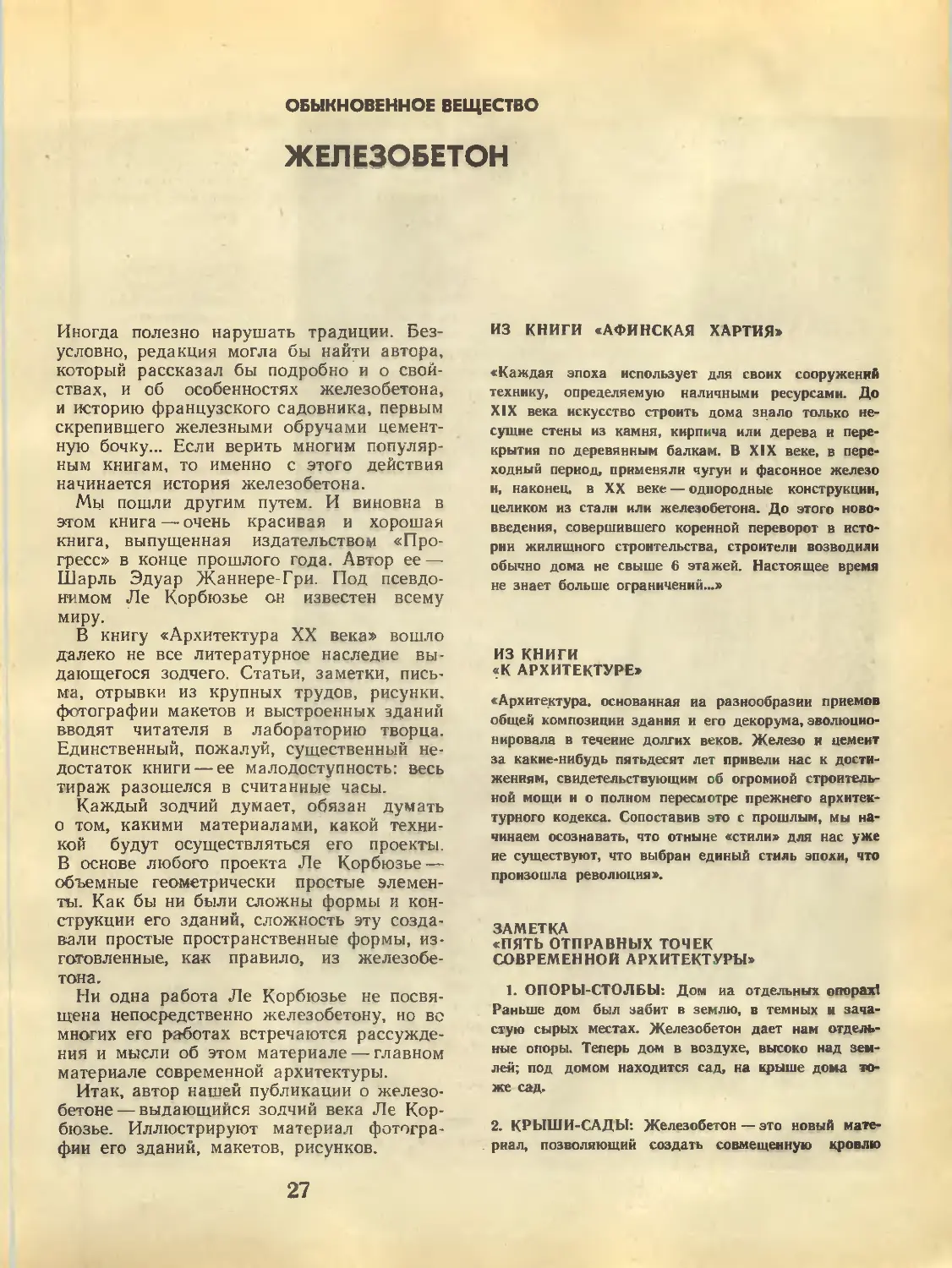

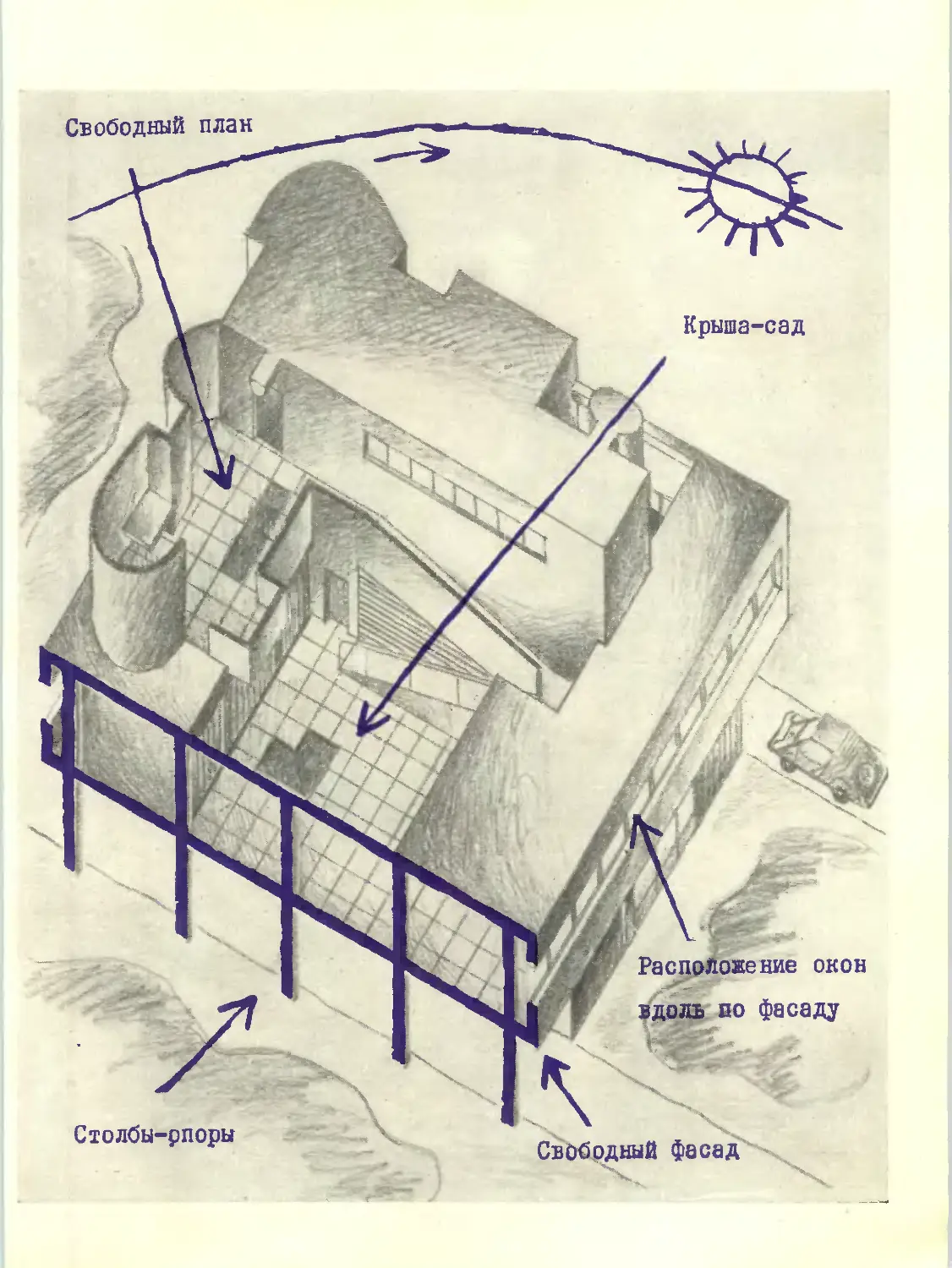

27 Железобетон

30 Что вы знаете и чего не знаете о железобетоне

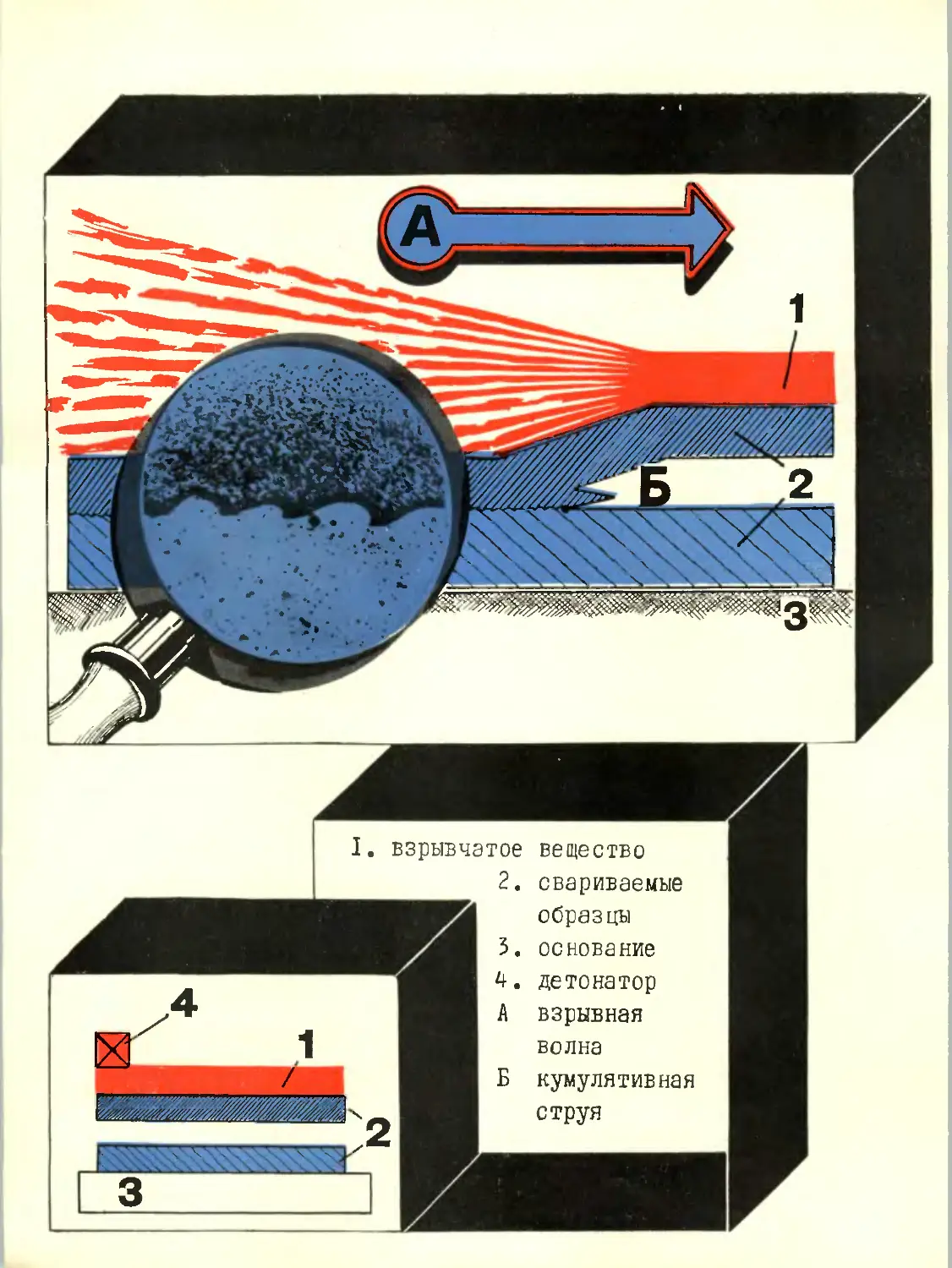

33 Сварка взрывом: трудности теории и успехи

практики

Проблемы и методы современной науки

37 После сенсации

Элемент №...

42 Барий

45 Что вы знаете и чего не знаете о барии

Из дальних поездок

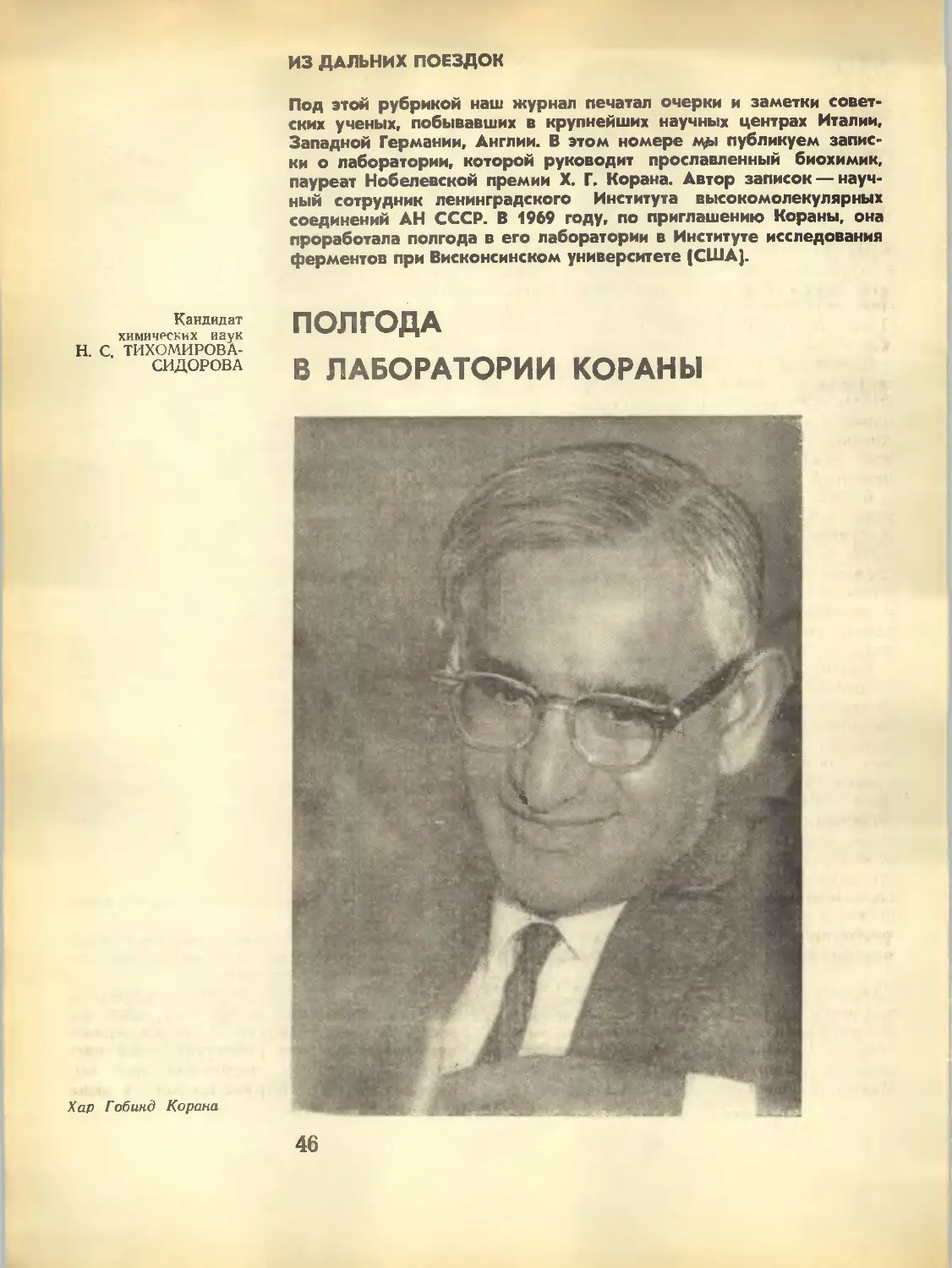

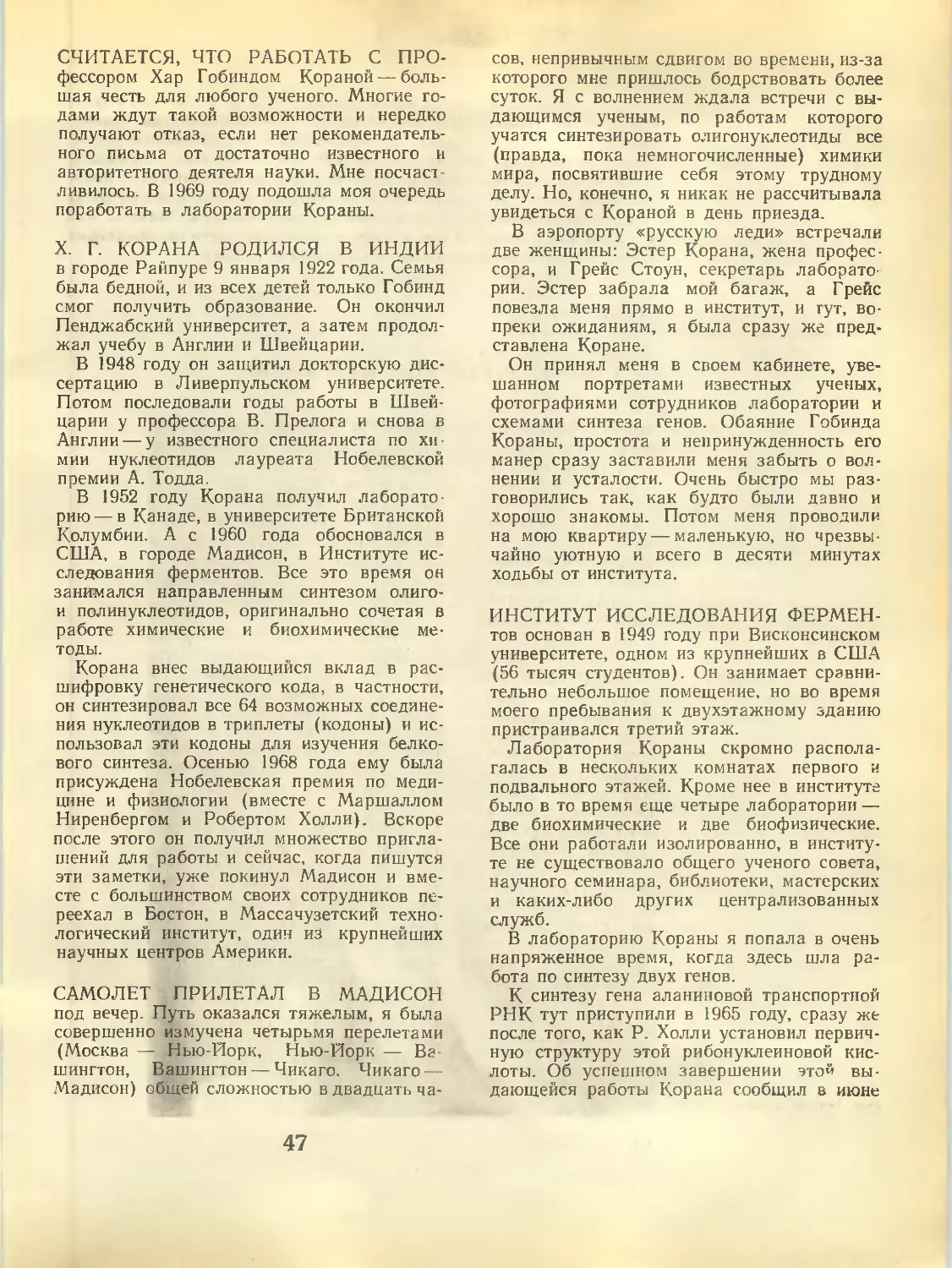

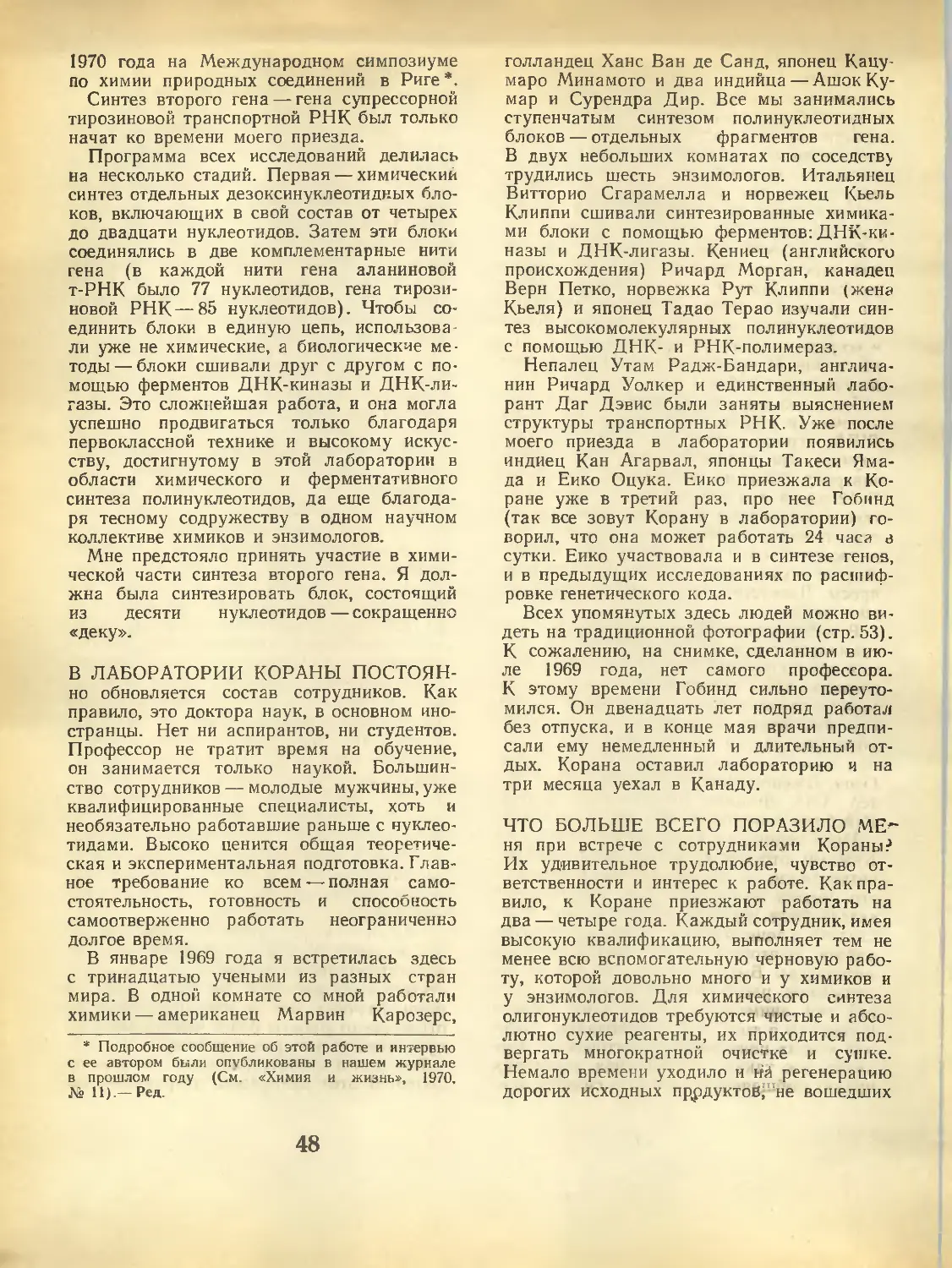

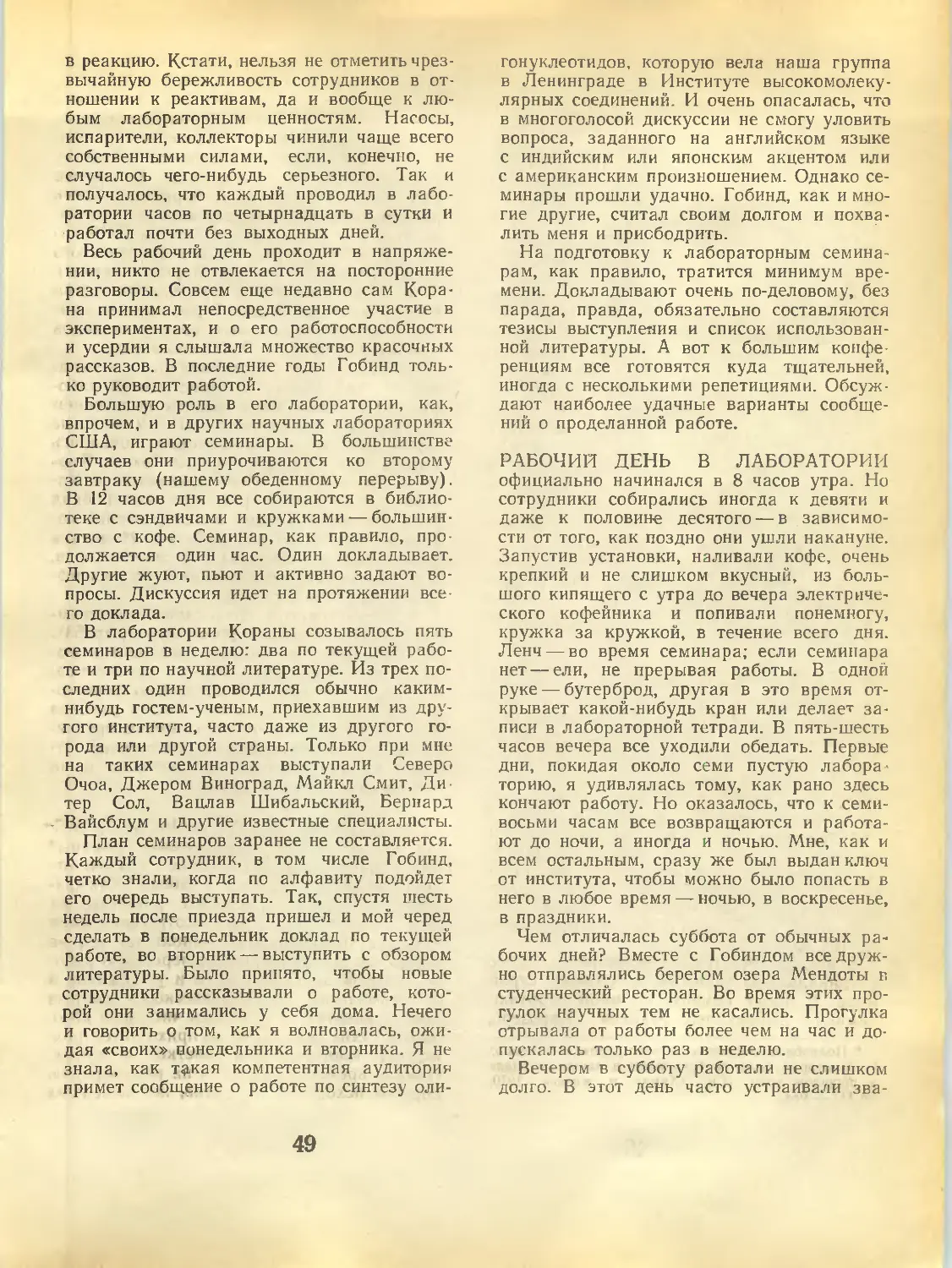

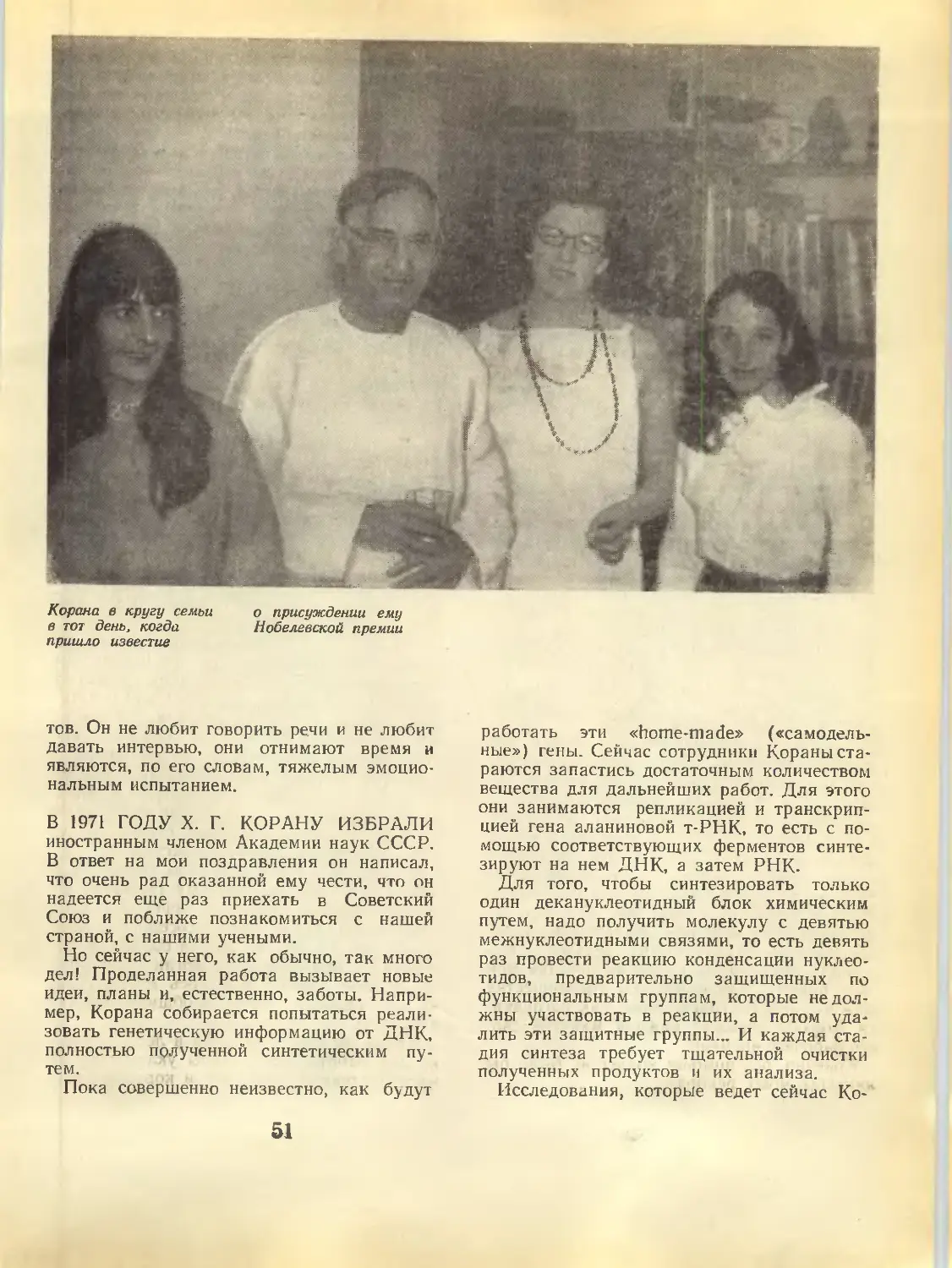

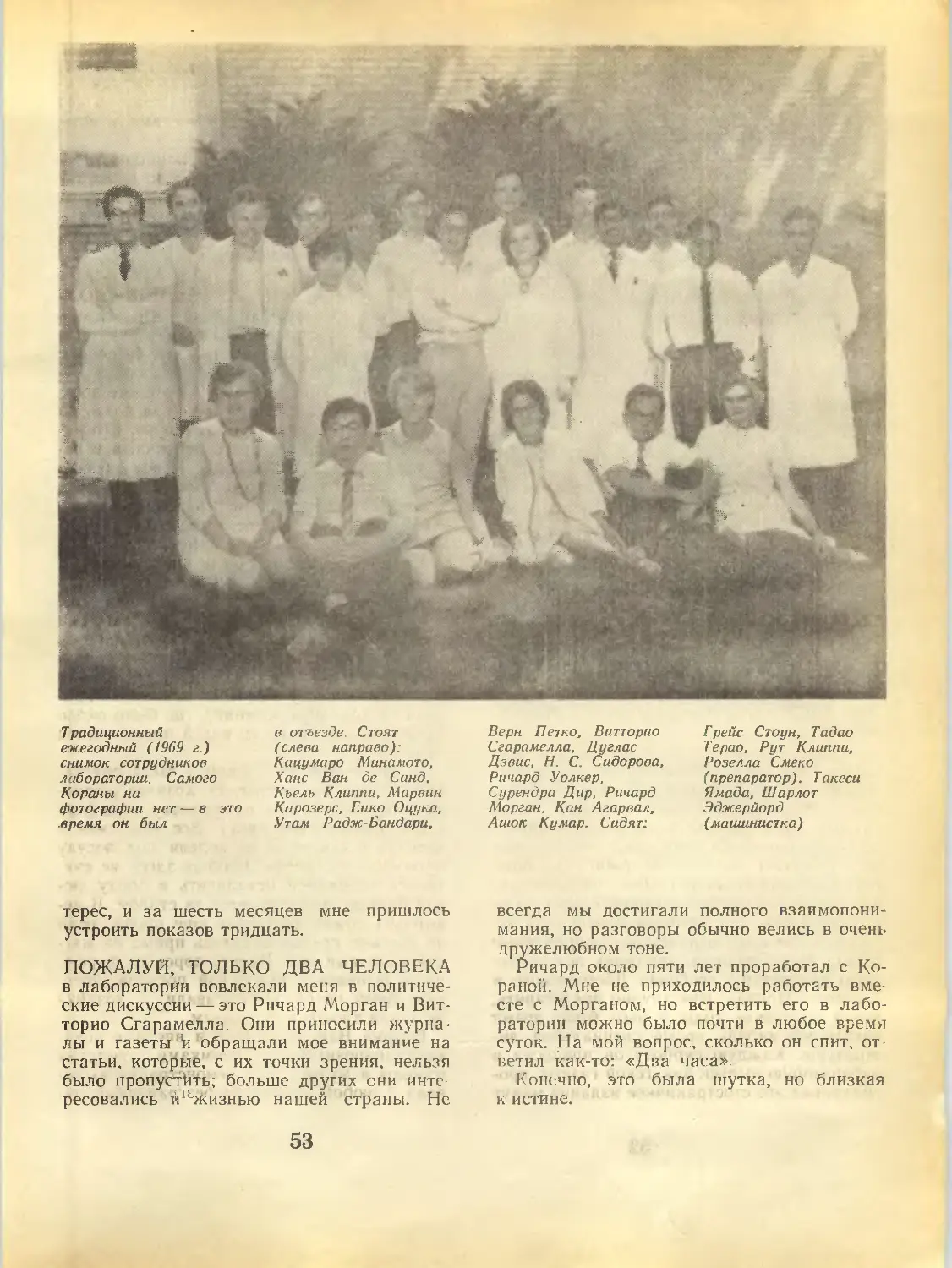

46 Полгода в лаборатории Кораны

55 Информация

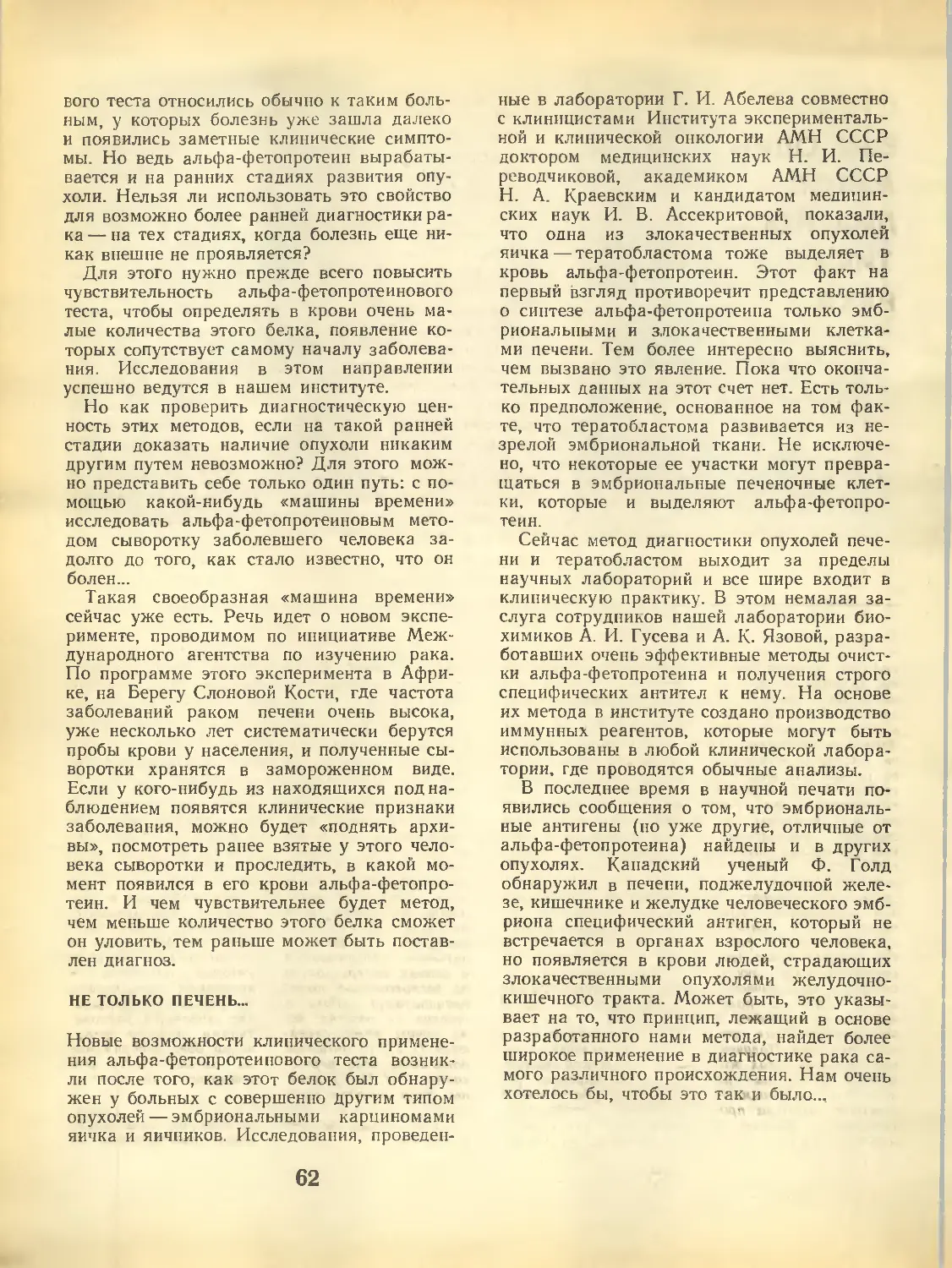

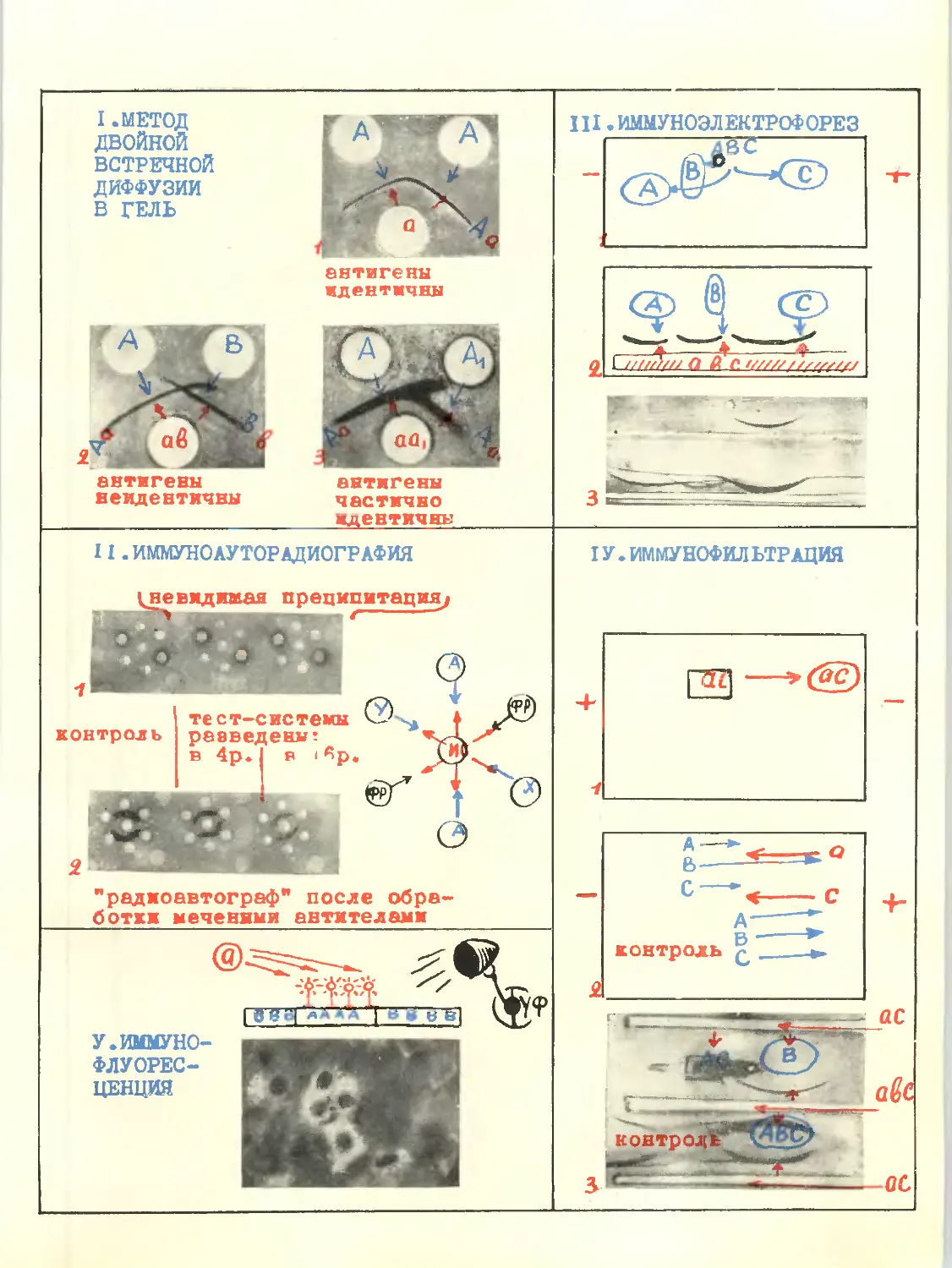

57 Индикатор рака

63 ОРР — еще один метод диагностики рака

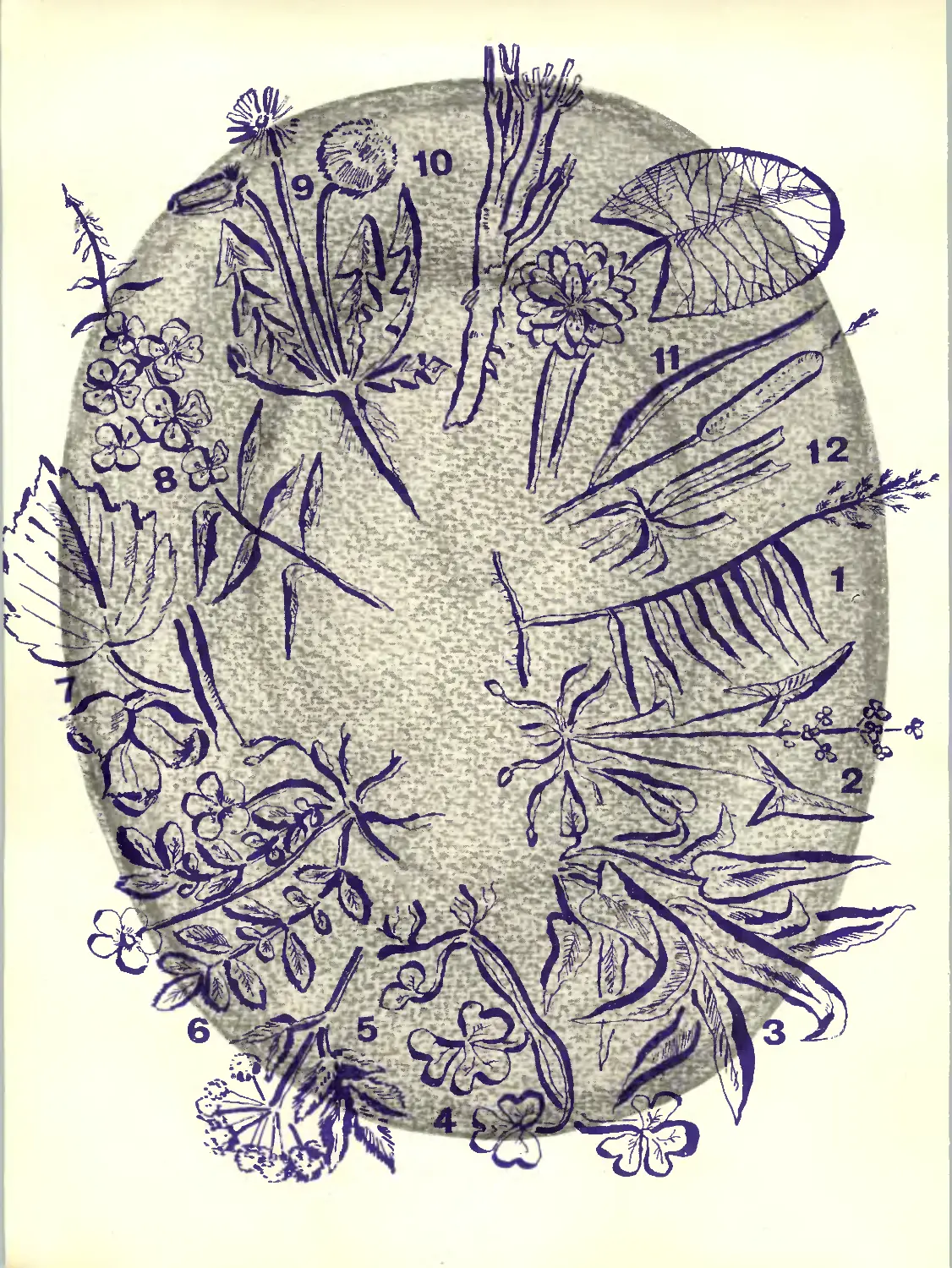

65 Клуб Юный химик

67 Консультации

68 Новости отовсюду

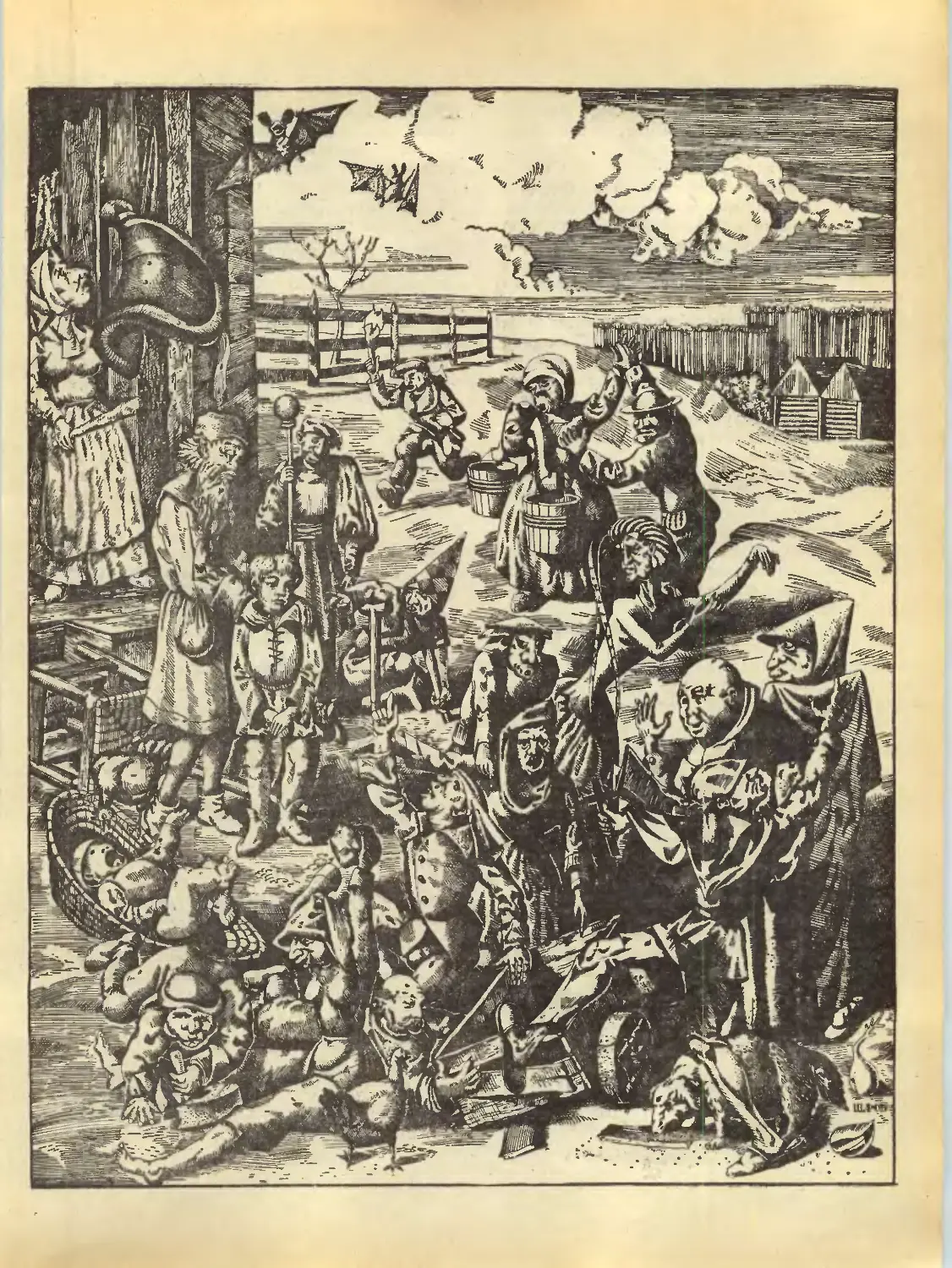

Сказка

70 Колесо

Что мы пьем

76 Млечное вино скифов

А почему бы и нет!

82 Растения — они как животные

85 Характер цветов

86 Чтобы сохранить свежесть

Живые лаборатории

87 Травушка-муравушка

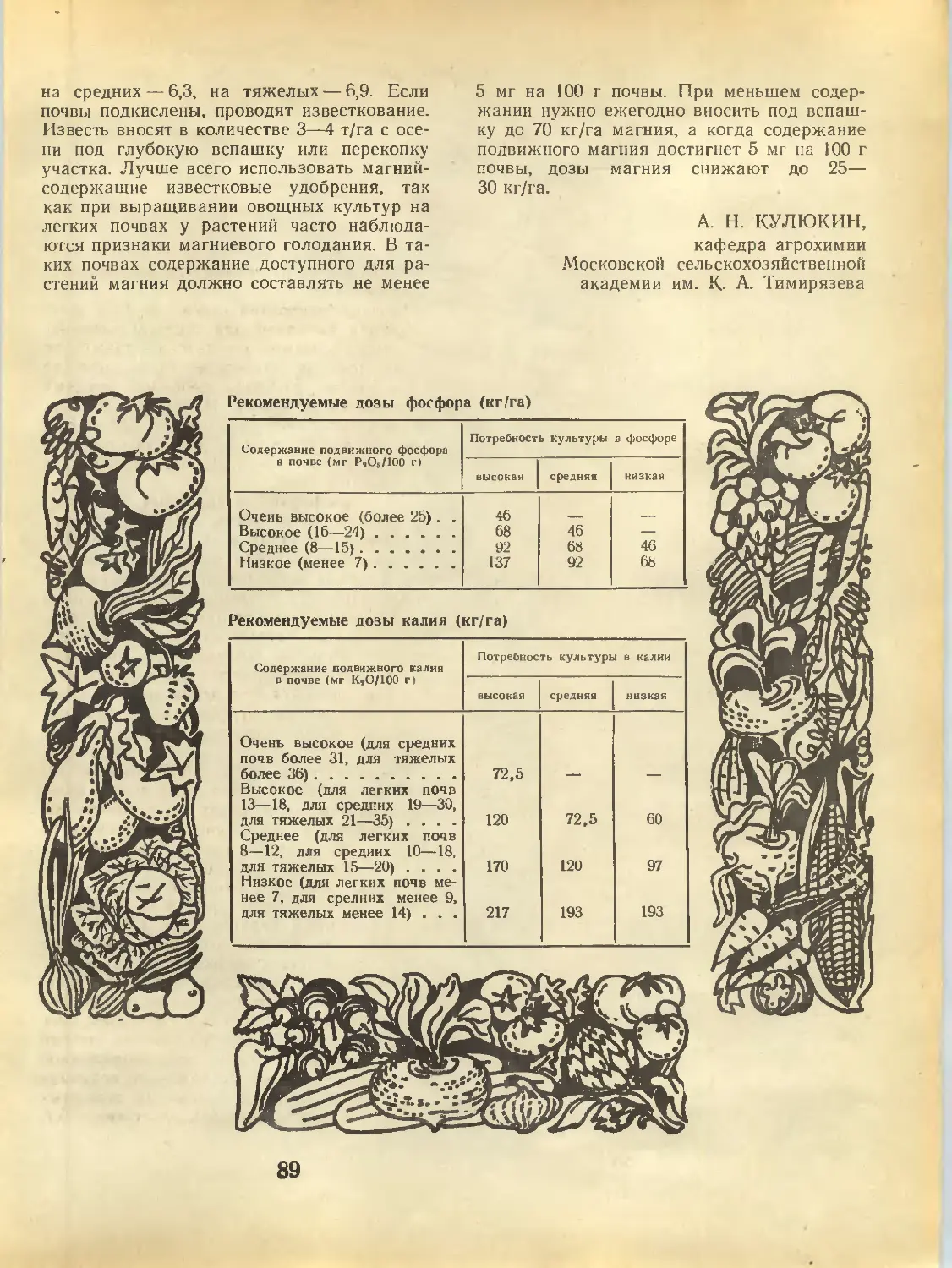

Агрохимические советы

88 Как удобрять овощи

Полезные советы и пояснения к ним

90 Чтоб ему провалиться, проклятому!

Учитесь переводить

92 Немецкий — для химиков

Болезни и лекарства

93 Лечение по сезону

95 Как верблюд воду бережет

Редакционная

коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

В. Н. Волков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный

секретарь),

П. А. Ребнндер,

М. И. Рохлин

(зам. главного

редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного

редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуревич,

В. Е. Жвирблис,

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломийцева,

О. М. Лнбкин,

Э. И. Михлин,

Д. Н. Осокина,

B. В. Станцо,

C. Ф. Старикович,

Т. А. Сулаева,

B. К. Черникова

Художественный

редактор

C. С. Верховский

Технический

редактор

Э. С. Дрейер

Корректоры:

С. М. Кристьянполер,

А. Н. Федосеева

При перепечатке ссылка

на журнал «Химия и

жизнь> обязательн а

Адрес редакции:

Москва В-333,

Ленинский проспект, 61

Телефоны:

135-04-19.

135-52-29,

135-63-91

Подписано к печати

14/VI 1971 Г. Т09845

Бумага 84 X 108l/ie

Печ. л. 6,0 + вкл.

Усл. печ. л. 10,08

Уч.-изд. л. 10,7

Тираж 140 000

Заказ 252 Цена 30 коп.

Московская типография

№ 13 Главполиграфпрома

Комитета по печати

при Совете Министров

СССР, Москва,

Денисовский пер., д. 3D

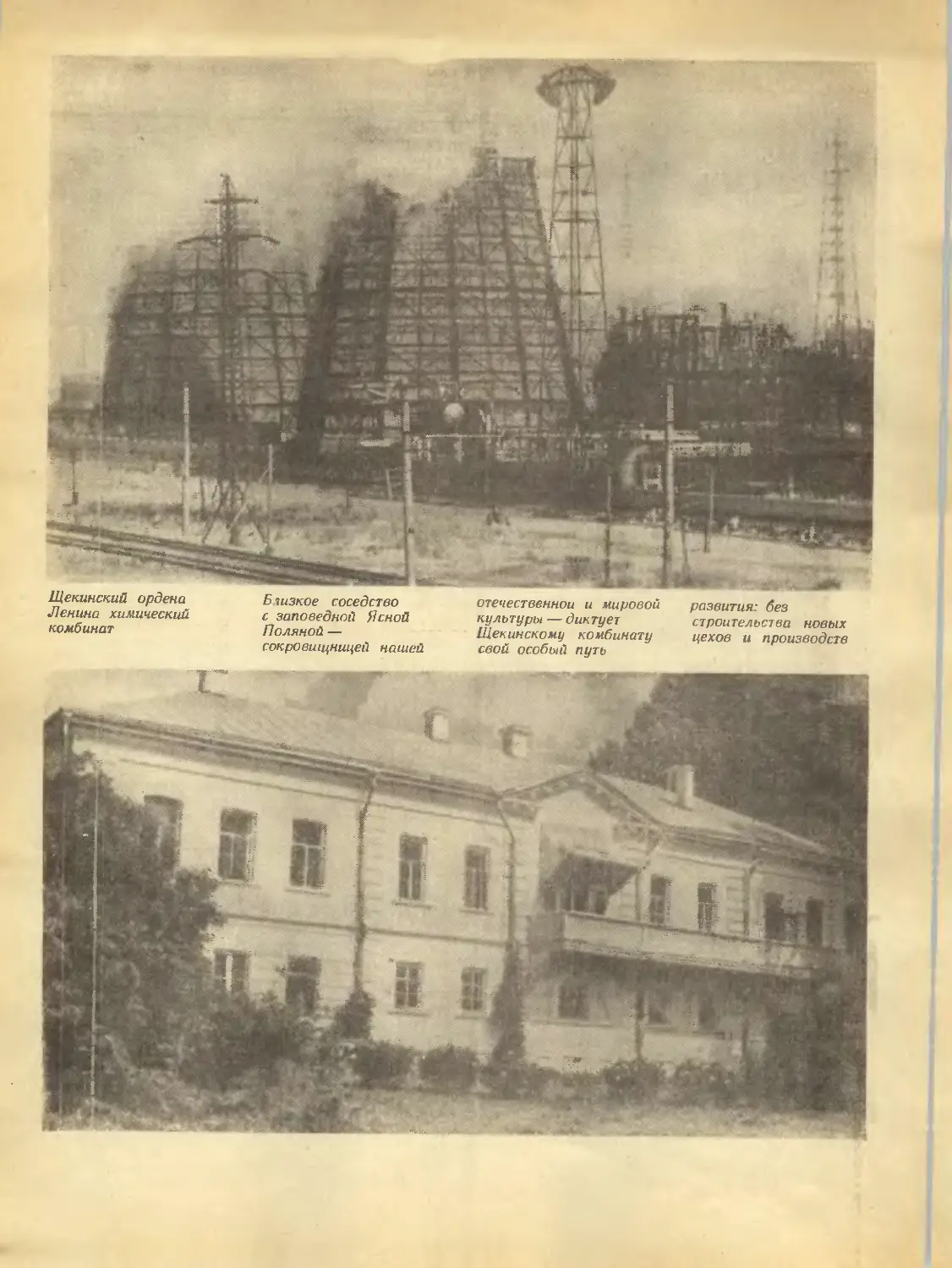

Щекинский ордена

Ленина химический

комбинат

Бшзкое соседство

с заповедной Ясной

Поляной —

сокровищницей нашей

отечественной и мировой

культуры — диктует

Щекинскому комбинату

свой особый путь

развития: без

строительства новых

цехов и производств

ЩЕКИНО,

1971 ГОД

« Целесообразно,

как показывает

опыт Щекинского

химкомбината,

дать

предприятиям

более широкие

возможности для

стимулирования

тех работников

и коллективов,

которые вносят

наибольший

вклад в развитие

производства,

совмещают

профессии,

по-хозяйски,

бережливо

обращаются

с общественным

богатством».

Из Отчетного доклада

Л. И. Брежнева

на XXIV съезде КПСС

Этот снимок — хотя

он и не к сезону —

напоминает о важной

современной проблеме:

«промышленность

и природа»,—

о необходимости

мирного

сосуществования

газгольдеров и деревьев,

градирен, и зеленой

травы, колонн

и припорошенного

снегом ельника

ОЧЕРК

ЩЕКИНО, 1971 ГОД

Четыре года назад химический комбинат в небольшом городе

Щекино под Тулой в порядке опыта, как исключение из общего

правила, получил особые права: значительно сократить число

работающих на предприятии, а полученную экономию фонда

заработной платы полностью использовать для материального

поощрения оставшихся. Руководители комбината не замедлили этими

правами воспользоваться и распорядились ими столь успешно, что

опыт работы комбината, так называемый щекинский эксперимент,

стал достоянием нашей промышленности.

О первых шагах эксперимента много сказано и написано. В

частности, «Химия и жизнь» рассказывала о сложных механизмах

работы «не числом, а уменьем» в январском номере 1969 года.

Взяв это время за точку отсчета, проследим, как на Щекинском

химическом комбинате развивались события дальше.

ВТОРОЙ ЭТАП

События развивались так: на комбинате

продолжали неуклонно сокращать

численность персонала и к нынешнему году

высвободили 1039 человек; 3625 рабочих,

техников, инженеров получили запланированные

экспериментом надбавки к зарплате;

комбинат уверенно вышел на первое место в

отрасли по выработке продукции на одного

работающего, значительно повысил

среднюю зарплату, утроил годовую прибыль,

принял более пятисот делегаций.

Смело задуманный, с размахом

поставленный, умело проведенный щекинский опы г

явно удался. Завод за заводом, фабрика за

фабрикой включаются в эксперимент...

Дотошно разбираются приезжие в

работе многочисленных служб комбината.

И увозят с собой, на свои предприятия

'богатый опыт щекинских химиков. Таких

хозяйственников, готовых перенять все

ценное, — большинство.

, Но есть и другие. Главным образом из

тех, кто в Щекино по тем или иным

причинам побывать не успел. С хитрецой

бывалых людей, которых на мякине не

проведешь, они утверждают: от тысячи

ненужных «сверхнормативных» людей избавиться

нехитро. Сперва, мол, набрали инженеров и

рабочих выше всяких норм, а потом

вывели их с предприятия, что называется, за

ручку. И, пользуясь свалившимся с неба

правом, распорядились фиктивной

экономией зарплаты. Знаем мы эти эксперименты...

Неверно. Не было на Щекинском

комбинате лишних рук. Уже в начале

эксперимента численность была близка к

проектной. А сейчас почти во всех цехах она

ниже запланированной на 30—40%, а то и на

50%. Впрочем, все это достаточно хорошо

известно по прежним публикациям.

Менее известно (хотя вроде бы и

очевидно) другое. Главная цель щекинского

эксперимента — повышение

производительности труда — достигалась именно

сокращением числа работающих. Но уменьшать это

число до бесконечности нельзя. Есть

естественный предел, за которым возникает

угроза аварий, угроза срыва производственных

планов. Думается, что на Щекинском

химическом комбинате резервы сокращения

числа работников если еще не исчерпаны, то по

меньшей мере близки к своему пределу.

И трудно ожидать повторения результатов

самого «высокоурожайного» года

эксперимента— 1968-го, когда удалось высвободить

без малого 500 человек.

Что ж, Щекинский комбинат выполнил

сбою миссию: подал пример другим, извлек

из эксперимента немалую выгоду для себя

На этом можно было бы поставить точку.

Если бы не два важных обстоятельства.

Первое. Для щекинских химиков

эксперимент давно уже перестал быть

экспериментом, стал повседневной нормой работы.

II отказываться от дальнейших поисков,

хотя и несущих бесчисленные заботы и

хлопоты, на комбинате не хотят

Не менее существенно и другое: пример

4

комбината очень важен для предприятий,

которые только переходят на щекинский

способ работы. Если флагман движения,

пусть и по объективным причинам, сбавит

темпы, кое-кто может усомниться в

эффективности метода. Словом, и интересы

комбината, и общегосударственные интересы

здесь абсолютно совпадают: щекинский

эксперимент в Щекино должен продолжаться.

Трезво оценив обстановку, руководители

комбината пришли к выводу: если

открытые взору резервы исчерпаны, следует

считать законченным не сам эксперимент, а

лишь первую его часть. Под ней нужно

подвести черту и приступить к новому этапу

работы. О его сути лучше всего скажут

непосредственные руководители эксперимента.

В. И. Слепых, главный экономист

комбината:

Прежде мы брали то, что лежит на

поверхности. Теперь приходится подключать

скрытые, глубинные резервы.

П. М. Шаров, директор комбината:

Главное на втором этапе — совершенная

организация труда и новая техника,

автоматизация, модернизация оборудования.

Будем расшивать узкие места...

НА СТОЛОВОЙ

Наш язык богат тонами и полутонами, в

нем великое множество едва уловимых

нюансов. Не претендуя на открытие этой

истины, приведу еще одно тому свидетельство.

Когда приходит обеденный час, все мы,

независимо от профессии, спешим в

столовую, в кафе, наконец, в магазины, чтобы

купить съестное. А вот если архитектор или

строитель направляется по долгу службы в

столовую, кафе или магазин, которые

проектирует или строят, он непременно скажет:

на столовую, на кафе, на магазин. Должно

быть, потому, что для него это строительные

объекты, а литературная норма в данном

случае —«направиться на объект».

— Я иду на столовую, — сказал

начальник производства аммиака и метанола

С. Я. Рабинович, приглашая

корреспондента следовать за собой.

Столовая в нескольких десятках метров

От корпусов производства. Не ахти какое

чудо зодчества: обычный стеклянный куб,

каких в последние годы немало понастроили

в наших городах. И все же это небольшое

строение несколько смягчает суровый

производственный пейзаж, как бы перебивая

строгую геометрию труб, эстакад и

«этажерок». Говорят,- обсадят стеклянный куб

деревьями, построят у фасада фонтан. Будет

этакий оазис в индустриальной пустыне...

Пока я осматриваю столовую, С. Я-

Рабинович и начальники отделов рабочего

снабжения и капитального строительства

комбината (по-общепринятому — начальники

ОРСа и ОКСа) о чем-то ожесточенно

спорят. Оказывается, речь идет о надежном

держателе для массивной, сплошь

застекленной двери: как сделать, чтобы в

ветреный день она не хлопала и не билась?

Спор принимает все более и более

профессиональный характер. Спорщики

предлагают конструкции одна другой хитроумней.

И тут я начинаю понимать горячность

собеседников. Для них, и прежде всего для

начальника производства аммиака и метанола,

столовая — это производственный объект

в цепи колонн синтеза, компрессоров,

теплообменников, объект, от которого

напрямую зависят экономические и технические

показатели цехов. Отсюда и несколько

непривычное для слуха «на столовую».

Кто-нибудь да спросит: чем так умилен

автор? Эка невидаль — столовая на

предприятии! И должны ли руководящие

работники заниматься такими мелочами?

Да, должны! Попробуйте обычным

способом, пригласив строителей, построить

быстро столовую. Кто ассигнует средства на

строительство (еще сто мест, вроде бы

лишних!), если совсем неподалеку, в десяти

минутах ходьбы, есть общекомбинатская

столовая, где вовсе не тесно даже в обеденные

часы «пик»?

Никто. И поэтому столовую (повторяю:

сегодня, с точки зрения руководителей

комбината, это важный производственный

объект) строили хозяйственным способом,

силами самого производства.

Колонну синтеза не выключишь на обед,

как токарный станок. Когда аппаратчику

нужно на несколько минут отлучиться,

наблюдение за его агрегатом берет на себя

сосед. В 1969 году на Щекинском

комбинате в цехе синтеза метанола аппаратчики

стали обслуживать не по одной колонне,

как раньше, а по две. Естественно, даже

кратковременные отлучки стали еще менее

желательны. Теперь обсуждается

возможность работать уже на трех, а то и на

четырех колоннах.

5

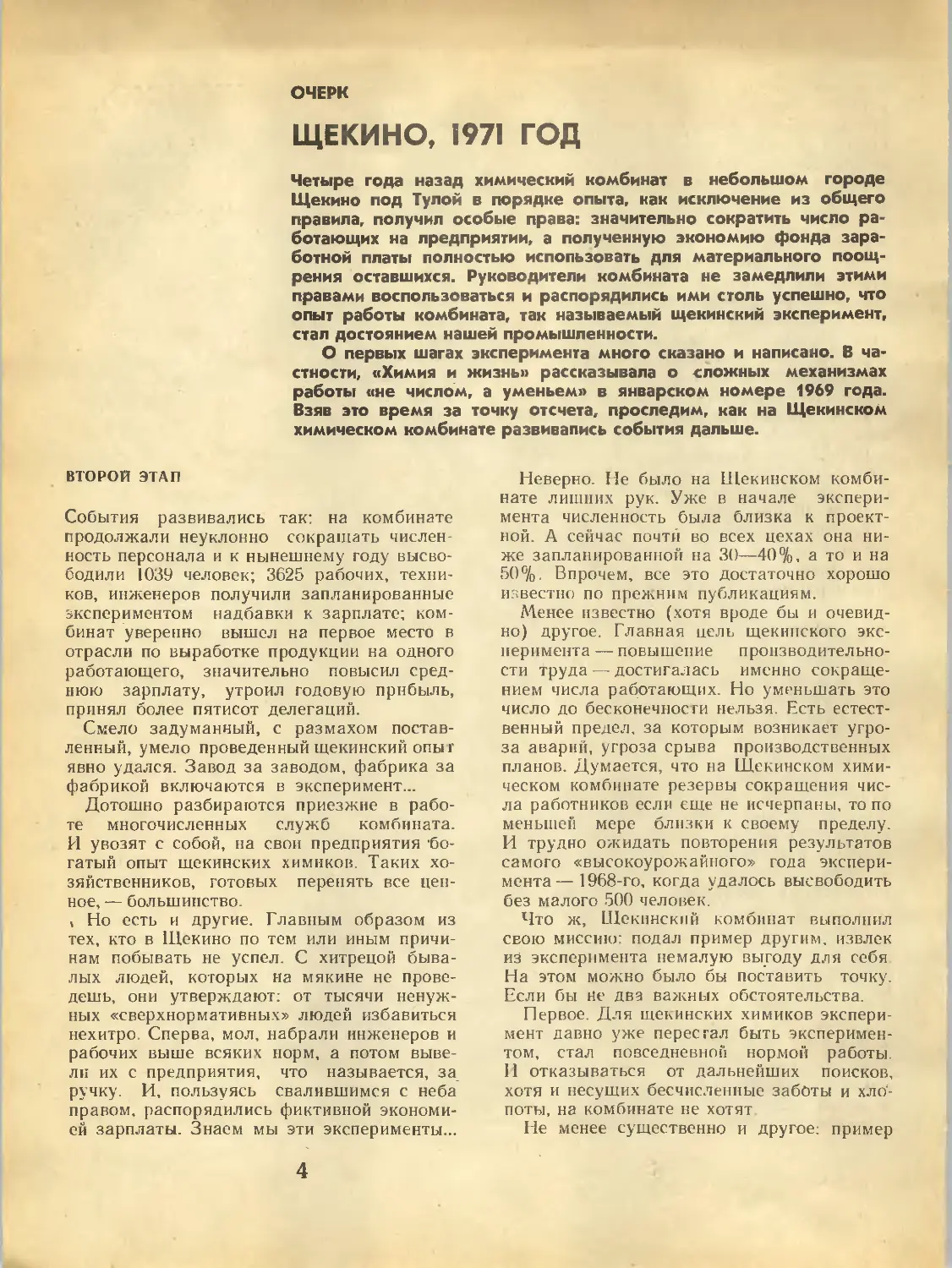

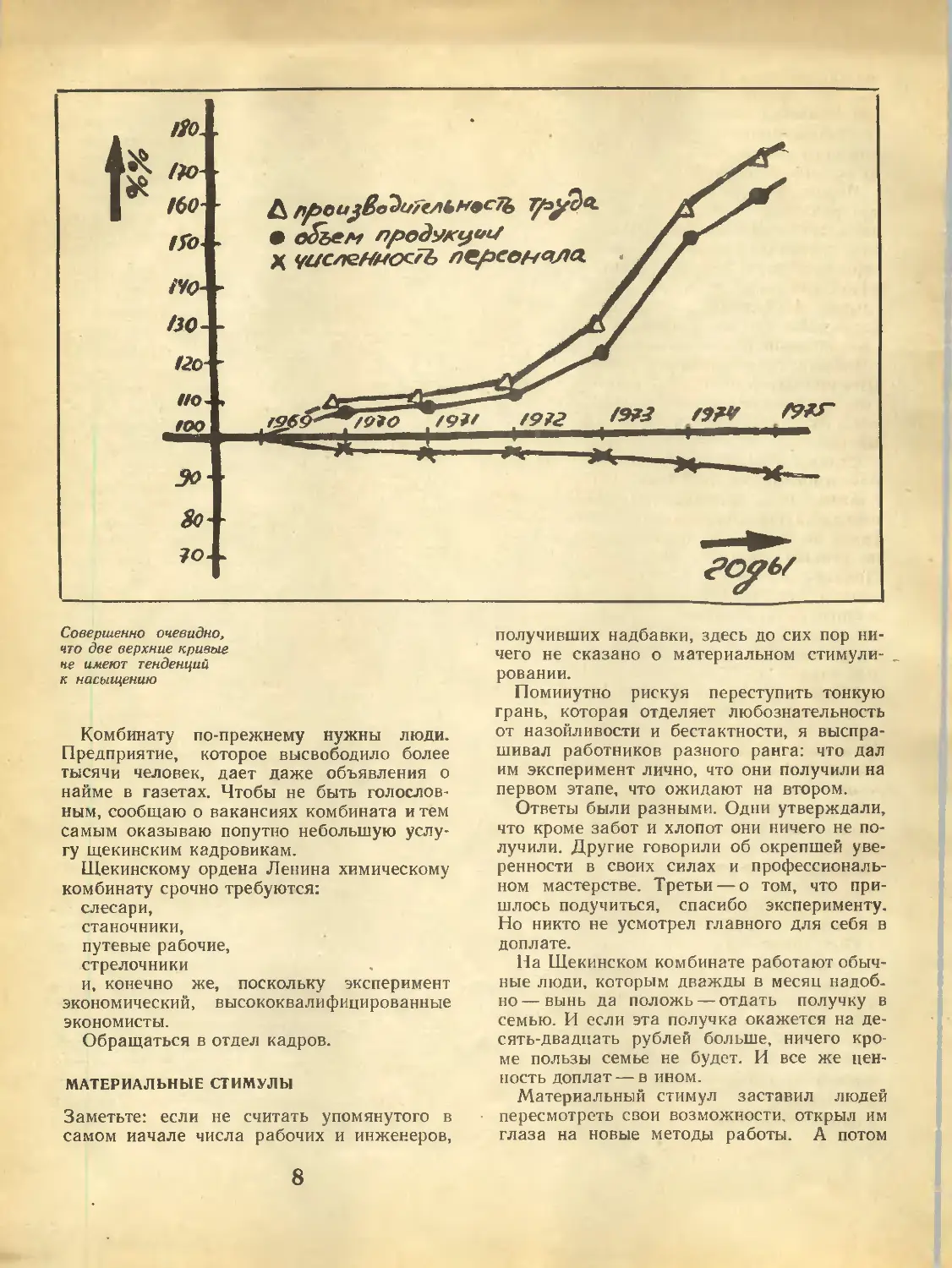

До начала эксперимента

шесть аппаратчиков

в смену обслуживали

шесть колонн синтеза

метанола. В сферу

обслуживания каждого

входила одна колонна

и ее приборный пульт

(левая схема). В ходе

эксперимента сзоны

влияния» боьли

пересмотрены. На

Центральном пульте

управления (ЦПУ)

работают теперь всего

три человека, каждый

у пультов двух колонн.

Непосредственно

колонны обслуживает

один аппаратчик.

Итог: 4 вместо 6.

И тут выясняется, что узким местом в

производстве метанола может оказаться

столовая, вернее, отсутствие столовой, где

можно быстро, минут за 10—15, пообедать. Не

перекусить, а пообедать.

Вот такая столовая и построена. От

рабочего места аппаратчика до обеденного

стола минута ходу. Столовая будет работать

круглые сутки, и аппаратчиков в ней

накормят вне всякой очереди.

Это вполне в духе второго этапа

эксперимента: расшить узкое и очень важное

место в организации труда.

СТРОИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, ДАВАЙТЕ СТРОИТЬСЯ

Близость к заповедной Ясной Поляне

мешает Щекинскому химическому

комбинату развиваться так, как это делают другие

родственные предприятия — строить новые

корпуса, вводить новые мощности. А

строиться, вводить мощности в Щекино хотят.

Вряд ль это бескорыстное подвижничество,

сродни тому, что заставляло многих героев

литературы и кино (вспомним председателя

Трубникова — Ульянова) откладывать

хорошо налаженное дело и браться за новое,

порой совсем неизвестное. Все значительно

проще.

Экономисты неопровержимо доказали

насущную необходимость укрупнения

химических производств. Первый опыт работы

таких предприятий подтвердил теоретические

расчеты. Выработанная на мощных

установках продукция обходится, как правило,

много дешезле. И через несколько лет, если не

предпринимать никаких мер, Щекинскому

комбинату трудно будет конкурировать с

новыми, только пущенными предприятиями.

Заслуженный коллектив окажется в

заведомо худших экономических условиях.

В такой обстановке уже упоминавшаяся

тактика расшивания узких мест ставится на

службу стратегии увеличения

производственных мощностей.

Мне показывали любопытные диаграммы.

На белых листах ватмана отдельно для

каждого производства графически

изображены мощности всех аппаратов и машин:

от колонн синтеза до последнего насоса.

Ломаная линия то поднимается

ступеньками выше красного пунктира, которым

обозначена мощность производства, то

сползает вниз; у одних агрегатов есть запас сил,

другие, что называется, еле тянут.

Дифференциация отдельных звеньев

производства по мощностям вполне

естественна. Где-то проектировщики то ли не

поскупились, то ли просчитались и заложили

мощности с запасом, а где-то — впритык. За

годы работы чуть изменилась технология,

появились, например, новые катализаторы.

Вот и оказалось, что отдельные звенья

технологии работают с недогрузкой. А те, что

на пределе, надо менять. Это и есть

расшивание узких мест.

6

К счастью, как явствует из диаграмм,

узкими обычно оказываются не главные, не

центральные места технологии, а, скажем,

некоторые компрессорные группы. Их в

ближайшее время заменят.

Что это даст? Мощности только по

метанолу возрастут почти в полтора раза. Это

будет вполне современное, оптимальное по

своим масштабам производство.

Не будет построено ни одного нового

корпуса. Не появится ни одной лишней трубы,

а выпуск карбамида и капролактама

значительно увеличится.

Кстати, крайне интересна история с ка-

пролактамом. Расширение его производства

лимитировалось обилием побочных

продуктов, которые было очень трудно

обезвредить. На тонну капролактама образуется

200—300 килограммов сильно загрязненных

различными примесями карбоновых кислот,

главным образом адипиновой.

Жидкие отходы сжигали. Получали ади-

пинат натрия, который с перебоями

сбывали металлургам. Несколько лет назад было

предложено из карбоновых кислот

микробиологическим путем производить кормовой

белок — 800 килограммов белка из тонны

отходов.

Вместе с московскими институтами

комбинат разработал нужную технологию,,

построил и пустил опытно-промышленный цех.

А к тому времени, когда выпуск

капролактама возрастет вдвое, намечено построить

крупнейший микробиологический цех

производительностью 25 тысяч тонн кормового

концентрата в год. Специалисты

подсчитали, что белка в этом концентрате будет

немногим меньше, чем во всей пшенице,

которую собирают в Тульской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЙМЕ

— Перед нами, кадровиками, второй этап

эксперимента особых задач не ставит, —

говорит помощник директора по кадрам

В. И. Поликарпов.

■ Да, акценты несколько сместились.

Острие эксперимента от вопросов кадровых, от

сокращения численности персонала

повернулось в сторону технологии, автоматизации

и механизации производства. Но старые

кадровые проблемы, возникшие еще на

первом этапе, сохранились. И к ним

прибавились новые.

Вот совсем недавно вышестоящие

организации спустили в Щекино разнарядку на

сокращение

административно-управленческого аппарата, 150 человек. По отношению

к комбинату это вряд ли можно признать

справедливым. Кто-кто, а щекинские

химики наверняка имеют право самостоятельно

решать, какие категории работников

нужны в данный момент больше или меньше,

кого сокращать в первую очередь, кого —

во вторую.

Вновь считаю необходимым напомнить,

что они на комбинате не лишние. Это

служащие, техники и инженеры, которые

прошли вместе со всем коллективом трудности

первого этапа, порой были инициаторами

многих начинаний эксперимента.

Высвобождение этих ста пятидесяти человек

ставит перед комбинатом определенные

технические трудности. Но возникающие при этом

человеческие проблемы много сложнее.

И как это было четыре года назад,

администрация, партийная и профсоюзная

организации решают эти проблемы

исключительно деликатно. Вышестоящие инстанции

торопят— нужно сокращать. А на комбинате

ждут: для каждого, чье рабочее место

стало лишним, нужно найти дело по силам,

вкусу, квалификации. Этому правилу

щекинские химики намерены твердо следовать

и в дальнейшем. (Техника — техникой,

модернизация — модернизацией, а

пренебрегать столь ощутимым резервом повышения

производительности труда вряд ли стоит.

На комбинате и впредь будут пользоваться

правом сокращать персонал, чтобы

производить больше меньшими силами, и впредь

будут пользоваться правом вознаграждать

оставшихся из сэкономленных на зарплате

средств.)

Давайте называть вещи своими именами.

От того, как решаются на предприятии

кадровые вопросы, зависит настроение людей.

А плохое настроение может оказаться не

менее узким местом, чем устаревшее

оборудование или беспорядок в делопроизводстве.

Как это ни парадоксально, проблеме

высвобождения людей постоянно сопутствует

ее диаметральная противоположность —

трудности найма. Впрочем, этот парадокс

только кажется парадоксом. По-прежнему

каждый год уходят в армию молодые

слесари и аппаратчики. По-прежнему многим

не дает покоя юношеский зуд в перемене

мест. И сотни людей уезжают из Щекино в

другие города, близкие и далекие.

7

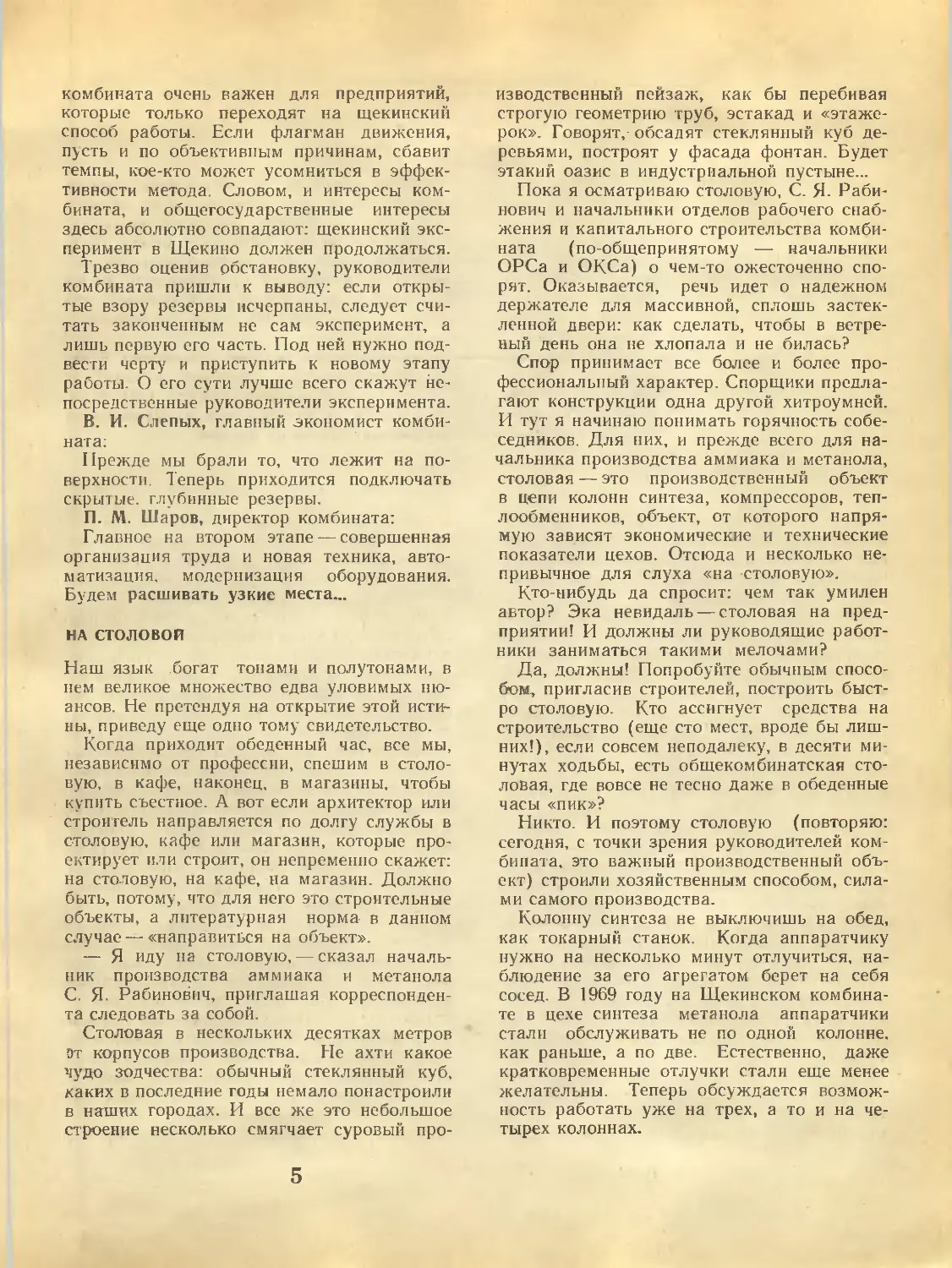

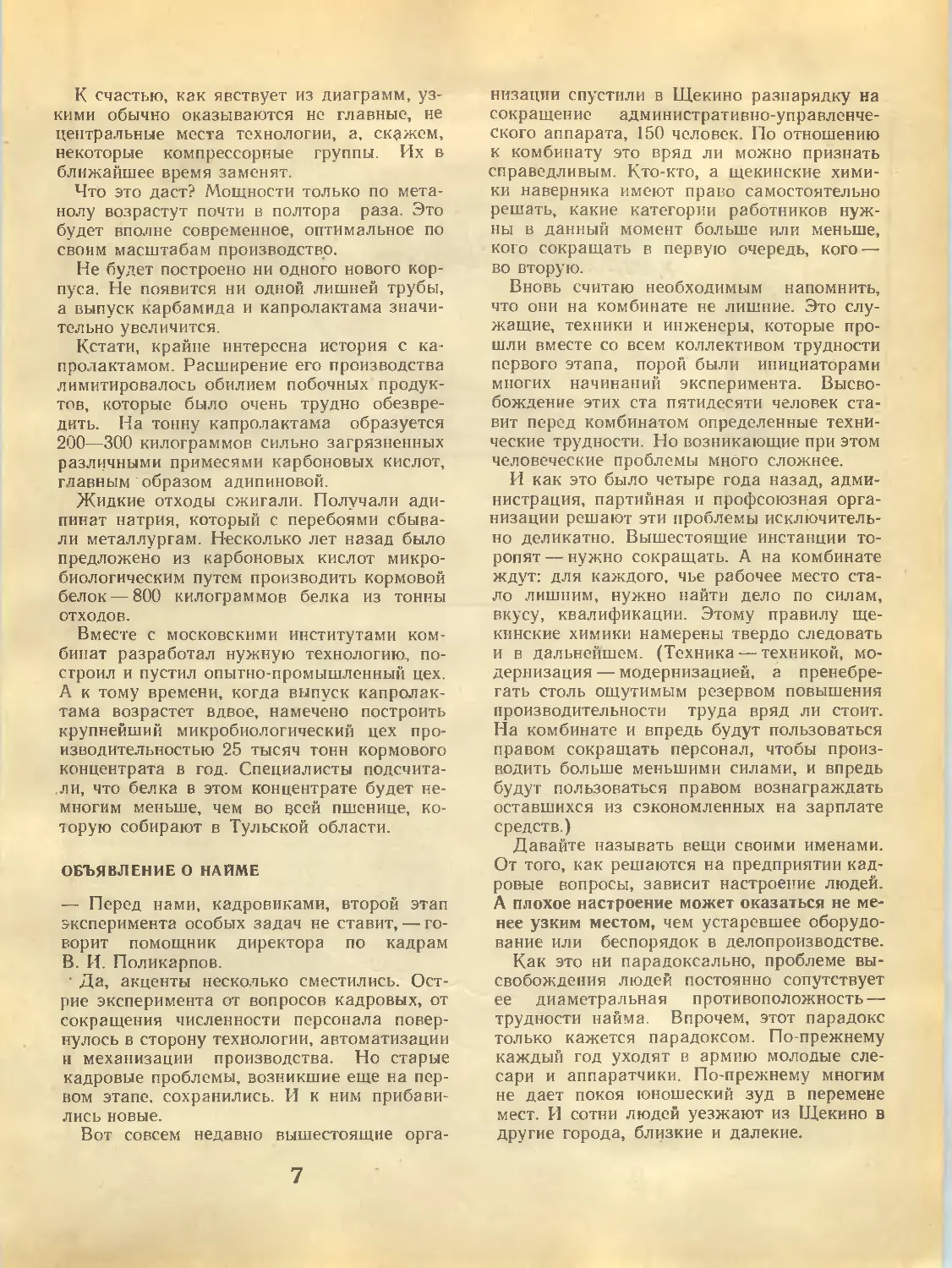

t

tiol

* /6ol

/Sbf

X w/c/9e///scK'2> персонаж*

Совершенно очевидно,

что две верхние кривые

не имеют тенденций

к насыщению

Комбинату по-прежнему нужны люди.

Предприятие, которое высвободило более

тысячи человек, дает даже объявления о

найме в газетах. Чтобы не быть

голословным, сообщаю о вакансиях комбината и тем

самым оказываю попутно небольшую

услугу щекинским кадровикам.

Щекинскому ордена Ленина химическому

комбинату срочно требуются:

слесари,

станочники,

путевые рабочие,

стрелочники

и, конечно же, поскольку эксперимент

экономический, высококвалифицированные

экономисты.

Обращаться в отдел кадров.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ

Заметьте: если не считать упомянутого в

самом начале числа рабочих и инженеров,

получивших надбавки, здесь до сих пор

ничего не сказано о материальном

стимулировании.

Поминутно рискуя переступить тонкую

грань, которая отделяет любознательность

от назойливости и бестактности, я

выспрашивал работников разного ранга: что дал

им эксперимент лично, что они получили на

первом этапе, что ожидают на втором.

Ответы были разными. Одни утверждали,

что кроме забот и хлопот они ничего не

получили. Другие говорили об окрепшей

уверенности в своих силах и

профессиональном мастерстве. Третьи — о том, что

пришлось подучиться, спасибо эксперименту.

Но никто не усмотрел главного для себя в

доплате.

Па Щекинском комбинате работают

обычные люди, которым дважды в месяц

надобно— вынь да положь — отдать получку в

семью. И если эта получка окажется на де-

сять-двадцать рублей больше, ничего

кроме пользы семье не будет. И все же

ценность доплат — в ином.

Материальный стимул заставил людей

пересмотреть свои возможности, открыл им

глаза на новые методы работы. А потом

8

моральные стимулы отодвинули

материальное на второй план. Стремление остаться в

числе самых нужных на своем рабочем

месте, лучше проявить себя в эксперименте,

принести больше пользы делу оказалось

куда весомее, чем прибавка к зарплате.

Можно, по-видимому, сказать даже так:

Л1атериальные стимулы — главная, пожалуй,

движущая сила первого этапа

эксперимента— сработали, хорошо сработали. А

теперь перестали быть главной движущей

силой. Но это вовсе не означает, что от них

следует отказаться на втором этапе.

Материальное стимулирование — этот

добротный, крепкий рычаг повышения

производительности труда — еще не раз понадобится

Щекинскому комбинату и, конечно же,

многим другим предприятиям, которым только

предстоит вступить в первый этап

эксперимента.

Строже и ответственней, нежели на

первом этапе, подходят сейчас в Щекино к

доплатам. Люди, которые приходят в цехи из

отдела кадров, никаких материальных льгот

сразу не получают, даже если и работают

по старым нормам, за двоих — за троих.

Доплату дают потом, когда человек проявит

себя со всех сторон: и профессионально, и

в общественной работе, и в быту, — словом,

когда коллеги съедят с ним, если не пуд,

то по меньшей мере несколько

килограммов соли.

И наконец, некоторые соображения о

размере доплат. По условиям эксперимента,

разработанным четыре года назад, доплаты

не должны превышать 30% месячного

оклада или тарифной ставки. На Щекинском

комбинате ни один из 3625 пользующихся

материальными льготами не получает

максимальной надбавки — руководители в меру

бережливы. Но, право же, есть случаи,

когда уместна щедрость в доплатах: в каждом

цехе комбината непременно есть один-два

человека, которым, по совести говоря, не

жалко двух окладов.

Оба аргумента — в пользу отмены

тридцатипроцентного ограничения...

А пока независимо от доплат рождаются

в Щекино новые начинания. Сейчас,

например, заканчивается централизация

ремонтных служб комбината'. Бригады

ремонтников уходят из химических цехов,

объединяются в специализированные ремонтные

цехи. Меняется- психологический фон работы:

раньше оборудование, которое

ремонтировали, было своим, цеховым, теперь оно

вроде бы становится чужим. В этих условиях

очень важно найти какие-то особые формы

работы, сводящие на нет проблему «свое —

чужое».

Такую форму предложил

слесарь-ремонтник Н. Е. Никишечкин: По его

предложению, ремонтники стали работать с

гарантией, взяли на себя моральную и

материальную ответственность за работу агрегатов в

течение определенного гарантийного срока.

И сразу же возникла другая проблема:

о г односторонних гарантий проку мало.

Как известно, автомобили тоже выпускают

с гарантией на несколько тысяч километров

пробега. Но незадачливый шофер может

врезаться в первый же столб при первом же

рейсе.

Сейчас аппаратчики комбината начинают

давать встречные обязательства: работать

без аварий, обходиться в гарантийные

сроки без ремонта. Однако в химии далеко не

все зависит от умения, знаний и доброй

воли одного аппаратчика или инженера. Если

кто-либо в начале технологической цепочки

аукнется нарушением режима, другой цех

может откликнуться аварией.

Принимая на себя обязательства,

рабочие и инженеры должны быть уверены, что

их не подведут коллеги, скованные с ними

одной технологической цепью.

НАСЫЩЕНИЯ НЕ БУДЕТ

В рассказе о химическом предприятии

вполне уместны химические аналогии.

Когда знакомишься с экономическими

показателями комбината в динамике, на ум

невольно приходит насыщение — явление,

довольно распространенное в химических

процессах. В 1968—1969 годах наблюдался

резкий рост всех показателей: сильно

увеличились производительность труда и

объем товарной продукции, существенно упала

(это тоже рост) численность работников.

Цифры за последний период менее

впечатляющие.

Тому есть объективные причины. Хотя бы

такая: с каждым годом процент прироста

отсчитывается от все более и более высокой

базы, поэтому относительные результаты,

естественно, падают. Значит, в ближайшие

годы надо ждать насыщения: кривые

экономических показателей комбината сначала

будут расти все медленнее и медленнее, ста-

9

нут пологими, а затем выйдут на ровное

плато постоянного уровня.

Такая внешне вполне логичная цепочка

умозаключений рассыпается при первом

знакомстве с планами предприятия,

которые собраны в толстой краснопереплетной

книге. На графиках, построенных по ее

данным, нет и намека на насыщение.

Напротив, в иные годы ближайшего пятилетия

намечаются резкие скачки и в количестве

выпускаемой продукции и в

производительности труда. Кривые не только не выходят на

плато, они скорее имеют тенденцию к еще

более крутому, чем прежде, росту.

Откуда возьмутся для этого резервы,

откуда возьмутся силы у комбината, мы уже

частично объяснили. Можно до

бесконечности перечислять участки обширного

производственного фронта, таящие

неиспользованные еще возможности.

Когда комбинат будет полностью и

бесперебойно обеспечен вагонами (перебои в

подаче вагонов — не вина, а беда большин-

ТЕХНОЛОГИ, ТЕХНОЛОГИ,

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕТРАОКСАН —

НОВЫЙ АППРЕТ

Вещества, которыми

пропитывают ткани, чтобы

придать им особые

свойства, в частности несми-

наемость или

водонепроницаемость,

называют аппретами. Недавно

в Японии выпущен

новый аппрет на основе

тетраоксана. Молекула

этого вещества

представляет собой цикл из

чередующихся метиль-

ных групп СНг и атомов

кислорода. Получают

тетраоксан из

формальдегида в кислой

среде — кислота служит

катализатором.

Аппрет на основе

тетраоксана не делает

ткань

водонепроницаемой, но зато, как

утверждают изобретатели

нового препарата,

тетраоксан и мятая

рубашка — понятия

несовместимые. К будущему

лету планируется

изготовить 120 тысяч мужских

сорочек из полиэфирно-

хлопчатобумажных

тканей, аппретированных

тетраоксаном. В отличие

от мочевино-формаль-

дегидных и других смол,

используемых для этих

целей, новый аппрет не

делает ткани жестче,

повышает из

износоустойчивость и абсолютно

невидим. Кроме того, при

прочих равных условиях

расход тетраоксана

меньше, чем других

аппретов.

cChemical and

Engineering News»

(США), 1970, № 36

СТЕКЛОПЛАСТИК

СО СВОЙСТВАМИ

МЕТАЛЛА

Журналы «Modern

Plastics» A970, № 5) и

«Product Engineering»

A970, № 9) сообщили о

новом огнестойком

стеклопластике «Lexan-500»

ю

ства химических предприятий), отпадет

надобность искусственно ограничивать выпуск

продукции, а уже выпущенную продукцию

неделями держать на складах. Это резерв.

Ручной труд на комбинате механизирован

примерно на 80%. Оставшиеся 20%,

главным образом в ремонтных и погрузочно-

разгрузочных работах, — тоже резерв. И

автоматизированная система управления, за-*

рождающаяся в тихих комнатах, где

работают вычислители, — тоже.

Надо думать, что и после того, как все

эти возможности, будут исчерпаны, когда

комбинат выйдет на запланированные к

1975 году рубежи, насыщения тоже не

будет. Потому что к тому времени наверняка

найдут в Щекино новые резервы, которые

сегодня трудно или невозможно увидеть.

М. ГУРЕВИЧ,

специальный корреспондент

«Химии и жизни»

ТЕХНОЛОГИ, ТЕХНОЛОГИ,

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

с почти металлическими

свойствами. Модуль

упругости нового

стеклопластика при изгибе

3500 кг/см2, усадка при

формовании не

превышает 0,002—0f003 мм/м.

Изготовлен материал на

основе

модифицированной поликарбонатной

смолы с добавкой 10%

стекловолокна в

качестве наполнителя.

Волокнистый «каркас»

увеличивает ударную

прочность материала.

Полагают, что новый

материал найдет

применение в автомобильной,

электротехнической,

судостроительной

промышленности.

МЕТАНОЛ —

НОВЫМ СПОСОБОМ

Метанол — одно из

ключевых веществ в

химической промышленности,

с него начинаются

производства многих

важных продуктов. Поэгому

даже незначительные

усовершенствования в

технологии метанола

химики встречают с

большим интересом. Тем

более любопытен новый

метод производства,

который, по оценке его

авторов, сулит

увеличение мощности среднего

завода или цеха на

16—20%.

Суть новинки

заключается в замене

традиционного

цинк-хромового катализатора на мед-

но-цинковый. Синтез

метилового спирта ведут

под давлением 105—

280 атмосфер и

температуре (на входе в

реактор) 238—248° С. Новый

метод позволяет

использовать самое

разнообразное углеводородное

сырье и не прибегать к

дополнительному

внешнему источнику

двуокиси углерода.

«Oil and Gas Journal»

(США), 1970, № 13

«сокольники».

ПЕРВЫЕ ВЫСТАВКИ ГОДА

Как явствует из этого

снимка,

«Кинофототехники-71>

заинтересовала не

только

профессиональных

фотографов

В Московском парке «Сокольники»

лею — пора выставок Они следуют

одна за другой с короткими

перерывами, необходимыми для смены

экспонатов и декораций. Только в этом

году перед посетителями столичного

парка пройдут научные приборы и

металлообрабатывающие станки,

образцы новейших строительных

материалов и торгового оборудования,

современные модели одежды из

синтетики и, говоря по-старому,

галантерейные товары. А первые

выставки 1971 года открылись в марте,

когда на аллеях парка еще лежал

сиег.

«КИНОФОТОТЕХНИКА-71»

В этой выставке приняли участие

78 фирм из 30 зарубежных стран.

Задумана она была как показ

новейшей техники киио и фото —

исключительно для узкого круга

специалистов. Но организаторы этого

показа просчитались: ежедневно в

«Сокольники» приходили более пяти

тысяч человек, чтобы ознакомиться с

иовейшимн камерами, объективами,

фильтрами, пленками. Конечно же, в

Москве нет такого количества

фотографов-профессионалов и

специалистов кино. Просто «Кинофототехни-

ка-71» оказалась интересной и

полезной десяткам тысяч кино- и

фотолюбителей.

Взять хотя бы негативные

материалы, выпускаемые в ГДР. Вряд ли

найдется фотолюбитель, которому бы

не доводилось с ними работать.

Посетители выставки увидели не только

популярные фотопластинки и пленки

фирмы «ORWO», но и новинки. К ним

относится, например, документальная

пленка ДК-5 для съемки

микрофильмов.

Перед съемкой пленку A0 X 14

сантиметров) вставляют в

специальную кассету. Передвигая кассету

относительно обьектнва, можно на

одном негативе получить изображение

30—40 страниц текста. Если на

такую пленку нанести специальные

11

шифры, она может служить

одновременно и микрофильмом, и

перфокартой. Ее можно использовать в

информационно-поисковых системах.

Еще одна новинка фирмы

«ORWO» — фототехническая пленка

FO-6. На ней прекрасно получаются

репродукции даже с карандашных

набросков. Более того, репродукция

оказывается в 10—15 раз

контрастней своего бледного оригинала.

Пленка FO-6 с большой точностью

передает размеры снимаемого

изображения. Все дело здесь в особой,

абсолютно не деформирующейся

подложке — из полиэфирного пластика. И

последнее: новая пленка из ГДР после

обработки не скручивается, как

обычно, в сторону эмульсионного слоя.

Ее оборотная сторона покрыта

желатиновым слоем, который

уравновешивает стягивающие пленку силы.

Вроде бы пустяк, а для фотографа

удобство немалое...

В проспекте известной фирмы

«Кодак» есть любопытное утверждение:

в человеческой памяти из увиденного

сохраняется 30%, из услышанного —

20%. Значит, в идеальном случае

совместными усилиями зрения и

слуха можно усвоить 50% получаемой

информации.

Возможно, этими принципами и

руководствовались специалисты фирмы,

создавая диапроектор

«Кодак-карусель», в котором каждому кадру

сопутствует синхронное звуковое

сопровождение. С дистанционного

пульта аппарата оператор манипулирует

набором из 80 слайдов. Впрочем,

кадры могут сменяться и без участия

человека. На магнитной ленте, которая

хранит звуковое сопровождение —

музыку и поясняющий дикторский

текст, предусмотрены специальные

отметки— сигналы для автоматической

смены кадров.

С помощью проектора

«Кодак-карусель» можно иллюстрировать

лекции и иаучиые доклады, создавать

различные цветовые и звуковые

эффекты в театре. Причем для работы

прибора не нужно даже темноты:

сильный объектив и мощный

источник света гарантируют отличное изо-

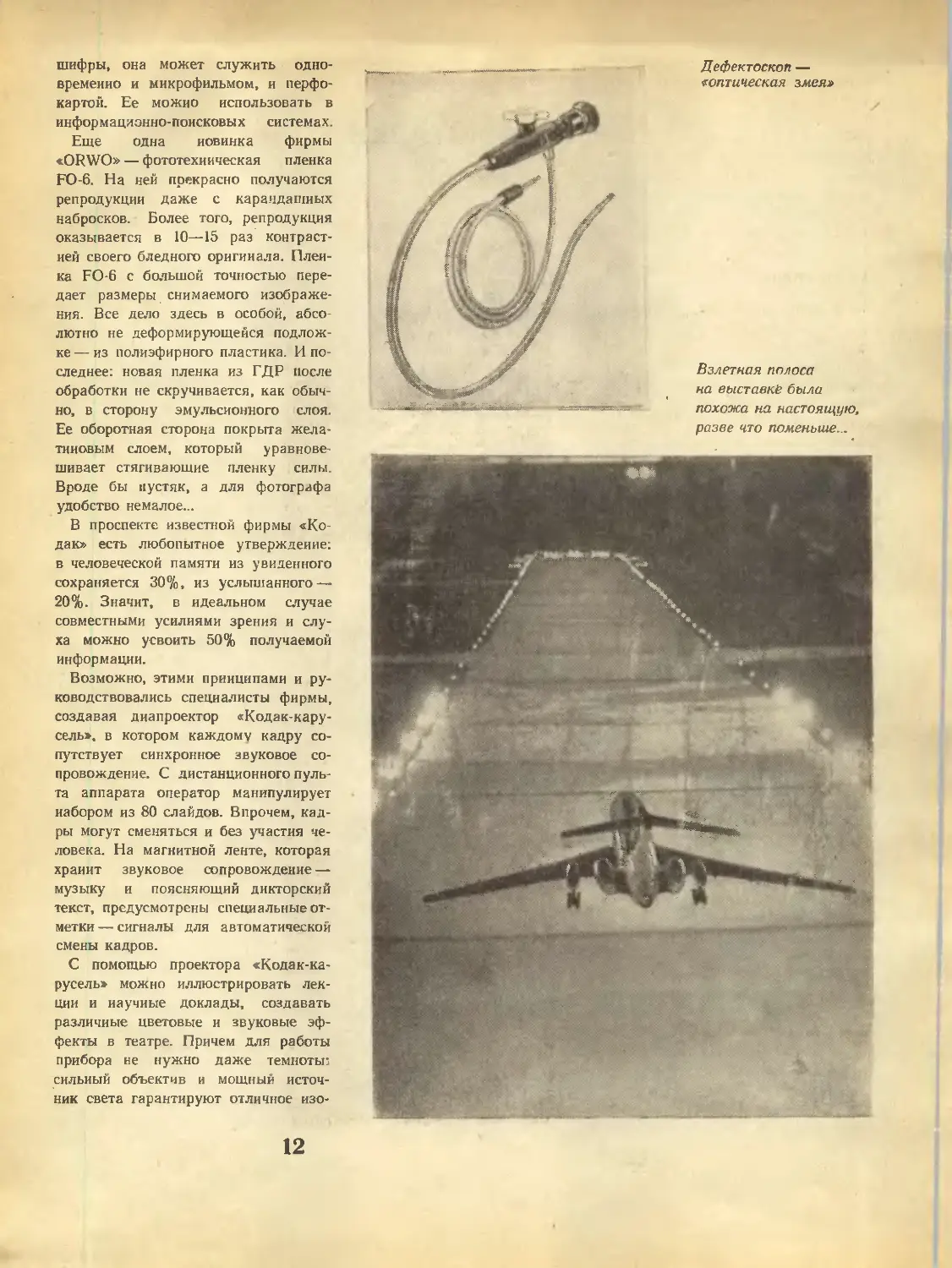

Дефектоскоп —

^оптическая змея»

Взлетная полоса

на выставке была

похожа на настоящую,

разве что поменьше...

12

бражение даже при солнечном свете

на экране размером от 40 X 40

(сантиметров) до 4 X 4 (метров).

Бесспорно, еще многие экспонаты

«Кинофототехники-71» заслужили

особого рассказа. Но их было несколько

десятков тысяч. Поэтому

ограничимся банальным утверждением:

выставка была очень интересной.

«АВИАСЕРВИС-71»

Сервис — это, по-иашему,

обслуживание. И посетитель выставки «Авиа-

сервис-71» ожидал прежде всего

узнать, как его будут в ближайшие

годы обслуживать на самом

современном виде транспорта — на

самолетах, в каких креслах он будет

возлежать, из какой посуды есть-пить.

Все это на выставке было. И сверх

современные финские стаканчики

кар гон, облицованный алюминиевой

фольгой, а изнутри покрытый поли

этиленовой пленкой. И сервироваль-

ные тележки-термосы. И мягкие

кресла на поролоне...

Но, думается, главное в

авиационном сервисе — это безопасность

полета. Этой стороне обслуживания

пассажиров было посвящено много

стендов и экспонатов. Вот один из них:

японский дефектоскоп для

обследования авиационного двигателя.

Это длинный, похожий на змею

шланг. Сходство со змеей усиливает

небольшое утолщение на одном из

концов, где расположены линзы и

электрическая лампочка. Оптическая

змея может проникнуть в самый

отдаленный закоулок мотора (его не

надо для этого разбирать), осветить

лампочкой деталь, которой

заинтересовались механики, и передать по

гибкому светопроводу из

стекловолокна четкое изображение детали на

экран или фотопластинку.

С помощью дефектоскопа можно в

десятки раз ускорить осмотр машин

между рейсами. Значит, сократить

время стоянок. А это уже сервис,

причем немалый. Не говоря уже о

безопасности полета.

Л. ЛАЗАРЕВ

Фото автора

ааш1

Чехословацкая служба

воздушных сообщений

«Меркурия» показала

на выставке

сервировальную

тележку-термос. Этот

аппарат создан

специально для наших

самолетов ИЛ-62,

ТУ-П4, ИЛ-18

Сервировка

по-авиационному.

Пластмассовая тарелка,

пластмассовый стакан,

пластмассовые вилка

и даже нож.„

13

И ХИМИЯ — И ЖИЗНЬ!

ЗАМЕТКИ

О

ХОРОШЕЙ

И

ПЛОХОЙ

ВОДЕ

НА II ВСЕСОЮЗНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

ПО ВОДНОЙ ТОКСИКОЛОГИИ

(БАКУ, ДЕКАБРЬ 1970 г.)

А. ИОРДАНСКИЙ,

специальный корреспондент

«Химии и жизни»

Вода? Я пил ее однажды.

Она не утоляет жажды.

Из восточной поэзии

ЗАДАЧА

Предмет изучения водной

токсикологии — вредное действие природных

вод на живые организмы. Наука

вполне современная: родилась оиа

тогда, когда на картах мира вдоль

голубых водных артерий стали

выстраиваться кружки, означающие

заводы и комбинаты — химические,

металлургические, машиностроительные,

горнодобывающие, — и от каждого

из них потянулись вниз по течению

хвосты загрязненной отходами воды,

когда появились водоемы больные и

мертвые, где уже не могут жить ни

рыбы, ни бактерии, ни водоросли.

Как все это сказывается на

условиях жизни людей — вопрос особый,

им занимаются гигиенисты. А водная

токсикология изучает бессловесные

водные организмы, которые первыми

принимают иа себя этот удар и

первыми от него погибают. Влияние иа

них загрязнений — серьезная

научная проблема. А кроме того, к числу

водных организмов относятся ведь и

рыбы, и они представляют уже не

только научный, но и хозяйственный

интерес.

Такие гидробиологические

исследования нужны ие только для того,

чтобы констати ровать наступающие

нередко печальные последствия

(хотя это тоже важно — и для иауки, и

особенно в тех сугубо практических

14

•% l.-.^boarJ.-'.^-

случаях, когда гидробиологов

приглашают в суд в качестве экспертов по

делу о безответственности директора

завода, сбросившего в реку ядовитые

отходы). Одна из важнейших задач

водной токсикологии — научиться

Предсказывать, какие изменения

произойдут в реке или озере, когда туда

начнут поступать сточные воды

строящегося на берегу комбината,

какие отходы окажутся самыми

опасными, какие требования нужно

поставить перед теми, кто проектирует

очистные сооружения этого

комбината. Только тогда, когда эта задача

будет окончательно решена, можно

будет надеяться, что и

констатировать будет нечего. Но пока еще

токсикологам приходится чаще всего и

прежде всего констатировать...

ПРОБЛЕМА

Нефть — один из главных источников

загрязнения, и о нем больше всего

говорилось на конференции. Отчасти,

может быть, и потому, что дело

происходило в Баку, где нефтяное

загрязнение — самый больной вопрос.

Но ведь оно беспокоит не только

бакинцев...

Нет числа разнообразным

патологическим изменениям, которые

наблюдают ученые решительно у всех

водных организмов, подвергнутых

действию нефти — даже ненадолго, даже

в ничтожных концентрациях. Такое

универсальное, всепроникающее

действие должно иметь какое-то единое

объяснение. Один из видных

токсикологов профессор Н. С. Строганов

высказал на конференции следующую

гипотезу. Как показывают последние

исследования молекулярных

биологов, во всех процессах, идуших в

живой клетке, огромную роль играют

клеточные мембраны —

надмолекулярные системы, состоящие в основном

из белка и липидов. Липиды — это

жироподобные соединения,

растворимые в углеводородах. А что такое

нефть, как не смесь углеводородов?

Не вызываются ли все разнообразные

нарушения жизнедеятельности

растворением липидной фракции мембран,

которые из-за этого теряют

биологическую активность? Подтвердить

(или опровергнуть) эту гипотезу

должны дальнейшие исследования.

НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ

Состав и численность

микроскопического населения реки, озера или

моря (и населения плавающего —

планктона, и обитающего иа дне —

бентоса) — самый чуткий показатель

«состояния здоровья» водоема. Самый

чуткий и самый объективный. До

недавнего времени выступления

биологов по вопросам охраны Каспия от

загрязнения не всегда оказывали

нужное действие, потому что зачастую

основывались на противоречивых, а

иногда даже спорных данных. Теперь

же сомневаться не приходится: с циф*

рами ие поспоришь. А цифры говорят

вот о чем.

В 1969 г. ученые Академии наук

Азербайджана объехали на экспеди-

15

це 1968 г. было принято специальное

постановление Совета Министров

СССР «О мерах по предотвращению

загрязнения Каспийского моря», в

прошлом году Верховный Совет

СССР утвердил бсновы всесоюзного

водного законодательства. Позиции

борцов за чистоту вод заметно

укрепились.

Есть уже и кое-какие практические

результаты. На Нефтяных Камнях,

где загрязнение моря нефтью было

особенно сильным, построен комплекс

сооружений для приема сточных вод,

их хранения и сдачи на специальные

суда. Появились в Баку катера-му-

соронефтесборщики, которые

понемногу прочесывают бухту, снимая с

поверхности мазутную пленку (и не

так чтобы помалу: один такой катер

за месяц собрал больше 270 тонн

нефтепродуктов!). Многое делается

и на промышленных предприятиях:

35 крупных заводов Азероаиджааа

перешли на оборотные системы

водоснабжения и не сбрасывают сточных

вод, а вся остальная

промышленность республики должна быть

переведена на водооборот к концу

пятилетки. Положение стало понемногу

улучшаться. Есть надежда, что еще

через семь лет очередная экспедиция

на «Бакуви» за планктоном и

бентосом вернется уже не с таким

скудным уловом.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Представьте себе замечательное

время (надо надеяться, что оно все-гаки

ционном судне «Бакуви» все

западное побережье Южного Каспия — от

Баку до Астары (об этой экспедиции,

в которой принимал участие и

корреспондент «Химии и жизни», мы

рассказывали в № 1 журнала за

1970 г.). В разных местах, на

разных разрезах и глубинах были

взвешены, подсчитаны и измерены все

микрожители моря. А потом

результаты сравнили с данными,

полученными теми же методами в точно

такой же экспедиции 1962 года, на тех

же разрезах и глубинах. Что же

получилось?

Биомасса фитопланктона, то есть

всех простейших организмов,

живущих в толще воды, за прошедшие

между двумя экспедициями семь лет

заметно уменьшилась. Сократилась и

биомасса донной фауны — зообенто-

са, особенно иа прибрежном

мелководье.

А ведь осетры и другие ценные

рыбы пасутся как раз иа мелководье,

и зообентос — их главный корм.

Естественно, что они стараются избегать

тех мест, где этого корма мало. По

сравнению с тридцатыми годами,

когда почти все море было еще чистым,

пути миграции осетров заметно

изменились...

УСПЕХИ

В последнее время гидробиологи и

ихтиологи, озабоченные загрязнением

Каспия, несколько воспрянули духом:

у их морских подопечных появилась

надежда на лучшее будущее. В кон-

16

придет), когда все реки и моря

снова станут чистыми. Интересно, что

будут тогда делать специалисты по

водной токсикологии?

Скорее всего, занятие найдется.

Одно новое направление

исследований для них, например, выясняется

уже сейчас.

Завод перешел иа водооборот,

теперь он изолирован от естественных

водоемов и больше их не загрязняет.

Но это не значит, что все его счеты

с гидробиологией покончены. Такому

заводу все равно иужеи водоем —

бессточное техническое

водохранилище, где ои будет держать нужные

запасы воды. Уже сейчас такие

водохранилища занимают тысячи

гектаров. А ведь микроорганизмы

живут и в иих — не те, конечно, что в

чистой воде, но все же живут,

питаются всякой попадающей туда

нефтехимией, в общем, функционируют.

С одной стороны, это хорошо: такие

бактерии ускоряют окисление

нефтепродуктов и помогают очищать воду.

А с другой стороны, — ведь из этого

водохранилища завод берет воду

для своих охлаждающих установок,

а бактерии, особенно термофильные,

обожают селиться в трубопроводах,

где выделяют разные активные

соединения, разрушающие трубы. Эта

биологическая коррозия за год

съедает миллиметровый слой металла!

Значит, нужно зиать, что за

бактерии живут в таких

водохранилищах, какие из иих опасны для

металла, а какие нет, как поддерживать

их численность в нужных пределах.

Рисунки

В. БИСЕНГАЛИЕВА

Вот и новое научное направление —

токсикология технических водоемов;

ОПАСЕНИЕ

Вообще безработица токсикологам

пока не грозит.

Все чаще в газетах появляются

сообщения о разведочном бурении на

нефть под диом Черного моря. Если

здесь будут добывать нефть, к этому

нужно заранее подготовиться, чтобы

не повторить прежних — своих и

чужих— ошибок, чтобы не загубить

нефтью пляжн Фороса и Мисхора,

черноморскую кефаль и камбалу.

Научную основу для этого должны

будут создавать, в числе прочих, и

токсикологи.

Планируется расширение

нефтедобычи и на Каспии. Все дальше в

море уходят вышки и эстакады: они

идут навстречу друг другу с запада,

от Апшероиа, и с востока, от Челеке-

на. Недалеко то время, когда оии

встретятся, — нефть будут добывать

иа всем протяжении мелководного

Апшероиского порога, соединяющего

азербайджанский берег с

туркменским. Нужно принять все меры,

чтобы новые морские промыслы не

загрязняли море, иначе южная часть

Каспия может оказаться отрезанной

от северной сплошной нефтяной

полосой, которая преградит

сформировавшиеся за тысячелетия маршруты

миграции ценных рыб. Опять нужны

новые исследования. Об их

результатах токсикологи будут докладывать

иа следующей конференции...

2 Химия и Жизнь, № 7

17

НОВЫЕ ЗАВОДЫ

ДЖАМБУЛЬСКИЙ

СУПЕРФОСФАТНЫЙ

КРУПНЕЙШИЙ

В

МИРЕ

И Среди природных богатств Казахстана

выделяется уникальное месторождение

фосфоритов в Каратау. Разведанные

запасы минерала достигают здесь полутора

миллиардов тонн. На каратауских

фосфоритах работают построенные в Чимкенте и

Джамбуле химические предприятия по

производству минеральных удобрений.

Щ Свою первую продукцию — ортофос-

форную кислоту и двойной

гранулированный суперфосфат — Джамбульский завод

двойного суперфосфата дал в конце 1969

года.

Щ В 1970 году завод выпустил для полей

республики около 600 тысяч тонн

высококачественных удобрений. Джамбульский

двойной суперфосфат содержит 46—48%

усвояемого фосфорного ангидрида (Р2О5).

И На оборудовании, которое

используется для производства суперфосфата, сейчас

осваивают другой продукт — кормовой мо-

нокальцийфосфат. Введение этого

вещества— самой концентрированной и

эффективной из современных кормовых

добавок— в рацион коров позволяет повысить

удои, увеличить вес и плодовитость

животных. Один рубль, затраченный на

приобретение и применение монокальцийфосфата,

приносит животноводческим хозяйствам

6—Ю рублей чистого дохода.

И В конце 1970 года на Джамбульском

заводе вступил в строй цех по

производству сложных удобрений. Впервые в нашей

стране в промышленном масштабе был

получен диаммофос — удобрение,

содержащее 48% фосфорного ангидрида и 19 %

азота. В 1971 году завод выпустит 100

тысяч тонн этого вещества, к концу

пятилетки— около миллиона тонн.

Щ В недалеком будущем Джамбульский

завод двойного суперфосфата станет

крупнейшим в мире предприятием по

производству минеральных удобрений. После

пуска последней очереди его годовая

производительность достигнет двух миллионов

тонн концентрированных и сложных

удобрений.

А. И. НЕДЕШЕВ

18

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОВЫЙ ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК СССР

25—28 мая в Москве проводило общее собрание

Академии наук СССР, на котором состоялись

выборы руководящих органов академии.

Президентом Академии наук СССР вновь избран

академик М. В. Келдыш — выдающийся

ученый-математик, видный общественный деятель и крупный

организатор, вот уже десять лет возглавляющий штаб

советской науки.

Вице-президентами Академии наук СССР избраны:

крупный советский ученый, известный специалист

в области механики, прикладной физики и

энергетики академик М. Д. Миллионщиков (на новый срок);

выдающийся ученый в области радиотехники,

директор Института радиотехники и электроники АН

СССР академик В. А. Котельников;

известный ученый в области биохимии растений и

молекулярной биологии, заведующий кафедрой

биохимии растений МГУ академик А. Н. Белозерский;

выдающийся ученый в области геохимии,

радиохимии, космохимии, биогеохимии и аналитической

химии, директор Института геохимии и

аналитической химии АН СССР академик А. П. Виноградов (на

новый срок);

крупный ученый-философ, директор Института

С 18 по 24 августа в Москве будет работать

тринадцатый Международный конгресс по истории

науки. Такие конгрессы периодически проводят

Международный союз истории науки и

Международная Академия истории науки.

Союз был учрежден в Лозанне, в 1947 году.

Сейчас в него входит около тридцати стран. Членами

союза могут быть праеителъства, академии наук,

научные учреждения; но представлять историю

науки своей страны может лишь одна организация.

В союзе шесть комиссий: библиографии, научных

приборов исторического значения, публикации

трудов, документации, преподавания истории науки,

истории техники. Кроме того, в нем работает

Эйнштейновский комитет. При финансовой поддержке

ЮНЕСКО союз издает журнал — «Международный

архив истории науки». В работе журнала и

комиссий принимают активное участие советские ученые.

Международная Академия истории науки

существует с 1935 года. Она направляет научную дея-

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС академик

П. Н. Федосеев;

выдающийся ученый в области математики и

механики, Председатель Сибирского отделения АН

СССР академик М. А. Лаврентьев (на новый

срок).

Исполняющим обязанности Главного ученого

секретаря Президиума АН СССР избран крупный

специалист в области технической биохимии и

промышленной микробиологии, директор Научного центра

биологических исследований АН СССР в Пущине,

член-корреспондент АН СССР Г. К. Скрябин.

В новый состав Президиума вошли академики-

секретари отделений Академии наук СССР. По

Секции химико-технологических и биологических наук

это академики А. Н. Несмеянов (Отделение общей и

технической химии), Н. М. Жаворонков (Отделение

физико-химии и технологии неорганических

материалов), А. А. Бвев (Отделение биохимии, биофизики

и химии физиологически активных соединений),

Е. М. Крепе (Отделение физиологии) и Я. В. Пейве

(Отделение общей биологии).

В Президиум Академии наук СССР избраны также

и другие крупные деятели науки, в том числе

выдающийся ученый-химик академик Н. Н. Семенов.

тельность союза. Академия опубликовала более

двадцати томов интересных историко-чаучных

изысканий.

В послевоенные годы было проведено пять

конгрессов по истории науки: во Флоренции и Милане

A956), в Барселоне и Мадриде A959), в Итаке м

Филадельфии A962), в Варшаве и Кракове A965), в

Париже A968). Скоро историки науки встретятся в

Москве.

На заседании секции историков химии и

фармации на конгрессе будет прочитано более

шестидесяти докладов. Их темы: проблемы истории химии,

фундаментальные химические законы и теории,

успехи химии в разных странах, древность и средние

века, лекарственная химия, химическая техника и

технология. Организационный комитет конгресса

находится в Москве (Старопанский пер., 1/5).

Председатель организационного комитета— академик

Б. М. Кедров; ответственный секретарь — кандидат

физико-математических наук А. И. Володарский.

ИСТОРИКИ НАУКИ СОБЕРУТСЯ В МОСКВЕ

2»

19

«...Исторически условны пределы приближения наших знаний

к объективной, абсолютной истине, но безусловно

существование этой истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней.

Исторически условны контуры картины, но безусловно то, что эта

картина изображает объективно существующую модель».

ЛЕНИН

Л. И. ПОНОМАРЕВ

Рисунки

Ю. ВАЩЕНКО

АТОМЫ,

ЛУЧИ,

КВАНТЫ

Мы подошли к концу нашего рассказа.

Можем ли мы теперь осмысленно ответить

на два основных вопроса, которые задали

в самом начале:

что такое квантовая механика?

что такое атом?

Уточнение понятий — занятие сложное и

не всегда безобидное. В свое время Сократ

поплатился жизнью за настойчивые

попытки уяснить смысл основных

морально-этических понятий: добро и зло, истина и

заблуждение, справедливость и закон...

Сократ жил в античной Греции времен ее

наивысшего расцвета. Как истинный мудрец он

проводил свои дни на солнечных

площадях Афин и испытывал сограждан

вопросами вроде следующего:

«Скажи мне, многоученый Гиппий, что

есть прекрасное?» Ученый собеседник с

энтузиазмом брался за объяснения, но очень

скоро убеждался, что не может выйти за

круг примеров, толкуя более или менее

понятно, что такое прекрасная женщина,

прекрасный горшок с кашей или прекрасная

лошадь, но не будучи в состоянии

объяснить, что есть прекрасное само по себе, то

есть отделить сущность от явления.

Трагизм этой типичной мыслительной

ситуации понимали во все времена.

Понимали и смирялись.

«Истина лежит за пределами сознания и

потому не может быть выражена

словами»,— говорили в древней Индии. «О чем

нельзя сказать словами, о том следует

молчать», — пишут современные философы.

Двенадцатая, заключительная статья «Атомы,

лучи, кванты». Предыдущие статьи см. в «Химии и

жизни*, 1968, № 1, 2, 4 и 5; 1969, № 1, 5 и 12; 1970,

№ 5, 6 и И; 1971, Я» 2 и 4.— Ред.

ПОНЯТИЯ

В своем стремлении ответить на вопрос

«что такое атом?» мы неизбежно приходим

к тем же философским трудностям. Как и

древние философы, мы не в состоянии

преодолеть их с помощью слов. Но с

развитием науки появились формулы, которые

позволяют многие из этих трудностей обойти.

Мы постепенно убедились, что атом —

это не спектральные линии, которые он

испускает, и не многообразие кристаллов,

которые из атомов построены, не тепло

раскаленного железа, и не электроны, которые

из атомов вылетают. Подобно

собеседникам Сократа, мы теперь вынуждены

признать, что атом — это нечто, стоящее по ту

сторону всех упомянутых явлений. После

наших многочисленных попыток определить

сущность атома мы могли бы сказать

просто: «Атом — это все то, что мы теперь о

нем знаем». Но, конечно, это опять не

определение, а благовидный предлог его

избежать.

Теперь, как и раньше, мы убеждаемся,

что многообразие и сложность понятия

«атом» не в состоянии вместить ни одно

слово нашей речи. В свое время мы

обратились к уравнениям квантовой механики и

с помошью формул, минуя слова и строгие

определения, построили для себя образ

атома, сознательно следуя при этом

методу современной физики.

В чем суть этого метода? Прежде всего,

он запрещает говорить о явлениях самих

по себе, независимо от способа их

наблюдения. Для физики оба эти понятия — две

стороны одной и той же физической

реальности, которую он изучает. Они

несовместимы, и(?о эксперимент (наблюдение) разру-

20

шает первозданное явление, но они равно

необходимы, ибо без наблюдения мы

вообще ничего не знаем о явлении. А для их

полного описания необходимо гармоничное

сочетание понятий и формул.

На этом этапе цепочка познания

современной науки — от явления, через опыт,

понятия и формулы к образу — еще раз

видоизменяется, усложняется и приобретает

вид:

{явление \

наблюдение J

-> образ.

{понятие )

i t }-

формула)

Нынешние физики начинают свое

обучение с формул. Наверное, это разумно: при

изучении любого иностранного языка

лучше сразу учиться говорить, а не выяснять

каждый раз, почему какое-то слово

пишется так, а не иначе. Вслед за формулами

они усваивают слова, которые необходимо

произносить и без которых вообще

невозможно общение между людьми. Однако

формулы не имеют точных словесных

эквивалентов, и поэтому обучение современной

физике состоит в том, чтобы излагать

непривычные вещи привычными словами, но

каждый раз немного с новой точки зрения.

Тем самым добиваются погружения новых

понятий из сферы логической и

сознательной в сферу интуитивную и

подсознательную — условие, необходимое для всякого

творчества.

Язык, на котором общаются между собой

ученые — русский, английский,

французский,— часто лишь по отдельным словам

можно назвать таковым. По существу, это

некий особый язык, приводящий в отчаяние

литературных редакторов. Однако при

всякой попытке причесать корявую научную

21

фразу по нормам литературного языка она

что-то теряет, как иностранные стихи даже

в хорошем переводе.

Непричесанная «физическая правда»

состоит в том, что

атомный объект — это физическая

реальность, свойства которой можно описать

с помощью уравнений квантовой механики;

квантовая механика — это система

формул, понятий и образов, которая позволяет

представить, объяснить и предсказать

наблюдаемые свойства атомных объектов.

Два эти определения, поставленные

рядом, выглядят как насмешка над здравым

смыслом, однако совершенно естественны

в рамках принципа дополнительности Бора.

Точно так же, как координата и импульс,

волна и частица, вероятность и

достоверность, они не могут заменить одно другое,

и любое из них нельзя определить

полностью без другого, дополнительного ему.

К этому необходимо привыкнуть, с этим

необходимо сжиться, такова судьба всех

действительно глубоких понятий — Нильс

Бор до конца жизни не уставал это

повторять.

Конечно, оба наши теперешние

определения— атома и квантовой механики,

взятые сами по себе, в отрыве от опытов, на

основе которых они возникли, еще ничего

не означают. Они лишь закрепляют на

языке формальной логики тот образ, который

постепенно формировался в нашем

сознании, во многом помимо нашей воли.

Рассказ о квантовой механике на этом

можно было бы и закончить, если бы не

одно важное обстоятельство: назвав атом

физической реальностью, мы невольно

коснулись обширной пограничной области

между естественными науками и философией.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Зайдите в любую лабораторию и

попытайтесь с порога определить, какое явление

природы в ней изучают. Вы увидите перед

собой нагромождение приборов и путаницу

проводов, за которыми нельзя разглядеть

не то что явление, но даже ученых,

которые призваны его изучать.

В этой обстановке такие, например,

слова: «Мы изучаем здесь расщепление

спектральных линий в магнитном поле» —

могут вызвать у вас лишь вежливое

внимание, но отнюдь не доверие. Даже когда вам

в руки дадут фотопластинку и вы увидите

на ней узкие черные линии, у вас еще не

возникнет никаких ассоциаций с атомами,

из недр которых (как станут убеждать вас

хозяева) испущены те самые лучи, которые

впоследствии были преобразованы

спектроскопом и оставили на фотопластинке

резкие следы. Для человека непосвященного

все подобные объяснения выглядят очень

неубедительно. Ему более или менее

понятно, как по стуку мотора механик

определяет его неисправность или как врач по

жалобам больного может поставить

правильный диагноз. Потому что он знает: всегда

можно разобрать мотор — детали его при

этом не изменятся, и на худой конец

можно произвести вс«крытие и убедиться в

правильности диагноза. В обоих случаях

известны все части, из которых устроено целое.

С атомами все много сложнее. Мы

наблюдаем внешние проявления их свойств:

спектры, цвет тел, их теплоемкость и

кристаллическую структуру, но мы не можем

после этого снять некую крышку и

посмотреть, как атом устроен «на самом

деле». На основе всей совокупности фактов,

понятий и формул мы создали для себя

некоторый образ атома. Но поскольку не

существует независимого способа проверить

этот образ, то возникает естественный

вопрос: а нельзя ли придумать другой образ

атома, который, однако, приводил бы к тем

же самым наблюдаемым следствиям?

Вопрос этот не праздный, им занимались

многие признанные ученые. Житейский

скептический ум формулирует его

несколько иначе: «Все, что вы придумали, —

неправда, на самом деле все не так». Хотя

тот же ум не в состоянии объяснить, что,

собственно, он спрашивает.

В житейском смысле слова на самом

деле существует лишь то, что мы можем

проверить с помощью наших пяти чувств, либо

же то, в чем мы *можем убедиться с

помощью продолжения наших чувств —

приборов. Даже с последним утверждением-

согласились далеко не сразу: современники

Галилея уверяли, что солнечные пятна и

спутники Юпитера суть лишь ошибки

зрительной трубы, которой он пользовался. По-

видимому, со времен Галилея мы ушли

немного вперед, поскольку верим теперь в

истинность показаний приборов. Но

остается еще свобода для толкования этих

показаний. Вопрос «на самом деле» теперь

22

означает: насколько однозначно толкование

опытов отвечает сути явлений, недоступных

непосредственному чувственному

восприятию?

Справедливости ради следует признать,

что факты и понятия науки допускают

свободу толкований, — но только в процессе

их открытия и становления. Коль скоро же

они включены в общую систему знаний и

согласованы с ними, изменить их почти

невозможно, если не переходить при этом

границы их применимости. Именно так

обстоят дела и с моделью атома, которую

создали теперь для себя (и других) ученые.

Факты и понятия науки установлены в

разное время разными людьми, часто при

случайных обстоятельствах. Но взятые

вместе, они образуют единую закономерную

систему. Под давлением новых фактов

система эта непрерывно изменяется и

уточняется, но никогда не теряет цельности и

своеобразной законченности.

Становление системы научных знаний

можно в чем-то уподобить биологической

эволюции: как и новые виды в живой

природе, новые понятия в науке возникают

только на основе старых. И точно так же в

ней неизвестен тот первый зародыш, с

которого началось развитие всей системы.

Мы не можем изменить ход биологической

эволюции хотя бы потому, что не знаем

всех причин, которые привели ее к

нынешнему состоянию. Точно так же система

научных знаний не зависит от желаний

человека. Конечно, он может менять в ней

отдельные звенья —как селекционер выво-

дит новую породу. Но в целом процесс

формирования научных • знаний

подчиняется своим внутренним законам, познать

которые вполне нам пока не удалось и

изменить их не под силу.

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА

При углублении и уточнении системы

научных знаний мы вынуждены все дальше и

дальше отходить от непосредственных

чувственных восприятий и от понятий,

которые возникли на их основе. Этот процесс»

вероятно, уже необратим, но не следует

огорчаться по этому поводу, коль скоро

наш разум способен понять даже то, чего

мы не в состоянии наглядно представить.

Абстрактность научных понятий — такая

же необходимость, как изобретение

буквенного письма взамен древних рисунков и

иероглифов. Ни одна буква в слове

«носорог» не напоминает его самого, и тем не

менее все слово безошибочно вызывает в

памяти нужный образ. Всем очевидно, что

нынешняя культура немыслима без

книгопечатания, но еще далеко не каждому

ясно, что без дальнейшего абстрагирования

научных понятий развитие науки

невозможно. Одним словом, абстрактная наука, как

и музыка, требует не оправдания, а

глубокого понимания.

Те цепочки познания, которые мы

рисовали — от явления через понятия и формулы

к образам, — не более чем схемы, дающие

довольно слабое представление о сложных

процессах, происходящих в сознании

человека, когда он из беспорядочного набора

фактов пытается выделить простые связи

между ними, определить их словами и

найти им место в общей картине природы.

Отдельное слово еще не образует языка —

необходим набор слов и правила

грамматики, по которым они сочетаются. Точно так

же отдельный научный факт, каким бы

важным он ни казался, еще ничего не

означает сам по себе, если неизвестно его место

в общей системе знаний, и лишь вместе со

своим толкованием он получает смысл и

значение.

Вспомните историю D-линии натрия. Ее

наблюдал уже Фраунгофер, но разве мог

он подозревать, что держит в руках ключ

ко всей квантовой механике? Он видел, что

D-линия расщепляется на две компоненты.

Но разве знал он, что это влияние спина

электрона? Электрон, квантовая механика,

спин — во времена Фраунгофера эти

понятия еще не сложились. А без них D-линия

натрия — просто любопытный факт, не

ведущий ни к каким глубоким следствиям.

Лишь после опытов многих других людей,

лишь после создания системы понятий и

формул, которую назвали квантовой

механикой, стало ясно, что D-линия натрия —

один из тех фактов, которые меняют самые

основы нашего мышления.

То, что понятия возникают на основе

новых фактов, очевидно всем. Но не все

сознают, насколько смысл новых фактов

зависит от понятий, которыми пользуются для

их толкования. С развитием и углублением

научных знаний это взаимное влияние

фактов и понятий постепенно усиливается, и

результат этого взаимодействия часто

называют информационным взрывом —

настолько быстро бесконтрольное

взаимовлияние новых фактов и понятий ведет к

реальным практическим последствиям.

Никто никогда не узнает тот первый

научный факт и то первое научное понятие,

с которых началась эволюция нынешней

науки. А вместо «объяснение природы»

естествоиспытатели все чаще говорят об

«описании природы».

«Мы теперь лучше, чем прежнее

естествознание, сознаем, что не существует такого

надежного исходного пункта, от которого

бы шли пути во все области нашего

познания, но что все познание в известной мере

вынуждено парить над бездонной

пропастью. Нам приходится всегда начинать

где-то со средины и, обсуждая

действительность, употреблять понятия, которые лишь

постепенно приобретают определенный

смысл благодаря их применению...». Эти

слова Гейзенберга близки и понятны

каждому физику, химику, биологу — в жизни

каждого из них тоже бывают минуты,

когда они удивляются, что познание природы

все-таки возможно. «Единственная загадка

мира —его познаваемость», — часто

повторял Эйнштейн.

Физическая реальность — очень глубокое

понятие и, как все глубокие понятия

нашего языка, не имеет однозначного смысла.

Это понятие первично, и его нельзя

достаточно строго определить логически через

более простые. Его необходимо принять,

предварительно вложив в него тот смысл,

который диктует нам вся наша прежняя

24

жизнь. Очевидно, смысл этот меняется с

развитием науки, точно так же, как и смысл

понятия «атом».

Наши предки верили, что пять чувств

дают им правильную картину реальности,

поскольку с их помощью удавалось

избегать реальных опасностей и выжить. На

этом этапе развития сознание лишь

группировало и анализировало данные чувств.

Пришли другие времена — и сознание

само стало творить реальность: оно рисовало

подробные картины ада и рая и стремилось

отчетливо представить себе деяния

многочисленных богов. Потом наступило время

очистительного сомнения: нельзя

безоговорочно доверять чувствам (мы не ощущаем

движения Земли, но ведь она вертится!),

но и выводы сознания необходимо

проверять опытом (звезды, в которых прежде

видели и души усопших, и светильники

ангелов, оказались просто далекими солнцами).

С приходом науки понятие реальности

изменилось неузнаваемо, и реальность

человека XX века так же далека от

реальности древних греков, как современный атом

от атома Демокрита. Решающие штрихи в

этой новой картине физической реальности

дорисовала квантовая механика. Пожалуй,

это главная причина, которая будит

желание людей понять, «что такое квантовая

механика?» Но вместе с тем это довольно

абстрактное знание, приобретенное

однажды, необратимо влияет на всю

последующую жизнь человека — на его отношение

к науке и даже на его моральные критерии.

Вероятно, так же изменяет человека

изучение музыки.

Конечно, нельзя стать музыкантом,

только посещая концерты, даже ежедневно,—

для этого вначале необходимо долго и

упорно играть простые гаммы. Точно так

же при знакомстве с любой наукой всегда

наступает момент, когда человек должен

выбирать: останется ли он любителем в ней

или же станет профессионалом. В первом

случае ему достаточно усвоить понятия н

1

25

образы науки и —если сможет —

почувствовать их красоту. Во втором случае он

обязан учиться ремеслу: изучать взаимную

связь понятий и способы их выражения на

языке математики. Без этого ему будет

недоступна радость мастера и музыканта.

Прочитав все предыдущие статьи об

атомах, лучах и квантах, йы узнали только

первые ноты квантовой механики и, быть

может, научились брать несколько

звучных аккордов. Однако если, не вникая в

законы гармонии квантовой механики, вы

все же почувствовали красоту ее

мелодии,— задача этих заметок выполнена.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

РЕДАКТОРА

ОБ АВТОРЕ

•*"%

«Атомы, лучи, кванты», с которыми

постоянный читатель журнала

знаком уже больше трех лет, дочитаны.

А в издательстве сМолодая гвардия»

выходит книжка, получившаяся из

этих двенадцати статей; она

называется «По ту сторону кванта».

На самом деле у кванта нет нн

этой, нн той стороны, ио все же

новое название чем-то удачней того, к

которому мы привыкли в «Химии и

жизни». Потому что рассказ этот не

только об атоме и не только о

квантовой механике. Это еще и рассказ

о познании вещей, о научном

творчестве, о науке и о ее людях.

И здесь уместно сказать несколько

слов о том, в каком знакомстве со

своей темой находится автор.

В начале 60-х годов в Дубне

изучали одно из янленнй физики

элементарных частиц: ядерную реакцию,

именуемую на научном языке

перезарядкой остановившегося пи-минус-

мезона на протоне. Почему-то

реакция эта происходила чаще или реже

в зависимости от того, какое

соединение водорода обстреливали

мезонами. Иначе говоря, то, что

происходило в ядре атома водорода, зависело

от другого элемента, связанного с

водородом в молекулу.

Литература вправе досказать

читателю не все, оставляя ему

возможность что-то додумать и понять

самому. В науке труднее — ей полагается

объяснять все. А хорошие объяснения

встречаются и н популярных

журналах ие так уж часто. В науке, где

их называют теориями, человек,

который сумеет нечто верно объяснить,

находится тоже не сразу.

Так было и в случае с реакцией

пи-минус-мезона.

Затем появилась гипотеза,

получившая название модели больших ме-

зомолекул. Она предполагает, что