Author: Гиллберга К. Хеллгрена Л.

Tags: психиатрия психопатология психические (душевные) болезни психозы невропатология алкоголизм как болезнь нейрохирургия

ISBN: 5-9231-0427-Х

Year: 2004

Text

Под редакцией

Кристофера Гиллберга

и Ларса Хеллгрена

Психиатрия

детского

и

поЭростко&ого

&озрзстз

Издательский дом

ГЭОТАР-МЕД

м**\

WX

Barn- och ungdomspsykiatri

Under redaktion av

Christopher Gillberg

och

Lars Hellgren

NATUR OCH KULTUR

Психиатрия детского

и подросткового возраста

Под редакцией

Кристофера Гиллберга

и

Ларса Хеллгрена

Русское издание

под общей редакцией

академика РАМН

П. И. Сидорова

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

«ГЭОТАР-МЕД»

2004

УДК 616.89-053.2

ББК 56.14

П86

Перевод со шведского Ю.А. Макковеевой

П86 Психиатрия детского и подросткового возраста / Под ред. К. Гиллберга и

Л. Хеллгрена, Рус. изд. под общ. ред. П.И. Сидорова; Пер. со швед. Ю.А. Мак-

ковеевой. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 544 с.

ISBN 5-9231-0427-Х

Шведское руководство по психиатрии детского и подросткового возраста адресовано пси-

хиатрам и наркологам, психотерапевтам и психологам, социальным работникам и педагогам,

студентам и родителям. Оно отвечает идеологии мультидисциплинарной бригады, работаю-

щей с юным пациентом и объединяющей в партнерском режиме семью и больного, врача,

клинического психолога и социального работника.

УДК 616.89-053.2

ББК 56.14

© Forfattarna och Bokforlager Natur och Kultur, Stockholm, 1990, 2000

ISBN 5-9231-0427-X © Перевод. Издательский центр СГМУ, г. Архангельск, 2004

Содержание

Об авторах 15

Предисловия 17

Предисловие к русскому изданию 19

1 Эпидемиология 23

Кристофер Гиллберг

Наглядная эпидемиология 23

Большие города-провинции:

причины, от которых зависит

частота психических нарушений 24

Нейробиологические

и психосоциальные факторы 24

Частота некоторых

психических нарушений 25

Внешнее и внутреннее поведение 25

Девочки и мальчики 27

Заключение 27

2 Значение биологических факторов 28

Мяхг Фриск и Кристофер Гиллберг

Значение конституции 28

Что такое конституция? 28

Конституция и строение тела 29

Интеллект 29

Характер и темперамент 29

7&лш психофизического созревания 30

Значение наследственных факторов 31

Значение других

биологических факторов 32

Повреждение мозга в генезе

психических проблем у детей 32

Пре-у пери- и неонатальные

факторы риска ЪЪ

Дисфункция мозга

как следствие его травмы 34

Повреждения после энцефалита

и менингита 34

Влияние поражений мозга при

эпилепсии и других болезнях ЦНС 34

Загрязнение окружающей среды 35

Физические болезни и инвалидность 36

Пол, рост, масса тела;

размер головы и внешность 36

Заключение 37

3. Клиническая генетика в психиатрии

детского и подросткового возраста 38

Ян Вальстрём и Педер Расмуссен

Введение 38

Хромосомы 38

Транскрипция и трансляция 39

Репликация 40

Деление клеток и оплодотворение 40

Мутации 41

Диагностика 42

Моногенная наследственность 44

АутосомнО'доминантная

наследственность 44

6 СОДЕРЖАНИЕ

Аутосомно-рецессивная

наследственность 45

Рецессивная наследственность,

связанная с Х-хромосомой 45

Доминантная наследственность,

связанная с Х-хромосомой 45

Сложная, или полигенная,

наследственность 46

Наследственность

и окружающая среда 46

Хромосомные мутации 47

Количественные изменения хромосом 47

Структурные изменения хромосом 47

Аутосомно-доминантные

наследственные болезни 48

Острая интермиттируюгцая

порфирия (ОИП) 48

Туберозный склероз (ТС) 48

Нейрофиброматоз,

болезнь Реклингхаузена 48

Аутосомно-рецессивные

наследственные болезни 49

Болезнь Феллинга, фенилкетонурия 49

Наследственные болезни,

связанные с полом 50

Ломкая Х-хромосома 50

Другие хромосомно обусловленные

заболевания 51

Синдром Дауна — синдром

трисомии хромосомы 21 51

Синдром Эдвардса (трисомия

хромосомы 18), синдром Патау

(трисомия хромосомы 13) 52

Синдром Клайнфелтера, XXY 52

Синдром Тернера, ХО 52

Синдром двойных Y-хромосом, XYY 53

Маркерный хромосомный синдром 53

Другие генетически обусловленные

заболевания, которые представляют

интерес для психиатрии

детского возраста 53

Синдром Вильямса,

синдром лица эльфа 53

Синдром Прадера—Вилли 54

Синдром Ангельмана 54

22ql 1 -делеция, CATCH 22,

синдром ДиДжоржа 54

Заключительные комментарии 55

4. Усыновление в перспективе

исследований: социальные

и генетические аспекты 57

Михаэль Буман

Введение 57

Законодательство по усыновлению 57

Несовершенство законов, приведшее

к социальным проблемам 59

Усыновление как гарантия

безопасности 59

Тайна усыновления 60

Приемный ребенок — группа риска? 60

Усыновление — ключ к знаниям 61

Усыновление как мера лечения

в социальной охране детей 62

Оценка последствий 63

Генетические исследования

усыновления: связь между

наследственностью

и окружающей средой 64

Генетические и фенотипические

вариации 65

Наследуется ли «социальное наследие»? 66

«Метод усыновления» 67

Аффективные болезни 61

Шизофрения и родственные ей

синдромы 61

Асоциальные личностные нарушения 68

Злоупотребление алкоголем

и наркотиками 70

Два типа алкогольной зависимости 11

Заключение 72

5. Значение психологических факторов

в психодинамической перспективе 73

Магнус Килбом

Введение 73

Теоретические точки зрения 74

Наследственность и среда 74

Проблематичное восприятие причин 75

Психодинамический подход 76

Личность — динамическая система 16

Аспект развития 11

Симптом и характер 11

Психическая травма 78

Воздействие психологических факторов 79

Семья 79

Связь родители —ребенок 80

Вина родителей? 81

6. Психодинамические теории развития 84

Магнус Килбом

Введение 84

Первый год жизни 87

Обзор 87

СОДЕРЖАНИЕ

Развитие инстинктов (влечений) 87

Развитие объектных отношений 88

Развитие «Я»-функций и объектных

отношений 88

Развитие отношений

разделения — индивидуализации 90

Второй год жизни 91

Обзор 91

Развитие влечений 91

Развитие объектных отношений

и отношений разделения —

индивидуализации 92

Развитие объектного постоянства 93

Развитие «Я» 94

Третий и четвертый годы жизни 95

Обзор 95

Развитие влечений 95

Развитие объектных отношений

и отношений разделения —

индивидуализации 95

Развитие «Я» 97

Латентный возраст 97

Обзор 97

Развитие влечений 97

Объектные отношения и развитие «Я» 98

Предподростковый период 99

Обзор 99

Развитие влечений 100

Развитие объектных отношений 100

Развитие «Я» 100

Отрочество 100

Обзор 100

Развитие влечений 101

Развитие объектных отношений 101

Развитие «Я» 102

Заключение 103

7 Классификация 104

Кристофер Гиллберг

Введение 104

Требования

к диагностической системе 104

Внешнее и внутреннее поведение 106

Многоосевая классификация 107

ICD-10 (MKE-lO)uDSM-F/ 107

Некоторые основные

психиатрические диагнозы

в психиатрии детского

и подросткового возраста 108

Практические взгляды

на классификацию 108

Описание случаев 109

8. Выявление и методика обследования 113

Кристофер Гиллберг

Введение 113

Анамнез 113

Наследственность 114

Социальные, семейные

и другие обстоятельства 115

Раннее психомоторное

развитие ребенка 115

Беременность, роды и период

новорожденности 115

Общие взгляды на технику

интервьюирования 115

Анамнез, полученный от ребенка 116

Клиническое психиатрическое

обследование ребенка 117

Диагностическая беседа с семьей 117

Психологическая тест-методика

и оценка развития 117

Обобщение данных нейробиологи-

ческих методик исследования 118

9. Психиатрия детей раннего возраста 126

Петер де Шато

Введение 126

Психопатология 126

1. Нарушения в социальном

развитии и коммуникации 126

2. Нарушения в поведении 127

3. Аффективные нарушения 129

4. Посттравматические

стрессовые расстройства 129

5. Нарушения адаптации 130

Заключение 131

10. Эмоциональные нарушения 132

Кристофер Гиллберг

Введение 132

Эпидемиология 132

Состояние страха у детей 134

Фобии 134

Навязчивые состояния 135

Конверсионный синдром 137

Отказ от посещения школы

(невротический отказ от школы,

школьная фобия) 138

Избирательный мутизм 139

Долговременный прогноз при

эмоциональных нарушениях 140

8 СОДЕРЖАНИЕ

11. Депрессия 141

БеритЛагерхейм

Введение 141

Картина симптомов

при депрессии у детей 142

Проявления депрессии

в зависимости от возраста 143

Младенческая депрессия 143

Депрессия у маленьких детей 143

Возраст пять — шесть лет 144

Школьный возраст 144

Подростковый возраст 145

Клинические проявления депрессии 146

Коморбидность 149

Эпидемиология 149

Методы исследования 150

Этиология депрессии 152

Наследственность 152

Нейробиологические

причины 152

Интрапсихические

причинные связи 153

Семейные факторы 156

Другие факторы окружения 158

Факторы защиты 158

Лечение 159

Профилактика 159

Поддержка и помощь дома и в школе 159

Семейная терапия 160

Индивидуальная терапия 160

Когнитивная поведенческая

психотерапия 160

Фармакологическое лечение 161

Лечение в стационаре 161

Руководство 161

12. Самоубийства

детей и подростков 162

Агнес Хултен и Ульф Отто

Введение 162

Определение 163

История вопроса 163

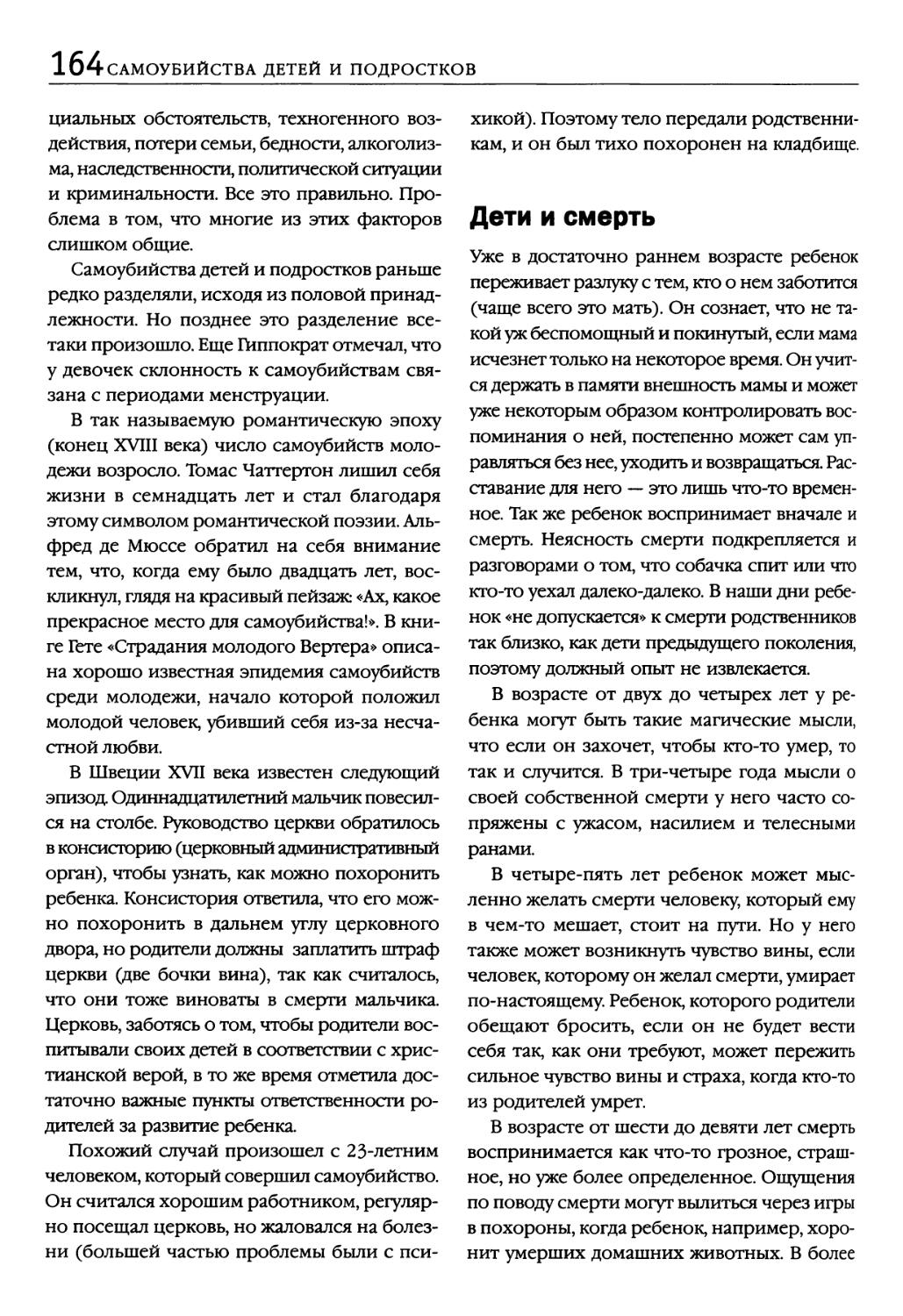

Дети и смерть 164

Отношение к самоубийству 165

От табу к человеческому праву 165

Современная эпидемиология 165

Попытки самоубийства 165

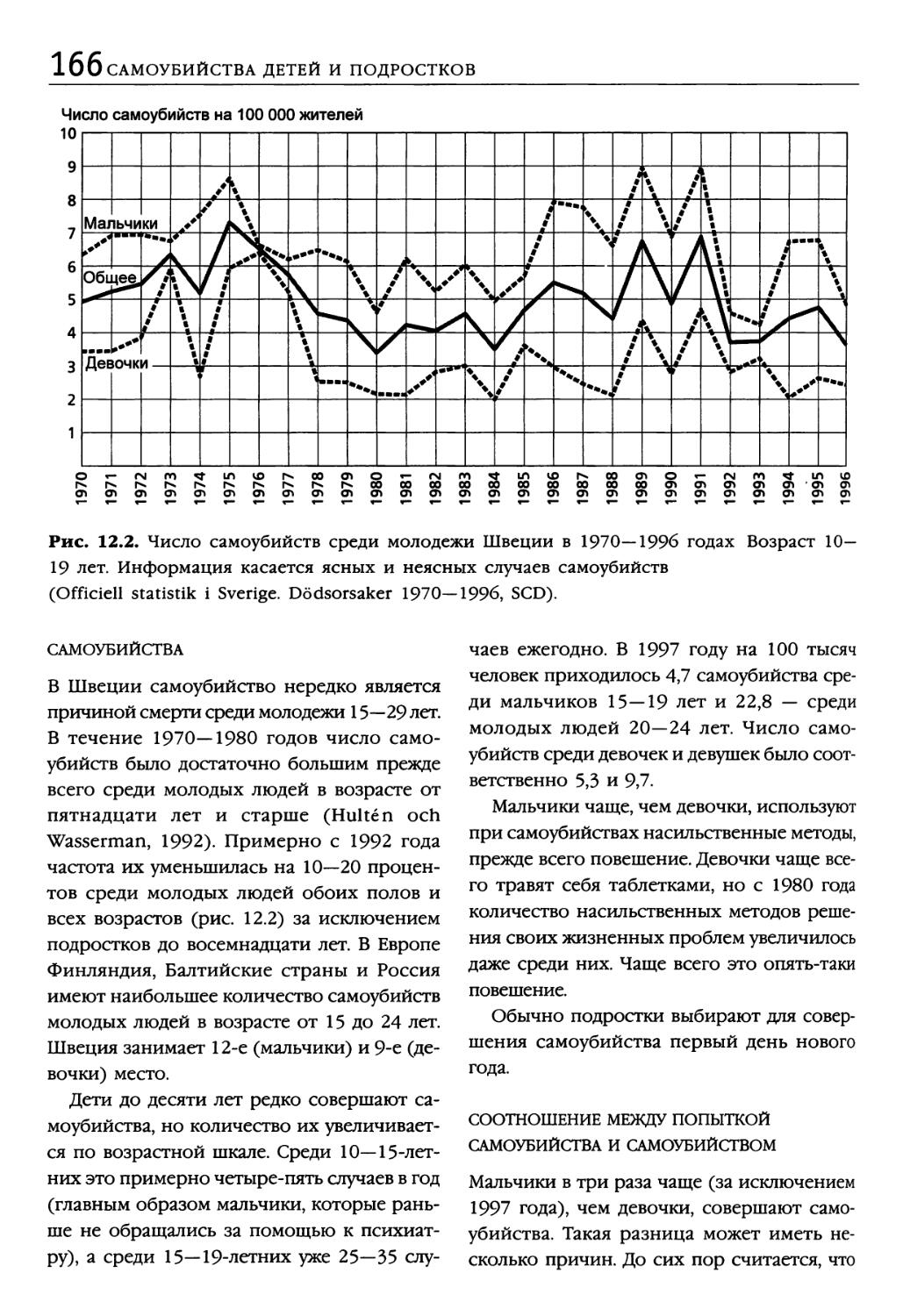

Самоубийства 166

Соотношение между попыткой

самоубийства и самоубийством 166

Причины 167

Имеет ли данная проблема

биологические корни? 167

Основные факторы 168

Генетические факторы риска 168

Биологические факторы риска 168

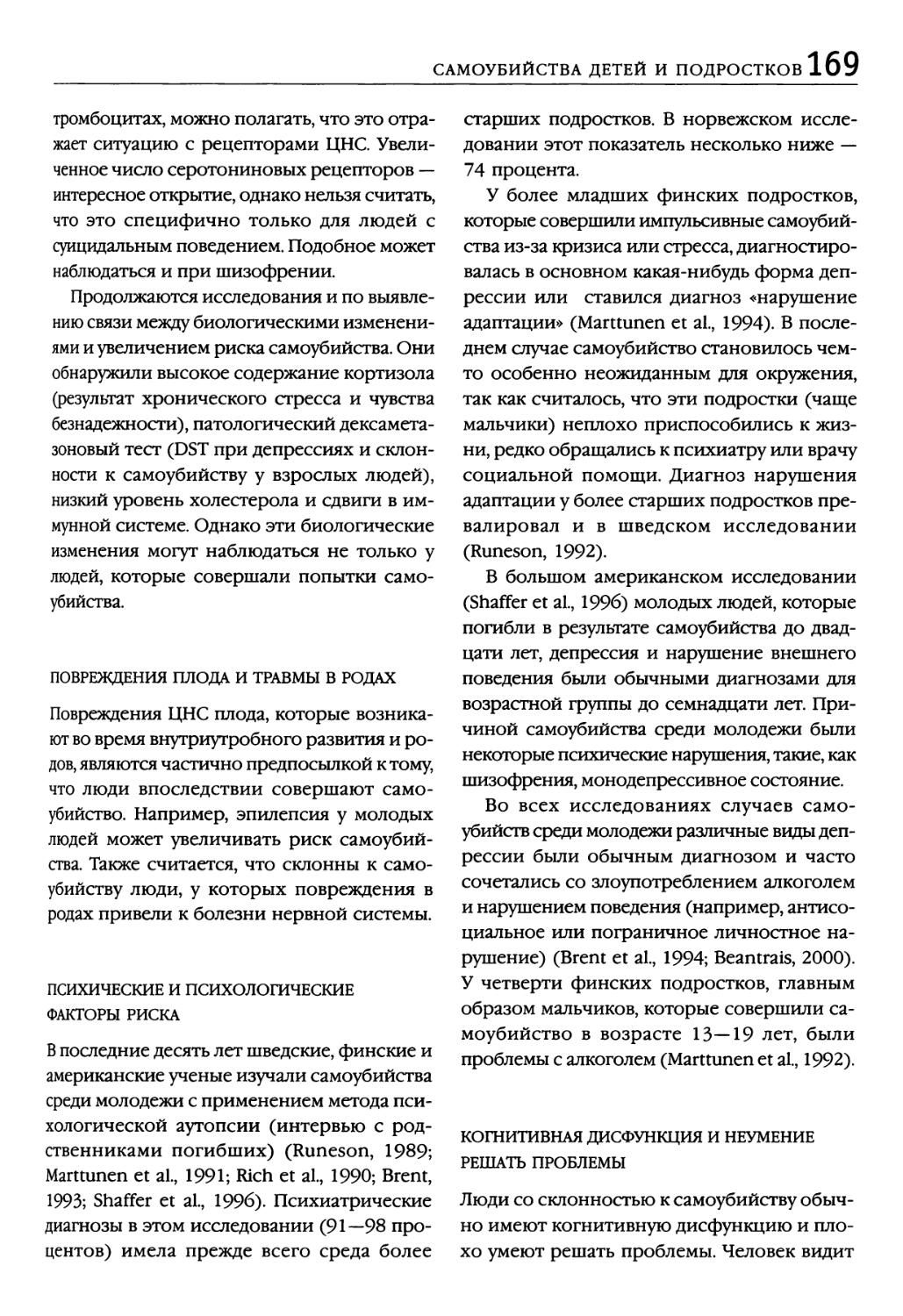

Повреждения плода и травмы в родах 169

Психические и психологические

факторы риска 169

Когнитивная дисфункция и неумение

решать проблемы 169

Семейные факторы и семья

как модель поведения 170

Чувствительность к расставанию

и симбиотическая связь 171

Явления, переносимые

на другого человека 171

События жизни 171

Причинные факторы 172

Группы риска и прогноз 172

Изменение поведения

как сигнал предупреждения 173

Лечение 174

Мысли о самоубийстве и попытки

самоубийства у детей 174

Мысли о самоубийстве у подростков 174

Попытки самоубийства у подростков 174

Индивидуальный план по уходу 175

Диалектическая поведенческая

терапия при повторной

попытке самоубийства 176

После самоубийства 176

Эффект обратного действия 176

Предотвращение 177

13. Гиперактивность, нарушения

внимания и моторики 178

Карина Гиллберг

Введение 178

Синонимы в этой области 178

Определения 180

Распространенность 180

Симптомы 181

Первые годы 181

Старший дошкольный и младший

школьный возраст 183

Десятилетний возраст, 183

Подростковый период 183

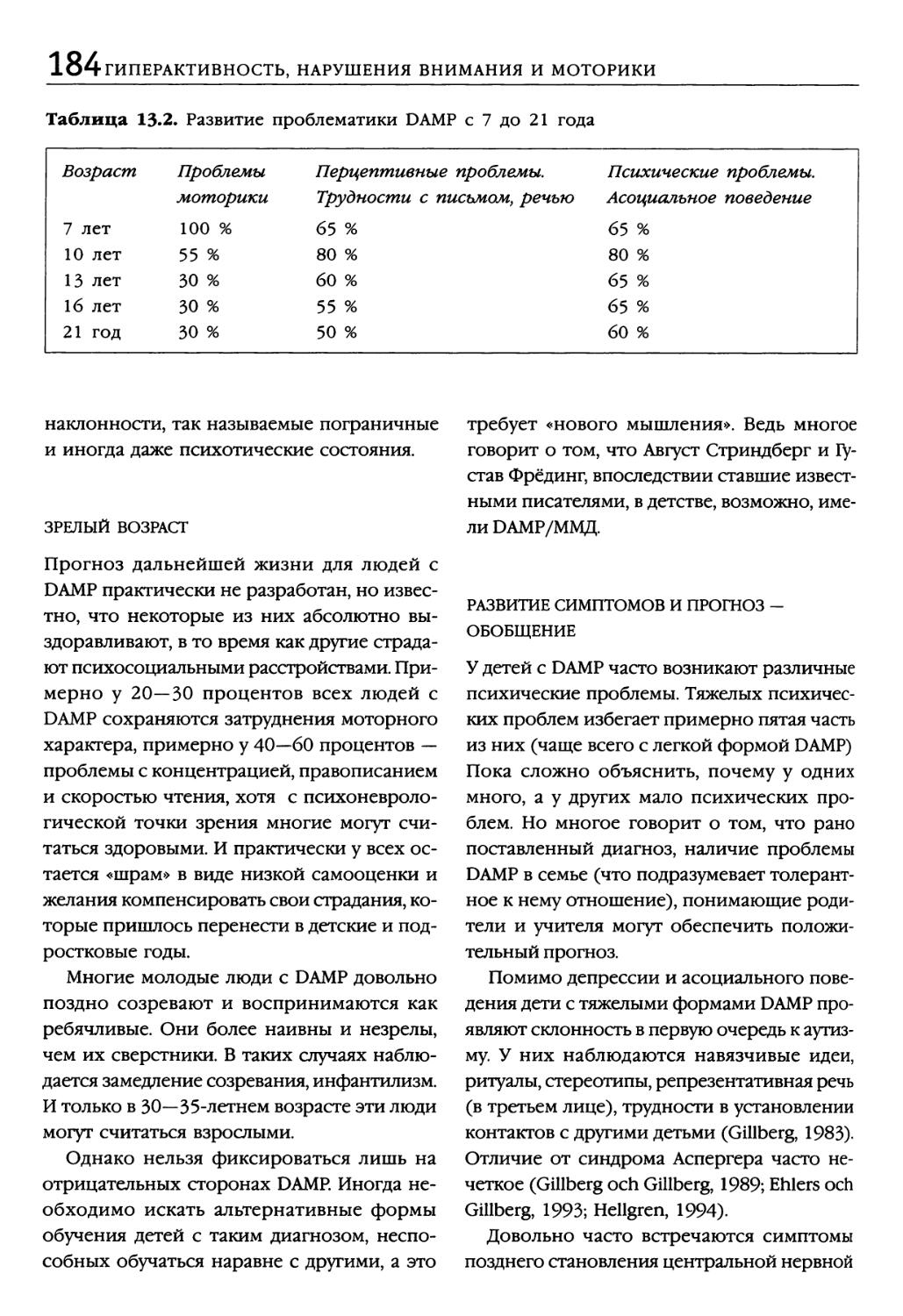

Зрелый возраст 184

Развитие симптомов

и прогноз — обобщение 184

Дифференциальный диагноз 185

Фоновые факторы 185

Диагностика 186

Меры 187

Фетальный алкогольный синдром 189

СОДЕРЖАНИЕ

14 Дислексия — специфические

трудности в чтении и письме 190

Макс Фриск

Введение 190

Эпидемиология 191

Причины дислексии 192

Нарушение функций ЦНС 194

Диагностика 195

Психические и социальные проблемы 198

Обеспечение поддержки 199

Прогноз 200

15. Аутизм, синдром Аспергера

и другие аутистические состояния 202

Кристофер Гиллберг

и Сюзанна Стеффенбург

Введение 202

История 202

Определение аутизма 203

Синдром Аспергера 205

Другие аутистические

состояния 205

Эпидемиология 205

Девочки — мальчики 206

Аутизм и нарушение

способностей 206

Аутизм и другие

расстройства 206

Аутизм и другие заболевания 207

Причины аутизма 208

Выяснение диагноза

при аутизме и похожих

на него состояниях 211

Дифференциальный диагноз 212

Дезинтегративное нарушение /

дезинтегративный аутизм /

синдром Геллера 212

Детская шизофрения 212

Симбиотический психоз 212

Синдром Ретта 213

Прогноз 213

Дети с аутизмом в период

полового созревания 214

Взрослые с аутизмом 214

Меры 214

16. Тики, синдром ТУретта

и синдром навязчивых состояний 216

Сюзанна Стеффенбург

и Генрих Пеллинг

Тики и синдром ТУретта 216

Эпидемиология 217

Причины 217

Диагностика и лечение 218

Прогноз 219

Синдром навязчивости 219

Определение 219

Диагноз 219

Эпидемиология 220

Причины 220

Заболевание

и дифференциальный диагноз 220

Лечение 221

Течение и прогноз 221

17. Нервно-психическая анорексия 222

Мария Ростам

Краткая история 222

Определение — диагноз 222

Эпидемиология 223

Симптомы 223

Дифференциальный диагноз 224

Другие нарушения питания 224

Другие соматические

или психические заболевания 224

Причины: факты и теории 225

Культурные факторы 225

Индивидуальная

предрасположенность 225

Роль семьи 227

Физические осложнения

нервно-психической

анорексии 227

Диагностика 228

Лечение 228

Прогноз 229

Описание случаев 229

18. Нервно-психическая булимия 231

Мария Ростам и Кари Шлеймер

Введение 231

История 231

Диагностика 232

Дифференциальный диагноз 232

Эпидемиология 233

Причины 233

Социально-культурные факторы 234

Психические факторы 234

Биологические факторы 235

Психопатология 235

Исследования 236

Соматическое 236

10 СОДЕРЖАНИЕ

Психиатрическое 236

Лабораторное 236

Осложнения 236

Возможные соматические

осложнения 236

Возможные психические осложнения 237

Возможные социальные осложнения 237

Лечение 237

Течение и прогноз 238

19 Пограничные состояния 239

ЛарсХеллгрен

История 239

Диагноз 239

DSM, ISD и пограничные

состояния 240

Пограничная личностная организация 241

Развитие разделения —

индивидуализации 243

Пограничные состояния у детей 245

Пограничные состояния

в подростковом возрасте 247

Коморбидность 250

Диагностическая

стабильность 252

Этиологические гипотезы 253

Лечение 255

Частота случаев

и прогноз 259

Заключительные

комментарии 259

20 Подростковые психозы 260

Генрих Пеллинг

Введение 260

Дифференциальный диагноз 260

Шизофрения 261

Симптомы и диагноз 261

Эпидемиология 262

Развитие ребенка до первых

проявлений заболевания 263

Этиологические факторы 263

Генетика 263

Повреждение мозга 264

Семейные факторы 265

Прогноз 265

Лечение 266

Антипсихотическая

фармакотерапия 267

Описание случая: шизофрения 261

Аффективный

психотический синдром 268

Симптоматология

и дифференциальный диагноз 268

Прогноз 269

Лечение 269

Описание случая: биполярный психоз 270

Органический психоз 270

Лечение психозов в психиатрии

детского возраста 270

21. Социальные нарушения

поведения 271

Карл Йоран Сведин

Определение и критерии диагноза 271

Эпидемиология 273

Агрессия и агрессивность 273

Формы агрессии, агрессивность

и мстительная агрессия 274

Маскированная депрессия 21А

Раннее нарушение характера 275

Раннее нарушение характера

и недостаток «Я»-функций 275

Раннее нарушение характера

и недостаток «сверх-Я»-функций 216

Агрессивность

и искаженное

восприятие реальности 276

Асоциальные нарушения

поведения 277

Прогулы 277

Кражи и другие преступления 277

Поджоги 278

Причины и факторы риска 279

Индивидуальные факторы 279

Семейные факторы 280

Общественные факторы 280

Факторы положительного влияния 281

Модели лечения 281

Психодинамическая

индивидуальная терапия 281

Когнитивная

и поведенческая терапия 281

Семейная терапия 282

Школьные меры:

группы продленного дня

и школы-приюты 282

Меры в рамках

социальной службы:

забота в другой семье или

в лечебном учреждении 283

Прогноз 284

СОДЕРЖАНИЕ 11

22 Злоупотребление

алкоголем и наркотиками 286

Анна-Лиз фон Кнорринг

Определения 286

Кто больше рискует пристраститься

к вредным привычкам? 286

Алкоголь 287

Вдыхание паров растворителей 288

Каннабис 289

Стимуляторы центральной

нервной системы 290

Опиаты 292

Остальные наркотические вещества 293

Преступность 293

Лечение 293

Профилактика 293

Стадия экспериментирования —

адаптации 294

Фаза зависимости 294

Поворотный момент 295

Фаза реабилитации 295

Прогноз 295

23 Боль в животе и головная боль 296

Бу Ларссон

Введение 296

Периодические боли в животе 297

Определение и клиника 297

Статистика 297

Этиология 297

Выяснение диагноза 299

Лечение 299

Прогноз 300

Периодические головные боли 300

Определение и клиника 300

Статистика 302

Этиология 302

Выяснение диагноза 304

Лечение 305

Прогноз 306

24 Хронические соматические болезни 308

Ингемар Энгстрём и Бу Ларссон

Введение 308

Влияние на ребенка 308

Влияние на семью 309

Астма 310

Рак 311

Кистофиброз 313

Диабет 1-го типа 313

Воспалительные болезни кишечника 315

Подростковый ревматоидный

артрит (ПРА) 315

25. Энурез, энкопрез, нарушения сна

и другие отклонения в развитии 316

Сюзанна Стеффенбург

Энурез 316

Статистика 316

Этиология 317

Выяснение диагноза 318

Лечение 318

Прогноз 319

Энкопрез 319

Эпидемиология 320

Этиология 320

Выяснение диагноза 320

Лечение 321

Прогноз 321

Нарушения сна 321

Нормальный сон 321

Нарушение сна 322

Pavornocturnus

(синдром ночных криков) 322

Сомнамбулизм 323

Подергивание головы 323

Сосание пальца 324

Привычка грызть ногти 324

Заикание 324

Аффективные судороги 325

Вспышки гнева 325

26. Нарушения психического развития 326

Педер Расмуссен

Определения и понятия 326

Эпидемиология 327

Причины нарушения

психического развития 328

Пренатальные причинные факторы 329

Перинатальные факторы 331

Постнатальные факторы 331

Выяснение диагноза 331

Анамнез ЪЪ\

Клиническое обследование ЪЪ2

Лабораторные исследования ЪЪА

Фенотипы поведения 335

Соматические симптомы и нарушения

функций, сопутствующие нарушениям

психического развития 336

Психические симптомы,

сопутствующие нарушениям развития 337

12 СОДЕРЖАНИЕ

Поддержка людей с нарушениями

психического развития и уход за ними 338

Профилактические меры и лечение 339

27. Эпилепсия и похожие

на эпилепсию состояния 342

Ларе Улоф Янолс

Введение 342

Эпилепсия с психическими

симптомами 342

Две стороны лечения 344

Эпилепсия

и специфические

психиатрические симптомы 344

Дефицит внимания

и гиперактивность 346

Аутизм 346

Агрессивность 347

Страх Ъ41

Депрессия Ъ41

Психоз ЪА1

Нарушение сна 348

Нарушения языка и речи 348

Эпилепсия и умственное отставание 348

Эпилепсия и трудности обучения 349

Реакция ребенка

и его семьи на эпилепсию 349

Похожие на эпилепсию состояния

и псевдоэпилептические припадки 350

Псевдоэпилептические припадки 351

Синдром Мюнхгаузена 352

Синдром гипервентиляции 352

Синдром эпизодического

дисконтроля 352

28. Снижение функциональных

возможностей, хронические болезни

и состояния, приводящие

к инвалидности 353

Верит Лагерхейм и Кристофер Гиллберг

Эпидемиология 353

Общепринятое о нарушениях,

приводящих к инвалидности 354

Реакции окружающих

на функциональные нарушения

у детей и их чувства 355

Ситуация семьи, где есть ребенок

с нарушениями различных функций 355

Родители в печали и кризисе ЪЫ

Начало учебы детей

с ограниченными возможностями 359

Осознание инвалидности

самим ребенком 359

Развитие подростков

с нарушениями функций 359

Пособия при функциональных

нарушениях и хронических болезнях 360

Значение объединений по интересам 361

29. Дети родителей с психическими

отклонениями 362

Кристофер Гиллберг

Введение 362

Психическая болезнь у родителей 362

Личностные отклонения у родителей 363

Пагубные привычки у родителей 363

Серьезные нарушения социального

поведения у родителей 364

Снижение интеллекта у родителей 364

Частота психических

отклонений у родителей 365

Реакции детей вследствие

психических отклонений у родителей 365

30. Жестокое обращение с детьми

и сексуальные посягательства 367

Элизабет Бозаус

История 367

Жестокое обращение с детьми 368

Как замечают

жестокое обращение? 369

Причины 370

Меры 371

Последствия жестокого обращения Ъ1Ъ

Сексуальные посягательства

в отношении детей 373

Определение Ъ7А

Эпидемиология Ъ1А

Расследование Ъ19

Лечение 382

31. Общие принципы лечения 386

Кристофер Гиллберг

Введение 386

Значение диагноза 387

Анамнез, психическое

состояние и обследование ребенка 387

Образовательные меры 388

Информация, поддержка, совет 388

СОДЕРЖАНИЕ 13

Влияние на отношение

посторонних из окружения ребенка

и информация для них 389

Особые меры лечения 389

Открытый и закрытый уход 390

Значение временной перспективы 390

32 Индивидуальная психотерапия 392

Торд Иварссон и Бьерн Врангсё

Введение 392

Основная модель 393

Общие аспекты психотерапии 394

Контракт и рабочий союз 395

Психотерапевтический процесс 395

Структура и интенсивность

аффекта 395

Форма терапевтического процесса 395

Значение учреждения 396

Диагностика 396

Психотерапевтические школы 397

Введение 397

Психоаналитическая детская

психотерапия 397

Психодинамическая терапия

подростков 398

Краткосрочная

психодинамическая терапия 400

Кризисная терапия 400

Когнитивная психотерапия 401

Поведенческая терапия 402

Телесно ориентированная

психотерапия 403

Теории, основанные

на художественных формах

выражения 403

Психотерапевтическая работа

в измененном состоянии сознания 403

Группа как инструмент лечения 404

Завершение лечения 404

Заключение 405

33 Когнитивная психотерапия 406

Барбру Турфьель

Введение 406

Понятие когнитивности 407

Общие признаки

когнитивной психотерапии 407

Оценка и диагностика

как основа планирования лечения 407

От диагностики до лечения 408

Работа с семьей и родителями 409

Значение уровня

когнитивного развития 409

Связь меэкду когнициями

и психическими проблемами 410

Исследование лечения 410

Модели лечения

при когнитивных проблемах 411

Методы когнитивной перестройки 412

Тренировка умения 414

Заключение 415

34. Семейная терапия 416

Бьярни Арнгримссон и Бьёрн Врангсё

Введение 416

Исторические аспекты

психологического развития семьи 417

Системная теория 418

Социальный конструктивизм

и языковая философия 420

Семейная диагностика 421

Кризисы и переходы 422

Показания к семейной терапии 423

Психотерапия и ее школы 423

Исследования 426

35. Психофармакологическое лечение 428

Анна-Лиз фон Кнорринг

Введение 428

Стимуляторы центральной

нервной системы 429

Эффективность применения

церебральных стимуляторов 429

Показания к лечению 430

Дозировка 431

Побочные действия 431

Нейролептики 432

Аутистические синдромы 432

Шизофренические синдромы

и другие психозы 433

Синдром Туретта 434

Шперактивность, агрессивность

и асоциальное поведение 435

Побочные действия 435

Антидепрессивные средства 437

Депрессивные синдромы 437

Синдром навязчивости, обсессивно-

компульсивный синдром (ОКС) 439

Отказ от посещения школы 440

Энурез АЛО

Нарушение внимания

и гиперактивное поведение 441

14 СОДЕРЖАНИЕ

Литий 442

Дозировка 442

Побочные действия 443

Клонидин 444

Дозировка 444

Побочные действия 444

Антиэпилептические препараты 444

Дозировка 445

Побочные действия 445

Производные бензодиазепина 445

Дозировка 445

Побочные действия 445

Буспирон 446

Бета-адреноблокаторы (БАБ) 446

Дозировка 446

Побочные действия 446

Фенфлурамин 446

36 Законодательство 447

Карл Йоран Сведин

Введение 447

Меры принуждения в психиатрическом

лечении детей и подростков 448

Основные правила:

сотрудничество и добровольность 448

Лечение без согласия 448

Необходимое право на розыск

и право удержания 448

Лечение в соответствии с ЗПЛ 449

Лечение в соответствии с ЗППЛ 453

Применение Закона о лечении

в некоторых случаях людей

с вредными привычками (ЗЛВП) 453

Закон об охране

от эпидемиологических

заболеваний: обязанности

и принуждения 453

Закон о социальной службе (ЗСС)

и Закон с особыми определениями

о лечении молодых людей 453

Введение 453

Меры принуждения 455

Непосредственная опека 457

Обязанности при подаче

заявления согласно ЗСС 457

Конфиденциальность 458

Конфиденциальность сведений,

занесенных в медкарту пациента 460

Команда психиатров, работающих

с детьми и подростками 461

Главный врач отделения,

врач-организатор деятельности;

врач, ответственный за пациентов:

модель работы и ответственность 461

Удостоверение и заключение

о предпринятом лечении 462

Обязательства 462

Закон о поддержке и услугах

людям с ограниченными

возможностями (ЗПУ) 462

Библиография 464

Предметный указатель 524

Об авторах

БьярниАрнгримссон, главный врач детской

и подростковой психиатрической клиники

детской и подростковой больницы им. коро-

левы Сильвии, г. Гетеборг

Михаэль Буман, заслуженный профессор,

бывший главный врач детской и подростко-

вой психиатрической клиники региональной

больницы, г. Умеа

Элизабет Бозаус, доцент, бывший главный

врач детской и подростковой психиатричес-

кой клиники Восточной больницы, г. Гете-

борг

Петер деШато, профессор детской и под-

ростковой психиатрической клиники акаде-

мии им. Ц. Ниймегена, Нидерланды

Ингемар Энгстрем, доктор медицины, глав-

ный врач военного госпиталя Оребро, пси-

хиатр

Макс Фриск, заслуженный профессор,

бывший главный врач детской и подростко-

вой психиатрической клиники академичес-

кой больницы, г. Уппсала

Карина Гиллберг, доцент, главный врач дет-

ской нейропсихиатрической клиники детской

и подростковой больницы им. королевы

Сильвии, г. Гетеборг

Кристофер Гиллберг, профессор, главный

врач детской нейропсихиатрической клини-

ки детской и подростковой больницы

им. королевы Сильвии, г. Гетеборг

Ларе Хеллгрен, доктор медицины, заведу-

ющий детским и подростковым психиатри-

ческим отделением больницы Северо-Восточ-

ного района, г. Стокгольм

Агнес Хултен, доктор медицины, главный

врач детской и подростковой психиатричес-

кой клиники районной больницы, г. Явле

Торд Иварссон, доктор медицины, главный

врач детской и подростковой психиатричес-

кой клиники детской и подростковой боль-

ницы им. королевы Сильвии, г. Гетеборг

Ларс-Улоф Янолс, доктор медицины, глав-

ный врач детской и подростковой психиат-

рической клиники академической больницы,

г. Уппсала

16 ОБ АВТОРАХ

Магнус Килбом, бывший главный врач

Королевского благотворительного учрежде-

ния, г. Стокгольм

Анна-Лиз фон Кнорринг, профессор, глав-

ный врач детской и подростковой психиат-

рической клиники академической больницы,

г. Уппсала

Верит Лагерхейм, главный врач детского

и подросткового психиатрического отделе-

ния детской больницы им. Астрид Линдгрен,

г. Стокгольм

By Ларссон, профессор регионального цен-

тра детской и подростковой психиатрии

Норвежского естественно-научного и техни-

ческого университета, г. Т^ондхейм

Ульф Отто, доктор медицины, бывший

главный врач детской и подростковой пси-

хиатрической клиники центральной больни-

цы, г. Кристианстад

Генрих Пеллинг, главный врач детской и

подростковой психиатрической клиники ака-

демической больницы, г. Уппсала

Педер Расмуссен, доцент, главный врач

детской нейропсихиатрической клиники дет-

ской и подростковой больницы им. короле-

вы Сильвии, г. Гетеборг

Мария Ростам, доцент, главный врач дет-

ской нейропсихиатрической клиники дет-

ской и подростковой больницы им. короле-

вы Сильвии, г. Гетеборг

Кари Шлеймер, доктор медицины, глав-

ный врач детской и подростковой психиат-

рической клиники больницы университета,

г. Мальмо

Сюзанна Стеффенбург, доктор медицины,

главный врач детской и подростковой пси-

хиатрической клиники детской и подростко-

вой больницы им. королевы Сильвии, г. Гете-

борг

Карл Йоран Сведин, доцент, главный врач

детской и подростковой психиатрической

клиники университетской больницы, г. Лин-

чёпинг

Барбру Турфъелъ, главный врач детской

и подростковой психиатрической клиники

академической больницы, г. Уппсала

ЯнВальстрём, доцент, главный врач отде-

ления в клинике генетики больницы Саль-

гренского университета, г. Гетеборг

БьёрнВрангсё, доктор медицины, главный

врач детского и подросткового отделения

больницы святого Йорана, г. Стокгольм

Предисловия

Предисловие к изданию

2000 года

Почти десять лет прошло с тех пор, как

вышла книга «Психиатрия детского и подро-

сткового возраста». Она оказала большое

влияние на развитие данной области науки. А

поскольку наука развивалась достаточно бы-

стро, то уже во второй половине 1990-х годов

стала очевидной необходимость нового, до-

полненного издания этого труда.

Во втором, уже более полном и частично

измененном издании «Психиатрии детского

и подросткового возраста», впрочем как и в

первом, авторы старались представить опыт

самых лучших клиник страны и исследова-

ния самых видных ученых. Каждая глава, на-

писанная одним или двумя авторами, посвя-

щена определенной теме, но вместе они со-

ставляют единое целое, благодаря чему мы

лучше понимаем сегодняшнюю ситуацию в

науке.

Кристофер Гиллберг Ларе Хеллгрен

Предисловие к изданию

1990 года

Область психиатрии детского и подрост-

кового возраста очень обширна, появилось

много сведений практического характера, по-

этому сейчас самое время обобщить их в

нашей книге, которая безусловно необходи-

ма как практикующим, так и будущим вра-

чам. Мы надеемся, что она будет полезна и

понятна и людям иных профессий, таких, как

медсестры, попечители, психологи и другие,

так или иначе связанным работой с людьми.

Почти все главы написаны шведскими

детскими и подростковыми психиатрами,

которые внесли значительный вклад в разви-

тие психиатрии детского и подросткового

возраста за последние десять лет. Содержа-

ние большинства глав основывается полно-

стью или почти полностью на результатах

практических исследований. Мы надеемся,

что, несмотря на относительно небольшой

объем, это издание поднимет различные те-

ории, доминирующие в нашей будничной

18 ПРЕДИСЛОВИЯ

работе, на новый, современный уровень зна-

ний. Чтобы книга могла помочь в изучении

теории и практики психиатрии детского и

подросткового возраста, она снабжена боль-

шим списком справочной литературы.

Как и в других трудах, созданных несколь-

кими авторами, в нашей работе также есть

риск того, что разнообразие авторских сти-

лей, обилие теоретических справочных дан-

ных и возможный повтор фактов могут за-

труднить освоение материала. Мы считали

своей задачей свести такой риск к минималь-

ному, но знаем, что полностью избавиться от

него нам не удалось. Может быть, в этом

плане для читателя была бы предпочтитель-

нее книга, созданная одним автором с об-

ширными познаниями в психиатрии детско-

го и подросткового возраста. Однако работа,

написанная несколькими авторами, также об-

ладающими солидными познаниями в данной

отрасли медицины, позволяет наиболее пол-

но осветить заявленную тему. Поэтому, не-

смотря на риск, связанный с неоднороднос-

тью материала, мы остановились на второй

альтернативе.

Книге, возможно, не хватает однородных

теоретических справочных материалов. Нет

ни одной проблемы психиатрии детского и

подросткового возраста (биологической,

социальной или проблемы обучения с пси-

хологической или психодинамической точ-

ки зрения), которая не требует рассмотре-

ния на основе новых данных.

В настоящей работе больше внимания

уделено психопатологии, чем нормальным

состояниям. Это, естественно, не значит,

что нормальное развитие и межличност-

ные повседневные отношения не представ-

ляют интереса. Однако содержание книги

ограничено клинической деятельностью в

психиатрии детского и подросткового воз-

раста.

Кристофер Гиллберг Ларе Хеллгрен

Предисловие к русскому изданию

Одной из ведущих тенденций современ-

ного развития российской психиатрии явля-

ется ее нарастающая интеграция в мировое

и европейское психиатрическое сообщество,

прямо связанная с многоуровневыми эффек-

тами демократизации общества и всех госу-

дарственных институтов. Наглядным прояв-

лением этого процесса является расширяю-

щаяся практика переводов и изданий на

русском языке учебников и руководств по

психиатрии. Именно в этом контексте пред-

ставляется актуальным выпуск руководства

шведских авторов «Психиатрия детского и

подросткового возраста».

Нельзя не учитывать и тот факт, что пос-

ле ухода из жизни Владимира Викторовича

Ковалева и Андрея Евгеньевича Личко их

руководства для врачей «Психиатрия детско-

го возраста» (1979, 1995) и «Подростковая

психиатрия» (1979,1985) не переиздавались.

Отдельные монографии по узкой тематике

не могли удовлетворить потребности в фун-

даментальных руководствах по психиатрии

детского и подросткового возраста.

Шведское руководство по психиатрии дет-

ского и подросткового возраста адресовано

психиатрам и наркологам, психотерапевтам

и психологам, социальным работникам и пе-

дагогам, студентам и родителям. Оно отвеча-

ет идеологии мультидисциплинарной брига-

ды, работающей с юным пациентом и объе-

диняющей в партнерском режиме семью и

больного, врача, клинического психолога и

социального работника. По существу это

новое качество психотерапевтической сре-

ды, получившее название «Открытый диалог»

(Открытый диалог в психиатрической прак-

тике Баренц-региона / Под редакцией про-

фессоров П. Сидорова и Я. Сейккулы. — Ар-

хангельск Издательский центр Северного го-

сударственного медицинского университета,

2003. - 368 с).

Уникальность книги и в широте авторско-

го коллектива — 25 авторов написали 36 глав,

представив результаты своей практической

работы. Помимо этого обобщается и дается

в сравнении опыт психиатров других запад-

ных стран, работающих с детьми и подрос-

тками. Читая руководство, можно найти мно-

го ответов на актуальные вопросы, но оче-

видно, что невозможно механистически

транслировать европейский опыт на поле

российской психиатрии детского возраста

без учета отечественной социально-право-

2 О ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

вой специфики, ресурсного и кадрового обес-

печения. Чаще других в руководстве цитиру-

ются работы английского психиатра Майкла

Раттера, знакомого русскому читателю по

книге «Помощь трудным детям». Приятно от-

метить, что упоминаются и отечественные

ученые Так, в главе об аутизме наряду с

именами Лео Каннера и Ханса Аспергера

упоминается и патриарх отечественной пси-

хиатрии детского возраста Груня Ефимовна

Сухарева.

Обращает на себя внимание гуманность

подхода к больным детям и их семьям. Ведь

там, где болен ребенок, страдает все окруже-

ние — родители, братья и сестры. Обосно-

ванно делается акцент на бережное отноше-

ние к таким семьям и всестороннюю соци-

ально-психолого-психиатрическую помощь.

Например, интересен опыт «семьи выходно-

го дня», принимающей больного ребенка и

дающей родителям возможность отдохнуть.

Главное в том, что семья не несет свой крест

одна, а растит и воспитывает своего больно-

го ребенка с участием большого количества

людей. В такой ситуации ребенок получает

максимум заботы, любви и помощи.

Принципиальна деонтологическая позиция,

когда родителям ни при каких обстоятель-

ствах не ставится в вину возникновение пси-

хической болезни у ребенка. Поиск винов-

ных всегда затрудняет сотрудничество и

нарушает лечебно-реабилитационный про-

цесс Врачу важно выражать свое мнение так,

чтобы родители не восприняли это как уп-

рек или обвинение. У детского психиатра

должен быть серьезный ресурс эмпатии и

уважения к родителям пациента. Не случай-

но умственная отсталость деликатно называ-

ется нарушением психического развития.

В отличие от отечественной практики в

данном руководстве обосновывается прин-

ципиально иной подход к усыновлению: ре-

бенок должен знать о своем происхождении,

приемные и биологические родители, сотруд-

ничая, совместно воспитывают ребенка. Ав-

торы придерживаются точки зрения, что

тайны усыновления не должно быть, она

может постепенно разрушать отношения и

личность, а внезапное открытие правды не-

вротизирует.

Большое внимание в руководстве уделяет-

ся биологическим аспектам возникновения

психических проблем у детей, а также вопро-

сам генетики. Значительно расширены пока-

зания к генетическим исследованиям в детс-

кой психиатрии, требующим достойной ма-

териально-технической базы. В основном

биологическими причинами объясняется воз-

никновение аутизма. В то время как отече-

ственная традиция предполагает поиск при-

чинных комплексов в чувственных дефектах

в окружении ребенка и дефиците чувствен-

ной поддержки со стороны матери или отца.

Отдельная глава посвящается психиатрии

грудного ребенка, которая с 70-х годов про-

шлого века развилась в Швеции в отдельную

дисциплину, рассматривающую возраст от 0

до 3 лет. Большое внимание уделяется нали-

чию «эмпатичного материнства», важности

связи мать — ребенок с первых мгновений

жизни ребенка. Исходя из позиции Анны

Фрейд, говорившей, что «внутренний мир

матери определяет окружающий мир младен-

ца», сегодня можно смело сказать, что уста-

новки и ожидания матери формируют пси-

хологические механизмы развития и всю

«экологию судьбы ребенка». Интересен пси-

хоаналитический подход к изучению каждо-

го возрастного этапа ребенка, начиная с

младенчества: развитие инстинктов, объект-

ных отношений, «Я»-функций, этапа разделе-

ния — индивидуализации (до этого этапа

ребенок и мать — единое целое).

В руководстве сделан подробный разбор

классификации психических болезней у детей.

Рассмотрены как ICD-10, принятая в Швеции,

России и большинстве западных стран, так и

DSM-4, принятая в США и некоторых других

странах. Интересно рассмотрение эмоциональ-

ных расстройств, для обозначения которых в

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 2 1

нашей литературе чаще используется диагноз

«детский невроз». Авторы утверждают, что

лучше придерживаться нейтрального терми-

на, так как в основе эмоциональных рас-

стройств у детей вряд ли могут быть неосоз-

нанные интрапсихические конфликты.

В главе о депрессии раскрываются ее про-

явления во всех возрастах, включая младен-

чество. Приводятся комплексный системный

подход в выявлении причин депрессии и кри-

терии диагностики. В лечении на первое ме-

сто ставится поддержка окружающих дома и

в школе, семейная и индивидуальная психоте-

рапия, и только при неэффективности этих

подходов используется фармакотерапия.

В главе о самоубийствах предлагается

психологическое прочтение аутоагрессивно-

го поведения подростков, когда у них в стрес-

совом состоянии оживает пережитый ранее

страх потери матери: в раннем детстве эти

подростки пережили расставание с матерью,

а «разлука и смерть» в младенческом возра-

сте равнозначны.

Моторно-перцептивные нарушения и рас-

стройства внимания объясняются дефицитом

моторного контроля, перцепции и внимания.

Четко формулируется терминология, таким

образом проводится черта под многообрази-

ем синонимических понятий и обосновыва-

ется выбор диагноза: дефицит внимания, мо-

торного контроля, перцепции и гиперактив-

ность с дефицитом внимания. Как ведущий

подход в лечении предлагается адаптивная

нагрузка в школе, привлечение ближайшего

окружения, реабилитация семьи и ребенка,

психологическая и педагогическая коррекция,

психотерапия и в последнюю очередь, если

ничего не помогло, — фармакотерапия. При-

водятся данные о применении стимуляторов

центральной нервной системы для лечения

гиперактивности. Оправдано применение три-

циклических антидепрессантов, но, как ука-

зывают авторы, у них больше побочных

эффектов, чем у стимуляторов центральной

нервной системы. Нейролептики применять

не рекомендуется. Наши же детские психиат-

ры испытывают страх перед стимуляторами

центральной нервной системы и, напротив,

довольно широко используют трицикличес-

кие антидеприссанты и нейролептики. Для

облегчения обучения детей с дислексией пред-

лагаются специальные школьные программы.

Рассматриваются и последствия дислексии,

например депрессия, что обуславливает осо-

бые подходы в лечении.

Практические врачи довольно часто стал-

киваются с проблемами детей, чьи родители

имеют психические отклонения. Руководство

посвящает этому целую главу, где описыва-

ются реакции детей вследствие психических

болезней родителей.

Подробно описывается тема жестокого

обращения с детьми и сексуальных посяга-

тельств в отношении них. Эта проблема ак-

туальна и в России, но в нашей литературе

по детской психиатрии мы с ней не встреча-

емся. В главе о жестоком обращении показа-

но число случаев такого обращения с деть-

ми в разных странах, признаки, по которым

можно заподозрить «неслучайную травму»,

называются причины жестокого обращения

с детьми и его последствия. В главе разбира-

ются и сексуальные посягательства в отно-

шении детей, а также лечение последствий

такой психотравмы.

Одним из наиболее объемных разделов

руководства являются главы, обобщающие

все виды психотерапии, применяемые в

отношении детей и подростков. К различ-

ным видам психотерапии привлекаются вра-

чи-психотерапевты и клинические психоло-

ги, социальные работники и педагоги.

В главе о фармакотерапии описываются

препараты нового поколения, знакомые оте-

чественным психиатрам, но наш опыт их

применения у детей еще очень скромен. За-

частую в отношении препаратов нового по-

коления у нас нет данных о применении их

до 15 лет. Руководство по психиатрии детс-

кого и подросткового возраста дает нам ин-

2 2 ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

формацию об использовании этих препара-

тов уже с 5—6 лет, приводя данные исследо-

ваний по назначению препаратов нового

поколения, а также разовые и суточные их

дозировки.

В последней главе разбирается эффектив-

ность правовой защиты психического здо-

ровья детей и подростков. Приходится при-

знавать, что качество законодательного со-

провождения психиатрии детского и

подросткового возраста в Швеции — одно из

самых высоких в Европе и нам важно знать

хотя бы «точки отсчета»

Считаю важным выразить глубокую бла-

годарность Шведскому институту, поддержав-

шему перевод и издание в России ведущего

шведского руководства по психиатрии дет-

ского и подросткового возраста.

Особая признательность нашему давнему

другу и коллеге, замечательному детскому

психиатру Швеции Эве Кьеллберг — «крест-

ной матери» многих психиатрических про-

ектов в Баренц-регионе. Без ее организую-

щей помощи и участия эта книга не смогла

бы появиться в России.

Хочется надеяться, что с изданием этого

руководства будет сделан еще один шаг в

интеграции российской психиатрии в евро-

пейское психиатрическое сообщество и это

прямо скажется на качестве защиты психи-

ческого здоровья юных россиян.

Ректор Северного государственного

медицинского университета

академик РАМН,

профессор П. И. Сидоров

Эпидемиология

Кристофер Гиллберг

Эпидемиология — наука о распространении

болезни. По отношению к детской и подрост-

ковой психиатрии это наука, которая описы-

вает закономерности распространения пси-

хических состояний, симптомов, синдромов и

болезней у людей в возрасте до 20 лет.

Показатели распространенности болезней

зависят от многих фактов, о которых не

следует забывать, так как известно, что циф-

ры без содержания ничего не значат. В ме-

дицине есть много такого — это относится и

к детской и подростковой психиатрии, — что

важно как знание о существовании и часто-

те определенных болезней и нарушений.

Даже люди, не интересующиеся вопросами

детской и подростковой психиатрии, задумы-

ваются, когда узнают, что среди шведской мо-

лодежи каждый восьмой, а иногда и каждый

четвертый нуждается в помощи психиатра,

прежде чем он станет взрослым (Karlsson och

Sonesson, 1984; Gillberg, 1984 a; von Knorring

et al., 1988; Kopp och Gillberg, 1999).

Мало кто знает, что молодых людей с пси-

хическими проблемами достаточно много.

Психические нарушения, болезни и состоя-

ние инвалидности с детства — это обычные

явления во многих как западных, так и вос-

точных странах. Частота обращений за кон-

1

сультациями к детским и подростковым пси-

хиатрам зависит от доступности такой по-

мощи.

В Англии, например, число детских и под-

ростковых психиатров на каждые 100 тысяч

детей значительно меньше, чем в Швеции.

Сравнение частоты обращений за консуль-

тациями по вопросам детской и подростко-

вой психиатрии в разных странах показыва-

ет, что различий по поводу этой проблемы

немного.

Наглядная эпидемиология

Самое известное эпидемиологическое иссле-

дование психических нарушений в детстве,

проведенное в Англии во второй половине

1960-х годов, описано Rutter, Graham и теми,

кто с ними сотрудничал, в книге «Остров

Уайт» (Rutter et al, 1970 а). С помощью на-

дежных и достоверных анкет для родителей

и учителей были оценены все 2 193 ребенка

10—11 лет, живущие на маленьком острове

южного побережья Англии. Часть из них,

которые обращались к психиатру, были об-

следованы. Частота психических нарушений,

приводивших к неполноценности ребенка

24 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

или его окружения и продолжавшихся ка-

кой-то период независимо от того, прибега-

ли к помощи психиатра или нет, составляла

около 7 процентов. Несколькими годами

позже Rutter и его коллеги провели похожее

исследование в Лондоне, и оказалось, что

психические нарушения в некоторых соци-

альных кругах города встречаются в два, а

иногда и в три раза чаще, чем на острове.

Причем обследовались здесь только дети, у

которых были проблемы затяжного харак-

тера (Rutter, 1973).

Jonson, Kalvesten и Klackenberg гораздо

раньше, чем Rutter, обследовали мальчиков

в Стокгольме и пришли к выводу, что среди

мальчиков, живущих в больших городах,

серьезные психические нарушения были у

каждого четвертого, а отдельные проблемы,

такие, например, как энурез, в определен-

ном возрасте встречались очень часто. По-

явились даже сомнения, можно ли вообще

считать последнее серьезным нарушением.

Lavik в Норвегии (Lavik, 1976), Leslie и

Richman в Англии (Leslie, 1974; Richman et

al., 1982), Gillberg с коллегами в Швеции

(Gillberg et al., 1982 a, b; Landgren et al., 1996;

Kadesjo och Gillberg, 2000 а), группа Offord

в Канаде (Offord et al, 1987) и McGee в

Новой Зеландии (McGee et al., 1990) под-

твердили открытия первоначальных иссле-

дований. Исследования, проводившиеся в

развивающихся странах, клинические отче-

ты (Graham, 1979) и результаты эпидемио-

логических исследований из Китая (Shen,

1985) показывают, что такие проблемы чаще

встречаются в больших городах-мегаполи-

сах. Но высокая частота психических нару-

шений и примерно одинаковый уровень ее в

странах с разными культурами не означают,

что причинные связи идентичны или что

панорама нарушений выглядит одинаково.

Наоборот, все говорит о том, что биологи-

ческие, культурные и психологические ме-

ханизмы, которые порождают психические

нарушения у детей, очень отличаются в

разных странах и зависят от разных куль-

тур одной страны.

Большие города-провинции:

причины, от которых зависит

частота психических

нарушений

Прежде всего исследования Lavik и Rutter,

Rahim и Cederblad (1984) показывают нам,

что большие города порождают серьезные

психические проблемы у детей и подрост-

ков. Одинокие родители, лишенные поддер-

жки бабушек и дедушек, проблемы алкого-

лизма и наркомании, быстрое заселение го-

родов, социальные переплетения и, как

следствие, отчуждение — все это основные

причины психических нарушений у детей в

больших городах. Культурные факторы, та-

кие, как отношение к воспитанию детей, се-

мейные ценности, детские переживания, так-

же играют определенную роль, и все это

приводит к тому, 4TQ различные нарушения

поведения у детей проявляются по-разному

в разных странах.

Нейробиологические

и психосоциальные факторы

Возможно, разница в частоте некоторых

психических нарушений у детей и подрос-

тков в городе и провинции не так уж велика.

Состояния, в основе своей имеющие нару-

шения нейробиологического характера (на-

пример, аутизм, тики, гиперактивность), и

состояния, которые носят отпечаток «незре-

лости» (энурез, заикание), скорее всего,

встречаются одинаково часто в разных со-

циальных кругах, различия если и есть, то

незначительные (Gillberg, 1985). Это связа-

но с тем, что социальная и культурная ситу-

ация играет относительно небольшую роль

при патогенетических нарушениях со зна-

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 25

чимым биологическим вкладом, в отличие

от тех нарушений, которые имеют прямую

связь с психосоциальными факторами. Это

не значит, что проблема, обусловленная глав-

ным образом биологическими причинами,

не зависит от культурной и социальной сре-

ды. Наоборот, некоторые состояния могут

иметь значимые психосоциальные и куль-

турные причины — как первичные, так и

второстепенные. Так, генетически обуслов-

ленные психические нарушения встречают-

ся в районах, где культурные факторы спо-

собствуют повышенной частоте родствен-

ных браков. В этом случае можно сказать,

что такие биологические различия, в сущ-

ности, имеют культурные корни.

Алкоголизм — современный и серьезный

фактор риска, приводящий к генетическим

нарушениям, — чаще встречается в опреде-

ленной культурной среде и при определен-

ных психосоциальных обстоятельствах.

Психические состояния, вызываемые

нейробиологическими причинами, такие, как

аутизм, порождают психологическое напря-

жение в семьях разной культурной среды.

Преждевременные роды повышают риск по-

вреждения мозга новорожденного, увеличи-

вая вероятность того, что у ребенка будут

проблемы с психикой. Повреждение мозга

является биологическим фактором, хотя

причиной преждевременных родов могут

стать иногда культурные и социальные об-

стоятельства. Это всего лишь несколько

примеров, подтверждающих, как сложно

выделить определенные — психосоциаль-

ные, культурные или биологические — при-

чины психических нарушений. Однако впол-

не понятно, что психические проблемы де-

тей, обусловленные биологическими

причинами, меньше зависят от социально-

культурных обстоятельств, чем проблемы

детей, у которых отклонения вызваны не-

посредственно этими обстоятельствами.

Таким образом, частота психосоциальных

нарушений во многом зависит от культурной

среды. Между тем у 17 процентов детей и

подростков, обратившихся в клинику, психи-

ческие проблемы обусловлены в основном

биологическими причинами (Gillberg, 1995 а).

Частота некоторых

психических нарушений

Из таблицы 1.1 следует, что некоторые пси-

хические нарушения у детей и подростков в

части европейских стран встречаются с оп-

ределенной регулярностью, а иногда даже ча-

сто. Особенно часто встречающийся аутизм

подробно исследуется во многих странах

мира. Довольно ясная ситуация с показателя-

ми DAMP, умственной отсталости и нервной

анорексии, которые вместе составляют боль-

шой процент психических нарушений среди

детей и молодежи. Даже социальные нару-

шения поведения достаточно обычное и ча-

стое явление, но точное их количество неиз-

вестно в большинстве стран и особенно в

странах, где есть регионы с разными культу-

рами.

Состояния депрессии, по-видимому, неред-

ки и могут составлять какой-то процент сре-

ди детей школьного возраста; данные иссле-

дований по вопросу, насколько такие явле-

ния часты, так и не были опубликованы.

Внешнее и внутреннее

поведение

Серьезные психические проблемы детей и

подростков делятся на те, при которых ребе-

нок больше страдает сам (он испуган, удру-

чен и т. д.), и на те, которые приносят тре-

волнения окружающим его людям (напри-

мер, если ребенок беспокойный, склонен к

воровству и т. п.). Первая группа проблем

включает в себя вопросы, связанные с внут-

ренним (эмоционально беспокойным) пове-

дением, вторая группа — вопросы, связан-

26 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Таблица 1.1. Частота некоторых психических нарушений у детей и подростков

Состояние/диагноз

Аутистические

синдромы

DAMP/ADHD

гиперактивность

Умственное

отставание

с тяжелыми

психическими

отклонениями

Нервно-психическая

анорексия

Подростковые

психозы

Синдром

Аспергера

Избирательный

мутизм

Отказ посещать школу

(школьная фобия)

Синдром

Туретта

Депрессия

Социальные

нарушения

поведения

Частота

0,04—0,12 %

школьников

4—7 % школьников

0,5—1 % школьников

0,5-0,6 %

школьников

0,5—1 % всех

20-летних

0,4 % школьников

0,01 %

0,2 % школьников

5 % детей,

обращающихся

к психиатру

(= 1 % школьников)

0,05-0,6 %

детей и

подростков

2 % младших

школьников в

каждом данном

случае

Большое

количество

процентов

Справочная литература

и страна

Wing och Gould, 1979, Англия

Bryson et al., 1988, Канада

Gillberg et al., 1991 а, Швеция

Swettenham, 1996, Англия

Schachar et al., 1981, Англия

Gillberg et al., 1982 b, Швеция

Shen et al., 1985, Китай

Taylor, 1988, Англия

Landgren et al., 1996, Швеция

Kadesjo och Gillberg, 1998,

Швеция

Corbett, 1979, Англия

Gillberg et al., 1986 а, Шве-

ция

Crisp et al., 1986, Англия

Schleimer, 1983, Швеция

Rastam et al., 1989, Швеция

Rathner och Messner, 1993, Италия

Steinberg, 1985, Англия

Gillberg et al., 1986 b, Шве-

ция

Ehlers och Gillberg, 1993, Швеция

Gunnarsdottir och Magnusson,

1994, Исландия

Fundudis et al., 1979, Англия

Корр och Gillberg, 1997, Швеция

Hersov, 1985 b, Англия

Flakierska et al., 1988,

Швеция

Comings et al., 1990, США

Apter et al., 1993, Израиль

Kadesjo och Gillberg, 2000 b,

Швеция

Gillberg, 1983, Швеция

Rutter et al., 1970 а, Англия

Lavik, 1976, Норвегия

Gillberg, 1983, Швеция

Wolff, 1985, Англия

Offord et al, 1987, Канада

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 27

ные с внешним (социально беспокойным)

поведением. Несколько исследований на эту

тему показывают, что оба вида поведения

встречаются примерно одинаково часто.

Девочки и мальчики

С определенного возраста психические про-

блемы встречаются чаще у мальчиков, чем у

девочек. Это касается почти всех детей с

различными диагнозами без какого-либо от-

бора. Нередко это говорит о значительной

разнице в частоте возникновения проблем у

детей разных полов. Так, из 10 мальчиков трое

имеют проблемы с психикой, тогда как из 10

девочек такие проблемы всего лишь у одной.

С началом полового созревания серьез-

ные психические отклонения у девочек на-

блюдаются также реже, чем у мальчиков.

Если алкоголизм, наркоманию и некоторые

формы отклоняющегося поведения считать

психическими состояниями, становится ясно,

что перевес будет на мужской стороне, даже

когда дети вырастут.

В «перевесе» психических проблем у маль-

чиков в детстве играют роль генетические

факторы и некоторые болезни. У мальчиков

также больше, чем у девочек (еще до сих

пор не выявлено почему), риск получить по-

вреждение мозга, что, в свою очередь, ведет

к психическим отклонениям. На развитие по-

лушарий мозга оказывают влияние гормоны,

например тестостерон. Мальчики развивают-

ся практически во всех отношениях значи-

тельно позже, чем девочки. Это проявляется

и в том, что период полового созревания

начинается у них на 1,5—2 года позже, чем

у девочек. В большинстве стран от мальчи-

ков, несмотря на более позднее их созрева-

ние, ожидают большего, чем от девочек. Чи-

сто биологически мальчики во многих отно-

шениях менее приспособлены к этому. Такое

несоответствие между ожиданиями и возмож-

ностями является, без сомнения, одной из

важных причин того, что у мальчиков в ран-

нем детстве гораздо чаще возникают про-

блемы как с психикой, так и с поведением в

обществе. К этому можно добавить, что маль-

чики более агрессивны, что вызывает у них

больше конфликтов с окружающим миром.

Если есть проблемы с поведением, существу-

ет большая вероятность того, что такой аг-

рессивный мальчик будет быстрее замечен,

чем добрая, спокойная девочка, и ему будет

поставлен соответствующий диагноз.

В школьные годы ожидания людей в отно-

шении подростков меняются. В это время

некоторые проявления внешнего поведения

мальчиков воспринимаются как самоутвер-

ждение, а подобное поведение у девочек

рассматривается как неприемлемое. С этого

возраста родители девочек чаще обращают-

ся в клинику за психиатрической помощью.

Заключение

Исследования последних 30 лет показали, что

от 7 до 25 процентов детей и подростков

имеют серьезные проблемы с психикой. Био-

логические, социальные и психологические

факторы образуют сложный узор их при-

чин. Среда больших городов также, как куль-

турные и психосоциальные условия, порож-

дает большой риск психических нарушений

в детстве. Состояния со значимым биологи-

ческим причинным компонентом достигают

17 процентов от всех психических проблем

детей и подростков.

Значение

биологических факторов

Макс Фриск и Кристофер Гиллберг

Значение конституции

Эклектичная и динамичная детская и подро-

стковая психиатрия должна принимать во

внимание как влияние благотворных и нега-

тивных факторов окружающей среды, так и

особенности индивида, внутренние условия

его развития или их недостаток. К внутрен-

ним условиям относится конституция ребен-

ка, придающая ему особый вид и склад. Оп-

ределенные свойства конституции могут в

интерактивной связи с окружающей средой

оказаться помехой или вызвать нарушения,

которые, в свою очередь, ведут к стрессу и

проблемам.

Во многих отношениях к детям со сторо-

ны общества предъявляются примерно оди-

наковые требования, с ними связывают при-

мерно одинаковые надежды. Но каждый ре-

бенок благодаря своей конституции уникален,

не похож на других. Иногда по этой же при-

чине ребенок очень отличается от своих бра-

тьев и сестер, и отличие зависит не только

от того, какой он по счету в семье, но и от

самой семьи. Каждый ребенок активно вно-

сит что-то свое в семью. У каждого ребенка

в процессе развития возникают свои слож-

ности во взаимодействии с окружающей

средой.

ЧТО ТАКОЕ КОНСТИТУЦИЯ?

В основе конституции ребенка лежат, преж-

де всего, наследственные факторы, его гено-

тип. Иногда под конституцией подразумева-

ют приобретенные отличительные черты ин-

дивида, вызванные, например, повреждением

мозга или болезнью. То есть каждый ребенок

представляет собой фенотип, который опре-

деляется взаимодействием его генотипа с вне-

шними факторами и обнаруживает особые

свойства организма и типы реакции.

К чертам конституции мы относим стро-

ение тела, интеллект, характер и темпера-

мент. Некоторые личностные черты, такие,

как агрессивность, боязливость, настрое-

ние (Scarr, 1969), а также уровень актив-

ности (Escalona och Heider, 1959) являют-

ся в большей степени генетически опреде-

ленными. Конституциональный генотип

определяет разницу между мальчиками и

девочками, а также разницу в развитии ин-

дивидов.

ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 29

КОНСТИТУЦИЯ И СТРОЕНИЕ ТЕЛА

Тип телосложения связывали с определен-

ными видами темперамента и типами психи-

ческих реакций (Sheldon, 1940; Kretschmer,

1952). И знания о конституции прежде всего

применяли ко взрослым людям. Неврастени-

ческая конституция у детей, описанная не-

мецкими исследователями, проявлялась в раз-

дражительности, быстром уставании, вазомо-

торной неустойчивости и нарушении

вегетативного баланса.

Более поздние исследования наследствен-

ности выявили связь между типом телосло-

жения и различными вариациями психичес-

кого поведения. Было установлено, что дети

с синдромом Прадера—Вилли обычно отли-

чаются избыточной массой тела и трудным

поведением. У детей с ломкой Х-хромосо-

мой, синдромом Вильямса, синдромом Мар-

фана особенный внешний вид и телосложе-

ние и соответственно особые психические

реакции. Существуют еще более спорные те-

ории о конституции (Lowen, 1976), предпо-

лагающие, что психическое развитие влия-

ет на формирование тела и поведение. Тип

телосложения определяется проблемами и

конфликтами, которые возникают на опре-

деленной стадии развития. У таких теорий,

однако, нет еще систематизированной эм-

пирической поддержки. Недавно было заме-

чено, что при аутизме очень часто увеличе-

ны размеры черепа (Bailey et al., 1993), а

при синдроме Аспергера дети, как правило,

имеют более низкую массу тела, чем их здо-

ровые сверстники (Sobanski et al., 1999). В

последнем случае соматические симптомы

связывали непосредственно с причиной это-

го психического синдрома, чуть позже пред-

положили, что необычное поведение зави-

сит как от соматических, так и от психиче-

ских симптомов.

ИНТЕЛЛЕКТ

Оптимальный потенциал интеллекта ребен-

ком наследуется. Интеллектуальные возмож-

ности должны развиваться при благоприят-

ных условиях обучения и интеллектуальном

стимулировании. Следует добавить также, что

когда стимулирование отсутствует или, на-

оборот, стимул завышен или выбран непра-

вильно, это приводит к тому, что уровень

интеллектуальных достижений ребенка не

соответствует врожденным задаткам.

Нарушения интеллектуального развития

здесь не рассматриваются. Более важно об-

ратить внимание на то, что современное об-

щество предъявляет человеку очень высокие

требования относительно интеллектуальных

возможностей. Планка уровня достаточных

знаний с каждым годом поднимается все

выше, и до нее не дотягиваются все больше

людей. Часто и высокообразованного чело-

века удивляет сообщение о том, что 1/2 часть

всех людей в мире живет лишь в половину

своих интеллектуальных возможностей.

Сегодня обществу приходится мириться с

таким положением. В наше время у многих

людей отмечается слабый интеллект

(IQ=70—85). Иногда даже одаренный ребе-

нок не в состоянии воспользоваться своими

интеллектуальными возможностями, если

предъявляемые к нему требования субъек-

тивны и негибки. Это особенно проявляется

у детей с дислексией, когда не удается дос-

тичь результата, соответствующего уровню

их интеллектуального развития.

ХАРАКТЕР И ТЕМПЕРАМЕНТ

Когда говорят о психических качествах ре-

бенка, всегда подчеркивают значение генети-

ческих факторов, особенно если дело касает-

ся экстраверсии и невротизма (Goldsmith,

30 ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

1983)- Интересно исследование детскими

психиатрами в Нью-Йорке (Thomas et al.,

1963; Chess, 1993) различных видов темпера-

мента у детей. Таких отличительных черт их,

как уровень активности, тенденции к пози-

тивному или негативному поведению, различ-

ная приспособляемость к изменениям, интен-

сивность реакции, рассеянность и внимание.

Из всех видов темперамента были выделены

три особых типа, формирующих поведение

детей, а именно: «легкий ребенок», «трудный

ребенок» (очень подвижен, часто пребывает

в плохом настроении, плохо приспосаблива-

ется) и «ребенок, трудный на подъем».

Если проследить развитие ребенка до со-

стояния взрослого человека, можно увидеть,

как определенные отличительные черты его

связаны с различными психическими каче-

ствами (Thomas och Chess, 1977). Что каса-

ется поздних проявлений психических нару-

шений, то они обычно характеризуются тем,

что человек малоактивен и плохо приспо-

сабливается к новой ситуации. И в Швеции,

как утверждает Persson-Blennow (1981), по-

нятие «трудный ребенок» имеет особое зна-

чение во врачебной практике.

Различные виды темперамента как факто-

ры риска психических нарушений требуют

определенного изучения. Знания о различ-

ных темпераментах детей, так же, как и о

различных психических складах характера

и реакциях, имеют важное значение для дет-

ской и подростковой психиатрии.

ТЕМП ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОЗРЕВАНИЯ

Важные для детской психиатрии наблюде-

ния провел Piaget (1972). Он описал, как раз-

витие мыслительной способности у детей

связано с биологическим развитием. Процесс

биологического развития является, по его

мнению, основой для возможности адапта-

ции к внешним условиям, а также основой

взаимодействия между индивидом и его ок-

ружением.

Хронологический возраст ребенка обыч-

но не полностью отражает его индивидуаль-

ное развитие. Последние десятилетия отли-

чаются настороженным отношением специ-

алистов как к раннему созреванию, так и ко

всеобщему требованию одинакового уровня

психофизического созревания для детей од-

ного возраста. Психофизическое развитие ин-

дивида Frisk (1968) описал как связанный с

хронологическим возрастом профиль разви-

тия, при котором уровень не только интел-

лектуального, но и физического (рост и мас-

са тела, моторика, перцепция, речь), а также

эмоционального и социального развития

может оказаться неадекватным возрасту, что

вызывает риск дезадаптации и личностных

конфликтов. Стабилизирующие и компенси-

рующие факторы при этом могут обнаружи-

ваться как в самом человеке, так и в отноше-

нии к нему окружающих.

Раннее психофизическое развитие (Frisk et

al., 1969) оказывается полезным для мальчи-

ков. «Ранний» мальчик, достаточно большой

и сильный для своего возраста, своими каче-

ствами отвечает требованиям, предъявляемым

к настоящему мужчине. Девочек же, которые

развиваются рано, напротив, ждут проблемы.

Они рано взрослеют и агрессивным поведе-

нием выражают свою самостоятельность. Они

не вписываются в роль правильной школьни-

цы, часто провоцируют конфликты дома,

пытаясь избавиться от опеки. Однако в наше

время и позднее развитие является серьез-

ным недостатком. У многих детей с запозда-

лым развитием, особенно у мальчиков, возни-

кают большие проблемы. Так, позднее психо-

физическое развитие, часто связанное с

плохой моторикой, запоздалым развитием

речи и дислексией, предрасполагает к тому,

что человек трудно приспосабливается к вне-

шним условиям, становится антисоциальным,

а это приводит к депрессии и заторможенно-

сти (Frisk, 1999). Среди детей с DAMP больше

таких, которые достигают половой зрелости

позднее, чем другие (Gillberg, 1996).

ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 31

Значение темпа физического развития Frisk

описал после того, как долгое время наблю-

дал за нормальными детьми. С помощью спе-

циального измерителя времени реакции он

проверял совокупное время реакции у детей,

которые пошли в школу, и выявил, что оно

может быть снижено из-за позднего физичес-

кого развития или особой дисфункции ЦНС,

например дислексии. Наблюдения показали,

что у детей с замедленной реакцией часто

возникают проблемы с адаптацией и обуче-

нием. Они нередко чувствуют себя неполно-

ценными (Frisk, 1993). Им в значительной сте-

пени требуется психиатрическая помощь

(Frisk, 1995). Дети же с быстрой реакцией

обычно успешно учатся, они физически бо-

лее здоровы. Исследования показали, что в

детской психиатрии надо принимать во вни-

мание не только различные повреждения

мозга и связанные с ними нарушения, но и

различия в созревании ЦНС. Нарушения со-

зревания часто являются временными, но они

могут вызывать чувство неполноценности и

приводить к неблагоприятным психическим

и социальным последствиям, а нередко быва-

ют настолько серьезными, что последующее

психофизическое созревание может не соот-

ветствовать требованиям и ожиданиям обще-

ства.

Обследование пациентов, которые обра-

щались за консультацией в детскую психиат-

рическую клинику в Упсале (Frisk, 1999), по-

казало, что у 50 процентов всех детей и под-

ростков есть та или иная форма дисфункции

ЦНС. Это прежде всего связано с конститу-

циональными, генетическими различиями в

процессе созревания, включая позднее раз-

витие, дислексию, замедленное формирова-

ние когнитивной функции, наследственность,

т. е. проблемы, которые особенно характер-

ны для мальчиков. Такие дети часто испыты-

вают затруднения в ситуациях, когда играет

роль и само нарушение в развитии, и непра-

вильная реакция окружения, поскольку люди

мало знают об этой проблеме и не помогают

детям, и явные генетические проблемы дру-

гих членов семьи, а это ведет к серьезным

психическим нарушениям.

ЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

Наследственные факторы играют большую

роль в возникновении тех или иных болез-

ней. Это особенно касается аутизма, синдро-

ма Аспергера, синдрома Туретта, шизофре-

нии и состояний крайнего возбуждения. В

большинстве случаев также уходят корнями

в наследственность нервная анорексия,

DAMP/ADHD и синдром навязчивых состоя-

ний

Wolkind и de Salis (1982) обследовали по

методике Thomas и Chess темперамент 4-лет-

них детей. Оказалось, у части детей, которые

к этому времени уже имели психические

проблемы, матери страдали депрессией, у

некоторых из них обнаружили отклонения

темперамента. Другое наблюдение сделали

Harjan (1989) и Dawson (1997) относитель-

но развития детей, чьи матери страдали аф-

фективной неустойчивостью. В первые годы

в школе у этих детей наблюдались позднее

психомоторное развитие, различные наруше-

ния поведения, а также психические и сома-

тические проблемы. Можно считать, генети-

ческий компонент сыграл здесь свою роль,

так как всего в одном случае из этого иссле-

дования такие симптомы проявились у ре-

бенка, мать которого была здорова в период

беременности.

Некоторые другие личностные черты, ка-

чества и «симптомы» также, считается, име-

ют генетическую основу. Bakwin и Bakwin

(1966) указывают на факторы наследствен-

ности при обсессивно-компульсивной болез-

ни у детей. Согласно Inoye (1965), моно-

зиготные близнецы были конкордантны по

синдрому навязчивого состояния в восьми

случаях из десяти. Некоторые типы алкого-

32 ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

лизма также имеют под собой генетическую