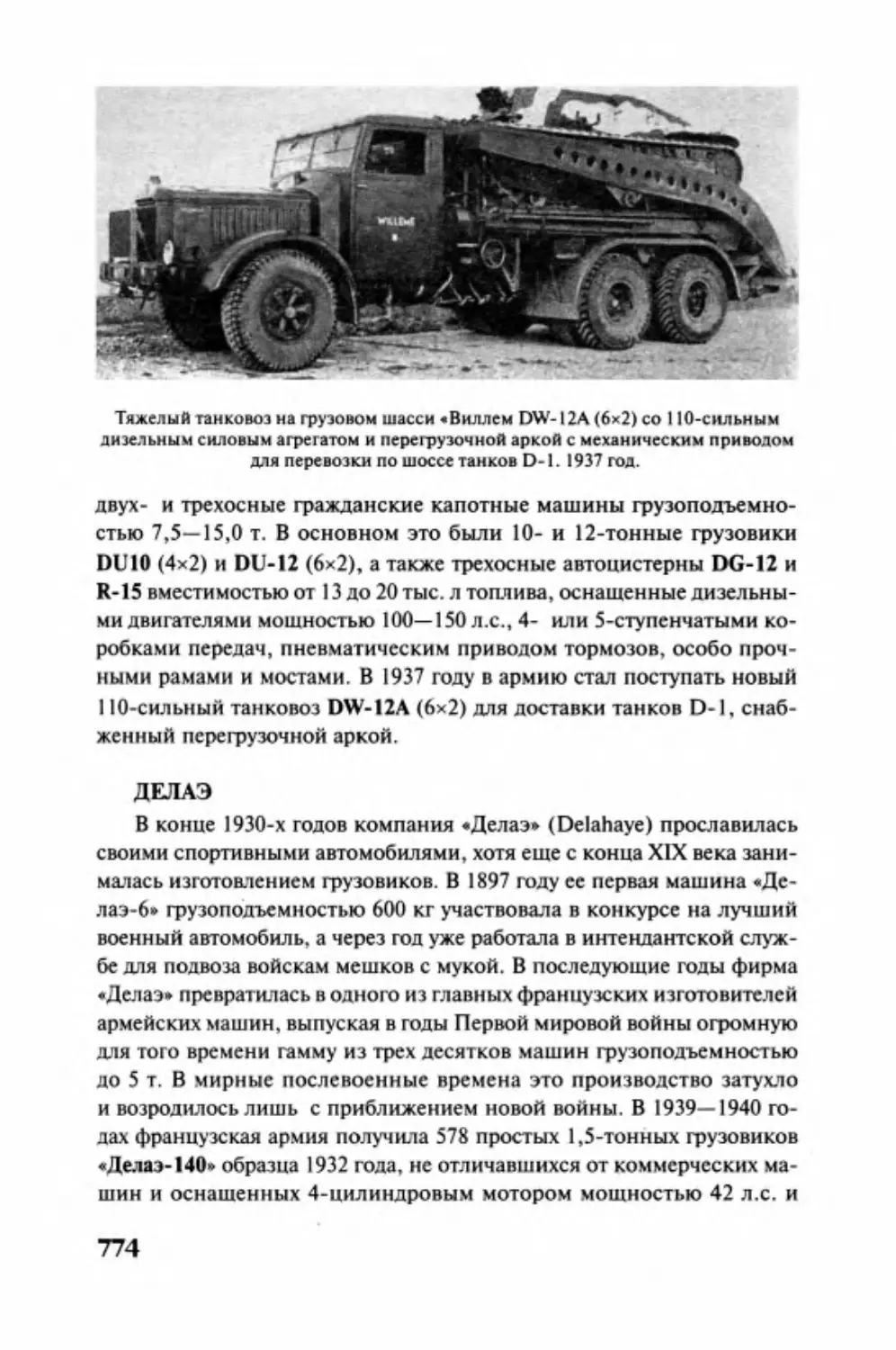

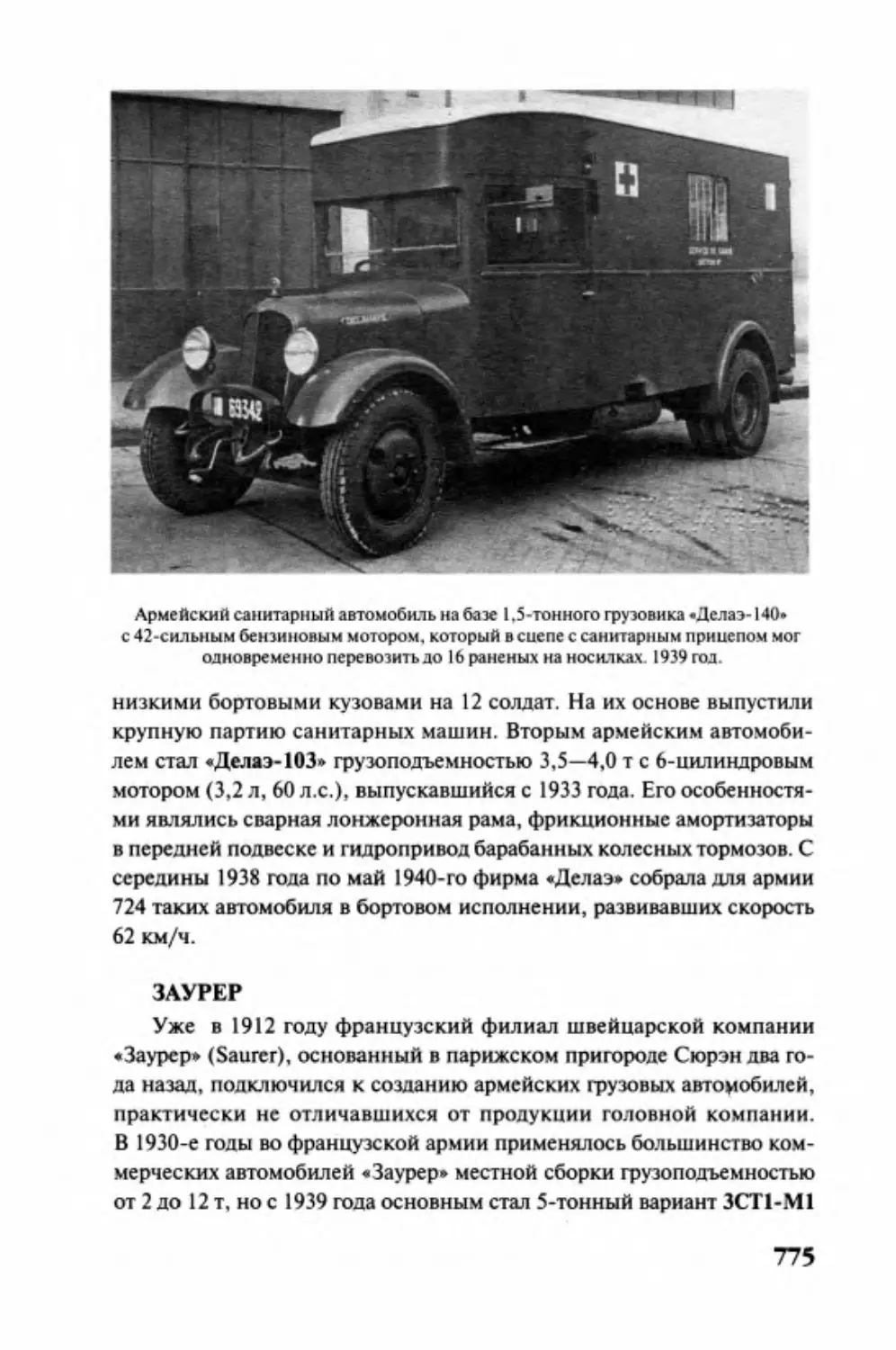

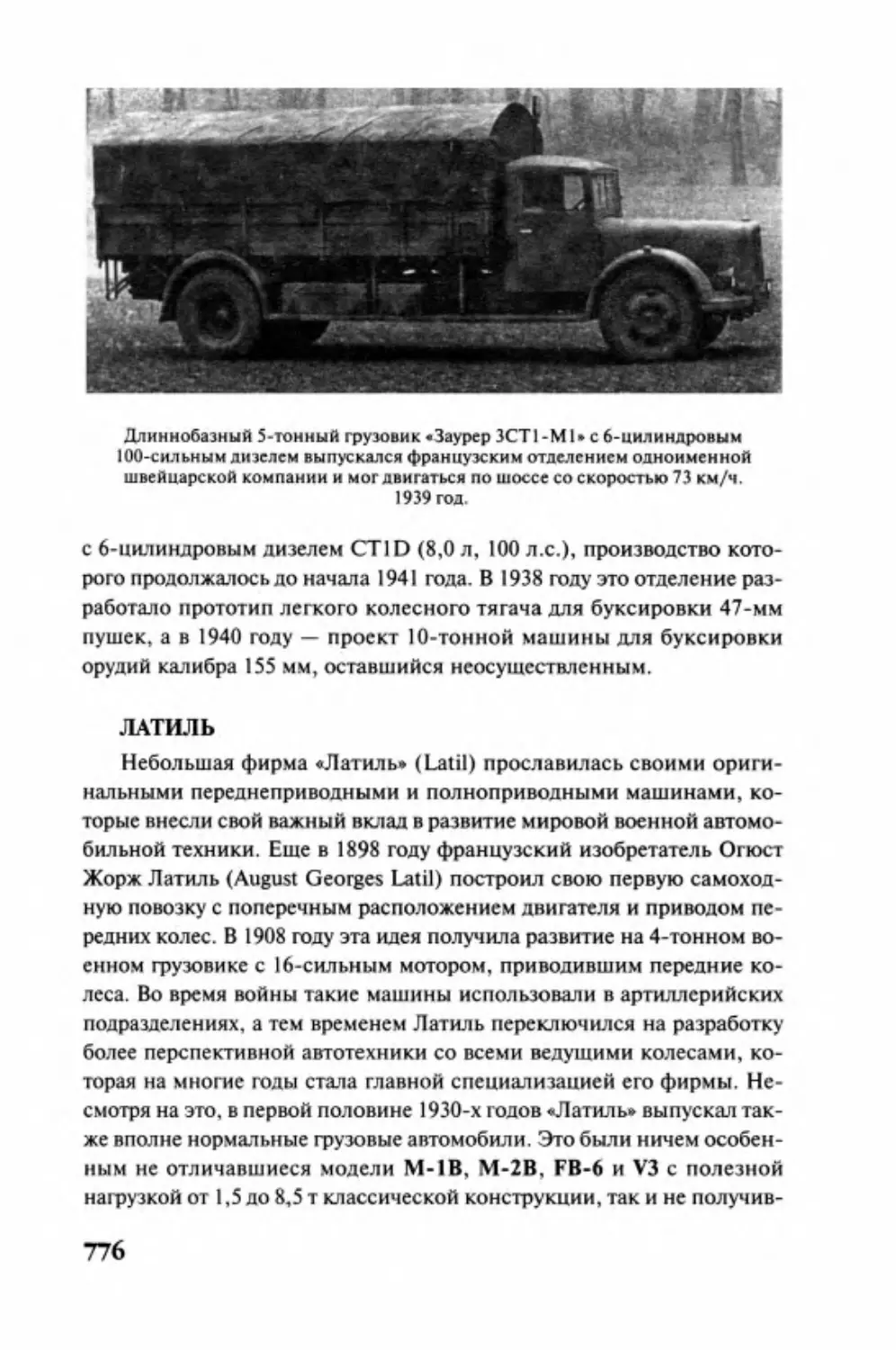

Text

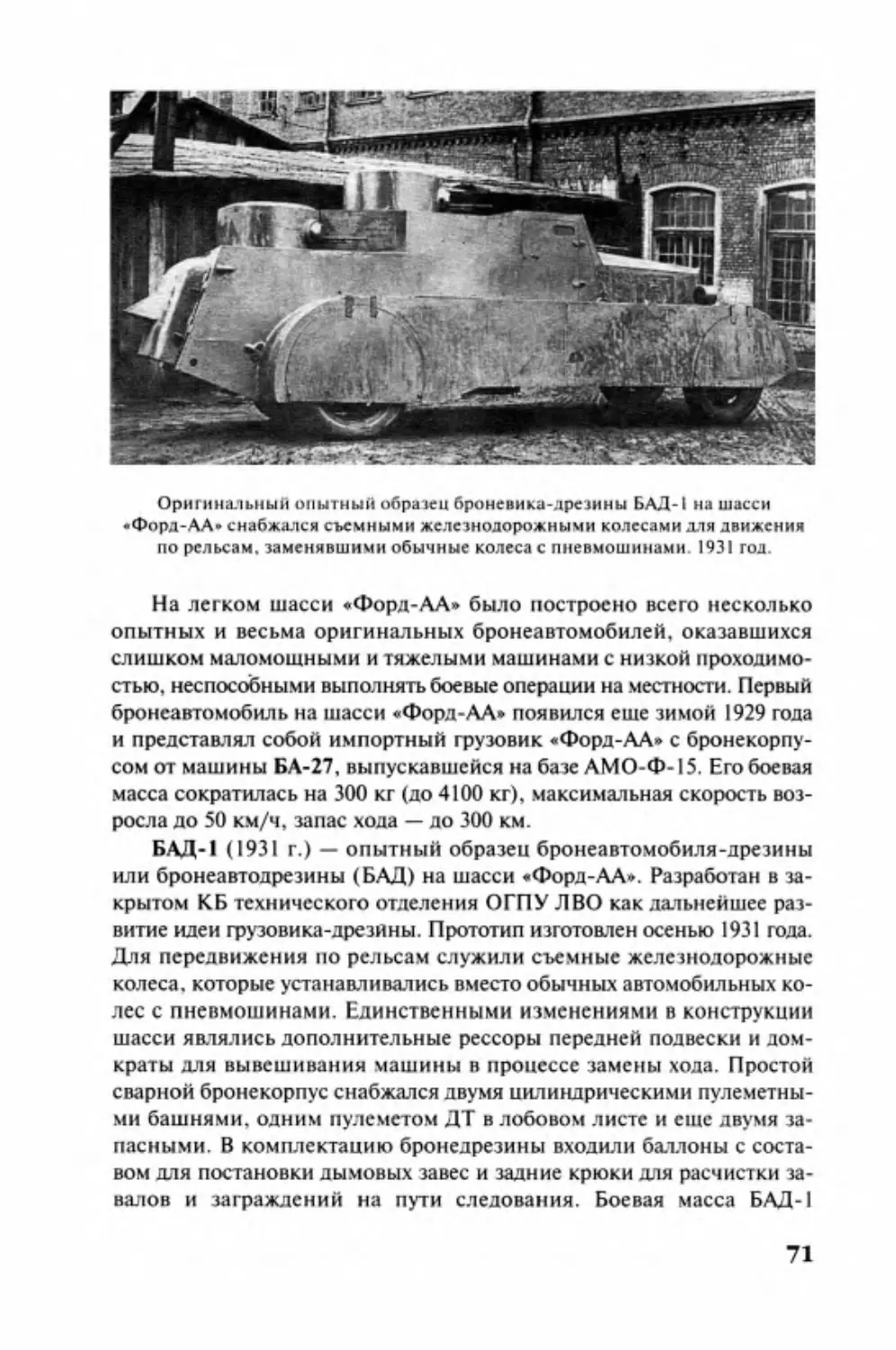

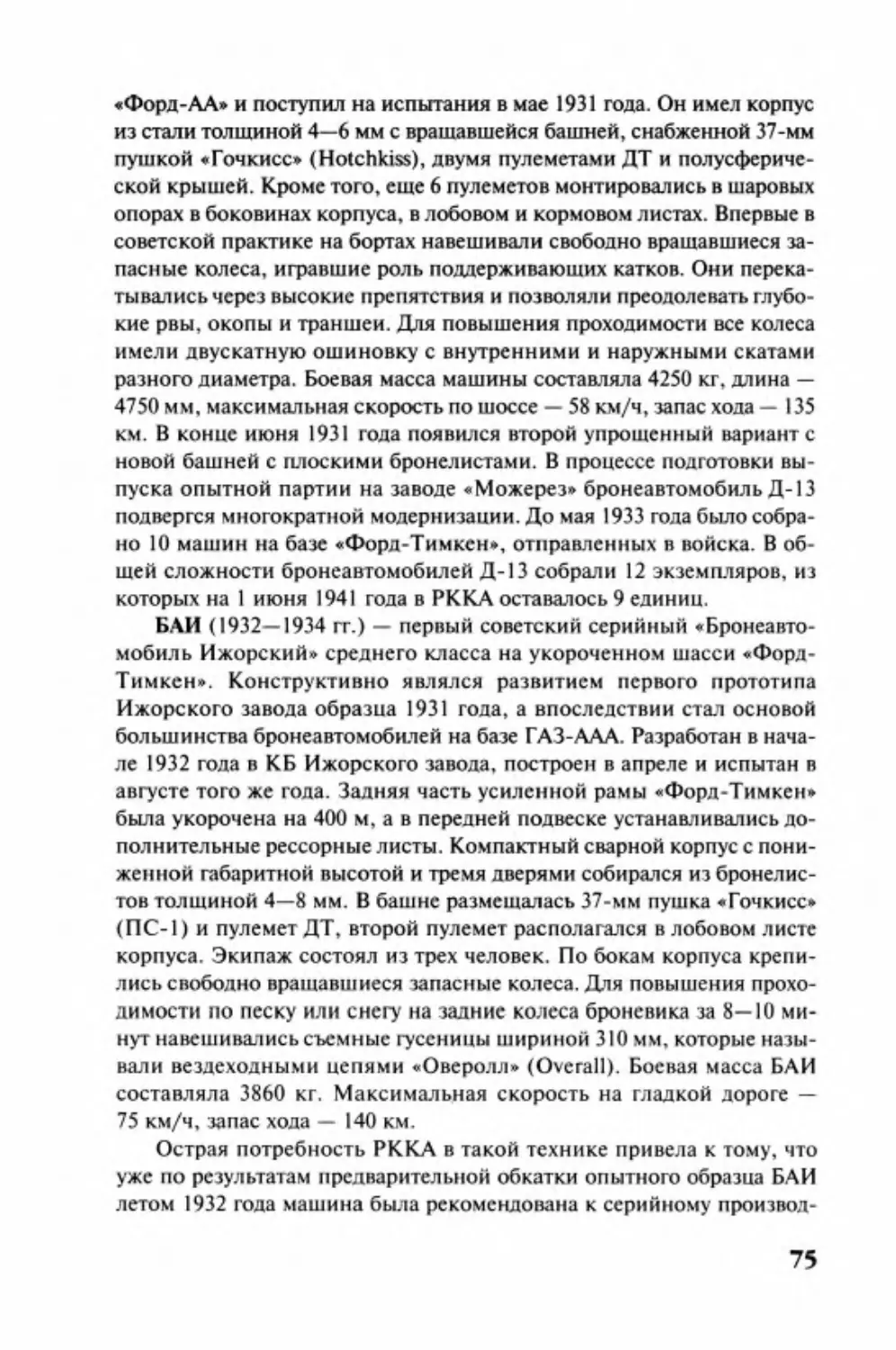

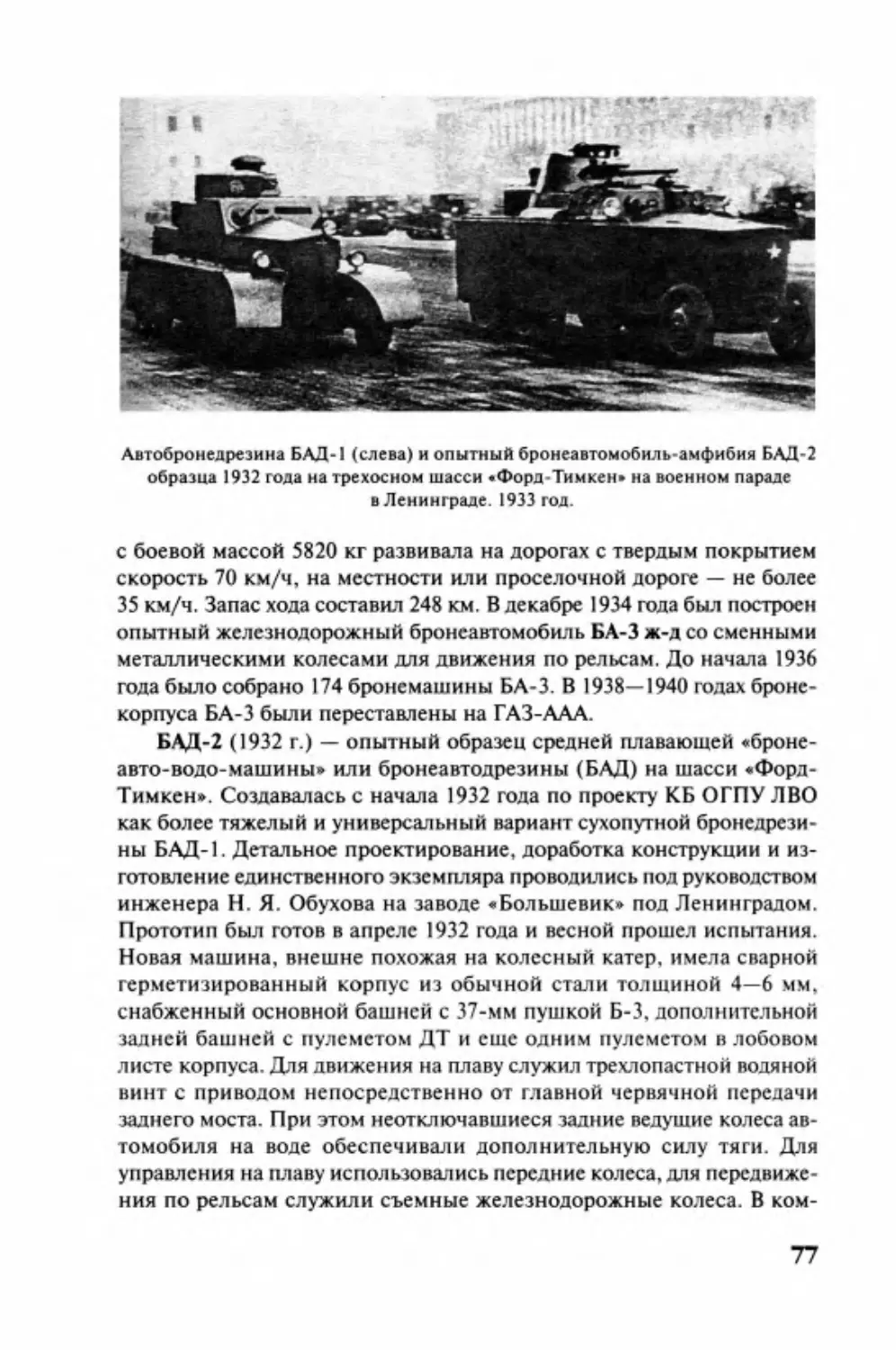

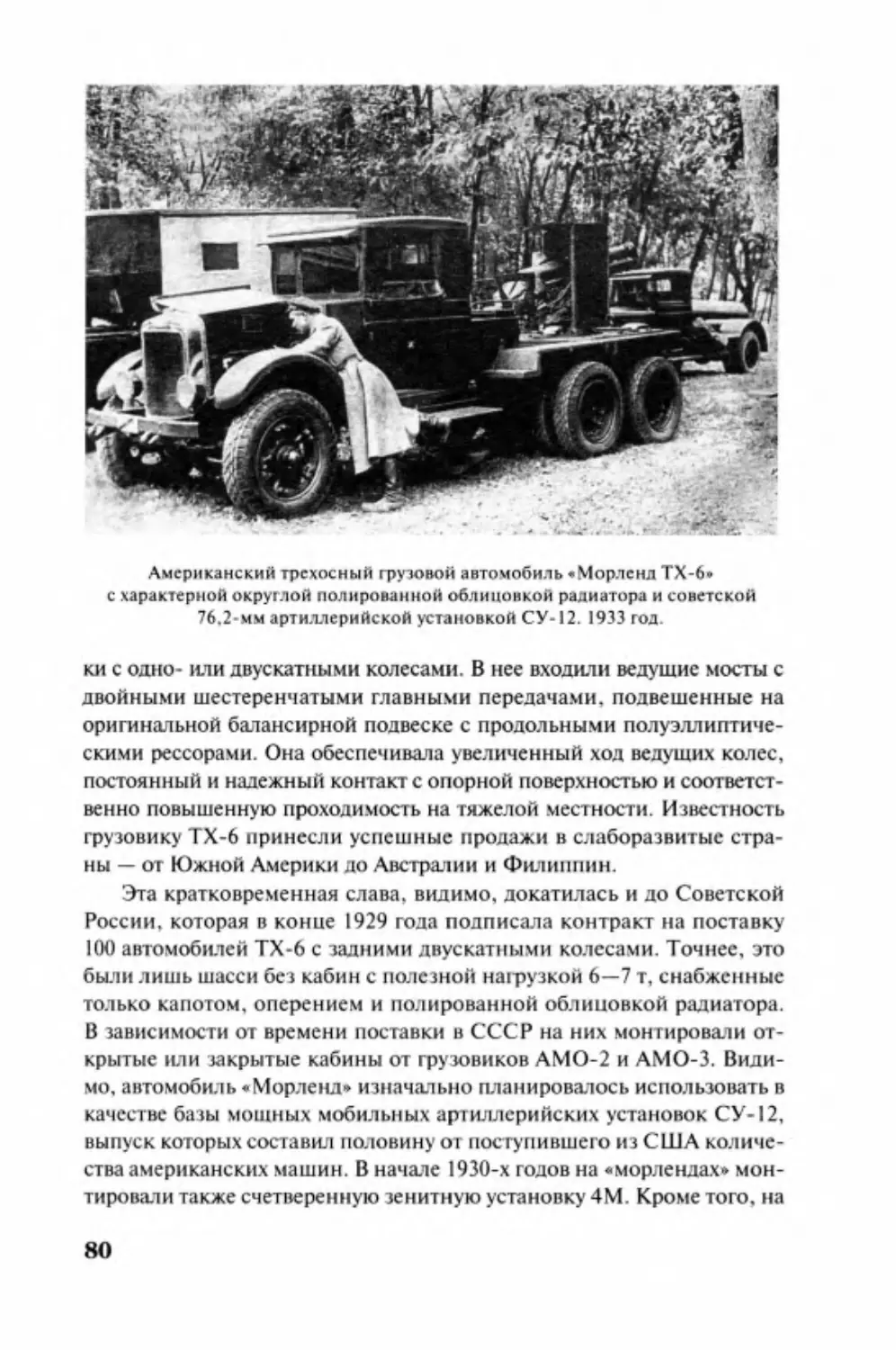

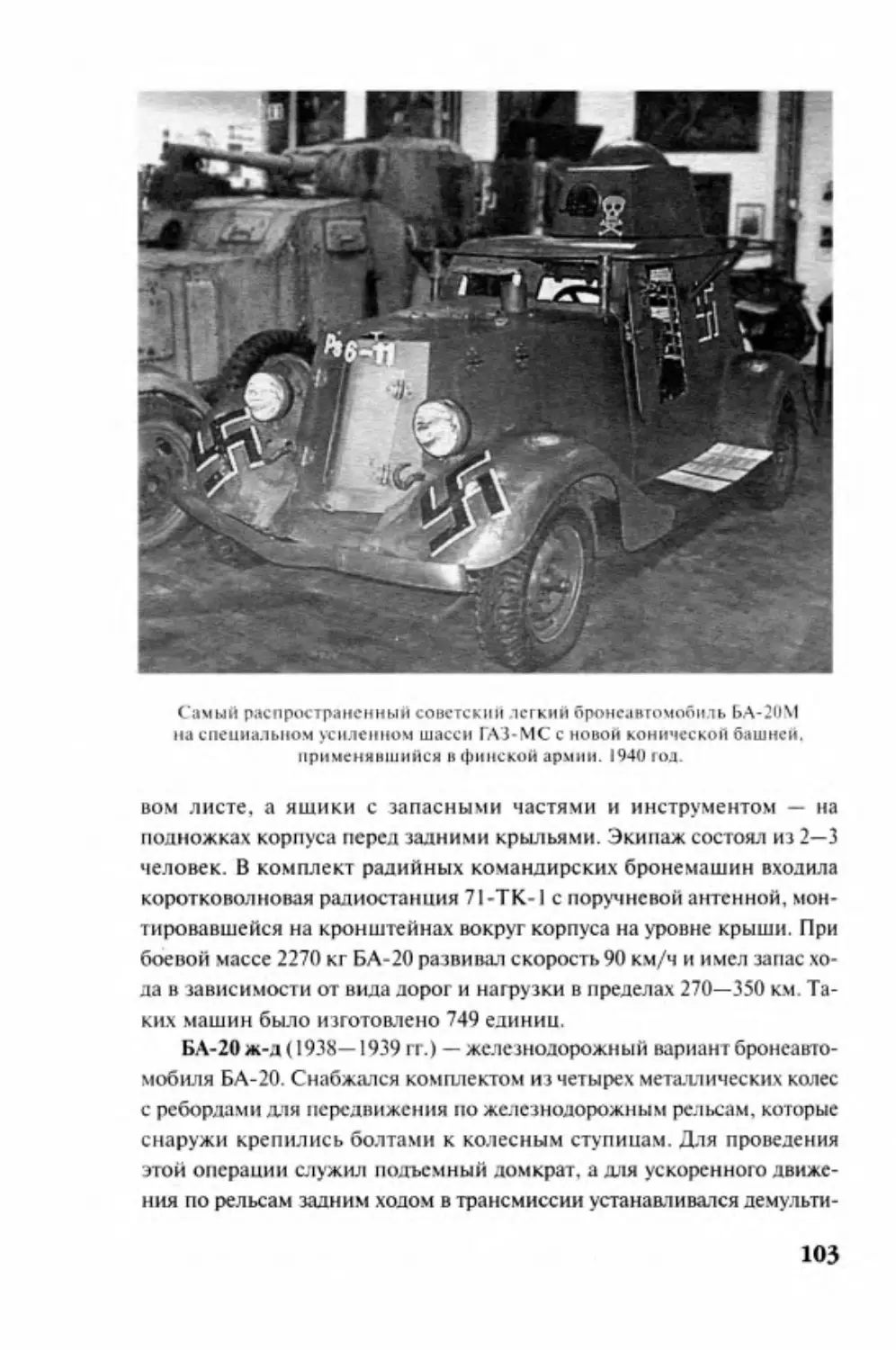

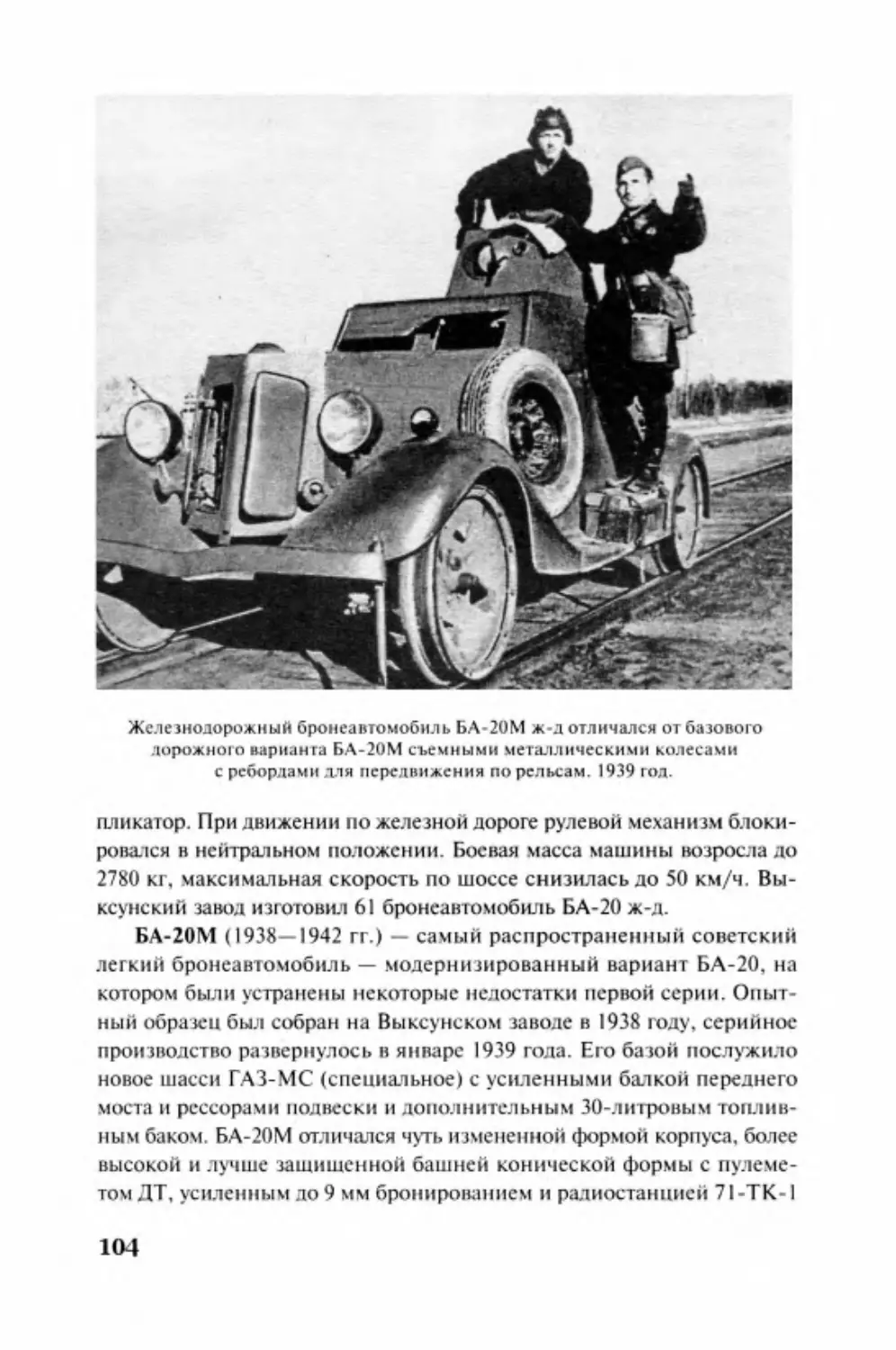

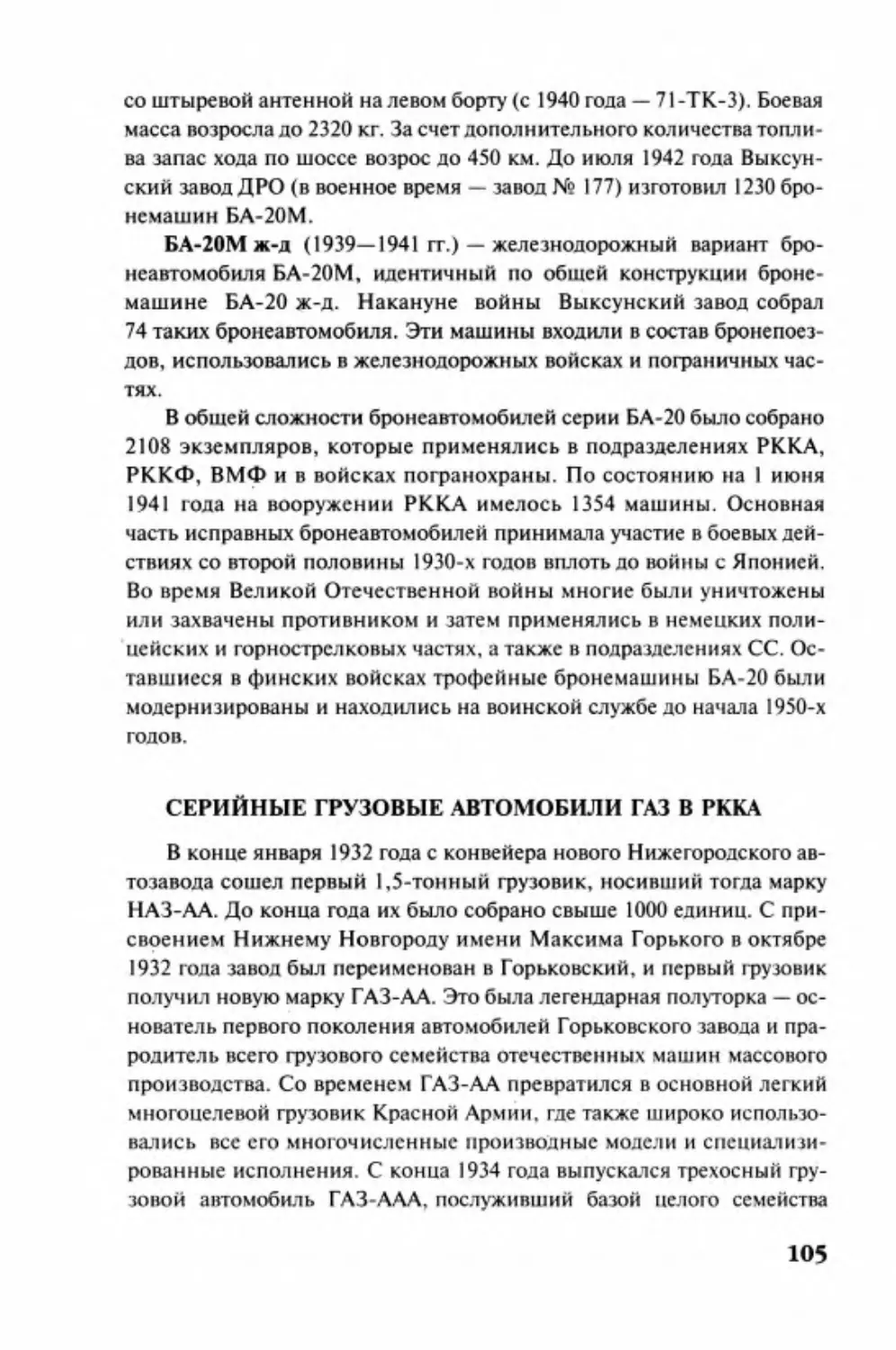

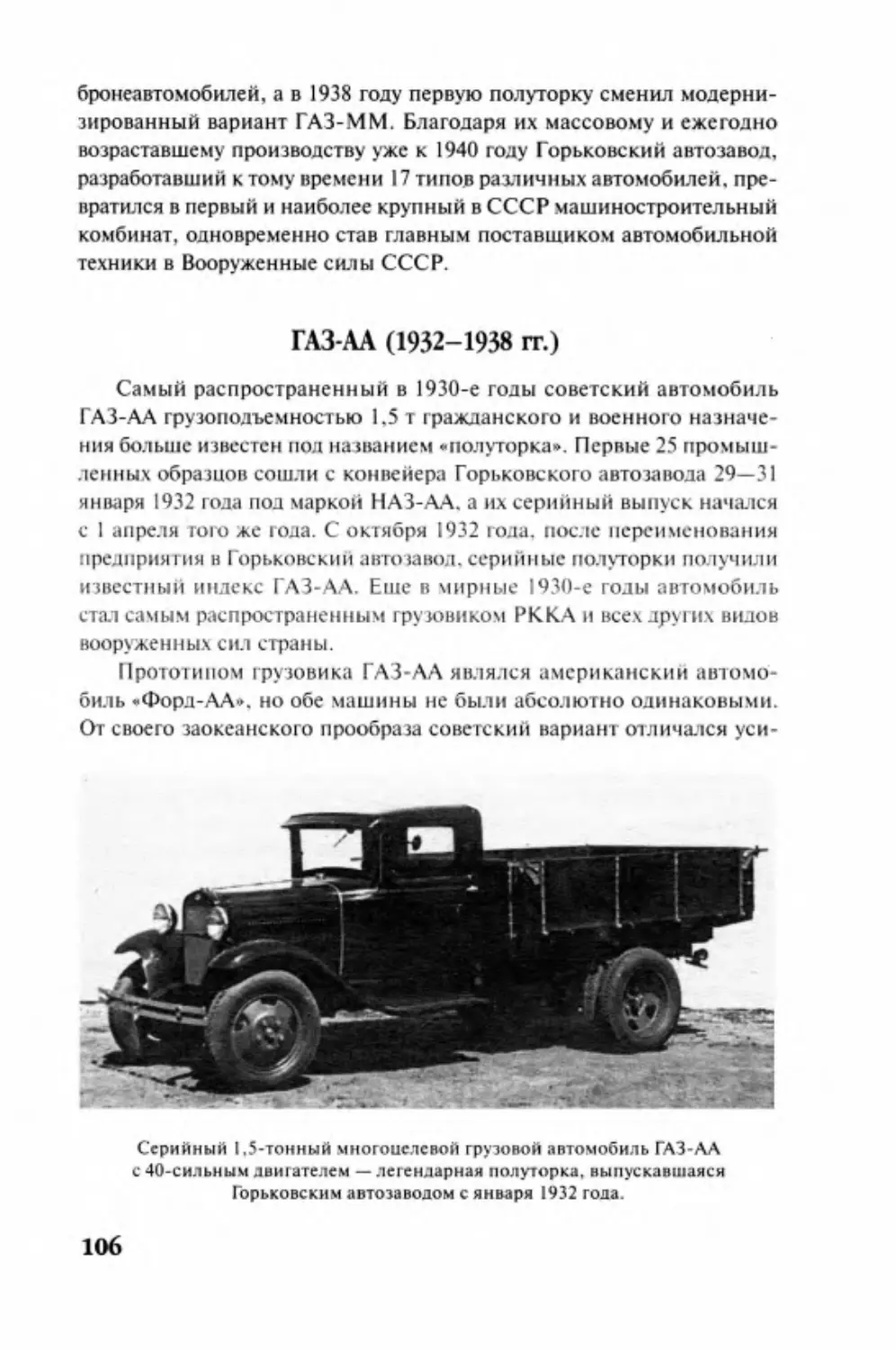

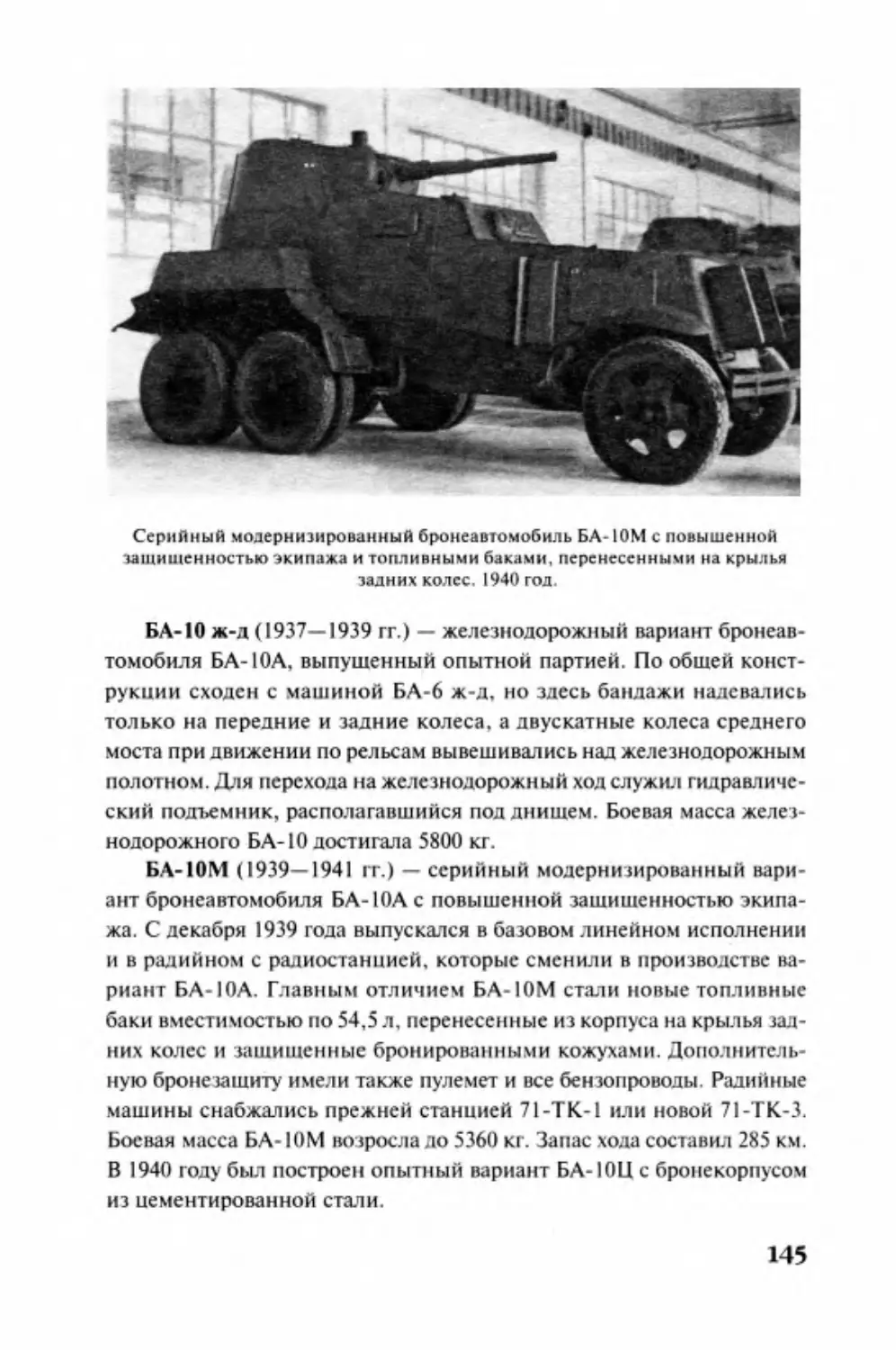

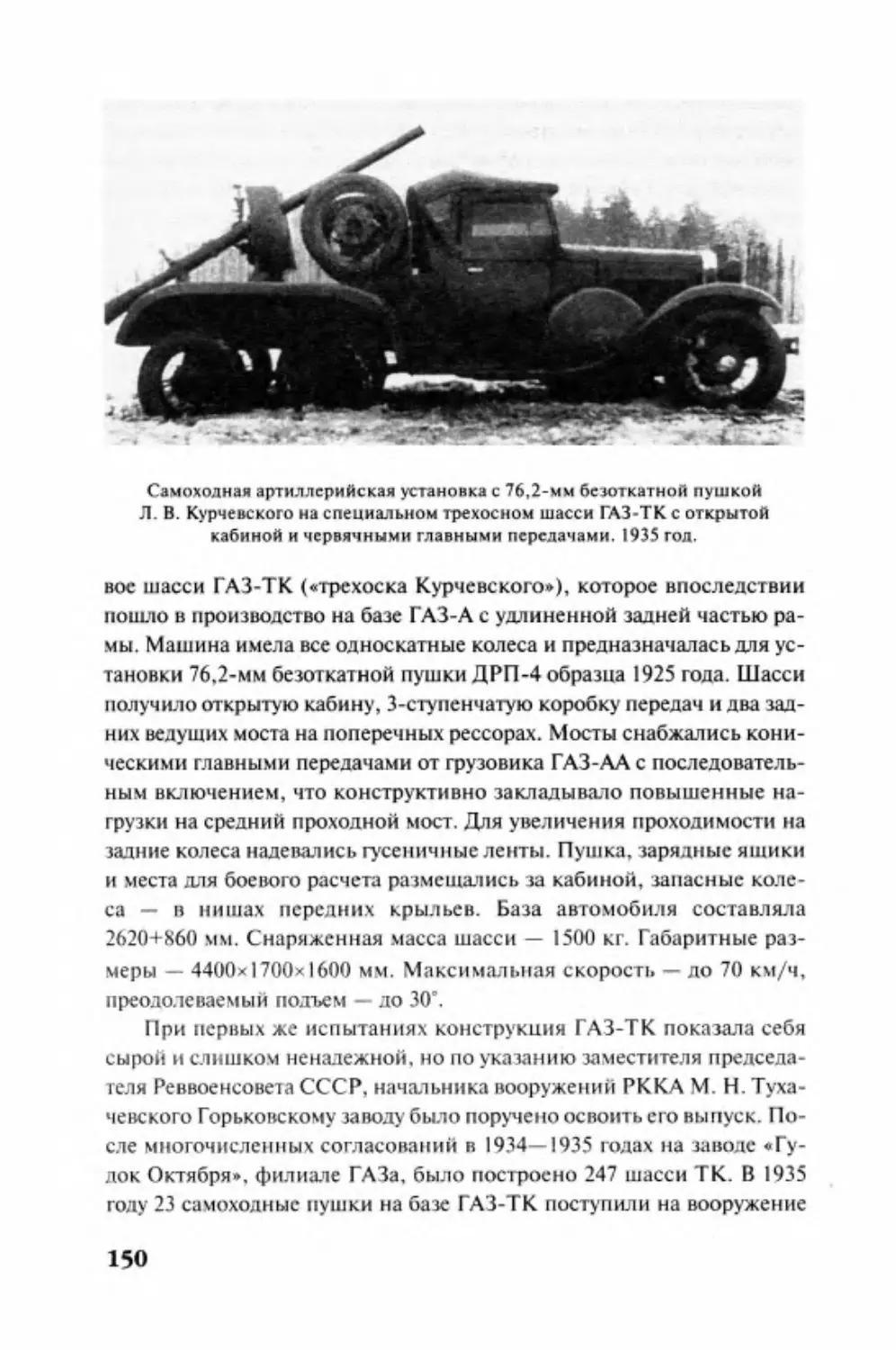

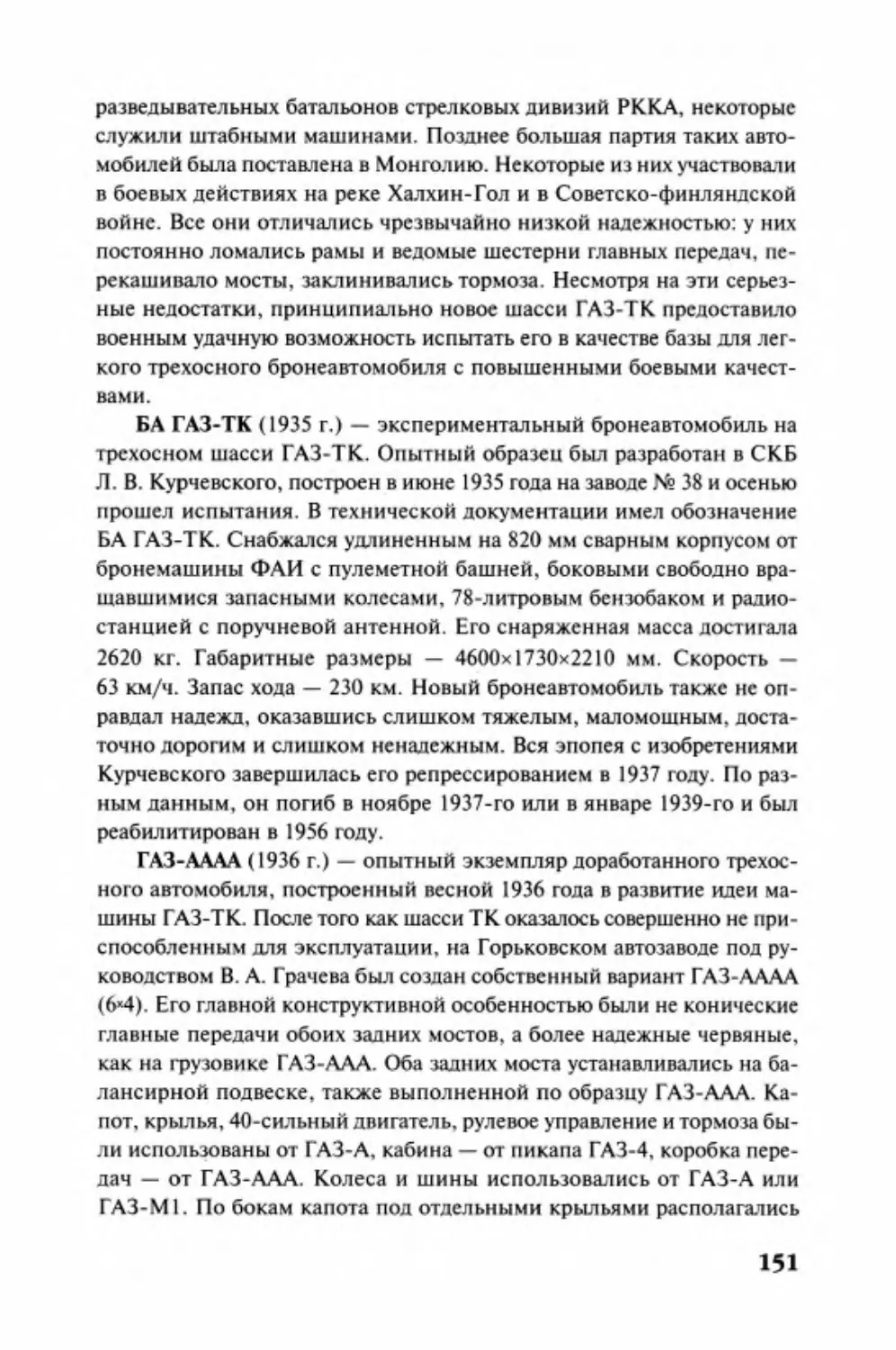

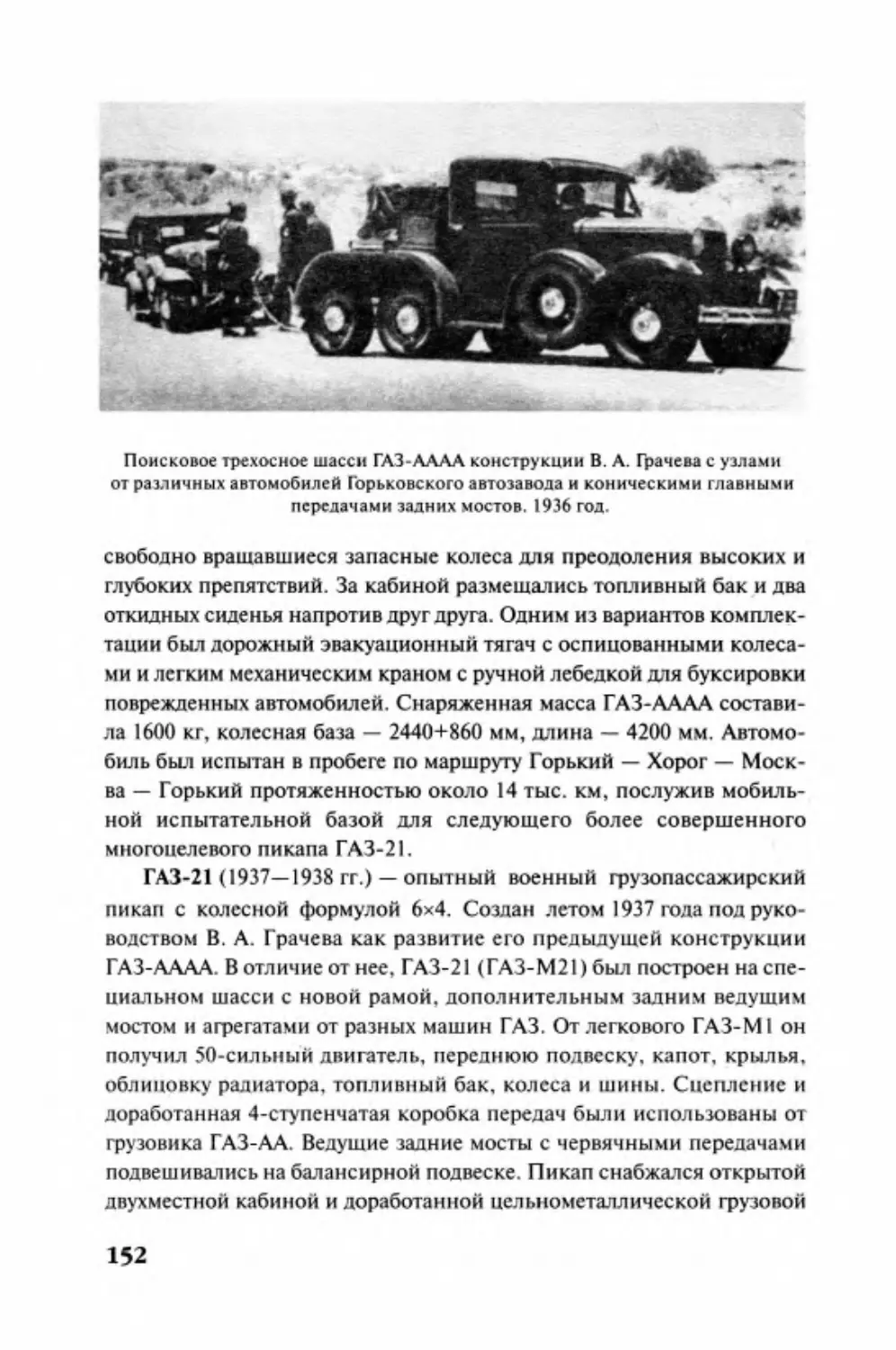

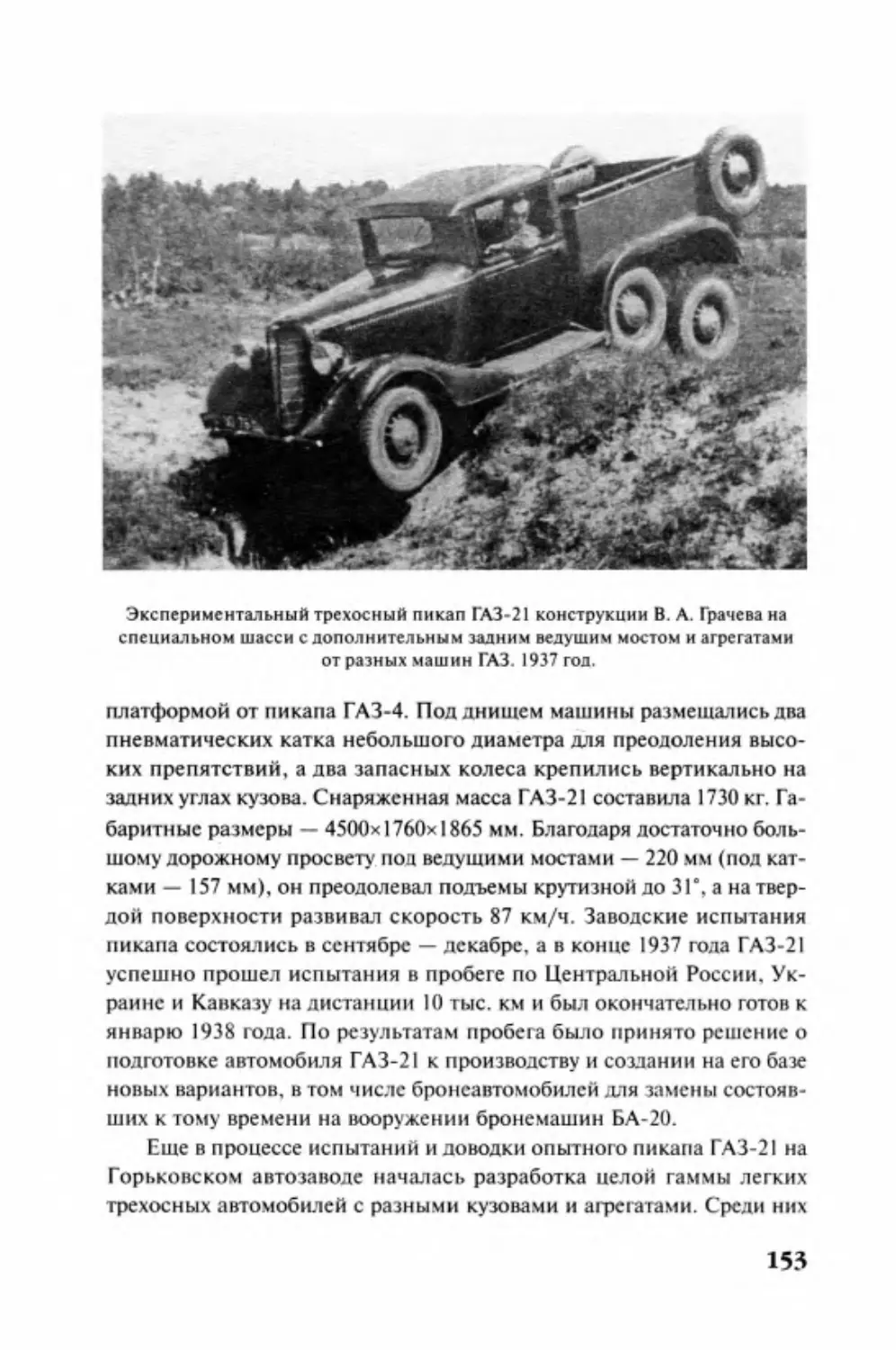

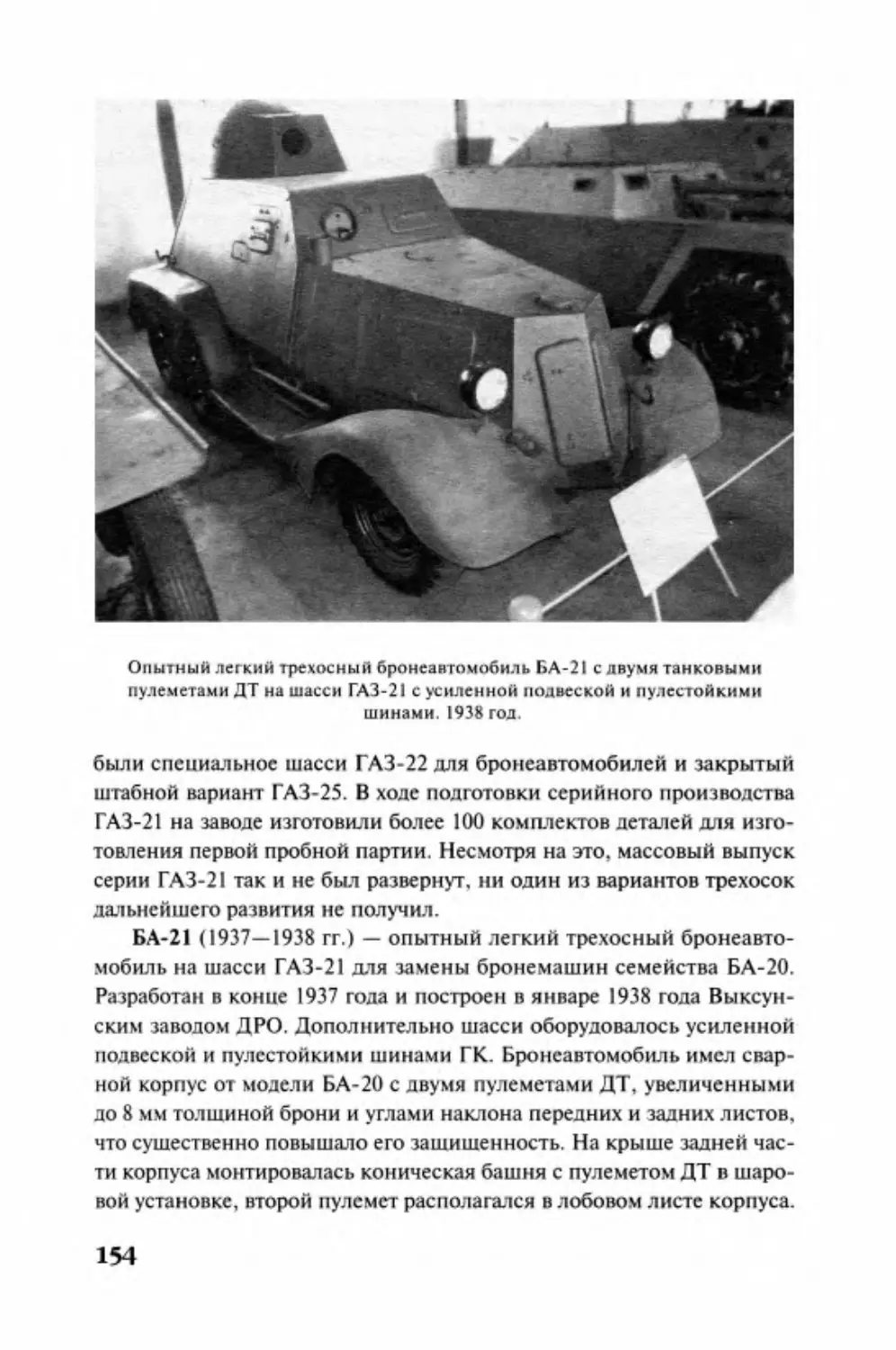

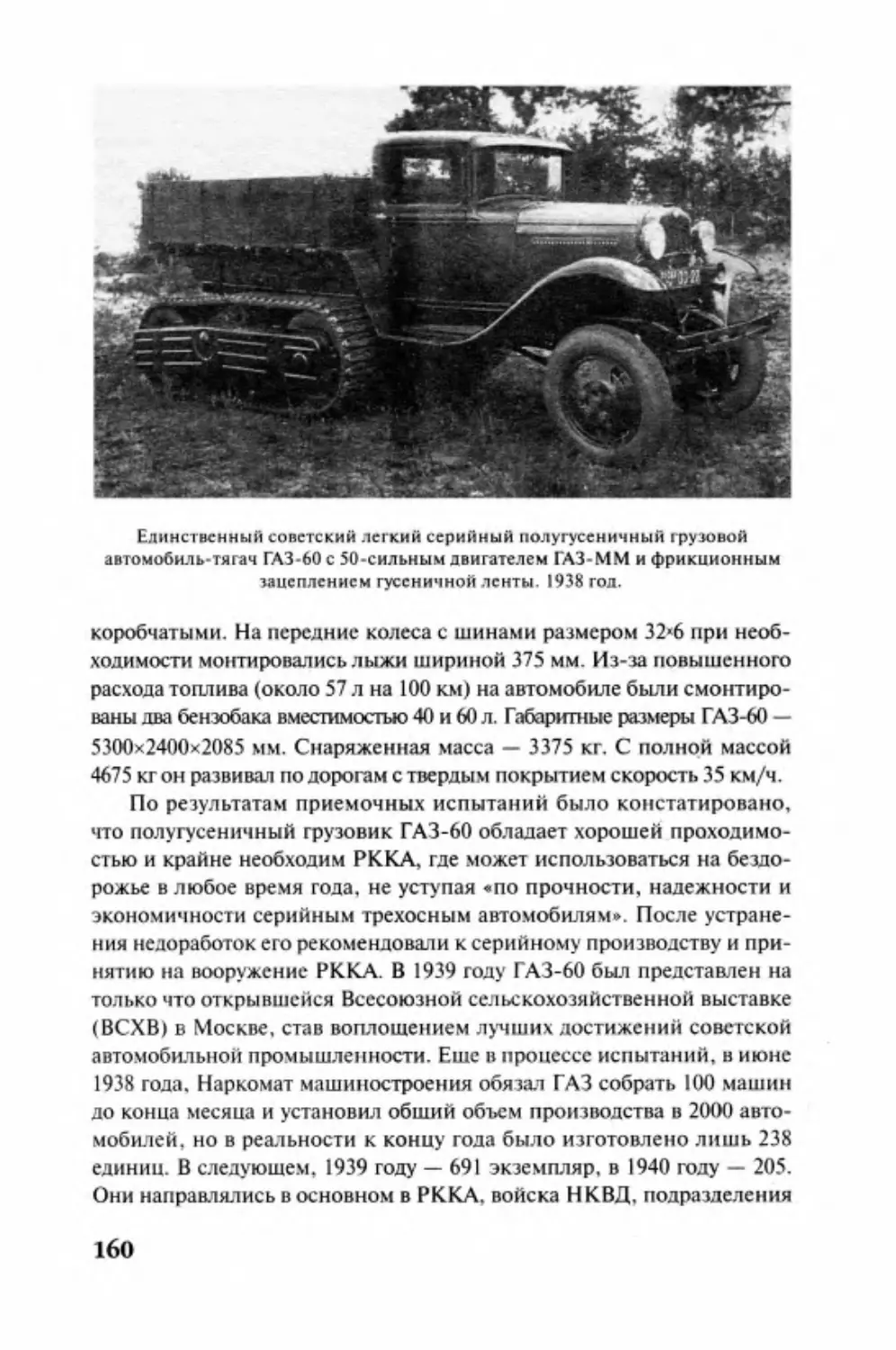

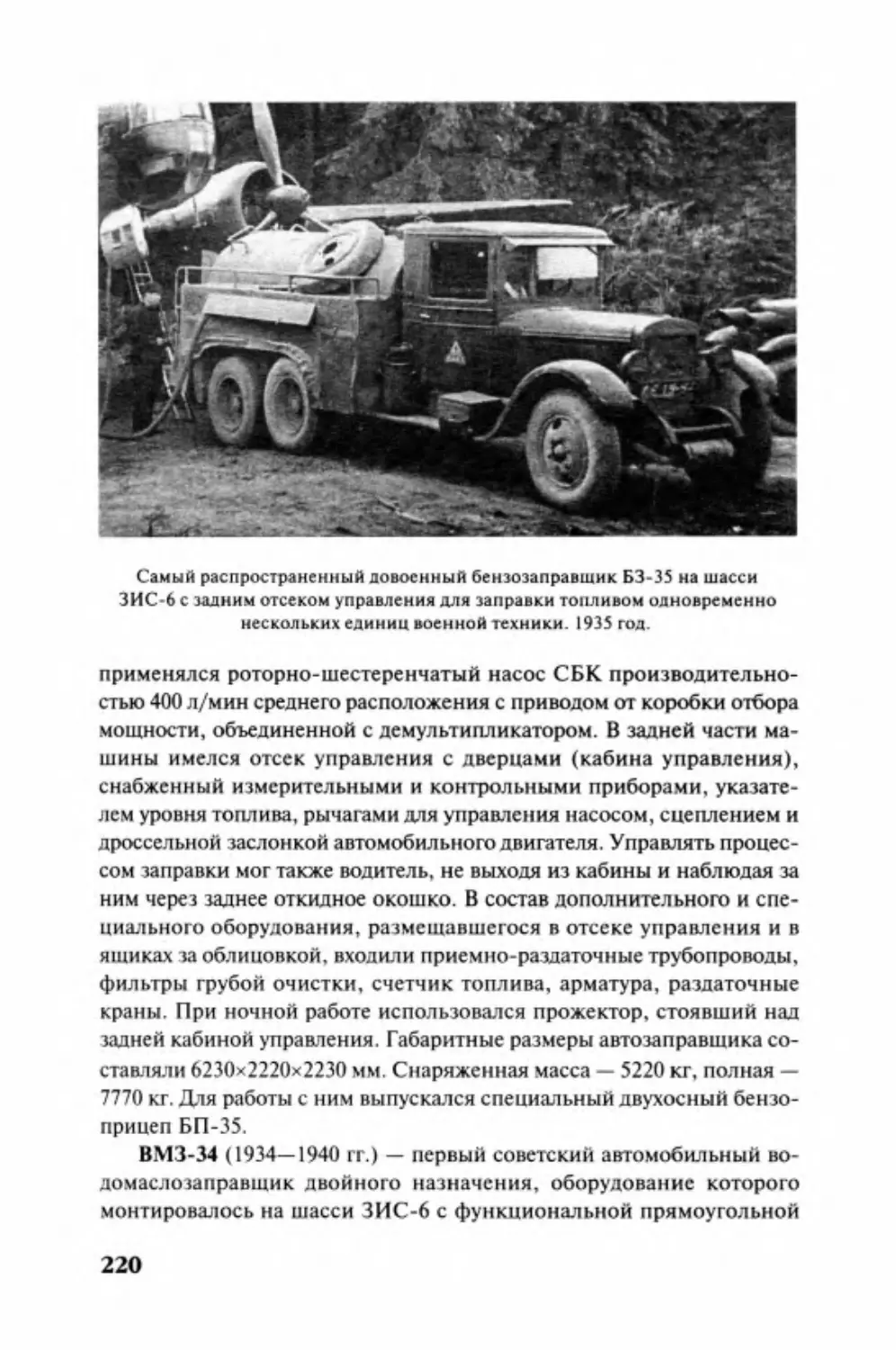

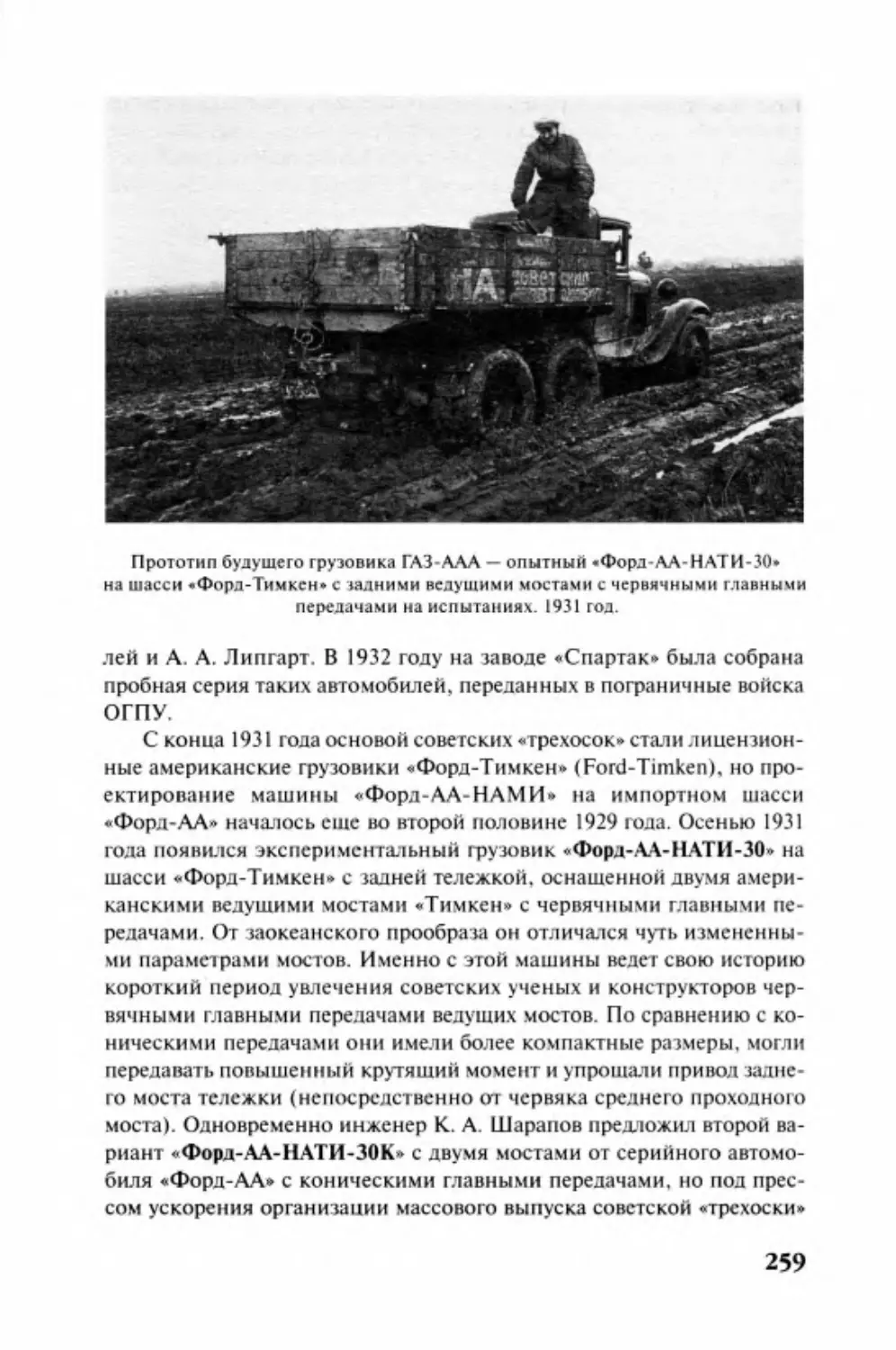

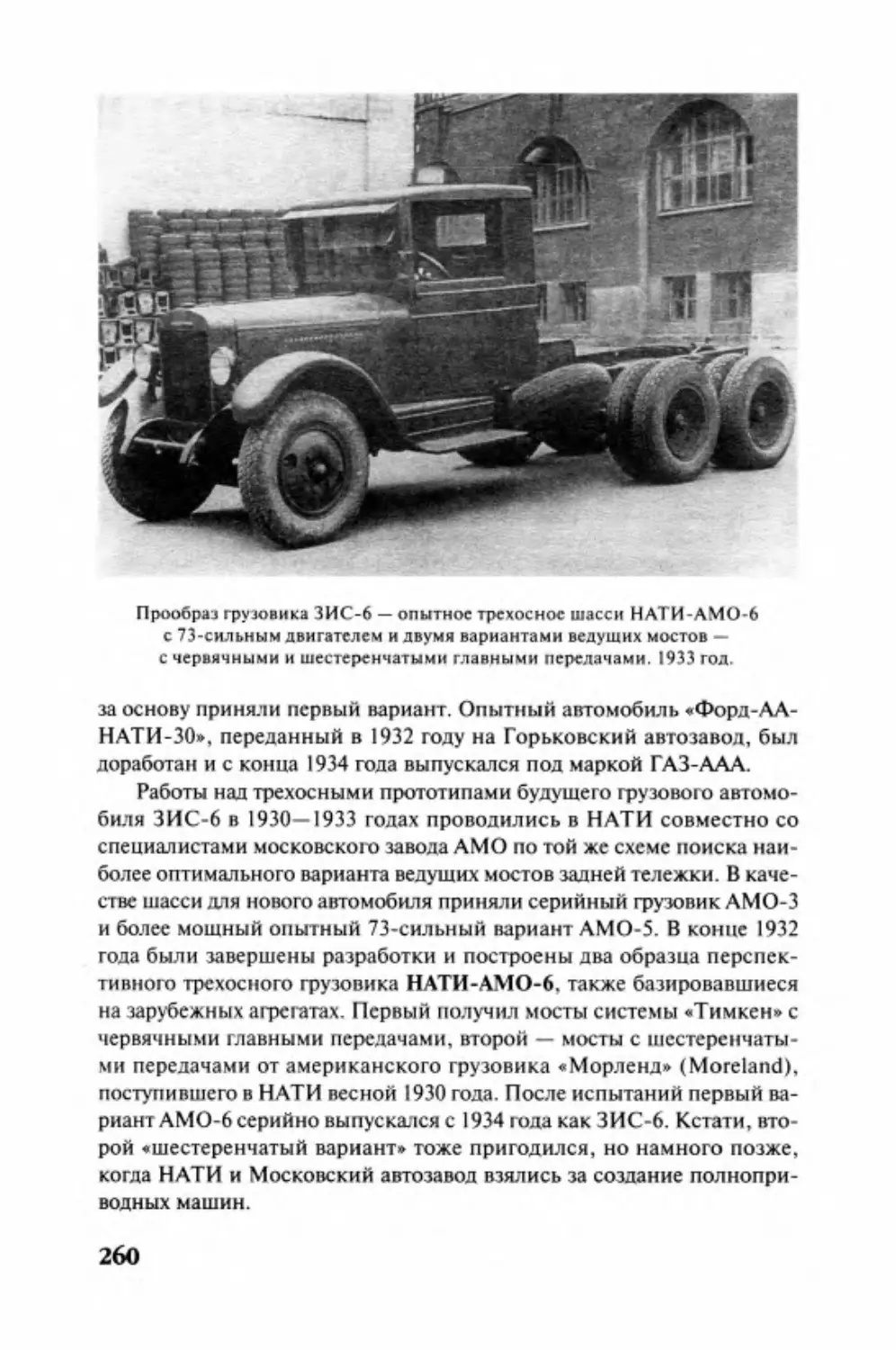

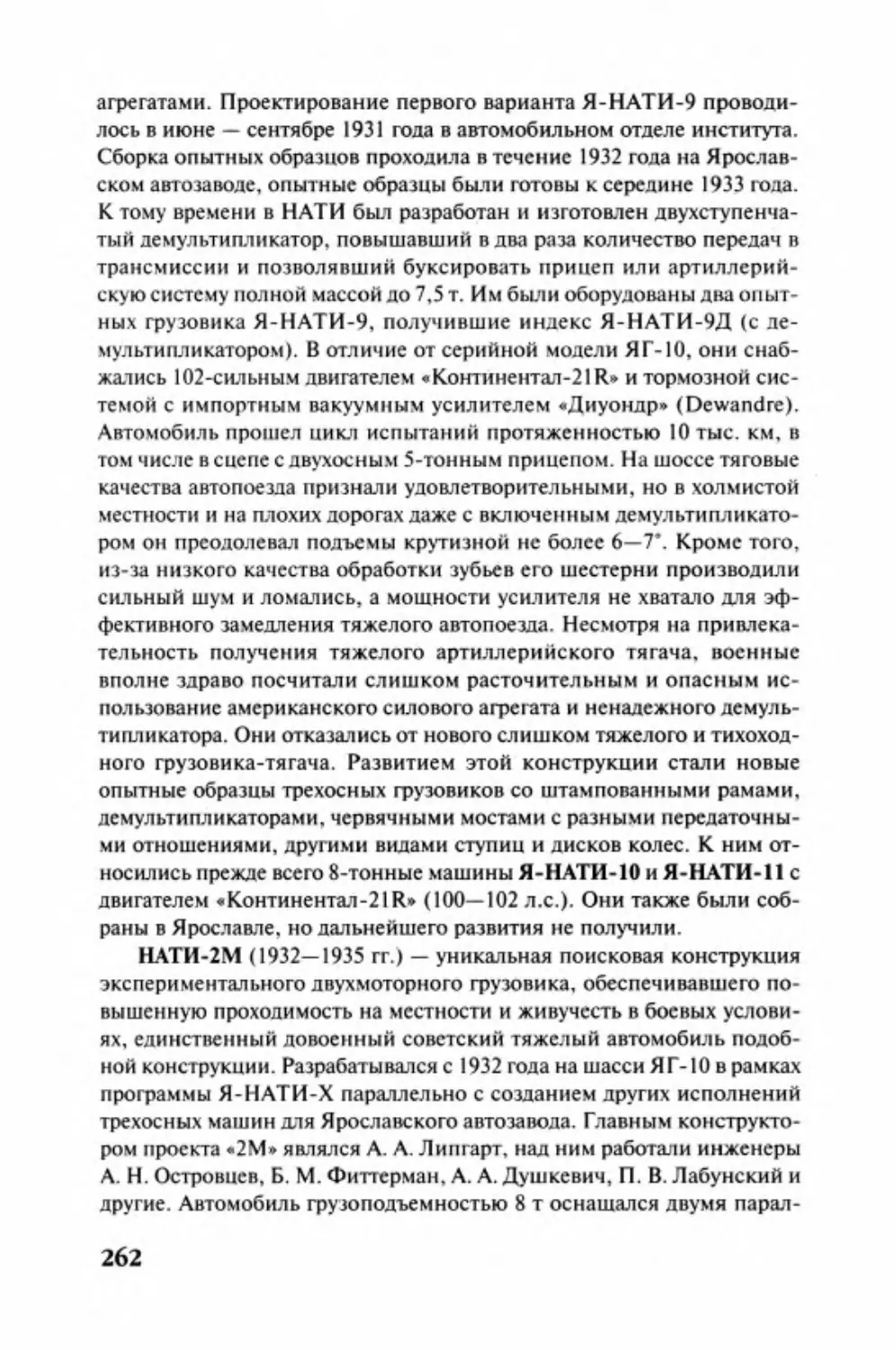

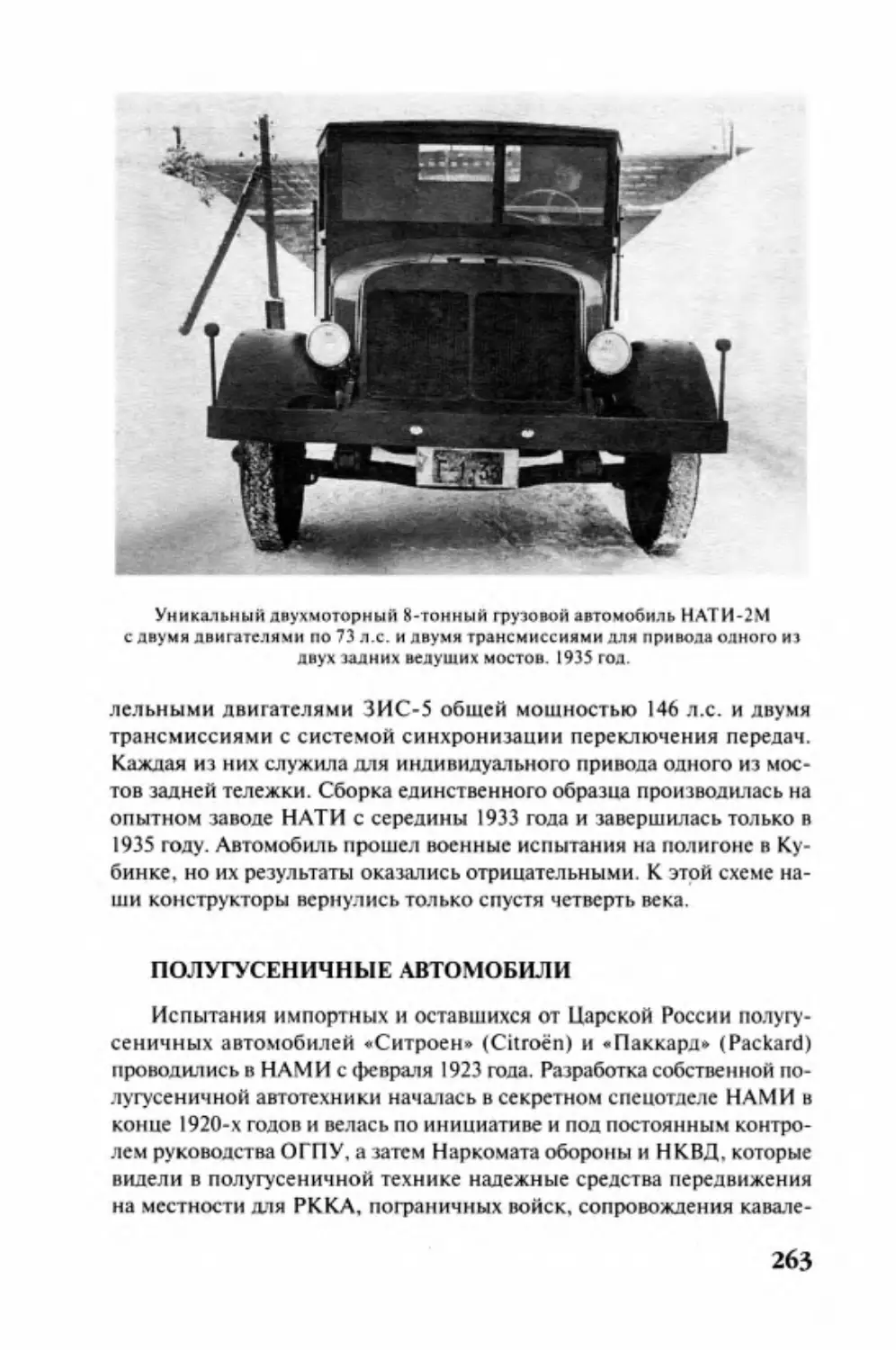

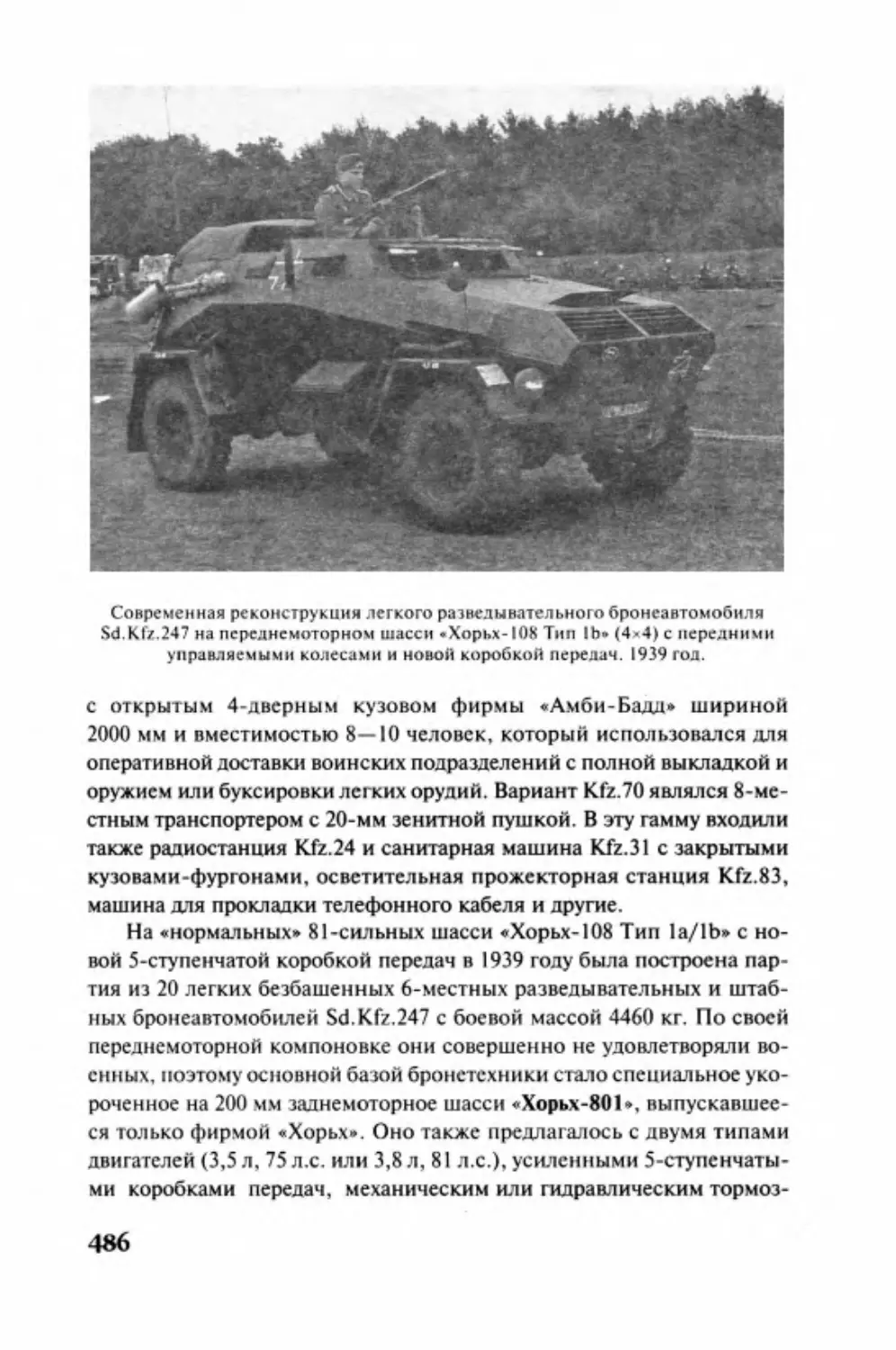

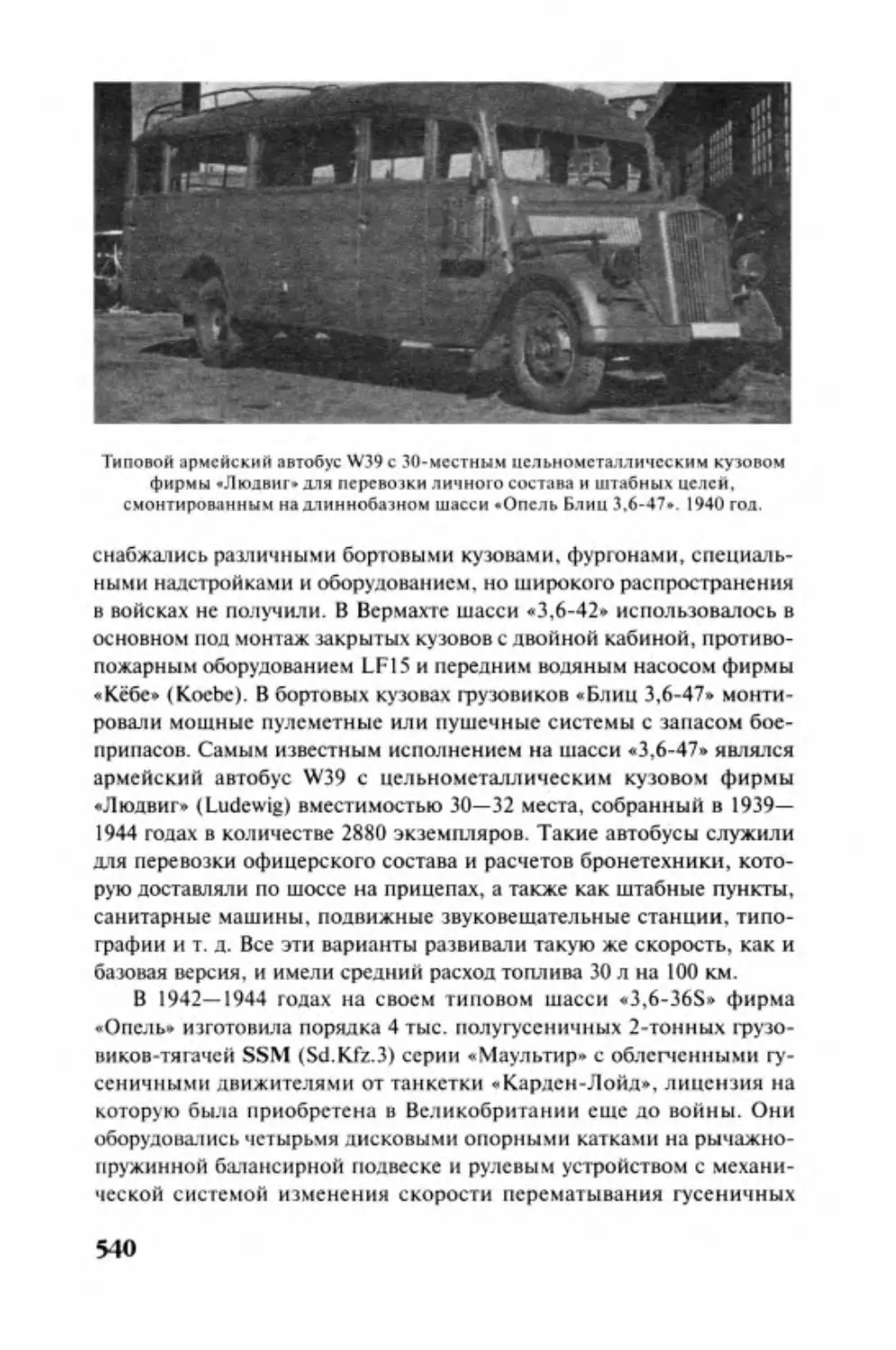

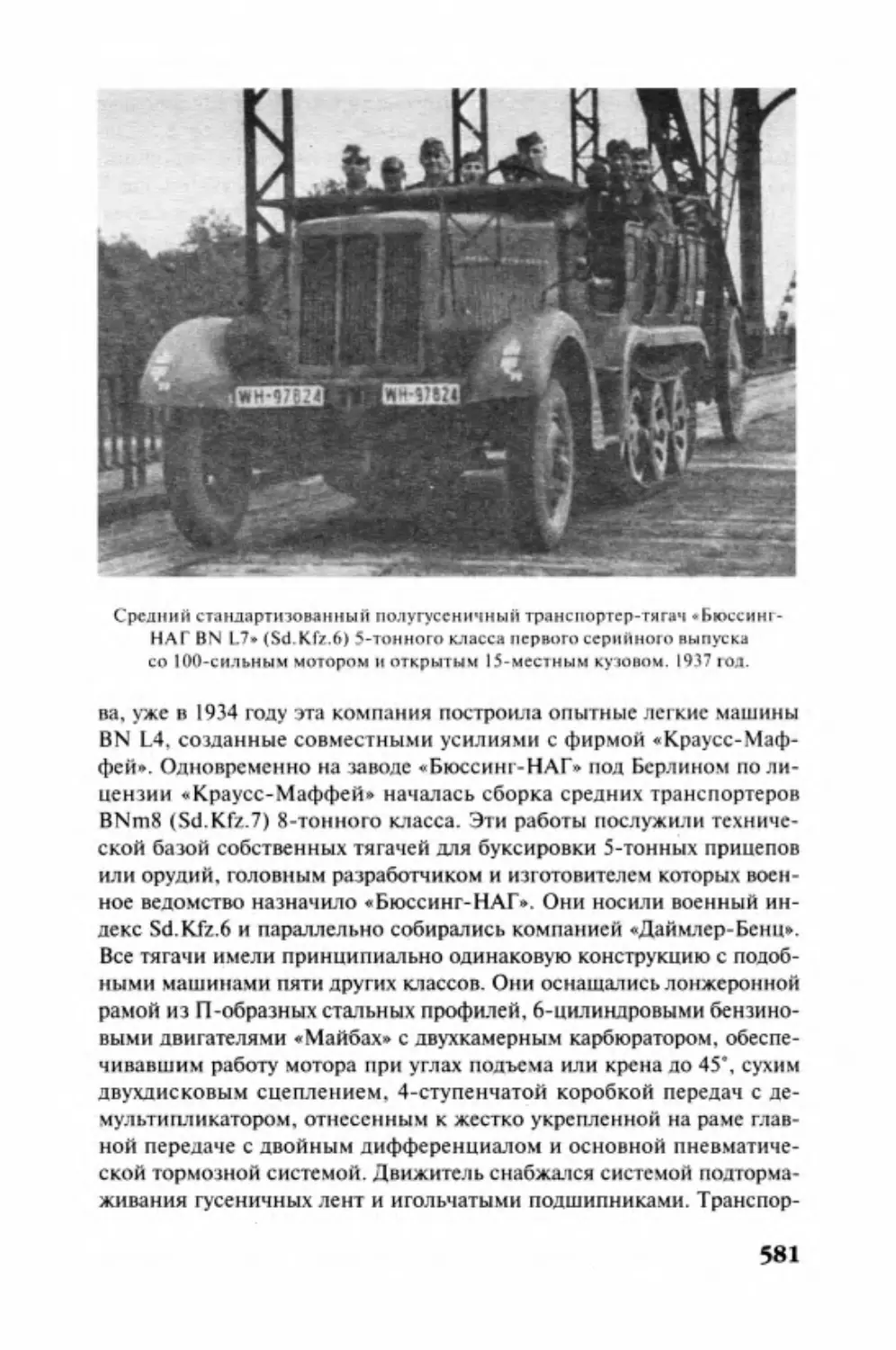

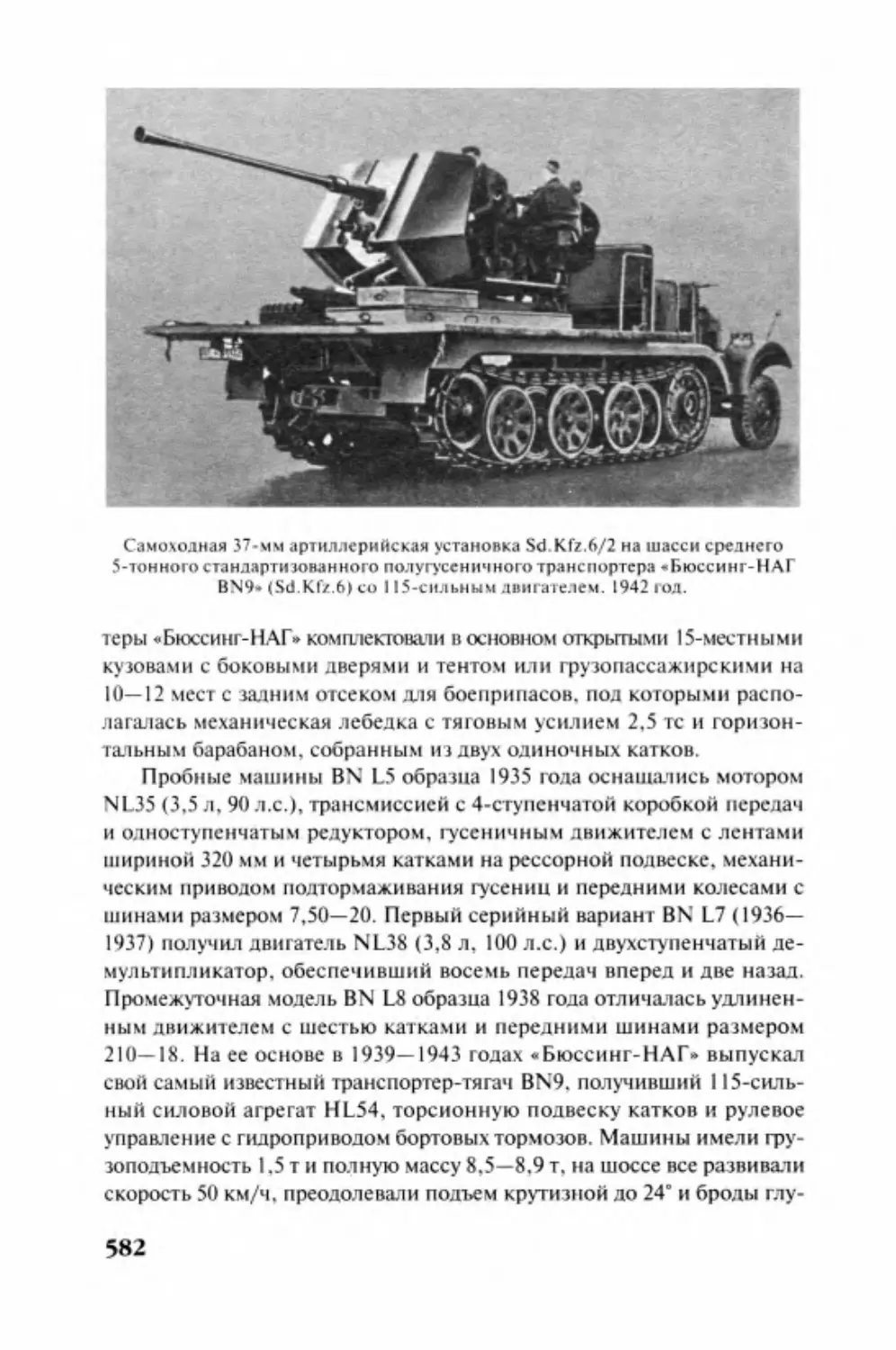

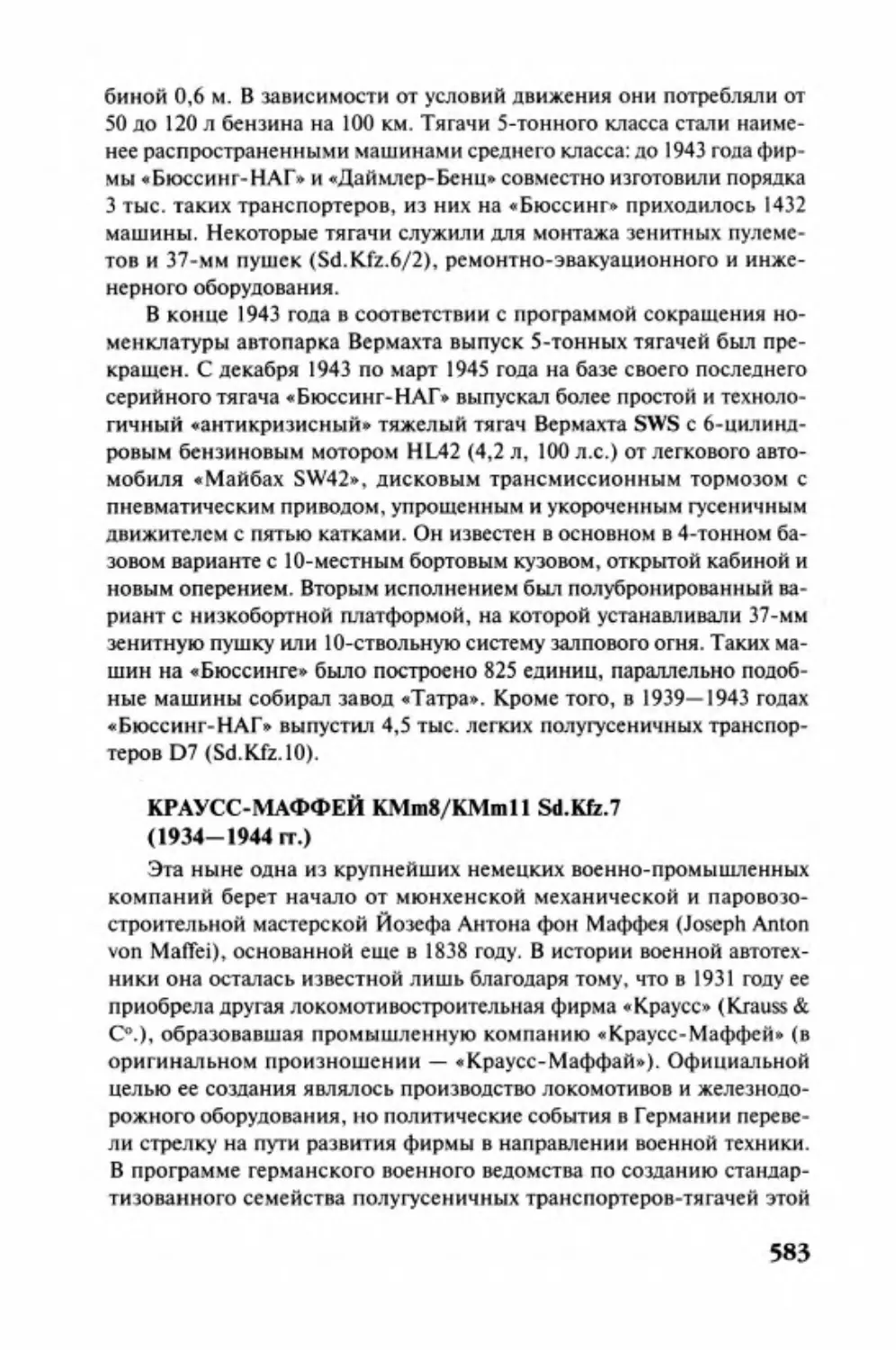

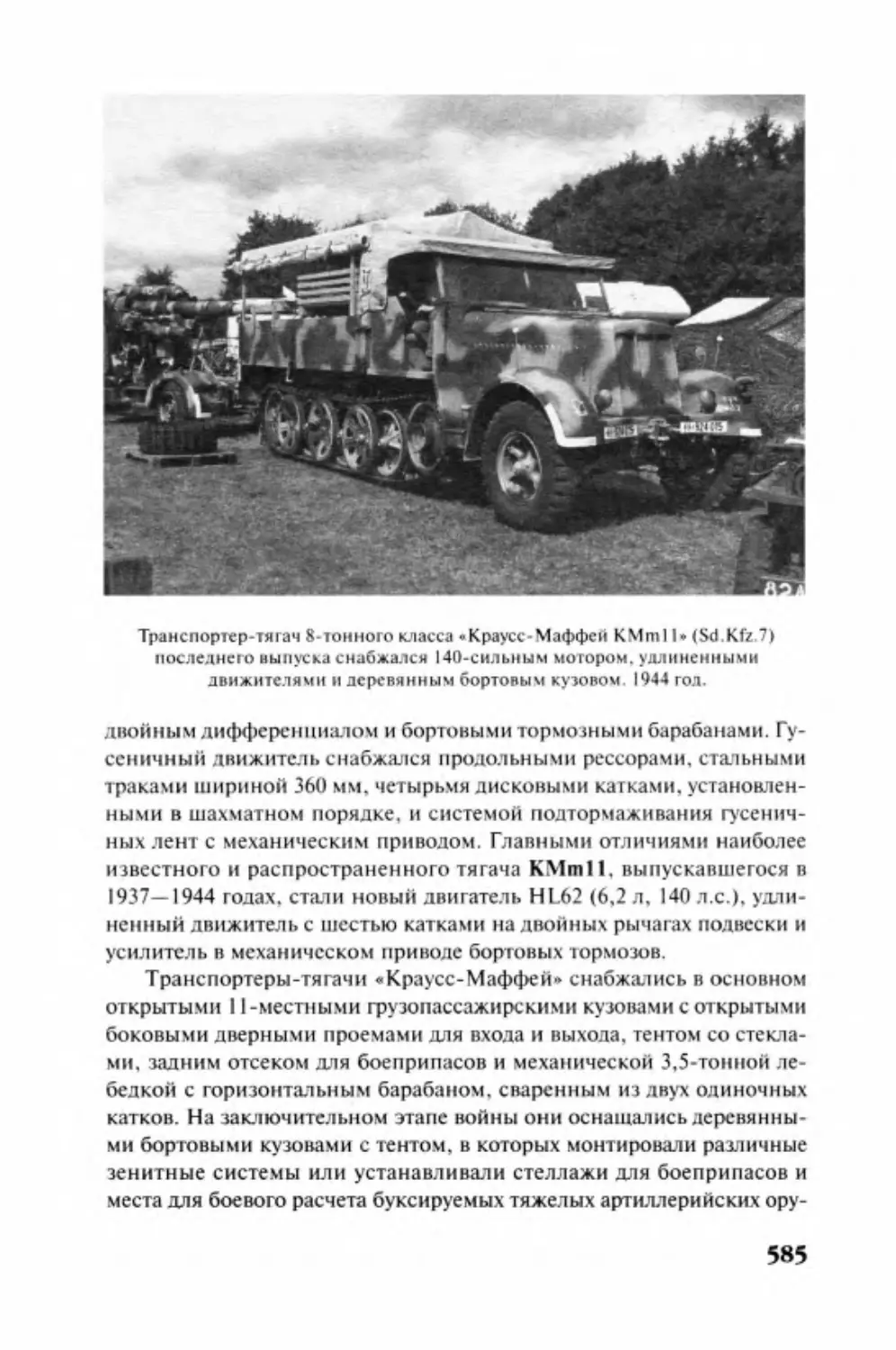

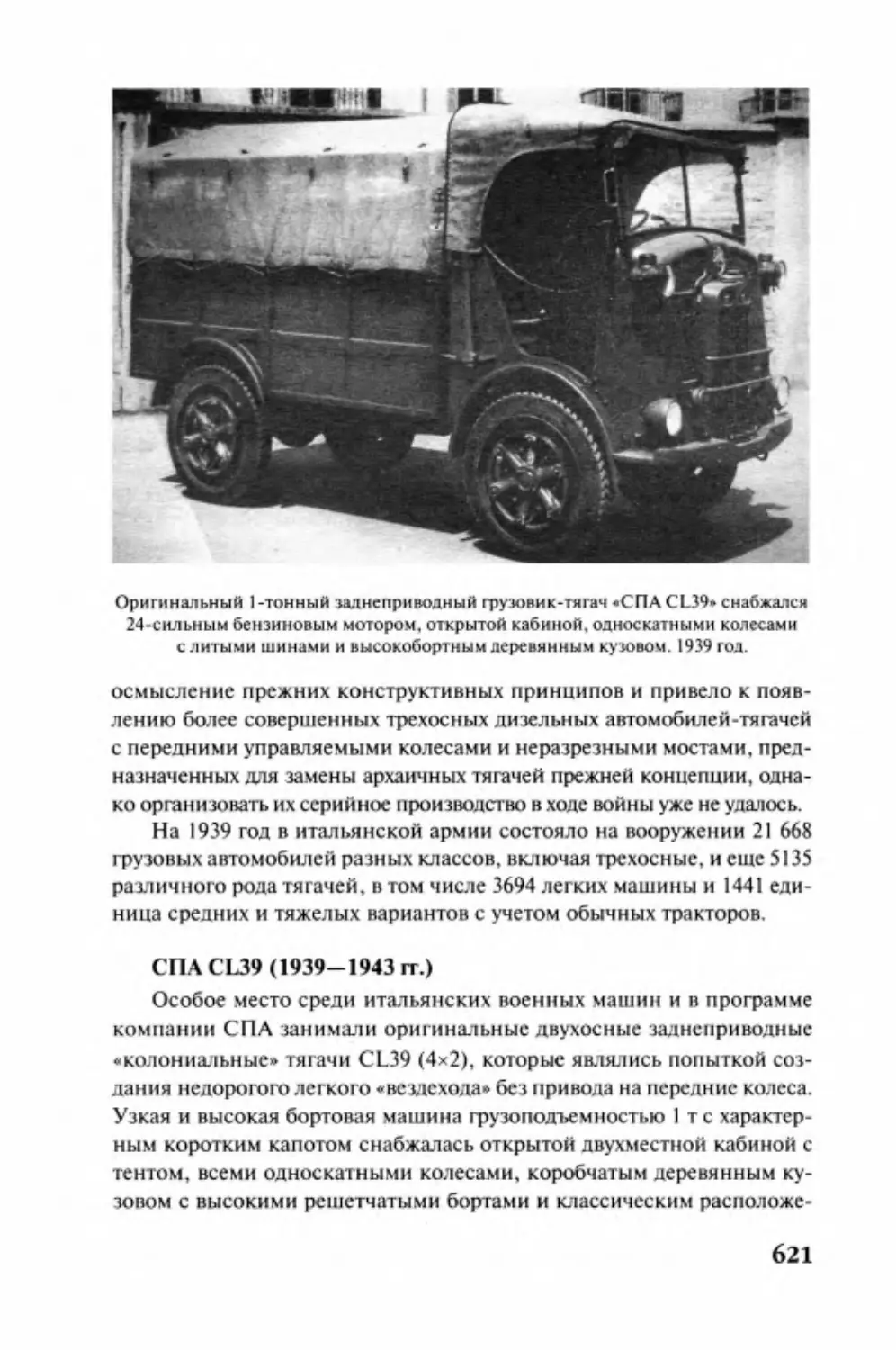

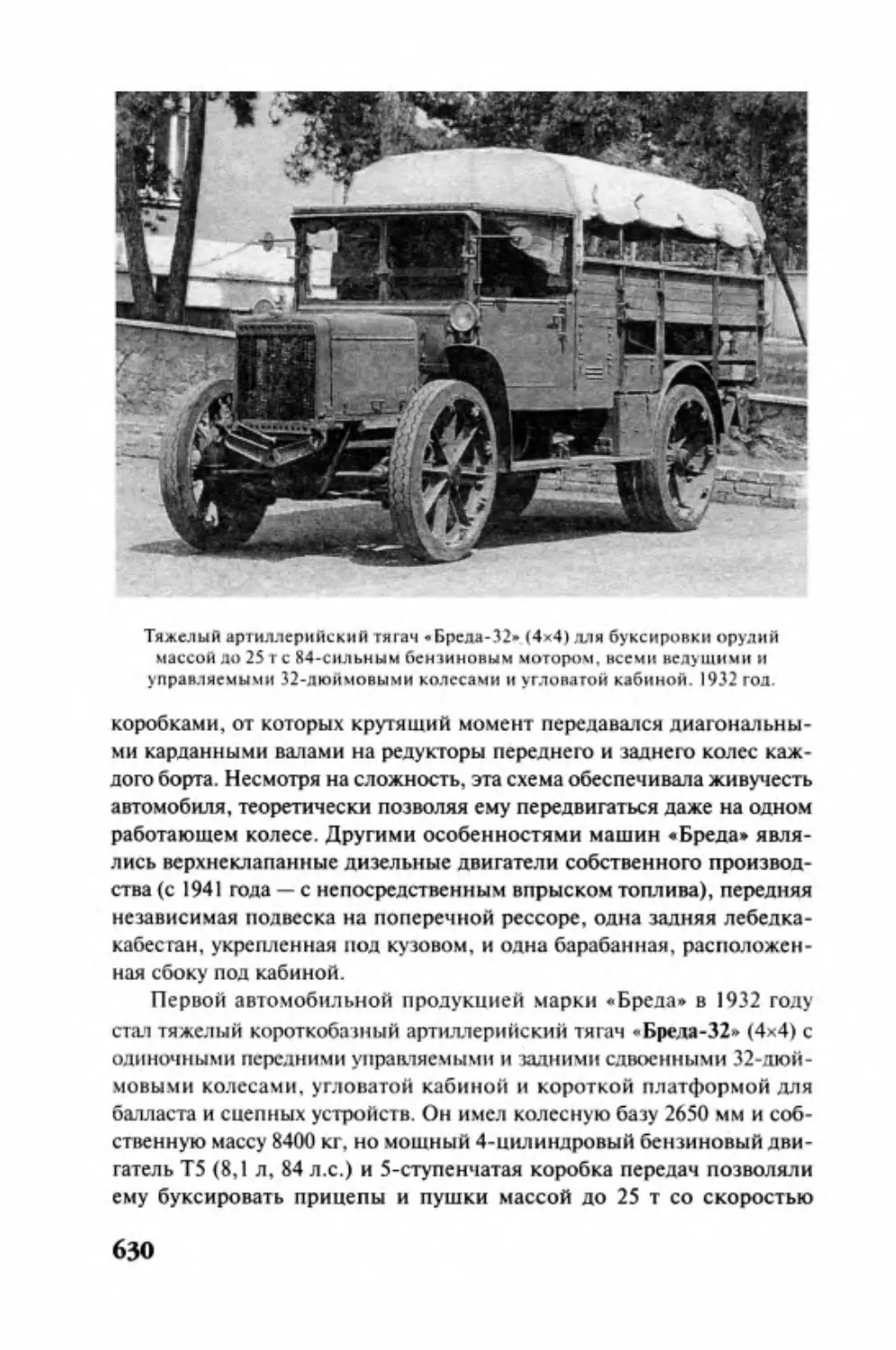

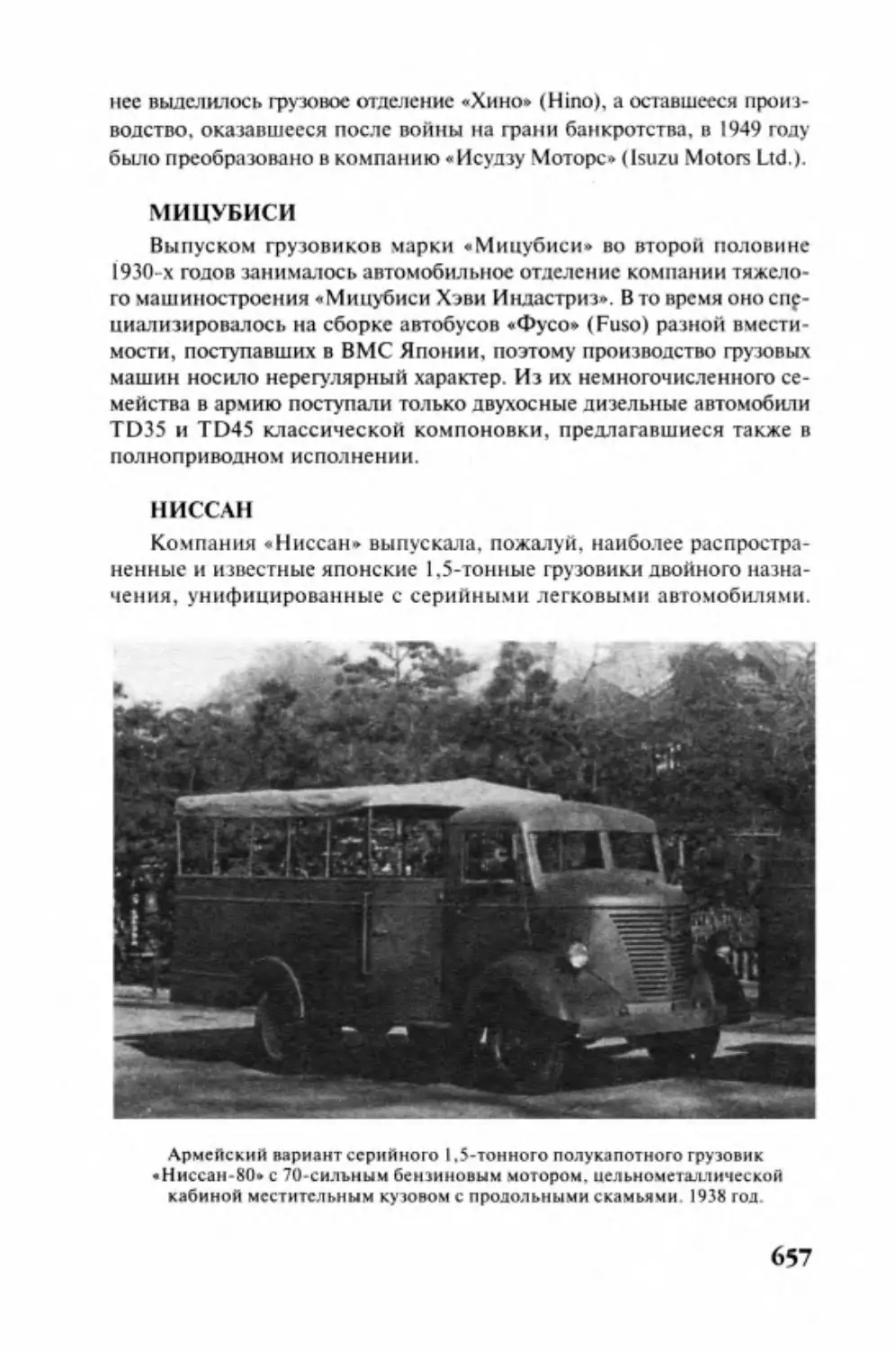

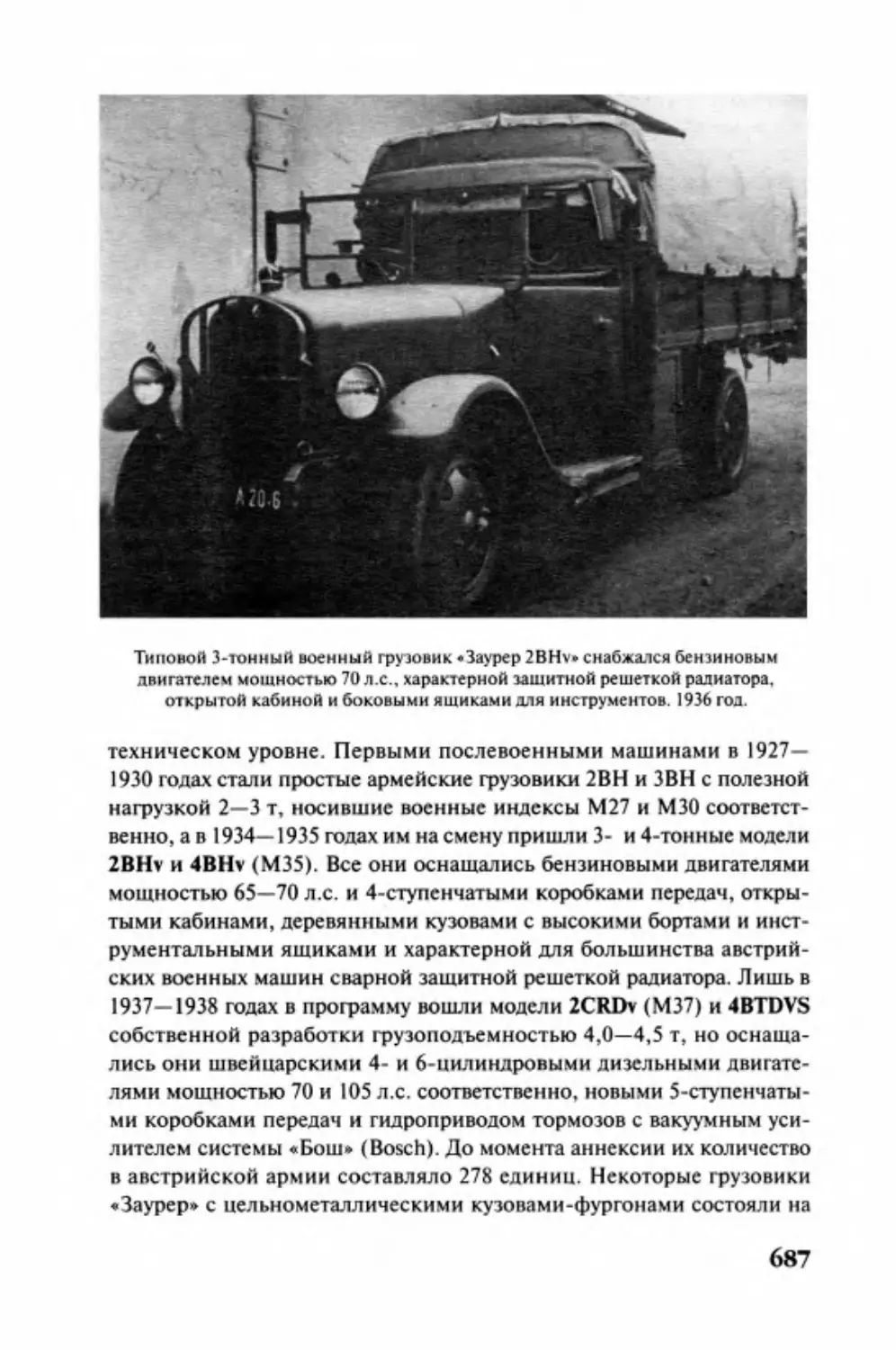

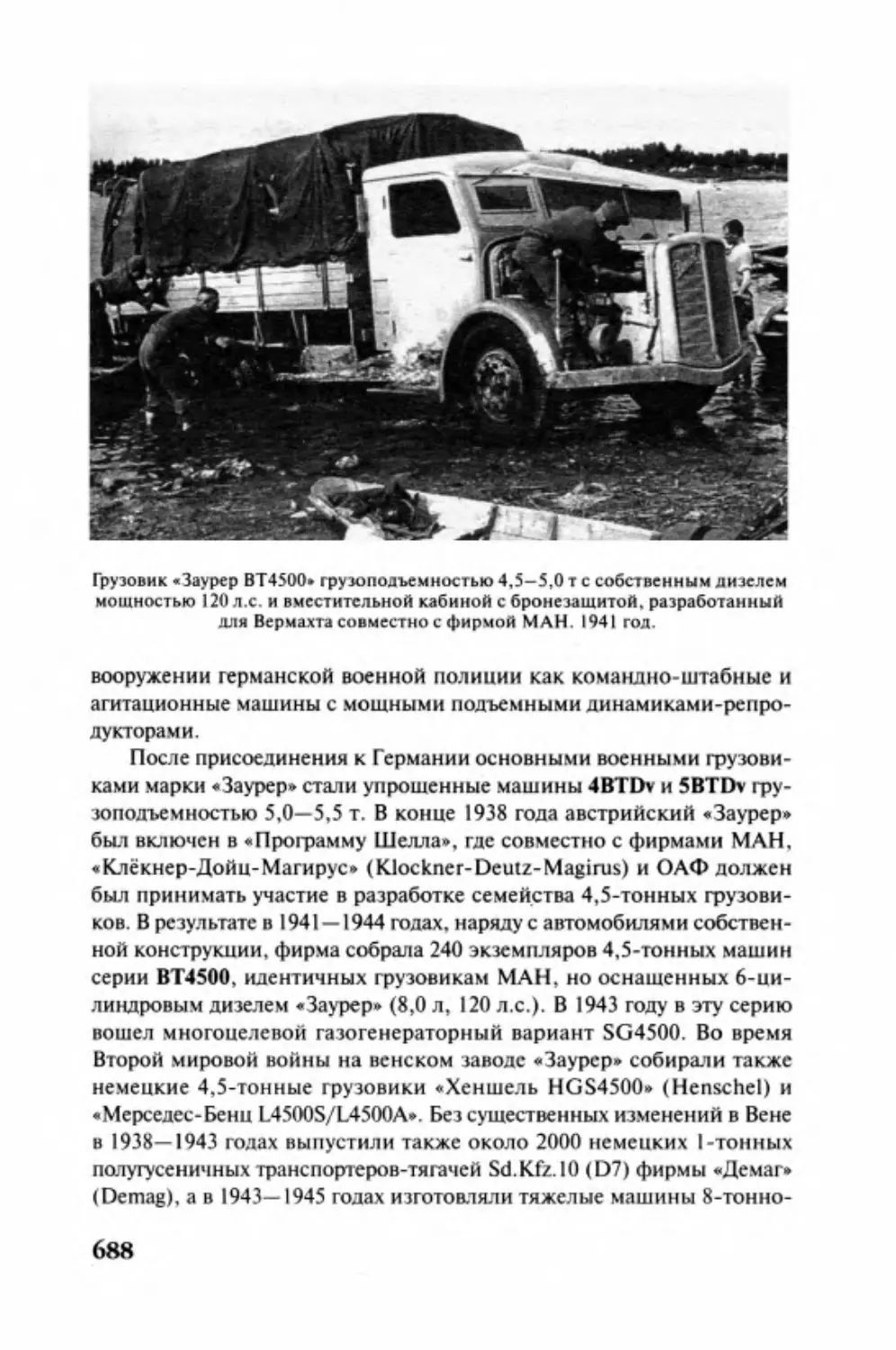

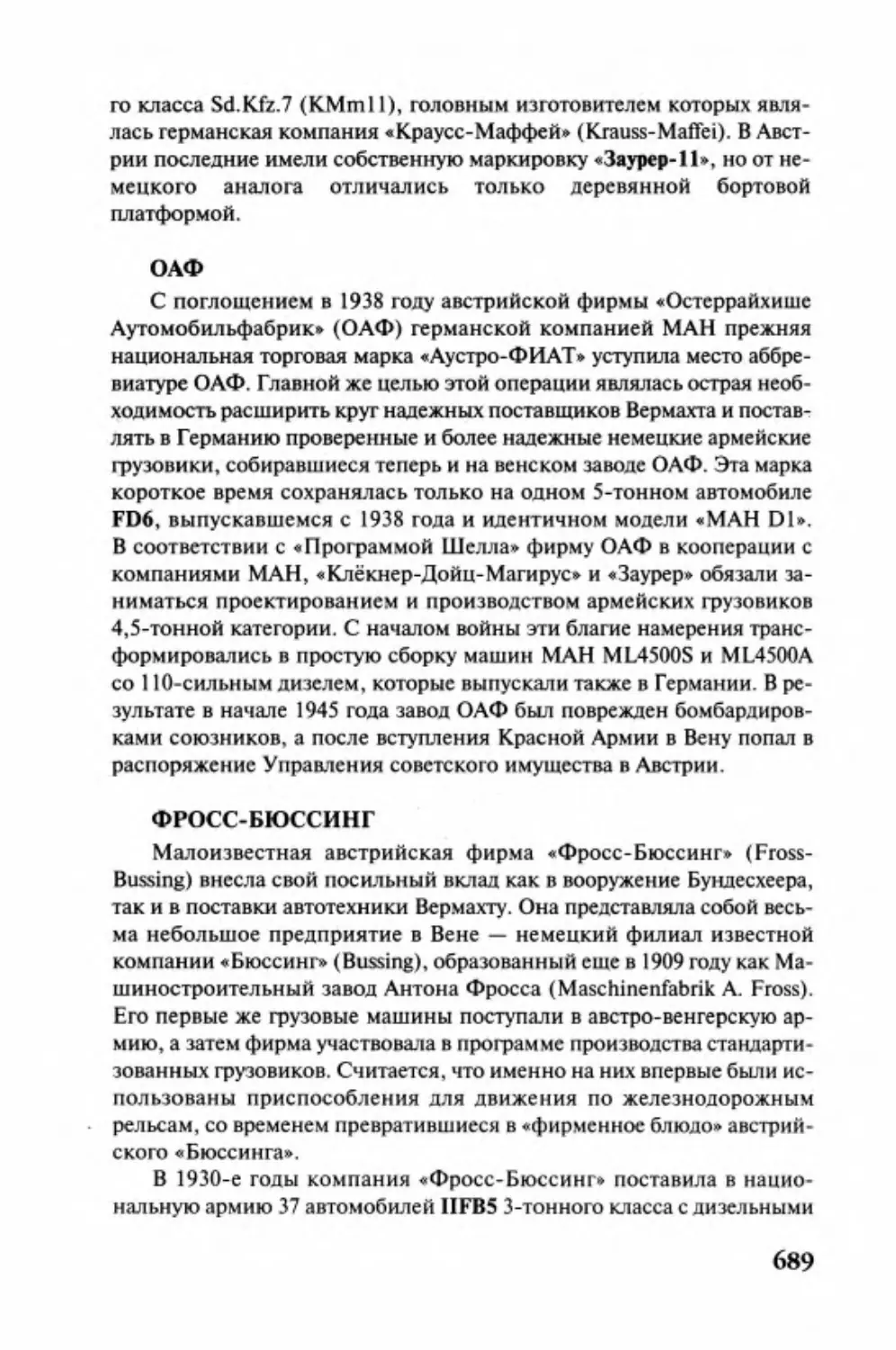

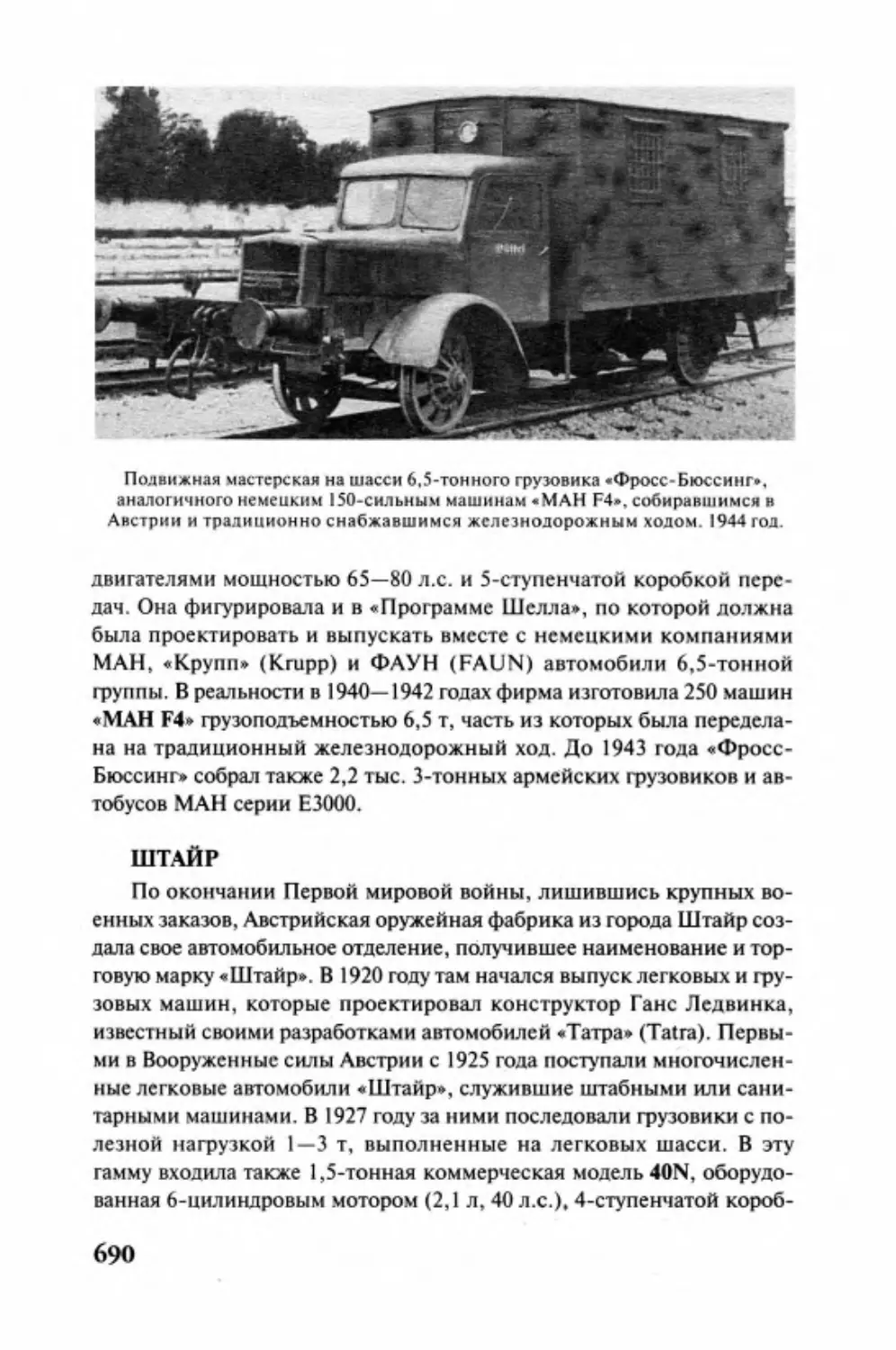

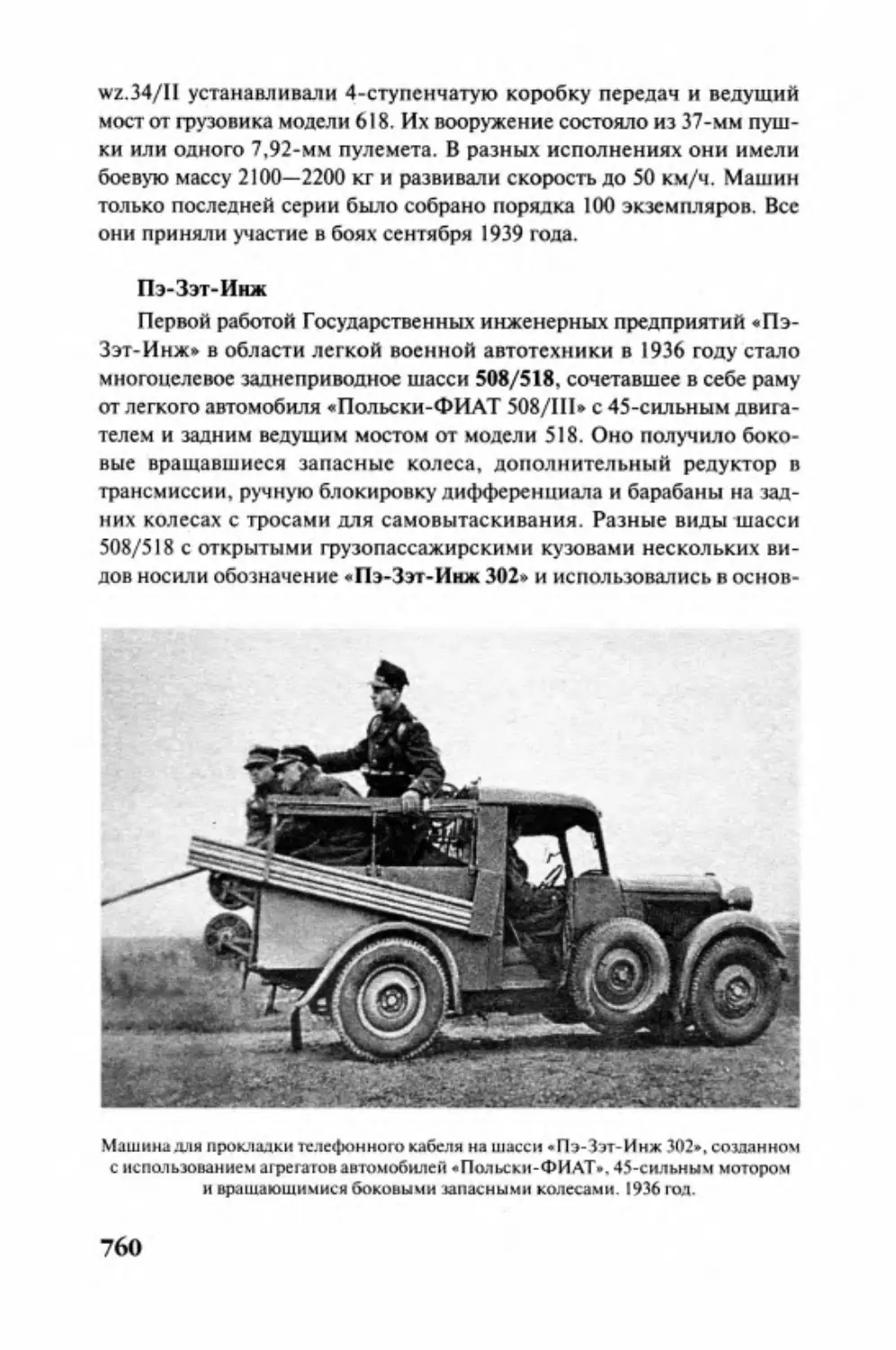

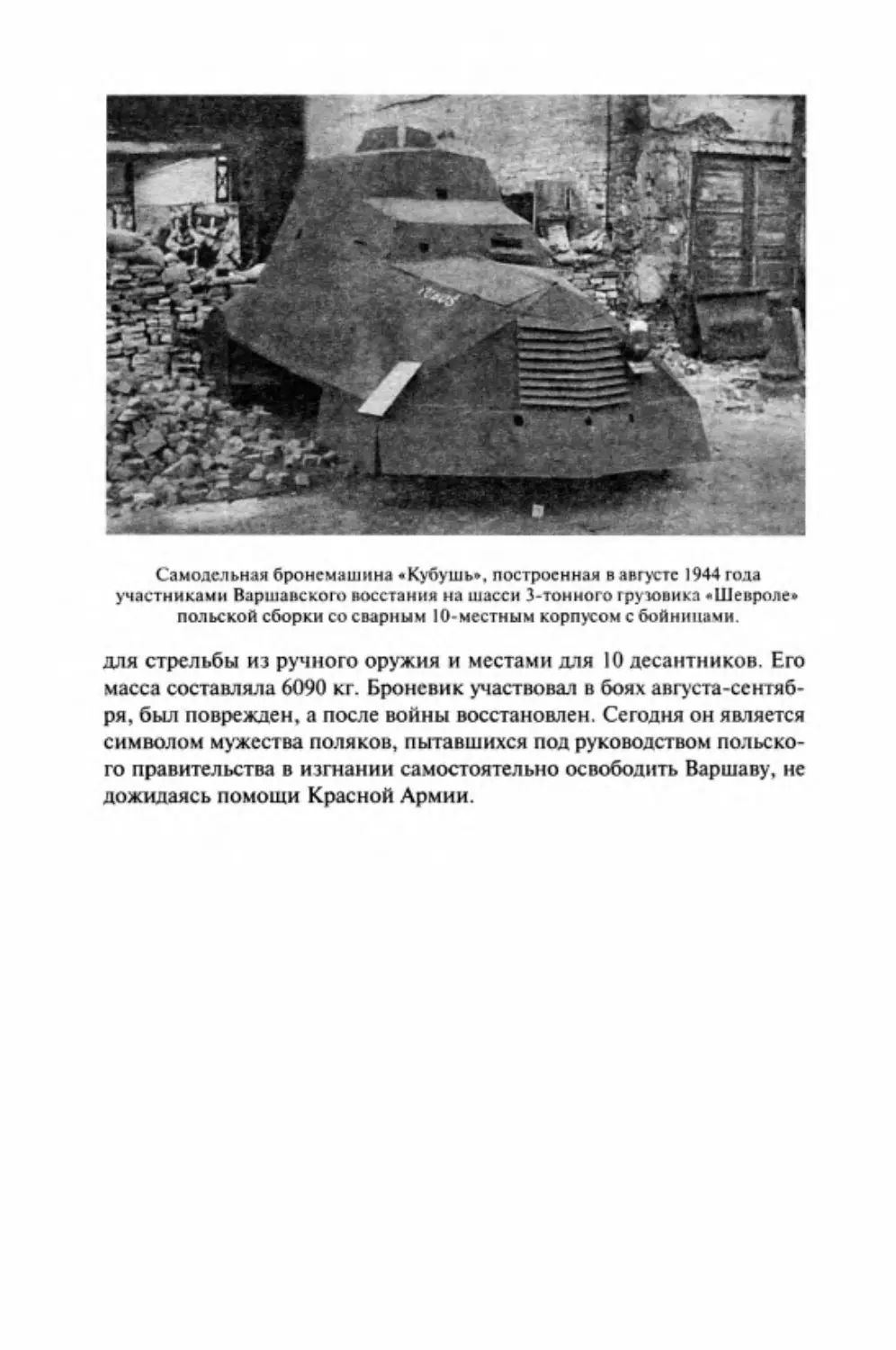

-----~-

-------

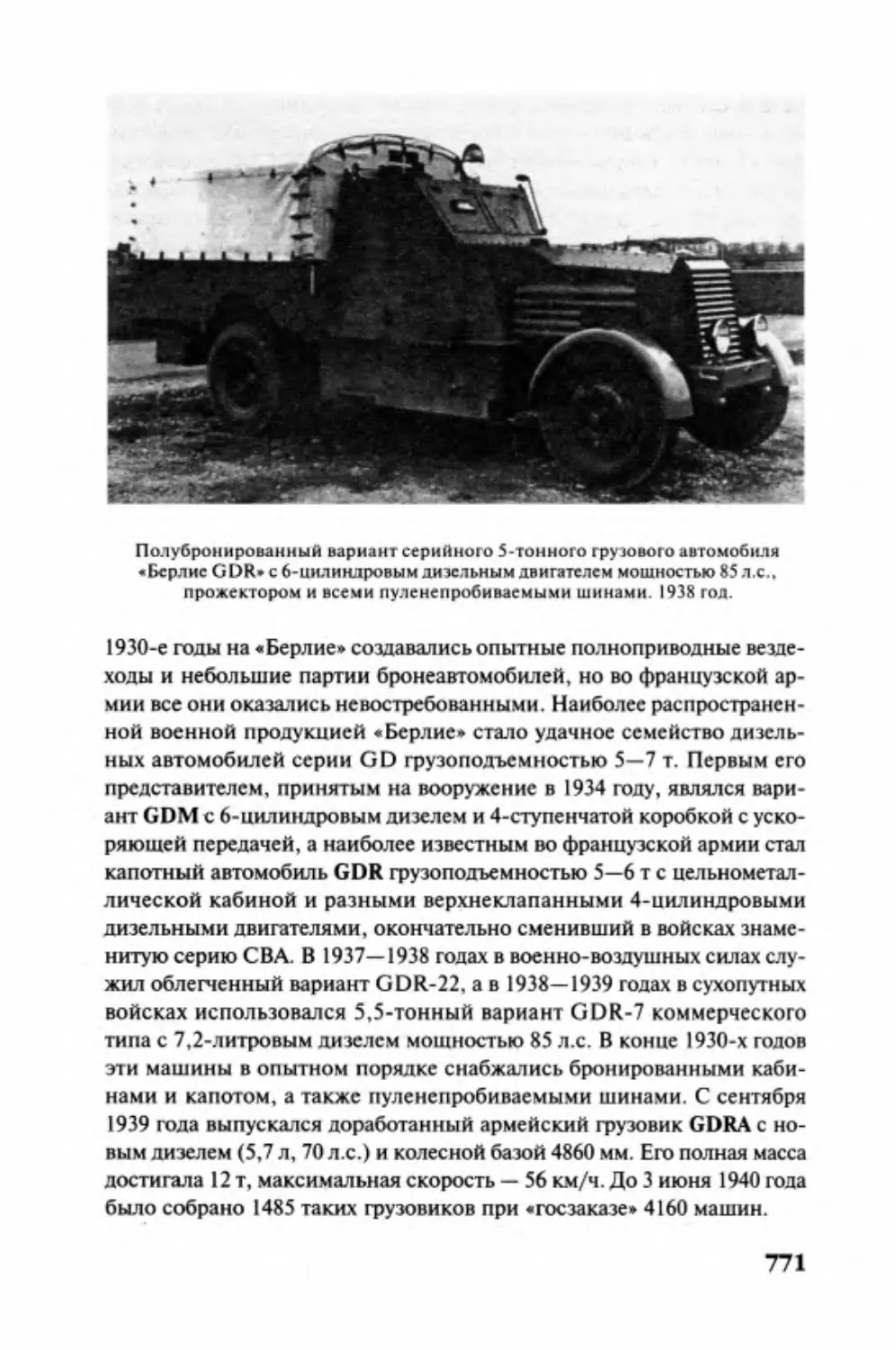

_ГвtfиНд._1

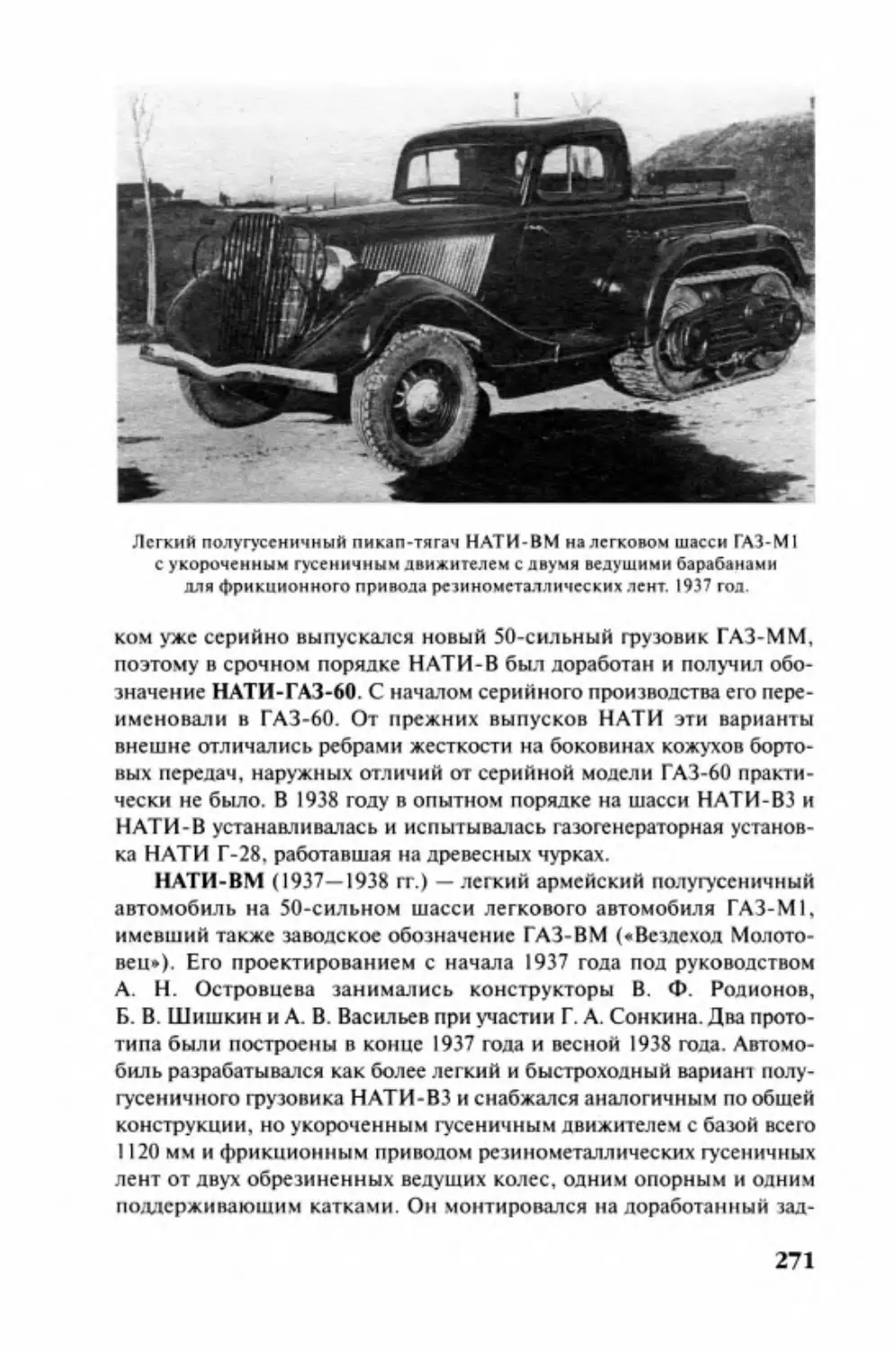

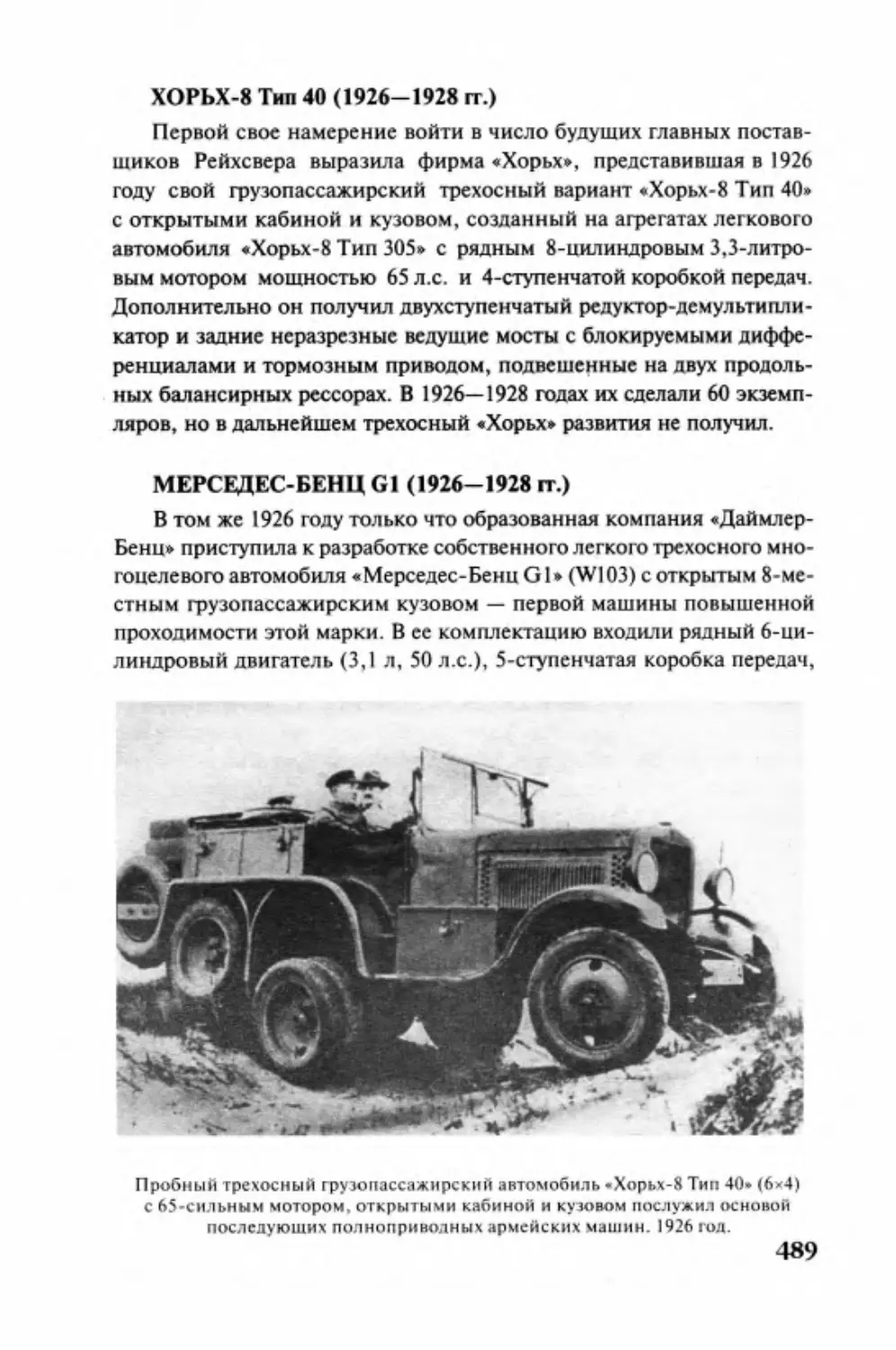

МОТОРОВ

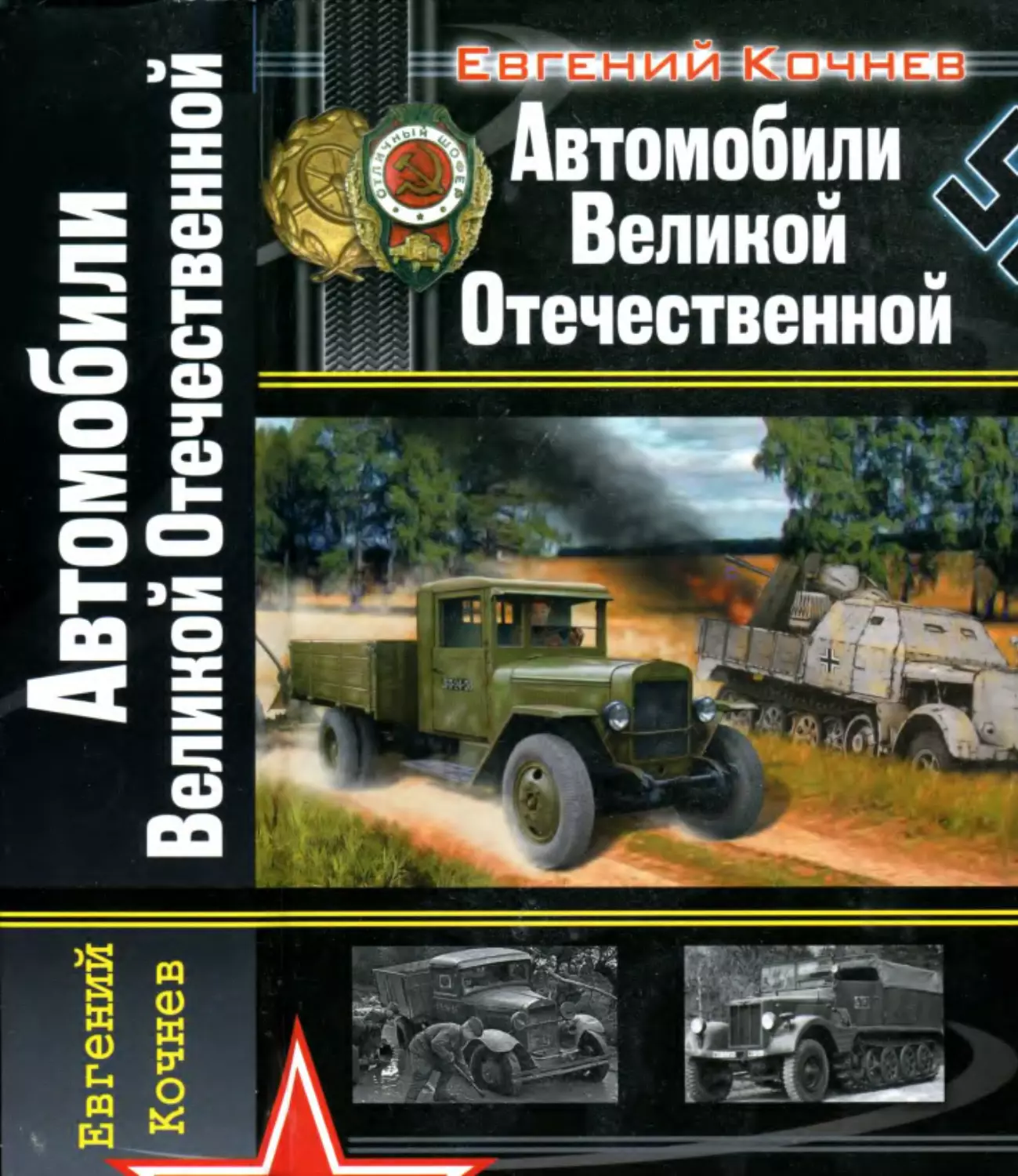

ЕВГЕНИЙ К □ ЧНЕВ

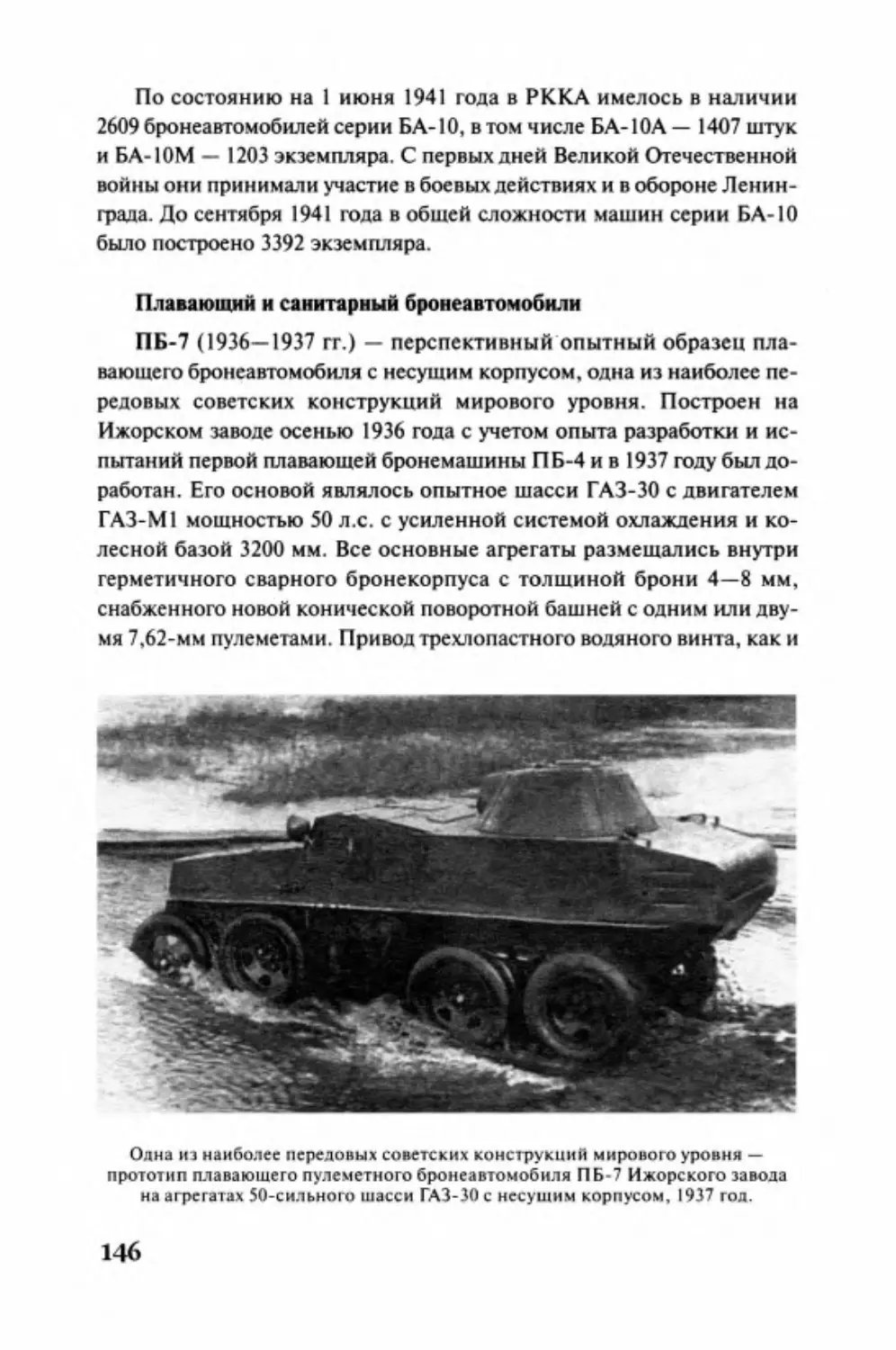

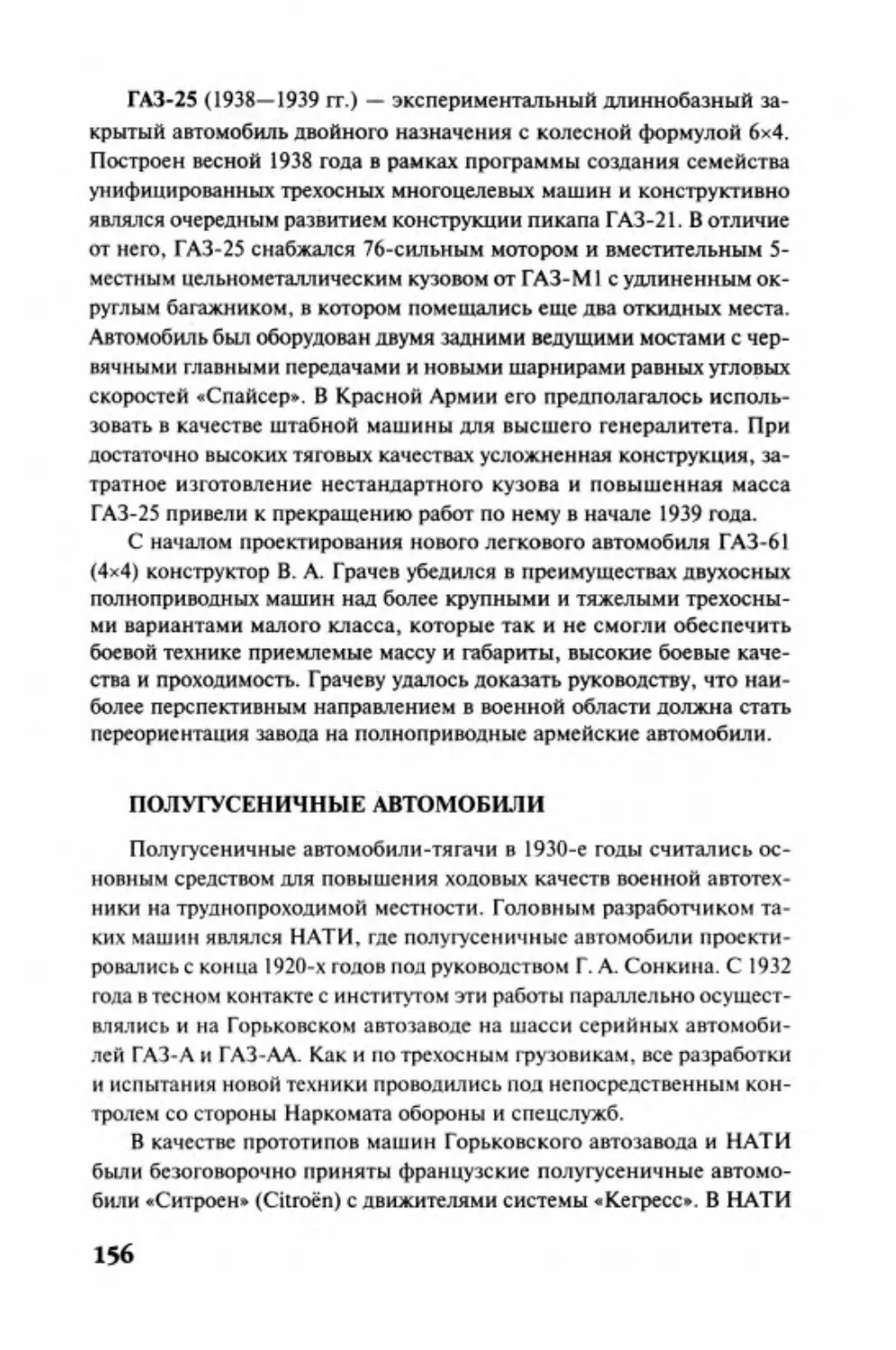

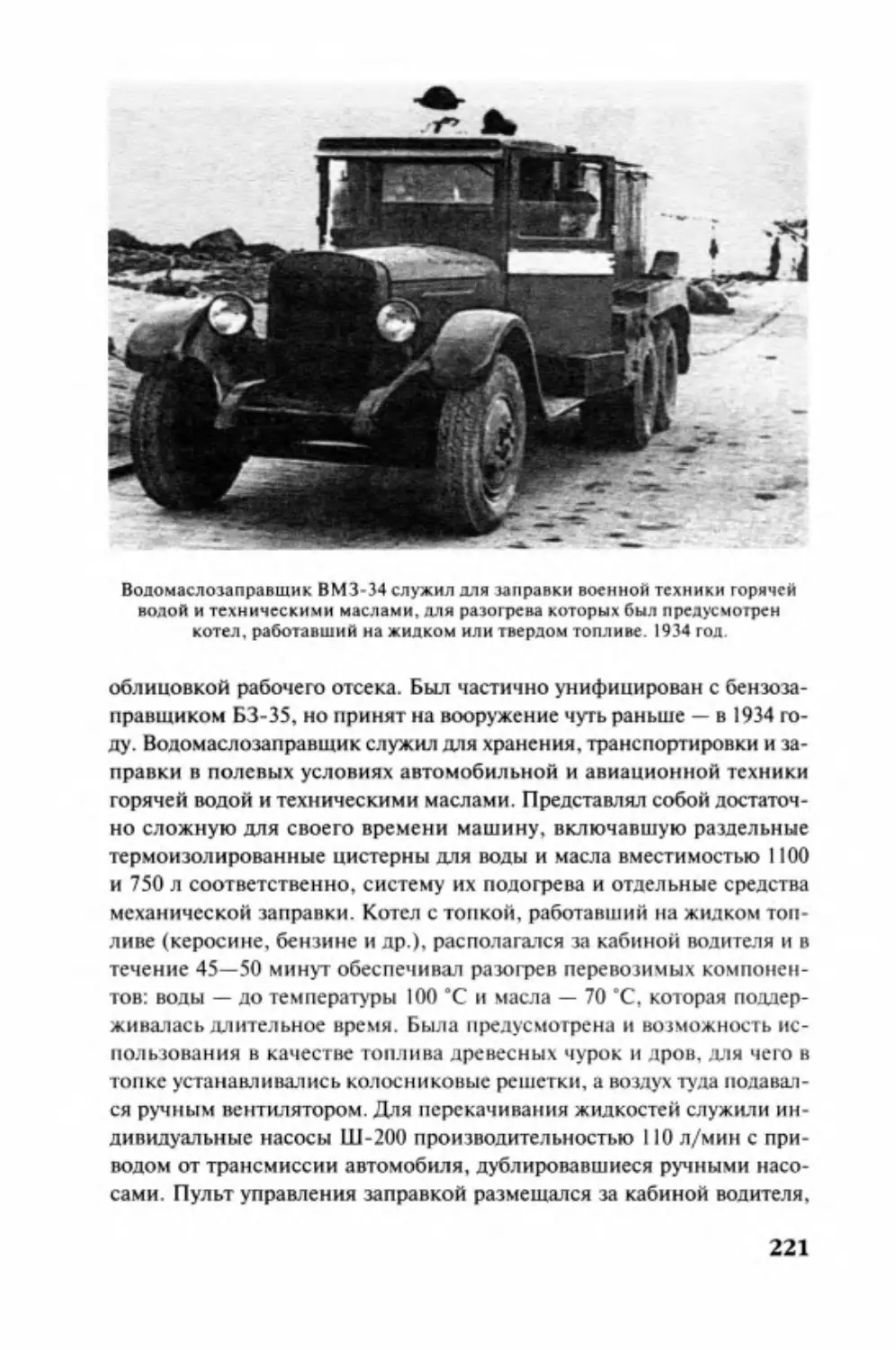

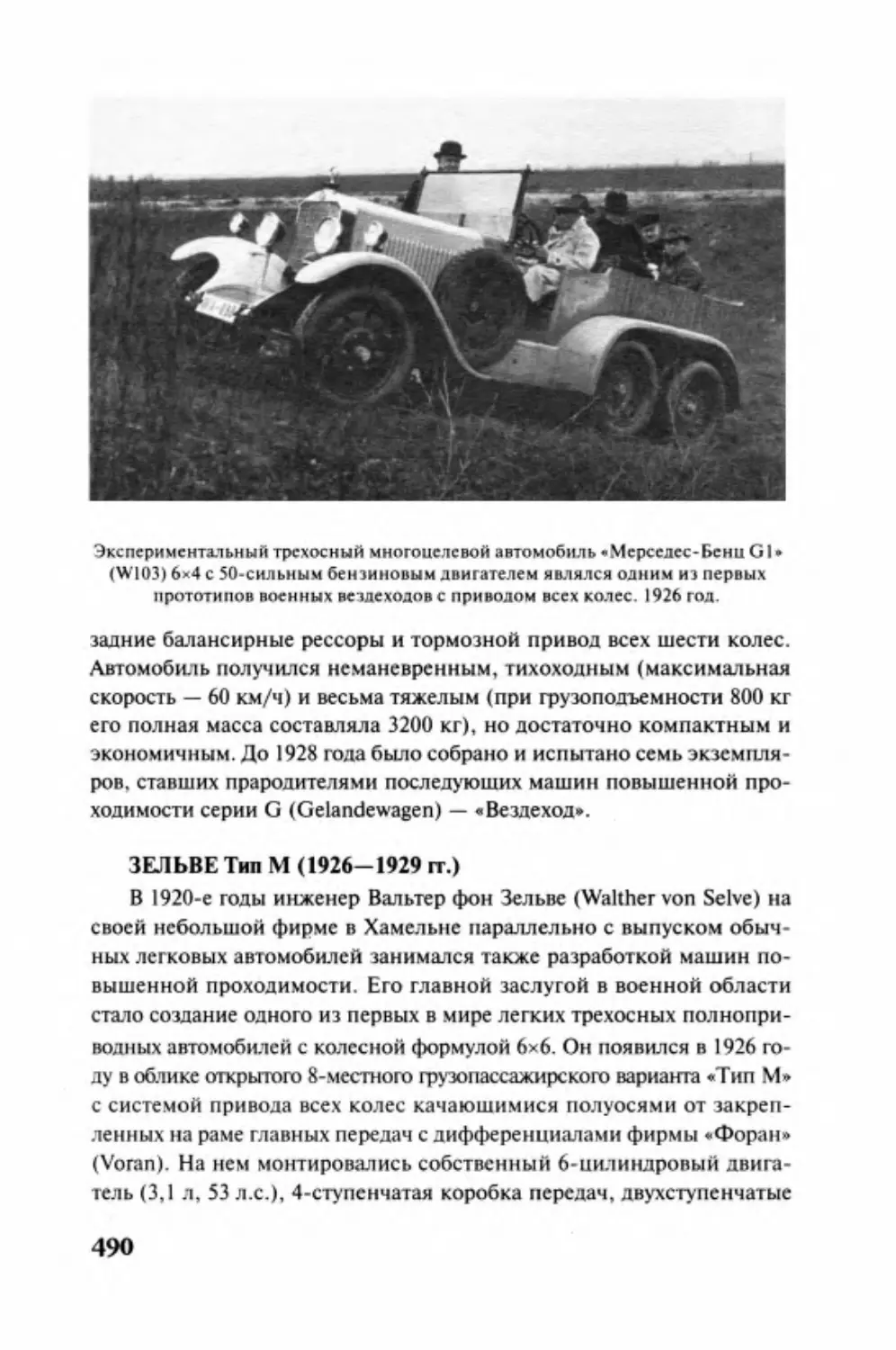

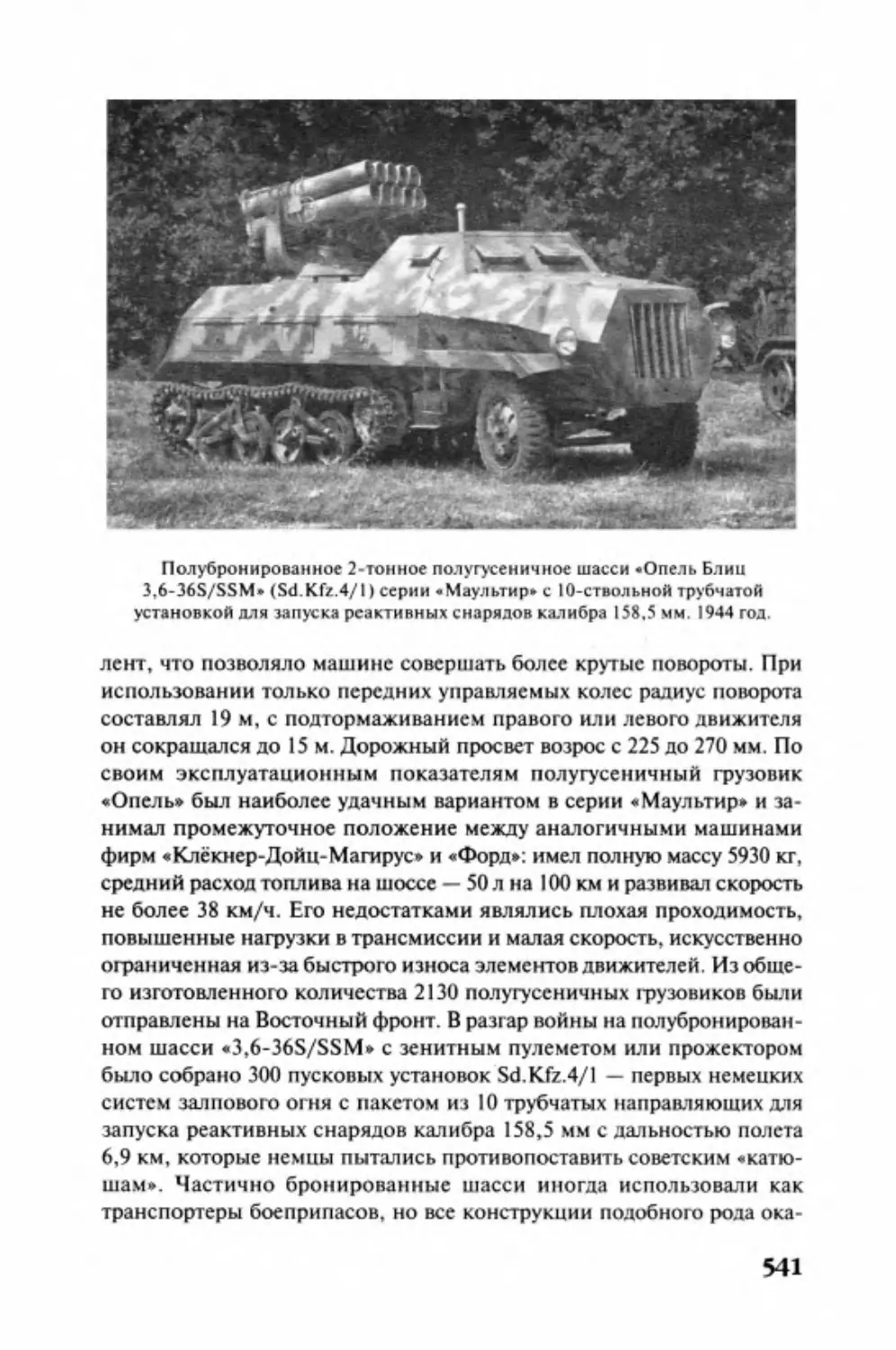

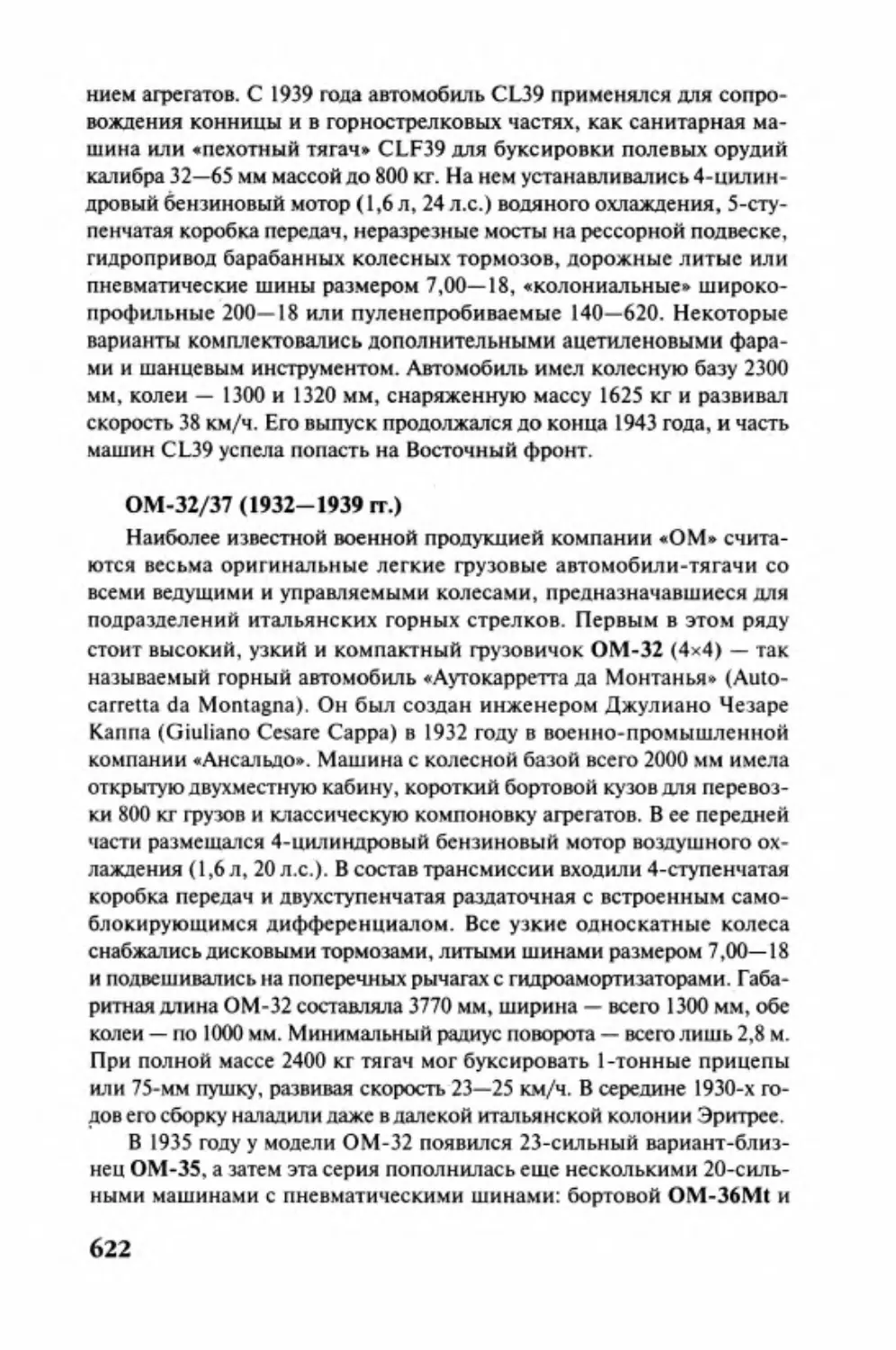

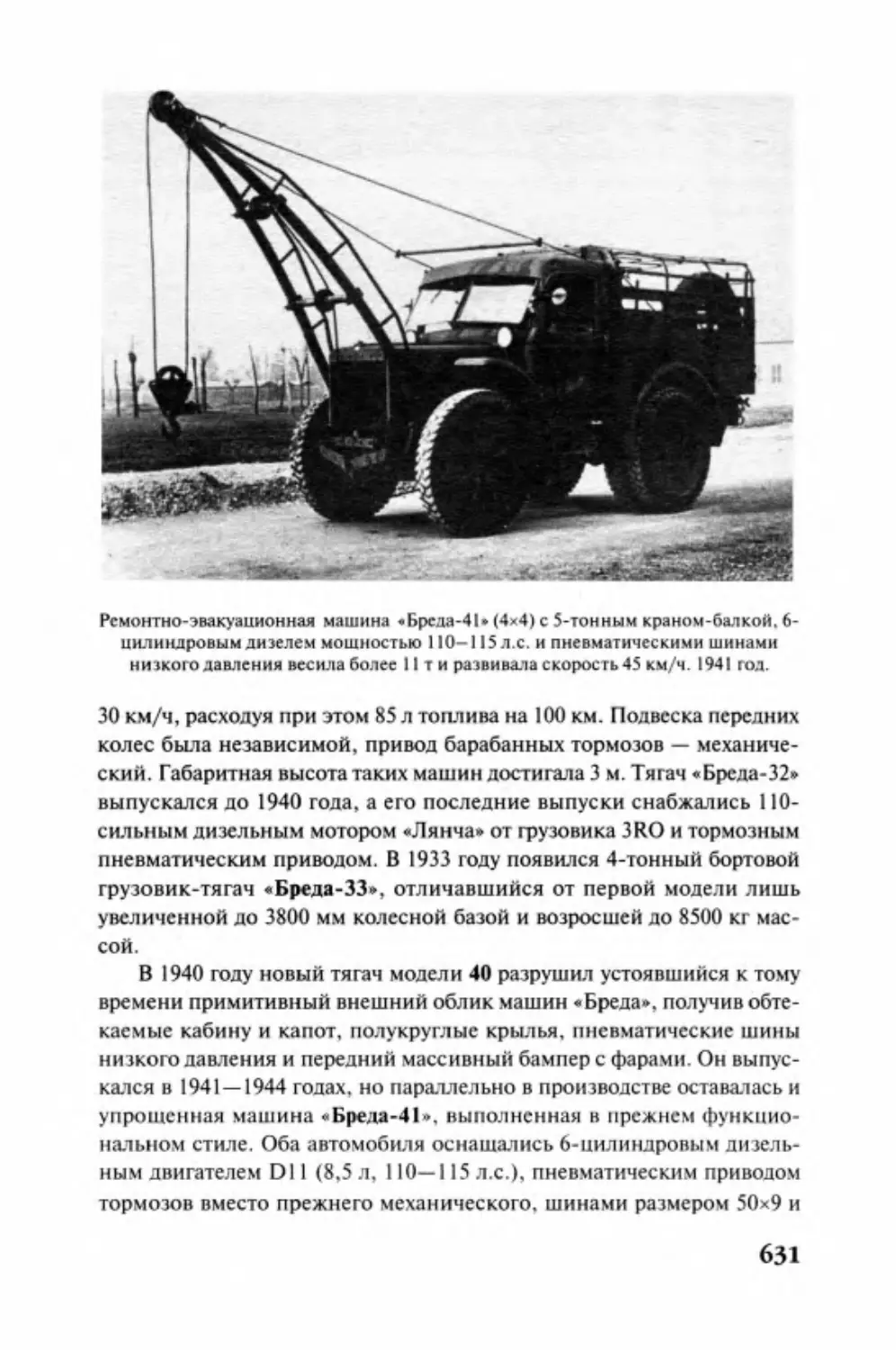

Автомобиnи

Веnииой

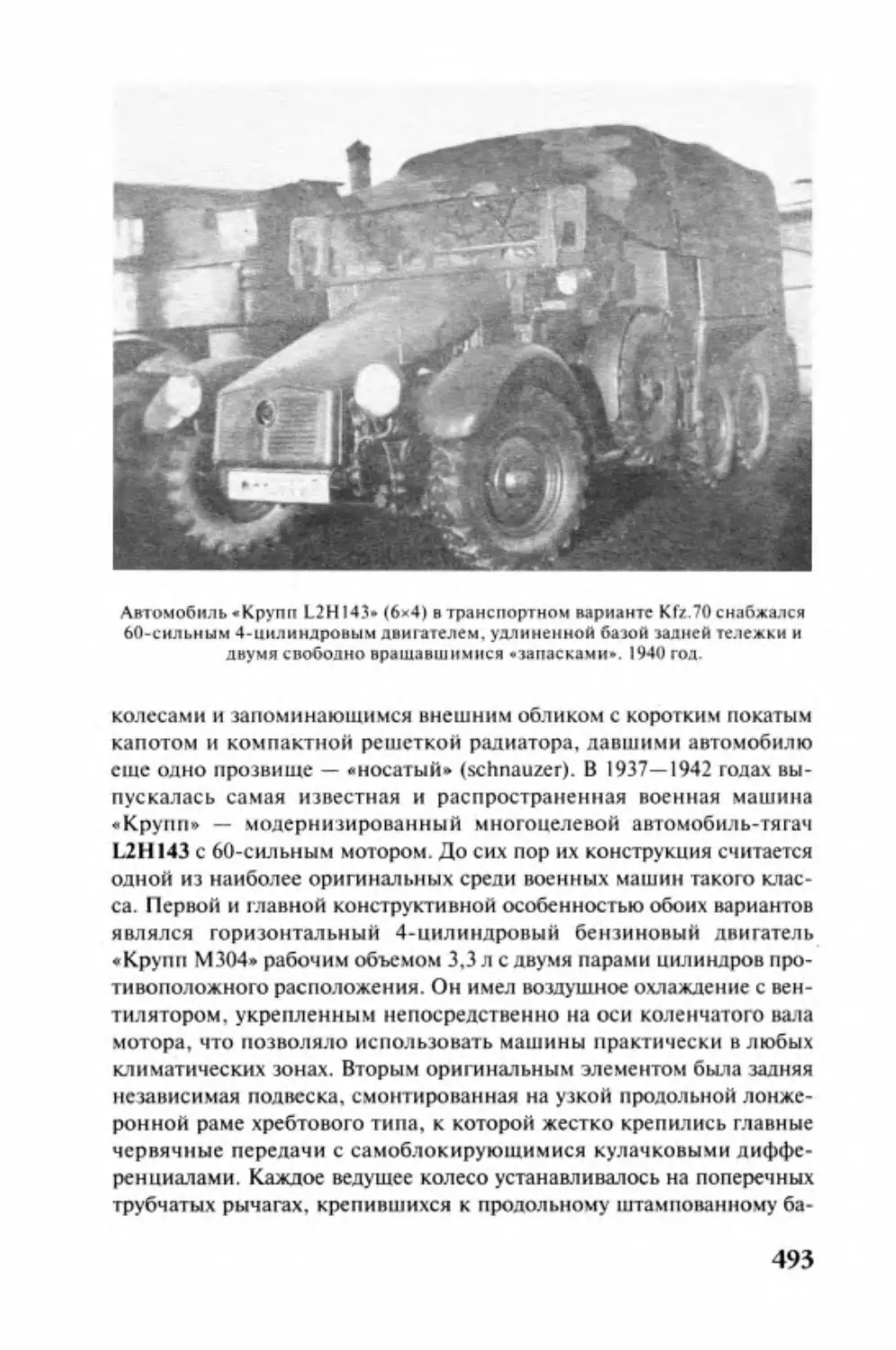

Отечественной

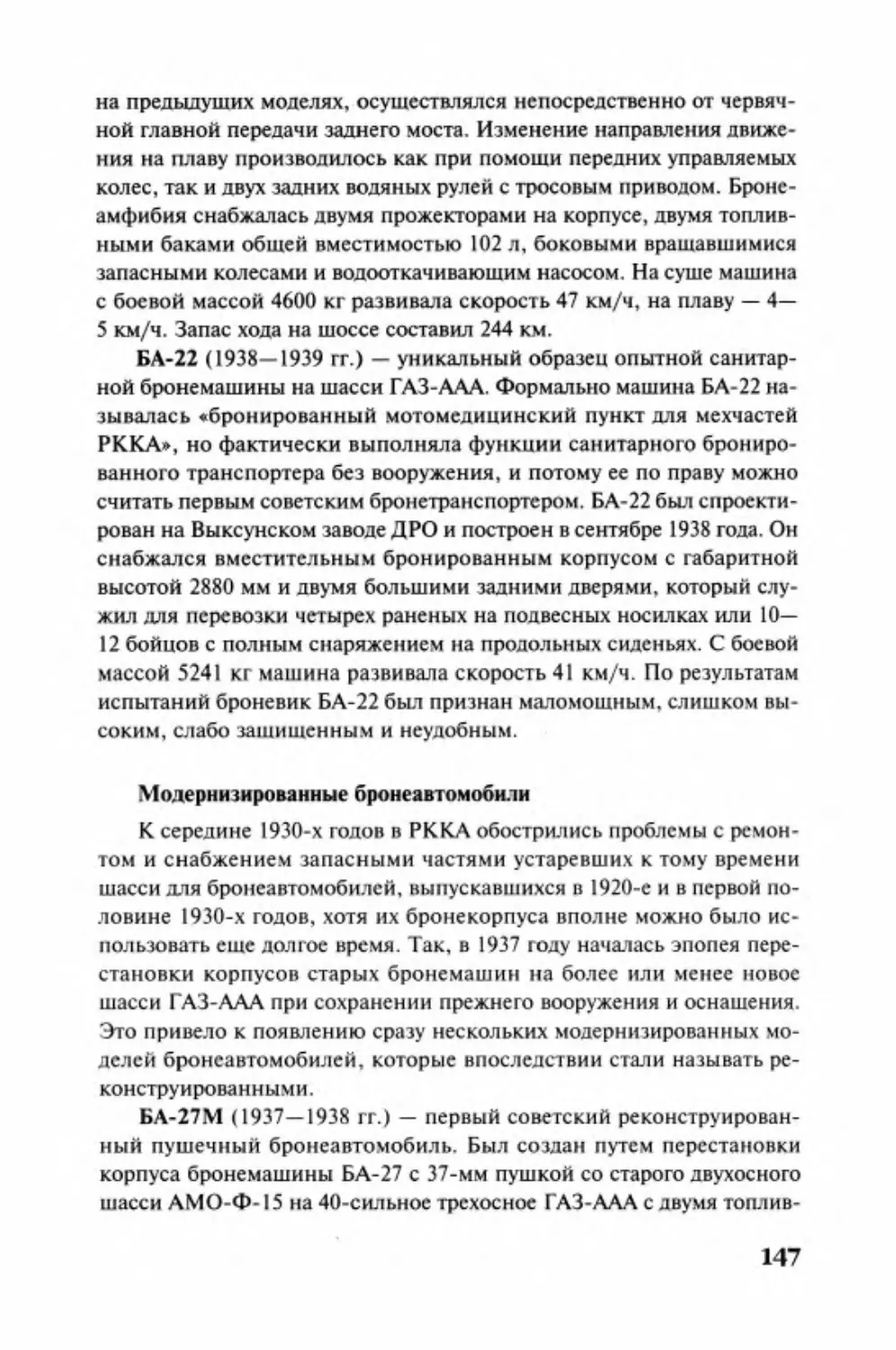

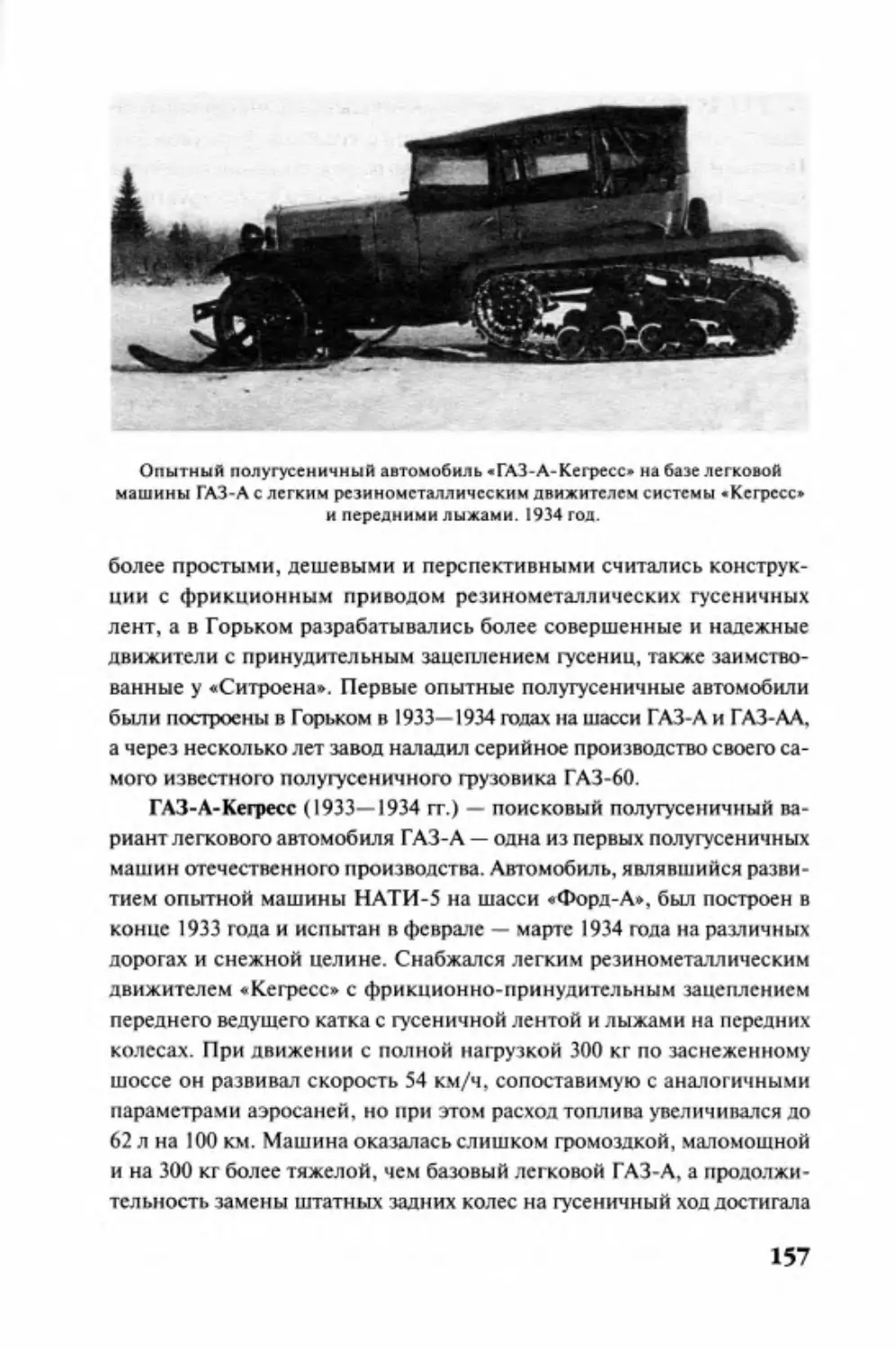

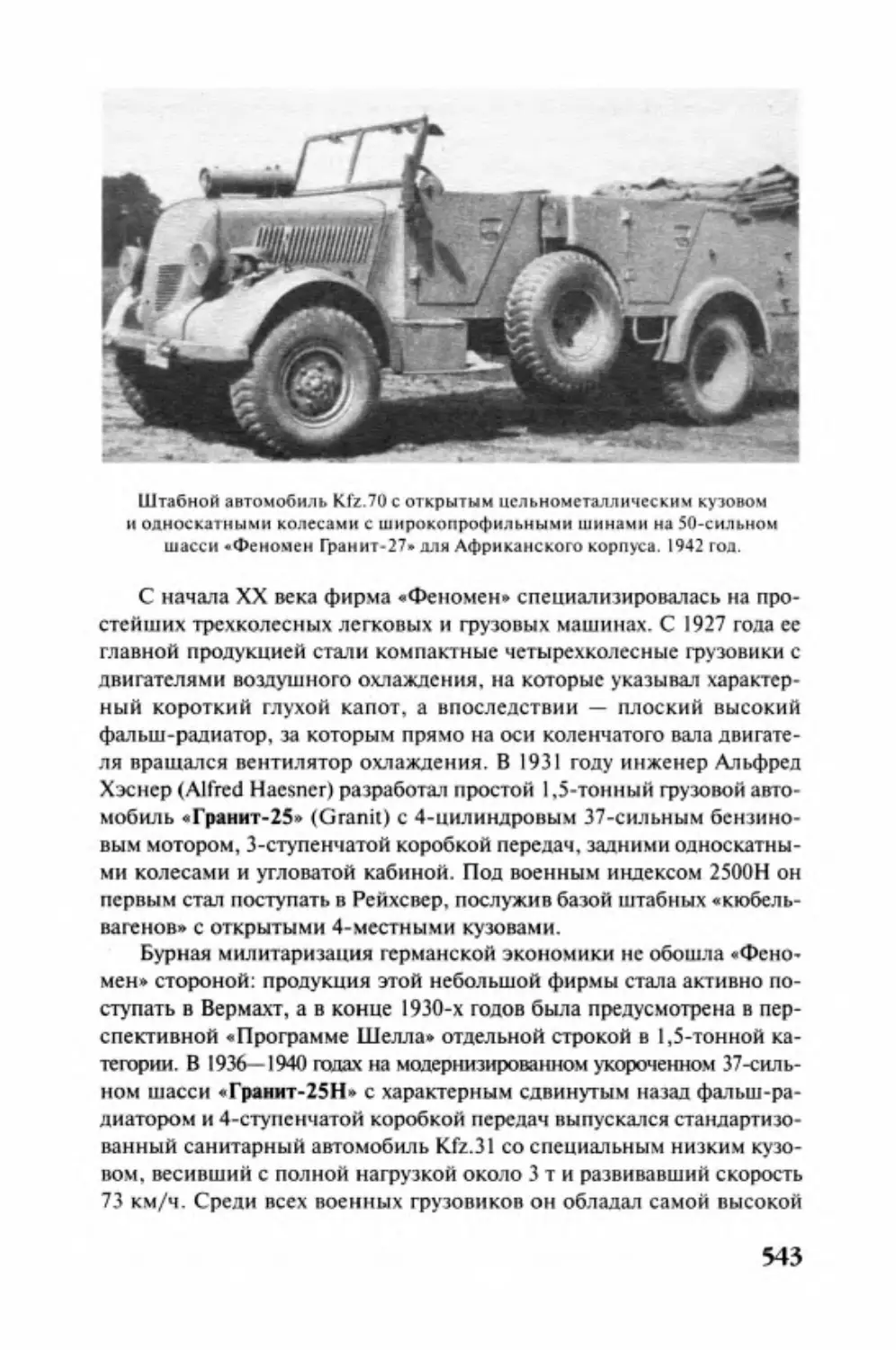

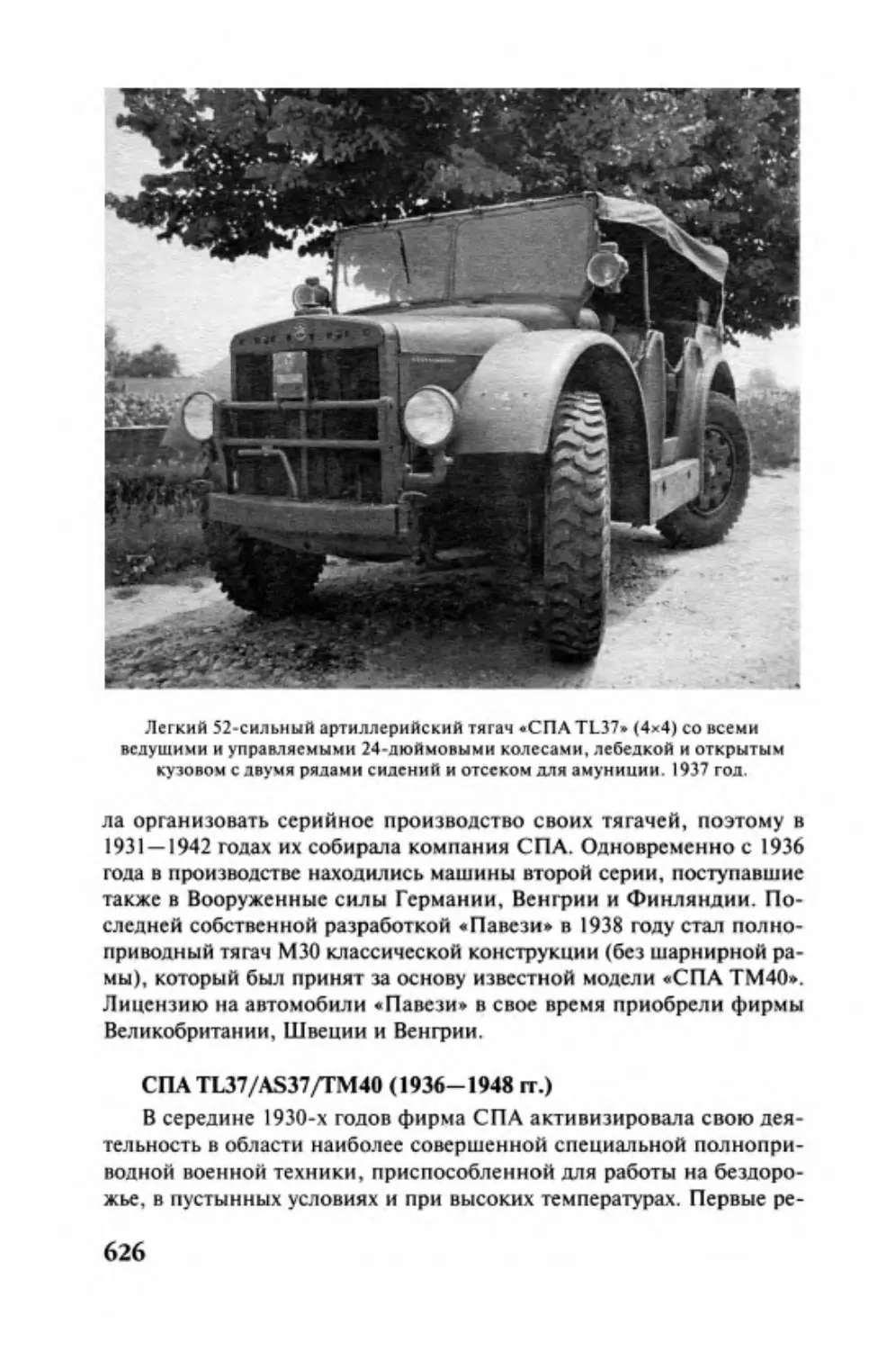

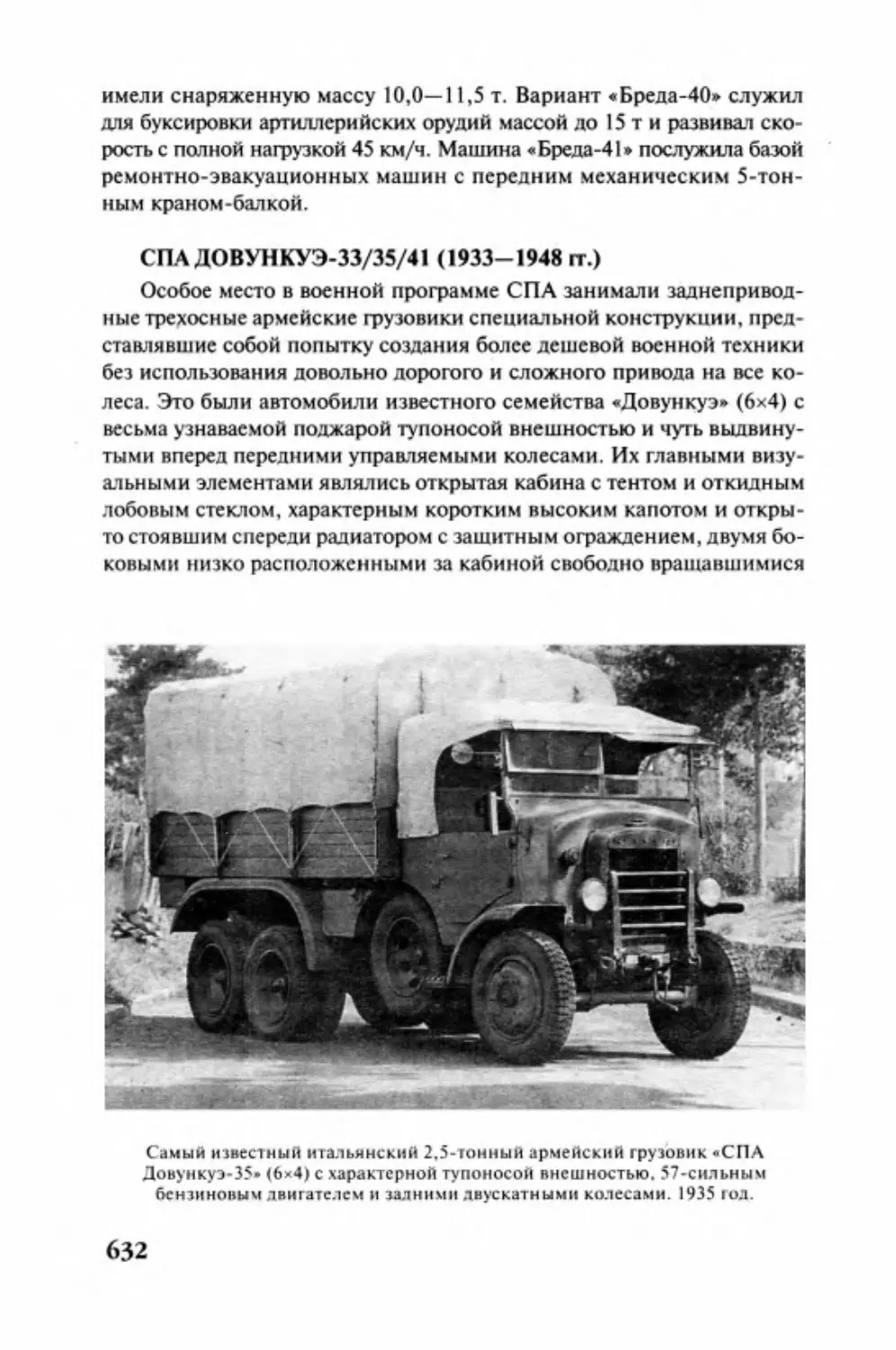

Москва

«ЯУЗА»

«ЭКСМО»

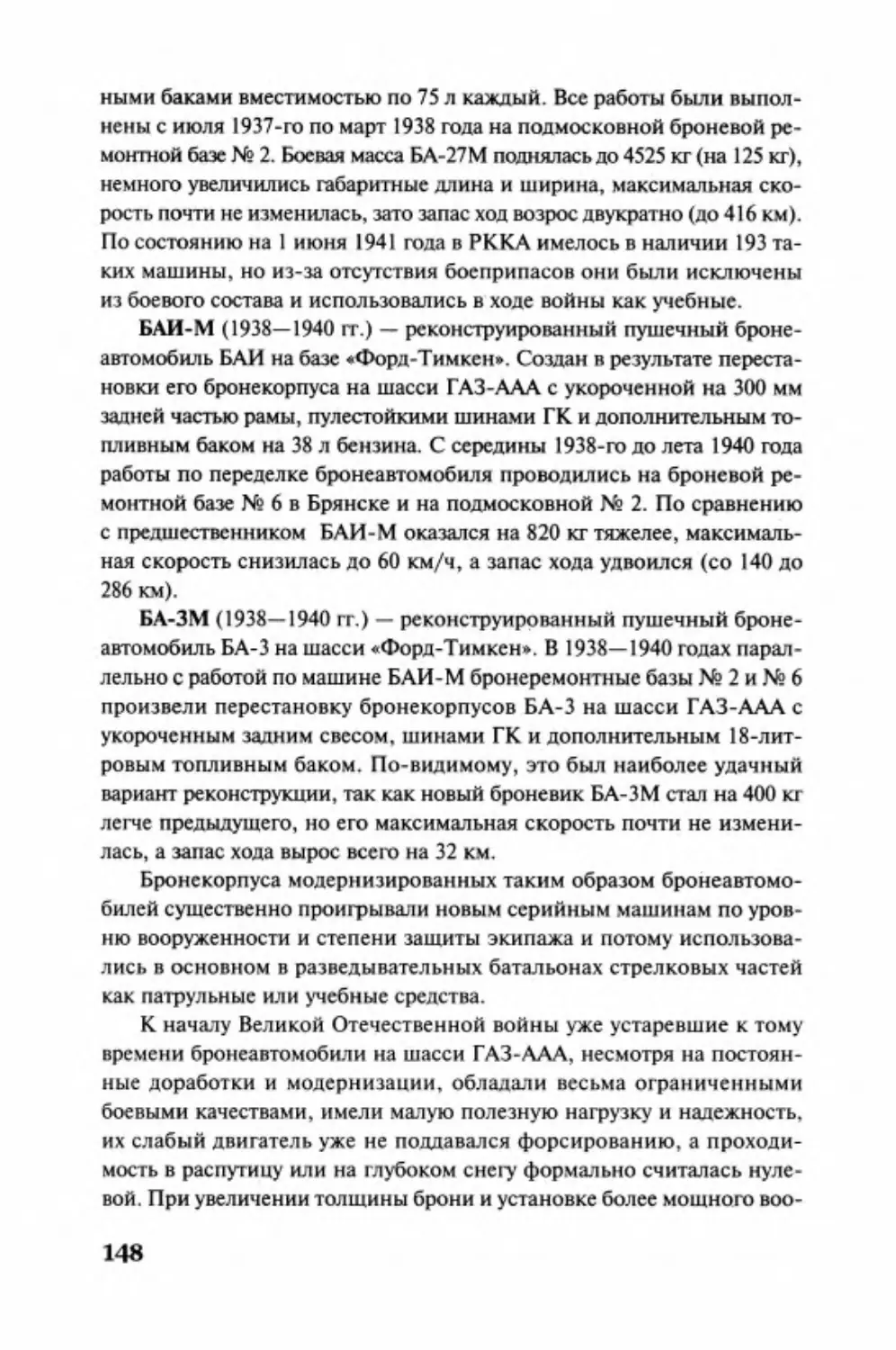

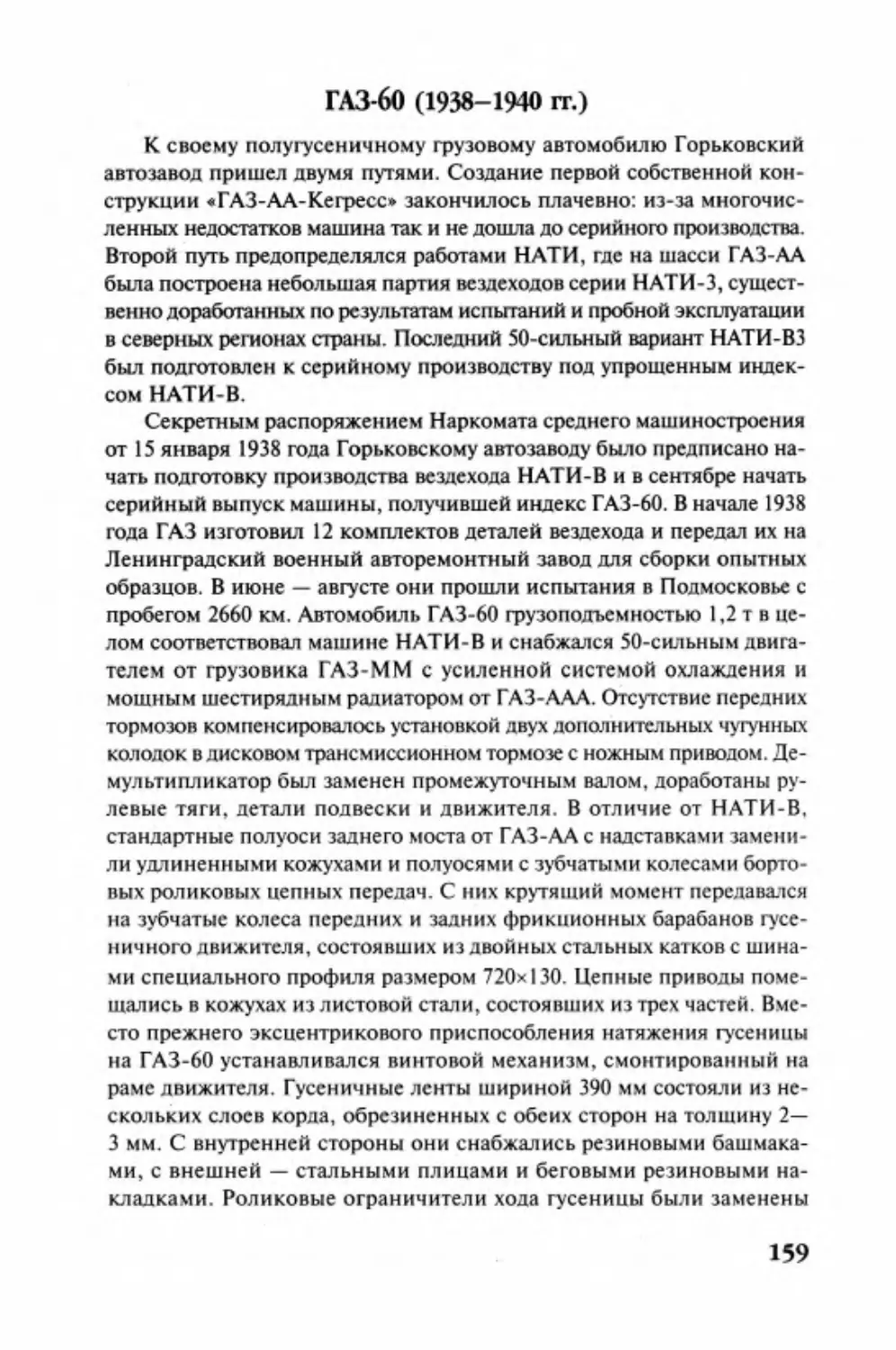

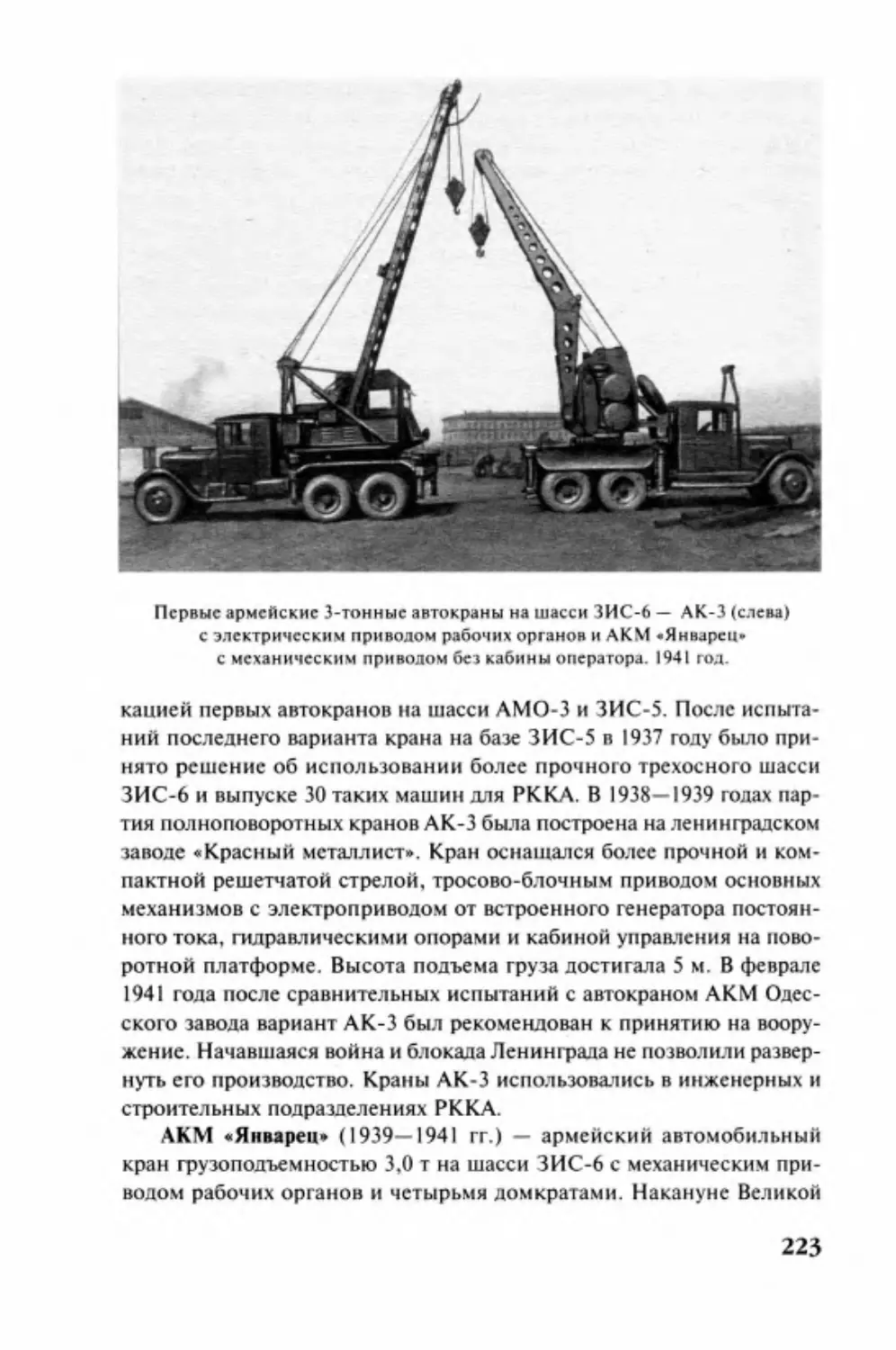

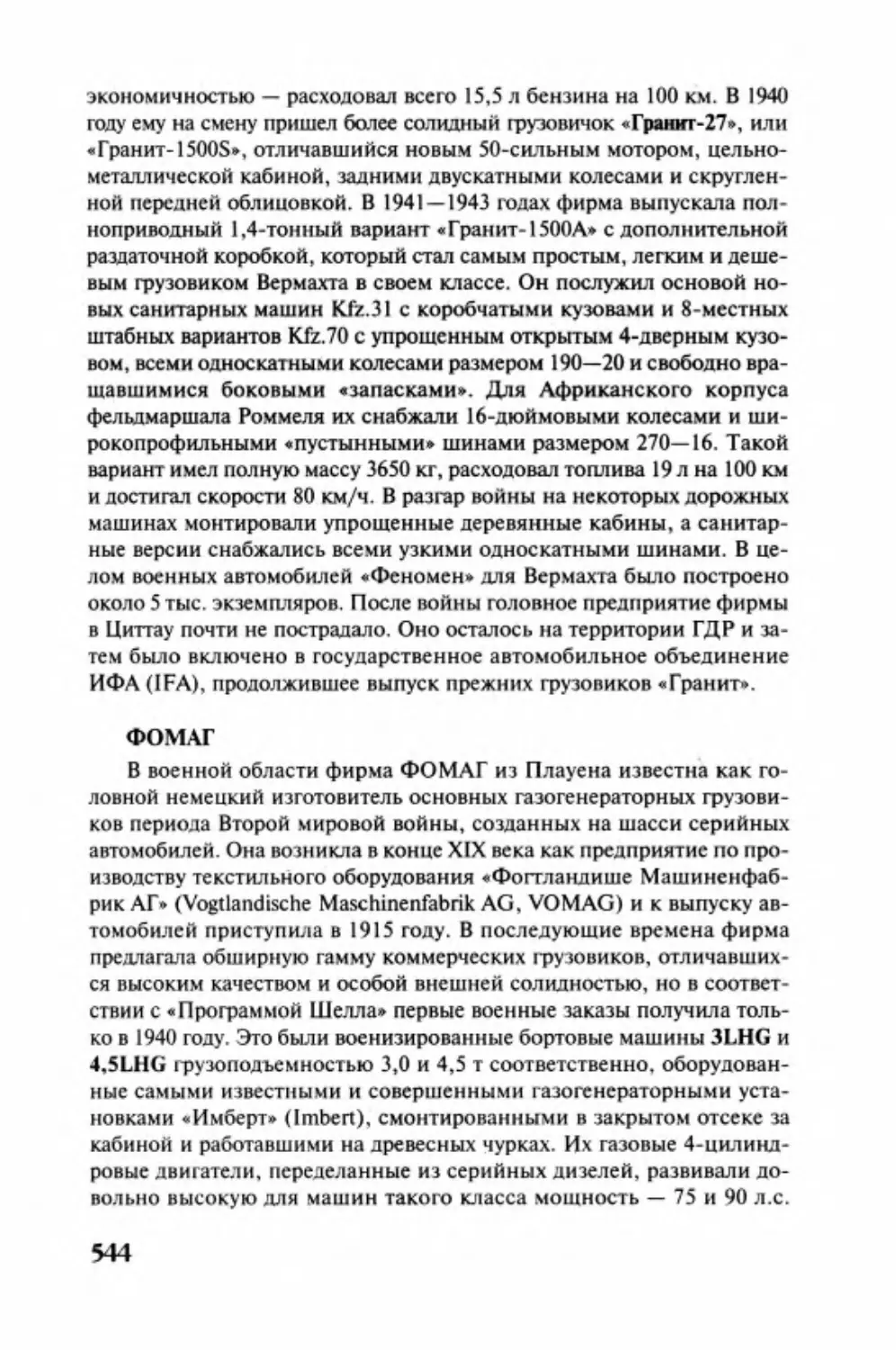

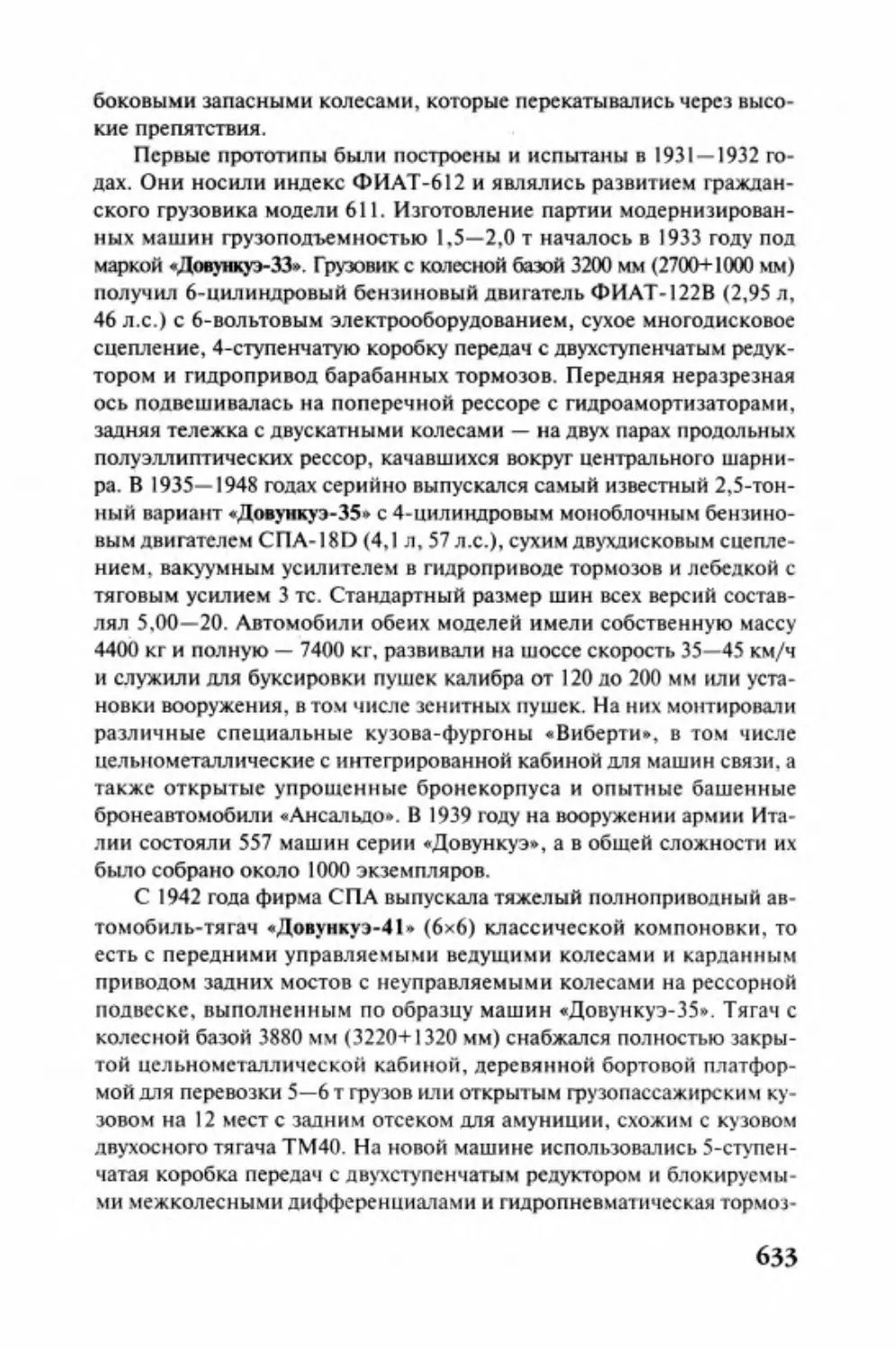

2010

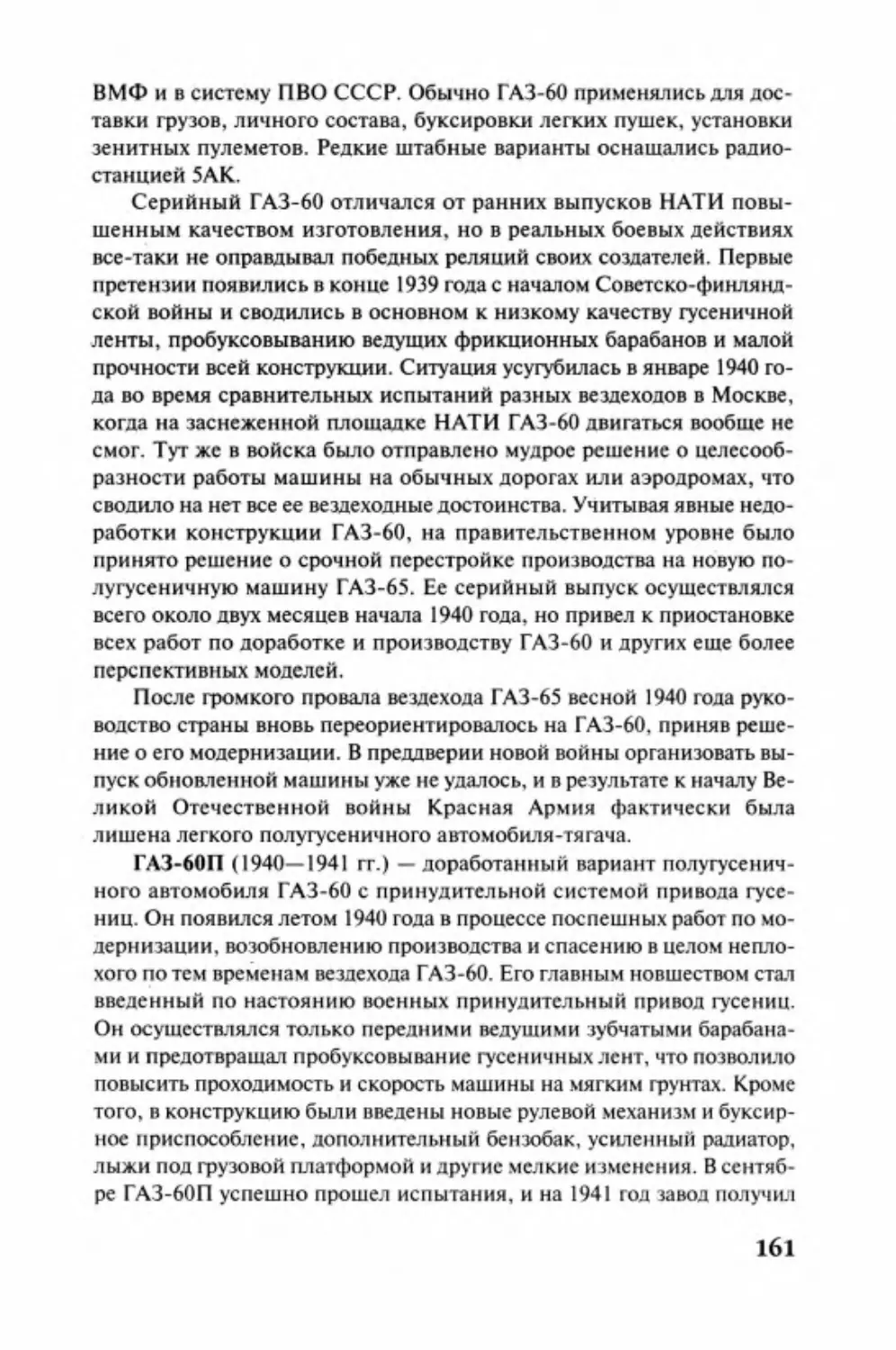

УДК 355/359

ББК68

К75

Оформление серии П. Волкова

На переплете иллюстрация художника

В. Петелина

Кочнев Е.Д.

К 75 Автомобили: Великой Оrечесп~енной / Евгений Коч-

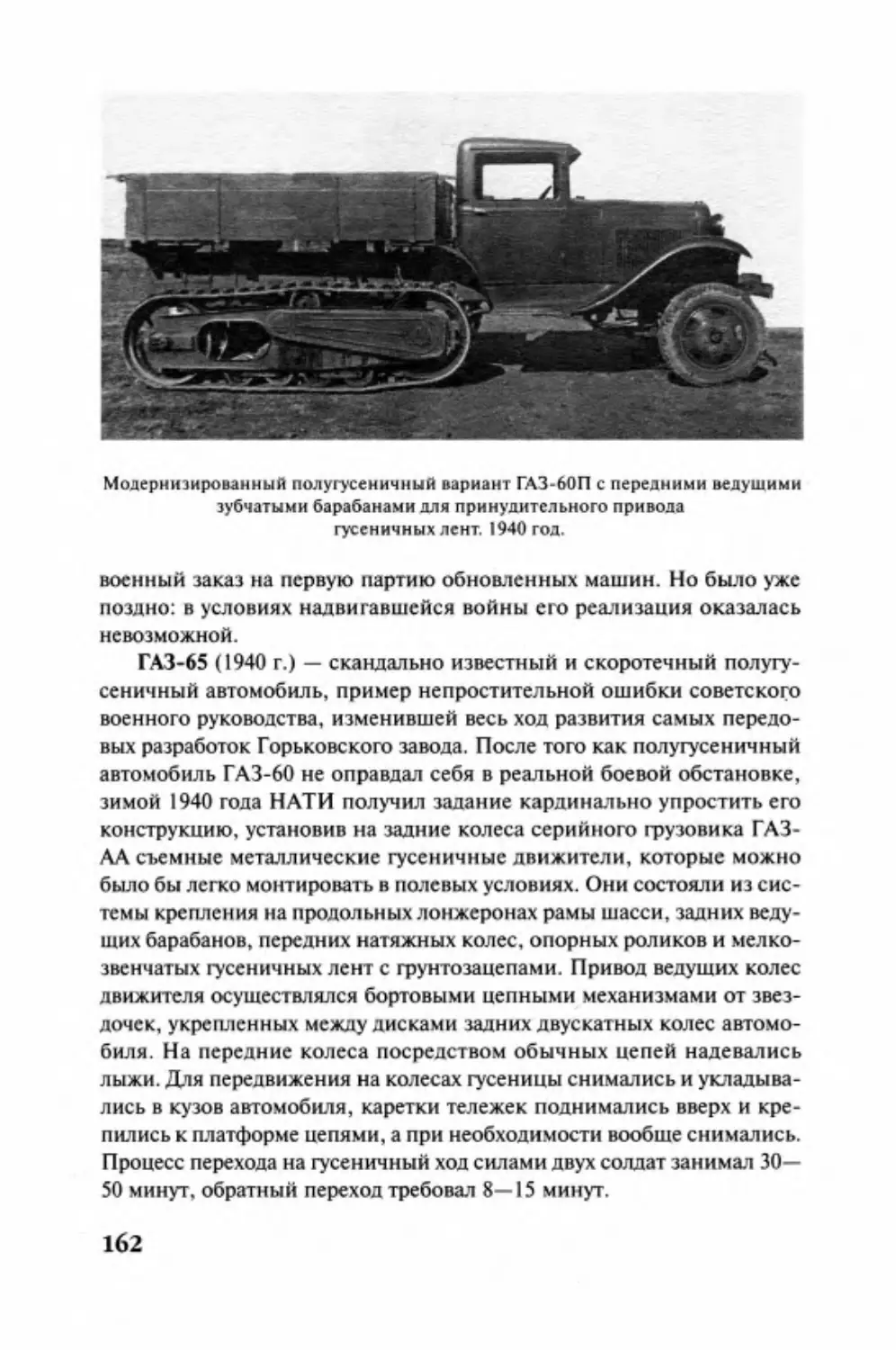

нев. - М.: Эксмо,:ЮЮ.-864с.:ил.-(Войнамоторов).

ISBN 978-5 -699-41715-5

Два БЕСТСЕЛЛЕРА ОДНИМ ТОМОМ! Первая энциклопедия

автотранспорта Великой Оrечественной войны. Исчерпwаающая ин

формация об автомобилях Красной Армии и Вермахта.

Вторую Мировую заслуженно величают «ВОЙНОЙ МОТО

РОВ•, имея в виду решающую роль танков и авиации, однако за

частую забывая, что не меньший вклад в победу внес автомобиль

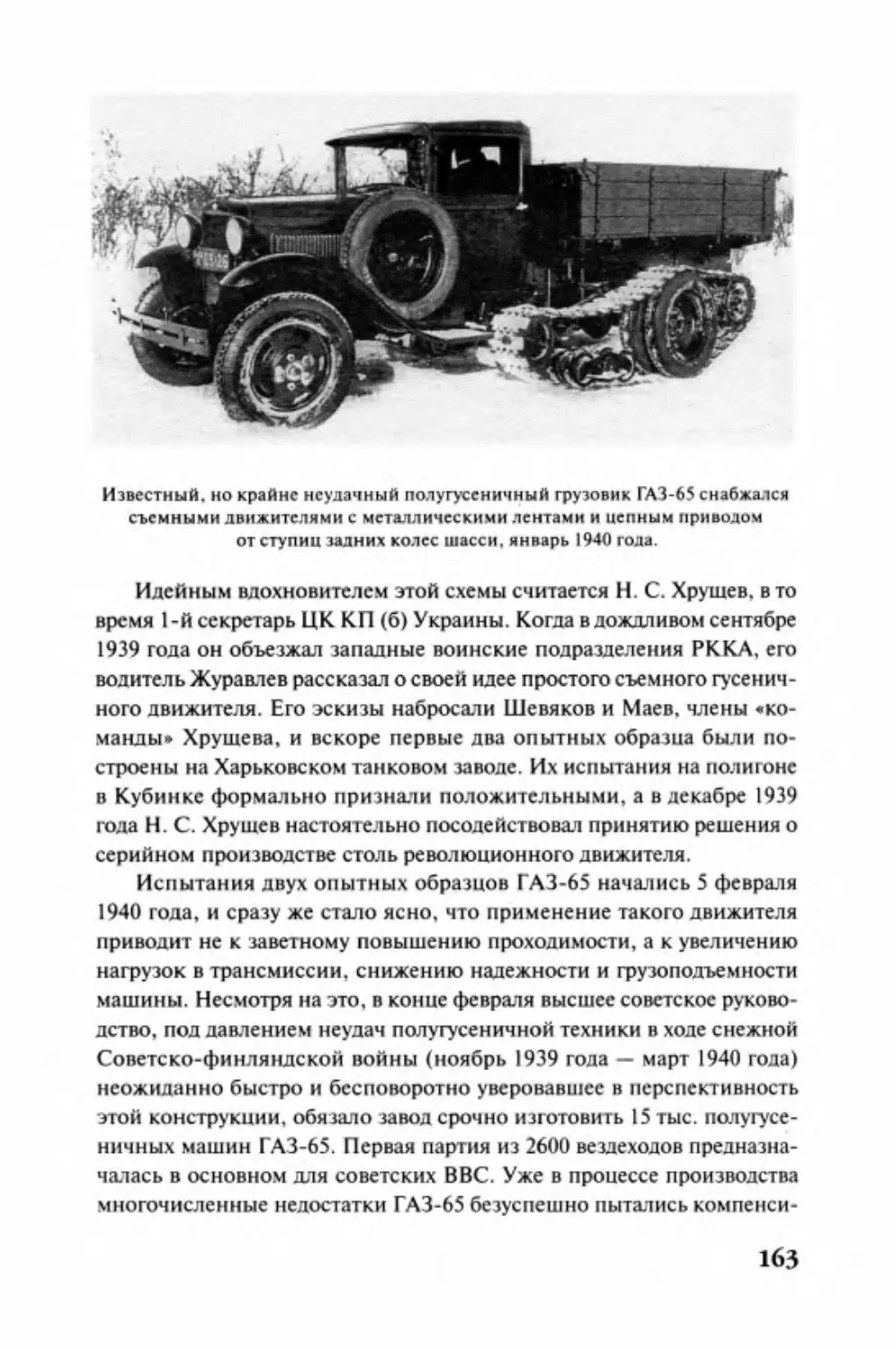

ный транспорт. Успехи Вермахта летом 1941 года не в последнюю

очередь объясняются подавляющим превосходством в количестве

и качестве автомобилей. И наоборот - катастрофическая нехват

ка автотранспорта в начале войны помешала Красной Армии реа

лизовать свое преимущество в бронетехнике: без надежного снаб

жения и непосредственной поддержки механизированных пехоты

и артиллерии многотысячные танковые армады теряли большую

часть своей ударной мощи.

Как менялась ситуация в ходе войны, что позволило Красной

Армии сократить отставание в области автотехники, какую роль

на советско-германском фронте играли автомобили союзников

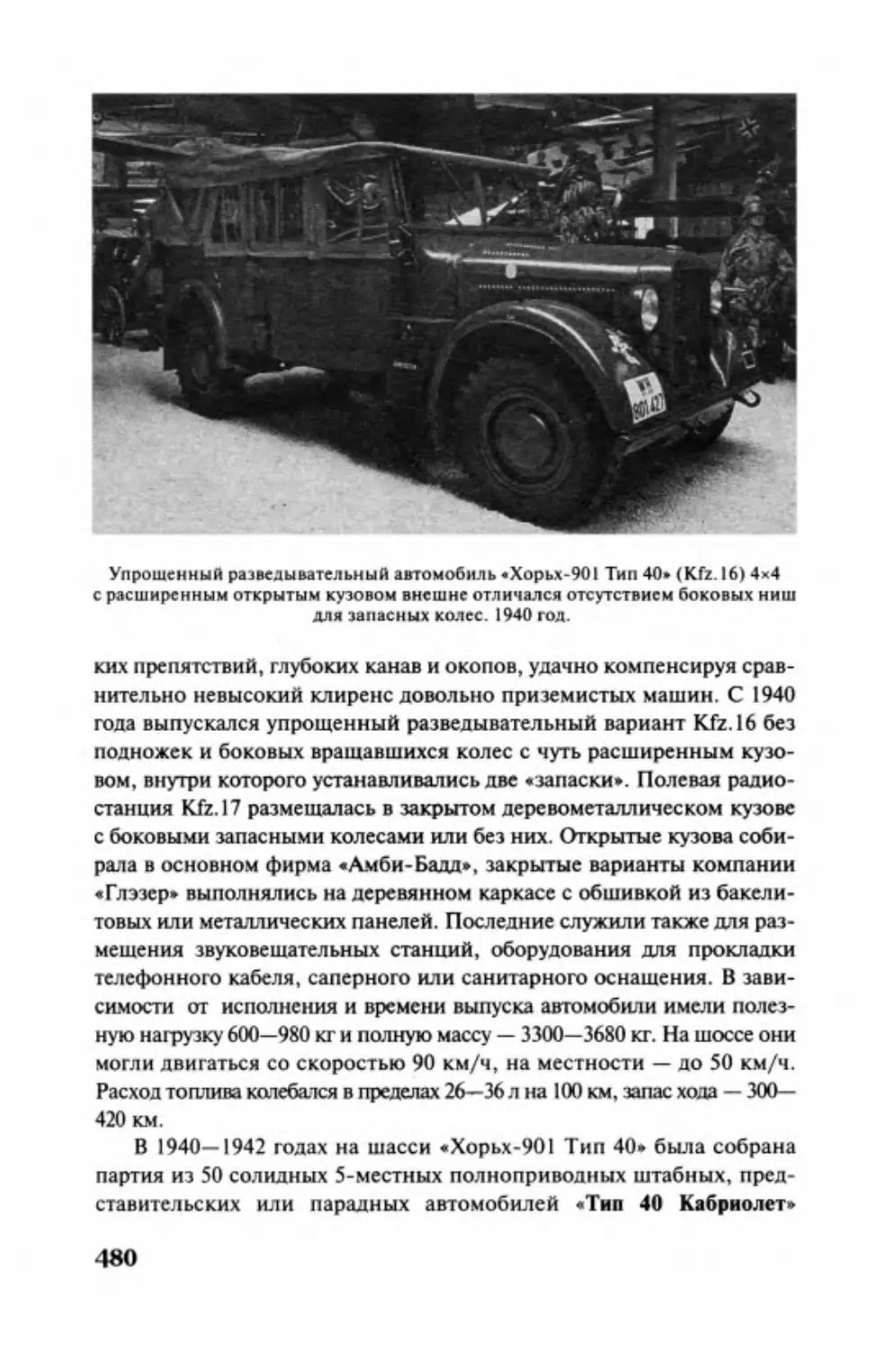

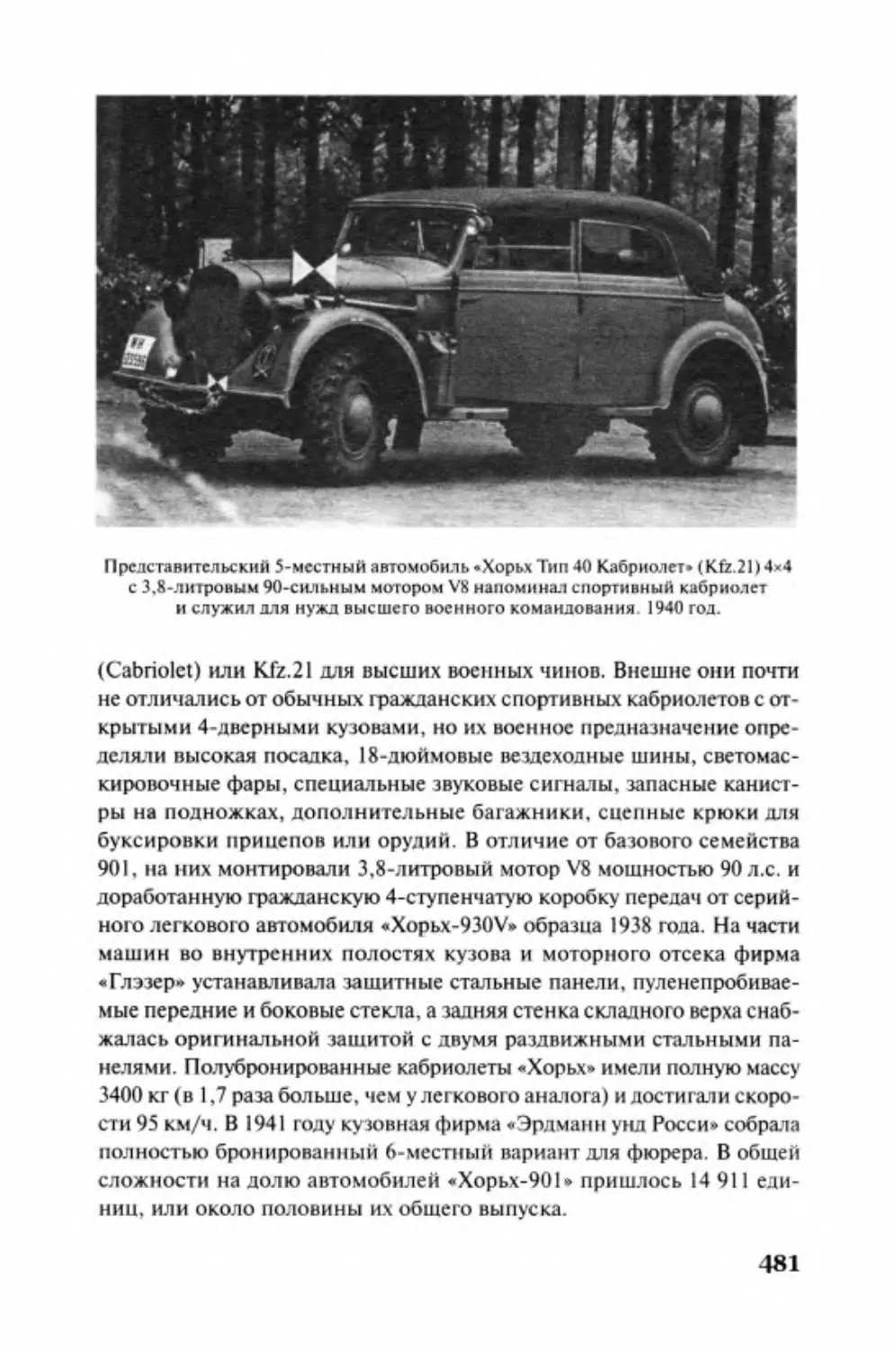

Третьего Рейха и СССР , а также трофейные машины - читайте в

книге ведущего отечественного специалиста.

ISBN 978-5 -699 -41715 -5

© Кочнев Е.Д., 2010

УДКЗSS/359

ББК68

~ ООО «Издател.сnо «Яуза•, 2010

© ООО сИздател.сnо •Эксмо•, 2010

КНИГА 1

Автомобили

Красной армии

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, автомобили любят все, но военные автомобили лю

бят еще больше. Это доказали недавно возобновленные парады воен

ной теХ)-lики, которые собирают у экранов миллионы телезрителей, а

тысячи молодых людей готовы многие часы простоять на улицах род

ных городов в ожидании прохода колонн мощных и тяжелых машин.

Между тем в российской литературе, уделяющей особое внимание

танкам и бронетехнике, пока еще не бьmо серьезного фундаменталь

ного издания по отечественным военным автомобилям. Теперь оно

перед вами - вы держите в руках первую книгу, посвященную станов

лению советской военной автомобильной техники. В ней вы наЙдете

систематизированные сведения о создании и развитии конструкции

практически всех советских серийных и опытных колесных и полугу

сеничных военных автомобилей с различными видами надстроек и

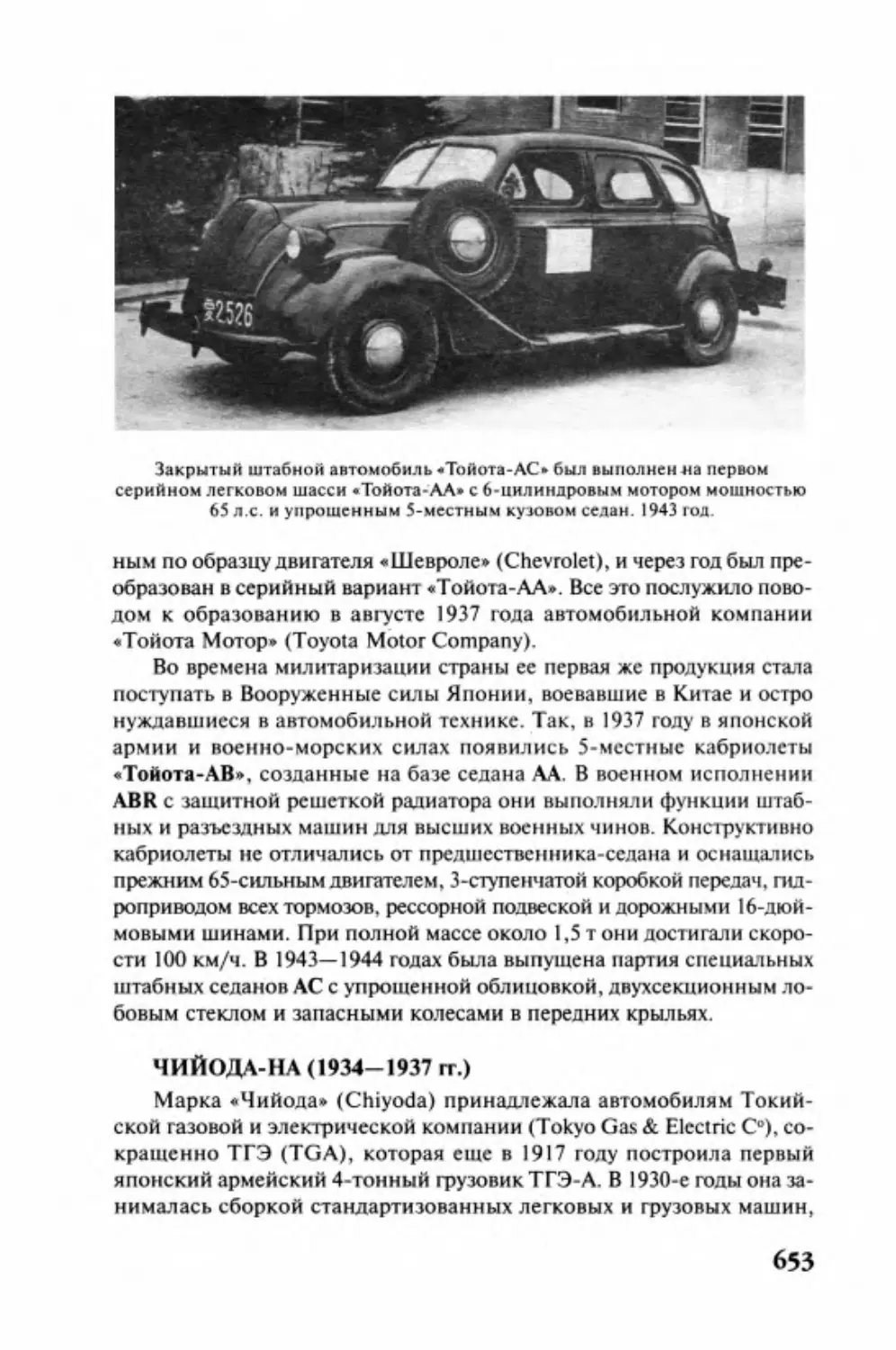

вооружения, о первых колесных бронемашинах на автомобильной ба

зе, об инженерной и специальной армейской автотехнике, а также о

зарубежных машинах, которые находились на вооружении Красной

Армии с 1918 года до окончания Великой Отечественной войны и еще

совсем недавно носили гриф <<Совершенно секретно ,>.

Эта книга является первой попыткой обобщить и проанализиро

вать сохранившиеся сведения и более подробно рассказать о началь

ном , самом трудном , этапе становления отечественной оборонной

промышленности и создания первых образцов военной автомобиль

ной техники в период между Первой мировой войной и победным за

вершением Великой Отечественной войны. Это было неимоверно

сложное и напряженное время формирования нового независимого

Советского государства, восстановления полностью разрушенного

народного хозяйства и создания буквально на голом месте мощной

отечественной автомобильной индустрии . Через многие десятилетия

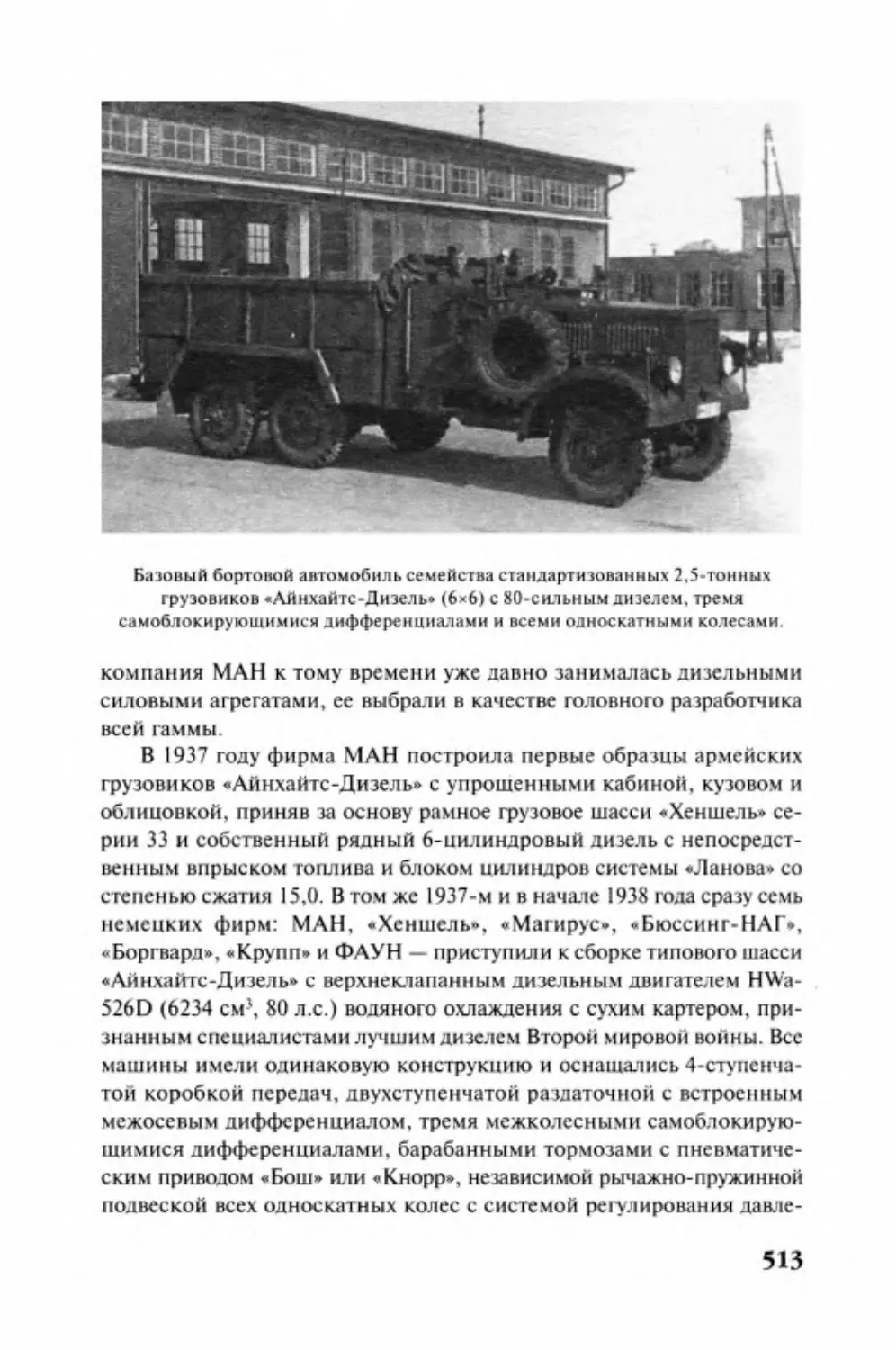

глубоко разобраться в тех событиях и проникнуть в их суть оказалось

7

чрезвычайно трудно . В нашей автомобильной истории, тем более во

енной, до сих пор остается еще множество белых пятен, разночтений,

прямо противоположных суждений , расхождений и противоречий .

Чаще всего они связаны с высоким уровнем политизации страны и

приказным методом управления на всех стадиях создания новой тех

ники, засекреченностью всех военных разработок, а также острым же

ланием во что бы то ни стало не отстать от наиболее развитых стран

мира, что неизбежно приводило к преднамеренному искажению ре

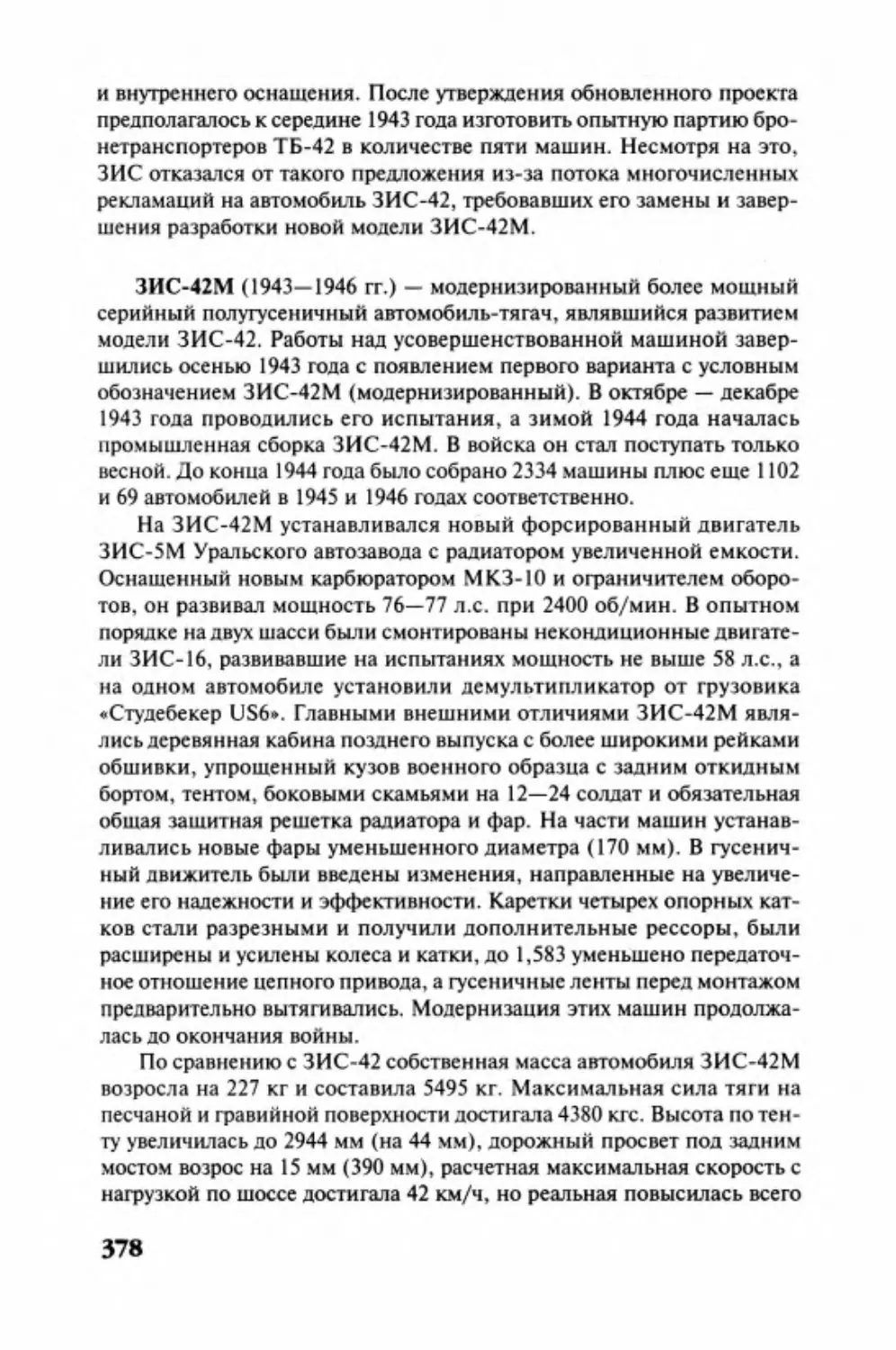

альных результатов в угоду высшему руководству и предвзятости ряда

как исторических документов, так и современных публикаций на эту

тему. Проблему поиска истины усложняет еще и то обстоятельство,

что на данный период пришелся первый критический момент исто

рии СССР , когда осенью 1941 года по указанию свыше бьmи спешно

уничтожены многие важные и секретные документы, сегодня уже не

представляющие никакой тайны, а сохранившиеся архивные материа

лы не всегда дают объективную картину происходившего. До наших

дней не дощли технические данные и изображения многих отечест

венных военных автомобилей , а история не пощадила <<живые >> машины

бьmых времен , за исключением лишь нескольких полностью аутен

тичньiх музейных экспонатов .

С давних пор наша Родина входила в число стран, обладающих са

мыми мощными вооруженными силами , боеспособность и мобиль

ность которых бьmи бы немыслимыми без широкого применения все

возможных видов военной автомобильной техники. Особо важную

роль автотехника играет в ходе многонациональных военных столкно

вений, недаром еще со времен крупнейшего сражения ХХ века приви

лось крьmатое выражение «Великая Отечественная война - это война

моторов•>, которое приписывают И. В. Сталину . Да и в мирные време

на с их многочисленными мелкими локальными конфликтами авто

мобили остаются основными средствами оперативной переброски

войск и вооружения.

Во времена, когда в Советском Союзе еще не существовало специ

альной армейской автотехники, выпуск любого автомобиля обяза

тельно связывался с возможностью его использования в военных це

лях. В межвоенн_ый период главным заказчиком автомобильной тех

ники выступала Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА),

образованная декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) от

15 (28) января 1918 года, хотя ее официальным днем рождения тради

ционно считается 23 февраля 1918 года. В то время РККА являлась ос-

8

новой Сухопутных войск РСФСР (с декабря 1922 года - СССР) и

включала Рабоче-Крестьянский Красный Военно-Воздушный Флот ,

переименованный в 1924 году в Военно-Воздушные Силы РККА

(ВВС РККА) . Вторым , менее крупным, заказчиком автотехники яв

лялся Рабоче-Крестьянский Красный Флот (РККФ) , созданный

29 января (l l февраля) 1918 года, с 1937 года - Военно-Морской Флот

СССР (ВМФ СССР) . Автомобили и колесная бронетехника поступа

ли также в подразделения Объединенного Государственного Полити

ческого Управления (ОГПУ) при СНК СССР, а с 1934 года - в части

Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД). В их ведении на

ходились внутренние и пограничные войска СССР.

Нельзя забывать, что в довоенный период отечественная автомо

бильная и военная промышленность развивалась на фоне длительной

политической и экономической изоляции Советской России , всеоб

щей нищеты и крайне низкого уровня промышленного производства ,

полного отсутствия нормальных дорог, качественного топлива, ква

лифицированных кадров , системы технического обслуживания , не

хватки финансовых средств и необходимого технологического обору

дования. К этому следует добавить всеобщее преклонение перед дос

тижениями Запада, на помощь которого высшее руководство СССР

делало большую ставку в развитии экономики страны .

В период становления советской автомобильной отрасли Красная

Армия довольствовалась стандартными или чуть приспособленными

для военной службы самыми обычными машинами, которые работали

также во всех отраслях народного хозяйства . Их поставки в РККА су

щественно возросли лишь в 1930-е годы , когда вступил в строй круп

нейший Горьковский автомобильный завод, был реконструирован

Московский автозавод имени И . В. Сталина и модернизирован Яро

славский автозавод. Их серийные легковые и грузовые автомобили

еще как-то могли выполнять свою воинскую повинность , но со спе

циальной военной автотехникой для передвижения по местности и

установки специального оснащения или вооружения дела долго не

клеились. Тяжелее всего продвигались работы над военными машина

ми повышенной проходимости, которыми в 1930-е годы занимался

Научный автотракторный институт (НАТИ) . Опытные разработки пе

редовой армейской техники, требовавшие крупных инвестиций и за

купки сложного и дорогого иностранного оборудования, проводились

буквально на одном энтузиазме советских конструкторов в неимовер

ных усилиях догнать и перегнать Запад . Но в результате вместо созда-

9

ния принципиально новых полноприводных и полугусеничных авто

мобилей-тягачей в СССР долго и упорно приспосабливали серийные

грузовики , вовсе не годившиеся для этих целей. Нескрываемое подра

жательство и копирование наиболее дешевых зарубежных прототипов

также не принесло желаемых результатов, ибо параллельно требовало

серьезных вложений в собственные разработки и доработки, в закупку

импортного оборудования и организацию серийного выпуска слож

ных машин и агрегатов. К началу 1940-х годов все советские перспек

тивные разработки в военно-автомобильной области попали в полную

зависимость от закупок важных комплектующих изделий и производ

ственного оборудования . Преодолеть ставку на импорт так и не уда

лось, а она, как известно, всегда оценивалась как угроза националь

ной безопасности. С началом войны эта теория подтвердилась на

практике .

Великая Отечественная война доказала, что молодая отечествен

ная автомобильная индустрия, всегда находившаяся на вторичном

финансировании, не способна самостоятельно насытить собственную

армию необходимыми транспортными средствами, а ее скромные ре

зультаты нельзя бьшо сопоставлять с высокими достижениями совет

ской танковой и авиационной промышленности. Все разработки наи

более перспеК!'ивной полноприводной автотехники бьши замороже

ны еще накануне войны , а в ходе военных действий советские

автозаводы бьши уже не в состоянии организовать массовый выпуск

принципиально новых видов военных машин. Массовые простейшие

полуторки ГАЗ-АА и трехтонки ЗИС-5 не могли сравниться с боль

шинством иностранных машин, поступавших в СССР по договору

ленд-лиза из США, Великобритании и Канады, а редкие советские

полугусеничные грузовики не могли тягаться с целой армией полугу

сеничных тягачей и бронетранспортеров наших союзников и против

ников.

Одним из важнейших достижений советской военной индустрии

периода Великой Отечественной войны безоговорочно считаются

создание и серийный выпуск принципиально новых реактивных сис

тем залпового огня, более известных как <<катюши,>. Они устанавлива

лись в основном на автомобильные шасси, однако никакой заслуги

нашей автомобильной отрасли в этом не было: первые реактивные

боевые машины пришлось монтировать на устаревшие к тому време

ни трехосные грузовики ЗИС-6, и стоило только появиться американ

ским ленд-лизовским грузовикам, как легендарные <<катюши,> быстро

10

перекочевали на более эффективные заокеанские шасси высокой

проходимости. К другим важным достижениям советской научно-тех

нической мысли мирового уровня в военно-автомобильной области

следует отнести создание на Ярославском автозаводе второго в мире

четырехосного полноприводноrо грузовика-тягача, оригинальных

опытных бронированных амфибий, колесных и полугусеничных ар

тиллерийских установок, бронеавтомобилей с колесной формулой

8х8, передовых переправочных средств на автомобильных шасси. Но

высшее военное руководство СССР подчас оказывалось неспособным

оценить их перспективность, ученые побоялись доказьmать свою пра

воту, а промышленность не смогла наладить серийный выпуск столь

сложной техники. К нашим лучшим достижениям военного периода

можно бьmо бы отнести скопированный с американского прототипа

легкий командирский вездеход ГАЗ-64, который тут же пришлось мо

дернизировать в более солидную машину ГАЗ-67. Сыграть важную

роль в войне им не удалось, так как уже на второй год войны в огром

ных количествах в РККА стали поступать более легкие, совершенные

и эффективные ленд-лизовские джипы <•Виллис•>. Особую любовь на

ших военных водителей заслужили вовсе не <•газоны» или ЗИСы, а

американские грузовики <•Студебекер» со всеми ведуrnими колесами.

Немудрено, что с окончанием Великой Отечественной войны именно

они стали базой новых советских армейских грузовиков, которые, в

свою очередь, послужили основой обширного семейства отечествен

ной военной многоосной полноприводной автомобильной техники.

Именно она на короткое время вывела нашу военно-автомобильную

промышленность на одно из первых мест в мире. Но это уже тема дру

гой книги.

В этой книге использовались исторические документы и фотогра

фии из архивов отечественных автомобильных заводов, различных во

енных организаций и музеев, научно-исследовательских институтов и

частных коллекций, а также информация и иллюстративные материа

лы из солидных публикаций, достоверных печатных источников и

электронных средств информации. Некоторые фотографии публику

ются впервые. Технические параметры по отечественной автотехнике

приведены в основном по заводским данным, сведения по зарубеж

ной технике и ленд-лизу получены из соответствующих иностранных

источников.

11

Автор выражает благодарность за содействие в подготовке этой

книги В . П . Соловьеву, главному конструктору АМО ЗИЛ по спецтех

нике ; А. А. Ипатову ,'генеральному директору ГНЦ РФ ФГУП НАМИ ;

полковнику А . А. Колтукову , начальнику отдела военно-технической

информации ФГУП 21 НИИИ ; М . В. Коломийцу , ге н . директору

ООО « Стратегия КМ »; Р. Г. Данилову , ведущему конструктору ОГК

АМО ЗИЛ по спецтехнике , а также П . А. Букатину , И. Г . Денисовцу ,

А. В . Карасеву , Н . К. Кочневой, А. А. Латрыгину , В. В. Маслову ,

Е . В . Певзнеру , Ю . Поволоцкому, Е. И. Прочко , Ю . Н. Раковой,

М. В . Соколову, Д . А. Спиридонову, М. А. Шелепенкову (Россия),

А. Г . Попову (Латвия), Johan van Loon (Нидерланды) и Jean-Francois

Colombet (Франция), сотрудникам ФГУП 21 НИИИ, пресс-службы

ФГУП НАМИ , Военно-исторического музея артиллерии, инженер

ных войск и войск связи, Военно-исторического музея бронета1-1ково

rо вооружения и техники и Военно-медицинского музея.

(Должности и звания указаны на момент совместной работы)

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ

АВТОМОБИЛИ (1918-1932 rr.)

Все предпосылки создания мощной отечественной автомобиль

ной промышленности , независимой от иностранных поставщиков и

способной насытить собственные вооруженные силы наиболее совер

шенной автотехникой, были заложены еще во времена Царской Рос

сии. Несмотря на то что император Николай 11, российское прави

тельство и военное ведомство во всех важных делах всегда старались

идти в ногу с Западом, ввиду особого исторического статуса России со

«специфическими российскими условиями», наша Родина всегда от

ставала от мирового уровня. Еще в 1899 году русское Военное мини

стерство, начавшее анализировать зарубежные сведения о разработках

и применении механического транспорта на военной службе, сделало

оптимистическое заключение о необходимости создания собственных

самоходных военных машин. Это ни к чему не привело, ибо в России,

где вся промышленность находилась в зачаточном состоянии, отклик

нуться на этот призыв было просто некому . В те времена казалось, что

России автомобили вообще не нужны, но, чтобы идти в ногу со време

нем, в 1901-1902 годах для русской армии за границей закупили не

сколько легковых машин, хотя в последующие спокойные мирные го

ды надобность в них отпала. В результате один из первых в мире бро

неавтомобилей, предложенный подъесаулом М. А. Накашидзе, при

шлось собирать во Франции .

В дальнейшем все мизерные потребности армии легко удовлетво

рялись за счет импортных автомобилей, и тут же в Россию нагрянули

иностранные миссионеры, пытавшиеся выгодно сбыть военную про

дукцию своих хозяев. Так вновь аукнулись специфические россий

ские условия, заключавшиеся в многовековой привязанности к кон

ным экипажам, в полном отсутствии проезжих дорог , преклонении

перед иностранным приоритетом и нежелании царской администра

ции вообще что-либо изменять. Результат- в 1910 году в русской армии

служило всего лишь 24 автомобиля, все иностранного производства.

13

Вряд ли Николай II устыдился, узнав об этой статистике, но в

феврале 191 О года он подписал приказ о создании в войсках автомо

бильных рот, а в октябре того же года в Санкт-Петербурге при Воен

ном ведомстве была сформирована Учебная автомобильная рота. Ее

главными задачами являлись выбор наиболее подходящих для России

машин, испытание образцов военной техники, работа над перспек

тивным типажом . Учебная авторота играла важную роль в подготовке

командного состава и водителей автомобильных частей , занималась

вопросами эксплуатации, освоения новой техники и обеспечения

вооруженньрс сил страны. По сути, это был первый российский науч

но-исследовательский и испытательный институт, далекий предшест

венник будущего Научного автомоторного института (НАМИ).

В 1913-1914 годах были разработаны «Положение о самодвижушихся

повозках в армии ,> , «Строевой устав для автомобильных частей» и

«Наставление для автомобильной службы,>. Однако одними организа

ционными мерами наладить серийный выпуск собственной военной

продукции не удалось, а в случае войны наличие большого количества

иностранных автомобилей в российской армии могло бы привести к

тяжким последствиям. И привело ...

Косность, коррупционность и недальновидность царского прави

тельства и военного аппарата. не способного до конца осознать и оце

нить потребности собственной армии и прогрессивные технические

идеи в военной области, еще долгое время сдерживали развитие отече

ственной военной автомобильной техники. В результате были отверг

нуты некоторые весьма прогрессивные русские проекты в этой облас

ти, например уникальный полноприводный грузовик с электрической

трансмиссией изобретателя Д. М. Балаховского. Зато военные уделя

ли особое внимание и покровительствовали шоферу Его Император

ского Величества французу Адольфу Кегрессу (Adolphe Kegresse), раз

работавшему леrкие rусеничные движители для легковых автомобилей,

которые в отдаленном будущем послужили некой разрушительной си

лой в деле создания работоспособных советских полугусеничных ма

шин. Лишь в предчувствии новой войны Военное ведомство активи

зировало свою патриотическую деятельность. С 1911 rода, помимо

импортных, в армию стали поступать автомобили Русско- Балтийско

го ваrонноrо завода (РБВЗ), но четыре сотни русских машин оказа

лись каплей в море неудовлетворенного спроса.

Первая мировая война на практике доказала необходимость ши

рокого использования в войсках всех видов автомобильной техники и

придала сильный толчок реформированию русской армии: было при

нято решение о спешном создании 50 автомобильных рот , 55 автомо

бильно-санитарных отрядов и свыше 30 подвижных авторемонтных

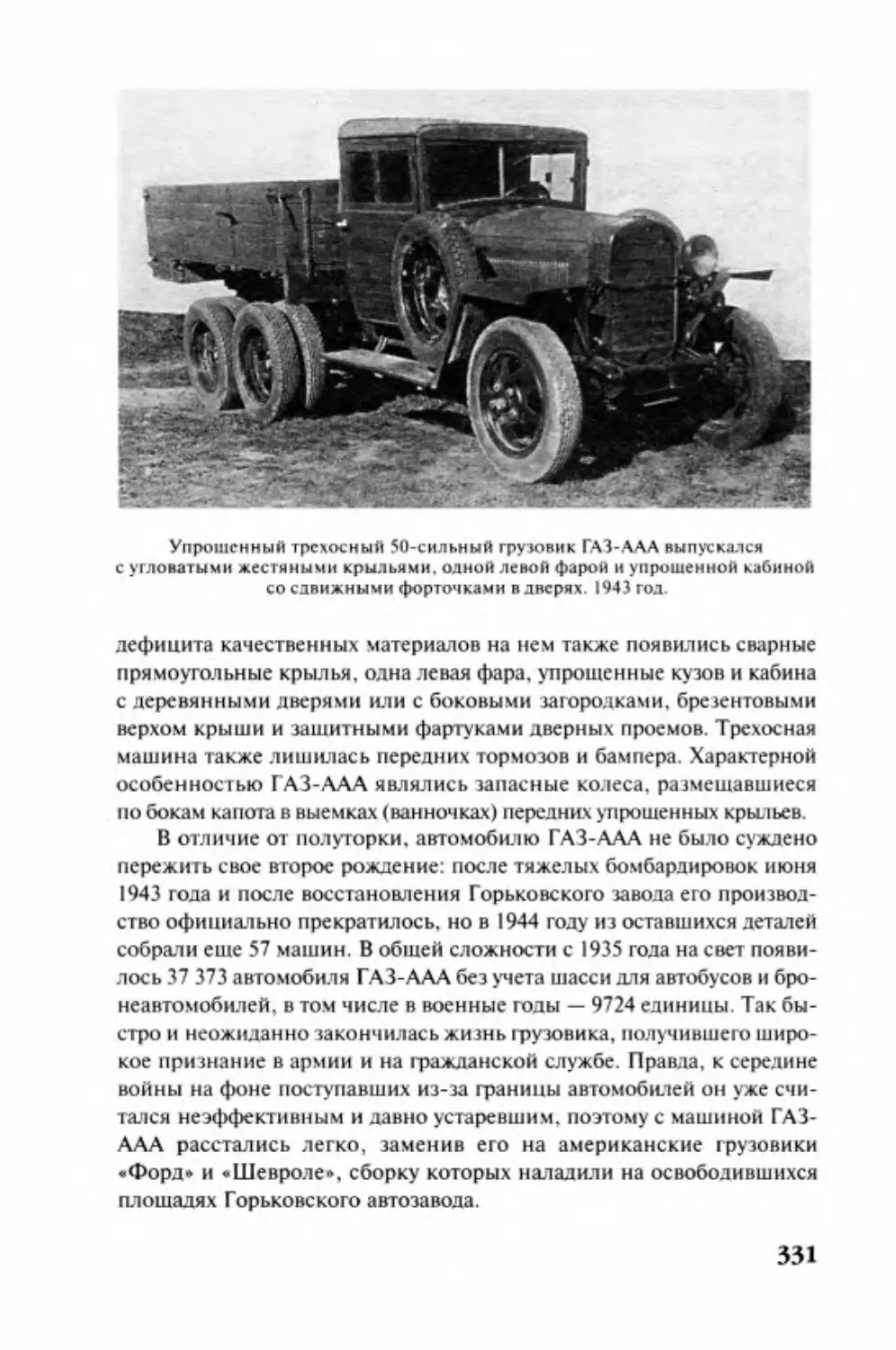

14

мастерских. В августе 1914 года была образована Первая автомобиль

ная пулеметная рота, в марте 1915 года - первая зенитная батарея на

грузовиках Русско-Балтийского завода. К ноябрю 1917 года в дейст

вующей армии уже имелись 23 отдельные автороты по 132 автомобиля

в каждой, однако некомплект в них составлял около 30%. Все потреб

ности в военных машинах по-прежнему удовлетворялись за счет весь

ма хаотичных закупок за границей, причем из-за .экономии средств

зачастую заку1щлись машины устаревших моделей, наиболее простых

конструкций и малой мощности. Но кое-какой результат был достиг

нут: если к началу войны в российской армии имелось всего лишь 711

автомобилей нескольких десятков марок, в том числе 418 грузовых, то

в период 1914-1917 годов в Россию было ввезено около 25 тысяч раз

ношерстных иностранных машин, причем все пять сотен броневиков

имели иностранное происхождение, включая страны , превратившие

ся с началом военных действий в противников. Уже к середине войны

из-за невероятной разномарочности военного автопарка найти запас

ные части к автотехнике стало невозможно . К тому времени на петро

градском Путиловском заводе и на Ижорском машиностроительном и

сталелитейном заводе в городе Колпино близ столицы бьшо налажено

производство собственных бронекорпусов, которыми заменяли весь

ма слабые конструкции заграничных броневиков.

В ходе Первой мировой войны бьша, наконец, осознана важность

создания собственной военной автомобильной и колесной брониро

ванной техники, которая, во избежание будущих неприятностей,

должна обладать всеми узлами собственного изготовления. Так, к се

редине войны в военном руководстве страны впервые всерьез обсуж

дался вопрос о необходимости организации отечественной автомо

бильной промышленности, полностью независимой от импорта, и в

начале 1916 года бьшо принято решение о строительстве в России

шести крупных автозаводов. Однако и тут не обошлось без привлече

ния иностранных специалистов, фирм и оборудования . Конечно, в те

бурные годы выполнить эти задумки не удалось: к Октябрьской рево

люции ни одно из предприятий полностью построено не бьшо . Ближе

всех к заветной цели оказались московский завод АМО и ярославский

завод В. А. Лебедева.

ЦАРСКОЕ НАСЛЕДСТВО

Доставшееся от Царской России вооруженным силам молодой

Республики Советов автомобильное наследство действительно оказа

лось царским: десятки тысяч поврежденных легковых и грузовых ма-

15

шин сотен иностранных марок и пара сотен сохранившихся броневи

ков в основном британского производства. 8 ноября 1917 года Главное

военно-техническое управление докладывало, что в распоряжении

русских автомобильных частей имеются машины 214 марок, для кото

рых только шин требуется 139 типов . К осени 1917 года доля неис

правньrх и поврежденных военньrх машин достигала 75%, но это бьmо

лишь начало - впереди России предстояло пережить Гражданскую

войну, иностранную интервенцию , послевоенную разруху и нищету.

При этом подавляющая доля военньrх автомобилей бьmа уничтожена

в боевьrх действиях, ушла с Белой армией и интервентами или просто

была брошена там, где их застали серьезные поломки. К началу 1920-х

годов, по оценочным данным , в стране оставалось 2,0-2,5 тысячи ис

правных автомобилей всех видов. Все это на длительное время ото

двинуло на задний план проблему развития собственной автомобиль

ной и военной промышленности, а недостатки в организации воен

ных автомобильных частей , полученные по наследству от Царской

России , сохранялись еще долгое время . Так что от царского автомо

бильного наследства Советской России почти ничего хорошего не ос

талось . Осталась только дурная привычка - все российское делать с

оглядкой на Запад.

ВОЕННЫЕ ЛЕГКОВЫЕ И ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

В 1918 году началось создание автомобильных частей РККА, на

вооружении которых состояли отслужившие свой срок иностранные

машины, а пополнение парка происходило в основном за счет тро

фейной техники . В первые послереволюционные времена и в ходе

Гражданской войны автомобильный парк Красной Армии состоял из

разношерстньrх машин десятков изготовителей , учесть которые бьmо

очень трудно , а отремонтировать их оказалось вообще невозможно

после первой же сложной поломки. Немногочисленные сохранив

шиеся с царских времен импортные легковые автомобили поступали в

основном в руководящие органы вооруженных сил и служили разъ

ездными и штабными машинами для советских военных командиров ,

а потребности высшего партийного и военного командования Респуб

лики Советов частично удовлетворялись за счет автомобилей спешно

разукомплектова нного Импер аторского гаража из Царского Села под

Санкт-Петербургом . Среди всего этого внешнего изобилия практиче

ски не было двух одинаковых автомобилей , поэтому даже перечислить

марки всех применявшихся в те годы легковых машин невозможно.

Их гамм а простиралась от простых американских << фордов» до наибо-

16

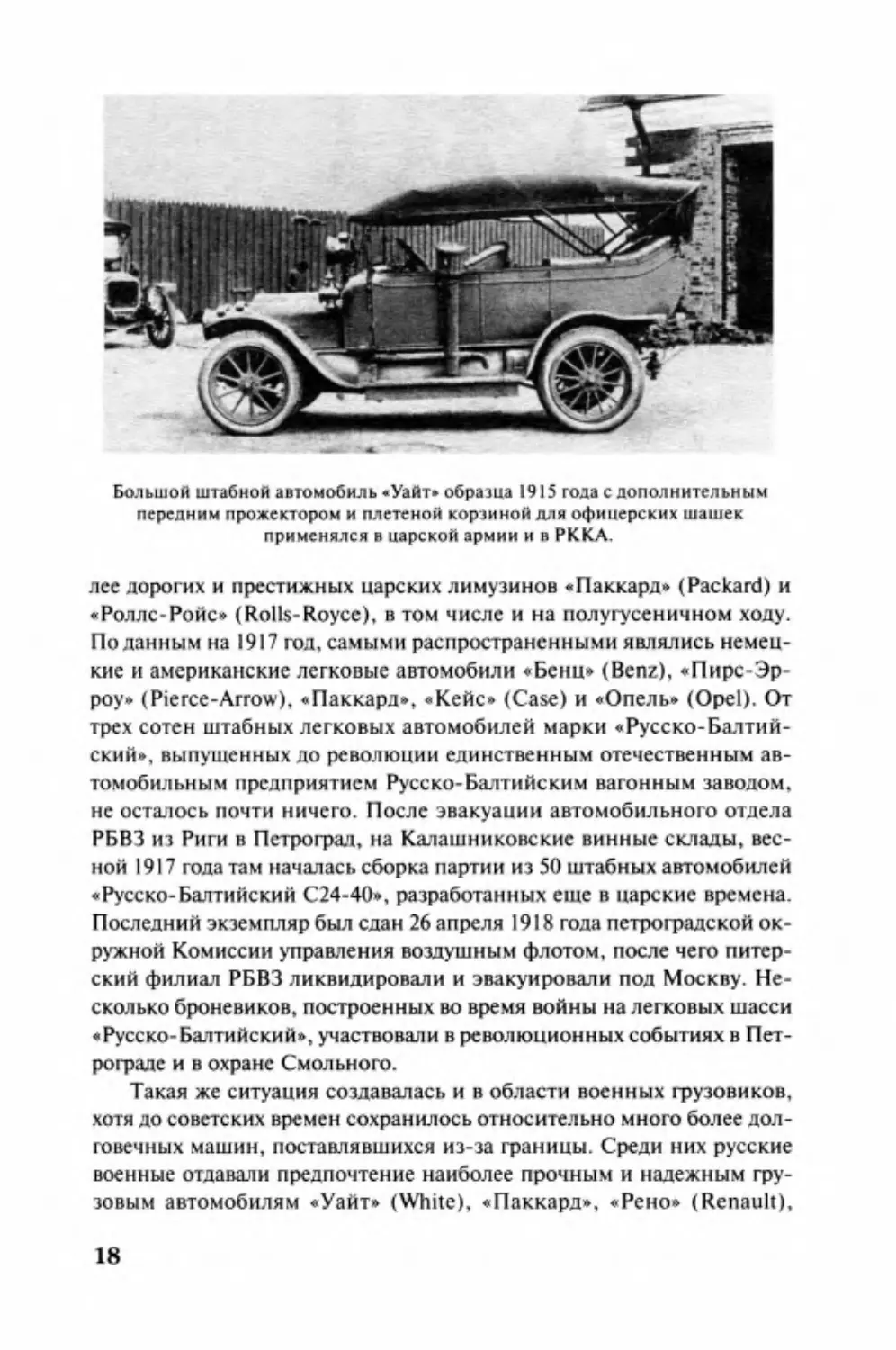

Американский штабной легковой автомобиль « Пирс-Эрро у 38С,, образца

1916 года широко использовался как в царской армии, так и первые годы

сушествования Красной Армии.

И . В. Сталин на представительском автомобиле « Рол лс-Ройс Серебряный

при з рак » с открытым кузовом « тор педо ,, инспектирует кавалерийские части

Кр асной Армии , 1929 год.

17

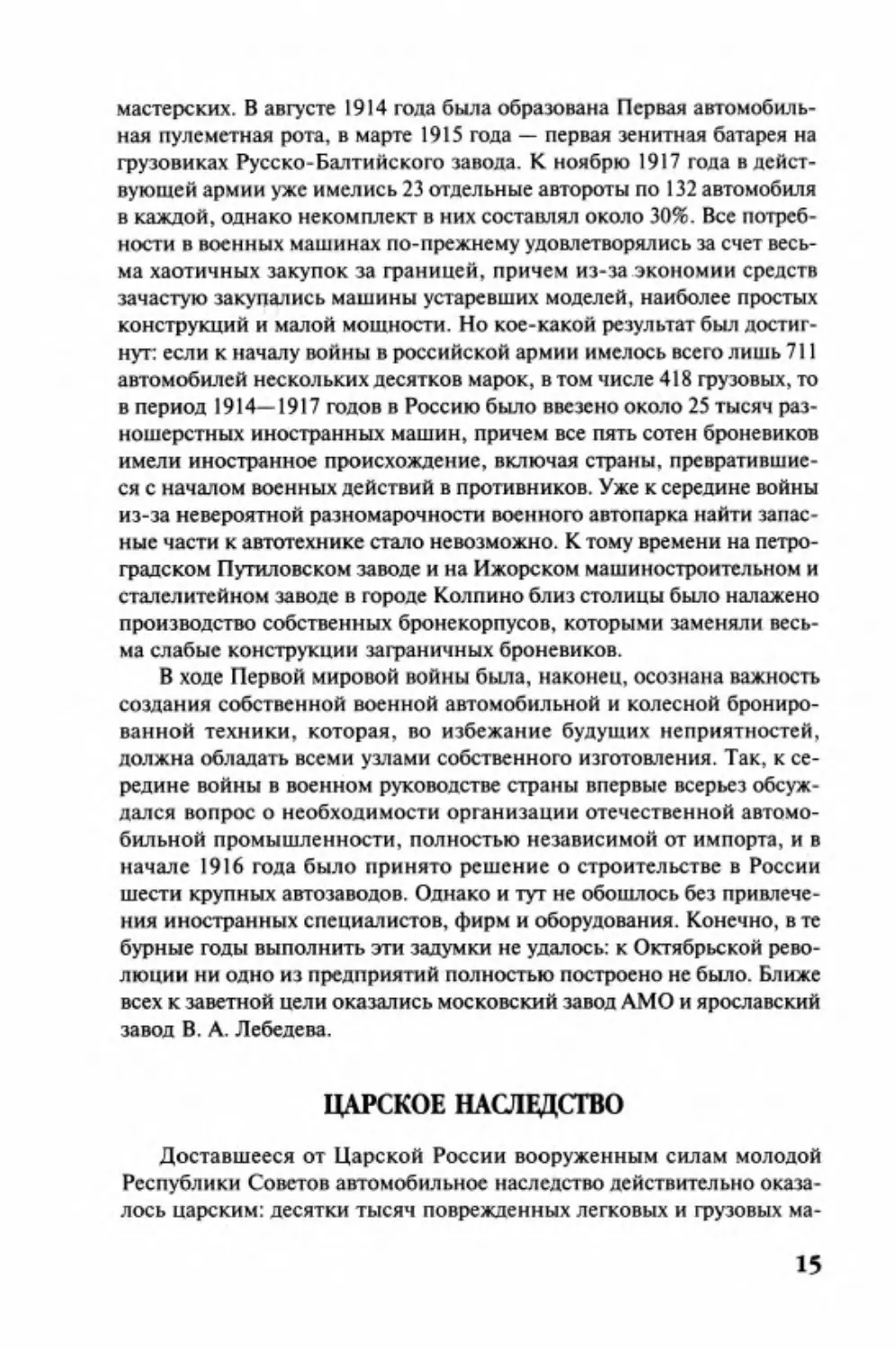

Большой штабной автомобиль ~ Уайт» образца 1915 года с дополнительным

передним прожектором и плетеной корзиной для офицерских шашек

применялся в царской армии и в РККА .

лее дорогих и престижных царских лимузинов <,Паккард>> (Packard) и

<,Роллс-Ройс,> (Rolls-Royce), в том числе и на полугусеничном ходу.

По данным на 1917 год, самыми распространенными являлись немец

кие и американские легковые автомобили << Бенц,> (Benz) , <,Пирс-Эр

роу >> (Pierce-Arrow), <<Паккард ,>, <,Кейс>> (Case) и <,Опель» (Opel). От

трех сотен штабных легковых автомобилей марки <<Русско-Балтий

ский ,>, выпушенных до революции единственным отечественным ав

томобильным предприятием Русско-Балтийским вагонным заводом,

не осталось почти ничего. После эвакуации автомобильного отдела

РБВЗ из Риги в Петроград, на Калашниковские винные склады, вес

ной 1917 года там началась сборка партии из 50 штабных автомобилей

«Русско-Балтийский С24-40>>, разработанных еще в царские времена .

Последний экземпляр был сдан 26 апреля 1918 года петроградской ок

ружной Комиссии управления воздушным флотом, после чего питер

ский филиал РБВЗ ликвидировали и эвакуировали под Москву. Не

сколько броневиков, построенных во время войны на легковых шасси

<<Русско-Балтийский,>, участвовали в революционных событиях в Пет

рограде и в охране Смольного.

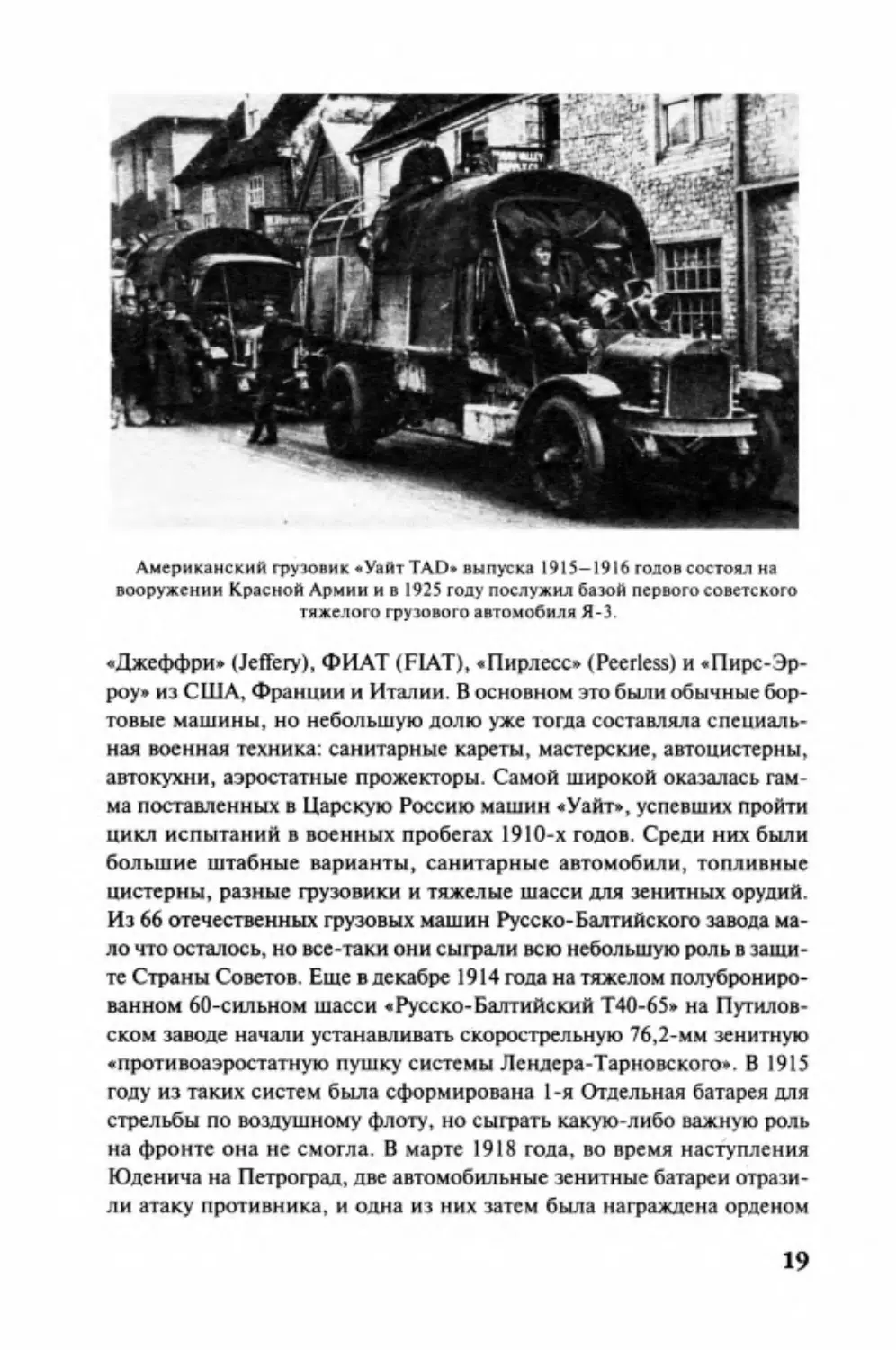

Такая же ситуация создавалась и в области военных грузовиков,

хотя до советских времен сохранилось относительно много более дол

говечных машин, поставлявшихся из-за границы. Среди них русские

военные отдавали предпочтение наиболее прочным и надежным гру

зовым автомобилям «Уайт,> (White), <<Паккард,>, <,Рено,> (Renault) ,

18

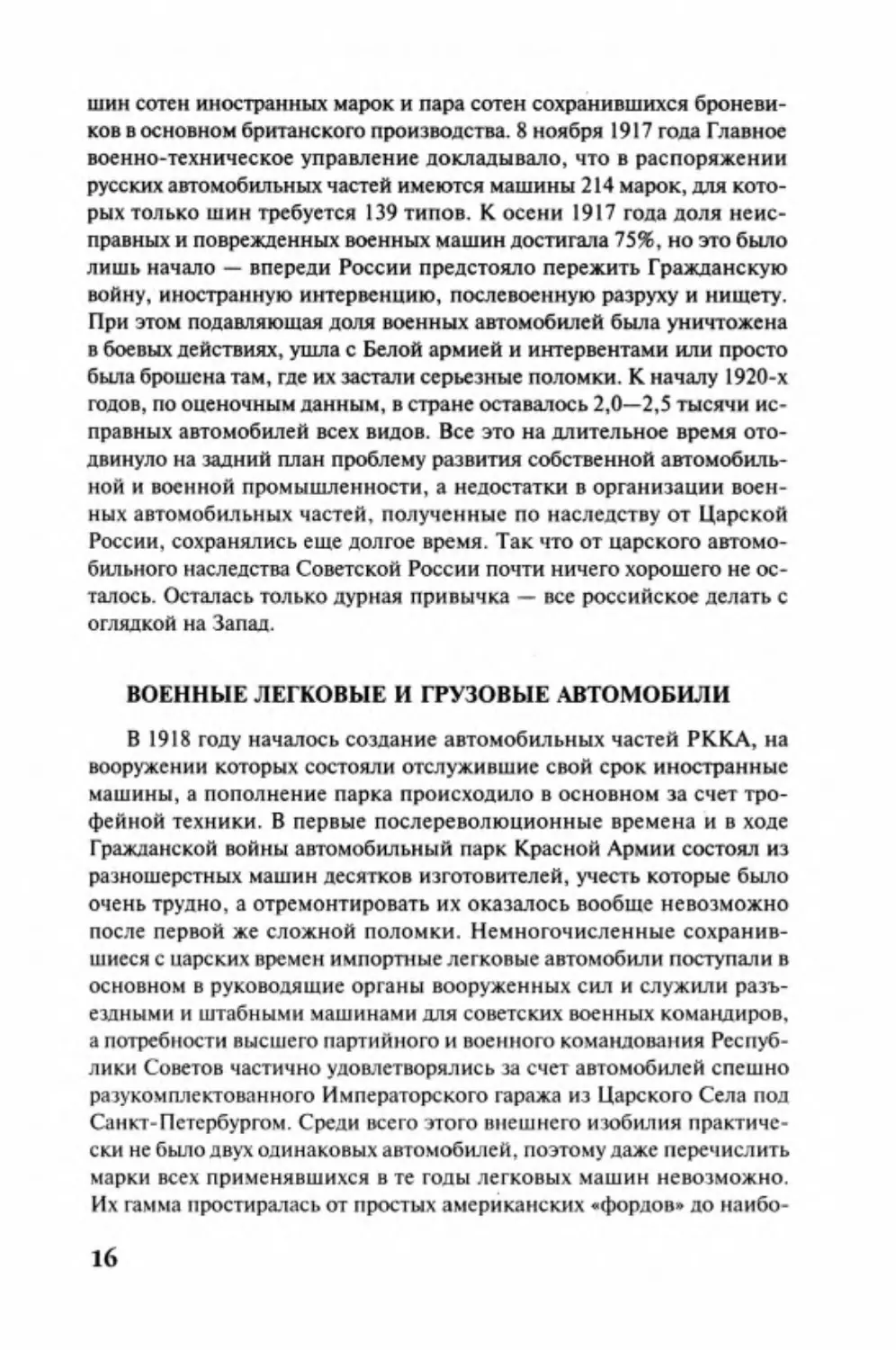

Американский грузовик ,,Уайт TAD ,, выпуска 1915-1916 годов состоял на

вооружении Красной Армии и в 1925 году пос лужил базой первого советского

тяжелого грузового автомобиля Я-3.

<<Джеффри» (Jeffery), ФИАТ (FIAT), << Пирлесс» (Peerless) и <<Пирс-Эр

роу» из США, Франции и Италии . В основном это были обычные бор

товые машины, но небольшую долю уже тогда составляла специаль

ная военная техника: санитарные кареты, мастерские, автоцистерны,

автокухни, аэростатные прожекторы. Самой широкой оказалась гам

ма поставленных в Царскую Россию машин <<Уайт», успевших пройти

цикл испытаний в военных пробегах 1910-х годов. Среди них были

большие штабные варианты, санитарные автомобили, топливные

цистерны, разные грузовики и тяжелые шасси для зенитных орудий.

Из 66 отечественных грузовых машин Русско-Балтийского завода ма

ло что осталось, но все-таки они сыграли всю небольшую роль в защи

те Страны Советов. Еще в декабре 1914 года на тяжелом полуброниро

ванном 60-сильном шасси «Русско-Балтийский Т40-65» на Путилов

ском заводе начали устанавливать скорострельную 76,2-мм зенитную

<< противоаэростатную пушку системы Лендера-Тарновскоrо,>. В 1915

году из таких систем была сформирована 1-я Отдельная батарея для

стрельбы по воздушному флоту , но сыграть какую-либо важную роль

на фронте она не смогла. В марте 1918 года, во время наступления

Юденича на Петроград, две автомобильные зенитные батареи о·трази

ли атаку противника, и одна из них затем была награждена орденом

19

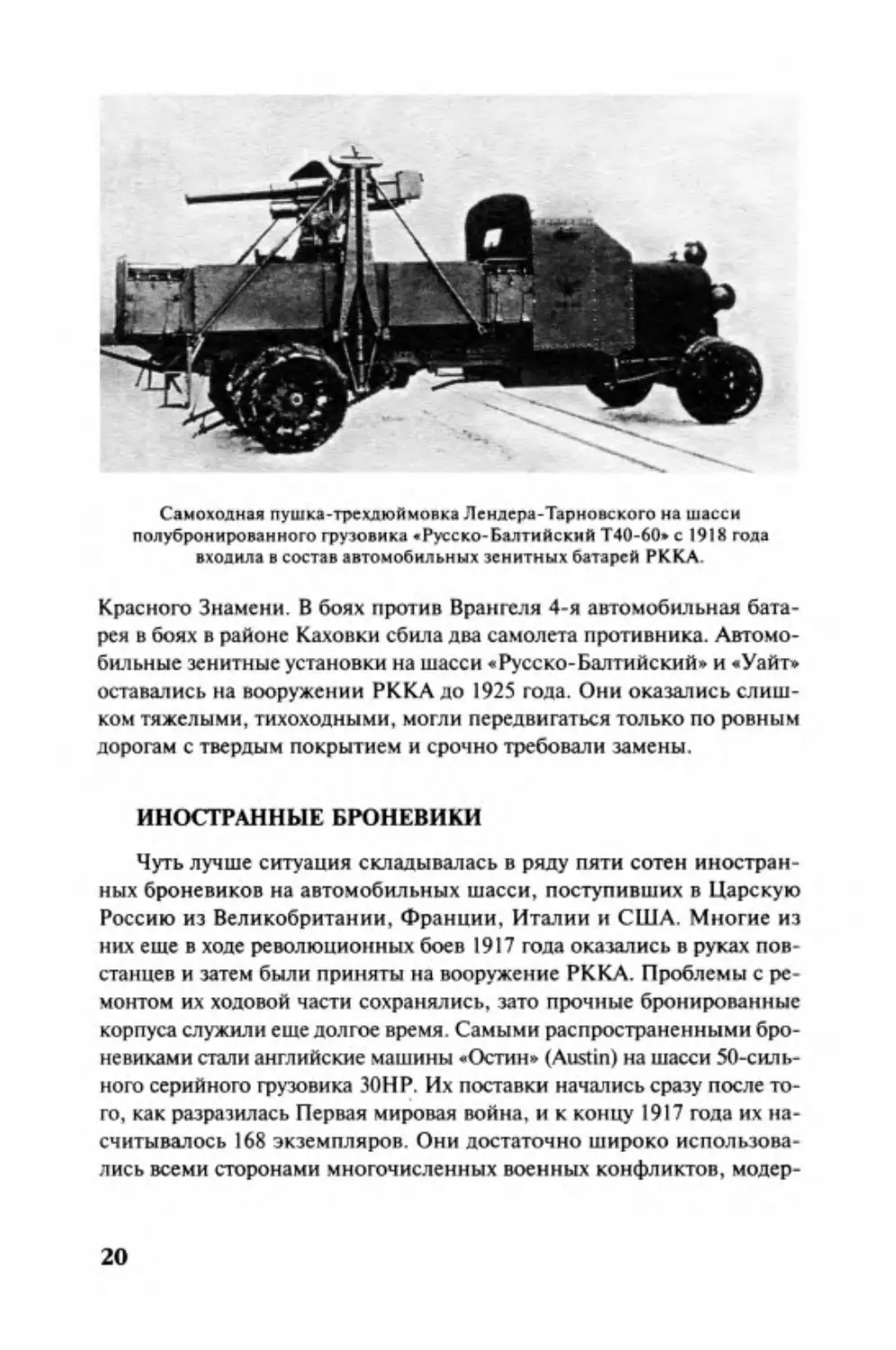

Самоходная пушка-трехдюймовка Лендера- Тарновского на шасси

полубронированного грузовика ~Русско-Балтийский Т40-60• с 1918 года

входила в состав автомобильных зенитных батарей РККА .

Красного Знамени. В боях против Врангеля 4-я автомобильная бата

рея в боях в районе Каховки сбила два самолета противника. Автомо

бильные зенитные установки на шасси <,Русско-Балтийский» и «Уайт»

оставались на вооружении РККА до 1925 года. Они оказались слиш

ком тяжелыми, тихоходными, могли передвигаться только по ровным

дорогам с твердым покрытием и срочно требовали замены.

ИНОСГРАННЫЕ БРОНЕВИКИ

Чуть лучше ситуация складывалась в ряду пяти сотен иностран

ных броневиков на автомобильных шасси, поступивших в Царскую

Россию из Великобритании, Франции, Италии и США. Многие из

них еще в ходе революционных боев 1917 года оказались в руках пов

станцев и затем были приняты на вооружение РККА. Проблемы с ре

монтом их ходовой части сохранялись, зато прочные бронированные

корпуса служили еще долгое время. Самыми распространенными бро

невиками стали английские машины «Остин,> (Austin) на шасси 50-силь

ного серийного грузовика ЗОНР. Их поставки начались сразу после то

го, как разразилась Первая мировая война, и к концу 1917 года их на

считывалось 168 экземпляров. Они достаточно широко использова

лись всеми сторонами многочисленных военных конфликтов, модер-

20

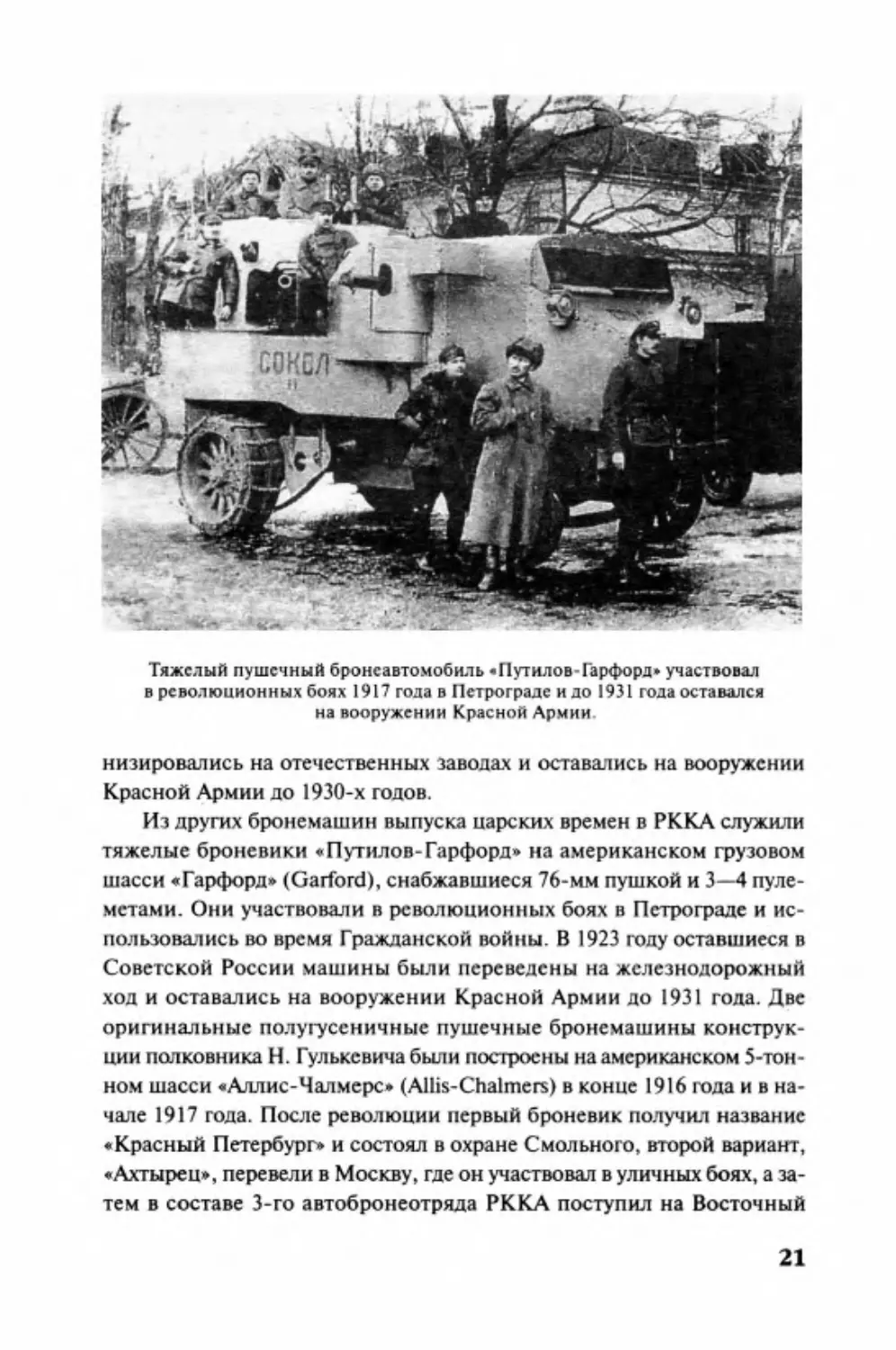

Тяжелый пушечный бронеавтомобиль « Путилов-Гарфорд • участвовал

в революционных боях 1917 год а в Петрограде и до 1931 года оставался

на вооружении Красной Армии .

низировались на отечественных заводах и оставались на вооружении

Красной Армии до 1930-х годов .

Из других бронемашин вьшуска царских времен в РККА служили

тяжелые броневики << Путилов-Гарфорд» на американском грузовом

шасси << Гарфорд>> (Garford), снабжавшиеся 76-мм пушкой и 3-4 пуле

метами . Они участвовали в революционных боях в Петрограде и ис

пользовались во время Гражданской войны . В 1923 году оставшиеся в

Советской России машины были переведены на железнодорожный

ход и оставались на вооружении Красной Армии до 1931 года. Две

оригинальные полугусеничные пушечные бронемашины конструк

ции полковника Н . Гулькевича бьши построены на американском 5-тон

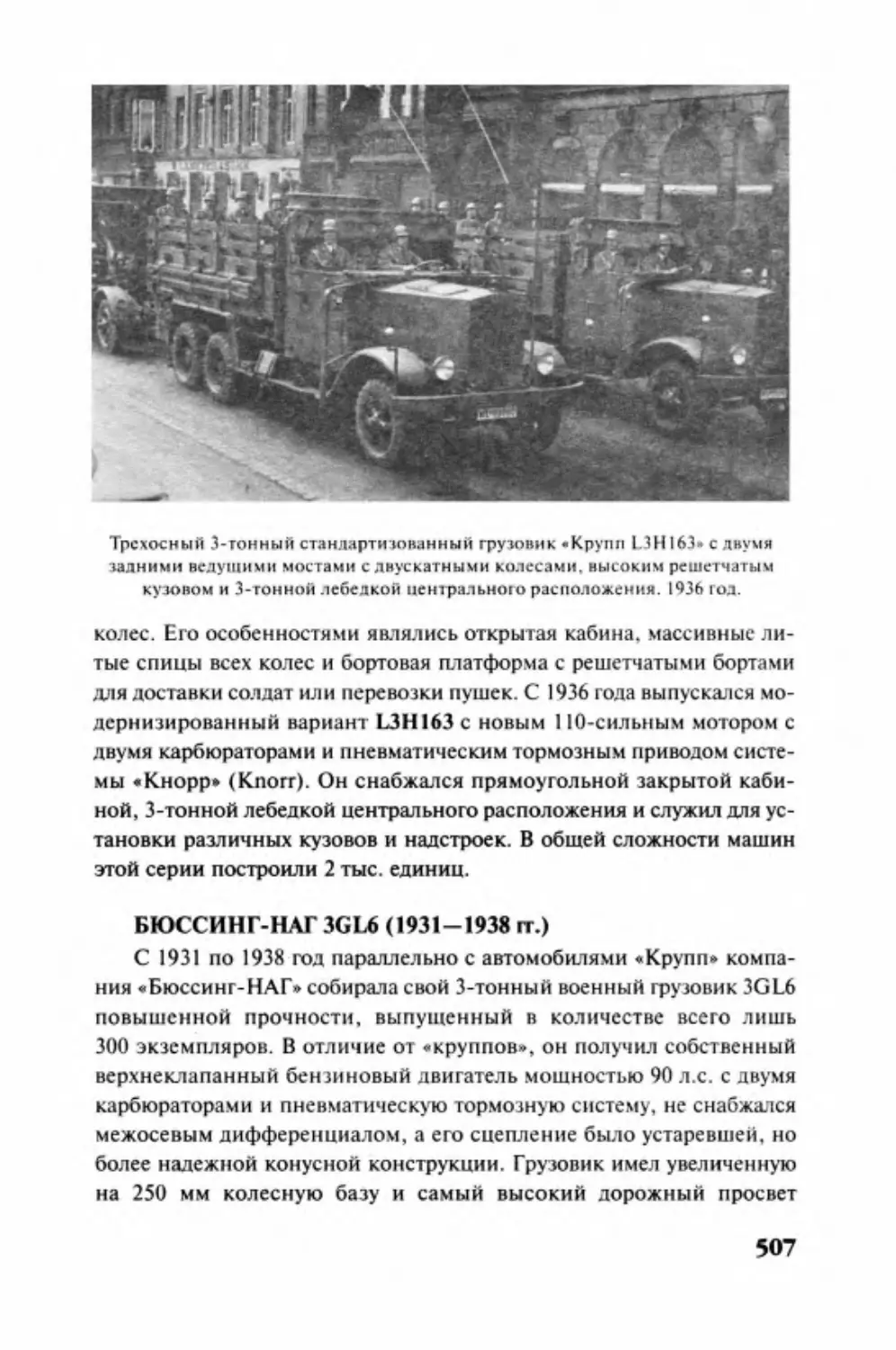

ном шасси «Аллис-Чалмерс » (Allis-Chalmers) в конце 1916 года и в на

чале 1917 года. После революции первый броневик получил название

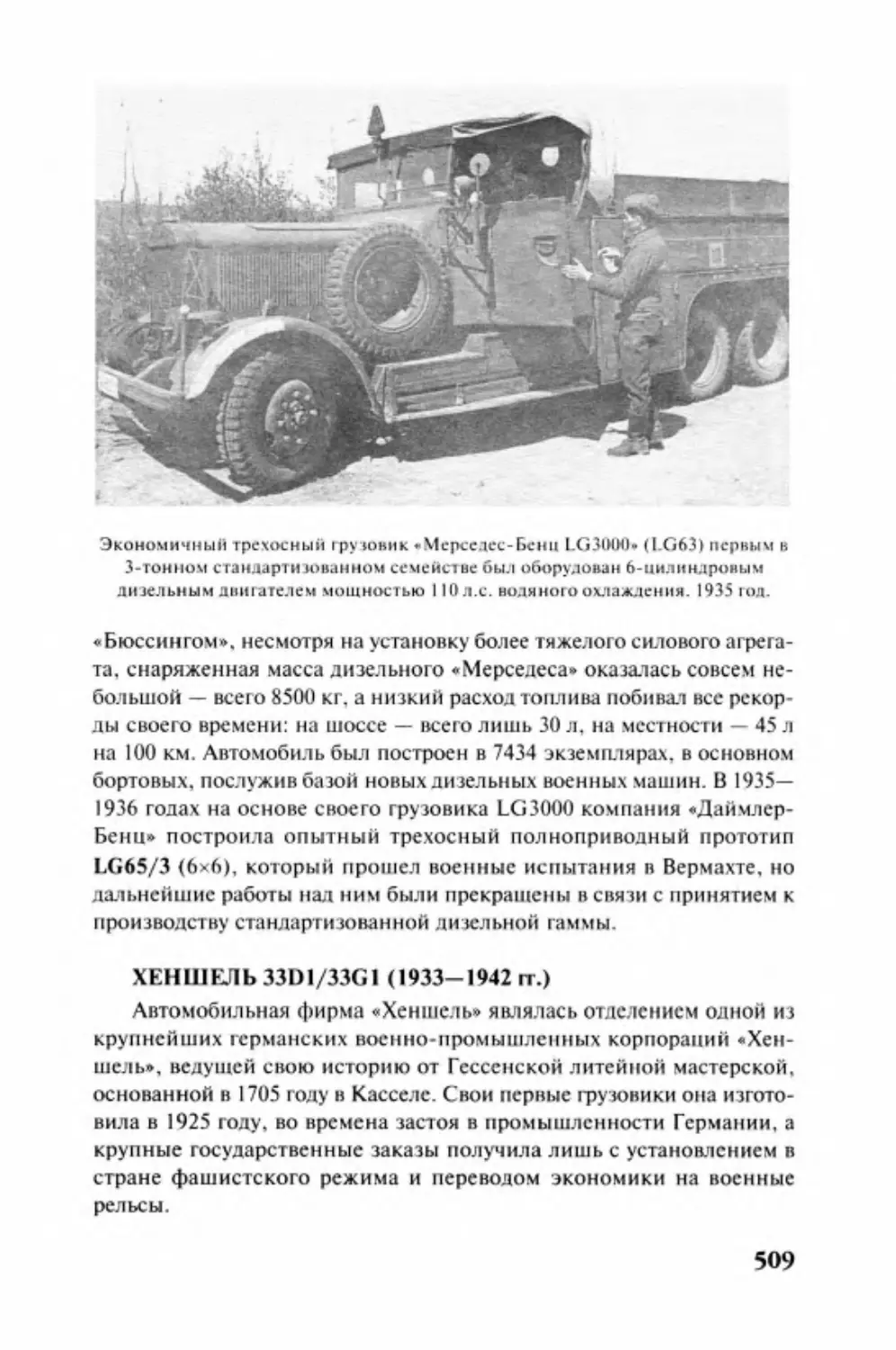

« Красный Петербург>> и состоял в охране Смольного, второй вариант,

<<Ахтырец>> , перевели в Москву, где он участвовал в уличных боях, а за

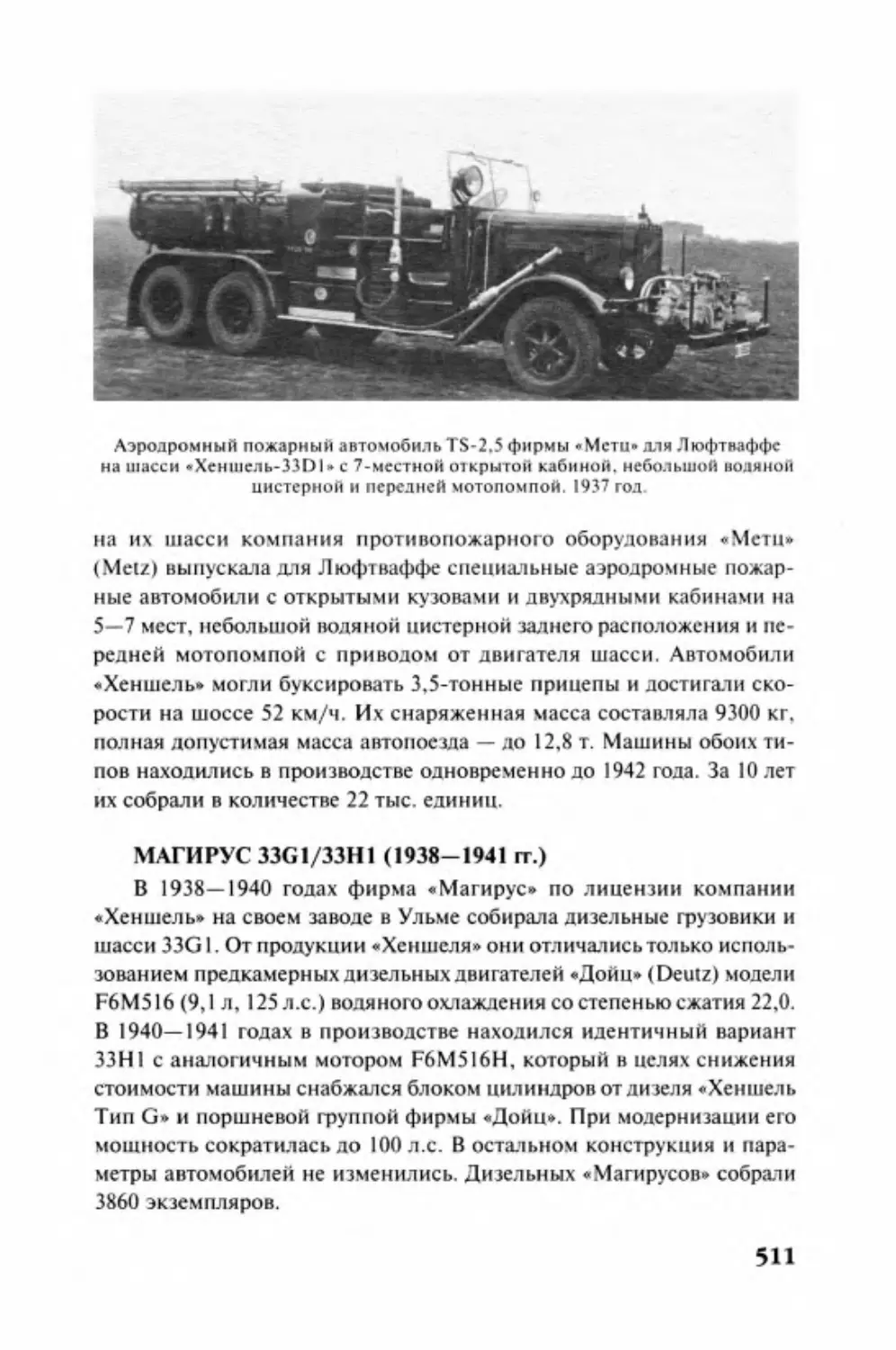

тем в составе 3-ro автобронеотряда РККА поступил на Восточный

21

фронт. В 1922-1923 годах обе машины пошли на слом. В Красной Ар

мии несколько лет оставались также захваченные у Белой армии мас

сивные полугусеничные тракторы-тягачи «Холт» (Holt), «Растон>>

(Ruston) и броневики <<Баллок-Ломбард» (Bullock-Lombard).

Поднять молодую Красную Армию и создать мощную российскую

промышленность можно было лишь самыми кардинальными мерами,

вовсе не исключавшими новое тесное сотрудничество с иностранны

ми изготовителями и поставщиками автомобильной техники. В пер

вые же дни после Октябрьской революции бьmи образованы военно

революционные комитеты (ВРК), специальные отделы которых стали

заниматься вопросами эксплуатации и ремонта автомобилей . Декре

том СНК от 28 июня 1918 года все крупные российские предприятия

бьmи национализированы, а в середине 1919 года бывшие царские,

строившиеся новые автомобильные заводы и кузовные фирмы объе

динили в один трест под руководством Главного управления Госавто

заводов. Оптимистическое становление автомобильной промышлен

ности Советской России началось еще в 1918 году, когда на эвакуиро

ванном в Петроград Русско-Балтийском вагонном заводе была

выпущена партия штабных легковых автомобилей «Русско-Балтий

ский», а в октябре 1922 года, после его перевода в Москву, такие ма

шины появились уже под маркой «Промбронь». Ремонтом и модерни

зацией грузовиков <<Уайт>> с 1919 года занимался московский завод

АМО, а во времена Гражданской войны в Петрограде продолжалась

сборка иностранных броневиков с русскими корпусами . 6 ноября

1918 года на заседании коллегии Высшего Совета Народного Хо

зяйства РСФСР (ВСНХ РСФСР) приняли решение об образовании в

Москве Научной автомобильной лаборатории (НАЛ) под руково

дством профессора Н. Р. Брилинга и его заместителя Е. А. Чудакова -

будущего центра советской научной мысли в автомобильной облас

ти. А в то время НАЛ создавалась на базе эвакуированной из Петро

града лаборатории Учебной автомобильной роты и вскоре была пре

образована в Научный автомоторный институт (НАМИ), занимав

шийся созданием новых перспективных образцов отечественной

военной автомобильной техники. Дальнейший толчок развитию со

ветских армейских автомобилей дал переход на серийное производст

во собственных образцов военной техники, поставлявшейся в РККА

с 1924 года.

22

АВТОМОБИЛИ «РУССКО-БАJIТИЙСКИЙ»

(1917-1918 IТ.)

После эвакуации из Риги в июле - сентябре 1915 года имущество

автомобильного и авиационного отделов Русско-Балтийского вагон

ного завода (РБВЗ) оказалось в Петрограде, где был образован Рус

ско-Балтийский моторный завод (РБМЗ). В феврале 1916 года он по

лучил задание поставить в армию 1500 штабных автомобилей на шас

си легковой модели С24-40 с дополнительными требованиями по

конструкции и комплектации. Сборка машин началась в мае 1917 го

да. В документах доработанный и упрощенный вариант именовался

«С24-40 серии В» - военный. От базовой 18-й серии эти машины от

личались новыми блоком цилиндров и задним мостом, на них уже не

было атрибутов царизма - фигурки орла на капоте и герба в эмблеме,

а также стартера и генератора. Электрические фары пришлось заме

нить керосиновыми фонарями. Эту работу прервал пожар, случив

шийся в октябре, но вскоре завод продолжил работу. Весь заказ Воен

ного ведомства на 50 автомобилей был выполнен в конце апреля 1918

года, когда в стране уже была совсем друтая власть. Все эти машины

Испытания первого советского легкового автомобиля ,, Русско-Балтийский

С24-40 », собранного из довоенных узлов на петроградском отделении Русско

Балтийского завода, 1918 год .

23

поступили на фронт, некоторые оснащались штабными, санитарны

ми или бортовыми кузовами . 20 февраля 1918 года это предприятие

было национализировано, а 15 января 1919 года, с подходом войск

противника к городу, его закрыли.

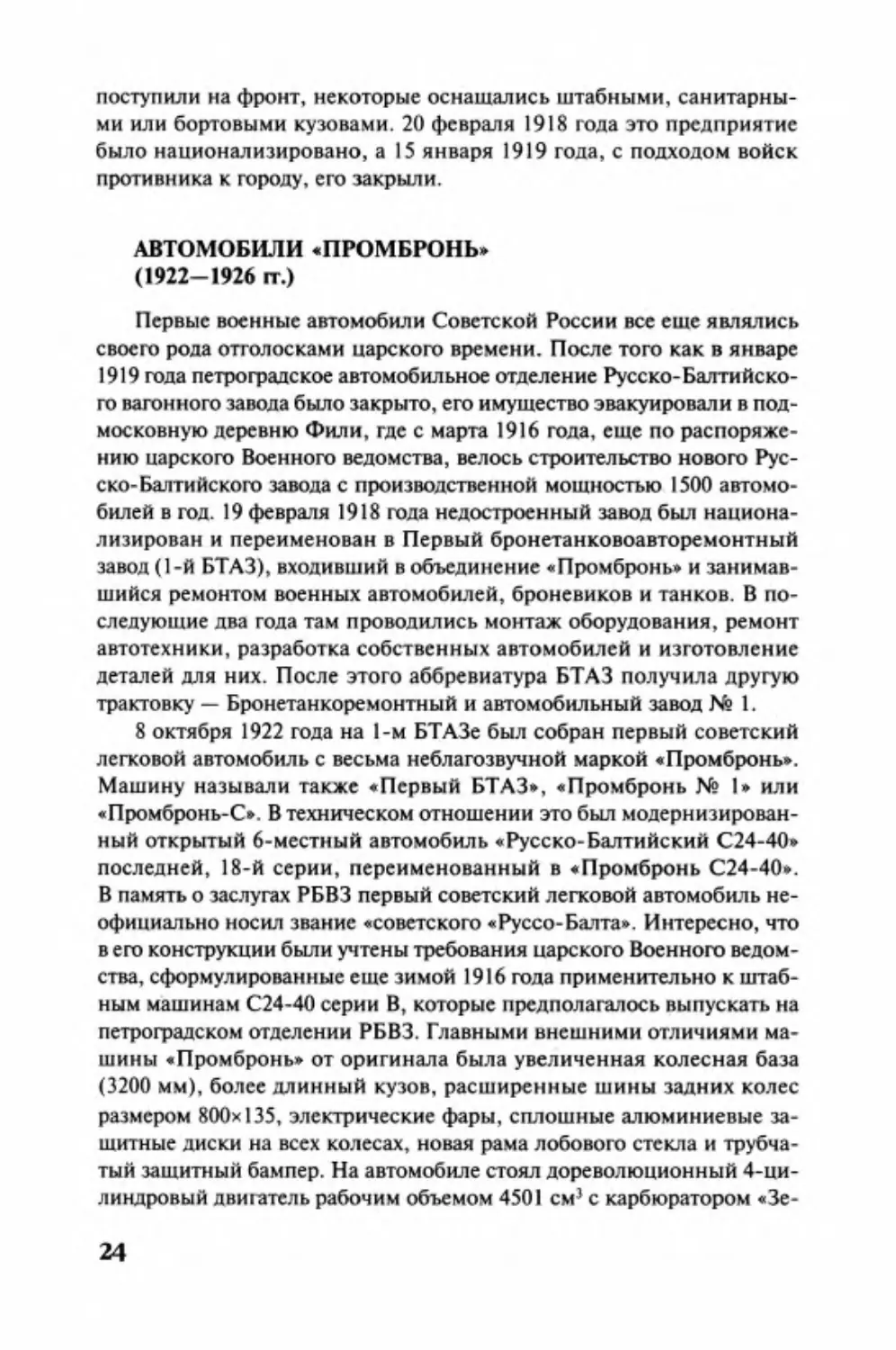

АВТОМОБИЛИ ~nРОМБРОНЬ»

(1922-1926 IТ,)

Первые военные автомобили Советской России все еще являлись

своего рода отголосками царского времени. После того как в январе

1919 года петроградское автомобильное отделение Русско-Балтийско

го вагонного завода было закрыто, его имущество эвакуировали в под~

московную деревню Фили, где с марта 1916 года, еще по распоряже

нию царского Военного ведомства, велось строительство нового Рус

ско-Балтийского завода с производственной мощностью, 1500 автомо

билей в год. 19 февраля 1918 года недостроенный завод был национа

лизирован и переименован в Первый бронетанковоавторемонтный

завод ( 1-й БТАЗ), входивший в объединение <<ПромбронЬ» и занимав

шийся ремонтом военных автомобилей, броневиков и танков. В по

следующие два года там проводились монтаж оборудования, ремонт

автотехники, разработка собственных автомобилей и изготовление

деталей для них. После этого аббревиатура БТАЗ получила другую

трактовку - Бронетанкоремонтный и автомобильный завод No 1.

8 октября 1922 года на 1-м БТАЗе был собран первый советский

легковой автомобиль с весьма неблагозвучной маркой <<ПромбронЬ».

Машину называли также <<Первый БТАЗ», <<Промбронь No 1,> или

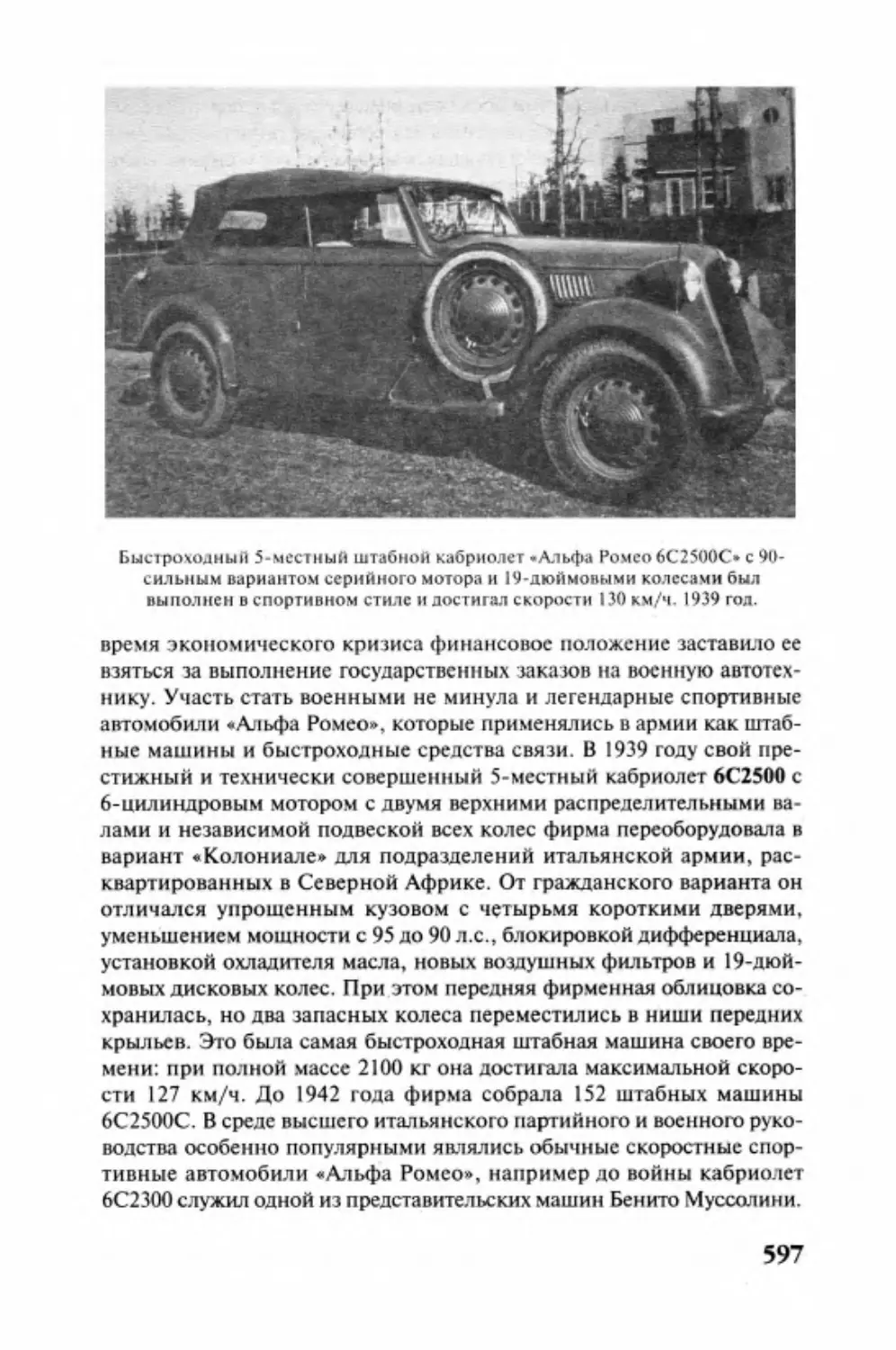

«Промбронь-С,>. В техническом отношении это был модернизирован

ный открытый 6-местный автомобиль «Русско-Балтийский С24-40>>

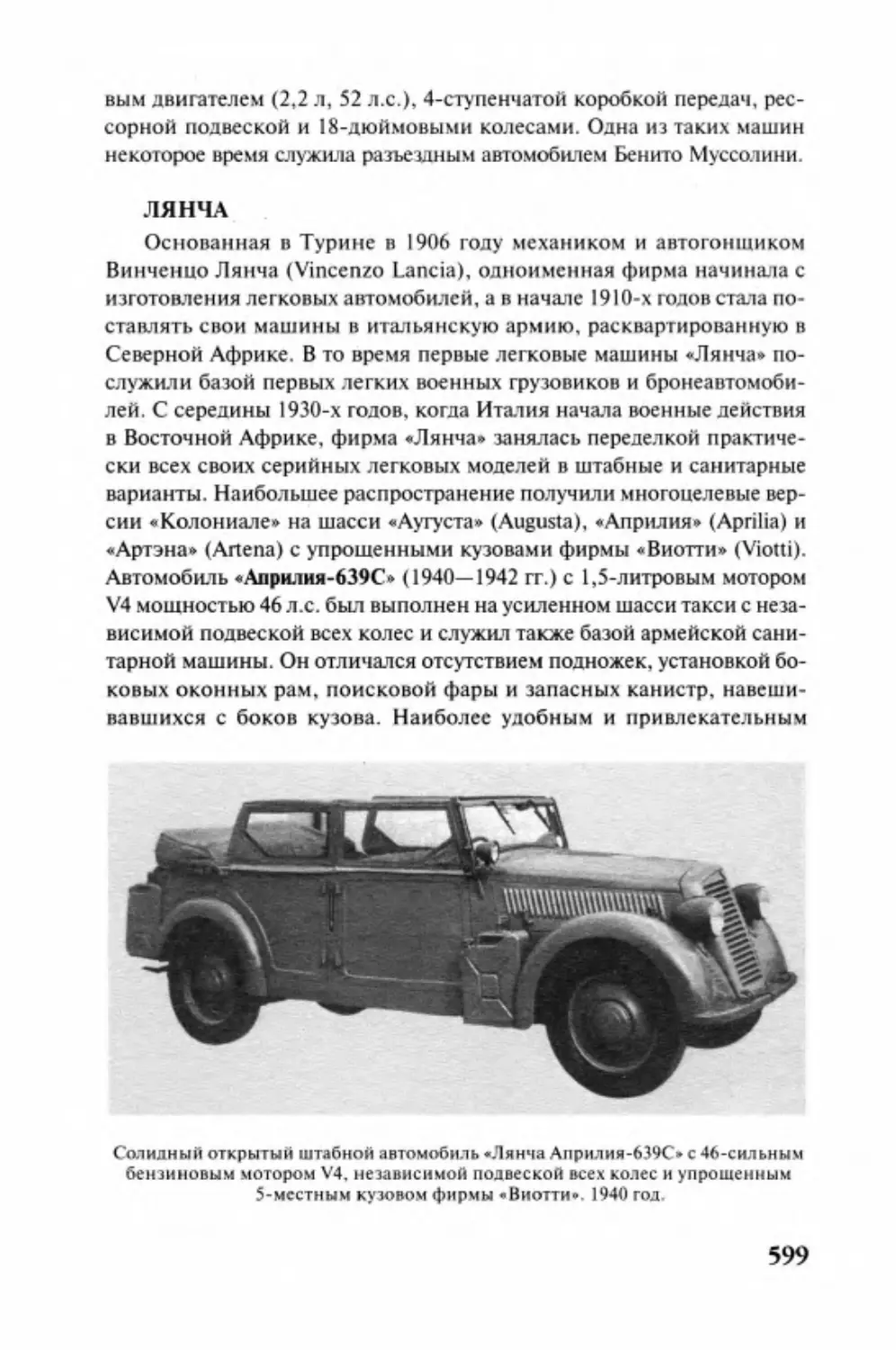

последней, 18-й серии, переименованный в «Промбронь С24-40».

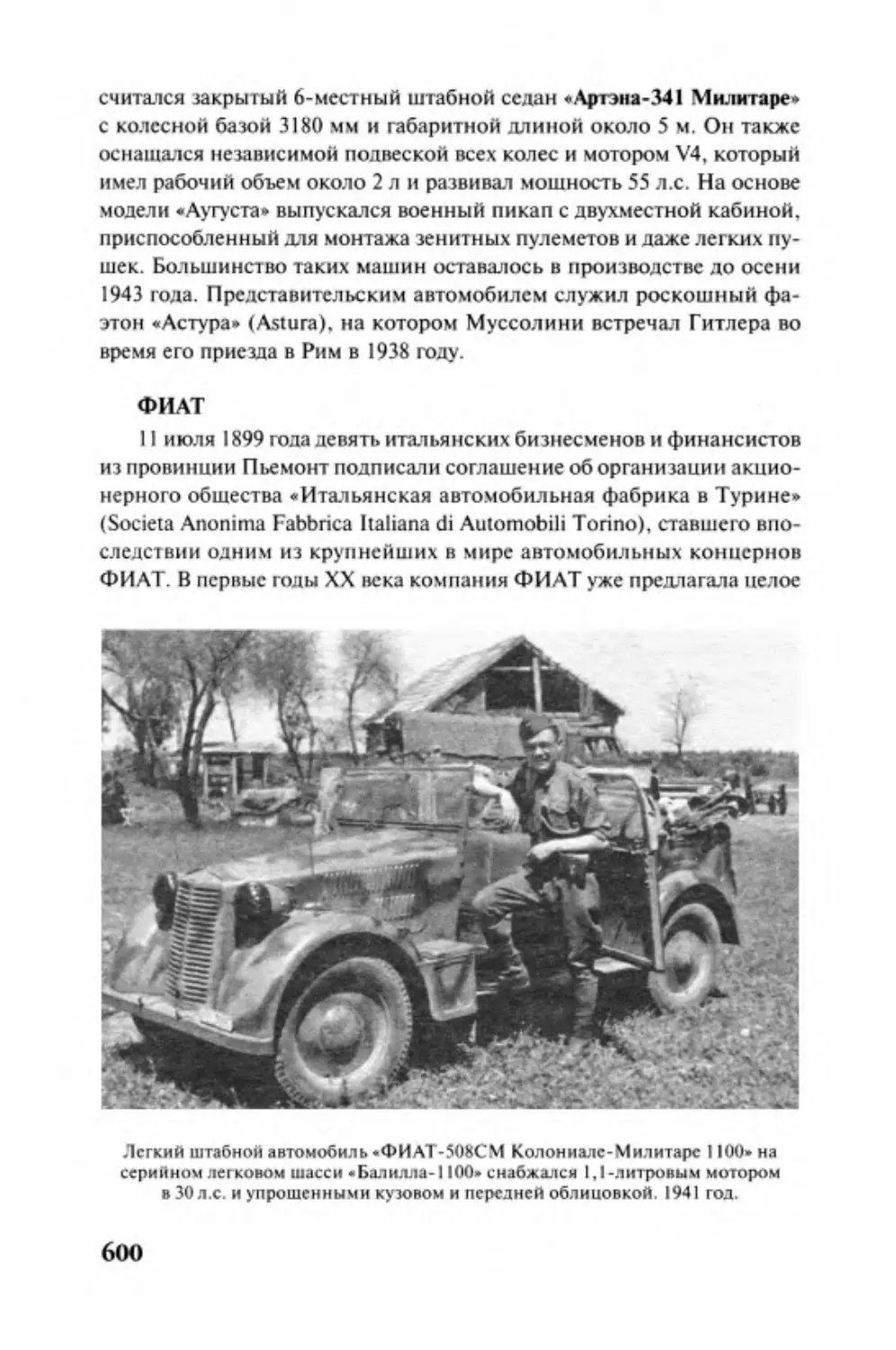

В память о заслугах РБВЗ первый советский легковой автомобиль не

официально носил звание «советского «Руссо-Балта,>. Интересно, что

в его конструкции были учтены требования царского Военного ведом

ства, сформулированные еще зимой 1916 года применительно к штаб

ным машинам С24-40 серии В, которые предполагалось выпускать на

петроградском отделении РБВЗ. Главными внешними отличиями ма

шины «Промбронь» от оригинала была увеличенная колесная база

(3200 мм), более длинный кузов, расширенные шины задних колес

размером 800х135, электрические фары, сплошные алюминиевые за

щитные диски на всех колесах, новая рама лобового стекла и трубча

тый защитный бампер. На автомобиле стоял дореволюционный 4-ци

линдровый двигатель рабочим объемом 4501 см3 с карбюратором <<Зе-

24

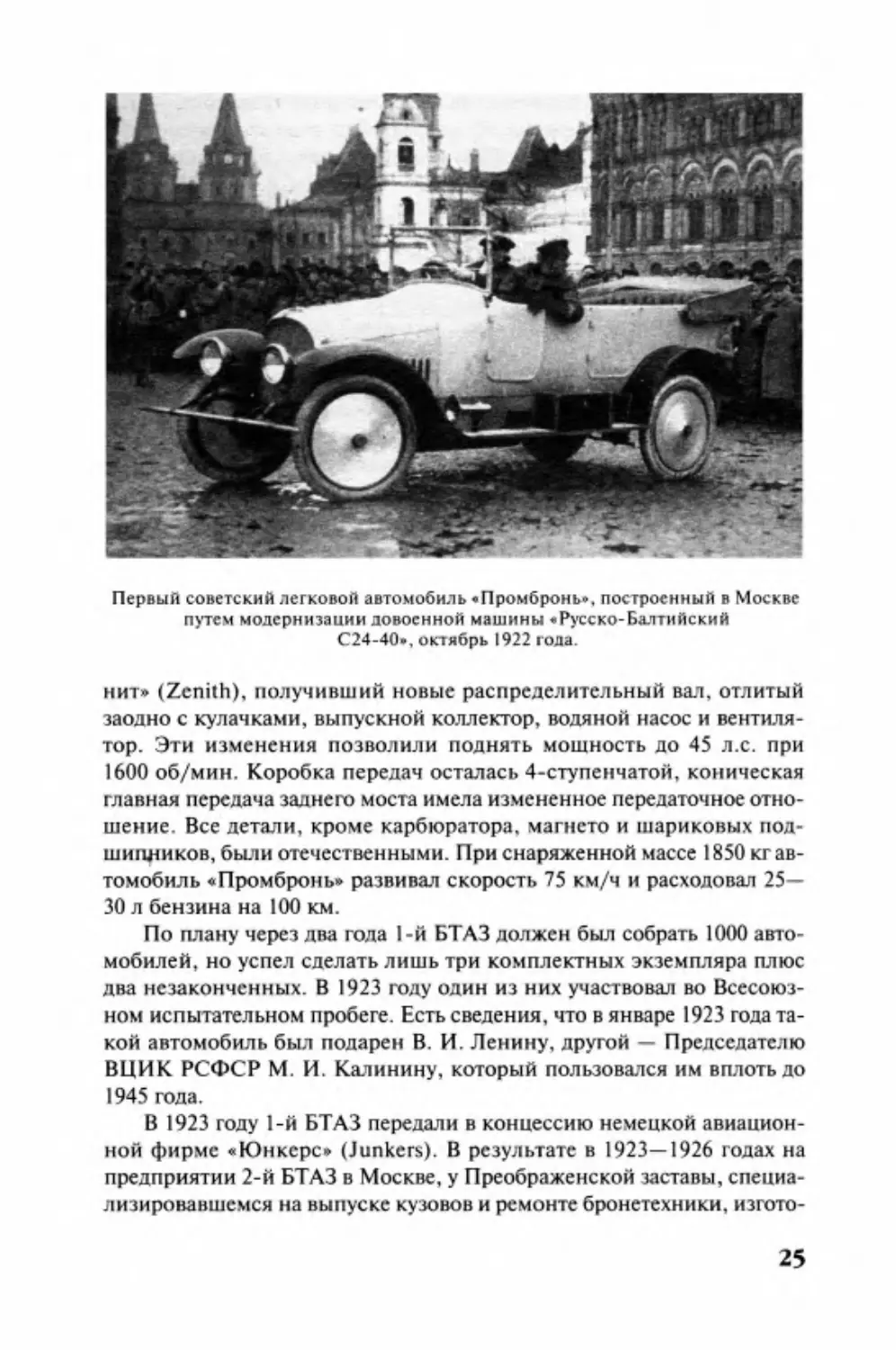

Первый советский легковой а втомоби л ь « Промбронь ,,, построенный в Москве

путем модернизации довоенной машины ,, Русско-Балтийский

С24-40 », октябрь 1922 года.

нит,> (Zenith), получивший новые распределительный вал , отлитый

заодно с кулачками, выпускной коллектор, водяной насос и вентиля

тор. Эти изменения позволили поднять мощность до 45 л.с. при

1600 об/мин. Коробка передач осталась 4-ступенчатой, коническая

главная передача заднего моста имела измененное передаточное отно

шение . Все детали, кроме карбюратора , магнето и шариковых под

шищrnков, были отечественными. При снаряженной массе 1850 кг ав

томобиль <<Промбронь» развивал скорость 75 км/ч и расходовал 25-

30 л бензина на 100 км.

По плану через два года 1-й БТАЗ должен бьш собрать 1000 авто

мобилей, но успел сделать лишь три комплектных экземпляра плюс

два незаконченных . В 1923 году один из них участвовал во Всесоюз

ном испытательном пробеге. Есть сведения, что в январе 1923 года та

кой автомобиль бьш подарен В. И. Ленину , другой - Председателю

ВЦИК РСФСР М. И . Калинину, который пользовался им вплоть до

1945 года.

В 1923 году 1-й БТАЗ передали в концессию немецкой авиацион

ной фирме << Юнкерс ,> (Junkers) . В результате в 1923-1926 годах на

предприятии 2-й БТАЗ в Москве, у Преображенской заставы, специа

лизировавшемся на выпуске кузовов и ремонте бронетехники, изгото-

25

вили еще 20 или 22 легковые и грузовые машины «Промбронь С24-

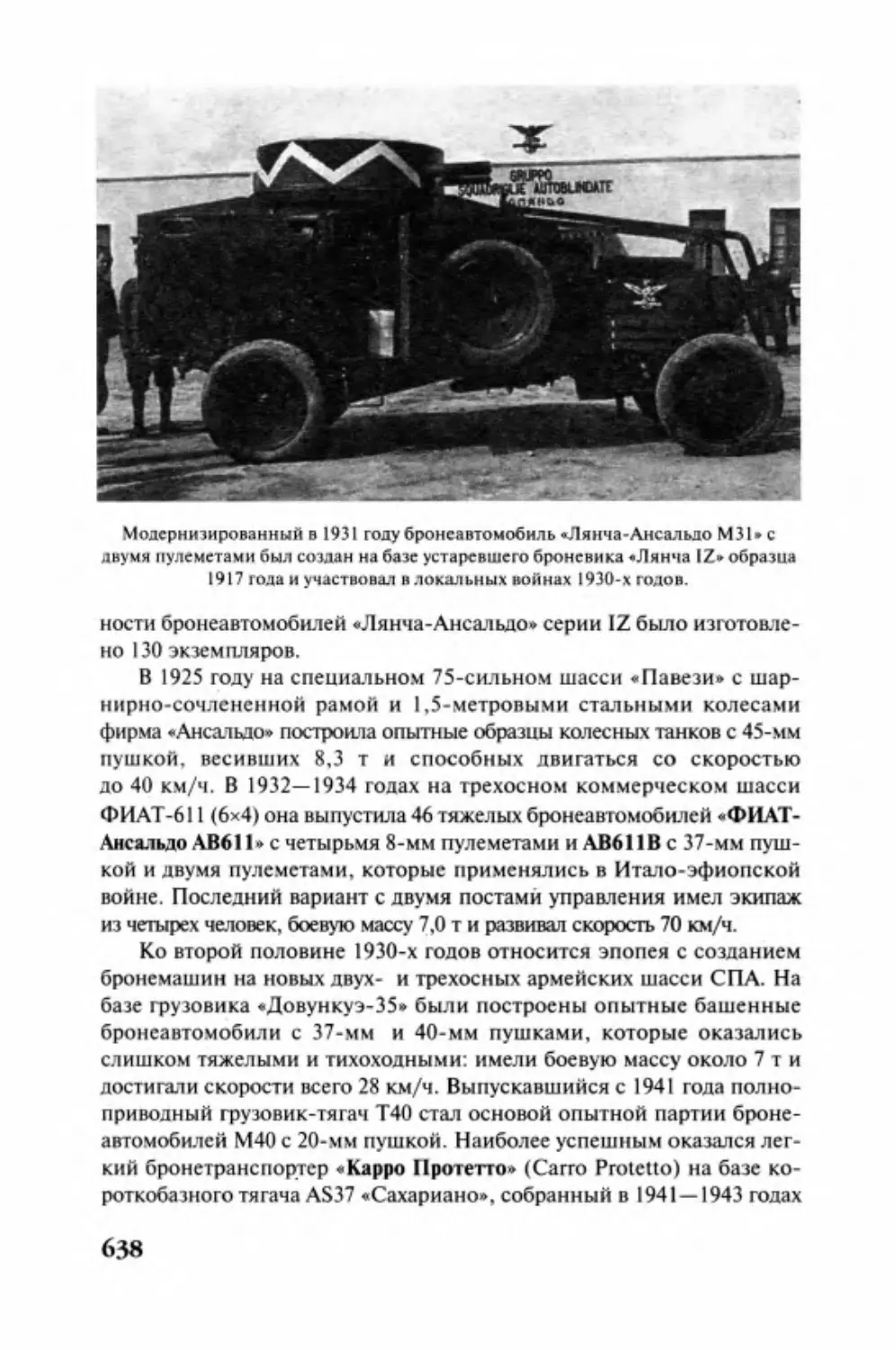

40,>. Все они по праву мoryr считаться первыми советскими военными

автомобилями, так как многие из них поступали в Красную Армию

для штабных целей, службы связи и перевозки мелких грузов. Впо

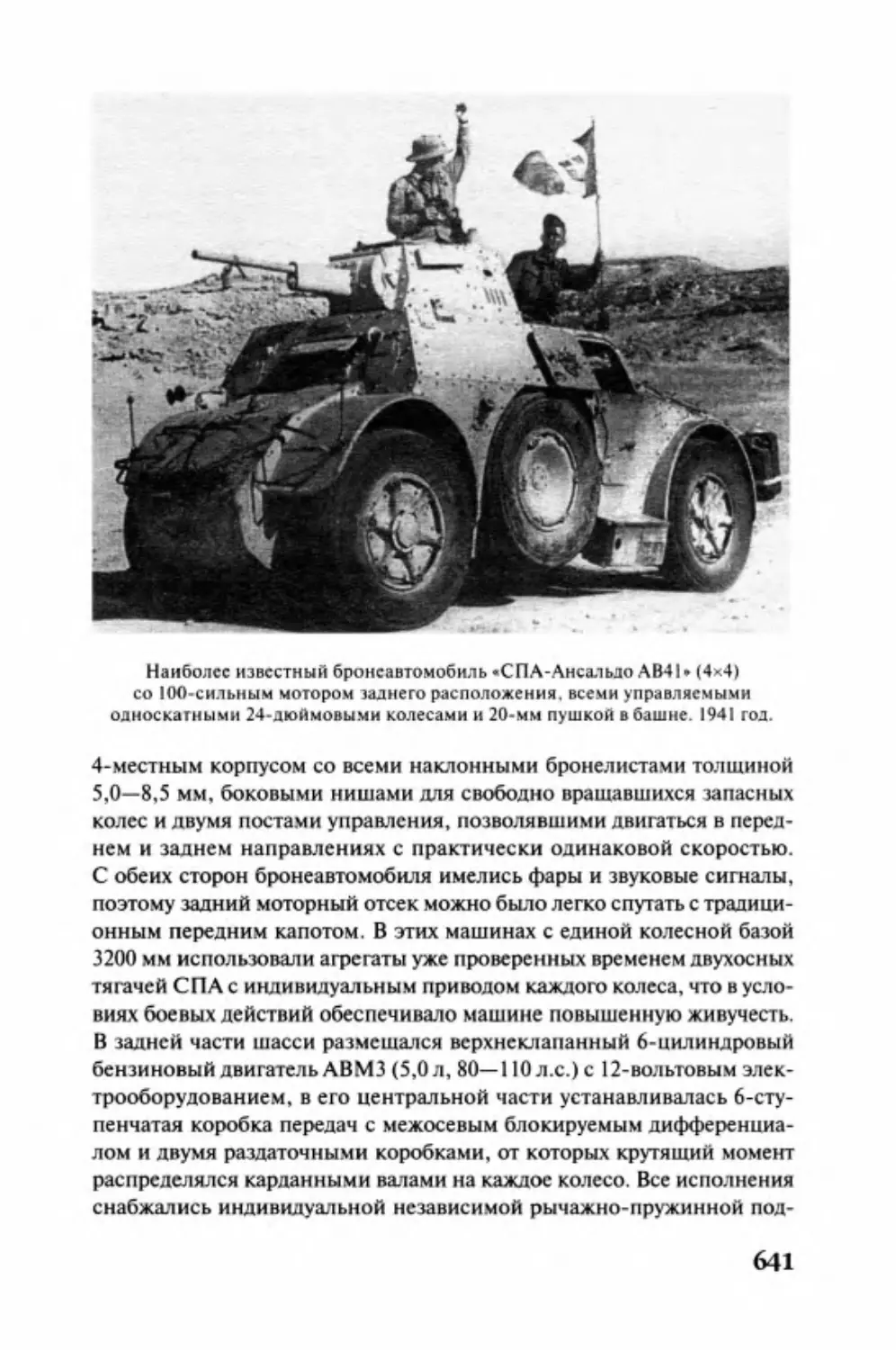

следствии оба предприятия БТАЗ перешли в ведение оборонных от

раслей промышленности.

ПРОДУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО

МОСКОВСКОГО ЗАВОДААМО (1917-1923 rт.)

История московского завода АМО (в будущем - ЗИС и ЗИЛ) на

чинается в ~мрачные времена царизма~, в разгар Первой мировой

войны, когда недальновидная политика военного руководства страны

привела его, наконец, к пониманию простой истины: России нужна

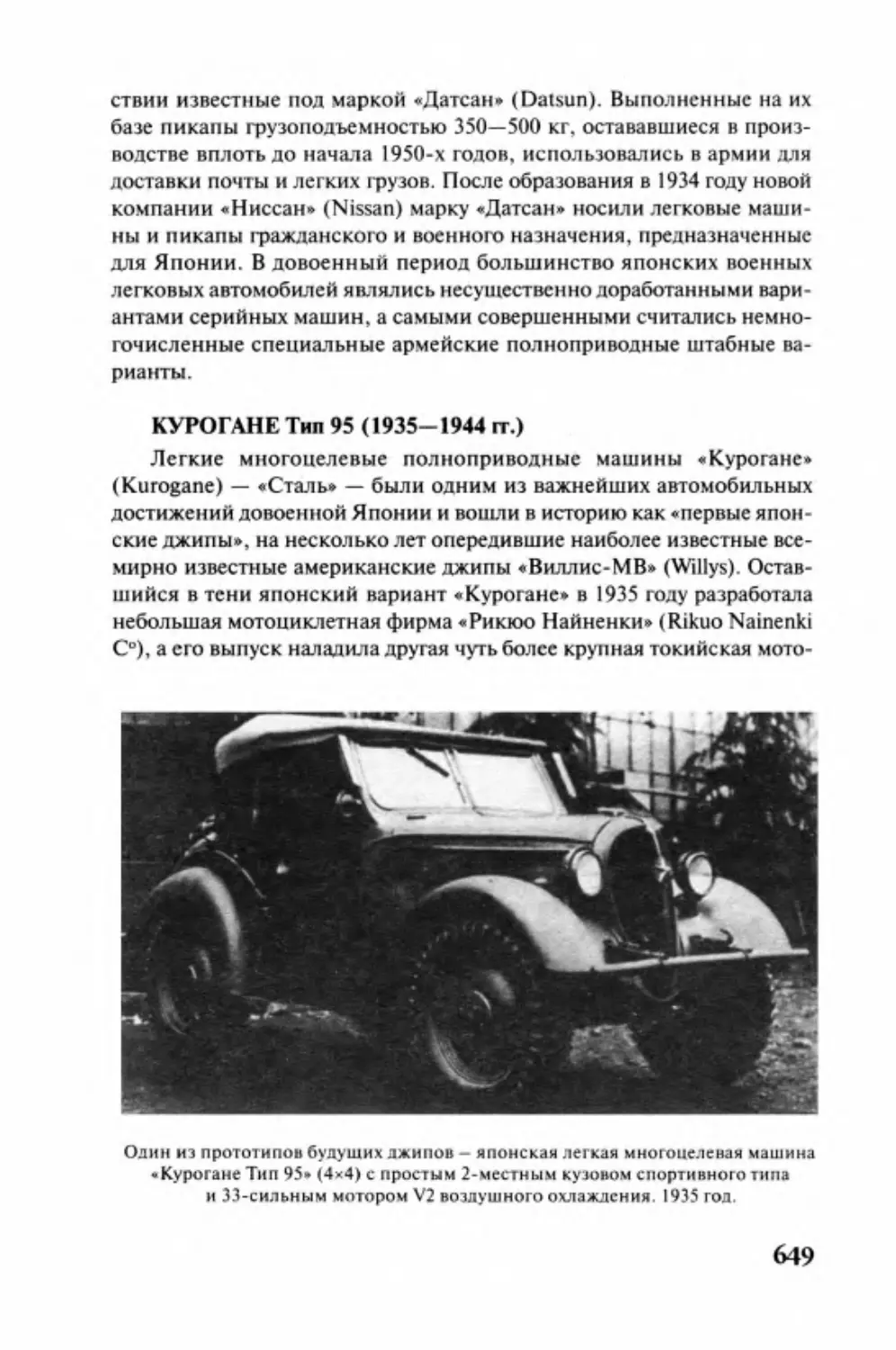

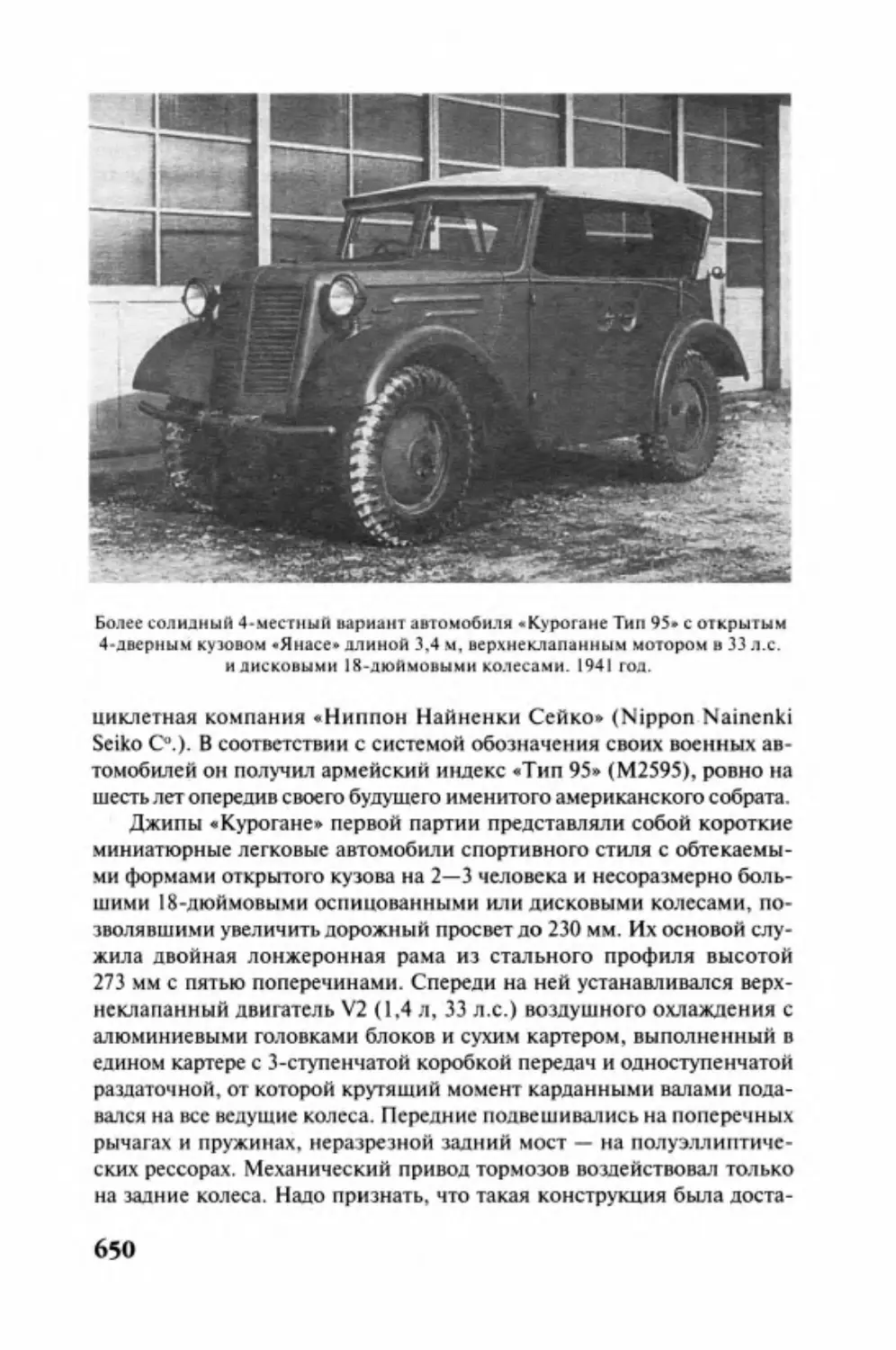

собственная автомобильная промышленность, способная насытить

свои вооруженные силы передовой техникой и преодолеть зависи

мость от зарубежных стран, в один миг превратившихся в противни

ков. Еще до войны начальник отдела автомобилей Главного военно

технического управления Минобороны генерал Болотов активно про

пагандировал идею полной независимости русской военной промыш

ленности от иностранного капитала. Только с началом войны, в мае

1915 года , крупный российский промышленник П. П. Рябушинский

вновь выдвинул идею немедленной мобилизации отечественной про

мышленности на нужды войны. Этот вопрос был поставлен в Цен

тральном военно-промышленном комитете, где бьшо решено напра

вить в союзные страны делеrацшр для ознакомления с изготовителя

ми военной автотехники и отбора ее для воспроизводства в России.

Для того чтобы вопрос о независимости отечественной индустрии от

Запада не стоял столь остро , в конце 1915 года бьшо принято прави

тельственное решение о строительстве 6 новых автозаводов. Через два

года после этого каждый завод должен бьш выйти на проектную мощ

ность. Естественно , в трудное военное время выполнить столь строгие

и оптимистичные требования оказалось невозможно . В мае 1917 года

комитет констатировал , что <•все заводы выстроены полностью или

частично, все оборудование для них заказано, но производство задер

живается неполучением заказанных за границей материалов и стан

ков... >>. Положение не изменилось и к концу 1917 года - ни одно

предприятие к работе готово не бьшо.

Ближе всех к поставленной цели оказался московский завод, в ко

торый русские банкиры и промышленники братья Рябушинские ре

шили вложить свои немалые деньги. 27 февраля 1916 года Главное во-

26

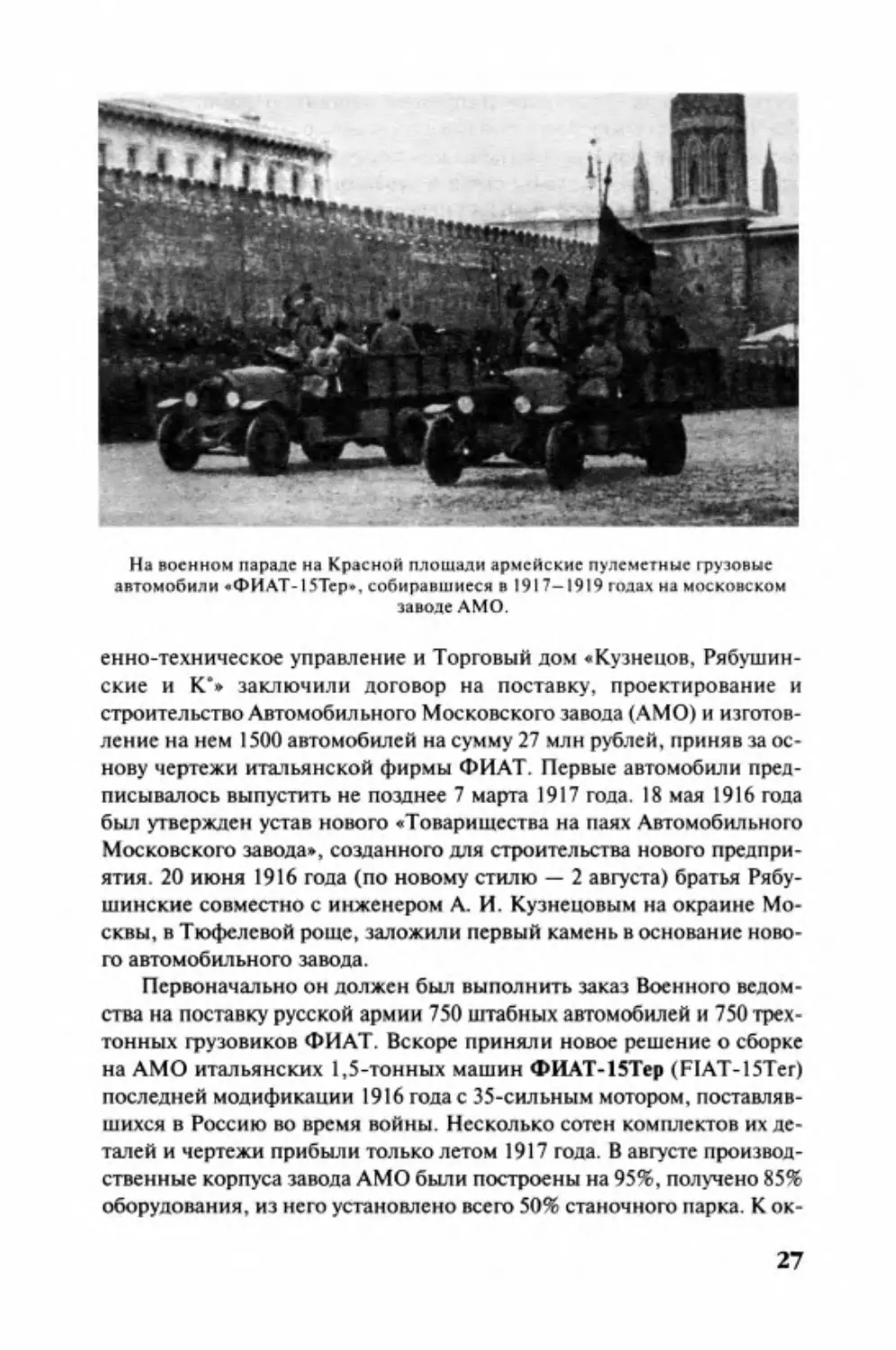

На военном параде на Кр ас но й площади армейские п улеме тные грузовые

автомобили ,, ФИАТ-\SТер ,, , собиравшиеся в 1917-1919 годах на московском

заводе АМО.

енно-техническое управление и Торговый дом <,Кузнецов, Рябушин

ские и к· ,, заключили договор на поставку , проектирование и

строительство Автомобильного Московского завода (АМО) и изготов

ление на нем 1500 автомобилей на сумму 27 млн рублей , приняв за ос

нову чертежи итальянской фирмы ФИАТ. Первые автомобили пред

писывалось выпустить не позднее 7 марта 1917 года. 18 мая 1916 года

был утвержден устав нового <<Товарищества на паях Автомобильного

Московского завода>) , созданного для строительства нового предпри

ятия. 20 июня 1916 года (по новому стилю - 2 августа) братья Рябу

шинские совместно с инженером А. И . Кузнецовым на окраине Мо

сквы, в Тюфелевой роще, заложили первый камень в основание ново

го автомобильного завода.

Первоначально он должен был выполнить заказ Военного ведом

ства на поставку русской армии 750 штабных автомобилей и 750 трех

тонных грузовиков ФИАТ. Вскоре приняли новое решение о сборке

на АМО итальянских 1,5-тонных машин ФИАТ-15Тер (FIAT-15Ter)

последней модификации 1916 года с 35-сильным мотором , поставляв

шихся в Россию во время войны . Несколько сотен комплектов их де

талей и чертежи прибьmи только летом 1917 года. В августе производ

ственные корпуса завода АМО были построены на 95%, получено 85%

оборудования , из него установлено всего 50% станочного парка. Кок-

27

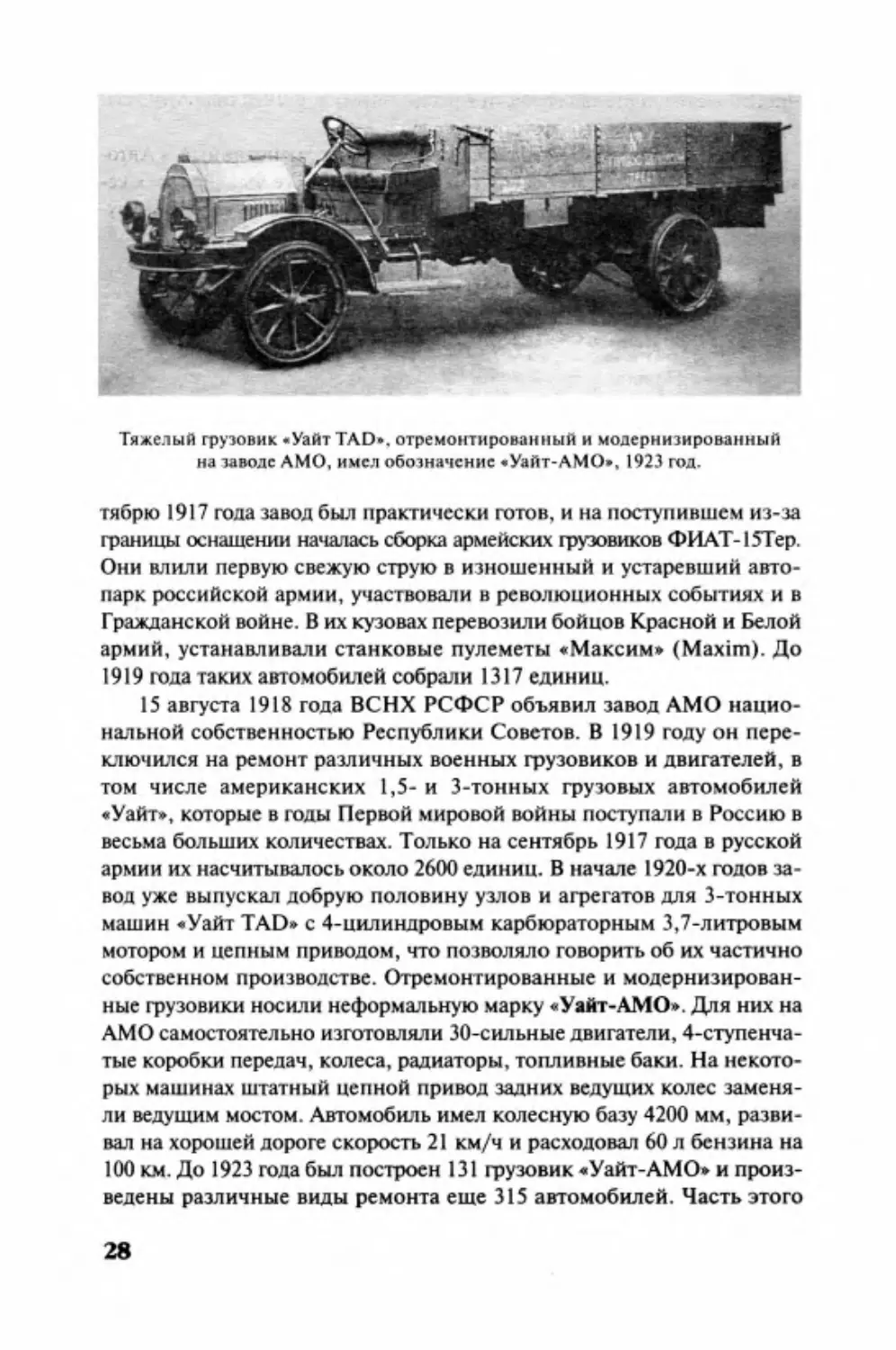

Тяжелый грузовик «Уайт TAD», отремонтированный и модернизированны й

на за воде АМО , имел обозн а чение « Уайт-АМО », 192 3 год.

тябрю 1917 года завод был практически готов, и на поступившем из-за

границы оснашении началась сборка армейских грузовиков ФИАТ-15Тер.

Они влили первую свежую струю в изношенный и устаревший авто

парк российской армии, участвовали в революционных событиях и в

Гражданской войне . В их кузовах перевозили бойцов Красной и Белой

армий , устанавливали станковые пулеметы <<Максим>> (Maxim). До

1919 года таких автомобилей собрали 1317 единиц .

15 августа 1918 года ВСНХ РСФСР объявил завод АМО нацио

нальной собственностью Республики Советов . В 1919 году он пере

ключился на ремонт различных военных грузовиков и двигателей, в

том числе американских 1,5- и 3-тонных грузовых автомобилей

«Уайт,,, которые в годы Первой мировой войны поступали в Россию в

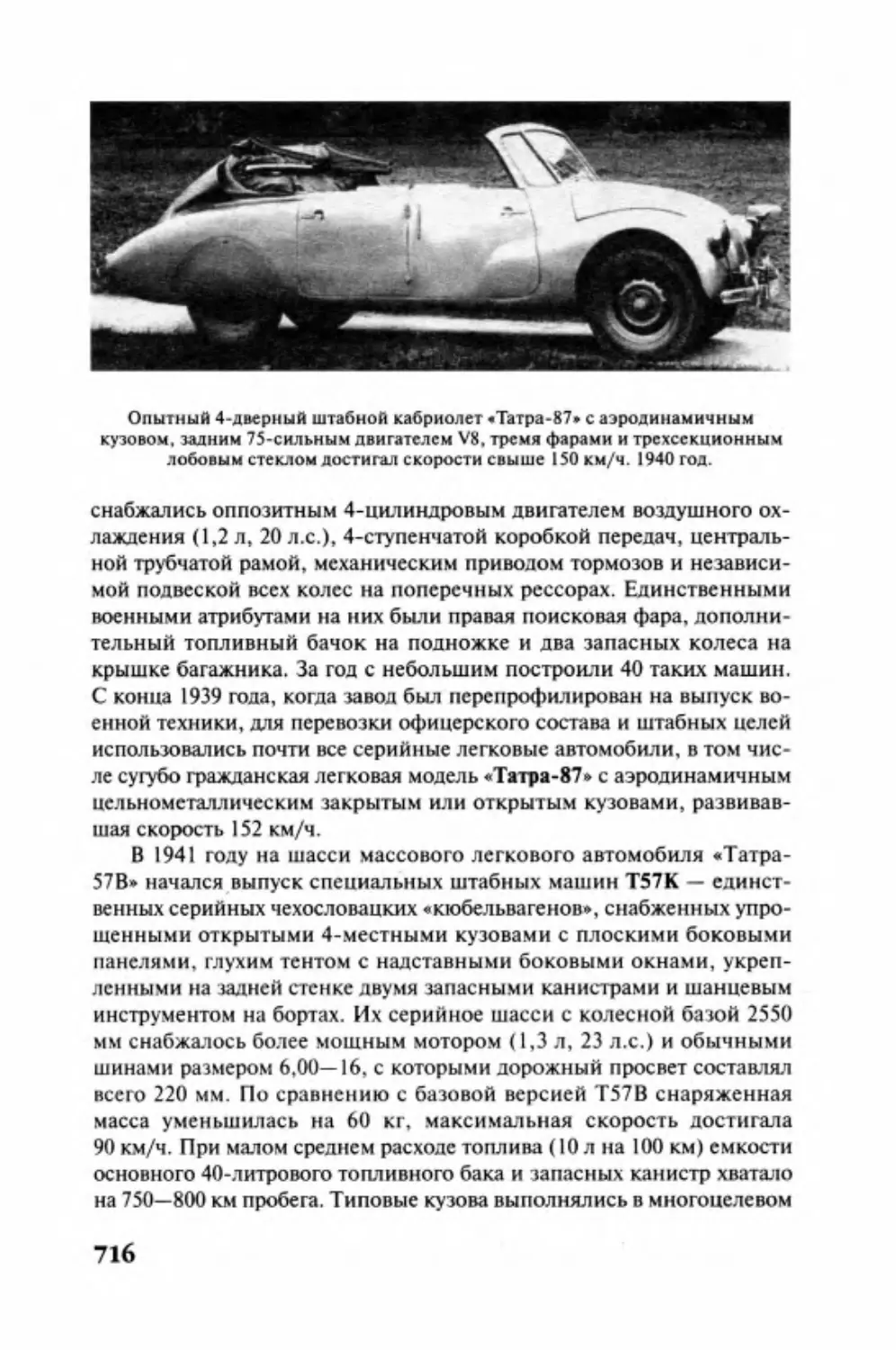

весьма больших количествах . Только на сентябрь 1917 года в русской

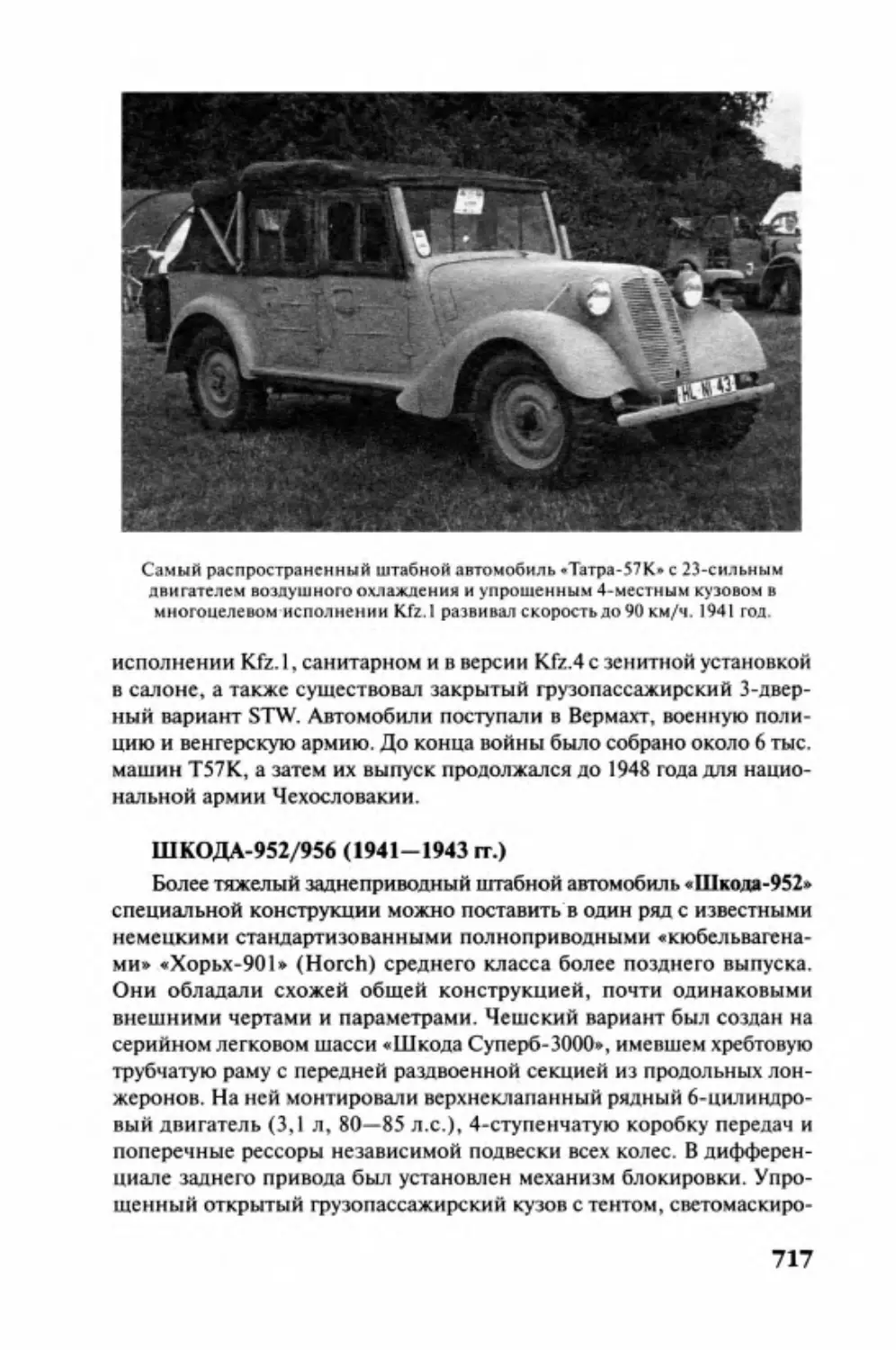

армии их насчитывалось около 2600 единиц . В начале 1920-х годов за

вод уже выпускал добрую половину узлов и агрегатов для 3-тонных

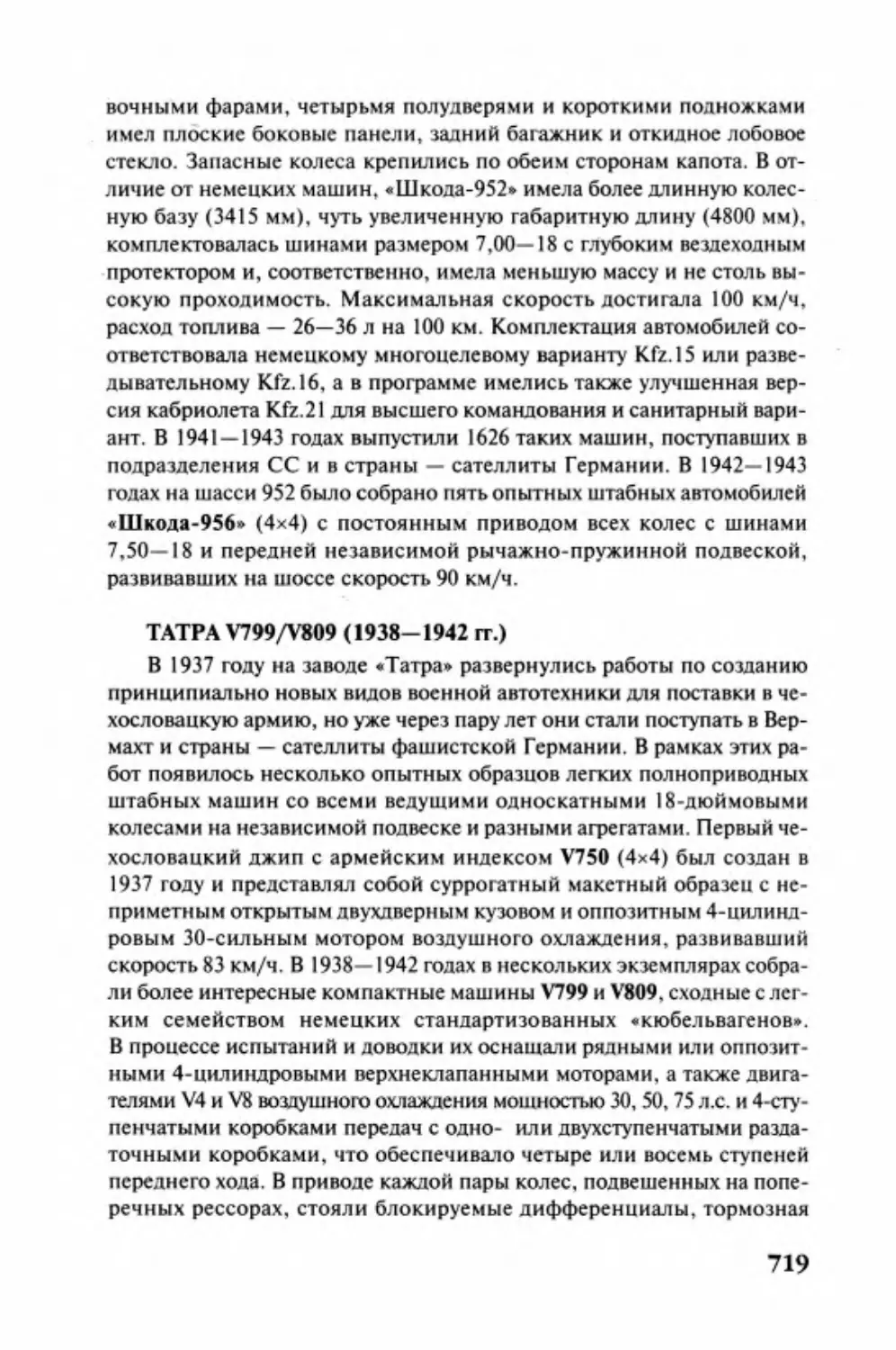

машин << Уайт TAD» с 4-цилиндровым карбюраторным 3 , 7-литровым

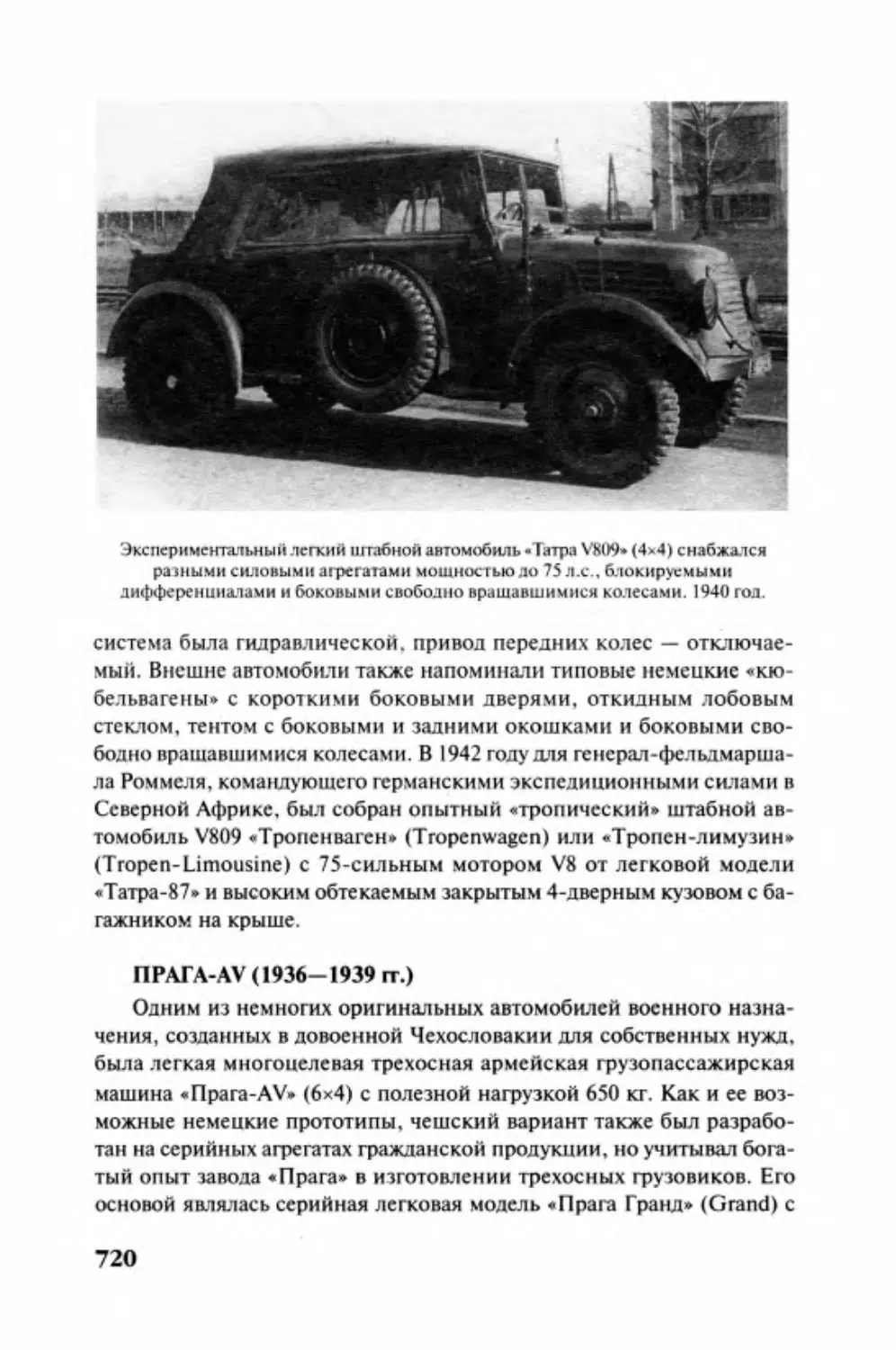

мотором и цепным приводом, что позволяло говорить об их частично

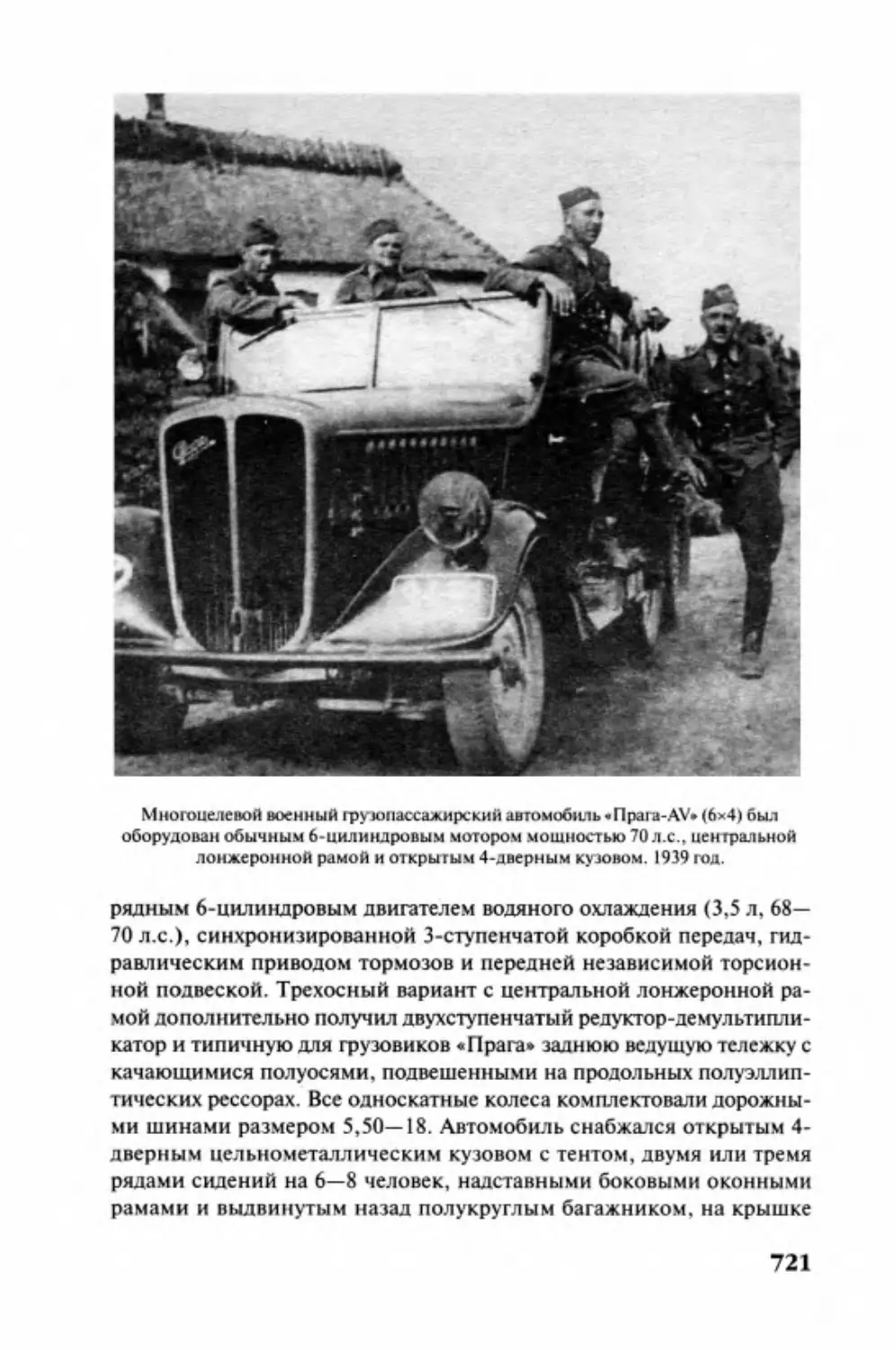

собственном производстве. Отремонтированные и модернизирован

ные грузовики носили неформальную марку <<Уайт-АМО» . Для них на

АМО самостоятельно изготовляли 30-сильные двигатели, 4-ступенча

тые коробки передач, колеса, радиаторы, топливные баки . На некото

рых машинах штатный цепной привод задних ведущих колес заменя

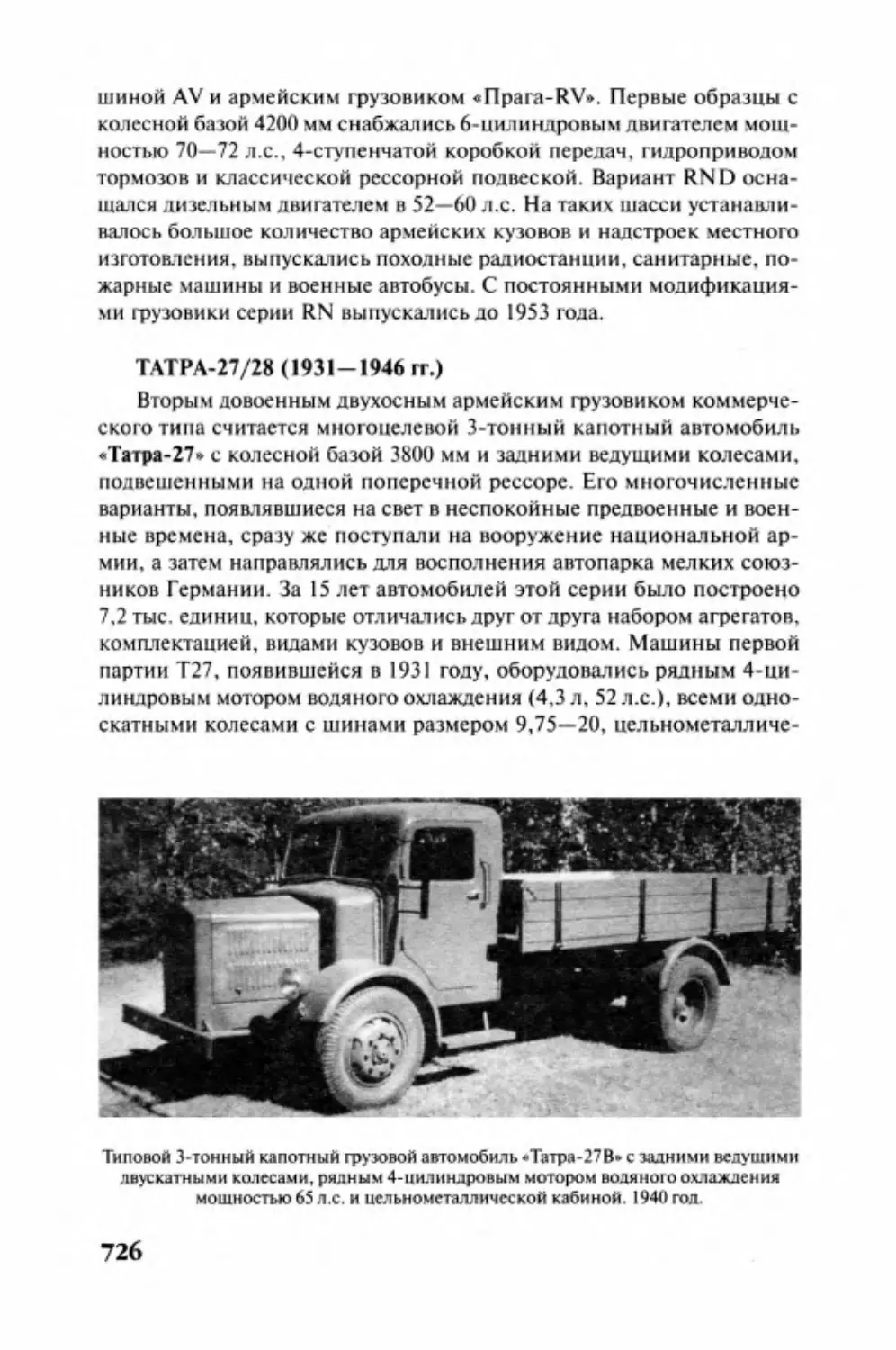

ли ведущим мостом. Автомобиль имел колесную базу 4200 мм, разви

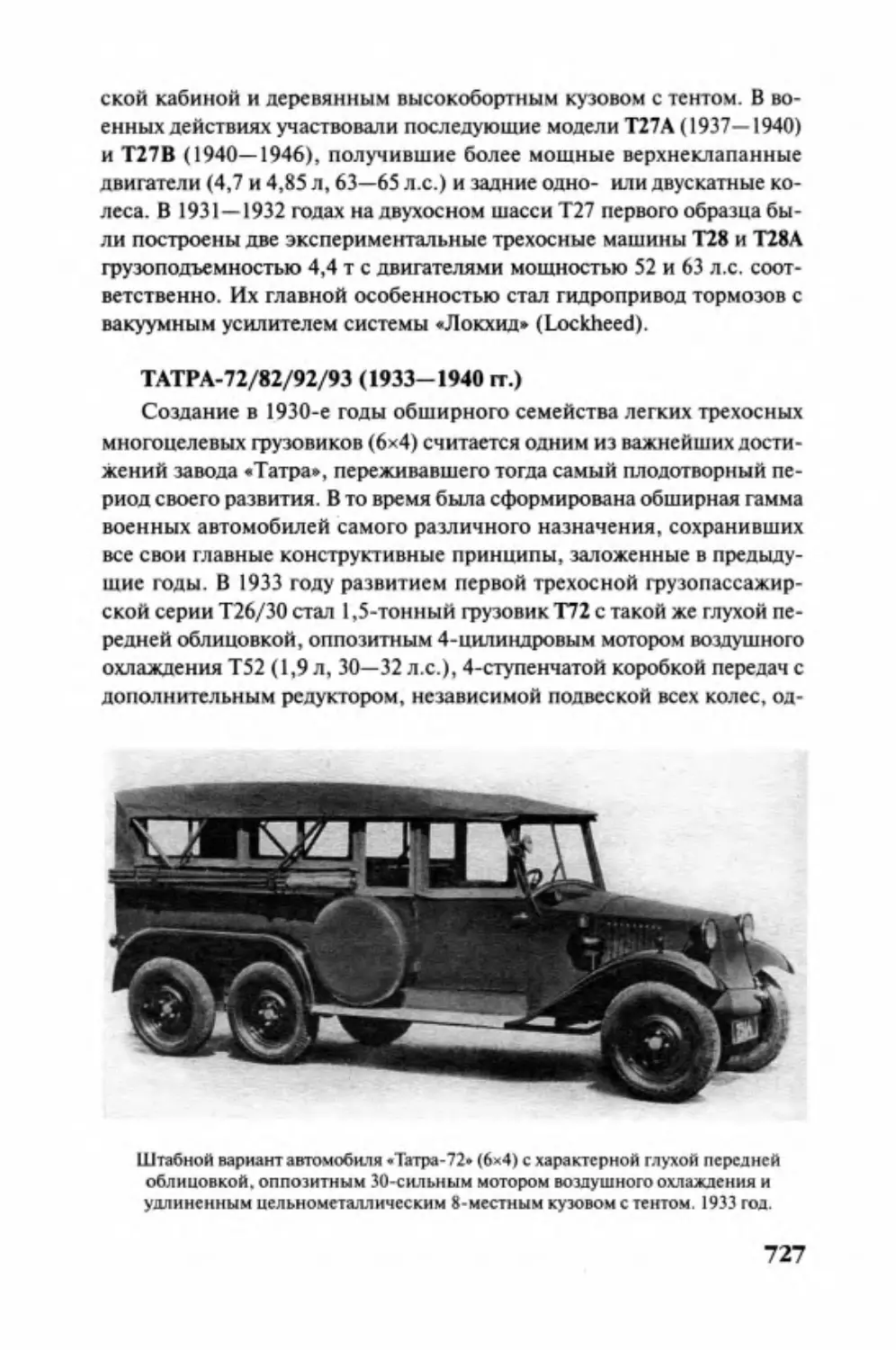

вал на хорошей дороге скорость 21 км/ч и расходовал 60 л бензина на

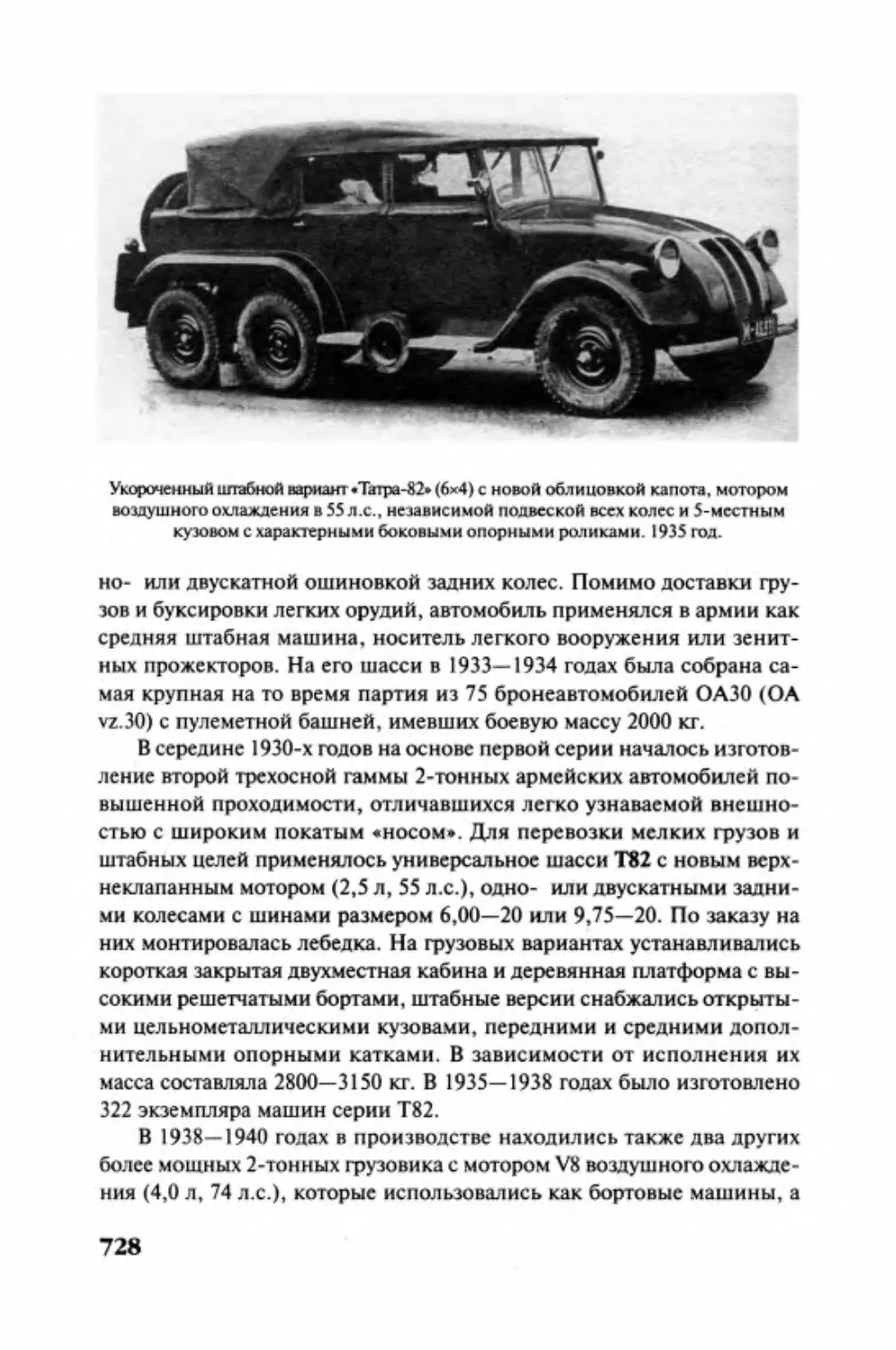

100 км. До 1923 года был построен 131 грузовик-«Уайт-АМО» и произ

ведены различные виды ремонта еще 315 автомобилей. Часть этого

28

производства поступала в части Красной Армии. С 1920 года АМО вы

пускал также танковые моторы .

В конце апреля 1923 года завод АМО, переименованный в Авто

мобильный Московский завод имени Ферреро, уже был близок к се

рийному производству грузовиков «Уайт TAD» («Уайт-АМО»), нору

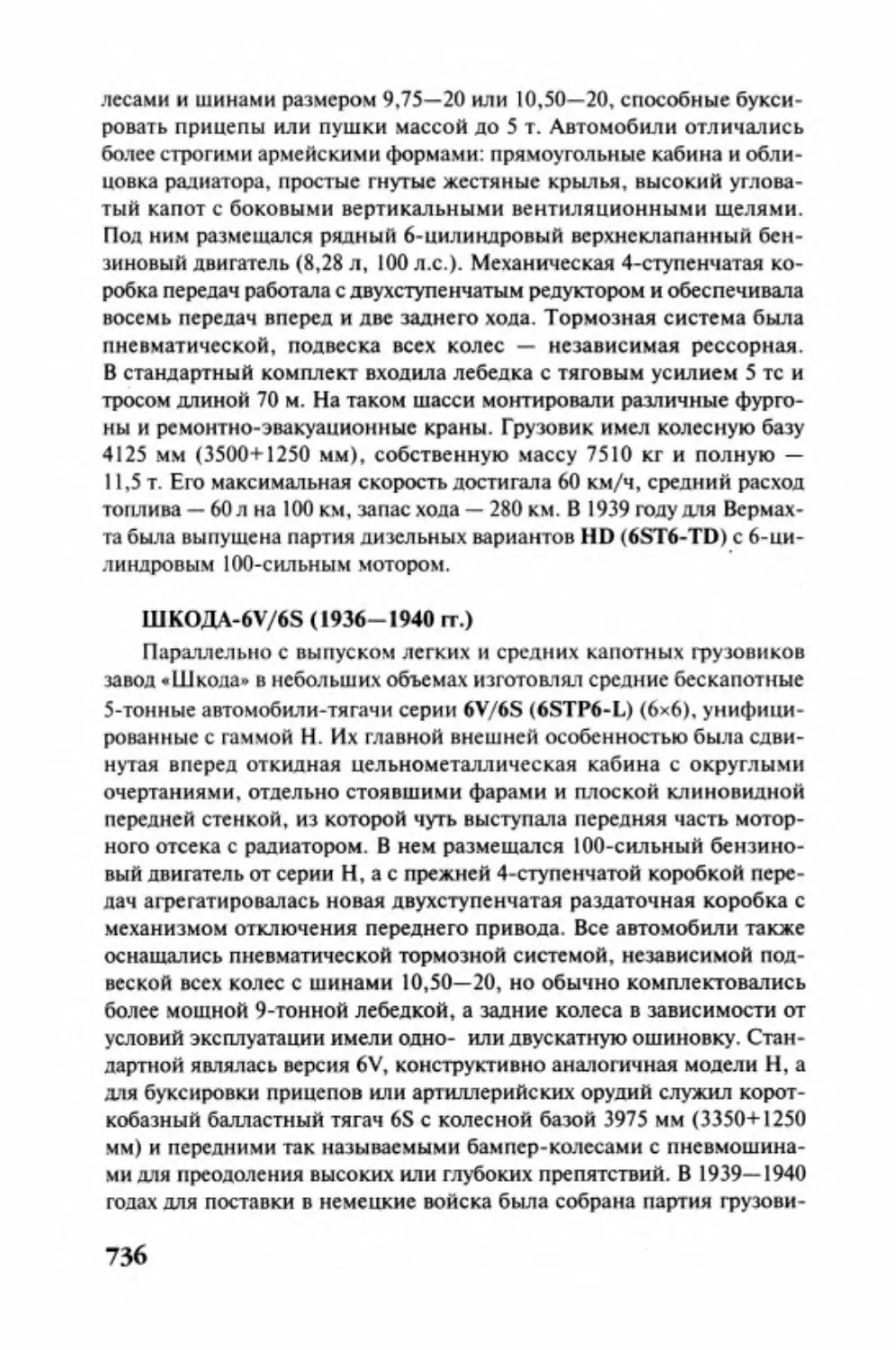

ководство предприятия приняло смелое решение о выпуске собствен

ных автомобилей АМО-Ф-15, лучше соответствовавших российским

условиям. При этом ремонт американских машин бьш переведен в

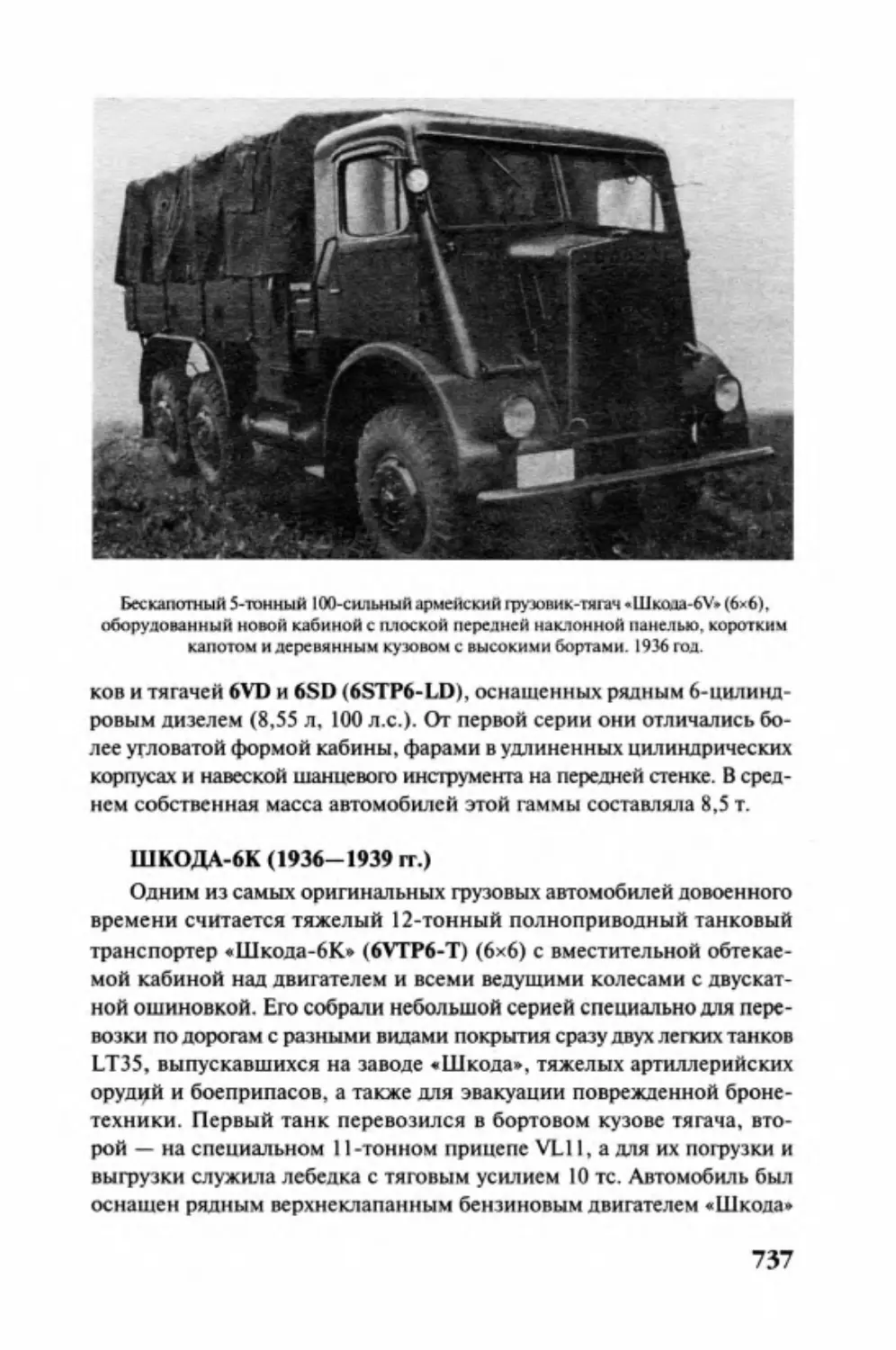

Ярославль, где на их основе в 1925 году начался выпуск грузовиков Я-3.

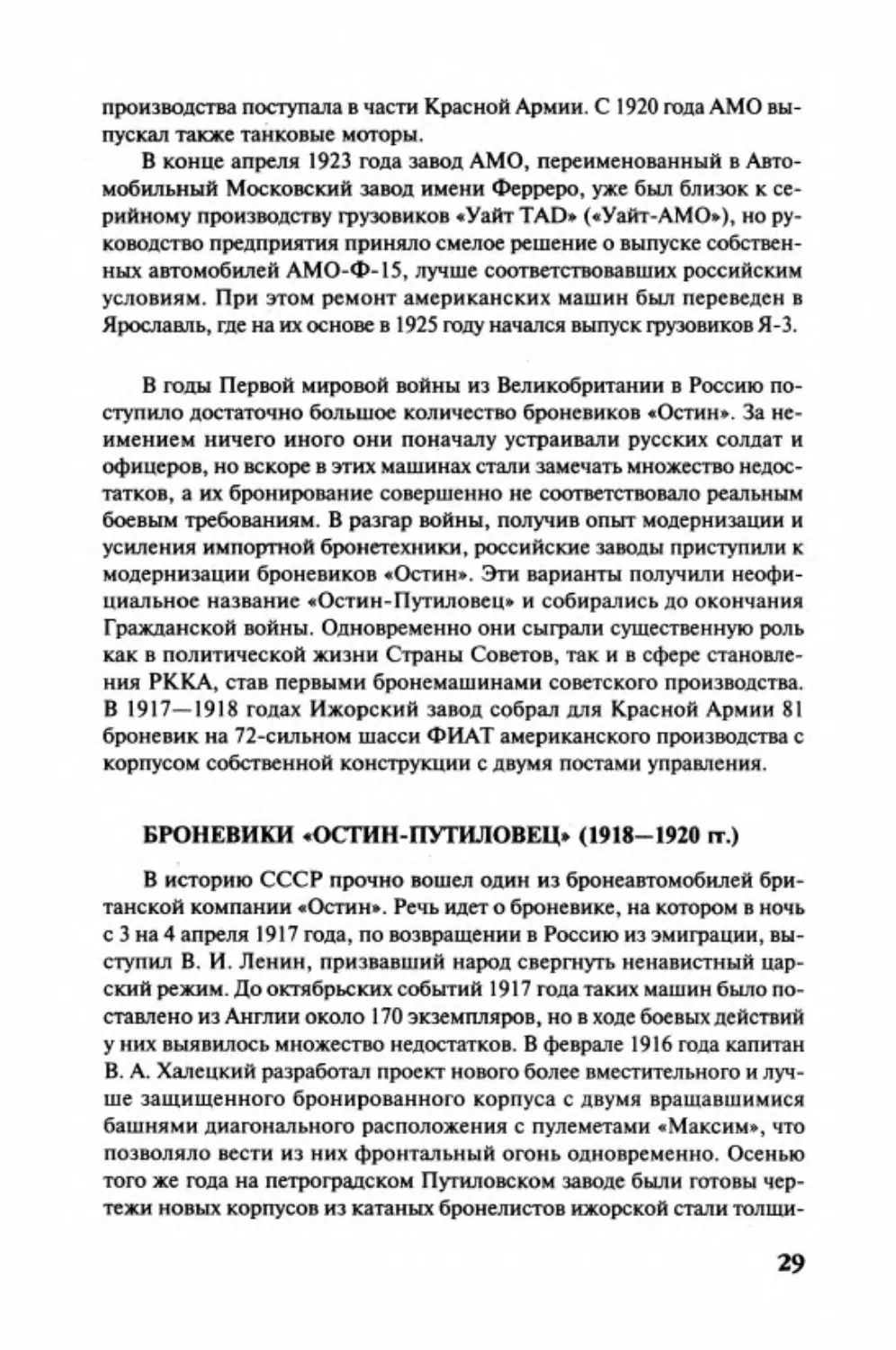

В годы Первой мировой войны из Великобритании в Россию по

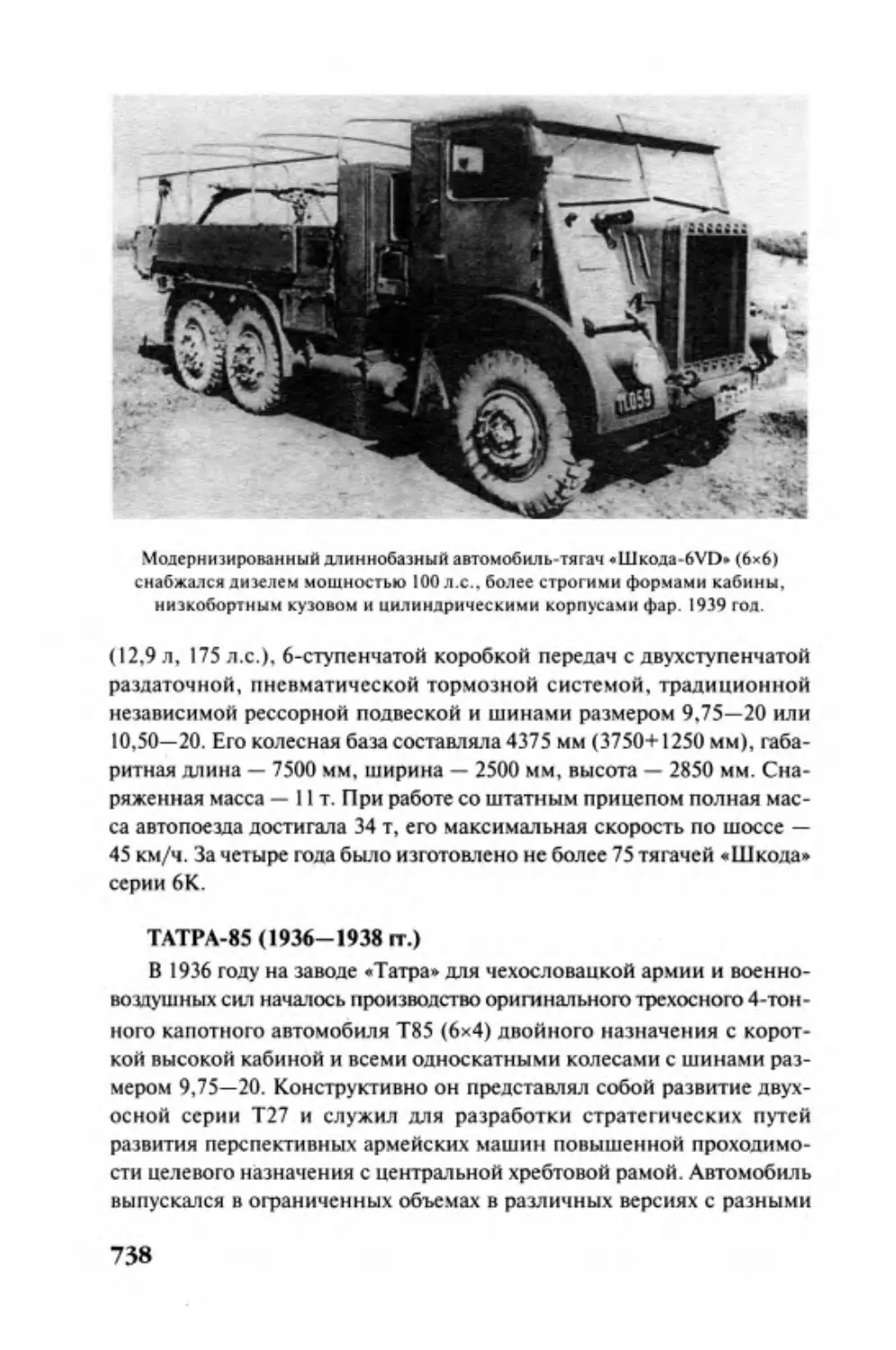

ступило достаточно большое количество броневиков «Остин». За не

имением ничего иного они поначалу устраивали русских солдат и

офицеров, но вскоре в этих машинах стали замечать множество недос

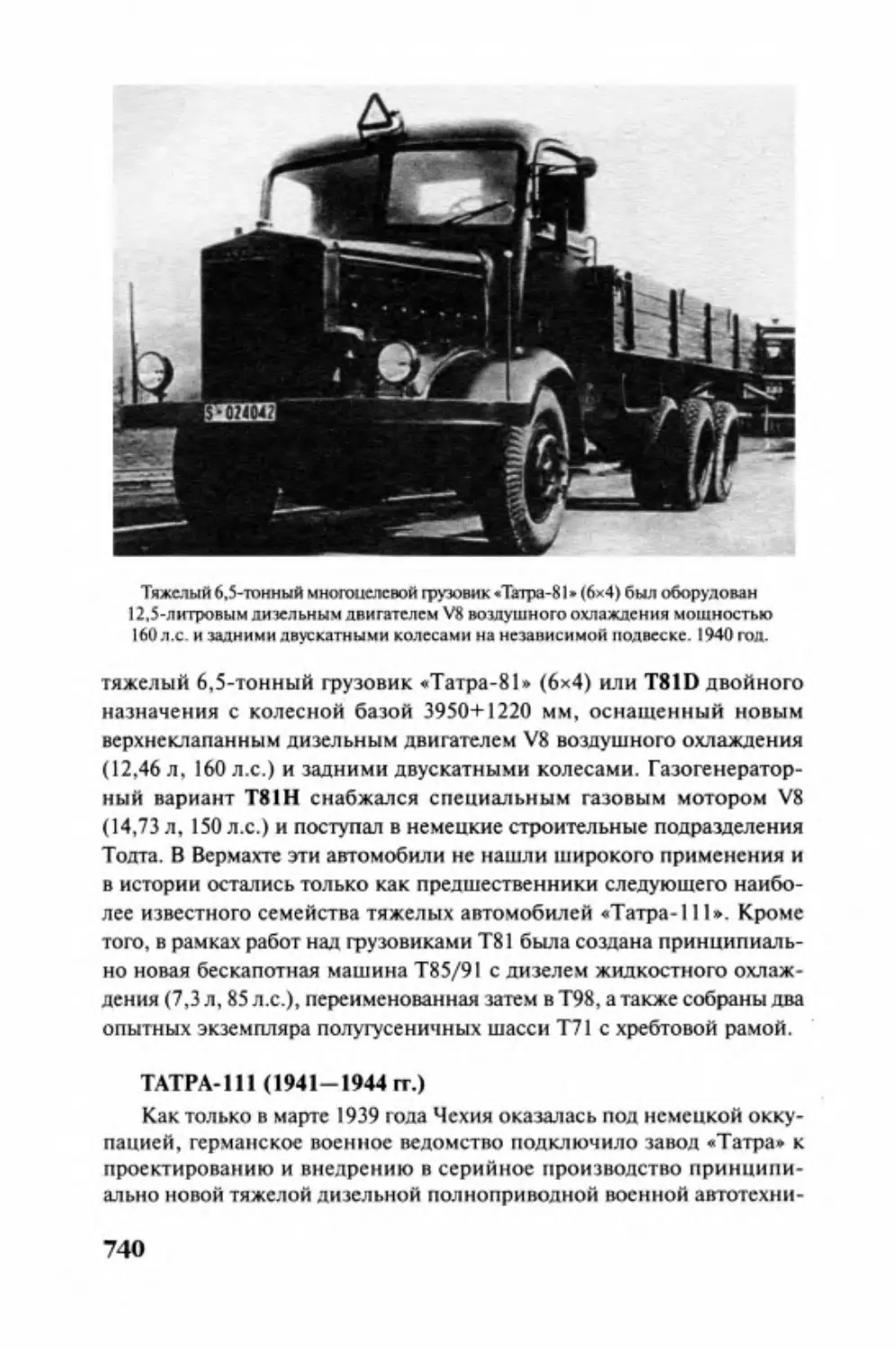

татков, а их бронирование совершенно не соответствовало реальным

боевым требованиям. В разгар войны, получив опыт модернизации и

усиления импортной бронетехники, российские заводы приступили к

модернизации броневиков «Остин». Эти варианты получили неофи

циальное название «Остин-Путиловец» и собирались до окончания

Гражданской войны. Одновременно они сыграли суmественную роль

как в политической жизни Страны Советов, так и в сфере становле

ния РККА, став первыми бронемашинами советского производства.

В 1917-1918 годах Ижорский завод собрал для Красной Армии 81

броневик на 72-сильном шасси ФИАТ американского производства с

корпусом собственной конструкции с двумя постами управления.

БРОНЕВИКИ «ОСГИН-ПУТИЛОВЕЦ» (1918-1920 п.)

В историю СССР прочно вошел один из бронеавтомобилей бри

танской компании «Остин». Речь идет о броневике, на котором в ночь

с 3 на 4 апреля 1917 года, по возвращении в Россию из эмиграции, вы

ступил В. И. Ленин, призвавший народ свергнуть ненавистный цар

ский режим. До октябрьских событий 1917 года таких машин бьшо по

ставлено из Англии около 170 экземпляров, но в ходе боевых действий

у них выявилось множество недостатков . В феврале 1916 года капитан

В. А. Халецкий разработал проект нового более вместительного и луч

ше защищенного бронированного корпуса с двумя вращавшимися

башнями диагонального расположения с пулеметами <<Максим>>, что

позволяло вести из них фронтальный огонь одновременно. Осенью

того же года на петроградском Путиловском заводе были готовы чер

тежи новых корпусов из катаных бронелистов ижорской стали толщи-

29

Бронев и к « Ос тин-Пути л овец • на британском шасси с бронированным

корпусом П ут иловскоrо з авода с двумя пулеметными башнями д иагонального

расположения , 1919 год .

ной 4,0-7 ,5 мм, которые предполагалось установить на 60 шасси «Ос

тин » со сплошными шинами и двумя постами управления.

Захлестнувшие Россию революционные события заставили изме

нить первоначальные планы. Первые два броневика «Остин» с этими

корпусами были собраны на Путиловском заводе лишь при Советской

власти - в марте 1918 года, в конце года - еще 17 штук, а в 1919 rоду к

их выпуску подключился и Ижорский завод. За два года было собрано

52 бронемашины. В то время они именовались «русскими остинами»,

но впоследствии за ними укрепилось название << Остин-Путиловец».

Их боевая масса составляла 5,2 т. Экипаж состоял из 5 человек. Габа

ритные размеры составляли 4900 х 1750х2400 мм, дорожный просвет -

250 мм. Бронемашины «Остин-Путиловец» развивали по хорошей до

роге максимальную скорость 55 км/ч и имели запас хода 200 км.

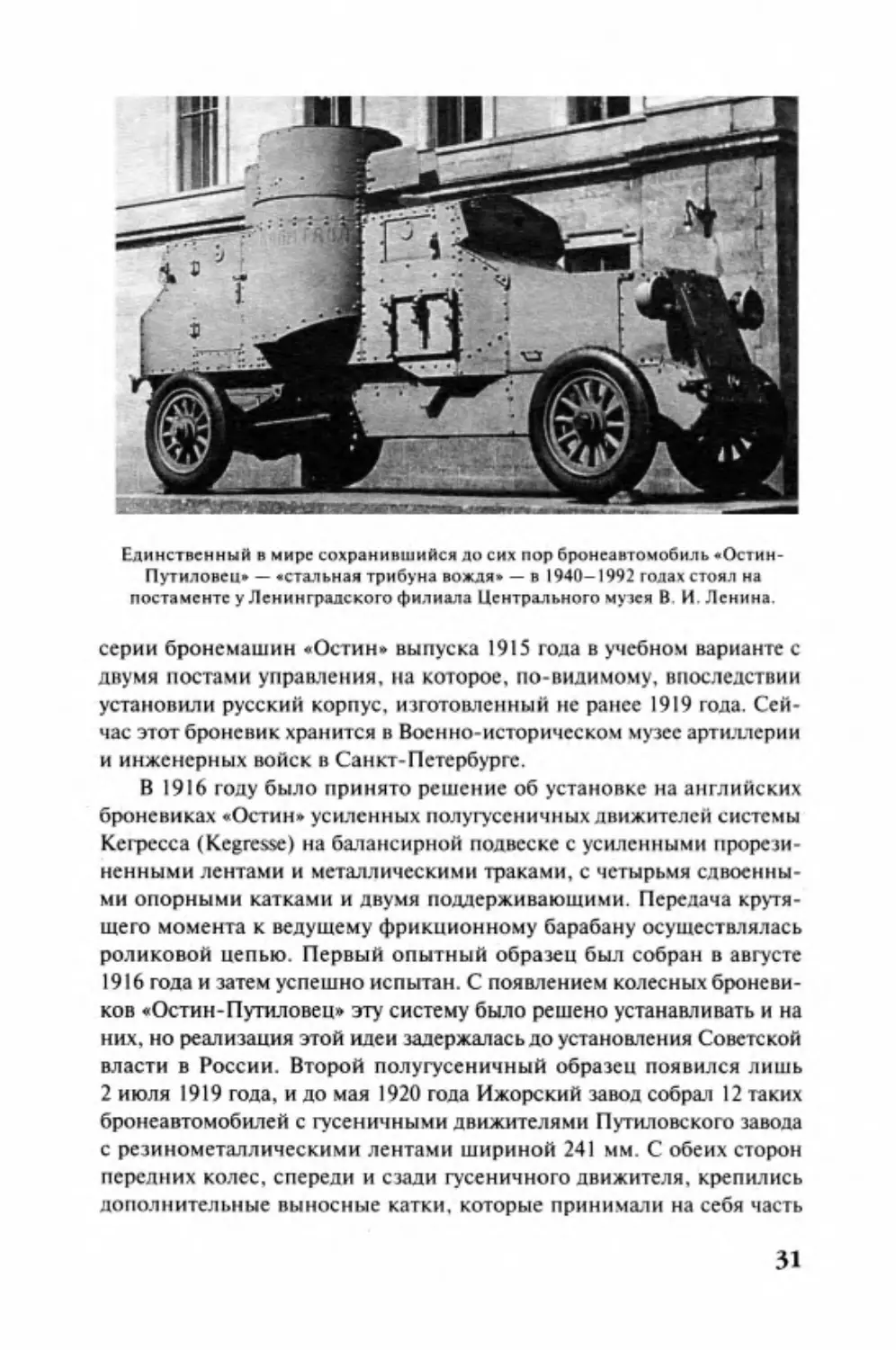

Советские историки утверждали , что именно такой броневик был

«стальной трибуной вождя >>, на которой В. И. Ленин выступал в апре

ле 1917 года у Финляндского вокзала в Петрограде . Эту машину обна

ружили в 1939 году на свалке металлолома , отреставрировали и в 1940 го

ду. установили у здания Ленинrрадскоrо филиала Центрального музея

В. И. Ленина. В ero архивах указано , что шасси относится ко второй

30

Единственный в мире сохранившийся до сих пор бронеавтомобиль « Остин

Путиловец,, - «стальная трибуна вождя»

-

в 1940-1992 год ах стоял на

постаменте у Ленинградского фи л иала Центрального му зея В. И . Ленина .

серии бронемашин « Остин ,> выпуска 1915 года в учебном варианте с

двумя постами управления , на которое, по-видимому, впосл едствии

установили русский корпус , изготовленный не ранее 1919 года. Сей

час этот броневик хранится в Военно-историческом музее артиллерии

и инженерных войск в Санкт-Петербурге.

В 1916 году было принято решение об установке на английских

· броневиках « Ос ти н ,> усиленных полу гус енич ных движи телей системы

Кегресса (Kegresse) на балансирной подвеске с усиленными прорези

ненными лентами и металлическими траками, с четырьмя сдвоенны

ми опорными катками и двумя поддерживающими . Передача крутя

щего момента к ведущему фрикционному барабану осуществлялась

роликовой цепью. Первый опытный образец был собран в августе

1916 года и затем успешно испытан. С появлением колесных броневи

ков «Остин-Путиловец>> эту систему было решено устанавливать и на

них , но реализация этой идеи задержалась до установления Советской

власти в России. Второй полугусеничный образец появился л ишь

2 июля 1919 года, и до мая 1920 года Ижорский завод собрал 12 таких

бронеавтомобилей с гусеничными движителями Путиловскоrо завода

с резинометаллическими лентами шириной 241 мм . С обеих сторон

передних колес , спереди и сзади гусеничного движителя , крепились

дополнительные выносные катки , которые принимали на себя часть

31

Полугусеничный бронеавтомобиль «Остин-Путиловец,, с движителями системы

« Кегресс » собирался в 1919 - 1920 годах на Ижорском заводе и участвовал в боях

с Юдени чем и на Западном фронте.

нагрузки и препятствовали увязанию машины на слабых грунтах. Бро

немашины весили 5,8 т, имели габаритные размеры 5200 х 2150 х 2700 мм

и клиренс 300 мм. Они преодолевали подъем крутизной до 30°, ров

шириной 1,6 ми брод глубиной 0,6 м. Их максимальная скорость не

превышала 25 км/ч.

Все броневики << Остин-Путиловец ,, участвовали в Гражданской

войне , в боях с Юденичем и на Западном фронте. Колесные машины

оставались на вооружении РККА до начала 1930-х годов , полугусе

ничные броневики , оказавшиеся в польс кой армии , пытались исполь

зовать в сентябре 1939 года, в первых боях Второй мировой войны .

СЕРИЙНЫЕ ВОЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ

СОВЕТСКИХ ЗАВОДОВ

Исто р ия п е р вых советских военны х автомобилей тесно перепле

лась со становлением всей отечественно й автомобильной индустрии ,

которая с п ервых же лет существования поставляла во все виды Воо

руже нных сил Страны Советов практически всю свою простую и не

прит язатель н ую продукцию - самые обычные легко в ые и грузовые

32

автомобили, первые образцы автобусов, специальных машин и броне

автомобилей. Конечно , в те непростые времена все отечественные во

енные автомобили неизбежно являлись копиями иностранных машин

или содержали в себе слишком много агрегатов зарубежного происхо

ждения , так что говорить о полной независимости советской военной

автотехники от потенциального противника было преждевременно.

Руководители страны это понимали , и потому в первые же годы Со

ветской власти началось поэта·пное формирование собственной мощ

ной и независимой от иностранных поставок автомобильной про

мышленности, реформирование вооруженных сил и насыщение их

новой автомобильной техникой , а также создание научно-производ

ственной базы для разработки более совершенных специальных воен

ных машин и вездеходов.

Разработанные в 1920-е годы отечественные автомобили , в боль

шинстве являвшиеся копиями случайных и не всегда лучших ино

странных аналогов, не отличались высокими техническими и экс

плуатационными качествами, зато были недорогими и довольно

прочными . Во времена, когда отечественной автомобильной про

мышленности фактически не существовало, с точки зрения военных

стратегов того времени, такая техника вполне годилась для использо

вания в специфических условиях СССР, которые сводились к полному

отсутствию хороших дорог , систем заправочных станций, техническо

го обслуживания и ремонта, квалифицированных кадров или просто

обученных людей, способных управлять таким сложным агрегатом,

как автомобиль. О том, что реальные боевые действия происходят ча

ще' всего вне дорог на практически щобой местности, в те времени

старались не вспоминать, так как о вездеходной технике тогда даже не

помышляли. Несмотря на все трудности, именно в те времена были

заложены конструкти·вные основы большинства видов специальных

военных машин, а также начались активные разработки отечествен

ной колесной бронетехники.

С переходом на мирные рельсы в РККА началась военная рефор

ма , которая в соответствии с приказом Реввоенсовета от 3 ноября 1929

года привела к организации Управления моторизации и механизации

Красной Армии (УММ РККА). Полное отсутствие в РККА мощных

средств для буксировки артиллерийских систем разного калибра при

вело к началу работ по созданию автомобильных средств механиче

ской тяги, способных заменить тягловых лошадей. Их развитие стало

одной из забот созданной в 1925 году по решению правительства спе

циальной комиссии по механизации и тракторизации армии, ведав

шей также разработкой самоходной артиллерии. В 1920-е годы преж-

33

ние массивные и тихоходные зенитные установки, разработанные еще

до революции, стали постепенно заменять на более легкие, маневрен

ные и эффективные боевые системы на автомобильных шасси. В мае

1929 года Реввоенсовет утвердил систему артиллерийского вооруже

ния на 1929-1932 годы , где предусматривалось создание новых зенит

ных орудий , включая их установку на автомобильные шасси, а также

внедрение специальных мобильных систем для дальнего обнаружения

самолетов противника. Формирование отдельных автотранспортных

полков и первых в мире механизированных корпусов с вооружением

на автомобильных шасси или на механической тяге относится к нача

лу 1930-х годов. Созданию автомобильных средств для очистки мест

ности от отравляющих веществ и для дегазации вооружения и воен

ной техники способсrвовало основание в июле 1928 года Института

химической обороны Красной Армии (НИХИ РККА) имени Осо

авиахима.

В марте 1921 года в Москве был создан Научный автомобильный и

моторный институт (НАМИ) - главный научно-исследовательский

центр советского и российского автомобилестроения, образованный

на базе Научной автомобильной лаборатории (НАЛ) . В ее организа

ции в 1918 году принимал участие видный советский ученый Е. А. Чу

даков, в будущем академик, создатель трудов по теории автомобиля.

В первое время НАМИ активно занимался исследованиями и испыта

ниями в области авиамоторов и аэросаней, а автомобильная и военная

тематики пока занимали второстепенное место. Расширению этих ра

бот способствовало предложение института от 19 февраля 1930 года по

привлечению специалистов УММ РККА к совместному проведению

научно-исследовательских и конструкторских работ.

Главной разработкой начального периода деятельности института

стал первый советский легковой автомобиль НАМИ-1 с оригиналь

ной хребтовой рамой и задней независимой подвеской, который по

пытались приспособить к военной службе.

СОВЕТСКИЙ ПЕРВЕНЕЦ НАМИ-1

В основу легкой машины НАМИ-1 лег дипломный проект студен

та К. А. Шарапова, который по окончании учебы поступил на работу

в НАМИ. Предложенная им в 1926 году конструкция содержала весь

ма оригинальные идеи, впервые воплощенные тремя годами ранее на

простом чехословацком легковом автомобиле «Татра-11 » (Tatra).

Принцип предельной простоты воплотился в использовании сверх

легкого мотора V2 воздушного охлаждения мощностью 18,5 л.с . с по-

34

Первый советский серийный легковой автомобиль НАМ И-1 с

двухцилиндровым мотором воздушного охлаждения и хребтовой рамой во время

автопробега с участием представителей военного заказчика , 1929 год.

дачей топлива самотеком, в примитивном открытом 4-местном кузове

с двумя боковыми дверями, отсутствии дифференциала и единствен

ном тормозе, действовавшем на полуоси задних колес. Роль рамы иг

рала продольная металлическая труба, внутри которой проходил

трансмиссионный вал от двигателя к задней главной передаче. Снаря

женная масса машины составляла всего 700 кг. Выпуск НАМИ-1 пе

редали на московский автоагрегатный завод «Спа ртак,>, который в то

время являлся производственной базой института. В 1927-1930 годах

там было построено 412 машин НАМ И-1, не отличавшихся ни удобст

. вом, ни качеством,

ни надежностью.

За отсутствием чего-либо более сушественноrо военные обратили

внимание на НАМИ-\ и участвовали в его испытаниях и пробегах. Их

привлекали простота конструкции, экономичность и легкость маши

ны, приличная скорость в 70-75 км /ч и высокий дорожный просвет

(225 мм), обеспечивавший неплохую проходимость. В первое время

НАМИ-1 считался автомобилем, лучше всех прочих приспособлен

ным к эксплуатации по российским дорогам и бездорожью. В конце

1920-х годов его предполагалось применять в РККА для связи и штаб

ных целей. В ноябре 1929 года в мастерских научно-испытательного

35

Экспериментальные полугусеничные автосани НАМИ-\ на агрегатах

22-сильного легкового автомобиля НАМ И-1 - первая советская конструкция

подобного рода, 1929 год .

полигона (НИОП) на 22-сильном шасси НАМИ-1 был построен

опытный разведывательный вариант с пулеметом «Максим >> (Maxim)

и боезапасом общей массой 176 кг, но даже с сокращенным до трех че

ловек экипажем он оказался слишком тяжелым . С января 1930 года

вопрос военного использования НАМИ-! больше не рассматривался.

В 1928 году легковой НАМИ-1 послужил опытной базой первой

простейшей экспериментальной полугусеничной машины, также но

сившей индекс НАМИ-\, - прообраза всего будущего семейства по

лугусеничных вездеходов повышенной проходимости. Это были двух

местные автосани, которые сконструировал и построил инженер

А. С. Кузин на агрегатах легковой машины НАМИ-! с 22-сильным

мотором. Каждый движитель состоял из резиновой ленты , двух обре

зиненных колес большого диаметра и двух подрессоренных опорных

катков . Ведущим являлось заднее колесо, передававшее крутящий мо

мент на гусеничные ленты фрикционным способом. Его привод осу

ществлялся бортовой цепной передачей от полуосей стандартного

заднего ведущего моста. Управляемыми являлись передние лыжи, ко

торые можно было заменять колесами . При собственной массе 750 кг

36

вездеход развивал скорость на шоссе 60 км/ч, на глубоком снегу - до

15 км/ч, а среднее удельное давление на опорную поверхность не пре

вышало О, l кr/см2• На первых же испытаниях зимой 1928 года снег за

бивался в детали движителя, фрикционные колеса пробуксовывали,

гусеницы спадали. Несмотря на первую неудачу, идея фрикционного

привода на долгое время стала магистральным путем деятельности

НАМИ в области армейских полугусеничных вездеходов и упорно со

вершенствовалась вплоть до начала новой войны.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЗАВОД (АМО)

В конце 1915 года, приняв за основу идею промышленника и бан

кира П. П. Рябушинского, правительство Царской России приняло

решение о строительстве новых автомобильных заводов, способных

выполнять крупные военные заказы . 2 августа 1916 года, в разгар Пер

вой мировой войны, на окраине Москвы был основан Автомобиль

ный Московский завод (АМО), предшественник ЗИСа и ЗИЛа . Впо

следствии это предприятие ошибочно называли Автомобильное мос

ковское общество.

Первоначально его главной задачей была организация производства

простых итальянских 1,5-тонных армейских грузовиков «ФИАТ-15Тер»

(FIAT-15Ter), которые к тому времени уже прекрасно зарекомендова

ли себя в военных действиях. Революция и Гражданская война не по

зволили орrанизовать их выпуск на почти достроенном предприятии ,

и только в 1924 году эти автомобили стали основой первых советских

грузовиков АМО-Ф-15. В октябре 1925 года завод АМО был переиме

нован в 1-й Государственный автомобильный завод и · стал самым

крупным отечественным предприятием такого профиля. В январе

1927 года на него пришел новый директор И. А. Лихачев, под руково

дством которого и при активном участии американских компаний в

1929 году началась первая реконструкция предприятия с установкой

нового производственного оборудования. Ее проект, предусматривав

ший увеличение производственной мощности завода до 25 тыс. авто

мобилей в год, бьm одобрен И. В. Сталиным и обошелся в 87 млн ин

валютных рублей. С 1930 года из привозных узлов на заводе собирали

2-,5-тонные грузовики АМО-2, а затем собственные машины АМО-3.

После реконструкции АМО в октябре 1931 года он бьm переименован

в Завод имени И. В. Сталина (ЗИС) , но до конца 1933 года все автомо

били носили прежнюю марку АМО, а в их эмблеме имелась надпись

« Новый АМО,>. Так созданные летом 1933 года опытные модели

АМО-5 и АМО-6 в конце года получили новые обозначения ЗИС-5 и

37

ЗИС-6. Все автомобили марки АМО широко использовались в РККА

и послужили базой первых специальных военных машин и бронеавто

мобилей.

АМО-Ф-15 (1924-1931 п.)

Первый советский серийный 1,5-тонный грузовой автомобиль

АМО-Ф-15 являлся первой и крайне важной победой молодой Рес

публики Советов в деле создания собственной автомобильной про

мышленности, однако это вовсе не относилось к конструкции самой

машины. Ее основой послужил итальянский армейский автомобиль

<<ФИАТ-15Тер)) с 35-сильным мотором, изначально созданный еще в

1911 году . Во время Первой мировой войны большая партия таких ма

шин была поставлена в Россию, где они быстро приспособились к

российским дорожным условиям . Новый АМО-Ф-15 разрабатывался

с января 1924 года . Прототип был собран в ночь на 1 ноября 1924 года ,

а 6 ноября на свет появился десятый образец. Все 1О машин были

представлены 7 ноября 1924 года во время парада на Красной площа

ди в Москве.

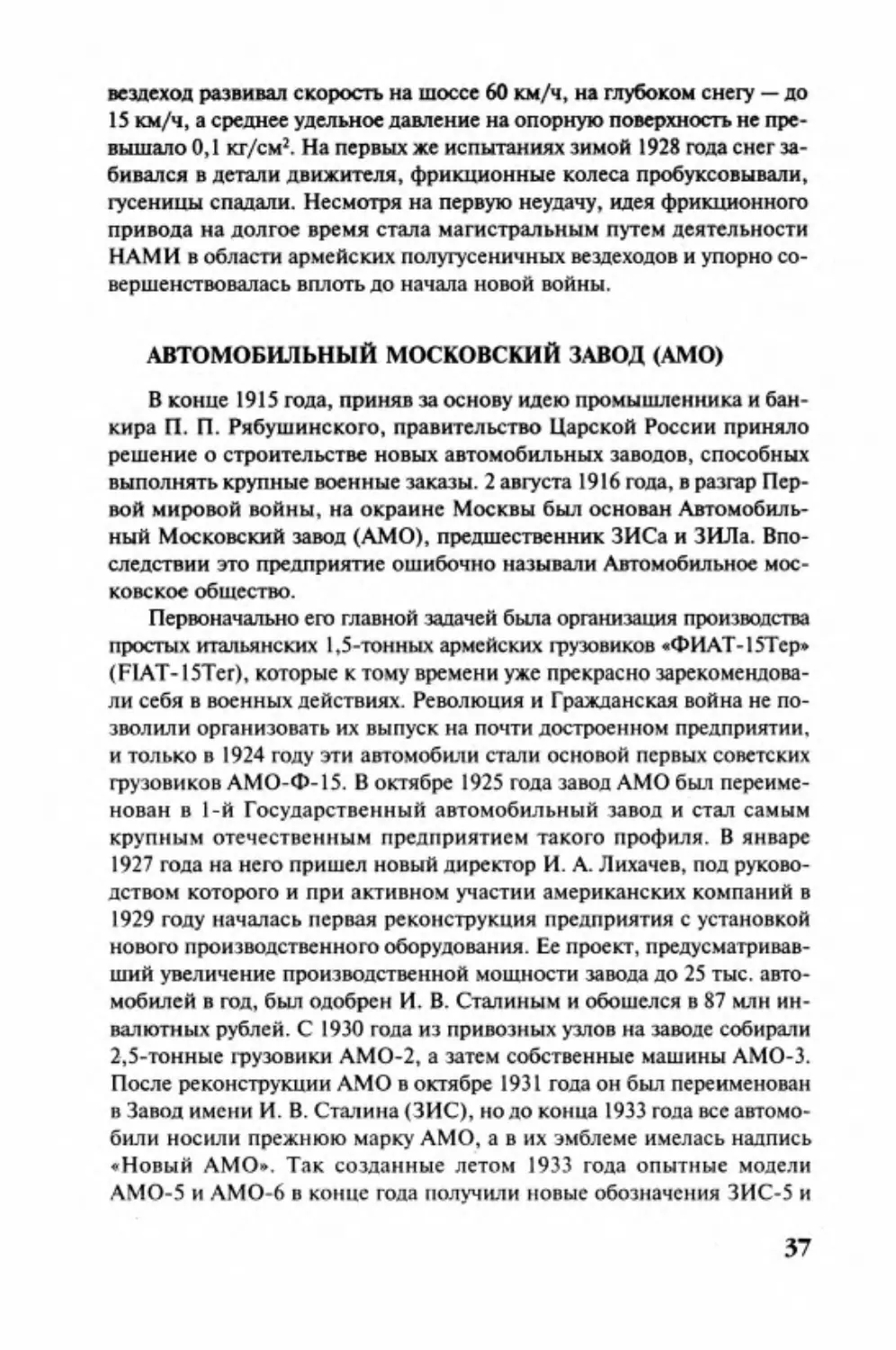

Первый советский 1,5-тонный грузовой автомоб и ль АМО-Ф-15 второй серии

с открытой кабиной и брезентовым верхом во время оценочных испытаний

в НАМИ , 1926 ГОД.

38

Простой и удобный в эксплуатации автомобиль АМО-Ф-15, раз

работанный под руководством главного конструктора АМО В. И. Ци

пулина, по сравнению с прямым итальянским прототипом образца

1916 года получил некоторые изменения в конструкции. Рядный 4-ци

линдровый бензиновый двигатель (4396 см3, 35 л.с.) снабжался новым

карбюратором <<Зенит-42,> (Zenith) советского производства и радиа

тором увеличенной площади , позволявшим длительное время дви

гаться на малой скорости и работать в стационарном режиме. Он заво

дился рукояткой, зажигание работало от магнето, а бензин поступал в

карбюратор самотеком из 70-литрового топливного бака , размещав

шегося под лобовым стеклом. Сцепление состояло из 28 пар стальных

дисков, работавших в масляной ванне. Прежними оставались 4-сту

пенчатая коробка передач, установленная в отдельном картере , бара

банные тормоза задних колес с механическим приводом, рессорная

подвеска и закрытый карданный привод заднего моста. Прежние

итальянские деревянные спицевые колеса превратились в более проч

ные дисковые, штамповавшиеся из стали и комплектовавшиеся пнев

матическими шинами размером 880х185 мм. Машины первого выпус

ка имели высокий капот и открытую кабину с правым расположением

рулевого колеса, ацетиленовые фары и деревянную грузовую плат

форму с тремя откидными бортами.

Грузоподъемность АМО-Ф-15 по дорогам с хорошим покрытием

достигала 1,5 т, по грунтовым - 1,0 т. Колесная база составляла

3070 мм, габаритные размеры - 5050х 1760х2250 мм. Дорожный про

свет под задним ведущим мостом - 245 мм. Снаряженная масса -

2050 кг. По шоссе автомобиль развивал скорость до 50 км/ч, на доро

гах с плохим покрытием - 15-30 км/ч . Он преодолевал подъемы кру

тизной до 12° и косогор до 10°, рвы и канавы шириной 0,4 ми брод

глубиной до 0,6 м. Запас хода по топливу при движении по шоссе со

ставлял 300 км, средний расход - 28 л бензина на 100 км .

Серийное производство АМ О-Ф-15 развернулось в марте 1925 го

да, и затем автомобили прошли несколько стадий модернизации. На

выпусках 1927-1928 годов устанавливалась закрытая кабина, капот

стал почти плоским, рычаги управления коробкой передач и ручного

тормоза были перенесены внутрь кабины , топливный бак - под сиде

нье водителя, сцепление стало сухим 6-дисковым. В 1928-1931 годах

были введены модернизированный рулевой механизм, электрические

стартер, звуковой сигнал и фары , бензобак переместился под капот, а

руль - на левую сторону (с 1930 года). До 1931 года был собран 6971

грузовик АМО-Ф-15. На его шасси впервые в СССР предлагалась дос

таточно широкая для своего времена гамма различных исполнений,

кузовов и специальных надстроек.

39

Варианты и военные исполнения АМО-Ф-15

В первый же год производства автомобиль АМО-Ф-15 был принят

на вооружение РККА и сразу стал основным отечественным легким

многоцелевым военным грузовиком . Он выполнял практически все

функции от доставки в кузове личного состава , боеприпасов, продо

вольствия , минометов и легких пушек до работы в качестве легкого

артиллерийского тягача или шасси дл я специальных кузовов , · над

строек и вооружения. На долю АМО-Ф-15 пришлось создание прак

тически всех принципиально новых видов специальных машин воен

ного предназначения, которых в Вооруженных силах СССР до тех пор

не суmествовало. К сожалению, о них не сохранилось почти никаких

точных сведений .

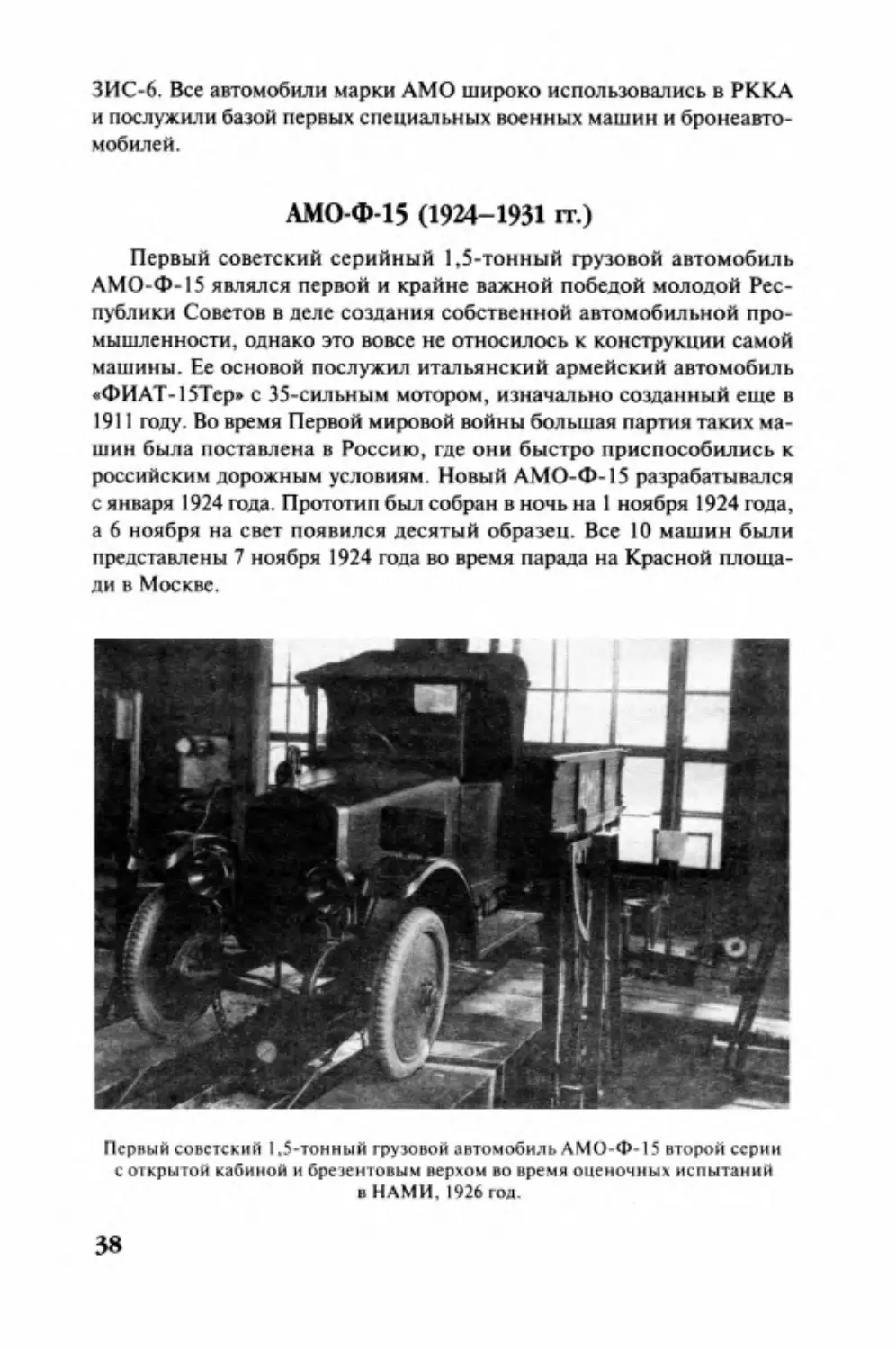

АМО-Ф-15Ш (1926-1927 rr.) - компактный 6-местный штабной

автомобиль, еди нственный специальный военный вариант грузовика

АМО-Ф-15 заводской ра зработки и изготовления. Был спроектирован

в 1926 году специально для РККА и выпуmен заводом АМО в 1927 го

ду партией из 9 машин. Снабжался открытым 4-дверным кузовом с

Спе uиа ль ный 6-местный штабно й автомобиль АМО-Ф-\SШ с открытым

к узово м с вместительным багажником, брезентовым тентом и зад ними

д вускатными колесами. 1927 год.

40

Пожарный автомобиль-линейка Миусскоrо завода на шасси АМО-Ф-15

для военизированных пожарных команд крупных предприятий и воинских

подра зделе ний. 1927 год.

Аэродромный стартер на базе грузового автомобиля АМО-Ф-15

для механизированной заводки дв игателей легких самолетов. 1928 год.

41

Спаренная пулеметная установка , смонтированная на грузовой платформе

автомобиля АМО-Ф-15 с жестким верхом кабины и местами для боевого

расчета в ку зове 1929 год .

задним багажником и глухим брезентовым тентом с целлулоидными

стеклами. В кузове размещались откидной столик и карманы для карт,

под основными электрическими фарами устанавливались две допол

нительные небольщого размера . На всех колесах монтировались более

узкие _дорожные пневматические шины размером 880х 135 мм, причем

задние колеса сделали двускатными . Габаритные размеры машины

составляли 4550 х l 760x2250 мм, снаряженная масса - 2100 кг . Ско

рость автомобиля в загруженном состоянии не превыщала 42 км/ч.

Различные предприятия на стандартном шасси АМО-Ф-15 не

большими партиями с 1925 года выпускали первые советские санитарные

машины , поступавшие для пробной эксплуатации в медицинские

подразделения Красной Армии. Они оказались слишком неудобными

и маловместительными , а жесткая подвеска обычного грузовика со

вершенно не отвечала требованиям по перевозке больных и раненых.

Кузова некоторых санитарных машин и простых 14-местных автобусов

с высокими кузовами собирали в собственном кузовном цехе под ру

ководством И . Ф . Германа. Автомобильный завод No 6 Автопромторrа

на Миусской площади в Москве, основанный в 1925 году и затем из

вестный как Миусский завод пожарных мащин , на базе АМО-Ф-15 с

1927 года собирал простые пожарные линейки для военизированных

пожарных команд крупных объектов и городов СССР. В кузовах

42

На Красной площади первые советские звукоула вливающие станции для

дальнего обнаружения самолетов противник а с четырьмя подвижными

рупорами на шасси АМО-Ф-1 S третьего выпуска . 1929 год.

АМ О-Ф-15 размещалось оснащение первых советских полевых мас

терских-летучек для мелкого ремонта автобронетанковой техники, ге

нераторные станции, аэродромные стартеры , автокухни . На парадах

1928-1930 годов впервые были представлены грузовики АМО-Ф-15 с

одиночными и спаренными пулеметными установками « Максим»,

минометами и простыми зенитными прожекторами. В 1929 году на

Красной площади появились первые опытные звукоулавливающие

установки с четырьмя рупорами, позволявшие обнаруживать самолет

противника на расстоянии до 25 км, но пока не способные определить

направление его перемещения. Самую большую известность приобрели

легкие бронеавтомобили на специальном шасси АМО-Ф-15. С окон

чанием выпуска грузовиков их продолжали использовать в отдельных

учебных автотранспортных батальонах до конца 1930-х годов.

АМО-Ф-15СП (1927-193 1 rr.)

-

специальное усиленное и дора

ботанное шасси для бронеавтомобиля БА-2 7. Разработано коллекти

вом конструкторов АМО под руководством Б. Д . Страканова . Прото

тип шасси был испытан летом 1927 года. При сохране нии всех ос нов

ных агрегатов увеличенная масса бронемашины при вела к усилению

рамы и рессор , установке новых , более грузоподъемных шин и модер

низации системы охлаждения двигателя. Кроме того, было изменено

расположение органов управления, предусмотрена установка допол

нительного наружного и внутреннего электрического освещения,

43

Серийные бронеавтомобили БА-27 на специальных усиленных шасси

АМО-Ф-15СП с бронекорпусами Ижорского завода с танковой 37-мм пушкой

и пулеметом ДТ на параде в Москве . 1932 год .

электростартера , двух топливных баков общей вместимостью 88 л и

второго заднего поста управления .

БА-27 (Б-27) (1928-1931 rr.)

-

первый советский бронеавтомо

биль серийного производства на специальном варианте шасси грузо

вого автомобиля АМО-Ф-15. Концепция бронемашины Б-27 была

разработана в начале 1927 года членом Артиллерийского комитета

(управления) Красной Армии (АУ РККА) А В . Рожковым и доработа

на в ГКБ Оружобъединения. Изготовлением бронекорп усов и обшей

сборкой заним ал ся Ижорский завод . Испытания первого опытного

варианта машины Б-27 проводились весной 1928 года, после чего она

была доработана . Бронеавтомобиль принят на вооружение РККА под

индексом БА-27 и выпускался с октября 1929 года до лета 1931 года.

В РККА он сменил все ранее состоявшие на вооружении колесные

бронемашины иностранного и дореволюционного российского про

изводства.

Серийный БА-27 снабжался клепаным бронекорпусом из стали

толщиной 3-8 мм и шестигранной башней со скорострельной 37-мм

пушкой <, Гочкисс ,> (Hotchkiss) от легкого танка МС-1, новым танко

вым 7, 62-мм пулеметом ДТ конструкции В . А Дегтярева и прожекто

ром. Вторым постом управления комплектовались только первые пар

тии машин. Экипаж состоял из 4 человек. Боевая масса - 4400 кг .

Максимальная скорость по ровной дороге - 45 км /ч , запас хода по

44

шоссе - 200 км. В 1931 году появился первый железнодорожный ва

риант бронеавтомобиля со сменными металлическими колесами с ре

бордами. Всего бьmо собрано 215 машин БА-27.

Бронеавтомобиль БА-27 сыграл важную роль в оснашении Крас

ной Армии новой бронетехникой. Он участвовал в боях с басмачами в

Средней Азии и в 1929 году принимал участие в разрешении военного

конфликта на КВЖД в Китае. В 1936-1937 годах часть из них переве

ли на железнодорожный ход, а в 1937-1938 годах корпуса всех остав

шихся бронемашин БА-27 были переставлены на трехосное шасси

ГАЗ-ААА.

Уже к середине 1920-х годов стало ясно, что устаревший совет

ский в·ариант довоенного итальянского ФИАТа не сможет решить

всех транспортных и военных проблем Страны Советов . Летом 1928

года в США выехала представительная советская делегация для поис

ка прототипа нового, более солидного отечественного грузовика. Им

оказался далеко не лучший, но простой и надежный автомобиль «Ото

кар SA» (Autocar) грузоподъемностью 2,0-2,5 т с 60-сильным двигате

лем <<Геркулес,> (Hercules) и двумя размерами колесной базы (3810 и

4419,6 мм), собиравшийся из узлов и деталей производства различных

американских фирм. В этом деле имелась и еще одна положительная

сторона: вместе с <<Отокаром>> завод получил сразу весь набор типовых

автомобильных агрегатов ведущих фирм США. В 1930-1931 годах,

еще в процессе реконструкции АМО, в его цехах из поступавших из

США узлов осуществлялась сборка rрузового авгомобиля АМО-2 с 60-силь

ным двигателем <<Геркулес,> и комбинированной тормозной системой

(передний привод гидравлический, задний - механический). Вскоре

эту машину заменил полностью отечественный вариант АМО-3, со

временем ставший прототипом легендарной трехтонки ЗИС-5.

Стоит заметить, что при выборе прототипа АМО-3 конкурентом

<<Отокара•> выступал немецкий грузовик «Мерседес-Бенц» (Mercedes-

Benz). И если бы выбрали его, то вся история советского грузового ав

томобилестроения пошла бы по-другому ...

АМО-3 (1931-1934 rr.)

25 октября 1931 года с первого отечественного конвейера АМО со

шла партия из 27 грузовых автомобилей АМО-3, собранных полно

стью из узлов и деталей советского производства. Все работы по мо

дернизации АМО-2, разработке, доводке и поставке на производство

45

АМО-3 выполнялись под руководством заведующего заводским кон

структорским бюро Б. Д. Страканова и инженера Е. И . Важинского .

Новый 2,5-тонный грузовик АМО-3 с колесной базой 3810 мм ос

нащался карбюраторным 6-цилиндровым двиrателем (4882 смЗ,

60 л.с.) с батарейным зажиrанием, сухим двухдисковым сцеплением,

4-ступенчатой коробкой передач, карданным приводом двойной шес

теренчатой rлавной передачи заднеrо моста, дисковыми колесами и

компрессором для подкачивания шин. В отличие от АМО-2 rидро

привод передних барабанных тормозов с особо точными деталями и

реrулировками был заменен на более простой механический, унифи

цированный с приводом задних колес. Двухместная кабина на дере

вянном каркасе обшивалась металлическими листами, сначала она

имела целлулоидные, а затем стеклянные боковые окна. Серийный

АМО-3 внешне отличался от АМО-2 формой передних крьшьев, уве

личенной на одну доску высотой бортовой платформы и широким пе

редним бампером. Снаряженная масса автомобиля составляла 2840 кr.

Максимальная скорость - 60 км/ч. Производство АМО-3 продолжа

лось до начала 1934 года. Всего их бьшо построено 34 969 экземпляров,

причем последние выпуски носили обозначение ЗИС-3. Главной ис

торической миссией этоrо автомобиля стало ero использование в ка

честве базы для опытных вариантов АМО-5 и АМО-6 (6х4), которые

затем выпускались как ЗИС-5 и ЗИС-6 .

Варианты и военные испол~ения АМО-3

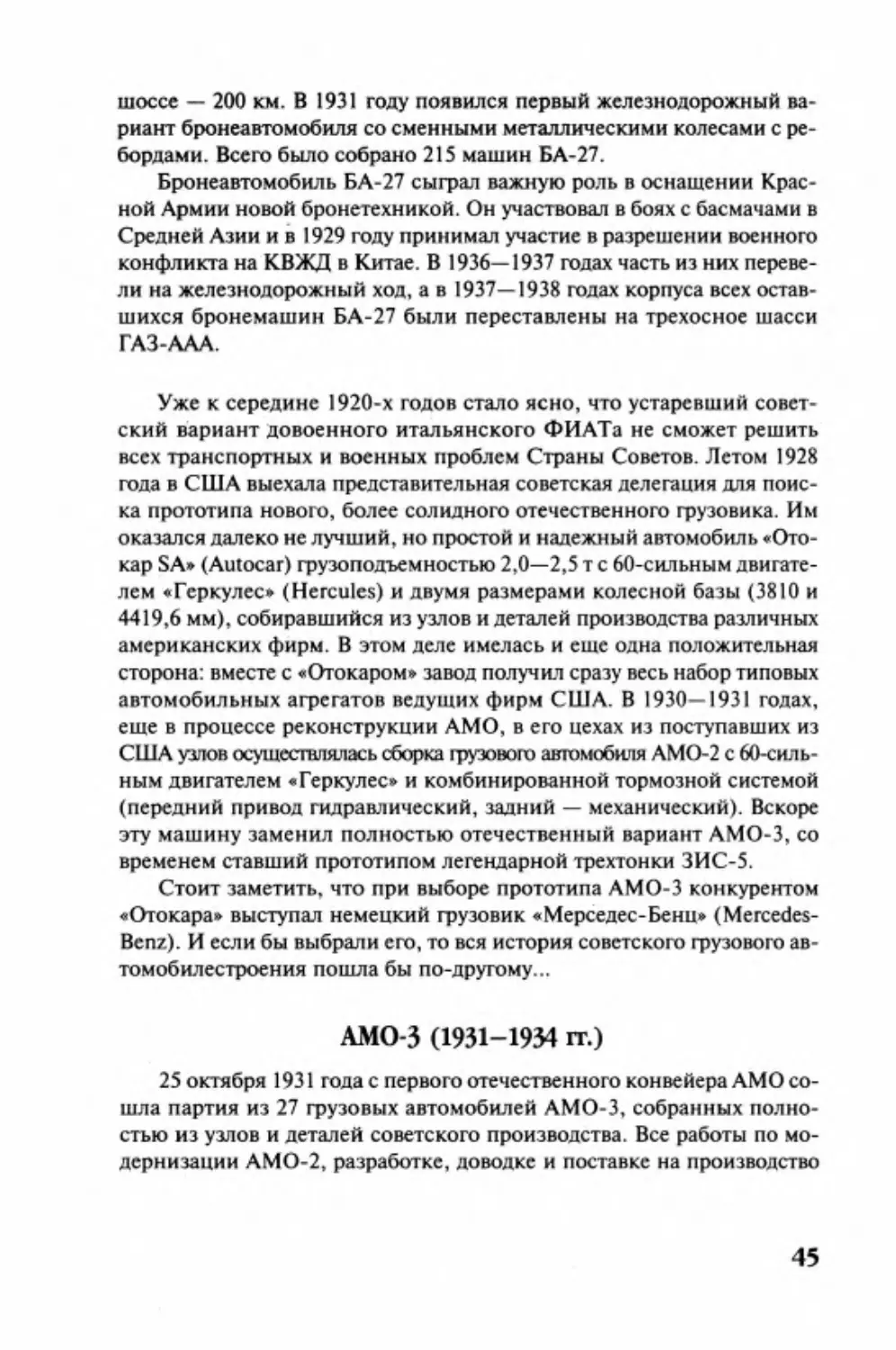

Формирование перспективной rаммы советских армейских авто

мобилей началось еще в 1930 rоду на удлиненном шасси АМО-2, ко

торое послужило мобильной базой для автоцистерн , пожарных машин

и первых отечественных зенитных прожекторов . В 1929-1930 годах на

АМО-2 разрабатывался также неосуществленный проект пушечноrо

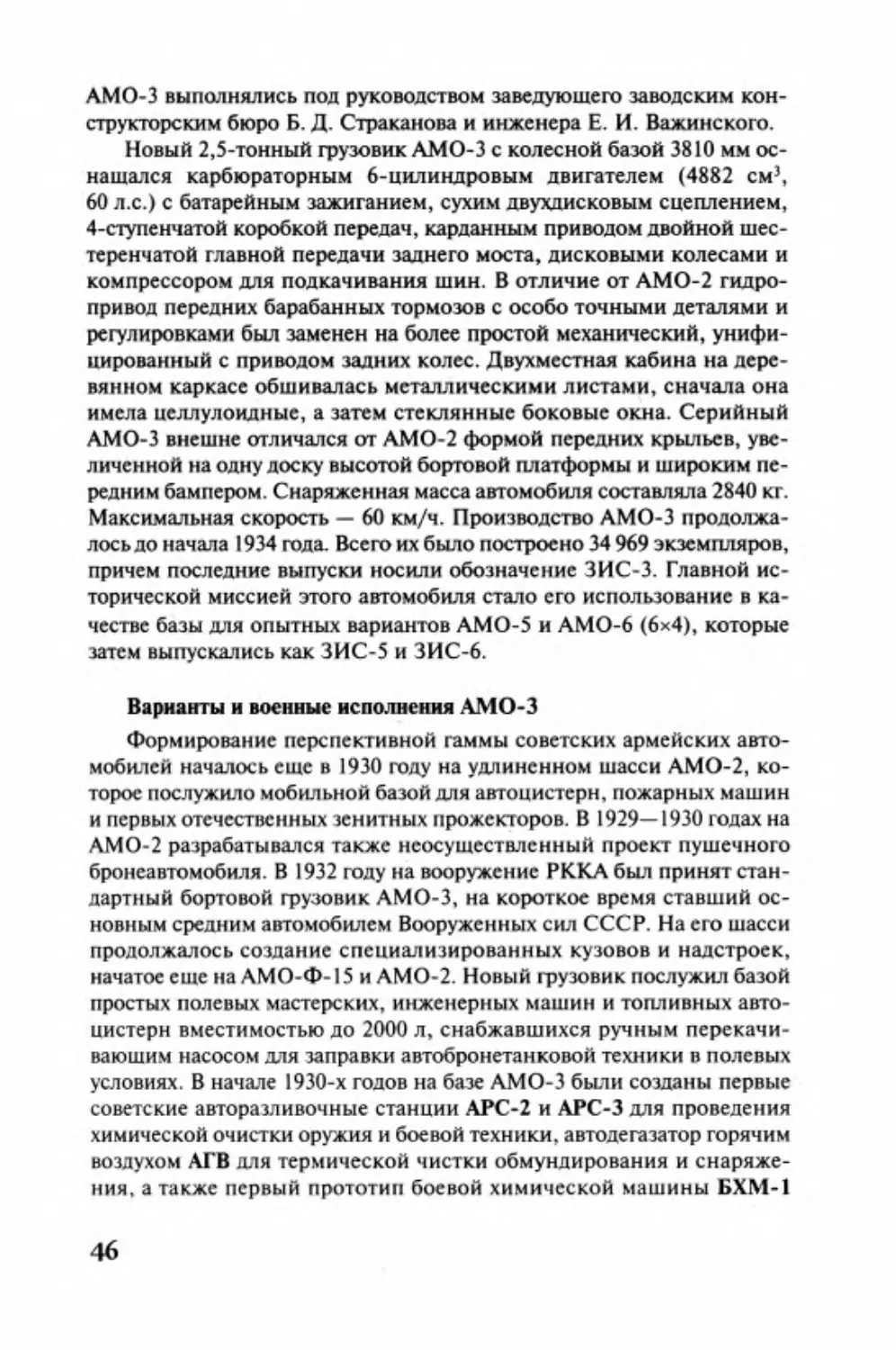

бронеавтомобиля. В 1932 году на вооружение РККА бьш принят стан

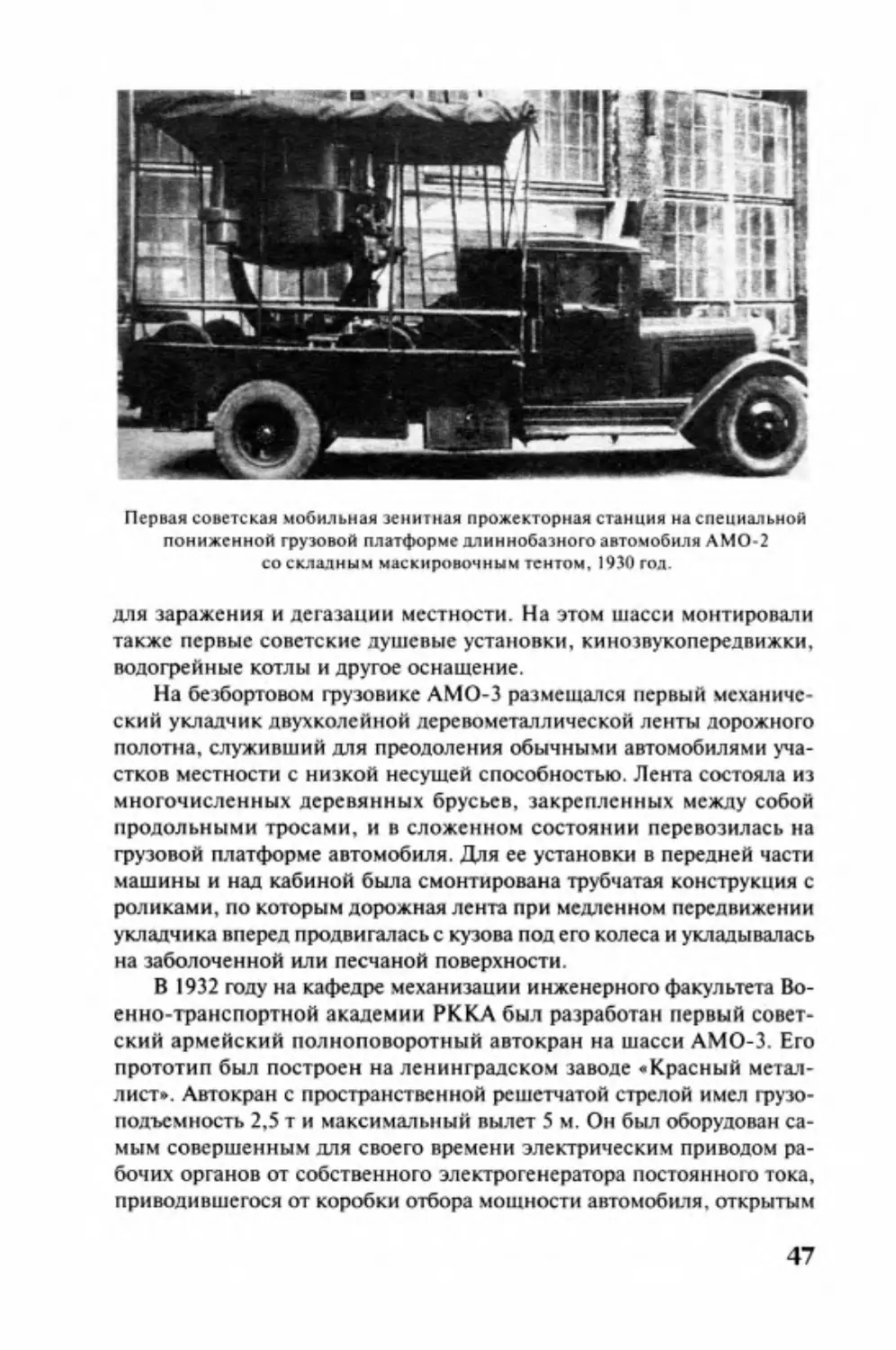

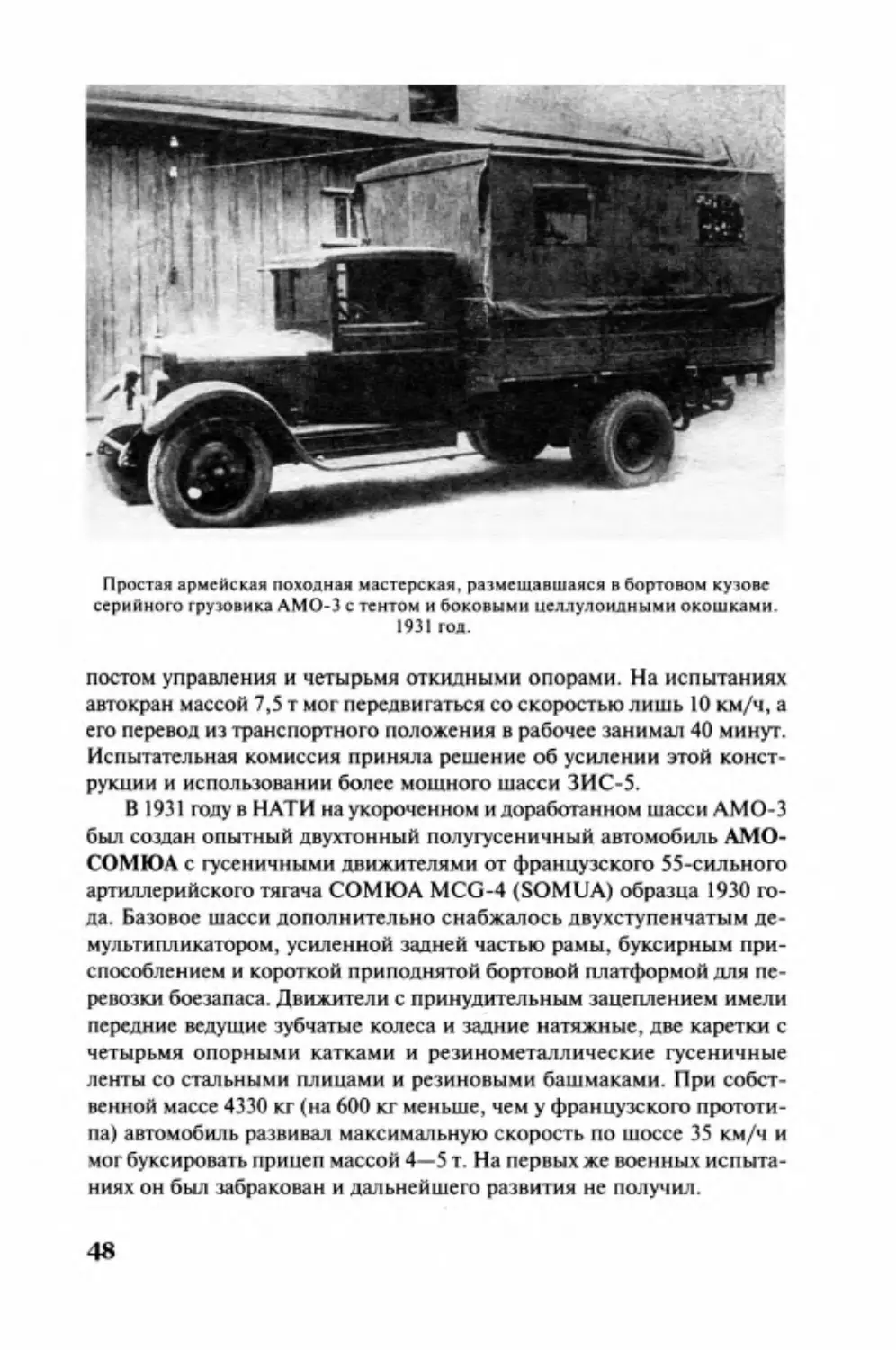

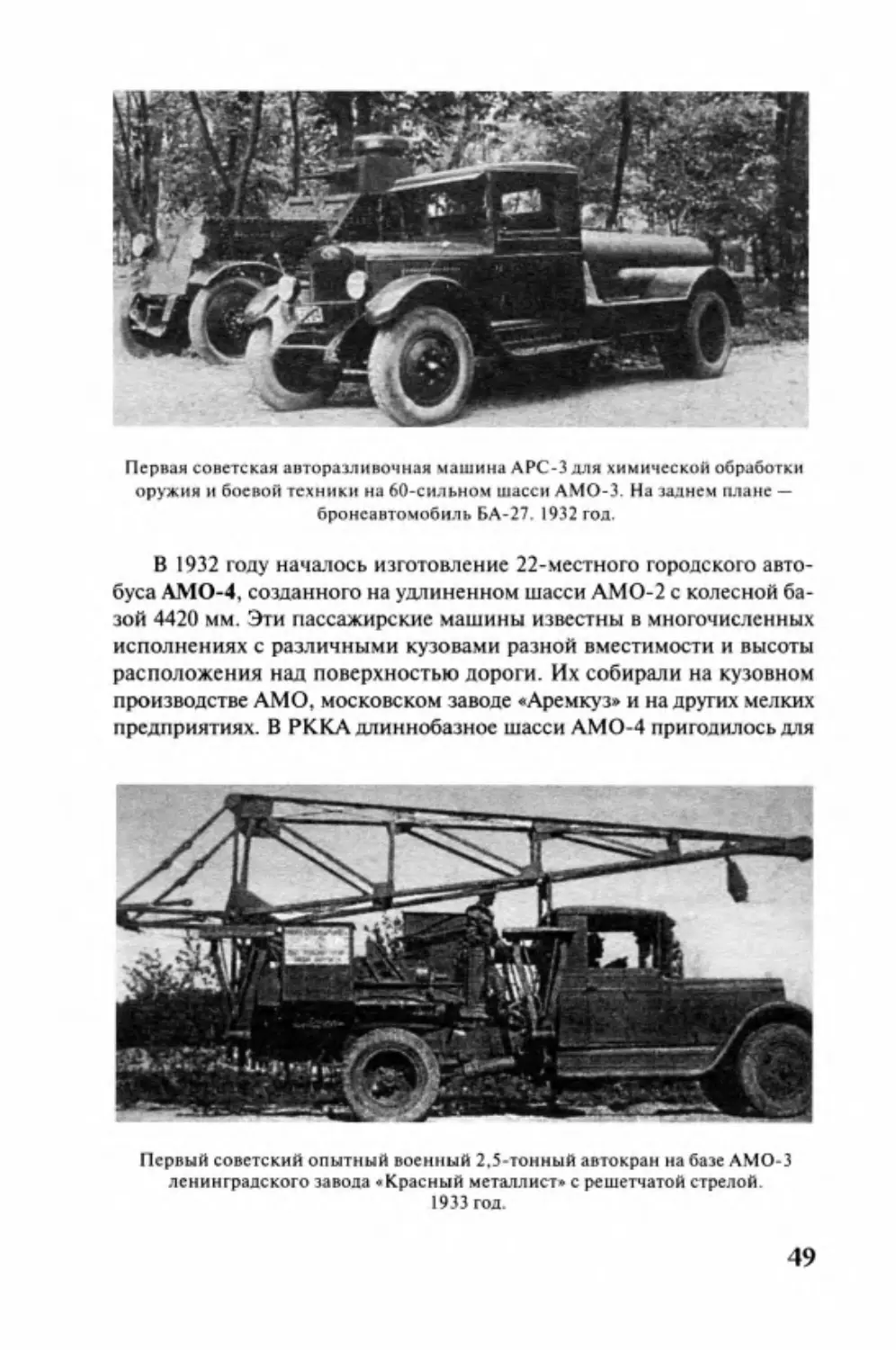

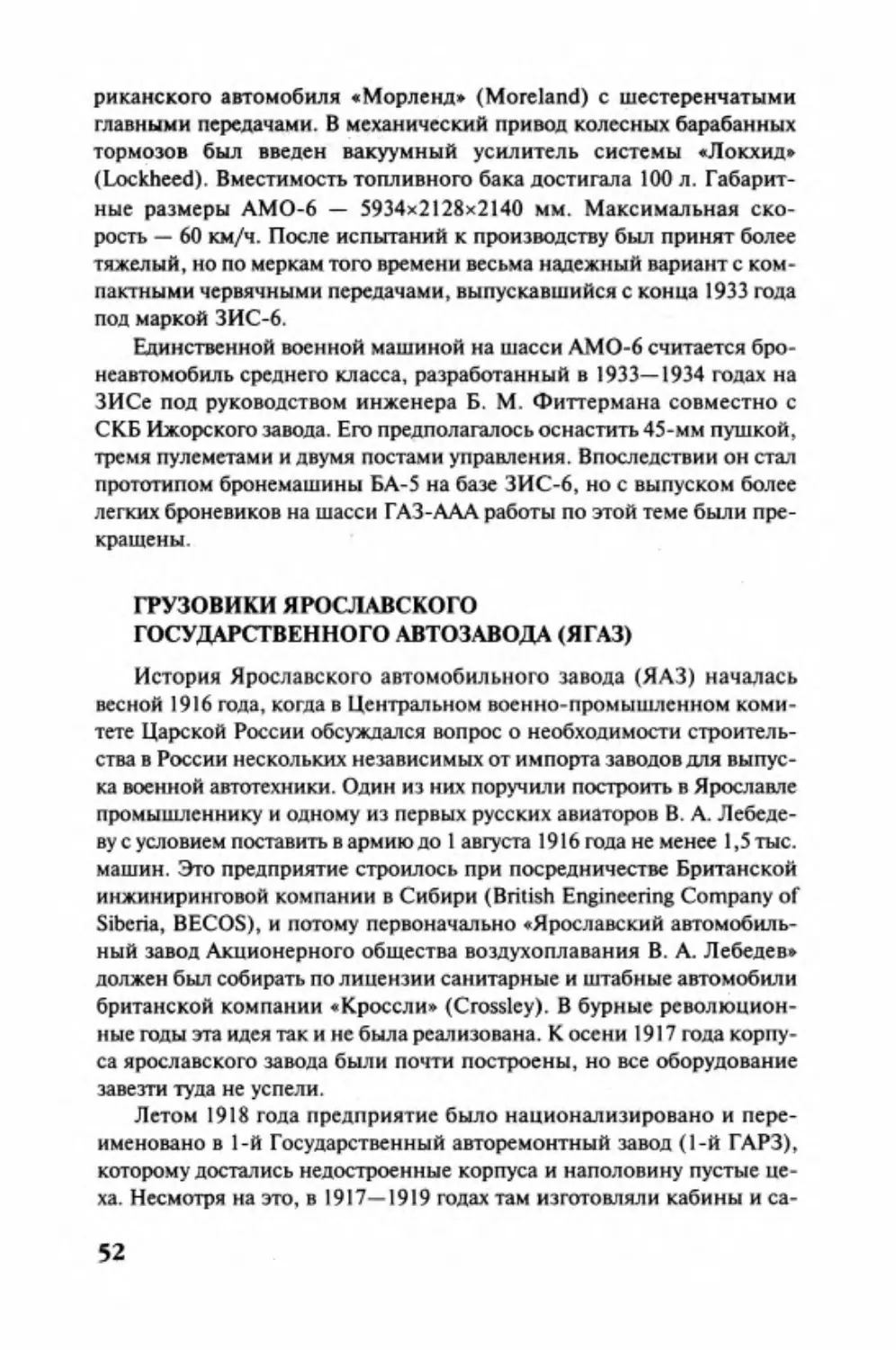

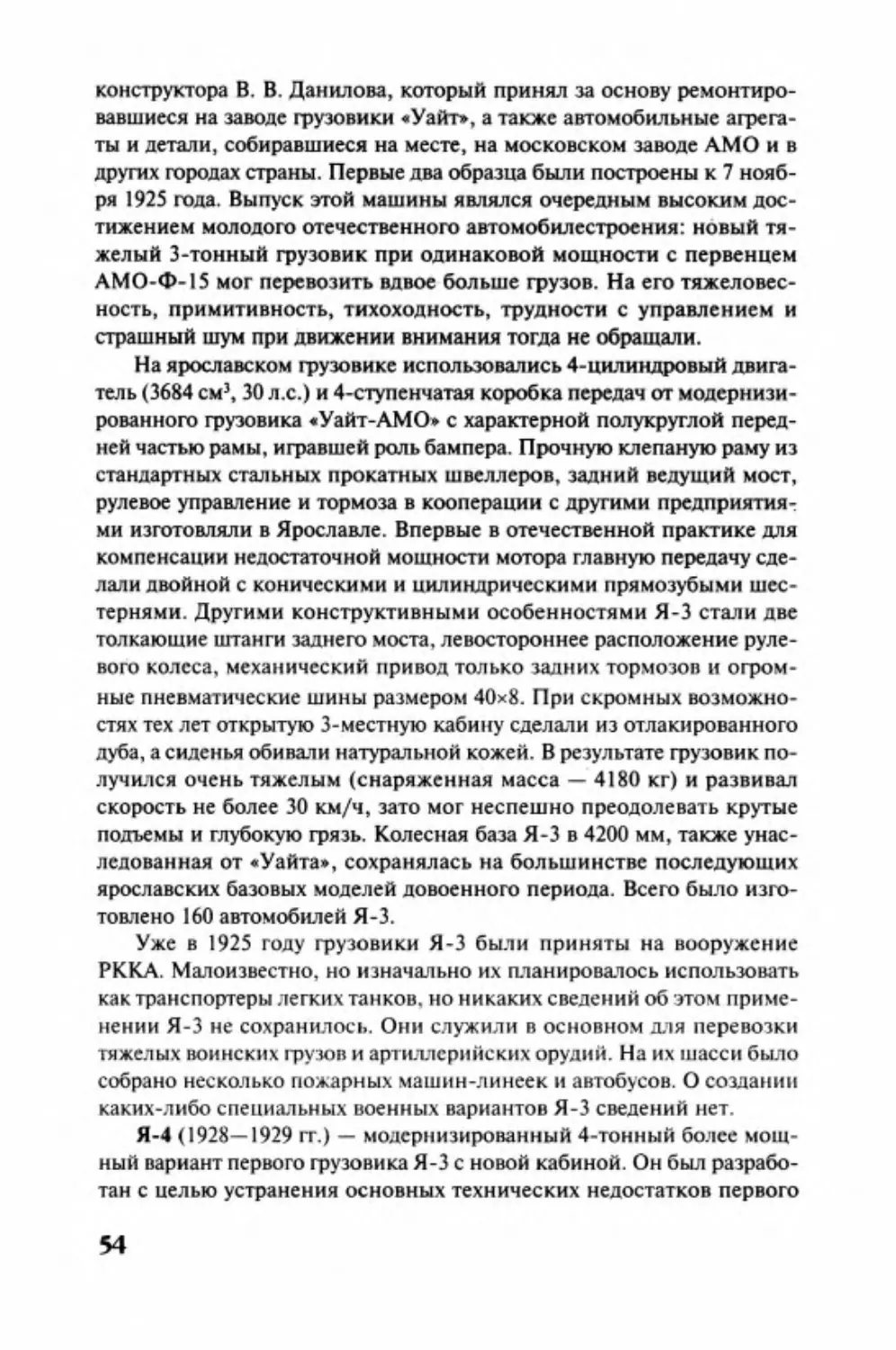

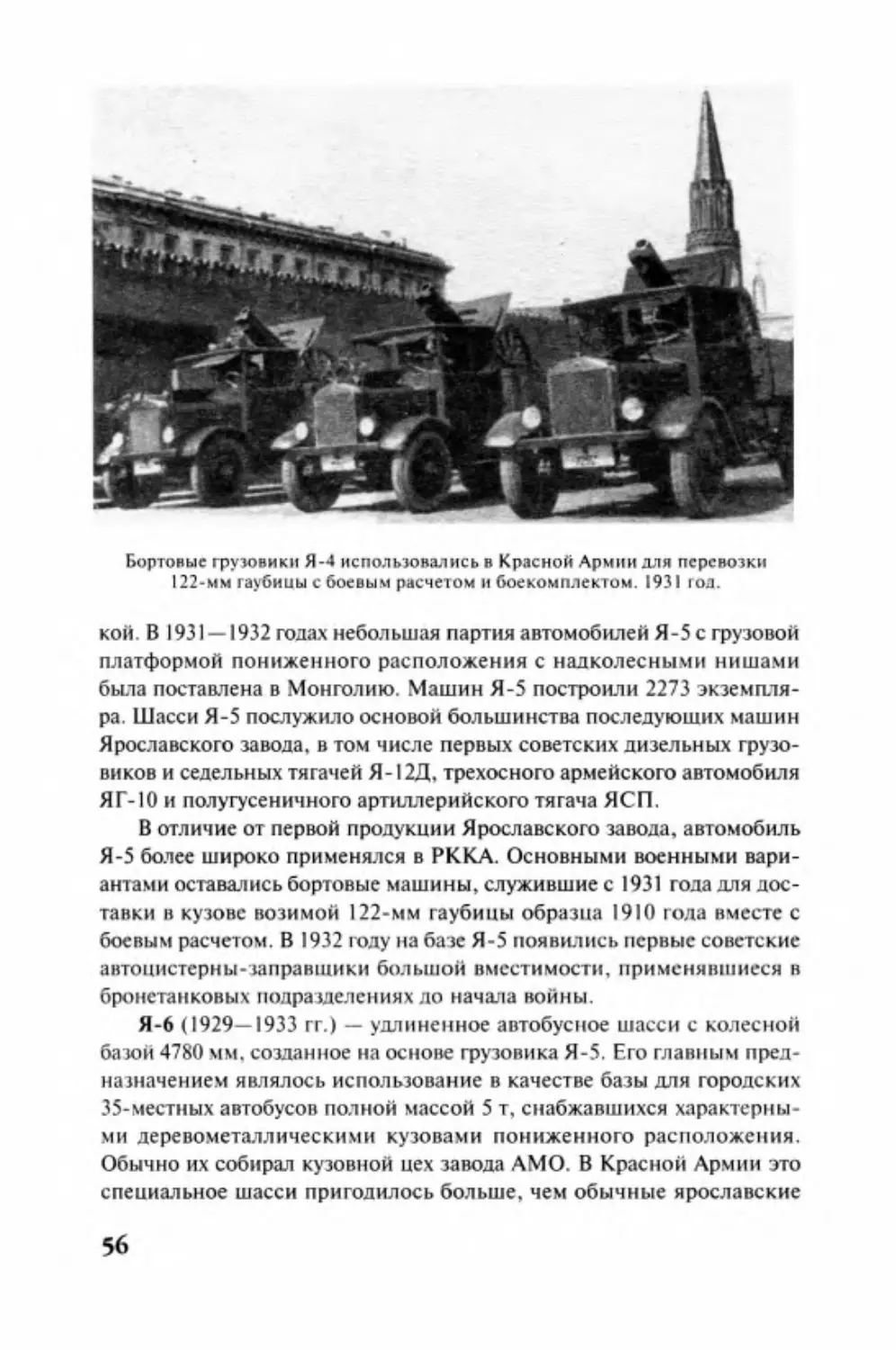

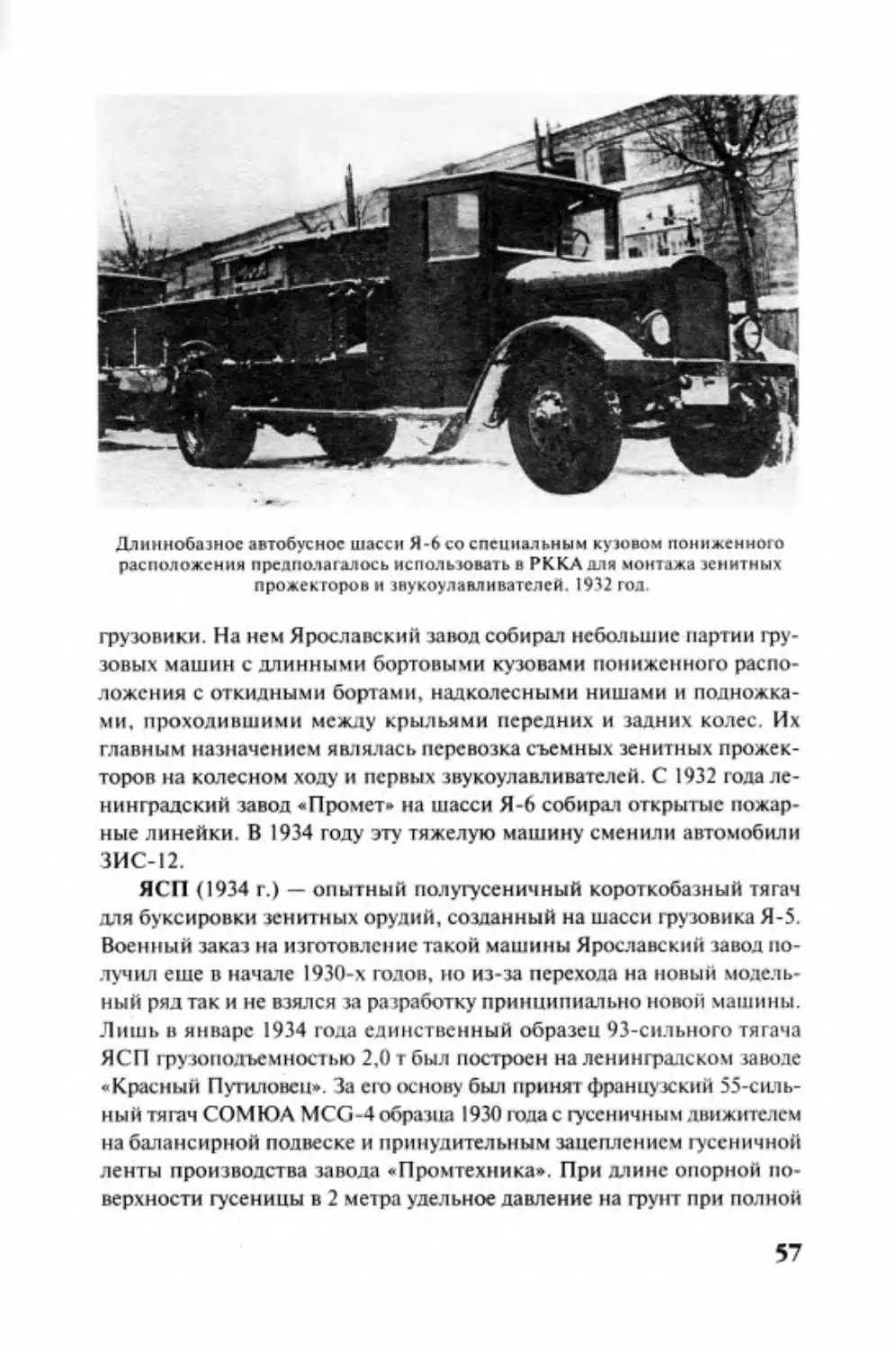

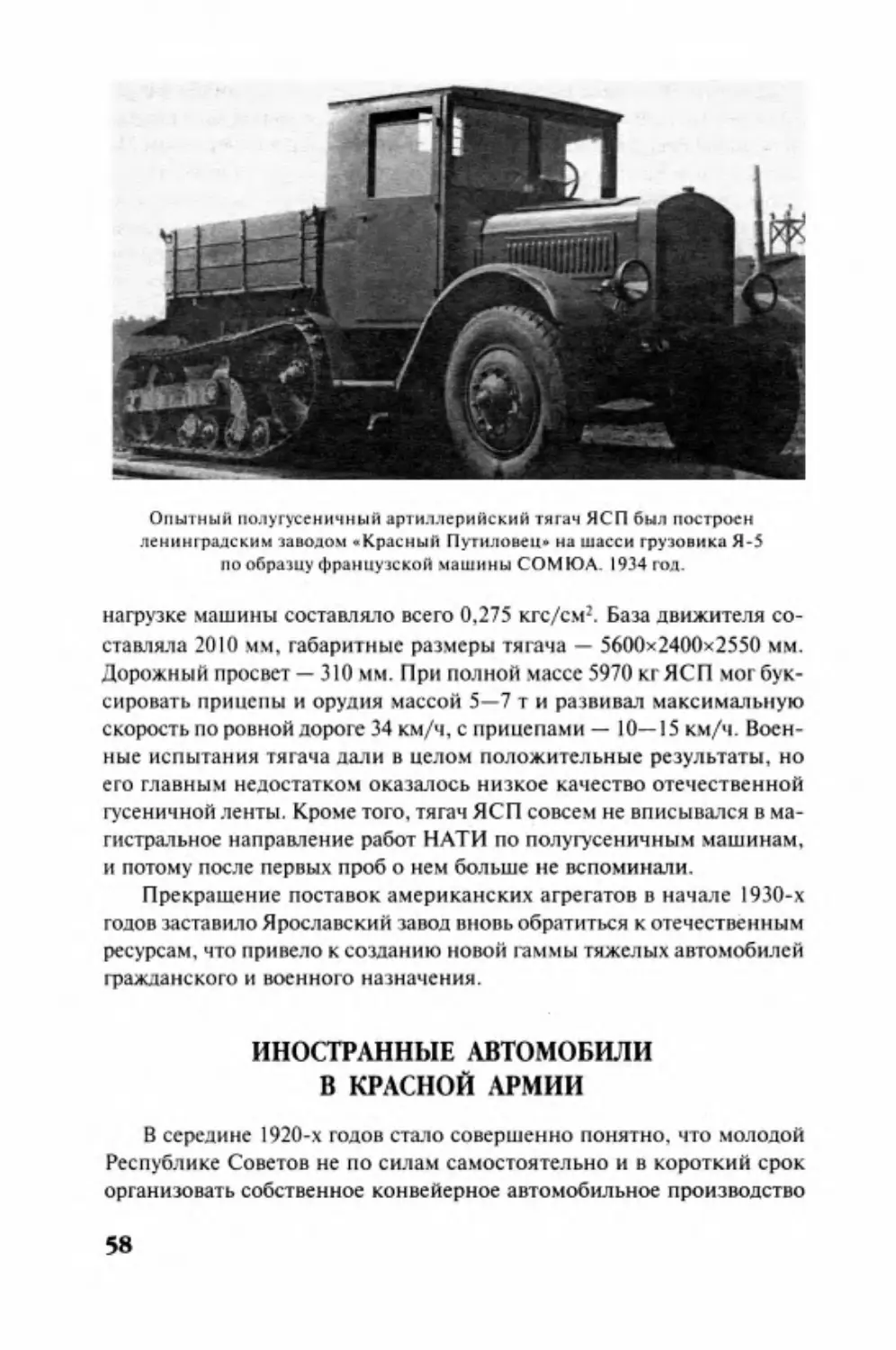

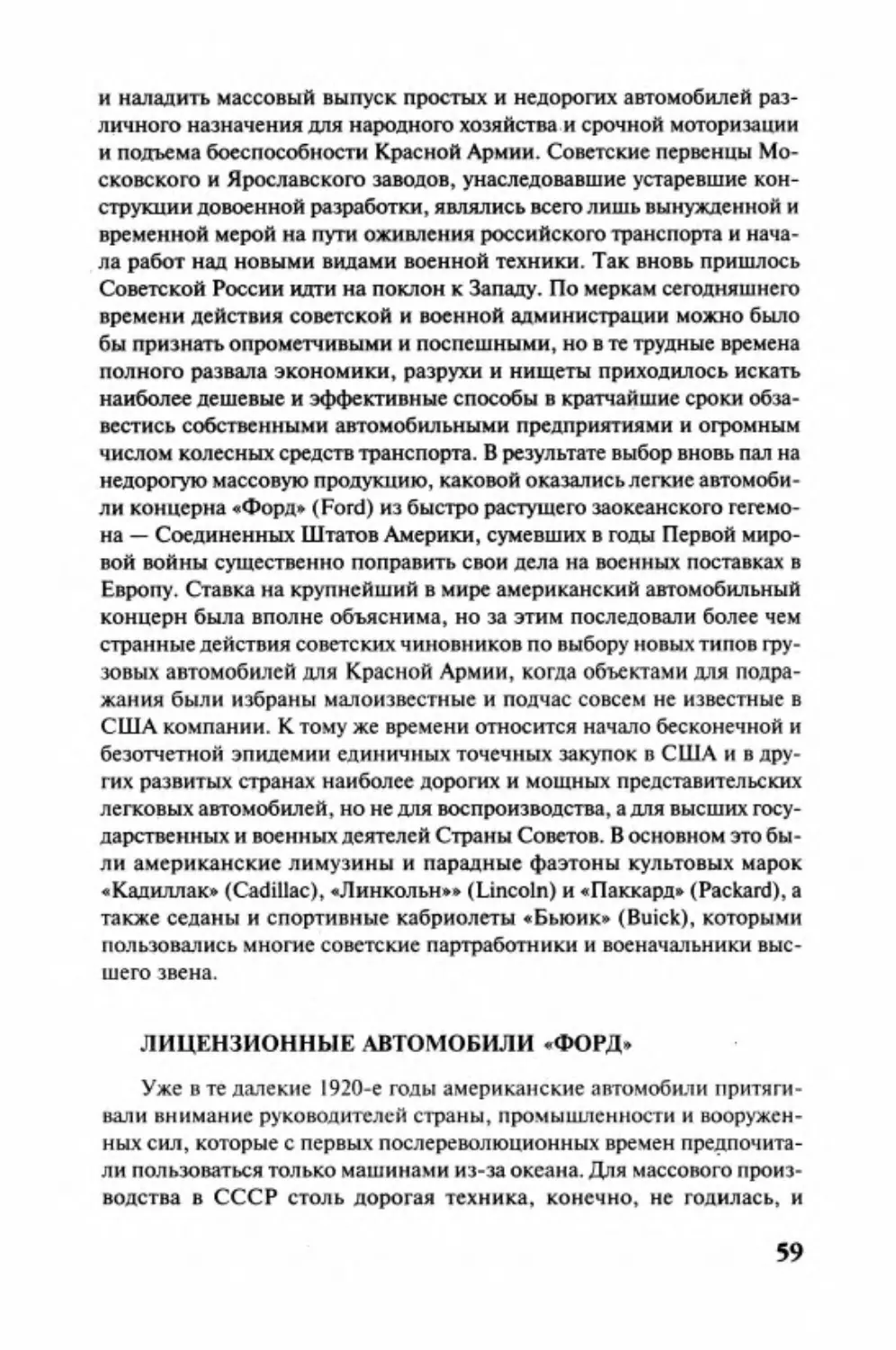

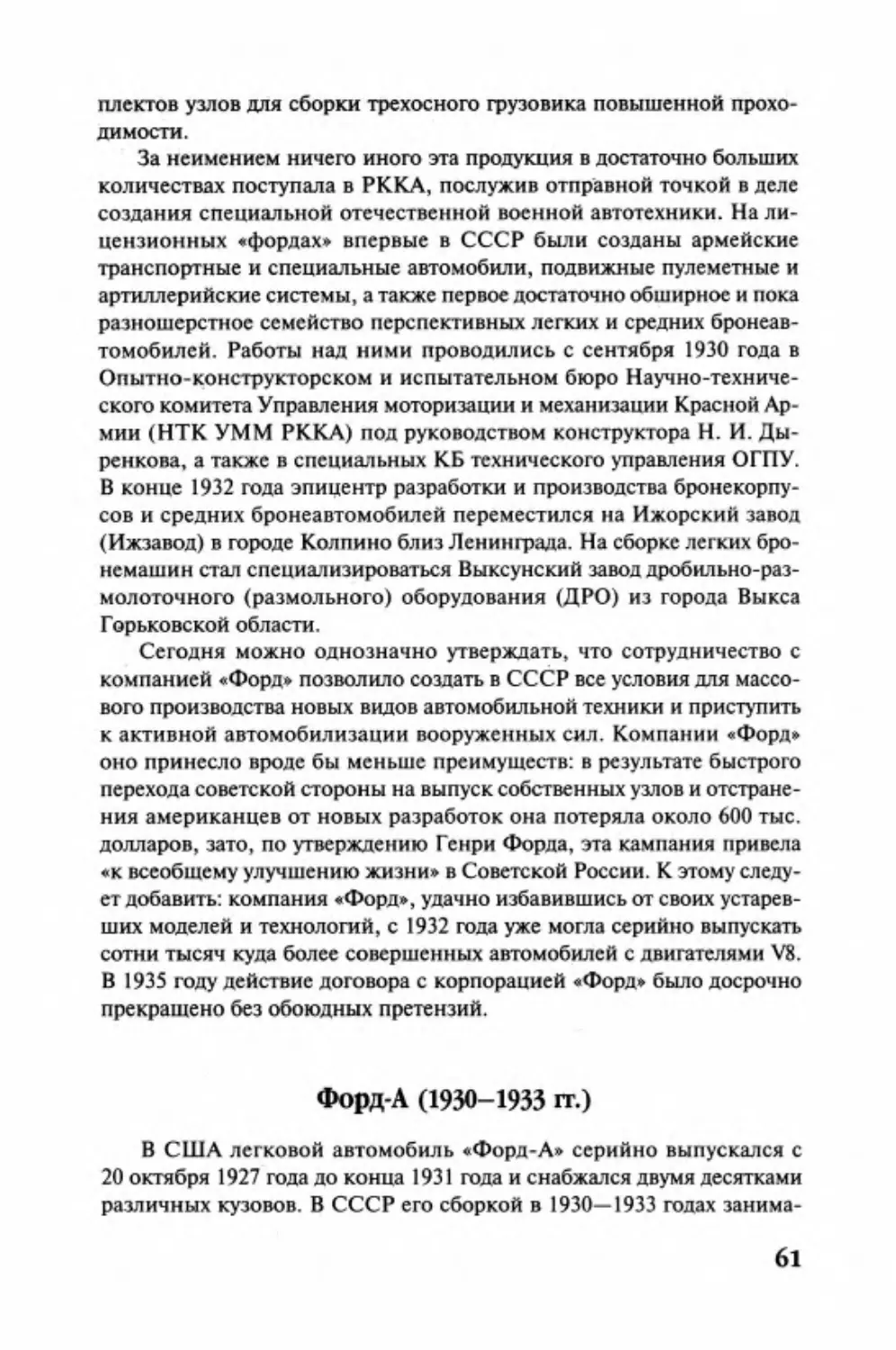

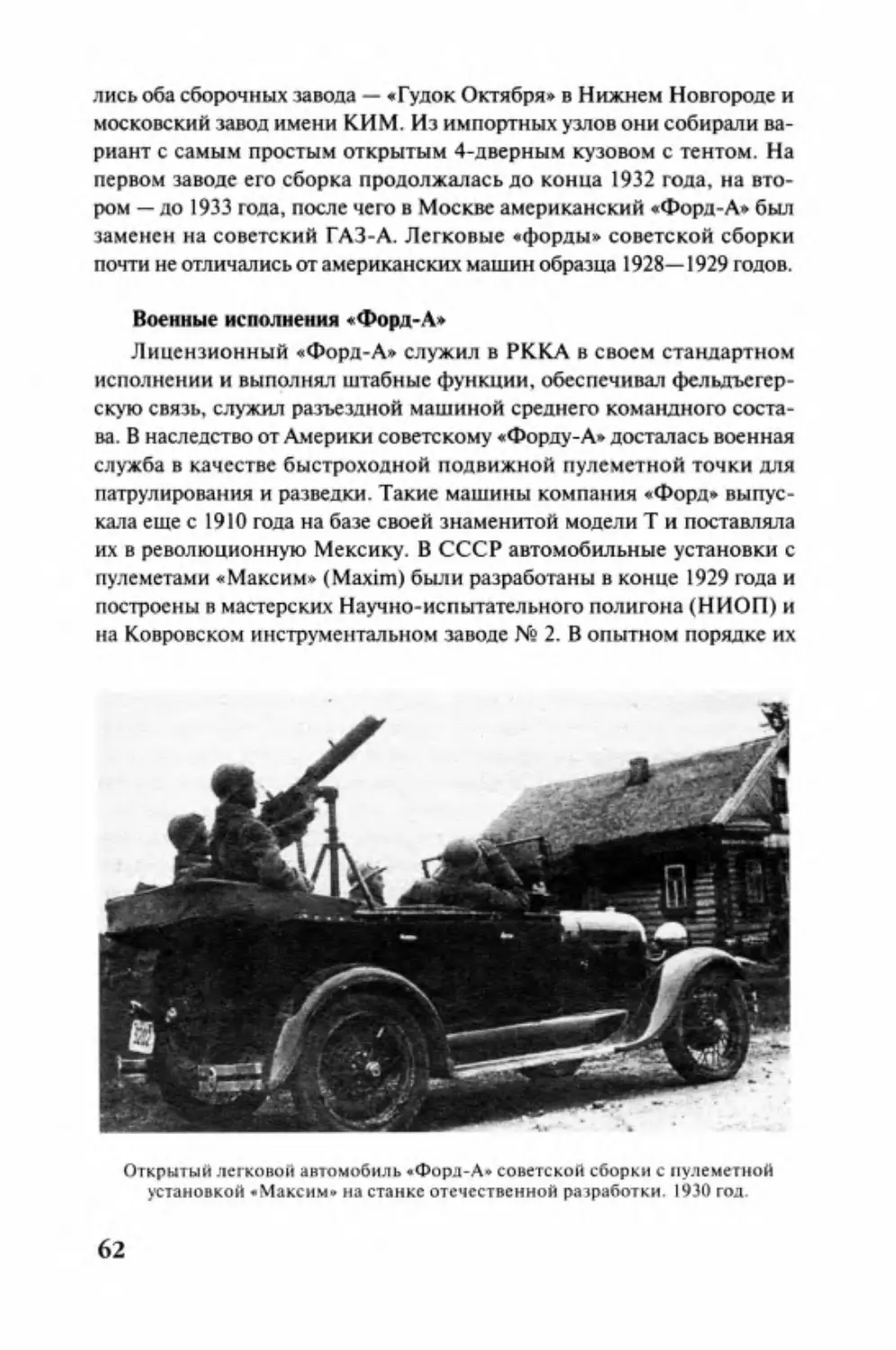

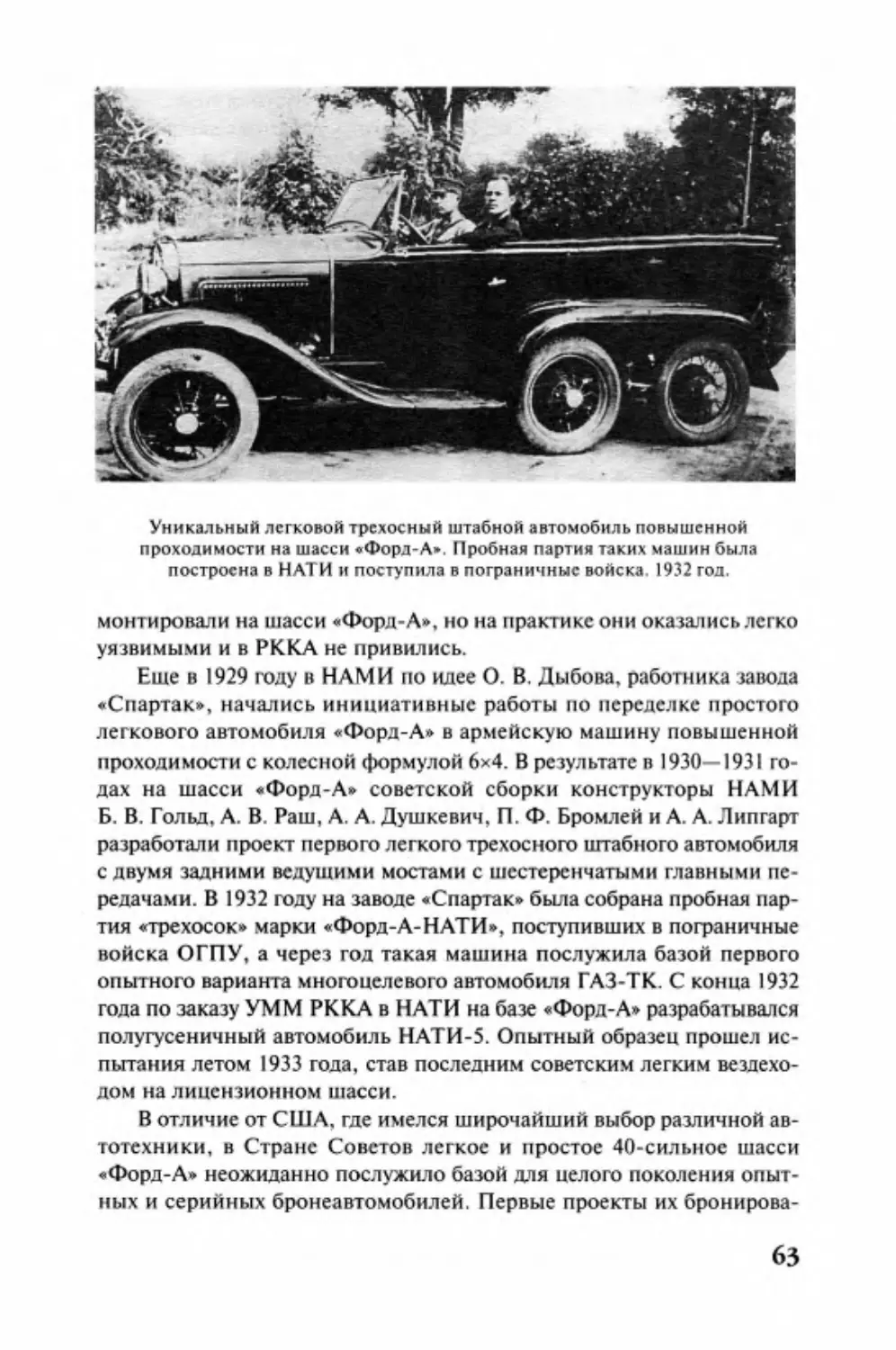

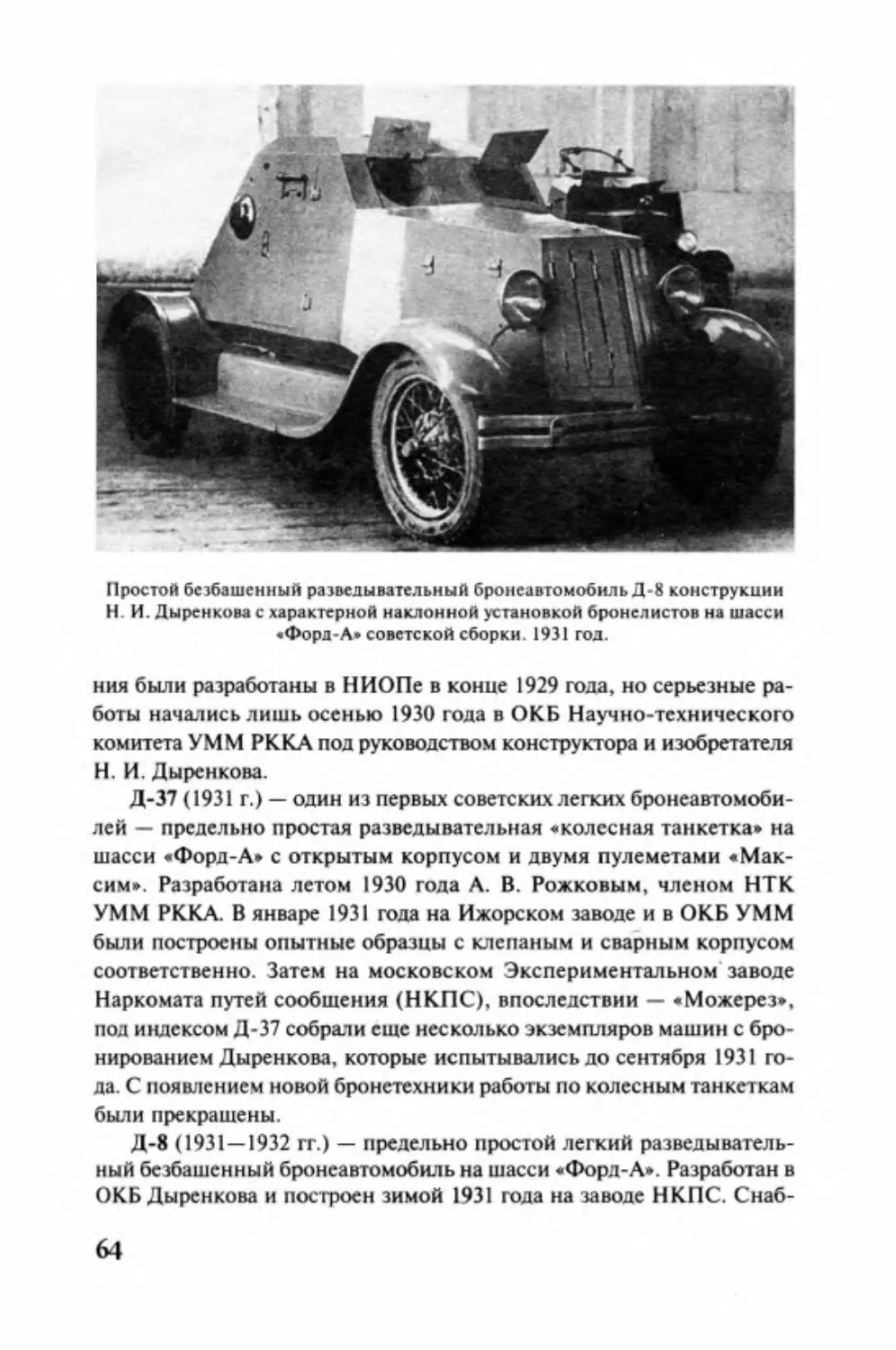

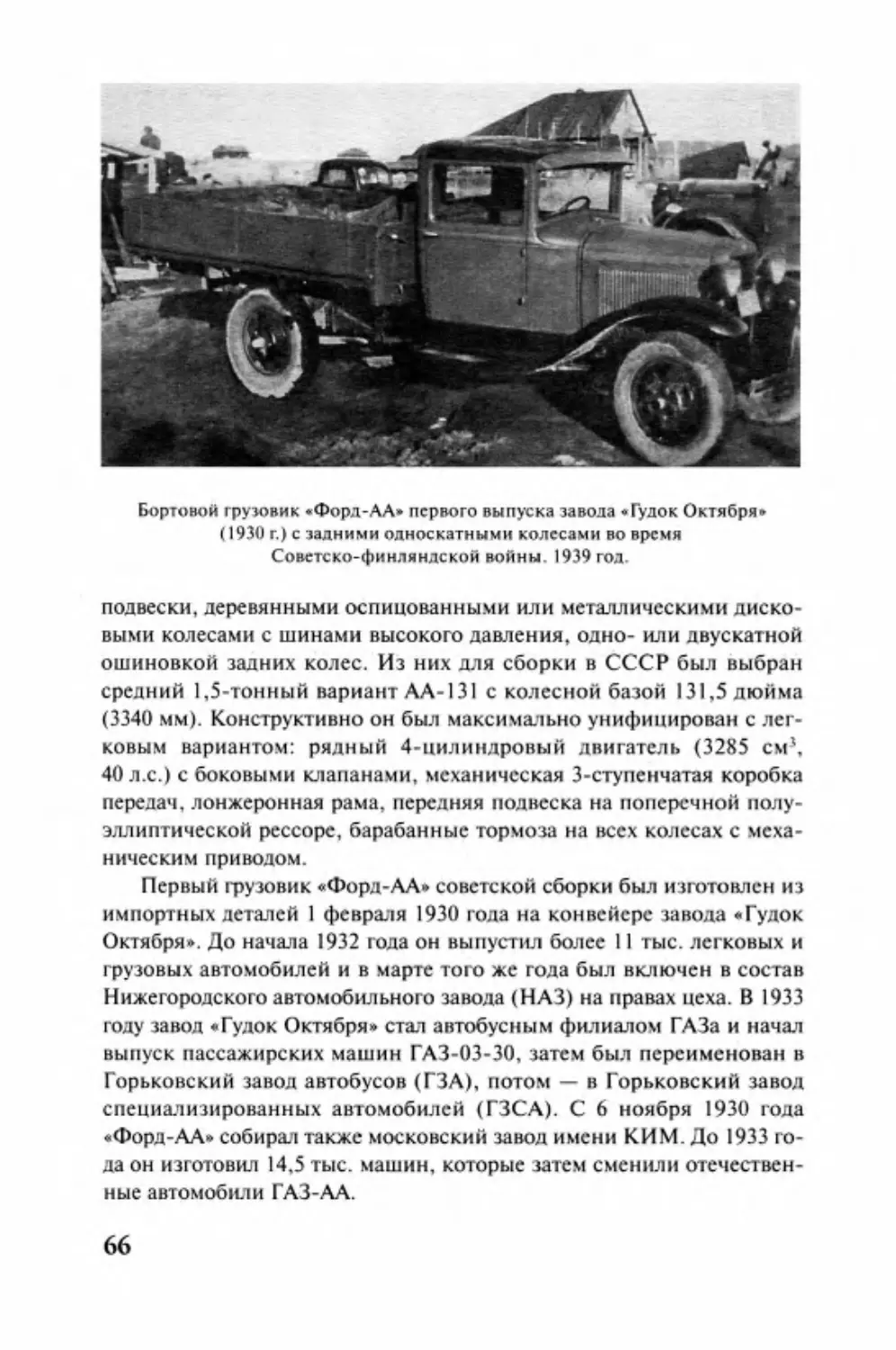

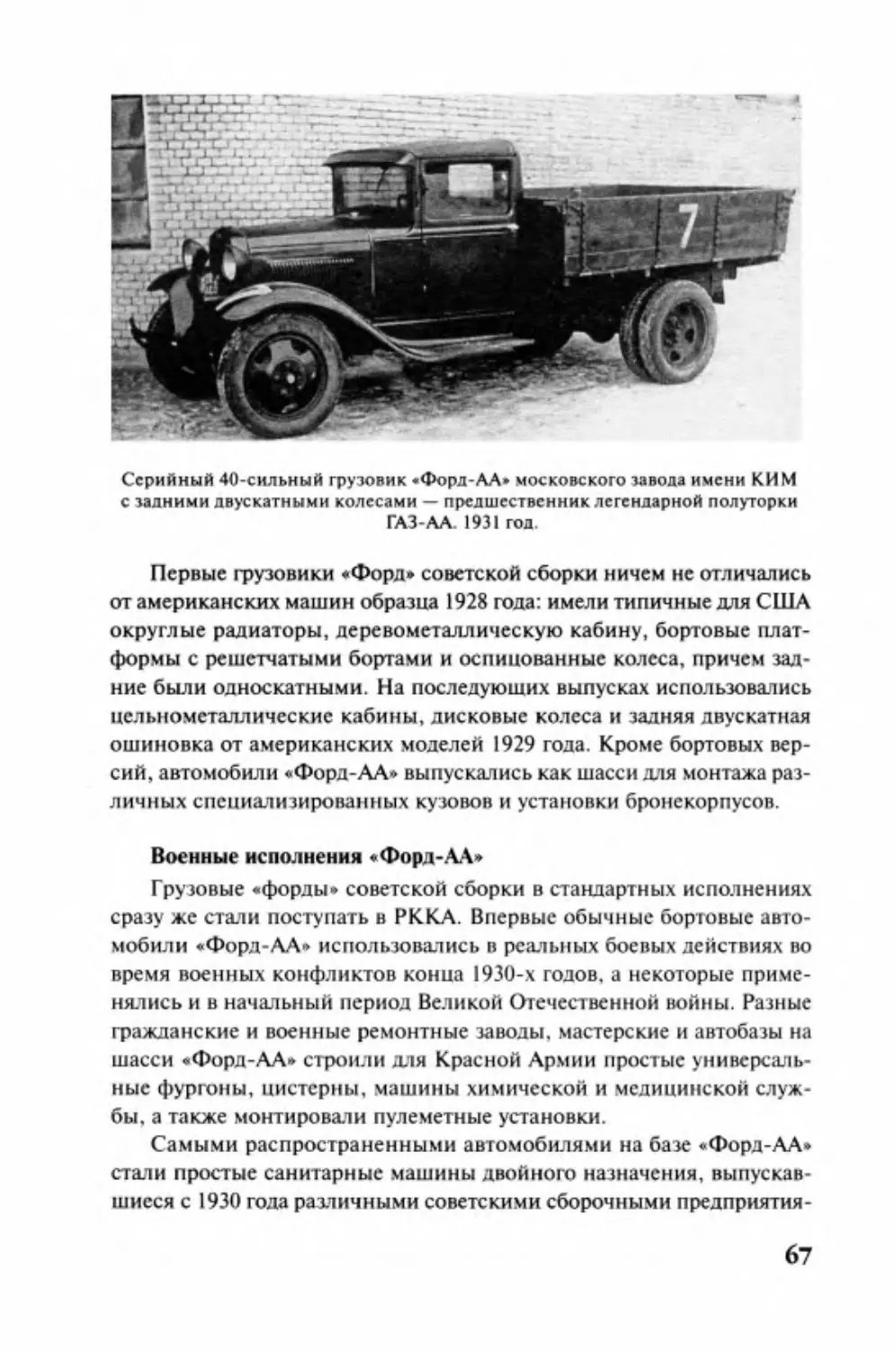

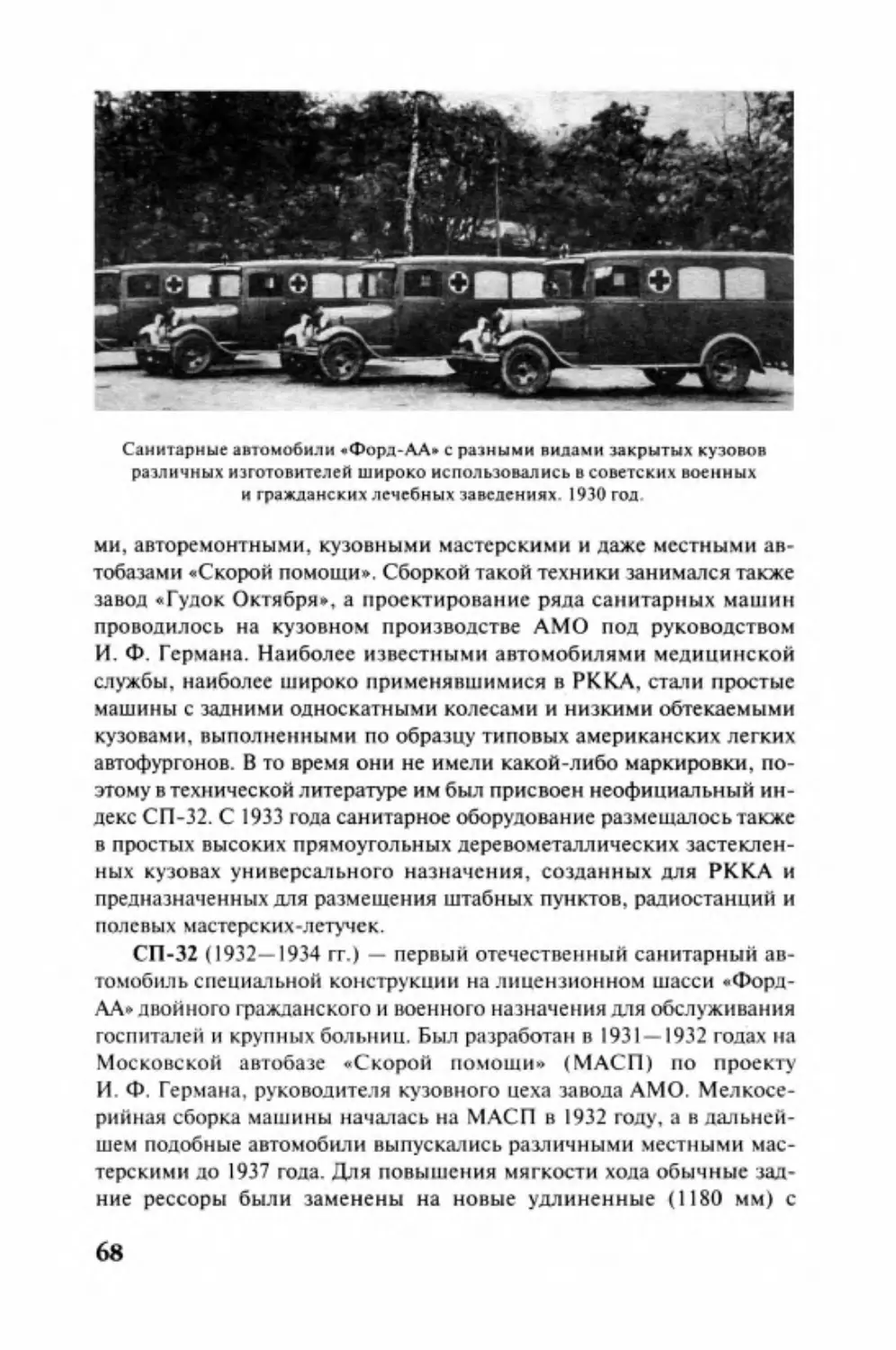

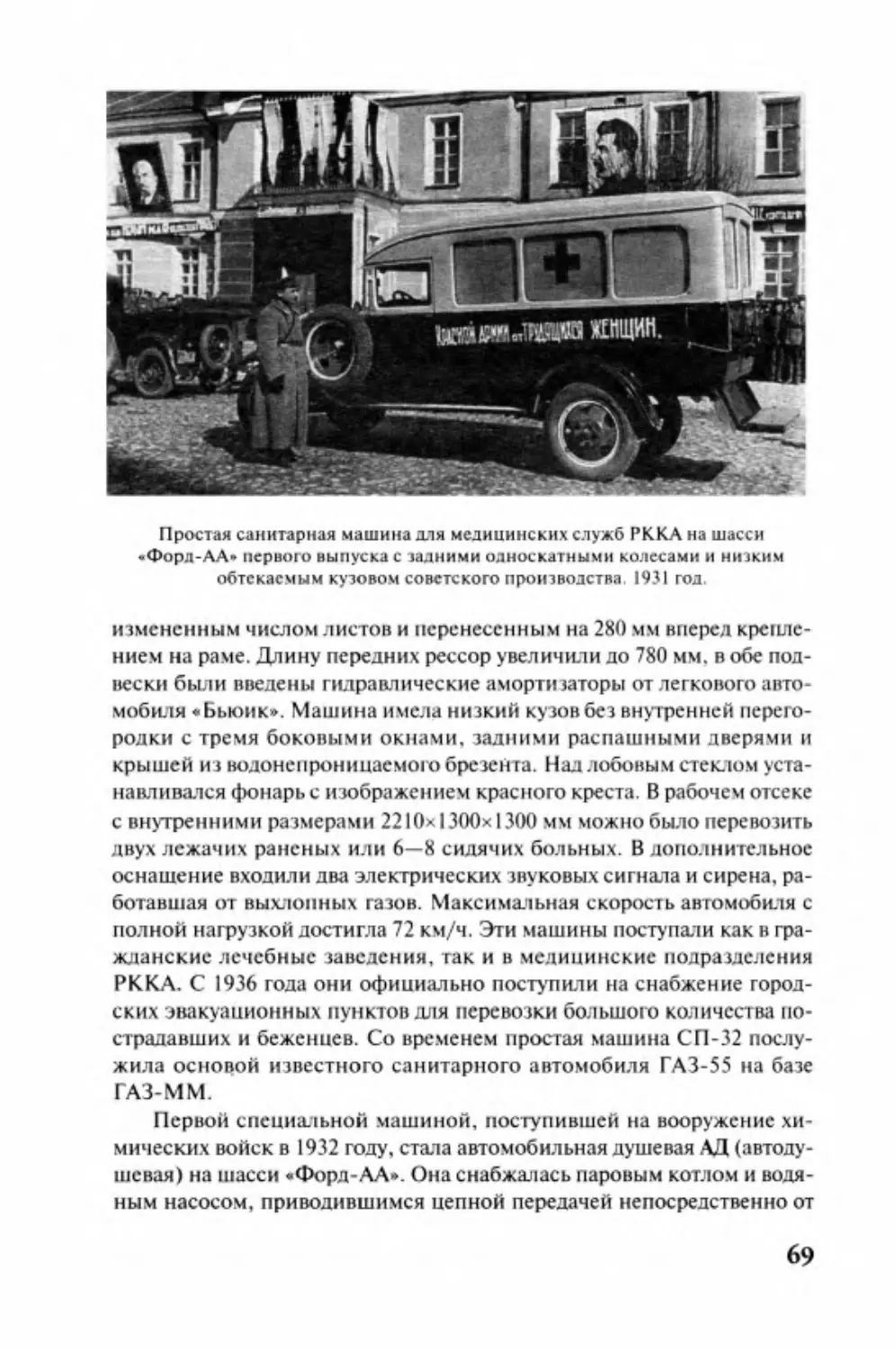

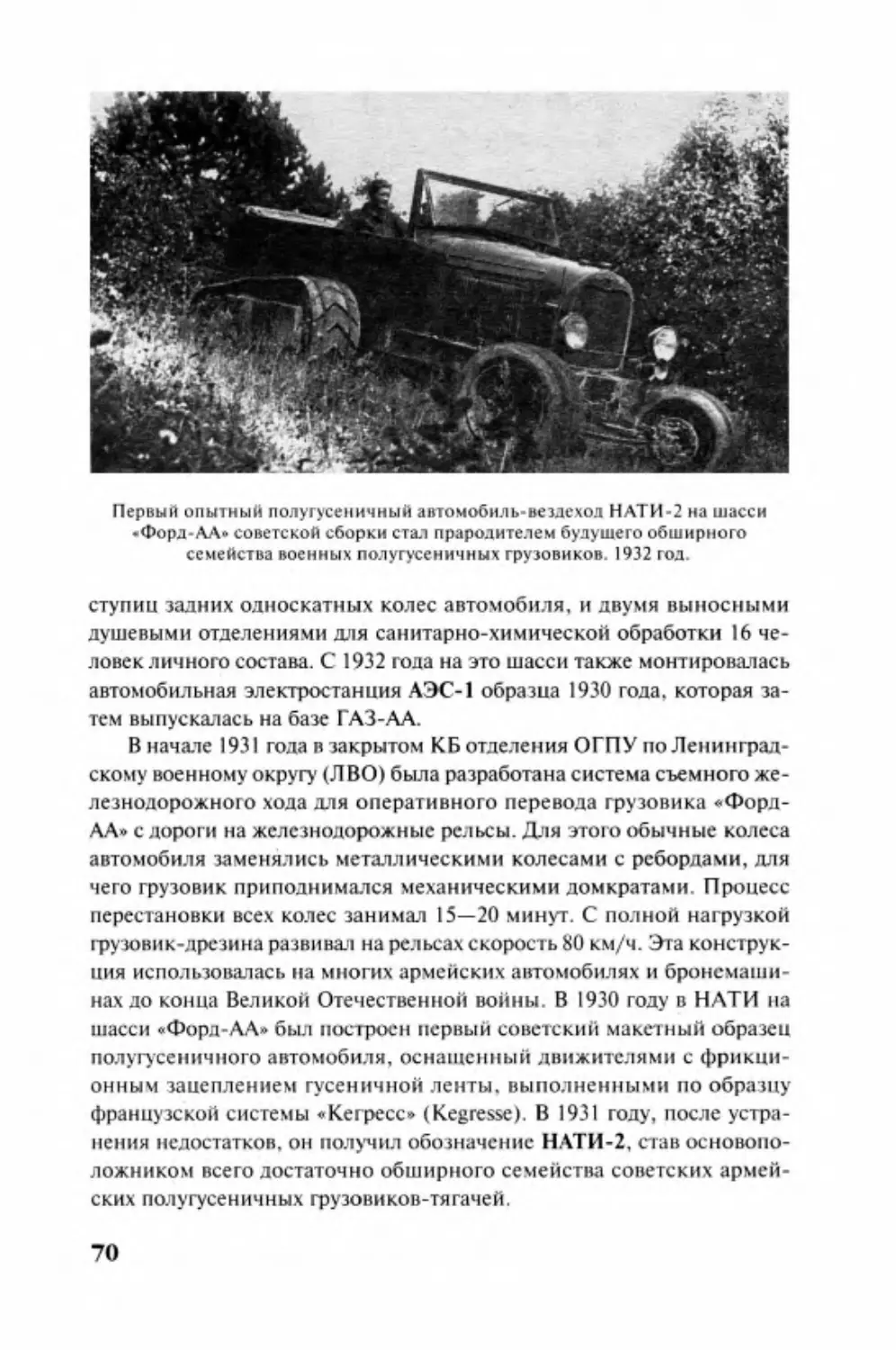

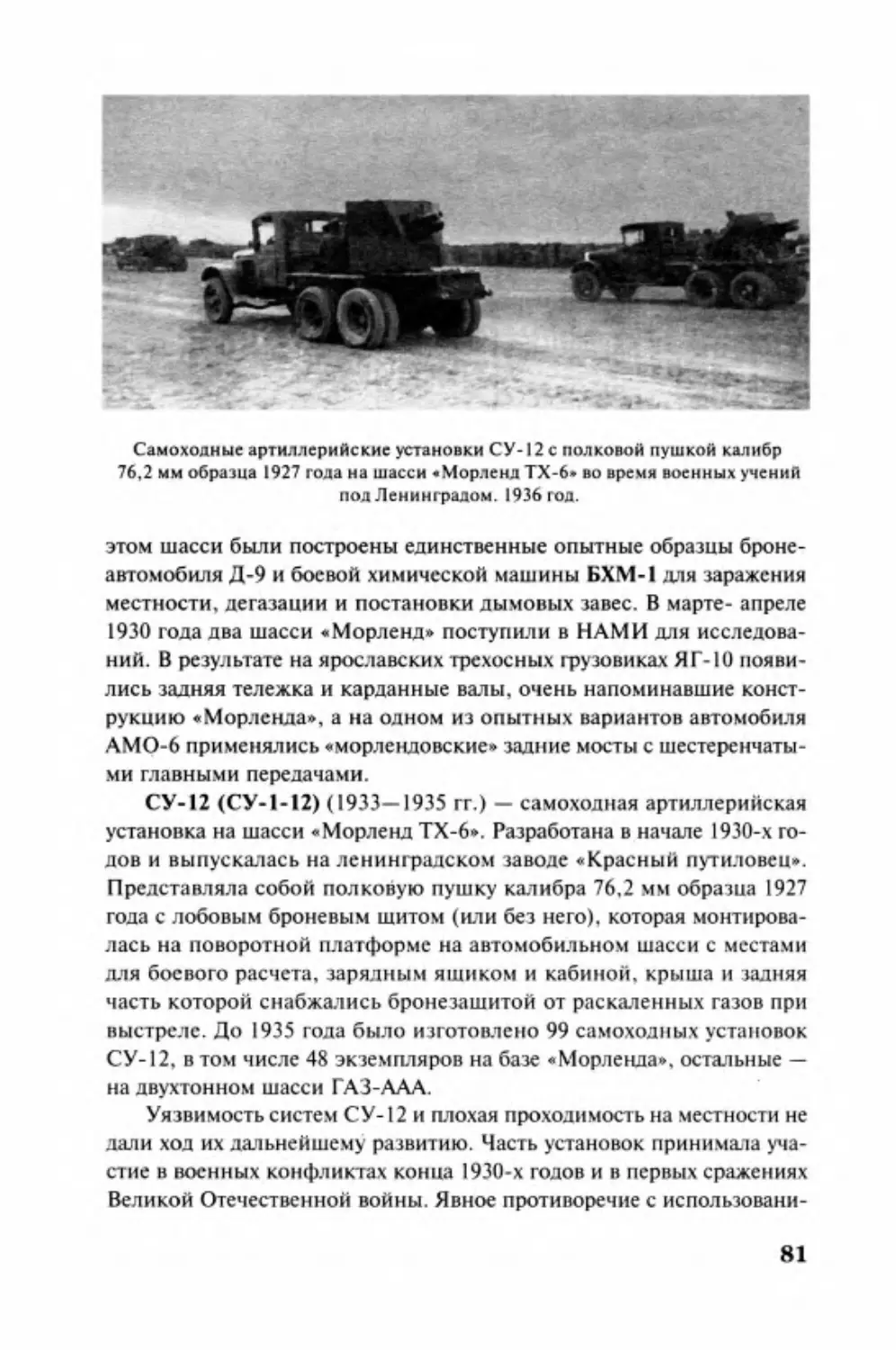

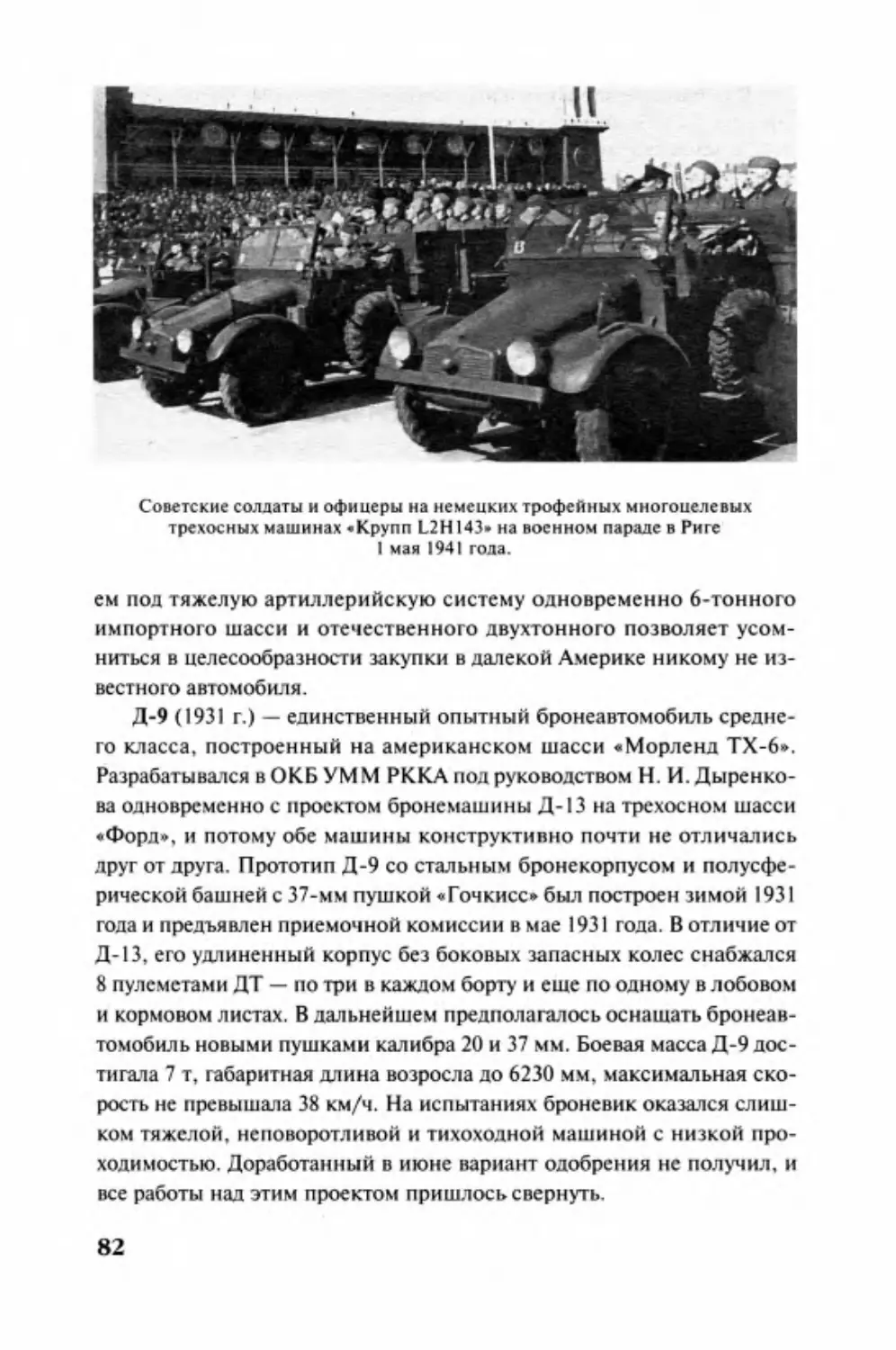

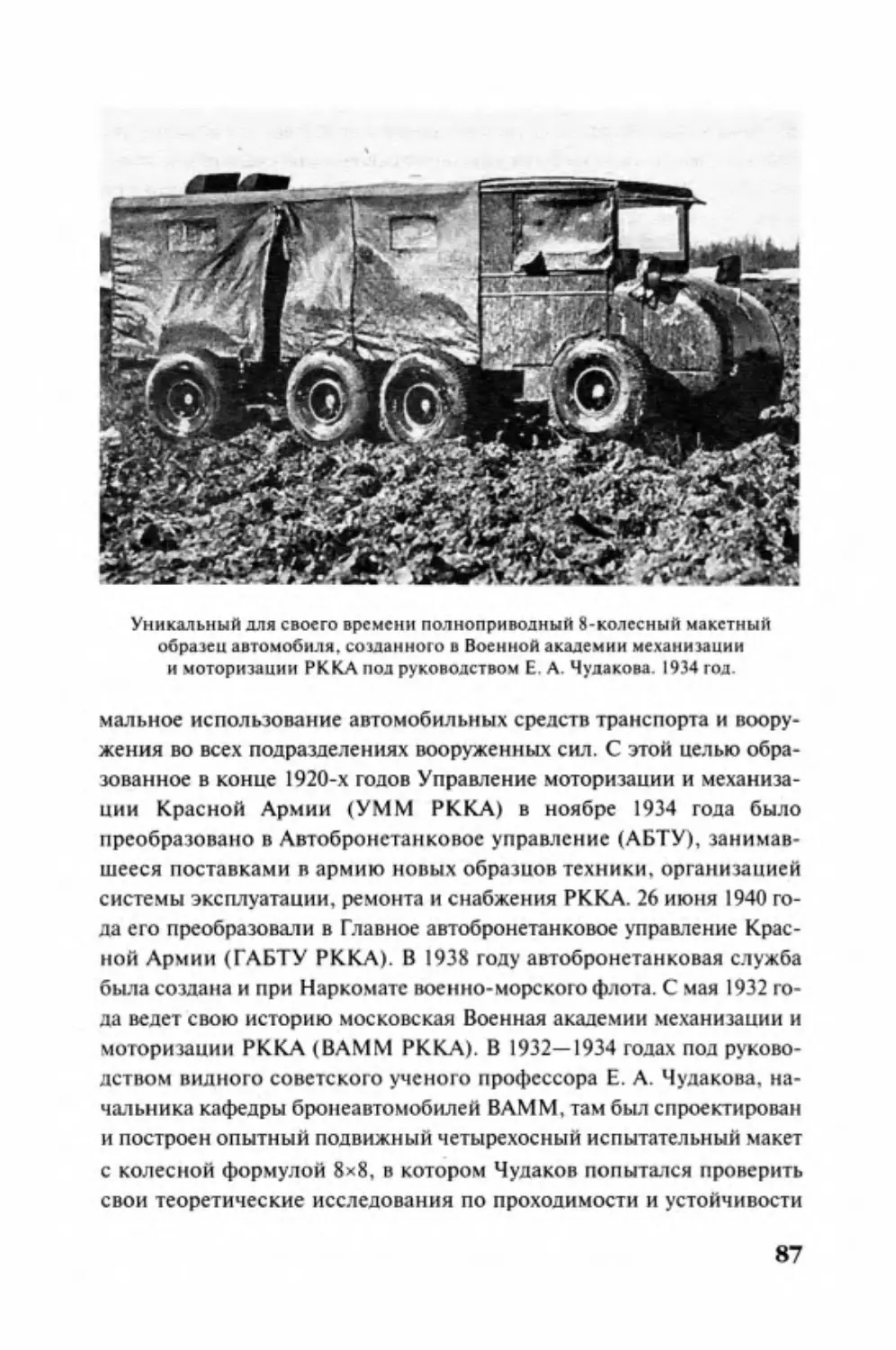

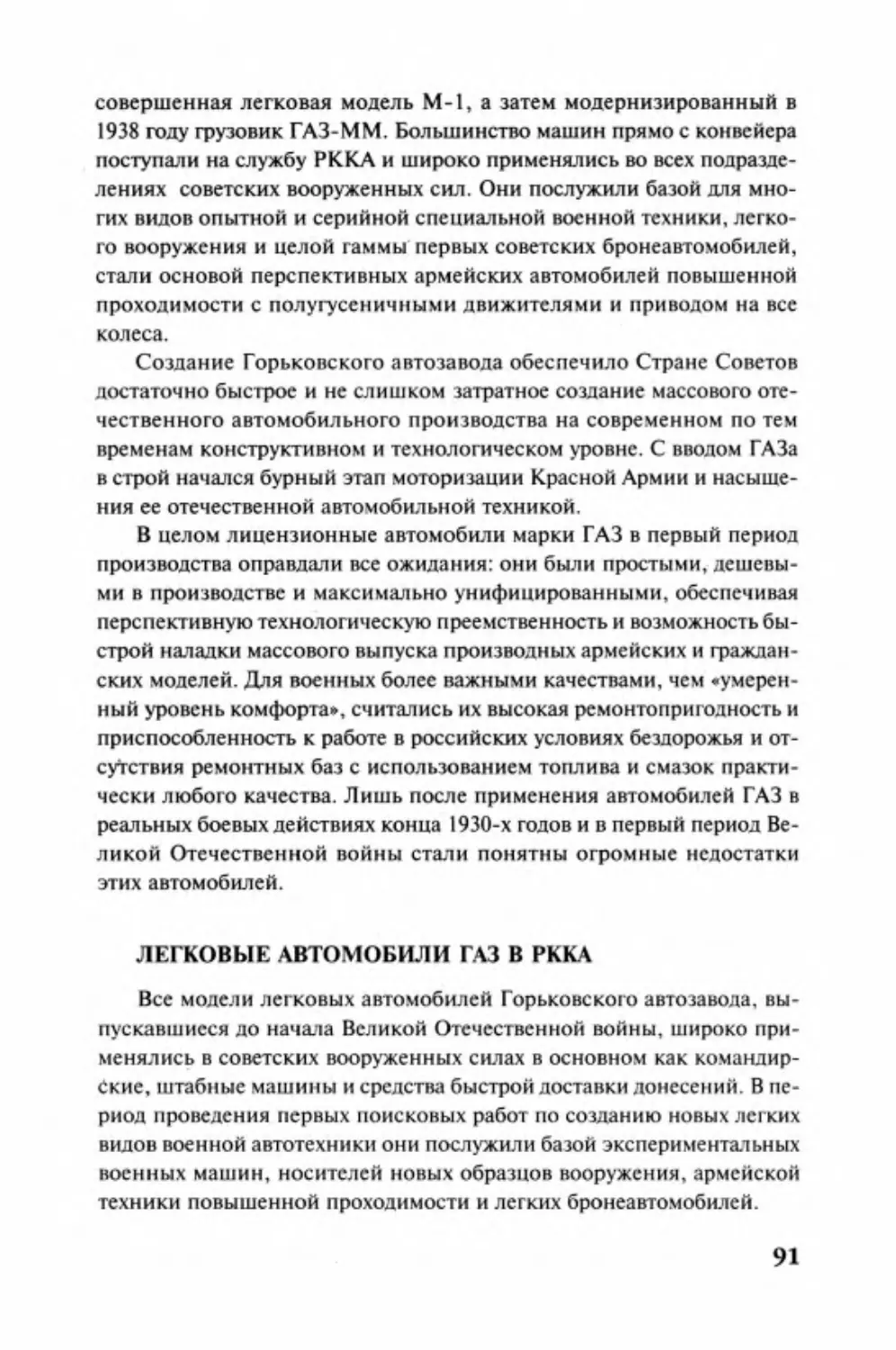

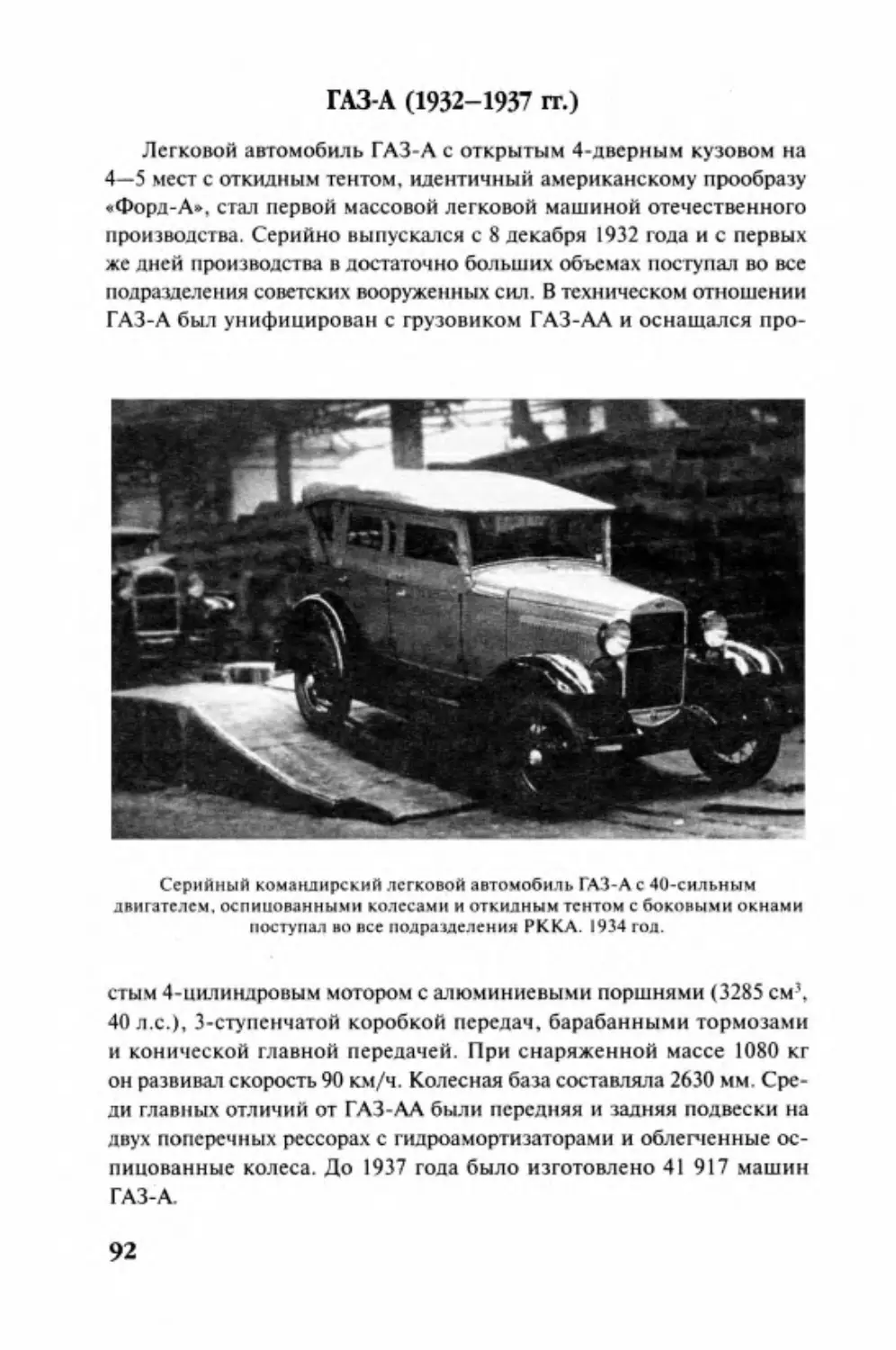

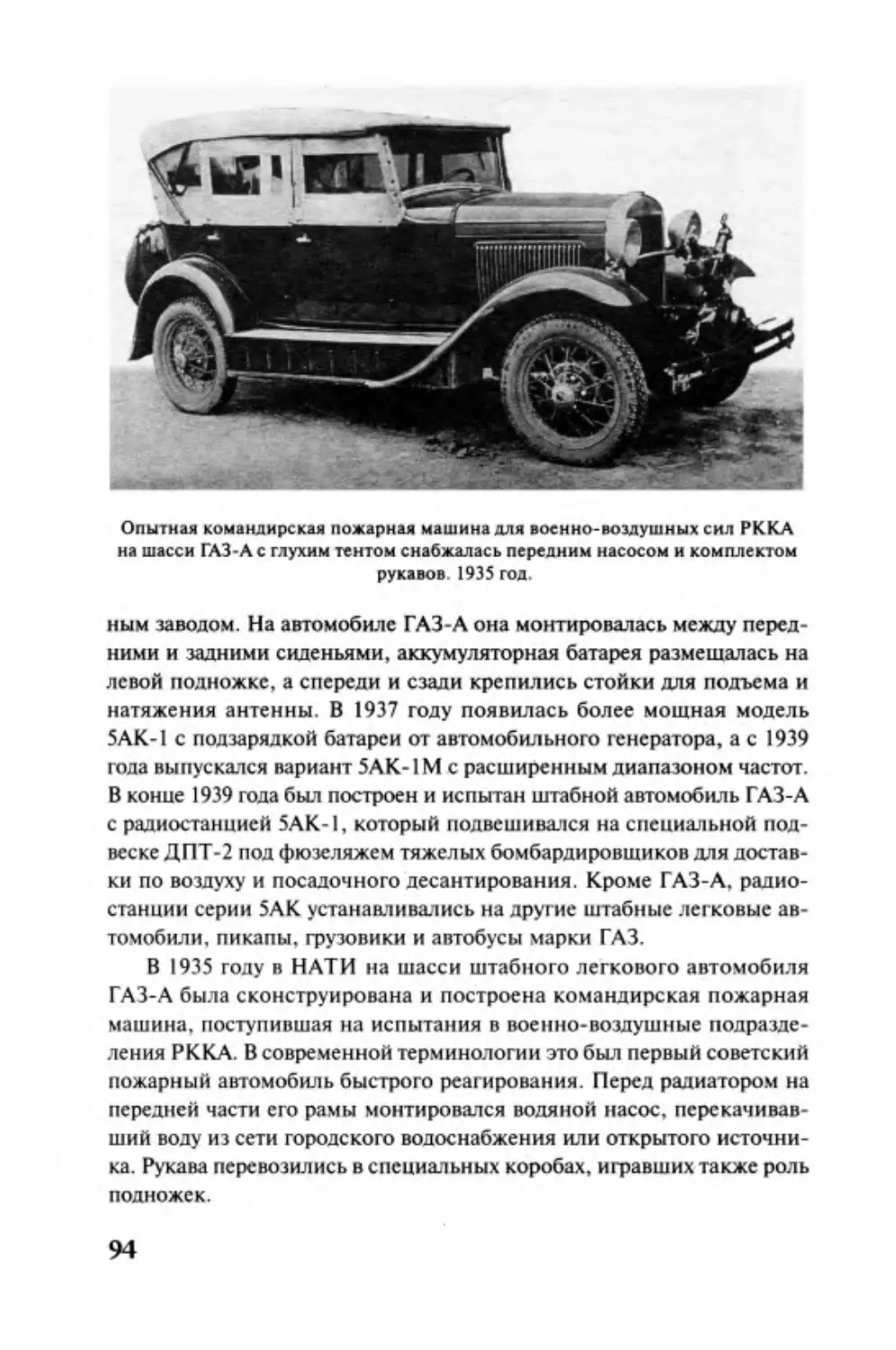

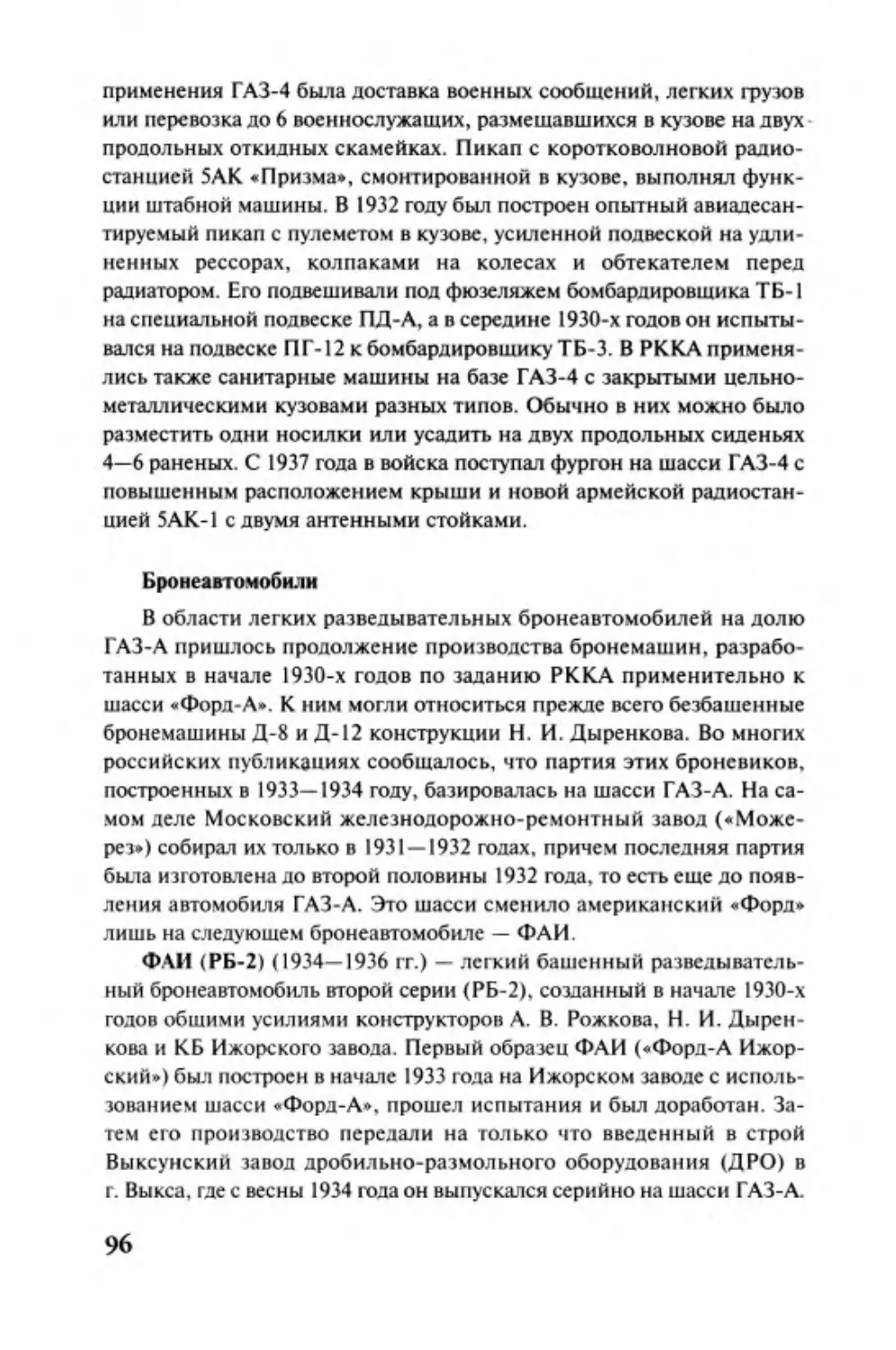

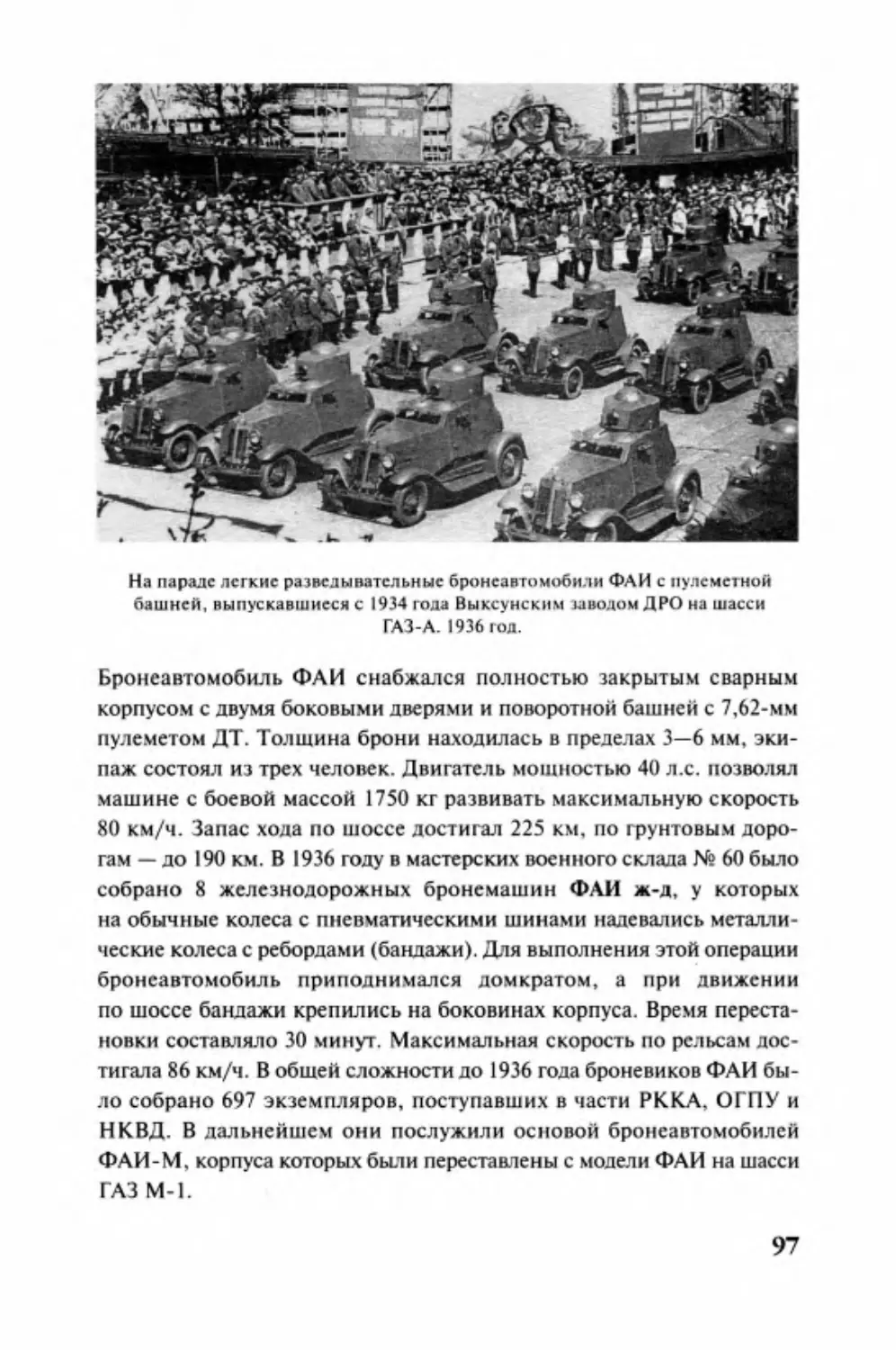

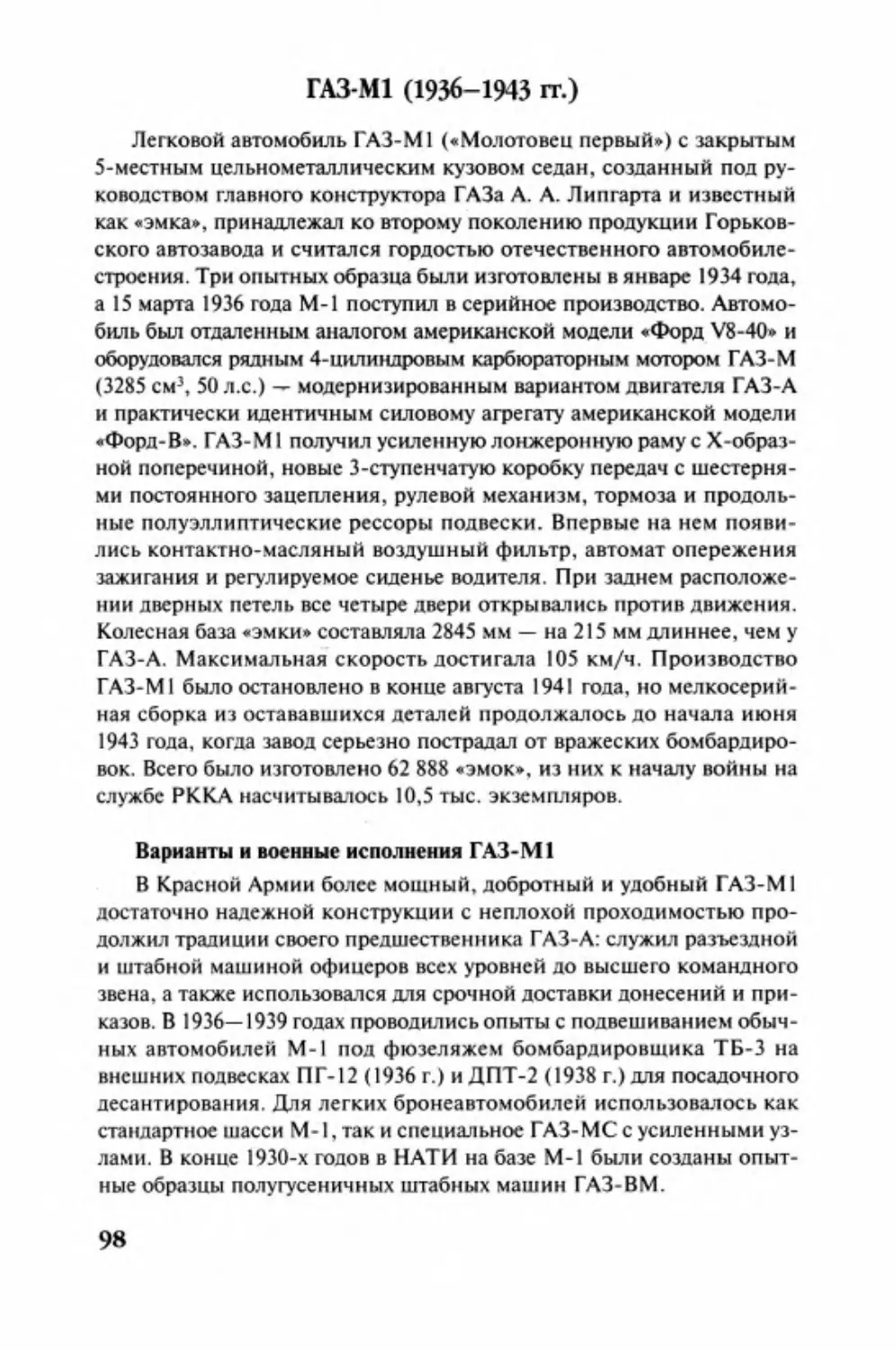

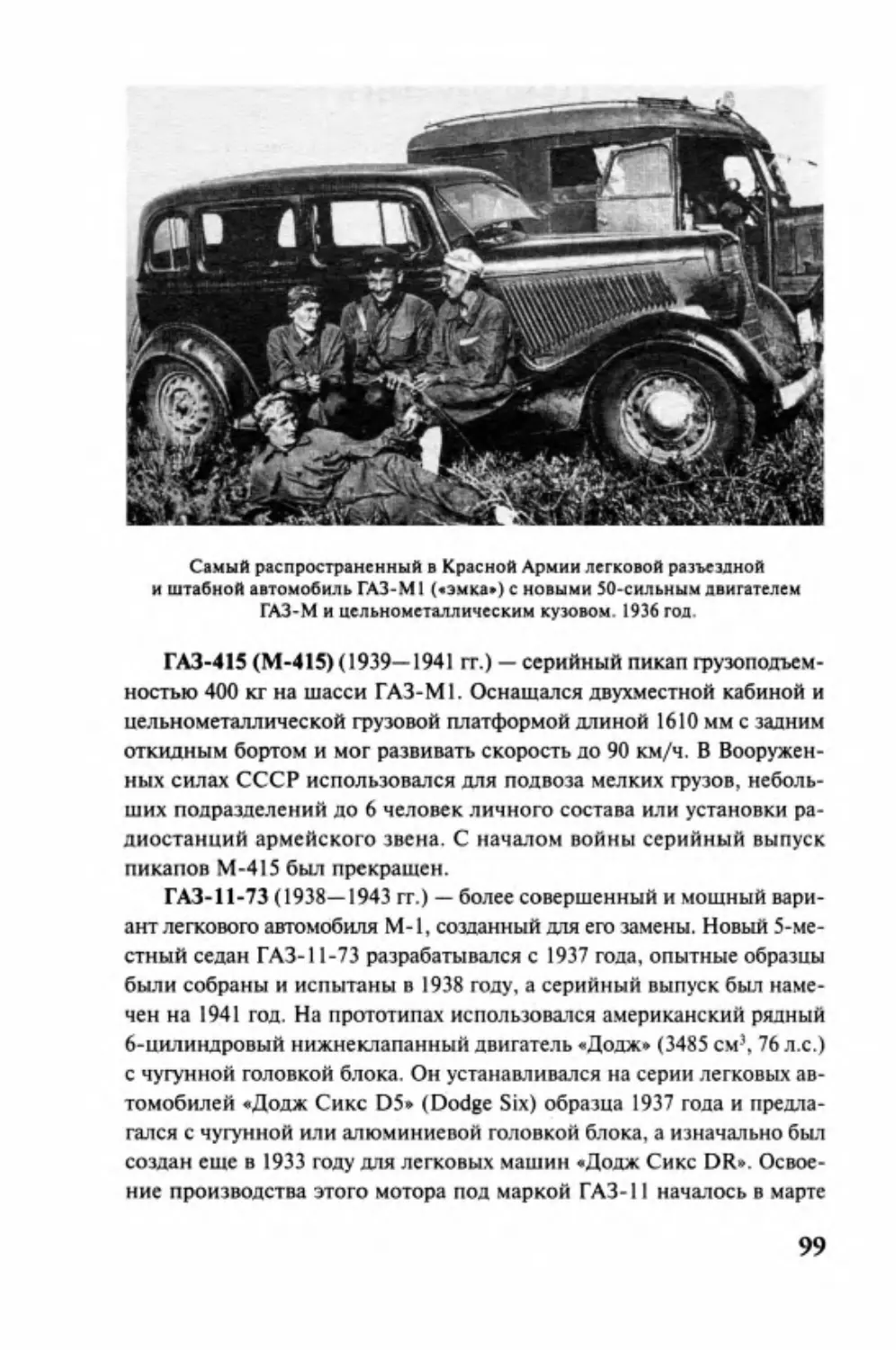

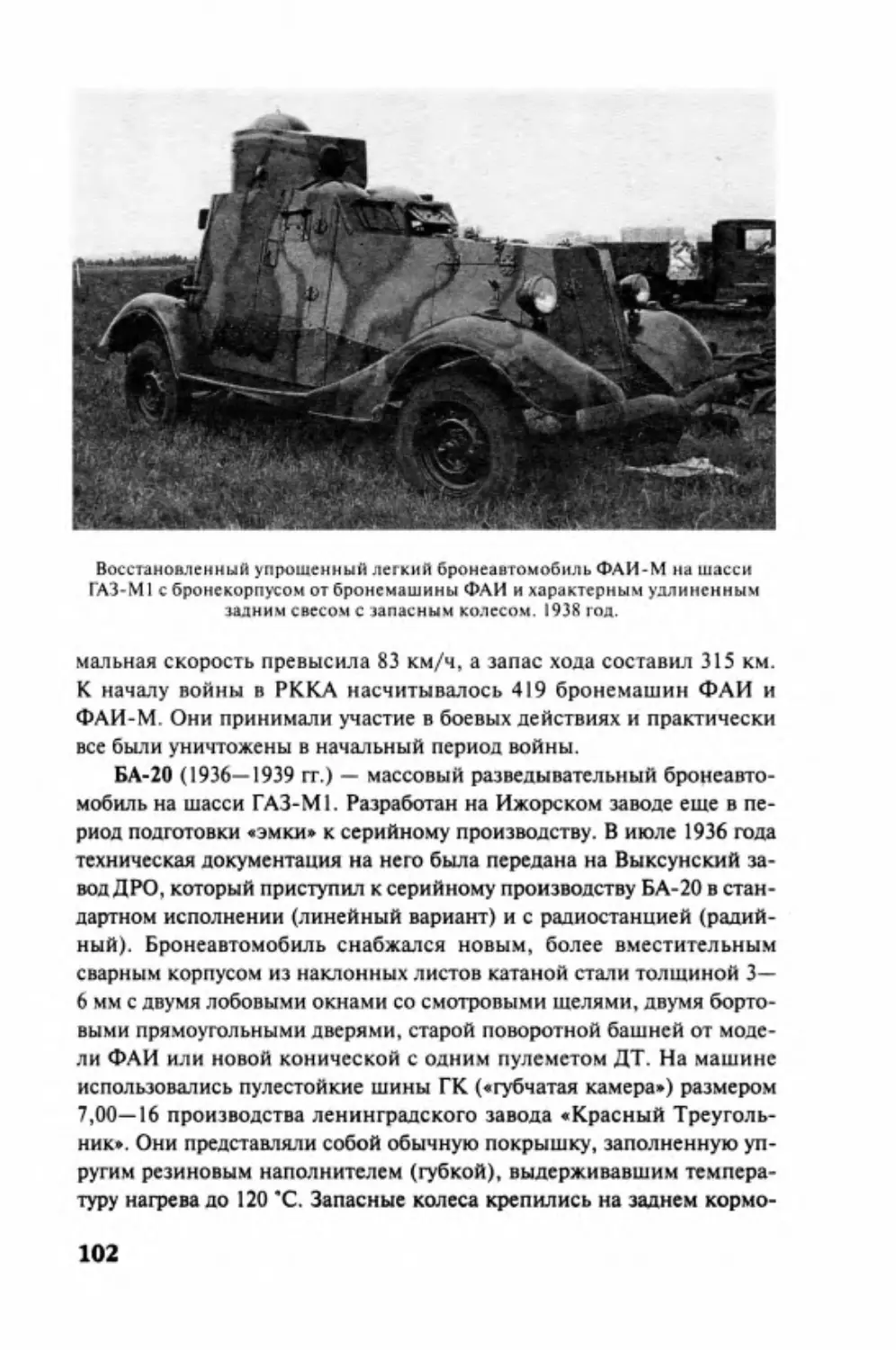

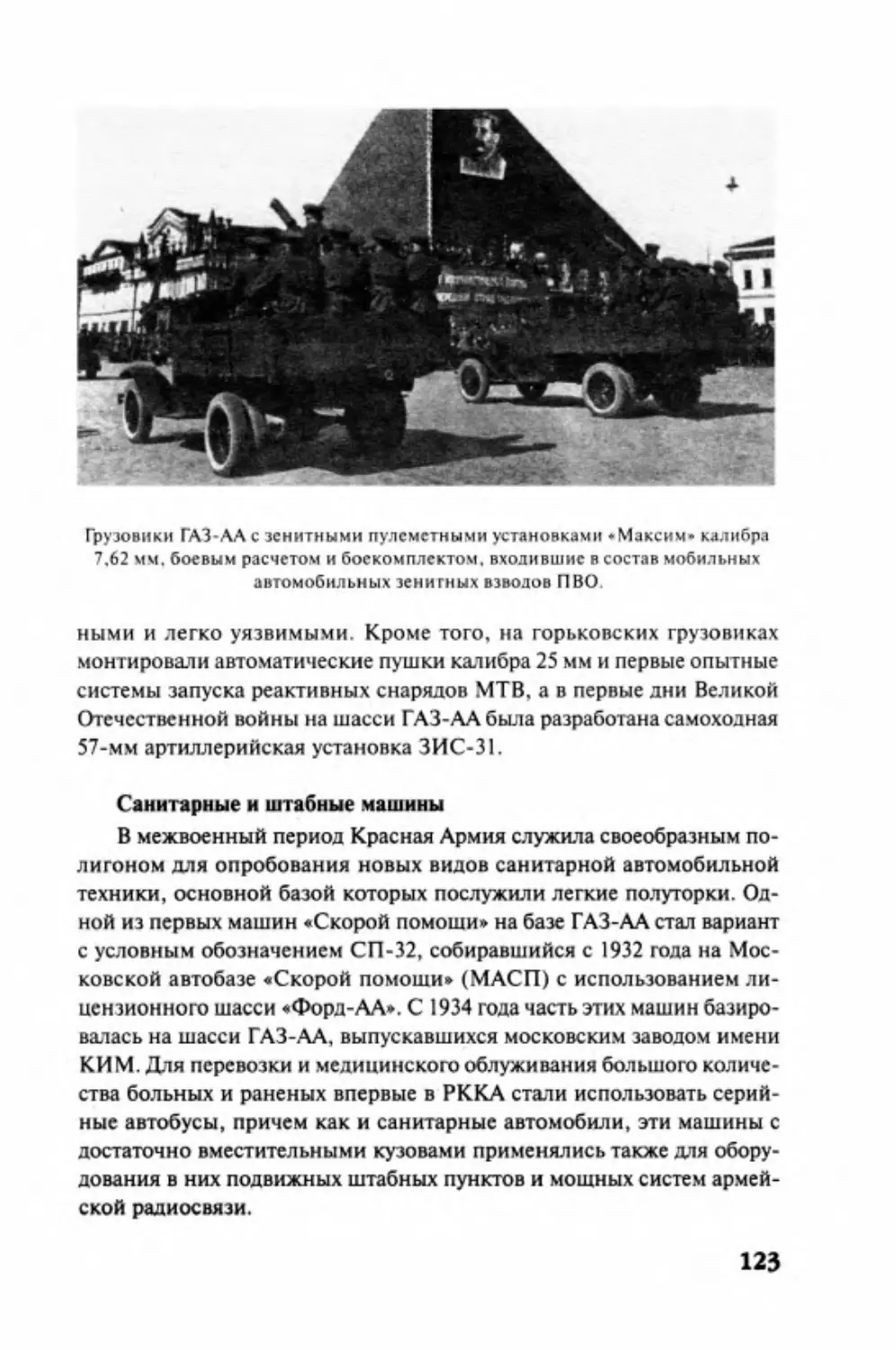

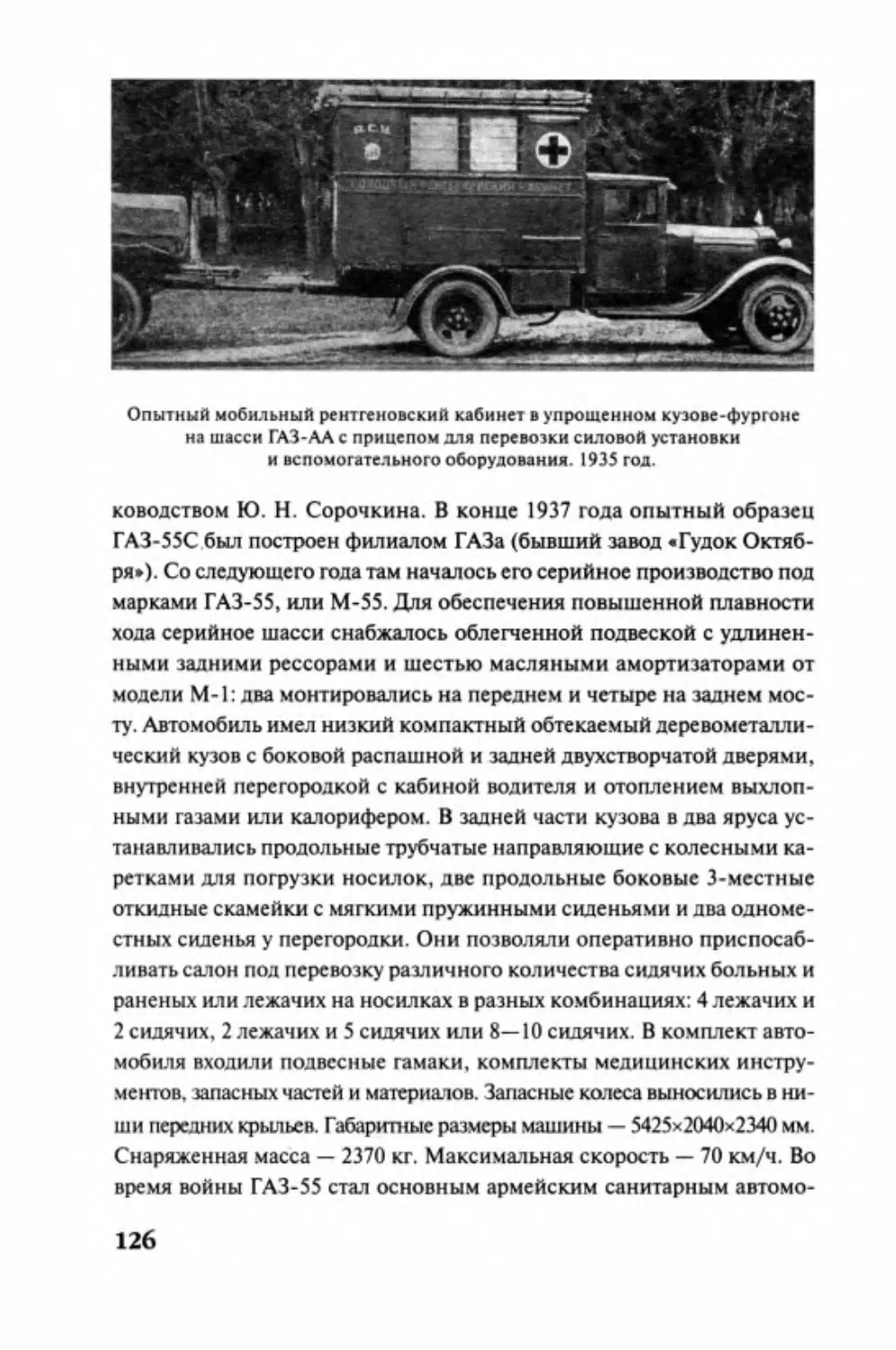

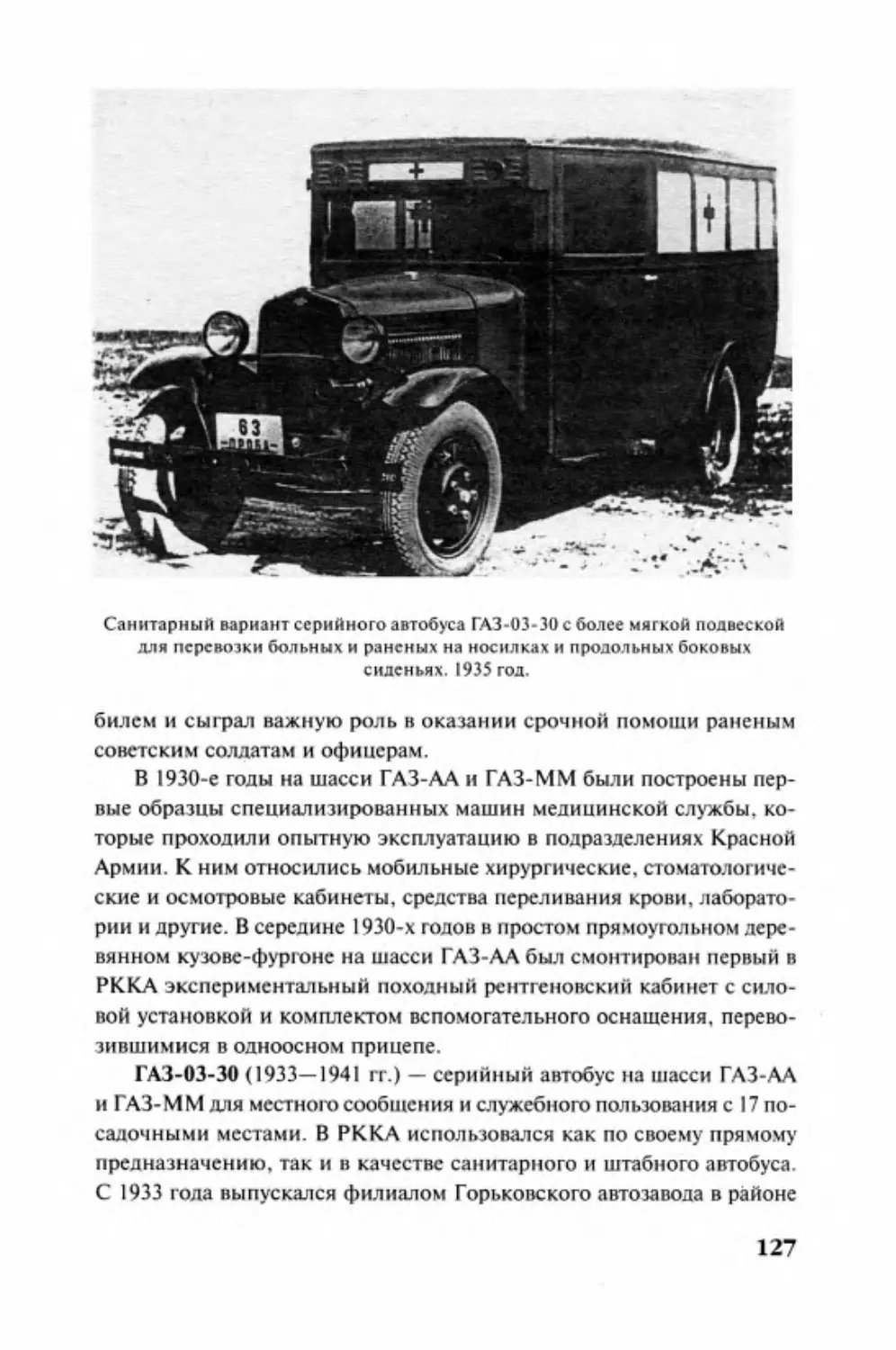

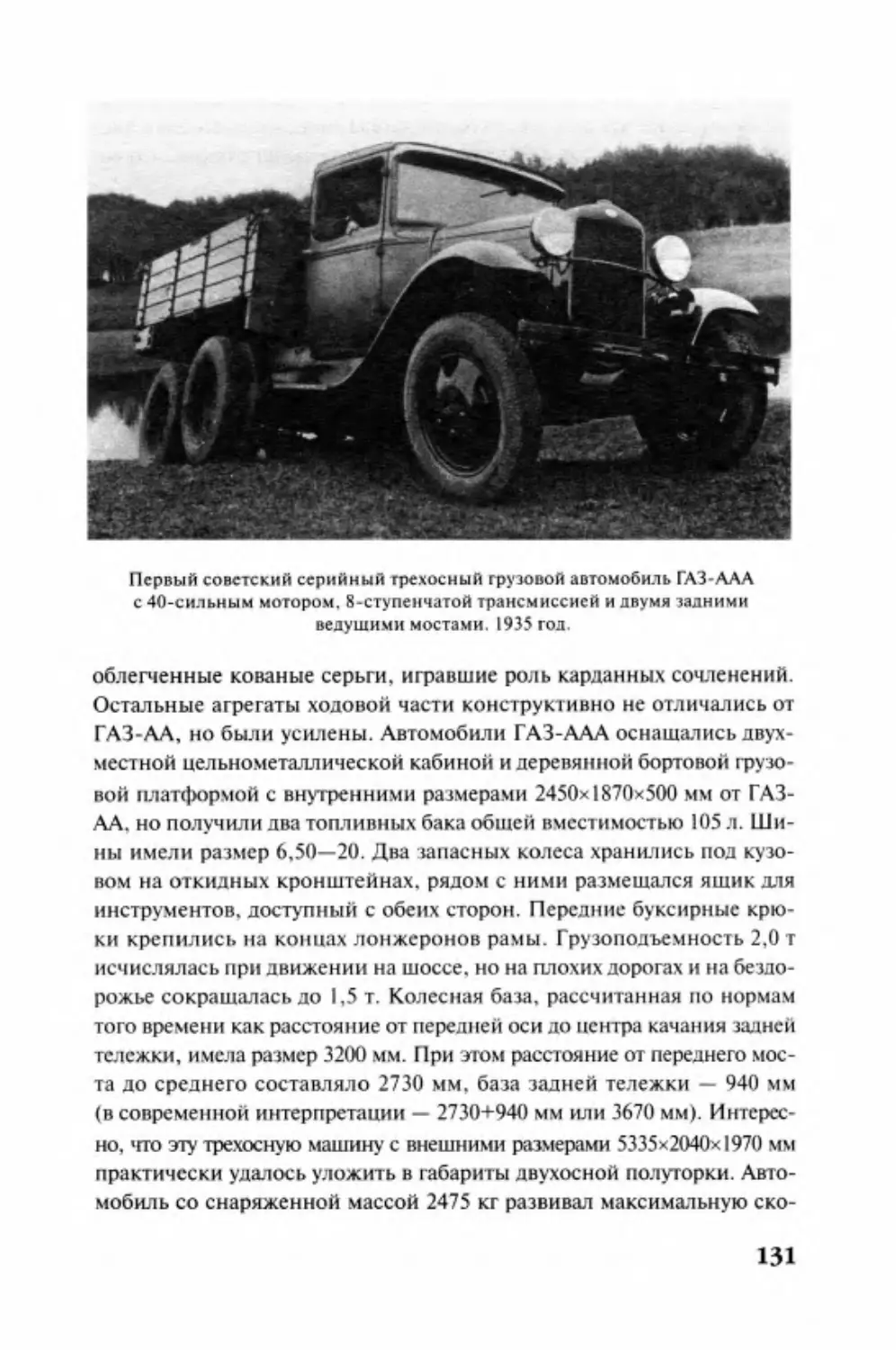

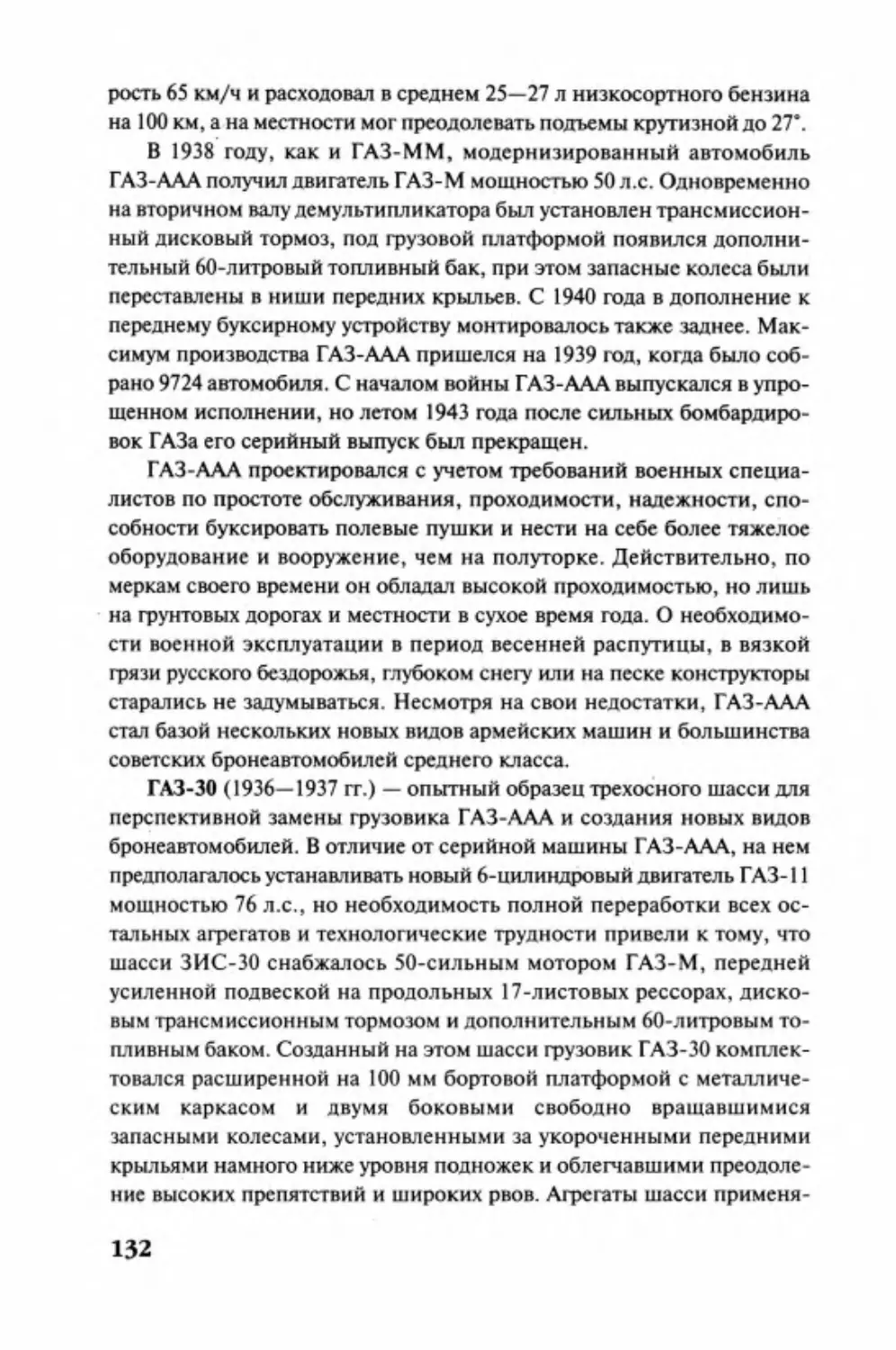

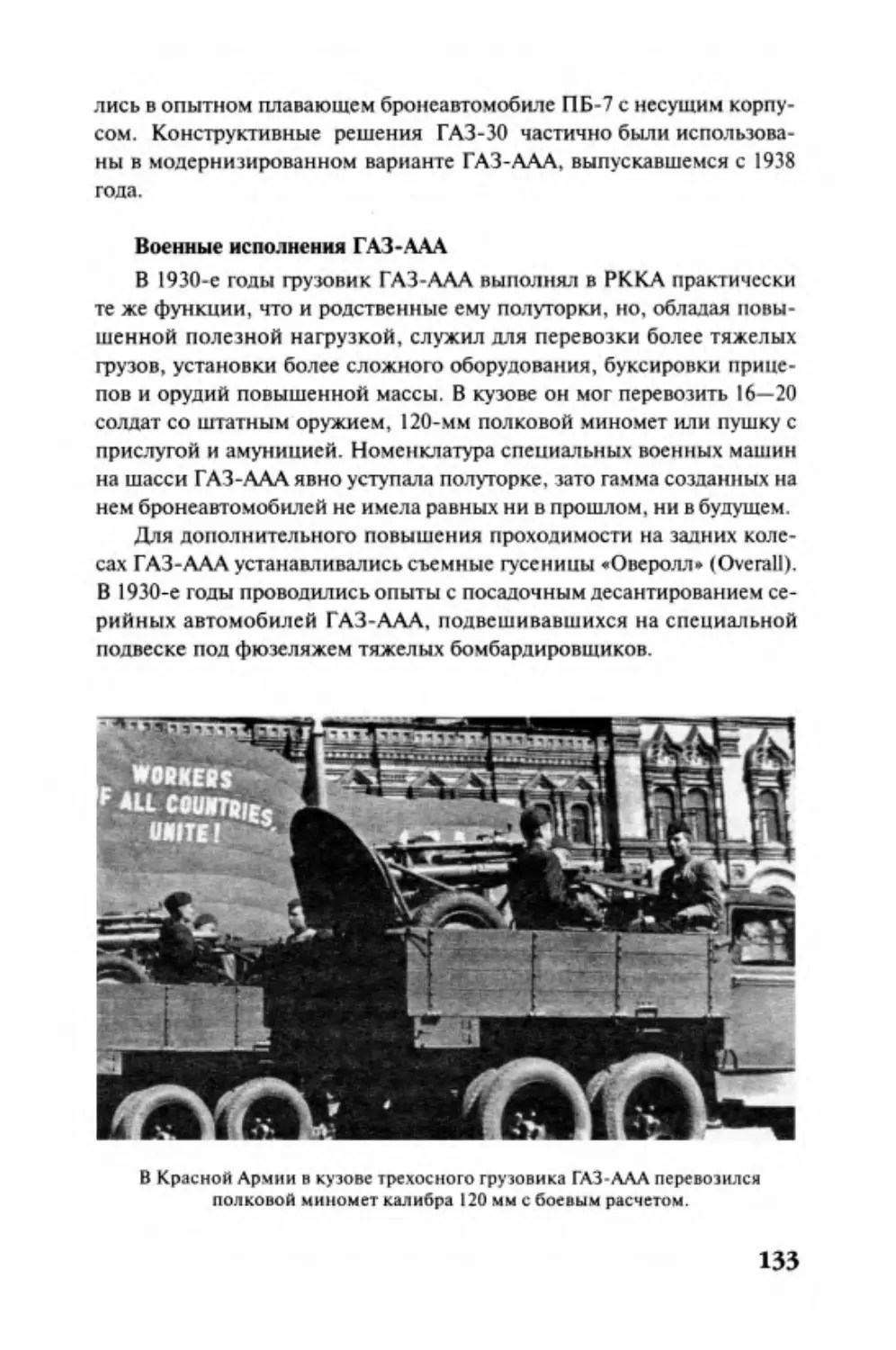

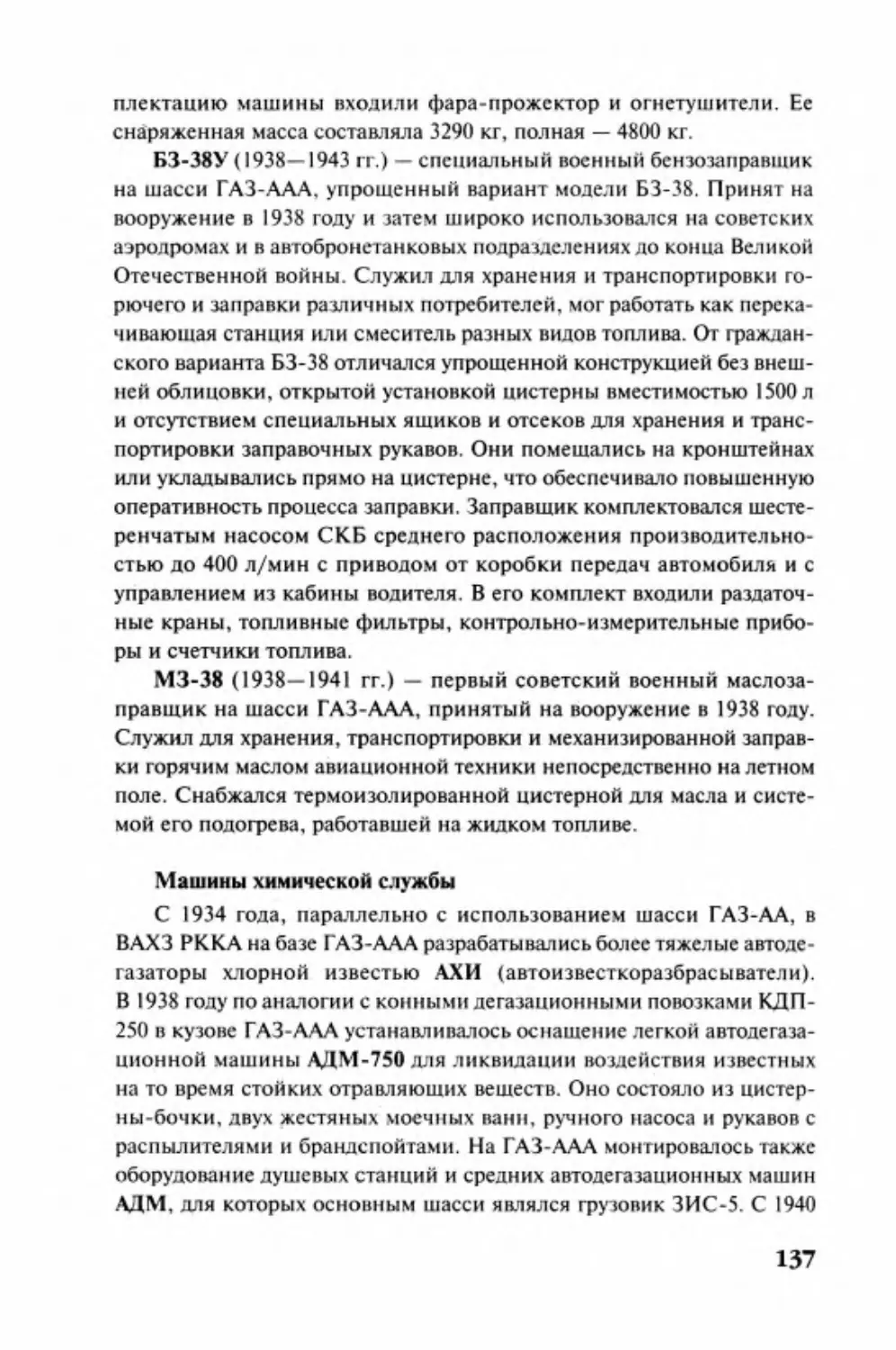

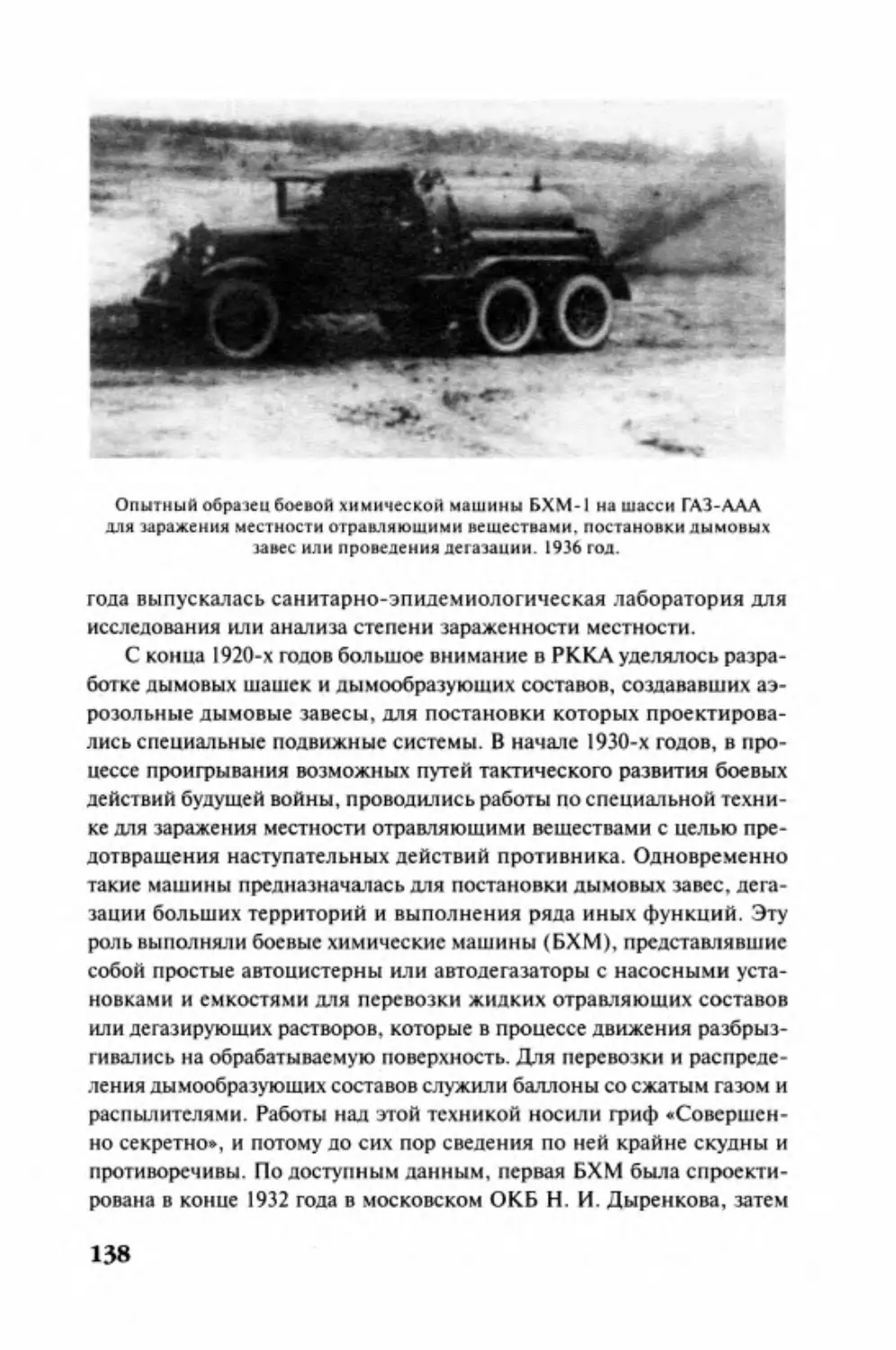

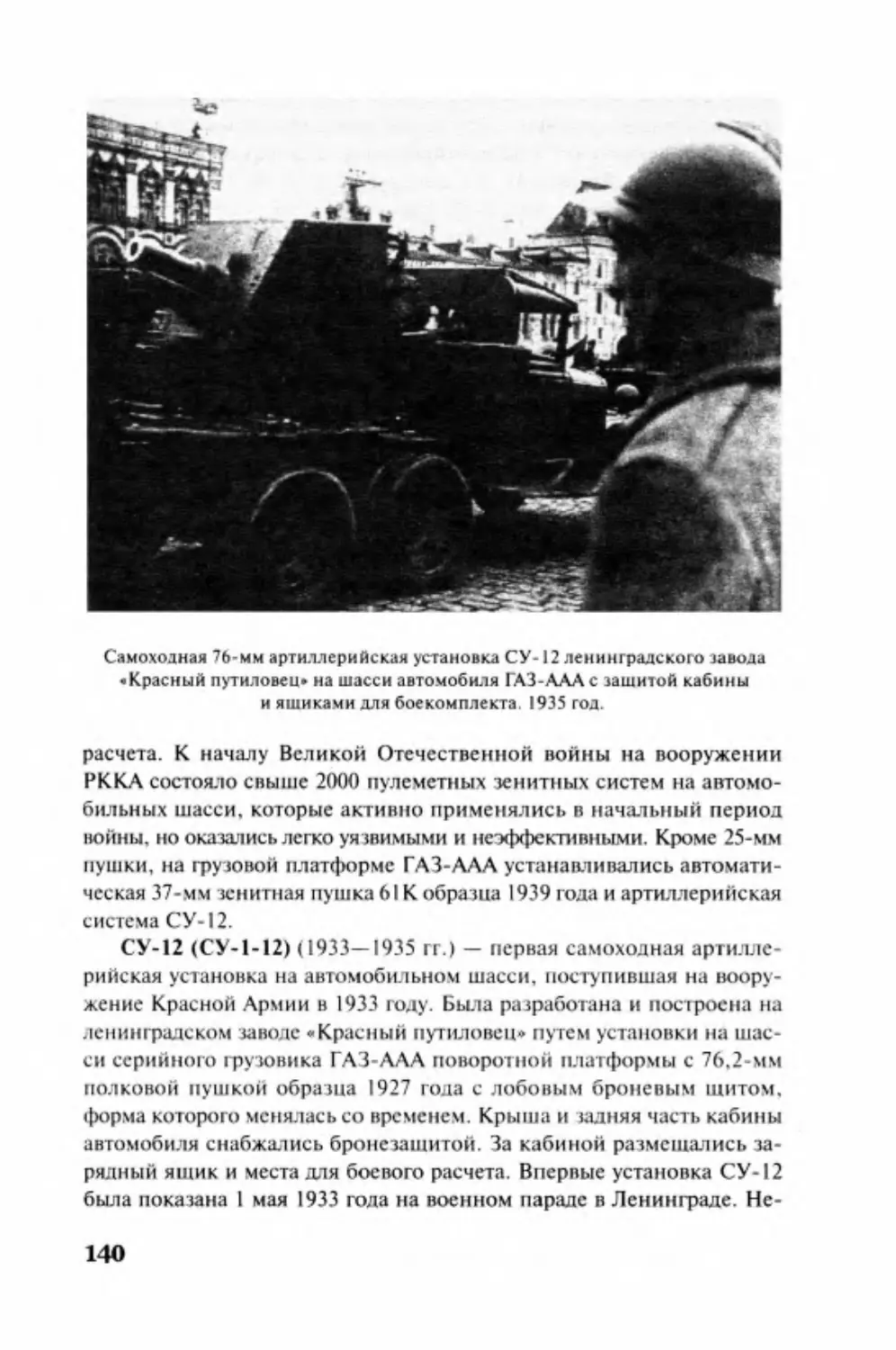

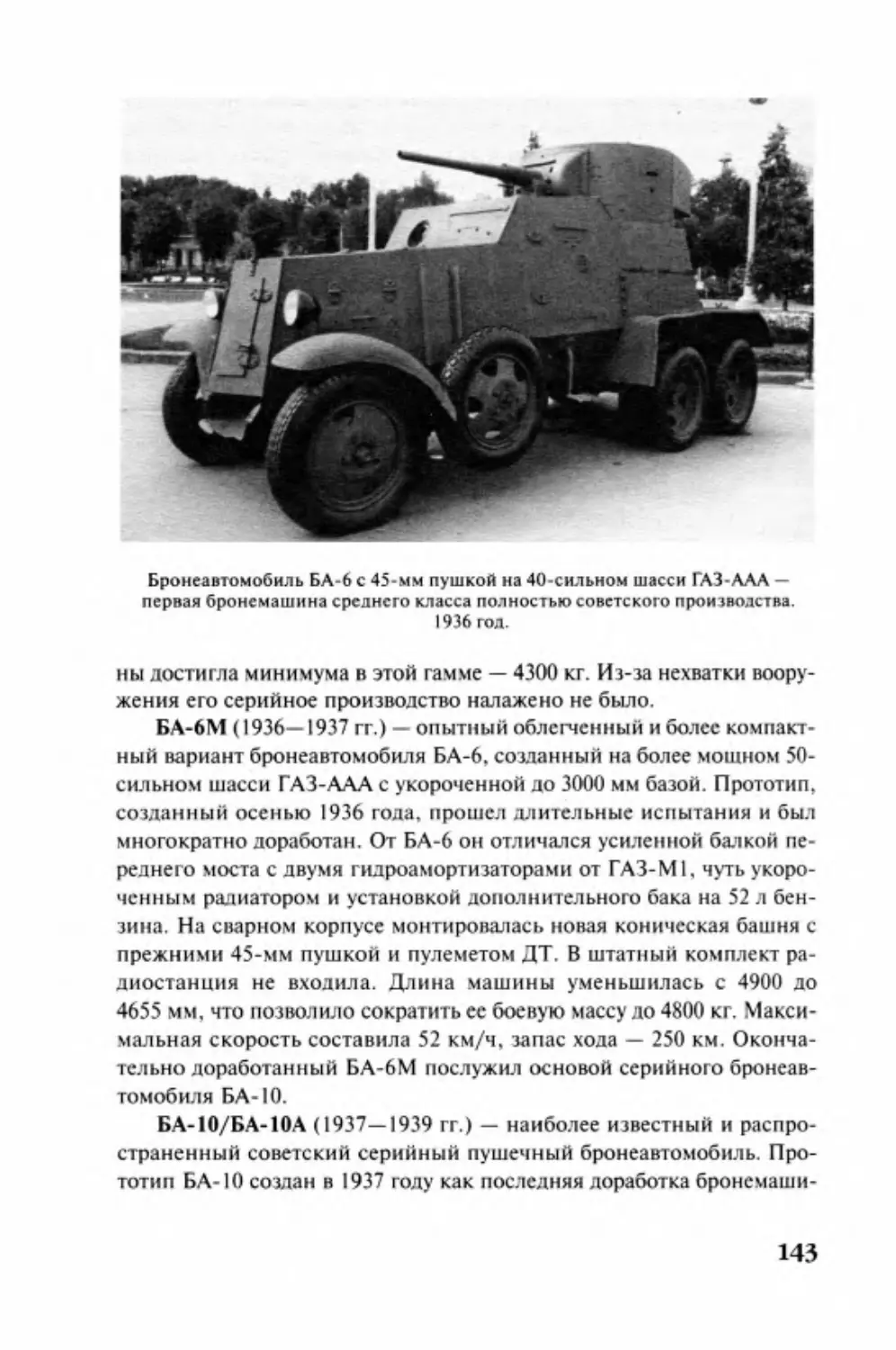

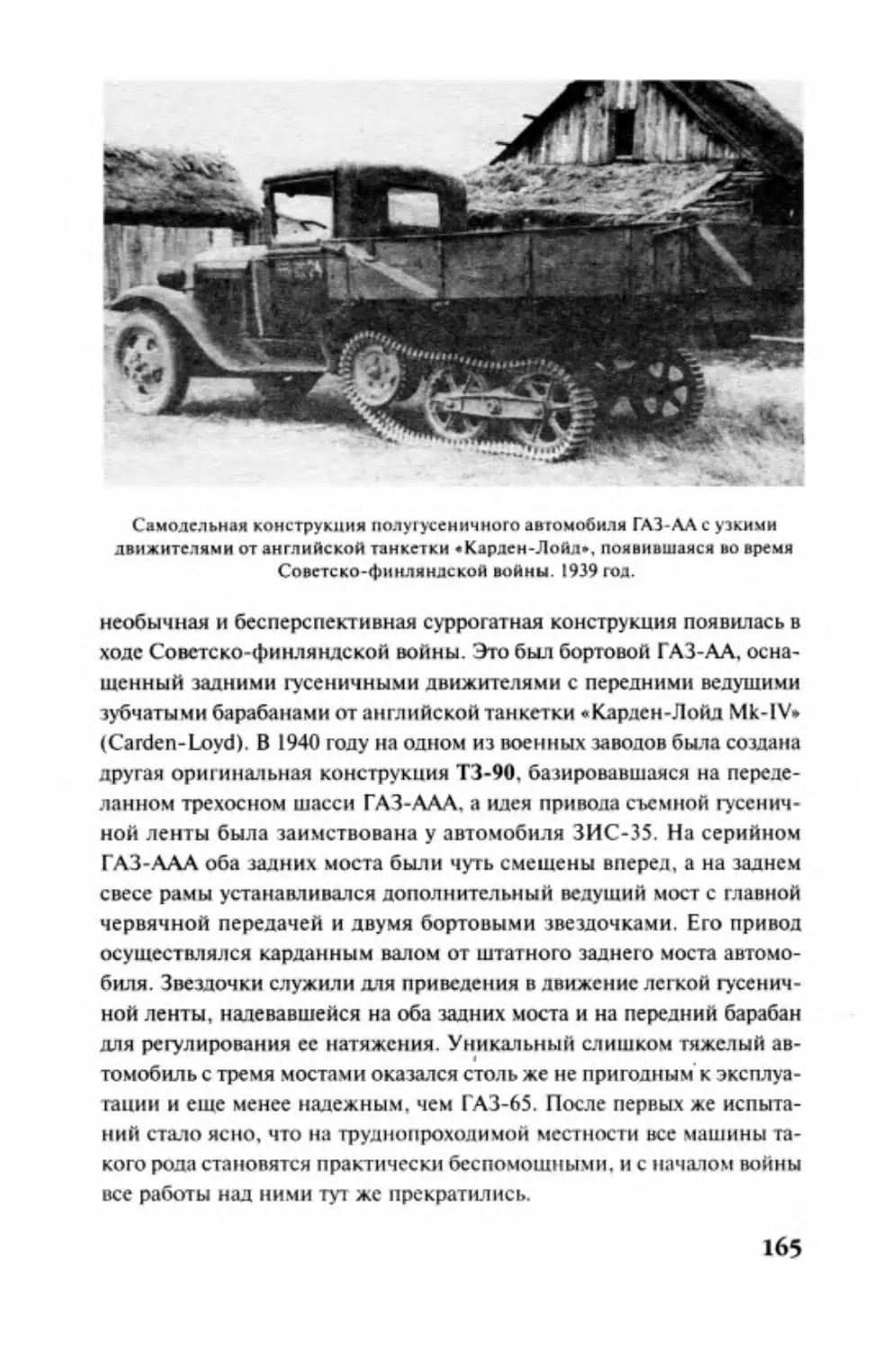

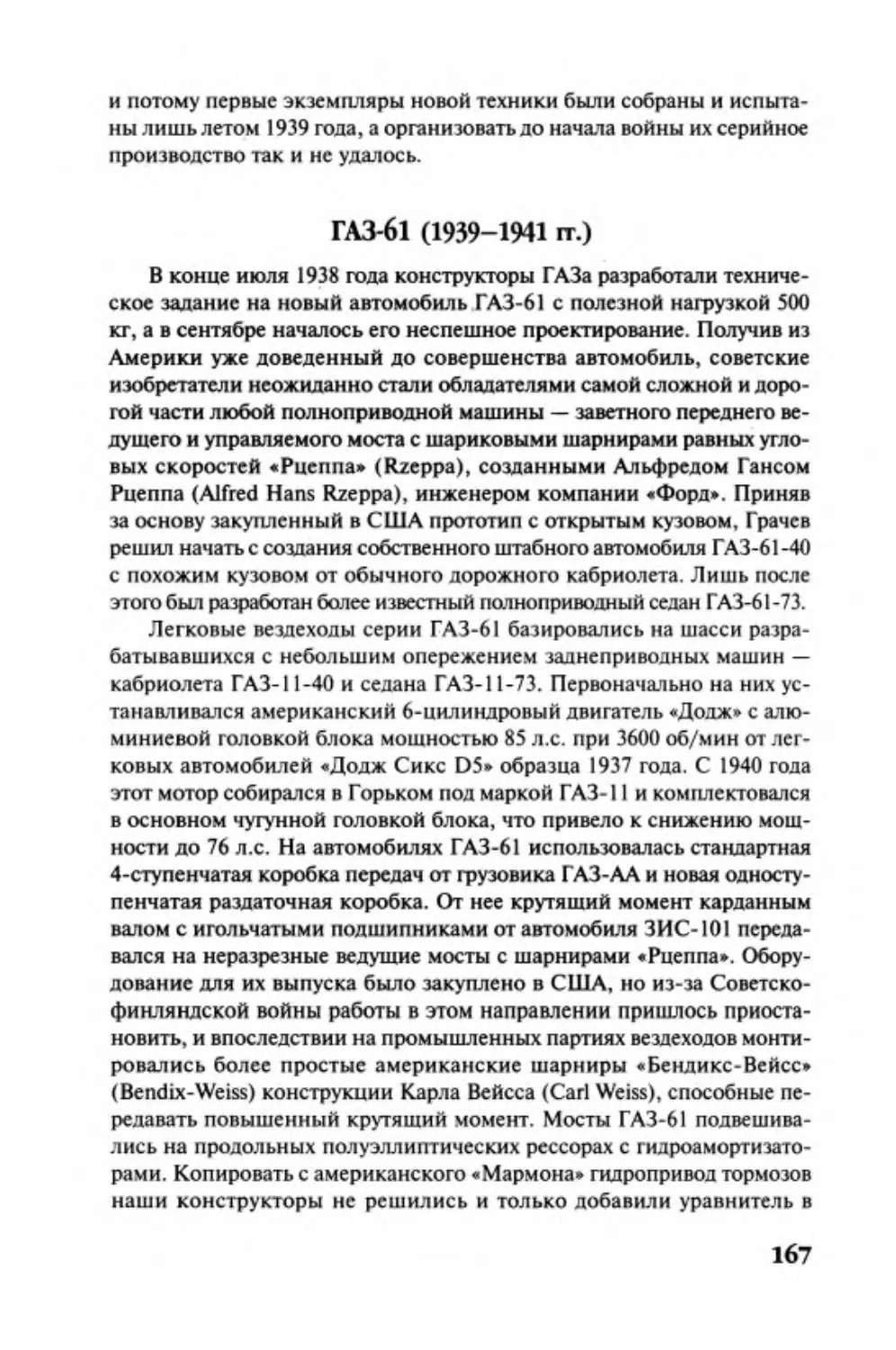

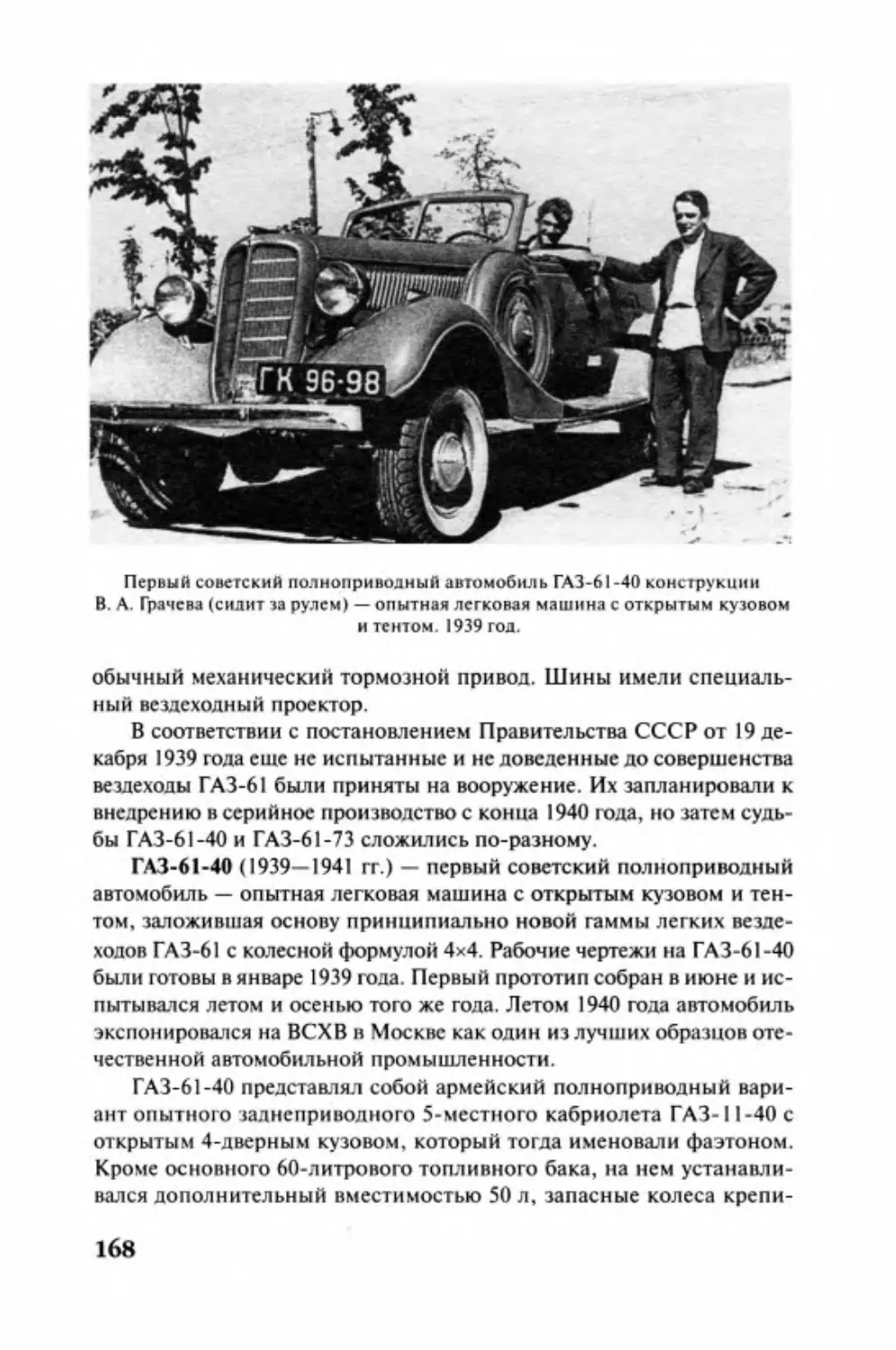

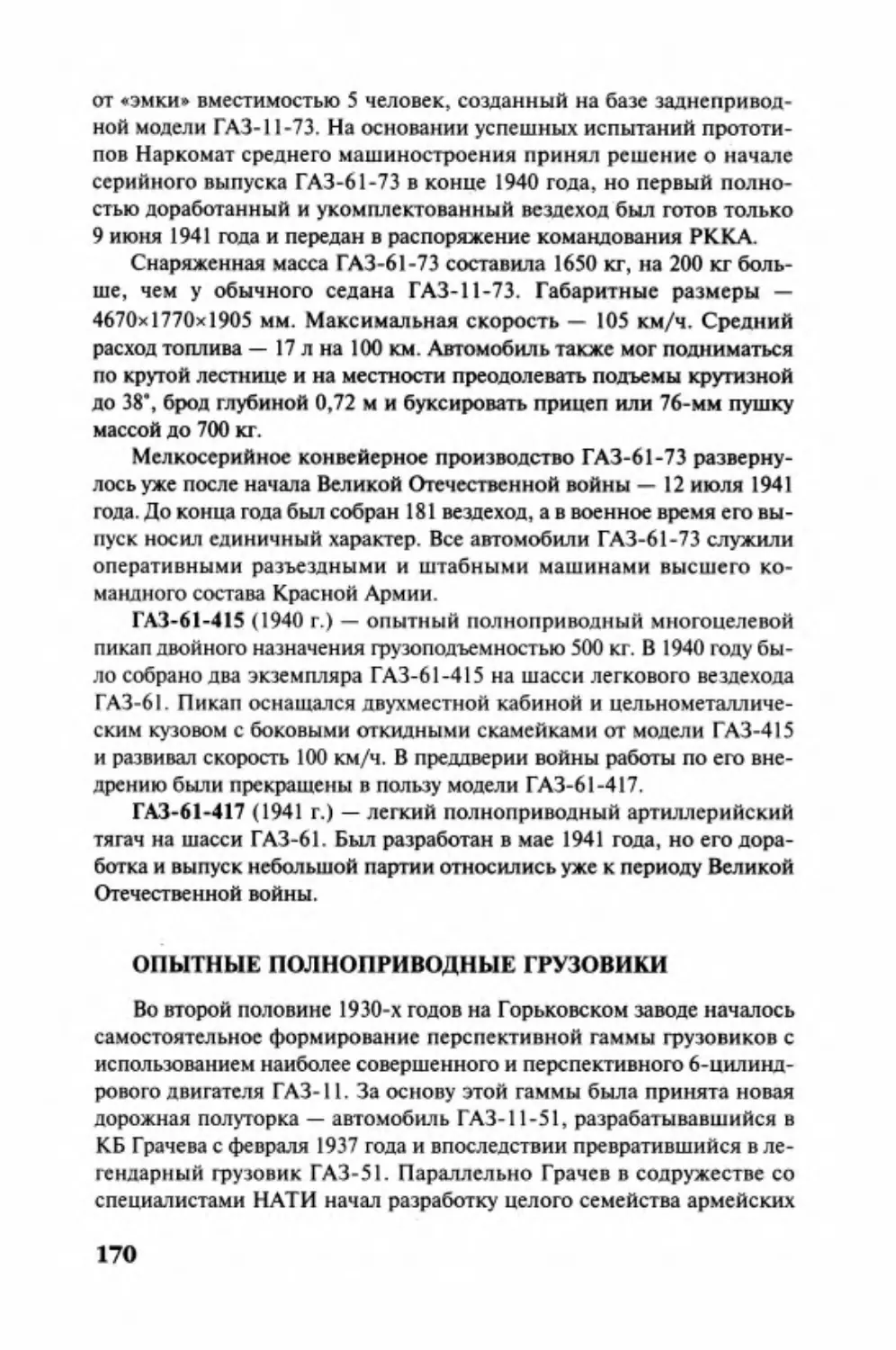

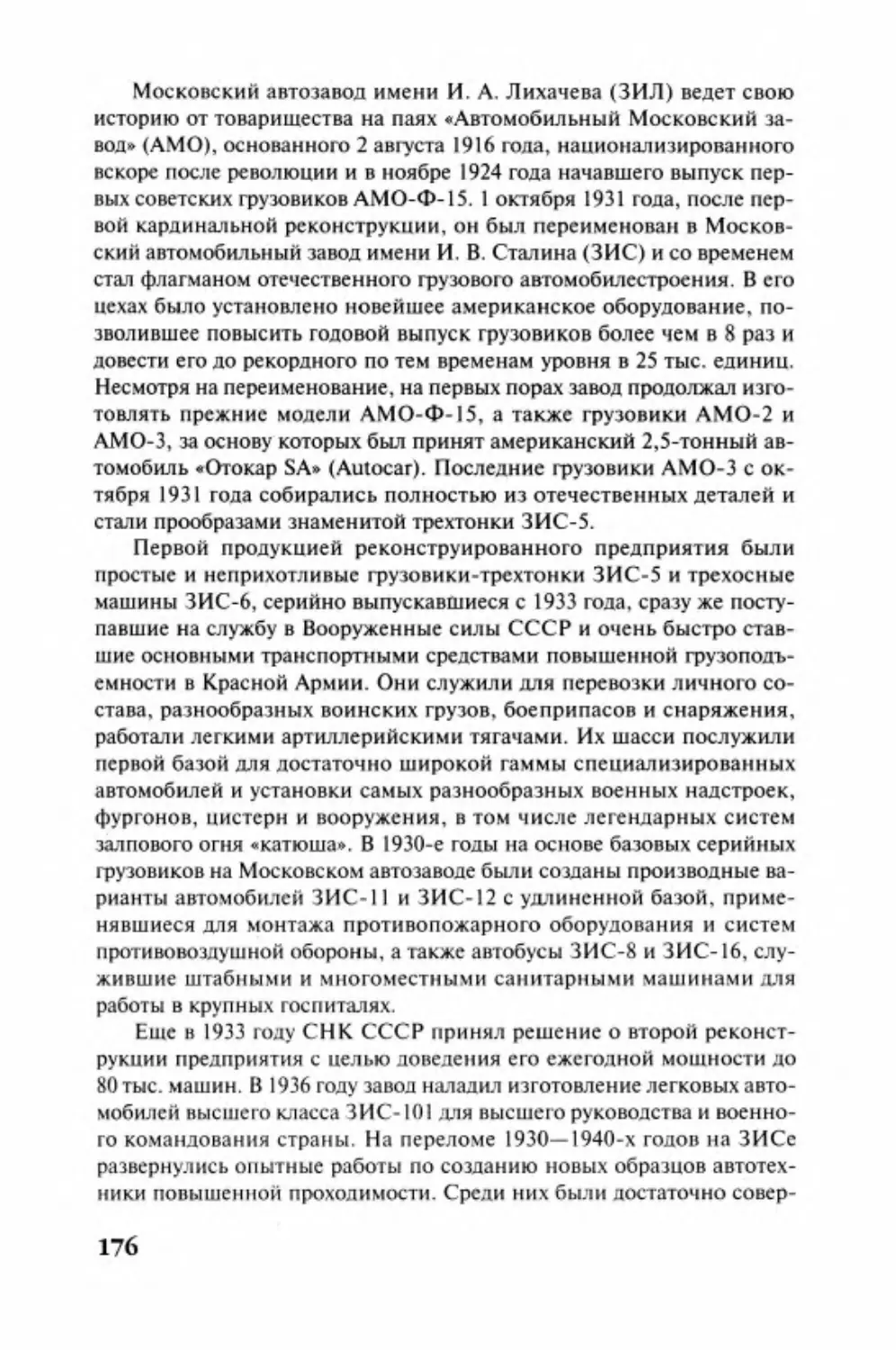

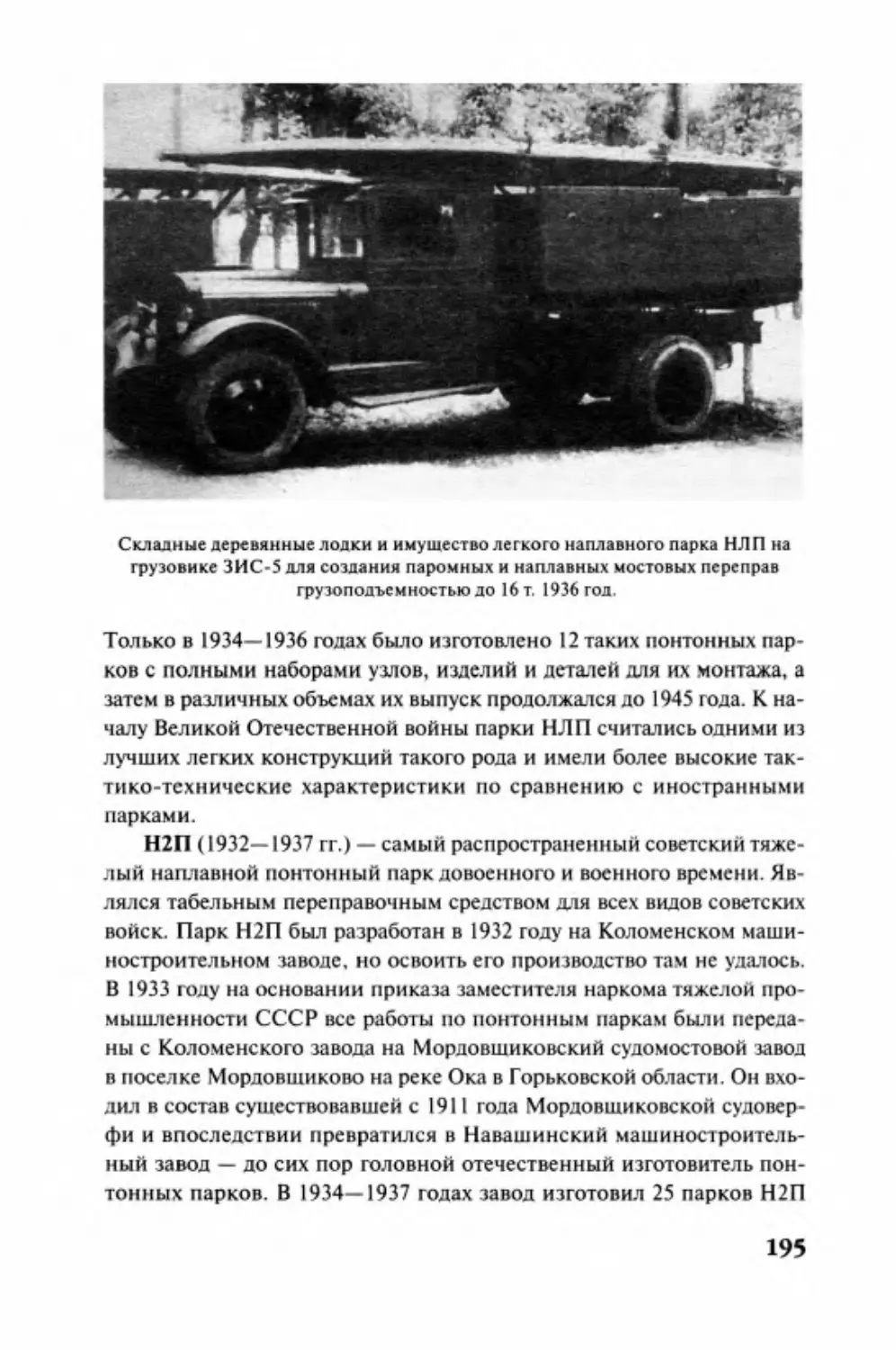

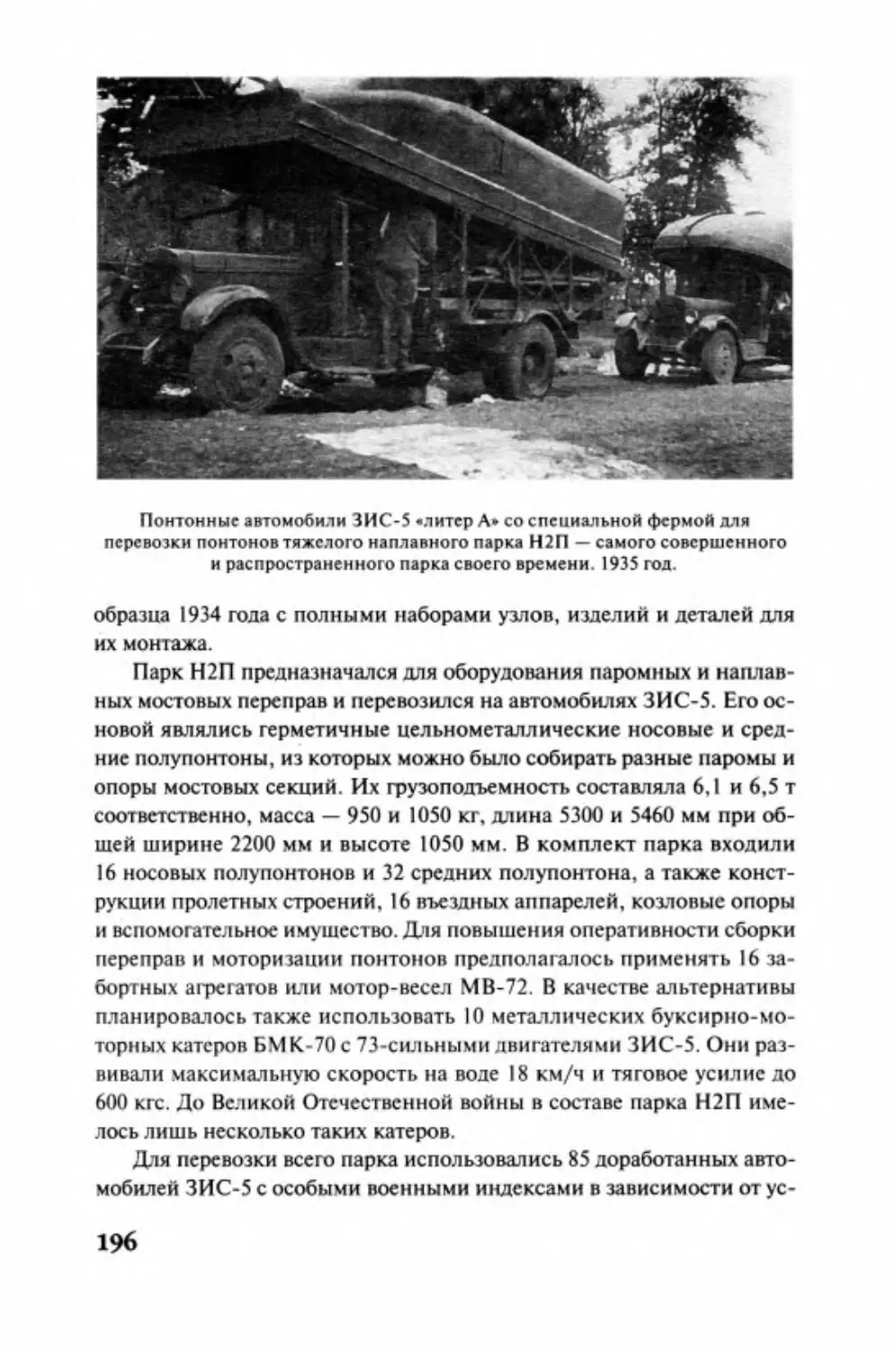

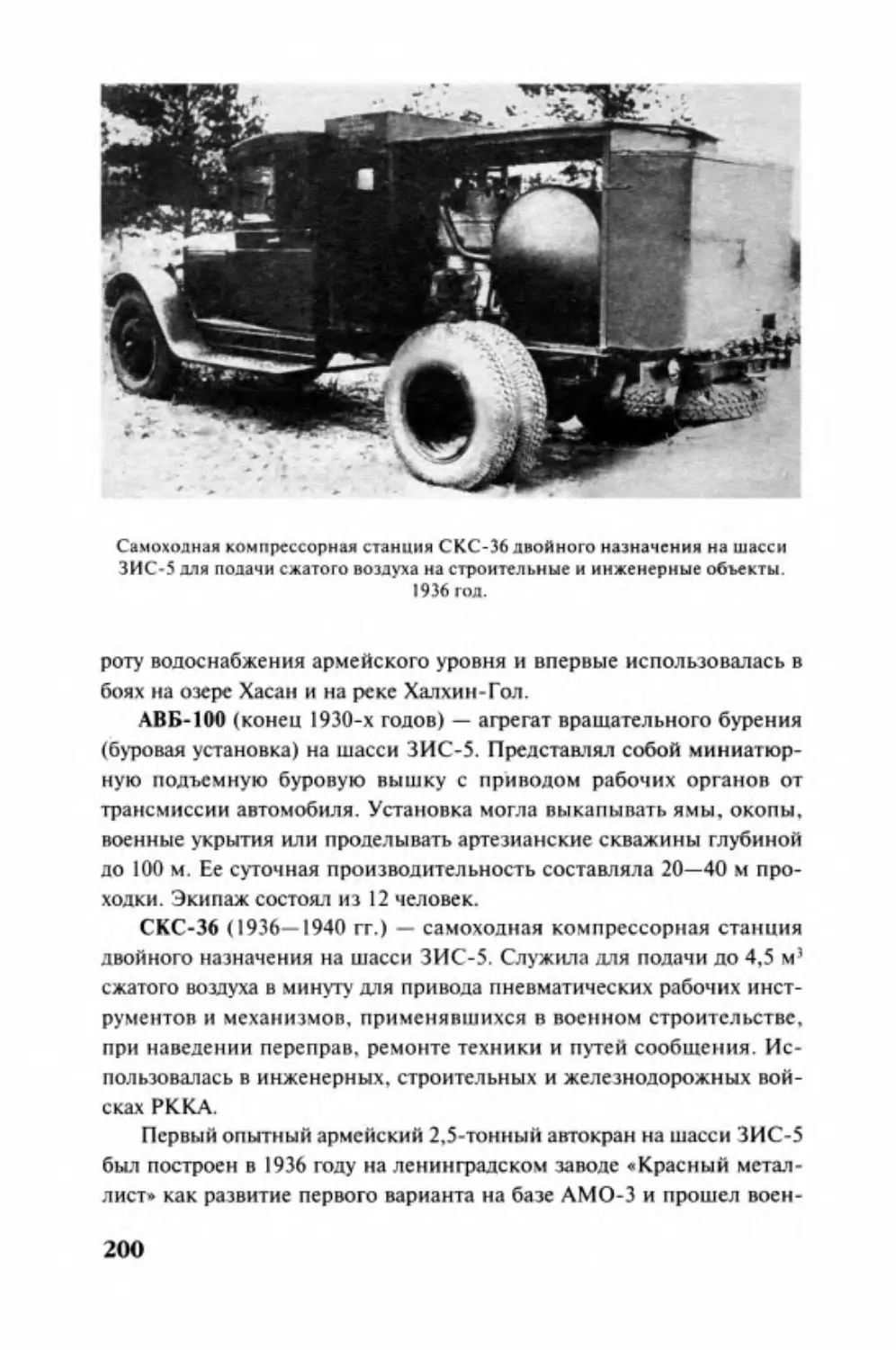

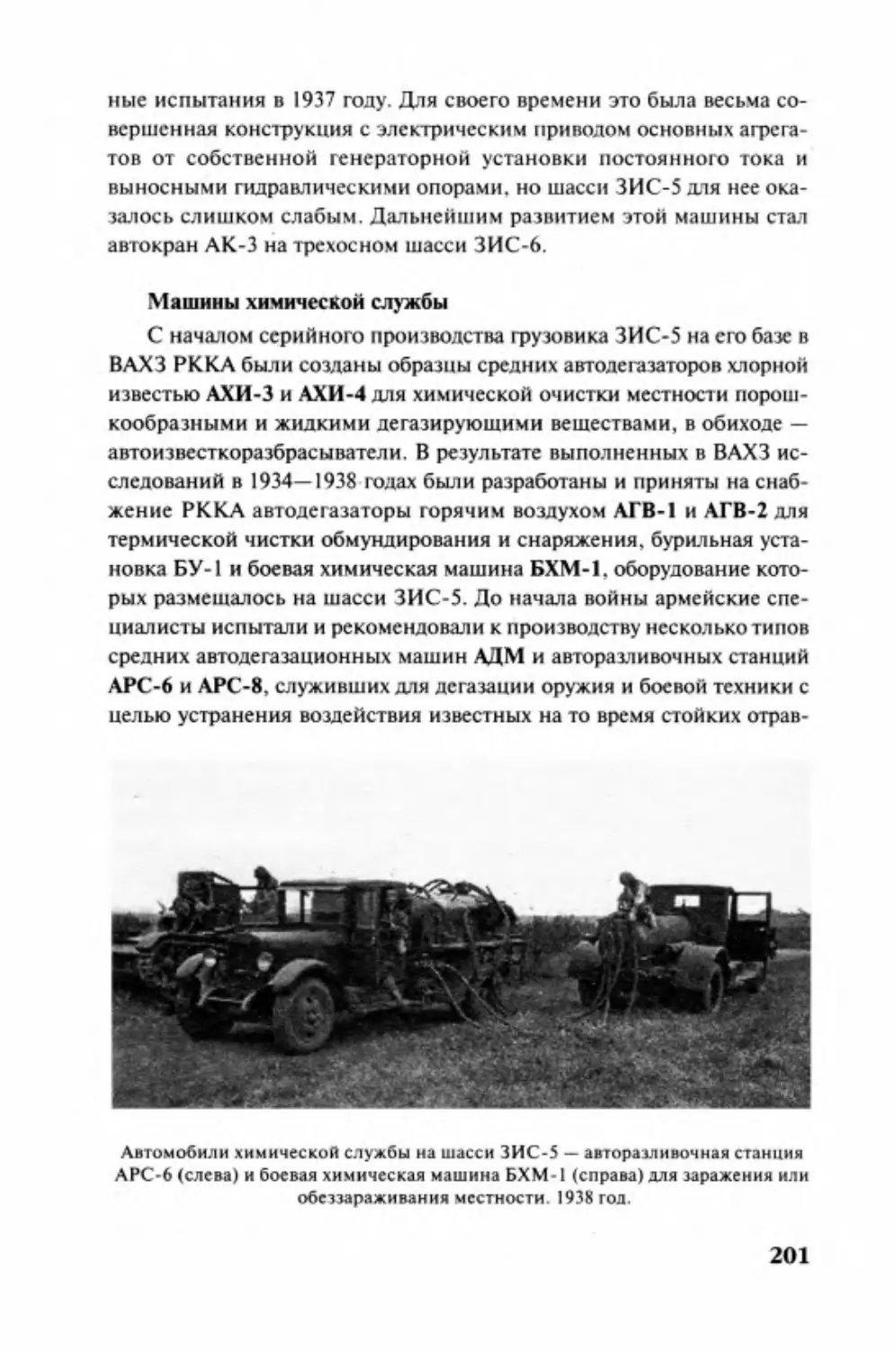

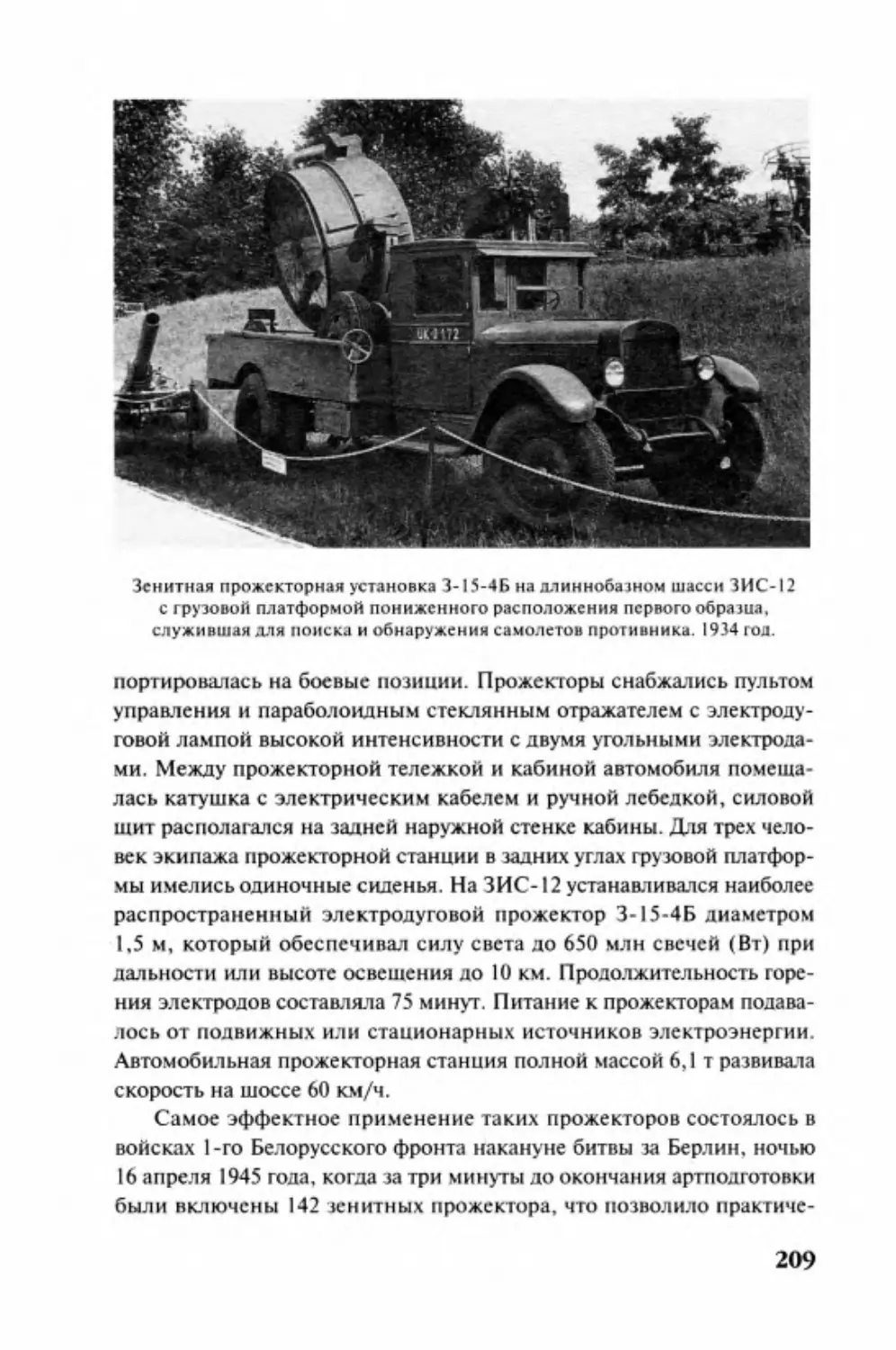

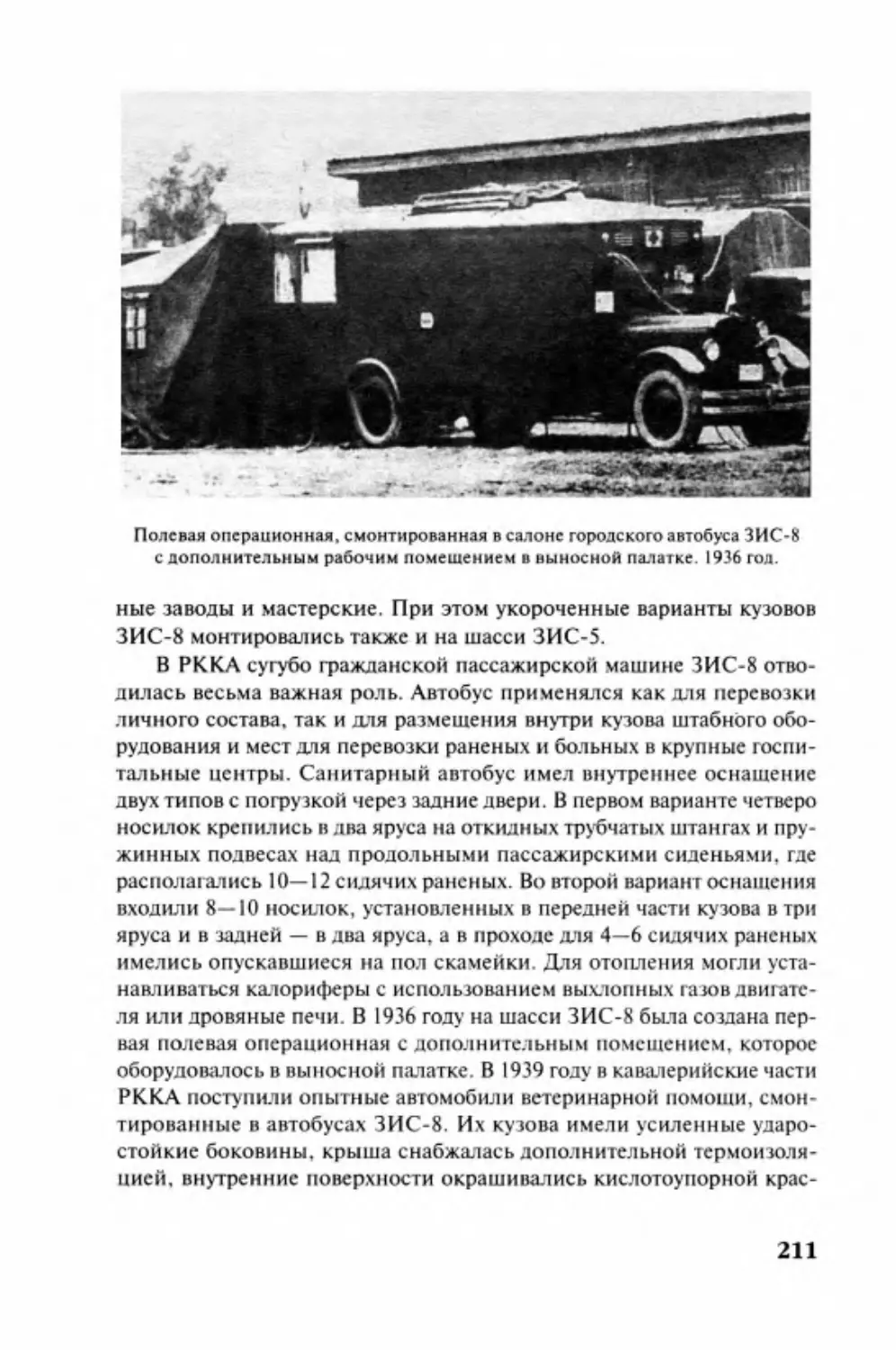

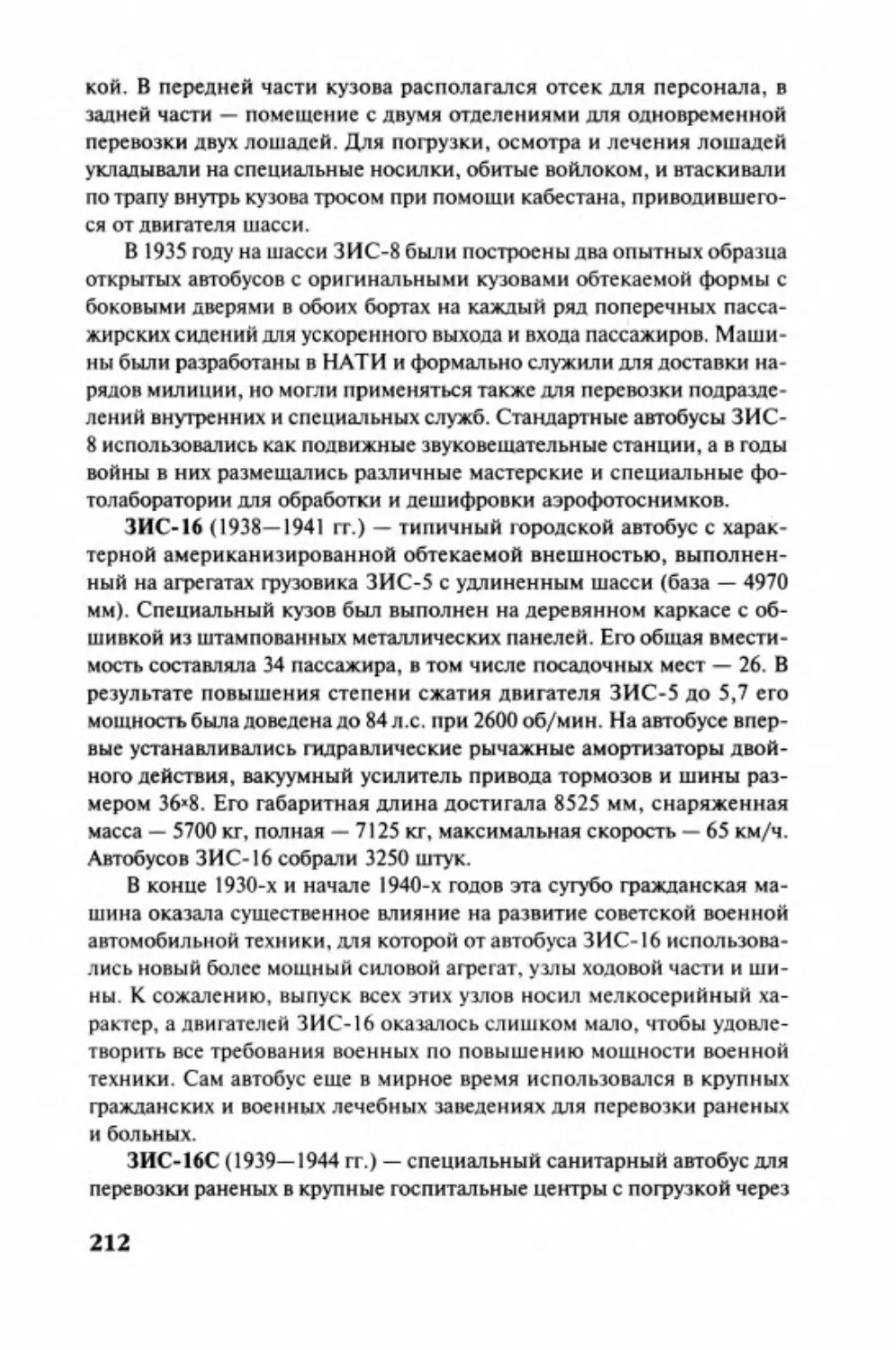

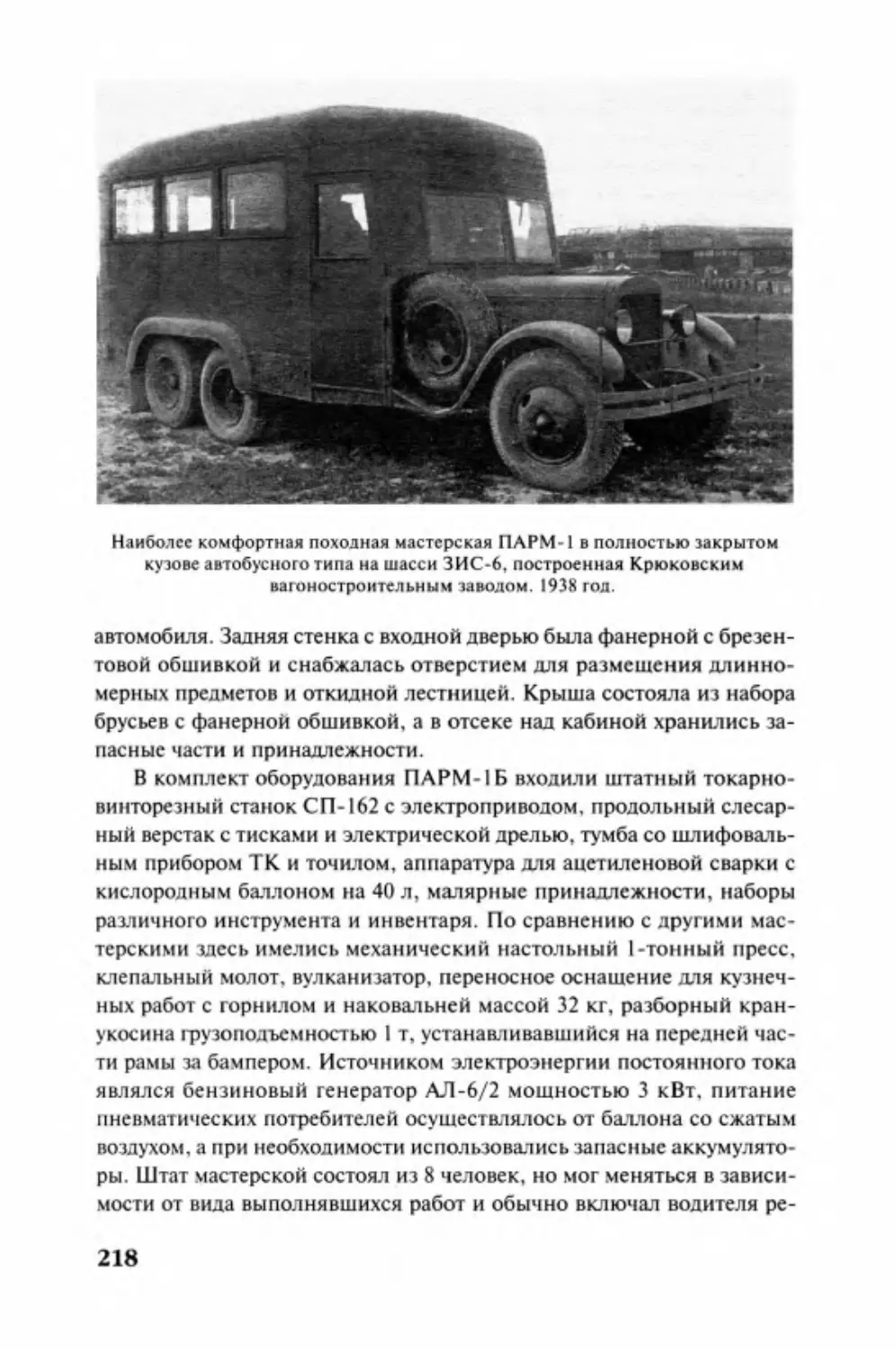

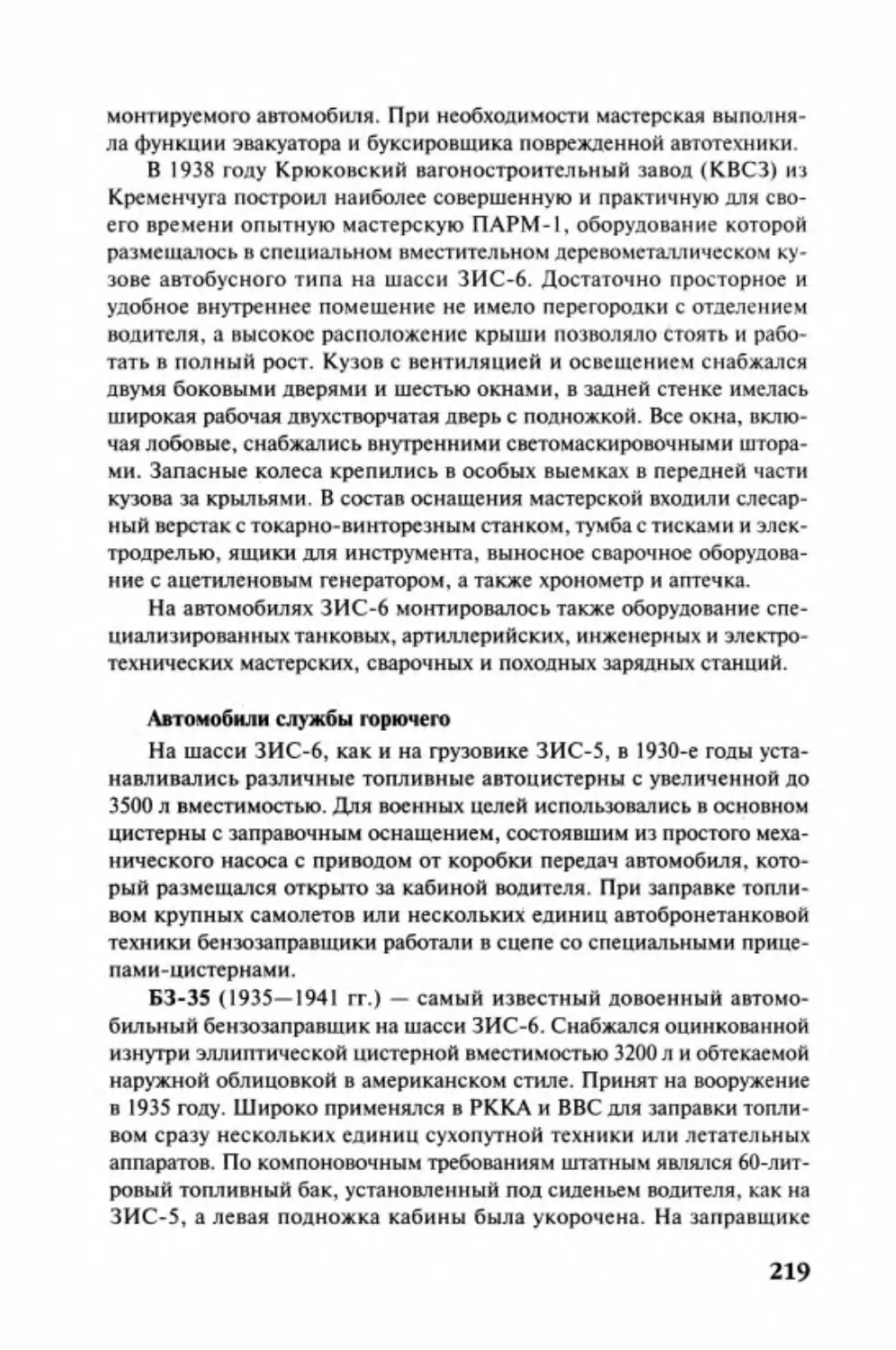

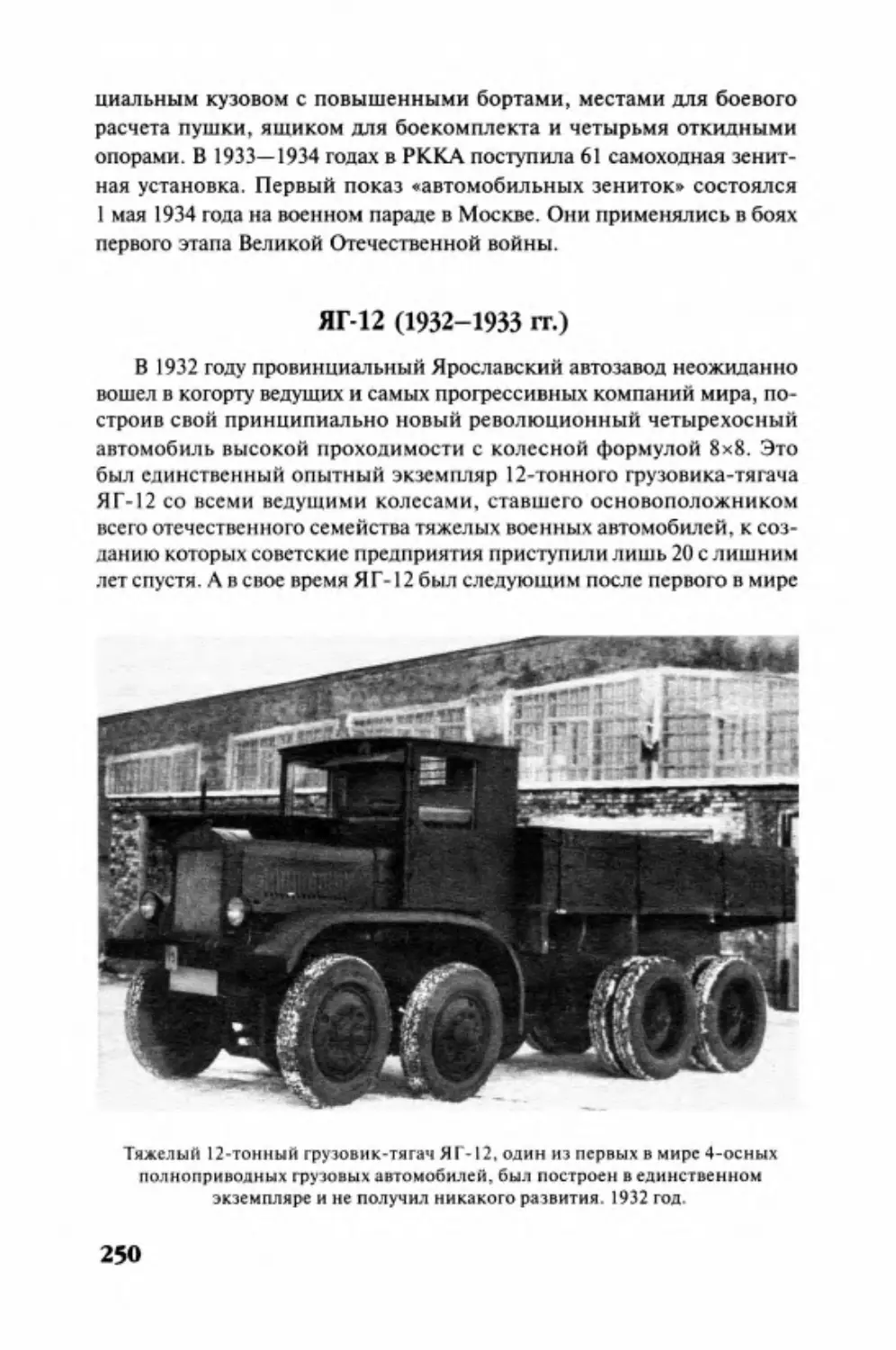

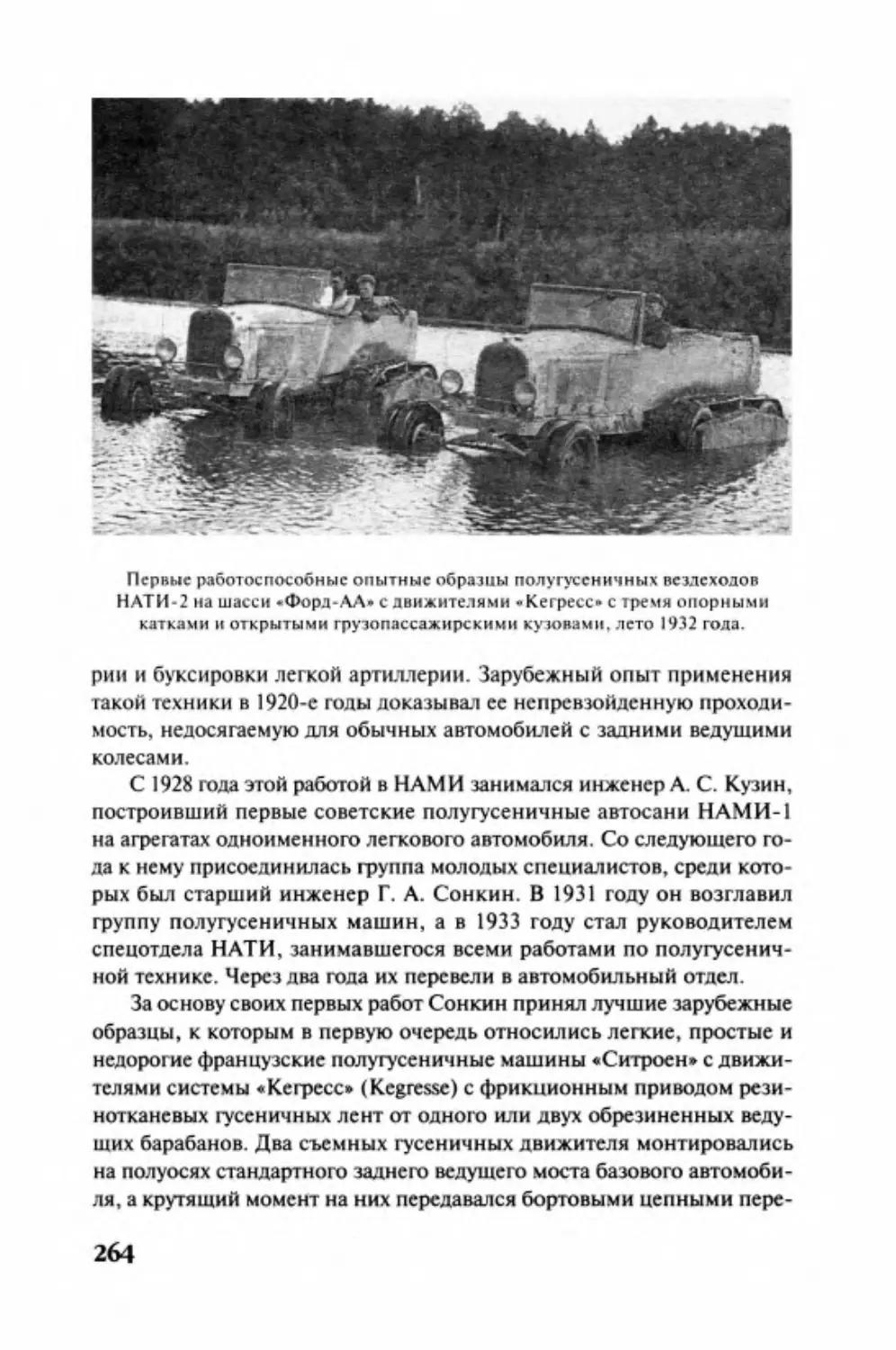

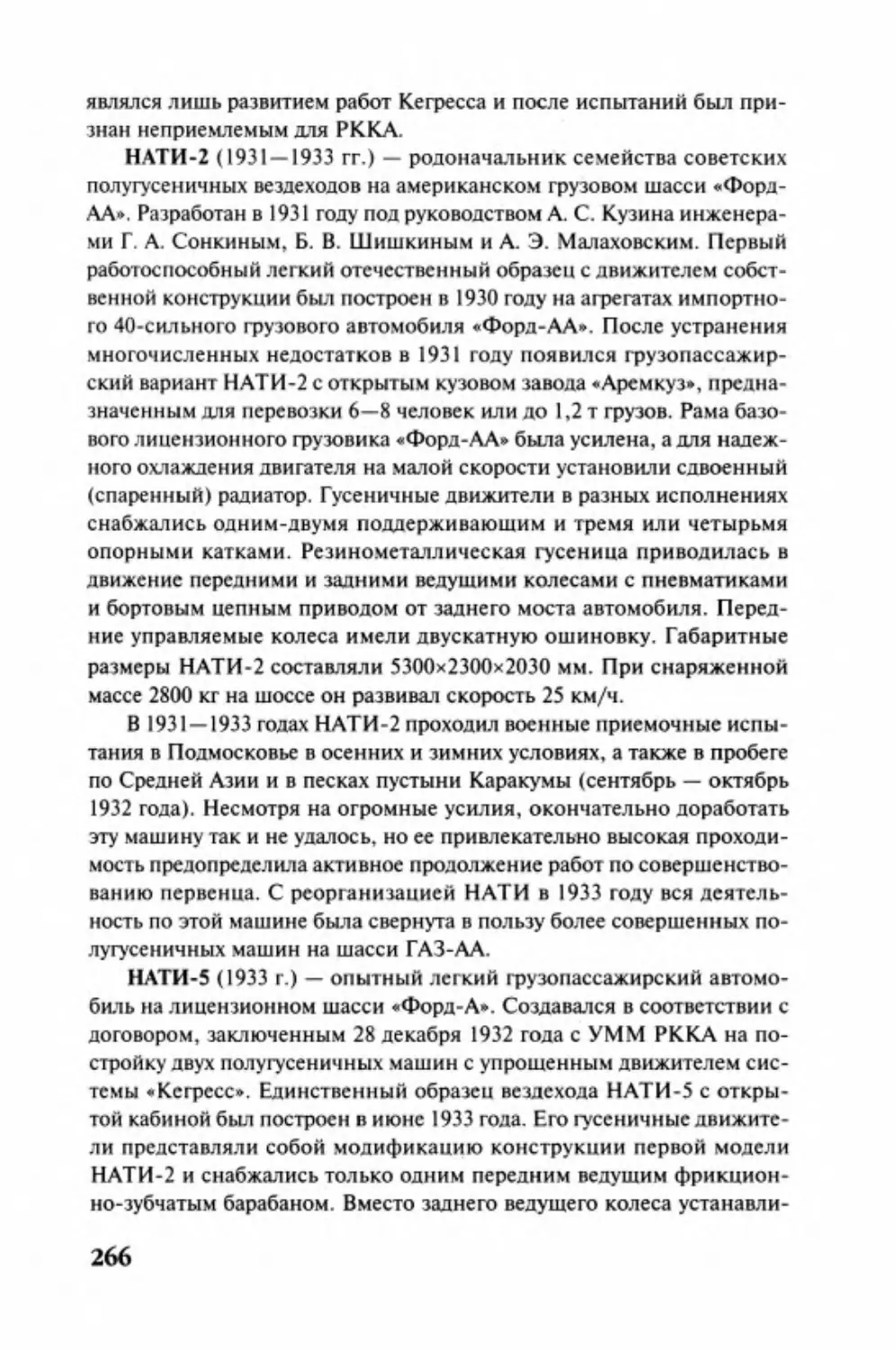

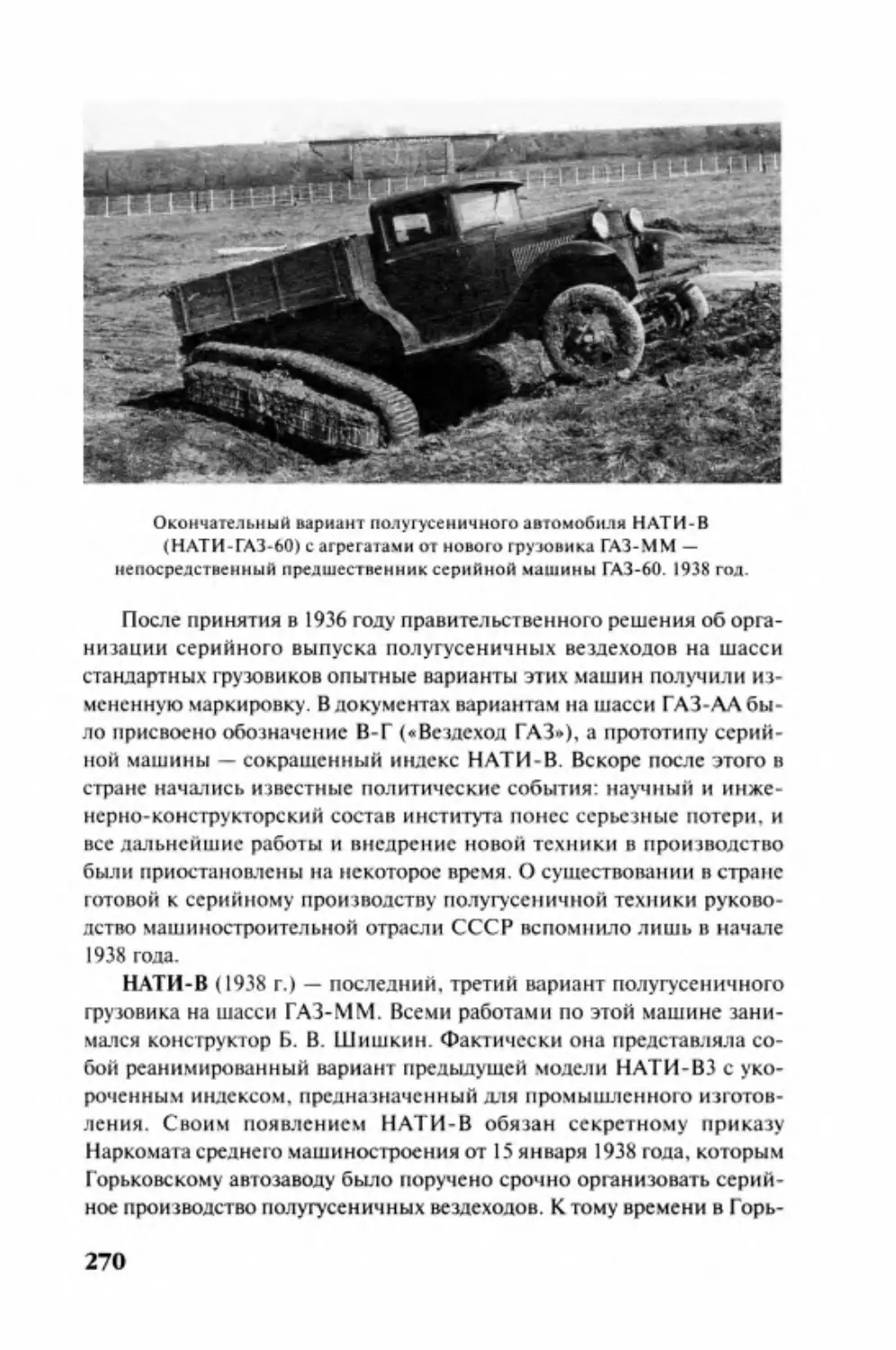

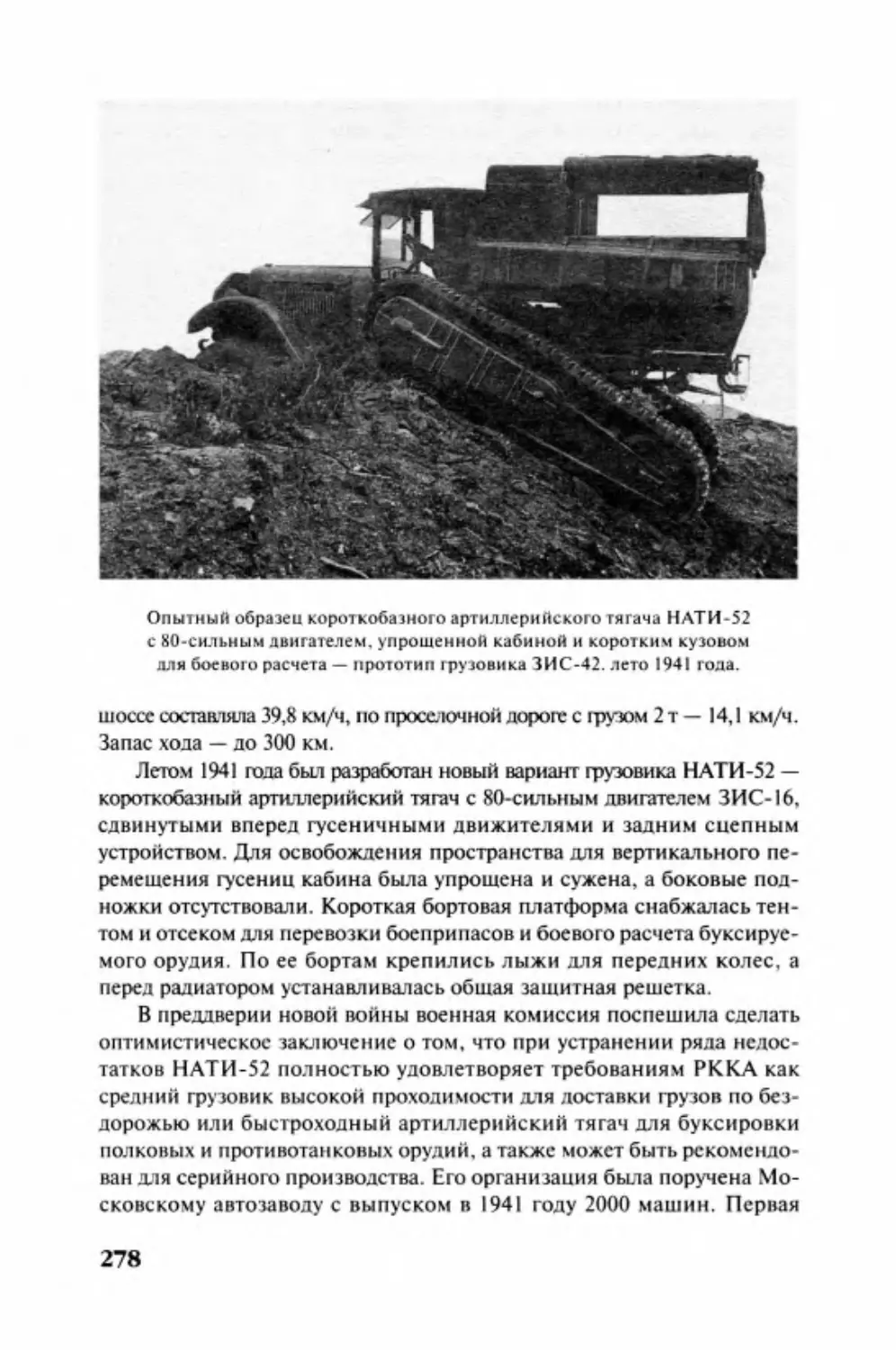

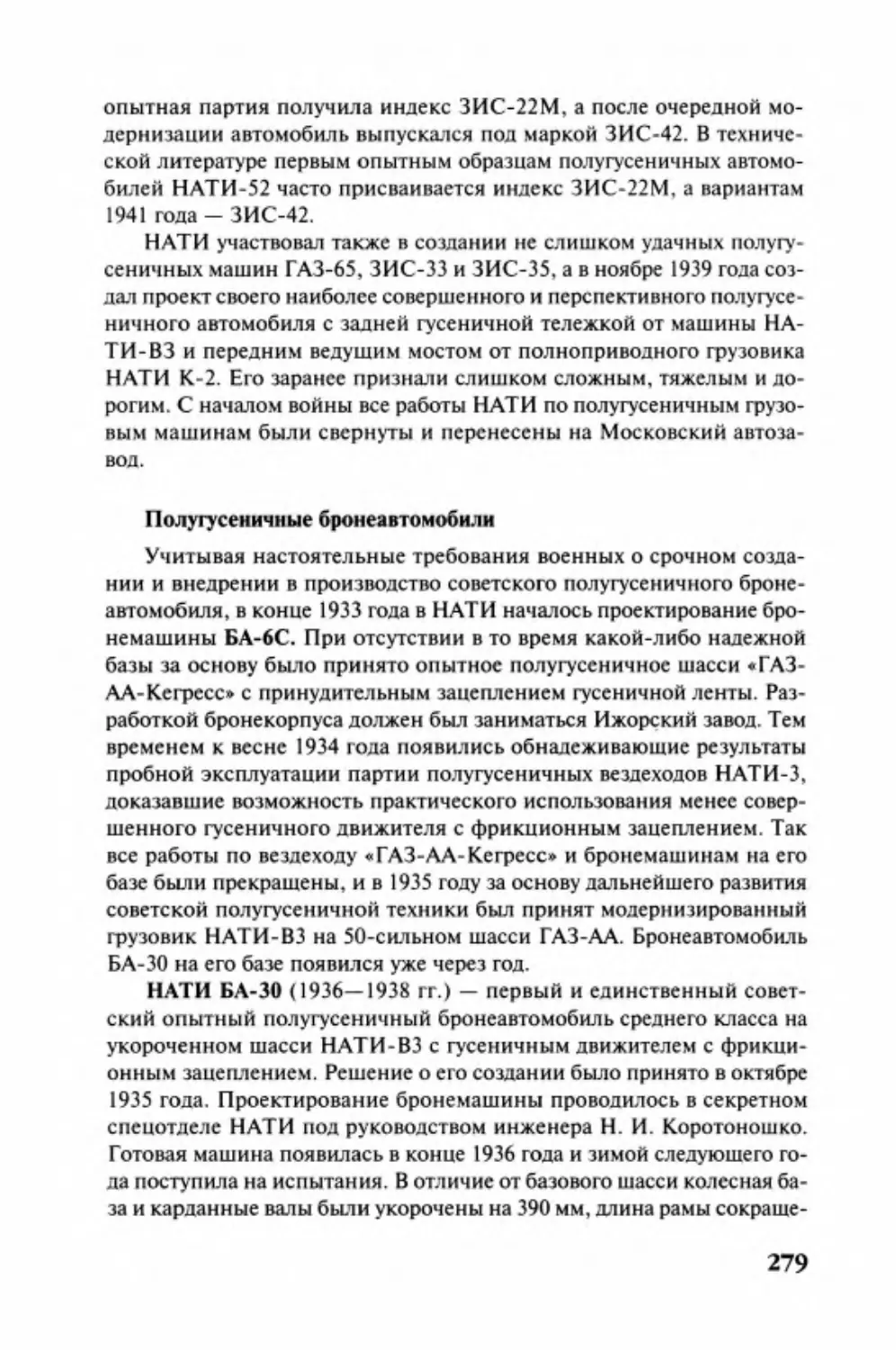

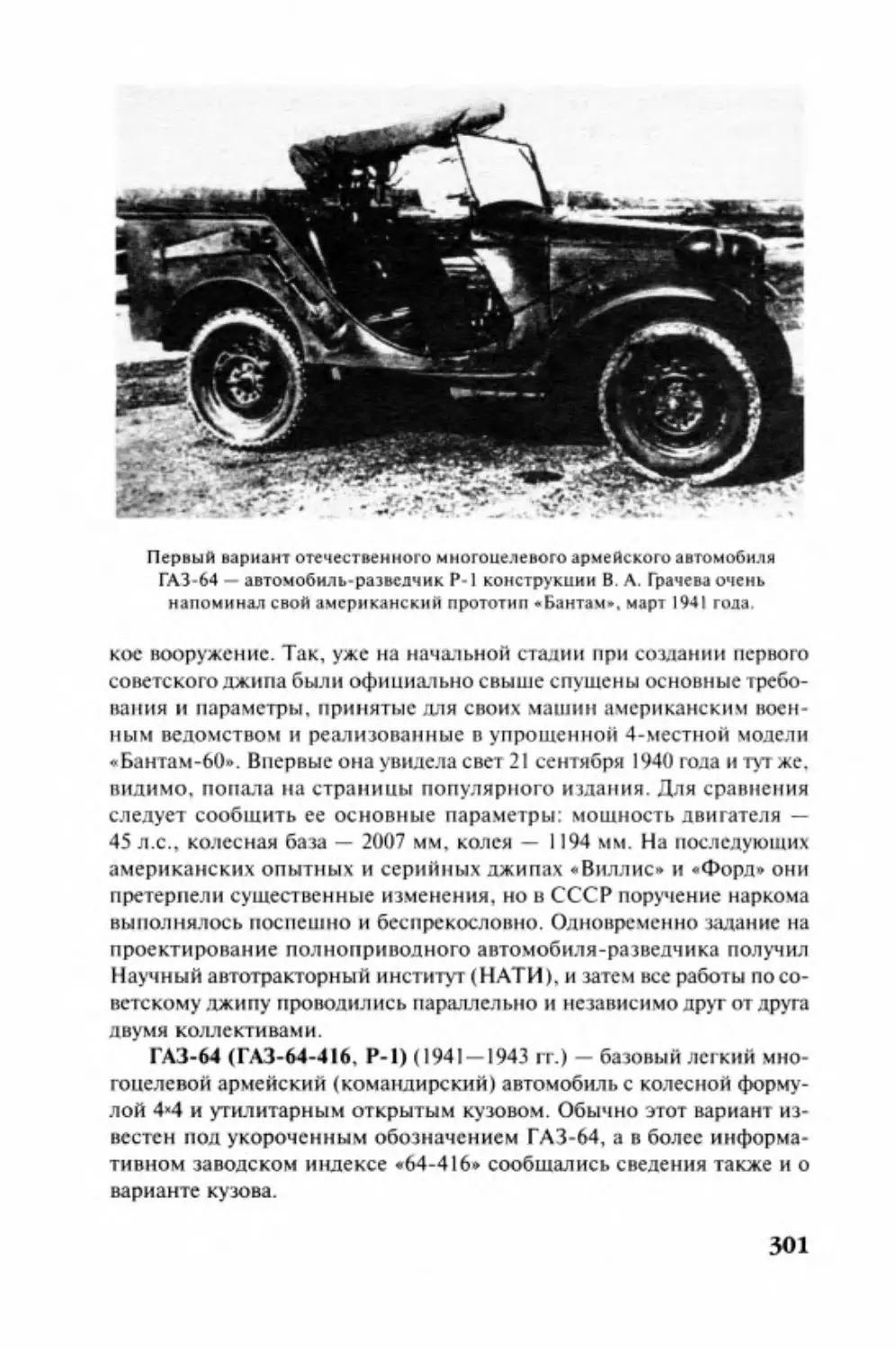

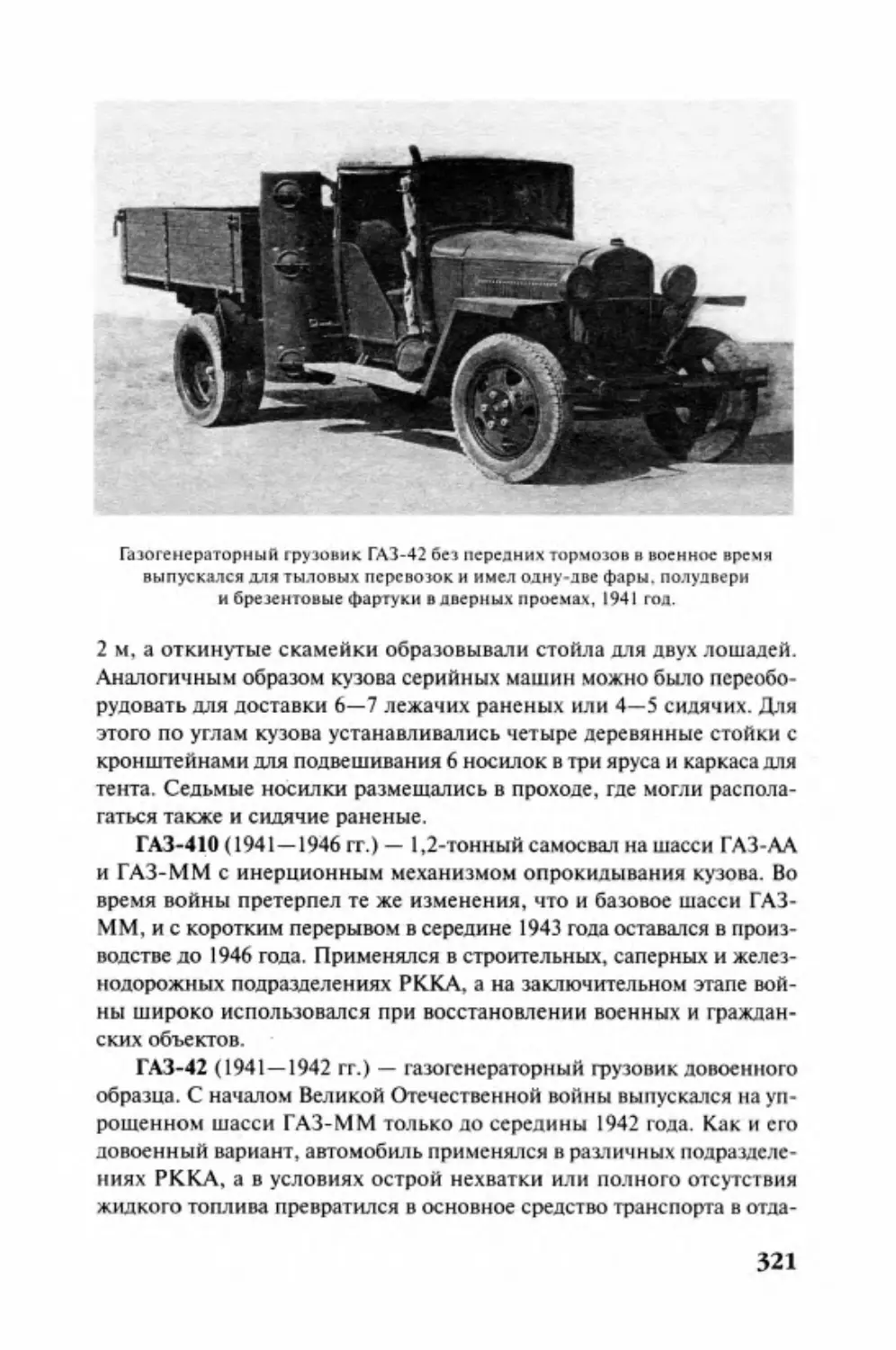

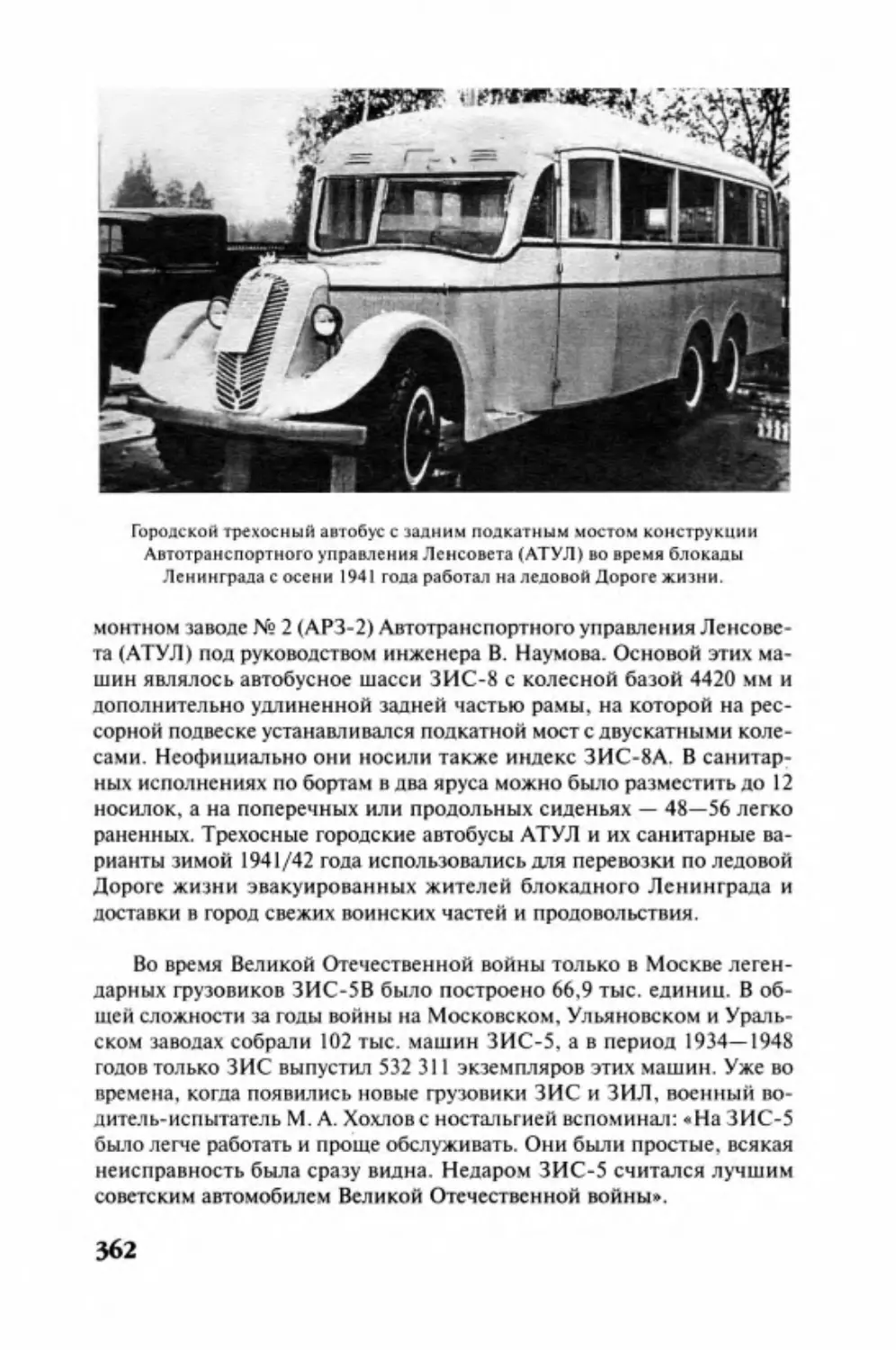

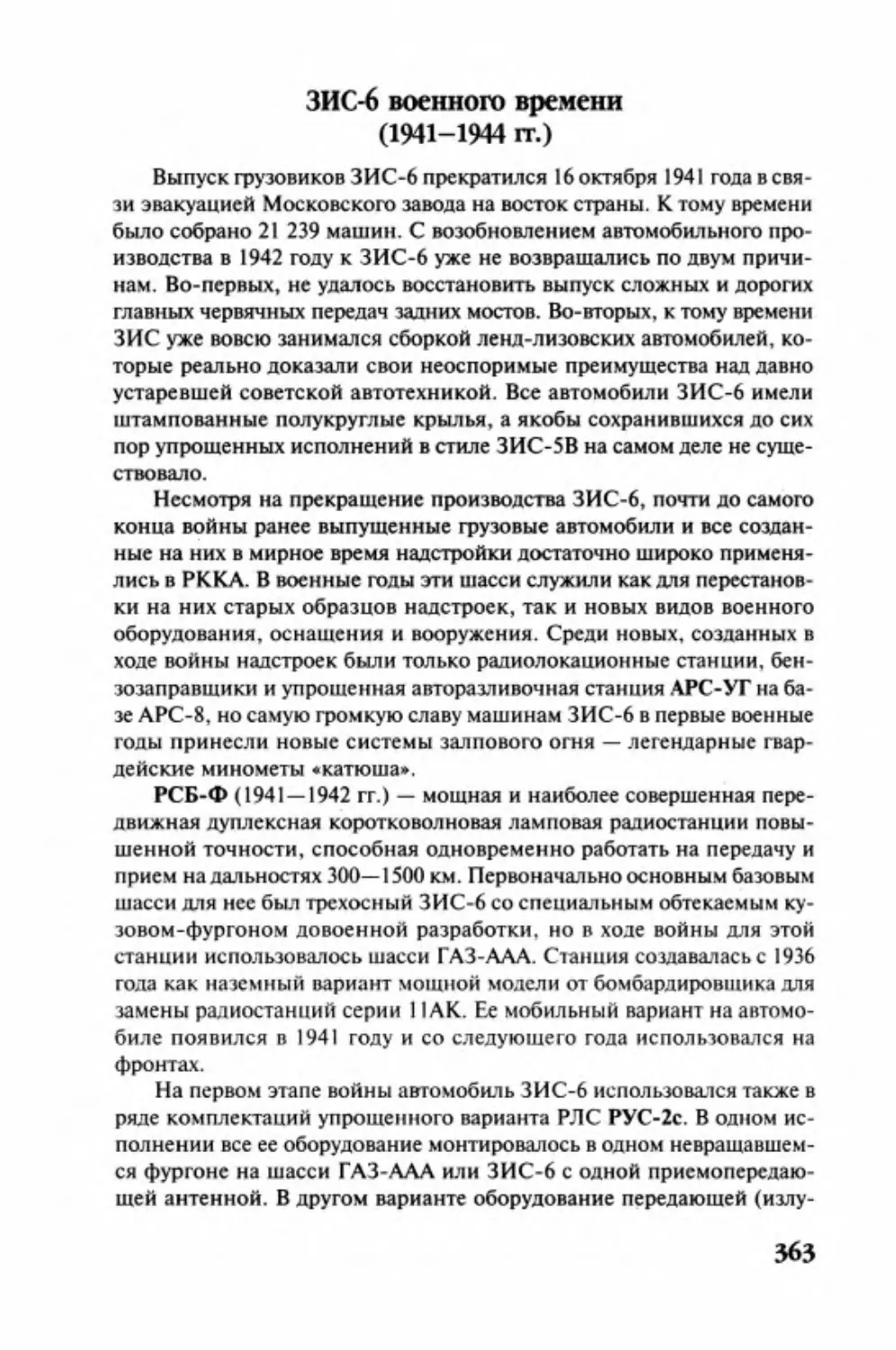

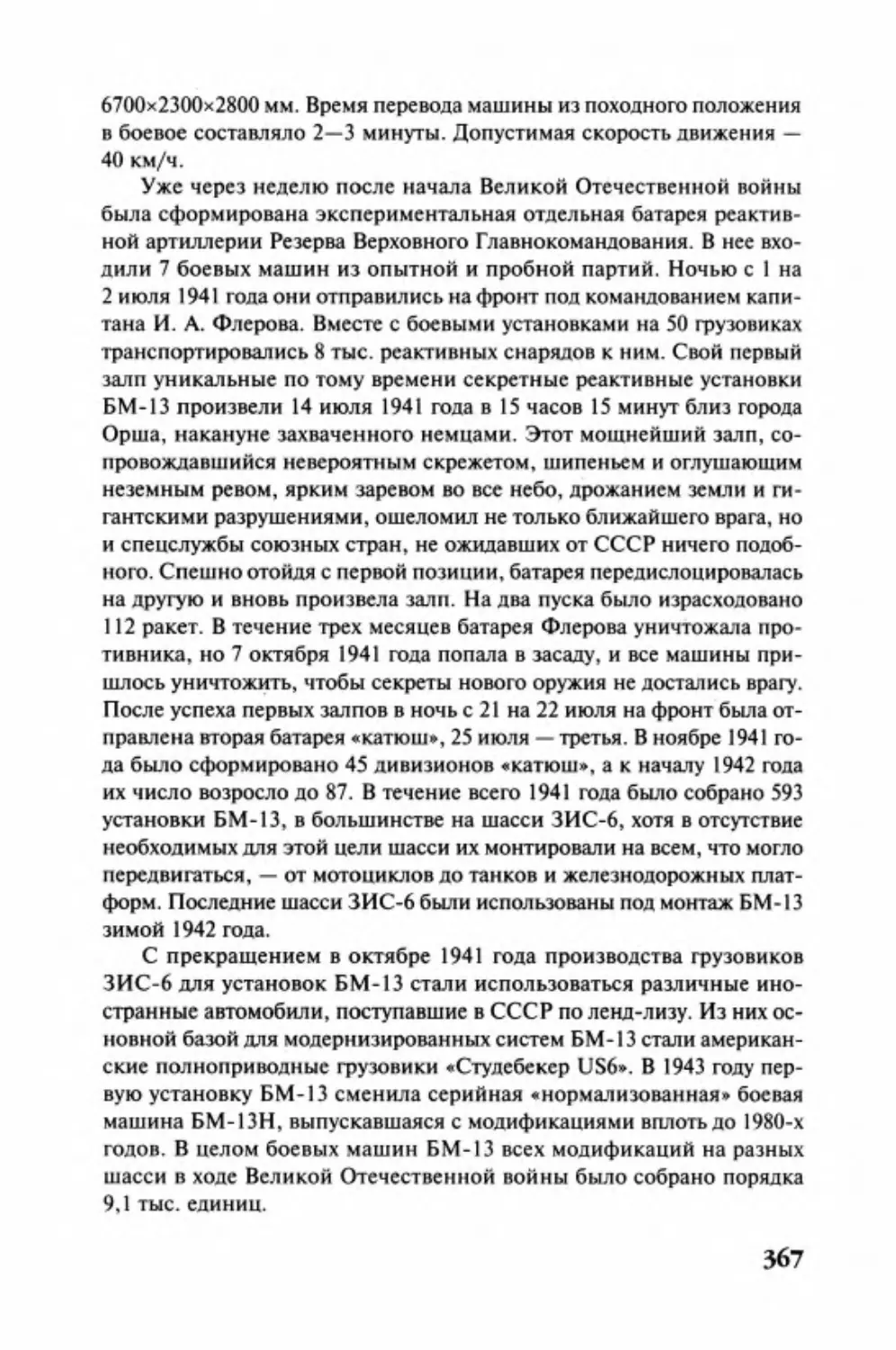

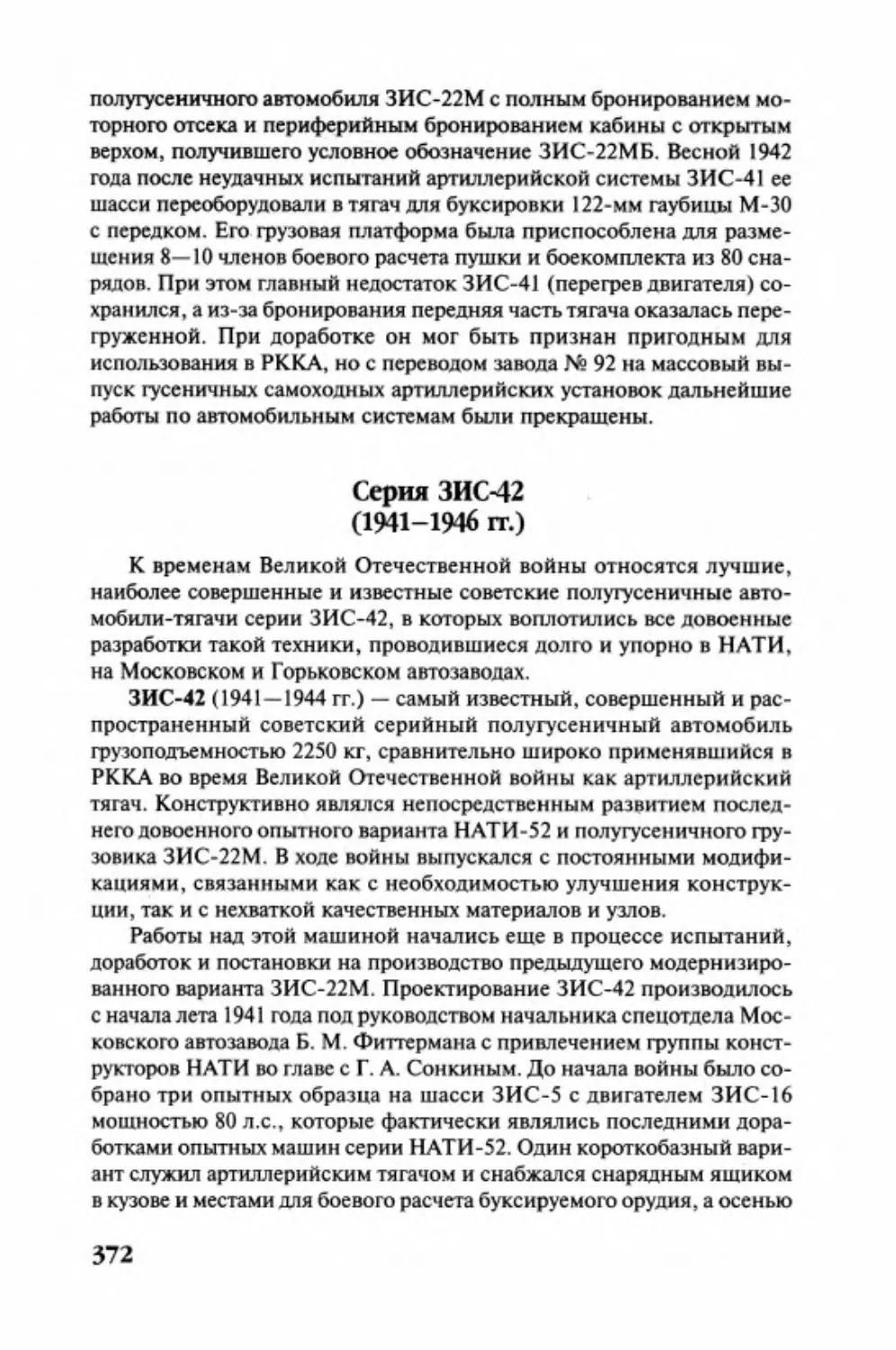

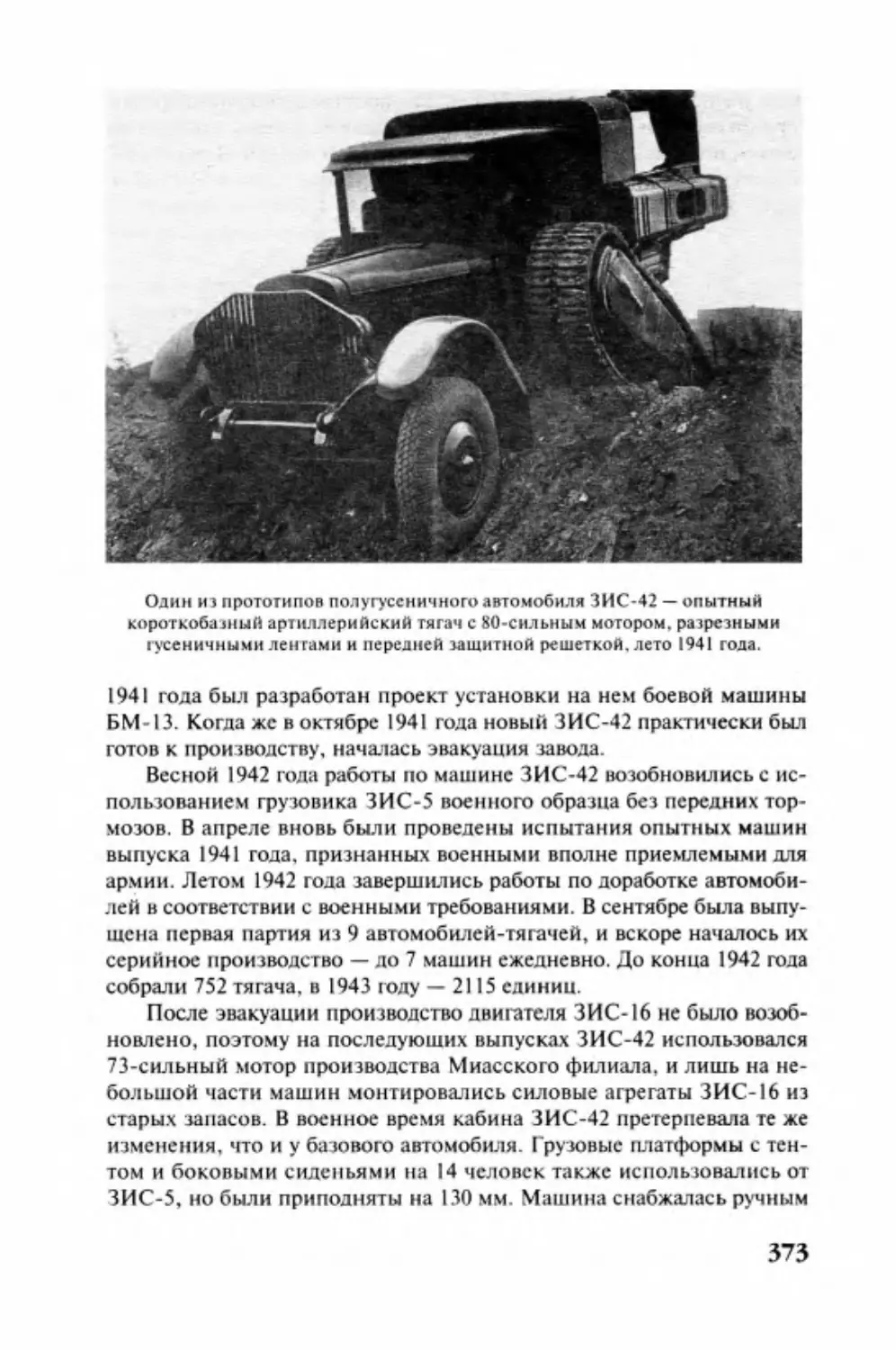

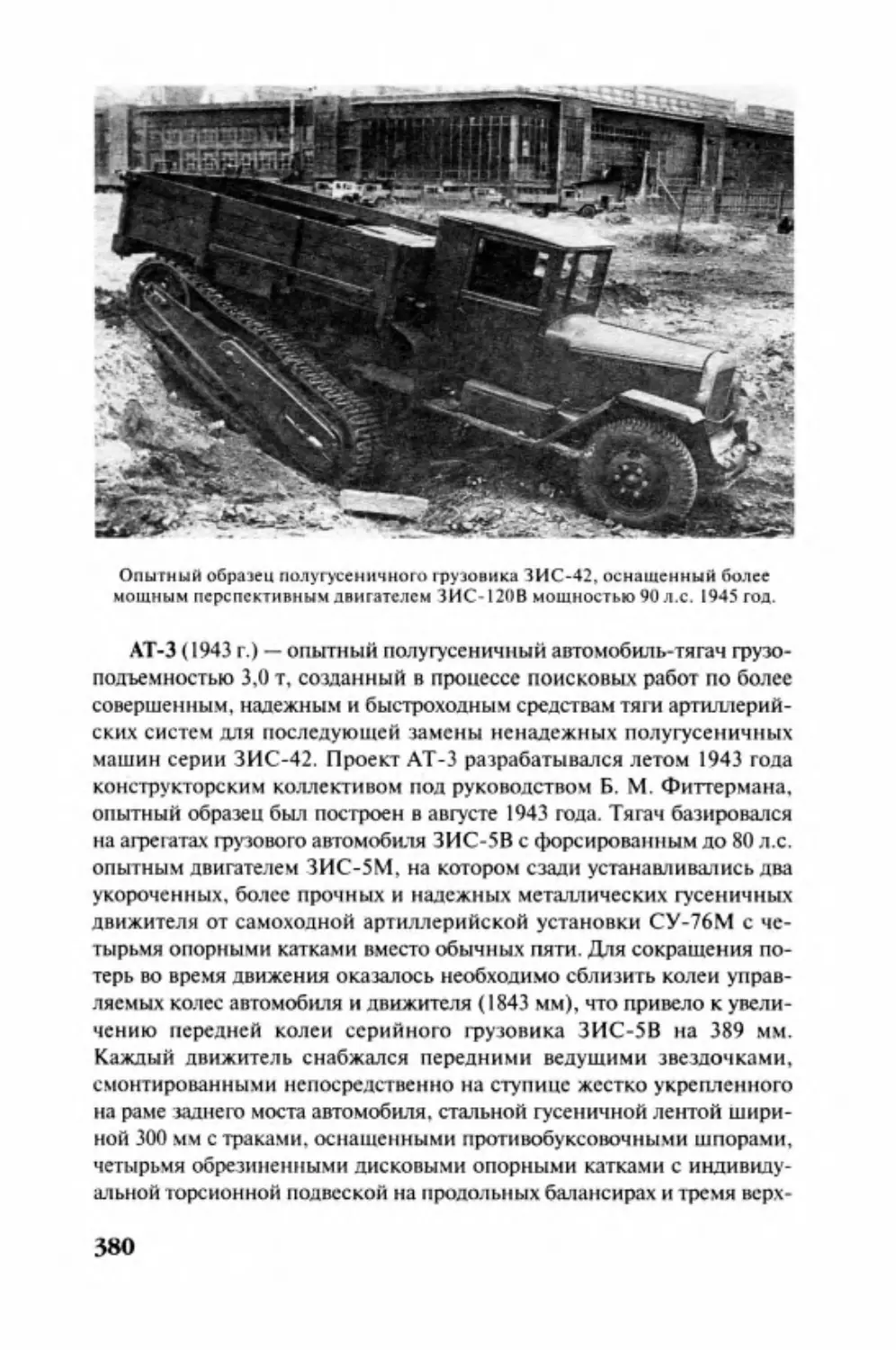

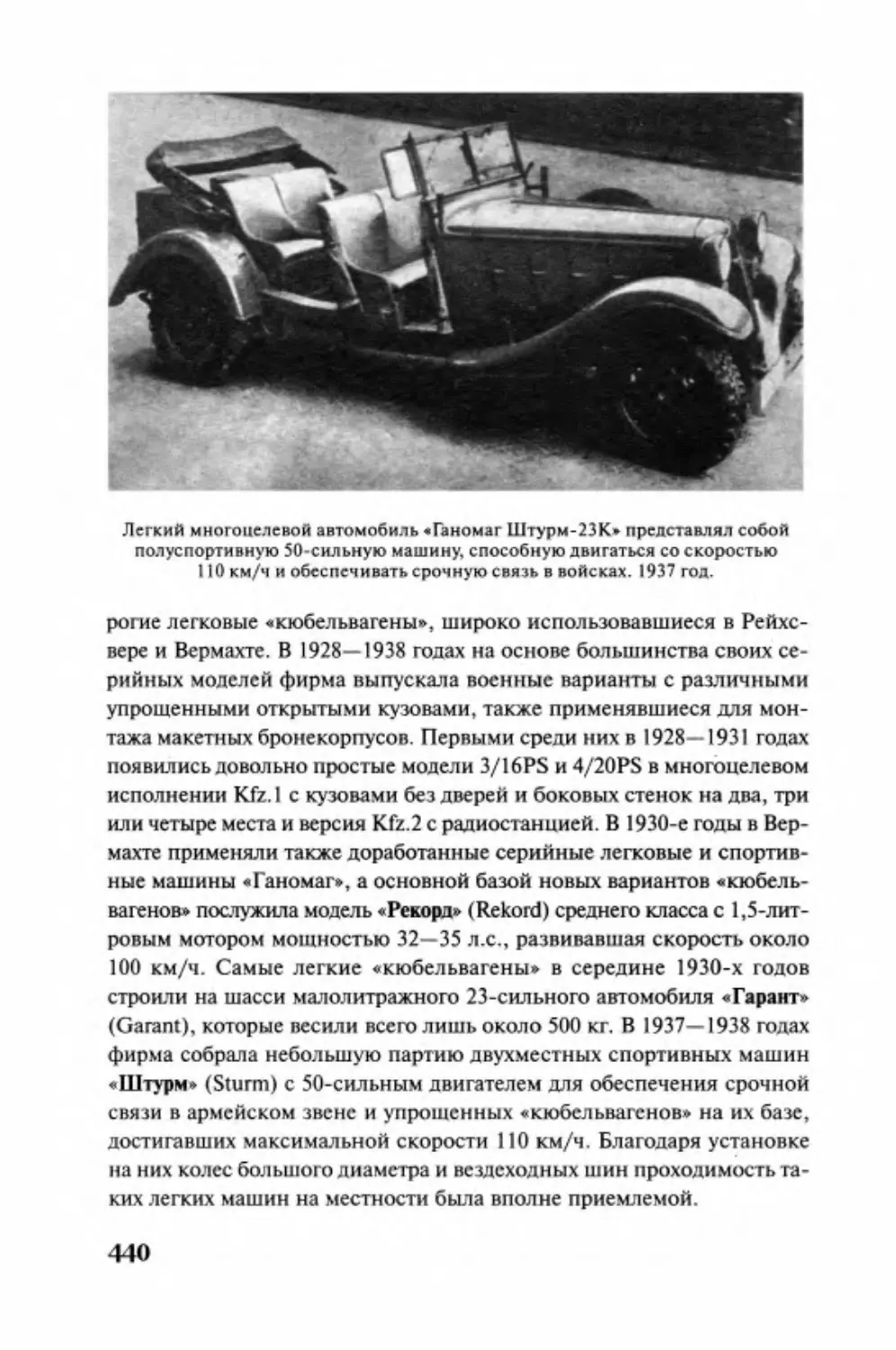

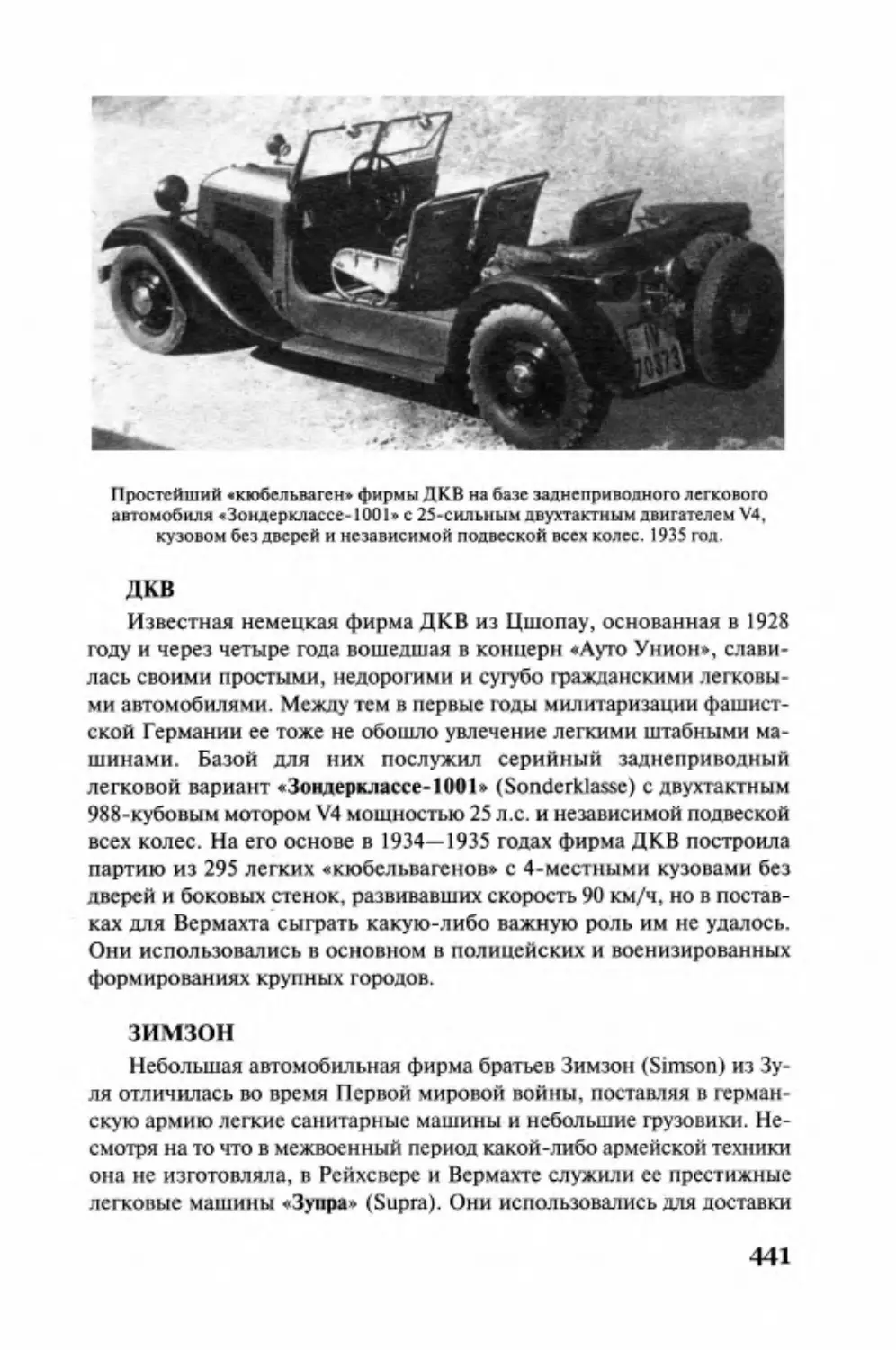

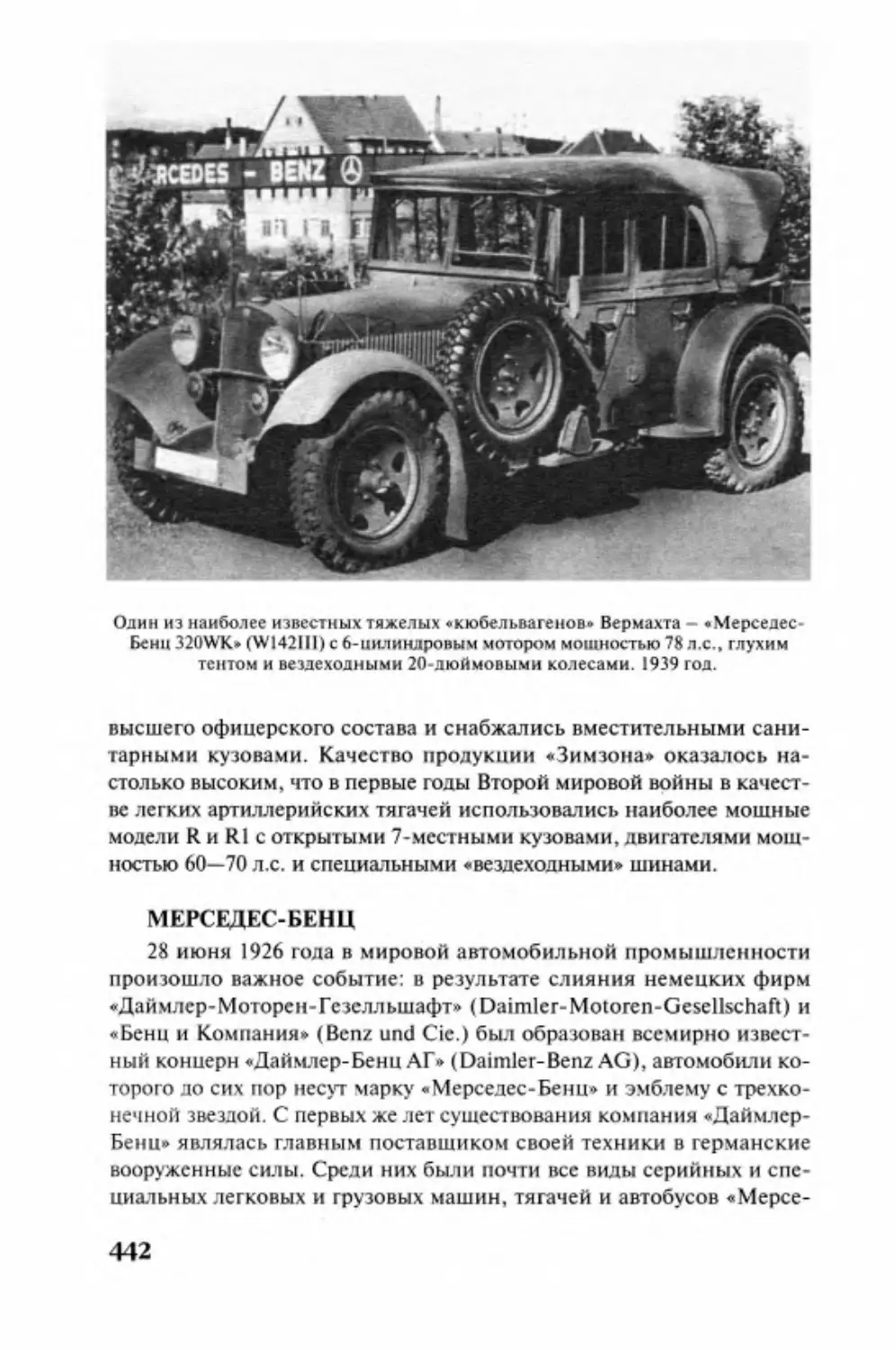

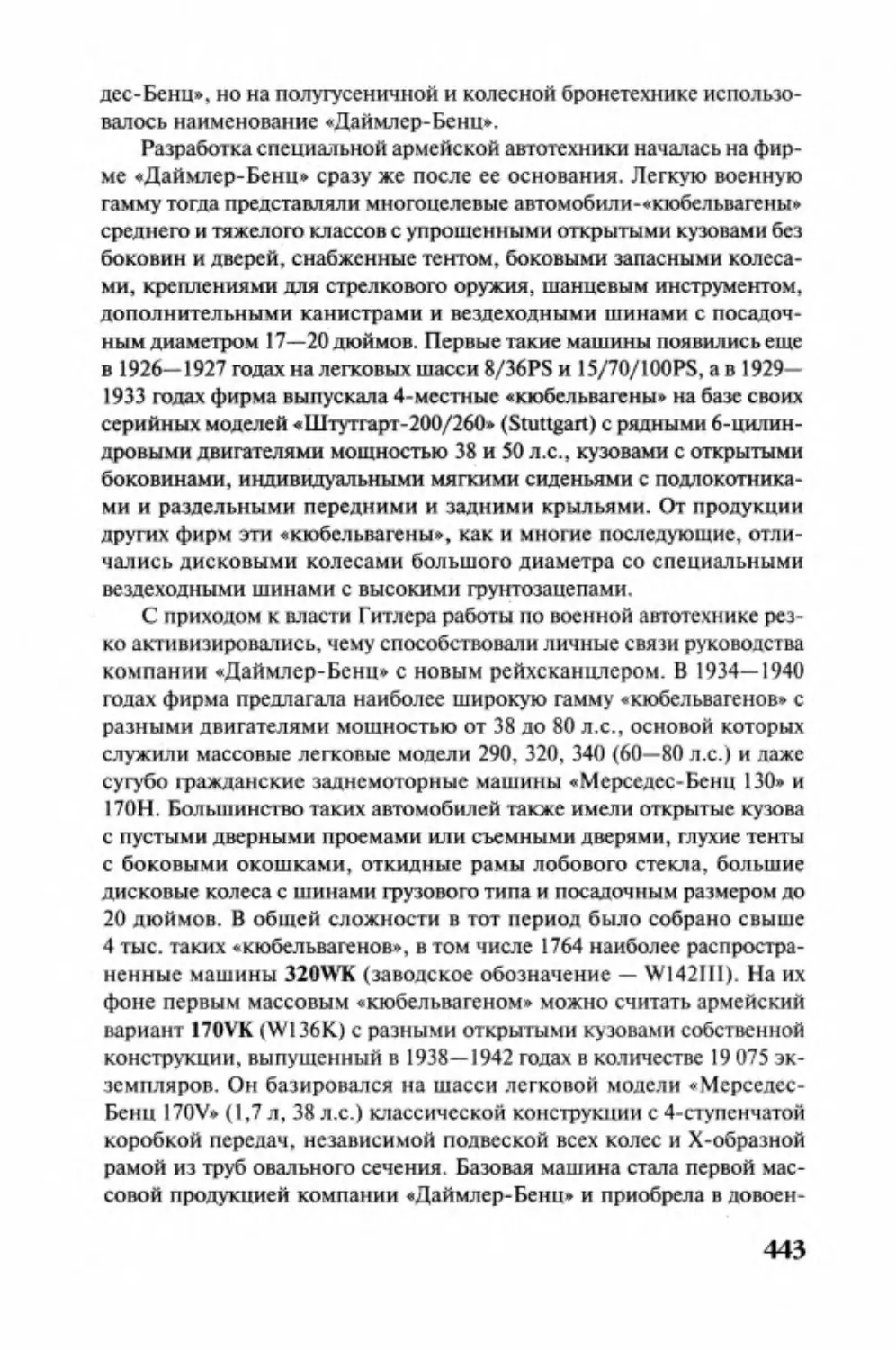

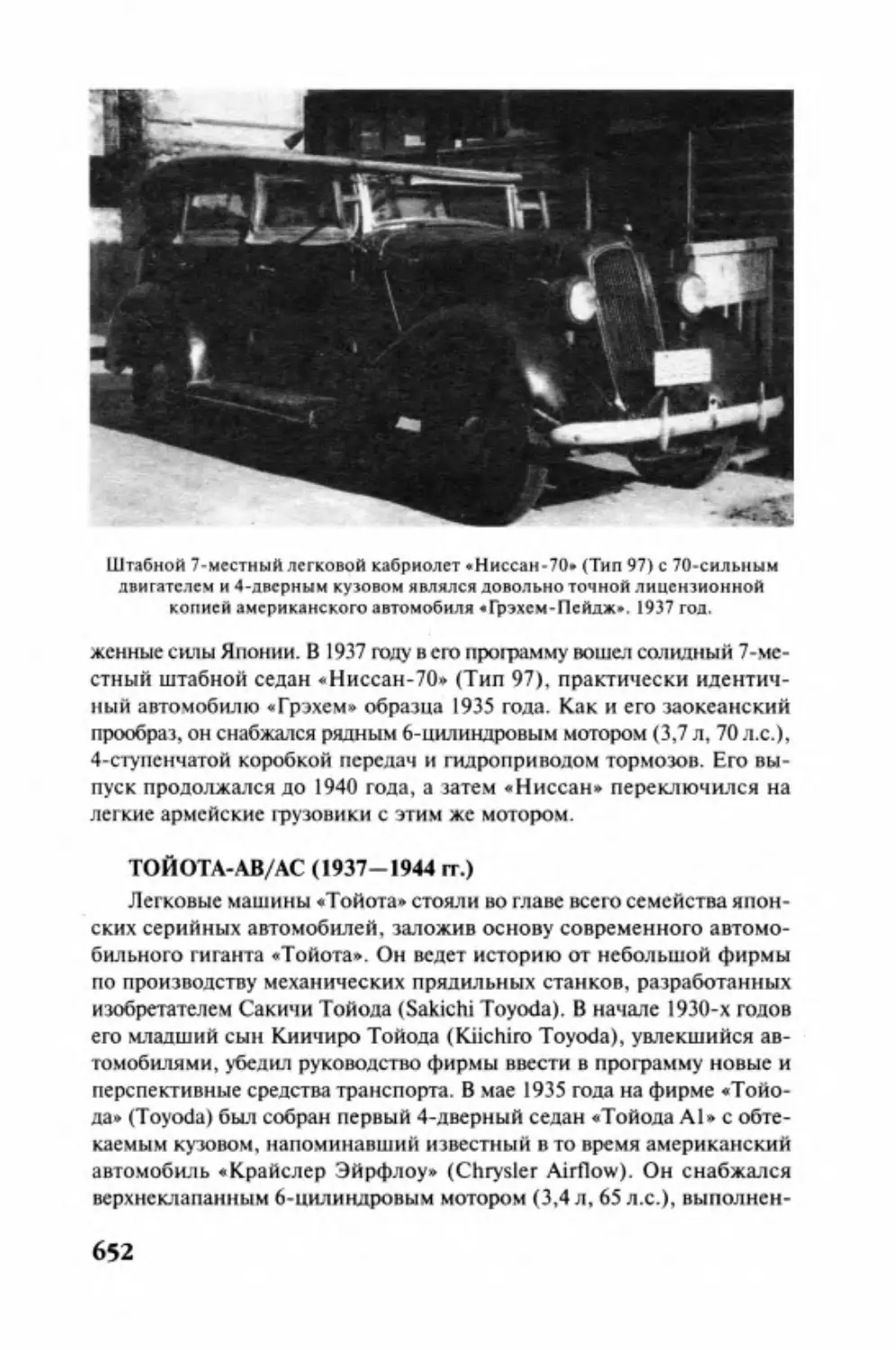

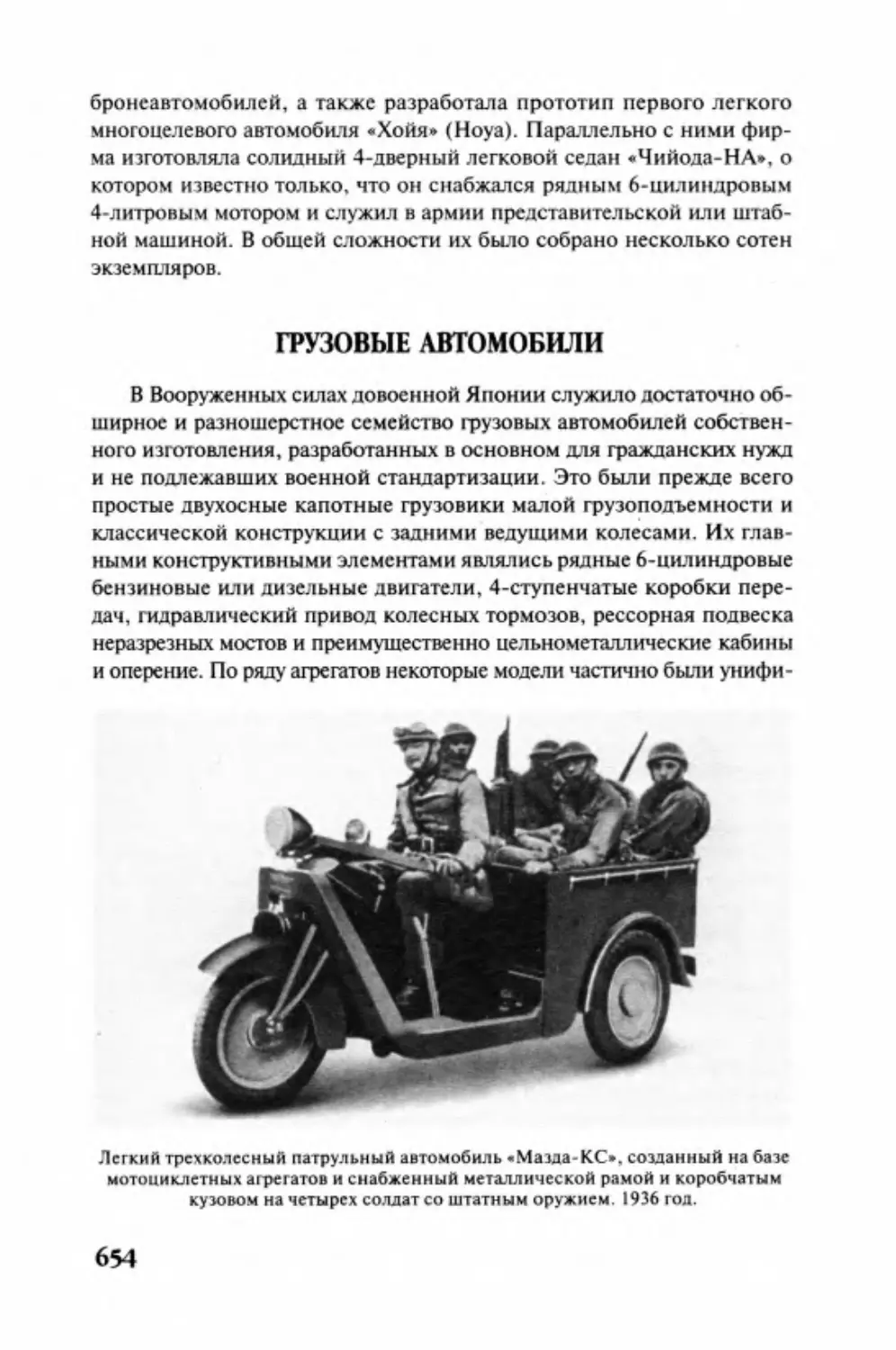

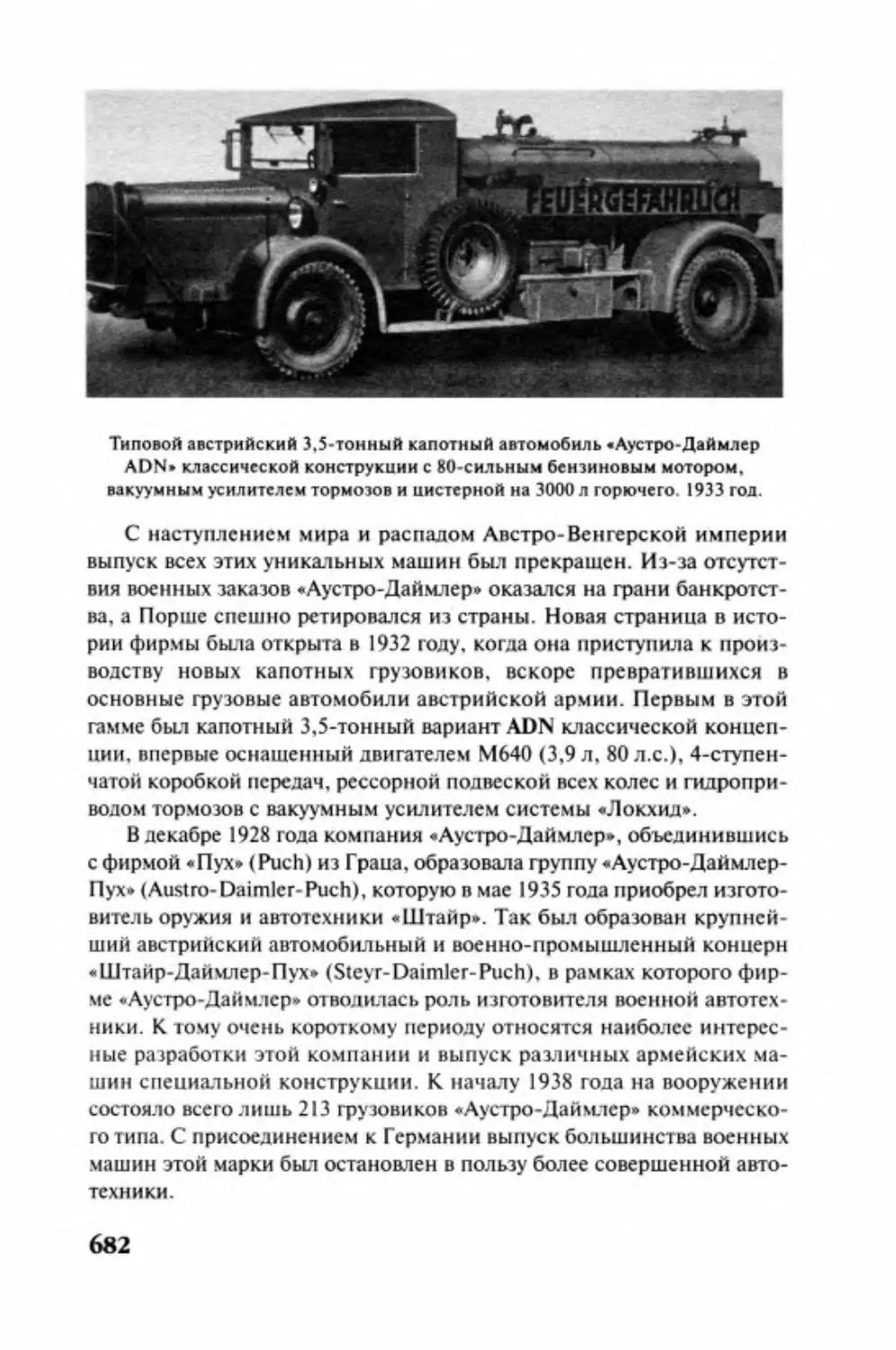

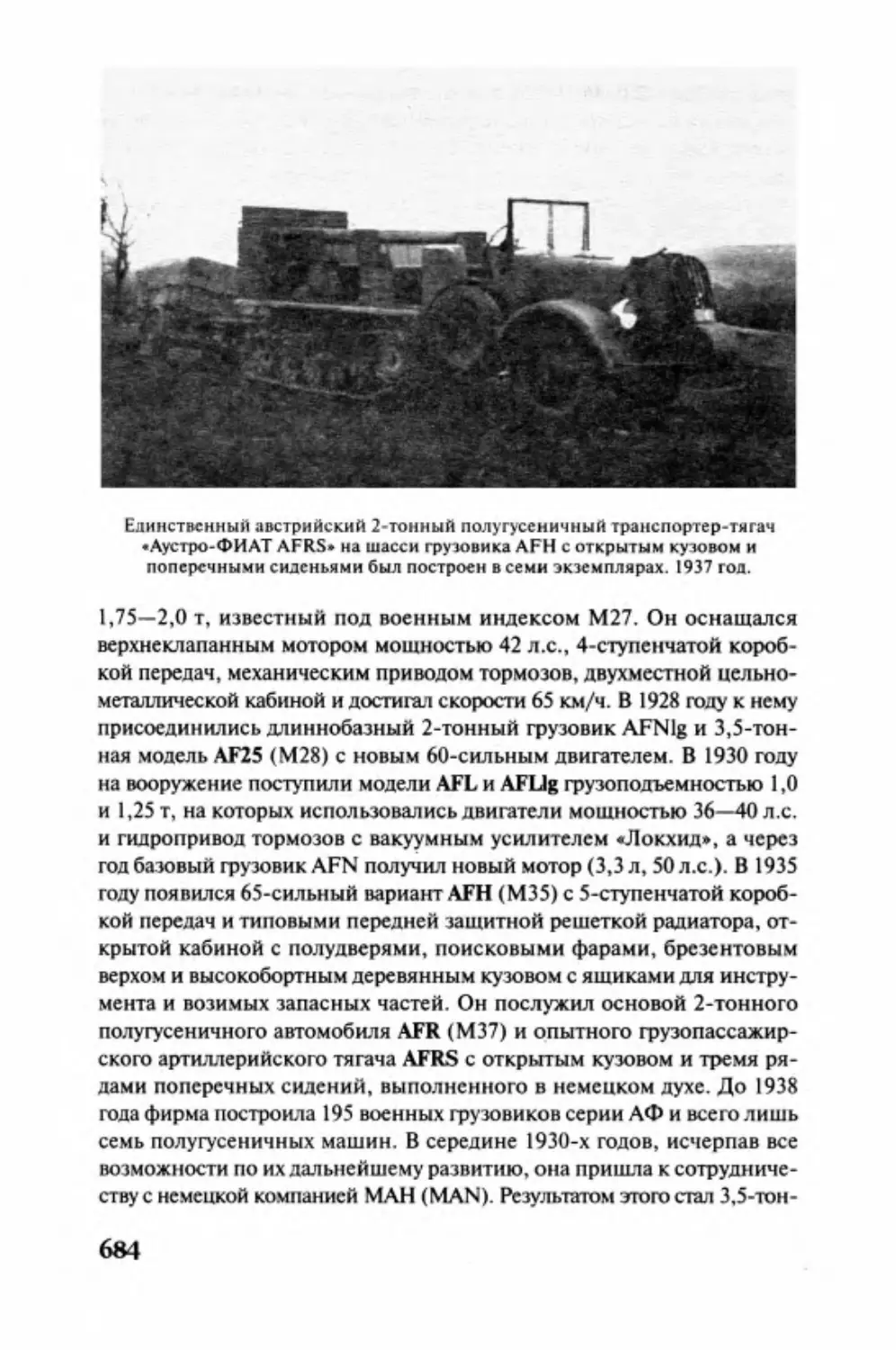

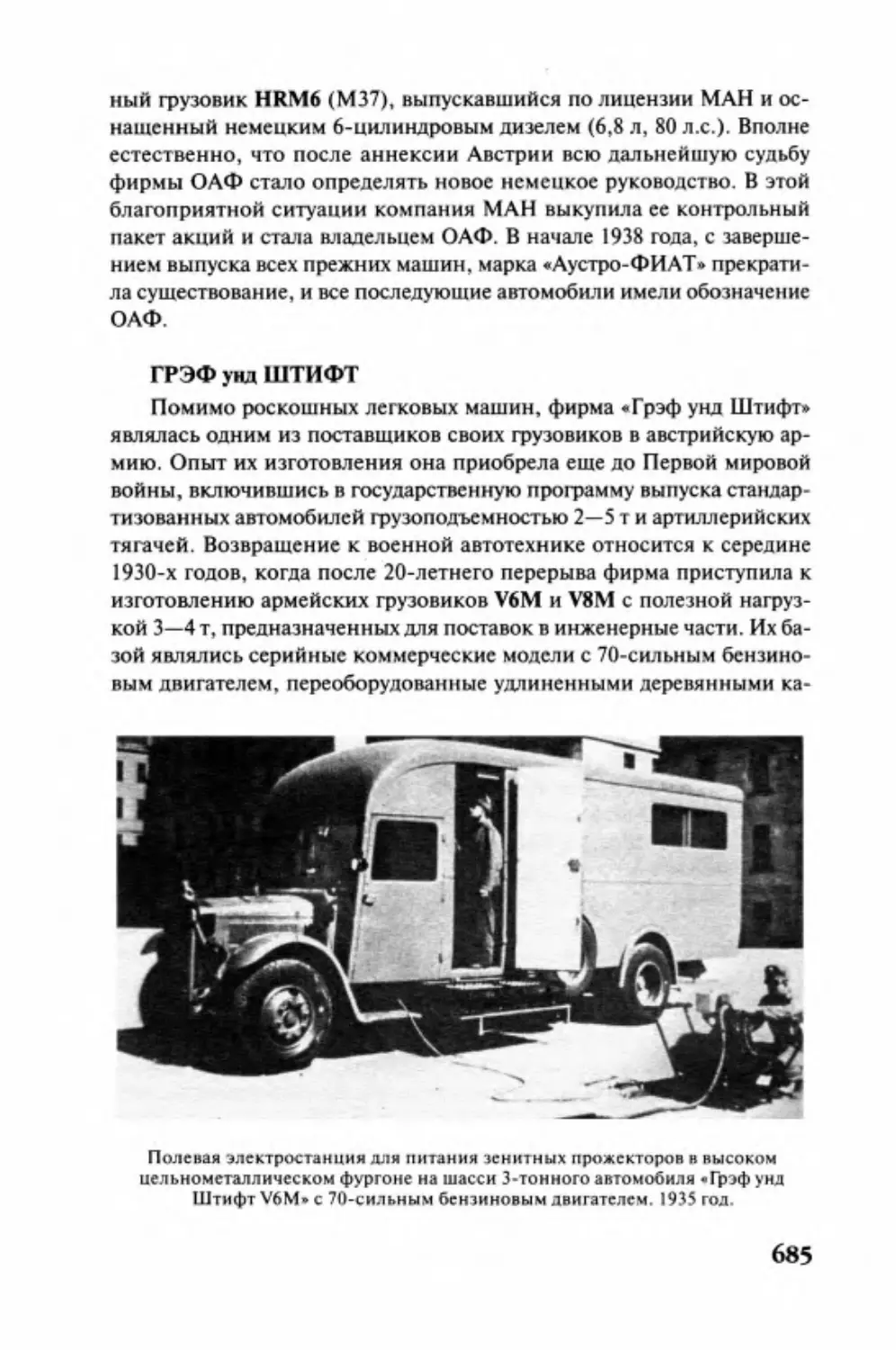

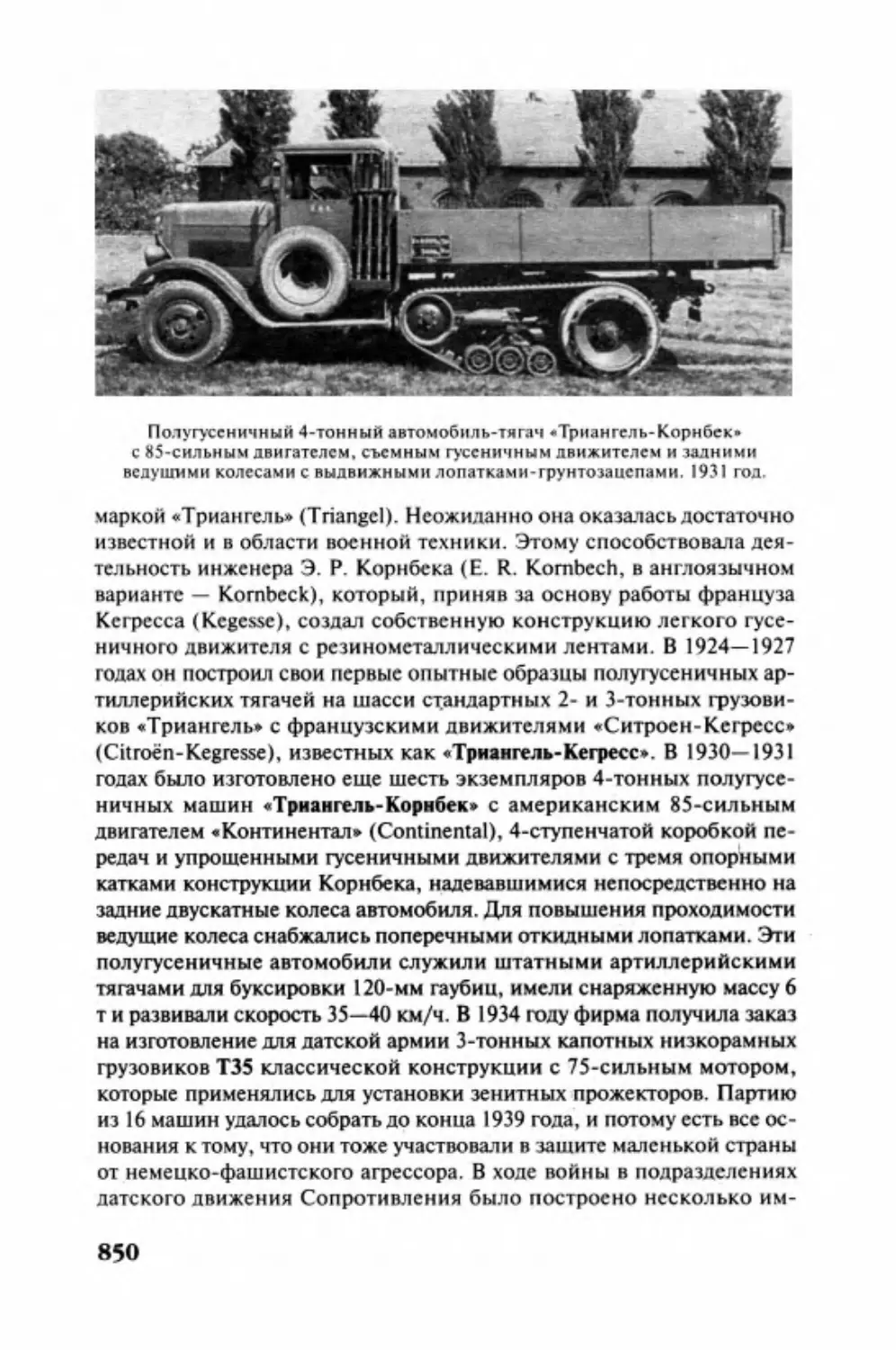

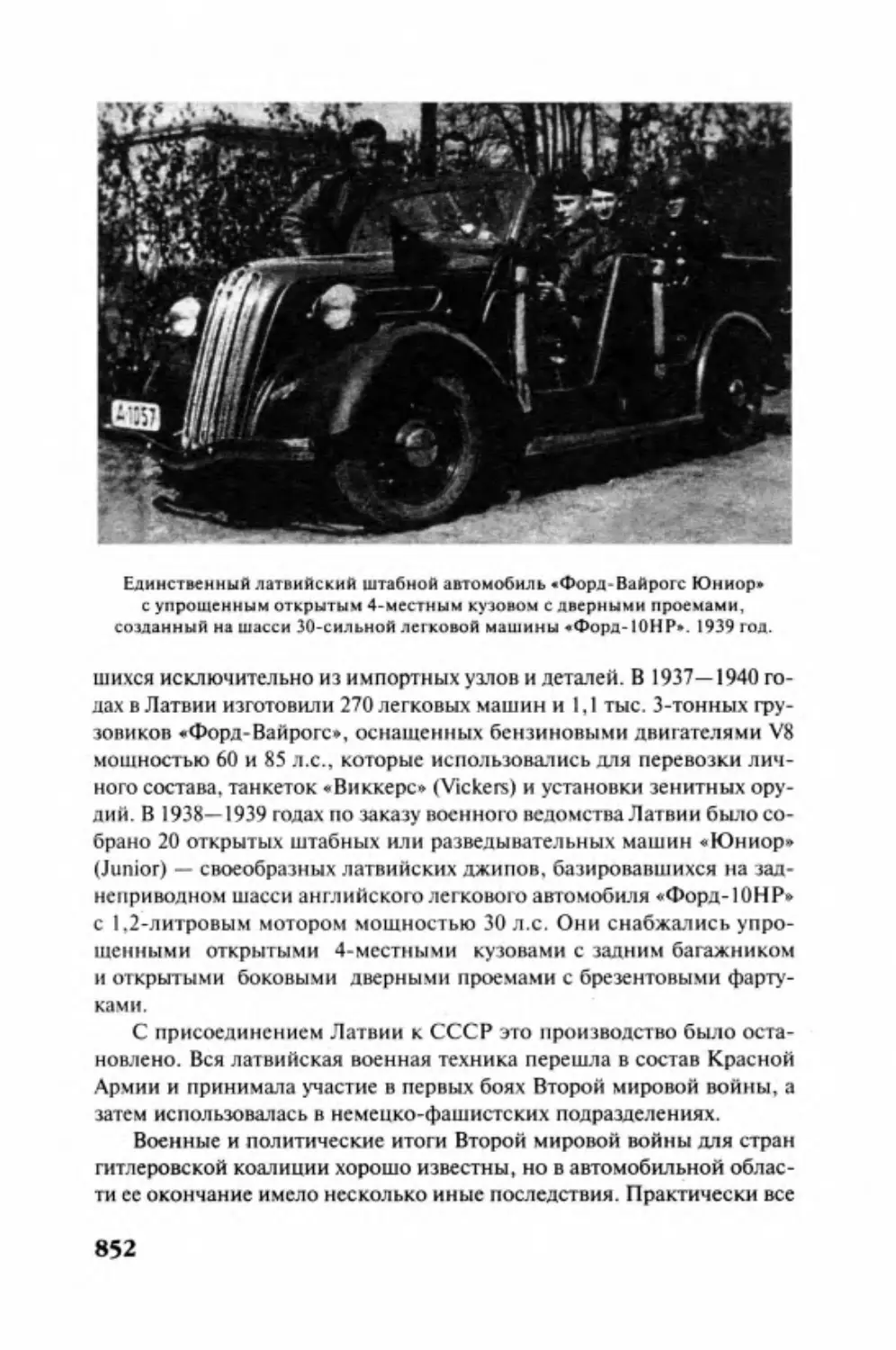

дартный бортовой грузовик АМО-3, на короткое время ставший ос