Text

НАУКА И ЖИЗНЬ

We Пена спасает от огня,

но у этого есть цена...

2023 • Академик Григорий

Денисов: «Когда ресурсы начнут

иссякать, человечество подна-

жмёт и сделает термоядерный

источник энергии» • Профессии

и искусственный интеллект: кто

кого в конце концов одолеет?

• Ловись, рыбка... и рассказы-

вай истории о прошлом Земли!

ISSN: 1683-9528

НАУКА И ЖИЗНЬ

В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА

РЕДАКЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:

www.nkj.ru/shop

(подписка и отдельные номера)

TELEGRAM-БОТ

свежий номер

демо-номер журнала

БЕСПЛАТНО

t.me/nkj_bot

Читайте в приложениях для мобильных устройств:

PRESSA.RU • ЛитРес • Строки • Kiozk

www.nkj.ru

e-mail: subscribe@nkj.ru

В НОМЕРЕ

Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ — Шорохи тихой

осени ........................2

Наука и жизнь сто лет назад.....9

Рефераты (подготовила. Ашкинази) .10

Г. ДЕНИСОВ, акад. — Зажечь плазму

для термояда и сделать зеркало для

рентгена (беседу ведёт Н. Лескова) .... 12

С. ВАСИЛЬЕВ — Энергия на длинную

дистанцию ...................21

О чём пишут научно-популярные

журналы мира.................37

Вести из лабораторий и экспедиций

Древняя змея и ископаемая летучая

мышь из раннего плейстоцена (42).

Фильтры донорской крови для работы

в экстремальных условиях (50). Поиску

золота поможет гелий (66). Наномедь в

опасных дозах (67).

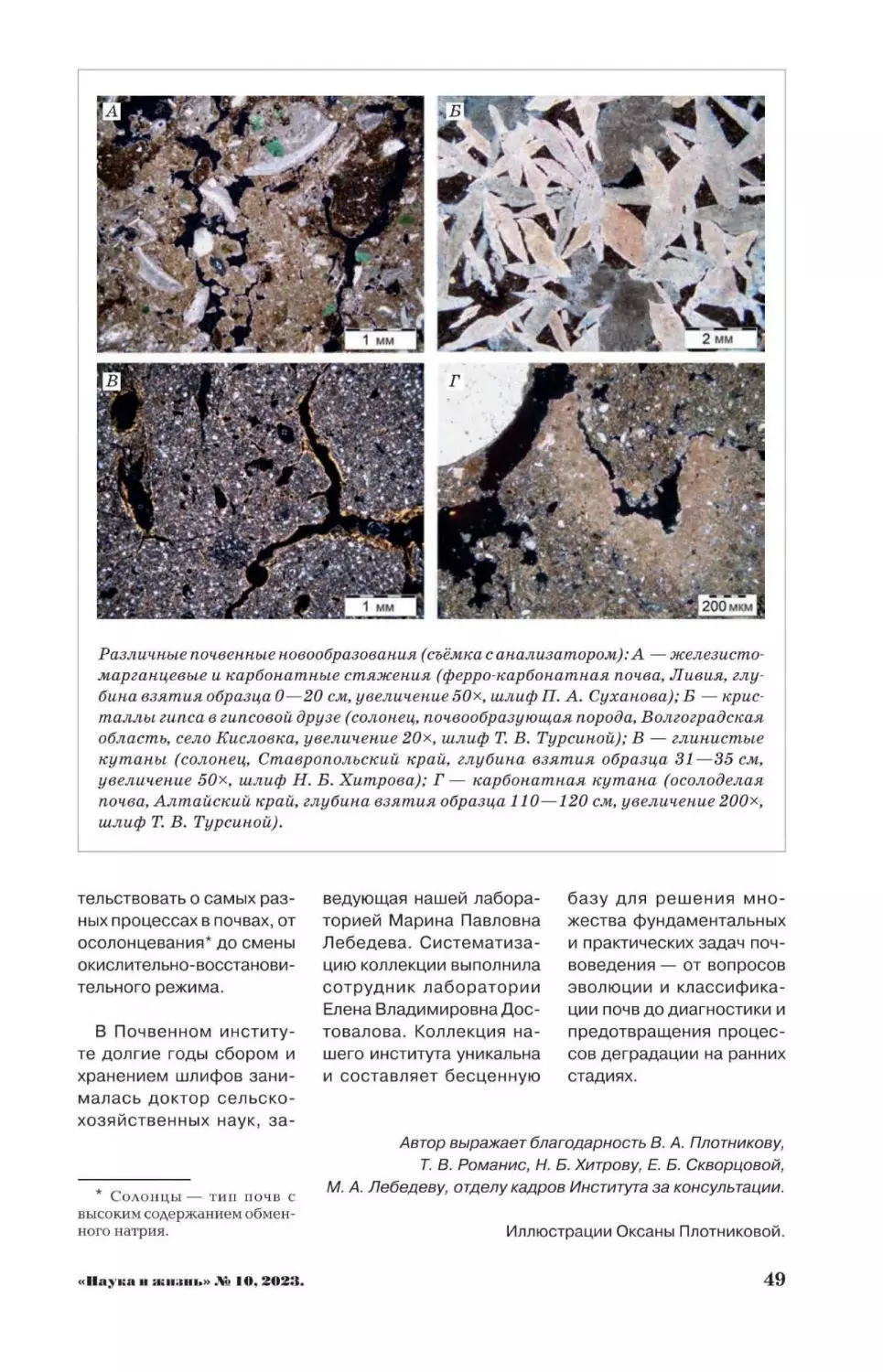

О. ПЛОТНИКОВА, канд. биол. наук —

Почва в объективе микроскопа..44

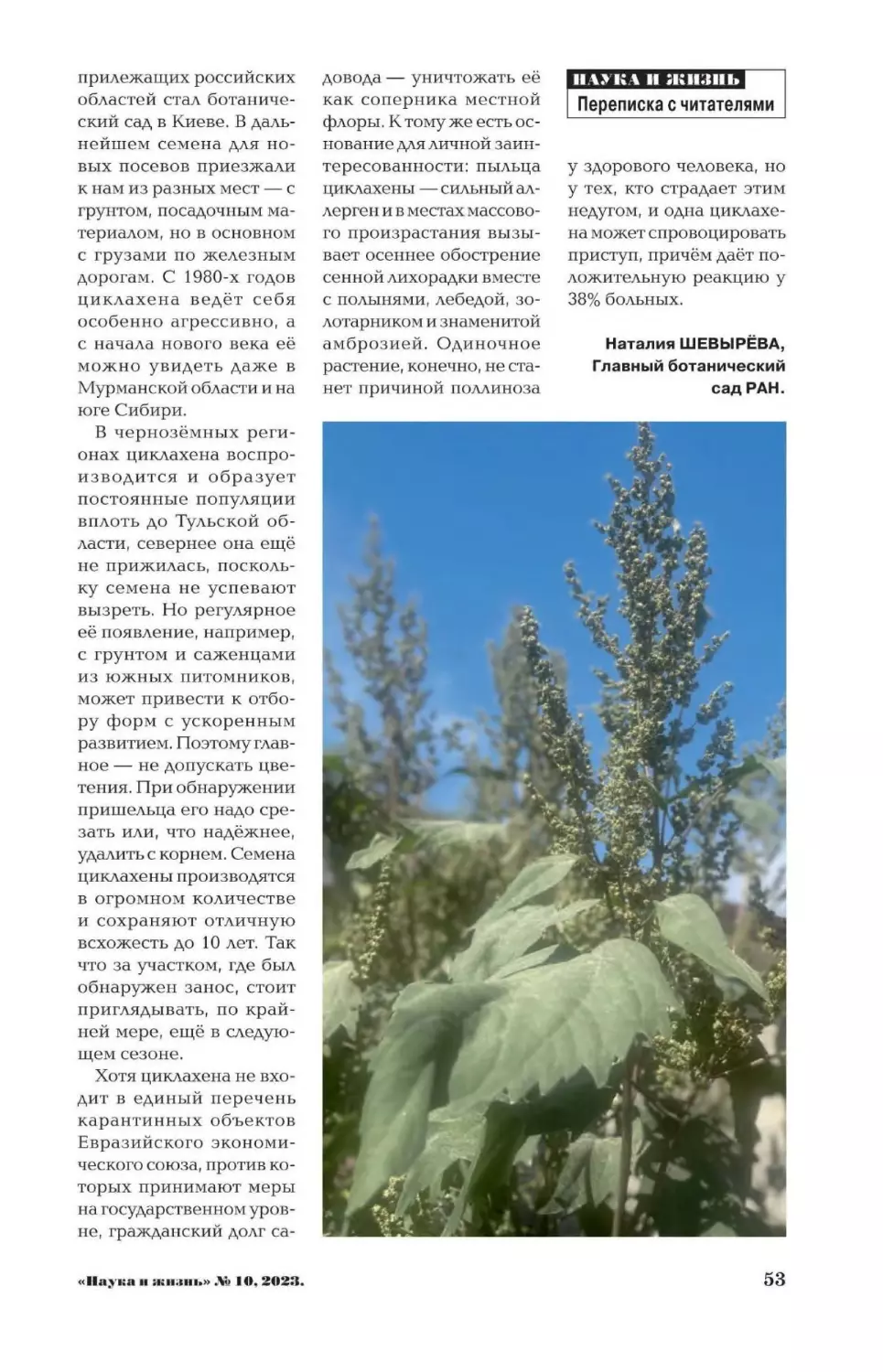

Н. ШЕВЫРЁВА — Опасная

диковина......................52

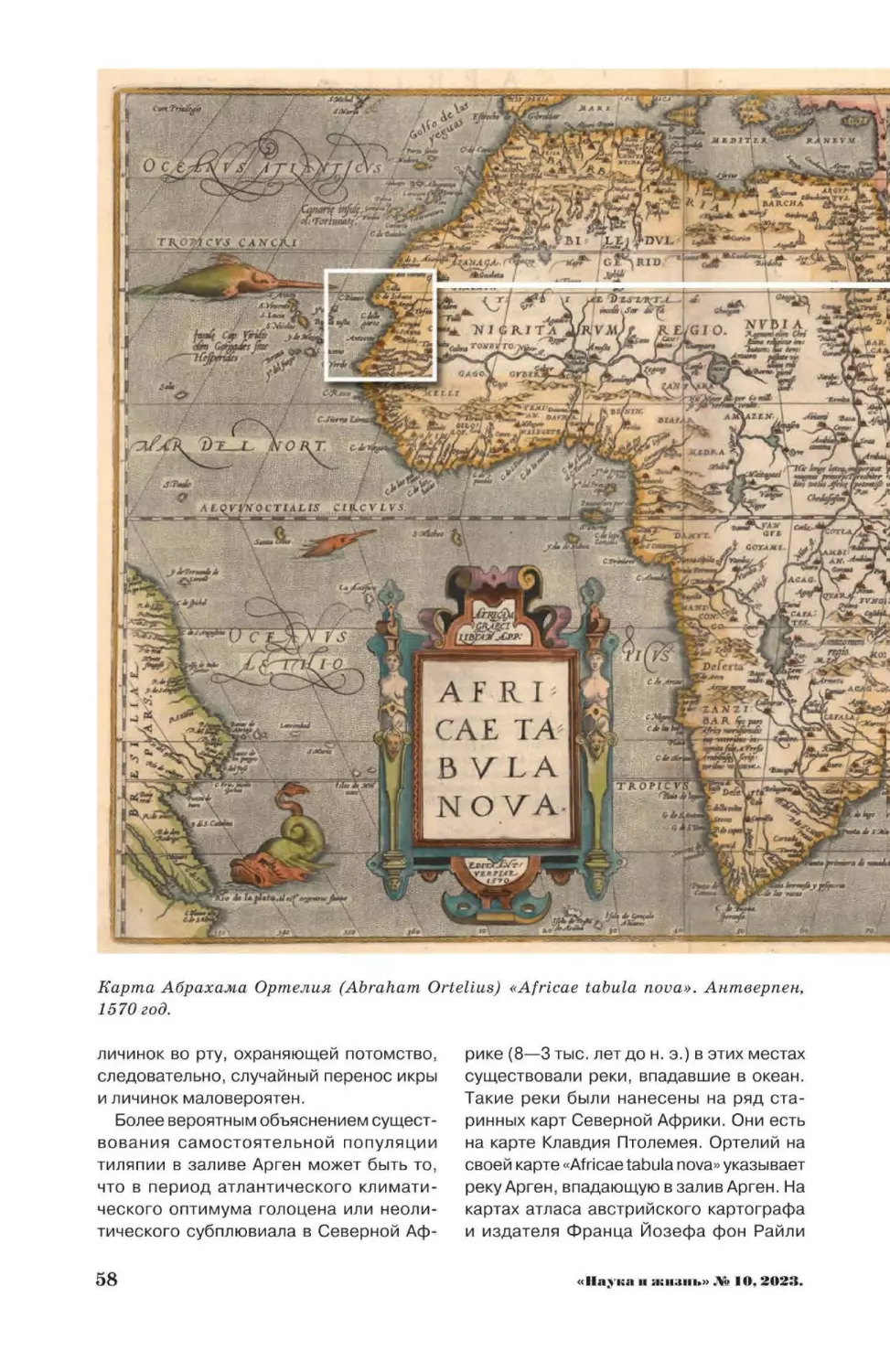

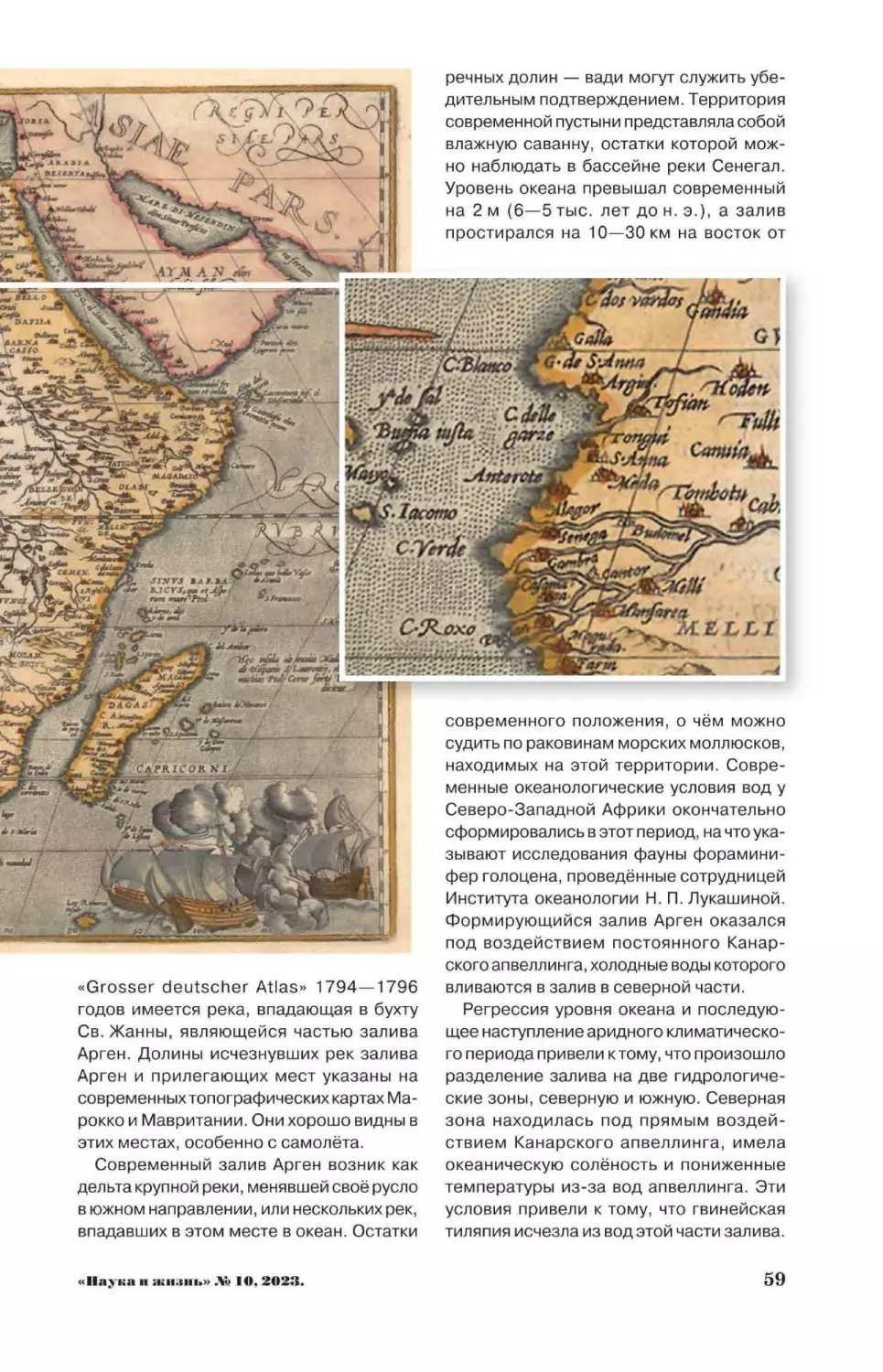

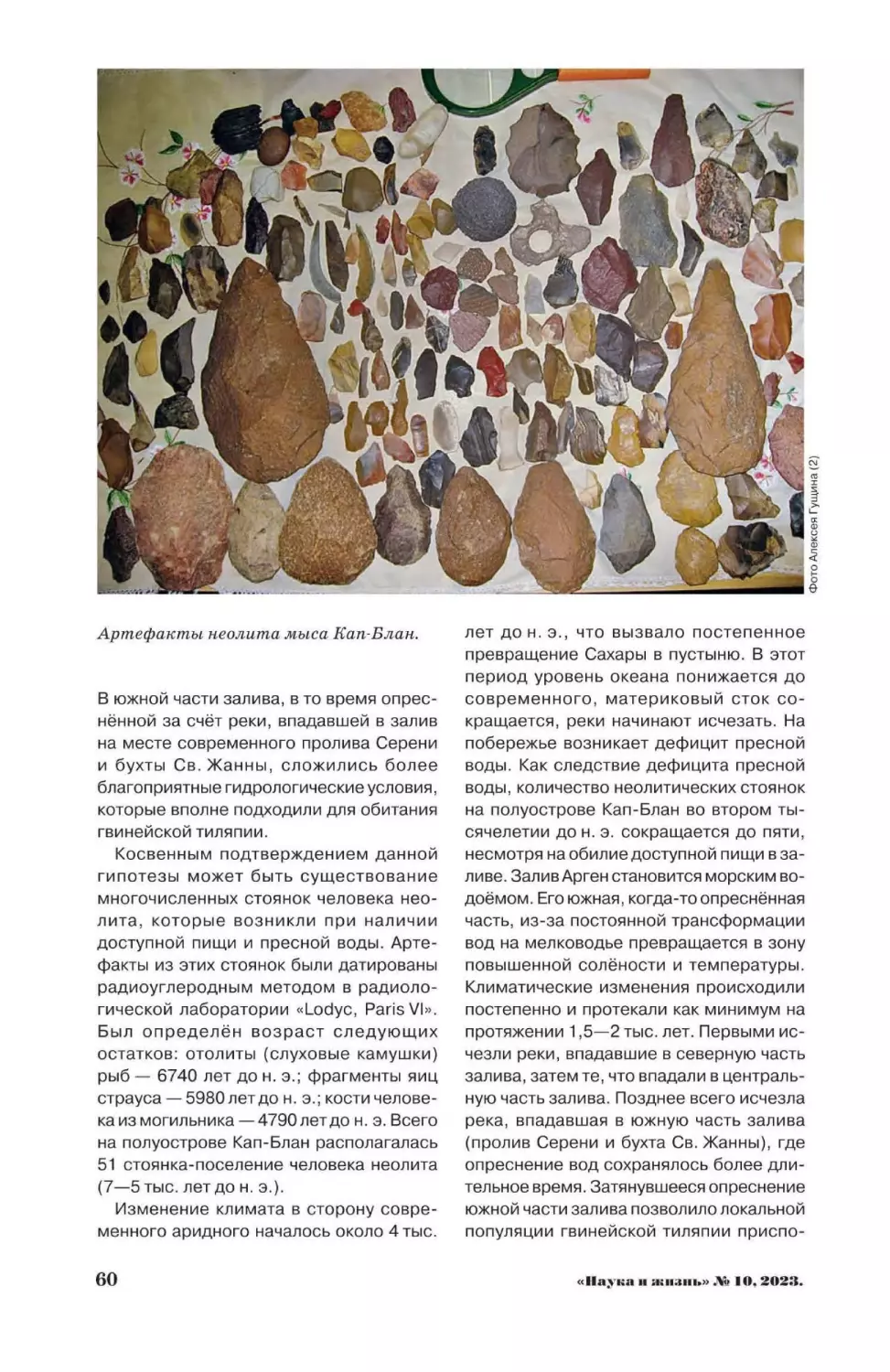

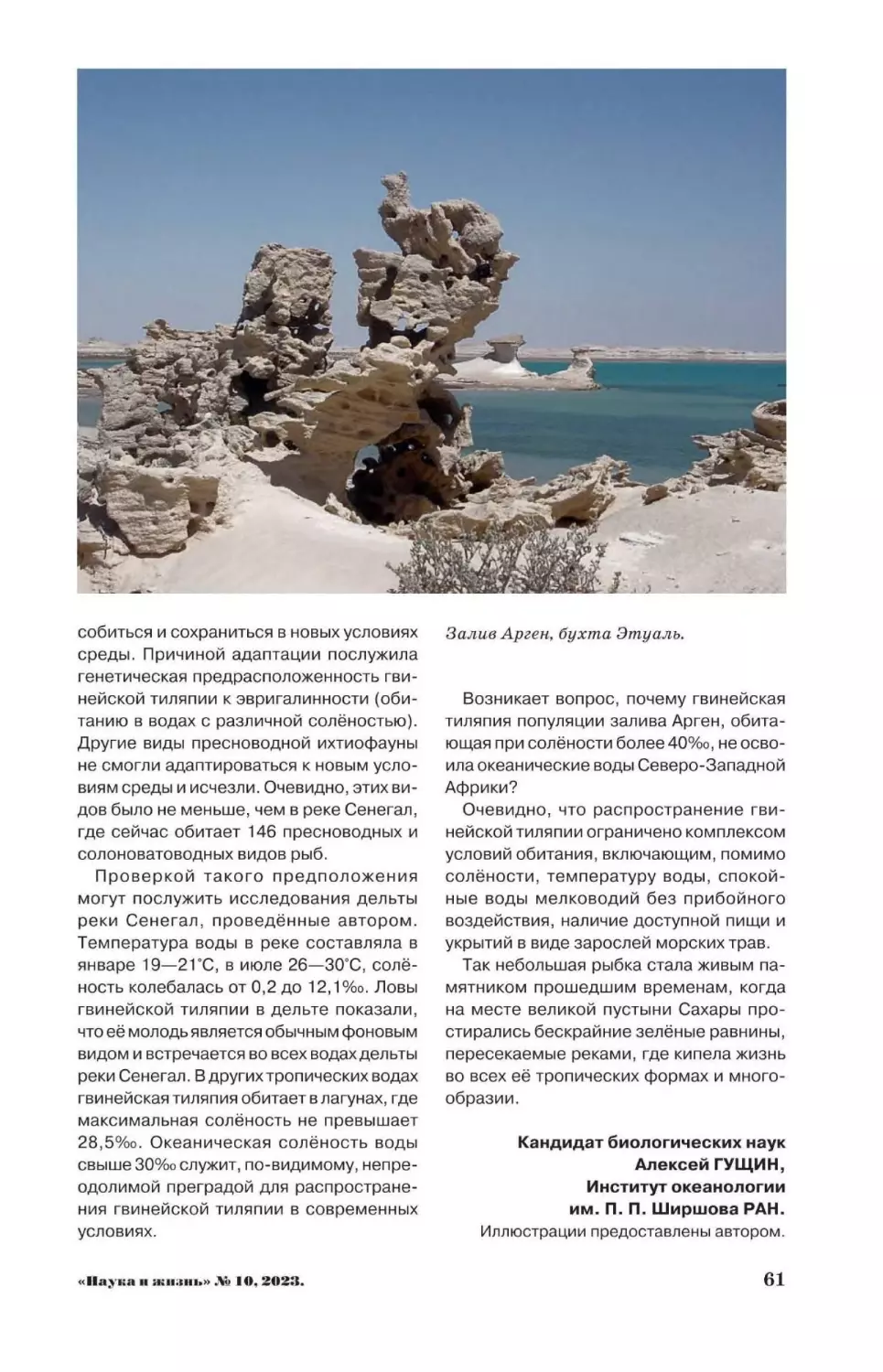

А. ГУЩИН, канд. биол. наук — Гвинейская

тиляпия — живой памятник временам

климатического оптимума голоцена

в Сахаре......................54

Бюро иностранной научно-технической

информации ...................62

И. СОКОЛЬСКИЙ, канд. фармацевт,

наук — Соевый соус: со вкусом

умами и кокуми ...............69

Д. ЗАРУБИНА, канд. филол. наук — Слово

на верёвочке..................78

«УМА ПАЛАТА»

Познавательно-развивающий раздел

для школьников

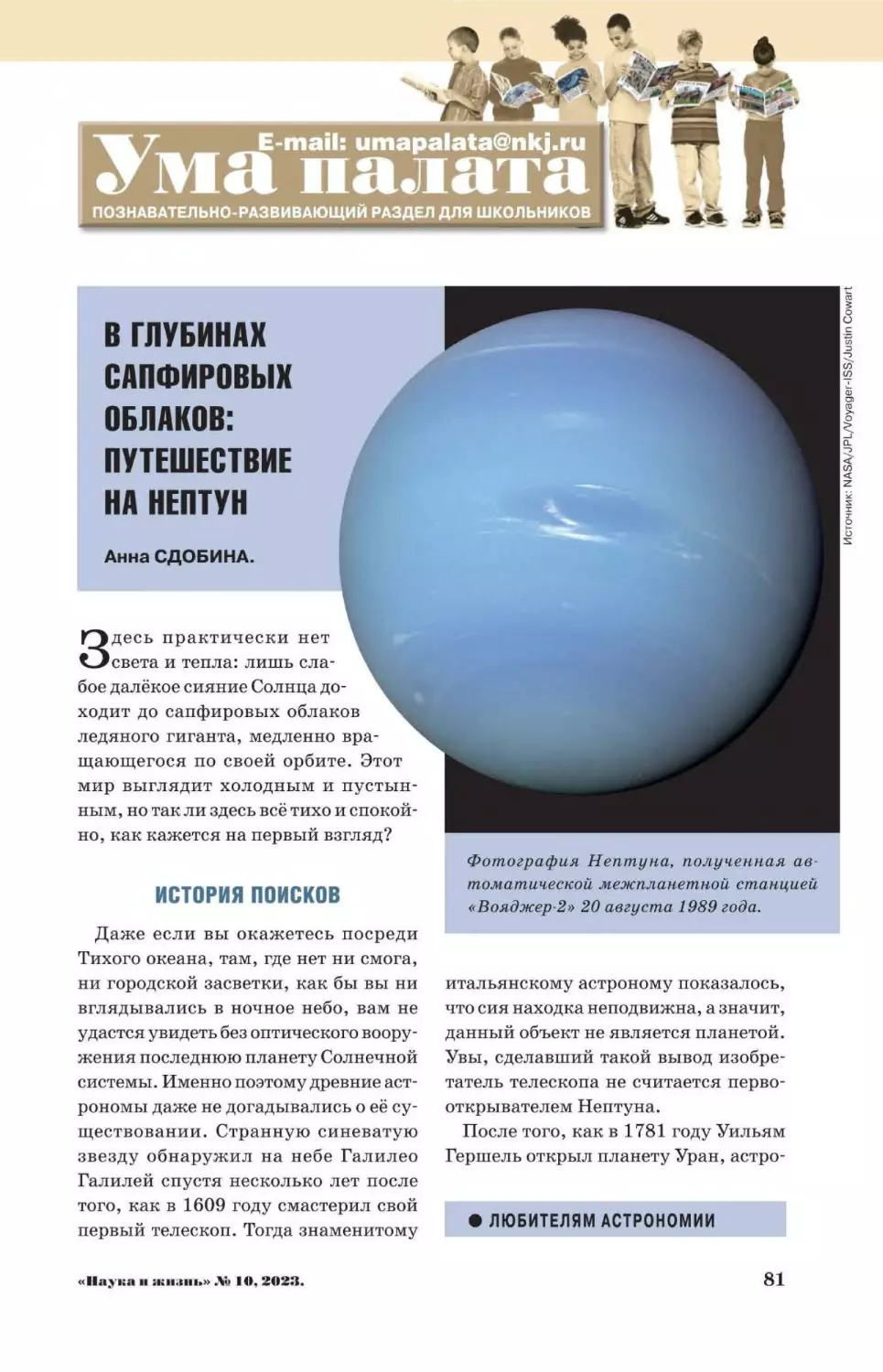

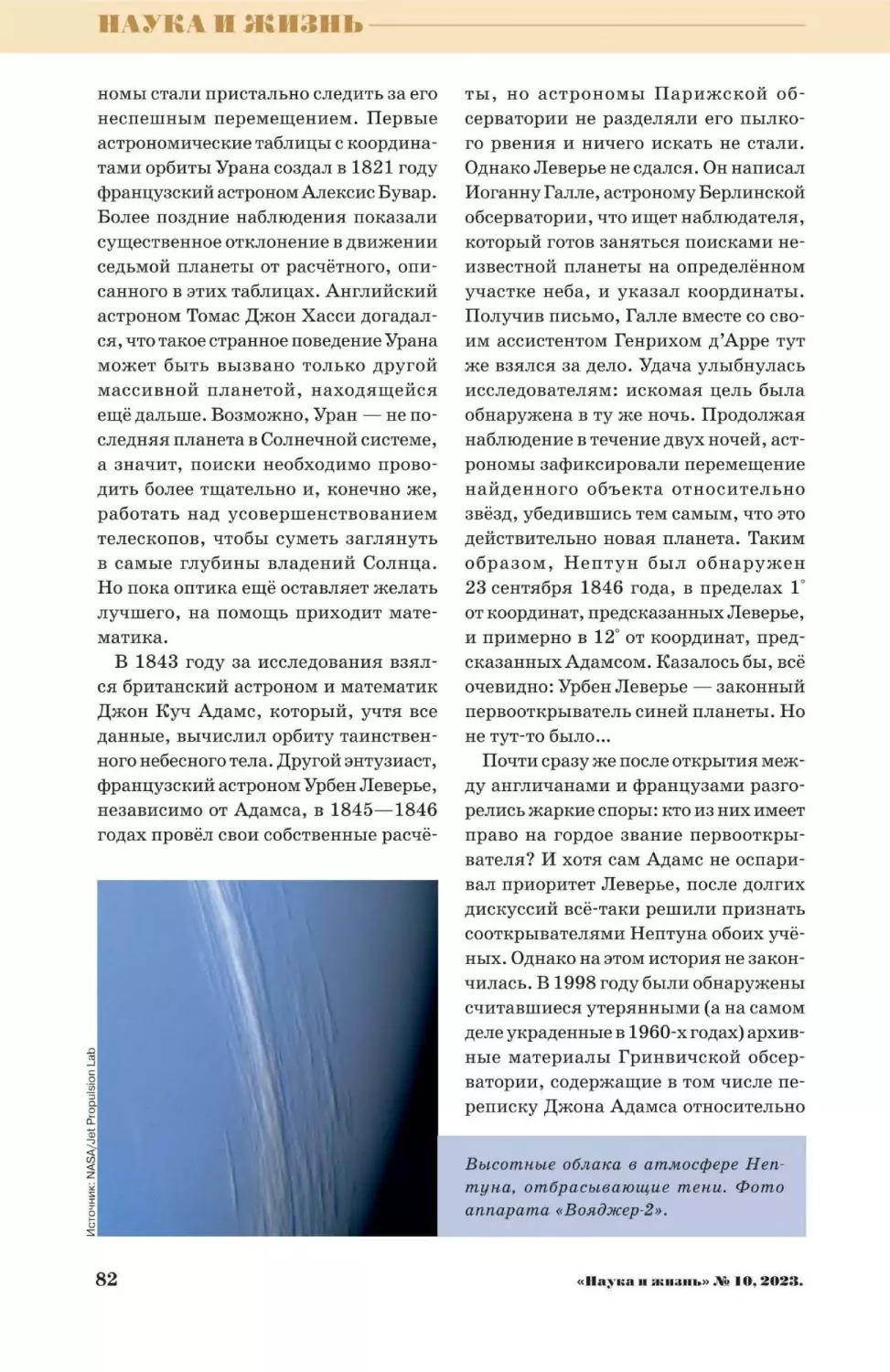

А. СДОБИНА — В глубинах сапфировых

облаков: путешествие на Нептун (81).

Р. СЕЙФУЛИНА, канд. биол. наук — От

мала до велика (88). М. /АБАЕВ, канд. хим.

наук— Больше пены (96). Математиче-

ские досуги. Ответы и решения (99).

Кунсткамера................100, 119

А. ПЕРВУШИН — Наука о чужих.

Жизнь и разум во Вселенной.

X. Великое молчание .........102

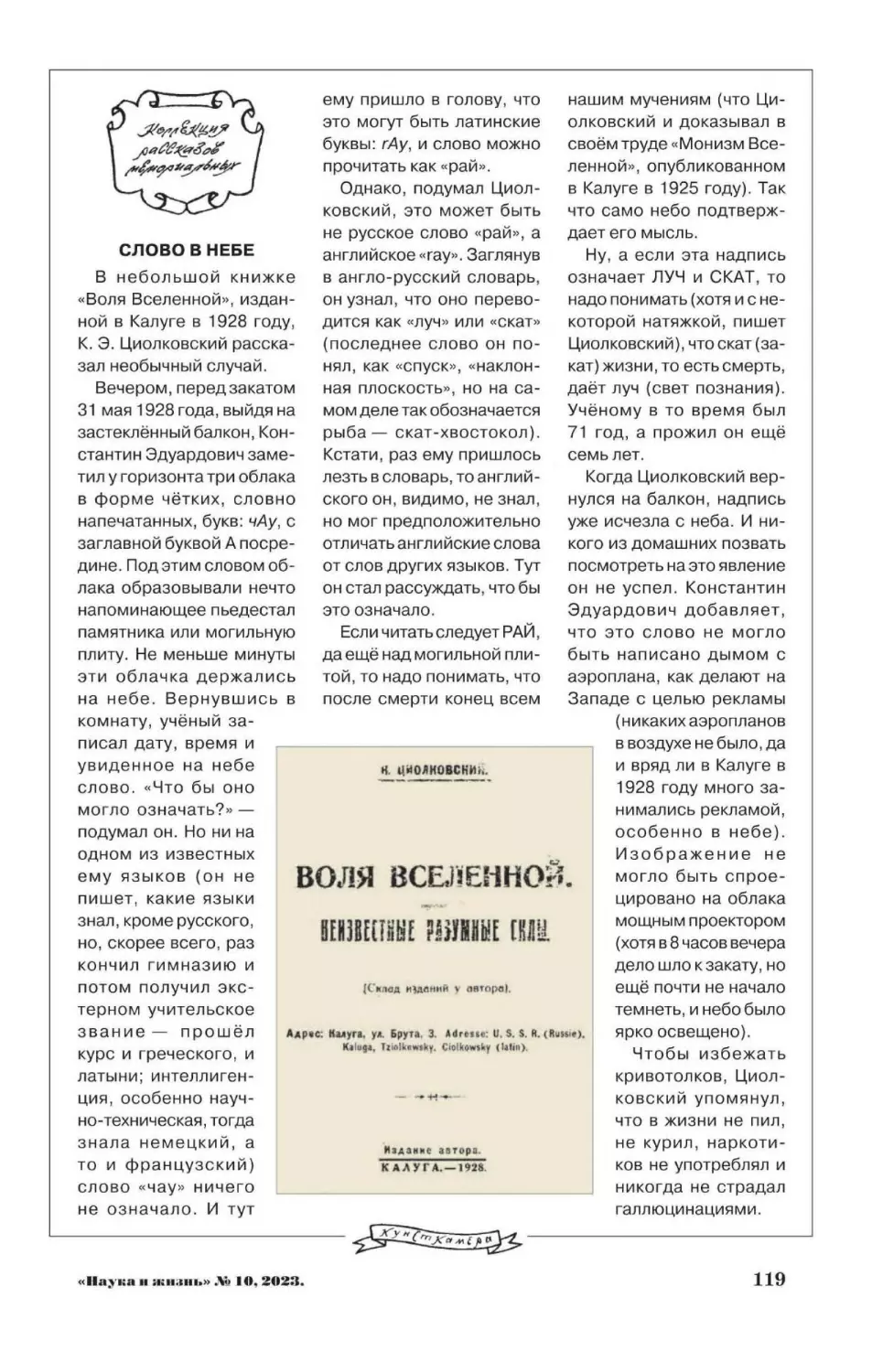

Л. АШКИНАЗИ, Н. СЬЯНОВА —

Что видим? Нечто странное!

Дома и на крышах.............120

А. СТОЛЯРОВ — Танцуют все

(фантастическая повесть) ....122

Маленькие хитрости ............130

Ответы на кроссворд

с фрагментами ...............131

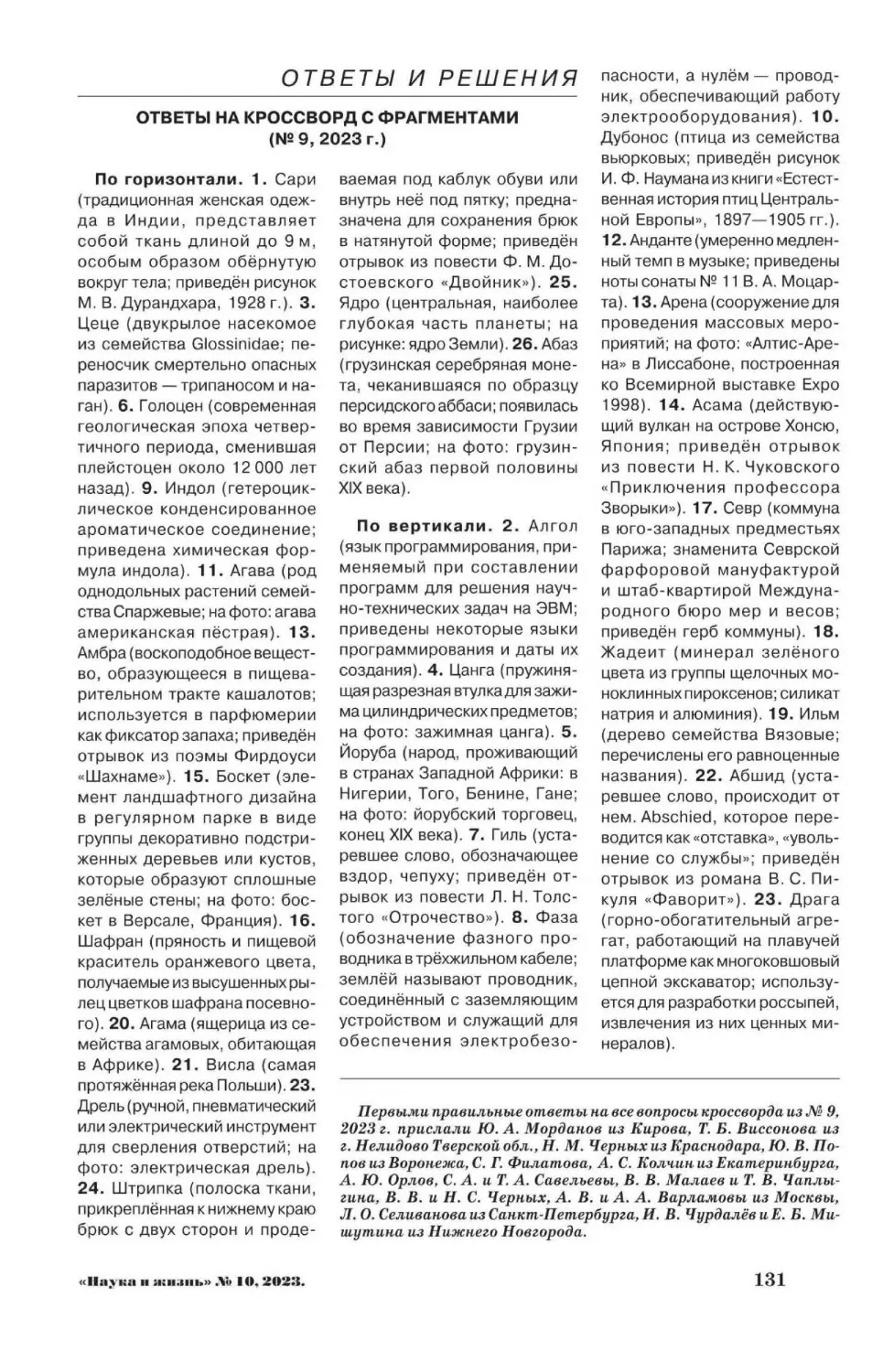

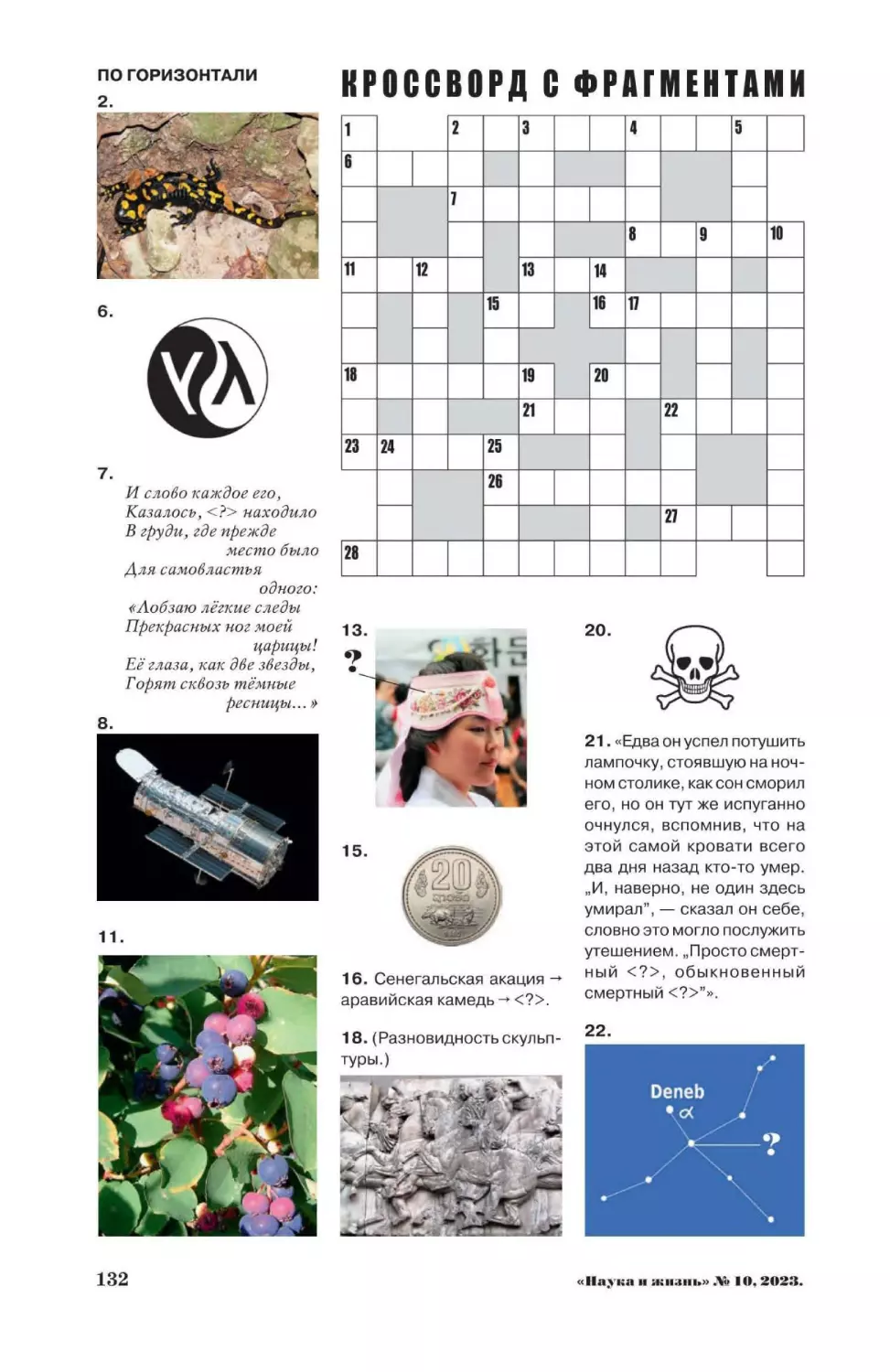

Кроссворд с фрагментами .......132

В. МАКСИМОВ, канд. филол. наук —

Из истории фамилий ..........134

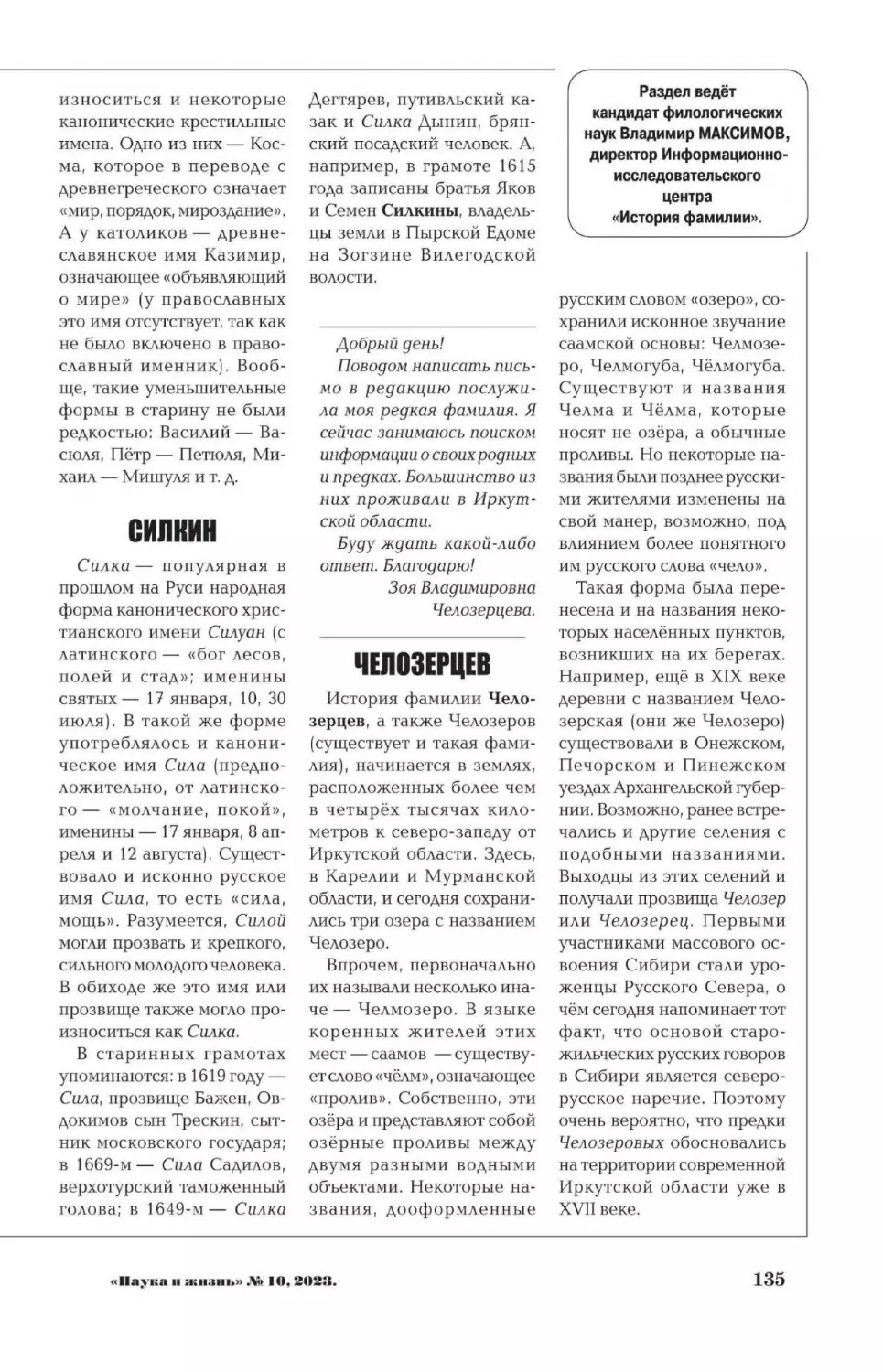

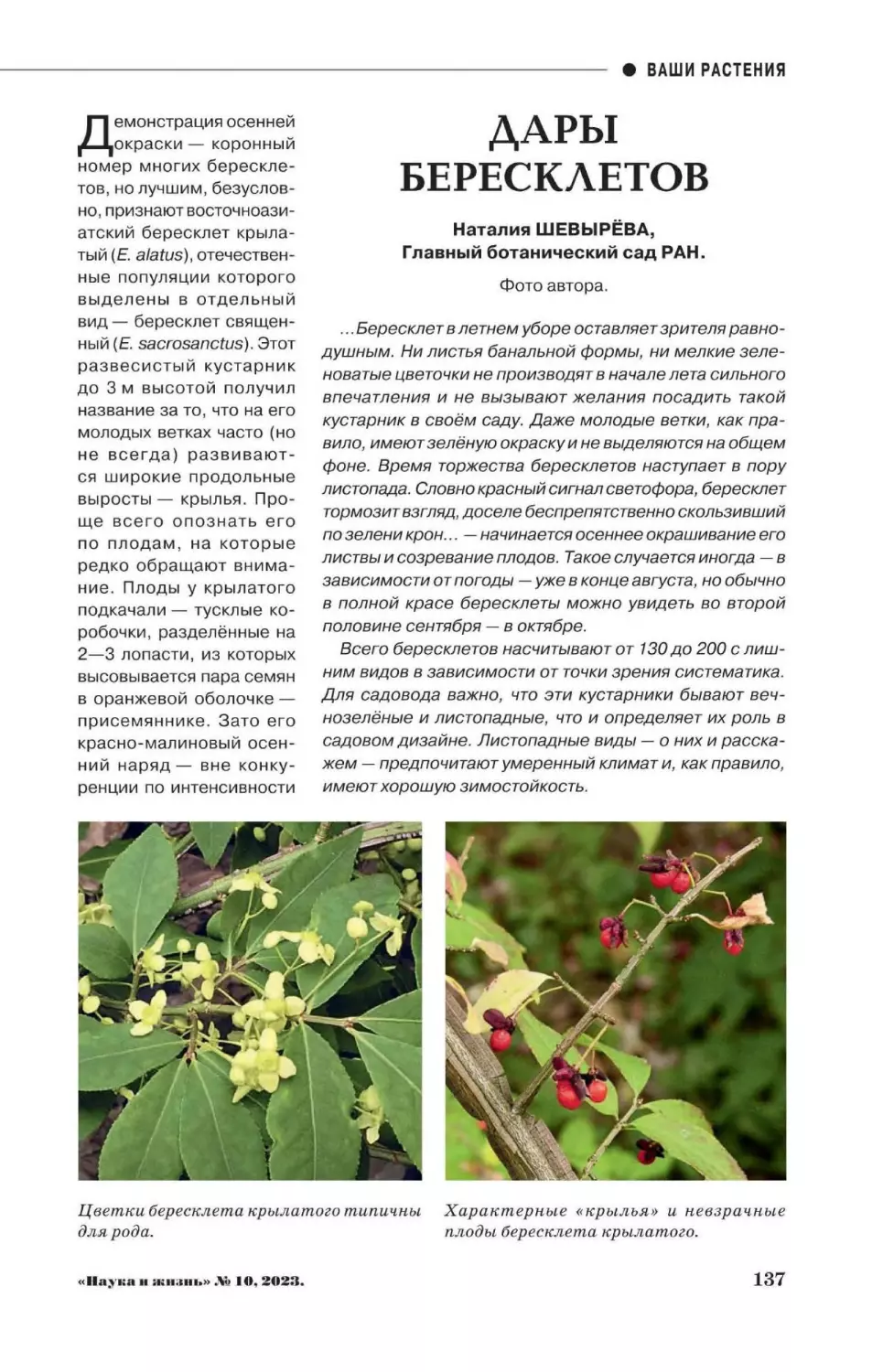

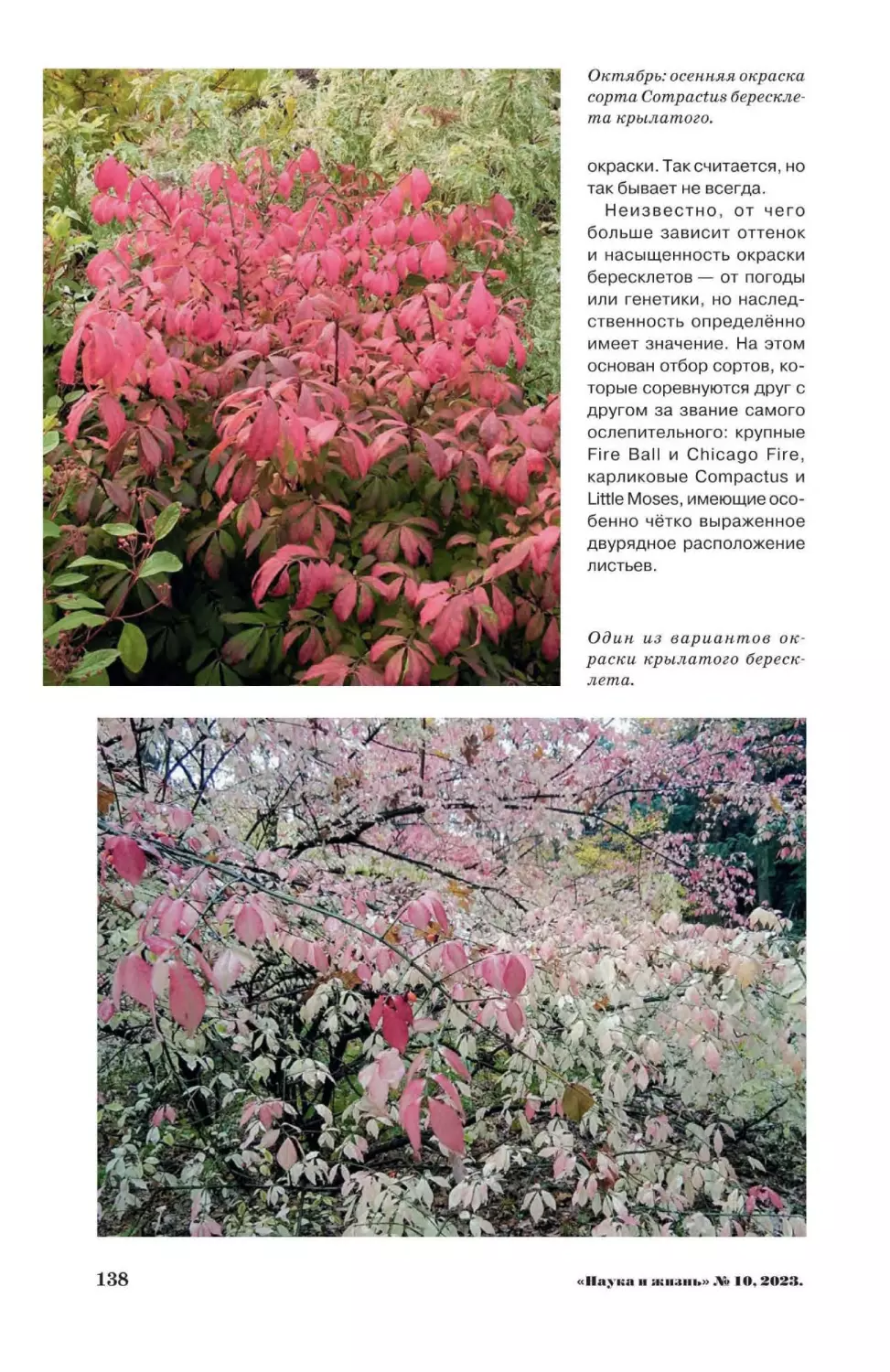

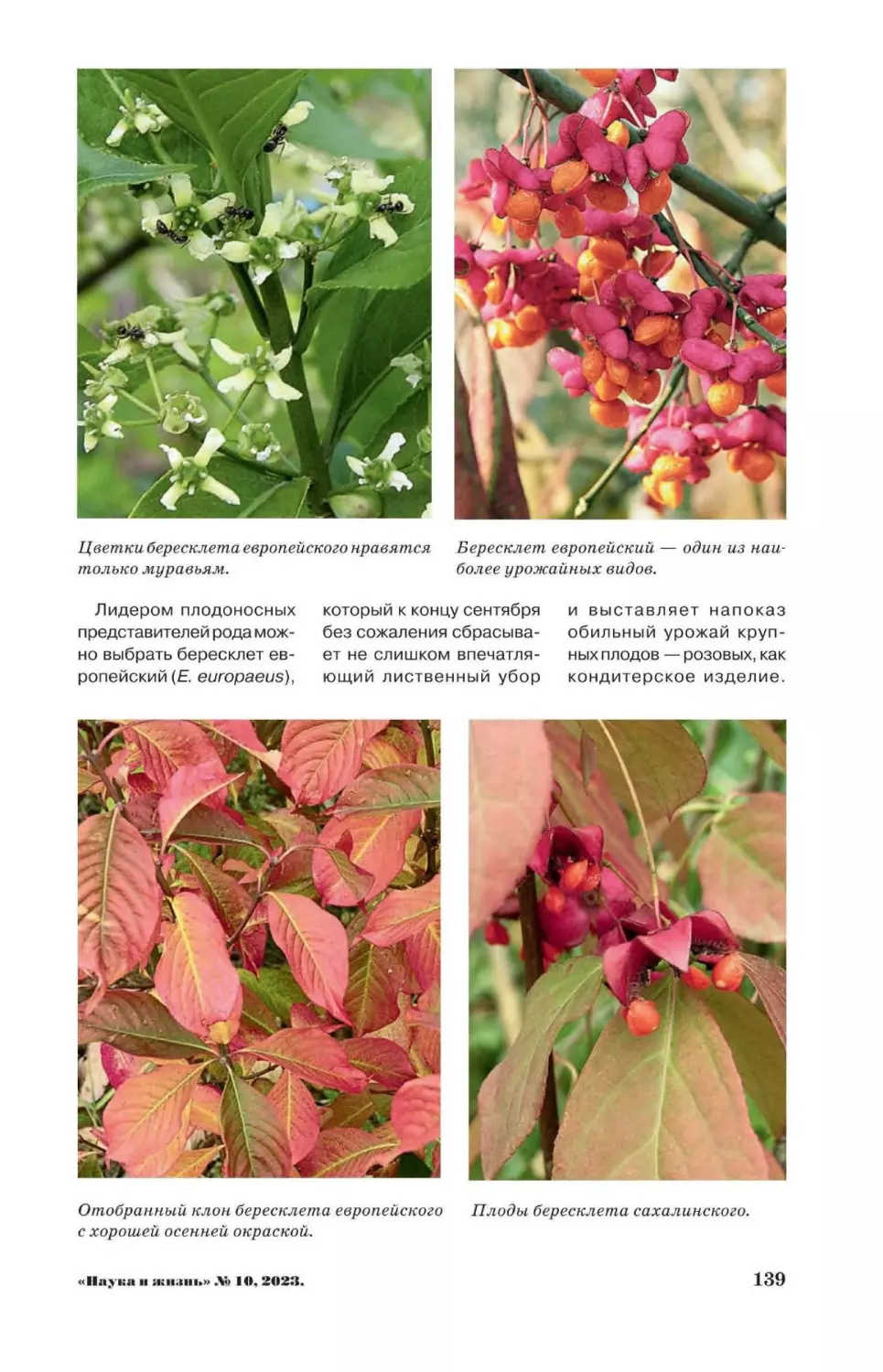

Н. ШЕВЫРЁВА — Дары бересклетов .... 136

НА ОБЛОЖКЕ:

1-я стр. — Главный соленоид для создания

плазмы и антенны для её исследования в

камере стенда «Крот», одной из крупнейших

плазменных установок России. Эта уста-

новка, с помощью которой моделируются

процессы в ионосфере Земли, работает в

Институте прикладной физики РАН (Ниж-

ний Новгород). Фото А. Афанасьева.

(См. статью на стр. 12.)

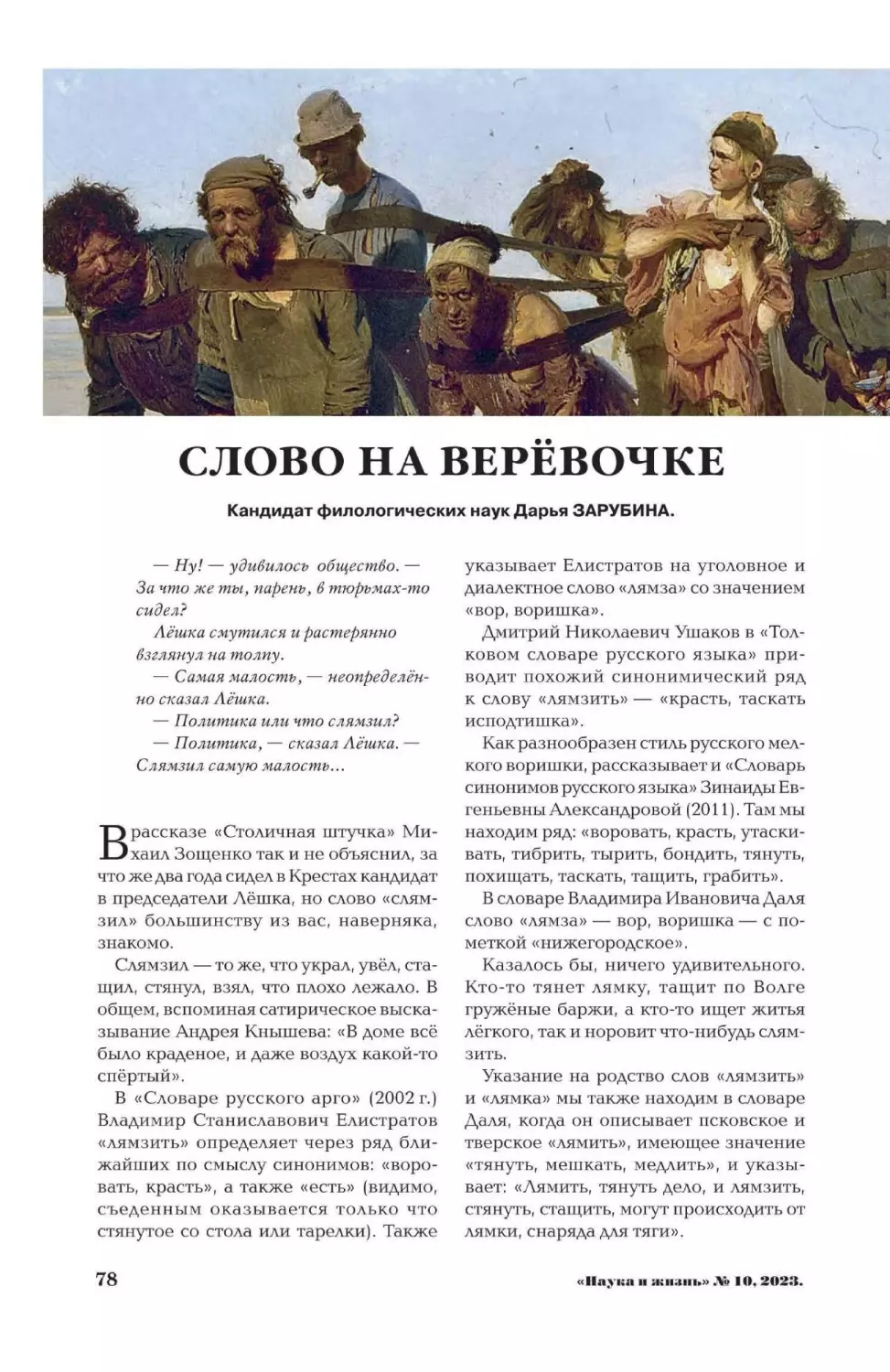

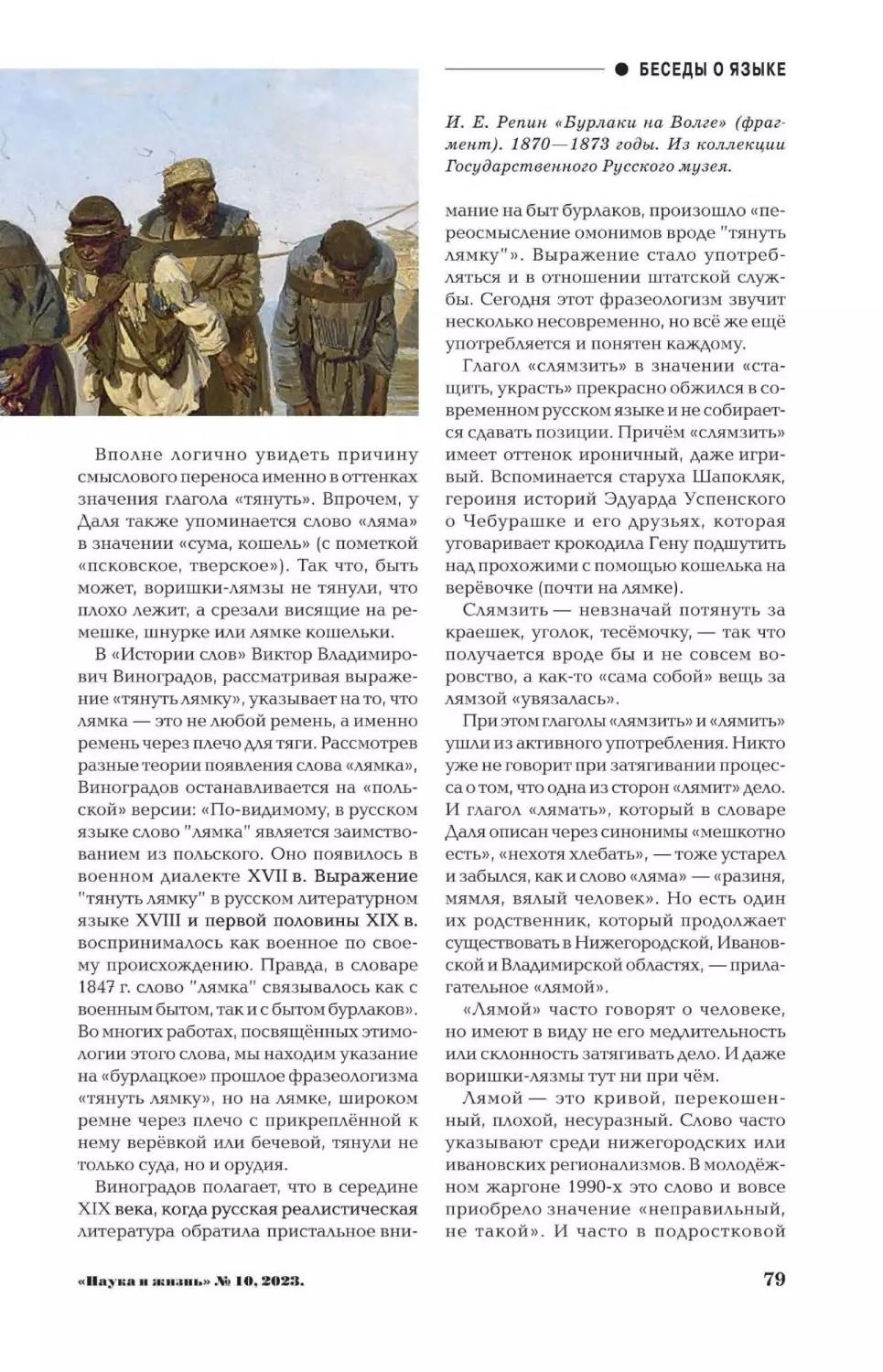

Внизу: Тянущие лямку. На лямке, широ-

ком ремне через плечо с прикреплённой

к нему верёвкой или бечевой, тянули не

только суда, но и орудия... (См. статью на

стр. 78.)

В словаре Владимира Ивановича Даля слово

«лямза» — вор, воришка — с пометкой «нижего-

родское».

Казалось бы, ничего удивительного. Кто-то

тянет лямку, тащит по Волге гружёные баржи, а

кто-то ищет житья лёгкого, так и норовит что-ни-

будь слямзить...

4-я стр. — Осенний наряд бересклета

крылатого, сформированного в виде нива-

ки. Фото Н. Шевы рёвой. (См. статью

на стр. 136.)

НАУКА И ЖИЗНЬ®

ОКТЯБРЬ *^0*^*1

Журнал основан в 1890 году.

Издание возобновлено в октябре 1934 года.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

ШОРОХИ ТИХОИ ОСЕНИ

Шёл я как-то по осен-

нему лесу, и атмо-

сфера в нём была такая,

что в голове вначале не-

ясно замелькали, а по-

том отчётливо выплыли

из глубин памяти подза-

бытые слова известной

песни «Тихая осень»* в

исполнении Жанны Би-

чевской:

Лес одевается яркими

красками,

Птичка уж в нём

не поёт.

Солнце дарит нас

последними ласками,

Тихая осень идёт.

* Автор слов — архидьякон

Роман (А. Г. Тамберг), автор

музыки — Л. В. Сидоров.

Тихая! Пожалуй, имен-

но это короткое прилага-

тельное как нельзя лучше

соответствует настрое-

нию и ощущениям в без-

ветренные и тёплые дни

«золотой» поры года. Вы

можете запротестовать и

логично поправить, что,

к примеру, зимой в лесу

частенько не то что тихо,

а словно ватой уши заты-

кает — это, когда сильный

снегопад глушит все зву-

2

«Наука и жизнь» Л® 10. 2023.

ки. Ваша правда, но вот

ведь какая штука... Пере-

ждав дремотную темноту

декабря, мы уже живём

ожиданием прихода яр-

кой и гомонливой весны,

и «белая» — если со сне-

гом повезёт! — тишина

воспринимается иначе.

Ведь впереди — жизнь! И

совсем другое дело, когда

шумное лето неуклонно

отступает, оставляя наши

души наедине с привне-

сёнными в них носталь-

гическими нотками.

Природа заботится о

нас, как хорошая мать о

своём дитяти. Чтобы не

позволить воцариться

полному унынию, особен-

но в пору мелких, нудных

дождей, уходящие в зим-

ний сон деревья веселят

нас, разбавляя сплошную

зелень лесов чересполо-

сицей ярко вспыхнувших

крон. Особенно выделя-

ются солнечным цветом

крупные листья орешни-

ка и клёна. Постепенно

опадая и укрывая толстым

шуршащим ковром по-

черневшую землю, они

ещё долго будут освещать

наши тропы.

Праздничный лес и ти-

шина сами собой дей-

ствуют умиротворяюще

и пробуждают эстети-

ческие чувства. Но осень

приберегла и другое

сильное средство против

уныния— грибы! Когда

ещё вы встретите в лесу

такое их обилие и разно-

Представитель класса миксомицетов.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРИРОДОЙ

образие?! Очень кстати

вылезают на свет всякие

грибные необычности

самых разных форм и

расцветок.

Вряд ли кто равнодуш-

но пройдёт мимо ярко-

жёлтого округлого пятна

на зелёном мху. Гриб не

гриб, на растение тоже

не похож. На самом

деле — удивительный

«грибозверь», представи-

тель класса миксомицетов

(Myxomycetes). Современ-

ная наука относит их к

группе амёбоидных ор-

ганизмов. Они не живот-

ные и не грибы, но имеют

признаки и тех и других.

Подобно грибам — раз-

множаются спорами.

Подобно животным спо-

собны передвигаться с

помощью ложноножек в

активной фазе их жизни.

Правда, чтобы заметить

их движение, придётся

сидеть очень долго. Это

странное образование,

именуемое плазмодием,

никуда особо не торопит-

«Наука и жизнь» .V? 10. 2023.

3

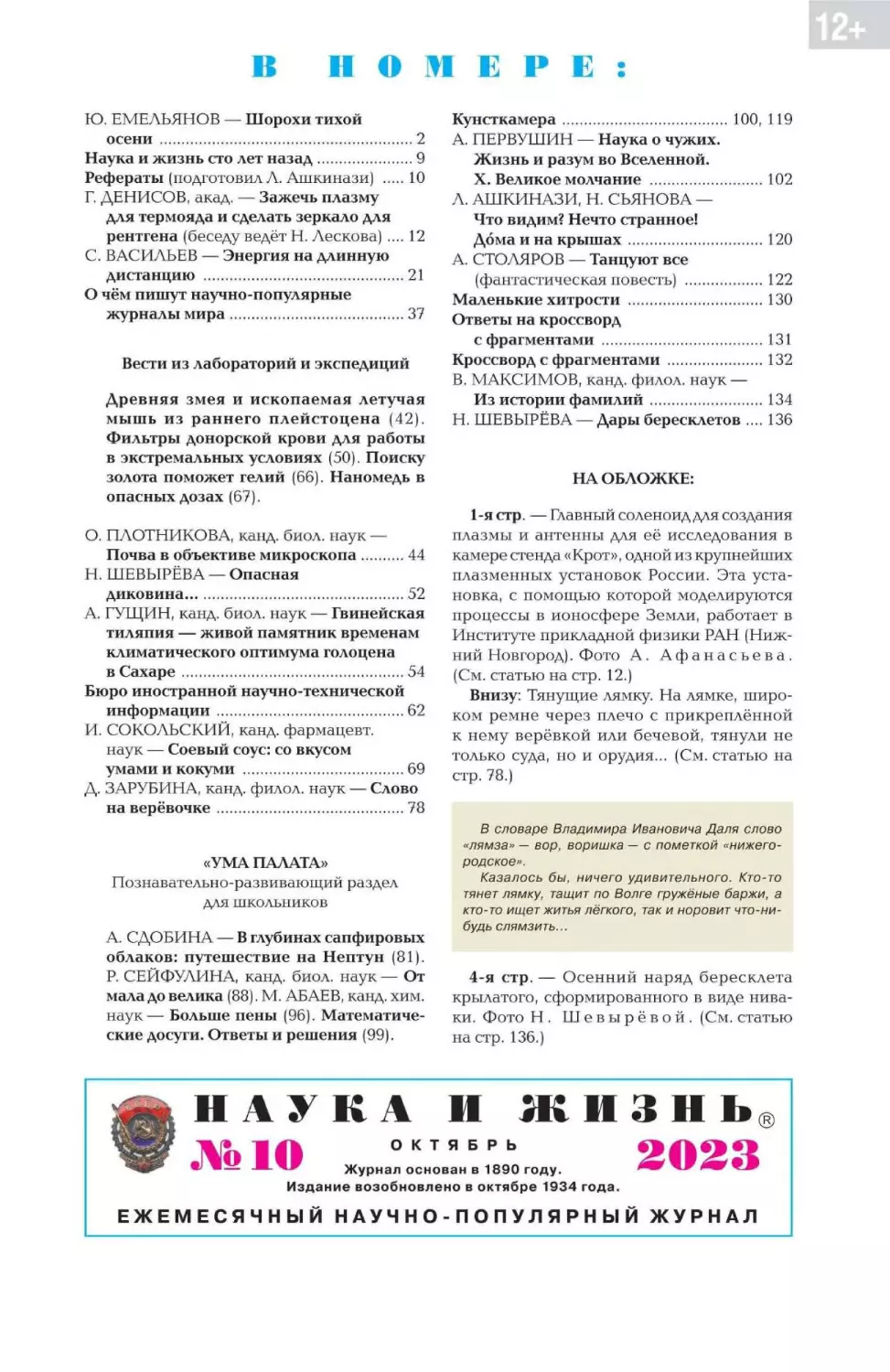

Строчок осенний.

Жёлто бурый подосиновик.

Боровик.

Строфария сине-зелёная.

ся. Его средняя скорость

движения —порядка 6 мм

в час. А зачем он вообще

куда-то движется? Ищет

добычу! Ведь это самый

настоящий хищник. Но

не пугайтесь: основной

пищей ему служат бак-

терии, одноклеточные

водоросли, грибы и их

споры. Обнаружив скоп-

ление нужной органики,

миксомицет подтягивает

к ней всё своё тело и на-

слаждается пищей.

Из той же цветовой гам-

мы, но выглядит гораздо

скромнее, запоздалый

подосиновик. Дотянул

почти до ноября — один-

одинёшенек из своей

родни. Шляпка не ярко-

красная, как у класси-

ческих «красноголови-

ков», а жёлто-бурая. Это

не просто случайность.

Жёлто-бурый подосино-

вик — самостоятельный

подвид, водящий «друж-

бу» с берёзами в отличие

Плодовые тела дождевика

грушевидного.

4

«Наука и жизнь» Л® 10. 2023.

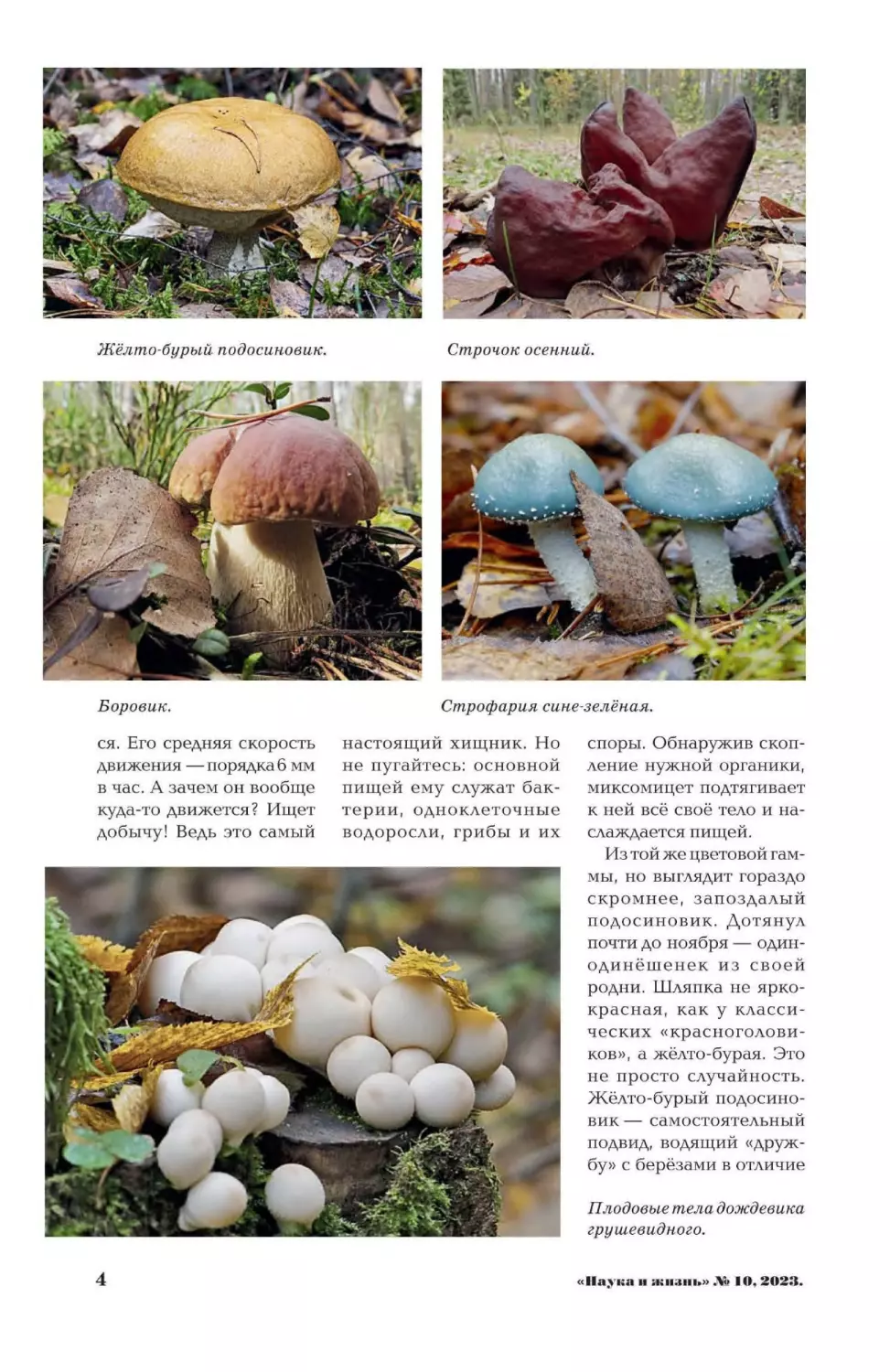

Красный мухомор.

Рядовка фиолетовая.

от своего яркого собра-

та — любителя осин.

Парад тёплых оттен-

ков продолжает строчок

осенний, выделяющийся

тёмно-коричневым «за-

гаром» и оригинальной

формой. Другое его на-

звание — строчок рога-

тый, — пожалуй, лучше

отражает особенность

внешнего вида гриба. Воз-

главляют гвардию самых

«загорелых» всеми люби-

мые боровички. Какая же

осень без них!

Многочисленные се-

мьи опят уже угодили в

лукошки. Опустевшую

жилплощадь на пнях за-

няли снежно-белые тела

дождевика грушевидно-

го. Яркие шарики плот-

но облепили пригодные

участки, толпятся и тес-

нят друг друта. Но места

хватает всем — дружные

ребята!

Красавцы цвета мор-

ской волны вне конку-

ренции. Им позавиду-

ет даже первый щёголь

леса — красный мухомор.

Белые «бородавки» на

шляпке строфарии сине-

зелёной придают ей неко-

торое сходство с главным

оппонентом на осеннем

конкурсе красоты.

Осенние опята.

Подзелёнки очень кра-

сивы, но больше с ярко-

зелёной изнанки, а вот

рядовка фиолетовая — со

всех сторон одинакового

цвета.

Встречайте аплодис-

ментами — на подиуме

навозник мерцающий,

счастливый обладатель

элегантного жёлто-корич-

невого колпачка в виде

колокольчика с шикарно

блестящей кожицей. Вер-

тикальные бороздки толь-

ко усиливают обаяние.

Неподалёку скромно

примостились застенчи-

вые грибочки малого рос-

точка. Похожи на ещё од-

ного представителя клана

навозников — навозника

складчатого. Маленький

Навозник мерцающий.

полупрозрачный зонтик

с заметными складочками

на тонюсенькой ножке-

былинке — какая грация!

Постаревший гриб теряет

свою элегантность, но,

«Наука и жизнь» ЛЬ 141. 2023.

5

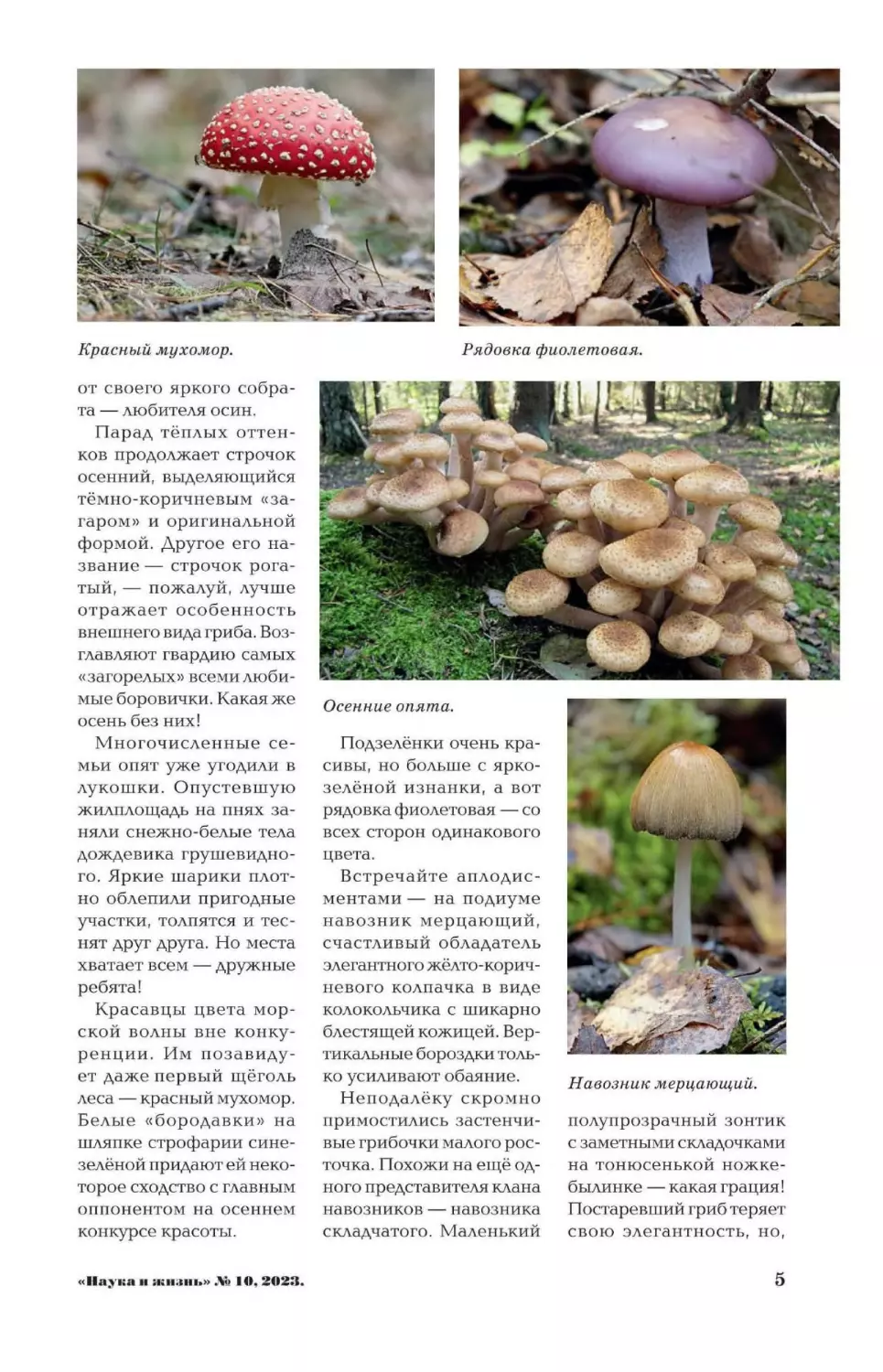

Навозник складчатый.

«Змеиный» узор на изнанке шляпки навозника

складчатого.

Навозник белый.

Зонтик пёстрый.

удачно подвернув край

зонтика вверх, демонстри-

рует модную подкладку с

изящным «змеиным» узо-

ром. Очень напоминает

рисунок на брюшке «вы-

ползка» — чулка змеиной

кожи, оставшегося после

линьки её владельца.

Навозник белый толь-

ко недавно вылез из-под

лесной подстилки и ещё

скрывает свою ножку

под полами бархатистой

«шубки» с редкими свет-

ло-коричневыми пест-

ринками. Словно боится

простудиться.

К нашему конкурсу ре-

шил присоединиться ещё

один участник. Хоть и

молод, но смел — его тол-

стенькая, в коричневую

крапинку ножка быстро

устремляется вверх, уно-

ся к свету аккуратную и

нежную на ощупь головку.

Пройдёт совсем немного

времени, и яйцевидная

головка раскроется и пре-

вратится в пёструю шляпу

с широкими полями — тот

самый узнаваемый всеми

пёстрый зонтик, давший

название этому грибу.

6

«Наука и жизнь» ЛЬ 10. 2023.

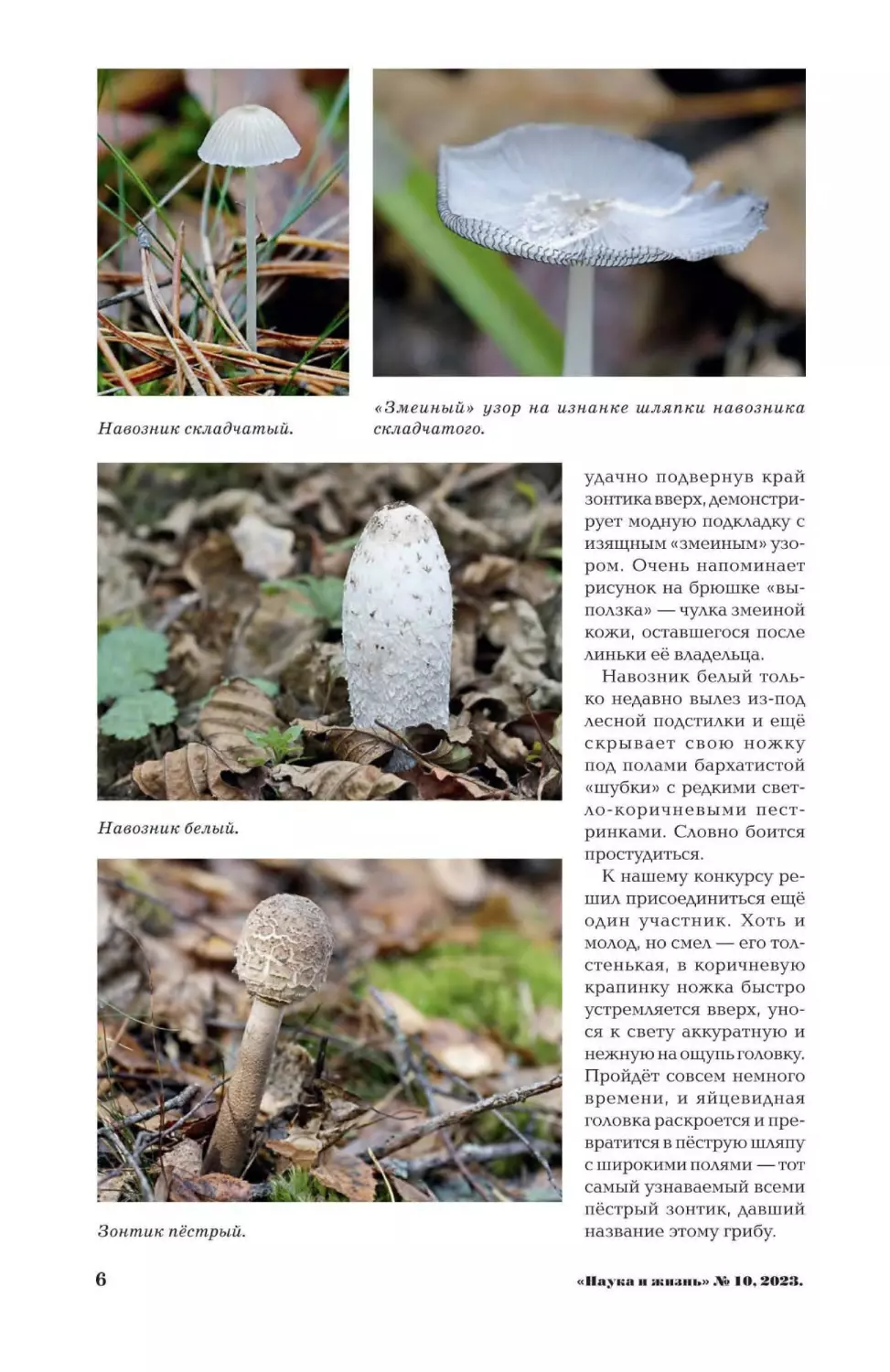

Кое-кто рассчитывает

поразить зрителя необыч-

ной причёской. Действи-

тельно, такое в лесу не

часто увидишь. Грибная

капуста, а по-научному

спарассис курчавый*, —

гость редкий, из Красной

книги.

Большинство конкур-

сантов делают акцент на

ярко расцвеченных го-

ловных уборах. Рогатик

язычковый им в этом не

конкурент. Зато выгодно

выделяется своей строй-

ной фигурой. Группа этих

оригинальных грибов на-

поминает застывших тан-

цоров...

Наступившая тиши-

на обладает одним

очень ценным свойством:

она открывает для нас

потаённый мир шоро-

хов — тех слабых звуков,

которые обычно ускольза-

ют от нашего уха, теряясь

среди более сильных.

Засохшие тростники у

речки тихонько потрес-

кивают. Но звук исходит

не от всех обширных за-

рослей, а из одного вполне

определённого места. Он

то затихает, то становит-

ся громче. Иногда вовсе

пропадает и даже пере-

мещается! Это не похоже

на шелест трущихся друг о

друга тростниковых стеб-

лей, тем более, что царит

полное безветрие...

Я терпеливо ждал и

наблюдал. И дождался!

На старый ствол некогда

упавшего дерева из за-

* См. статью: А. Ивойлов

«Грибное счастье, но не для

сбора».— «Наука и жизнь»

№ 5, 2023 г.

Спарассис курчавый.

Рогатик язычковый.

рослей выкатился малень-

кий коричневый шарик с

задорным хвостиком. Он

не пел, а «разговаривал».

Может быть, сам с собой,

а может, общался с сует-

ливыми синицами, весело

болтавшими о чём-то на

большом дубе. И вполне

вероятно, что силился

сказать что-то и мне. Во

всяком случае, крапивник

(вы уже догадались, что то

была именно эта задорная

крошка) часто поворачи-

вался в мою сторону и тут

же раздавалось узнавае-

мое: трик-ти-тик!

Синицы улетели, кра-

пивник отозвался на при-

зыв другой такой же кро-

хи и перепорхнул на тот

берег реки.

Звуки растворились, и

в этой тиши послышал-

ся слабый шорох где-то

вверху. С ветвей мне на

голову мягко приземлился

кусочек коры. Потом ещё

и ещё. Я взглянул вверх

и встретился взглядом с

поползнем. Проказник

«Наука и жизнь» Л® 10. 2023.

7

Крапивник.

наклонился с ветки вниз и

тоже посмотрел на меня.

Подморгнул и опять за ра-

боту — искать под корой

что-нибудь съедобное.

На стволе черёмухи,

окружённой молодой

порослью бересклета,

висела старая дуплянка,

установленная мною года

два назад. Пришла пора

почистить жилище для

будущей птичьей семьи.

Сняв крышку, я удивил-

ся: под старое синичкино

гнёздышко кто-то натас-

кал красноватых листьев

бересклета и мха, да так

много, что оно оказалось

под самым потолком. Но

только я собрался вы-

грести весь этот ком, как

внутри раздался шорох. Я

замер. Тихо. Осторожно

просунул палец под гнез-

до и... Из мохового шара

высунулась усатая мор-

дочка. И тут же скрылась

обратно. Лесная соня!

Вот кто обосновался в

уютном домике. Не впер-

вой, когда в моих домиках

поселялись сони, но я

ещё ни разу не заставал

их так поздно осенью.

Пришлось отложить ге-

неральную чистку!

Дорога по краю поля

почти всякий раз дарит

удачу. Не обманула и те-

перь. Впереди из травы

высунулась косулячья го-

лова с ушами. Вот, думаю,

сейчас заметит меня и как

задаст стрекача.

Но нет! Редкий случай:

косуля небрежно взгля-

нула в мою сторону, да

и только. А я всё ближе,

ближе... Чую, молодая и

неопытная козочка под-

пустит совсем близко.

Ещё несколько шагов, и

будем почти рядом...

Вдруг шорох в лесу,

по соседству. Косулька

насторожила уши в ту

сторону, откуда донёсся

звук. Похоже, я уже ей не-

интересен, шорох — это

любопытно... И что же?

В лесу замелькало белое

«зеркальце» ещё одной

косули. А та, что со мной

на поле была, постояла

недолго, прислушиваясь,

и тихим шагом присоеди-

нилась к товарке.

Не только мы шорохи

осени слушаем!

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ

(Минск).

Фото автора.

8

«Наука и жизнь» Л® 10. 2023.

НАУКА И ЖИЗНЬ СТО ЛЕТ НАЗАД

Симфония гудков

После октябрьского па-

рада, в ходе демонстрации

трудящихся, «оркестр» из

50 паровозных гудков и 3-х

сирен гудел «Молодую Гвар-

дию», «Интернационал»,

«Варшавянку» и др. револю-

ционные мотивы. Батареи

орудий за Москвой-рекой

выполняли роль барабана.

Мелкую барабанную дробь

давали красноармейцы из

винтовок. Мощный и не-

бывалый оркестр труда и

борьбы! Дирижёр симфонии

т. Абрамов управлял этим

оркестром с крыши 4-х этаж-

ного дома флажками. По его

знаку ученики консервато-

рии бросались к рычагам,

соединённым с гудками, и

тогда со струёй пара выры-

валась могучая симфония,

гремевшая на всю Москву.

«Экран Рабочей газеты»,

№ 10,1923 г.

Юбилейный

радиоконцерт

Радиоконцерт, данный в

честь годовщины Октябрь-

ской революции, можно

было слушать на трёх площа-

дях Москвы — Театральной,

Серпуховской и Елоховской,

а также в зале клуба б. Про-

хоровской мануфактуры.

Принимаемая радиомузыка

усиливалась мощным уси-

лителем инж. Шорина и по

кабелям передавалась к уста-

новленным на площадях реп-

родукторам. Музыка, когда

её не заглушал шум от проез-

жавших автомобилей, была

хорошо слышна на площадях

на расстоянии 150 шагов от

громкоговорителя. Тембр

высоких голосов, скрипки

и виолончели передавался

превосходно; хуже — низкий

мужской голос и рояль.

«Техника связи»,

1923 г.

Аэромедицина

Известно, что разрежен-

ная атмосфера, в которой

дышит пилот, представляет

немалую опасность для здо-

ровья, особенно у людей с

больным сердцем. Поэтому

для полётов на больших вы-

сотах употребляют особые

аппараты, поддерживающие

давление воздуха в кабине

на обычном земном уровне.

Но полёты могут служить

лечебным средством при

некоторых болезнях. Так,

по наблюдениям немецкого

врача Гаммеля, невралгия в

некоторых случаях исчеза-

ет после полётов, точно по

волшебству. Один военный

лётчик совершил полёт в

состоянии тяжёлой инфлу-

энцы — и после нескольких

часов спустился на землю

совершенно здоровым.

«Красная панорама», 1923 г.

Автоматические

телефонные станции

Из Германии доставлена в

Москву автоматическая теле-

фонная станция, являющаяся

последней новинкой в тех-

нике этого дела. Ожидаются

приборы многократного те-

лефонирования по проводам,

они будут установлены на ли-

нии Москва — Петроград, так

что пропускная способность

линии увеличится в 3 раза.

Такими станциями намечено

оборудовать наиболее круп-

ные центры С.С.С.Р.

На рисунке показан специ-

альный телефонный аппарат

для подключения к автомати-

ческой телефонной станции.

Нужный номер соединяется

путём поворота диска на

передней стенке.

«Пролетарий связи»,

1923 г.

«Наука и жизнь» Л« IO. 2023.

9

I UIH.1- IW

РЕФЕРАТЫ

ОН МОЖЕТ РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ

Хорошая память — это память с высокой

плотностью записи, надёжно хранящая

информацию, не требующая энергии для

хранения, позволяющая быстро записывать

и переписывать данные. А реализовать её

можно по-разному. Вот, кстати, полупровод-

ник Ge2Sb2Te5 — он бывает кристаллический

и аморфный, с коэффициентом отражения

0,58 и 0,36 соответственно, а переводить

его из одного состояния в другое можно

нагревом лазером. Его используют как оп-

тическую память, поскольку по отражению

лазерного излучения от его поверхности

можно узнать, в каком он состоянии, то

есть — что записано, ноль или один. Причём

изменения состояния, или фазы, обратимы,

так что процесс записи/стирания можно

повторять многократно. Поэтому Ge2Sb2Te5

применяют в перезаписываемых DVD (DVD-

RW). Но с развитием технологий возникает

вопрос: насколько быстро можно переклю-

чать этот материал из аморфного состояния

в кристаллическое и обратно?

Сотрудники Института общей и неоргани-

ческой химии им. Н. С. Курнакова РАН, МИЭТ,

МГУ и НИЦ «Курчатовский институт» построили

теоретическую модель нагрева плёнки этого

полупроводника фемтосекундными короткими

лазерными импульсами и провели экспери-

менты. Модель оказалась достаточно сложной,

поскольку при таких коротких импульсах надо

учитывать, что электроны отдают энергию

решётке не мгновенно и «электронная темпе-

ратура» может отличаться от «решёточной».

В эксперименте плёнка Ge2Sb2Te5 имела

толщину 0,2 мкм, лазер — длину волны

1,25 мкм (ближний инфракрасный диа-

пазон), длина импульсов 1,35-1013с (135

фемтосекунд), их энергия 10-5Дж, а плот-

ность мощности на плёнке 0,1 Дж/см2. При

облучении такими импульсами аморфная

плёнка может быть нагрета до 410 К для

кристаллизации, то есть записи информа-

ции, а кристаллическая — выше 880 К для

аморфизации, то есть для стирания. Время

остывания, определяющее скорость пере-

ключения состояний, находится в диапазоне

от 10’10 до 10 9 с в зависимости от режима

импульсного облучения, то есть на 2—3 по-

рядка меньше, чем при использовании для

нагрева непрерывного излучения.

Так что, даже если DVD-RW— уходящий

формат, используемый в нём материал ещё

не сказал своего последнего слова.

КолчинА. В., ЗаботновС. В., ШулейкоД. В.

и др. Кинетика обратимых фазовых перехо-

дов в тонких плёнках Ge2Sb2Te5 при фемто-

секундном лазерном облучении. Оптика и

спектроскопия, 2023, вып. 2, с. 145.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ ТОКАМАКА

Наверное, у всех в квартире есть элект-

рический предохранитель: у кого-то в кори-

доре, у кого-то — на лестничной площадке.

Оказывается, нужен он и в токамаке ИТЭР,

который строится во Франции. Предохрани-

тель такого рода делает там то же самое, что

и всегда, — разрывает электрическую цепь

при перегрузке, например при коротком

замыкании. Но почему ему посвятили статью

в серьёзном физическом журнале? Дело в

том, что этому предохранителю предстоит

работать в высоковольтных сильноточных

импульсных цепях, что предъявляет к нему

особые требования. Конкретно в ИТЭР он

должен быть способен отключить ток ампли-

тудой до 30 000 А, обеспечив надёжный раз-

рыв электрической цепи с напряжением до

9000 В (испытания проводили на 16 000 В).

Проблема в том, что после срабатывания

предохранителя и разрыва цепи высокое

напряжение, которое раньше мирно по-

ступало от источника в нагрузку, окажется

приложено к контактам предохранителя.

При этом между ними может произойти

пробой и загореться дуга, в результате цепь

не будет разомкнута. Попутно заметим, что

пробой — вообще постоянная проблема

мощных выключателей; на электрических

подстанциях она обычно решается разведе-

нием контактов на большое расстояние, но

это медленный процесс. Импульсные цепи

требуют высокой скорости срабатывания.

10

«Наука жизнь» ЛЬ 10. 2023.

Кроме того, в токамаке ИТЭР есть сверх-

проводящие катушки, в которых при проте-

кании тока накапливается большая энергия.

При потере сверхпроводимости она должна

быть из них выведена — иначе произойдёт

перегрев и разрушение. Цепь для вывода

энергии содержит конденсаторы, в которых

может возникнуть пробой, тогда предохра-

нитель разрывает цепь, не допуская даль-

нейшего разрастания аварии.

Сотрудники Научно-исследовательского

института электрофизической аппаратуры

им. Д. В. Ефремова сделали предохранитель

из множества медных проволочек в изоля-

ции. Аварийный ток 30 кА распределяется

по ним равномерно, при этом проволочки

испаряются за время порядка 1 мс. От

зажигания дуги в образовавшихся парах

предохраняет определённая конструкция

камер, куда поступают эти пары.

Забавно, что испаряющиеся медные про-

волочки оказываются последним инструмен-

том защиты от аварии.

Еникеев Р. LU., Сапожников К. С., Руденко А. А.

Сильноточный высоковольтный предохранитель

для защиты импульсных силовых цепей. Прибо-

ры и техника эксперимента, 2023, № 3, с. 46.

ПРИЧИНА МОЛНИИ - ГРАВИТАЦИЯ?

Для возникновения молнии между об-

лаком и землёй нужна высокая напряжён-

ность поля, нужны заряды на «электродах».

Поскольку облако в целом нейтрально, в

нём должен существовать механизм раз-

деления зарядов — его наличие подтверж-

дается молниями, наблюдаемыми внутри

самого облака. Именно облако становится

инициатором молнии, потому что в земле нет

своего механизма разделения зарядов. Зато

ёмкость Земли на много порядков больше, и

она «подстроится» под облако.

Облако может быть рассмотрено как пы-

левая плазма — ионизированный газ, содер-

жащий микроскопические частицы (пыль).

Роль пыли в данном случае выполняют капли

воды, а начальная ионизация создаётся

космическими лучами, частицами с высокой

энергией. В результате ядерной реакции

космических лучей с ядрами молекул воз-

духа возникает ливень элементарных частиц

(электронов, нуклонов, фотонов, мезонов),

которые вызывают ионизацию молекул воз-

духа. На один первичный протон или нейтрон

приходится до 109 образующихся пар отри-

цательных и положительных ионов.

В Объединённом институте высоких тем-

ператур РАН построена модель процессов

в пылевой плазме, которая предсказывает

примерно следующий их ход. Отрица-

тельные ионы имеют на четверть большие

подвижность и коэффициент диффузии,

чем положительные, поэтому микрокапли

воды (характерный радиус 8 мкм, концент-

рация — 1 капля на кубический миллиметр)

заряжаются отрицательно за счёт прилипа-

ния к ним большего числа отрицательных

атмосферных ионов (средний заряд — 40

элементарных зарядов). Большие отрица-

тельные капли внутри облака спускаются

вниз под действием гравитации, оставши-

еся мелкие заряжаются положительными

ионами. Отрицательные капли, которые

покинули облако, падают на землю. В холод-

ную погоду большинство из них достигает

поверхности, обеспечивая получение ею

наблюдаемого на практике отрицательного

заряда. В тёплую погоду часть испаряется по

дороге. Испарение эффективно происходит

на определённой высоте, на которой скапли-

вается отрицательный заряд, связанный с

молекулярными ионами. Этот заряд обеспе-

чивает электрическое поле, под действием

которого возникают молнии.

Для электризации не обязательно, чтобы

среда содержала капли: аналогичные про-

цессы могут происходить в пылевой плазме

из твёрдых частиц. Такова среда в шахтах и

в некоторых случаях — в воздухе, содержа-

щем продукты сгорания твёрдого топлива.

А также в кольцах Сатурна, заряженных

солнечным ветром.

Смирнов Б. М. Генерация электрического

поля в пылевой плазме. ЖЭТФ, 2023, вып. 6,

с. 873.

Подготовил Леонид АШКИНАЗИ.

«Наука и жизнь» ЛЬ 10. 2023.

11

ЗАЖЕЧЬ ПЛАЗМУ ДЛЯ ТЕРМОЯДА

И СДЕЛАТЬ ЗЕРКАЛО ДЛЯ РЕНТГЕНА

Академик Григорий ДЕНИСОВ, директор Института прикладной физики

им. А. В. Гапонова-Грехова РАН (Нижний Новгород).

Беседу ведёт Наталия Лескова.

— Григорий Геннадьевич, само на-

звание Института прикладной физи-

ки подразумевает широкий спектр

исследований, причём с выходом в

практические применения. Чем здесь

занимаются физики и какие направ-

ления в деятельности института вы

считаете магистральными?

— Институту нас большой, 1600 человек,

и в нём несколько главных направлений,

за которые отвечают научные отделения

физики плазмы и электроники больших

мощностей, нелинейной динамики и

оптики, гидроакустики, геофизических

исследований и другие. Многие из них

берут начало из ключевых задач, которые

ещё до образования института начали

решать академик Андрей Викторович

Гапонов-Грехов, наш первый директор,

Фото Андрея Афанасьева

и его коллеги. С 21 февраля 2023 года

институт носит имя Гапонова-Грехова, и

мы считаем, что это крайне важно: когда

новый человек приходит в институт, он не

всегда знает историю, но имя в названии

уже о многом говорит.

Одна из «визитных карточек» инсти-

тута— это, пожалуй, физика плазмы и

электроника больших мощностей. Здесь

у нас имеются удивительные генера-

торы — гиротроны, которые придумал

Гапонов-Грехов. Вернее, он ещё в начале

1960-х годов показал, что вращающиеся

электроны в магнитном поле можно за-

ставить излучать синхронно, когерентно,

с очень высокой эффективностью.

На этой основе созданы очень мощные

генераторы, которые имеют частоту,

промежуточную между используемой в

оптической и традиционной сверхвысо-

кочастотной (СВЧ) технике. Если у вас

есть микроволновая печь, то длина волны

там около 15 см. У лазеров длина волны

порядка 1 микрона — одной десятиты-

сячной сантиметра, а у гиротрона длина

волны — миллиметр. С одной стороны,

излучение гиротрона — это почти СВЧ, а

с другой — пучок распространяется на-

правленно, как оптический луч.

— И где они применяются?

— Для современных установок управ-

ляемого термоядерного синтеза — тока-

маков (это такой «бублик» с магнитным

полем, тороидальная камера с магнит-

ными катушками — так он и расшиф-

ровывается) требуются именно такие

частоты. В них излучение гиротронов по

нескольким каналам поступает в плазму

и играет несколько ролей. Чтобы пошла

Академик

Григорий Геннадьевич Денисов.

12

«Наука и жизнь» Л® 10. 2023.

• НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ СТРАНЫ

Фото: ИПФ РАН

термоядерная реакция, плазму надо

нагреть до 100 млн градусов. Плазма

в токамаке находится в сильном маг-

нитном поле, там электроны крутятся с

частотой, совпадающей с частотой этого

излучения, и, поглощая его в резонансе,

нагревают плазму. Важна также стабили-

зация неустойчивостей плазмы: плазма

норовит то на стенку осесть, то ещё как-то

ускользнуть. И оказывается, что только

гиротроны позволяют локально подогре-

вать плазму, управлять подавлением этих

неустойчивостей. Ещё для устойчивости

в токамаке нужен азимутальный ток, и

его можно создать при определённом

введении пучков гиротронного излучения

в камеру. Появляются магнитные линии,

которыми плазма и удерживается, устой-

чивость системы повышается. Ни один

токамак мира сейчас не рассматривается

без гиротронов.

Институт участвует в проекте ИТЭР

(ITER, International Thermonuclear Ex-

perimental Reactor, Международный

экспериментальный термоядерный реак-

тор. — Прим. ред.). Это самый большой

физический проект в мире. Оценка его

стоимости — 25 млрд евро, и подозре-

ваю, что сумма далеко не окончательная.

По проекту сначала планировались сис-

темы нагрева из 24 гиротронов, каждый

из которых даёт мегаватт непрерывного

излучения, а сейчас рассматривается

увеличение числа гиротронных систем до

40 или даже до 60.

Метод электронно-циклотронного

нагрева оказался удачным подходом и

успешно развивается. Причём гиротрон

имеет очень высокий коэффициент полез-

ного действия (КПД), у наших гиротронов

50—55%. Это достаточно много. Хотя не

всё так просто. Если КПД 50%, то поло-

вина мощности электронного пучка идёт

в излучение, половина — на коллектор,

который нагревается. Так вот, коллектор

охлаждается двадцатью литрами воды в

секунду. Два ведра в секунду, иначе ме-

гаватт с коллектора не убрать.

— В чём задача проекта ИТЭР?

— Удерживать плазму в токамаках уже

умеют, но для протекания реакции не-

обходимо выполнение так называемого

критерия Лоусона, который содержит в

себе, кроме температуры, время удержа-

« Наука и жизнь» ЛЬ 10. 2023.

13

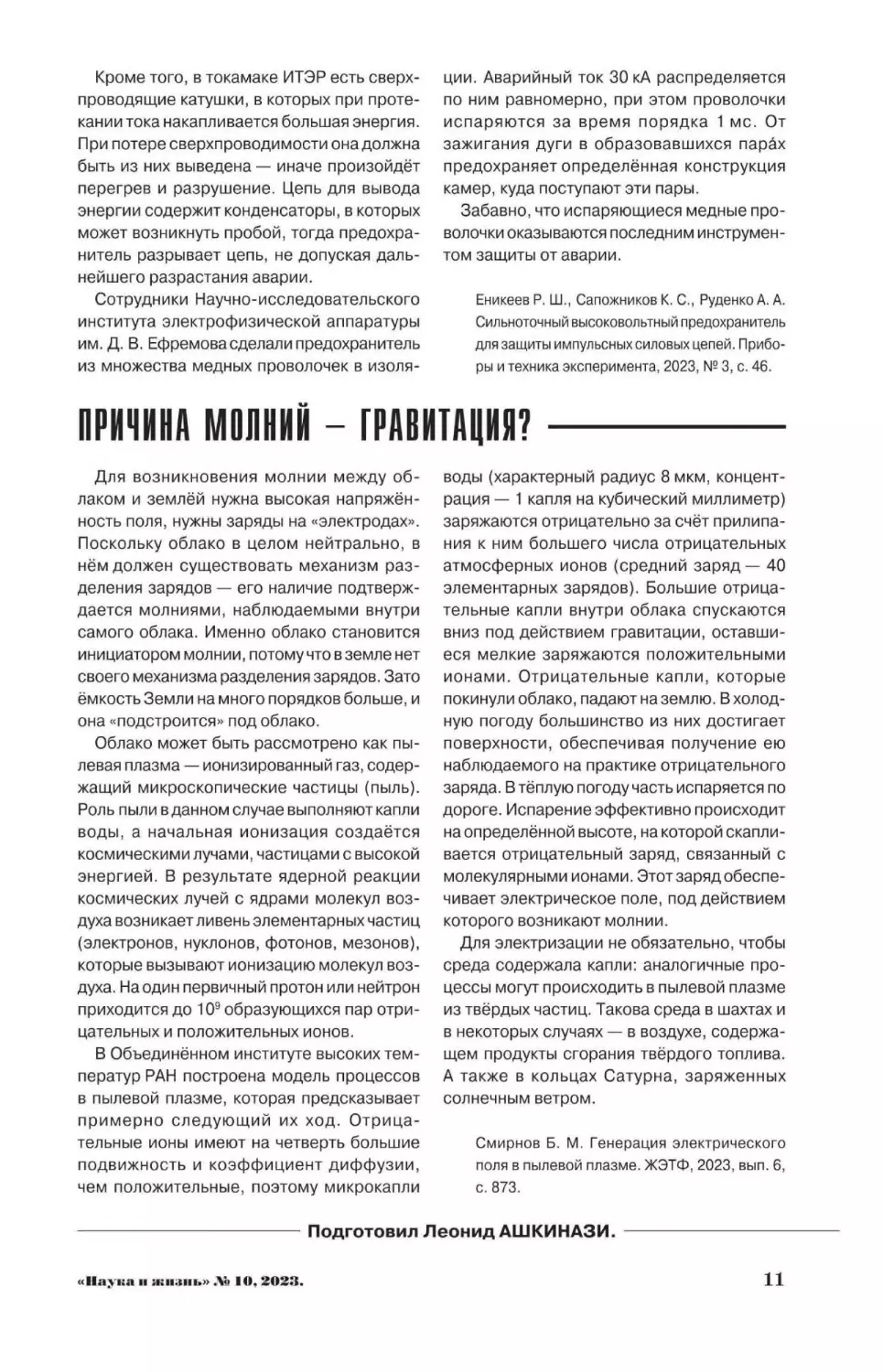

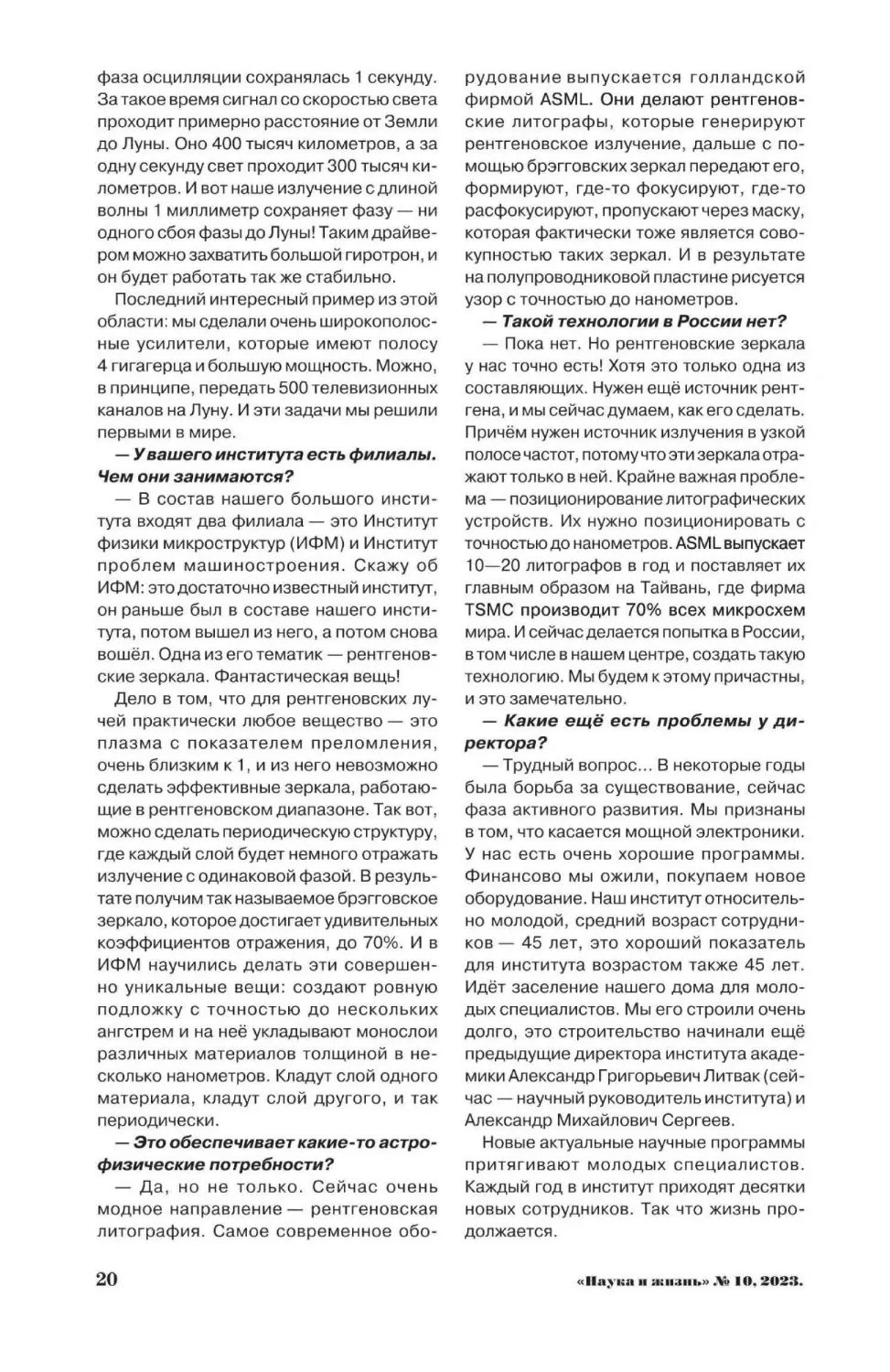

Стенд «Крот» представляет собой комплекс электрофизических установок, располо-

женных ниже уровня земли в экспериментальном зале площадью 900 м2. Стенд предна-

значен для моделирования физических явлений в верхней атмосфере, ионосфере и маг-

нитосфере, а также в космической плазме, включая эксперименты по взаимодействию

сверхмощного СВЧ-излучения с плазмой, образованию молнии и пробоя воздуха.

ния и концентрацию плазмы. На некоторых

установках его удалось выполнить, но не

столь долго — буквально секунды. Цель

международного проекта ИТЭР — проде-

монстрировать физическую возможность

горения разряда 500—1000 секунд с КПД

более 10. То есть на вложенную энергию

должно производиться энергии в 10 раз

больше. Подчёркиваю, КПД там 1000%,

не как мы привыкли — 20—50%. ИТЭР не

будет экспериментальной электростан-

цией, это физическая установка, цель

которой — продемонстрировать большой

КПД термоядерной реакции.

После ИТЭР предполагаются исследо-

вания концепции установки DEMO. Она

будет прототипом электростанции — это

Большая вакуумная камера стенда

«Крот» диаметром 3 м и длиной 10 м

(вид изнутри) предназначена для элект-

рофизических экспериментов в плазме.

установка, которая производит электро-

энергию, не просто тепло. Тут уже миро-

вое сообщество разделилось, и многие

группы и страны выбрали свои пути, по-

тому что ИТЭР — международный проект,

но международная бюрократия тормозит

процесс. Только представьте: Европа,

США, Япония, Корея, Индия, КНР, Россия,

Казахстан — как они могут договориться

такой командой? Причём это делается

во Франции, в Комиссариате по атомной

энергии. Там такая бюрократия! Поэтому

14

«Наука и жизнь» Л® 10. 2023.

«Наука и жизнь» ЛЬ IO. 2023.

Фото: Пресс-служба ИПФ РАН (2)

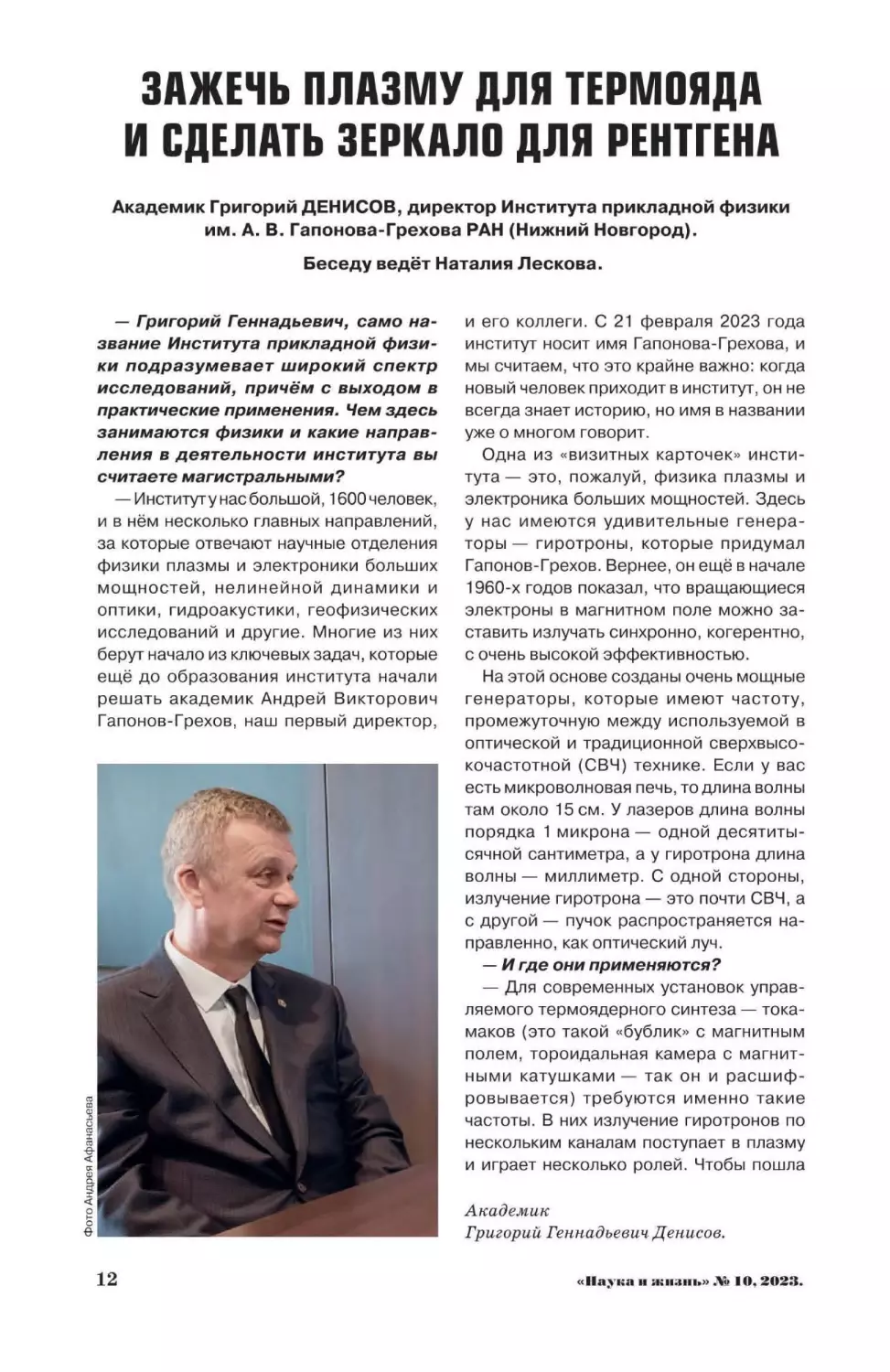

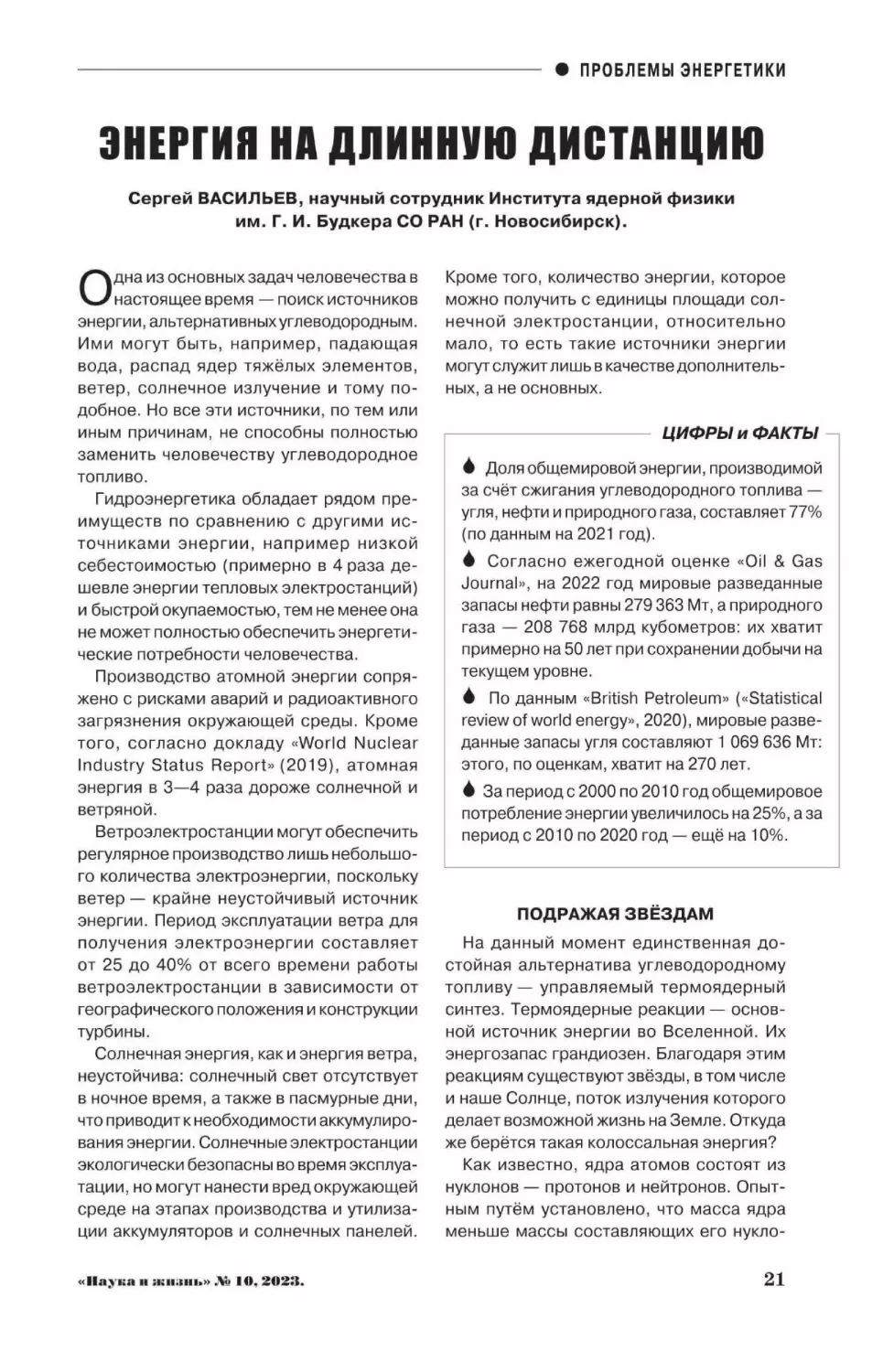

Ветроволновой термостратифицированный бассейн — уникальный эксперименталь-

ный стенд, обеспечивающий лабораторное моделирование гидрофизических процессов

в приповерхностном деятельном слое океана и приводном слое атмосферы, а также

ветроволновое взаимодействие в широком диапазоне условий. Его основная особен-

ность — возможность создания и долговременного поддержания температурной

стратификации воды по глубине, которая в значительной мере определяет процессы,

происходящие в океанах. Также обеспечена возможность моделирования экстремаль-

ных условий на границе атмосферы и гидросферы (штормы, ураганы).

на DEMO многие страны выбрали свой

путь.

— А нужны сейчас термоядерные

реакторы?

— Пока не очень. Нефти сколько хотите,

газа — тоже. Атомные электростанции

очень эффективны, запас топлива боль-

шой. Хватит на пятьдесят — сто лет. А ког-

да ресурсы начнут иссякать, человечество

поднажмёт и сделает термоядерный

источник энергии.

Заниматься термоядерными исследова-

ниями надо обязательно. Во-первых, это

интересно и престижно. Во-вторых, науч-

16

«Наука и жизнь» ЛЬ 10. 2023.

ные и инженерные разработки компонен-

тов токамака оказались весьма полезными

для других приложений. Кстати, в послед-

ние годы наблюдается бум термоядерных

установок — они начали строиться везде.

И практически везде наши гиротроны.

— Перечисляя направления деятель-

ности института, вы упомянули и опти-

ку, и геофизику...

— Наш институт участвует в очень круп-

ном проекте, который называется «Экс-

тремальный свет». Основным зачинщиком

работ в этом направлении был академик

Александр Михайлович Сергеев (в 2015—

2017 годах директор института, в 2017—

2022-м— президент РАН. — Прим. ред.).

Отшлифованная пластина поликрис

таллического алмаза, полученная плаз-

мохимическим методом (CVD-техноло-

гия). Необходимая смесь газов с помощью

плазмы газового разряда активируется,

и в результате сложного комплекса

объёмных и поверхностных реакций на

поверхность подложки осаждается ал-

маз. Микрокристаллические алмазные

плёнки (с размерами зёрен 1—100 мкм),

выращиваемые по такой технологии,

обладают целым рядом исключительных

свойств, близких к свойствам натураль-

ного алмаза.

Фото Андрея Афанасьева (2)

Широкоапертурное СВЧ-зеркало в плаз-

менной камере стенда «Крот».

Паука и жизнь» ЛЬ 10. 2023.

17

Речь о создании лазеров с экстремальной

мощностью или интенсивностью. Импульс

получается очень короткий, но амплиту-

ды полей совершенно фантастические.

И при воздействии на электроны, ионы,

даже просто на вакуум — вот это удиви-

тельно! — возникают всякие неожидан-

ные явления. Взять, например, вакуум:

казалось бы, там ничего нет, но, если

воздействовать на него очень большим

полем, может получиться электрон-по-

зитронная плазма.

— Какие могут быть этому практиче-

ские применения?

— Пока никаких. Это фундаментальная

наука, познание новых явлений, может

быть, даже новых законов. Есть немного

побочная «веточка» — таким излучени-

ем можно ускорять электроны, протоны

достаточно больших энергий на относи-

тельно небольших дистанциях с целью

использования этих частиц, например, в

медицинских целях.

В институте есть Отделение геофи-

зических исследований, руководит им

академик Евгений Анатольевич Мареев.

Там изучают, как природные явления и

климат связаны с некоторыми электро-

физическими характеристиками. Так, с

помощью комплекса «Крот» физики моде-

лируют ионосферу Земли. Естьустановки,

где получают и изучают искусственную

молнию. В романе Даниила Гранина «Иду

на грозу» учёные 60-х годов стремились

Фото: Пресс-служба ИПФ РАН/ГИКОМ

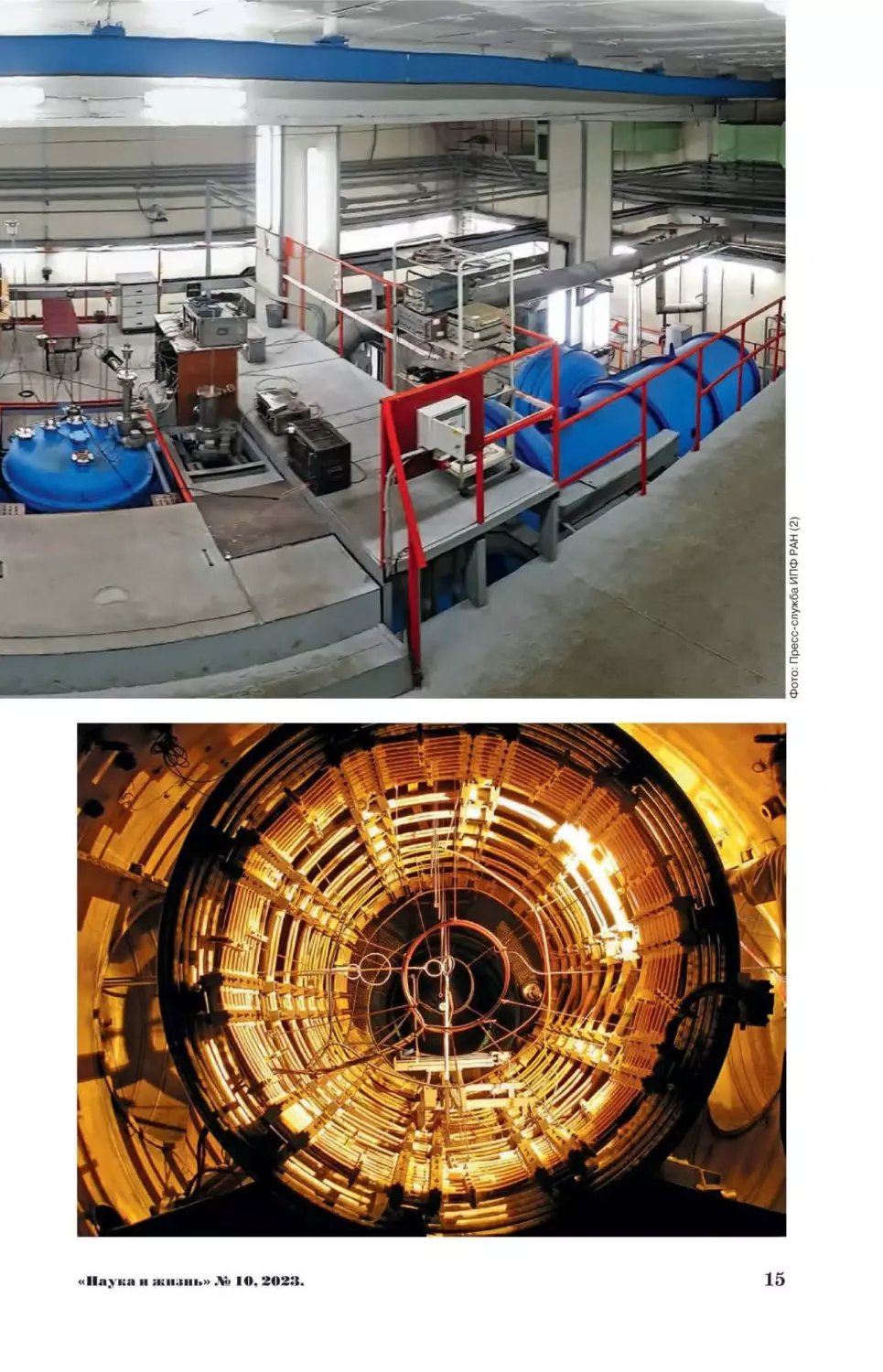

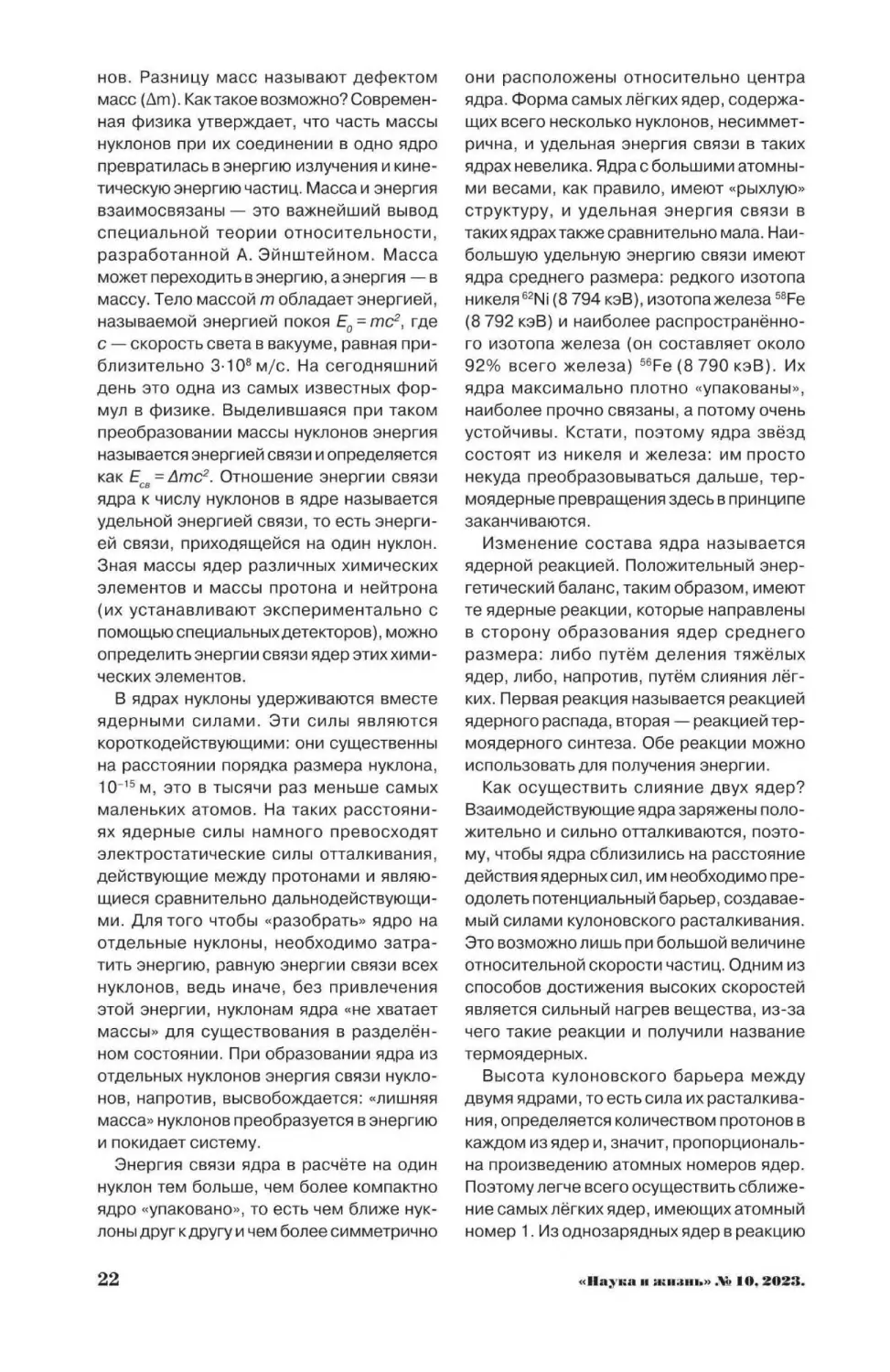

Испытательный стенд гиротронного комплекса для ИТЭР. В конце 2022 года четыре

гиротронных комплекса доставлены на место сборки термоядерного реактора во

Франции, сейчас в Нижнем Новгороде на площадке ЗАО НПП ГИКОМ совместно

с ИПФ РАН ведутся испытания седьмого гиротронного комплекса мегаваттного

уровня мощности.

18

«Наука и жизнь» Л® 10. 2023.

понять природу молнии. Сейчас в нашем

институте изучение этого явления сильно

продвинулось, наши учёные близки к раз-

работке теории молнии.

У нас есть также Центр гидроакустики,

сотрудники которого имеют практиче-

ские связи со многими производителями

судов. Их работа крайне важна. Один из

интереснейших экспериментов был про-

ведён ещё в 1990-х годах в кооперации с

американскими учёными. Акустическими

излучателями был просвечен океан подо

льдом, через Северный полюс в Америку

и в Канаду. Была даже вычислена скорость

изменения температуры Мирового океа-

на. Излучатели для этого эксперимента

предоставил наш институт. Сейчас зна-

чительная часть подобных исследований

прикладная: рассчитываются и модели-

руются различные гидроакустические

явления, разработаны собственные ком-

пьютерные программы.

— Какие ещё свои достижения в на-

уке вы считаете важными?

— Первое, что принесло удовлетво-

рение, — были решены задачи, которые

не поддавались никому. Например, у нас

разработан очень эффективный метод

синтеза трёхмерных антенн. Если есть

какое-то поле, то оно имеет не только

частоту и мощность, но и структуру, некое

распределение в пространстве амплитуды

и фазы. И оказалось, что можно сделать

трёхмерный метод синтеза, который с

точностью до некоторых физических огра-

ничений превращает одну структуру поля

в любую другую. Разработан алгоритм, он

признан в мире.

В частности, в гиротроне имеется

ансамбль электронов, и он производит

большую мощность, но в виде удиви-

тельной структуры в волноводе с круглым

сечением, где много вариаций по азимуту

и по радиусу, как в калейдоскопе. Очень

красиво, но никому не нужно, все хотят

простой волновой пучок. И вот оказыва-

ется, синтезированная антенна может

преобразовать эту структуру в требуемую

с очень маленькими потерями, около

2%. Совсем недавно мы осуществили

захват осцилляций гиротрона внешним

сигналом. Без него гиротрон работает,

осциллирует на своей частоте. Но можно

СЛОВАРИК

DEMO (англ. DEMOnstration Power Plant) —

проект электростанции на основе термоядер-

ного синтеза, для демонстрации практическо-

го применения термоядерной энергетики, в

отличие от ITER — научной эксперименталь-

ной установки, не использующей получаемую

энергию. Постройка DEMO планируется после

успешного ввода в строй ITER с учётом опыта

его эксплуатации. DEMO станет переходным

этапом к созданию коммерческих термо-

ядерных реакторов с непрерывной генера-

цией энергии на уровне 2 ГВт. Ожидается, что

DEMO будет на 15% больше ITER по размерам,

а плотность плазмы будет выше на треть.

У большинства участников проекта ITER

есть планы по созданию собственных реак-

торов класса DEMO и нет планов глобального

международного сотрудничества, как это

было с ITER. Наиболее известная и задоку-

ментированная конструкция реактора класса

DEMO разработана в ЕС. Его строительство

планируется начать ориентировочно в 2040

году, а эксплуатацию в 2050-х годах. В нашей

стране разрабатывался проект «Демо-С».

Критерий Лоусона определяет мини-

мальную частоту реакций синтеза в плазме,

необходимую для устойчивого поддержания

реакции. Позволяет также оценить, будет

ли термоядерный синтез в данном реакторе

иметь положительный баланс энергии.

Рентгеновская литография — разновид-

ность фотолитографии (метода получения

определённого рисунка на поверхности мате-

риала), использующая рентгеновское излуче-

ние. Применяется в технологии изготовления

электронных микросхем. Пучок рентгеновских

лучей пропускается через шаблон и засвечи-

вает чувствительную плёнку, которую наносят

на обрабатываемую поверхность.

подать сигнал от вспомогательного ис-

точника, мы называем его драйвером, и

гиротрон будет работать на его частоте.

Даже относительно небольшой.

— Чем это привлекательно?

— Тот маленький сигнал можно сделать

каким хотите. Мы, например, не так давно

добились относительной стабильности

частоты (отношения отклонения частоты

генератора к самой частоте) драйвера

порядка 10’12, одна триллионная. При этом

«Наука и жизнь» .¥> IO. 2023.

19

фаза осцилляции сохранялась 1 секунду.

За такое время сигнал со скоростью света

проходит примерно расстояние от Земли

до Луны. Оно 400 тысяч километров, а за

одну секунду свет проходит 300 тысяч ки-

лометров. И вот наше излучение с длиной

волны 1 миллиметр сохраняет фазу — ни

одного сбоя фазы до Луны! Таким драйве-

ром можно захватить большой гиротрон, и

он будет работать так же стабильно.

Последний интересный пример из этой

области: мы сделали очень широкополос-

ные усилители, которые имеют полосу

4 гигагерца и большую мощность. Можно,

в принципе, передать 500 телевизионных

каналов на Луну. И эти задачи мы решили

первыми в мире.

— У вашего института есть филиалы.

Чем они занимаются?

— В состав нашего большого инсти-

тута входят два филиала — это Институт

физики микроструктур (ИФМ) и Институт

проблем машиностроения. Скажу об

ИФМ: это достаточно известный институт,

он раньше был в составе нашего инсти-

тута, потом вышел из него, а потом снова

вошёл. Одна из его тематик — рентгенов-

ские зеркала. Фантастическая вещь!

Дело в том, что для рентгеновских лу-

чей практически любое вещество — это

плазма с показателем преломления,

очень близким к 1, и из него невозможно

сделать эффективные зеркала, работаю-

щие в рентгеновском диапазоне. Так вот,

можно сделать периодическую структуру,

где каждый слой будет немного отражать

излучение с одинаковой фазой. В резуль-

тате получим так называемое брэгговское

зеркало, которое достигает удивительных

коэффициентов отражения, до 70%. И в

ИФМ научились делать эти совершен-

но уникальные вещи: создают ровную

подложку с точностью до нескольких

ангстрем и на неё укладывают монослои

различных материалов толщиной в не-

сколько нанометров. Кладут слой одного

материала, кладут слой другого, и так

периодически.

— Это обеспечивает какие-то астро-

физические потребности?

— Да, но не только. Сейчас очень

модное направление — рентгеновская

литография. Самое современное обо-

рудование выпускается голландской

фирмой ASML. Они делают рентгенов-

ские литографы, которые генерируют

рентгеновское излучение, дальше с по-

мощью брэгговских зеркал передают его,

формируют, где-то фокусируют, где-то

расфокусируют, пропускают через маску,

которая фактически тоже является сово-

купностью таких зеркал. И в результате

на полупроводниковой пластине рисуется

узор с точностью до нанометров.

— Такой технологии в России нет?

— Пока нет. Но рентгеновские зеркала

у нас точно есть! Хотя это только одна из

составляющих. Нужен ещё источник рент-

гена, и мы сейчас думаем, как его сделать.

Причём нужен источник излучения в узкой

полосе частот, потому что эти зеркала отра-

жают только в ней. Крайне важная пробле-

ма — позиционирование литографических

устройств. Их нужно позиционировать с

точностью до нанометров. ASML выпускает

10—20 литографов в год и поставляет их

главным образом на Тайвань, где фирма

TSMC производит 70% всех микросхем

мира. И сейчас делается попытка в России,

в том числе в нашем центре, создать такую

технологию. Мы будем к этому причастны,

и это замечательно.

— Какие ещё есть проблемы у ди-

ректора?

— Трудный вопрос... В некоторые годы

была борьба за существование, сейчас

фаза активного развития. Мы признаны

в том, что касается мощной электроники.

У нас есть очень хорошие программы.

Финансово мы ожили, покупаем новое

оборудование. Наш институт относитель-

но молодой, средний возраст сотрудни-

ков — 45 лет, это хороший показатель

для института возрастом также 45 лет.

Идёт заселение нашего дома для моло-

дых специалистов. Мы его строили очень

долго, это строительство начинали ещё

предыдущие директора института акаде-

мики Александр Григорьевич Литвак (сей-

час — научный руководитель института) и

Александр Михайлович Сергеев.

Новые актуальные научные программы

притягивают молодых специалистов.

Каждый год в институт приходят десятки

новых сотрудников. Так что жизнь про-

должается.

20

«Наука и жизнь» Л® 10. 2023.

• ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ

ЭНЕРГИЯ НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ

Сергей ВАСИЛЬЕВ, научный сотрудник Института ядерной физики

им. Г. И. Будкера СО РАН (г. Новосибирск).

Одна из основных задач человечества в

настоящее время — поиск источников

энергии, альтернативных углеводородным.

Ими могут быть, например, падающая

вода, распад ядер тяжёлых элементов,

ветер, солнечное излучение и тому по-

добное. Но все эти источники, по тем или

иным причинам, не способны полностью

заменить человечеству углеводородное

топливо.

Гидроэнергетика обладает рядом пре-

имуществ по сравнению с другими ис-

точниками энергии, например низкой

себестоимостью (примерно в 4 раза де-

шевле энергии тепловых электростанций)

и быстрой окупаемостью, тем не менее она

не может полностью обеспечить энергети-

ческие потребности человечества.

Производство атомной энергии сопря-

жено с рисками аварий и радиоактивного

загрязнения окружающей среды. Кроме

того, согласно докладу «World Nuclear

Industry Status Report» (2019), атомная

энергия в 3—4 раза дороже солнечной и

ветряной.

Ветроэлектростанции могут обеспечить

регулярное производство лишь небольшо-

го количества электроэнергии, поскольку

ветер — крайне неустойчивый источник

энергии. Период эксплуатации ветра для

получения электроэнергии составляет

от 25 до 40% от всего времени работы

ветроэлектростанции в зависимости от

географического положения и конструкции

турбины.

Солнечная энергия, как и энергия ветра,

неустойчива: солнечный свет отсутствует

в ночное время, а также в пасмурные дни,

что приводит к необходимости аккумулиро-

вания энергии. Солнечные электростанции

экологически безопасны во время эксплуа-

тации, но могут нанести вред окружающей

среде на этапах производства и утилиза-

ции аккумуляторов и солнечных панелей.

Кроме того, количество энергии, которое

можно получить с единицы площади сол-

нечной электростанции, относительно

мало, то есть такие источники энергии

могут служит л ишь в качестве дополнитель-

ных, а не основных.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

А Доля общемировой энергии, производимой

за счёт сжигания углеводородного топлива —

угля, нефти и природного газа, составляет 77%

(по данным на 2021 год).

4 Согласно ежегодной оценке «Oil & Gas

Journal», на 2022 год мировые разведанные

запасы нефти равны 279 363 Мт, а природного

газа — 208 768 млрд кубометров: их хватит

примерно на 50 лет при сохранении добычи на

текущем уровне.

4 По данным «British Petroleum» («Statistical

review of world energy», 2020), мировые разве-

данные запасы угля составляют 1 069 636 Мт:

этого, по оценкам, хватит на 270 лет.

А За период с 2000 по 2010 год общемировое

потребление энергии увеличилось на 25%, а за

период с 2010 по 2020 год — ещё на 10%.

ПОДРАЖАЯ ЗВЁЗДАМ

На данный момент единственная до-

стойная альтернатива углеводородному

топливу — управляемый термоядерный

синтез. Термоядерные реакции — основ-

ной источник энергии во Вселенной. Их

энергозапас грандиозен. Благодаря этим

реакциям существуют звёзды, в том числе

и наше Солнце, поток излучения которого

делает возможной жизнь на Земле. Откуда

же берётся такая колоссальная энергия?

Как известно, ядра атомов состоят из

нуклонов — протонов и нейтронов. Опыт-

ным путём установлено, что масса ядра

меньше массы составляющих его нукло-

Наука и жизнь» ЛЬ ВО. 2023.

21

нов. Разницу масс называют дефектом

масс (Дт). Как такое возможно? Современ-

ная физика утверждает, что часть массы

нуклонов при их соединении в одно ядро

превратилась в энергию излучения и кине-

тическую энергию частиц. Масса и энергия

взаимосвязаны — это важнейший вывод

специальной теории относительности,

разработанной А. Эйнштейном. Масса

может переходить в энергию, а энергия — в

массу. Тело массой т обладает энергией,

называемой энергией покоя Е0 = тс2, где

с — скорость света в вакууме, равная при-

близительно З Ю8 м/с. На сегодняшний

день это одна из самых известных фор-

мул в физике. Выделившаяся при таком

преобразовании массы нуклонов энергия

называется энергией связи и определяется

как Есв = Дтс2. Отношение энергии связи

ядра к числу нуклонов в ядре называется

удельной энергией связи, то есть энерги-

ей связи, приходящейся на один нуклон.

Зная массы ядер различных химических

элементов и массы протона и нейтрона

(их устанавливают экспериментально с

помощью специальных детекторов), можно

определить энергии связи ядер этих хими-

ческих элементов.

В ядрах нуклоны удерживаются вместе

ядерными силами. Эти силы являются

короткодействующими: они существенны

на расстоянии порядка размера нуклона,

10 15 м, это в тысячи раз меньше самых

маленьких атомов. На таких расстояни-

ях ядерные силы намного превосходят

электростатические силы отталкивания,

действующие между протонами и являю-

щиеся сравнительно дальнодействующи-

ми. Для того чтобы «разобрать» ядро на

отдельные нуклоны, необходимо затра-

тить энергию, равную энергии связи всех

нуклонов, ведь иначе, без привлечения

этой энергии, нуклонам ядра «не хватает

массы» для существования в разделён-

ном состоянии. При образовании ядра из

отдельных нуклонов энергия связи нукло-

нов, напротив, высвобождается: «лишняя

масса» нуклонов преобразуется в энергию

и покидает систему.

Энергия связи ядра в расчёте на один

нуклон тем больше, чем более компактно

ядро «упаковано», то есть чем ближе нук-

лоны друг к другу и чем более симметрично

они расположены относительно центра

ядра. Форма самых лёгких ядер, содержа-

щих всего несколько нуклонов, несиммет-

рична, и удельная энергия связи в таких

ядрах невелика. Ядра с большими атомны-

ми весами, как правило, имеют «рыхлую»

структуру, и удельная энергия связи в

таких ядрах также сравнительно мала. Наи-

большую удельную энергию связи имеют

ядра среднего размера: редкого изотопа

никеля 62Ni (8 794 кэВ), изотопа железа 58Fe

(8 792 кэВ) и наиболее распространённо-

го изотопа железа (он составляет около

92% всего железа) 56Fe (8 790 кэВ). Их

ядра максимально плотно «упакованы»,

наиболее прочно связаны, а потому очень

устойчивы. Кстати, поэтому ядра звёзд

состоят из никеля и железа: им просто

некуда преобразовываться дальше, тер-

моядерные превращения здесь в принципе

заканчиваются.

Изменение состава ядра называется

ядерной реакцией. Положительный энер-

гетический баланс, таким образом, имеют

те ядерные реакции, которые направлены

в сторону образования ядер среднего

размера: либо путём деления тяжёлых

ядер, либо, напротив, путём слияния лёг-

ких. Первая реакция называется реакцией

ядерного распада, вторая — реакцией тер-

моядерного синтеза. Обе реакции можно

использовать для получения энергии.

Как осуществить слияние двух ядер?

Взаимодействующие ядра заряжены поло-

жительно и сильно отталкиваются, поэто-

му, чтобы ядра сблизились на расстояние

действия ядерных сил, им необходимо пре-

одолеть потенциальный барьер, создавае-

мый силами кулоновского расталкивания.

Это возможно лишь при большой величине

относительной скорости частиц. Одним из

способов достижения высоких скоростей

является сильный нагрев вещества, из-за

чего такие реакции и получили название

термоядерных.

Высота кулоновского барьера между

двумя ядрами, то есть сила их расталкива-

ния, определяется количеством протонов в

каждом из ядер и, значит, пропорциональ-

на произведению атомных номеров ядер.

Поэтому легче всего осуществить сближе-

ние самых лёгких ядер, имеющих атомный

номер 1. Из однозарядных ядер в реакцию

22

«Наука жизнь» .V» 10. 2023.

Рисунок Сергея Васильева

Схемы термоядерных реакций дейтерий-дейтерий и дейтерий тритий.

слияния хорошо вступают ядра «тяжёлых»

изотопов водорода: дейтерия D (ядро из

протона и нейтрона) и трития Т (ядро из

протона и двух нейтронов). Подчеркнём,

что существуют и другие виды термоядер-

ных реакций, в которых участвуют частицы

с ббльшим зарядом, однако скорости их

протекания на несколько порядков мень-

ше, и они становятся заметными при очень

больших температурах, порядка 109°С.

Поэтому их осуществление значительно

более сложное.

Дейтерий стабилен и входит в состав

молекул тяжёлой воды D2O, содержащей-

ся в обычной морской воде в пропорции

1:6500 (около 1 г дейтерия на 60 л воды).

Поскольку вода доступна в практически

неограниченном количестве (в отличие,

например, от природного урана), произ-

водство дейтерия намного проще, чем

ядерного топлива. Тритий нестабилен с

периодом полураспада 12,4 года, поэтому

его запасы на Земле отсутствуют. Однако

он может быть произведён, например, из

лития путём облучения быстрыми ней-

тронами или в процессе слияния ядер

дейтерия.

В результате столкновения двух ядер

дейтерия (эти ядра называют дейтронами)

может происходить один из двух процес-

сов: первый — с образованием ядра изо-

топа гелия 3Не и нейтрона п; второй — с

образованием ядра трития Т и протона р:

D + D >

Не + п+ 3.27 МэВ,

Т + р + 4.04МэВ.

В обоих случаях при элементарном акте

ядерного синтеза выделяется большая

энергия: около 3,3 МэВ в первом случае

и около 4 МэВ во втором (отметим, что

энергия 1 МэВ соответствует температуре

11,65 млрд °C). Энергия уносится в основ-

ном в виде кинетической энергии нейтро-

нов, для превращения её в тепло и далее в

электрическую энергию нейтроны должны

быть поглощены теплоносителем.

Образовавшийся тритий может вступать

в реакцию синтеза с дейтерием по схеме

D-Т -> 2 77еч-/г+ 17.7 при которой

образуются ядра атома гелия-4 (из двух

протонов и двух нейтронов), их называют

также а-частицами, и быстрые нейтро-

ны п. В такой реакции выделяется энергии

17,7 МэВ. Интересен факт, что для сближе-

ния ядер трития и дейтерия им достаточно

сообщить энергию порядка единиц кэВ,

а вот продукты реакции имеют энергию

порядка единиц МэВ, то есть в тысячи раз

большую. Отметим, что при образовании

1 г гелия высвобождается энергия порядка

720 ГДж, что эквивалентно энергии, выде-

ляемой при сжигании 25 тонн угля.

Если в результате реакций ядерного де-

ления в больших количествах образуются

радиоактивные изотопы, то при реакции

термоядерного синтеза такие продукты в

существенных количествах не возникают

(радиоактивные отходы образуются не в

процессе самой реакции, а в результате

бомбардировки окружающего оборудова-

ния быстрыми нейтронами). Доступность

сырья и практически неограниченное

количество исходного топлива при срав-

нительной экологической чистоте делают

термоядерную энергетику чрезвычайно

привлекательной. С одной стороны, запас

воды на Земле очень велик, с другой —

воды для таких реакторов требуется крайне

мало. Количество этого топлива размером

с ананас эквивалентно 10 000 тонн угля

(примерно 200 полным железнодорожным

вагонам). Дейтерий, содержащийся в 1 л

Паука и жизнь» ЛЬ IO. 2023.

23

воды, может дать энергию, эквивалентную

сжиганию 300 л бензина.

Однако для инициирования реакции

термоядерного синтеза только нагреть

топливо до нужных температур недоста-

точно. Дело в том, что ядра после удара

друг о друга могут не вступить в реакцию

слияния, а просто разлетятся: вероятность

этого в миллион раз больше вероятности

термоядерной реакции. То есть требуется

удерживать температуру в течение такого

времени, чтобы достаточное количество

ядер приняли бы участие в термоядерной

реакции. Только тогда суммарный выход

энергии превысит энергию, затраченную

на нагрев и удержание топлива.

Реакции синтеза в дейтерии, происхо-

дящие по приведённой схеме, обладают

заметной интенсивностью лишь при темпе-

ратурах, превышающих 2,5 млн градусов.

А для того, чтобы выделяющаяся избыточ-

ная энергия представляла практический

интерес, необходима температура уже в

несколько сот миллионов градусов. При

такой температуре дейтерий превраща-

ется в высокоионизованную плазму, и

основная трудность заключается в том,

чтобы изолировать её от стенок реактора,

в котором она находится (удержать плазму

от разлёта). Иначе плазму из-за её высокой

теплопроводности не удастся нагреть даже

до нескольких сотен тысяч градусов, так как

вся сообщаемая ей энергия немедленно

уйдёт на стенки.

Оценить, будет л и термоядерная реакция

в данной установке иметь положительный

баланс энергии и, следовательно, служить

источником энергии, можно с помощью

условия, впервые сформулированного

английским физиком Джоном Лоусоном в

1957 году (критерий Лоусона). Чтобы реак-

ция успела пройти достаточное количество

раз для выделения нужного количества

энергии, частицы плазмы нужно сильно

сблизить и определённое время тудержи-

вать, не давая разлететься. Степень этого

сближения определяется концентрацией

плазмы л (число ядер в 1 см3). Тогда для

реакции дейтерий-дейтерий при темпе-

ратуре порядка 100 млн градусов (энер-

гия дейтронов 10 КэВ) критерий Лоусона

имеет вид лт > 1016 с/см3, где т измеряется

в секундах. Для реакции дейтерий-тритий

он выглядит как лт> 1014 с/см3. При его

выполнении около 0,7% ядер топлива

вступает в реакцию синтеза. На практике

единственная на сегодняшний день уста-

новка в мире, на которой этот критерий

смогли выполнить, — NIF (Nation Ignition

Facility) в Национальной лаборатории

им. Э. Лоуренса в Ливерморе (США), но об

этом чуть позже.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Критерий Лоусона означает, что для по-

лучения термоядерной энергии, превосхо-

дящей затраченную на нагрев и удержание

плазмы, имеются два пути:

1) так называемый «медленный термо-

яд»: обеспечение относительно малой

концентрации ядер — около 1014 частиц в

1 см3 (это примерно в 100 000 раз меньше,

чем в воздухе около поверхности Земли)

при достаточно длительном удержании

плазмы (порядка единиц секунд);

2) «быстрый термояд»: обеспечение

относительно высокой концентрации

ядер — около 1023 частиц в 1 см3 (это при-

близительно соответствует плотности жид-

костей) при кратковременном удержании

плазмы (порядка единиц наносекунд).

На сегодняшний день оба подхода ре-

ализуются в той или иной мере, причём

каждый из них накладывает свои особые

технические требования к процессу удер-

жания плазмы. Рассмотрим их.

Возможны три способа удержания плаз-

мы от контактов со стенками устройства, в

котором она была создана: гравитацион-

ный, магнитный и инерциальный.

Гравитационный способ использует

силы притяжения и возможен только в

крупных космических объектах, например

в звёздах. Этот способ, по понятным при-

чинам, не осуществим в лабораторных

условиях.

Магнитный способ удержания основан

на воздействии магнитного поля на тра-

екторию движения заряженных частиц.

Такой подход был впервые предложен

Андреем Дмитриевичем Сахаровым и

Игорем Евгеньевичем Таммом в 1950

году. Оказывается, что магнитное поле

определённой конфигурации способно

удерживать плазму в заданном объёме на

протяжении определённого времени. Про-

24

«Наука и жизнь» .V» 10. 2023.

должительность удержания зависит от

конструкции конкретного устройства,

поэтому было разработано несколько

различных типов установок, которые

постоянно совершенствуются.

Инерциальный способ основан на

свойстве инертности: как бы сильно

не было нагрето вещество, требуется

некоторое время для того, чтобы оно-

разлетелось и реакция синтеза пре-

кратилась. То есть в результате быст-

рого ввода энергии надо обеспечить

такие параметры плазмы, чтобы ядра

в ней успели прореагировать прежде,

чем она разлетится. Важно отметить,

что если при магнитном (и тем более

гравитационном) удержании ядерная

плазма находится в состоянии, близ-

ком к стационарному, то обеспечение

пороговых параметров плазмы при

Цепь питания катушки

Направление

тока плазмы

Индуктор

(первичный контур)

Катушки

тороидального поля

Тороидальное

магнитное поле

Плазма

(вторичный

виток)

Схема устройства простейшего токамака.

Рисунок Сергея Васильева

инерциальном термоядерном синтезе

основано на импульсных процессах.

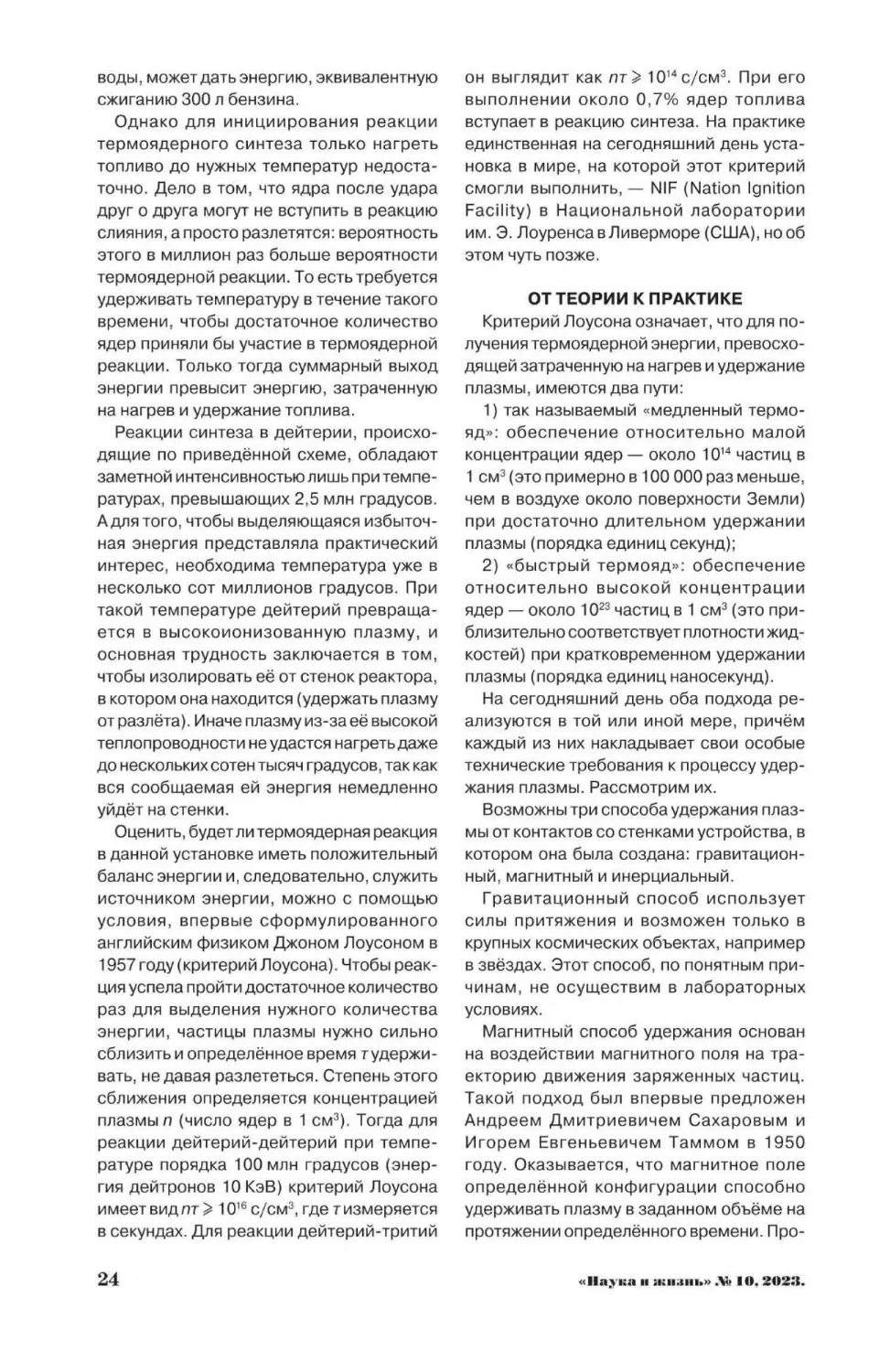

СИСТЕМА «ТОКАМАК»

Наиболее распространена конструкция,

получившая название токамак (тороидаль-

ная камера с магнитными катушками),

которая модернизируется в течение уже

нескольких десятилетий. Самая простая

конструкция токамака представляет собой

тороидальную (то есть в форме бублика)

вакуумную камеру, на которую намотаны

катушки для создания магнитного поля.

Из вакуумной камеры сначала откачивают

воздух, а затем заполняют её смесью дей-

терия и трития.

Плазма в данном случае имеет форму

шнура, по которому пропускается элект-

рический ток для её нагрева (омический

нагрев). Ток в плазме создаётся за счёт

электромагнитной индукции — явления

возникновения электрического тока в

контуре при изменении потока магнит-

ного поля через него. Изменяющийся

магнитный поток генерируется отдельной

катушкой, называемой индуктором, а сам

плазменный шнур выступает в качестве

контура.

Простейшая конструкция, описанная

выше, несовершенна. Во-первых, в ней

не удаётся создать достаточно однород-

ного магнитного поля внутри тора, что в

итоге приводит к попаданию плазмы на

его стенки. Для решения этой проблемы

нужно ввести дополнительные магнитные

катушки, тогда плазма будет циркулиро-

вать в камере необходимое для реакции

время. Во-вторых, в середине 1960-х годов

было установлено, что с помощью только

омического нагрева не удаётся достичь в

плазме термоядерных температур (теоре-

тический предел — 20 млн градусов), и в

1970-х годах была реализована технология

нагрева, использующая инжекцию быстрых

нейтронов в плазму. Предварительно разо-

гнанные нейтроны с помощью специальных

устройств — инжекторов впрыскиваются в

плазменный шнур и, благодаря отсутствию

электрического заряда, легко в него про-

никают, отдавая свою энергию более хо-

лодным ионам. Так удаётся нагреть плазму

до 80 млн градусов. Если недостаточно и

этого, то используется высокочастотный

нагрев плазмы с помощью специальных

антенн и волноводов. В-третьих, для пи-

тания электротехнических узлов токамака

требуется большое количество электро-

энергии. Единственный способ уменьшить

потребляемую мощность — применение

сверхпроводящей магнитной системы.

Кроме того, в начале 1970-х годов аме-

риканские исследователи предложили

изготавливать камеру токамака с сечением

в форме буквы D (а не круглую, как было

ранее): это позволило уменьшить меха-

Наука и жизнь» ЛЬ 10. 2023.

25

Источник: EUROfusion/Wikimedia Commons/СС BY4.0

Токамак JET, вид изнутри (2013 год).

Слева видны манипуляторы робота

MASCOT, предназначенного для обслу-

живания установки.

нические нагрузки на систему магнитов.

Такая конструкция токамаков стала класси-

ческой, она применяется в самых крупных

установках.

Энергетическая эффективность токама-

ков пока не превышает единицы (100%), то

есть получаемая в ходе реакции энергия

не превосходит затраченной на её запуск.

Мировой рекорд принадлежит токамаку

JET — 67% для реакции D + T (1997 год).

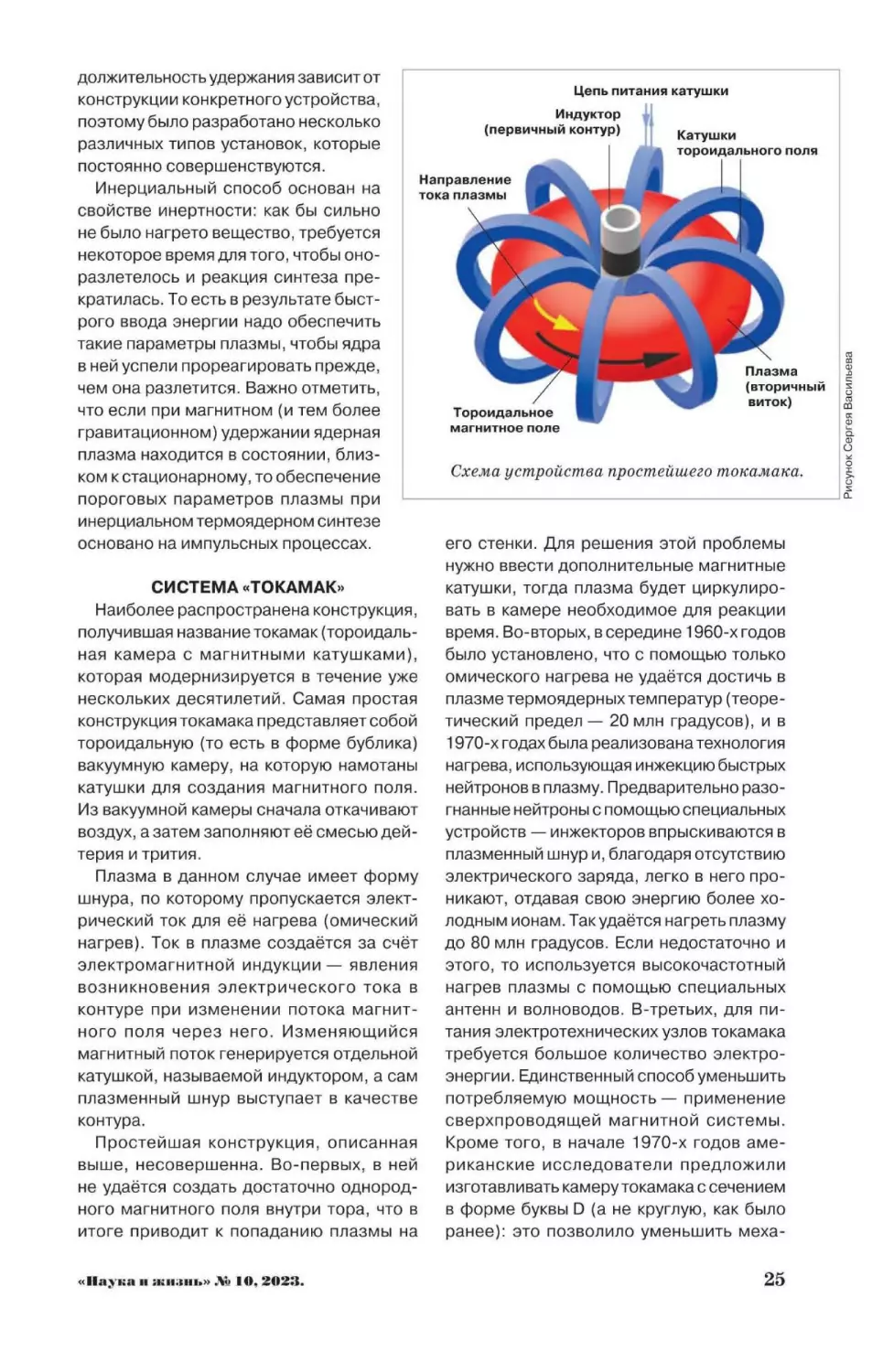

Эксплуатация установки JET (Joint

European Torus — Объединённый ев-

ропейский токамак), расположенной в

Калхэмском центре термоядерной энер-

гии в Великобритании, началась в 1983

году. Объём плазмы в её камере равен

100 м3, ток может достигать нескольких

миллионов ампер, а продолжительность

удержания плазмы — нескольких секунд.

В 1991 году на JET была осуществлена

первая в мире реакция управляемого

термоядерного синтеза в дейтерий-три-

тиевой плазме. Опыт и результаты, полу-

ченные на установке JET, содействовали

проектированию и строительству токамака

ITER (англ. International Thermonuclear

Experimental Reactor — Международный

экспериментальный термоядерный ре-

актор). После более чем четверти века

успешной работы JET по-прежнему нахо-

дится в авангарде исследований в области

26

«Наука жизнь» ЛЙ> 10. 2023.

термоядерного синтеза и активно участ-

вует в изучении физики плазмы, систем и

материалов для ITER.

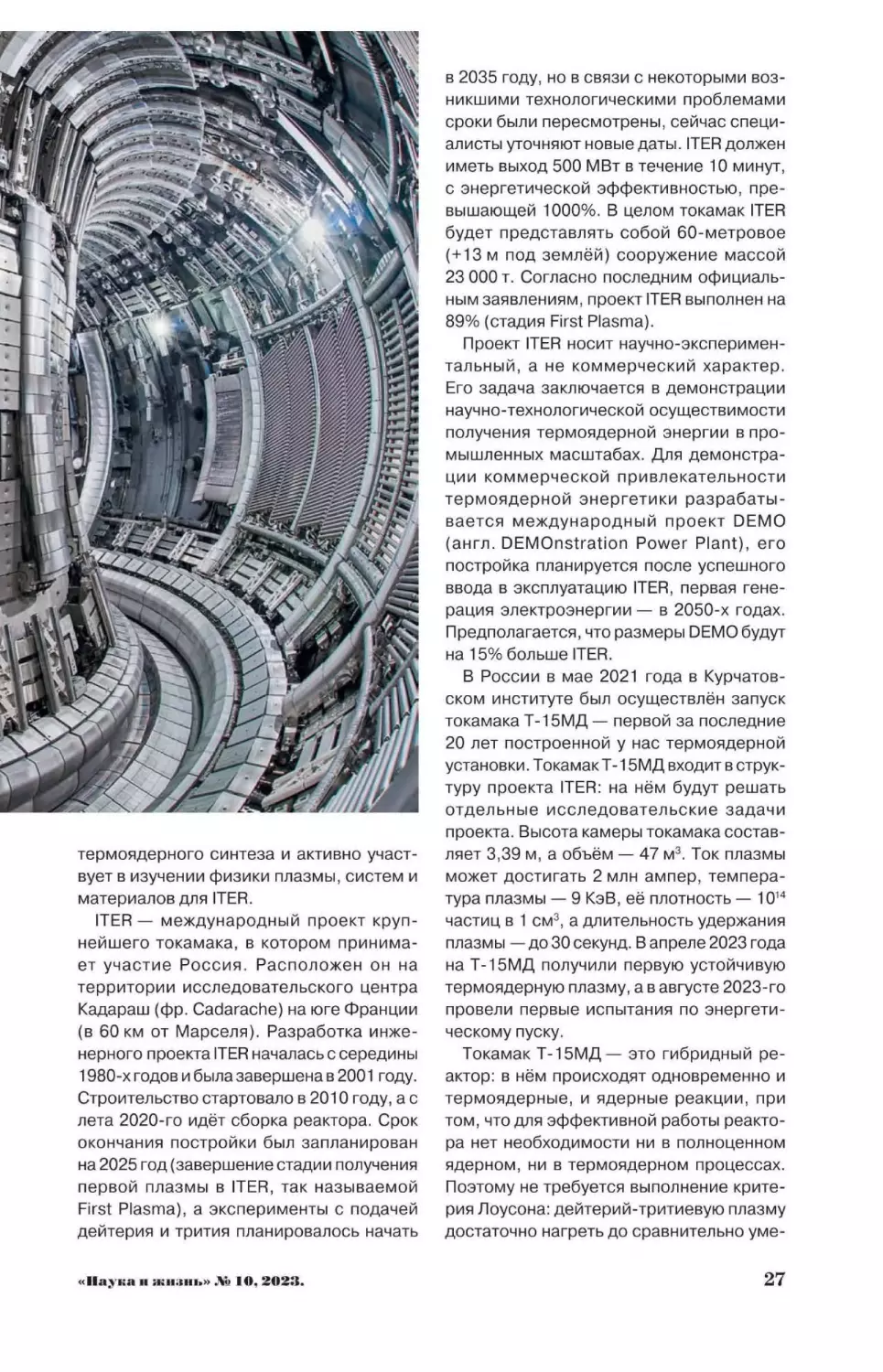

ITER — международный проект круп-

нейшего токамака, в котором принима-

ет участие Россия. Расположен он на

территории исследовательского центра

Кадараш (фр. Cadarache) на юге Франции

(в 60 км от Марселя). Разработка инже-

нерного проекта ITER началась с середины

1980-х годов и была завершена в 2001 году.

Строительство стартовало в 2010 году, а с

лета 2020-го идёт сборка реактора. Срок

окончания постройки был запланирован

на 2025 год (завершение стадии получения

первой плазмы в ITER, так называемой

First Plasma), а эксперименты с подачей

дейтерия и трития планировалось начать

в 2035 году, но в связи с некоторыми воз-

никшими технологическими проблемами

сроки были пересмотрены, сейчас специ-

алисты уточняют новые даты. ITER должен

иметь выход 500 МВт в течение 10 минут,

с энергетической эффективностью, пре-

вышающей 1000%. В целом токамак ITER

будет представлять собой 60-метровое

(+13 м под землёй) сооружение массой

23 000 т. Согласно последним официаль-

ным заявлениям, проект ITER выполнен на

89% (стадия First Plasma).

Проект ITER носит научно-эксперимен-

тальный, а не коммерческий характер.

Его задача заключается в демонстрации

научно-технологической осуществимости

получения термоядерной энергии в про-

мышленных масштабах. Для демонстра-

ции коммерческой привлекательности

термоядерной энергетики разрабаты-

вается международный проект DEMO

(англ. DEMOnstration Power Plant), его

постройка планируется после успешного

ввода в эксплуатацию ITER, первая гене-

рация электроэнергии — в 2050-х годах.

Предполагается, что размеры DEMO будут

на 15% больше ITER.

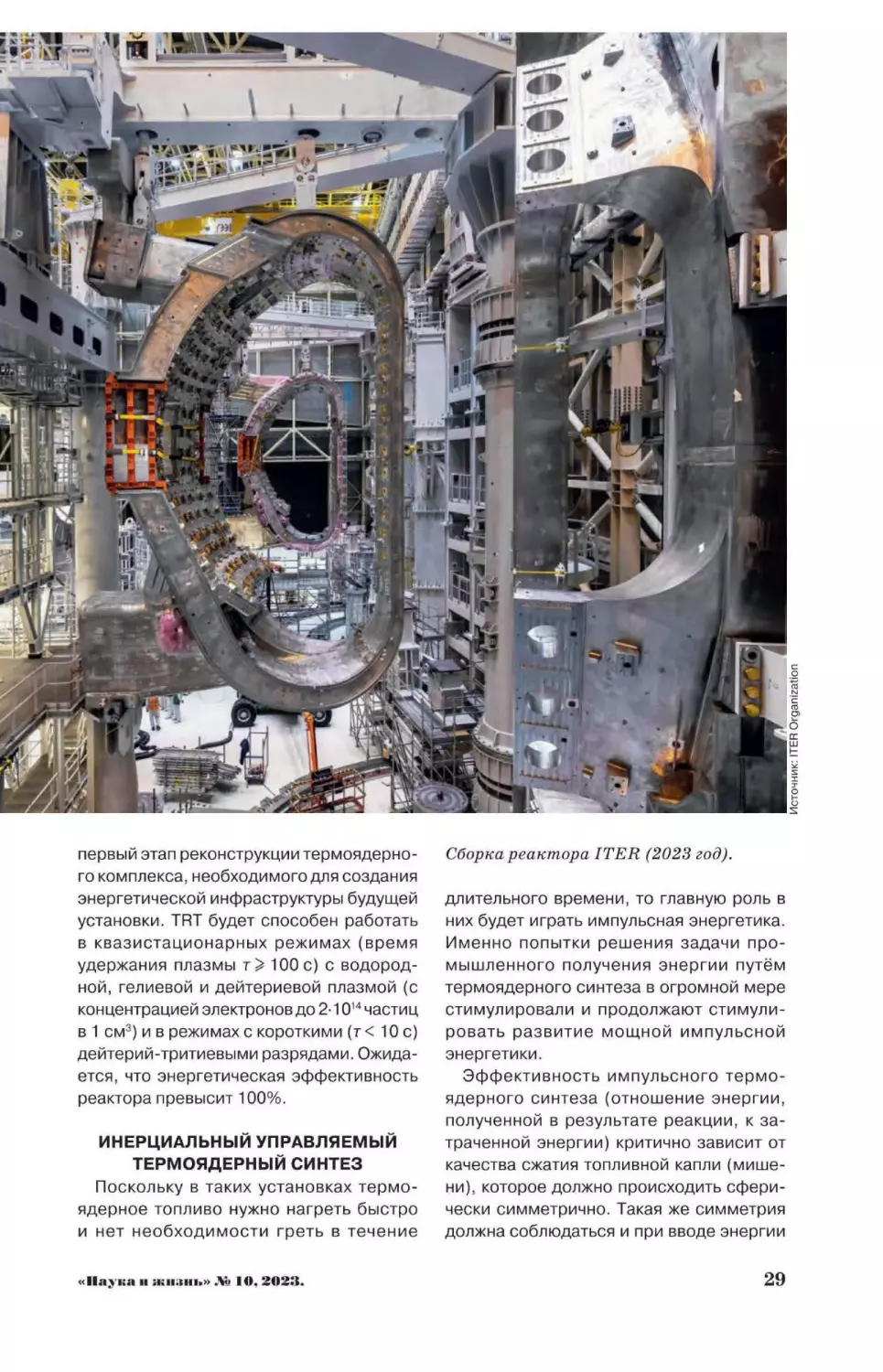

В России в мае 2021 года в Курчатов-

ском институте был осуществлён запуск

токамака Т-15МД— первой за последние

20 лет построенной у нас термоядерной

установки. ТокамакТ-15МД входит в струк-

туру проекта ITER: на нём будут решать

отдельные исследовательские задачи

проекта. Высота камеры токамака состав-

ляет 3,39 м, а объём — 47 м3. Ток плазмы

может достигать 2 млн ампер, темпера-

тура плазмы — 9 КэВ, её плотность — 1014

частиц в 1 см3, а длительность удержания

плазмы — до 30 секунд. В апреле 2023 года

на Т-15МД получили первую устойчивую

термоядерную плазму, а в августе 2023-го

провели первые испытания по энергети-

ческому пуску.

Токамак Т-15МД— это гибридный ре-

актор: в нём происходят одновременно и

термоядерные, и ядерные реакции, при

том, что для эффективной работы реакто-

ра нет необходимости ни в полноценном

ядерном, ни в термоядерном процессах.

Поэтому не требуется выполнение крите-

рия Лоусона: дейтерий-тритиевую плазму

достаточно нагреть до сравнительно уме-

« Наука и жизнь» .¥> IO. 2023.

27

ренных температур в 30—50 млн градусов.

Токамак служит лишь источником нейтро-

нов, запускающих ядерный распад топ-

лива; сами нейтроны образуются за счёт

взаимодействия ускоренных в инжекторах

пучков атомов дейтерия с плазмой. Упро-

щается и ядерная часть гибрида, поскольку

распад топлива здесь не должен быть

самоподцерживающимся, ведь он стиму-

лируется за счёт нейтронов, вылетающих

из дейтерий-тритиевой плазмы.

Установка Т-15МД играет одну из ключе-

вых ролей в национальной термоядерной

программе, а результаты, полученные на

ней, будут использоваться при разработке

будущего сверхпроводящего Токамака с

Реакторными Технологиями (TRT), одного

из главных российских проектов в области

технологий термоядерного синтеза, кото-

рый планируется построить в Троицке к

2030 году. Этот токамак разрабатывается

как полномасштабный прототип чистого

термоядерного реактора и термоядерного

источника нейтронов для гибридного ре-

актора. В 2021 году были начаты эскизное

проектирование элементов TRT и разра-

ботка диагностического оборудования. К

концу 2024 года планируется завершить

Модернизированный термоядерный ре-

актор (токамак) Т15МД, запущенный

в мае 2021 года в НИЦ «Курчатовский

институт».

28

«Наука и жизнь» .V» 10. 2023.

Источник: ITER Organization

первый этап реконструкции термоядерно-

го комплекса, необходимого для создания

энергетической инфраструктуры будущей

установки. TRT будет способен работать

в квазистационарных режимах (время

удержания плазмы т> 100 с) с водород-

ной, гелиевой и дейтериевой плазмой (с

концентрацией электронов до 2-10'4 частиц

в 1 см3) и в режимах с короткими (т< 10 с)

дейтерий-тритиевыми разрядами. Ожида-

ется, что энергетическая эффективность

реактора превысит 100%.

ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

Поскольку в таких установках термо-

ядерное топливо нужно нагреть быстро

и нет необходимости греть в течение

Сборка реактора ITER (2023 год).

длительного времени, то главную роль в

них будет играть импульсная энергетика.

Именно попытки решения задачи про-

мышленного получения энергии путём

термоядерного синтеза в огромной мере

стимулировали и продолжают стимули-

ровать развитие мощной импульсной

энергетики.

Эффективность импульсного термо-

ядерного синтеза (отношение энергии,

полученной в результате реакции, к за-

траченной энергии) критично зависит от

качества сжатия топливной капли (мише-

ни), которое должно происходить сфери-

чески симметрично. Такая же симметрия

должна соблюдаться и при вводе энергии

«Наука и жизнь» .V» IO. 2023.

29

в топливо. Действительно, если сжатие

мишени производится несимметрично,

то часть топлива будет просто выдавлена

наружу до того, как успеет принять участие

в термоядерной реакции.

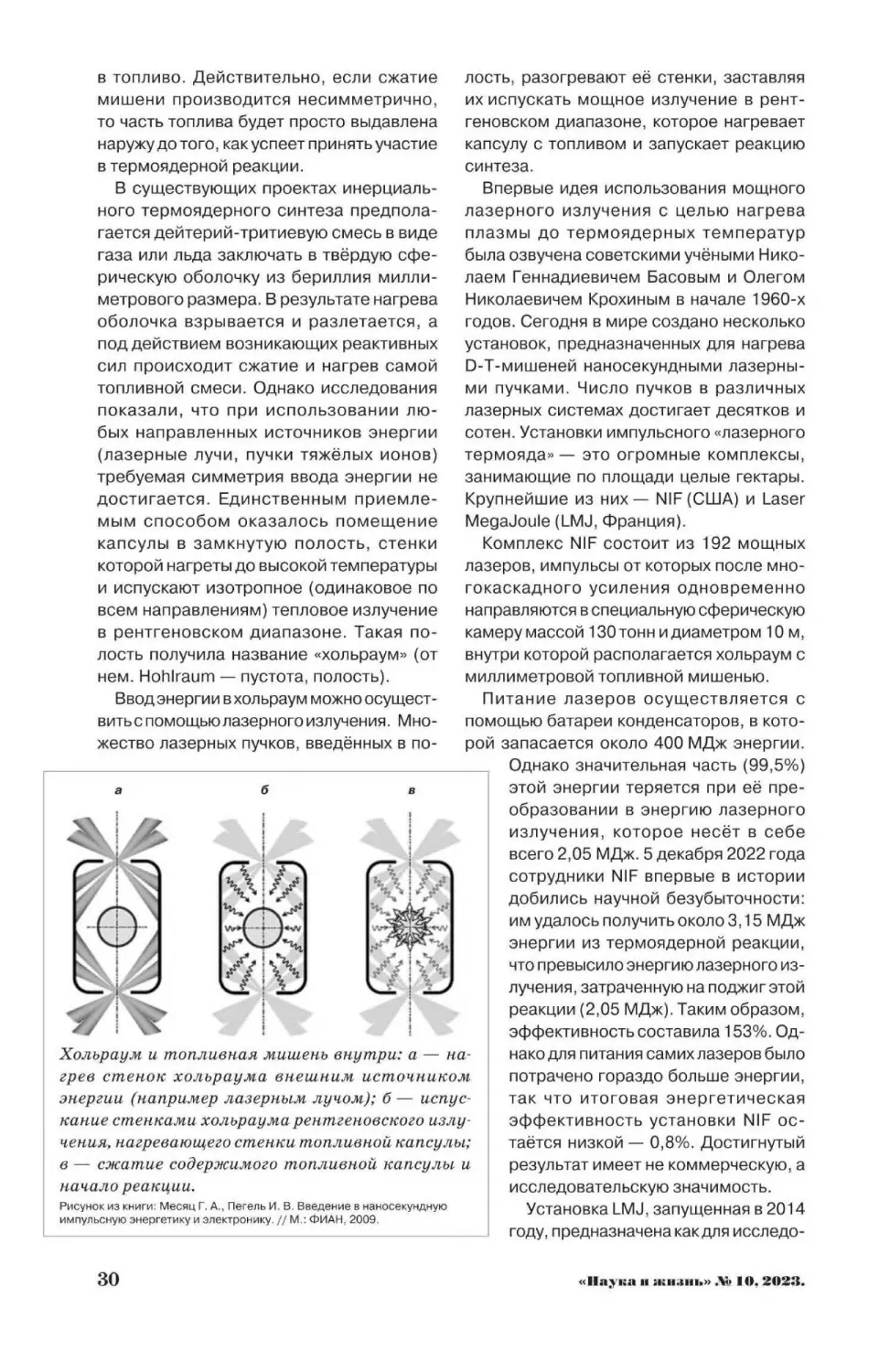

В существующих проектах инерциаль-

ного термоядерного синтеза предпола-

гается дейтерий-тритиевую смесь в виде

газа или льда заключать в твёрдую сфе-

рическую оболочку из бериллия милли-

метрового размера. В результате нагрева

оболочка взрывается и разлетается, а

под действием возникающих реактивных

сил происходит сжатие и нагрев самой

топливной смеси. Однако исследования

показали, что при использовании лю-

бых направленных источников энергии

(лазерные лучи, пучки тяжёлых ионов)

требуемая симметрия ввода энергии не

достигается. Единственным приемле-

мым способом оказалось помещение

капсулы в замкнутую полость, стенки

которой нагреты до высокой температуры

и испускают изотропное (одинаковое по

всем направлениям) тепловое излучение

в рентгеновском диапазоне. Такая по-

лость получила название «хольраум» (от

нем. Hohlraum — пустота, полость).

Ввод энергии в хольраум можно осущест-

витьс помощью лазерного излучения. Мно-

жество лазерных пучков, введённых в по-

лость, разогревают её стенки, заставляя

их испускать мощное излучение в рент-

геновском диапазоне, которое нагревает

капсулу с топливом и запускает реакцию

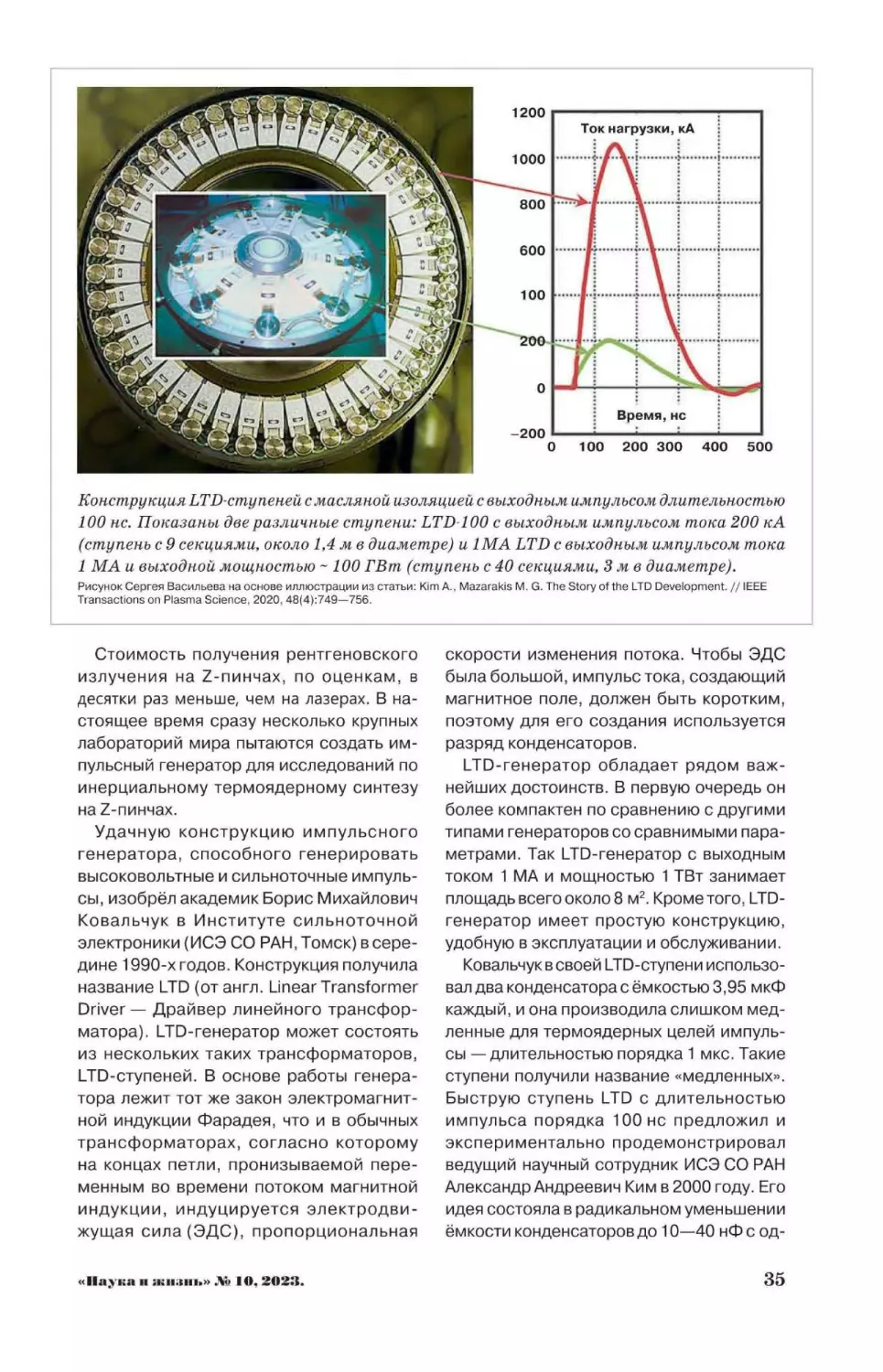

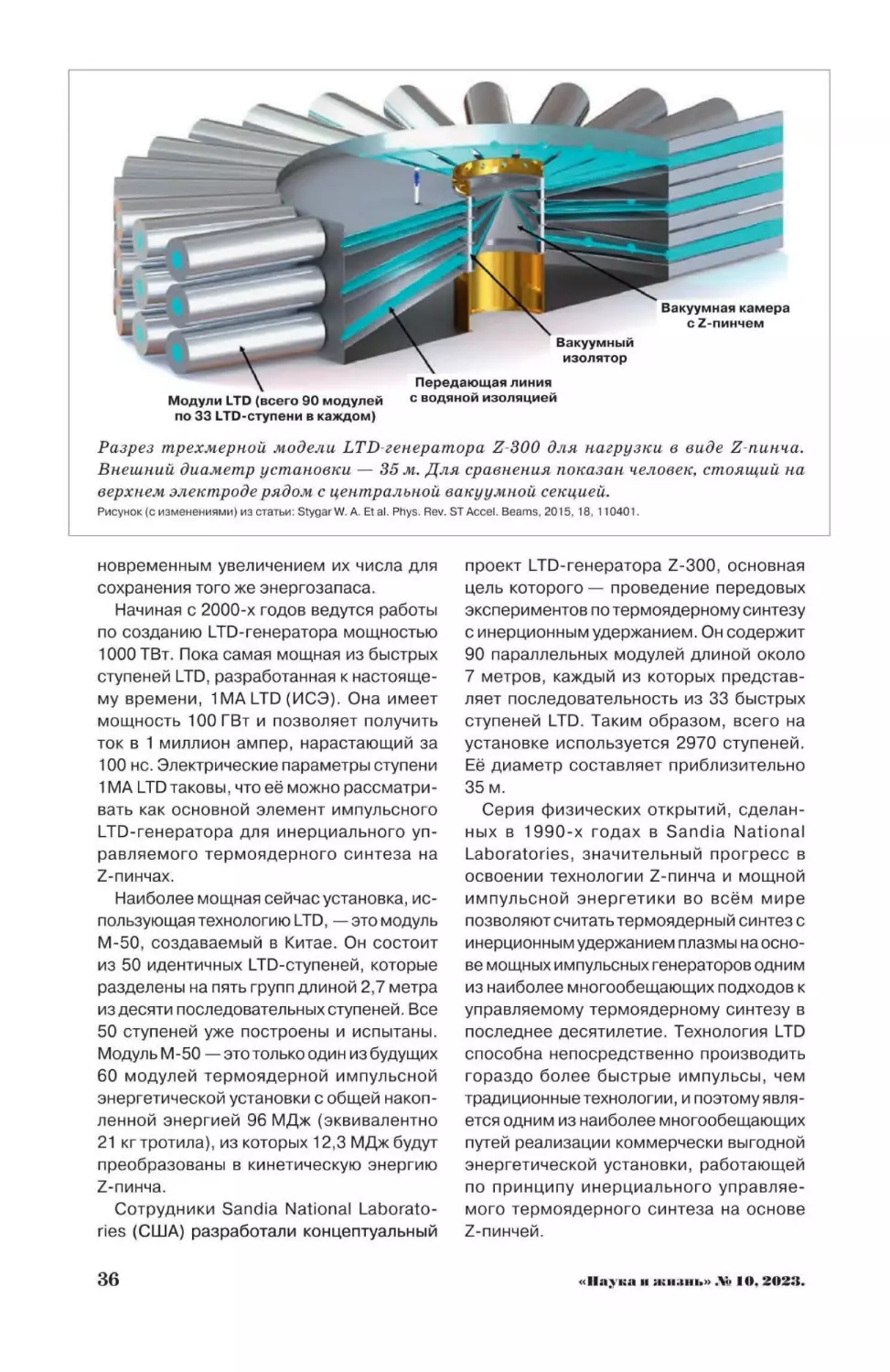

синтеза.