Author: Горячкин Е.Н.

Tags: физика научный метод методическое пособие учпедгиз преподавание физики

Year: 1948

Text

к»;ю1Ц||1Г111.!1ВШ1|!|Ш11Ш1:в11111||11Ы11> iiiiiiiiiMiiiiiimiiuii < .

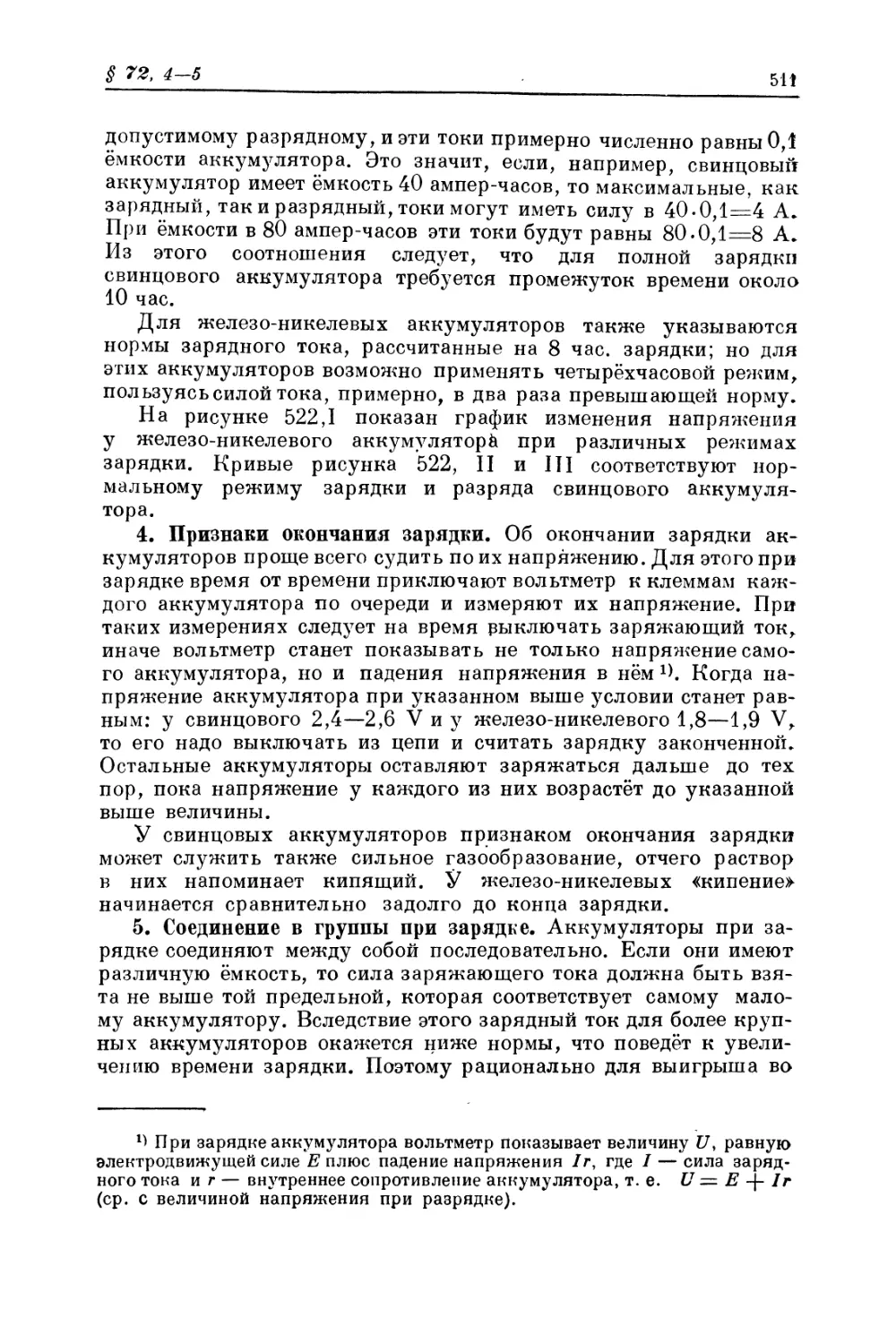

э

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

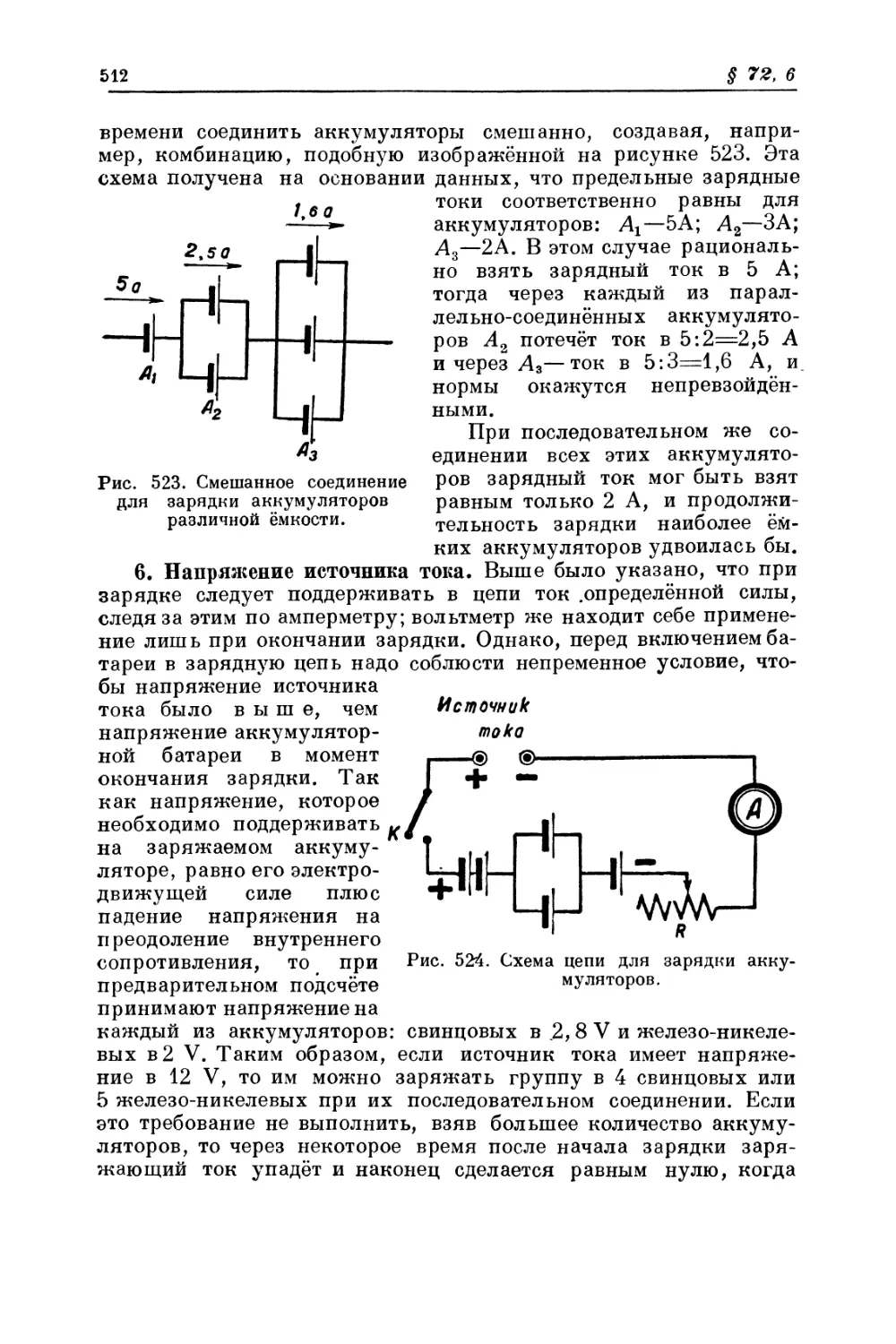

В СЕМИЛЕТИЕ» ШКОЛЕ

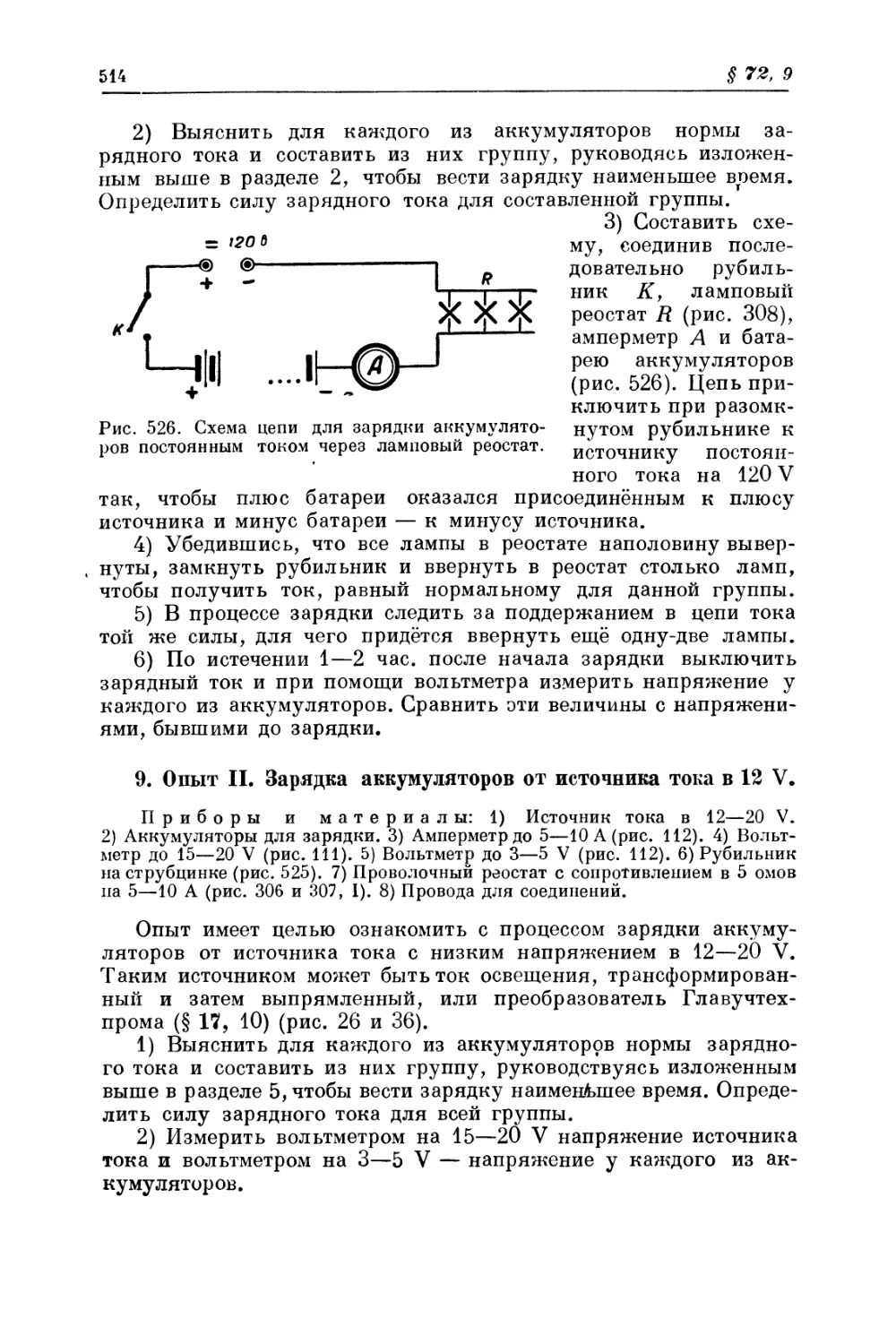

2

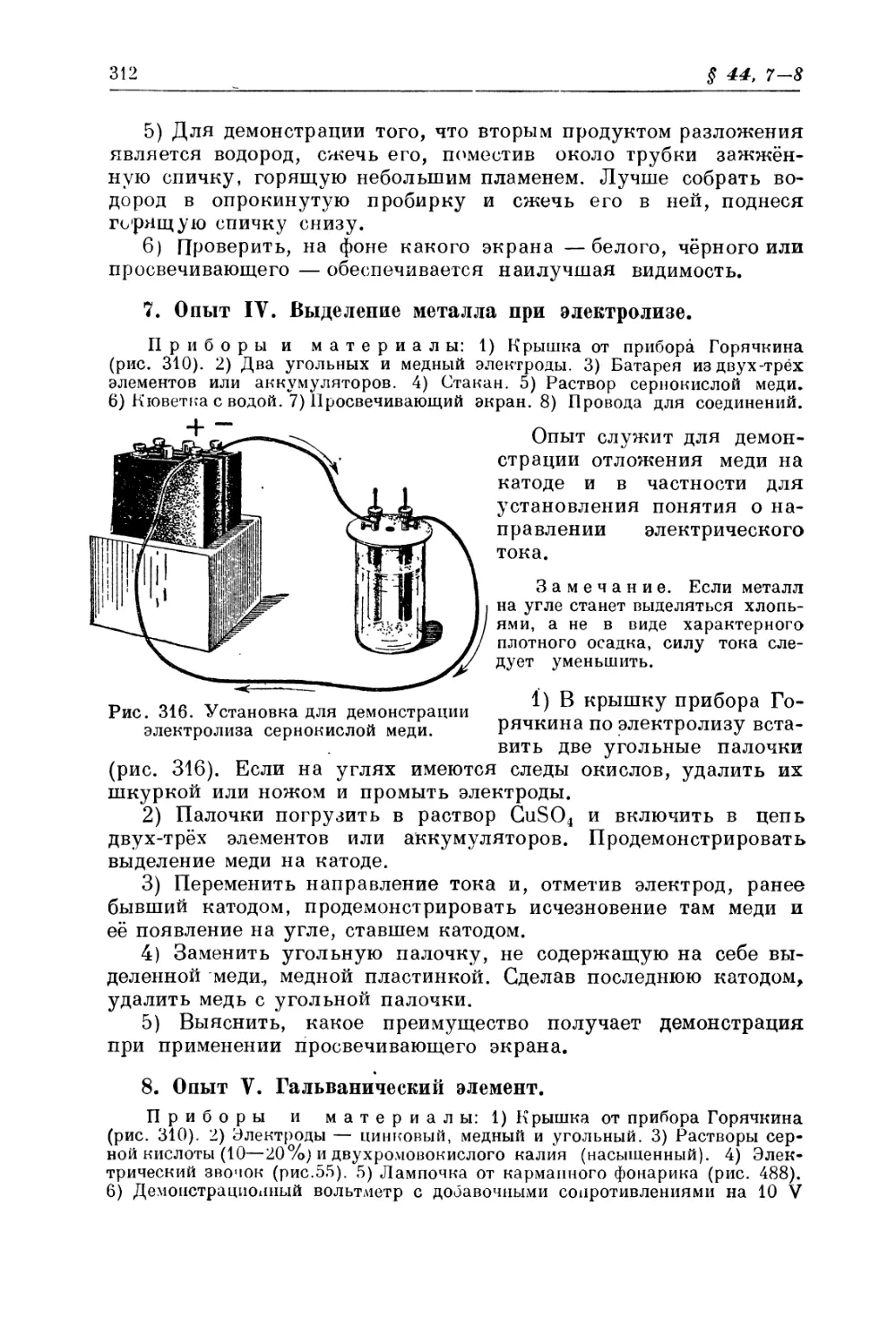

том II

МЕТОДИКА и ТЕХНИКА

ФИЗИЧЕСКОГО

f

ЭКСПЕРИМЕНТА

2

I

i

iiniiiiimiiiHimnini HiiiimHiiiwiiiMiitiiiaiiHimiiiniiuiiiHiiWiT

ЕЛЕ

Г1

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

ИНСТИТУТ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Е. Н. ГОРЯЧКИН

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

ФИЗИКИ

В СЕМПЛЕТНЕИ ШКОЛЕ

ТОМ II

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА

ФИЗИЧЕСКОГО

ЭКСПЕРИМЕНТА

Пособие для учителей

и руководство к практикуму

для учительских институтов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

МОСКВА *1948

Scan AAW

Тридцатилетию советской школы

серию руководств по методике физики

посвящает автор.

Москва, 1947.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.

Настоящее пособие в его целом является серией руководств

по методике физики для семилетней общеобразовательной школы,

составленных автором к тридцатилетию советской школы на ос-

нове его двадцатипятилетнего опыта работы с преподавателями

физики и студентами педвузов. Назначением серии является

ознакомление преподавателей и будущих педагогов (студентов пе-

дагогических и учительских институтов) со всеми многообразны-

ми видами знаний и навыков, которые необходимы для успешно-

го преподавания физики в советской школе.

В состав этой серии входят:

Том 1. Основные вопросы методики физики. Методы препода-

вания физики. Методические указания по темам программы

по физике в семилетней школе.

Том II. Оборудование физического кабинета. Методика и тех-

ника физического эксперимента (демонстрации и лабора-

торные работы).

Том III. (Совместно с С. Н. Жарковым.) Лабораторная тех-

ника. .Ремесленные навыки преподавателя. Упрощенные

приборы и приёмы их изготовления.

Том IV. Методика педагогического рисования на уроках фи-

зики. Техника выполнения рисунков. Обзор рисунков по

темам программы семи летней школы.

Том II содержит в себе три основные части. Часть первая по-

священа вопросу оборудования школьного физического кабинета.

В главе первой этой части рассмотрены также некоторые специ-

альные вопросы методики и техники эксперимента, написанные

в дополнение к изложенному в т. I, §§ 7, 14 и 15, и необходимые

для правильного пользования настоящим пособием. Часть вто-

рая рассматривает вопросы методики и техники демонстрацион-

ного эксперимента в средней школе; часть третья посвящена ла-

бораторным работам.

Поскольку т. II предназначен не только для преподавателей

семилетней школы, но и для преподавателей методики физики

4

учительских институтов, то приводим некоторые указания о про-

ведении практикума по методике и технике физического экспе-

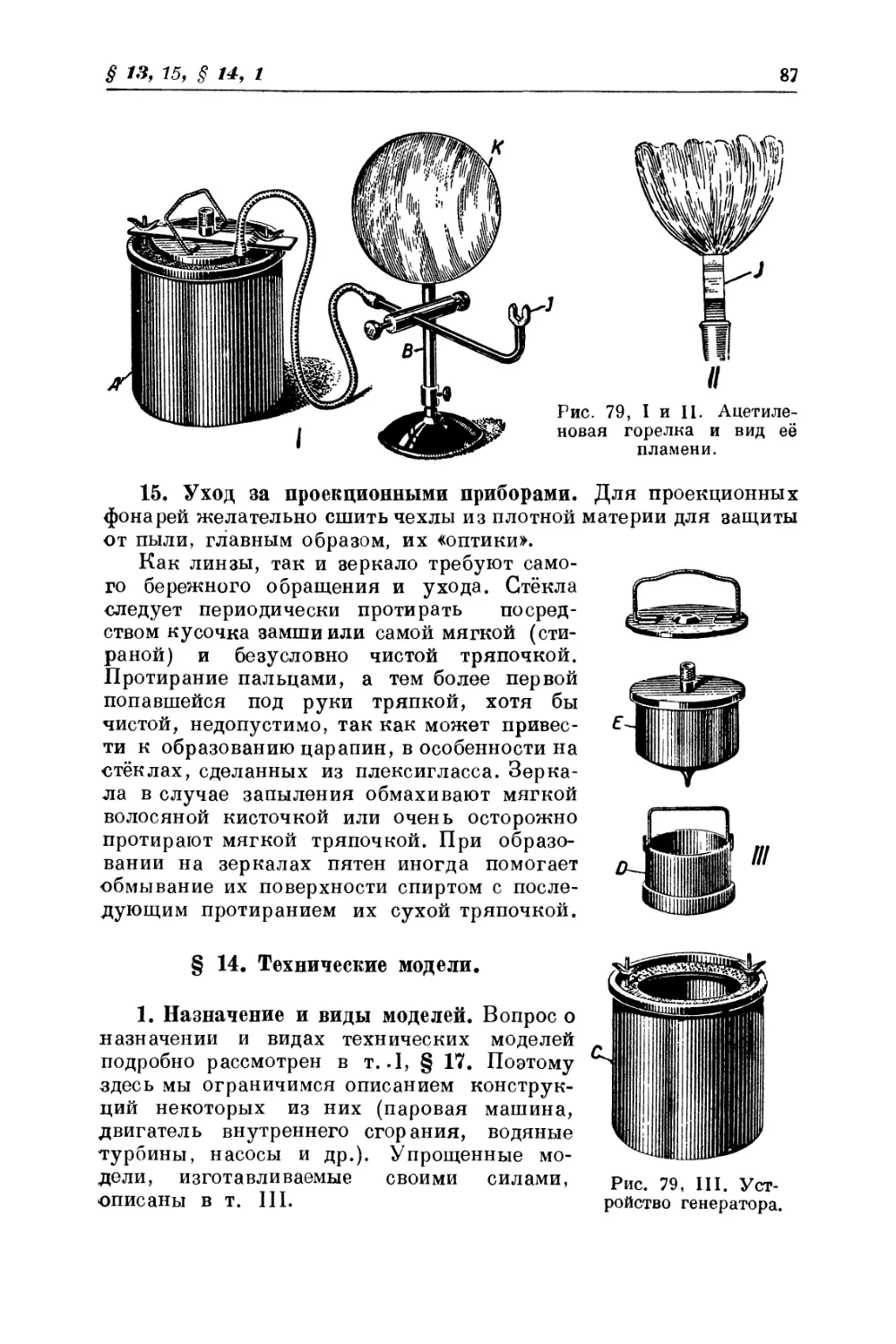

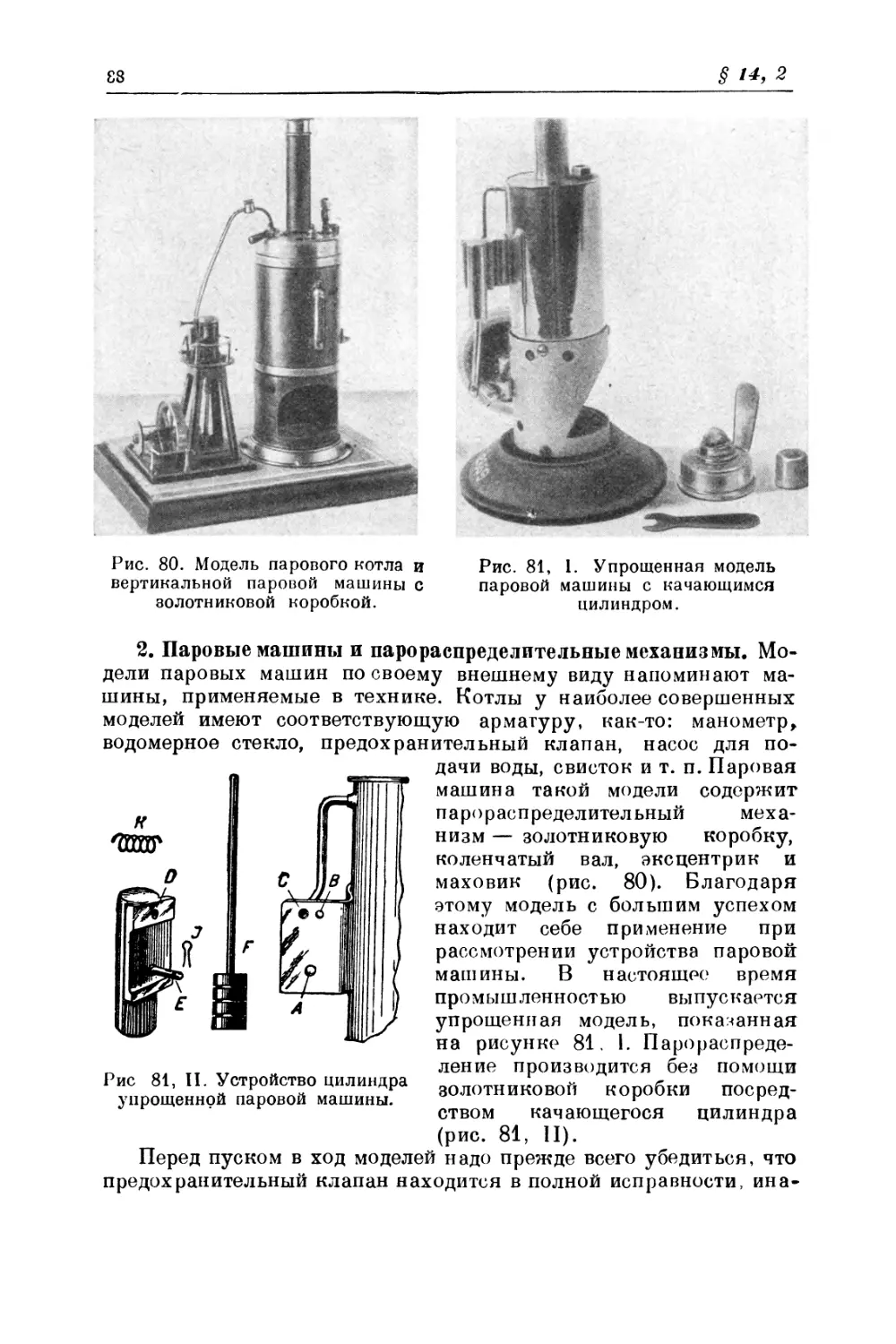

римента.

1) Степень оборудования различных учительских институтов

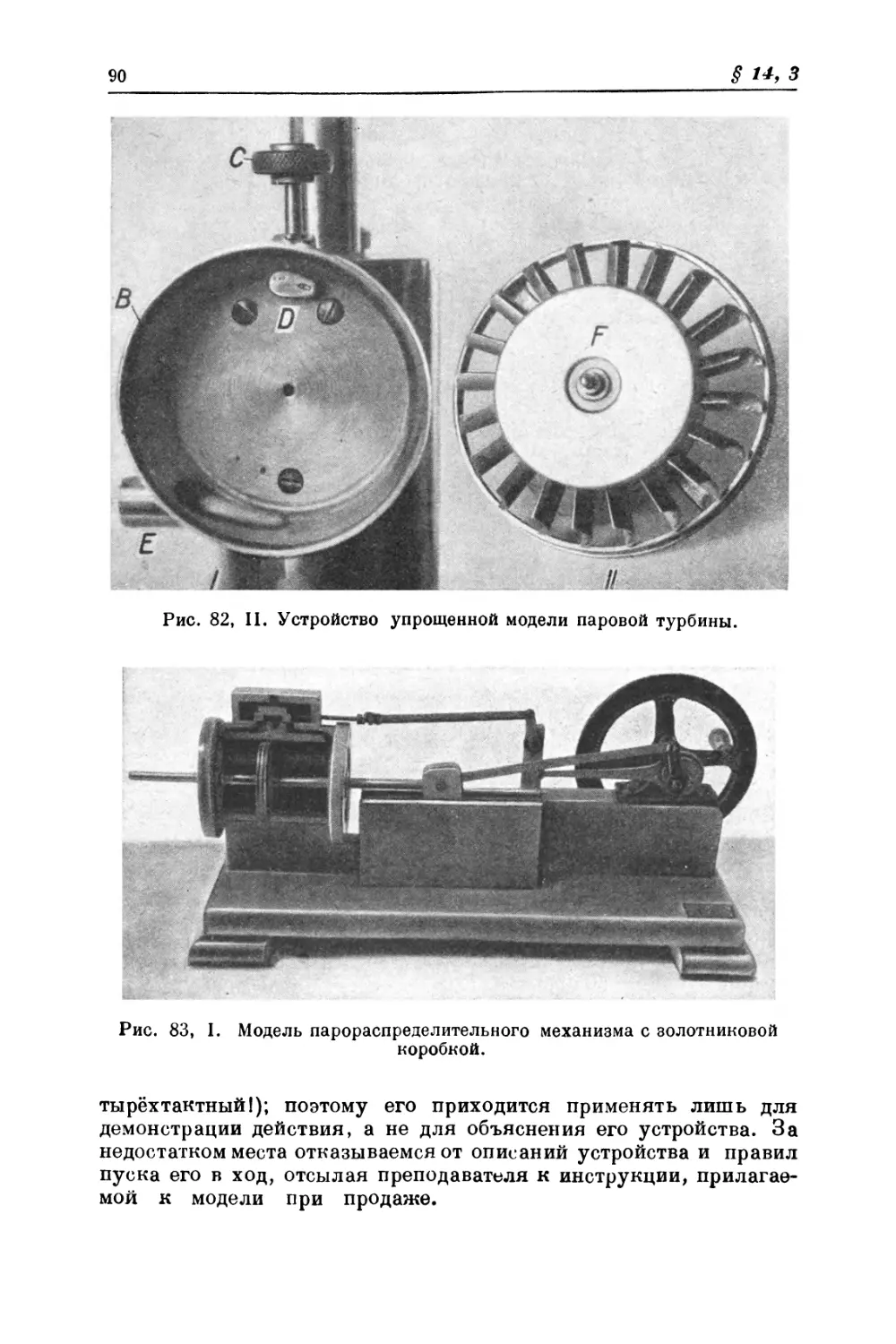

неодинакова, поэтому в настоящем руководстве приводится опи-

сание большего количества экспериментов, чем их может проде-

лать студент во время прохождения практикума. Действительно,

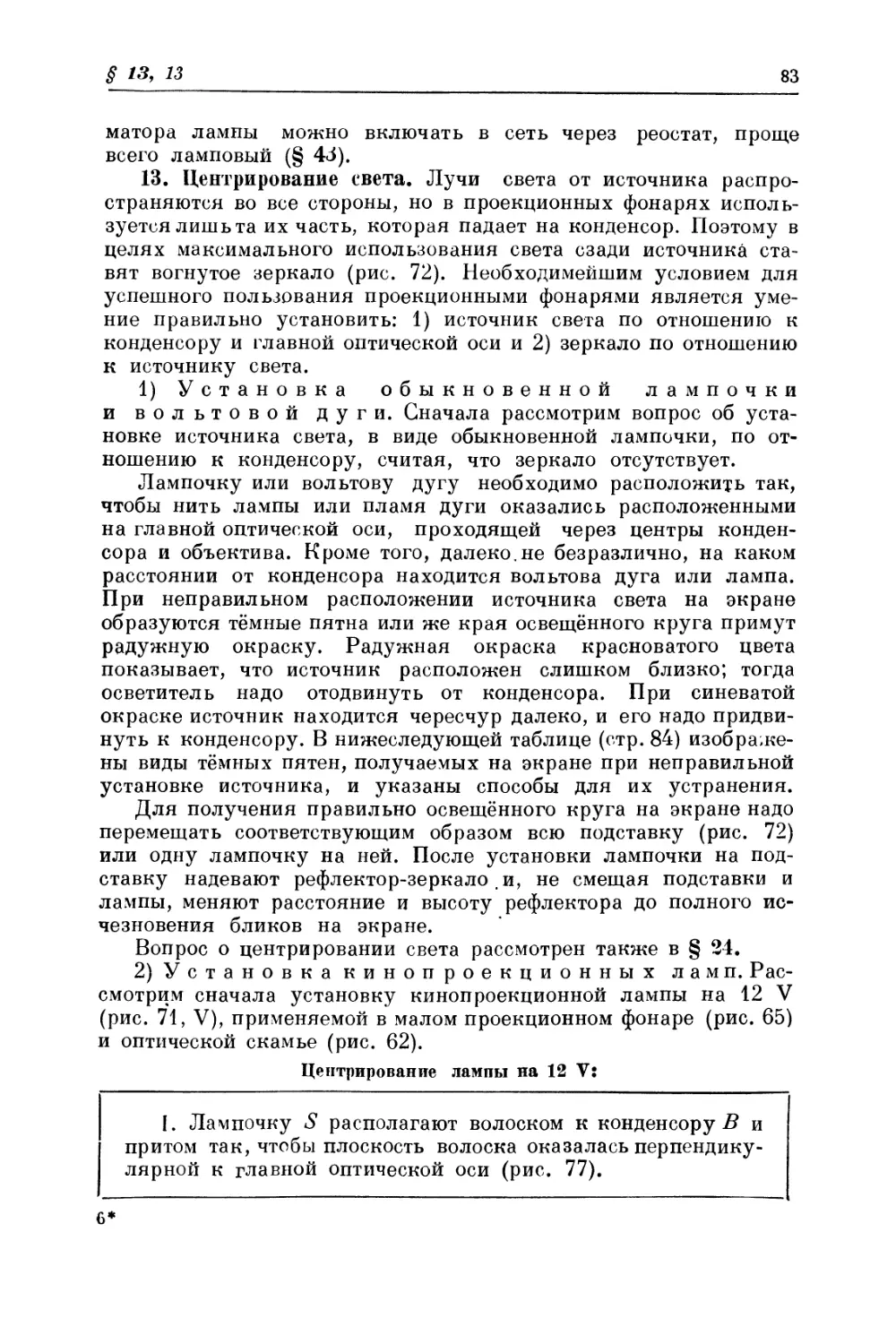

только при этом условии руководитель, применительно

к имеющемуся на месте оборудованию, сможет сделать

подбор опытов, который оказывается нужным и возможным

для обязател ьного выполнения студентами.

2) Обучение методике и технике эксперимента нельзя сводить

к постановке только тех демонстрационных и лабораторных опы-

тов, которые непосредственно нужны при преподавании в семи-

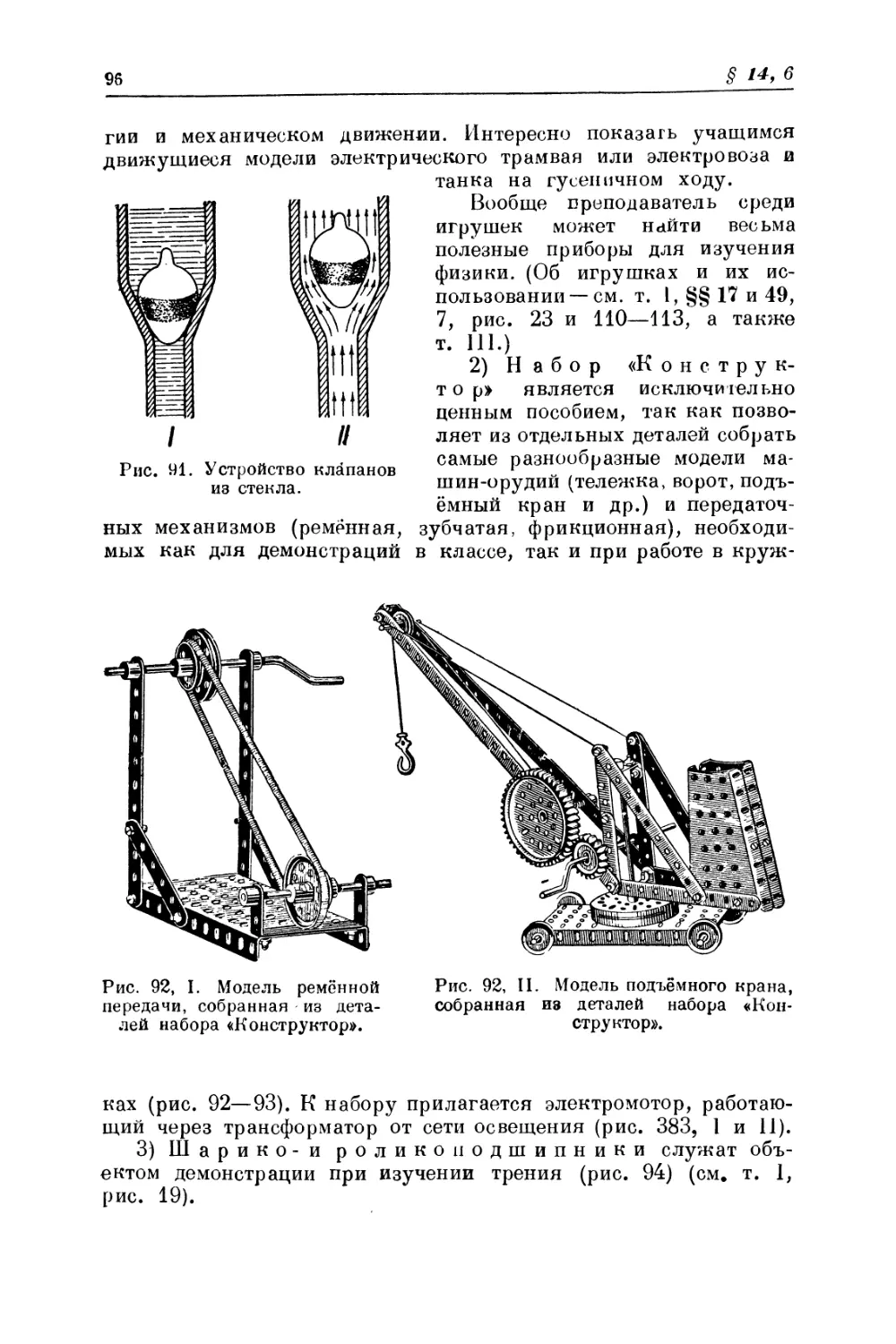

летней школе. Знания преподавателя и его навыки по

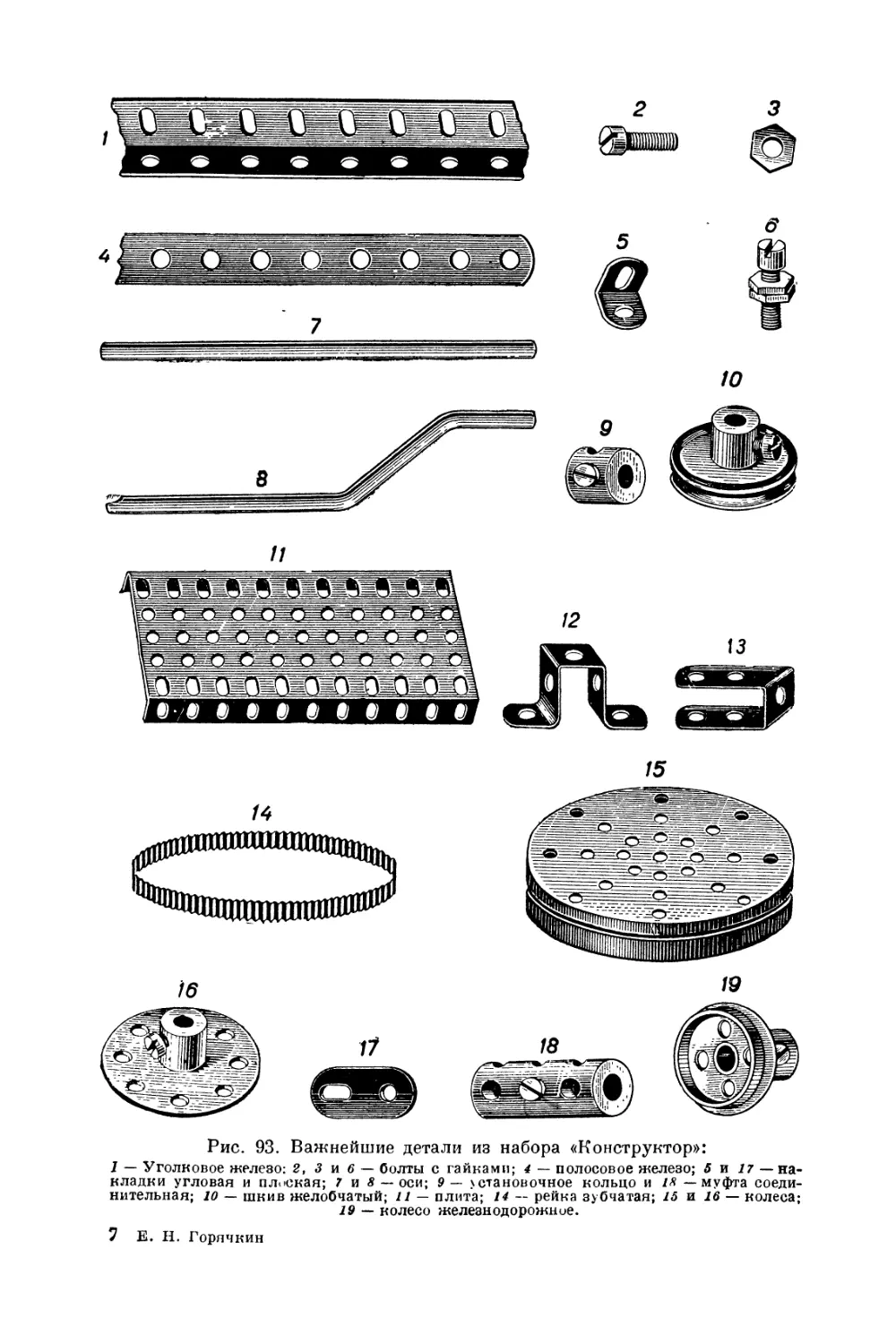

эксперименту должны быть более глубокими и разно-

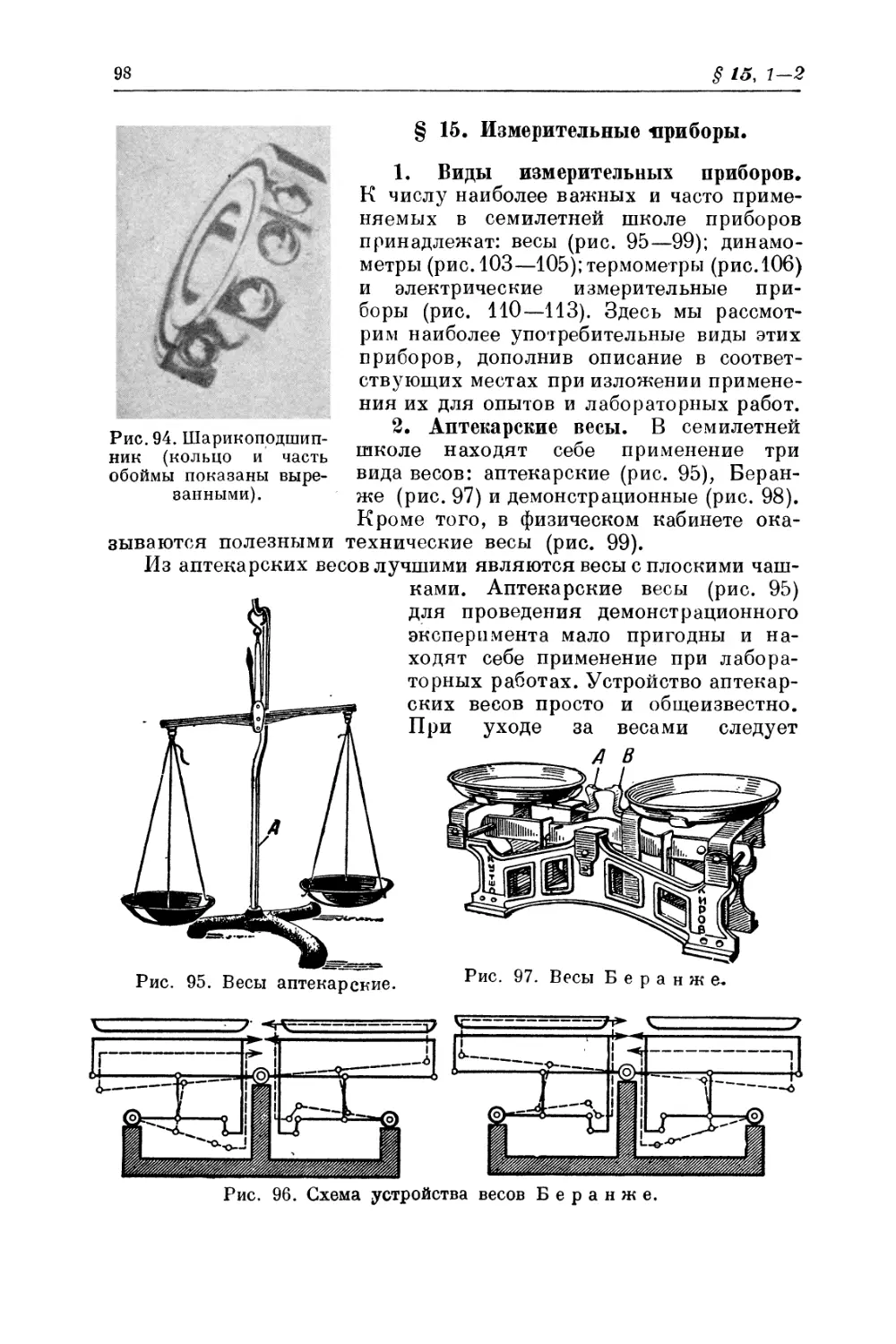

образными. Подобно тому как нельзя преподавать фи-

зику, зная её только в объёме средней школы, точно так же совер-

шенно невозможно выучиться проводить эксперимент, проделав

только те из опытов, которые преподавателю придётся показы-

вать на уроках. Особенно полными должны быть знания и навы-

ки по основным физическим приборам: проекционные ап-

параты, воздушный насос, барометры, электрические и другие

измерительные приборы, аккумуляторы и т. п. Поэтому на дос-

таточно полное описание этих приборов обращено особое внима-

ние.

3) Отсутствие в библиотеках литературы по ме-

тодике и технике эксперимента, вызванное условиями Отечест-

венной войны, заставило автора отказаться в значитель-

ной мере от ссылок на литературные источники и описывать

большинство приборов достаточно подробно, чтобы студенты и

преподаватели могли пользоваться приборами без Дополнитель-

ного чтения каких-либо других пособий.

4) Особое внимание обращено автором на формулировку и вы-

деление в тексте правил обращения с различными

измерительными и другими приборами для создания у препода-

вателя твёрдых и правильных знаний и навыков в этой области.

5) В настоящее пособие включены некоторые сведения из

электротехники по вопросам: гальванические и акку-

муляторные выпрямители, электрические лампочки и др., так

как описание их в достаточно сжатом виде трудно найти в литера-

туре.

Двадцатипятилетний опыт автора по работе со студентами пед-

вузов и с учителями по повышению их квалификации показы-

вает, что молодые преподаватели физики, только что вышедшие

из стен педагогического учебного заведения, оказываются дале-

ко недостаточно подготовленными к своей практической деятель-

5

ности в школе; в частности, они не владеют нужными знаниями

в области методики и техники эксперимента,а также эле-

ментарными ремесленными навыками, совершен-

но необходимыми каждому преподавателю физики. Условия же

послевоенного времени ставят молодых преподавателей в ещё

более трудное, чем обычно, положение, заставляя в не-

которых случаях быть организаторами физического

кабинета заново и буквально на «чистом месте», и притом в

данный момент при весьма ограниченных средст-

вах и возможностях. Это же в первую очередь ставит перед ру-

ководителем преподавания физики в учительском институте ответ-

ственную задачу по выполнению программ и притом по их ду-

ху, а не букве.

Выявляя причины плохой подготовки студентов в практичес-

ком отношении, можно, конечно, ссылаться на недостаточное ко-

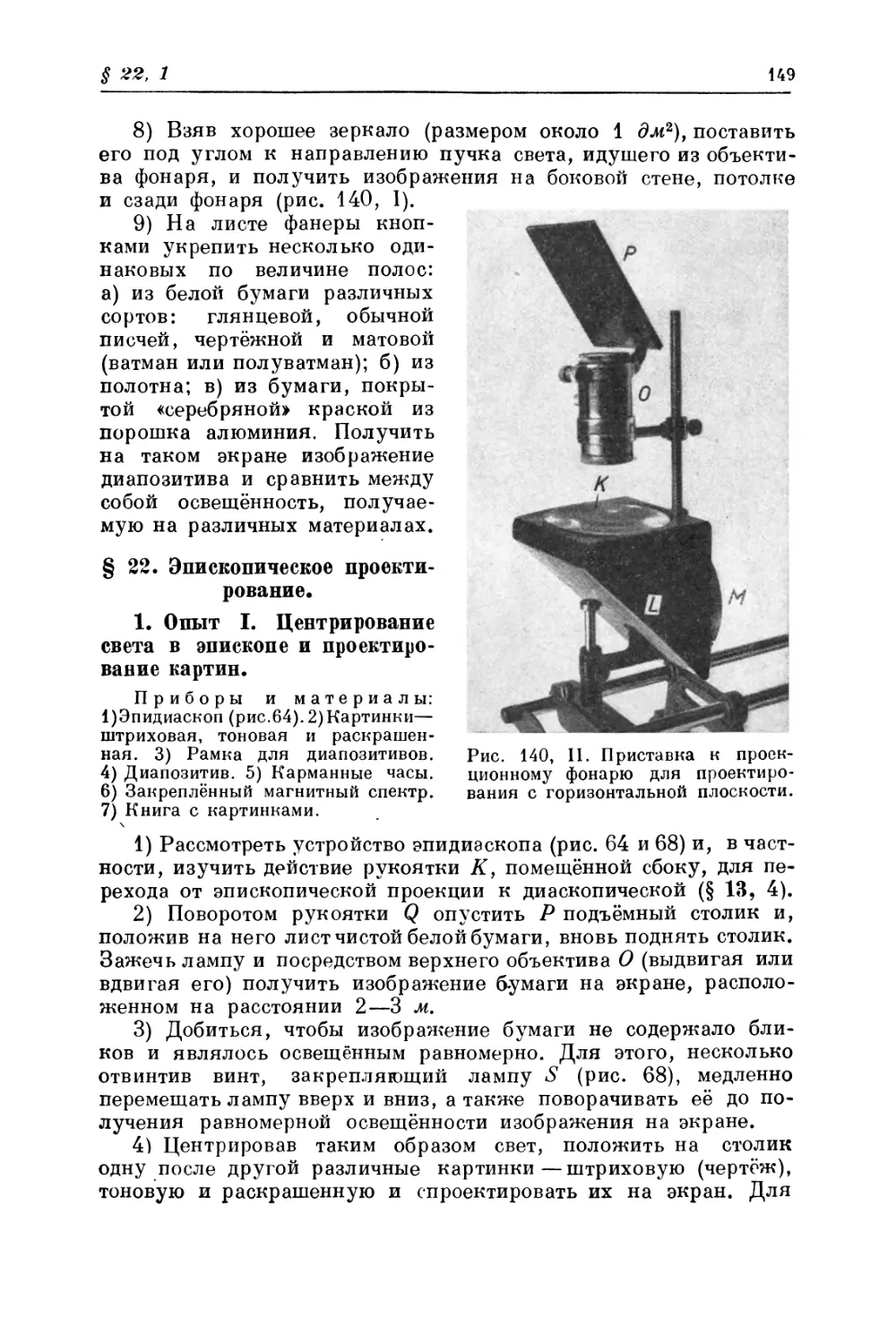

личество часов, отведённых учебными планами для этой цели.

Но эта причина не является основной, так как при должном ис-

пользовании даже этих часов качество подготовки студентов мо-

жет быть значительно выше, чем оказывается на деле.

Первое, что особенно болезненно отражается на подготовке, —

это отсутствие единой системы и единого пла-

на по всем видам работы по методике физики, приводящее к из-

лишнему теоретизированию курса и к обособленности

его как от занятий в практикуме по эксперименту, так и от про-

ведения педпрактики. К сожалению, недостаток места в настоящем

издании не позволяет на страницах, специально отведённых для

преподавателя методики, хотя бы коротко коснуться вопроса

о постановке преподавания методики физики в учительских ин-

ститутах, и автор надеется сделать это в отдельном издании.

Вторым существенным обстоятельством оказывается отсут-

ствие специально оборудованной лаборатории по мето-

дике и технике эксперимента, где могли бы нормально протекать

все виды занятий по методике физики. Между тем, совершенно

точно так же, как занятия в средней школе по физике невоз-

можны без наличия физического кабинета, так и проведе-

ние курса методики физики и педпрактики,

а тем более практикума по методике и технике экспери-

мента совершенно немыслимы без соответствующей

лаборатории. Оборудование же подобной лаборатории —

труд длительный и не малый, в чём легко убедится руководитель,

когда станет осуществлять постановку работ хотя бы примени-

тельно к настоящему руководству.

• Третьей причиной, самым отрицательным образом сказываю-

щейся на качестве практической подготовки студентов, в неко-

торых случаях является неправильная постановка са-

мого практикума по методике и технике эксперимента.

Нужно раз и навсегда выяснить себе, что цели занятий в этом

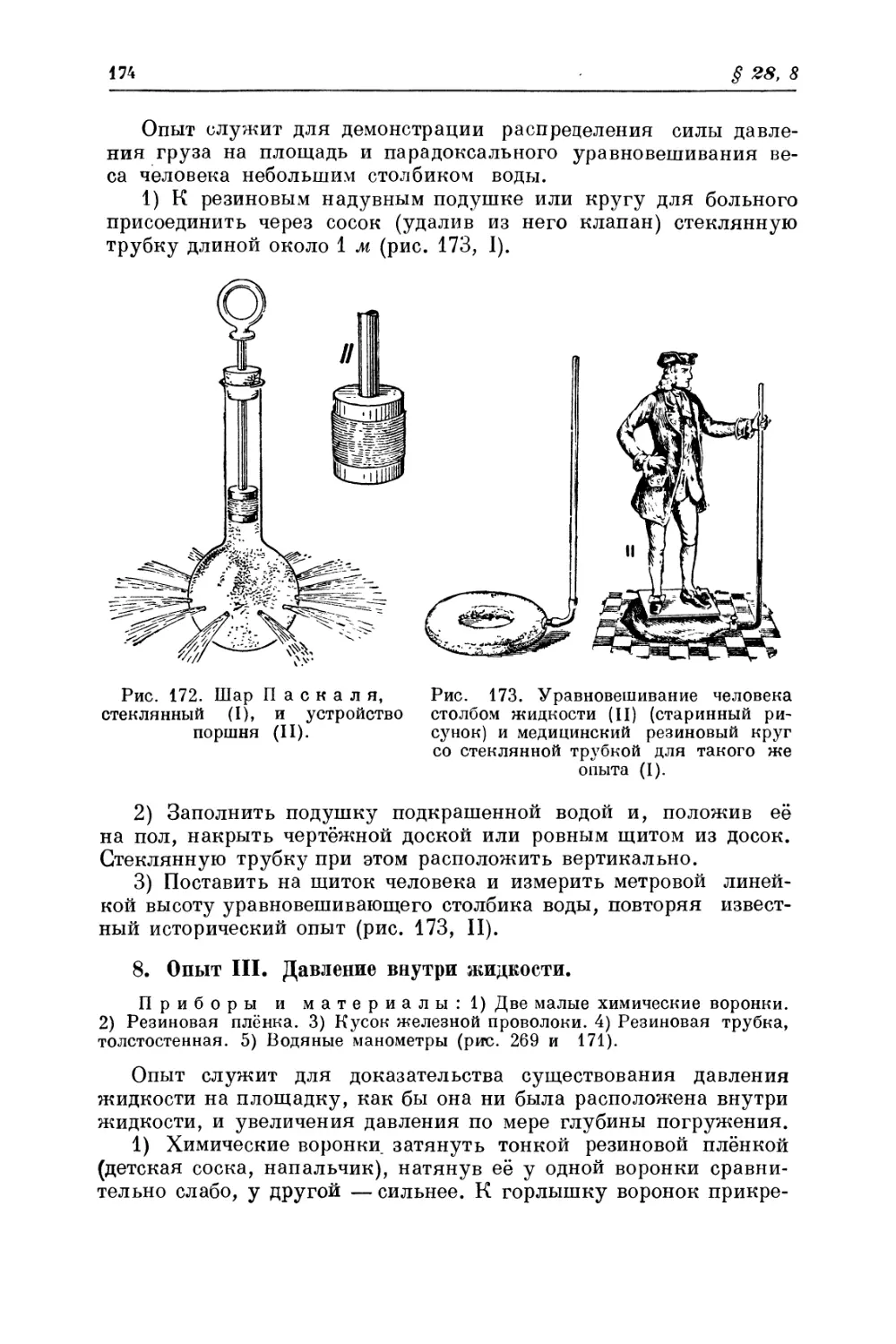

6

практикуме специфичны и поэтому совершенно отличны от работ

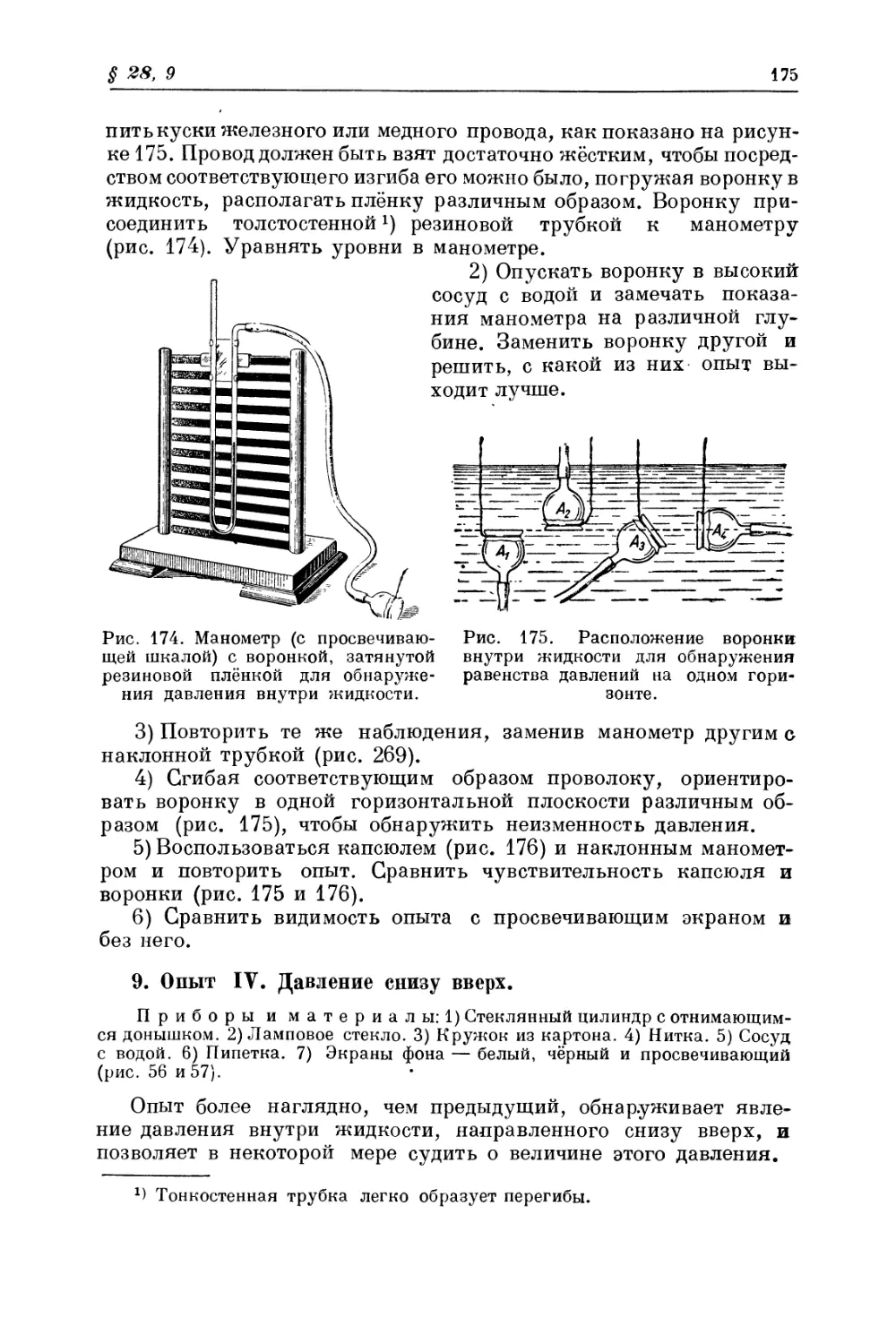

в практикуме по общей физике. Если целые занятий в последнем

является воспроизведение тех или иных физических явлений с

.целью их наблюдения студентом или овладения им методами из-

мерения физических величин, то в практикуме по методике и тех-

нике эксперимента задача является совершенно иной. Вовсе не

для того организуется методический практикум, чтобы студент

лично для .себя повторил наблюдения физических явлений (он

уже не раз их видел, а то и воспроизводил при своём обучении в

средней школе, на лекциях экспериментальной физики, в пра-

ктикуме по физике). Целью занятий является обучение

такому воспроизведению физических явлений, которое соответ-

ствовало бы методическим требованиям средней школы и обеспе-

чивало бы построение всего педагогического процесса урока по

физике на эксперименте как основной базе.

Таким образом, если студент в практикуме по физике прово-

дит опыты исключительно лично для себя, то при занятиях ме-

тодикой он изучает способы и методы, как то или иное физичес-

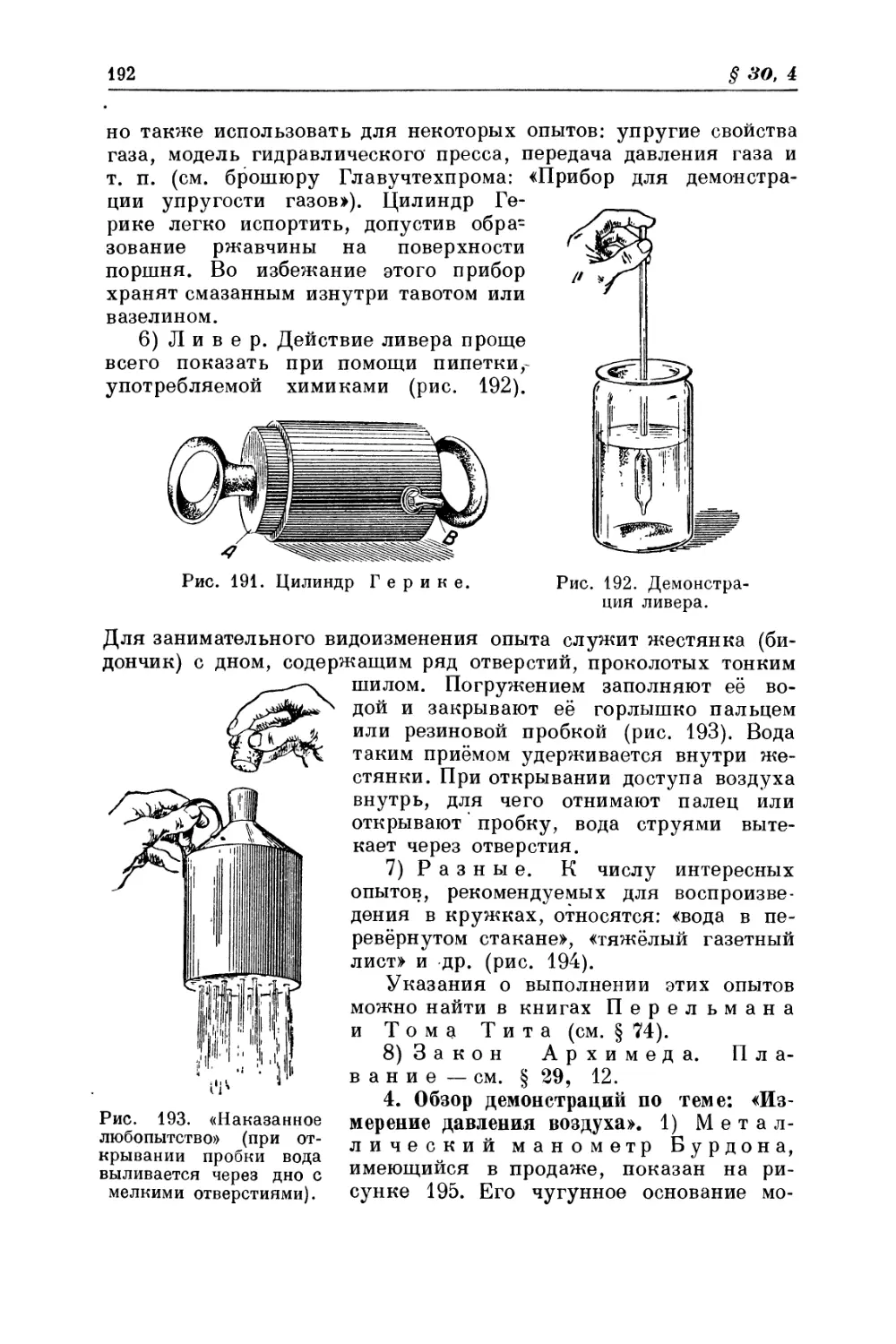

кое явление должно быть воспроизведено им для

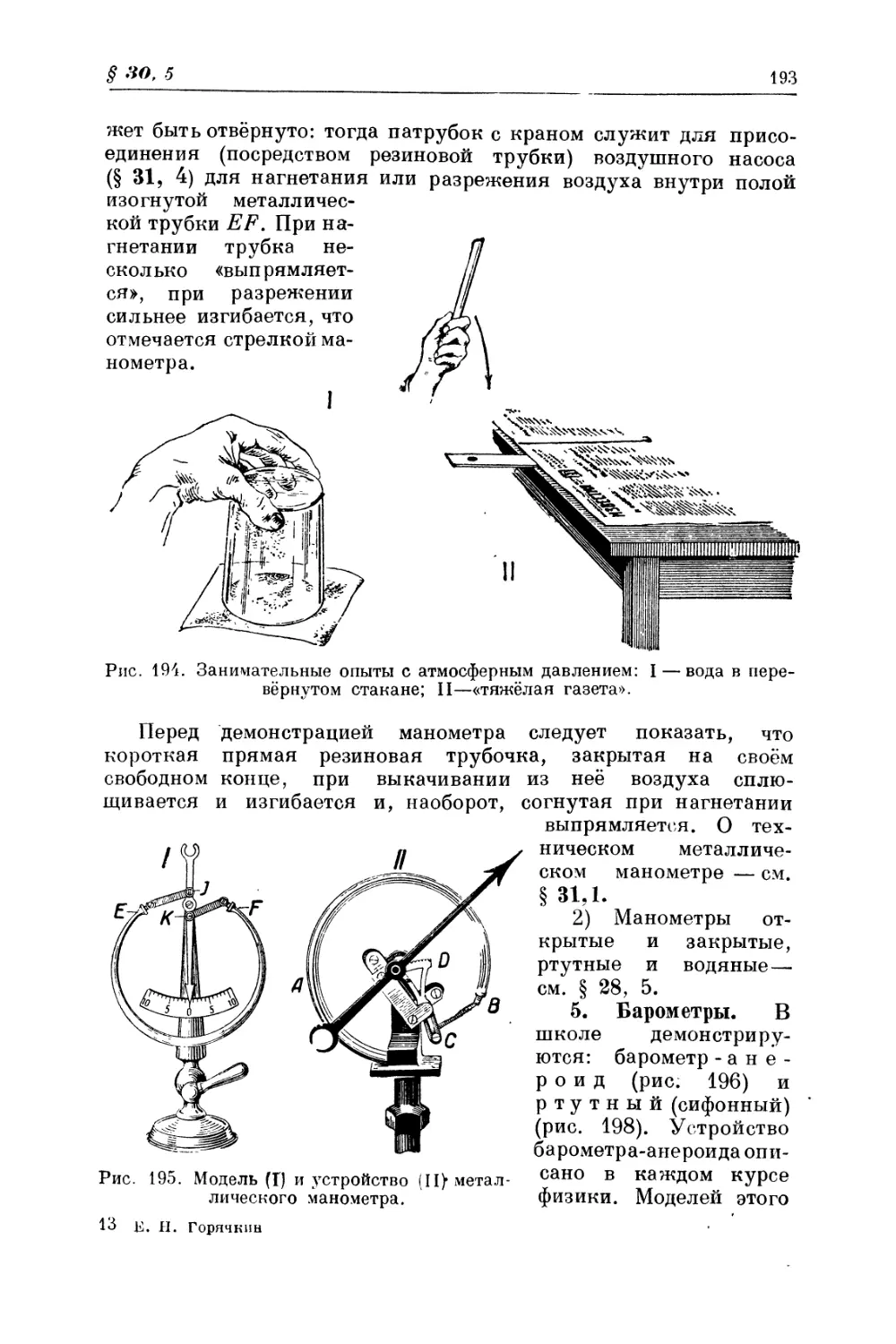

других, именно для учащихся средней школы,

и притом в полном подчинении общим и частным целевым установ-

кам преподавания физики в средней школе.

В настоящем руководстве автор делает попытку вывести пос-

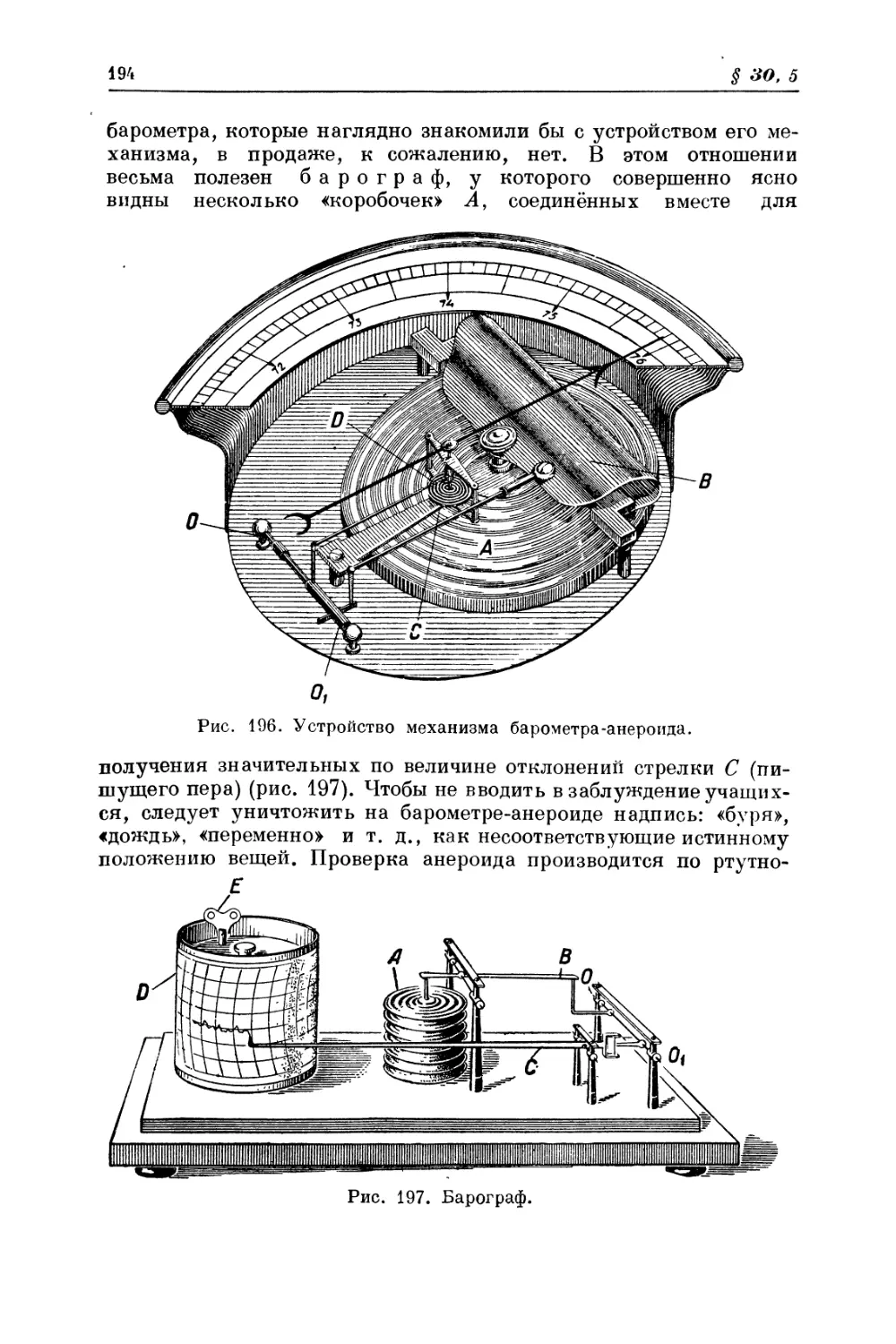

тановку работ в практикуме на тот путь, который он считает наи-

более правильным на основе своего долголетнего опыта. Руковод-

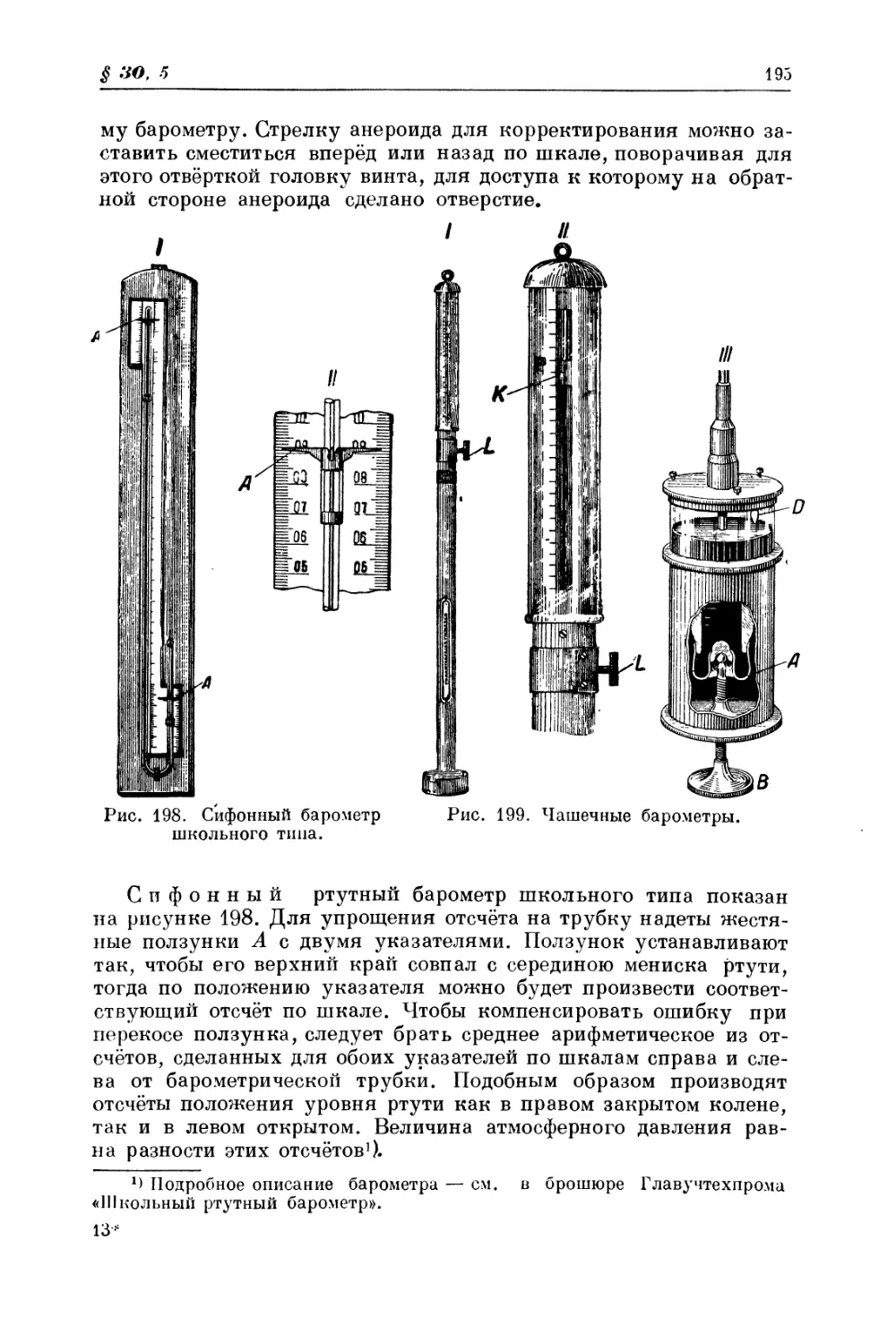

ству придан с заранее обдуманной целью характер учебника, в

частности делающей его ничем иным, как специальной частью

курса методики физики, трактующей об экспериментальном ос-

нащении уроков по физике в средней школе. С этой целые, кроме

описаний работ, значительное внимание уделено обзорам

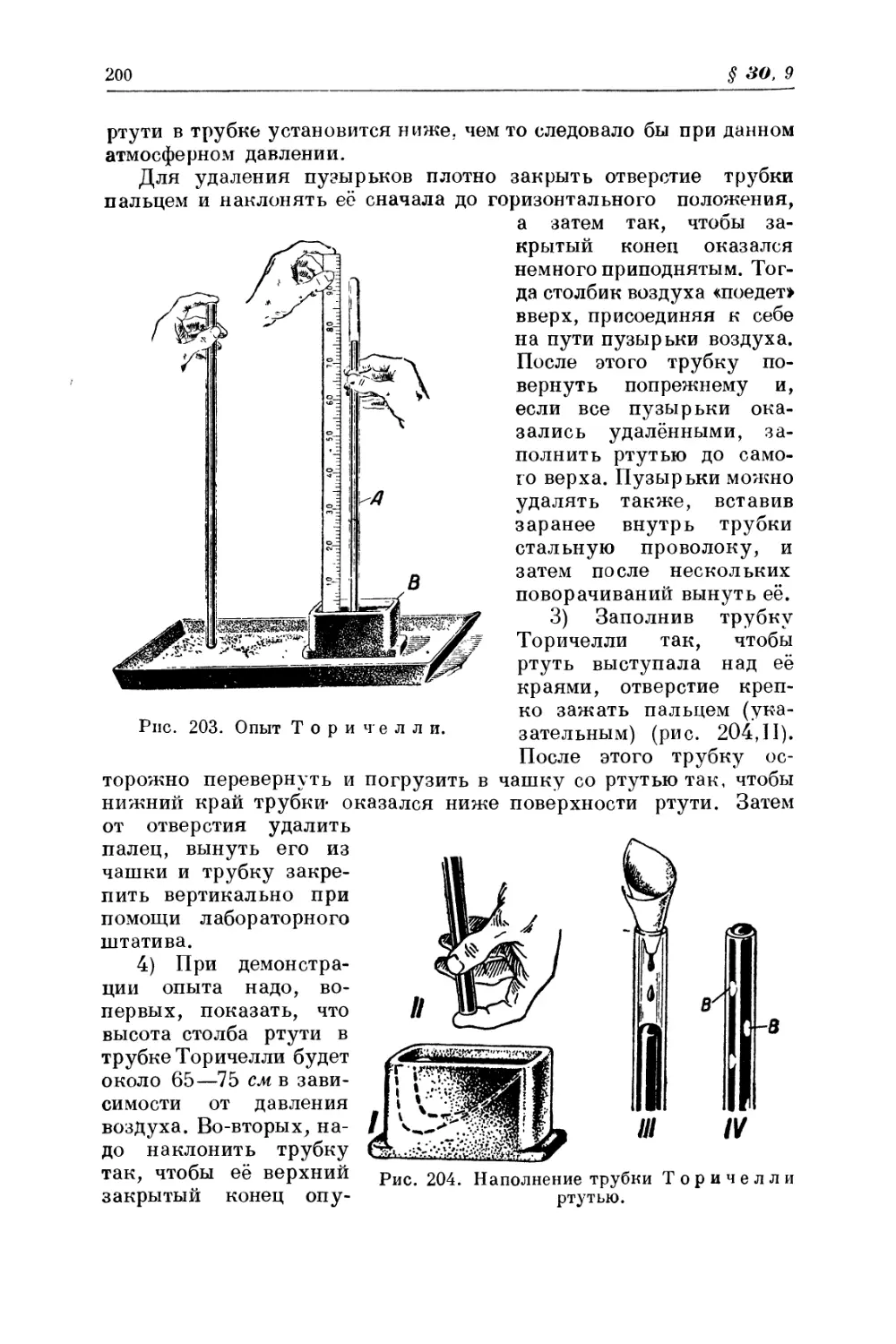

эксперимента по всем темам существующей программы

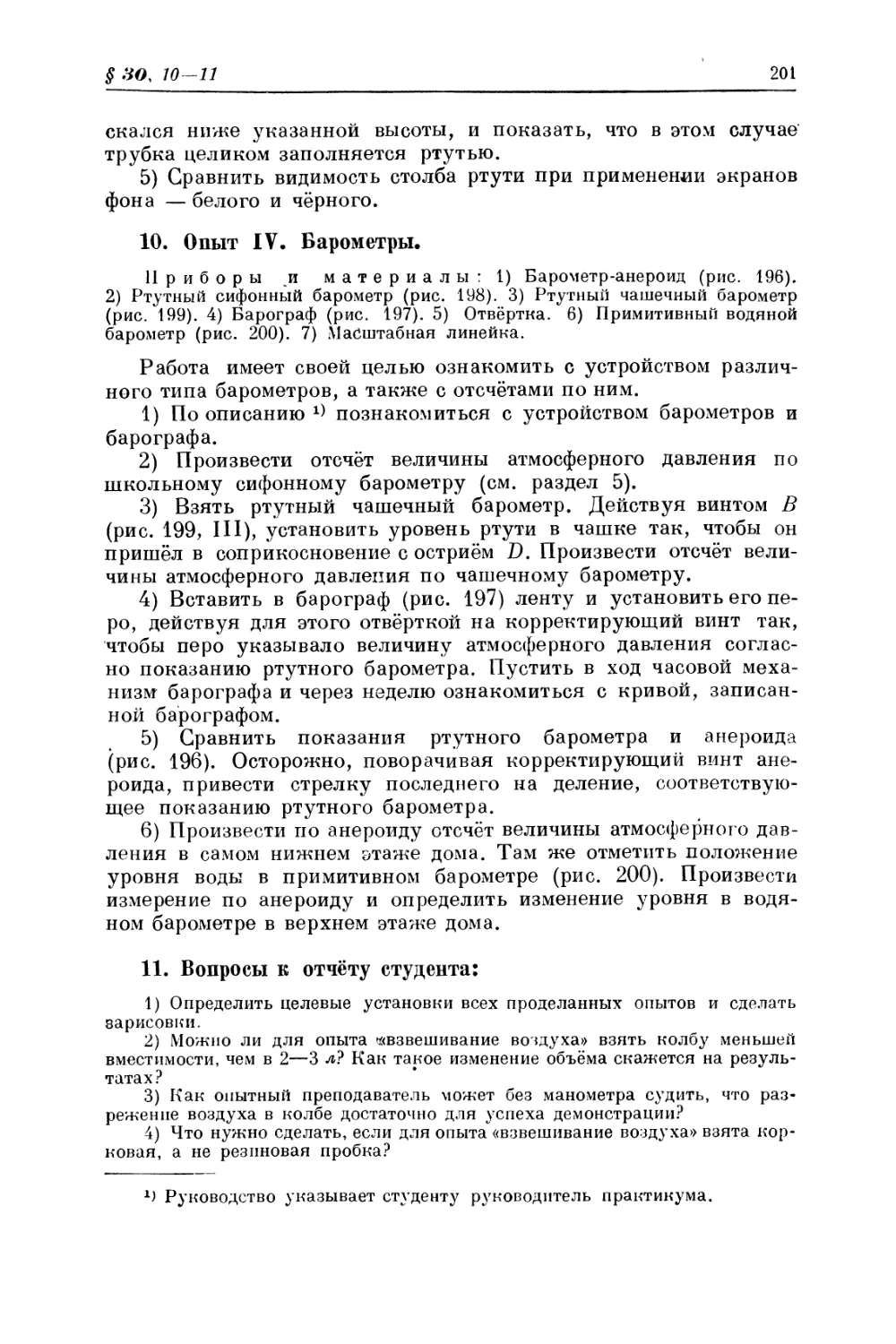

школы для того, чтобы студенты получили сравнительно полное

представление о всей той экспериментальной части, которая долж-

на быть ими развёрнута в школе. Автор поставил себе ещё целью,

чтобы в процессе работы по настоящему руководству у студен-

та развивалось критическое отношение к вопросам ме-

тодики эксперимента на основе сопоставления различных вариан-

тов эксперимента. Достаточно серьёзное внимание уделено так-

же автором вопросу об организации лабораторных

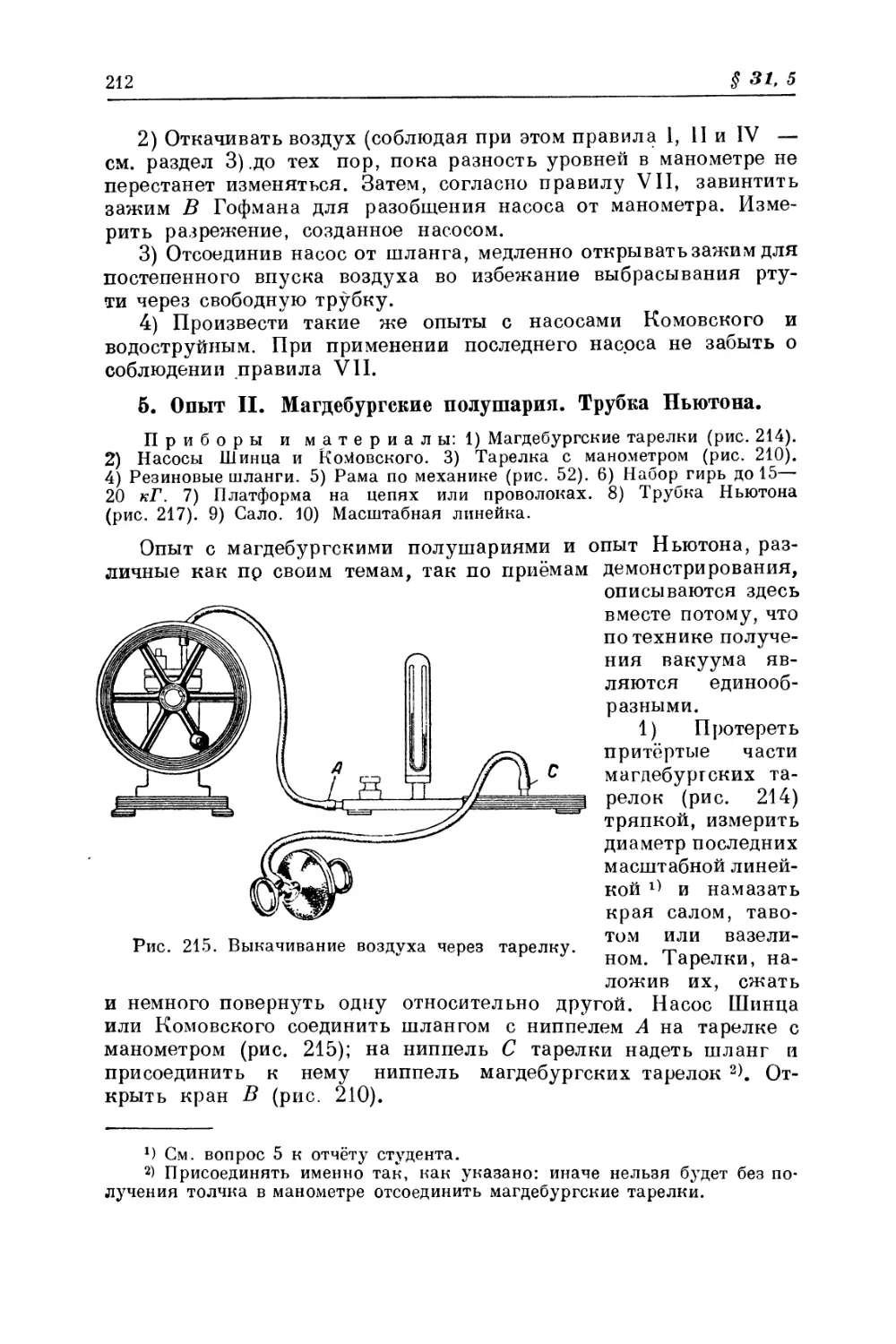

занятий учащихся; описанию их отведена часть III настоя-

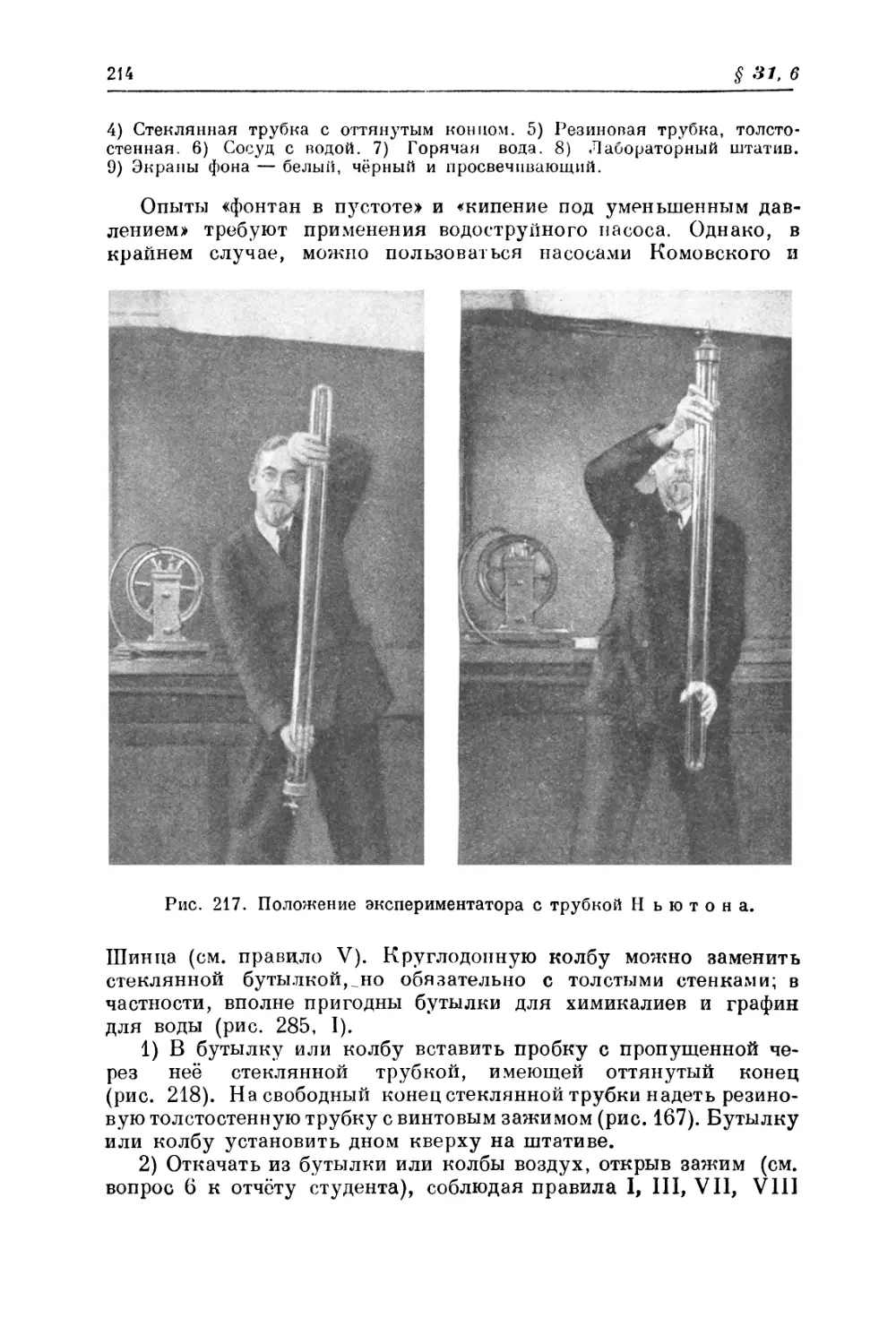

щего пособия.

Особенностью второго тома, который во многих случаях бу-

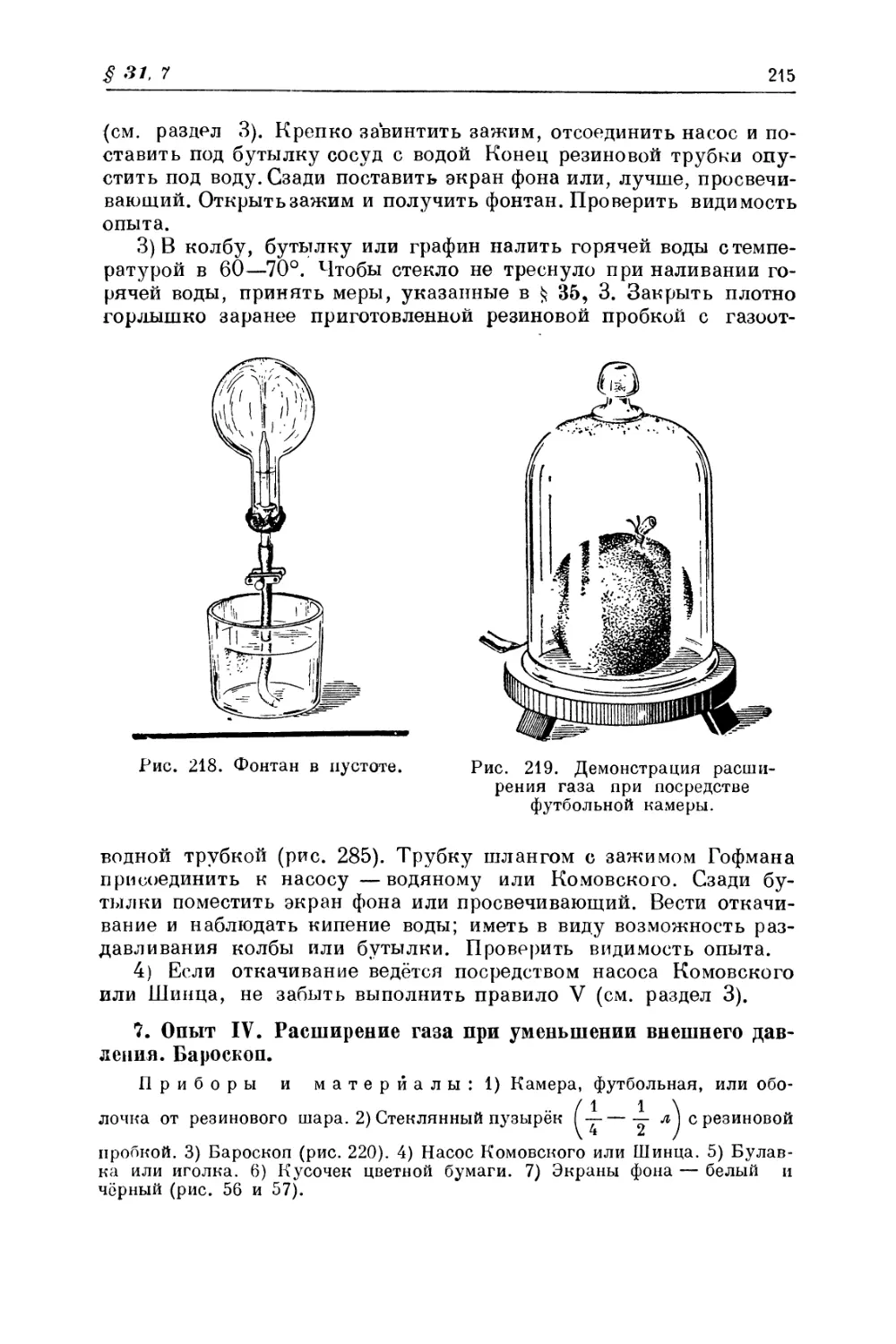

дет служить справочником для студентов и для преподавателей

физики, является обилие ссылок как в пределах одного тома, так

и всех других томов этого же труда. Чтобы читатель мог без зат-

руднений пользоваться принятой системой справок, необходимо

учесть всю структуру книги.

7

Каждый том, кроме «частей», разбит на «главы», которые

подразделяются на «параграфы». Каждый параграф делится на

«разделы», нумерация и заголовки которых набраны жирным

шрифтом.

Раздел состоит обычно из нескольких пунктов; их подзаголов-

ки набраны разрядкой и нумерация снабжена скобками,

стоящими после числа.

Каждый том имеет свою сквозную нумерацию параграфов,

поэтому в ссылках указываются: номер тома (римской цифрой),

номер параграфа (жирным шрифтом) и номер раздела, например,

т. 15 § 5, 2, пункты в ссылках обычно не упоминаются.

Если ссылка даётся в пределах одного и того же (второго) то-

ма, то номер тома не указывается. При ссылках в пределах од-

ного параграфа пропускается и номер параграфа: «раздел 3» или

«в разделе 5». При ссылках на дальнейший третий том указывает-

ся иногда лишь номер тома.

При ссылках на литературу применяются сокращённые услов-

ные обозначения, именно:

Ф. Э. — Галанин, Горячкин, Жарков, Пав-

ша, Сахаров, Физический эксперимент в школе, т. I—VI.

X. Э. — Верховский, Техника и методика химиче-

ского эксперимента в школе, т. I—II.

Ст. уч. — Фалеев и Пёрышкин, Физика. Учеб-

ник для 6—7 классов, ч. 1 и 2, изд. 9-е, 1940.

Лаб. зан. — Знаменский, Лабораторные занятия по

физике в средней школе, ч. I—III, изд. 3-е, 1934.

Горячкин, «Проводка» — Как самому рассчитать и сде-

лать электрическую проводку, изд. 3-е, 1935.

Сахаров, физика. Учебник для школ взрослых, изд. 8-е,

1940.

Ц и н г е р, Начальная физика, изд. 12-е, 1928.

Буквенные обозначения, принятые в книге:

1 — длина d — диаметр D — плотность; уд. гее I — сила тока U — напряжение, ЭДС 7? — сопротивление А — ампер V -- вольт W — ватт kW — киловатт Q — ом г — единица массы, ре- зультата взвешивания на рычажных весах Г — единица силы и ве- са, результата взвеши- вания на пружинных весах '

Редактирование настоящей работы произведено С. Н. Жар-

ковым, сделавшим автору ряд ценных указаний по выправлению

отдельных недочётов и неясностей, и, наконец, принявшим уча-

8

стие в .составлении разделов об ошибках при физических изме-

рениях учащихся и библиографии.

При составлении настоящего тома автором было обращено

оссбое внимание на иллюстрационный материал с тем, чтобы он

соответствовал аппаратуре, выпускаемой или выпускавшейся ра-

нее нашей отечественной промышленностью. Поэтому рисунки

в настоящем томе являются в подавляющем большинстве слу-

чаев оригинальными. Выполнялись они с натуры художниками

М. В. Шамариным, С. В. Филипповичем и А. И. Сайчуком.

Значительную помощь при фотографировании приборов и уста-

новок оказал А. Е. Ключарев.

Просьба к преподавателям физики средней школы и препода-

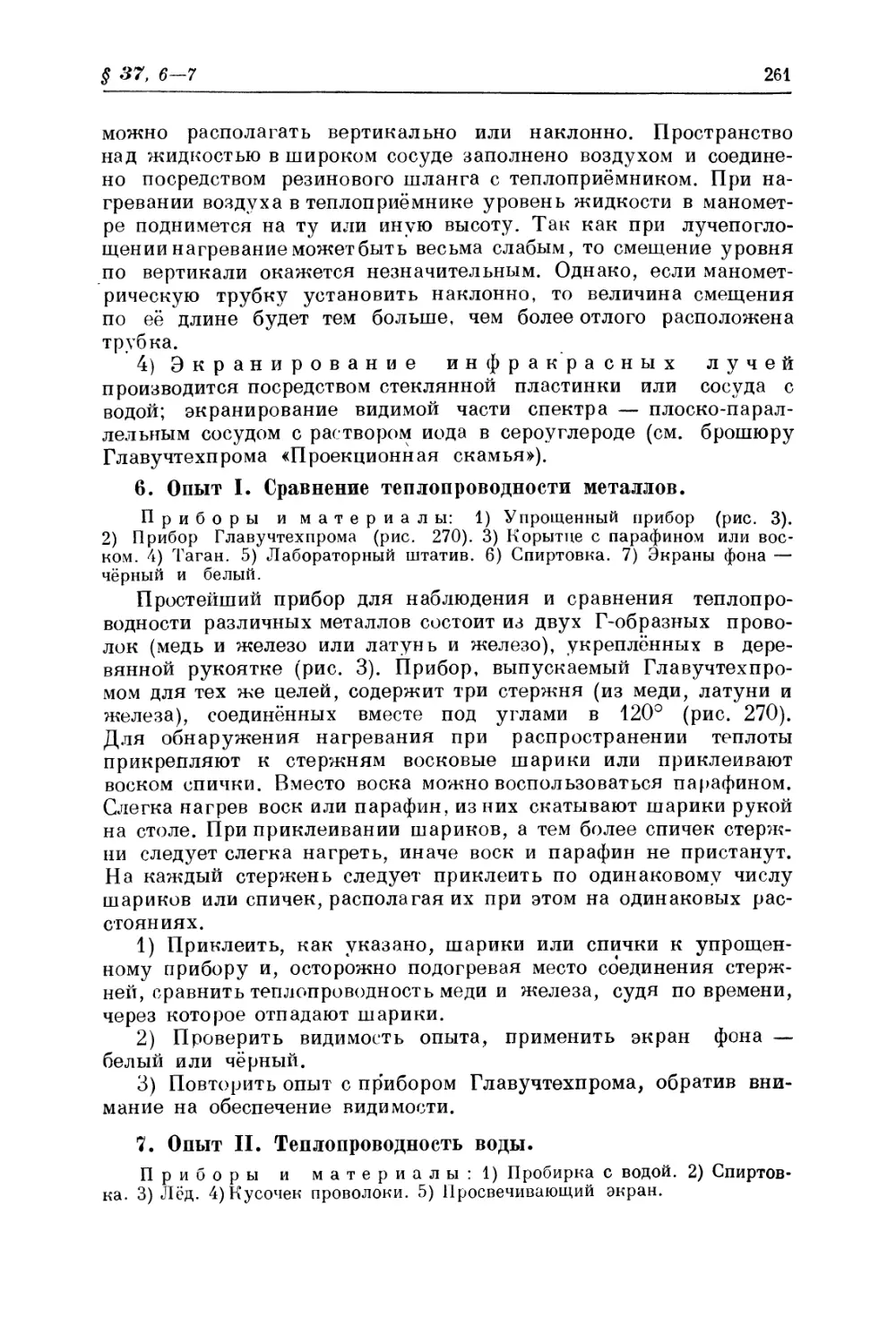

вателям методики физики о всех замеченных недостатках сооб-

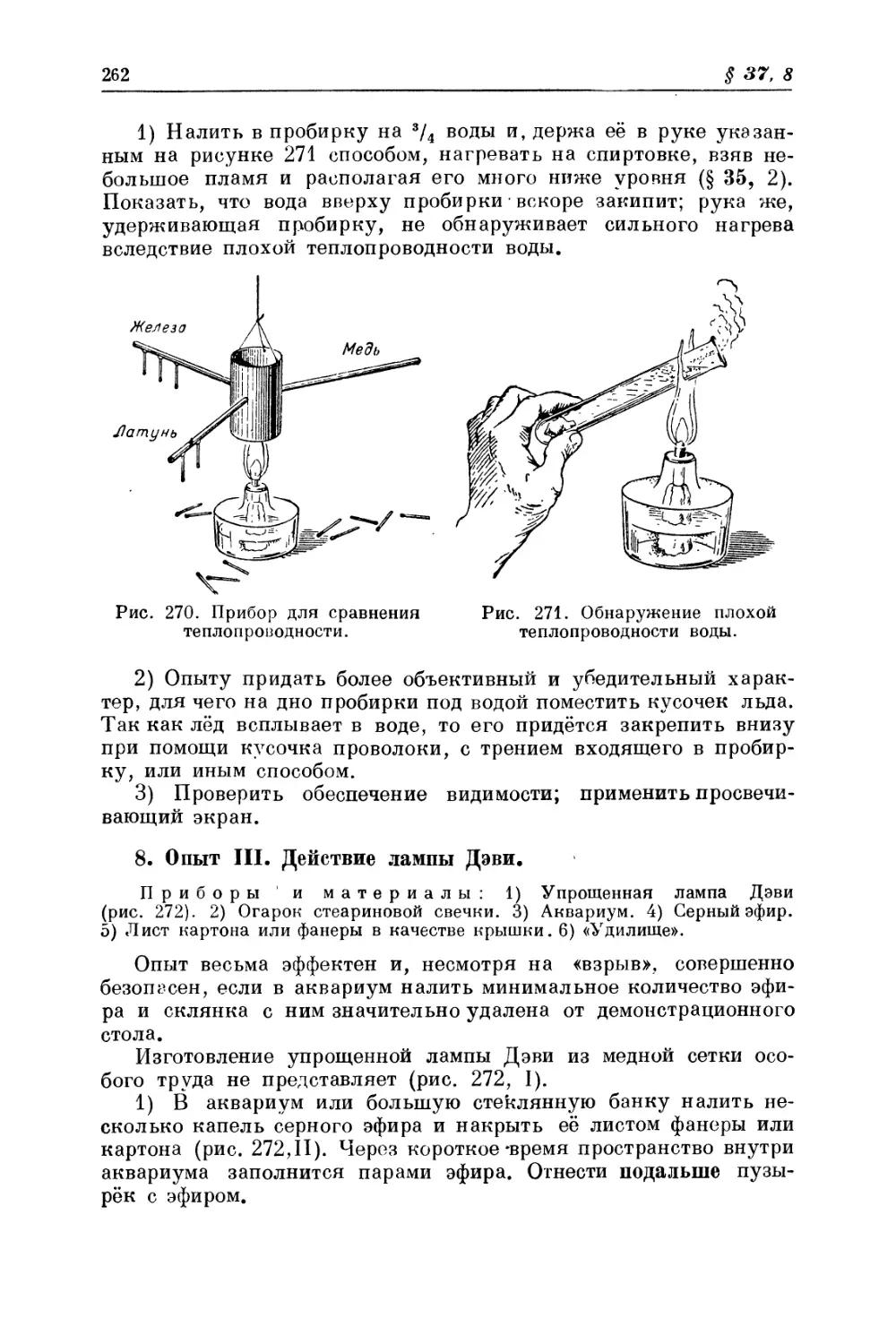

щать по адресу: Москва, Лсбковский пер., д. 5, Институт мето-

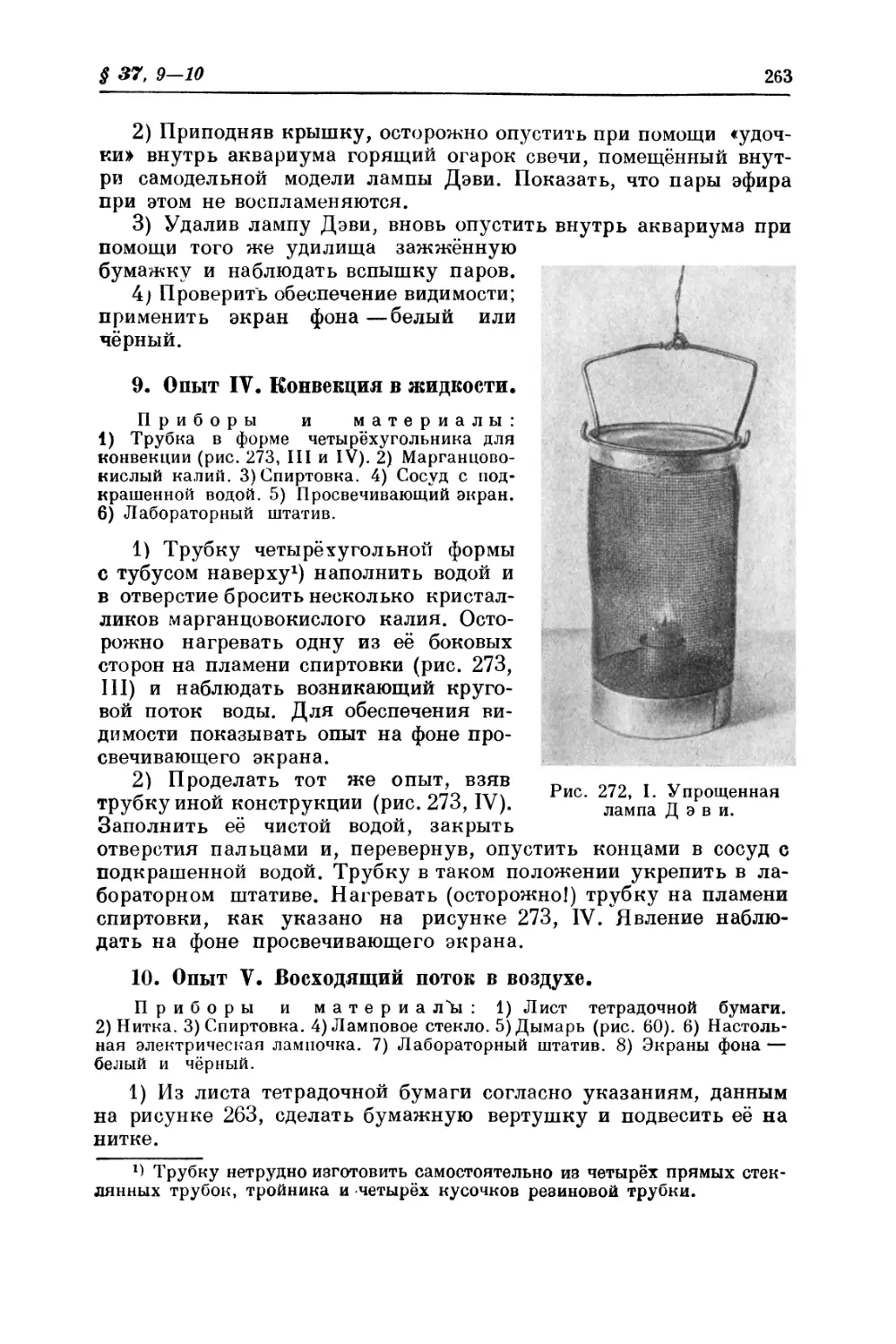

дов обучения Академии педагогических наук, Е. Н. Горячкину.

Москва. 1947 г. Е. Н. Горячкин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ФИЗИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ СЕМИЛЕТНЕЙ

ШКОЛЫ.

Глава первая.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ

ФИЗИЧЕСКОГО ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

В СЕМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ.

§ 1. Классификация школьного физического эксперимента.

Условимся понимать под термином «школьный физический экс-

перимент» всю ту сумму работ экспериментального характера

по физике, которые приходится проделывать преподавателю и

учащимся как при прохождении обязательного курса, так и при

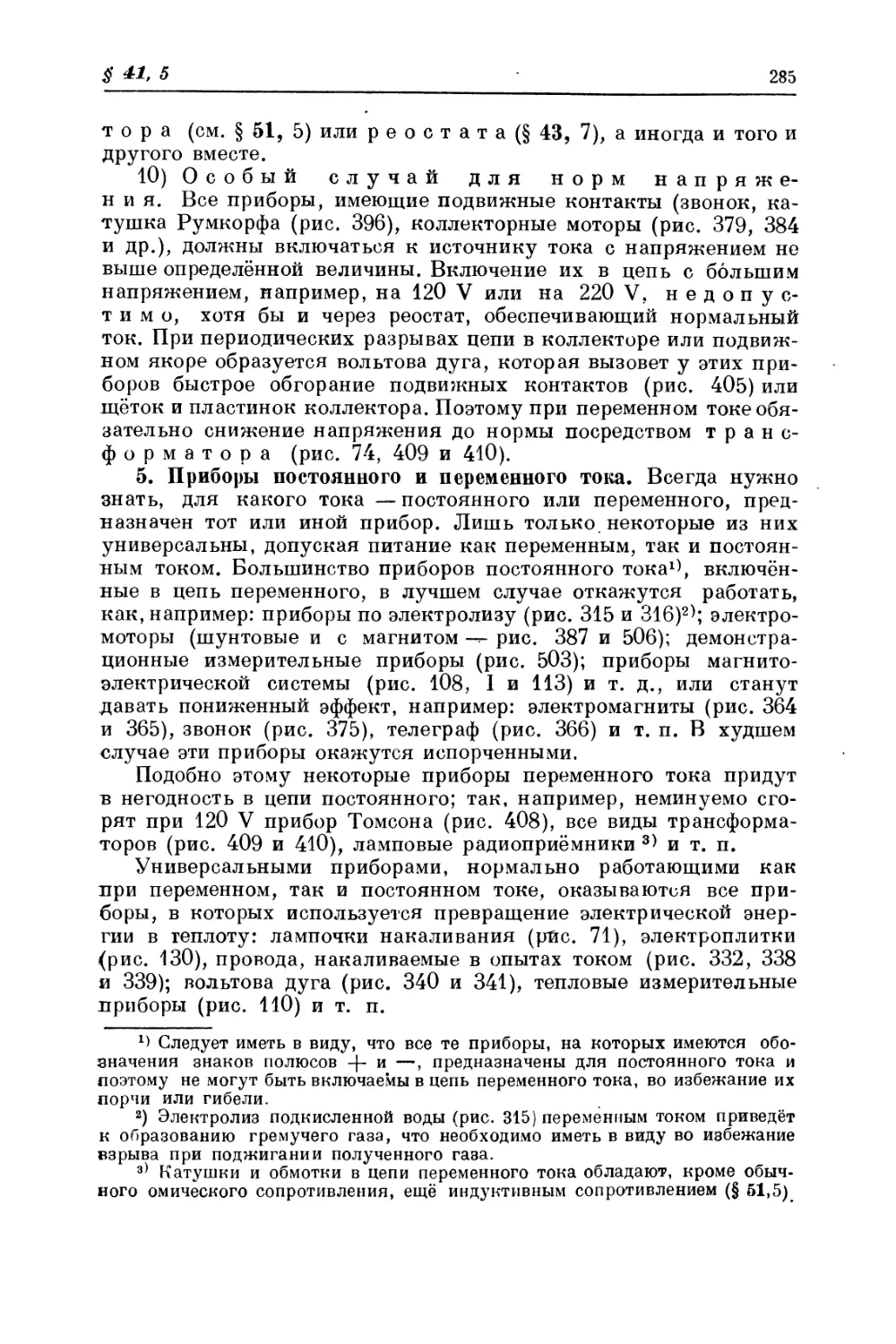

занятиях внеклассного типа. Школьный физический эксперимент

может быть разделён на три основных и различных между собой

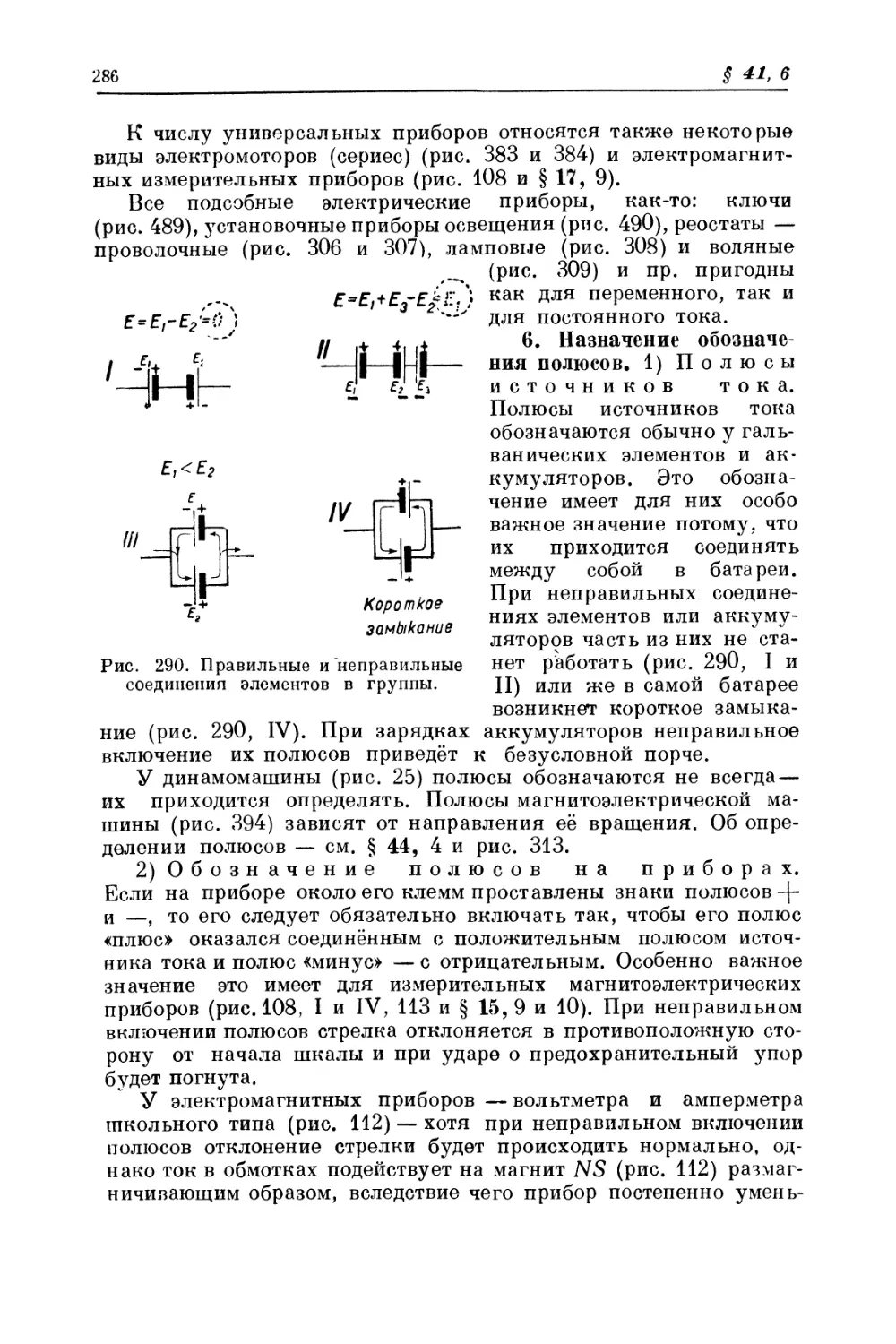

вида:

1. Демонстрационные эксперименты,

или демонстрационные опыты.

2. Лабораторные опыты, или занятия.

3. Внеклассные занятия по подготовке учащи-

мися демонстрационного эксперимента для проведения его учи-

телем в классе, по подготовке и проведению опытов в кружках,

по изготовлению приборов и техническому моделированию.

Все эти виды занятий служат единой цели изучения зако-

нов физики и их приложений в быту и в’технике,

а также проявлений этих законов в природе. В результате такого

изучения, помимо общеобразовательного значения,

в известной мере достигается развитие мышления

учащихся, и, кроме того, они получают ряд важнейших навыков

политехнического характера (т. 1, § 5 и § 109 4).

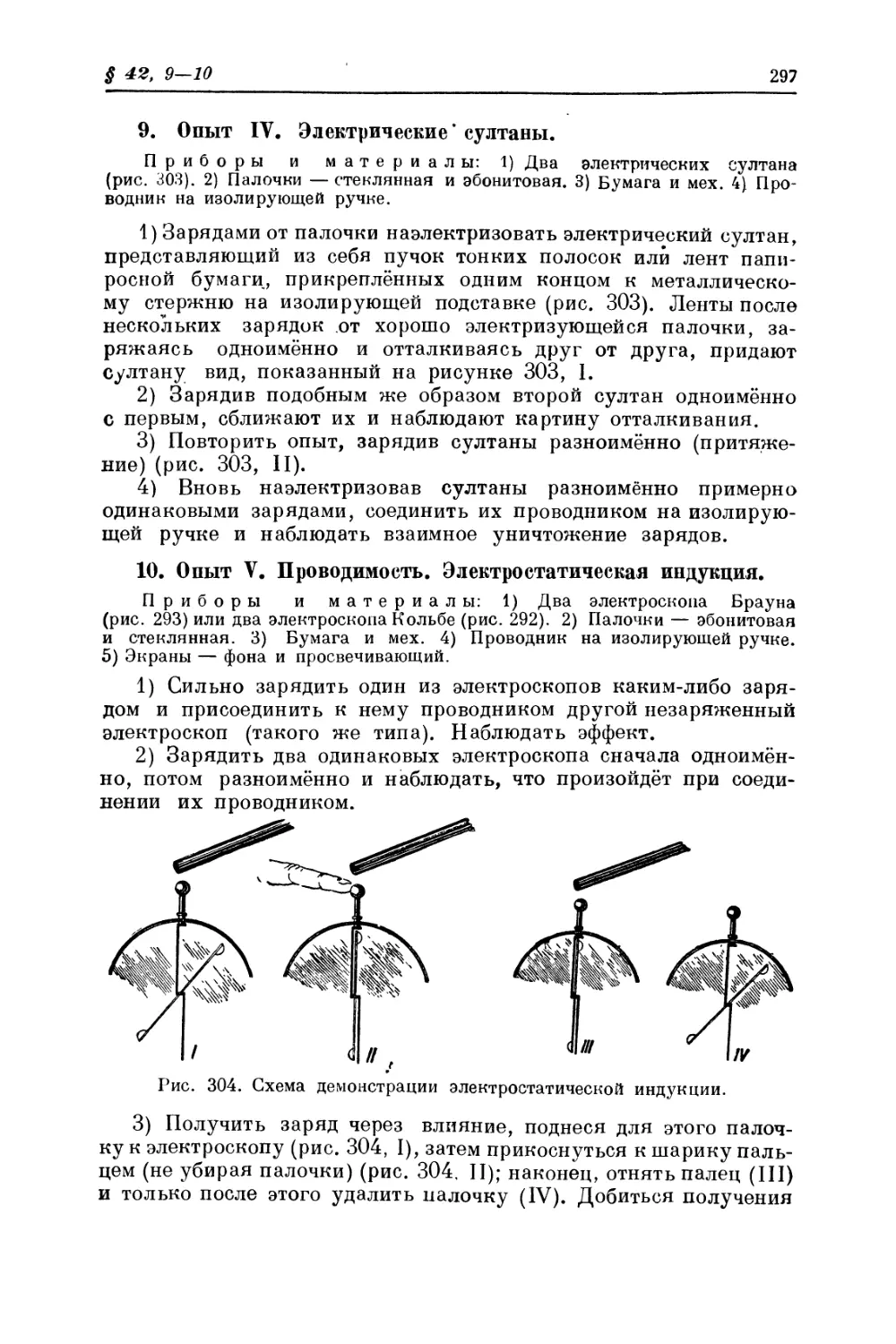

Указанные виды школьного эксперимента весьма резко раз-

личаются между собой по своему характеру и преследуют помимо

общей ещё свои специальные цели.

Демонстрационный эксперимент имеет сво-

ей непосредственной целью воспроизведение того или иного

физического явления, а также ознакомление учащихся со спосо-

10

§ I

бами его получения. Роль и значение демонстрационного экспе-

римента были выяснены в т. I (§ 7, 1—2; § 12, 4—8 и § 15) и пока-

заны для конкретных случаев в методических указаниях к про-

грамме. Характерно, что при демонстрациях, проводи-

мых на уроках преподавателем, учащиеся являются только наб-

людателями, и, следовательно, они остаются пассивными, в том

смысле, что они не принимают участия ни в подготовке опыта,

ни тем более в его проведении. Восприятие учащимися явления

при демонстрациях происходит главным образом при посред-

стве только одного из чувств, именно — зрения и много

реже слуха (акустика); все же остальные чувства (мышечное ощу-

щение, осязание, ощущение теплоты) не участвуют в этом восприя-

тии, хотя в некоторых случаях именно эти-то ощущения и имеют

решающее значение при формировании понятий. Естественно, что

учащиеся при наблюдении демонстраций никаких навыков не

получают. Таким образом, демонстрационный эксперимент, яв-

ляясь одним из действенных средств обучения физике, не может

один решить всех задач, стоящих перед её преподаванием.

При лабораторных занятиях учащиеся явля-

ются непосредственными, или активными, участниками во всём

процессе эксперимента от начала до конца, т. е. своими собствен-

ными руками в известной мере подготавливают опыт или измере-

ние и самостоятельно воспроизводят их. Восприятия при лабора-

торных работах являются основанными на большем и более раз-

ностороннем числе «чувственных» впечатлений и оказываются более

глубокими и полными по сравнению с восприятиями при наб-

людении демонстрационного эксперимента. Поэтому, как это бе-

зусловно доказано школьной практикой, при формировании не-

которых, в особенности сложных, понятий лабораторные работы

играют решающую роль (т. 1, § 8, 2 и § 26, 1 и 2). Кроме того, в

результате лабораторных работ учащиеся получают развитие

не только своего «ума», но и своих «рук», приобретая навыки

по применению приборов для воспроизведения физических явле-

ний и для измерения физических величин. Однако по ряду при-

чин, в том числе в целях экономии времени, при лабораторных

занятиях учащиеся используют заранее подготовленную препо-

давателем аппаратуру и проводят работы по определённому за-

данному плану. Таким образом, при лабораторных занятиях обыч-

ного типа возможности для проявления, а тем более развития ини-

циативы и конструктивных способностей учащихся крайне о г-

раничены. В отличие от лабораторных занятий классного

типа работы по эксперименту в кружках, будь то конструиро-

вание и изготовление приборов, подготовка опытов для демонст-

раций в классе или техническое моделирование, не только воору-

жают учащихся соответствующими знаниями и техническими

навыками, но, главное, удовлетворяют особой цели, именно—широ-

кому выявлению и развитию инициативы и конструктивных спо-

$ 2

11

собностей. Все эти три вида занятий требуют различной методи-

ки и техники для своего проведения.

В настоящем томе рассматриваются вопросы, главным обра-

зом относящиеся к демонстрационным экспериментам и лабора-

торным занятиям. Вспросы о методике и тематике кружковой

работы в основном изложены в т. 1 (§ 48—50), а также рассмотре-

ны в т. [II, §§ 2—3.

§ 2. Взаимоотношения методики и техники физического

эксперимента.

Для проведения опыта преподаватель подбирает необходимые

приборы, иногда составляя из них более или менее сложные

установки, и затем проделывает с ними ряд определённых манипу-

ляций для воспроизведения тех или иных физических явлений.

В некоторых случаях преподавателю приходится изготовить свои-

ми силами нужный прибор по какому-либо образцу или по опи-

санию, а то и придумывать самостоятельно конструкцию прибо-

ра. Всё это требует от преподавателя некоторой суммы знаний:

устройства приборов, правил обращения с ними и т. п., а также

определённых навыков, и составляет техническую сторону экс-

перимента.

Таким образом, к технике физического эксперимента должны

быть отнесены вопросы о соответствующем подборе или изготов-

лении аппаратуры и о применении таких способов и приёмов ис-

пользования её, чтобы: 1) оказался исключённым какой-либо

риск нанесения вреда приборам и 2) физическое яв-

ление было воспроизведено наилучшим образом как

с качественной, так и количественной стороны.

Однако при постановке и проведении экспериментов в школе

нельзя ограничиваться только одной задачей о воспроизведении

явления как такового. Надо уяснить себе раз и навсегда, что нес-

мотря на исключительно важное значение эксперимента

в курсе физики семилетней школы, он никогда не может явиться

самоцелью, а должен служить лишь средством для обеспечения

педагогического процесса, т. е. для решения задач, стоящих

перед преподаванием физики. Поэтому во время предваритель-

ной подготовки к уроку преподаватель определяет, что именно

должно быть показано и для какой цели предназначена дан-

ная демонстрация или лабораторная работа. Такая целевая ус-

тановка позволит выяснить, каким образом, а следовательно, и

с какими средствами явление необходимо продемонстрировать;

иными словами, позволит уточнить не только содержание, но

определить форму эксперимента, а также технику проведения

его.

Воспроизведение того или иного физического явления может

отличаться значительной степенью глубины и полноты, а также

12

§ 2

выделением всех сторон действительного физического процесса,

или же явление показывается в схематизированном и упрощен-

ном виде. Так, например, демонстрация на закон Ома может быть

сведена к рассмотрению явления для участка, а не для всей цепи;

демонстрация принципа действия аккумулятора — к образова-

нию перекиси свинца на анодной пластинке без рассмотрения

изменений в свинце на катоде; демонстрация отражения и прелом-

ления параллельных лучей —к пересечению их в главном фо-

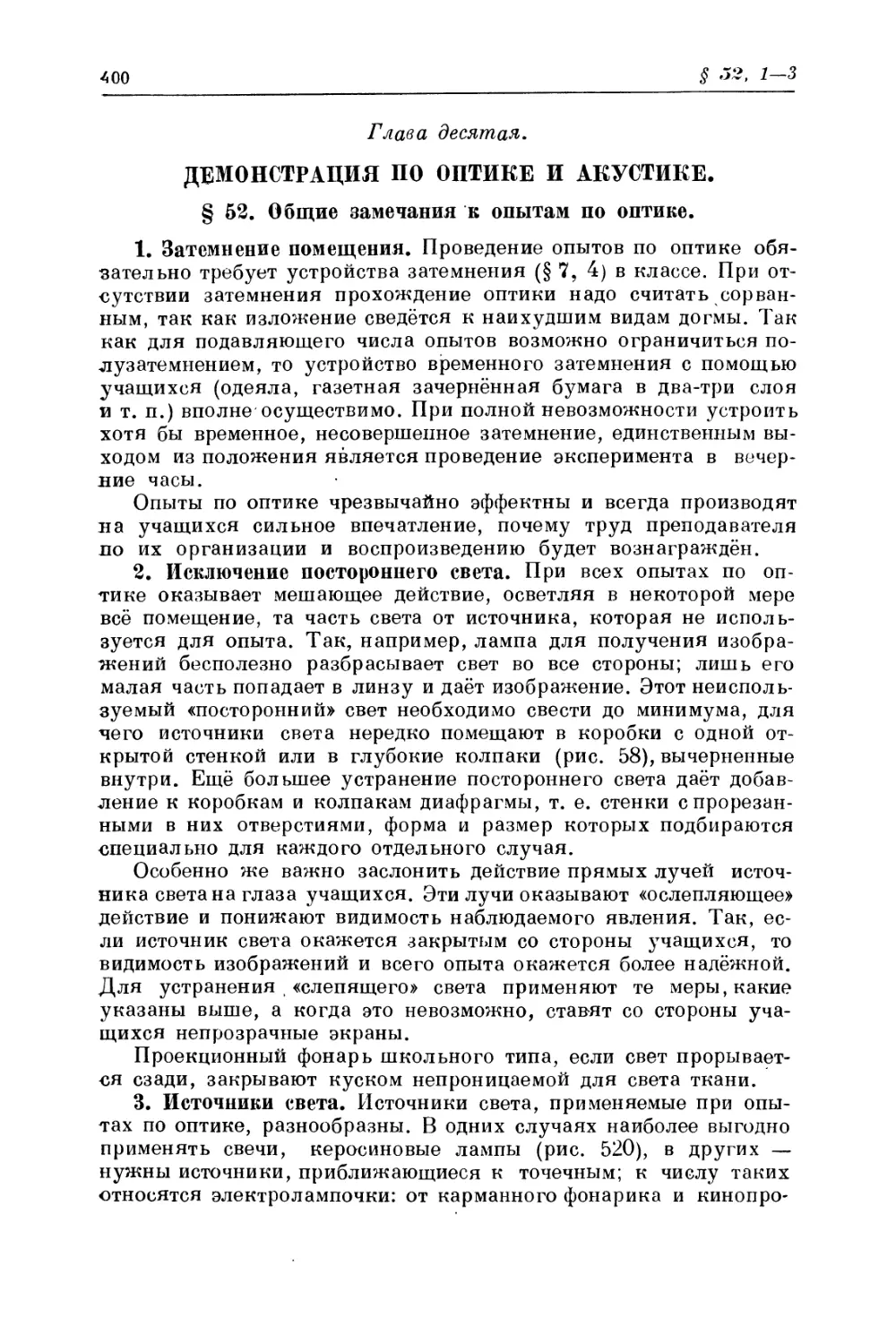

кусе; демонстрация весового давления на дно—для сосуда с верти-

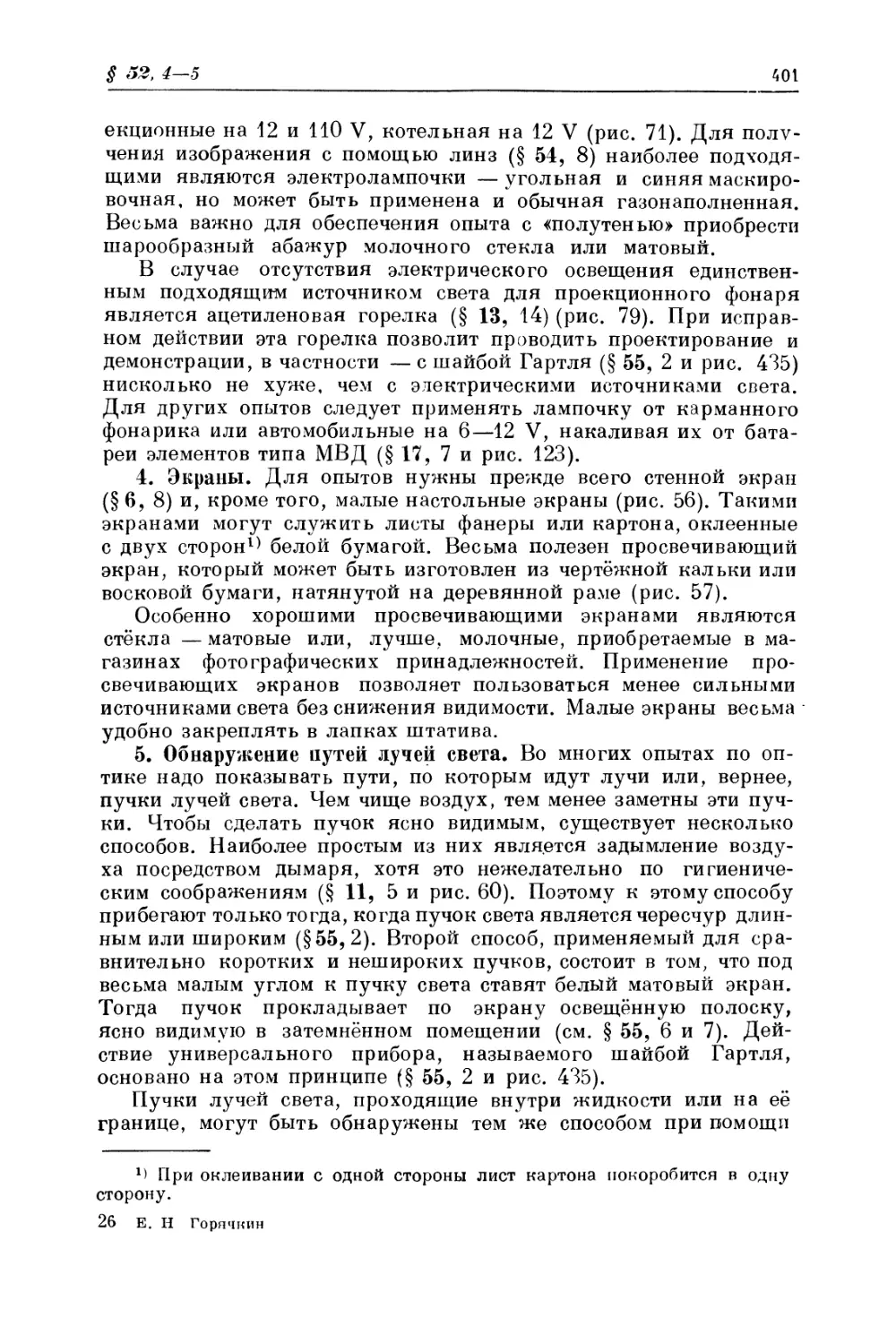

кальными стенками и т. п.

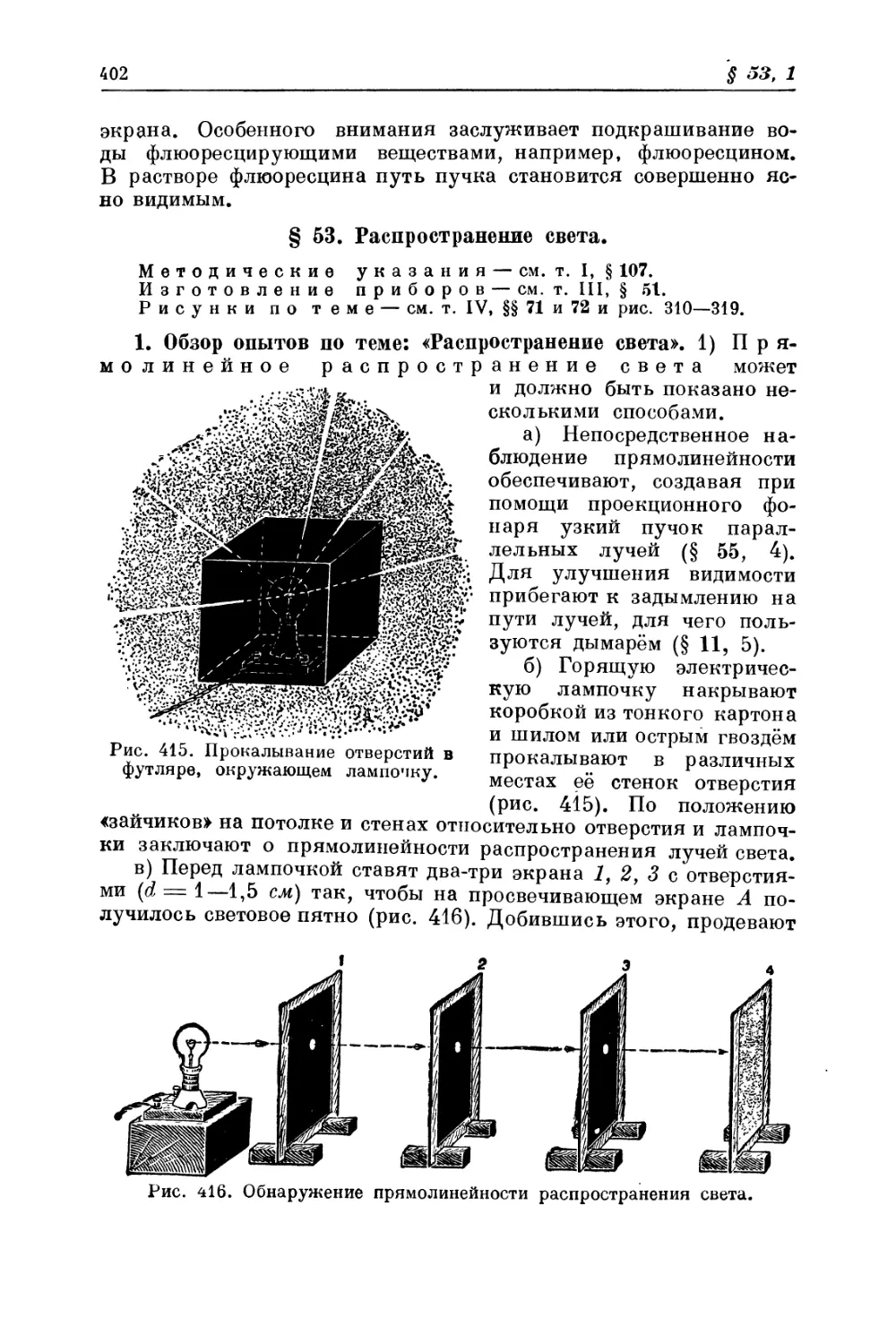

Степень схематизации и упрощения физического явления при

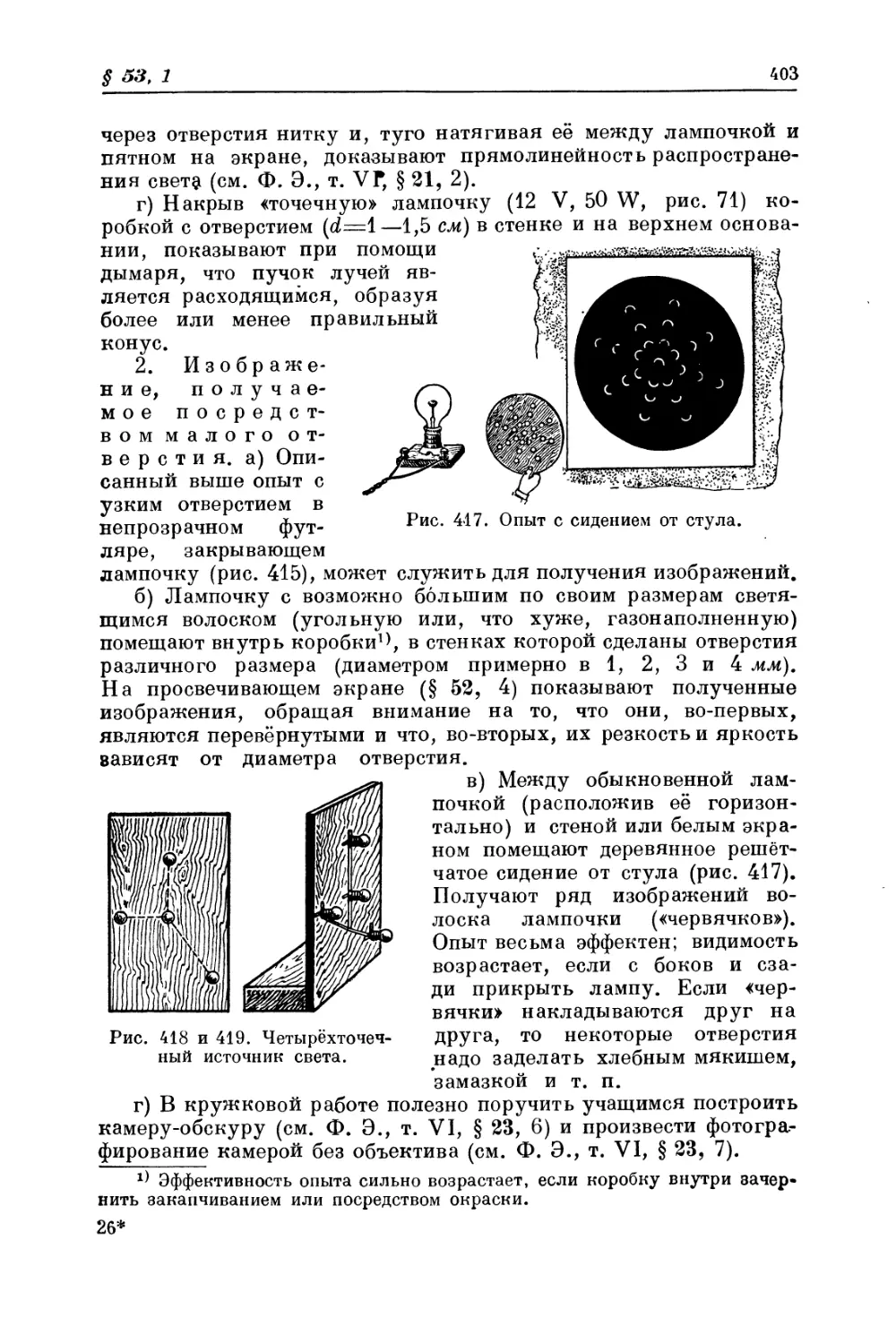

его воспроизведении всецело определяется требованиями педаго-

гического процесса, для которого этот эксперимент является ба-

зой для построения известных заключений. Эти же требования

формулируются исключительно методикой преподавания физики—•

отсюда полное подчинение картины воспроизводимого явления

методическим целям.

Наконец, в процессе обучения физике ни в коем случае нель-

зя ограничиваться одним воспроизведением явления без изучения

тех средств и способов, какими оно получено. Это второе тре-

бование методики имеет определяющее значение для техники

постановки и проведения опытов.

Эти два основных требования методики иногда позволяют лег-

ко подобрать необходимый комплект аппаратуры и определить

технику воспроизведения явления; в отдельных же случаях они,

вступая между собой в некоторое противоречие, приводят к необ-

ходимости разрешить далеко не простые задачи технического и

методического характера. Действительно, в ряде случаев упро-

щение аппаратуры, предпринимаемое в целях достижения дос-

тупности для понимания принципа её действия и устройства, не-

благоприятно отражается на качестве воспроизводимого явления.

Поэтому задачей методики и техники школьного физического экс-

перимента является создание или подбор такой аппаратуры и

применения таких технических приёмов, чтобы с возможно бо-

лее простыми средствами достигнуть такого воспроизведения

явления, на основе наблюдения которого могли быть построены

соответствующие выводы. Таким образом, методикой опреде-

ляется техническая сторона эксперимента, понимая под этим и

устройство применяемых приборов.

Будущему преподавателю далеко недостаточно овладеть толь-

ко одной техникой школьных опытов (что сделать сравнительно

просто), т. е. приобрести уменье в обращении с физическими

приборами с целью демонстрации опытов, но необходимо нау-

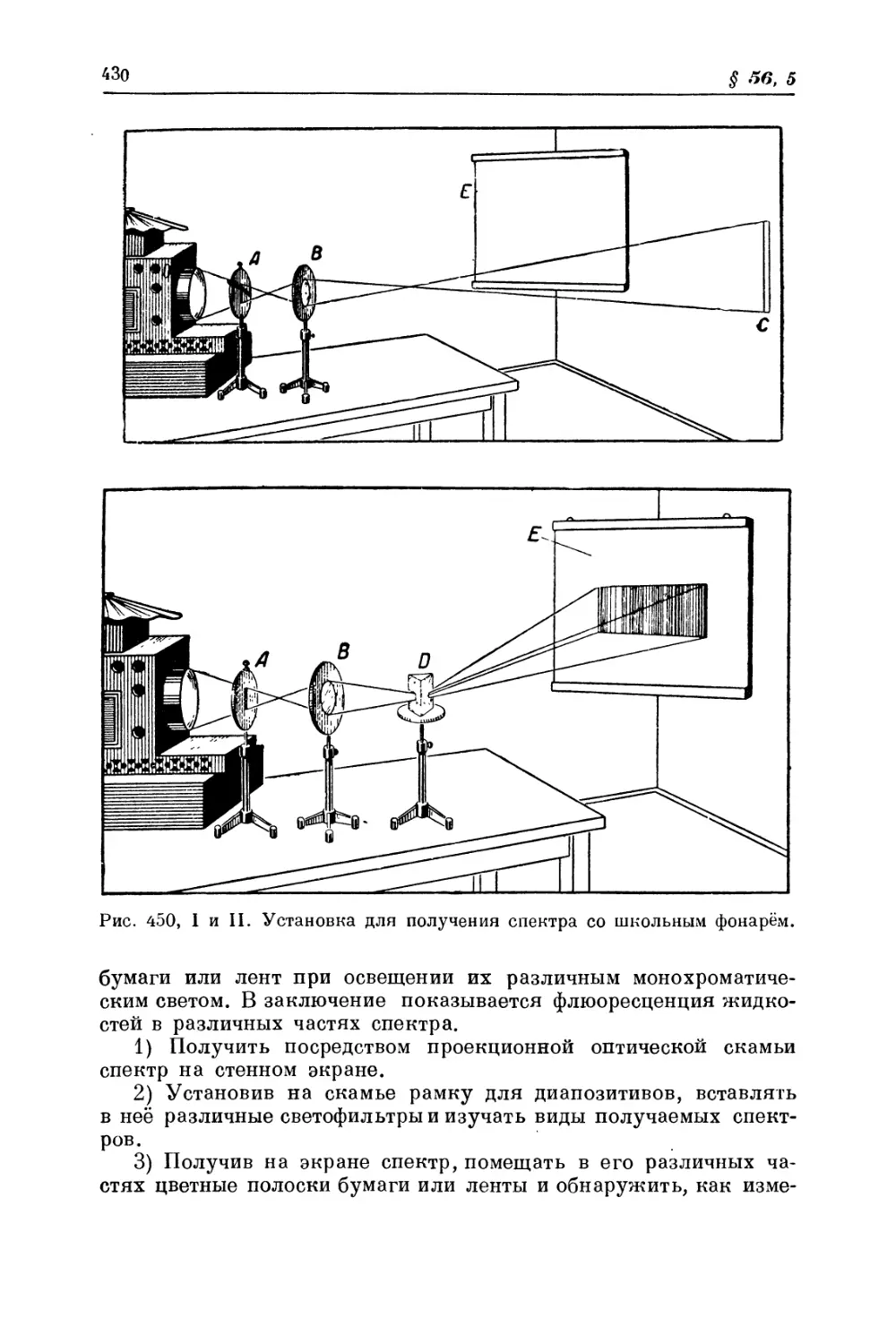

читься точно формулировать методические цели, которые пре-

следуются при данном эксперименте с тем, чтобы всецело подчи-

нить им техническую сторону, иногда вплоть до устройства при-

боров.

£ 3

13

Нужно также иметь в виду, что только при критическом

отношении ко всей, даже общепринятой, аппаратуре и к приёмам

использования её молодой преподаватель сможет стать не только

образцовым педагогом, но и подняться выше того уров-

ня, до которого достигла методика сегодняшнего дня. Препода-

ватель же рутинёр при проведении курса физики слепо идёт про-

торённой другими дорогой, предрешённой официальным учебни-

ком, и не рискует производить «переоценку ценностей», несмотря

на своё безусловное право на сколь угодно оригинальное ре-

шение методических задач для достижения максимальной эф-

фективности преподавания. Следует обратить внимание, что в

учебниках и методических пособиях иногда используются неко-

торые эксперименты, являющиеся общепринятыми, которые, од-

нако, в методическом отношении не выдерживают критики. Осо-

бенно ярким примером из числа таких экспериментов является

обычная демонстрация электромагнитной индукции с индук-

ционной катушкой (рис. 392). Вопрос о проведении демонстра-

ционного эксперимента для указанного явления подробно рас-

смотрен в § 50, 5, где показано, какое определяющее значение имеет

методика для техники эксперимента', поэтому этот конкретный

пример следует подвергнуть тщательному изучению. В рассматри-

ваемом случае методические требования приводят не только к из-

менению общепринятой техники воспроизведения опыта, но

заставляют сделать переключения проводов внутри демонстрацион-

ного гальванометра (рис. 323), а главное изготовить своими сила-

ми индукционную катушку совершенно иного типа (рис. 40).

Молодой советский педагог должен, тщательно изучив опыт

других учителей и методистов и всемерно использовав его, ис-

кать наилучших методических путей в решении задач препода-

вания физики, проверяя эти пути при своей работе в клас-

се и внося в них соответствующие коррективы. Таким образом он

сможет постепенно создать своё собственное методическое «кре-

до» и во многом способствовать дальнейшему развитию методики

физики как науки.

§ 3. Демонстрационный эксперимент.

В томе I (§ 7, 2; § 12, 6; § 15 и в методических указаниях к

программе) были подробно выяснены роль и значение демонст-

рационного эксперимента при преподавании. Поэтому здесь мы

рассмотрим только важнейшие требования, которые предъяв-

ляются к школьным демонстрационным опыта^м и оказывают влия-

ние на технику их проведения.

1) Обеспечение видимости. Очевидно, что фи-

зическое явление, показываемое преподавателем, должно быть

совершенно ясно видимым для всех без исключения учащихся, в

том числе и для сидящих в наиболее отдалённых местах класса.

14

§3

Таким образом, первым основным требованием к физическо-

му демонстрационному эксперименту служит обеспече-

ние видимости явления и притом со всеми подлежащи-

ми изучению деталями процесса. Демонстрационный эксперимент,

как бы он ни был совершенен в других отношениях, не выдержи-

вает никакой критики, если учащиеся не столько видят демон-

стрируемое явление, сколько догадываются о нём, на основании

объяснений преподавателя. Молодой начинающий педагог вряд

ли недооценивает значение видимости; однако ему свойственно

заблуждение, благодаря которому ему кажется, что это явление

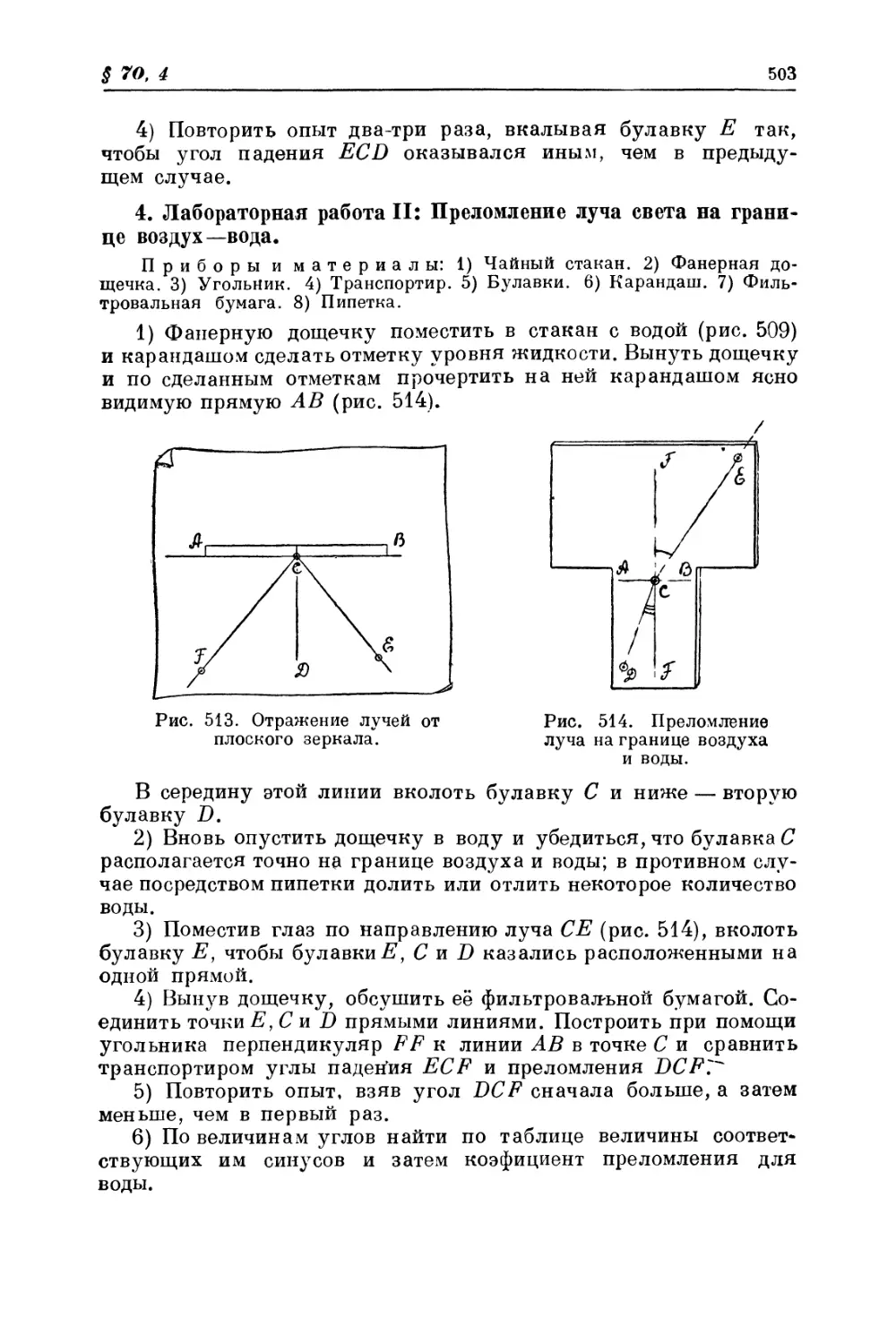

хорошо видят все учащиеся, если он сам его отчётливо видит.

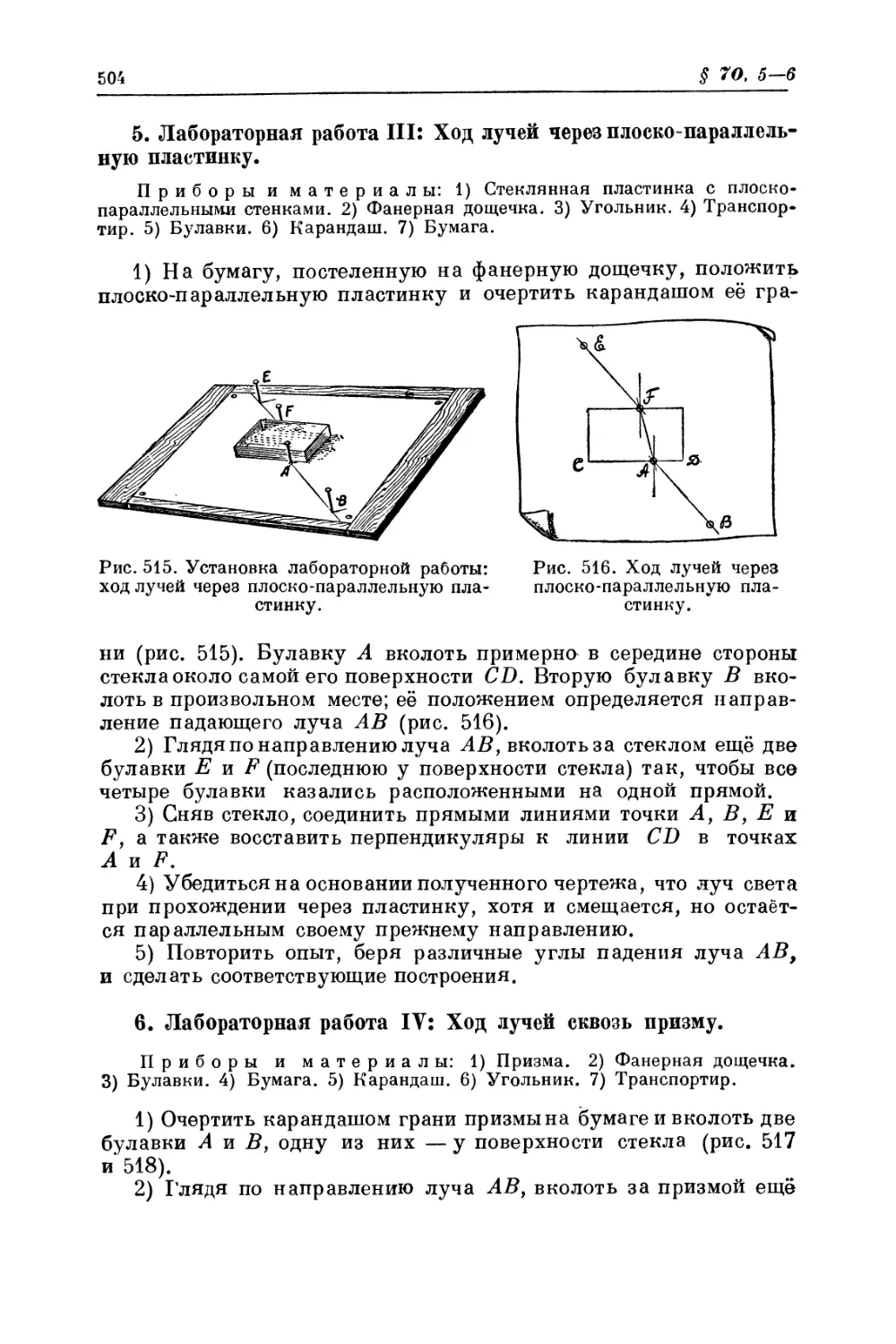

Недаром опытный педагог, заранее обеспечив должную види-

мость, всё же проверяет её, обращаясь к отдельным учащимся с

предложением описать увиденное ими явление; это делается не толь-

ко с тем, чтобы узнать, как оно воспринято, но для выяснения

видимости явления. В некоторых случаях недостаточно ограничи-

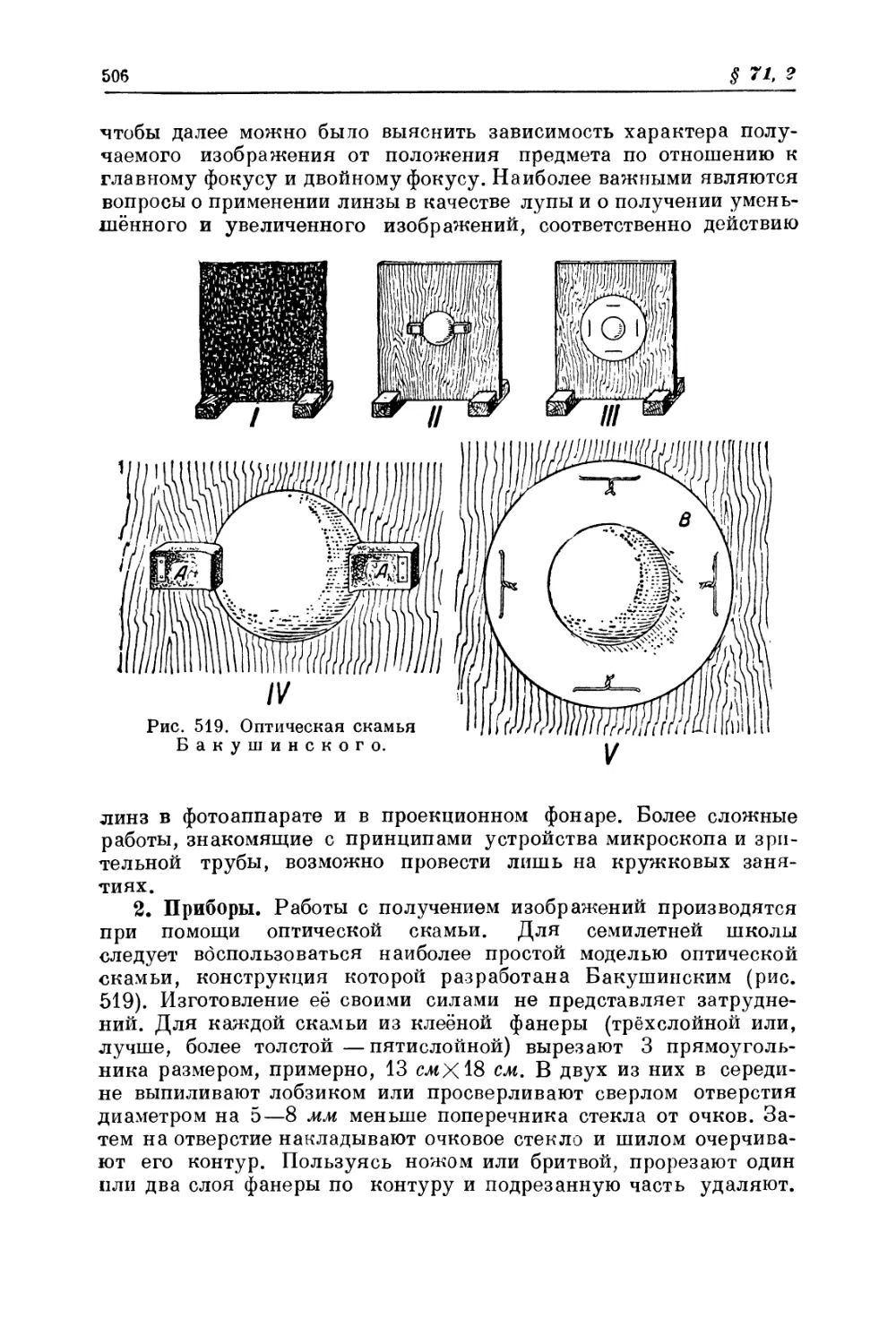

ваться обеспечением видимости демонстрируемого явления; на-

до того же достигнуть в отношении всей установки опыта в целом,

когда рассматривается вопрос о средствах получения данного

явления и изучается применяемая аппаратура. Иногда обеспе-

чение видимости достигается сравнительно простыми средствами

и способами; в других же случаях представляет собой трудно раз-

решимую, а то и вовсе ещё не решённую задачу. Вопрос об обес-

печении видимости демонстраций ставится во главу угла настоя-

щего руководства и подробно рассматривается в дальнейшем

(§ П).

2) Упрощенные прибо ры. Второе основное мето-

дическое требование, предъявляемое к демонстрационному экс-

перименту, заключается в достижении нужного результата воз-

можно более простыми способами и средствами', важно, чтобы

преподавателю приходилось затрачивать наименьшее количест-

во времени на выяснение учащимся устройства аппаратуры и

процесса получения данного физического явления. При этом на-

до руководствоваться тем обязательным условием, чтобы каче-

ство демонстрируемого явления отнюдь не оказалось сниженным

за счёт допущенных упрощений в аппаратуре. В тех случаях,

когда имеется возможность вовсе обойтись без специальных при-

боров, следует прибегать именно к такому способу. Правильный

подбор аппаратуры может быть достигнут преподавателем после

изучения ряда вариантов демонстрации по данному вопросу,

на которые указывает методика эксперимента. Действительно,

каждое физическое явление может быть продемонстрировано нес-

колькими способами с самой разнообразной аппаратурой. Поэ-

тому перед постановкой опыта необходимо изучить эти спо-

собы с тем, чтобы выбрать из них такой вариант, который

прежде всего соответствует методической установке и в то же вре-

мя осуществляется с помощью наиболее упрощенных при-

§ 3 15

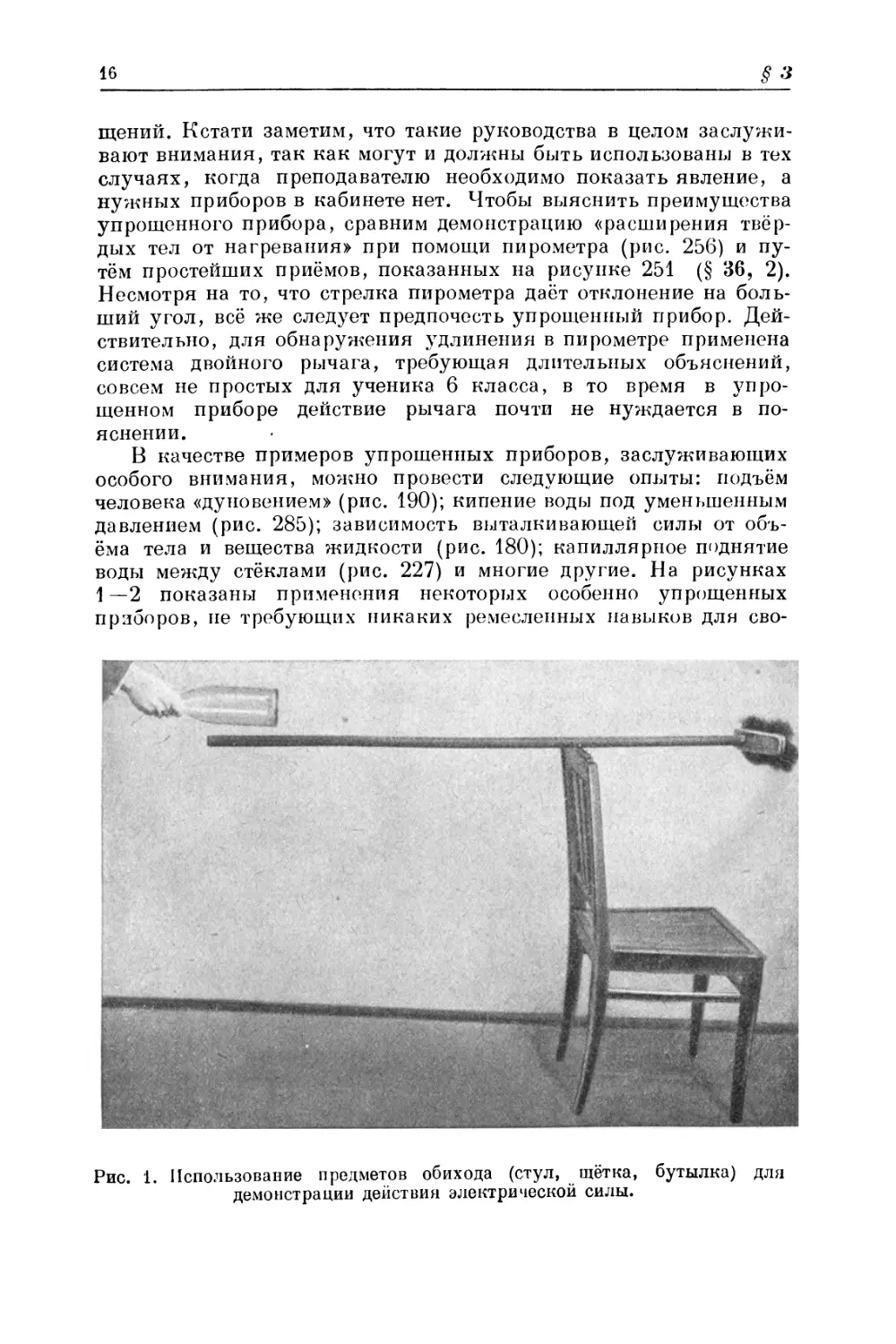

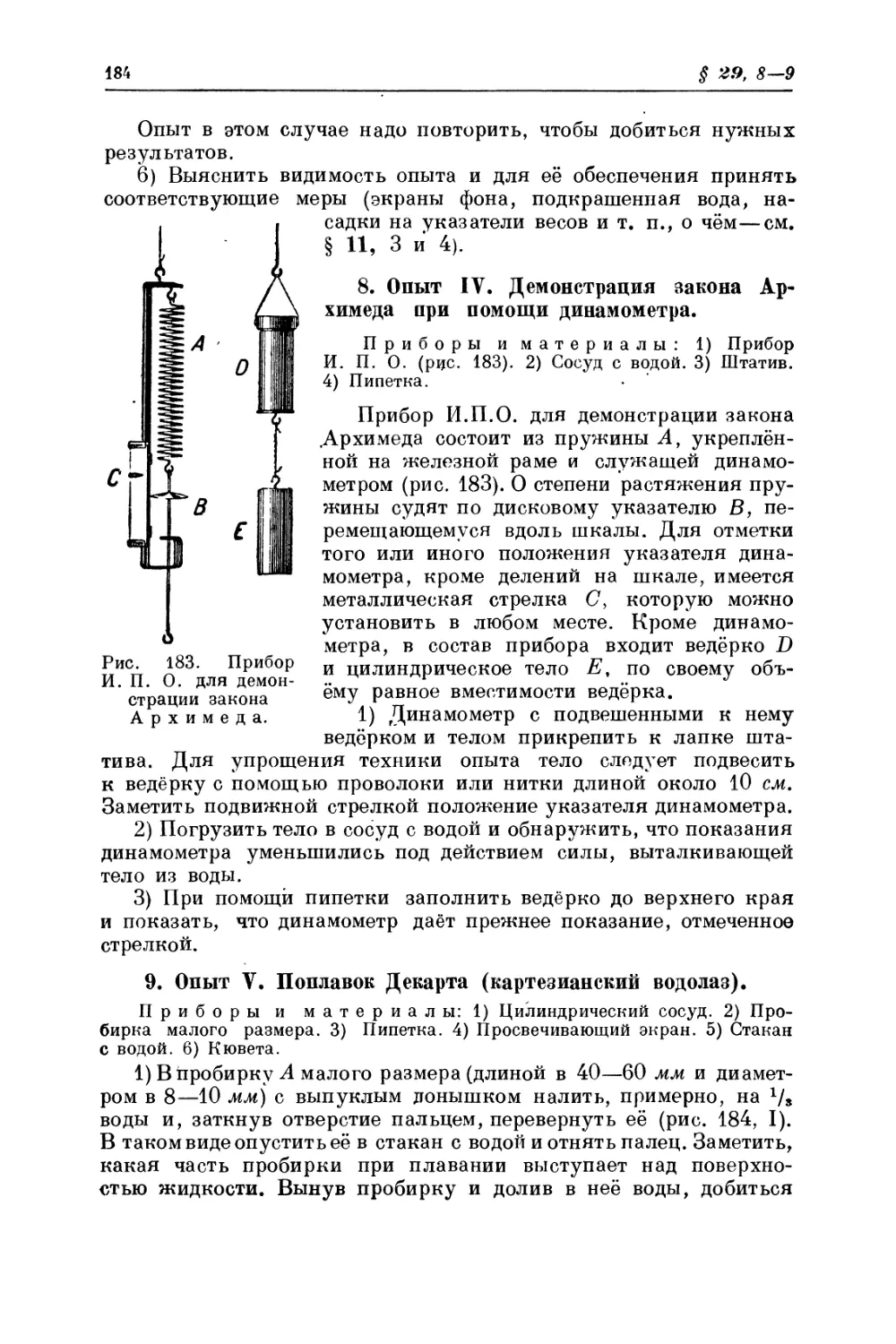

боров. Так, например, демонстрацию на закон Архимеда можно

произвести многими способами, в том числе так, как это описано

в § 29. В одном из вариантов применяются технические весы и

прибор, называемый ведёрком Архимеда (рис. 181); в другом—

весы Беранже и отливной стакан (рис. 182) и в третьем—дина-

мометр и ведёрко (рис. 183). Наилучшим в методическом отноше-

нии из этих вариантов является третий; при этом не столько по-

тому, что он обеспечивает хорошую видимость, сколько по той

причине, что объяснение устройства и действия прибора требует

минимального времени и без труда восприни-

мается учащимися.

Идеальным прибором должен явиться такой, устройство и

действие которого становились бы при соответствуюгцих объясне-

ниях понятными для учащихся чуть ли не с одного взгляда.

Это методическое требование недостаточно выполняется промыш-

ленностью, выпускающей учебные пособия; только в последние

годы наблюдается благоприятный для школы сдвиг производст-

ва в этом отношении. К числу приборов, приближающихся в ка-

кой-то мере к совершенному типу, должны быть отнесены,

например: демонстрационный гальванометр (рис. ИЗ); модель водя-

ной турбины Пельтона (рис. 87); прибор для демонстрации на за-

кон Архимеда (рис. 183); модель механизма двигателя внутрен-

него сгорания (рис. 85); модель нагнетательного насоса (рис. 90);

электрометр Брауна (рис. 293); демонстрационный динамометр

(риС. 105) и др. У этих приборов сравнительно ясно видны их от-

дельные части, и нетрудно установить взаимоотношения частей

при действии прибора. Однако, таких приборов сравнительно

немного; во всяком случае их недостаточно чтобы обеспечить весь

необходимый эксперимент при прохождении курса физики.

Поэтому квалифицированный преподаватель, как правило,

широко применяет при своей работе уп рошенные прибо-

ры, отказываясь в некоторых случаях от имеющихся у него по-

купных. Естественно, что эти упрощенные приборы преподавате-

лю приходится изготавливать своими силами и средствами, по-

чему их называют также «самодельными». Однако надо иметь в

виду, что не всякий самодельный прибор является в то же время

упрощенным; в основу его конструкции не положена идея, заключа-

ющаяся в выявлении устройства и действия прибора. Методика

физики, выдвигая требование о применении приборов упрощен-

ного типа, вовсе не настаивает на том, чтобы они обязательно яв-

лялись самодельными. Следует даже как раз предостеречь от наб-

людавшейся иногда тенденции проводить курс физики чуть ли не

исключительно на самодельных приборах, отказываясь от покуп-

ных. Существовали попытки в отдельных статьях и даже в методи-

ческих руководствах рекомендовать создание целых кабинетов

из бросового материала, но такая точка зрения не выдерживает

критики и представляет собой один из видов методических извра-

16

§3

щений. Кстати заметим, что такие руководства в целом заслужи-

вают внимания, так как могут и должны быть использованы в тех

случаях, когда преподавателю необходимо показать явление, а

нужных приборов в кабинете нет. Чтобы выяснить преимущества

упрощенного прибора, сравним демонстрацию «расширения твёр-

дых тел от нагревания» при помощи пирометра (рис. 256) и пу-

тём простейших приёмов, показанных на рисунке 251 (§ 36, 2).

Несмотря на то, что стрелка пирометра даёт отклонение на боль-

ший угол, всё же следует предпочесть упрощенный прибор. Дей-

ствительно, для обнаружения удлинения в пирометре применена

система двойного рычага, требующая длительных объяснений,

совсехМ не простых для ученика 6 класса, в то время в упро-

щенном приборе действие рычага почти не нуждается в по-

яснении.

В качестве примеров упрошенных приборов, заслуживающих

особого внимания, можно провести следующие опыты: подъём

человека «дуновением» (рис. 190); кипение воды под уменьшенным

давлением (рис. 285); зависимость выталкивающей силы от объ-

ёма тела и вещества жидкости (рис. 180); капиллярное поднятие

воды между стёклами (рис. 227) и многие другие. На рисунках

1 —2 показаны применения некоторых особенно упрощенных

приборов, не требующих никаких ремесленных навыков для сво-

Рис. 1. Использование предметов обихода (стул, щётка, бутылка) для

демонстрации действия электрической силы.

S3

17

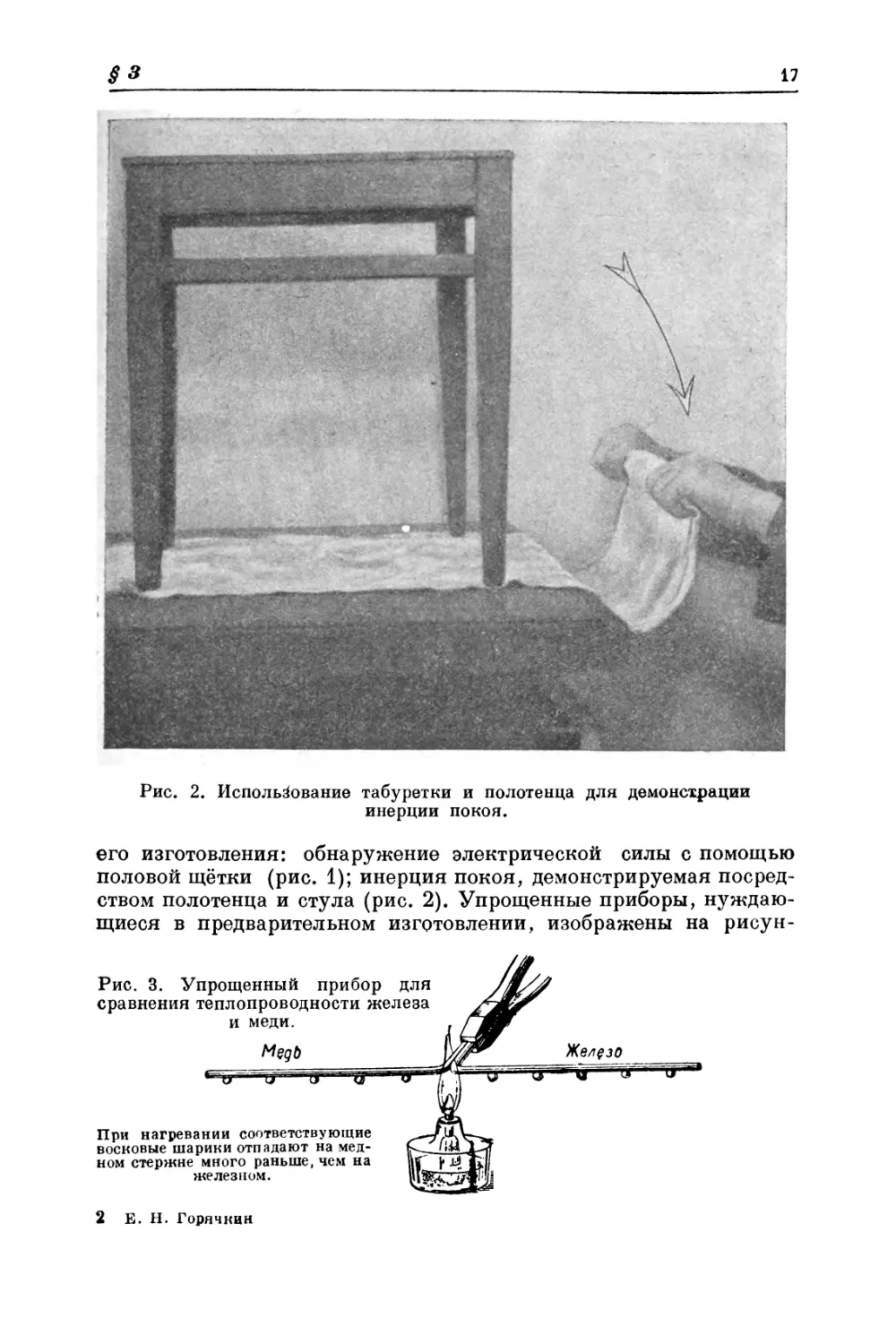

Рис. 2. Использование табуретки и полотенца для демонстрации

инерции покоя.

его изготовления: обнаружение электрической силы с помощью

половой щётки (рис. 1); инерция покоя, демонстрируемая посред-

ством полотенца и стула (рис. 2). Упрощенные приборы, нуждаю-

щиеся в предварительном изготовлении, изображены на рисун-

Железо

МедЬ

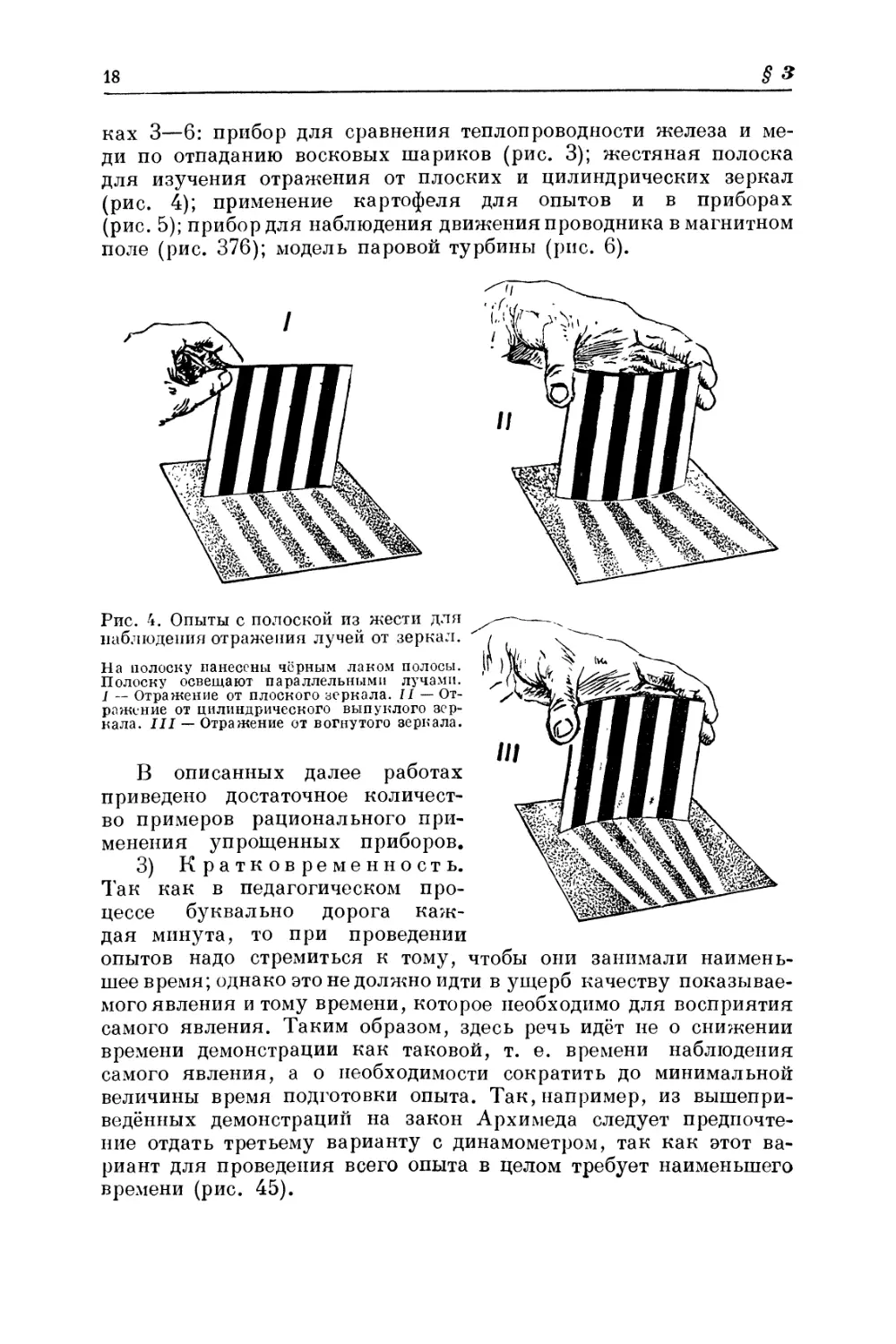

Рис. 3. Упрощенный прибор для

сравнения теплопроводности железа

и меди.

При нагревании соответствующие

восковые шарики отпадают на мед-

ном стержне много раньше, чем на

железном.

2 Е. Н. Горячкин

18

§3

ках 3—6: прибор для сравнения теплопроводности железа и ме-

ди по отпаданию восковых шариков (рис. 3); жестяная полоска

для изучения отражения от плоских и цилиндрических зеркал

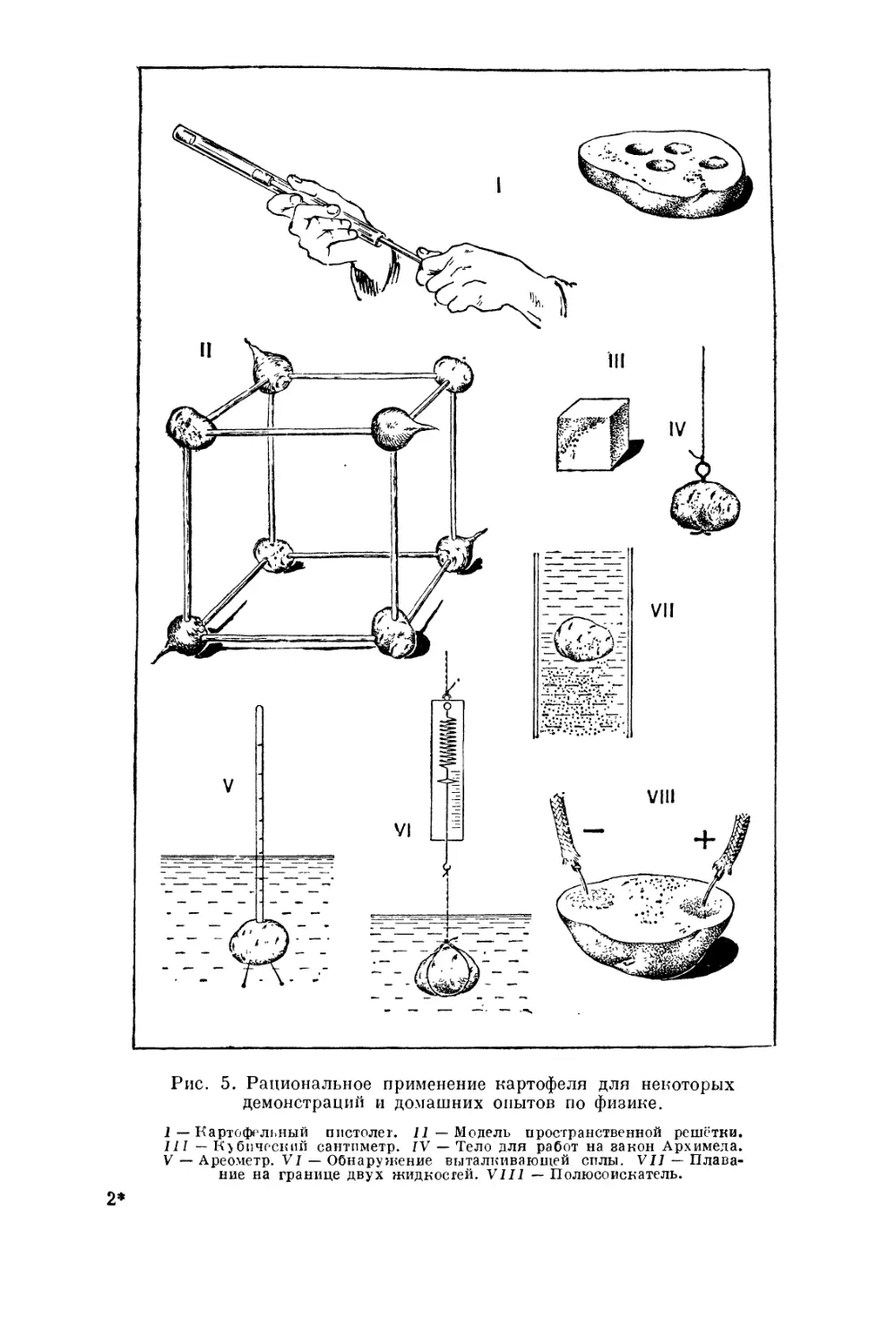

(рис. 4); применение картофеля для опытов и в приборах

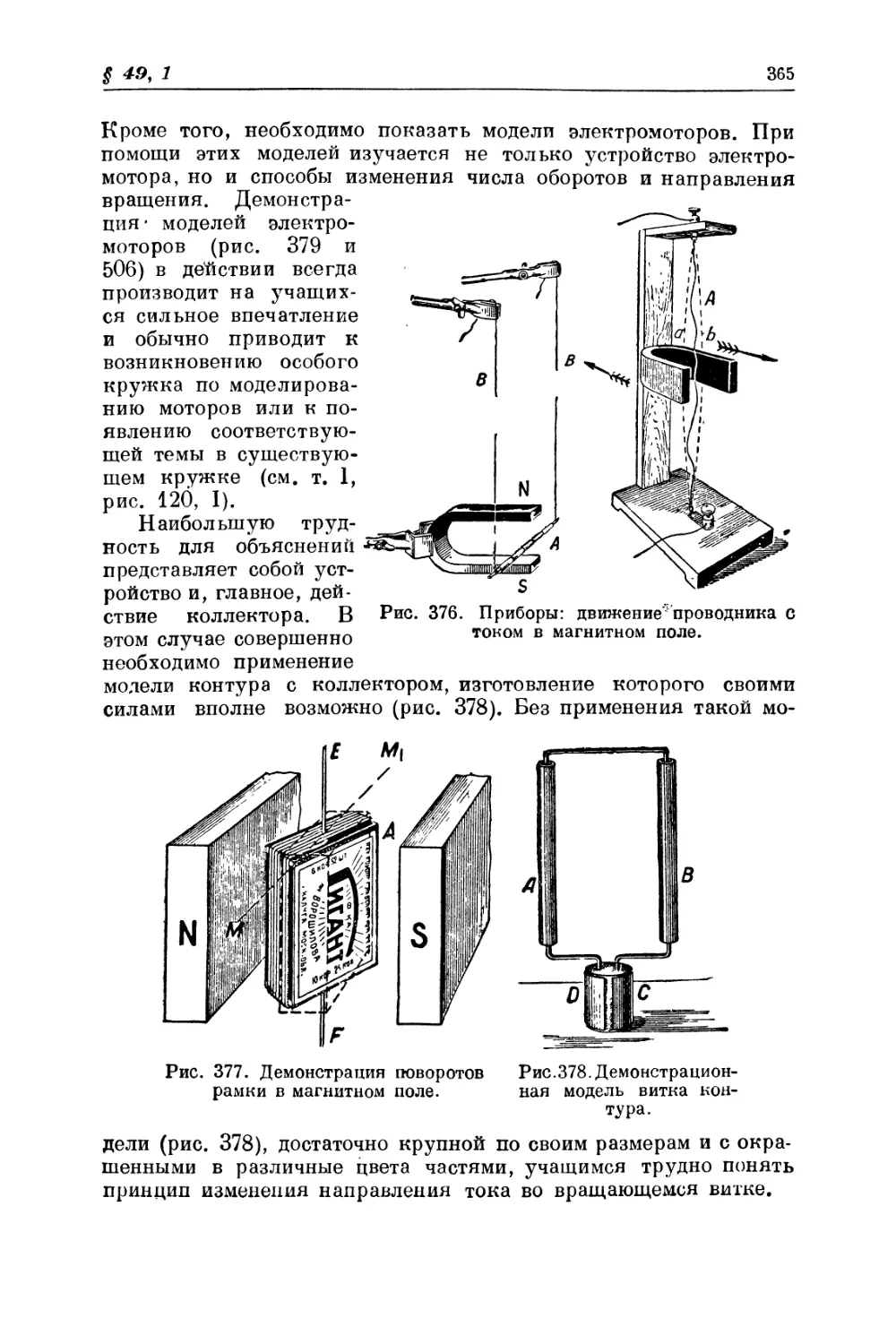

(рис. 5); прибор для наблюдения движения проводника в магнитном

поле (рис. 376); модель паровой турбины (рис. 6).

Рис. 4. Опыты с полоской из жести для

наблюдения отражения лучей от зеркал.

На полоску нанесены чёрным лаком полосы.

Полоску освещают параллельными лучами.

1 — Отражение от плоского зеркала. II — От-

ражение от цилиндрического выпуклого зер-

кала. III — Отражение от вогнутого зеркала.

В описанных далее работах

приведено достаточное количест-

во примеров рационального при-

менения упрощенных приборов.

3) Кратковременность.

Так как в педагогическом про-

цессе буквально дорога каж-

дая минута, то при проведении

опытов надо стремиться к тому, чтобы они занимали наимень-

шее время; однако это не должно идти в ущерб качеству показывае-

мого явления и тому времени, которое необходимо для восприятия

самого явления. Таким образом, здесь речь идёт не о снижении

времени демонстрации как таковой, т. е. времени наблюдения

самого явления, а о необходимости сократить до минимальной

величины время подготовки опыта. Так, например, из вышепри-

ведённых демонстраций на закон Архимеда следует предпочте-

ние отдать третьему варианту с динамометром, так как этот ва-

риант для проведения всего опыта в целом требует наименьшего

времени (рис. 45).

Рис. 5. Рациональное применение картофеля для некоторых

демонстраций и домашних опытов по физике.

1 — Картофельный пистолет. /7—Модель пространственной решётки.

Ill — Кубической сантиметр. IV — Тело для работ на закон Архимеда.

V — Ареометр. VI — Обнаружение выталкивающей силы. VII — Плава-

ние на границе двух жидкостей. VIII — Полюсоискатель.

2*

20

§3

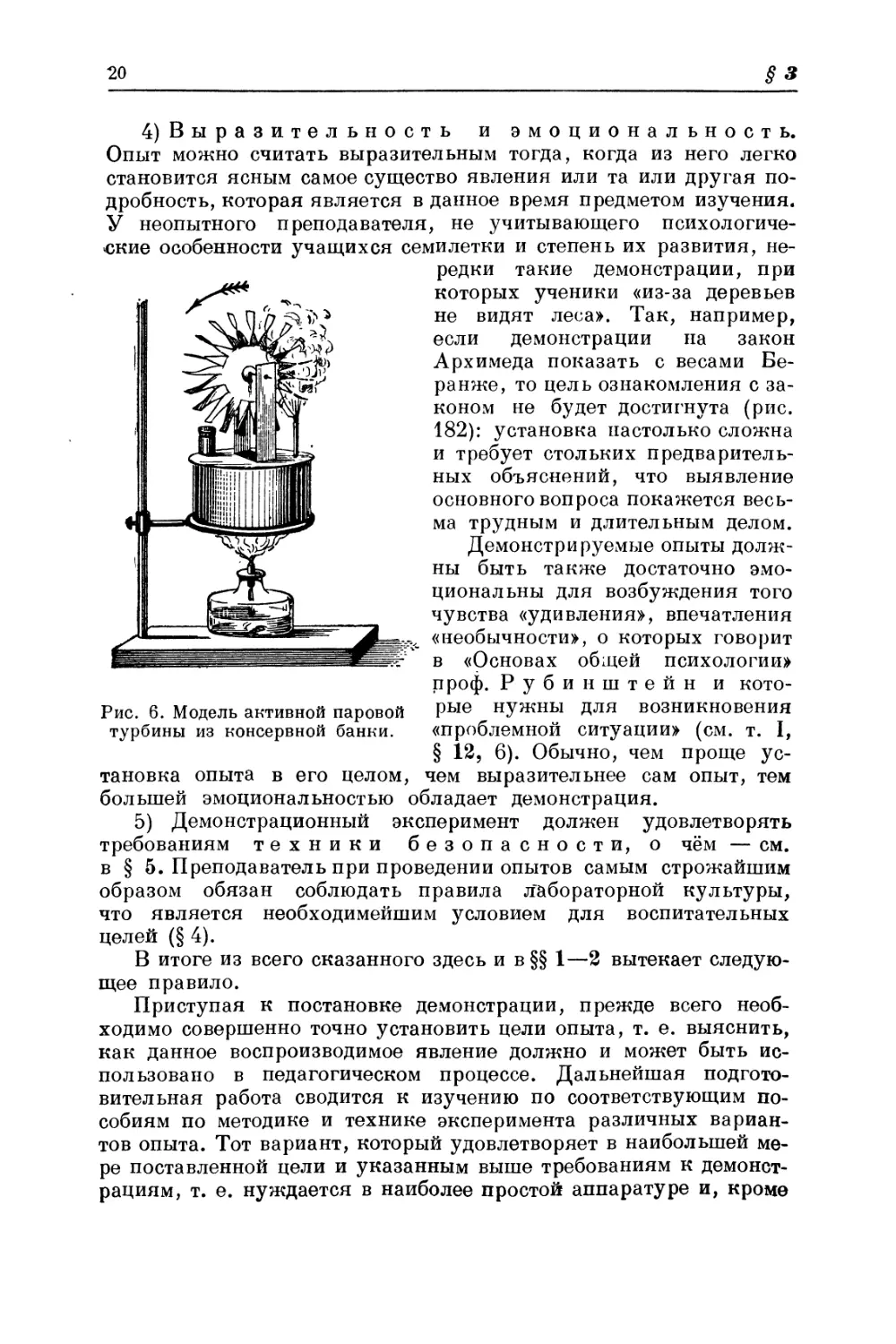

Рис. 6. Модель активной паровой

турбины из консервной банки.

тановка опыта в его целом,

4) Выразительность и эмоциональность.

Опыт можно считать выразительным тогда, когда из него легко

становится ясным самое существо явления или та или другая по-

дробность, которая является в данное время предметом изучения.

У неопытного преподавателя, не учитывающего психологиче-

ские особенности учащихся семилетки и степень их развития, не-

редки такие демонстрации, при

которых ученики «из-за деревьев

не видят леса». Так, например,

если демонстрации на закон

Архимеда показать с весами Бе-

ранже, то цель ознакомления с за-

коном не будет достигнута (рис.

182): установка настолько сложна

и требует стольких предваритель-

ных объяснений, что выявление

основного вопроса покажется весь-

ма трудным и длительным делом.

Демонстрируемые опыты долж-

ны быть также достаточно эмо-

циональны для возбуждения того

чувства «удивления», впечатления

«необычности», о которых говорит

в «Основах общей психологии»

проф. Рубинштейн и кото-

рые нужны для возникновения

«проблемной ситуации» (см. т. I,

§ 12, 6). Обычно, чем проще ус-

чем выразительнее сам опыт, тем

большей эмоциональностью обладает демонстрация.

5) Демонстрационный эксперимент должен удовлетворять

требованиям техники безопасности, о чём — см.

в § 5. Преподаватель при проведении опытов самым строжайшим

образом обязан соблюдать правила лабораторной культуры,

что является необходимейшим условием для воспитательных

целей (§ 4).

В итоге из всего сказанного здесь и в §§ 1—2 вытекает следую-

щее правило.

Приступая к постановке демонстрации, прежде всего необ-

ходимо совершенно точно установить цели опыта, т. е. выяснить,

как данное воспроизводимое явление должно и может быть ис-

пользовано в педагогическом процессе. Дальнейшая подгото-

вительная работа сводится к изучению по соответствующим по-

собиям по методике и технике эксперимента различных вариан-

тов опыта. Тот вариант, который удовлетворяет в наибольшей ме-

ре поставленной цели и указанным выше требованиям к демонст-

рациям, т. е. нуждается в наиболее простой аппаратуре и, кроме

§ 4

21

того, обеспечивает необходимые видимость и «кратковременность»,

может быть принят за основу. Выбранный вариант подвергается

всесторонней критической оценке, в том числе со стороны его вы-

разительности и эмоциональности; в процессе практической под-

готовки опыт может испытать те или иные изменения, прежде

чем получит своё окончательное оформление. Казалось бы, что

повторив подготовленный опыт на том самом месте, где он будет

демонстрироваться при таких же условиях освещения и т. п., и

удостоверившись, что видимость и другие качества обеспечены,

можно было бы закончить на этом подготовку. Однако это далеко

не так, потому что наиболее правильным критерием для оценки

демонстрации в методическом отношении является проверка её

в процессе урока, показывающая, как опыт воспринят учащими-

ся и в какой мере он удовлетворил поставленным целям, т. е.

или послужил базой для обобщений, или же выполнил свою ил-

люстративную роль.

§ 4. О лабораторной культуре.

Перед преподавателем физики, как и каждым педагогом, сто-

ят задачи не только обучения своему предмету, но и не менее

важные —. воспитательные. Оставляя в стороне вопрос о значе-

нии курса физики в воспитательном отношении вообще, остано-

вимся на одном вопросе: о воспитании в учащихся лабораторной

культуры.

Основным условием для успеха работы в этом направлении

являются: 1) содержание преподавателем физического кабинета

и в частности коллекции приборов в образцовом порядке; 2) бе-

режное отношение к сохранению социалистической собствен-

ности и 3) неукоснительное выполнение самим преподавателем

основных правил лабораторной культуры. Если кабинет нахо-

дится в беспорядке, приборы хранятся кое-где и кое-как и к

тому же ещё в неисправном состоянии, если вообще отсутствует

некоторый культ чистоты и порядка, если сам преподаватель

неряшливо ведёт производство опытов и небрежно выполняет

элементарные требования лабораторной культуры, то ни о каком

воспитании учащихся, конечно, не может быть и речи. Основные

требования лабораторной культуры, помимо содержания ка-

бинета в образцовом порядке, сводятся к следующим положе-

ниям:

1) Опрятность. Как демонстрационный стол, так и при-

боры, применяемые для опытов, должны быть совершенно чисты-

ми от пыли, а тем более от грязи. Недопустимо пользование не-

достаточно хорошо промытой стеклянной посудой, мутными непро-

фильтрованными растворами и т. п. Чем чаще преподаватель

станет применять полотенце для пыли, тем лучше. Отдельные

приборы должны с внешней стороны иметь опрятный вид. Поэ-

22

тому приходится время от времени удалять с приборов пыль, чис-

тить мелом никелированные части и промывать стеклянные, под-

крашивать различные детали при порче на них краски. При

изготовлении упрощенных приборов надо позаботиться об их

опрятном виде, из какого бы простого материала они ни были

сделаны.

Учащиеся должны на каждом шагу воочию убеждаться,

что содержание физических приборов в безукоризненной чисто-

те — такая же необходимость, как подобное же отношение к по-

суде, одежде и другим предметам в бытовых условиях.

2) Каждая установка опыта в его целом должна являться

образцом строгого порядка, что прежде всего сказывает-

ся в расположении приборов на демонстрационном или лаборатор-

ном столе. В частности, недопустимо применение в качестве под-

ставок и подкладок случайных предметов (книг, кирпичей, ящи-

ков от стола и т. п.); в надлежащих случаях необходимо пользо-

ваться специально на то предназначенными приспособлениями

и приборами (§ 12, 1—6, рис. 48). При сборке электрических

установок недопустимо хаотическое расположение проводов. При

этом для соединений должны применяться специальные гибкие

провода, сделанные, например, из расплетённого шнура от элек-

трического освещения и снабжённые па концах вилочками

(рис. 289).

3) Проливание на демонстрационный или лаборатор-

ный стол воды, а тем более растворов кислот и других хими-

калиев — проступок со стороны работающего с ними. Особенно

крупным будет этот проступок в случае пролитой рту-

ти. Действительно, ртуть является не только дефицитным и до-

рогим продуктом, но и ядовитым, так как из щелей и углублений,

куда она затечёт, она станет долгое время давать вредные для

здоровья пары. Поэтому при всех работах с жидкостями, а тем

более со ртутью необходимо употребление кювет или подносов,

куда следует помещать прибор (рис. 203 и 315).

4) Некоторые физические приборы требуют соблюдения опре-

делённых правил при переноске и установке их, а тем более

при пользовании ими. Эти правила изложены при описании

соответствующих приборов (§ 15, 5 и 6; § 17, 2). Особенно важно

соблюдение строго определённых навыков и неукоснительное вы-

полнение правил при различного рода измерениях. Преподава-

телю, хотя бы один раз допустившему на глазах у учащихся

нарушения этих правил, никогда не добиться выполнения их уча-

щимися при лабораторных занятиях. Совершенно недостаточно по-

ставить в известность учащихся об этих правилах; преподавателю

необходимо в течение всего курса физики прививать определённые

культурные навыки обращения с физическими приборами, само-

му являясь при этом образцовым примером.

S °, i-з

23

§ 5. О технике безопасности.

Преподаватель отвечает за все несчастные случаи, которые

могут произойти с учащимися во время занятий физикой. На

нём же лежит ответственность за всякую порчу имущества ка-

бинета. Преподаватель обязан знать основные правила безопас-

ности и не только сам соблюдать их, но и следить за выполнением

учащимися этих правил. К числу вопросов техники безопасности

относятся:

1. Пожарная опасность от горелок (керосинки, спиртовки)

возникает при неправильном пользовании и уходе за ними (§ 18,

2—6). Вполне возможно возгорание жидкого топлива со всеми

вытекающими отсюда последствиями. Разлитый горящий керо-

син ни в коем случае нельзя гасить водой и применять огнетуши-

тель обычного типа. Поэтому в кабинете необходимо иметь пен-

ный огнетушитель и шерстяное одеяло; последнее нужно для

накидывания на горящую жидкость. Полезно также хранить на

видном месте ведро с песком.

2. Пожарная опасность от электрического тока возможна при

неисправном состоянии предохранителей, заменяемых обычно

жилками от проводов. При перегрузке проводов, т. е. пропуска-

нии по ним тока выше предельного, возникает перенагревание

их и разрушение резиновой изоляции, превращающейся в хруп-

кую растрескивающуюся массу. Разрушение изоляции рано или

поздно приведёт к коротким замыканиям, которые при неисправ-

ности предохранителей вызовут возгорание проводов. В случаях

такого несчастья первым делом необходимо выключить ток и за-

тем тушить загоревшуюся изоляцию. Иногда происходит воз-

горание соединительных проводов в установках, что, например,

сравнительно часто случается при питании вольтовой дуги' то-

ком (20—30 А) посредством сравнительно тонких проводов (0,75—

1,5 мм2). Сигналом о перенагревании проводов служит лёгкий

запах нагретой резины. При появлении запаха преподаватель

должен тотчас же выключить ток, найти участок, где происхо-

дит перенагревание, и заменить провода более толстыми. Как

правило, преподаватель не должен оставлять без присмотра в ка-

бинете (тем более на ночь) включённых в цепь приборов (плиток,

заряжаемых аккумуляторов и т. п.).

О нормах нагрузки проводов и предохранителях — см. Ф. Э.,

т. Ill, § 1, 2.

3. Опасность электрического тока для человека возможна не-

посредственно не только При напряжении в 220 V, но и в 120 V.

Как правило, все открытые токопроводящие части должны быть

снабжены соответствующими ограждениями: кожухи на рубиль-

никах (рис. 7,1), реостатах и пластинчатых предохранителях

(рис. 7,11); изолирующая оболочка на клеммах. Рубильник, вы-

ключающий ток во всей лаборатории, следует располагать в не-

24

§ 5, 4-5

доступном для учащихся месте, например в препаровочной, и

включать ток только на то время, когда он действительно нужен.

Для работ учащихся с током освещения его желательно транс-

формировать до напряжения 12 V—20 V. Нельзя прибегать для

определения, имеется ли в цепи ток, к способу, заключающемуся

в прикосновении пальцами к проводам. Определение на ощупь —

лихачество, которое может привести к тяжёлым поражениям че-

ловека током. Следует учесть особую опасность электрического то-

ка при прикосновении к одному из проводов осветительной сети,

если человек стоит на мокром полу или касается в это время труб

водопровода или отопления.

Рис. 7. Ограждение на распределительном щитке

токопроводящих частей.

4. Отравления осветительным газом и окисью углерода

возникают: первое — при неисправности труб (§ 7, 3) и второе —

при неправильном горении газовых горелок (§ 18, 2). При появ-

лении запаха газа в классе учащихся надо удалить, открыть ок-

на или форточки и закрыть кран на магистральной трубе газо-

провода.

5. «Взрывы» могут произойти при разбивании мало-

мощных (пустотных) электрических лампочек, сосудов Дьюара,

электронных ламп и других пустотных приборов, почему они и

требуют осторожного обращения с собой. Кроме того, следует

иметь в виду «взрывы» при раздавливании плоского стекла ат-

мосферным давлением (§31) и при опыте «кипение под уменьшен-

ным давлением». В последнем случае взрыв, как правило, полу-

чается при употреблении не кругло-, а плоскодонной колбы

(§ 39). При всех указанных выше «взрывах» осколки стёкол летят

внутрь сосуда и только частично разбрасываются в стороны; поэ-

тому они вызывают опасность поражения для преподавателя, а

§ 6,6-, § в, 1

25

не для учащихся. Более опасного типа взрывы могут произойти

при получении пара, если пароотводящие трубы окажутся за-

сорёнными; поэтому перед опытом всегда следует продуть трубки,

чтобы убедиться в их проходимости для пара. Наиболее же опас-

ными являются взрывы при демонстрации горения водорода, к

которому по неосторожности преподавателя оказался подмешен-

ным воздух (§ 44). Наконец, надо особенно иметь в виду лёгкую

воспламеняемость бензина и эфира, пользоваться которыми в

присутствии даже сравнительно далёкого пламени безусловно

нельзя.

6. Ожоги вполне возможны, особенно при занятиях учащих-

ся в технических кружках. Ожоги вызываются не только пламе-,

нем или нагретыми телами, но также кислотами и щелочами. В

случае ожогов кислотами — применять раствор соды и при ожо-

гах щелочами — слабый раствор уксусной эссенции или, что то

же, уксусной кислоты.

При физическом кабинете необходимо иметь и бережно хра-

нить на видном месте маленькую аптечку, содержащую два-

три индивидуальных пакета, бинты для перевязок, гигроскопи-

ческую вату, жёлтую мазь от ожогов, 20—30 см3 иодной настой-

ки, 1 л раствора соды и 300—500 см3 слабого раствора уксусной

эссенции. Чем реже в практике преподавателя окажется исполь-

зованной аптечка, тем лучше, но отсутствие её может заставить

его впоследствии горько раскаиваться в своей непредусмотри-

тельности.

Глава вторая,

ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО КАБИНЕТА.

§ 6. Помещение и мебель.

1. Состав физического кабинета. Состояние физического ка-

бинета является одним из определяющих условий для правиль-

ной постановки преподавания физики в данной школе, так как

без экспериментальной базы проведение курса физики немысли-

мо для современного советского педагога. Не только при полном

отсутствии кабинета, но и при его неудовлетворительном состоя-

нии нельзя показать должного количества опытов, провести нуж-

ные лабораторные работы, организовать внеклассные занятия;

отсутствие всего этого приводит к возврату отжившего «клас-

сического курса меловой физики», к господству голого формализ-

ма и сплошной догмы. Создание кабинета, если он отсутствовал,

или его усовершенствование, когда он имеется, — первоочеред-

ная задача каждого советского педагога-физика, руководящего-

ся «духом и смыслом, а не буквой» требований, формулируемых

программой.

26

£ 2

При организации кабинета надо твёрдо помнить, что ни по-

становка достаточного количества демонстраций, ни систематиче-

ское проведение лабораторных работ, ни правильная организа-

ция внеклассных занятий по физике, ни нормальное развитие и

усовершенствование кабинета невозможны, если для кабинета

отведено помещение, состоящее всего-навсего лишь из одной ком-

наты — обычного класса. Это тем более важно, что в последнее

время в некоторых школах-семилетках физический кабинет ис-

пользуется для занятий биологией и химией. Действительно,

совмещение в одном помещении хранилища приборов и лабора-

тории-класса прежде всего приведёт к значительному уменьше-

нию полезной площади, и без того небольшой по своей величи-

не. Кроме того, при хранении приборов в классе невозможно

пользование ими для предварительной подготовки эксперимен-

тов, когда в классе идут занятия. Мало того, преподаватель для

подготовки опытов к очередным урокам должен располагать спе-

циальным местом с тем, чтобы оттуда переносить на демонстра-

ционный стол во время немногих минут перемены подготовлен-

ную аппаратуру, а то и целые установки. Ясно, что такое место

выделить в классе-лаборатории, уже перегружённой хранили-

щем, нет возможности; организовать же демонстрацию, доста-

вая одновременно приборы из шкапов, далеко не всегда удаётся,

как ни был бы педагог опытен в области эксперимента. Нако-

нец, без наличия, хотя бы примитивно оборудованной, мастер-

ской нет возможности не только изготавливать, нои ремонтировать

испортившиеся приборы.

Уже одни эти, далеко неполные, соображения определяют

безусловную необходимость для физического кабинета распола-

гать двумя смежными помещениями. Одно из них, большее по пло-

щади, будет служить местом для проведения уроков по физике,

в частности для лабораторных и внеклассных занятий. В другом,

меньшем по площади, устраивается хранилище приборов и отводят-

ся места для подготовки опытов и для мастерской, а также ста-

вится письменный стол для занятий преподавателя и шкап с кни-

гами. Это помещение должно быть соединено дверью с классом-

лабораторией.

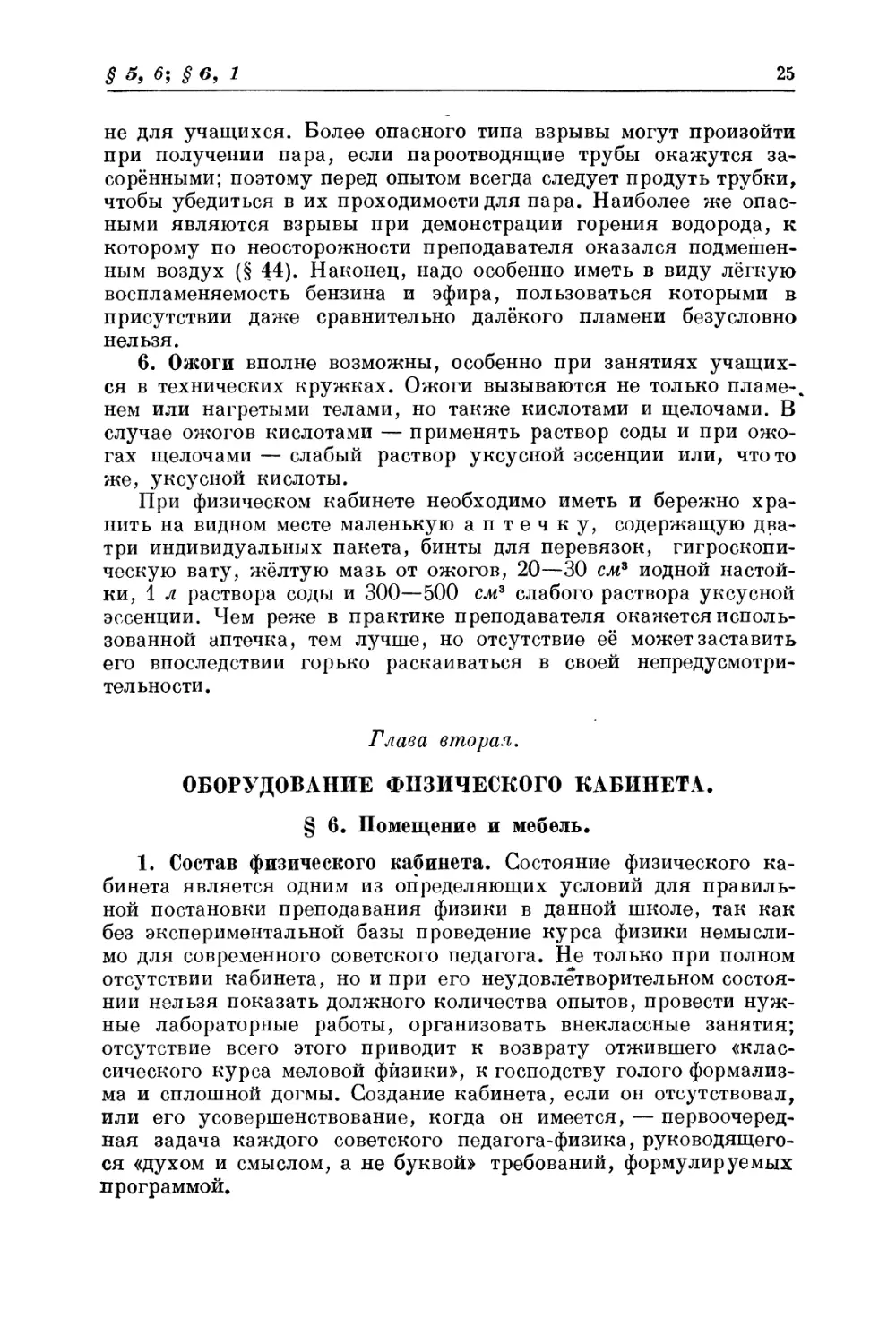

2. План кабинета. Планы размещения в кабинете могут быть

различными в зависимости от величины и формы площади. На

рисунке 8 изображён план типичного размещения, который дол-

жен быть принят за основу, но может быть изменён в зависимо-

сти от условий. В лаборатории-классе устраивается эстрада

для помещения на ней демонстрационного стола, расположенно-

го на расстоянии примерно 90—100 см от стены с классной доской

(§ 6, 5; рис. 12). Столы для учащихся ставят в два ряда так, что-

бы ширина проходов между ними была равна: у центрального —

около 1 м и боковых — около 60 см. Если считать но 4 места на

каждый стол, то при десяти столах вместимость лаборатории

£ в, 3

27

достигнет 40 учащихся. Стол для демонстрационного фонаря хра-

нят на месте, показанном на плане пунктиром, и устанавливают

при демонстрациях в среднем проходе. Но при такой установке

фонарь в некоторой мере заслоняет демонстрационный стол, по-

чему проектирование иногда рекомендуют вести на экран, распо-

ложенный сбоку, и убирать

один из столрв первого ряда,

освобождая тем самым место

для проектора (рис., 12).

В препаровочной комнате

мебель может быть располо-

жена так, как указано на пла-

не рисунка 8. Шкапы ставят по

стенам, оставляя лишь место

для верстаков — слесарного и

столярного. Стол для подго-

товки демонстраций может быть

помещён посередине комнаты;

однако, рациональнее поста-

вить его тоже к стене, а на

середине расположить шкап в

виде двухсторонней витрины.

Само собой разумеется, что нет

никакой возможности указать

совершенно точно размещение

мебели и рабочих мест в пре-

паровочной, поскольку в пла-

нах школ нет единообразия,

и до сего времени ещё не раз-

работан стандарт оборудования

мебелью физических кабинетов.

План размещения — дело пре-

подавателя; допущенные в пла-

Ш к а п ы

Стол

Эксперим.стол у

Рабоч стол

Рабоч.стол

Рабоч стол

Рабоч. стол

Рабоч. стол

Шк

Рабоч. стол

Рабоч стол

Рабоч. стол

а п ы

I

не погрешности выяснятся в

процессе работы, и их нетрудно

будет исправить соответству-

Рис. 8. План размещения в физиче-

ском кабинете.

ющей перестановкой.

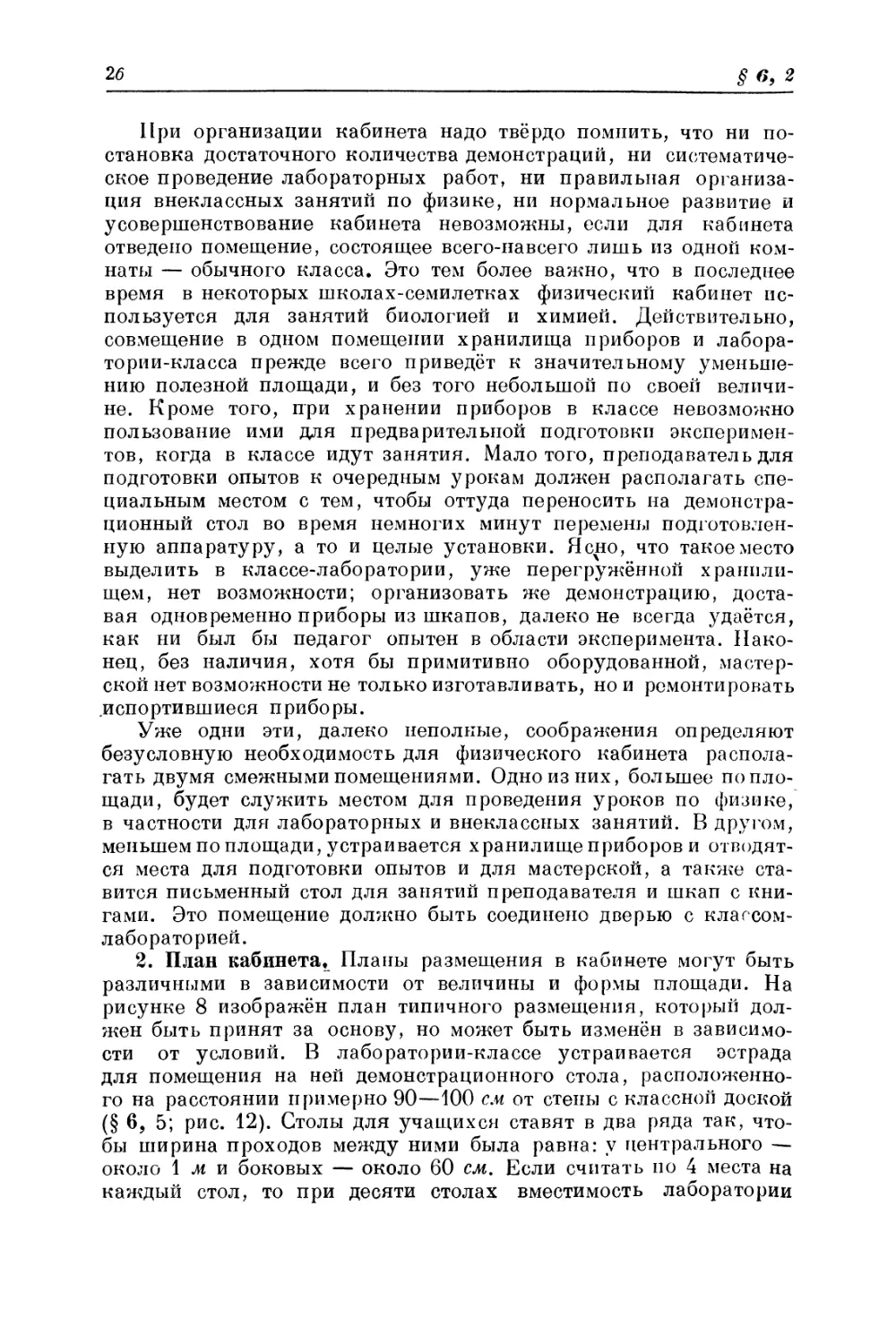

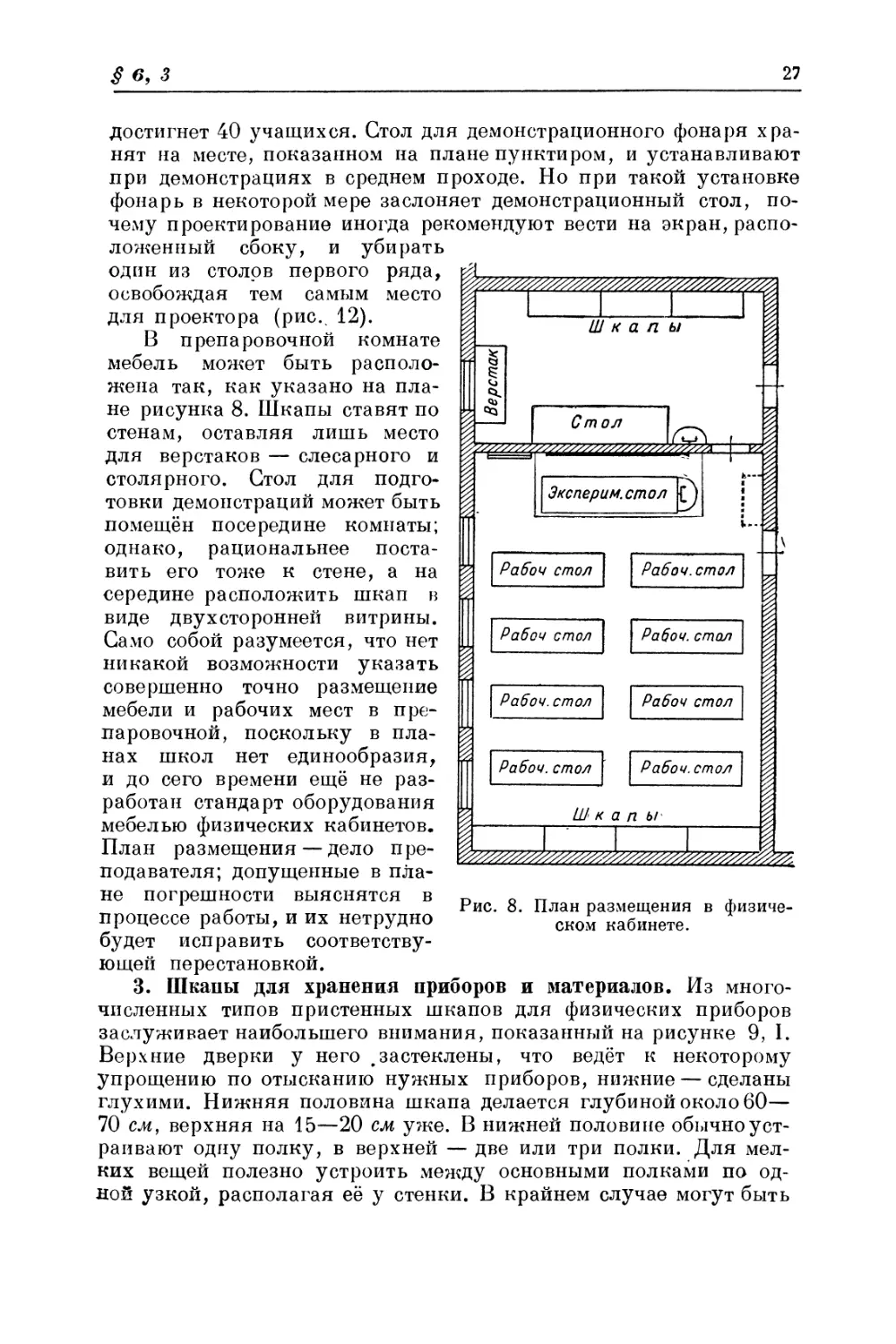

3. Шкапы для хранения приборов и материалов. Из много-

численных типов пристенных шкапов для физических приборов

заслуживает наибольшего внимания, показанный на рисунке 9, I.

Верхние дверки у него ,застеклены, что ведёт к некоторому

упрощению по отысканию нужных приборов, нижние — сделаны

глухими. Нижняя половина шкапа делается глубиной около 60—

70 см, верхняя на 15—20 см уже. В нижней половине обычно уст-

раивают одну полку, в верхней — две или три полки. Для мел-

ких вещей полезно устроить между основными полками по од-

ной узкой, располагая её у стенки. В крайнем случае могут быть

28

§0,4

Рис. 9, I. Шкап для приборов.

использованы «стандарт-

ные» канцелярские и бы-

товые шкапы (рис. 9, II).

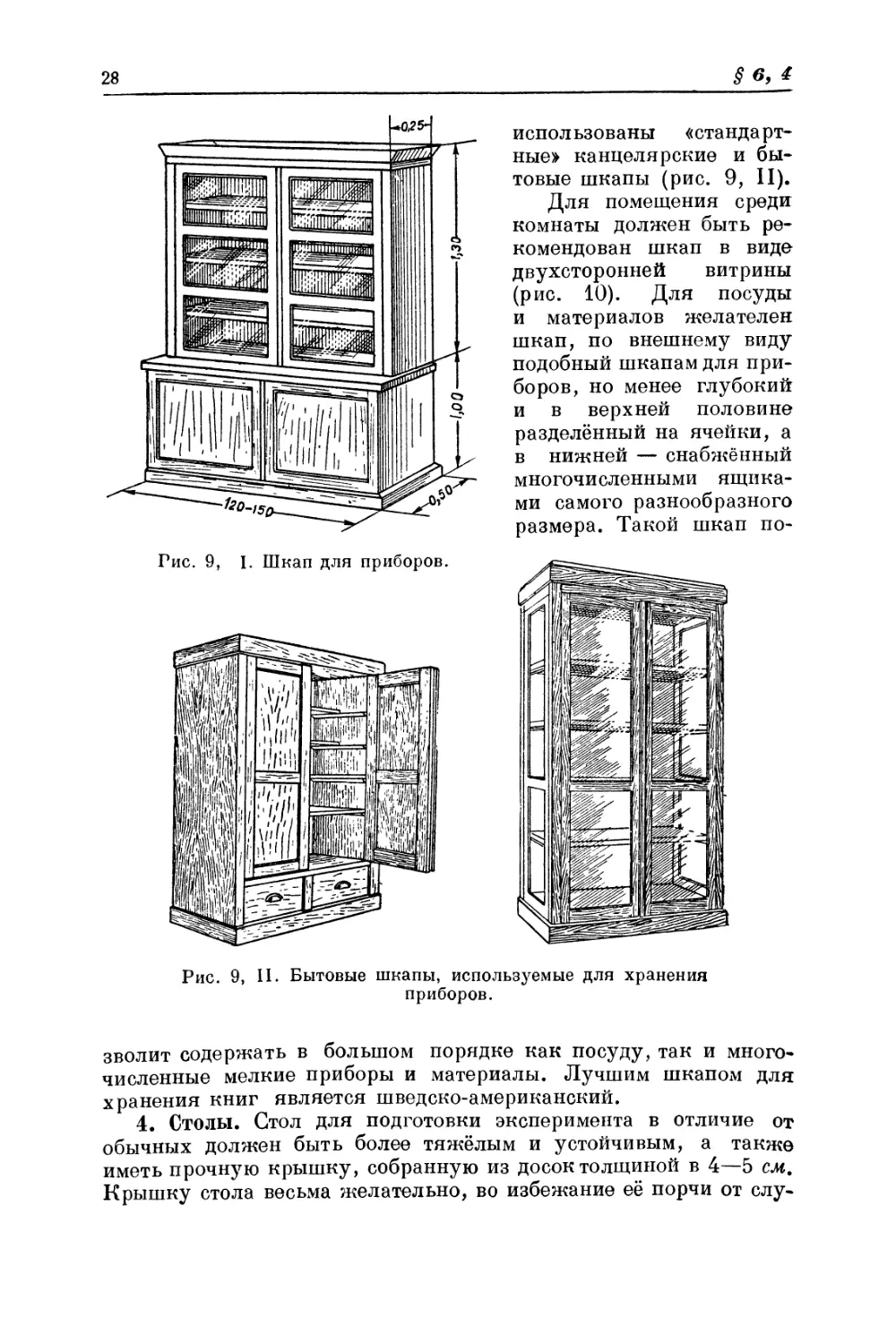

Для помещения среди

комнаты должен быть ре-

комендован шкап в виде

двухсторонней витрины

(рис. 10). Для посуды

и материалов желателен

шкап, по внешнему виду

подобный шкапам для при-

боров, но менее глубокий

и в верхней половине

разделённый на ячейки, а

в нижней — снабжённый

многочисленными ящика-

ми самого разнообразного

размера. Такой шкап по-

Рис. 9, II. Бытовые шкапы, используемые для хранения

приборов.

зволит содержать в большом порядке как посуду, так и много-

численные мелкие приборы и материалы. Лучшим шкапом для

хранения книг является шведско-американский.

4. Столы. Стол для подготовки эксперимента в отличие от

обычных должен быть более тяжёлым и устойчивым, а также

иметь прочную крышку, собранную из досок толщиной в 4—5 см.

Крышку стола весьма желательно, во избежание её порчи от слу-

29

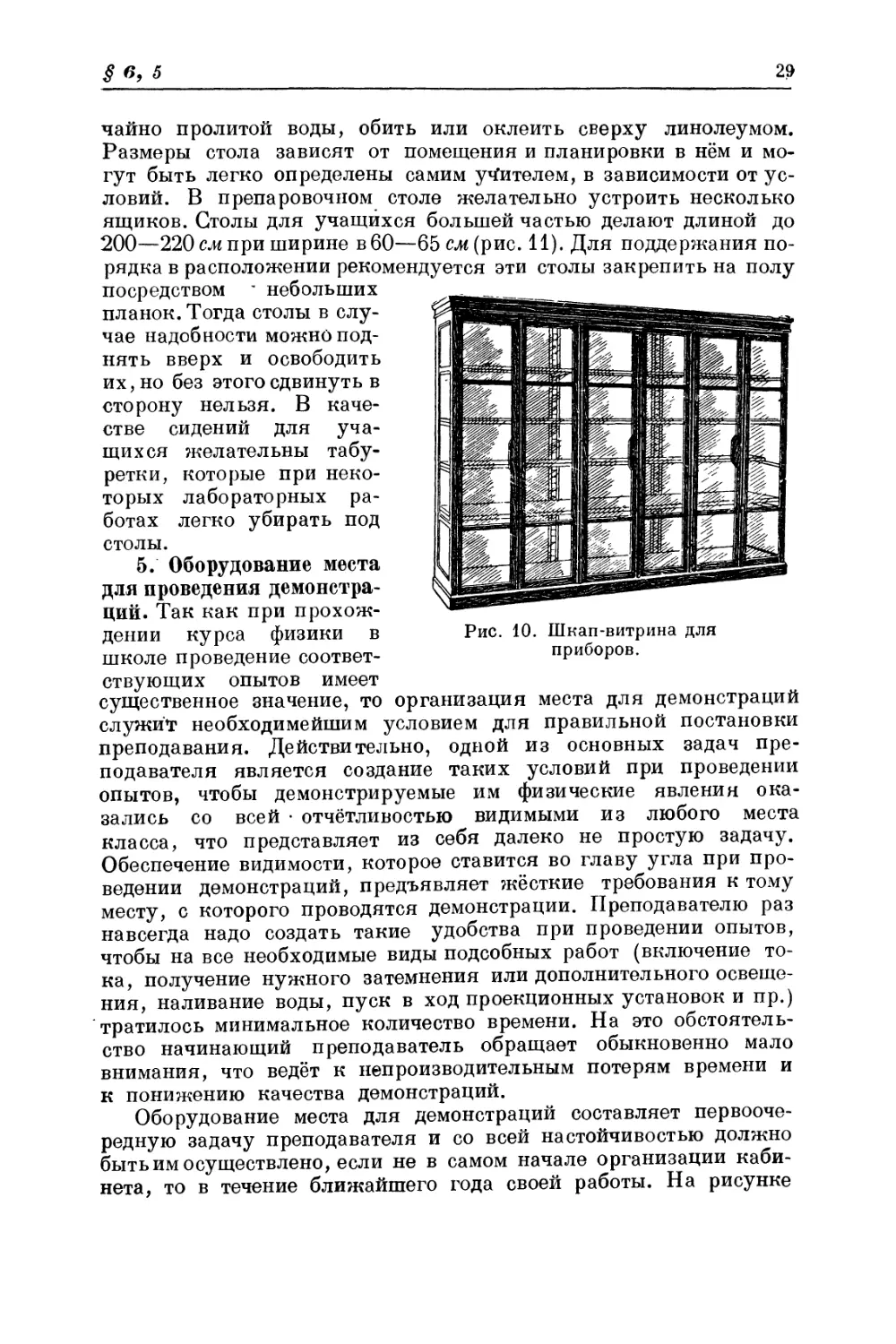

Рис. 10. Шкап-витрина для

приборов.

чайно пролитой воды, обить или оклеить сверху линолеумом.

Размеры стола зависят от помещения и планировки в нём и мо-

гут быть легко определены самим учителем, в зависимости от ус-

ловий. В препаровочном столе желательно устроить несколько

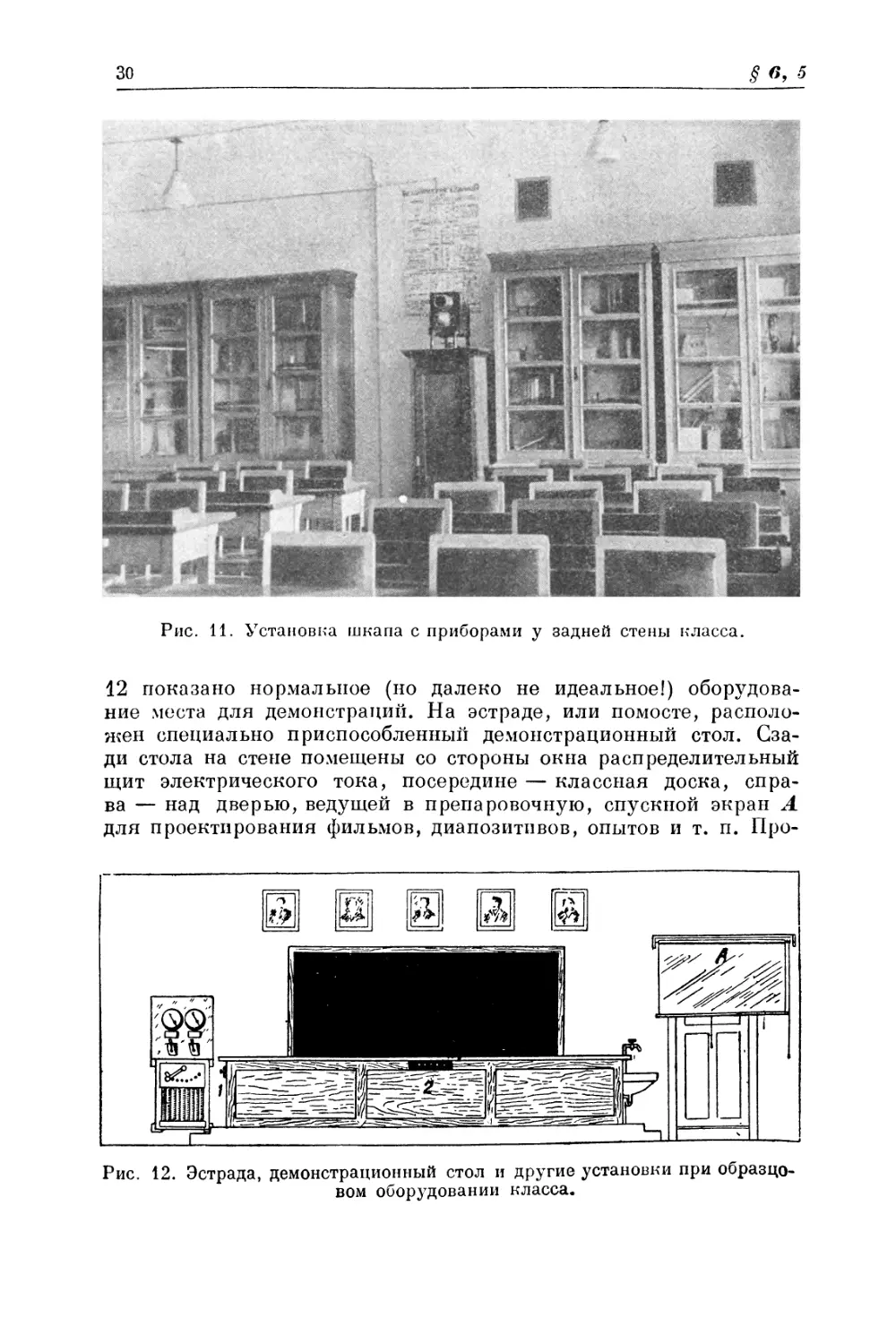

ящиков. Столы для учащйхся большей частью делают длиной до

200—220 см при ширине в 60—65 см (рис. 11). Для поддержания по-

рядка в расположении рекомендуется эти столы закрепить на полу

посредством ’ небольших

планок. Тогда столы в слу-

чае надобности можно под-

нять вверх и освободить

их, но без этого сдвинуть в

сторону нельзя. В каче-

стве сидений для уча-

щихся желательны табу-

ретки, которые при неко-

торых лабораторных ра-

ботах легко убирать под

столы.

5. Оборудование места

для проведения демонстра-

ций. Так как при прохож-

дении курса физики в

школе проведение соответ-

ствующих опытов имеет

существенное значение, то организация места для демонстраций

служит необходимейшим условием для правильной постановки

преподавания. Действительно, одной из основных задач пре-

подавателя является создание таких условий при проведении

опытов, чтобы демонстрируемые им физические явления ока-

зались со всей • отчётливостью видимыми из любого места

класса, что представляет из себя далеко не простую задачу.

Обеспечение видимости, которое ставится во главу угла при про-

ведении демонстраций, предъявляет жёсткие требования к тому

месту, с которого проводятся демонстрации. Преподавателю раз

навсегда надо создать такие удобства при проведении опытов,

чтобы на все необходимые виды подсобных работ (включение то-

ка, получение нужного затемнения или дополнительного освеще-

ния, наливание воды, пуск в ход проекционных установок и пр.)

тратилось минимальное количество времени. На это обстоятель-

ство начинающий преподаватель обращает обыкновенно мало

внимания, что ведёт к непроизводительным потерям времени и

к понижению качества демонстраций.

Оборудование места для демонстраций составляет первооче-

редную задачу преподавателя и со всей настойчивостью должно

быть им осуществлено, если не в самом начале организации каби-

нета, то в течение ближайшего года своей работы. На рисунке

30

§ 5

Рис. И. Установка шкапа с приборами у задней стены класса.

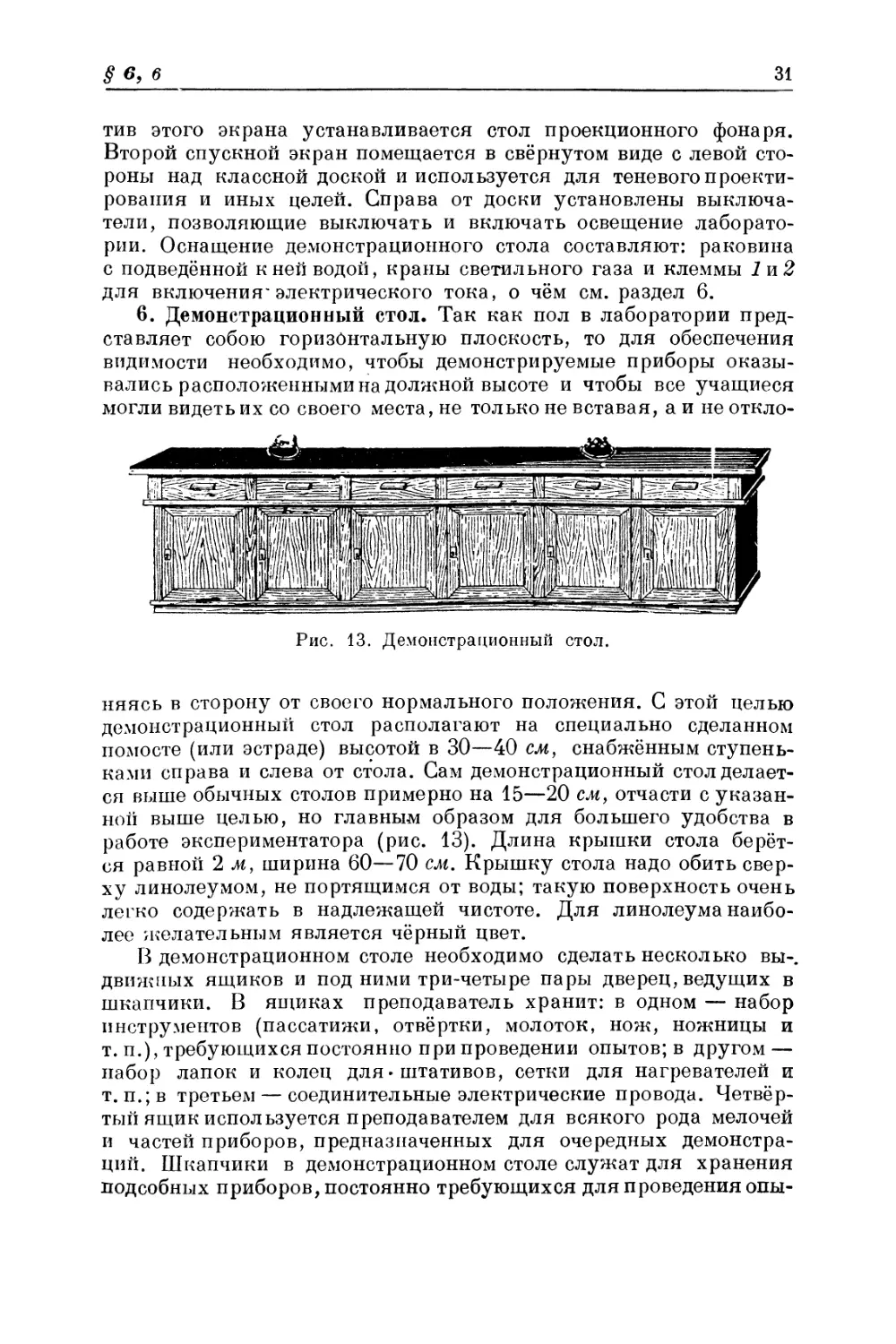

12 показано нормальное (но далеко не идеальное!) оборудова-

ние места для демонстраций. На эстраде, или помосте, располо-

жен специально приспособленный демонстрационный стол. Сза-

ди стола на стене помещены со стороны окна распределительный

щит электрического тока, посередине — классная доска, спра-

ва — над дверью, ведущей в препаровочную, спускной экран А

для проектирования фильмов, диапозитивов, опытов и т. п. Про-

Рис. 12. Эстрада, демонстрационный стол и другие установки при образцо-

вом оборудовании класса.

§6, 6

31

тив этого экрана устанавливается стол проекционного фонаря.

Второй спускной экран помещается в свёрнутом виде с левой сто-

роны над классной доской и используется для теневого проекти-

рования и иных целей. Справа от доски установлены выключа-

тели, позволяющие выключать и включать освещение лаборато-

рии. Оснащение демонстрационного стола составляют: раковина

с подведённой к ней водой, краны светильного газа и клеммы 1и2

для включения'электрического тока, о чём см. раздел 6.

6. Демонстрационный стол. Так как пол в лаборатории пред-

ставляет собою горизонтальную плоскость, то для обеспечения

видимости необходимо, чтобы демонстрируемые приборы оказы-

вались расположенными на должной высоте и чтобы все учащиеся

могли видеть их со своего места, не только не вставая, а и не откло-

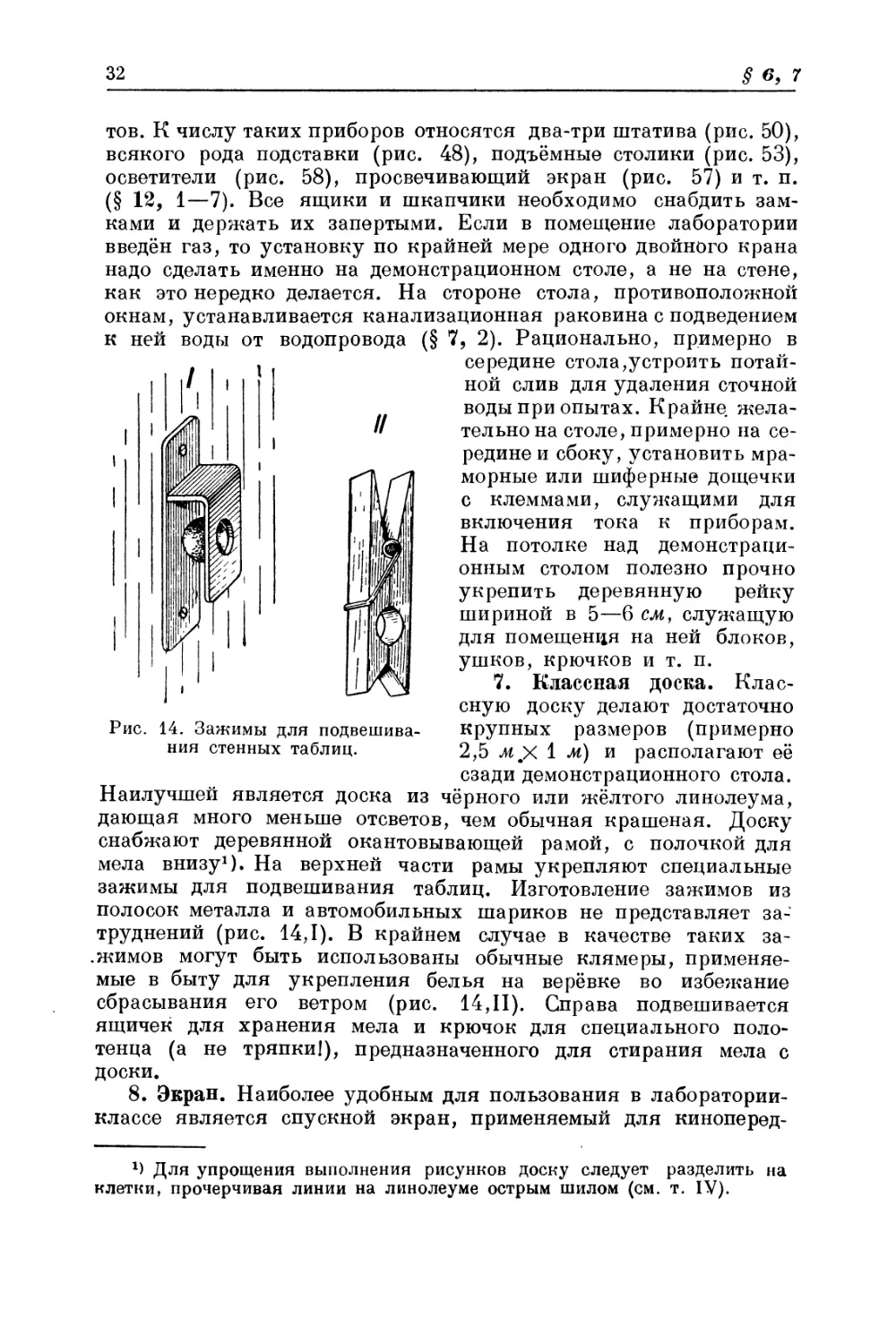

Рис. 13. Демонстрационный стол.

няясь в сторону от своего нормального положения. С этой целью

демонстрационный стол располагают на специально сделанном

помосте (или эстраде) высотой в 30—40 см, снабжённым ступень-

ками справа и слева от стола. Сам демонстрационный стол делает-

ся выше обычных столов примерно на 15—20 см, отчасти с указан-

ной выше целью, но главным образом для большего удобства в

работе экспериментатора (рис. 13). Длина крышки стола берёт-

ся равной 2 м, ширина 60—70 см. Крышку стола надо обить свер-

ху линолеумом, не портящимся от воды; такую поверхность очень

легко содержать в надлежащей чистоте. Для линолеума наибо-

лее желательным является чёрный цвет.

В демонстрационном столе необходимо сделать несколько вы-,

двпжных ящиков и под ними три-четыре пары дверец, ведущих в

шкапчики. В ящиках преподаватель хранит: в одном — набор

инструментов (пассатижи, отвёртки, молоток, нож, ножницы и

т. п.), требующихся постоянно при проведении опытов; в другом —

набор лапок и колец для• штативов, сетки для нагревателей и

т.п.; в третьем — соединительные электрические провода. Четвёр-

тый ящик используется преподавателем для всякого рода мелочей

и частей приборов, предназначенных для очередных демонстра-

ций. Шкапчики в демонстрационном столе служат для хранения

подсобных приборов, постоянно требующихся для проведения опы-

32

$ в, Г

Рис. 14. Зажимы для подвешива-

ния стенных таблиц.

Наилучшей является доска из

тов. К числу таких приборов относятся два-три штатива (рис. 50),

всякого рода подставки (рис. 48), подъёмные столики (рис. 53),

осветители (рис. 58), просвечивающий экран (рис. 57) и т. п.

(§ 12, 1—7). Все ящики и шкапчики необходимо снабдить зам-

ками и держать их запертыми. Если в помещение лаборатории

введён газ, то установку по крайней мере одного двойного крана

надо сделать именно на демонстрационном столе, а не на стене,

как это нередко делается. На стороне стола, противоположной

окнам, устанавливается канализационная раковина с подведением

к ней воды от водопровода (§ 7, 2). Рационально, примерно в

середине стола,устроить потай-

ной слив для удаления сточной

воды при опытах. Крайне жела-

тельно на столе, примерно па се-

редине и сбоку, установить мра-

морные или шиферные дощечки

с клеммами, служащими для

включения тока к приборам.

На потолке над демонстраци-

онным столом полезно прочно

укрепить деревянную рейку

шириной в 5—6 см, служащую

для помещения на ней блоков,

ушков, крючков и т. п.

7. Классная доска. Клас-

сную доску делают достаточно

крупных размеров (примерно

2,5 мх 1 м) и располагают её

сзади демонстрационного стола,

чёрного или жёлтого линолеума,

дающая много меньше отсветов, чем обычная крашеная. Доску

снабжают деревянной окантовывающей рамой, с полочкой для

мела внизу1). На верхней части рамы укрепляют специальные

зажимы для подвешивания таблиц. Изготовление зажимов из

полосок металла и автомобильных шариков не представляет за-

труднений (рис. 14,1). В крайнем случае в качестве таких за-

.жимов могут быть использованы обычные клямеры, применяе-

мые в быту для укрепления белья на верёвке во избежание

сбрасывания его ветром (рис. 14,11). Справа подвешивается

ящичек для хранения мела и крючок для специального поло-

тенца (а не тряпки!), предназначенного для стирания мела с

доски.

8. Экран. Наиболее удобным для пользования в лаборатории-

классе является спускной экран, применяемый для киноперед-

г) Для упрощения выполнения рисунков доску следует разделить на

клетки, прочерчивая линии на линолеуме острым шилом (см. т. IV).

§ 6, 9

33

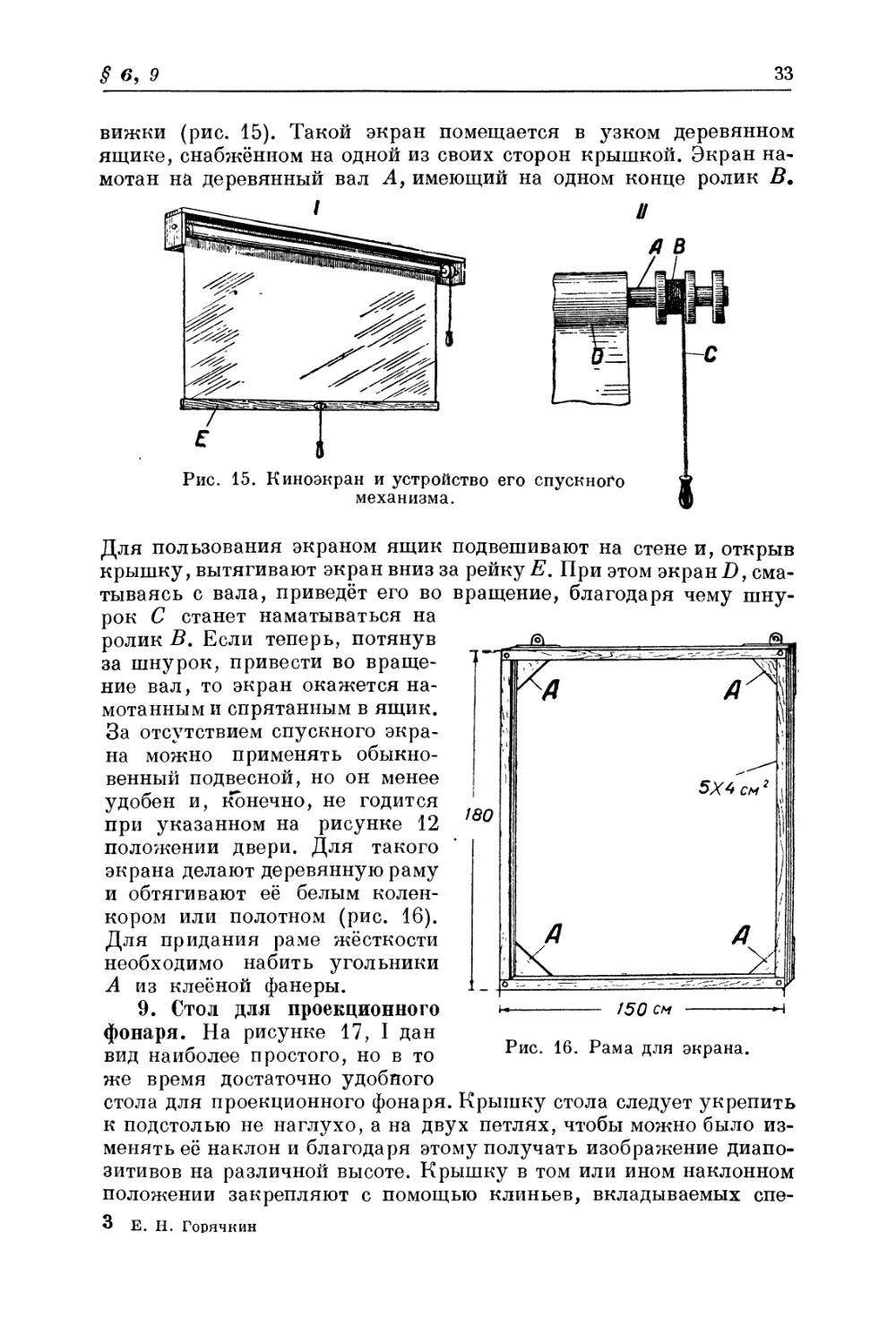

вижки (рис. 15). Такой экран помещается в узком деревянном

ящике, снабжённом на одной из своих сторон крышкой. Экран на-

мотан на деревянный вал А, имеющий на одном конце ролик В.

Рис. 15. Киноэкран и устройство его спускного

механизма.

Для пользования экраном ящик подвешивают на стене и, открыв

крышку, вытягивают экран вниз за рейку Е. При этом экран/), сма-

тываясь с вала, приведёт его во вращение, благодаря чему шну-

рок С станет наматываться на

ролик В. Если теперь, потянув

за шнурок, привести во враще-

ние вал, то экран окажется на-

мотанным и спрятанным в ящик.

За отсутствием спускного экра-

на можно применять обыкно-

венный подвесной, но он менее

удобен и, конечно, не годится

при указанном на рисунке 12

положении двери. Для такого

экрана делают деревянную раму

и обтягивают её белым колен-

кором или полотном (рис. 16).

Для придания раме жёсткости

необходимо набить угольники

А из клеёной фанеры.

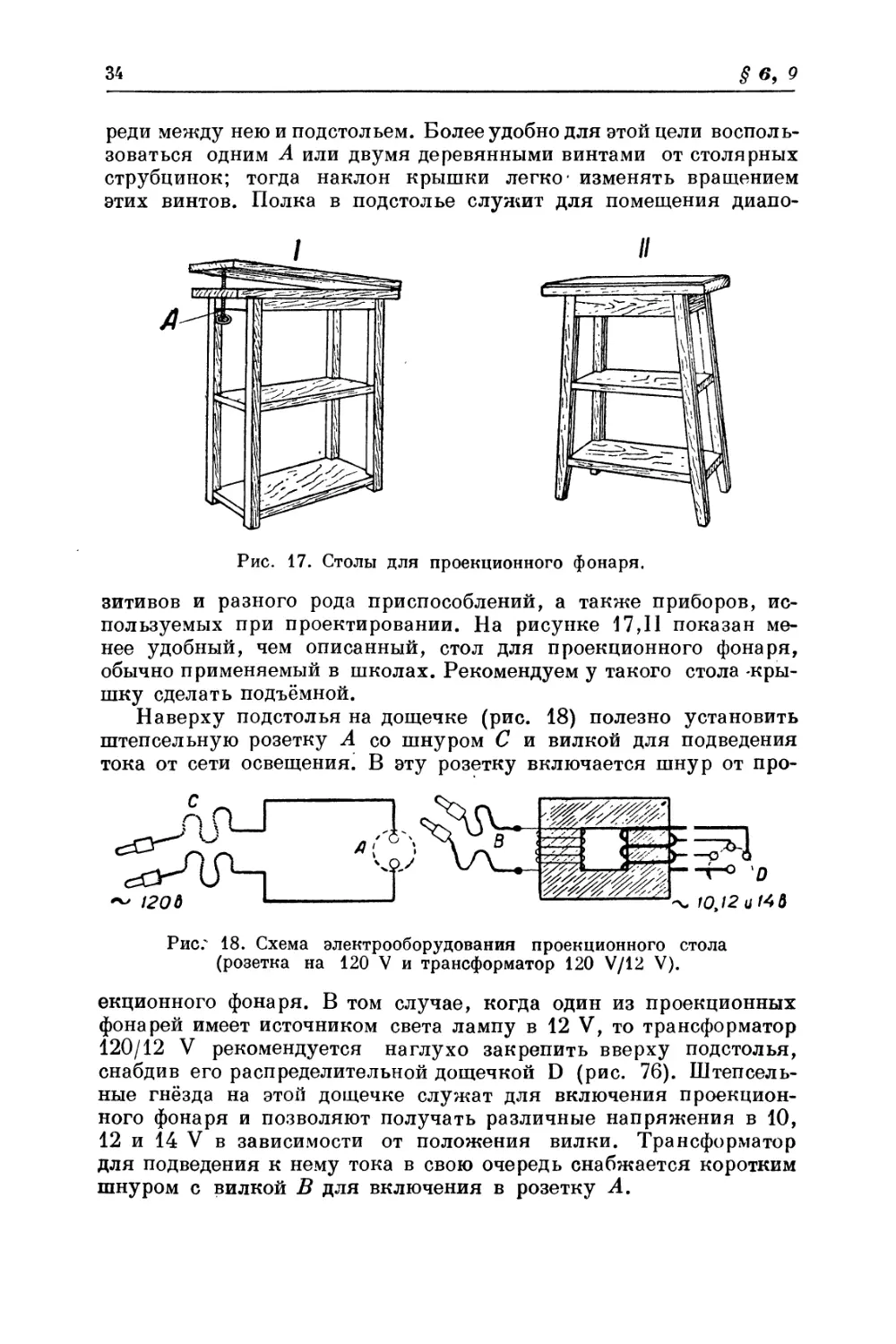

9. Стол для проекционного

фонаря. На рисунке 17, I дан

вид наиболее простого, но в то

же время достаточно удобного

стола для проекционного фонаря. Крышку стола следует укрепить

к подстолью не наглухо, а на двух петлях, чтобы можно было из-

менять её наклон и благодаря этому получать изображение диапо-

зитивов на различной высоте. Крышку в том или ином наклонном

положении закрепляют с помощью клиньев, вкладываемых спе-

3 Е. Н. Горячкин

34

§ в, 9

реди между нею и подстольем. Более удобно для этой цели восполь-

зоваться одним А или двумя деревянными винтами от столярных

струбцинок; тогда наклон крышки легко- изменять вращением

этих винтов. Полка в подстолье служит для помещения диапо-

Рис. 17. Столы для проекционного фонаря.

зитивов и разного рода приспособлений, а также приборов, ис-

пользуемых при проектировании. На рисунке 17,11 показан ме-

нее удобный, чем описанный, стол для проекционного фонаря,

обычно применяемый в школах. Рекомендуем у такого стола -кры-

шку сделать подъёмной.

Наверху подстолья на дощечке (рис. 18) полезно установить

штепсельную розетку А со шнуром С и вилкой для подведения

тока от сети освещения. В эту розетку включается шнур от про-

Рис? 18. Схема электрооборудования проекционного стола

(розетка на 120 V и трансформатор 120 V/12 V).

екционного фонаря. В том случае, когда один из проекционных

фонарей имеет источником света лампу в 12 V, то трансформатор

120/12 V рекомендуется наглухо закрепить вверху подстолья,

снабдив его распределительной дощечкой D (рис. 76). Штепсель-

ные гнёзда на этой дощечке служат для включения проекцион-

ного фонаря и позволяют получать различные напряжения в 10,

12 и 14 V в зависимости от положения вилки. Трансформатор

для подведения к нему тока в свою очередь снабжается коротким

шнуром с вилкой В для включения в розетку А.

§ 7, 1-2

35

Для включения шнура С от проекционного стола на стене,

возможно ближе к столу, устанавливают штепсельную розетку;

не исключена также возможность присоединения к клеммам на

демонстрационном столе.

§ 7. Специальное оборудование физического кабинета

и лаборатории.

1. Виды специального оборудования. Под специальным обо-

рудованием физического кабинета и лаборатории подразумева-

ются различные стационарные устройства, предназначенные

специально для обслуживания демонстрационных опытов и лабора-

торных работ. К числу специальных видов оборудования отно-

сятся: водопровод; канализация; газ, если, конечно, последний

имеется в городе; освещение; затемнение; ввод электрического то-

ка с установкой. преобразователя и распределительных щитов с

разводкой тока по лаборатории. Отсутствие этих устройств са-

мым усложняющим образом сказывается при подготовке и прове-

дении большинства экспериментов и заставляет преподавателя

терять много времени совершенно непроизводительно. Поэтому

преподаватель должен, если не сразу при организации кабине-

та, то в течение ближайших двух-трёх лет добиться осуществле-

ния специального оборудования.

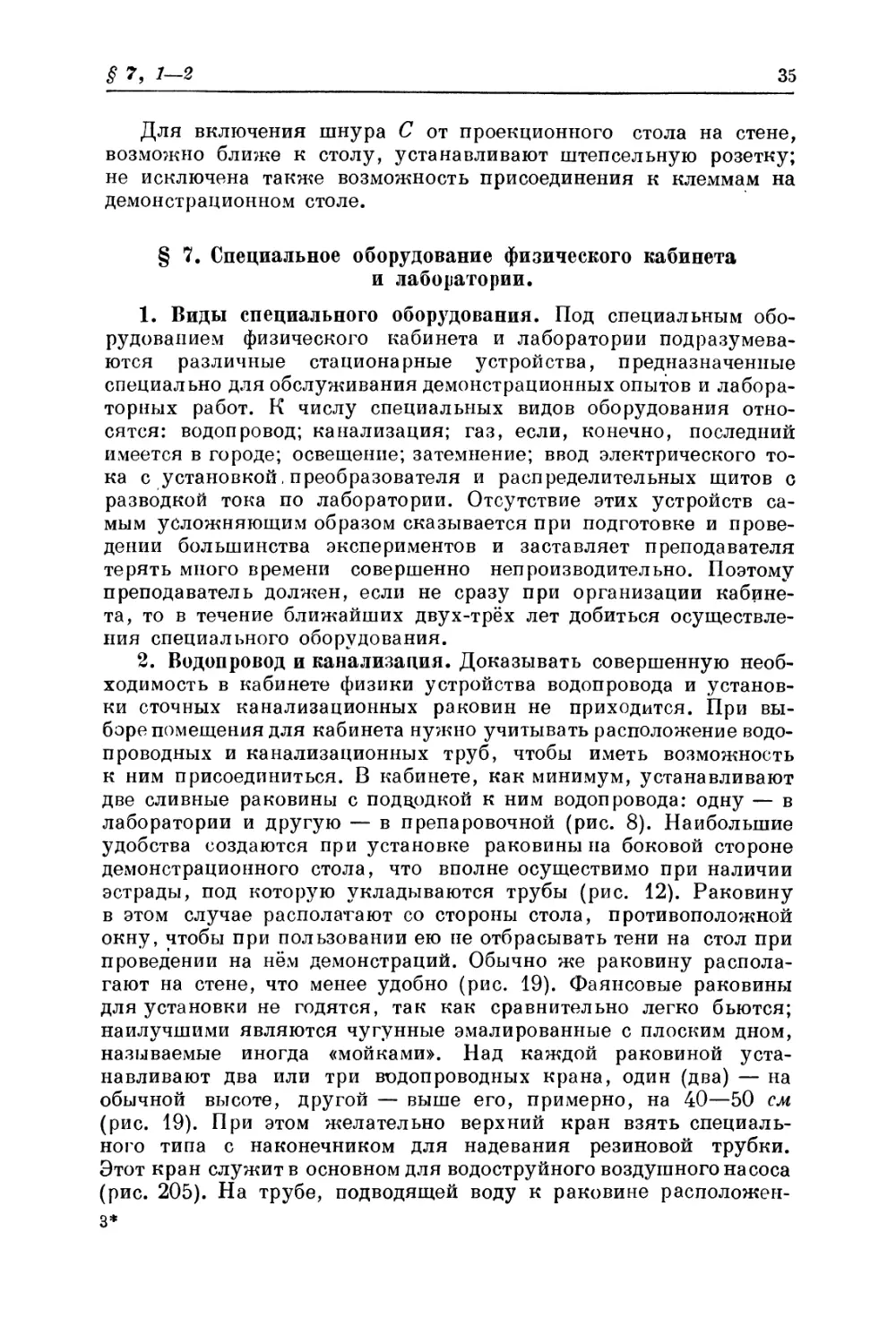

2. Водопровод и канализация. Доказывать совершенную необ-

ходимость в кабинете физики устройства водопровода и установ-

ки сточных канализационных раковин не приходится. При вы-

боре помещения для кабинета нужно учитывать расположение водо-

проводных и канализационных труб, чтобы иметь возможность

к ним присоединиться. В кабинете, как минимум, устанавливают

две сливные раковины с поддрдкой к ним водопровода: одну — в

лаборатории и другую — в препаровочной (рис. 8). Наибольшие

удобства создаются при установке раковины на боковой стороне

демонстрационного стола, что вполне осуществимо при наличии

эстрады, под которую укладываются трубы (рис. 12). Раковину

в этом случае располагают со стороны стола, противоположной

окну, чтобы при пользовании ею не отбрасывать тени на стол при

проведении на нём демонстраций. Обычно же раковину распола-

гают на стене, что менее удобно (рис. 19). Фаянсовые раковины

для установки не годятся, так как сравнительно легко бьются;

наилучшими являются чугунные эмалированные с плоским дном,

называемые иногда «мойками». Над каждой раковиной уста-

навливают два или три водопроводных крана, один (два) — на

обычной высоте, другой — выше его, примерно, на 40—50 см

(рис. 19). При этом желательно верхний кран взять специаль-

ного типа с наконечником для надевания резиновой трубки.

Этот кран служит в основном для водоструйного воздушного насоса

(рис. 205). На трубе, подводящей воду к раковине расположен-

3*

36

$ 7, 1^2

ной в классе, необходима установка вентиля для выключения

воды.

Крайне желательно от канализационной трубы раковины

взять ответвление, подходящее к потайному сливу, расположен-

ному внутри демонстрационного стола. Этот слив делается в ви-

де воронки (d = 25—30 см) и закрывается сверху круглой крыш-

кой, сделанной так, чтобы она не выступала над поверхностью

стола (рис. 13). Такое устройство сильно упростит в некоторых

Рис. 19. Установка водоструйного

насоса.

А —водопроводный кран: С —сливной па-

трубок насоса с надетой на него тряпкой,

предохраняющей от разбрызгивания во-

ды; Е — патрубок насоса для выкачива-

ния воздуха; F — стеклянный кран; J —

склянка, предохраняющая от проникно-

вения воды в сосуд, из которого выка-

чивают воздух.

Рис. 20. Щит для просушивания

стеклянной посуды.

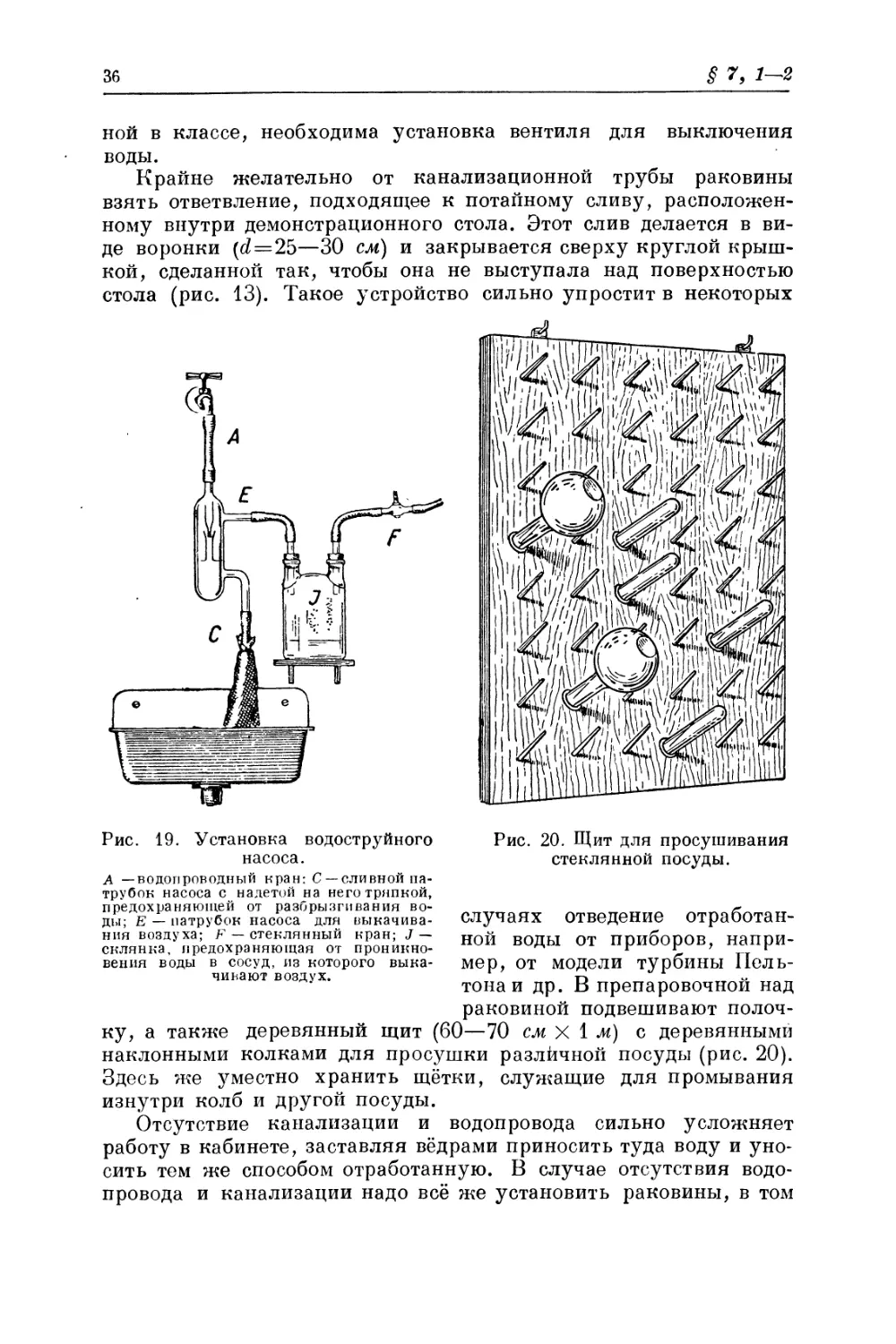

случаях отведение отработан-

ной воды от приборов, напри-

мер, от модели турбины Поль-

тона и др. В препаровочной над

раковиной подвешивают полоч-

ку, а также деревянный щит (60—70 см X 1 м) с деревянными

наклонными колками для просушки разлйчной посуды (рис. 20).

Здесь же уместно хранить щётки, служащие для промывания

изнутри колб и другой посуды.

Отсутствие канализации и водопровода сильно усложняет

работу в кабинете, заставляя вёдрами приносить туда воду и уно-

сить тем же способом отработанную. В случае отсутствия водо-

провода и канализации надо всё же установить раковины, в том

§ 7, 3

37

числе и потайную, и поместить под ними вёдра для сточной во-

ды. Если кабинет расположен не в самом верхнем этаже, то в по-

мещении, находящемся над лабораторией, ставят бак для воды

и отводят от него трубу с краном к раковине демонстрацион-

ного стола. Можно небольшой бак для воды установить под по-

толком в лаборатории, накачивая туда воду из ведра при помощи

насоса.

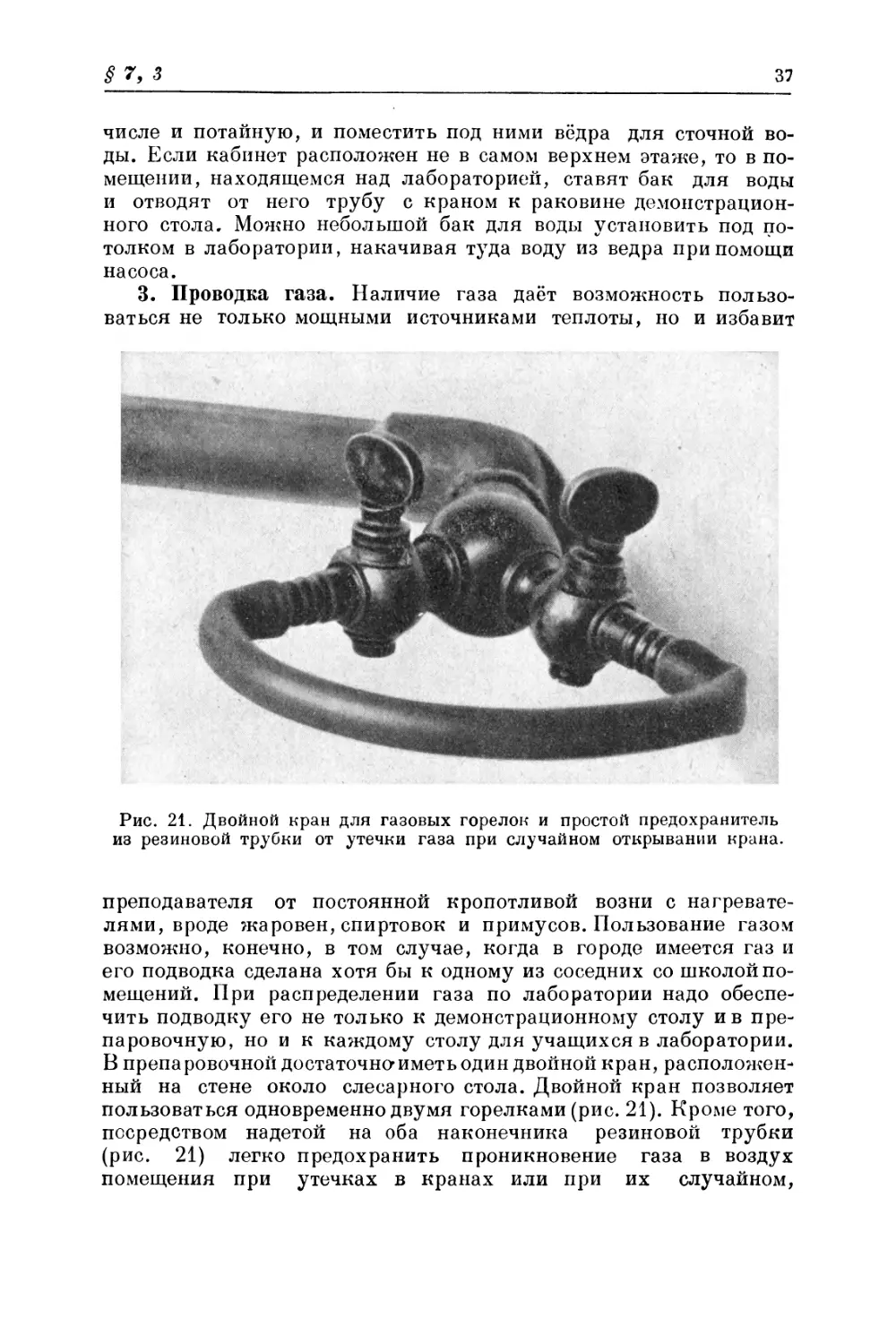

3. Проводка газа. Наличие газа даёт возможность пользо-

ваться не только мощными источниками теплоты, но и избавит

Рис. 21. Двойной кран для газовых горелок и простой предохранитель

из резиновой трубки от утечки газа при случайном открывании крана.

преподавателя от постоянной кропотливой возни с нагревате-

лями, вроде жаровен, спиртовок и примусов. Пользование газом

возможно, конечно, в том случае, когда в городе имеется газ и

его подводка сделана хотя бы к одному из соседних со школой по-

мещений. При распределении газа по лаборатории надо обеспе-

чить подводку его не только к демонстрационному столу ив пре-

паровочную, но и к каждому столу для учащихся в лаборатории.

В препаровочной достаточно иметь один двойной кран, расположен-

ный на стене около слесарного стола. Двойной кран позволяет

пользоваться одновременно двумя горелками (рис. 21). Кроме того,

посредством надетой на оба наконечника резиновой трубки

(рис. 21) легко предохранить проникновение газа в воздух

помещения при утечках в кранах или при их случайном,

38

$ 7, 4

и намеренном отвёртывании. На демонстрационном

а то

столе устанавливают два двойных крана у его переднего края

(рис. 13). Подводка газа к лабораторным столам учащихся

представляет сложную задачу, так как трубы приходится

прокладывать по полу. Прокладка труб под полом запре-

щена законом; поэтому трубы укладывают на поверхности

пола, не углубляя. Эти трубы мешают при ходьбе. Поэтому

их прокладывают так, чтобы они не оказались ни в главных про-

ходах между рядами столов, ни тем более в проходе у демонстра-

ционного стола (рис. 8). На каждом

кран. Лабораторные столы, если к

Рис. 22. Задёргивающиеся занавеси

столе ставят один двойной

ним сделана подводка газа,

совершенно необходимо

прочно закрепить на полу,

а во избежание порчи газо-

вых труб при сдвигании

столов. На магистральных

трубах, подводящих газ к

демонстрационному столу

и к лабораторным столам,

обязательно устройство

двух отдельных кранов,

выключающих эти части

газовой проводки. Газ

включают, открывая соот-

затемнения. ветствующий магистраль-

ный кран, только в том

случае, когда газ нужен для работ; всё же остальное

время газ должен быть безусловно выключен. При пользо-

вании светильным газом надо иметь в виду, что проникнове-

ние его, даже в весьма небольшом количестве, в атмосферу

вызывает отравление, выражающееся в лёгких случаях голов-

ной болью. В качестве предохранительной меры следует дер-

жать двойные краны соединёнными между собой резиновой

трубкой, как было указано выше. Необходимо обратить серьёз-

ное внимание на возможность неполного сгорания в газовых

горелках (§ 18, 2).

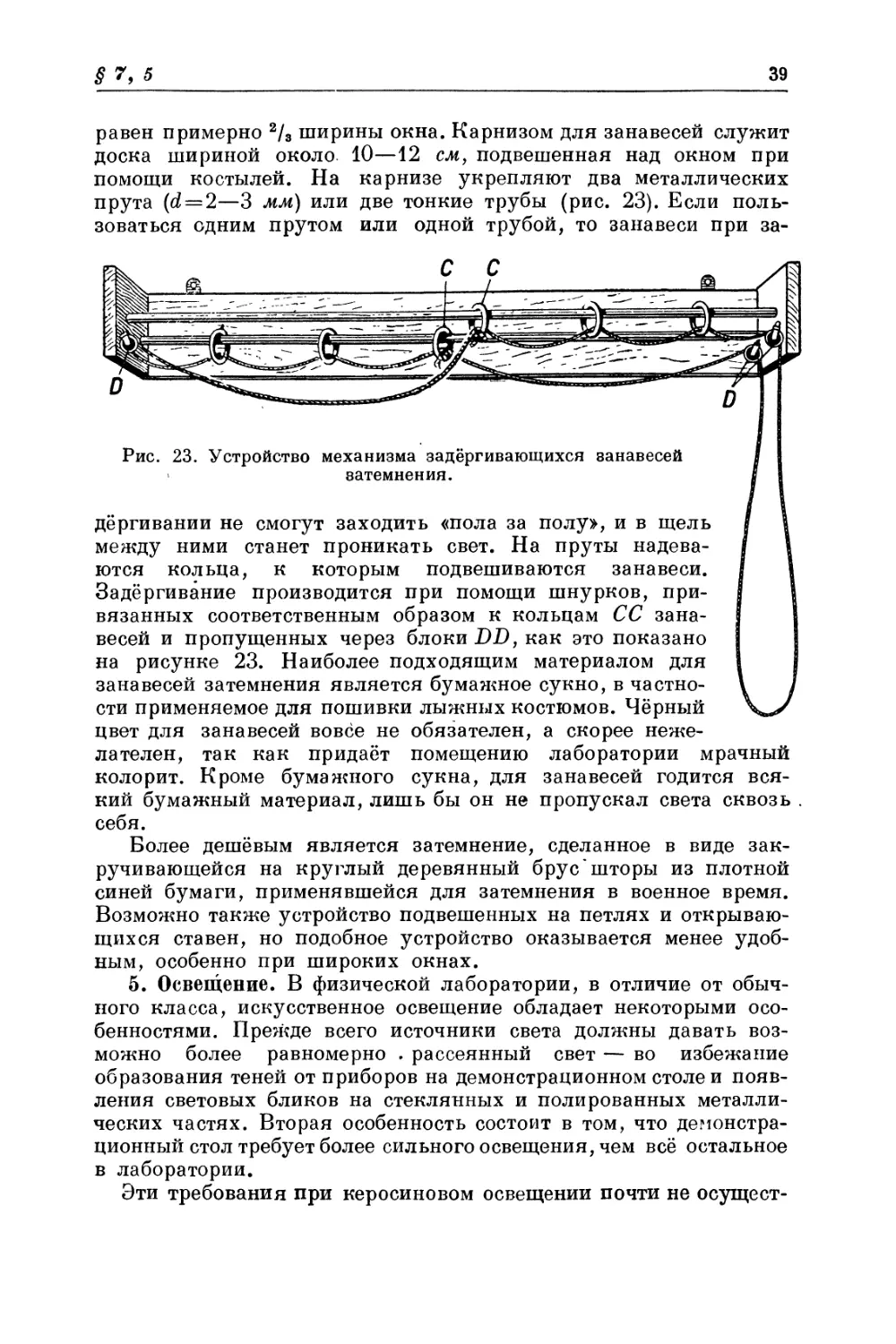

4. Затемнение. При отсутствии затемнения в физическом ка-

бинете совершенно невозможна постановка экспериментов по

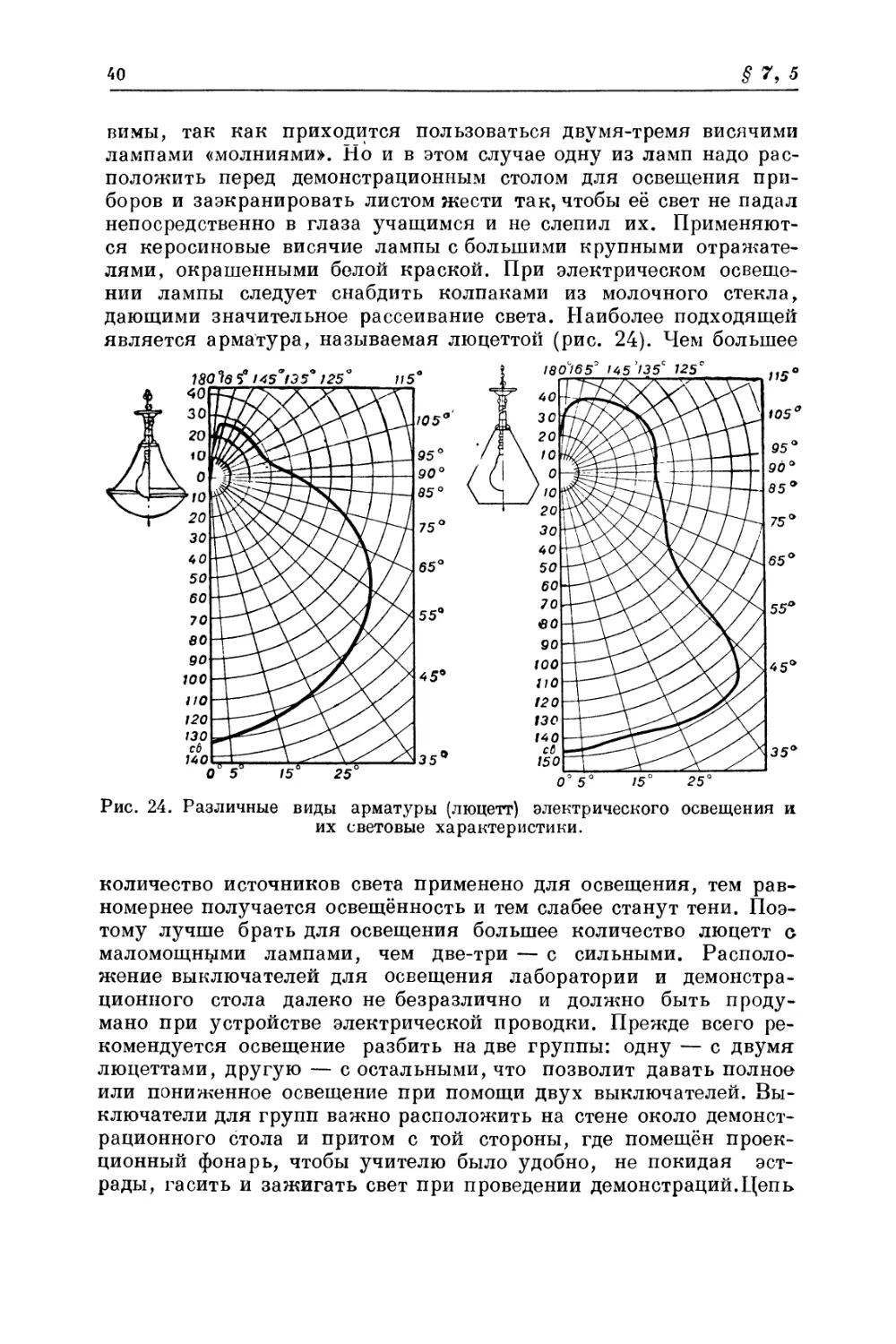

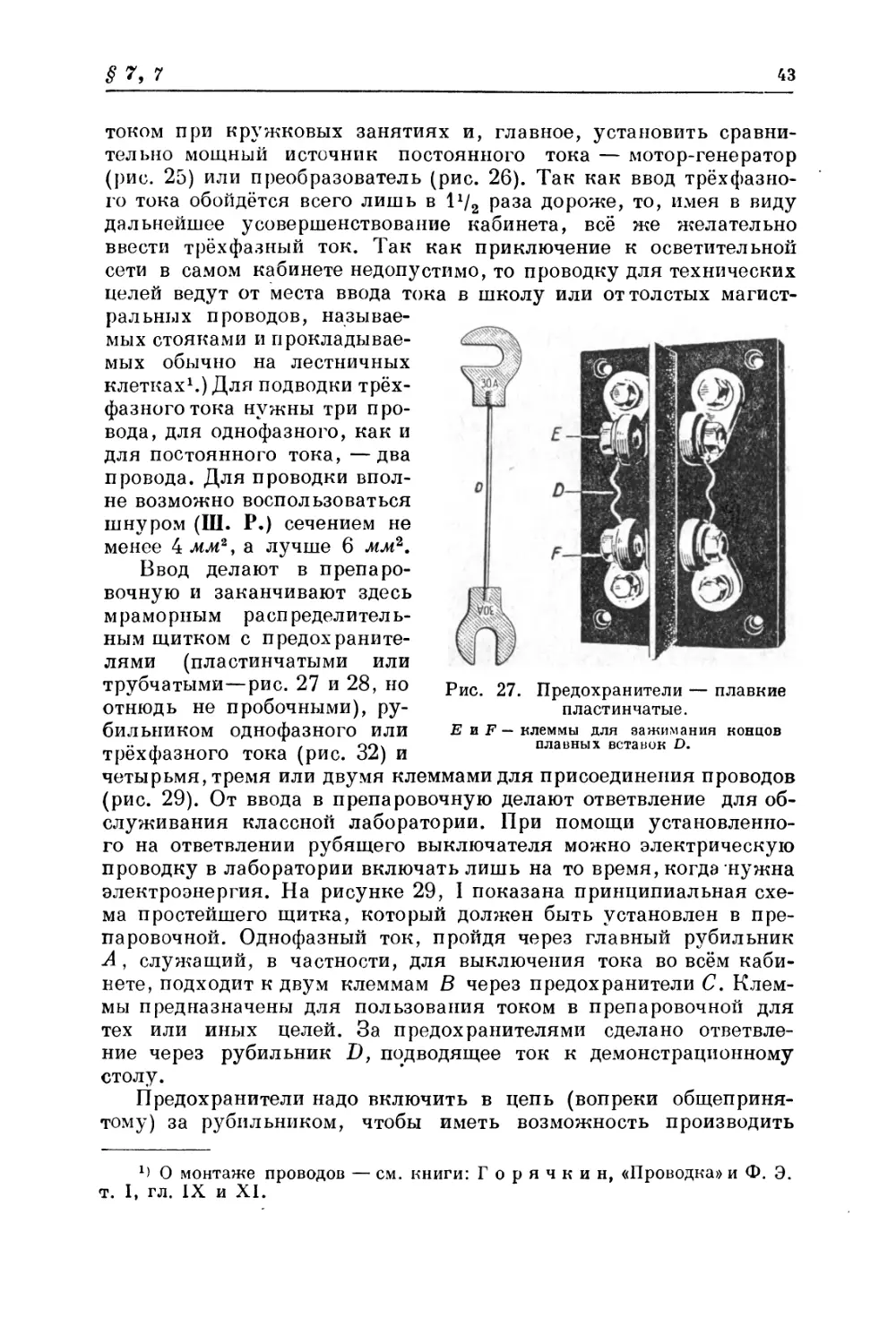

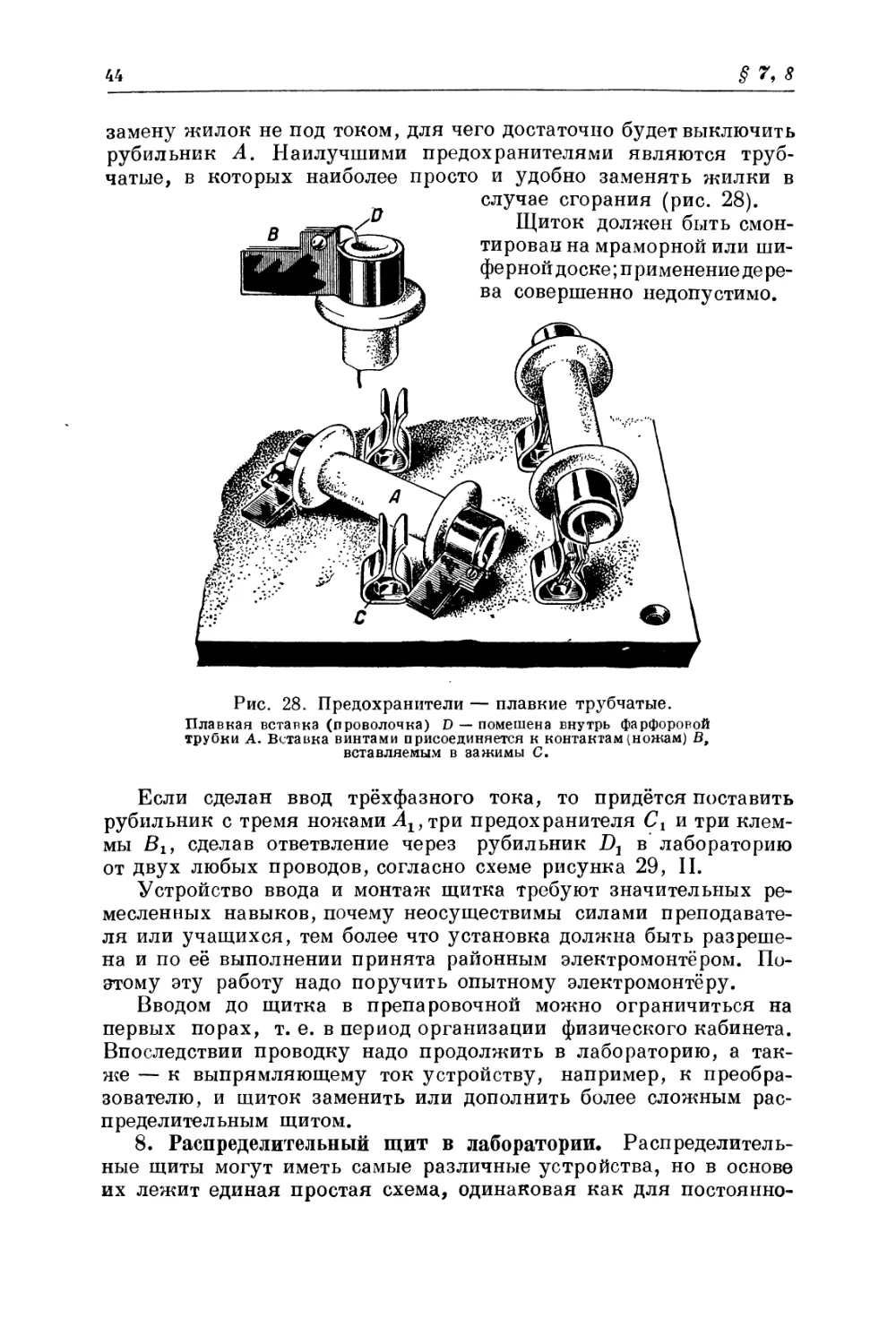

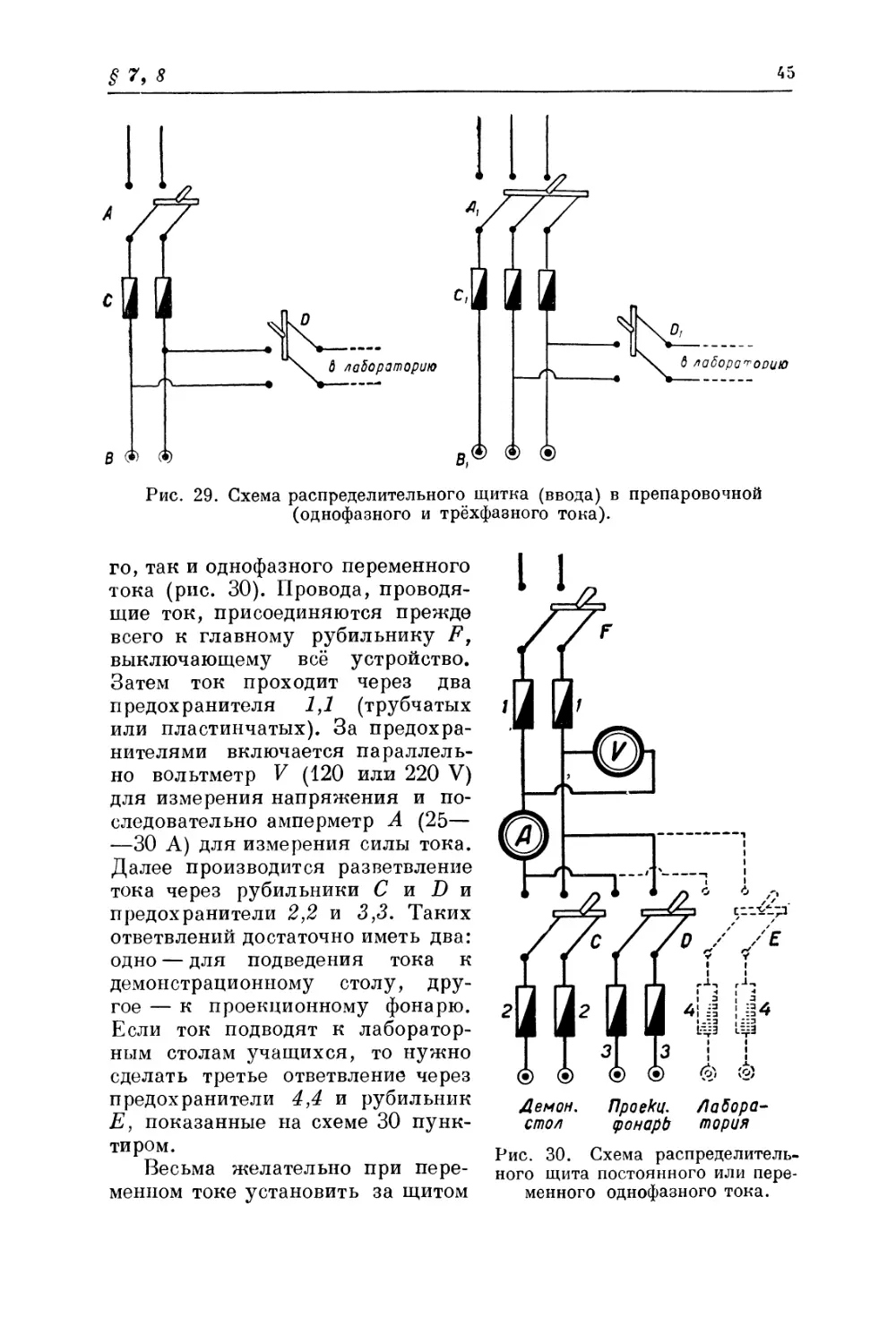

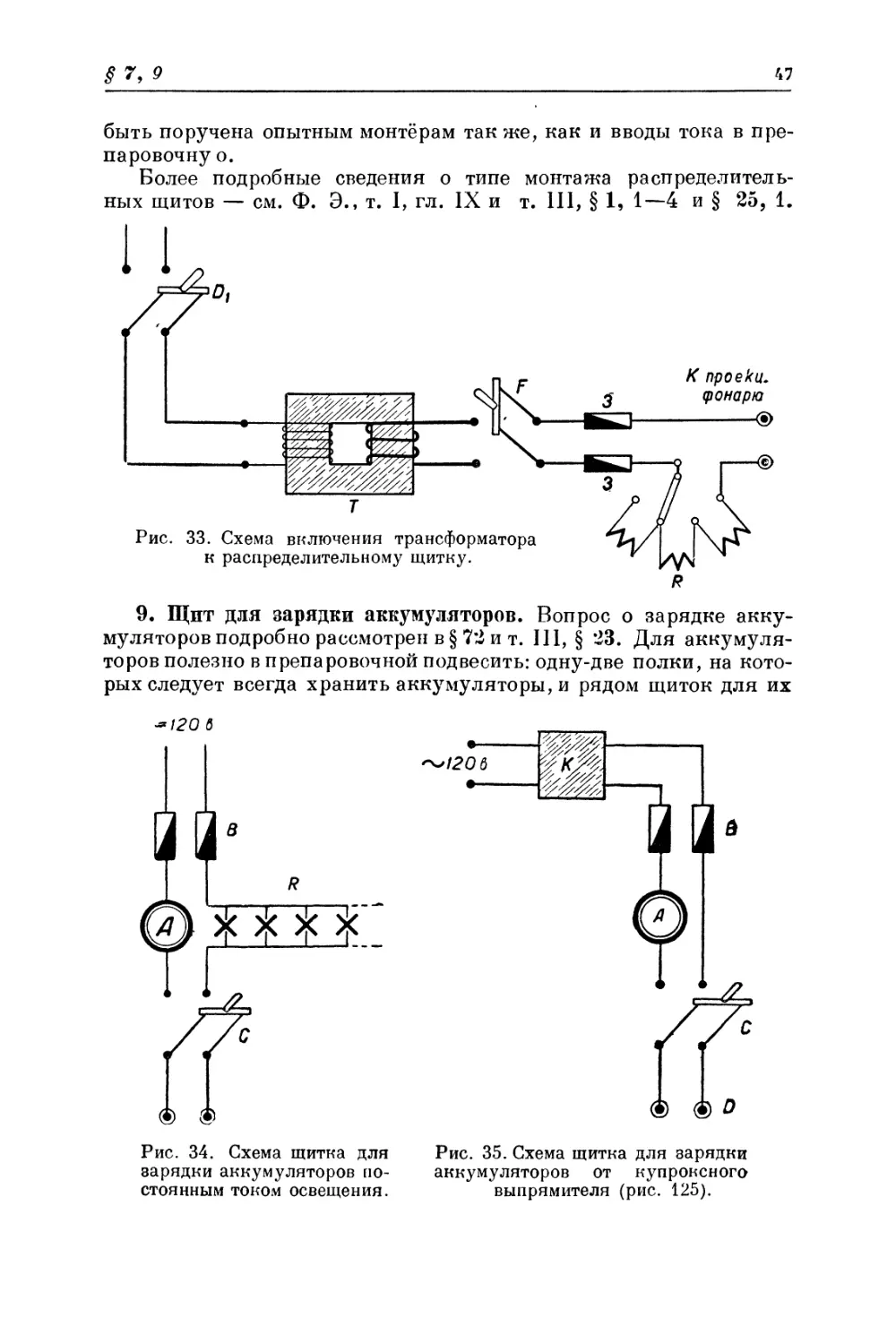

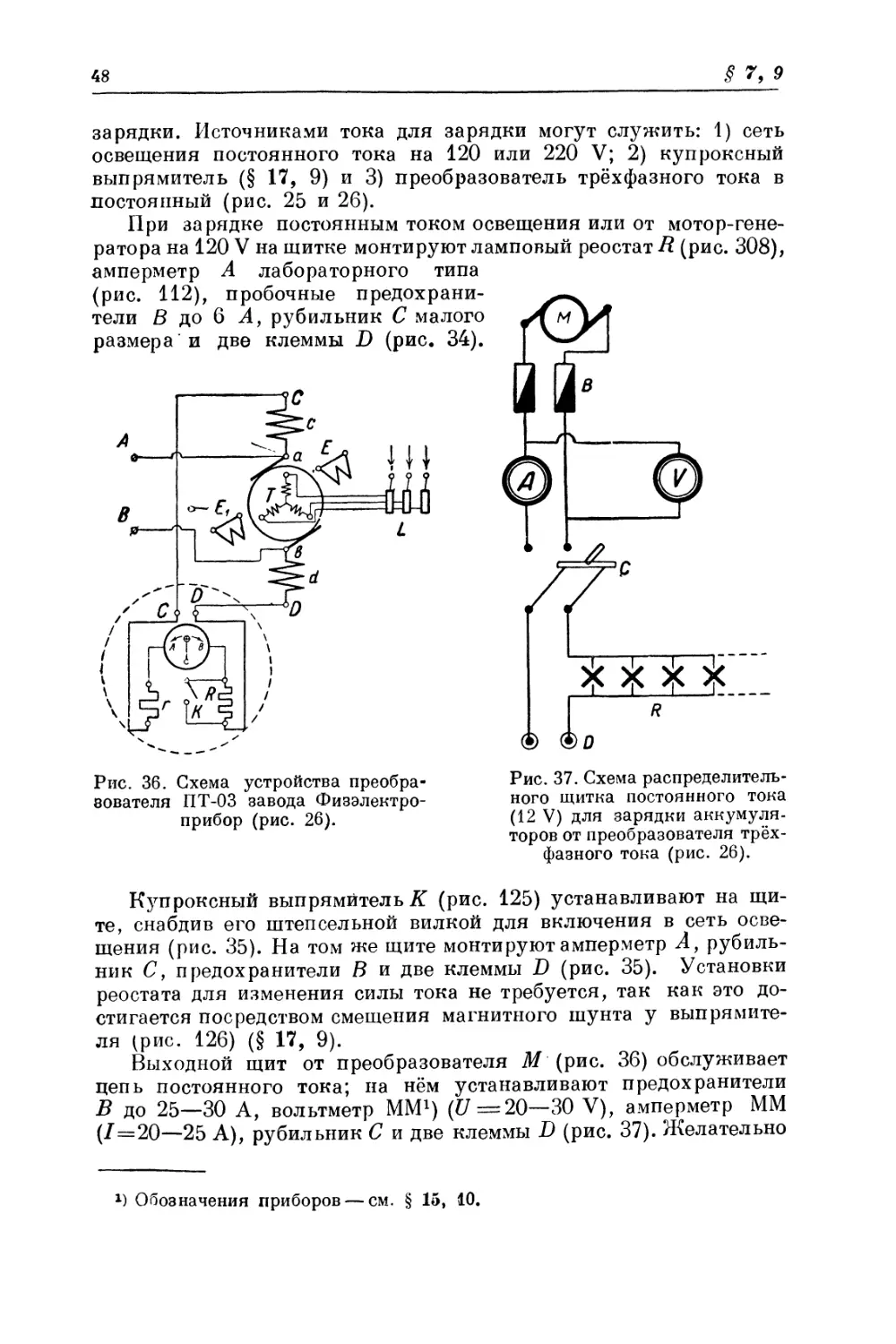

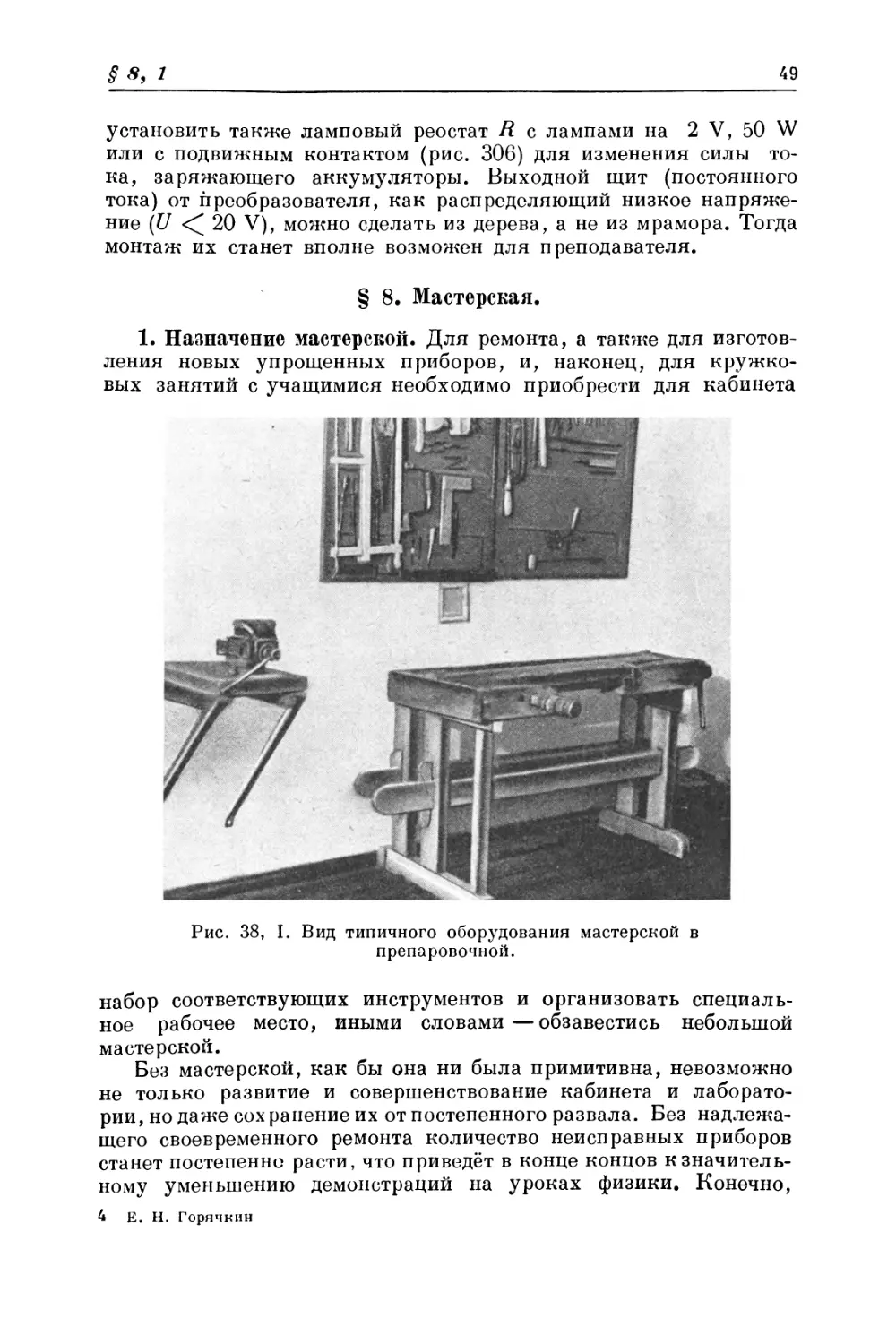

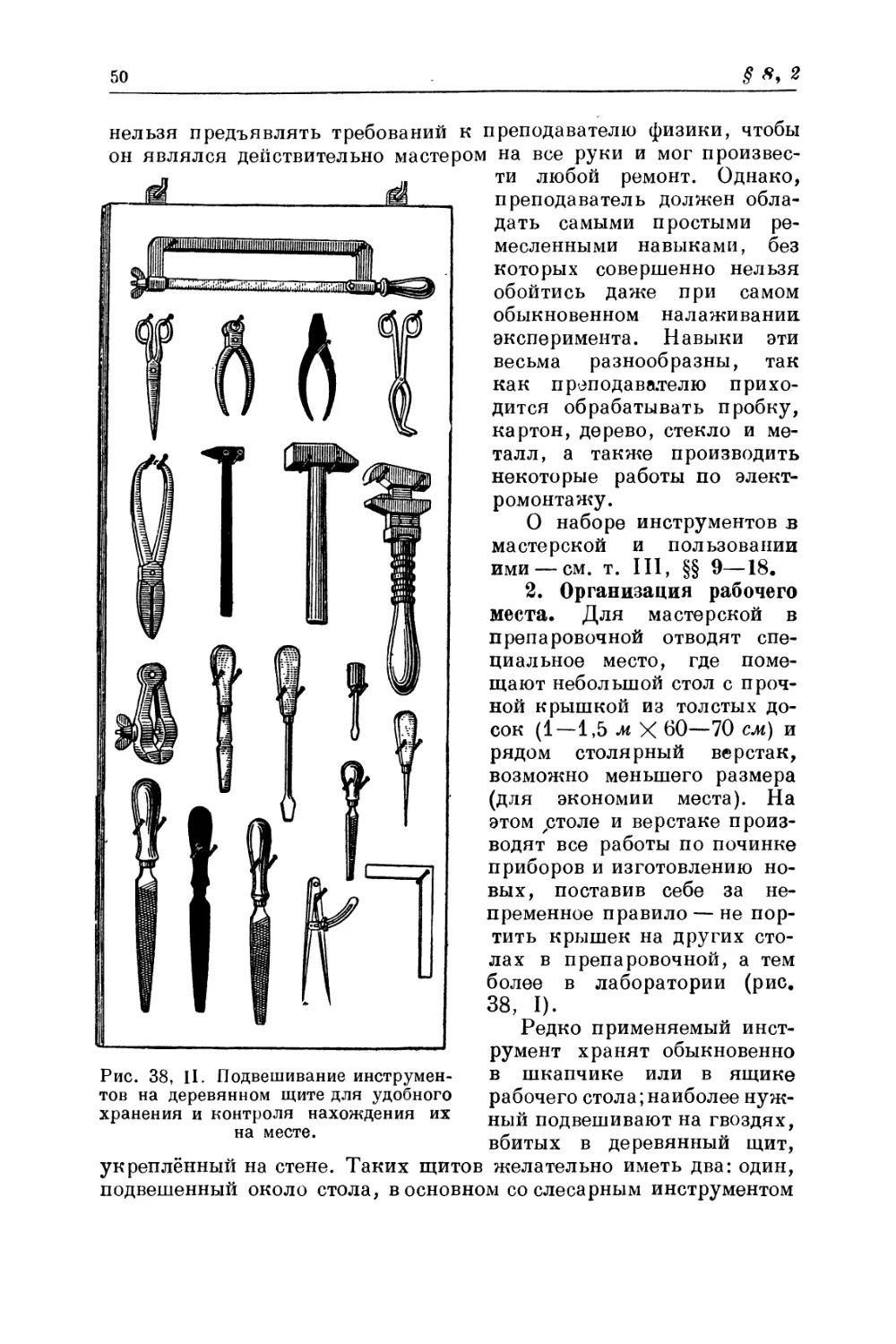

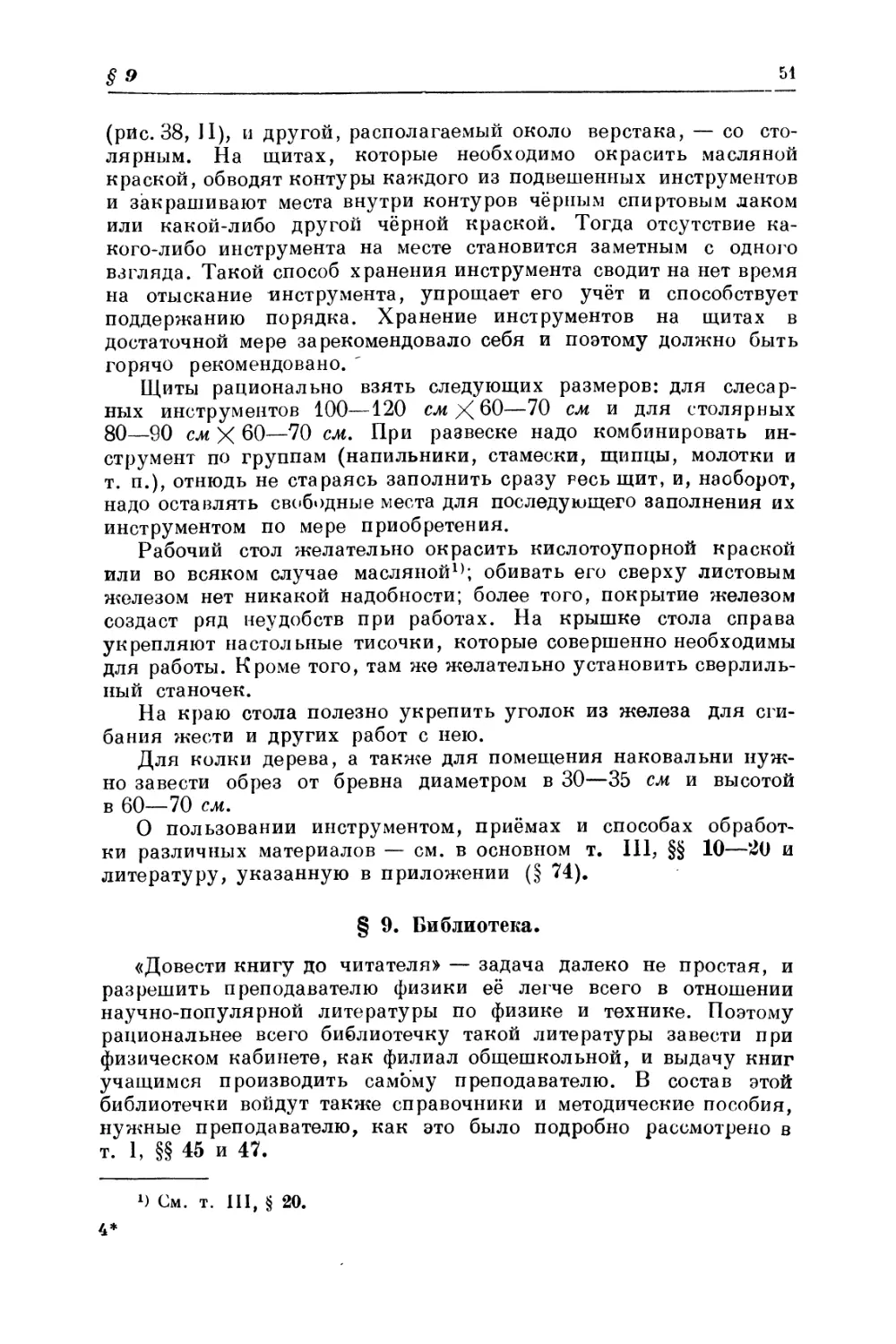

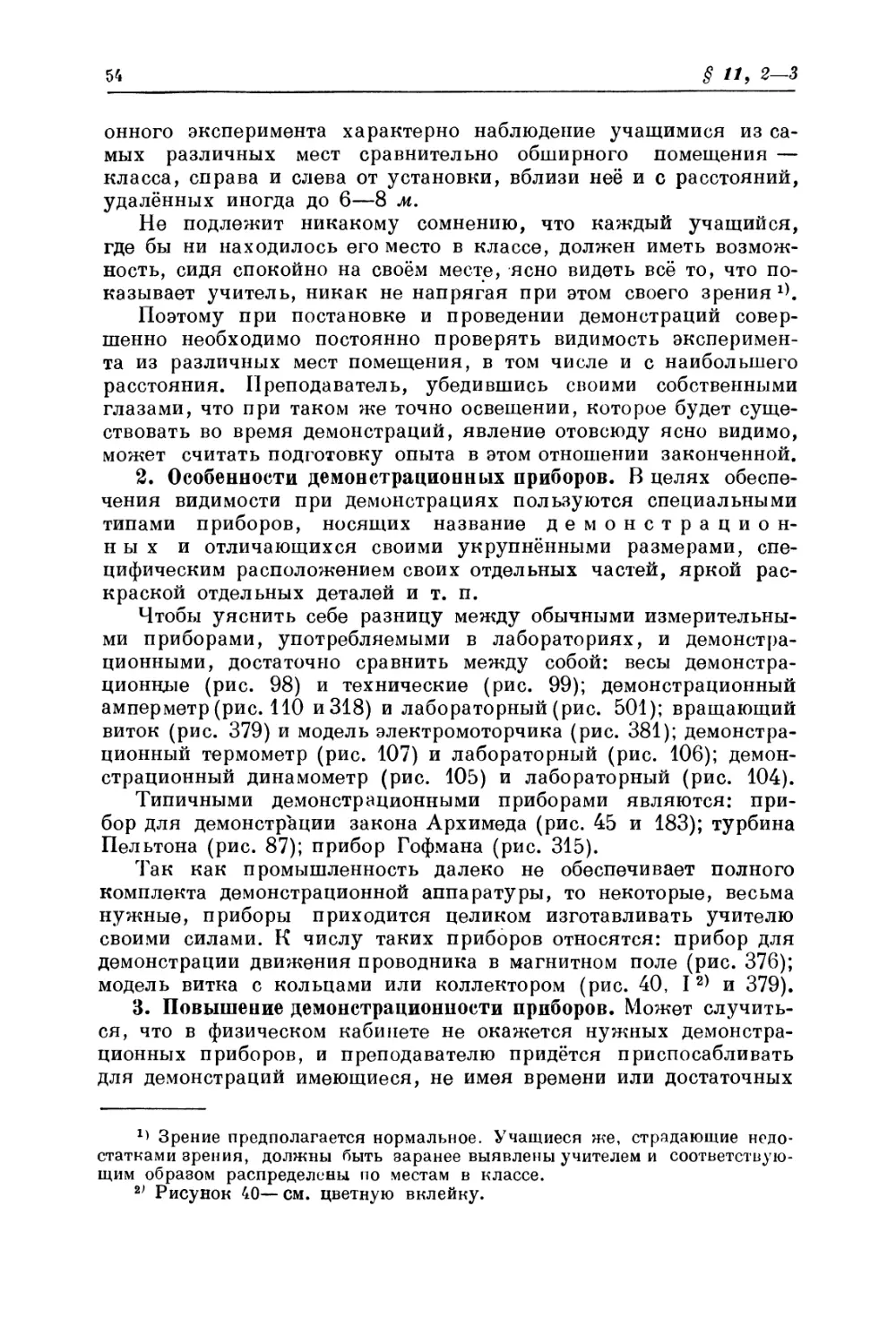

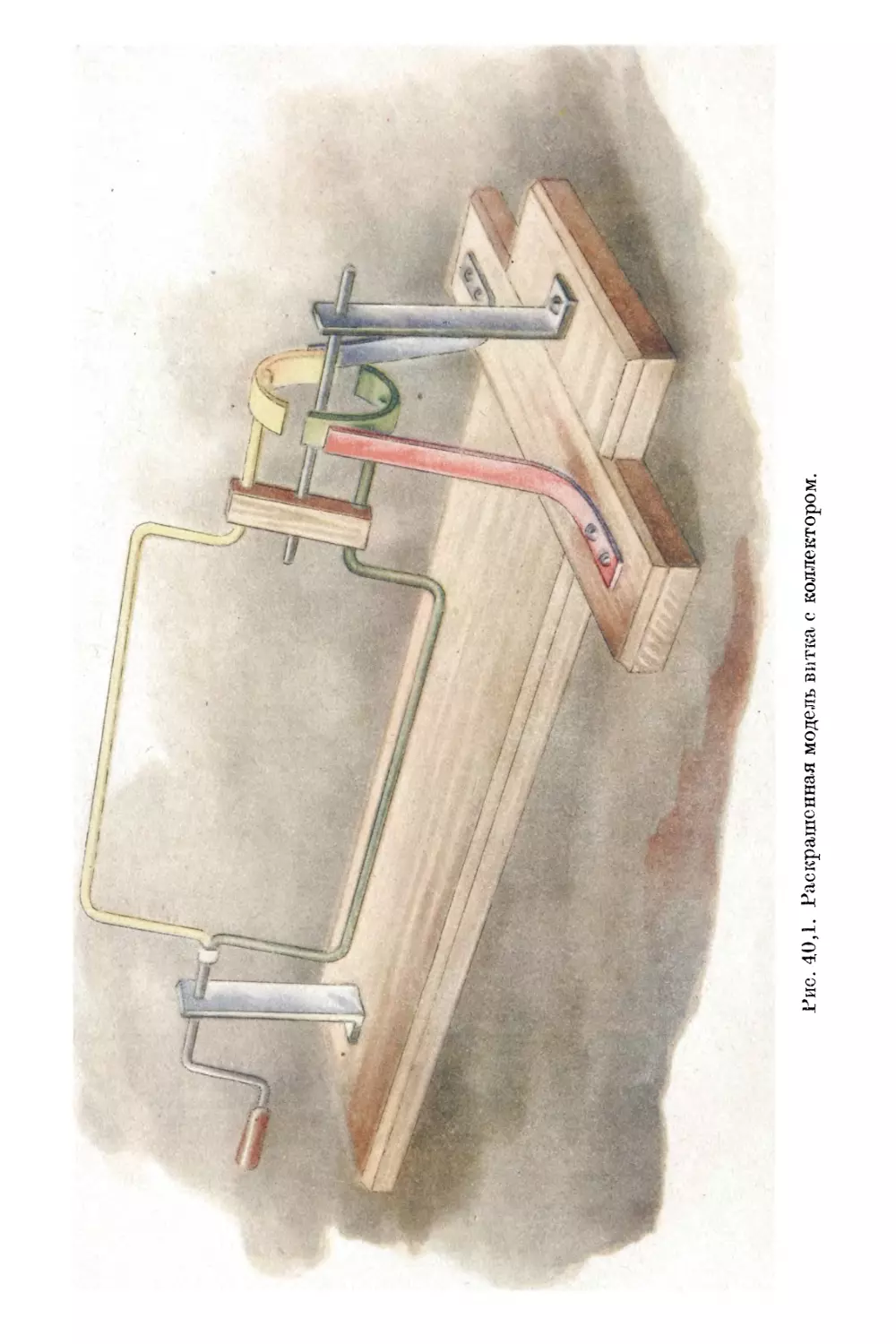

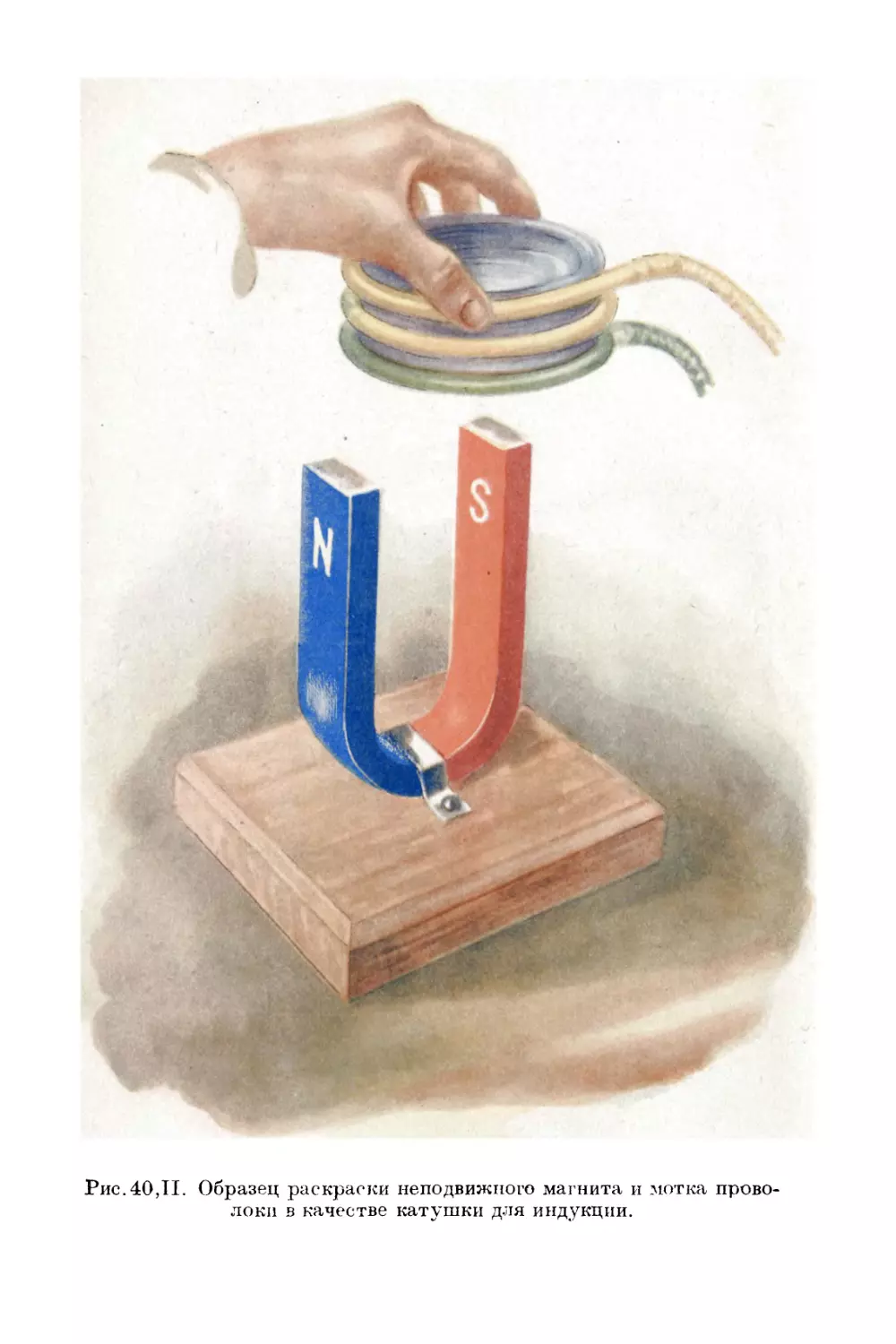

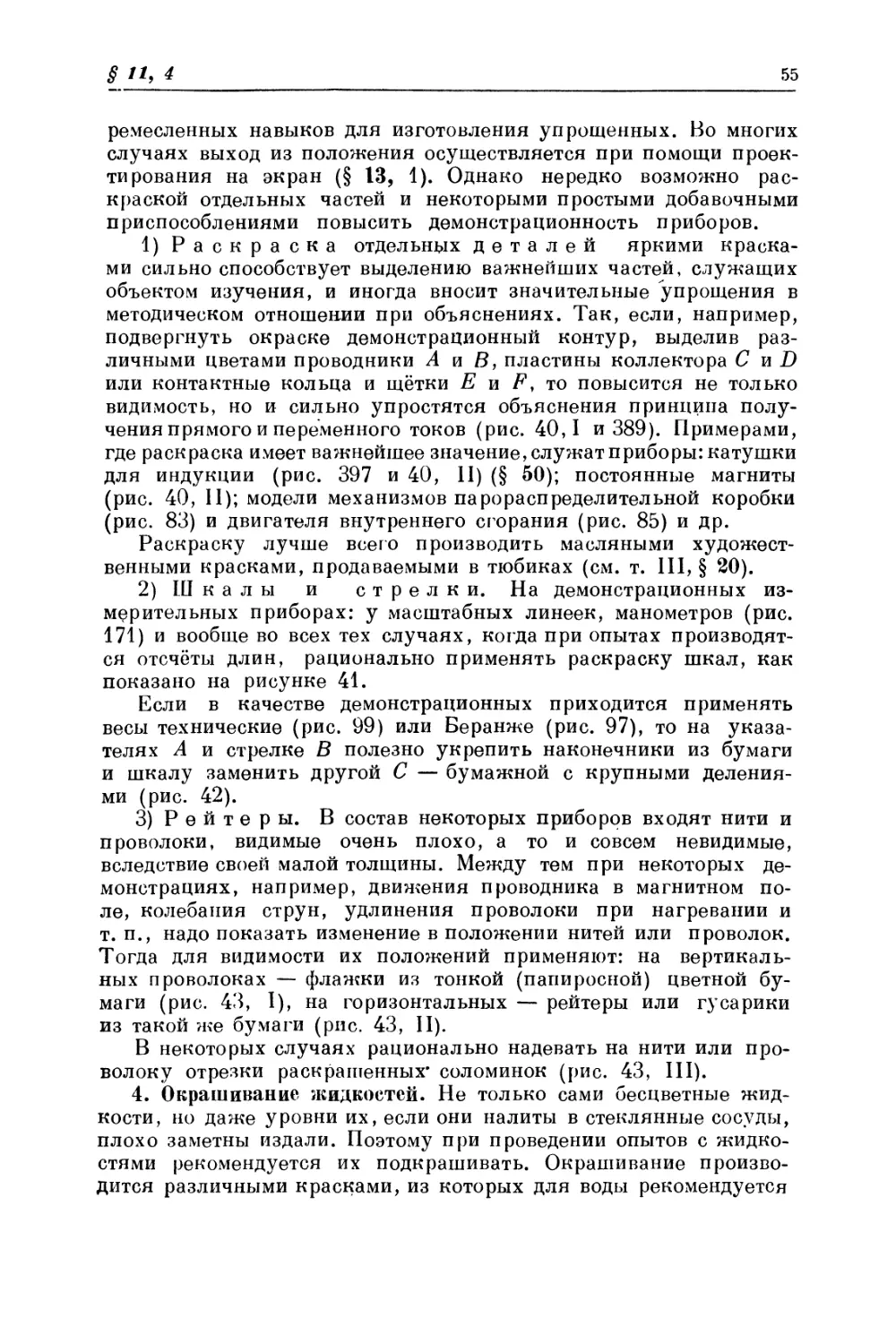

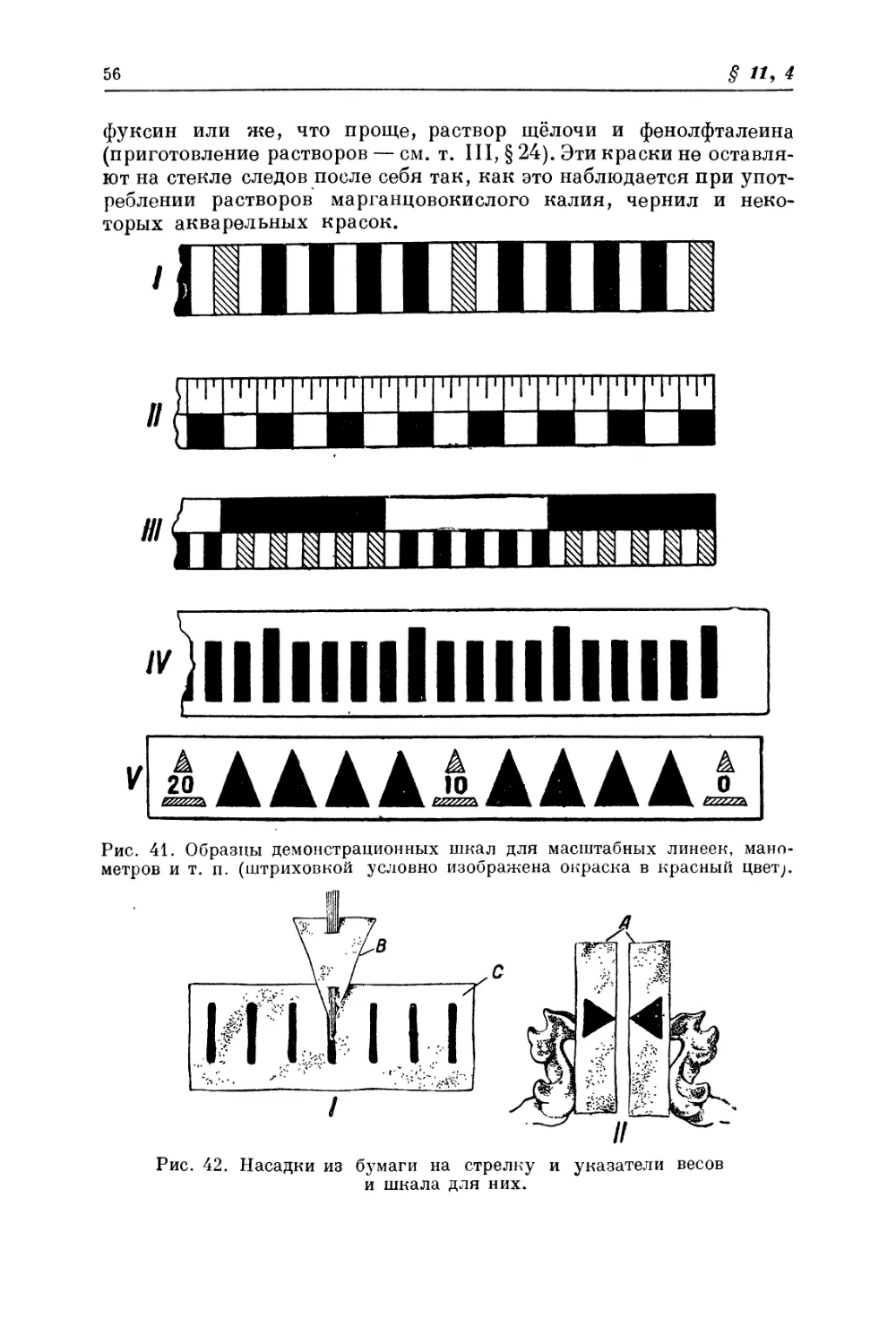

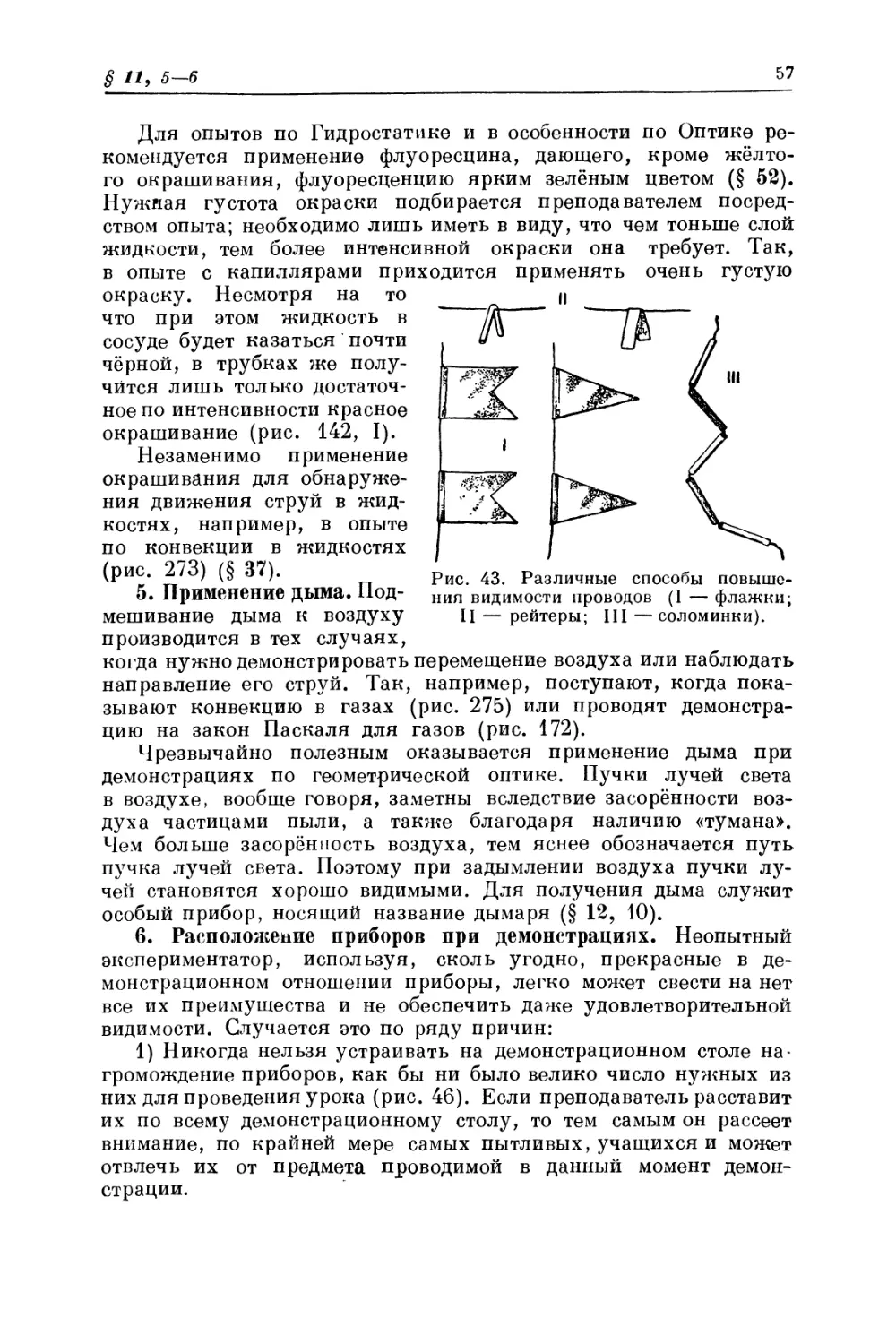

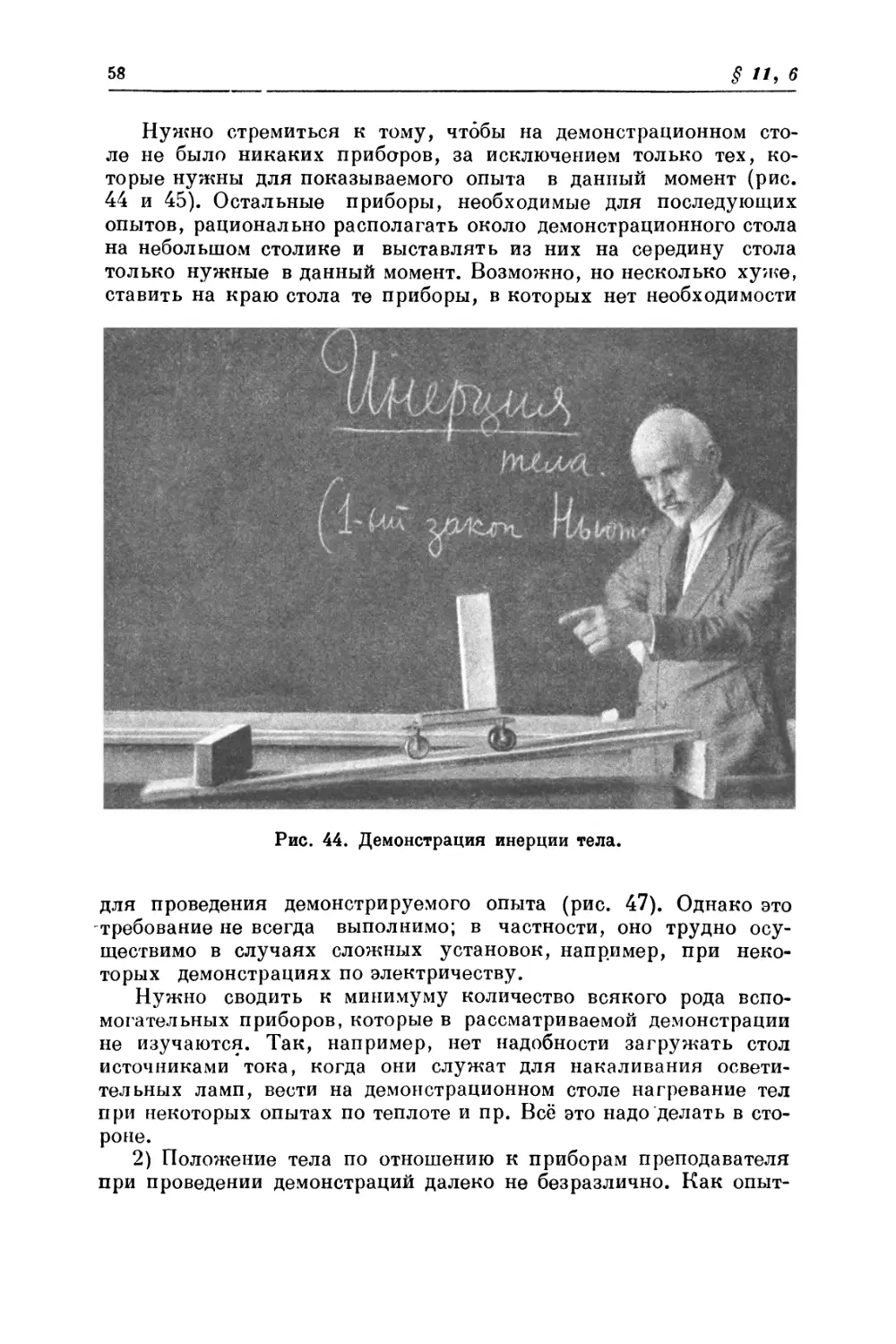

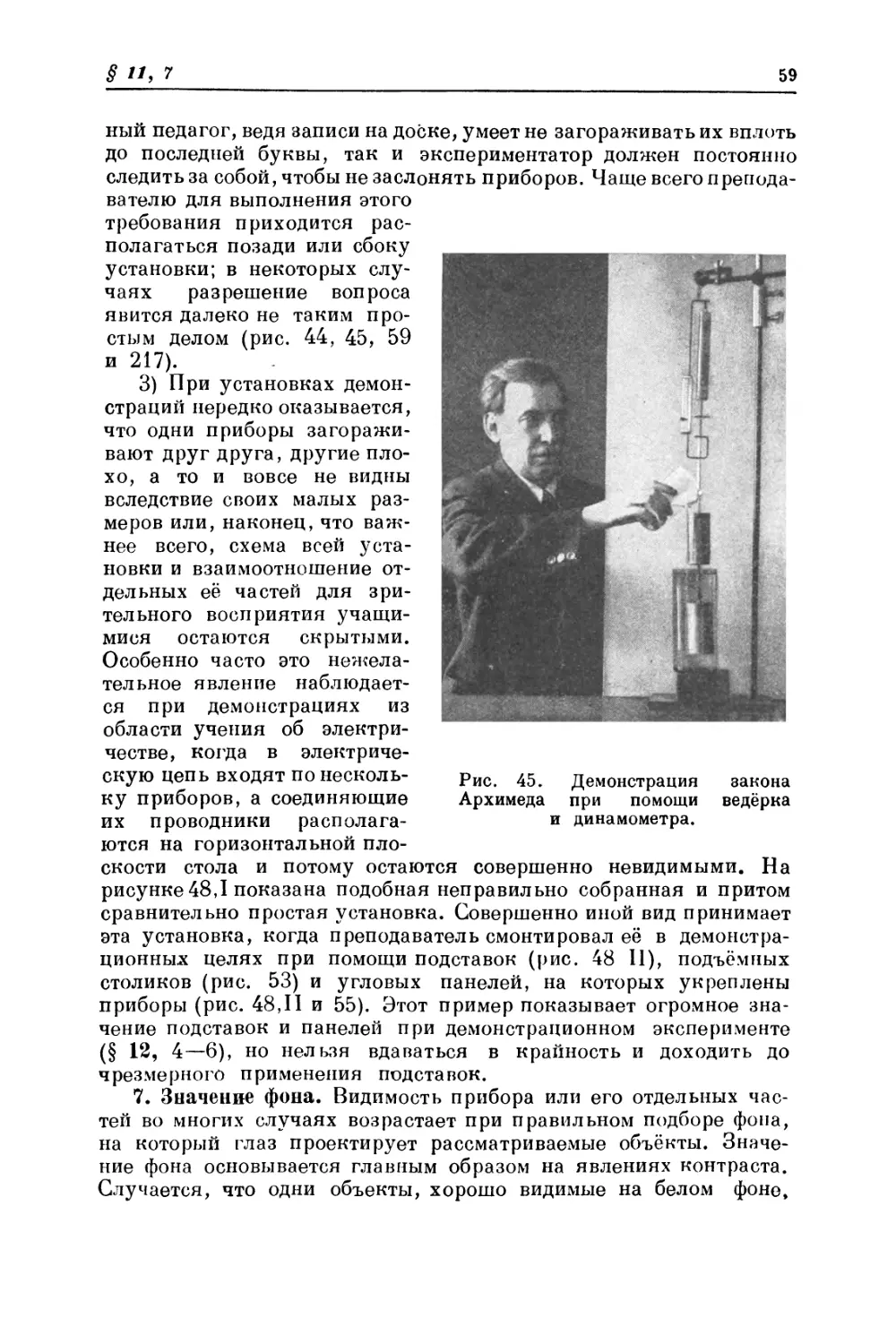

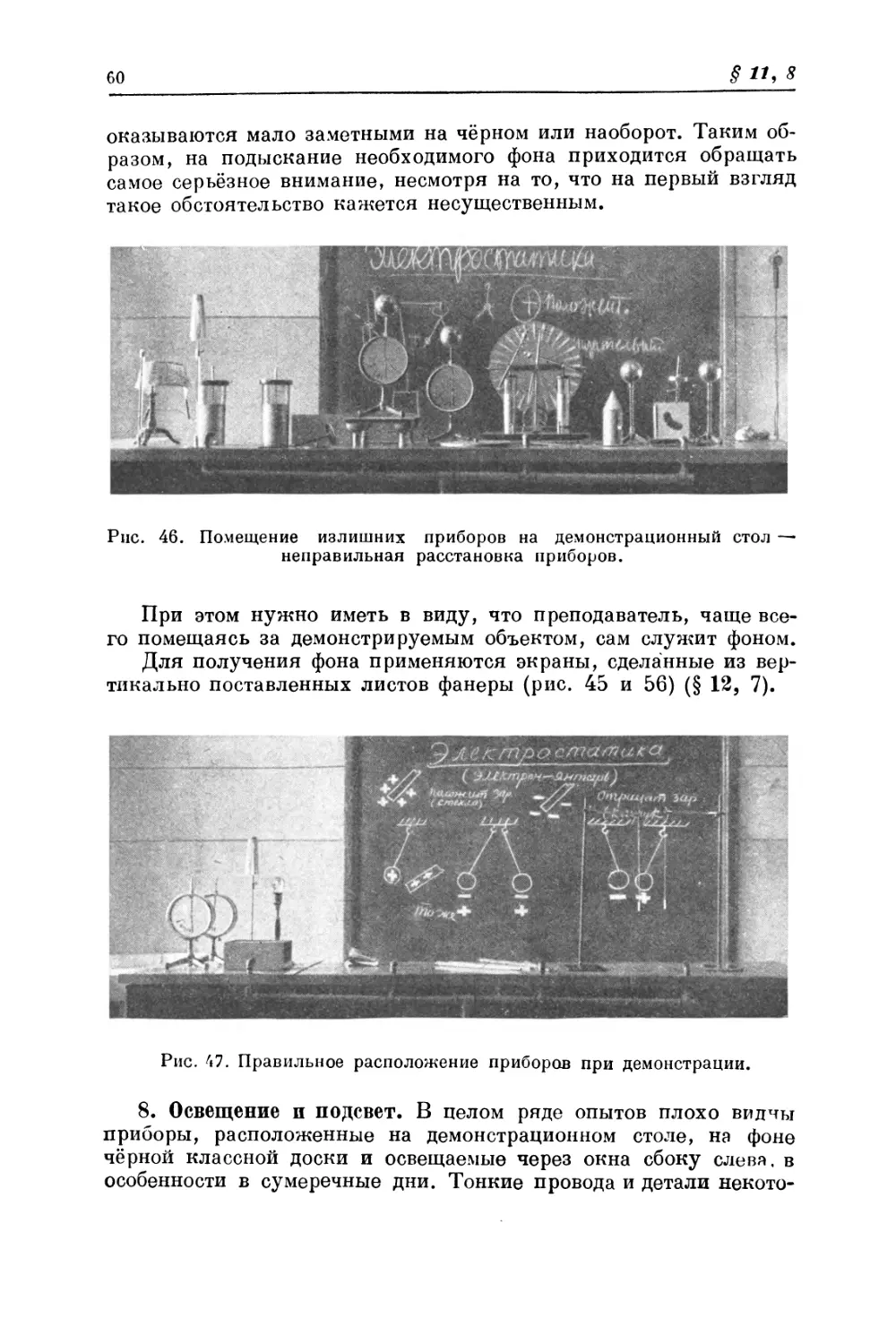

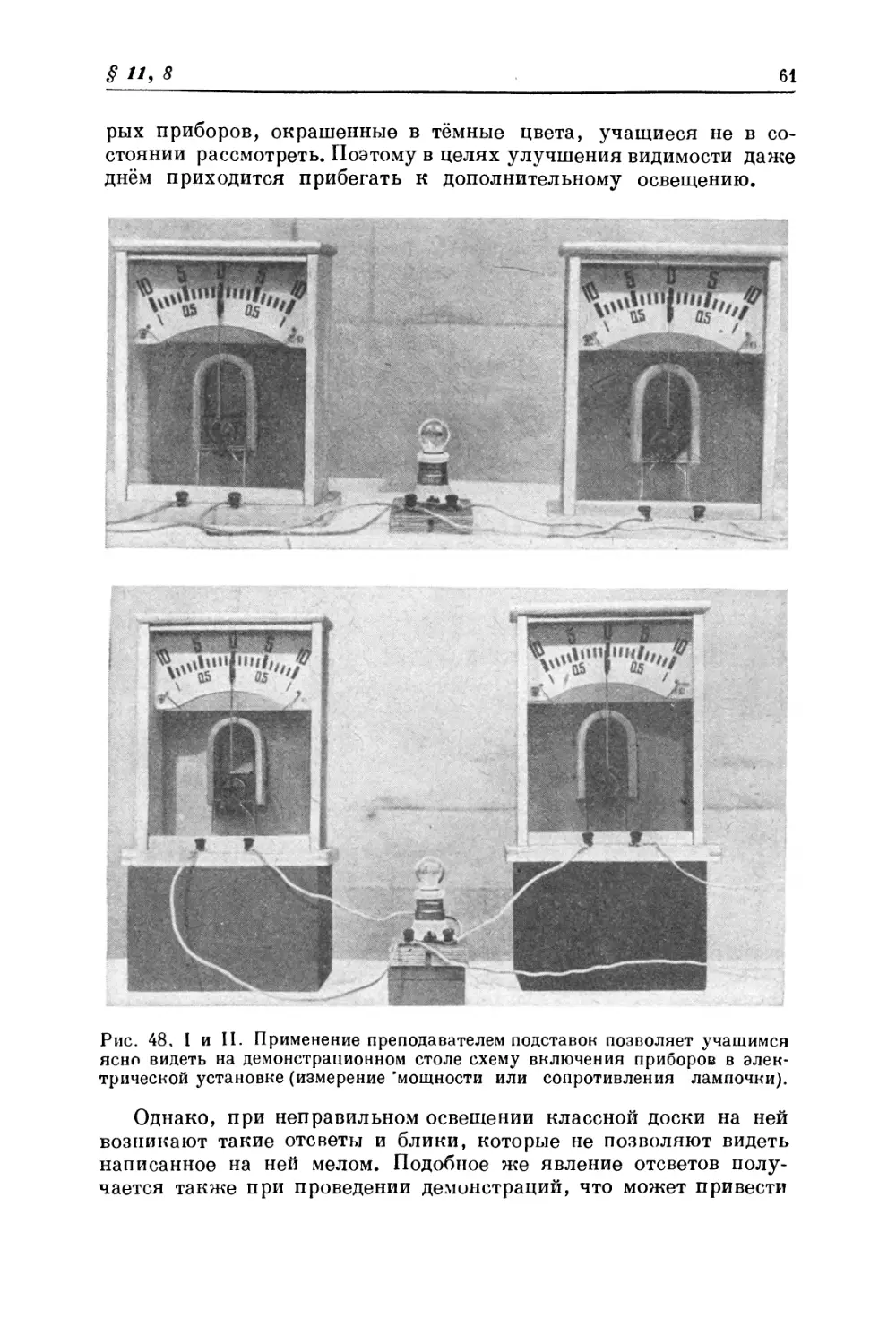

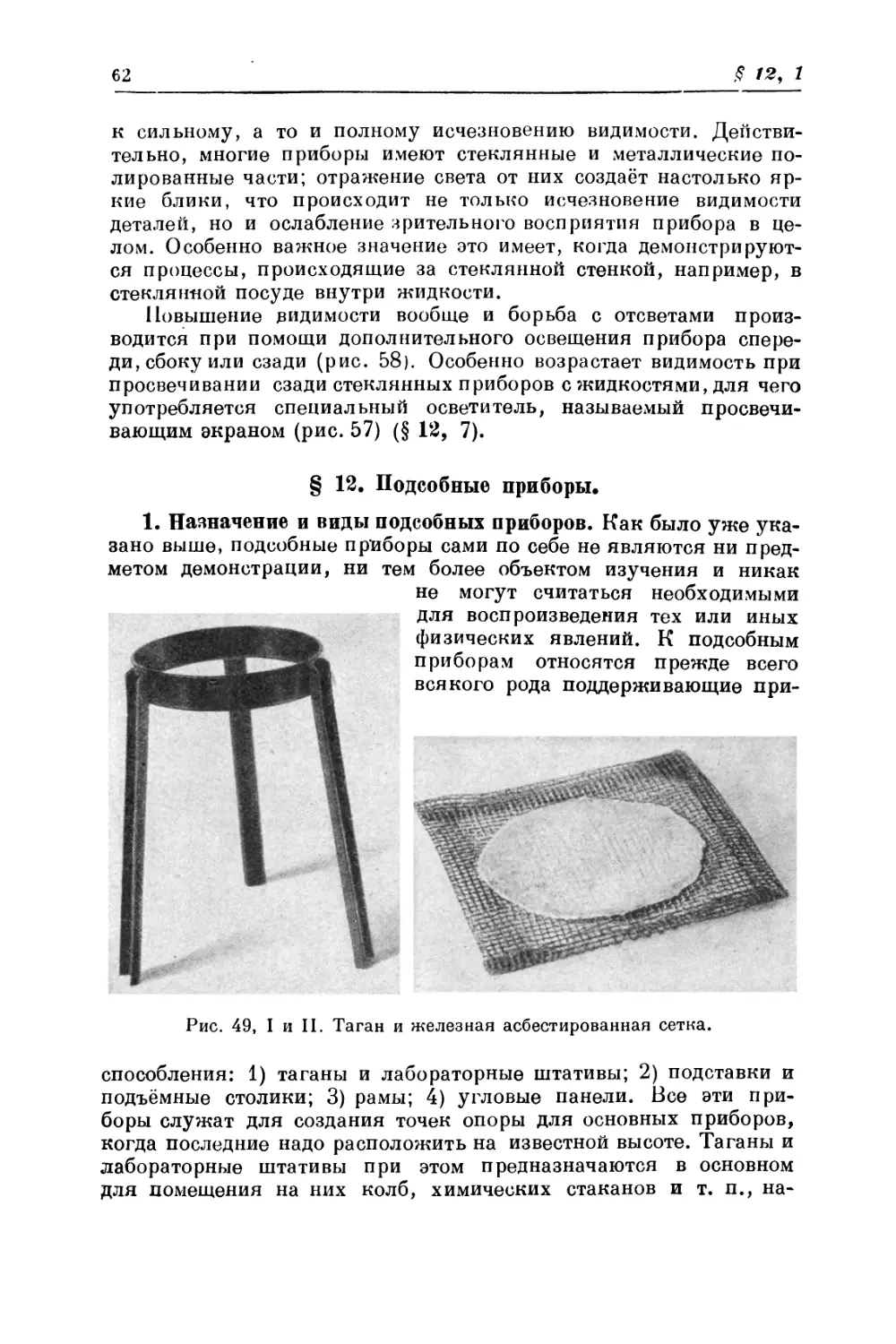

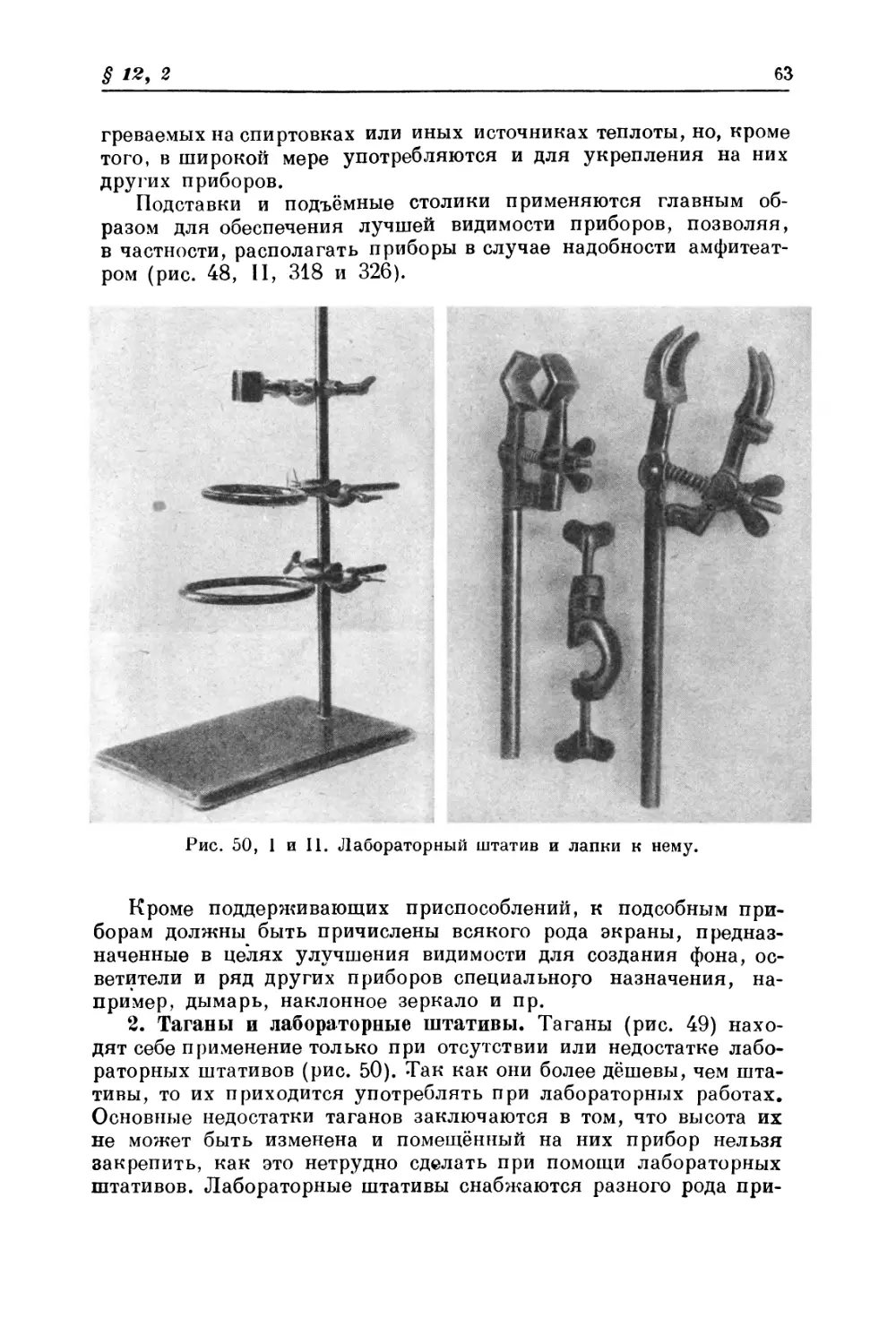

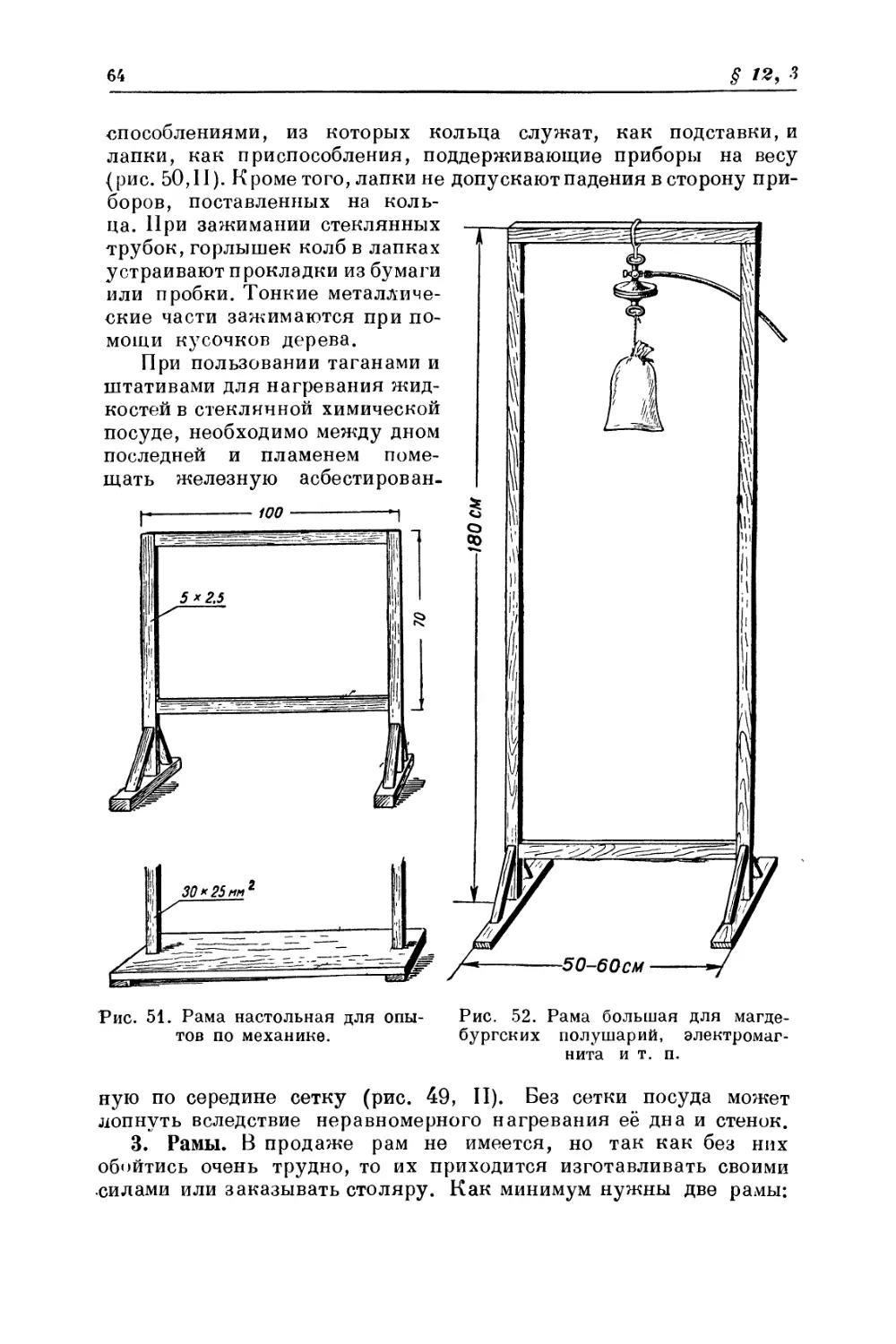

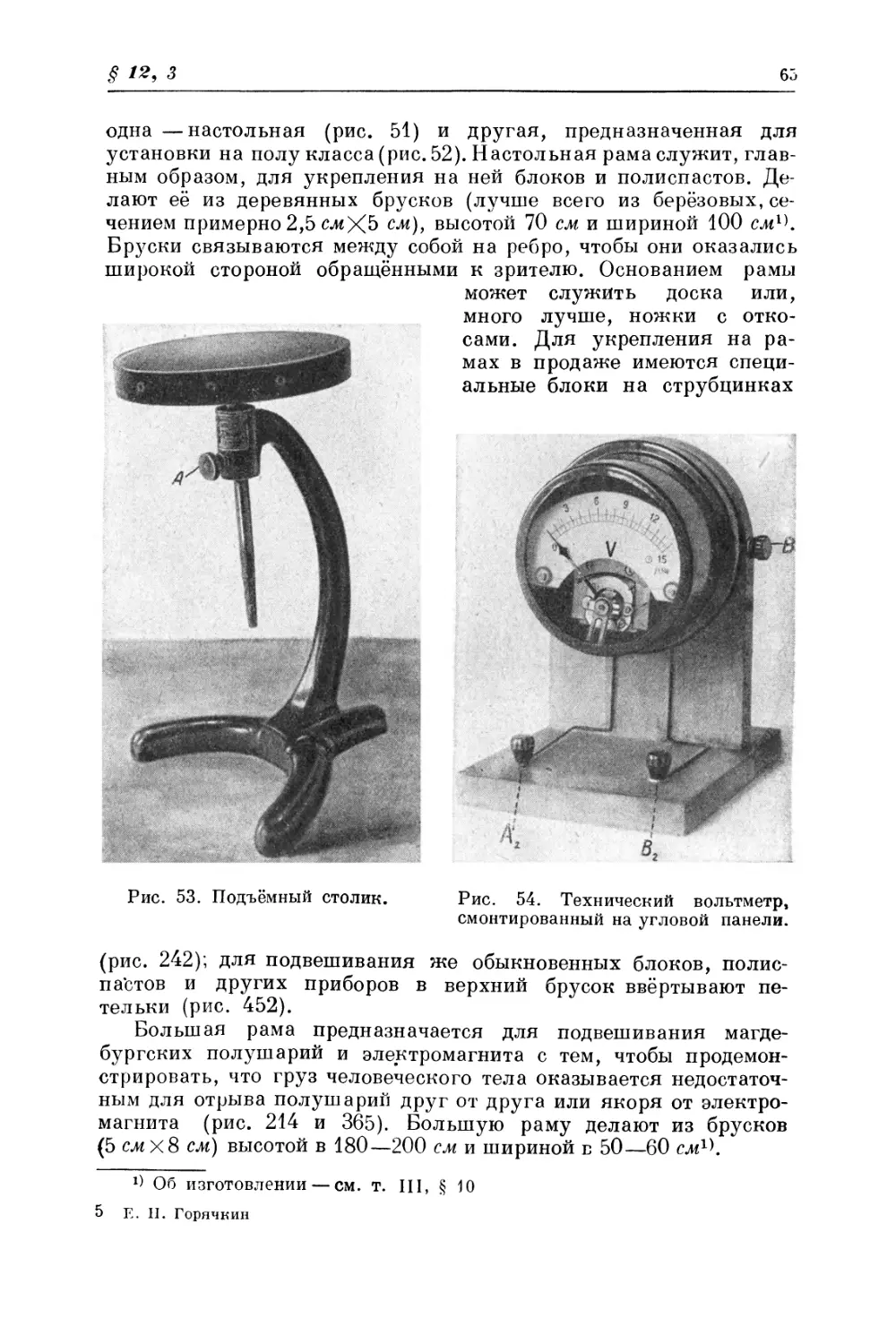

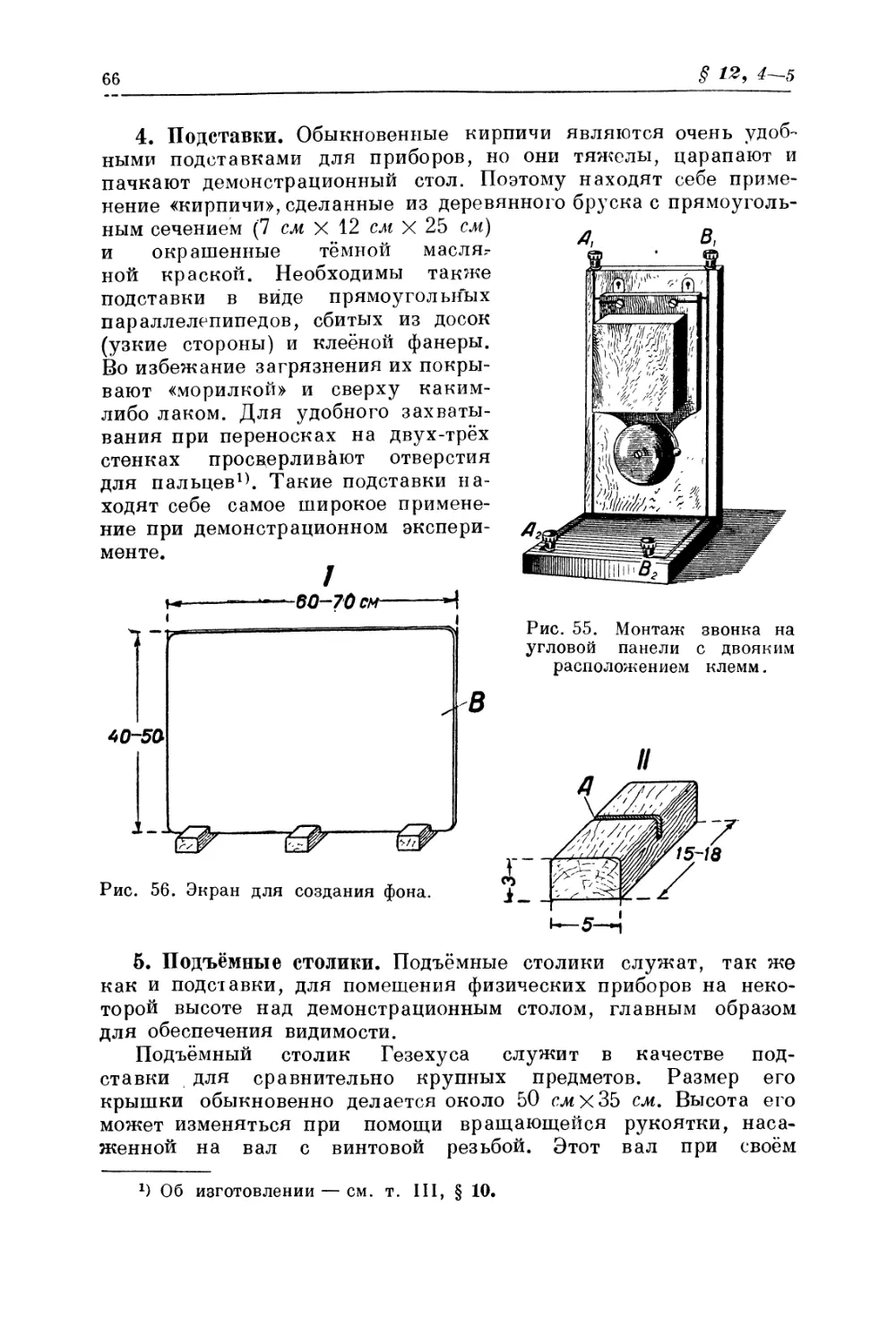

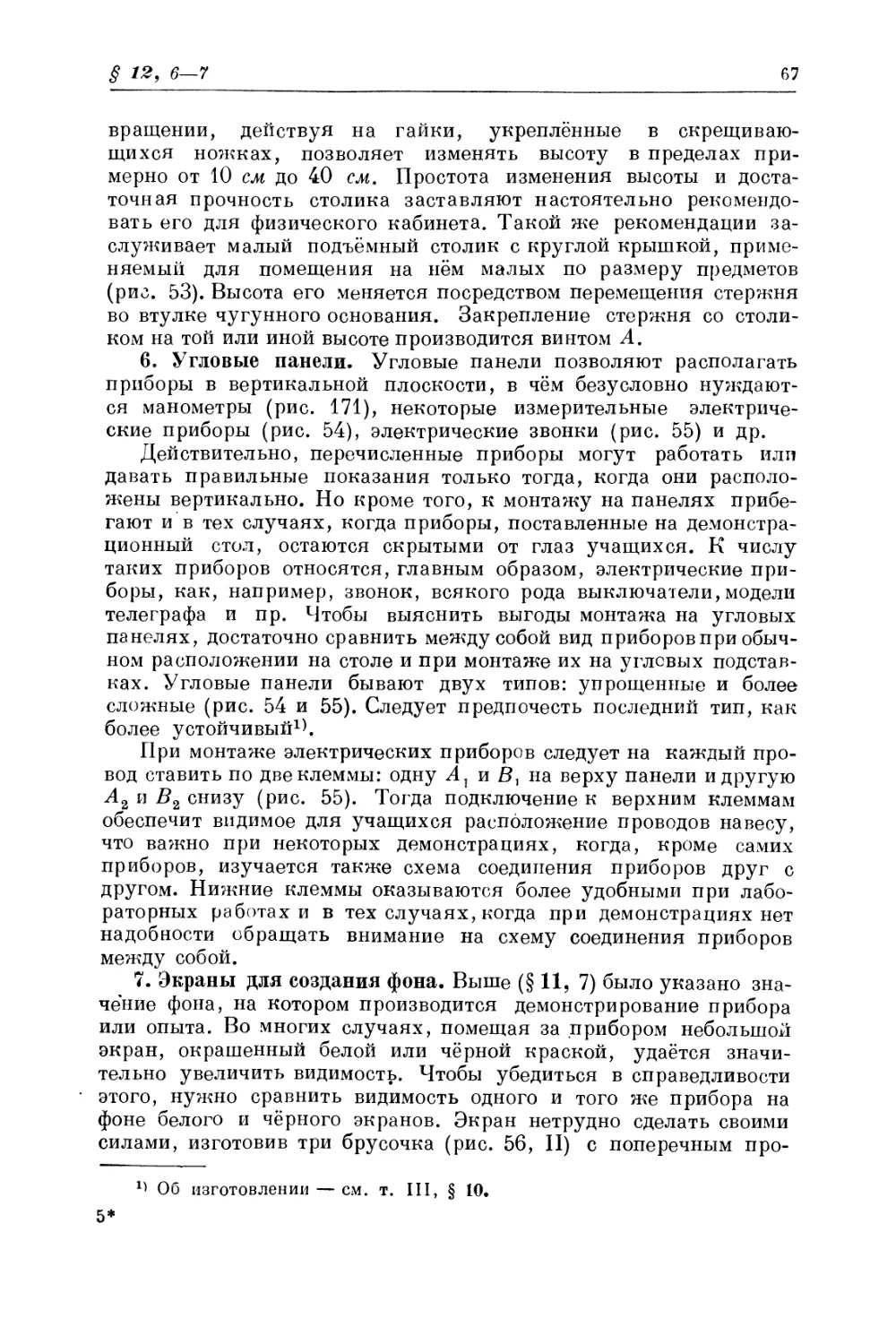

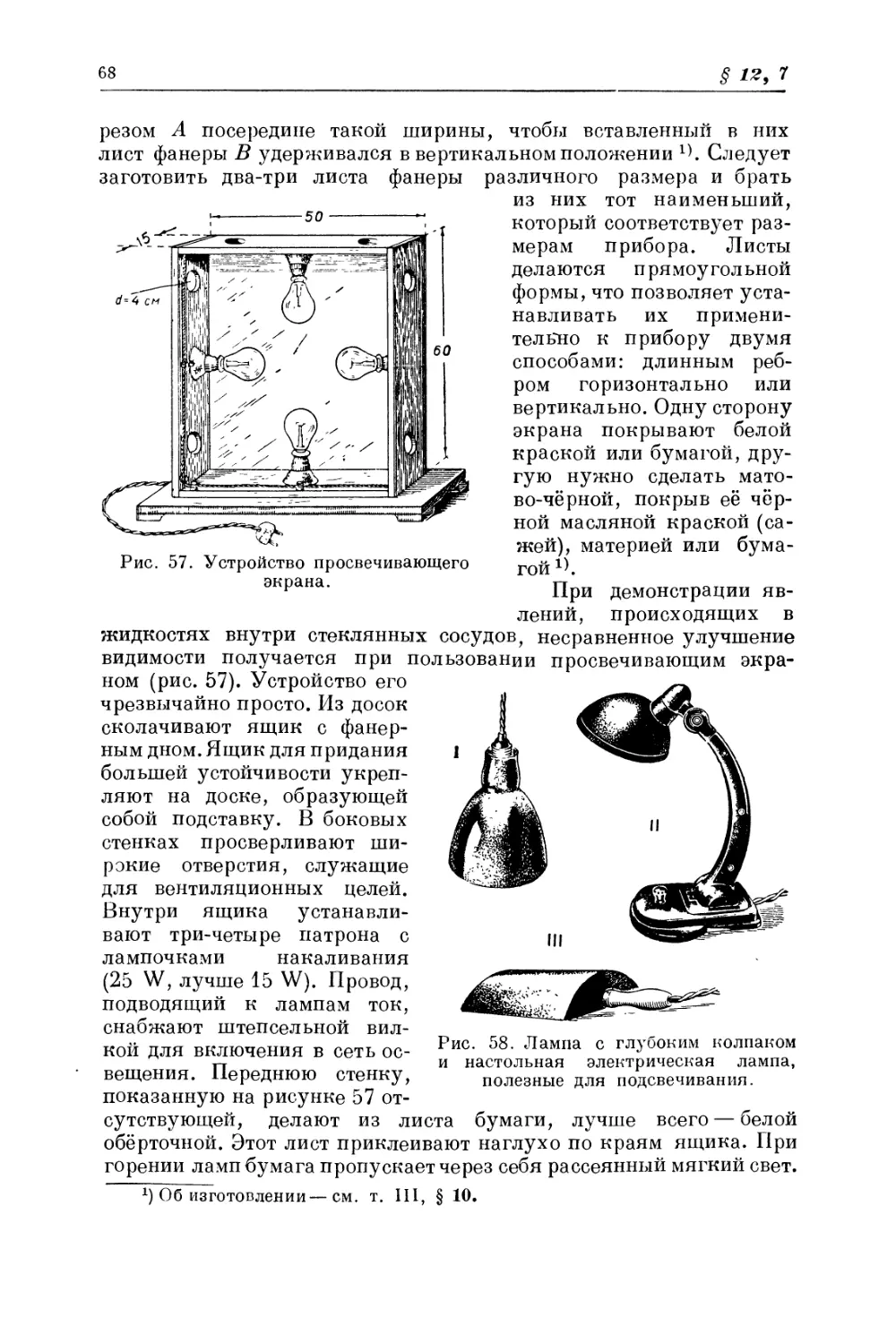

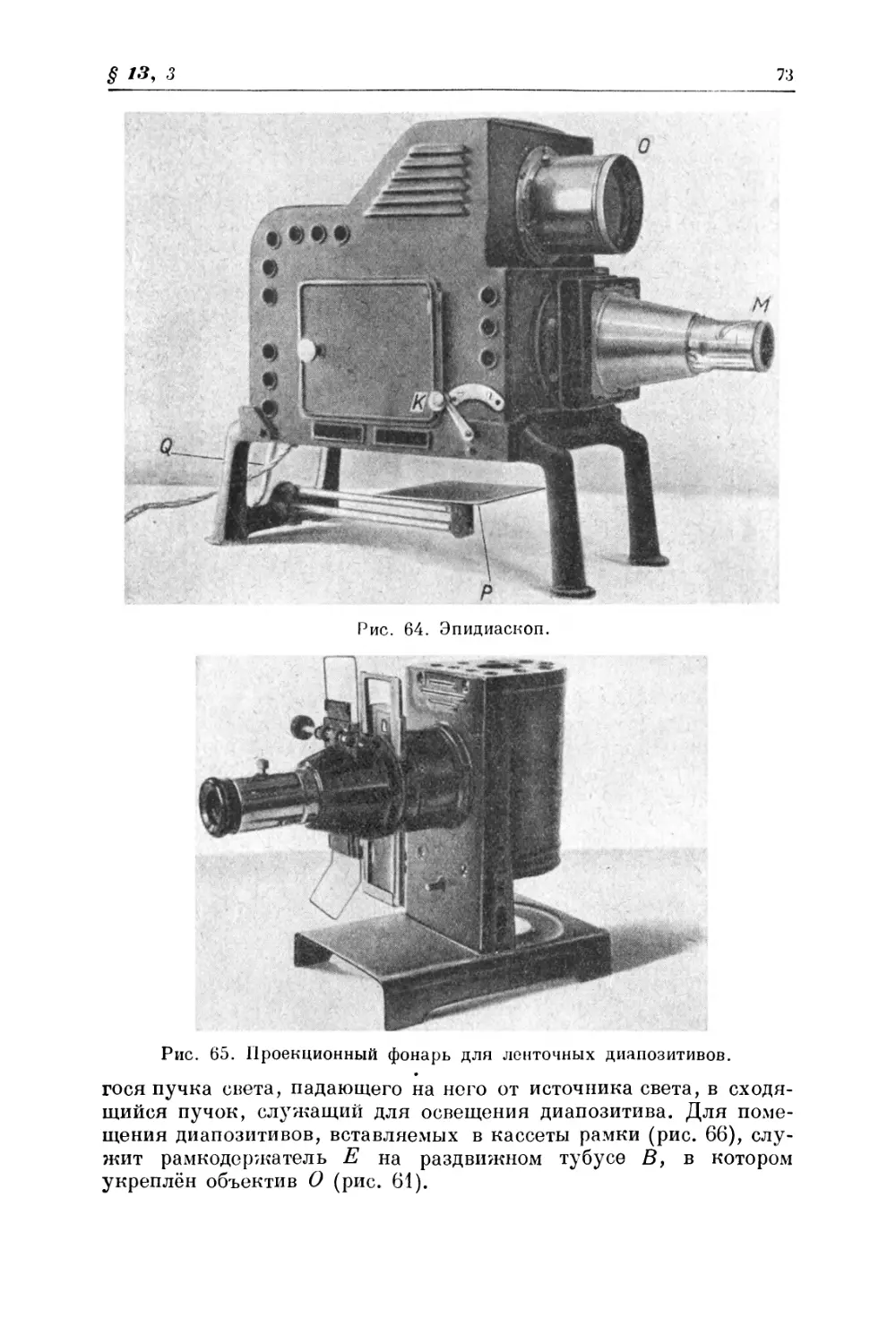

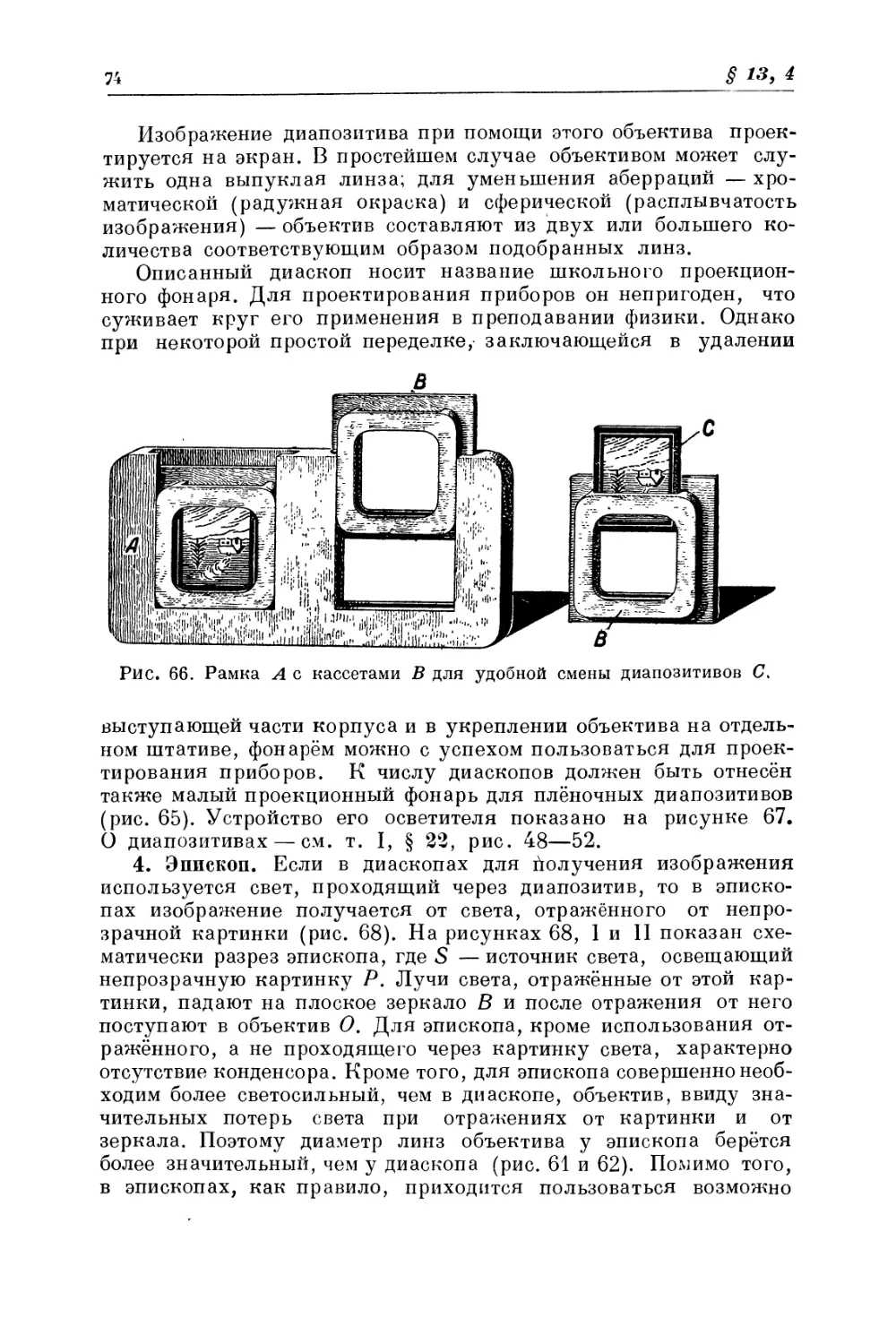

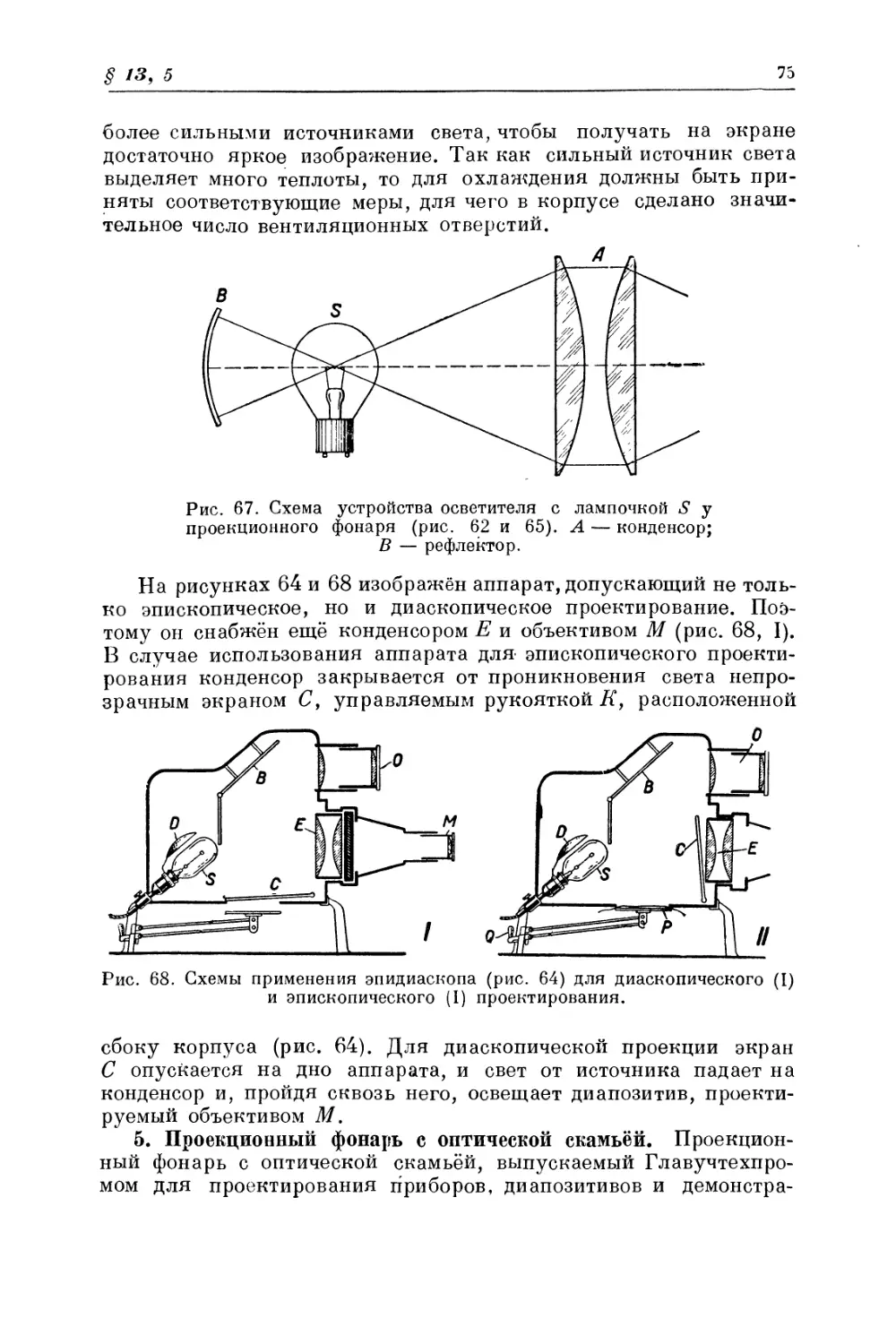

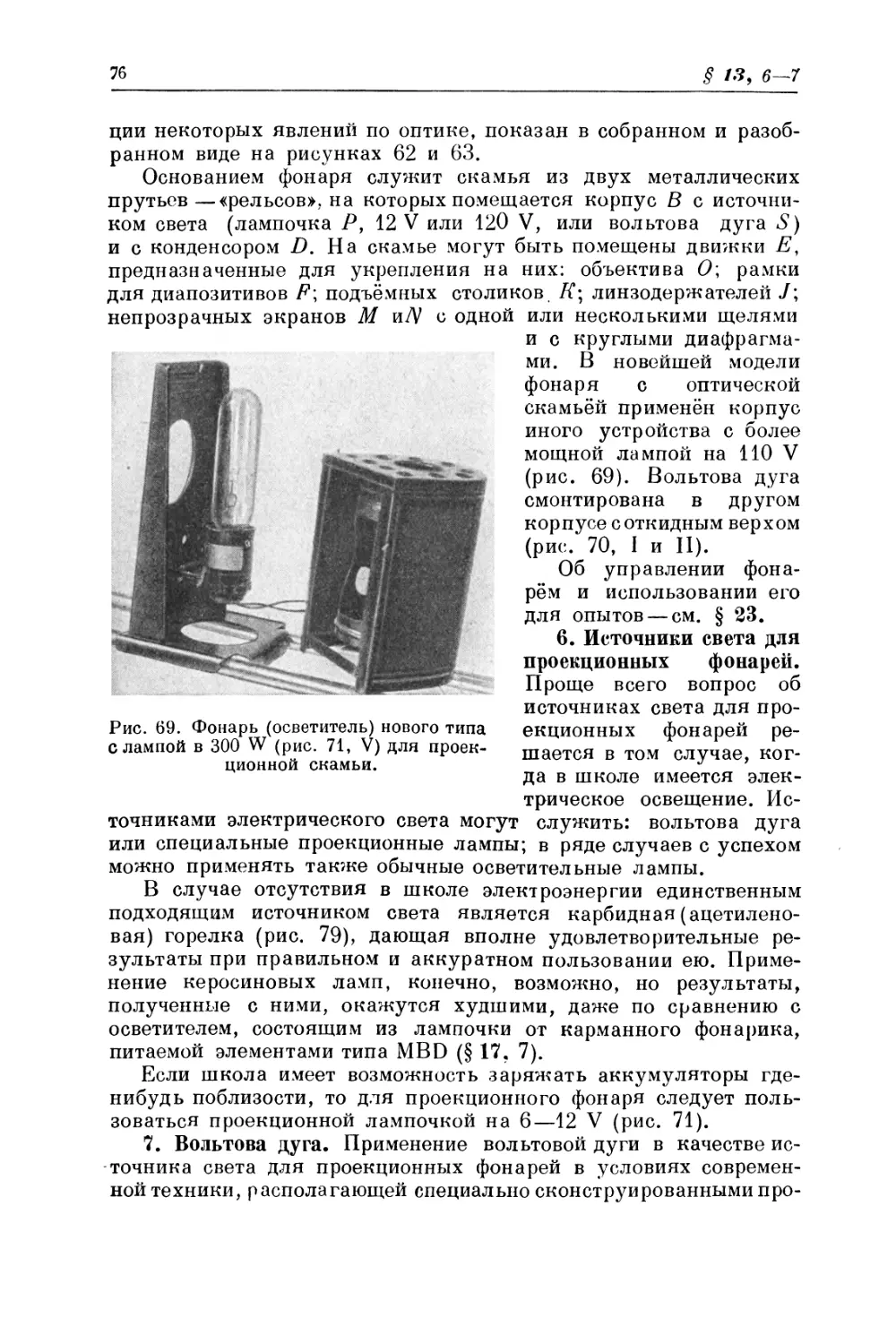

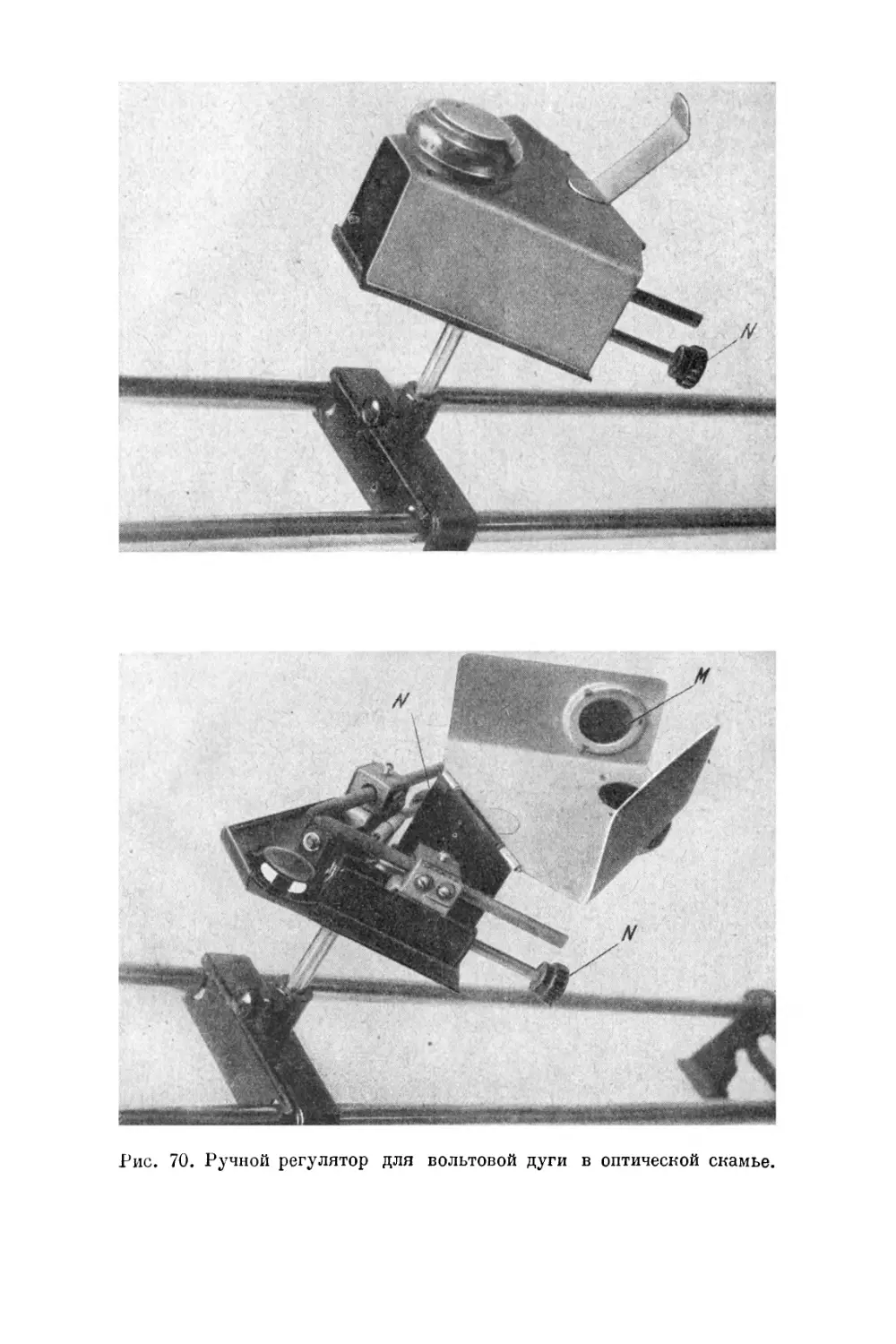

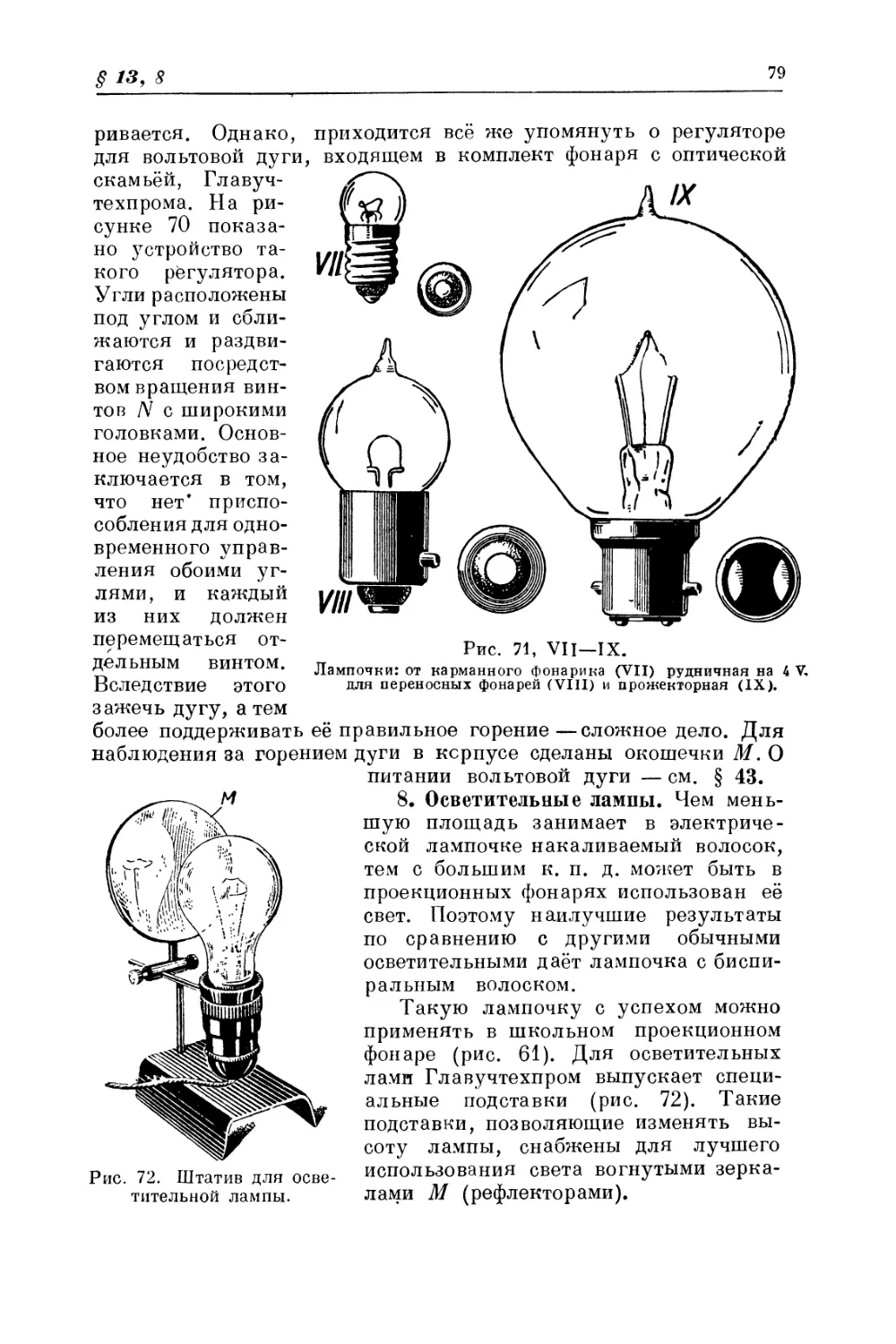

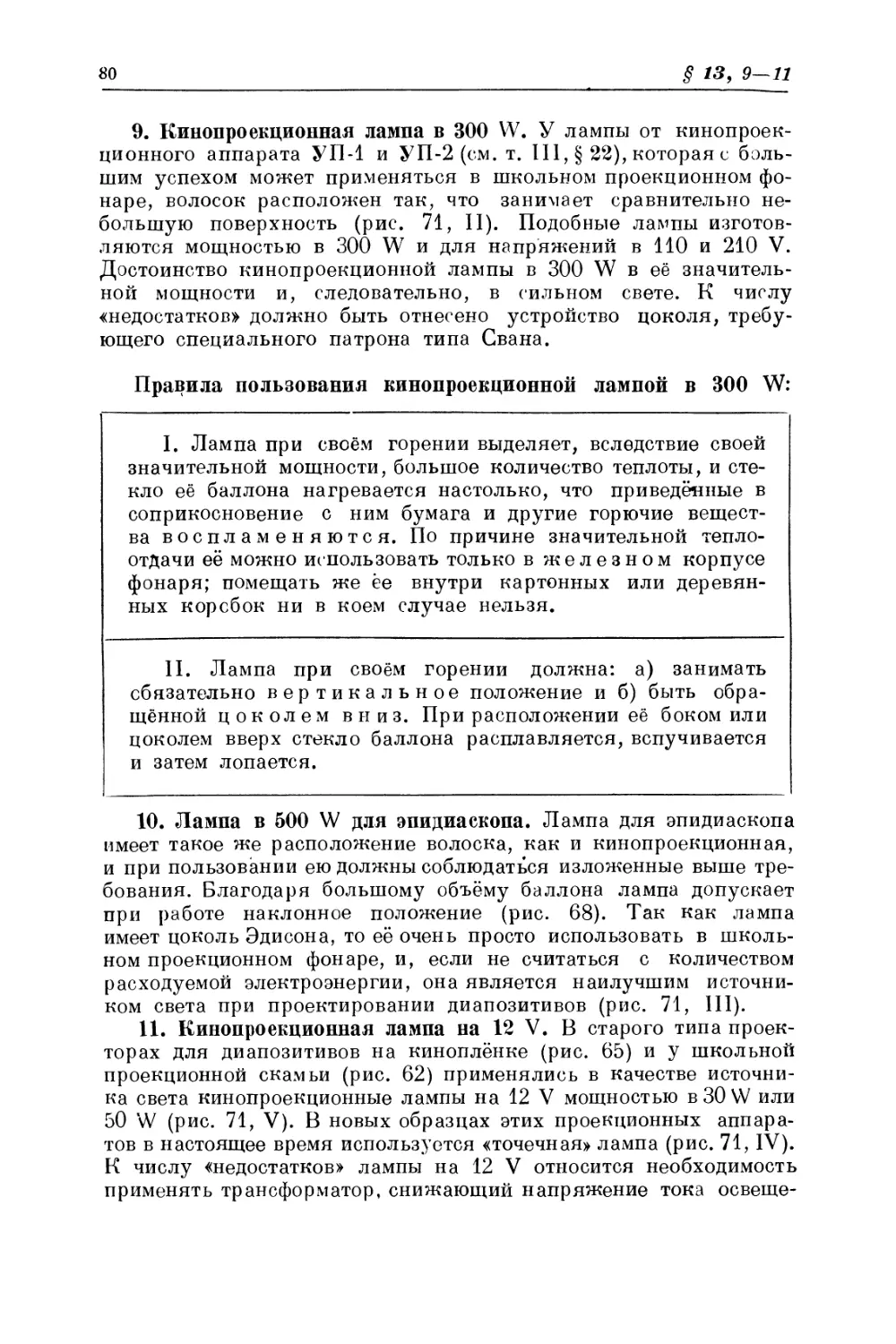

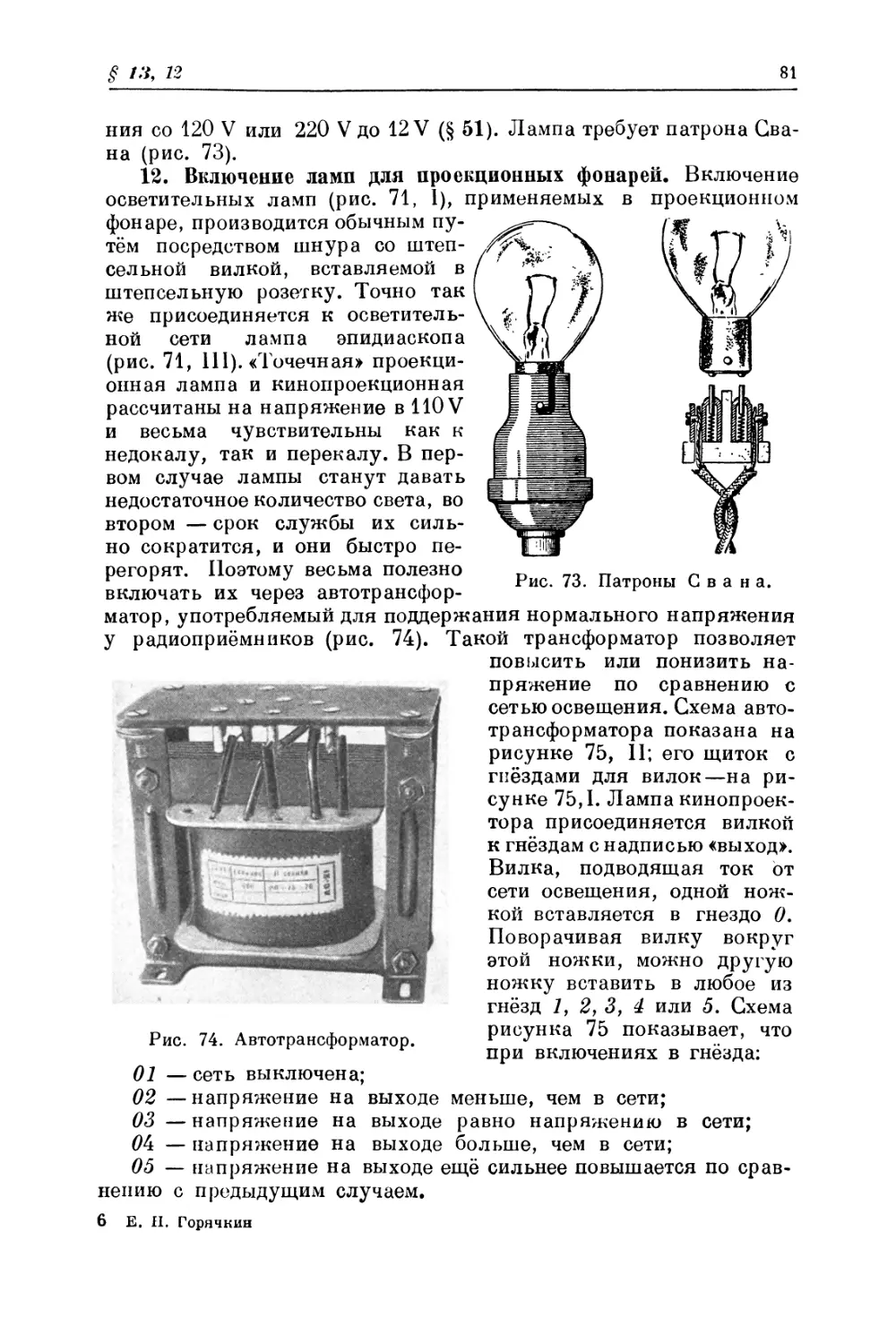

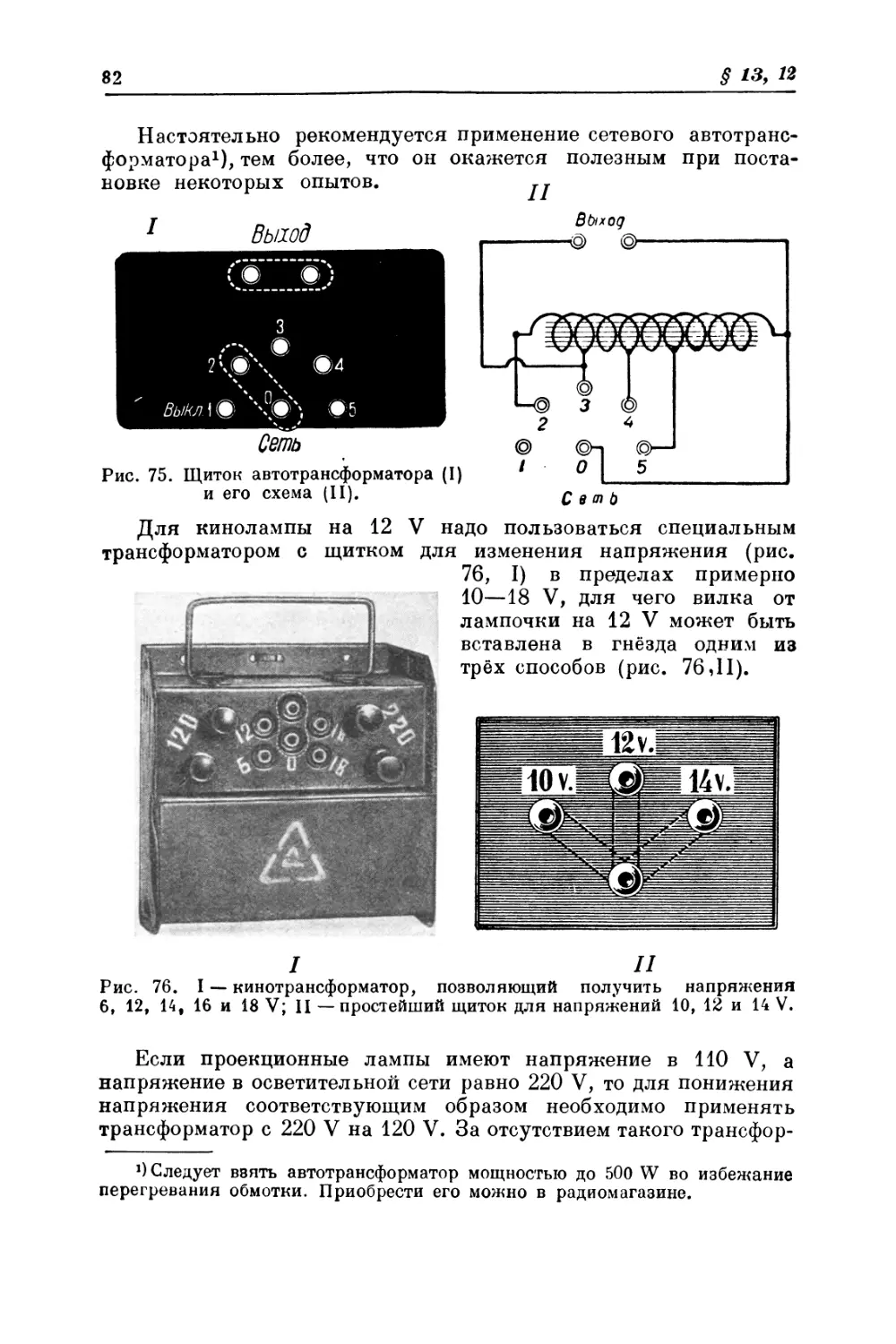

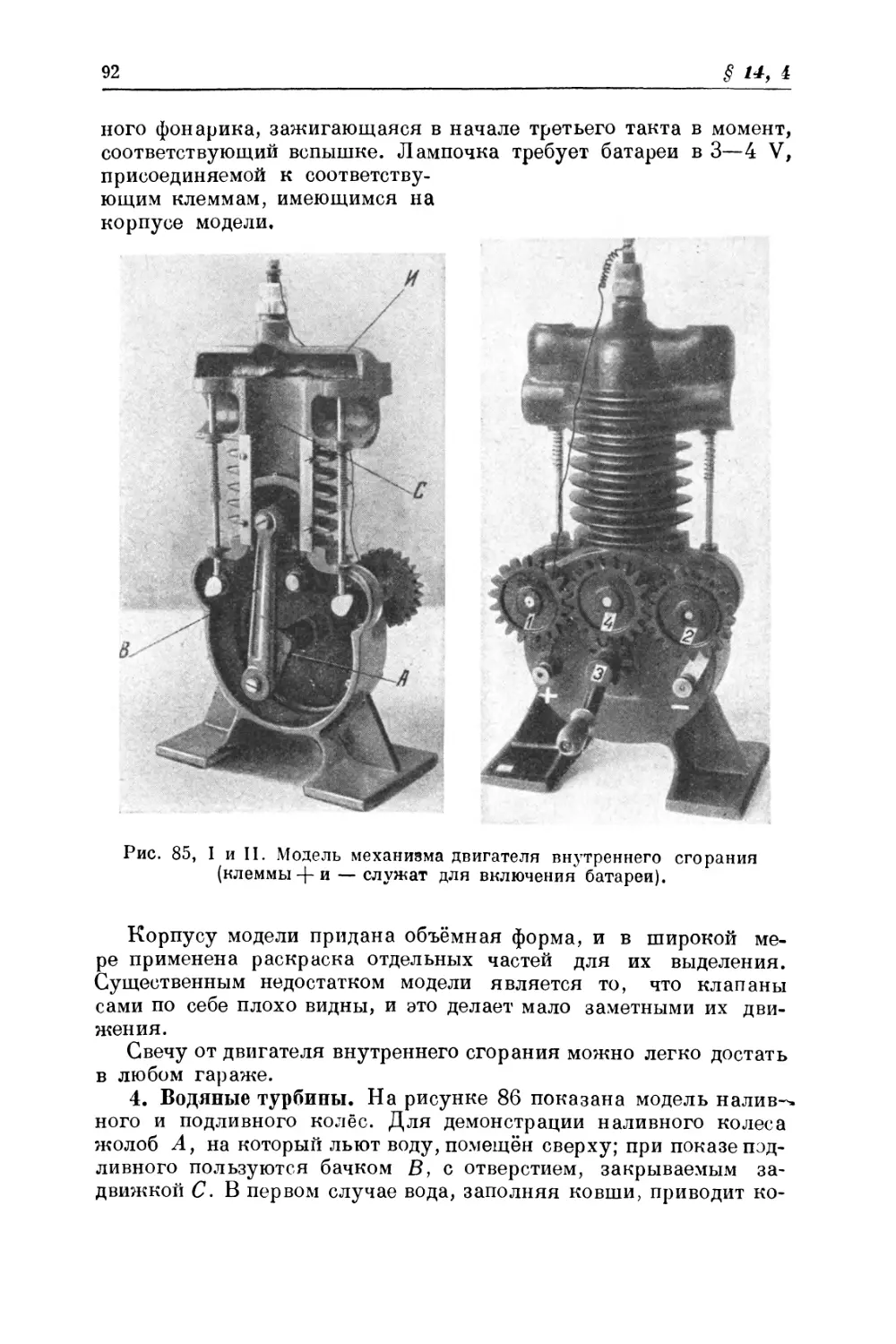

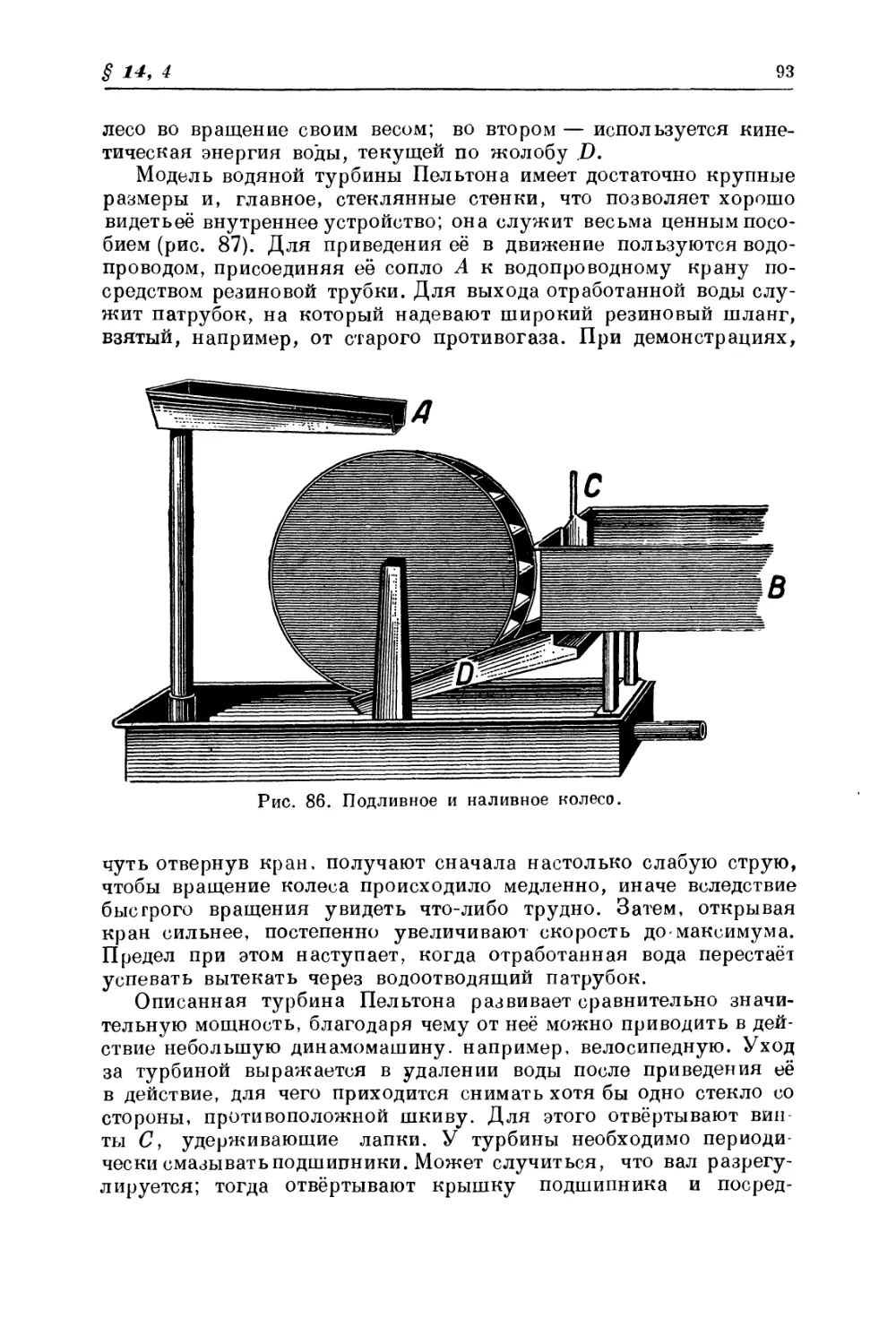

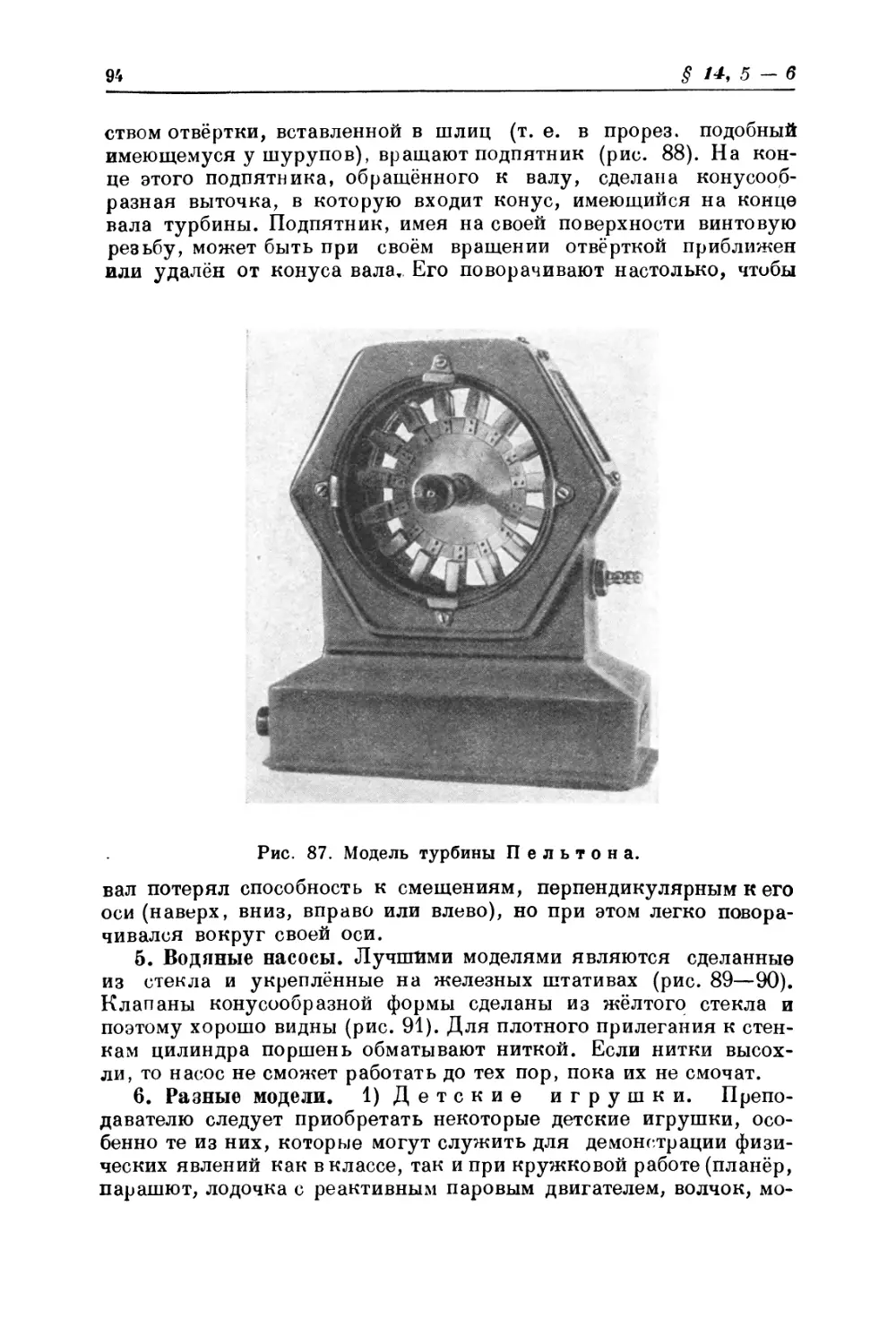

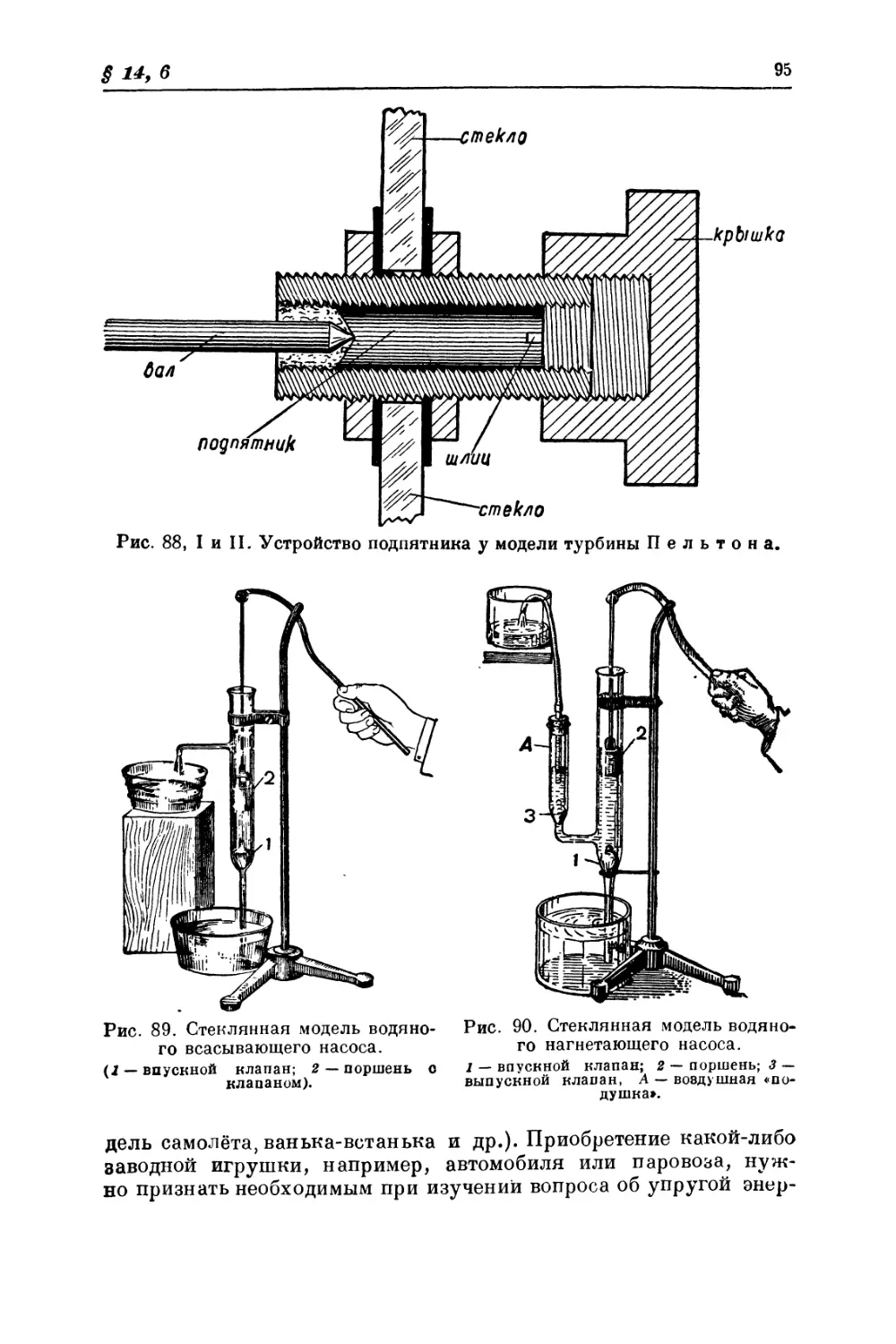

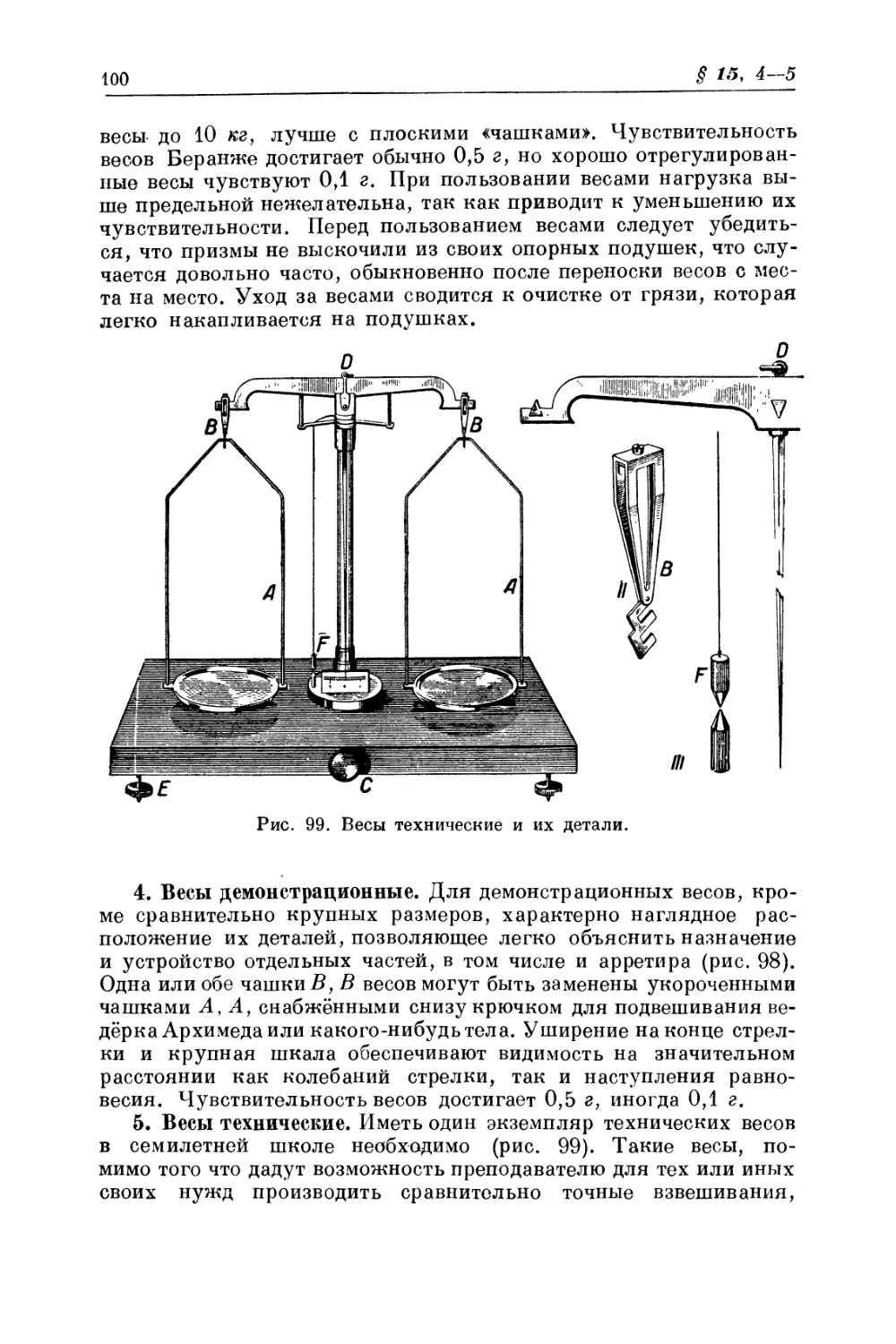

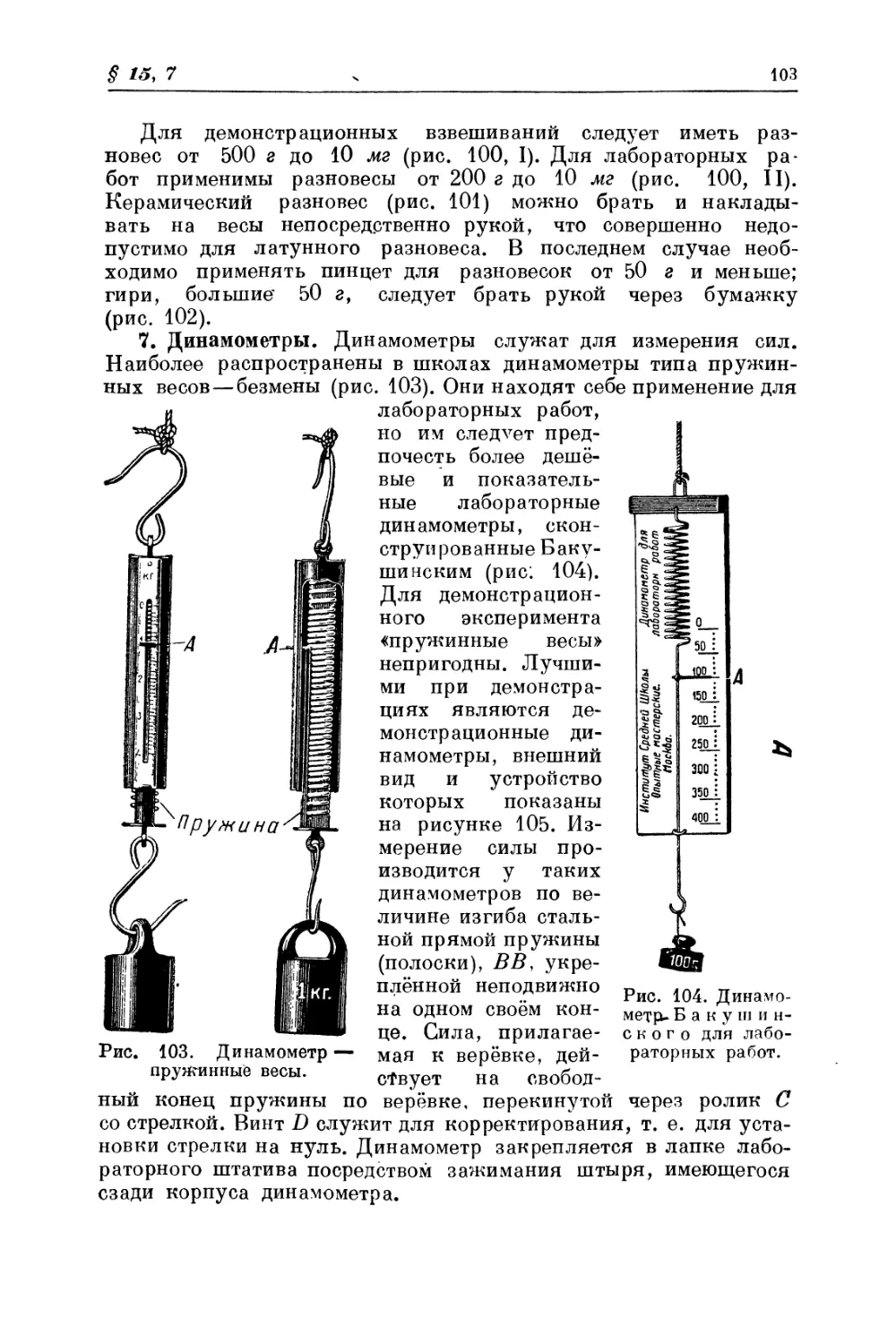

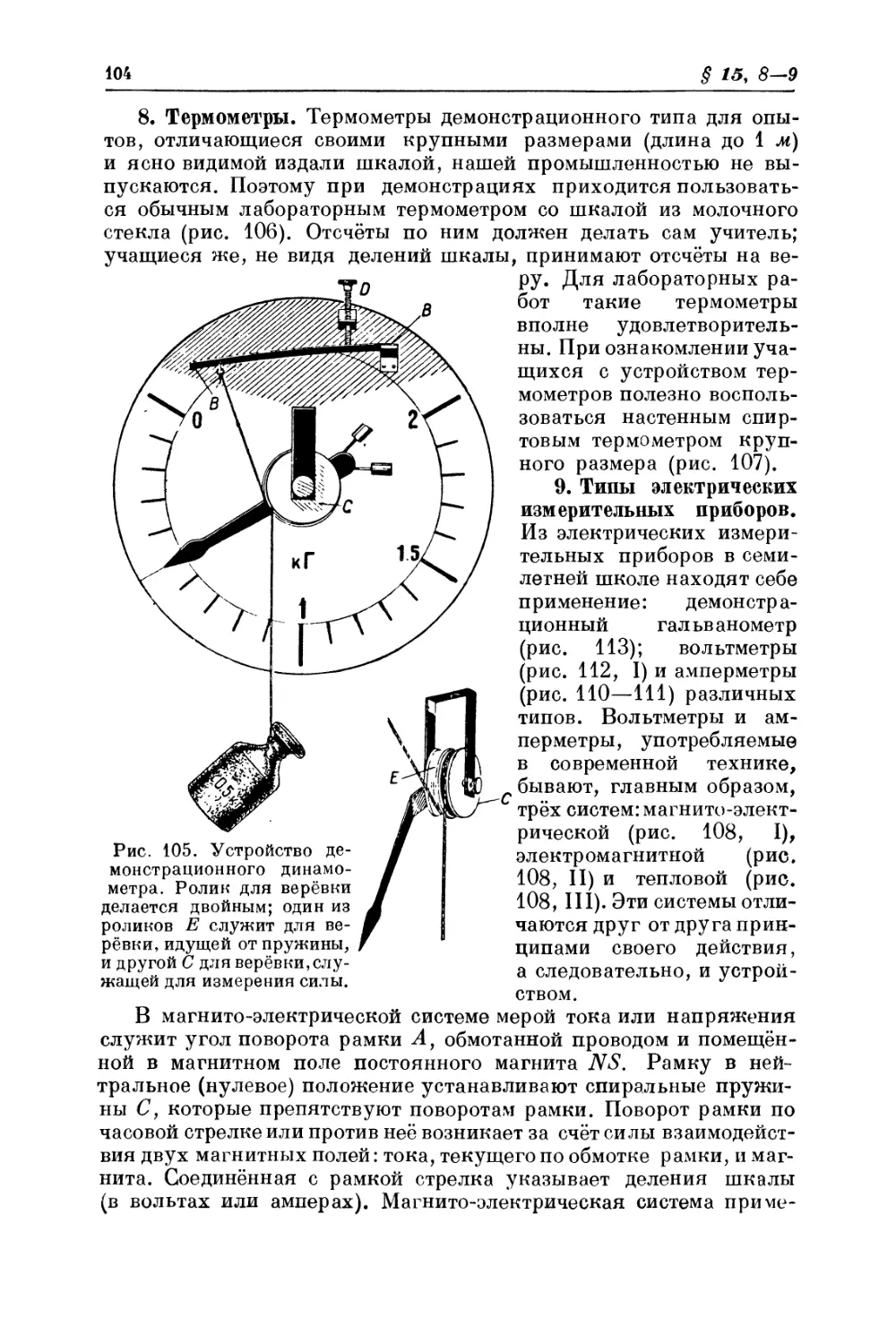

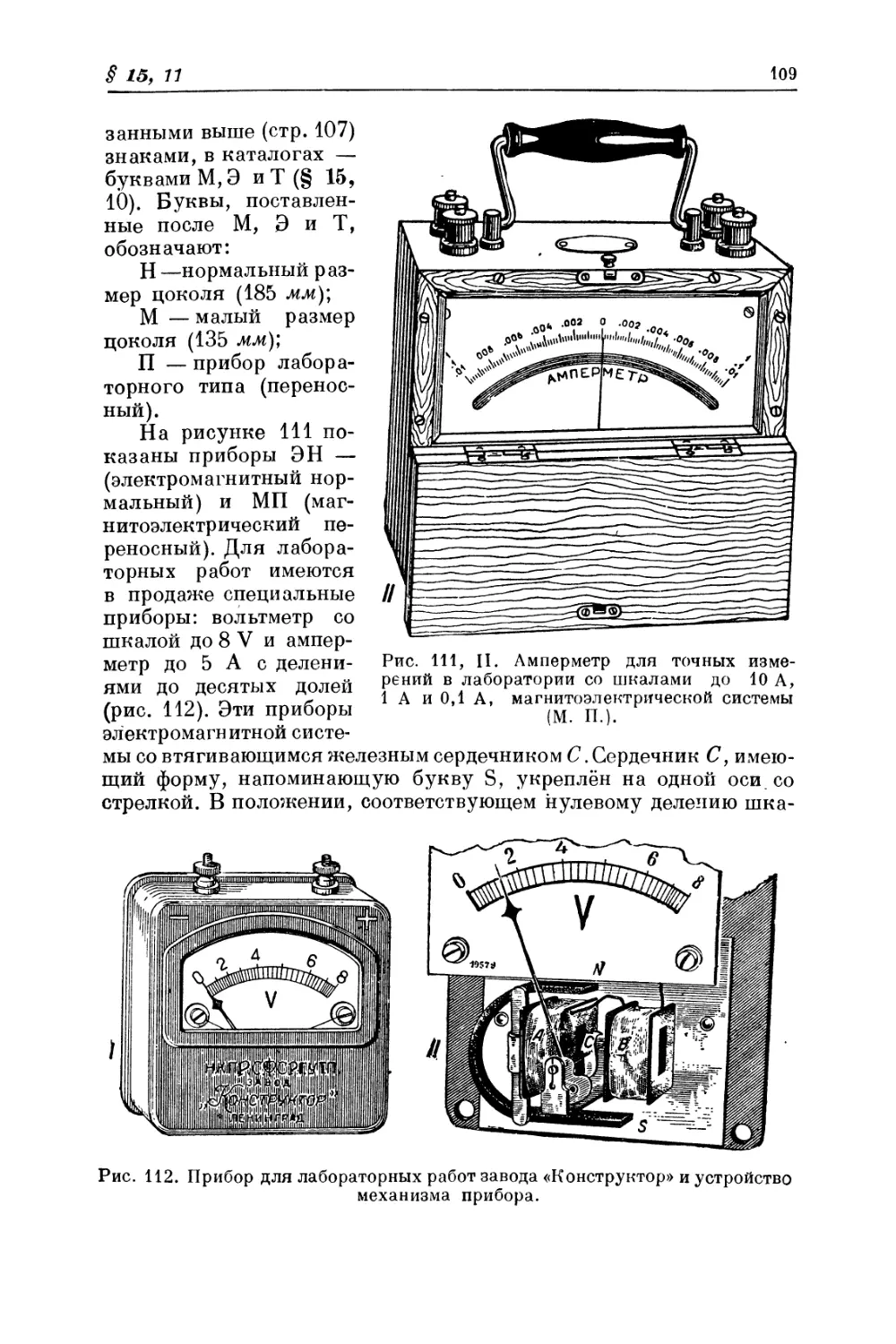

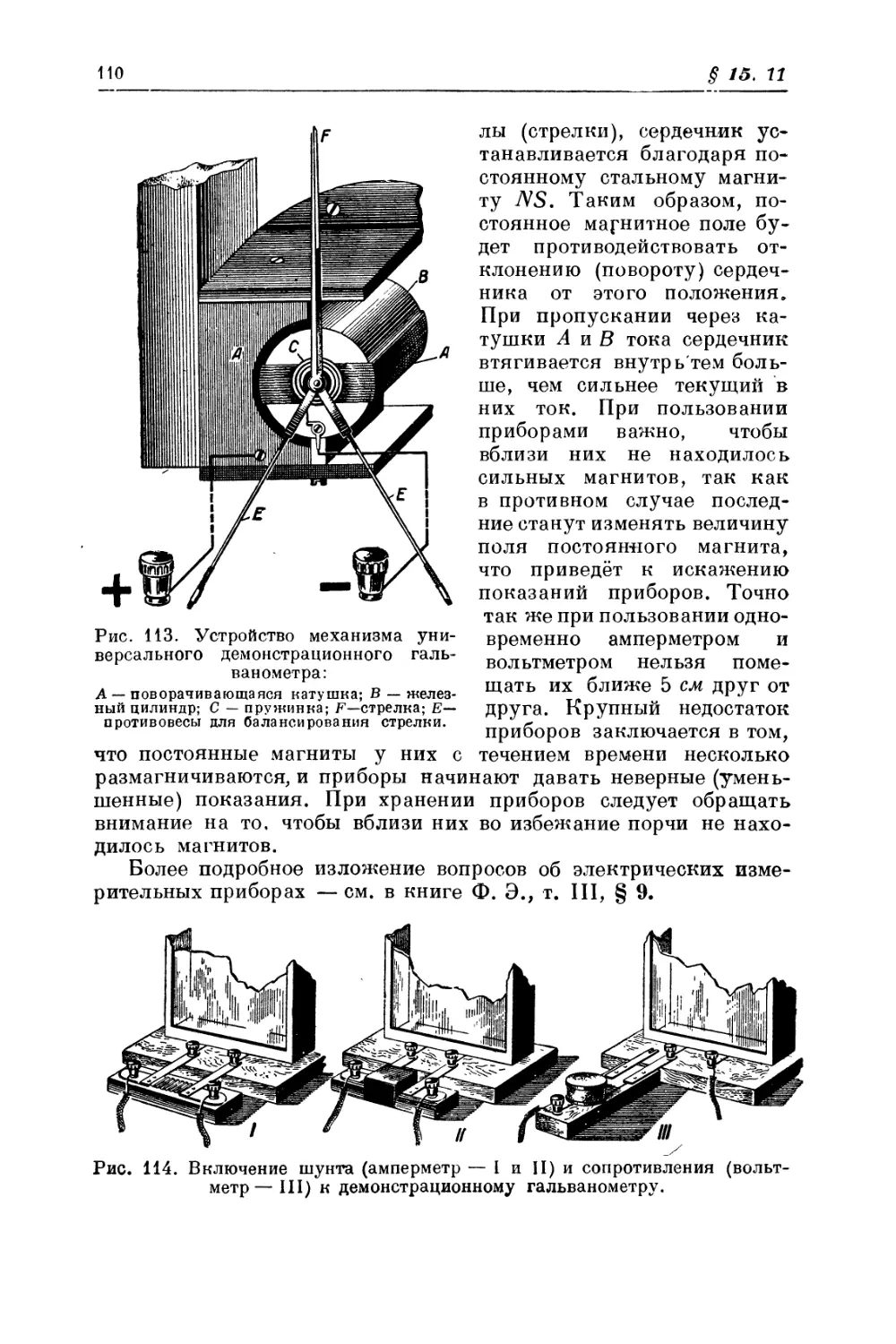

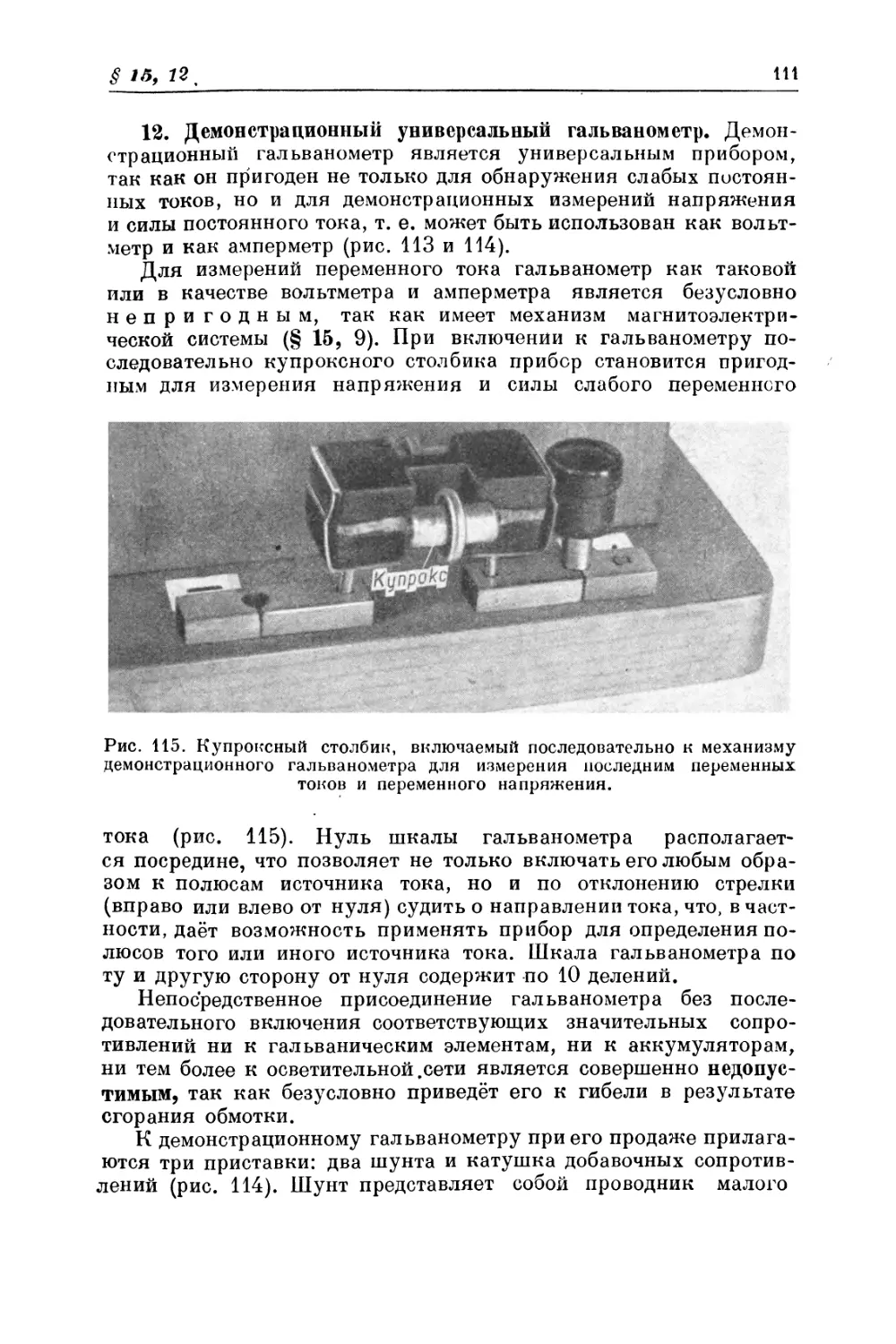

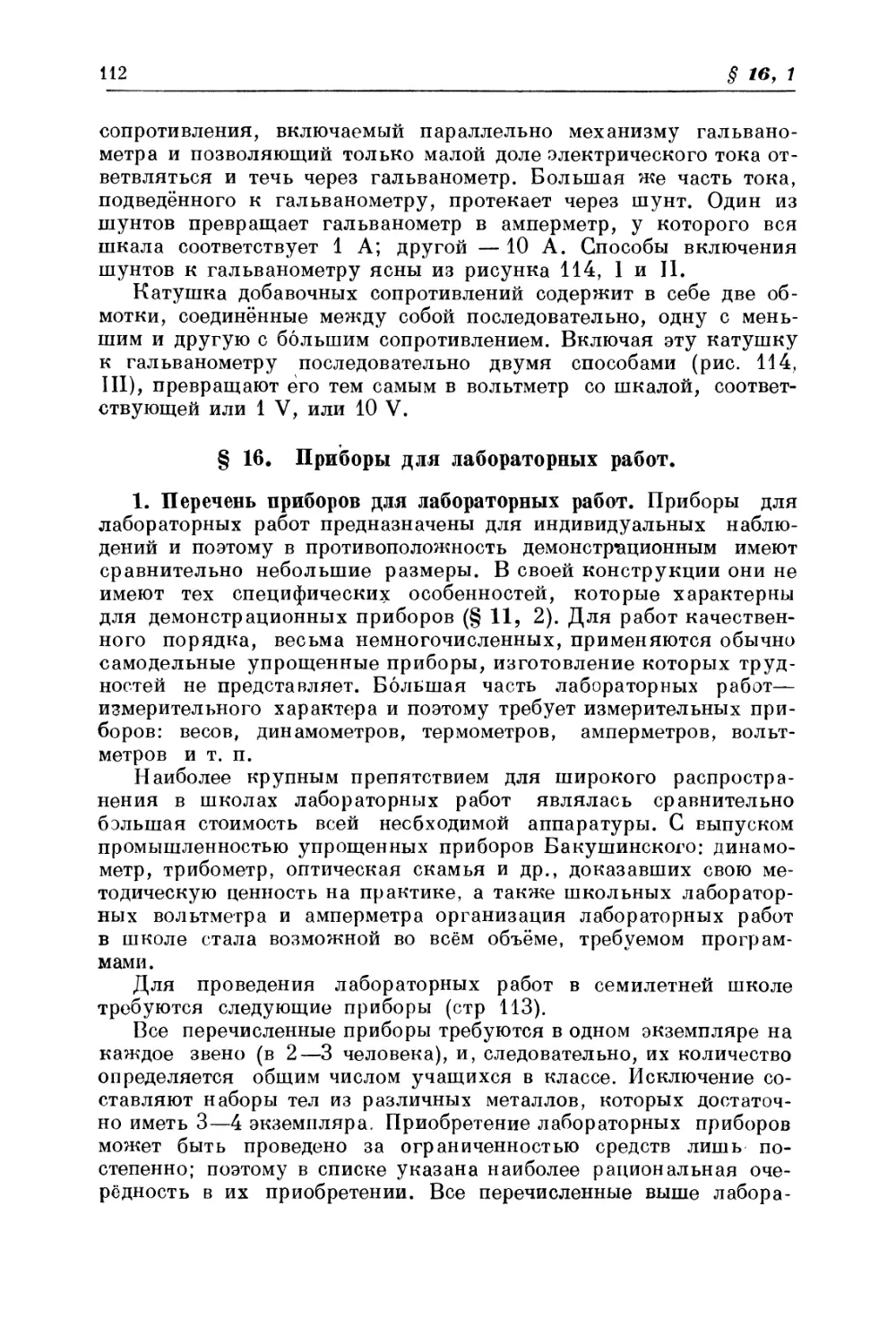

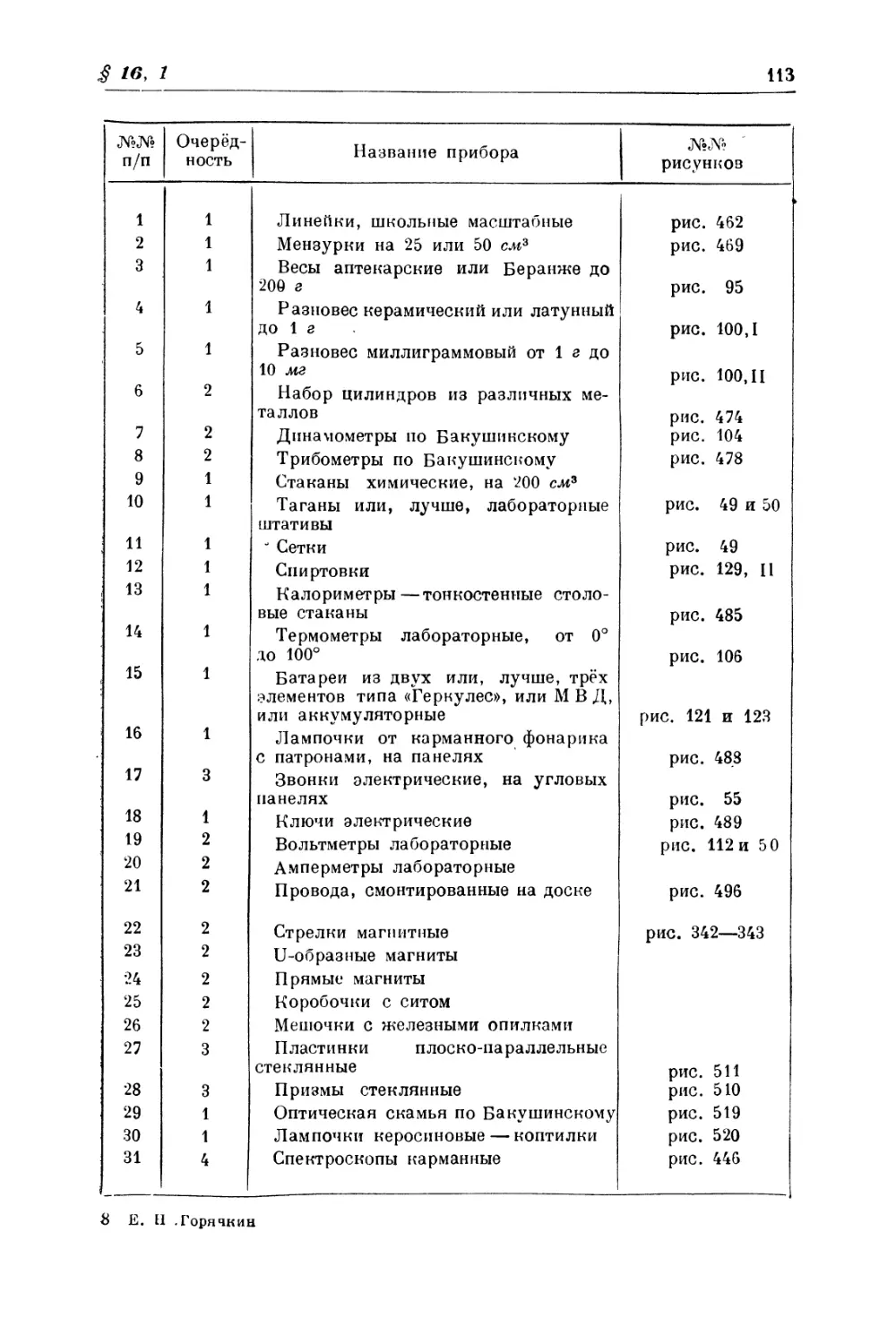

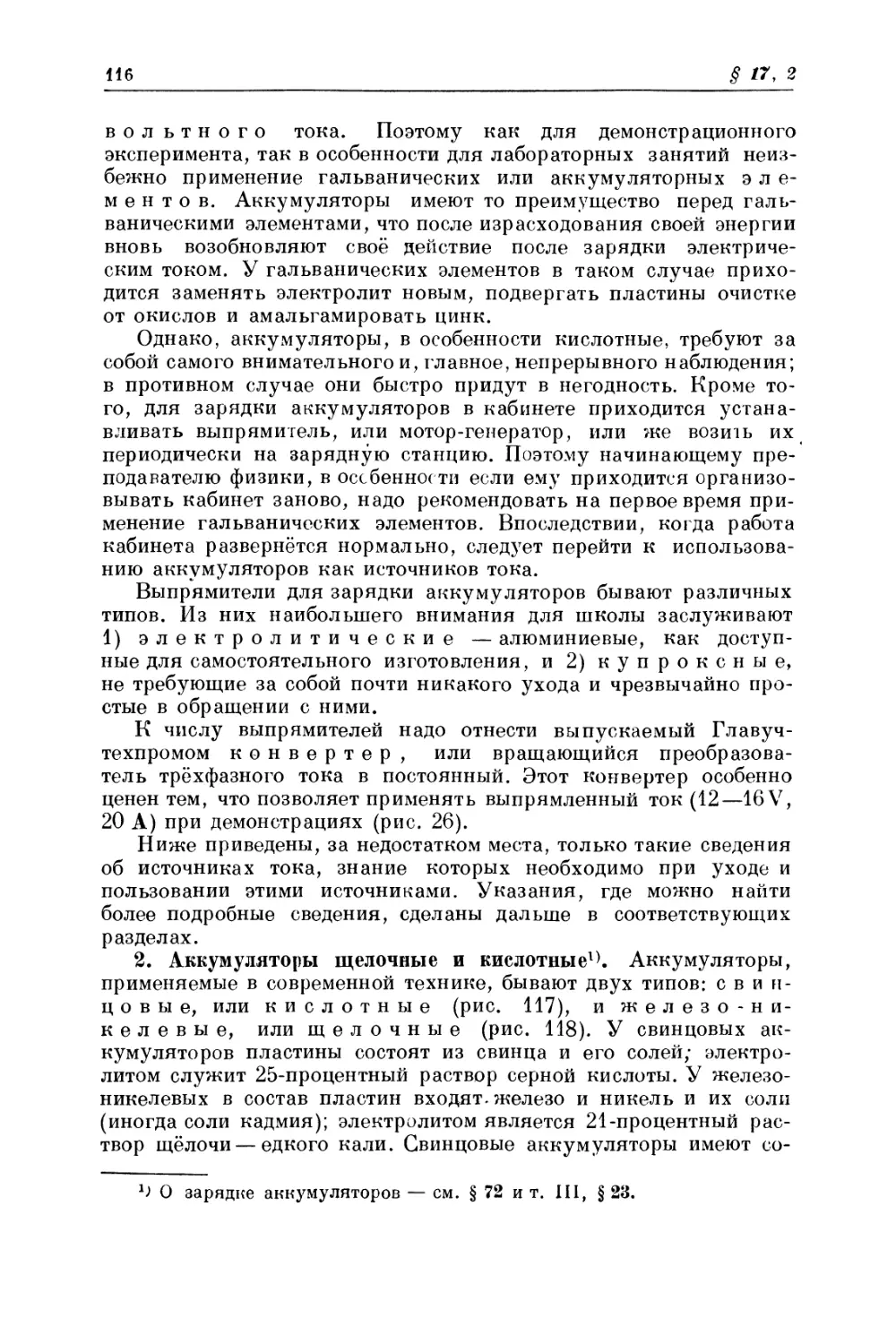

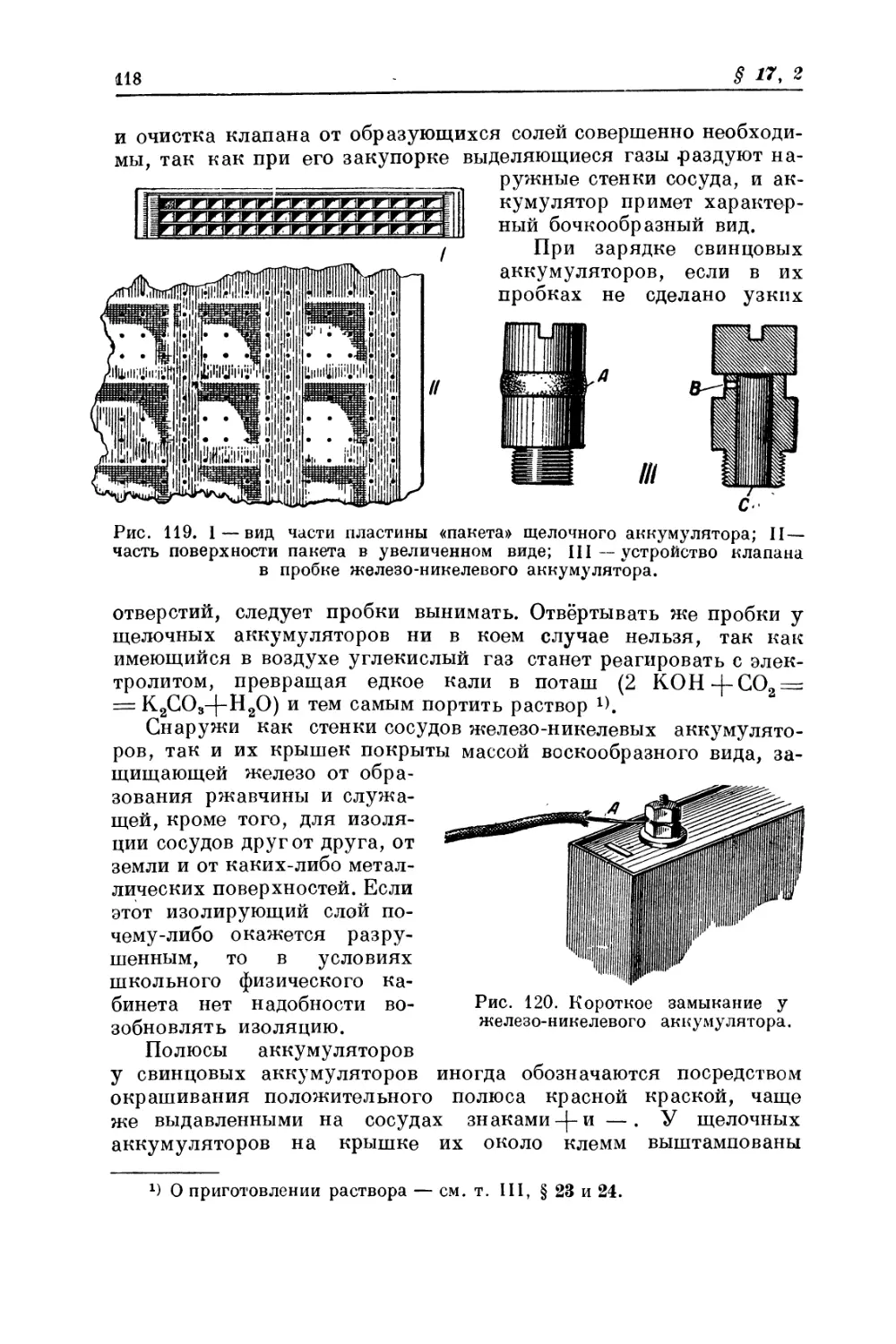

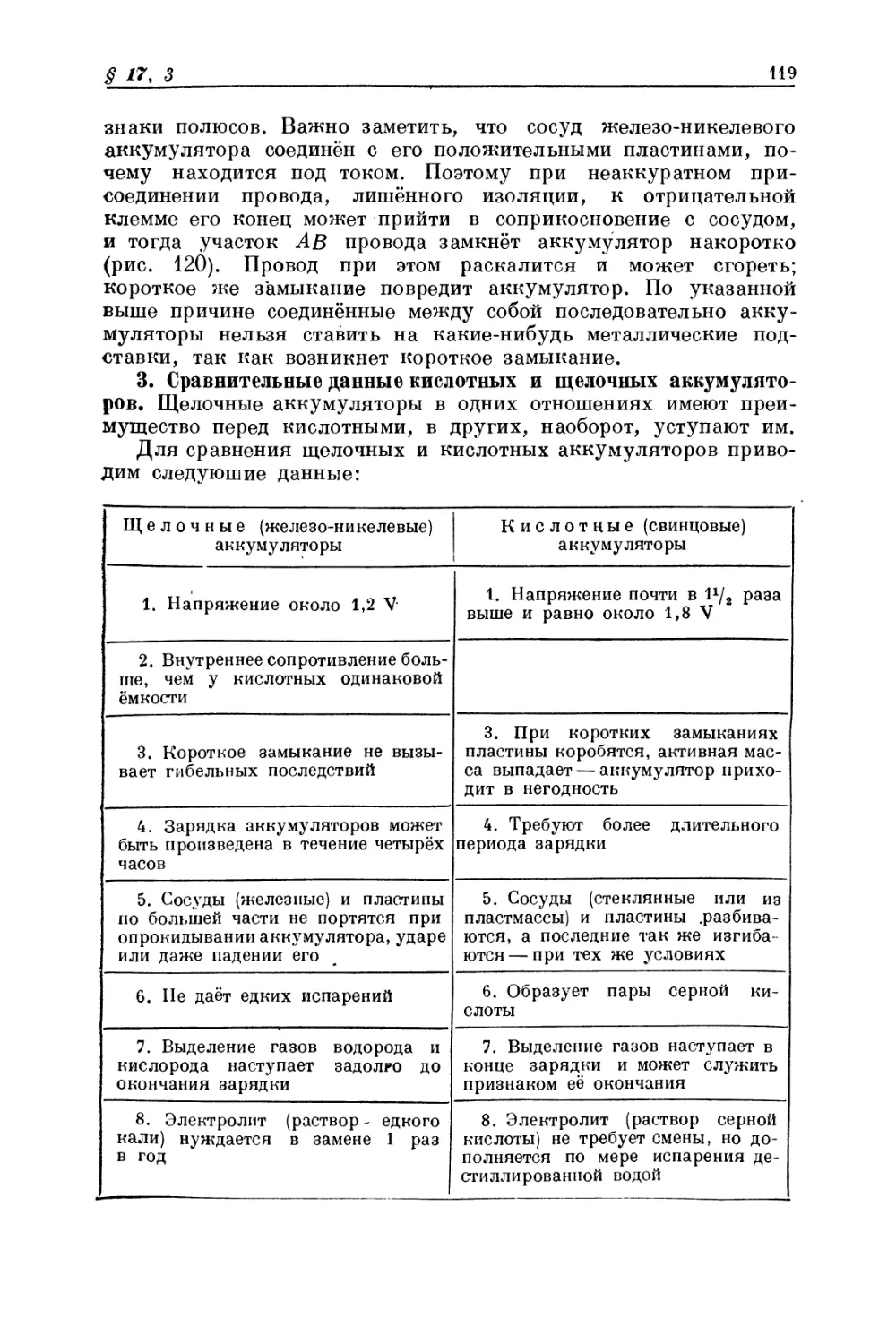

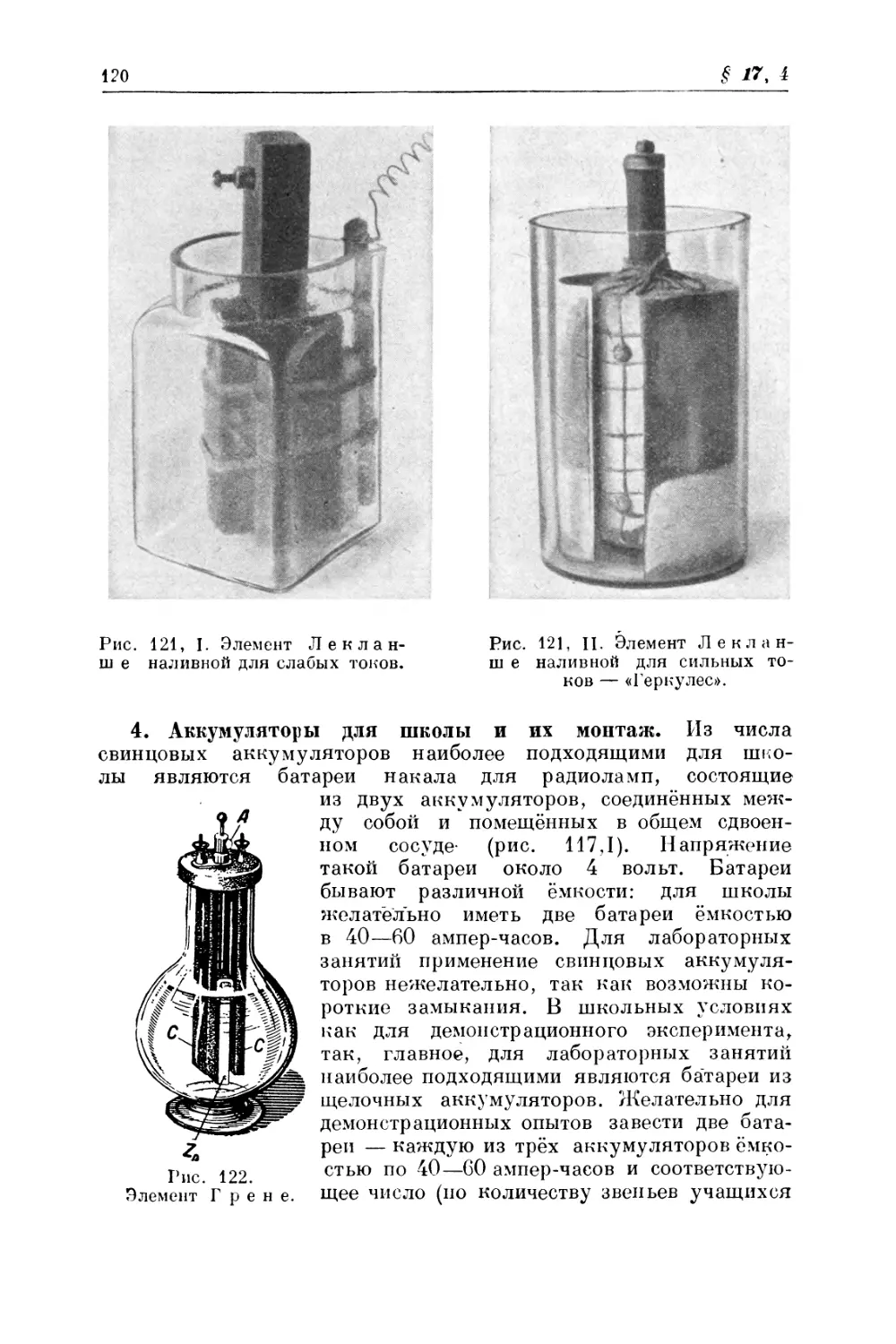

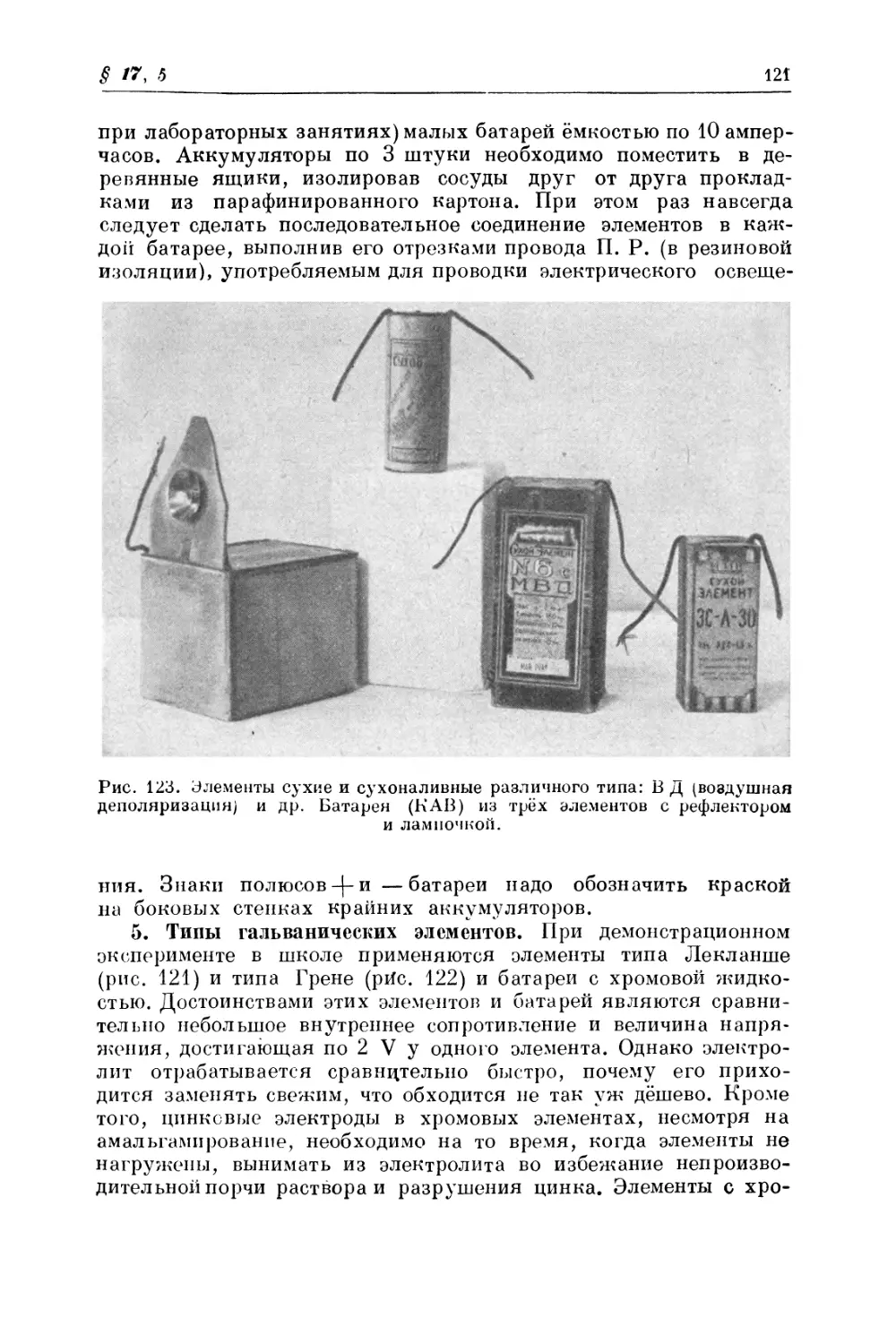

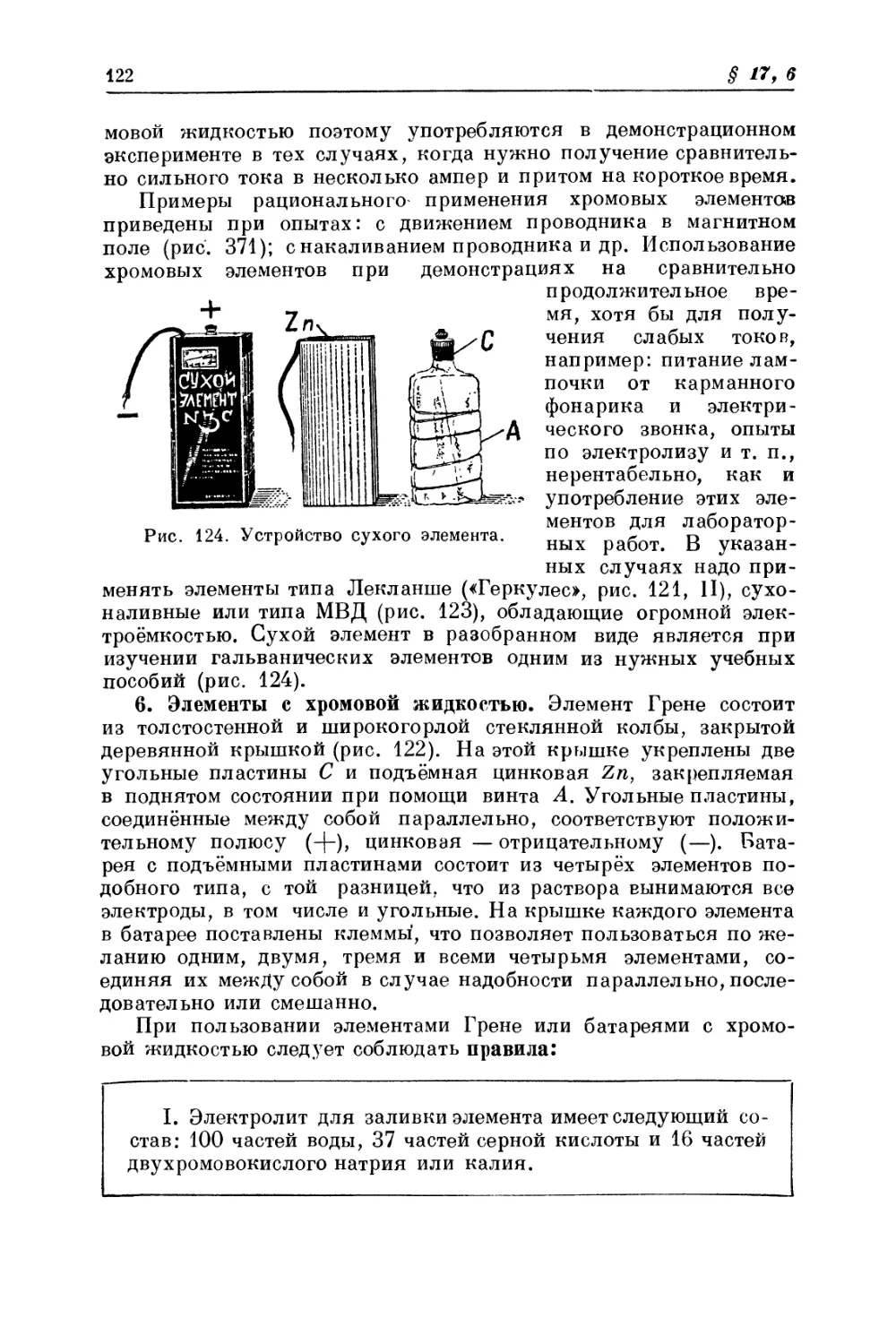

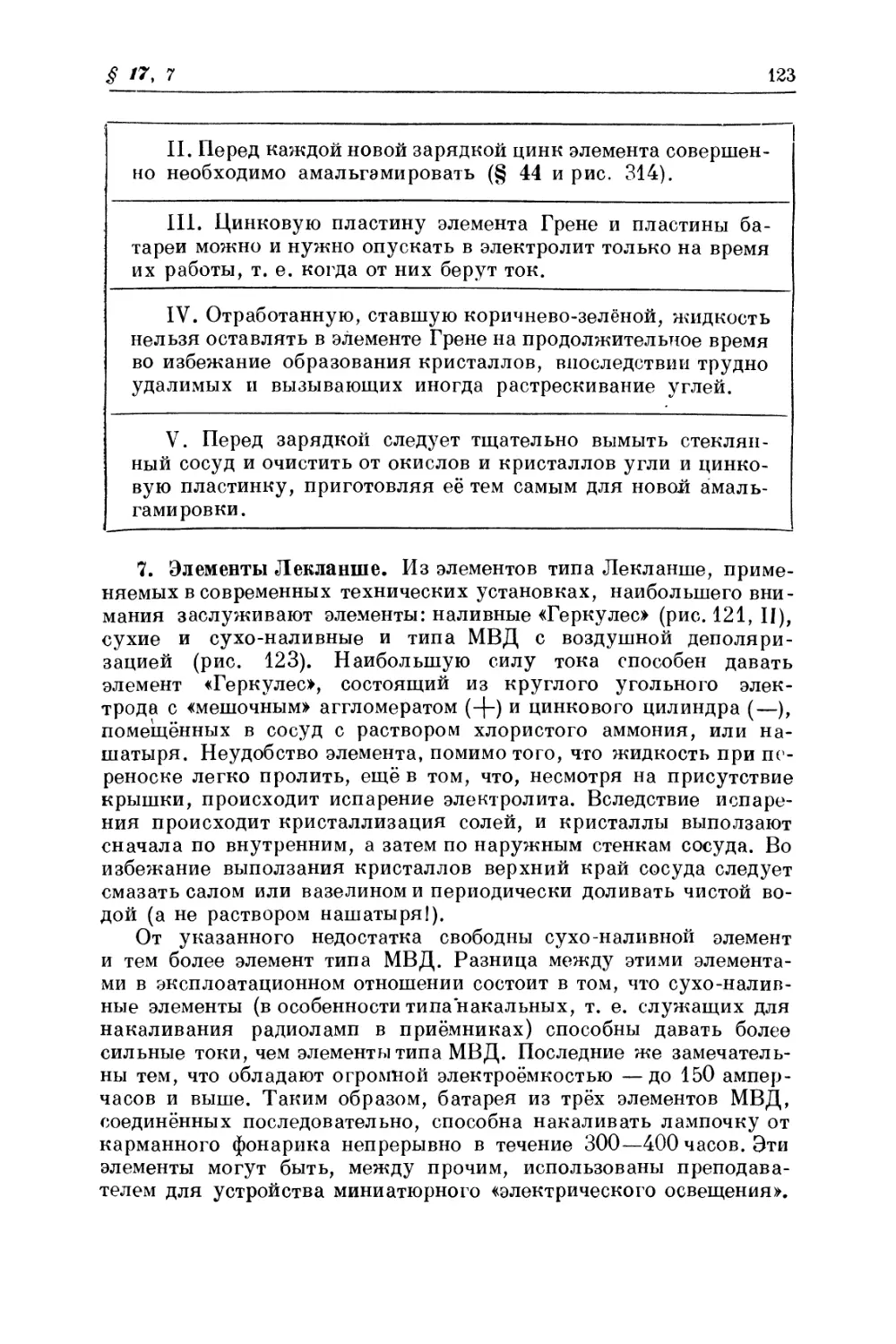

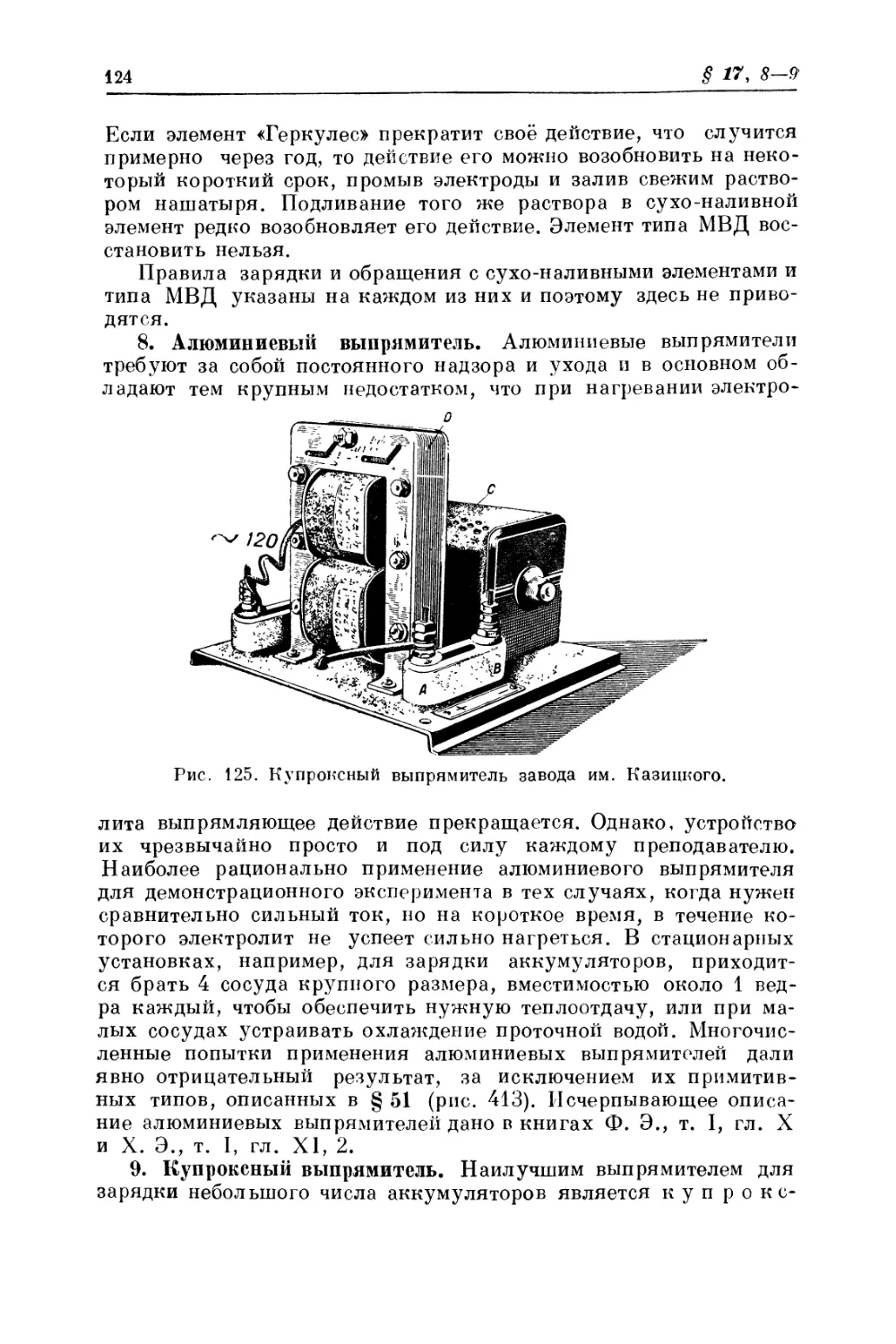

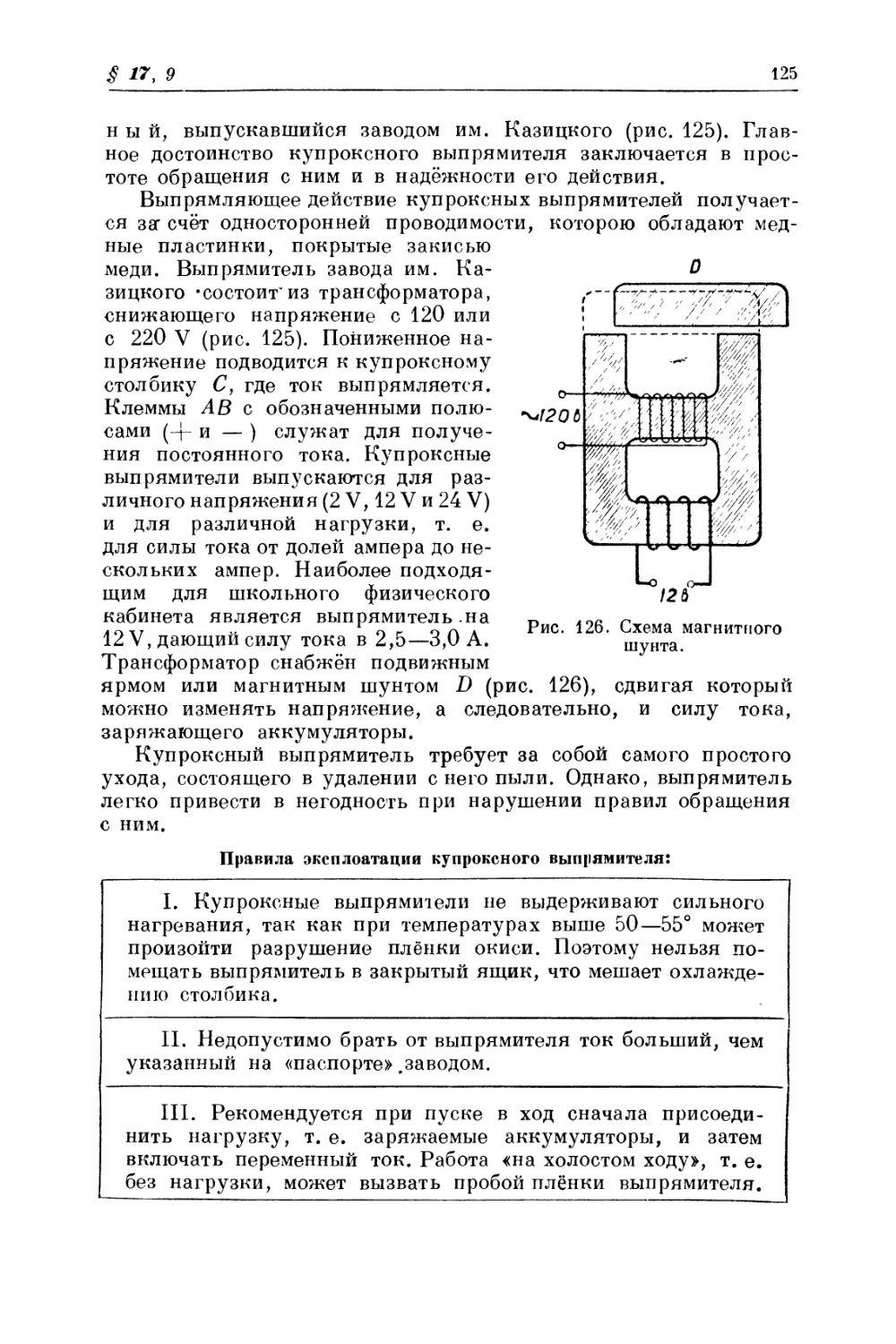

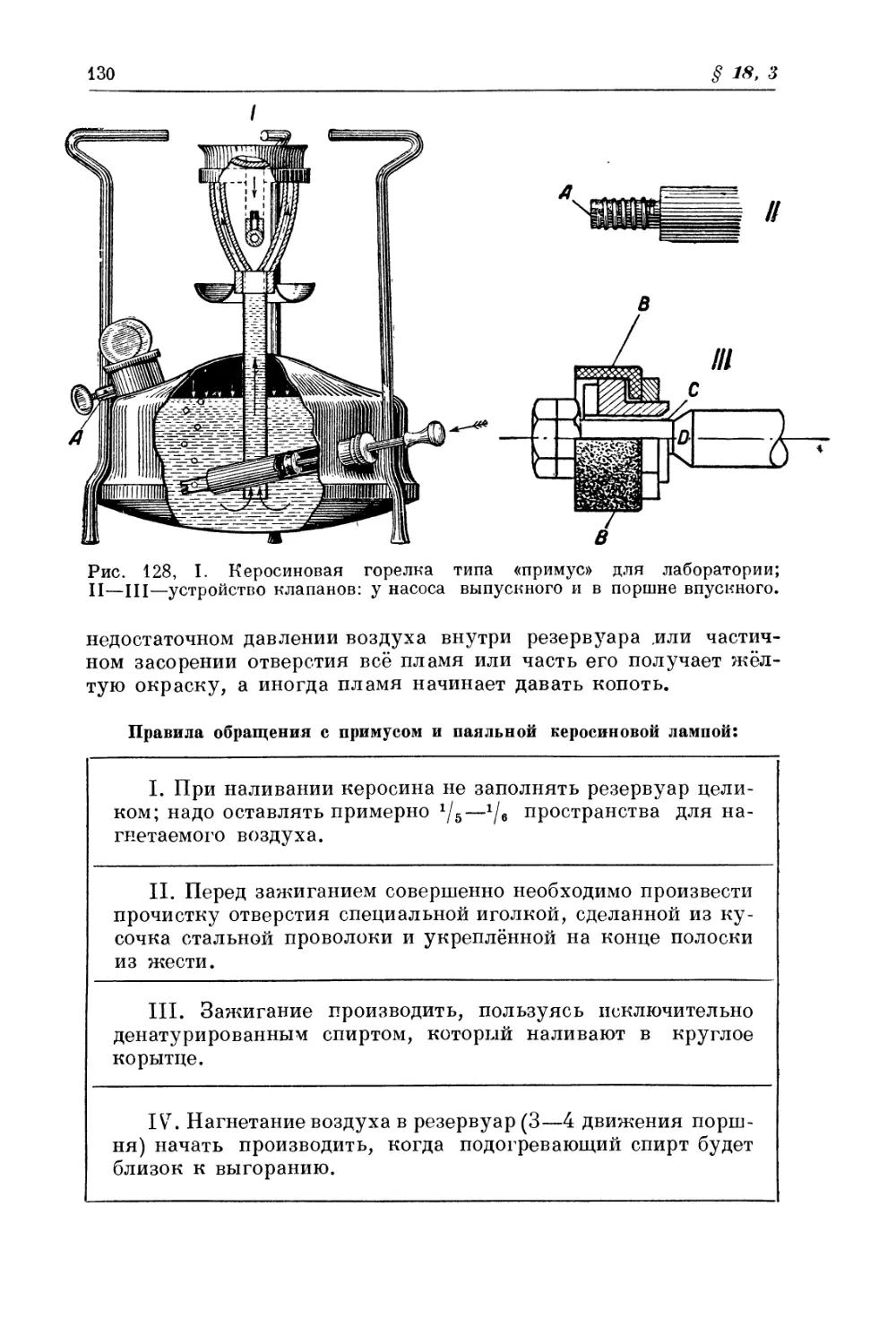

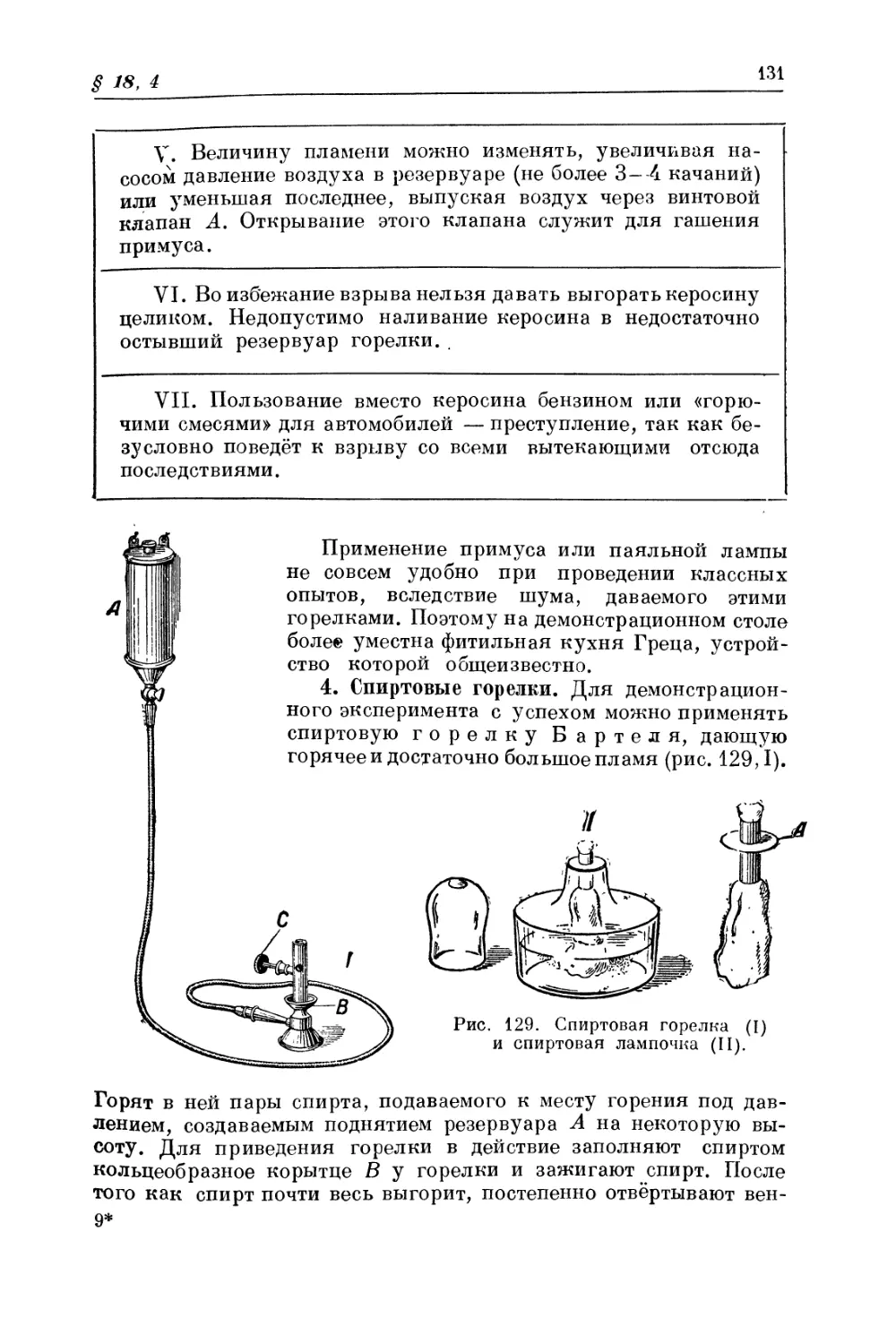

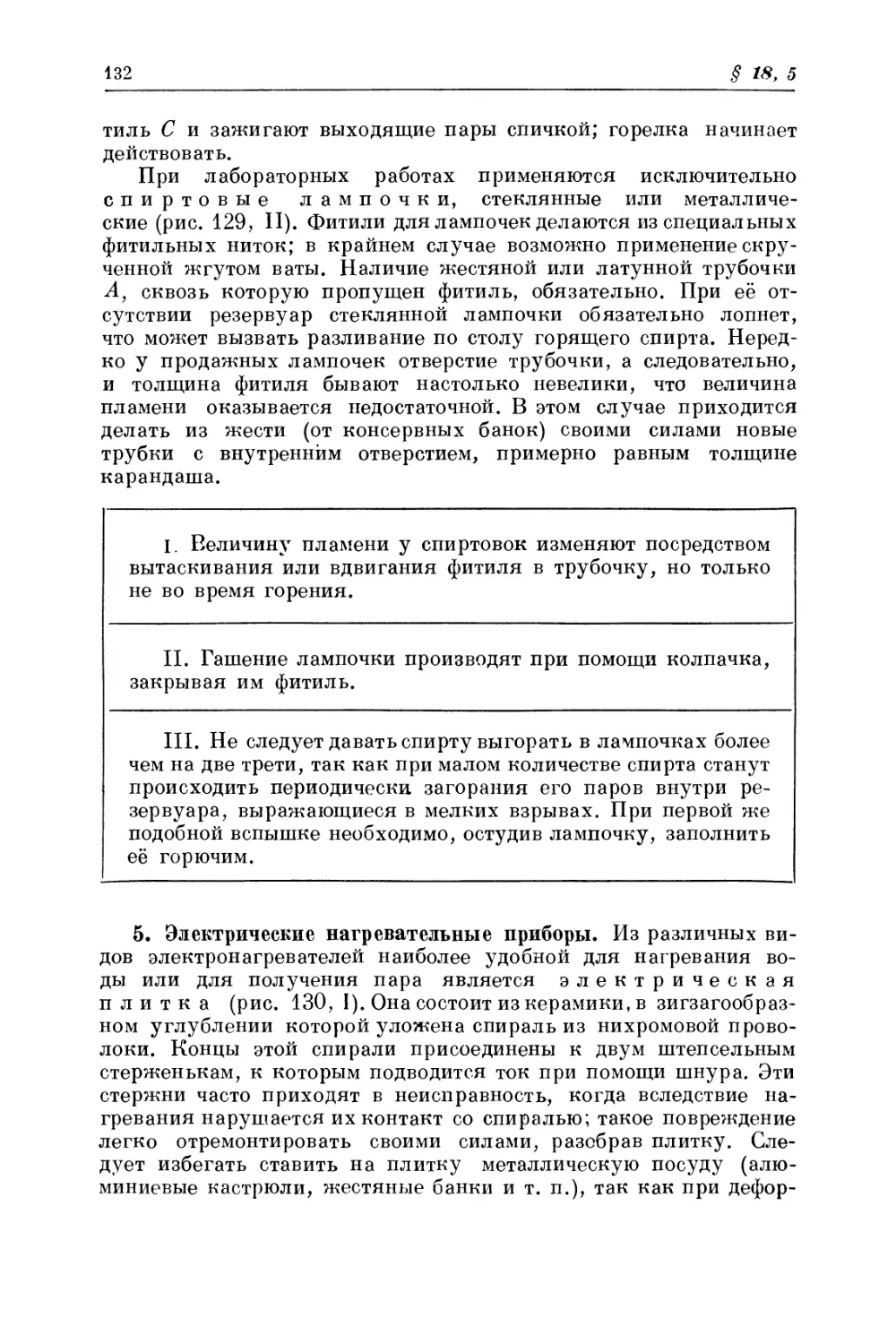

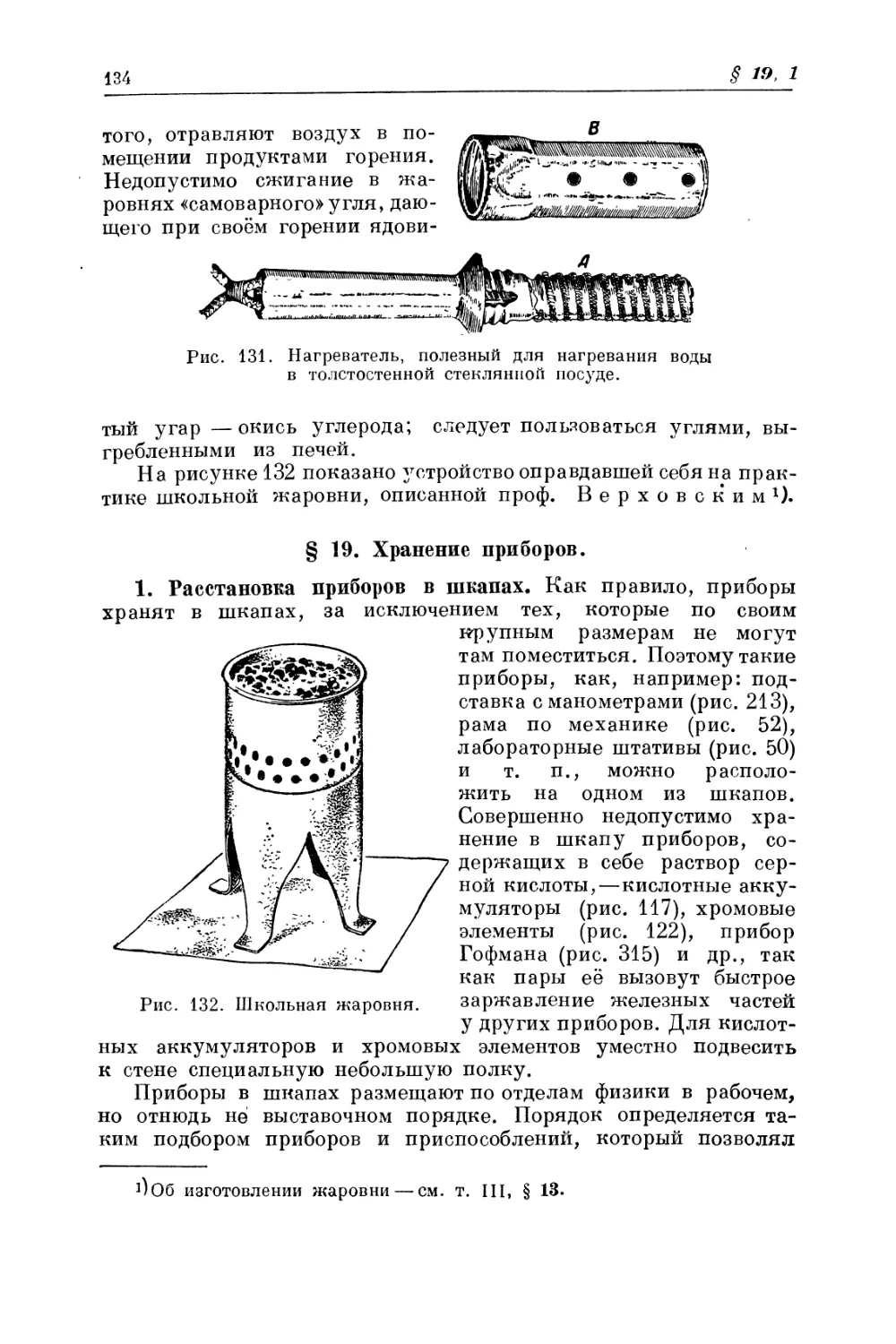

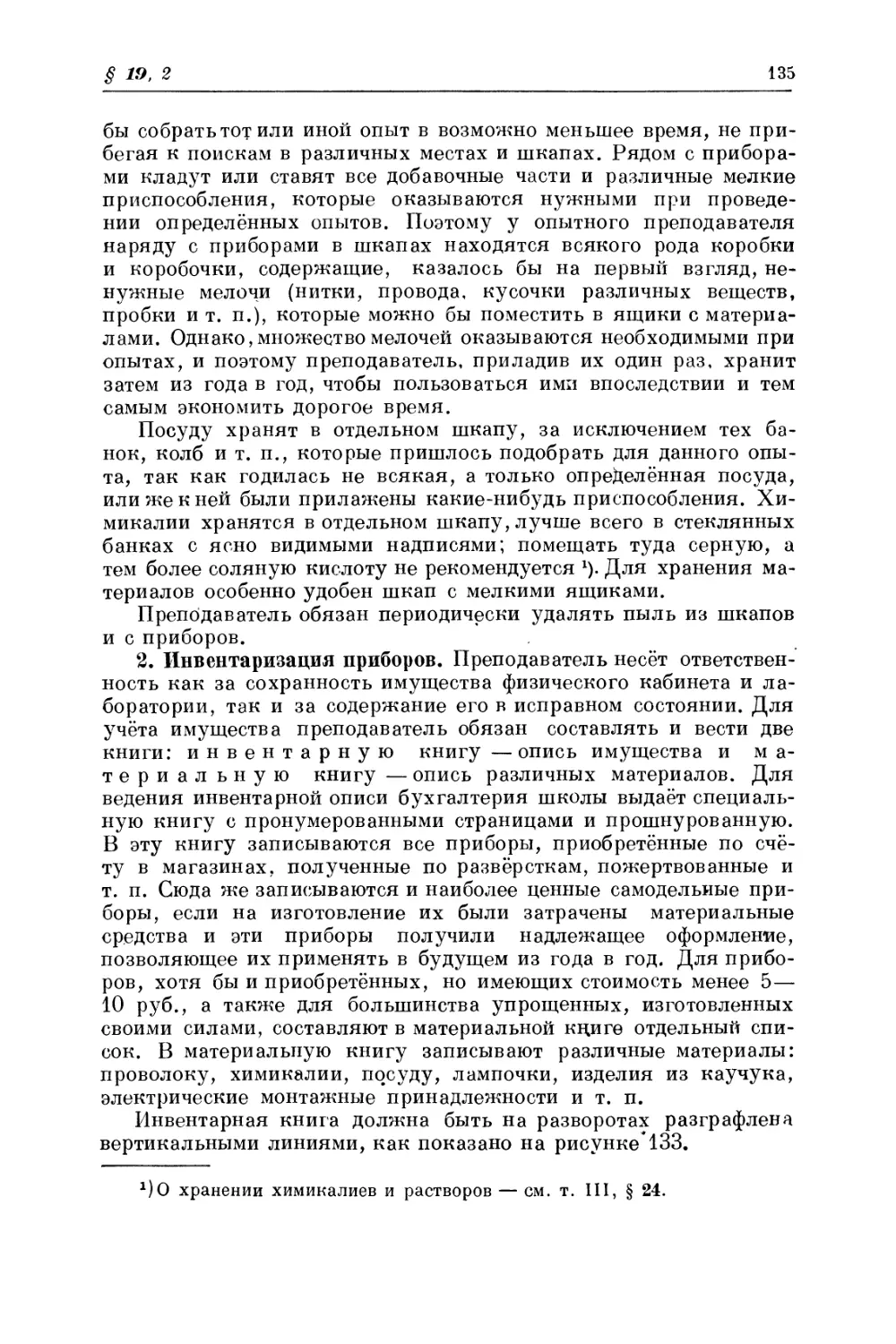

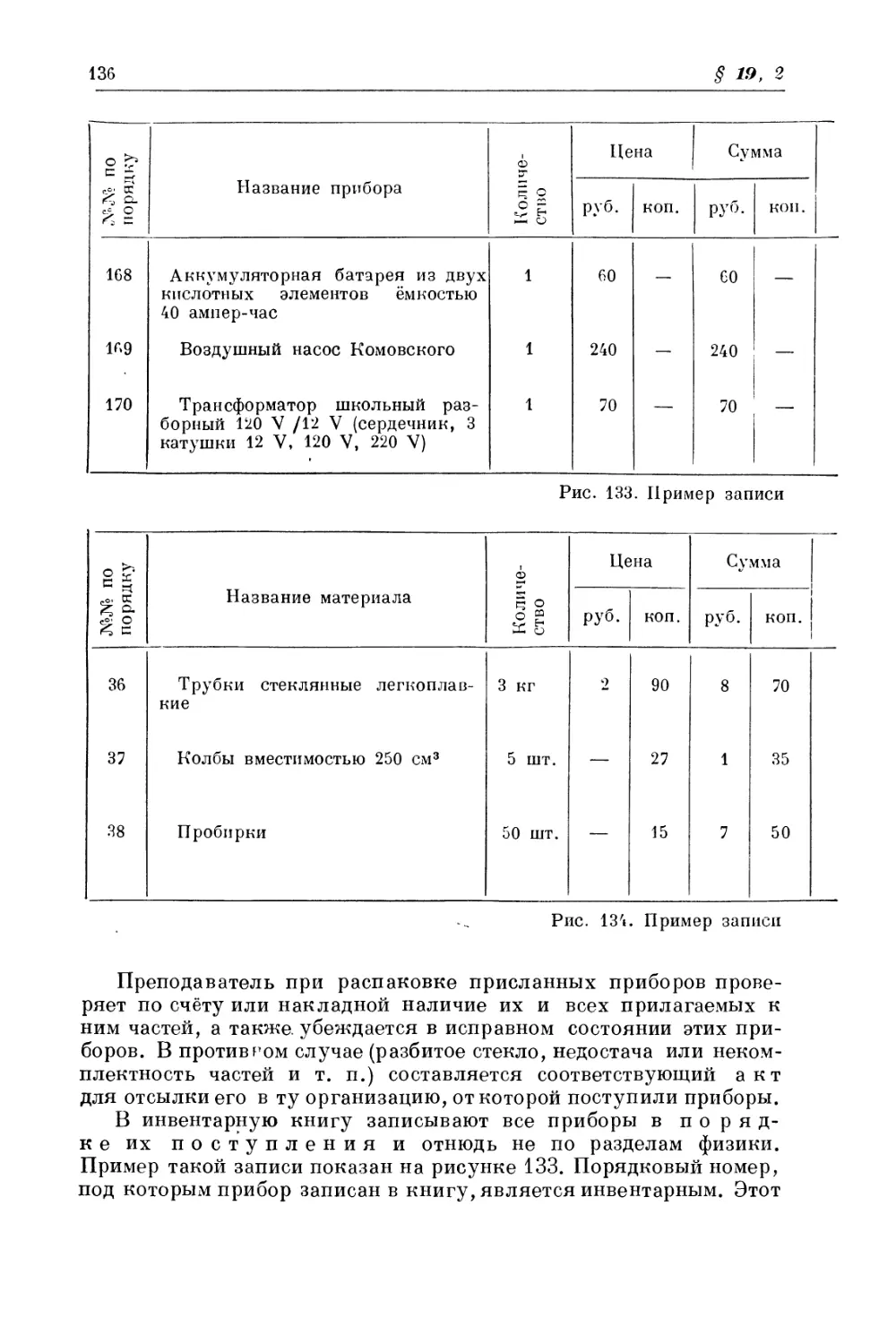

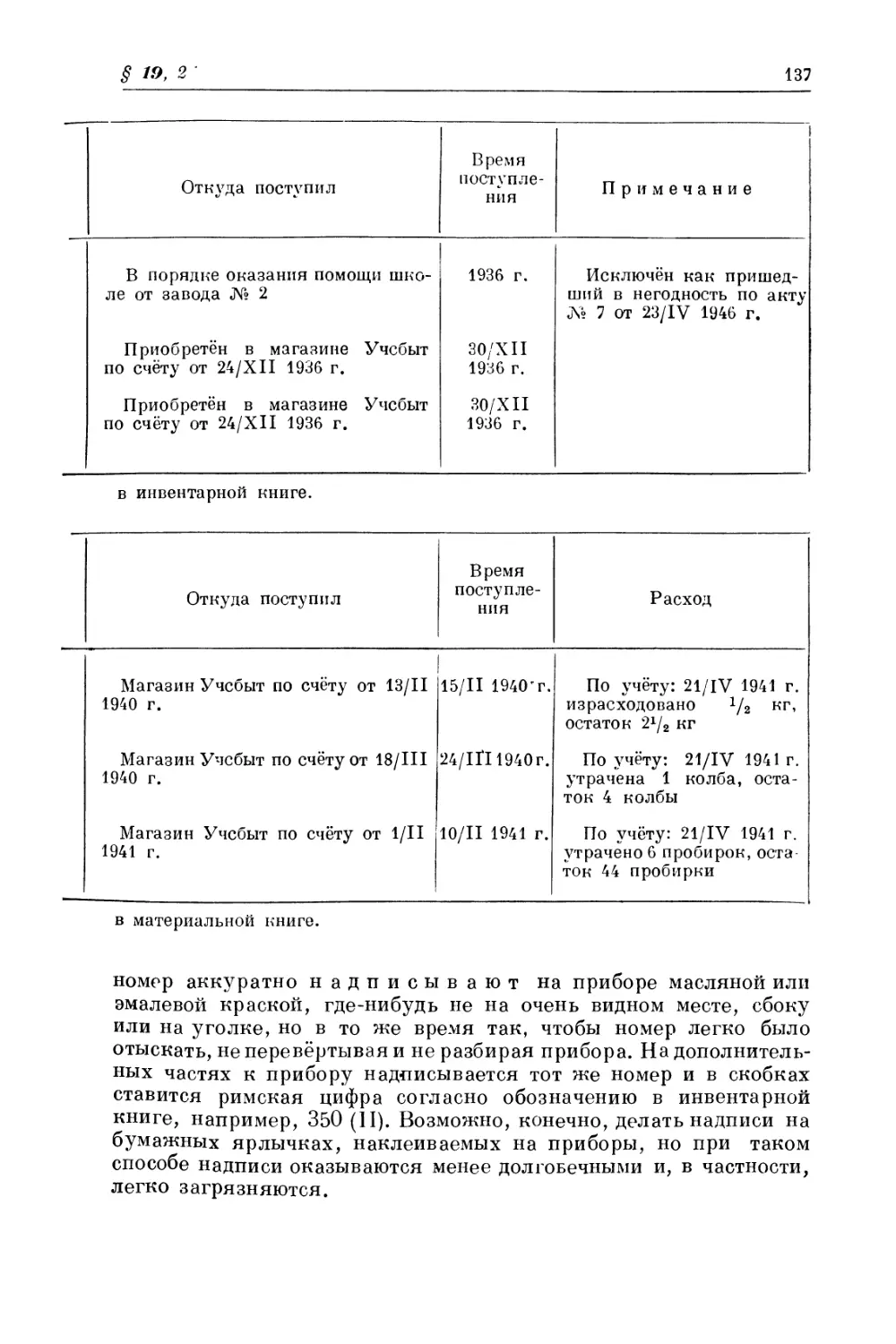

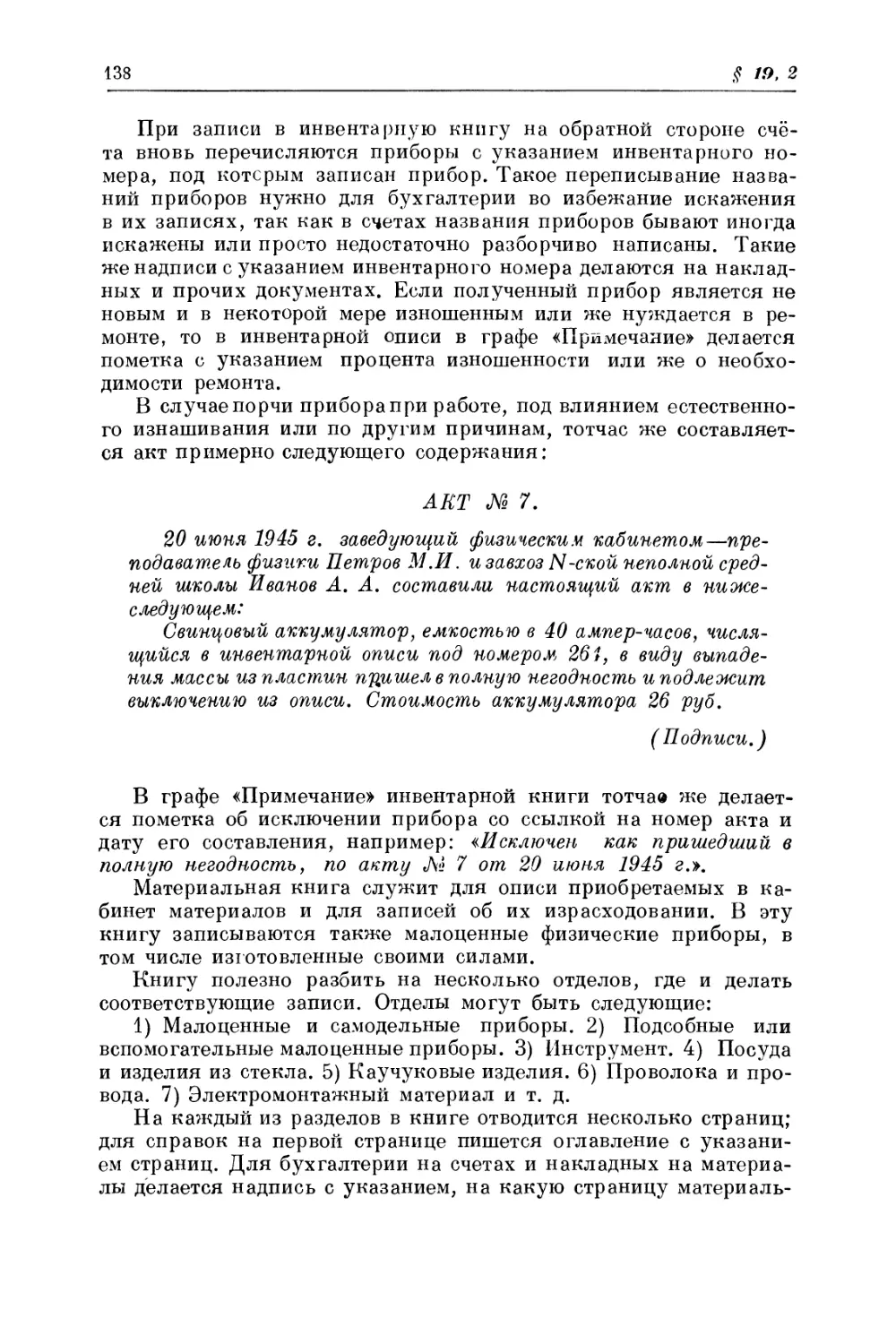

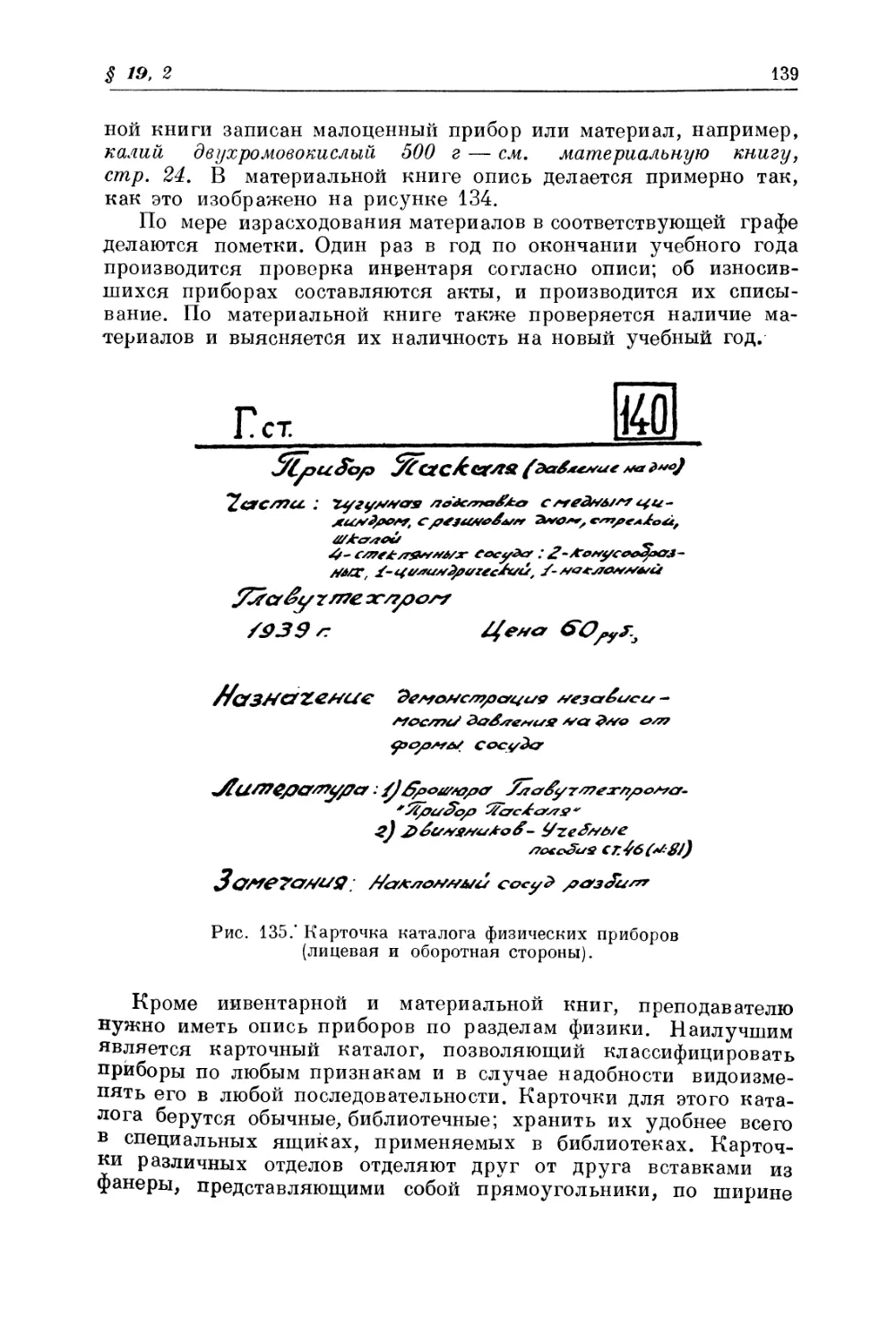

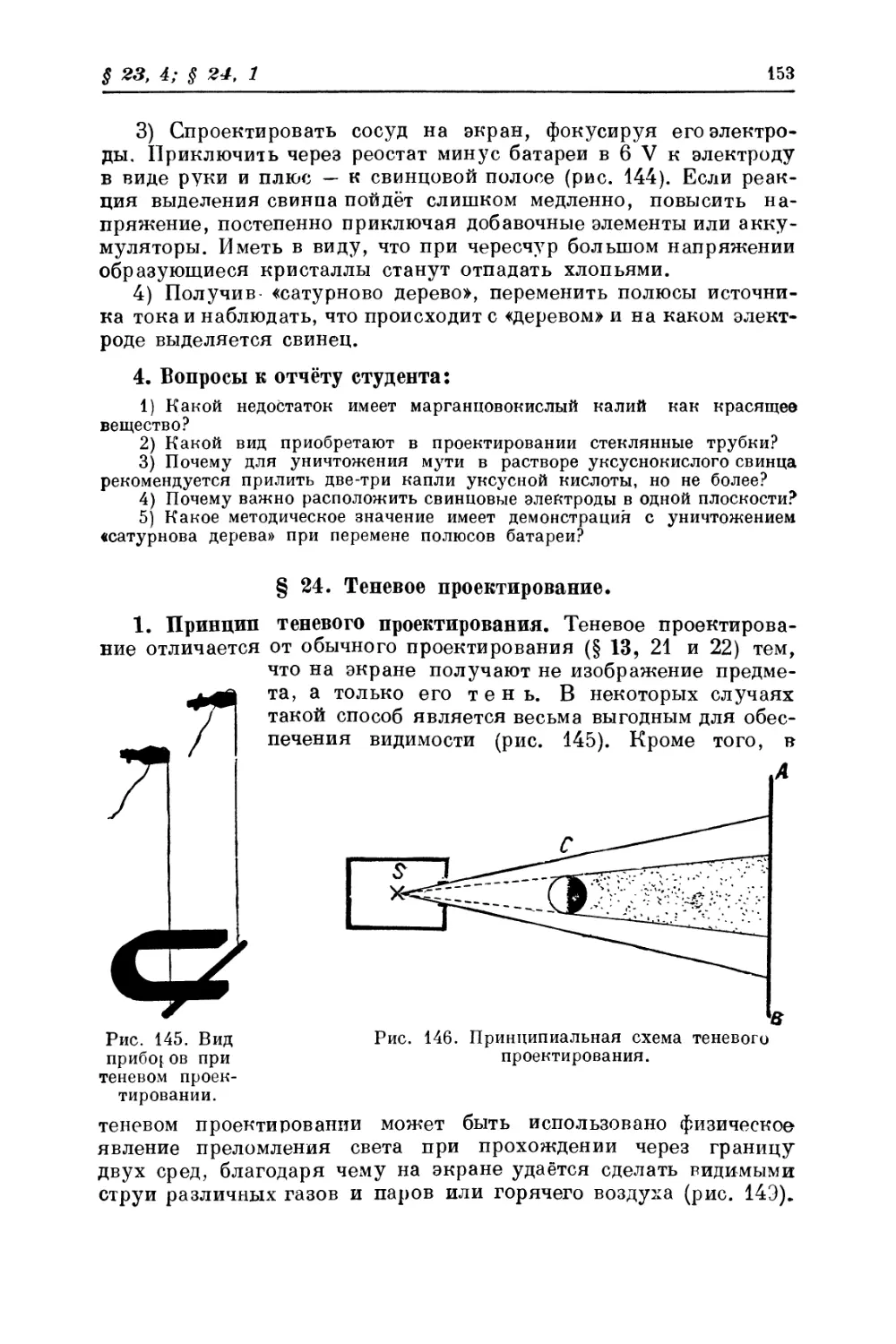

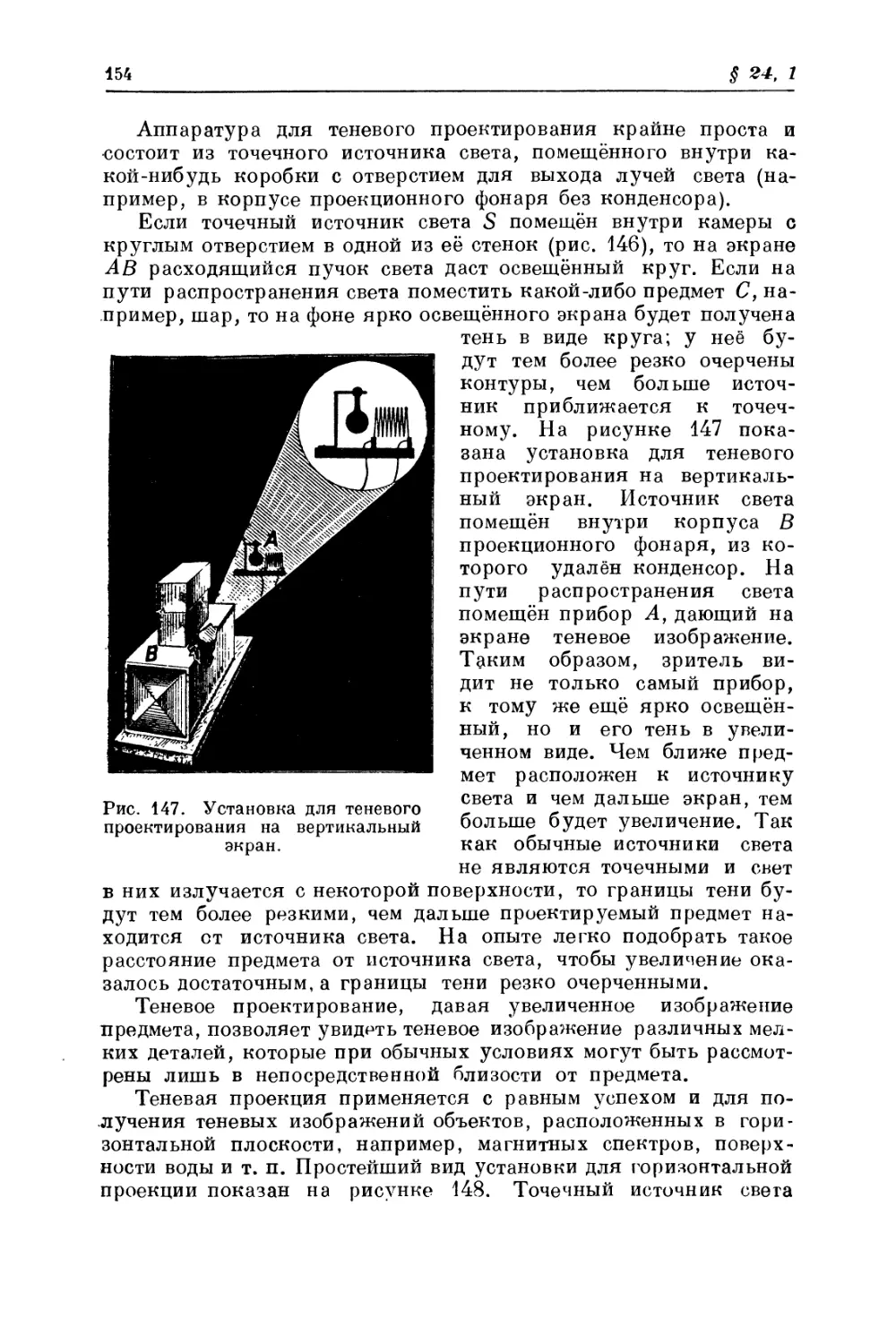

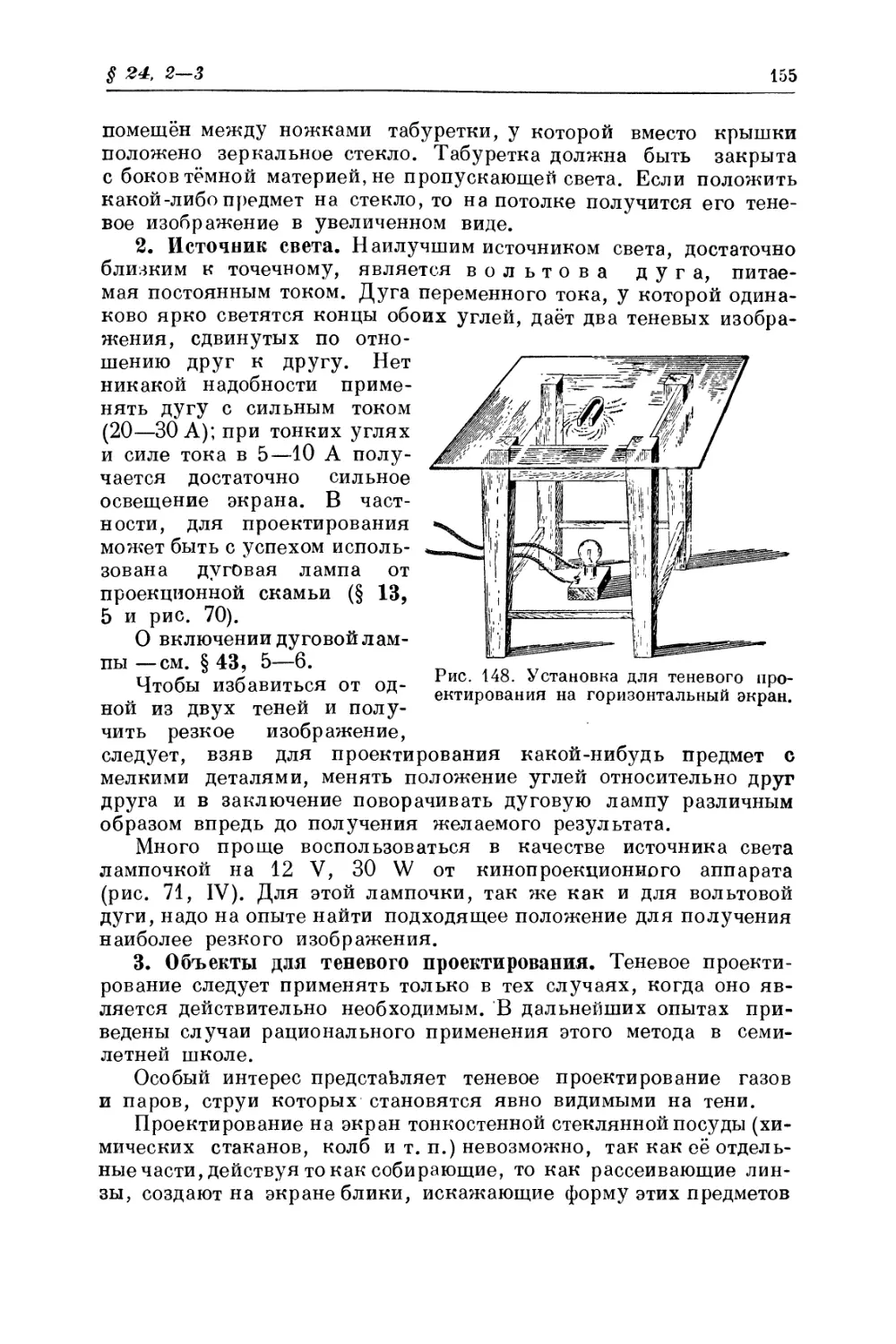

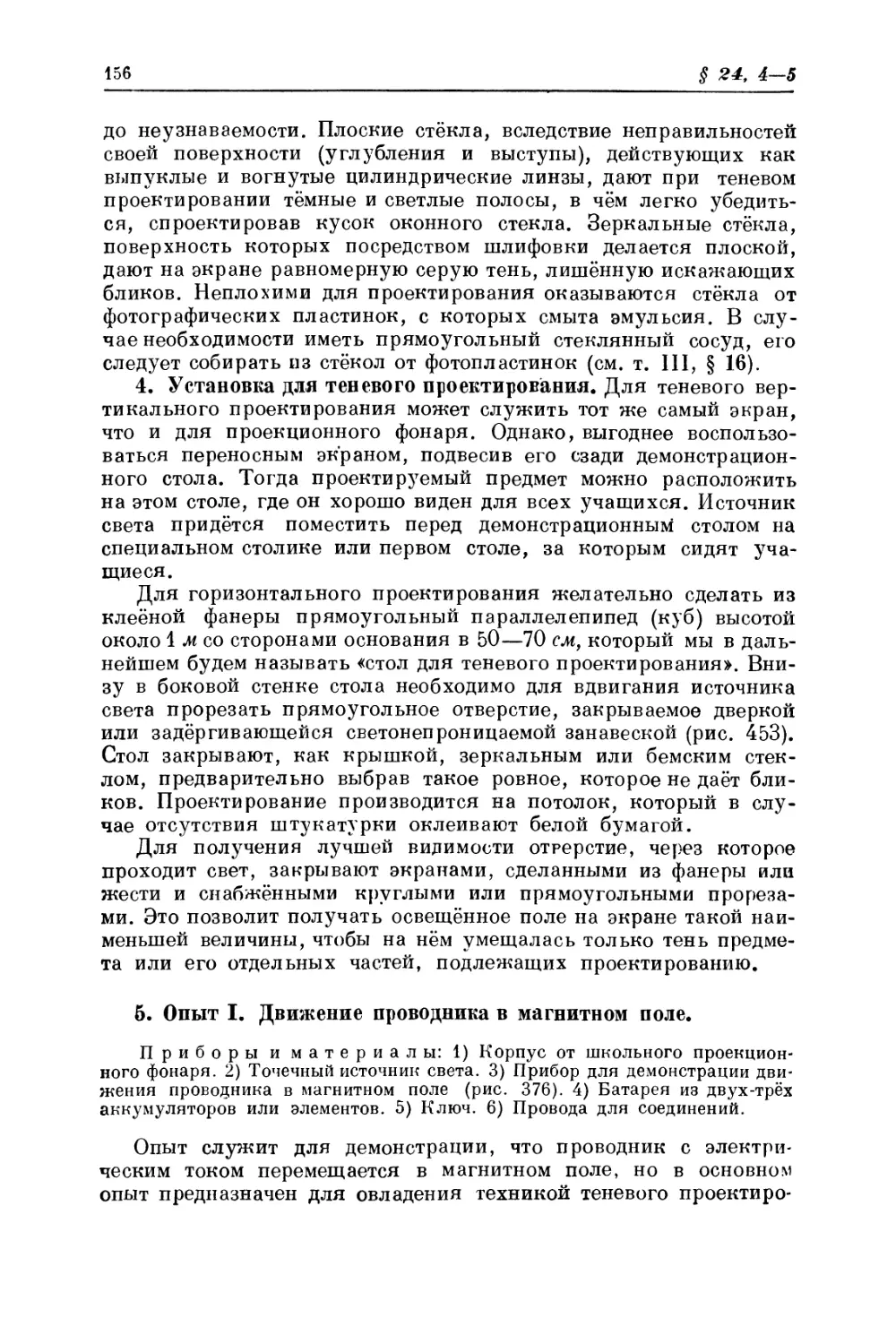

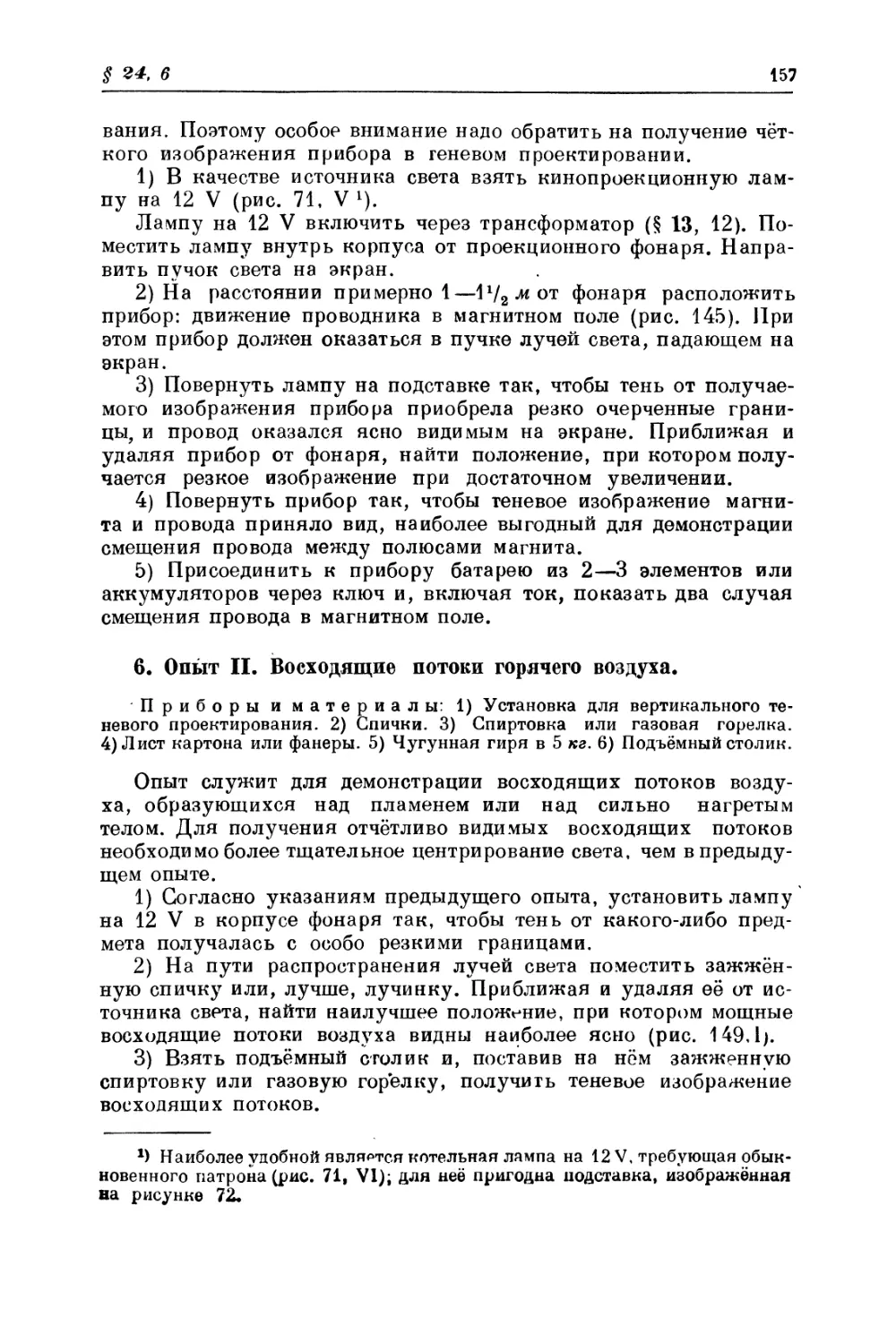

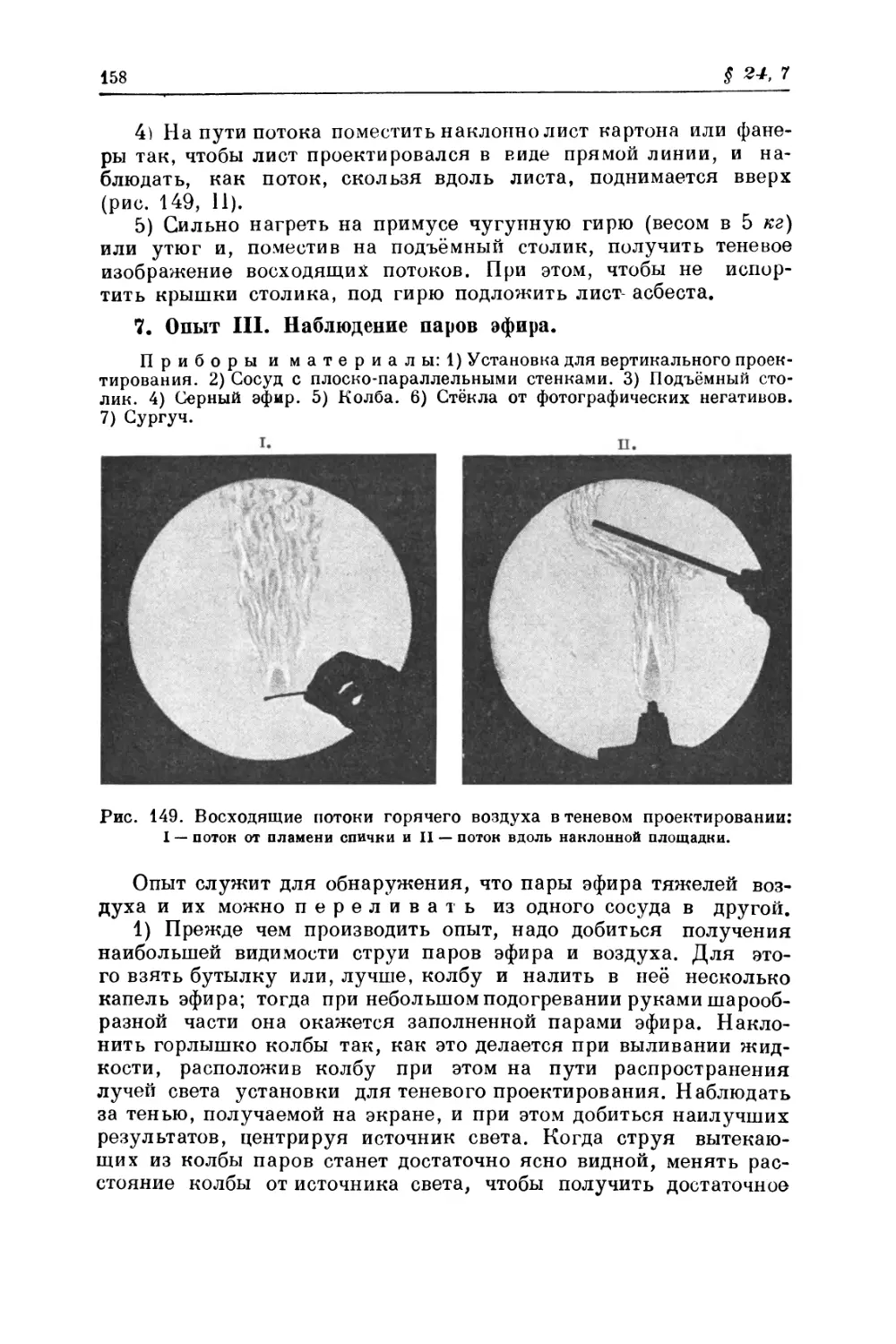

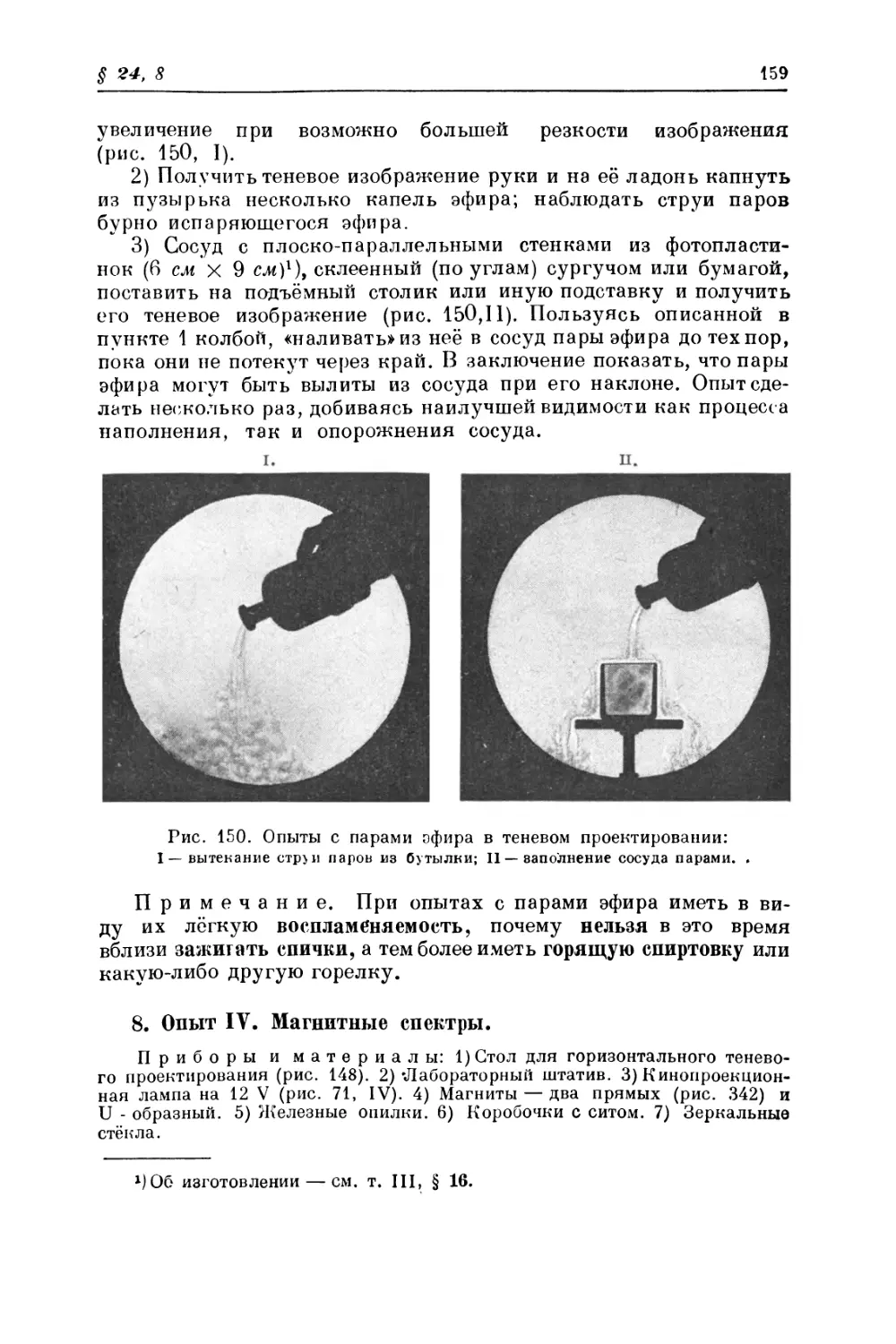

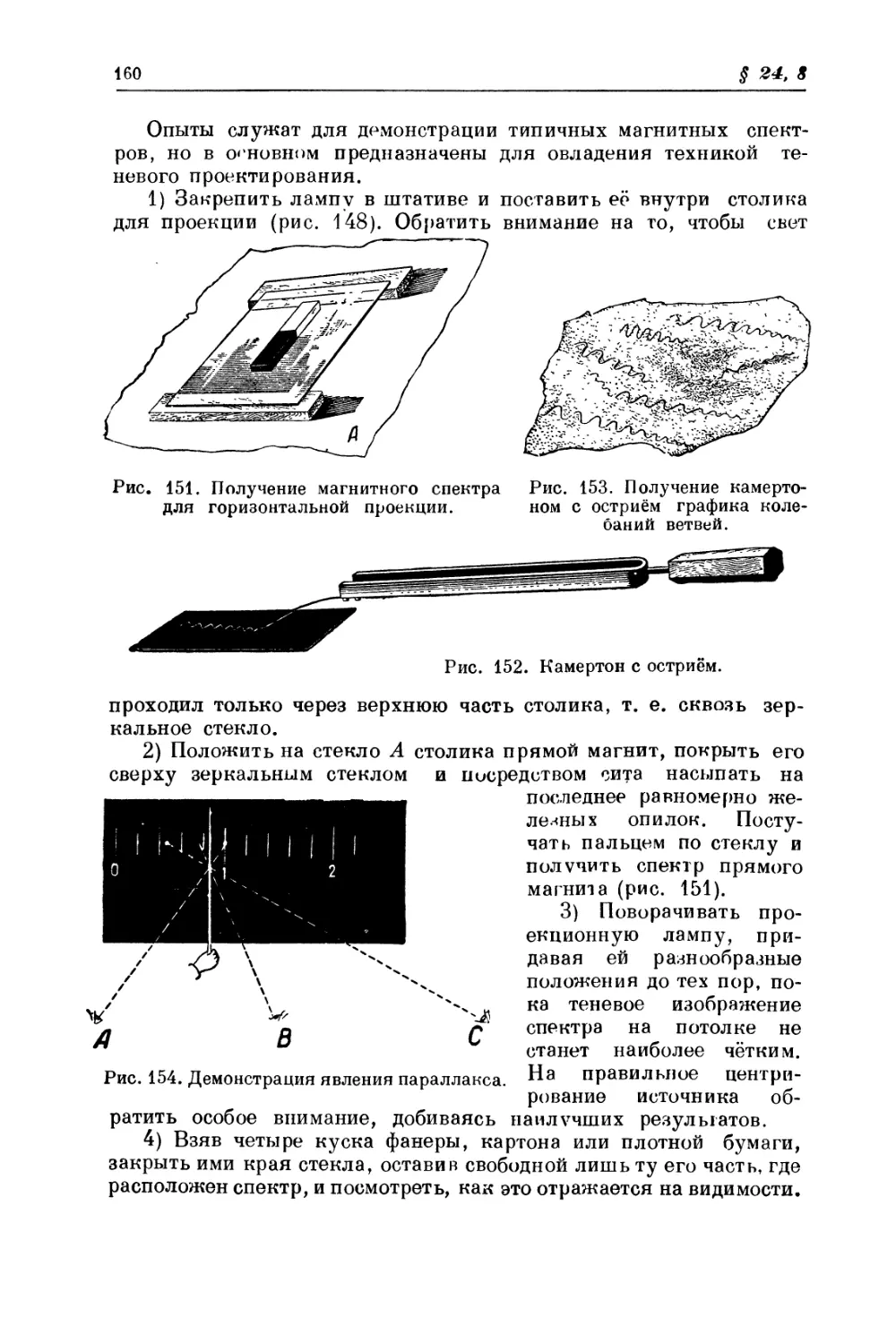

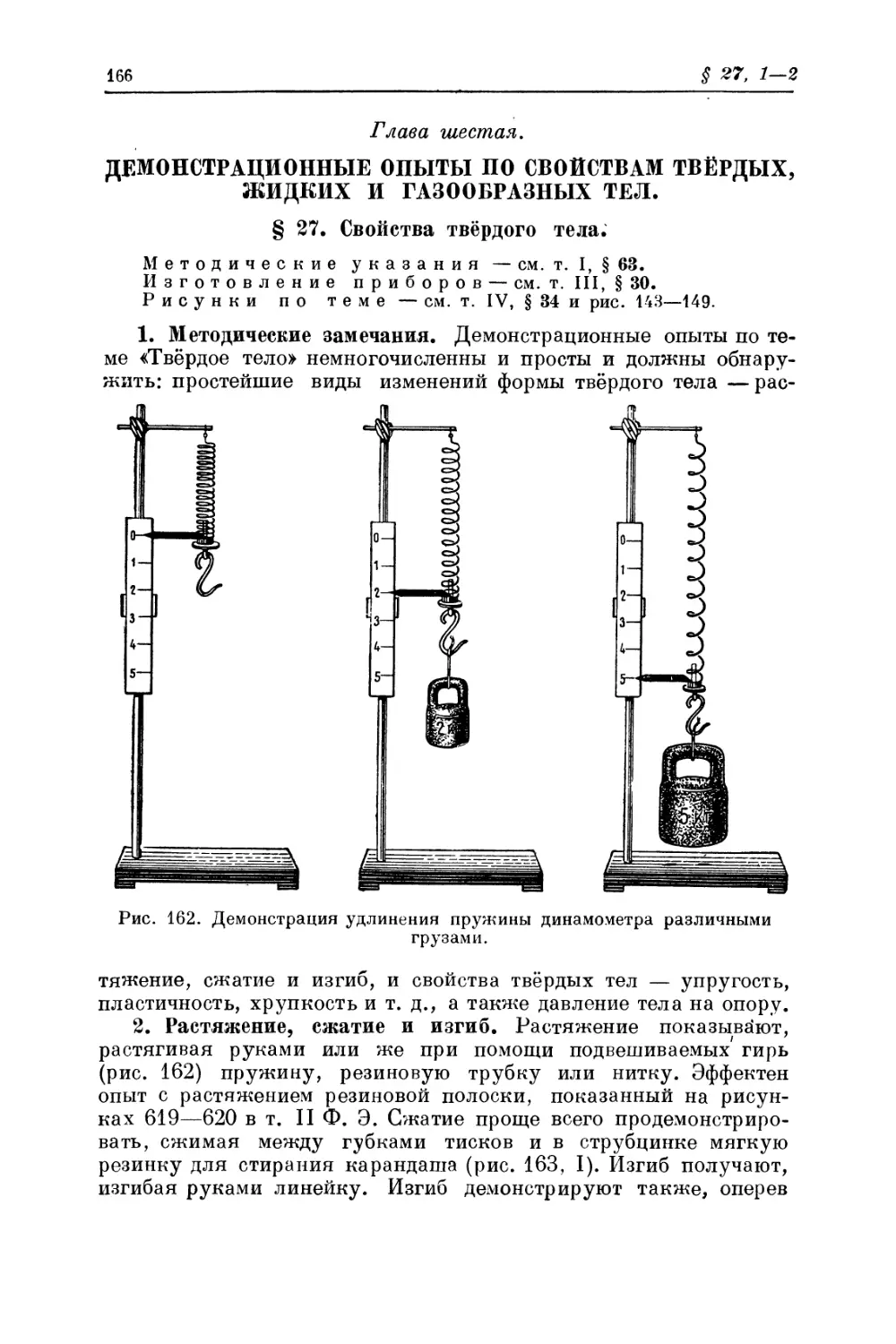

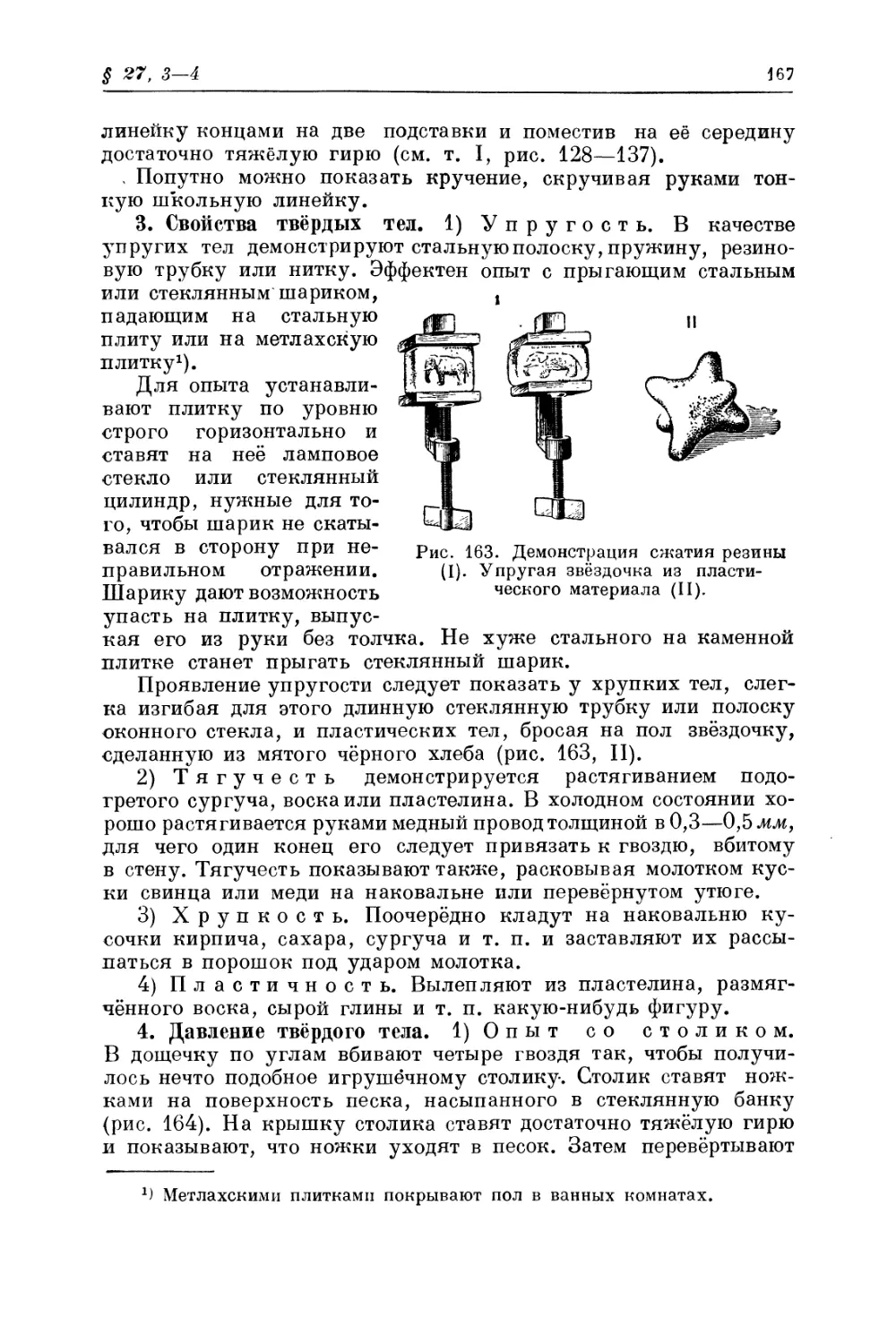

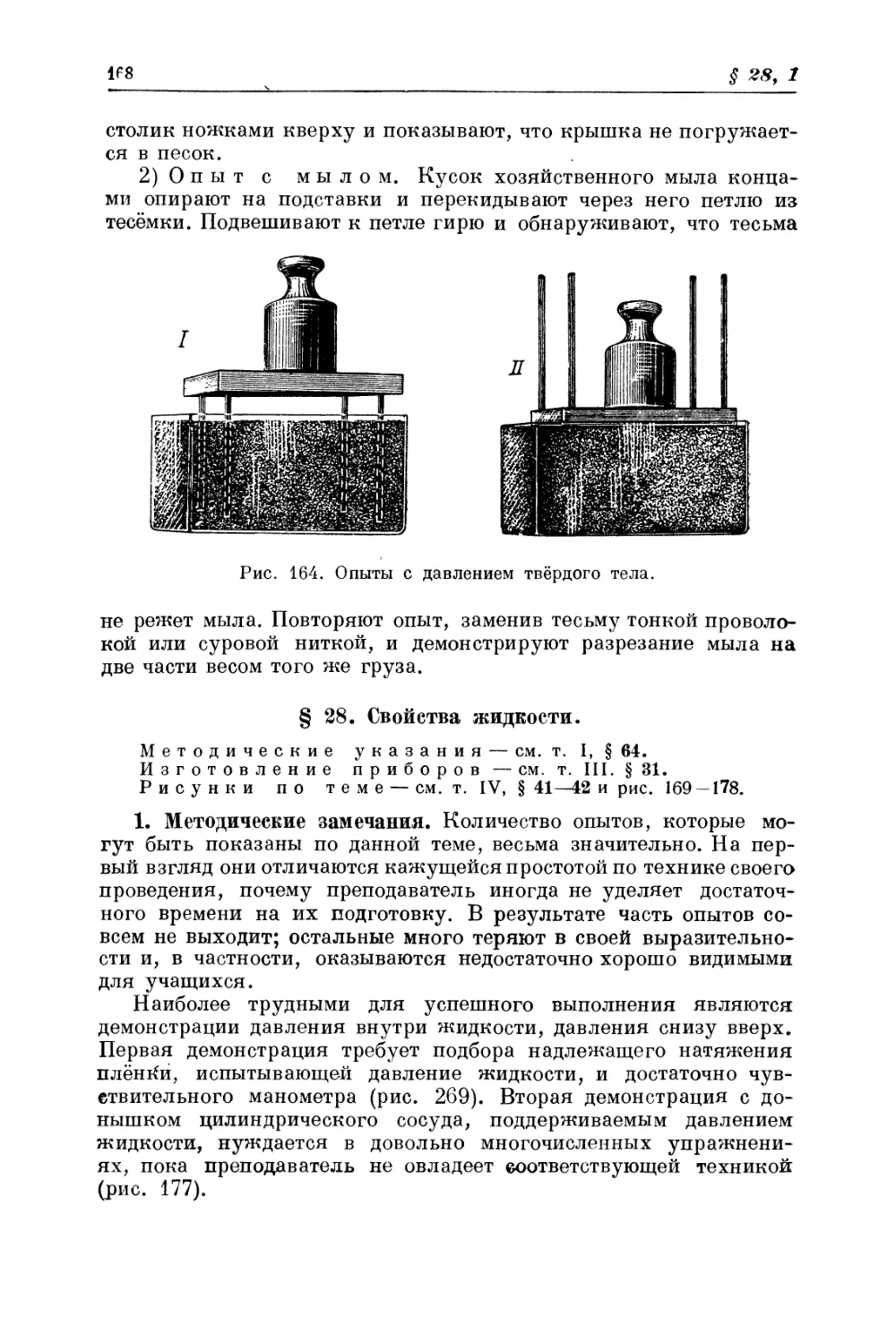

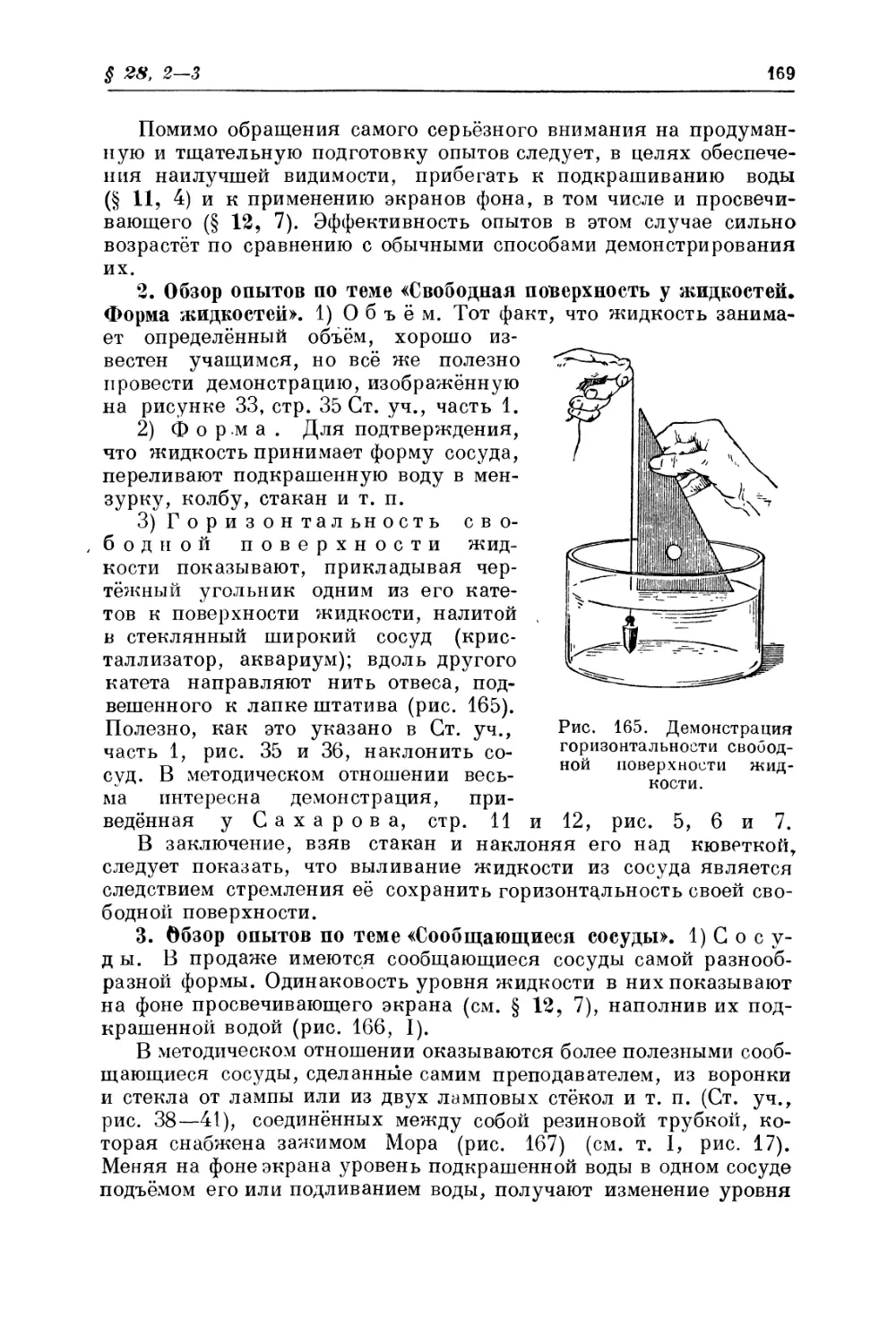

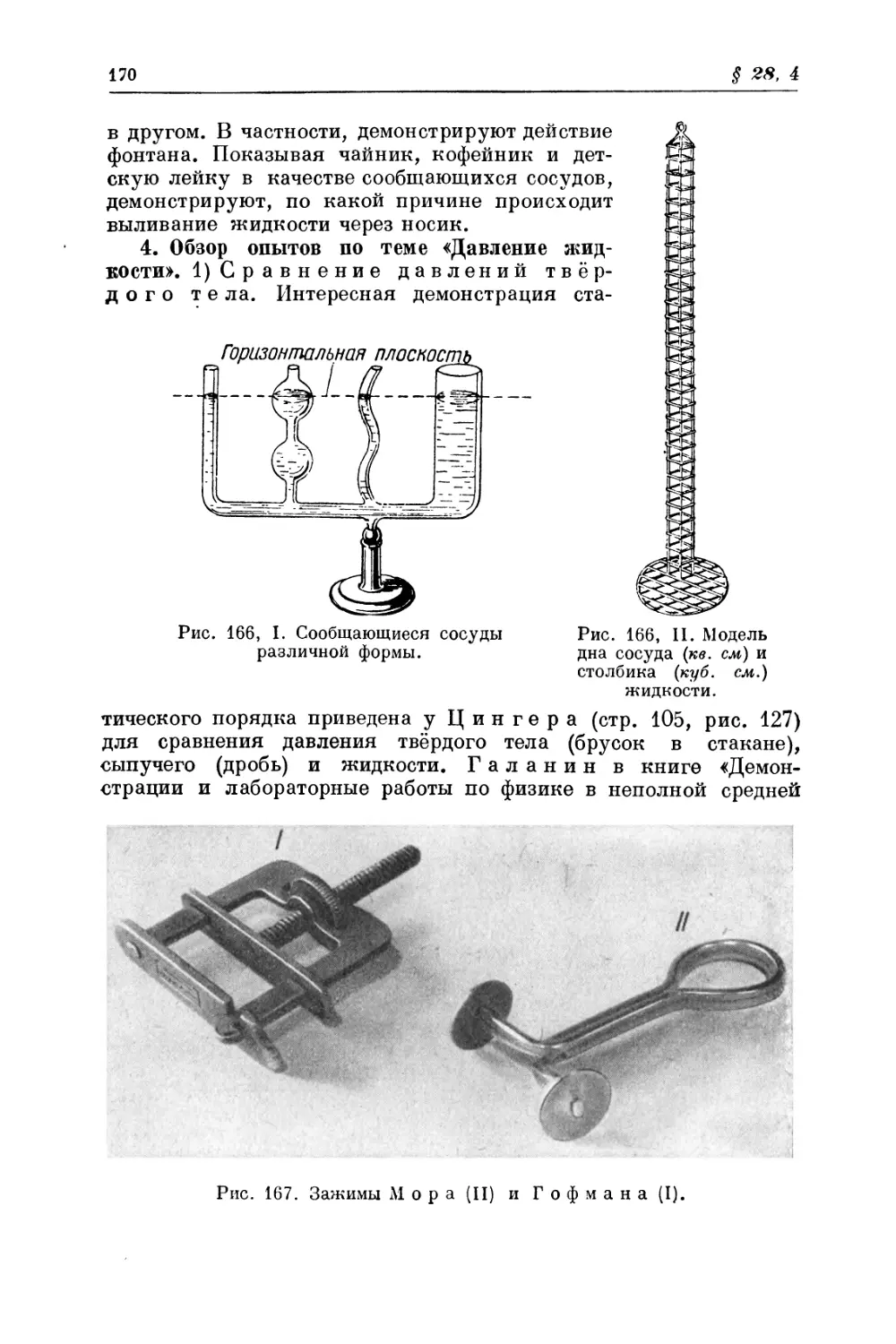

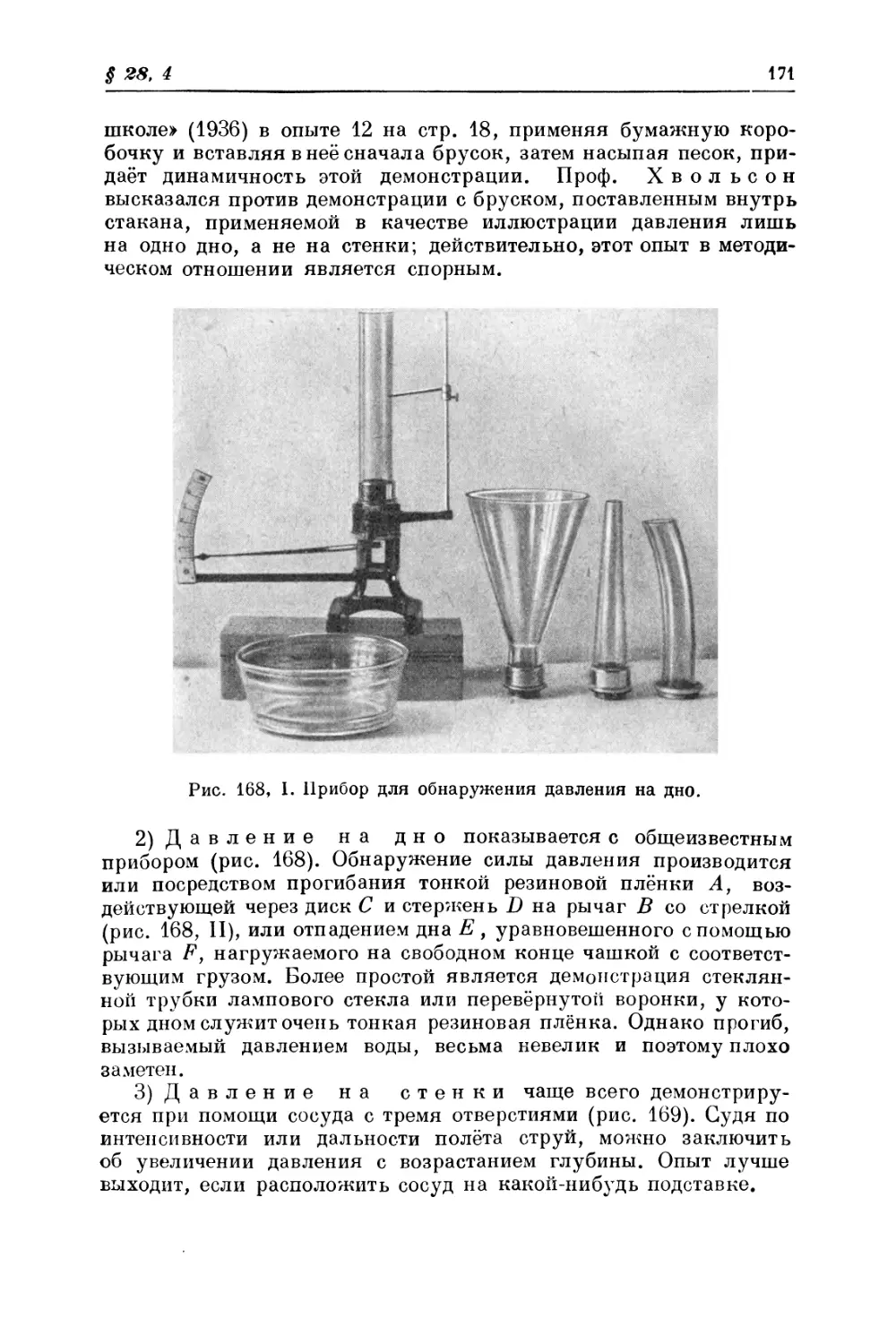

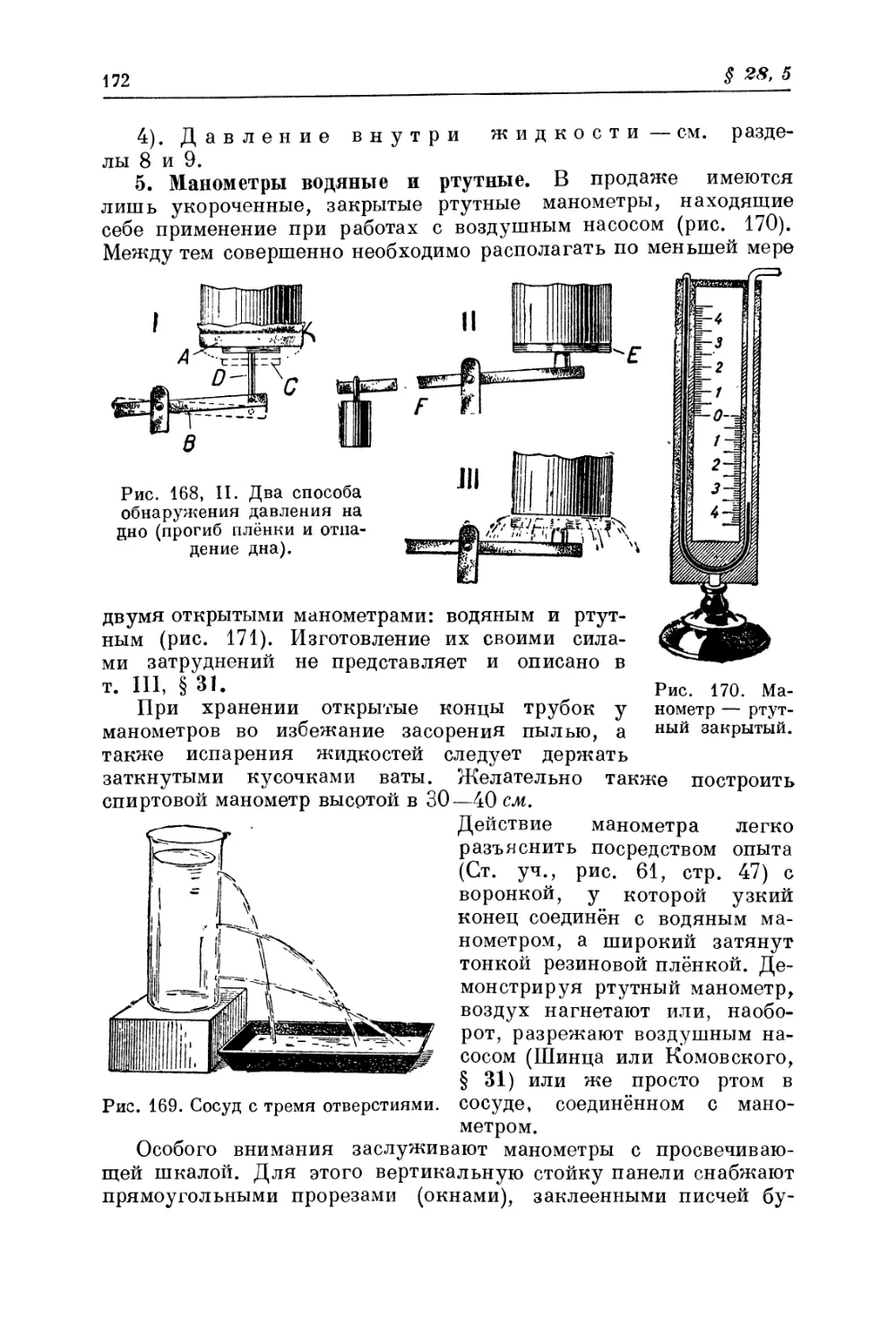

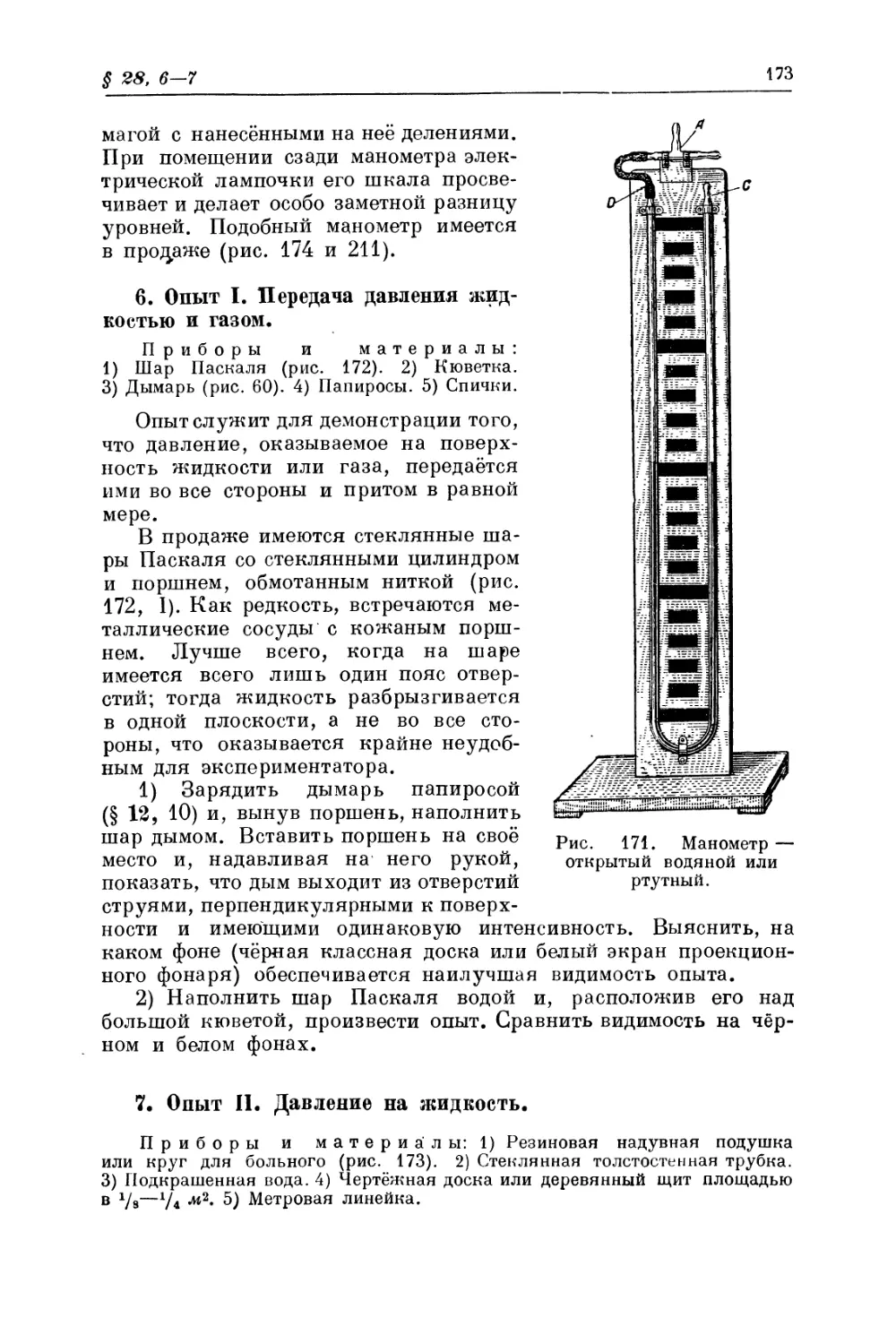

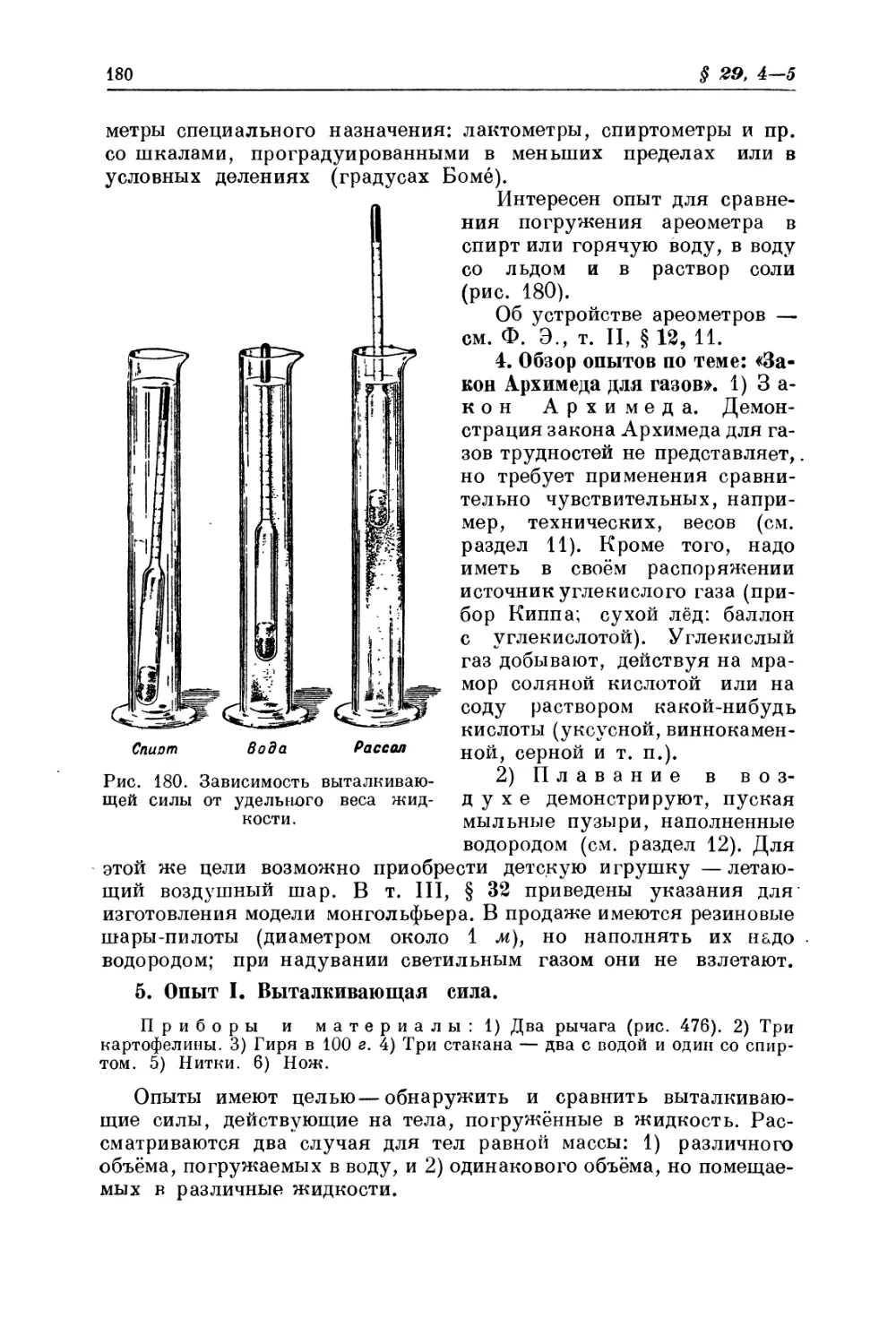

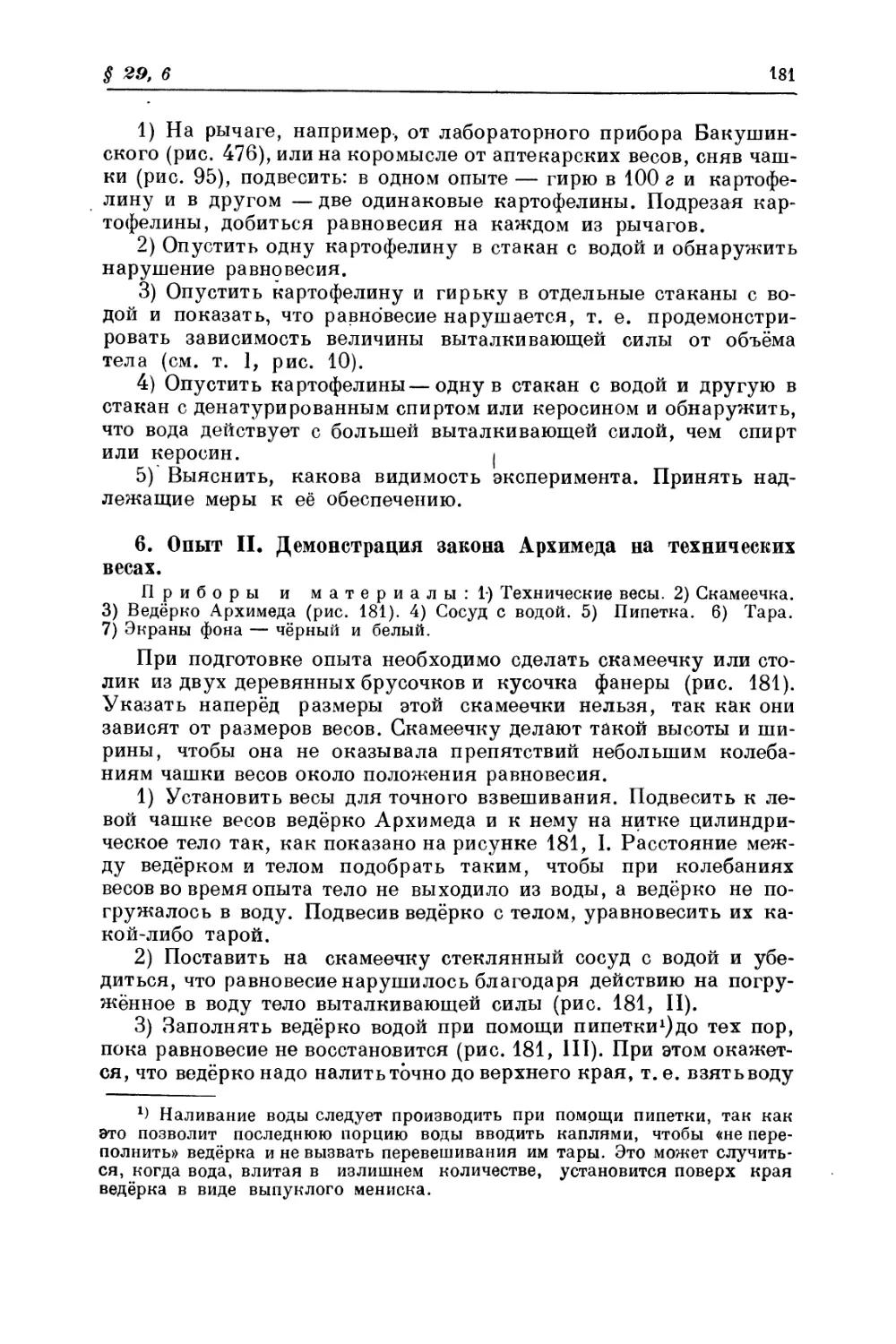

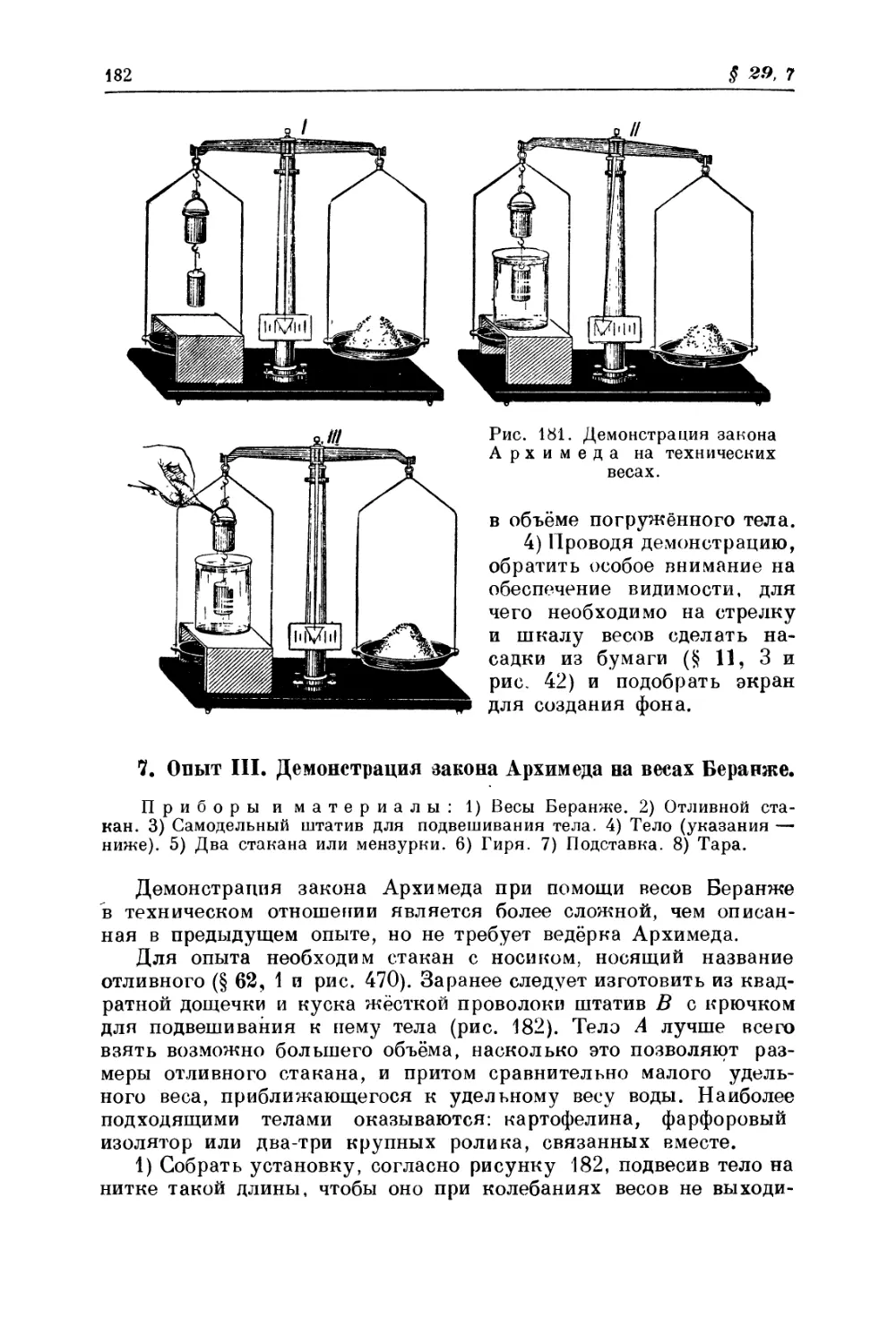

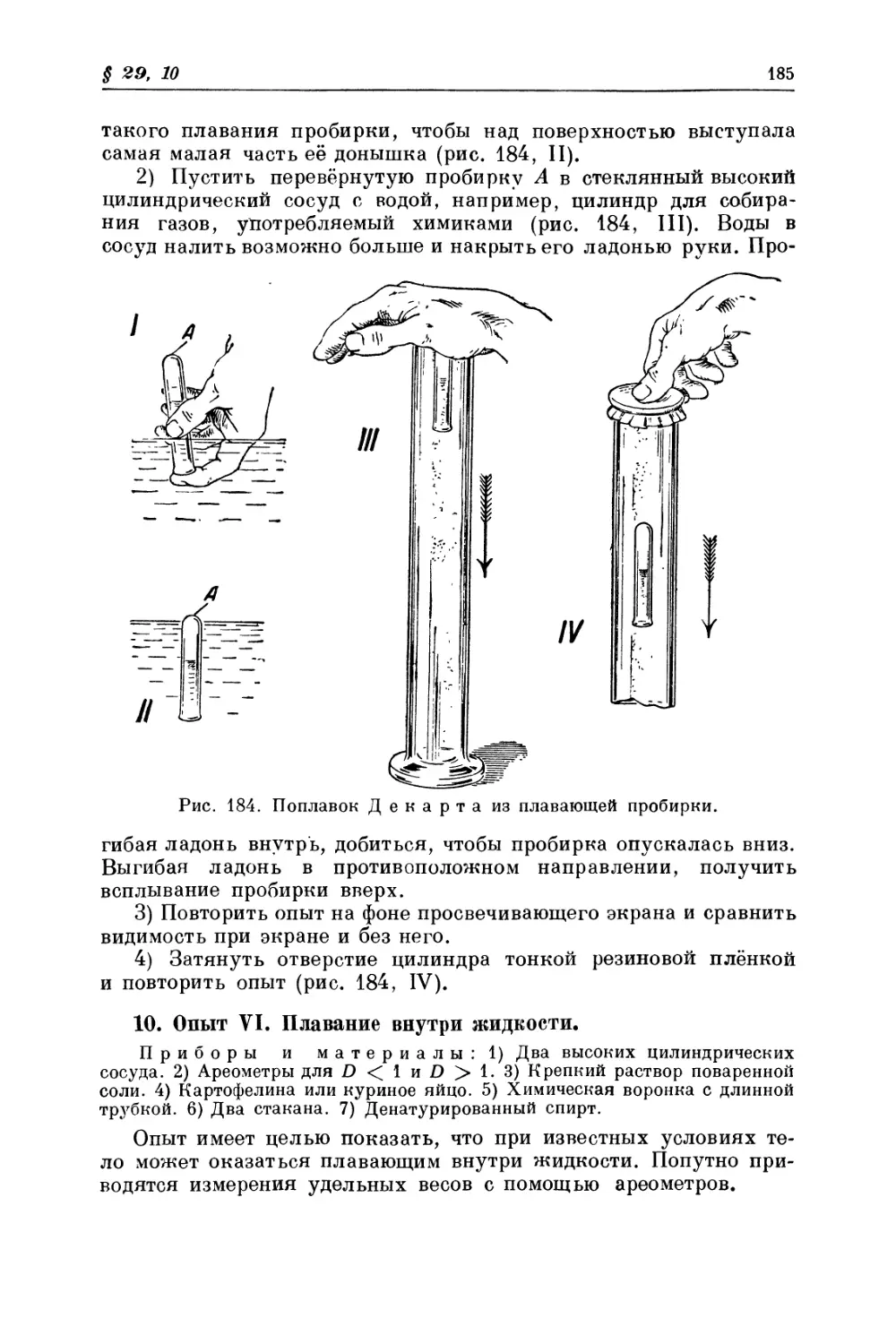

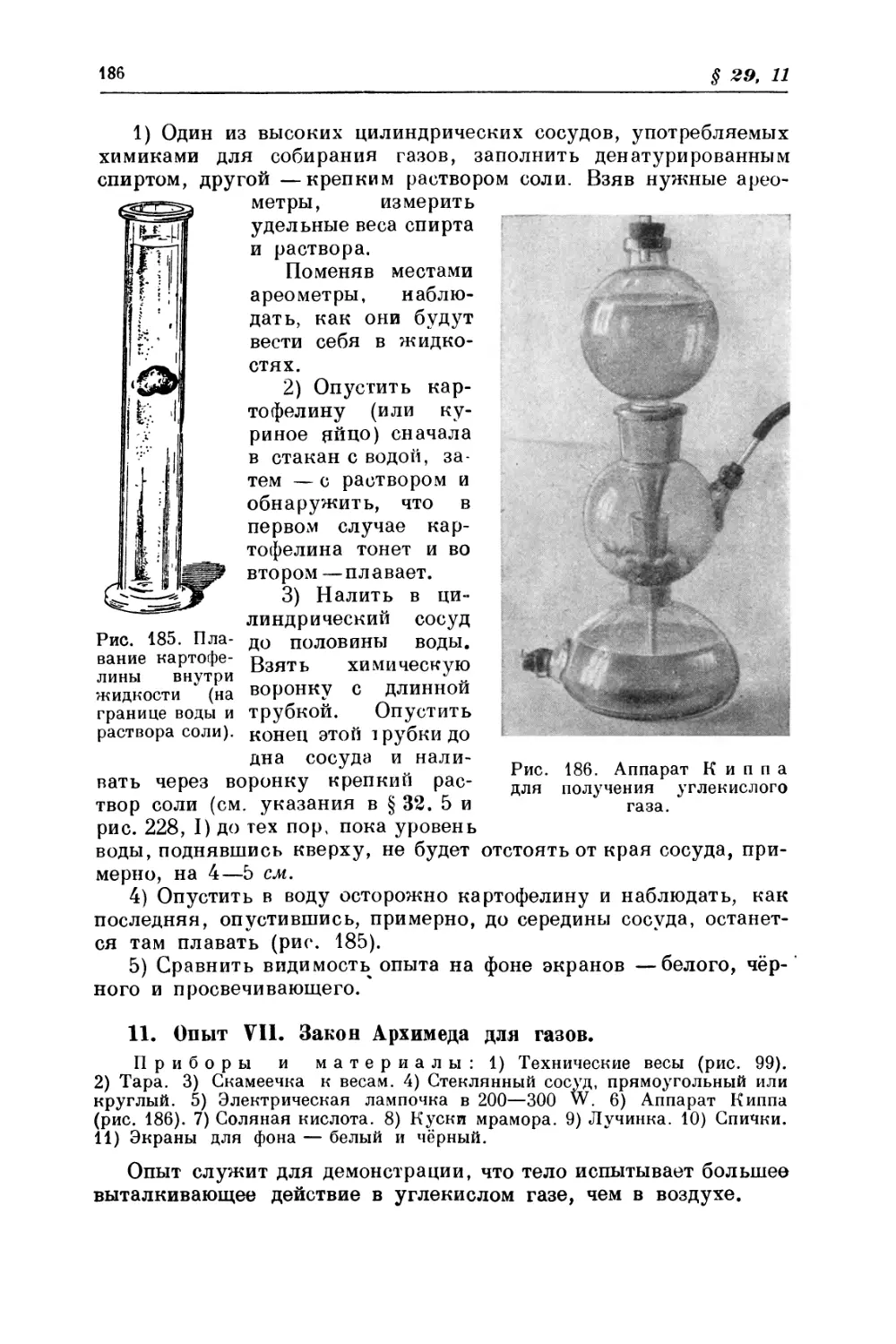

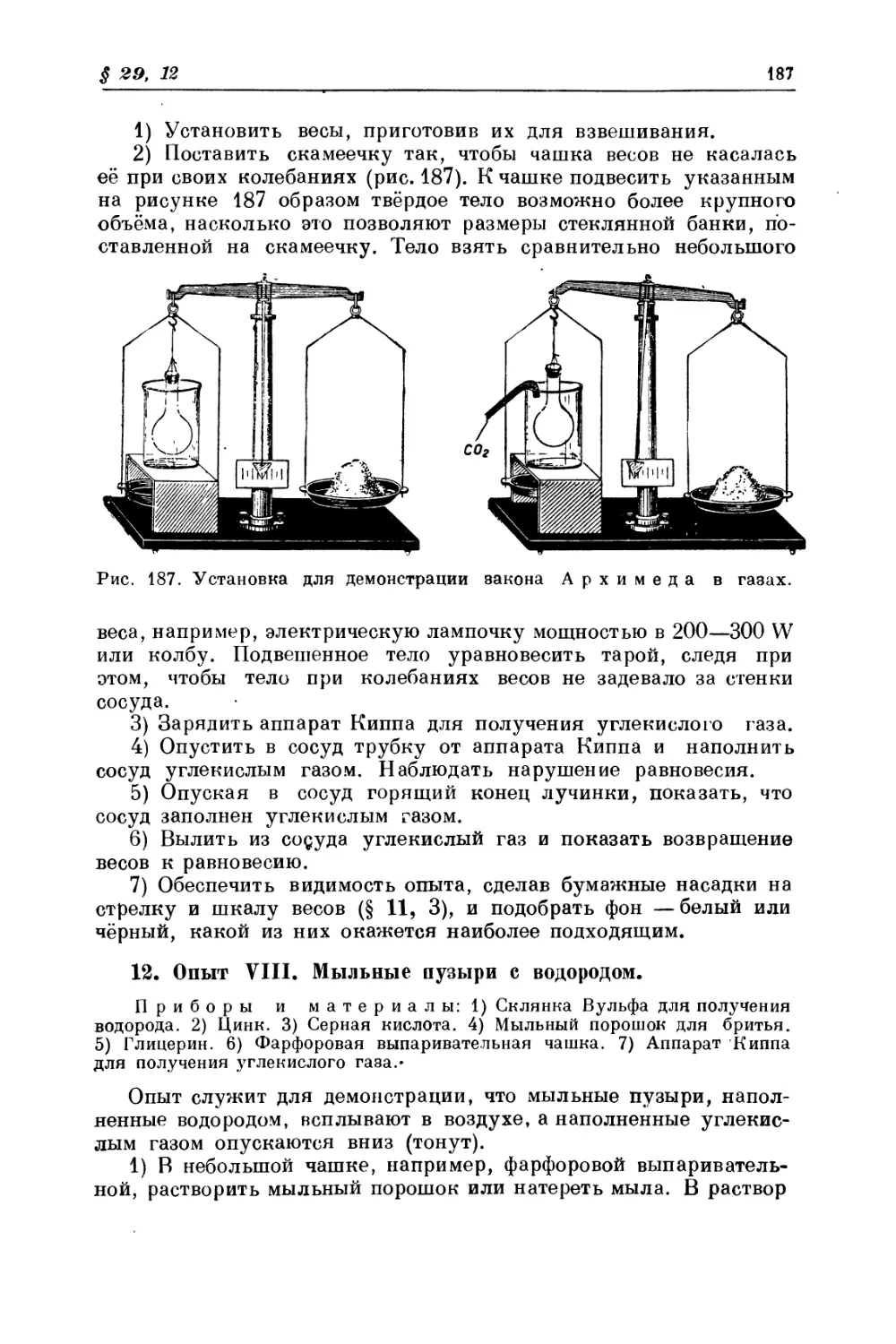

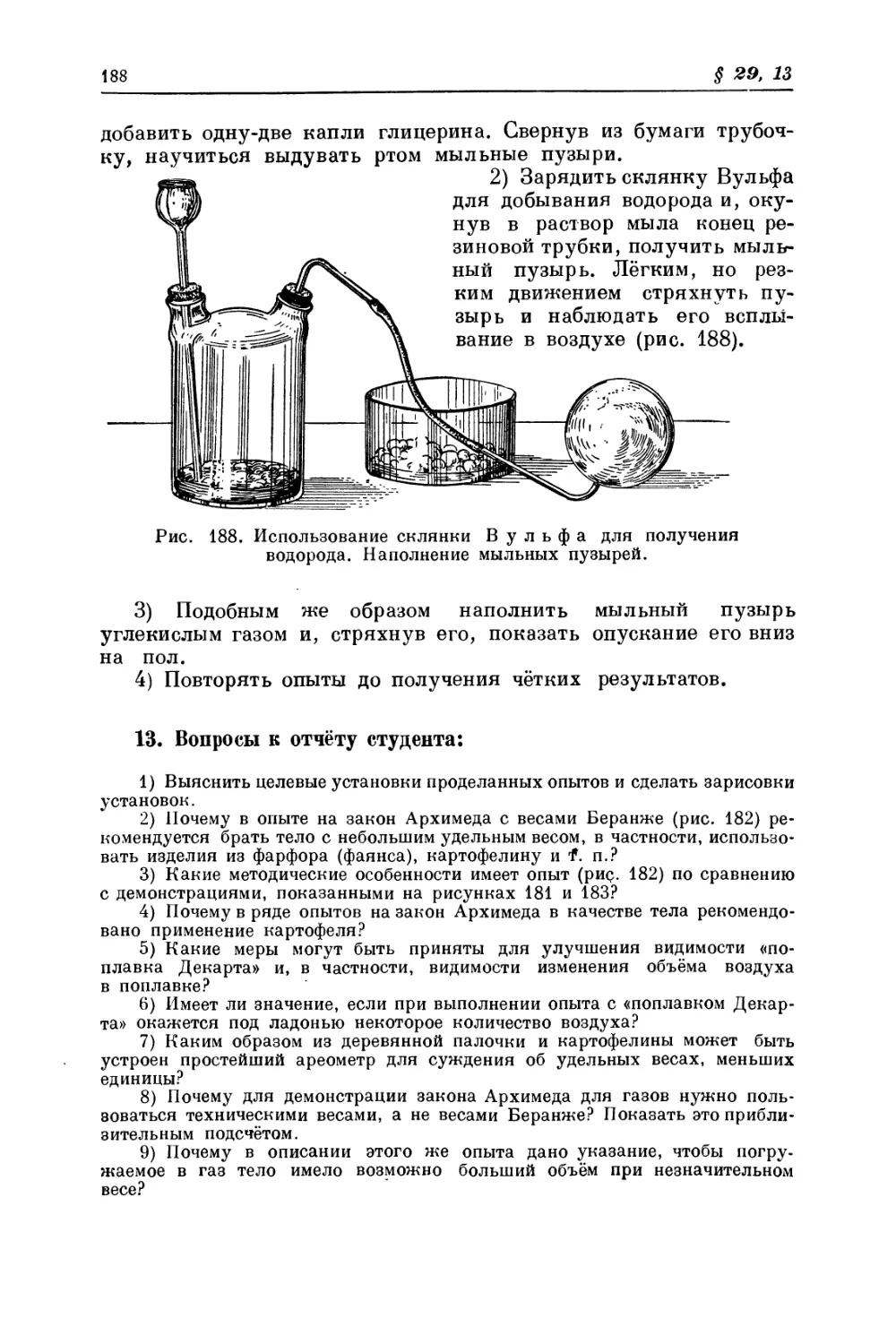

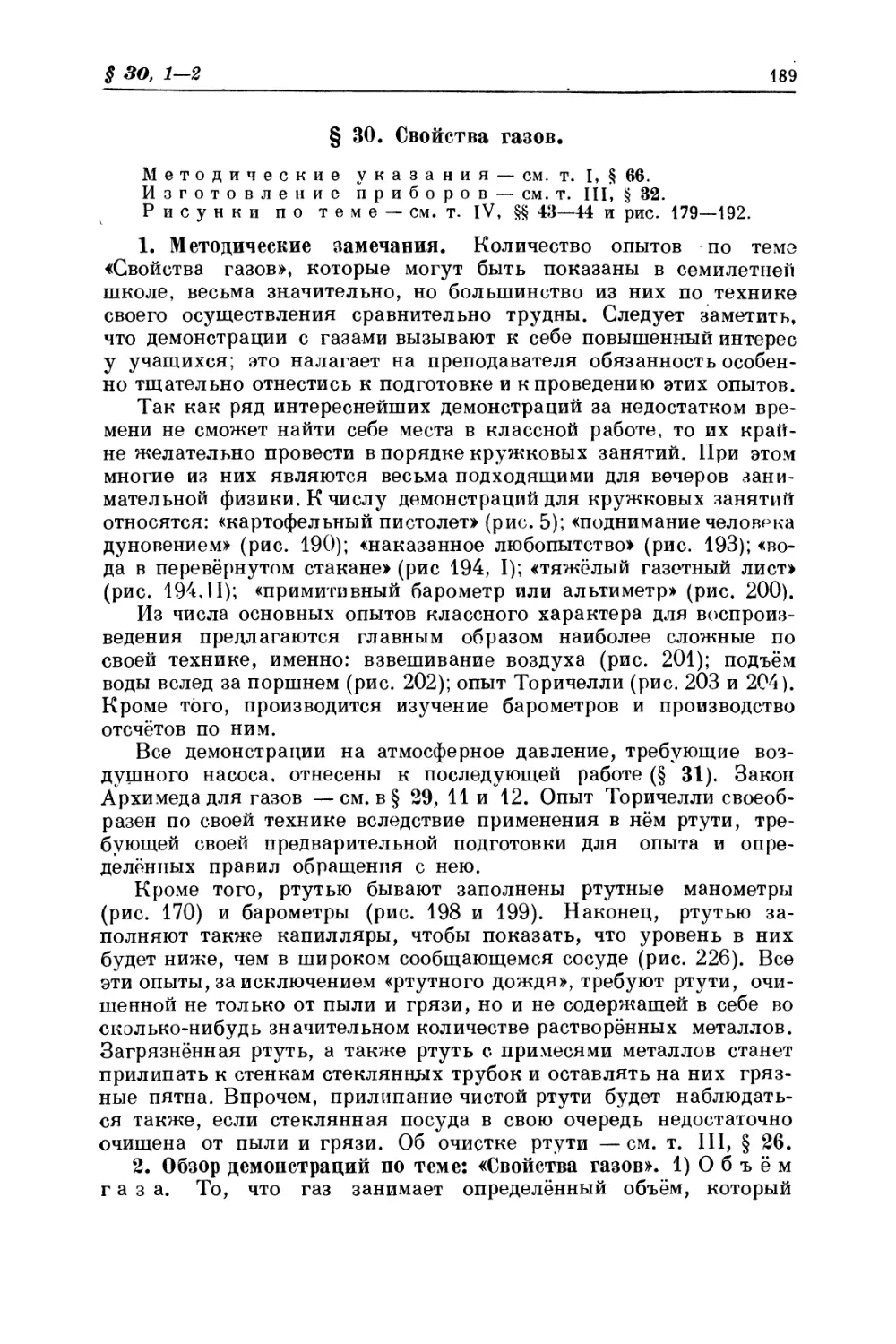

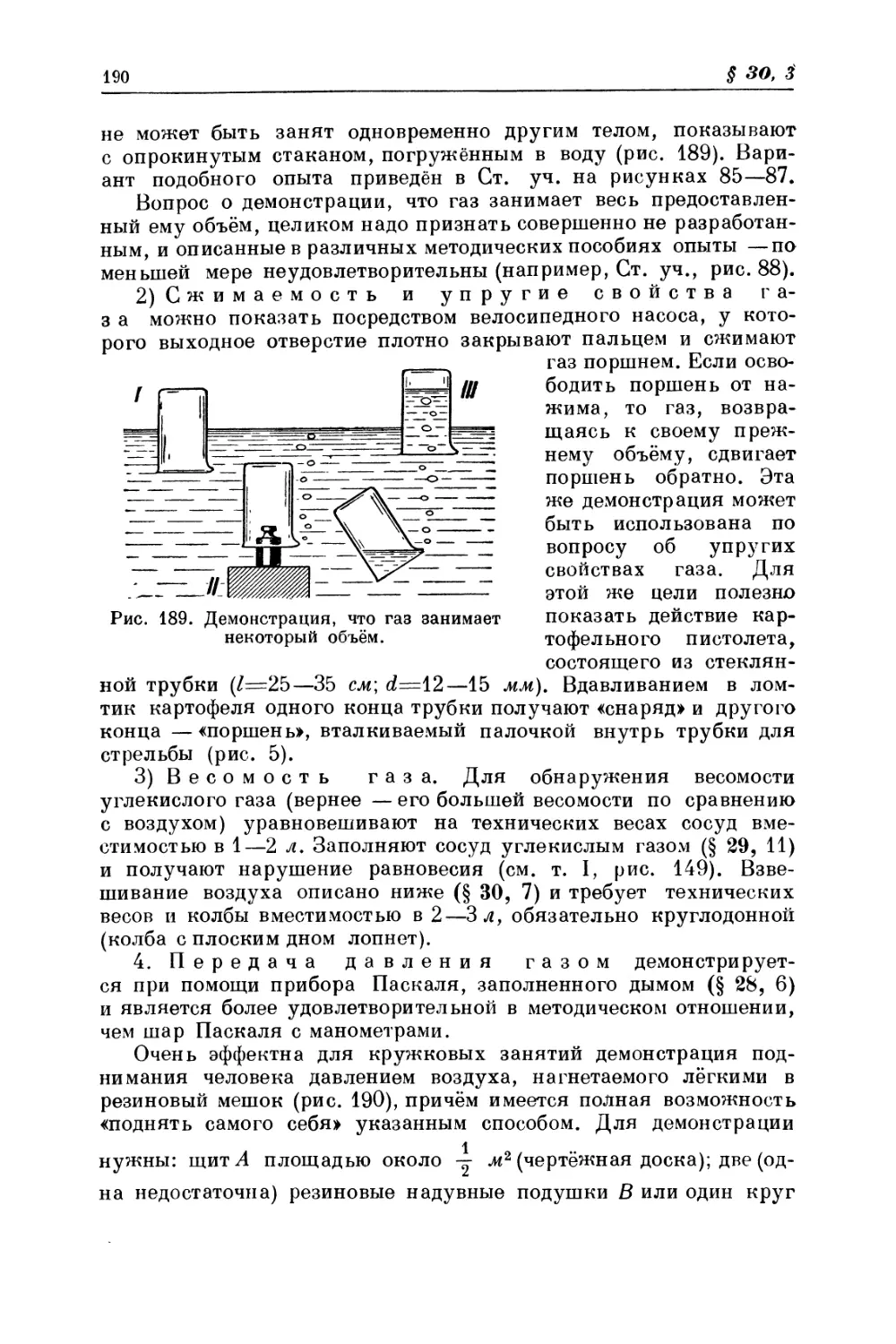

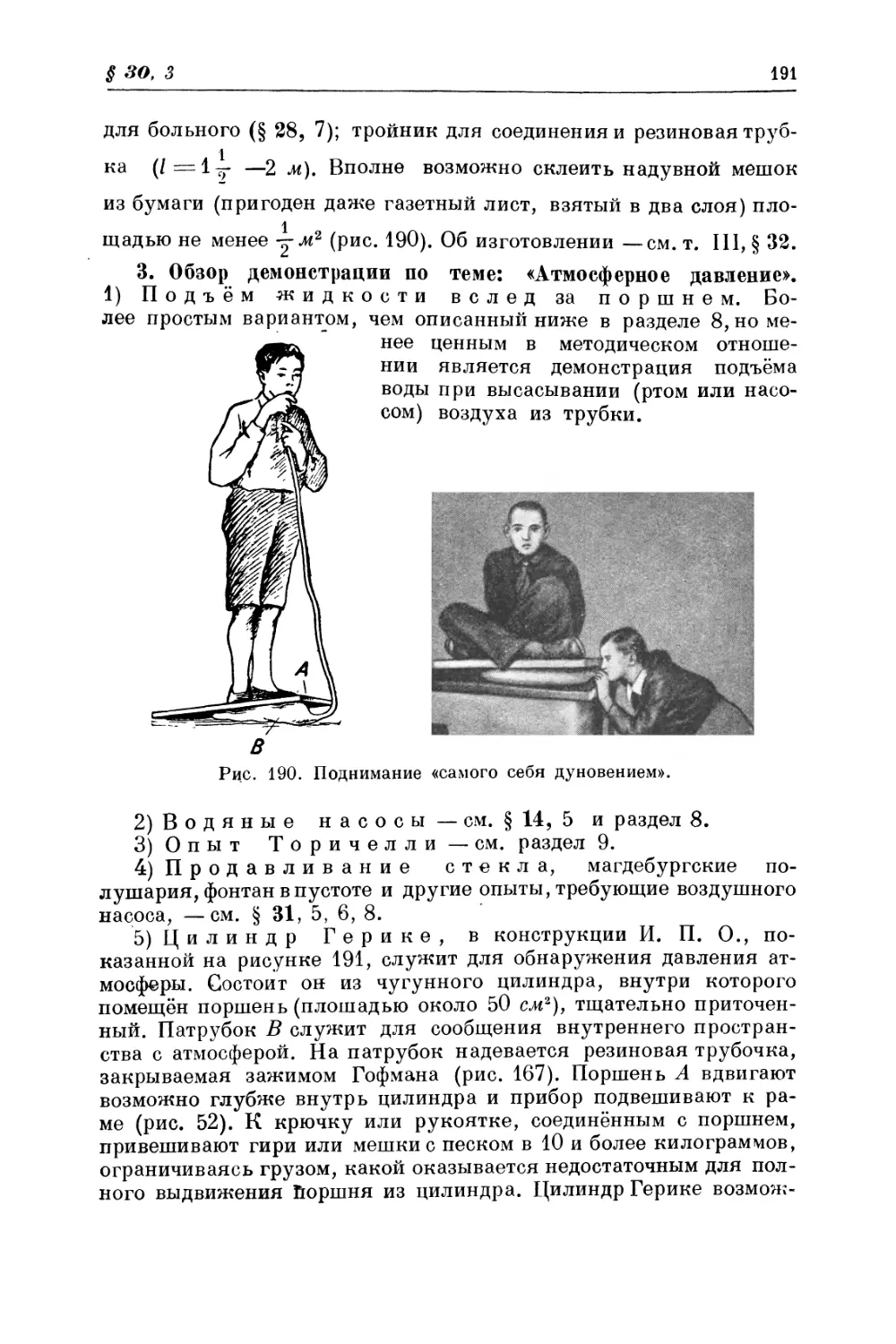

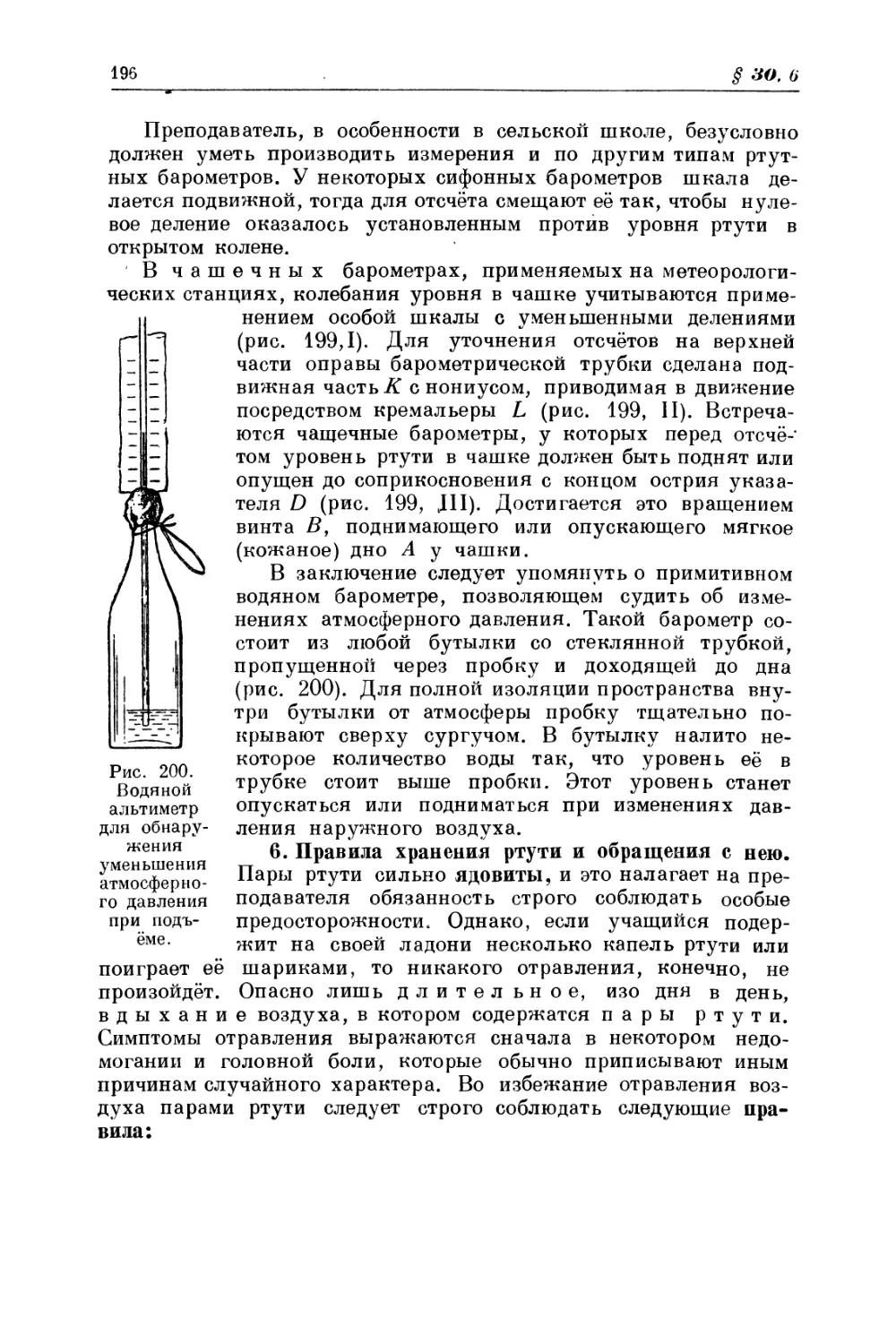

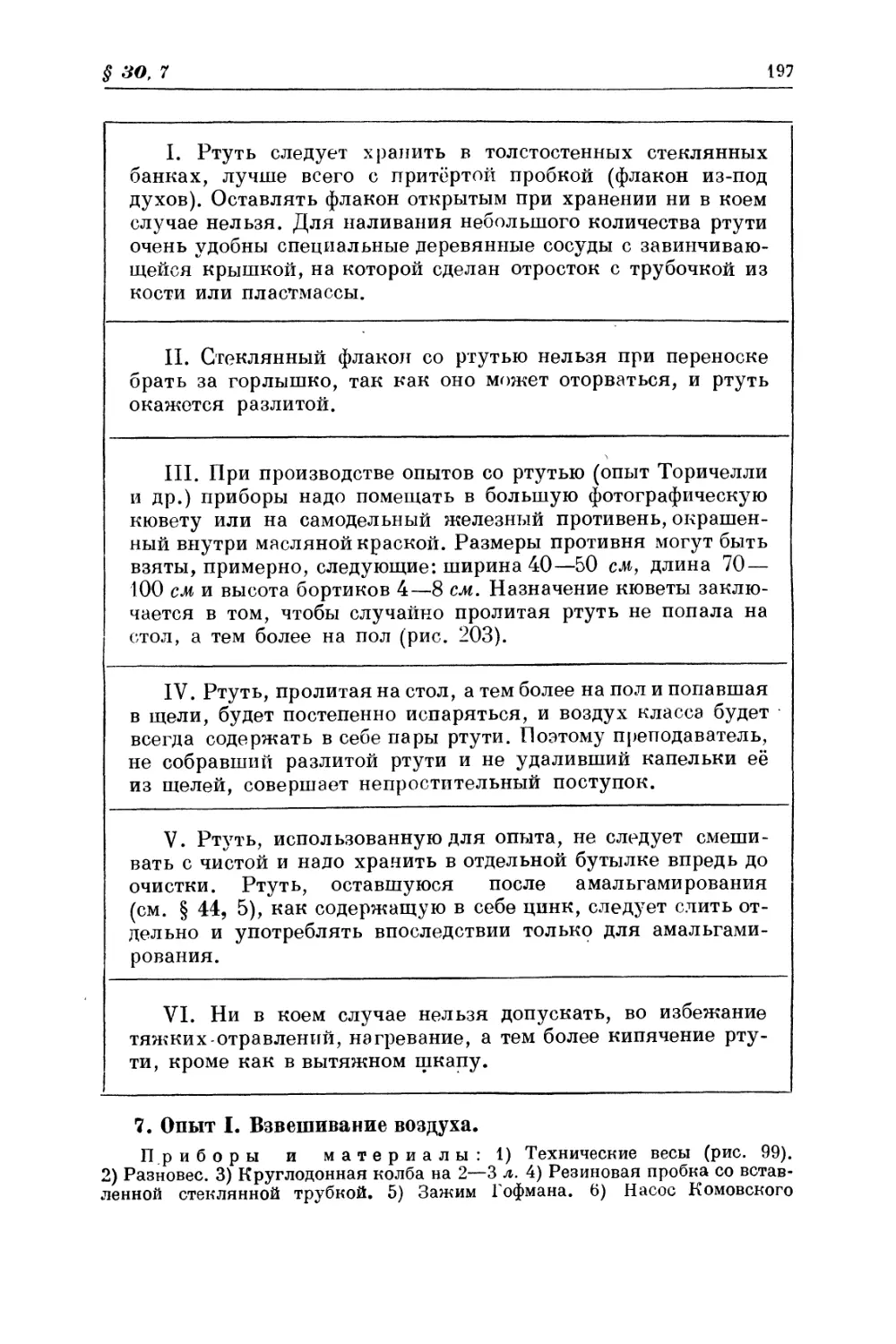

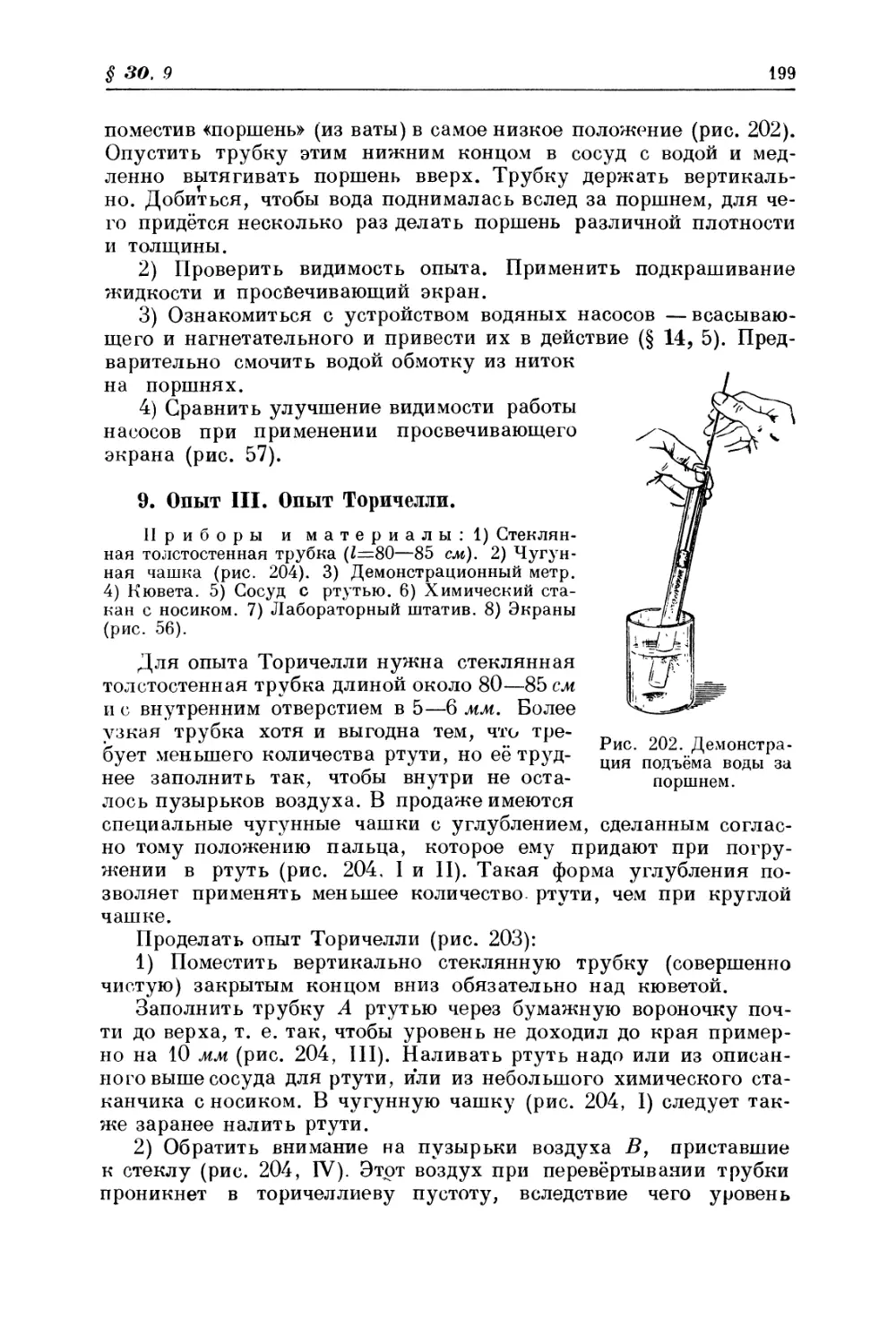

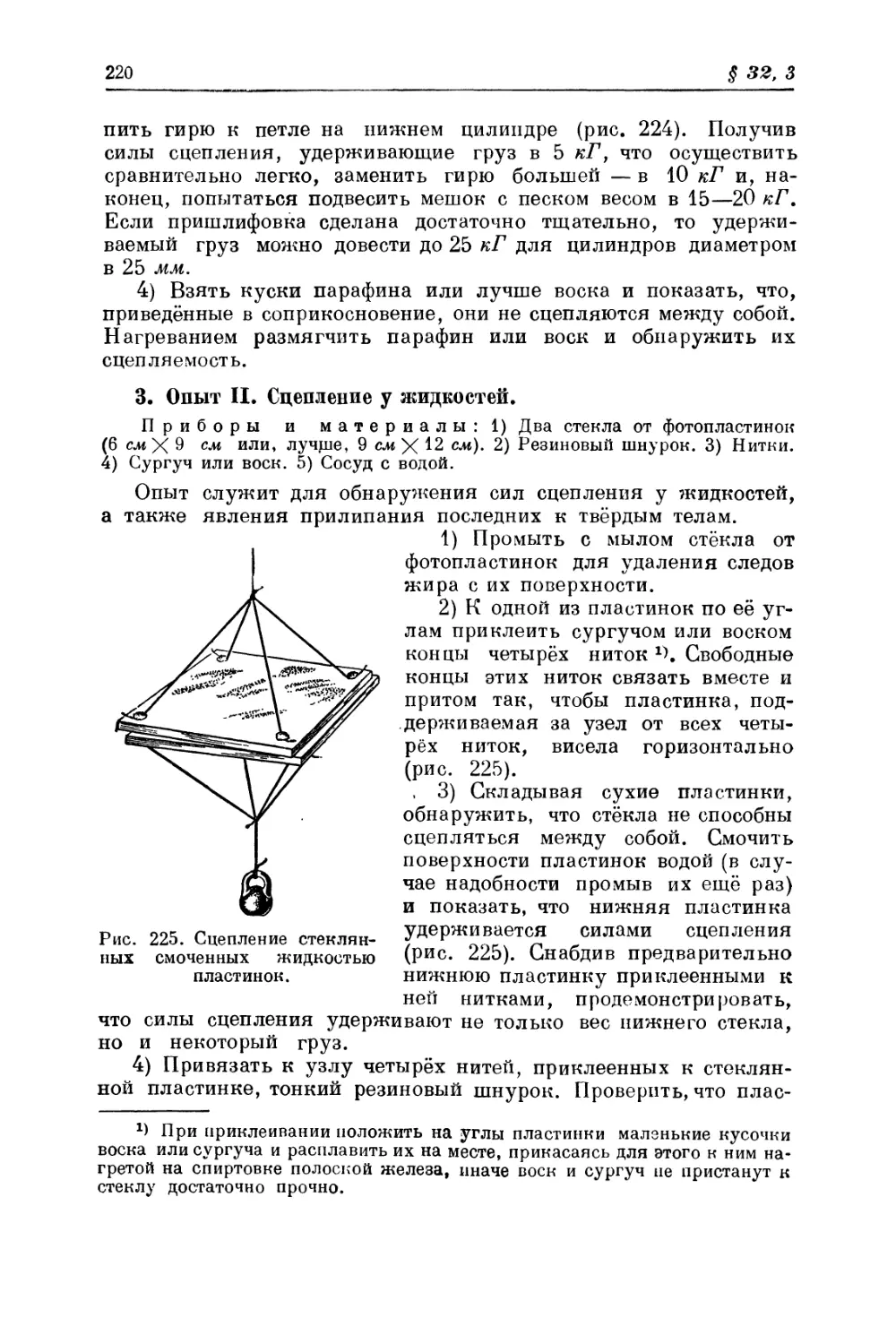

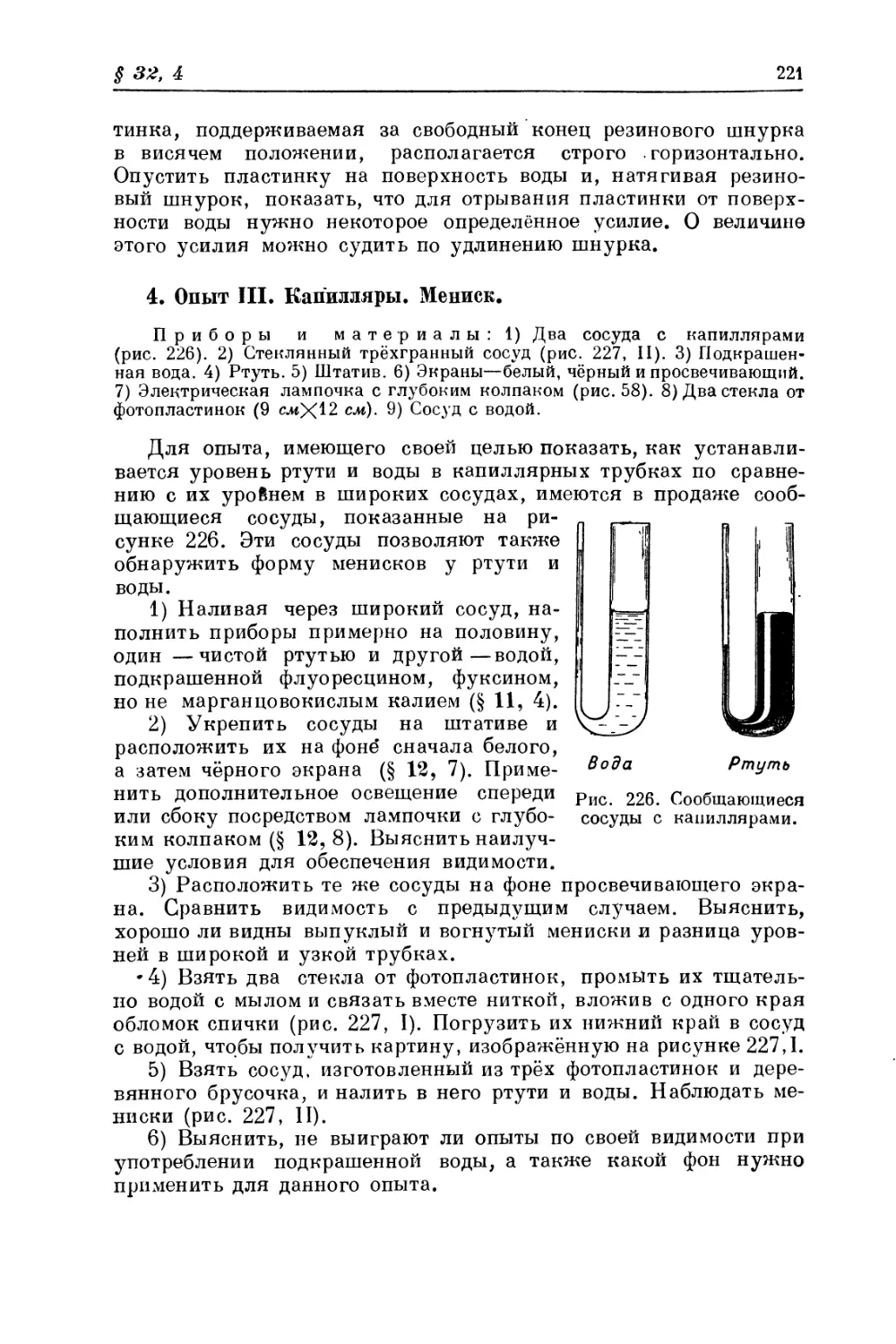

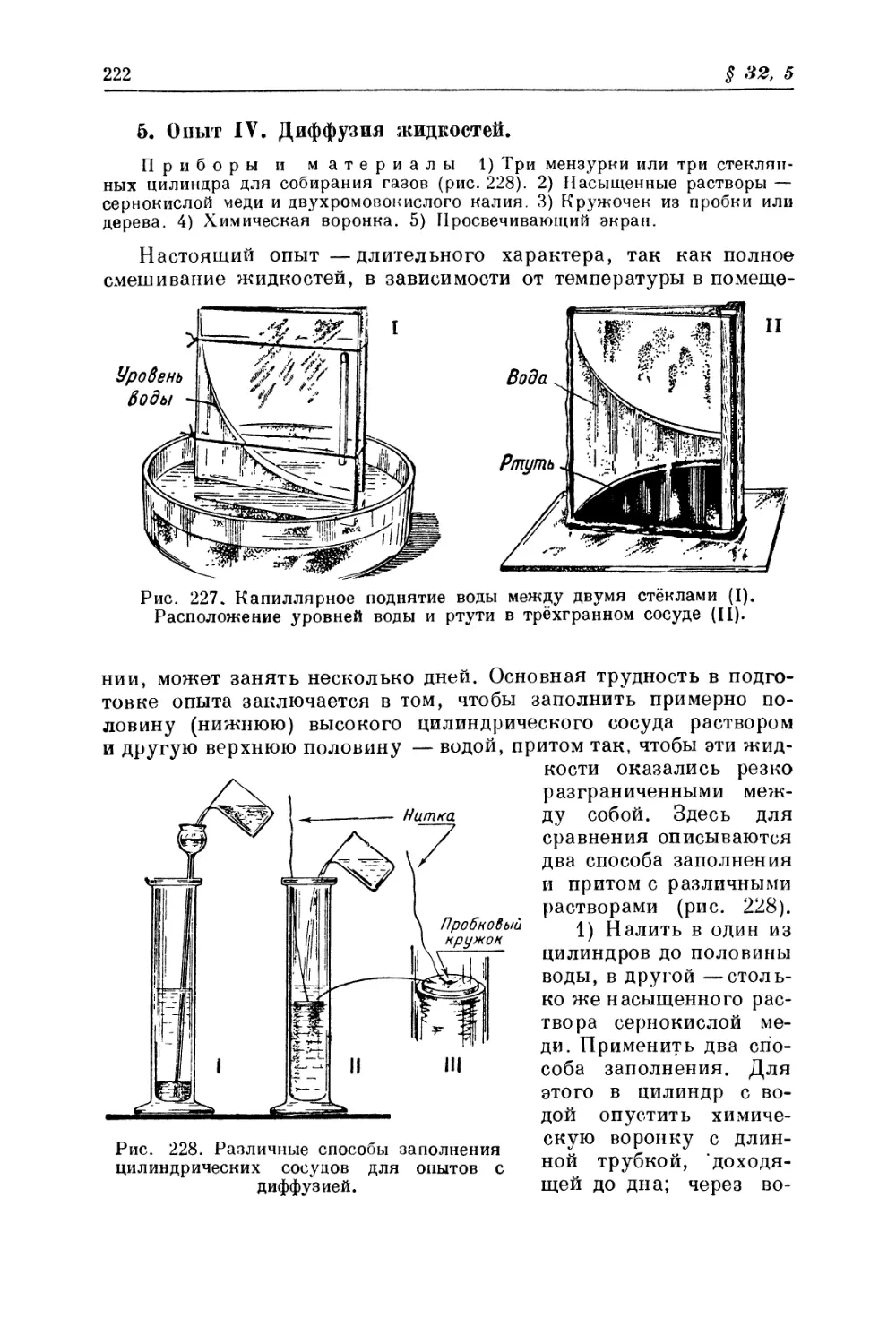

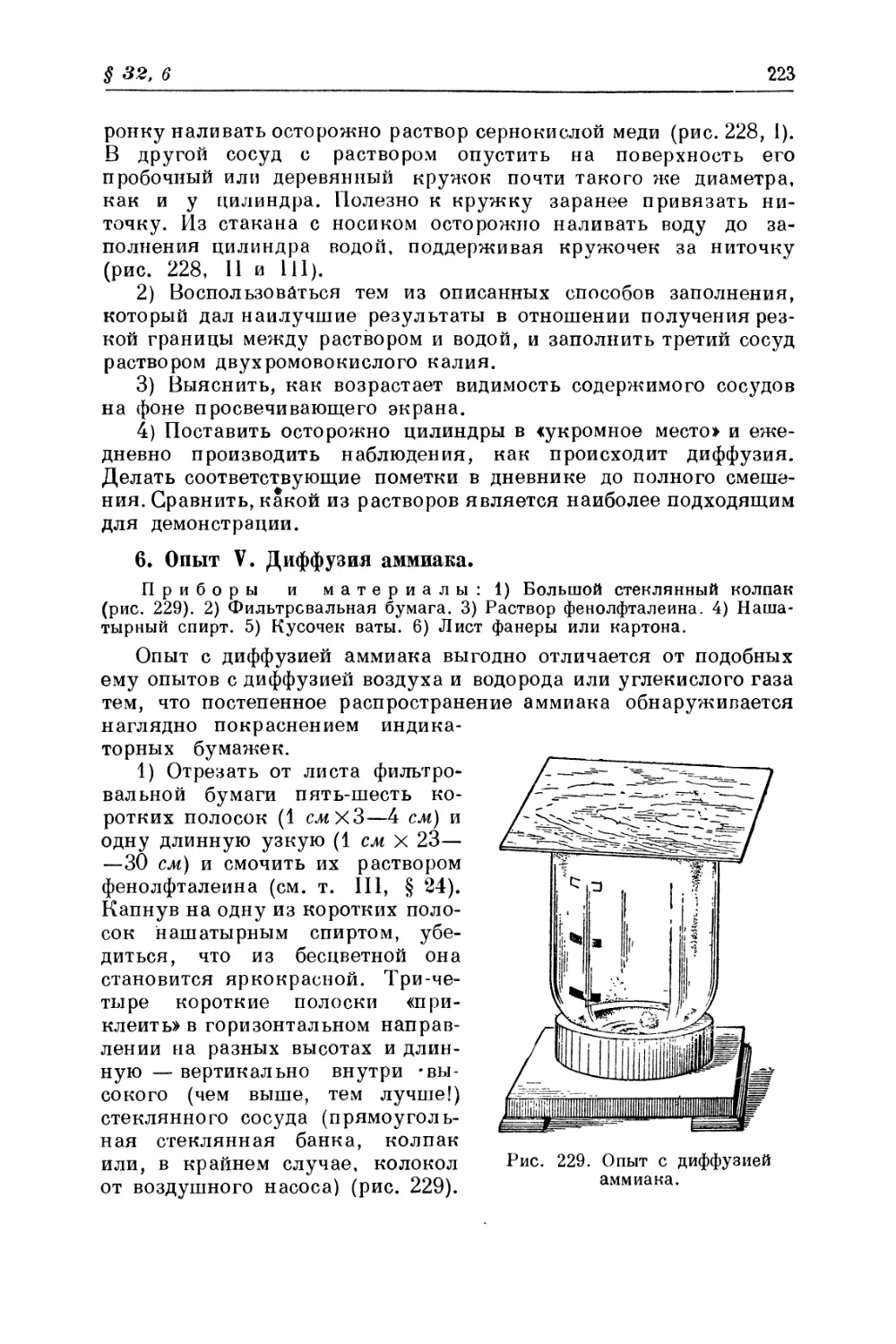

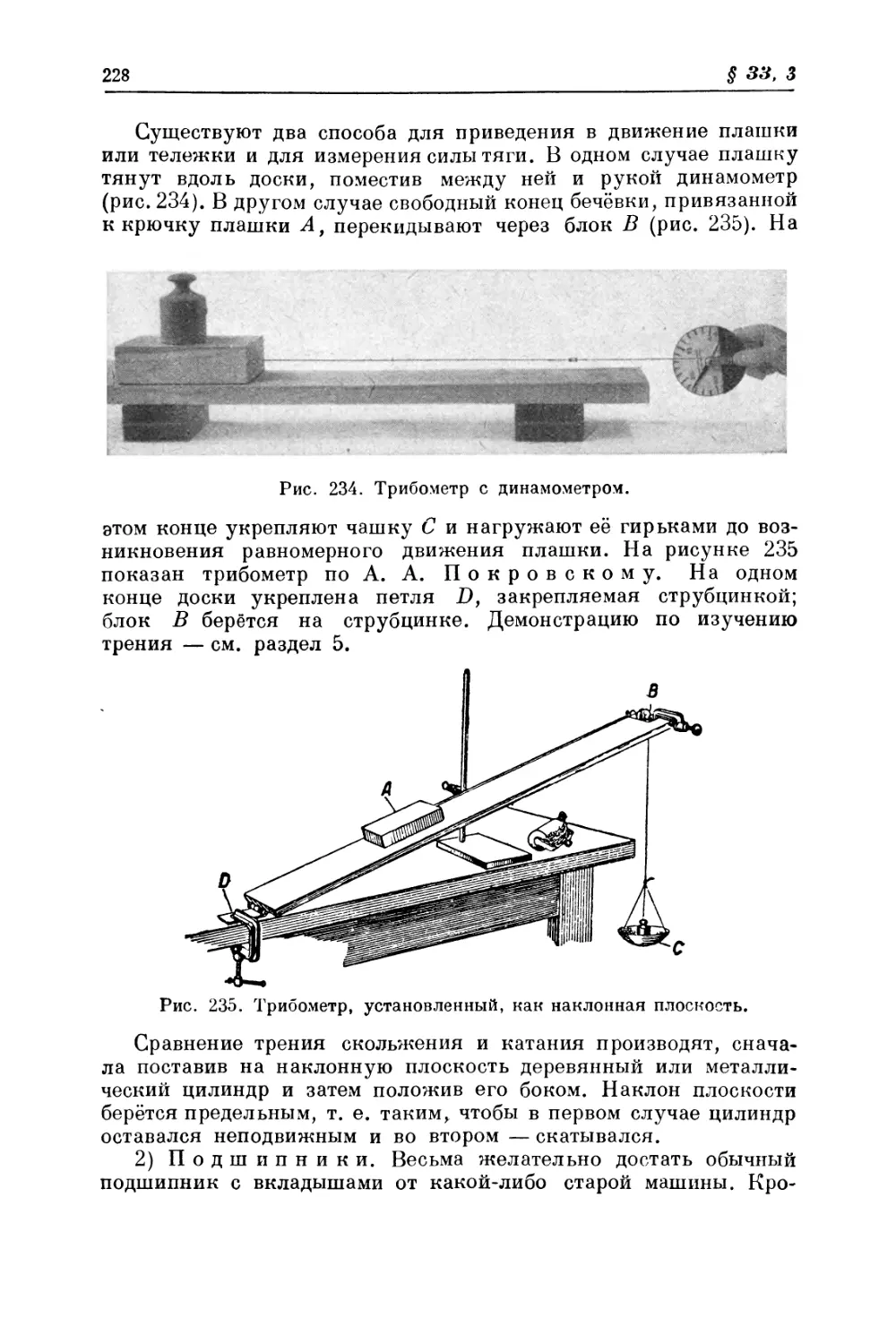

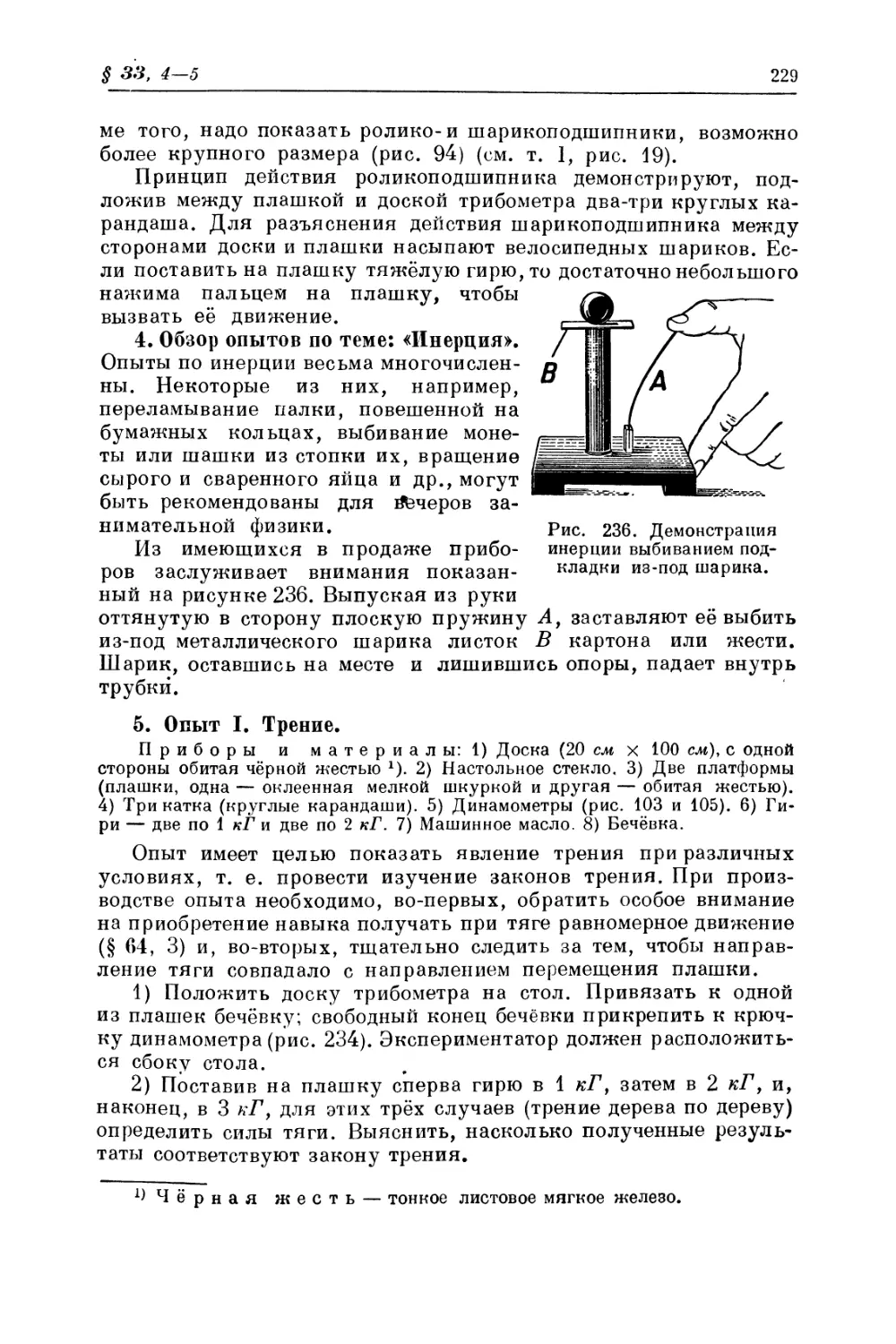

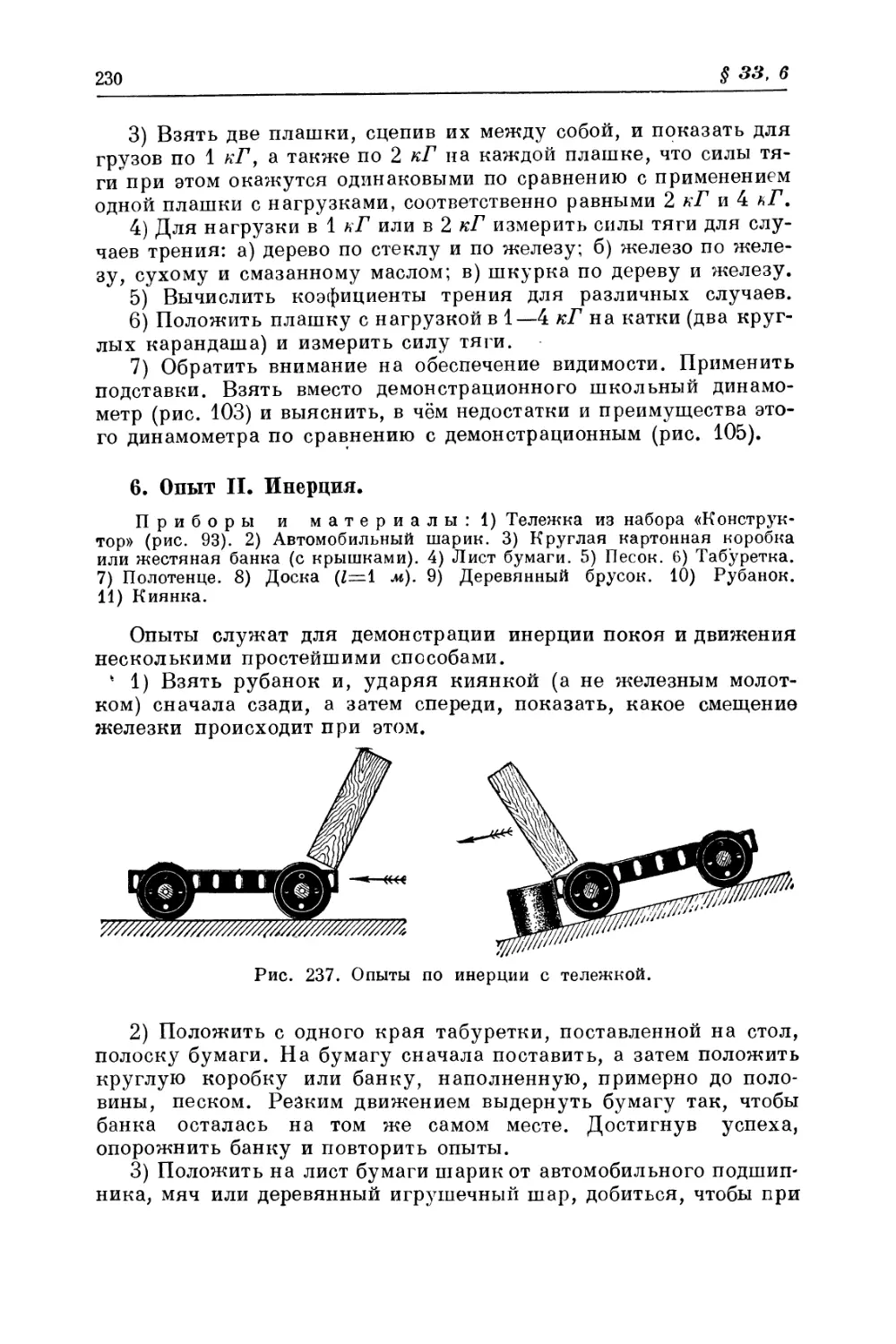

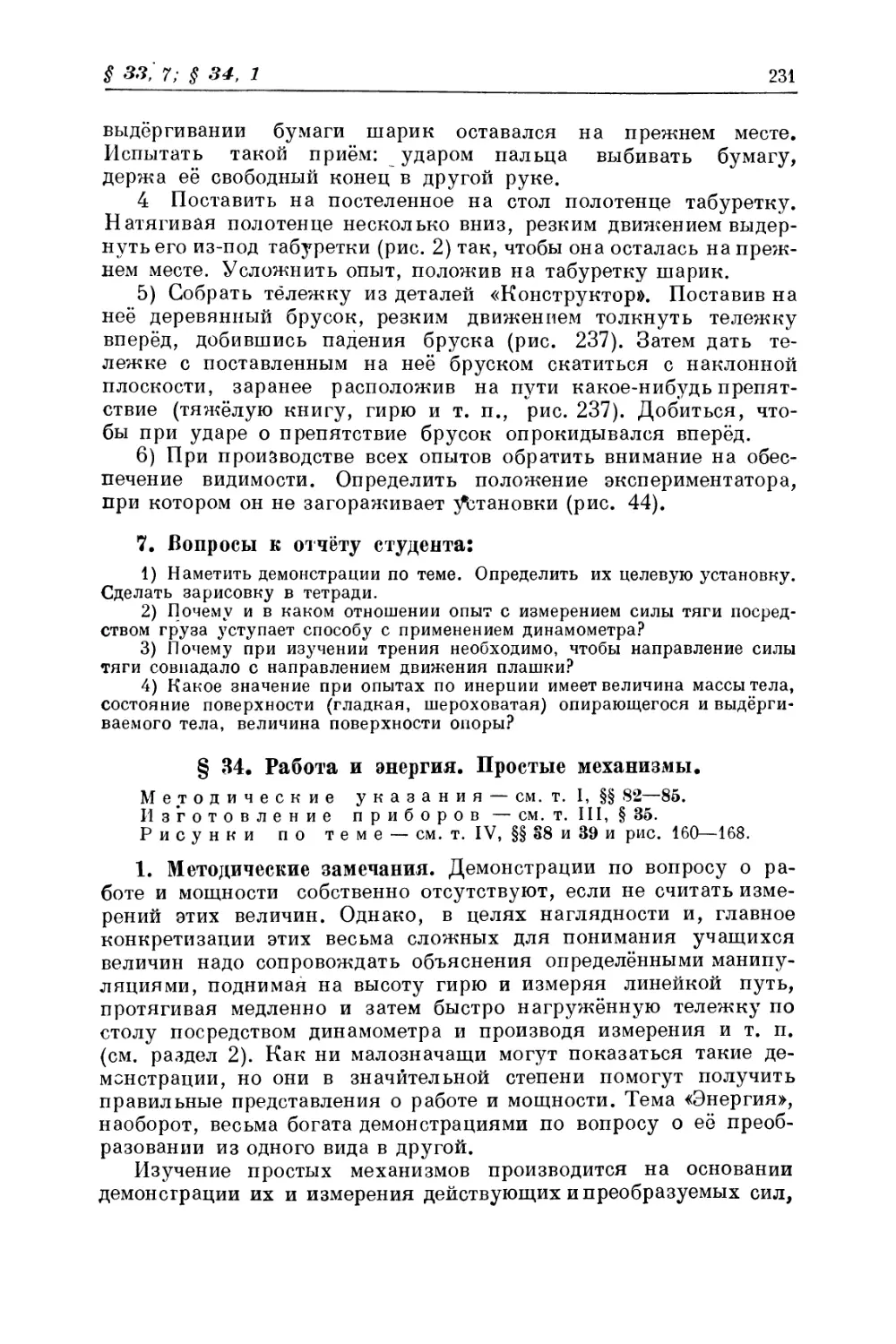

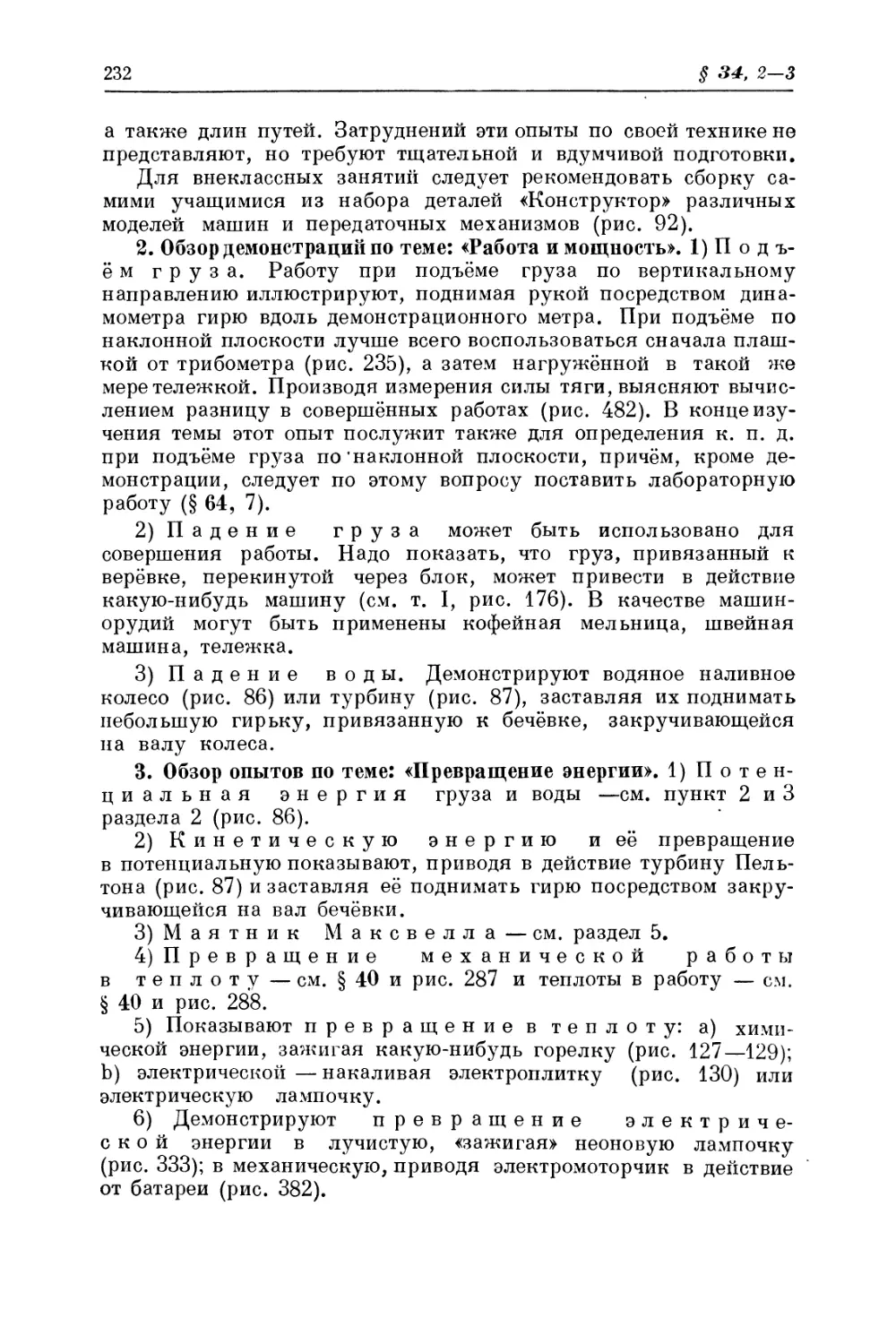

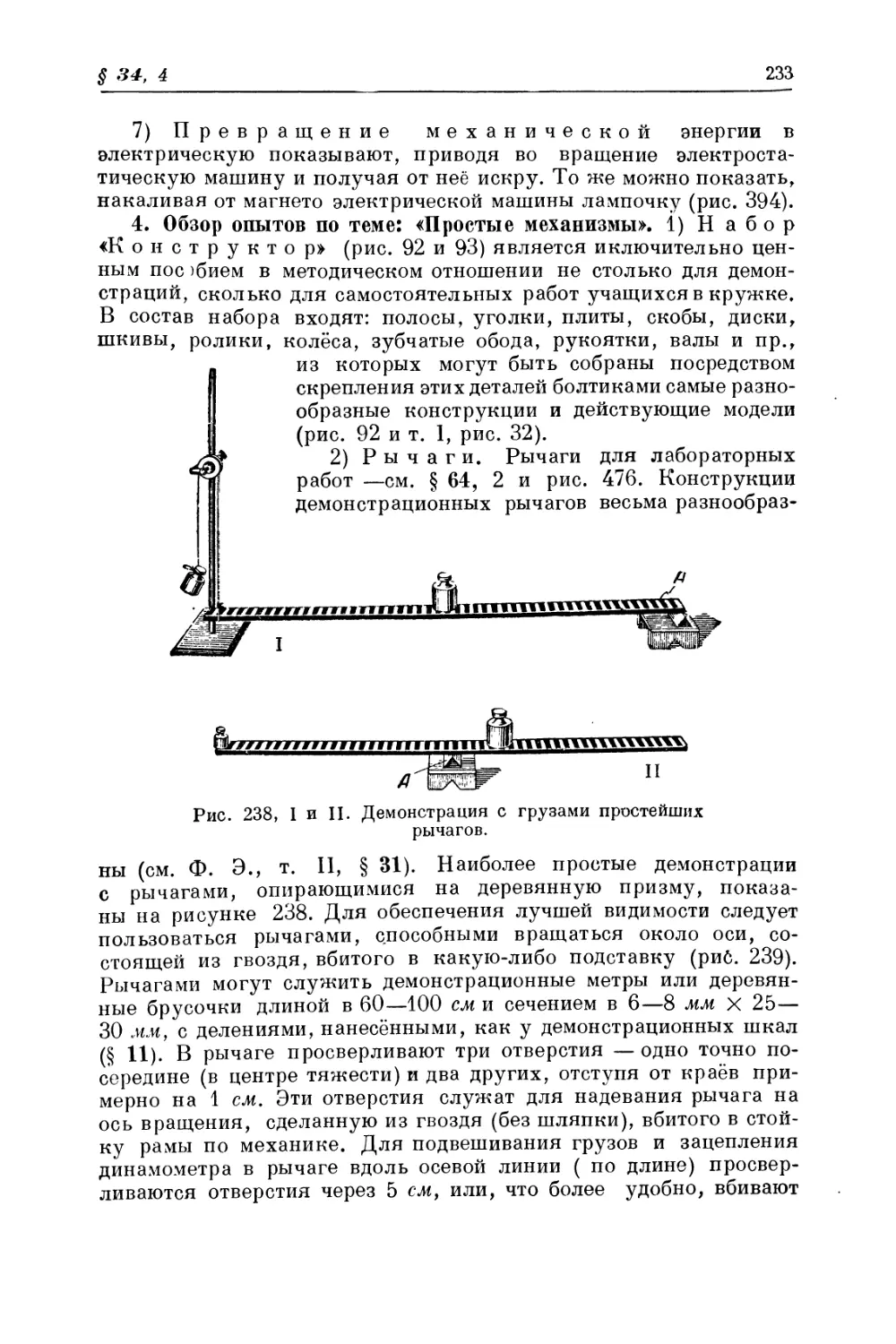

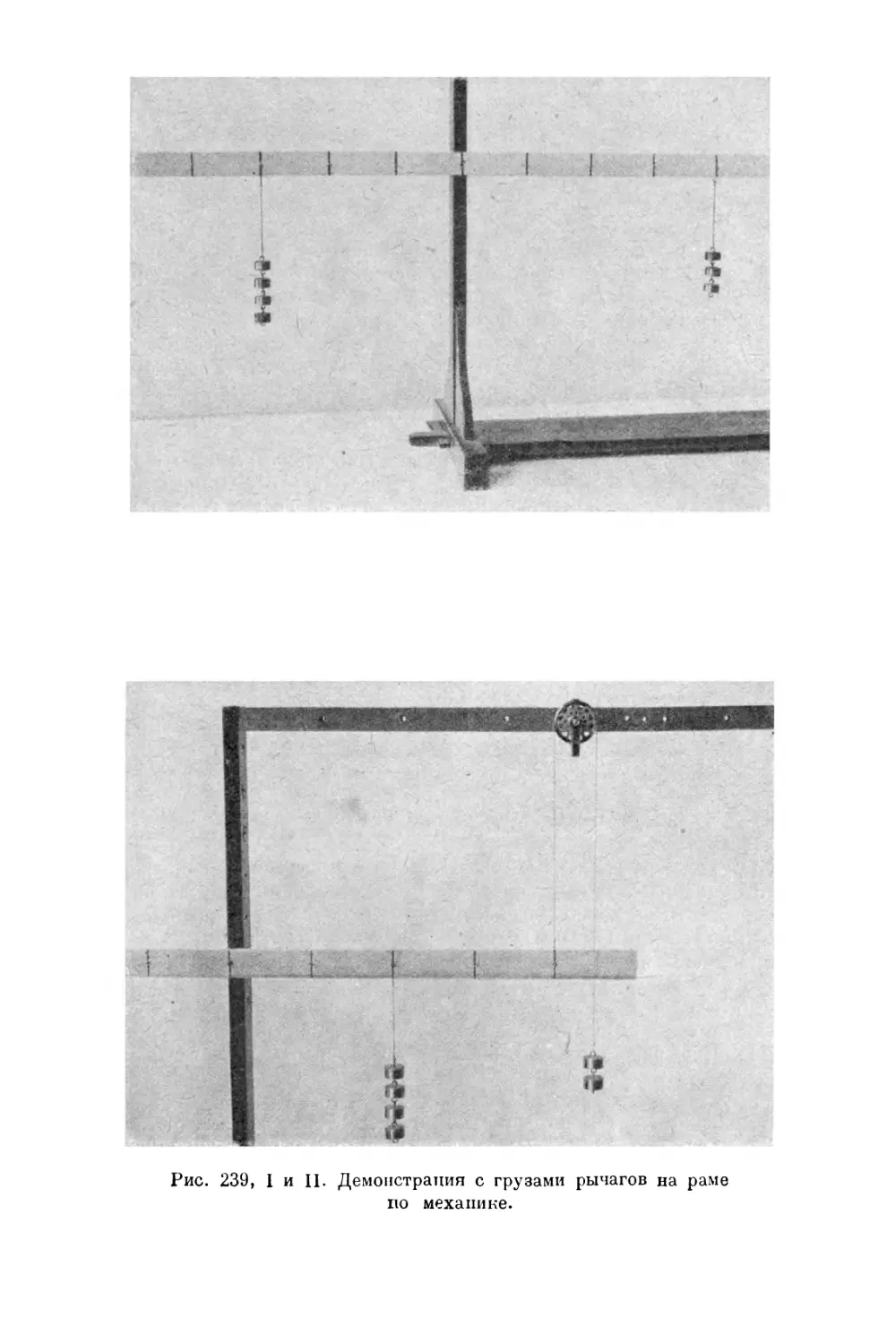

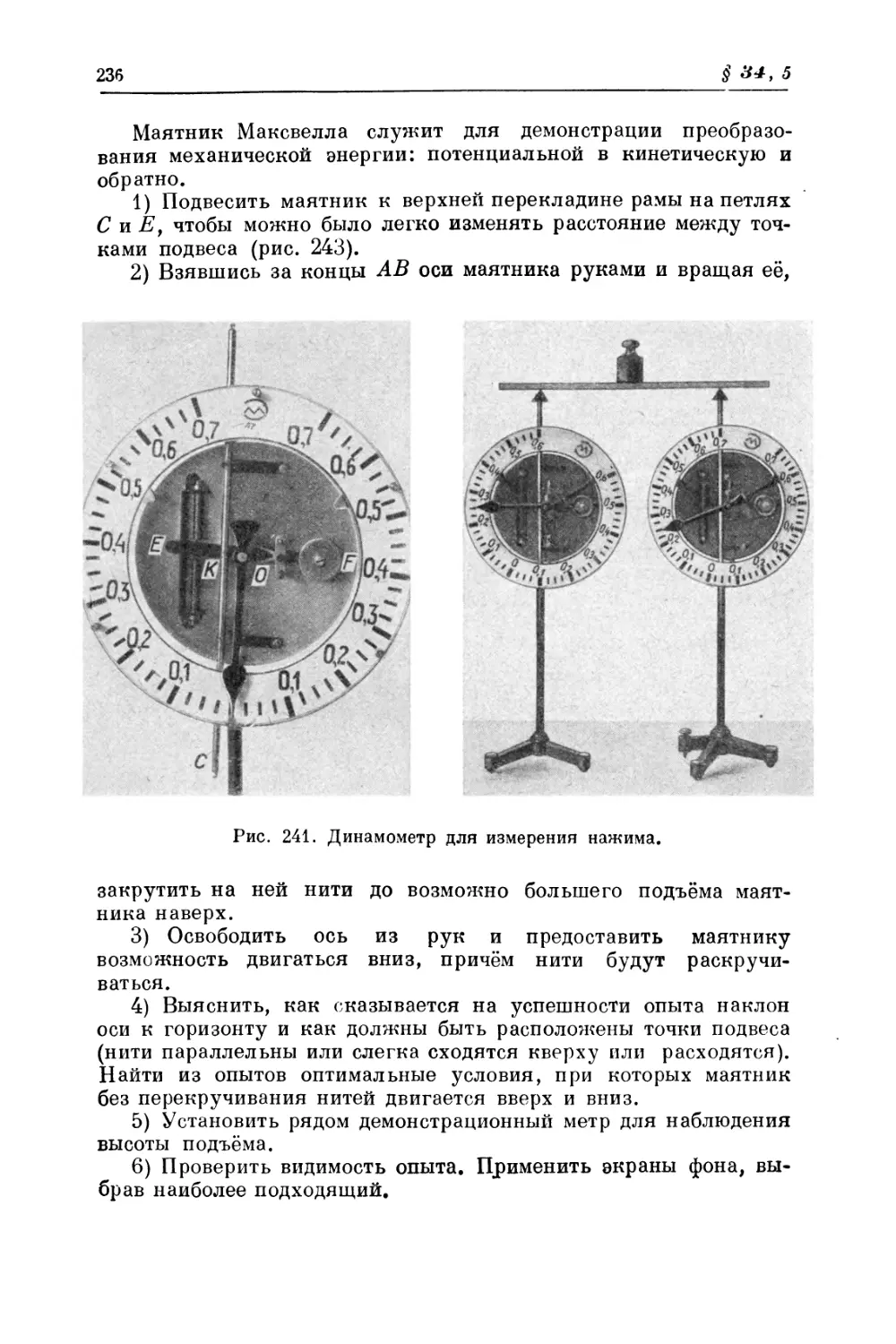

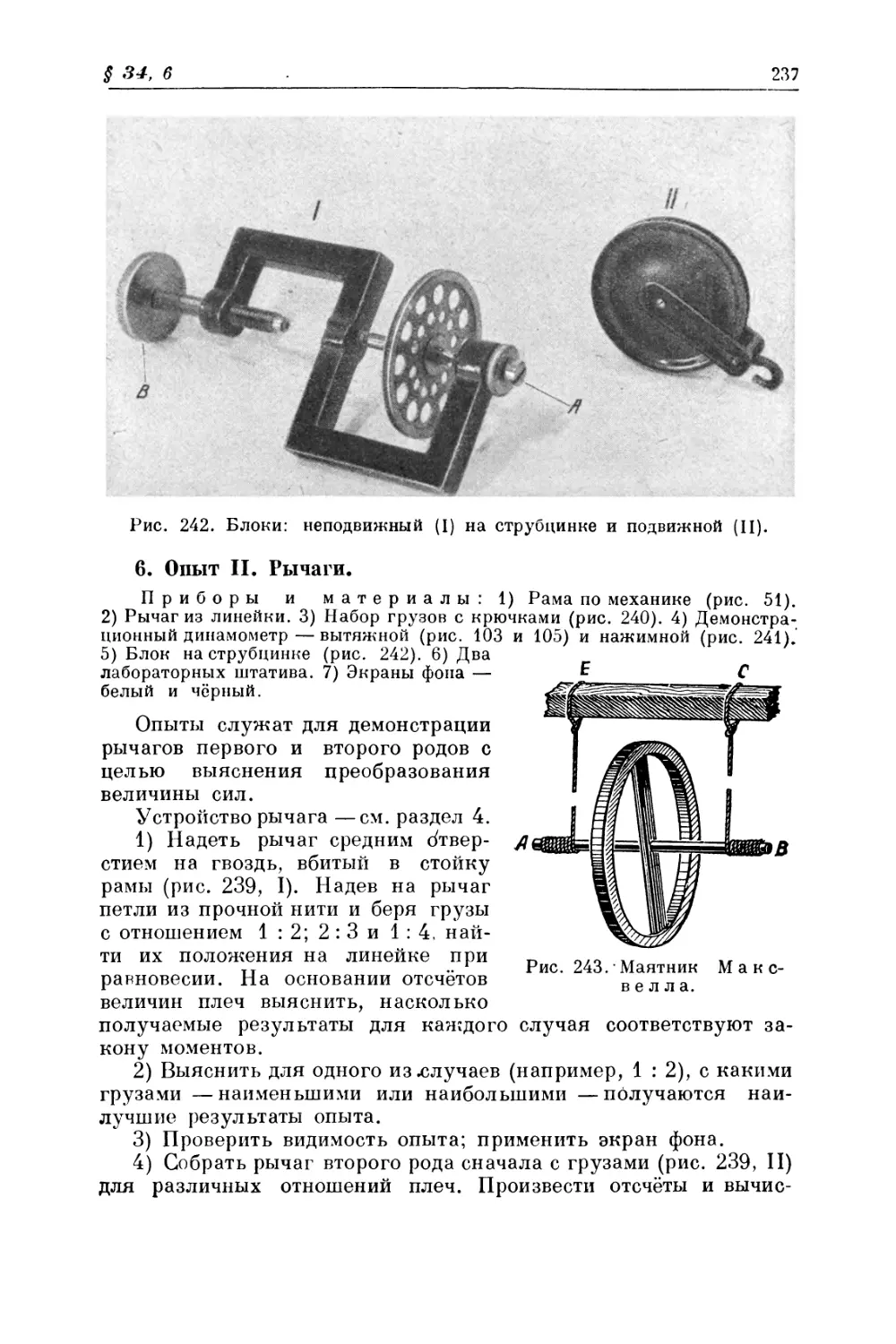

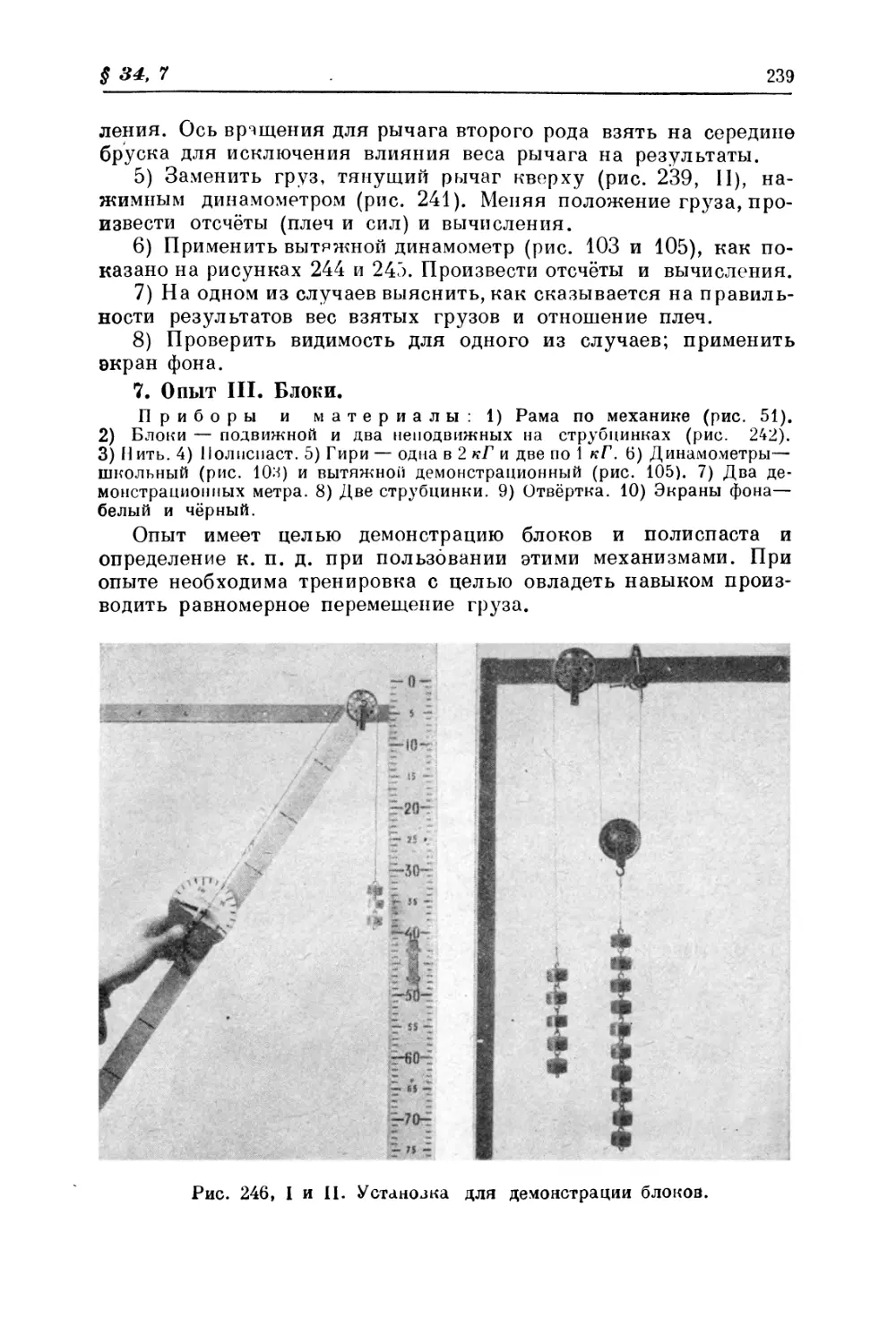

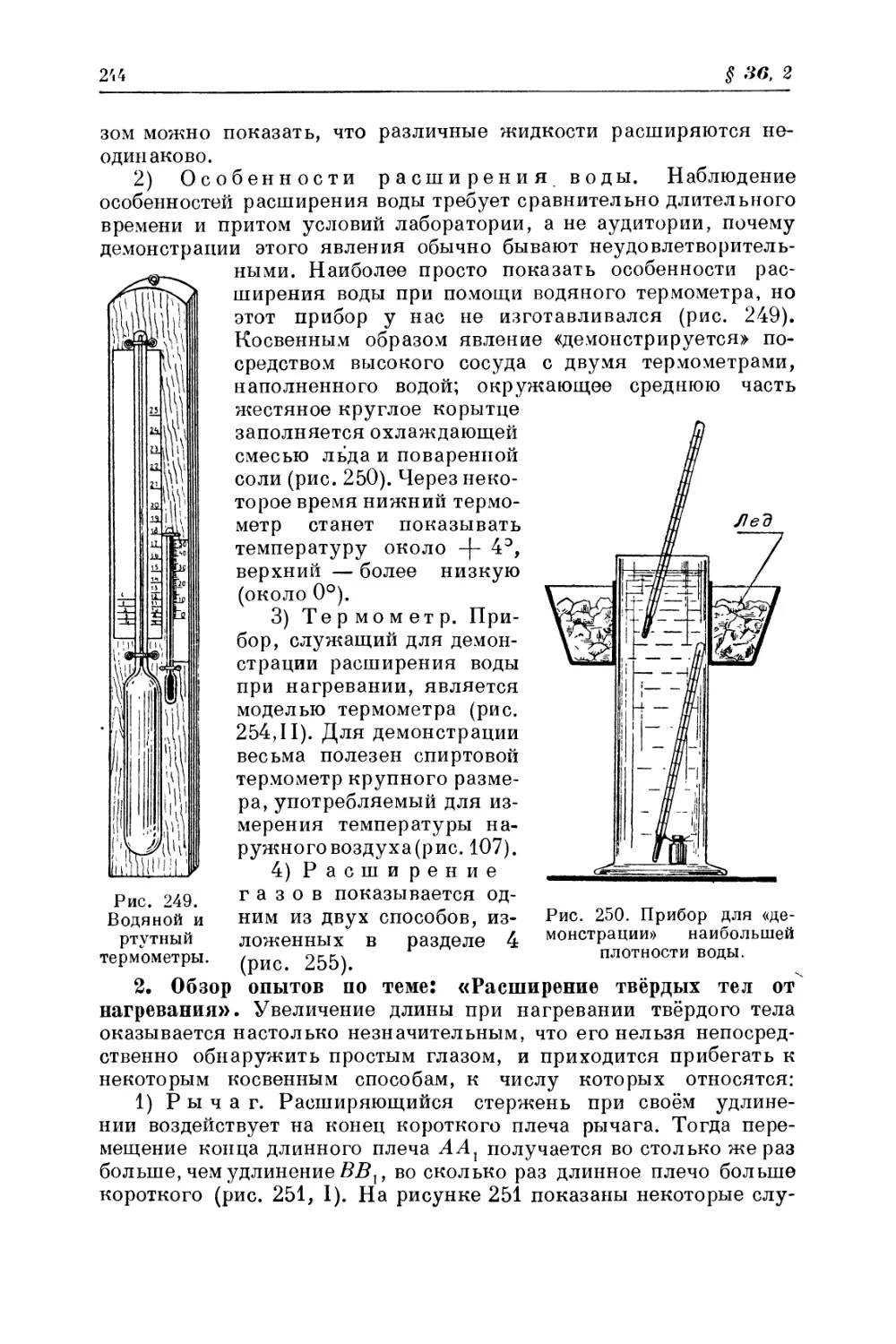

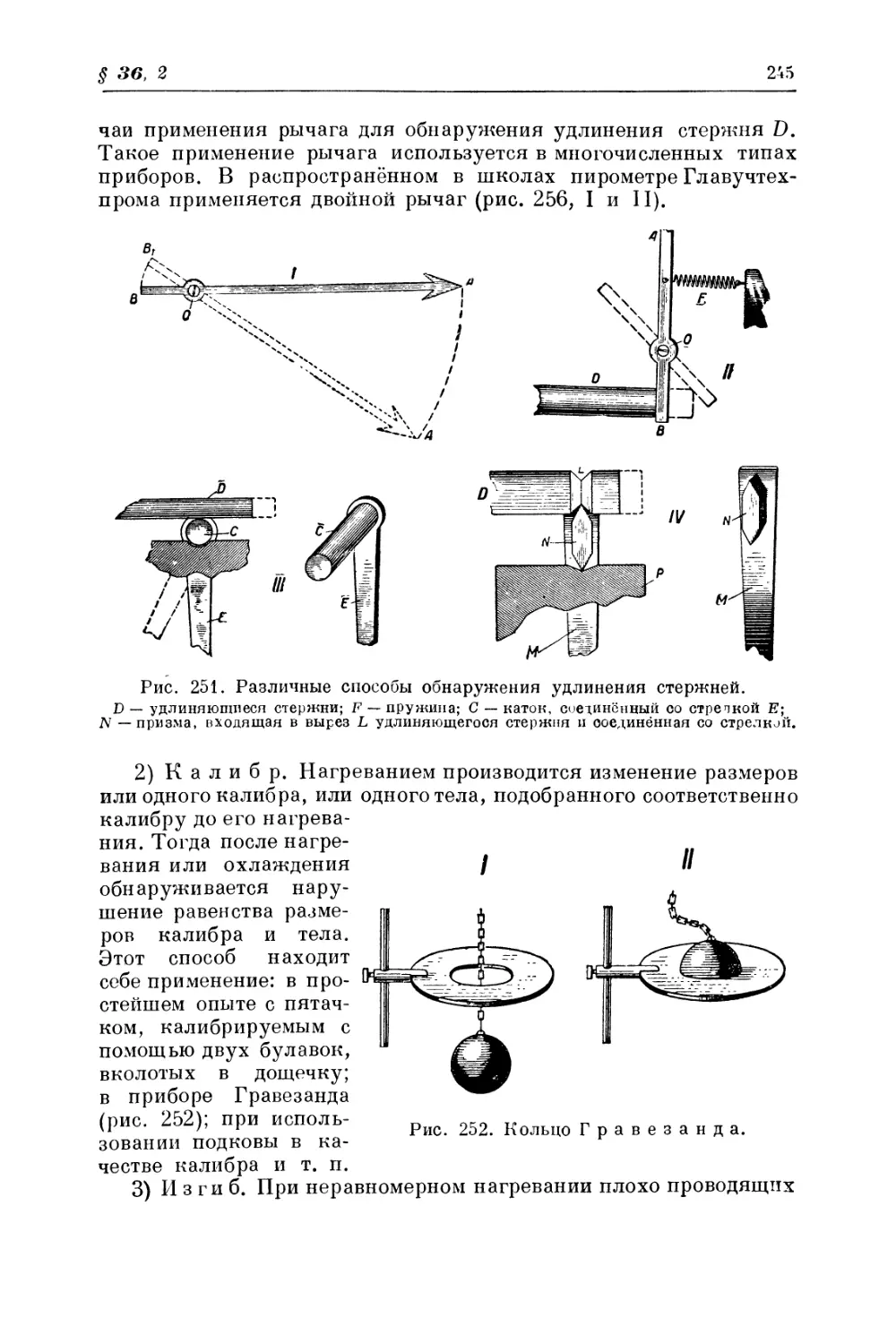

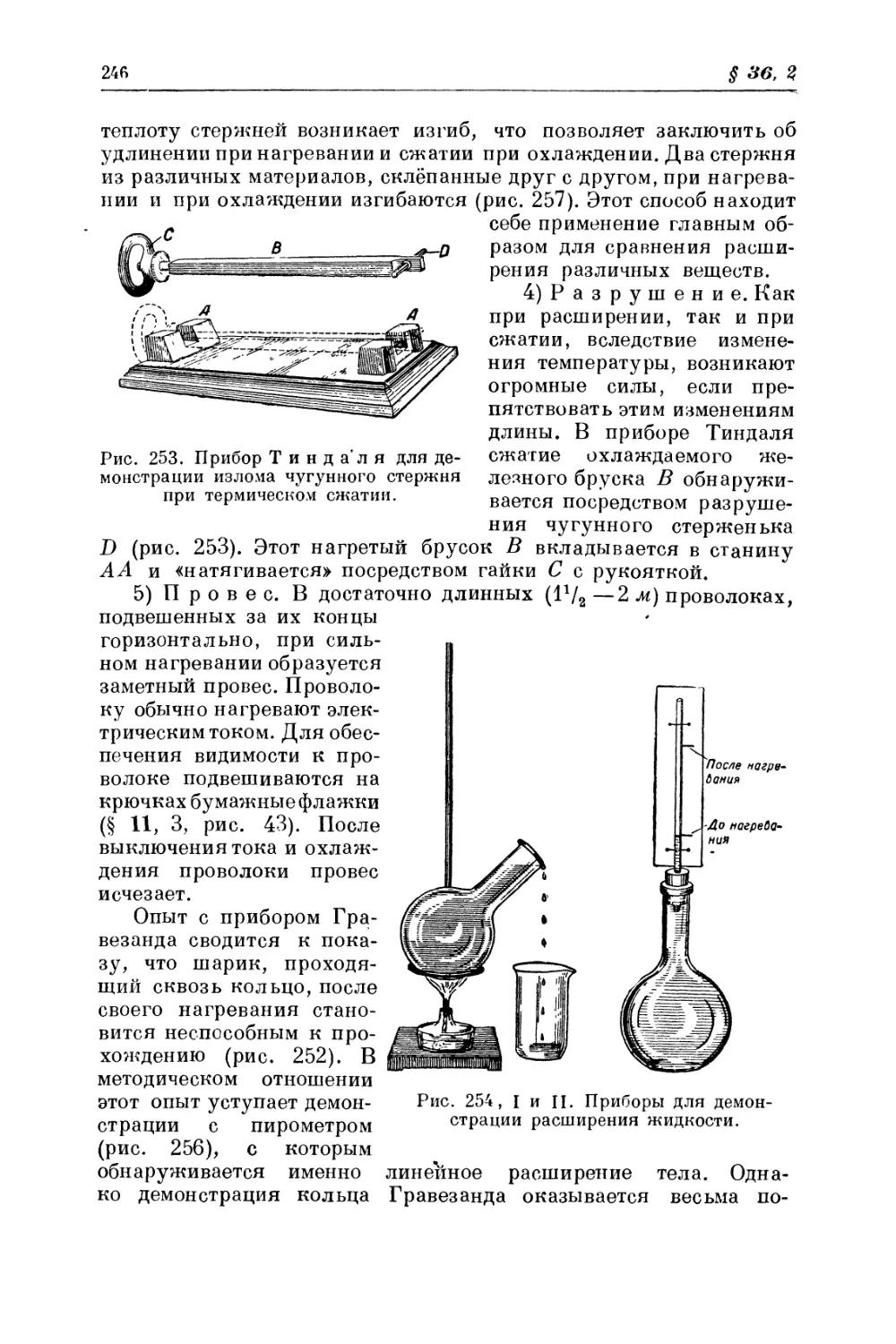

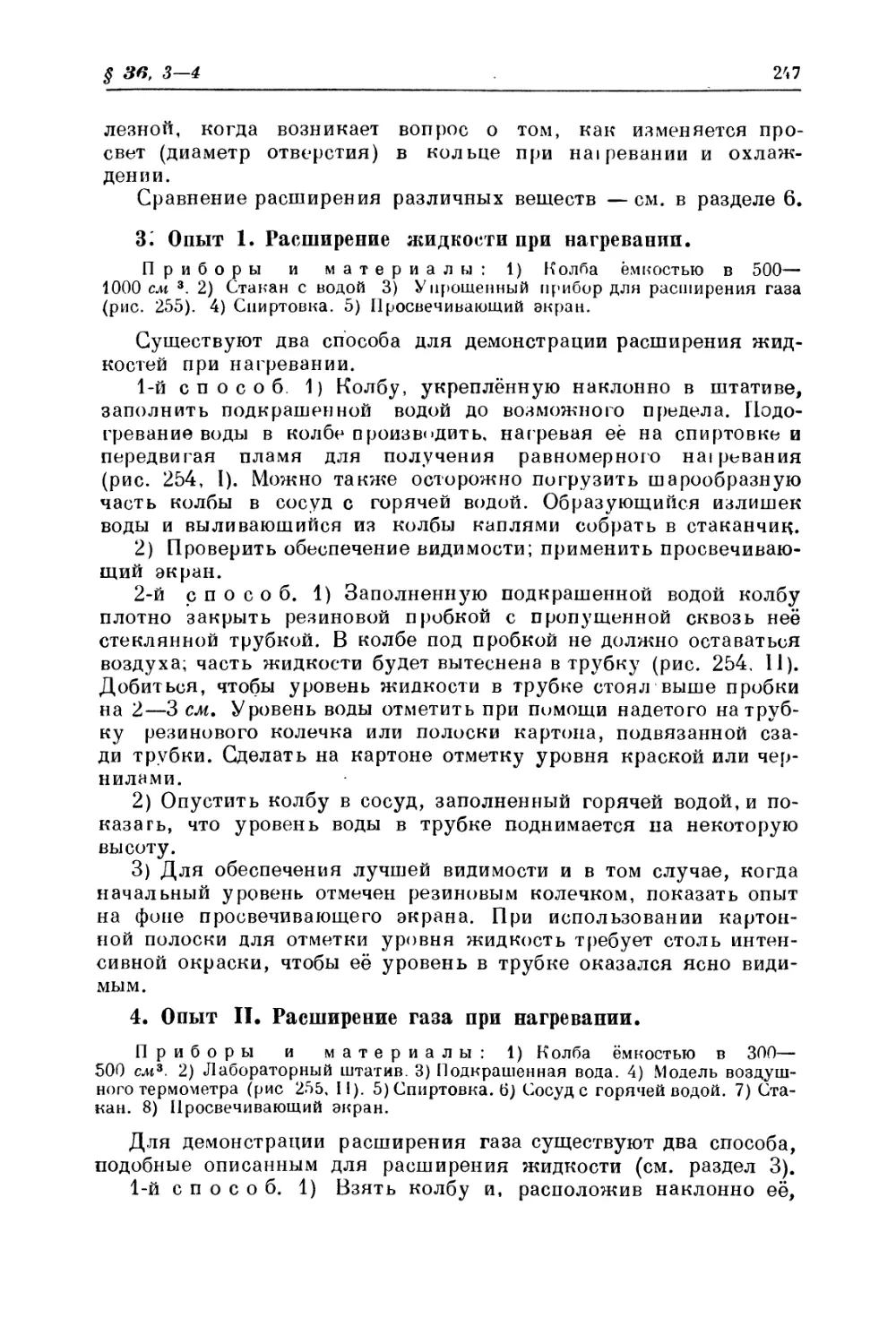

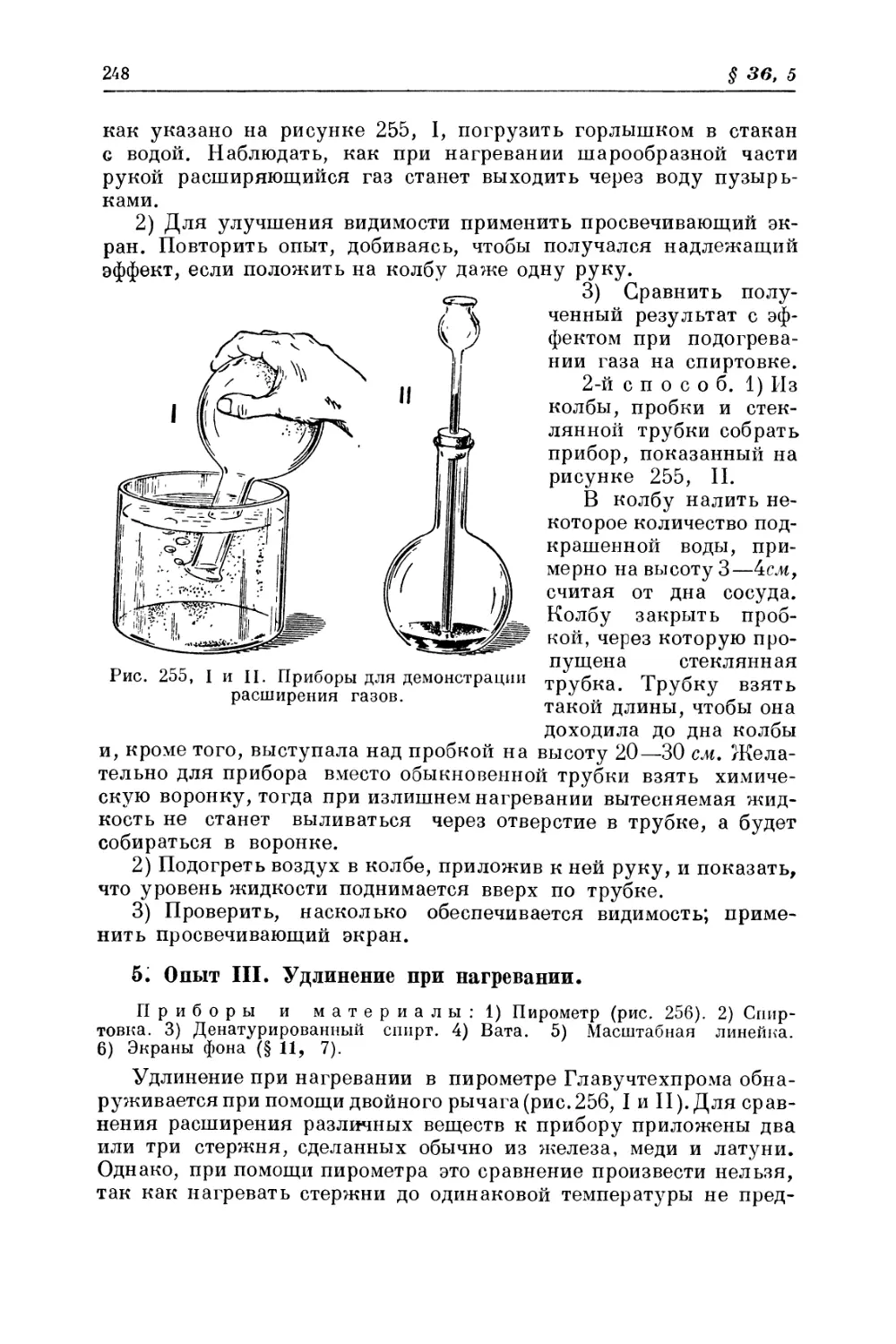

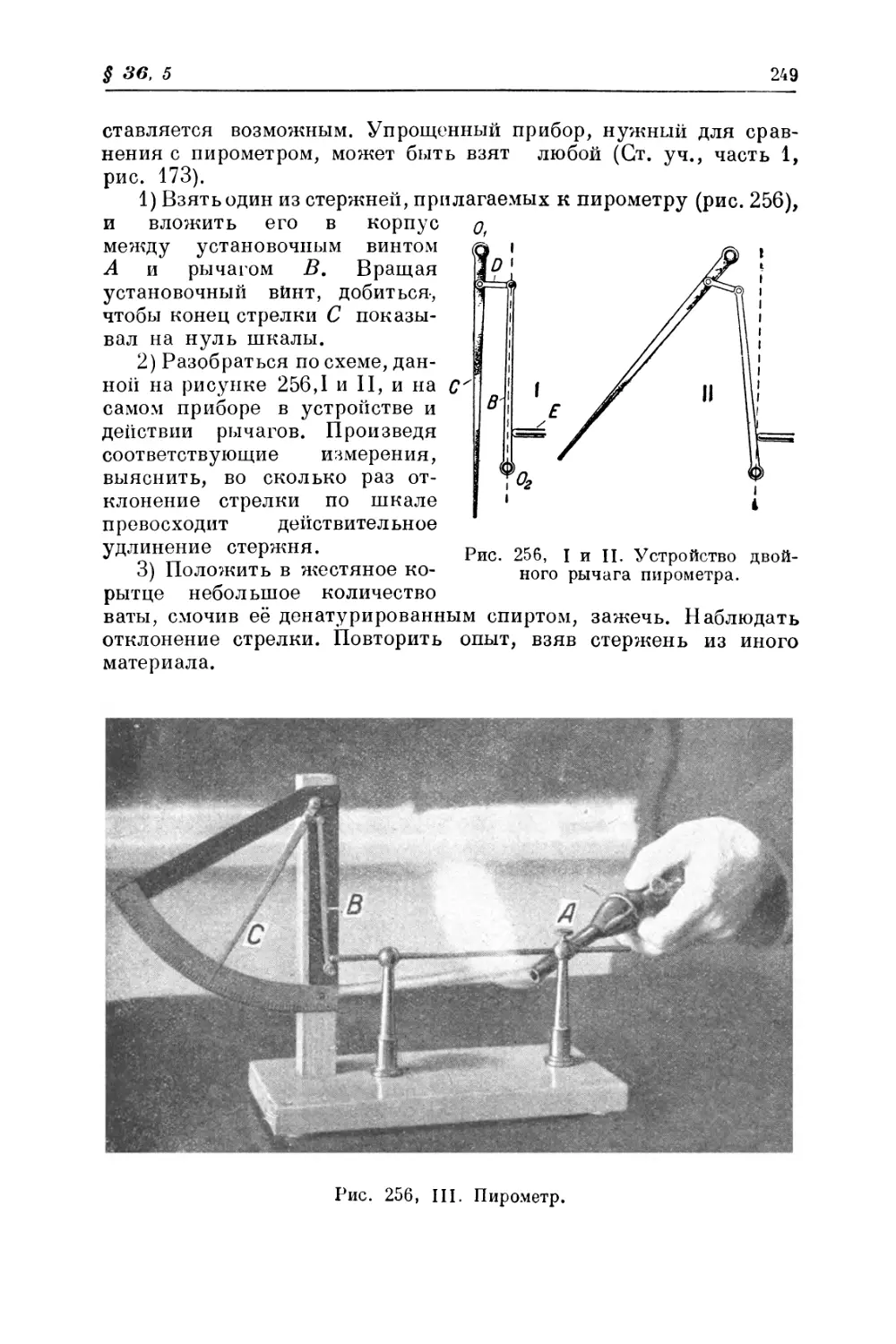

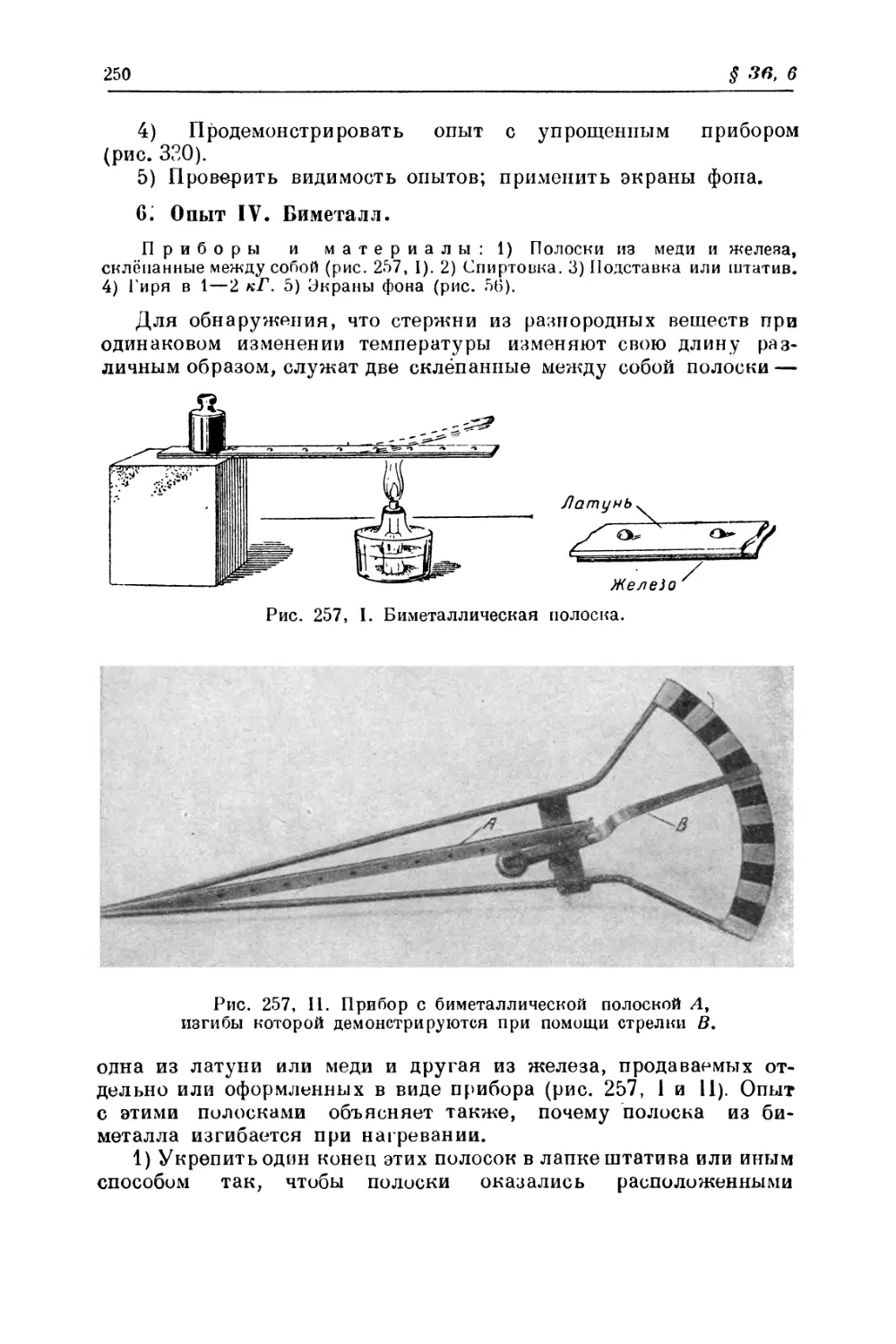

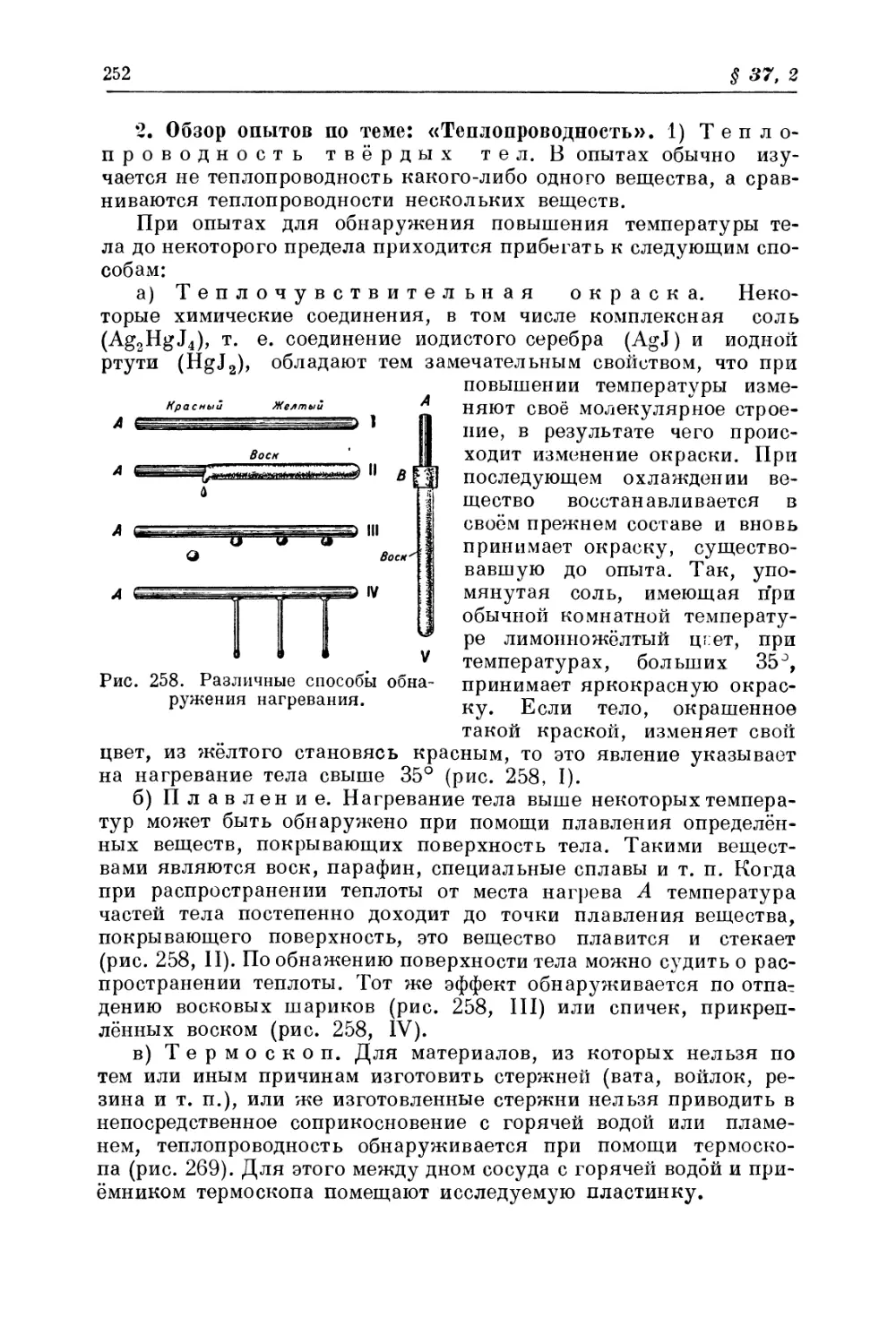

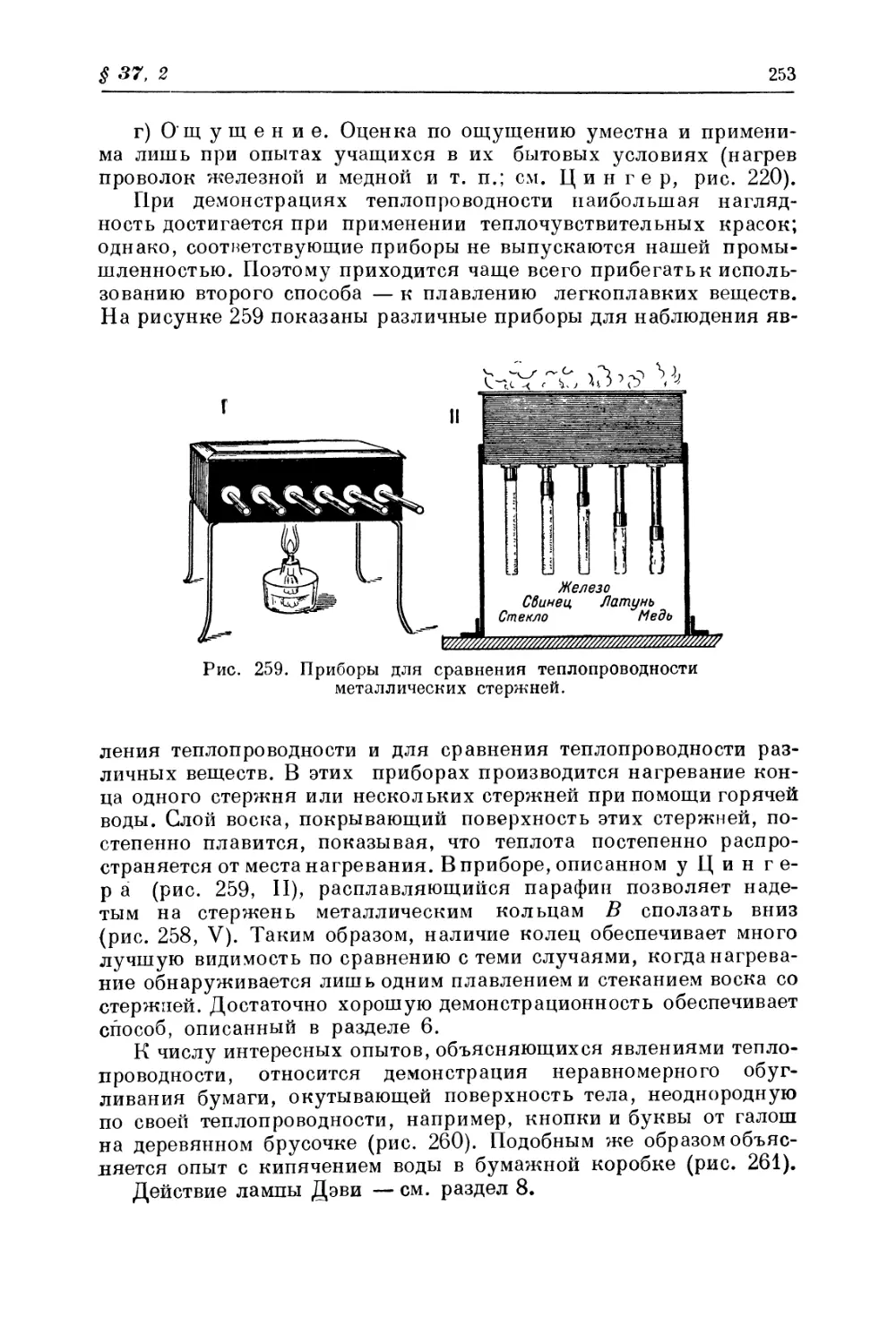

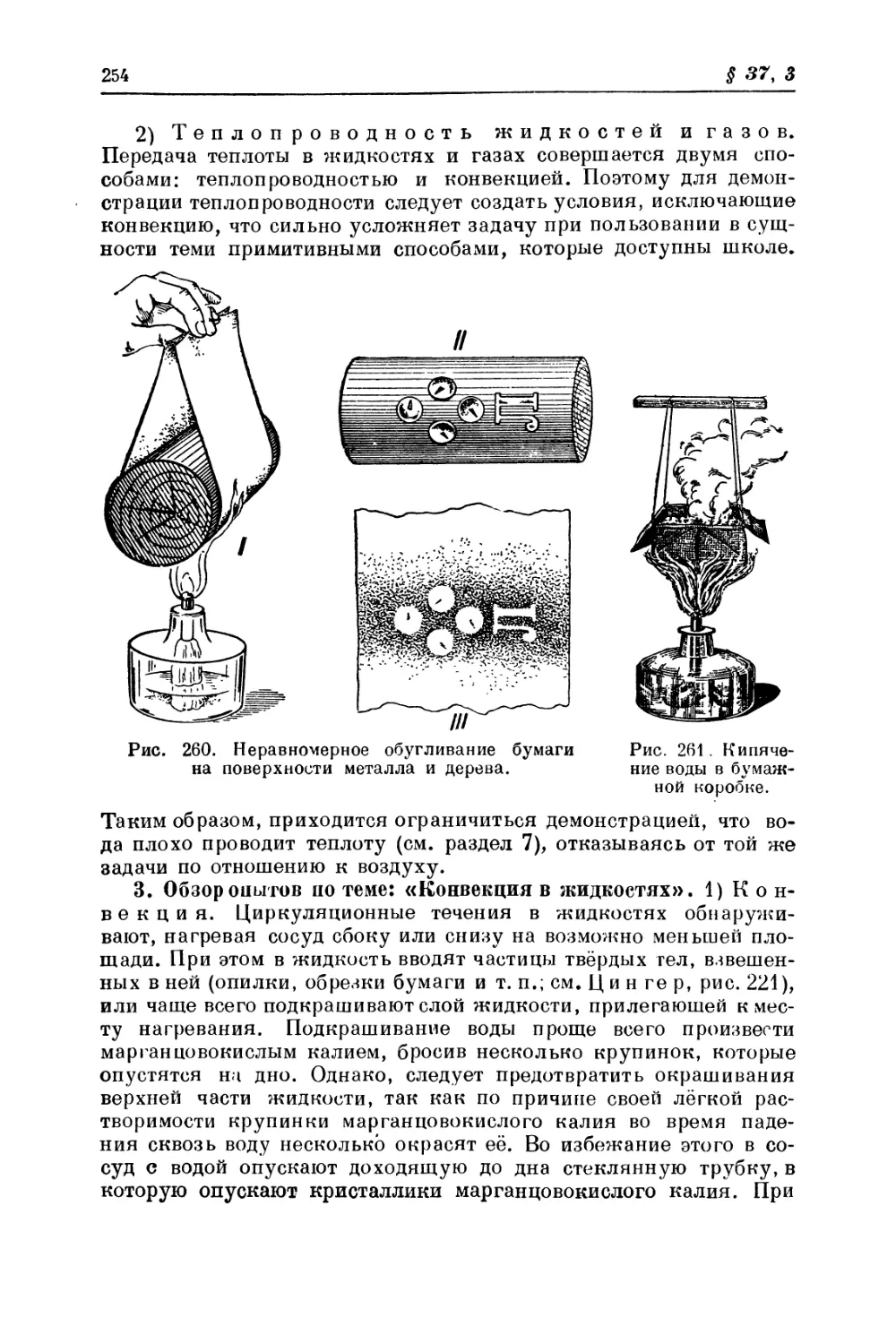

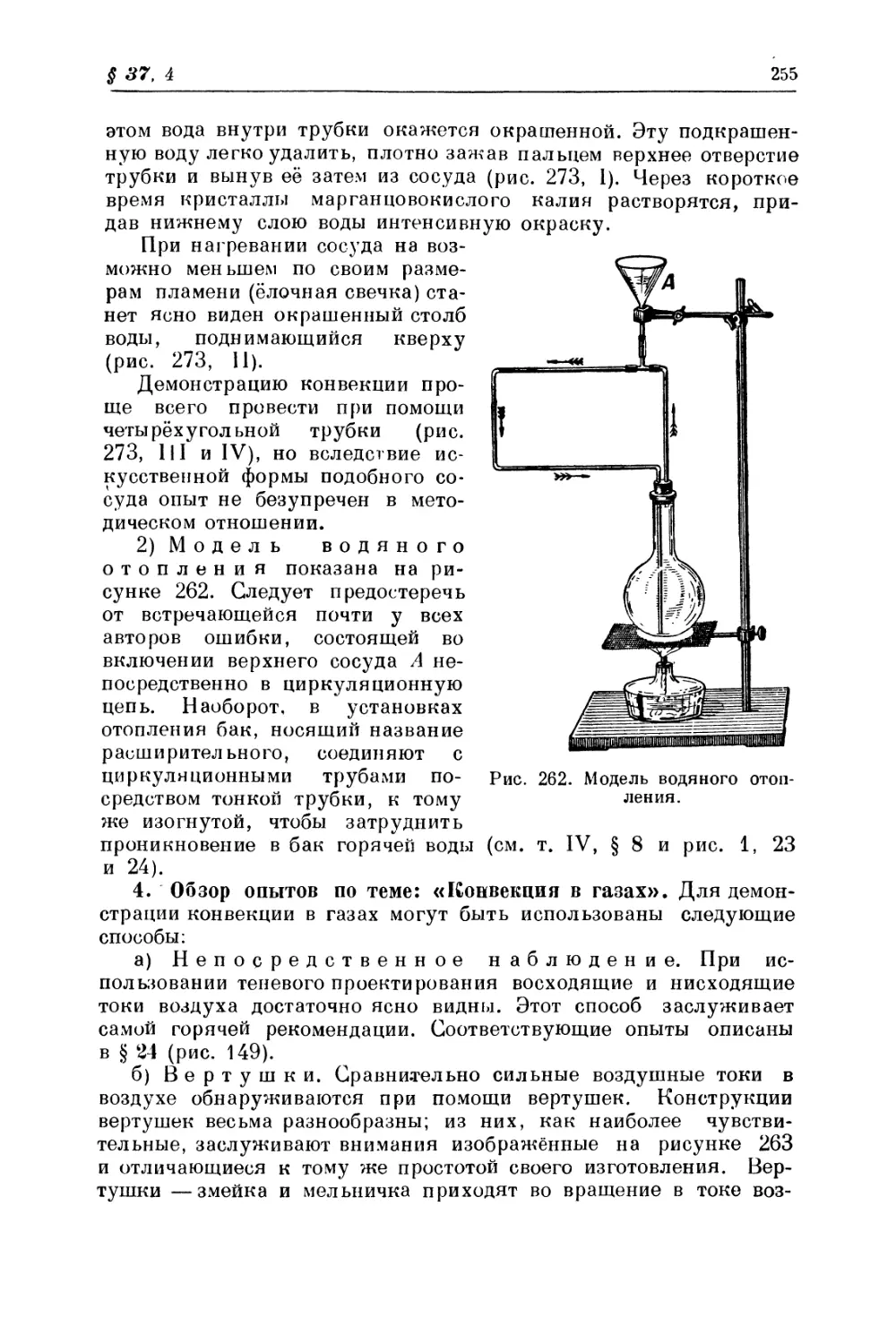

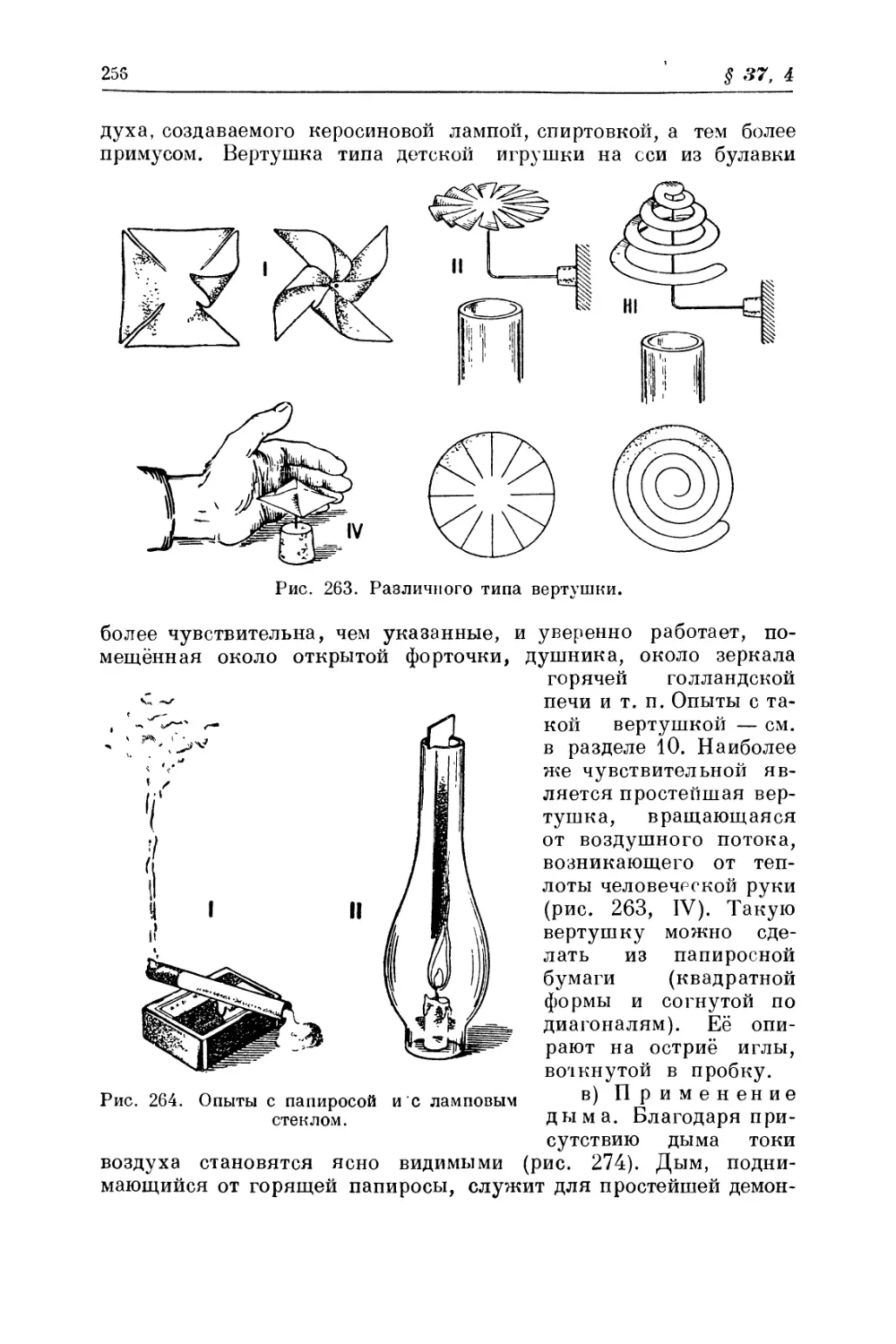

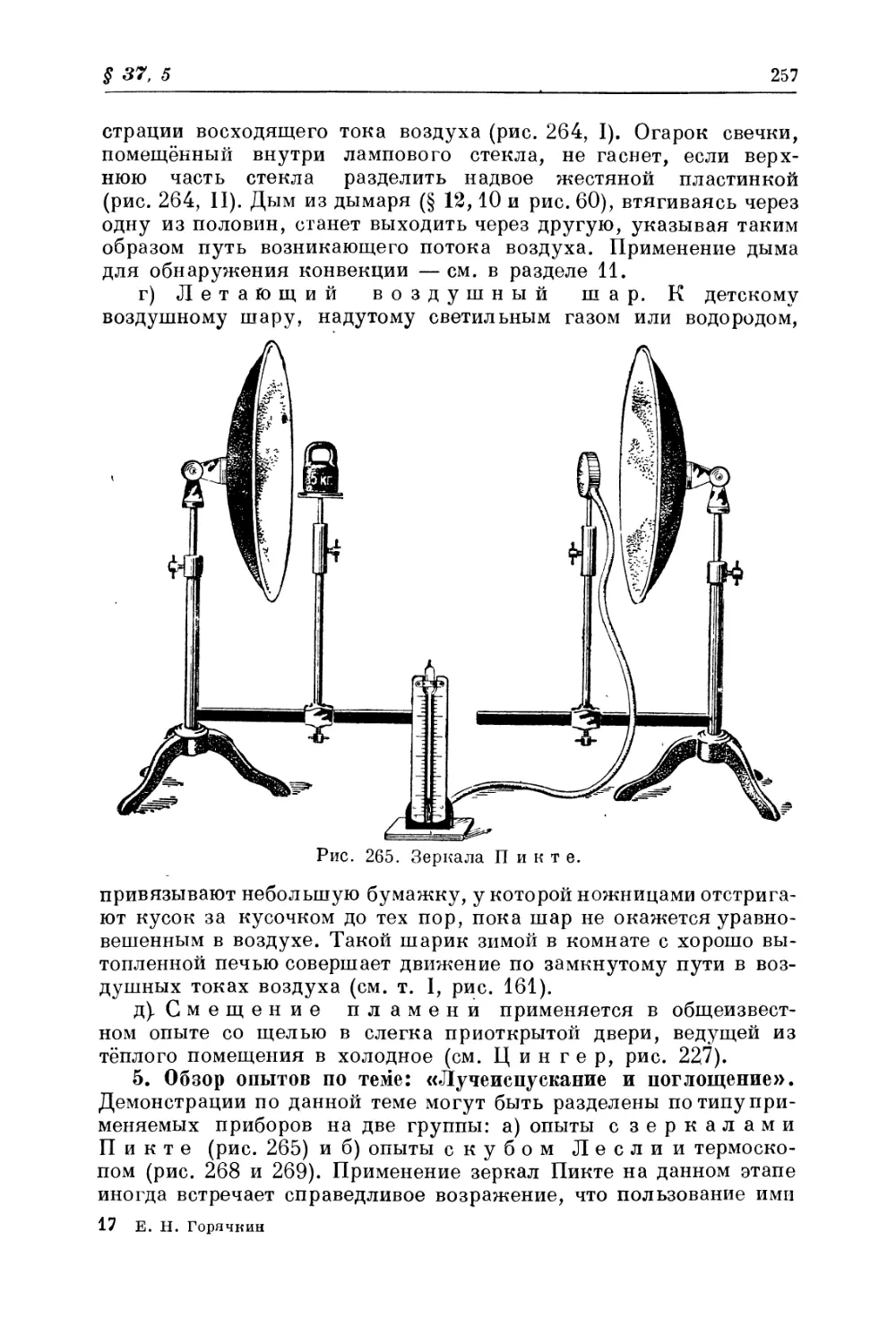

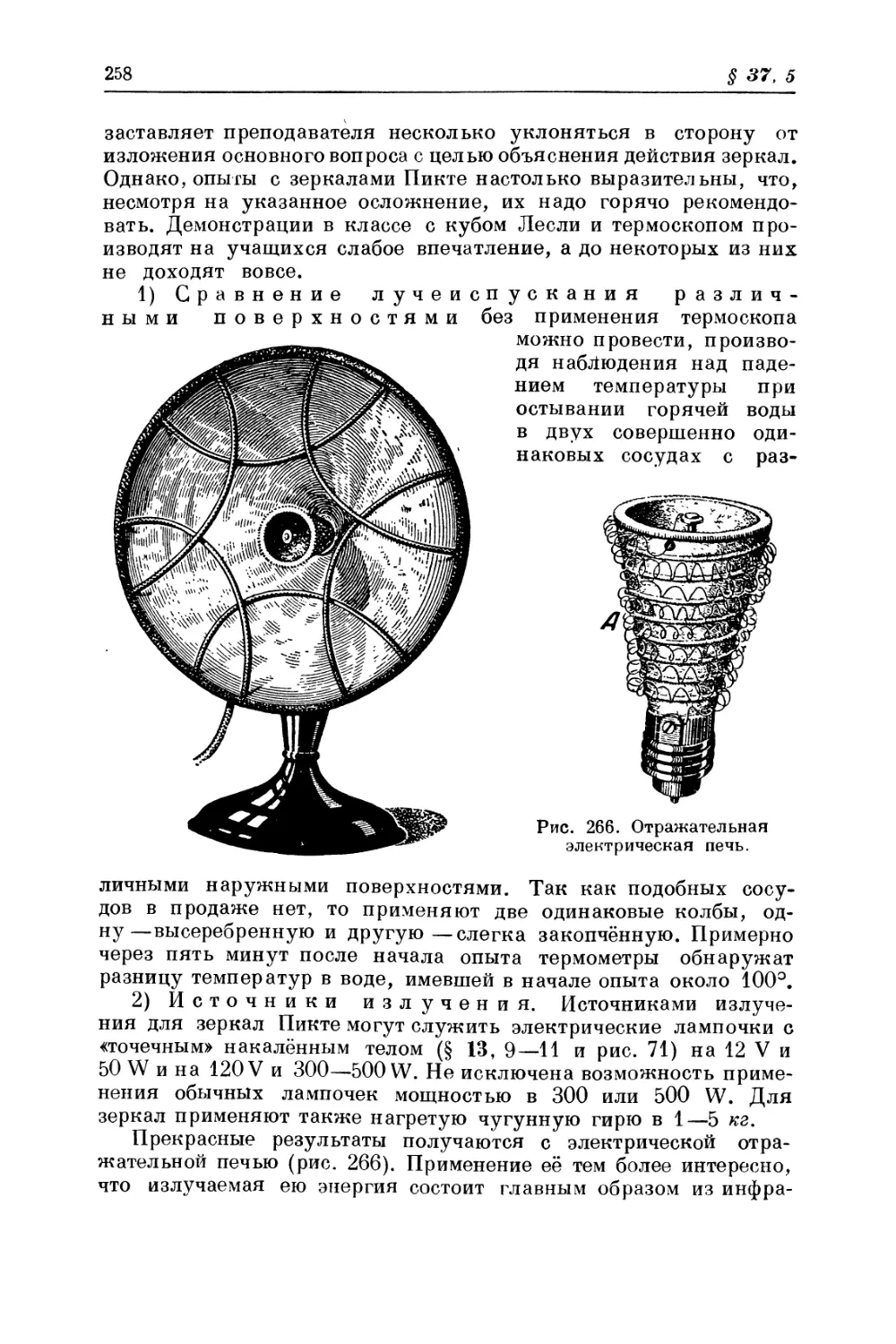

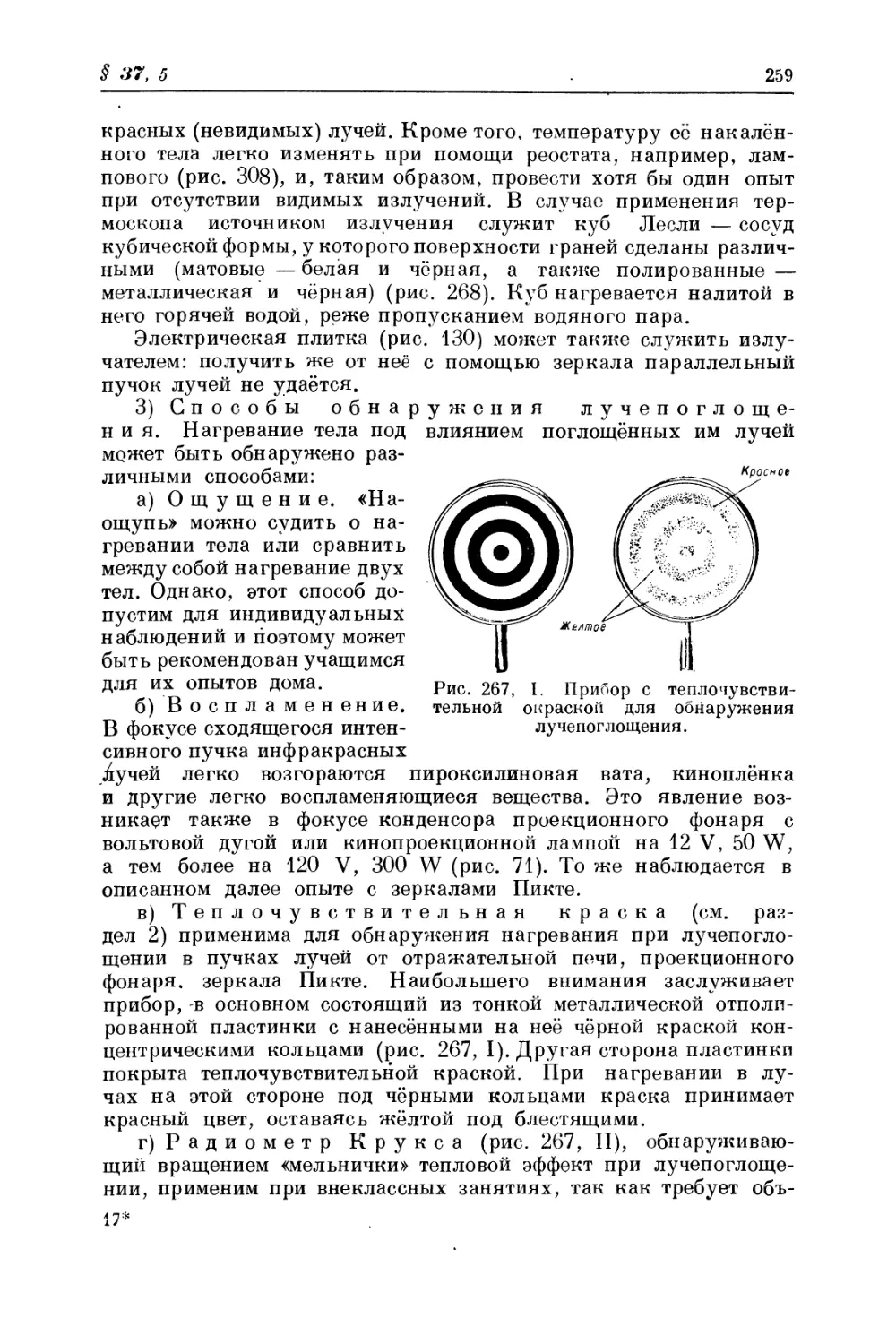

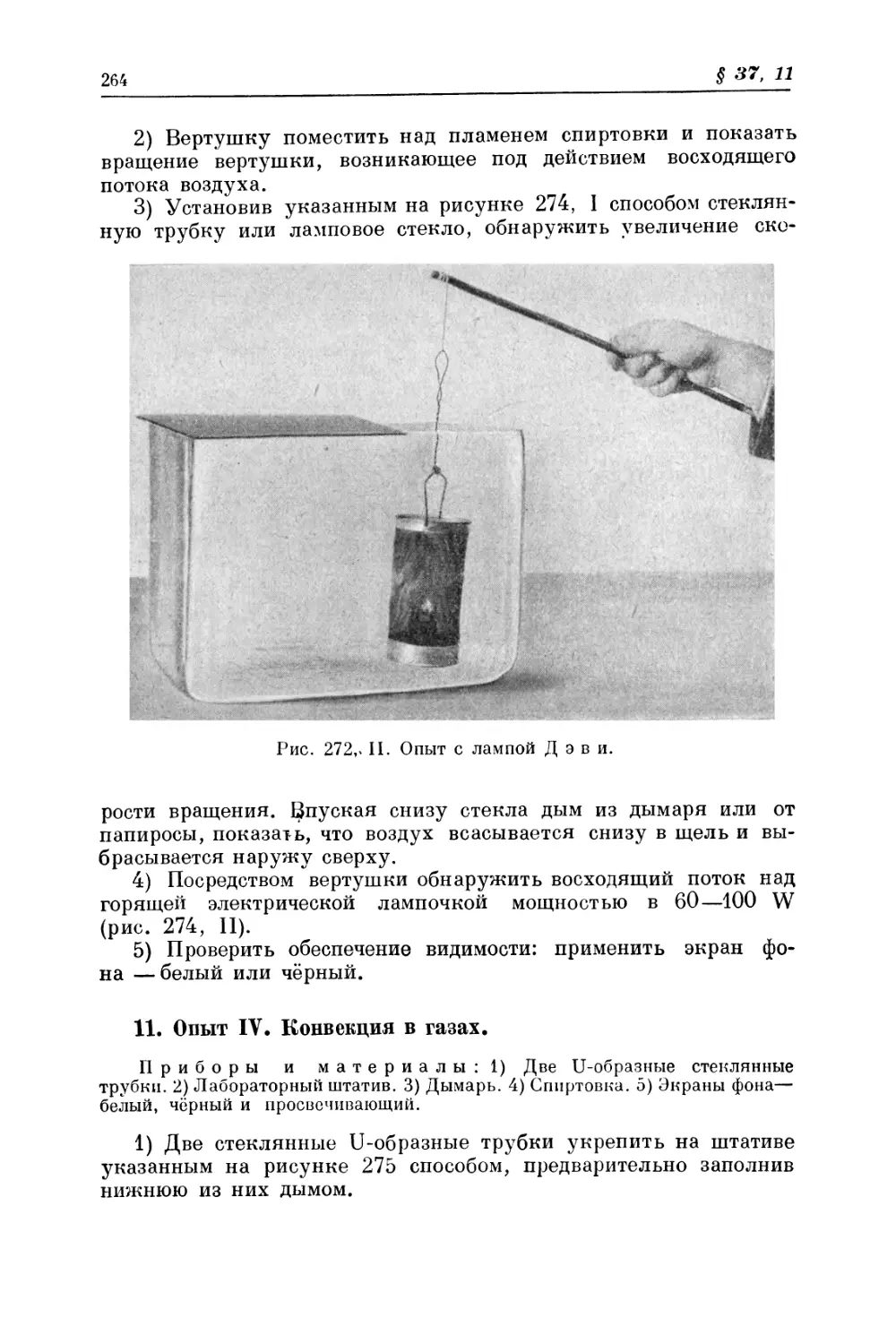

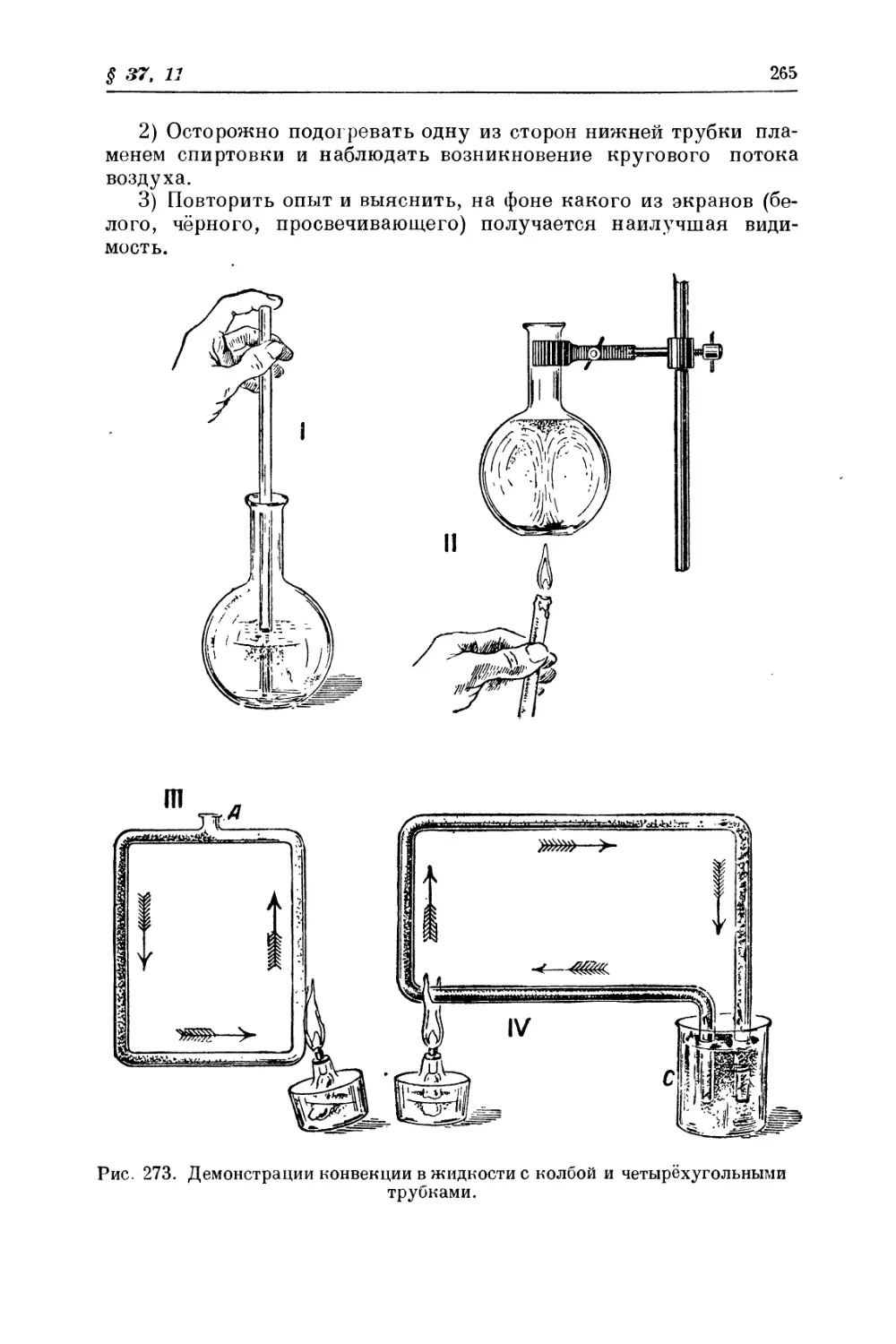

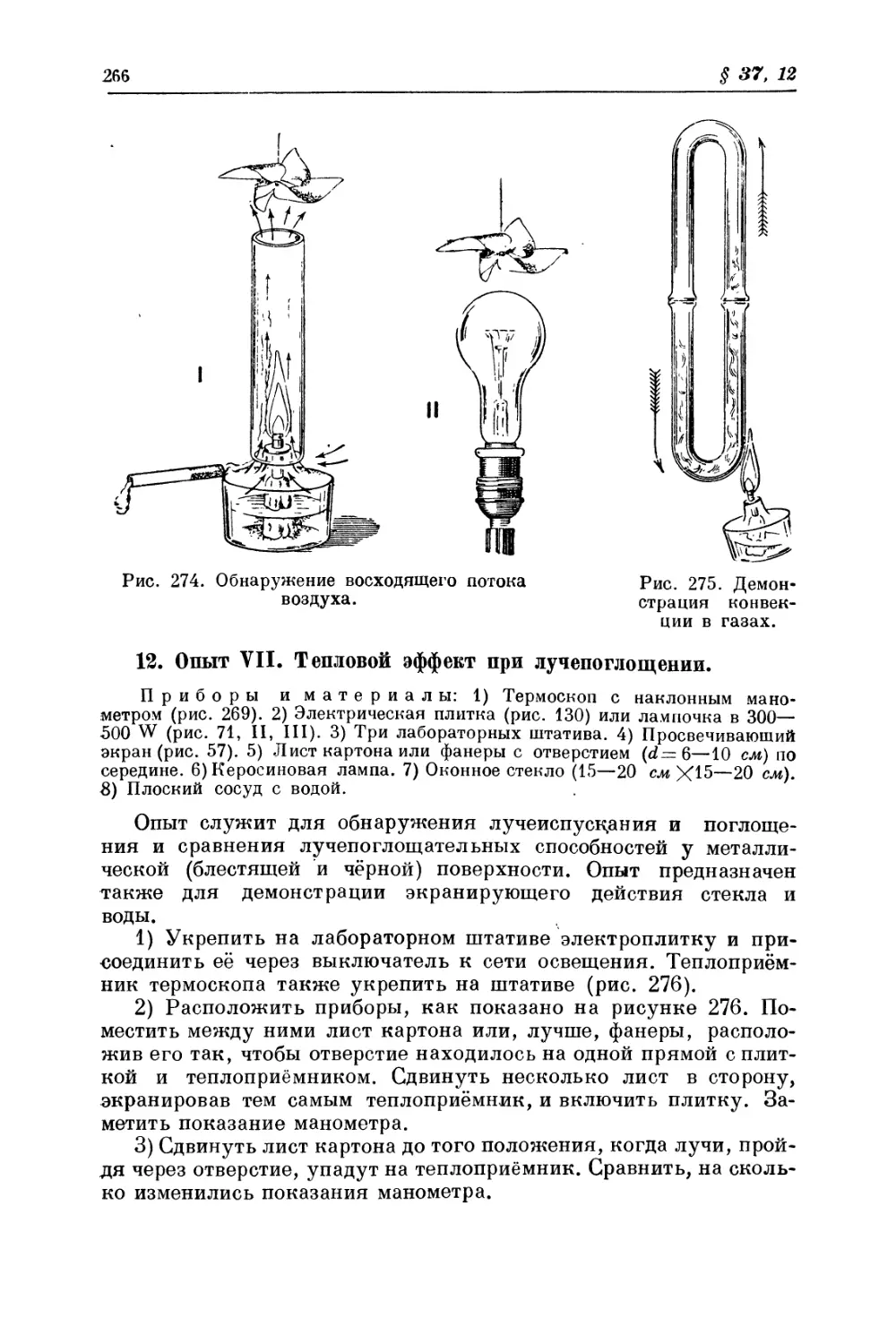

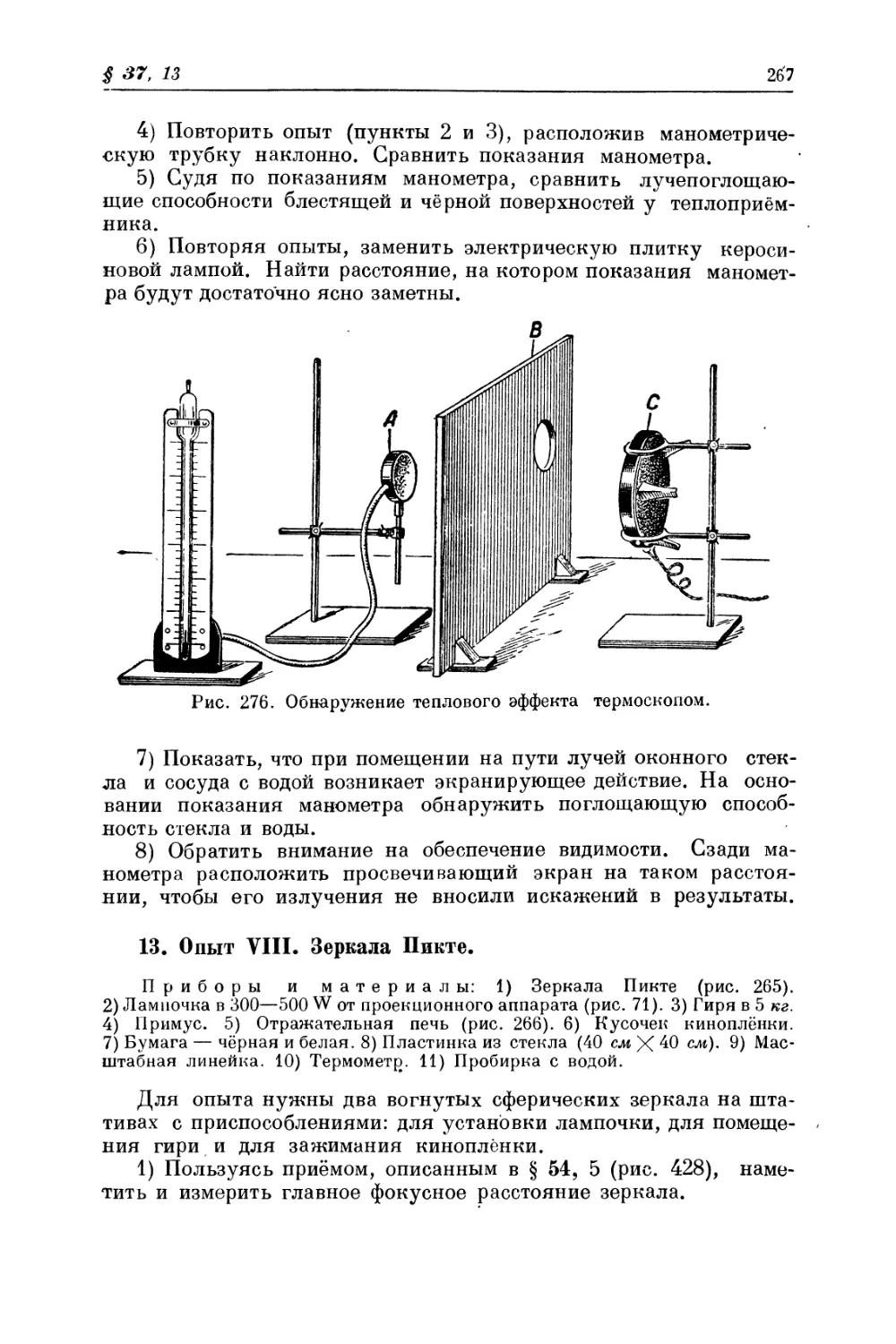

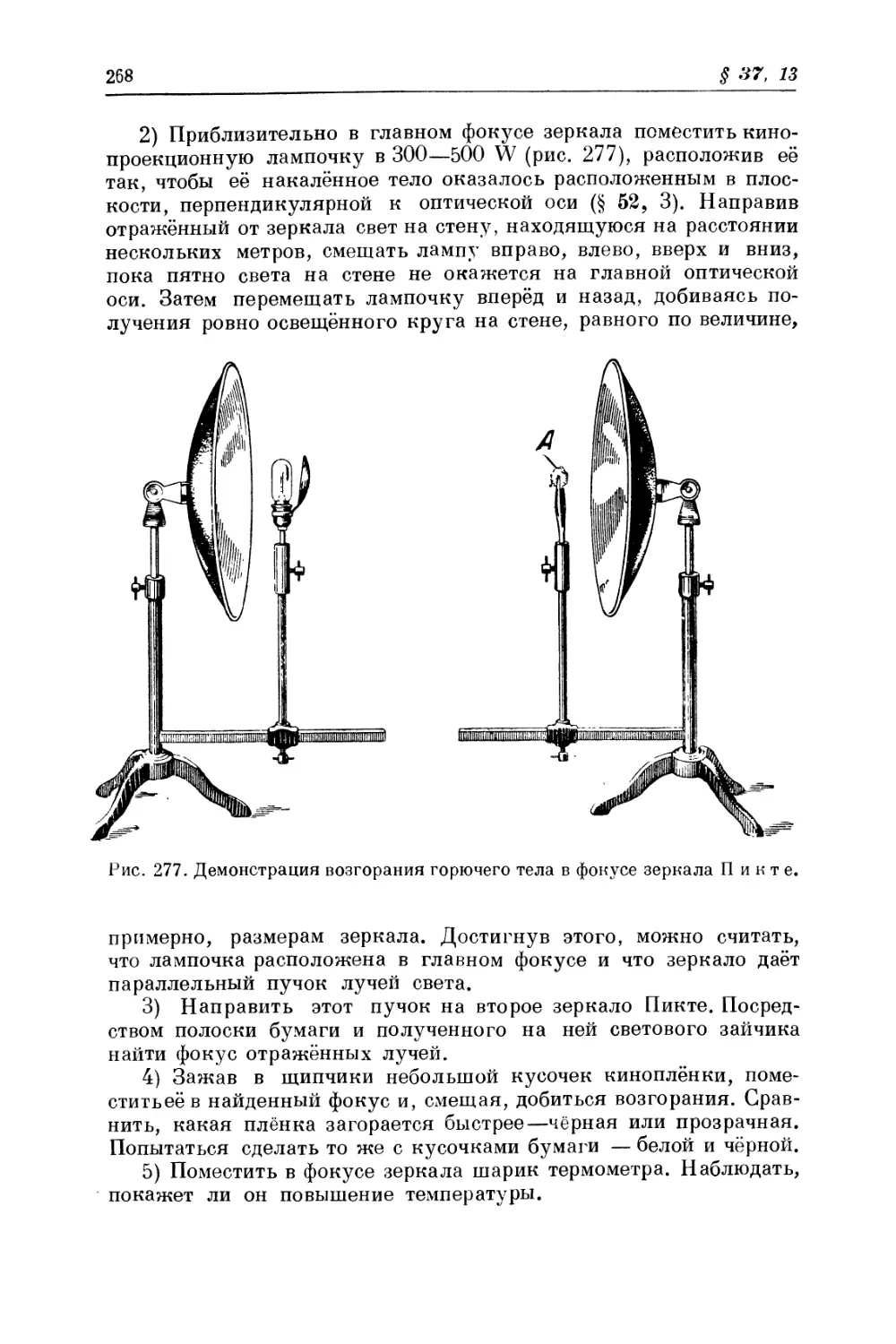

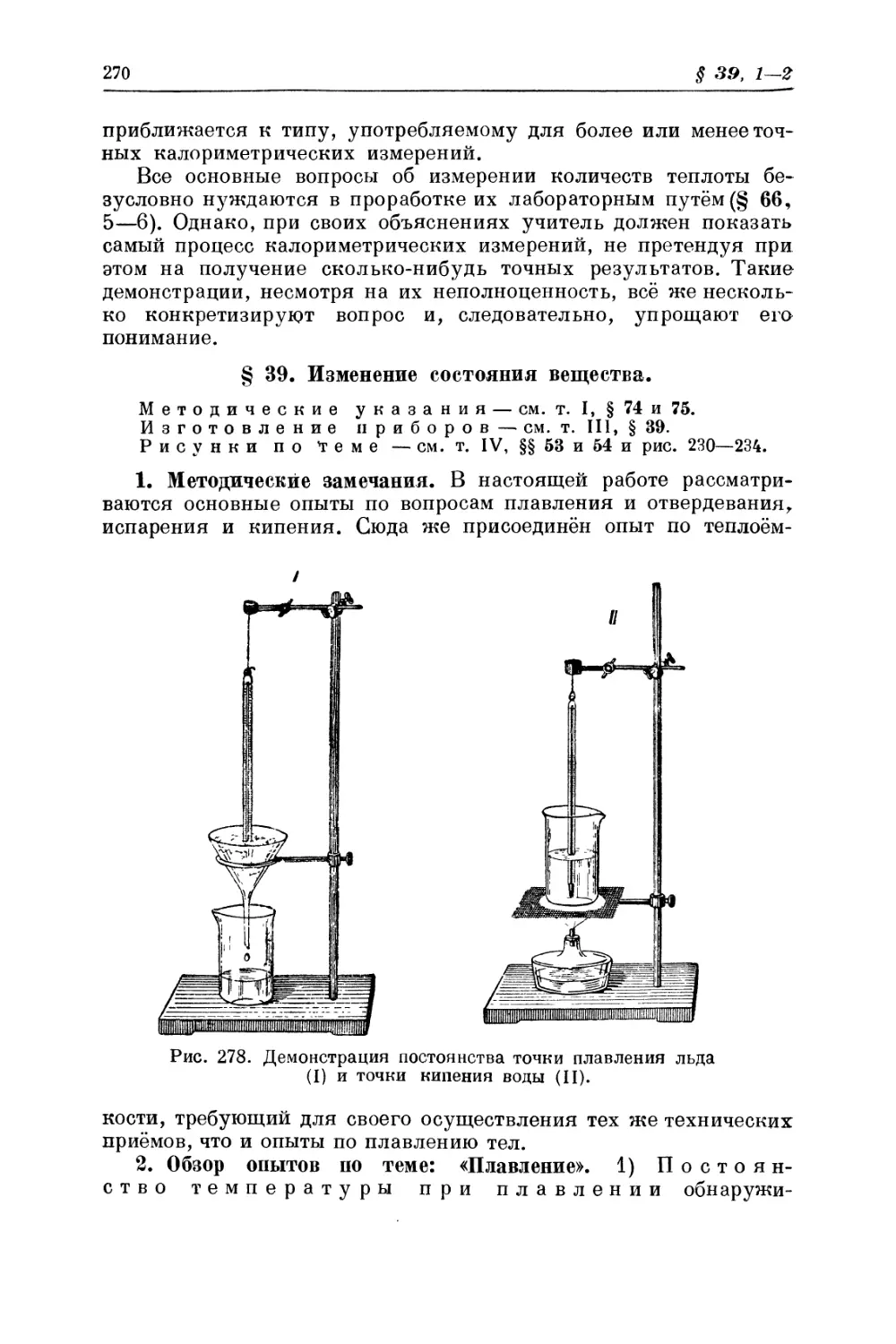

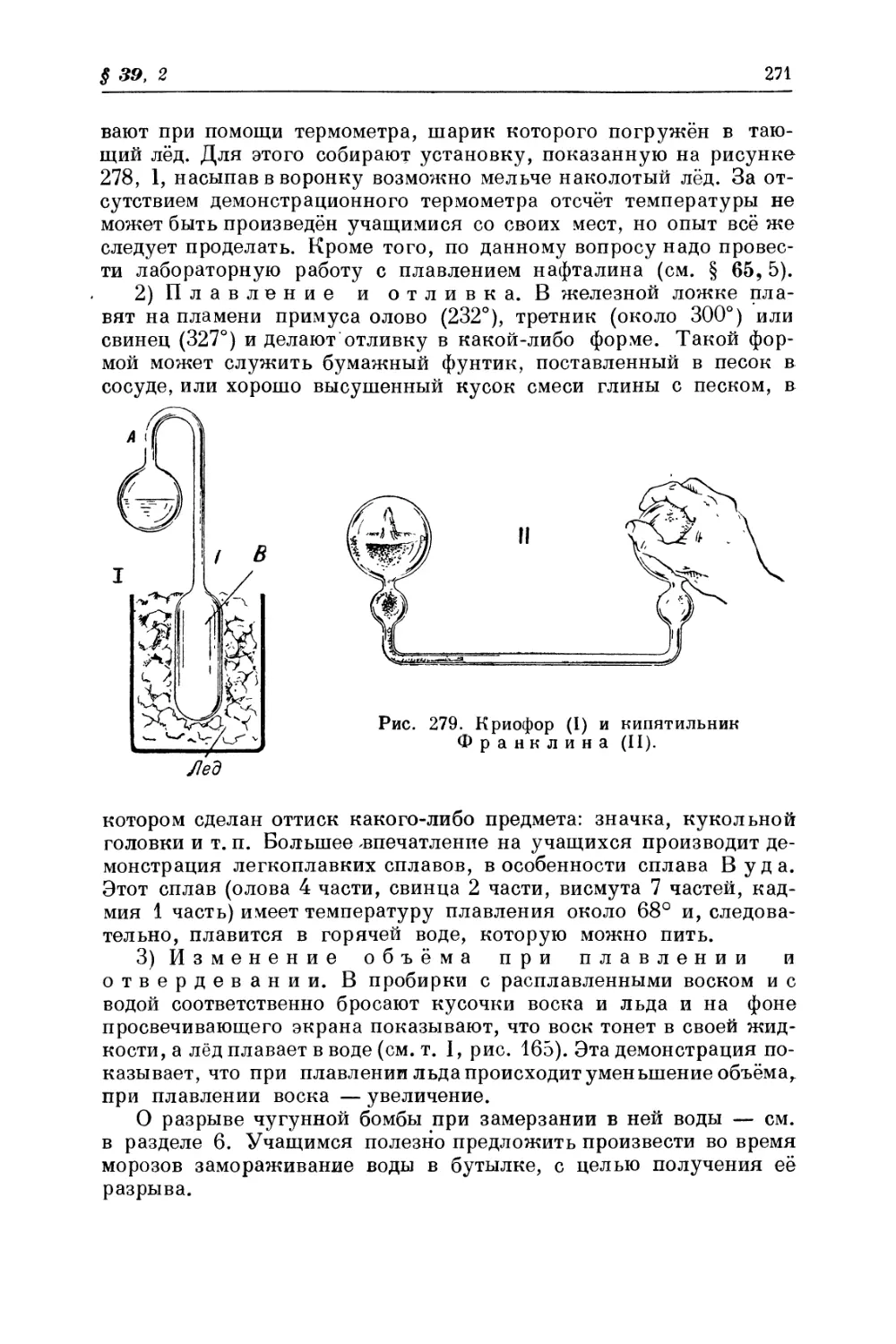

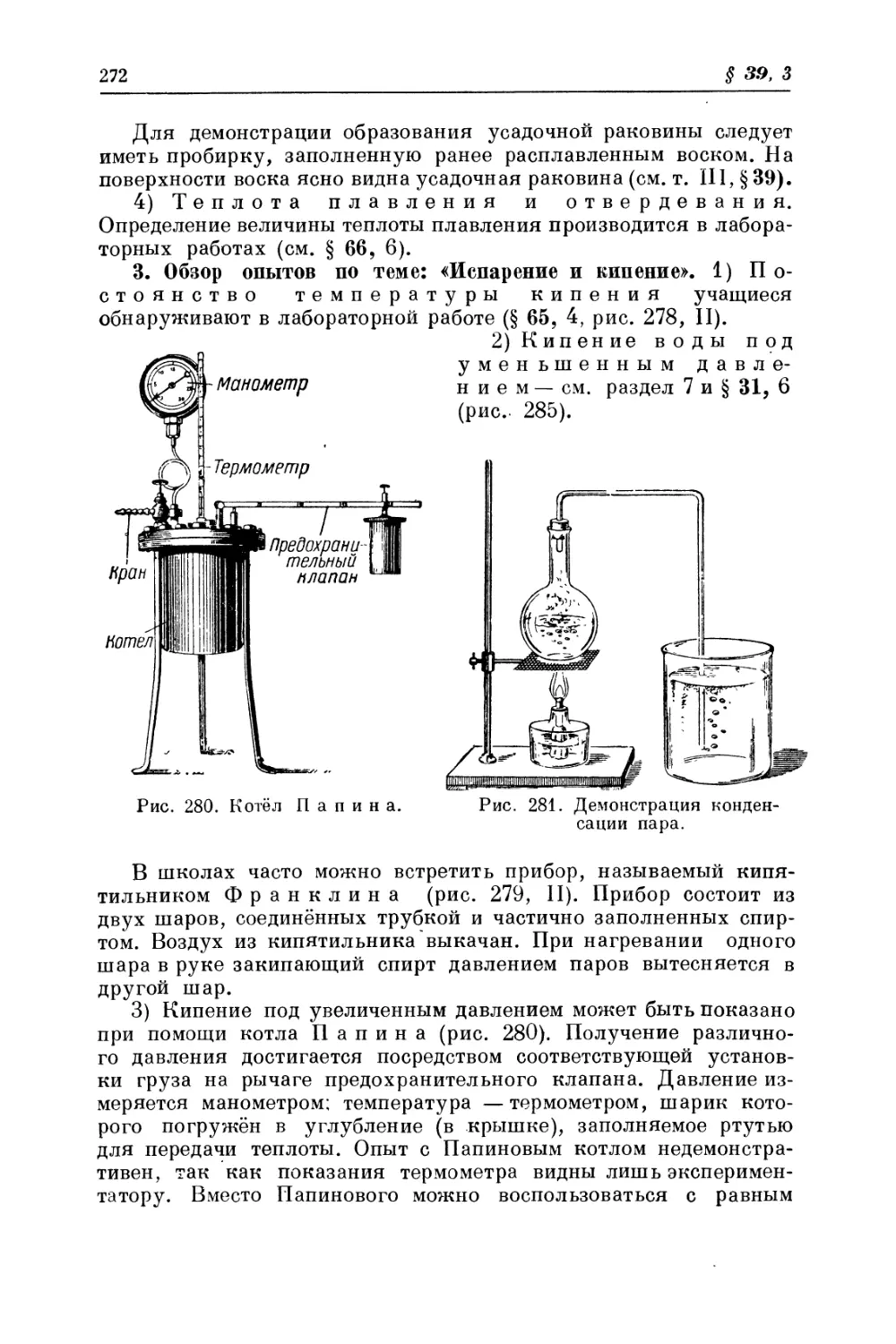

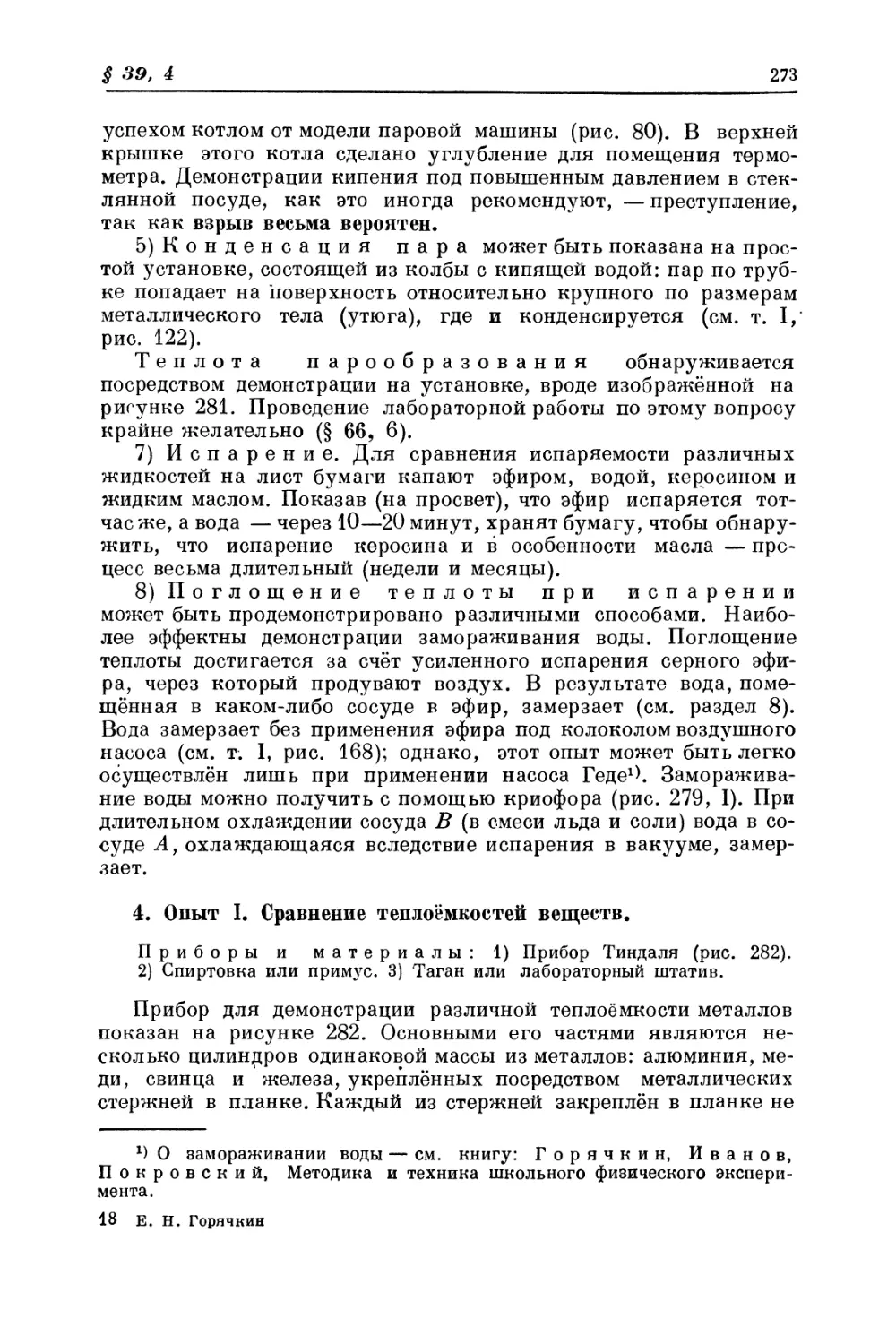

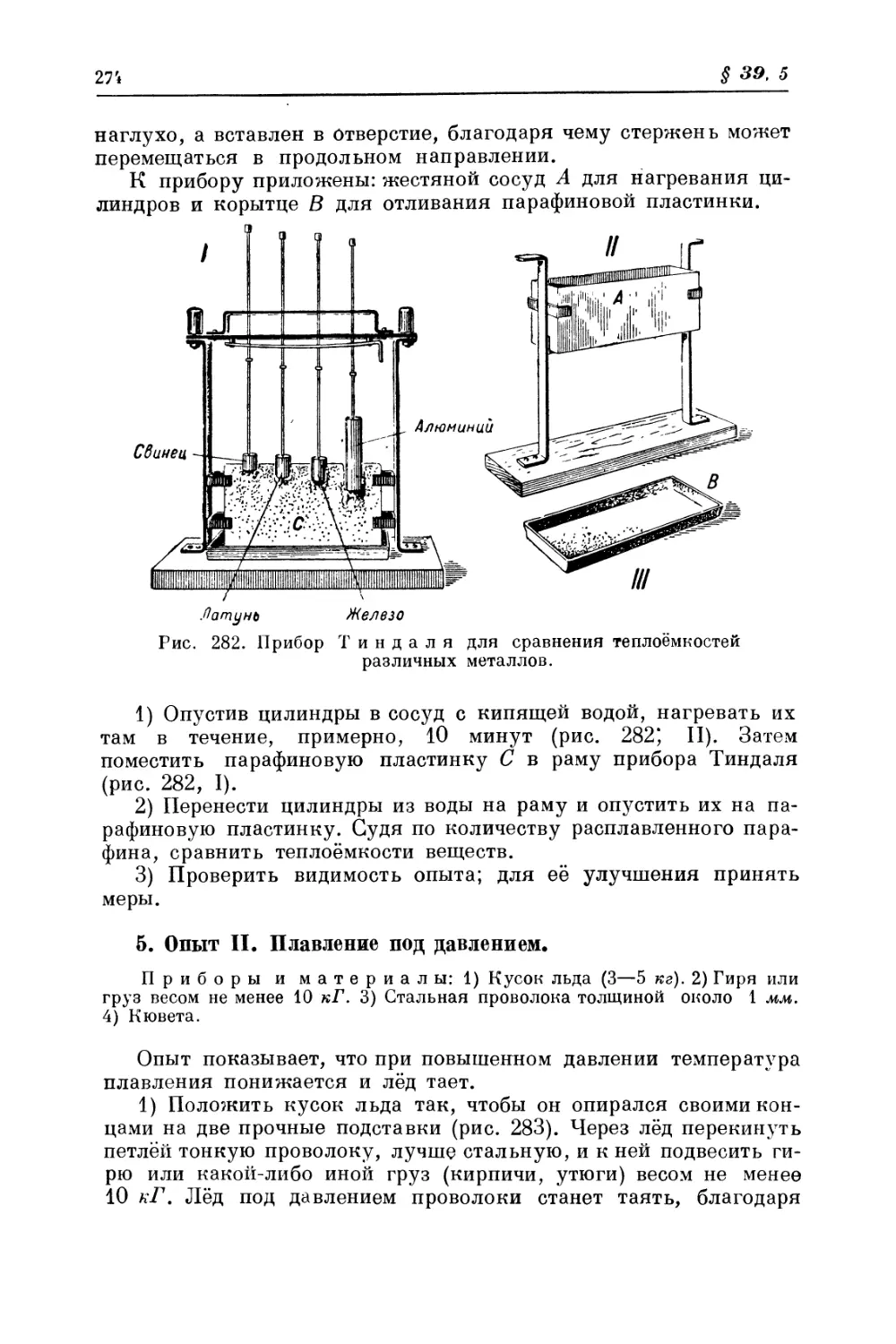

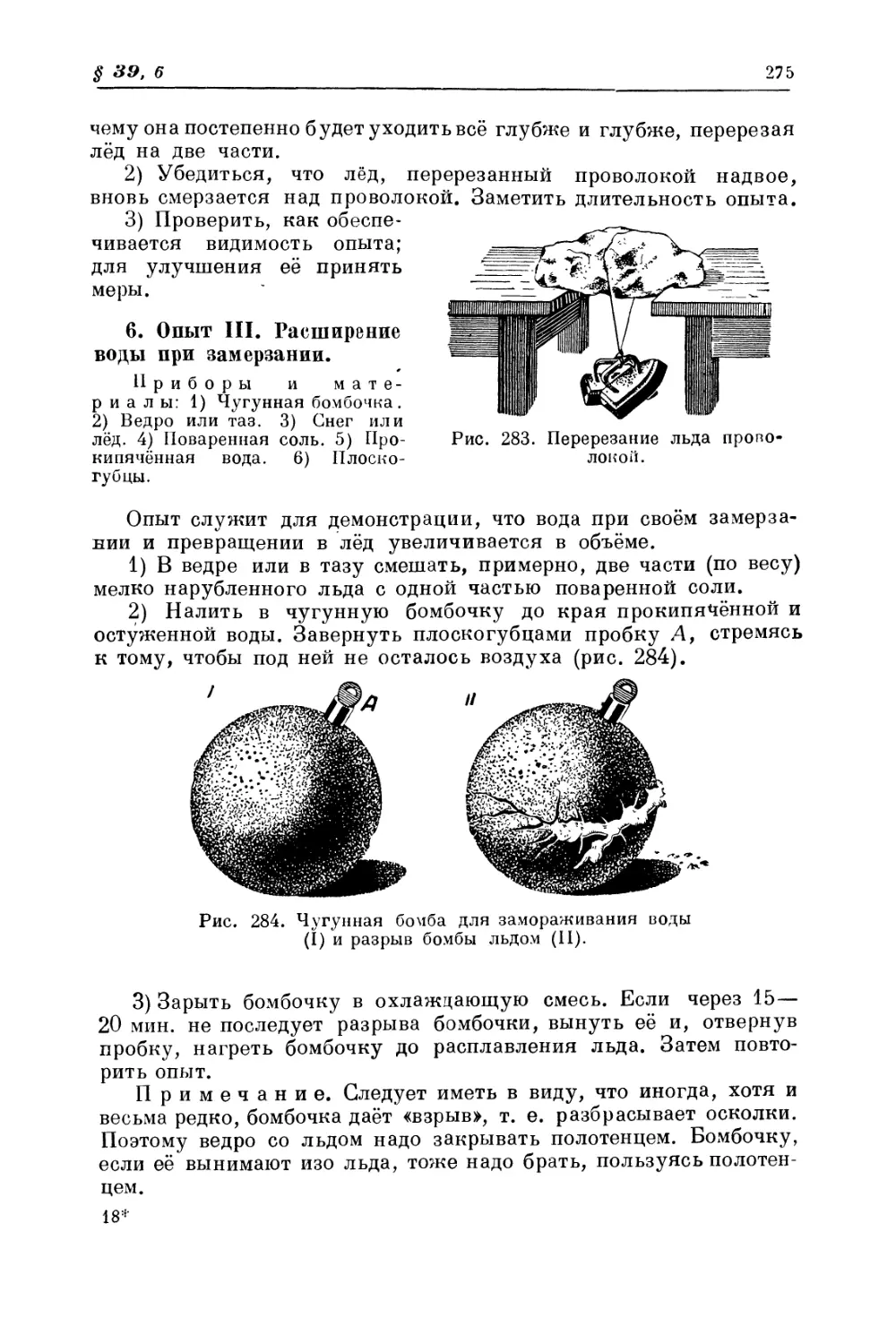

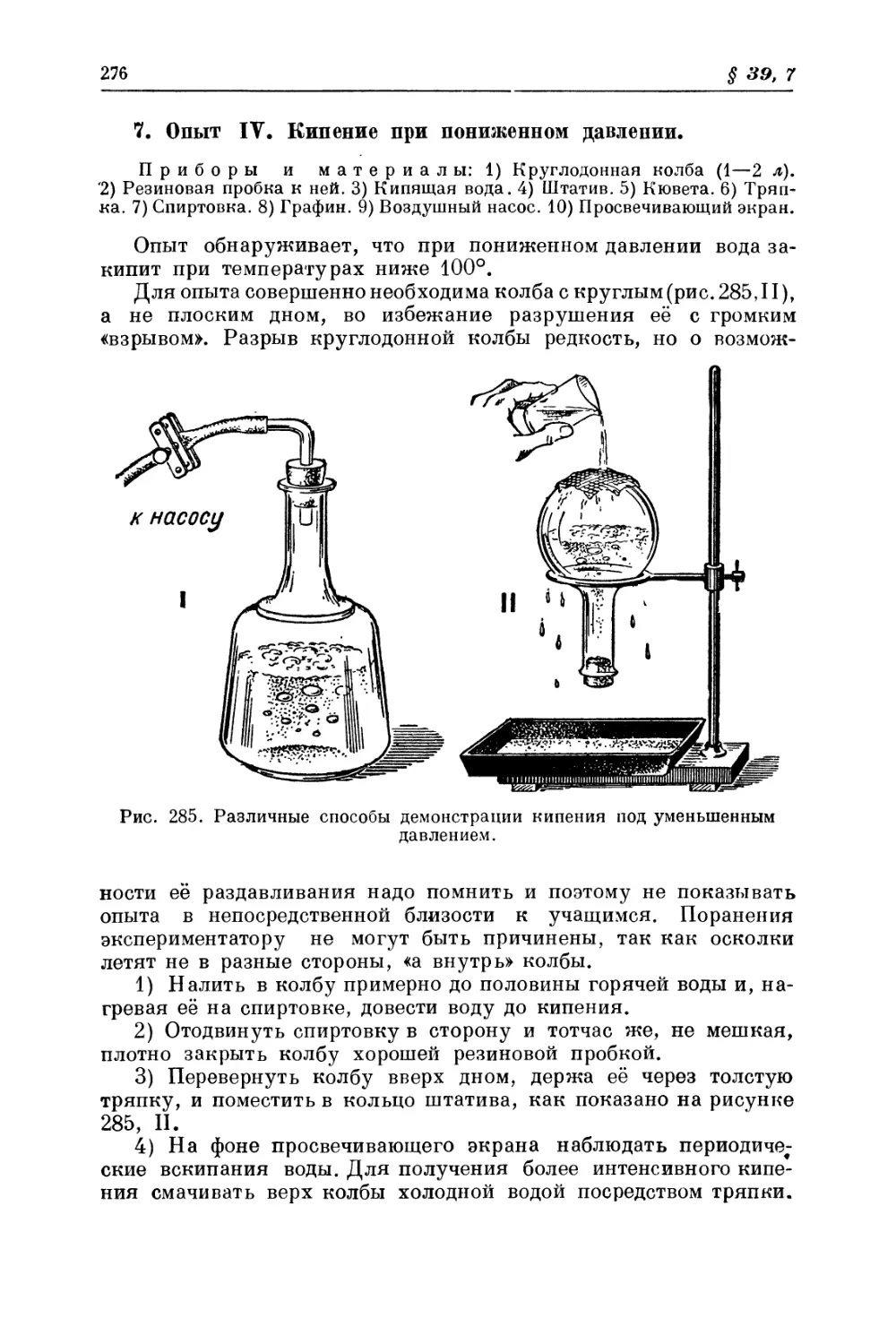

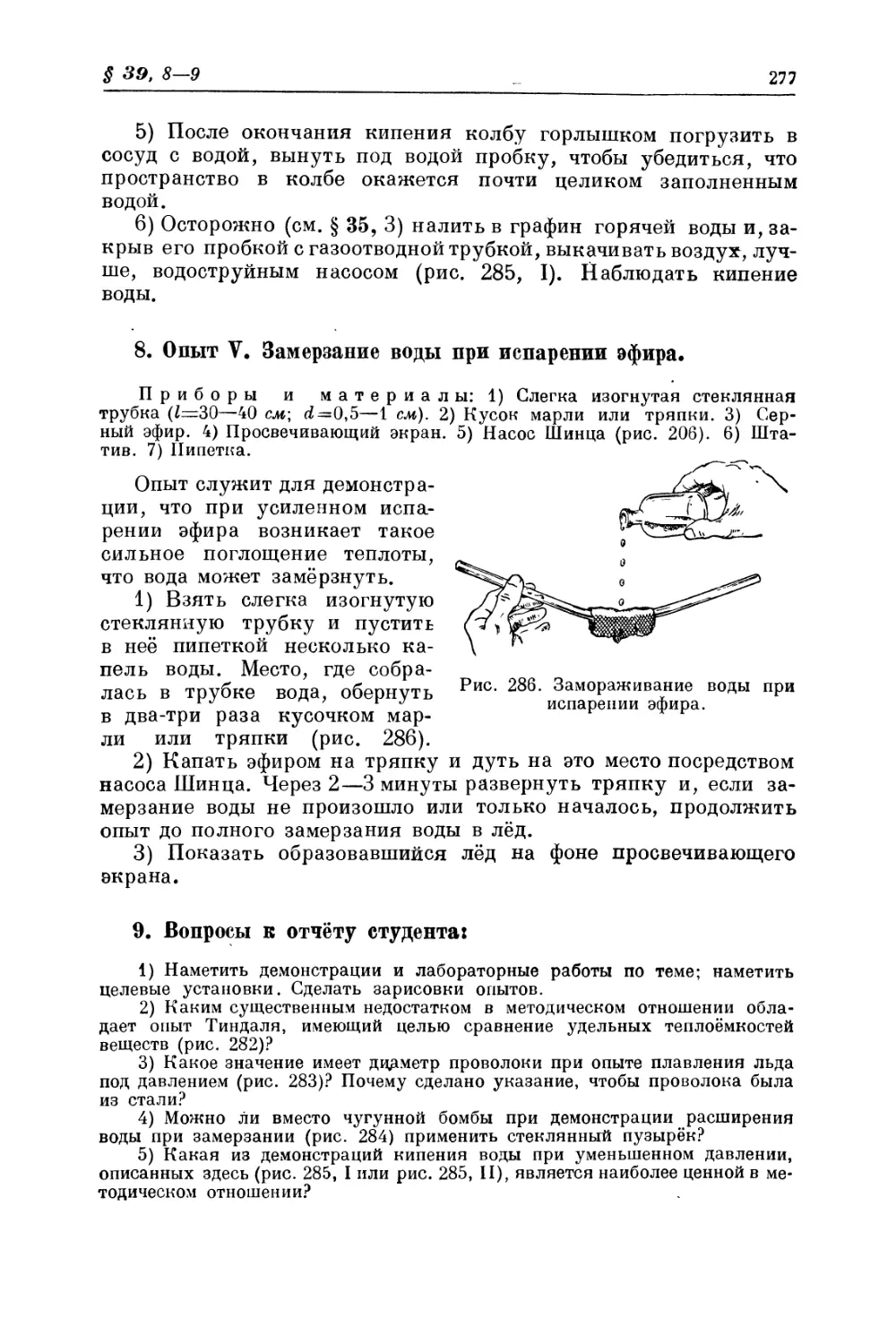

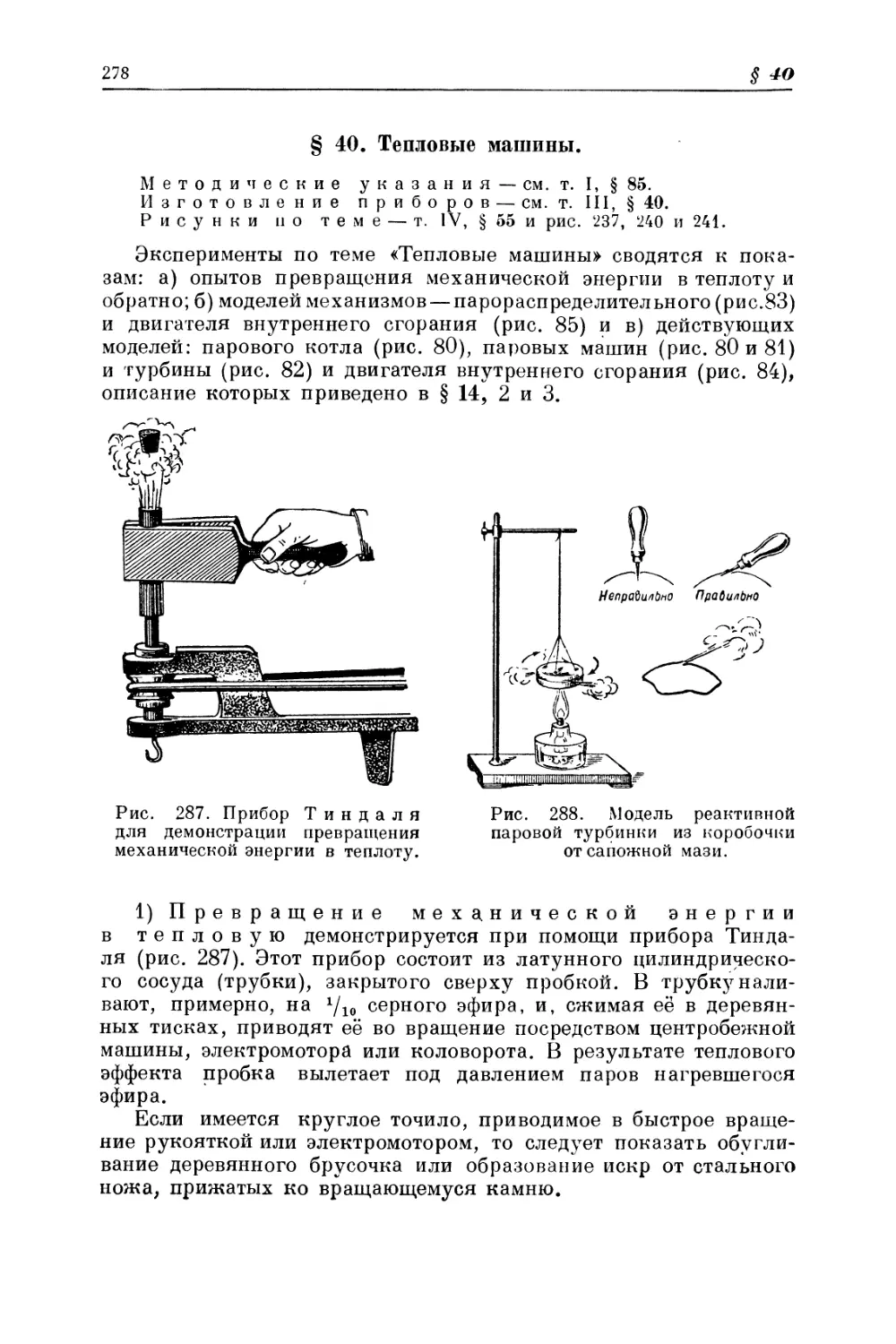

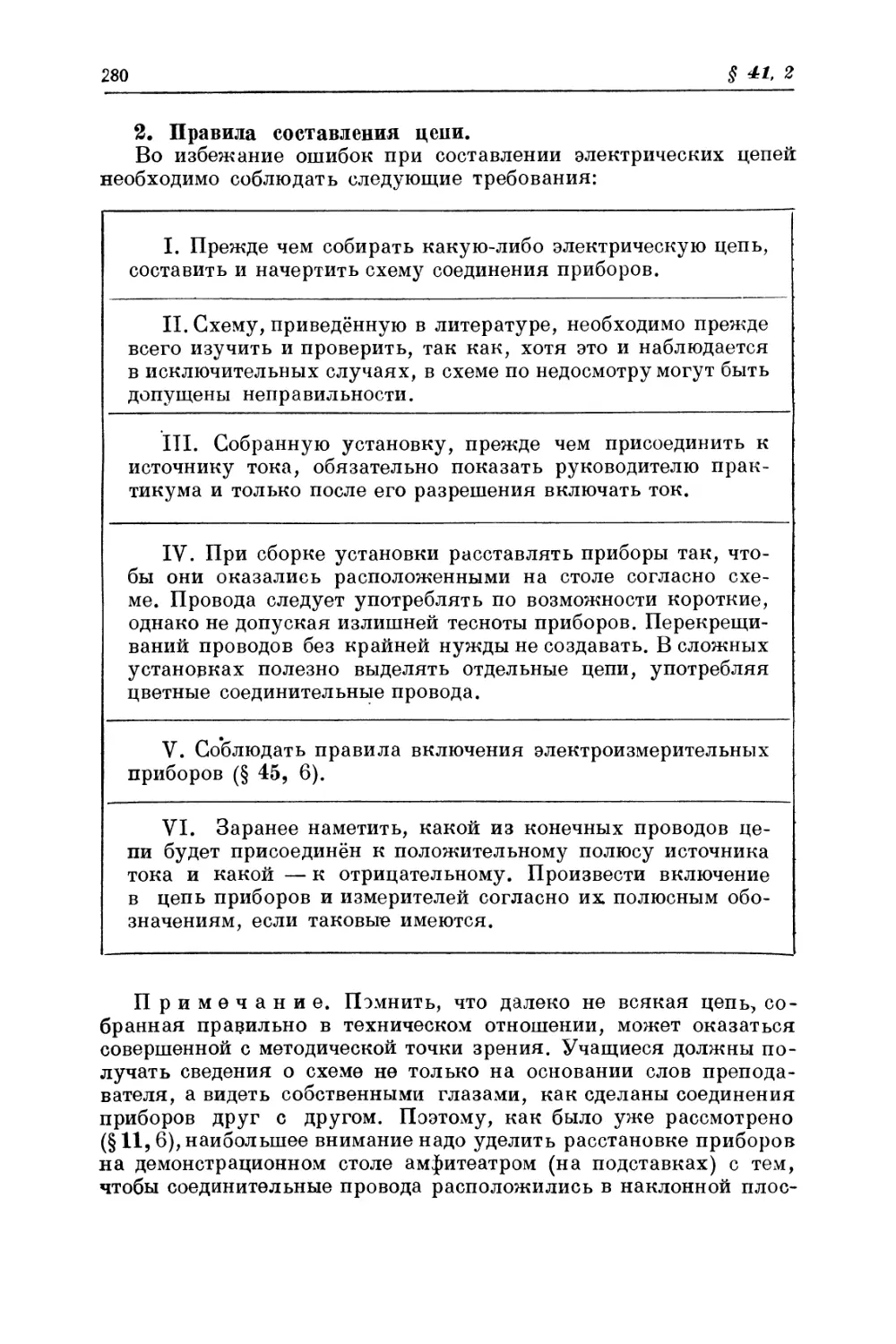

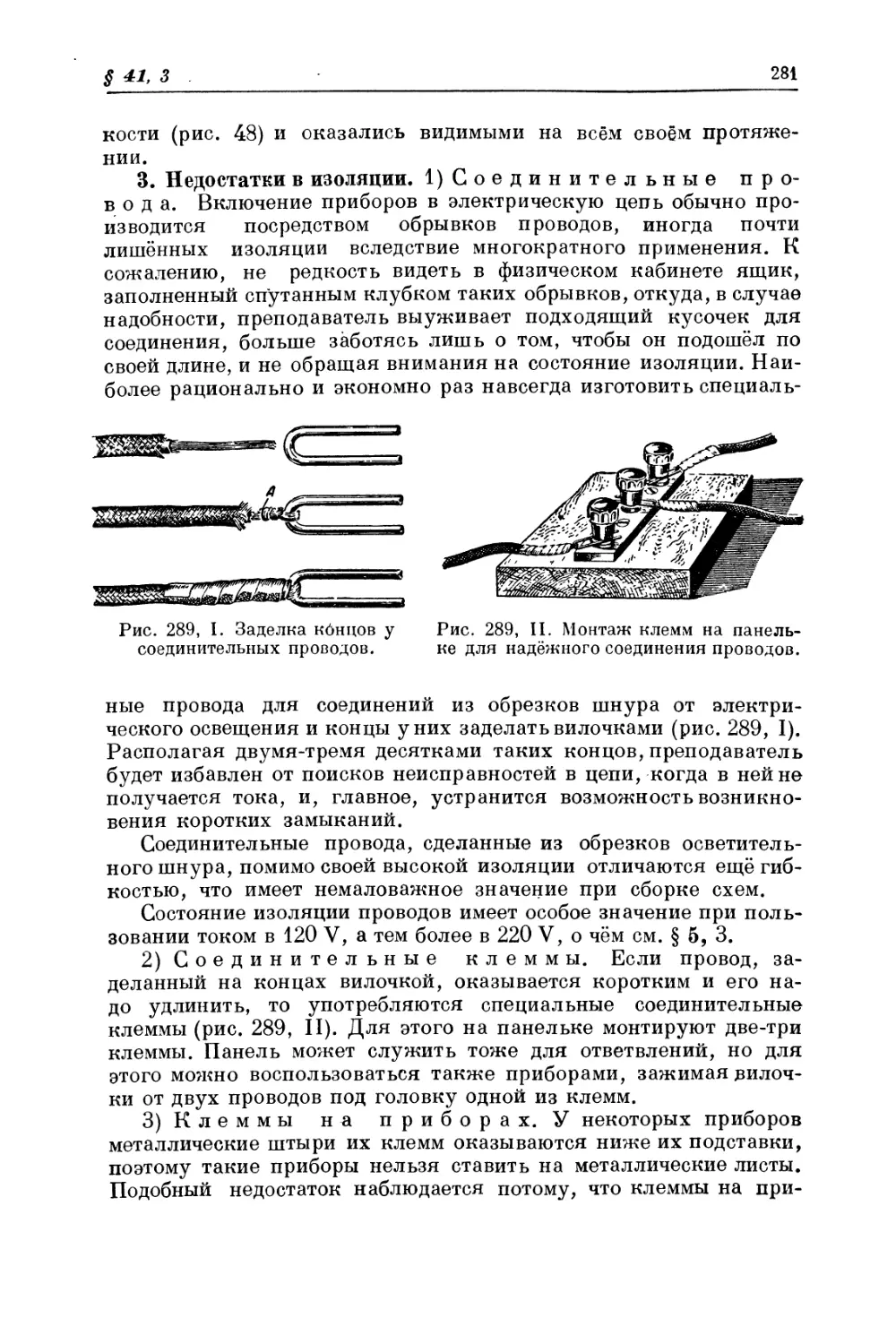

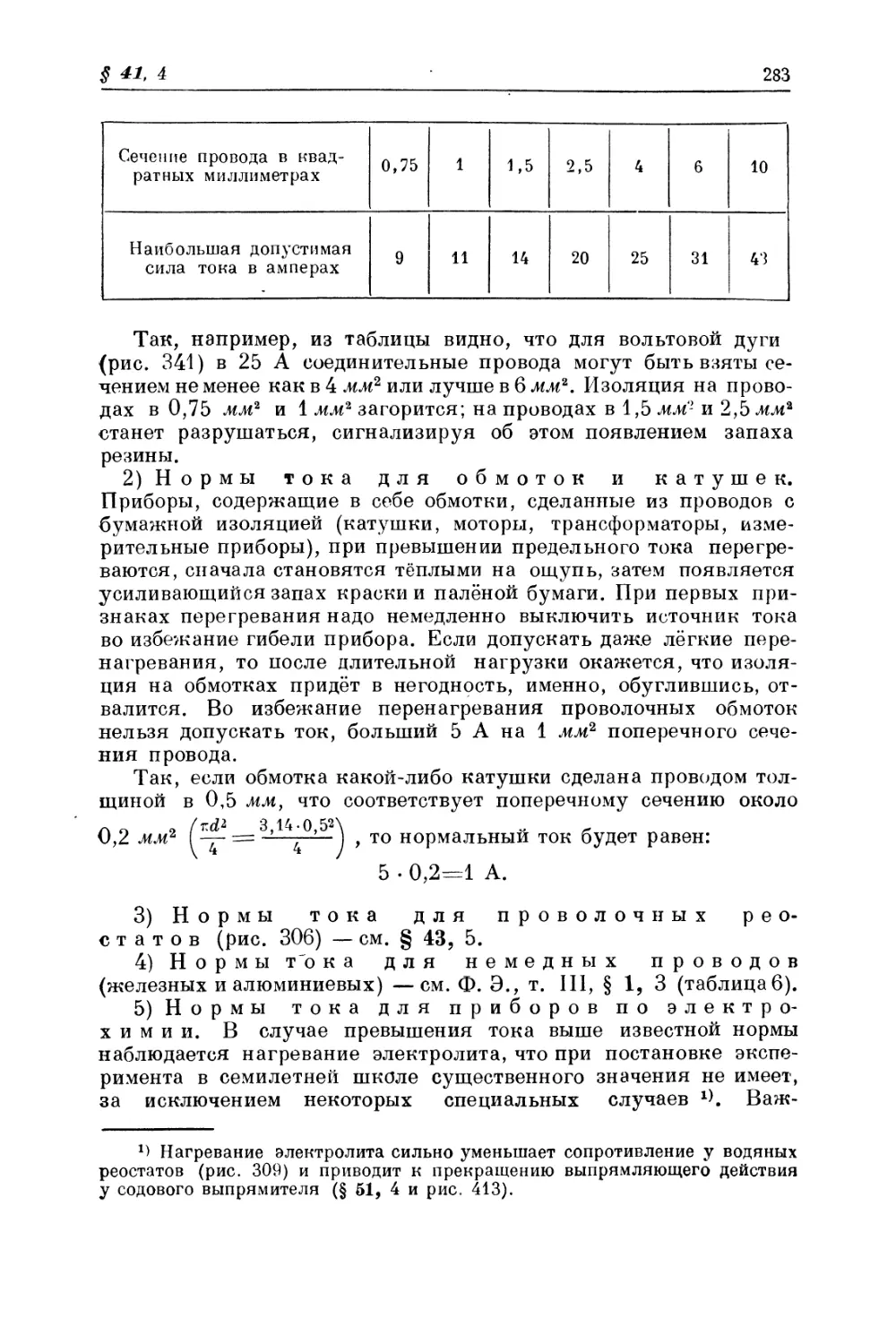

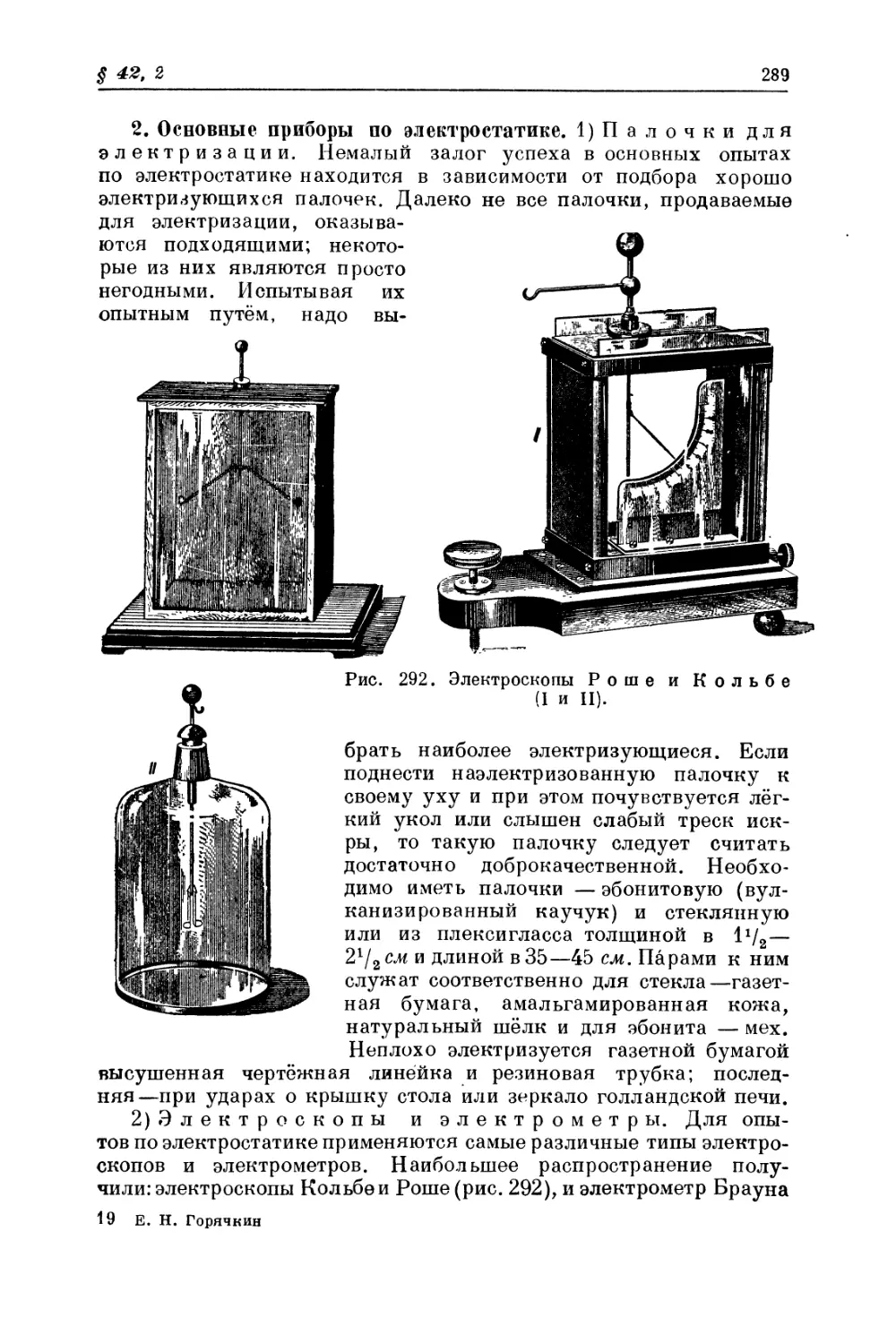

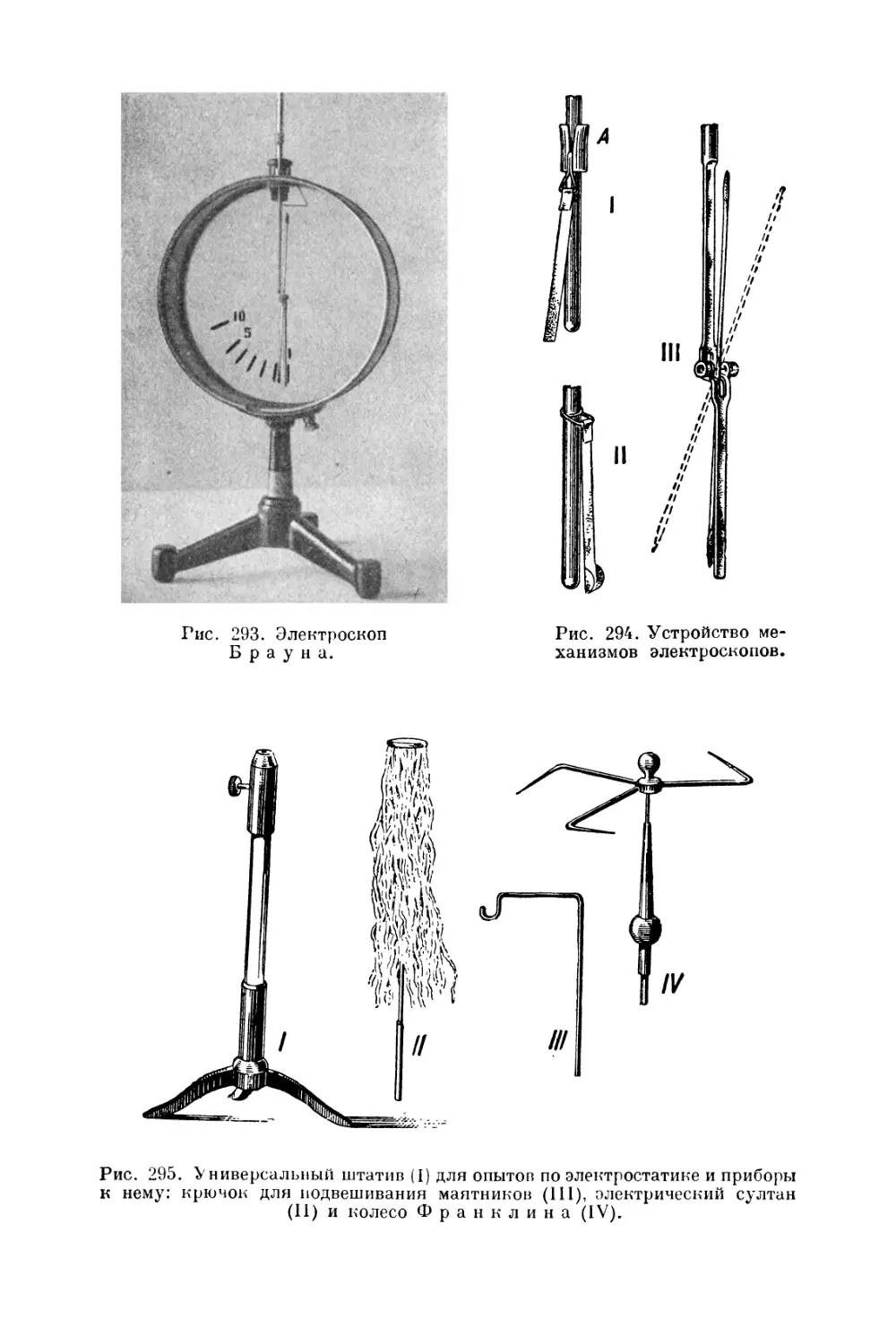

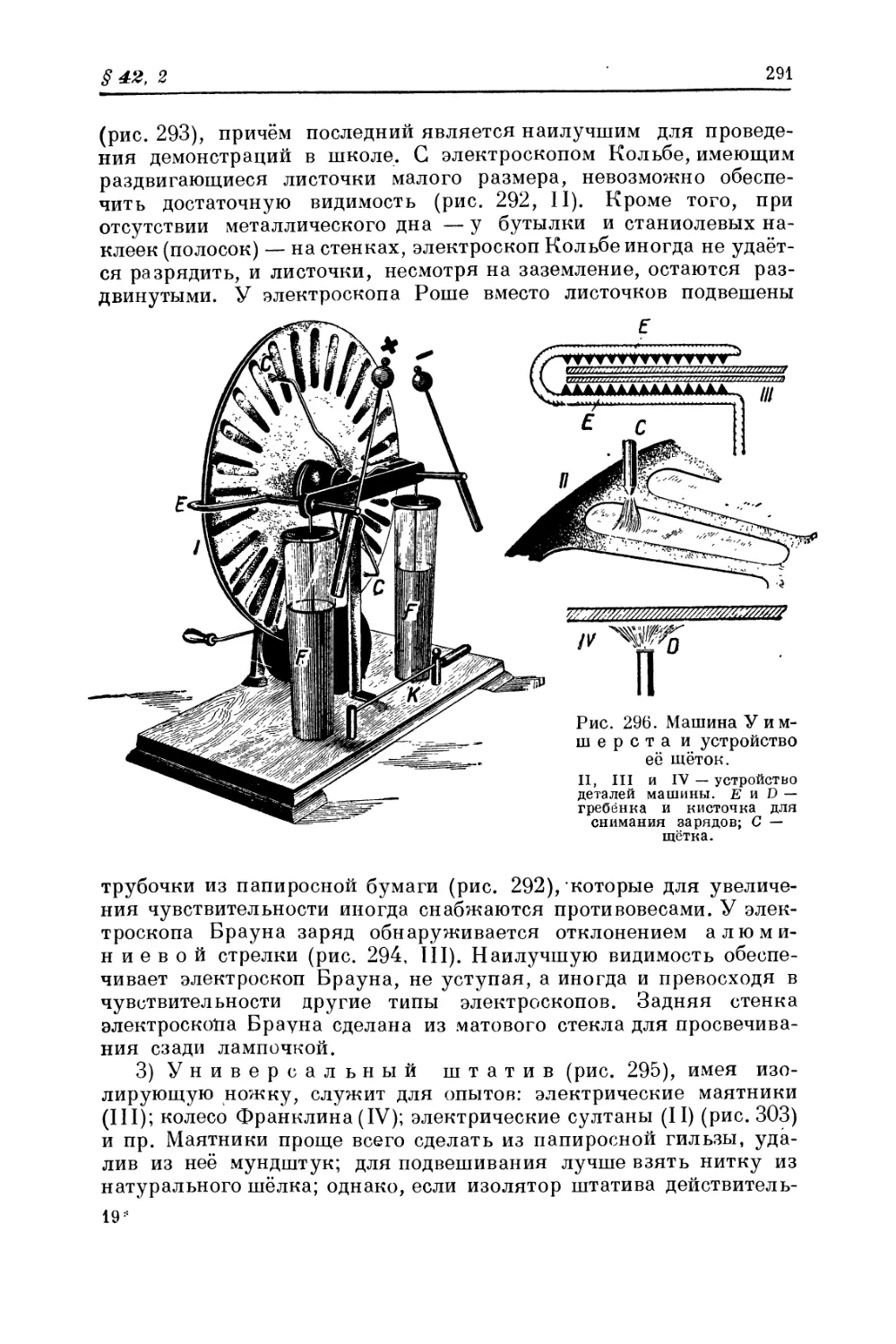

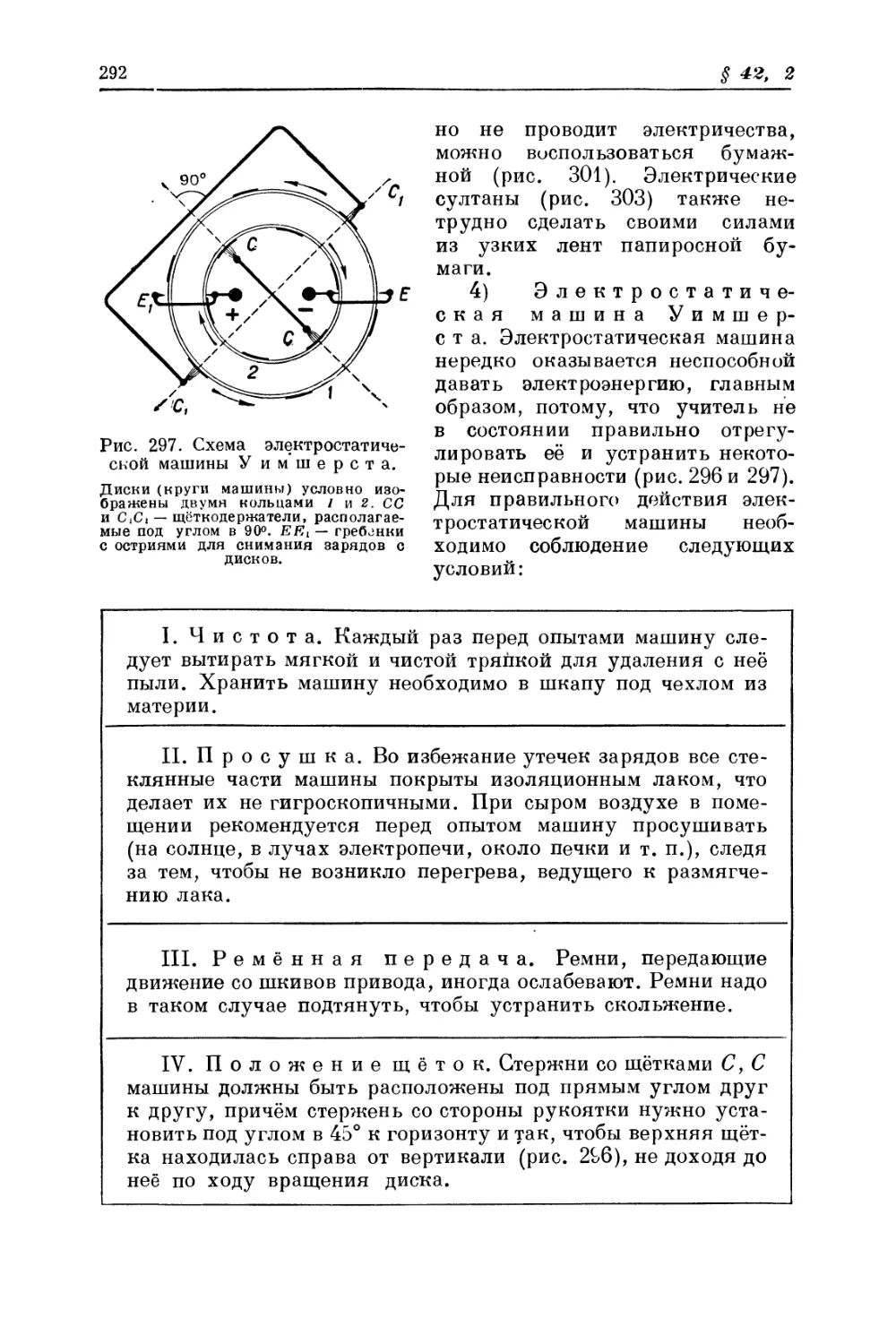

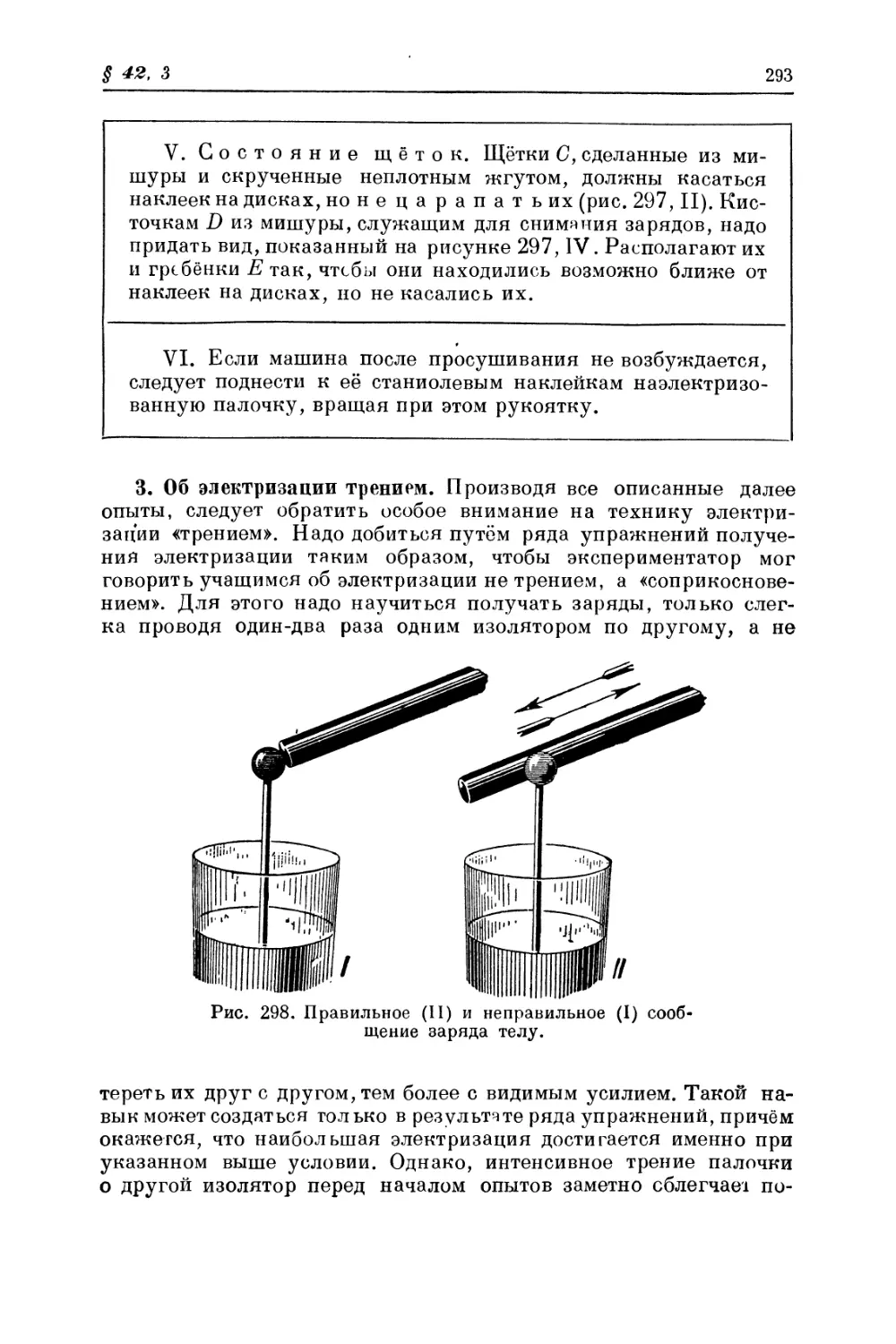

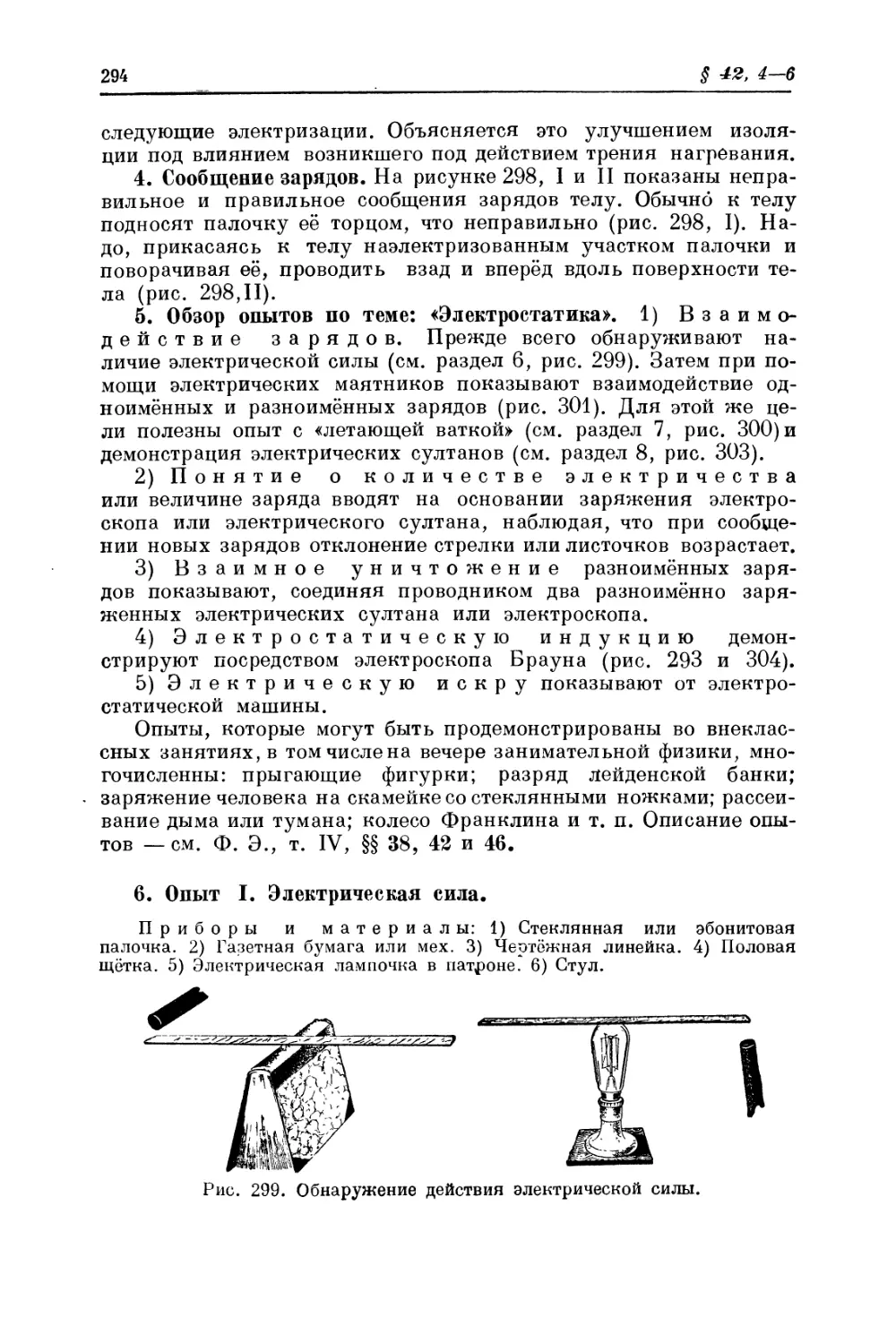

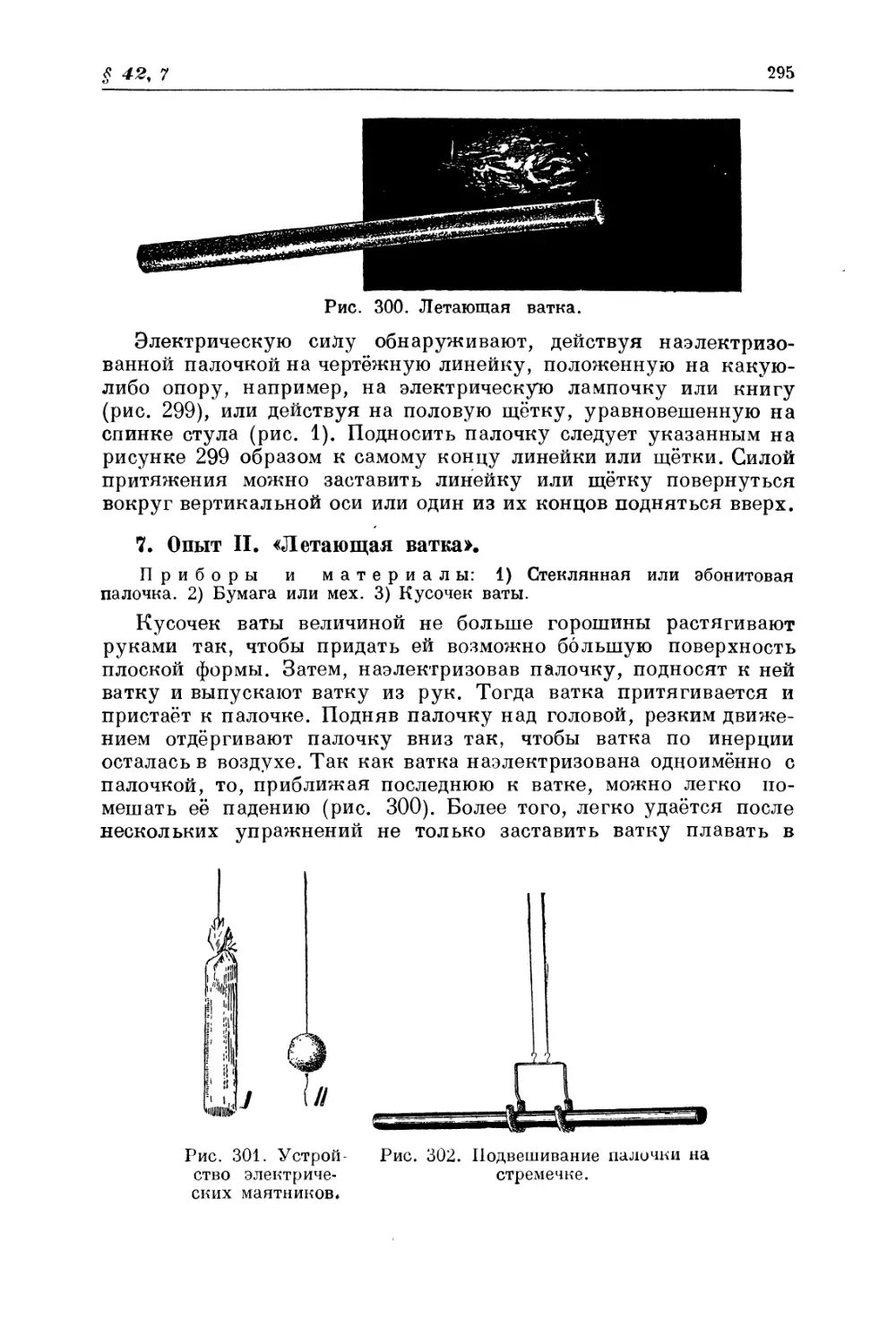

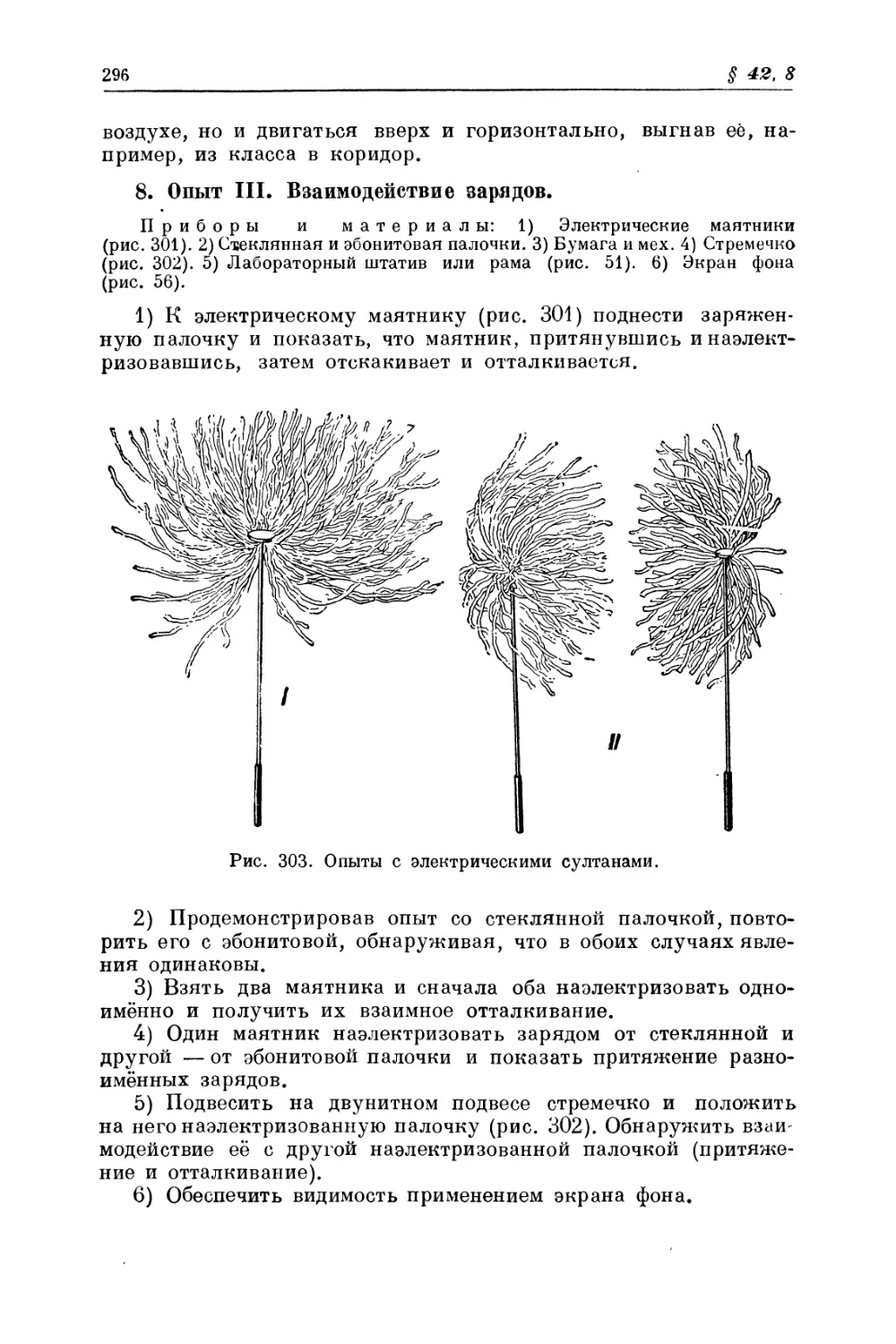

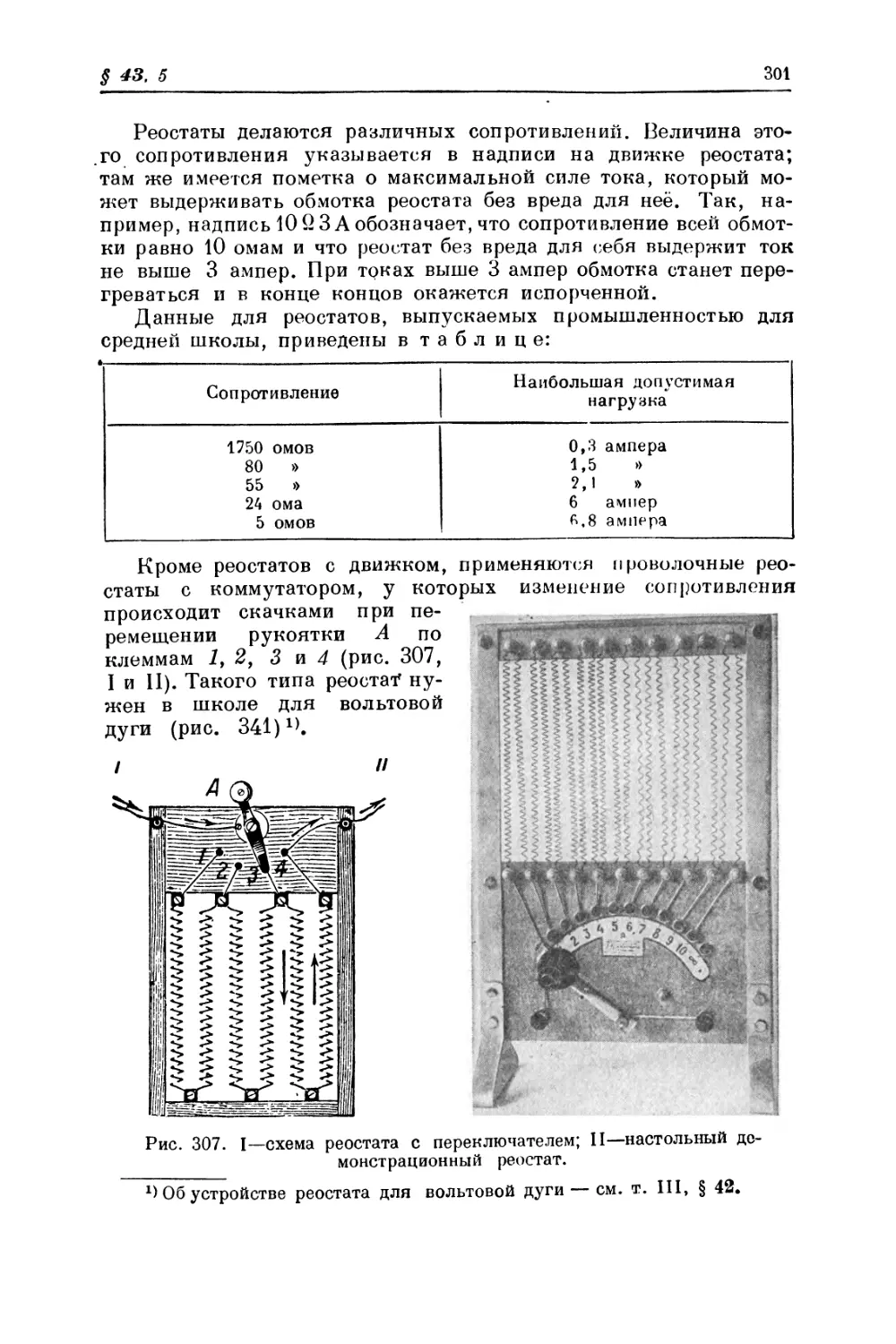

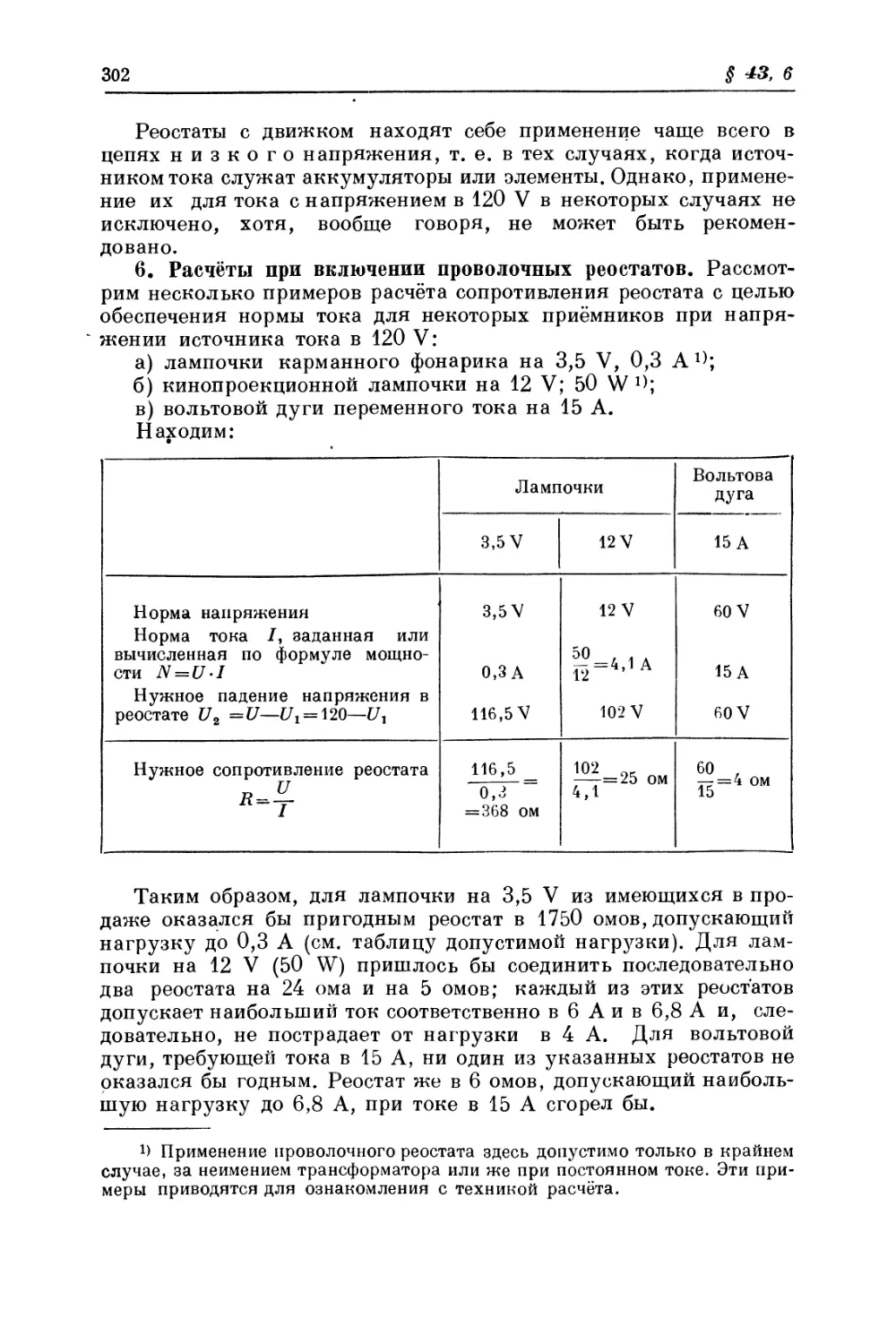

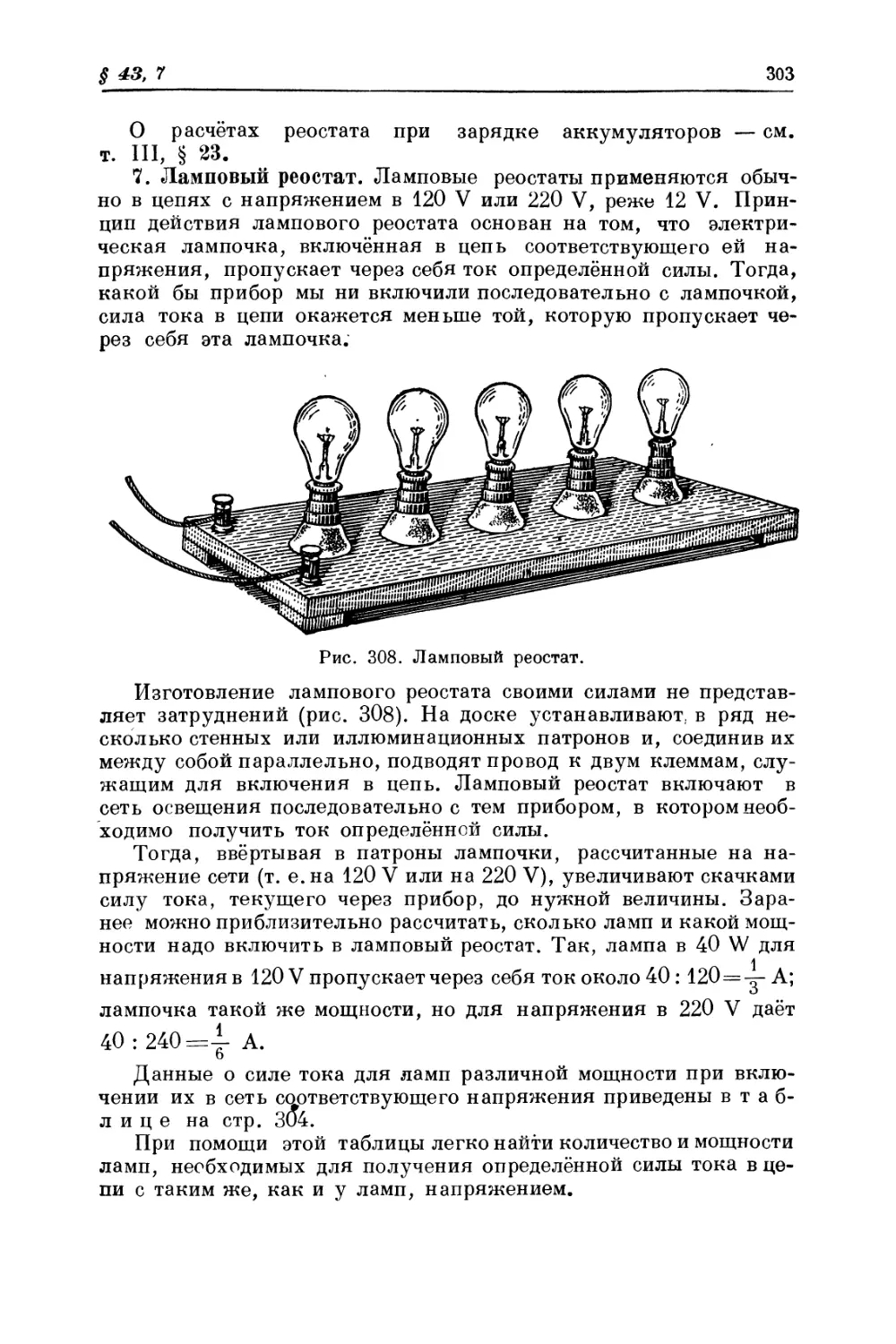

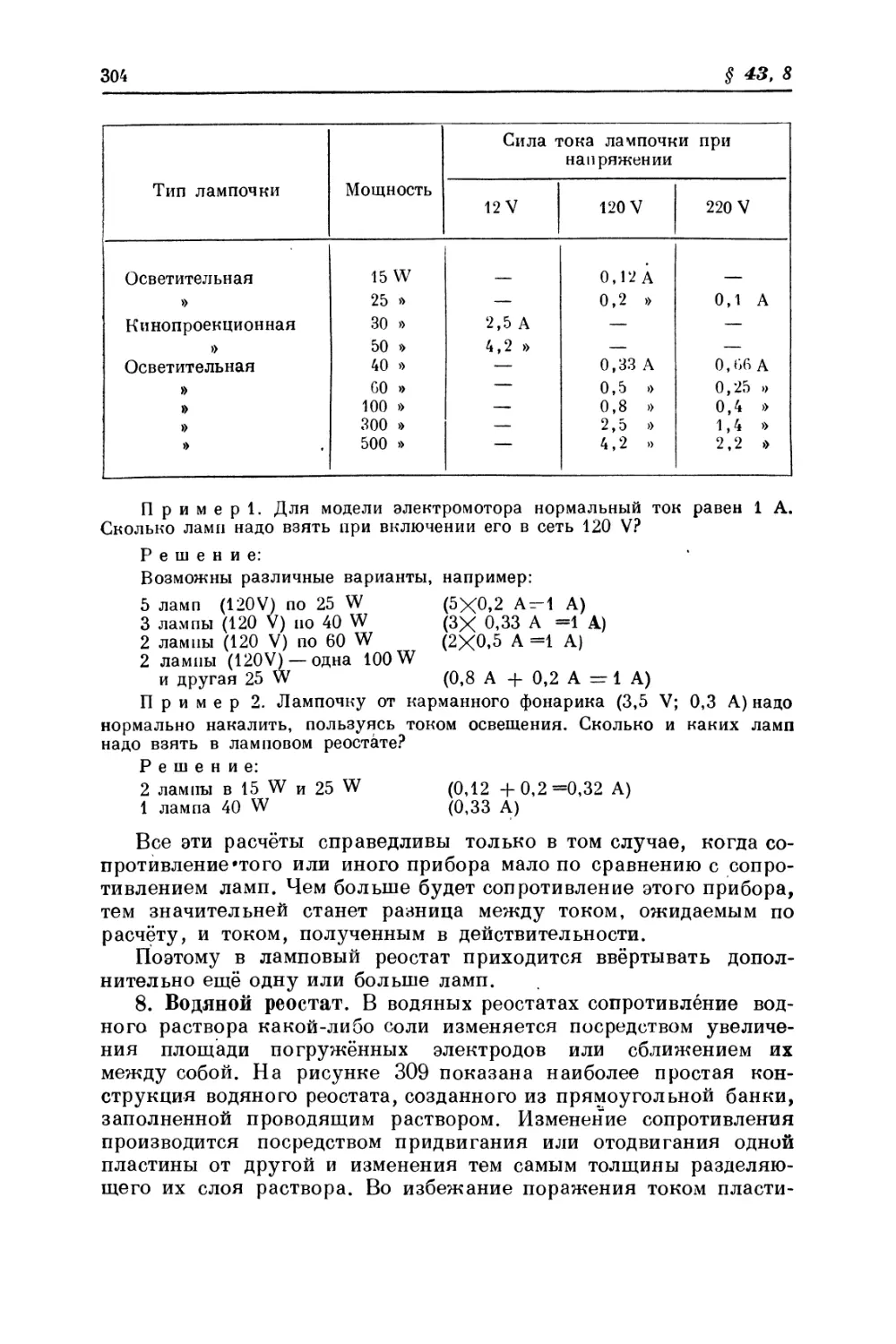

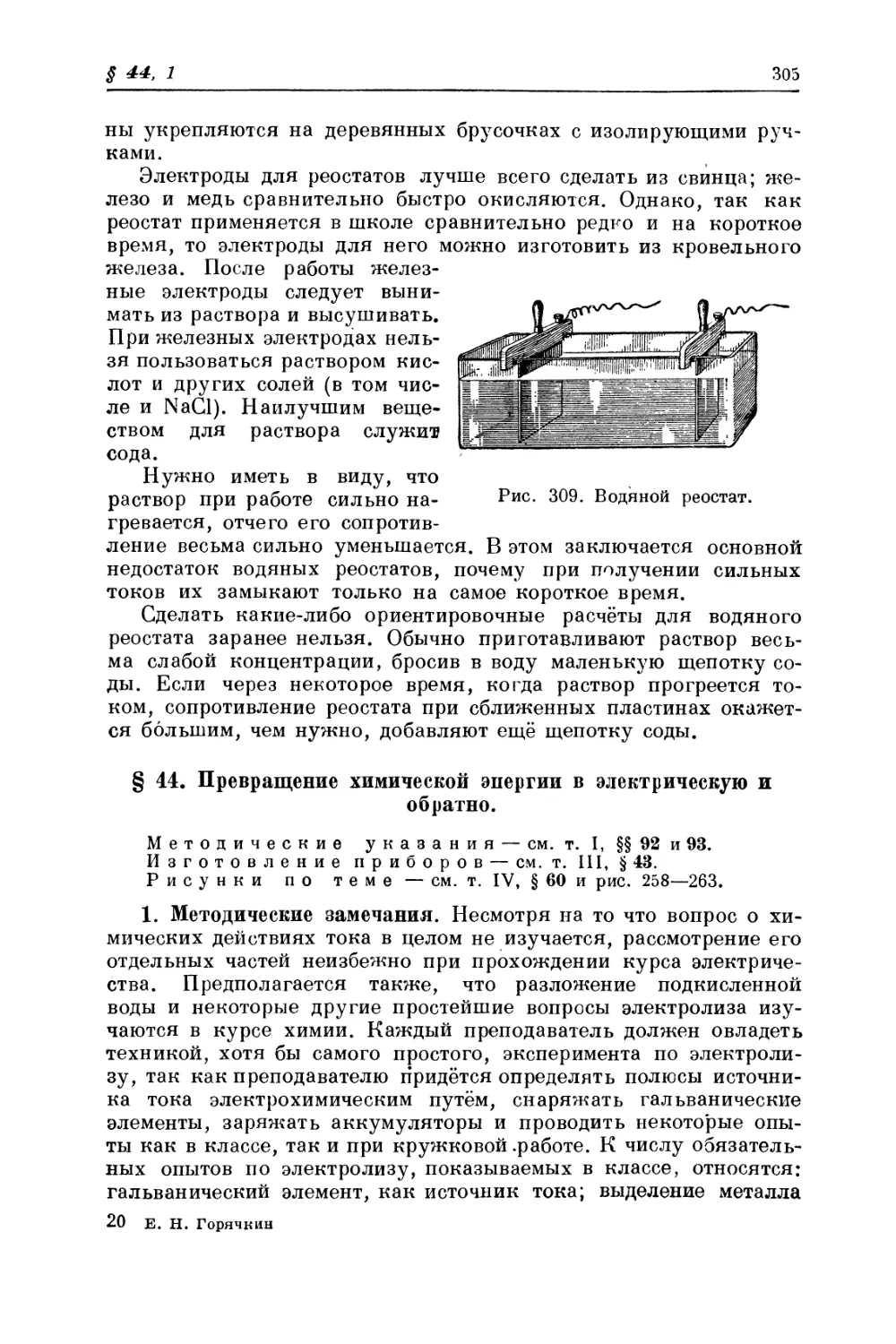

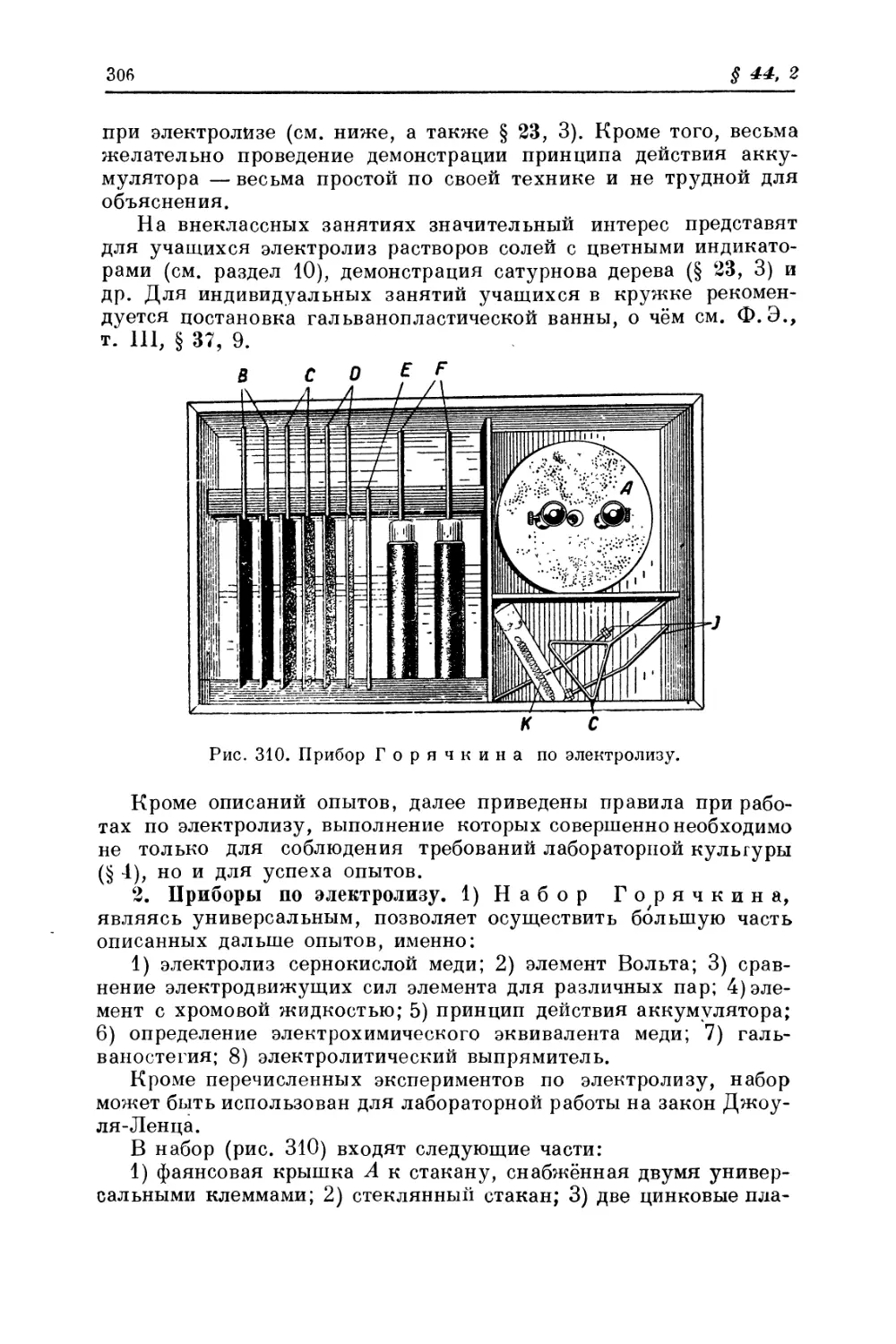

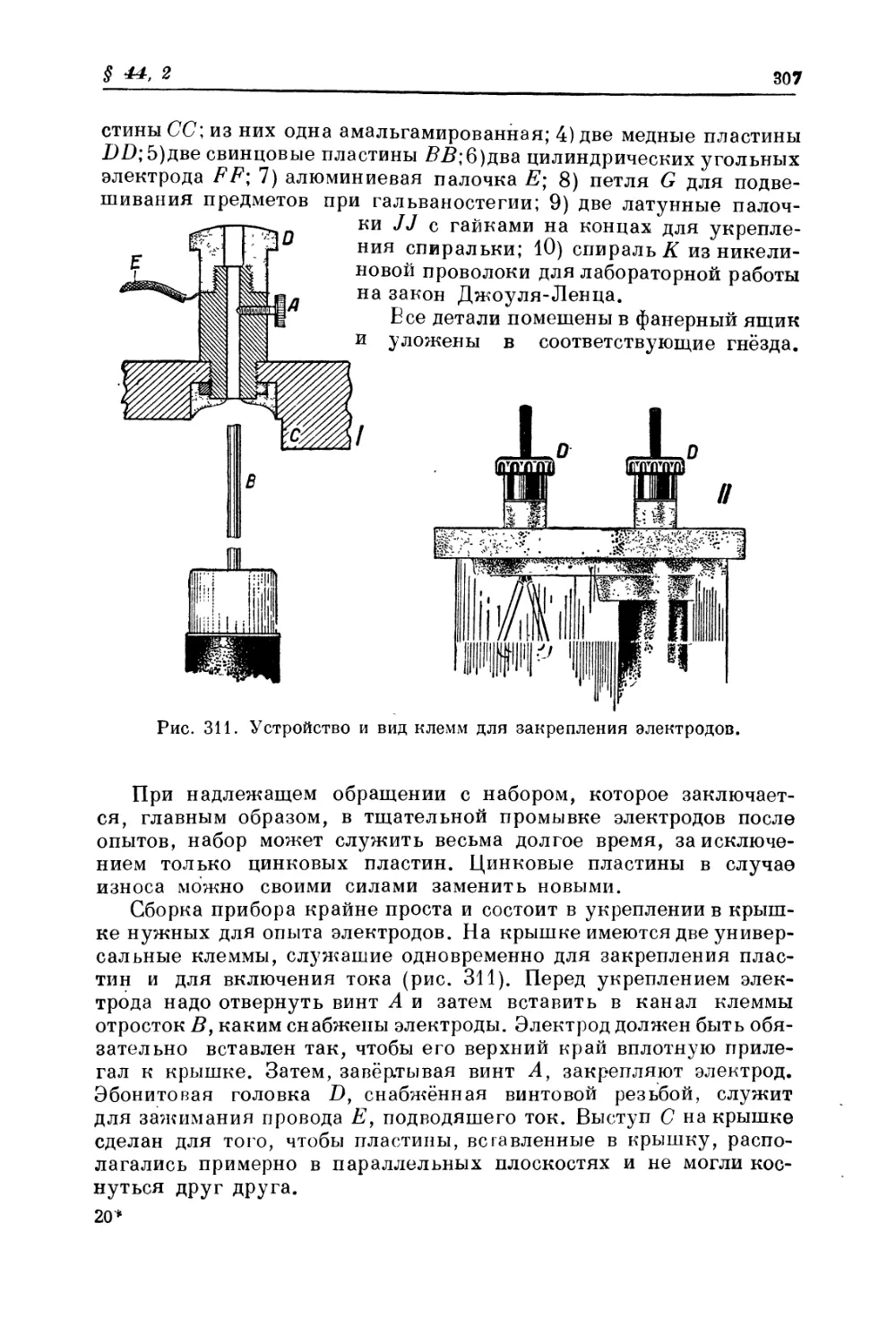

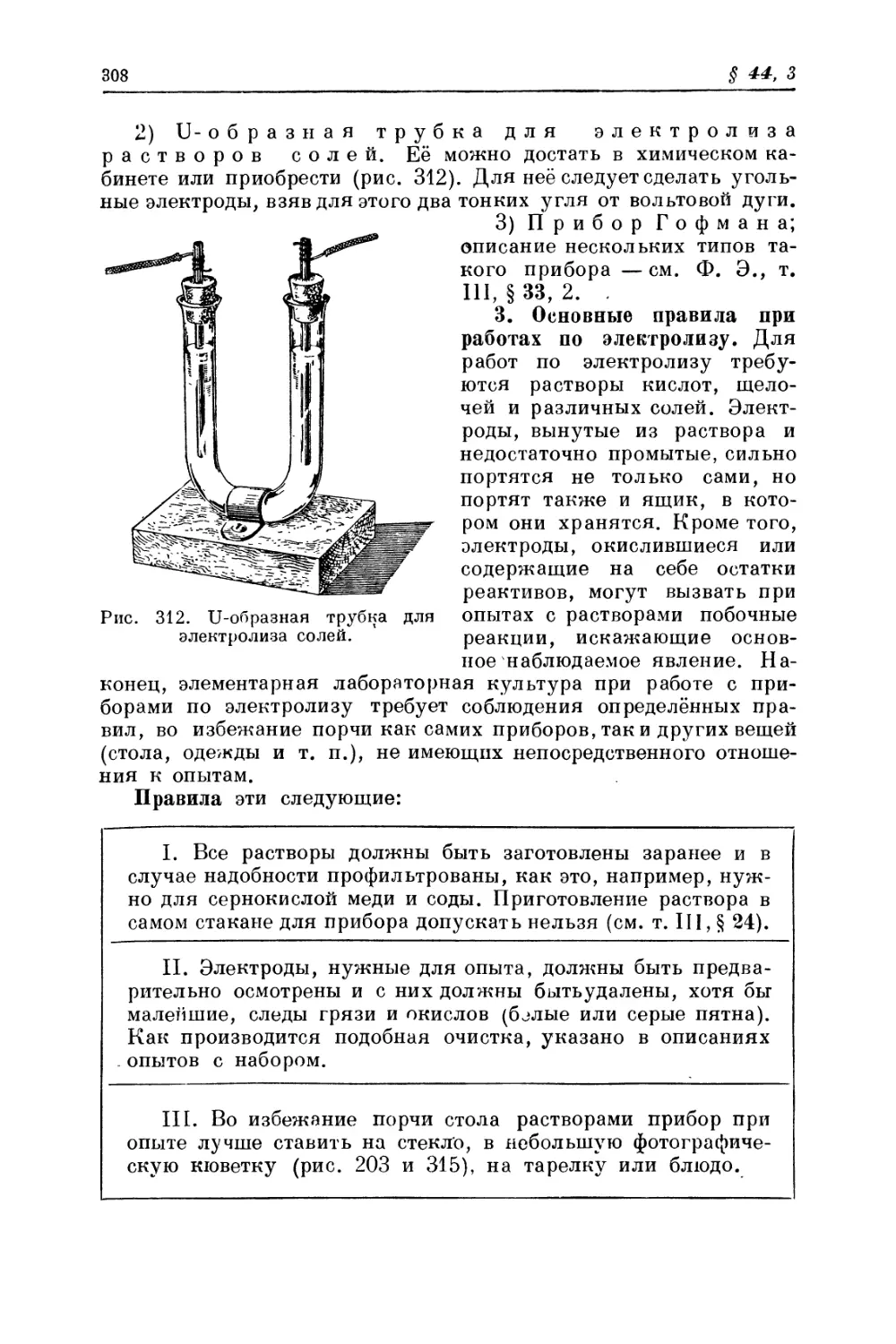

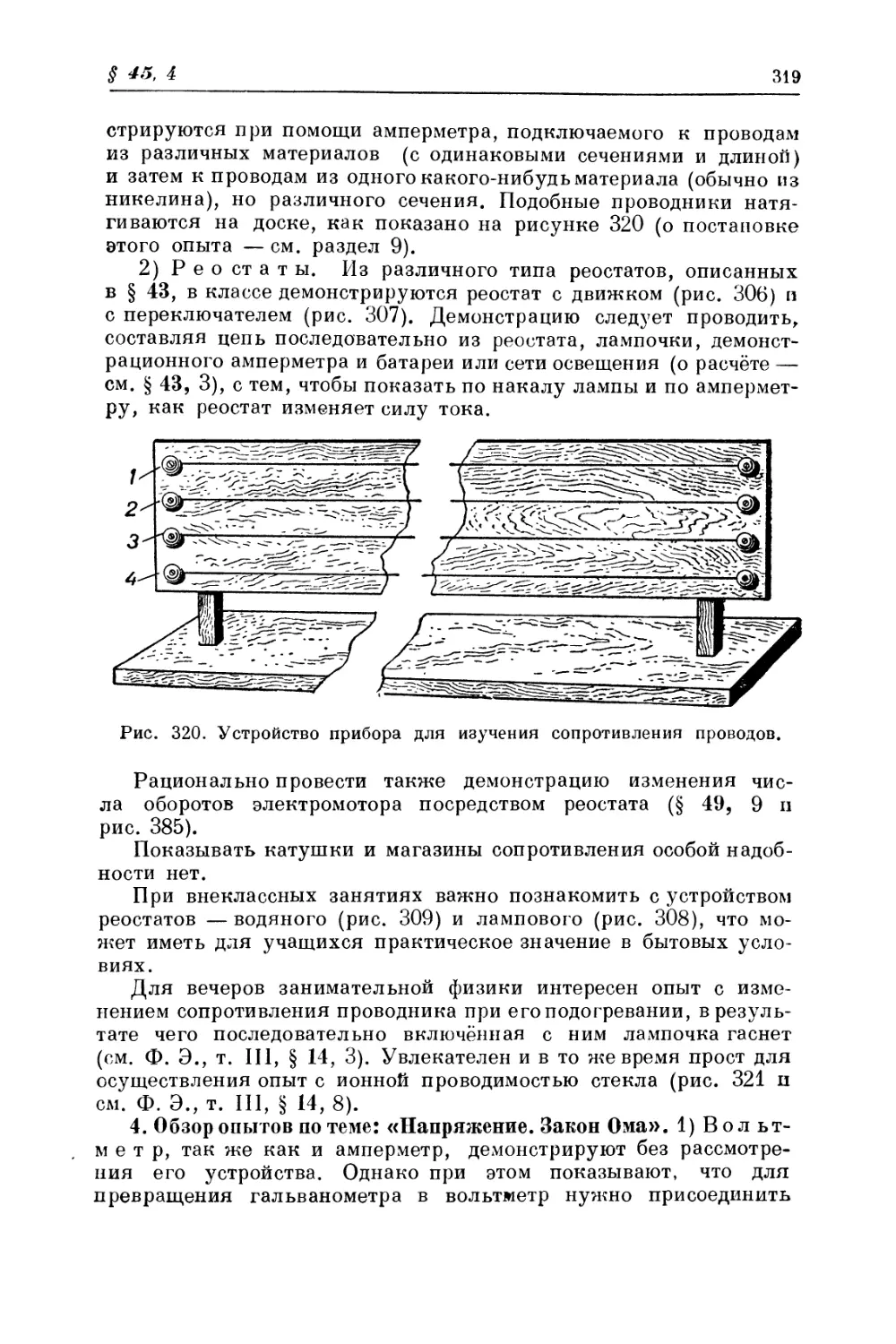

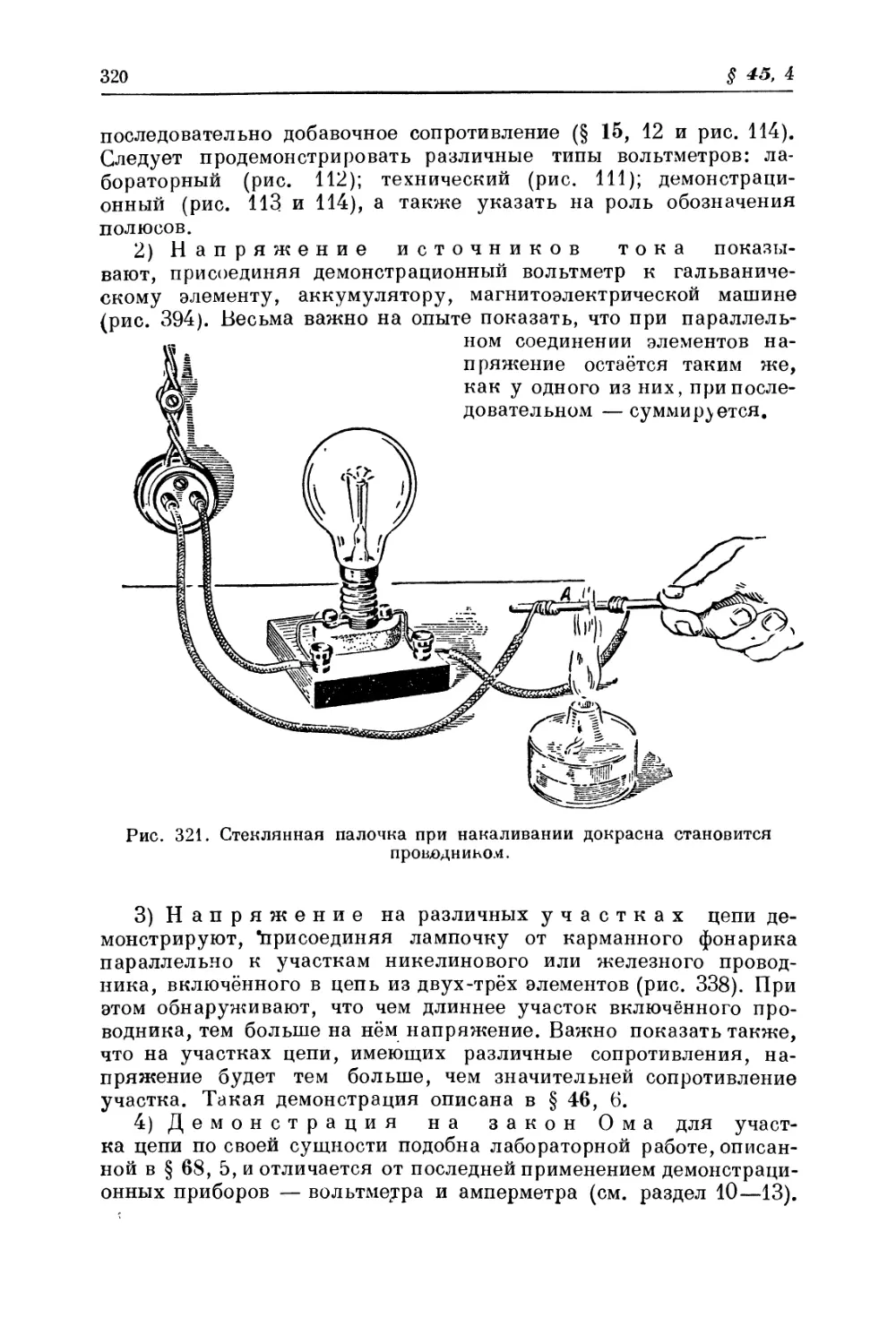

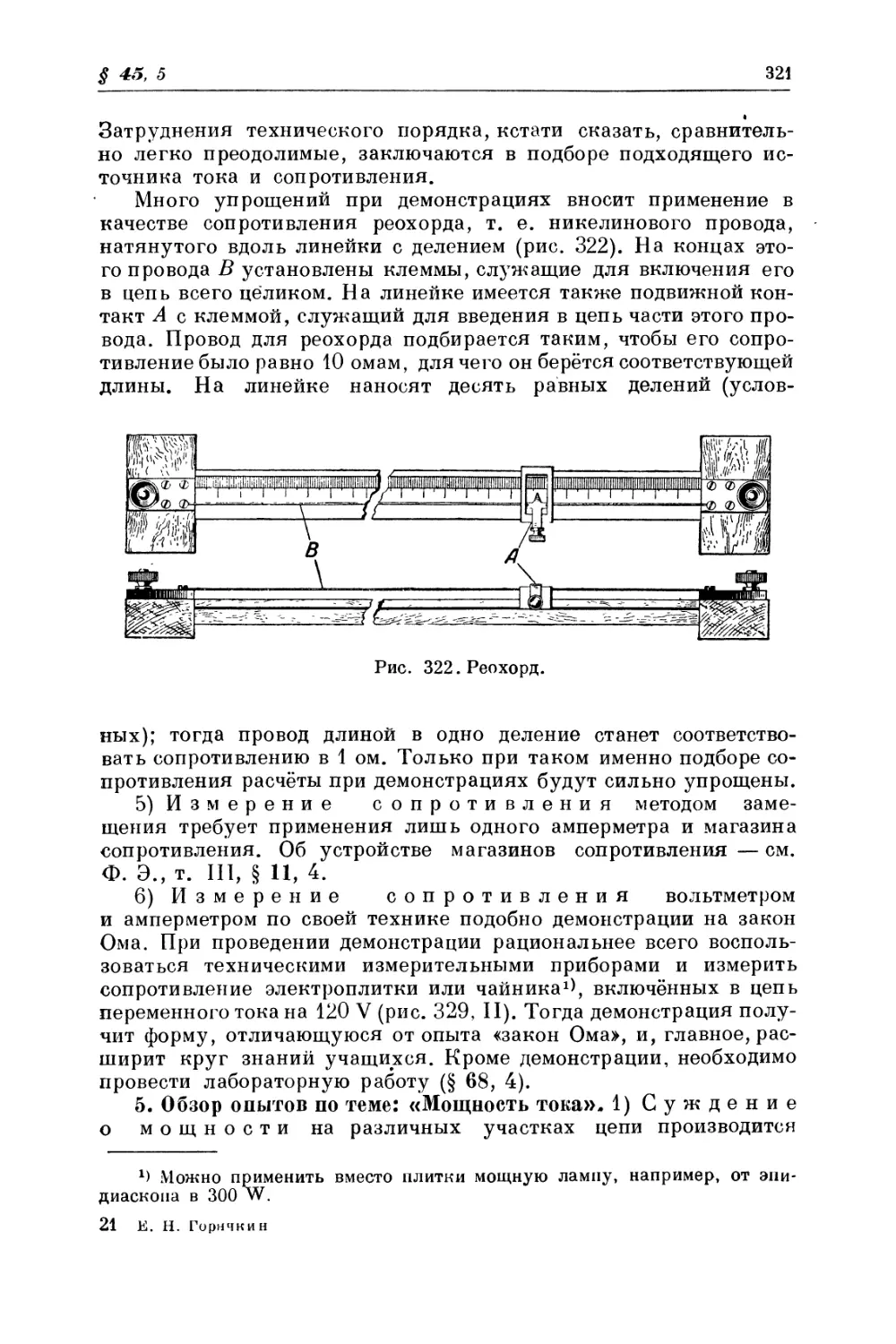

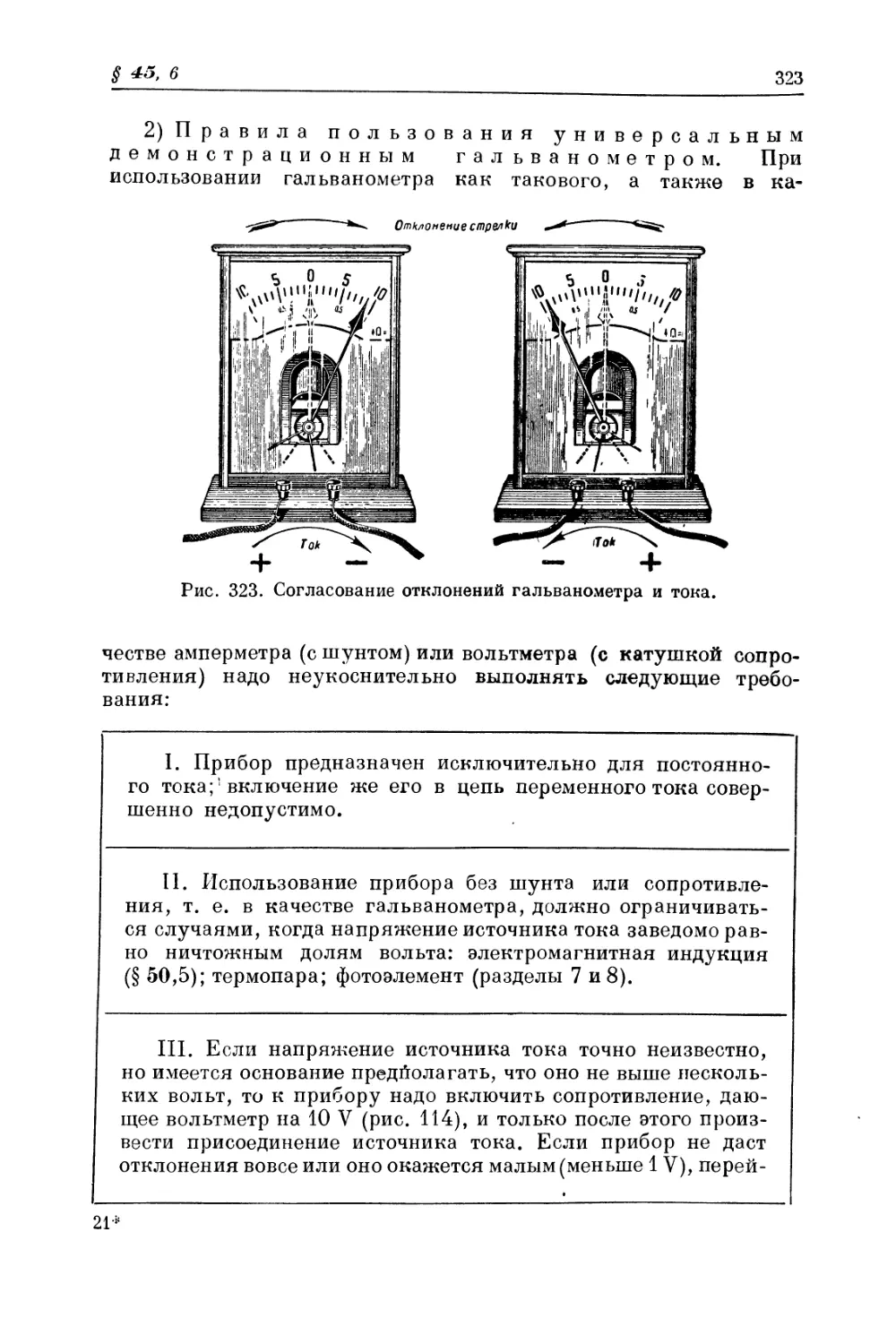

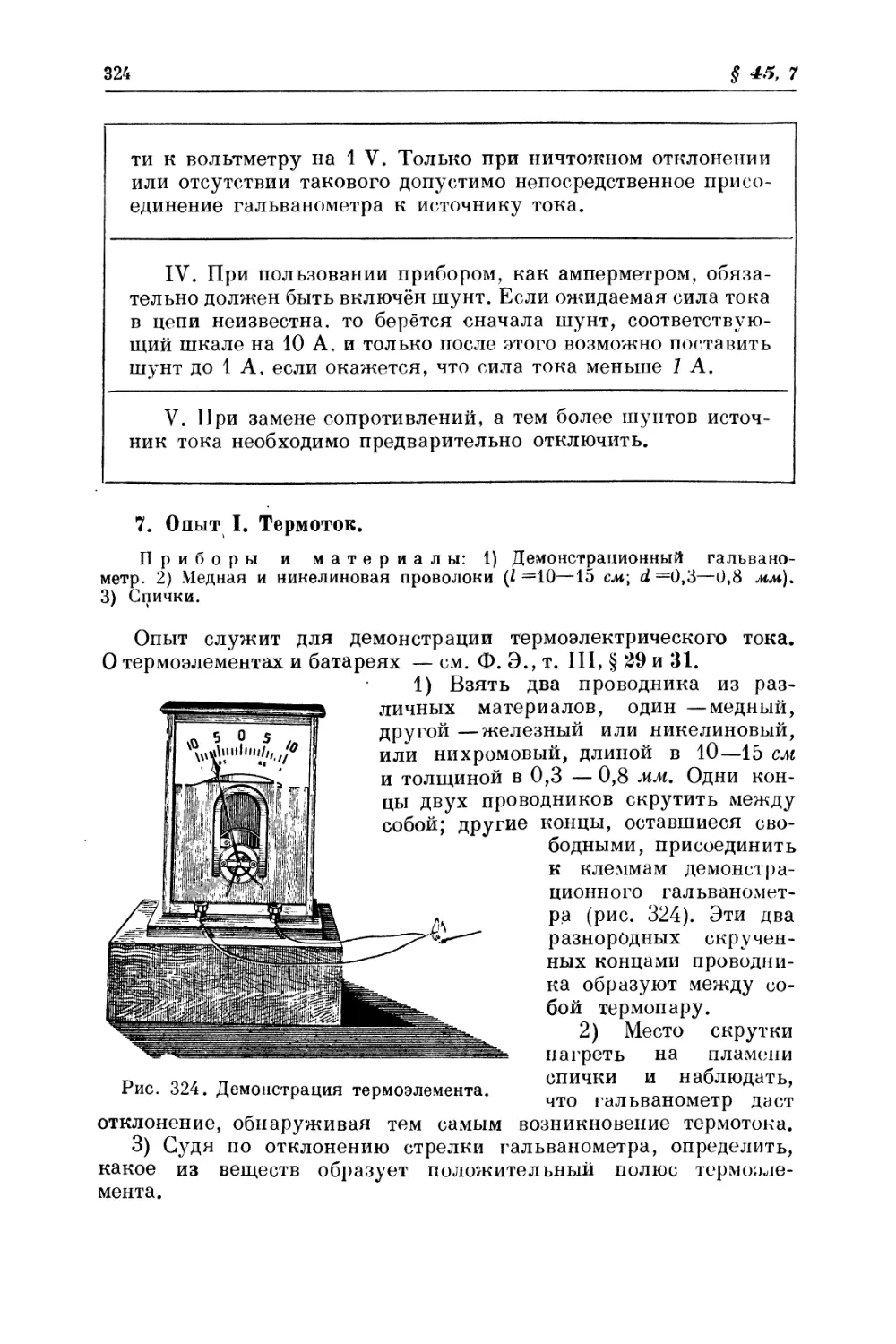

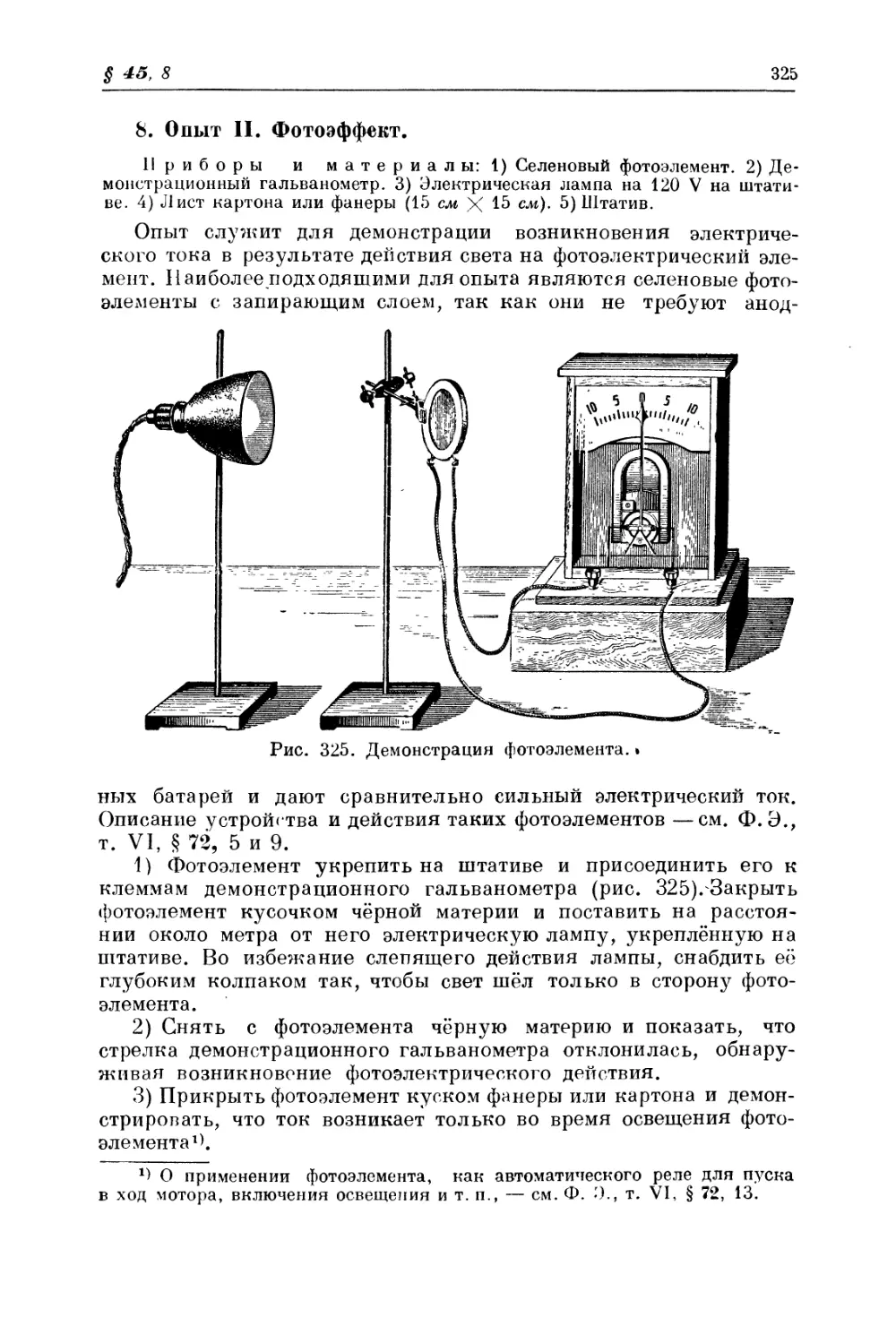

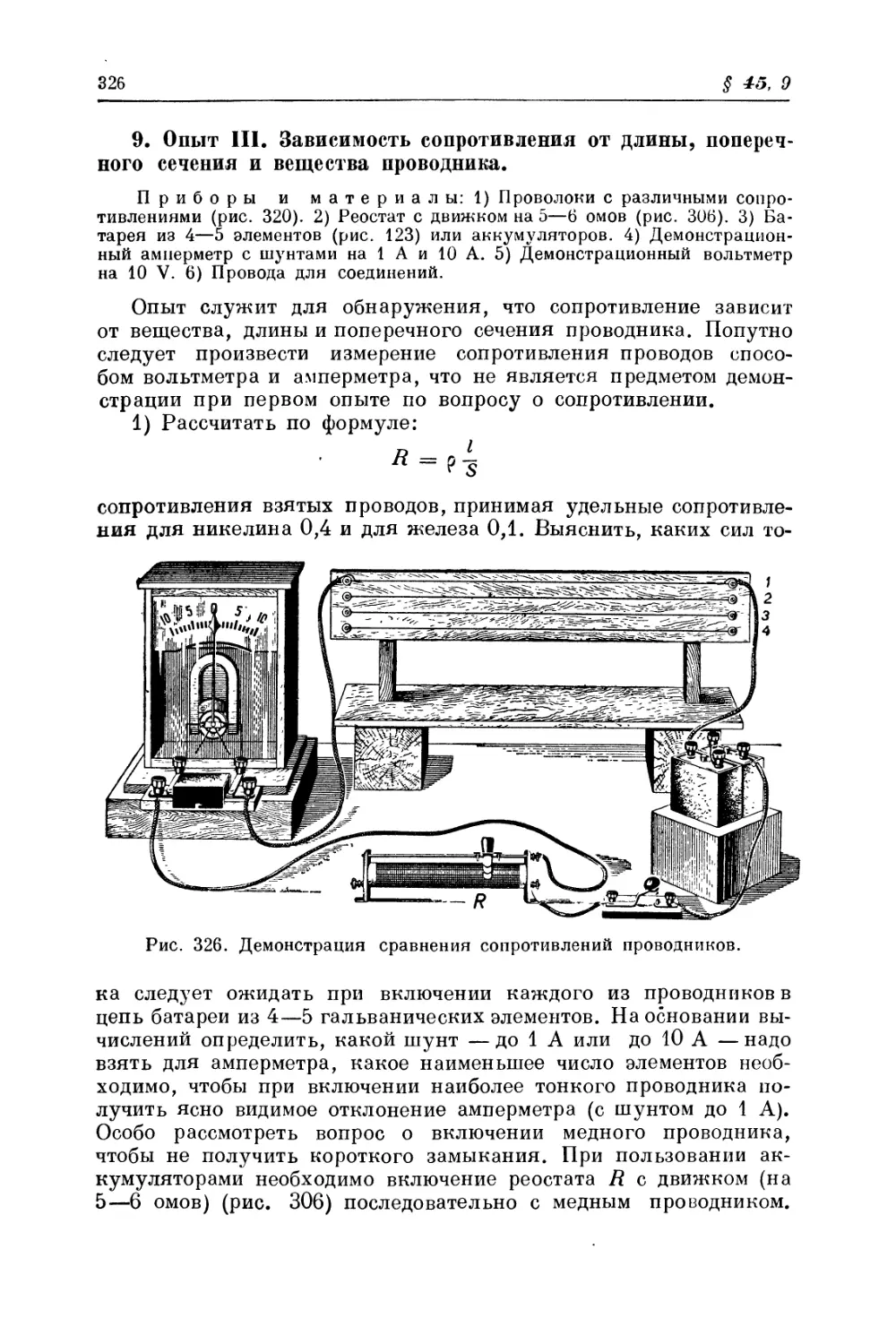

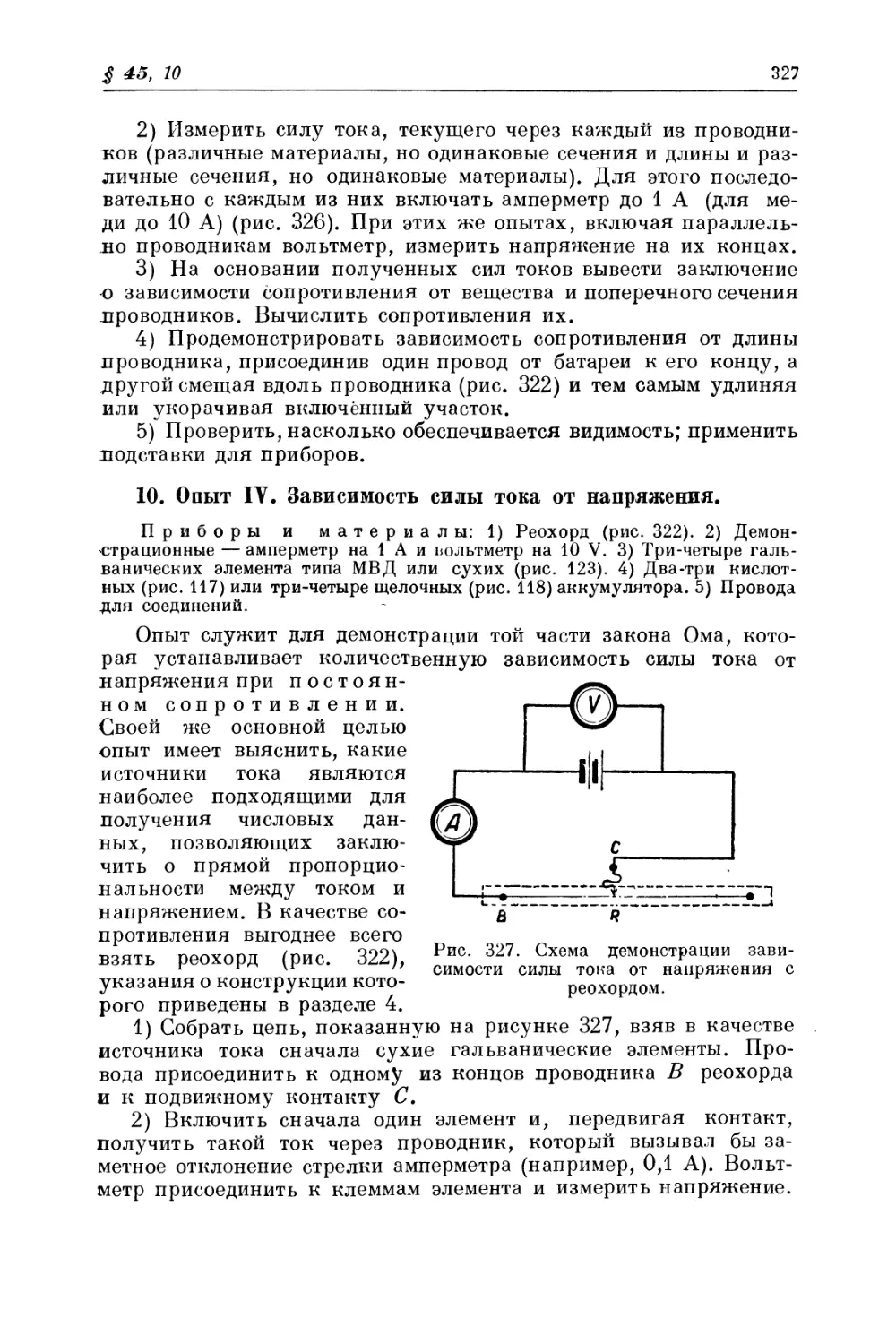

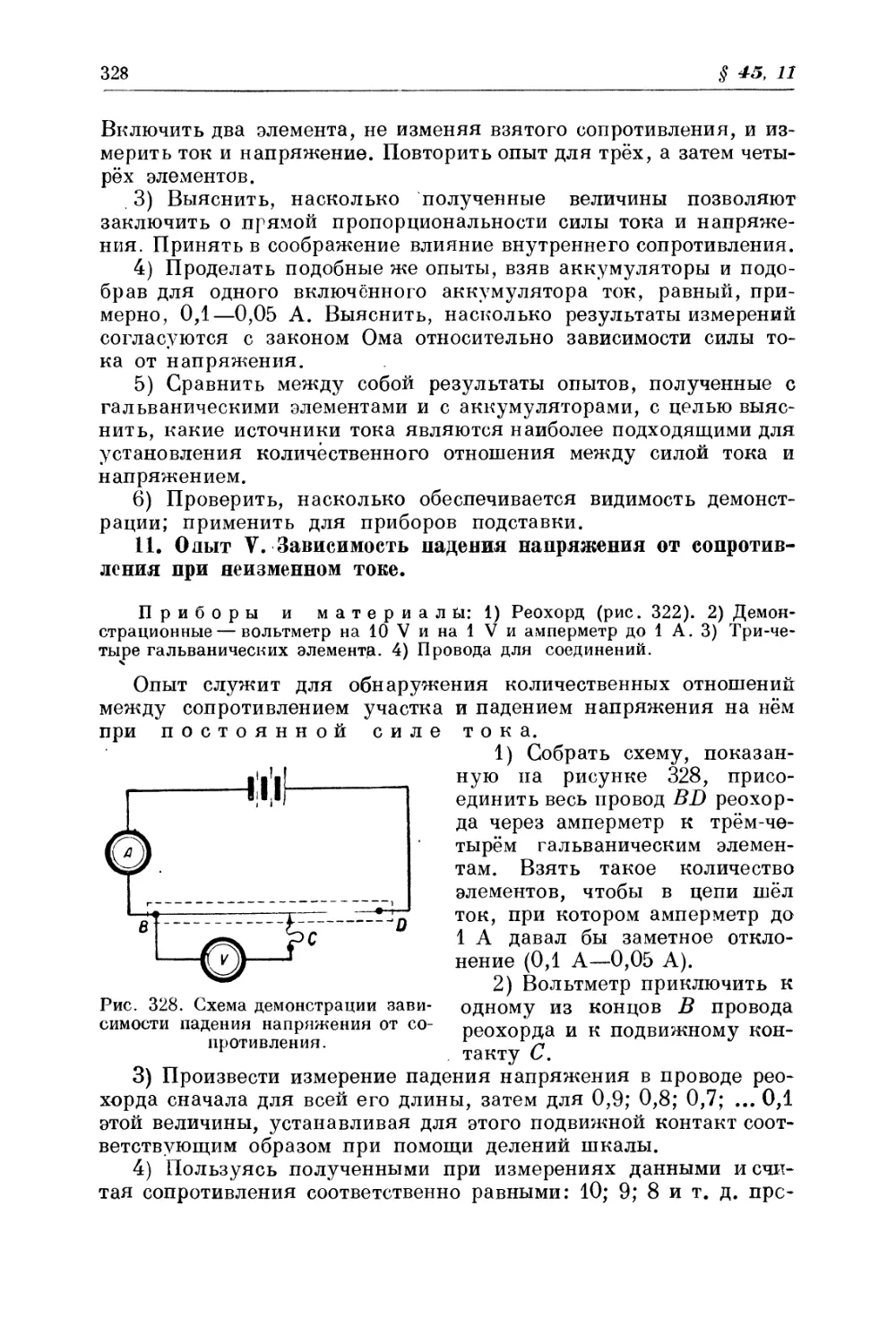

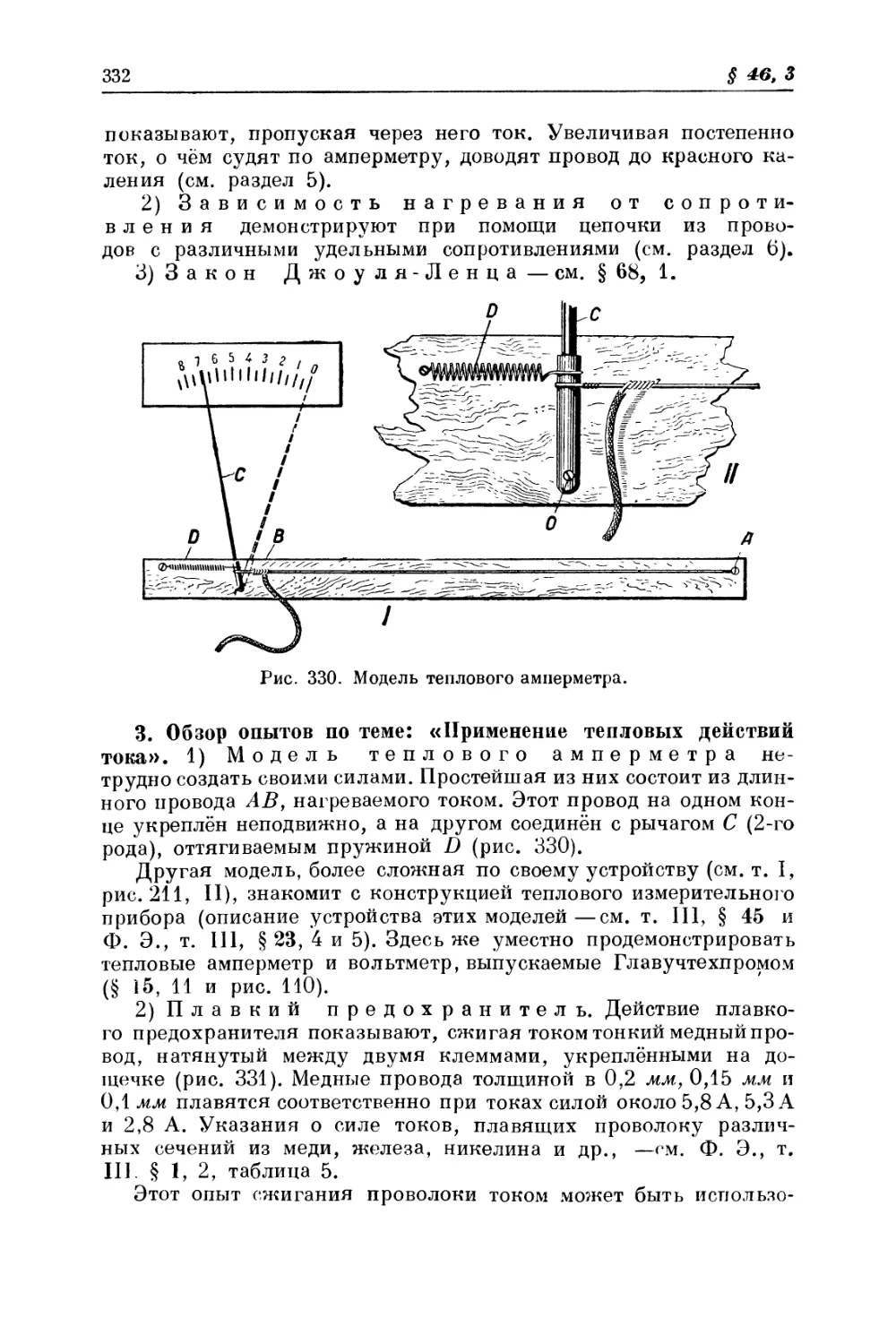

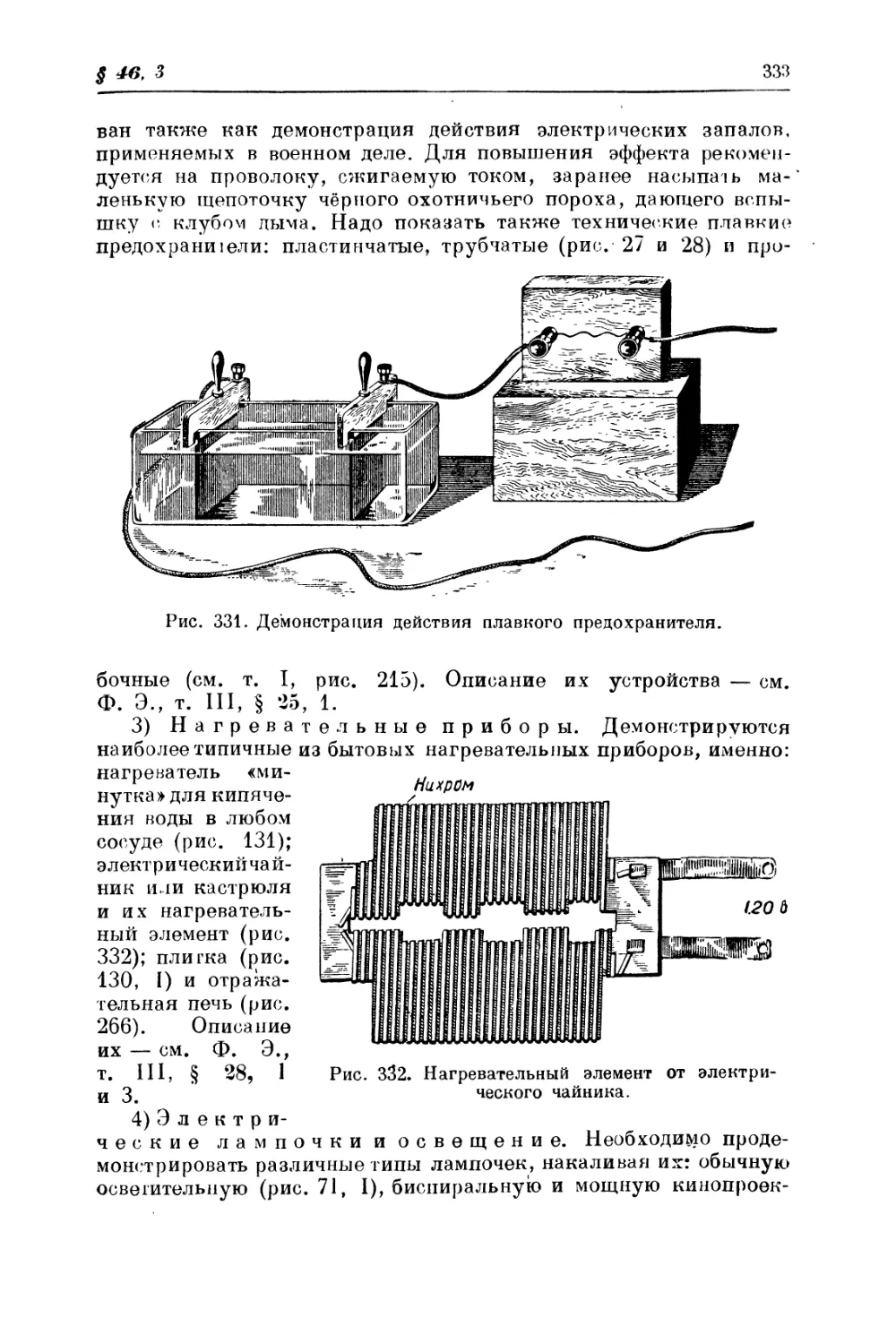

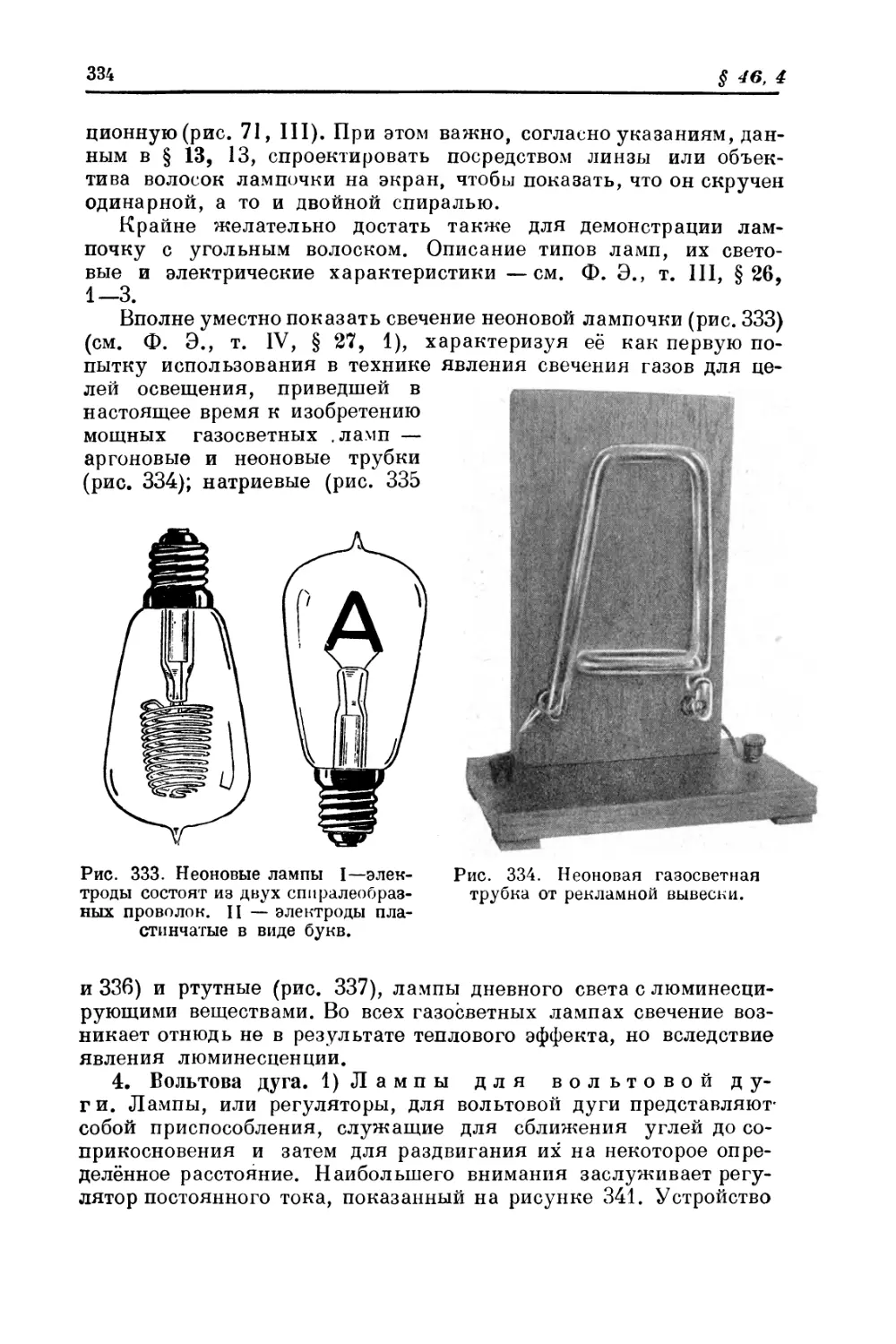

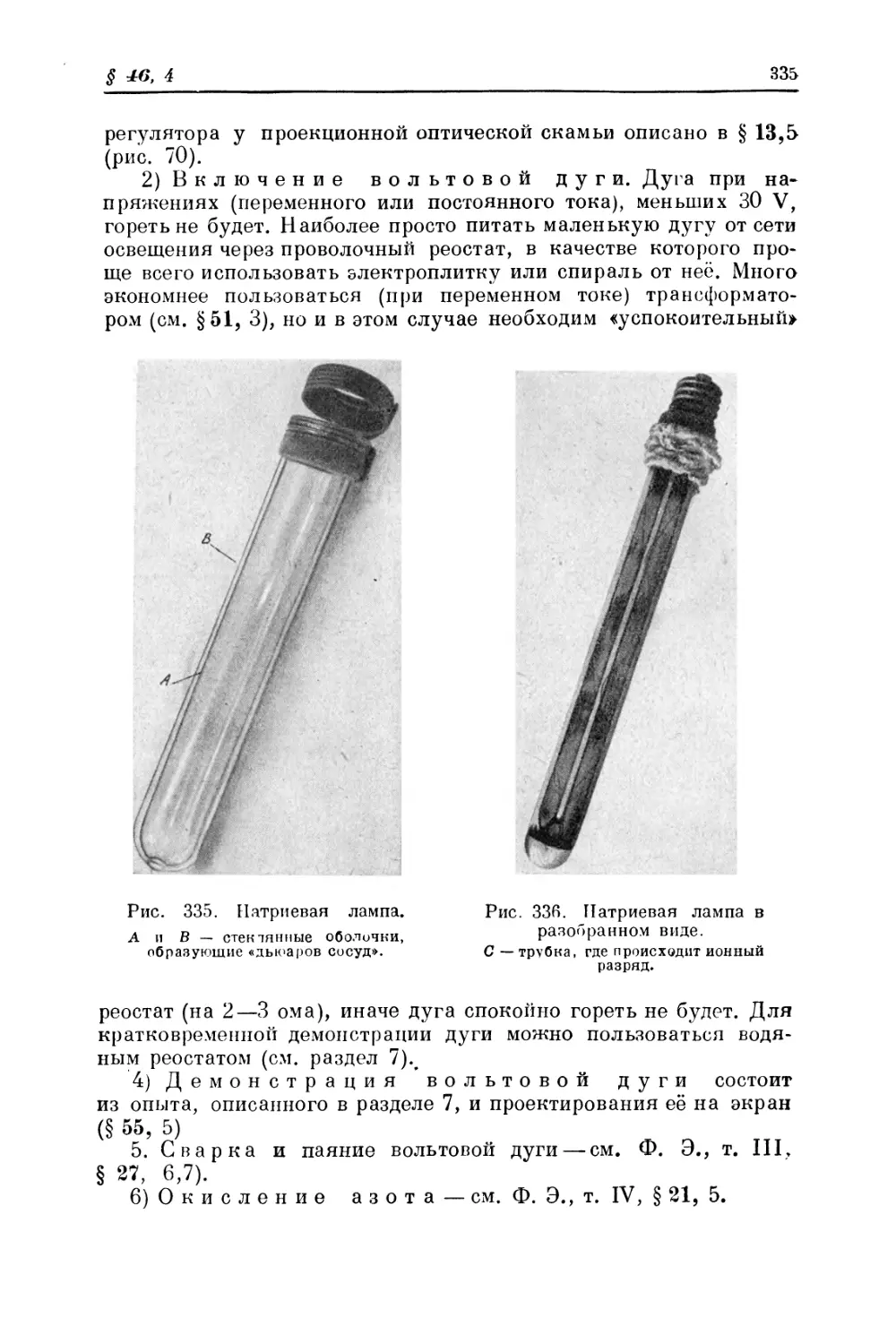

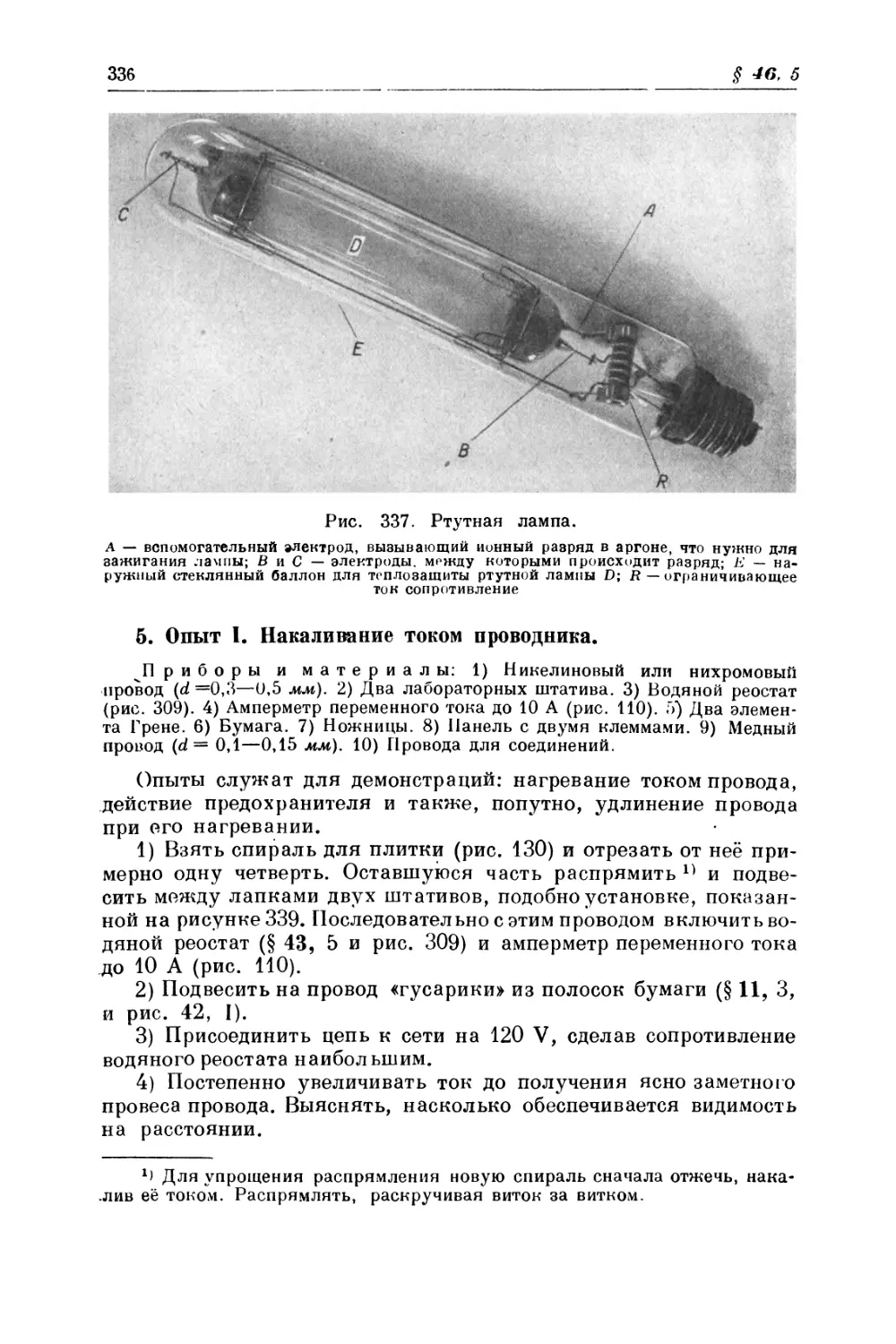

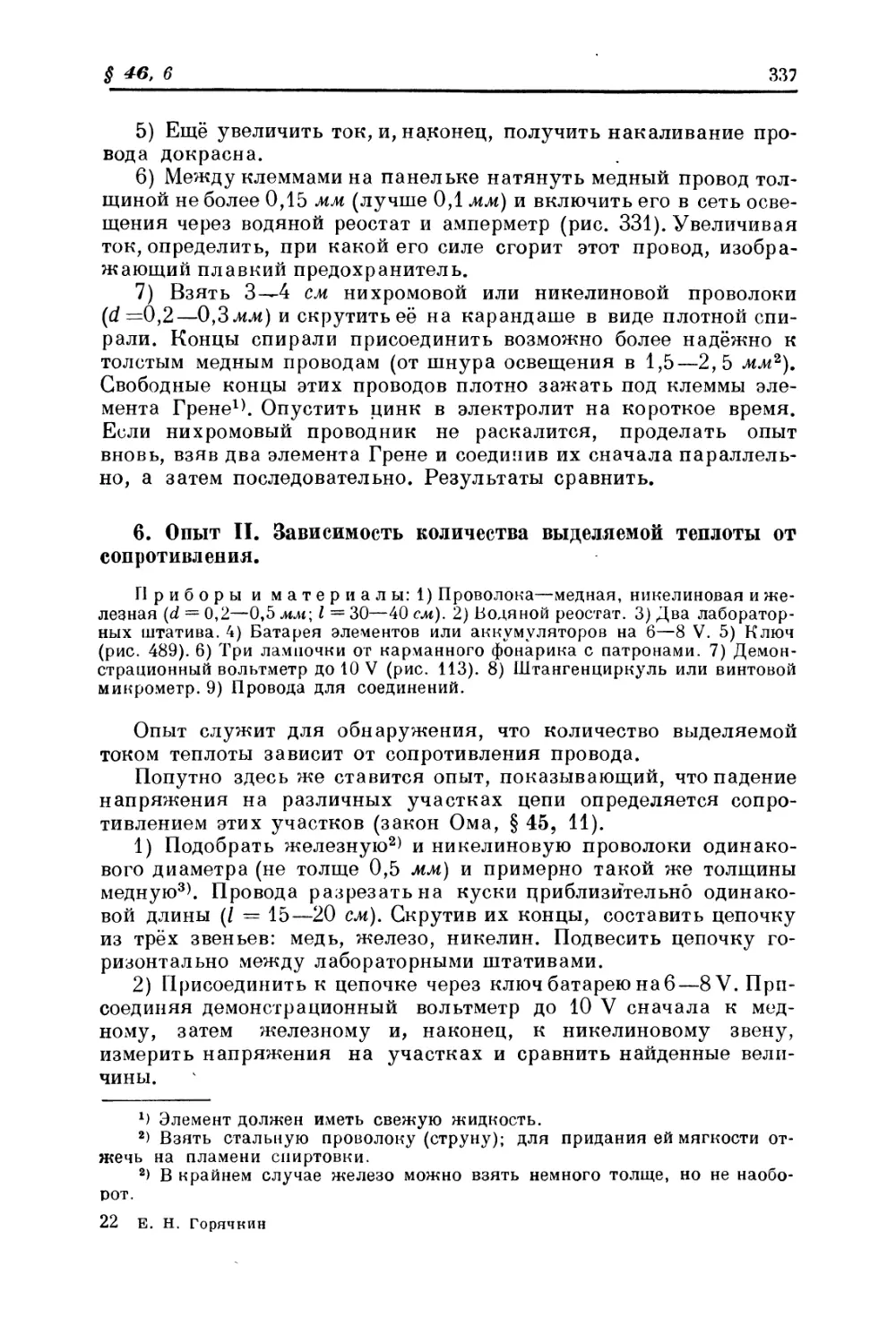

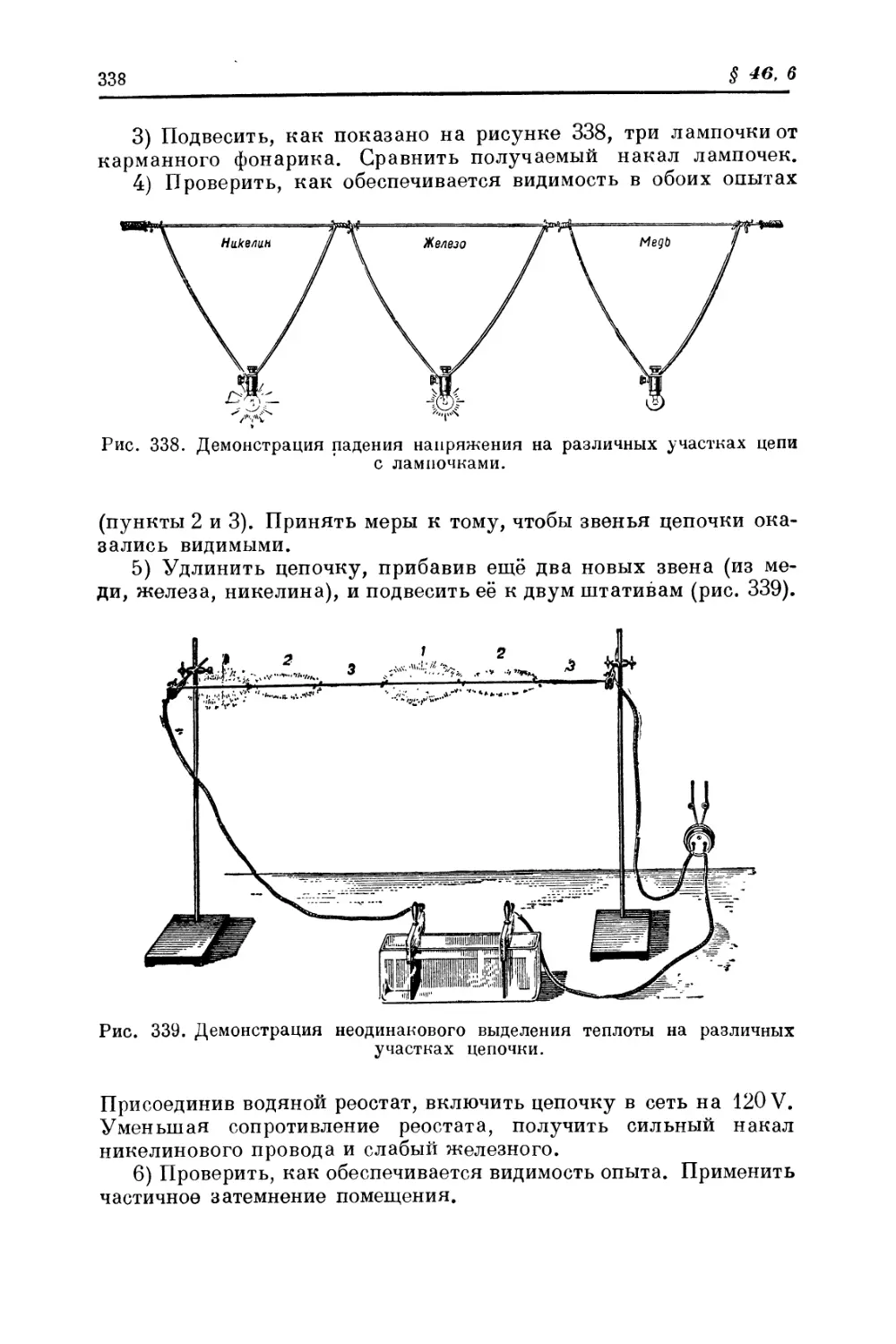

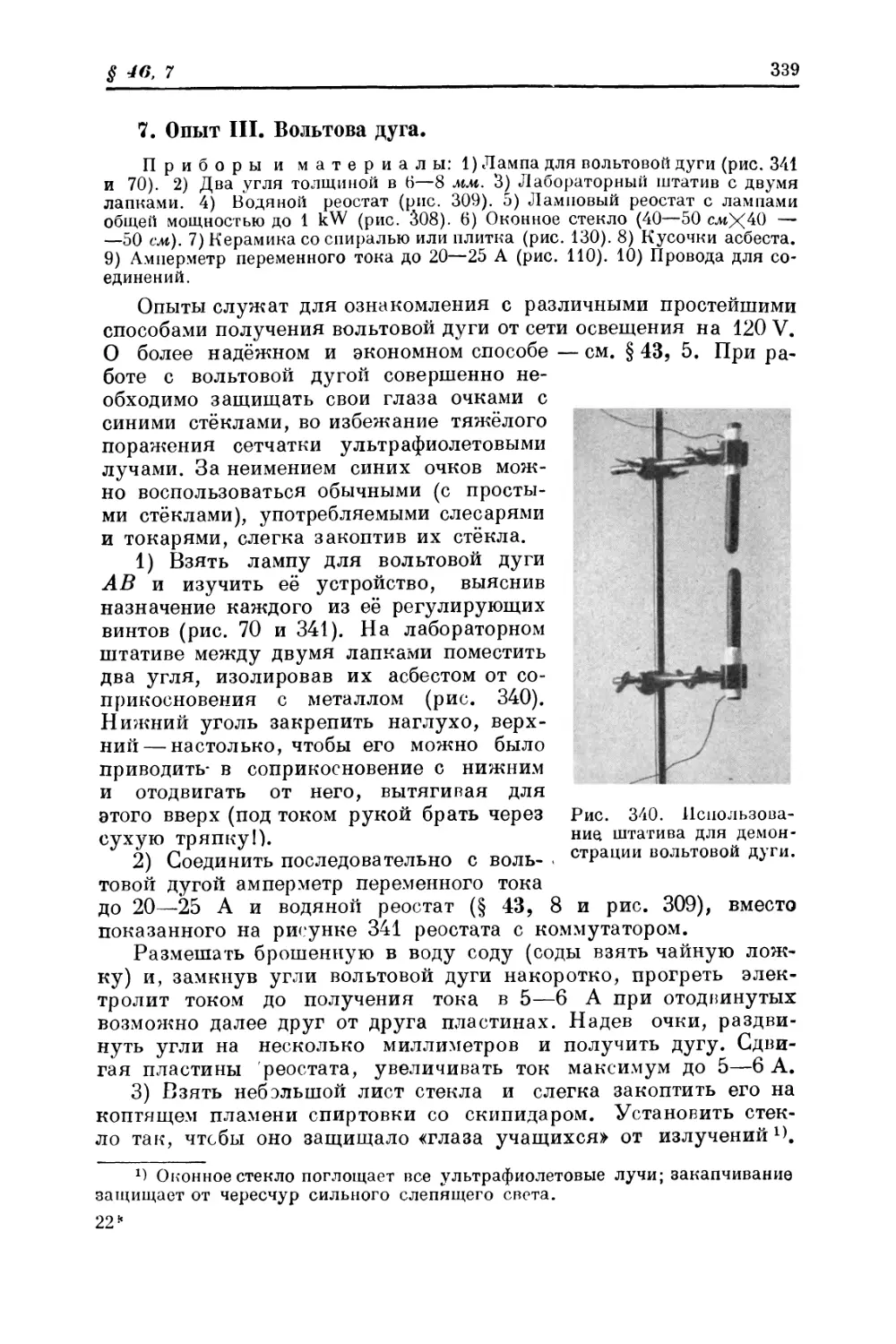

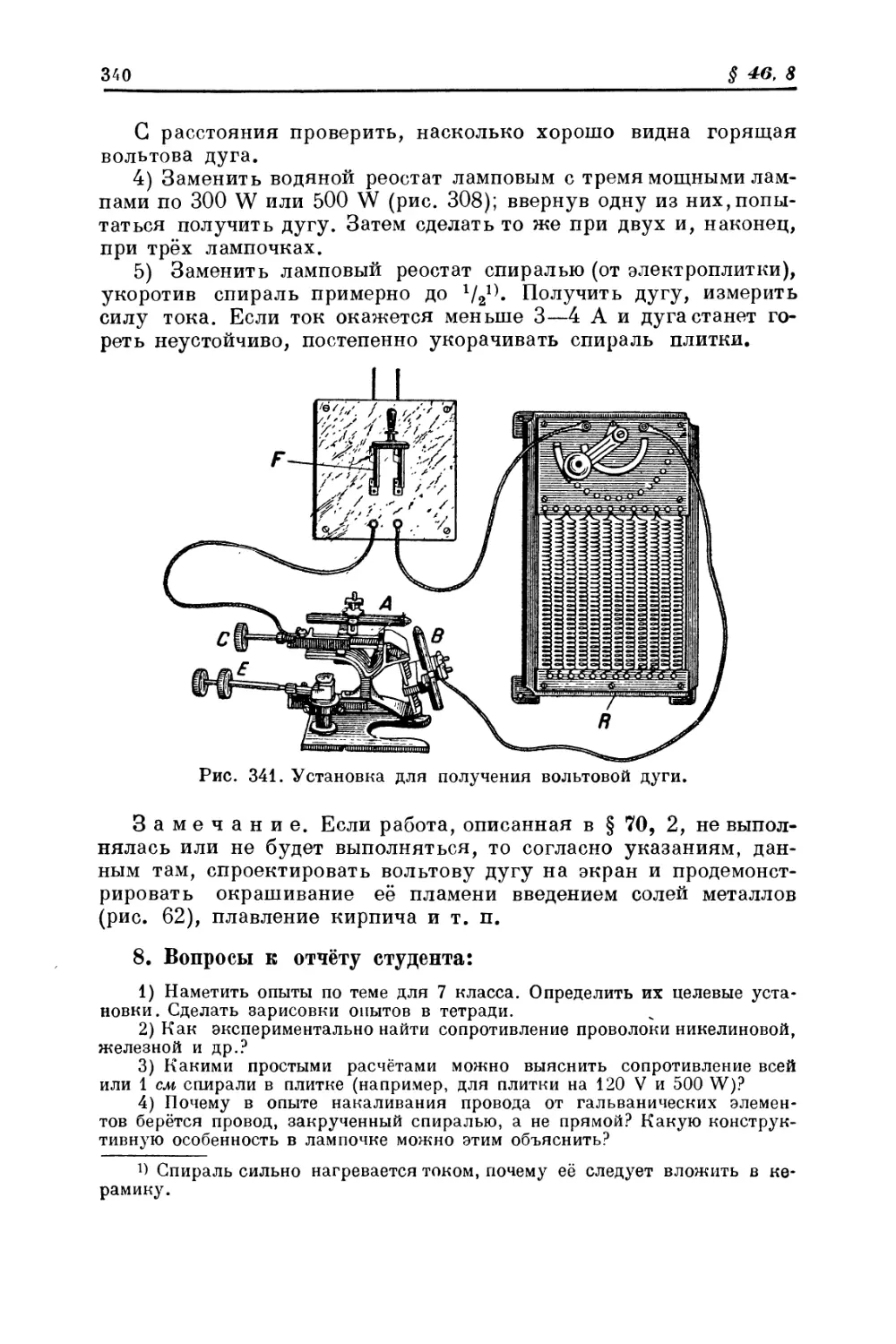

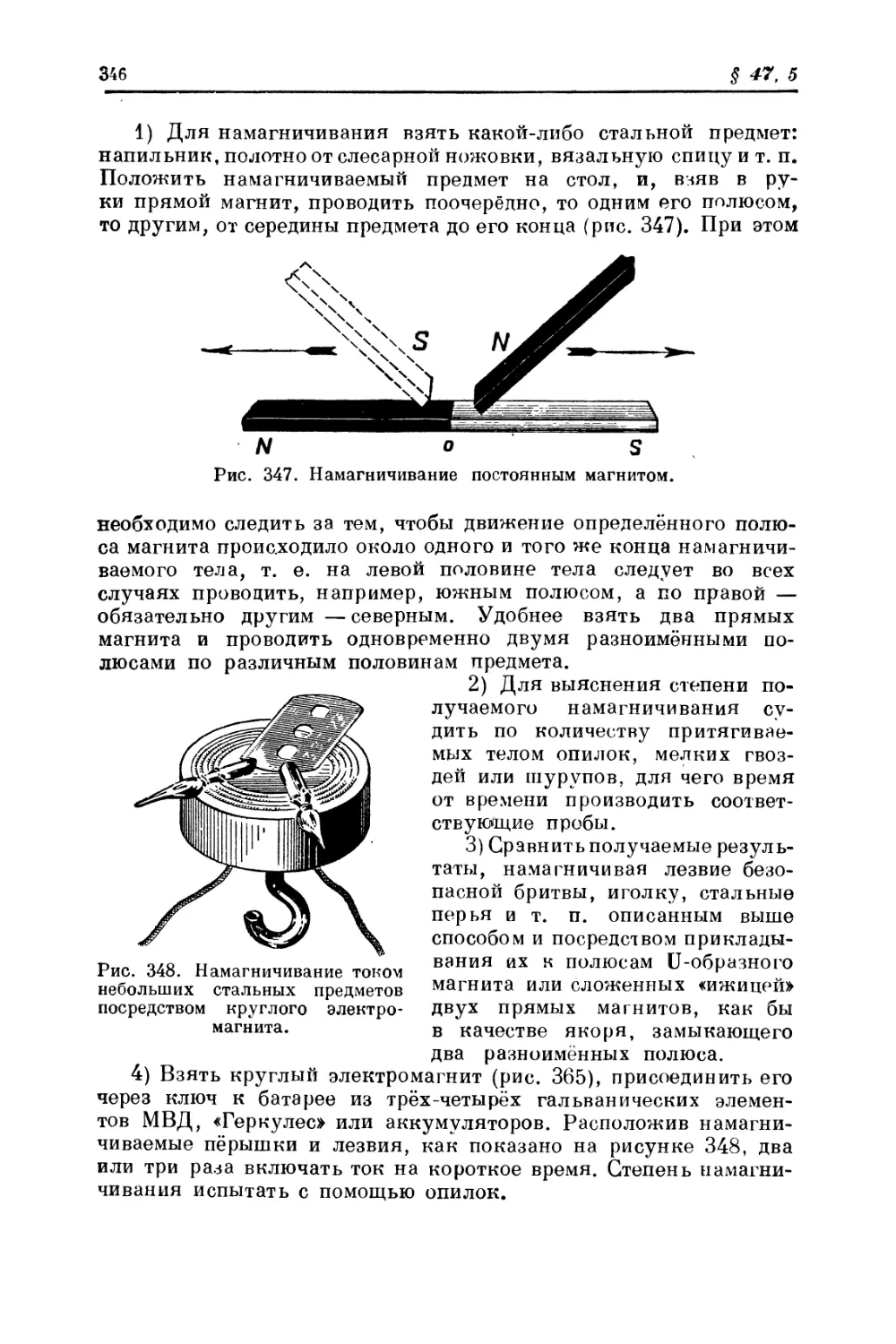

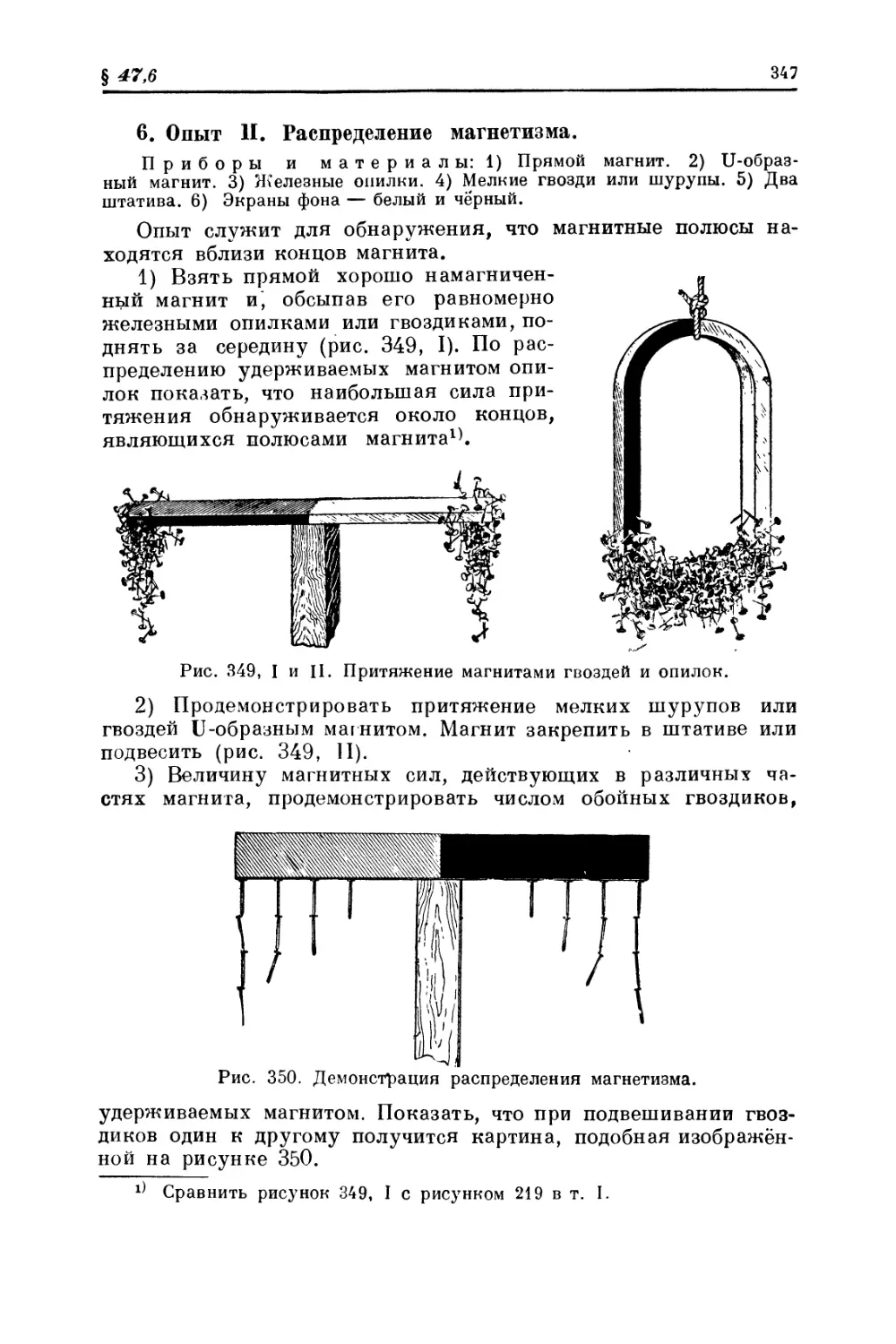

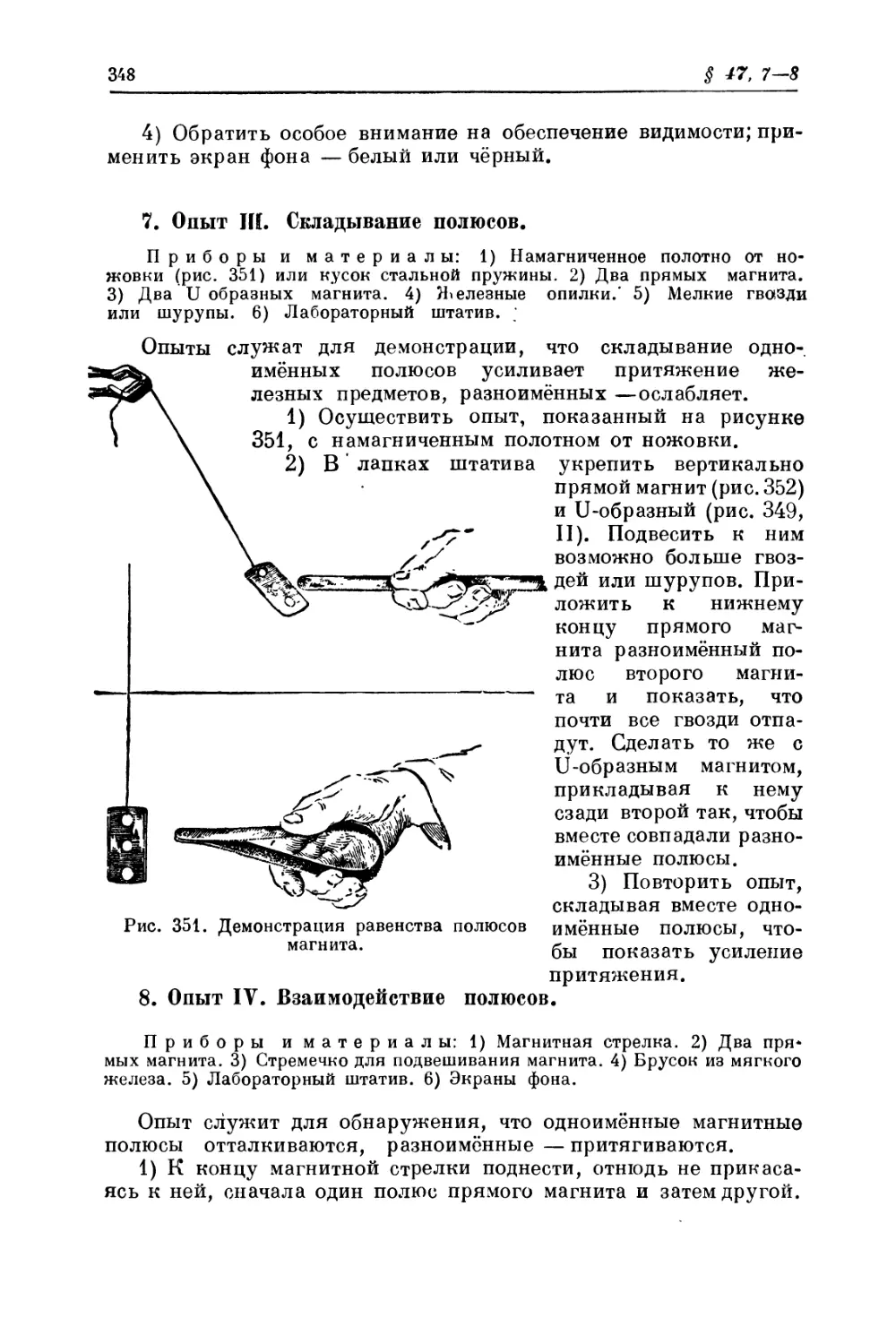

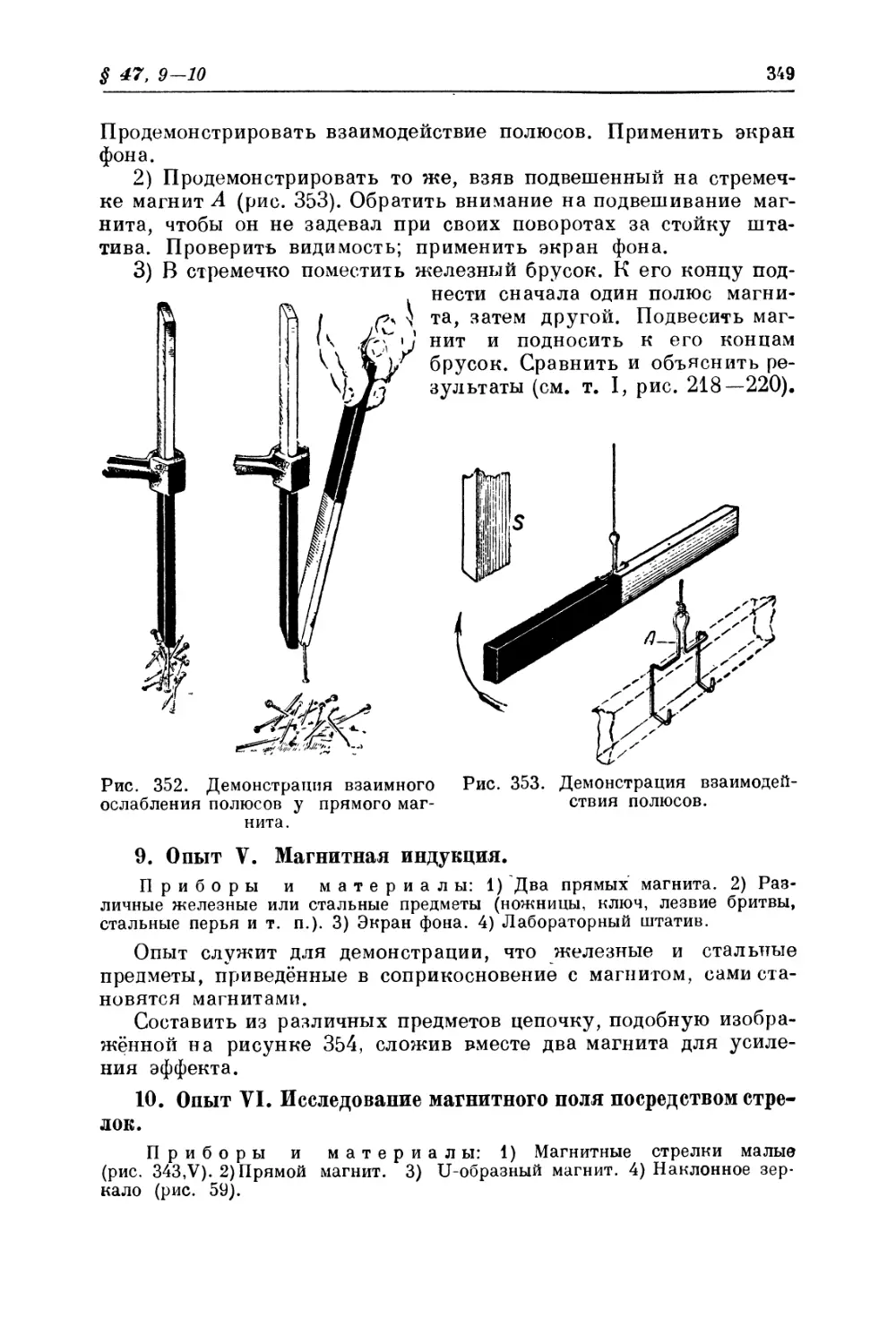

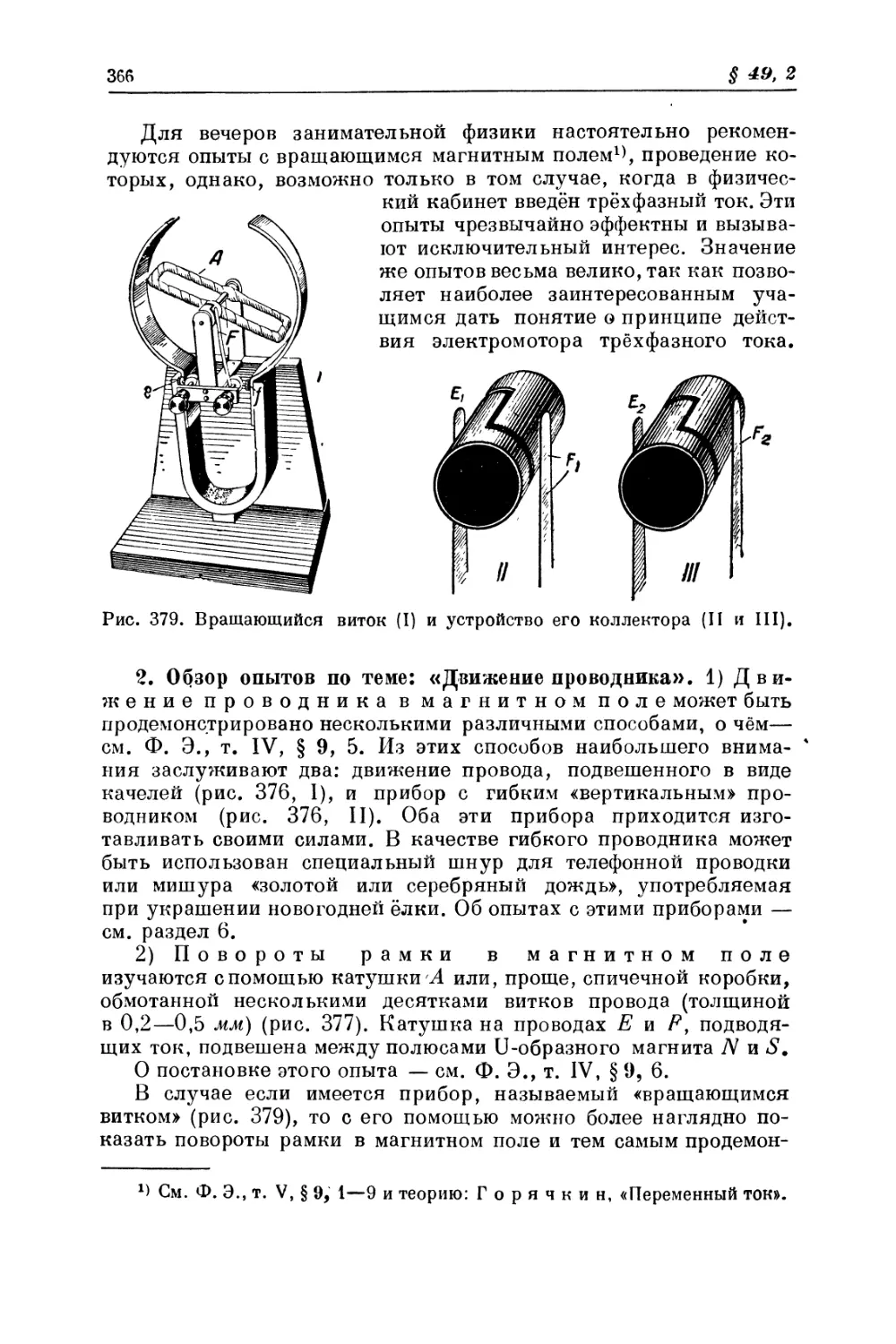

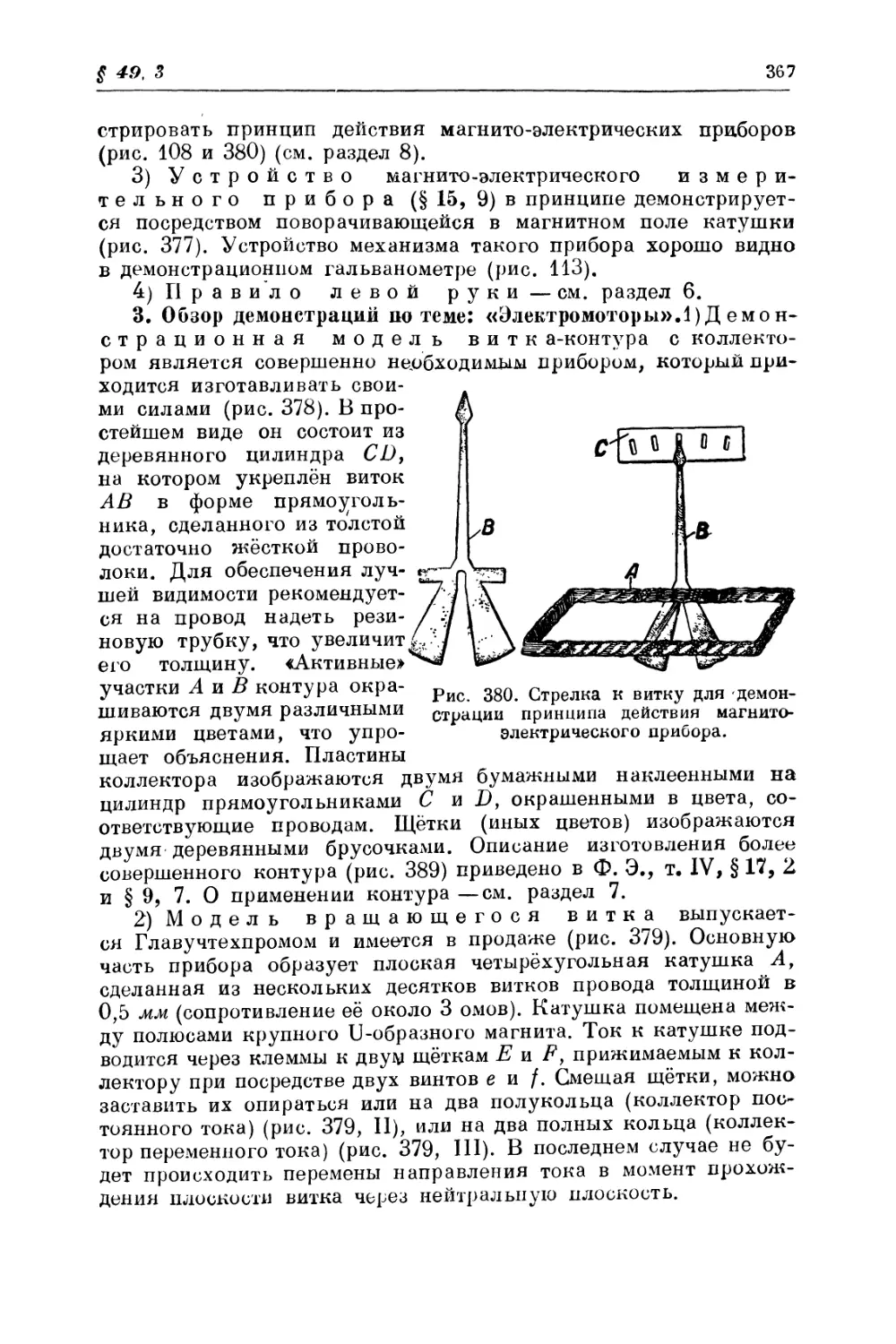

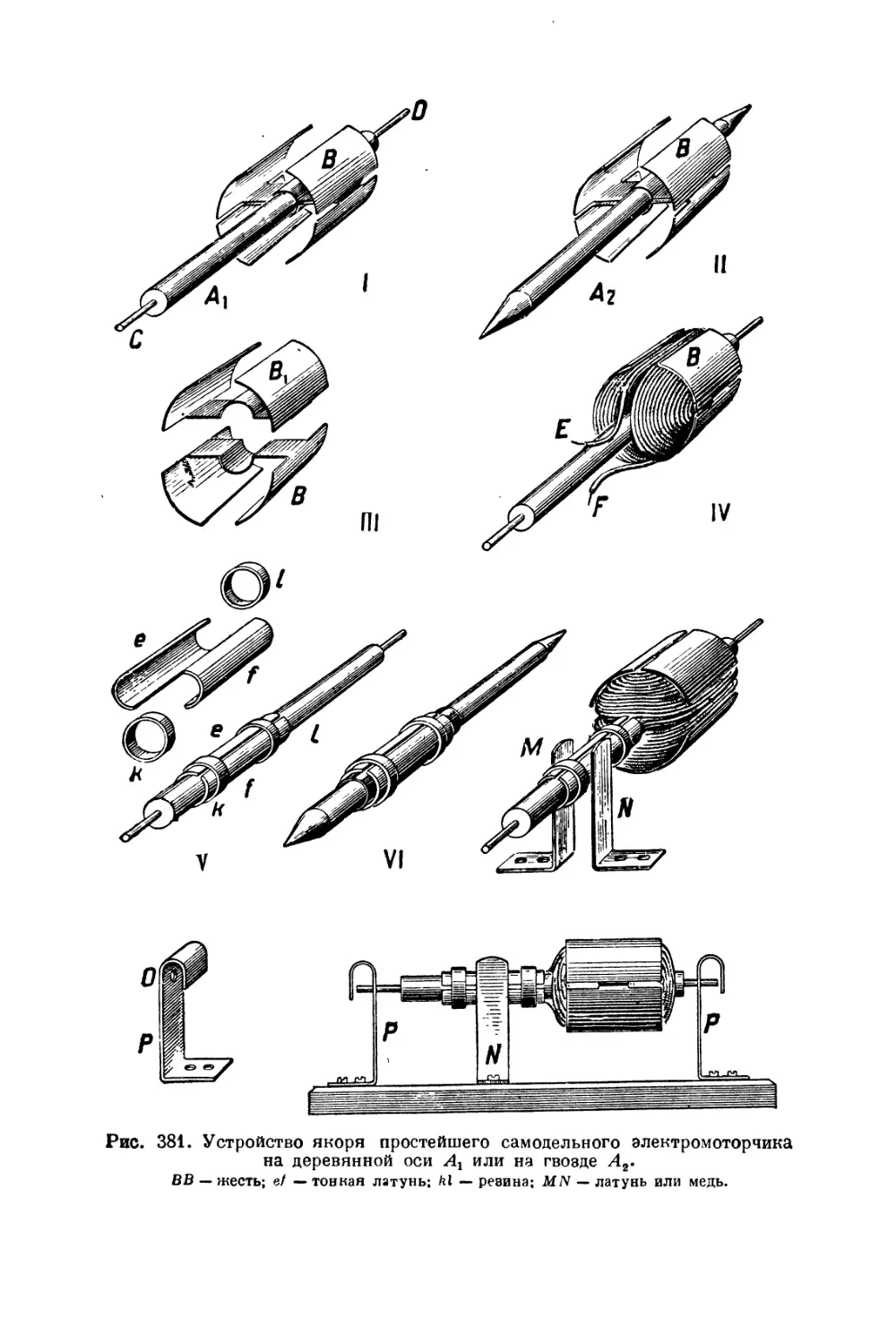

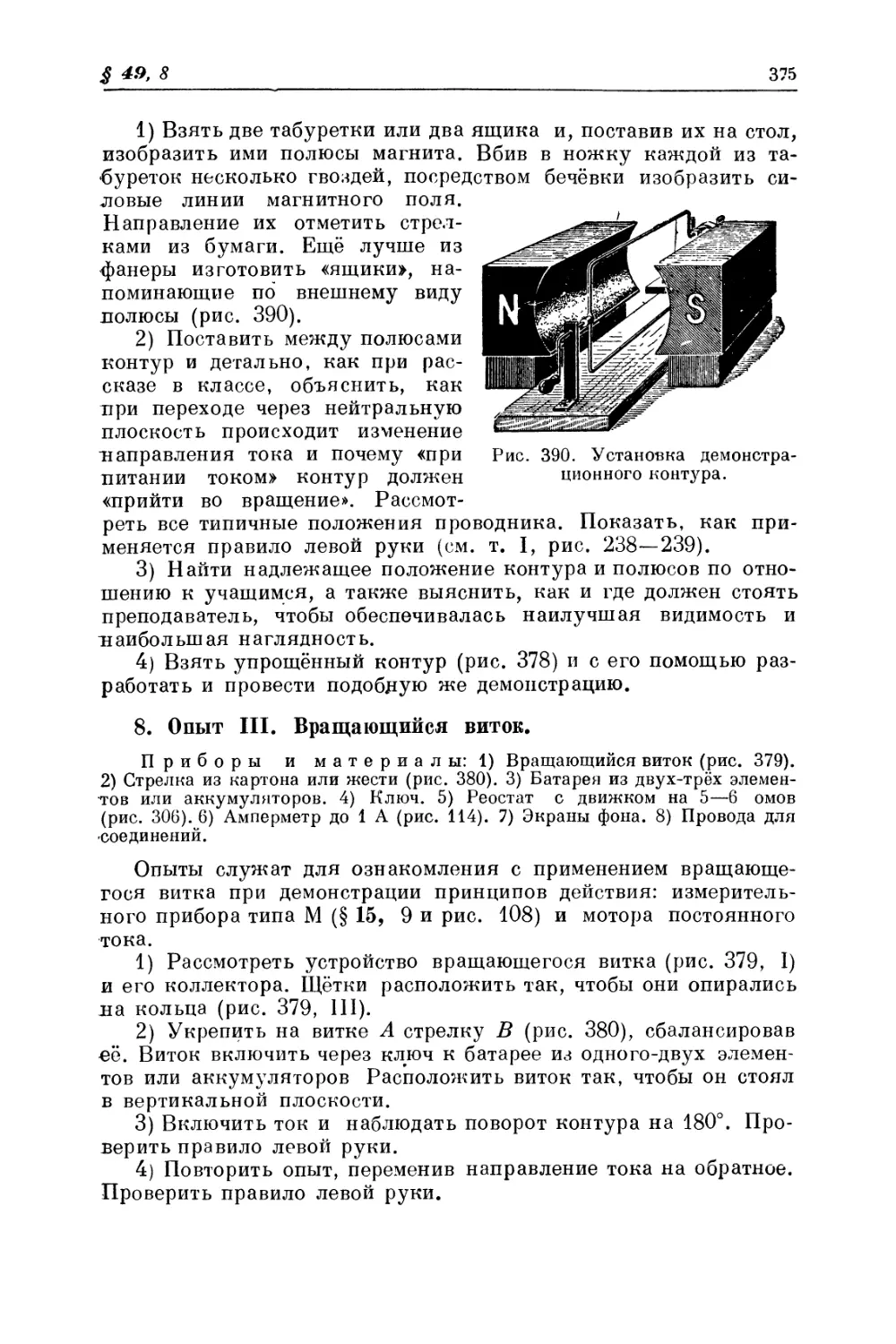

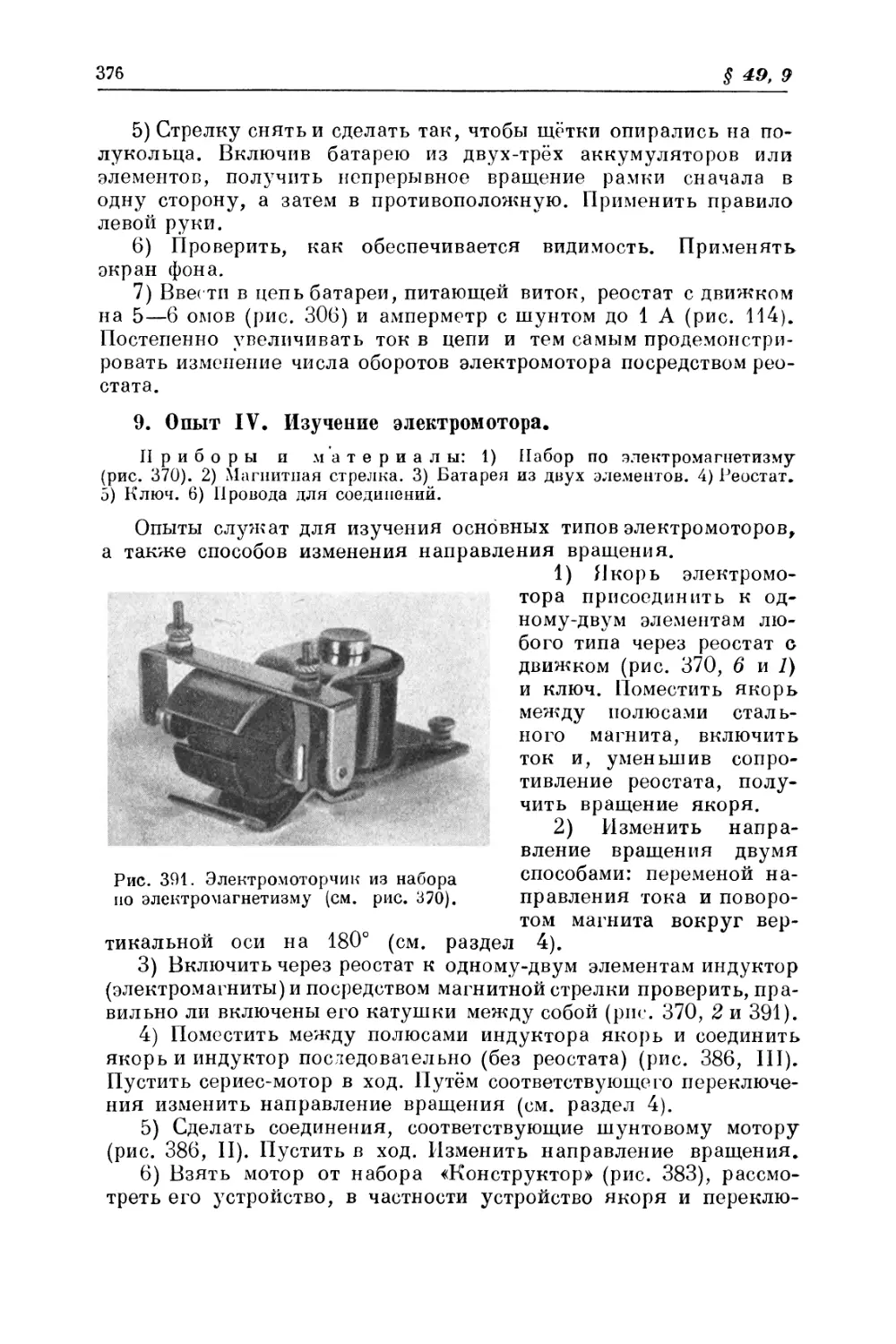

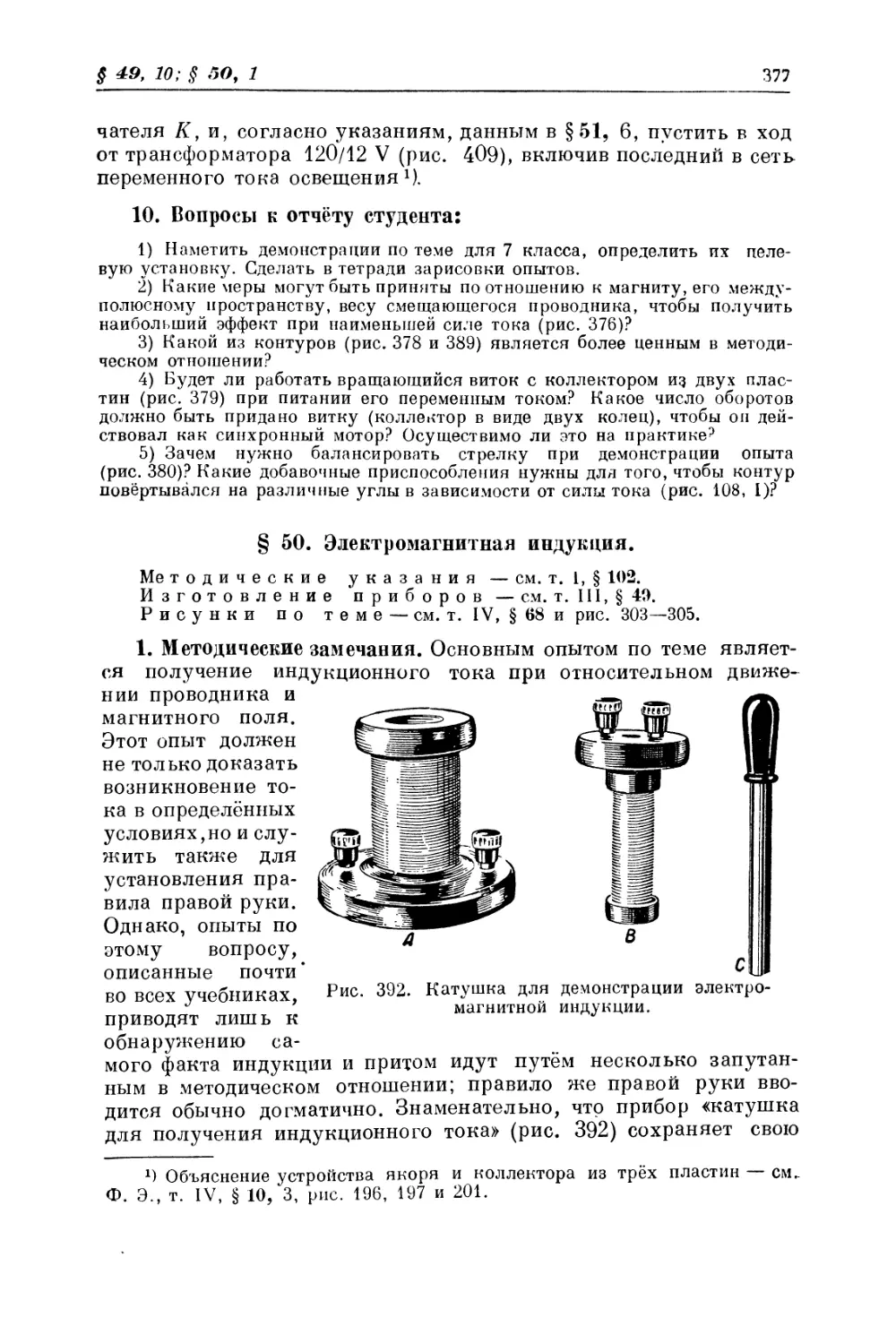

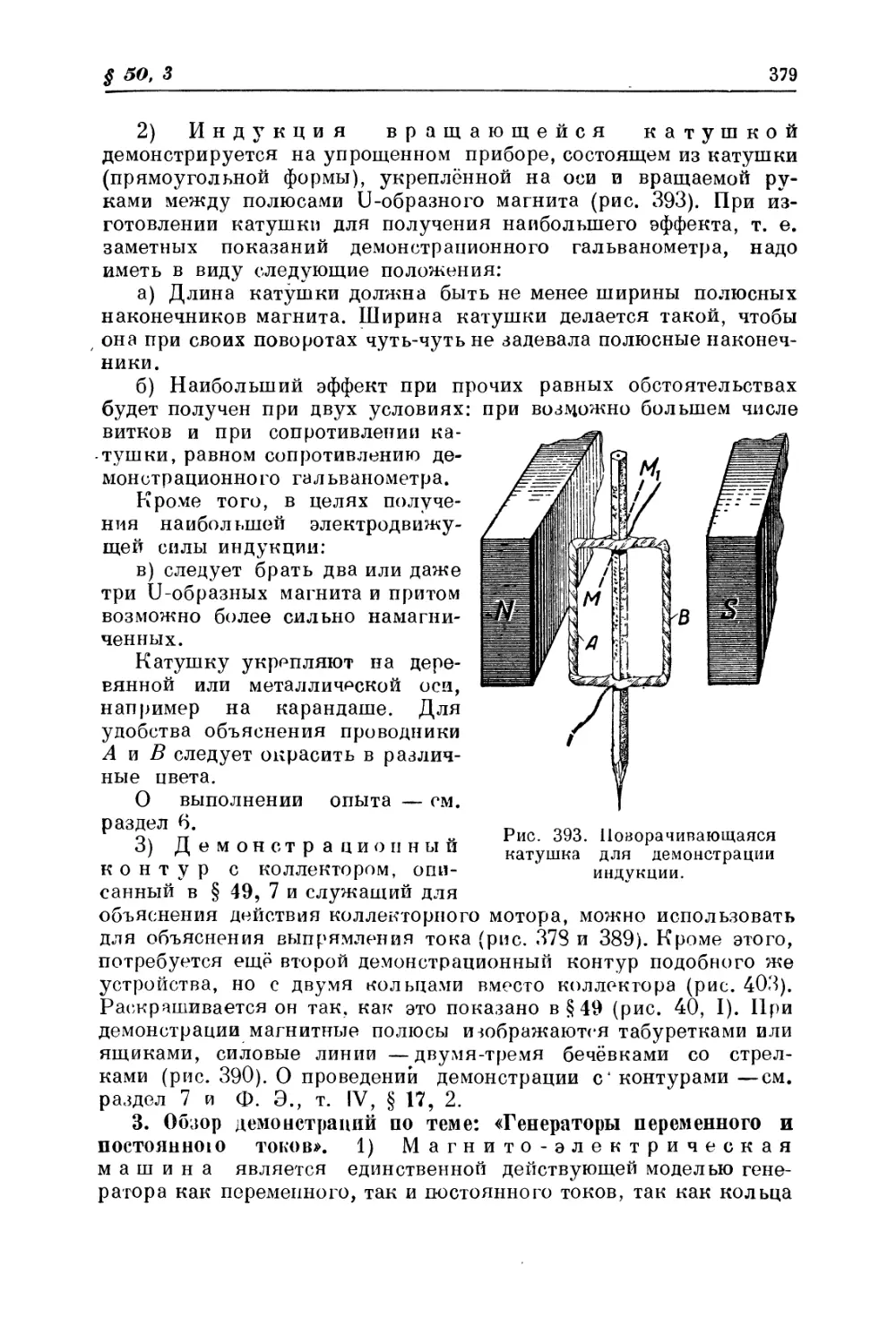

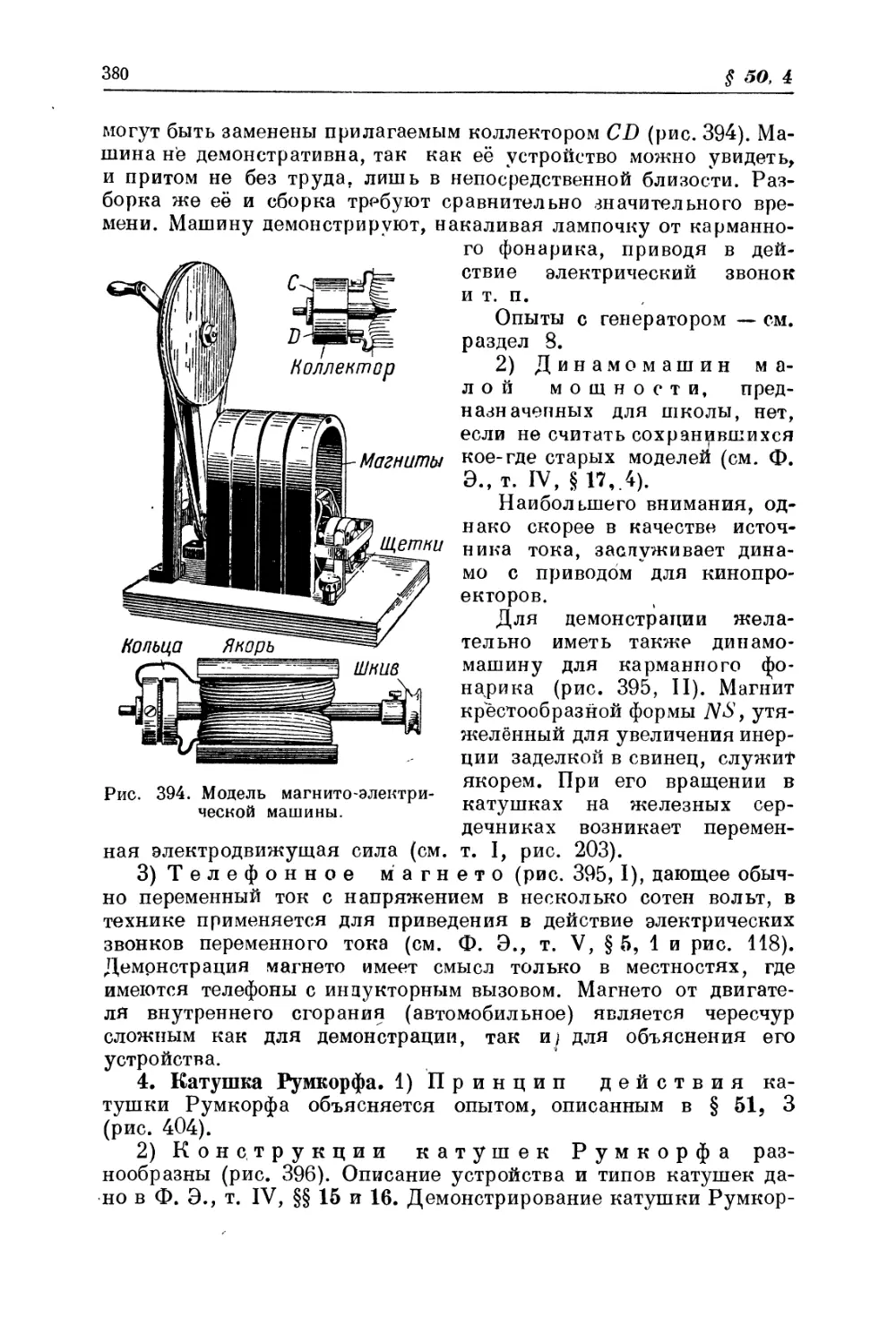

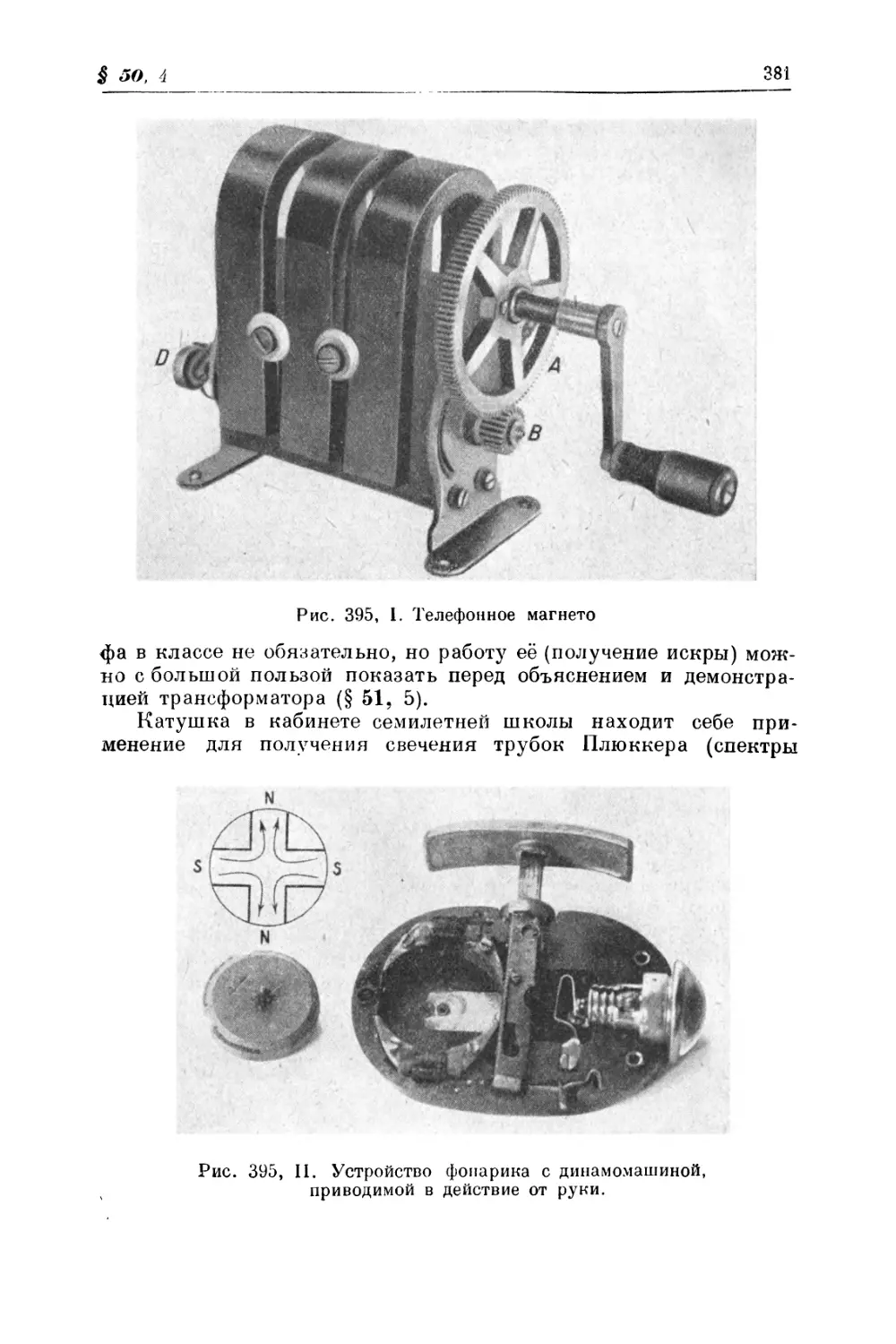

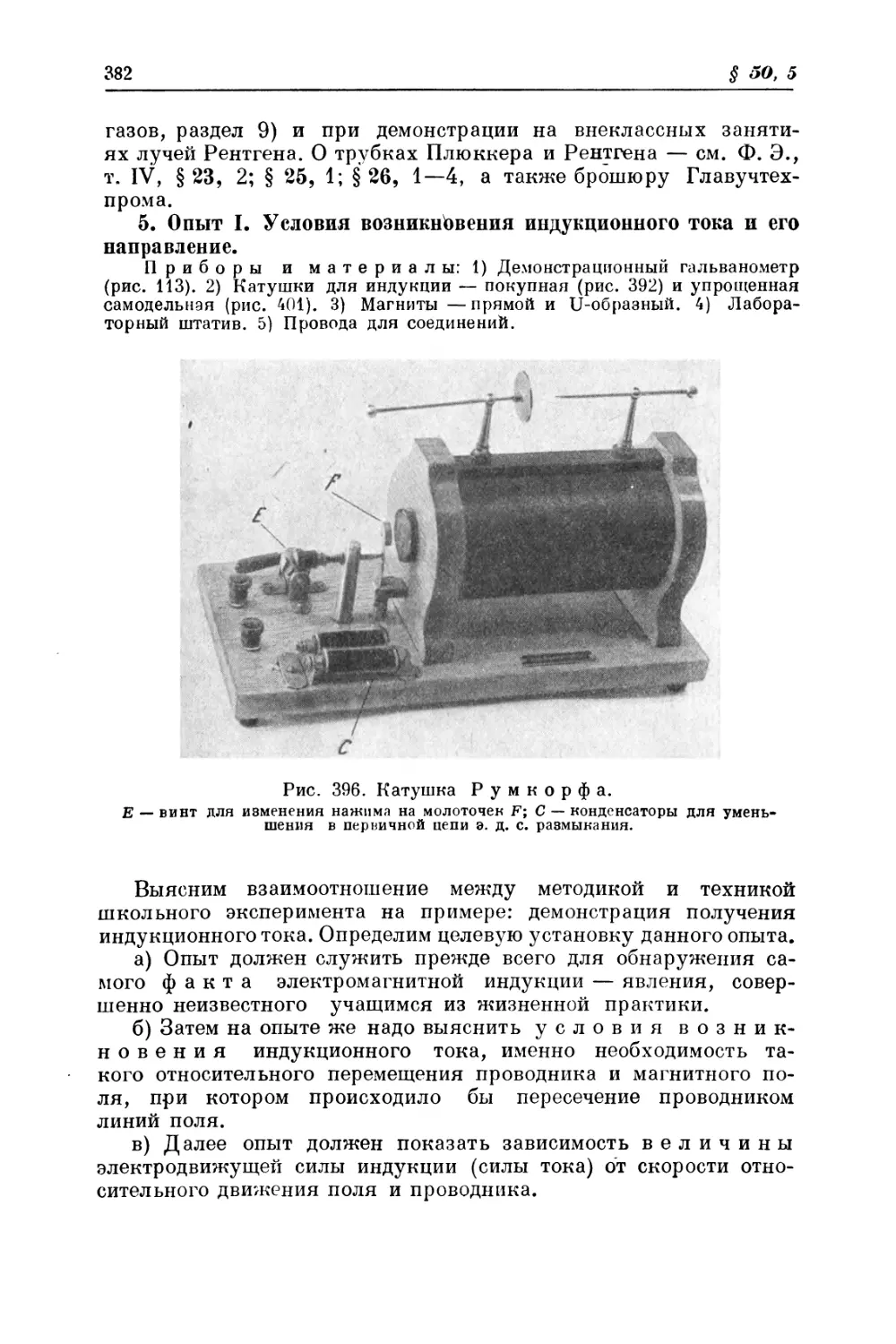

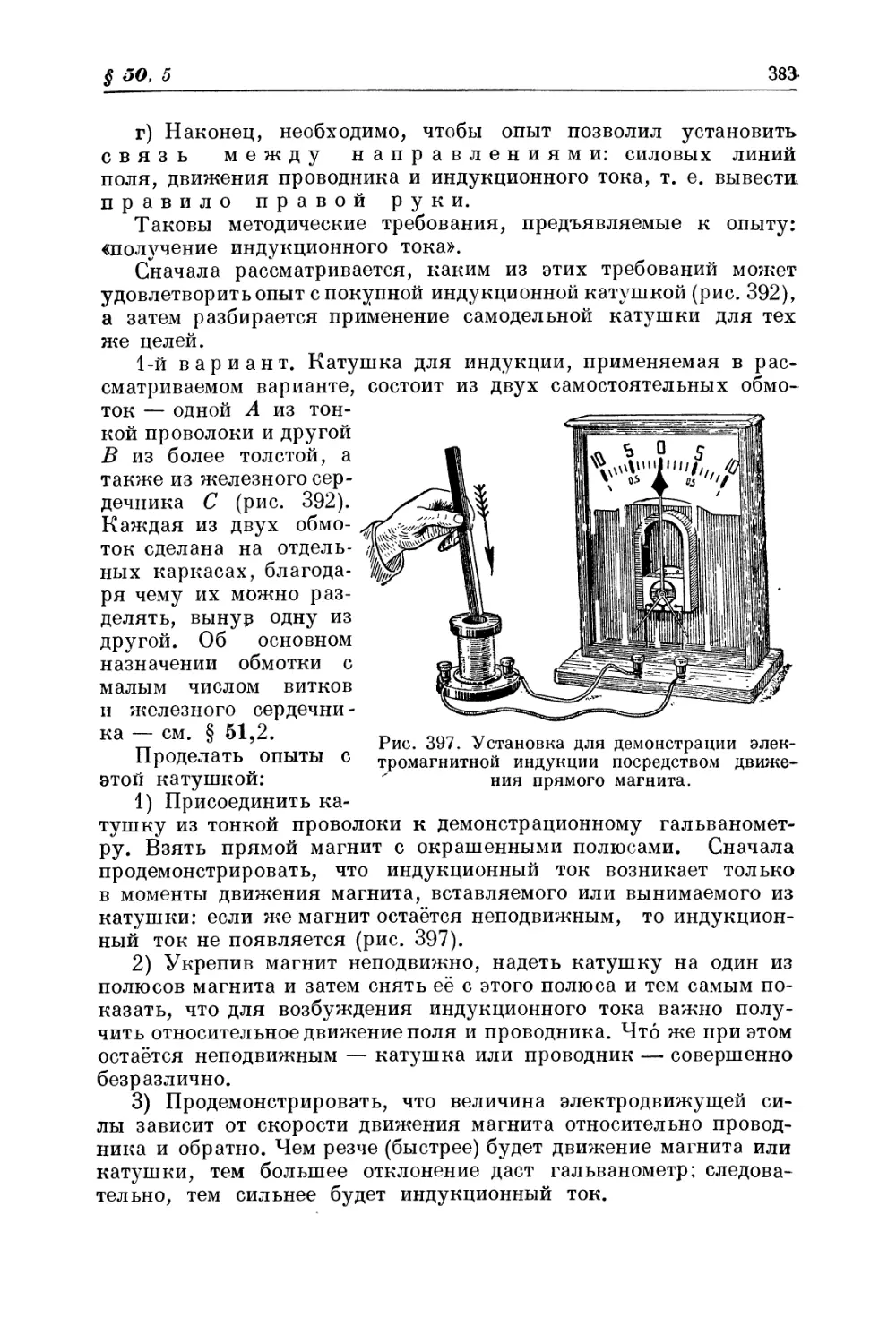

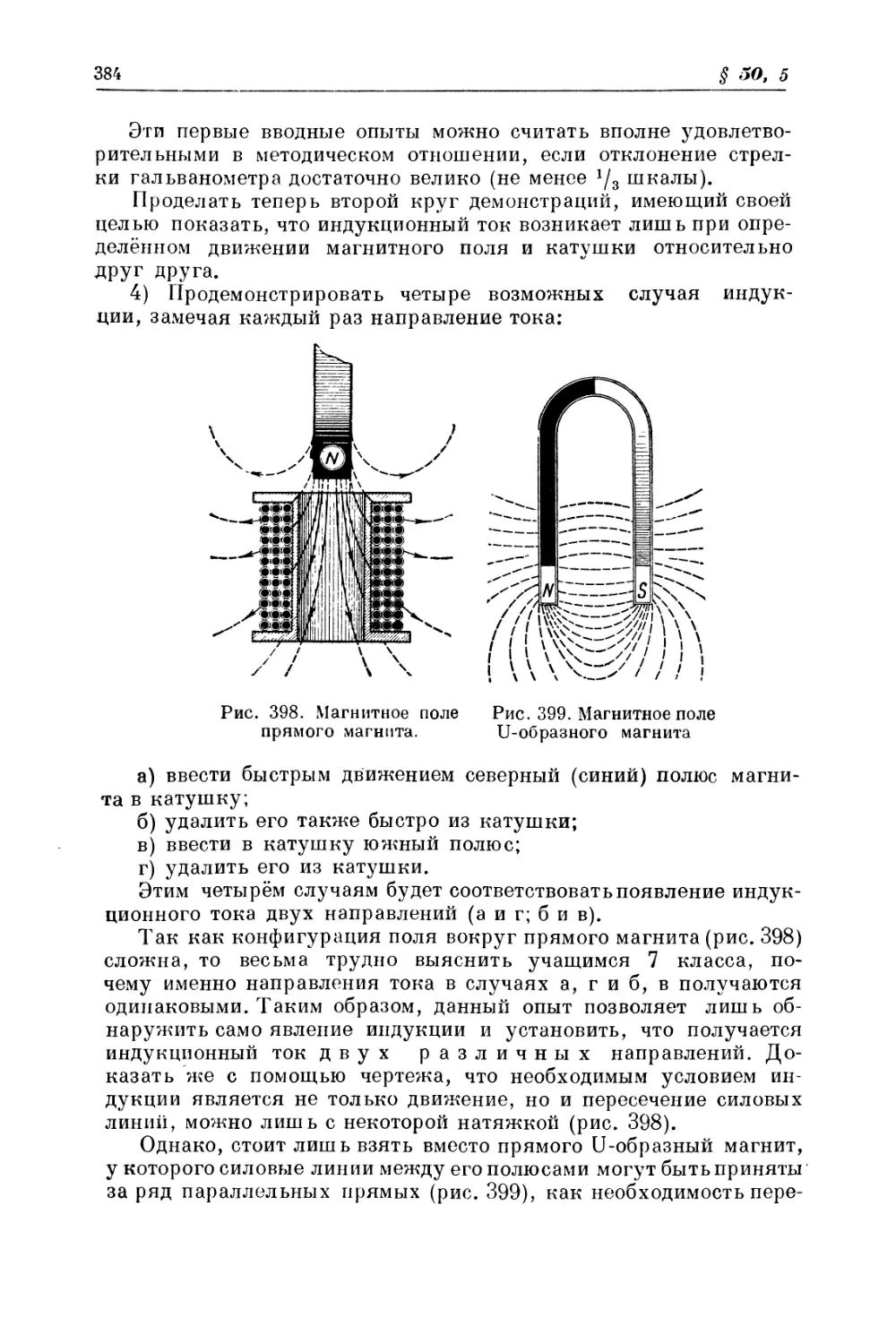

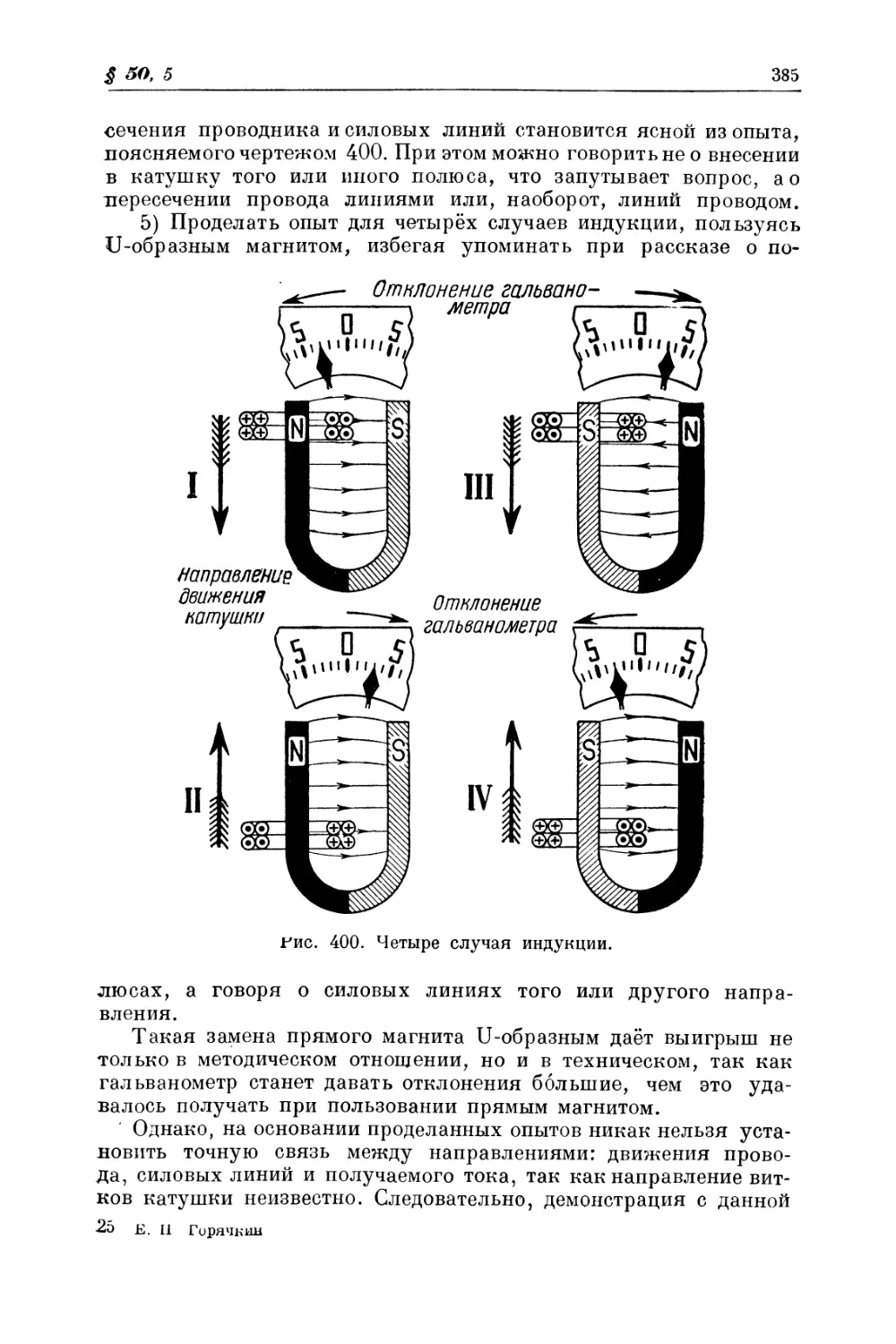

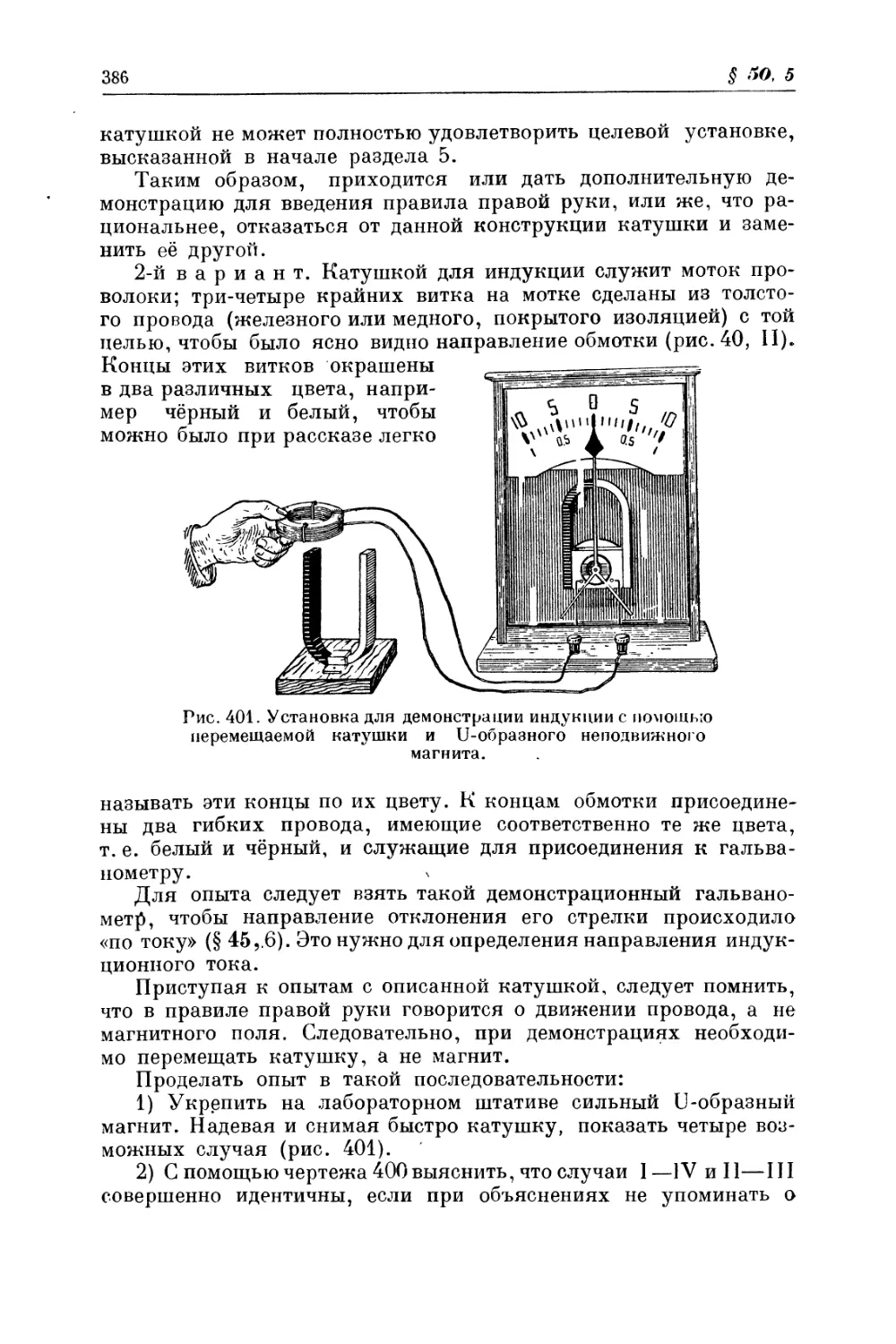

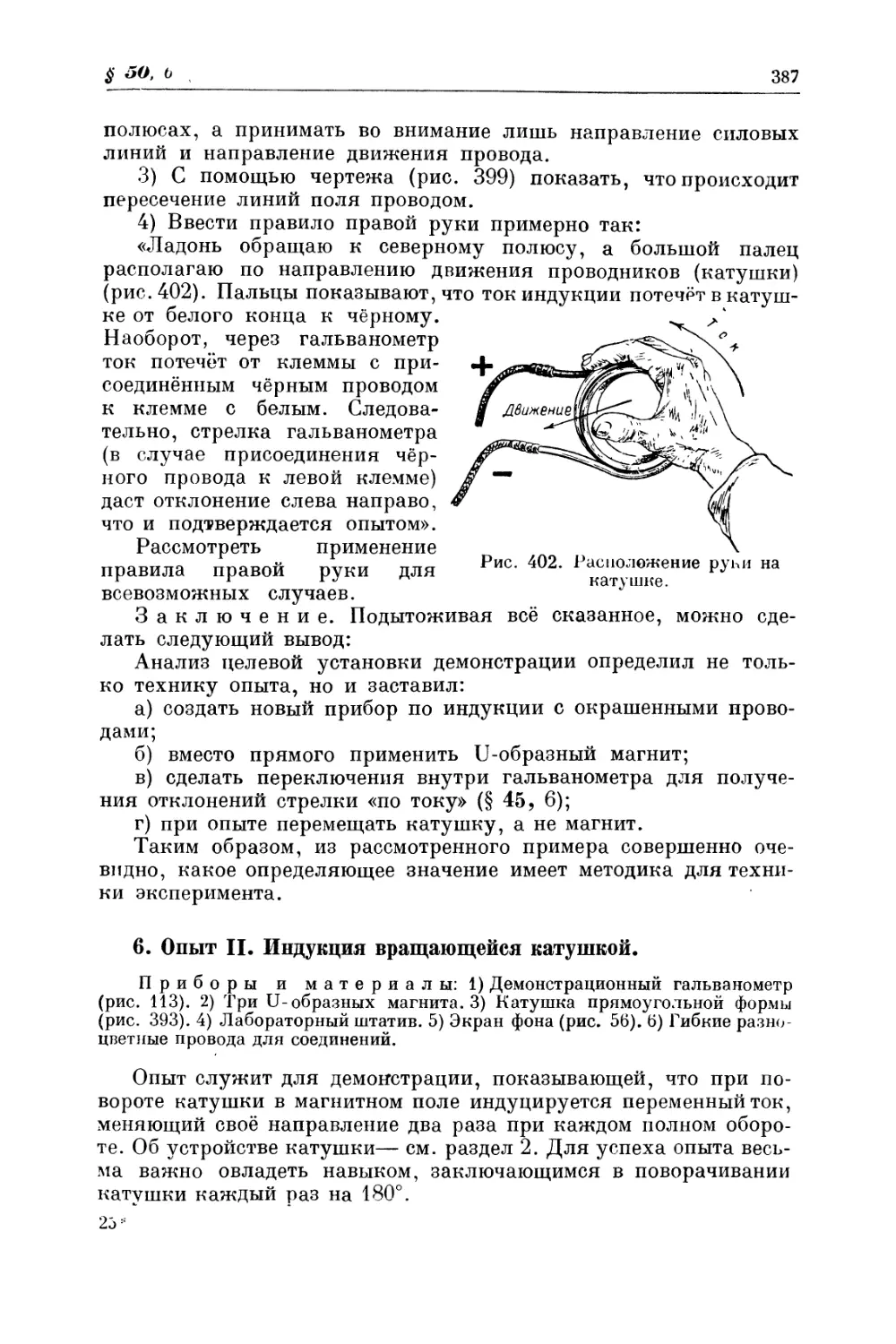

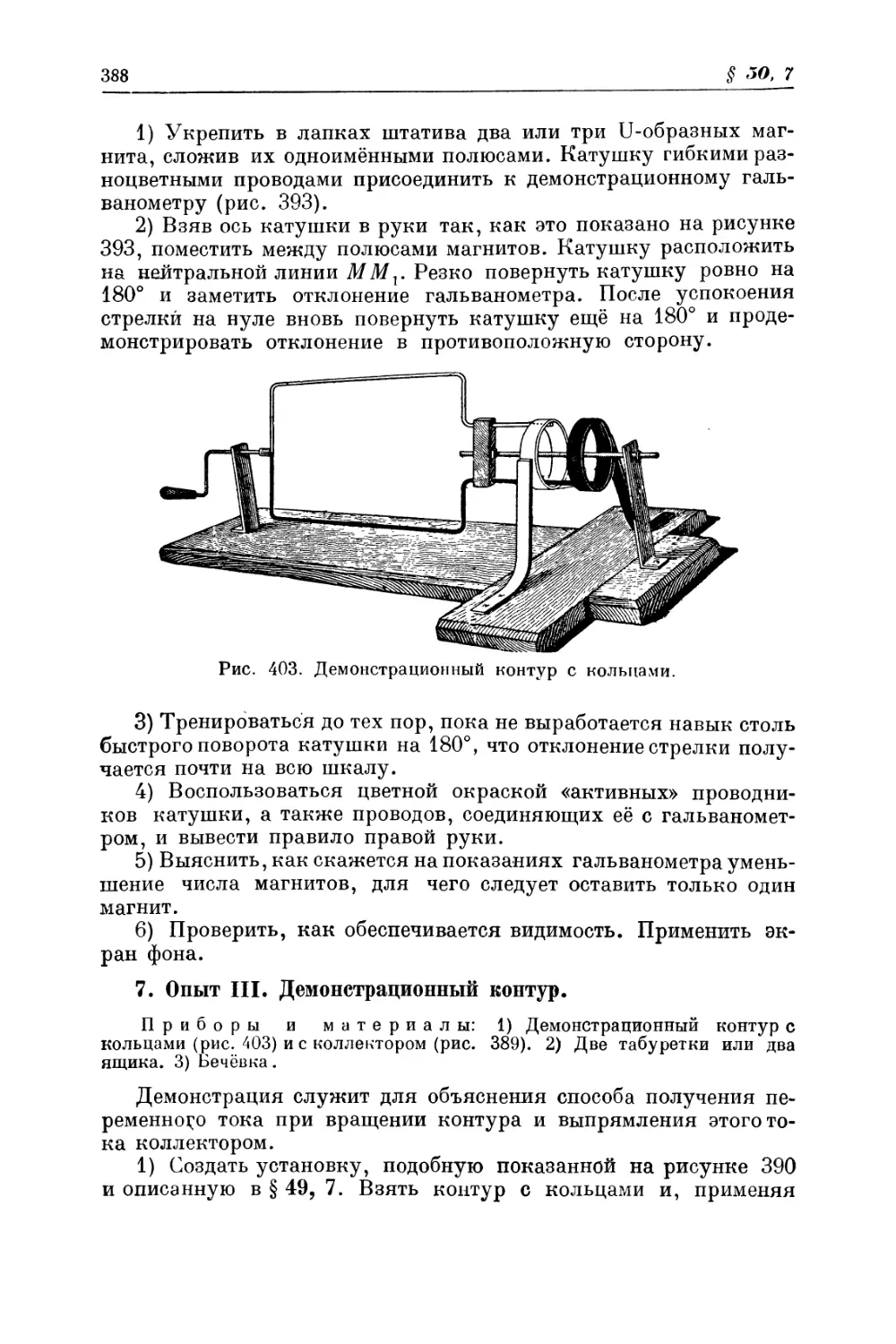

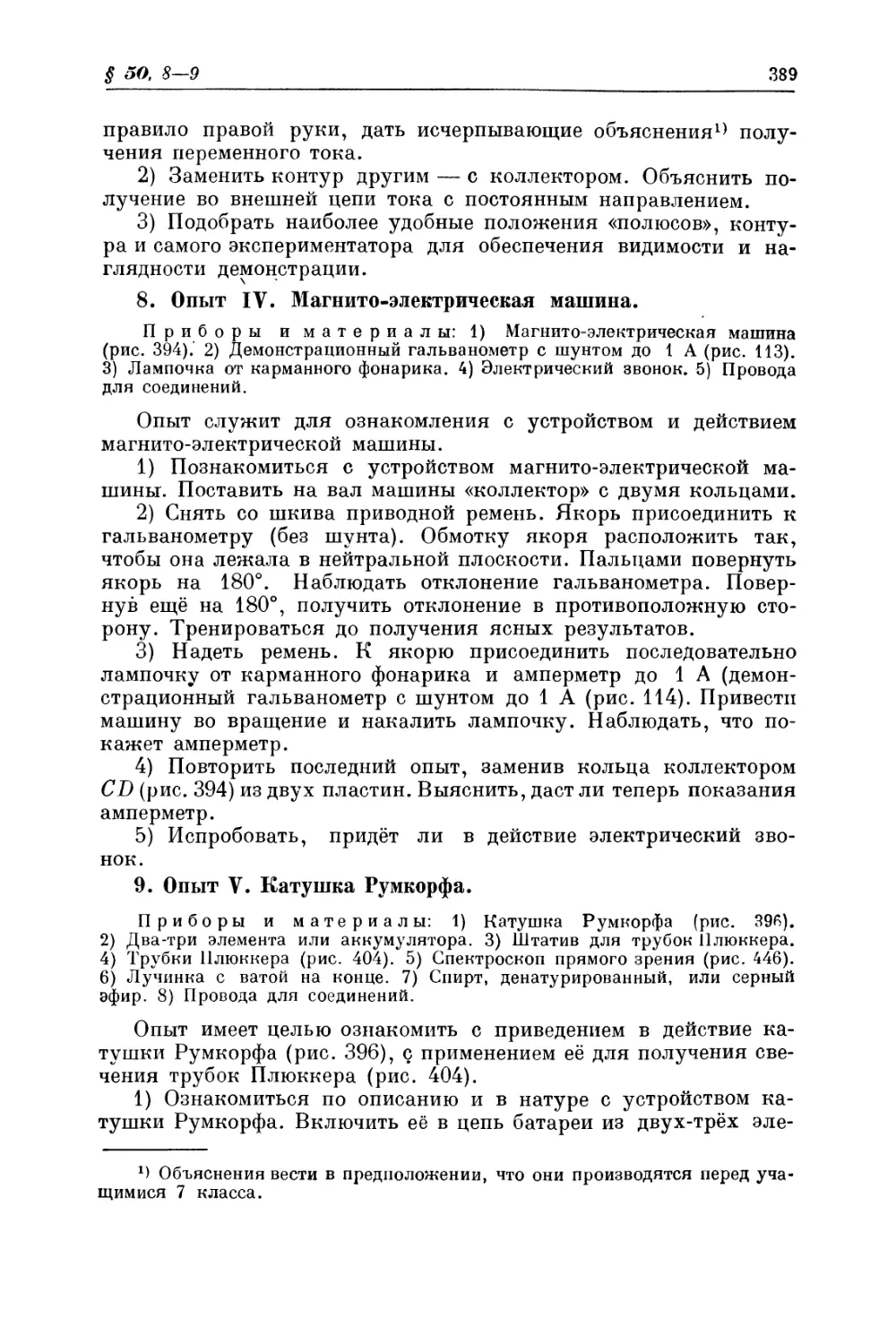

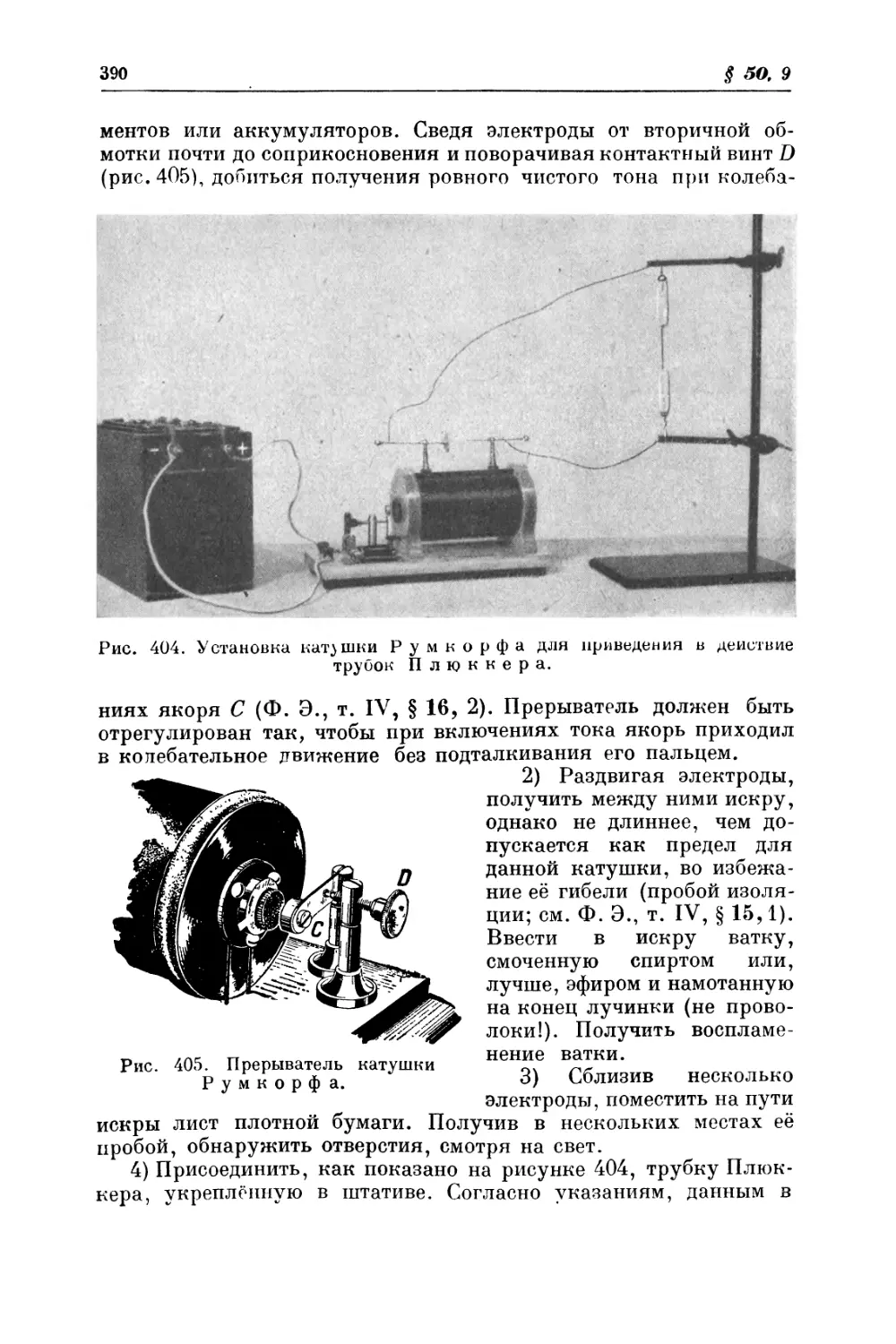

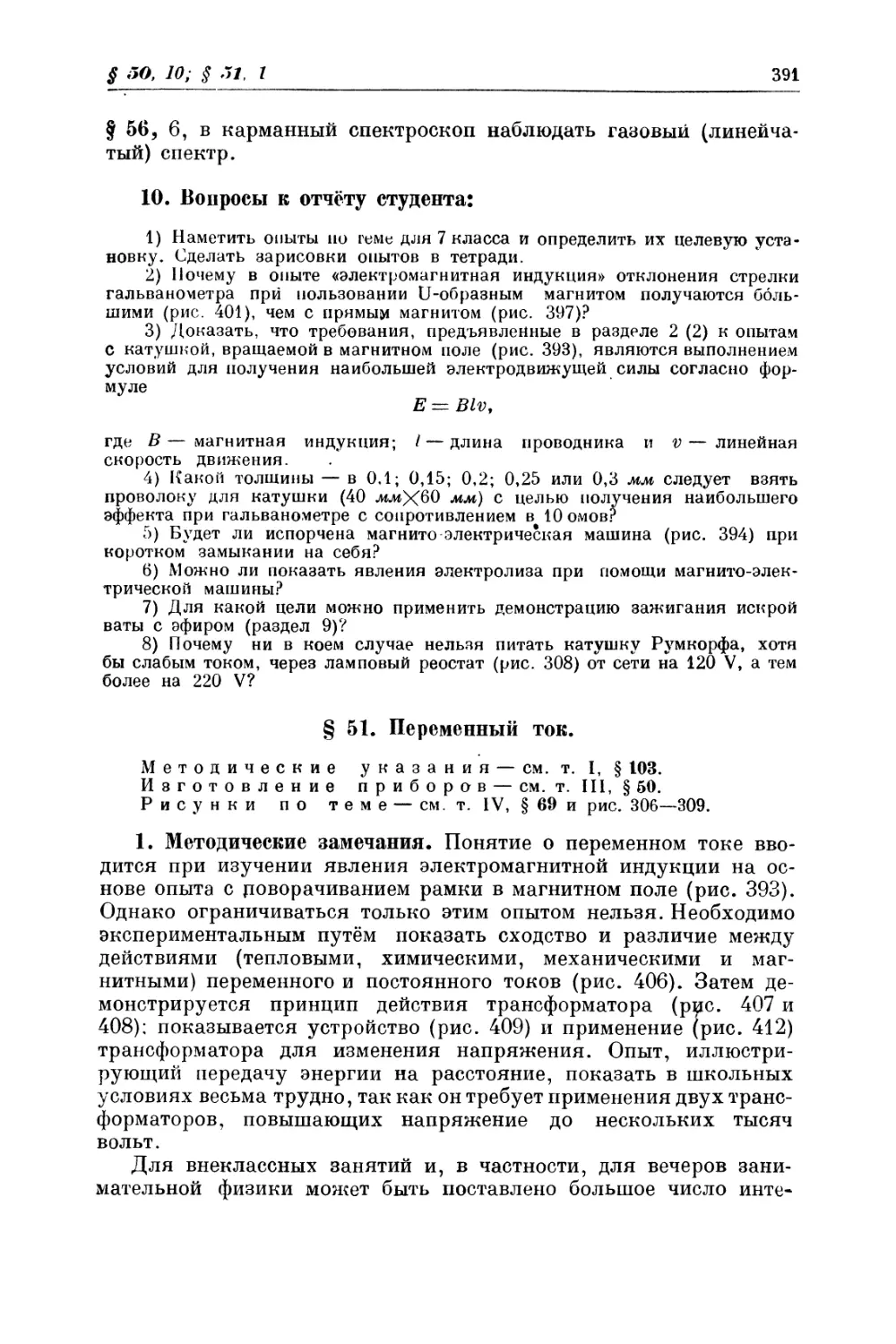

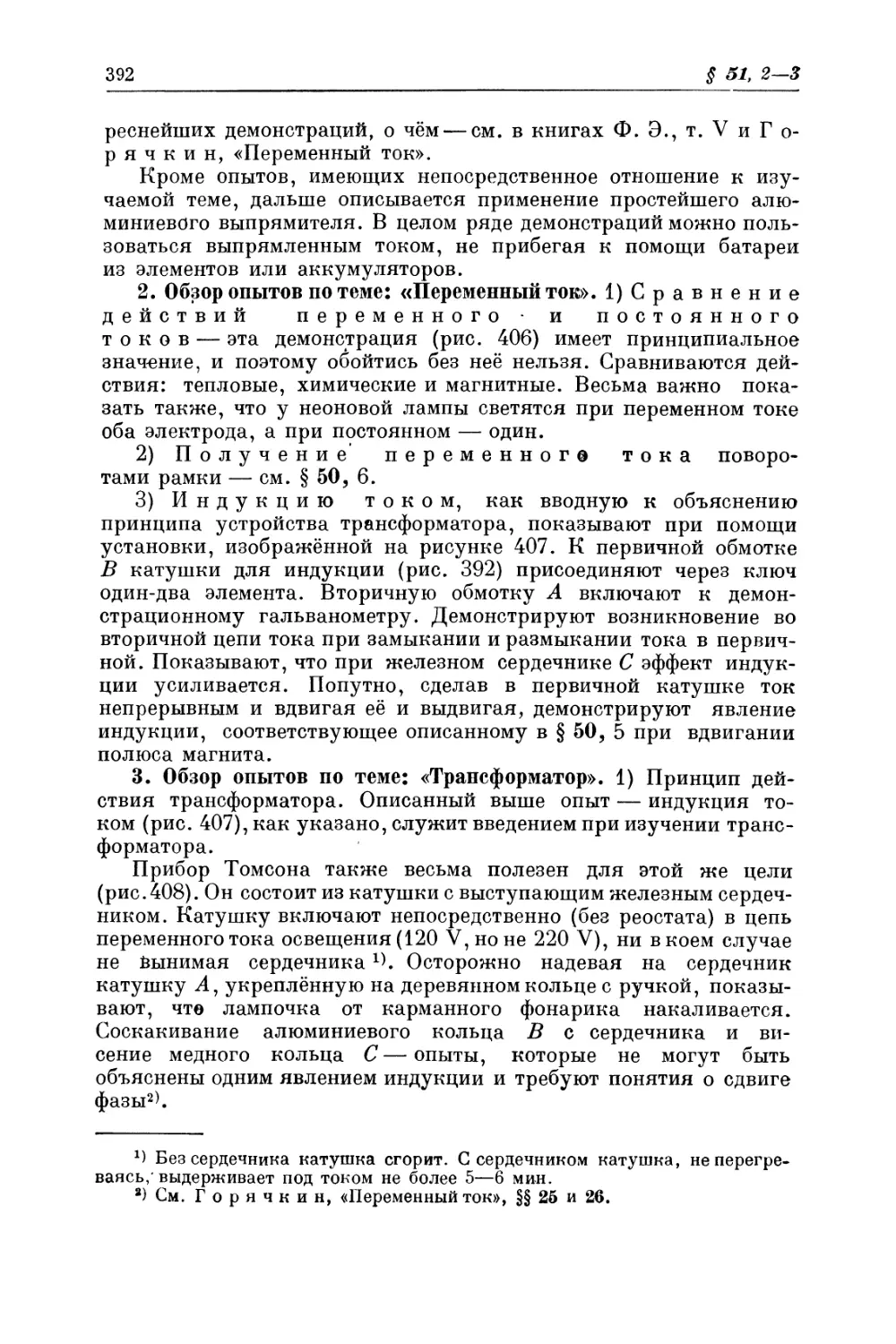

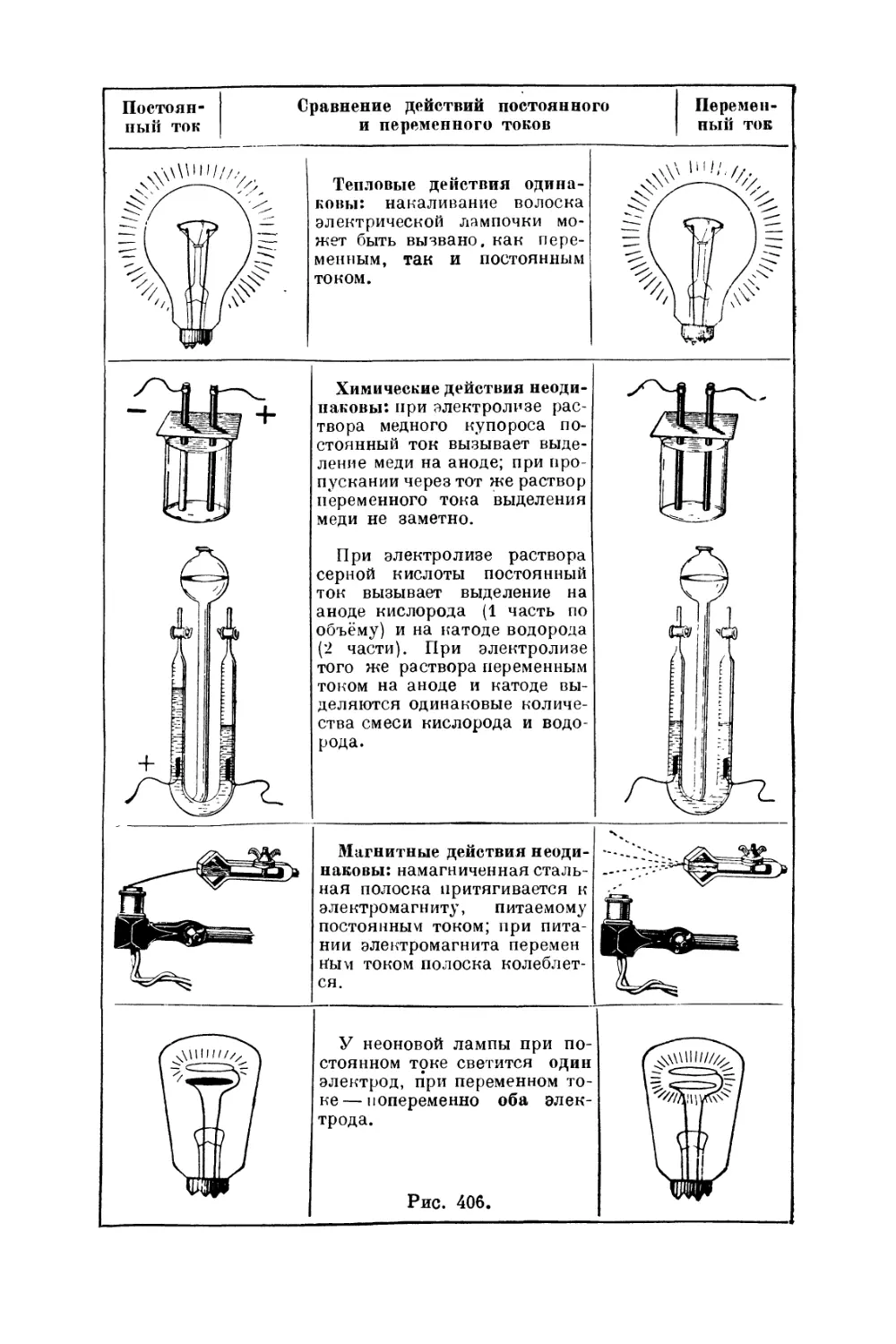

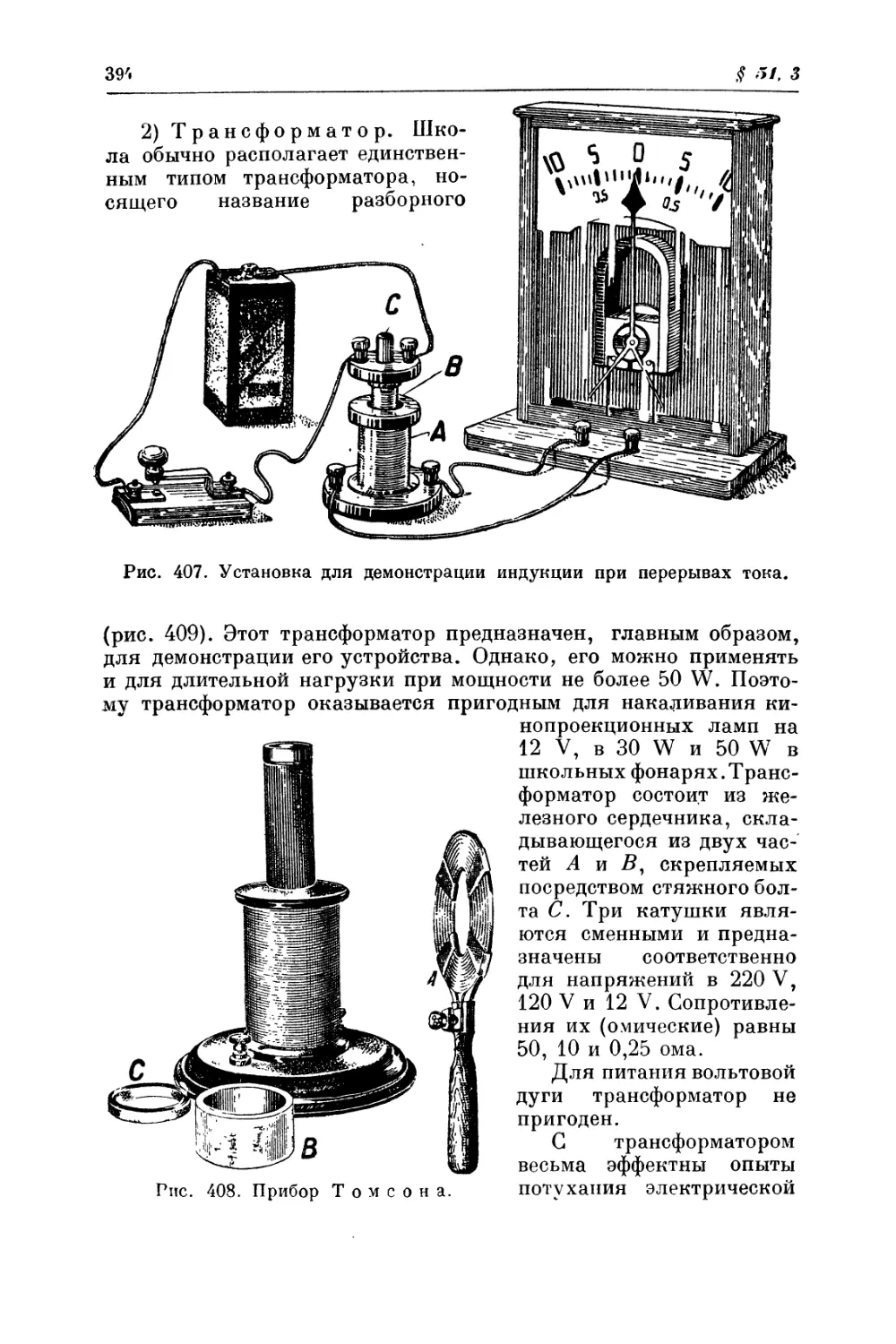

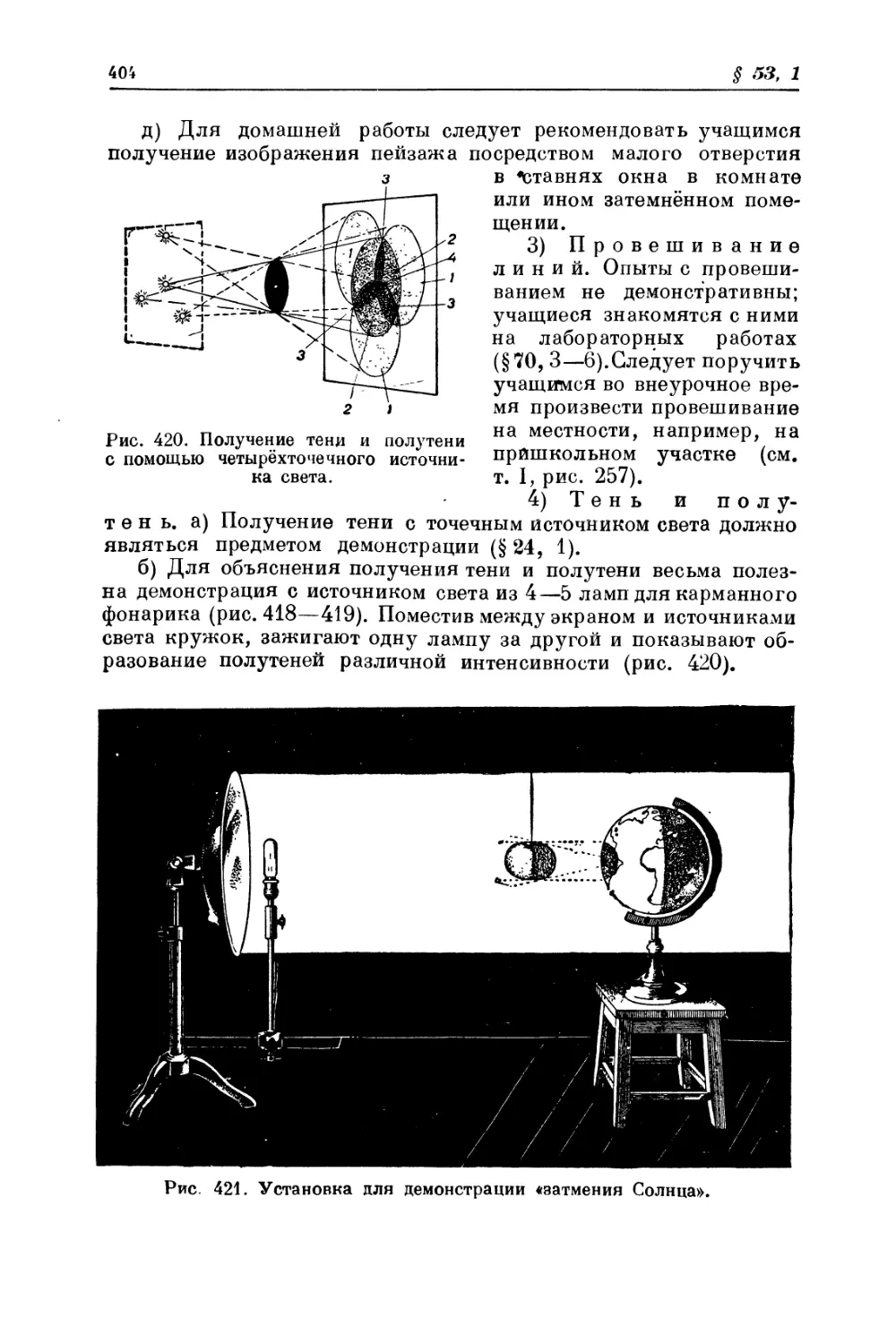

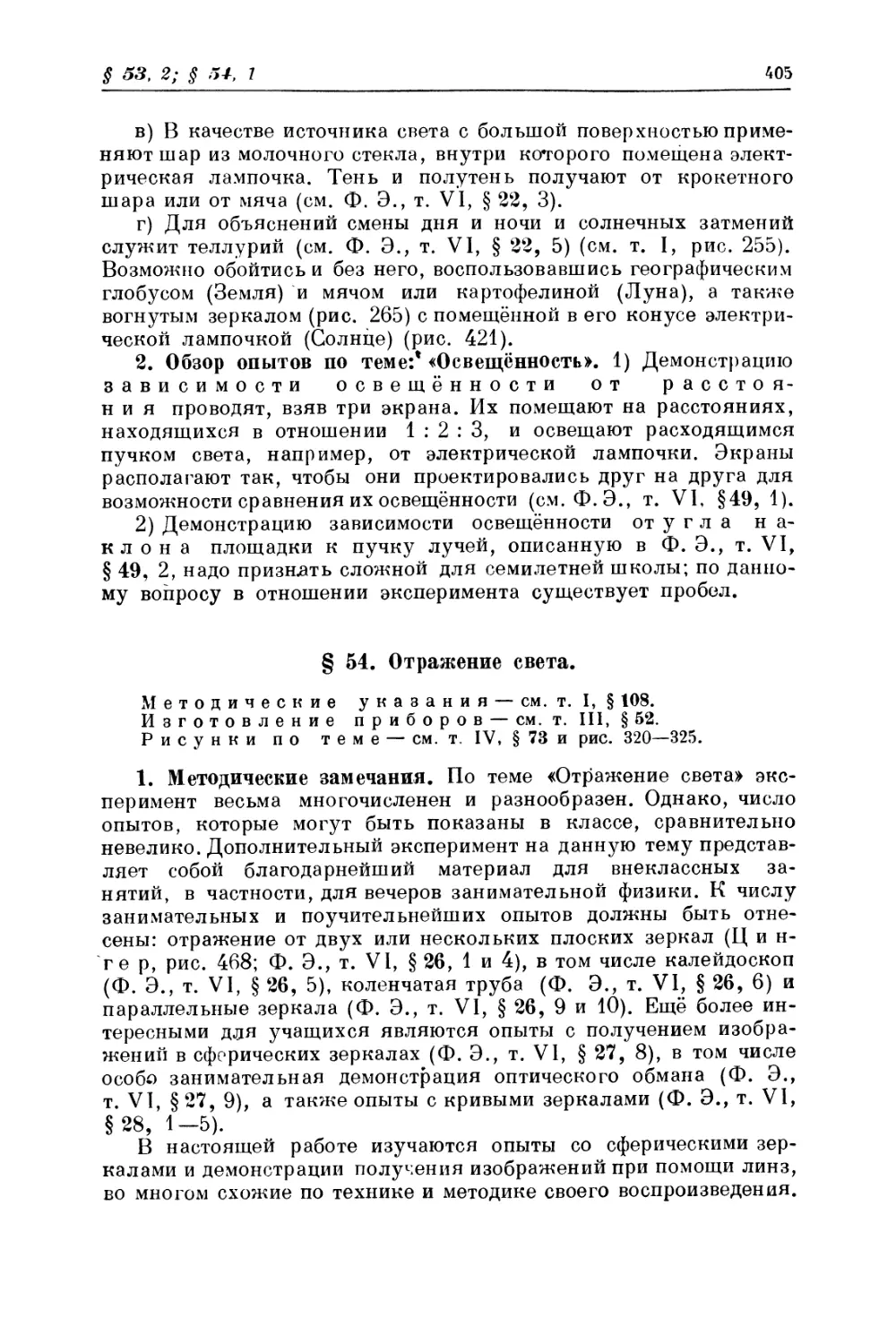

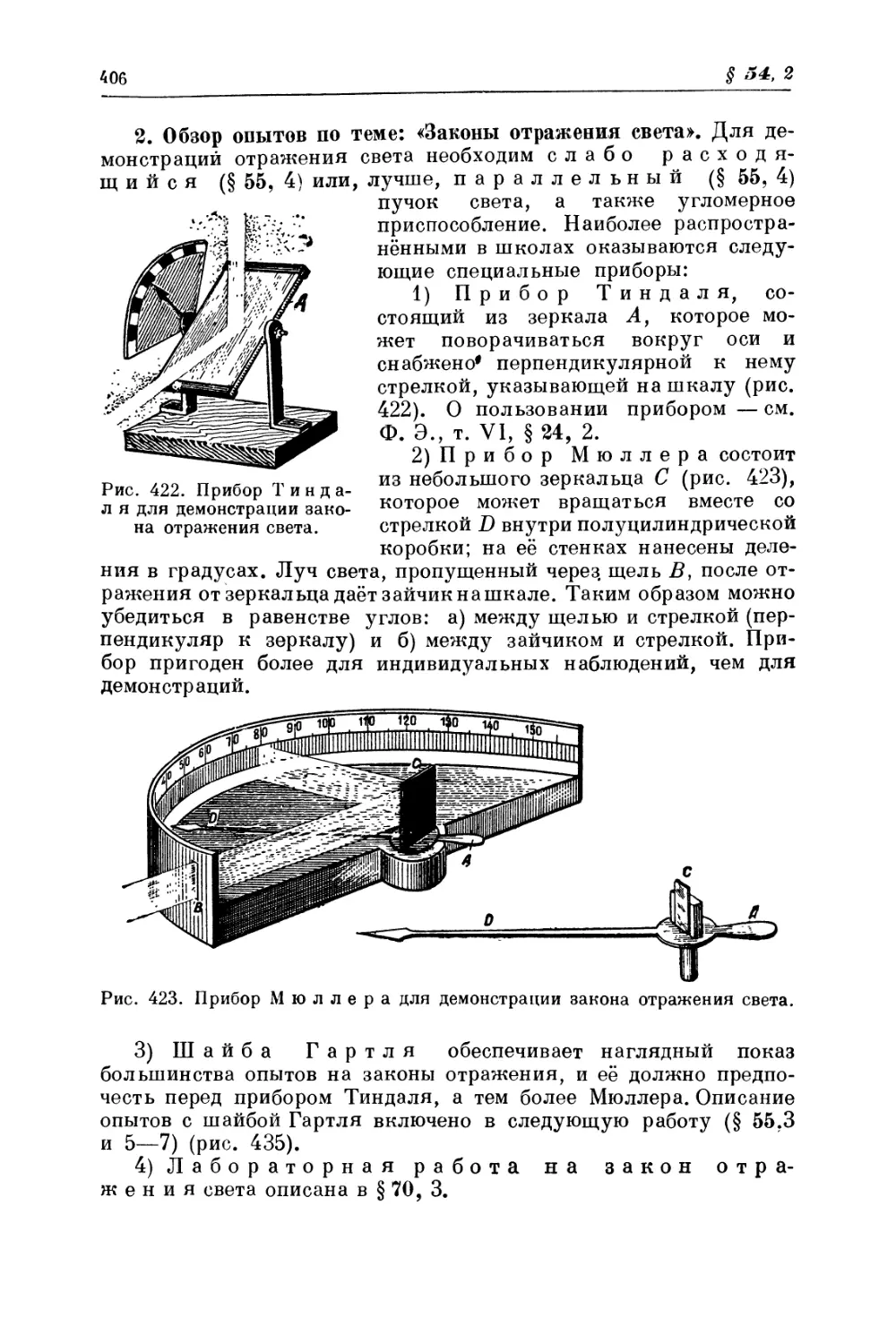

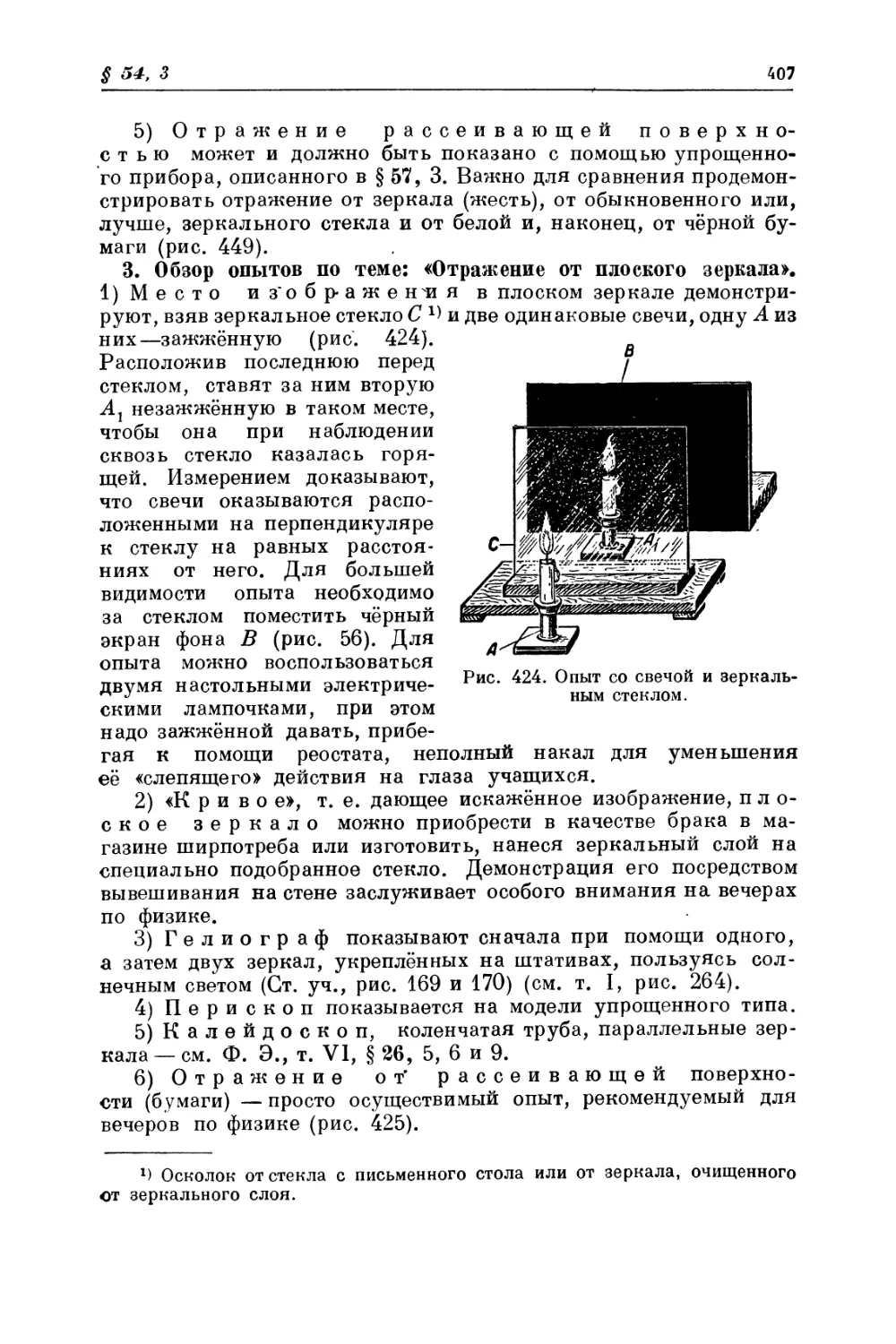

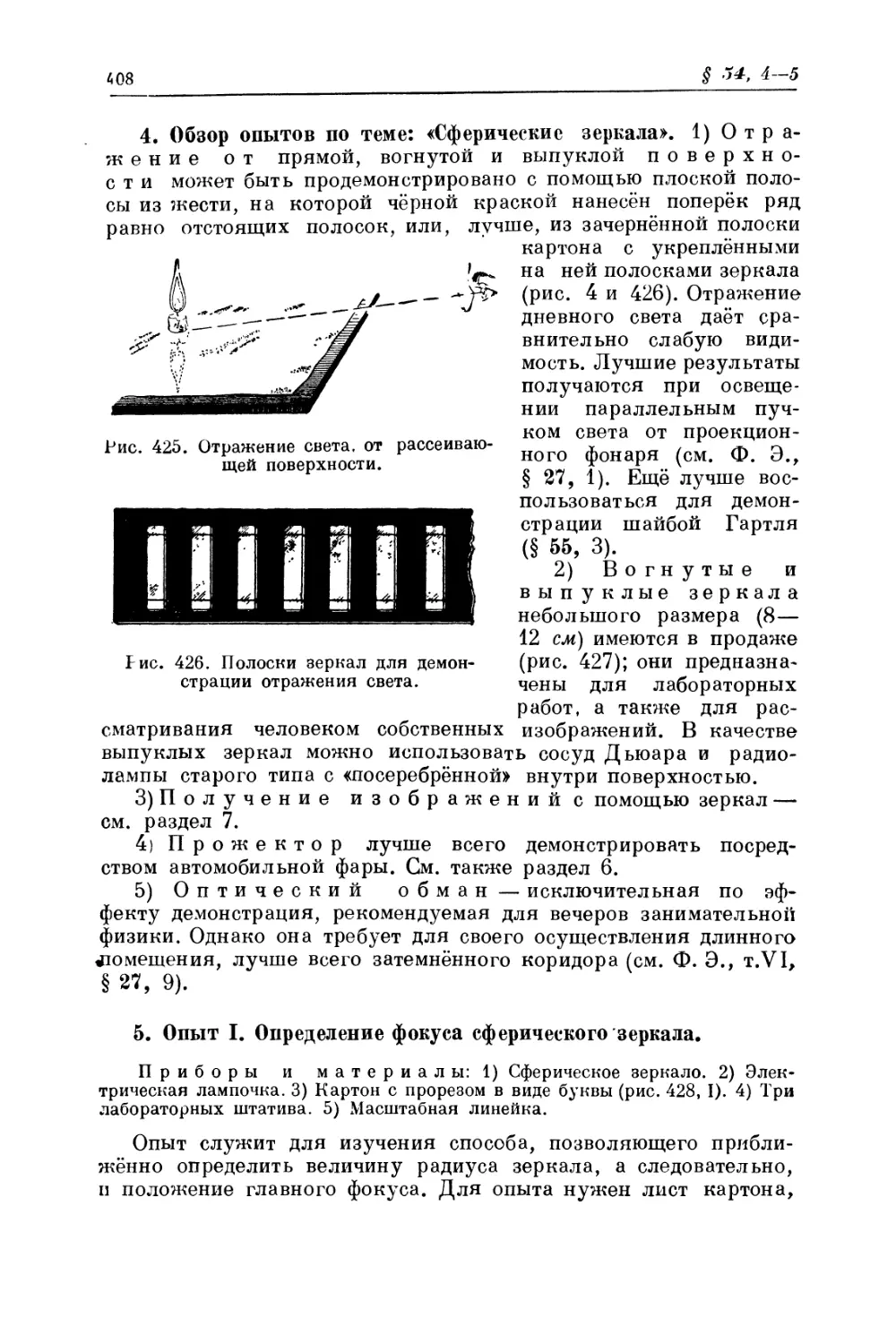

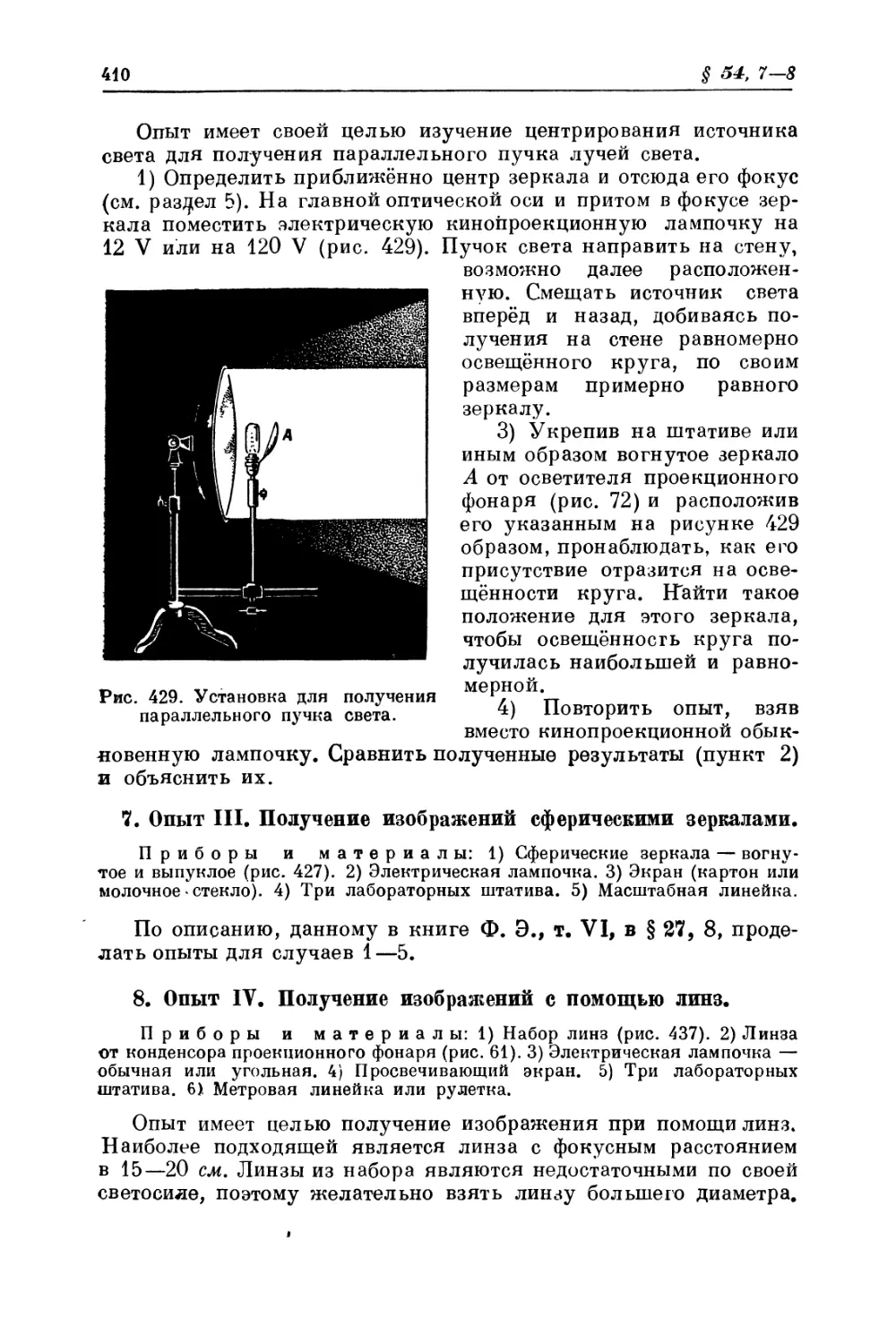

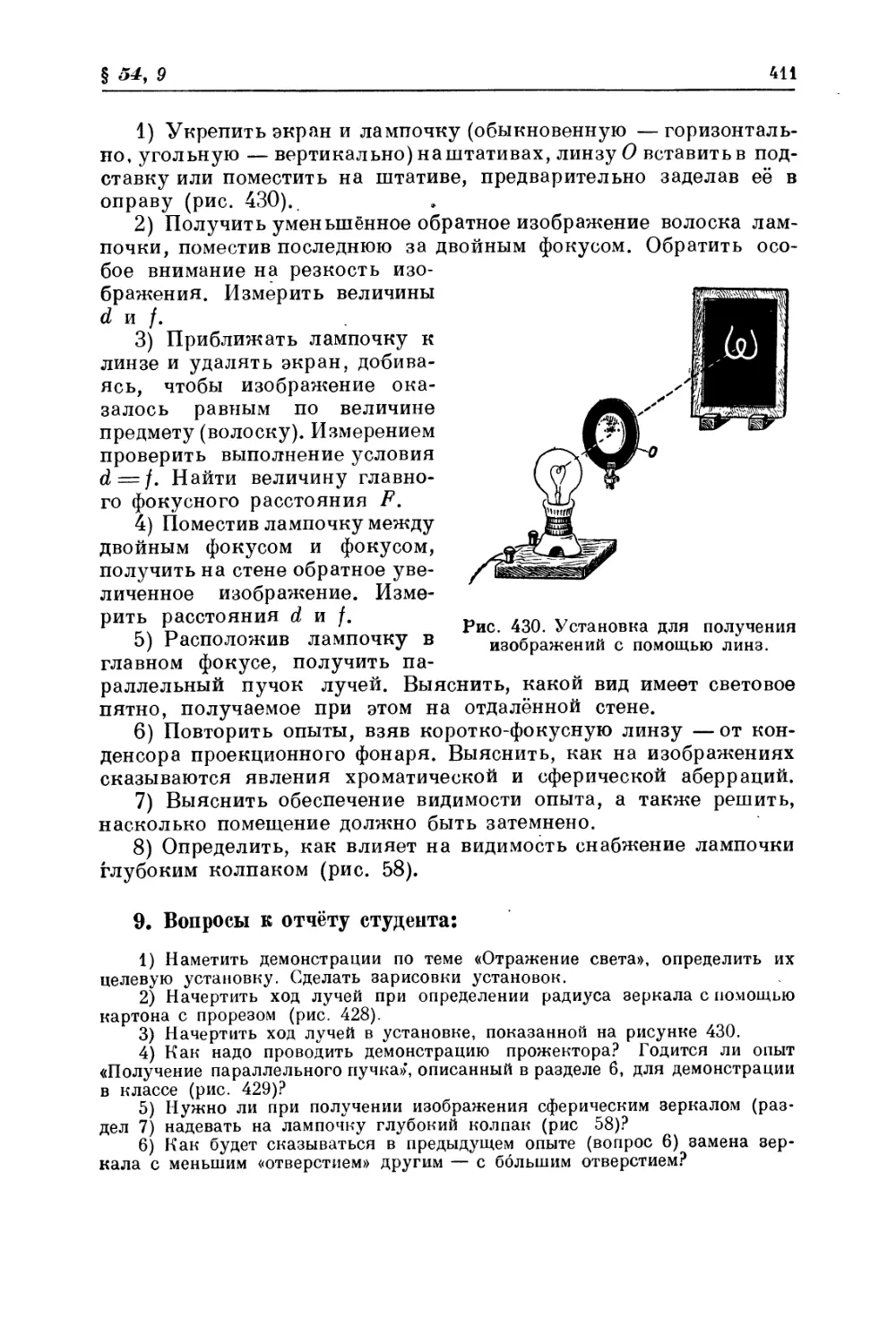

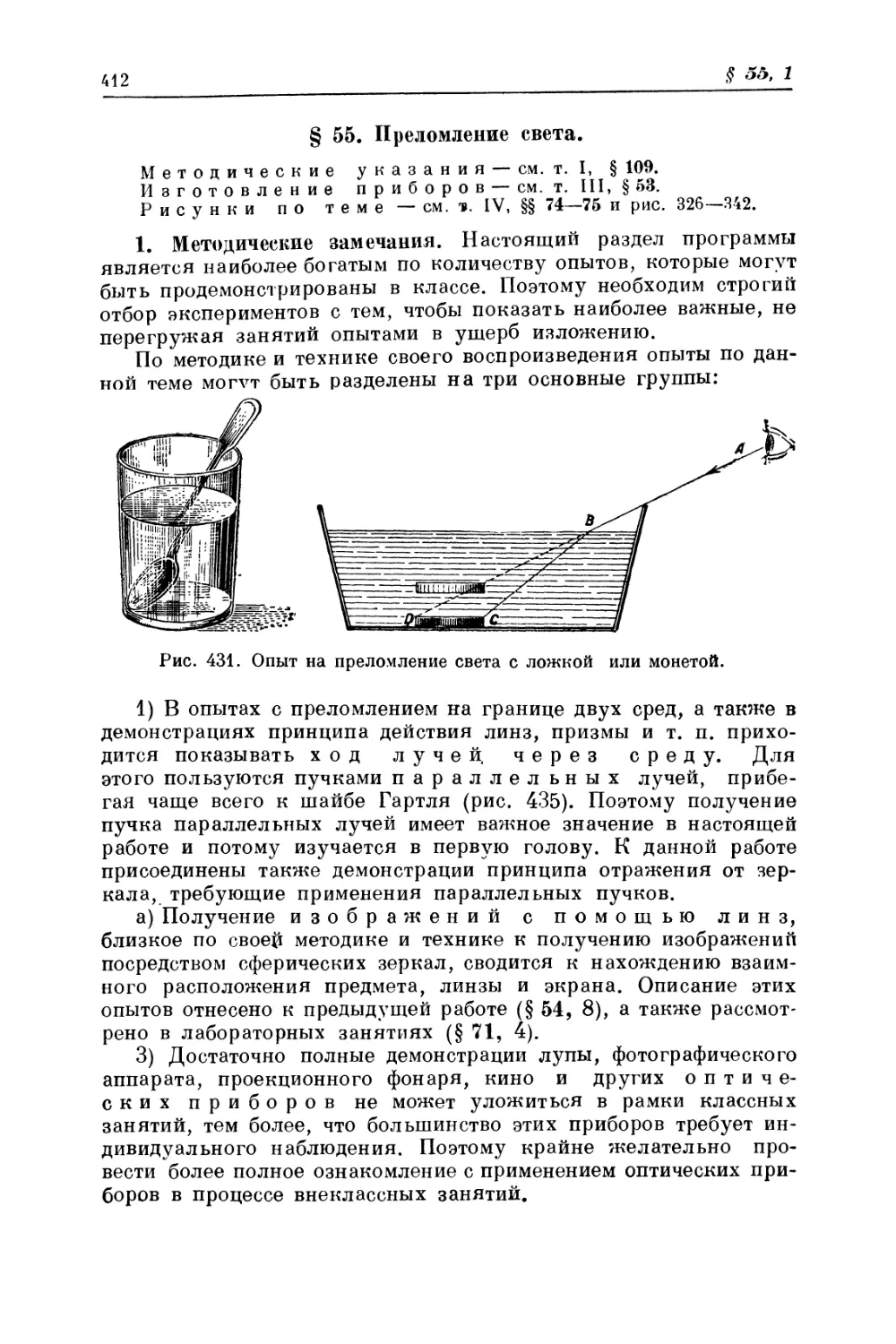

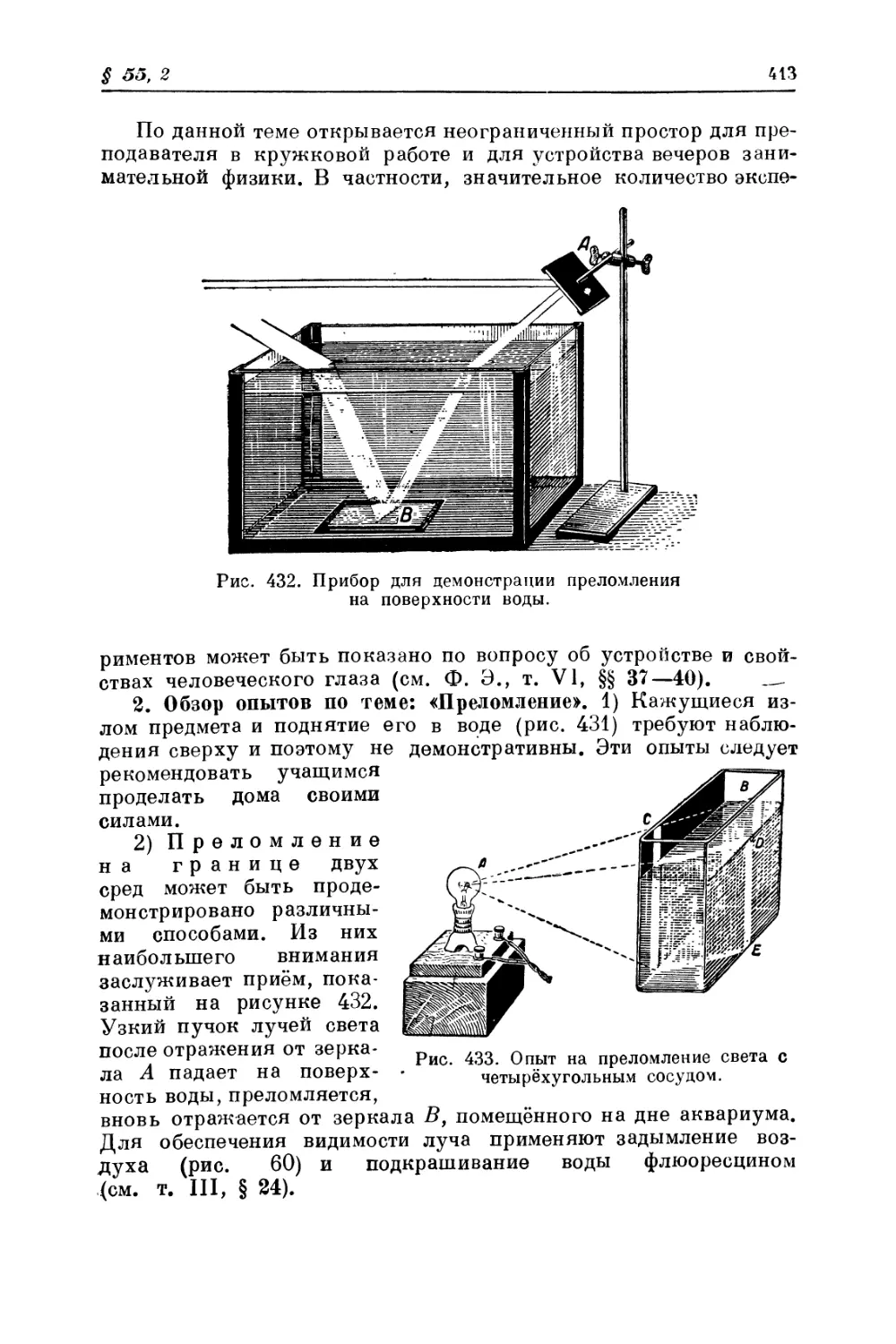

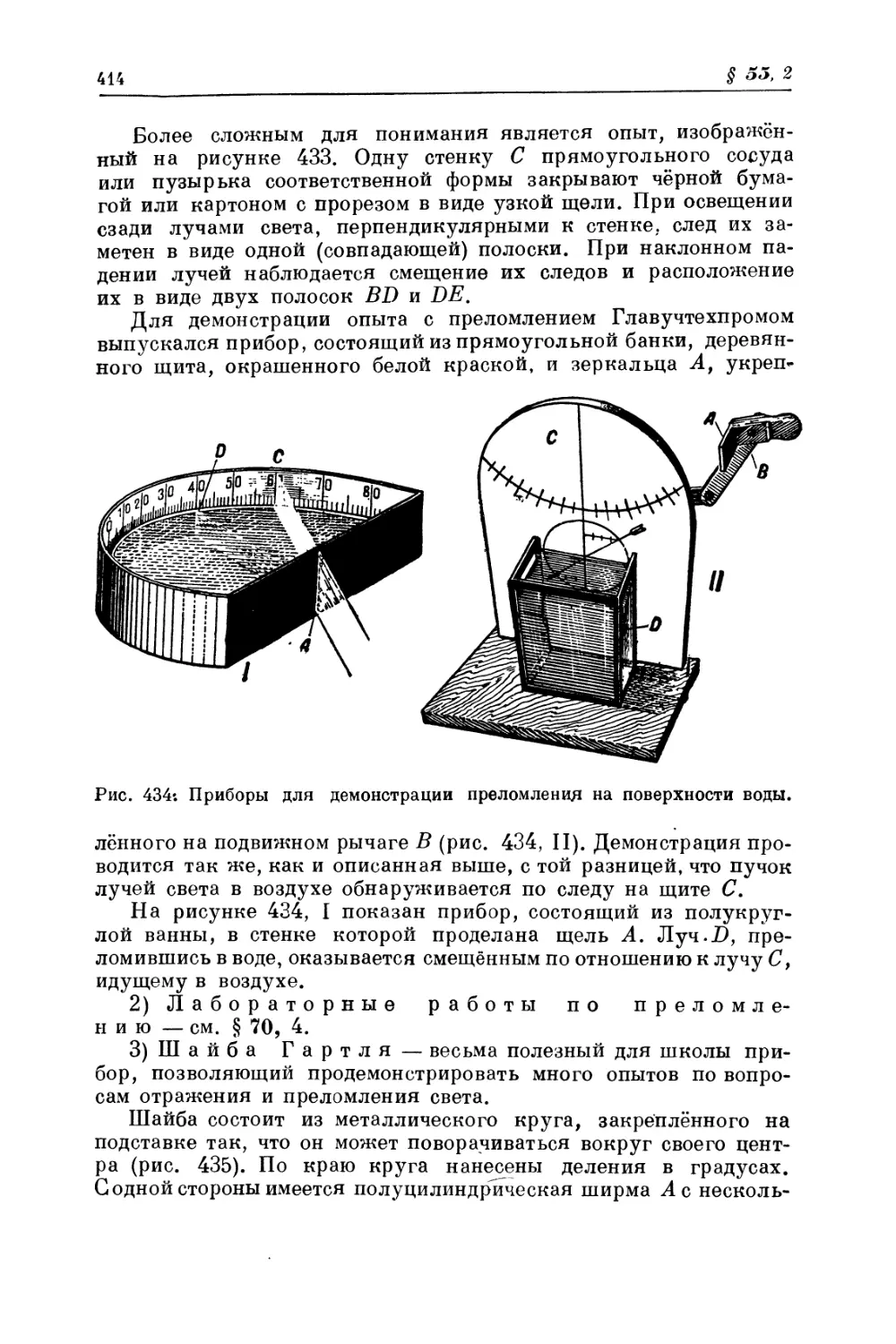

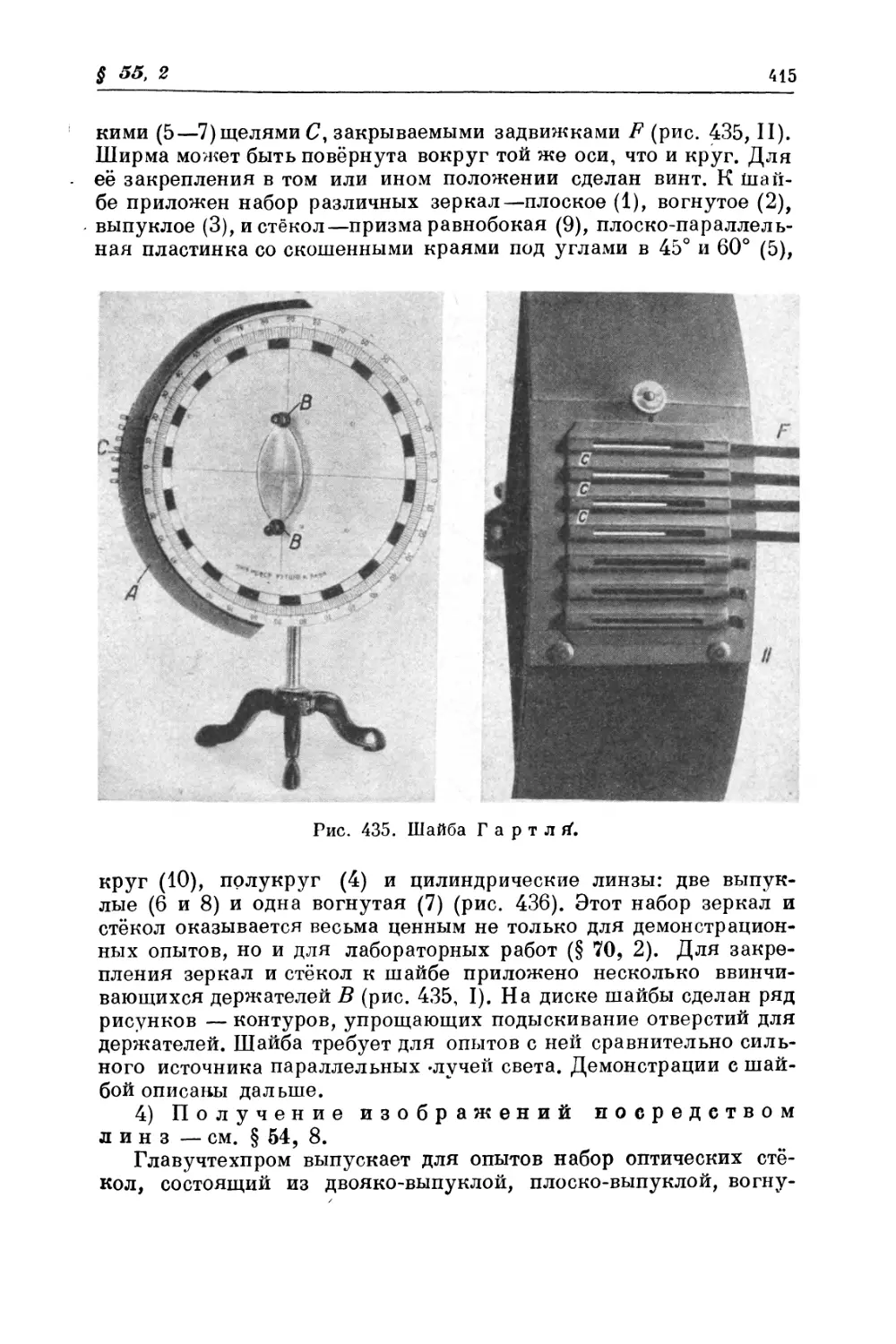

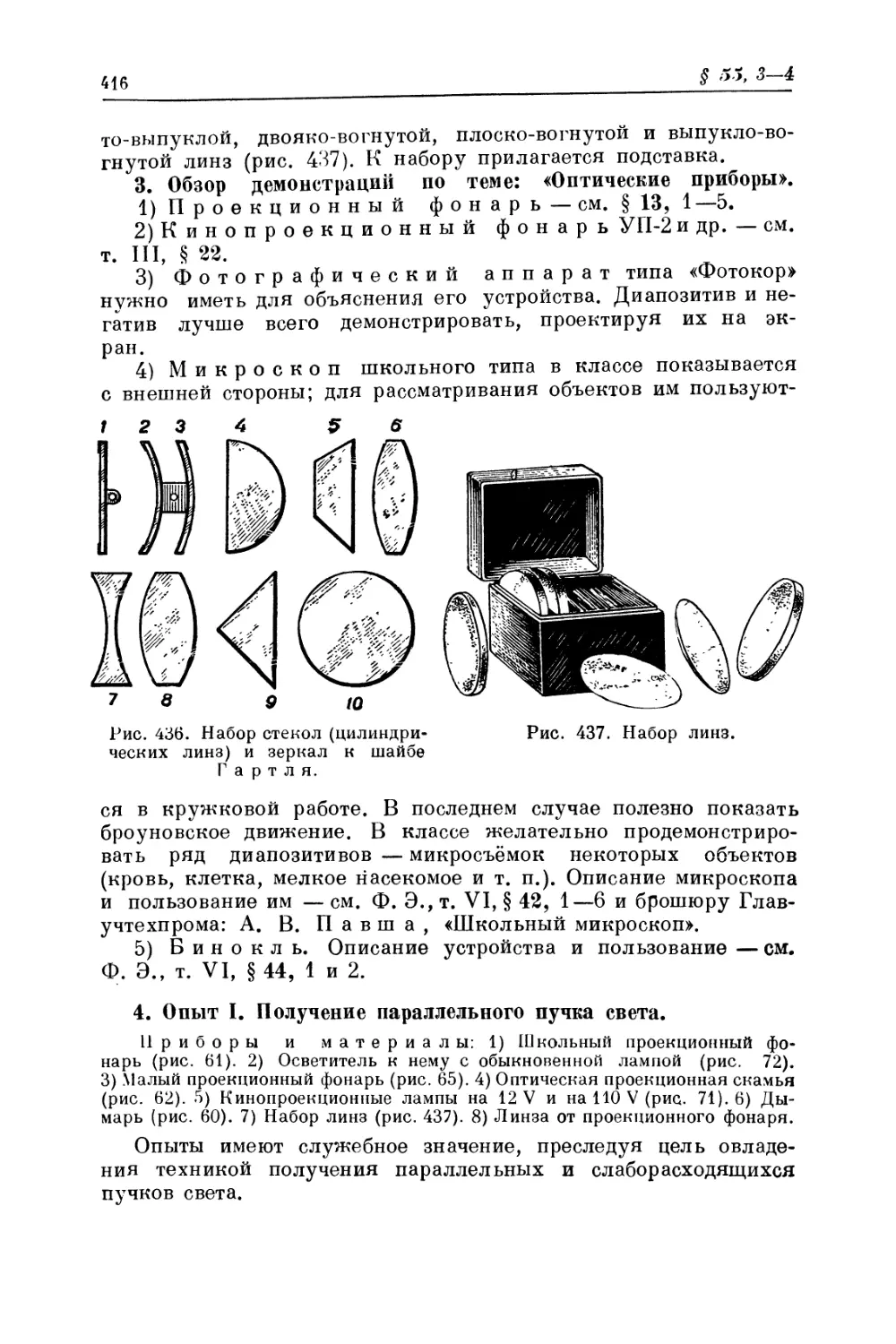

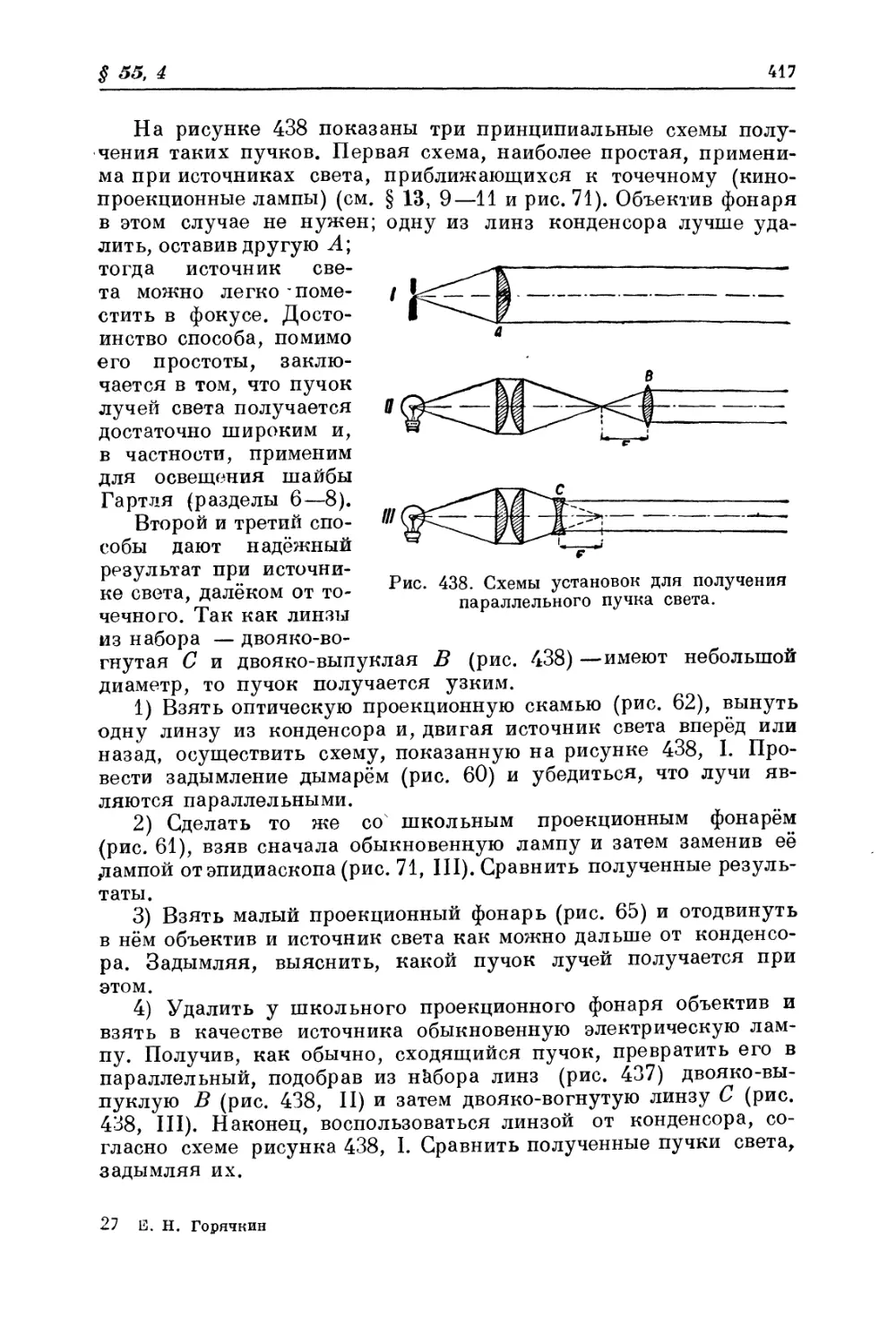

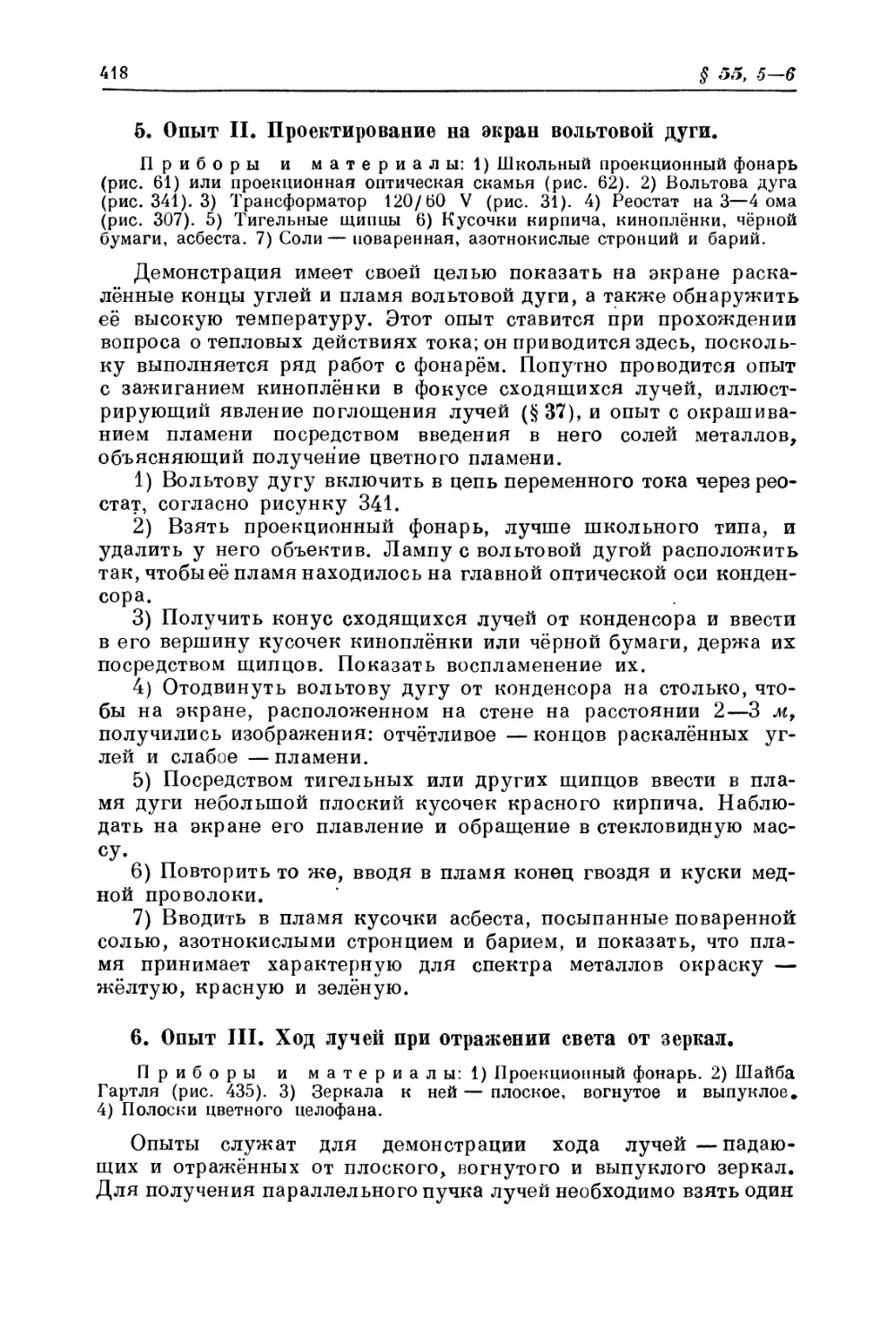

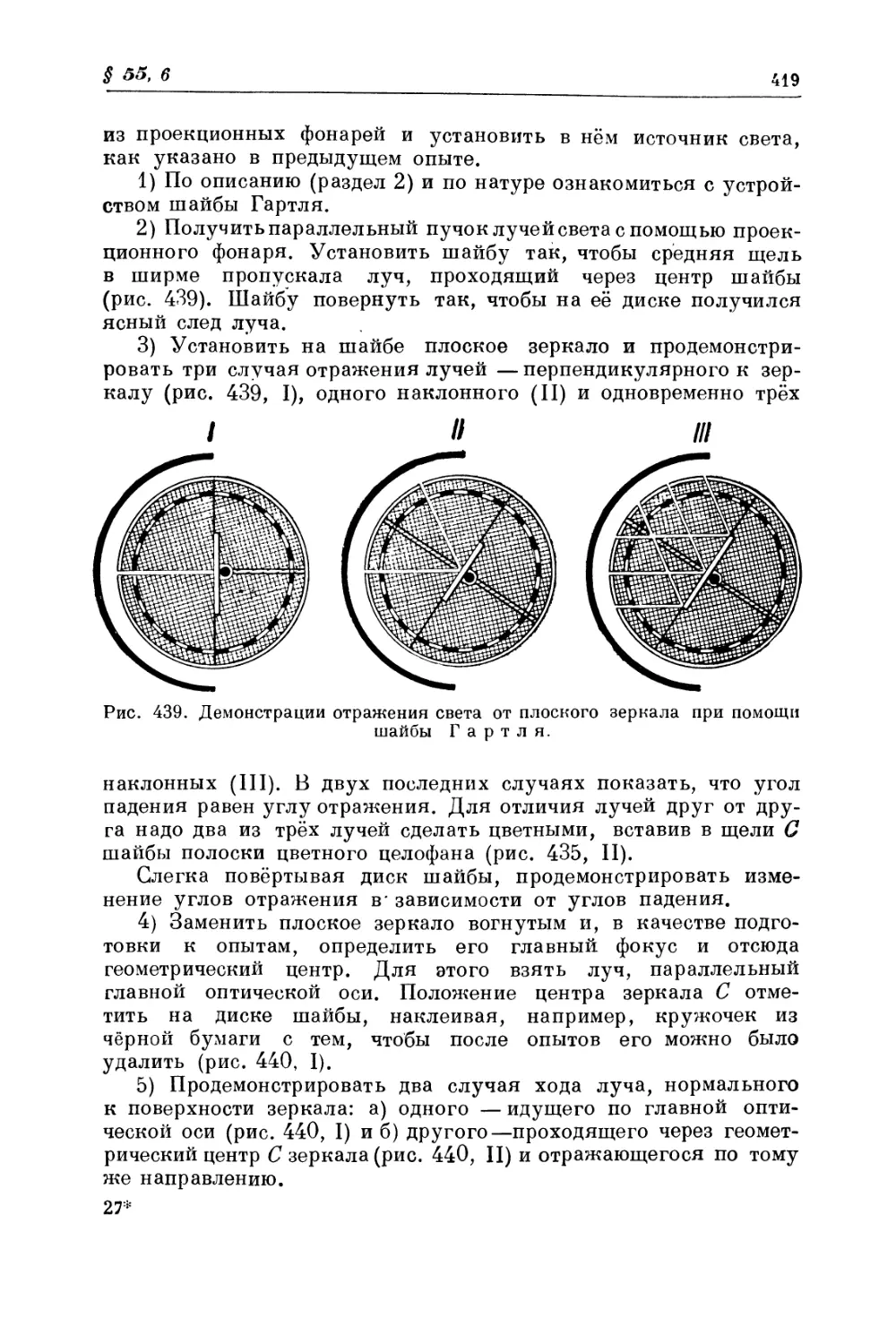

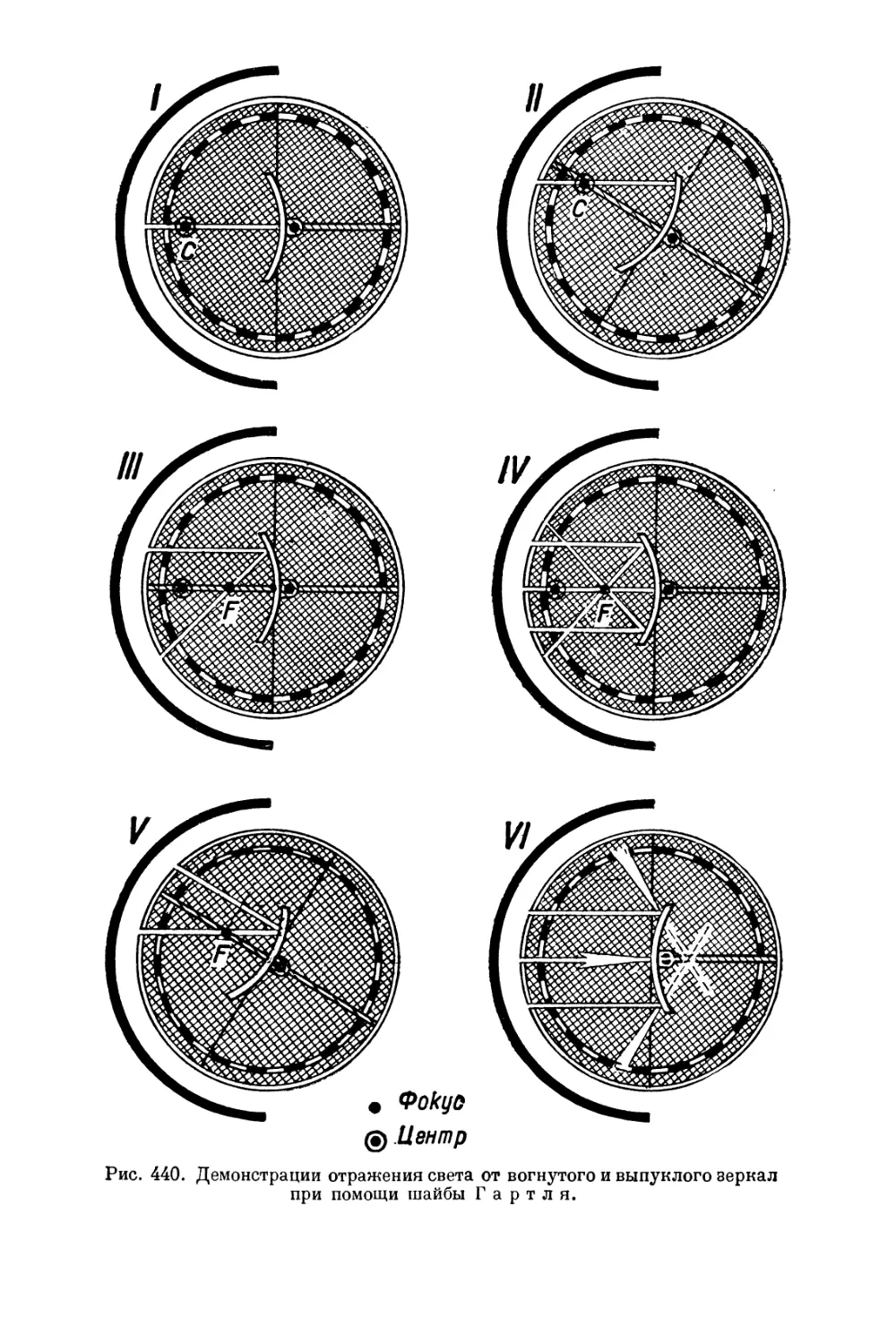

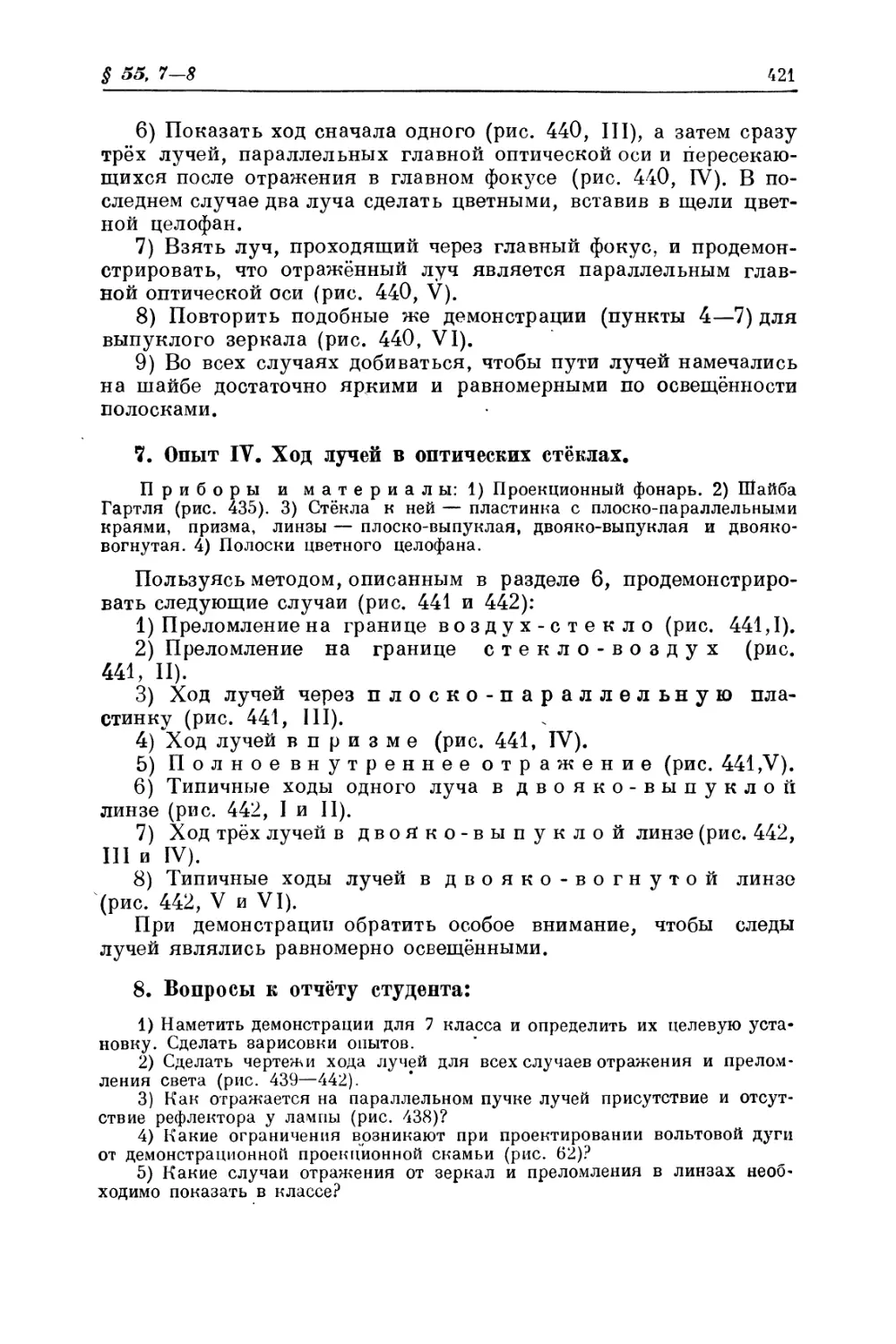

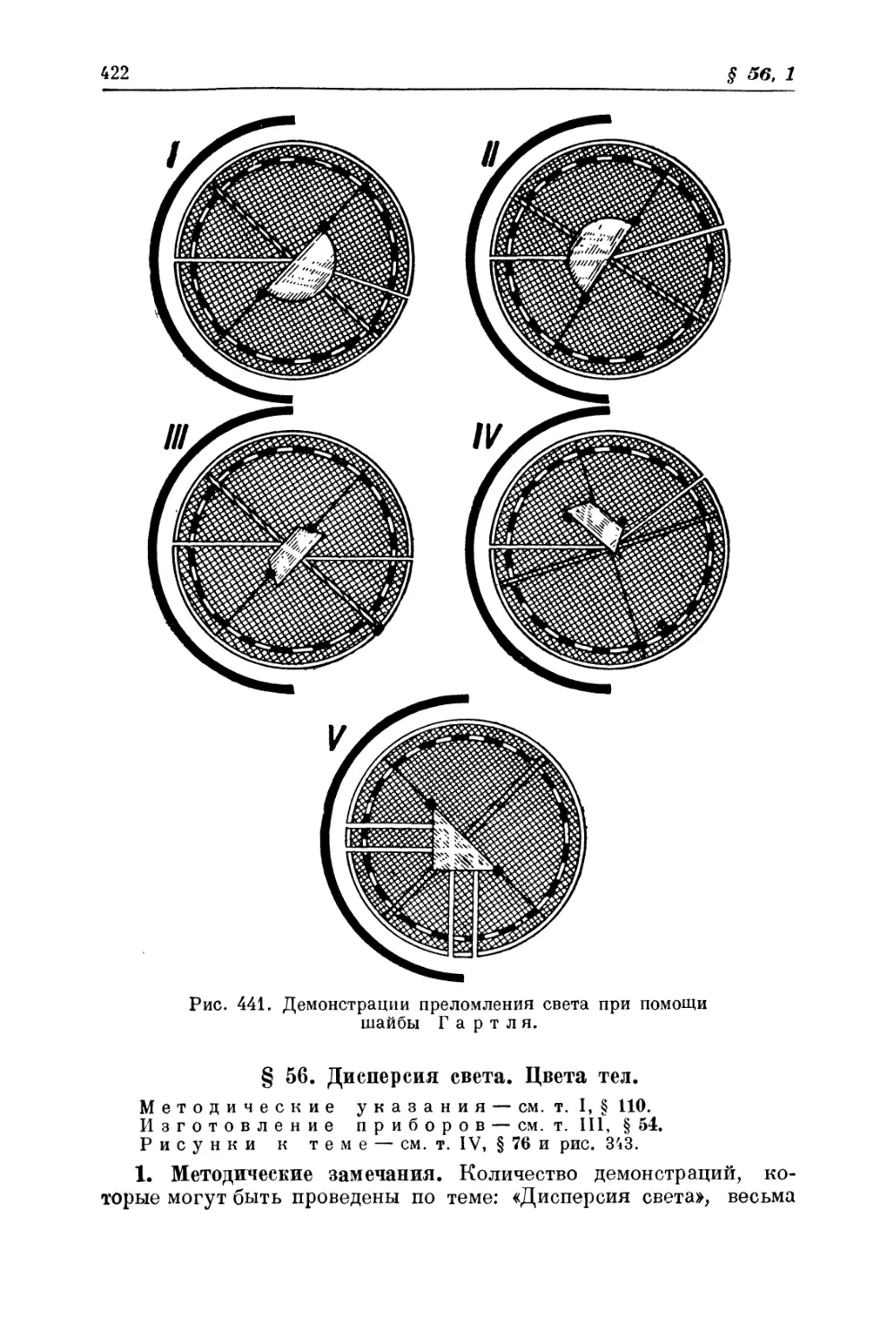

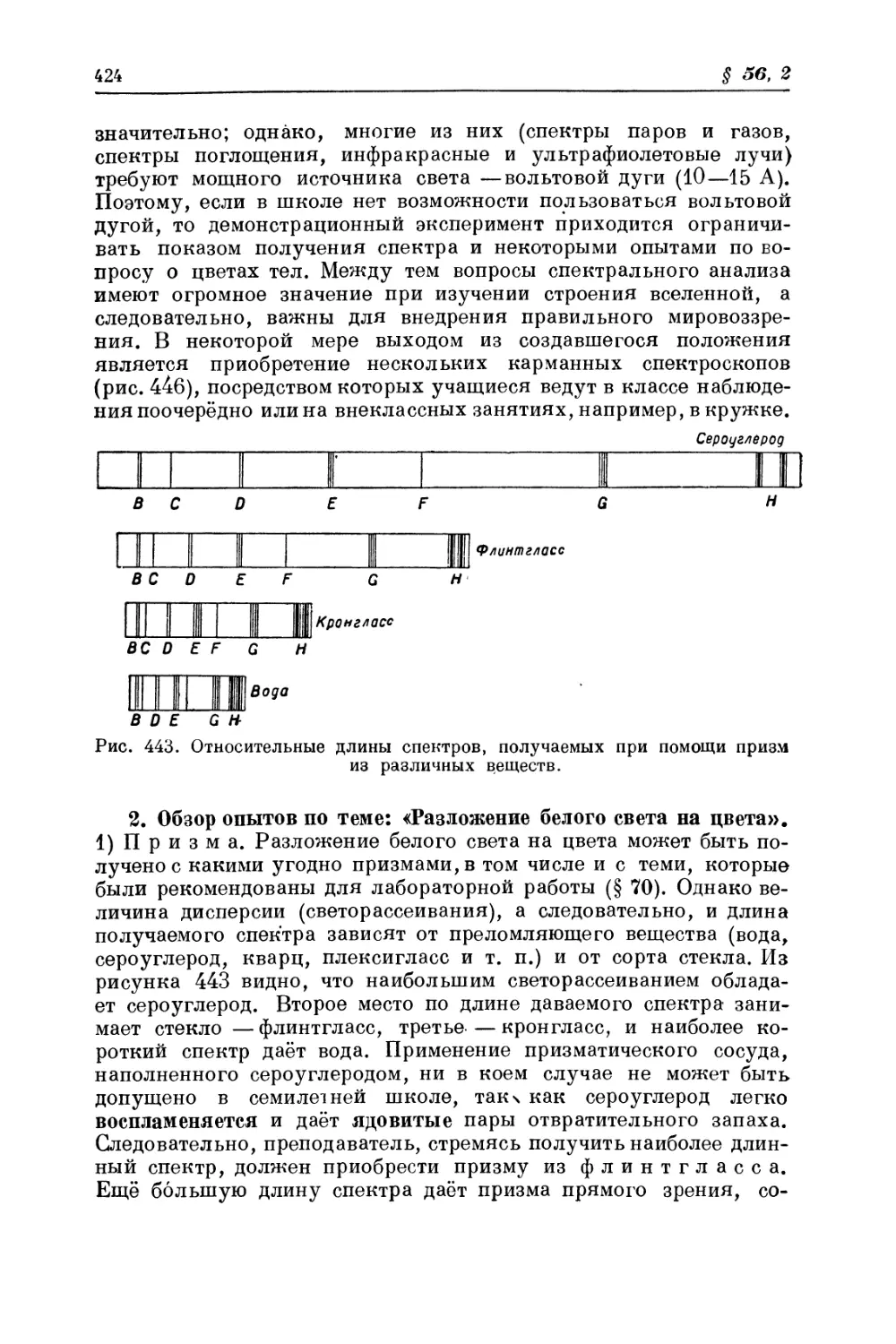

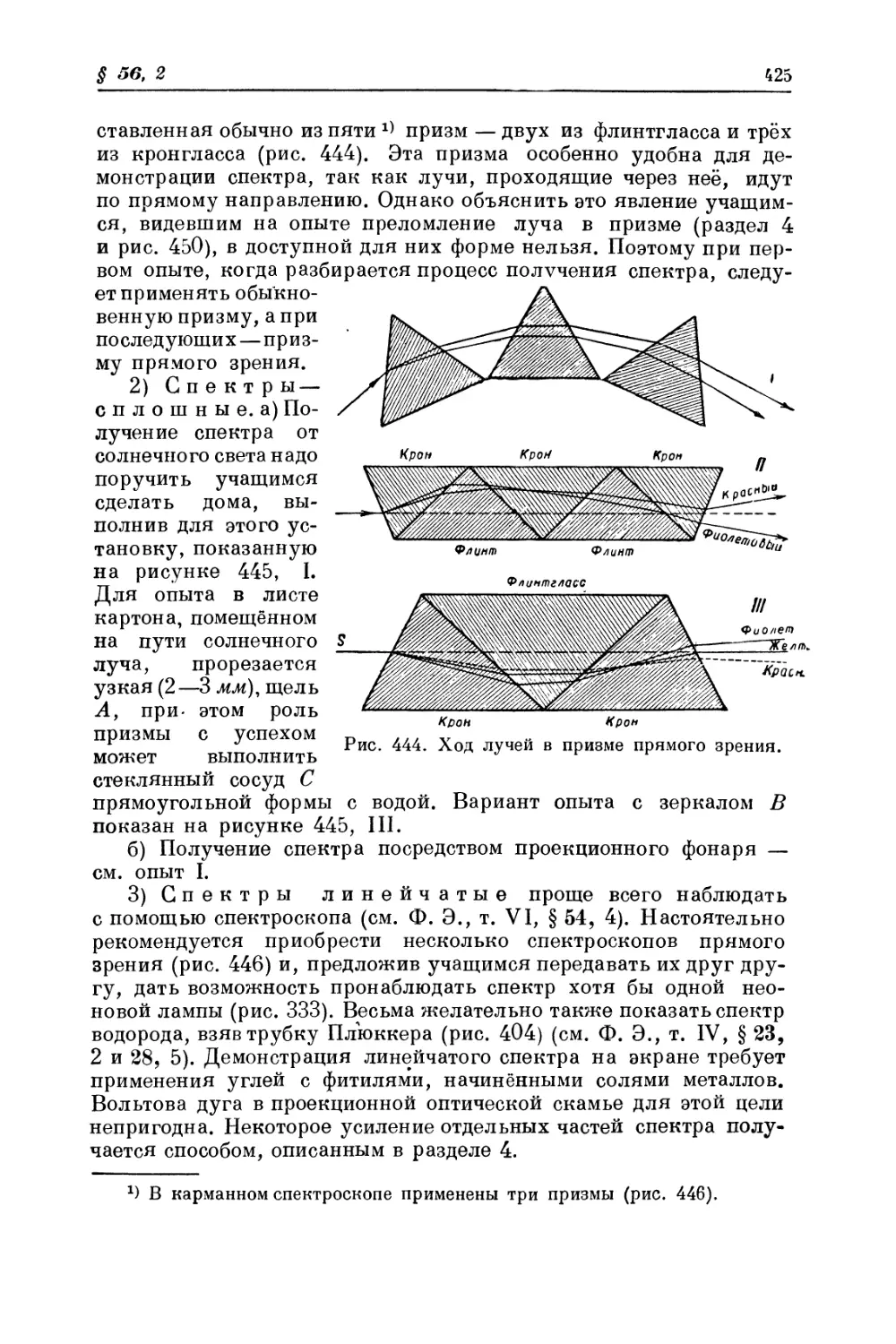

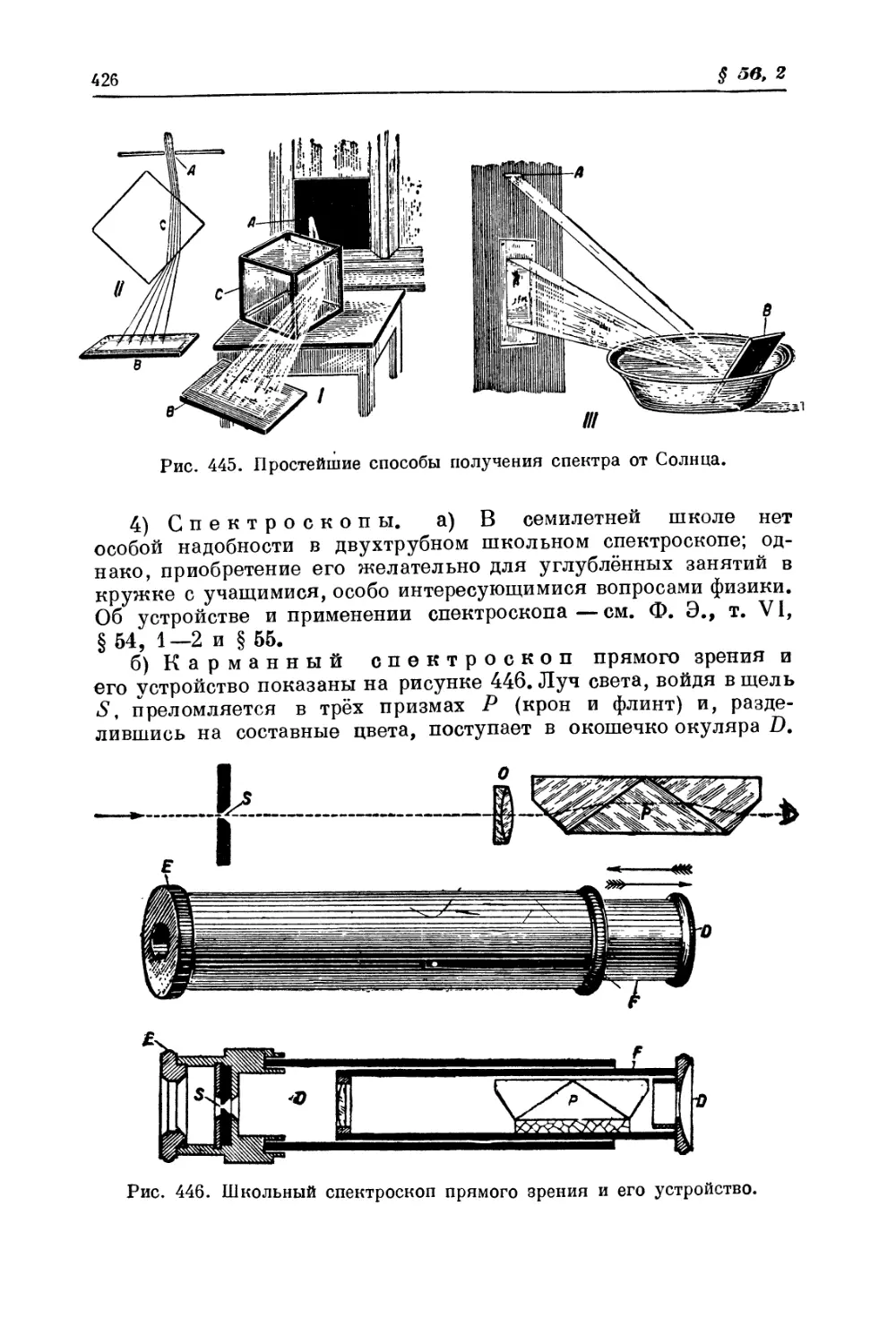

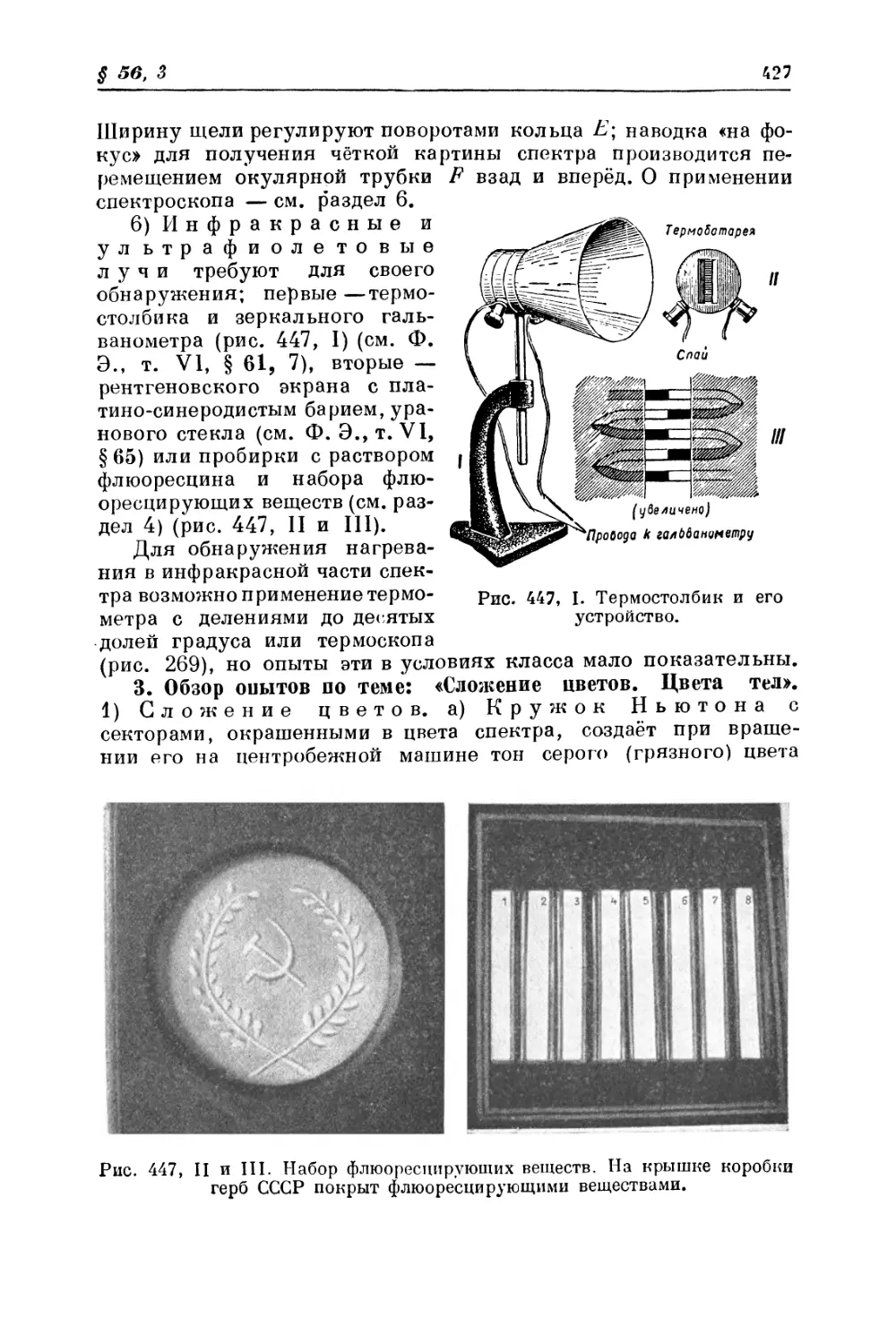

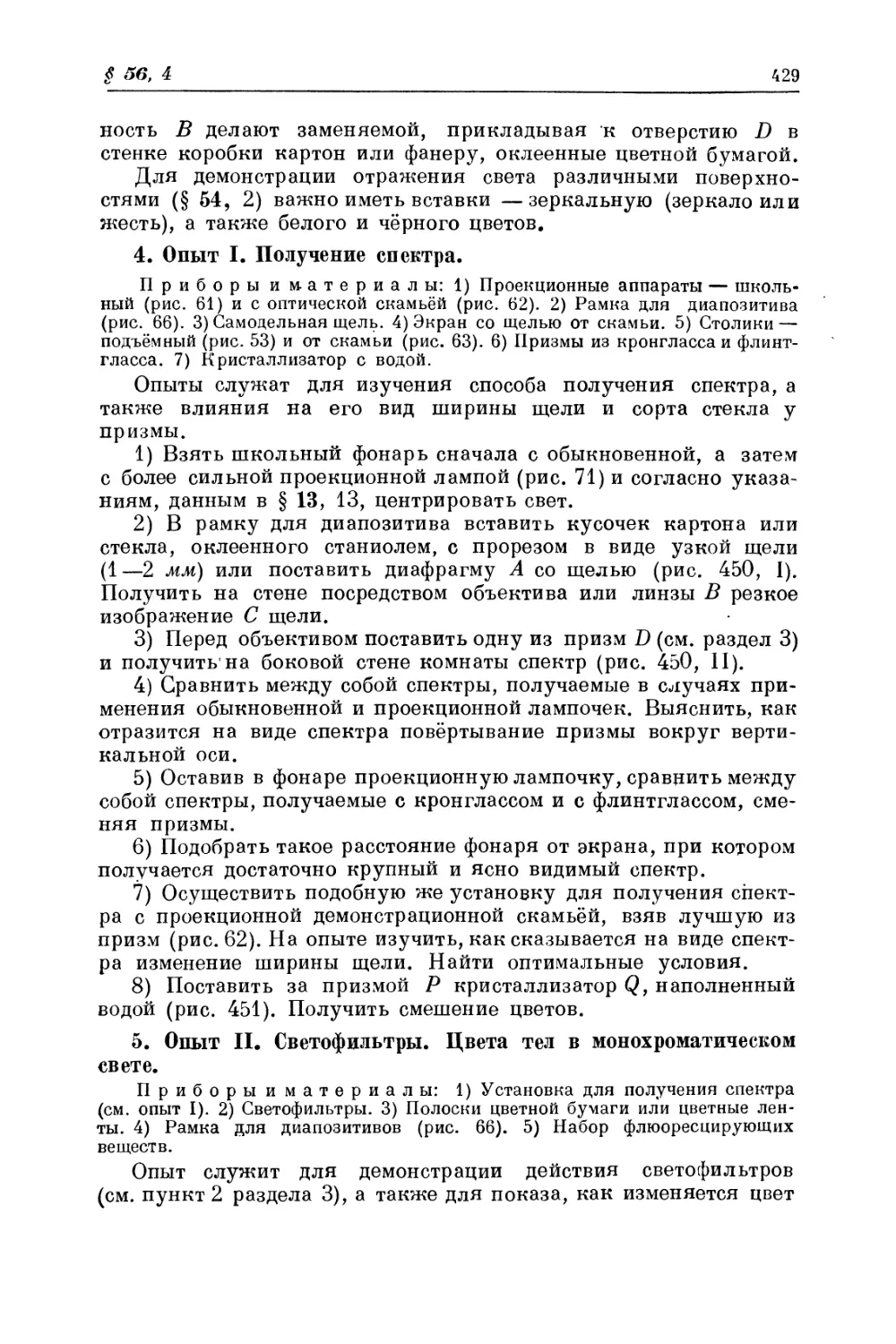

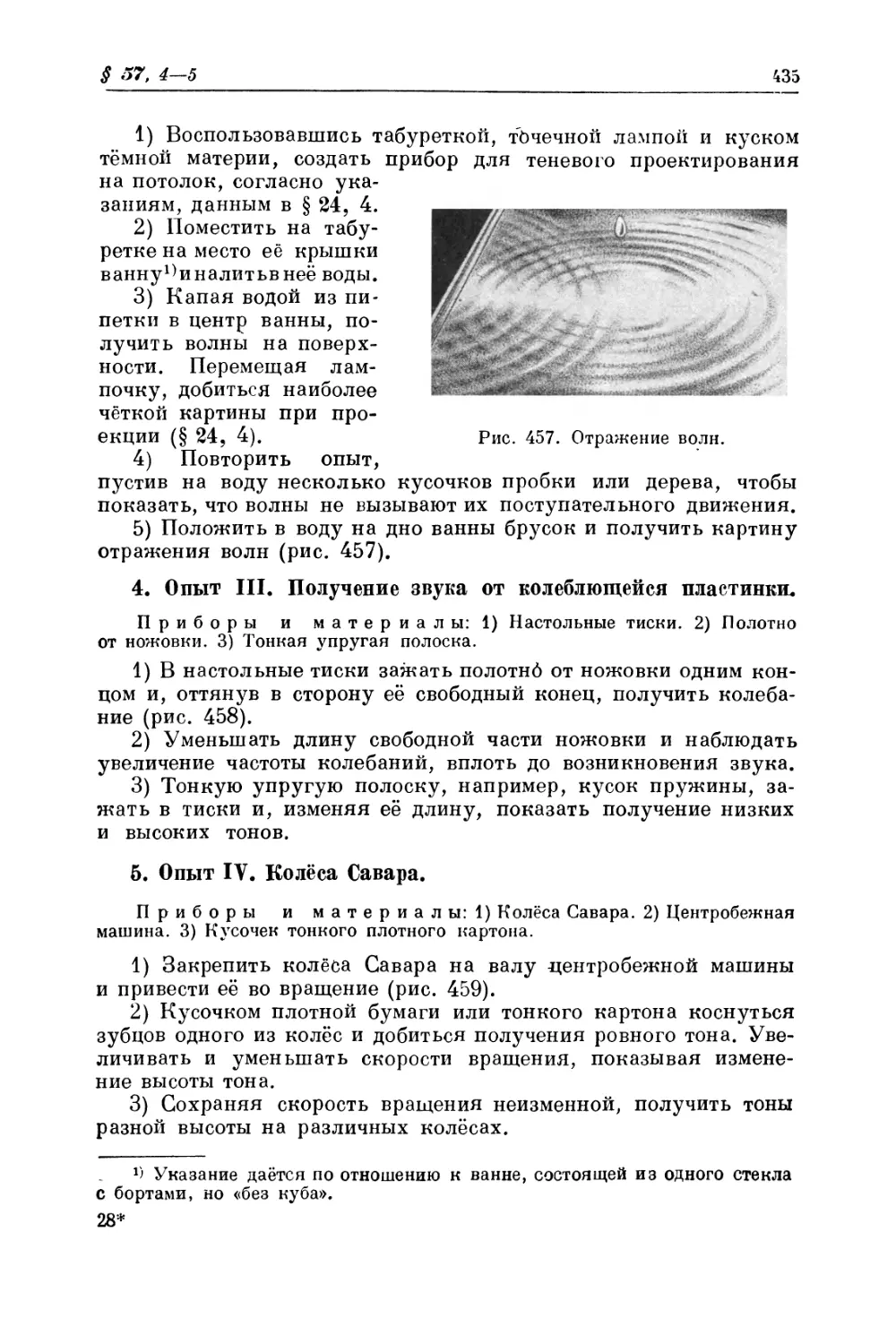

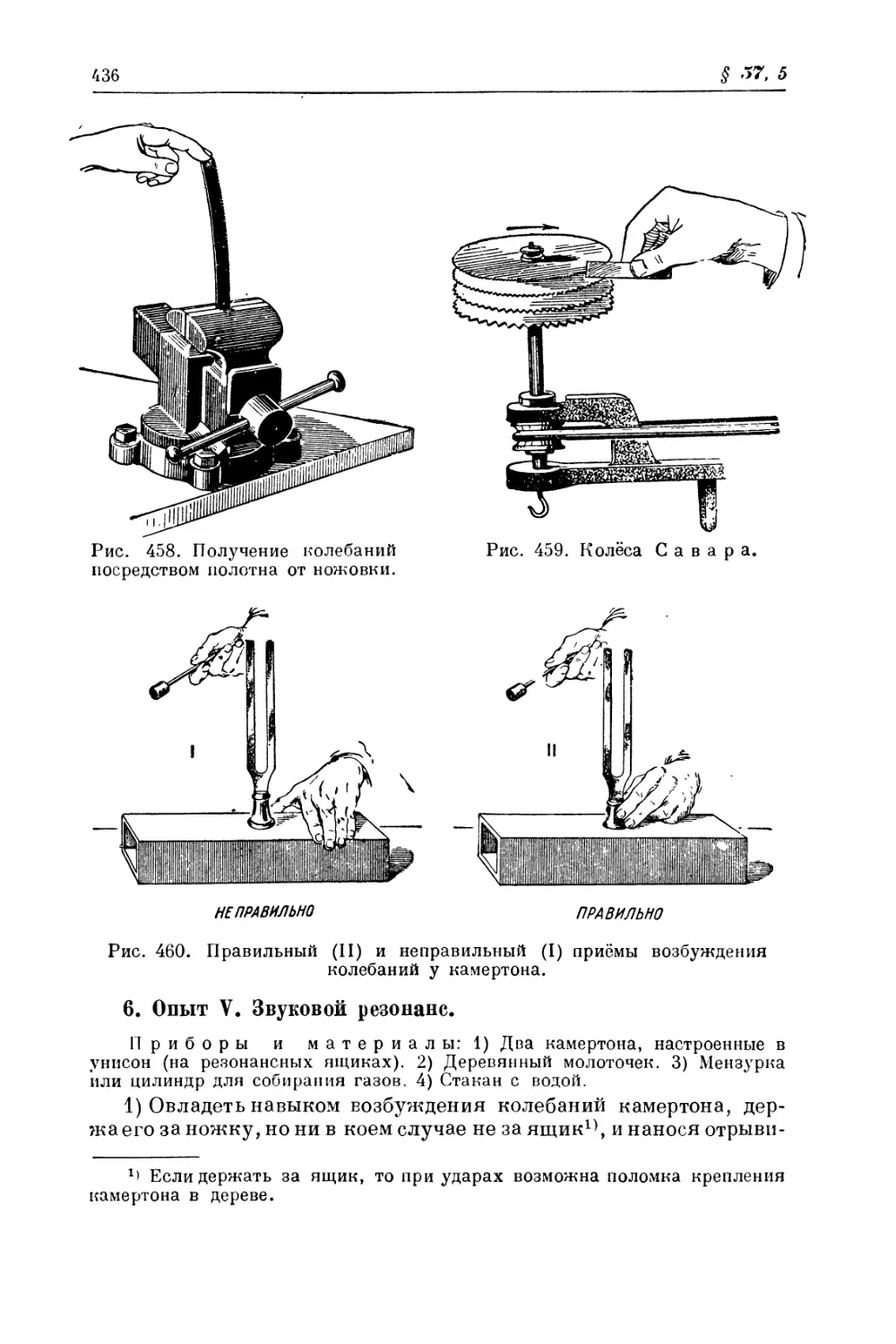

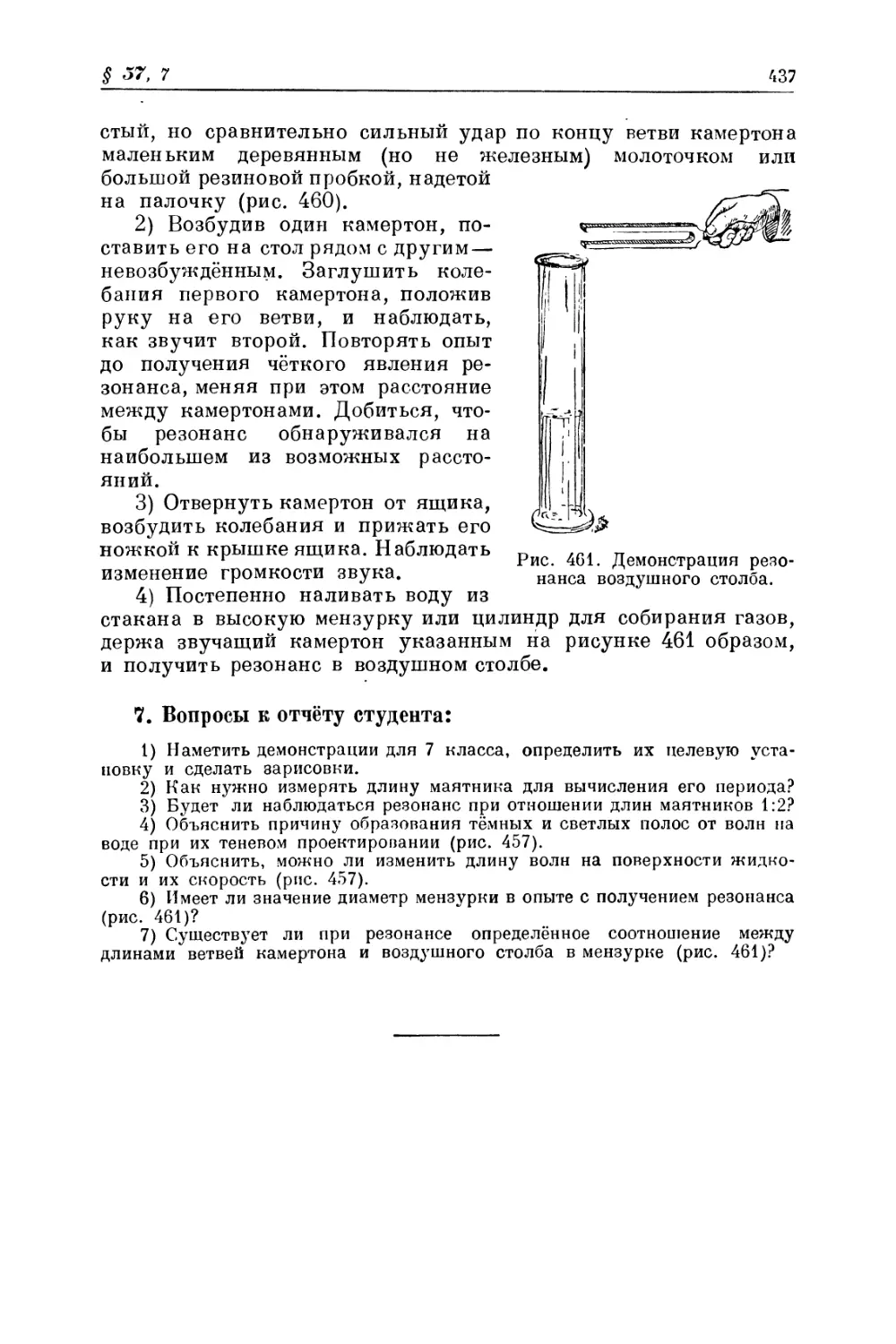

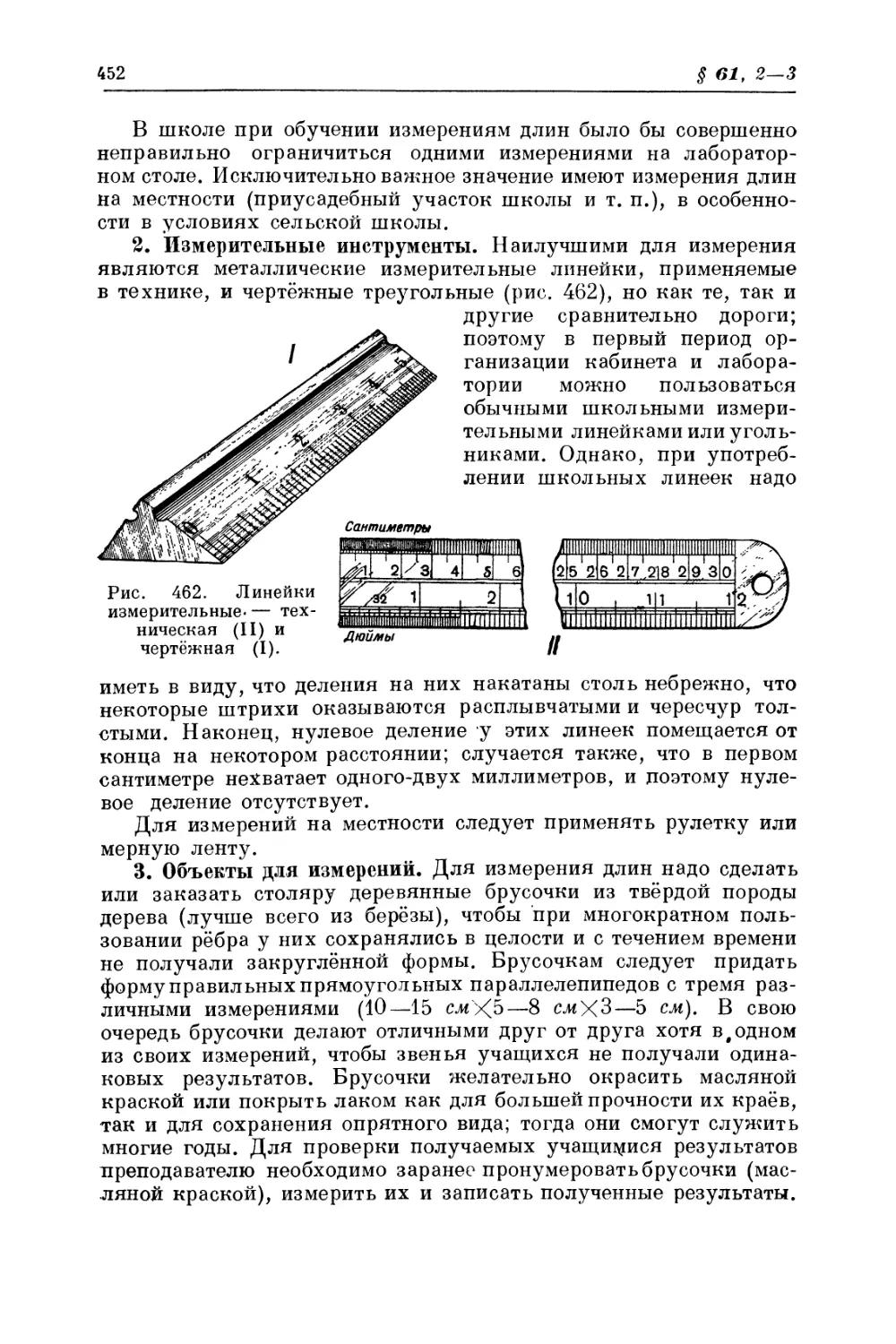

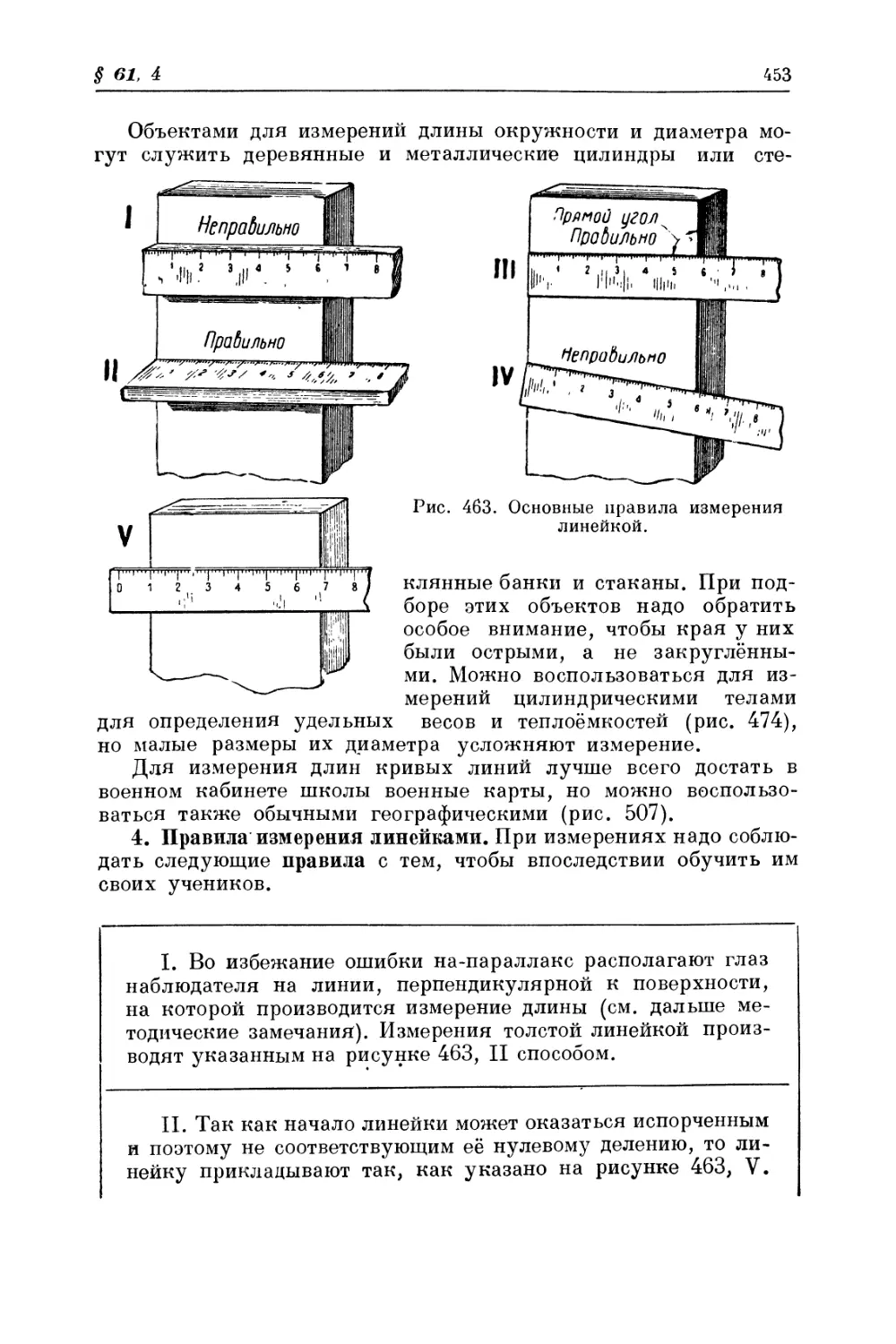

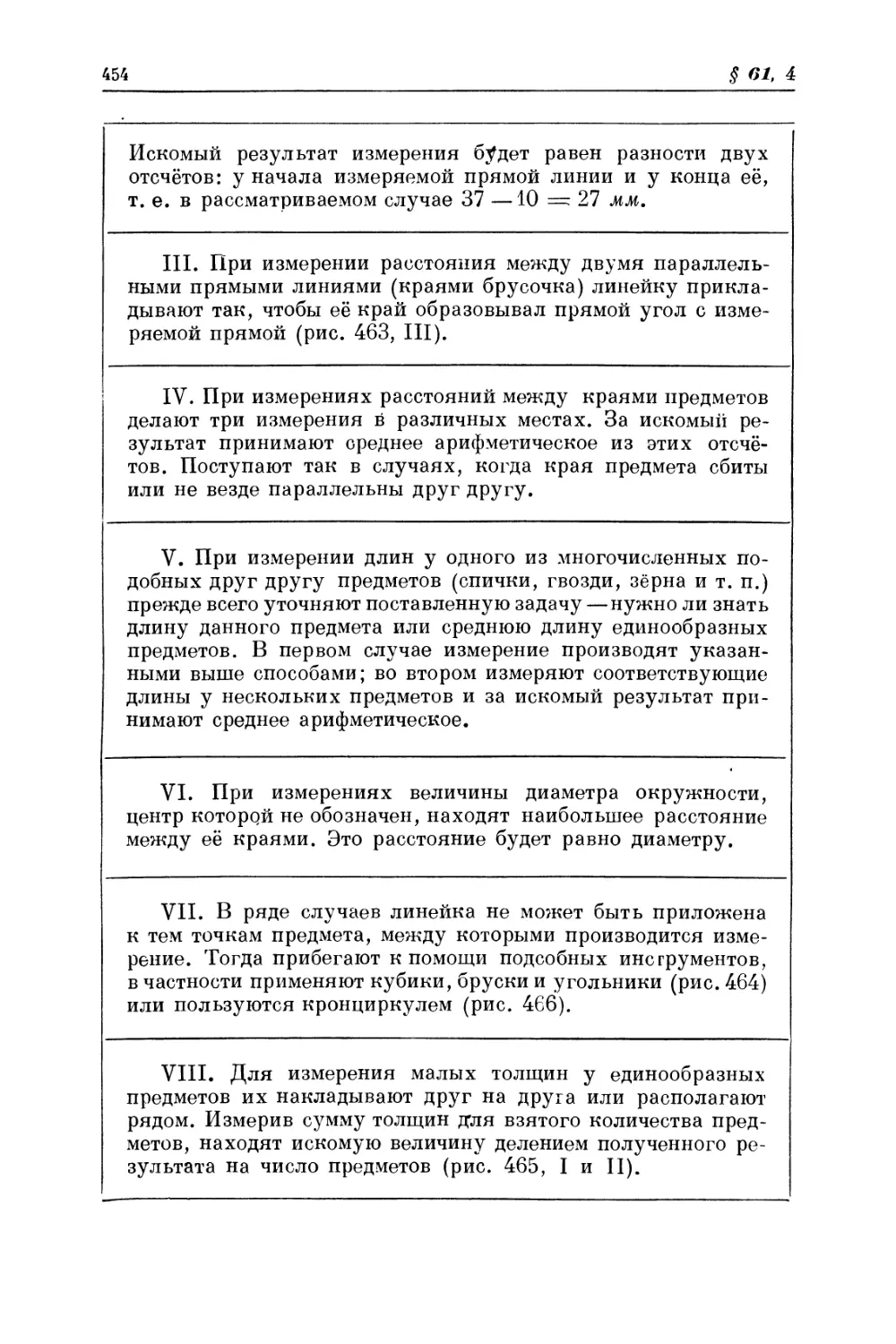

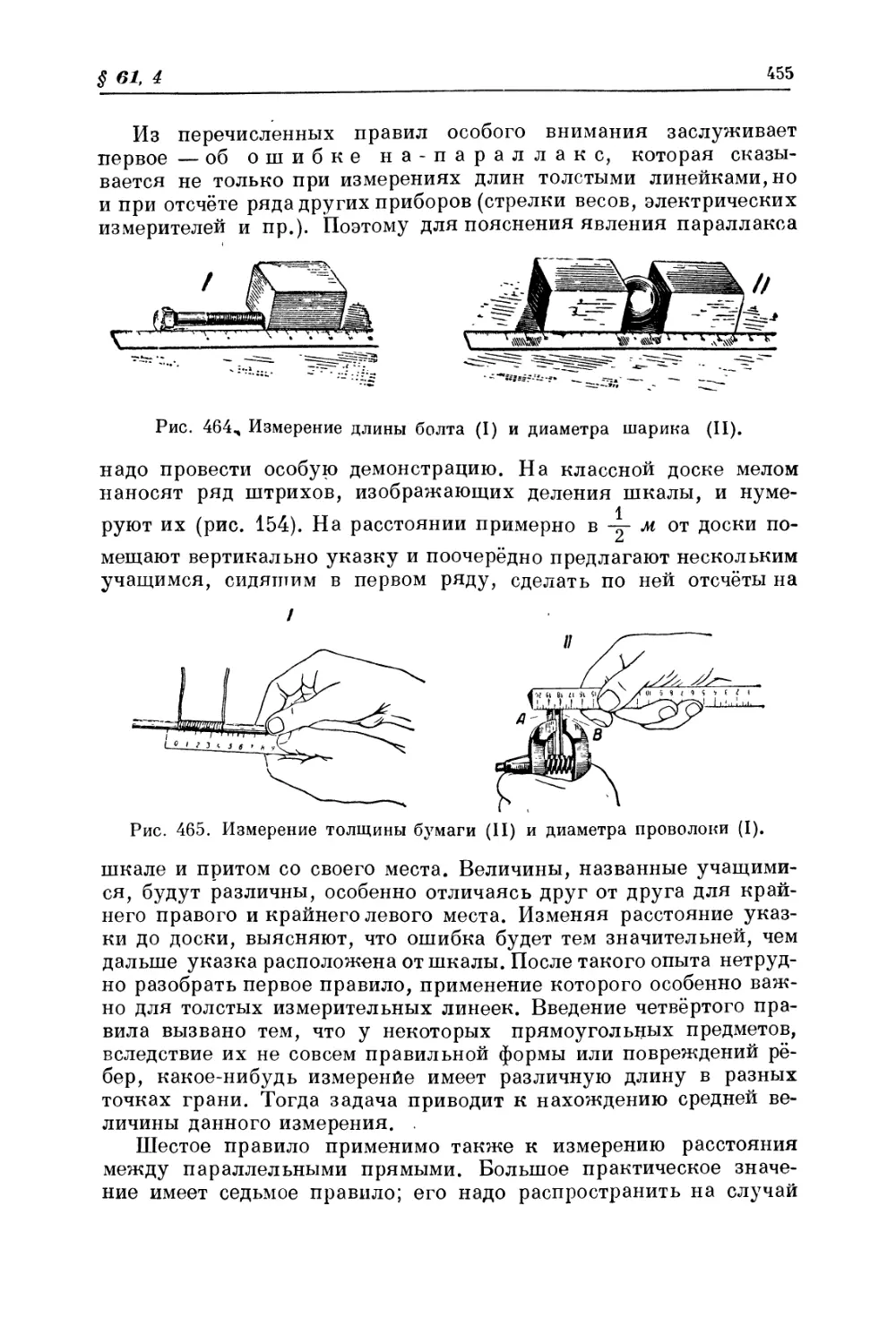

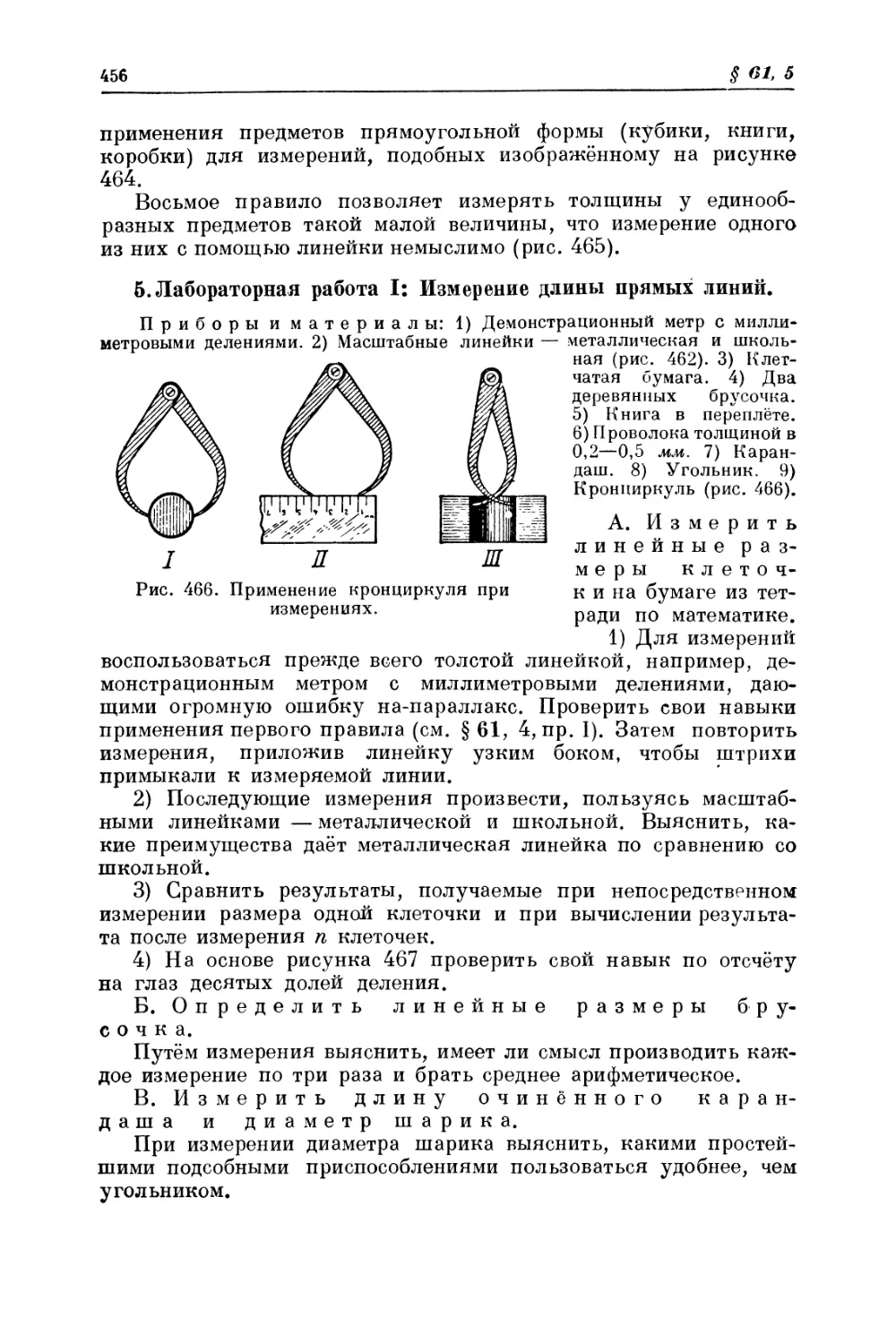

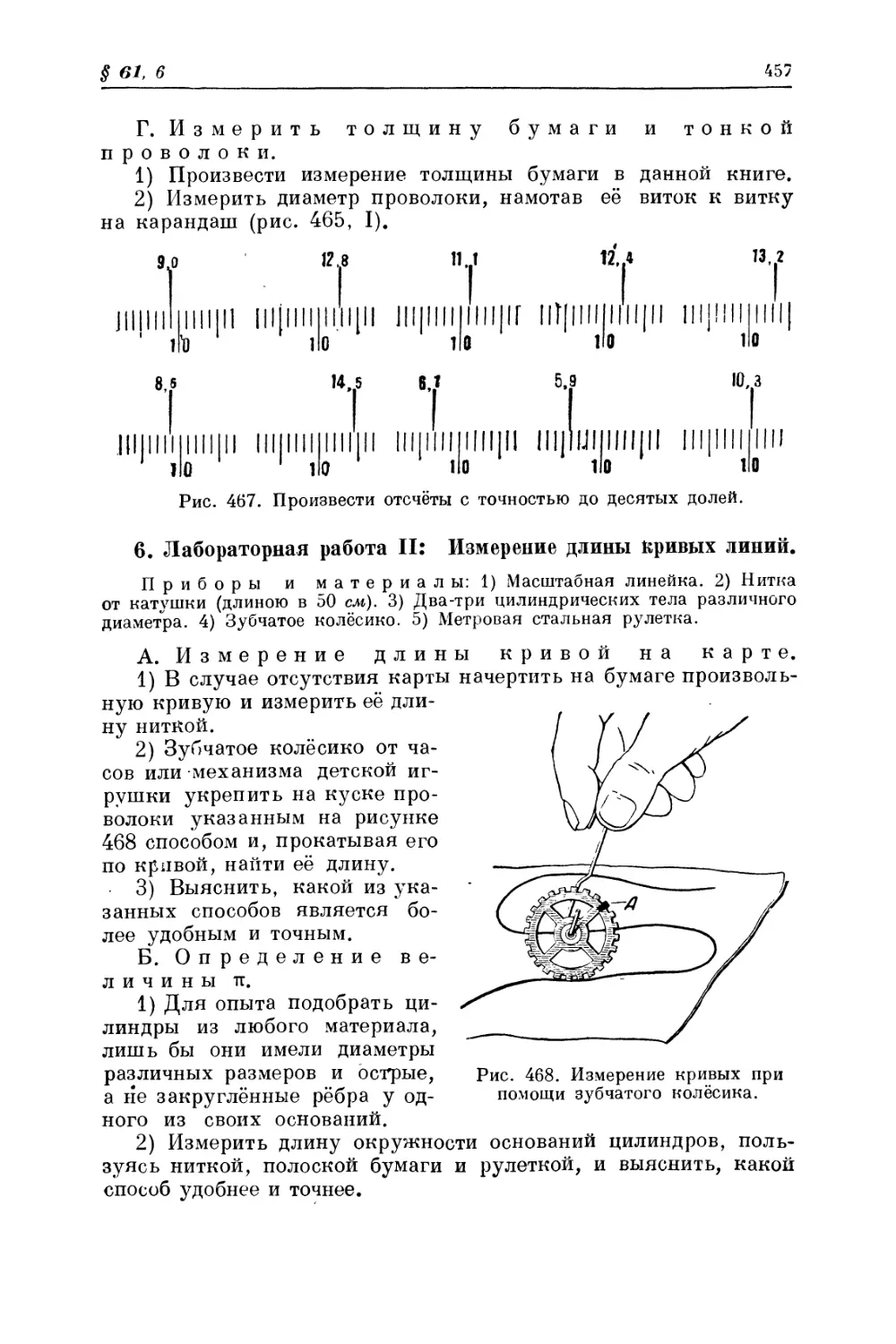

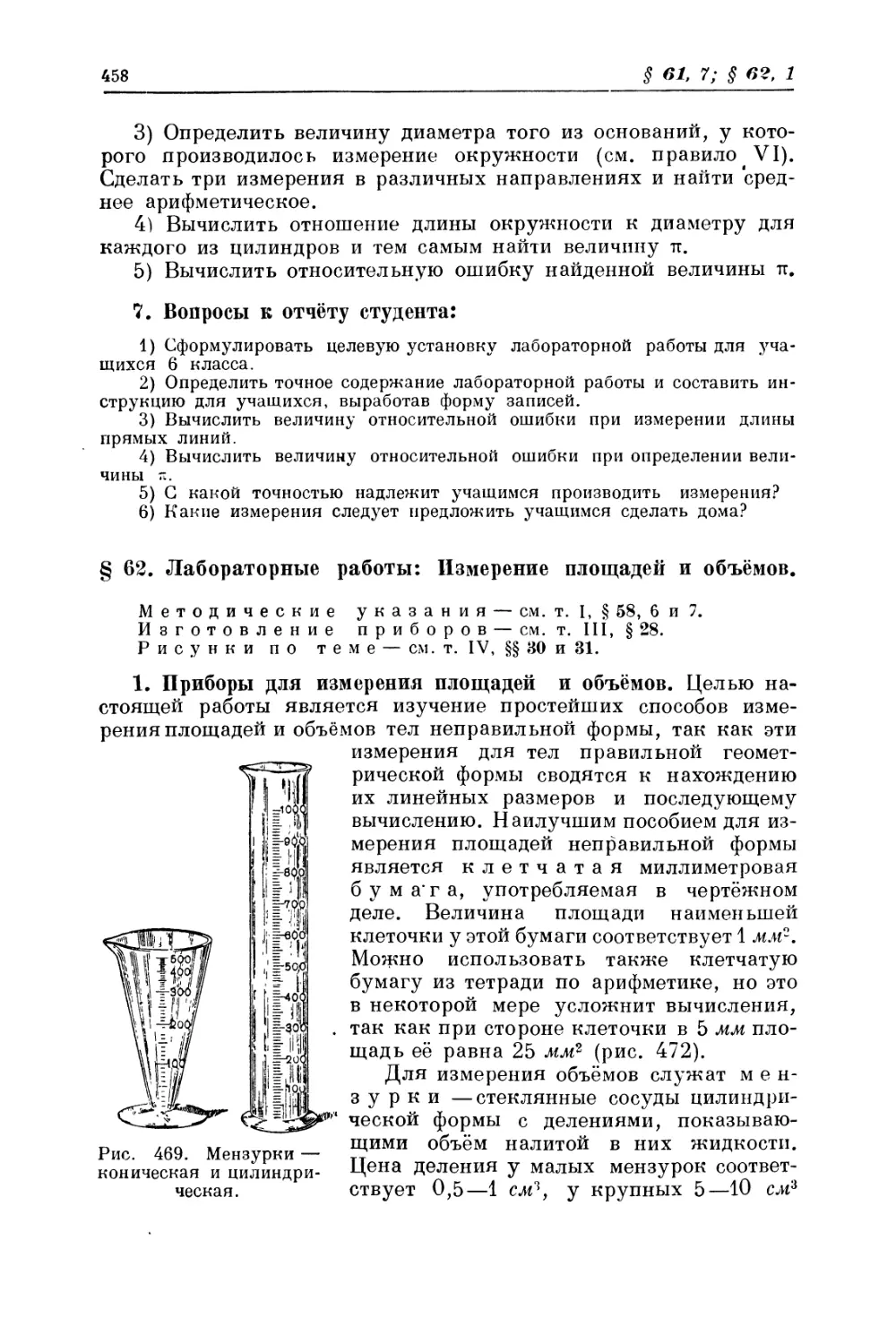

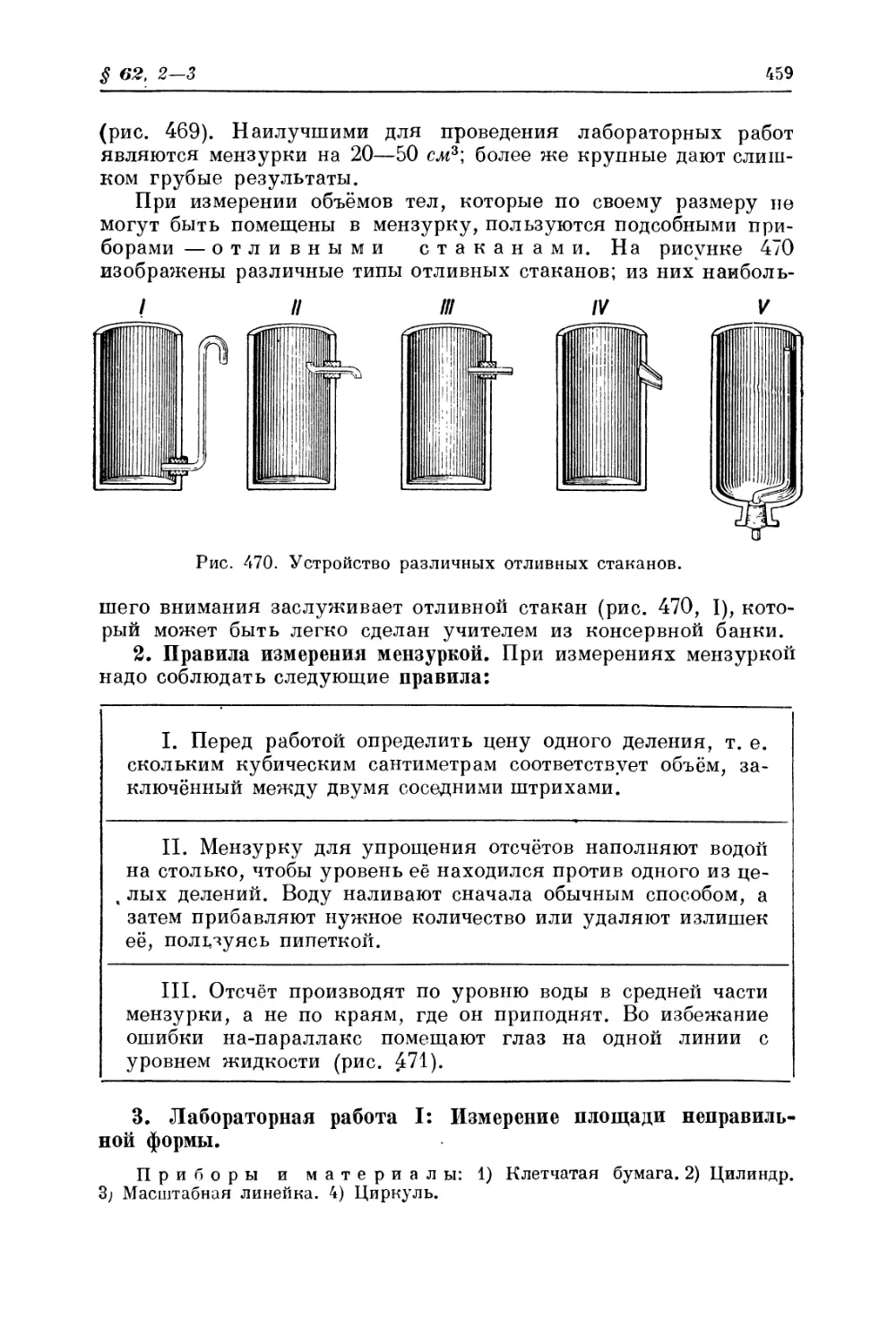

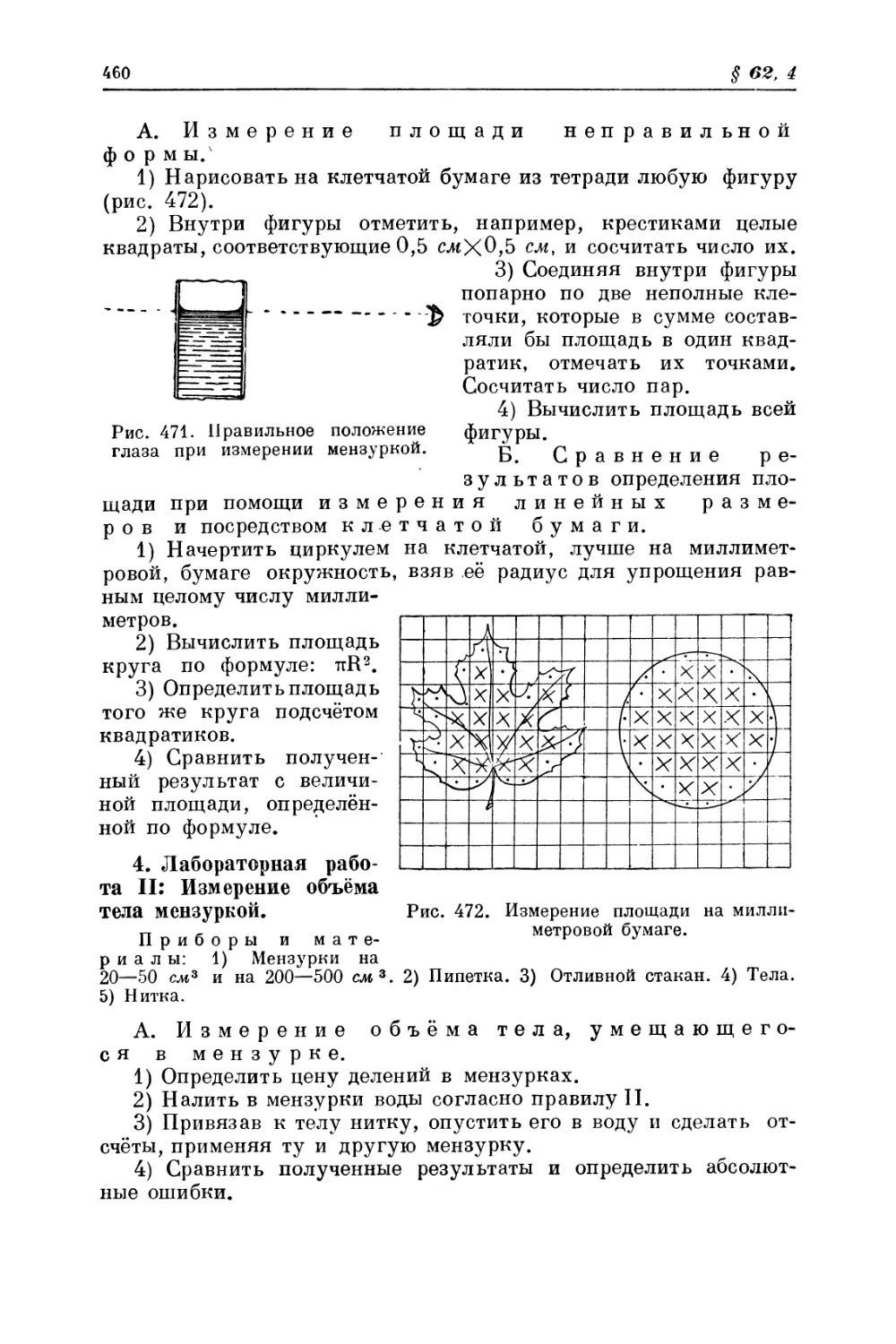

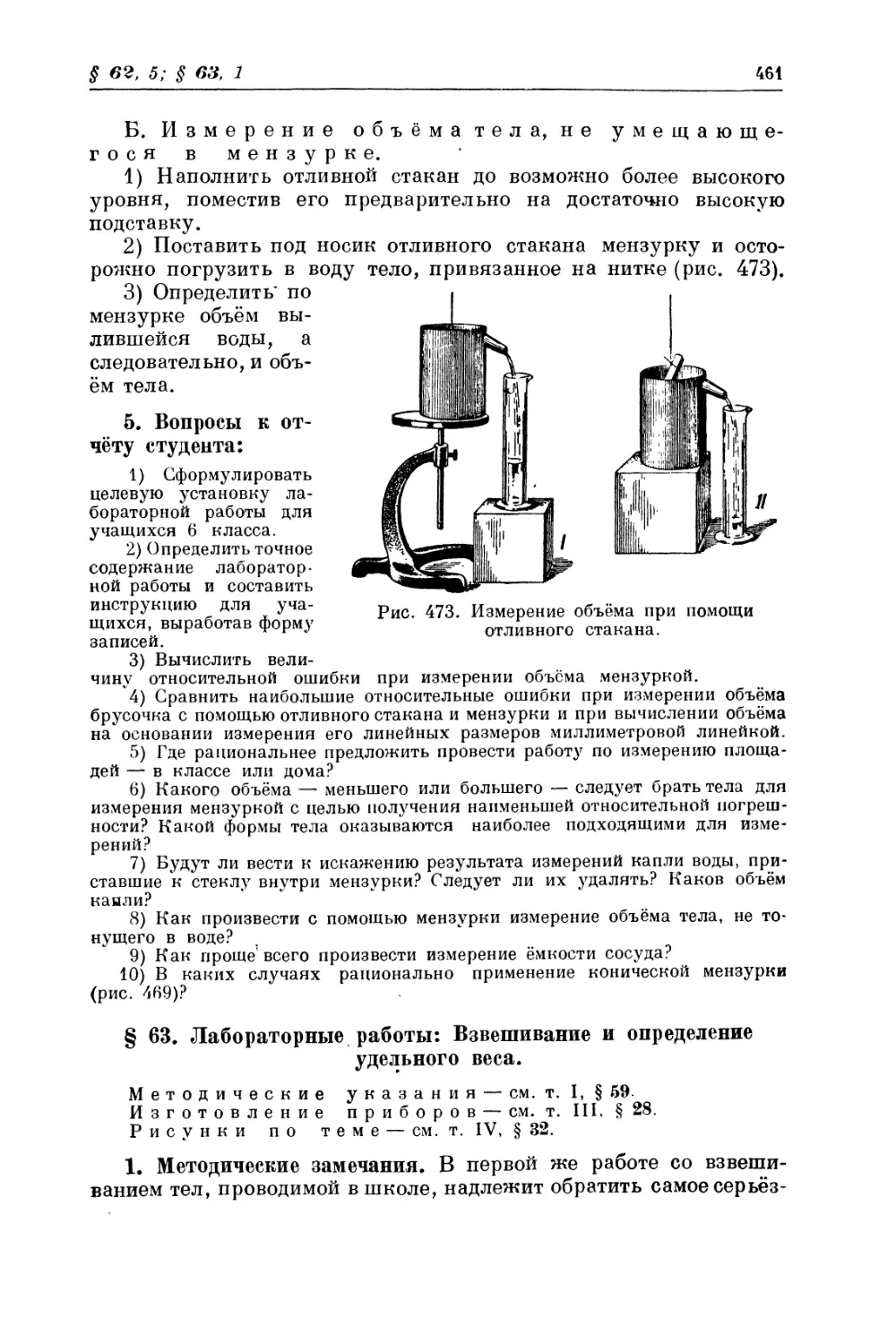

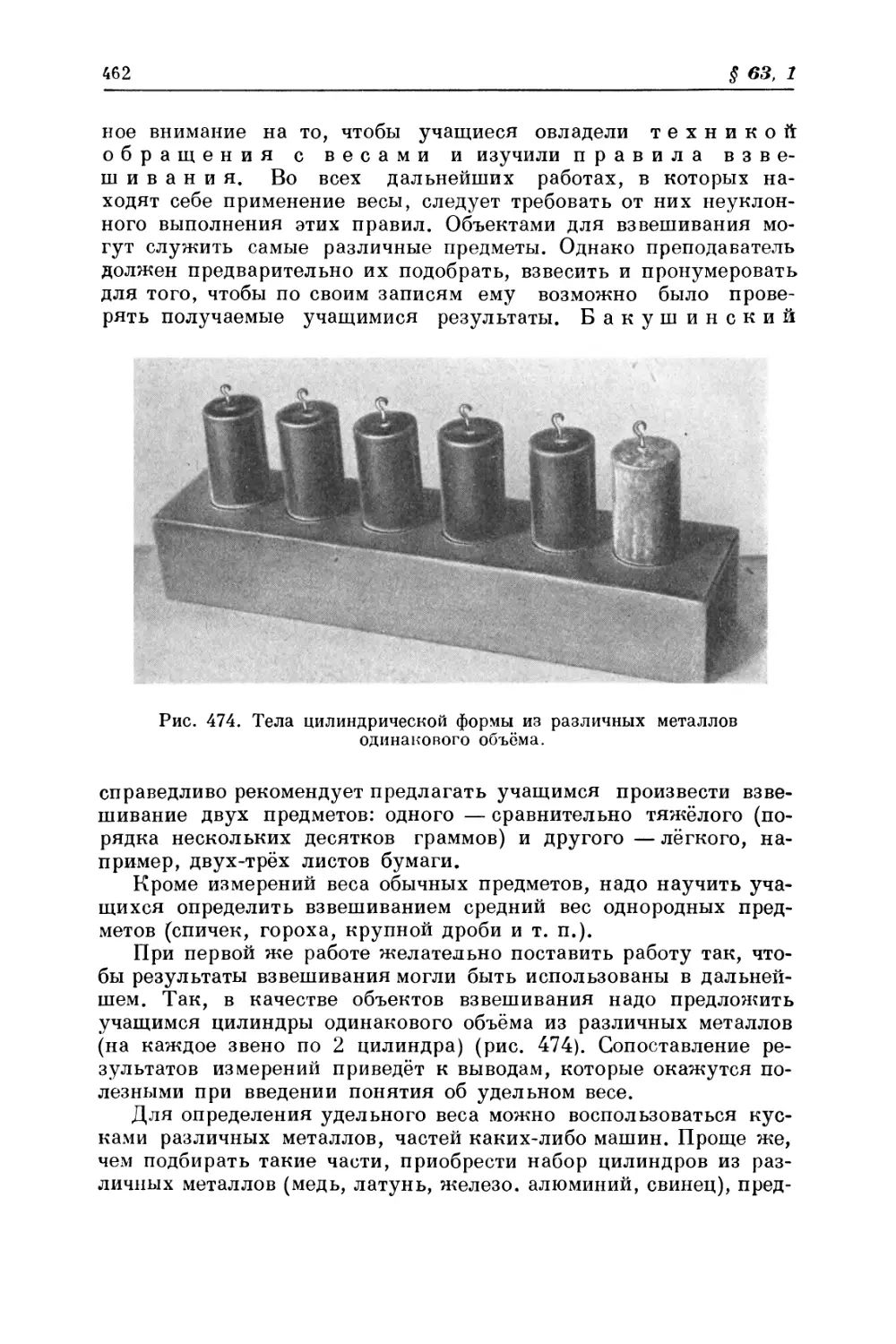

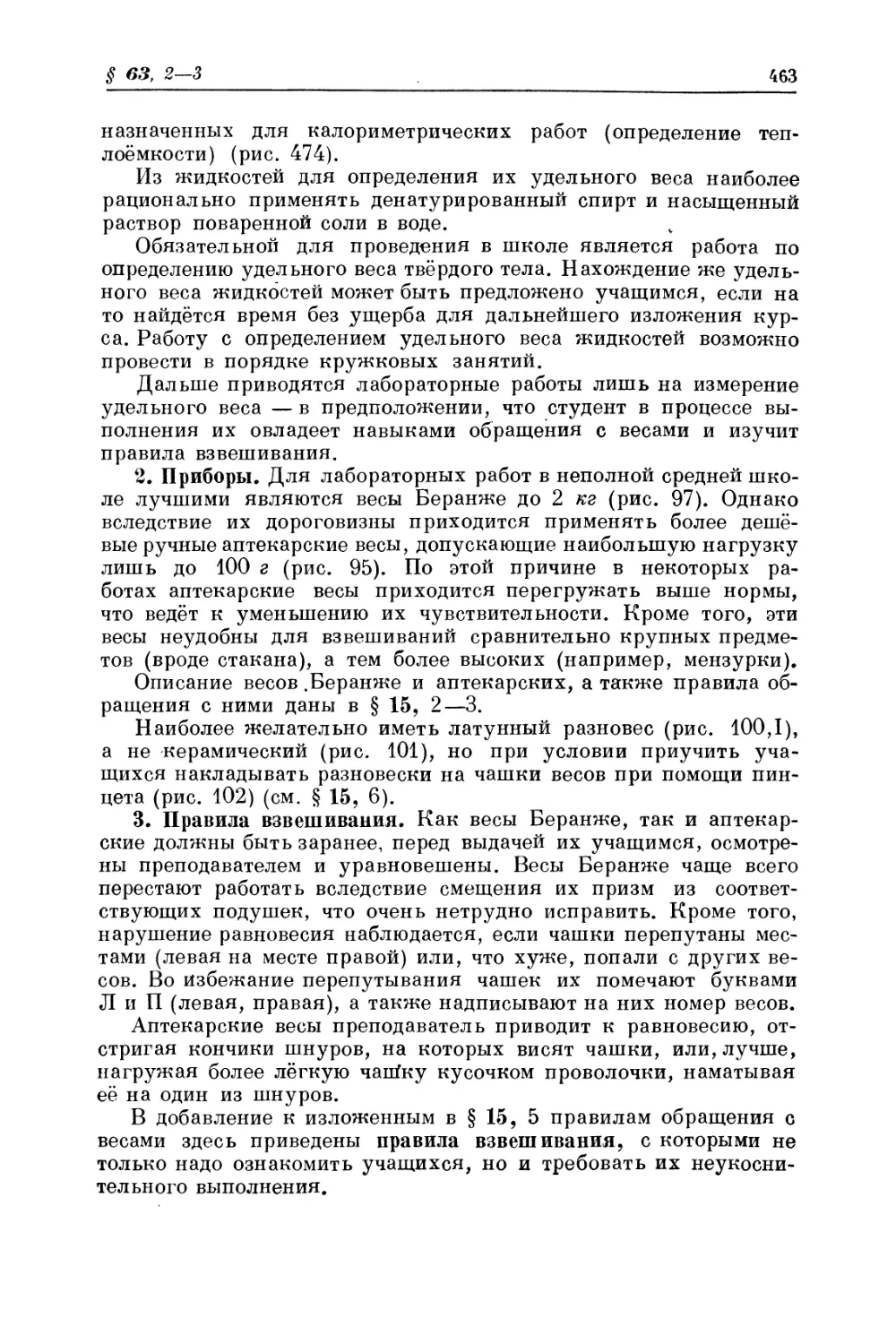

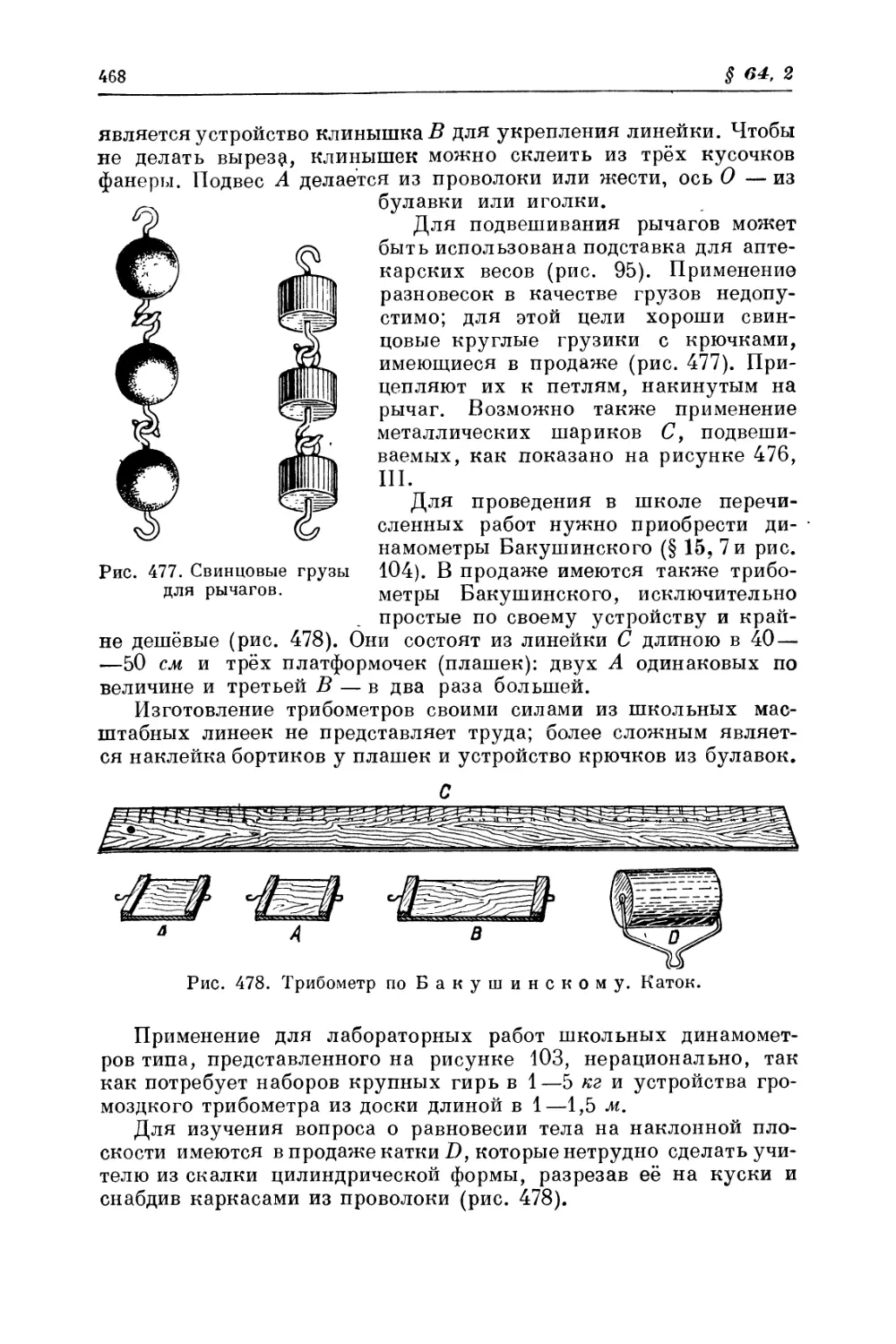

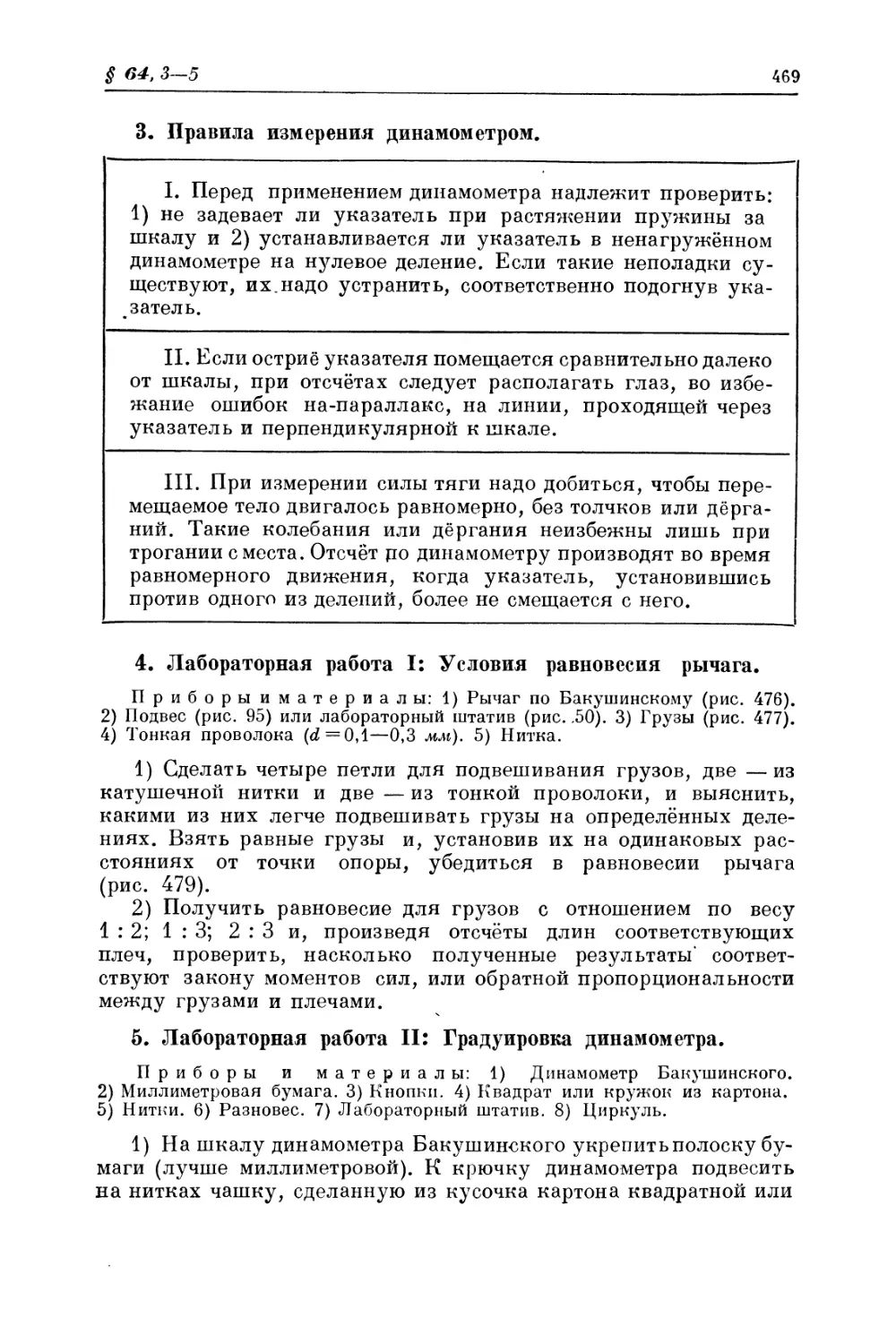

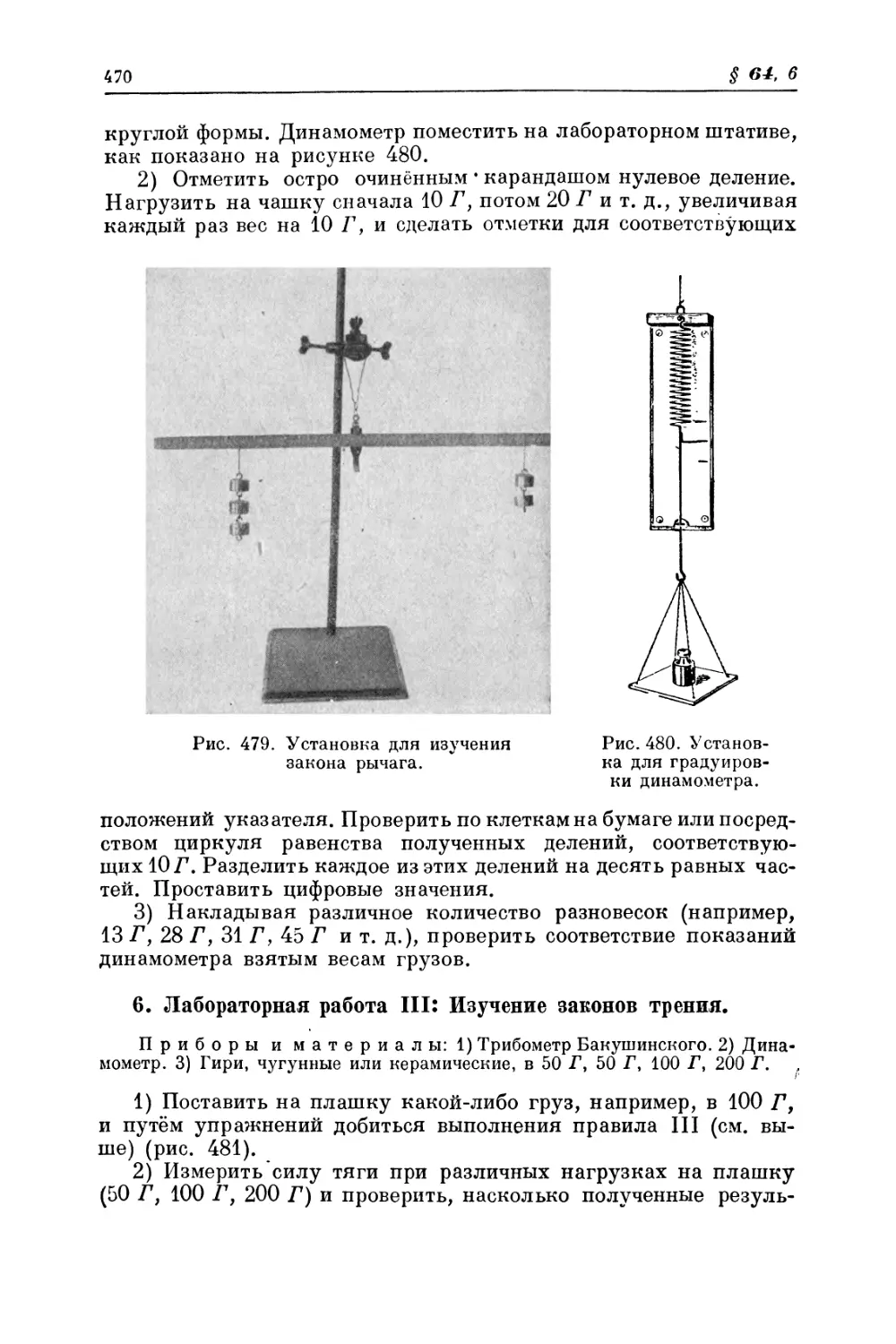

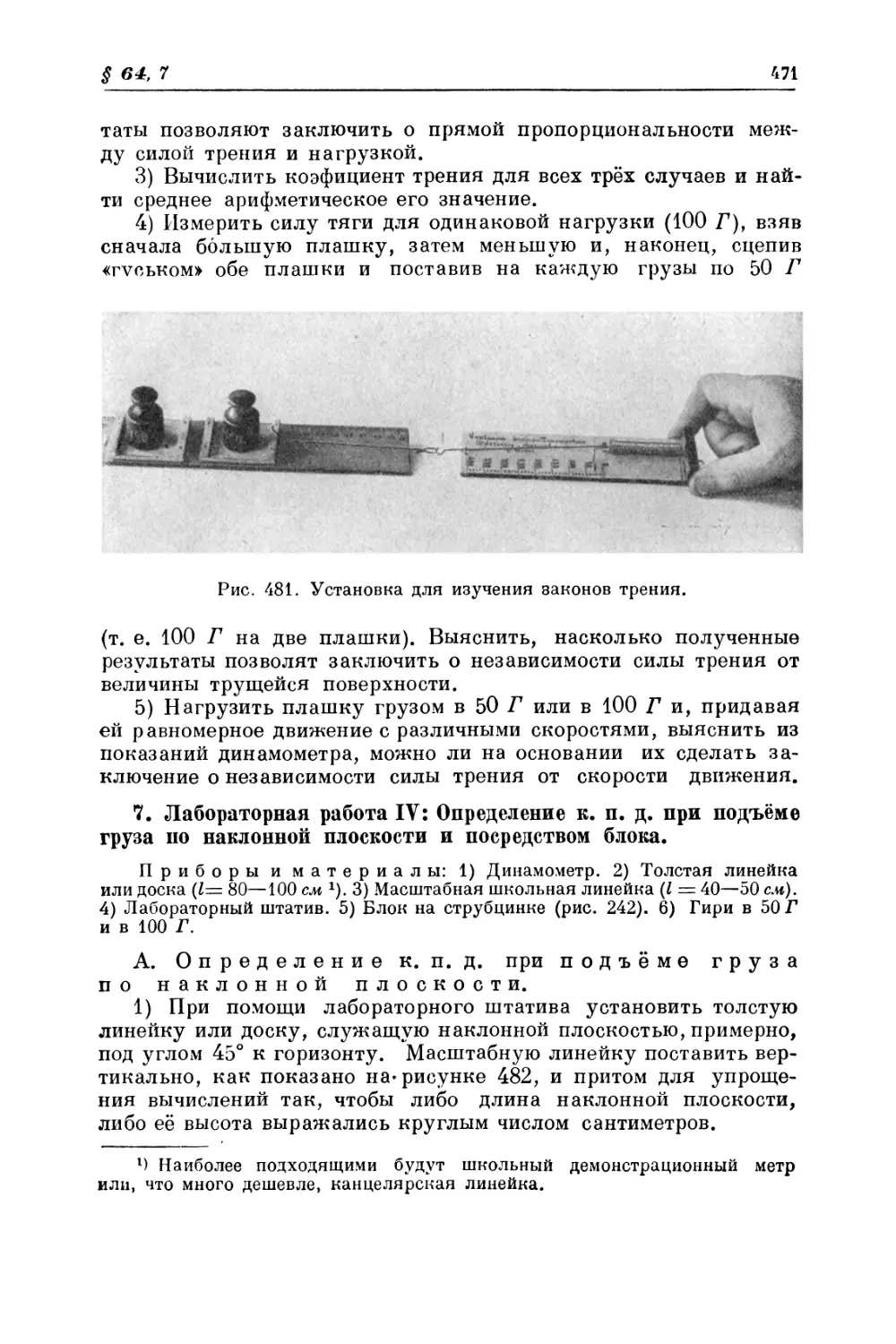

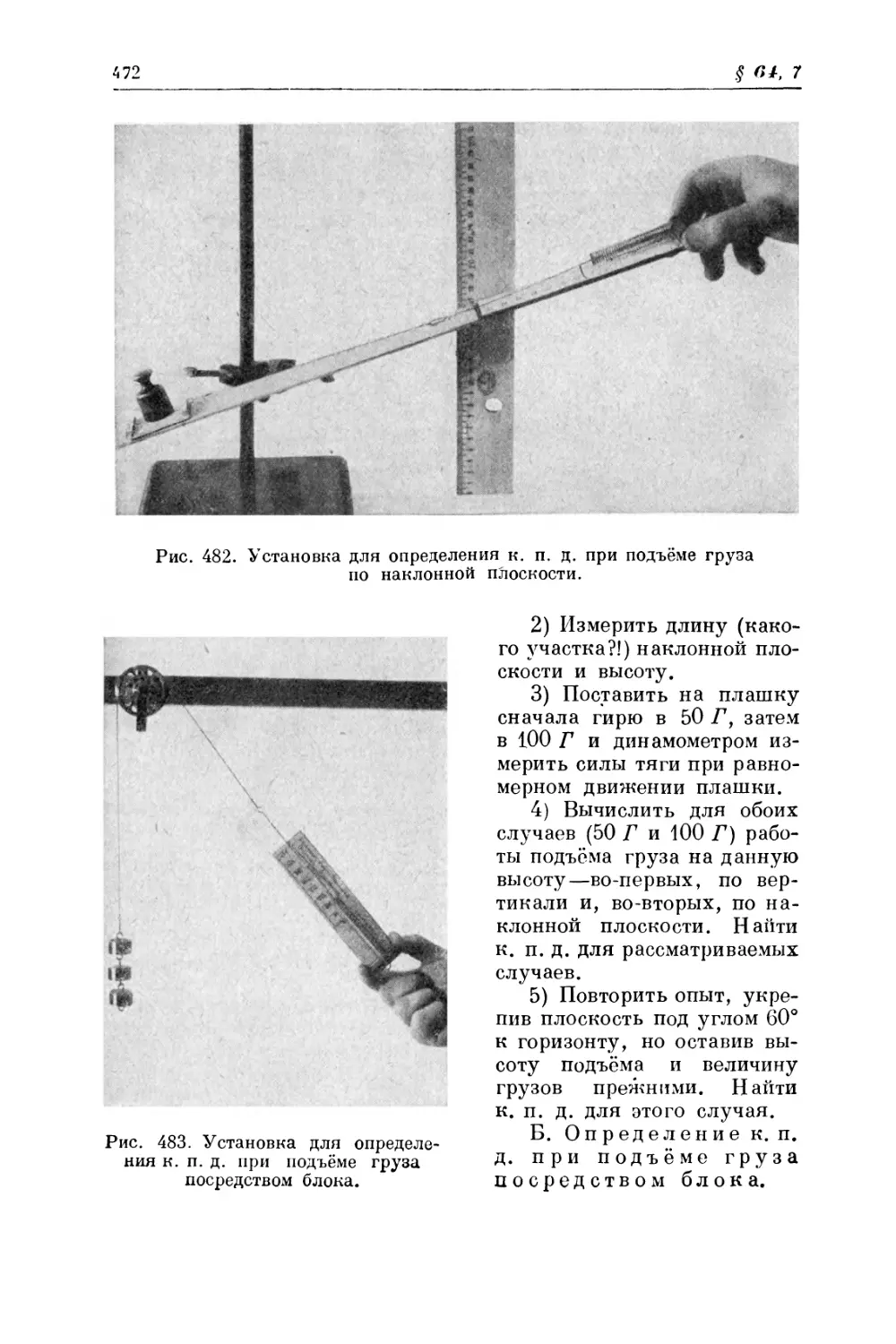

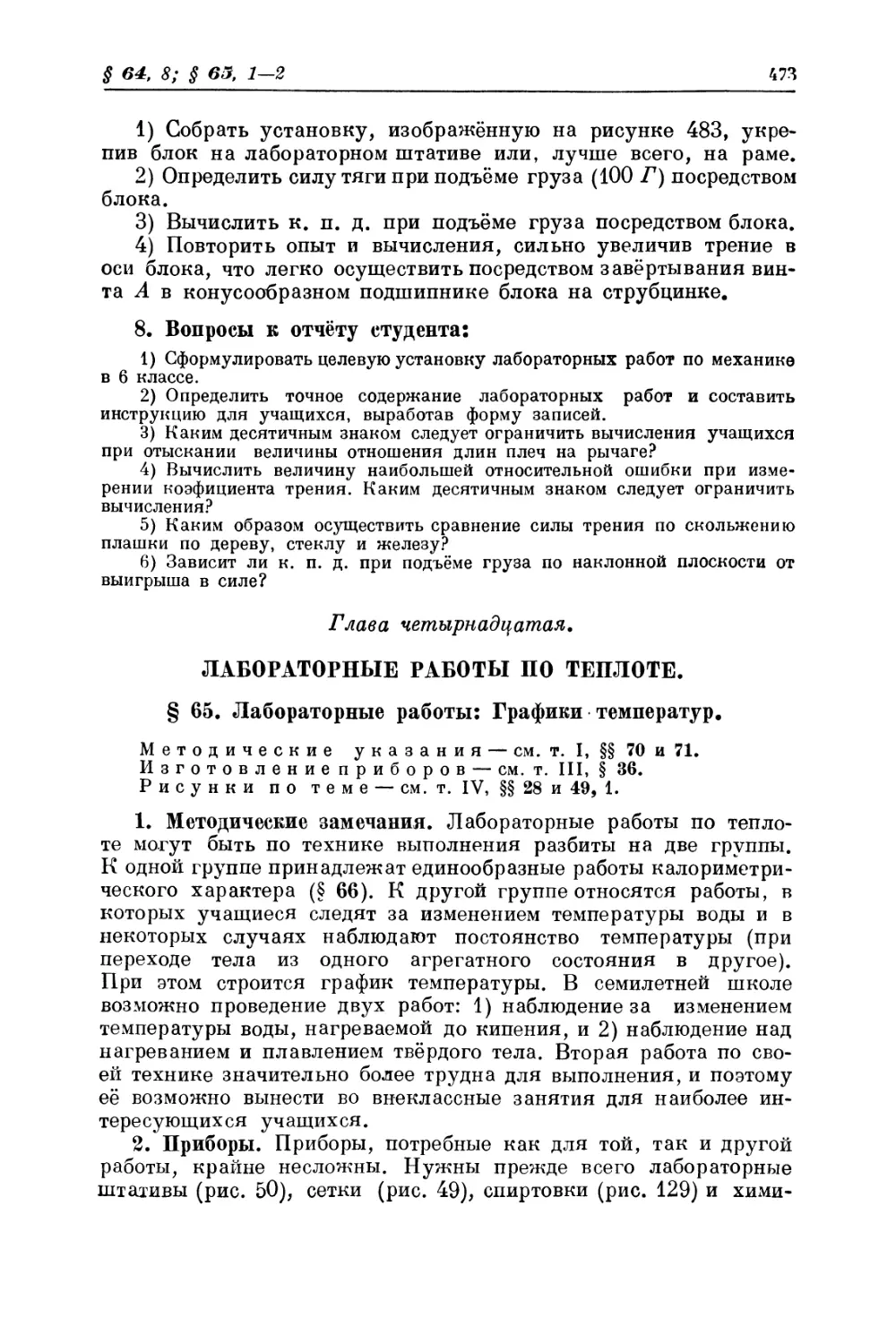

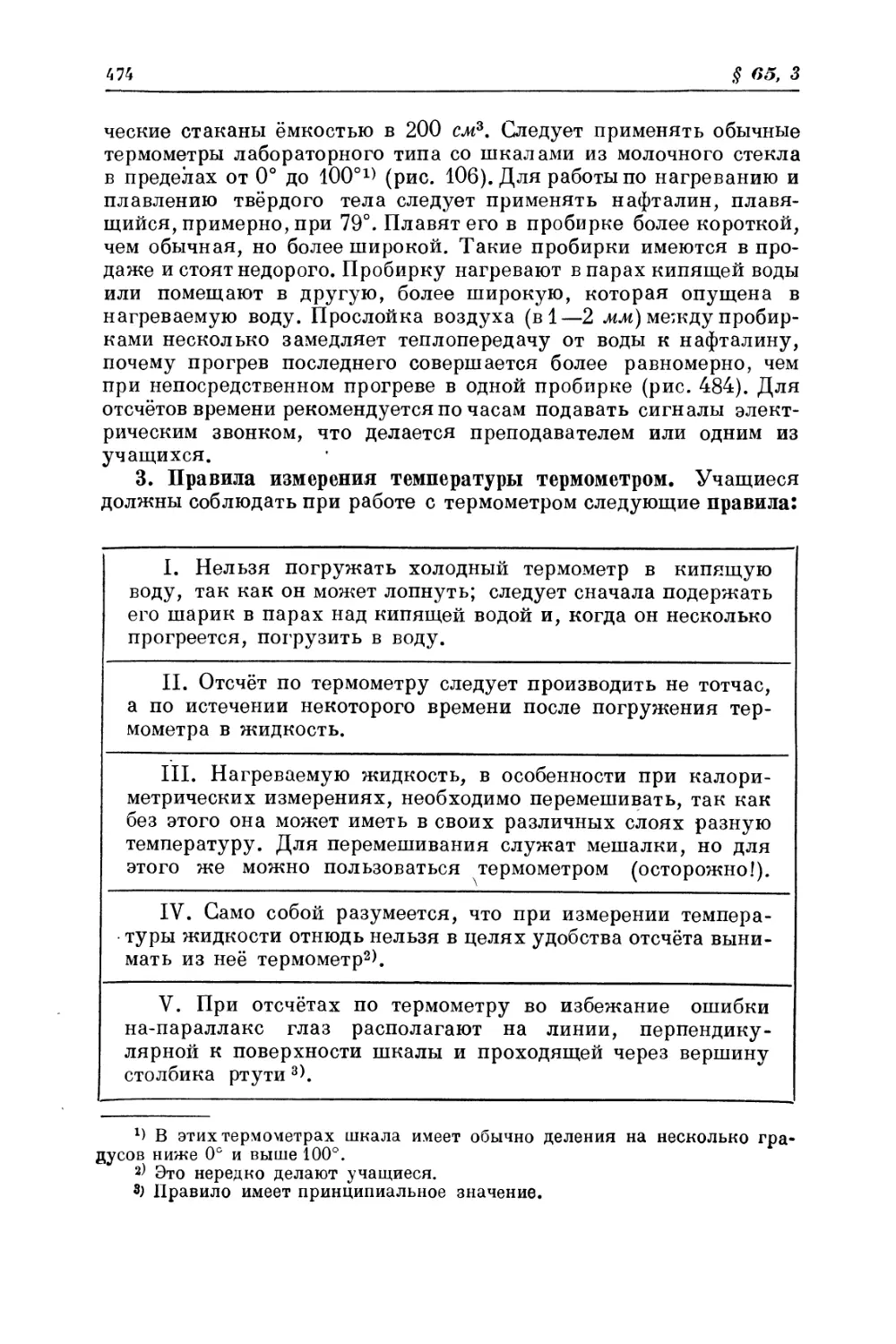

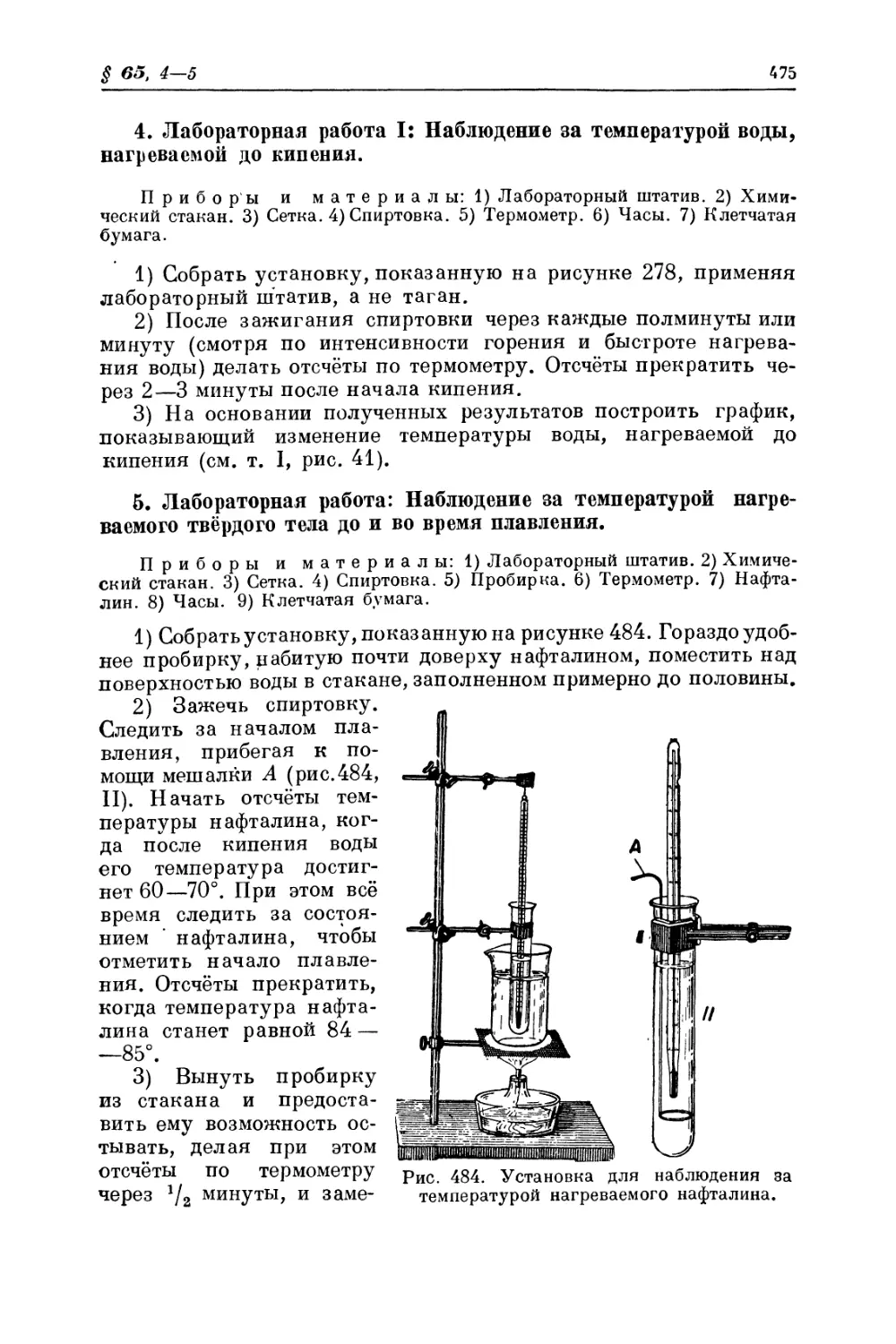

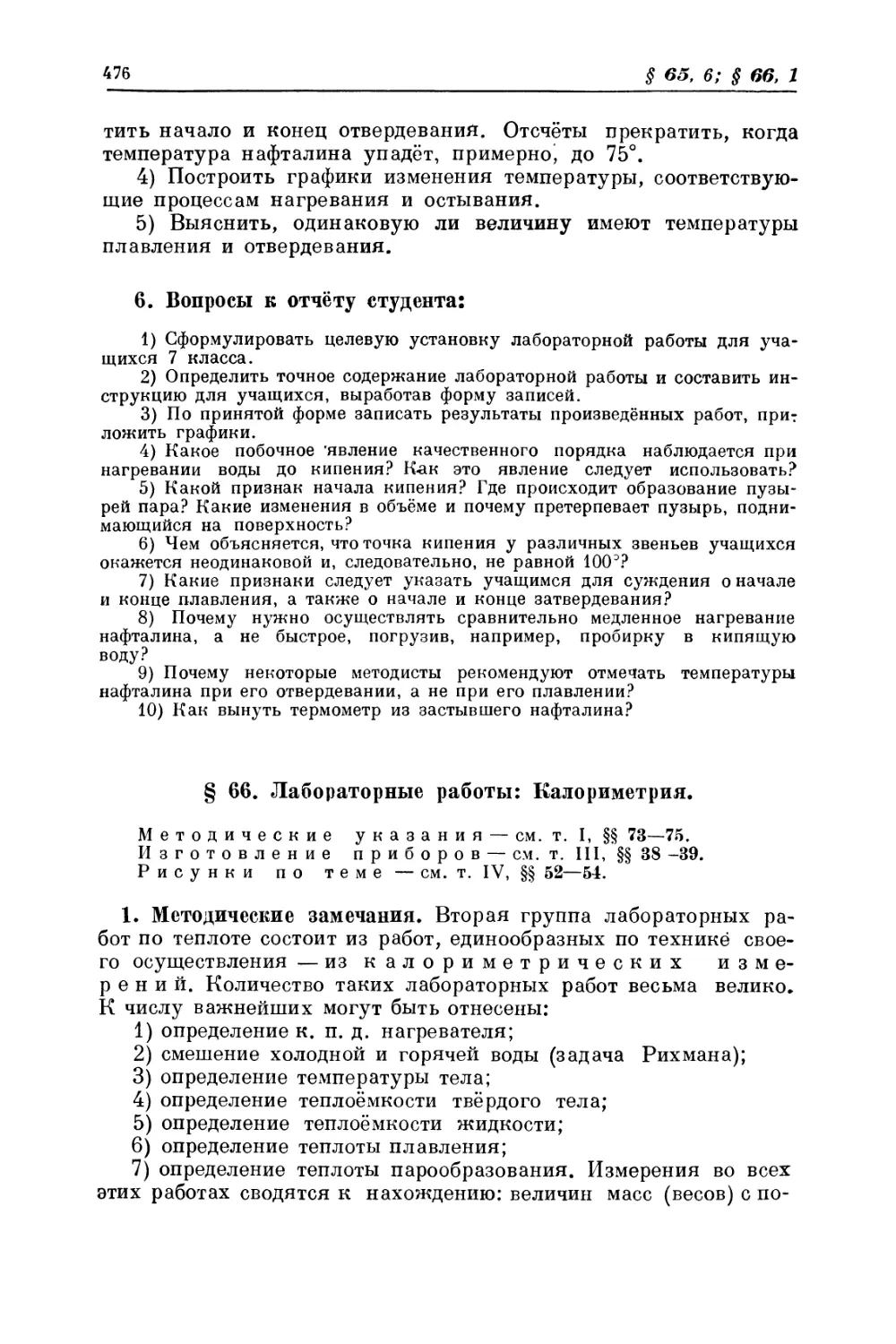

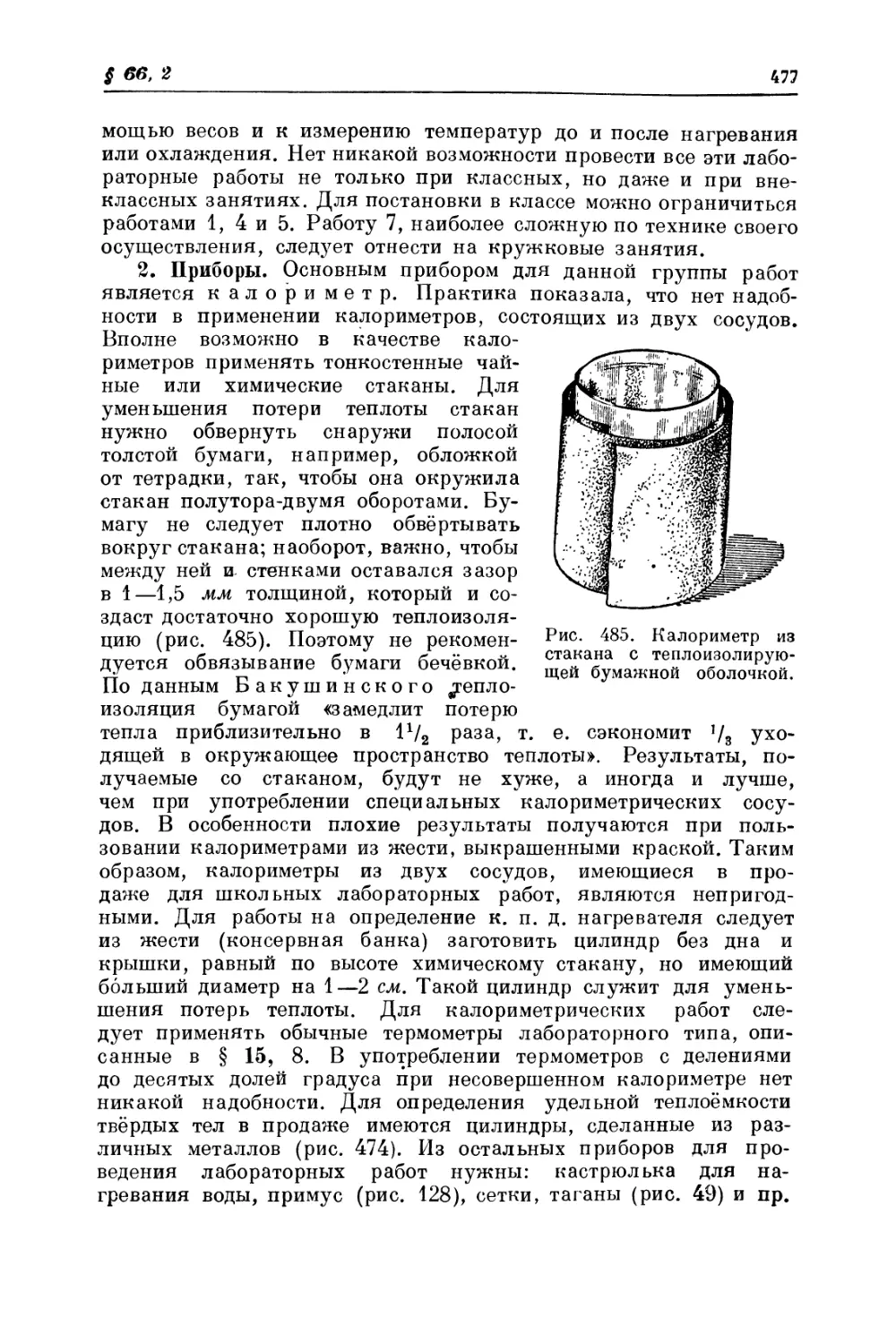

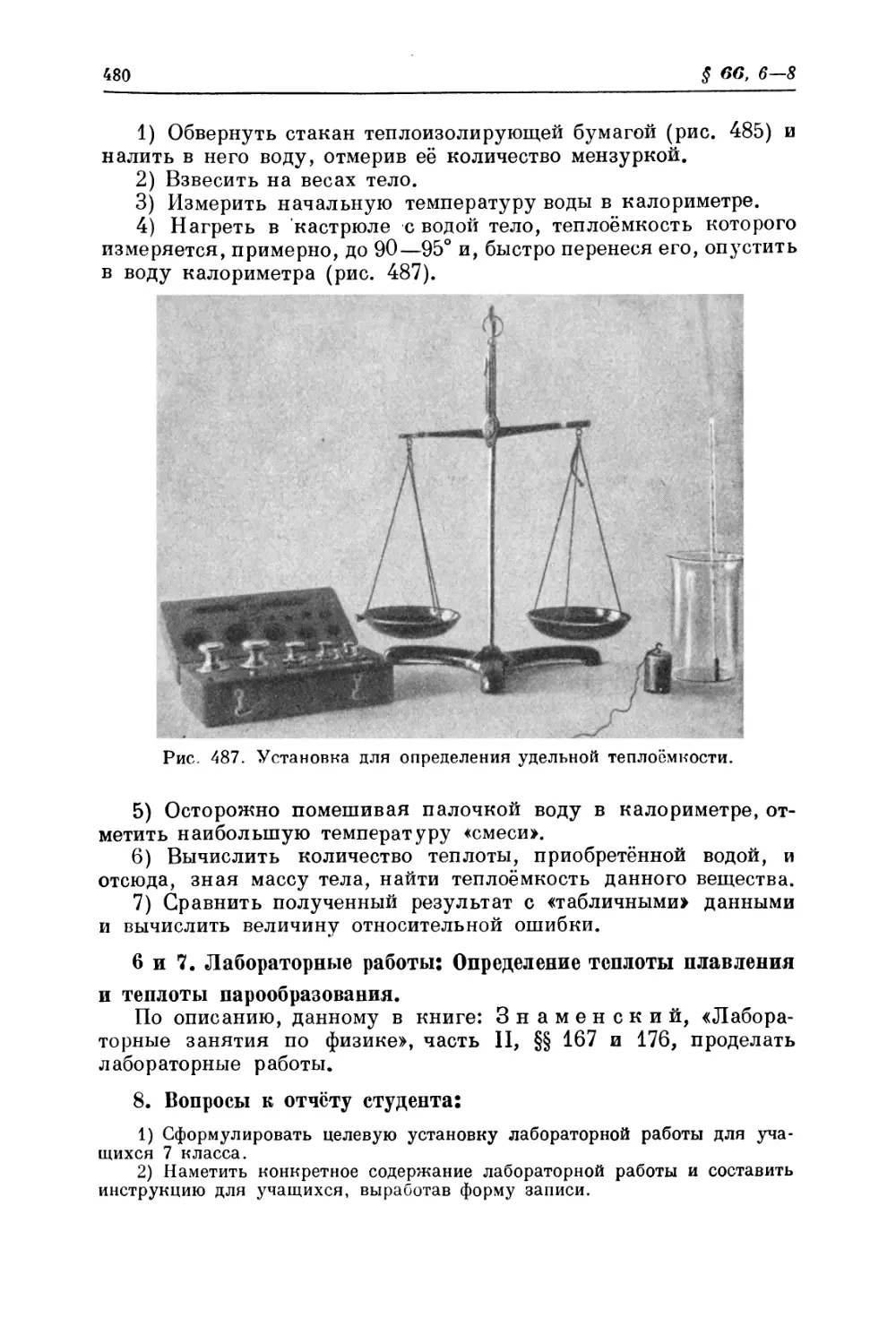

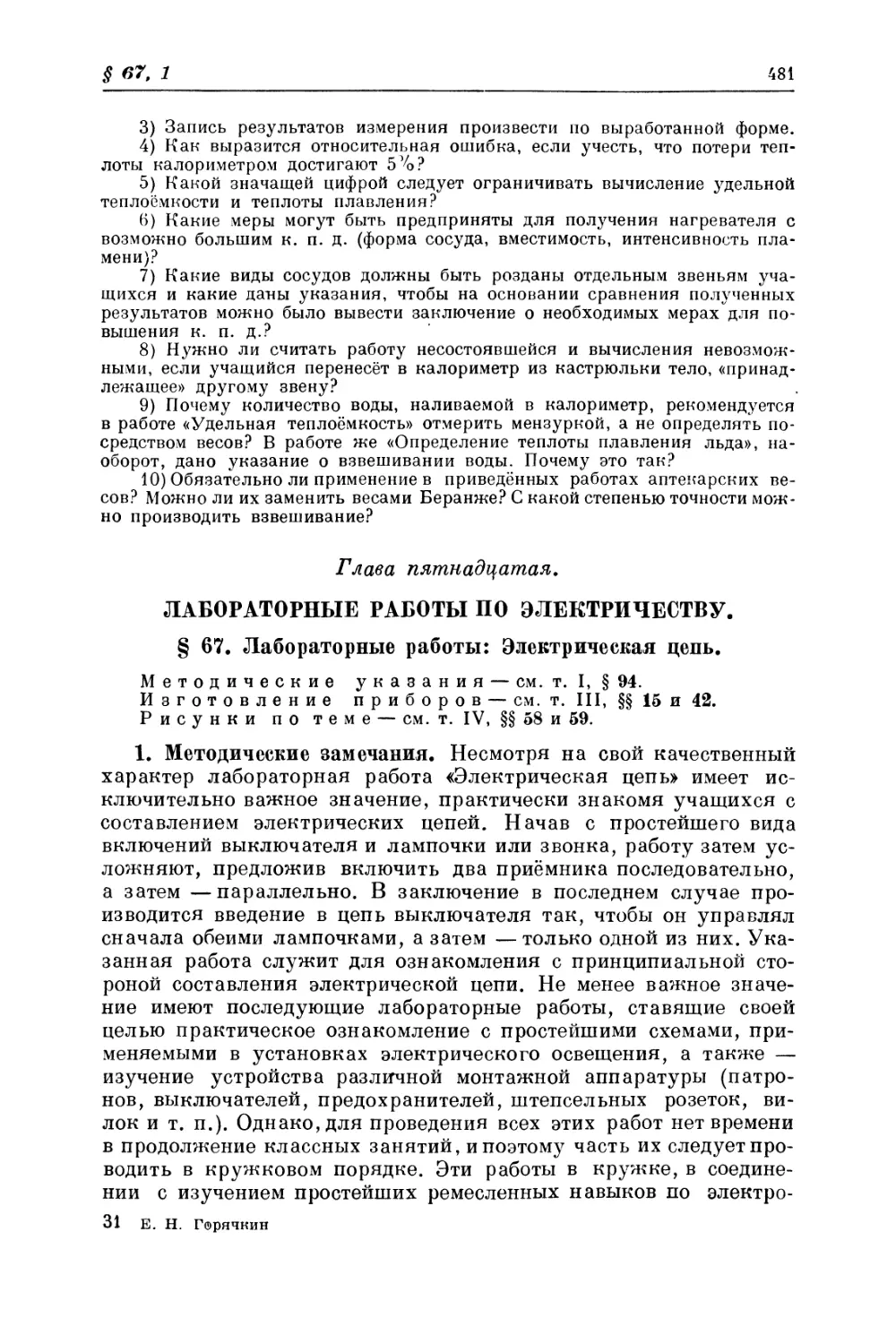

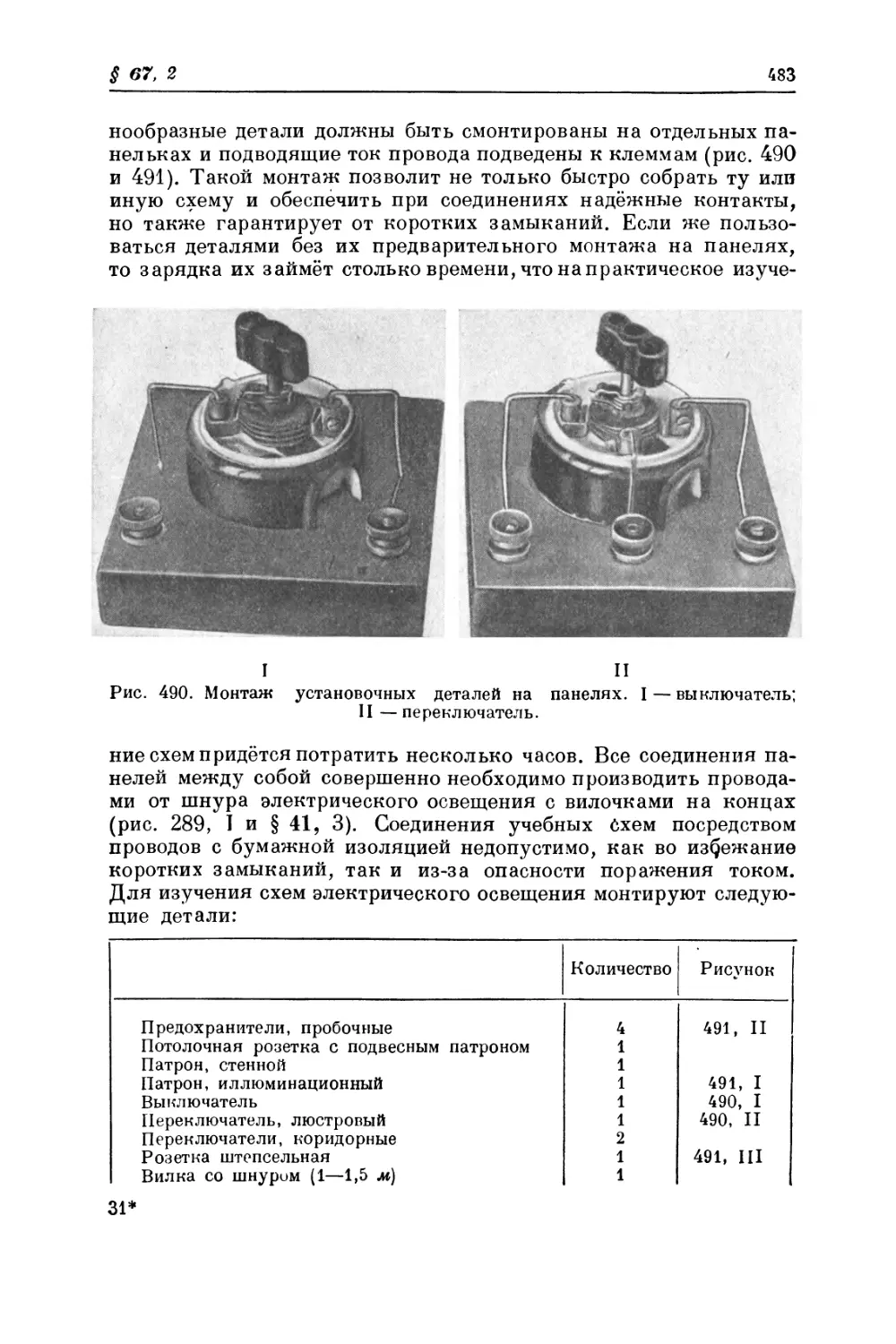

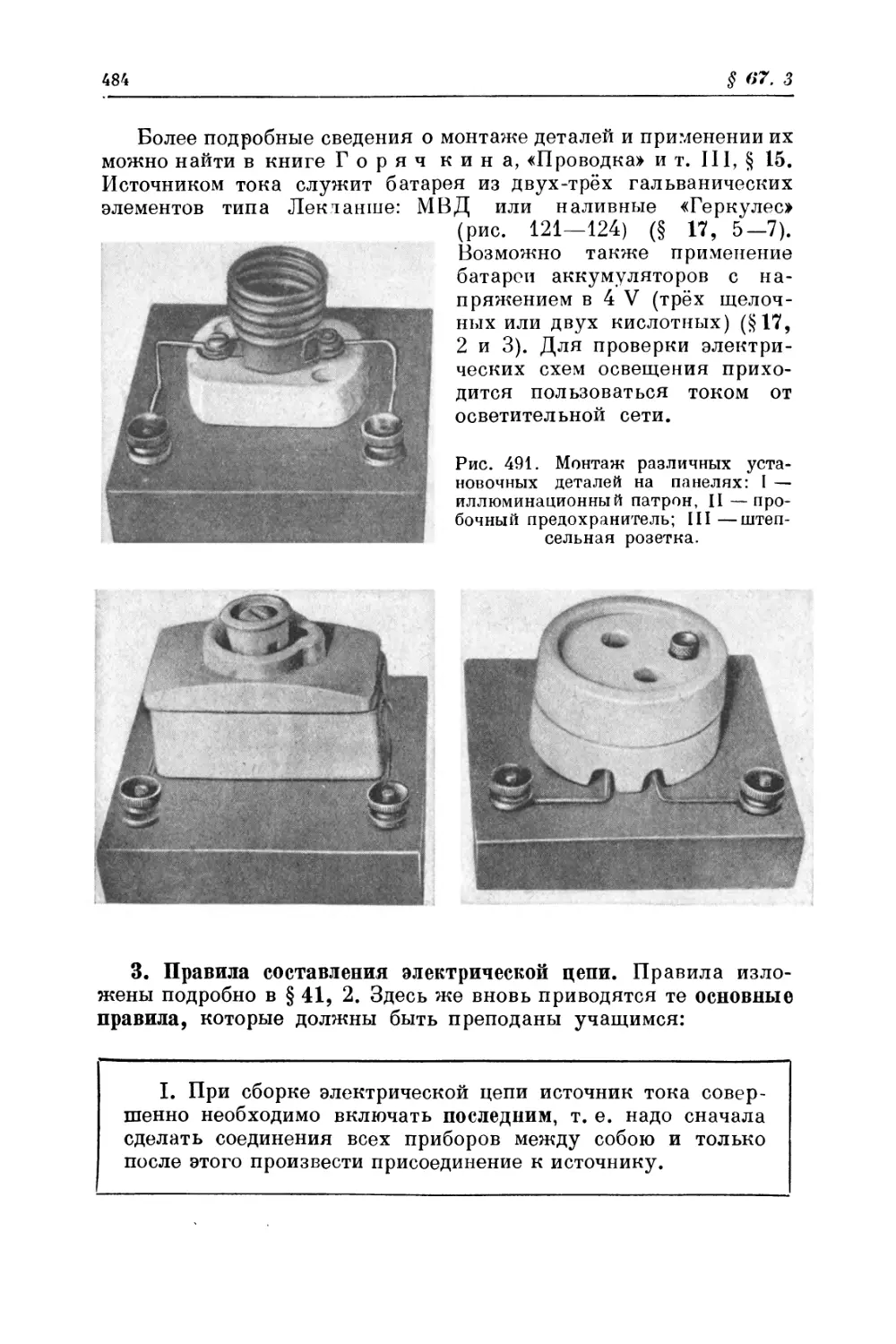

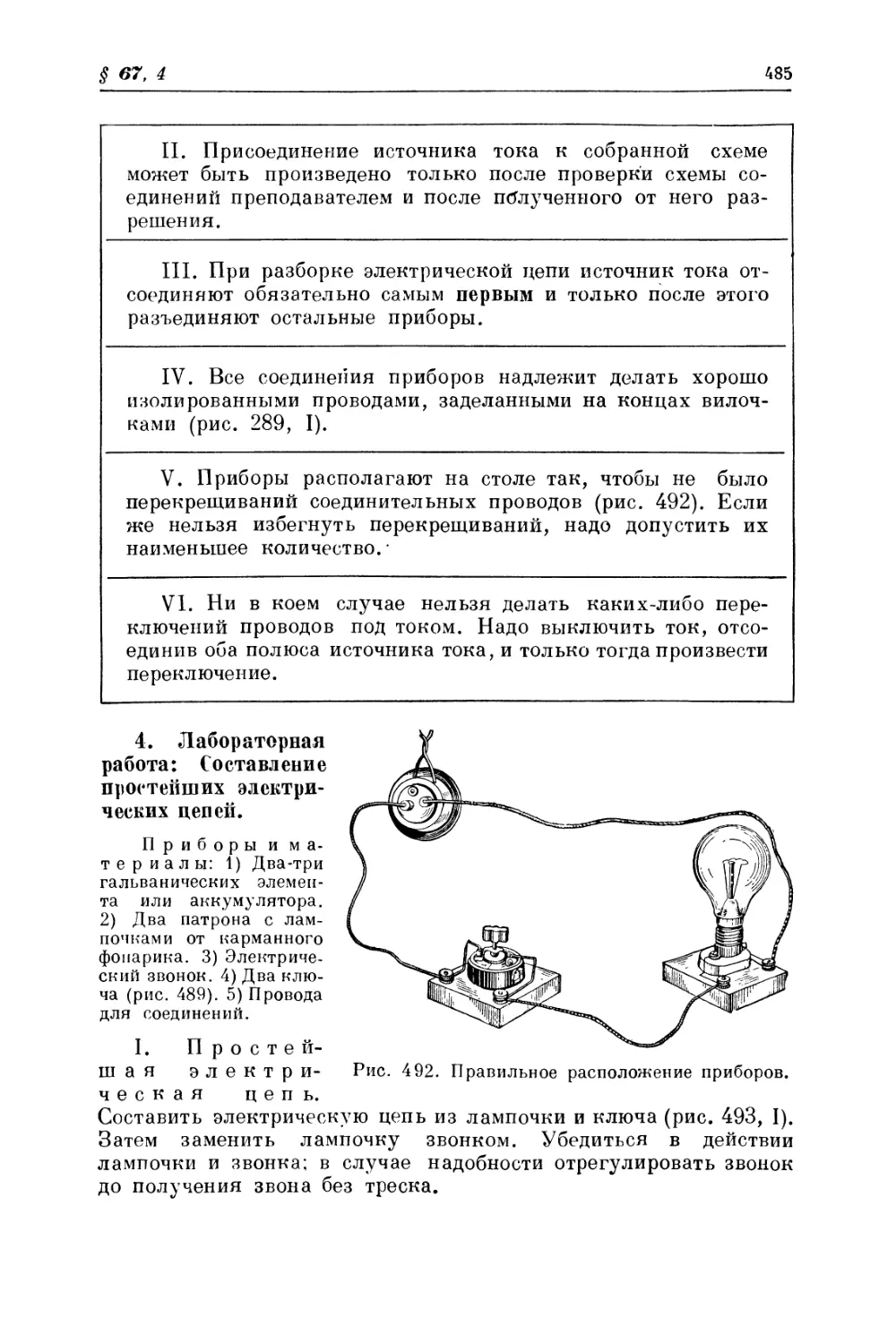

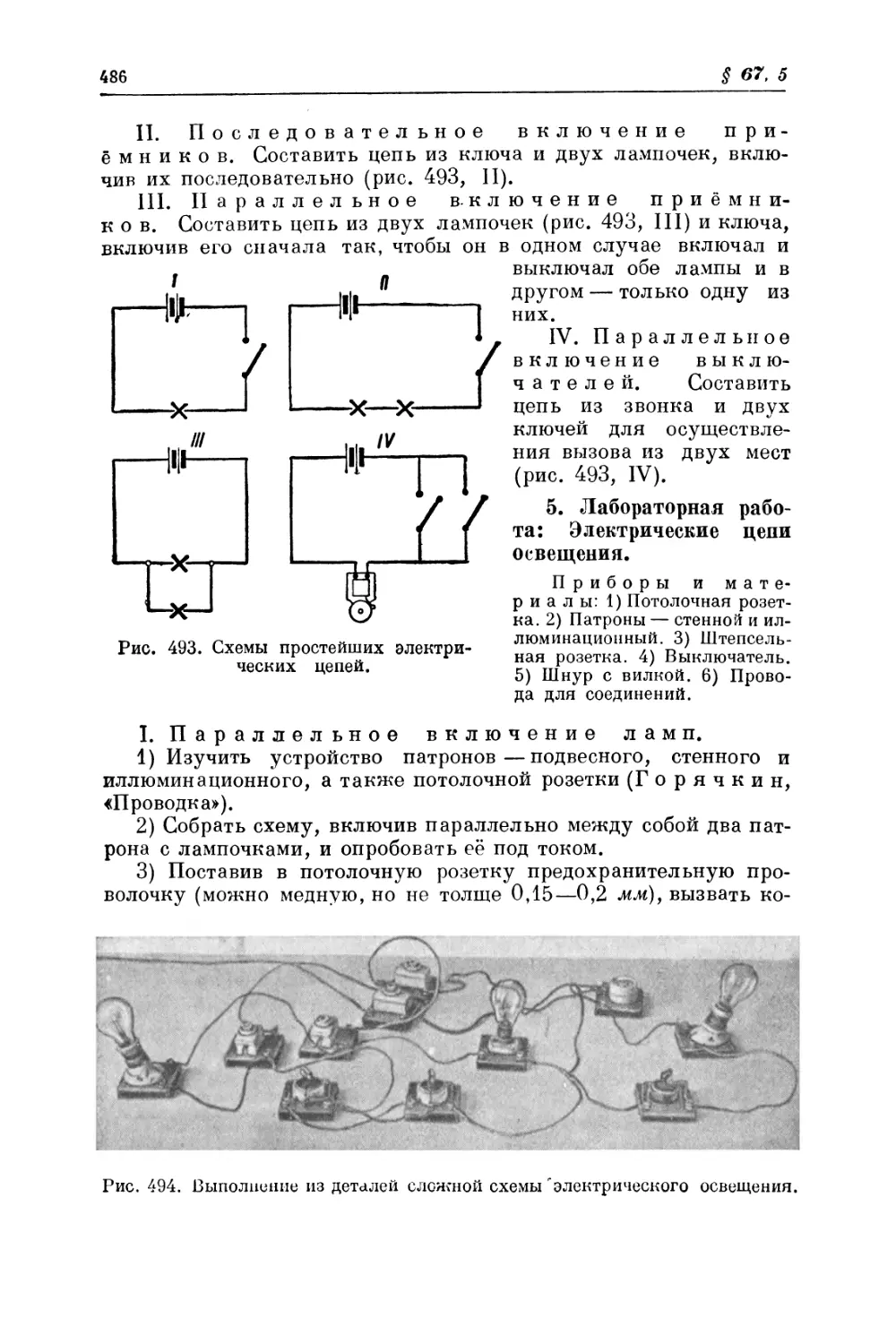

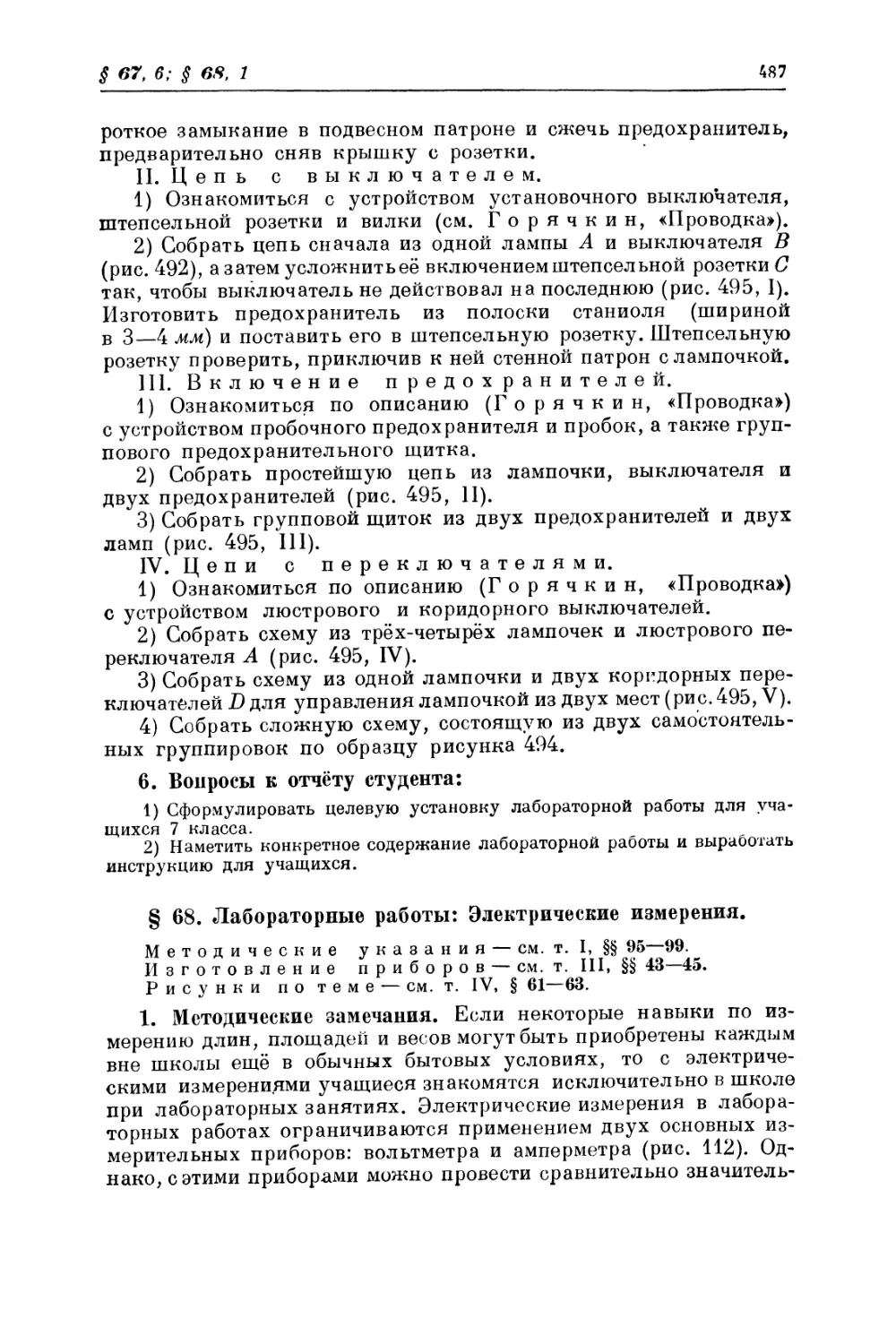

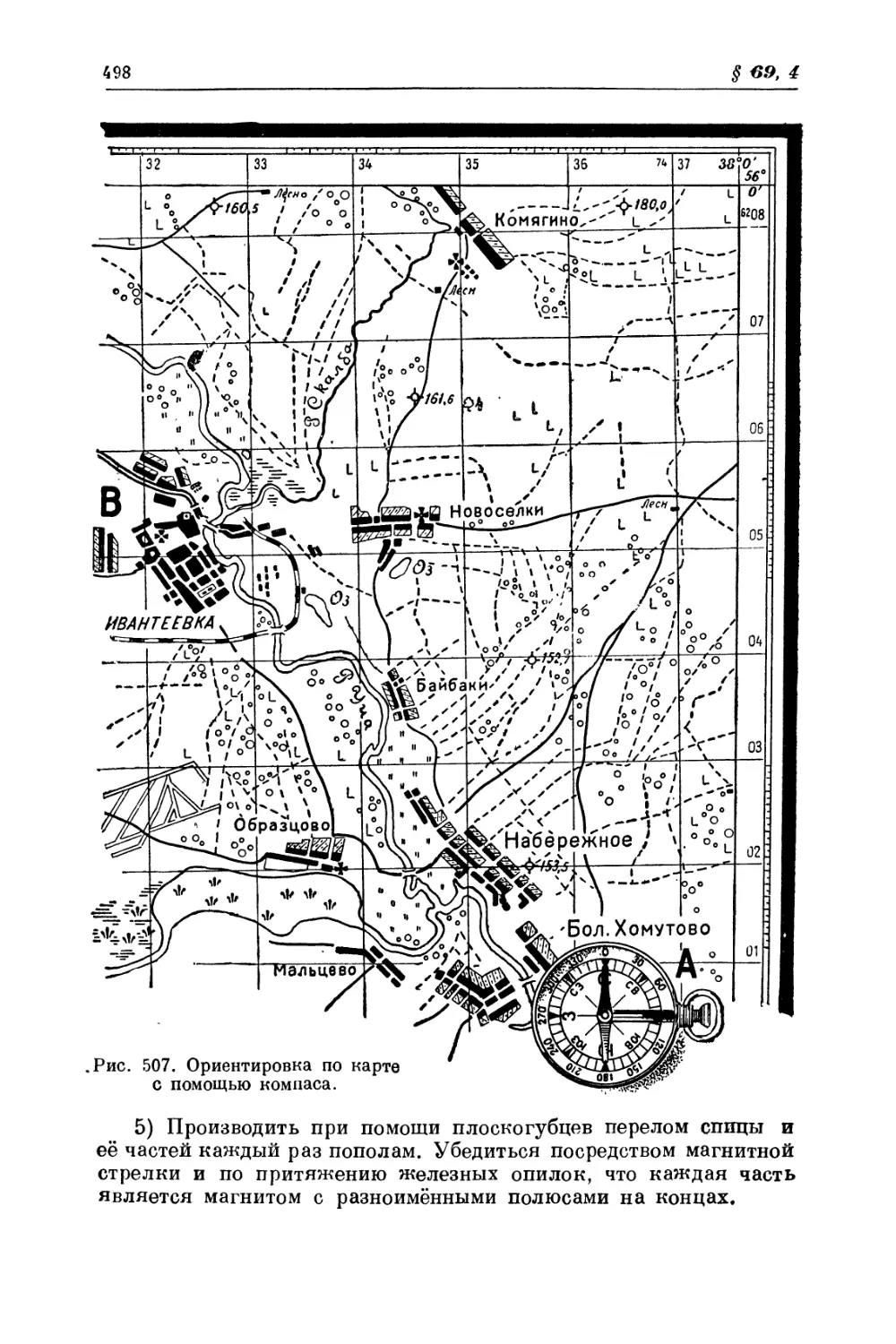

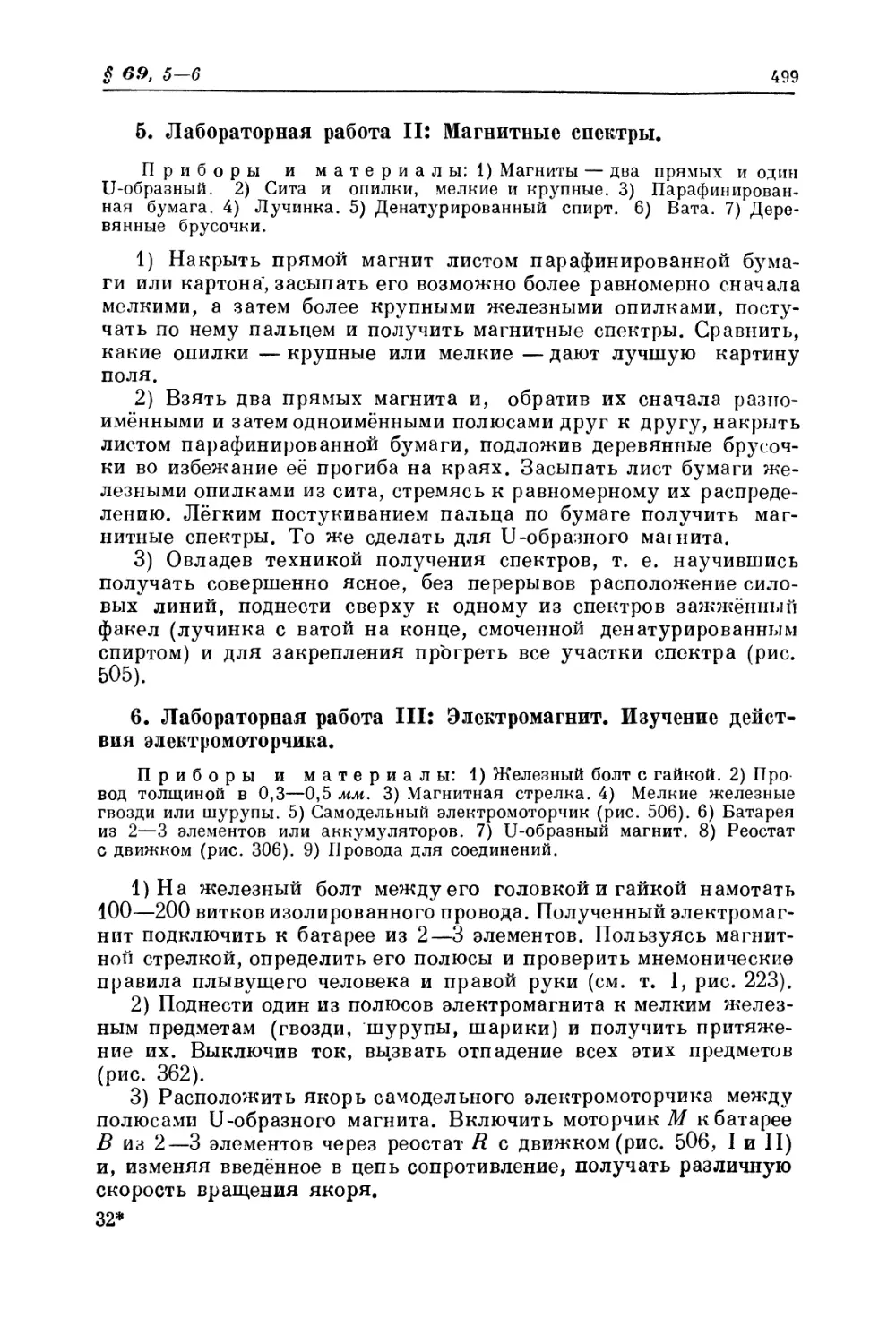

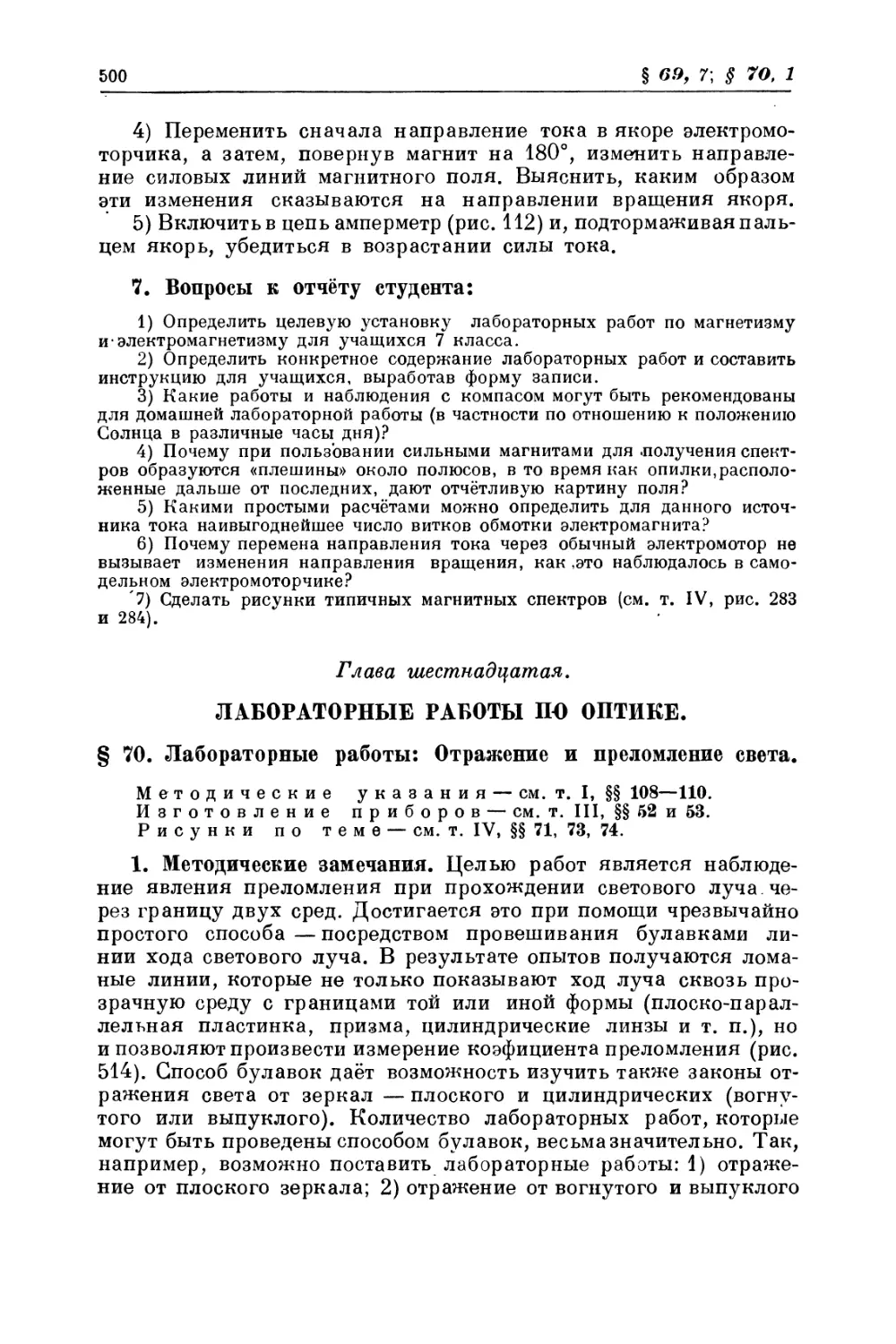

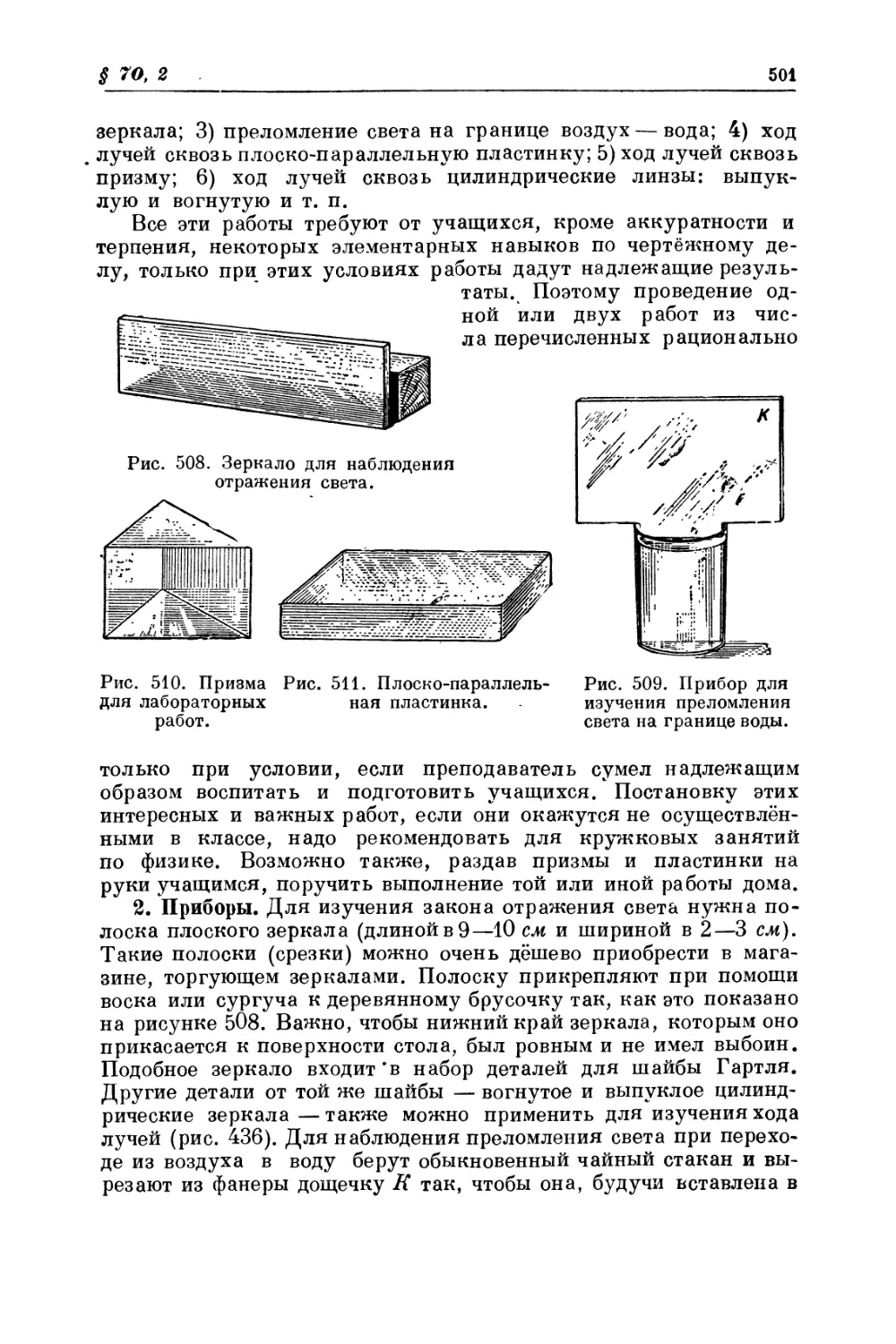

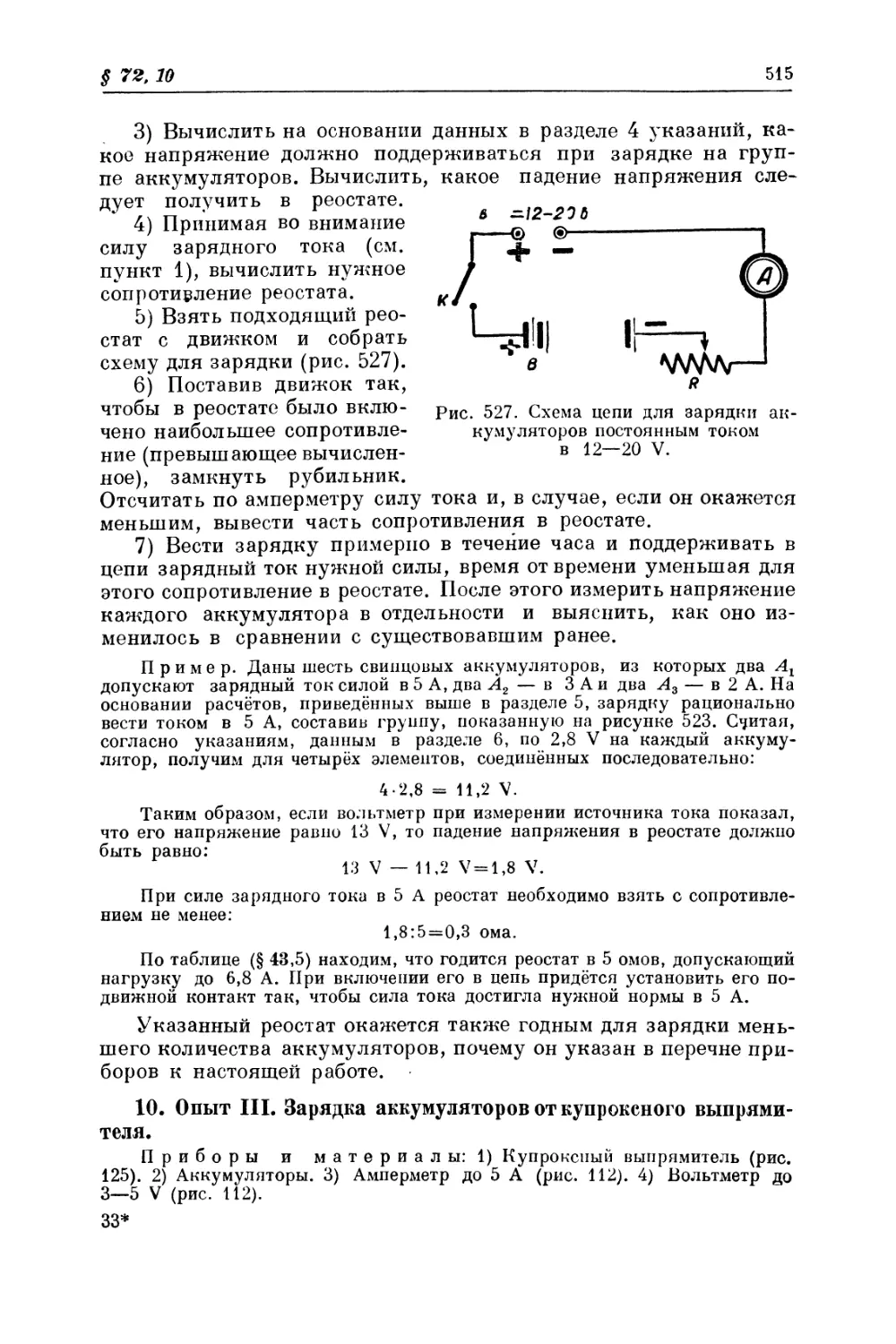

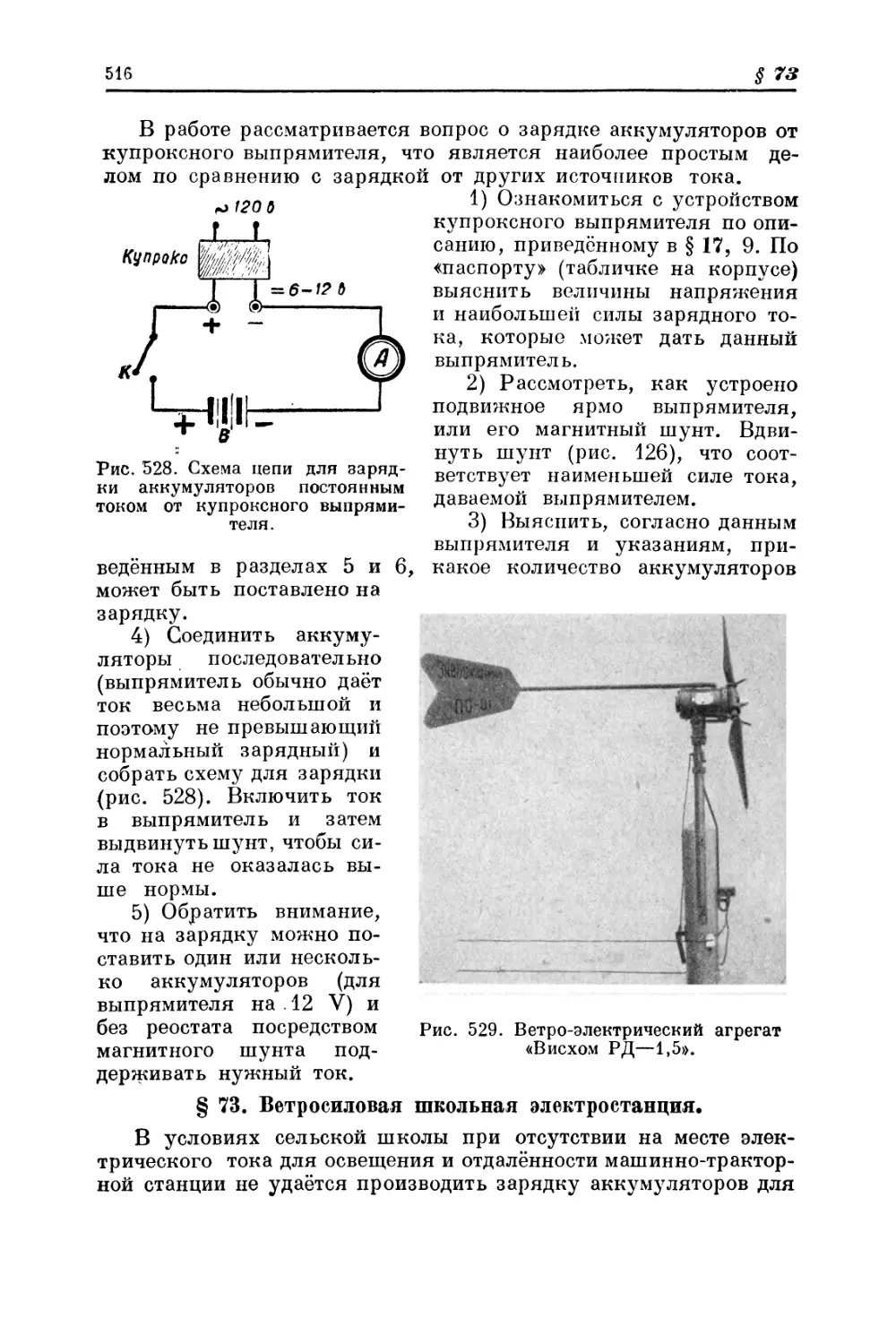

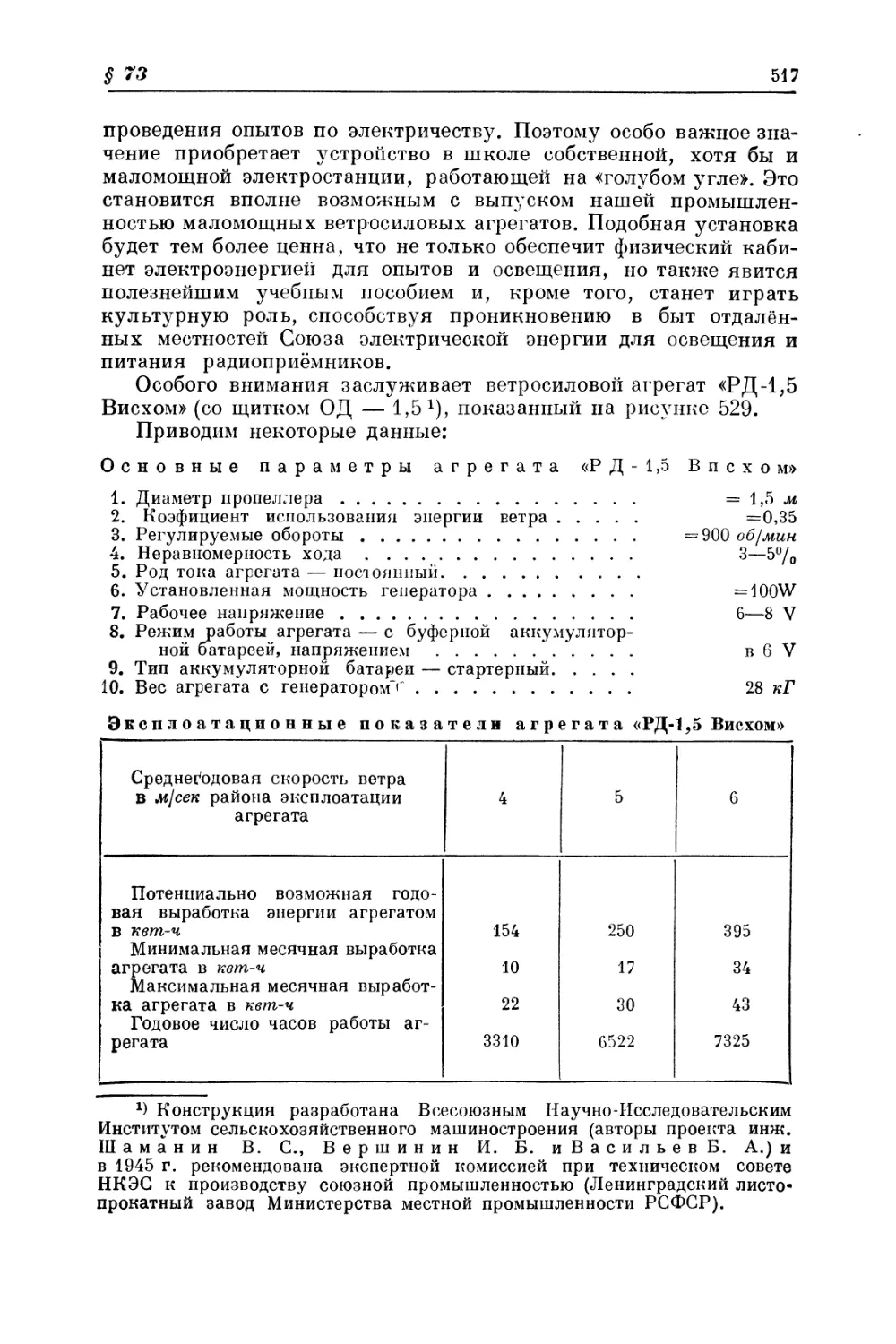

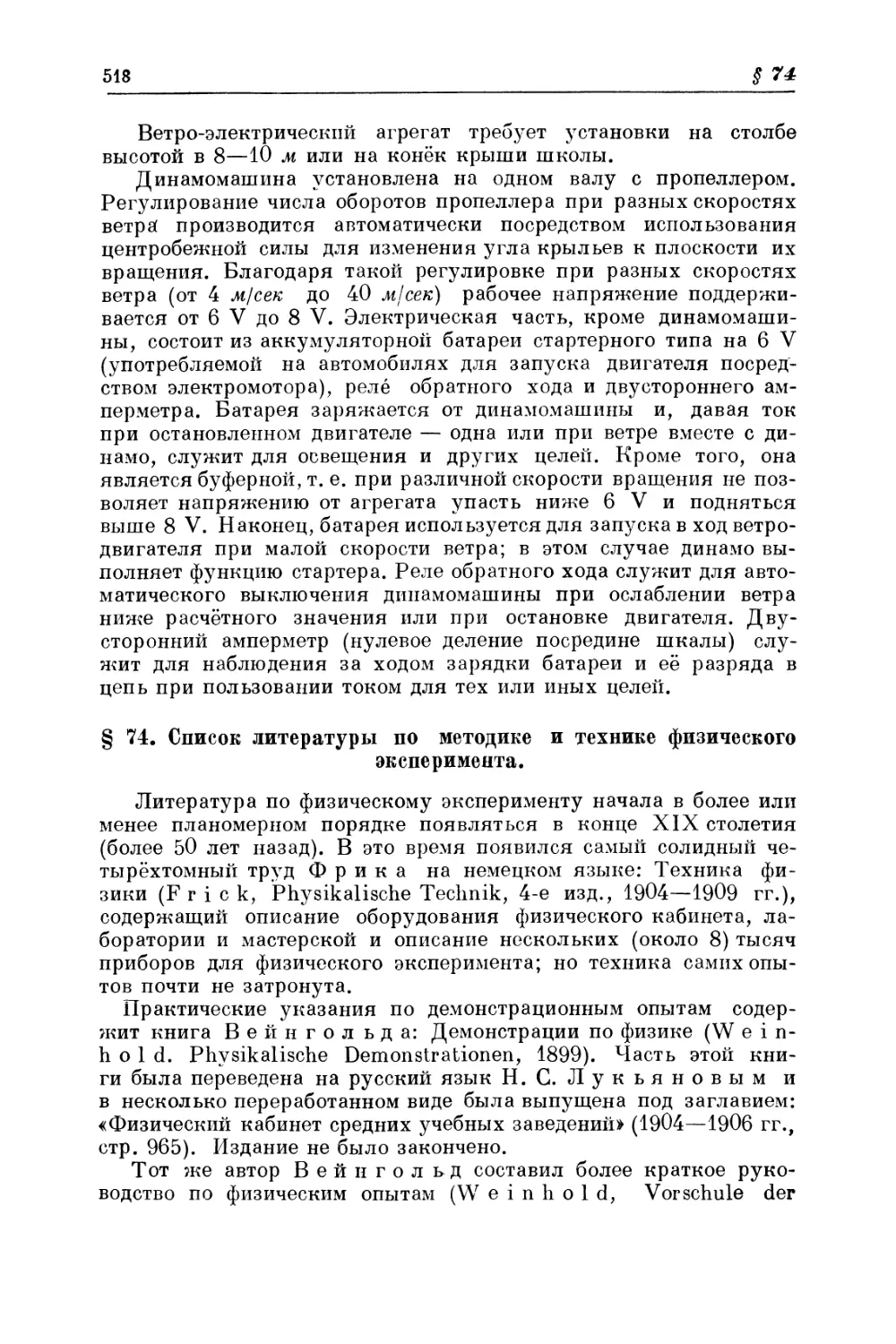

оптике, а также проведение ряда других важных демонстраций,