Similar

Text

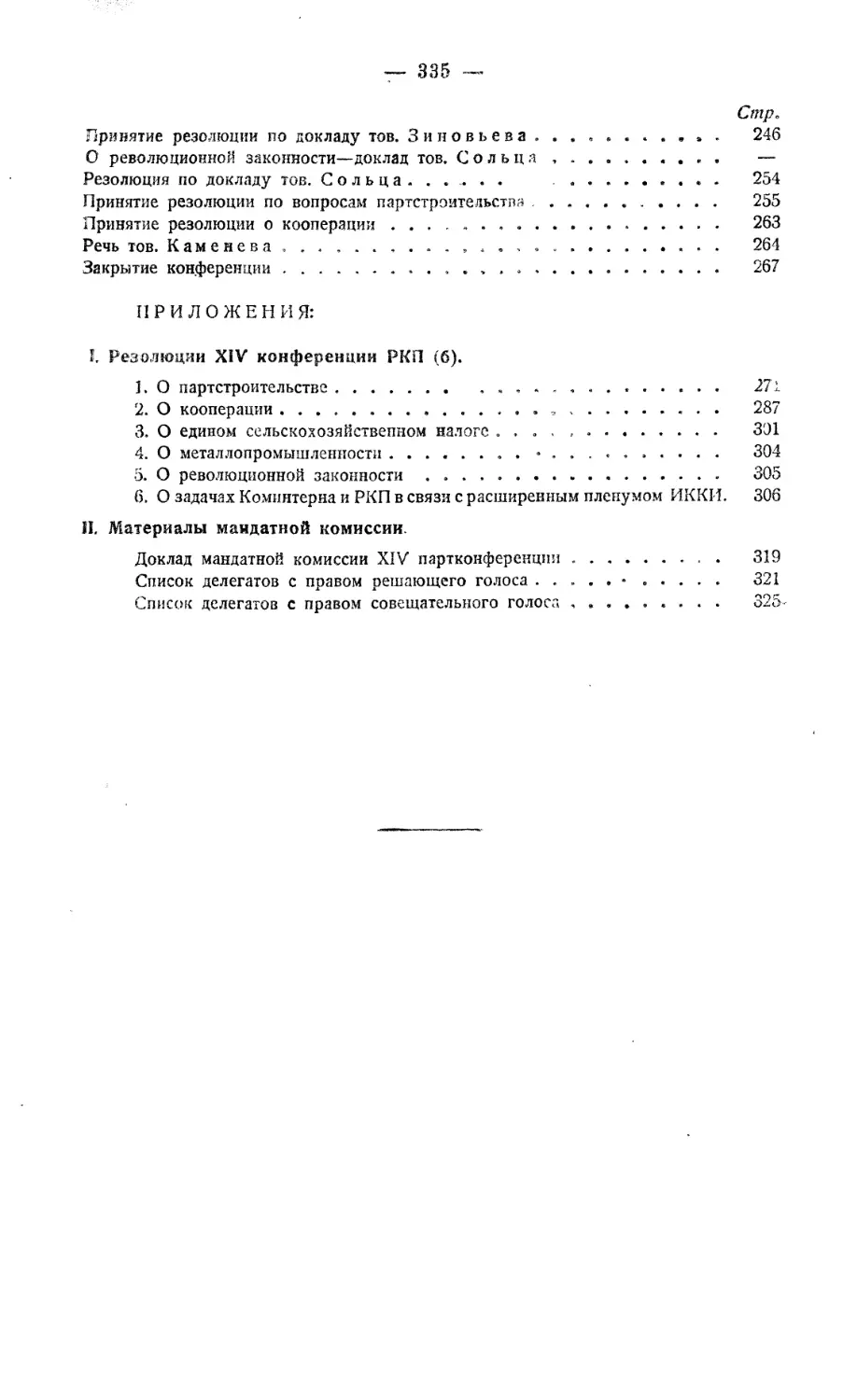

РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (большевиков)

,,Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1925

„Пролетарии всех стран, соединяйтесь"!

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

(БОЛЬШЕВИКОВ)

(СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА .. 1925 .. ЛЕНИНГРАД

Главлит № 38.251. Гиз. № 9929. АП. № 223. Тираж 20.000 экз.

Типография Госиздата „Красный Пролетарий", Москва, Пименовская ул., дом 1/16.

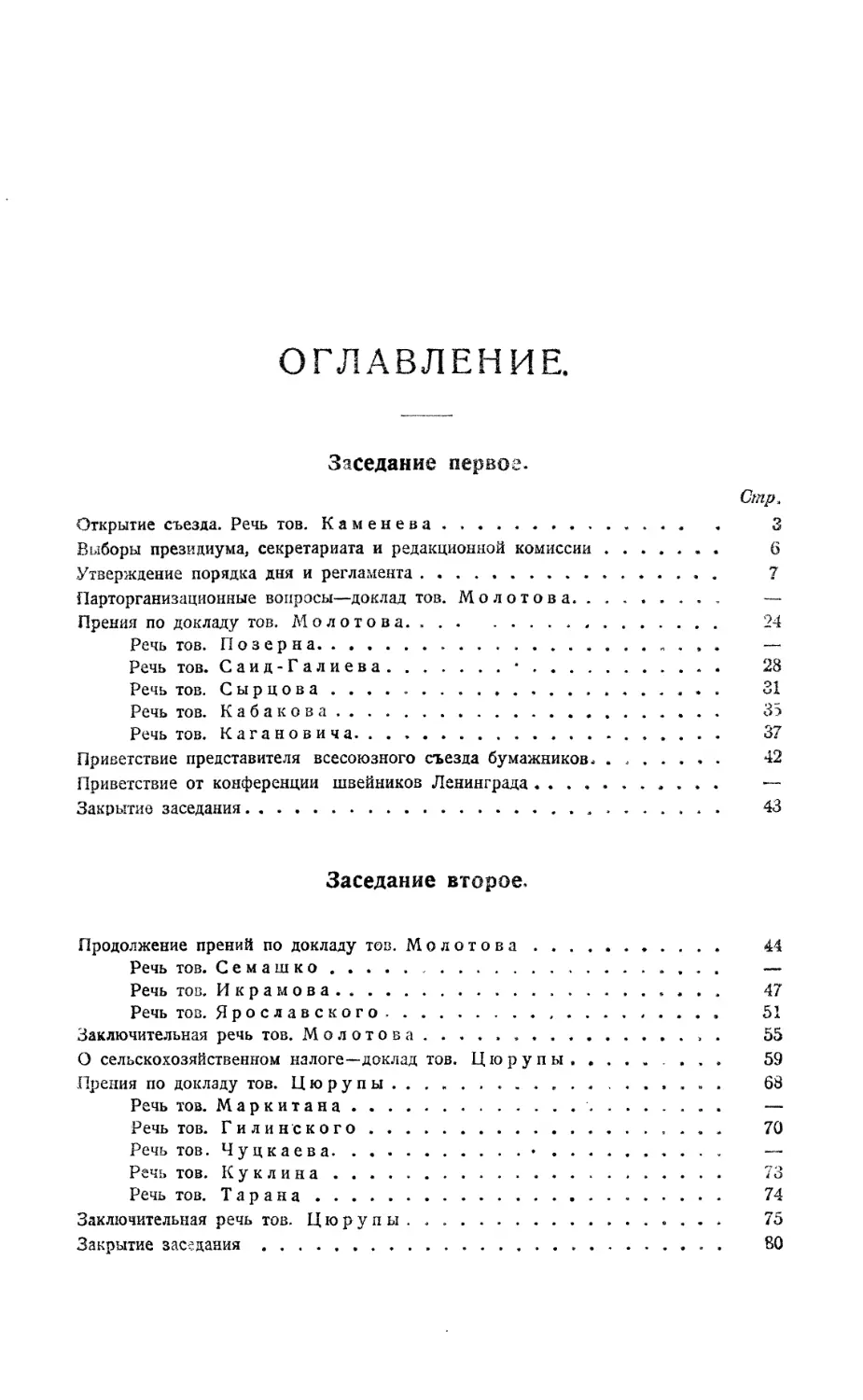

Заседание первое.

(27 апреля 1925 г., дневное).

Каменев. Товарищи, по поручению Центрального Комитета

партии объявляю XIV всесоюзную партийную конференцию от-

крытой.

Товарищи, раньше, чем перейти к нашим работам, позвольте

вам напомнить, что за последние недели наша партия и ее Цен-

тральный Комитет понесли невознаградимые потери в лице ряда

товарищей, ведших самую ответственную работу и ушедших от

нас. К длинному списку тех потерь, которые партия наша в своей

революционной борьбе несет на всех фронтах, прибавились имена

кандидатов в члены Центрального Комитета, товарищей Влади-

мирова, Мясникова и Нариманова, и таких ответствен-

нейших работников партии, как товарищи Могилевский,

Атарбеков и Мархлевский. Эти товарищи пришли к лени-

низму из разных социальных слоев, с разными традициями, но

они все объединились вокруг единого имени, все спаялись вокруг

единого революционного учения Владимира Ильича. Все они, по-

служили дальнейшему развитию ленинизма, все они, способство-

вали построению первого пролетарского государства. Все они

останутся в памяти пролетариев нашего Союза и пролетариев

всего мира, как ближайшие сотрудники Владимира Ильича Ленина.

Предлагаю почтить их память вставанием. (Все встают).

Еще одно имя, товарищи, мы должны здесь вспомнить. Ми-

ровое освободительное движение потеряло за последнее время

вождя освободительных течений китайского народа, одного из

виднейших революционеров Востока — Сун-Ят-Сена. Он был тем

из вождей угнетенных колониальных народов, который понял, что

борьба за освобождение Востока, борьба против империализма

возможна только в союзе с коммунизмом, только в постоянном

сотрудничестве с первым пролетарским государством в мире.

Этому он учил своих сотрудников, это он завещал своей партии, и

_ 4 —

этим он стал на единственно правильный путь, который ведет

к слиянию революционно-коммунистического движения пролета-

риата с освободительным революционно-противоимпериалистиче-

ским движением угнетенных многомиллионных восточных наро-

дов. Я думаю, что мы обязаны послать китайскому народу выра-

жение своего глубокого сочувствия, а созданной Сун-Ят-Сеном

партии Гоминдан — выражение нашего братского соболезнования

в ее утрате. Предлагаю почтить память великого революционера

Востока вставанием. (Все встают).

Товарищи, наша конференция собралась в момент, который

обладает всеми чертами, характерными для переломных моментов

в жизни страны и в жизни партии. Мы собрались в момент, когда

можно подвести итог первому рекордному году восстановления

нашей промышленности. Темп ее роста за последний отрезок вре-

мени превзошел наши ожидания, и мы, несомненно, присутствуем

при таком процессе, когда дело концентрации пролетариата, восста-

новления и усиления его социальной мощи, укрепление основной

базы пролетарской диктатуры — нашей крупной машинной инду-

стрии— делает громадные шаги вперед.

Дальше, мы собираемся в момент, когда партия, под общим

лозунгом «лицом к деревне», внимательнейшим образом присма-

тривается к тем социальным и экономическим процессам, кото-

рые происходят в многомиллионной массе нашего ближайшего

союзника — крестьянства. Под лозунгом оживления советов наша

партия смело провела глубоко плодотворный опыт перевыборов

советов, который позволил нам прощупать подлинное настрое-

ние крестьянства и который должен будет послужить основой

для дальнейшей нашей политики.

Наша ближайшая задача будет заключаться в конкретизации

тех общих лозунгов, над которыми мы работали последние ме-

сяцы, в наполнении их точным экономическим содержанием, в точ-

ном определении той политики, которая должна еще более укре-

пить союз рабочих и крестьян, — основу пролетарской диктатуры,

основу, которую Владимир Ильич завещал нам хранить, как

подлинный фундамент дальнейшего развития революции и у нас,

и в мировом масштабе.

Общее направление нашей работы в этой области уже вполне

намечено партией. Развитие производительных сил в деревне

есть тот общий лозунг, который должен послужить к дальней-

шему укреплению мощи союза рабочих и крестьян. Снятие вся-

ческих рогаток с развития производительных сил в деревне,

устранение остатков хозяйничанья типа военного коммунизма, на-

конец, устранение той административной практики, которая шла

— 5 —

вразрез с развитием производительных сил деревни, снабжение

деревни честным и культурным советским администратором —

вот те конкретные задачи, перед которыми мы сейчас поставлены

и которые должны быть разрешены нашей конференцией.

И, наконец, третье, что должно быть отмечено, как один

из основных моментов, — это то, что мы собираемся после засе-

дания расширенного пленума Исполкома Коминтерна, который

вскрыл трудности, стоящие ныне перед мировым коммунистиче-

ским движением. Эти трудности, находящиеся в связи с той

частичной стабилизацией, которая констатирована в резолюциях

Исполкома Коминтерна, накладывают на нас новые обязанности.

Правда, эта стабилизация весьма условная. Последние теле-

граммы из Европы о выборе президентом Германской рес-

публики Гинденбурга свидетельствуют о том, что мы, несо-

мненно, поступаем правильно, когда очень осторожно отно-

симся к вопросам этой стабилизации. Ибо если избрание Гин-

денбурга подготовлено, несомненно, предательской политикой

II Интернационала и специально германской социал-демократией,

если оно, с одной стороны, свидетельствует о росте реакционных

настроений имущих классов, о готовности поставить на очередь

монархическую реставрацию в Германии (ибо появление Гинден-

бурга во главе Германской республики ничего другого, кроме

первого симптома монархической реставрации, обозначать не мо-

жет), то, с другой стороны, этот факт является признаком об-

острения международной обстановки и создания таких положений,

при которых можно утверждать, что полная стабилизация являет-

ся вещью неосуществимой.

В этих условиях мы должны понять новые обязанности, кото-

рые ложатся на нашу партию перед лицом международного про-

летариата. Мы — единственная партия Коминтерна, которая пе-

режила три революции, которая пережила не только подъем ре-

волюционной волны с 1900 по 1905 год, с 1911 по 1914 год,

с февраля по октябрь 1917 года, но и та партия, которая пережила

ряд эпох отлива революционных волн, которая умела бороться

и в эпоху этого отлива, предвидя заранее те группировки, те

опасности, те мели, которые обнаруживаются, когда революцион-

ная волна начинает спадать. Этот опыт борьбы с ликвидаторскими

настроениями, несомненно, должен быть использован Коминтер-

ном. Но то, что мы можем принести Коминтерну в этот момент

частичной стабилизации, заключается и в том, чтобы всеми ме-

рами укреплять силу нашего государства, и, с другой стороны,

укреплять его таким образом, чтобы перед европейским и аме-

риканским пролетариатом явно росли социалистические элементы

- 6 —

нашего хозяйства, ибо рост элементов социалистического обще-

ства в нашем Союзе есть первая гарантия и первая поддержка

общего революционного движения пролетариата во всем мире.

Это социалистическое общество мы начали строить, мы его

строим, мы его, несомненно, построим. Для того, чтобы выполнить

эту задачу, нам надо твердо помнить одно завещание, один из за-

ветов Владимира Ильича. Мы должны для того, чтобы действи-

тельно достроить социалистическое общество в нашей стране,

вести правильную политику по отношению к крестьянству. Ильич

говорил: «10—20 лет правильной политики по отношению к кре-

стьянству, и победа в мировом масштабе обеспечена». Выработать

эту правильную политику в данных конкретных трудных усло-

виях—в момент, переломный и в нашей собственной стране, и в ме-

ждународной обстановке,—является задачей нашей конференции.

Партия уверена, что эта правильная политика вами будет вы-

работана под лозунгами ленинизма и на твердом фундаменте тех

положений, которые завещал нам наш учитель и вождь В. И. Ле-

нин. (Аплодисменты).

Позвольте перейти к конституированию конференции. Нам не-

обходимо выбрать президиум конференции. Есть ли какие-нибудь

предложения? Слово для предложения имеет тов. Корнюшин.

Корнюшин. От имени совещания местных делегаций президиум

предлагается определить в 29 человек.

Каменев. Есть ли другие цифры? Нет. Принимается.

Корнюшин. Состав президиума предлагается следующий: Ста-

лин^ Зиновьев, Бухарин, Каменев, Томский, Рыков, Калинин,

Фрунзе, Молотов, Куйбышев, Ярославский, Дзержинский, Андреев,

Ворошилов, Угланов, Микоян, Орджоникидзе, Каганович, Петров-

ский, Сулимов, Лашевич, Зеленский, Киров, Колотилов, Куклин,

Сокольников, Рудзутак, Икрамов и Ходжанов.

Каменев (председательствующий). Есть ли поправки к огла-

шенному списку? Нет. Разрешите тогда голосовать. Кто за этот

список, прошу поднять мандаты. Список принимается.

Корнюшин. Секретариат предлагается в составе 3-х товарищей.

Председательствующий. Нет других предложений? Нет. При-

нимается.

Корнюшин. В секретариат предлагаются товарищи: Антипов,

Енукидзе и Косиор Станислав.

Председательствующий. Других предложений нет? Прини-

мается.

Корнюшин. Редакционная комиссия предлагается в составе то-

варищей: Сырцов, Кнорин, Варейкис, Бердников, Мехлис, По-

пов Н. Н., Канатчиков и Васильевский.

Председательствующий. Если других предложений нет, разре-

шите считать принятым. Всех избранных товарищей прошу за-

нять места.

Переходим к рассмотрению порядка дня. Порядок дня пред-

лагается следующий; парторганизационные вопросы—докладчик

тов. Молотов; о кооперации—докладчик тов. Рыков; о сельско-

хозяйственном налоге—докладчик тов. Цюрупа; о металлопро-

мышленности—докладчик тов. Дзержинский; о расширенном пле-

нуме ИККИ—докладчик тов. Зиновьев, и о революционной за-

конности—докладчик тов. Сольц.

Есть ли предложения к порядку дня? Нет. Позвольте голо-

совать. Кто за оглашенный порядок дня? Явным большинством

порядок дня принимается.

Регламент гласит следующее: занятия с 11 до 3 часов дня

и с 6 до 10 часов вечера. Докладчику — 1 час, заключи-

тельное слово докладчику—полчаса. Выступающим в прениях:

первый раз—10 минут, во второй раз—5 минут; по поправкам

один—за, другой—против. Все заявления по личному вопросу

в конце заседания письменно. Нет предложений по этому во-

просу? Нет. Позвольте считать регламент принятым.

Таким образом, партийная конференция конституирована, и

мы можем перейти к нашим работам. Слово по первому вопросу

имеет тов. Молотов.

Молотов. Товарищи! Все основные партийно-организационные

вопросы в настоящее время, мне кажется, мы должны рассматри-

вать, во-первых, под углом общего нашего роста и в связи

с этим новых, растущих перед партией задач и, во-вторых, под

углом повышения требовательности к самим себе, к нашей пар-

тии, к нашим партийным организациям. Наше хозяйственное раз-

витие сделало такие значительные успехи за последние годы и в

особенности за последний год, что на наших глазах, действительно,

укрепляется важнейшая и главная основа диктатуры рабочего

класса, укрепляется наша социалистическая промышленность.

И мы выдвигаем важнейшие задачи в деле лучшей организации

нашей крупной промышленности, связывая это с основными за-

дачами увеличения производительности труда.

Вы знаете, товарищи, что во всех промышленных районах за

последние месяцы главной задачей партии было улучшение ор-

ганизации нашей промышленности и в связи с этим поднятие

производительности труда. Вся эта работа в таком грандиозном

_ 8 —

масштабе, как это мы сделали полгода назад, не только была

начата по инициативе нашей партии, но она проводилась хозяй-

ственными органами под непосредственным, прямым и постоянным

руководством партии. При этом она проводилась при ближай-

шем и постоянном участии во всей этой работе профсоюзов. Ко-

нечно, практическая работа по поднятию производительности тру-

да выполнялась в первую очередь ими, профсоюзами, вместе

с хозорганами. Но партия была и оставалась в этом деле и ини-

циатором, и руководителем, и вдохновителем всего этого дела.

Мне думается, что то, что мы сделали в области поднятия произ-

водительности труда в нашей государственной промышленности,—

есть только начало. Именно потому, что мы находимся теперь

в полосе общего интенсивнейшего роста страны, мы не только

не можем остановиться на уже достигнутых результатах,—а пер-

вые результаты уже налицо,—но мы все—и партия, и профес-

сиональные союзы, и все советское государство—в настоящее вре-

мя будем выдвигать задачу дальнейшего улучшения организации

производства, задачу дальнейшего поднятия производительности

труда, задачу лучшей организации всей нашей государственной

промышленности. Это было и останется важнейшей задачей пар-

тии рабочего класса.

Но, товарищи, на-ряду с этим, наш общий рост, рост хозяй-

ственной мощи страны выдвинул уже перед нами во всю величину

и вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства.

Здесь мы за последние годы имели несколько замедлившийся

темп развития. Это замедление произошло из-за неурожайного

периода, из-за засухи, которая отразилась на ряде крупнейших

сельскохозяйственных районов. Но все то, что теперь делается

Советской властью и нашей партией для облегчения дальнейшего,

более быстрого темпа развития сельского хозяйства, несомненно,

говорит за то, что у нас есть ясная перспектива на действитель-

но могучее развертывание производительных сил сельского хо-

зяйства уже в ближайшее время. Мы в этом году, именно в

целях облегчения развития сельского хозяйства и улучшения по-

ложения крестьянских масс, пошли на ряд мер, которые должны

особенно облегчить этот более быстрый темп развития сельского хо-

зяйства и внести большее улучшение в положение крестьянских

масс. Вы знаете, что значительно понижен сельскохозяйственный

налог, мы развертываем громадную работу по улучшению ко-

операции, увеличиваем из государственных средств помощь в

области с.-х. кредита и т. п. Все это имеет важнейшее значение

для обеспечения более быстрого развития всего народного хозяй-

ства и, в первую очередь, сельского хозяйства. Но для того, что-

_ 9 —

бы показать, насколько именно теперь все эти вопросы приобре-

тают особенно большое значение, надо прибавить к сказанному,

что в данный момент перед нами уже стоит не просто вопрос

о путях дальнейшего развития сельского хозяйства и о той по-

мощи со стороны советского государства крестьянству, которая

необходима для этого развития,—перед нами в настоящее время

встал, и притом в новых условиях, крестьянский вопрос в целом.

Именно этот вопрос в настоящее время определяет наши основ-

ные задачи.

Мы находимся на переломе. То, что перед нами выдвигаются

новые задачи в новой обстановке, легче всего можно понять на

теперешней постановке крестьянского вопроса. При создавшихся

условиях хозяйственного (развития, при социальных условиях, ко-

торые мы имеем в настоящее время, при общей политической

обстановке в стране—для нас теперь действительно в высшей

степени важно поставить в связи с этими новыми условиями

крестьянский вопрос во весь рост и дать от имени партии доста-

точно ясный ответ на основные проблемы, связанные с ним. В об-

ласти экономической в крестьянском вопросе партия наметила ли-

нию на развертывание товарных отношений в сельском хозяйстве,

а также товарных отношений, связывающих город и деревню, де-

ревню и внешний рынок. Этот курс на развязывание рыночных

отношений, на развертывание товарооборота во всей стране и в

частности в деревне является для настоящего времени основной

линией партии в деле поднятия сельского хозяйства. Но, кроме

того, и в области политической перед нами встали новые задачи.

Перед нами в настоящее время во весь рост стала задача раз-

вертывания работы советов, как основной организации, объеди-

няющей у власти рабочих и крестьян под руководством пролета-

риата. Эта задача есть та основная политическая задача партии,

которая является руководящей для партии в области современной

политики, особенно в связи с крестьянским вопросом.

Наконец, если коснуться в двух словах международной обста-

новки, нужно сказать, что международная обстановка заставляет

нас также обратить внимание на наши внутренние задачи. Если

теперь и говорится о некоторой стабилизации в капиталистических

государствах Европы, стабилизация капитализма в Европе может

быть понята лишь как некоторая непрочная передышка для ка-

питализма. Характерные факты этой стабилизации вам хорошо

известны: сомнительная «стабилизация», например, в Германии по-

сле выборов Гинденбурга, обостряющая классовую борьбу и под-

готовляющая на деле нарастание революционных событий; «ста-

билизация» в Болгарии с дырявыми потолками в священных

10 —

храмах и с проломленными головами фашистских министров,—

такая стабилизация не может быть особенно прочной. Она не

может быть особенно утешительна для буржуазии. Эта не очень

прочная стабилизация западно-европейских государств указывает

нам на необходимость напрячь усилия в деле внутреннего устрое-

ния, в деле решения основных внутренних задач, что необходимо

для укрепления наших международных позиций. Нам необходимо

все больше считаться с внешним рынком как в смысле экспорта,

так и импорта, что, в условиях известной стабилизации капита-

лизма Европы, повышает требовательность в разрешении хозяй-

ственных задач.

Если сравнить задачи, стоявшие перед нами год назад, с теми,

которые стоят перед нами в области политики теперь, то станет

ясно, что мы стоим сейчас на очень крупном повороте. Если для

1924 г. важнейшим моментом в жизни и развитии нашей партии

был ленинский призыв рабочих, если он определял основную ли-

нию развития партии и основные черты в общем политическом

развитии нашего советского государства, то теперь, для 1925 г.,

перед нашей партией, перед всей политикой советского государ-

ства выдвигаются новые задачи, непосредственно связанные с д е-

р е в н е й. Можно даже сказать, что в 1924 г. ленинский призыв

определял основную линию в развитии нашей партии, в разви-

тии политической жизни нашего государства и непосредственно

по отношению к рабочему классу. Наше внимание в настоящее

время переносится на оживление советов, что уже связано не толь-

ко с рабочим классом, но, главным образом, с крестьянством.

До известной степени можно сказать, что оживление советов

есть продолжение ленинского призыва, поскольку мы говорим

о политических задачах нашей партии. Да, в 1924 году именно

ленинский призыв определял основной путь развития партии и

самую политику партии. В этом году мы должны сделать шаг,—

и это чрезвычайно важный и крупный шаг,—из города в деревню,

мы должны перенести важнейшие политические задачи из ра-

бочих районов в крестьянские массы. И тут мы выдвигаем за-

дачу оживления советов снизу доверху, и прежде всего ожи-

вления советов в деревне под руководством пролетариата, т.-е.

в общих рамках пролетарской диктатуры.

Эту задачу мы не только можем поставить, но и должны

поставить именно потому, что мы пережили за последние годы

громадный рост. Мы укрепились в хозяйственном отношении,

мы укрепили основные кадры рабочего класса, мы колоссально

укрепили нашу партию,—теперь поэтому эта величайшей важ-

ности и серьезности задача нам по плечу. Конечно, об оживлении

— 11 —

советов нам было бы трудно говорить 3—4 года назад. Я на-

помню вам, что писал тогда т. Ленин о положении советского

государства и, в частности, о самом рабочем классе. В своей

статье, относящейся к концу 1921 года, «Новые времена и ста-

рые ошибки в новом виде» тов. Ленин говорил: «После вели-

чайших, невиданных в мире напряжений рабочему классу в

мелко-крестьянской разоренной стране, рабочему классу, постра-

давшему в больших размерах от деклассирования, необходим

промежуток времени, чтобы новые силы могли бы подрасти,

подтянуться, чтобы старые и изношенные могли бы отремонти-

роваться. Создание военного и государственного аппарата, ко-

торый способен был победоносно выдержать испытание 1917—

1921 гг.,—дело великое, занявшее, захватившее, исчерпавшее

реальные (не в декламациях крикунов существующие) силы ра-

бочего класса. Надо понять это и считаться с необходимостью,

верней, с неизбежностью, замедленного прироста новых сил

рабочего класса».

Товарищи, мне думается, что теперь пришло именно то время,

когда мы пережили этот этап накопления новых сил в рабочем

классе после невероятного напряжения и использования их в

первый период нашей революции (1917—1921 годы). Мы это

видим и реально ощущаем в жизни нашей партии особенно после

ленинского призыва и после того, как вслед за ленинским при-

зывом приток в партию не только не прекратился, но неуклонно

держится на большой высоте. К настоящему времени мы имеем

приток в нашу партию, после начала ленинского призыва, не

менее 300 тыс. промышленных рабочих. Это имеет громадное

значение для развития нашей партии и говорит за то, что в

рабочем классе мы имеем приток новых сил, обеспечивающий

ему решение назревших уже новых задач, обеспечивающий

рабочему классу, т.-е. пролетарскому государству и партии про-

летариата, выполнение этих великих новых задач, стоящих

перед нашей партией. Отсюда понятно, если мы год назад со-

средоточивали наше главное внимание на задаче развития самой

партии, на ленинском призыве, на привлечении в нашу партию

рабочих, то теперь, уже вобрав новые силы, колоссально укре-

пившись и почувствовав громадное улучшение связи нашей пар-

тии с рабочим классом, мы должны действительно перенести

внимание,—можно прямо сказать, перенести центр внимания,—

на ближайшее время из города в деревню, из промышленных

районов в крестьянские массы и помочь организации советской

деревни под руководством пролетариата. Вот почему теперь при-

обретает такое колоссальное значение лозунг оживления советов.

_ 12 —

После того, как полгода назад пленум ЦК партии дал этот

лозунг, мы накопили громадный опыт шести с лишним месяцев,

и вы знаете, что за этот период самым крупным в развитии

нашей страны политическим фактом, имевшим громадное зна-

чение и для самой нашей партии, было осуществление этого

лозунга при проведении перевыборов советов. Это был самый

крупный и самый важный за это время политический вопрос,

говоривший о том, что мы действительно проводим новые задачи

в деле организации масс, что мы открываем новую стра-

ницу в работе партии и наших советских (государственных)

органов. Перевыборы советов были первым сдвигом, началом той

работы, которую партия должна повести в связи с лозунгом

оживления советов. Этот сдвиг, правда, еще не везде имеется,

но он уже дает свои первые результаты, и чем дальше, тем

больше мы эти результаты будем ощущать. Они будут сказы-

ваться в том, что перед нами начнут действительно вырастать

все новые задачи, все более крупные вопросы, и мы должны

будем повысить требования к самим себе, к качеству нашей

работы, к улучшению руководства всей работой, к делу лучшей

организации самой партии и к делу лучшей организации бес-

партийных рабочих и крестьянских масс.

Противоречит ли лозунг оживления советов диктатуре проле-

тариата? Отнюдь не противоречит, и в наших условиях он

является только необходимым условием для укрепления дикта-

туры пролетариата. В чем заключается в настоящее время укре-

пление диктатуры пролетариата? Оно заключается прежде всего

в поднятии производительности труда на фабриках и заводах.

Во-вторых, укрепление диктатуры пролетариата в настоящих

условиях есть укрепление хозяйственного развития нашей де-

ревни, развитие кооперации в деревне, оказание государственной

помощи деревенской бедноте, улучшение материальных условий

жизни крестьянских масс. Диктатура пролетариата в настоящих

условиях, кроме того, означает улучшение и оживление работы

советов и тем самым—улучшение и постепенную «переделку» на-

шего государственного аппарата. Если тов. Ленин в 1923 г.

писал в статье «О кооперации», что у нас есть две основных

задачи на ближайший период—массовое кооперирование и улуч-

шение госаппарата, то теперь мы) должны к этому прибавить,

что эти две задачи мы должны осуществлять, усиливая вовле-

чение самих масс во всю эту работу, поддерживая самодеятель-

ность масс в кооперации, осуществляя гораздо больше, чем это

было до недавнего времени, участие рабочих и крестьянских

масс в работе советов. Таким образом, теперь улучшение гос-

_ 13 _

аппарата есть та задача, которую мы можем выполнить лишь

при правильном проведении в жизнь лозунга об оживлении со-

ветов, закрепляя этой политической линией доверие и рабочих,

и крестьянских масс к руководству нашей партии.

Об оживлении советов нам теперь приходится говорить в

обстановке, подготовленной хозяйственным и политическим раз-

витием нашей страны. Товарищи, надо сказать, что тов. Ленин

и в этом вопросе многое предвидел и указывал на эту задачу

уже довольно давно. Еще осенью 1921 года он писал о необ-

ходимости «оживлять советы, привлекать беспартийных, прове-

рять беспартийными работу партийных». «Вот что надо делать»,—

говорил тов. Ленин, и он указывал, что мы плохо проводим

эту проверку беспартийными работы партийных. Эта задача, в

настоящих условиях в особенности, имеет для нас большое зна-

чение. Выдвижение беспартийных, вовлечение их во всю работу,

выдвижение на ответственные посты в наши советы,—от села

до республиканской работы, в наши профсоюзы,—от завкома до

ВЦСПС, в наши кооперативные и другие организаций,—выдви-

жение во все эти органы новых и новых сил из беспартийных

рабочих и крестьянских масс—такова необходимейшая задача

настоящего времени, выполнением которой мы можем укрепить

диктатуру пролетариата в настоящих условиях. Но в связи с

этим перед нами стоят также задачи, касающиеся непосред-

ственно самой партии. И эти задачи особенно ярко подчерки-

ваются именно лозунгом «оживления советов». Оживление сове-

тов и действительное проведение в жизнь этого лозунга требует

обязательного улучшения работы партии, которое именно в дан-

ный момент нам особенно необходимо.

Можно, конечно, поставить такой вопрос: прежде чем ожи-

влять советы, надо улучшить партработу в деревне и в городе,

прежде чем браться за вовлечение беспартийных в советы, в ко-

операцию и т. п., надо бы прежде улучшить работу парторгани-

заций. Но это неправильная постановка вопроса, не отвечающая

ни теперешней обстановке, ни нашим современным политическим

задачам. Нет, товарищи, теперь надо поставить вопрос именно

об оживлении советов, как о лозунге, определяющем основные

задачи рабочего класса в настоящий момент, о лозунге, опреде-

ляющем основные задачи работы самой партии. Именно этот

лозунг является тем звеном в цепи, за которое взявшись мы дол-

жны будем поставить перед собою всю сумму основных практи-

ческих задач данного момента, улучшать всю нашу работу: ра-

боту государственную, работу советов, работу кооперации, работу

профсоюзов, работу самой партии. Лозунг «оживление советов»

_ 14 —

говорит не только об оживлении самих советов, он захватывает

все задачи организации масс,—как задачи организации беспартий-

ных масс, так и задачи, которые в связи с этим выдвигаются перед

самой парторганизацией. Поэтому в связи с этим лозунгом партия

вынуждена будет работать энергичнейшим образом над улучше-

нием своей работы, над улучшением своих партийных организаций

и, в первую очередь, над улучшением методов партработы и ме-

тодов партийного руководства.

У нас еще имеется большое количество недостатков, например,

так-называемого чистого администрирования даже в партийной

работе, не говоря уже о работе советской, кооперативной и т. п.

В особенности эти недостатки мы чувствуем в настоящее время

по отношению; к нашим более слабым и более молодым деревен-

ским организациям. Но теперь, когда задача поставлена ясно

и определенно, надо вовлекать беспартийные массы в работу сове-

тов, в работу кооперативную, в кресткомы, в профсоюзы в городе

и в деревне, в работу всех пролетарских общественных организа-

ций, которые уже есть, которые растут и укрепляются. Но в связи

с этим разворачивается полностью и задача улучшения партийной

работы. Нужно было бы, может-быть, в каком-то идеально-пла-

новом порядке проводить дело таким образом, чтобы прежде

улучшить партийную организацию, прочистить все винтики в пар-

тийном механизме, а потом начинать вовлекать партийные и бес-

партийные массы в работу советскую, кооперативную и т. д. Но

это выдуманный, бюрократический план. В жизни бывает иначе.

В практической работе бывает только так, что острая задача мо-

мента, основная политическая задача в данных условиях опре-

деляет и самые формы работы, и методы работы и дает напра-

вление всей работе и жизни партии. Поэтому, товарищи, именно

под углом теперешних задач, основных политических задач в деле

организации масс, мы должны поставить свои внутренние

партийные задачи и наши вопросы партийного строительства. Нам

нужно в настоящее время в первую очередь улучшение методов

партийного руководства. Конечно, этот вопрос для нас не нов.

Есть организации, которые учить этому не приходится. Но, к

сожалению, товарищи, надо признать, что у нас еще во многих

и многих организациях, в громадном большинстве организаций

и не только низовых организаций, надо многое и многое улучшать.

Прежде всего надо научиться работать таким образом, чтобы

не тащить каждое дело в ячейку, в партийный комитет, чтобы не

таким элементарным путем осуществлять руководство советами,

кооперативами, профсоюзами и т. д., а уметь делать так, чтобы

партийное руководство охватывало все стороны советского строи-

— 15 —

тельства, всю работу кооперации, всю работу профсоюзов, но

чтобы оно проходило через работников и через партийные фрак-

ции, имеющиеся в этих организациях. Эту задачу мы должны

во что бы то ни стало осуществлять лучше, чем это мы делаем

в настоящее время. Это в особенности касается наших дере-

венских организаций, но далеко не одних только деревенских,—

и городских, и деревенских. В первую очередь нам важно по-

торопиться с нашими более слабыми деревенскими организациями

и деревенскими работниками. Это касается всей партии, это

должна понять и помочь провести в жизнь, в особенности в

деревне, вся партия. Необходимо улучшить методы партийного

руководства, но при этом нам придется проводить действитель-

ное перевоспитание наших партийных работников. Мы делали

для этого громадную работу, в особенности в последние годы.

Нам необходимо вести политику систематического воспитания

работников. В рабочих районах этому делу уделялось громад-

ное внимание. У нас в работу партийного воспитания за по-

следний год было вовлечено около 250.000 членов и организовано

81/2 тысяч партийных школ. Но нам нужно не только это вос-

питание в школах, и не только увеличение политической грамот-

ности в рядах партии, но и перевоспитание партийных работ-

ников в духе новых задач и новых потребностей, в смысле более

правильного и более умелого проведения методов руководства,

а вместе с тем и в смысле большей деловой подготовки этих

работников, большей специализации их работы и, таким образом,

большей возможности действительно в партийном смысле руко-

водить всеми отраслями советской, кооперативной, профсоюзной

и другой работы. Это очень большой и важный практический

вопрос для настоящего периода.

Кроме того, нам необходимо не только улучшение методов

работы и не только перевоспитание партийных работников,—нам

необходимо улучшение состава партии. Это дело опять-таки

касается в настоящее время в первую очередь деревни, так как

здесь мы сделали наименьшее количество необходимой работы.

Но эту работу мы теперь должны поставить не только как дело

самих местных, в особенности деревенских, организаций, а как

дело всей партии, как дело, которое может быть проведено

правильно только при помощи партии в целом.

Как же в настоящее время обстоит дело в этом отношении?

Как обстоит дело с подготовленностью партии к проведению

этих задач? Не приходится сомневаться, что каждый из вас

имеет и знает,—из нашей печати и из непосредственных наблю-

дений,—громадное количество фактов, которые характеризуют дей-

— 16 —

ствительно вопиющие недостатки в нашей партийной работе.

В особенности эти недостатки, как я говорил, теперь сказывают-

ся на нашей деревне. И вот, как же мы теперь поставили эти

новые задачи по усилению связи с беспартийными, по разверты-

ванию работы в рабочих и в особенности в крестьянских массах,

как мы подготовлены к осуществлению этих задач, как партия?

Для характеристики того, с чем приходится нам в настоящее

время считаться на местах, я вам приведу один факт, который,

мне кажется, более всего иллюстрирует трудности, стоящие в на-

стоящее время перед нами при проведении в жизнь новых поли-

тических задач, о которых я говорил. Я процитирую вам одно

место из выпущенной Кубанским окружным комитетом книжки:

«Кубанская станица на (выборах в советы» (март 1925 года). Здесь

дана яркая картинка для характеристики секретаря одной дере-

венской ячейки, которая достаточно ясно показывает, сколько нам

нужно поработать, чтобы товарищи из низовых организаций де-

ревни и станицы правильно подошли к осуществлению теперешних

основных политических задач в деревне. Вот что, между прочим,

говорится в этой книжке:

«В станице... (такой-то) секретарь ячейки—чрезвычайно само-

уверенный и высоко мнящий о себе парень. Для характеристики

этого его качества приведем следующий курьез. На его квартире

в красном углу висят рядом два портрета одинакового размера,

в одинаковых рамках и т. п. На первом портрете изображен Ленин,

а на втором сам секретарь ячейки (смех), в той же позе, в та-

кой же обстановке: такой же приблизительно стол, так же поста-

влена чернильница и так же, как у т. Ленина, книга в руках. На

первом портрете есть соответствующая надпись и на втором:

«такой-то в честь седьмой годовщины Октябрьской революции».

(Смех). Так вот этот самый секретарь, мнящий, очевидно, себя

вождем революции, на вопрос уполномоченного окружкома, как

проделана работа по уяснению нового партийного курса работы в

деревне, как, в частности, проработаны резолюции пленума Ку-

банского окружкома РКП (б.), отвечает: «Я получил этот новый

курс (так он называет книжку резолюций пленума окружного ко-

митета),—но я не доверяю его проведение всей ячейке, а секрет-

но соберу двух-трех человек из актива и вместе с ними эту книж-

ку прочитаю. Всем у нас нельзя доверять проведение такого важ-

ного дела». В комментариях это, кажется, не нуждается».

Картинка очень яркая. Через работников такого типа мы не

только никакого нового курса не проведем, но не проведем и

«старого».

Во всяком случае, оставаться при таком «старом» положении

— 17 —

в деревне или в станице, конечно, абсолютно невозможно. Тре-

буется так поставить наши политические задачи и соответственно

предъявить такие требования к нашим партийным организациям,

чтобы работники партии в деревне чувствовали, что они действи-

тельно являются представителями великой коммунистической пар-

тии, отвечающей за громаднейшее дело, но что каждый из них

в отдельности—только маленькая частица этого великого целого,

а потому его первая обязанность правильно понять поставленные

партией задачи и правильно подойти к их осуществлению как в

своей непосредственной партийной работе, так и в работе среди

широких беспартийных масс.

Но, товарищи, нельзя винить только одни наши местные ор-

ганизации, низовыедеревенские ячейки. Теперь на их голову

сыплется громадная куча обвинений. Частенько душу отводят

на тех или других курьезах или явных недочетах в работе этих

низовых партийных организаций. Несомненно, что все эти недо-

статки—не только результат слабости низовых организаций, но

и последствия того, что ими плохо руководили, им мало помогали

в работе. Ясно, что помощь и руководство в отношении низовых

организаций необходимо всячески усилить.

Между тем, у нас и в вышестоящих организациях далеко не

так благополучно обстоит дело по части проведения правильного

партийного руководства по отношению к этим низовым организа-

циям. Я приведу вам другой пример из работы одного из наших

неплохих губернских комитетов партии, который, однако, в моем

примере пытается руководить местной работой, но ведет ее в

порядке такого «согласования действий», по типу такого «сгла-

живания противоречий», что часто получается не руководство,

а постановления, из которых ни для кого ничего не вытекает.

Я приведу только одно маленькое характерное постановление,

показывающее, как вышестоящая организация не должна руко-

водить нижестоящей. В одном губкоме обсуждалось сообщение

прокурора об обследовании им работы таких-то уездных орга-

низаций. Губком постановил: «Принимая во внимание ненормаль-

ную обстановку в виде ряда болезненных явлений в уездных

учреждениях, которые вызывают некоторую нервозность со

стороны укома и, наоборот, полное спокойствие со сто-

роны уисполкома, предложить укому установить более выдер-

жанный подход к болезненным явлениям, найти общий язык с

фракцией уисполкома, которой, со своей стороны, необходимо

проявить большее внимание к этим явлениям и принять совместно

с укомом меры к их искоренению».

И это решает губернский комитет партии по отношению

— 18 —

к уездному комитету партии. Оказывается, все дело в том, что

у одних—«чрезмерная нервозность», у других—«полное спокой-

ствие». В результате говорится общими местами о необходимости

согласованности в работе. Это, товарищи, не руководство. С таким

руководством мы далеко не уйдем, в данный момент повернуть

руль партийной работы так, чтобы провести в жизнь поставленные

перед партией задачи, мы не сможем. При таком руководстве ни-

какой партийной работы и, конечно, оживления советов и т. п.,

и т. д. не получится.

Итак, товарищи, особенное и главное внимание мы теперь

должны сосредоточить на вопросах руководства нашими деревен-

скими организациями, но при этом, конечно, мы должны продол-

жать и усиливать ту работу, которую мы, как мне кажется, в об-

щем великолепно развернули в наших промышленных районах

за последний год. Нам нужно каким-то образом теперь изучить

эти, несомненно, очень хорошие в большинстве случаев методы

партийной работы и партийного воспитания в городе, в промыш-

ленных районах, использовать теперь максимально широко для

работы в деревне, для воспитания наших деревенских партийцев,

и тех слоев, которые примыкают к нам. Мы не только не можем

сокращать, но обязаны развивать дальше всю ту партийную ра-

боту, которую мы развернули за последний год в наших промыш-

ленных районах. Нам необходимо усилить работу и в деле под-

нятия производительности труда, и в деле улучшения рабочей

кооперации, в деле правильной организации рабселькоровского

движения, в деле дальнейшего и все большего развертывания

организаций работниц в городе и т. д., и т. п. Все эти работы

не только не должны быть сокращены, но должны развертываться

дальше. Но вся эта работа должна питаться партийными силами,

должна выдвигать новых работников для новых задач, а эти

новые задачи, главным образом, в настоящее время находятся

в кашей деревне. Тут у нас наиболее слабое место. Партия растет.

За последний год она выросла, как я уже говорил, по крайней

мере на триста слишком тысяч; из них одних только рабочих

около 300 тысяч. Нам необходимо продолжать и развивать пар-

тийно-воспитательную работу среди этих новых кадров нашей

партии. Не надо ни на минуту ослаблять партийно-воспитательной

работы в наших промышленных организациях. Тут мы вбираем

каждый день все новые и новые тысячи членов партии, и надо,

действительно, пропитывать их идейно-большевистским воспита-

нием, давать им обще-политическое воспитание в духе ленинизма.

Мы не можем дальше сокращать той работы, которую мы должны

вести среди рабочих масс, и, в частности, должны всемерно про-

— 19 —

должать организацию работниц. Количество рабочих у нас увели-

чивается с каждым годом, пролетариат восстанавливается, кадры

его увеличиваются и крепнут. Задачи партии в рабочих центрах

не только не сокращаются, но растут. Но на-ряду с этим нам

необходимо подчеркнуть неотложность большой партийной по-

мощи деревне со стороны города, со стороны рабочих, и эту за-

дачу нужно поставить сейчас в центре внимания нашей партии.

Надо сделать это так, как делает всегда партия пролетариата,

когда она всерьез берется за решение коренных политических

задач.

Дальше, надо хотя немного специально сказать о нашем ком-

сомоле. Комсомол в настоящее время достигает уже 1.300.000

организованных членов. Это—организация, которая во всех отно-

шениях имеет исключительно большое значение, в частности те-

перь—в связи с задачами работы в деревне. За последние ме-

сяцы продолжается громаднейший рост комсомола. Я сосчитал,

что за последние месяцы в день прибывает не менее 3.000 новых

комсомольцев. Таким образом, перед нами здесь стоят огром-

нейшие задачи. Мы должны обратить внимание на этот рост,

решительно высказываясь против тех или иных механических

препятствий к росту комсомола, высказываясь против того, чтобы

устанавливать какие-нибудь процентные соотношения или нормы

в приросте комсомола, как и роста партии, должны, однако, перед

комсомолом, в особенности перед теми партийцами, которые ра-

ботают в комсомоле, поставить задачу улучшения качества в

смысле состава и вообще всей работы комсомола. Необходимо,

чтобы члены партии, работающие в комсомоле, и весь комсомол

в целом понимали все те громаднейшие обязанности и ответ-

ственность перед партией и пролетариатом, которые эта орга-

низация несет в настоящее время. Поэтому предъявление более

повышенных требований в отношении укрепления дисциплины в

организациях комсомола и улучшения политического воспитания

членов комсомола — также прямым образом вытекает из всей

теперешней обстановки, и все это необходимо проводить без-

отлагательно в жизнь.

Громаднейшее дело —это воспитание кадров комсомола, а

также и всей массы комсомола. На эту задачу мы при всем том,

что очень много говорим, обращаем совершенно еще недостаточно

внимания. Я мог бы привести только одну иллюстрацию, мне

кажется, достаточно яркую, чтобы подтвердить это. Ведь, из-

вестно, что громадным недостатком для руководства и воспитания

комсомольских кадров является то, что у нас очень слаба ком-

сомольская пресса, а печать—важнейшее орудие воспитания ком-

— 20 —

сомольских масс и важнейшее орудие улучшения всей органи-

зации и работы комсомола. Все дело партийного воспитания

в настоящее время связано в первую очередь с огромной, все

растущей ролью нашей печати. Сама печать растет, но задачи

работы опережают даже этот исключительно быстрый рост пе-

чати. На это дело нужно теперь обратить особенно большое вни-

мание, но по отношению к комсомолу это приобретает еще до-

полнительное значение. И, наконец, необходимо продолжать пра-

вильное проведение партийного руководства по отношению к этим

организациям; необходимо гораздо более значительное, чем до сих

пор, вовлечение комсомольских кадров в нашу партию,—с тем,

чтобы руководство комсомолом, идущее от партии, проводилось

более правильно и давало бы еще лучшие результаты. Об этом,

мне кажется, много говорить не приходится, настолько это и без

того ясно.

В вопросе о составе партии надо подчеркнуть и сейчас реше-

ние XIII съезда о том, чтобы в партии было не менее поло-

вины промышленных рабочих, занятых непосредственно в про-

изводстве, необходимо, чтобы это решение оставалось и прохо-

дило красной нитью в работе партии по части регулирования ее

состава и дальнейшего ее роста. Нужно держать курс на то,

чтобы в партии было не менее, чем половина, членов из промыш-

ленных рабочих, занятых непосредственно в производстве. Имен-

но идя по этому пути, мы добьемся больших результатов в деле

обеспечения лучшего социального состава партии и обеспечения

проведения пролетарской линии как в самой партии, так и через

партию и в рабочих и крестьянских массах.. Но рядом с этим

стоит задача о дальнейшем и действительном вовлечении в пар-

тию крестьян и батраков, а также лучшей революционной части

середняков. До сих пор в партии имеется всего, если считать

членов партии и кандидатов, только полпроцента батраков и

батрачек. Здесь мы организованы до чрезвычайности слабо. Но

у нас не только отсутствует достаточная организация батрачества,

более близкого нам в деревне слоя, но слабо вовлекаются и

бедняки и середняки. Необходимо те препятствия, которые были

до сих пор в отношении приема крестьян в партию, устранить.

Необходимо пойти навстречу назревшей задаче—привлечения кре-

стьян в партию. Это должно проводиться одновременно с улуч-

шением состава, одновременно с проверкой отдельных местных

организаций в деревне. Надо, чтобы эти два процесса один дру-

гой пополняли, надо, чтобы проверка засоренных нежелательными

и чуждыми элементами организаций проходила одновременно с по-

полнением и улучшением состава за счет лучшей части деревни. На-

— 21 —

конец, нам нужно проводить данную съездом осторожную линию

в деле привлечения служащих в нашу партию. Эта часть партии

и в настоящее время составляет большой процент. Я могу сей-

час вам привести основные цифры, которые будут иллюстри-

ровать мою мысль. Какое количество членов партии в настоящее

время работает во всех советских, партийных, профессиональных

и других организациях и учреждениях? Оказывается, если мы

возьмем только членов партии без кандидатов, то во всех этих

учреждениях, вместе взятых, 48% из общего состава членов

нашей партии будет составлять именно эта категория, т.-е. служа-

щие. И это не считая 6% военных, которых почти целиком можно

присоединить к этой же группе, не считая 7% учащихся, которые,

конечно, тоже оторваны от производства и в значительной мере

состоят не из промышленных рабочих. Таким образом, мы видим,

что в настоящее время громаднейший процент в партии со-

ставляют служащие. Дальнейший рост нашей партии за счет

служащих надо сдерживать. Здесь нужно принимать меры, ко-

торые нaм указал партийный съезд: нужно предъявлять к ка-

ждому вновь вступающему, не промышленному рабочему, не кре-

стьянину из бедняков или близких нам середняков, те повышен-

ные требования в смысле качественной пригодности вновь при-

нимаемого в нашу партию из этой категории, какие были ука-

заны съездом.

Приведу еще пример о работниках - коммунистах в деревне.

Всего в деревне в настоящее время 154 тысячи членов партии.

Оказывается, что около 100 тысяч из этого количества работает

в тех или иных советских и других аппаратах деревни, при чем

если за весь прошлый год приток членов партии и кандидатов,

вместе взятых, дал 18 тысяч новых коммунистов в деревне, свя-

занных с земледелием, то количество служащих—членов партии

в деревне увеличилось за этот год с 48 тыс. до 102 тыс. Таким

образом, вы видите, что приток новых членов партии вместе

с значительной прибавкой старых кадров членов партии в де-

ревне,—все это поглощается тем советским, кооперативным и дру-

гим аппаратом деревни, который у нас до сих пор имеет такое

громадное значение. Мы видим, что на эту сторону в деле роста

партии, в деле регулирования состава партии приходится в на-

стоящее время обратить серьезное внимание. И здесь приходится

сказать, что перед нами не только вопрос количественного регули-

рования роста партии по отношению к служащим. Перед нами

и большой политический вопрос. Мы должны считаться с тем,

что работники наших государственных учреждений, а также и

других учреждений—кооперативных, профессиональных и даже

— 22 —

партийных,—эти работники еще очень часто страдают тем не-

достатком, что их связь с рабочими и крестьянскими массами

крайне недостаточна. Вместе с тем мы знаем характеристику со-

ветского аппарата, которую дал ему в своих последних статьях

Ленин, энергично указывавший на необходимость чистки и пе-

ределки нашего государственного аппарата. Но, товарищи, надо

помнить о том, что довольно большой процент членов партии

(около половины членов партии) варится именно в этом соку

теперешнего государственного аппарата, так ярко и жестоко оха-

рактеризованного Лениным. Прибавьте к этому общие условия

для работников этих учреждений при нэп'е. Я еще на XIII парт-

съезде указывал, что надо говорить не о борьбе поколений в

партии, не о борьбе между молодежью и стариками. Мы были

бы похожи на старые социал-демократические партии, если бы

у нас юношеские организации были, например, более левыми, более

революционными, чем партия. Нам нет нужды копировать отжи-

вающие свой реформистский век социал - демократические партии.

У нас нет оснований заподозревать нашу партию, что она идет

или может пойти по пути социал-демократического развития.

Мы можем быть твердо уверенными (гарантия в том ленинский

призыв), что наши пути развития другие, чем пути социал-де-

мократии. Но мы должны считаться с тем, что в нашей крестьян-

ской стране, в нашей стране с пока еще слабой промышленностью,

влияние бюрократизма государственного аппарата, его разла-

гающее влияние на членов партий имеет громаднейшее значение.

Не считаться с этим мы не можем. И лучшей гарантией для ком-

муниста, работающего в государственном аппарате, на хозяй-

ственной работе, в кооперации, не говоря о профессиональной

и партийной" организации, лучшей и единственной гарантией

является укрепление связи с беспартийными массами, укрепле-

ние связи с рабочими и крестьянами.

И тут, товарищи, лозунг оживления советов толкает нас на

такой путь развития самой партии, который делает ясным, какой

слой в самой партии не способен действительно срастись, закре-

пить свою связь с рабочими и крестьянскими массами в тепе-

решних новых условиях, в новой обстановке. И мы должны вся-

чески поработать над тем, чтобы не получилось противоречий и

«борьбы поколений», т.-е. у теперешнего слоя работников гос-

аппарата, с одной стороны, и вливающихся в нашу партию

новых и свежих слоев рабочего класса и крестьянских масс —

с другой. В виду всего этого важно, чтобы этот новый приток

рабочих и крестьян, вовлекающийся теперь в советы и проф-

союзы, был неразрывно связан с коммунистами, работающими

— 23 —

в госаппарате, с коммунистами, работающими там с первого

периода пролетарской революции. Необходимо привлекать все

более широкие массы к участию в работе кооперации и

профсоюзов. Эта работа должна теперь пойти все более и

более широко, и задача коммунистов, задача партийного руко-

водства в настоящее время заключается в том, чтобы добиться

того, чтобы вся масса коммунистов, работающих в госаппарате, —

по крайней мере, максимальное их количество, — правильно по-

няли поставленную теперь задачу оживления советов, укрепления

связи с массами и изменения в соответствующем духе методов

партийной работы и, в первую очередь, методов партийного

руководства. Эта задача стоит перед нами, и мы должны избе-

гать по этой линии всякого рода трений и «борьбы поколений» и

противоречий между теперешним составом коммунистов, долго

работающим в госаппарате, и новым притоком сил из партий-

ных и непартийных рабочих масс, выдвигающихся в настоящее

время для практической и, в первую очередь, для государствен-

ной работы.

Наша партия в настоящее время должна учесть полностью

основную задачу по закреплению своей связи с городом. Я пы-

тался собрать сведения (но, к сожалению, не получил достаточно

полных материалов) о том, какой у нас в настоящее время про-

цент коммунистов, по крайней мере, в крупных городах, по отно-

шению к взрослому населению этих городов. По Москве я, правда,

получил более подробные сведения, согласно которым, на ка-

ждую сотню населения Москвы в возpacтe от 25 до 40 лет

мы уже имеем 13 человек коммунистов, членов и кандидатов

партии. Эта цифра, мне кажется, не в меньшей мере относится

и к такому городу, как Ленинград, и примерно то же самое

в ряде других мест. Но именно из этого вытекает, что если

мы уже имеем достаточно крепкую, мне кажется, несокрушимую

связь в городе с рабочим населением и со всей основной массой

населения крупных городов, то тем острее стоят наши задачи

по отношению к деревне. Какое мы наблюдаем положение в на-

стоящее время в деревне, в той же Московской губернии? К со-

жалению, такое, что на 11 тысяч коммунистов в Московской губ.

мы имеем всего несколько сотен коммунистов крестьян-земле-

пашцев, что составляет 0,5% по отношению к общему составу

Московской организации. Я возьму еще другой пример — Дон-

басс. Там — крупнейшая промышленная организация, насчиты-

вающая около 35 тысяч коммунистов, и всего 1,4% крестьян-

землепашцев— членов партии. Из этого мы можем лишний раз

сделать вывод, что в настоящее время мы не можем ослаблять

— 24 —

нашего внимания к городу, к промышленным районам, к рабочим

центрам. Но еще больше внимания и еще больше сил, скажем

прямо, — главное внимание и главные силы мы должны

перенести на деревню. Более или менее пролетарски орга-

низованный город должен всемерно помочь теперь организации

советской деревни под действительным пролетарским,

ленинским руководством. (Аплодисменты).

Председательствующий. Товарищи, переходим к прениям. Слово

имеет тов. Позерн.

Позерн. Товарищи, Северный Кавказ является, пожалуй, наи-

более интересным наблюдательным пунктом, где мы в наиболее вы-

пуклых и ярких чертах наблюдаем результаты того поворота, ко-

торый проделывается нами во всесоюзном масштабе. Там мы имеем

наиболее крепкого крестьянина и казака, который воспитан на то-

варном хозяйстве, который имеет огромные хозяйственные воз-

можности, благодаря естественным богатствам края; здесь населе-

ние деревни—исключительное по своей высокой развитости, по

своему широкому кругозору, по своему хозяйственному опыту

и, местами, по политической искушенности. Достаточно ска-

зать, что в наших станицах, в которых насчитывается иногда

10—15—18 тысяч жителей, как правило, были везде сред-

ние учебные заведения и даже по нескольку на каждую ста-

ницу; эти средние учебные заведения увенчивались высшими

учебными заведениями в области. Это характеризует куль-

турный уровень наших крестьян и казаков. Понятно, что

прежде всего и резче всего на Северном Кавказе сказались

результаты изменения наших методов работы. Там мы имеем

громаднейший сдвиг, сильнейшее политическое оживление сре-

ди массы и крестьян, и казаков. Мы видим за эти последние

месяцы, со времени вторичных перевыборов советов, настоящее

перерождение нашей станицы, и мы можем констатировать с пол-

ным удовлетворением, что даже в тех районах, в которых банди-

тизм еще не был изжит до самого последнего времени—Майкоп-

ский округ, Сальский округ и т. д.,— даже в этих местах авто-

ритет Советской власти в связи с изменением методов нашей ра-

боты поднялся неизмеримо. Сначала было заметно кое-где недо-

верчивое отношение, считали даже каким-то подвохом новый

лозунг партии: лицом к деревне, не верили до того момента,

пока не были начаты перевыборы. Как только убедились, что ком-

мунисты на местах действительно прекратили командование, что

нет ненавистных обязательных списков, что есть возможность

индивидуальных выборов, возможность даже провалить комму-

— 25 —

ниста, намозолившего им глаза, оскандалившегося на работе, хле-

боробы и казаки поверили нам, толпами пошли на выборы, и

сразу авторитет Советской власти в этих районах вырос неве-

роятно. Но, к сожалению, товарищи, нельзя того же сказать об

авторитете местных коммунистических организаций. В качестве

общего правила, местные организации оказались несостоятель-

ными, а местами проявили свое совершенное бессилие.

Какие причины такого явления, об этом говорить здесь не

приходится,—они вам самим достаточно хорошо известны. Нуж-

но сказать, что и бедняцкая часть населения, и малоимущие се-

редняки в значительной степени тоже оказались совершенно рас-

терянными и дезорганизованными. Местами полное руководство

захватил в свои руки крепкий, зажиточный крестьянин и казак,

а местами даже и подлинный кулак, который подошел к выборам,

быстро сорганизовавшись. Мы имеем списки кулацких кандидатов,

распространяемые заранее, размноженные при помощи химической

бумаги; кулаками заранее подготовляется президиум избиратель-

ного собрания. К нам попали в руки клочки составленной кула-

ками инструкции о том, как вести себя на выборах. У нас есть

сведения, что на Тереке одна казацкая станица разослала своих

делегатов во все другие станицы для того, чтобы координиро-

вать работу по перевыборам. Мы имеем интенсивнейший про-

цесс организации крупного хозяйственного казачества, кулацкого

казачества. Мы от этого, конечно, не впадаем в панику, но мы из

этого должны сделать определенные политические выводы.

Какие же выводы наиболее важны? Первый важнейший вы-

вод: бывали случаи, что коммунистов выбирали не как предста-

вителей определенной партии, а как лично уважаемых людей.

Там, где коммунисты были честными работниками и лично за-

служили доверие населения, там они прошли в совет.

Что же теперь нужно сделать? Первое: нужно использовать

и личное влияние коммунистов,— хотя это и является фактически

свидетельством слабости партийной организации; нужно личный

авторитет хороших работников - коммунистов подкрепить уда-

лением из организации опозоривших себя, разложившихся чле-

нов партии. Благодаря этому сразу поднимется авторитет остав-

шихся надежных, честных коммунистов.

Второй вывод гораздо более важен: это то, что нашу мест-

ную работу нужно перевести на другие рельсы и новыми мето-

дами работы поднять авторитет коммунистической организации,

как таковой. О приемах этой работы тов. Молотов говорил доста-

точно подробно. Я только скажу о том, какой наиболее важный мо-

мент обнаружил наш опыт. Наши местные организации на селе,

— 26 —

оказывается, часто совершенно неспособны ориентироваться в но-

вом своем положении, в положении фракции, которая, будучи чис-

ленно в меньшинстве, должна бороться и теперь, и завтра, и

послезавтра за идейное влияние на большинство. Вот это новое

положение, когда наши коммунисты, еще вчера формально имев-

шие идейную монополию в деревне, сегодня оказываются в мень-

шинстве и вынуждены вести трудную идейную борьбу за влияние,

привело в полную растерянность наших низовых, да и не только

низовых, а даже довольно высоких местных работников. Они не

могут сразу понять, что элементы мелкобуржуазной идеологии

в деревне неизбежны, что эти враждебные нам элементы неиз-

бежно будут расти и усиливаться по мере хозяйственного укре-

пления и роста деревни, и что свое влияние мы можем отстоять

только в непрерывной идейной борьбе. К нам приходили ответ-

ственные коммунисты в полной растерянности и говорили: как я

пойду в деревню проводить новый курс? Там передо мною блок

от монархистов до анархистов.

И у нас оказались безграмотные старухи 60-ти лет отроду

в числе меньшевиствующих и эсерствующих! Что это значит?

Перепуг, неуменье перейти на новые рельсы работы, на новые

рельсы борьбы за идеологическое влияние на широкую крестьян-

скую массу.

Товарищи, я считал, что важнейшим является для местных

работников осознание новой нашей позиции, как позиции фрак-

ции, численно состоящей в меньшинстве и борющейся за влияние

на большинство. Если это будет усвоено, все остальное прило-

жится. Этим определятся правильные приемы и план работы.

Как фракция, мы должны сейчас готовиться к следующему серьез-

нейшему экзамену—к осенним перевыборам в советы. Мы долж-

ны теперь уже построить всю программу работы нашей орга-

низации в деревне таким образом, чтобы к этому экзамену под-

готовить все важнейшие стратегические пункты в волости, в райо-

не, в округе, захватив все «командные высоты» в свои руки.

Нам нужно понять, что мы теперь не просто ведем расширение

работы той или иной организации на селе, а готовимся еще

при этом к новой близкой схватке с идеологически чуждыми

нам элементами. Выражаясь грубо, нужно, чтобы перед каждым

укомом и райкомом была стратегическая карта, где нанесены

все ячейки партии и комсомола, имеющиеся на местах и обо-

значено влияние каждой из них. (Голос с места: «На фронт де-

ревни»).

Да, на фронт деревни, на подлинный боевой фронт, где, как

у нас сейчас на Кубани, происходит жестокая борьба за влия-

— 27 —

ние, переходящая порой в физическую борьбу кулачества про-

тив бедноты. Это, конечно, для нас еще не так опасно, если

мы сумеем мобилизовать вокруг себя бедняков и середняков

деревни и на них опираться. В этих целях одним из важней-

ших условий является привлечение в ряды наших организаций

местного крестьянства. Тов. Молотов достаточно подробно об

этом нам говорил. Я отмечу только, что вопрос этот в глазах

деревни имеет, так-сказать, принципиальный характер. Дело не

в том, чтобы массу крестьян втянуть в ряды нашей партии; это

ни с какой точки зрения невозможно и нам не нужно. Достаточно

того, чтобы настоящих подлинных крестьян, хотя бы в неко-

тором количестве втянуть в ряды нашей деревенской организа-

ции. Опыт показал, что привлечение в организацию трех-четырех

авторитетных на селе хлеборобов сразу меняет все отношение

крестьянства к местной организации.

Остановлюсь еще на вопросе о посылке работников из ра-

бочих организаций в деревню. До сих пор, несмотря на то, что

мы говорим о необходимости проводить диктатуру пролетариата

силами самого пролетариата, ни одного пролетария не выта-

щишь без скандала в крестьянский район; не только из Ленин-

града, не только из Донбасса, но даже из Грозного без огром-

ного сопротивления не получишь ни одного работника для де-

ревни, я уже не говорю об ответственных работниках. Любой

ленинградский рабочий скажет: в ссылку меня отправляете; чем

я заслужил это, чем я провинился, что меня берут из Ленин-

града и посылают на Северный Кавказ с «мужичьем» возиться?

Нужно нам понять, что такое перемещение работников, и в ши-

роком масштабе, необходимо не только для деревни, которую мы

без этого не организуем, но и для рабочих организаций. Рабочий

Ленинграда должен узнать и понять кубанского казака и ставро-

польского крестьянина. Напрасно говорят, что рабочие из круп-

ных пролетарских центров, приехавшие к крестьянам, напортят

дело. Напортить, действительно, могут, но только в том случае,

если они поедут туда с предубеждением против крестьянства.

Конечно, вопрос, который перед нами стоит, труднейший, но от

него отмахиваться невозможно. Речь идет о том, чтобы не только

из кадра ответственных работников, но из рядовых рабочих, про-

шедших выучку в крупных рабочих центрах, формировать дей-

ствительных вожаков, которые могут и которые должны повести

за собой крестьянские массы. Если мы не разрешим этого серьез-

невшего организационного и в то же время крупнейшего поли-

тического вопроса, мы не разрешим главного в политическом и ор-

ганизационном отношении между пролетариатом и крестьянством.

— 28 —

Председательствующий. Слово имеет тов. Саид-Галиев.

Саид-Галиев. Тов. Позерн в своей речи коснулся того мо-

мента, о котором я собирался сказать несколько слов, момента

об отношении крестьянства к коммунисту в деревне, как к пред-

ставителю партии или как к лично хорошему человеку.

По-моему, постановка вопроса у тов. Позерна неправильна, и

разрешить эту задачу, стремиться к разрешению этой задачи

было бы напрасной тратой времени. Правильная постановка

должна выражаться в том, что член партии в деревне должен

иметь авторитет в глазах крестьян, не только как определенная

личность,—это необходимо,—но и как представитель определен-

ной партии. Когда оба эти положительных качества будут вме-

сте налицо у деревенского коммуниста, вот тогда он будет поль-

зоваться авторитетом в глазах крестьян.

Я был два месяца в одной башкирской волости и из двух-

месячного наблюдения пришел к такому выводу, что деревен-

ские коммунисты в своей массе, в большинстве своем не отли-

чаются от обыкновенных крестьян ни уровнем своего интеллек-

туального развития, ни уровнем ведения своего хозяйства. О хо-

зяйстве я говорю потому, что из общего числа членов волостной

организации большинство, огромное большинство, имеет своих

коров, до половины имеет своих лошадей, скажем, по одной

лошади, почти все имеют дома, и почти все занимаются поле-

водством. Но способы обработки земли, кормления скота и про-

чее в хозяйствах коммунистов ничем не отличаются от тех

способов, которыми пользуются все остальные крестьяне. Это

еще хорошо, когда именно так складываются взаимоотношения

деревенского крестьянина-коммуниста с остальной массой кре-

стьянства.

Но вместе с тем определенная часть деревенских коммунистов,

пользуясь званием своим, теми или иными путями присваивает

себе незаконные привилегии,, и эти незаконные привилегии вызы-

вают раздражение у крестьян. В первом случае получается, что

он и сам по себе, и как представитель партии, и как хозяин, ни-

чем не отличается от обыкновенного хозяина-крестьянина; во вто-

ром—он часто пользуется незаконными привилегиями. Вот ко-

гда это вместе сопоставить и прибавить к этому участие в варке

самогона и в других незаконных проступках, когда все это вы

сложите, получается, что крестьянин, в массе своей выражающий

огромные, искренние и неподдельные симпатии к нашей партии в

целом (это можно выявить в любое время различными спосо-

бами, это факт), вместе с тем относится к своим односельчанам-

— 29 —

коммунистам совершенно по-иному. Односельчанин-коммунист не

пользуется достаточным авторитетом по той причине, о которой

я сказал выше. Поэтому нужно было бы, чтобы на-ряду с усвое-

нием политической грамоты, с проведением в жизнь руководящих

указаний сверху, коммунист в деревне отличался в ведении сво-

его хозяйства от обыкновенного крестьянина. У нас масса путей

и способов, для проведения которых вовсе не требуется прохо-

дить специальные курсы, оканчивать Тимирязевскую академию,

а достаточно посоветоваться с агрономом. Проведение практи-

ческих мероприятий по агрономии вполне доступно, и они бы

послужили лучшим примером для соседей-крестьян, что вот-де

коммунист проводит в жизнь у себя в своем хозяйстве советы

агронома. Надо сказать, что газеты читаются, плакаты висят,

агроном говорит, но чтобы перейти на практике к осуществлению

советов агронома,—на это никто не решается. Вот это, по-моему,

должен взять на себя деревенский коммунист и послужить при-

мером; этим хорошим примером он бы заслужил достаточный

авторитет и как представитель партии, который пропагандирует,

который содействует поднятию сельского хозяйства, и как лич-

ность, и как хозяин, умеющий хозяйствовать.

Второй момент — это важнейший момент в проекте резолюции

тов. Молотова,—п. 4-й «В области руководства партийными орга-

низациями», где говорится:

«Важнейшим делом руководящих парторганов признать про-

верку исполнения принятых партийных решений за счет сокра-

щения слишком большого количества новых планов и деклара-

ционных постановлений».

Я думаю, что этот пункт необходимо было бы еще более

усилить не в том смысле, чтобы изменить этот пункт или чем-

либо дополнить, но чтобы значение; этого пункта еще больше

поднять и почаще напоминать о нем, ибо местные организации

достаточно насыщены руководящими указаниями. Такими руково-

дящими указаниями местные организации все больше обогаща-

ются, и остается только провести их в жизнь. Но что же полу-

чается в деревнях? Эти указания получают, прочитывают, потом

пришивают в папку входящих бумаг и на этом успокаиваются.

Если что-либо есть обязательное, влекущее за собой послед-

ствия при неисполнении, то это, конечно!, в силу необходимости

проводится, а если непроведение их в жизнь не влечет за собою

каких-либо последствий, то эти руководящие указания остаются

без исполнения. Существует такой взгляд, что, будто бы, поста-

новления наших партийных съездов, наших партийных комитетов,

— 30 -

всех инстанций сами собой должны воплотиться в жизнь.

Нет того, чтобы собрать организацию, прочесть поста-

новления партийного съезда, конференции, прочесть постановле-

ния губернской организации или уездной, повторить собственное

постановление, вернуться хотя бы к вынесенному решению месяц

назад и проверить, — вот этого нет. Ко всякому приехавшему

обращаются с элементарнейшими вопросами: товарищ, как про-

вести в жизнь такой-то вопрос, как это разрешить, а между тем,

по этому вопросу достаточно полное и по количеству, и по каче-

ству указание имеется в папке, Я думаю, что этот пункт нужно

подчеркнуть еще резче и при каждой возможности напоминать

местным организациям о проверке исполнения наших постано-

влений, о проверке выполнения руководящих указаний. Вот это

нужно считать наиважнейшей задачей, стоящей перед партий-

ной организацией.

Наконец, комсомол. Здесь то же самое. Комсомол, конечно,

читает нашу литературу. Иногда слышно из уст приезжих агро-

номов или кого-нибудь, что прежние методы ведения хозяйства

для крестьянства невыгодны, много тратится сил, мало получается

положительных результатов, и товарищи из комсомола уже теперь

с презрением относятся к способу обработки земли, к способу

ведения хозяйства, которым пользовались их отцы. Они уже пре-

зирают это, но чтобы проводить в жизнь то, что вычитали в

«Бедноте» или что услышали от агронома, для этого у них нет

еще достаточных знаний. Полностью они этого не охватили, а

старое презирают. Таким образом, они рискуют остаться как

бы отщепенцами, рискуют остаться между городом и деревней.

Чтобы работать в городе, они никакой квалификации не знают,

в деревне старое презирают, а новому не научились. Вот эта

опасность есть, и нужно было бы поставить вопрос таким обра-

зом, чтобы наш комсомол в деревне, усваивая ленинизм, хотя бы

в кратких чертах, на-ряду с этим, был обязан усвоить элемен-

тарные понятия по агрикультуре, хотя бы даже научиться, как

правильно надо кормить корову, как показать на примере, что

курица может нести зимой яйца, чтобы он мог на практике

проводить те мероприятия по агрикультуре, проведение которых

позволяет хозяйство его отца, его собственное хозяйство, и таким

путем послужить примером для других. Вот важнейшие моменты,

которые необходимо будет учесть. Мы знаем, что; для того, что;бы за-

ставить крестьянина слушать, вникнуть и понять то, что ему говорят,

нужно крестьянину дать то, что в первую очередь его интересует,

что более всего его касается. При этом он смотрит,—кто говорит.

Если говорит свой односельчанин, который в лучшем случае от

— 31 —

него ничем не отличается, то на девять десятых он и не слушает,

не относится внимательно. Если кто-нибудь приедет со стороны,

то он относится совершенно иначе. Может-быть, это происходит

и потому, что деревенский коммунист ничего нового, кроме узкого

круга своих знаний, которые он; когда-то приобрел, не может

дать, он все это уже пересказал, крестьянин об этом уже давно

знает. Но для того, чтобы действительно заставить слушать кре-

стьянина, нужно подойти к самым жизненным практическим во-

просам, а этими жизненными вопросами в первую очередь явля-

ются практические мероприятия по агрикультуре. Если бы наш

деревенский коммунист, ведя свое хозяйство, применял на прак-

тике элементарные мероприятия по агрикультуре, то, я уверен,

он был бы авторитетным в глазах крестьянина. В этом отношении

я считаю, что нужно указать нашим деревенским коммунистам,

даже, быть-может, в порядке партийной дисциплины, что каждый

из них, имеющий хозяйство, должен проявить себя, по совету

с агрономом, хотя бы в области правильного кормления своей

коровы, или травосеяния, или постройки несгораемой крыши и

т. д. Я считаю, что эти простые меры могут прекрасно сблизить

коммунистов с крестьянством, которым партия руководит через

деревенских коммунистов.

Председательствующий. Слово имеет тов. Сырцов.

Сырцов. Товарищи, в настоящее время мы имеем такое по-

ложение, что тот поворот к деревне, который намечен ЦК, боль-

шей частью партией воспринят. Но проявляется внимание к де-

ревне не всегда в положительной форме; есть масса недочетов,

которые надо ликвидировать в ближайшее время. Мы сейчас

имеем большое увлечение обследованием деревни. На-ряду

с серьезными попытками поставить должным образом изучение

деревни, мы имеем очень много наскоков, репортерских хождений

в деревню с анкетами и т. д., и в этом отношений мы не только

зря растрачиваем силы, не только производим непроизводитель-

ную работу, но и ставим порою деревенских работников, в на-

стоящее время в значительной мере дезориентированных в области

политики, в совершенно невозможное положение. Приезжает из гу-

бернии или из уезда работник и начинает дергать, цукать по

всякому поводу. Правда, едущий в деревню в настоящее время

уже знает, что мужиком командовать нельзя, но он забывает то

обстоятельство, что волисполкомом, сельсоветом, местной ячейкой

надо командовать умеючи. Наиболее часто употребляемое слово

по отношению к деревенскому работнику со стороны приезжих

из губернии или из уезда—это «головотяп». Деревенского работ-

— 32 —

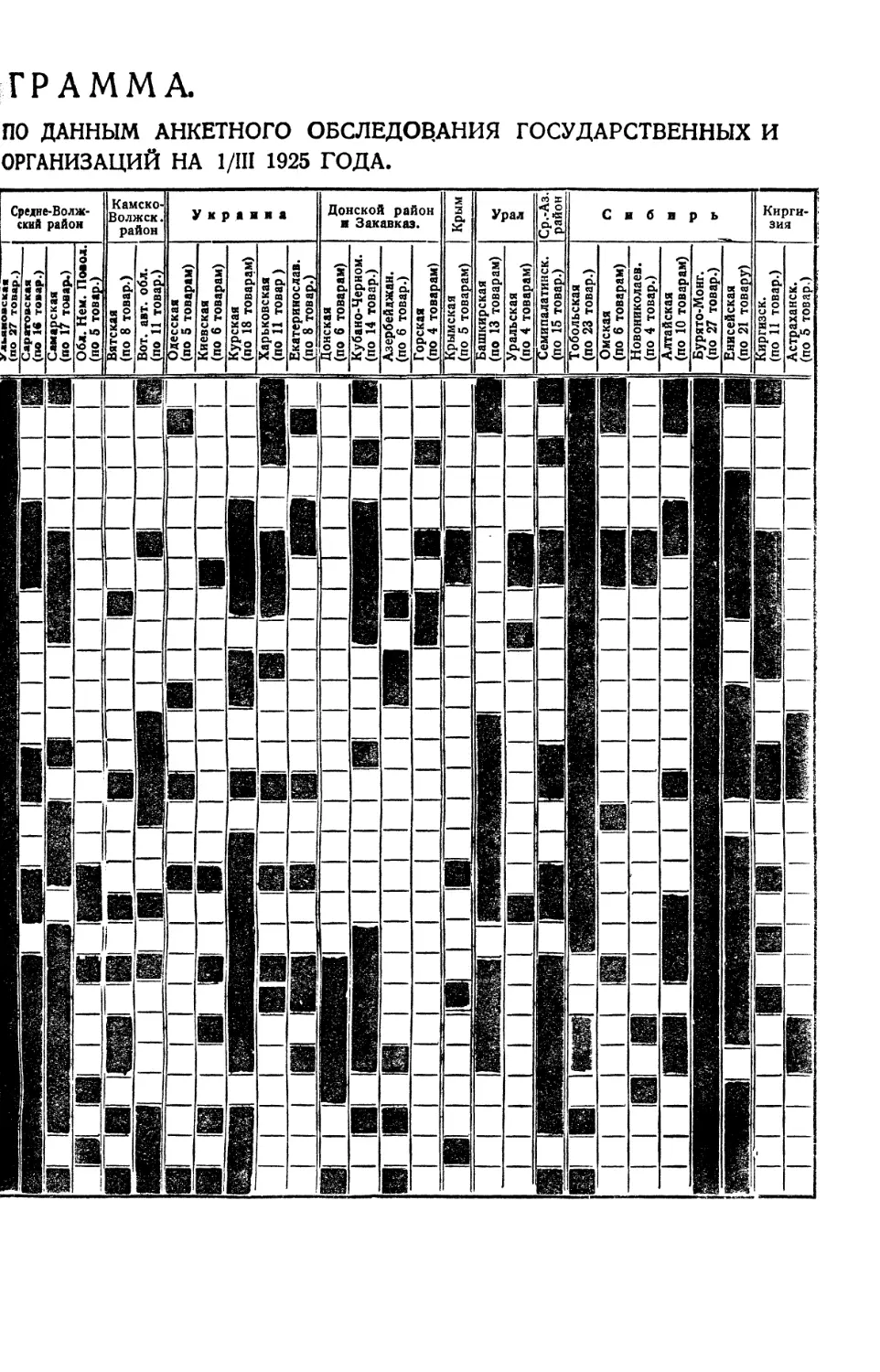

ника в настоящее время так задергали, так убедили его в том,