Tags: история науки галилей

Year: 1989

Text

srnmrnn

шШшш

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РАЗВИТИЯ НАУКИ

(ГАЛИЛЕЙ)

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

' ' ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РАЗВИТИЯ НАУКИ

(ГАЛИЛЕЙ)

реферативный сборник

Москва-1989

Серия: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

НАУКИ И ТЕХНИКИ

Редакционная коллегия серии:

А.И.Ракитов (главный .редактор), В.Г.Виноградов,

Л.А.Микешина, КХА.Петров, В.А.Смирнов, А^И.Уваров

Ответственный редактор

- кандидат философских наук

Л.М. КОСАРЕВА

СОДЕРЖАНИЕ

Методологические проблемы исследования развития нау-

ки: Галилей и становление экспериментального есте-

ствознания» (Вводная статья)................ 5

I. ОБРАЗ МИРА И ИДЕАЛ ЗНАНИЯ ДО ГАЛИЛЕЯ

Дофине Дж. Космос Данте........................ 48

Мак-моррис М.Н. Наука как scientia...............57

И. АТОМИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИИ

И ДВИЖЕНИЯ ЭПОХИ ГАЛИЛЕЯ

Редонди П. Галилей-еретик...................... 62

Костабель П, По поводу 'дела Галилея'. . ........ 88

Ле Гранд Г.Э. Галилеева теория материи...........91

Молленд А.Г. Атомизация движения: грань научной рево-

люции..................................... Ю1

Ослер М. Крещение епикуровского атомизма: Пьер Гас-

сенди о бессмертии души.................... 109

Ш. ГАЛИЛЕЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД

Бйттс Р.Е. Тактика пропаганды Галилея в пользу мате-

матизации научного опыта.................... 114

Ши У.Р. Галилей и оправдание экспериментов. ..... .129

Эрью Р. Галилеевские наблюдения Луны в контексте

средневековой теории Луны....................133

1-2 3

Чалмерс А, Наблюдения Галилеем Венеры и Марса с

помощью телескопа* • 139

IV . КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ГАЛИЛЕЯ

Мак-маллин Э. Концепция науки в трудах Галилея, . . , 152

Финоккьяро М.А, Философия науки Галилея, ••••••• 165

Финоккьяро М.А, Галилей и искусство рассуждения: ри-

торические основания логики и научного метода, • * 168

Макхеймер П, Галилей и причины, • ••••,,•••*• 180

Питт Дж,С, Галилей: причинность и использование гео-

метрии. ,,,..................*...................187

V, ОЦЕНКА ГАЛИЛЕЯ СОВРЕМЕННЫМ КАТОЛИЦИЗМОМ

Вигано М.Галилей и философская культура его времени, 190

Иоанн Павел П • Величие Галилея совершенно очевидно, 203

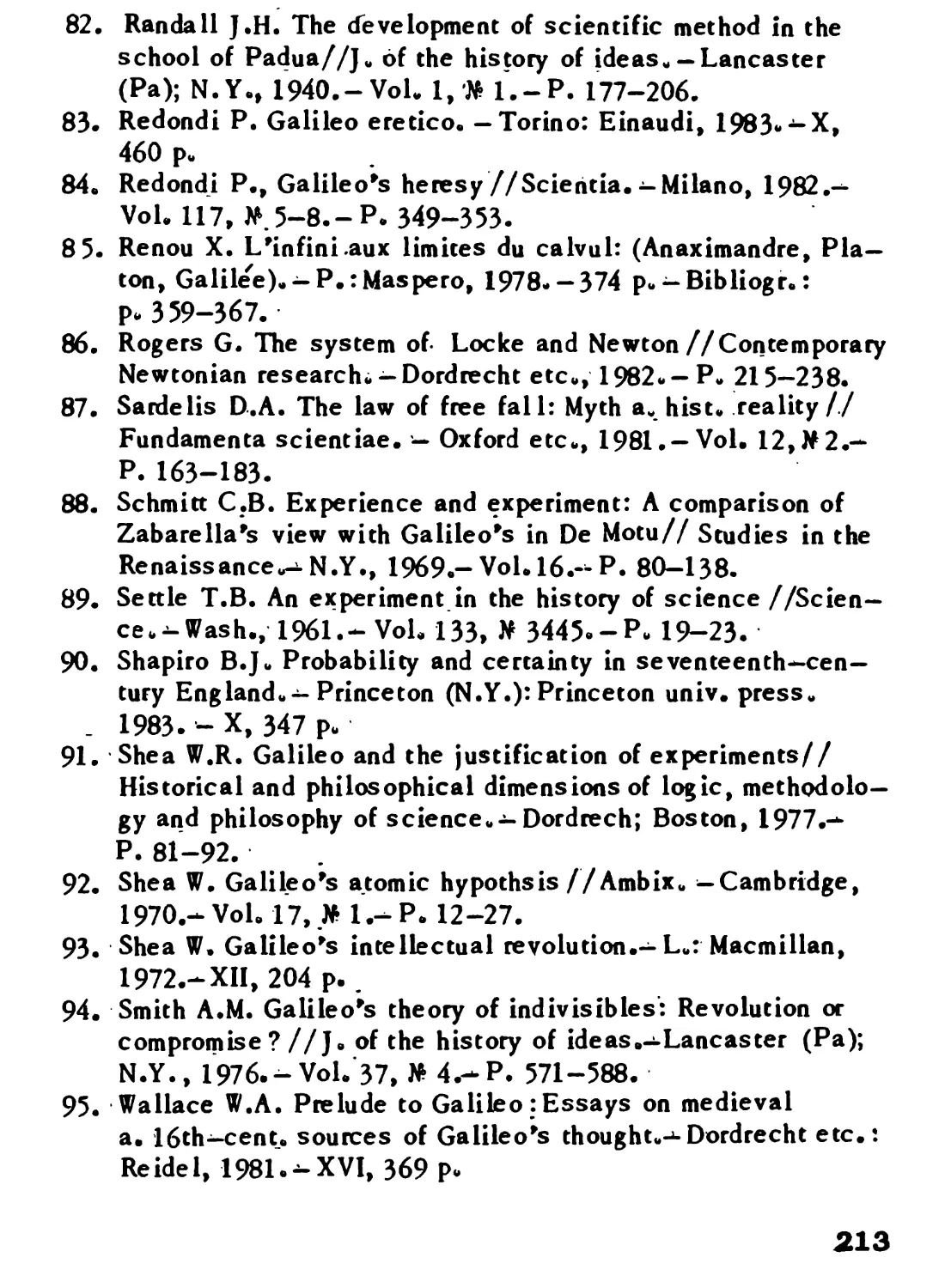

Список литературы.............................. 207

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

РАЗВИТИЯ НАУКИ: ГАЛИЛЕЙ И СТАНОВЛЕНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

(Вводная статья)

Современные науковедческие исследования, проводимые

историками, социологами, философами науки, специалистами

по исследованию научного творчества или форм организации

науки, сталкиваются с рядом проблем методологического

характера. К ним, в частности, относятся вопросы: как

нужно изучать развитие науки - в свете лишь современных

достижений или в собственном историческом контексте каж-

дого из ее этапов? Должны ли исследования развития нау-

ки проходить только в русле интеллектуальной истории или

для этих целей релевантны также и данные социальной исто-

рии науки?

Специалисты - методологи науки знаки', насколько

образ того или иного эпизода истории науки зависит от

методологических средств исследовательского анализа, от

сознательно избранной (или стихийно реализуемой) методо-

логии историко-научного исследования. Задача данного сбор-

ника - продемонстрировать эту зависимость образа науки

той или иной эпохи от теоретико-методологического инст-

рументария науковедческого анализа на конкретном приме-

ре исследования научной деятельности Галилея. В литератур

ре о Галилее сложился устойчивый, восходящий к позити-

вистской историографии, традиционный образ Галилея-рево-

люционера, противопоставившего схоластическому аристоте-

S

лизму опытное познание природы; философским рассужде-

ниям - позитивную науку; религиозной догме - научную

истину» Однако этот яркий, чрезвычайно упрощенный и мифе*

логизированный образ Галилея подвергся уже в 30-60-е г»

критике в работах А.Койре, А.Кромби, А.Р»Холла, Дж.Рэн-

дэлла и других историков науки (68, 41, 65, 82).

Исследования последних 10-15 лет, вовлекшие в научный

оборот большой объем новых социально-исторических дан-

ных, позволяют еще больше приблизиться к пониманию

реальной сути Галилеева вклада в формирование современ-

ного экспериментального естествознания» Эти исследования

проливают новый свет на значение идеологического контекс-

та в формировании науки нового времени, позволяют более

четко понять, какая же методология - эмпиризм или экспе-

риментализм - легла в основу физико-математического

естествознания нового времени и каков тип его самосозна-

ния в отличие от самосознания науки предшествовавших

эпох» Рассмотрим каждый из этих вопросов подробнее.

Презентизм и контекстуализм; роль идеологического

контекста в формировании корпускудярно- атомистической

концепции материи

350-летняя годовщина процесса над Галилеем, отмечав-

шаяся в 1983 г», вызвала новую волну интереса к жизни

и творчеству великого флорентийца, о чем свидетельствует,

в частности, проведение 18-26 марта 1983 г» Международ

ного конгресса по галилеевским исследованиям (Пиза, Ве-

неция, Падуя и Флоренция). Помимо опубликованных трудов

Конгресса (77) этому событию было посвящено множество

работ. К ним относятся, например, сборник статей, выпу-

щенный по инициативе папской комиссии (созданной Иоан-

ном-Павлом II для пересмотра дела Галилея и 'закрытия*

дискуссии, продолжавшейся по этому поводу три с полови-

См. список литературы в конце данного РС»

6

ной века) на французском и итальянском языках (60, 61),

п также сборник ранее не издававшихся документов, прямо

или косвенно относящихся к процессу над Галилеем (44),

Среди всех опубликованных к указанной дате работ

наиболее яркой, вызвавшей как восторженные отклики, так

и ожесточенную дискуссию, явилась, по признанию извест-

ных историков науки Р.Татона, ГЪКостабеля и др», книга

французского исследователя Пьера Редонди 'Галилей-ере-

тик' (83). Ее публикация явилась подлинной сенсацией.

Кто мог предполагать, что в изучении печально знамени-

того 'дела Галилея', в котором, как казалось, исхожены

нее тропы и наведена полная ясность, возможны новые

исследовательские пути и принципиально новые решения?

Пом,не менее Пьеру Редонди удалось, используя новый

документ, обнаруженный им в июне 1982 г, в архивах

инквизиции, предложить совершенно новую, документально

хорошо обоснованную концепцию процесса над Галилеем»

Редонди доказывает, что истинная причина осуждения Га-

лилее католической церковью состояла не в его воинствую-

щем коперниканстве, как значилось в официальном тексте

приговора (и что до сих пор считалось общепринятым в

историографии науки), а в приверженности Галилея атомис-

тической концепции материи, несовместимой с одним из

центральных догматов католизма (имеющих силу закона) -

с евхаристическим догматом, принятым на Тридентском

соборе более чем за полвека до начала галилеевской дра-

мы»

Обшая концепция Редонди не является совершенно но-

вЬй» Ряд соображений по поводу несовместимости кор-

пускулярно-атомистической концепции материи с католичес-

кой трактовкой Iзакрепленной догматом) таинства пресу-

ществления высказывался и раньше историками науки,

например, Александром Койре (15,с»259). Однако их оди-

нокие голоса не были слышны, не были замечены, посколь-

ку не вписывались в привычные объяснительные схемы,

поскольку вопрос о возможности социализации идей атомиз-

ма в условиях идеологического господства аристотелианс-

кого физического континуализма в католическом регионе

7

Европы XVI—XVII вв» не существовал в сообществе историке

науки как общепризнанная проблема»

Необходимо подчеркнуть, что различные физические тео«

рии, известные с античных времен, вызывали различное

отношение к себе со стороны идеологов католицизма в зави-

симости от степени их противоречия основным котоличес-

ким догматам, имеющим силу закона в церковной жизни.

Эти физические теории можно расположить в некоторый

'спектр'. И тогда окажется, что, например, гелиоцентрическая

теория Коперника, строго говоря, не носила .характера док-

тринальной ереси, ибо отрицаемая ею геоцентрическая тео-

рия никогда не имела силы католического догмата. В то

время как атомистическая концепция строения материи Де-

мокрита и Эпикура прямо отрицала томистско-аристотелеан-

скую трактовку таинства пресуществления (с помощью фи-

зики субстанциональных качеств), положенную в основу

евхаристического догмата (принят на Тридентском соборе

в 1545-1563 гг» в русле программы укрепления католи-

цизма в его борьбе с Реформацией)» Таким образом, в

отличие от коперниканства физический атомизм является

для католицизма ересью в строгом смысле слова и подле-

жал преследованию с целью искоренения.

Необходимо помнить, что для католицизма, раненного

Реформацией и мобилизовавшего все силы Контрреформа-

ции для удержания своих позиций, реальную опасность пред-

ставляли не просто новые теории, альтернативные аристо-

телевской или птолемеевской концепции, а те, которые вели

к подрыву сложившейся системы догматов» Посягательство

на догмат - идеологический столп, святая святых церков-

ной жизни - расценивался и католической» и протестантской

церквами как наиболее караемое преступление» Историки,

не вникающие в эти 'детали' социального бытия идей, час-

то дают весьма далекую от реальности оценку событий

XVI—XVIIвв»‘Именно этому отсутствию интереса к реаль-

ному историческому контексту жизни идей, санкционирован-

ному методологией преэентиэма1', мы обязаны рождением

О методологии преэентиэма подробнее см» (21).

8

мифов о Дж.Бруно, М.Сервете, Г.Галилее и других мысли-

телях этой эпохи* И требуется немало усилий со стороны

серьезных исследователей, чтобы исторический миф усту-

пил место документально обоснованным историко-научным

реконструкциям. Так» усилиями Ф.Ейтс и других исследова-

телей (99,24,63) было показано» что главная идеологичес-

кая *вина* Дж. Бруно против католического истеблишмента,

приведшая к смертной казни» состояла не в его коперникан*

отве, а в активной деятельности, целью которой являлась

реформа католической догматики и практики церковной жиз-

ни на основе неоплатонико-герметической доктрины. Так»

контекстуальный анализ диалога *Вечеря в первый день

Великого поста* (1584) (35), который традиционно счи-

тался посвященным изложению коперниканской системы,

показывает» что центральной его проблемой (отраженной в

заглавии) является пересмотр католической трактовки евха-

ристии» таинства причастия. Именно для этой цели Бруно

привлекает теорию Коперника как символ возрождения древ*

ней *истинной философии* - доктрины герметиэма» способ-

ной дать» по его мнению^ истинное понимание таинства

причастия. Основываясь на герметический идее всеединст-

ва, Бруно предлагал рассматривать взгляды либеральных

католиков и протестантов на важнейшее христианское таин-

ство - евхаристию - как сходные* как имеющие одинаковый

статус (24, с.83). Бруно настолько верил в истинность и

действенность своих идей, что возможность мирной реформы

католицизма путем обращения в герметизм папы преДставлЯг-

лась ему вполне реальной. Действительность показала ^сю

иллюзорность его надежд.

Другой пример мифологизации событий научной револю-

ции XVI—XVII вв. - фигура М.Сервета, которого легенда ри-

сует как прогрессивного ученого, пострадавшего от рели-

гиозного фанатизма за открытие кровообращения. В дейст-

вительности М. Се рвет (как и Ф. Социн) был одним из ли-

деров движения антитринитариев, отрицавшим центральный

христианский догмат троицы. И для кальвинистской церкви

он был опасен не своими новыми научными идеями, а как

влиятельнейший политический деятель, еретически отрицав-

ший божественность Христа.

Точно также героем чрезвычайно живучего мифа явил-

ся и образ Галилея - мученика науки, жертвы войны между

религией и новой космологией. Истоки подобного мифологи-

зирования восходят к историографии науки раннего позити-

визма с ее "законом трех стадий" и методологией презен-

тизма 1 . Последняя, явно или неявно предписывая рассмоте

рение событий прошлого с точки зрения (ив интересах)

состояния науки сегодняшнего дня, вносит существенные

искажения в историко-научное исследование.

Для восстановления реальной картины развития науки

прошлого недостаточно также и интерналистской методоло-

гии, ориентирующей исследователя на изучение истории

идей. Для этого необходимо обращение к действительному

интеллектуальному и социальному контексту становления

и развития научных концепций,

Методология контекстуализма, позволяющая привлечь

для анализа истории идей данные социальной истории, нам*

ного расширяет инструментарий историко-научной реконст-

рукциц. Ярким примером этого служит исследование Пьера

Редонди.

В чем суть его концепции? Пытаясь понять причины,

которые привели к процессу над Галилеем, исходя из реаль-

ного исторического контекста конца XVI- начала XVII вв.,

Редонди погружает читателя в . остро дискутировавшиеся в

это время политические и философско-теологические проб-

лемы, рожденные борьбой католицизма с Реформацией,

"Дело Галилея" родилось из сплетения противоборствующих

интересов различных группировок в католическом мире,

озабоченного укреплением своих идеологических позиций

перед лицом "протестантской угрозы".

Одной из центральных дебатировавшихся в это время

проблем была трактовка таинства евхаристии, объяснение

пресуществления тела и крови Христа в хлеб и вино. Это

* Ярким примером исторических работ подобного ро-

да является монографии Дж.Дрейпера и Э.Уайта (51, 96).

10

объяснение телесного процесса, имевшего в христианской

мировоззренческой системе статус чуда, вовлекало в одну

орбиту вопросы, относящиеся к столь различным областям,

как теология, физика и политика.

Католическая трактовка евхаристии восходит к объясне-

нию этого таинства Фомой Аквинским на основе аристоте-

левской физики, допускавшей существование акциденций (ка-

честв тела) вне их носителя - субстанции (самого тела).

Этим самым аристотелевско-схоластическая физика субстан*

циальных качеств была идеологизирована и обрела приви-

легированный статус, резко поднимавший ее над альтерна-

тивными физическими концепциями (стоиков, атомистов).

Реформация, поднявшая на шит идеи августинианской

"теологии воли" и с этой позиции подвергшая острой кри-

тике томистскую "теологию разума" и ее философскую осно-

ву - схоластическо-аристотедианскую метафизику - измени-

ла также и трактовку таинства евхаристии. В этом измене-

нии нашло отражение новое понимание реформаторами сущ-

ности телесности, не признающее за сотворенными вещами

(субстанциями, "природами") той относительной активности

и самостоятельности, которая допускалась схоластической

физикой и метафизикой 1).

Лютер отверг католическую буквалистскую трактовку

чуда пресуществления, требовавшую мыслить в маленькой

облатке реальное присутствие тела Христа со всеми его

атрибутами. Согласно лютеровскому объяснению, в святых

дарах присутствует не "натуральное" тело человека Иисуса,

а преображенное, вездесущее божественное тело Христа.

Этим самым Лютер выступил на свободу "джина" номина-

листического понимания чуда. Так, Цвингпи уже утверждает,

что евхаристия в строгом смысле таинством не является -

она есть лишь чувственно-наглядное символическое действие

религиозной общины. Эту номиналистическую линию продол-

Подробнее о трактовке реформаторами сущности те-

лесности см. (18).

2-2

11

жает Кальвин. Она становится привычной объяснительной

схемой для мыслителей протестантского региона (Бойль,

Гоббс), считавших католическое поклонение участвующим в

таинстве тварным предметам (хлебу и чаше с вином) -

магией и идолопоклонством А'.

Распространение реформационного движения вызвало в

католицизме мощную защитную контрреформационную волну.

В 1634 г. в целях борьбы с Реформацией учреждается ор-

ден иезуитов - 'Общество Иисуса'; в 1559 г. вводится пап-

ский Индекс запрещенных книг ( Index librorum prohibitorum).

В этих же целях в 1545 г. собирается Тридентский собор,

продолжающийся до 1563 г. Одним из итогов работ Собора

явилось принятие евхаристического догмата, давшего томи-

стскому объяснению таинства пресуществления в терминах

арнстотелианской физики силу общеобязательного церковного

закона. Жесткая формулировка догмата подчеркнуто противо-

поставляет номиналистскому уклону протестантского пони-

мания евхаристии дух средневекового реализма: 'Если кто-

/ Так, Гоббс писал: '... что касается культа в форме

таинства причащения, то если слова Христа 'это мое тело'

означают, что он сам и то, что имеет вид хлеба в его руке,

и не только это, но все кажущиеся куски хлеба, которые

когда-либо были или будут освящены священниками, явля-

ются столькими же телами Христа, которые, однако, все

вместе составляют одно тело, тогда таинство причащения

не идолопоклонство, ибо оно санкционировано нашим спа-

сителем. Но если этот текст означает нечто другое (хотя

нет другого текста, который подтвердил бы такое предпо-

ложение), тогда указанный обряд есть обоготворение чело-

веческого установления и, следовательно, идолопоклонство'

(11, с.624).

Гоббс вслед за Лютером, Цвингли и Кальвином счи-

тает, что с акр ал ьн ость того или иного предмета означает

не реальное субстанциональное качество (как утверждали

схоласты), а лишь особое отношение человека к данному

предмету (11, с.623).

12

либо скажет, - говорится в постановлении Собора, * что

в святом таинстве евхаристии вместе с телом и кровью Гос-

пода нашего Иисуса Христа сохраняются субстанции хлеба

и вина, и отрицает ото чудесное преобразование всей суб-

станции хлеба - в тело, а вина - в кровь, в которых ос-

тается существовать только лишь образ хлеба и вина (пре*

образование* которое церковь называет наиболее подходя-

щим словом - пресуществление), тому - анафема* (цит,

по: 83, с.2О5) 'Л.

Принятие евхаристического догмата поставило серьез-

ные препятствия для развития физических концепций в стра-

нах католического региона, альтернативных аристотелевскоЛ

Так, физика атомизма автоматически превращалась в ересь

в строгом значении этого олова, ибо в условиях включен-

ности физики в систему теологии объяснение таинства

евхаристии в терминах атомов и пустоты неизбежно разру-

шало тридентскую формулировку евхаристического догмата*

Этим самым развитие атомистическо-корпускулярных идей,

носившихся в воздухе постреформационной Европы, в идео-

логическом контексте контрреформ анионного католицизма

превращалось в трудный путь, усеянный терниями; любое

обращение к идеям атомизма становилось чреватым драма-

тическими событиями, И они не заставили себя долго

ждать,

В 1623 г. Галилей публикует книгу 'Пробирщик* (5в)>

В ней он, в частности, развивает атомистическую концеп-

цию материи, относя такие вторичные качества, как

цвет, запах, вкус, не к 'реальным акциденциям*, а считая

их просто именами* Галилей в книге не касается теологи-

ческих тонкостей, связанных с этой новой точкой зрения,

но один из проницательно-недоброжелательных читателей,

хорошо ориентирующийся в тонких теологических вопросах,

мгновенно связывает номиналистический дух Галилеевой

теории материи с реалиями религиозно-политической борь-

Цитата дана в переводе М.В. Быкова.

13

бы начала XVII в., и в инквизицию поступает анонимный

донос на Галилея, обнаруженный Пьером Редонди в архивах

римской инквизиции. Автор доноса/' обильно и точно ци-

тируя 'Пробирщика', указывает на несовместимость его

атомистических идей с постановлением Тридентского собо-

ра: из факта сохранения чувственных акциденций в таинст-

ве евхаристии при условии их жесткой связи с материаль-

ным субстратом-носителем (что> в отличие от аристотелиз-

ма, предполагается атомизмом) автоматически следует сохра-

нение этого субстрата после пресуществления (т.е. хлеб

остается хлебом, не замещая своей внутренней природы

субстанцией Христа). А это, по мнению автора доноса, рав-

ноценно отрицанию католического понимания таинства пре-

сушеотвления и тридентского догмата (83, с.428-429)

Для того чтобы понять, какие последствия мог иметь

этот донос, необходимо кратко обрисовать расстановку рели-

гиозно-политических сил, сложившуюся к моменту публика-

ции 'Пробирщика*. Делов том, что в конце XVI- начале

XVII в. в католицизме резко обозначились два течения,

две партии - традиционалистов и новаторов. Во главе пар-

тии традиционалистов, чьей душой был орден иезуитов,

долгое время стоял ее идеолог иезуит кардинал Роберто

Беллармино, сыгравший роковую роль в судьбе Джордано

Бруно. Ко времени процесса над Галилеем партию традиции

нацистов с ее происпанскими устремлениями возглавлял,

кардинал Фр.Борджиа, посол Испании в Риме. Идейной базой

П.Редонди на основании исследования почерка, а

также сравнения текста доноса с текстами иезуита Оранио

Грасси, против которого Галилей выступил в * Пробирщике г,ч

выдвигает предположение о том, что Грасси (часто писав-

ший под псевдонимом Лотарио Сарси) и является автором

этого анонимного доноса на Галилея.

2)

Полный текст этого доноса на Галилея опубликован

П.Редонди в качестве приложения к его книге * Галилей -

еретик' (83, С.4Й7-429У.

14

этого течения являлся томистско—аристотелианский комп-

лекс теологии, физики и философии, нашедший рафинирован-

ное изложение ы -трудах иезуитов (Б.Перейры, Фо.Суаре-

са 1/)» и постановления Тридентского собора

В отличие от томистской ориентации 'традиционалистов*

партия новаторов опиралась на августинианство, являвшееся

основой всех прогрессивных идеологических течений Европы

XVI-XVIIbb. как в протестантском, так и в католическом

регионах (лютеранство, кальвинизм, янсенизм). 'Новаторы',

враждебно относившиеся к иезуитскому происпанскому ду-

ху, ориентировались на "французскую теологическую школу,

во главе которой стоял Пьер де Берюль. Теологию Берюля,

основанную на августинианско-неоплатонической метафизике

света, отличала новая христология: в ней Христос - Солнце

мыслился центром духовного бытия, что сообщало этой кон-

цепции черты 'духовного гелиоцентризма'.

Ядро партии новаторов составляли как влиятельные

светские интеллектуалы (руководство академии деи Линчеи -

герцог Ф.Чези, Дж.Чиамполи, герцог В.Чезарини - друзья

и во многом единомышленники Галилея), так и духовные ли-

ца самого высокого ранга (кардинал Маффео Барберини,

ставший в год публикации 'Пробирщика' папой Урбаном VIII,

его племянник кардинал Франческо Барберини, генерал орде«г

на миноритов Дж.Гевара и др.). Понимая, что путь, пред-

лагаемый иезуитами, является тупиковым для католической

культуры, и отвергая полностью путь Реформации, 'нова-

торы' пытались найти в католицизме идейные источники

его обновления.

Не будучи идейно-нейтральным ученым-отшельником

(каким его часто рисует популярная литература), т.е, сде-

лав сознательный и бесповоротный выбор, связав свои цен-

Представление о стиле аргументации Ф.Суареоа дает

русский перевод Предисловия и фрагментов его основного

сочетания 'Метафизические рассуждения' (31).

2) Decreta Sacrosanti Concili TridentinL.,Vallisolati. 1618*

IB

постные предпочтения и свою интеллектуальную деятельность

с партией новаторов,, Галилей не мог не разделить ее су-

деб в ситуации острой религиозно-политической борьбы,

□хватившей не только Италию^ но и всю Европу (Европа в

это время жила под знаком 30-летней войны)*

После избрания Маффео Барберини в 1623 г* на папе*

кий престол партия новаторов значительно укрепила свои

позиции^ Галилей теперь - официальный папский ученый и

более того - figlio di let to (любимец) Урбана. VIII,

Пришедшие к власти 'новаторы' подняли на щит Гали-

леева 'Пробирщика' как символ новых интеллектуальных

возможностей католицизма* И незамедлительно последовала

реакция партии традиционалистов: в самый разгар триумфа

'Пробирщика' на нее в римскую инквизицию поступает до-

нос (о котором мы уже говорили выше)*

В сложившихся условиях этот донос, точно рассчитан-

ный на громкий скандал, мог оставаться без движения

'под сукном* только до тех порь пока партия новаторов

была в силе* В 1624 г* Урбан VIII и его единомышленники

(Дж.Гевара, назначенный экспертом инквизации по это-

му вопросу) могли достаточно легко нейтрализовать дейст-

вие доноса. Однако в 1632 г., в год выхода в свет Гали-

леева 'Диалога' (56), ситуация оказывается совершенно

иной* Профранцузская политика Урбана VIII терпит кризису

глава партии традиционалистов кардинал Фр.Борджиа откры-

то обвиняет папу в потакании ересям и в неспособности

удержать в чистоте идеи католицизма* П*Редонди характе-

ризует 1632 г* как конец 'чудесной оттепели' (начавшей-

ся в 1623 г. с восходом Урбана VIII на престол) (83,

с.291).

Именно в этот год выходит в свет 'Диалог' Галилея*

Симпатия автора к коперниканской системе (трактовка ко-

торой не как математической гипотезы, а как действитель-

ного устройства Вселенной была осуждена инквизицией в

1616 г*), а также формально еретичный корпускуляризм

демокритовского толка в понимании материи дали новый

удобнейший повод для очередного доноса на Галилея в инкви-

зицию* При сложившейся расстановке сил затевавшийся пар-

16

тией традиционалистов скандал имел целью скомпрометиро*

вать не только (и не столько) Галилея,сколько покровитель*

ствовавших ему Урбана VIII и его сторонников: именно

папа был инициатором того, чтобы Галилей в дискуссион-

ной форме изложил учение Коперника (и Галилей выполнил

эти условия), а сторонники Галилея в Риме (о.Рикарди,

член инквизиции, и о.Висконти) просмотрели рукопись кни-

ги и одобрили ее издание.

П.Редонди убедительно показывает, что у Урбана VIH

были все основания, чтобы не дать возможность партии

Фр.Борджиа обвинить Галилея (уже являвшегося всеевро-

пейски известным ученым и украшением католической куль-*

туры) в причастности к тяжелейшей доктринальной ереси

отрицания евхаристического догмата (в ереси атомизма),

а себя - в потакании еретикам. Из двух зол Урбан VIII

выбирает наименьшее: принося в жертву свое 'любимое

дитя',.судить его не по линии отрицания догмата (что могло

привести к смертной казни, как в случае с Дж.Бруно), а

по линии коперниканства, осуждение которого инквизацией

в 1616 г. не обладало статусом догмата (или 'истины

веры'), а было, так сказать, 'рабочим' постановлением,

обязательным лишь для рядовых католиков (но не для духовных

лиц ранга кардиналов и папы).

По инициативе папы создается специальная комиссия пс

делу Галилея, состоящая исключительно из, 'людей папы',

расположенных к Галилею. Руководил комиссией друг Га-

лилея в Курии - кардинал Фр.Барберини. В состав комис-

сии входили три эксперта-теолога: Агостино Ореджи и

Заккарья Паскуалиго, убежденные противники иезуитов

(и партии традиционалистов в целом) и 'самый безопасный

иезуит Рима' (как характеризует его П.Редонди) Мельхиор

Инхофер.

Итог работы комиссии и инквизиционного суда известен.

П.Редонди в результате проведенного анализа приходит к

следующему выводу: тактика папы удалась, - осуждение

Галилея за коперниканство опасло его от реальной возмож-

ности быть привлеченным к ответственности по гораздо

более опасному делу и одновременно продемонстрировало

3-1

17

перед католическим миром и партией традиционалистов рев-*-

костное стремление папы к чистоте католической традиции*

Такова суть предложений Пьером Редонди реконструк-

ции причин» приведших к процессу над Галилеем» Она инте-

ресна тем» что показываем широкие возможности» которые

открываются перед историком науки» руководствующимся

не методологией презентизма» а ориентирующимся на кон-

текстуализм Благодаря этому Пьеру Редонди удалось

подойти к проблеме» которая прежде не стояла в центре .

внимания историков пауки» а именно: к осознанию труднос-

тей» с которыми сталкивался процесс социализации атомис->

тическо-корпуокулярных идей (и механицизм в целом) в.

католическом мире .

И действительно» все принадлежащие к католицизму

мыслители XVII в.» в той или иной мере имевшие дело с

атомизмом (или корпускуляризмом), испытали на себе

эти трудности. Гассенди столкнулся с преследованием со

стороны иезуитов; учение Декарта о материи» оставляющее

за телесной субстанцией лишь ее количественные характе-

ристики» было осуждено как несовместимое с тридентским

' Реферат книги П.Редонди 'Галилей-еретик' включен

в данный реферативный сборник.

2)

Так» Гассенди в 'Парадоксальных упражнениях про-

тив аристотеликов' (1624) ясно формулирует несовместим

мость количественного понимания материальной субстан-

ции как чистой протяженности с тридентской доктриной.

Собор постановил» пишет Гассенди, и я этому должен верить»

ЧТО 'тело и кровь Христа поистине содержатся в виде хле-

ба и вина в таинстве алтаря.». и еще более ясно об этом

говорит анафема тому» кто отрицает» что в святейшем

таинстве евхаристии содержатся по истине, реально и суб-

станциально тело и кровь» а также душа и божественность

господа нашего Иисуса Христа.. .но. •. каким образом суб-

станция такого большого тела может лишиться протяжен-

ности и перестать занимать чувственно воспринимаемое

место?' (10» с.269).

18

евхаристическим догматом а его 'Начала философии'

занесены в 1664 г. в папский 'Индекс запрещенных книг'|

картезианец Мальбранш, преемник августиниански ориенти-

рованной теологии уже упоминавшегося выше Берюля, был

осужден в 1689 г» Декарт и Мальбранш примыкали к ав-

густинианству; их теологическая концепция была неприем-

лемой для католической ортодоксии, а 'теологические след-

ствия их физики - скандально еретическими' (80, с. 12),

'Картезианство было в действительности осуждено из-за

его результатов объяснения пресуществления в терминах

картезианской физики. Если сущность материи состоит в

протяженности и если каждый физический объект определяет-

ся его протяженными свойствами, как может маленькая

облатка превратиться в тело Христа?' (80, с. 12). Пресле-

дование августинианства (в частности, янсенистов Пор-Рояля)

в католической Франции 'загоняло картезианство в подполье

или обрекало его на изгнание' (80, с. 12).

В 1685-1688 гг. в итальянских церковных кругах

прошел цикл дискуссий вокруг концепции атомизма. Их итог

был сформулирован иезуитами Джакомо Л убрано и Джовани

Батиста де Бенедиктис: атомистическая концепция являет-

ся 'безумной, опасной для веры... неизбежно ведет к ате-

изму, отрицанию бессмертия души и таинства евхаристии'

(цит.по: 43, с. 102). Далее, в 1688-1697 гг. в Италии

прошло несколько инквизиционных процессов над атомистамй*-

'атеистами', в частности над Джачинто де Кристофоро,

Филиппо Белли и Базил ио Джане пли. Джане лли в марте

1692 г. 'под сильным нажимом и, вероятно, пытками, при-

знался, что чтение Лукреция побудило его к отрицанию

бессмертия души, божественности Христа и непогрешимости

папы' (43, с.102). Де Кристофоро, после шести лет тю-

ремного заключения, в апреле 1697 г. был осужден на

смерть как 'злостно упорствующий в ереси', В тексте его

признания значились такие 'заблуждения', как атомисти-

ческое строение первых людей, отрицание бессмертия души

См.об этом (15, с,259), (43, с.102-103), (81.

0.398).

3-2 19

и божественности Христа, а также приверженность к идеям

Кальвина и Лютера (43, с.102-103). Более 'мягкой'

формой борьбы католицизма с атомистической 'ересью*

явилась публичная церемония 'саморазоблачения' и покая-

ния (в феврале 1693 г.) дву$ обвиняемых в атомистических

заблуждениях - Карло Росито и Джованни де Маджистрис

(43, с.102).

Сказанное делает более понятным, почему не Италия,

колыбель антисхоластических ренессансных устремлений, а

протестантская Англия XVII в. стала классической страной

институционализации атомистическо-корпускулярной иссле-

довательской программы и механической картины мира 1):

реформаторы еще в XVI в. подвергли резкой критике святая

святых католицизма - томистско-аристотелианское понима-

ние телесности и основывающийся на нем тридентский евха-

ристический догмат, сняв, таким образом, важнейшее идео-

логическое препятствие для развития атомистической кон-

цепции материи как социально одобряемой научной теории.

Более того, развитие этой концепции в Англии явилось

интеллектуальным оружием для борьбы с английскими про-

католическими течениями: эту задачу сознательно ставили

активнейшие защитники атомизма У.Чарлтон и Р.Бойль.

Именно этой цели защиты англиканских интеллектуальных,

моральных и политических ценностей служила публикация

Бойлем в 1686 г. антиаристотелевского трактата 'Сво-

бодное исследование вульгарно воспринятого понятия приро-

ды' (33). Бойль в нем утверждал, что католическая докт-

рина является разновидностью языческого идолопоклонства

( pagan idolatry ), особенно культ 'посредников' (девы

Марии, святых) и католическая трактовка таинства евха-

ристии. Бойль усматривал в аристотелевской идее самоор-

ганизации материи, в ее субстанциальных качеств угро-

зу протестантскому провиденциализму. Он считал, что по-

клонение богу как духовному началу не должно распростра-

Подробнее этот процесс рассмотрен нами в . (17).

20

няться на тварные существа и материальные предметы - на

богоматерь, святых, а тем более на облатки и чаши с ви-

ном. Эти идеи он подчеркивал и в своем опубликованном в

1687 г. памфлете 'Почему протестант не должен обращать-

ся в паписта* (34). Вновь и вновь Бойль пользуется слу-

чаем доказать, что католическо-схоластическая концепция

материи ведет к языческому идолопоклонству, в то время

как механистическо-корпускулярное понимание материи в

качестве инертного и пассивного начала служит прочной

основой истинно христианского мировоззрения, доказывая

необходимость существования активного начала - бога.

Результатом бойлевских усилий явилось то, что его

аргументы были включены епископом Г.Барнетом в 'Свод

тридцати девяти статей англиканской церкви' (36), полу-

чив место в официальной англиканской теологии. Это озна-

чало, что отныне в Англии атомизм (и, шире, механицизм)

получил официальную санкцию, так сказать, 'постоянную

прописку' и мог открыто, без возможности быть обвинен-

ным в еретичности, становиться программой поддерживаемых

обществом научных исследований» И в то время, когда в

католической Италии идут один за другим инквизиционные

процессы над атомистами, в протестантской Англии публи-

куется целая серия атомистическо-корпускулярных работ

Чарлтона, Бойля, Ньютона,

Завершая данный раздел статьи, подчеркнем, что мето-

дологическая ориентация исследователя на анализ развития

научных идей в их реальном социокультурном контексте дает

существенно инук^ чем методология презентизма, картину.

Так, реконструкция Пьера Редонди, показывающая столкно-

вение в рамках католицизма XVII в. двух партий - тради-

ционалистов, вдохновляемых иезуитами, и новаторов, одним

из лидеров которых является папа Урбан VIII, рисует более

богатую и убедительную картину, чем традиционный упро-

шенный образ войны науки в лице Галилея и религии в ли-

це папского престола’ (во главе с Урбаном VIII), ини-

циатора суда над Галилеем, Именно эта уирощенио-презен-

тистская методология стоит за однозначной характеристи-

кой Урбана VIII, которую приводит, например, Л.Ольшки:

21

'Слепая самоуверенность» питавшаяся^придворной угодли-

востью выбранного им самим окружения» заставляла счи-

тать его сангвинический темперамент силой духа» его

упрямство - энергией» его капризы - гениальностью» его

любовь к театральной пышности - эстетическим вкусом и

его отношение к поэтам и ученым - подлинным меценатстч

вом' (27, с.200)*

Действительно, если, исходя из методологии презентиэ-J

ма» вырывать интересующие эпизоды из реальной историче-

ской связи и сопоставлять католицизм XVII в. с наукой

XXв* (рисуя при этом Галилея 'почти' ученым XXв.)» то

весь католицизм эпохи Галилея окажется окрашенным в

единый черный цвет обскурантизма без внутренних оттен-

ков и различений» что вообще отрезает путь к пониманию

взаимодействия науки и культуры. Методология же контек-

сту ал из м а нацеливает исследователя на то» ЧтЧ>бы культур-

ные реалии XVII в. сопоставлять с наукой этой же эпохи.

Кроме того» выявляя взаимодействие различных социаль-

ных сил» определяющих собой специфику исторического кон-

текста эпохи» контекстуализм ориентирует исследователя

на критическое отношение к источникам» подобным тексту

официального приговора Галилею: такого рода текст может

оказаться 'результирующей'» итогом сложной 'закулисной'

игры политических сил* Таким образом» методология кон-

текстуализма, обогащая исследовательский инструментарий»

способствует превращению многих историко-научных мифов

в историко-научные реконструкции.

К числу подобных мифов» помимо уже рассмотренных

нами, относится также восходящий к раннепозитивистской

Историографии миф о том» что новая наука в лице Бэкона,

Галилея» Ньютона впервые обращается к эмпиризму, спус-

каясь с высот умозрения на землю обыденного чувствен-

ного опыта* Рассмотрим этот вопрос подробнее*

Становление методологии науки нового времени:

эмпиризм или экопериментализм?

Мнение о том, что методология современной науки рож-

дается в XVII в. как обращение к непосредственному опы-

22

ту, к наблюдению над непосредственной действительностью, из

которого индуктивным путем выводятся теоретические по-

ложения (мнение, восходящее к работам ранних позитивно

тов), является достаточно живущим в популярной литерату-

ре о науке, хотя в целом позитивизм сейчас потерял бы-

лой престиж. В действительности же эмпиризм как методо

логическое требование ускрренности теории в непосредст-

венном чувственном опыте, как требование соответствия

теоретической конструкции обыденному опыту, достигаемое

с помощью индукции-наведения, формулируются Аристотелем

и является 'краеугольным методологическим камнем' сред-

невековой схоластики 1). И именно в противодействии этой

установке рождается методология науки нового времени,

отстаивающая право заниматься вещами, противоречащими

обыденному опыту:* атомами и пустотой, системой мира, в

котором Солнце неподвижно, а Земля вращается и т.д.

Официальная философия природы позднего католицизма -

аристотелианско-сколастическая концепция телесности,

запрещающая номиналистскую трактовку акциденций (чувст-

венно воспринимаемых свойств тел, 'вторичных качеств')

лишь как не обладающих физической реальностью имен,

неразрывно связана с аристоте л и ан ск ой методологией эмпи-

ризма, являющейся своеобразной апологетикой непосредствен-

ной эмпирической действительности и налагающей методо-

логический запрет на конструирование теорий, слишком вос-

паряющих над обыденным опытом, слишком оторванных от

него.

Аристотель, например, писал: 'общее не существует

отдельно, помимо единичных вещей' (Метафизика, VII, 16,

1040 в 27). Достоверное знание общего проистекает из

чувственного познания единичного: 'Мы посредством зрение

как бы приобретаем рбщее', - утверждает Аристотель, -

например, если бы мы видели нечто 'глазами отдельно в

каждом единичном случае', то 'мышлением мы сразу бы

постигли, что так бывает во всех случаях' (Вторая анали-

тика, 1*31, 88а 13-16).

23

В эпоху Галилея ревностными хранителями методологии

эмпиризма выступали иезуиты, ставившие преграды распростра-

нению тех возрождающихся концепций античности, в кото-

рых обесценивался непосредственно данный чувственный

мир (пифагорейство, неоплатонизм, герметизм, атомизм,

стоицизм) И разрушение в культуре XVII в, аристоте-

лианской концепции материи означало также и кризис мето-

дологии эмпиризма, С какой же тогда методологией связы-

вает себя становящееся механистическое естествознание с его

атомистическо-корпускулярной концепцией материи? С мето-

дологией экспериментализма.

Таким образом, при исследовании генезиса эксперимен-

тального метода в науке важно различать две, на первый

взгляд, тождественные, но в действительности принципиаль-

но различные методологии - эмпиризм и экспериментализм,^4

Эмпиризм, восходящий к Аристотелю, вырастает из ценност-

ного отношения к непосредственной действительности как к

разумному и совершенному естественному порядку вещей,

как к прекрасному и гармоничному Космосу, Согласно ме-

тодологии эмпиризма, непосредственный 'естественный*

опыт 'беременен* теорией, и мышление человека 'извле-

кает' теорию из этого опыта. Методология эмпиризма про-

Вот пример рассуждения о природе идейного против-

ника Галилея иезуита Орацио Грасси: ГЯ всегда считал при-

роду поэзией. Природа никогда не производит яблоки и дру-

гие фрукты, не дав прежде распуститься цветам как источ-

никам наслаждения. Кто мог бы подумать, что Галилей ока-

жется столь грубым и потребует, дабы все приятное, как

своего рода приправа к серьезным материям, было напрочь

удалено? Такое требование достойно скорее стоика, нежели

члена академии' (цит.по: 8, с.43).

2) -

Необходимо точное методологическое различение по-

нятий эмпиризма и экспериментализма, тем более что часто

новое понятие экспериментализма выражается традиционным

словом 'эмпиризм', хотя соответствующий контекст недвус-

мысленно говорит о его реальном новом значении.

24

низана идеей невмешательства в естественный ход вещей,

идеей неприкосновенности естества. Данная методология

характерна для схоластической концепции природы.

Напротив, методология экспериментализма построена

на идее допустимости вторжения в естественный ход событий

с целью вычленения в нем разумного, совершенного, 'иде-

ального объекта'. Эта особенность экспериментализма дос-

таточно полно исследована в литературе Практикуемый

современной наукой 'экспериментальный диалог с природой',

пишут, например, И.Пригожин и И,Стенгере, 'подразумевает

активное вмешательство, а не пассивное наблюдение. Перед

учеными ставится задача научиться управлять физической

реальностью, вынуждать ее действовать в рамках 'сценария*

как можно ближе к теоретическому описанию. Исследуемое

явление должно быть предварительно препарировано и изолиро-

вано с тем, чтобы оно могло служить приближением к неко-

торой идеальной ситуации' (28, с.84-85).

Важно подчеркнуть, что экспериментализм появляется

вначале не как чисто научная методология, а как новая

общекультурная установка. Подобно другим универсалиям

культуры, пронизывающим ее тело, она вначале эксплици-

руется и рационализируется философией, чутко реагирующей

на изменения бытия человека в мире. Наука, пишет В.С»Сте-

пин, из большого поля философской проблематики, возникаю-

щей как рационализация категориального строя культуры

той или иной эпохи, 'использует лишь некоторые идеи и

принципы в качестве обосновывающих структур (29, с,53).

Экспериментализм являет собою пример подобного использо-

вания наукой общекупьтурной установки» Социальная психо-

логия, философия, наконец, этика экспериментализма есть

плод социальных, потрясений XV—XVII вв., приведших к

убежденности в неразумности непосредственной дейотвитель-

См. работы А.Койре, В.С.Библвра, А.В.Ахутина,

П.П,Гайденко, В.С.Степина и др. авторов (15, 2, 1, 3,

4, 30).

25

мости и к необходимости сначала найти эту исчезнувшую

из эмпирического мира разумность в умопостигаемом цар-

стве Порядка, Гармонии, Красоты, Справедливости, Закона,

Логоса, а затем внести ее в мир, тем самым преобразуя,

усовершенствуя его.

Современник Галилея, свидетель безумия ЗО-летний

войны. 14 Германии, Хр.Гофмансвальдау противопоставляет

непосредственно данный дисгармоничный мир умопостигае-

мому царству красоты и порядка:

Жизнь - скопище больных в чумном бараке,

Тюрьма, куда мы заперты бедой • ••

Беги, беги от мишуры обманной,

Расстанься с непотребной суетой,

И ты достигнешь пристани желанной,

Где неразрывны вечность о красотой!

(Пер. Л.Гинзбурга) (14, с,252-253).

Вся европейская культура XVI—XVII Вв. была пронизан^

страстным поиском 'нового мира' гармонии, разумности,

совершенства, утраченных обыденной жизнью и обыденным

здравым смыслом средневекового образца. Это стремление

вылилось в мощных интеллектуальных движениях переориен-

тации: в теологии - от томизма к августинианству, в филосо-

фии - от аристотелианства ('оправдывающего' чувствен-

ный мир) к платонизму (разрывающего с миром обыденно-

го сознания), в методологии науки - от эмпиризма к экс-

перимент ал изму,

Экспериментализм, таким образом, как новая культур-

ная установка вырастает из десакралжзации 'естественно-

го', непосредственно данного порядка вещей, из разрушения

доверия к ставшей неразумной наличной действительности.

Сталкиваясь с социальной действительностью, герой

романа современника Галилея Б.Грасиана восклицает: 'И

это называется мир!,, Даже в имени его - обман. Вовсе

оно ему не пристало. Надо говорить 'немир', 'непорядок'

(12, с.114).

26

однако при сохранении убежденности в том, что эта нера-

зумность (доходящая до абсурда) все-таки порождена все-

благой волей и имеет некий высший смысл, конечную разумную

цель (например, стать для человека школой по выплавке добро-

детелей стойкости, самообладания, духовной самостоятель-

ности и т.д.)

Согласно становящейся методологии экспериментализма,

новая наука не может быть наукой об этом чувственно дан-

ном ('старом*) мире, где царит неупорядоченность, дисгар-

мония, неточность: искомая наука может иметь предметом

иной, 'новый* (Декарт) мир, в котором царствует гармония,

порядок, точность и контуры которого 'просвечивают* че-

рез покров 'старого* мира явлений, 'реальных акциденций'»

'Новый мир' как предмет нового естествознания не дан в

непосредственном опыте - для его поиска нужно организо-

вывать специальную 'поисковую экспедицию', специальный

артефакт - эксперимент.Этот 'платонический' поворот в нау-

ке ярко представлен в деятельности основоположников ме-

тодологии экспериментализма Галилея, Декарта, Гоббса,

Бойля, Ньютона. О платонизме Галилея, Ньютона много

писали А.Койре и другие историки науки» Однако важно

подчеркнуть, что этот совсем особый, 'христианизирован-

ный' платонизм существенно отличался от своего антично-

го образца, ибо ставил целью не полный отрыв от мира

обыденности и уход в высоты умозрения, а применение ма-

тематических методов, считавшихся прежде средством поз-

нания интеллектуальных, духовных реалий, к познанию фи-

зического мира (так сказать, низводя 'горний мир' ма-

тематических сущностей на грешную землю эмпирии).

Целый ряд специальных исследований показывает, что

позиция Галилея «в вопросах методологии и эпистемологии

не отличалась цельностью и последовательностью. В разные

периоды жизни и в разных своих работах Галилей склонял-

ся то к платоническому математизму, то к аристотелевско-

му-эмпиризму, окрашенному в скептические тона.

В ранней работе Н592 rJ^O движении' (55) Галилей

подвергает пересмотру аристотелевскую континуалистскую

физику движения, опираясь на идеи античных атомистов и

27

гидростатику Архимеда. Аристотелевская качественная физи-

ка подвергается критике на основании постулата о том,

что во всех телах существует единый род материи, хотя

при этом сохраняется представление о четырех элементах.

Эта точка зрения открывает Галилею возможность исполь-

зования математического подхода к изучению физического

движения с присущими математике свойствами строгой до-

казательности, достоверности. Отход Галилея от аристоте-

левской концепции материи в трактате *О движении' тес-

но связан с его отказом от аристотелевской методологии

эмпиризма: если математические сущности мира абсолютно

точны и строги, то эмпирический мир становления, мир

принципиальной неточности не может без остатка 'сов-

пасть* с математической теорией; поэтому непосредственный

опыт всегда будет противоречить теории. Этот разрыв не-

посредственной очевидности с теоретическим мышлением,

ориентирующимся на математику, Галилей экспилцирует в

трактате ГО движении*. В нем он предупреждает читателей,

что если они попытаются проверить развиваемую им теории^

обратившись к непосредственному опыту, то потерпят неу-

дачу из-за *акцидентальных* помех: для выявления матема-

тической истины физического движения необходимы идеаль-

ные условия (вакуум, идеально гладкая поверхность и т.д.)

Таких условий непосредственный опыт не дает - для этого

необходимы специальные искусственные ухищрения - экспе-

римент.

Американская исследовательница У.Л.Уайзен делает

интересное наблюдение: в трактате *О движении* Галилей

отходит от аристотелевского понимания *естественного*,

державшегося в физике на протяжении столетий (97, с. 8-

9). Для Аристотеля и схоластов *естественное* дано исход-

но в непосредственном опыте; для Галилея же оно скрыто за

*акцидентальными* помехами и может быть обнаружено лишь

в результате активной работы теоретической мысли и экспе-

риментального искусства.

Новизна данной позициипоследовательно развитой в пос-

ледующих работах Галилея, состоит в том, что она уравни-

вает в правах *естественное* и 'искусственное*, ’’cpvais”

28

и которые в античности мыслились как нечто

принципиально несоединимое. Появление в науке этой новой

идеи отражает огромную *работу* европейской культуры по

уравниванию статуса 'натуры' и 'техники-искусства*, дос-

тигшей кульминации в эпоху Ренессанса и Реформации;

* имени о в эпоху Возрождения впервые снимается граница,

которая существовала между наукой (как постижением су-

щего) и практически-технической, ремесленной деятель-

ностью - граница, которую не переступали ни античные учет-

ные, ни античные ремесленники: художники, архитекторы,

строители* (3, с.515).

Падение престижа 'естественного* (в его традицион-

ном понимании как непосредственно данного порядка вещей)

и повышение интереса к 'искусственному* как пути обрете-

ния подлинного естества в эпоху Галилея было обусловле-

но целым комплексом социальных причин. В социальных пот-

рясениях XVI—XVII вв. 'естественное' (и прежде вое го

* естественный* человек, 'венец творения*) скомпрометиро-

вало себя как источник беспорядка, хаоса, гибельного без-

рассудства* Идеи порядка, гармонии и, наконец, истины

начали ассоциироваться в культуре XVI—XVII вв. с поня-

тием * искусственного*, т.е. специальных средств, путей,

методов достижений изначально не находимых в яепосредст**

венной действительности Добра, Красоты, Истины.

В культуре Европы XVI—XVII вв. прочно укоренялось

убеждение, что 'искусственное* не только не ниже 'естес-

венного', но во многих отношениях совершеннее его. Это

убеждение со всей определенностью выражено современни-

ком Галилея Б.Г^асианом. Для него 'природа* ( gen io ) -

всего лишь исходный сырой материал, доводимый искусст-

вом ( ingenio ) до совершенства. *Даже красоте, - пишет

Грасиан, - надо помогать: даже прекрасное предстанет урод-

ством, ежели не украшено искусством, что удаляет изъяны

и полирует достоинства. Природа бросает нас на произвол

оудьбы - прибегнем же к искусству! Без него и превосход-

ная натура останется несовершенной. У кого нет культуры,

у того и достоинств вполовину. От человека, не прошедшего

хорошей школы, всегда отдает грубостью; ему надо шлифо-

29

вать себя, стремясь во всем к совершенству* (12 с.7).

Совершенством является лишь союз натуры и искусства,

скрепляемый усердием (12, с. 8).

С XVII в. начинается эпоха увлечения всем искусствен-

ным. Если живая природа ассоциировалась с аффектами,

отраслями, свойственными 'поврежденной* человеческой

природе, хаотическими влечениями, разделяющими сознание,

мешающими его 'центростремительным* усилиям, то искусст-

венные, механические устройства, артефакты ассоциировались

с систематически-раз умным устроением жизни, полным

контролем над собой и окружающим миром. Образ механиз-

ма начинает обретать в культуре черты сакральностщ нап-

ротив, непосредственно данный, естественный порядок ве-

щей, живая природа, полная таинственных скрытых качеств,

десакрализуются. Именно из этой общекультурной установ-

ки рождается идея экспериментального метода в науке, ме-

тодология экспериментализма, санкционирующая использова-

ние искусственных 'ухищрений* для познания естественного

порядка вещей, санкционирующая метод идеализации

Руководствуясь этой установкой, Галилей 'реформирует*

тот опыт, который наука делает своей эмпирической базой.

Он редуцирует непосредственную очевидность до элементов,

которые могут быть выражены в математических терминах*

Касаясь этой Галилеевой реформы аристотелевского эмпи-

ризма, известный канадский историк науки Р.Баттс в статье

'Тактика пропаганды Галилеем математизации научного

опыта* реконструирует 'философию науки' Галилея,

кратко сводя ее к трем основным положениям: 1. Наука

трактует не о тех вещах, о которых нам говорят наблю-

дения невооруженным глазом, а о тех экспериментальных

возможностях, которые выразимы в математических терми-

нах. 2. На определенном регулятивном уровне (на котором

методические соображения преобладают над онтологичес-

кими) - экспериментирование не является попыткой под-

Подробнее в Галилеевом методе идеализации см,(72а)

2)

Ее реферат помещен в данном PC.

30

твердить теорию повторами; скорее, «экспериментирование

оказывается способом усмотрения теоретических возмож-

ностей, причем последние всегда питаются концепцией реаль-

ности как набора математических свойств» 3» Материя не-

доступна для обыденного восприятия, она суть физически

интерпретированная геометрия (37, с»81-82)»

Комментируя эти три положения, Баттс пишет, что

они свидетельствуют о стремлении Галилея отказаться от

обычного наблюдения, не вооруженного специальными тех-

ническими средствами, как от эмпирической основы науки.

Эти положения говорят о том, что 'наука должна быть го-

това иметь дело с 'вымышленными ситуациями» Экспери-

мент в конечном счете есть именно создание ненормаль-

ных (с точки зрения норм здравого смысла), артефактных

ситуаций. Конечный вывод Галилея очевиден: научный опыт -

это тот вид опыта, который необходим для определения

истинности или ложности математических возможностей,

а вовсе не тот вид опыта, в котором как об основе науки

говорили Аристотель и его последователи' (37, с»82).

С Галилеем в науку нового времени мощно входит

'жесткая' методология экспериментализма. Однако это не

значит, что она целиком вытесняет старую аристотелевс-

кую методологию эмпиризма - методологию непосредствен-

ного наблюдения над 'жизнью' объекта: последняя продол-

жает жизнь в таких 'мягких' науках, как география, био-

логия и т,п., ориентирующихся на создание 'естественной

истории' своего предмета.

Обратимся теперь еще к одному важному для наукове-

дения принципу - принципу системности, играющему наряду

с методологической установкой на анализ исторического

контекста важную роль в современных исследованиях науки

и ее истории»

Принцип системности в исследовании науки:

связь эпистемологии Галилея с его концепцией

материи и экспериментальной методологией

Принцип системности обладает для исследователя науки

большой эвристичностью. В частности, он заставляет предполо-

31

жить внутреннюю целостность интеллектуального мира Га-

лилея (включающего онтологические, гносеологические, ме-

тодологические, аксиологические аспекты), в котором многие

современные исследователи усматривают достаточно бео-

системный конгломерат идей, установок, концепций. Ориен-

тация на принцип системности помогает осознать, что при

всей их пестроте и противоречивости, представления Гали-

лея об объекте, о познающей субъекте (и его возможностях)

и о методах познания объекта образуют устойчивую целост-

ность. Попытаемся показать это на анализе связи его ато-

мистическо-корпускулярной концепции материи, методологии

экспериментализма и их гносеологической рефлексии. Но

прежде остановимся на анализе одного широко распростра-

ненного в философской и историко-научной литературе мне-

ния, которое, как и ряд рассмотренных нами выше, можно

отнести к разряду методологических мифов.

Речь ядет о мнении, согласно которому специфически

новой чертой гносеологических учений Галилея, Декарта,

Лейбница, Локка является постулирование ими полной гпроэ-

рачности* сущности физического объекта для познающего

субъекта, открывающей возможность абсолютно достоверного

познания сущности природных процессов,^опирающегося на

опыт.

В действительности же, как показывает целый ряд сов-

ременных исследований (70, 73, 79, 80, 86, 90), пафос

основоположников философии и науки нового времени, начи-

ная с Николая Кузанского и Декарта и кончая Локком и

Ньютоном, состоял в том, чтобы противопоставить аристо-

телевско-схоластическому догматизму, как раз постулиро-

вавшему полную 'прозрачность* сущности физического объекн

та, более трезвую и скромную, впитавшую элементы скеп-

тицизма, гносеологическую позицию: человек может достовер-

но познавать только то, что доступно полному контролю

его мысли (истины математики^ самопознания); сущности

же физического мира не доступны для познающего субъек-

32

те * он может рассчитывать здесь лишь на более или ме-

нее вероятное знание связи явлений 1),

В противоположность эссенциалистской концепции есте-

ственного знания Аристотеля и его средневековых последо-

вателей, постулирующей возможность познания сущности

вещи (вещи, как она есть сама по себе), отличительной чер-

той новой концепции естественного Знания является ее

предположительной/ гипотический, пробабилистско-веооят-

ностный характер. Эти перемены имеют глубокие социаль-

ные корни.

Вырвав человека из почвы традиционной слитности с

конкретными формами деятельности, лишив его средневеко-

вой укорененности, социальные потрясения эпохи перехода

от средневековья к новому времени создали благоприятней-

шую почву для социальной психологии и философии пробаби-

лизма, философии 'как если бы'» Лишившись ореола сакраль-

ности, единственности и неповторимости, 'естественное'

бытие теперь оказывается лишь одним из возможных вари-

антов бытия в обширном мире 'искусственного'. Этим отк-

рывается богатая творческими потенциями 'игровая ситуа-

ция', перспектива создания 'возможных миров' во всех

областях культуры. И культура начинает проигрывать эти

возможности: моральный пробабилизм, возведенный иезуита-*

ми в ранг изощренной игры с совестью, взрыв социальных

Локк пишет: 'Я склонен думать» что как бы далеко

человеческое рвение пи подвинуло вперед . •• основанное

^на опыте познание физических тел ••• В этих вопросах

мы не должны претендовать на достоверность и докаэатель*

ность' (25, с.543). Ньютон пишет: 'Мы видим лишь фор-

мы и цвета тел, мы слышим* лишь звуки •. • но сами суб-

станции или сущности мы не познаем ни чувством, ни в

акте рефлексии и, таким образом, мы имеем о них не бо-

льше понятия, чем слепой о цветах' (76, с.361). (См.

также: 26, с.661.) То же самое утверждает и Лейбниц:

'Мы относимся к бесконечному множеству вещей во все-

ленной и их качествам, подобно тому как слепые относят-

ся к цветам' (22, с,395). 33

5-1

утопий, исключительный интерес к театру, математическая

теория игр, теория вероятностей, "новый мир" Декарта,

пробабилистская гносеология Лейбница и Локка и, наконец^

экспериментальный метод в науке - вот плоды постепенного

освобождения культуры XV—XVII от принудительной

единственности "естественного" 1'.

В этой обстановке терпит кризис как аристотелианская

физика, трактующая о единственности, неповторимости и со-

вершенстве Космоса, так и аристотелианско-схэластическая

убежденность в достижимости совершенного, абсолютного

знания об этом Космосе, знания сути вещей, так сказаты

целей и замыслов бога относительно физического мира

В эту эпоху расцвета философского скептицизма мате-

матика остается практически единственным островом незыб-

лемости, достоверности, хотя некоторые радикально настроен-

ные мыслители, например^ Гассенди, и ей отказывают в

статусе абсолютной достоверности в смысле аристотелев-

ского epistemes Однако подавляющее большинство мысли-

телей XVI—XVII вв., в том числе и "новых прирроников"

(сторонников Монтеня, Шаррона, Бодена, Санкеэа, Кастел-

лиона), относили математику к разряду абсолютно досто-

верного знания.

7 Николай Кузанский утверждает: "Ничто не может

быть только природой или только искусством, а все по-свое-

му причастно обоим" (19, с.253).

2)

Гассенди в "Парадоксальных упражнениях против

аристотеликов" пишет: "Если у нашего интеллекта и есть

какое-то знание, то это есть опытное познание многочислен*

ных видимостей... Ты возразишь, что на основании тех ве-

щей, которые подлежат опыту или являются чувством, интел^

лект может делать заключение о вещах более глубоких.

Я отвечу: нельзя с помощью рассуждений проникнуть глуб-

же того, что в свою очередь может быть проверено на опы-

те или представлено как некая видимость. Мы, в общем,

отрицаем возможность проникнуть в сокровенную природу ве-

щей" (10, с.387).

34

Эта позиция характерна, например, для Николая Казан-

ского, оказавшего большое влияние на Галилея. Настаивая На

предположительном характере человеческого знания о ми-

ре Кузанский пишет: *В нашем знании нет ничего дос-

товерного, кроме нашей математики* (20, с. 162). Только

в математике, говорит Николай Кузанский, 'человек есть

второй бог* (20, с,99), только в математике он - полно-

властный хозяин над вещами, лишь здесь он обладает зна-

нием точным и достоверным: 'математические предметы,

происходящие из нашего рассудка и, как мы знаем, суще-

ствующие в нас как в своем исходном начале, познаются

нами - в качестве принадлежащих нам, или нашему рассуд-

ку, сущностей - точно, то есть с той рассудочной точностью,

от которой они происходят* (20, с,161), Физические же

объекты, утверждает Кузанский, как 'произведения боже ста-

венного творчества, исходящие из божественного ума, оста-*

ются для нас, как они есть, в точности неведомыми. И на-

ше познание их есть построение предположений на основа-

нии подобия фигуры форме. Поэтому точное познание всех

произведений божественного творчества может быть только

у того, кто их произвел, И если мы что-нибудь знаем о

них, то только с помощью отражений в зеркале и символиче-

ском намеке ведомой нам математики, то есть так, как мы

знаем создающую бытие форму по фигуре, которая создает

бытие в математике* (20, с.161).

Позиция Галилея по данному вопросу близка позиции

Николая Кузанского, В 'Диалоге* Галилей устами Сальвиа-

ти утверждает, что 'человеческий разум познает некоторые

истины столь совершенно и с такой абсолютной достовер-

ностью, какую имеет сама природа; таковы чистые матема-

тические науки, геометрия и арифметика' (6, с,201).

Однако это утверждение касается только лишь математи-

ческого познания, но не познания сущности природных объек-

тов, По поводу последних Галилей,как и Кузанский, зани-

См, об этом (4, с,55-6б).

5-2

3S

мает совсем иную позицию: 'Крайней дерзостью всегда

казалось мне, - говорит он, - стремление сделать челове-

ческую способность разумения мерой того, что природа

может и умеет сотворить, тогда как, наоборот, нет ни

одного явления в природе, как бы мало оно ни было, к пол-

ному познанию которого могли бы прийти самые глубокомы-

сленные умы' (6, с. 199)

В развитой, зрелой, метафизически обоснованной форме

концепция предположительности экспериментального физичео»

кого знания, впитавшая элементы 'умеренного скептициз-

ма', появляется к середине XVII в. - в гипотетической

физике Декарта, в вероятностной концепции естественного

знания Лейбница и Локка; она становится гносеологичес- •

кой платформой Королевского общества в Англии. Важней-

шим понятием данной концепции явилось понятие моральной

достоверности ( certi tudo moraliis ), которое позволило

включить в корпус достоверного знания экспериментальное

знание, приблизив его к уровню математической доказа-

тельности Л Это новое понятие появляется в трудах Де-

карта, Лейбница, Локка. Позиция же Галилея в этом смысле

* Аналогичную позицию мы найдем у многих мысли-

телей-механицистов XVII в. Например, Декарт уверенно

говорит о достижимости достоверного и очевидного знания,

только когда речь идет о математике (13, с.329). В выс-

казываниях же о физике его стиль совершенно меняется:

'показалось бы, пожалуй, дерзновенным, - пишет он, -

если бы я стал утверждать, что нашел истины, которые не

были открыты для других ... я все, о чем будут писать

далее, предлагаю лишь как гипотезу, быть может и весьма

отдаленную от истины' (13, с.510). То же самое мы на-

ходим у Лейбница: 'Как бы далеко человеческая пытливость

ни подвинула вперед опытное исследование физических тел, -

пишет он, - я склонен думать, что мы никогда не достигнем

в этой области научного познания' (22, с.39б), если мы

считаем, что 'Паука есть достоверное познание'( 23,с.419).

2)

Подробнее этот вопрос рассмотрен нами в (16).

36

(как и Бэкона) является 'переходной.', непоследовательной.

Исследователи (97, 98, 72) обнаруживают у Галилея две

эпистемологические ориентации - традиционный аристотелев^

ский эсоенциализм и умеренный скептицизм, близкий пози-

ции 'новых пирроников'.

У.Уайзен и Э. Мак-Маллин связывают одну из этих

ориентаций (установку на достижение строгого, достовер-

ного знания в смысле античного epi stem о* ) с работами

Галилея по механике, другую 'умеренно скептическую', до

пускающую эмпирическую аргументацию, - с работами в

области астронрмииСв особенности о письмами о солнечных

пятнах),

В ранних работах - в трактатах 'О движении*, 'Космо-

графия* (55, 54), относящихся к 1590-м годам, Галилей,

разрывая с физикой (но еще не космологией) Аристотеля,

сохраняет аристотелевскую эссенциалистскую методологию,

убежденность в достижимости знания сущности вещей.

Ранний трактат *О движении*, пишет У.Уайзен, характеризу-

ется жестким платоническо-математическим регоризмом, не

позволяющим аргументам от эмпирии вторгаться в ход

строгих доказательств и отводящим им лишь иллюстратив-

ную роль. В 1602 г. Галилей пишет своему патрону Гви-

добальдо дель Монте, что относительно материальных пред-

метов невозможно математически достоверное знание (цит,

по: 97, с.10). В дальнейших исследованиях 1612-1613 гр,

(например, тел, плавающих в воде), Галилей смягчает свою

позицию^ ищет способов аргументов от эмпирии в общую

иерархию доказательств. Однако Галилея при этом беспо-

коит 'конфликт между его идеалом доказательной науки,

берущей в качестве образца Евклидову геометрию, и труд-

ностью следования этому идеалу, когда речь заходит о

чем-то большем, чем элементарнейший тип механической

теории' (97, с. 15).

Методологические трудности возросли, когда он, при-

няв истинность коперниканства, должен был оправдать эту

истинность перед лицом критика-скептика (эту позицию

заняла, в частности, церковь). И если для Галилея принци-

пы механики обладали статусом не гипотез, требующих

37

экспериментального подтверждения, а 'несомненных и оче-

видных' аксиом (98), то новую космологическую концеп-

цию - систему Коперника - он должен был поставить в

положение гипотезы, чью достоверность необходимо, было

защищать всеми мыслимыми средствами - от эксперименталь-

ных, до логических и психологически-пропагандистских,

одновременно демонстрируя несостоятельность ее альтерна-

тив. !)•

Э.Мак-Маллин, как и У.Уайэен, приходит к выводу, что

в работах Галилея присутствуют две различные концепции

естественнонаучного знания. Первая ориентируется на стро*

гую доказательность, восходящую к античности (Евклид,

Архимед) и относится к работам по механике. Другая -

'ретродуктивная' - концепция знания особенно отчетливо

выражена в исследованиях явлений, источники движения

которых либо удалены (кометы, солнечные пятна), либо

загадочны (движение Земли), либо• невидимы (атомы, сила

пустоты) (72, с.262).

Последняя позиция, требующая экспериментального

подтверждения исходных предположений - гипотез и не нао

таивающая на познании истинной сущности вещей, ярко вы-

ражена в 'Письмах о солнечных пятнах' (57). В них (осо-

бенно во втором письме) Галилей принимает скептический

взгляд на способность человека познавать 'истину и внут-

реннюю сущность' природных субстанций, удовлетворяясь

возможностью познания только отдельных их свойств - тех,

которые допускают математическую трактовку. В этот пе- ?

риод Галилей склоняется 'к умеренному скептицизму (по-

добному развитому позже Гассенди и Me роенном), который

оставляет достаточно места для позитивного • • • отноше-

ния и к математическому, и к эмпирическому знанию, но

избегает проблемы 'истинных сущностей' (97, с.24).

1>0б этих трудностях CM.t Drake S. Galile o’s steps to full

Copernicanism, and back//Studies in history a. philosophy of

science.-Oxford; Elm ford, 1987.-Vol. 18, N l.-P. 93-105.

38

Мы можем констатировать парадокс: схоласты, лишь

повторявшие Аристотеля, провозглашали достижимость

абсолютно достоверного знания субстанций, сущностей мира,

Галилей же, внесший важнейший вклад в создание нового

естествознания, предпочитал говорить о возможности поз-

нания лишь некоторых математически описываемых акци-

денций, явлений. Например, в 1640 г. в переписке с арис-

тотеликом Ф.Личети Галилей подчеркивал, что он нигде не

высказывался о природе (сущности) света, что всегда

старался держаться 'свидетельств опыта' и что в исследо-

вании природы его интересовало лишь то, как ее действия

являются человеку, а не то, что они есть на самом деле

(83, с.30), Признание всей серьезности скептического

аргумента (который мог выдвинуть и критик-иезуит, и тео-

лог августианианско-неоплатонической ориентации) - аргу-

мента, требующего 'высшего' доказательства истинности

предлагаемой новой теории - заставляло Галилея в 'Диало-

ге' (как и многих других мыслителей XVII в.) ограничить

сферу достоверного знания чистой математикой (6, с,201).

Эта же скептическая позиция, столь характерная для

европейской культуры XVI—XVII вв., сыграла свою стиму-

лирующую роль в той реформе опыта как эмпирической ба-

зы науки, о которой мы уже говорили во втором разделе

статьи. Галилей прекрасно понимал, что опыт сам не мо-

жет дать всеобщего и необходимого доказательства. Более

того, тот опыт, который Галилей хотел сделать основой

физического экспериментирования, противоречил непосредст-^

венной чувственной данности: он требовал 'видеть' непод-

вижность Солнца и подвижность Земли, атомы и пустоту,

равномерное движение в отсутствие движущей силы и т.п.

Именно поэтому этот новый 'странный' тип опыта, поте-

рявший преимущества непосредственной привычной нагляд-

ности, должен был обрести другое достоинство - макси-

мальную насыщенность количественными параметрами,

приближавшую его к строгой доказательности математики.

Здесь важно подчеркнуть существенное различие между

античным скептицизмом и 'умеренным скептицизмом', ко-

торому отдавали дань основоположники науки нового време-

38

ни. Методологией античного скептицизма, объявлявшего сущ-

ности физического мира непознаваемыми, являлся радикаль-

ный эмпиризм - установка на изучение непосредственной

эмпирической действительности с целью установления правдопо-

добных (вероятных) принципов, объяснявших мир и являв-

шихся руководством в житейской практике. Методологией

же, связанной с 'умеренным скептицизмом* Галилея, Гас-

сенди, Мероенна, Бойля, Ньютона, с вероятностной концеп-

цией естественного знания Лейбница и Локка, являлся эко-

перименталиэм. Эту внутреннюю связь новой гносеологичес-

кой позиции с новой методологией четко эксплицирует У. Ши,

анализируя физику Галилея: *поскольку природа тел никогда

не будет полностью понята из той части их поведения, ко-

торой доступна восприятию, интерпретируемые (то есть не-

ге ометризированные) факты могут служить только сырьем,

исходным материалом науки. Чувственные восприятия те-

перь уже не могут служить надежными проводниками к дос-

товерному знанию, и роль эксперимента состоит лишь в

том, чтобы подтвердить или отвергнуть то, что было уже

дедуцировано, исходя из геометрических соображений* (93,

с.105).

Схоластическому аристотелиэму, стремившемуся объяс-

нять мир во всей его ноповторимой качественной специфи-

ке, стремившемуся *спасать явления* видимого мира, Га-

лилей противопоставляет математически ориентированную

физику, редуцирующую все чувственное многообразие явле-

ний до *первичных качеств*, поддающихся количественному

описанию. Атомистическая концепция материи Галилея, отож-

дествлявшая ее с количеством и делавшая предметом новой

физики лишь допускающие математическое описание 'пер-

вичные качества*, оказывается теснейшим образом связан-

ной о отказом от аристотелевского эмпиризма и с приня-

тием методологии экспёриментализма: философское различе-

ние Галилеем 'первичных* и 'вторичных* качеств 'имело цен-

ность открытия понимания того, что от природы можно ожи-