Tags: военное дело

Year: 2002

Text

Калининградское региональное управление

Федеральной пограничной службы

Российской Федерации

Подготовка

ИНСТРУКТОРОВ, ВОЖАТЫХ

ДРЕССИРОВКА СЛУЖЕБНЫХ

_________СОБАК__________

в частях пограничных войск

Учебник

Учебник предназначен для подготовки инструкторов и вожатых,

а также для проведения дрессировки розыскных и сторожевых собак

в частях пограничных войск. Кроме того, учебник рассчитан для про-

ведения тренировки розыскных и сторожевых собак на пограничных

заставах.

При составлении учебника авторы и редакционная коллегия

стремились обобщить и использовать богатый опыт, накопленный

в пограничных войсках, по служебному собаководству. Кроме того,

использовались: Руководство по подготовке служебных собак, изд.

Сельхозгиз, 1941, 1945, 1952 гг.; Основы служебного собаковод-

ства, изд. Сельхозгиз, 1958 г.; Племенное дело в служебном собако-

водстве, изд. ДОСААФ, 1954 г.

Рисунки и схемы составлены авторами настоящего учебника, офи-

церами школ служебного собаководства пограничных войск и час-

тично взяты из указанных учебных пособий. Проект учебника ши-

роко обсуждался офицерами пограничных войск и специалистами

военно-ветеринарной службы и службы собак УВВ и КО МООП

РСФСР и отдела уголовного розыска ГУМ МООП РСФСР.

Редакционная коллегия выражает признательность всем коллек-

тивам и отдельным офицерам, приславшим замечания и дополне-

ния по проекту учебника.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ЛР № 010276 от 02. 02. 1998 г. Подписано к печати 17. 09. 2002. Формат 60х 90

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 26, 0.

Уч.-изд. л. 26, 0. Тираж 300 экз. Заказ 6953.

Отпечатано в типографии Федерального государственного унитарного

издательско-полиграфического предприятия «Янтарный сказ».

236000, Калининград, ул. К. Маркса, 18.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СЛУЖЕБНОМ

СОБАКОВОДСТВЕ. ПРИМЕНЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

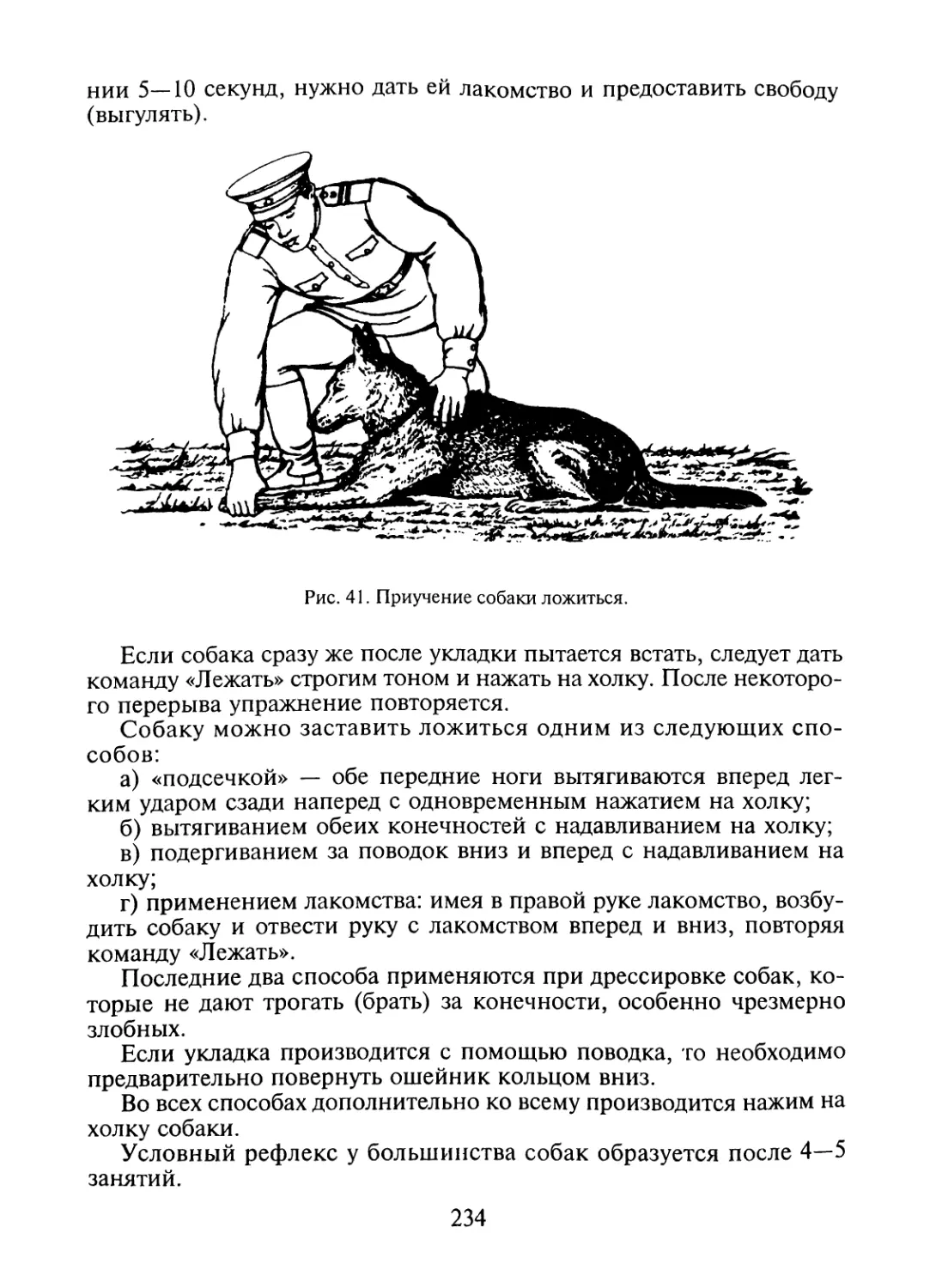

В РОССИИ

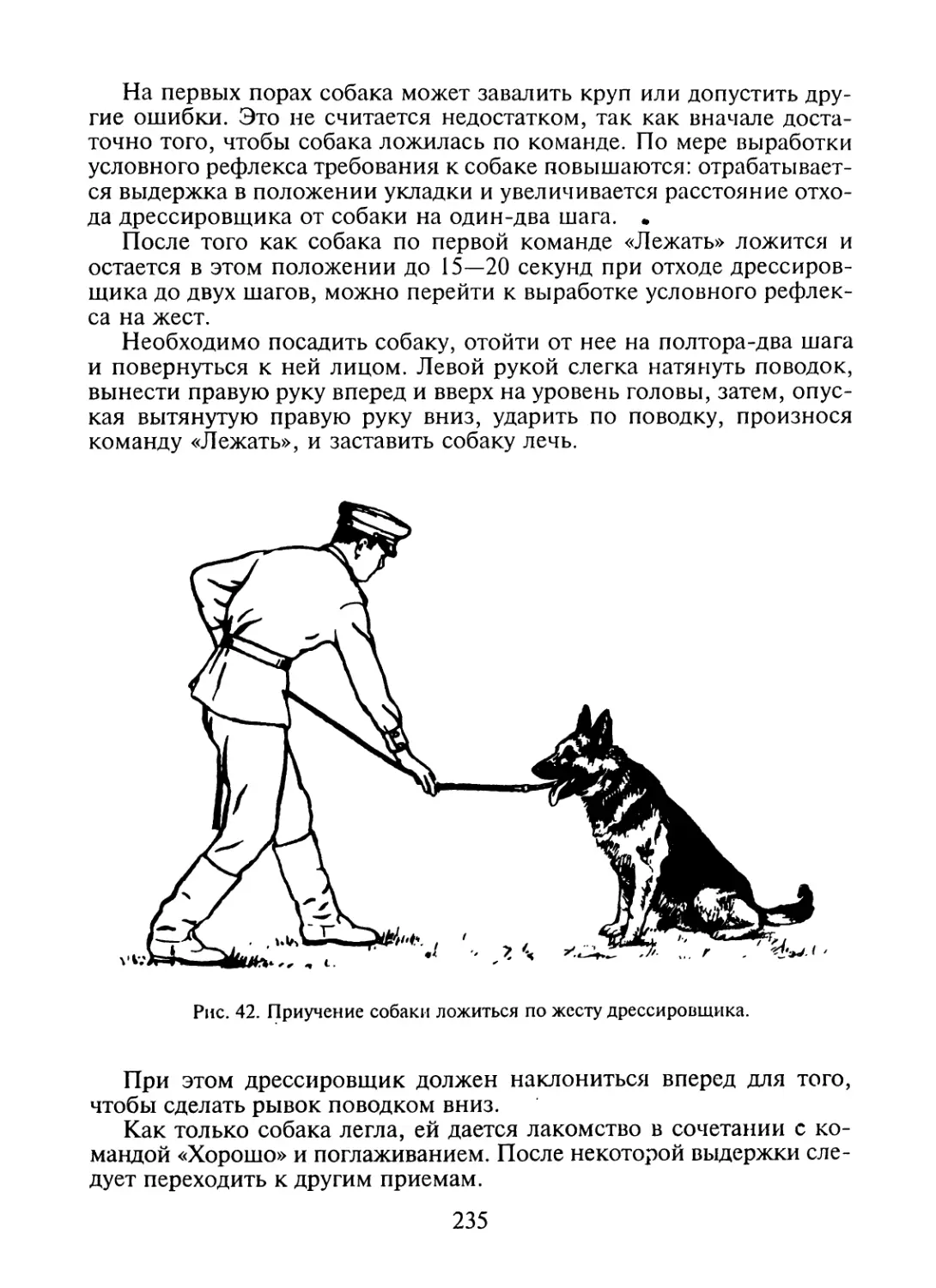

Человек задолго до нашей эры оценил полезные качества собак —

выносливость, быстрый бег, значительную физическую силу, острое

обоняние, хороший слух, зрение, большую привязанность к челове-

ку. Эти качества позволили успешно применять собак вначале для

охоты на зверей и защиты от них, а несколько позже для охраны

стад домашних животных, переноски и перевозки тяжестей и в во-

енном деле.

История применения собак для военных целей насчитывает не-

сколько тысячелетий. С того времени как появились войсковые фор-

мирования, возникли крепости и другие военные сооружения, на-

чалось применение собак.

Из дошедших до нас древних памятников известно, что более

6 тысяч лет тому назад собаки использовались в ночное время для

оповещения защитников крепостей о приближении неприятеля. Ши-

рокое распространение в ряде стран в период рабовладельческого

строя получило применение собак для непосредственного нападе-

ния на противника и его преследования.

По мере усовершенствования оружия и развития военного дела

менялись и методы применения собак. Появление огнестрельного

оружия, поражающего на значительном расстоянии, привело в ко-

нечном счете к отказу от использования собак для непосредственно-

го нападения на противника. Служебные собаки стали применяться

для подноски боеприпасов, для связи, отыскания на поле боя тяже-

лораненых и других целей.

Применялись служебные собаки и в русской армии. Известно, на-

пример, что у Петра Первого была выдрессированная собака, кото-

рая использовалась для его охраны и переноски письменных распо-

ряжений.

В середине XIX века в русской армии собаки применялись для

охраны военных укреплений в горных районах Кавказа. Эти собаки

числились служебными, и на них отпускался корм из интендант-

ских складов.

Для охраны военных укреплений, преимущественно для опове-

щения о приближении неприятеля в ночное время, собаки исполь-

5

зовались защитниками Севастополя в 1854 — 1855 гг., в период рус-

ско-турецкой войны 1877 — 1878 гг., а также в русско-японской войне

1904 —1905 гг., (оборона крепости Порт-Артур и др.). Имелись слу-

жебные собаки в отдельных русских полках в период первой мировой

войны 1914 — 1917 гг.

Однако в русской армии использование собак было организовано

плохо. После победы Великой Октябрьской социалистической револю-

ции служебное собаководство в нашей стране стало быстро развиваться

и получило широкое распространение. Служебные собаки успешно при-

меняются для охраны различных объектов промышленности, транс-

порта и сельского хозяйства.

Широко используются собаки для пастьбы овец и охраны их от хищ-

ников на Кавказе, в Средней Азии, Сибири, Забайкалье и в других

районах. Это позволяет ежегодно заменять тысячи людей и направлять

их для различной работы в промышленность и сельское хозяйство.

Успешно применяются служебные собаки в Советской Армии как

при охране военных объектов, так и для других целей (розыск мин,

поднос легких грузов, розыск и задержание мелких групп противни-

ка и отдельных лиц, розыск и эвакуация тяжелораненых и др.).

В период Великой Отечественной войны с помощью служебных

собак на различных фронтах были обнаружены и обезврежены тыся-

чи мин, найдено и вывезено с поля боя много раненых солдат и

офицеров, успешно охранялись различные военные объекты.

По некоторым сведениям, первые собаки-ищейки в России по-

явились в середине XIX века в пограничной страже. Эти собаки пред-

назначались для сторожевой службы, а также для розыска и задержа-

ния контрабандистов и других лиц. Однако только в годы советской

власти в пограничных войсках служебному собаководству придается

большое значение.

Служебные собаки являются активным и важным средством усиле-

ния охраны государственной границы. Они своевременно предупреж-

дают пограничников о приближении нарушителей границы, являют-

ся незаменимым средством поиска нарушителей по их невидимым

(запаховым) следам, а также нередко вступают в непосредственную

борьбу с нарушителями при их задержании.

В пограничных войсках применяются розыскные, сторожевые,

караульные и ездовые собаки.

Розыскные собаки имеют разностороннее назначение. Их исполь-

зуют для обыска местности, обнаружения следов нарушителей гра-

ницы и их вещей, преследования нарушителей по следам и для их

задержания. В ночное время, а также днем в условиях плохой видимо-

сти (туман и др.) розыскные собаки применяются для своевремен-

ного обнаружения приближающихся нарушителей границы по ми-

нимальным звуковым, зрительным и запаховым раздражителям для

оповещения об этом пограничников. Кроме того, розыскные собаки

б

используются для выборки нарушителей границы из группы людей

по запаху их следов или принадлежащих им вещей.

Успешно используются розыскные собаки для конвоирования

нарушителей границы и охраны пограничников от внезапного напа-

дения нарушителей.

Сторожевые собаки предназначаются преимущественно для свое-

временного оповещения пограничников о приближении нарушите-

лей границы, для задержания убегающих нарушителей, а также для

их поиска по следам небольшой давности.

Караульные собаки применяются для охраны различных военных

объектов. Ездовые собаки используются в районах Крайнего Севера

для перевозки пограничников и различных грузов.

Пограничные войска комплектуются собаками, выращиваемыми

в войсковых питомниках, а также закупленными через клубы слу-

жебного собаководства ДОСААФ у собаководов-любителей.

Подготовка инструкторов и дрессировка розыскных собак произ-

водятся в специальных школах сержантского состава, а подготовка

вожатых и дрессировка сторожевых и караульных собак — непосред-

ственно на заставах и на сборах в пограничных отрядах.

Пограничники-специалисты службы собак вписали в историю

пограничных войск немало славных страниц о героических, умелых

действиях по охране священных рубежей нашей Родины. Заслужен-

ные пограничники-следопыты полковник Карацупа, старшина Смо-

лин, старшина Пятаев и другие имеют на личном счету сотни за-

держанных и обезвреженных нарушителей границы. В этой тяжелой,

опасной, но почетной работе большую помощь оказывают служеб-

ные собаки — верные и надежные друзья советских пограничников.

Успех подготовки и применения служебных собак в охране госу-

дарственной границы зависит прежде всего от инструкторов и вожа-

тых службы собак.

Инструктор (вожатый) должен любить свою службу, быть сме-

лым, решительным, настойчивым и в то же время осторожным и

терпеливым, в совершенстве знать теорию и практику дрессировки

собак.

Инструктор службы собак обязан:

— бдительно нести службу по охране государственной границы с

закрепленной за ним розыскной собакой;

— при помощи розыскной собаки своевременно обнаруживать

следы нарушителей границы и умело, с полным напряжением сил

вести преследование нарушителей до их задержания;

— постоянно заботиться о содержании, кормлении и сбережении

служебных собак заставы и сбережении специмущества;

— регулярно тренировать закрепленную за ним розыскную соба-

ку, руководить тренировкой сторожевых собак заставы и обеспечить

безотказную их работу в сложных условиях;

7

— систематически обучать вожатых приемам дрессировки (трени-

ровки) служебных собак и способам применения собак в охране го-

сударственной границы;

— вести учет тренировки служебных собак заставы.

Вожатый службы собак обязан:

— бдительно нести службу по охране государственной границы с

закрепленной за ним сторожевой собакой и умело, с полным напря-

жением сил выполнять свои обязанности по службе;

— регулярно тренировать закрепленную за ним сторожевую соба-

ку, своевременно ее кормить, чистить и оберегать от болезней и ме-

ханических повреждений;

— постоянно совершенствовать свои специальные знания по со-

держанию, тренировке и использованию сторожевых собак в охране

государственной границы.

Каждый специалист службы собак должен знать и постоянно по-

мнить, что при выполнении задач по охране государственной грани-

цы не собака производит поиск и задержание нарушителей, обыск

местности и т. д., а инструктор или вожатый с помощью собаки.

ГЛАВА 1

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СОБАКИ

Общие сведения о строении и функциях

организма собаки

Наука о строении, взаимосвязи и месторасположении частей орга-

низма называется анатомией. Наука о процессах, происходящих в

живом организме, называется физиологией. Обе эти науки тесней-

шим образом связаны между собой и представляют отдельные от-

расли биологии — науки о жизни живых организмов.

Знание основ анатомии и физиологии собак крайне необходи-

мо, т. к. на это опирается теория и практика служебного собако-

водства.

Организм собаки, как и других животных, состоит из большого

количества мелких частиц-клеток различной величины и формы. Ве-

личина клеток колеблется от 3 до 200 микрон (микрон — одна ты-

сячная доля миллиметра);

Большинство клеток состоит из двух основных частей: протоплаз-

мы (студенистой массы) и ядра.

Главными свойствами живой клетки являются обмен веществ,

раздражимость и размножение. Некоторые клетки обладают способ-

ностью к самостоятельному движению (белые кровяные тельца,

мужские половые клетки — спермии). Клетки, выполняющие од-

нородную работу, соединенные между собой межклеточным веще-

ством, образуют ткань.

В организме собаки различают следующие ткани:

а) эпителиальную, или покровную, которая образует верхний слой

кожи (эпидермис) и покрывает поверхность грудной и брюшной

полостей;

б) соединительную ткань, которая связывает между собой от-

дельные части организма и служит опорой (кости, хрящи, связки

и др.);

в) мышечную ткань, из которой построена мускулатура. Мышеч-

ная ткань обеспечивает передвижение организма в пространстве и

работу всех внутренних органов (передвижение пищи, крови, вы-

дох, вдох и др.);

9

г) нервную ткань, которая состоит из нервных клеток. Эта ткань

обладает высокой чувствительностью, воспринимает и передает все

раздражения, возникающие как внутри организма, так и идущие из

окружающего внешнего мира. При помощи нервной ткани согласу-

ется работа всех органов и организм получает разнообразные ощу-

щения: света, звука, запаха, тепла, холода и др.

Из тканей образуются органы, которые имеют определенную

форму, место, внутреннее строение и выполняют ту или другую

работу в живом организме. Органы, обеспечивающие выполнение

какой-либо одной жизненной функции, составляют систему орга-

нов. Все системы органов, объединенные в одно целое, образуют

организм.

Организм собаки состоит из системы органов движения, пищева-

рения, крово- и лимфообращения, дыхания, мочевыделения, раз-

множения, внутренней секреции, кожного покрова и нервной сис-

темы.

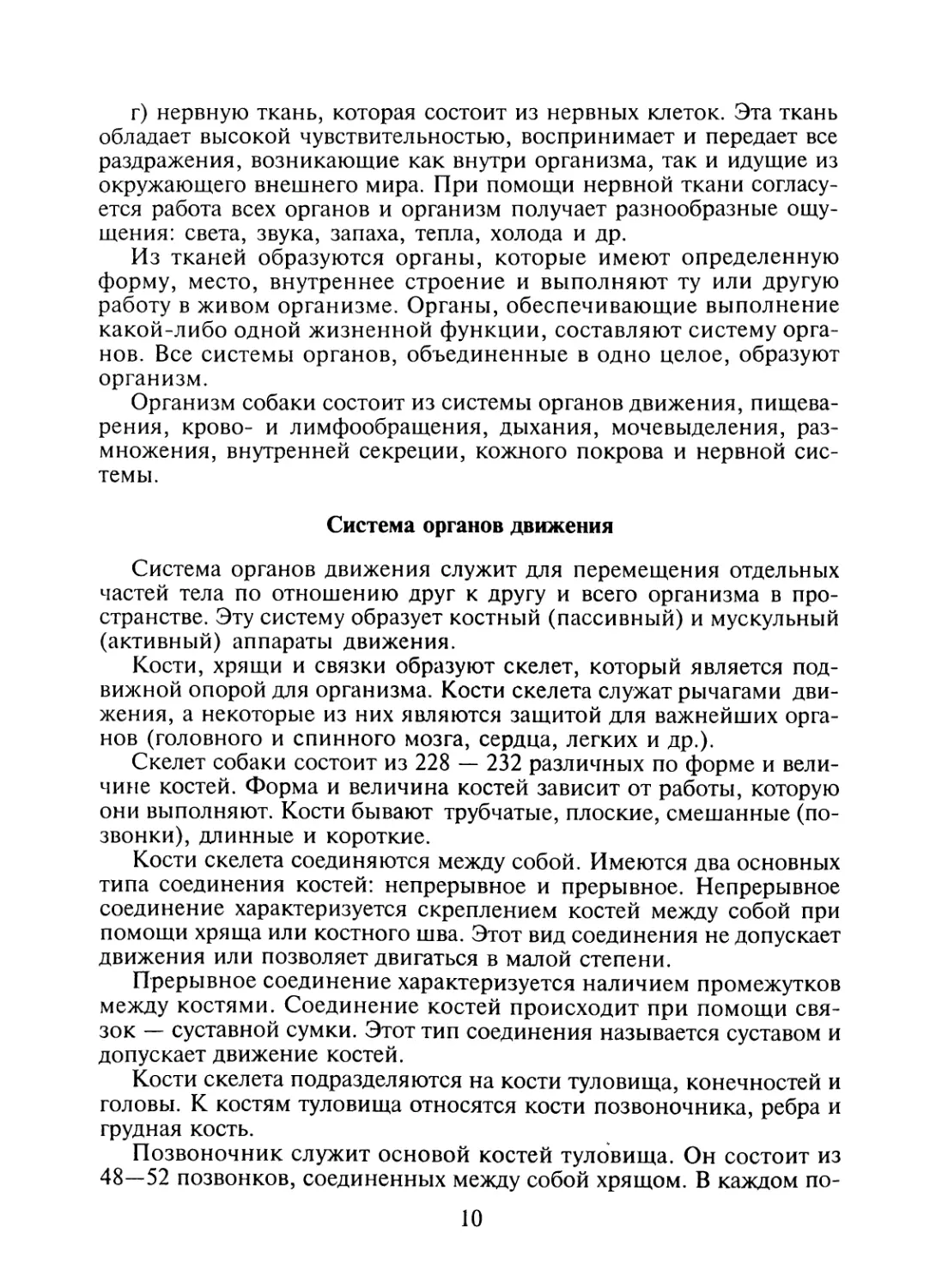

Система органов движения

Система органов движения служит для перемещения отдельных

частей тела по отношению друг к другу и всего организма в про-

странстве. Эту систему образует костный (пассивный) и мускульный

(активный) аппараты движения.

Кости, хрящи и связки образуют скелет, который является под-

вижной опорой для организма. Кости скелета служат рычагами дви-

жения, а некоторые из них являются защитой для важнейших орга-

нов (головного и спинного мозга, сердца, легких и др.).

Скелет собаки состоит из 228 — 232 различных по форме и вели-

чине костей. Форма и величина костей зависит от работы, которую

они выполняют. Кости бывают трубчатые, плоские, смешанные (по-

звонки), длинные и короткие.

Кости скелета соединяются между собой. Имеются два основных

типа соединения костей: непрерывное и прерывное. Непрерывное

соединение характеризуется скреплением костей между собой при

помощи хряща или костного шва. Этот вид соединения не допускает

движения или позволяет двигаться в малой степени.

Прерывное соединение характеризуется наличием промежутков

между костями. Соединение костей происходит при помощи свя-

зок — суставной сумки. Этот тип соединения называется суставом и

допускает движение костей.

Кости скелета подразделяются на кости туловища, конечностей и

головы. К костям туловища относятся кости позвоночника, ребра и

грудная кость.

Позвоночник служит основой костей туловища. Он состоит из

48—52 позвонков, соединенных между собой хрящом. В каждом по-

10

звонке имеется отверстие, при соединении которых образуется по-

звоночный канал. В этом канале находится спинной мозг.

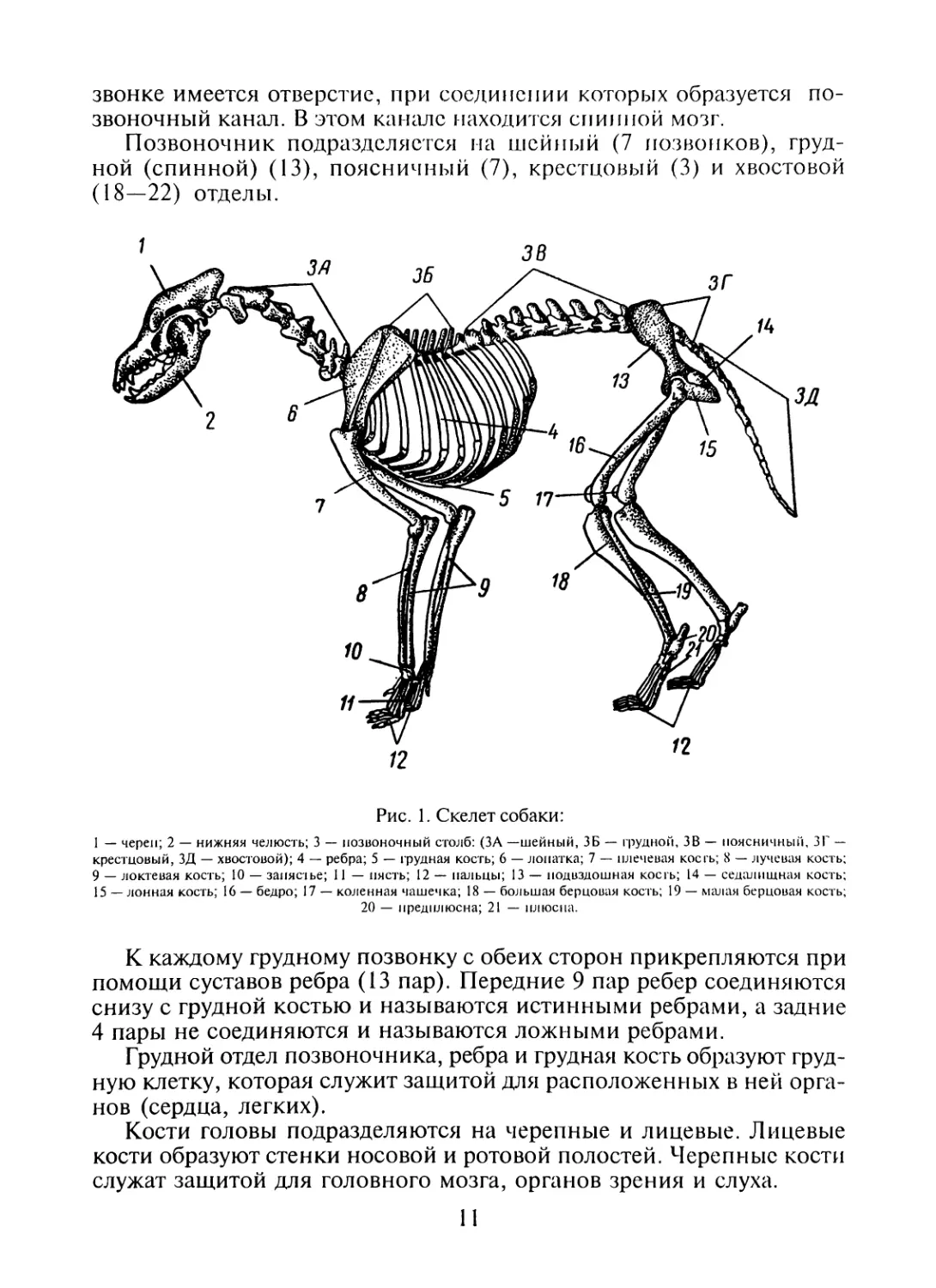

Позвоночник подразделяется на шейный (7 позвонков), груд-

ной (спинной) (13), поясничный (7), крестцовый (3) и хвостовой

(18—22) отделы.

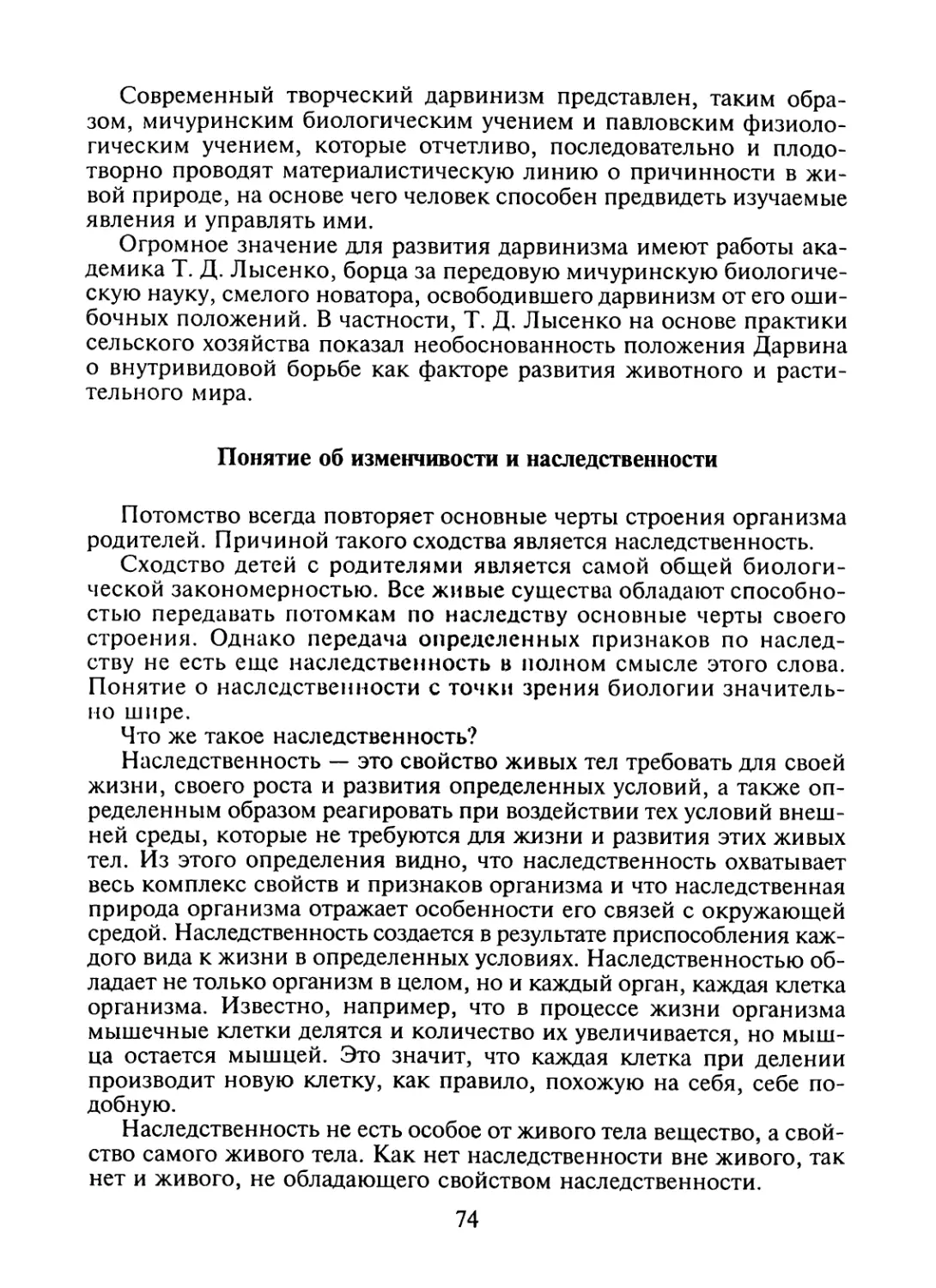

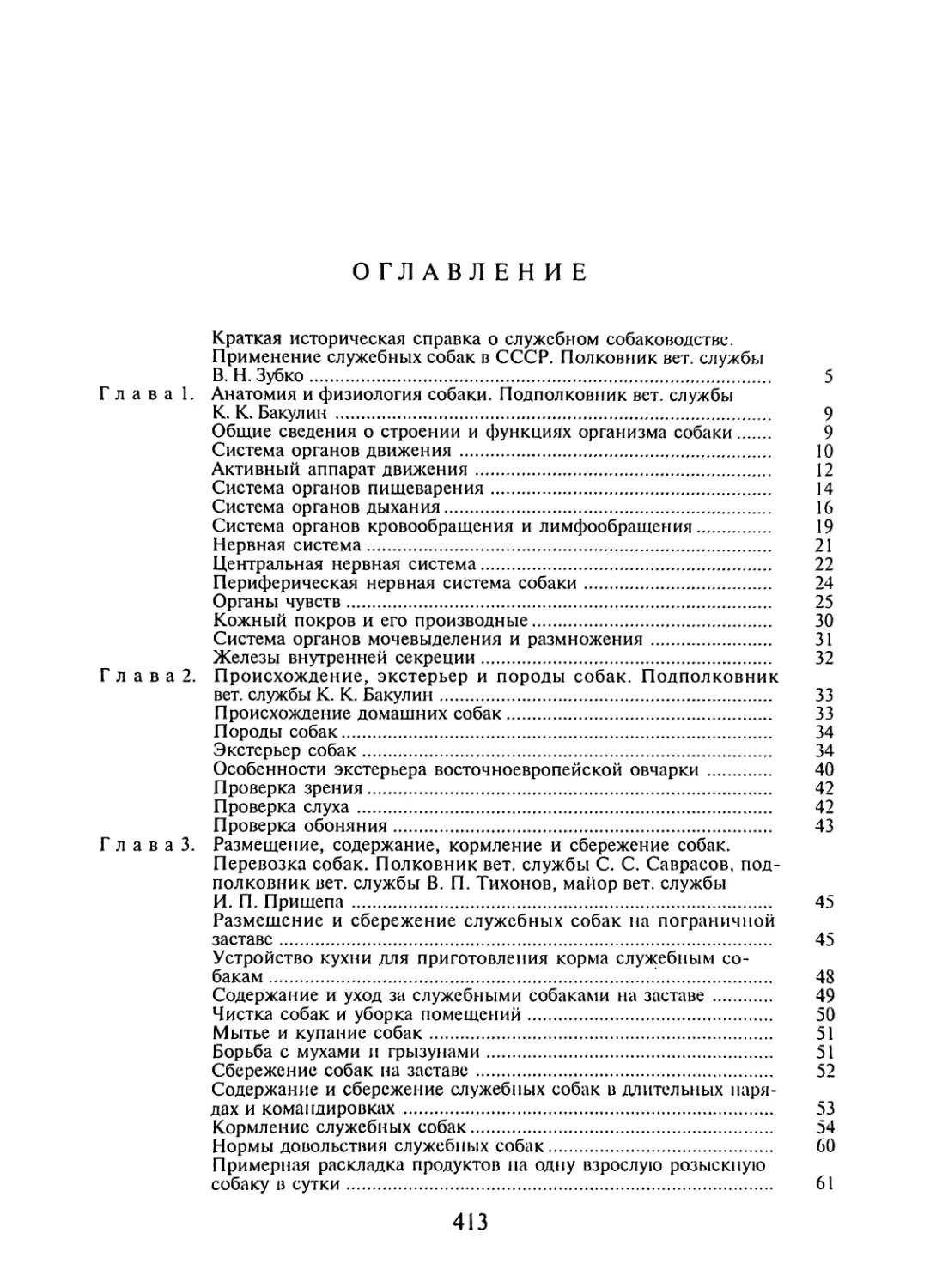

Рис. 1. Скелет собаки:

1 — черен; 2 — нижняя челюсть; 3 — позвоночный столб: (ЗА —шейный, ЗБ — грудной, ЗВ — поясничный, ЗГ —

крестцовый, ЗД — хвостовой); 4 — ребра; 5 — грудная кость; 6 — лопатка; 7 — плечевая коегь; 8 — лучевая кость;

9 — локтевая кость; 10 — запястье; 11 — пясть; 12 — пальцы; 13 — подвздошная коегь; 14 — седалищная кость;

15 — лонная кость; 16 — бедро; 17 — коленная чашечка; 18 — большая берцовая кость; 19 — малая берцовая кость;

20 — предплюсна; 21 — плюсна.

К каждому грудному позвонку с обеих сторон прикрепляются при

помощи суставов ребра (13 пар). Передние 9 пар ребер соединяются

снизу с грудной костью и называются истинными ребрами, а задние

4 пары не соединяются и называются ложными ребрами.

Грудной отдел позвоночника, ребра и грудная кость образуют груд-

ную клетку, которая служит защитой для расположенных в ней орга-

нов (сердца, легких).

Кости головы подразделяются на черепные и лицевые. Лицевые

кости образуют стенки носовой и ротовой полостей. Черепные кости

служат защитой для головного мозга, органов зрения и слуха.

И

Передние (грудные) конечности состоят из следующих костей:

лопатки, плечевой, локтевой и лучевой костей, двух рядов запяст-

ных косточек (7), пясти (5 костей) и костей пальцев (14).

Задние (тазовые) конечности состоят из костей таза и костей са-

мой задней конечности: бедренной кости, большой и малой берцо-

вой костей (образующих голень), костей заплюсны (7 косточек), плюс-

невых костей (4) и костей пальцев (12). У многих собак имеется до-

бавочный пятый палец (прибылой).

На передней конечности различают следующие суставы:

1. Плечевой сустав — место соединения лопатки с плечевой

костью.

2. Локтевой сустав — место соединения плечевой кости с локте-

вой и лучевой костями.

3. Запястный сустав — место соединения костей запястья.

4. Пястный сустав — соединение пястных костей с костями

пальцев.

5. Суставы пальцев (фаланг).

На задней конечности различают:

1. Тазобедренный сустав — место соединения костей таза с бед-

ренной костью.

2. Коленный сустав — между бедром, коленной костью и голенью.

3. Заплюсневый, или скакательный сустав — между голенью и

костями плюсны.

4. Плюсневый сустав — место соединения плюсневых костей с

костями пальцев.

5. Суставы пальцев — место соединения костей пальцев.

Активный аппарат движения

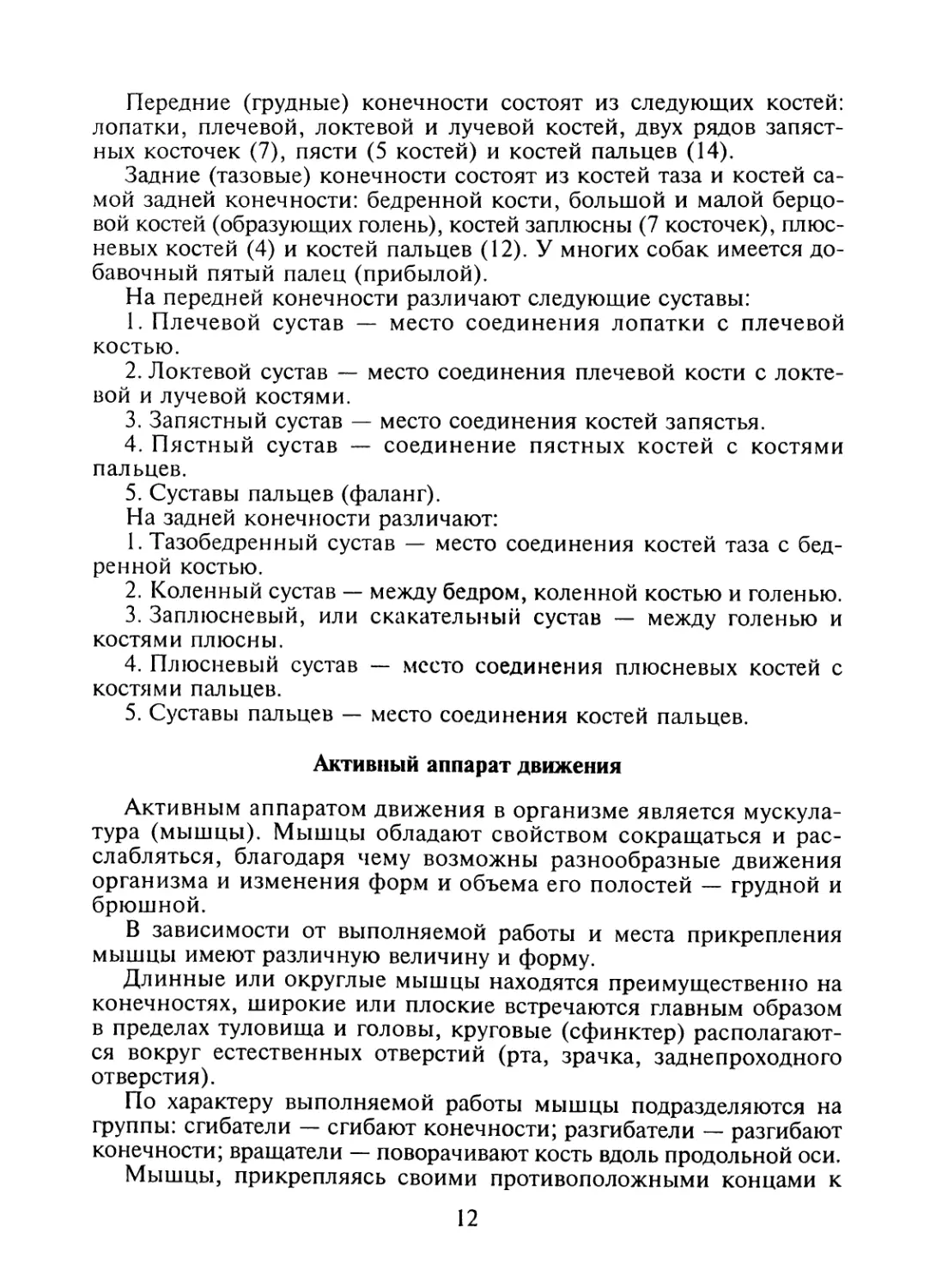

Активным аппаратом движения в организме является мускула-

тура (мышцы). Мышцы обладают свойством сокращаться и рас-

слабляться, благодаря чему возможны разнообразные движения

организма и изменения форм и объема его полостей — грудной и

брюшной.

В зависимости от выполняемой работы и места прикрепления

мышцы имеют различную величину и форму.

Длинные или округлые мышцы находятся преимущественно на

конечностях, широкие или плоские встречаются главным образом

в пределах туловища и головы, круговые (сфинктер) располагают-

ся вокруг естественных отверстий (рта, зрачка, заднепроходного

отверстия).

По характеру выполняемой работы мышцы подразделяются на

группы: сгибатели — сгибают конечности; разгибатели — разгибают

конечности; вращатели — поворачивают кость вдоль продольной оси.

Мышцы, прикрепляясь своими противоположными концами к

12

разным костям, при своем сокращении приводят кости в движение,

чем обеспечивают передвижение организма.

Сила мышц зависит от количества содержащихся в ней мышеч-

ных волокон, Чем больше волокон, тем сильнее мышца. Сокращаясь,

мышцы потребляют энергию, которую они получают за счет пита-

тельных веществ корма, доставляемых кровью.

Рис. 2. Мускулы собаки:

1 — лобный; 2 — жевательный; 3 — грудинно-щитовидный; 4 — плечеголовной; 5 — трапецевидный; 6 — дельто-

видный; 7 — плечевой; 8 — трехглавый; 9 — широкий; 10 — грудной; 11 — брюшной наружный; 12 — ягодичный;

13 — напрягатель фасции бедра; 14 — полусухожильный; 15 — двуглавый бедра.

При продолжительной работе мышцы утомляются, сокращение

их постепенно ослабевает и наконец прекращается. Утомление насту-

пает в результате накопления в мышцах продуктов обмена веществ,

которые нарушают работоспособность мышц.

Для восстановления работоспособности мышц требуется отдых.

Если работа мышц будет чередоваться с периодическим отдыхом, то

утомление организма наступает медленнее.

При систематической работе мышцы медленно утомляются и скорее

восстанавливают свои силы за счет экономного расхода питательных

веществ и быстрого вывода из организма продуктов обмена веществ.

13

Система органов пищеварения

Организм собаки состоит из органических веществ (белков, жи-

ров, углеводов) и неорганических веществ (солей и воды — 65—80%

к весу тела).

В процессе жизнедеятельности указанные вещества расходуются.

Поэтому организм нуждается в постоянном их пополнении, что обес-

печивается за счет корма. Однако корм, получаемый животными, мо-

жете быть использован организмом после предварительной его обра-

ботки — химического разложения до такого состояния, при котором

он способен всасываться в кровь и может быть усвоен клетками орга-

низма. Такая обработка корма происходит в органах пищеварения.

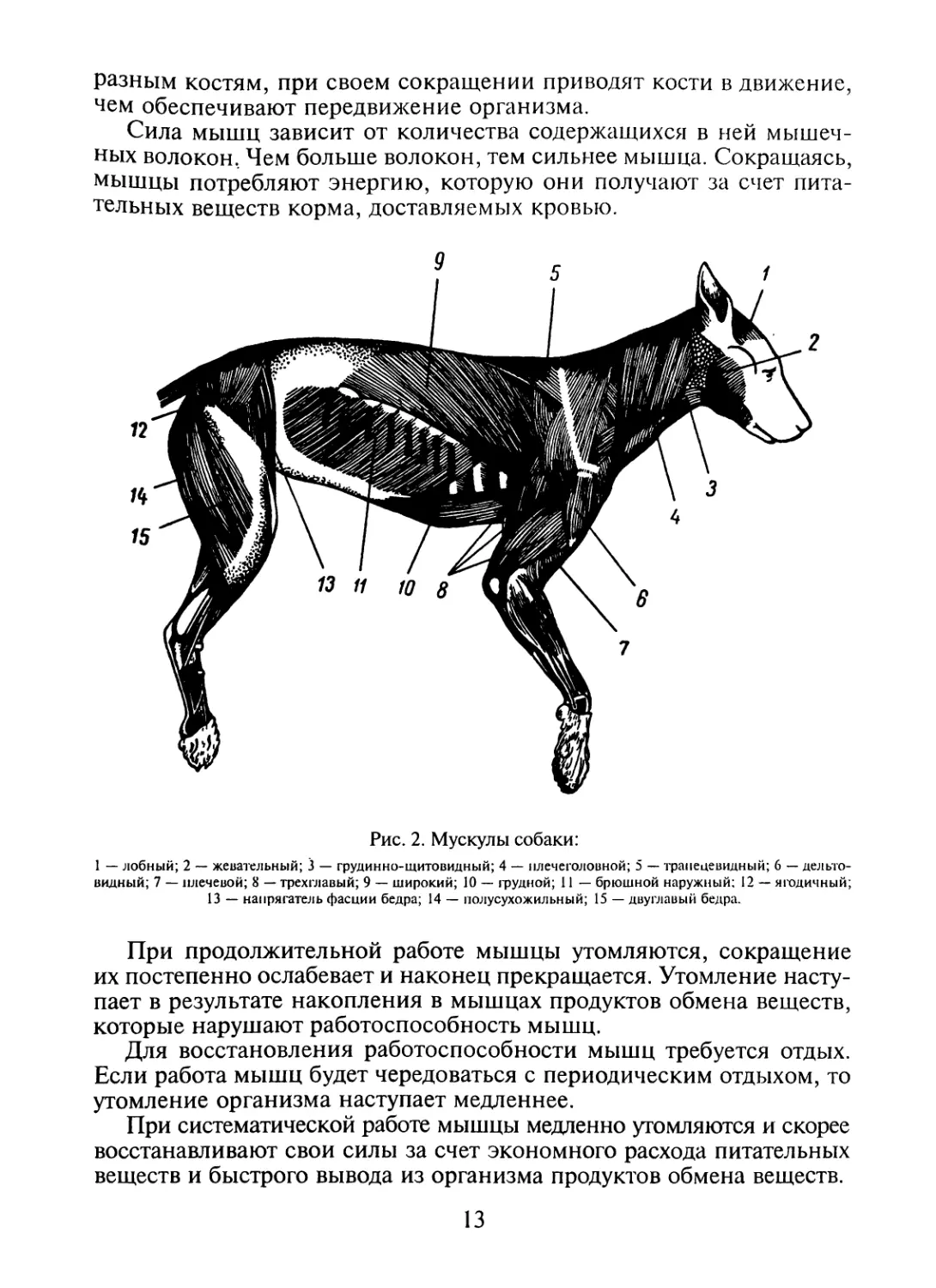

Система пищеварения, если рассматривать ее схематически, пред-

ставляет собой трубку, начинающуюся ротовой полостью и конча-

ющуюся заднепроходным отверстием.

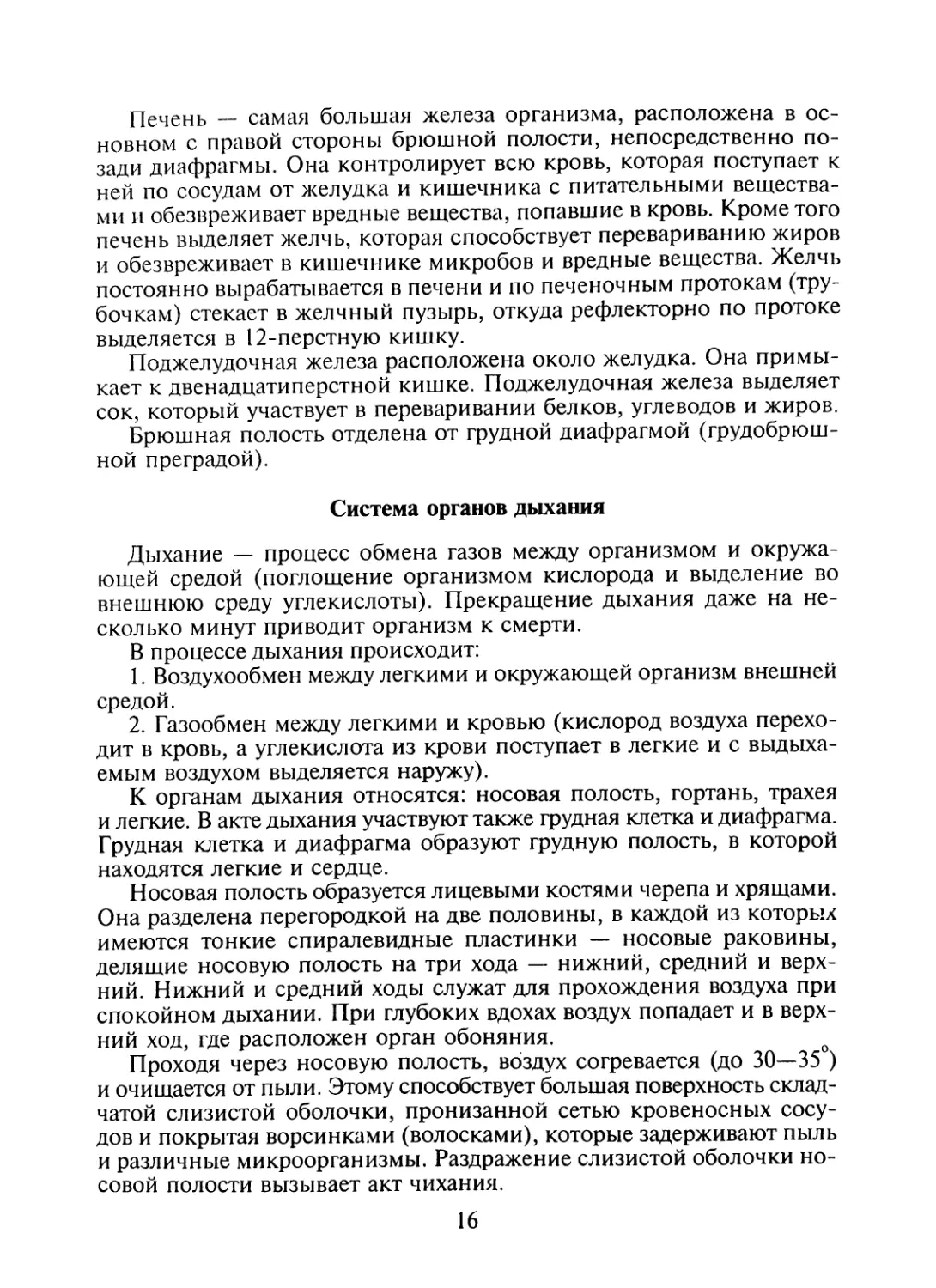

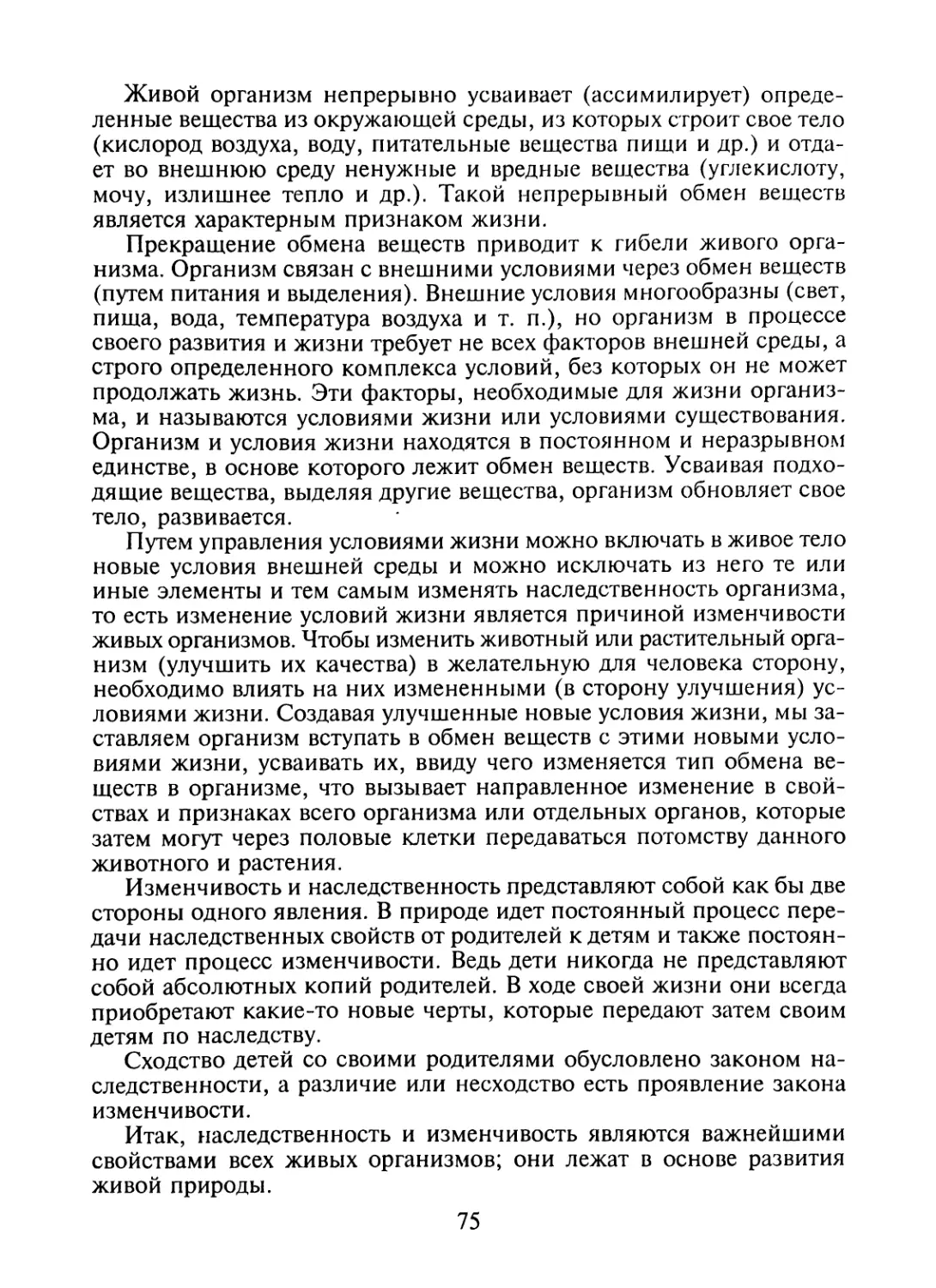

Рис. 3. Схема расположения органов пищеварения:

1 — роювая полость; 2 — слюнные железы; 3 — глотка; 4 — пищевод; 5 — желудок; 6 — двенадцатиперстная

кишка; 7 — тощая кишка; 8 — подвздошная кишка; 9 — слепая кишка; 10 — ободочная кишка; 11 — прямая

кишка; 12 — печень; 13 — желчный пузырь; 14 — поджелудочная железа; 15 — диафрагма.

Стенка пищеварительной трубки состоит из трех слоев: внутрен-

него, или слизистой оболочки, среднего, или мускульного слоя и

наружного, или серозной оболочки.

Систему органов пищеварения образуют ротовая полость с нахо-

дящимися в нем органами, глотка, пищевод, желудок, кишечник

(тонкие и толстые кишки), печень и поджелудочная железа.

Ротовая полость является начальным участком органов пищеваре-

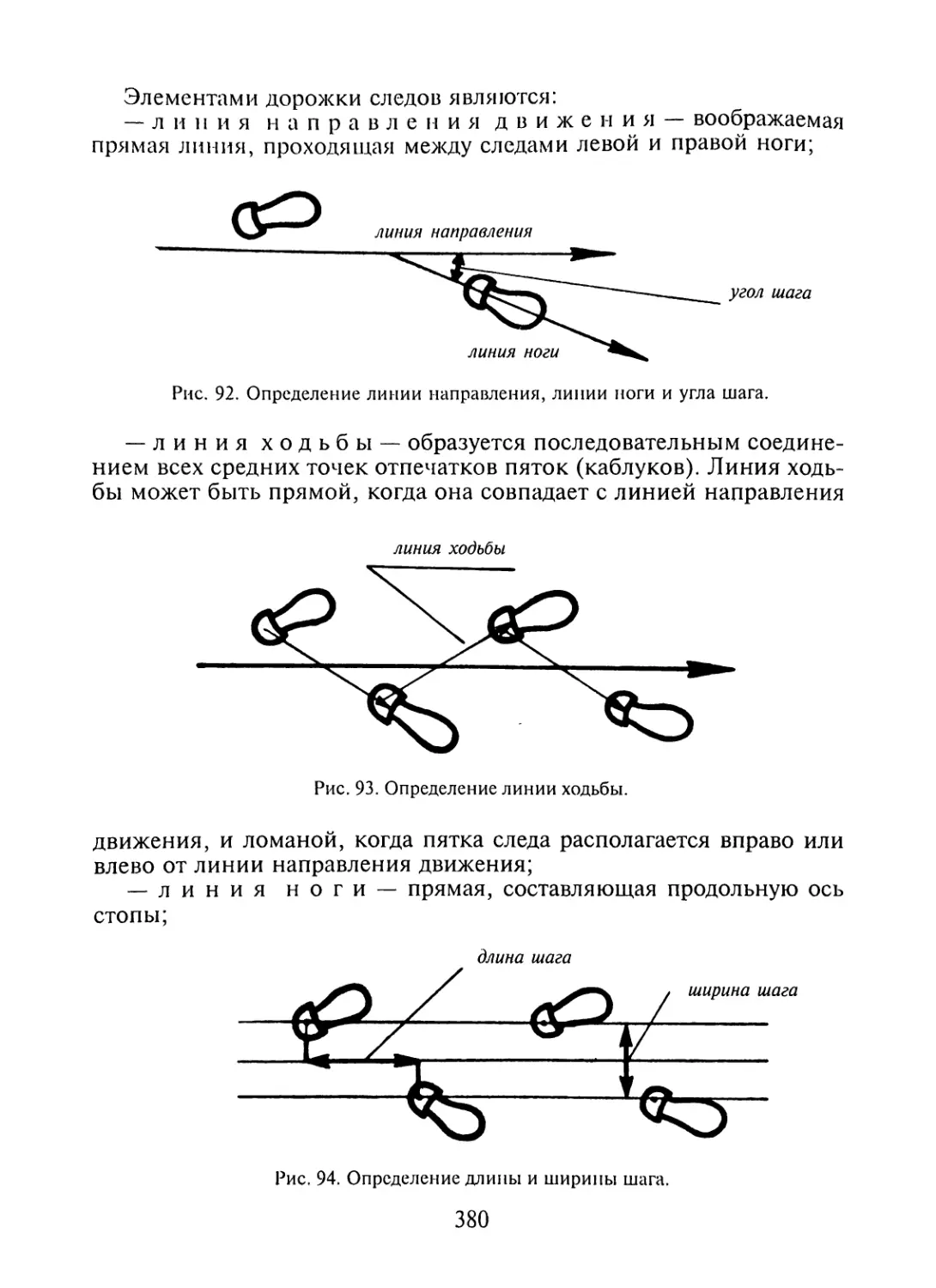

ния и служит для захватывания, размельчения и смачивания корма,

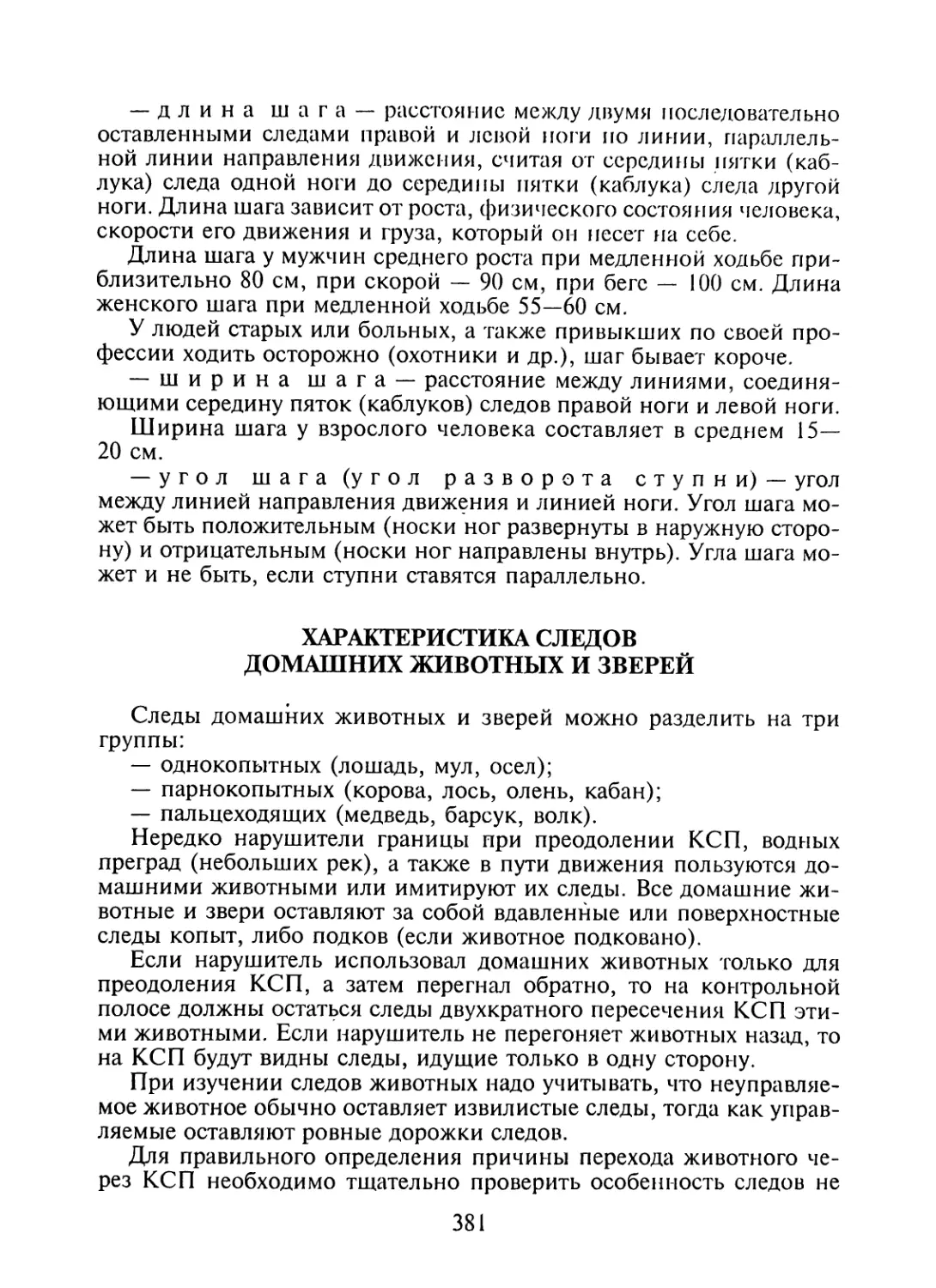

а также для определения его вкуса.

Захватывание и измельчение корма производится зубами. У соба-

ки 42 зуба, из них 20 в верхней и 22 в нижней. Форма зубов различ-

ная и зависит от их назначения.

6 передних зубов верхней и нижней челюстей (всего 12 зубов)

называются резцами и служат для захватывания корма. За резцами

14

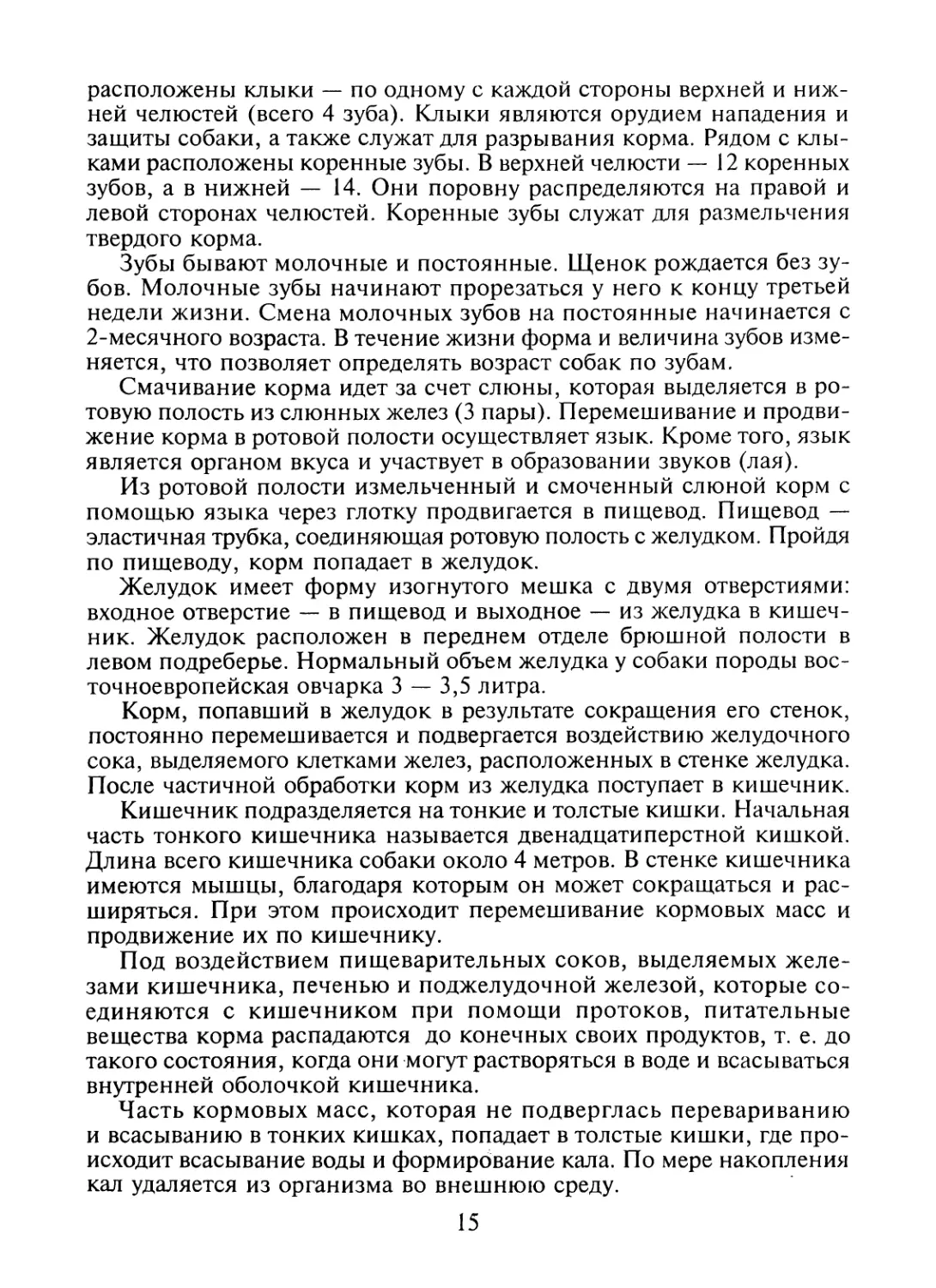

расположены клыки — по одному с каждой стороны верхней и ниж-

ней челюстей (всего 4 зуба). Клыки являются орудием нападения и

защиты собаки, а также служат для разрывания корма. Рядом с клы-

ками расположены коренные зубы. В верхней челюсти — 12 коренных

зубов, а в нижней — 14. Они поровну распределяются на правой и

левой сторонах челюстей. Коренные зубы служат для размельчения

твердого корма.

Зубы бывают молочные и постоянные. Щенок рождается без зу-

бов. Молочные зубы начинают прорезаться у него к концу третьей

недели жизни. Смена молочных зубов на постоянные начинается с

2-месячного возраста. В течение жизни форма и величина зубов изме-

няется, что позволяет определять возраст собак по зубам.

Смачивание корма идет за счет слюны, которая выделяется в ро-

товую полость из слюнных желез (3 пары). Перемешивание и продви-

жение корма в ротовой полости осуществляет язык. Кроме того, язык

является органом вкуса и участвует в образовании звуков (лая).

Из ротовой полости измельченный и смоченный слюной корм с

помощью языка через глотку продвигается в пищевод. Пищевод —

эластичная трубка, соединяющая ротовую полость с желудком. Пройдя

по пищеводу, корм попадает в желудок.

Желудок имеет форму изогнутого мешка с двумя отверстиями:

входное отверстие — в пищевод и выходное — из желудка в кишеч-

ник. Желудок расположен в переднем отделе брюшной полости в

левом подреберье. Нормальный объем желудка у собаки породы вос-

точноевропейская овчарка 3 — 3,5 литра.

Корм, попавший в желудок в результате сокращения его стенок,

постоянно перемешивается и подвергается воздействию желудочного

сока, выделяемого клетками желез, расположенных в стенке желудка.

После частичной обработки корм из желудка поступает в кишечник.

Кишечник подразделяется на тонкие и толстые кишки. Начальная

часть тонкого кишечника называется двенадцатиперстной кишкой.

Длина всего кишечника собаки около 4 метров. В стенке кишечника

имеются мышцы, благодаря которым он может сокращаться и рас-

ширяться. При этом происходит перемешивание кормовых масс и

продвижение их по кишечнику.

Под воздействием пищеварительных соков, выделяемых желе-

зами кишечника, печенью и поджелудочной железой, которые со-

единяются с кишечником при помощи протоков, питательные

вещества корма распадаются до конечных своих продуктов, т. е. до

такого состояния, когда они могут растворяться в воде и всасываться

внутренней оболочкой кишечника.

Часть кормовых масс, которая не подверглась перевариванию

и всасыванию в тонких кишках, попадает в толстые кишки, где про-

исходит всасывание воды и формирование кала. По мере накопления

кал удаляется из организма во внешнюю среду.

15

Печень — самая большая железа организма, расположена в ос-

новном с правой стороны брюшной полости, непосредственно по-

зади диафрагмы. Она контролирует всю кровь, которая поступает к

ней по сосудам от желудка и кишечника с питательными вещества-

ми и обезвреживает вредные вещества, попавшие в кровь. Кроме того

печень выделяет желчь, которая способствует перевариванию жиров

и обезвреживает в кишечнике микробов и вредные вещества. Желчь

постоянно вырабатывается в печени и по печеночным протокам (тру-

бочкам) стекает в желчный пузырь, откуда рефлекторно по протоке

выделяется в 12-перстную кишку.

Поджелудочная железа расположена около желудка. Она примы-

кает к двенадцатиперстной кишке. Поджелудочная железа выделяет

сок, который участвует в переваривании белков, углеводов и жиров.

Брюшная полость отделена от грудной диафрагмой (грудобрюш-

ной преградой).

Система органов дыхания

Дыхание — процесс обмена газов между организмом и окружа-

ющей средой (поглощение организмом кислорода и выделение во

внешнюю среду углекислоты). Прекращение дыхания даже на не-

сколько минут приводит организм к смерти.

В процессе дыхания происходит:

1. Воздухообмен между легкими и окружающей организм внешней

средой.

2. Газообмен между легкими и кровью (кислород воздуха перехо-

дит в кровь, а углекислота из крови поступает в легкие и с выдыха-

емым воздухом выделяется наружу).

К органам дыхания относятся: носовая полость, гортань, трахея

и легкие. В акте дыхания участвуют также грудная клетка и диафрагма.

Грудная клетка и диафрагма образуют грудную полость, в которой

находятся легкие и сердце.

Носовая полость образуется лицевыми костями черепа и хрящами.

Она разделена перегородкой на две половины, в каждой из которых

имеются тонкие спиралевидные пластинки — носовые раковины,

делящие носовую полость на три хода — нижний, средний и верх-

ний. Нижний и средний ходы служат для прохождения воздуха при

спокойном дыхании. При глубоких вдохах воздух попадает и в верх-

ний ход, где расположен орган обоняния.

Проходя через носовую полость, воздух согревается (до 30—35°)

и очищается от пыли. Этому способствует большая поверхность склад-

чатой слизистой оболочки, пронизанной сетью кровеносных сосу-

дов и покрытая ворсинками (волосками), которые задерживают пыль

и различные микроорганизмы. Раздражение слизистой оболочки но-

совой полости вызывает акт чихания.

16

Из носовой полости воздух поступает в гортань, которая рас-

положена позади языка под входом в пищевод. Полость гортани

выстлана слизистой оболочкой, раздражение которой вызывает

кашель.

Внутри гортани имеются две боковые складки — голосовые связ-

ки, при колебании которых возникает звук (лай).

Через гортань воздух попадает в трахею. Трахея — трубка из коль-

цевых хрящей (наподобие гофрированной трубки противогаза). Она

идет от гортани до грудной клетки, при входе в которую делится на

две трубки — бронхи, направляющиеся к легким.

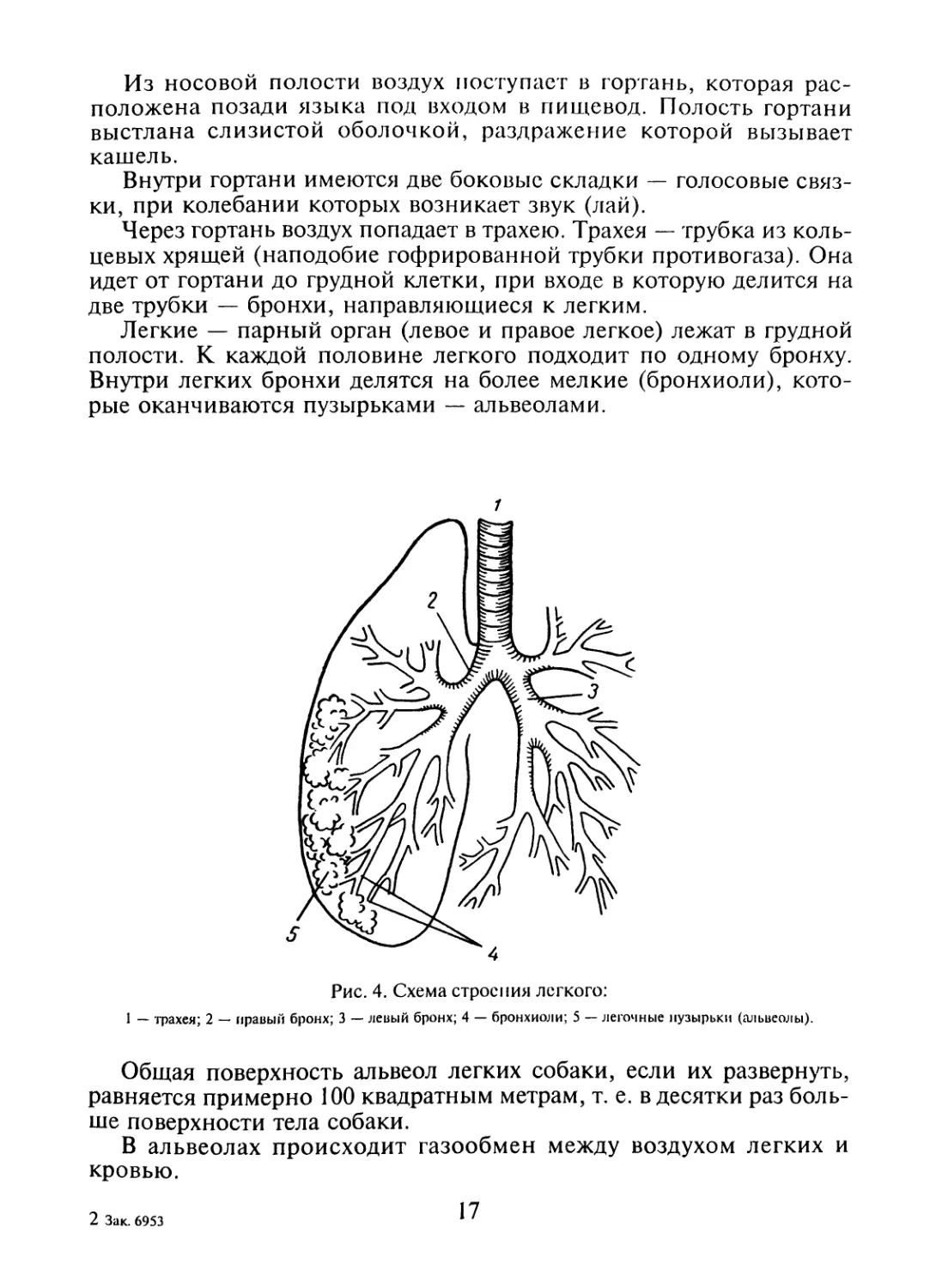

Легкие — парный орган (левое и правое легкое) лежат в грудной

полости. К каждой половине легкого подходит по одному бронху.

Внутри легких бронхи делятся на более мелкие (бронхиоли), кото-

рые оканчиваются пузырьками — альвеолами.

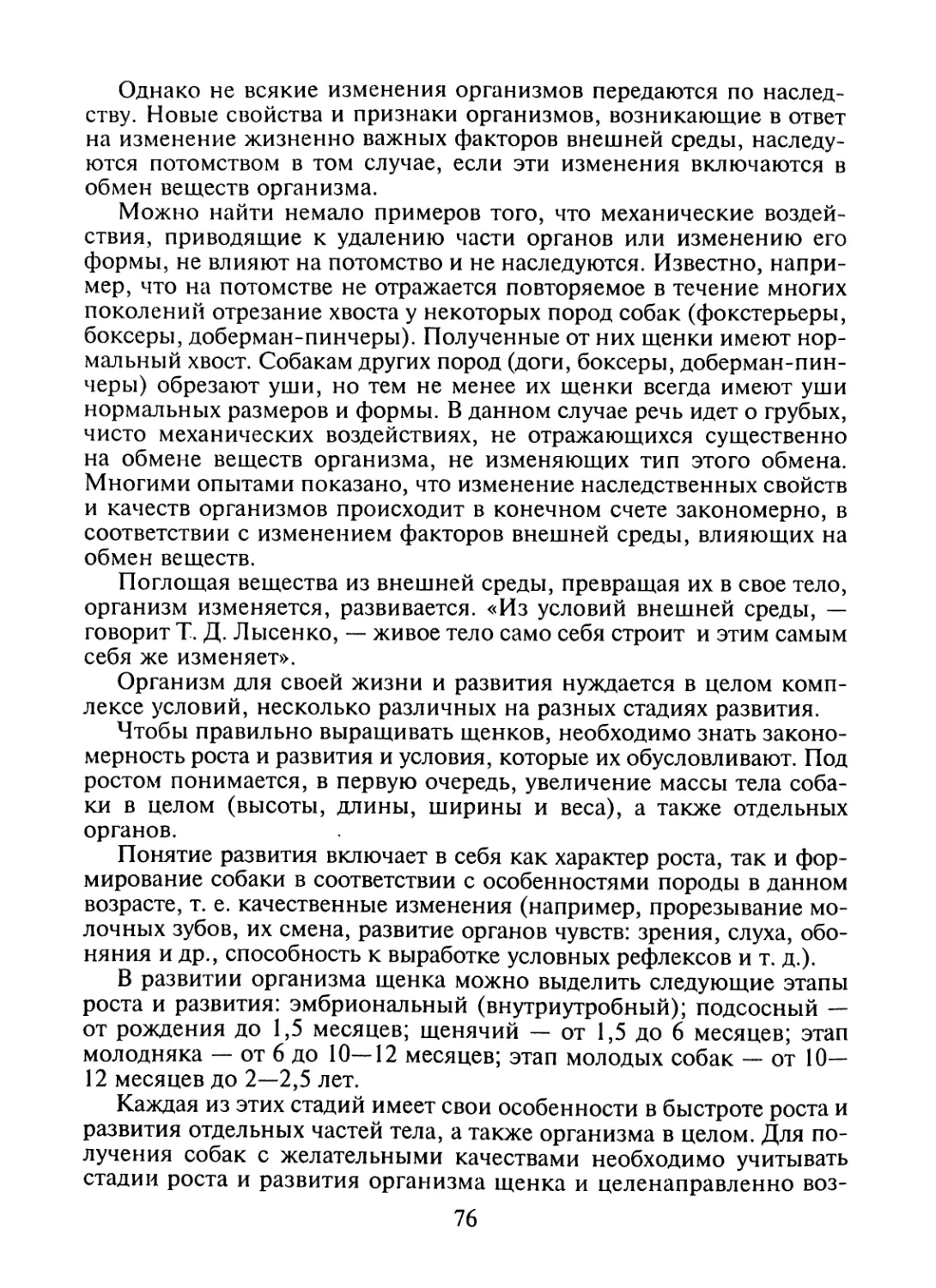

Рис. 4. Схема строения легкого:

1 — трахея; 2 — правый бронх; 3 — левый бронх; 4 — бронхиоли; 5 — легочные пузырьки (альвеолы).

Общая поверхность альвеол легких собаки, если их развернуть,

равняется примерно 100 квадратным метрам, т. е. в десятки раз боль-

ше поверхности тела собаки.

В альвеолах происходит газообмен между воздухом легких и

кровью.

2 Зак. 6953

17

Механизм дыхания

Дыхание — рефлекторный акт, который состоит из вдоха и выдо-

ха. Под воздействием дыхательного центра, расположенного в про-

долговатом мозгу, мышцы грудной клетки и диафрагма сокращают-

ся, в результате чего объем грудной полости увеличивается. Вместе с

грудной клеткой расширяются и легкие. Давление воздуха в них ста-

новится меньше внешнего (атмосферного), и атмосферный воздух

устремляется в легкие. Происходит вдох.

Во время выдоха мышцы грудной клетки и диафрагмы расслабля-

ются, грудная клетка уменьшается в объеме и давит на легкие. Лег-

кие, уменьшаясь в объеме, вытесняют воздух, т. е. происходит выдох.

Число дыханий у собак в спокойном состоянии колеблется от

12 до 28 в минуту. В среднем собака выдыхает за одну минуту до 6—

8 литров воздуха.

Система органов кровообращения и лимфообращения

Кровеносная система состоит из центрального органа — сердца и

находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного диа-

метра — кровеносных сосудов, наполненных кровью.

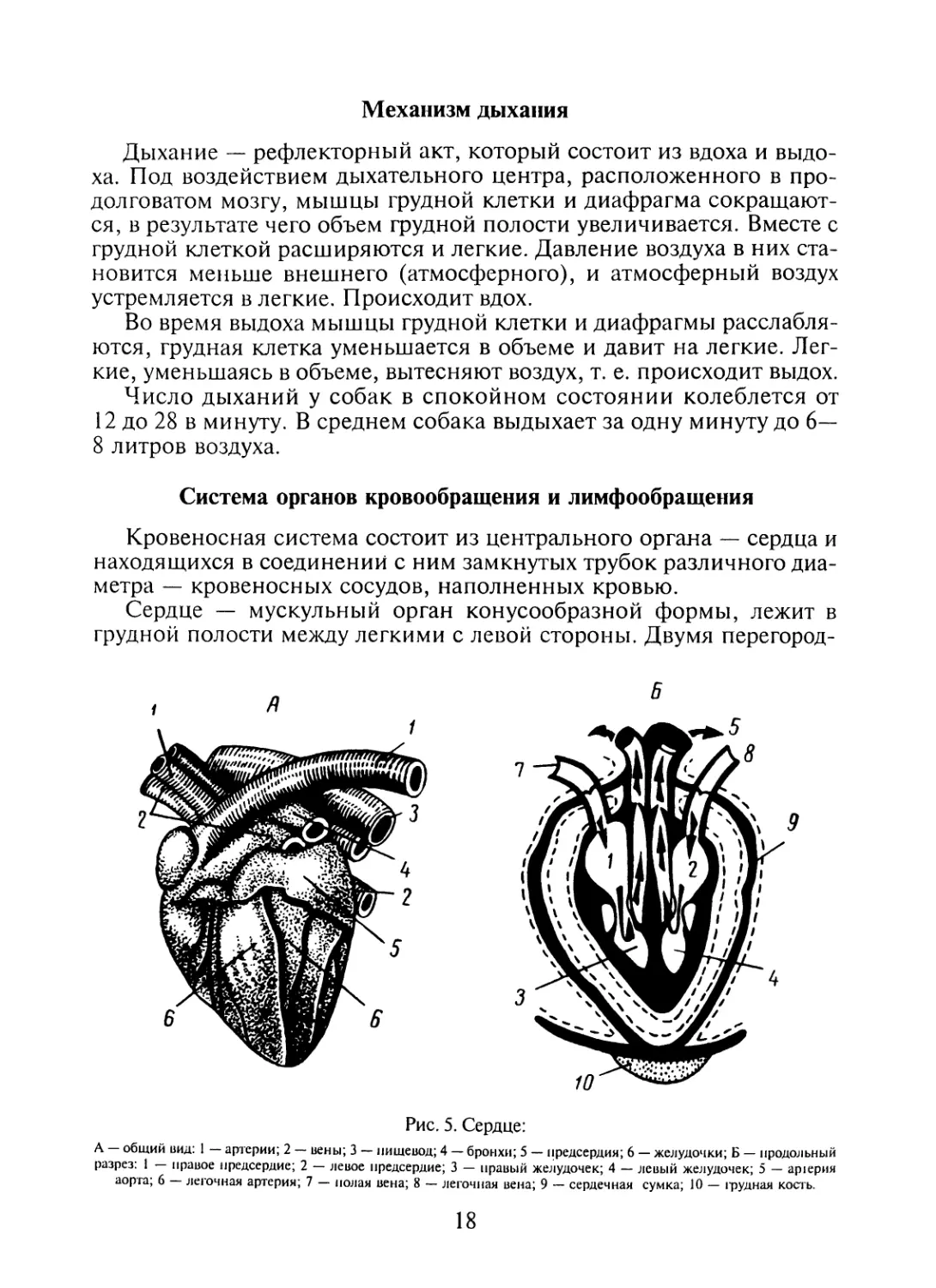

Сердце — мускульный орган конусообразной формы, лежит в

грудной полости между легкими с левой стороны. Двумя перегород-

А

Рис. 5. Сердце:

А — общий вид: 1 — артерии; 2 — вены; 3 — пищевод; 4 — бронхи; 5 — предсердия; 6 — желудочки; Б — продольный

разрез: 1 — правое предсердие; 2 — левое предсердие; 3 — правый желудочек; 4 — левый желудочек; 5 — арщрия

аорта; 6 — легочная артерия; 7 — полая вена; 8 — легочная вена; 9 — сердечная сумка; 10 — грудная коегь.

18

ками сердце разделено на 4 камеры (полости), причем продольная

перегородка полностью отделяет две камеры левой половины от двух

камер правой половины, а поперечная перегородка имеет отверстия

и делит сердце на верхнюю половину — предсердия и нижнюю —

желудочки.

Отверстия между предсердиями и желудочками снабжены клапа-

нами, которые устроены так, что пропускают кровь только в одном

направлении — вниз от предсердий к желудочкам. Мышцы левой

половины сердца в 2—3 раза толще мышц правой, потому что левая

половина сердца выполняет значительно большую работу.

Работа сердца выражается в ритмичных последовательных сокра-

щениях и расслаблениях мышц предсердий и желудочков. В момент

сокращений обоих предсердий желудочки расслабляются. После по-

следовательных сокращений предсердий и желудочков наступает об-

щее расслабление сердечной мышцы — сердце отдыхает. Сердце ра-

ботает в сутки в общей сложности 8—10 часов, а остальное время

отдыхает. Вследствие сокращения сердца кровь движется по крове-

носным сосудам организма. Даже кратковременная остановка работы

сердца вызывает смерть животного.

У собаки, находящейся в покое, сердце сокращается 70—120 раз

в минуту. В среднем за сутки сердце собаки совершает 115—130 тысяч

сокращений и прогоняет через себя около 6000 литров крови.

Кровь, выброшенная из сердца, движется по сосудам, которые

по своему строению и направлению движения крови делятся на три

вида: артерии, вены и капилляры.

Сосуды, по которым кровь течет от сердца, называются артерия-

ми, а сосуды, по которым кровь течет к сердцу, — венами. Мельчай-

шие кровеносные сосуды называются капиллярами.

Движение крови в артериях совершается волнообразно. После каж-

дого сокращения сердца по артериям пробегает волна, которая за-

метна на поверхностных артериях. Толчок от волны крови, ощуща-

емый при прощупывании артерии, называется пульсом.

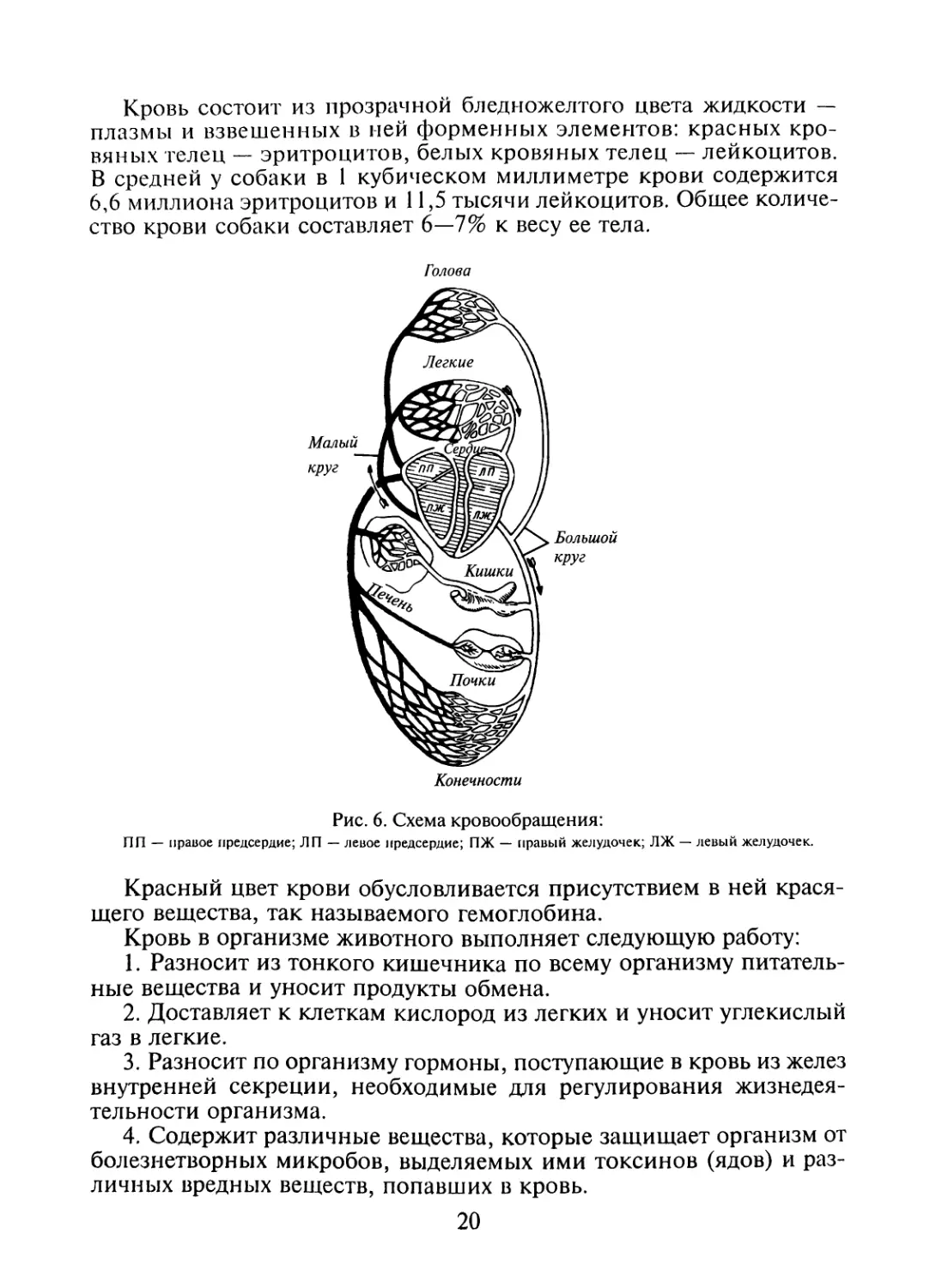

Кровь постоянно движется по замкнутой системе, образованной

сердцем и кровеносными сосудами. Различают большой и малый круг

кровообращения. Большой круг — путь крови от левого желудочка

через весь организм до правого предсердия. На своем пути кровь,

богатая кислородом, омывает все клетки организма, отдает им кис-

лород, а забирает продукты обмена.

Малый круг — путь движения крови, бедной кислородом и бога-

той углекислотой, от правого желудочка через легкие до левого пред-

сердия. В легких кровь отдает углекислый газ и обогащается кисло-

родом.

На прохождение кровью двух кругов у собаки затрачивается 15—

18 секунд, т. е. за одну минуту через сердце проходит вся кровь 3—

4 раза.

19

Кровь состоит из прозрачной бледножелтого цвета жидкости —

плазмы и взвешенных в ней форменных элементов: красных кро-

вяных телец — эритроцитов, белых кровяных телец — лейкоцитов.

В средней у собаки в 1 кубическом миллиметре крови содержится

6,6 миллиона эритроцитов и 11,5 тысячи лейкоцитов. Общее количе-

ство крови собаки составляет 6—7% к весу ее тела.

Рис. 6. Схема кровообращения:

ПП — правое предсердие; ЛП — левое предсердие; ПЖ — правый желудочек; ЛЖ — левый желудочек.

Красный цвет крови обусловливается присутствием в ней крася-

щего вещества, так называемого гемоглобина.

Кровь в организме животного выполняет следующую работу:

1. Разносит из тонкого кишечника по всему организму питатель-

ные вещества и уносит продукты обмена.

2. Доставляет к клеткам кислород из легких и уносит углекислый

газ в легкие.

3. Разносит по организму гормоны, поступающие в кровь из желез

внутренней секреции, необходимые для регулирования жизнедея-

тельности организма.

4. Содержит различные вещества, которые защищает организм от

болезнетворных микробов, выделяемых ими токсинов (ядов) и раз-

личных вредных веществ, попавших в кровь.

20

5. Благодаря теплоемкости и движению по всему организму играет

основную роль в распределении тепла в теле.

Кровь доставляет к клеткам кислород и питательные вещества не

непосредственно, а передает их через лимфу. Лимфа — жидкость свет-

ложелтого цвета, находящаяся между клетками и тканями. Она обра-

зуется из крови.

Образование красных кровяных телец (эритроцитов) происходит

в костном мозгу, а белых кровяных телец (лейкоцитов) — в лимфа-

тических узлах и костном мозгу.

Селезенка расположена в брюшной полости и является резервуа-

ром крови и местом образования лимфоцитов, (один из видов белых

кровяных телец), а при большой потери крови и эритроцитов.

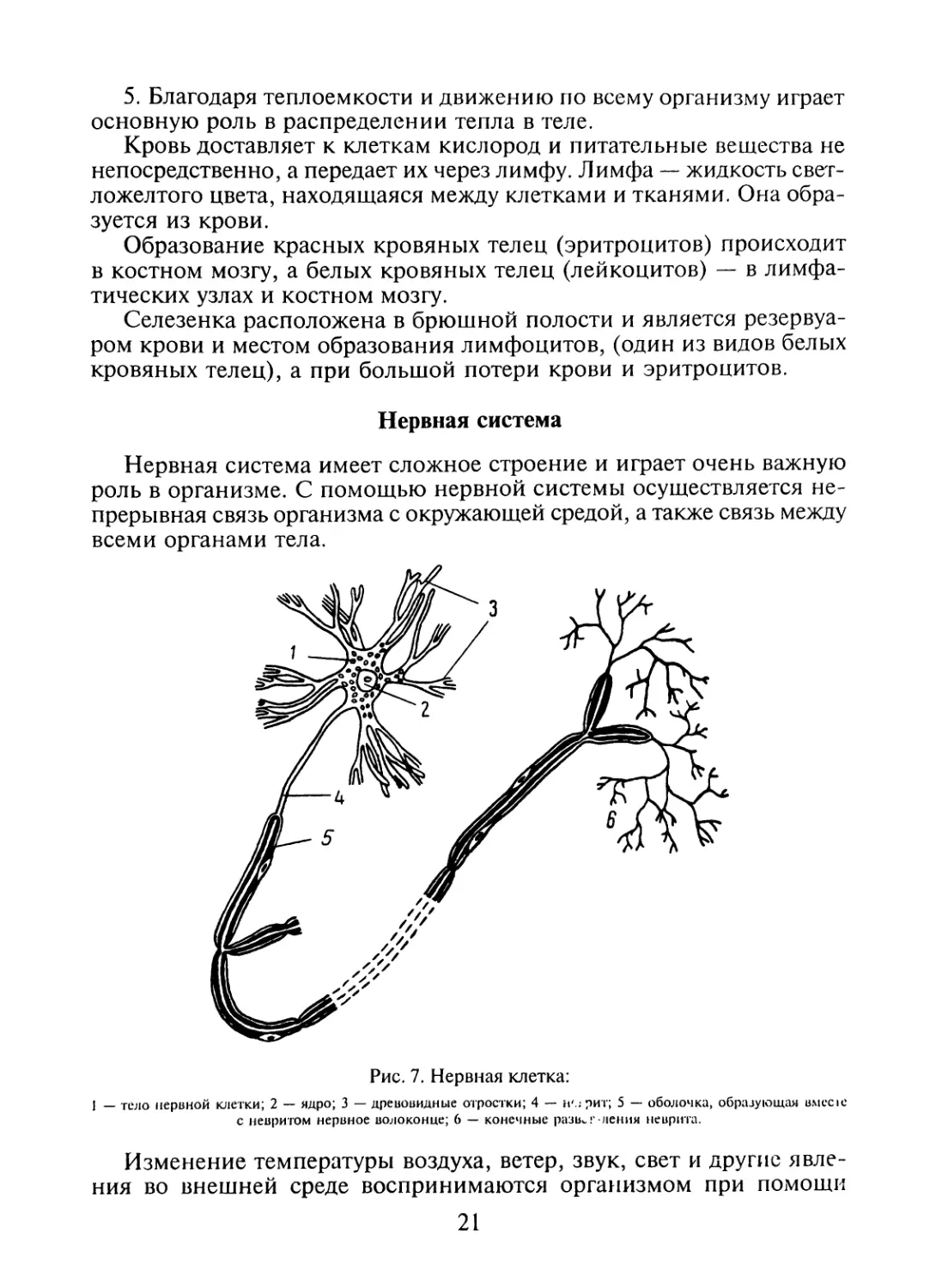

Нервная система

Нервная система имеет сложное строение и играет очень важную

роль в организме. С помощью нервной системы осуществляется не-

прерывная связь организма с окружающей средой, а также связь между

всеми органами тела.

Рис. 7. Нервная клетка:

1 — тело нервной клетки; 2 — ядро; 3 — древовидные отростки; 4 — н'дрит; 5 — оболочка, образующая вмеае

с невритом нервное волоконце; 6 — конечные развит ления неврита.

Изменение температуры воздуха, ветер, звук, свет и другие явле-

ния во внешней среде воспринимаются организмом при помощи

21

нервной системы. Заболевание какого-либо органа, переполнение

желудка, боль от укола и другие изменения, происходящие в самом

организме, также воспринимаются нервной системой. Кроме того,

нервная система регулирует деятельность всех органов и позволяет

организму быстро приспосабливаться к постоянно изменяющимся

условиям его жизни.

Основой нервной системы является нервная клетка с отростками

(клетки могут быть различной формы и величины).

Отростки нервных клеток, или нервные волокна, собранные в

пучок, образуют нервы. Нервы подразделяются на чувствительные,

воспринимающие раздражения, и двигательные (секреторные), пе-

редающие нервные возбуждения от центров, расположенных в спин-

ном и головном мозгу, к мышцам (железам).

Нервы обладают возбудимостью в любой точке раздражения и

проводят возбуждение в обоих направлениях. Возбудимость и прово-

димость нервов тесно связаны между собой.

Нервную систему подразделяют на центральную, перифериче-

скую и вегетативную (автономную).

Центральная нервная система

К центральной нервной системе относятся спинной и головной

мозг.

Спинной мозг расположен в позвоночном канале. Спинной мозг —

толстый (до 1 см) нервный тяж цилиндрической формы, начинает-

ся от головного мозга и доходит до крестцовой кости. Он окружен

тремя оболочками и жидкостью, которые защищают его от сильных

сотрясений.

Спинной мозг построен из белого и серого вещества. Белое веще-

ство состоит из отростков нервных клеток, а серое — преимуществен-

но из нервных клеток. От спинного мозга отходят нервы, которые

разветвляются в различных участках тела животного.

Основной функцией спинного мозга является осуществление про-

стых безусловных рефлексов и проведение раздражений, идущих от

разных частей организма к головному мозгу и обратно.

В спинном мозгу заложены нервные центры движения конечно-

стей, мочевыделения, каловыделения и др.

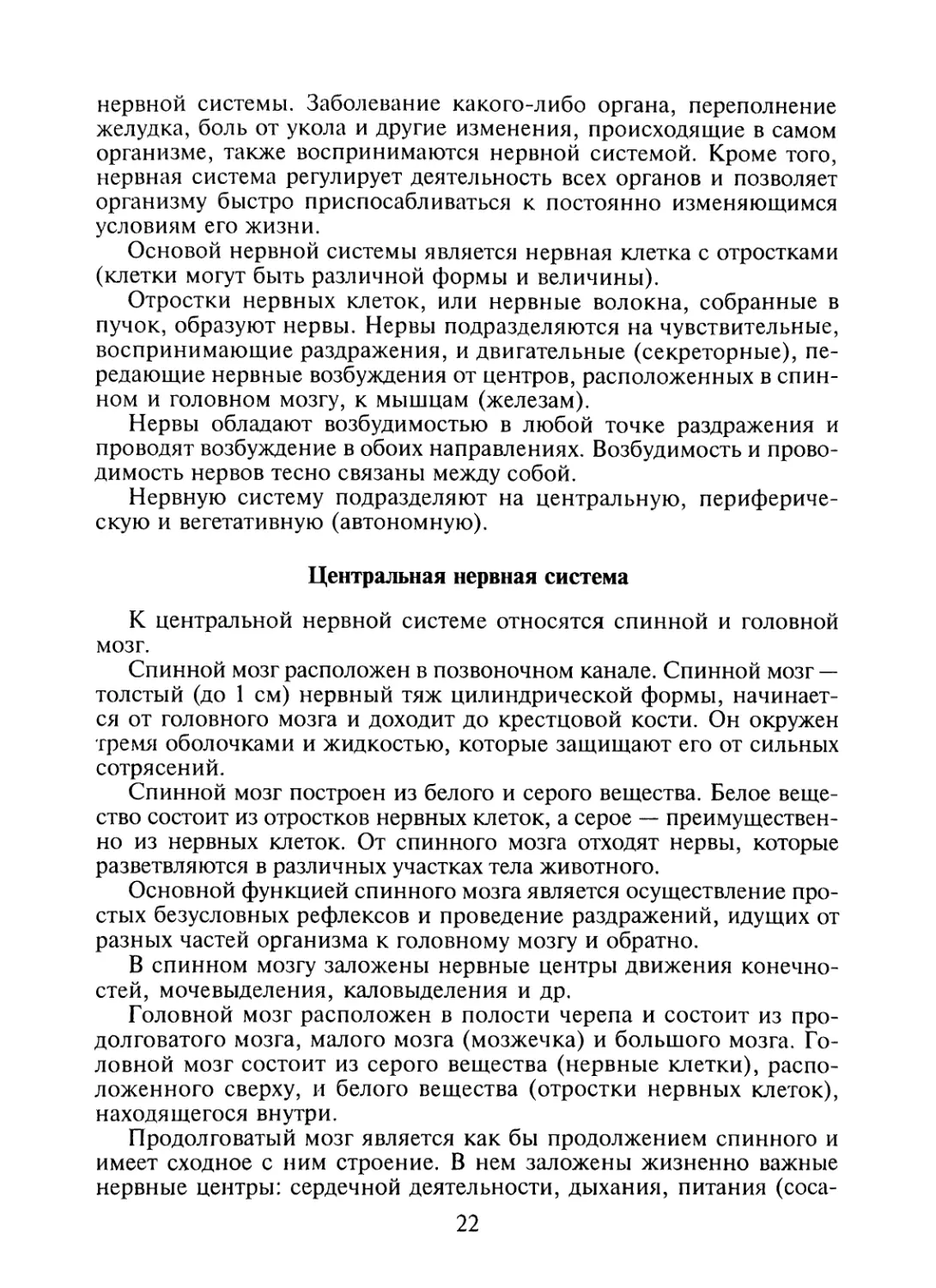

Головной мозг расположен в полости черепа и состоит из про-

долговатого мозга, малого мозга (мозжечка) и большого мозга. Го-

ловной мозг состоит из серого вещества (нервные клетки), распо-

ложенного сверху, и белого вещества (отростки нервных клеток),

находящегося внутри.

Продолговатый мозг является как бы продолжением спинного и

имеет сходное с ним строение. В нем заложены жизненно важные

нервные центры: сердечной деятельности, дыхания, питания (соса-

22

ния, глотания, слюноотделения и др.), кашля, чихания. Незначитель-

ное повреждение продолговатого мозга вызывает смерть животного.

Малый мозг (мозжечок) расположен над продолговатым мозгом и

имеет почти шарообразную форму. Он координирует движение мышц

животного и обеспечивает равновесие организма в пространстве.

Большой мозг подразделяется на средний, промежуточный и

передний. Средний мозг имеет сложное строение и является в основ-

ном проводящим путем передачи раздражений в передний мозг. Про-

межуточный мозг также служит для передачи раздражений в перед-

ний мозг и других целей.

Передний мозг состоит из двух полушарий, соединенных между

собой нервными волокнами.

Рис. 8. Продольный разрез головного мозга:

I _ часть спинного мозга; 2 — продолговатый мозг; 3 — малый мозг (мозжечок); 4 — средний мозг; 5 — мозговой

придаток; 6 — полушарие переднего мозга.

Снаружи полушария состоят из серого вещества — коры полуша-

рий, а внутри — из белого вещества. Кора головного мозга имеет

очень сложное строение (кора головного мозга человека состоит при-

близительно из 14 миллиардов клеток). Это самый сложный отдел

центральной нервной системы как по своему строению, так и по

выполняемой работе (функции). Головной мозг служит для восприя-

тия всех раздражений, поступающих в организм из внешней среды,

а также возникающих внутри организма. В нем сосредоточены выс-

шие центры регулирования всех жизненных функций организма.

Важнейшей функцией коры является высшая нервная деятель-

ность животного, которая заключается в приспособлении организма

к внешней среде.

23

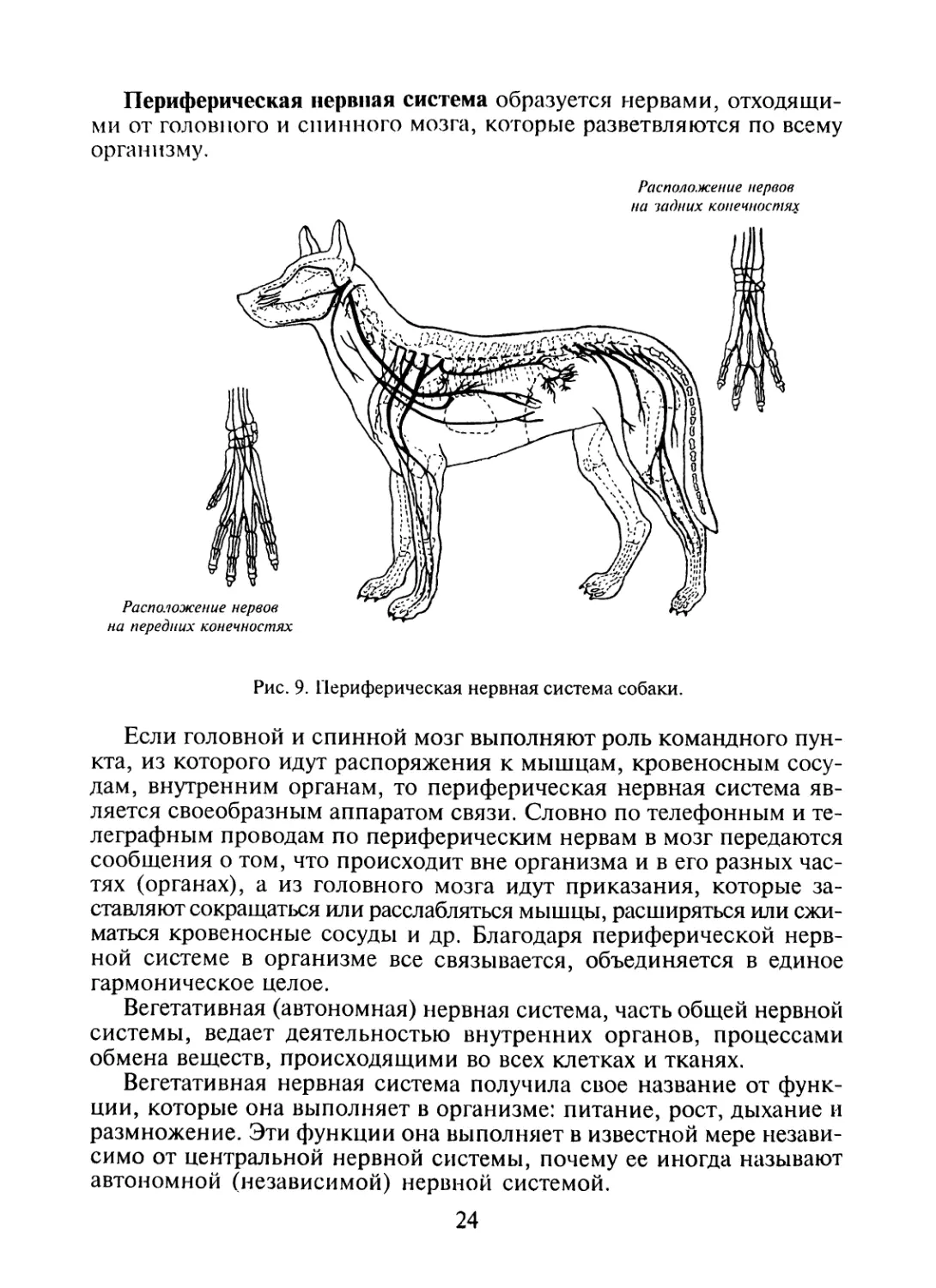

Периферическая нервная система образуется нервами, отходящи-

ми от головного и спинного мозга, которые разветвляются по всему

организму.

Рис. 9. Периферическая нервная система собаки.

Если головной и спинной мозг выполняют роль командного пун-

кта, из которого идут распоряжения к мышцам, кровеносным сосу-

дам, внутренним органам, то периферическая нервная система яв-

ляется своеобразным аппаратом связи. Словно по телефонным и те-

леграфным проводам по периферическим нервам в мозг передаются

сообщения о том, что происходит вне организма и в его разных час-

тях (органах), а из головного мозга идут приказания, которые за-

ставляют сокращаться или расслабляться мышцы, расширяться или сжи-

маться кровеносные сосуды и др. Благодаря периферической нерв-

ной системе в организме все связывается, объединяется в единое

гармоническое целое.

Вегетативная (автономная) нервная система, часть общей нервной

системы, ведает деятельностью внутренних органов, процессами

обмена веществ, происходящими во всех клетках и тканях.

Вегетативная нервная система получила свое название от функ-

ции, которые она выполняет в организме: питание, рост, дыхание и

размножение. Эти функции она выполняет в известной мере незави-

симо от центральной нервной системы, почему ее иногда называют

автономной (независимой) нервной системой.

24

Автономия вегетативной нервной системы относительна, т. к. она

находится под общим контролем коры головного мозга, которая яв-

ляется высшим регулятором всех функций организма.

Органы чувств

Живя во внешней среде, собака постоянно сталкивается со все-

возможными раздражителями, которые воздействуют на ее организм.

Организм воспринимает раздражения с помощью определен-

ных органов — органов чувств или анализаторов. С их помощью

животное своевременно улавливает изменения во внешней среде

и приспосабливается к ним, что обеспечивает выживаемость и

устойчивость организмов по отношению к вредным факторам внеш-

ней среды.

Все органы чувств обладают способностью адаптации (приспо-

собления), выражающейся в том, что непрерывно поступающие раз-

дражения через некоторое время перестают восприниматься организ-

мом. Например, собака, приученная к ошейнику, перестает замечать

его. Собака может привыкнуть к кошке и в этом случае спокойно ведет

себя в ее присутствии.

Эти адаптационные способности органов чувств, особенно в отно-

шении привыкания к раздражителям, позволяют соответствующим об-

разом подготовить животных и использовать их в интересах человека.

В организме собаки имеются следующие органы чувств: зрения,

слуха, обоняния, вкуса и осязания.

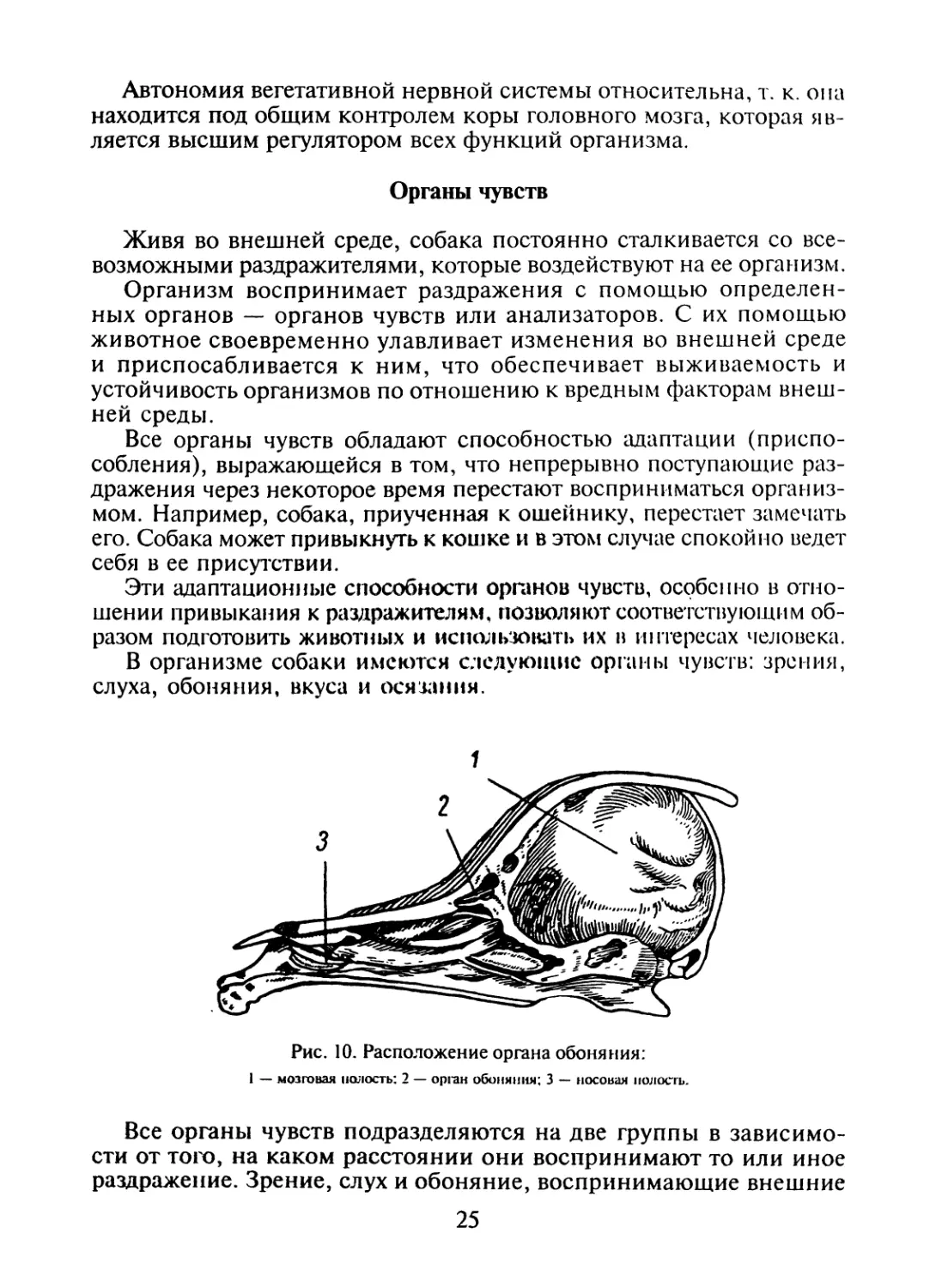

Рис. 10. Расположение органа обоняния:

1 — мозговая полость: 2 — орган обоняния: 3 — носовая полость.

Все органы чувств подразделяются на две группы в зависимо-

сти от того, на каком расстоянии они воспринимают то или иное

раздражение. Зрение, слух и обоняние, воспринимающие внешние

25

раздражения на расстоянии от раздражителей, называются дис-

танционными. Вкус и осязание, воспринимающие раздражения при

соприкосновении с раздражителями, называются контактными орга-

нами чувств.

Наиболее развитым органом чувств у собаки является орган обо-

няния. Он расположен в носовой полости.

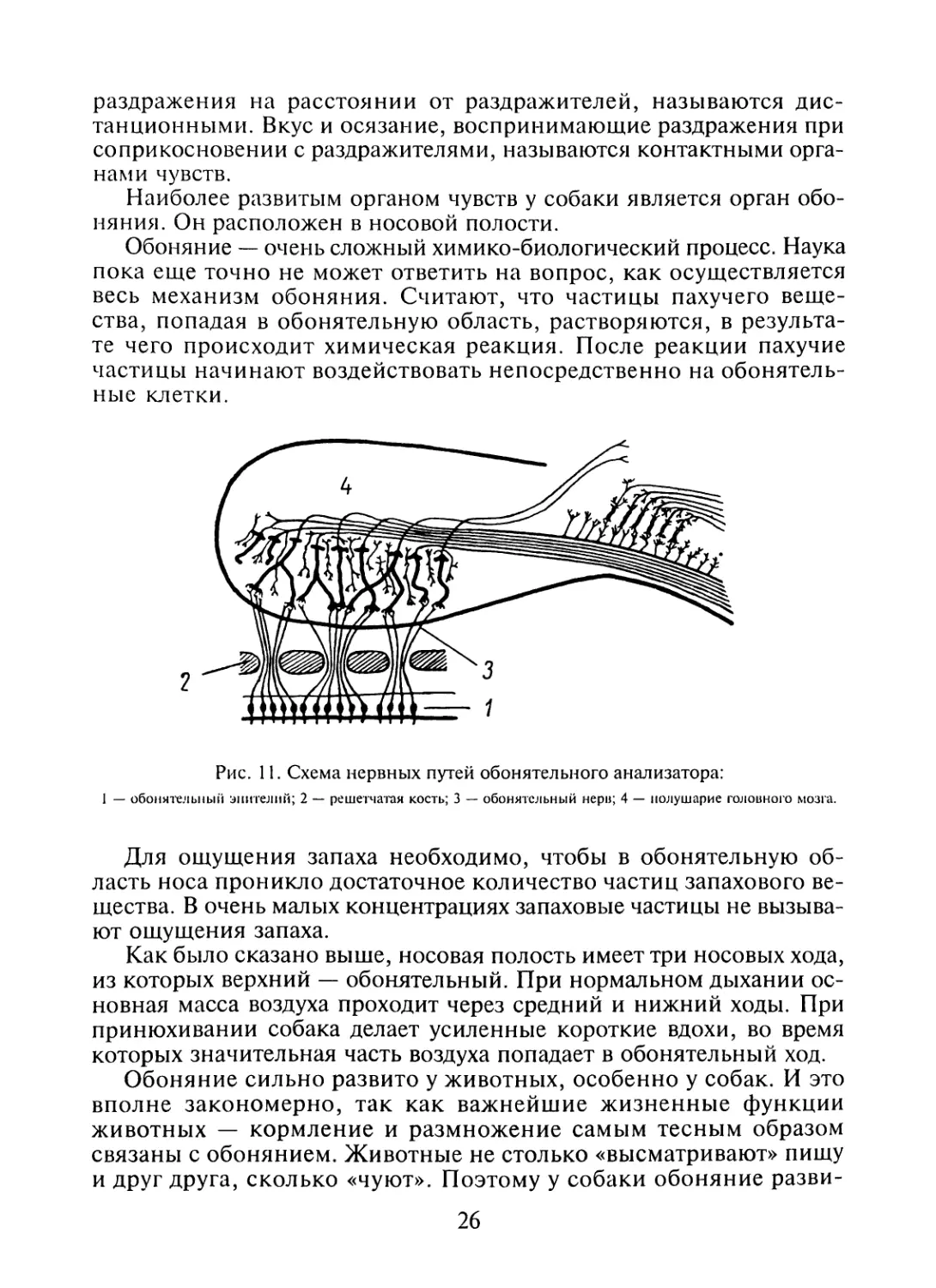

Обоняние — очень сложный химико-биологический процесс. Наука

пока еще точно не может ответить на вопрос, как осуществляется

весь механизм обоняния. Считают, что частицы пахучего веще-

ства, попадая в обонятельную область, растворяются, в результа-

те чего происходит химическая реакция. После реакции пахучие

частицы начинают воздействовать непосредственно на обонятель-

ные клетки.

Рис. 11. Схема нервных путей обонятельного анализатора:

1 — обонятельный эпителий; 2 — решетчатая кость; 3 — обонятельный нерв; 4 — полушарие головного мозга.

Для ощущения запаха необходимо, чтобы в обонятельную об-

ласть носа проникло достаточное количество частиц запахового ве-

щества. В очень малых концентрациях запаховые частицы не вызыва-

ют ощущения запаха.

Как было сказано выше, носовая полость имеет три носовых хода,

из которых верхний — обонятельный. При нормальном дыхании ос-

новная масса воздуха проходит через средний и нижний ходы. При

принюхивании собака делает усиленные короткие вдохи, во время

которых значительная часть воздуха попадает в обонятельный ход.

Обоняние сильно развито у животных, особенно у собак. И это

вполне закономерно, так как важнейшие жизненные функции

животных — кормление и размножение самым тесным образом

связаны с обонянием. Животные не столько «высматривают» пищу

и друг друга, сколько «чуют». Поэтому у собаки обоняние разви-

26

то во много раз сильнее, чем у человека. Собаки могут при благо-

приятных условиях уловить запах человека и животных за 800—

1000 метров.

Собаки в состоянии различать какой-либо запах (например запах

хозяина) в смеси из 10—15 других запахов.

Острота обонятельных ощущений у собак зависит от возраста,

пола, времени года. У молодых животных обоняние развито лучше.

Наблюдения показали, что у самок обоняние развито сильнее, чем у

самцов.

Весной и летом, когда больше света и тонус нервной системы

организма повышен, улучшается и обоняние. В теплую, особенно

влажную погоду обоняние наиболее острое.

Чувствительность обоняния снижается при общем утомлении

животного, заболевании носовой полости, течке у самок и при дли-

тельном воздействии одного и того же запаха. Жаркая и холодная

погода тоже ухудшает обоняние.

Вещества, пахучие для человека, могут не быть такими для жи-

вотных и наоборот.

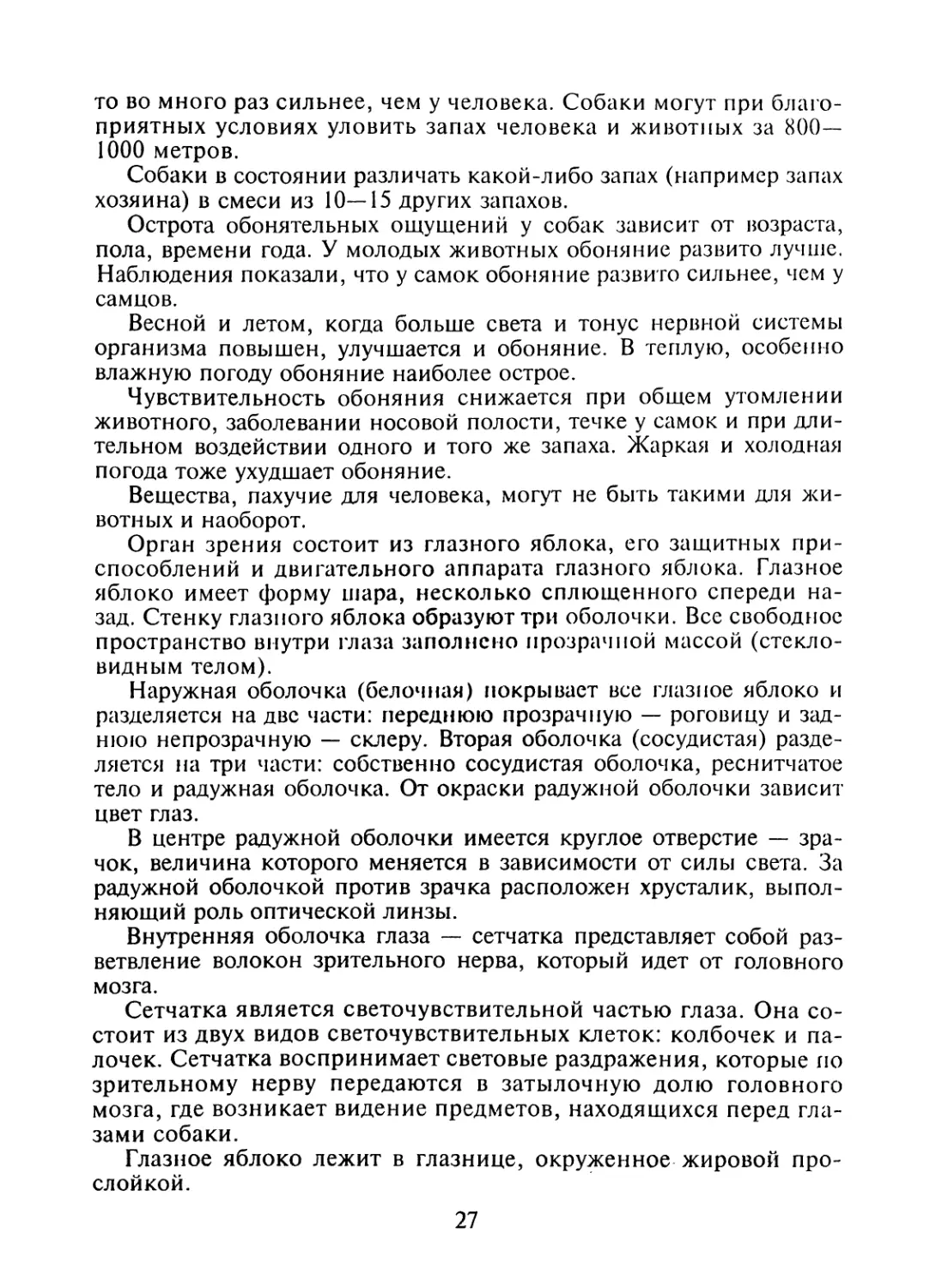

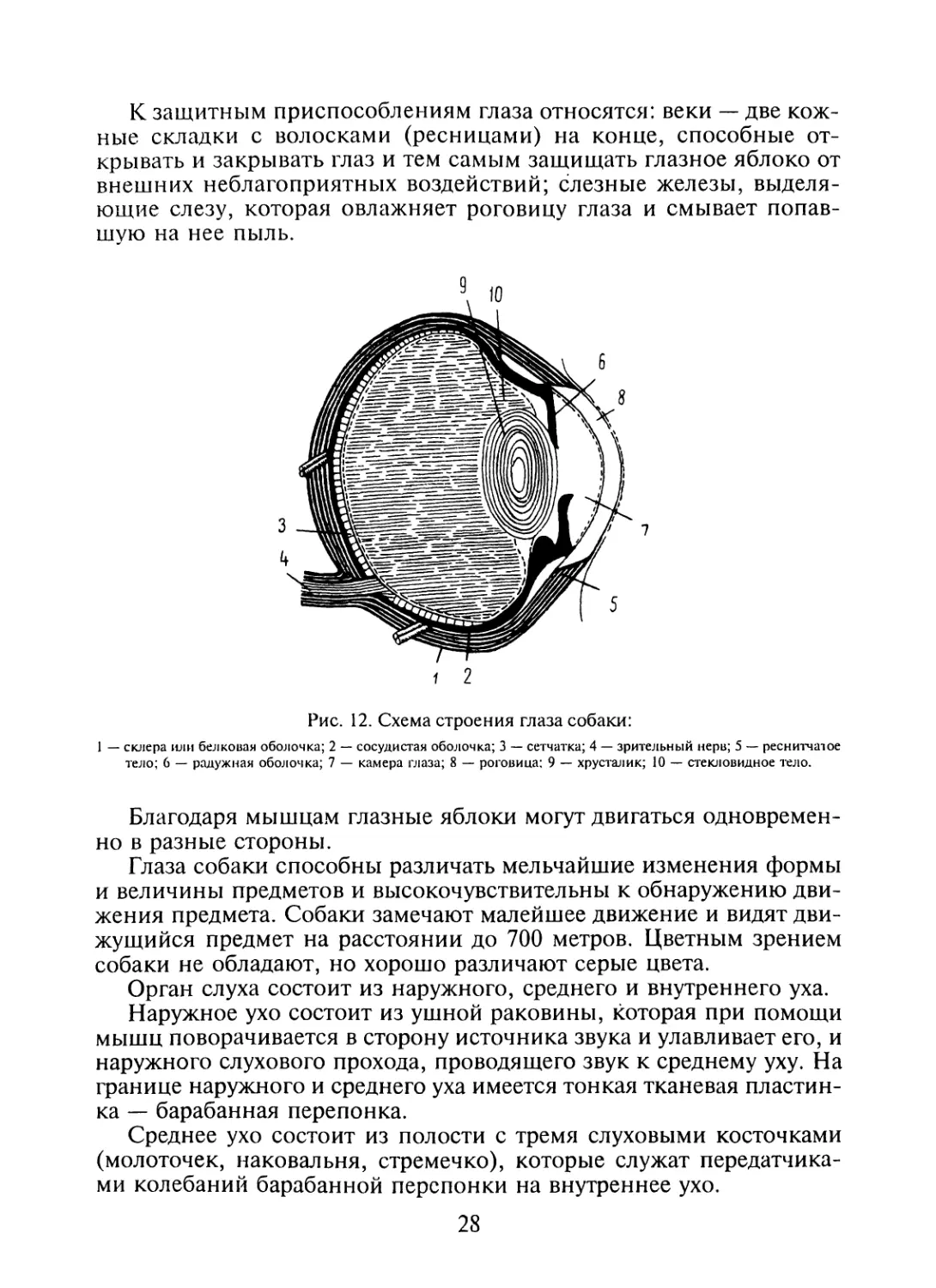

Орган зрения состоит из глазного яблока, его защитных при-

способлений и двигательного аппарата глазного яблока. Глазное

яблоко имеет форму шара, несколько сплющенного спереди на-

зад. Стенку глазного яблока образуют три оболочки. Все свободное

пространство внутри глаза заполнено прозрачной массой (стекло-

видным телом).

Наружная оболочка (белочная) покрывает все глазное яблоко и

разделяется на две части: переднюю прозрачную — роговицу и зад-

нюю непрозрачную — склеру. Вторая оболочка (сосудистая) разде-

ляется на три части: собственно сосудистая оболочка, реснитчатое

тело и радужная оболочка. От окраски радужной оболочки зависит

цвет глаз.

В центре радужной оболочки имеется круглое отверстие — зра-

чок, величина которого меняется в зависимости от силы света. За

радужной оболочкой против зрачка расположен хрусталик, выпол-

няющий роль оптической линзы.

Внутренняя оболочка глаза — сетчатка представляет собой раз-

ветвление волокон зрительного нерва, который идет от головного

мозга.

Сетчатка является светочувствительной частью глаза. Она со-

стоит из двух видов светочувствительных клеток: колбочек и па-

лочек. Сетчатка воспринимает световые раздражения, которые по

зрительному нерву передаются в затылочную долю головного

мозга, где возникает видение предметов, находящихся перед гла-

зами собаки.

Глазное яблоко лежит в глазнице, окруженное жировой про-

слойкой.

27

К защитным приспособлениям глаза относятся: веки — две кож-

ные складки с волосками (ресницами) на конце, способные от-

крывать и закрывать глаз и тем самым защищать глазное яблоко от

внешних неблагоприятных воздействий; слезные железы, выделя-

ющие слезу, которая овлажняет роговицу глаза и смывает попав-

шую на нее пыль.

1 2

Рис. 12. Схема строения глаза собаки:

1 — склера или белковая оболочка; 2 — сосудистая оболочка; 3 — сетчатка; 4 — зрительный нерв; 5 — реснитчатое

тело; 6 — радужная оболочка; 7 — камера глаза; 8 — роговица; 9 — хрусталик; 10 — стекловидное тело.

Благодаря мышцам глазные яблоки могут двигаться одновремен-

но в разные стороны.

Глаза собаки способны различать мельчайшие изменения формы

и величины предметов и высокочувствительны к обнаружению дви-

жения предмета. Собаки замечают малейшее движение и видят дви-

жущийся предмет на расстоянии до 700 метров. Цветным зрением

собаки не обладают, но хорошо различают серые цвета.

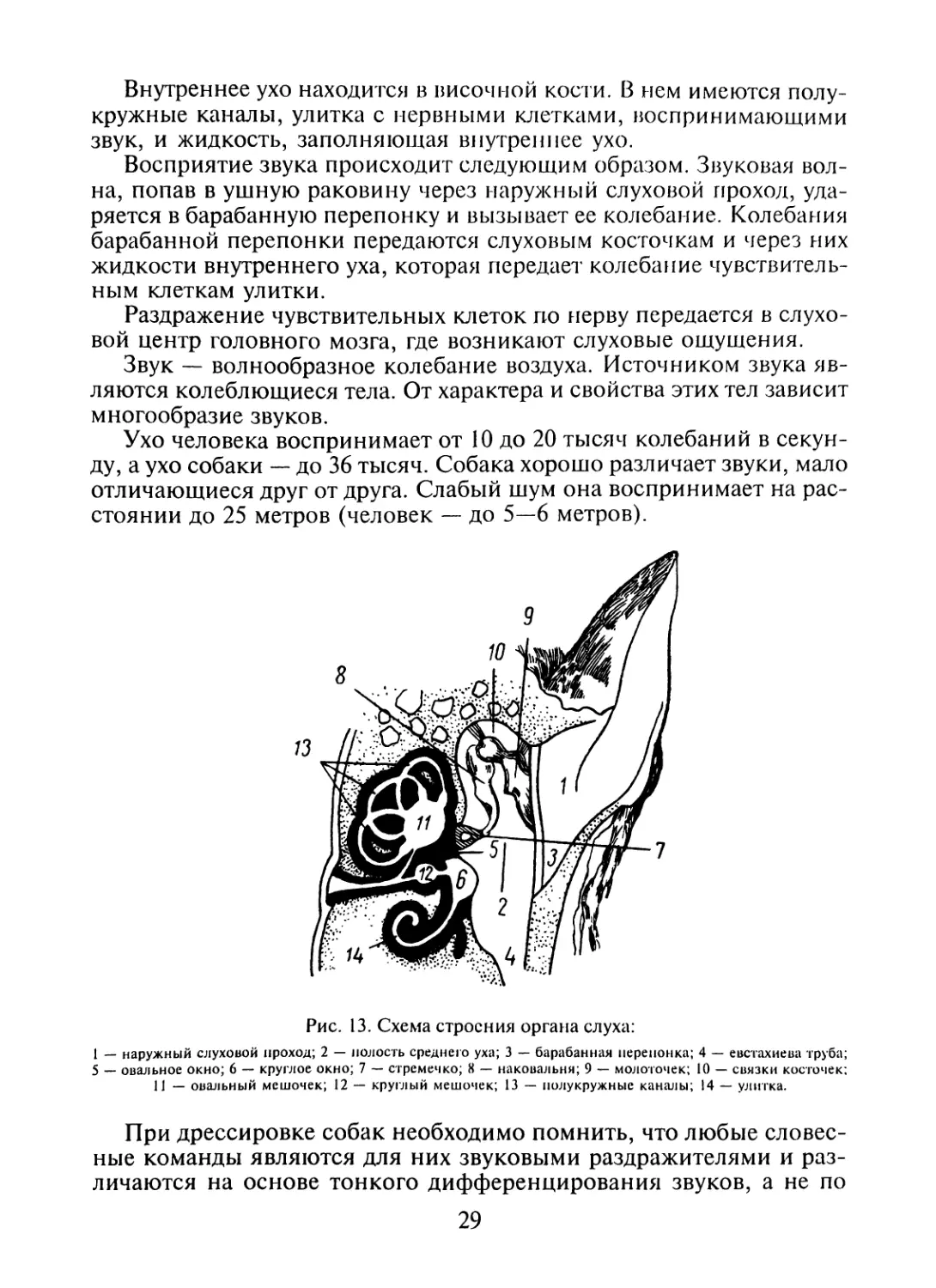

Орган слуха состоит из наружного, среднего и внутреннего уха.

Наружное ухо состоит из ушной раковины, которая при помощи

мышц поворачивается в сторону источника звука и улавливает его, и

наружного слухового прохода, проводящего звук к среднему уху. На

границе наружного и среднего уха имеется тонкая тканевая пластин-

ка — барабанная перепонка.

Среднее ухо состоит из полости с тремя слуховыми косточками

(молоточек, наковальня, стремечко), которые служат передатчика-

ми колебаний барабанной перепонки на внутреннее ухо.

28

Внутреннее ухо находится в височной кости. В нем имеются полу-

кружные каналы, улитка с нервными клетками, воспринимающими

звук, и жидкость, заполняющая внутреннее ухо.

Восприятие звука происходит следующим образом. Звуковая вол-

на, попав в ушную раковину через наружный слуховой проход, уда-

ряется в барабанную перепонку и вызывает ее колебание. Колебания

барабанной перепонки передаются слуховым косточкам и через них

жидкости внутреннего уха, которая передает колебание чувствитель-

ным клеткам улитки.

Раздражение чувствительных клеток по нерву передается в слухо-

вой центр головного мозга, где возникают слуховые ощущения.

Звук — волнообразное колебание воздуха. Источником звука яв-

ляются колеблющиеся тела. От характера и свойства этих тел зависит

многообразие звуков.

Ухо человека воспринимает от 10 до 20 тысяч колебаний в секун-

ду, а ухо собаки — до 36 тысяч. Собака хорошо различает звуки, мало

отличающиеся друг от друга. Слабый шум она воспринимает на рас-

стоянии до 25 метров (человек — до 5—6 метров).

Рис. 13. Схема строения органа слуха:

1 _ наружный слуховой проход; 2 — полость среднего уха; 3 — барабанная перепонка; 4 — евстахиева труба;

5 — овальное окно; 6 — круглое окно; 7 — стремечко; 8 — наковальня; 9 — молоточек; 10 — связки косточек;

11 — овальный мешочек; 12 — круглый мешочек; 13 — полукружные каналы; 14 — улитка.

При дрессировке собак необходимо помнить, что любые словес-

ные команды являются для них звуковыми раздражителями и раз-

личаются на основе тонкого дифференцирования звуков, а не по

29

значению слов. Не понимая значения слов, собаки хорошо различа-

ют и запоминают состав слов, особенно ударные слоги, интонацию

и силу голоса. Поэтому команды должны быть короткими, четкими и

произноситься с определенной силой.

Длительное применение чрезмерно громких команд может вы-

звать у собаки утомление слуха и ухудшение выполнения приемов

дрессировки.

Ухо является не только органом слуха, но и равновесия живот-

ного.

Важнейшая часть органа вкуса расположена на слизистой оболоч-

ке языка (сосочки), которая участвует в определении вкуса пищи и

воды.

Органом осязания является кожа. Кожа воспринимает раздраже-

ния, возникающие при прикосновении, давлении, действии теп-

ла, холода и др. Восприятие всех раздражений происходит при по-

мощи многочисленных нервных окончаний, расположенных в коже.

Кроме кожи, осязанием обладают слизистые оболочки губ, рта и

языка.

Длинные волоски, расположенные группами на верхней и ниж-

ней губах, подбородке и в области бровей, обладают высокой чув-

ствительностью к прикосновению.

Деятельность органов чувств тесно связана с состоянием всего

организма животного. Например, болезнь, переутомление ухудшают

работу органов чувств, что следует учитывать при дрессировке собак

и их применении в охране государственной границы.

Кожный покров и его производные

Кожа является покровом, защищающим тело животного от вред-

ных воздействий, а также органом осязания и теплорегуляции.

Кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, основы кожи и под-

кожной клетчатки, в которой откладывается подкожный жир. Сна-

ружи кожа собаки покрыта шерстью. Подкожный жир и шерсть

защищают организм от охлаждения при низкой температуре воз-

духа.

В толще кожи имеются железы, выделяющие кожное сало, ко-

торое смазывает волосы и поверхность кожи, препятствуя их высы-

ханию. Кроме того, кожное сало предохраняет кожу от проникнове-

ния в организм излишней влаги и препятствует испарению ее из

организма через кожу.

Потовых желез на поверхности тела собак, за исключением мяки-

шей пальцев ног, нет, поэтому собаки не потеют. Испарение влаги у

собаки происходит через язык и легкие при дыхании. Шерсть, копи,

мякиши пальцев являются производными кожи.

30

Система органов мочевыделения и размножения

Это две разные системы, но они тесно связаны анатомически,

поэтому их удобнее изучать в одном разделе.

Органы мочевыделения имеют назначение выделять из организма

негодные (ядовитые) продукты, образующиеся при обмене веществ,

и другие вещества, которые иногда в излишке скапливаются в орга-

низме (вода, минеральные соли, сахар и др.).

Все указанные вещества выделяются в виде мочи. Основная масса

мочи состоит из воды, содержащей в растворе мочевину и раз-

личные соли. В среднем за сутки собака выделяет до 1,5 литра

мочи. К органам мочевыделения относятся почки, мочеточники,

мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.

К органам размножения относятся половой аппарат суки и кобеля.

Половой аппарат кобеля состоит из семянников — яичек, семяпрово-

да, предстательной железы, мочеполового канала и полового члена.

Семянники — парный орган. В них вырабатываются половые клет-

ки — спермии (в 1 мл3 спермы до 100 000 спермий).

Семяпроводы — тонкие трубочки, по которым спермии проходят

от семянников к половому члену.

Половой член — орган совокупления и служит для введения се-

мени в половые органы суки.

Половой аппарат суки состоит из яичников, яйцепроводов, матки

и влагалища. Яичники — парные железы расположены в брюшной

полости. В них образуются женские половые клетки. Яйцепроводы —

тонкие трубочки, по которым яйцеклетки проходят в матку.

Матка — орган, образованный из мышц. Матка состоит из двух

рогов и тела. Она расположена в задней части брюшной полости. Матка

служит местом для развития плода. Влагалище — начальный отдел

полового аппарата суки.

Для оплодотворения женской половой клетки (яйцеклетки) не-

обходимо, чтобы сперма кобеля была введена во влагалище суки.

Это происходит путем совокупления (вязки) кобеля с сукой. Вязка

собак возможна в период, когда у суки выделяется созревшая поло-

вая клетка.

Выделение половой клетки суки сопровождается течкой, которая

характеризуется половым возбуждением суки, покраснением наруж-

ных половых органов и истечением из них слизистой жидкости с

примесью крови.

Первая течка у суки наступает в возрасте 8—12 месяцев. Течка

бывает два раза в год (у некоторых сук чаще), обычно весной и осе-

нью. Продолжительность течки 9—14 дней.

Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к стенке матки и

начинает свое развитие. С этого времени у суки наступает беремен-

ность. Беременность у собак длится 58—62 дня.

31

Железы внутренней секреции

К железам внутренней секреции относятся железы, из которых

вырабатываемые вещества — особые гормоны поступают непо-

средственно в кровь. Гормоны вырабатываются в малых количе-

ствах. Они наряду с нервной системой участвуют в регулировании

многих важнейших процессов в организме (рост, обмен веществ,

размножение и др.).

К железам внутренней секреции относятся: щитовидные, около-

щитовидные и половые железы, гипофиз, надпочечники и некото-

рые участки поджелудочной железы.

ГЛАВА 2

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ЭКСТЕРЬЕР И ПОРОДЫ СОБАК

Происхождение домашних собак

Собака — первое животное, прирученное человеком в глубокой

древности, когда люди еще не знали земледелия и скотоводства и

основным средством их существования была охота. С тех пор собака

прошла рядом с человеком большой исторический путь и постоянно

изменялась и совершенствовалась под его воздействием.

Преданность и верность собаки человеку вошла в народную пого-

ворку — «предан как собака». Великий русский физиолог И. П. ПАВ-

ЛОВ так отзывался о собаке: «Если это и не самое высшее жи-

вотное (обезьяна выше на зоологической лестнице), то собака

зато самое приближенное к человеку животное, как никакое дру-

гое животное, которое сопровождает человека с доисторических

времен».

Собака относится к классу млекопитающих, отряду хищников,

семейству собачьих. К этому семейству принадлежат волки, шакалы,

лисицы, песцы и бразильские собаки.

Наиболее близки к собаке по своим анатомо-физиологическим

особенностям волки и шакалы. Лисицы, песцы и бразильские соба-

ки, несмотря на внешнее сходство с собакой, отличаются многими

анатомо-физиологическими особенностями и не дают потомства при

спаривании с собакой.

По данным археологических раскопок ученые установили, что,

очевидно, предками собак были хищники типа современных волков

и шакалов.

Первоначально человек применил собаку для охоты, а затем для

охраны стад, жилья, в качестве ездовых и для других целей.

В зависимости от условий жизни и применения собака посте-

пенно изменялась как внешне, так и по особенностям своего по-

ведения. Сообразно требованиям человека, условиям жизни и кли-

матическим условиям создавались различные виды, группы собак,

давшие впоследствии целый ряд разнообразных пород. Породы

собак возникли как результат определенных усилий со стороны

человека.

3 Зак.6953

33

Породы собак

Порода — есть группа собак, имеющих общее происхождение,

сходные внешние признаки и рабочие качества. В настоящее время

насчитывается около 300 пород собак, созданных человеком для сво-

их потребностей.

В зависимости от назначения и использования собаки разделяют-

ся на три группы:

1. Служебные собаки, применяемые в войсках и народном хозяй-

стве. К ним относятся розыскные, сторожевые, караульные собаки,

собаки для розыска мин и других зарядов взрывчатых веществ, для

подноски легких грузов, для розыска тяжелораненых, пастушьи, ез-

довые собаки и др.

2. Охотничьи, применяемые для охоты.

3. Декоративные, разводимые отдельными любителями собак.

В Советской Армии используются следующие породы собак: вос-

точноевропейские, кавказские, среднеазиатские и южнорусские ов-

чарки, московская сторожевая, доберман-пинчер, эрдельтерьер и

другие.

Основной служебной собакой, применяемой в пограничных вой-

сках, является восточноевропейская овчарка.

Экстерьер собак

Собаки каждой породы имеют свои определенные внешние фор-

мы тела, отличающие их от собак других пород.

Внешние формы тела собаки, свойственные определенной поро-

де, называются экстерьером, который складывается из особенно-

стей строения отдельных частей тела или статей.

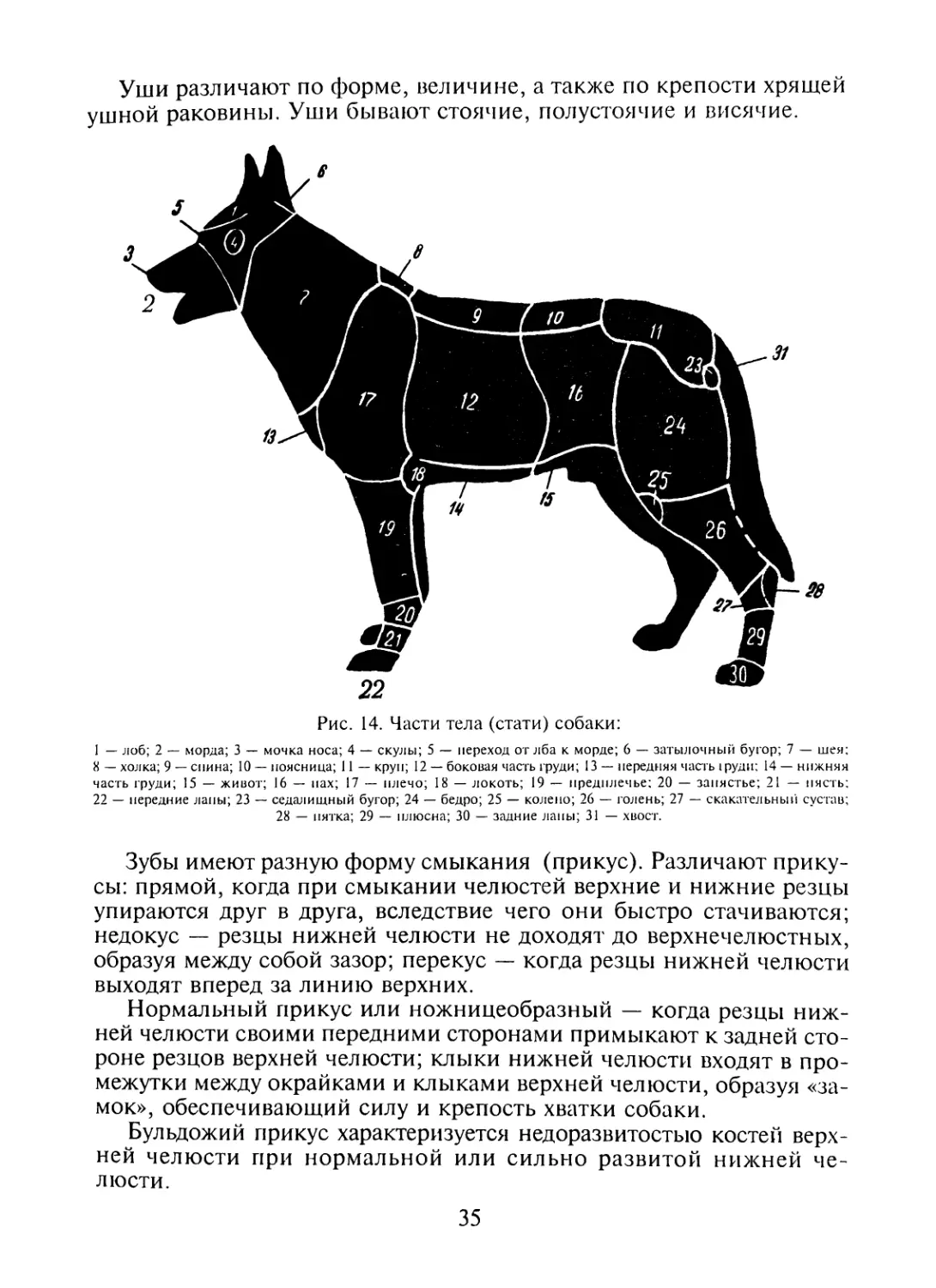

Тело собаки подразделяется на стати: лоб, скулы, морда, моч-

ка носа, уши, шея, холка, спина, грудь, плечо, предплечье, ло-

коть, запястье, пясть, передняя лапа, живот, пах, поясница, бед-

ро, колено, голень, скакательный сустав, плюсна, задняя лапа,

хвост.

Отбор собак для служебного использования и племенных целей

производится по ряду признаков, в том числе по экстерьеру, описа-

ние которого начинают с головы.

Голова — наиболее характерный породный признак. Она должна

соответствовать породе и полу. Голова имеет черепную часть и морду.

Различают длинную морду, если она длиннее лба, и короткую —

короче лба. Морда может быть заостренная и тупая.

Глаза собаки различают по цвету, форме разреза и по поставу.

Цвет глаз бывает темно-коричневый, светло-коричневый, желтый

и др. По форме глаза бывают овальные, миндалевидные и круглые,

по поставу — косо- или прямопоставленные.

34

Уши различают по форме, величине, а также по крепости хрящей

ушной раковины. Уши бывают стоячие, полустоячие и висячие.

Рис. 14. Части тела (стати) собаки:

1 — лоб; 2 — морда; 3 — мочка носа; 4 — скулы; 5 — переход от лба к морде; 6 — затылочный бугор; 7 — шея;

8 — холка; 9 — спина; 10 — поясница; 11 — круп; 12 — боковая часть груди; 13 — передняя часть 1руди: 14 — нижняя

часть груди; 15 — живот; 16 — пах; 17 — плечо; 18 — локоть; 19 — предплечье; 20 — запястье; 21 — пясть:

22 — передние лапы; 23 — седалищный бугор; 24 — бедро; 25 — колено; 26 — голень; 27 — скакательный сустав;

28 — пятка; 29 — плюсна; 30 — задние лапы; 31 — хвост.

Зубы имеют разную форму смыкания (прикус). Различают прику-

сы: прямой, когда при смыкании челюстей верхние и нижние резцы

упираются друг в друга, вследствие чего они быстро стачиваются;

недокус — резцы нижней челюсти не доходят до верхнечелюстных,

образуя между собой зазор; перекус — когда резцы нижней челюсти

выходят вперед за линию верхних.

Нормальный прикус или ножницеобразный — когда резцы ниж-

ней челюсти своими передними сторонами примыкают к задней сто-

роне резцов верхней челюсти; клыки нижней челюсти входят в про-

межутки между окрайками и клыками верхней челюсти, образуя «за-

мок», обеспечивающий силу и крепость хватки собаки.

Бульдожий прикус характеризуется недоразвитостью костей верх-

ней челюсти при нормальной или сильно развитой нижней че-

люсти.

35

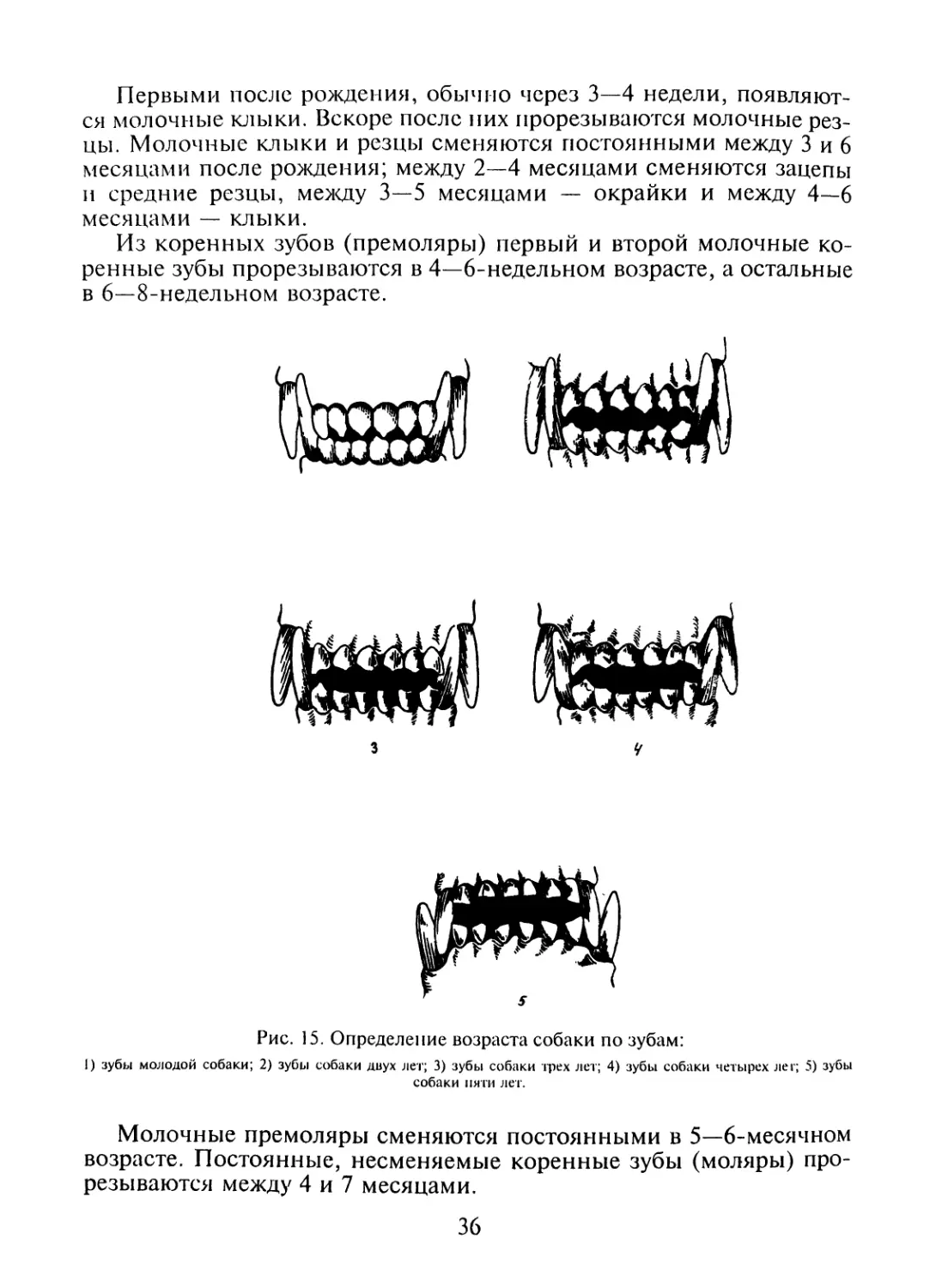

Первыми после рождения, обычно через 3—4 недели, появляют-

ся молочные клыки. Вскоре после них прорезываются молочные рез-

цы. Молочные клыки и резцы сменяются постоянными между 3 и 6

месяцами после рождения; между 2—4 месяцами сменяются зацепы

и средние резцы, между 3—5 месяцами — окрайки и между 4—6

месяцами — клыки.

Из коренных зубов (премоляры) первый и второй молочные ко-

ренные зубы прорезываются в 4—6-недельном возрасте, а остальные

в 6—8-недельном возрасте.

Рис. 15. Определение возраста собаки по зубам:

1) зубы молодой собаки; 2) зубы собаки двух лет; 3) зубы собаки трех лет; 4) зубы собаки четырех лег; 5) зубы

собаки пяти лет.

Молочные премоляры сменяются постоянными в 5—6-месячном

возрасте. Постоянные, несменяемые коренные зубы (моляры) про-

резываются между 4 и 7 месяцами.

36

Таким образом, на 8 месяце у собаки имеются уже все постоян-

ные зубы.

К году зубы достигают своего нормального уровня. Резцы острые

и верхняя их поверхность имеет ясно различимую форму «трехлист-

ника».

К двум годам у собаки стираются листовидные бугорки на зацепах

нижней челюсти и начинают стираться на средних.

К трем годам бугорки уже стерты на средних резцах нижней че-

люсти и начинают стираться зацепы верхней челюсти.

К четырем годам стерты бугорки и на зацепах верхней челюсти и

начинают стираться на средних резцах.

К пяти годам стерты бугорки на средних верхней челюсти и на

окрайках нижней челюсти.

К шести годам уже стерты бугорки и на окрайках верхней челю-

сти, зубы начинают желтеть. Появляется седина в области губ и

подбородка.

После шести лет определить возраст собаки по зубам затрудни-

тельно, поэтому приходится прибегать к оценке разного рода других

признаков: общего вида, цвета шерсти, отвислость губ, морщины,

отложение зубного камня и пр.

К 10—12 годам у собаки почти полностью стерты коронки всех

зубов, а у некоторых собак зубы начинают выпадать.

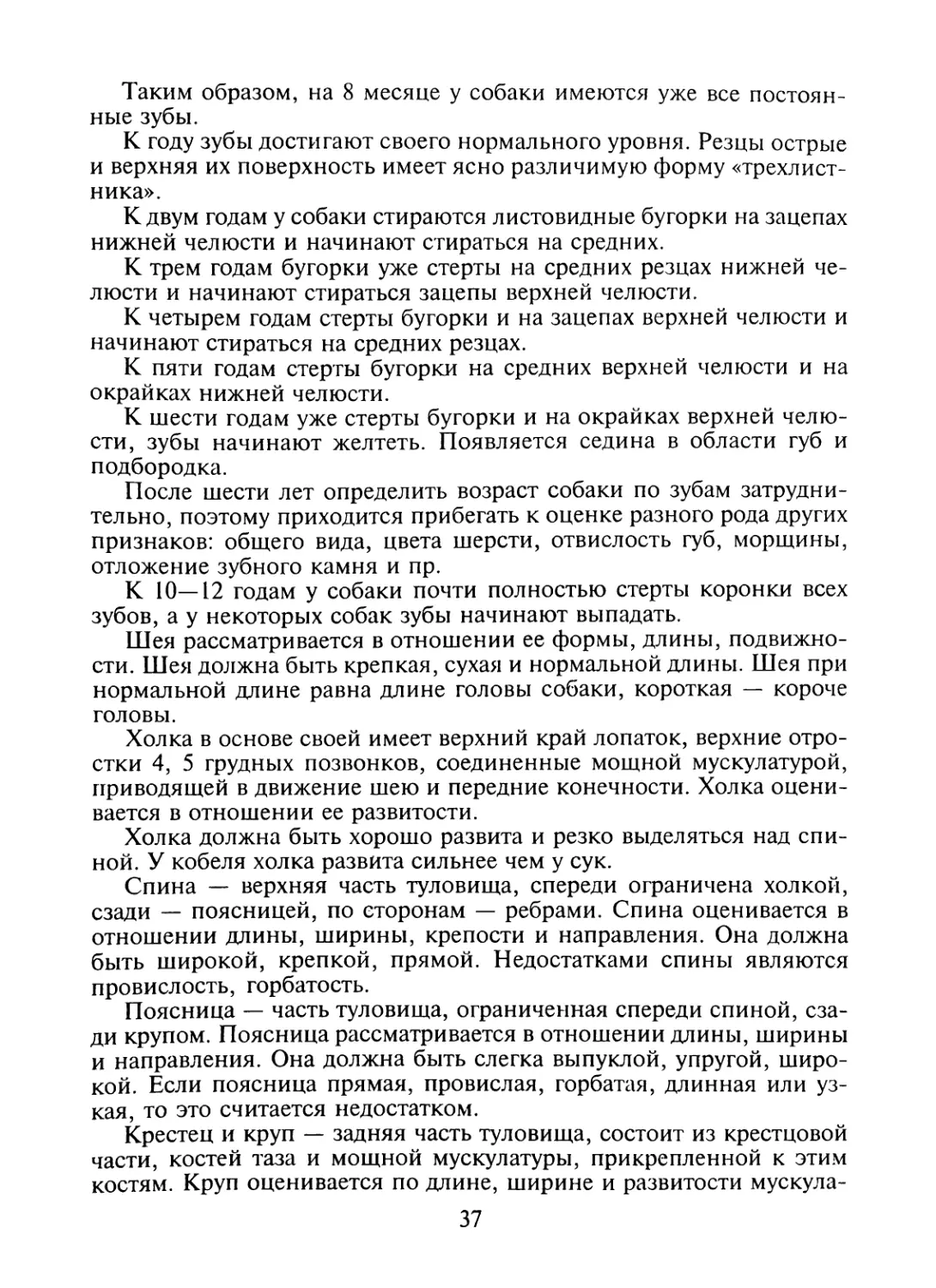

Шея рассматривается в отношении ее формы, длины, подвижно-

сти. Шея должна быть крепкая, сухая и нормальной длины. Шея при

нормальной длине равна длине головы собаки, короткая — короче

головы.

Холка в основе своей имеет верхний край лопаток, верхние отро-

стки 4, 5 грудных позвонков, соединенные мощной мускулатурой,

приводящей в движение шею и передние конечности. Холка оцени-

вается в отношении ее развитости.

Холка должна быть хорошо развита и резко выделяться над спи-

ной. У кобеля холка развита сильнее чем у сук.

Спина — верхняя часть туловища, спереди ограничена холкой,

сзади — поясницей, по сторонам — ребрами. Спина оценивается в

отношении длины, ширины, крепости и направления. Она должна

быть широкой, крепкой, прямой. Недостатками спины являются

провислость, горбатость.

Поясница — часть туловища, ограниченная спереди спиной, сза-

ди крупом. Поясница рассматривается в отношении длины, ширины

и направления. Она должна быть слегка выпуклой, упругой, широ-

кой. Если поясница прямая, провислая, горбатая, длинная или уз-

кая, то это считается недостатком.

Крестец и круп — задняя часть туловища, состоит из крестцовой

части, костей таза и мощной мускулатуры, прикрепленной к этим

костям. Круп оценивается по длине, ширине и развитости мускула-

37

туры. Круп должен быть округлым, достаточно широким, длинным и

мускулистым.

К недостаткам крупа относят его узость, скошенность (свислость)

и горизонтальность.

Хвост — один из характерных признаков породы собак. Он помо-

гает управлять телом во время движения, служит показателем пове-

дения собаки (возбужденная собака поднимает хвост, испуганная —

поджимает его). Хвост оценивается по длине и форме. Различают длин-

ный хвост, если он висит ниже скакательного сустава, и короткий,

если он не достает до указанного сустава.

По форме хвосты бывают поднятые (кольцеобразные, серповид-

ные), опущенные вниз (саблевидные, крючком, поленом).

Грудная клетка оценивается по форме и по объему, который опре-

деляется по длине, ширине и глубине. Грудная клетка должна быть

достаточно объемистой, так как в ней расположены органы дыхания

и сердце. К отклонениям от нормальной грудной клетки относят уз-

кую, плоскую и бочкообразную грудь.

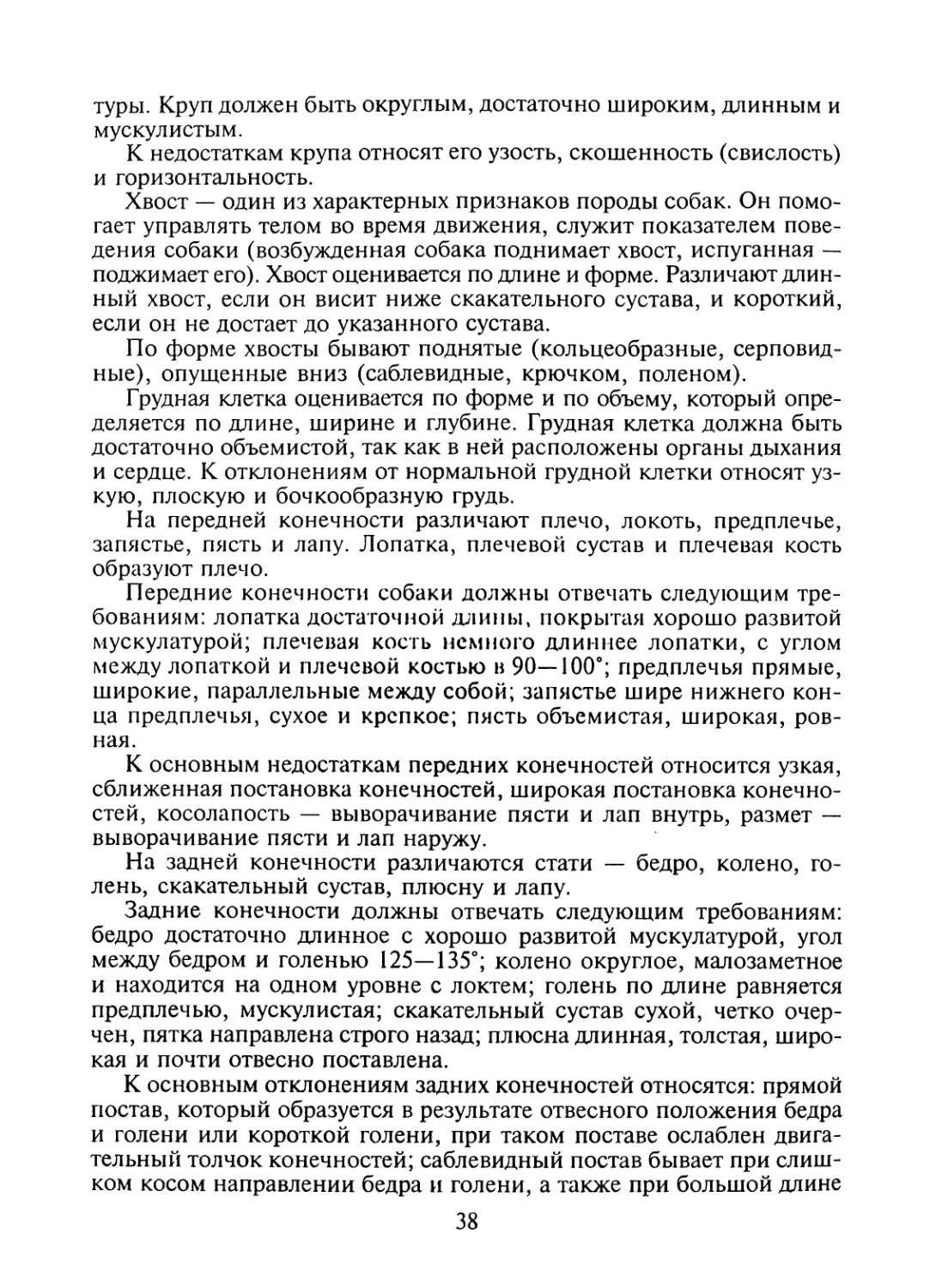

На передней конечности различают плечо, локоть, предплечье,

запястье, пясть и лапу. Лопатка, плечевой сустав и плечевая кость

образуют плечо.

Передние конечности собаки должны отвечать следующим тре-

бованиям: лопатка достаточной длины, покрытая хорошо развитой

мускулатурой; плечевая кость немного длиннее лопатки, с углом

между лопаткой и плечевой костью в 90—100°; предплечья прямые,

широкие, параллельные между собой; запястье шире нижнего кон-

ца предплечья, сухое и крепкое; пясть объемистая, широкая, ров-

ная.

К основным недостаткам передних конечностей относится узкая,

сближенная постановка конечностей, широкая постановка конечно-

стей, косолапость — выворачивание пясти и лап внутрь, размет —

выворачивание пясти и лап наружу.

На задней конечности различаются стати — бедро, колено, го-

лень, скакательный сустав, плюсну и лапу.

Задние конечности должны отвечать следующим требованиям:

бедро достаточно длинное с хорошо развитой мускулатурой, угол

между бедром и голенью 125—135°; колено округлое, малозаметное

и находится на одном уровне с локтем; голень по длине равняется

предплечью, мускулистая; скакательный сустав сухой, четко очер-

чен, пятка направлена строго назад; плюсна длинная, толстая, широ-

кая и почти отвесно поставлена.

К основным отклонениям задних конечностей относятся: прямой

постав, который образуется в результате отвесного положения бедра

и голени или короткой голени, при таком поставе ослаблен двига-

тельный толчок конечностей; саблевидный постав бывает при слиш-

ком косом направлении бедра и голени, а также при большой длине

38

голени, при таком поставе ограничивается двигательная способность

конечностей; сближение скакательных суставов; бочкообразный по-

став, когда скакательные суставы вывернуты наружу.

Лапы передние и задние должны быть круглыми или овальными,

с полусогнутыми плотно сжатыми пальцами. На передней лапе пять

пальцев, один из них находится с внутренней стороны лапы и не

касается земли. На задних лапах по четыре пальца, но иногда бывает

и пятый, находящийся на внутренней стороне плюсны, который

называется прибылым пальцем. Прибылые пальцы необходимо уда-

лять в первые дни жизни щенков. Когти должны быть прочными,

остриями направлены к земле.

Основными недостатками лап являются: плоские лапы, распущен-

ные лапы с отставленными друг от друга длинными пальцами.

Шерстный покров защищает собаку от неблагоприятных воздей-

ствий внешней среды и способствует сохранению постоянной тем-

пературы тела.

В зависимости от породы собаки и климатических условий шерст-

ный покров бывает различной длины и густоты. В процессе жизни у

собаки происходит смена волосяного покрова — линька, различают

три ее формы:

— возрастная линька, связанная с возрастным развитием щенка;

— сезонная линька, связанная с определенным временем года,

весенним и осенним (весной зимняя густая длинная шерсть заменя-

ется более редкой и короткой);

— постоянная смена волос, происходит постепенно, в течение

всего года.

Сезонная линька является сложным биологическим процессом

приспособления животного к окружающей среде и требует большой

затраты энергии, питательных веществ организма на рост нового

волосяного покрова. В этот период собаки худеют и чаще подвергают-

ся заболеваниям.

Окрас шерсти у собак бывает одноцветный, двухцветный и трех-

цветный. Одни породы собак имеют свой строго определенный окрас

шерсти, а другие породы могут иметь несколько окрасов.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся окрасы шерсти слу-

жебных собак.

Зонарно-серый окрас — серый или волчий, один из распростра-

ненных окрасов собак породы восточноевропейская овчарка. Этот

окрас характерен тем, что каждый волос имеет чередование светлых

и темных зон. Зонарно-серый окрас бывает темный, светлый или с

желтизной.

Чепрачный окрас характеризуется тем, что верхняя часть тела

собаки темно-серого или черного цвета, т. е. как бы покрыта чер-

ной попоной (чепраком), а нижняя часть тела покрыта волосом

светлого цвета.

39

Чепрачный окрас является характерным окрасом для собак поро-

ды восточноевропейская овчарка.

Черный окрас иногда встречается у собак в чистом виде, но

чаще с другими цветами (белым, коричневым и др). Рыжий окрас

бывает красно-рыжий, ярко-рыжий, коричневый окрас — светлый

и темный.

У некоторых собак с одним основным окрасом (черным, серым,

коричневым) встречаются на различных частях тела отдельные участ-

ки волос более светлого тона, которые называются подпалинами.

Особенности экстерьера восточноевропейской овчарки

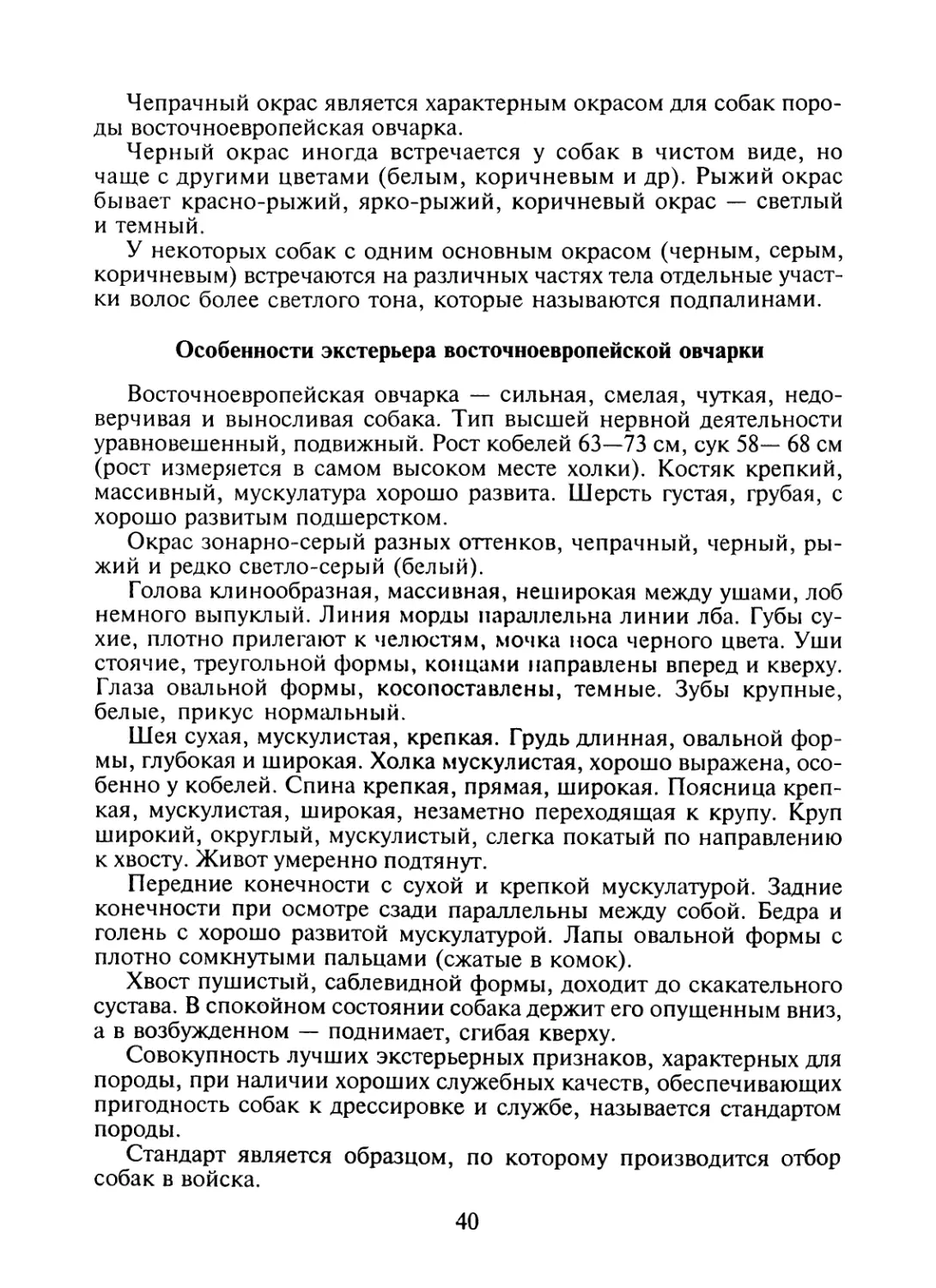

Восточноевропейская овчарка — сильная, смелая, чуткая, недо-

верчивая и выносливая собака. Тип высшей нервной деятельности

уравновешенный, подвижный. Рост кобелей 63—73 см, сук 58— 68 см

(рост измеряется в самом высоком месте холки). Костяк крепкий,

массивный, мускулатура хорошо развита. Шерсть густая, грубая, с

хорошо развитым подшерстком.

Окрас зонарно-серый разных оттенков, чепрачный, черный, ры-

жий и редко светло-серый (белый).

Голова клинообразная, массивная, неширокая между ушами, лоб

немного выпуклый. Линия морды параллельна линии лба. Губы су-

хие, плотно прилегают к челюстям, мочка носа черного цвета. Уши

стоячие, треугольной формы, концами направлены вперед и кверху.

Глаза овальной формы, косопоставлены, темные. Зубы крупные,

белые, прикус нормальный.

Шея сухая, мускулистая, крепкая. Грудь длинная, овальной фор-

мы, глубокая и широкая. Холка мускулистая, хорошо выражена, осо-

бенно у кобелей. Спина крепкая, прямая, широкая. Поясница креп-

кая, мускулистая, широкая, незаметно переходящая к крупу. Круп

широкий, округлый, мускулистый, слегка покатый по направлению

к хвосту. Живот умеренно подтянут.

Передние конечности с сухой и крепкой мускулатурой. Задние

конечности при осмотре сзади параллельны между собой. Бедра и

голень с хорошо развитой мускулатурой. Лапы овальной формы с

плотно сомкнутыми пальцами (сжатые в комок).

Хвост пушистый, саблевидной формы, доходит до скакательного

сустава. В спокойном состоянии собака держит его опущенным вниз,

а в возбужденном — поднимает, сгибая кверху.

Совокупность лучших экстерьерных признаков, характерных для

породы, при наличии хороших служебных качеств, обеспечивающих

пригодность собак к дрессировке и службе, называется стандартом

породы.

Стандарт является образцом, по которому производится отбор

собак в войска.

40

Общая оценка экстерьера собаки складывается из оценки всех ста-

тей тела собаки путем глазомерного метода. Дополнительно к этому

методу иногда проводят измерения отдельных частей тела, фото-

графирование и взвешивание.

Рис. 16. Восточноевропейская овчарка.

В зависимости от качества конституции и экстерьера собакам да-

ются оценки: «отлично», «очень хорошо», «хорошо» и «удовлетвори-

тельно». Собакам до 1,5 года высшая оценка дается «очень хорошо».

Оценки «отлично» и «очень хорошо» присуждаются собакам по-

родистым, полностью отвечающим требованиям стандарта, с хоро-

шо выраженным половым типом, характерным для своей породы

типом сложения и конституции, хорошо развитым костяком и мус-

кулатурой, анатомически правильно и гармонично сложенным, с

правильной головой и хорошими органами движения.

При оценке «отлично» у собаки допускаются лишь слабо выра-

женные недостатки сложения, не влияющие на племенное и слу-

жебное использование.

При оценке «очень хорошо» собака может иметь несколько недо-

статков, не переходящих в пороки.

Оценка «хорошо» присуждается собакам породистым, с недо-

41

статком в экстерьере (кроме неправильного прикуса), не имеющим

желательного для породы конституционного типа или хорошо выра-

женного полового типа, с рядом других недочетов.

Оценка «удовлетворительно» присуждается собакам, имеющим в

экстерьере недостатки и пороки, непригодные для племенного, но

пригодные для служебного использования.

Собаки, поступающие по укомплектованию пограничных частей,

должны отвечать требованиям стандарта породы.

Наряду с этим необходимо учитывать возраст собаки, преоблада-

ющую реакцию поведения и состояние здоровья.

Следует принимать собак с активно-оборонительной реакцией

поведения, спокойно реагирующих на выстрелы, в возрасте 1—2 лет,

ростом 63—73 см для кобелей и 58—68 см для сук.

При проверке собак выстрелы из боевого оружия производят в 50—

60 м, а из стартового пистолета в 5—10 м. Собаки с резко выраженной

боязливостью выстрелов в пограничные войска не принимаются.

Костяк крепкий с хорошо развитой мускулатурой. Правильный

постав конечностей. Крепкие зубы с нормальным прикусом.

Упитанность хорошая или удовлетворительная. Собака должна быть

здоровой. Шерсть блестящая, глаза чистые. Мочка носа влажная, хо-

лодная. На теле собаки не должно быть повреждений (ран, бесшерст-

ных участков, расчесов, припухлостей), мешающих движению соба-

ки. При приеме собак необходимо проверять состояние их зрения,

обоняния и слуха.

Проверка зрения

У некоторых собак после переболевания чумой и другими болез-

нями зрение понижается или полностью теряется. При этом доволь-

но часто внешне глаза остаются без видимых изменений.

Для проверки зрения необходимо не прикасаясь к ресницам под-

нести руку к глазу собаки и наблюдать за зрачками. Если зрачки реа-

гируют (сужаются или расширяются), значит, собака видит. Затем

следует привязать собаку, удалиться от нее на 8—12 м и, назвав кличку

собаки, сделать несколько жестов рукой или же бросить какой-либо

предмет. Собака с хорошим зрением будет на это соответствующим

образом реагировать. Слепая же собака никакой реакции не проявит.

Проверка слуха

Слух у собаки можно проверить одновременно с проверкой зре-

ния, но при этом расстояние между инструктором (вожатым) и про-

веряемой собакой сокращается до 5—6 м, а кличка собаки произно-

сится шепотом. Более точно слух собаки определяется при общей ее

дрессировке.

42

Проверка обоняния

Для проверки обоняния собакг! пускается на участок размером

25x25 м, на котором предварительно разбрасываются 5—7 кусочков

мяса. Перед проверкой собака должна быть достаточно выгуляна. На

участке, где проводится проверка собак, не должно быть отвлека-

ющих раздражителей. В зависимости от того, сколько собака обнару-

жит кусков мяса, судят о ее обонянии.

Обоняние собаки можно проверить также в процессе проработки

ею следа хозяина, что можно организовать сразу же после установле-

ния «контакта» между собакой и инструктором (вожатым).

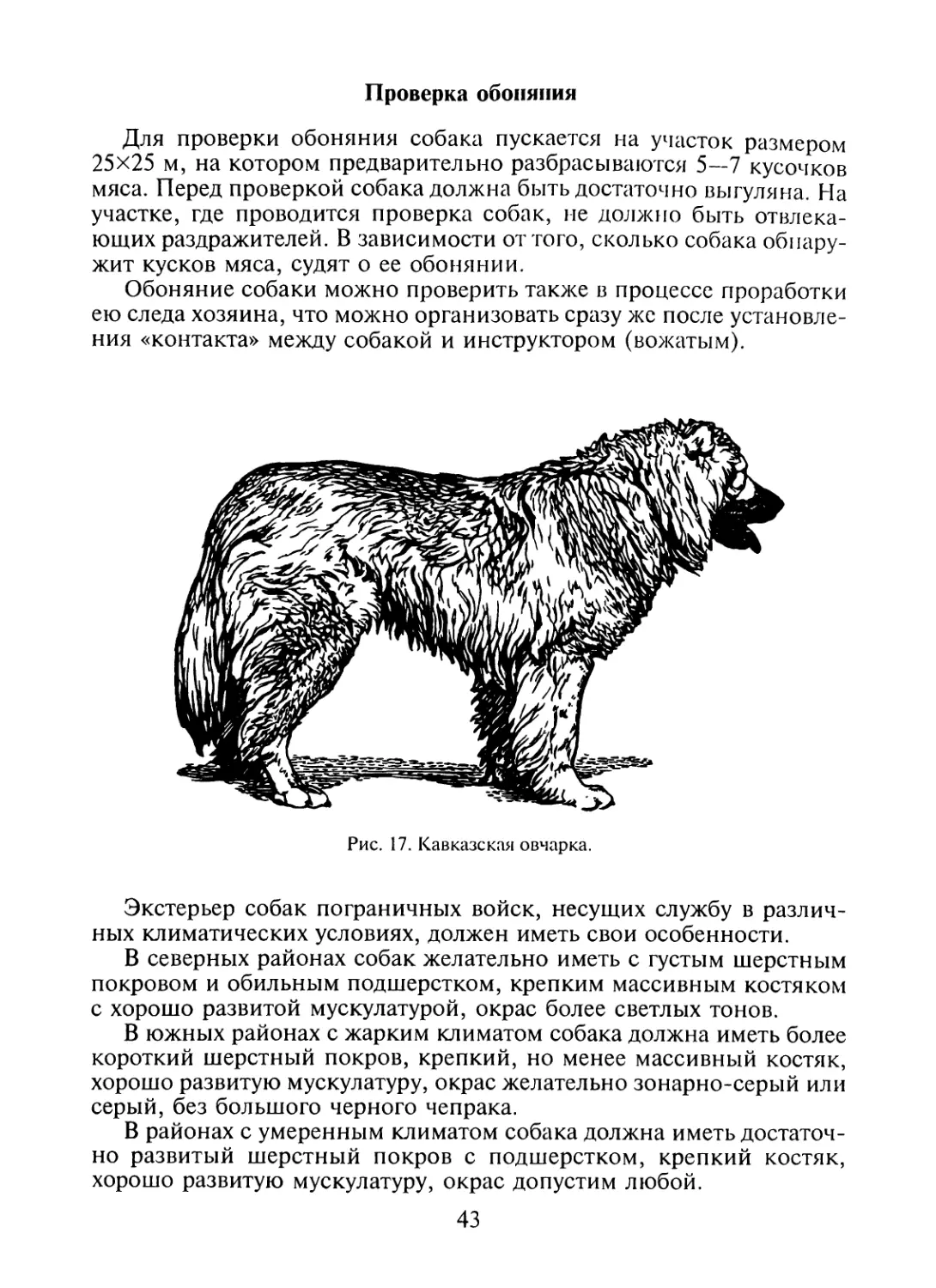

Рис. 17. Кавказская овчарка.

Экстерьер собак пограничных войск, несущих службу в различ-

ных климатических условиях, должен иметь свои особенности.

В северных районах собак желательно иметь с густым шерстным

покровом и обильным подшерстком, крепким массивным костяком

с хорошо развитой мускулатурой, окрас более светлых тонов.

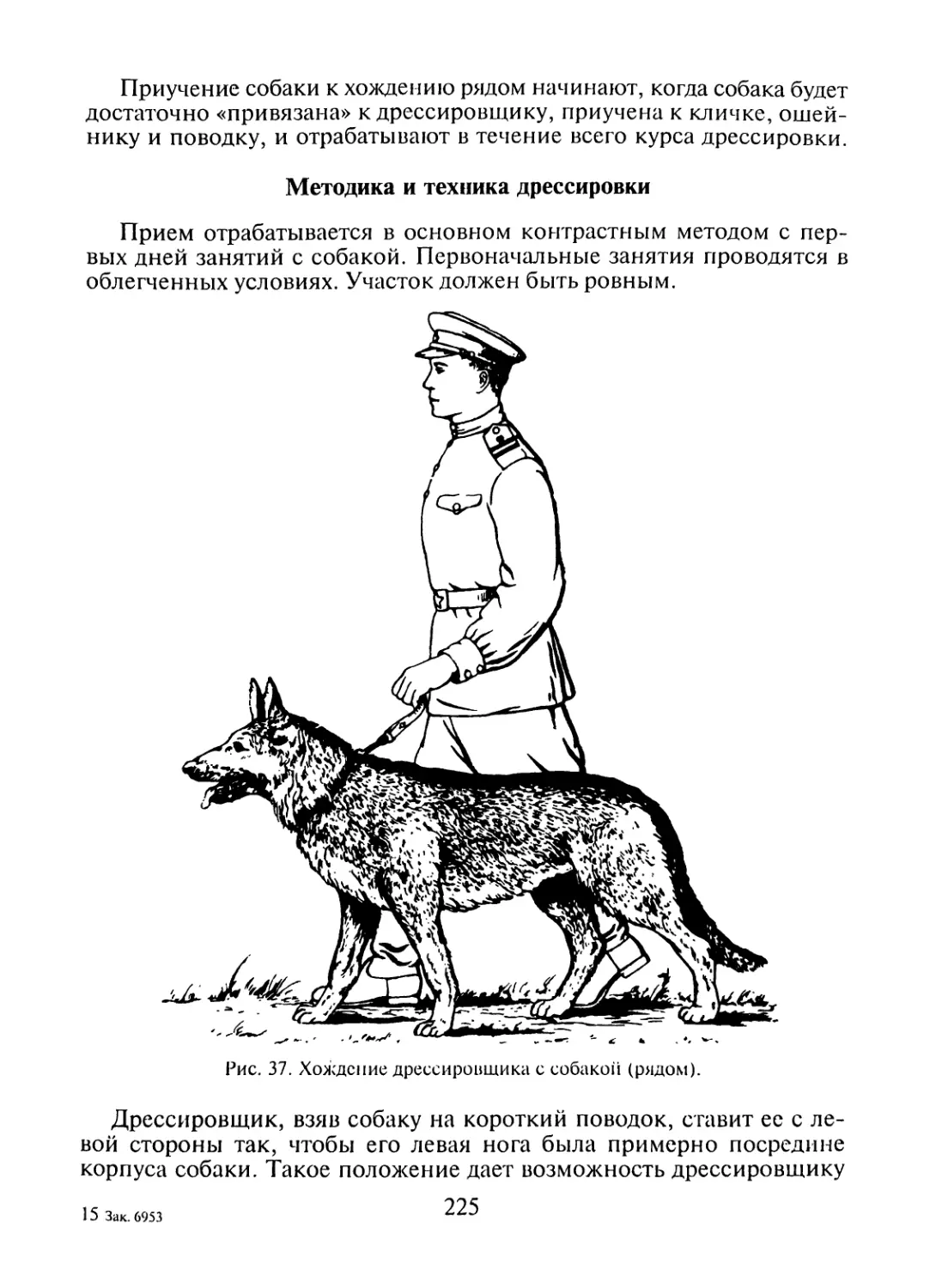

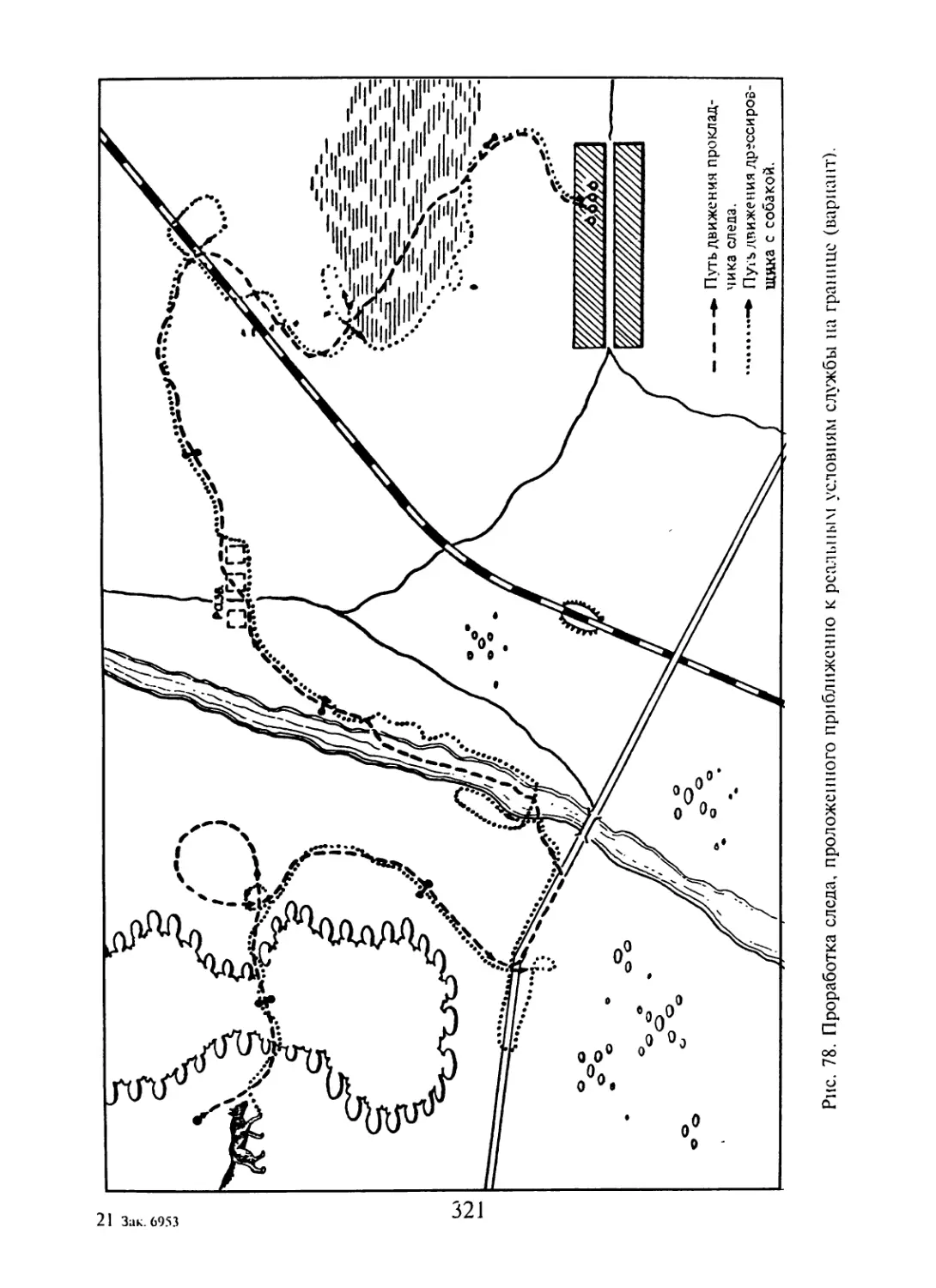

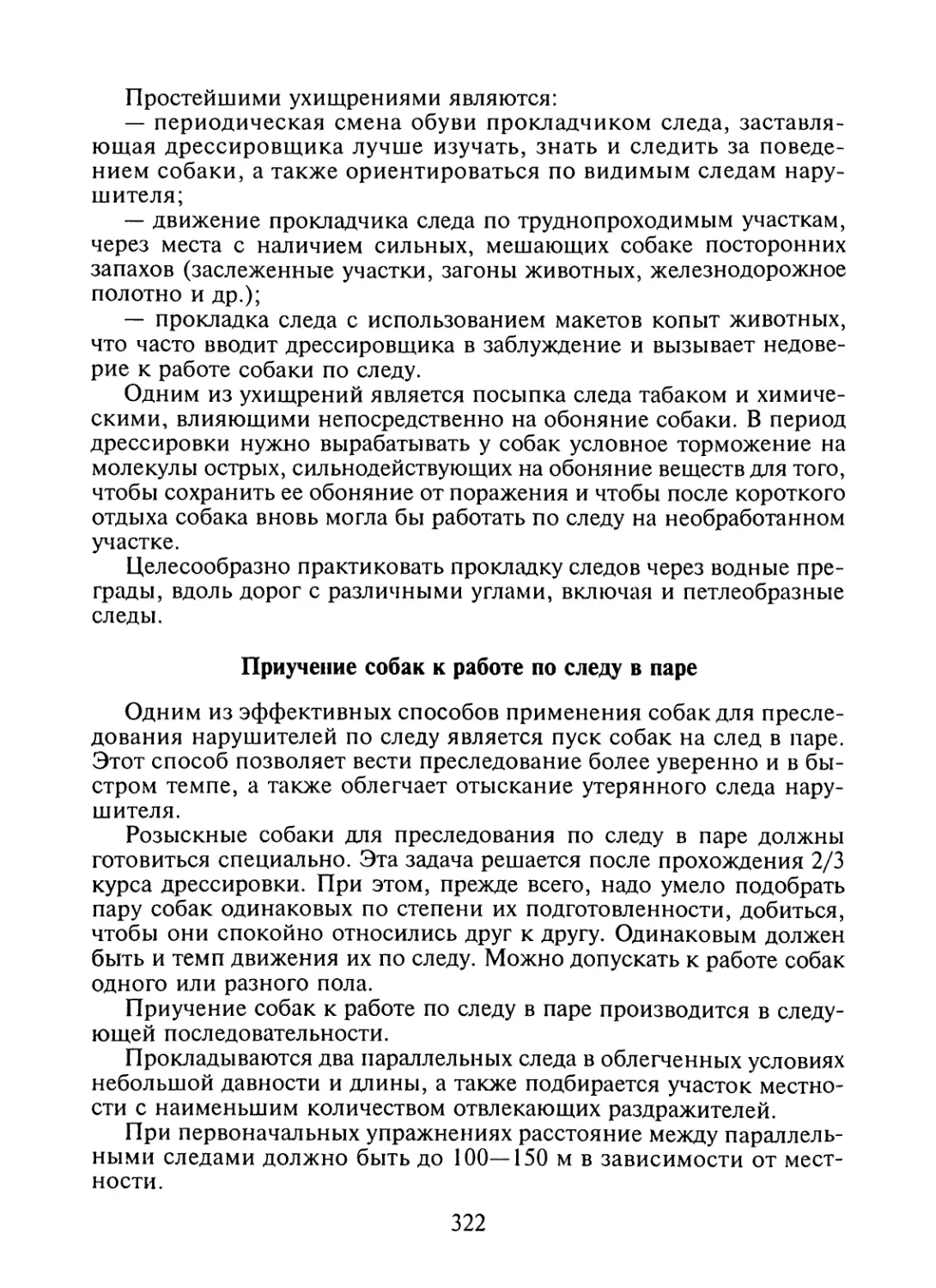

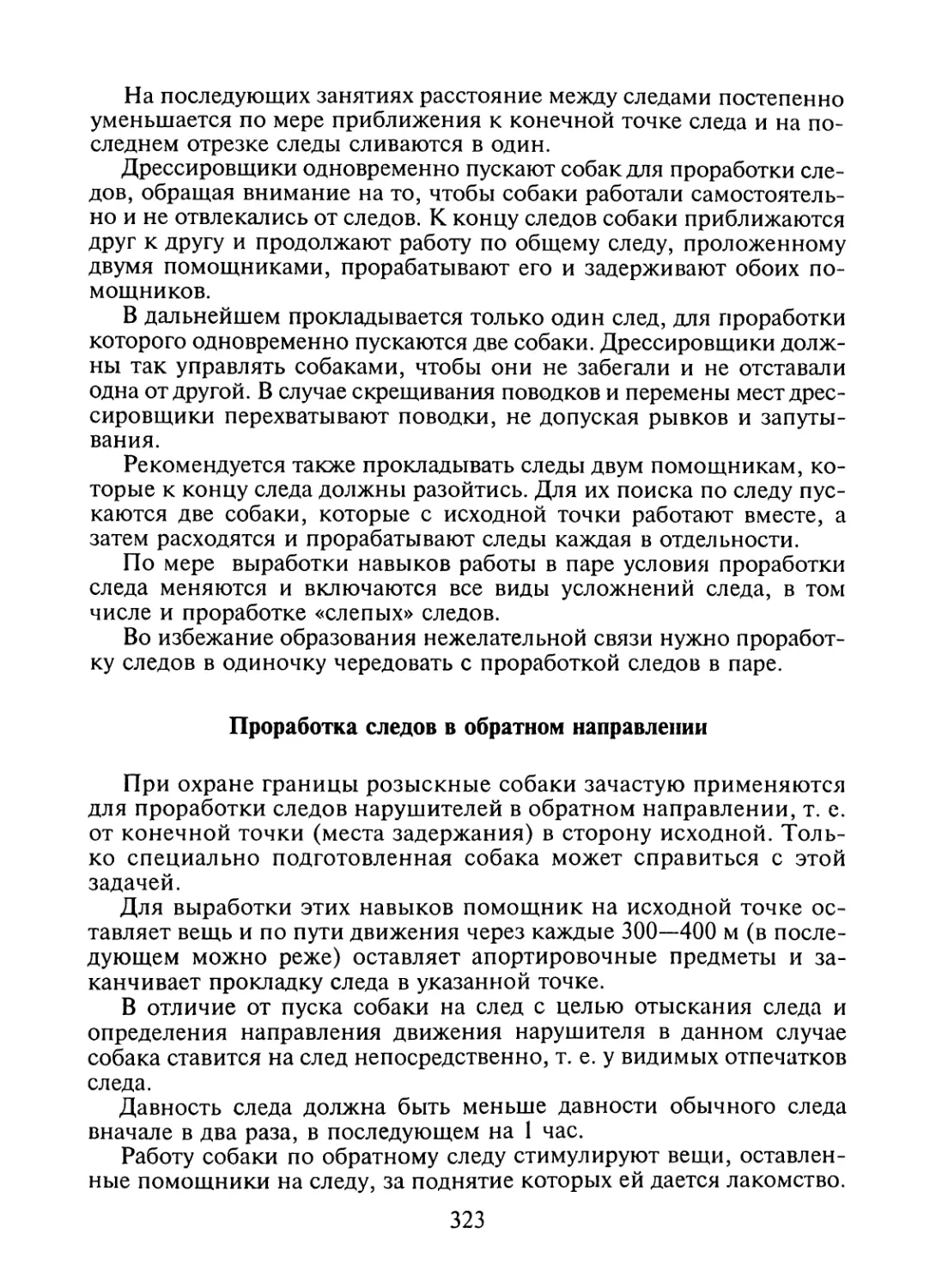

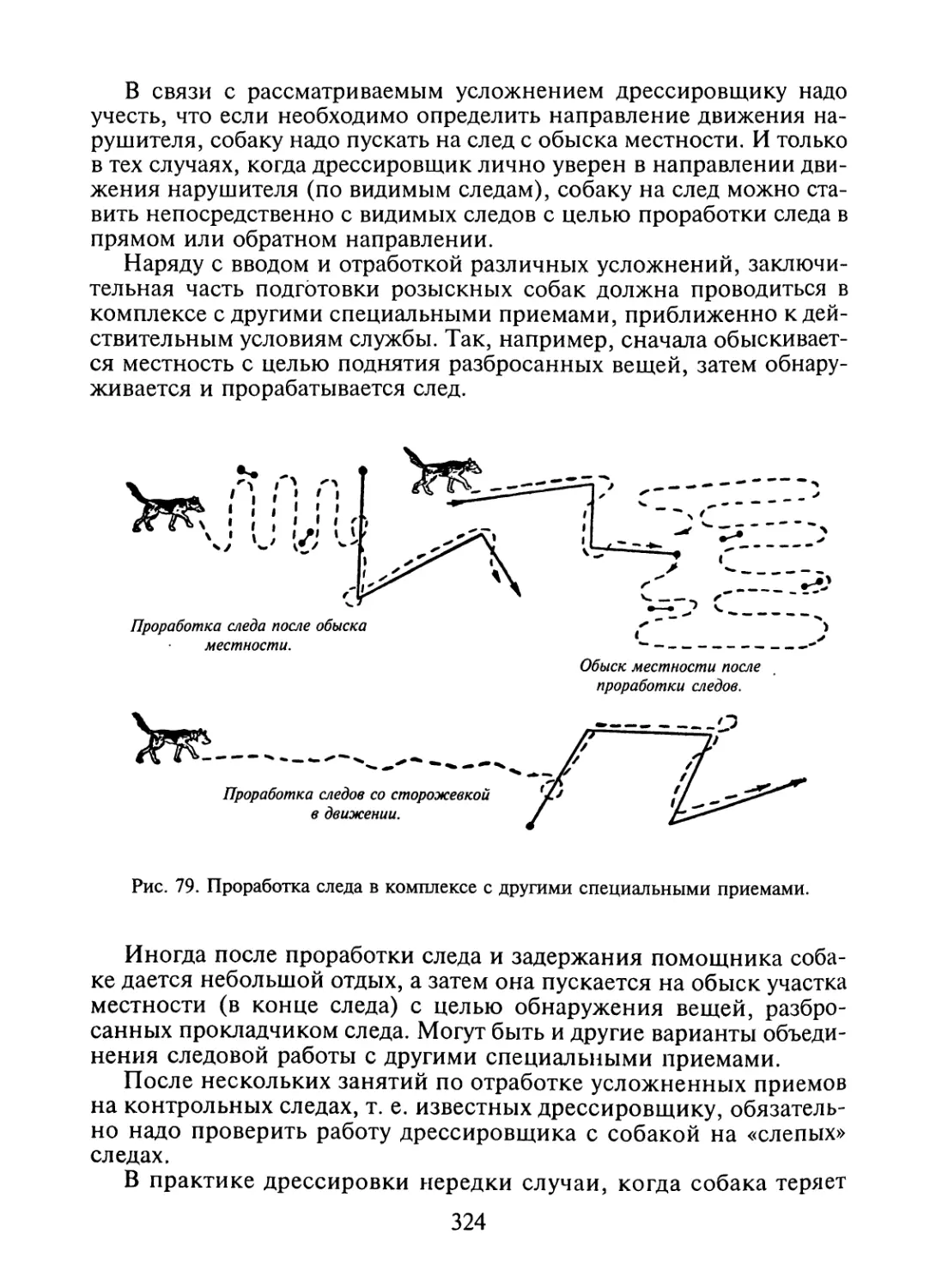

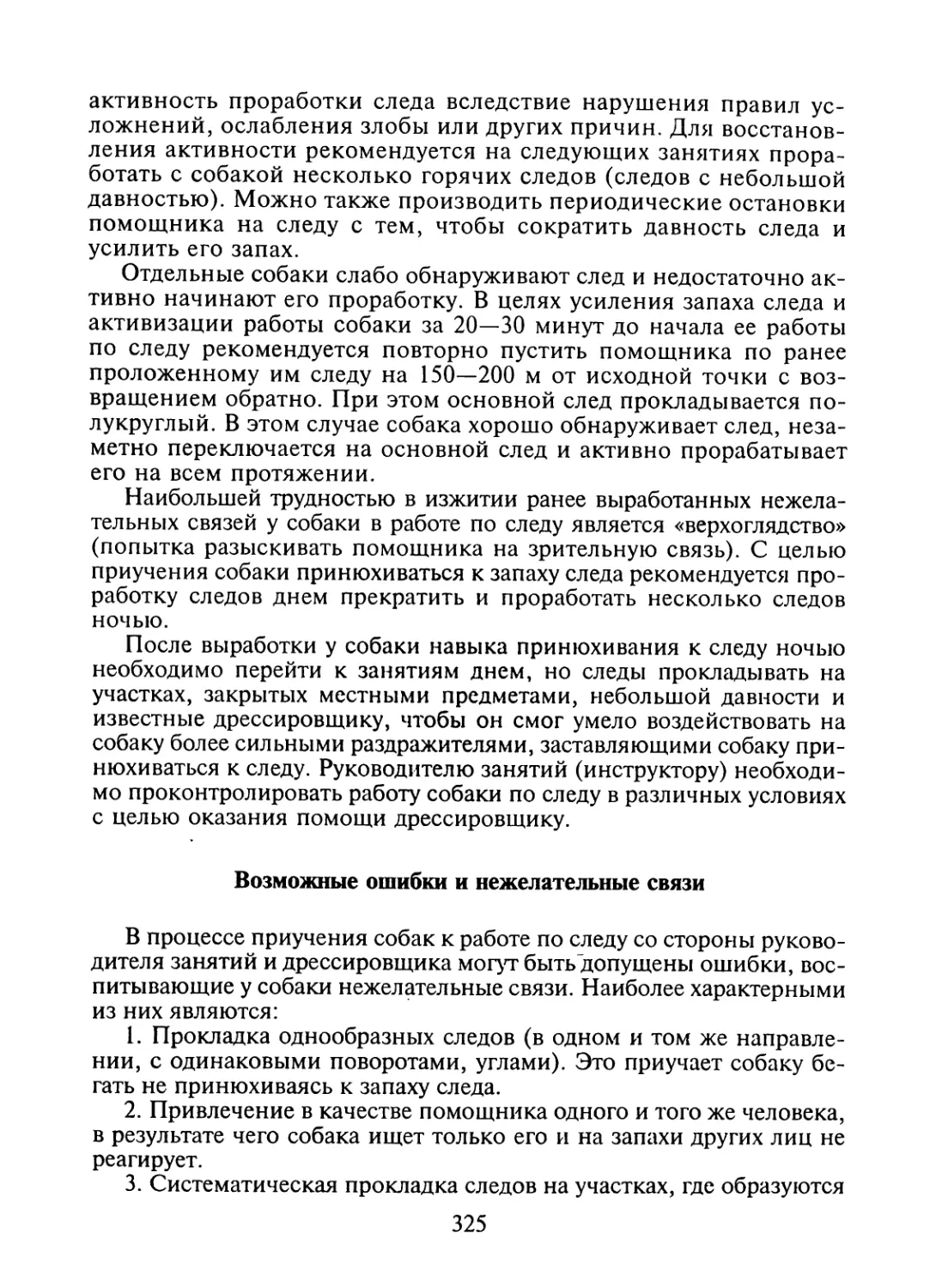

В южных районах с жарким климатом собака должна иметь более