Text

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

СРЕДНИЕ ВЕКА

СБОРНИК

Редакционная коллегия:

А. И. ДАНИЛОВ

(ответственный редактор),

Е. В. ГУТНОВА, Л. А. КОТЕЛЬНИКОВА.

|А. Д. ЛЮБЛИНСКАЯ],

Л. Т. МИЛЬСКАЯ

(ответственный секретарь),

В. И. РУТЕНБУРГ, Г. Э. САНЧУК,

Ю. М. САПРЫКИН, 3. В. УДАЛЬЦОВА,

А. Н. ЧИСТОЗВОНОВ

(зам. ответственного редактора)

СРЕДНИЕ ВЕКА.

ВЫПУСК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА 1980

Хронологически статьи охватывают период от IX до на-

чала XVII в. и посвящены проблемам демографии и аграрной

истории Франции и Англии, социально-политической истории

Англии, истории города в Швейцарии, истории культуры и

общественно-политической мысли в Италии и Англии,

В разделе «Сообщения» публикуются исследования молодых

историков по аграрной истории Южной Франции и Испании и

небольшое терминологическое исследование о русско-норвежских

связях в XVI в.

Раздел «Историография» содержит обзор «Основные проб-

лемы ранней истории средневекового города в освещении совре-

менной западной медиевистики», статью посвященную крупно-

му итальянскому историки Армандо Сапори и др.

10603—041

С 042(02)--80 124~80' 0504020000

Гс) Издательство «Наука», 1980 г.

В. В. Иванов

ЛЕНИНСКИЙ ПРИНЦИП ПАРТИЙНОСТИ

И НАУЧНАЯ ОБЪЕКТИВНОСТЬ

Дальнейшее развитие советской исторической науки, в том

числе медиевистики, связано с реализацией и глубоким раскры-

тием познавательной роли методологических принципов партий-

ности, объективности и историзма. Эти принципы в марксистско-

ленинской методологии имеют концептуальное единство. Согласно

материалистическому пониманию истории, «общество рассматри-

вается как живой, находящийся в постоянном развитии организм

(а не как нечто механически сцепленное и допускающее поэтому

всякие произвольные комбинации отдельных общественных эле-

ментов), для изучения которого необходим объективный анализ

(курсив наш.— В. И.) производственных отношений, образующих

данную общественную формацию, исследование законов ее функ-

ционирования и развития» *.

В таком подходе — существо марксистско-ленинского исследо-

вания конкретно-исторических и историографических вопросов,

а его результаты играют наибольшую роль для передовой обще-

ственной практики. Надо иметь в виду, что интересы каждого

класса, политических партий нуждаются в историческом обосно-

вании и интерпретации. Поэтому историография является своеоб-

разным фокусом, в котором опосредствованно проявляется мно-

гообразие и противоречивость форм общественной жизни. Вслед-

ствие этого историческое познание по своему содержанию не

ограничивается прошлым, оно неразрывно связано с современ-

ностью, концентрирует в себе остроту общественных противоре-

чий, выраженных в определенных идеологиях.

Марксистская идеология, отражающая интересы исторически

прогрессивного класса и закономерные тенденции общественного

развития, в силу именно этих объективных обстоятельств неот-

делима от научного исторического познания. В данном случае

принцип партийности выступает как предпосылка и обязательное

требование научности исследования конкретных вопросов.

Труды В. И. Ленина, как и произведения К. Маркса и Ф. Эн-

гельса, содержат блестящие исследования важнейших проблем

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 165.

6

В. В. Иванов

исторической науки. В тезисах ЦК КПСС «К 100-летию со дня

рождения Владимира Ильича Ленина» записано: «Главное в ле-

нинском подходе к общественным явлениям и процессам — орга-

ническое единство научной объективности и принципиальной

оценки их с позиций рабочего класса». Это положение имеет

первостепенное значение для выяснения роли партийности в ме-

тодологии исторического исследования.

Принцип партийности, во-первых, отражает социальное, клас-

совое содержание общественно-исторического познания, во-вто-

рых, он предполагает определенную оценку изучаемых явлений

и процессов. Эта оценка окажется научной или ненаучной в за-

висимости от партийности исследователя. Пролетарская, комму-

нистическая партийность обеспечивает последовательно научное

познание явлений прошлого и настоящего. Материалист (марк-

сист), указывал В. И. Ленин, «последовательнее объективиста и

глубже, полнее проводит свой объективизм. Он не ограничивается

указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно

общественно-экономическая формация дает содержание этому

процессу, какой именно класс определяет эту необходимость» 2.

«Объективизм», объективистский подход к историографии вы-

ражается в недооценке классового анализа, в абстрактной поста-

новке социальных вопросов, в игнорировании необходимости их

конкретно-исторического изучения.

Буржуазные идеологи, отделяя принцип партийности от дру-

гих требований марксистско-ленинской методолгии, делают вывод

о несовместимости партийности и науки. Но все дело в том, о ка-

кой партийности идет речь: буржуазной или пролетарской. Марк-

систы-ленинцы отстаивают пролетарскую, коммунистическую

партийность, являющуюся выражением интересов самого прогрес-

сивного класса современности — рабочего класса. Она не только

не противоречит объективному познанию действительности, но и

обусловливает его. Если же речь идет о буржуазной партийности,

то здесь партийность и объективность находятся в принципиаль-

ном противоречии.

Пролетарская партийность означает открытую защиту инте-

ресов рабочего класса, прогрессивных общественных классов.

Если марксистское учение, писал В. И. Ленин, требует от каждо-

го общественного деятеля неумолимо объективного анализа дей-

ствительности и складывающихся на почве этой действительности

отношений между различными классами, «то каким чудом можно

отсюда сделать вывод, что общественный деятель не должен сим-

патизировать тому или другому классу, что ему это „не полага-

ется“? Смешно даже и говорить тут о долге, ибо ни один живой

человек не может не становиться на сторону того или другого

2 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 1, с. 418.

Ленинский принцип партийности и научная объективность

7

класса (раз он понял их взаимоотношения), не может не радо-

ваться успеху данного класса, не может не огорчиться его неуда-

чами, не может не негодовать на тех, кто враждебен этому клас-

су, на тех, кто мешает его развитию распространением отсталых

воззрений и т. д. и т. д.» 3 4.

Из этого следует, что принцип коммунистической партийности

включает в себя критику буржуазной и мелкобуржуазной идео-

логии, всех антимарксистских, реакционных теорий и концеп-

ций. Всякое умаление коммунистической партийности в совре-

менных условиях объективно служит усилению буржуазной

партийности, часто маскирующейся под оболочку «беспартий-

ности».

Конечно, в исторической литературе встречаются работы, ли-

шенные общественной актуальности и открыто претендующие на

«беспартийность». Такие работы всегда оказывались и оказыва-

ются далекими от магистральной линии исторической науки. Но

когда мы говорим о партийности того или иного ученого, то имеем

в виду объективное, социальное содержание его работы, отражение

в пей позиции данного класса. Суть партийности определяют не

словесные декларации, а общественное значение концепций и вы-

водов ученого. Для исследователя-марксиста важно сознательное,

творческое применение принципа партийности в историографиче-

ской практике.

Не подлежит сомнению то, что для познания разных сторон

исторического развития требуется применение различных кон-

кретных методик и процедур исследования, адекватное раскрытие

социального процесса. В этой связи следует отметить органиче-

скую взаимосвязь партийности и историзма. Известно, что мысли-

тели начала XIX в. ввели в общественную пауку принцип

историзма. Но у них он базировался на различных вариантах идеа-

лизма. Критикуя идеалистическое толкование историзма, осно-

воположники марксизма обосновали последовательное диалекти-

ко-материалистическое его понимание с позиций коммунистиче-

ской партийности. Диалектико-материалистическая концепция

общественного процесса и есть фундамент подлинно научного

историзма. Она позволяет найти в многообразии явлений общие

закономерности и специфичность, понять единство теории и

практики в познании \

Нельзя забывать того, что социальная функция истории обра-

щена не только к прошлому, по и к современности, к будущему.

В этом отношении особенно поучительно то, как В. И. Ленин

исследовал принцип партийности в связи с конкретными задача-

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 547—548.

4 См. подробнее: Иванов В, Марксистско-ленинский историзм и исследова-

ние современности.— Коммунист, 1976, № 9.

8

В. В. Иванов

ми рабочего класса и его авангарда на различных исторических

этапах. Он последовательно подчеркивал значение классового

подхода для раскрытия объективного содержания исторических

явлений и событий: «Кто после опыта и Европы и Азии говорит

о «^классовой политике и о неклассовом социализме, того стоит

просто посадить в клетку и показывать рядом с каким-нибудь

австралийским кенгуру»,— писал В. И. Ленин в статье «Историче-

ские судьбы учения Карла Маркса» 5 *. Это положение особенно

актуально звучит сегодня, когда некоторые теоретики, именую-

щие себя марксистами-ленинцами, проявляя полную методологи-

ческую безответственность, предпочитают говорить о возможных

вариантах «демократического социализма», о возможностях «де-

мократии», о «правах и свободах» вообще в.

Здесь уместно вспомнить следующее положение В. И. Лени-

на: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами

обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любы-

ми нравственными, религиозными, политическими, социальными

фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех

или иных классов» 7 8.

Нелишне отметить, что в современной буржуазной историогра-

фии есть различные подходы к проблеме партийности. Некоторые

авторы партийность отвергают. Однако другие не соглашаются

с такой постановкой вопроса и утверждают, что в исторической

науке всегда имеет место борьба мнений, партийных, классовых

концепций. Ряд буржуазных идеологов и историков прямо под-

черкивают партийный характер исторической науки, ее значение

в идейной борьбе нашего времени. Иначе говоря, если часть исто-

риков выступает за деидеологизацию истории, за освобождение

истории от ее социальных функций в современной идеологиче-

ской борьбе, то другая часть историков вполне конкретно ука-

зывает на необходимость политизации исторической науки.

Об этом свидетельствует полемика, развернувшаяся на

XIV Международном конгрессе исторических наук, состоявшем-

ся в США, вокруг основного доклада «История и общество» (ав-

торы: А. И. Данилов, В. В. Иванов, М. П. Ким, Ю. С. Кукушкин,

А. М. Сахаров, Н. В. Сивачев) ’.

5 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 23, с. 4.

• См.: Коммунист, 1979, № 6, с. 6—8.

7 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 47.

8 Reports of the XIV International Congress of the Historical Sciences. New

York, 1977, vol. 1. См. подробнее: Кукушкин Ю. С. XIV Международный

конгресс исторических наук.— Преподавание истории в школе, 1976, № 2;

Сахаров А. М. О некоторых методологических вопросах на XIV Между-

народном конгрессе исторических наук (заметки делегата).— Вестник

МГУ. Сер. IX. История, 1976, № 3; Сахаров А. М., Хромов С. С. XIV Меж-

дународный конгресс исторических наук.— ВИ, 1976, № 3; Тихвин

ский С. Л., Тишков В. А. Проблемы новой и новейшей истории на ХГ

Ленинский принцип партийности и научная объективность

9

Для глубокого осмысления методологического аспекта партий-

ности в исследовании важно прежде всего социальное содержа-

ние источника, мировоззренческие политические позиции учено-

го и их отражение в методе.

Классовая обусловленность источника во многом влияет на

интерпретацию существа социальных явлений. Историк-марк-

сист должен обладать способностью научного отношения к источ-

нику, владеть методикой источниковедческого анализа. Каждый

источник имеет свою социальную природу, и в зависимости от

методологической вооруженности исследователя по-разпому про-

является его познавательная эффективность. По своему содержа-

нию исторические источники могут отражать позиции различных

классов, п историк должен уметь делать правильные выводы из

этих источников. Известно, что К. Маркс использовал в своей

работе над «Капиталом» источники самого различного происхож-

дения. В «Положении рабочего класса в Англии» Ф. Энгельс ис-

пользовал источники буржуазного, феодального происхождения,

однако он с позиции партийности показал реальное положение

рабочего класса в системе капиталистических отношений, даже

на том этапе, когда буржуазия была восходящим классом.

То же самое можно сказать о произведении В. И. Ленина

«Развитие капитализма в России», основанном па исследовании

весьма разноплановых источников. Рассматривая вопросы средне-

вековой истории, дореформенного, пореформенного развития Рос-

сии, В. И. Ленин показывал глубокий антагонизм борющихся

классов. Выводы В. И. Ленина-историка неотделимы от его пози-

ции исследователя-коммуниста. Мастерски используя источники,

В. И. Лепин гениально развил марксистский метод анализа дей-

ствительности.

Таким образом функции исторического метода получают под-

тверждение в правильном комплексном применении теоретиче-

ских положений диалектического и исторического материализма,

всего учения марксизма-ленинизма в целом в историографической

практике. Проблемы методологии истории во многом решаются

на конкретном материале на основе теоретической интерпретации

последнего. Это важно подчеркнуть, ибо представление метода

как нейтрального к предмету познания обедняет процесс позна-

ния, лишает ценности, объективной научной значимости те или

иные выводы исследования.

В целом партийность общественно-исторического познания

требует постоянного внимания к разработке вопросов теории и

метода. По существу это взаимосвязанный процесс, потому что

теорию нельзя разрабатывать без развития метода. Невозможно

Международном конгрессе исторических наук.— Новая и новейшая ис-

тория, 1976. № 1; Жуков Е., Соколов О. История и общество.— Комму-

нист, 1976, № 2.

10

В. В. Иванов

дать научную, объективную оценку событий прошлого и настоя-

щего, не применяя творчески теорию к анализу действительности.

А такая оценка уже означает в известной степени развитие тео-

рии. В этом смысле глубокое идейно-политическое звучание имеет

постановка на XXV съезде партии вопроса о необходимости

дальнейшей творческой разработки проблем марксизма-лениниз-

ма, современных социально-экономических проблем, объективного

изучения истории.

Проблема партийности связана с особенностями историческо-

го познания, с природой исторической науки; более того, прин-

цип партийности приобретает характер закономерности для исто-

рических наук, поскольку пронизывает все стороны деятельности

исследователя, начиная от анализа источника, кончая созданием

той или иной исторической концепции.

Таким образом, принцип партийности образует живую душу

истории. Освобождение от этого принципа или умаление его роли

было бы равносильно утрате фундаментального характера исто-

рической науки. «Пролетарские революции...— писал Маркс,—

постоянно критикуют сами себя... с беспощадной основательно-

стью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность

своих первых попыток» 9. Эта оценка Маркса имеет определен-

ное значение для осмысления проблем партийности в ее связи с

объективностью познания. Только такая глубокая постановка воп-

роса способствует выработке научной стратегии и тактики борю-

щегося класса. Поэтому характерной чертой коммунистической

партийности является осознанная, целенаправленная реализация

ученым в практике научного исследования коренных мировоз-

зренческих, теоретических и идеологических принципов марксиз-

ма-ленинизма.

Жизнь показывает, что не может быть истории нейтральной

К современной общественной борьбе, к мировоззрению. Встречаю-

щееся противопоставление истории и научной теории противоре-

чит современному научному методу. Изучая конкретные формы

общественного процесса, историческая наука раскрывает прояв-

ление общих законов в специфической обстановке, устанавливает

особенности их действий 10. Творческое применение законов по-

могает исследователю открывать новые стороны и повторяющиеся

связи в социальных явлениях, новые тенденции. Это бесспорно.

Поэтому рассуждения, будто бы удел историка — это лишь эмпи-

рические факты, а не закономерности, нельзя считать правиль-

ными. Единство факта и обобщения есть важное условие исто-

рического исследования.

• Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8, с. 123.

,(> См.: Жуков Е. М. Социологические и исторические законы.— В кн.: Жу-

ков Е. М., Барг М. А., Павлов В. И., Черняк Е. Б. Теоретические пробле-

мы всемирно-исторического процесса. М., 1979, с. 9—12.

Ленинский принцип партийности и научная объективность

11

В исторических концепциях, если они претендуют на науч-

ность, не может быть нигилистического отрицания всего пред-

шествующего мыслительного материала. В них всегда должны

учитываться предшествующие данному исследованию выводы,

они должны содержать анализ предыдущего состояния историо-

графии, приемов изучения тех или иных сторон конкретной про-

блемы, ее источниковедческой базы. Следовательно, исторический

анализ всегда включает в себя как изучение самого факта, так

и процесс исследования этого факта, события. Поэтому нет осно-

ваний для противопоставления методологии методике исследова-

ния, как это делают буржуазные объективисты.

Научные концепции, отражающие новые, современные этапы

социального процесса, имеют, конечно, сложную генетическую

связь с предыдущими историческими интерпретациями. Новые

условия общественной практики порождают новые исторические

концепции. В этом случае преемственность в познании имеет силу

постольку, поскольку эти новые концепции включаются в общую

логику развития исторической науки.

Логика научного познания свидетельствует о том, что буржу-

азный объективизм ныне бесплоден и в теоретическом, и в прак-

тическом отношениях. Вот почему буржуазные авторы прибегли

к своеобразной переоценке объективизма. Они немало пишут об

ограниченности объективизма, имея в виду его традиционные

формы (в частности, объективизм ранкеанского толка, натурали-

стический объективизм), гораздо больше, чем раньше, апеллируют

к исторической теории, каузальности в объяснении природы фак-

та. В свете ленинской характеристики классовой и методологиче-

ской сущности буржуазного объективизма нетрудно понять под-

линный смысл этих и других аналогичных апелляций.

Но, как показывает научпый опыт, эти поиски не выводят бур-

жуазных историков из методологического кризиса, поскольку

последний носит ярко выраженный гносеологический, социаль-

ный характер.

Ленинский подход к изучению социальной жизни, явлений

прошлого и настоящего всегда отличался научной целенаправ-

ленностью, партийностью, умением выделять главное, определяю-

щее звено в исторической цепи событий. Глубокое понимание

действительности, для достижения которого исторический анализ

выдвигался в качестве обязательного требования, позволило

В. И. Ленину правильно ставить социальные вопросы, возник-

шие перед общественной мыслью и общественной практикой,

и определить пути их решения.

Партийность и объективность выступают как составные части

марксистско-ленинской методологии, лежащей в основе научно-

истинного познания действительности и ее революционного пре-

образования.

12 В. В. Иванов

Новые возможности для плодотворных исторических и исто-

риографических исследований открывает недавно принятое по-

становление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологиче-

ской, политико-воспитательной работы». Оно еще раз напоминает

всем обществоведам и историкам о том, что сердцевиной всей

идейно-воспитательной работы партии является формирование у

трудящихся коммунистического мировоззрения, воспитание их на

идеях марксизма-ленинизма. Этой задаче в полной мере отвечают

ie исторические исследования, в которых воплощено единство

партийности и объективности.

А. И. Данилов

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

К числу проблем методологии истории, обсуждаемых за по-

следние десятилетия, относится вопрос о месте категории «собы-

тие» в понятийном аппарате исторической науки, о значении изу-

чения событий в общем контексте научно-исследовательской ра-

боты историка.

Если на протяжении XIX и в начале XX в. в буржуазной

историографии ход исторических событий чаще всего расцени-

вался как предпочтительный, порой даже исключительный пред-

мет исторического познания, то теперь буржуазные методологи

истории нередко расценивают события как третьестепенный

объект изучения: в соответствии с такими взглядами историкам

надлежит заниматься историческими структурами, а не истори-

ческими событиями *, которые недостойны внимания подлинных

ученых.

Критика историографии, рассматривающей события как глав-

ное содержание исторической науки, справедлива в той мере,

в какой она направлена против исследования чисто внешних фак-

тов поверхностно понятой политической истории, сводимой зача-

стую к деятельности коронованных особ и их приближенных2,

‘ Во второй половине 60—70-х годов критика традиционной историографии

историками ФРГ носила весьма радикальный характер, например: Ge-

iss J. Studien fiber Geschichte und Geschichtswissenschaft. Frankfurt a. M,

1972; Ansichten einer kiinftigen Geschichtswissenschaft / Hrsg. J. Geiss,

It Tamchina. Miinchen, 1974, Bd. 1; см. также: Патрушев А. И. «Социаль-

ная история» в буржуазной историографии ФРГ: (Проблемы истории и

методологии).— Новая и новейшая история, 1976, № 4, с. 151—167; Смо-

ленский Н. Я. Проблема исторических понятий в современной буржуаз-

ной историографии ФРГ.— Новая и новейшая история, 1978, № 6. Пред-

метом дискуссии среди историков ФРГ является и вопрос об отношении

к истории политических событий: Zmarzlik Н. G. Das Kaiserreich in neuer

Sicht.— HZ, 1976, Bd. 222; Hildebrand K. Geschichte oder Gesellschaftsge-

schichte.— HZ, 1976, Bd. 223; Wehler H-U. Kritik und Antikritik.— HZ,

1977, Bd. 225.

2 В. И. Ленин придавал большое значение отбору исторических фактов, ре-

шительно осуждал тех историков, которые концентрируют свое внимание

на незначительных событиях. Он очень резко отозвался, например, о не-

мецком историке Г. Эгельгафе за то, что он с педантичной аккуратностью

отмечал даты, относящиеся к коронованным особам, но «не упомянул

14

А. И, Данилов

и в той мере, в какой она в противоположность идиографиче-

скому подходу стремится обратить внимание историков на необ-

ходимость выявить закономерность в исторической действитель-

ности, выяснить подлинные причины глубоких перемен и важней-

ших переворотов в жизни народов. Но в современной буржуазной

историографии во многих случаях противопоставление историче-

ских структур историческим событиям связано с иными методо-

логическими и идейно-теоретическими посылками. Так, среди

представителей квантитативной историографии бытует мнение,

что следовало бы вообще устранить понятие «событие» из исто-

рической науки. Сторонники этих взглядов, которые разделяют

и некоторые представители школы «Анналов» во Франции, усмат-

ривают преимущества квантитативного подхода к истории в том,

что он позволяет заменить понятие «событие» понятиями «ряд»

и «серия»: с помощью такой замены можно, по их мнению,

избавиться от представления, будто бы исторические факты дей-

ствительно зафиксированы в источниках. С точки зрения рас-

сматриваемого подхода, исторические факты сконструированы

учеными, как реальность они не существовали и не могут быть

основой научного познания. Эту фикцию можно преодолеть с

помощью статистики, которая позволяет с никогда ранее недо-

стижимой точностью измерить поток жизни 3.

Попытку теоретико-методологического обоснования такой за-

мены и предпринял, в частности, один из французских методоло-

гов квантитативной истории Франсуа Фюрэ4. По его мнению,

историческое сознание XIX в. склонно было приписывать особое

значение явлениям политической жизни и тем отчетливо высту-

пающим на поверхности явлений качественным изменениям,

с которыми она была связана. Это находило свое выражение в

таких категориях, как «республика», «свобода», «демократия»,

«прогресс», «разум». Именно с этими и им подобными понятиями

было связано и понимание самой истории прежде всего как сово-

купности качественных изменений.

Обновленная же историческая наука, обогатившаяся благода-

ря квантификации подлинно научной строгостью и точностью,

предпочитает иметь дело с количественными изменениями. Те-

перь, по мнению Фюрэ, доказано, что поскольку категория «исто-

рическое развитие» поддается научному истолкованию, постольку

она трактуется как количественный рост, носящий чаще всего

циклический характер. Разные сферы исторической жизни имеют

ни звуком восстания крестьян в Румынии в 1907 году» (Ленин В, И.

Поли. собр. соч., т. 28, с. 663).

3 Могагё Ch. Troi Essais sur histoire et culture. Paris, [1948], p. 35; ChaunuP.

L’histoire serielle.— RH, 1970, t. 243, p. 297—320.

4 Furet F. L’histoire quantitative et la construction du fait historiaue.— Anna-

les E. S. C., 1971, N 26, p. 63—75.

Историческое событие и историческая науп,а

15

разные темпы и разные циклы своего движения. Они не принад-

лежат одному историческому времени, не сводимы друг к другу,

не обусловливают друг друга.

Близок к этим рассуждениям и сторонник структурализма в

западногерманской историографии В. Конце. Исследуя историю

Германии в годы первой мировой войны и революции 1918—

1919 гг., Конце пытается доказать, что социальные изменения в

своих долговременных проявлениях не связаны с политическими

событиями, политическими решениями и политической борьбой 5.

Таким образом, пересмотр значения событий в исторической

науке оказался непосредственно связанным с определенными ме-

тодологическими устремлениями. Следует заметить, однако, что

мы отнюдь не ставим под сомнение самое применение количест-

венных методов в историческом исследовании; все дело в том,

в рамках какой методологии, с какими целями и в каких преде-

лах они используются.

Советские историки, разрабатывающие принципы применения

количественных методов исследования, неоднократно подчерки-

вали необходимость учета сильных-» и слабых сторон этого ме-

тода 6.

Оценка квантитативного метода дается и в трудах историков

стран социалистического лагеря. Так, Ц. Бобинская (ПНР) обос-

нованно отмечала, что одностороннее предпочтение статистических

данных может привести историка к игнорированию качествен-

ных изменений, которые на стадии возникновения этими данны-

ми не улавливаются7.

Критические голоса по адресу квантитативной историографии

звучат и во Франции: «С помощью количественных исчислений

и полноты изучаемой проблемы надеются, как об этом мечтали

старые позитивисты, поставить историю в ряд точных наук... Но не

рискуем ли мы таким образом потерять в дороге то главное, что

составляет истинную ценность исторических знаний,— непосред-

ственный контакт с прошлым? Уверены ли в том, что методы ма-

тематического толка смогут уловить в свои сети все, что есть наи-

более ценного в прошлом человечества? Когда в результате боль-

ших усилий, затраченных на изучение огромного числа архивных

документов, а затем оформление статистических данных, которые

5 Conze W. Die sozialgeschichtliche Bedeutung der deutschen Revolution von

1918—1919.— In: Vom Sinn der Geschichte I Hrsg. 0. Franz. Stuttgart, 1977,

S. 71—84.

6 Кахк Ю. Ю., Ковальченко И. Д. Методологические проблемы применения

количественных методов в исторических исследованиях.— История СССР,

1974, № 5; Ковальченко И. Д., Сивачев Н. В. Структурализм и структур-

но-количественные методы в современной исторической науке.— Исто-

рия СССР, .1976, № 5.

7 Bobinska С. Historiker und historische Wahrheit. Berlin, 1967, S. 78.

16

А. И. Данилов

при этом были получены, историк-демограф наконец нам сооб-

щит, что в тот или иной период население такой-то французской

провинции развивалось по фазам „А“ п „В“, разделенным, в свою

очередь, на периоды „а“ и „в“ ...не будем ли мы разочарованы?»8

Узкоколичественный подход к предмету исторического иссле-

дования, отрицание значения событий, которые не могут быть

выражены в виде «серий» или «рядов», а именно так обстоит

дело прежде всего со многими фактами политической жизни, не-

избежно связаны с поверхностным эволюционизмом или циклиз-

мом, доходящим до понимания развития как движения по замкну-

тому кругу.

В этом нельзя не видеть недооценки или прямого отрицания

роли качественных переворотов в истории. В этой связи вспом-

ним хотя бы рассуждения некоторых советологов о характере

социалистической индустриализации народного хозяйства в СССР,

которая была якобы лишь продолжением стадии роста, характер-

ной для царской России конца XIX — начала XX в.

Попытки элиминировать из исторической науки категорию

«событие» или по крайней мере всемерно ограничить ее значение

не привели и не могли привести к перевороту в историческом

сознании, как это полагал Фюрэ. Но они побуждают историков

вновь вернуться к рассмотрению в методологическом плане места

этой категории среди основных понятий исторического позна-

ния.

Такое рассмотрение тем более целесообразно, что осмысление

понятия «событие» позволяет более всесторонне подойти и к ис-

толкованию категории «исторический факт», а это важно при

постановке вопроса о том, насколько возможна объективность при

познании прошлого. Определение места категории «событие» сре-

ди других методологических категорий исторического познания

существенно и с точки зрения его центральной проблемы — про-

блемы объективного существования исторических законов.

Исторический мир — мир событий. Там, где их нет, нет п из-

менения, движения, развития, а следовательно — и истории как

действительности. Историческая реальность выступает перед тем,

кто обращается к ее рассмотрению, прежде всего как совокуп-

ность множества «событий». Конечно, разные историки будут

различно их оценивать: один будет понимать их как изолирован-

но существующие явления, другой — как взаимосвязанные и

взаимообусловленные, третий — как выражение определенных за-

кономерностей, толкуемых материалистически или идеалистиче-

ски, и т. д.

8 Marrou H.-I. L’epistemologie de l’histoire en France d’aujourd’hni.— In: Den-

ken fiber Geschichte / Hrsg. Fr. Engel-Janosi. Munchen, 1974, S. 105.

Историческое событие и историческая наука

17

И клиометристы, прежде чем начать что-либо считать и вы-

числять, должны определить, к каким сторонам событий и их

результатам будут применены клиометрические процедуры. А это

значит, что те, кто стремится изгнать события как категорию

познания из исторической науки в теории, продолжают иметь с

ними дело в практике исторического исследования.

Историки конструируют «ряды» и «серии» по материалам

источников, допускающих количественные исчисления, поскольку

они фиксируют моменты повторяемости; однако нельзя забы-

вать, что в таких «рядах» и «сериях» тем не менее в преобразо-

ванном виде выступают определенные стороны «событий» или их

результатов. При неправильном методологическом подходе к об-

работке материала и превращении клиометрических процедур в

единственный достойный внимания историков способ исследова-

ния историческая действительность предстает в конечном счете

как печальное круговращение серых теней, связи между которыми

устанавливаются по произволу исследователя. Такое отношение

к историческим событиям не только односторонне — оно неиз-

бежно в конечном счете приводит к искажению действительной

природы объектов исследования.

События — это человеческая деятельность во всех ее сферах,

начиная с производства материальных благ и кончая наиболее

абстрактными сферами интеллектуального творчества. В истории

подлинная деятельность — всегда событие ®. А в бездеятельности,

в свою очередь, события нет. Если же нет события, то нет и свя-

зи, и отношений между людьми. Все исторические связи и отно-

шения есть выражение или порождение деятельности людей. Все

производственные, социальные, в том числе классовые, полити-

ческие, идеологические, научные, религиозные и иные связи и

отношения перестают существовать, если они не получают в той

пли иной форме своего выражения в деятельности, поступках

людей, т. е. в событиях.

Без движения событий нет и исторического процесса. Можно

в известном смысле утверждать, что всей истории, равно как и

всем историческим процессам, присущ событийный характер. То

или иное состояние общества, социально-политический строй, его

появление, изменение, кризисы и гибель — все это воплощено в

многочисленных и противоречивых событиях. Как известно, для

К. Маркса «общество не твердый кристалл, а организм, способ-

9 В истории происходят, указывал Ф. Энгельс, постоянные столкновения

разнонаправленных волевых устремлений людей, определяющихся усло-

виями их жизни. Из столкновения бесконечного количества таких пере-

крещивающихся сил «выходит одна равнодействующая — историческое

событие» {Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 395).

18

А. И. Данилов

ный к превращениям и находящийся в постоянном процессе

превращения» 10 *.

Непрерывную цепь событий, в которых выражается тот или

иной исторический процесс, было бы неправильно рассматривать

только в плане того повторяющегося, что содержится в этих со-

бытиях. Разные качества событий свойственны разным стадиям

и формам развития; если рассматривать капиталистический способ

производства, как это сделал К. Маркс, в его историческом движе-

нии, то внимание исследователей привлекает качественная сто-

рона события, в котором прежде всего находит свое выражение

такое движение. Историчность любого общественного строя про-

является особенно ярко именно тогда, когда его обычное, устояв-

шееся, повседневное существование или, иначе говоря, функцио-

нирование изменяется, приобретает новую качественную окраску.

И в этом, в частности, сказывается коренное отличие марк-

систского истолкования категории «система» от структуралист-

ского; лишь стремление приспособить марксизм к структурализму

может породить мнение, что он является первой по времени

структурно-функциональной теорией общества и.

Марксизм всегда рассматривает любую общественную систему

в определенных исторических рамках. Для него нет системы без

внутренних противоречий, порождающих ее самодвижение, ее

развитие. Современный структурализм способен дать лишь по-

строение, в лучшем случае отражающее то или иное обществен-

ное состояние в его повседневном функционировании. Ахиллесо-

вой пятой структурализма как методологии истории является не-

способность обнаруживать возможность выхода за пределы систе-

мы, заложенную в ней самой12. Отсюда становится понятной и

10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. И.

“ Hobsbawm Е. J. L’apport de Karl Marx a 1’historiographie.— Diogene, 1968,

N 64, p. 47.

12 Об этом достаточно громко говорят и буржуазные историки, занимаю-

щиеся методологическими вопросами. По мнению Г. Румплера, ни струк-

турализм, ни системная теория функционализма или функционального

структурализма не разрешили проблем теории истории. Это относится

и к школе «Анналов». Структуры оказались абсолютными константами,

определяющими ход событии {Rumpier Н. Offene Fragen einer Theorie

der Geschichtswissenschaft.— In: Denken uber Geschichte, S. 213). M. Мюл-

лер полагает, что структуралисты обособляют структуры от деятельно-

сти людей, в результате исчезает сознание того, что социально-историче-

ские структуры являются продуктами человеческой деятельности, без

которой они не воспроизводятся, хотя и обусловливают ее {Benz W..

Muller М. Geschichtswissenschaft. Darmstadt, 1973, S. 247). Американский

историк Г. Г. Иггерс отмечает, что у Ф. Броделя политические события,

будучи оторванными от структур, оказываются иррациональными. По

его мнению, историки этой школы оказались не в состоянии проанали-

зировать процесс перехода во Франции от «старого режима» к новому

времени {Iggers G. G. Die «Annales» und ihre Kritiker. Probleme moderner

Историческое событие и историческая наука

19

глубокая противоположность марксистского понимания общест-

венных законов их структуралистическому истолкованию, кото-

рое разрывает законы движения и законы развития. Достаточно

поставить вопрос, чем являются законы классовой борьбы: зако-

нами структуры, законами движения или законами развития об-

щества, чтобы стала очевидной несостоятельность такой типоло-

гии исторических законов.

Существуют единые законы общественного развития, которые

нельзя расчленить на законы структур, законы движения, законы

развития. Доказательством тому является все содержание «Капи-

тала» К. Маркса, если это содержание взять в его целом, а не

подвергать искусственному расчленению на отдельные части, как

это делают современные «неомарксисты», стремящиеся преодо-

леть пороки структурализма с помощью «диалектического мате-

риализма, трактуемого как генетический структурализм» 13.

В советской литературе о применении структурного метода

к изучению теоретических проблем исторической науки на про-

тяжении ряда лет пишет М. А. Барг. В сборнике «Теоретические

проблемы всемирно-исторического процесса» (М., 1979) им совме-

стно с Е. Б. Черняком предпринята попытка системной классифи-

кации законов и закономерностей. Выделив закономерности об-

щественно необходимых отношений и обозначив эти отношения

как структуру «А», авторы полагают, что она в качестве норма-

тивного субстрата «не знает ни региональных, ни стадиальных

разновидностей. Как абсолютное тождество она всегда равна се-

бе» 14. Мы полагаем, что независимо от того, будут ли закономер-

ности данной структуры в дальнейшем предметом рассмотрения

в политической экономил, как полагают авторы, или же к их

исследованию окажется причастной историческая наука, никакой,

даже самый высокий, уровень абстракции не сможет послужить

оправданием для отрицания применимости к структуре «А» ди-

алектики истории.

Что касается законов политической экономии, то нельзя не

вспомнить ту характеристику, которую им дал Ф. Энгельс в ре-

пензиях на первый том «Капитала». Он особо отметил историче-

ский подход, пронизывающий всю книгу и позволивший увидеть

«в экономических законах не вечные истины, а лишь формули-

ровку условий существования известных преходящих состояний

общества...» 15. Заслуга К. Маркса состоит в том, что он поло-

franzosischer Sozialgeschichte.— HZ, 1974, Bd. 219, S. 592—593, 604—605).

См. также: Groh D. Kritische Geschichtswissenschaft in emanzipatorischer

Absicht. Stuttgart, 1973, S. 81—90.

13 Benz W., Muller M. Op. cit, S. 248.

14 Жуков E. M., Барг M. А., Павлов В. И., Черняк Е. Б. Теоретические про-

блемы всемирно-исторического процесса. М., 1979, с. 114.

15 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 16, с. 212.

20

А. И. Данилов

жил конец ограниченному представлению о политической эконо-

мии, согласно которому ее положения рассматривались как веч-

ные истины, а не как «результаты определенного исторического

развития» 1в.

Процесс не тождествен с событиями, его составляющими. Но

это не означает, что в исторической действительности тот или

иной процесс может протекать в каком-либо ином выражении,

кроме событий и их результатов. Это одинаково верно и для по-

литики, и для экономики, и для идеологии, и для культуры в

целом. Исторический процесс потому и является историческим,

что он никогда не является простым воспроизведением уже ранее

существовавшего состояния. Ему свойствен момент качественно

своеобразного движения не только в целом, но и на различных

его этапах. И это-то качественное своеобразие обязательно при-

влекает к себе внимание историка-исследователя. Без этого нель-

зя выяснить общее и особенное в историческом процессе, а затем

перейти к проникновению в присущие ему законы.

Подлинно историческое событие всегда оказывает влияние на

последовавшее за ним развитие. Степень длительности и глубины

такого влияния и определяет его значимость. Отсюда следует,

что исторический процесс не может быть понят без осмысления

всей цепи событий, в него входящих, события же раскрывают

свой смысл лишь как моменты движения этого процесса. Только

так можно обнаружить, с одной стороны, историческую обуслов-

ленность событий, а с другой — историческое содержание всего

процесса 16 17. Чем более значим исторический процесс, чем более

16 Там же, с. 222.

17 С этим связана необходимость осторожности не только при использова-

нии аналогии применительно к историческим событиям и процессам, но

и при разработке исторических типологий.

К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно отмечали, что аналогия между

обезземелением свободного крестьянства в древнем Риме, во Франкском

государстве и в Англии периода первоначального накопления имеет чи-

сто внешний характер, хотя этот процесс повсеместно выражался в при-

менении насильственных средств, вызывающих разорение хозяйств лич-

но свободных непосредственных производителей-земледельцев. Но в каж-

дом из этих случаев процесс завершался по-разному: свободные непо-

средственные производители в первом случае превращались в люмпенов,

во втором — в крепостных и феодально зависимых крестьян, в третьем —

в наемных рабочих (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 120—

121; 514—518, т. 21, с. 151—153; т. 23, с. 738).

«Таким образом,— писал К. Маркс,— события поразительно анало-

гичные, но происходящие в различной исторической обстановке, привели

к совершенно разным результатам. Изучая каждую из этих эволюций в

отдельности и затем сопоставляя их, легко найтп ключ к пониманию это-

го явления; но никогда нельзя достичь этого понимания, пользуясь уни-

версальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской

теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее надысторичности»

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 121).

Историческое событие и историческая наука

21

он глубоко содержателен, тем большее влияние оказывает на

судьбы того или иного народа, общественного строя или на всю

всемирную историю. Вместе с тем огромную роль приобретают

события, знаменующие кульминацию такого процесса, его пере-

ломные рубежи. Это верно применительно к историческим явле-

ниям и процессам, относящимся к самым разным эпохам.

В работе «К истории древних германцев» Ф. Энгельс счел

необходимым дать описание происходивших на рубеже нашей

эры военных столкновений римских легионеров, поддерживаемых

их союзниками из варварских племен, с противостоящими на-

тиску завоевателей германскими племенами. В ряде мест он при-

бегнул к детальному описанию военных действий по годам, что

позволило ему проанализировать и показать все своеобразие

развития исторической ситуации, показать упорство, с которым

ряд древнегерманских племен противостоял завоевателям.

В цепи этих событий он выделил как поворотный момент, име-

ющий решающее значение, разгром легионов Вара в Тевтобург-

ском лесу: «Независимость германцев от Рима была этим сраже-

нием установлена раз навсегда» ,8. пБез этого события все исто-

рическое развитие, полагал Ф. Энгельс, получило бы иное на-

правление.

Взятая в отдельности, оторванная от исторических условий на-

чала I в. н. э., от коренной противоположности социально-поли-

тического строя Римской империи и древнегерманских племен,

противостоящих ее миродержавным планам, битва в Тевтобург-

ском лесу выглядит лишь как одно из многочисленных столкно-

вений между римлянами и варварами; исследуемая как звено в

цепи событий, обусловивших дальнейший ход истории, она при-

обретает то существенное значение, которое подчеркнул в своей

работе Ф. Энгельс.

В нашей стране было торжественно отмечено событие, проис-

шедшее 325 лет тому назад,— Переяславская рада. Внимание

к этому событию обусловлено той ролью, которую оно имеет в

истории нашей Родины. В приветствии ЦК КПСС, Президиума

Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР по случаю

юбилейной даты сказано: «Воссоединение Украины с Россией

явилось результатом многовекового развития их экойомических,

политических и культурных связей, выражало их обоюдное

стремление к единению, имело непреходящее значение для буду-

щего всей нашей Отчизны. Этим историческим актом навсегда

было закреплено единство двух братских народов, столь близких,

как отмечал В. И. Ленин, по языку, по месту жительства, по

характеру и по истории» 18 19.

18 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 465.

19 Правда, 1979, 30 янв.

22

А. И. Данилов

Воссоединение Украины с Россией было результатом многове-

кового развития, но оно требовало для своего завершения опре-

деленного события. Это был исторический акт политического со-

держания, который навсегда закрепил единство двух братских

народов. Именно это обстоятельство вновь привлекает наше вни-

мание к далекому по времени событию января 1654 г. Здесь

сказывается связь времен, их внутреннее единство, влияние ис-

тории на современность. В этом аспекте событие 1654 г. в полной

мере сохраняет свое историческое значение в общественной и

идейно-политической жизни нашего народа.

Особое место в мировой истории занимают социально-полити-

ческие революции, в которых находят свое выражение высшие

проявления классовой борьбы. Они определяют собой длитель-

ную историческую перспективу развития, если являются дей-

ствительно подлинными народными революциями. В. И. Ленин

особо отмечал присущее Марксу понимание того, что в великих

исторических событиях один день может равняться целому пе-

риоду20. Изучение хода событий в великих политических рево-

люциях позволяет отчетливо увидеть подлинную глубину пере-

лома, качественное изменение исторического процесса. Среди

всех революций величайшей является Великая Октябрьская со-

циалистическая революция — главное событие XX в. Она положи-

ла начало имеющему всемирно-историческое значение повороту

человечества от капитализма к социализму.

Именно поэтому советская историческая наука с такой тща-

тельностью изучает каждую деталь этого великого исторического

события. Исследовапие его влияния на мировую историю никогда

не перестанет быть объектом пристального внимания историче-

ской науки.

Вот почему создание научной хроники Великой Октябрьской

социалистической революции, равно как и хроники жизни и дея-

тельности В. И. Ленина, является выдающимся достижением со-

ветских историков.

Прогресс исторического познания, как известно, па ранних

этапах его развития сводился к тому, что от фиксации отдельных

событий стали переходить к выявлению цепи событий, стали

открывать сначала внешние, а затем внутренние связи, а также

их обусловленность конкретной ситуацией, в которой они совер-

шались. Позднее в совокупности качественно близких групп со-

бытий стали усматривать направление изменений, тенденцию раз-

вития, возникло представление об исторических процессах, а затем

20 «Один день октябрьской стачкп или декабрьского восстания во сто раз

больше значил и значит в истории борьбы за свободу, чем месяцы ла-

кейских речей кадетов в Думе...» {Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 16,

с. 26).

Историческое событие и историческая наука

23

и об общих законах и отдельных закономерностях, свойст-

венных лишь определенным процессам. Это стало возможным с

обнаружением противоречивости событий, а затем и внутренней

противоречивости самого процесса.

«Люди сами творят свою историю,— писал В. И. Ленин,— но

чем определяются мотивы людей и именно массы людей, чем

вызываются столкновения противоречивых идей и стремлений,

какова совокупность всех этих столкновений всей массы челове-

ческих обществ, каковы объективные условия производства ма-

териальной жизни, создающие базу всей исторической деятель-

ности людей, каков закон развития этих условий,— на все это

обратил внимание Маркс и указал путь к научному изучению

истории, как единого, закономерного во всей своей громадной

разносторонности и противоречивости, процесса» zl.

Таким образом, прогресс исторического познания привел к

выходу за пределы такого изучения событий, которое сводится

к их описанию. Но он не упразднил необходимости для истори-

ческой науки описывать события с тем, чтобы затем перейти к

последующим этапам исследования. Это верно и по отношению

к историческим процессам. Конечно, описать событие и процесс

еще не означает решить все задачи исторического исследования.

Но взятое в самом общем виде историческое исследование не

может обойтись без описания. Без установления достоверности

событий, без их описания немыслим переход к изучению пробле-

мы. Исследователь может основываться, конечно, на работе, про-

деланной в этой сфере другими историками, но это ничего не

меняет в существе дела, в методологии исследования.

Попытка осуществить изучение любой исторической пробле-

мы без выявления и описания относящихся к ней событий и

процессов, как правило, не дает ничего нового для исторической

науки, а порой превращается в пародию на нее. Это следует ска-

зать и о попытках заменить конкретное описание исторических

событий их абстрактно-структуралистскими определениями. Ни-

чем, например, не обогащает историческую науку рассмотрение

периода между февралем и октябрем 1917 г. в России как време-

ни ожесточенной борьбы между системостабилизирующими и

.системовзрывающими факторами. Боролись, как известно, не

факторы, а партии, классы и массы. И только изучение событий,

в которых нашла свое выражение эта борьба, позволяет понять

подлинное содержание данного периода.

Отношение к описанию событий как якобы к проявлению

слабости и неразвитости исторической науки и тем более прене-

брежение изучением событий и процессов являются свидетель-

ством в лучшем случае методологической незрелости. Такого рода

21 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 58.

24

А. И. Данилов

взгляды не имеют ничего общего с принципами и традициями

марксистской исторической науки. Для нее анализ и обобщение

истории в самом широком теоретическом плане немыслимы без

раскрытия содержания того или иного исторического процесса

или явления, раскрытия, начинающегося с описания событий.

Для марксизма руководящей нитью при изучении истории

является теория классовой борьбы, классовый подход, позволяю-

щий открыть закономерности общественной жизни. Классовая же

борьба проявляется в действиях и событиях, как и всякая борьба

в истории. Кто изучает историю как историю классовой борьбы,

тот неизбежно изучает действия борющихся классов, поступки их

представителей, выясняет содержание этих действий и поступков,

стремится к научному определению источников классовой борьбы,

коренящихся в положении различных классов, и ее результатов.

«При этом все классы и все страны рассматриваются не в стати-

ческом, а в динамическом виде, т. е. не в неподвижном состоя-

нии, а в движении (законы которого вытекают из экономических

условий существования каждого класса). Движение в свою оче-

редь рассматривается не только с точки зрения прошлого, но и с

точки зрения будущего и притом не в пошлом понимании „эво-

люционистов“, видящих лишь медленные изменения, а диалекти-

чески...» “2

Книга К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»

принадлежит к классическим образцам материалистической исто-

риографии. Сделанные в ней выводы о коренном отличии проле-

тарских революций от буржуазных, определение важности взаи-

моотношений пролетариата и крестьянства в революции, тезис о

необходимости слома старой государственной машины в ходе этой

революции навсегда вошли в теоретическую сокровищницу марк-

сизма. Все эти обобщения сделаны в результате последователь-

ного раскрытия роли классовой борьбы как движущей силы исто-

рии и непосредственно вытекают из того анализа исторических

событий, который осуществлен в книге.

Суммируя опыт революции 1848—1851 гг., К. Маркс исходит

из всестороннего исследования событий, их взаимной связи, вы-

являет главные периоды революции, определяя то общее, что

свойственно каждому из этих периодов; вместе с тем он основы-

вается и на описании, порой весьма детальном, наиболее сущест-

венных событий революции. Это описание выступает как необхо-

димая предпосылка исторического анализа и историко-теоретиче-

ских обобщений. Для К. Маркса тщательное исследование

политических событий революции предполагает все более и более

глубокое проникновение в существо тех сдвигов, которые происхо-

дили в социально-экономическом строе Франции и которые, обус-

22 Ленин В. И. Полы. собр. соч., т. 26, с. 77—78.

Историческое событие и историческая наука

25

ловливая в конечном счете политические события, вместе с. тем не

могли быть реализованы вне и помимо определенных событий.

Поразительное по своей точности предвидение политической

судьбы бонапартизма, содержащееся в конце книги 23, обосновано

анализом расстановки классовых сил, сложившихся к концу

1851 г., и именно этот анализ потребовал описания событий ре-

волюции с классовых позиций пролетариата.

Первый том «Капитала» содержит обширные исторические

экскурсы, имеющие принципиальное значение для всего произве-

дения в целом. Они убедительно свидетельствуют, что для

К. Маркса описание исторических событий является неотъемле-

мым этапом исследования законов развития капиталистического

способа производства. Так, рассматривая в главе «Рабочий день»

принудительные законы об удлинении рабочего дня, издававшие-

ся в Англии с середины XIV в. до 1864 г., К. Маркс широко

прибегает к описанию событий, несущему на себе большую идей-

ную и научную нагрузку. Он подробно излагает содержащуюся

в рабочем статуте 1349 г. регламентацию рабочего дня, указывает

па те изменения, которые были внесены статутом 1562 г. Это слу-

жит исходным пунктом дальнейшего рассмотрения борьбы вокруг

продолжительности рабочего дня, тех отношений, которые здесь

складывались. Без описания целого комплекса исторических со-

бытий нельзя было бы осмыслить ни положения о том, что регу-

лирование рабочего дня развивалось из отношений капиталисти-

ческого способа производства, а их «официальное признание и

провозглашение государством явились результатом длительной

классовой борьбы»24 25 26, ни того значения, которое придается в

«Капитале» этой борьбе 23.

24-я глава 1-го тома «Капитала», являющаяся подлинным

шедевром материалистического понимания истории, представляет

собой сплав глубочайшего философского проникновения в соци-

альный процесс, предельной точности экономического анализа,

всестороннего исторического исследования с теоретическими вы-

водами, вооружавшими пролетариат в борьбе с буржуазией мощ-

ным оружием.

Знаменитая формула К. Маркса: «Бьет час капиталистической

частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют»м —

представляет собой теоретическое обобщение, все значение кото-

рого не может быть в должной мере научно осмыслено без уразу-

мения всей полноты исторического исследования, предпринятого

К. Марксом. Он вновь и вновь предстает нам как ученый, прони-

23 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8. с. 217.

24 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 292.

25 Там же, с. 308, 310—311.

26 Там же, с. 773.

26

А. И. Данилов

кающий в суть исторического процесса, и это достигается им,

в частности, и в последовательном изучении хронологически на-

растающей цепи событий, наиболее существенных для данного

процесса.

События и социально-экономическое состояние общества, пе-

ремены в нем здесь, как и повсюду в «Капитале», слиты, не мо-

гут исследоваться отдельно друг от друга, и это является одним

из доказательств несостоятельности утверждения современного

«неомарксизма», будто бы у К. Маркса история структур как тео-

рия социальной эволюции и история событий разорваны27,

а в исторических разделах «Капитала» К. Маркс изучает не исто-

рическую действительность, а некий логически сконструирован-

ный объект 28.

Нет необходимости доказывать непреходящее теоретическое и

политическое значение классического труда В. И. Ленина «Импе-

риализм, как высшая стадия капитализма». Он обогатил все об-

щественные науки, выдвинув идеи, оказывающие мощное влияние

на их развитие и в наши дни. Эго в полной мере относится к

исторической науке, будем ли мы иметь в виду исследование

истории империализма или методологию исторических исследо-

ваний вообще.

Ленинское произведение представляет собой одно из наиболее

ярких свидетельств того, что с точки зрения марксизма-лениниз-

ма исторические знания имеют фундаментальное значение для

всех общественных наук. За каждым положением книги, за каж-

дой ее формулировкой и выводом стоит огромная работа по из-

учению обширнейшего исторического материала во всей его пол-

ноте. В этой работе В. И. Ленина все вопросы рассматриваются с

позиций последовательного историзма и каждое положение бази-

руется на бесспорных исторических доказательствах. Историче-

ский подход, концентрация внимания на качественно новых яв-

27 Такого рода утверждения противоречат прямым указаниям К. Маркса,

который характеризовал, например, 24-ю главу 1-го тома «Капитала» как

«исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе»

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 120). Он специально подчер-

кивал историческую конкретность главы о первоначальном накоплении,

указывая, что она «претендует лишь на то, чтобы обрисовать тот путь,

которым в Западной Европе капиталистический экономический строй

вышел из недр феодального экономического строя» (Там же, с. 119).

28 Schmidt A. Zum Problem einer marxistischen Historik.— In: Wozu noch Ges-

chichte / Hrsg. W. Oelmiiller. Munchen, 1977, S. 155, 157.

Историки, заботящиеся о том, чтобы частично, как они пишут, ин-

корпорировать марксистские представления о феодализме в социальную

историографию ФРГ, Л. Кухенбух и Б. Михаэль считают, что взгляды

К. Маркса и Ф. Энгельса по конкретным вопросам истории средних ве-

ков якобы устарели и никак не связаны с их теоретическим пониманием

феодализма (Feudalismus — Materialen zur Theorie und Geschichte / Hrsg.

L. Kuchenbuch und B. Michael. Frankfurt a. M, 1977, S. 11—12, 750).

Историческое событие и историческая наука

27

лениях пронизывают весь ленинский экономический анализ, ни

един из выводов которого не может быть понят вне и помимо

исторической связи, прослеженной в книге 29.

Историческая конкретность, необходимость которой неодно-

кратно подчеркивается в ленинском произведении30, неотделима

и от статистической обработки экономического материала, содер-

жащейся и в самой книге, и в подготовительных материалах к

ней.

Привлекая большое количество специальной исторической

литературы, В. И. Ленин тщательно изучал события политической

истории, относящиеся не только к истории империализма, но и к

его предыстории. В «Тетрадях по империализму» он выписывает

даты событий, позволяющих проследить важное для изучаемой

темы развитие того или иного процесса.

Читая книгу Э. Ульбрихта «Мировая держава и национальное

государство (политическая история 1500—1815 гг.)», В. И. Ленин

выписал бодее сотни дат, относящихся к международным отноше-

ниям и войнам XVI — начала XIX в.31 Эти даты охватывают

почти все основные факты изменения"1 государственных границ в

Европе и частично Америке. О большой роли, которую В. И. Ле-

нин при подготовке материалов для своего произведения придавал

выяснению во всей их полноте событий, связанных с колониаль-

ными захватами и войнами в последней трети XVIII — начале

XIX в., можно судить по таблице, содержащейся в записях по

книге А. Вирта «Всемирная история современности» 32.

Для работы В. И. Ленина с историческим материалом не ме-

нее характерными являются записи хронологической последова-

тельности событий, позволяющие проследить вехи того или иного

процесса или явления. Так, он отмечает даты развития банковско-

го дела в Германии с 1871 по 1910 г., войн Англии и Франции с

XVII по начало XIX в. и события дипломатической истории с

1879 по 1907 г.33 В конце выписок из книги Г. Эгельгафа «Исто-

рия новейшего времени» В. И. Ленин в хронологическом порядке

сделал сводку событий, относящихся к главнейшим кризисам в

международной политике великих держав после 1870—1871 гг.,

а затем на основании материалов Эгельгафа и других источников

составил синхронистическую таблицу событий всемирной истории

29 Нельзя не видеть прямой связи между содержанием «Империализма, как

высшей стадии капитализма» и ленинскими положениями об историзме,

которые сформулированы в относящихся к ноябрю 1916 г.— январю

1917 г. письмах к И. Ф. Арманд и Н. Д. Кикнадзе {Ленин В. И. Поли,

собр. соч., т. 49, с. 319—320, 329—330, 369—370).

30 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27. с. 315, 317, 390.

31 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 28, с, 587—590.

32 Там же, с. 489—494.

33 Там же, с. 345—346, 495.

28

А. И. Данилов

после 1870 г.34 В таблицу вошли хронологически фиксированные*

события, разделенные на 10 граф (войны, дипломатия, колони-

альная политика, экономическая политика, рабочее движение и

социалистические партии, революционное движение непролетар-

ского характера, национальные движения и национальный вопрос,

демократические реформы, социальные реформы); в последнюю

(10-ю) графу включены различные события, не вошедшие в ос-

новные графы. Из таблицы видно, что В. И. Ленин проделал

большую работу по отбору событий и их систематизации. Это го-

ворит о том, что он придавал самостоятельное значение сопостав-

лению исторических событий, важных для различных областей

общественной жизни, определению их временной последователь-

ности и связи.

Все содержание «Тетрадей по империализму» показывает, на

какой солидной исторической основе построено ленинское учение

об империализме, сколь тщательно были исследованы историче-

ские факты, первично чаще всего выступающие как экономиче-

ские, социальные и политические события. Книга «Империализм,

как высшая стадия капитализма» и подготовительные материалы

к ней показывают, насколько теоретические обобщения у

В. И. Ленина связаны с конкретным опытом истории и как все-

сторонне этот опыт анализируется с точки зрения изучения со-

бытий, смысловая и хронологическая последовательность которых

могут не совпадать, но и не могут быть противопоставлены.

Во временной фиксированности событий выражается специ-

фическая для исторического познания констатация присущего

самой действительности единства количественного и качественно-

го, единства, позволяющего поставить вопрос о смысловой связи

событий и таким образом вычленить определенную цепь событий.

Поэтому в отличие от формализованного ряда клиометрии хроно-

логический ряд включает в себя не только количественное

(временное), но и качественное (смысловое) изменение.

Асинхронность различных цепей событий, разновременность

протекания процессов в разных сферах исторической действитель-

ности, равно как часто наблюдаемые различия в темпах развития

в пределах одной и той же цепи событий, не могут служить до-

казательством ни отсутствия единства всемирно-исторического

процесса, ни правомерности отрицания объективности категории

времени в исторической науке 35.

34 Там же. с. 670—687.

35 Г. Шлейер (ГДР) отметил, что теория плюрализма различно протекаю-

щих времен используется в буржуазной историографии для обоснования

тезиса об отсутствии внутреннего единства общества, которое распада-

ется на ряд не связанных между собой уровней, каждый из которых ока-

зывается самостоятельным (Schleier Н. Theorie der Geschichte — Theorie

der Geschichtswissenschaft. Berlin, 1975, S. 44. См. также: Merei Gy. Struk-

Историческое событие и историческая наука

29

Таков один из существенных методологических выводов, кото-

рый следует сделать историку при изучении обработки историче-

ского материала, осуществленной В. И. Лениным для подготовки

книги «Империализм, как высшая стадия капитализма». Конкрет-

ность истории выступает здесь прежде всего как конкретность со-

бытий в их хронологической связи.

Рассмотрение места категории «событие» в методологии исто-

рии позволяет считать неправомерной постановку вопроса, чему

принадлежит приоритет в познании прошлого: состояниям (струк-

турам) или событиям, какое исследование в научном отношении

предпочтительнее — относящееся к историографии событий или

к структурной историографии?36 Столь абстрактная постановка

проблемы может породить лишь схоластическое теоретизирование,,

так как предполагает, с одной стороны, допустимость смотреть на

состояния, структуры как на нечто по своей природе качественно

неизменное, а с другой — возможность отрывать события от

условий, их породивших. И то и другое создает представление об

истории как о некоем хаосе действительности, к упорядочению ко-

торого призван историк. В этой связи* становится ясным, почему

несостоятельна и постановка вопроса, что ближе материалисти-

ческому пониманию истории — структуралистская или событий-

ная историография. И той и другой недоступно понимание зако-

нов истории, открытых марксизмом-ленинизмом, и их значения

в историческом исследовании37. Так, например, изложение в

turgeschichtsforschung in der biirgerlichen Geschicbtsschreibung in BRD.

Budapest, 1975, S. 22—23).

В статье «Валовой доход крестьянских хозяйств и государственное

налогообложение в Голландии в начале XVI в.», критикуя взгляды Ле

Руа Лядюри о неподвижности европейской экономики в XIII—XVIII вв.,

А. Н. Чистозвонов отмечал, что происходившие здесь сдвиги были в ряде

случаев связаны с изменениями в области социально-политических от-

ношений (борьба внутри господствующего класса, войны и т. д.): «Не

следует думать, как это весьма распространено в новейших исследова-

ниях многих буржуазных историков, будто политические события, а осо-

бенно войны представляли собой некое внешнее по отношению к фео-

дальному строю „стихийное11 явление» (СВ, 1978, вып. 42, с. 89).

36 Когда Ф. Бродель полагает, что историю в целом можно понять, только-

привыкнув рассматривать ее как неподвижную, то в методологическом

отношении это непосредственно связано с присущим структурализму

отрывом исторического состояния от исторического развития {Braudel F.

Ecrits sur l’histoire. Paris, 1969, p. 65).

Уже одно это обстоятельство не дает возможности присоединиться

к мнению М. А. Барга, что основное понятие современной социологизи-

рованной истории — «структура» — проникнуто пафосом объективизации

исторического знания и является воплощением прогрессивной тенденции

ь буржуазном историзме {Барг М. А. Проблемы социальной истории в

освещении современной западной медиевистики. М., 1973, с. 29—30).

37 Из этого следует, что недопустимо механически подменять марксистские

понятия структуралистскими. На это было обращено внимание и в бур-

жуазной историографии. Риттнер считает неадекватным марксизму

структуралистское истолкование категории «базиса» в качестве «эконо-

30

А. И. Данилов

книге Ф. Энгельса «Крестьянская война в Германии» не являет-

ся ни структурной, ни событийной историей. Оно не укладывает-

ся в прокрустово ложе ни той ни другой.

В книге исследованы основные черты экономического и со-

циально-политического строя средневекового общества на глав-

ных этапах его развития, характер идеологии этого общества,

различные формы проявления классовой борьбы (как закономер-

лого порождения феодализма), предпосылки и конкретные собы-

тия Реформации и Крестьянской войны в Германии и т. д. Тру-

ду Энгельса в равной мере чужды и структуралистский, и идио-

графический подход к исторической действительности, хотя,

конечно, при желании в одних его разделах можно усматривать

внешнюю аналогию с первым, а в других — со вторым. Но такие

аналогии будут носить характер явных натяжек и ничего не

дадут для понимания главного в книге: первого по времени при-

менения материалистического понимания истории к проблемно-

монографическому изучению целой эпохи средневековья, к иссле-

дованию многих закономерностей феодализма в их конкретно-

исторических проявлениях.

Для исторического материализма законы истории носят объ-

ективный характер, и, будучи раз открытыми, они не могут уста-

реть даже после того как исчезает то общество, в котором они

действовали. Никакое последующее общественное развитие не

может, например, отменить или упразднить те закономерности

движения феодальной ренты и связанное с ними своеобразие от-

ношений в средневековом обществе, которое было выяснено

К. Марксом38. Открытые марксизмом-ленинизмом законы исто-

рии не могут быть оторваны от действительного исторического

процесса, их реальность заключена в нем самом, и именно поэто-

му они не могут рассматриваться статично. Отсюда проистекает

одно из основных методологических требований, сформулирован-

ных К. Марксом и Ф. Энгельсом относительно применения мате-

мической частной системы». Такая трансформация приводит к предпо-

ложению, что в марксизме экономический оазис выступает в обществе

наряду с другими частными системами, которые являются относительно

равноправными и автономными, образуя вместе с тем единую систему.

Если же базису как субсистеме приписывать определяющую роль по

отношению к другим подсистемам, то, с точки зрения структурализма,

это оказывается актом явного произвола (Rittner К. «Das Kapital» als

historische und als Gegenwarts-Analyse.— In: Ansichten einer kiinftigen

Geschichtswissenschaft, Bd. 1, S. 144—145).

38 В этом отношении весьма показательно то, что писал один из творцов

революции, породившей современную физику, о теории относительности:

«...Не следует думать, что великое творение Ньютона можно ниспроверг-

нуть этими или какими-либо другими теориями. Ее ясные и всеобъем-

лющие идеи навсегда сохранят свое уникальное значение как фунда-

мент, на котором построено здание современной физики» (Эйнштейн А.

Собрание научных трудов. М., 1965, т. 1, с. 680).

Историческое событие и историческая наука

ЗТ

риалистического понимания истории: оно руководство к изучению,

а не рычаг для конструирования схем: «... Материалистиче-

ский метод превращается в свою противоположность, когда им

пользуются не как руководящей нитью при историческом иссле-

довании, а как готовым шаблоном, по которому кроят и перекраи-

вают исторические факты» 39.

Решительно отвергая шаблонно-догматическое истолкование

марксизма по меркам эпохи II Интернационала, В. И. Ленин

подчеркивал, что реформистам «совершенно чужда всякая мысль

о том, что при общей закономерности развития во всей всемирной

истории нисколько не исключаются, а, напротив, предполагаются

отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо

формы, либо порядка этого развития»40. Такое своеобразие не

меняет характера истории, но его игнорирование означает непони-

мание главного в марксизме — его революционной диалектики.

Отсюда вытекает необходимость исследования в историческом

процессе всей совокупности исторических событий, этот процесс

составляющих; установления того, как в нем выступают законы

общественного развития, каково здесы соотношение общего и осо-

бенного; далеко не в последнюю очередь важно исследовать, ка-

кова на том или ином этапе истории роль активной, целенаправ-

ленной деятельности людей.. Следует подчеркнуть в этой связи,

что одной из важнейших задач исторической науки является

обобщение исторического опыта.

В методологическом отношении категория «исторический

опыт» непосредственно связана с категориями «историческое со-

бытие» и «историческая ситуация». Все они образуют определен-

ное единство, которое требует специального анализа. В рамках

настоящей статьи отметим лишь, что этой триаде принадлежит

важная роль в познании исторической действительности как сфе-

ры активной целенаправленной деятельности людей. Без исполь-

зования этих категорий нельзя понять применительно к тому или

иному этапу данного процесса противоречивую картину соотно-

шения необходимого и случайного, объективного и субъективно-

го, относительно устойчивого и изменчивого. От того, с каких

методологических позиций привлекаются эти категории, прямо

зависит отбор ученым методических приемов работы с источника-

ми, приемов, которые позволяют в одних случаях приблизиться

к проникновению в объективное содержание изучаемых явлений,

а в других — напротив, создают условия для их истолкования с

позиций волюнтаризма или фатализма. Здесь речь идет уже о

переходе от методологии к конкретным методикам, вне и помимо

которого методологические принципы не могут быть реализованы.

И это, конечно, относится и к категории «историческое событие

39 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 351; ср. с. 371.

40 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 379.

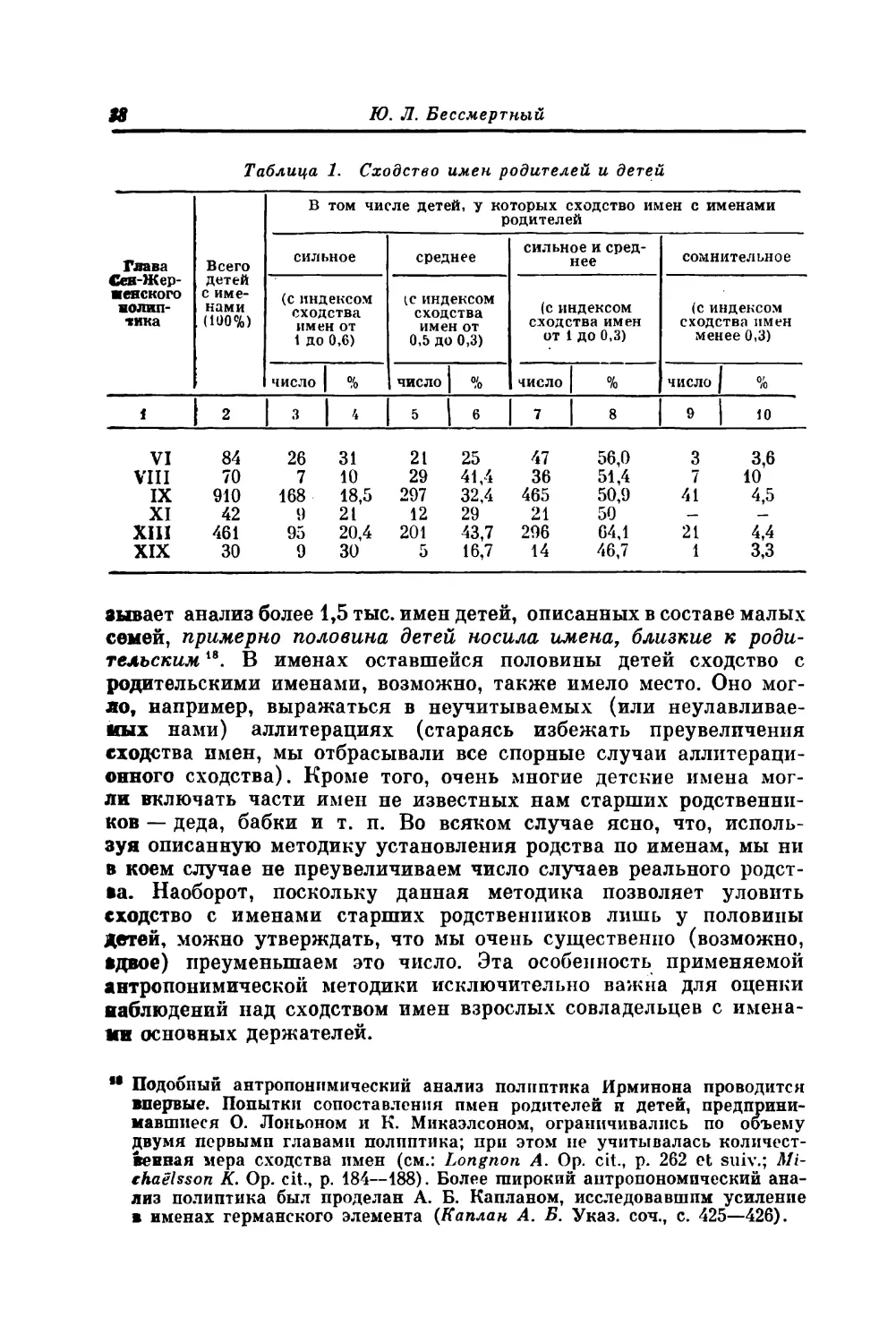

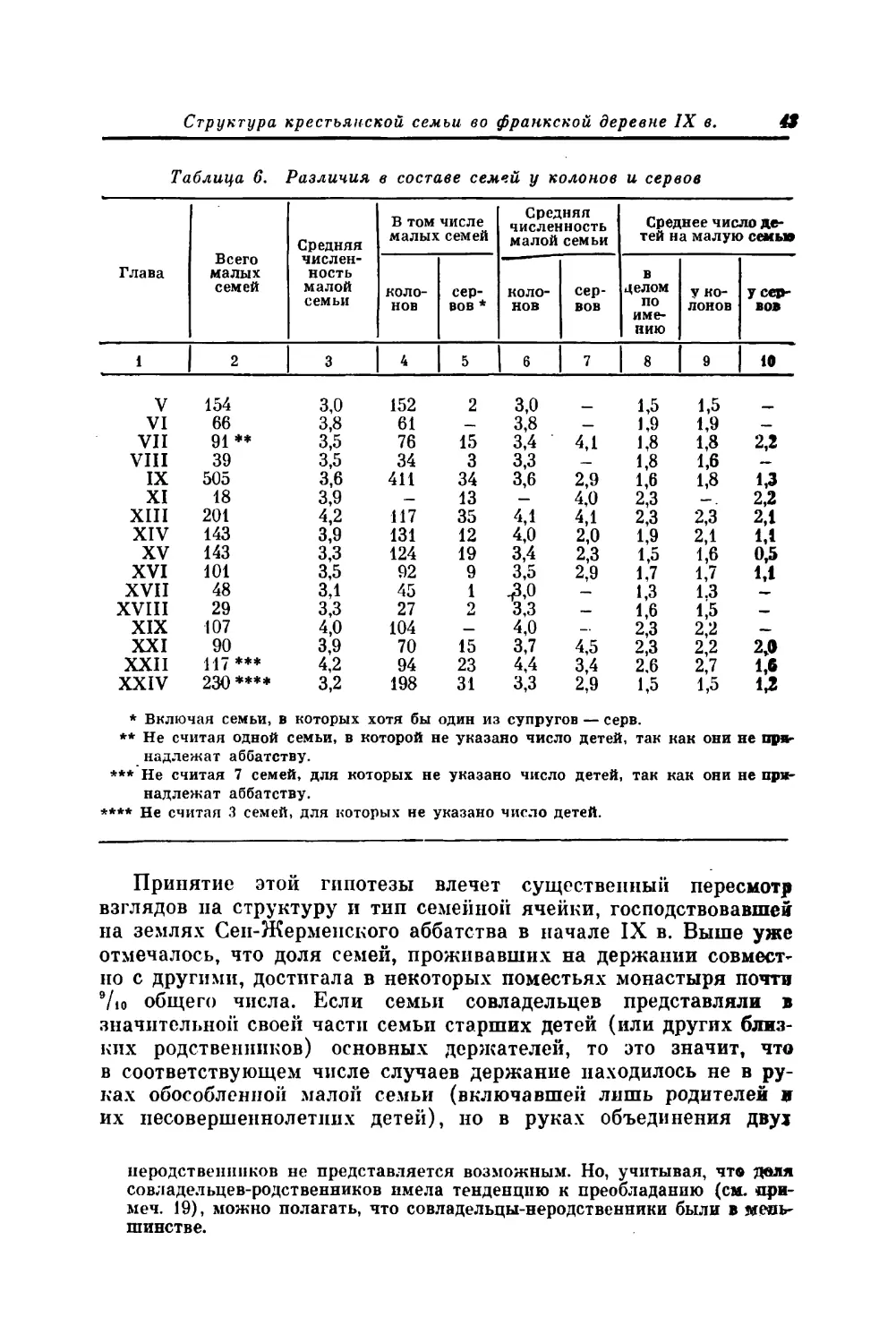

Ю. Л. Бессмертный

СТРУКТУРА КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ

ВО ФРАНКСКОЙ ДЕРЕВНЕ IX В.:

ДАННЫЕ АНТРОПОНИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

СЕН-ЖЕРМЕНСКОГО ПОЛИПТИКА

Каждый, кто хоть раз открывал полиптик аббата Ирминона,

знает, сколь многообразны в нем крестьянские имена. Специали-

стами было подсчитано, что эти имена крайне редко повторялись:

три самых распространенных из них (Raganhilidis, Bernehardus,

Ermenarius) носило лишь немногим более 1% крестьян и даже

10 наиболее популярных имен принадлежали только 3% зависи-

мых людей монастыря *. Для сравнения заметим, что в том же

IX в. во владениях аббатства Сен-Виктор близ Марселя три пер-

вых по распространенности имени носило 8% крестьян, а 10 наи-