Author: Данилов В. Манниг Р. Виола Л.

Tags: история бывшего ссср история история ссср исторические документы исторические материалы переводная литература издательство росспэн история сельского хозяйства

ISBN: 5-8243-0006-2

Year: 1999

Российская Академия Наук

Институт российской истории

Федеральная архивная служба России

Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории

Государственный архив Российской Федерации

Российский государственный архив экономики

Российский государственный военный архив

Центральный архив Федеральной службы безопасности России

Бостон колледж (США)

Университет Торонто (Канада)

Университет Мельбурна (Австралия)

Бирмингемский университет (Великобритания)

Сеульский государственный университет (Республика Корея)

Russian Academy of Sciences

Institute of Russian History

Federal Archival Service of Russia

Russian Centre for Preservation and Study of Modern History Records

State Archive of Russian Federation

Russian State Archive of Economy

State Military Archive of Russia

Central Archive of the Federal Security Service of Russia

Boston College

University of Toronto

University of Melbourne

University of Birmingham

Seoul National University

THE TRAGEDY OF THE RUSSIAN VILLAGE

Collectivization and Dekulakization

Documents and Materials

In 5 volumes

1927 - 1939

Main Editonal Board

V.Danilov, R.Manning, L.Viola (Editors-in-Chief),

R.Davies, Ha Yong-Chool, R.Jonson, V.Kozlov, A.Sakharov,

V.Vinogradov, S.Wheatcroft

Moscow

ROSSPEN

1999

ТРАГЕДИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ

Коллективизация и раскулачивание

Документы и материалы

в 5 томах

1927-1939

Главный редакционный совет

В.Данилов, Р.Маннинг, Л.Виола (главные редакторы),

В.Виноградов, Р.Джонсон, Р.Дэвис, В.Козлов, А.Сахаров,

С.Уиткрофт, Ха Енг Чул

Москва

РОССПЭН

1999

THE TRAGEDY OF THE RUSSIAN VILLAGE

Collectivization and Dekulakization

Documents and materials

Vol. 1

May, 1927 - November, 1929

Editorial Board volume 1:

V.Danilov (Main Editor), L.Dvoynich, Hahn Jeong-Sook,

N.lvnitskiy, S.Krasilnikov, R.Manning, O.Naumov, E.Turina,

V.Vinogradov, L.Viola

Moscow

ROSSPEN

1999

ТРАГЕДИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ

Коллективизация и раскулачивание

Документы и материалы

Том 1

май 1927 — ноябрь 1929

Редакционная коллегия тома:

В.Данилов (ответственный редактор), В.Виноградов, Л.Виола,

Л.Двойных, Н.Ивницкий, С.Красильников, Р.Маннинг, О.Наумов,

Е.Тюрина, Хан Чжонг Сук

Москва

РОССПЭН

1999

ББК 63.3(2)6-2

Т 65

Составители

В.Данилов, М.Кудюкина (ответственные),

Н.Глущенко, Т.Голышкина, Л.Денисова, Ким Чан Чжин, М.Колесова,

С.Красильников, В.Михалева, Н.Муравьева, А.Николаев, Е.Осокина,

Т.Привалова, Н.Тархова, М.Таугер, А.Федоренко, Е.Хандурина, Т.Царевская

Compilers

V.Danilov, М.Kudukina (Main Compilers),

N.Gluschchenko, T.Golyshkina, L.Denisova, Kim Chang Jin, M.Kolesova,

S.Krasil’nikov,V.Mikhaleva, N.Murav’ova, A.Nikolaev, E.Osokina, T.Privalova,

N.Tarkhova, M.Tauger, A.Fedorenko, E.Khandurina, T.Tsarevskaia

Участники проекта выражают глубокую благодарность

Национальному гуманитарному фонду США, университету Торонто,

Бостон колледжу, университету Мельбурна и Министерству иностранных дел

Корейской Республики за поддержку научно-исследовательской работы, первым

результатом которой является этот том. Его издание стало возможным благодаря

гранту из средств проекта «Исследования сталинской эпохи»

и Архивного проекта университета Торонто

The participants of this project express their gratitude

to the National Endowment for the Humanities, the University of Toronto,

Boston College, the University of Melbourne and the Ministry or Foreign Affairs

of Republic of Korea for their support of this project. The publication of this volume

was made possible by a grant from the Stalin Era Research and Archive Project

of the University of Toronto.

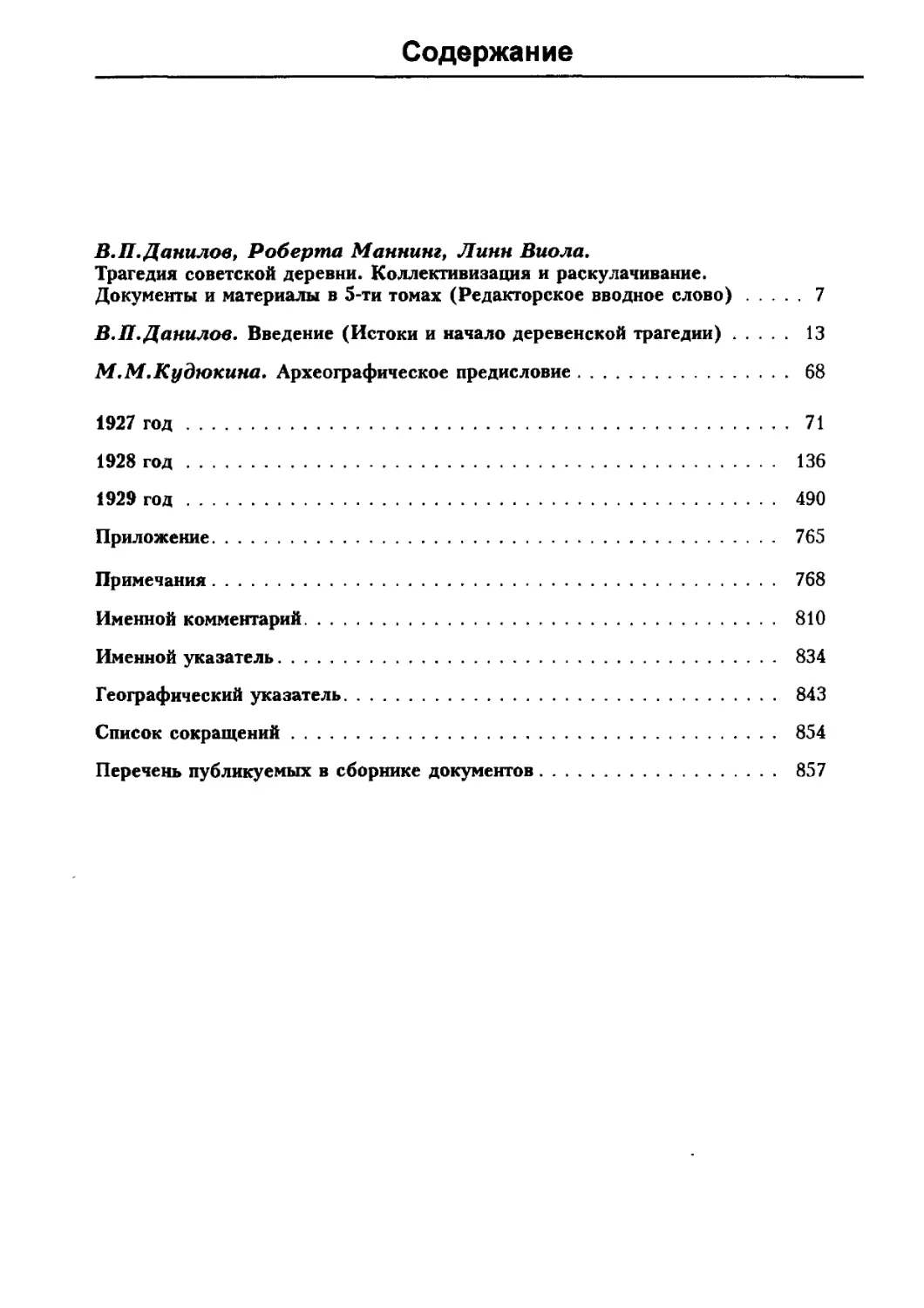

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание.

Т 65 1927—1939. Документы и материалы. В 5-ти тт. / Т. 1. Май 1927 —

ноябрь 1929 / Под ред. В.Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. — М.:

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — 880 с.

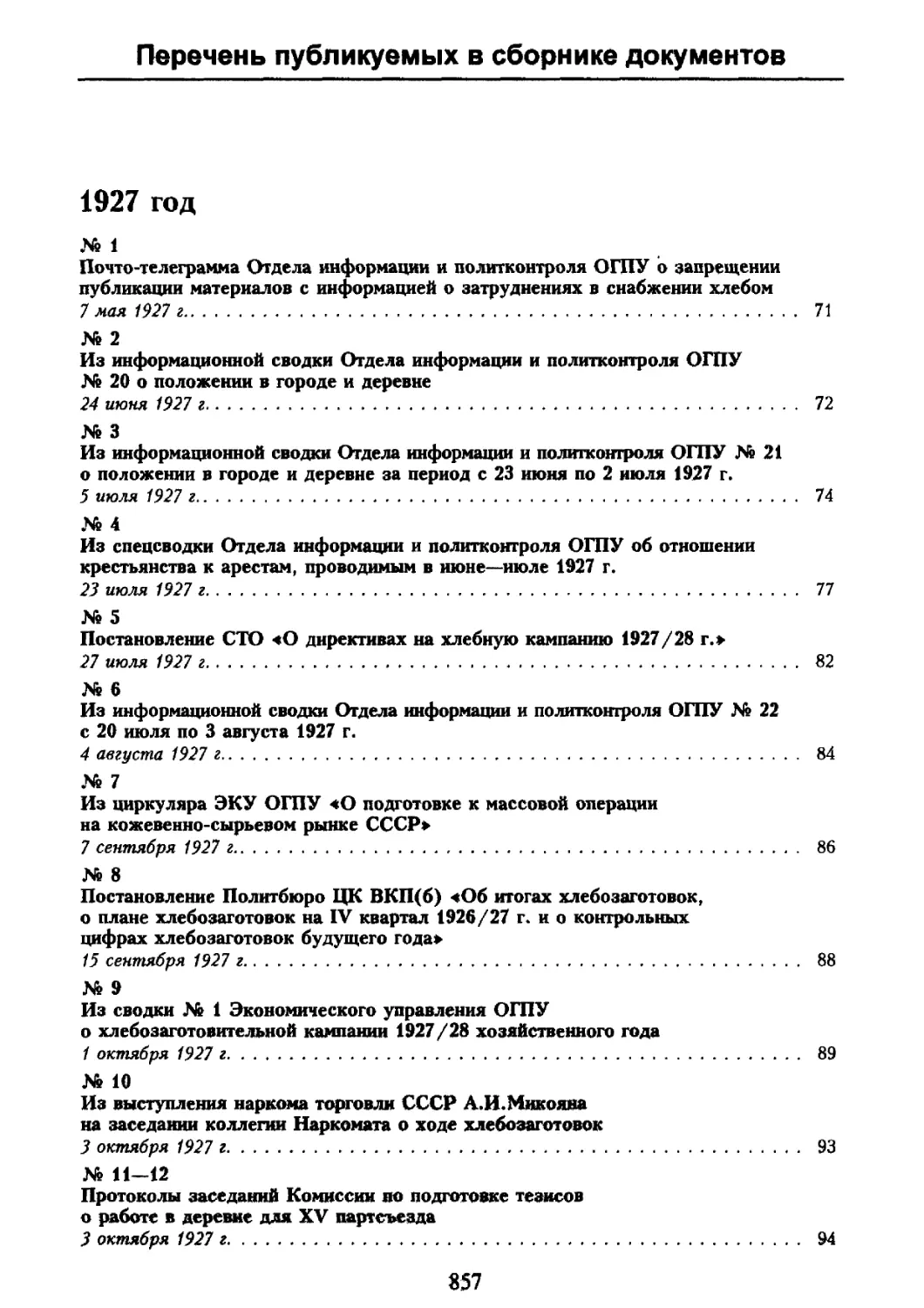

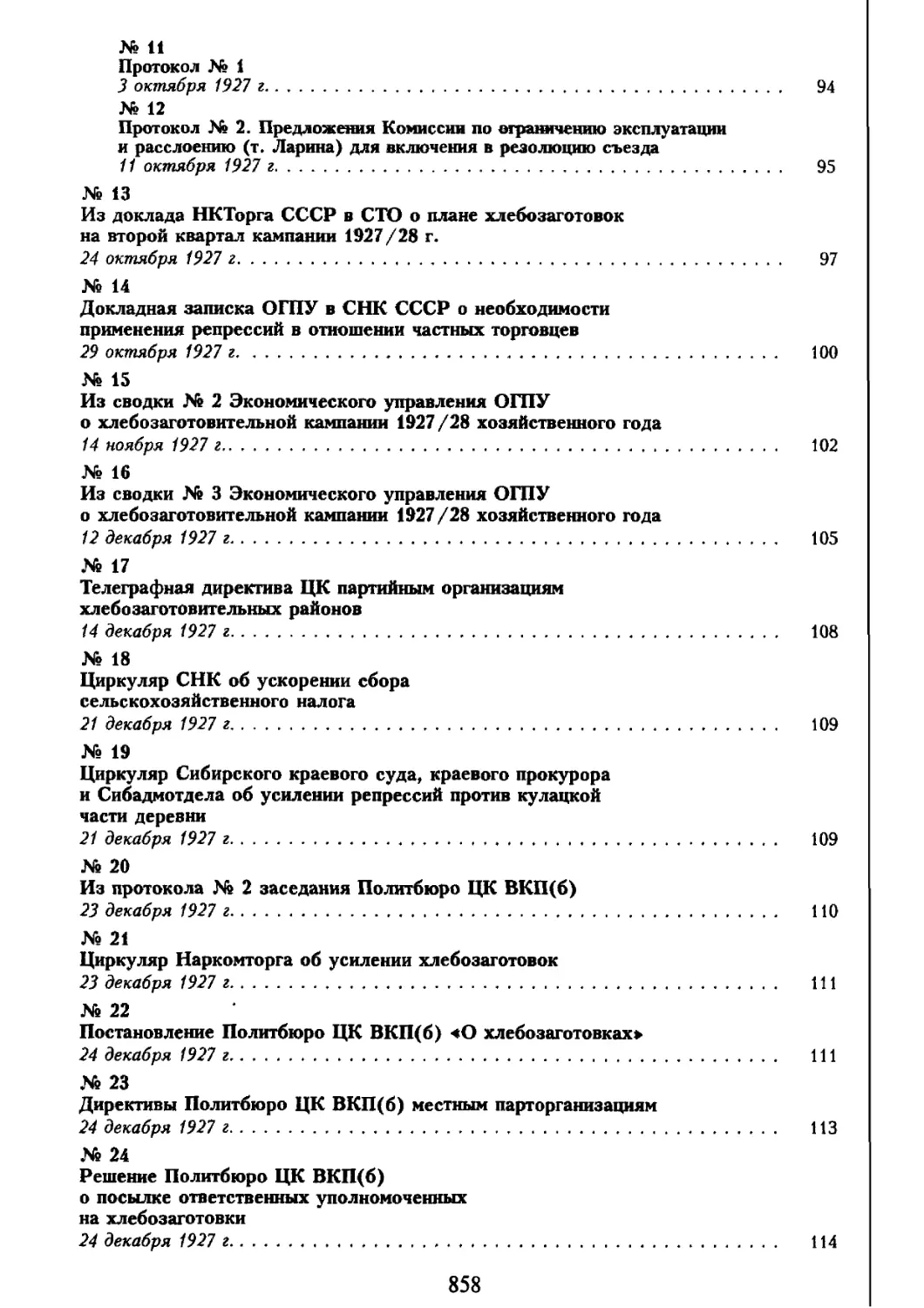

В первом томе настоящего издания публикуются документы по истории со-

ветской деревни накануне коллективизации (май 1927 г. — ноябрь 1929 г.) пре-

имущественно из ранее недоступных архивов высших органов партийно-госу-

дарственного руководства — ЦК ВКП(б), его Политбюро, Оргбюро и Секрета-

риата, ЦИК и СНК РСФСР, ОГПУ, различных наркоматов, Верховного суда

и Прокуратуры, Политуправления армии и др. организаций. Эти документы

впервые показывают первоначальный этап сталинской «революции сверху», на-

чавшейся со слома НЭПа как государственной политики и системы социально-

экономических отношений в обществе, прежде всего между городом и деревней.

Государственное насилие, сопровождавшее «чрезвычайные хлебозаготовки» и

«наступление на кулачество» не могло не вызвать сопротивление и протест со

стороны крестьянства, документальное отражение которых занимает большое

место в этом сборнике.

ББК 63.3(2)6-2

ISBN 5-8243-0006-2

ISBN 5-8243-0040-2

© В.Данилов, Р.Маннинг, Л.Виола, 1999

© Институт российской истории РАН, 1999

© Федеральная архивная служба России, 1999

© Бостон колледж (США), 1999

© Университет Торонто (Канада), 1999

© «Российская политическая энциклопедия»

(РОССПЭН), 1999

© V.Danilov, R.Manning, L.Viola, 1999

© Institute of Russian History of the Russian

Academy of Sciences, 1999

© The Federal Archives Service of Russia, 1999

© Boston College (USA), 1999

© University of Toronto (Canada), 1999

© ROSSPEN, 1999

В.П.Данилов,

Роберта Маннинг,

Линн Виола

ТРАГЕДИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ

Коллективизация и раскулачивание

Документы и материалы в 5-ти томах

(Редакторское вводное слово)

Коллективизация сельского хозяйства стала рубежным событием в исто-

рии СССР. Со стороны коммунистической партии это была первая попытка

широкомасштабной социальной инженерии, и это было начало сталинского

массового террора. Коллективизация разрушила традиционную крестьянскую

общину и другие институты крестьянской автономии и поставила на их место

принудительную структуру аграрного производства, социалистическую только

по форме. Новая колхозная система позволила государству обложить крес-

тьянство данью в форме обязательных поставок сельхозпродукции и обусло-

вила бюрократическое господство на селе. Уважаемых и авторитетных в де-

ревне людей заставили замолчать, священников арестовывали, а тех представи-

телей сельской интеллигенции, которые не пожелали становиться агентами госу-

дарства, всячески травили. Ярлык «кулак» навешивался на более или менее за-

житочных, несдержанных на слово крестьян, а то и просто на тех, кому не по-

везло, и это означало лишение собственности, арест и высылку. Такова была

одна из наиболее ужасающих волн массовых репрессий двадцатого века.

Для истории коллективизации в бывшем СССР долгое время были харак-

терны официальные табу, связанные с обязательной интерпретацией истори-

ческого процесса, и ограниченный доступ к архивным материалам. До недав-

него времени наиболее важные документы по этой проблеме были полностью

закрыты даже для российских ученых. В последние годы партийные и госу-

дарственные архивы открыли свои двери, и громадный массив материалов

становится доступен для ученых, причем в количествах, значительно превы-

шающих возможности индивидуального исследователя. Нашим откликом на

данную ситуацию было формирование международного коллектива из 35 — 40

историков из шести стран — России, Соединенных Штатов, Канады, Вели-

кобритании, Австралии и Южной Кореи, чтобы совместными усилиями иссле-

довать вновь открывшиеся документы по коллективизации и раскулачиванию.

Наши исследователи прорабатывают открытые архивные материалы и добива-

ются рассекречивания дополнительных документов с тем, чтобы определить,

как формировалась государственная политика в отношении деревни и каков

был ответ разных слоев сельского населения на предпринимаемые сверху

шаги в период формирования колхозной системы в СССР. Наиболее важные

документы, выявленные в ходе нашего совместного исследования, будут пред-

ставлены в этом пятитомнике. Они отразят развитие взаимоотношений между

селом и политическим режимом, начиная с периода консолидации сталинских

сил в конце 20-х годов и до начала Второй мировой войны.

Наш проект ориентируется на исследование всей глубины противоречий

сталинской эпохи, он первым получил разрешение на работу в главных цент-

ральных московских архивах, включая архивы органов государственной без-

опасности, в частности, в Центральный архив бывшего ОГПУ —НКВД— КГБ,

куда мало кто из историков допускался. Помимо Центрального архива Феде-

7

ральной Службы Безопасности Российской Федерации (ЦА ФСБ), как те-

перь называется бывший архив ОГПУ —НКВД— КГБ, исследования прово-

дятся в четырех важнейших московских архивах: Российском центре хране-

ния и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ), прежде извест-

ном как Центральный партийный архив; Государственном архиве Российской

Федерации (ГАРФ); Российском государственном архиве экономики (РГАЭ)

и Российском государственном военном архиве (РГВА). Эти архивы предоста-

вили своих ведущих сотрудников для работы над нашим собранием докумен-

тов и обеспечили участникам проекта рабочие помещения, возможности ксеро-

копирования документов, а также помощь в обеспечении дальнейшего рассек-

речивания нужных нам документов, что делает их доступными не только для

участников проекта, но и для других ученых.

Работая единой командой и синтезируя результаты нашего общего иссле-

дования, мы имеем возможность отбирать для публикации наиболее типичные

и исторически значимые документы. Наш труд является результатом коллек-

тивного научного творчества профессионалов, а потому представляет собой

нечто большее, нежели просто собрание документов. При подготовке каждого

тома наши исследователи изучают материалы ЦК В КП (6) и его Политбюро,

ВЦИК и ЦИК РСФСР, СНК СССР и РСФСР, Красной Армии, карательных

органов (ОГПУ —НКВД), Наркоматов земледелия и юстиции, различных

временных центральных органов, создававшихся для руководства и контроля

за проведением коллективизации (вроде Колхозцентра и Тракторцентра), а

также личные фонды основных исторических участников тех событий: Стали-

на, Молотова, Кагановича, Микояна, Орджоникидзе и др. Предпринимаются

специальные усилия для того, чтобы отыскать документы партийных и госу-

дарственных органов, которые показывали бы, как формировалась правитель-

ственная политика; а также отчетные материалы, обобщение которых дает воз-

можность отслеживать реакцию общества на политику правительства опреде-

ленных периодов времени. Различного рода отчеты с мест, на которых зиж-

дется подобный анализ, включены в число документов, отбираемых для пуб-

ликации. Материалы, по которым можно изучать социальную реакцию, отра-

жают восприятие (или невосприятие) отдельными учреждениями или людьми,

в особенности крестьянским населением, официальной политики.

В ходе исследования мы пытаемся определить роль центральных прави-

тельственных учреждений, отдельных политических руководителей, местных

властей и самих крестьян в появлении самой идеи коллективизации, в том,

как она воплощалась в жизнь, и в сопротивлении ее воплощению. Для публи-

кации отбираются документы, которые прежде никогда не публиковались, на-

пример, сводки, справки и доклады ОГПУ —НКВД, которые шли под грифом

«Совершенно секретно». Во введении к каждому тому будут даны обобщающие

характеристики прежде опубликованных по данной проблематике материалов и

показано значение новых, дающих действительно новое знание.

При отборе документов для публикации мы планируем сочетать материа-

лы, отражающие роль центрального руководства в проведении коллективиза-

ции, с материалами о местных процессах, крестьянской реакции, сельских

традициях, экономических и экологических факторах. Оба подхода важны

для лучшего понимания судеб советской деревни в правление Сталина. Наше

собрание документов не только позволяет лучше рассмотреть, как формирова-

лась и воплощалась в жизнь правительственная политика в эпоху Сталина.

Здесь впервые начинает раскрываться такая проблема, как сопротивление

коллективизации — как внутри Советского руководства, так и вне его, приро-

да, почва и масштаб этого сопротивления. Особенно важна проблема крес-

тьянского сопротивления. Об этом убедительно свидетельствуют следующие

данные: в 1929 г. было зафиксировано 12781 различное проявление крестьян-

8

ского недовольства — массовые демонстрации, террористические акты против

представителей власти и сельских активистов, распространение антиправи-

тельственных воззваний и т.п,, а в 1930 г. их уже было — 31998Г

В то же время внутри советского руководства разгорелась упорная борьба

(преданная затем умолчанию и не изучавшаяся) по вопросу о путях и средст-

вах преобразований в сельском хозяйстве. Среди высших руководителей, наи-

более последовательно пытавшихся воспрепятствовать государственно-поли-

цейским методам управления, были выдающиеся деятели большевизма —

Н.И.Бухарин, А.И.Рыков и М.П.Томский, лидеры «правой оппозиции», ко-

торые были выведены из состава советского руководства в 1929 г. и осуждены

на смертную казнь в 1938 г. на последнем из московских показательных процес-

сов; лидеры оппозиции начала 30-х годов — С.И.Сырцов, А.П.Смирнов,

М.Н.Рютин и др.; даже Генеральный прокурор Н.В.Крыленко, который сохранял

высокие посты в советской юриспруденции вплоть до 1937 г., когда также пал жер-

твой «великих чисток», и многие другие. Невозможно глубоко понять сталинизм и

его развитие в Советской России, не изучая сопротивления сталинским методам уп-

равления, — это одна из многих «чистых страниц» в истории России XX века,

и наш проект предполагает внести свой вклад в ее заполнение.

Предпринимаемая нами совместная попытка вряд ли была бы возможна, если

бы историки сельской России и архивисты, участвующие в проекте, и прежде не

искали взаимодействия через многочисленные контакты. Члены нашей редколле-

гии значительную часть своей профессиональной деятельности посвятили изуче-

нию российской деревни. Самые старшие из российских участников работали над

изучением проблем коллективизации советской деревни еще с 1950-х годов и де-

лали это настолько честно и скрупулезно, насколько позволяли условия — поли-

тическая цензура и ограниченный доступ к Источниковым материалам. После XX

съезда КПСС этим исследователям удалось опубликовать ряд новаторских иссле-

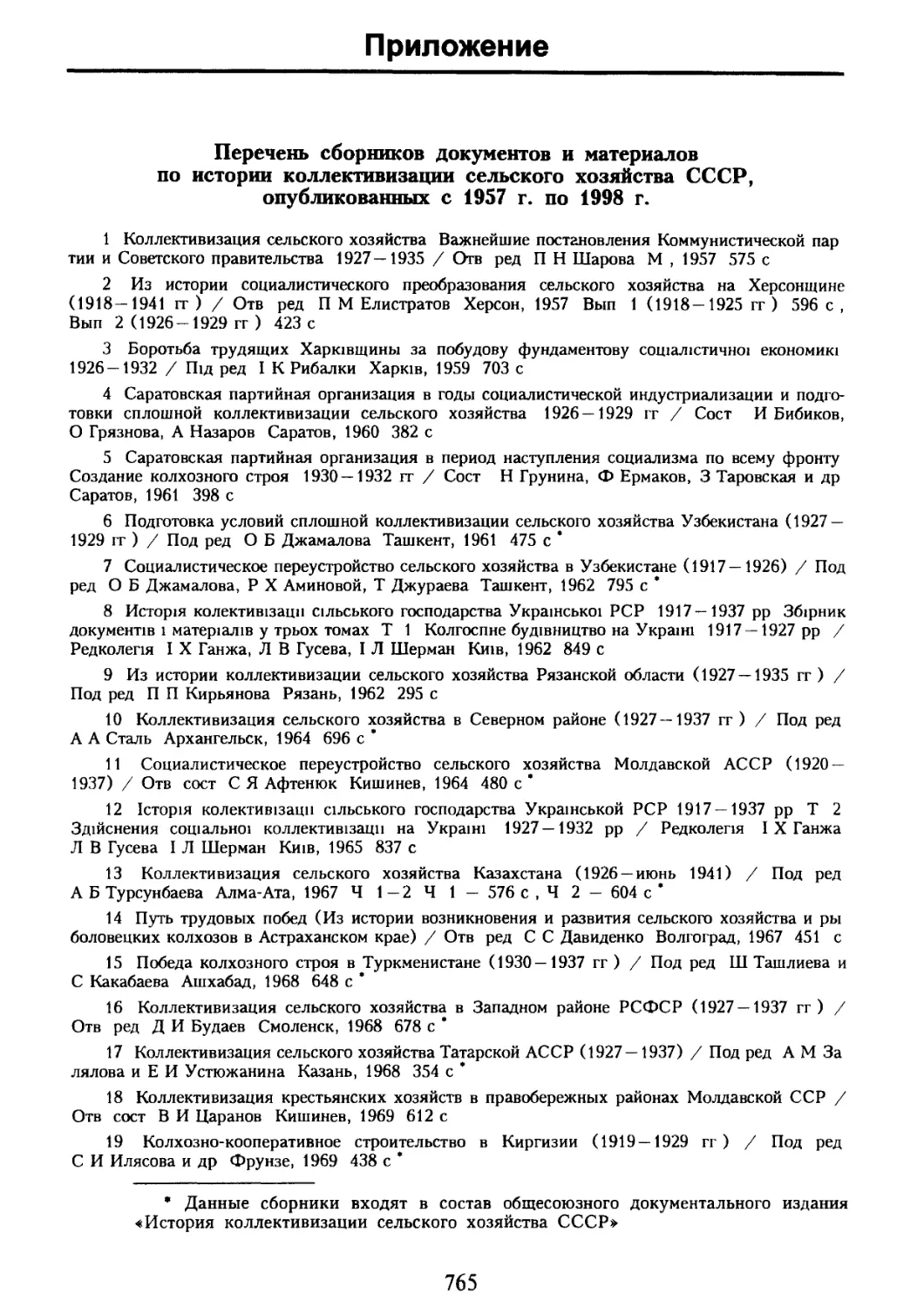

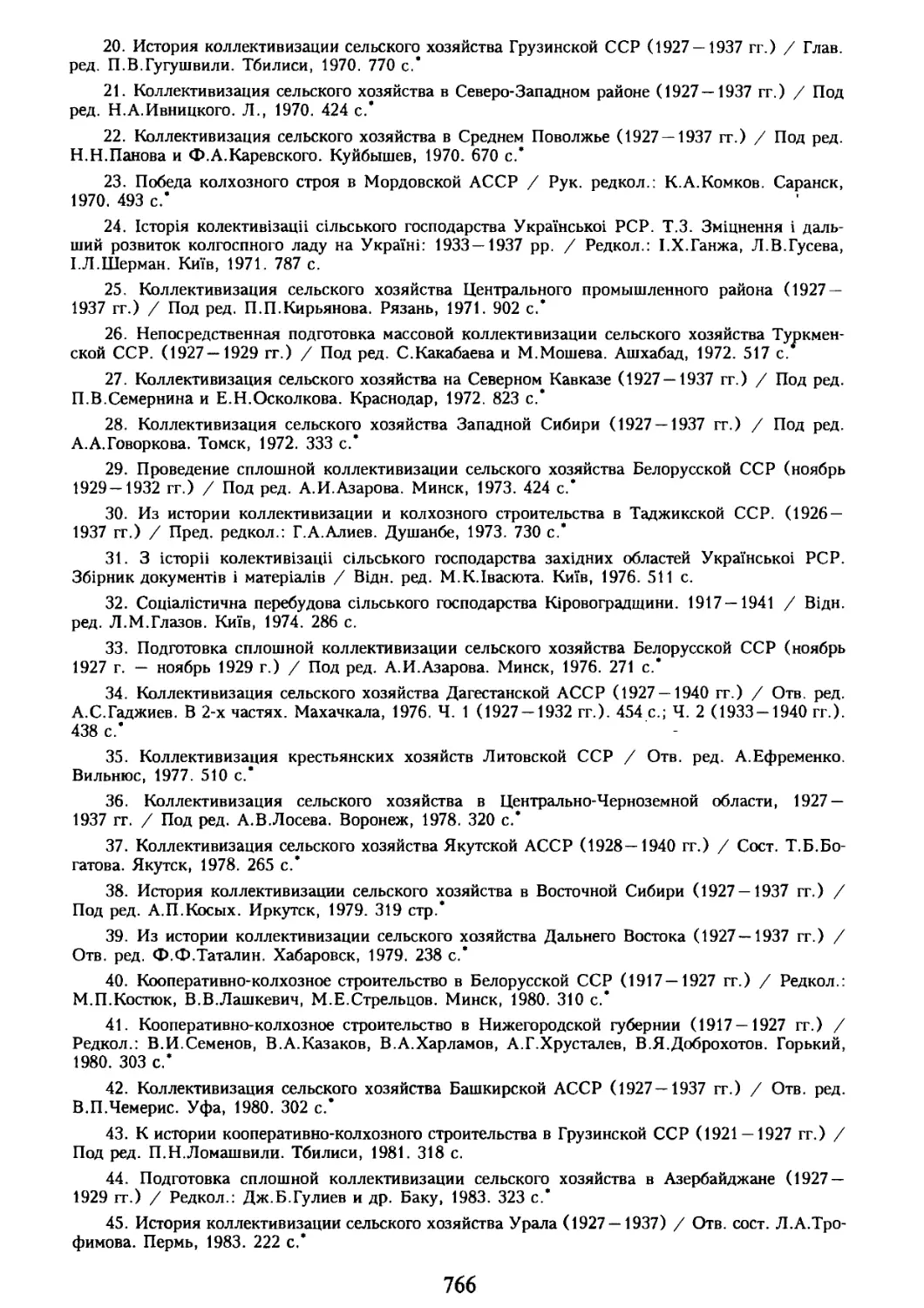

дований и приступить к широкой публикации документов. В 1957 — 1960 гг. при

Главном архивном управлении СССР была создана Главная редакция общесоюз-

ной серии издания документов и материалов «История коллективизации сельско-

го хозяйства СССР». Первый том этой серии вышел в свет в 1961 г. В 1989 г.

число томов в названной серии достигло 36-ти. Конечно, одновременно публико-

вались и не связанные с серией сборники документов. Всего за тридцать лет

опубликовано более 50 сборников документов о коллективизации советской

деревни2 (их перечень см. в приложении к данному тому).

Вышедшие в свет тома охватывают почти все бывшие союзные республи-

ки: Украину, Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, Туркмению, Таджикистан,

Грузию, Азербайджан, Литву, Латвию, Эстонию. РСФСР была представлена

автономными республиками: Башкирией, Дагестаном, Татарией и Якутией, а

также 12 экономическими районами: Севером, Северо-Западом, Западом,

Центрально-Промышленным районом, ЦЧО, Средней Волгой, Северным Кав-

казом, Уралом, Западной Сибирью, Восточной Сибирью, Нижегородским

краем и одной губернией — Нижегородской.

Обращаясь к научному содержанию и значению названных публикаций,

приходится сказать о том, что они отразили возможности своего времени, ог-

раниченные жесткими идеологическими рамками (несмотря на «оттепель»)

и — что не менее важно — допуском в архивах лишь к открытому слою ма-

териалов. Гриф «секретности», поставленный в 20-х —30-х годах, продолжал

сохранять свою силу и в 60-х, и в 70-х, и в 80-х годах. В названных сборни-

ках публиковались постановления и резолюции, доклады и отчеты, свидетель-

ства с мест, отражавшие официальную политику и версию коллективизации и

раскулачивания, замалчивавшую практику насилия, хозяйственного упадка,

голода, крестьянских протестов. Материалы о названных явлениях оставались

недоступными исследователям, а то немногое, что оставалось невозможным

9

утаить и попадало в открытые документы, представлялось как всего лишь

частные случаи «извращений» и «перегибов», допущенных на местах. В сбор-

никах с величайшей тщательностью собирались свидетельства всего положитель-

ного в кооперативно-колхозном строительстве конца 20-х — начала 30-х годов.

Задачи научного анализа исторического процесса в целом, а тем более его

трагедийных слагаемых, стала возможной лишь в условиях снятия жестких

идеологических ограничений с научной мысли и предоставления действитель-

но свободного доступа к историческим источникам, прежде всего к архивным

материалам, сохранение секретности которых утратило хоть сколько-нибудь

реальный смысл. С приходом гласности началась публикация новых докумен-

тов, дающих подлинное представление о деревенской трагедии3. Однако это

лишь начало в решении проблемы Источниковой базы для воссоздания карти-

ны коллективизации как целостного исторического процесса, как народной

трагедии, начиная с ее истоков и заканчивая главнейшими последствиями для

деревни и страны в целом.

Западные участники проекта также имеют опыт сотрудничества друг с

другом и с российскими коллегами. Они совместно выпускали сборники очер-

ков, писали в соавторстве книги и статьи, издавали материалы конференций,

а с открытием архивов участвовали и в издании документов по проблемам

коллективизации^. Взаимное уважение и доверие сложились на основе давне-

го сотрудничества, и это стало важнейшим условием работы данного междуна-

родного научного проекта, в который вовлечены участники из шести стран

трех континентов.

Наша документальная история коллективизации и раскулачивания дает

возможность по-новому взглянуть на многострадальную историю советской де-

ревни. Она позволит международной научной общественности и просто инте-

ресующимся людям проверить существующие трактовки сталинизма на факти-

ческом материале, отысканном в архивах, а также взглянуть на коллективиза-

цию с разных точек зрения — с позиций политических руководителей высше-

го уровня, местных чиновников и функционеров, карательных органов и, ко-

нечно, с позиции самих крестьян.

Объем и характер ранее опубликованных документальных материалов (о

чем мы говорили выше) отнюдь не привели к игнорированию свидетельств, от-

носящихся к позитивно-созидательным компонентам в практике организации

колхозов, в техническом перевооружении сельского хозяйства, в труде и культу-

ре колхозников. В томах нашего издания исследователь найдет обо всем этом

весьма обширные и ценные документы. Некоторые из них были известны специ-

алистам уже давно, но не публиковались только из-за объективности их содержа-

ния, поскольку включали сведения о подлинных трудностях и ошибках, а не

мнимых, возникших на местах из-за «перегибов» при осуществлении «единствен-

но правильных» директив сверху. Естественно, однако, что основное место в

нашей работе занимают документы, ранее недоступные исследователям и раскры-

вающие те стороны исторического процесса, которые оставались неизвестными.

Без этих документов невозможно воссоздать подлинную картину происходивше-

го в деревне крестьянской страны в конце 20-х —30-х годов.

По содержанию документов, выявленных и включаемых в формируемые

сейчас тома, мы можем выделить три тесно связанных между собой ряда фак-

тов, событий, действий: первый ряд — принудительные хлебозаготовки, под-

чинившие себе все другие направления политики в деревне и создавшие обста-

новку «чрезвычайщины»; второй ряд — борьба с кулачеством, ставшая глав-

ным средством проведения хлебозаготовок и подчинения крестьянства в

целом, и, наконец, третий ряд — собственно коллективизация, осуществляе-

мая форсированными темпами, пренебрегая возможностями кооперативного

развития и технического перевооружения.

10

В первом томе нашего собрания документов раскрывается связь между

хлебозаготовительными кампаниями и «наступлением на кулачество» в 1927 —

1929 гг. с переходом к массовой коллективизации в конце 1929 г. Второй том

будет иметь дело с развертыванием «сплошной» коллективизации и раскулачи-

вания в конце 1929—1930 гг. Третий том будет посвящен причинам, ходу и пос-

ледствиям Великого голода 1932 — 1933 гг., который, по утверждениям некото-

рых историков, унес жизни большинства жертв сталинизма5. Содержание чет-

вертого тома будет связано с усилиями по стабилизации колхозной системы и

снижению репрессий как следствия Голода (1933—1935 гг.). В пятом томе вни-

мание будет сосредоточено на Больших чистках в советской деревне в 1936 —

1939 гг., которые сопровождались новой и до сих пор совершенно неизученной

волной «раскулачивания». Эта волна дала большую часть из 681 692 смертных

приговоров, принятых в 1937—1938 гг.6.

Работа коллектива составителей и редакторов позволила выявить, проана-

лизировать и обработать очень большой материал, показывающий, во-первых,

складывание и развитие новой политики в деревне на практическом уровне:

решения и директивы Политбюро, Оргбюро и Секретариата в их системе,

перевод принятых решений на язык практики через постановления, циркуля-

ры, разъяснения партийных и правительственных органов, особенно Нарком-

торга, ОГПУ, Наркомюста, а также Верховного суда и Прокуратуры. Во-вто-

рых, — и, конечно, это главное: материалы формируемых сборников показы-

вают подлинную картину практики новой политики на местах, на деревенском

уровне, включая крестьянское сопротивление. Перед нами предстает народная

трагедия, в значительной мере предопределившая дальнейшие судьбы не толь-

ко деревни, но и страны в целом.

Ни для кого из участников проекта нет сомнения в том, что главная задача

состоит в показе, раскрытии того, что происходило непосредственно в деревне, с

самим крестьянством, какой была практическая политика и практические следст-

вия этой политики. Именно этим определяется основной состав сборника и осо-

бая роль тех фондов архивов, в которых отражаются деревенские события.

Работа по определению состава включаемых в сборник документов, их ар-

хеографической обработке и комментированию потребовала значительных

усилий и времени. В этом сказываются прежде всего объективные причины.

Назовем важнейшие: во-первых, мы работаем по фондам, исследуемым впер-

вые, и поэтому должны изначально исследовать, выявить и даже копировать

сравнительно большой объем документов. Во-вторых, необходимо сказать и о

трудностях комментирования совершенно новых категорий документов, по-

скольку здесь нет традиции, очень часто идет речь о событиях и людях, о ко-

торых молчат энциклопедии и справочники, а исследования еще впереди.

Публикация документов будет иметь непреходящую ценность для исследо-

вателей российской истории, исследователей крестьянства и крестьянских об-

ществ, а также тех, кто интересуется проблематикой тоталитаризма, полити-

ческих репрессий, аграрного развития. Поскольку колхозная система в России

пережила падение советского социализма и развал СССР, мы полагаем, наша

документальная серия найдет заинтересованных читателей среди тех, кому

приходится размышлять над проблемами современной аграрной реформы в

России, что помогло бы избежать повторения трагических ошибок прошлого.

Пора наконец многострадальным российским крестьянам дать свободу выби-

рать свое собственное будущее таким, каким оно видится им самим, а не выс-

шему руководству с его капризами и диктатом, с его вечной погоней за идео-

логическими установками, в которой не остается места для внимания к обыч-

ной жизни простых людей.

Средства в поддержку проекта (в дополнение к плановым расходам) пяти

московских архивов — РЦХИДНИ, ГАРФ, ЦА ФСБ, РГАЭ и РГВА, а также

11

Института российской истории РАН, были предоставлены Центрами россий-

ских и восточноевропейских исследований университетов Торонто и Мельбур-

на, Бостонским колледжем и Американским научным советом социальных ис-

следований и изучения развития бывшего Советского Союза, и особенно Аме-

риканским гуманитарным фондом (NEH Collaborative Project Grant). Науч-

ные командировки проф. Маннинг в Россию для работы по проекту финанси-

ровались Национальным советом советских и восточноевропейских исследова-

ний (IREX). Проект «Исследование сталинской эпохи и архивы» (SERAP)

университета Торонто, существующий на средства гранта MCRI Канадского

совета социальных и гуманитарных наук, выделил средства для данного ис-

следования. Без великодушной поддержки всех этих институтов данный пер-

вый том нашей серии никогда не был бы завершен. Однако возможные ошиб-

ки, недостатки и оплошности в нем — лишь наши собственные.

1 ЦА ФСБ РФ (Центральный архив службы безопасности Российской Федерации, бывший

Архив КГБ) ОГПУ Информационный отдел «Секретно-политический отдел О Г.П У Докладная

записка о формах и динамике классовой борьбы в деревне в 1930 году» Л 4

2 Характеристику опубликованных тогда сборников документов см Богденко М Л Первые

тома общесоюзной серии документов и материалов по истории коллективизации сельского хозяй-

ства // Вопросы истории 1966 № 8, Ивницкий Н А О публикации документов по истории кол-

лективизации сельского хозяйства // «Археографический ежегодник» за 1967 М , 1969, Каба-

нов В В Документы по истории коллективизации сельского хозяйства // История СССР 1978

№ 5, Viola L Guide to Document Series on Collectivization //A Researcher’s Guide to Sources on

Soviet Social History in the 1930s / Ed by Fitzpatrick S and Viola L Armonk, N Y, 1990

3 См Документы свидетельствуют Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации

М , 1989, Кооперативно-колхозное строительство в СССР 1917 — 1922 гг Документы и материа

лы М , 1990, Кооперативно-колхозное строительство в СССР 1923 — 1927 гг М , 1991, Из исто-

рии раскулачивания в Карелии 1930 — 1931 гг Документы и материалы Петрозаводск, 1991,

Спецпереселенцы в Западной Сибири В 4-х томах Новосибирск, 1992 — 1996, Раскулаченные

спецпереселенцы на Урале (1930—1936 гг ) Сб документов Екатеринбург, 1994, Красная армия

и коллективизация деревни в СССР (1928 —1933 гг ) Сб документов Неаполь, 1996 (на русском

и итальянском языках), Коллективизация и крестьянское сопротивление на Украине (ноябрь

1929 — март 1930 гг ) Винница, 1997, Рязанская деревня в 1929—1930 гг Хроника головокру-

жения Документы и материалы М , 1998

4 См , напр Getty J and Manning R Stalinist Terror New Perspectives Cambridge University

Press, 1993, Farnsworth В and Viola L Russian Peasant Women Oxford University Press, 1992 //

A Researcher’s Guide to Sources on Soviet Social History in the 1930s / Ed by Fitzpatrick S and

Viola L N Y ME Sharpe, Inc , 1990, Davies R W , Wheatcroft S and Harrison M The Economic

Transformation of the Soviet Union, 1913 — 1945 Cambridge University Press, 1994, Davies RW

and Wheatcroft S Materials for a Balance of the Soviet National Economy, 1928 — 1930 Cambridge

University Press, 1995, Davies R W , Wheatcroft S and Tauger M Stalin, Grain Stocks and the

Famine of 1932—1933 // Slavic Review Fall 1995, Маннинг P Бельский район 1937 год Смо-

ленск, 1998 Отметим начавшееся было (но оставшееся без продолжения) издание документов о

коллективизации из Смоленского партархива, находящегося с первых послевоенных лет в США

Неуслышанные голоса документы Смоленского архива / Под ред Сергея Максудова (А П Ба-

бенышева). Т I Ани-Арбор, 1987

5 См Nove A Victims of Stalinism How Many?, Wheatcroft S G More Light on Scale of Re

pression and Excess Morality in the Soviet Union in the 1930s // Getty J and Manning R Stalinist

Terror New Perspectives Cambridge University Press, 1993 P 261—290

6 См Попов В П Государственный террор в советской России 1923—1953 гг (Источники и

их интерпретация) //Отечественный архив 1992 № 2 С 28, Thurston R W Life and Terror in

Stalin’s Russia, 1934 — 1941 New Haven and London Yale University Press, 1996 P 63, Труд

1922 4 июня С 1,4 В тексте постановления Политбюро от 9 июля 1937 г оговаривалось, что

должно быть арестовано по стране (исключая две области Украины) 260 450 «кулаков и преступ-

ников» и, кроме того, 73 050 человек должно быть занесено в списки на смертную казнь Однако

чрезмерно рьяные местные чиновники часто обращались с просьбами казнить значительно боль

ше — часто в три-пять раз больше, чем предписано этим постановлением См , напр , Центр до-

кументации новейшей истории Смоленской области Ф 5 Оп 2 Д 1727 Л 104

12

В.П.Данилов

ВВЕДЕНИЕ

(Истоки и начало деревенской трагедии)

Понимание истоков, характера, масштабов и последствий исторической

трагедии, постигшей советскую деревню в конце 20-х — начале 30-х годов,

требует прежде всего обращения к общему ходу и специфике истории России.

На протяжении последних двух-трех веков крестьянская по составу населе-

ния, по социально-политической организации, по экономике и культуре стра-

на была обречена на догоняющее развитие. Бремя этого типа исторического

развития нарастало вместе с увеличением плотности человеческого расселения

на Земле и интенсивности международных связей, обострением борьбы за

землю и ресурсы, за политическое и экономическое господство. Потрясавшие

человечество в XX в. мировые войны за передел мира наносили наиболее

сильные удары именно по России в силу ее социально-экономического отста-

вания от передовых стран, осуществивших индустриальную модернизацию

еще в прошлом веке.

Вся тяжесть догоняющего развития с неизбежностью ложилась на плечи

крестьянства как основной массы населения (свыше 80%), создававшей прак-

тически единственную материальную ценность — хлеб. Печально-знаменитый

принцип экономической политики правящих верхов России — «Не доедим, а

вывезем!», сформулированный в конце XIX в., объясняет характер индустри-

альной модернизации в условиях догоняющего развития. Вполне возможно,

что крестьянство выдержало бы бремя индустриальной модернизации, если

бы оно не дополнялось еще более тяжким бременем полукрепостного режима

в деревне, сохранявшегося и в XX в. Самодержавно-помещичье государство

само по себе являлось величайшим тормозом в экономическом, политическом

и культурном развитии страны, противоречащим всем требованиям нового

времени. Активизировавшийся в пореформенное время процесс социально-

имущественного расслоения крестьянства приводил не столько к формирова-

нию сельской буржуазии и пролетариата, сколько к массовой пауперизации.

В российской деревне создавался широкий слой людей, которые не могли

найти себе места ни в городской, ни в сельской жизни. Столыпинская аграр-

ная реформа, направленная на расчистку крестьянских земель от «слабых»

для «сильных», способствовала росту именно этой категории сельского насе-

ления, ускоряя тем самым формирование революционных сил в деревне. И

они сказали свое веское слово в 1917 — 1920 гг., да и потом, включая годы

коллективизации и раскулачивания.

Русское общество активно искало пути преодоления тех социальных труд-

ностей, которые неизбежно сопровождают рыночную модернизацию экономи-

ки на основе индустриализации. Для аграрной страны особенно важно было

найти возможности включения в рыночную экономику огромной массы мел-

ких крестьянских хозяйств, не допуская их массового разорения. Казалось,

что решение этих задач было найдено в кооперации. Быстрый рост торговой,

потребительской и сельскохозяйственной торгово-кредитной кооперации в

России — явление XX в., когда рыночные отношения достаточно глубоко про-

никли в толщу крестьянских хозяйств. К 1917 г. Россия подошла с развитой

13

системой кооперации, охватывающей не меньше третьей части населения, и с

идеей кооперативного будущего всей страны, особенно деревни.

Тема сборника документов о коллективизации крестьянских хозяйств обя-

зывает напомнить, что идея кооперативного развития России уже в дореволю-

ционное время предполагала широкое использование коллективного земледе-

лия. Речь идет отнюдь не о высказываниях о социалистическом будущем, и не

о практической организации земледельческих общин и артелей энтузиастами

из среды народнической интеллигенции, толстовцев, сектантов и т.п. Все это

было. Однако в нашем случае важнее сказать о решениях I Всероссийского

сельскохозяйственного съезда, состоявшегося в начале сентября 1913 г. в

Киеве. Собравшиеся на съезд ученые агрономы и экономисты, земские деяте-

ли и правительственные чиновники в числе основных проблем аграрного раз-

вития России рассмотрели специальный доклад и приняли особое решение об

«...отношении к деревенской бедноте». «Группы мельчайших хозяйств, — го-

ворилось в этом решении, — включают в себя главную по численности часть

сельскохозяйственного населения... Создание устойчивости в материальном

положении этих групп составляет вопрос первейшей государственной важнос-

ти, развитие же обрабатывающей промышленности не дает надежды на безбо-

лезненное поглощение обезземеливающегося населения». В числе «мер широ-

кого социально-государственного характера, направленных к приданию хо-

зяйственной устойчивости названным группам хозяйств», как утверждалось в

решении, «одно из первых мест должна занять организация товариществ для

совместного использования земли как собственной, так и особенно арендован-

ной, путем коллективной обработки ее». Съезд рекомендовал правительству

придать соответствующее направление работам по землеустройству «маломер-

ных участков», выделяя их «к одному месту и возможно ближе к селениям».

Роль агрономии должна была состоять «в самой широкой пропаганде товари-

ществ и в проведении их в жизнь»1. Коллективистское движение в сельском

хозяйстве дореволюционной России, как целостная научная проблема, еще не

исследовано. Однако известно, что к началу 1916 г. на очень неполном коопе-

ративном учете состояло 107 земледельческих производственных артелей2.

Развитие событий, связанных с участием России в непосильной для нее

мировой войне 1914 — 1918 гг., крайние бедствия и отчаяние широких слоев

населения, особенно в деревне, привели к социальному взрыву 1917 г., ради-

кально изменившему всю социально-политическую и экономическую систему

российского общества.

Основой русской революции являлась крестьянская революция, начавшая-

ся в 1902 г. и завершившаяся в 1922 г. Она придала народный характер рево-

люции, включавшей и демократические, и социалистические потоки, сбросила

самодержавно-помещичий режим, передала крестьянству все сельскохозяйст-

венные земли на тех условиях и в тех формах, которые отвечали крестьян-

ским требованиям. Она привела к власти большевистскую партию — единст-

венную партию, принявшую и осуществившую эти требования, и в то же

время оказала решительное противодействие большевистским попыткам с

ходу осуществить в деревне идеи пролетарской социалистической революции.

Среди последних была попытка провести революционными средствами кол-

лективизацию крестьянских хозяйств в массовом масштабе.

Крестьянское сопротивление очень скоро отрезвило большевистское руко-

водство. Трех-четырех месяцев практического опыта оказалось достаточно. В

марте 1919 г. VIII съезд РКП(б) решительно отказался от продолжения этого

эксперимента. «Действовать здесь насилием, — говорил на съезде

В.И.Ленин, — значит погубить все дело... Задача здесь сводится не к экс-

проприации среднего крестьянства, а к тому, чтобы учесть особенные условия

14

жизни крестьянина, к тому, чтобы учиться у крестьян способам перехода к

лучшему строю и не сметь командовать!»3 Были сформулированы (и приня-

ты съездом) основные принципы перехода крестьянских хозяйств к коллек-

тивному земледелию: добровольность, убеждение практическим примером, со-

здание необходимых материально-технических условий и, наконец, самодея-

тельность: «Лишь те объединения ценны, которые проведены самими крестья-

нами по их собственному почину и выгоды коих проверены ими на практи-

ке»4.

Перечисленные выше принципы социалистического преобразования крес-

тьянской экономики явились исходными для ленинского кооперативного

плана, сформулированного в основных чертах с переходом к новой экономи-

ческой политике. Однако совершенно не случайно именно в 1919 г. выдаю-

щимся теоретиком крестьянской кооперации А.В.Чаяновым была разработана

концепция «кооперативной коллективизации» крестьянского сельского хозяй-

ства. Процесс кооперирования, по Чаянову, позволял, не разрушая мелкого

семейного хозяйства, выделить и организовать на началах крупного производ-

ства те отрасли или работы, где это давало несомненный экономический эф-

фект. Создавалась такая система кооперативного хозяйства, где сами крестья-

не в своих интересах и в меру реальных возможностей определяли степень и

формы использования крупного общественного производства. «Кооперативная

коллективизация», как считал Чаянов, представляла собой наилучший путь

внедрения в крестьянское хозяйство «элементов крупного хозяйства, инду-

стриализации и государственного плана»5. Судя по вполне убедительной вер-

сии Н.И.Бухарина, чаяновские идеи «самоколлективизации» крестьянских

хозяйств через кооперацию вошли в ленинский кооперативный план социа-

листического развития деревни6. Практика 20-х годов подтверждала высокие

возможности кооперирования крестьянских хозяйств. Это был реальный пре-

образовательный процесс, который мог послужить действительной альтерна-

тивой и первоначальному накоплению капитала «сильными» за счет «сла-

бых», и сталинской коллективизации.

Массовая коллективизация крестьянских хозяйств, как исходный пункт

движения деревни к социализму, исключалась. Обобществленное в масштабах

страны сельскохозяйственное производство должно было сложиться как ре-

зультат длительного преобразовательного процесса, решающая роль в котором

принадлежала крестьянской кооперации. В марте 1925 г. на Всесоюзном сове-

щании колхозов Н.И.Бухарин специально коснулся вопроса о соотношении

процессов кооперирования и коллективизации: «Мы не можем начать социа-

листическое строительство в деревне с массовой организации коллективных

производственных предприятий. Мы начнем с другого. Столбовая дорога пой-

дет по кооперативной линии... Коллективные хозяйства — это не главная ма-

гистраль, это один из добавочных, но очень существенных и важных путей.

Когда дело кооперирования крестьянства получит мощную поддержку со

стороны все развивающейся техники, электрификации, когда мы будем

иметь больше тракторов, тогда неизмеримо усилится и темп перехода к

коллективному земледелию. Одна сторона движения будет оплодотворять

другую, один ручей сольется с другим в гигантский поток, который поведет

нас к социализму»7.

Советская деревня, может быть, только в 60 —80-х годах, опираясь на ре-

ально созданные возможности комплексной механизации и электрификации,

подходила бы к практическому созданию системы коллективного земледелия

в общегосударственном масштабе. При таком понимании процесса коопериро-

вания вопрос о времени его завершения не возникал. Времени для социалис-

15

тического преобразования деревни отводилось столько, сколько потребуется

крестьянину, чтобы по своей воле и своими силами его совершить.

Кооперация становилась определяющим фактором новой экономической

политики, поскольку она решала проблему социалистического развития для

основной массы населения. «Не кооперацию надо приспособлять к нэпу, а нэп

к кооперации», считал Ленин8, поскольку нэп должен был не просто осущест-

вляться через кооперацию, а иметь в качестве положительной цели макси-

мальное развитие кооперации и превращение ее во всеобщую форму социаль-

ной организации населения.

Переход к нэпу, как для всей страны, так и особенно для деревни, в ог-

ромной степени был осложнен военной разрухой и бедствиями голода 1921 —

1922 гг. В Поволжье, на Дону, на Украине голодание деревни продолжалось

и в 1923, и в 1924 гг. Если иметь в виду страну в целом, то надо признать,

что время с 1925 г. по 1927 г. было для деревни действительно временем

нэпа — без принудительных хлебозаготовок и голодания. Но даже считая

время нэпа с весны 1921 г., придется признать его слишком коротким для

того, чтобы он мог сложиться в целостную и всеохватывающую систему. Все

же и за столь короткий период с достаточной убедительностью выявилась спо-

собность нэпа через развертывание рыночных отношений активизировать все

наличные производственные силы страны, обеспечить общий хозяйственный

подъем как основу движения к социализму. Решающее значение имел рост

сельского хозяйства в его реальных формах, тогда преимущественно мелко-

крестьянских, вовлекаемых через кооперацию в русло производственного со-

вершенствования и социального преобразования.

Признание рыночных отношений основой нэпа вовсе не отрицало их огра-

ничения определенными рамками и активного, целенаправленного их регули-

рования со стороны государства. По собственному опыту 90-х годов, мы

знаем, насколько разрушительной для экономики страны является рыночная

стихия, но по опыту других стран, да и Советского Союза 20-х годов нам из-

вестно, что разумно регулируемые рыночные отношения и связи обеспечивают

общественно необходимые пропорции в экономическом развитии, соответствие

между трудом, потреблением и накоплением, наконец, заинтересованность

производителя в развитии производства. В рамках мелкого крестьянского хо-

зяйства эта заинтересованность находила выражение в отношении производи-

теля к производимому им продукту как к своему. Характерно, что крестьян-

ские требования отмены продовольственной разверстки в 1920 — 1921 гг. выли-

лись в четкую формулу: «Столько-то я дам (в виде налога. — В.Д.), а потом

хозяйничаю». Как известно, реализацией этого требования явились и продна-

лог, и переход к новой экономической политике как таковой. (Забегая не-

сколько вперед, заметим, что сталинская «чрезвычайщина» началась в конце

1927 г. — начале 1928 г. именно с отрицания отношения крестьянина-хлебо-

роба и кустаря-кожевника к производимому ими продукту как своей собствен-

ности.)

Нэп обеспечил восстановление сельскохозяйственного производства. Учи-

тывая истощенность мелкого крестьянского хозяйства, большие потери рабо-

чего скота — основной тягловой силы, крайнюю степень зависимости от коле-

баний природных условий, этот процесс не мог быть таким быстрым и повсе-

местным, каким хотела его видеть государственная власть. Нельзя, конечно,

забывать и о том, что восстановление экономики означало «возвращение» к

уровню 1914 г., тогда как Запад переживал подъем и быстро уходил от до-

военного уровня (по крайней мере до кризиса 1929 г.)9. Разруха в промыш-

ленности и на транспорте, необходимость не только восстановления этих от-

раслей народного хозяйства, но и возобновления индустриализации страны

16

требовали значительных средств, которые могли быть получены только на ми-

ровом рынке в обмен на хлеб, лес и сырье.

Экспорт хлеба был возобновлен при первой возможности (в 1923 г.) и

сразу же стал важным источником накопления средств для промышленности.

В силу этого проблема хлебозаготовок и в условиях нэпа осталась централь-

ной в системе отношений между деревней и государством. Объективная необ-

ходимость ускорения промышленного развития порождала у государственного

руководства соответствующие стремления и планы, превышавшие реальные

возможности получить хлеб для экспорта. На XIV съезде ВКП(б) в декабре

1925 г. много говорилось о том, как, по выражению Л.Б.Каменева, «мужичок

«регульнул» нас», то есть о просчетах в планах хлебозаготовок из урожая

1925 г. Эти планы оказались завышенными: «На 200 миллионов пудов нас по-

правили», в результате чего вложения в промышленность снизились с

1,1 млрд руб. до 700 — 800 млн — «весь темп пришлось свернуть»10. И что

же? Поправили планы, не меняя ни общей экономической политики, ни сис-

темы хлебозаготовок в деревне. Заметно возросший урожай 1926 г. позволил

увеличить экспорт хлеба и выравнить «темп» промышленного роста11.

Дело, однако, не ограничилось приведением планов в соответствие с реаль-

ными возможностями. К ответу было призвано Центральное статистическое

управление по обвинению не в преувеличении, а в преуменьшении возможнос-

тей производства и, следовательно, государственных заготовок хлеба, столь

необходимого стране. 10 декабря 1925 г. на Политбюро ЦК РКП(б) состоя-

лось обсуждение вопроса «О работе ЦСУ в области хлебофуражного балан-

са», в ходе которого высшее партийное руководство подвергло идеологическо-

му разносу деятельность П.И.Попова — крупного земского статистика, воз-

главлявшего ЦСУ с 1918 г. Тон в этом погроме задавали И.В.Сталин и его

сторонники. В принятом постановлении говорилось: «Признать, что ЦСУ и

т. Поповым, как его руководителем, были допущены крупные ошибки при со-

ставлении хлебофуражного баланса, сделавшие баланс недостаточным для

суждения ни о товарности, ни об избытках и недостатках хлеба, ни об эконо-

мических отношениях основных слоев крестьянства». П.И.Попов, отстаивав-

ший в прямом споре со Сталиным невысокие показатели хлебного производ-

ства и отказавшийся признать наличие огромных запасов хлеба у кулаков,

был в тот же день отстранен от руководства ЦСУ12.

Мы сознательно останавливаемся на эпизоде со сменой руководства ЦСУ

в декабре 1925 г., поскольку с этого момента оно было грубо подчинено поли-

тике, и стало предоставлять угодные ей сведения, в том числе сыгравшие не

малую роль в деревенской трагедии. Не случайно, практически полностью

сменилось руководство именно сельскохозяйственной статистикой: стариков-

земцев П.И.Попова и А.И.Хрящеву сменили молодые и исполнительные

В.С.Немчинов и А.И.Гайстер. Результатом было, во-первых, увеличение в

оценке производства зерна в среднем на 10 — 20%. Во-вторых, резко выросли

цифры «невидимых хлебных запасов» у крестьян, что принципиально меняло

ситуацию на хлебном рынке. Уже в урожайном для зерновых культур 1926 г.,

давшем наибольший для 20-х годов объем государственных хлебозаготовок,

сталинское руководство прибегло к манипуляциям с оценкой крестьянских за-

пасов. В докладной записке Наркомторга от 26 ноября 1926 г., представлен-

ной в Совет Труда и Обороны за подписью А.И.Микояна и И.Я.Вейцера, со-

общалось, что по «последнему балансу ЦСУ» невидимые запасы к началу за-

готовительного года составляли 198,7 млн пудов13. После ряда двух- и трех-

кратных преувеличений ЦСУ остановилось на цифре 403,8 млн пудов14. Эти

статистические манипуляции не прошли бесследно ни для снабжения хлебом

17

населения весной-летом 1927 г., ни для организации и масштабов государст-

венных хлебозаготовок.

В 1926 г. к проведению хлебозаготовок впервые после перехода к нэпу

привлекалось О ГПУ, хотя еще в пределах, ограниченных функциями Эконо-

мического управления и Информационного отдела. 19 августа 1926 г. по сис-

теме ОГПУ был разослан секретный циркуляр № 165555/с/759/эку, кото-

рый сообщал: «Исходя из условий текущей хлебозаготовительной кампании,

на органы ОГПУ возлагается выявление» по линии ЭКУ «причин, задержи-

вающих выпуск хлеба на рынок его держателями», а также причин и факто-

ров, вызывающих «чрезмерные» колебания цен, содействующих усилению

роли частных заготовителей и препятствующих деятельности государственных

и кооперативных заготовителей, состояния их материально-технической базы,

финансового обеспечения, кредитной практики и т.п. Вместе с тем органам

ОГПУ предписывалось «принять меры к раскрытию и пресечению обычных

для хлебозаготовительной деятельности преступлений: растрат, подлогов, хи-

щений, порчи зерна и т.п.»15 Эти действительно обычные уголовные преступ-

ления относились к сфере деятельности милиции и народных судов. Подклю-

чение к сфере деятельности органов государственной безопасности само по

себе вносило в хлебозаготовки начала политической борьбы, предоставляло

государству возможность использовать здесь средства, которыми органы юс-

тиции не располагали.

По линии Информотдела ОГПУ предписывалось обеспечить «освещение

хлебозаготовок в селах, волостях, уездах и районах», уделяя особое внимание

«работе низовых хлебозаготовителей», а главное, «политнастроению деревни

в связи с хлебозаготовками». Для системы ОГПУ в целом хлебозаготовки

1926/27 г. послужили стадией изучения ситуации на хлебном рынке и дейст-

вовавших там экономических и общественных сил.

Действительное значение и статистических манипуляций, и участия ОГПУ

в хлебозаготовках проявятся в следующем — 1927/28 году. Начнем со ста-

тистики, поскольку она служила обоснованием крутого поворота в деревен-

ской политике. Вот очень важное свидетельство П.И.Попова в докладе

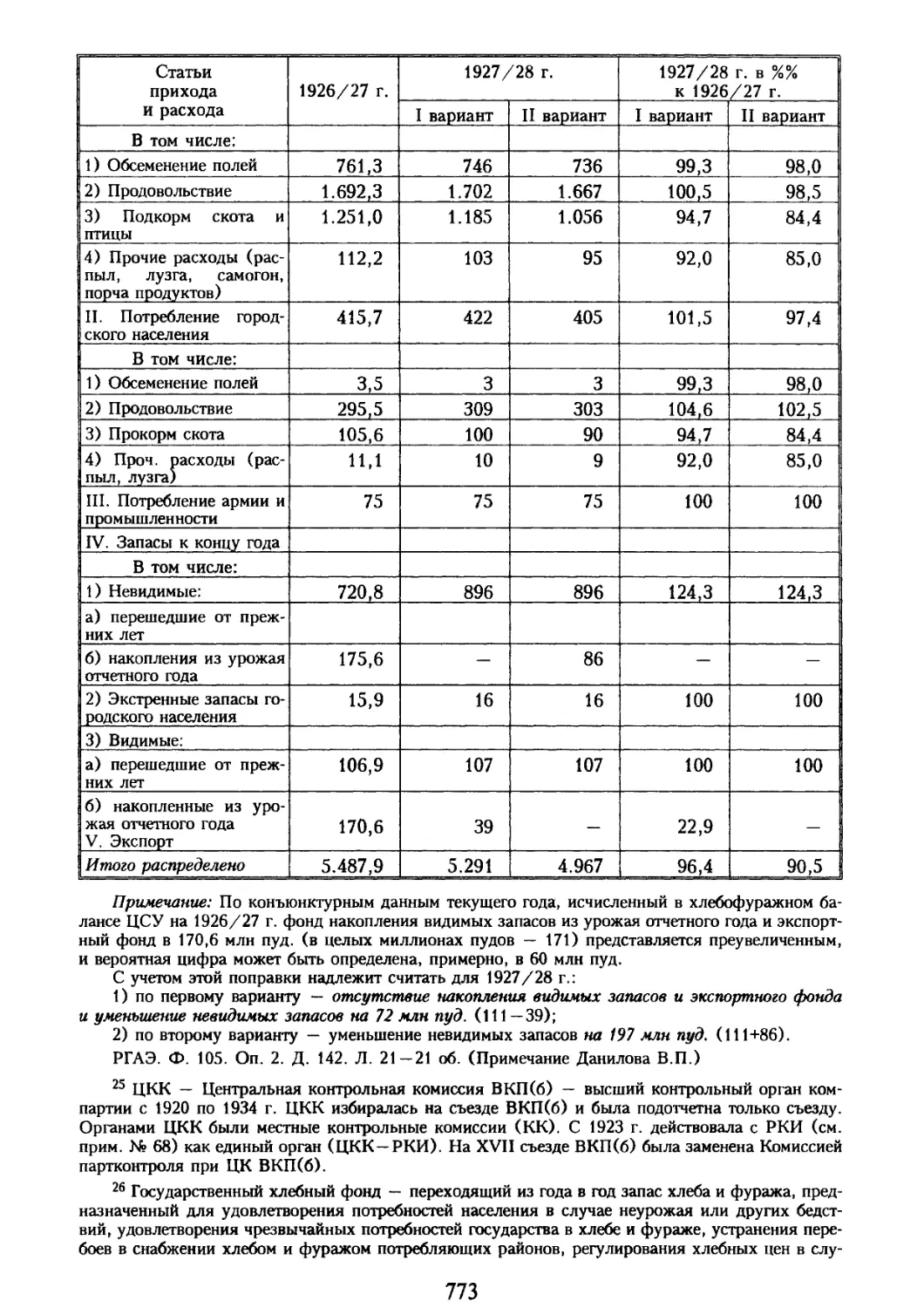

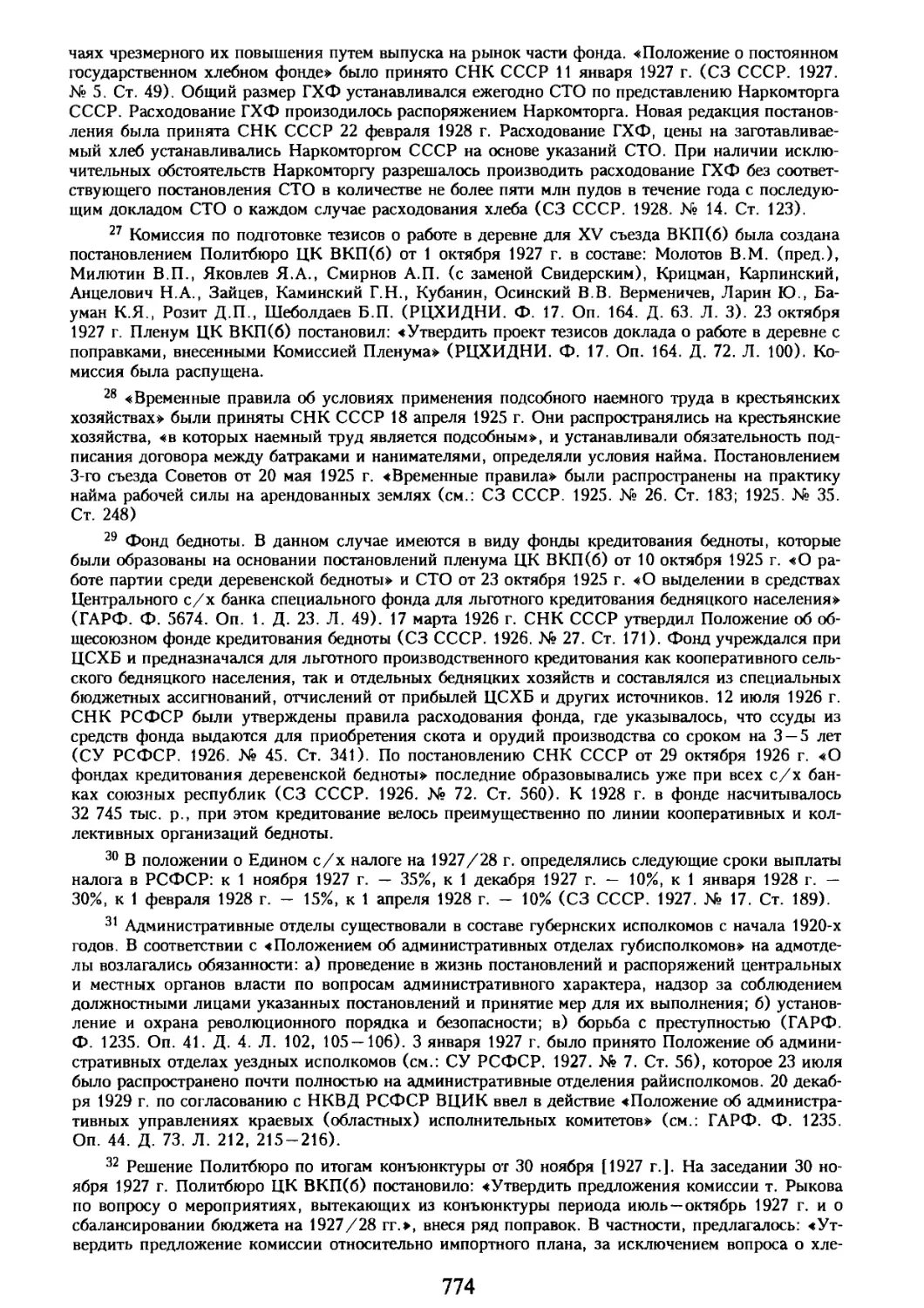

«Конъюнктура народного хозяйства СССР за 1927/28 год» на коллегии ЦСУ

СССР 9 ноября 1928 г.: «...о наших знаниях о невидимых запасах. Эти неви-

димые запасы были в прошлом году одним из аргументов для очень многих

мероприятий. В 1926/27 г. мы определили запасы к концу года в 721 млн

[пудов]. В 1927/28 г. мы установили запасы в 896 млн —900 млн [пудов].

Таким образом, когда мы подошли к новому хозяйственному году мы опери-

ровали запасами в 900 млн [пудов] и весь наш хозяйственный план строили

при учете этого обстоятельства (Sic! — В.Д.). Но вот заготовки, с одной сто-

роны, сельскохозяйственный налог, с другой стороны, поставили вопрос о

проверке этих запасов и, как вам известно, 107 статья показала, что этих за-

пасов нет. Тогда Экспертный совет приступил к переработке (хлебофуражно-

го баланса за 1927/28 г. — В.Д.) и оказалось по его расчетам, что в про-

шлом году запасов было не 900 млн, а 529 млн [пудов], 896 и 529, а в этом

году 561 [млн пудов]. Таким образом, наши знания весьма условны по зер-

новой продукции и совершенно преувеличены — на 350 млн (точнее: на

367 млн. — В.Д.) [пудов] в отношении запасов [и] не могут, конечно, спо-

собствовать правильной линии хозяйственной политики. Я повторяю и под-

черкиваю, что весь расчет запасов был не верен и преувеличен. И это не

значит, что я говорю об этом после того, что случилось. Я об этом говорил

раньше. Я систематически с 1926 г. говорил в Экспертном совете о преувели-

чении валовой продукции и запасов»16.

18

Сохранившиеся в архивном фонде ЦСУ материалы к докладу Экспертного

совета Совнаркому СССР 28 августа 1928 г. подтверждают цифры, приводи-

мые П.И.Поповым (528,7 млн пудов против 896,4 млн), но объяснение им

дают очень неполное: «переучет продукции на 142 млн пудов и недоучет рас-

хода населения на корм скоту на 170 млн пудов»17. Откуда взялись еще 55 —

56 млн пудов (чтобы получить в сумме 896 млн пудов излишков в крестьян-

ских запасах) умалчивалось, что не удивительно, поскольку действительное

преувеличение запасов и произведенной продукции было намного большим и

статистическому объяснению не поддавалось*

«Мифические», по выражению Бухарина19, 900 млн пудов хлебных запа-

сов сыграли роковую роль в отношениях государственной власти и крестьян-

ства. С них начался слом нэпа, сталинская «революция сверху». Заметим, од-

нако, что сами по себе экономические показатели — действительные или мни-

мые — не объясняют и тем более не оправдывают действия политического ру-

ководства. И в конкретной ситуации 1926—1927 гг. из любой оценки крес-

тьянских запасов хлеба и целесообразности их использования на нужды инду-

стриализации отнюдь не следовали с неизбежностью ни отказ от нэпа, ни ус-

тановление бюрократической диктатуры. До сих пор обвиняемая в «левом ра-

дикализме» «объединенная оппозиция» вслед за Л.Д.Троцким предлагала

XV партсъезду также проведение мероприятий, направленных на использова-

ние накопившихся запасов, однако в рамках нэпа. Исходя из того же хлебо-

фуражного баланса ЦСУ, они считали целесообразным «обеспечить изъятие у

зажиточно-кулацких слоев, примерно 10% крестьянских дворов, в порядке

займа (курсив мой. — В.Д.) не менее 150 млн пудов из тех натуральных

хлебных запасов, которые достигли уже в 1926/27 г. 800 — 900 млн пудов и

сосредоточены большей частью в руках верхних слоев крестьянства»20. Пред-

лагалось вывезти этот хлеб на внешний рынок, закупить промышленное обо-

рудование и тем самым дать мощный толчок процессу индустриализации, по-

гашая принудительный заем постепенно, по мере ввода в строй новых пред-

приятий, продукция которых предназначалась для удовлетворения сельских

потребностей.

Свидетельство П.И.Попова проливает свет на неожиданные для нашей

(да, и для западной) историографии продовольственные трудности весны

1927 г., возникшие после самого высокого в 20-х годах урожая хлеба и успеш-

ных хлебозаготовок. Документ № / в настоящем издании из категории «со-

вершенно секретных», остававшийся до сих пор недоступным исследователям,

объясняет, почему им не мог попасть в руки материал о продовольственном

положении страны, особенно деревни, весной 1927 г. По каналам связи ОГПУ

центральным органом политической цензуры — Главлитом — были разосланы

строжайшие циркуляры от И марта и 16 апреля, обязавшие всю систему цен-

зуры сверху донизу (при содействии ОГПУ) «принять все меры к полному

недопущению появления в печати каких-либо сообщений... о затруднениях

или сбоях в деле снабжения страны хлебом...» Такая степень секретности ин-

формации исключала ее появление не только в прессе, но и в любых докумен-

тах без грифа «Совершенно секретно». Поэтому изучение открытой (не сек-

ретной) документации в архивных фондах соответствующих ведомств, как

правило, давало также мало сведений «о затруднениях или сбоях» в продо-

вольственных вопросах, как и пресса.

* Уточненные данные приводятся в комментариях к документам настоящего сборника (см.

прим. № 101). Они оставались завышенными в оценке произведенной продукции и .«невидимых

запасов». Последние на 1 июля 1927 г. определялись в 581,7 млн пудов18.

19

На деле же после вполне благополучного года, давшего повышение и уро-

жая, и заготовок, хлеба для снабжения городов не доставало до нового уро-

жая. В наших руках шифротелеграммы от И, 16, 29 июня и 6, И, 12 июля,

рассылавшиеся Наркомторгом через каналы ОГПУ не только по хлебопрои-

зводящим районам (Самара, Саратов, Воронеж, Курск, Новосибирск...), но

даже и потребляющим районам (Ярославль, Кострома, Нижний Новгород,

Иваново-Вознесенск...): «Снабжение Москвы резко ухудшилось..., всячески

форсируйте отгрузку Москвы, уезды преимущественно другими нарядами (не

пшеницей — В.Д.), исключением Ленинграда» (И июня); «...количество от-

груженного телеграфируйте трехдневками» (16 июня); «Связи... отсутствием

запасов пшеничной муки Москве, Ленинграде, прочих основных промцентрах

настоятельно необходимо усилить всемерно вывоз пшеничной [муки] произво-

дящих районов, даже [за] счет максимального сокращения местного снабже-

ния июле,... также задержки некоторых нарядов Средн[юю] Азию, Военве-

ду...» (11 июля)21.

Стоит ли удивляться, что вслед за запретом на публикацию сведений о

трудностях в снабжении хлебом городов внутри страны, последовало новое

предписание Главлита от 12 сентября 1927 г., также разосланное по каналам

ОГПУ, «о запрещении оглашения сведений об экспорте отдельных хлебных

культур» — «пшеницы, ржи, овса, ячменя и т.д.», даже «об отходе за грани-

цу судов с небольшими партиями отдельных культур»22. Повышенный до

188,4 млн пудов экспорт хлеба23 был достигнут не только в результате увели-

чения урожая в 1926 г., но и понижения снабжения городского населения. На

самом деле хлебных запасов не было ни в деревне, ни в городе.

Нараставший режим секретности для информации о действительном поло-

жении в стране был одним из факторов сталинской «революции сверху». И

это в полной мере проявилось в информации о деревенских событиях, связан-

ных прежде всего с хлебозаготовками 1927/28 г. Уже в первом постановле-

нии Политбюро ЦК ВКП(б) «О хлебозаготовках» (24 декабря 1927 г.) было

выдвинуто требование постановки «такой информации в печати о рынке, ко-

торая содействовала бы проведению мероприятий, организующих рынок...»

Была запрещена самая постановка вопроса о повышении хлебных цен «в пе-

чати, советских и партийных органах» {см. док № 22 и № 26}. В январе

1928 г. Секретариат ЦК ВКП(б) «поставил на вид» Телеграфному агентству

Советского Союза (ТАСС) и редакции газеты «Труд», опубликовавших ин-

формации о связи крестьянских платежей с хлебозаготовками (сл. док.

№ 41). 6 марта 1928 г. нарком юстиции и прокурор Российской Федерации

Н.М.Янсон разослал секретный циркуляр «всем губернским, областным и

краевым судам и прокурорам» о привлечении к судебной ответственности за

опубликование секретных сведений не только «в периодической печати и от-

дельных ведомственных изданиях», но и в устных выступлениях «отдельных

работников на всевозможных собраниях, совещаниях и заседаниях»24. В

1928 г. речь шла именно о сведениях, относящихся к хлебозаготовкам и в

целом к применению чрезвычайных мер в деревне, а в реализовавшейся пер-

спективе практически ко всему.

Появление весной 1927 г. грифа «совершенно секретно» на информации о

хлебе было результатом «преувеличения валовой продукции и запасов», о ко-

тором П.И.Попов говорил в 1926 г. (см. приведенное выше его высказывание

на коллегии ЦСУ 9 ноября 1928 г.). Обратившись к исправленным вариантам

хлебофуражного баланса, мы узнаем, что «невидимые запасы» хлеба в крес-

тьянских хозяйствах на 1 июля 1926 г. определялись величинами в

403,8 млн — 413,9 млн пудов и к 1 июля 1927 г. выросли до 528,7 млн —

581,7 млн — 589,7 млн пудов, то есть на 28 — 44% (а в неисправленных вари-

20

антах — с 721 млн пудов до 896 млн). И это при условии, что валовые сборы

в 1926/27 г. по сравнению с 1925/26 г. выросли на 6,5%, а государственные

хлебозаготовки — на 25,2%25.

Не удивительно, что практическое руководство хлебозаготовками не при-

нимало ни статистического мифа, ни построенного на нем плана получить в

распоряжение государства 740 млн пудов хлеба (на 50 млн пудов больше, чем

в 1926/27 г.), из коих экспортировать 195 млн пудов (на 20 млн пудов боль-

ше, чем в предыдущем году). Даже верный сталинский сторонник А.И.Мико-

ян, сменивший в августе 1926 г. Л.Б.Каменева на посту наркома внутренней

и внешней торговли СССР, признавал: «...может быть, мы 700 млн не собе-

рем, но меньше 660 — 670 ставить нельзя». Более реалистическое предложение

И.Я.Вейцера — замнаркомторга, непосредственно занимавшегося хлебозаго-

товками, снизить плановое задание до 610 млн пудов, Микоян решительно от-

клонил: «Если Вы не можете оспорить цифр ЦСУ, вы не имеете оснований

сокращать хлебный план» (см. выступление А.И.Микояна на коллегии Нар-

комторга 3 октября 1927 г. — док. № 10). Похоже, что тогда еще деятели

Наркомторга не могли представить себе возможность отказа от нэпа и приме-

нения «чрезвычайных мер», но оспорить хлебофуражный баланс ЦСУ уже не

решались. Впрочем, очень скоро — 24 октября 1927 г. — в докладе того же

Наркомторга СССР годовой план хлебозаготовок определялся уже в 780 млн

пудов (см. док. № 13).

«Преувеличенные расчеты хлебофуражного баланса Экспертного совета

ЦСУ в отношении валовых сборов и товарности, на которых затем строился

годовой план хлебозаготовок», критиковался в докладе наркома торговли

РСФСР Г.В.Чухриты на заседании Экономического совета РСФСР 24 декаб-

ря 1927 г. (см. док. № 25). Однако никакого практического влияния на поли-

тику хлебозаготовок этот доклад не оказал: «чрезвычайщина» уже начина-

лась, мнение практиков утрачивало значение, их функция становилась чисто

исполнительской. В анализе причин хлебозаготовительного кризиса доклад

Чухрита выделяется также прямым указанием на «снижение заготовительных

цен», проведенном в сентябре-октябре, о чем другие документы обычно не

упоминают.

Хлебный фактор играл важнейшую роль в драматическом развертывании

деревенских событий на протяжении 1927 г. Миф о хлебном изобилии, со-

зданный посредством немыслимых в статистике преувеличений, должен был

убедить правящие верхи (а тем самым и возглавляемую ими главную общест-

венную силу — большевистскую партию) в возможности получения такого

количества зерна, которое обеспечивало, наконец, решение проблемы средств

для ускоренной индустриализации, для укрепления обороны...

Одновременно сталинское руководство должно было убедить партийно-го-

сударственные верхи в необходимости реализовать эти возможности и любы-

ми средствами взять у крестьянства хлеб в объеме, достаточном для решения

«очередных задач». Испытанным аргументом в пользу подобных необходи-

мостей всегда и везде являлась внешняя опасность, особенно прямая угроза

войны. В 1927 г. этот аргумент был использован сверх всякой меры, с явным

перехлестом, и, конечно, для доказательства не только необходимости приме-

нения «чрезвычайных мер» при проведении хлебозаготовок, но и в гораздо

большей мере необходимости сосредоточения власти в сталинских руках,

уничтожения любой оппозиции.

Для страны, еще не оправившейся от бедствий и потерь мировой и граж-

данской войн, угроза новой войны не могла послужить источником духовного

сплочения, а тем более подъема. Напротив, она вызвала распространение

антивоенных и даже пораженческих настроений, как об этом свидетельствуют

21

публикуемые в сборнике сводки Информотдела ОГПУ за лето —осень 1927 г.

Эти документы отразили также нарастание требований создания широкой сети

крестьянских союзов, как организаций политического или хотя бы профсоюз-

ного типа, выражающих и защищающих интересы крестьянства (см. док.

№ 2, 3 и др.). Заметим все же, что при анализе сводок ОГПУ следует учиты-

вать специфику этих документов: они фиксируют прежде всего и главным об-

разом негативные, особенно враждебные к власти и ее политике настроения,

высказывания, выступления.

Конфликтные ситуации во взаимоотношениях СССР с Англией в 1926 —

1929 гг. и с Китаем в 1927 — 1929 гг. отнюдь не содержавшие в себе «непосред-

ственной военной угрозы»26, послужили поводом для идеологического встря-

хивания советского общества, мобилизации сил для обострения «классовой

борьбы» и осуществления «чрезвычайных мер», наконец, для проведения пер-

вых массовых репрессий, обрушившихся главным образом на деревню.

Публикуемые нами документы вводят в научный оборот свидетельства о

первых собственно сталинских массовых репрессиях, проведенных в июне

1927 г. и направленных против интеллигенции и крестьянства. Антиинтелли-

гентской волне репрессий посвящена статья о деле «Зеленой лампы» В.К.Ви-

ноградова — одного из ведущих участников работы по нашему проекту.

«Зеленой лампой» именовала себя небольшая группа старой русской интел-

лигенции, собиравшаяся время от времени для обсуждения тех или иных

произведений (в частности, М.А.Булгакова), просто для дружеских бесед.

Участники этой группы подверглись аресту и высылке как «белогвардей-

ско-монархическая организация», представлявшая опасность для Советской

власти в условиях возможной войны27. В документах ОГПУ сообщалось,

что «во время июньской операции» было проведено до 20 тыс. обысков и

арестовано 9 тыс. человек. Однако с самого начала репрессии не ограничи-

лись интеллигенцией. Как показывает публикуемая нами спецсводка

ИНФО ОГПУ от 23 июля 1927 г., основные операции ОГПУ были прове-

дены в деревне зерновых районов — на Украине, в Центральном Чернозе-

мье, на Дону и Северном Кавказе, но не только в них. Арестам подвергались

прежде всего «бывшие» — бывшие помещики, бывшие белые, особенно вер-

нувшиеся из-за границы («репатрианты»), а также «кулаки и буржуи», «тор-

говцы», «попы и церковники»... В общественном мнении деревни аресты свя-

зывались чаще всего с военной опасностью: «...будет на днях война»,

«...война скоро будет объявлена», «...война, очевидно, начата»... Впрочем,

были и более реалистические попытки понять происходившее: «Что за свобо-

да, что нельзя ничего сказать и сейчас же арестовывают и за что арестовывают

об этом умалчивают» (см. док. № 4). Содержание спецсводки от 23 июля

1927 г. дает основания полагать, что 9/ю арестованных составляли жители де-

ревни.

Официальная версия «массовых операций» ОГПУ также связывала их с

непосредственной угрозой войны: разрыв консервативным правительством

Англии дипломатических отношений с Советским Союзом в мае, убийство со-

ветского посла П.Л.Войкова в Варшаве 7 июня, а также взрыв бомбы в пар-

тийном клубе Ленинграда в тот же день потребовали принять решительные от-

ветные меры. Документы из личного архива Сталина позволяют составить

представление о действительном характере первого опыта сталинских репрес-

сий и полностью отклонить ее официальную версию.

В июне —июле 1927 г. Сталин находился в Сочи на отдыхе, благодаря

чему развертывание интересующих нас событий оказалось документально за-

фиксированным по дням и часам. Поздним вечером 7 июня из Москвы при-

шла шифровка, сообщавшая об убийстве Войкова «сегодня Варшаве на вокза-

22

ле... русским монархистом...» На обороте этой шифровки, а частью и на ее

тексте сталинской рукой написано послание в «ЦК ВКП(б), т. Молотову»:

«Получил об убийстве Войкова монархистом. Чувствуется рука Англии.

Хотят спровоцировать конфликт с Польшей. Хотят повторить Сараево...»

Затем следовали указания проявить «максимум осмотрительности» по отноше-

нию к Польше и сделать заявление о том, что «общественное мнение СССР

считает вдохновительницей убийства партию консерваторов в Англии»28. Ха-

рактер этих указаний сам по себе говорил о том, что никакой угрозы войны в

1927 г. не было, и сталинское руководство это прекрасно понимало.

Идеологическая кампания по поводу внешней опасности нужна была Ста-

лину и его сподвижникам для решения своих задач внутри страны и, прежде

всего, для устранения любой оппозиции и сосредоточения всей полноты влас-

ти в собственных руках. Общепризнанной оппозицией в послереволюционной

России были остатки монархических и вообще белых сил — остатки ни-

чтожно малые и слабые, о чем со всей ясностью свидетельствовала вся со-

циально-политическая обстановка после гражданской войны. Однако их

враждебность советскому строю не нуждалась в доказательстве. Именно

поэтому они стали первым объектом сталинских репрессий. Шифрограмма

Молотову весьма ярко об этом свидетельствовала: «Всех видных монархис-

тов, сидящих у нас в тюрьме или в концлагере, надо немедля объявить за-

ложниками. Надо теперь же расстрелять пять или десять монархистов, объ-

явив, что за каждую попытку покушения будут расстреливаться новые

группы монархистов. Надо дать ОГПУ директиву о повальных обысках и

арестах монархистов и всякого рода белогвардейцев по всему СССР с целью

их полной ликвидации всеми мерами. Убийство Войкова дает основание для

полного разгрома монархических и белогвардейских ячеек во всех частях

СССР всеми революционными мерами. Этого требует от нас задача укрепле-

ния своего собственного тыла»29.

Сталинская директива была отправлена из Сочи в 1 ч. 50 мин. 8 июня, по-

ступила в шифрбюро ЦК ВКП(б) в 8 ч. 40 мин. Меньше, чем через час (в

9 ч. 30 мин.) Сталин получил подтверждение правильности своих дирек-

тив — сообщение о том, что в Ленинграде «вчера, десять вечера... брошены

две бомбы партийный клуб. Шестеро тяжело ранены, семеро, в том числе По-

зерн, легко. Злоумышленники скрылись»30. Обстановка накалялась. Не уди-

вительно, что на протяжении одного дня телеграфная директива превратилась

в решение Политбюро и в тот же день начала осуществляться ОГПУ на практи-

ке. Вечером 8 июня шифрограммой от Молотова Сталин получил «сегодняш-

нее решение Политбюро»31: опубликовать «правительственное сообщение о пос-

ледних фактах белогвардейских выступлений с призывом рабочих и всех тру-

дящихся к напряженной (!) бдительности и с поручением ОГПУ принять ре-

шительные меры в отношении белогвардейцев». ОГПУ предлагалось «произ-

вести массовые обыски и аресты белогвардейцев» и не дожидаясь завершения

этих операций, а сразу же «после правительственного сообщения опублико-

вать сообщение ОГПУ с указанием в нем на произведенный расстрел 20-ти

видных белогвардейцев...» Более того, Политбюро ЦК ВКП(б) решило «со-

гласиться с тем, чтобы ОГПУ предоставило право вынесения внесудебных

приговоров вплоть до расстрела (!!) соответствующим ПП (Полномочным

представителем ГПУ. — В.Д.)... виновным в преступлениях белогвардей-

цам». Было признано необходимым «усилить помощь ГПУ как работниками,

так и материальными средствами». Отметим и решение об усилении «мер ох-

раны как в отношении центральных учреждений, так и отдельных руководя-

щих товарищей»32.

23

Обстановка принятия этих решений в Политбюро была такова, что даже

А.И.Рыков и Н. И. Бухарин оказались в составе комиссии (вместе с В.М.Мо-

лотовым) «для разработки дополнительных политических и экономических

мероприятий в связи с усилением активности белогвардейщины и ролью в

этом иностранных правительств». Этой же комиссии поручалось «редактиро-

вание правительственного сообщения и обращения ЦК»33. Бухарин и Рыков

скоро остановят военизацию обстановки внутри страны и тем самым прервут

уже начатые ОГПУ «массовые операции». Но в приятых 8 июня 1927 г. ре-

шениях был представлен весь набор мер для развертывания массовых репрес-

сий, точнее — для введения в действие уже созданного и подготовленного к

этому действию репрессивного механизма. 9 июня 1927 г. в «Правде» появля-

ется правительственное обращение, 10 июня — сообщение коллегии ОГПУ и

приговор, принятый во внесудебном порядке, о расстреле 20-ти человек из

«монархической белогвардейщины», приведенный в исполнение 9 июня, то

есть на второй день после ночной шифрограммы Сталина и «экстренного за-

седания» Политбюро. В сообщении ОГПУ был дан и поименный список рас-

стрелянных, в котором преобладали стародворянские фамилии: П.Д.Долгору-

ков, Е.Н.Щегловитов, Б.А.Нарышкин, В.И.Анненков, А. А.Мещерский...3^

К сожалению, историки еще не изучали материалы, относящиеся к первой

волне сталинских репрессий. Мы не знаем ни численности, ни состава, ни

судеб пострадавших тогда людей. В докладной записке В.Р.Менжинского в

Политбюро ЦК ВКП(б) о результатах июньской операции от 19 июня 1927 г.

говорилось: «ОГПУ предполагает число расстрелянных ограничить сравни-

тельно небольшой цифрой, передавая дела главных шпионских организаций в

гласный суд». Гласных судов не было, но число расстрелянных явно не огра-

ничивалось первыми двадцатью «сиятельными», как их немного позже поиме-

нует Сталин.

Прекращение «операций» ОГПУ в какое-то определенное время не было

заранее запланированным. Во всяком случае, 26 июня 1927 г. в ответном

письме И.В.Сталина В.Р.Менжинскому, обратившемуся с просьбой об указа-

ниях по поводу проводимых «операций», речь идет не об уже выполненном

или завершающемся поручении, а о продолжении и развитии только-только

начатого. «За указаниями обратитесь в ЦК, — говорилось в сталинском пись-

ме. — Мое личное мнение: 1) агенты Лондона сидят у нас глубже, чем кажет-

ся, и явки у них все же останутся, 2) повальные аресты (!) следует использо-

вать для разрушения английских шпионских связей, для [внедрения] новых

сотрудников из арестованных... и для развития системы добровольчества

среди молодежи в пользу ОГПУ и его органов, 3) хорошо бы дать один-два

показательных процесса по суду по линии английского шпионажа...» В пунк-

тах 4-м и 5-м говорится о «публикации показаний» арестованных и уже рас-

стрелянных, что «имеет громадное значение, если обставить ее умело...» На-

конец, в пункте 6-м предлагалось «обратить внимание на шпионаж в Военве-

де, авиации, флоте»35.

Перед нами в основных чертах программа сталинских репрессий, осущест-

вленных в 1936—1938 гг. Однако слова о «повальных арестах», о «показа-

тельных процессах», об иностранном «шпионаже» и т.п. отнесены автором

письма не к будущим, тем более отдаленным временам, а к настоящему — к

уже начавшемуся в июне 1927 г. и только еще приближающемуся к решению

главных задач. Среди них на первом месте оказался разгром внутрипартийной

оппозиции как собственно большевистской оппозиции утверждающейся дикта-

туре новой бюрократии.

Расправа с «объединенной оппозицией» занимала тогда в сталинских тре-

бованиях, адресованных руководству ЦК партии, столь же важное место как

24

и проведение «повальных арестов монархистов и всякого рода белогвардей-

цев». И то, и другое мотивировалось военной угрозой. Речь шла пока еще

«всего лишь» об исключении Троцкого, Зиновьева, Каменева и других оппо-

зиционеров из состава ЦК партии. 14 июня «тов. Молотову и для всех членов

Политбюро» посылается шифровка: «Узнал о решении отложить вопрос до

съезда. Считаю решение неправильным и опасным для дела... Нельзя укреп-

лять тыл (!), поощряя гнусную роль дезорганизаторов центра страны (это

Троцкий-то, сыгравший выдающуюся роль в победе и над белыми, и над ино-

странными интервентами?! — В.Д.)... Ввиду равенства голосов прошу вновь

поставить вопрос в ближайшие дни и вызвать меня... В случае неполучения

ответа трехдневный срок (!) выезжаю в Москву без вызова»36.

17 июня Молотов сообщает о том, что делом «о дезинформаторах» занима-

ется ЦКК — «оценка будет дана, но вывод из ЦК не принят»37. Это значило,

что Бухарин, Рыков и Томский опять проголосовали против вывода из ЦК

Троцкого и Зиновьева. Сталинская ярость пронизывает каждое слово ответа,

посланного в тот же день Молотову, членам и кандидатам Политбюро, Секре-

тариата ЦК и ЦКК: «При равенстве голосов по важным вопросам обычно за-

прашивают отсутствующих. Вы забыли об этом. Я счел уместным напо-

мнить...

1) Курс на террор, взятый агентами Лондона, меняет обстановку в корне.

Это есть открытая подготовка войны. В связи с этим центральная задача со-

стоит теперь в очищении и укреплении тыла, ибо без крепкого тыла невоз-

можно организовать оборону... чтобы укрепить тыл, надо обуздать оппозицию

теперь же, немедля. Без этого лозунг укрепления тыла есть пустая фраза...

4) Исчерпаны давно все средства предупреждения, остается вывод из ЦК

обоих лидеров как минимально необходимая мера»38.

20 июня расширенное заседание Политбюро проголосовало так, как требо-

вал Сталин, о чем тотчас же было ему сообщено Молотовым: «Большинством

принято решение о выводе из ЦК двоих»39.