Author: Подосинов А.В.

Tags: историческая наука историография всемирная история история восточная литература восточная европа источниковедение

ISBN: 5-02-018133-1

Year: 1998

Text

ДРЕВНЕЙШИЕ

ГОСУДАРСТВА

ВОСТОЧНОЙ

ЕВРОПЫ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

ДРЕВНЕЙШИЕ

ГОСУДАРСТВА

ВОСТОЧНОЙ

ЕВРОПЫ

1998 г.

Памяти члена-корреспондента РАН

Анатолия Петровича Новосельцева

Ответственный редактор

кандидат исторических наук

Т.М.КАЛИНИНА

в

МОСКВА

Издательская фирма

«ВОСТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА» РАН

2000

УДК 930

ББК 63.3(0)

Д73

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)

согласно проекту № 99-01-16133

Ответственный редактор серии

доктор исторических наук Е. А. Мельникова

Редакционная коллегия:

член-корреспондент РАН Я.Н.Щапов,

доктора исторических наук А.В.Назаренко, А.В.Подосинов, И.С. Чичуров,

кандидаты исторических наук Г. В.Глазырина,

И. Г Коновалова (ответственный секретарь),

кандидат филологических наук В.И.Матузова

Редактор издательства

Л.С. Ефимова

^^[сканирование соорка дизайн^" ▼ г ▼

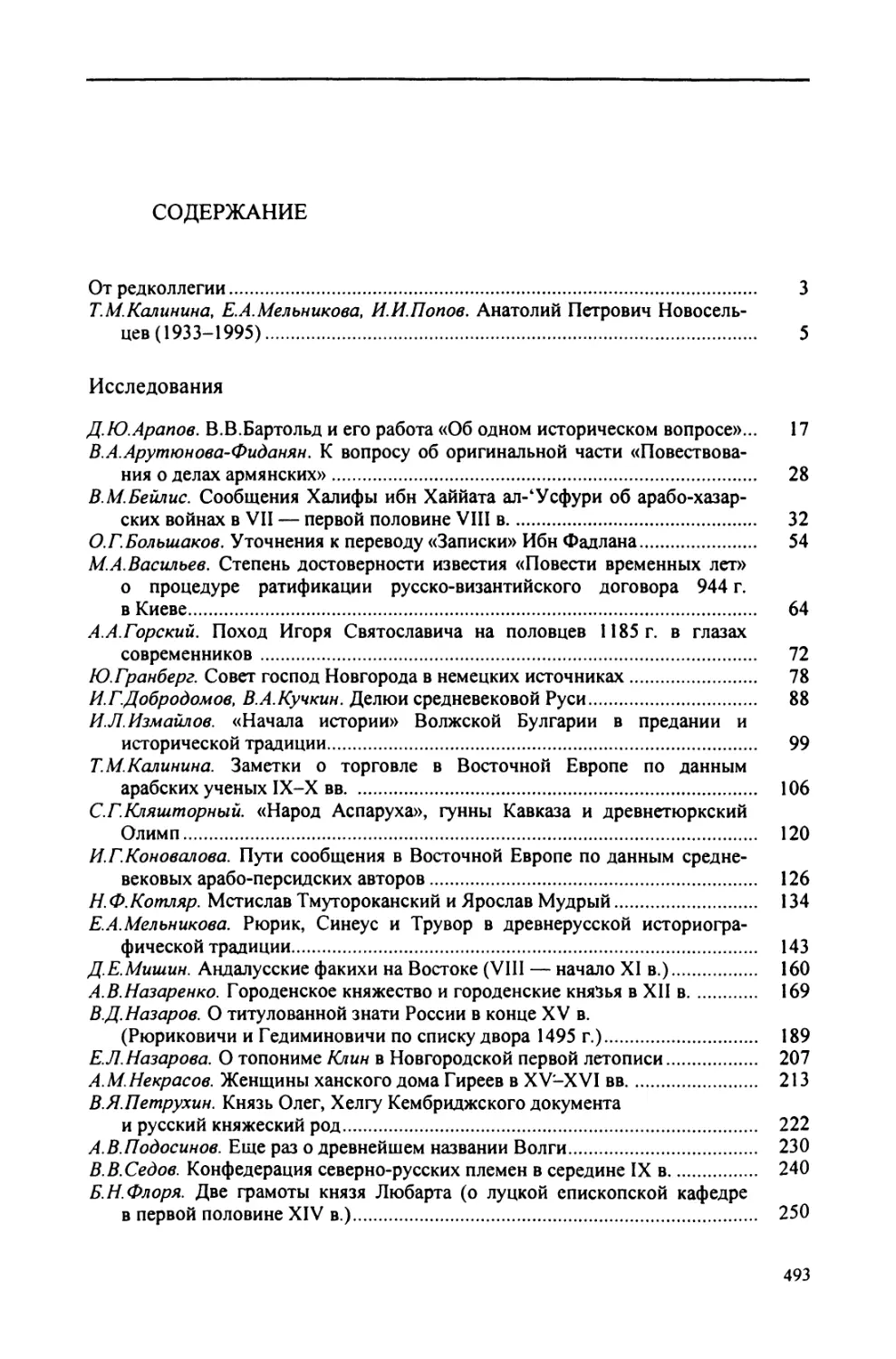

Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. Памяти

Д73 чл.-кор. РАН А.П.Новосельцева. Отв. ред. к.и.н. Т.М.Калинина. —

М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. —

494 с.: ил.

ISBN 5-02-018133-1

Настоящий том ежегодника посвящен памяти члена-корреспондента РАН

Анатолия Петровича Новосельцева, одного из крупнейших отечественных вос-

токоведов, выдающегося исследователя ранней истории Восточной Европы и

Древней Руси. В первой части тома коллеги, друзья и ученики А.П.Новосель-

цева публикуют статьи, посвященные проблемам, которые находились в сфере

интересов ученого: история Хазарского каганата и народов Кавказа и Закавка-

зья, восточные источники по истории восточных славян и Руси, Древнерус-

ское государство в его международных связях. Вторая часть тома включает

наиболее интересные и не утратившие до сих пор актуальности статьи

А.П.Новосельцева, опубликованные в 1965-1991 гг. Завершает том библиогра-

фия научных трудов А.П.Новосельцева.

ББК 63.3(0)

© Т.М.Калинина, составление, 2000

© Издательская фирма

ISBN 5-02-018133-1 «Восточная литература» РАН, 2000

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Памяти Анатолия Петровича Новосельцева, крупного отечественного

востоковеда, историка Древней Руси и Хазарии, посвятили этот том еже-

годника «Древнейшие государства Восточной Европы», ответственным

редактором которого он был более десяти лет, его коллеги, ученики и

друзья. Полиглот и эрудит, А.П.Новосельцев был несравненным знатоком

средневековых арабской, армянской, грузинской литератур, блестящим

источниковедом, историком с широким кругозором и оригинальным ви-

дением прошлого.

Разнообразие проблематики статей, включенных в первую часть

настоящего тома ежегодника, в полной мере отражает обширный круг

его научных интересов. Прежде всего, здесь представлена большая груп-

па статей источниковедческого направления, посвященных анализу древ-

нерусских памятников письменности (М.А.Васильев, Б.Н.Флоря), восточ-

ных источников и содержащейся в них исторической информации о

странах и народах Восточной Европы (В.М.Бейлис, О.Г.Большаков,

Т.М.Калинина, И.Г.Коновалова). Другой комплекс исследований связан с

наблюдениями над терминами и географическими названиями (Ю.Гран-

берг, И.Г.Добродомов и В.А.Кучкин, Е.Л.Назарова, А.В.Подосинов) —

эта область также неизменно интересовала А.П.Новосельцева. Конкрет-

ные вопросы истории и культуры античного мира, Арабского халифата,

Волжской Булгарии, Закавказья, татарских ханств и связи Руси с эти-

ми регионами рассматриваются в статьях Д.Ю.Арапова, В.А.Арутю-

новой-Фиданян, ИЛ.Измайлова, С.Г.Кляшторного, Д.Е.Мишина, А.М.Некра-

сова, В.Я.Петрухина, А.Л.Хорошкевич. Постоянным вниманием А.П.Ново-

сельцева пользовались освещаемые в статьях по истории Древней Руси

проблемы образования государств в Восточной Европе (В.В.Седова), роли

скандинавов в становлении Древнерусского государства (Е.А.Мельниковой),

политической истории Руси (А.А.Горского, Н.Ф.Котляра, А.В.Назаренко,

В.Д.Назарова).

Вторая часть тома состоит из наиболее значительных, но малодоступ-

ных современному читателю статей самого А.П.Новосельцева, посвящен-

ных проблемам отражения истории Древней Руси, Кавказа и Закавказья в

восточных источниках. Здесь представлены ставшие классическими его

источниковедческие исследования восточных памятников письменности,

работы, посвященные древнейшему периоду истории Древнерусского

государства и его связям с Востоком, истории и культуре Кавказа и Закав-

казья. Публикуемые статьи представляют далеко не только историографи-

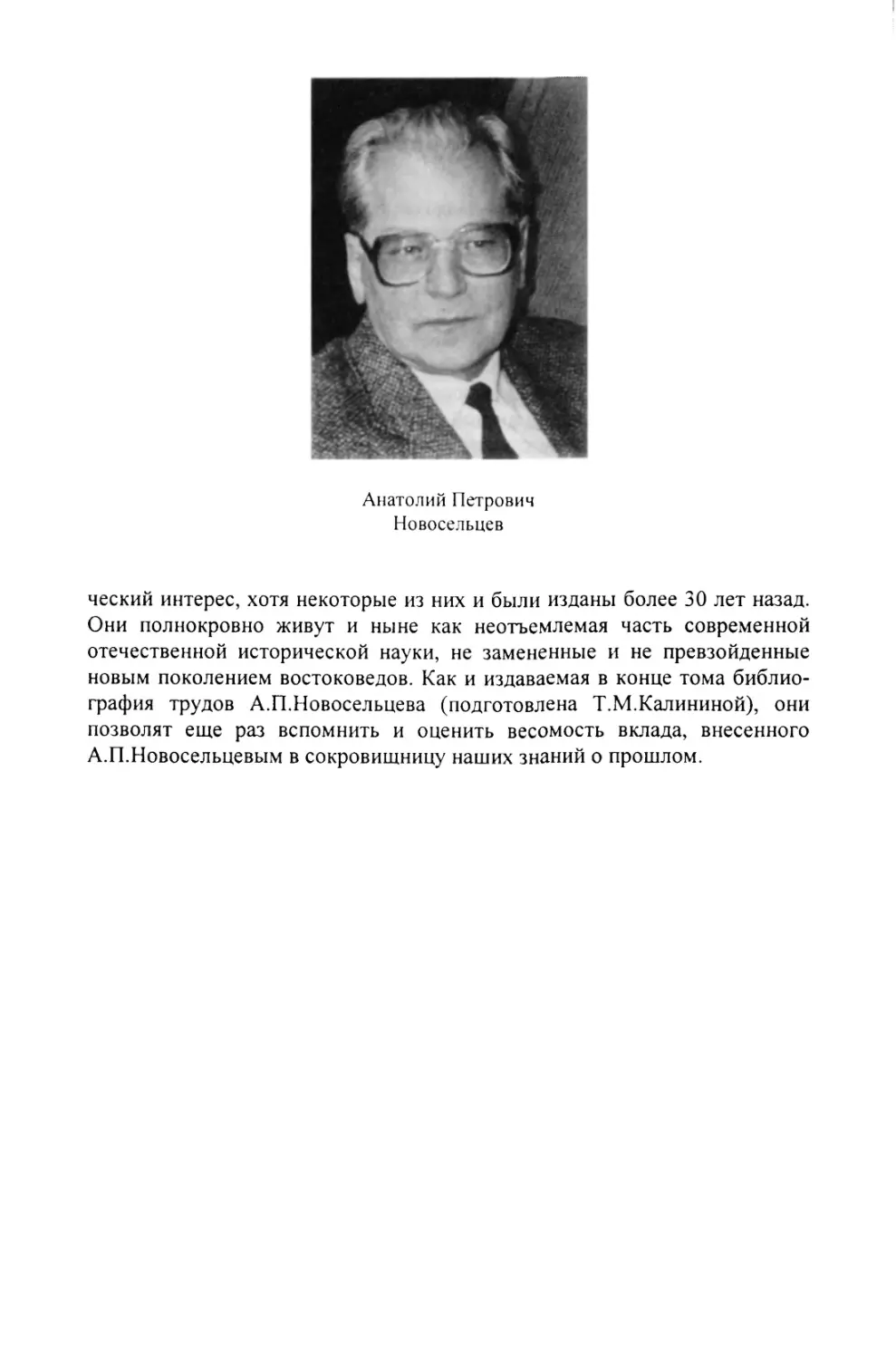

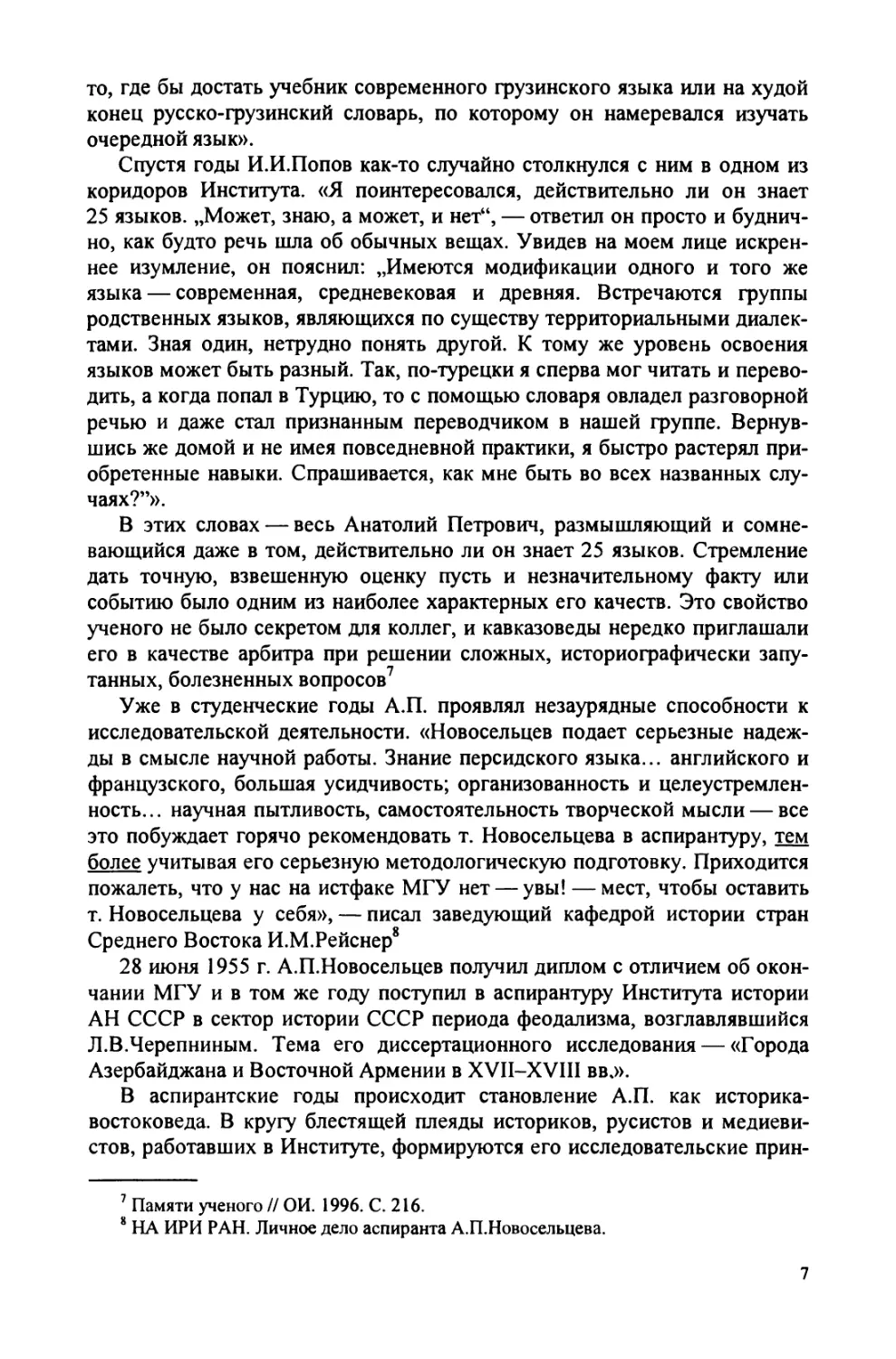

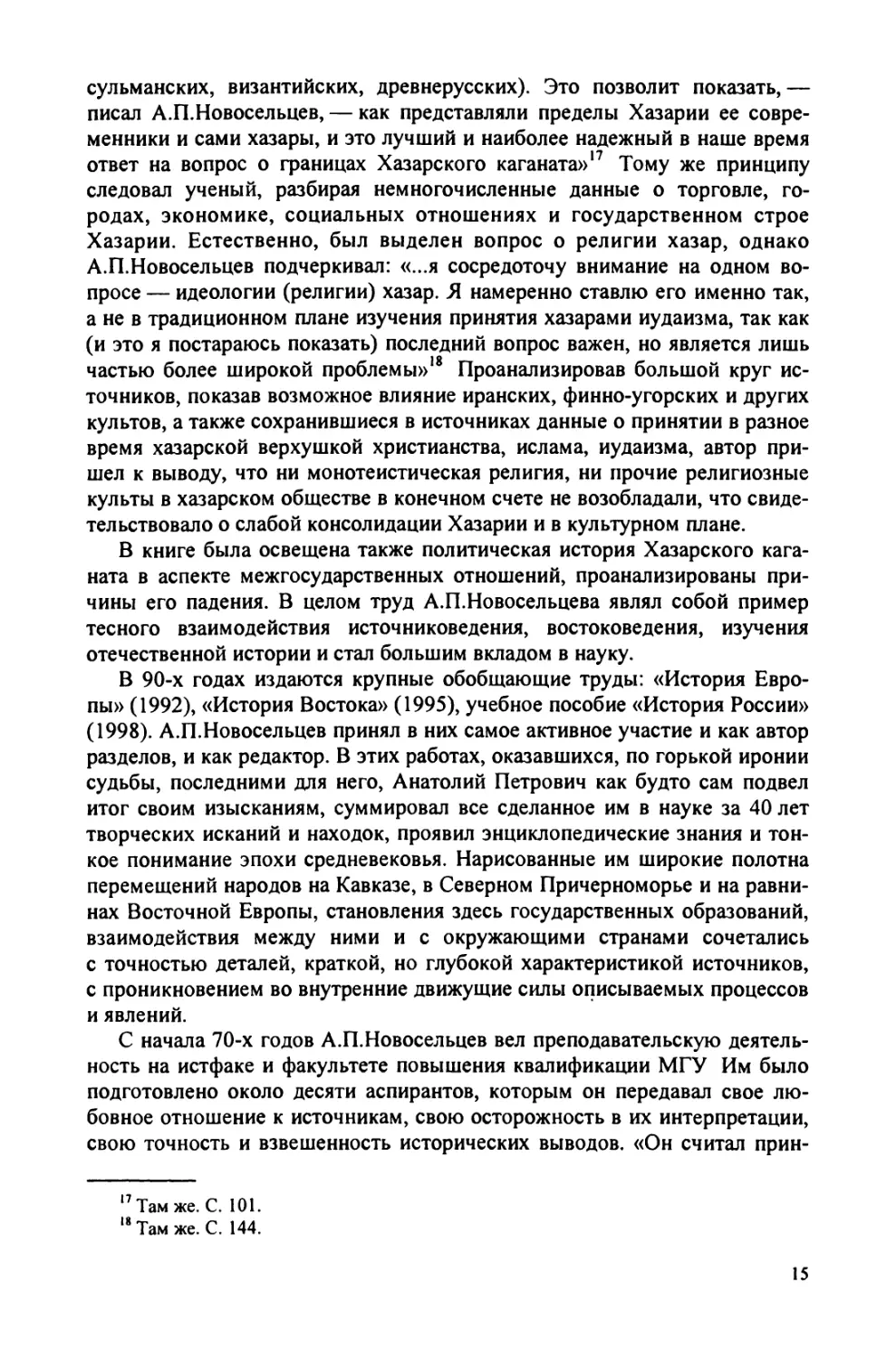

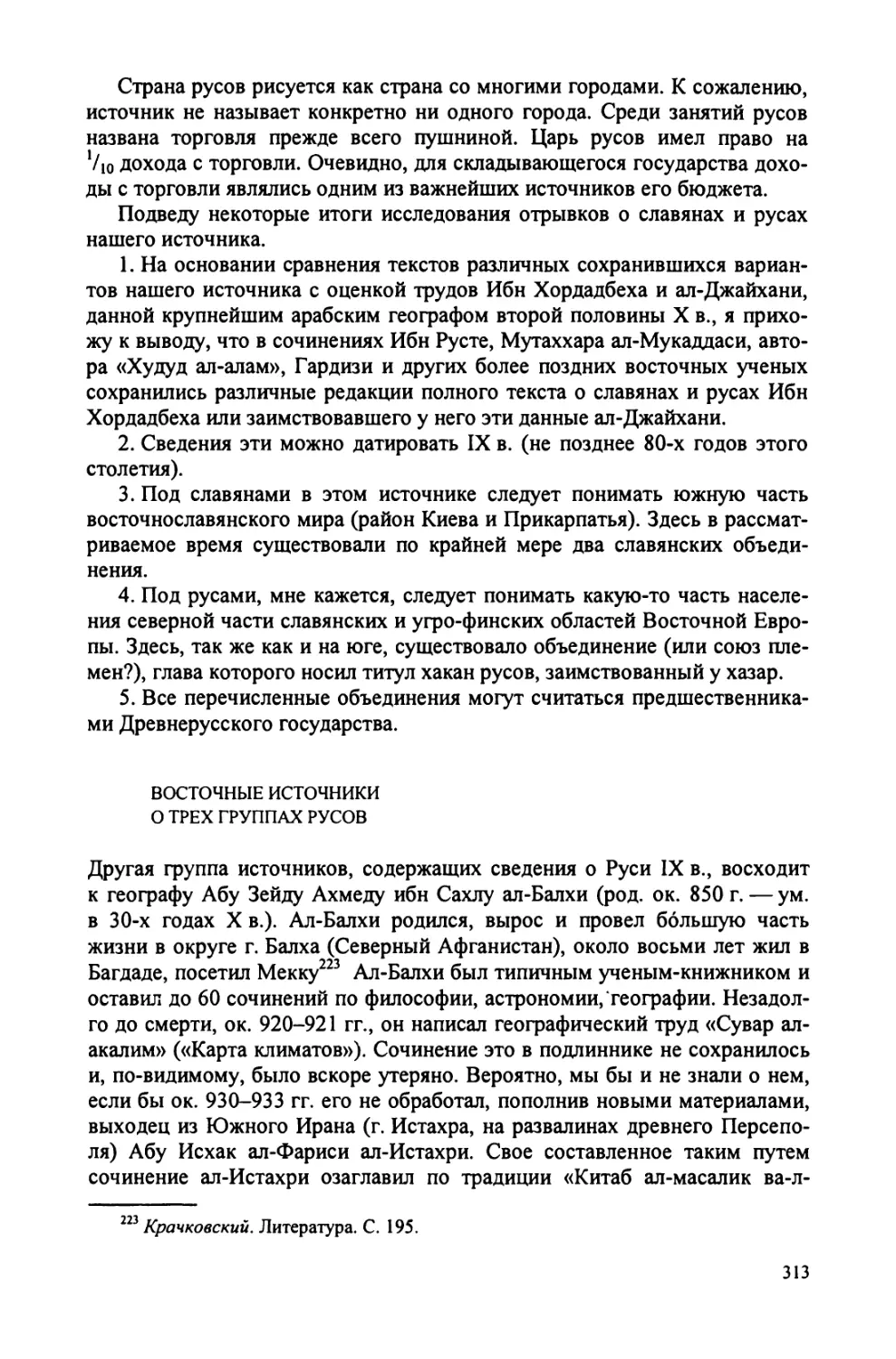

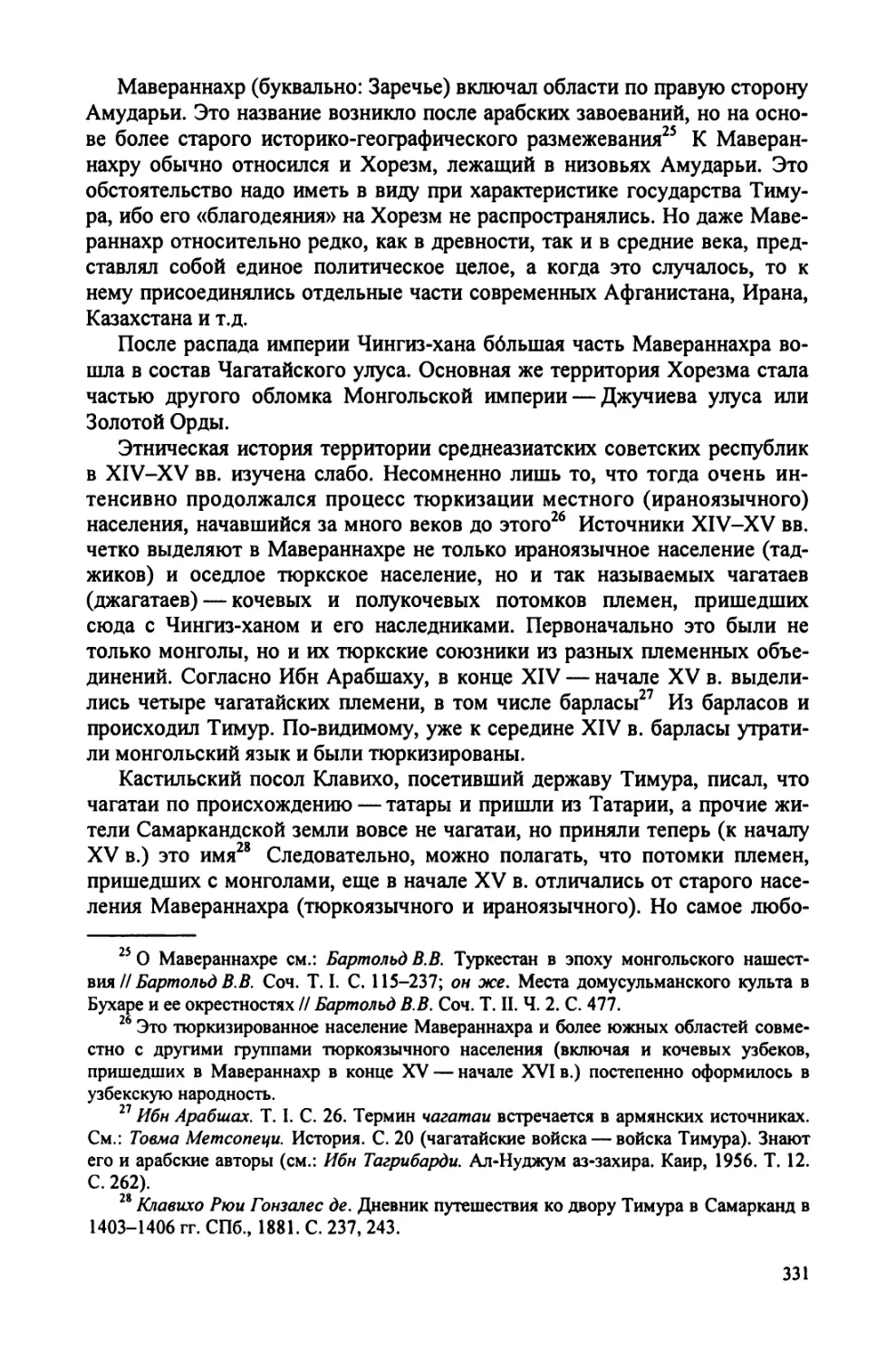

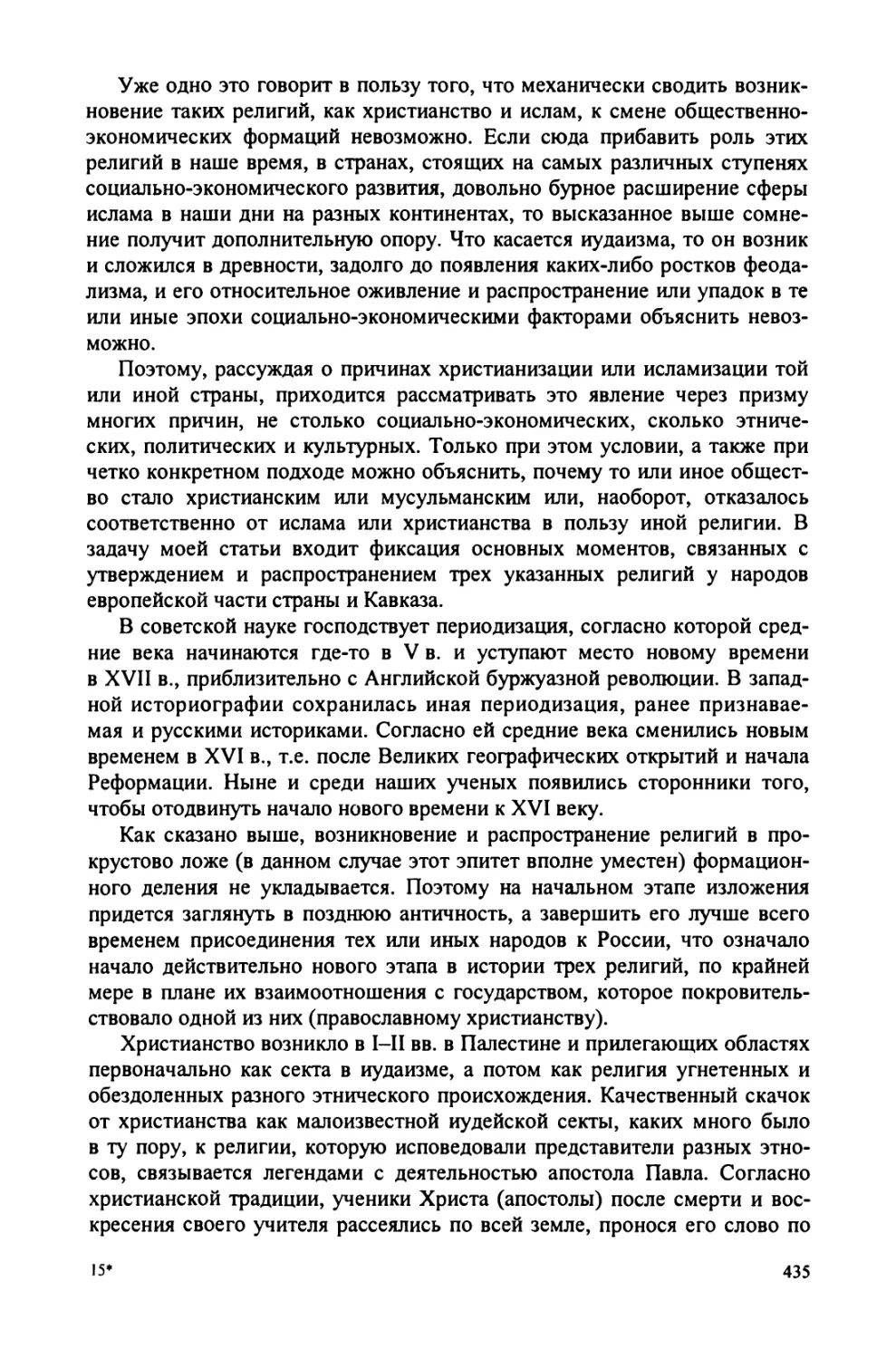

Анатолий Петрович

Новосельцев

ческий интерес, хотя некоторые из них и были изданы более 30 лет назад.

Они полнокровно живут и ныне как неотъемлемая часть современной

отечественной исторической науки, не замененные и не превзойденные

новым поколением востоковедов. Как и издаваемая в конце тома библио-

графия трудов А.П.Новосельцева (подготовлена Т.М.Калининой), они

позволят еще раз вспомнить и оценить весомость вклада, внесенного

А.П.Новосельцевым в сокровищницу наших знаний о прошлом.

Т.М.Калинина, Е.А.Мелъникова, ИИПопов

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ НОВОСЕЛЬЦЕВ

(1933-1995)

Прошло пять лет с трагической, безвременной смерти Анатолия Петрови-

ча. Его облик, равно как и его творчество высветились ярко, обнаружив

удивительную цельность его характера, мыслей, научных взглядов. Кри-

тическая оценка своих собственных трудов, многие из которых стали

классическими сразу же после их выхода в свет. Абсолютная порядоч-

ность и честность и в отношениях с окружающими, и в каждом написан-

ном им слове. Уважение и терпимость к чужим мнениям, дар вникать в

аргументацию оппонента. Все это было проявлением редкой скромности,

сознания малости вклада даже самого талантливого ученого в то огром-

ное, создаваемое веками здание, которое называется Наукой, и преклоне-

ния перед ней. Востоковед старой классической школы, он был не только

эрудитом и полиглотом, но обладал природной душевной интеллигентно-

стью, которая превратила его из станичного казачонка в крупнейшего

авторитета по истории Кавказа и Закавказья, славянского мира и его свя-

зей с миром Востока, Древней Руси.

Анатолий Петрович Новосельцев родился 26 июля 1933 г. в Иркутске. Как

писал он сам, отец его был выходцем из бедной казачьей семьи, жившей в

Ставропольском крае, мать происходила из семьи рабочего. В год появления

на свет первенца родители учились в техникуме, а затем работали на пред-

приятиях Министерства цветной металлургии СССР. Семи лет Анатолий по-

ступил в Ракитянскую среднюю школу г. Медногорска Оренбургской облас-

ти, которую закончил весной 1950 г. Спустя три месяца его фамилия зна-

чится уже в списках студентов восточного отделения исторического факуль-

тета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова1.

На вступительных экзаменах А.П.Новосельцев поразил преподавателей

не только своей памятью, блестящим знанием событий, фактов и дат, но и

глубоким пониманием внутренних взаимосвязей явлений, о чем даже упо-

миналось в одном из сентябрьских номеров стенгазеты истфака2.

1 Научный архив Института российской истории РАН. (Далее: НА ИРИ РАН).

Личное дело А.П.Новосельцева, любезно предоставленное И.И.Попову начальником

отдела Управления кадров РАН А.С.Мухиной.

2 Запись воспоминаний ведущего научного сотрудника ИРИ РАН д.и.н. А.Г.Тарта-

ковского (март 1998 г.).

© Т.М.Калинина, Е.А.Мельникова, И.И.Попов, 2000

5

Сокурсники вспоминали, что в годы учебы в университете А.П. своим

внешним видом и манерами не производил впечатление интеллектуала.

Одевался просто, часто ходил в одной рубашке3. Надо сказать, что и позд-

нее, став уже заслуженным ученым, он не приобрел облика и манер мэтра.

Хотя он и был симпатичным парнем, но среди девушек не пользовался

особым вниманием, ибо студенческих вечеринок избегал, романы ни с кем

не «крутил», вина не пил, в карты не играл, а все время сидел и зубрил

свой персидский язык, чем вызывал искреннее возмущение сокурсниц4.

«Анатолий был замкнут, сдержан и неразговорчив, но ребята его уважали.

На него всегда можно было положиться в трудную минуту. Правда, Толя

был „зациклен44 на языках. На лекциях в Ленинской аудитории старого

здания МГУ он обычно с упоением листал словари: то киргизский, то

других народов Средней Азии, — вспоминает Г.А.Алексеев. — Думаю,

что в студенческие годы он уже знал около десятка языков. Более точно

сказать трудно, так как Анатолий их сам никогда не считал»5. Его сокурс-

ник К.Ф.Шацилло был убежден, что студенческие анекдоты типа:

«Встречаются два студента. Один другого спрашивает:

— Слушай, а какой экзамен мы завтра-то сдаем?

— Говорят, китайский язык.

— Да?.. Ну ладно, спасибо. Побежал тогда к нему готовиться»,—

рождаются благодаря уникальным способностям таких людей, как

А.П.Новосельцев.

Как правило, официальные и неофициальные характеристики А.П.Ново-

сельцева прямо или косвенно использовали слово «полиглот», термин, не-

часто применяемый к современным исследователям в области обществен-

ных наук. Но уже при поступлении в Институт истории АН СССР

25-летний А.П.Новосельцев в анкете на вопрос «Какими иностранными

языками владеете?» ответил: «Читаю и перевожу с английского, француз-

ского, немецкого, турецкого, азербайджанского, армянского, среднеар-

мянского, древнеармянского и персидского языков»6.

И.И.Попов, которому довелось быть вместе с А.П.Новосельцевым в

подшефном колхозе, вспоминает: «Членов институтского коллектива за-

нимали главным образом вопросы быта. Толе же было все равно, где

спать — в стогу ли сена или в палатке, привезет ли колхозный бригадир

дядя Вася на полевой стан, расположенный в 25 км от ближайшей дерев-

ни, обещанное к обеду мясо или меню будет состоять из традиционных

блюд: первое — капуста с водой (щи), второе — капуста без воды,

третье — вода без капусты (чай). Все его помыслы были направлены на

3 Запись воспоминаний главного научного сотрудника ИРИ РАН д.и.н. К.Ф.Шацилло

(16 февраля 1998 г.).

4 Запись воспоминаний ведущего научного сотрудника ИРИ РАН д.и.н. Г.Д.Алексе-

евой (4 марта 1998 г.).

5 Запись воспоминаний старшего научного сотрудника ИРИ РАН д.и.н. Г.А.Алексеева

(10 февраля 1998 г.).

6 ИРИ РАН. Отдел рукописных фондов. Личное дело А.П.Новосельцева.

6

то, где бы достать учебник современного грузинского языка или на худой

конец русско-грузинский словарь, по которому он намеревался изучать

очередной язык».

Спустя годы И.И.Попов как-то случайно столкнулся с ним в одном из

коридоров Института. «Я поинтересовался, действительно ли он знает

25 языков. „Может, знаю, а может, и нет“, — ответил он просто и буднич-

но, как будто речь шла об обычных вещах. Увидев на моем лице искрен-

нее изумление, он пояснил: „Имеются модификации одного и того же

языка — современная, средневековая и древняя. Встречаются группы

родственных языков, являющихся по существу территориальными диалек-

тами. Зная один, нетрудно понять другой. К тому же уровень освоения

языков может быть разный. Так, по-турецки я сперва мог читать и перево-

дить, а когда попал в Турцию, то с помощью словаря овладел разговорной

речью и даже стал признанным переводчиком в нашей группе. Вернув-

шись же домой и не имея повседневной практики, я быстро растерял при-

обретенные навыки. Спрашивается, как мне быть во всех названных слу-

чаях?”».

В этих словах — весь Анатолий Петрович, размышляющий и сомне-

вающийся даже в том, действительно ли он знает 25 языков. Стремление

дать точную, взвешенную оценку пусть и незначительному факту или

событию было одним из наиболее характерных его качеств. Это свойство

ученого не было секретом для коллег, и кавказоведы нередко приглашали

его в качестве арбитра при решении сложных, историографически запу-

танных, болезненных вопросов7

Уже в студенческие годы А.П. проявлял незаурядные способности к

исследовательской деятельности. «Новосельцев подает серьезные надеж-

ды в смысле научной работы. Знание персидского языка... английского и

французского, большая усидчивость; организованность и целеустремлен-

ность... научная пытливость, самостоятельность творческой мысли — все

это побуждает горячо рекомендовать т. Новосельцева в аспирантуру, тем

более учитывая его серьезную методологическую подготовку. Приходится

пожалеть, что у нас на истфаке МГУ нет — увы! — мест, чтобы оставить

т. Новосельцева у себя», — писал заведующий кафедрой истории стран

Среднего Востока И.М.Рейснер8

28 июня 1955 г. А.П.Новосельцев получил диплом с отличием об окон-

чании МГУ и в том же году поступил в аспирантуру Института истории

АН СССР в сектор истории СССР периода феодализма, возглавлявшийся

Л.В.Черепниным. Тема его диссертационного исследования — «Города

Азербайджана и Восточной Армении в XVII-XVIII вва>.

В аспирантские годы происходит становление А.П. как историка-

востоковеда. В кругу блестящей плеяды историков, русистов и медиеви-

стов, работавших в Институте, формируются его исследовательские прин-

7 Памяти ученого // ОИ. 1996. С. 216.

8 НА ИРИ РАН. Личное дело аспиранта А.П.Новосельцева.

7

ципы и методы. Занимаясь в архивах и библиотеках Москвы, Ленинграда,

Баку и Еревана проблемами народов Южного Кавказа, он проникается

сознанием того, что на общественную жизнь этого региона помимо Рос-

сии сильное воздействие оказали в разное время античная культура, ара-

мейская и иранская цивилизация, а социально-политическая, экономиче-

ская история региона, культура населявших и населяющих его ныне наро-

дов имеет многовековые корни, без знания и понимания которых невоз-

можно исследование явлений и процессов позднейшего времени. Другой

исследовательский принцип, сформировавшийся в эти годы и ставший

краеугольным камнем всего научного творчества А.П.Новосельцева, это —

максимально полный охват источников — на любом языке — по изучае-

мой проблеме и их глубочайшее и тщательнейшее изучение как обяза-

тельное и необходимое преддверие к собственно историческим штудиям.

Эти исследовательские установки в полной мере проявились в первой

же крупной статье по теме диссертации, опубликованной в 1958 г. и пора-

жающей источниковедческой глубиной. В основу исследования были

положены помимо опубликованных архивные материалы из хранилищ

Москвы, Ленинграда, Еревана (Матенадарана) на древне- и среднеармян-

ском, персидском, латинском языках. Им использовалась литература на-

чиная с XVIII в., в том числе работы на немецком, французском, англий-

ском, армянском, персидском, турецком языках. Все это позволило автору

в своей первой же научной работе дать оригинальную и глубокую трак-

товку поставленной проблемы. До диссертационной работы А.П.Ново-

сельцева средневековые города Армении и Северного (советского), и

Южного (иранского) Азербайджана изучались изолированно, а интерес

исследователей главным образом был сосредоточен на политической

жизни городов и их архитектуре. В защищенной в 1959 г. диссертации

молодой исследователь дал широкую панораму торгово-экономических

и социальных отношений внутри сложных, многоэтничных городских

организмов, показал их внешнеторговые связи и взаимоотношения

с Россией.

Так вошел в науку ученый, впитавший лучшие традиции русской

востоковедческой школы, представителями которой были его учителя

М.М.Дьяконов, И.М.Рейснер и др.

В 1958 г. по ходатайству Л.В.Черепнина А.П. был зачислен в штат Ин-

ститута истории АН СССР (с 1968 г. — Институт истории СССР, с

1992 г. — Институт российской истории РАН). Его специализация —

история взаимосвязей России и народов Кавказа, слабоизученная и отяго-

щенная политическими и межэтническими проблемами тема. Работая в

секторе феодализма под руководством Л.В.Черепнина, А.П.Новосельцев

участвовал в подготовке коллективных томов по истории СССР: ему при-

надлежат в них главы, посвященные средневековому Закавказью.

Главным же его трудом этого времени стало специальное исследова-

ние восточных источников по истории восточных славян и Древней Руси,

опубликованное в виде раздела коллективной монографии «Древнерусское

8

государство и его международное значение» (1965 г.). Эта работа, ставшая

хрестоматийной, развивала давнюю традицию, заложенную в прошлом веке

Х.-М.Френом, Д.А.Хвольсоном, А.Я.Гаркави, В.Р.Розеном, продолжен-

ную В.В.Бартольдом, И.Ю.Крачковским, Б.Н.Заходером — ориенталис-

тами с мировыми именами. Целью ее было далеко не только дать новые

уточненные переводы арабо-персидских источников по истории восточно-

европейских народов и Руси, что само по себе стало настоятельной необ-

ходимостью в то время, но — главное — установить литературную и ис-

ториографическую традицию того или иного комплекса известий, пока-

зать его происхождение, формирование и эволюцию. Блестящий, пора-

жающий тонкостью наблюдений источниковедческий анализ дал в руки

исследователей восточнославянского мира надежный пласт информации о

древнейших судьбах Восточной Европы, не нашедших отражения в дру-

гих источниках. Надо сказать, что не только раздел Новосельцева привлек

внимание историков к этой книге: как и последующие исследования, на-

писанные им совместно с В.Т.Пашуто и Л.В.Черепниным, эта монография

оказалась выдающимся событием в историографии того времени, более

того, она не утратила своего значения и ныне: в ней было положено нача-

ло становлению новой модели происхождения и ранней истории Древне-

русского государства как полиэтничного образования, были сформулиро-

ваны принципы синхростадиального исследования разновременных обще-

ственных структур.

Продолжением исследований истории взаимосвязей Руси и славянско-

го мира с Востоком в средние века стали брошюра коллектива авторов, в

число которых входил А.П.Новосельцев, «Славяне и Восток», опубликован-

ная ЮНЕСКО в 1965 г., совместная с В.Т.Пашуто статья о внешней тор-

говле Древней Руси — в 1967 г., наконец, разделы о «восточной» полити-

ке Древней Руси в монографии В.Т.Пашуто «Внешняя политика Древней

Руси» — в 1968 г. Эта книга явилась первой обобщающей работой, осве-

тившей международные отношения русского государства от его возникно-

вения до монголо-татарского нашествия. В своих разделах А.П.Новосель-

цев подчеркивал, что отношения Руси с государствами Северного и Юж-

ного Кавказа, Средней и Передней Азии осуществлялись главным образом

по бассейнам Каспийского и Черного морей и впадающих в них рек —

Волги, Дона и Днепра. Анализ письменных источников, находок археоло-

гов, выводов нумизматов убеждал, что Русь находилась на перекрестке

древних торговых путей, соединявших Балтийское море с Черным и Кор-

дову с Багдадом. Пафос его исследования, как и всего труда В.Т.Пашуто,

заключался в убедительном доказательстве того, что Русь в раннее сред-

невековье не была задворками Европы, а являлась «зоной встречи цивили-

заций»9, мощной европейской державой, поддерживавшей партнерские

отношения со всеми ведущими странами средневекового мира.

9 Таково было название доклада на XV МКИН, подготовленного им совместно с

Е.В.Гутновой, 3.В.Удальцовой, Я.Н.Щаповым (1980 г.).

9

В 1969 г. из сектора истории феодализма выделился сектор истории

древнейших государств на территории СССР, во главе которого встал

В.Т.Пашуто. Задачей нового сектора явилась публикация свода «Древней-

шие источники по истории народов СССР» (ныне: «Древнейшие источни-

ки по истории Восточной Европы»): издание корпуса зарубежных источ-

ников, освещающих предысторию и раннюю историю Восточной Европы

и Древней Руси. А.П.Новосельцев вместе с В.Т.Пашуто и Я.Н.Щаповым

стоял во главе нового направления. В программной статье 1974 г.10 опре-

делялись принципы и задачи публикации памятников и их изучения. Но не

менее важным было и определение в этой статье другой задачи сектора:

«сравнительного исследования синхростадиальных (т.е. разновременных,

но сходных по уровню развития) государств».

Именно в этом направлении и развивалось далее научное творчество

А.П.Новосельцева. Разработка проблем возникновения и становления

феодализма ознаменовалась написанием разделов о Закавказье и Средней

Азии в совместной с В.Т.Пашуто и Л.В.Черепниным монографии «Пути

развития феодализма», докторской диссертации «Пути развития и особен-

ности феодальной формации в странах Закавказья» (защищена в 1973 г.)

и завершилась публикацией монографии «Генезис феодализма в странах

Закавказья» в 1980 г.

Книга «Пути развития феодализма» явилась конкретным воплощением

методов синхростадиального исследования. На широкой источниковедче-

ской основе здесь проводилось развернутое типологическое исследование

таких явлений, как формы собственности и социальная структура общества.

По мнению ученого, наиболее адекватным методом изучения послед-

ней был терминологический анализ, производившийся на основе десятков

разноязычных письменных памятников. Именно тогда, после долгого

перерыва, А.П.Новосельцев вернул науке бесценный источник для изуче-

ния христианских обществ — Библию. «Библия как первоисточник для

стран Закавказья сама по себе почти не имеет значения, — отмечал

А.П.Новосельцев, — но древнеармянский и древнегрузинский переводы

ее, выполненные в V в., являются первыми письменными памятниками на

этих языках, а потому их значение для изучения социальной терминологии

эпохи раннего средневековья и поздней античности трудно переоце-

нить»11 В анализе библейских переводов, пожалуй, наиболее ярко про-

явился историзм как основополагающий метод источниковедческого ис-

следования. «...Оба сохранившихся... библейских текста переводились с

древнегреческого перевода Ветхого Завета, сделанного в Египте в Ш-П вв.

до н.э., а последний, в свою очередь, представляет... перевод с древнеев-

рейского оригинала. Поэтому для правильного осмысления... текстов на

10 Новосельцев А.П. Пашуто В.Т. Чичуров И. С., Щапов Я.Н. Итоги и задачи изу-

чения древнейших государств нашей страны // ИСССР. 1974. № 2. С. 71-93.

11 Новосельцев А.П. Пути развития и особенности феодальной формации в странах

Закавказья (опыт сравнительно-исторического исследования). Автореф. докт. дис. М.,

1973. С. 11-12.

10

древнезакавказских языках надлежало их сравнивать, во-первых, с Сеп-

туагинтой (древнегреческий перевод), а во-вторых — с древнееврейским

оригиналом»12

Раздел, который написал А.П.Новосельцев в совместной монографии,

был основан на анализе памятников древне- и среднеармянской, древне-

грузинской, среднеперсидской, арабской, древнееврейской письменности.

Он рассмотрел сложные проблемы этногенетического развития народов

Закавказья и Средней Азии в полемике с недостаточно обоснованными

точками зрения о древности и путях складывания той или иной народно-

сти. Особое внимание уделялось роли государственных образований в

эволюции этнических общностей. Скрупулезно исследовались состояние

общины, образование классов привилегированных земельных собственни-

ков и зависимых от них крестьян, виды землевладения с учетом природ-

ных и демографических факторов. Анализ исторических терминов привел

А.П.Новосельцева к выявлению особенностей социальной структуры

стран кавказского региона и к выводу о том, что времена коллективной и

государственной собственности на землю в рассматриваемый период дав-

но миновали. Впервые им были определены виды эксплуатации в Закавка-

зье, важнейшие этапы становления форм частной собственности на землю,

основные сословия и классы в условиях возобновляющегося синтеза зем-

ледельческих и кочевых общественных структур, выяснены причины по-

литического застоя, выходом из которого стало вхождение в состав рос-

сийского государства.

Синхростадиальный анализ Древней Руси, обществ Закавказья, Сред-

ней Азии и Прибалтики позволил А.П.Новосельцеву, В.Т.Пашуто и

Л.В.Черепнину сделать важные выводы об общих закономерностях ста-

новления феодальных отношений. Вместе с тем сопоставление конкрет-

ных особенностей развития отдельных стран в сочетании с творческим

подходом к проблемам общественно-экономических формаций позволило

А.П.Новосельцеву дать впервые в мировой науке развернутую картину

общественного строя закавказских и (в меньшей степени) среднеазиатских

государств средневековья.

Продолжая эту многогранную проблему, ученый работал над ней сле-

дующее десятилетие. В 1980 г. увидела свет его монография «Генезис

феодализма в странах Закавказья (опыт сравнительно-исторического ис-

следования)». В ней получили дальнейшее развитие методы исследования

источников, конкретно-историческое, критическое преломление теории

общественных формаций, сравнительно-типологическое исследование

социальных структур, форм земельной собственности, социальных отно-

шений в обществах Закавказья. Как и ранее, автор привлек широчайший

круг источников поздней античности и раннего средневековья, к которым

добавились источники на сирийском и персидском языках. Изучив об-

ширный круг письменных памятников: переводы Библии на армянский и

12 Там же. С. 12.

11

грузинский языки, эпические и правовые тексты, актовый материал, кано-

ническую и агиографическую литературу, религиозные, географические и

исторические сочинения, эпистолярное наследие и исследования на ос-

новных национальных языках региона, — Анатолий Петрович предпринял

попытку определить основные черты раннеклассового общества в его

конкретно-исторических формах. Этот строй, по его мнению, представлял

собой переходный этап между доклассовым и классовым обществами и

базировался на общественном разделении труда, которое вело к созданию

профессиональных сословий. Он писал, что «формирование древней-

ших классовых обществ, племенных союзов и ранних государств Закавка-

зья неотделимо от развития древних цивилизаций... Проблемы типоло-

гии социально-экономических отношений в странах Закавказья связаны

с определением общественного строя древневосточных (дофеодальных)

обществ в целом»13, отмечая неоднозначность понятий «родовое», «рабо-

владельческое», «феодальное» в применении к конкретным типам

обществ.

Доверяя источникам больше, нежели сложившимся в исторической

науке схемам, автор отверг получившее распространение в советской

науке с 30-х годов мнение, будто бы древние общества до V в. были рабо-

владельческими, а более поздние — феодальными. Он показал, что соци-

ально-экономические отношения в государствах изучаемого региона с V в.

до н.э. по VIII-IX вв. развивались по пути к феодализму непосредствен-

но на основе постепенного разложения доклассовых и раннеклассовых

связей, хотя элементы рабовладельческого уклада присутствовали в их

жизни.

В 1983 г. сектор истории древнейших государств на территории СССР

остался без своего главы, Владимира Терентьевича Пашуто, который был

мозговым центром и движущей силой издания свода «Древнейшие источ-

ники по истории народов СССР». А.П.Новосельцев заменил его на этом

посту. Нелегкая задача быть руководителем подобного издания, как и

сложности с выходом томов свода в то время побудили А.П.Новосельцева

выступить с программной статьей «Древнейшие государства на террито-

рии СССР. Некоторые итоги и задачи изучения». Продолжая заложенные

В.Т.Пашуто традиции, А.П.Новосельцев писал: «История древнейших

государств на территории СССР охватывает огромный хронологический

период, начиная от ранних государственных образований (Урарту—

Биайнили) и кончая Древнерусским государством... Типологически — это

генезис и формирование классовых обществ и государств, которые на

территории нашей страны развивались синхронно... Первая и главная

задача в изучении древнейших государств — это исследование генезиса и

формирования классового общества, его типологии, формационной при-

надлежности и обусловленных ею форм государственного, политического

13 Новосельцев А.П. Генезис феодализма в странах Закавказья (опыт сравнительно-

исторического исследования). М., 1980. С. 250.

12

строя, культуры и других надстроечных явлений»14 Постановка задач

следовала из оценки трудов предшественников и итогов современной

историографии. А.П.Новосельцев настаивал на необходимости изучения

государств Восточной Европы начиная с древнейших образований, суще-

ствовавших в Закавказье. Особое внимание он обращал на сложную этни-

ческую ситуацию в Закавказье и Северном Причерноморье с VII-VI вв.

до н.э. до XI в. н.э., выделяя как ключевую проблему отношений между

кочевым и оседлым мирами, подчеркивая роль ираноязычного населения

в формировании культурного облика народов Восточной Европы. Важное

значение он придавал возникновению ранних государств на Северном

Кавказе и в Восточной Европе, Хазарского государства и Волжской Бул-

гарии, предшествовавших образованию Древнерусского государства.

Автор указал на источниковедческие сложности в изучении этих проблем

и наметил перспективы исследования древнейшей истории Руси. В не-

большой по объему статье А.П.Новосельцев уделил место критике наме-

тившихся тенденций удревнять происхождение того или иного народа для

«поднятия исторического престижа» своей нации. Уже тогда он видел не

только ненаучность, но и опасность подобных «изысканий».

В 1984 г. А.П.Новосельцев стал членом-корреспондентом АН СССР, а

в 1988 г. был избран директором Института истории СССР. Трудной рабо-

те администратора, ставшего во главе крупного академического институ-

та, тем более в тяжелый для науки переломный период, было отдано пять

лет. Весь склад ума и характера Анатолия Петровича противоречил ад-

министративной деятельности. Бюрократические процедуры вызывали

внутренний протест, закулисные интриги — отвращение и неприятие.

«Анатолий Петрович не был бюрократом, не любил бумажных дел, умел

ценить время. Был увлечен наукой. Это чувствовалось даже на заседаниях.

Решения принимал быстро, людям верил. И по-человечески всегда можно

было найти с ним общий язык. В душу никогда не лез. Но если дело каса-

лось принципа, он становился твердокаменным. Запугать его было нель-

зя», — вспоминает секретарь партбюро Института тех лет В.Я.Гросул15

Напряжение и ответственность административной деятельности не

снизили научной активности ученого. Он продолжал разрабатывать про-

блемы рабства в странах средневекового Востока, обращался все более

активно к источниковедческим и другим вопросам, связанным с информа-

цией арабо-персидских источников о Руси и соседних территориях.

В связи с 1000-летием принятия христианства на Руси он опубликовал ряд

аналитических статей, участвовал как один из редакторов и авторов в

издании комментированного перевода труда Константина Багрянородного

в рамках свода «Древнейшие источники».

14 Новосельцев А.П. Древнейшие государства на территории СССР Некоторые ито-

ги и задачи изучения И ИСССР. 1985. № 6. С. 85-103.

15 Запись воспоминаний главного научного сотрудника ИРИ РАН В.Я.Гросула

(19 февраля 1998 г.).

13

В 1990 г. вышла в свет его монография «Хазарское государство и его

роль в истории Восточной Европы и Кавказа». Книга была посвящена

весьма спорной и мало или тенденциозно разработанной теме. Во-первых,

работы о Хазарском государстве в отечественной историографии 30-

80-х годов были написаны главным образом археологами, которые, как

правило, не проявляли специального интереса к письменным источникам.

Во-вторых, «в послевоенный период появились местные школы археоло-

гов в автономных республиках Северного Кавказа. Их... невольное огра-

ничение исследований территорией своих республик порой приводит к

негативным последствиям, выражающимся в стремлении посильно свя-

зать прошлое этих республик с древними... цивилизациями, а затем пока-

зать уже на интерпретации археологического материала особую роль

предков своего народа в развитии последних»16. Наконец, принятие иуда-

изма верхушкой хазарского общества наложило политический отпечаток

на занятия историей хазар.

Основанная на солиднейшей источниковедческой базе, книга закрыла

большое «белое пятно» в отечественной историографии. Хазарское госу-

дарство было рассмотрено ученым на фоне широкой картины междуна-

родных отношений Арабского халифата, Византии, Закавказья, государст-

венных образований Восточной Европы и Древнерусского государства.

Следуя своим принципам строгого источниковедческого подхода при

разработке той или иной темы, ученый прежде всего собрал воедино

письменные памятники, содержащие сведения о хазарах, часть которых

практически не фигурировала в научной литературе. Анализ информации

латиноязычных, армянских, грузинских, византийских, арабских, персид-

ских, древнееврейских источников позволил автору дать широкую карти-

ну передвижений народов на территории Восточной Европы. Учитывая

существующие в науке точки зрения, он выделил такие спорные вопросы,

как происхождение хазар и ранние этапы образования Хазарского госу-

дарства. Небольшая по объему глава «Происхождение хазар глазами их

современников» дала очень важную, компактно собранную информацию

разных памятников, причем исследователь в данном случае (как, впрочем,

и в других) отнюдь не пытался навязать свою точку зрения на проблему, а

как бы предоставлял возможность будущим историкам еще и еще раз

изучить источники, прежде чем делать какой-либо категорический вывод.

По мысли А.П.Новосельцева, противоречивость данных об этнической

принадлежности хазар объяснялась, с одной стороны, данью, которую

отдавали средневековые литераторы исторической традиции; с другой —

сложнейшими миграционными процессами V—VIII вв., отразившимися и в

лингвистических особенностях языка хазар. В монографии значительное

внимание было уделено границам и соседям Хазарии, взаимоотношениям

с ними, отображенным «в отдельных группах источников (хазарских, му-

16 Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы

и Кавказа. М., 1990. С. 59.

14

сульманских, византийских, древнерусских). Это позволит показать,—

писал А.П.Новосельцев, — как представляли пределы Хазарии ее совре-

менники и сами хазары, и это лучший и наиболее надежный в наше время

ответ на вопрос о границах Хазарского каганата»17 Тому же принципу

следовал ученый, разбирая немногочисленные данные о торговле, го-

родах, экономике, социальных отношениях и государственном строе

Хазарии. Естественно, был выделен вопрос о религии хазар, однако

А.П.Новосельцев подчеркивал: «...я сосредоточу внимание на одном во-

просе — идеологии (религии) хазар. Я намеренно ставлю его именно так,

а не в традиционном плане изучения принятия хазарами иудаизма, так как

(и это я постараюсь показать) последний вопрос важен, но является лишь

частью более широкой проблемы»18 Проанализировав большой круг ис-

точников, показав возможное влияние иранских, финно-угорских и других

культов, а также сохранившиеся в источниках данные о принятии в разное

время хазарской верхушкой христианства, ислама, иудаизма, автор при-

шел к выводу, что ни монотеистическая религия, ни прочие религиозные

культы в хазарском обществе в конечном счете не возобладали, что свиде-

тельствовало о слабой консолидации Хазарии и в культурном плане.

В книге была освещена также политическая история Хазарского кага-

ната в аспекте межгосударственных отношений, проанализированы при-

чины его падения. В целом труд А.П.Новосельцева являл собой пример

тесного взаимодействия источниковедения, востоковедения, изучения

отечественной истории и стал большим вкладом в науку.

В 90-х годах издаются крупные обобщающие труды: «История Евро-

пы» (1992), «История Востока» (1995), учебное пособие «История России»

(1998). А.П.Новосельцев принял в них самое активное участие и как автор

разделов, и как редактор. В этих работах, оказавшихся, по горькой иронии

судьбы, последними для него, Анатолий Петрович как будто сам подвел

итог своим изысканиям, суммировал все сделанное им в науке за 40 лет

творческих исканий и находок, проявил энциклопедические знания и тон-

кое понимание эпохи средневековья. Нарисованные им широкие полотна

перемещений народов на Кавказе, в Северном Причерноморье и на равни-

нах Восточной Европы, становления здесь государственных образований,

взаимодействия между ними и с окружающими странами сочетались

с точностью деталей, краткой, но глубокой характеристикой источников,

с проникновением во внутренние движущие силы описываемых процессов

и явлений.

С начала 70-х годов А.П.Новосельцев вел преподавательскую деятель-

ность на истфаке и факультете повышения квалификации МГУ Им было

подготовлено около десяти аспирантов, которым он передавал свое лю-

бовное отношение к источникам, свою осторожность в их интерпретации,

свою точность и взвешенность исторических выводов. «Он считал прин-

17 Там же. С. 101.

18 Там же. С. 144.

15

ципиально важным для начинающего исследователя, — вспоминает к.и.н.

И.Г.Коновалова, — научиться в первую очередь работать с источниками,

ибо только их знание позволяет должным образом сориентироваться в

историографии и выявить научные проблемы, нуждающиеся в разработке.

Основным принципом научного руководства для Анатолия Петровича

было отношение к аспиранту не как к ученику, нуждающемуся в постоян-

ной опеке, а скорее как к своему коллеге, самостоятельно разрабатываю-

щему ту или иную тему и полностью отвечающему за ее результаты.

В общении с аспирантами он избегал безапелляционных заявлений, хо-

тя его почти фантастическая эрудиция, казалось бы, давала ему право на

категоричные высказывания по поводу работ его начинающих коллег.

В ходе написания диссертации я познакомилась также с такими чертами

характера Анатолия Петровича, как его неизменная порядочность, откры-

тость в общении и доброжелательность, уважение к человеческой лично-

сти и проделанному труду»19

Бесспорный приоритет перед существующими в литературе концеп-

циями отдавался им выводам, сделанным на основе изученного материала.

Он часто предоставлял соискателям свои выписки, картотеки со списками

литературы и источников, что вольно или невольно способствовало разви-

тию учеником темы, сюжета или идеи учителя.

С 1984 г. А.П.Новосельцев был бессменным ответственным редакто-

ром серийного издания «Древнейшие государства на территории СССР.

Материалы и исследования», основанного В.Т.Пашуто; с 1985 г. был за-

местителем ответственного редактора Свода древнейших источников по

истории народов СССР; ответственным редактором «Палестинского сбор-

ника»; членом редакционной коллегии ряда серийных и других изданий.

Широкая, многогранная деятельность А.П.Новосельцева оставила глу-

бокий след в науке. Рано ушел из жизни талантливый, энциклопедически

образованный ученый, умевший сочетать скрупулезный источниковедче-

ский анализ с широкими обобщениями и смелыми выводами. Его творче-

ское наследие станет примером и надежной поддержкой для будущих

поколений историков.

19 Запись воспоминаний старшего научного сотрудника ИРИ РАН И.Г.Конова-

ловой (24 февраля 1998 г.).

Исследования

Д.Ю.Арапов

В.В.БАРТОЛЬД И ЕГО РАБОТА

«ОБ ОДНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ВОПРОСЕ»

В своих работах А.П.Новосельцев неоднократно обращался к творческому

наследию академика В.В.Бартольда (1869-1930), отмечая, что «его много-

численные труды сохранили свое научное значение до сих пор прежде

всего благодаря громадному фактическому материалу, тщательно ото-

бранному из источников и обработанному выдающимся русским востоко-

ведом»1 Использование работ В.В.Бартольда современными исследовате-

лями во многом облегчено переизданием подавляющего большинства их в

1963-1977 гг. в девятитомном академическом собрании «Сочинений». Тем

не менее ряд трудов В.В.Бартольда до сих пор или вообще не опублико-

ван, или в силу редкости и малодоступности их изданий стал библиогра-

фической редкостью2 Нам представилось целесообразным воспроизвести

текст одной такой работы Бартольда, содержание которой во многом пе-

рекликается с кругом научных интересов А.П.Новосельцева. Это статья

«Об одном историческом вопросе», датированная ее автором 7 октября

1896 г. и напечатанная в 1896 г. в ноябрьском номере журнала «Средне-

Азиатский вестник»3

Ранее, в июне, в этом научно-литературном издании, выходившем все-

го лишь с марта по декабрь 1896 г., была опубликована ставшая одной из

первостепенных по значимости в научном творчестве В.В.Бартольда ста-

тья «Несколько слов об арийской культуре в Средней Азии»4 В середине

1 Новосельцев А.П., Пагиуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма

(Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). М., 1972. С. 10; Новосельцев А.П. Ха-

зарское государство и его роль в истории Восточной Европы и.Кавказа. М., 1990. С. 48.

2 Фундаментальным путеводителем по научному наследию В.В.Бартольда является

книга: Умняков И И. Аннотированная библиография трудов академика В.В.Бартольда ♦

Туманович НН. Описание архива академика В.В.Бартольда. М., 1976.

3 Бартольд В.В. Об одном историческом вопросе//Средне-Азиатский вестник.

Ташкент, 1896. Ноябрь. С. 53-59. Об этом журнале: Лисовский НМ. Библиография

русской периодической печати. 1703-1900. Пг., 1915. Т. II. С. 635-636.

4 Бартольд В.В. Несколько слов об арийской культуре в Средней Азии И Средне-

Азиатский вестник. Ташкент, 1896. Июнь. С. 20-33. Переиздано: Бартольд В.В. Соч.

М., 1964. Т. II. Ч. 2. С. 322-332.

©Д.Ю.Арапов, 2000

17

90-х годов Бартольд — молодой приват-доцент факультета восточных

языков Петербургского университета — выпустил в свет около 20 трудов;

наряду с чтением первых лекций по истории Востока, особенно Средней

Азии, им велась огромная работа по подготовке диссертации — в буду-

щем знаменитой книги «Туркестан в эпоху монгольского нашествия»

(1900).

В публикуемой нами статье отчетливо проявились главные стороны

научного и гражданского мировоззрения В.В.Бартольда, принципы подхо-

да историка к анализу источников и трудов современных ему ученых,

отразились характерные черты его исследовательского почерка5

С самого начала научной деятельности В.В.Бартольд был противником

евроцентристского подхода к изучению мировой истории, ему были свой-

ственны нетерпимость к проявлениям расизма и веротерпимость в самом

высоком смысле этого слова6 Вера в возможность выявления общих

закономерностей «хода исторической жизни» народов была присуща

В.В.Бартольду на протяжении всей его многолетней научной и педагоги-

ческой работы. При анализе сведений средневековых и современных ему

источников, изучении работ коллег-историков В.В.Бартольд постоянно

подчеркивал необходимость для исследователя выявления причин связей

между фактами, ставя во главу угла прежде всего выделение тех из них,

которые «кажутся... необходимыми для объяснения и систематического

изложения фактов в их совокупности и достоверность которых может

быть точно установлена»7

Научные труды В.В.Бартольда отличала высокая историографическая

эрудиция. Ранее нами подчеркивалось, что на рубеже XIX-XX вв. ученый

был лучшим знатоком русской востоковедческой литературы и старался

постоянно знакомить с ее достижениями зарубежные научные круги8 Уже

в 90-е годы В.В.Бартольд начал публиковать рецензии и обзоры работ

5 Публикуемая статья Бартольда, к сожалению, прошла мимо внимания советских

историков, за исключением краткого упоминания о ней в «Аннотированной библио-

графии трудов академика В.В.Бартольда». Между тем в 1931 г. в Праге главный идео-

лог евразийства П.Н.Савицкий отметил, что именно в этой работе В.В.Бартольд впер-

вые подчеркнул необходимость изучения аграрной истории Средней Азии. См.: Савиц-

кий П.Н. В.В.Бартольд как историк // Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997.

С. 431.

6 Еще в своей студенческой работе «Христианство в Средней Азии» (1889)

В.В.Бартольд восхищался удивительной веротерпимостью знаменитого средневекового

путешественника францисканского монаха Гильома де Рубрука. См.: Санкт-Петер-

бургский филиал Архива РАН (СПФАРАН). Ф. 68 «В.В.Бартольд». On. I. Ед.хр. 1.

Л. 8.

7 В.В.Бартольд. История изучения Востока в Европе и России 7/ Бартольд В.В.

Соч. М., 1977. Т. IX. С. 208.

8 Наше внимание привлек ряд реферативных обзоров работ русских исследовате-

лей о Западной и Восточной Азии, который был опубликован В.В.Бартольдом в 1898-

1903 гг. в немецкой востоковедческой печати. См.: Арапов Д.Ю. В.В.Бартольд о рус-

ских исследователях Азии//Россия и Восток: взгляд из Сибири. Иркутск, 1998. Т. II.

С. 220-221.

18

современных европейских ученых, в которых он не только высказывал

критические замечания, но и намечал перспективы дальнейших научных

изысканий9

Публикуемая ниже статья представляет собой по форме такой рефе-

рат — разбор книги немецкого историка А.Мейцена «Поселение и аграр-

ный строй западных и восточных германцев, кельтов, римлян, финнов и

славян»10 Известный исследователь немецкой аграрной историографии

А.И.Данилов критически отнесся к предложенной А.Мейценом теории

«исторических переживаний» народов, но, как и Бартольд, высоко оценил

тщательность проработки немецким ученым огромного фактического

материала11

Внимание В.В.Бартольда к труду А.Мейцена было вызвано прежде

всего стремлением русского ученого применить выработанную на евро-

пейском материале методику к изучению истории Средней Азии. По мне-

нию Бартольда, первостепенной задачей здесь являлась проблема изуче-

ния форм землевладения и землепользования, связи их с «историческими

условиями оседлости» и характером и динамикой изменений этнического

состава населения региона.

В.В.Бартольд справедливо констатировал крайнюю отрывочность ин-

формации о социально-экономической истории Средней Азии в раннем

средневековье. Состояние Источниковой базы исследования данной темы

в качественном смысле не изменилось и в последующие десятилетия.

Когда в начале 70-х годов нашего века А.П.Новосельцев (как ранее

В.В.Бартольд) столкнулся с необходимостью оценки перспектив исследо-

вания той же проблемы, он пришел к выводу о том, что, несмотря на на-

копление огромного археологического материала, привлечение его само

по себе не дает возможности представить такие важные категории, как

формы землевладения, содержание социальной структуры, связь общего

состояния материальной культуры с этническим фактором12 Почти одно-

временно с А.П.Новосельцевым археолог и востоковед О.Г.Большаков,

характеризуя состояние источников по истории раннесредневековой

Средней Азии, весьма критически оценил методику среднеазиатских рас-

копок и особенно приемы составления топографических планов исследуе-

мых поселений13

9 Бартольд В.В. [Рец. на:] Иоганн Гаури. Ислам в его влиянии на жизнь его после-

дователей (пер. с нем.). Ташкент, 1893 //Туркестанские ведомости, 1894. № 3; он же.

[Рец. на:] Leon Cahun. Introduction b I’histoire de I’Asie. Tures et Mongols dds origines &

1405, Paris, 1896 // Бартольд В.В. Соч. М., 1968. Т. V. С. 238-252.

10 Meitzen A. Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der

Kelten, Rdmer, Finnen und Slawen. Berlin, 1895. Bd. I—III.

11 Данилов А. И. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой ис-

ториографии конца XIX — начала XX в. М., 1958. С. 198-201.

12 Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., ЧерепнинЛ.В. Пути развития. С. 12-13.

13 Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней

Азии. М., 1973. С. 141 и сл. Характеристика исследования социально-экономической

19

В публикуемой работе В.В.Бартольда отчетливо отразился присущий

ученому плюралистический подход к оценке движущих сил исторического

процесса. Признавая первостепенное значение экономического фактора,

Бартольд все же всегда подчеркивал, что в конечном счете нельзя считать

какое-либо влияние в «ходе исторической жизни» исключительно доми-

нирующим.

Сотрудничество В.В.Бартольда в «Средне-Азиатском вестнике» инте-

ресно тем, что именно в двух опубликованных на его страницах статьях

ученый впервые упомянул о «феодальных порядках» в связи с историей

Средней Азии14 В последующие годы Бартольд неоднократно писал о

широком распространении в регионе удельной системы, ленных отноше-

ний, но прямо не связывал их с существованием феодализма и старался до

середины 20-х годов избегать этого термина при характеристике социаль-

ных отношений в странах Востока.

В середине 20-х годов в обзорной работе по истории Средней Азии

В.В.Бартольд привел известные слова русского востоковеда первой поло-

вины XIX в. Н.В.Ханыкова о борьбе бухарских эмиров из династии Ман-

гытов с узбекской родовой знатью как о борьбе с бухарским феодализмом,

но не стал давать какую-либо окончательную оценку системы социальных

отношений как в Бухаре, так и в Туркестане в целом15 Лишь в одном из

своих последних выступлений Бартольд подошел к вопросу о возможно-

сти применения дефиниции «феодализм» к истории Востока, но был край-

не осторожен в выводах и понимал эту категорию здесь скорее в качестве

формы чисто политических отношений16

Характерными для В.В.Бартольда как историка были удивительная по-

следовательность в работе, стремление постоянно возвращаться к интере-

совавшим его проблемам, явлениям и понятиям. Примером этой черты

ученого могут послужить некоторые сюжеты, затронутые в публикуемой

ниже статье. Так, В.В.Бартольд неоднократно возвращался к определению

терминарустак, желая как можно точнее передать смысл этой важной для

социально-экономической истории региона дефиниции17 Постоянный

истории раннесредневековой Средней Азии в 70-80-е годы нашего века дана в статье

Б.А.Литвинского в кн.: Гафуров Б.Г Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая

история. Душанбе, 1989. Кн. И. С. 357-371.

14 Бартольд В.В. Несколько слов об арийской культуре в Средней Азии// Бар-

тольд В.В. Соч. М., 1964. Т. II. Ч. 2. С. 330; он же. Об одном историческом вопросе.

С. 57.

15 Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии

(1927) И Бартольд В.В. Соч. М., 1970. Т. V С. 189.

16 Бартольд В.В. К вопросу о феодализме в Иране (1930) // Бартольд В.В. Соч. М.,

1971. Т VII. С. 467.

17 Рустак — «термин... означавший целую группу селений; иногда целый рустак

принадлежал одному владетелю» (Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского

нашествия И Бартольд В.В. Соч. М., 1963. Т. 1. С. 119. Примеч. 5); рустак — «группа

селений в окрестностях города; все рустаки вместе образуют культурную полосу,

прилегающую к данному городу и большею частью отделенную от культурной полосы

20

интерес ученый сохранял к изучению жилищ центральноазиатских ко-

чевников, их связи с традиционным заупокойным обрядом. В 1908 г.

В.В.Бартольд вспомнил о своем анализе работы А.Мейцена в известной

статье о туркестанских оссуариях; особенно подробно вопрос о сакраль-

ном характере ориентации юрт кочевников и их связи с заупокойным ми-

ром был рассмотрен ученым в его работе «К вопросу о погребальных

обрядах турков и монголов» (1921 )18

С момента первой публикации статьи В.В.Бартольда «Об одном исто-

рическом вопросе» прошло уже более ста лет. Кардинально, не раз меня-

лись внешние формы и условия взаимоотношений Средней Азии с Росси-

ей. Тем не менее продолжает привлекать убеждение В.В.Бартольда о ве-

дущей роли русской науки в изучении истории Центральной Азии. Это

убеждение ученый продолжал сохранять в самые тяжелые годы револю-

ционного и послереволюционного времени. Представляется, что, несмот-

ря на все сложности, это положение продолжает оставаться актуальным

до сих пор.

♦ ♦ ♦

Предлагаемая к переизданию работа печатается по двум имеющимся в

нашем распоряжении текстам. Первый из них — журнальный вариант

статьи (экземпляр РГБ) — имеет нумерацию страниц с 53 по 59 и содер-

жит ряд невыправленных типографских опечаток. Второй — отдельный

оттиск статьи (экземпляр Библиотеки СПб. Ф ИВ РАН) — имеет нумера-

цию страниц с 1 по 7, в остальном оба текста аутентичны. Текст второго

экземпляра корректорски выправлен; по нашему мнению, правка, возмож-

но, сделана рукой самого В.В.Бартольда, поэтому за основу издания нами

взят именно этот экземпляр. Сноски В.В.Бартольда сохранены без изме-

нений, они печатаются без скобок, заменена лишь их нумерация. Наши

сноски, уточнения и дополнения к сноскам В.В.Бартольда даются в угло-

вых скобках: данная система оформления примечаний была использована

при издании академического собрания «Сочинений» ученого.

следующего города степным пространством» (Бартольд В. В. К истории Мерва

(1909) И Бартольд В.В. Соч. М., 1964. Т. IV. С. 174); рустак — «группа селений», при

русском владычестве с 80-х годов XIX в. данный термин «заменило русское слово

волость» (Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана (1914) // Бартольд В.В. Соч.

М., 1965. Т. III. С. 119).

|н Бартольд В.В. К вопросу об оссуариях Туркестанского края И Бартольд В.В.

Соч. Т. IV. С. 154-171; он же. К вопросу о погребальных обрядах турков и монго-

лов // Там же. С. 377-396.

21

В.В.БАРТОЛЬД

Об одном историческом вопросе

В настоящее время нам уже не приходится доказывать необходимость

выяснения прошлого страны, где мы призваны распространять евро-

пейскую культуру. Работы по изучению истории края уже начались,

и можно надеяться, что в не слишком продолжительном будущем ис-

тория Туркестана будет разработана нами так же основательно, как

англичане разработали историю Индии. По примеру англичан мы, ко-

нечно, будем иметь в виду современные требования исторической нау-

ки, по которым задачей историка является выяснение не только поли-

тической истории, но всего строя жизни народов в различные периоды

их исторической жизни. Представление о Востоке как о сказочной

стране, где господствуют исключительно фантазия и чувство, посте-

пенно отходит в область преданий; все более и более одерживает верх

сознание, что на Востоке люди живут и действуют под влиянием тех

же побуждений, как и на Западе, что в обоих случаях ход исторической

жизни определяется преимущественно, хотя и не исключительно, эко-

номическими условиями. Историкам Востока по необходимости при-

дется относиться к этим условиям с таким же вниманием, с каким от-

носятся к ним исследователи истории Европы. Те приемы исследова-

ния, благодаря которым постепенно выясняется ход развития земледе-

лия, промышленности и торговли в Европе, должны найти себе прило-

жение и в наших работах.

Из новейших исторических трудов в этом отношении для нас осо-

бенно важно обширное исследование немецкого ученого Августа Мей-

цена, посвященное выяснению развития земледелия и землевладения у

германцев и у народов, оказавших влияние на ход исторической жизни

Германии1 Автор исходил из той точки зрения, что в сельскохозяйст-

венной жизни сосредоточены все основные начала народного хозяйст-

ва. Обособление других отраслей промышленности совершается толь-

ко на очень высокой степени культуры; даже в Германии крестьянин

до начала нынешнего века удовлетворял всем своим потребностям по-

средством своего собственного труда, не нуждаясь ни в каких произве-

дениях городской промышленности. Земледелие знакомо и кочевни-

кам: для человеческого организма необходима растительная пища, и

кочевники всегда или сами, или руками рабов обрабатывали опреде-

ленные участки земли. Тем не менее начало прочной оседлости все-

таки составляет самый важный переворот в народном хозяйстве. Про-

изведения полей, раньше бывшие только случайным подспорьем для

1 <Meitzen A. Siedelung und Agrarwesen.>

22

семьи, жившей главным образом скотоводством и охотой, теперь ста-

новятся основным элементом дохода. Нарушение прав собственности

при земледельческом строе совершенно иначе отражается на благосос-

тоянии потерпевшего, чем при кочевой жизни. Ограждение прав каж-

дого отдельного домохозяина и в то же время согласование их с общи-

ми интересами требует сложной системы обычного права. Устройство

первоначального поселка настолько сложно и настолько приспособле-

но к местным условиям, что из него исходят все дальнейшие измене-

ния, обыкновенно имеющие только частный характер. Основание по-

селка соединено с огромным количеством тяжелой работы, которой

никто не станет подвергать себя без надобности во второй раз. Оттого

селения сохраняли в общих чертах свое прежнее устройство и при ино-

земных завоеваниях, и при возникновении крупной земельной собст-

венности; даже нынешние деревни различного типа носят на себе

явные следы своего первоначального устройства. В этом отношении

каждое селение является остатком седой древности, далеко оставляю-

щей за собой древность романтических развалин средневековых зам-

ков и городских стен.

Г-н Мейцен задался целью выяснить происхождение различных ти-

пов немецких поселков в связи с национальностью первоначального

населения каждой местности. Материал для этой работы собирался им

в течение более 25 лет; число планов отдельных поселков, которыми

он располагал, — свыше 10 000. В то же время он основательно изучил

источники и пособия по аграрной истории, притом не одной только

Германии. Для большей точности выводов он признал необходимым

изучить быт всех народов, в различное время входивших в состав на-

селения Германии, на их первоначальной родине и в тех местностях,

где они сохраняют господство до сих пор, чтобы выяснить, какое уст-

ройство землевладения германцы застали в завоеванных ими областях

и какие перемены были внесены ими. Поэтому мы находим в его труде

полное, всестороннее исследование сельскохозяйственного быта гер-

манцев, кельтов, римлян, финнов и славян. Наглядное представление о

результатах труда дают приложенные к нему многочисленные карты и

планы. Оказывается, что район распространения различных типов по-

селений действительно соответствует историческим данным о распро-

странении того или другого народа. Если в отдельных местностях

встречаются поселки, принадлежащие к типу, господствующему в дру-

гой местности, то это объясняется колонизацией, иногда вынужденным

переселением части народа. Подробно разобраны все изменения, кото-

рым подвергалось устройство первоначальной оседлости под влиянием

исторических причин.

Каждый согласится, что подобная работа должна значительно спо-

собствовать выяснению хода исторической жизни и что было бы очень

желательно, чтобы столь же подробно были исследованы условия зем-

леделия и землевладения и ход их изменения в других странах. Обра-

23

щаясь к предмету нашего специального изучения, к истории Туркеста-

на, мы не можем не признать, что материал для подобной работы еще

далеко не собран. В общих сочинениях о Туркестане, о сельскохозяй-

ственном быте говорится очень кратко; подробности иногда можно

найти у путешественников и случайных исследователей, но эти труды

большей частью передают только субъективные впечатления авторов.

Точных топографических планов отдельных поселений и сборников

статистических данных нет почти совсем, по крайней мере в сколько-

нибудь распространенных и доступных изданиях. Больше других по-

счастливилось Ферганской области; работы Федченко, Миддендорфа,

Радлова и Наливкина2 довольно обстоятельно знакомят нас с бытом

населения Ферганы; но, несмотря на все свои достоинства, эти работы

не дают нам точного статистического материала. Сравнительно недав-

но, как известно, сделано подробное статистическое описание одной

из самаркандских волостей3, но такие данные могут быть поучительны

только тогда, когда их можно сопоставить с данными для других

местностей и таким путем выяснить, везде ли в крае господствуют

совершенно одинаковые условия земледельческой оседлости или

в различных местностях выработались самостоятельные, по крайней

мере в некоторых отношениях, типы поселений. Собрание и со-

поставление подобных данных по необходимости будет делом мест-

ных сил. Только после окончания этой работы можно будет присту-

пить к сопоставлению исторического обзора условий оседлости

в крае.

Последняя работа по своему характеру и своим конечным результа-

там, разумеется, будет значительно отличаться от работы г-на Мейцена.

Мы не располагаем никакими документами по аграрной истории Сред-

ней Азии и принуждены довольствоваться теми отрывочными, случай-

ными известиями, которые дают нам историки, географы и путешест-

венники. Кроме того, сколько-нибудь подробные исторические извес-

тия о Средней Азии начинаются в такую эпоху, когда крупная земель-

ная собственность уже достигла полного развития; мы не имеем воз-

можности, как в Европе, проследить ход постепенного образования

этого вида землевладения. Но некоторые данные об аграрных условиях

2 <Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. СПб.; М., 1875. Т. I. Ч. II; Мидден-

дорф А. Очерки Ферганской долины. СПб., 1882; Радлов В.В. Средняя Зерафшан-

ская долина // Записки Имп. Русского Географического общества по отделению эт-

нографии. СПб., 1880. Т. VI; НаливкинВ. Наливкина М. Очерк быта женщины

оседлого туземного населения Ферганы. Казань, 1886.>

3 <Имеется в виду работа: Вирский Н.М. Опыт исследования экономических и

бытовых условий населения Дюрткульской волости Самаркандского уезда // Спра-

вочная книжка Самаркандской области. Самарканд, 1895. Вып. III. Отд. III. С. 48-

204. Критический разбор методики подобных описаний был дан Бартольдом

в 1908 г. в рецензии на один из последующих выпусков этого издания. См.: Бар-

тольд В.В. Справочная книжка Самаркандской области. Выпуск VIII, выпуск IX.

Самарканд, 1906-1907 II Бартольд В.В. Соч. М., 1973. Т. VIII. С. 254-255.>

24

в Средней Азии со времени арабского завоевания мы все-таки имеем.

Мы знаем, что первоначальной аграрной единицей были не отдельные

селения, а группы селений, так называемые рустаки, соответствовав-

шие древнегерманским маркам. Иногда целый рустак составлял собст-

венность одного владельца4 или принадлежал к одному замку5 Внеш-

ний вид селений не везде был совершенно одинаков; ферганские селе-

ния по своим размерам значительно превосходили селения других об-

ластей6 Определить, какие аграрные различия произошли от этногра-

фических причин, мы также, вероятно, имели бы возможность, так как

наши сведения о распространении различных национальностей в

Средней Азии довольно подробны. Мы знаем, что в домусульманский

период все население страны принадлежало к иранской группе арий-

ских народов7, только Хорезм (ныне Хивинское ханство) всегда со-

ставлял особую этнографическую единицу; язык хорезмийцев, по сво-

ему происхождению, по-видимому, тоже арийский8, был непонятен ос-

тальным жителям Мавераннахра9 Арабской колонизации подверглись

главным образом окрестности Бухары и Самарканда; северные части

страны почти совсем не были затронуты ею; средоточием арабов в Ма-

вераннахре были город и волость Ведар, к северо-западу от Самаркан-

да10 Древнеарийские феодальные порядки дольше всего, как известно,

сохранялись в долине реки Ангрена. С конца X в. вплоть до русского

завоевания край находился под властью тюркских, иногда монгольских

народностей, что привело к постепенному отуречению населения. Еще

до монгольского нашествия в стране появляются тюркские географи-

ческие названия (например, Кара-куль при устье Зеравшана)11 Относи-

тельно Ферганы мы в «Записках» султана Бабура находим точные све-

дения о том, какие города и округа в его время (начало XVI в.) были

населены тюрками и какие оставались в руках сартов, т.е. (по тогдаш-

4 Истахри. С. 323.

5 Балазури. С. 40.

6 Истахри. С. 333.

7 <Как отмечает историк Б.Я.Ставиский, «термин „арийский44 Бартольд упот-

реблял, как было принято в то время, вместо „индоевропейский44, для обозначения

языковой принадлежности древнего населения Средней Азии, говорившего на раз-

личных языках восточноиранской группы... Действительно, в древности основную

массу земледельческого населения Средней Азии составляли ираноязычные

(„арийские44) племена. Однако уже около рубежа н.э. среди древних земледельцев

Средней Азии появляются люди с монголоидными чертами, выходцы из восточных

районов Центральной Азии, где господствовали языки иной, скорее всего древне-

тюркской группы». См.: Бартольд В.В. Несколько слов. С. 322. Примеч. 1, 2.>

8 На это указывает, например, слово пекенд («хлеб»), которое произносится

хорезмийскими нищими: Йакут. Т. II. С. 485.

9 Истахри. С. 304-305; Мукаддаси. С. 335.

10 Истахри. С. 322-323.

'1 Description topographique et historique de Boukhara par Mohammed Nerchakhy /

Ch. Schefer. Paris, 1892. P. 17.

25

ней терминологии) арийцев12 Русское завоевание, умиротворив край

и улучшив пути сообщения, несколько ускорило процесс отуречения

туземцев, и тюркский язык теперь распространен даже в горных селе-

ниях, где четверть века тому назад говорили только по-таджикски. Но

все-таки этот процесс еще не заключился, и мы можем вполне точно

определить, какие местности до самого последнего времени оставались

чисто арийскими.

Эти и подобные им данные позволяют нам надеяться, что, если бы

мы располагали точным статистическим материалом, выяснение аг-

рарной истории страны, в зависимости от этнографических условий,

было бы не совсем невозможно.

Устройство земледельческого быта тесно связано с устройством

первоначального человеческого жилища и теми усовершенствования-

ми, которым оно подвергалось. И эти вопросы подробно разбираются

г-ном Мейценом. Он доказывает, что древнейшим жилищем южных

народов были пещеры, древнейшим жилищем северных — шатры.

Могилы везде устраивались по образцу того жилища, которым человек

пользовался при жизни; поэтому мы в них йаходим указания на раз-

личные типы жилищ. Так называемые дольмены — каменные гробни-

цы в форме полукреста i г-1 принадлежат древнейшему оседлому на-

селению, вероятно рыболовам; круглые курганы — подражание фор-

мам юрт — воздвигались кочевниками. Было время, когда наши

среднеазиатские юрты пользовались широким распространением у

германцев; на это указывают погребальные урны, представляющее

совершенное подобие юрт и, очевидно, сделанные по образцу жилищ

живых13 Столь же ясно указывают на форму юрт некоторые изобра-

жения на колоннах Антонина и Траяна14 Автор постарался опреде-

лить переходные ступени между юртой и различными типами совре-

менных крестьянских домов; приняты во внимание также постройки,

воздвигавшиеся для хранения имущества и для защиты от врагов

(башни и т.п.).

И тут у исследователя среднеазиатской истории естественно явля-

ется желание, чтобы подобная же работа была произведена у нас в

Туркестане. Насколько мне известно, мы еще не имеем подробного

сравнительного описания киргизских, узбекских и туркменских юрт;

между тем каждый из трех типов представляет оригинальные черты15

Менее любопытно современное жилище оседлого туземца, на которое

12 <Бабур-наме. Записки Бабура. Ташкент, 1958. С. 11-15; Бартольд В.В.

Сарт // Бартольд В.В. Соч. Т. II. Ч. 2. С. 527-529.>

13 <Бартольд В.В. К вопросу об оссуариях. С. 16О.>

14 <0 колоннах римских императоров Траяна (97-117) и Антонина (138-161)

см.: Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. М., 1979. С. 136, 145.>

15 <По этому вопросу см.: Жилище народов Средней Азии и Казахстана. М.,

1982.>

26

наложил свой отпечаток ислам и которое принадлежит к типу, распро-

страненному по всей Азии и Северной Африке16 Но тем любопытнее

различные типы могил (устроенных, как было сказано, по образцу

жилых помещений), встречающиеся в нашем крае и еще ожидающие

подробного сравнительного изучения со стороны местных археоло-

гов17

СПб., 7-го окт. 1896 г.

16 Г-н Мейцен из описания путешествия Миддендорфа заимствовал план жи-

лища ферганского крестьянина. Некоторые особенности, насколько нам известно,

представляют горные поселения в восточной части Бухарского ханства. <См.: Тра-

диционное жилище народов Средней Азии (XIX — начало XX в. Оседло-

земледельческие народы). М., 1993.>

17 <Арабский путешественник X в. Ахмед Ибн Фадлан при описании тюркско-

го захоронения отметил, что над ним кладут «подобие юрты из глины». Ибн Фад-

лан. 1939. С. 63. Об истории данного издания: Горячкин ГВ., Арапов Д.Ю. Е.П. и

А.П.Ковалевские в истории и культуре славянского мира и Арабского Восто-

ка // Славяне и кочевой мир. М., 1998. С. З6.>

В.А.Арутюнова-Фиданян

К ВОПРОСУ ОБ ОРИГИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ

«ПОВЕСТВОВАНИЯ О ДЕЛАХ АРМЯНСКИХ»

В восточнохристианской историографии немного найдется источников,

которые при небольшом объеме содержали бы такое количество инфор-

мации, как «Повествование о делах армянских». Источник второй полови-

ны VII в., написанный на древнегреческом языке, принадлежит аноним-

ному автору, члену армянской православной общины.

Временной охват сюжетов «Повествования» — почти три столетия, в

их число входит описание ряда определяющих событий конфессиональ-

ной и политической истории Армении, Византии и сопредельных стран.

«Повествование» дошло до нас на греческом языке в нескольких руко-

писях (Paris, gr. 900; Vat. gr. 1455; Ottob. gr. 77; Vat. gr. 1101).

Впервые «Повествование» было опубликовано в 1648 г. замечатель-

ным эллинистом Ф.Комбефисом1 Переиздано «Повествование» в 1781 г.

А.Галланди2 и в 1864 г. в двух томах Патрологии Миня3 И, наконец, в

Лувене вышло в свет издание Ж.Гаррита4 Догарритовские издания бази-

ровались в основном на Парижской рукописи. Сам Ж.Гаррит использовал

помимо Парижской более древние и более исправные ватиканские. Уже

после издания «Повествования» исследователь обнаружил еще одну руко-

пись (Sin. gr. 1699), которой посвятил отдельную работу5 Критический

текст публикации Гаррита сопровождается обширным комментарием —

филологическим, литературоведческим, историческим. В заключении

(собственно исследовательской части публикации) рассматриваются: сю-

жеты «Повествования» и происхождение источника, памятники, примы-

кающие к «Повествованию», личность автора, а точнее редактора источ-

ника, и, наконец, дата написания.

Публикация Ж.Гаррита казалась всеобъемлющей и стала итоговой. По-

сле ее появления исследователи не считали возможным и нужным пред-

1 Patrum bibliothecae novum Auctarium. Paris, 1648. T. 2. P. 2. P. 287-292.

2 Bibliotheca veterum Patrum. Venise, 1781. T. XIV.

3 PG. 1864. T. 127. Col. 885-900; T. 132. Col. 1237-1253.

4 La Narratio de rebus Armeniae. Edition critique et commentaire par G.Garitte. Louvain,

1952.

5 Garitte G. Un nouveau manuscrit de la «Narratio de rebus Armeniae». Le Sin.

gr. 1699 H Le Musdon. 1958. T. LXXI. P. 241-254.

© В.А.Арупонова-Фиданян, 2000

28

принимать новое изучение источника6 Однако ряд проблем из тех, что

были исследованы Гарритом, все еще может, как мне кажется, служить

предметом дискуссий. К ним относится и вопрос о соотношении компиля-

торской (редакторской) и авторской работы создателя «Повествования».

Автор «Повествования» заявил в заглавии своего труда, что он описы-

вает события «от дней святого Григория до настоящего времени». По-

следний сюжет источника — возвращение в 690 г. в Армению католикоса

Саака III Дзорапореци и его спутников, которые, приняв в Византии хал-

кидонский символ веры, отреклись от него на родине под давлением ме-

стных церковников. По мнению Ж.Гаррита, во фразе: «они оказались не-

излечимыми в своих грехах» — звучит разочарование очевидца7 Разуме-

ется, описание событий, произошедших до второй половины VII в., —

плод редакторской работы автора. Следует ли считать, однако, что два

сюжета, предшествующие унии Саака с византийцами и трактующие о

борьбе известного богослова Иоанна Майрагомеци с армянами-халкидо-

нитами, также являются результатом редакторской деятельности (и, может

быть, редактора-грека)8? На мой взгляд, греческий редактор, греческий

автор, равно как и греческий переводчик не имели отношения к тексту

«Повествования»9

Однако о творческой деятельности автора VII в. мы сможем судить

только при наличии какой-либо уникальной информации в нашем источ-

нике. И такой информацией является сообщение о том, что Иоанн Майра-

гомеци получил прозвище avTKEi|iEvog (§ 135)10 — калька армянского

htul|uin.uil|n.pq. — «Супротивник» на последнем этапе своего противостоя-

ния халкидонитским католикосам Армении: Ездру (631-641) и Нерсесу III

Строителю (641—661). Оба католикоса приняли халкидонский символ

веры при императоре Ираклии, чем вызвали бурное негодование армян-

ской монофиситской общины, лидером которой и был Иоанн Майрагоме-

ци. Особенно интересна информация «Повествования» о специальном

соборе, который созвал Нерсес III для полемики с Иоанном. «Нерсес от-

крыто вызвал его (Иоанна) и в присутствии многих епископов, вардапетов

и азатов подверг тщательному исследованию его возражения и пригово-

рил его к изгнанию, и он был изгнан католикосом и архонтом Армении

(§ 140). [Иоанну] и его друзьям выжгли лисье клеймо на лбу раскаленным

железом и изгнали на гору Кавказ (§ 141)... А его ученики, приумножив-

шись, отклоняли всех от истины, и их ересь распространялась в этой стра-

не до [времени] императора Юстиниана» (§ 143).

6 См., например: Бартикян Р.М. Narratio de rebus Armeniae — армяно-халкидонит-

ский первоисточник, дошедший до нас в греческом переводе // Вестник Матенадарана.

1962. №6. С. 457-459.

7 Ibid. Р. 398.

* La Narratio. Р. 336.

9 Арутюнова-Фиданян В.А. Был ли переводчик у «Повествования о делах армян-

ских» (в печати).

10 Параграфы указаны по изданию Ж.Гаррита.

29

На этом соборе, по-видимому, обсуждался тот же вопрос, который был

поднят во время дискуссии Иоанна с предшественником Нерсеса католи-

косом Езром. Езр оправдывал свой переход в веру ромеев тем, что он

и его спутники были «убеждены их словами, соответствующими святому

Писанию» (§ 130). Иоанн же в ответ указал на то, что в св. Писание было

внесено много еретических, т.е. несторианских, добавлений, в особенно-

сти это касается Евангелия от Луки, где говорится о поте и крови Христа

(§ 133). Тема Гефсиманского борения была одним из центральных пунк-

тов полемики православных и монофелитов11 Однако Иоанн Майрагоме-

ци отрицал евангельские тексты не в рамках доктрины о единой «воле»

или «энергии» Христа. Для Иоанна как для правоверного монофисита

смертная тоска и кровавый пот не подобали воплощенному Логосу.

И халкидонитская и монофиситская традиции, разумеется, не обходят

вниманием противостояние Иоанна Майрагомеци и халкидонитских като-

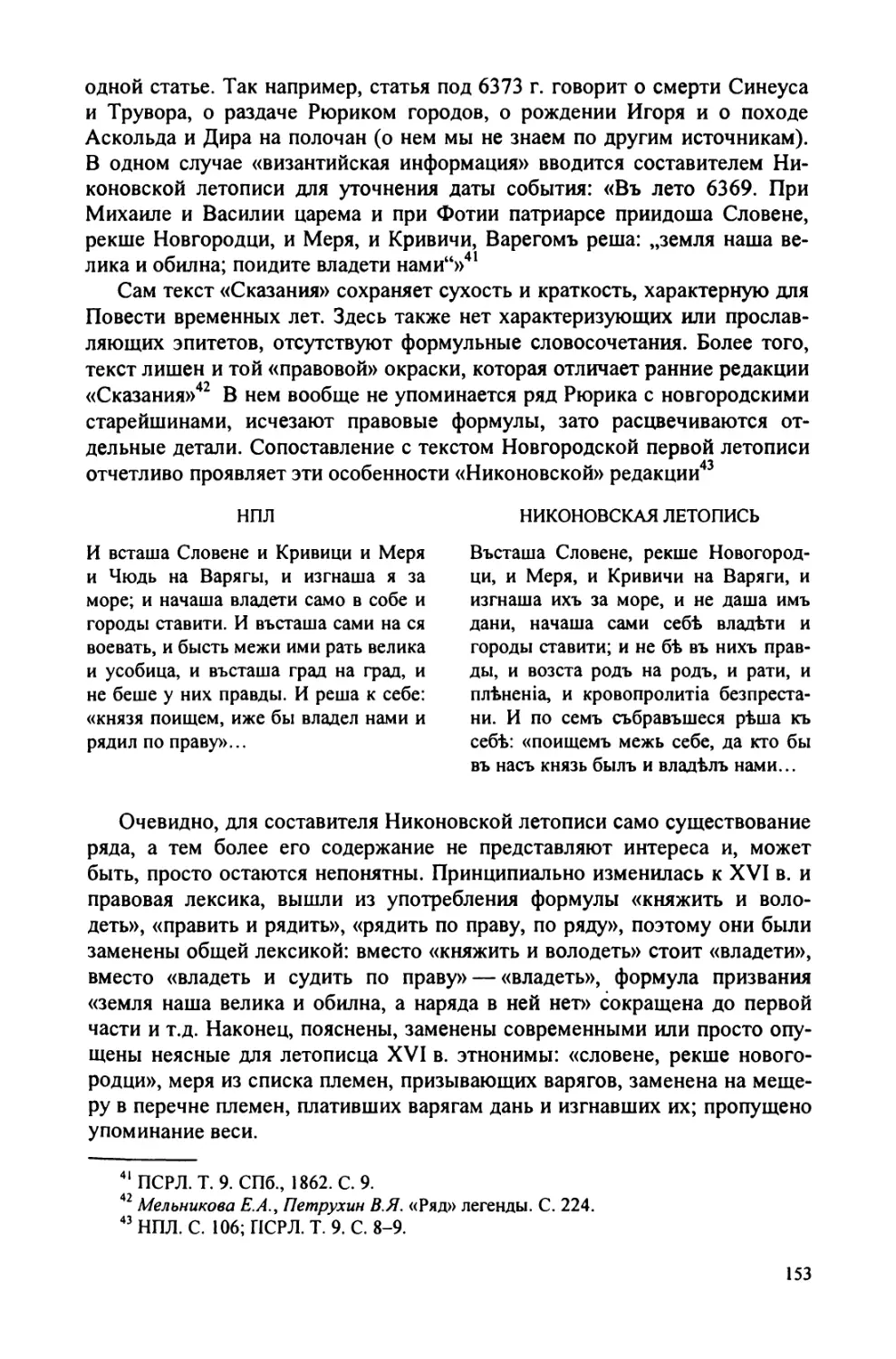

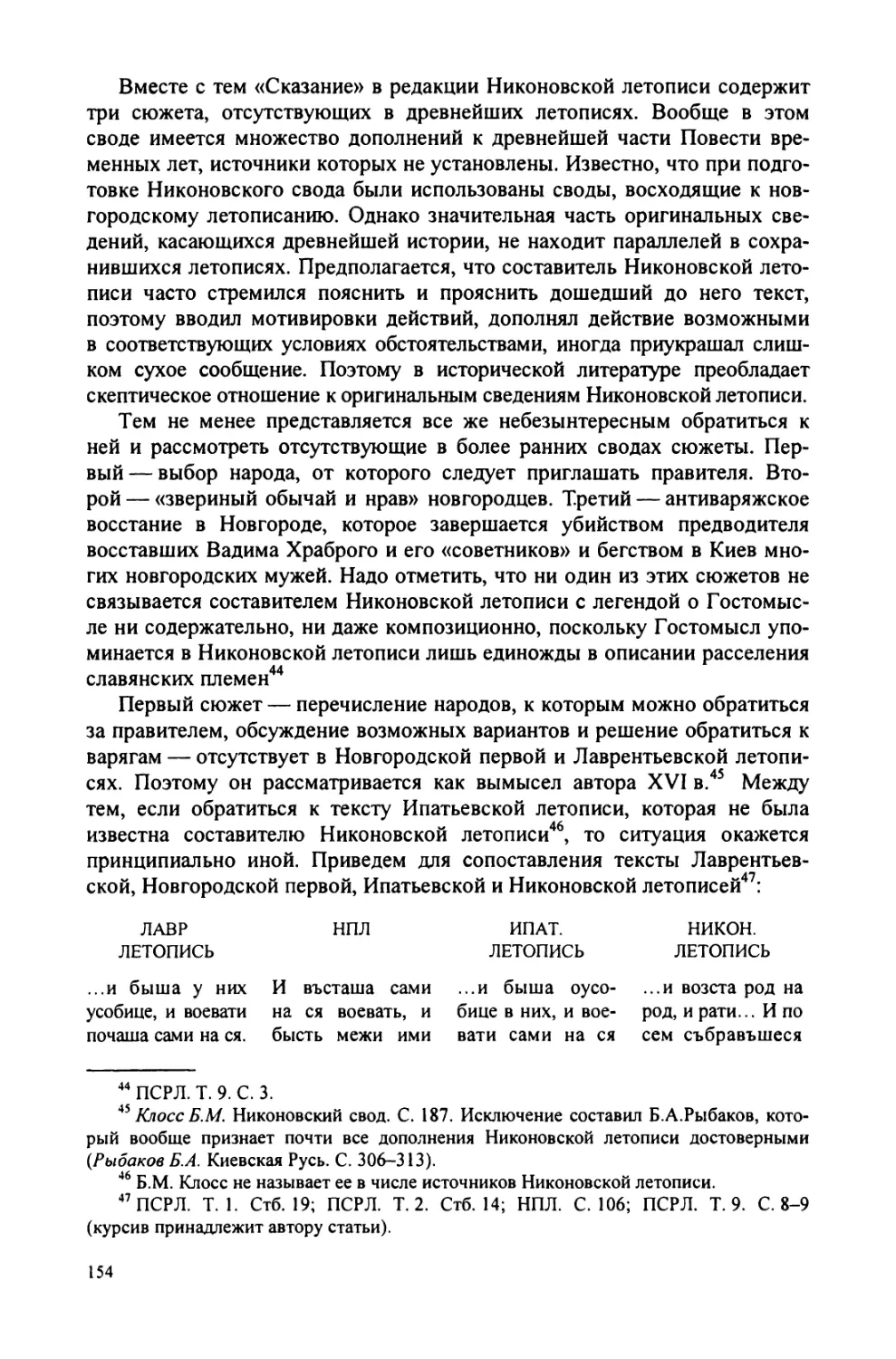

ликосов Армении. Иоанн Драсханакертци подробно рассказывает о встре-