Text

Г. A. М Е Л И К И 111 В И Л И

УРАРТСКИЙ

ЯЗЫК

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Институт народов j

з ии

языки

НАРОДОВ

АЗИИ

И

АФРИКИ

редакции

ьроу>. fT.fi. Серцюченку

Г. А. МЕЛИ КИШ ВИЛИ

УРАРТСКИЙ

ЯЗЫК

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА*

Москва

19 6 4

ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаемая читателю работа Г. А. Меликишвили «Урарт-

ский язык»* входит в серию очерков по языкам народов Азии

и Африки, публикуемую Институтом народов Азии Академии

наук СССР.

Отдельные очерки посвящены характеристике языковых

групп, как, например: «Языки Индии, Пакистана, Цейлона и

Непала», «Иранские языки», «Языки Юго-Восточной Азии»,

«Монгольские языки и диалекты Китая», «Языки Африки»,

«Арабские диалекты Магриба» и др.

В большей части очерков, как и в данном, описываются

конкретные живые языки народов Азии и Африки: арабский,

амхарский, турецкий, уйгурский, монгольский, персидский,

пушту (афганский), фарси-кабули, белуджский, курдский, хин-

ди, маратхи, ассамский, телугу, тамильский, малаялам, китай-

ский, чжуанский, тибетский, тайский (сиамский), бирманский,

вьетнамский, кхмерский, индонезийский, мальгашский, тагаль-

ский (на Филиппинах), японский, корейский, зулу, суахили,

луганда, хауса и ряд других, а также языки прошлого, сыг-

равшие большую культурно-историческую роль в жизни на-

родов Азии и Африки: египетский, санскрит, пали, хеттский,

авестийский, среднеперсидский, древне уйгурский и др.

Конечно, в построении каждого очерка имеются свои осо-

бенности и отступления от общей схемы, объясняемые специ-

фикой описываемого языка и степенью его изученности.

Очерки, в которых дается описание языковых групп, компози-

ционно и по объему материала несколько отличаются от очер-

ков, посвященных конкретным языкам.

* Публикуется по монографии Г. А. Меликишвили, Урартские клино-

образные надписи (М., 1960) с некоторыми изменениями.

5

Очерки предназначены для широкого круга языковедов и

историков—научных работников и аспирантов, преподавателей

и студентов восточных, филологических и исторических фа-

культетов высших учебных заведений.

Учитывая возможное переиздание и тематическое расши-

рение очерков, редакция обращается к читателям с просьбой

присылать свои пожелания и замечания по адресу: Москва,

Армянский пер., 2, издательство «Наука», редакция серии

«Языки народов Азии и Африки».

ВВЕДЕНИЕ

Урартский язык —язык населения Урарту —одного из мо-

гущественнейших государств Ближнего Востока в IX—VI вв.

ДО Н. э.

Говорившее на урартском языке население было широко

распространено во второй половине II и первой половине

I тысячелетия до и. э. на территории вокруг Ванского озера.

На месте современного г. Ван (Турция) была столица Урарт-

ского государства Тушпа. К юго-востоку от Ванского озера, в

районе нынешнего г. Ревандуз, находился религиозный центр

Урарту—Мусасир, население которого также говорило на урарт-

ском языке. Район Мусасира являлся, по-видимому, южной

границей распространения урартского языка—он непосредст-

венно примыкал к территории распространения ассирийского

языка. К югу от Ванского озера урартские племена были,

по-видимому, распространены вплоть до долины р. Бохтан-су,

до хуррнтской(?) области Хубушкиа. Урартское население

засвидетельствовано также и на северном побережье Ванского

озера. Лежащая здесь область Зиукуни имела, несомненно,

урартское население, так как бог Зиукуни считался одним

из божеств урартского пантеона.

Урартские племена жили, возможно, и в более северных

районах, вплоть до Араратской долины, насколько можно

судить по наличию урартских элементов в ономастике, этно- и

топонимике этик районов, засвидетельствованных в урартскую

эпоху.

Труднее судить о распространении урартского населения

западнее Ванскою озера. Если онн и жили вдоль западного

его побережья, то, очевидно, на довольно ограниченной тер-

ритории.

7

К востоку от Венского озера урартские племена были

распространены вплоть до северного побережья Урмийского

озера. Территория распространения урартийцев доходила до

района современного Тавриза, где они соприкасались с ма-

нейскими племенами.

О первых крупнйх объединениях урартских племен сохра-

нились сведения в ассирийских надписях начала XIII в. до н, э.

Эти объединения возникли на развалинах могучего Митанний-

ского государства, в эпоху своего могущества включившего

в свой состав также и урартские земли. Последующие века

заполнены непрерывными войнами с ассирийцами и другими

соседними племенами (например, с лулубейцами, населявшими

территорию нагорного Загра).

На рубеже II—I тысячелетий урартийцы в основном все еще

жили в условиях разложившегося первобытнообщинного строя.

При этом, если в одних районах процесс разложения родово-

го строя зашел весьма далеко, то в других, особенно гор-

ных, областях он протекал медленнее. Постепенно как внут-

реннее развитие, так и внешние факторы (борьба с объедине-

ниями соседних племен) создали в Урарту предпосылки для

формирования крупных государственных образований. Этот

процесс завершился в IX в. до н. э., когда возникло государ-

ство урартийцев—Урартское царство.

Конец IX в, и первая половина VIII в. являются эпохой

могущества царства Урарту, которое сами урартийцы называ-

ли «страной Биаинили» (соседи-ассирийцы называли его

«Урарту»).

В этот период в Урарту царствовали Ишпуини, Менуа,

Аргишти I и Сардури II. Могущественной Ассирии пришлось

вести, оборонительные бои против Урарту. Цари Урарту вели

постоянные наступательные войны, грабили и порабощали на-

селение соседних стран. Они завладели в это время Приур-

мийским районом, подчинили многие области Северной Месо-

потамии, установили свою политическую гегемонию в Северной

Сирии, завоевали значительную часть Южного Закавказья

и т. д.

С середины VIII в. до н. э,, когда Ассирия вновь усили-

лась, царям Урарту пришлось вести тяжелые оборонительные

бои с ассирийцами. Ряд поражений нанес урартскому царю

Сардури II царь Ассирии Тиглатпаласар III (745—727 гг.), а

ассирийский царь Саргон II в 714 г. до н. э. огнем и мечом

прошел по урартской земле, одержав победу над войсками

урартского царя Руса I. К поражениям от ассирийцев присое-

динились поражения в борьбе с киммерийцами, вторгшимися

8

в 20-х годах VIII в. до н. э. с севера. Урарту значительно

ослабло, однако оно просуществовало еще в течение одного

века. В начале VI в. до н. э. оно было разгромлено мидий-

цами, а также закавказскими племенами, выступавшими с се-

вера в союзе со скифами.

В Урартском государстве было хорошо развито земледелие,

скотоводство, металлургия; большого мастерства достигло

население этих областей в обработке камня и т. д. Обращает

внимание высокий уровень развития таких отраслей сельского

хозяйства, как виноградарство и садоводство. Существование

развитой системы искусственных водохранилищ и каналов

свидетельствует о высоком уровне сельскохозяйственной тех-

ники в Урарту.

Урарту было раннерабовладельческим государством. В стра-

не имелся довольно многочисленный слой рабов. Это были в

основном пленные, захваченные в войнах. Рабы использова-

лись не только в царском хозяйстве, но и в частных хозяй-

ствах представителей урартской знати. Особенно широко при-

менялся рабский труд на ирригационных и строительных ра-

ботах.

Объектом эксплуатации со стороны царской власти и во-

енно-служилой знати были также объединенные в сельские

общины земледельцы. К привилегированным слоям населения

наряду с царским родом и военно-служилой знатью принадле-

жали также и многочисленные жрецы. Храмы в Урарту, осо-

бенно храмы верховного бога Халди, владели большими бо-

гатствами.

В стране происходила ожесточенная классовая борьба, ча-

сто были столкновения и внутри господствующего класса.

В источниках сохранились сведения о неоднократных восстани-

ях знати против царя.

Археологические раскопки урартских городов-крепостей [рас-

копки в Ване—столице Урарту Тушпа, раскопки советскими

учеными крепостей Тейшебаини (Кармир-блур) и Ирепуни (Арин-

берд) на окраинах г. Еревана)] выявили высокоразвитую мате-

риальную культуру урартийцев (обработка металлов, керамика,

строительное дело и т. д.), обнаружили также много новых

эпиграфических памятников, составленных на урартском языке.

В настоящее время насчитывается около пятисот урартских

надписей. Значительное число их—царские победные надписи,

повествующие о военных: походах урартских правителей. Во-

^многих надписях рассказывается о строительстве крепостей-

дворцов, разных культовых сооружений и т. д., о проведе-

нии каналов и устройстве искусственных водохранилищ—озер.

Имеются надписи посвятительные (посвящение надписи или

какого-либо предмета вооружения тому или иному божеству

и т. д.). Наконец, встречаются надписи с разными культовы-

ми реляциями (установление жертвоприношения богам и т. д.)

« * *

Изучение урартского языка приобретает еще большее зна-

чение в связи с установлением его родства с хурритским

языком—языком населения, создавшего одно из могуществен-

нейших древневосточных государств—царство Митанни. Прав-

да, уже давно были отмечены некоторые факты близости

между этими языками. Но лишь в последнее время, благодаря

значительному прогрессу в деле изучения этих языков, во-

прос о несомненном родстве урартского языка с хурритским

стал на твердую основу.

Урартский и хурритский языки близки в первую очередь

посвоей структуре. Эргативная конструкция, играющая такую

важную роль в урартском языке, характерна и для хурртт-

ского. Но интереснее всего здесь то, что идентичен не толь-

ко принцип эргативной конструкции, но также почти полностью

идентичны суффиксы, используемые при оформлении субъекта

и объекта переходных глаголов при эргативной конструкции.

Так, в урартском языке субъект переходного глагола ставит-

ся в эргативном падеже и принимает окончание -ie (редко

во мн. числе -aSe), а объект переходного глагола представ-

лен либо неоформленным падежом (т, е. в виде чистой осно-

вы; во мн. числе к этому присоединяется знак мн. числа -//),

либо употреблен в именительном падеже (образуется присое-

динением к основе частицы -ni, во мн. числе присоединяется

еще показатель мн. числа -/?)• Такое же положение и в хур-

ритском языке: субъект переходного глагола принимает в

единственном числе окончание -S, во множественном числе

SuS, а объект ставится в виде чистой основы, т. е. в

неоформленном падеже (во мн. числе к нему присоединяется

показатель мн. числа -па), или принимает (хотя и редко, осо-

бенно в собственных именах) окончание -п (ср. урартский

суффикс, им. пад. -ni, также оформляющий объект переход-

ного глагола)2.

' Об истории и культуре Урарту см.: Б. Б. Пиотровский, Ванское

царство (Урорту), М., 1959; Г. А. Мелнкишвили, Наири— Урарту,

* J.'Friedrich, Kleine Beltrage zuf Churrltischen Grammatlk, 1939,

S. 44, 45.

10

В области склонения имен, в парадигме падежных оконча-

ний между этими двумя языками также много общего3 4 s *, на-

пример:

Ед. число Мн. число

Хурритск ий Урартский Хурритский Урартский

Род. -we -ие

Дат. wa -а (при осно-

вах на -о)

Направ. -da -7& -sia

Мести. -(у)а а -а га

Весьма интересно также существование в обоих языках

суффикса -Se, образующего абстрактные имена4. Общим явля-

ется также для урартского и хурритского суффикс принад-

лежности -/д5.

Аналогии имеются и в местоимениях:

Хурритский Урартский

ISaS -та!.те 'его’ all awemdla aweS ieSe 'я’ maul 'он’3 all 'другой’ ainl(ei) 'кто-нибудь'7 8 * aSe ’когда’, alSel 'когда-нибудь’3

По-видимому, находятся в связи урартское -И (показатель

мн. числа, принимающий участие в образовании как глаголь-

ных, так и именных форм) и хурритское -11а- 'их’, употребляю-

щееся и самостоятельно®. Возможно, хурритское Sue(ne) 'весь’,

'все’10 находится в связи с урартским Saini, имеющим, веро-

ятно, такое же значение.

В обоих языках наблюдаются параллельные явления в фо-

нетике, например: колебание между гласными I и е, замена

• О склонении в кутите ком см. Е. A. Speiser, Introduction to Hur-

rian, 1941, pp. 195—114.

4 Ibid., p. 117.

s J. Friedrich, Kleine Beitrage..., S. 61.

• Ibid.

7 E. A. Speiser, Introduction..., p. '81; E. A. Speiser — JAOS, 59

(1939), № 3, p. 324.

8 О значении этих урартских слов см. Г. А, Меликишвнли, — ВДИ,

1951, № 4, стр. 29, прим. 9; Ё. A. Speiser, Introduction..., р. 324.

* J. Friedrich, Kleine Beitrage..., S. 44,61.

10 E. A. Speiser, Introduction..., p. 78.

11

гласного исхода основы -I гласным -и перед суффиксом при-

надлежности -fyi (в хурритском это можно найти в письмах

Тушратты, в текстах Богазкеоя и Нузи); ср. в урартском: от

tarai — iaraiufyl (в произношении: taraiihi'? или K,:Rurmeiuhi

(в произношении K^urmeuhi’?) и т. д.".

Следует отметить также близость урартской отрицательной

частицы -id с хурритской отрицательной частицей иуа11 12 и

урартского послелога -edini 'для’, 'ради’, 'из-за’ с хурритским

предлогом edl (eti, ede), имеющим приблизительно то же зна-

чение 13 14 15. Полагают также, что урартское окончание будущего

времени 4е можно связать с хурритским суффиксом lew а

также засвидетельствованную в урартском. спряжении части-

цу -ul- с хурритским суффиксом и т. д.

Особенно многочисленны аналогии в лексике этих языков.

Характерно, например, что в верховной триаде урартских бо-

жеств имена двух богов являются общими. Урартский панте-

он возглавлял бог Халди — местное урартское божество, но

второе место в пантеоне, вслед за Халди, занимал бог Тей-

шеба — общехурритское верховное божество (у хурритов имя

этого бога имеет форму Tesub). Богиня Хуба, занимавшая сре-

ди урартских богинь второе место, соответствует хурритской

богине Хеба (супруге Тешуба). Имя урартского бога солнца

Шивини, занимающего в урартском пантеоне третье место,

также находит аналогию в имени хурритского божества солн-

ца Шимиги.

Наличие общих имен богов у урартийцев и хурритов свиде-

тельствует не только о языковой близости этих двух этниче-

ских групп, но и о близости между ними в отношении культу-

ры и, в конечном счете, в отношении их культурно-этнического

облика.

Можно указать и другие лексические параллели между

урартским и хурритским языками, например:

Хурритский Урартский

ibrl 'царь’ euri 'господин’,

'владыка’

от 'давать’ ar(u) 'давать’

liurati 'воин’ fjuradi 'воин’

11 J. Friedrich, Kleine Beitrdge..., S, 51.

18 E. A. Spelser, Introduction..., p. 94.

18 Г. Каианцян, Общие элементы между урартским « хеттским

языками, Ереван, 1936, стр. 41.

14 Е. A. Spelser, Introduction..., р. 324.

15 A. Ooetze,—«Language», 16, 1940, S. 134 (прим. 38).

12

pis 'радоваться’

pala 'канал’

sauMa 'год’

hart 'дорога’

papa 'гора’

tarsulupinru 'человек’

ttyi 'слово’

iirpumtna DU ’резать’ 1

urparinnu ’мясник’ J

umini ’страна’

sala 'дочь'16

'слышать’, 'слушать'18

mania) 'быть’, 'существо-

вать’ 19 *

tan. ’делать’a"

taie 'дар*, 'подарок’

ak 'вести', 'проводить’

dur apt 'волнения’, ’беспо-

рядки’ 22

pi$u£e ’радость*

pili 'канал’

Soli ’год’

fyari ’дорога’

baba ’гора’

tarSuani /человек’

f tint 'имя’

i tlau 'говорить’

игра 'жертвовать’, ’прино-

сить жертву’

ebatti ’страна’

sila 'дочь’17

fyaiti ’слушать’, ’услышать’

тапп 'быть’, ’существо-

вать’

iatiu 'делать’,

late 'дар’, 'подарок’21

ag(«) 'уводить (пленных)’,

'проводить (канал)’

( dnrba ’восставать’(?)

i durbaie 'восставший *(?)23 24

Кроме того: хурритское allay, allal 'госпожа', 'владычи-

ца ’и, возможно, находится в связи с урартским alau^ 'гос-

подин’ (ср. alauini 'господский’ в форме твор. пад. alauini/u),

хурритское ardi 'подарок* (состоит из глагольной основы аг-

’давать’, суффикса образующего из глагольных основ

16 J. Friedrich, Kleine Beitrage..., S. 59—62.

17 О таком значении этого урартского слова см. ВДИ, 1Q51, № 4,

стр. 35, прим. 2,

13 A. Ooetze, — RHA, 24, (1936), р. 281.

19 Е. A. Speiser, Introduction..., р. 324.

И. М. Дьяконов,—ЭВ, IV, 1951, стр. 113, прим. 8.

21 F. Bork, Die Mitanibrlef und seine Spracke, 1939, S. 104. Ср. на-

звания городов taSe и Dquerai taSe в хурритской области, центром кото-

рой был город Ме1Цеа(п1).

“ Е. A. Speiser, Introduction..., р. 324.

23 Многие хурри-урартские лексические и другие параллели отмечены

в книге Г. Капанцяна «Общие элементы..,». С урартским материалом свя-

зывались им, например, хурритские eti, ipri, Sala, umini и др.; см. также

И. М. Дьяконов, — ЭВ, VI, стр. НО, прим. 4. Специальное исследование,

посвященное выявлению конкретных показателей родства урартского и хур-

ритского языков опубликовано И. М. Дьяконовым,—см. его же: еСравна-

тельно-грамматический обзор хурритского а урартского языков», ~

«Переднеазиатский сборник», М., 1961, стр. 369—423.

24 Е. A. Speiser, Introduction..., рр. 56,^98.

13

именную, и окончания -г25) можно сопоставить с урартским

ardu ’давать’, 'преподносить’ (распространенная также посред-

ством d основа аг(и) 'давать’ — см. в форме ardilani и т. д).

Можно надеяться, что дальнейшее изучение хурритского и

урартского языков откроет много общего между этими языка-

ми как в отношении грамматического строя, так и лексики.

Но различия между этими языками, многочисленные и важные,

приводят к выводу, что перед нами скорее не диалекты од-

ного языка, a Лишь близко родственные между собой языки.

В научной литературе многократно поднимался также воп-

рос о родстве урартского языка с иберийско-кавказскими.

В этих языках большую роль играет эргативная конструкция,

причем материальные показатели соответствующих граммати-

ческих форм в урартском и в некоторых иберийско-кавказских

языках одни и те же; система урартского склонения обнару-

живает близость к картвельским языкам. Много общего меж-

ду ними в значении отдельных падежей, формативы некоторых

урартских падежей выявляют близость к окончаниям соответ-

ствующих падежей в грузинском, то же можно сказать о фор-

мативах множественного числа. Весьма многочисленны парал-

лели в местоимениях, имеются общности в послелогах. Обращает

внимание также употребление одних и тех же элементов в

именных и глагольных формах2®, что также является харак-

терной чертой иберийско-кавказских языков27. В немалом ко-

личестве обнаруживаются и лексические параллели.

Однако требуется еще сделать очень многое, чтобы внести

полную ясность в вопрос об отношении иберийско-кавказских

языков к урартскому языку. Пока что утверждение о родстве

этих языков является лишь научной гипотезой.

Недавно с утверждением о родстве урартского языка с

индоевропейскими языками выступил проф. Г. Б. Джаукян

(«Урартский и индоевропейские языки», Ереван, 1963).

* *

*

Урартский язык является мертвым письменным языком.

Изучение его ведется по дошедшим до нас урартским эпигра-

фическим памятникам — надписям на камнях, металлических

предметах, глиняных табличках и т. д., составленным клино-

образной системой письма.

«• Ibid., рр. 129, 130.

!в Г, В. Церетели, Л вопросу об отношении урартского языка к

иберийско-кавказской семье языков. Тезисы докладов, М., 1953,

- стр. 23, 24.

ST А. С. Чнкобава, Введение в языкознание, ч. I, М., 1952, стр. 224.

1 4

Урартские эпиграфические памятники давно привлекают

внимание исследователей28. В 1828—1829 гг. Ф. Шульц в

Ванском районе обнаружил и скопировал более сорока урарт-

ских клинообразных надписей, в том числе и текст знамени-

той Хорхорской летописи Аргишти I. В последующие десяти-

летия копии или эстампажи отдельных урартских надписей

снимались неоднократно. После того как в середине прошлого

века была прочитана ассиро-вавилонская клинопись, началась

также расшифровка и урартских клинообразных надписей. Пер-

вые попытки были неудачными. Лишь работы Гюйара20 и в

особенности работа Сэйса31> положили начало успешной публи-

кации урартских надписей с переводами. Сэйс дал таблицу

урартских клинообразных знаков, грамматический очерк, опуб-

ликовал все известные тогда урартские надписи в транскрип-

ции и переводах. Опираясь на идеограммы, употребляемые в

урартских текстах в том же значении, что и в ассиро-вави-

лонской клинописи, Сэйс смог дать в основном правильный по

смыслу перевод урартских текстов. В настоящее время рабо-

та Сэйса устарела, но она представляет некоторый интерес в

отношении издания тех надписей, для которых Сейс пользо-

вался не опубликованным ни до, ни после него материалом.

Интерес к урартским клинообразным надписям в России

возник очень рано. Важнейшую роль в изучении урартских

эпиграфических памятников и урартского языка сыграли рабо-

ты крупного русского ассириолога М. В. Никольского, Вместе

с археологом А. А. Ивановским в 1893 г. он совершил обсле-

дование урартских надписей и других урартских древностей

на территории тех районов Закавказья, которые когда-то вхо-

дили в состав государства Урарту. Результатом этой экспе-

диций и многолетней работы М. В. Никольского над урартски-

ми памятниками явился его капитальный труд «Клинообразные

надписи Закавказья» (в серии «Материалы по археологии Кав-

каза», т. V), изданный в 1896 г. Эта работа, образцовая в

отношении публикации всех известных тогда урартских надпи-

сей Закавказья, значительно продвинула вперед изучение

урартского языка в уточнении значения ряда грамматических

форм и слов. * 2

г® Подробнее об истории изучения урартских эпиграфических памятни-

ков, урартского языка, истории и культуры Урарту см.; И И. Мещани-

не®, Язык Ванс кой клинописи, т. II, 1985, стр. 3—И; Б. Б, Пиотровский,

Канское царство (Урарту), стр. 7—26. В этих же работах даются ссылки

на соответствующую литературу,

2* Сч. JA, 1881, 1883, 1884; «Melanges d’Assyriolwie», 1883.

«The cuneiform Inscriptions of Van»,—JRAS, 1882,

15

Среди русских ассириологов можно назвать также В. С. Го-

ленищева, обработавшего важную Звартноцскую надпись.

В 1898™ 1899 гг. немецкие ученые К. Ф. Леманн-Гаупт и

В. Бельк обследовали всю территорию бывшего Урартского

государства и произвели раскопки в г. Ване, на месте древ-

ней столицы Урарту. Результатом работы Леманн-Гаупта и

Белька над эпиграфическими памятниками явилось предприня-

тое Леманн-Гауптом издание полного сборника урартских над-

писей — «Corpus Inscrlptlonum Chaldicarum», не доведенное,

однако, им до конца. Вышли два выпуска сборника в 1928 и

1935 гг., в них опубликовано 110 надписей Сардури I, Ишпу-

ини и Менуа, причем дана лишь транскрипция этих надписей

с примечаниями. Переводами и разбором снабжены лишь неко-

торые надписи. В транскрипции надписей немало ошибок и

серьезных неточностей. Более ценным является опубликование

фотоснимков оригиналов или эстампажей ряда надписей (не-

которые из них опубликованы впервые). Но в целом издание

не стоит на уровне успехов урартоведческой науки своего

времени, так как Леманн-Гаупт упорно отказывался принять

некоторые правильные выводы других исследователей урарт-

ского языка.

В выявлении новых эпиграфических памятников больших

успехов добилась экспедиция Русского археологического об-

щества. При раскопках на ВанскоЙ скале в 1916 г.И. А. Ор-

бели открыл текст пространной летописи Сардури П, обогатив-

ший новым ценным материалом исследователей урартского

языка.

Из новейших исследований западноевропейских ученых по

урартской эпиграфике и языку отметим работы И. Фридриха 31

и А. Гетце33, в которых дано правильное определение ряда

важных грамматических категорий; работы М. Церетели33, од-

нако его исследования в области урартской эпиграфики, в том

числе его грамматический очерк урартского языка, порой стра-

дают слабостью аргументации в объяснении явлений грамма-

тической структуры языка и определении грамматических * 24

31 См. OLZ,. 1929, стлб. 266—270; «Caucasica» VII, VIII; ZA, N. F.

VI, № 3/4; «Arch. Or.», Ill, № 2, IV, № I; J. Friedrich, EinfUhrung ins

Urartaische, 1933; OLZ, 1935, стлб. 425—433; «Acta Jutlandlca», IX, 1937;

АЮ, XIII, 1949, H. и др.

» Си. ZA, N-F. V (1929), H. «/,; JAOS, 55, 1935; RHA, fasc. 22,

24 (1936).

м Ch. NHI; SPAW, 1928; см. также в RA: XXX (1933), № 1; XXXII

(1935), № I, "2; XXXIII (1936), № 2,3; XLIV (1953), № 4; XLV (1951),

№1,4.

16

форм34. Следует назвать также опубликованный в 1955—

1957 гг. «Handbuch der chaldlschen Inschriften» Ф. В. Кёнига

и т. д.

Интерес к изучению языка, истории и культуры Урарту,

проявлявшийся еще в дореволюционной России, особенно воз-

рос в советской время. На территории бывшего Урартского

государства, которая входит в состав Советского Союза, давно

развернулась большая работа по изучению урартских древно-

стей: изучались сооружения урартской эпохи, производились

раскопки, были открыты новые урартские надписи, опубликовы-

вался материал археологической экспедиции 1916 г. и новых

раскопок,

В 1922 г. Н. Я. Марром был издан текст летописи Сардури II,

им же были опубликованы и другие вновь открытые надписи.

Но издания Н. Я. Марра пестрят ошибками в транскрипции и

отличаются произвольностью переводов надписей, что являет-

ся результатом огульного объяснения урартского материала

данными грузинского языка, без выявления конкретных пока-

зателей родства урартского и грузинского языков. К ошибкам

следует отнести и его упражнения с мистическими «четырьмя

элементами».

С 20-х годов начали публиковаться работы академика

И. И. Мещанинова, посвященные изданию урартских надписей,

а также отдельным вопросам урартского языка и истории

Урарту. Эти работы, в частности его книга «Халдоведение»

(Баку, 1926 г.), имели большое значение в развитии исследова-

тельского интереса к урартским древностям. В ранних своих

работах, посвященных урартскому языку, И. И. Мещанинов

стоял на позициях Н. Я. Марра, но в более поздних —он в

основном отошел от них и в работе «Язык Ванской клинописи»,

т. II (Л., 1935 г.), им в основном правильно изложены вопросы

грамматической структуры урартского языка.

Недавно акад. И. И. Мещанинов опубликовал новое иссле-

дование, посвященное грамматической структуре урартского

языка, — «Грамматический строй урартского языка», ч, 1 «Имен-

ные части речи» (М,—Л., 1958 г.), ч, II «Структура глагола»

(М.-Л., 1962).

Развитие советского урартоведения особенно быстро про-

двинулось вперед с конца 30-х годов, когда начались раскоп-

34 За последние годы М. Церетели также опубликовал ряд работ, по-

священных урартской эпиграфике. Таковы его публикации: Ке лишние кой

билингвы (RA, XLVII, № 3, 1953), надписи М хер-капу си (RA, XLVIII,

№ 2, 4, 1954), надписи из с. Хаги (RA, I.II.M 1, 2, 1958), Звартноцской

и Кешиш-гельской надписей (RA, LI11, № 4, 1959).

2 Г. А. Меликишвнлц

17

ки древнеурартской крепости Тейшебаини на холме Кармир-

блур (близ Еревана). Эти раскопки, ведущиеся и поныне под

руководством Б. Б. Пиотровского, дали исключительно ценный

материал для истории и культуры Урарту. Немаловажными бы-

ли также открытые здесь урартские эпиграфические памятни-

ки, Результаты этих раскопок были подытожены Б. Б.

Пиотровским в его сводной работе «История и культура Ура-

pTy»3j (Ереван, 1944 г.), а также в серии «Кармир-блур»

(I, II, III),

Много поработал над изучением урартского языка Г. А. Ка-

панцян. Ему принадлежит немало публикаций урартских над-

писей, исследований отдельных вопросов языка, истории и

культуры Урарту.

Интересные работы, посвященные публикации целого ряда

урартских надписей и отдельным вопросам урартской эпигра-

фики, языка и истории Урарту, принадлежат И. М. Дьяконову,

внесшему тем самым ценный вклад в советское урартоведе-

ние. См. особенно его «Урартские письма и документы» (М,—

Л., 1963). Эта работа, содержащая интересные лексикологи-

ческие и другие наблюдения, к сожалению не использована

нами, так как вышла тогда, когда настоящий очерк находил-

ся в печати.

Можно отметить также образцовое издание урартских над-

писей в работе Г. В. Церетели «Урартские памятники Музея

Грузии» (Тбилиси, 1939 г.), а также работы М. А. Исраелян3*,

Н. В. Арутюняна37 и др.

В 1953—1954 гг. нами на страницах журнала «Вестник

древней истории» (1953 г., № 1,2, 3, 4, 1954 г., № 1) была

опубликована работа «Урартские клинообразные надписи», где

приведены все известные к тому времени урартские надписи

в транскрипции ив русском переводе с комментариями, таб-

лица урартского клинообразного письма, грамматический очерк

урартского языка и словарь-симфония встречающихся в урарт-

ских текстах слов в фонетическом написании, идеограмм и

детерминативов, а также собственных имен. К работе прило-

жены фотоснимки ряда урартских надписей по эстампажам,

----------, |1 м

35 Hieoe издание этой работы: Б. Б. Пиотровский, Ванское царство

(Урарту), М., 1959.

3’ М. А. Исраелян обработала все Армавирские надписи [см. ее канд.

дисс. «Исторический Армавир по урартским надписям» (на ар«1Я1скоч язы-

ке), Ереван, 1948], а также опубликовала и другие урартские надписи.

87 Н. В. Арутюнян обработал Хорхорскую летопись Аргишти 1 (см.

его канд. дисс. «Хорхорская летопись Аргишти, I, царя Урарту», 1951 г).

Основная часть работы опубликована в «Эпиграфике Востока», VII. Он же

опубликовал ряд других урартских надписей.

18

хранящимся в Государственном музее Грузии им. С. Н. Джа-

нашия.

Данная работа с дополнением материала, выявленного в

1954—1959 гг., вышла отдельной книгой в 1960 г.

ПИСЬМЕННОСТЬ

Для изучения урартского языка основным материалом яв-

ляются урартские надписи. Дополнительные сведения можно

извлечь из ассирийских источников, где засвидетельствовано

немало собственных имен, относящиеся к Урарту. Определен-

ную помощь оказывают нам данные хуррятского языка, в

близком родстве с которым находился урартский язык.

Древнейшими надписями урартских царей являются над-

писи урартского царя Сардури, сына Лутипри (тридцатые го-

ды IX в. до н. э.), из г. Вана, составленные на ассирийском

языке. Первые надписи, составленные на урартском языке,

мы имеем лишь от преемника этого царя — Ишпуини. Начиная

с этого момента (последняя четверть IX в.), надписи в Урзр*

ту составлялись в основном на урартском языке; имеются

лишь два случая составления надписей на двух языках —

урартском и ассирийском, и то обе эти стелы с двуязычными

надписями поставлены на территории Мусасира, близ Ассирии.

Самыми поздними из урартских надписей являются надписи

последнего (?) царя Урарту Руса Ш, сына Эримена (начало

VI в. до и. э.).

Для составления надписей в Урарту употреблялась глав-

ным образом клинообразная система письма. Кроме того, су-

ществовало местное, иероглифическое письмо, которым выпол-

нена одна надпись на глиняной табличке33, а также часто

даются обозначения емкости на многих больших сосудах, сде-

ланных в Урарту38 39.

Клинообразное письмо, на котором составлено огромное

большинство надписей, урартийцами заимствовано от ассирий-

цев. Клинообразные знаки в письме имеют приблизительно та-

кое же очертание, какое имеют соответствующие знаки в но-

воассирийской клинописи. Это обстоятельство показывает, что

IX век до н. э., когда появляются первые урартские надписи,

38 С. F. Lehmann-Haupt, Maierialen. ztir alteren Geschichie Arms-

niens und Mesopotamiens, — «Abhandlungen der KOniglichen Gesellschaft dec

WIssenschaften zu Gottingen», Phil.-hist. Klasse, N. F., Bd IX, Л6 3, 1937,

S. 108.

39 Б. Б. Пиотровский, История и культура Урарту, стр. 285.

2*

19

является временем заимствования урартийцами клинописи от

ассирийцев40.

Основные принципы урартской письменности те же, что и

ассирийской или какой-нибудь другой клинописи. Здесь име-

ются знаки для гласных, слоговые знаки, идеограммы, т. е.

знаки, обозначающие понятия (например, «земля», «вода», «стра-

на», «бог» и т. п.), и, наконец, детерминативы, т. е. знаки,

определяющие характер тех слов, в связи с которыми (обык-

новенно перед которыми) они стоят: так, перед именами бо-

гов ставится специальный детерминатив, перед названиями

стран —детерминатив страны и т. д.

Урартийцы переняли не все знаки ассирийского клинооб-

разного письма, а лишь часть их. Кроме того, тот или иной

клинообразный знак заимствован ими не во всех значениях,

который имеет он в ассирийской клинописи, В то время как

знаки в ассирийской клинописи имеют обычно несколько (и бо-

лее одного десятка) значений, в урартской письменности клино-

образные знаки имеют одно или, редко, два-три значения.

Таким образом, урартское клинообразное письмо гораздо

проще ассирийской клинописи.

В урартской клинописи, так же как и во всякой другой,

текст читается слева направо; Обычно урартийцы писали в

графленых строках; в письме слова ничем не отделялись одно

от другого. Но выделение слов облегчалось тем, что перенос

не допускался, строго соблюдалось правило, по которому сло-

во должно кончаться в той же строке, в которой оно нача-

лось. Этим нужно объяснить часто встречающееся явление,

когда отдельные клинообразные знаки или стоят весьма близ-

ко один к другому, или же находятся на большом расстоянии.

По-видимому, на этом же основании встречается написание

лишних гласных. Например, написание }те-пи-й-а-$е и *те-ла-

а-5е вовсе не говорит о том, что гласный и здесь долгий41.

Особенностью урартских текстов, выступающей, правда,

довольно редко, является сокращенное написание слов. Так,

встречается сокращенное написание слова и,:tarSuani 'чело-

век’ в виде ^/п-й42.

40 Ср. И. И. Мещанинов, Халдоведение, 1926, стр. 64 сл.;

Б. Б. Пиотровский, История и культура Урарту, стр. 285 сл.; И. М. Дья-

конов, Фрагменты клинописных таблеток из раскопок 1946 г, на Кар-

мир-блуре, — ЭВ, II (1948), стр. 88; И. М. Дьяконов, Заметки по

урартской эпиграфике, — ЭВ, IV (1951), стр. 103.

41 И. И. Мещанинов, Халдоведение, стр. 70; J. Friedrich, ElnfUh-

rang..., S. i.

4! Cp. RA, XXXII (1935), стр. 32.

20

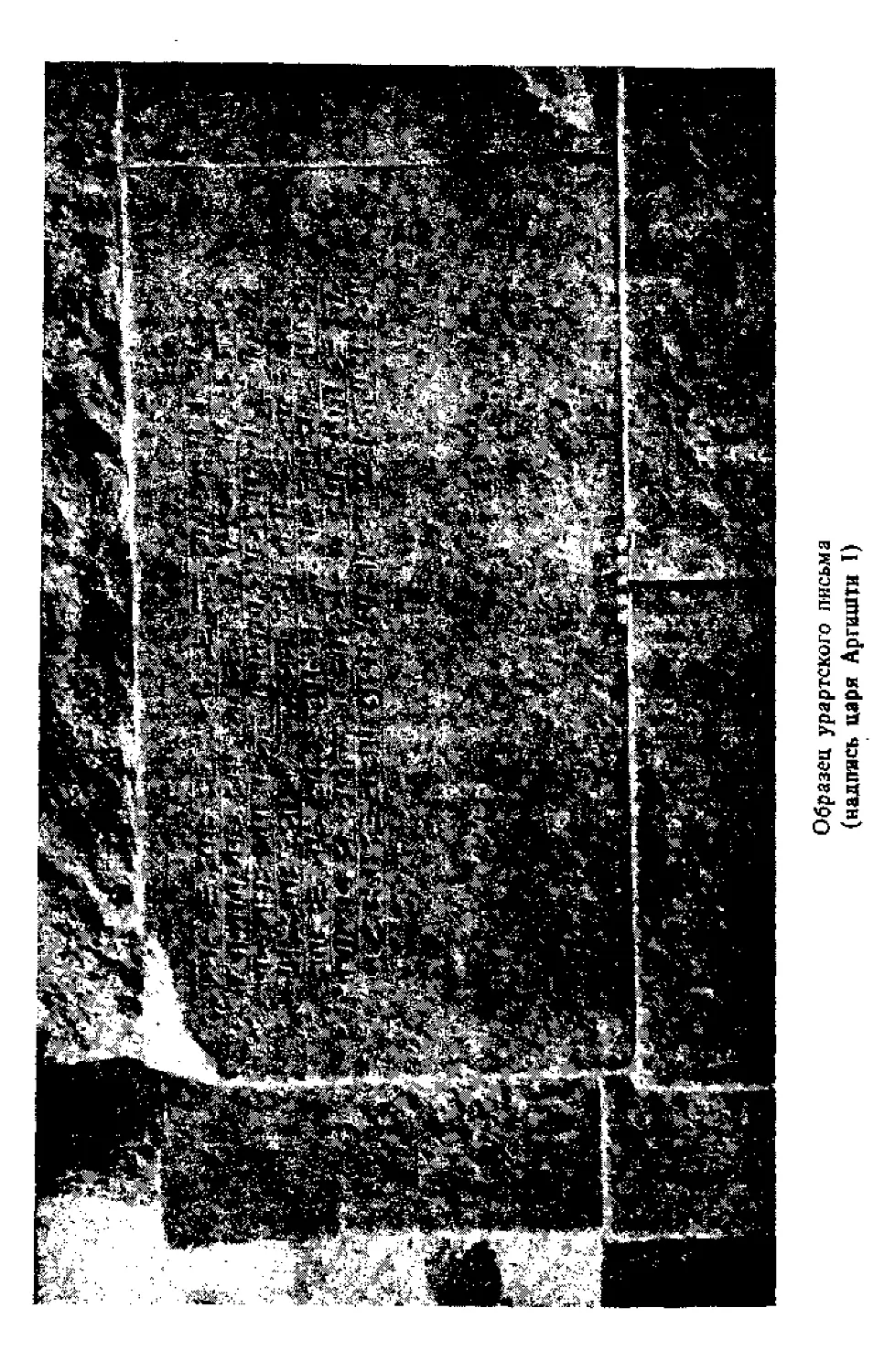

Образец урартского письма

(надпись царя Аргишти I)

О НЕКОТОРЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ

Нужно помнить, что урартские клинописные знаки тран-

скрибируются соответственно тому значению, которое имели

эти знаки в ассирийской клинописи. Вполне вероятно, что ас-

сирийская система клинописи, использованная для передачи

языка совсем другой, не семитической, системы, не могла

точно передать все звуки урартского языка.

Иногда клинообразный знак использовался для передачи

тех звуков или звуковых комплексов, которых не было в ас-

сирийском языке. Если урартский язык действительно близко

стоит к кавказской группе языков, то можно предположить,

что в нем имелись разные чуждые для семитических языков

аффрикаты, которыми так богаты кавказские языки. Но, к со-

жалению, пока что мы часто не в состоянии установить ис-

тинное произношение урартских знаков и вынуждены прида-

вать им то же звуковое значение, которое они имели в асси-

рийском. Несомненно, в ряде случаев наше произношение

приблизительно передает соответствующие урартские звуки,

а иногда, возможно, существенно отличается от него. Клино-

пись передает лишь четыре гласных а, е, I, и. Естественно

допустить, что в урартском языке имелся также гласный о,

но так как клинопись не могла передать этот звук, в напи-

сании он остался неотраженным. Для его передачи использо-

вались знаки, содержащие и (например, в урартских надписях

упоминается страна Qulha, название которой справедливо

связывают с названием «Колхида»; в произношении слово QuZ-

fra звучало, по-видимому, как «колха», и гласный о здесь пе-

редан именно через и).

В урартской клинописи отражены следующие согласные:

Ь «б» от«м» $ «ц»

d «д» п «и» £ «ш»

g «Г» t «т»

Ь- «х» q «к» t «т‘»

k «к*» s «с» й <з>

1 «л» ’[придыхание (?)]

Такое произношение урартских звуков весьма условно.

Следует оговорить произношение звуков s и $. В ту эпоху,

когда урартийцами была заимствована клинопись у ассирий-

цев, у этих последних £ (ш) произносился уже как <с», поэто-

му естественнее всего предположить, что знаки, содержащие

5, урартийцами переняты в значении «с»; в отличие от них

22

знаки, содержащие s, по-видимому были употреблены для обоз-

начения какого-нибудь родственного звука, скорее всего «ш*.

Интересная попытка восстановления звукового состава урарт-

ского языка была предпринята И. М. Дьяконовым43.

Возникновение между гласными согласного

g как противозияния44 — одно из интересных явлений

фонетики. Это был, очевидно, какой-то слабый согласный звук,

и в письме он обозначался не всегда. Примеры: 5idagигi (от

Sidaurl), kuigunl (от kuiuni), tuagi (от tuai), teragi (от feral),

ebanigidi (форма направительного падежа:

K.URi&ieluanigidi (KURiSt eluant-1!e di), EN-ge (в написании EN-

gie=eurige ’владыке’ от eurie), l-'RU TUR-gi (родительный

падеж с формативом -i, присоединяющимся к основе с каким-

то гласным исходом), GlS Surginikalrii (от GlS sarinikaini),

KVR dir goal (ср. название страны Dirr(i)a в ассирийских над-

писях).

При этом иногда-происходит выпадение одного из гласных:

targiui (от iaragini < taraini) или kugtini (от kuigunl < kuiu-

ni) 45 *.

Чередование гласных i и e — другое характерное

явление урартской фонетики. Так, в совершенно одинаковых

грамматических формах имеется: nunabi и nunabe; kufubi и

katube\ niribi и ntribe и много других.

Такое же явление наблюдается и при чередовании i и ie,

так как последний в этих случаях, несомненно, произносился

как «е>. Например, встречаются в совершенно одинаковых

грамматических формах: аг/и и arhieiarheg badusl и badusie

(baduse); zarl и zarle (zare)\ agubi и agubie (agube)-, inanili

и inanieli (inanell) или inanllie (inanlle)\ D haldledi (D haldedi)

и D lialdtedie (Dhaldede) и т. д.

В урартских текстах есть и чередование в написании .i и

комплекса lei (последний произносился, по-видимому, как

<e»)4s. Написание i-e-i мы часто получаем при образовании ро-

дительного падежа слов, имеющих основу с гласным исходом

-i, например: ° haldiei (Dhalde), наряду с Diialdi (tyaldiJ).

43 И. М. Дьяконов, Материалы к фонетике урартского языка,—

«Вопросы грамматики и истории восточных языков», М.—Л., 1958.

стр. 27—53.

44 В отдельных случаях засвидетельствовано также между сонорным

согласным г и гласным: М. Tseretheli,—NHI, S. 31; иначе у Фридри-

ха,— см, J. Friedricfi, EinfUhrung..., S. 2. ~

45 Иную интерпретацию означенного явления см.: И. М, Дьяконов,

Материалы.,., стр. 45.

« J. Friedrich, EinfUhrung . , S. 12.

23

В некоторых случаях встреча двух I (гласного исхода ос-

новы -I и стоящего в начале суффикса -I) в произношении

также, по-видимому, давала звук «е», который в написании

часто принимал вид ei. Так, мы имеем: kute.itи и katetu, (от

Лгг/гд-г/гг > kiiti-itii'y- kufetu, kideita) или kuieadi и kufeiadi

(от kuti-iadi^> kuteadi, kuteiadi).

Чередование в написании i и e (et lei, ei) указывает,

Скорее всего, на близость гласных I и е в самом их произно-

шении. По мнению И. Фридриха, урартское г, по всей вероят-

ности,—сильно закрытый звук, как и в малоазиатских язы-

ках47.

Наблюдается чередование ^гласных а и Уе, например: ра-

fyini и pahani, tarmanali (мн. число) и tarmanUi, tarmaneli

(мн. число).

Засвидетельствовано также чередование на и 'a-.Duaruba-

ni чередуется с D'arubani.

Имеется случай чередования 'а и га: встречается е'а и

ела.

Выпадение гласного между двумя согласны-

ми (чаще всего это происходит тогда, когда основа, имею-

щая гласный исход, присоединяет какой-нибудь суффикс, на-

чинающийся согласным). Так, происходит выпадение гласного

i: haiialme (от haSiali-me), ID sardarhl Hide (от !DsardarifyiniSe)',

Serdule (в написании: Seirdulie\ вариант: Serldulie, &eirididie)\

ierli (в написании: Seirli, от ierlli), или же гласного, г: alu-

Sme (от alaSe-me)‘, Dkaldisnie (от Dhaldide-me}\ aludni (от

alude-ni).

Возникновение гласного звука между двумя

согласными, первый из которых —плавимый —яв-

ление, засвидетельствованное в урартском и Других языках.

Так: nirbi и niribi; ami и arani\ zllbi и ziltbi-, tarmanali (мн.

число) и taramana-. alsul- и alasiii-^-, то же можно отметить

и в отношении комплекса &z: aSzie и adazie. Возможно, явле-

ние такого же порядка и в случае чередования многократно

засвидетельствованного в текстах didldtuni Сон построил’) с 5г-

diSitani некоторых урартских надписей.

Упрощение гласных комплексов весьма |часто

наблюдается в урартском языке. При встрече -двух одинако-

вых гласных происходит слияние их в один такой же гласный,

например при присоединении суффикса принадлежности -ini:

D$a!di-ini > Phaldini или при присоединении суффикса -а1$1е:

47 ibid., s. з.

19 Ibid., S. 4 sq.

24

URUmelitealbe «ил1}п1е1Цеа-а1Ье), qumahalfye {<^KURquma-

ba-altye).

Такое же слияние происходит при встречах окончания да-

тельного и местного падежей -а с основой, оканчивающейся

на -а; окончания родительно-да тельного падежа множест-

венного числа -аае с основой на -а и т. д.

При встрече двух разных гласных происходит выпадение

одного из них49.

1, Выпадение первого из двух гласных: а/>/. Это явле-

ние наблюдается при образовании формы повелительного на-

клонения 2-го лица единственного числа непереходных глаго-

лов: uli ’иди Г от ida-i.

au'g> и: haute (halide) hate; * Hauled tlate; *ilaabl

ia^>a. В склонении урартских имен при наращении суф-

фиксов разных падежей во множественном числе: -ase (эргатив,

над.), -аае (род.-дат. пад.), -a/ii (твор. пад.), -a(i)di, -аШ (на-

правит. пад.) происходит выпадение гласного окончания сло-

ва i перед гласными -а этих суффиксов; например, от f',JRbta-

int (им. пад. ед. числа) имеются формы множественного числа:

KURbiaina$e, KURbiainauet k'!':Rliiaina(i.}di, KURbiai.naSte, от ban-

Sini (им. пад. ед. числа от bauSe 'слово’, 'приказ’, ’вещь’,

’предмет’) в творительном падеже множественного числа Ьаи-

dttiani и т. д. При присоединения суффикса местного падежа

-а в формах множественного числа происходит выпадение

гласного окончания основы например: "lialdina (<ZDlialdl-

ni-a), ebana ('debani-a], ’argidtildna. UargiStUiini-a), esa (<esr-e),

gonidia (dgunuse-a). Но в формах единственного числа гласное

окончание основы при указанной суффиксации сохраняется:

esia, RlJRetiunia, suinia и т. д.

Это происходит при образовании имен прилагатель-

ных посредством суффикса.-nsi(ni); erelinusl, (LUGAL-щш)

’царский (от er ell 'царь’), полученный из erellni-usl, или urlS-

fyusi ’оружейный’ от arddd-iisi (urtdhi ’оружие’).

Это явление наблюдается, как правило, при при-

соединении к основе переходного глагола (оканчивающейся

на -и) суффикса 3-го лица множественного числа прошедшего

времени -itU'. aiitu {<batu-itu); atqanaditu (datqaiiadii-ltu); frar-

Возможно, в приводимых ниже примерах мы не всегда имеем дело

с явлением фонетического порядка. Не исключено, что здесь, как полагает

акад. И. И. Мещанинов, перед нами лишь графические варианты: тот или

иной дифтонг передается то полностью, то одним из составных элементов.

Вообще необходимо отметить, что и в других случаях иногда трудно опре-

делить колебание в передаче отдельных звуковых комплексов — явление

фонетического или графического порядка.

25

bar Situ «JiarliarSu-Uiiy, fyatfa и т. д. Такое явле-

ние налицо и при образовании форм единственного числа

повелительного наклонения действительного залога: окончания

глагольных форм l/t (2-е л.) и -inbti (3-е л.) вызывают выпа-

дение окончания основы переходных глаголов W, например:

(wr'7e (<(ог«-;/е) 'уничтожь!’, t иг ini nt (<turu-inini) 'пусть (он)

уничтожит!’

2. Выпадает второй из двух гласных:

а1/е >а. Случаи такого выпадения особенно многочисленны:

так, послелог -kai (употребляющийся иногда и как предлог) в

некоторых случаях выступает в форме -ka (в соединении с

-uki 'мой* мы имеем, например, kaiukl и kauki)\ встречаются

варианты airtiei и aniei ‘кто-нибудь*, aiSei и aSei ‘когда-нибудь’;

часто встречающаяся глагольная основа ban- (см. fyaubi, batt-

le и т. д.) получена,' по всей вероятности, из Лаш. Немало

примеров можно привести и из области склонения имен. Так,

встречаются: RURbiautaue и KURbianae; KURbiainaldi и KURbia-

naidi или KURbiainadi\ URUtu£pa patari и URUtuSpae patari.

Это же явление наблюдается при встрече начального -I суф-

фикса принадлежности -ini с гласным исходом основы, напри-

мер: babani (от baba-ini. ‘горный’); возможно, такое же выпа-

дение в слове !nienuani некоторых надписей (от }тепиа-

itu?)^.

аи',>а. Засвидетельствованы, например, KURbiainaue и

или, наряду с D'baldinatie, также [>haldinae. Кро-

ме того, глагольная форма Haiti ‘он сказал’, по всей вероят-

ности, образована из tlau-ni.

Такое явление наблюдается при образовании фор-

мы родительно-дательного падежа множественного числа:

XL!RHqiue (KURliqi-aue), KURurmeue (RURurme-aue), KURzababaeue

iKURzababae-aue).

iu^>i, Например, вариантом 'qiuratti 'земля* может быть

qirani или же в направительном падеже — qiraedi. Наряду с

arnluSitiiU имеется arniSinili, или наряду с ebaniitki ‘моя

страна’ в форме направительного падежа — ebanikidi.

При присоединении суффикса -аШ « ball} к ос-

нове, оканчивающейся на -д, происходит потеря гласного а

суффикса -alfal, например: }baltttibe (от ‘baUu-aUic), или

uWbrMiruilbi от URUbnldlriu-albl.

и‘/е>и. В текстах засвидетельствованы: alsuini и alsirni,

alsuisini и alsuiirti, alsuiSe и alsuSe, ‘tSpuml и 'iSpuni, !ui-

50 Си. в надписях из раскопок на Кармир-блуре (УКН, № 144, 148);

imenuanl (от tmenua-int, вариант формы imenua-hlnl?), если только здесь

мы не имеем случайного пропуска -hi: fmenua((ti)nl.

26

terufti и ‘uierubl, 'diauefyi и ’dlaufii и т. д. Это явление встре-

чается иногда и при образовании формы 3-го лица множест-

венного числа прошедшего времени переходных глаголов:

suidutu (от suidu-itu).

Диссимиляционная потеря звука или целого

слога (аплология) как прогрессивного, так и регрессив-

ного характера возможна в исследуемом языке. Например,

прогрессивная диссимиляционная потеря слога налицо, по-ви-

димому, в глагольной основе kuia-t полученной от kuguiu-.

При присоединении окончания будущего времени-Ze к основе,

оканчивающейся на -Z или -г (т. е. если эти звуки стоят не-

посредственно впереди знака переходных глаголов -а), проис-

ходит регрессивная диссимиляционная потеря слога, причем

теряется исходный слог основы (/«, га). Например: iule (от

turu-le)', Sepuiale (от Sepidaru-ley, kale (от kulu-le)-, tell (от te-

ru-l'!e}. Исключения составляют глаголы iru- и ига-, образую-

щие будущее время в виде iride и unde, очевидно аплология

в данных случаях не имеет места потому, что основа слова

односложна (гг-, аг-).

Диссимиляционная потеря слога имеет место также при

присоединении показателя косвенного объекта 1-го лица един-

ственного числа -те к форме 3-го лица единственного числа

прошедшего времени переходных глаголов (например, aruni-

те"1> агате). Такое же явление наблюдается и в формах 1-го

лица единственного числа прошедшего времени переходных

глаголов с окончанием -И (показатель множества объектов).

Например, мы имеем kali (от kulu-li). Возможно, диссимиляци-

онная потеря звука в ulgus'iarii (от idgasinarii) или же в sui-

niani (от suininarii).

Случаи ассимиляции и диссимиляции также за-

свидетельствованы в урартском языке. На основании ассими-

ляции и диссимиляции наблюдается, например, чередование

звуков ли/; так, отмечается случай регрессивной диссими-

ляции в burgatanl (от bargananl) или регрессивной же асси-

миляции: bargalali (мн. число) от burganali.

Назализация гласных, возможно, существовала в

урартском языке. На это указывает чередование andanl и

adani\ но можно дать другое объяснение данному случаю:

по-видимому, здесь звук п появляется перед d, что вообще

бывает нередко и в других языках.

Явление метатезы: от eia мы имеем eai\ суффикс

-bail предстает также в форме -allylе (Ki:!'qumahaJjali и рядом

с ним KUI<qumalja4p и т. д.).

27

О некоторых других, не отмеченных выше фонетических

изменениях речь пойдет при разборе той или иной морфологи-

ческой категории.

МОРФОЛОГИЯ

имя

Словообразование

Основы урартских имен (существительных и прилагатель-

ных) оканчиваются, как правило, на гласный звук. Чаще все-

го встречается в окончании -i (например: pili ’канал’, fyuradi

’воин*, euri ’господин’)51. Редко встречаются основы, оканчи-

вающиеся на другие гласные: е'1 (например: 'aSe ’мужчина’,

а также в собирательном значении ’мужчины*; aSe 'щит’), а

{ц'шга ’земля’) или u(SALluiu ’женщина’, а также в собиратель-

ном значении ’женщины’),

В урартских словах можно выделить особые словообразо-

вательные суффиксы. Так, суффикс -§е образует абстрактные

имена: uStnaie ’могущество’, ulgiiie ’жизнь’, pi$u£e ’ра-

дость’.

Суффикс -$е может присоединиться к глагольной основе:

аги- ’давать*, отсюда— aruSe ’милость’, ’благодеяние’; izidu-

’повелевать’ (?), iziduSe ’повеление’; возможно, такое же яв-

ление мы имеем и в zaduSe (ср. zadu- ’строить’) или в manure

(ср. тагш ’быть’, ’существовать’). Наряду с этим суффикс

-1е присоединяется и к именной основе: alsui 'великий*, отсю-

да — alsuiSe ’величие*. Нужно отметить, что многие слова,

оканчивающиеся на -5е, имеют вполне конкретное значение,

например: SuSe 'мелкий рогатый скот’, meSe ’дань’, gunuSe

’битва’, ’бой’, ’война’. Во многих случаях трудно определить,

имеем мы дело с суффиксом -8е или этот слог является орга-

нической составной частью основы. * 54

81 Благодаря характерному для урартской фонетики колебанию между

гласными I и е (см. выше) наблюдается большое колебание и при переда-

че гласного исхода основы -I. Часто он передается в виде е или ie (в произ-

ношении также, очевидно, <е»), например: zllbi и zilbe, nlribi и nlrlbe,

zari и zarie, susi и susie и много других.

54 К этой категории мы причисляем лишь те слова, в конце основы

которых всегда пишется -а и нет характерного колебания в написании (и в

произношении?) между г и е. Скорее всего в этом случае гласный е яв-

ляется каким-нибудь специфическим звуком, отличным от того е, который

так часто чередуется с I.

28

В урартском языке есть еще один суффикс, образующий

абстрактные слова,—fafti: LUGAL-tubi(=ereU-tul}i) 'царство’

(от ereli 'царь’), tarSuatufyi 'мужество’ (от tarsua 'мужчина’)

и т. д.

Суффикс -й'/Дги) является суффиксом принадлежности:

‘menua^inl 'принадлежащий Менуа’ (в названии ^nenuahinili),

!argi§tihini 'принадлежащий Аргишти’, /rusa}jini 'принадле;

жащий Руса’, SALiaririabini 'принадлежащий Таририа’. Этот

суффикс образует также патронимику: IDsardiirifil[ni) 'сын

Сардури’. 'сын Ишпуини’, imenuafyi(ni) 'сын Ме-

нуа’. Кроме того, он часто встречается в роли окончания

племенных названий, осмысляемых, по всей вероятности, как

«сын такого-то (эпонима, бога)». На это указывает tn постав-

ленный перед такими названиями детерминатив мужских лич-

ных имен, выступающий здесь в качестве детерминатива пле-

менных названий53: Witlartljfi, ldiau(e)bit 'erlkuafyi, 4gane-

fri и др.

Вариантом суффикса -$1е является по всей вероятности,

суффикс -ufyi. Так, название страны KC‘Rurme встречается так-

же в форме KURurmeufyi. Такое же явление, вероятно, и в

прилагательном taraiuhi, которое можно сопоставить с iarai

'могучий’, ’могущественный’5t.

Суффикс -$1е имеется и в именах существительных, на-

пример: 5и$1е 'устройство’ (?), kamnahe, paniifye, qarmefii

'празднество’ (?), uriSIji 'оружие’.

Суффикс принадлежности -Мпг) с наращением окончания

множественного числа -li (-fyinlli} употребляется при образова-

нии названий разных пунктов (городов-крепостей, поместий и

т. д.), производных от имени того или иного лица. Например,

названия городов, построенных царями Менуа, Аргишти, Ру-

са: 'metiaahlnili, }argi&tifyinlli, ‘rasablnili\ название вино-

градника, принадлежащего дочери Менуа Таририа: SALfariria-

blnili.

В названиях стран и городов выступает также суффикс

который в ряде случаев вследствие метатезы (см. выше)

превращается в -aUil. Этот суффикс возможно, со-

держит хурри-урартский суффикс принадлежности -fyi (в даль-

нейшем — широко распространенное окончание племенных на-

званий и названий стран) с наращением суффикса множествен-

ного числа -И. Таким образом, -fyali по своим составным

53 См. ВДИ, 1947, № 4, стр. 26, прим. 2.

64 Ср. засвидетельствованное в хуррнтском языке превращение глас-

ного исхода основы -I в -и перед суффиксом -hi (J. Friedrich, Kleine

Beitrage..,, S. 51).

29

частям почти полностью идентично названному выше суффик-

су -friniU.

По своему значению к суффиксу весьма близко

стоит суффикс -/’ш, являющийся также суффиксом принадлеж-

ности, например: 'menua-lnl hubi 'долина (?) Менуа’, 'долина (?),

принадлежащая Менуа’, или lrusa-ini fyubi 'долина (?), при-

надлежащая Руса’; Dfraldinili(D fyaldl-inl-li) КА (вариант: SeStUi)

'ворота бога Халди’, 'ворота, принадлежащие богу Халди’;

Dhaldi.nl {Dhaldi-ini) GlSfur1}* 'оружие бога Халди’; LUGAL-

Uli KURetiuhinili 'цари страны Этиухи’; IDsar-

durinili iIDsarduri-inr-li} kurili 'ноги Сардури’; KV*biainiSe

№U!<bl(i-ini 'биаец*, 'человек, принадлежащий к стране Биа’);

*vl4tttainiSe (KU^lulu-ini.-Se) 'лулуец’, 'человек, принадлежащий

к стране Лулу (в переносном смысле 'враг’)’ и т. д.

Слова, образованные при помощи этого суффикса, следует

рассматривать как прилагательные. Кроме того, этот суффикс,

подобно суффиксу употребляется при образовании

названий стран, так же часто с наращением суффикса мно-

жественного числа -И, например: KtJIibiainili U'^bia-ini-li),

KUfiluluinili (KURlulu-ini-U).

Из суффиксов, специально употребляющихся для образо-

вания имен прилагательных, в первую очередь нужно назвать

суффикс -и si: badits'lc 'величественный’ (?), LUGAl.-nu.-si. или

LUGAL-sl 'царский\ uriShusiim) 'оружейный’, inusi 'такой’

и др.

Сопоставляя глагольную основу uSt(a)- 'выступить в поход’

со словом uLtipte 'поход’, очевидно, можно также выделить

словообразовательный суффикс -ipie.

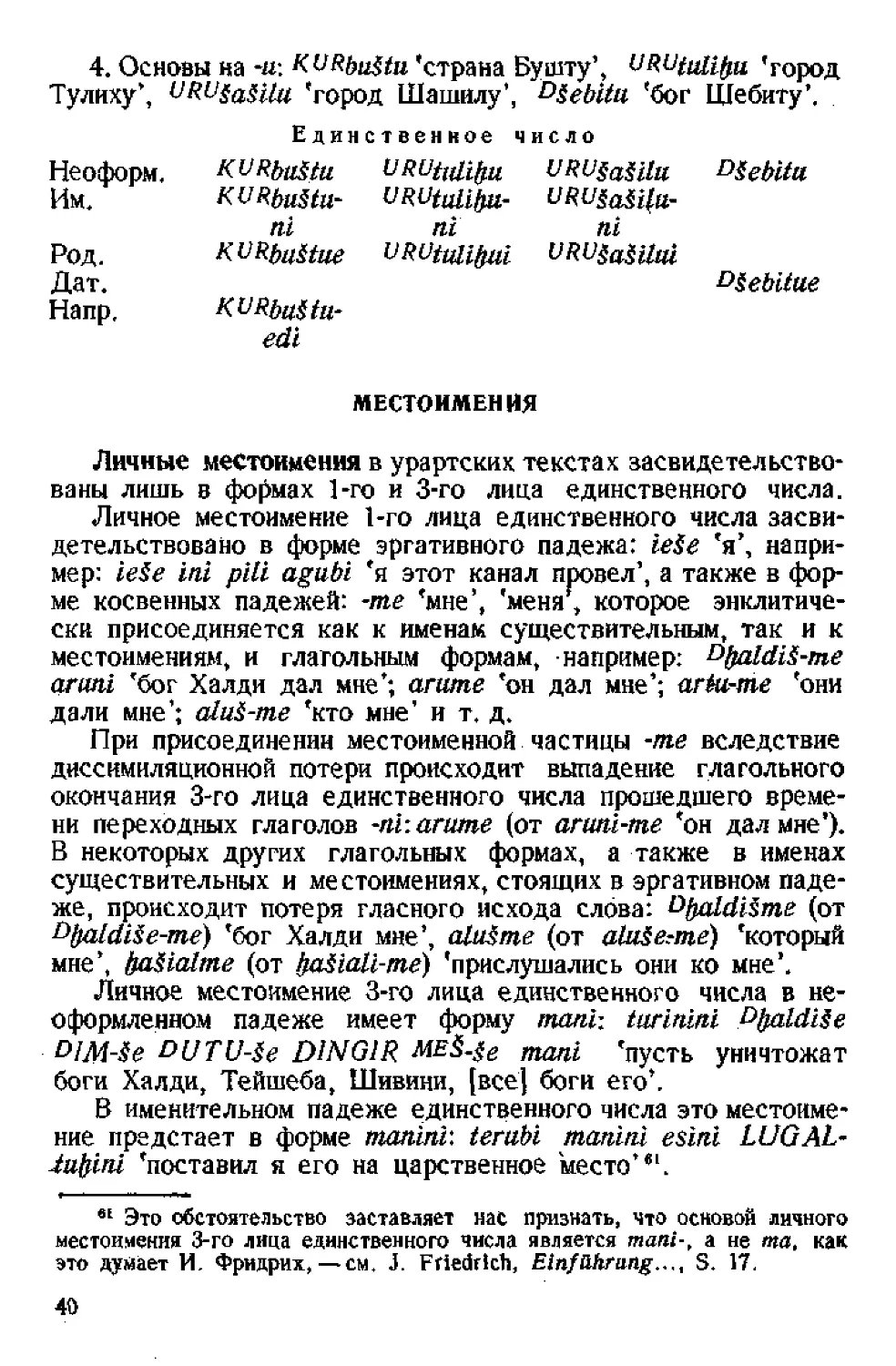

Склонение

В урартском языке имеется два числа — единственное и

множественное, но нет различия по грамматическим родам.

Как в спряжении, так и в склонении весьма значительную

роль играет так называемая эргативная конструкция, делаю-

щая резкое различие между переходными и непереходными

глаголами. В связи с этим различно оформляются падежи субъ-

екта при переходных и непереходных глаголах, а прямой объ-

ект ставится в именительном падеже.

Падежные окончания присоединяются к основе в виде суф-

фиксов. В урартском мы различаем восемь падежей: неоформ-

ленный, именительный (или nl- падеж), эргативный, родитель-

ный, дательный, творительный, направительный и местный.

,?о

Неоформленный падеж представляет собой чистую

основу слова, например: pnlasi ’стела’, pill ’канал’, Dhaldl ‘бог

Халди*, qiura ‘земля’, aSe ‘щит’, KIJRbuitu ‘страна Бушту’.

Форма множественного числа неоформленного падежа образует-

ся присоединением к основе признака множественного числа

7/, например: erelili {LUGAL-lili) ‘цари’ (от erell ‘царь’), Ьиг-

galall 'крепости’(?).

По своей функции неоформленный падеж весьма близко

стоит к именительному падежу (см. ниже).

1. В неоформленном падеже ставится, хотя и сравнительно

редко, субъект непереходных глаголов: in Dbaldikai URUar di-

nidi nunali ‘iSpuinini 1Dsardurehe !menua ‘iSpitinifye 'когда

перед богом Халди в город Ардини пришли Йшпуини, сын Сар-

дури, [и] Менуа, сын Ишпуини’; btirgalall LUGALME$ KVReii-

ultiiieli artuiiaU 'подкрепления (?) царей страны Этиухи

пришли [им] на помощь’; Dfyaldi kuruni ‘бог Халди [есть] мо-

гучий*.

2. В неоформленном падеже ставится объект переходных

глаголов (эти случаи более многочисленны), например: 'тепи-

а§е ’iSpuinihintse ini pili agani ‘Менуа, сын Йшпуини, этот

канал провел’ !тениа$е ale... terubi ini pidusl 'Менуа гово-

рит: «...я эту стелу поставил»’; ‘menaaSe 'iSpuinifyiniSe

Dfialde cure ini sase Sldlituni 'Менуа, сын Ишпуини, богу Хал-

ди, владыке, это sase построил’ 'argiStiie 'menuaiuniSe ini

'arl Sani ‘Аргишти, сын Менуа, это зернохранилище устроил*;

URUmeiSta fyatini ‘[он] завоевал город Меишта’; Satuali kurelt

’[он] обхватил [мои] ноги’.

Именительный падеж в единственном числе имеет

окончание -ni55, которое присоединяется в виде суффикса к

основе слова; во множественном числе к -ni присоединяется

показатель множественного числа -И и образуется характер-

ное для именительного падежа множественного числа оконча-

ние -пШи.

Таким образом, форма именительного падежа фактически

является распространенной посредством суффикса-детермина- * 66

19 Окончание именительного падежа -ni, возможно, ведет свое проис-

хождение от указательного местоимения ini ‘этот’. Таково происхождение

показателя именительного падежа во многих языках.

66 На -ni может оканчиваться и основа, так что не все слова, имею-

щие окончание -ni,—форма именительного падежа, они могут представ-

лять форму неоформленного падежа, например: iarani 'часовня' (?), ebani

‘страна’ и т. д. Часто, особенно в географических названиях на -ni, труд-

но решить, является ли окончание -ni формативом именительного падежа

или принадлежит к основе.

31

тива -i(ni) основой слова57; этим и нужно объяснить, что на-

ряду с чистой основой (т. е. неоформленным падежом) она

также часто выступает исходной формой при образовании дру-

гих падежей как в единственном, так и в особенности во мно-

жественном числе. Так, в творительном падеже единственного

числа наряду с esini (чистая основа esi + показатель твори-

тельного падежа -яг) засвидетельствовано также eslnini, в

котором показатель творительного падежа единственного чис-

ла -nl присоединяется уже не к чистой основе, а к форме

именительного падежа.

Именительный падеж употребляется: 1) для обозначения:

субъекта непереходных глаголов: uStabi ’argiSfini 'Аргишти

выступил [в поход]’; uluStaibi cfyaldini 'бог Халди шел впе-

реди’; nunabi KtJRmanant 'пришла страна Мана’; qiuraiii quldini

maun 'земля была пустынной(?)’; 'menuanl LUGAL DANNU...

'Менуа [есть] царь могущественный’;

2) для указания объекта переходных глаголов; например

а) в единственном числе: karuni ’a&urnirarini ’adad'mi-

rarelu LUGAL RVRa5$urnl KUR-ne 'победил он (бог Халди)

Ашшурнирари, сына Ададинирари, царя страны Ашшур’; karu-

ni RljRmananl KURbu§tiini 'победил он страну Мана [и] страну

Бушту’ !argi&tiie ale fyaabl KURetiunini 'Аргишти говорит: «За-

воевал я страну Этиуни»’; /гш/zz URVmeUtani VRUquani URV§a-

ritunl URUnigibini 'завоевали [они] города: Меишта, Куа, Ша-

риту, Нигиби’; parubi SMduiuni 'угнал я женщин’58;

б) во множественном числе: LUfyuradineli uelidub /'воинов

я собрал’; bUhuradinili kedanuli 'воинов я отправил [в поход]’

l>l)aldia iStine inanlli arniusinili 1 MU zadubl 'Для бога Хал-

ди я эти подвиги за один год совершил’.

Таким образом, функционально неоформленный и именитель-

ный падежи весьма близки друг к другу: в обоих из них мо-

жет, быть употреблен или субъект непереходных гла голов, или

же объект переходных глаголов, хотя наблюдается явное пре-

обладание оформления объекта непереходных глаголов в име-

нительном падеже.

Эргативныйпадеж является специально па дежом субъ-

екта переходных глаголов. Окончание этого падежа -Se при-

соединяется в единственном числе непосредственной оенове, 67

67 См. Т. В. Гамкрелидзе, К вопросу? о склонении имен "в урарт-

ском языке, — с Труды ИЯ АН ГрузСССР* ,5 Серия языков Передней Азии,

т. I, 1954, стр. 116.

se SA!-[utuni— форма единственного числа, ^употребляющаяся в соби-

рательном значении 'женщины*.

32

а во множественном числе — посредством характерного для

косвенных падежей множественного числа гласного а:

а) в единственном числе: 'iSpidni&e 1 ^sardarelpniSe ini

Ё-е zaduni 'Ишпуини, сын Сардури, этот дом построил’; !те-

пиа&е HSpidnifyiniSe inipili agani 'Менуа, сын Ишпуини, этот

канал провел’; aluSe uliie tilde URUliifyiunini fyaubl 'кто другой

скажет: «Я завоевал город Лухиуни»;

б) во множественном числе: all ^A.SI^S-Se partu seri

partu 'что воины угнали, угнали они отдельно’.

Иногда суффикс эргативного падежа -£е выступает в фор-

ме одного лишь -S. Преимущественно это — последствие фоне-

тического изменения: гласный е выпадает в тех случаях, ког-

да к этому суффиксу присоединяется другой суффикс, например

местоименный суффикс объекта 3-го лица единственного числа

-ш 'его* или суффикс косвенного объекта 1-го лица единст-

венного числа -те 'мне’, например: aluStti (aluSe-ni) tide 'кто

его уничтожит’ Dhaldl$me (’’tuddiSe-me) usfianuni 'бог Халди

даровал (?) мне*.

Иногда наблюдается также потеря гласного е, когда ря-

дом стоит несколько имен в эргативном падеже. В таком слу-

чае у первого из них окончание -Se превращается в -S, напри-

мер: UipuiniS '^sardurhinide burgananl sadidituni 'Ишпуини,

сын Сардури, крепость (?) построил’; HSpuiniS ,r>sardurlj.iniSe

Ё1п1 SidiSitunl 'Ишпуини, сын Сардури, этот дом построил’;

mei Dlialdi5 D)M-Se DUTU-se‘D1NG1R МВ$-$е v*uardinini

zilbi qiraedi kidiiuni 'пусть боги Халди, Тейшеба, Шивини,

[все] боги города Ардини не оставят на земле [его] семя’69.

Родительный падеж. Формативом этого падежа един-

ственного числа является присоединяющееся к основе:

'menuai pili 'канал [царя] Менуа’; 'rnsai $ие 'озеро [царя]

Руса*; KV^niribai hubi 'долина (?) страны Нириба’; и*и SaSilui

KUR-ni 'страна города Шашилу’ и т. д.

Если основа оканчивается на -I, то иногда окончание ро*

дительного падежа -I в написании полностью сливается с ко*

вечным -I основы и отдельно не отмечается, например: 1 й-{иг

pu-ur-51-ru LUGAL 'di-i-a-ti-ed/i 'Утупуршини, царь [племени]

Диауехи’, или Тте-пи-а-5е a-li-e ha-ti-bi 1 di-a-d-e-hi KUR-ni-

i-e Менуа говорит: «Завоевал я страну Диауехи»’. Но чаще и

при основах на -/ окончание родительного падежа -I в написа-

нии отмечае тся постановкой после основы специального знака

69 Некоторые исследователи на этом основании, наоборот, ставят во-

прос— не произносилось ли окончание эргативного падежа, графически

обычно передаваемое через -se, как 3.

3 Г. А. Меликншвнли

для -/, например: Dfyal-di4 i-a-ra-ni 'часовня (?) бога Халди’;

°f)al~di-l pa-a-ta-ri ’город бога Халди’; !ar-gi-i$-ii-i li-ri-iS-hi

’оружие Аргишти*.

В окончании родительного падежа единственного числа

весьма резко проявляется характерное для урартского языка

колебание между гласными i и е. Так, в ряде случаев вместо

I окончанием родительного падежа выступает е\ особенно ча-

сто это встречается, когда основа оканчивается на et напри-

мер: VI UM VI ME LUM^Sgufiusini ersidubl iStini Kt>Rfyate

(KoRfyade-ё}KUR$itpani (KUR^u-ii-pa-a-ni) ’6600 воинов страны

Хате [и] страны Цупани я там поселил’; hat-ibi KUKurme

(KURitr-me-e) KUR-ne ’я завоевал страну Урме’.

Но и в других случаях е выступает в качестве окончания

родительного падежа: iтекший li&puitiefye...aliise URUfuSpae

URU ’Менуа, сын Ишпуини, [есть]... правитель города

Тушпа*.

Если основа оканчивается на 4, то вместе с окончанием

родительного падежа -е в конце слова в написании мы полу-

чим комплекс -/<?, произносящийся, по всей вероятности, как е,

например: NlGIDsardiire (IDsar-du-rl-e) (вариант: N/G1 °$агь-йи-

г14) ’собственность [царя] Сардури’; К U RabGqa-la-Si-e (KURaS-

qala$e)KUR ’страна Ашкалаши*.

Во множественном числе родительный падеж имеет оконча-

ние -iii(-ue, перед которым ставится еще показатель множест-

венного числа -а. Хотя имеются случаи, когда суффикс -аие

непосредственно присоединяется к основе (например: LUGAL

erilaae), чаще все же он присоединяется к слову, стоящему

в именительном падеже, например: КURebaninaue «К и Reba-

nini-aue) DINGIR 'богу стран’; ^DUaiganinaue DINGIR ’бо-

гу гор(?)’; £>$шпмаие DINGIR ’богу озер*.

Дательный падеж. Характерным окончанием для это-

го падежа в единственном числе при основах с исходом 4,

-е, -и является с, присоединяемое непосредственно к основе:

Pfyal-di-e е-й-ri-e (Rfralde еиге) 'богу Халди, владыке’; Dfyaidl-

ni uSmaSte (uSmaSe) 'могуществу бога Халди’; DSebltue ’богу

Шебиту’.

Слова, имеющие основу с исходом на -а, в дательном па-

деже единственного числа оканчиваются на -а, которое в

произношении, несомненно, сливалось в один звук с находя-

щимся в конце основы -а. В письме второе -а (падежное

окончание) отражается не всегда; так, встречается ^а-е-га

’богу Куера*; 'те-пи-а '[царю] Менуа’; 4-пи,-и5-ри-й-а ит. д.

и b'a-na-ap-Sd-a ’богу Анапша’; Dqu-й-е-га-а, Da-da-ru-ta-a,

rl-na-a,

34

И в окончании дательного падежа единственного числа

встречается колебание в передаче гласных -I и -е: так, иног-

да слово, стоящее в дательном падеже, имеет окончание -I

вместо -е, например: Ddi-du-a-t-ni ’богу Дидуаинн*. При повто-

рении текста, в той же надписи, мы уже имеем: ^dt-e-du-a-i-

ni-e\ Dlp-fja-ri 'богу Ипхари’; ma-ni-ni td-ga-Se ^iS-pii-ii-i-n'i

lDsar~du-ri-lii-tii !me.-nu-a 'is-pu-il-i-ni-e-lji-nl 'да будет жизнь

Ишпуини, сыну Сардури, [и) Менуа, сыну Ишпуини’.

Форма множественного числа дательного падежа по своему

окончанию aui!!aui не отличается от формы родительного паде-

жа множественного числа. Как и в родительном падеже, окон-

чание -аие дательного падежа множественного числа имеет

тенденцию присоединяться не к чистой основе, а к слову,

стоящему в форме именительного падежа единственного числа,

т. е. к ni- форме основы (Ulfyuradi 'воин’ им. пад. ед. числа:

Ltifyuradini, отсюда дат, пад. мн, числа: fiurdlnaue

radinl-aue).

Кроме своих обычных функций, дательный падеж, по всей

вероятности, применяется для обозначения времени: Ikukani

Sale 'в том же году’; Susine Sale 'в один год’ ('в продолже-

нии одного года*).

В урартском дательный падеж играл рс>ль и местного па-

дежа, например: terubi martini eslnl LUGAL-tufyinl 'поставив

я его на царственное место*, или: GUD 11 UDU DIM КА

URUirdia 'быка и двух овец воротам бога Тейшеба в городе

Ирдиа’ и QUD 11 UDU DUTU КА VRUuiSini ’быка и двух

овец —воротам бога Шивини в городе Уишини*, или: ersidubi

KURebaniuke 'поселил я (их] в моей стране*. Возможно, такое

же явление перед нами в выражении, многократно засвидетель-

ствованном в победных текстах: r)(jaldini uSlabi masitie GI^Su-

re 'бог Халди выступил (в поход] в своем оружии]?)* [т. е. со

своим оружием]?)], или, например: aStadi bUtieli Susine высту-

пил я |в поход] в одном отряде]?)* (т. е. одним отрядом).

Творительный падеж отвечает на вопросы: «кем?»,

«чем?», «откуда?». Для этого падежа характерно окончание

-ni, присоединяющееся в единственном числе непосредственно

к основе, а во множественном — посредством признака косвен-

ных падежей множественного числа -а, например:

а) в единственном числе: ^lialdininl uSmaSini 'мощью бо-

га Халди’; bauSini 'велением бога Халди’; Dfyaldi-

nini alsuiSini 'величием бога Халди’; Susine uStiptini 'одним

походом’; iDmunani IV рд^МЕЗ aguli*i/t3 реки]?) я четыре ка-

нала провел’; Dfyaldlni bedini 'со стороны бога Халди’ ina-

han't esi(ni)ni 'с этого места’;

з* 35

б) во множественном числе: inani arnluSinani (варианты:

inani INIM MES-ni, inani bauSinani)-, именительный падеж: ini-

ll arniuSinill, inlli bauSinili)- KURpduinani KUR-nlni 'из вра-

жеской страны’60, или же с послелогом-edini: LOipriunanedi-

ni (<ZLI-'iprinni-ani-edini), KURbiananedini (<ZKURbialnl-ani-

edinl), KURguranedini, L&A.Sl^K^-nanedinl ^urardanedini;

В словах с основой на -Se, перед суффиксом творительного

падежа единственного числа -ni, гласный исход -е переходит

в -г. alsulSe^-alsuiSinl, uSmase-> nSmaSlni, baaSe~+ baiiSini

и т. Д.

Но имеются случаи сохранения -e, например от ulguSe

'жизнь’ форма творительного падежа единственного числа

(с послелогом -edini) ulguSenedlni 'ради (из-за) жизни’.

Суффикс творительного падежа множественного числа (-ani),

так же как и суффиксы других косвенных падежей множест-

венного числа, обычно присоединяется не к чистой основе, а

к ni — форме основы, т. е. к форме именительного падежа

данного слова, хотя в виде исключения имеются случаи при-

соединения суффикса -ani к самой основе (например: KURfu-

ranedini <y<URSuri-anl-edini).

В некоторых случаях, в творительном падеже то или иное

слово выступает со своеобразным окончанием: например, от

utguSe — ulguSiani (с послелогом -edini-. ulguSlaneaini 'ради

жизни’).

Послелог -edini всегда требует постановки слова именно в

творительном падеже (см., например, цитированные выше:

KURblalnanedini, KURlprlunaneditii и т. д.). Возможно, ulgu-

Siani получено вследствие диссимиляционной потери звука от

ulguSinani (твор. пад. мн. числа) или же здесь мы имеем свое-

образное образование формы творительного падежа единствен-

ного числа в результате дифтонгизации г>ш (по значению

здесь более подходит именно ед. число).

С таким же явлением мы встречаемся и в слове $uiniani,

например: inani aptini $uiniani 'с этой стороны озера’ и iSani

aptini $uiniant 'с той стороны озера’. По всей вероятности,

аналогична приведенным примерам форма mas/rip, ani, дважды

встречающаяся в трудно понимаемом контексте.

Направительный падеж отвечает на вопрос «куда?»,

иногда употребляется для обозначения цели («directivus fi-

nalis»).

60 В предложении fCURlululnanl KUR-nini первое слово стоит в тво-

рительном падеже множественного числа (названия стран часто имеют

флексию мн. числа), а второе (KUR-nini=et>anini)— в творительном паде-

же единственного числа.

36

В единственном числе характерным для направительного

падежа окончанием является -edi или -idi, присоединяющееся

к основе, например: ui-ia-di KURur-me-e-di 'выступил я' |в по-

ход] на страну Урме’. Если основа имеет исход -I или -с, то

начальный гласный суффикса направительного падежа г/е сли-

вается с гласным исходом основы и иногда даже в написании

встречается лишь один гласный, например: l-й Dfyal-di-ka-a-i

URUar-di-ni-di nu-na-a-li liS-pa-ii-i-ni-ni 1 u$ar:,-durt-edie (me-

nu-а liS-pn-a-i-ni-hi 'когда перед богом Халди в город Арди-

ни явились Ишпуини, сын Сардури, [и] Менуа, сын Ишпуини’;

KURur-me-d-fyi-di 'на страну Урмеухи’; i di-a-il-hi-ni-di 'на

Диаухи’.

Часто в написании при присоединении суффикса -edi к ос-

нове на -I возникает комплекс -iedi, произносящийся, по всей

вероятности, как -edi: Dfyal-dl-e-di (bfyaldedi), !lu-Sa-i-ni-e-di

(iluSainedi), (di-a-u-e-/ji-ni-e-di ( idiaufyinedi).

Иногда суффикс -edi пишется в форме -iedi-.

e-di p<;i/urmedi.). Но иногда между гласным исходом основы

и суффиксом направительного падежа появляется в написании

g (см. стр. 23 наст, изд.): ii§-ta-a-di KURba-bi-la-ni-e K.URe-ba-

ni-gi-di 'выступил я ]в поход] на страну Бабилу’.

Если основа оканчивается на -а или -и, то обычно суф-

фикс -edi (-idi) присоединяется к основе без изменений, напри-

мер: qiuraedi (вариант: qiuraidi, qiraedi), URUmeiStaedi

KURmanaidi, napafyiaidi, KURbartyaidi и т. д.; иногда в таких

случаях суффикс -edi пишется в форме -iedi (в произношении

edi), например: qi-ti-ra-i-e-di (qiuraedi).

Но иногда комплекс ~ail-ae, полученный при встрече глас-

ного а основы с начальным гласным суффикса превращает-

ся в а, например: URU^udaladi (URU^udala-ejidi); zainuadi

(zainua-elidfy Ll':purutuirdadi..

Во множественном числе мы имеем двоякое образование

формы направительного падежа:

1. Посредством суффикса -aidi (-aedi) — показатель мно-

жественного числа косвенных падежей -а и окончание напра-

вительного падежа J!e di—присоединяющегося преимущественно

к форме именительного падежа единственного числа (при этом

гласное окончание основы выпадает), например: KURbiainaidi

( иRbialni-aidi), 1riisafyinaidi (< Irusahini-aidi).

Иногда в окончании направительного падежа множествен-

ного числа -aidi, (-aedi), в дифтонге ai!ae происходит выпаде-

ние второго члена дифтонга Че, и падежное окончание прини-

мает форму -aidi-, RURetiufylnadi «КиReiiuhini-aidi); imenua-

hinadi (< 1 menaafyini-aidi); KURbiainadi (<KURbiaini-aldi).

37

2. Посредством суффикса -aSte (a-fte), перед которым так-

же теряется гласный исход основы: L&A.SlMES-aSte*

DING KURbiainaitte (KURbiaini-aSte),

Местный падеж. Характерным для этого падежа окон-

чанием как в единственном, так и во множественном числе

является -а, которое присоединяется в единственном числе,

как правило, к чистой основе, во множественном числе (в боль-

шинстве случаев) —к форме именительного падежа единствен-

ного числа. Во множественном числе окончание ~а является

продуктом слияния показателя множественного числа косвен-

ных падежей -д и окончания местного падежа -а. В единствен-

ном числе при присоединении падежного окончания гласный

исход основы г/е (во всяком случае, в письме) сохраняется,

например, ^baldia, KURetiunia, sitiriia, esia, babania.

Если основа оканчивается на ^а, то окончание местного

падежа сливается с гласным исходом основы, и мы здесь име-

ем форму основы: ^'^'-'iebeteria !)fyaldi iarani SidiSiuni ‘^горо-

де Шебетериа он построил часовни^?) бога Халди’; DUB-te

URVildanuiSa terubi 'в городе Илдамуша я надпись уста-

новил’.

Во множественном числе при присоединении падежного окон-

чания происходит выпадение гласного исхода J/e: irusahina-

kai « irusa^ini-a-kai)\ largiStl^lna «largistifyini-dy, LUA.SI

MEjS-na (EG^iiradifuK^Ltiffuradini-a)-, Dhaldina (<ZDfaldlrii-cfy