Author: Батыева С.Г. Ступишина А.В.

Tags: география история история ссср административное деление издательство казанского университета

Year: 1972

Text

j-^762

; ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ,

! ХАРАКТЕРИСТИКА

• АДМИНИСТРАТИВНЫХ

I РАЙОНОВ I

ТАТАРСКОЙ АССР !

1 руб. ЬО коп

е

I.» пьство

KAJAi . КОГО

VHHBI РСИТЕТА

7

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ

ТАТАРСКОЙ АССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО

КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1972

Печатается по постановлению

Редакционно-издательского Совета

Казанского университета

Под редакцией С. Г. БАТЫЕВА и А В. СТУПИШИНА

В книге впервые дается географическая характеристика 36 ад-

министративных районов Татарской АССР, расположенных на тер-

ритории центральной части Волго-Камского бассейна. Рассматри

ваются вопросы политико-административного и природного деления

республики, дается анализ физико-географических условий по адми

нистративным районам, расположенным в лесном Заволжье (Пред-

камье), в лесостепном Предволжье и лесостепном Заволжье (За-

камье).

Книга содержит полезные сведения о природе, экономике сель

ского хозяйства административных районов ТАССР и может слу-

жить как справочное пособие для работников сельского хозяйства

учителей школ, студентов, для лиц. имеющих интерес к познанию

природы своей республики в рамках административных районов.

В создании книги принял участие большой коллектив в составе:

А. В. Ступишин (научный руководитель), С. Г. Батыев, Г.А. Аверья

нова, Г. И. Аграновская, Ю. В. Бабанов, Ф. Ф. Бойко, А. А. Гусе-

ва. Р. К- Дворянкина. В. А. Дуглав, Н. В. Зорин, В. Г. Купаев,

Л. Б. Курбанова, А. Ф. Лазько, Н. Н. Лаптева, В. А. Муштареева.

Ю. В. Наливкин, Р. С. Петрова, Н. Б. Петухова, Н. П. Торсуев.

А. М. Трофимов, Л. Г. Хайбина, Н. М. Хайруллина, А. Г. Хайрут-

динов.

мм, Н. Г Г ого

MWiTP г ЛА

2—8—2

71—72

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ — С. Г. Батыев, А. В. Ступишин . 5

ГЛАВА I. АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ПРИРОДНОЕ

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТАТАРСКОЙ АССР —

С. Г. Батыев, А В. Ступишин . 7

ГЛАВА II. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ЛЕСНОГО ЗА

ВОЛЖЬЯ (ПРЕДКАМЬЯ) 13

Общая географическая характеристика Лесного Завол-

жья (Предкамья) — А. В. С т у п и ш и и . 13

1. Зеленодольский район—Г. И. Аграновская 17

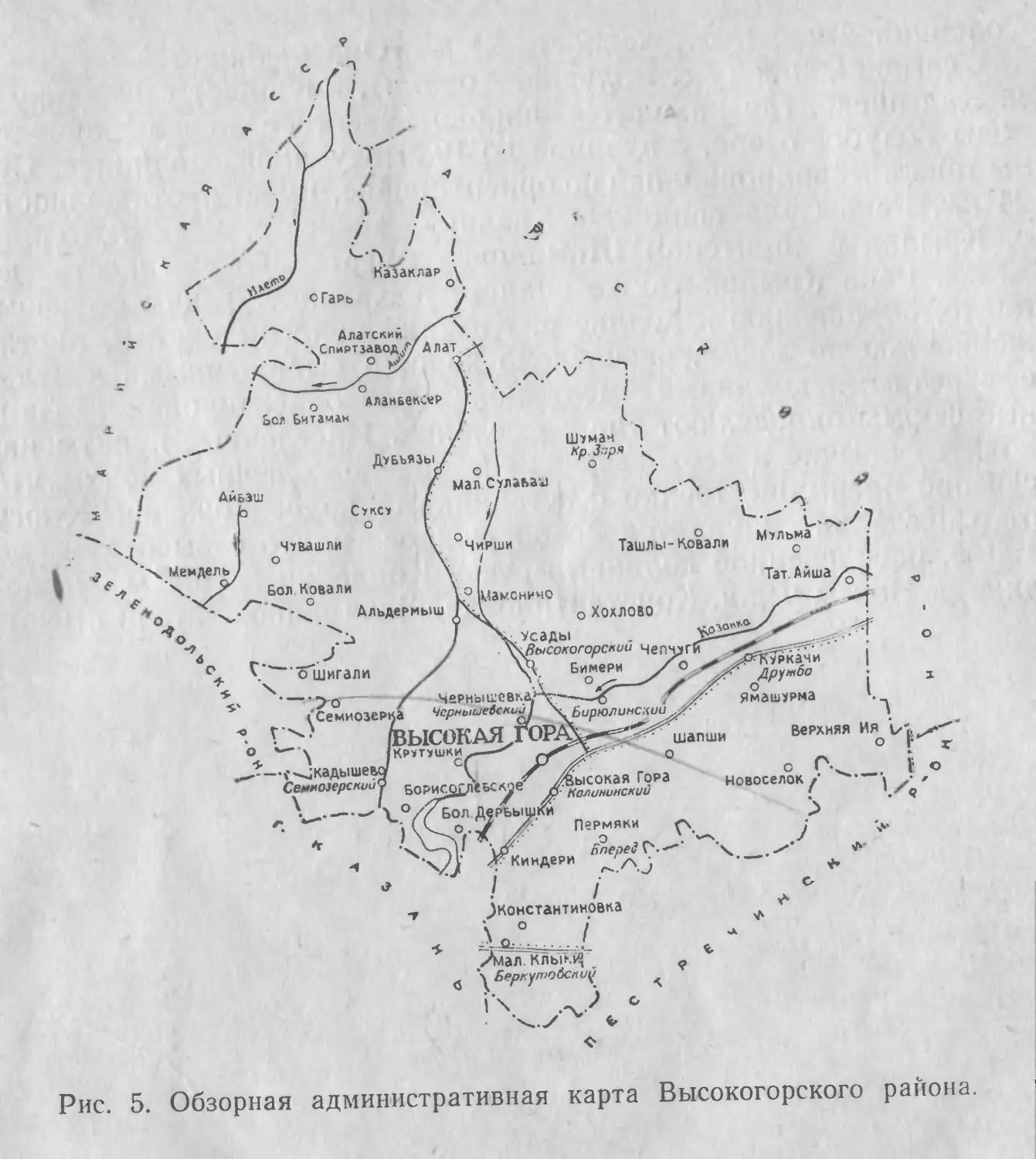

2. Высокогорский район — А. В. С т у п и ш и н, А. А. Гу-

сева, Ю. В. Наливкин .24

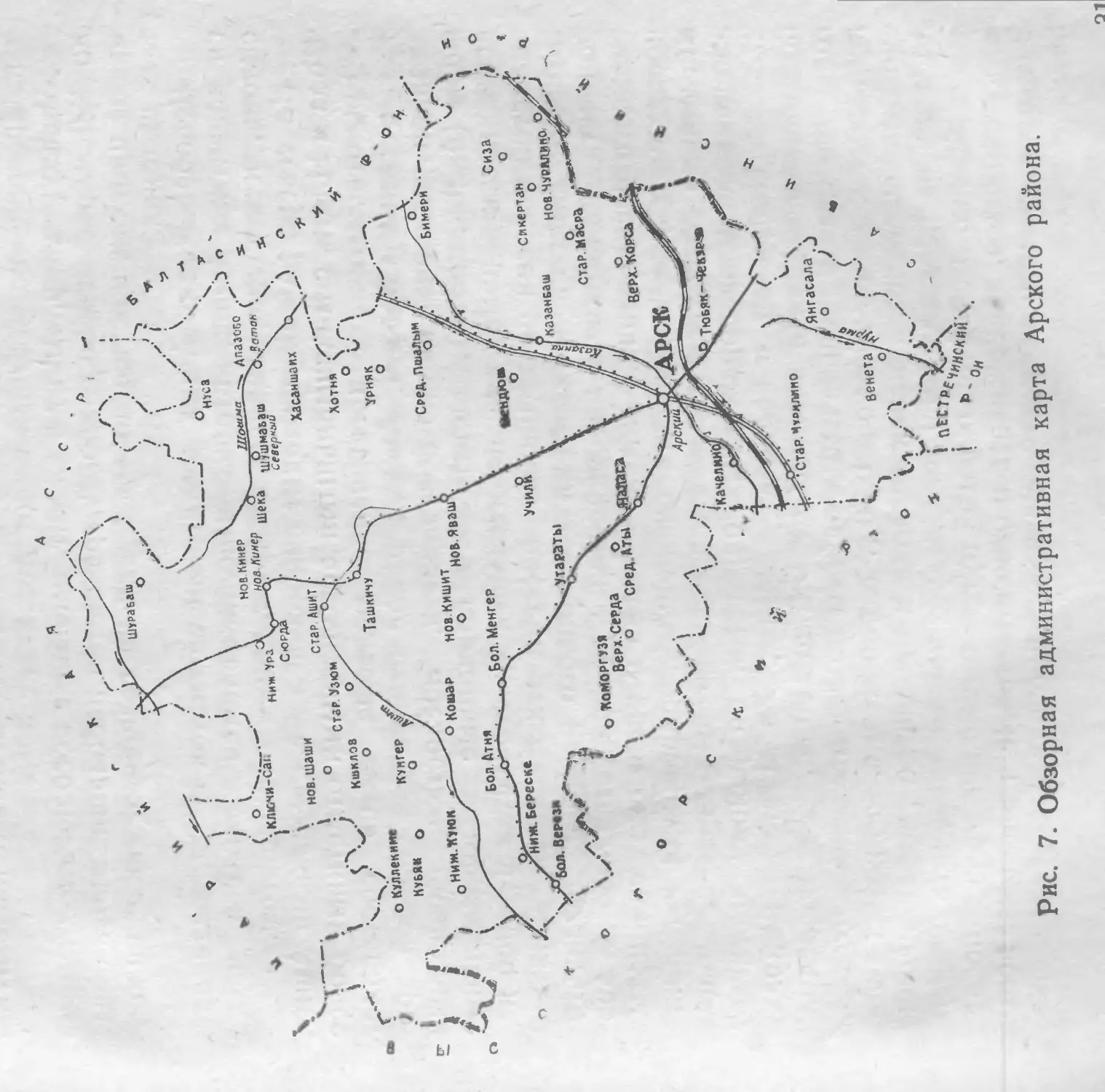

* 3. Арский район — Ю. В. Наливкин, А. В. Сту-

пишин ............................................. 31

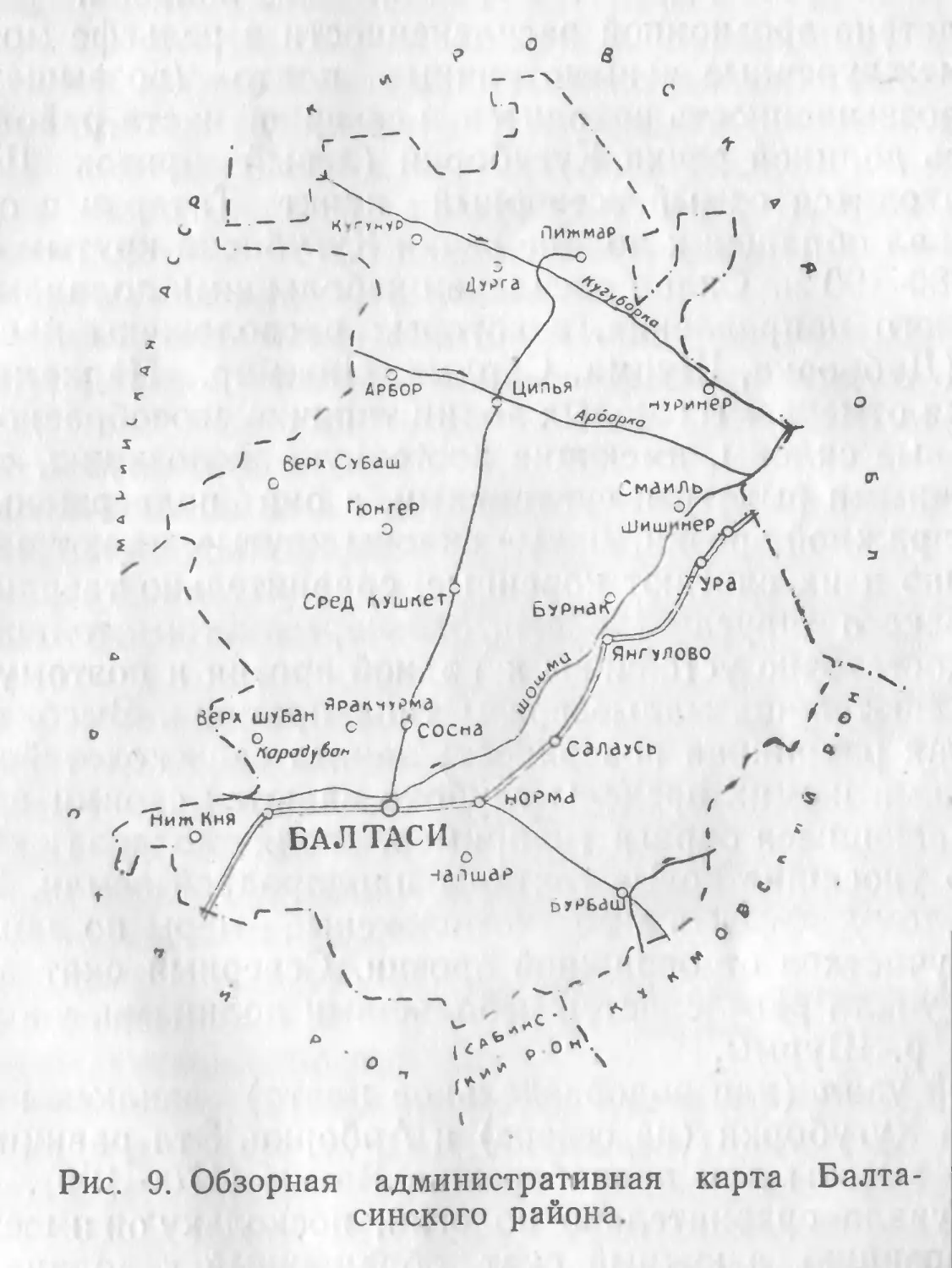

4. Балтасинский район — А. В. Ступишин, Ю. В. На-

лл вк ин . . ... ... 36

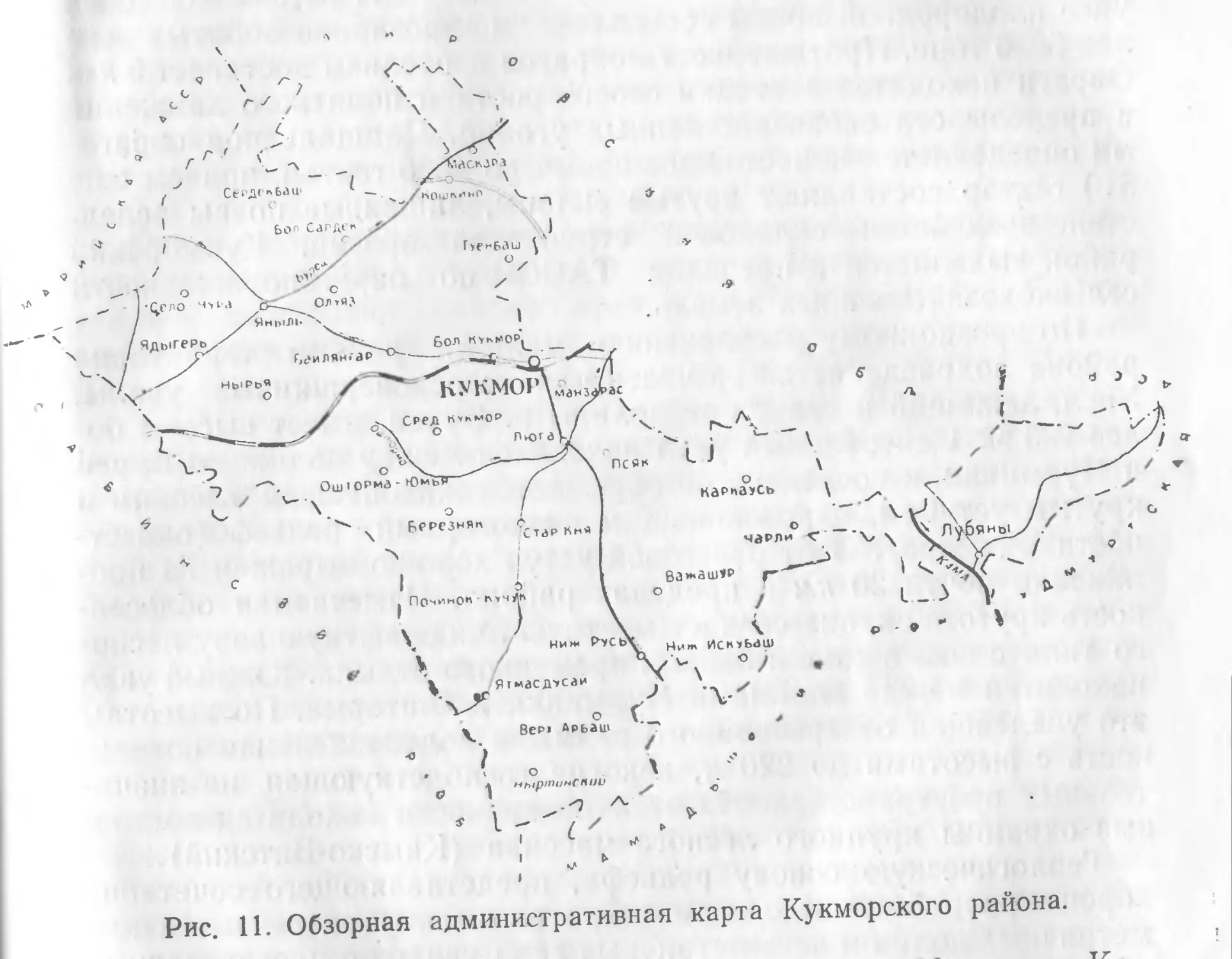

5. Кукморский район — А. В. С т у п и ш и н, Ю. В. На-

ливкин ............... ... 42

6. Пестречинский район — В. А. Муштареева. 48

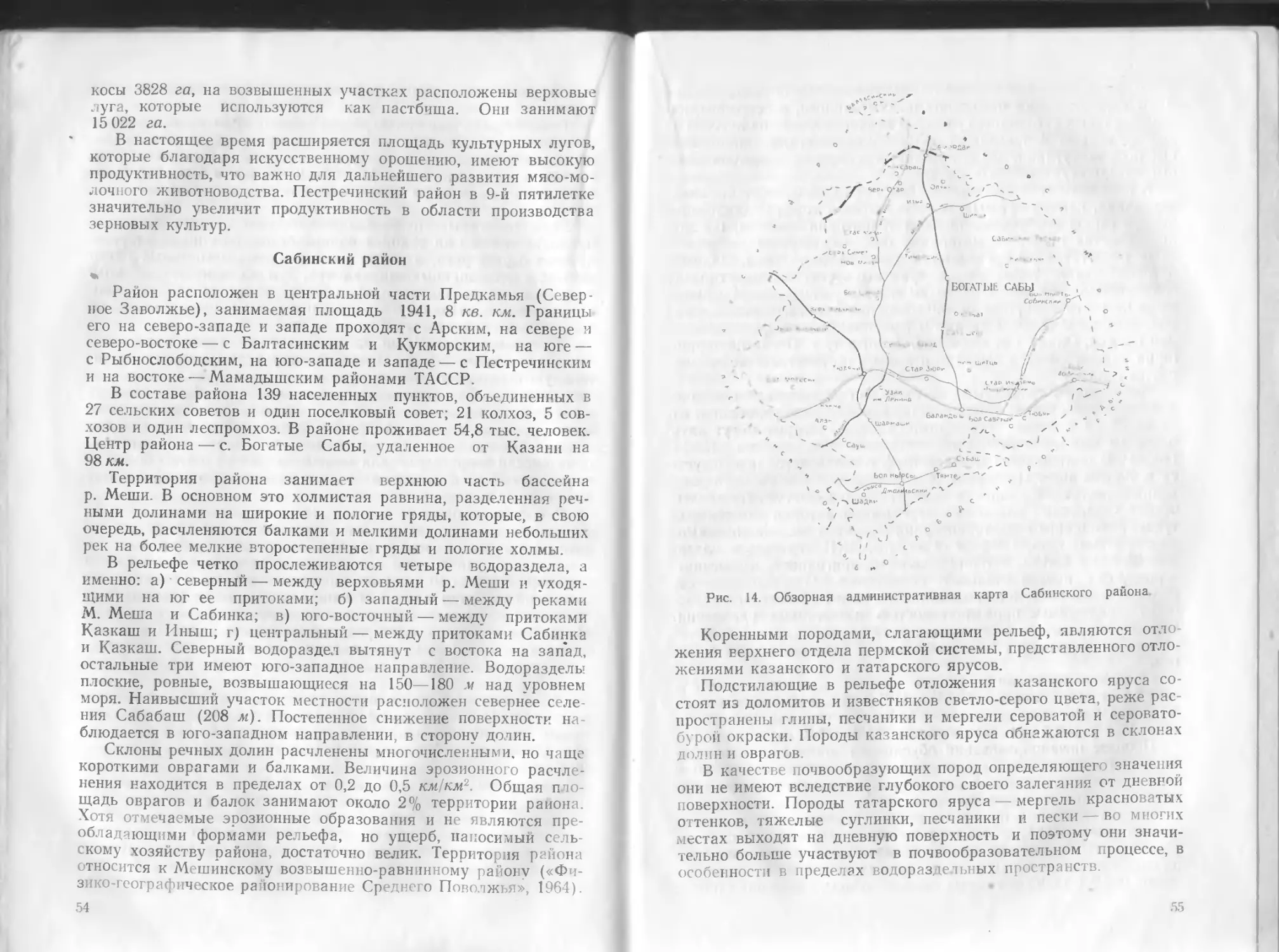

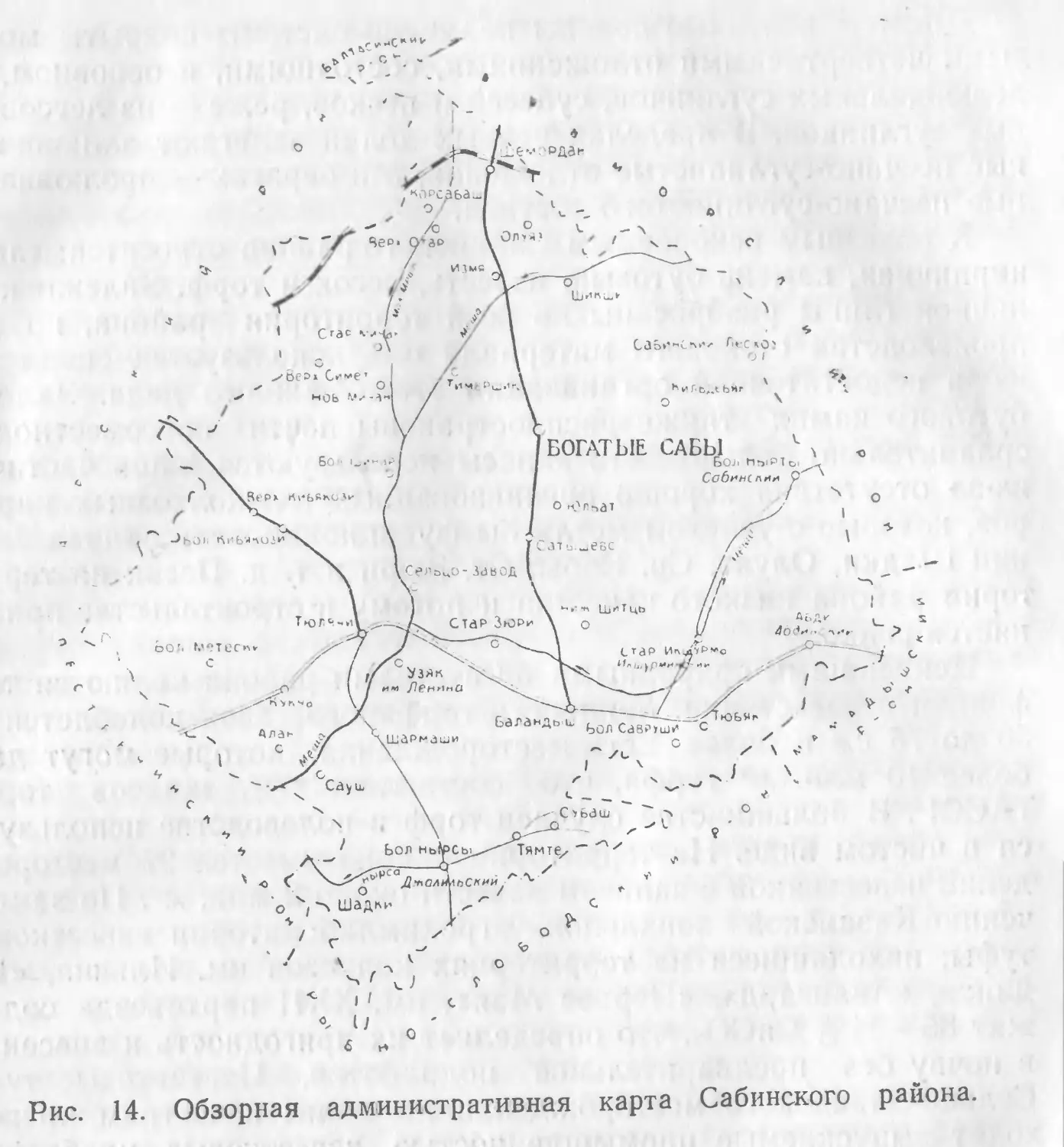

7. Сабинский район — А. Ф. Л а з ь к о 54

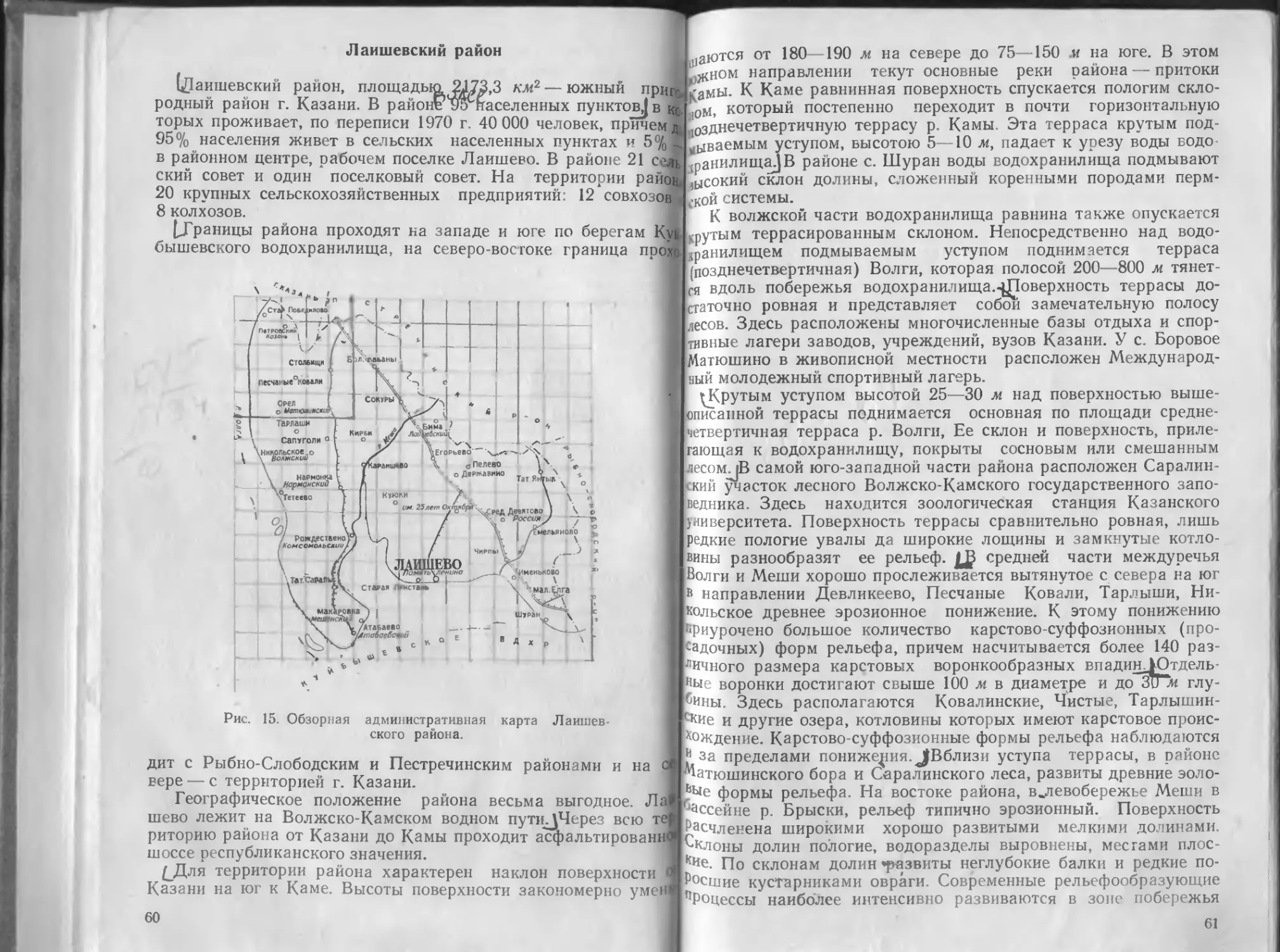

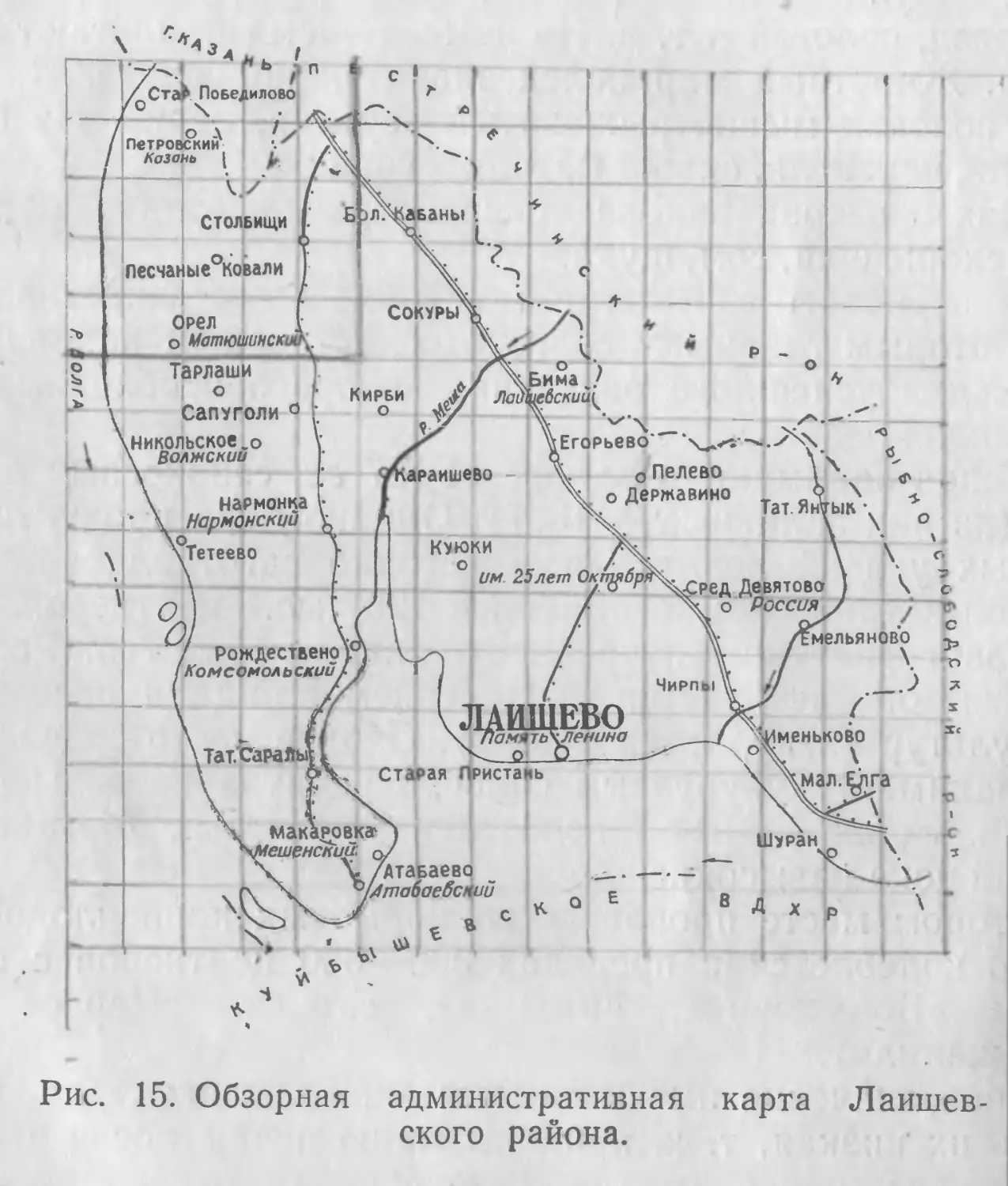

8. Лаишевский район — В. А. Д у г л а в . . 60—

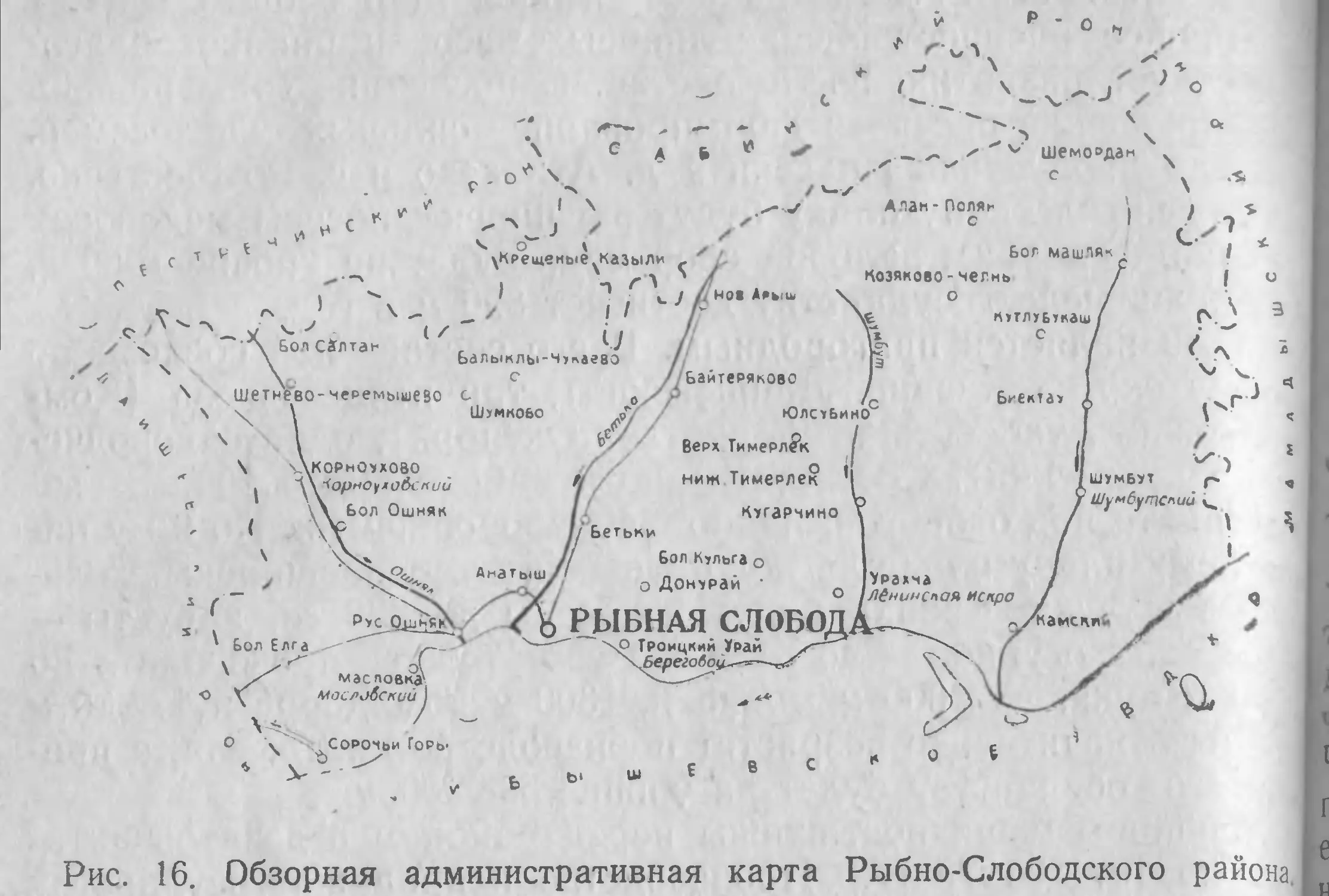

9. Рыбно-Слободский район — В. А. Д у г л а в .67

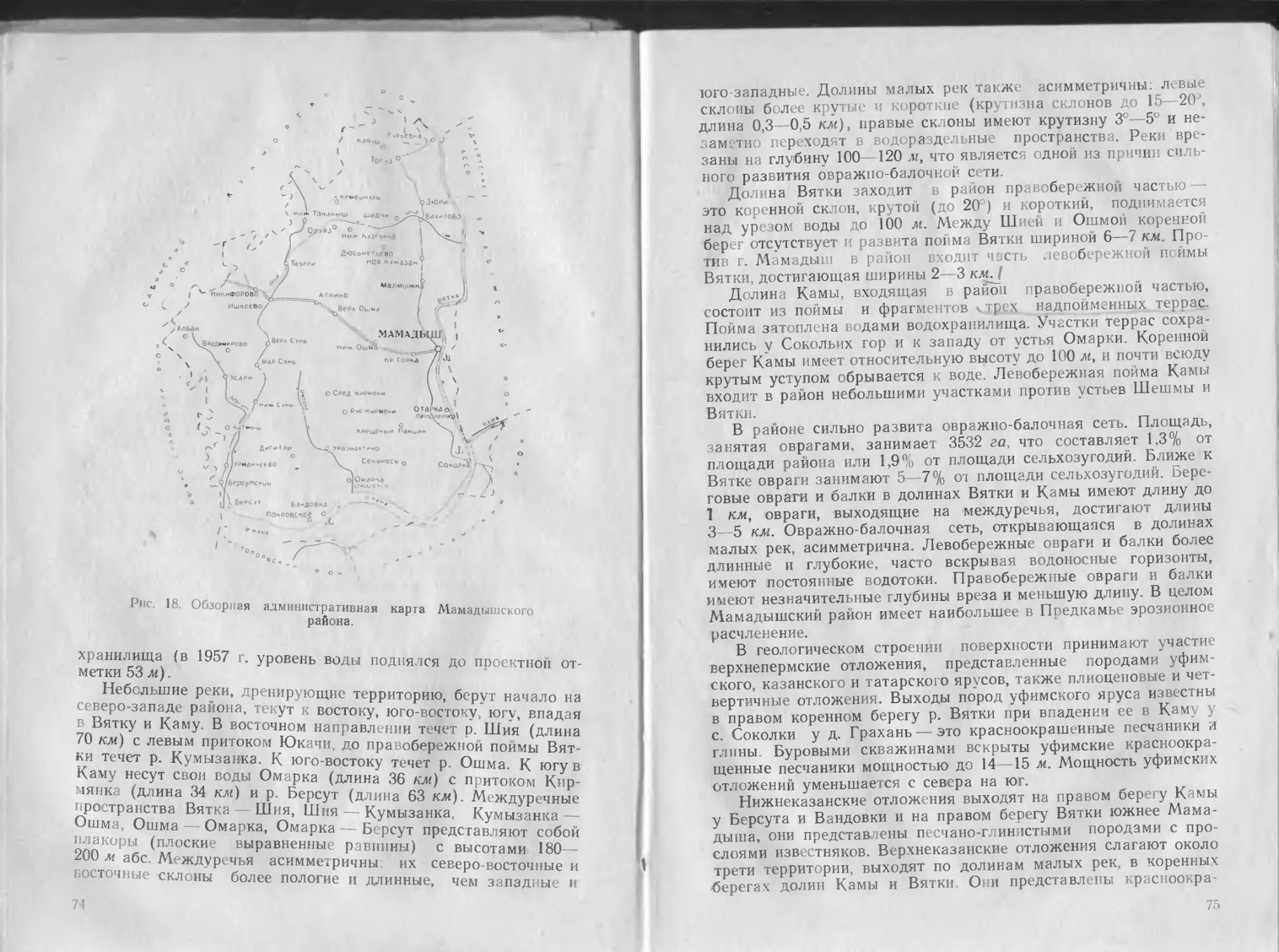

10 Мамадышский район — Н Н-Лаптева . . 73

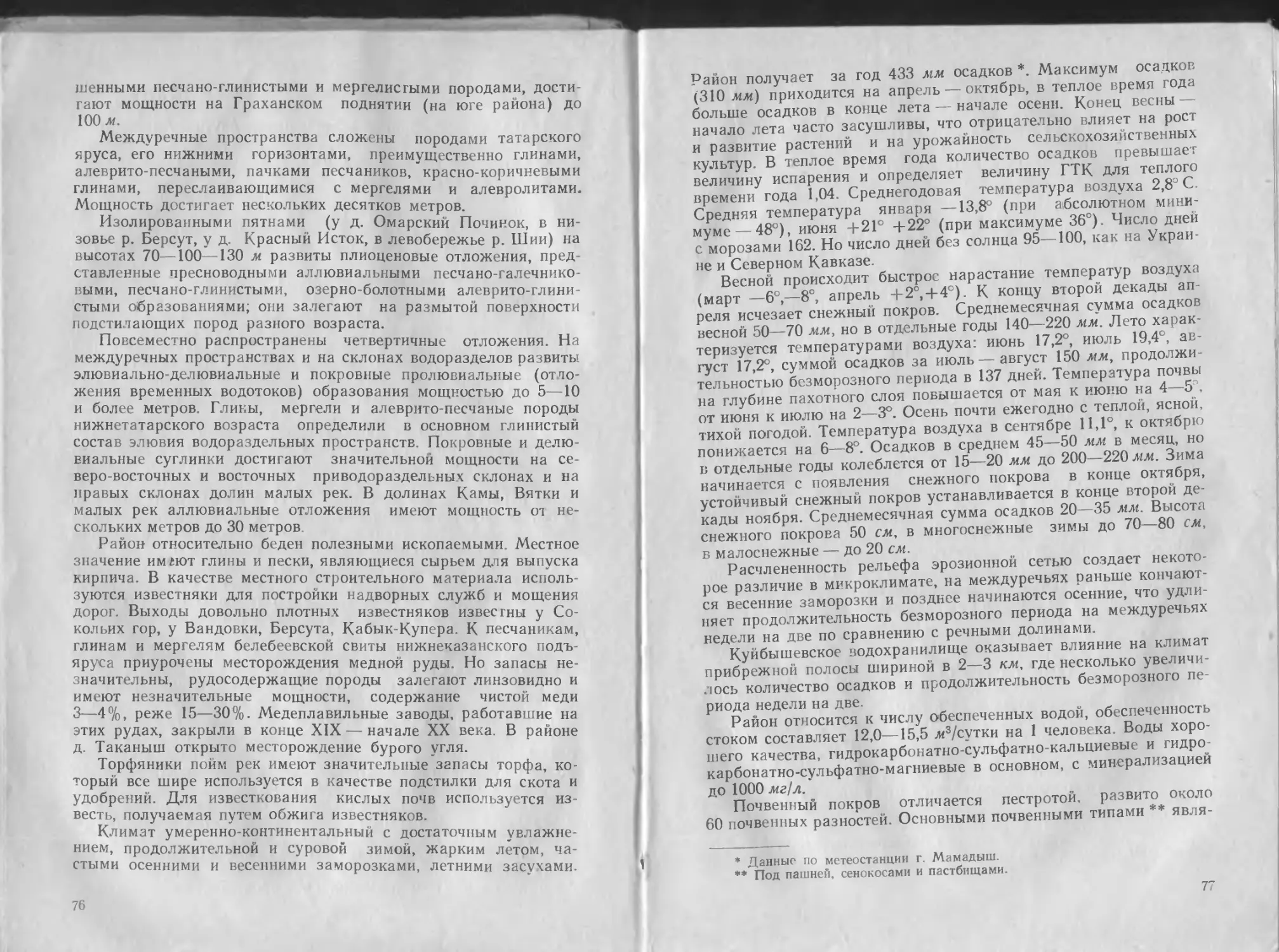

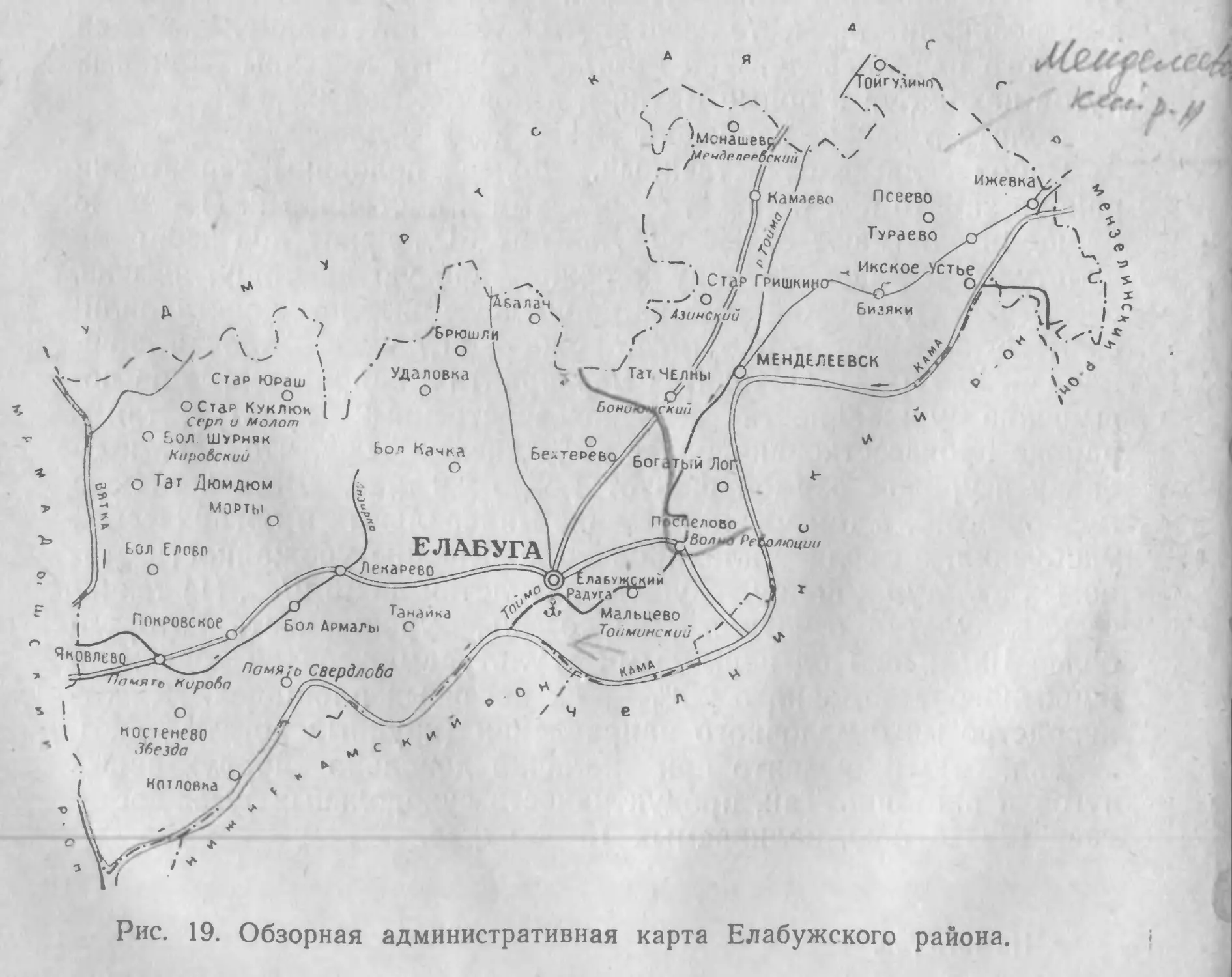

11. Елабужский район — В А Ду гл а в

12. Агрызский район — А В Ступишин, Н. Б. П е- 80

тухова . . .г. . . . .84

ГЛАВА III ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ- ХАРАКТЕРИСТИКА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ЛЕСОСТЕПНОГО

ПРЕДВОЛЖЬЯ . • ........................91

Общая географическая характеристика лесостепного Пред-

волжья — А. В Ступишин. .91

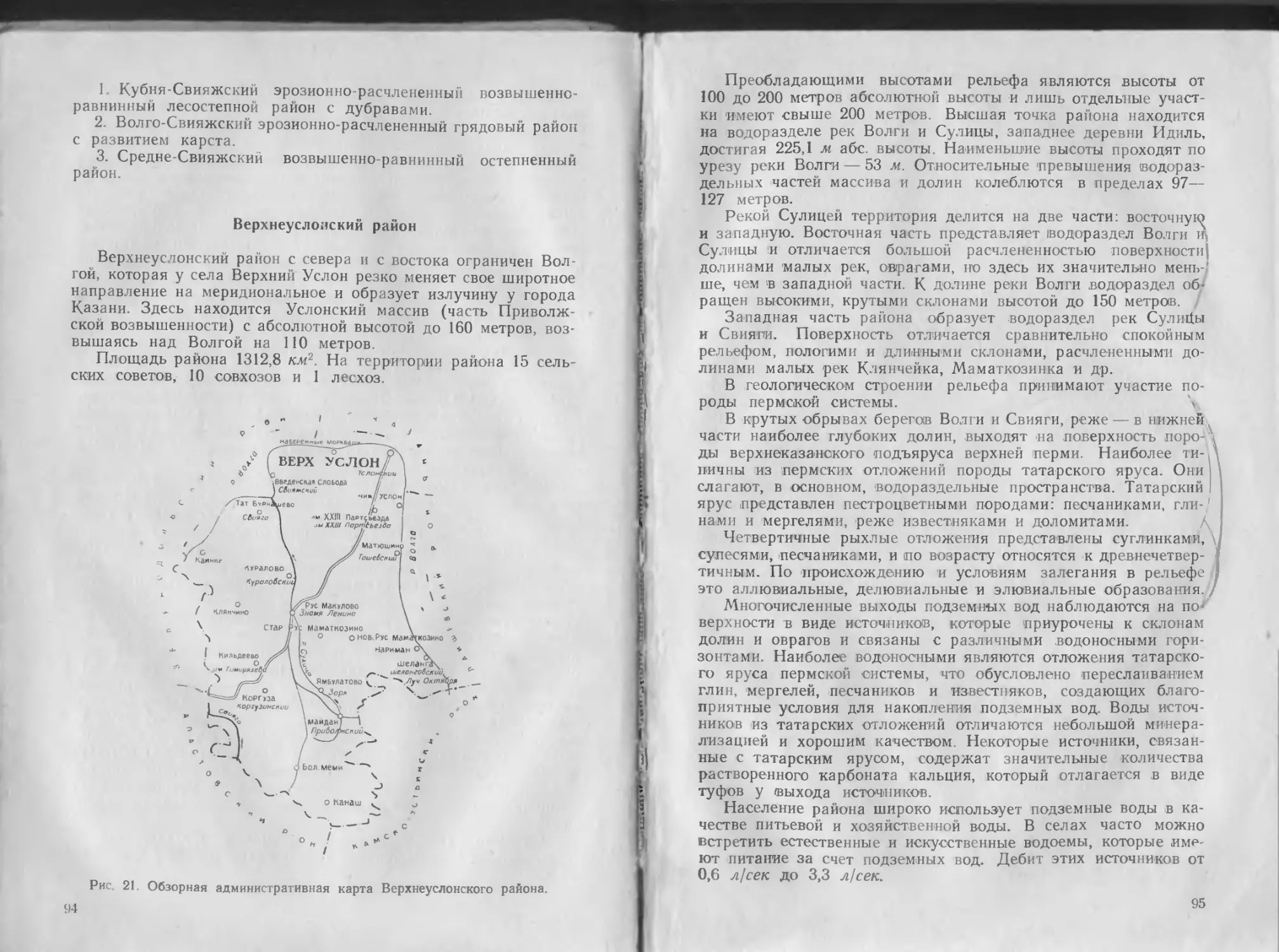

13. Всрхнеуслонский район — Р. К. Дворянкина Д4

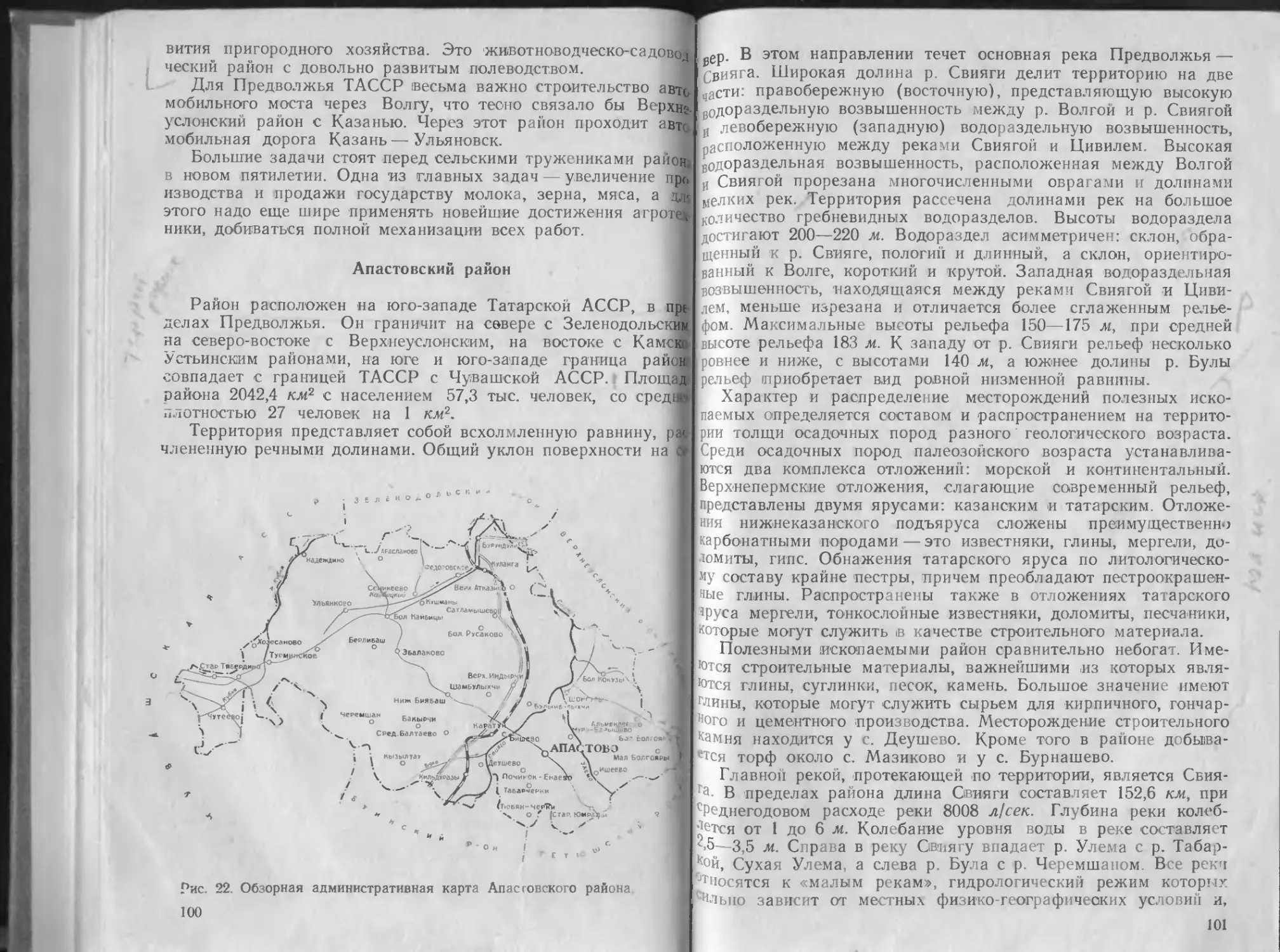

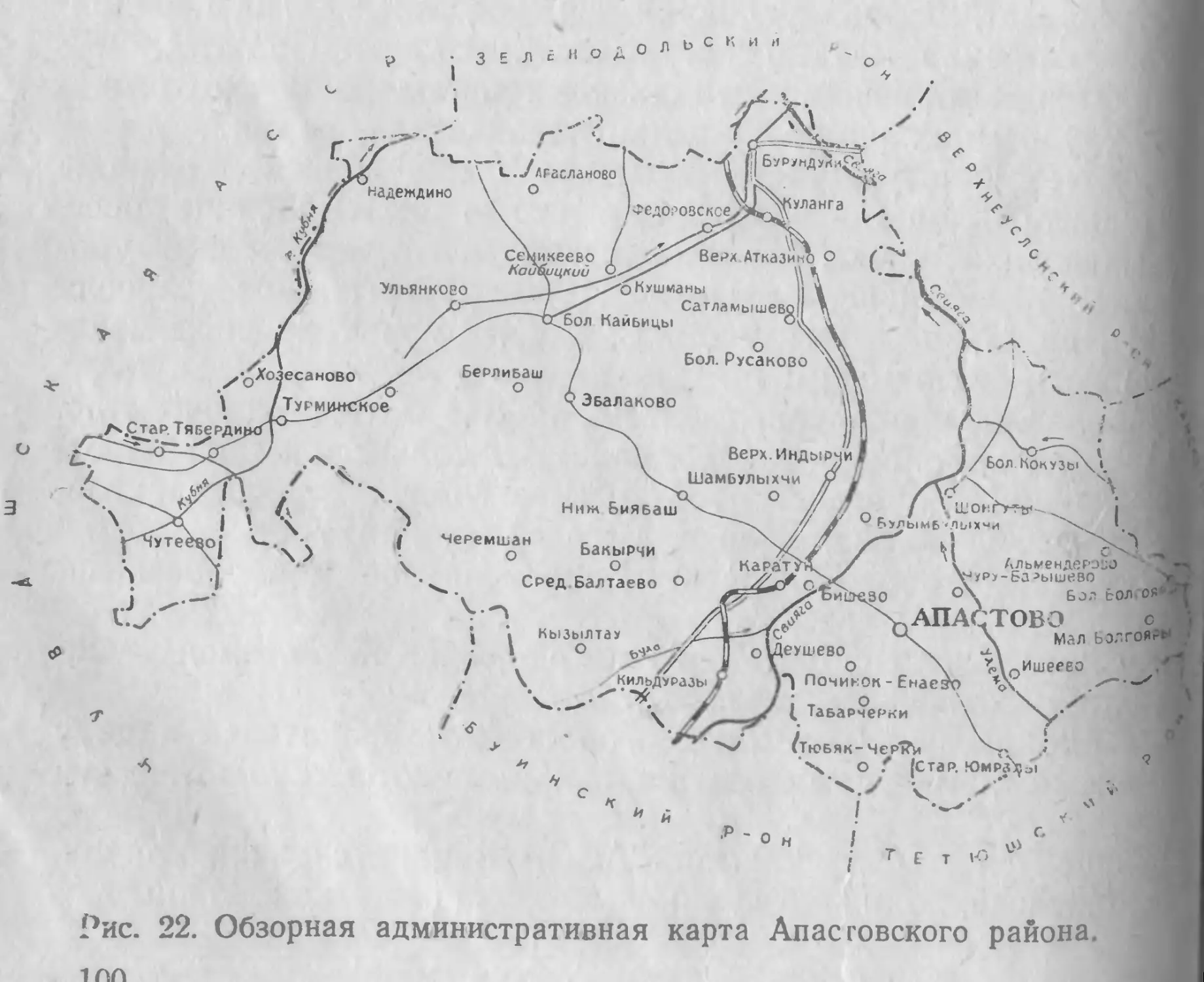

14. Апастовский район — Л. Б. Курбанова . 100

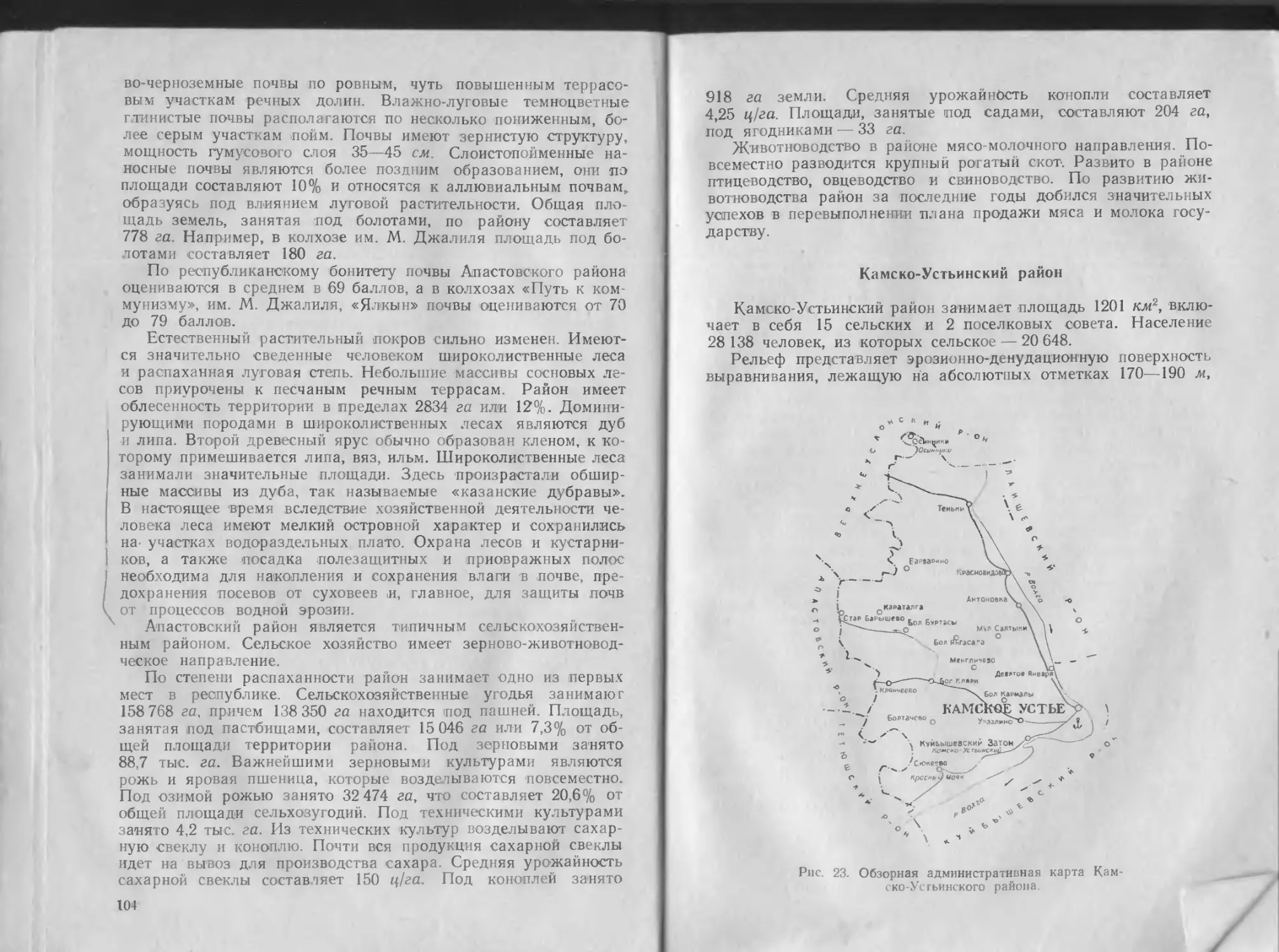

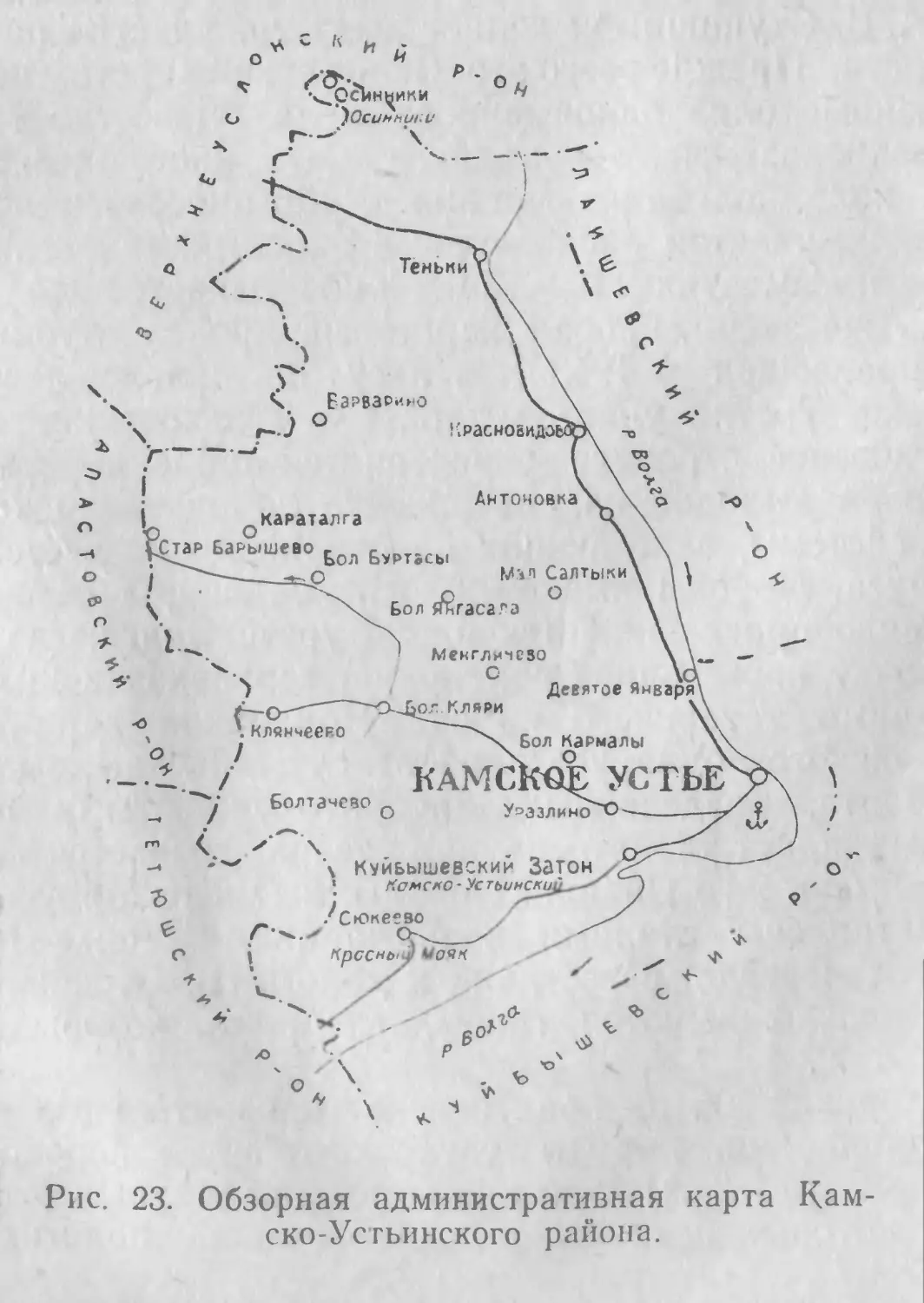

«15.»Камско-Устьинский район — Н. П. Торсуев . 106

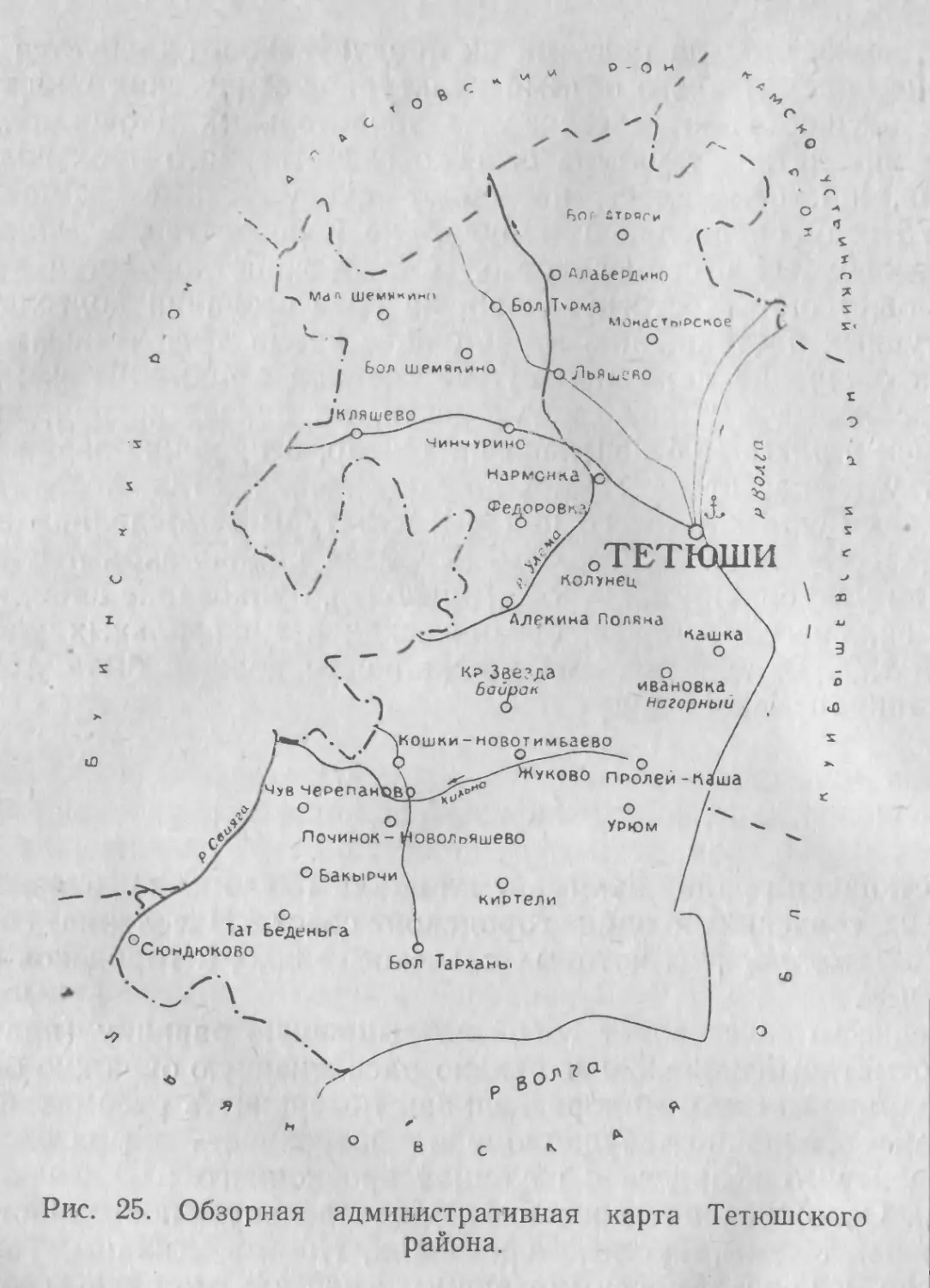

16. Тетюшский район — Н. П. Торсуев 111

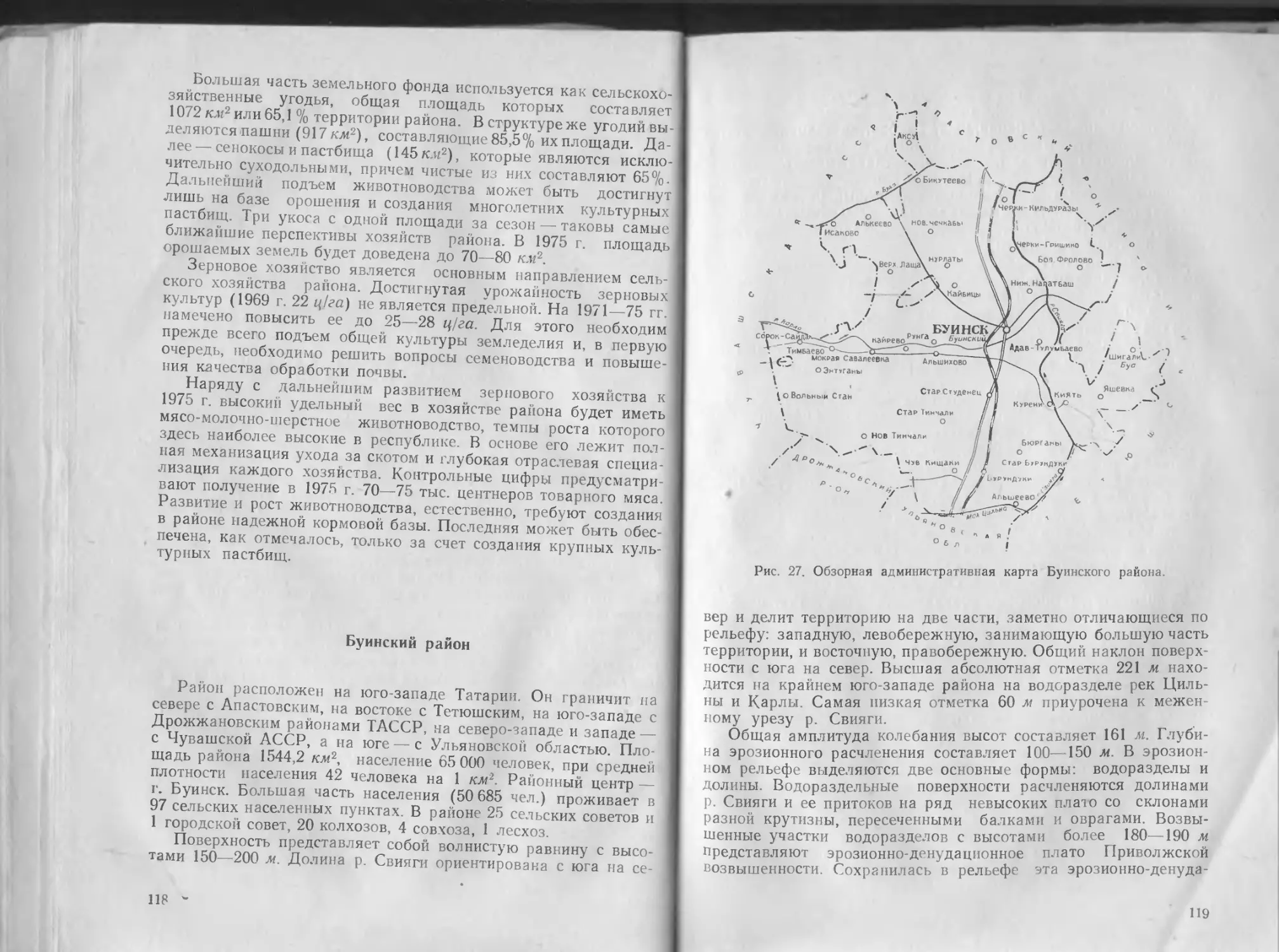

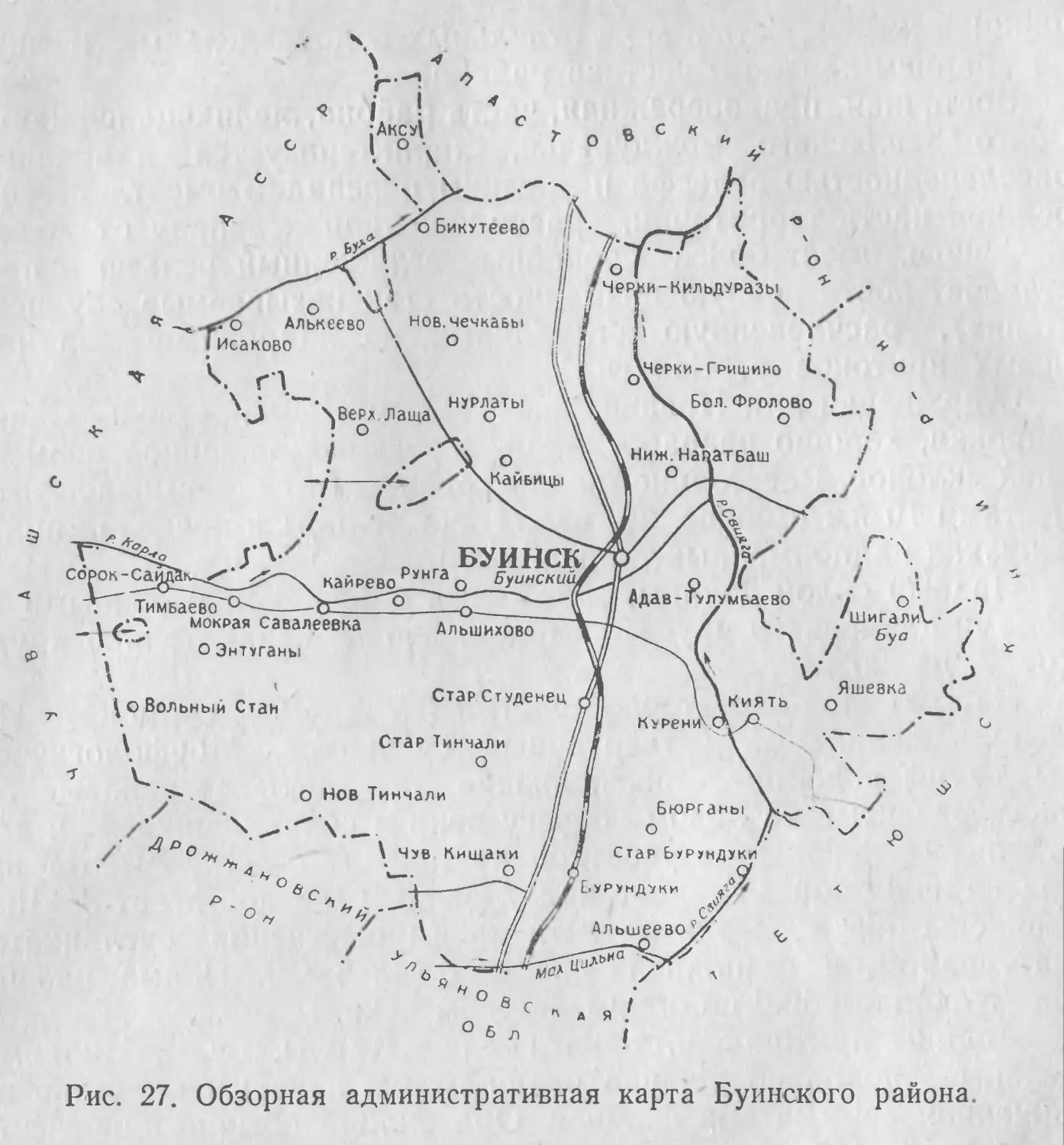

17. Буинский район — Ф. Ф. Бойко . 118

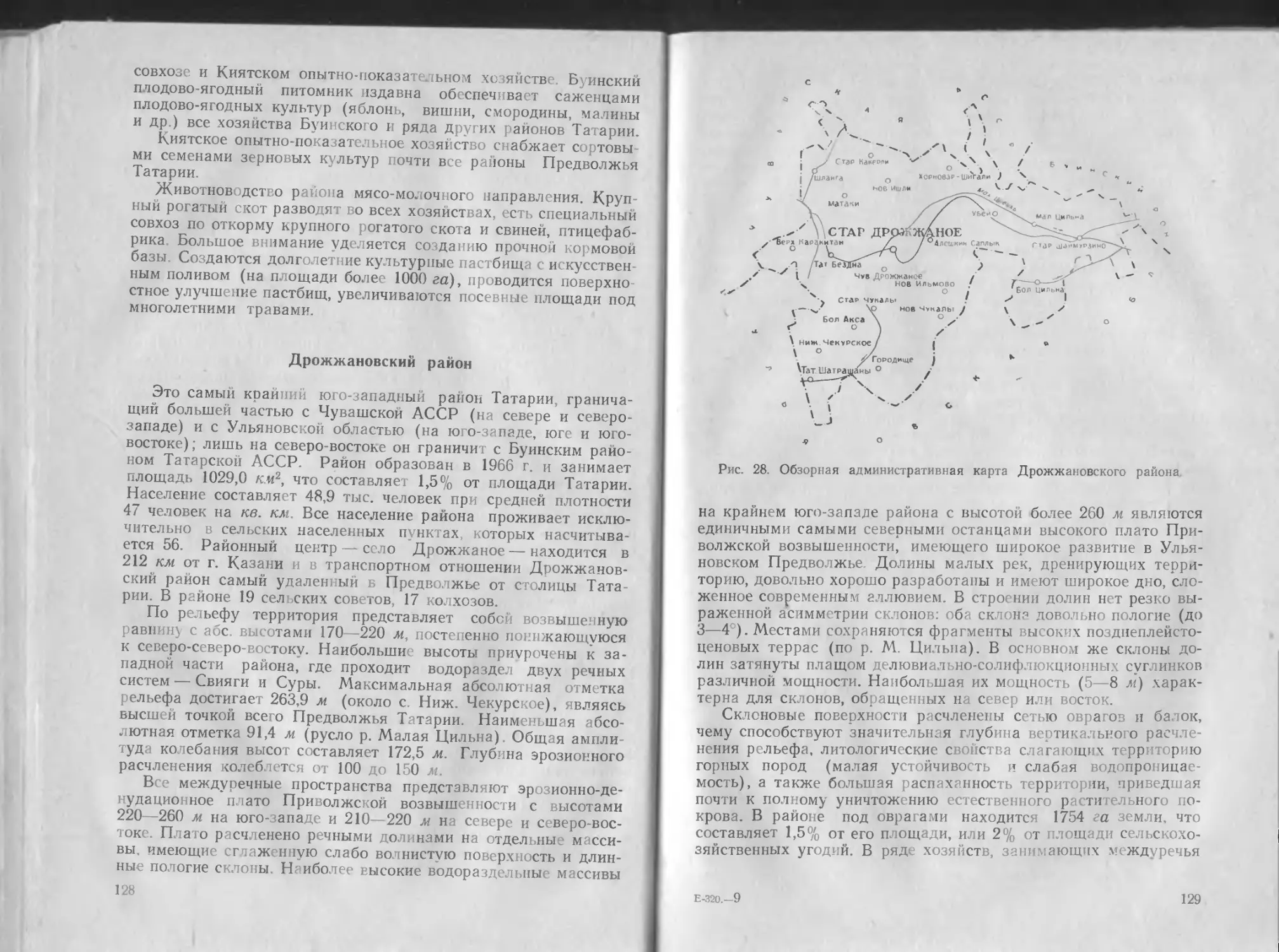

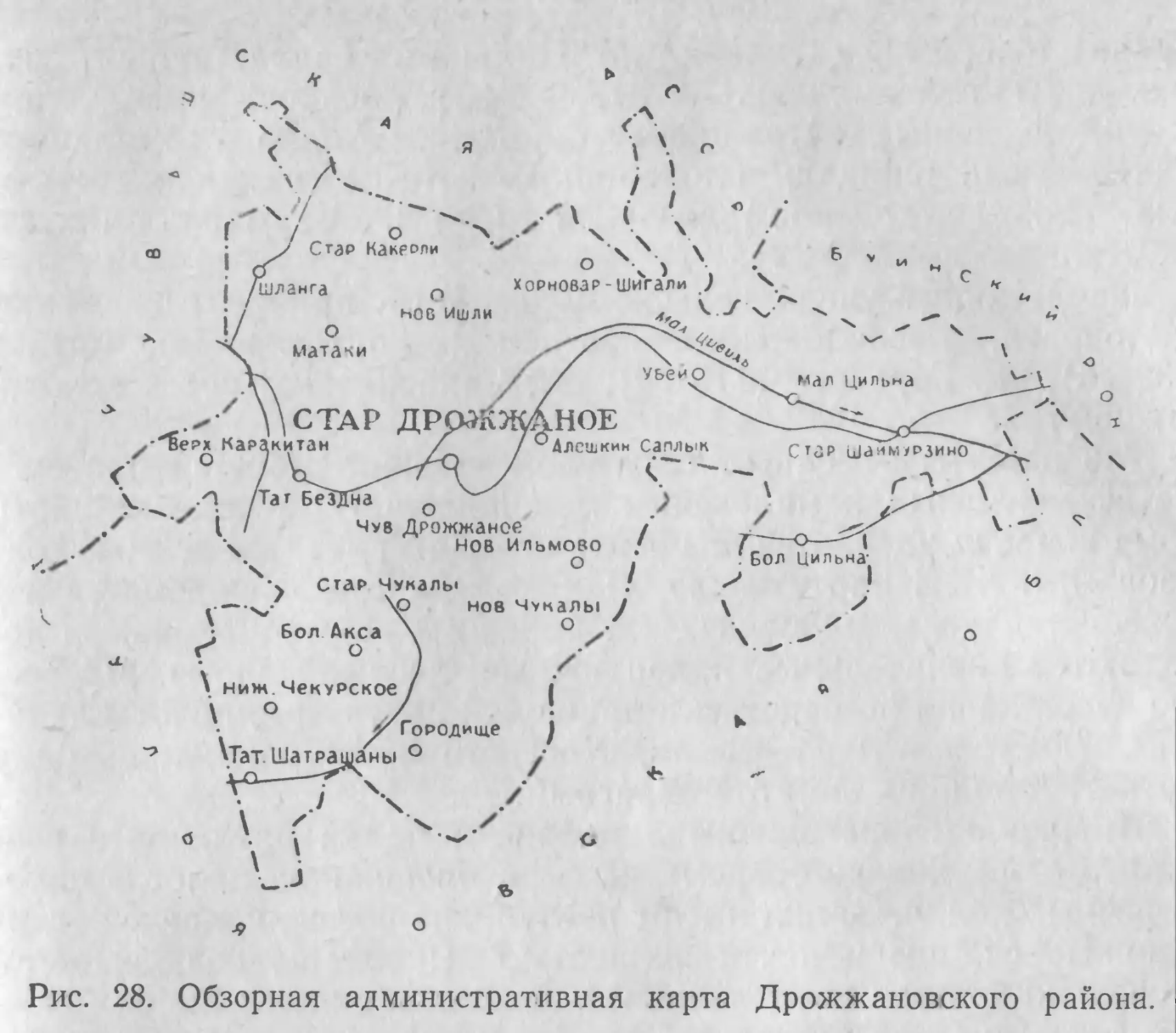

18. Дрожжановсю й район — Ф. Ф Бойко . 128

ГЛАВА IV. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ЛЕСОСТЕПНОГО ЗА-

ВОЛЖЬЯ (ЗАКАМЬЕ) ................ 137

Общая географическая характеристика лесостепного За-

волжья (Закамья - западного и восточного) — А. В. Сту-

п и ш и н 137

3

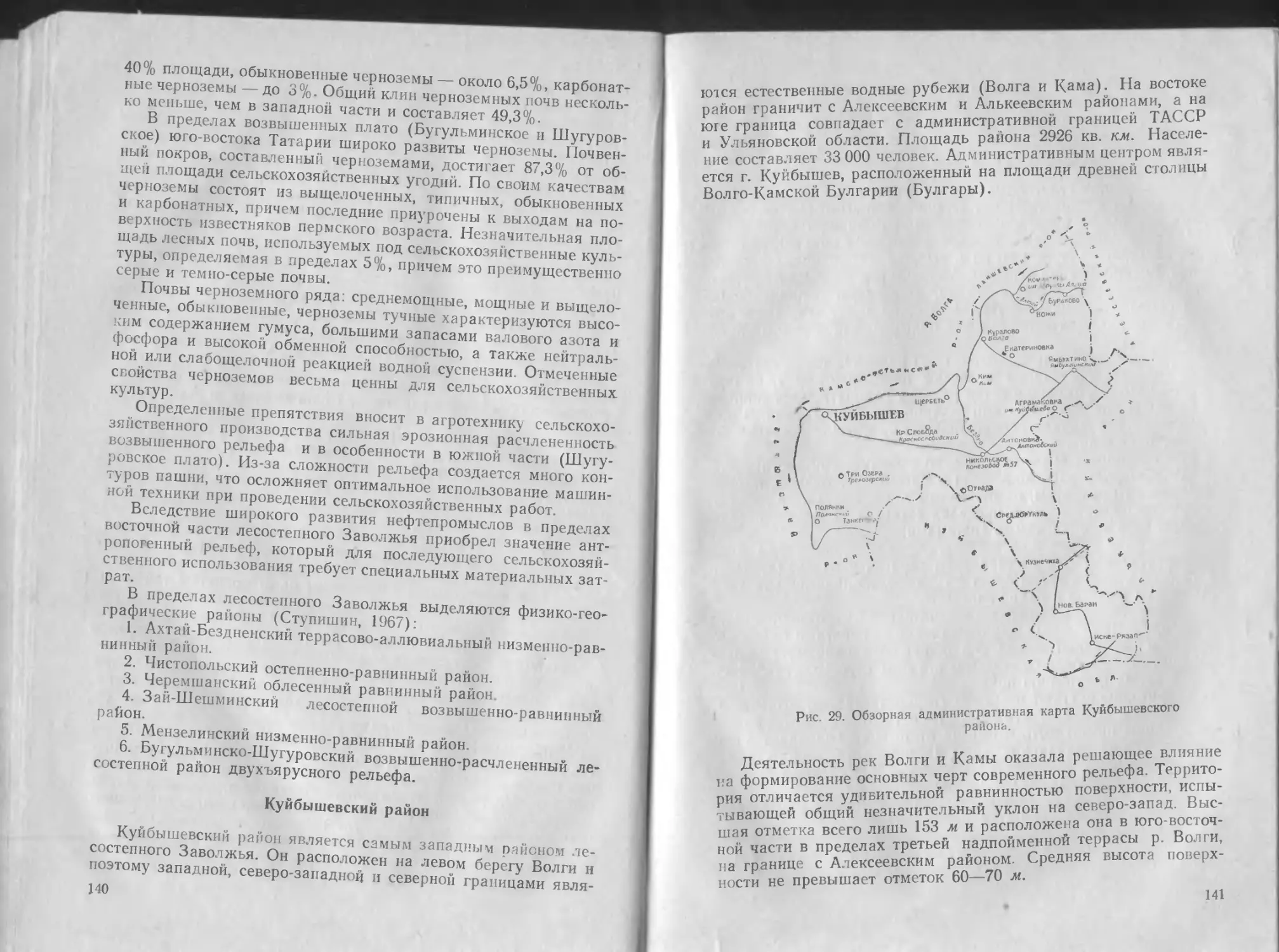

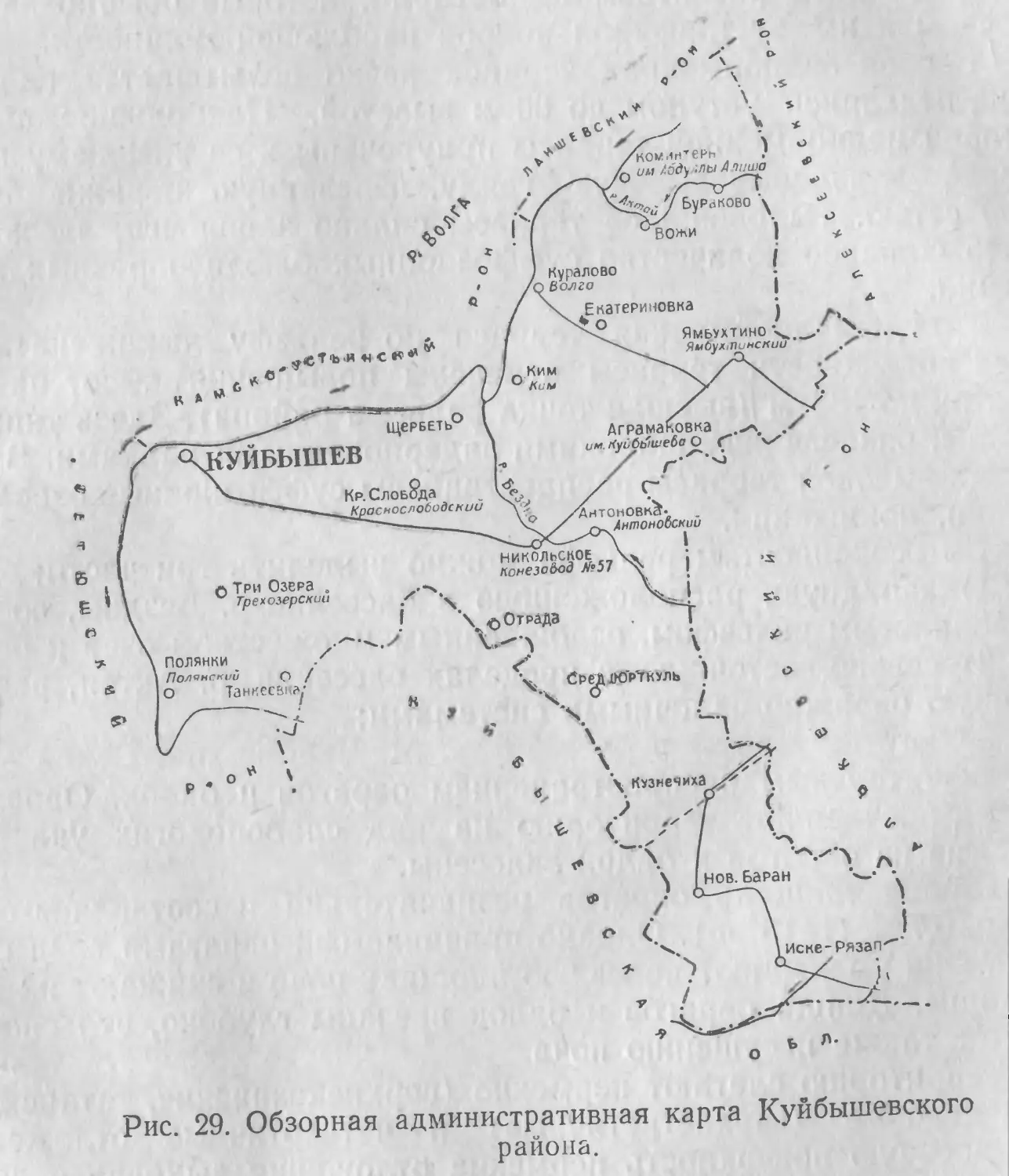

19. Куйбышевский район — А. М. Т р о ф и м о в, А. Г Хай-

рутдинов. . . .........................о 140

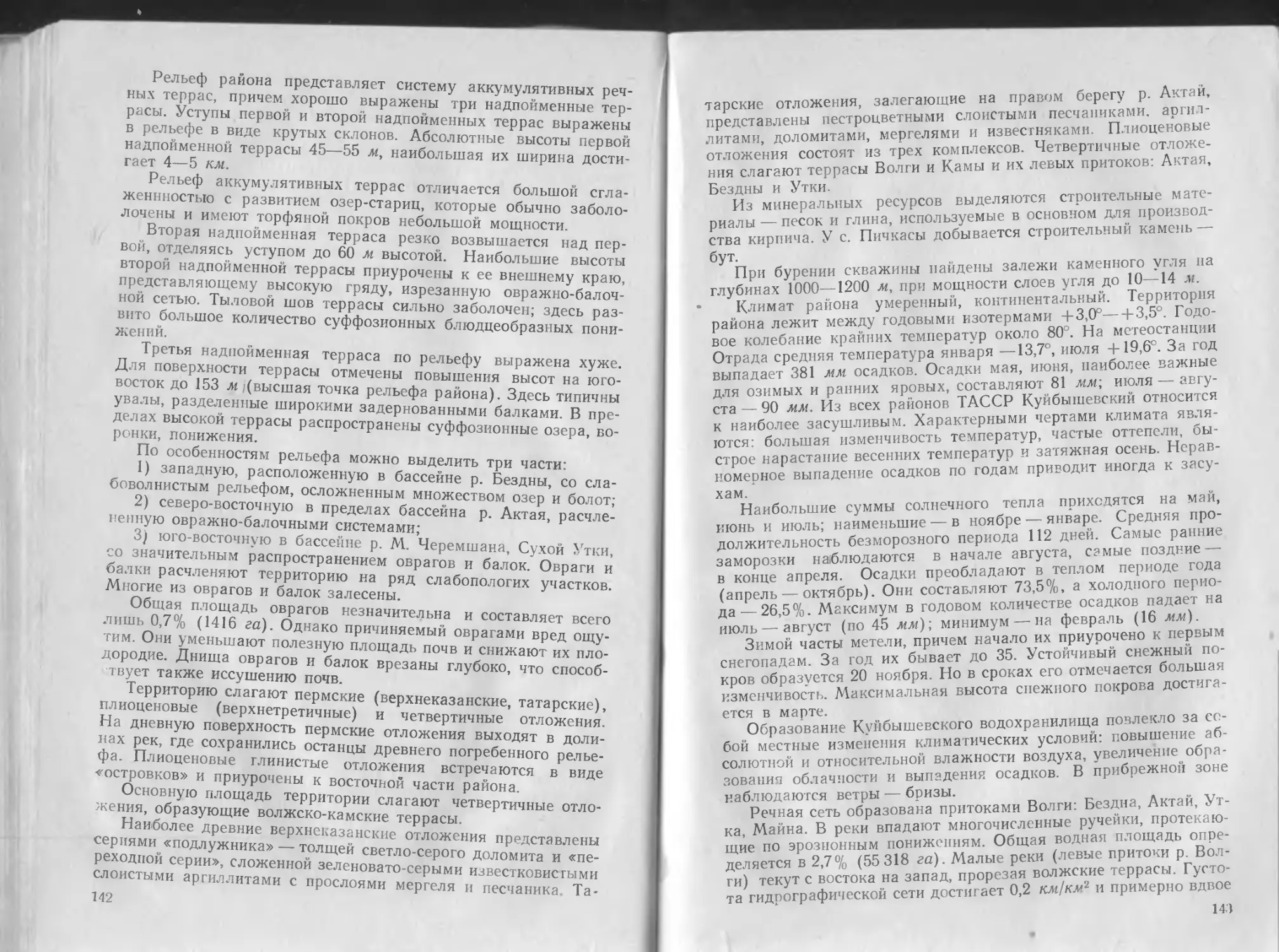

20. Алексеевский район — А. М. Трофимов, А. Г. X а й-

тдинов. . . .....................

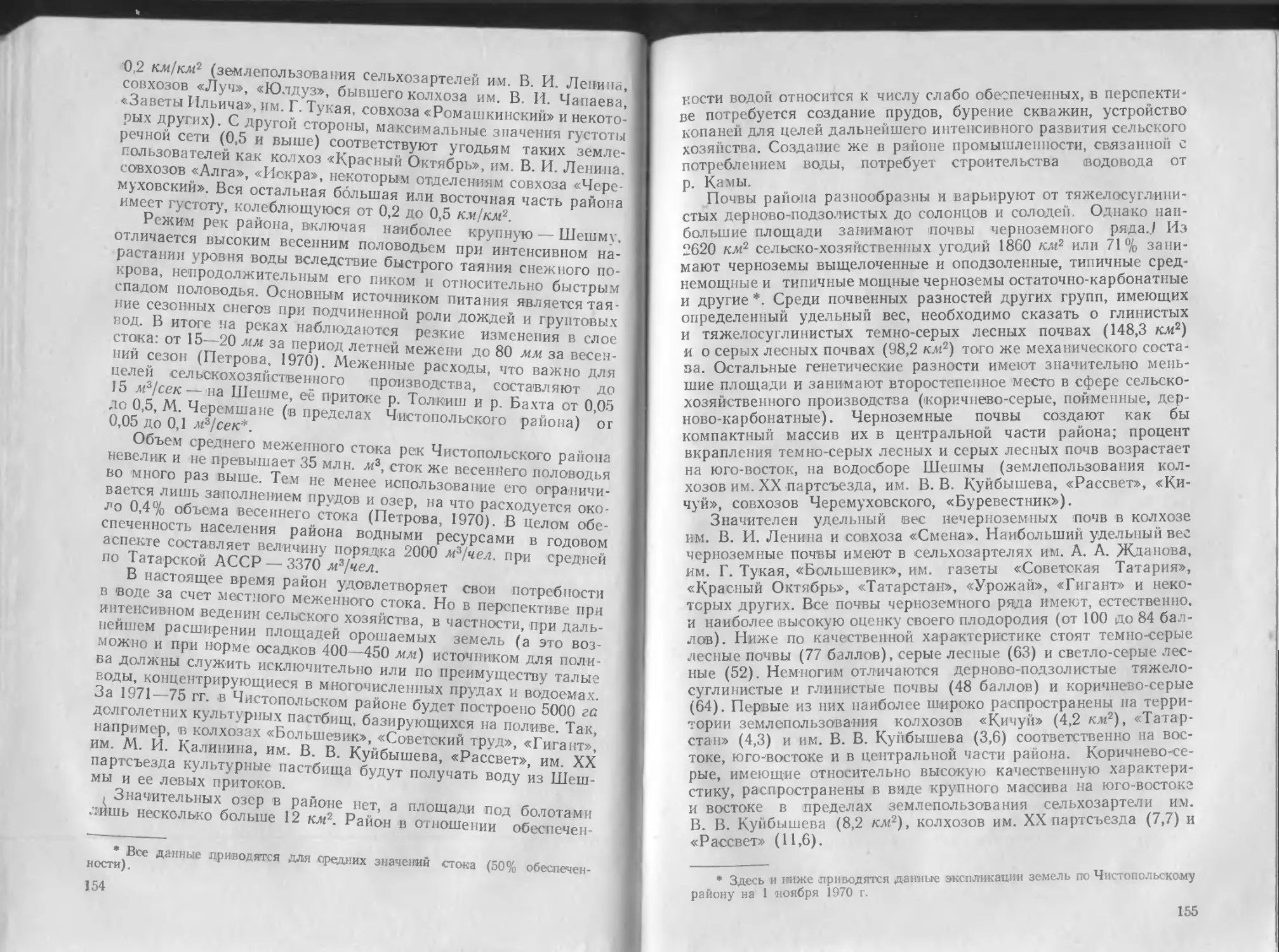

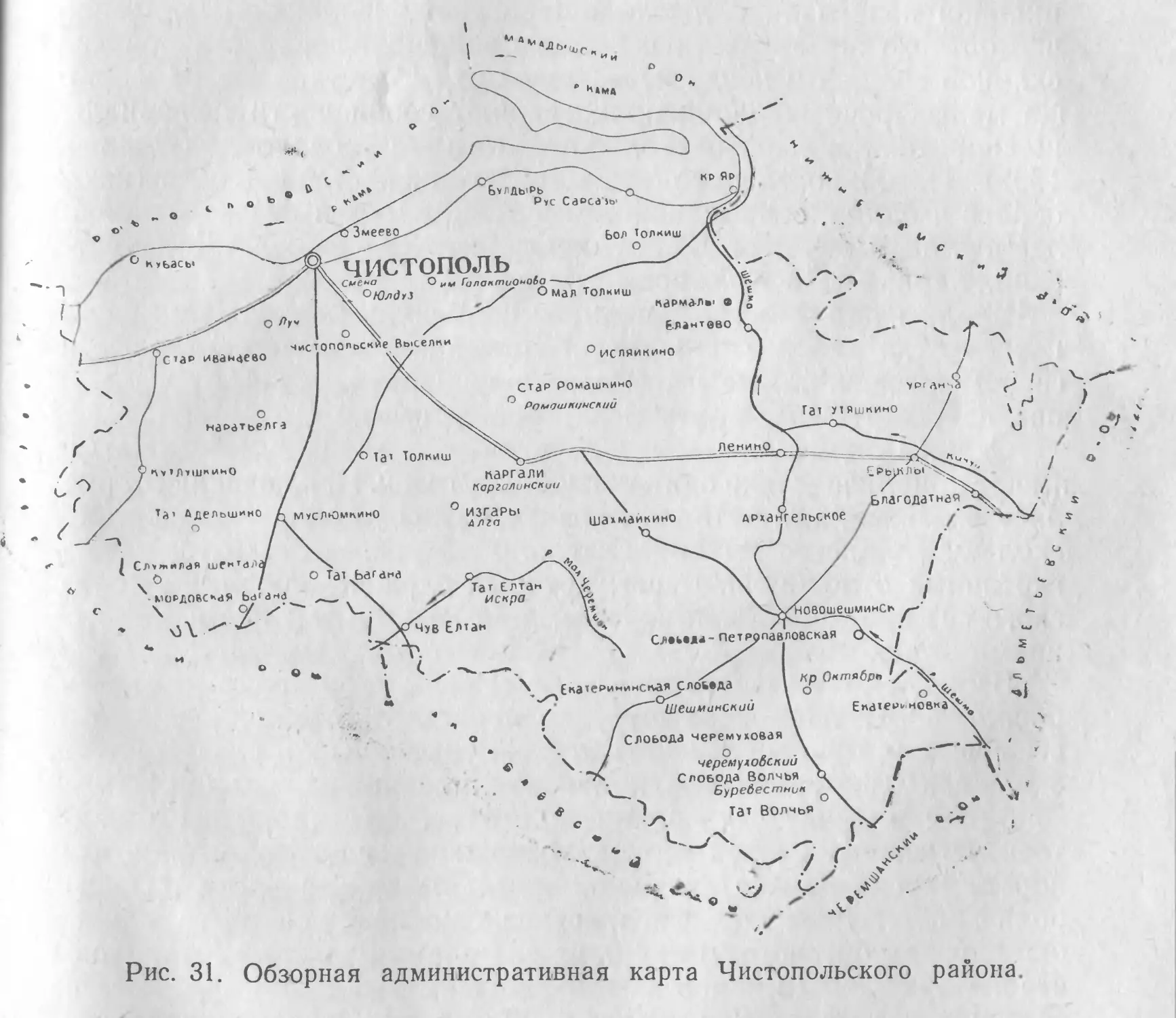

Чистопольский район — И И. Торсуев .

Нижнекамский район — Н.

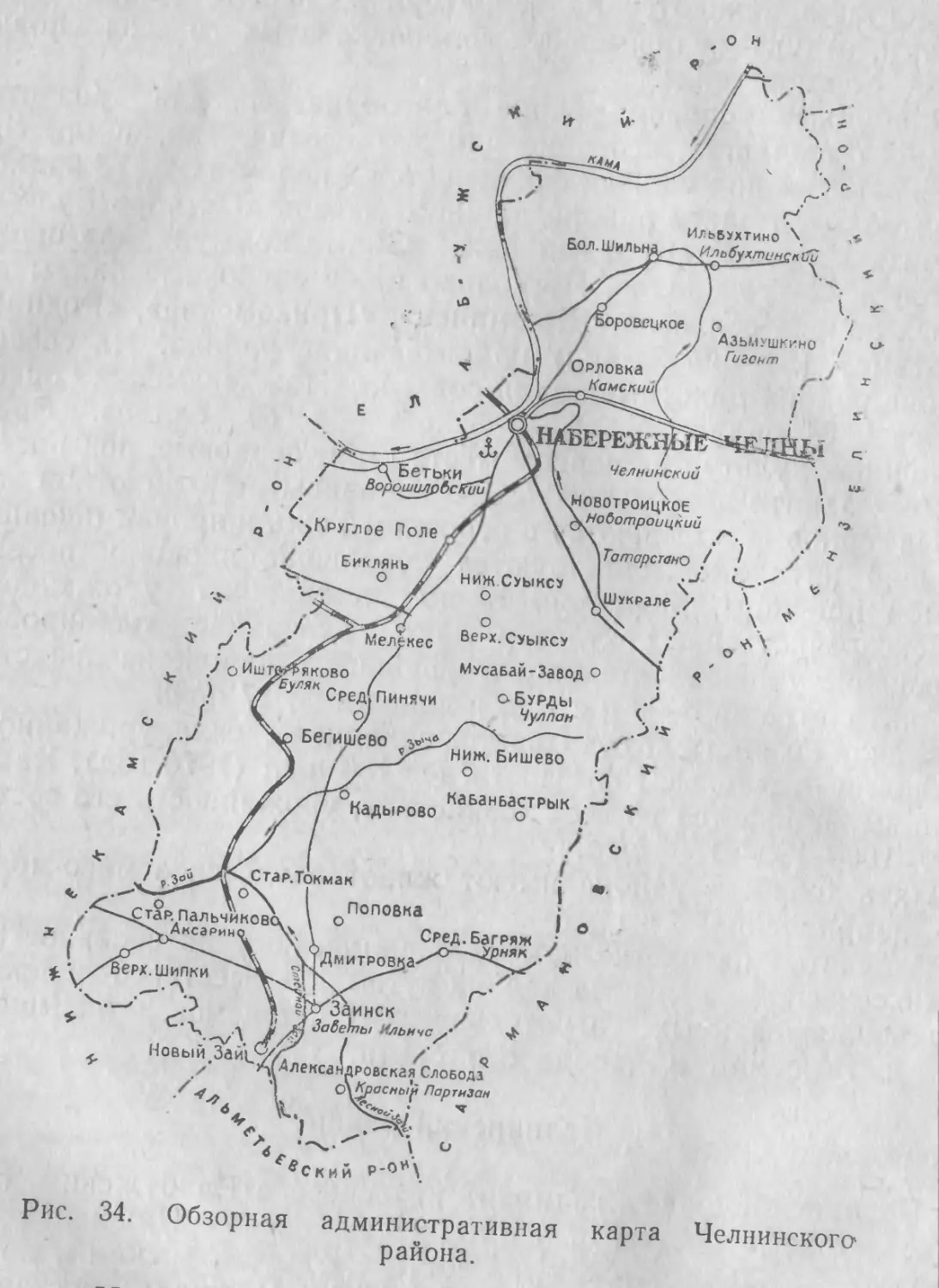

Челнинский район—Ю. В Н

н .

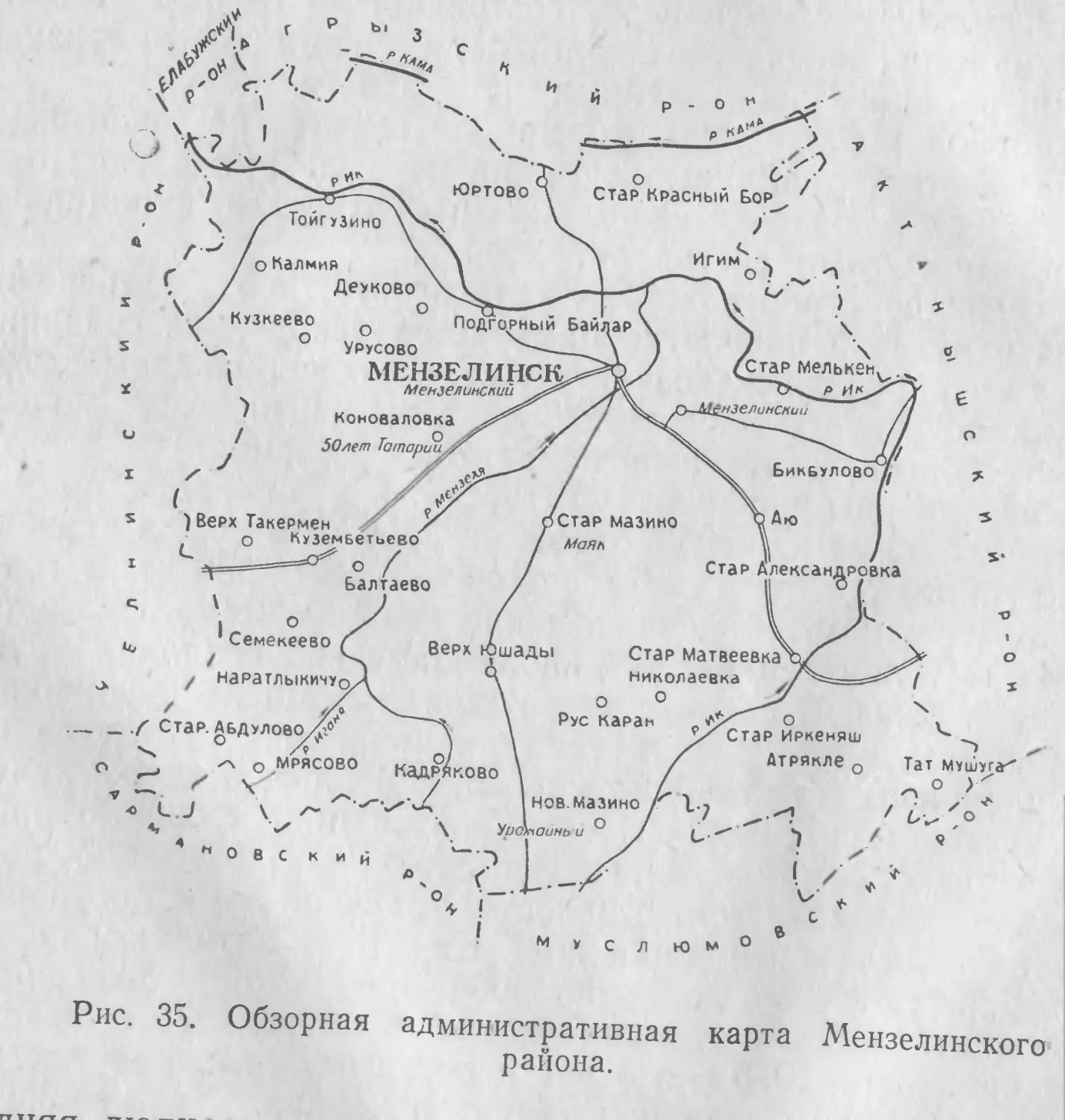

Мензелинский

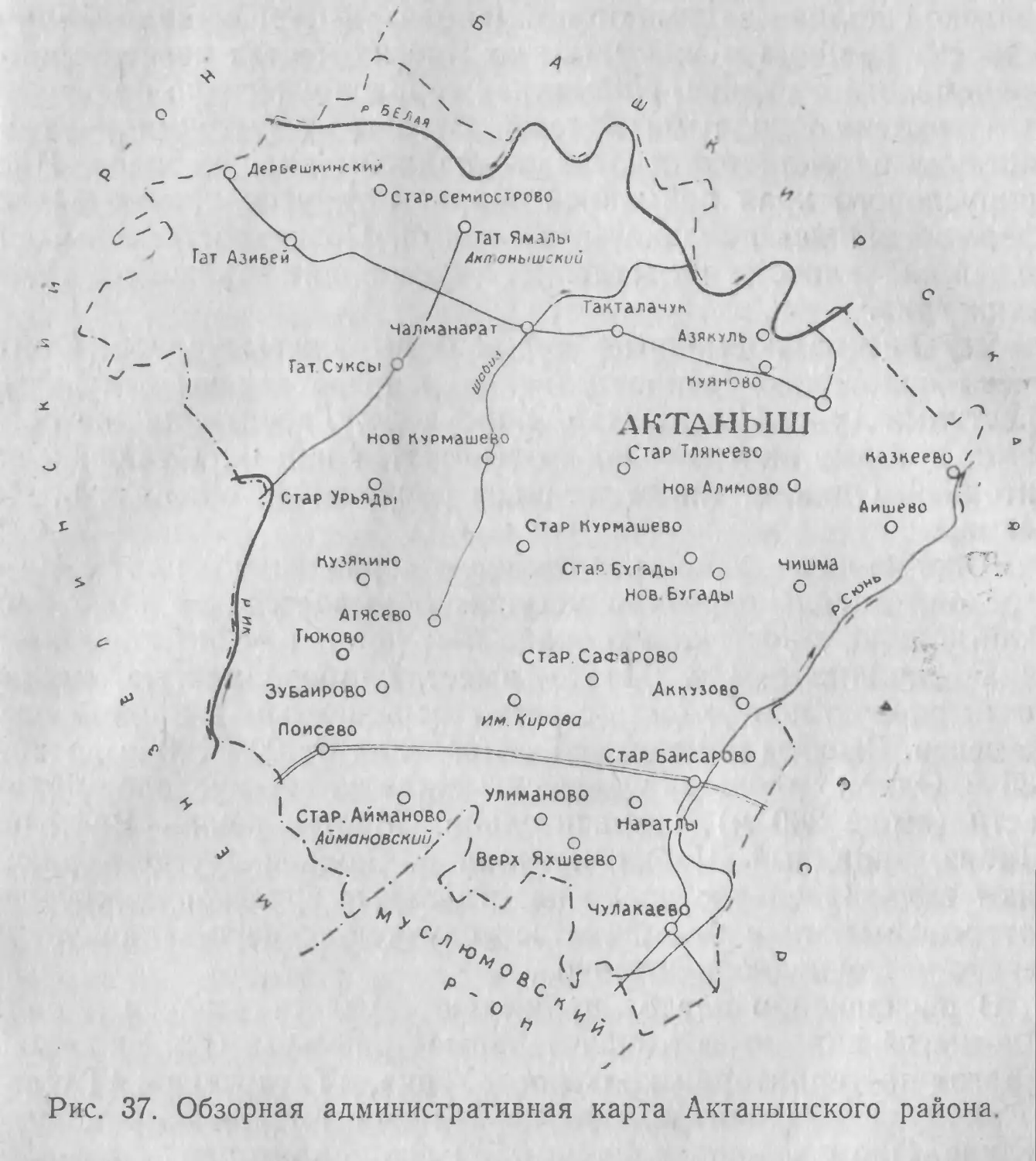

Актанышский

РУ

п

146

151

. 159

и

6

район — Н.

район — Н.

район — Г.

Сармановский

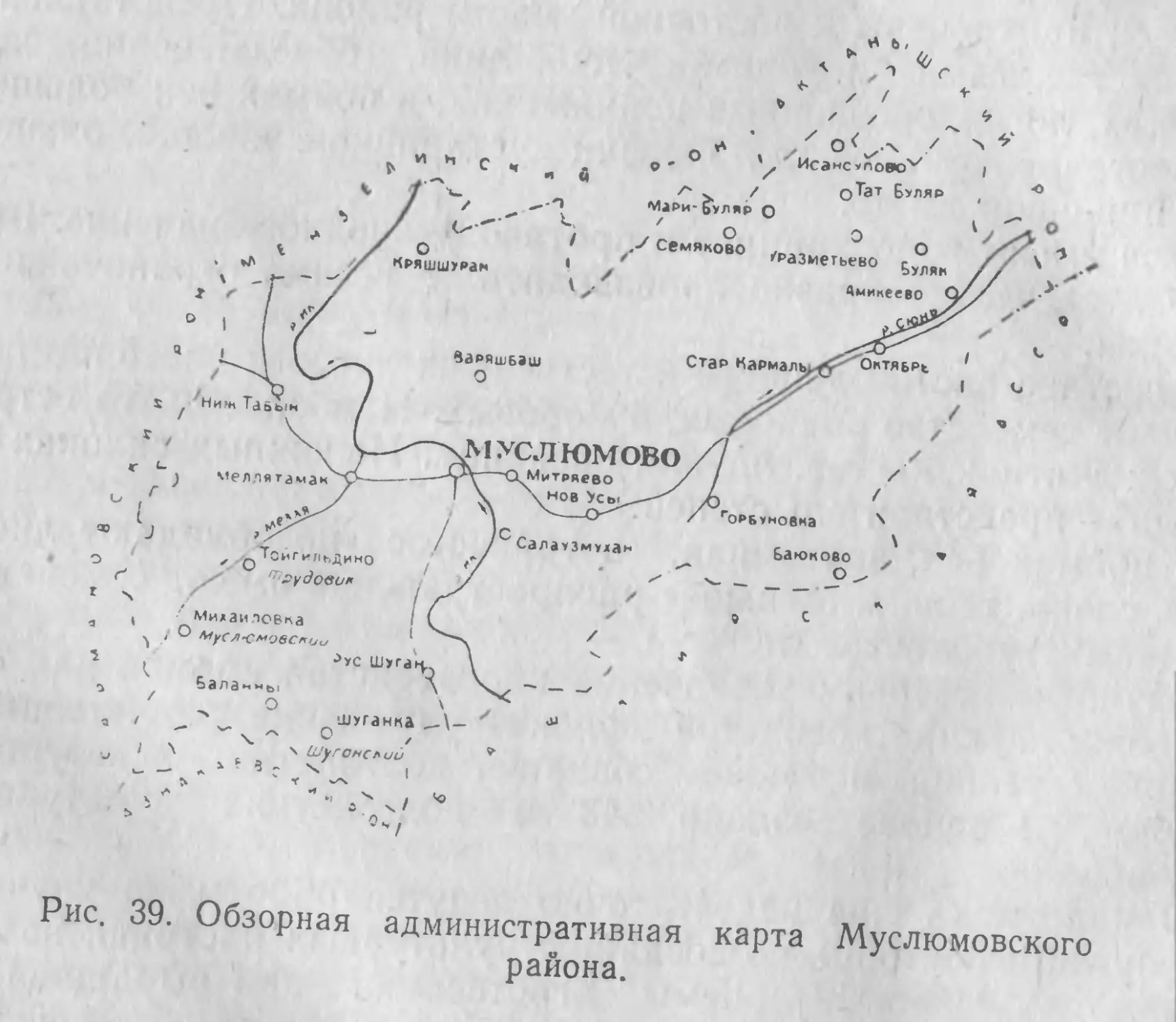

Муслюмовский район — Г

Н. Лаптева

а л и в к и н, А. В. С т у-

В.

В.

Зорин

Зорин, Л. Г.

Аверьянова .

а и-

А.

А. Аверьянова.

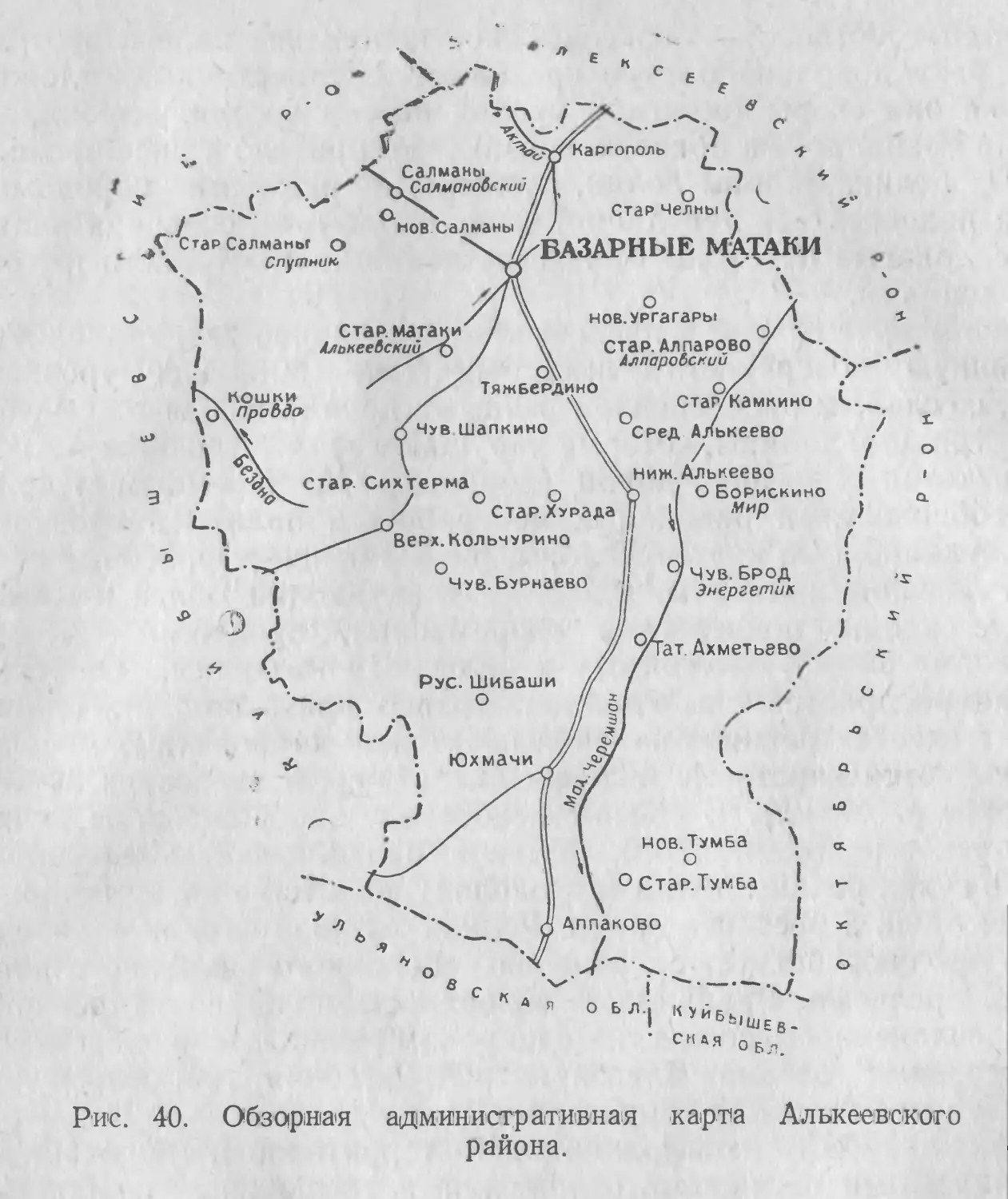

Алькеевский район — А. М. Трофимов, А. Г. Хай-

21.

22.

23.

ш и

24.

25.

ина

26.

27.

» 28.

рутдлнов.

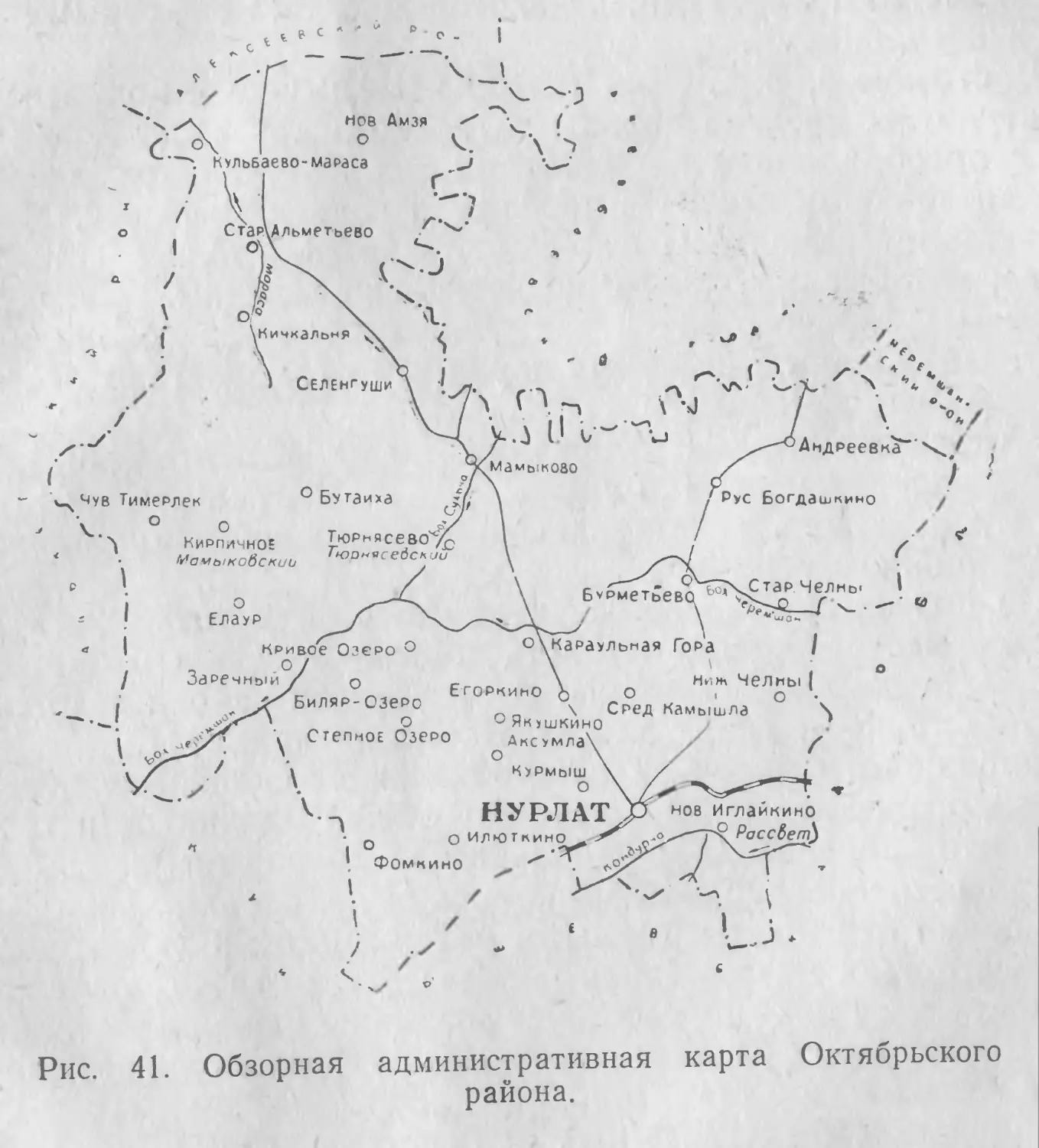

29. Октябрьский район — А. М. Т р о ф и м о в, А. Г. Хай

рутдинов

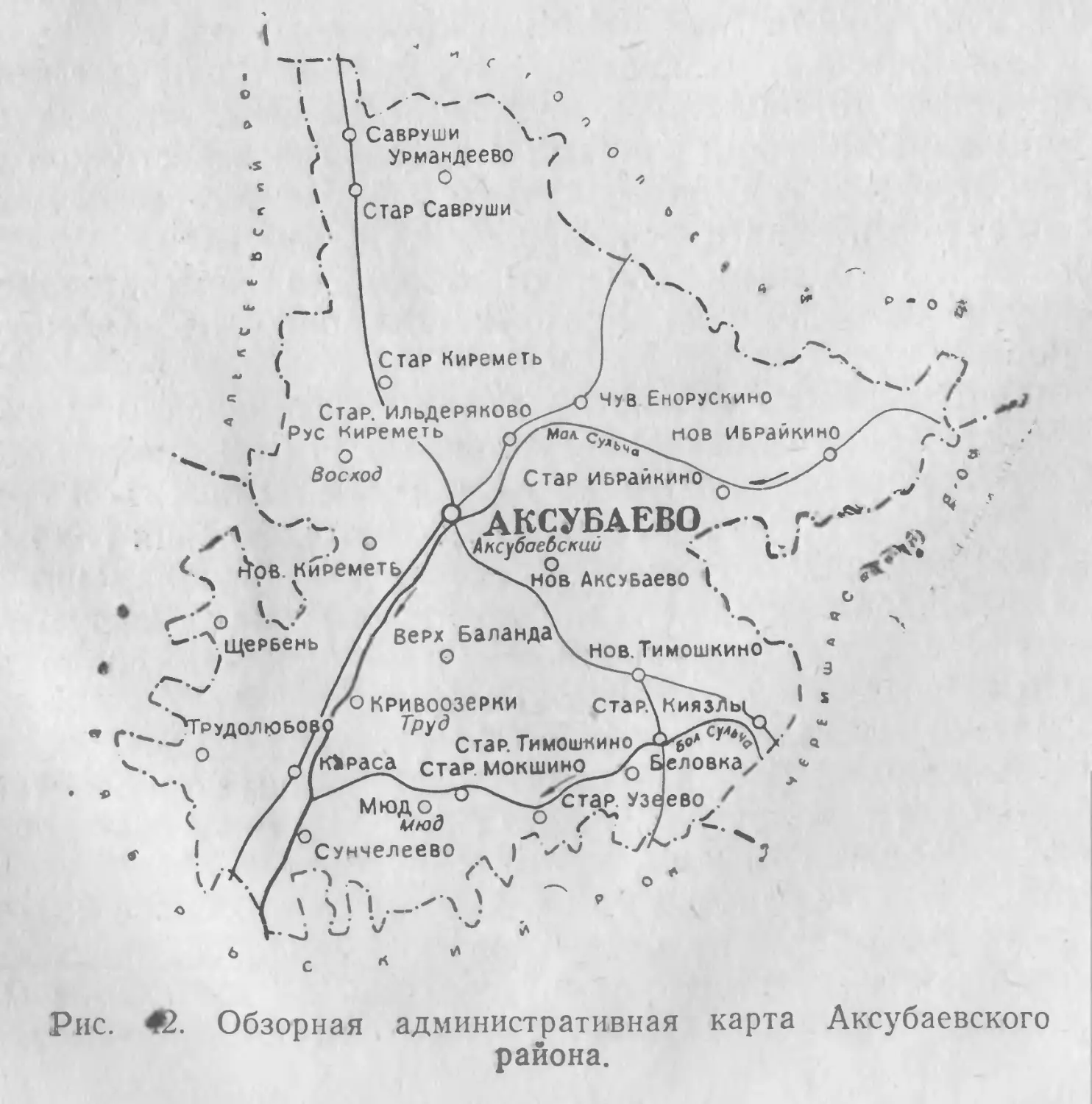

30. Аксубаевский район—Н.

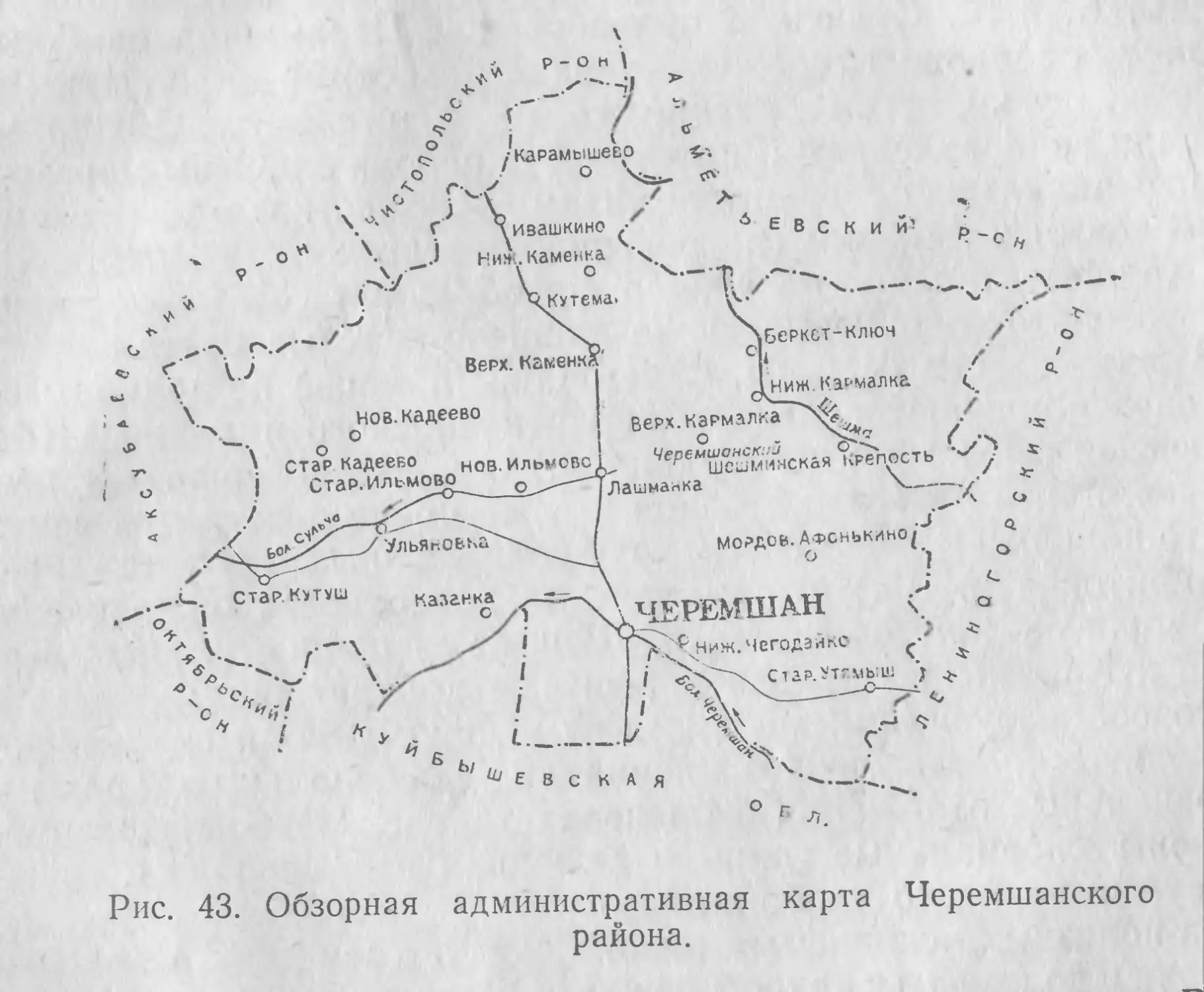

31. Черемшанский район — В.

32. Альметьевский район — Р.

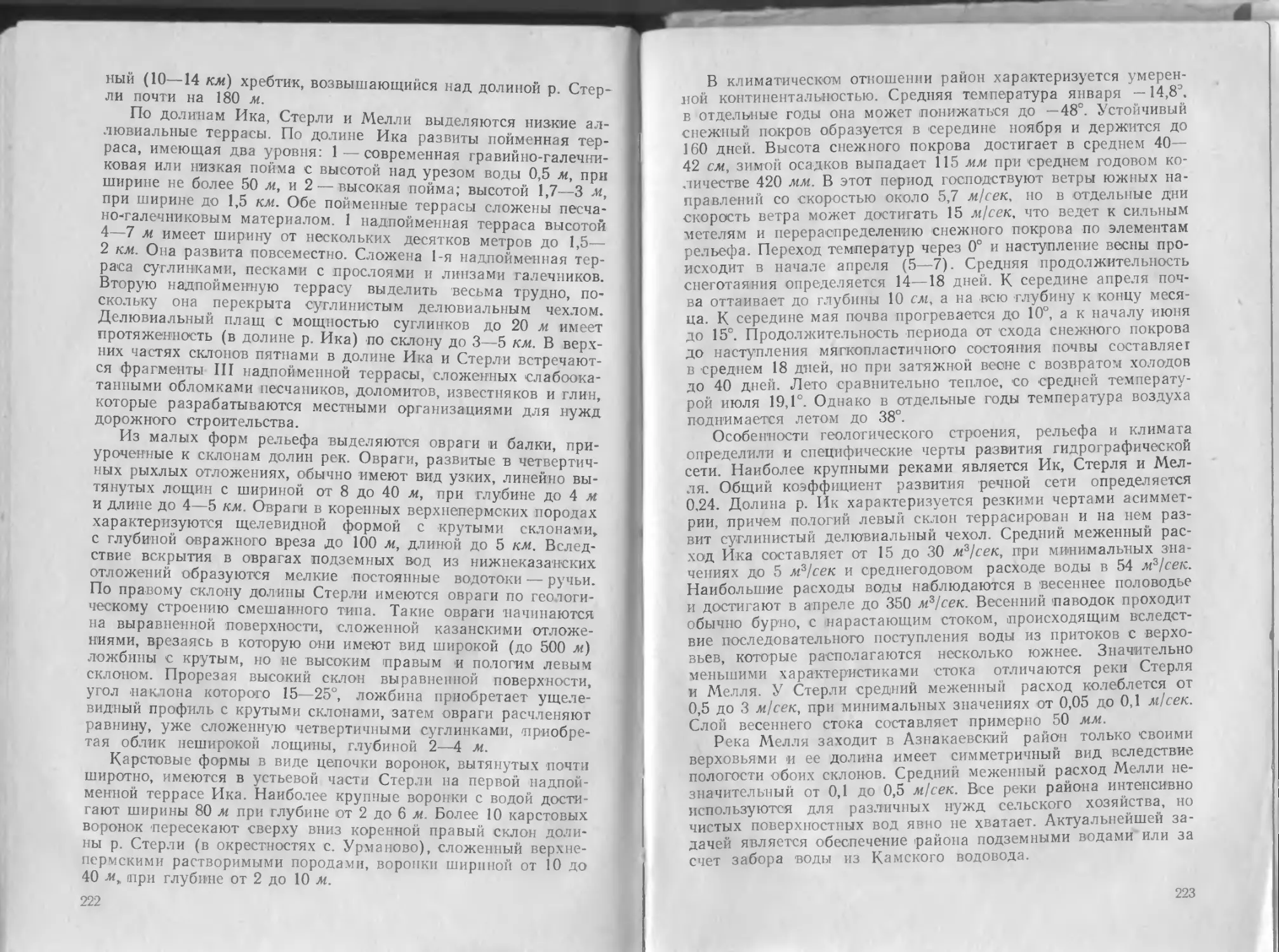

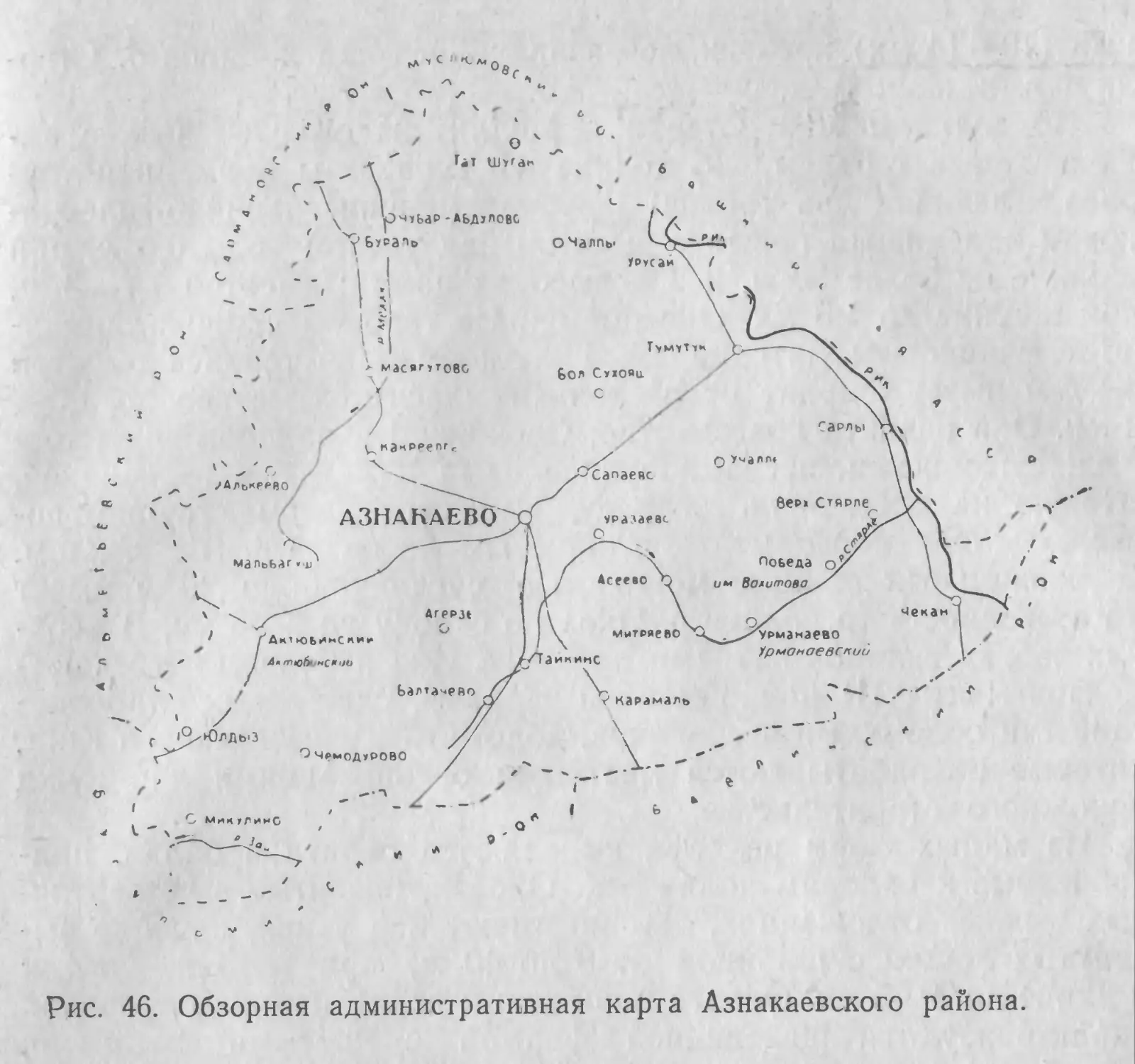

33. Азнакаевский район — Ю.

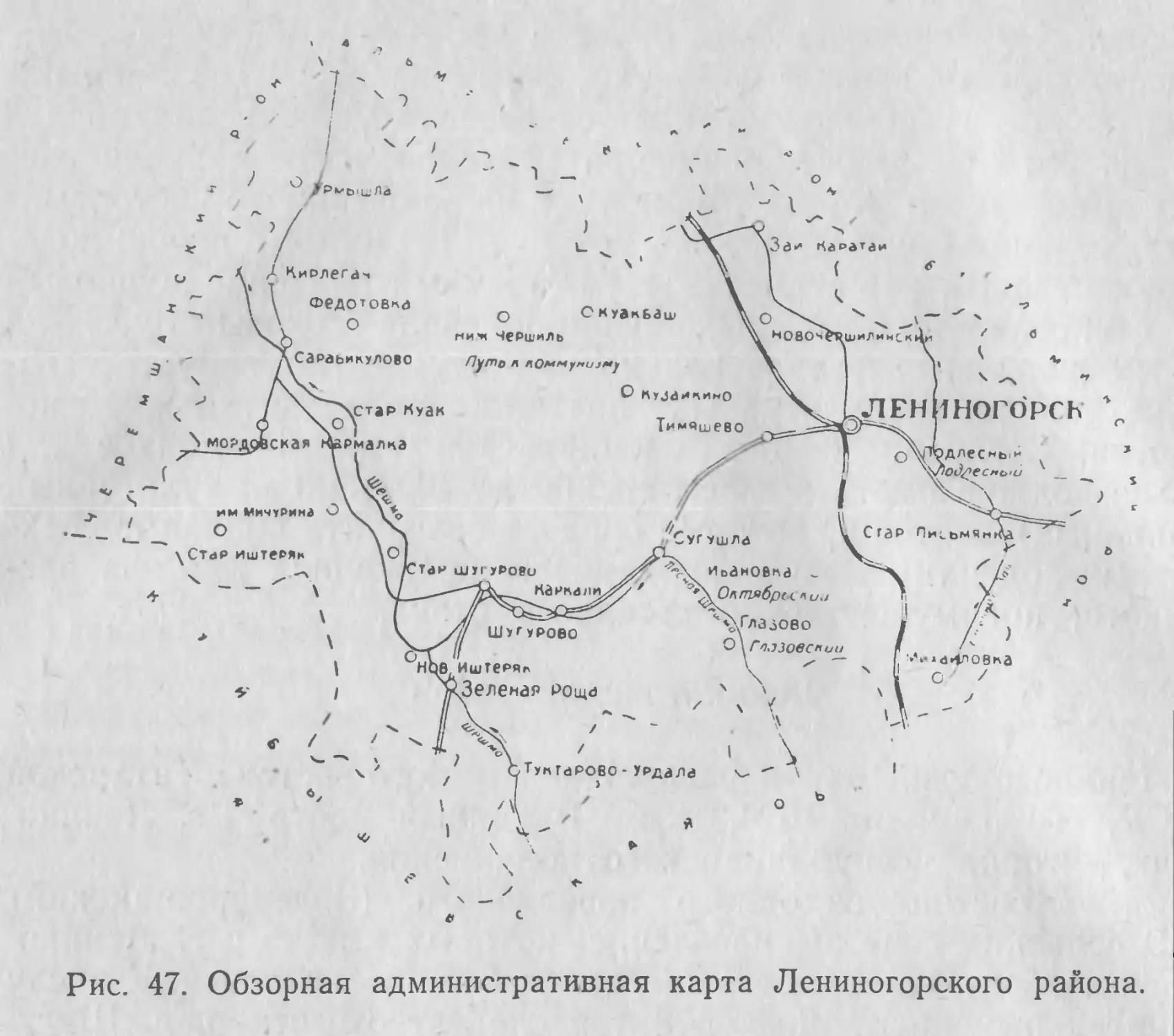

34. Лениногорский район — Н.

банов.

• 35. Бугульминский район — Р

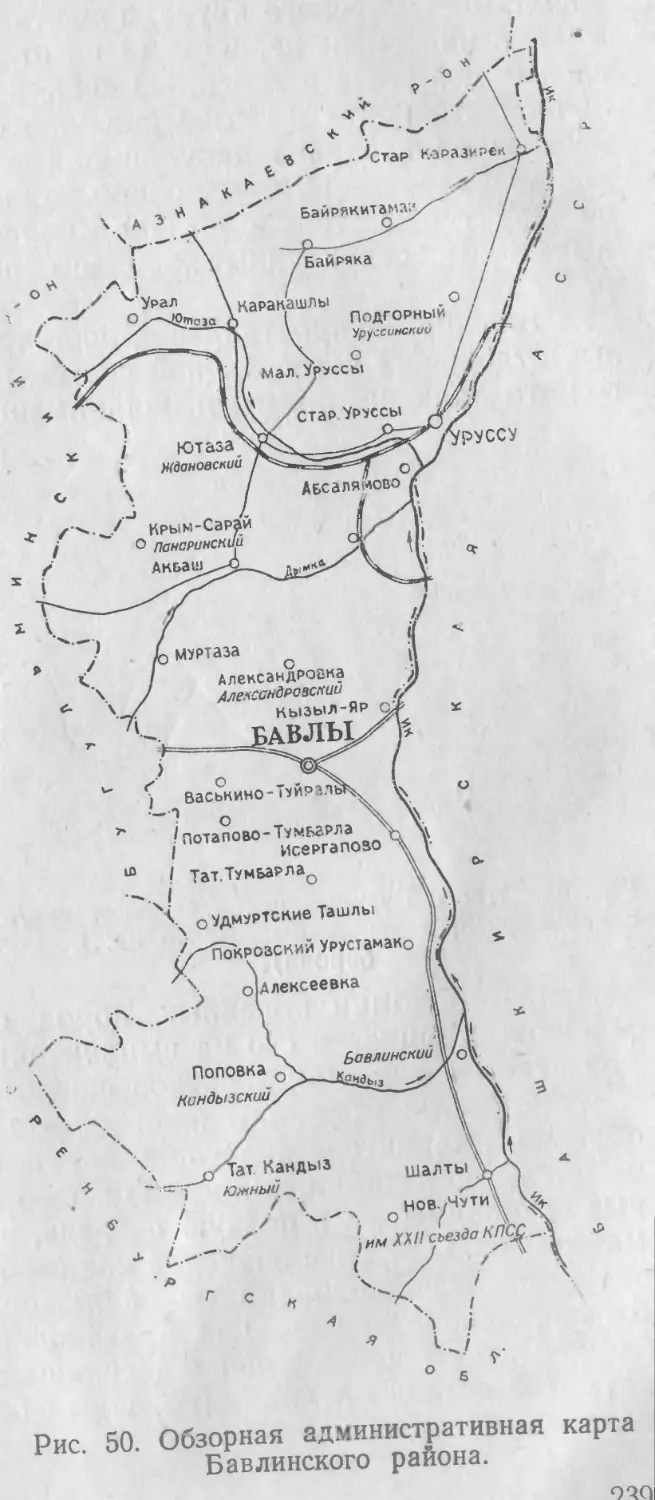

36. Бавлинский район — Ю. I

М.

А.

С.

В.

П.

Хайруллина

Д у г л а в

Петрова

Бабанов .

Торсуев, Ю. В

ll е т р о в а

. С.

В. Бабанов

Ba-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ —С. Г. Б а т ы е в, А. В. Ступишин

ЛИТЕРАТУРА

165

172

178

184

НЮ

194

. 198

203

207

214

220

225

233

239

245

249

ПРЕДИСЛОВИЕ

В решениях мартовского (1965) и июльского Пленумов Цен-

трального Комитета КПСС, закрепленных в постановлениях

XXIII и XXIV съездов КПСС, прочно заложены научные осно-

вы современного ведения сельскохозяйственного производства.

Государственный план пятилетнего развития народного хозяй-

ства СССР на 1971—75 гг. предусматривает резкое повышение

продукции сельскохозяйственного производства. Валовой сбор

зерна в конце пятилетки превысит 200 млн. тонн, производство

мяса достигнет 16 млн. тонн, молока— 100 млн. тонн, яиц —

52 млрд. штук. Производство продукции в колхозах и совхозах

возрастет на 7з из расчета на 100 га сельскохозяйственных уго-

дий. Для дальнейшего развития сельского хозяйства государст-

во и колхозы выделяют в настоящем пятилетии почти 129 млрд,

рублей капитального вложения. Труженики сельского хозяйства

получат в текущее пятилетие 1 млн. 700 тыс. тракторов, причем

более высокой мощности. На полях появятся новые высокопроиз-

водительные зерноуборочные комбайны, дождевальные машины,

машины для внедрения минеральных удобрений и других видов

сельскохозяйственной техники. Производство минеральных удоб-

рений в 1975 г. достигнет 90 млн. тонн При оптимальном исполь-

зовании в севообороте многолетних бобовых с обогащением почв

«биологическим» азотом урожай зерновых в зоне лесных подзо-

листых почв получается 13—14 центнеров, а в зоне степных чер-

ноземов до 20—25 центнеров с гектара. Большое значение для

повышения урожайности имеют комплексные мероприятия по

защите склоновых земель на суглинистом субстрате от водной

эрозии, а в районах развития песчаного грунта — от ветровой.

За последние годы большое внимание отводится решению

вопросов правильного использования в сельскохозяйственном

производстве местных природных условий и естественных ресур-

сов. Учет природной географической обстановки и познание ее

специфики необходимы для научного планирования сельскохо-

зяйственного производства.

Многие университетские коллективы географов по заданию

Министерства высшего и среднего специального образования

СССР, Министерства сельского хозяйства СССР провели на ос-

нове комплексного географического метода физико-географиче-

ское районирование крупных регионов страны: Нечерноземного

центра, Черноземного центра, Украины, Среднего Поволжья,

Нижнего Поволжья и др. Казанский университет на основе мно-

голетних исследований издал (1964, под ред. проф. А. В. Ступи-

5

шина) коллективный труд по физико-географическому райони-

рованию Среднего Поволжья в пределах Татарской АССР, Ма-

ри некой АССР, Чувашской АССР, Горьковской, Кировской,

Ульяновской и Куйбышевской областей.

В настоящее время появилась практическая необходимость в

познании особенностей географических условий на уровне таких

административно-территориальных единиц как район. Для

Поволжья и многих регионов страны настоящее исследование

является первым. Территория Татарской АССР, с площадью до

68 тыс. кв. км, имеющая разнообразные природные условия и

располагающая различными естественными ресурсами, может

послужить примером для создания аналогичных исследований

по смежным административным единицам: автономным респуб-

ликам и областям Среднего Поволжья и Приуралья.

Населенность по административным районам и площади их

территорий даются на 1 января 1971 г. по данным Статистиче-

ского управления ТАССР.

Территория Татарской АССР разделена на 36 административ-

ных районов, со средней площадью около 2 тыс. кв. км, располо-

женных в разных ландшафтно-географических зонах и областях:

в лесном Заволжье (Предкамье), лесостепном Предволжье и ле-

состепном Заволжье (Закамье). В каждом административном

районе природный ландшафт имеет кроме общих черт, роднящих

его с соседними административными районами, и свои специфи-

ческие особенности.

Целью настоящего исследования явилось установление для

каждого административного района природной структуры тер-

ритории. В природную характеристику района входит анализ ос-

новных компонентов географического ландшафта: рельефа и

расчлененности его эрозионной сетью, степень оврагопоражен-

ности сельскохозяйственных земель, геологическое устройство

территории и наличие полезных ископаемых, степень их исполь-

зования, климатический и водный режим, характер почвенного

покрова и плодородие почв, степень лесопокрытости территории

и местные черты лесных ресурсов, современное состояние исполь-

зования природных условий и естественных ресурсов Vi дальней-

шие планы развития сельскохозяйственной экономики в теку-

щем пятилетии (1971—75 гг).

Материалом для создания настоящего труда послужили поле-

вые географические наблюдения, анализ картографических

источников и литературы, данные сельхозуправлений районов и

Министерства сельского хозяйства ТА.ССР.

Авторы выражают признательность советским и партийным

Комитетам районов, органам сельхозуправлений Исполкомов

Советов, работникам Министерства сельского хозяйства ТАССР

за содействие в работе, что помогло тополнить природную ха-

рактеристику ценными сведениями о современном использовании

природных условий и естественных ресурсов в сельскохозяйст-

венном производстве административных районов ТАССР.

ГЛАВА I

АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ПРИРОДНОЕ

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТАТАРСКОЙ АССР

Исторически сложилось так, что в самом водном сердце Ев-

ропы, где соединяются две крупнейшие речные артерии — Волга

и Кама, на месте древнефеодальной Волго-Камской Булгарии,

сформировалась татарская народность. После присоединения

к Русскому государству Казанского ханства (1552 г.) началось

массовое заселение Волжско-Камской территории русскими из

центральных и западных частей Русского государства. Приход

русских в Среднее Поволжье имел определенное прогрессивное

значение, поскольку они принесли более высокую материально-

техническую культуру, создали города и многочисленные насе-

ленные сельские пункты.

В. И. Ленин писал: «Центральные местности страны, обла-

дающие вековой промышленной культурой, помогали таким об-

разом развитию такой же культуры в начинающих заселяться,

новых частях страны» (Полное собрание сочинений, т. 3, стр.

336). Приход русских как распространителей передовой культу-

ры во вновь освояемые районы Волжско-Камского бассейна при-

вел к дальнейшей интенсивной распашке лесных и лесостепных

земель. Значительно увеличились посевные площади, а также

улучшилась техника ведения сельского хозяйства, произошел

массовый переход от двухпольной системы земледелия к более

прогрессивной трехпольной. Если русские труженики испытыва-

ли большой гнет от господствующих классов, то он вдвойне тя-

желее был для татарского трудового народа. Царизму было вы-

годно задерживать развитие национальной культуры татарского

народа и разжигать рознь и вражду между народами Поволжья.

Великая Октябрьская социалистическая революция навсегда

покончила с национально-колониальным режимом.

27 мая 1920 года Всероссийский Центральный Исполнитель-

ный Комитет и Совет Народных Комиссаров постановил образо-

вать Автономную Татарскую Социалистическую Республику как

часть Российской Социалистической Федеративной Советской

Республики. Этот исторический декрет подписал В. И. Ленин.

В пределы Татарской АССР вошли уезды и волости Казан-

ской, Уфимской, Самарской, Вятской и Симбирской губерний,

населенных в основном татарами. В последующие годы проводи-

7

лось небольшое изменение границ республики с целью дальней-

шей консолидации татарского народа. С образованием Татар-

ской АССР была ликвидирована одна из исторических неспра-

ведливостей, установленная царизмом в рамках России, — дроб-

ление татарского народа, как и других народов, на части по гу-

берниям, причем даже в Казанской губернии не было уездов

с однородным татарским населением. Создание Татарской Авто-

номной Советской Социалистической Республики исключительно

благотворно отразилось на быстром развитии экономики и куль-

туры татарского народа.

Одним из мощных рычагов социалистического хозяйства яв-

ляется глубоко продуманное и обоснованное административно-

территориальное деление Татарской АССР. При образовании

ТАССР территория республики была разделена на 10 кантонов

В пределах Предволжья образовались Свияжский, Тетюшский,

Буинский кантоны. В лесном Заволжье (Предкамье) возникли

Арский, Мамадышский, Лаишевскип кантоны. В лесостепном

Заволжье (Закамье) появились Спасский, Чистопольский, Мен-

зелинский, Бугульминский кантоны. К 1924 году количество кан-

тонов достигает 12. Выделились Елабужский (1921) и Челнин-

ский (1923) кантоны. Что касается Агрызского кантона, выделен-

ного в 1921 году, то он был упразднен в 1924 году.

Новый и важный этап административно-территориального

районирования начинается с 1927 года, когда вместо кантонов и

волостей появляется район. Эта новая административная едини-

ца территориального разделения Татарии за время своего суще-

ствования испытала различные преобразования. На первой ста-

тин в виде опыта выделялись из некоторых кантонов районы.

Так, из Свияжского кантона были выделены (1927 г.) районы:

Нурлатский, Свияжский, Кайбицкий, Теньковский. Из Лаишев-

ского кантона были выделены Рыбпослободский и Лаишев-

ский районы. Из Елабужского кантона организовался Агрыз-

ский район, а из Арского кантона — Казанский район. Переход

на новую систему административного районирования был оценен

как и в других частях Советского Союза, положительно и одоб-

рен решением XVI съезда партии На XVI съезде партии было

предложено в дальнейшем укреплять район как основное звено

социалистического строительства в теревне с целью дальнейше-

го приближения партийно-советского аппарата к сельским

трудящимся, что улучшало и упрощало связи руководства с ме-

стами.

В 1930 году согласно решения ВЦИК территория Татарии

была подразделена на 45 районов. Это имело важное государ-

ственное значение для успешного завершения реконструкции

сельского хозяйства. Завершение коллективизации в деревне

привело к необходимости приближения партийного и советского

руководства к колхозам Возникла на этом этапе необходимость

8

создания более мелких по площади районов, количество которых

к 1941 году достигает 63, а в 1944 г. — 70.

Однако в послевоенный период, в связи с укрупнением кол-

хозов, созданием новых совхозов, дальнейшим усилением меха-

низации, а также технического оснащения управления, как теле-

фонизация и радиофикация и в особенности в связи с подготов-

кой опытных кадров партийно-советского аппарата и колхозного

производства происходит укрупнение более мелких районов. Ес-

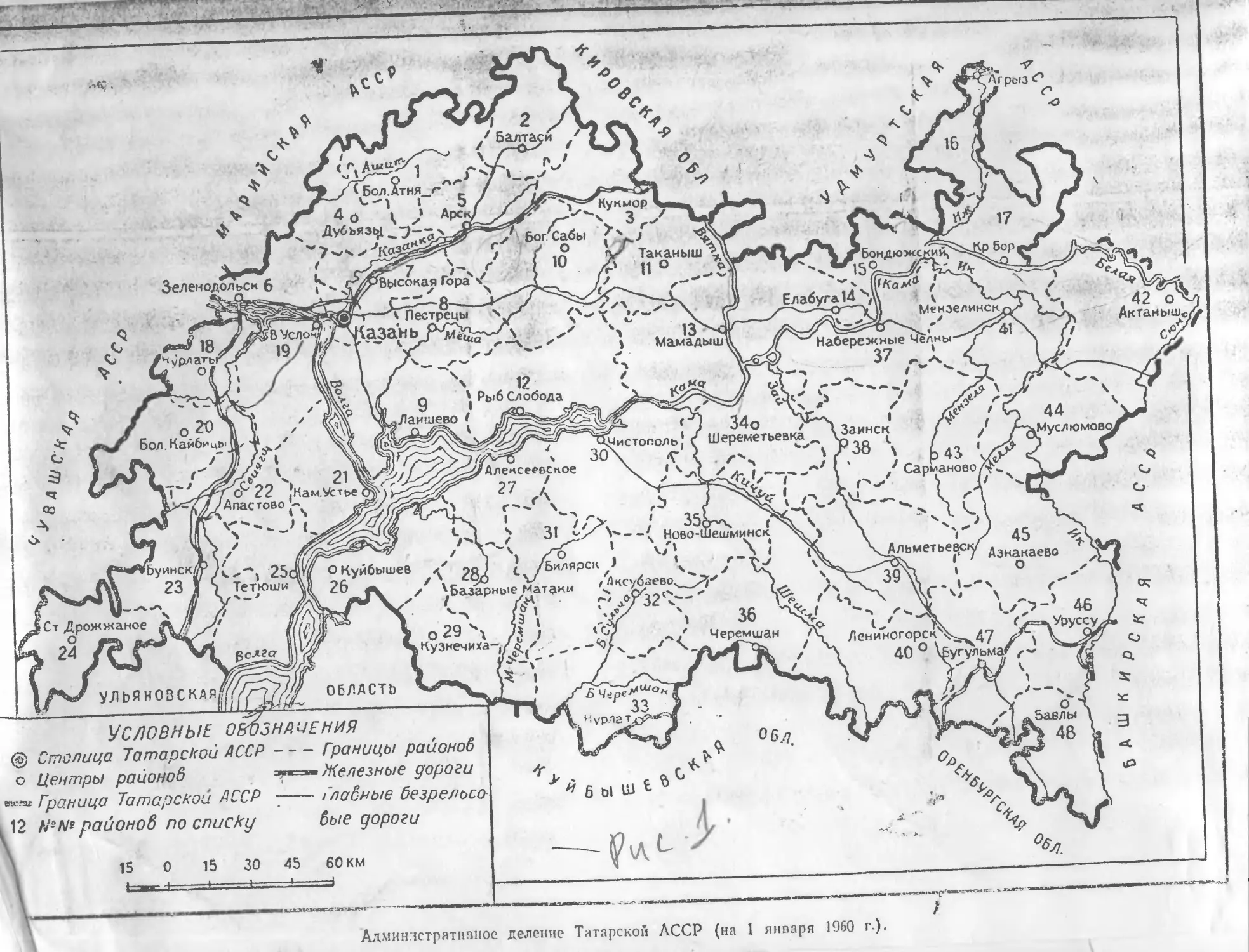

ли в 1960 г. территория ТАССР разделялась на 48 районов, то в

/настоящее время количество административных районов состав-'

|щет 36, соответствуя, современным экономическим условиям, с

учетом количества и плотности населения, путей сообщения и

их направленности, а также и учета природных особенностей.

Территория Татарской АССР занимает весьма выгодное гео-

графическое положение на Русской равнине, находясь в центре

Вятско-Камского бассейна, на важных водных путях Волги и

Камы, Вятки и Белой. Этот замечательный край в природном

отношении находится в пределах южной полосы лесной зоны и

тесостепья богатого черноземными почвами. Долинами Волги и

Камы территория Татарии разделена на три природные области:

лесное Заволжье (Предкамье) *, лесостепное Заволжье (За-

камье) и лесостепное Предволжье. Границы административных

районов строго соблюдают важные природно-исторические вод-

ные рубежи — Волгу и Каму — и обычно за пределы долин Вол-

ги и Камы не выходят. Исключение представляет территория Зе-

ленодольского района, которая состоит из правобережной и ле-

вобережной частей, разделенных долиной р. Волги. Если право-

бережная часть Зеленодольского района находится в лесостеп-

ном Предволжье со своеобразным рельефом, с особыми черта-

ми климата, почв и растительности, то левобережная часть рай-

она лежит в лесном Заволжье с иной природной характеристи-

кой ландшафта. Однако природные различия отошли на второй

план при выделении Зеленодольского района в указанных грани-

цах. Здесь учитывалась хорошая железнодорожная связь право-

бережья с левобережьем и наличие крупного административного

центра г. Зеленодольска. Однако в хозяйственной деятельности

района нужно учитывать специфику природных условий право-

бережья (бывш. Нурлатского района) и левобережья.

Три природные области: лесное Заволжье, лесостепное Пред-

волжье, лесостепное Заволжье со своим набором географических

компонентов, с чертами зональности климато-почвенно-расти- ।

тельных факторов, с особенностями рельефа и геологического

строения, гидрографической сети во многом повлияли на сель-

скохозяйственный процесс, выработку специализации и ассорти- »

* Термины «Предкамье» и «Закамье» имеют местное значение и они те-

ряются при анализе Поволжья или Русской равнины.

9

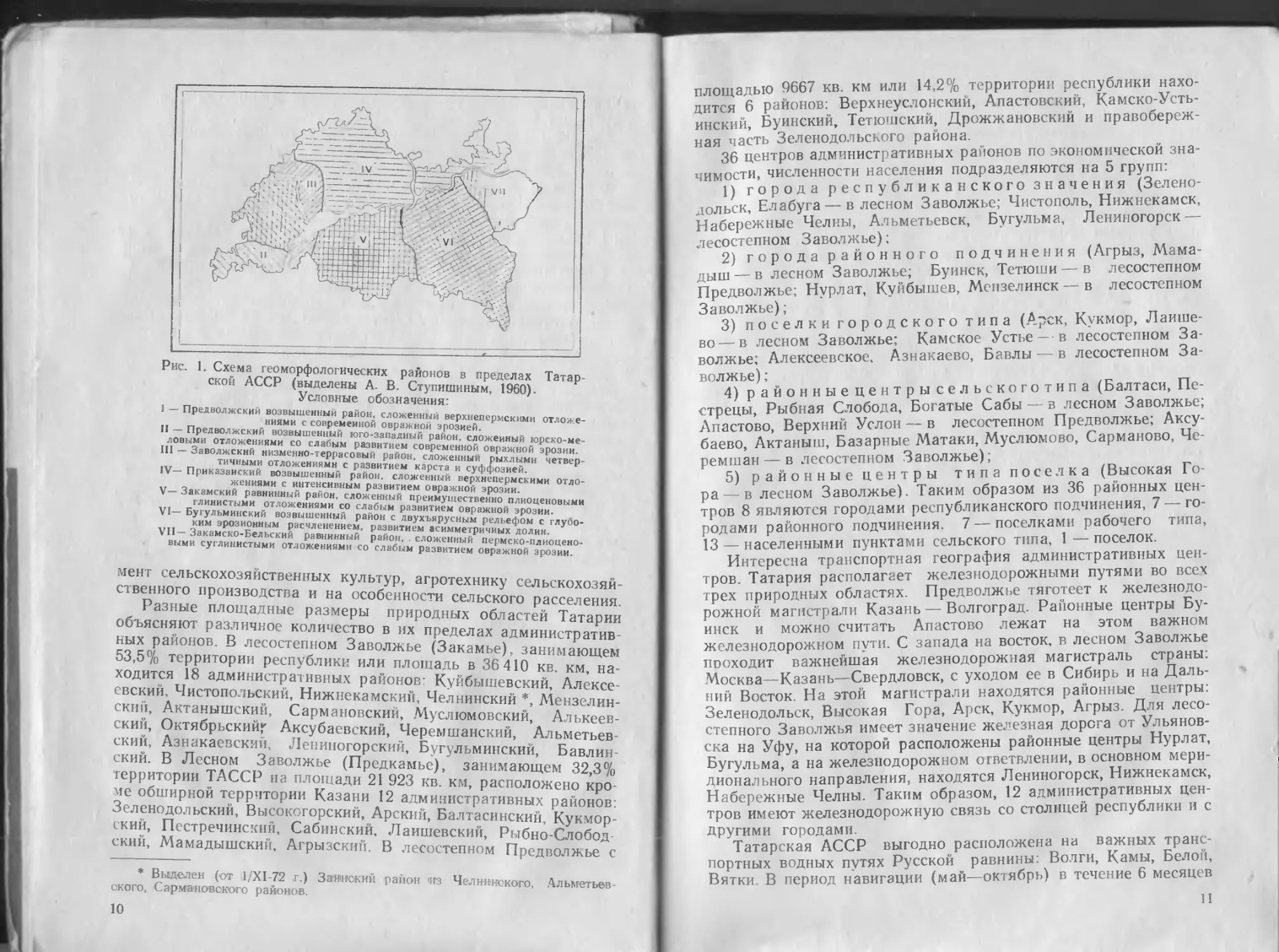

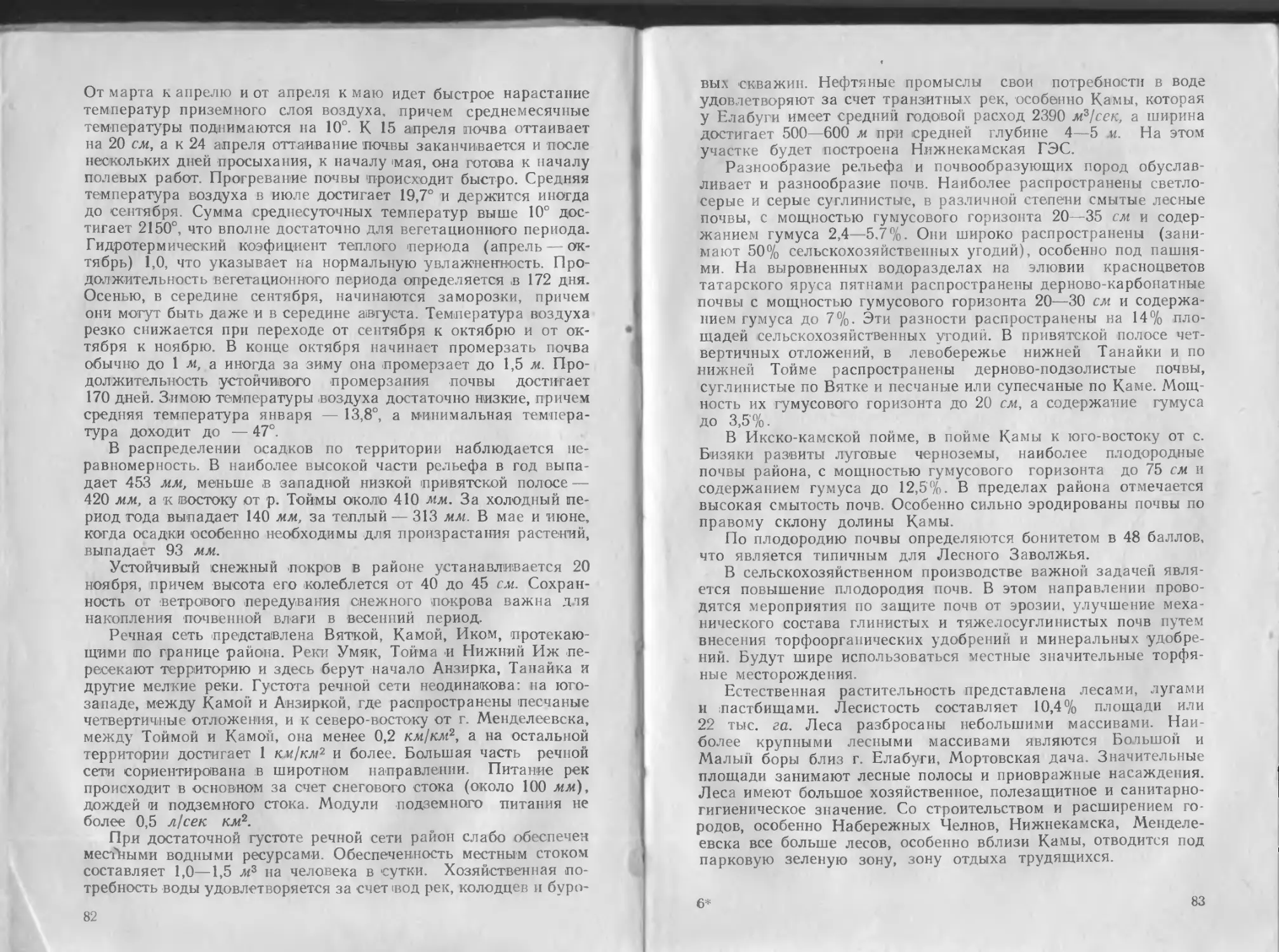

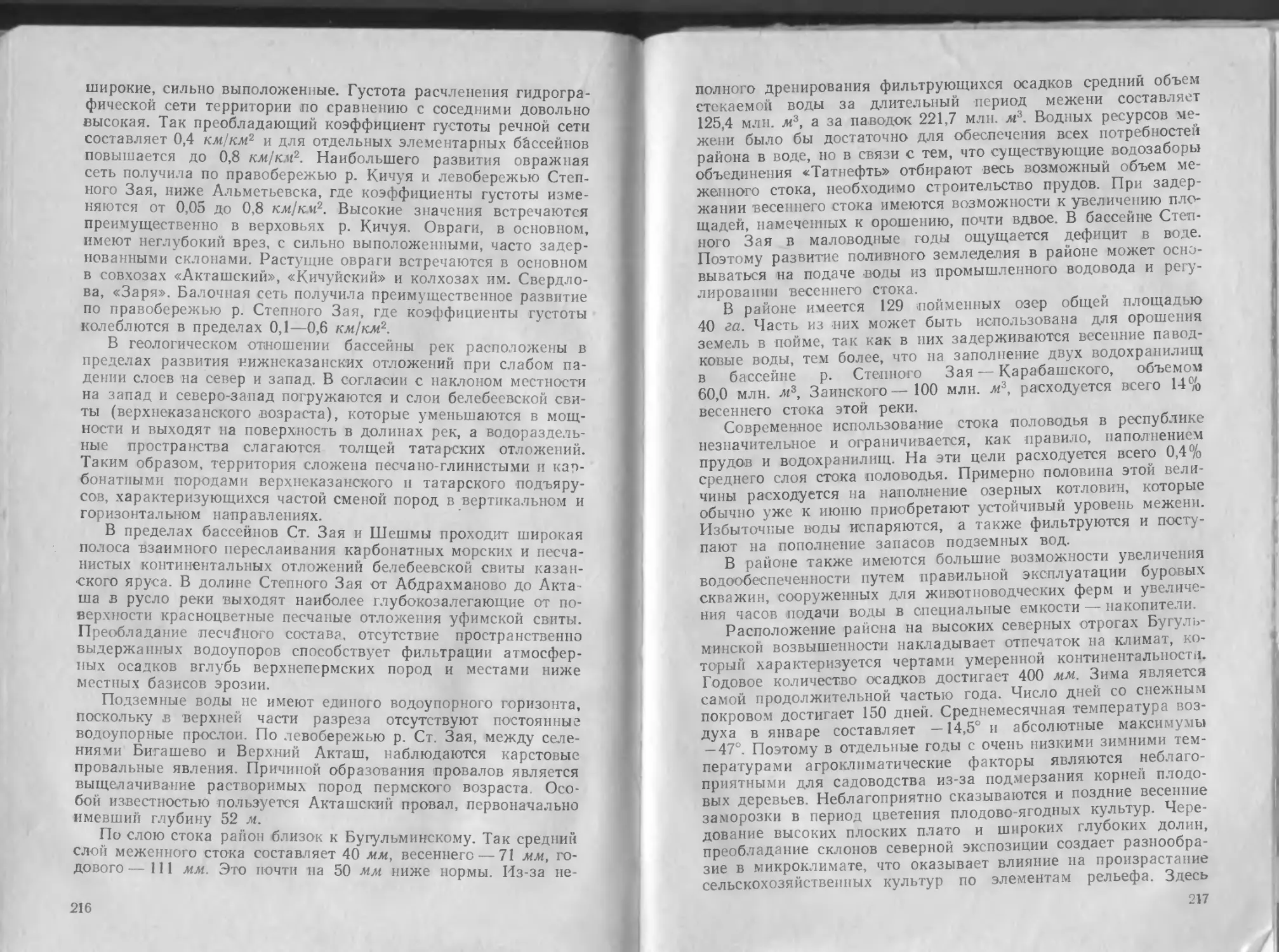

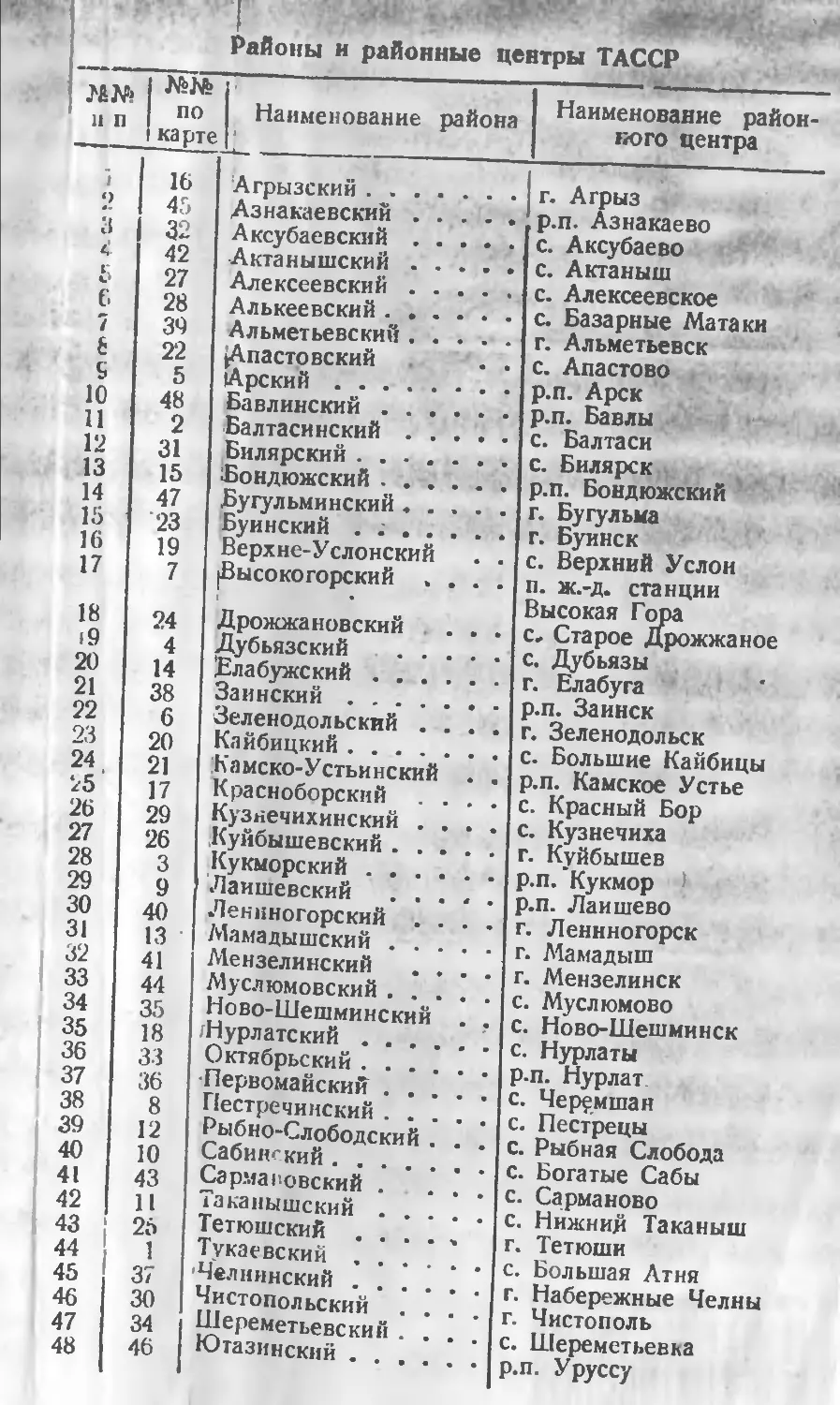

Рис. 1. Схема геоморфологических районов в пределах Татар-

ской АССР (выделены А. В. Ступишиным, 1960).

Условные обозначения:

1 — Предволжский возвышенный район, сложенный верхнепермскими отложе-

ниями с современной овражной эрозией.

11 — Предволжский возвышенный юго-западный район, сложенный юрско-ме-

ловыми отложениями со слабым развитием современной овражной эрозии.

III — Заволжский низменно-террасовый район, сложенный рыхлыми четвер-

тичными отложениями с развитием карста и суффозией.

IV— Приказаиский возвышенный район, сложенный верхнепермскими отло-

жениями с интенсивным развитием овражной эрозии.

V— Закамский равнинный район, сложенный преимущественно плиоценовыми

глинистыми отложениями со слабым развитием овражной эрозии.

VI— Бугульминский возвышенный район с двухъярусным рельефом с глубо-

ким эрозионным расчленением, развитием асимметричных долин.

VII— Закамско-Бельский равнинный район, . сложенный пермско-плиоцено-

выми суглинистыми отложениями со слабым развитием овражной эрозии.

мент сельскохозяйственных культур, агротехнику сельскохозяй-

ственного производства и на особенности сельского расселения.

Разные площадные размеры природных областей Татарии

объясняют различное количество в их пределах административ-

ных районов. В лесостепном Заволжье (Закамье), занимающем

53,5% территории республики или площадь в 36 410 кв. км, на-

ходится 18 административных районов: Куйбышевский, Алексе-

евский, Чистопольский, Нижнекамский, Челнинский *, Мензелин-

ский, Актанышский, Сармановский, Муслюмовский, Алькеев-

ский, Октябрьский* Аксубаевский, Черемшанский, Альметьев-

ский, Азнакаевский, Ленипогорский, Бугульминский, Бавлин-

ский. В Лесном Заволжье (Предкамье), занимающем 32,3%

территории ТАССР на площади 21 923 кв. км, расположено кро-

ме обширной территории Казани 12 административных районов:

Зеленодольский, Высокогорский, Арский, Балтасинский, Кукмор-

ский, Пестречинский, Сабинский, Лаишевский, Рыбно-Слобод

ский, Мамадышский, Агрызский. В лесостепном Предволжье с

* Выделен (от 1/XI-72 ,г.) Загинокий район чгз Челнинского, Альметьев-

ского, Сармановского районов.

10

площадью 9667 кв. км или 14,2% территории республики нахо-

дится 6 районов: Верхнеуслонский, Апастовский, Камско-Усть-

инский, Буинский, Тетюшский, Дрожжановский и правобереж-

ная часть Зеленодольского района.

36 центров административных районов по экономической зна-

чимости, численности населения подразделяются на 5 групп:

1) города республиканского значения (Зелено-

дольск, Елабуга — в лесном Заволжье; Чистополь, Нижнекамск,

Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск —

лесостепном Заволжье);

2) города районного подчинения (Агрыз, Мама-

дыш — в лесном Заволжье; Буинск, Тетюши — в лесостепном

Предволжье; Нурлат, Куйбышев, Мепзелинск — в лесостепном

Заволжье);

3) поселки городского типа (Арск, Кукмор, Лаише-

во — в лесном Заволжье; Камское Устье— в лесостепном За-

волжье; Алексеевское, Азнакаево, Бавлы — в лесостепном За-

волжье) ;

4) районныецентрысельскоготипа (Балтаси, Пе-

стрецы, Рыбная Слобода, Богатые Сабы — в лесном Заволжье;

Апастово, Верхний Услон — в лесостепном Предволжье; Аксу-

баево, Актаныш, Базарные Матаки, Муслюмово, Сарманово, Че-

ремшан — в лесостепном Заволжье);

5) районные центры типа поселка (Высокая Го-

ра— в лесном Заволжье). Таким образом из 36 районных цен-

тров 8 являются городами республиканского подчинения, 7 — го-

родами районного подчинения. 7 — поселками рабочего типа,

13 — населенными пунктами сельского типа, 1 — поселок.

Интересна транспортная география административных цен-

тров. Татария располагает железнодорожными путями во всех

трех природных областях. Предволжье тяготеет к железнодо-

рожной магистрали Казань — Волгоград. Районные центры Бу-

инск и можно считать Апастово лежат на этом важном

железнодорожном пути. С запада на восток, в лесном Заволжье

проходит важнейшая железнодорожная магистраль страны:

Москва—Казань—Свердловск, с уходом ее в Сибирь и на Даль-

ний Восток. На этой магистрали находятся районные центры:

Зеленодольск, Высокая Гора, Арск, Кукмор, Агрыз. Для лесо-

степного Заволжья имеет значение железная дорога от Ульянов-

ска на Уфу, на которой расположены районные центры Нурлат,

Бугульма, а на железнодорожном ответвлении, в основном мери-

дионального направления, находятся Лениногорск, Нижнекамск,

Набережные Челны. Таким образом, 12 административных цен-

тров имеют железнодорожную связь со столицей республики и с

другими городами.

Татарская АССР выгодно расположена на важных транс-

портных водных путях Русской равнины: Волги, Камы, Белой,

Вятки В период навигации (май—октябрь) в течение 6 месяцев

11

много грузов и особенно сельскохозяйственной продукции пере-

возится на самом дешевом водном транспорте. 13 районных цен-

тров: Верхний Услон, Камское Устье, Тетюши, Куйбышев, Алек-

сеевское, Чистополь. Набережные Челны, Елабуга. Мамадыш,

Рыбная Слобода, Лаишево, Зеленодольск и отчасти Нижнекамск

лежат на судоходных речных магистральных путях, будучи свя-

заны с Казанью, а также с другими портами Волго-Камского

бассейна.

22 районных центра с Казанью связаны местными авиали-

ниями, самым эффективным транспортом по затрате наименьше-

го времени. Это районные центры: Балтаси, Старое Дрожжаное,

Буинск, Тетюши. Камское Устье, Куйбышев, Базарные Матаки,.

Нурлат, Алексеевское, Аксубаево, Черемшан, Чистополь, Бугуль-

ма, Сарманово, Муслюмово, Мамадыш, Елабуга, Набережные

Челны (связаны с Москвой), Мензелинск, Актаныш. Огромное

значение имеет хорошо разветвленная внутриреспубликанская

дорожная сеть, представленная хорошими дорогами республи-

т»анского значения и грунтовыми дорогами внутрирайонного ис-

пользования. Многие районные центры соединены с Казанью ав-

тобусным сообщением, действующим круглогодично.

Дороги не только соединяют районные центры и населенные

пункты со столицей Татарии Казанью, но они позволяют быст-

рее и дешевле включать в сферу материального производства

богатства местных недр, создавать новые крупные промышлен-

ные стройки как гигантский автомобильный комплекс в Набе-

режных Челнах. Они позволяют появляться новым экономиче-

ским центрам и производить сельскохозяйственную продукцию

с меньшими затратами

ГЛАВА II

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ЛЕСНОГО

ЗАВОЛЖЬЯ (ПРЕДКАМЬЯ)

ОБЩАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «ЛЕСНОГО ЗАВОЛЖЬЯ

(ПРЕДКАМЬЯ)

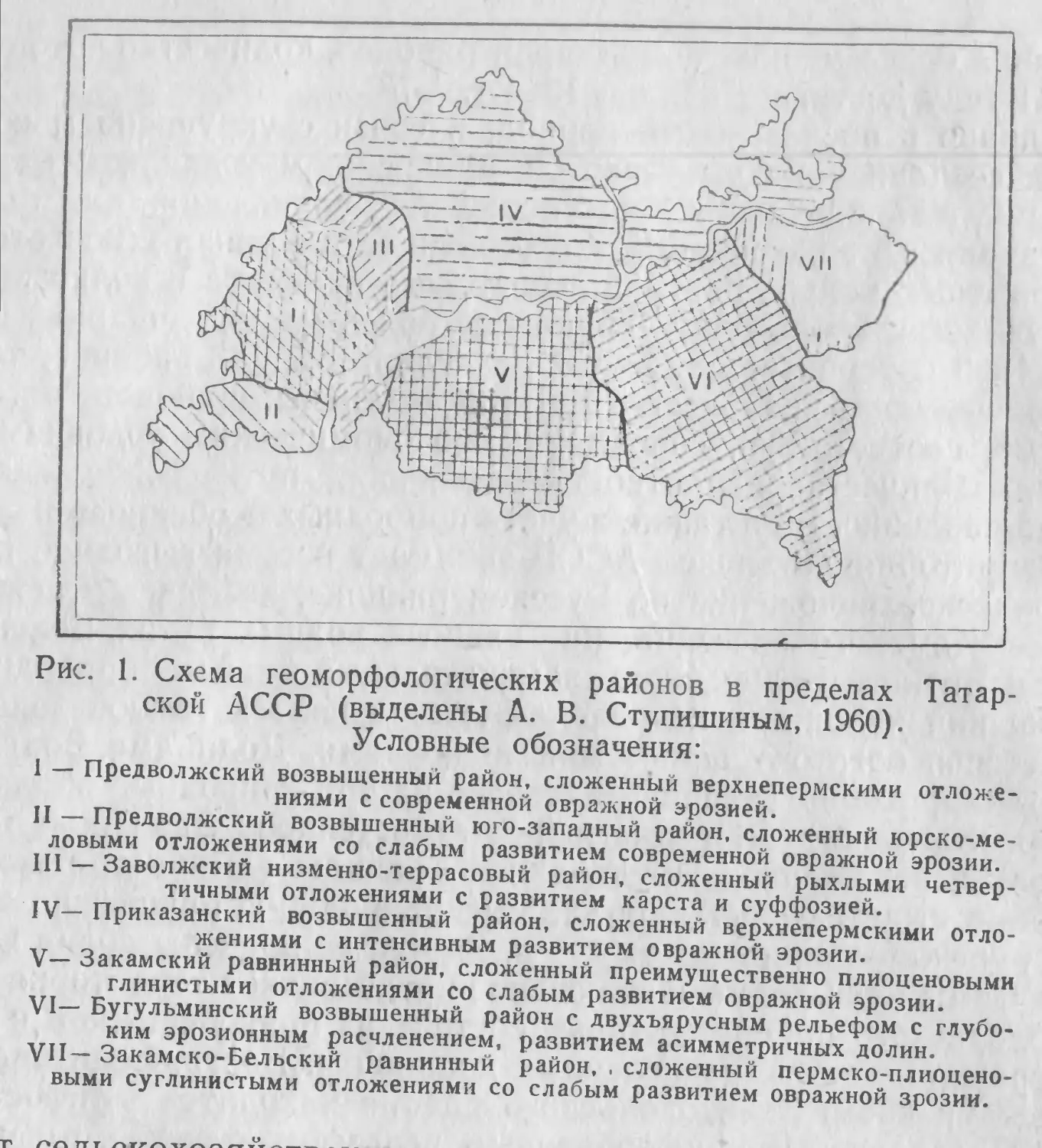

Лесное Заволжье, или Предкамье, занимает северную часть

республики, отчленяясь от Предволжья долиной р. Волги и от

лесостепного Заволжья, или Закамья, — долиной р Камы. Вод-

ное зеркало в этих долинах стало очень широким в связи с соз-

данием Куйбышевского водохранилища. На севере и востоке

территория граничит с Марийской АССР, Кировской областью

и Удмуртской АССР. Площадь почти достигает 22,2 тыс. кв. км,

причем низовья долины Вятки, текущей с севера, из Кировской

области, расчленяют территорию на две неравноценные части:

западную (западное Предкамье) и восточную (восточное Пред-

камье). В пределах последней находится лишь два администра-

тивных района из 12 (Елабужский и Агрызский).

Лесным Заволжьем эта часть называется, поскольку она на-

ходится в пределах лесной зоны, в отличие от Предволжья и За-

камья, которые расположены в лесостепной зоне с господством

не серых лесных, а черноземных почв. Однако по лесистости в

настоящее время лесное Заволжье не оправдывает своего наз-

вания. Здесь вследствие интенсивной агрикультурной деятельно-

сти сельского населения в основном сведены леса, представлен-

ные преимущественно широколиственными, а также хвойными

породами: сосной с участками ели и пихты, а климато-почвен-

ные условия позволили создать на обширных пространствах

сельскохозяйственный ландшафт с небольшими островами лесов

преимущественно на водораздельных полосах.

В климатическом отношении лесное Заволжье — самая ув-

лажненная и прохладная территория Татарии. Здесь выпадает

больше всего осадков, до 501—509 мм (Балтаси, Райфа). Здесь

чаще бывают холодные, влажные, дождливые весны, что поло-

жительно влияет на урожай. Но весной могут быть значительные

похолодания с понижением температуры воздуха и почвы, с по-

явлением заморозков, что неблагоприятно для начала вегетаци-

онного периода растений (в третьей декаде мая и даже в нача-

ле июня). Могут быть п осенние заморозки, что также *вредно

для многих выращиваемых культур. Снежный покров в лесном

Заволжье более устойчивый и мощный, достигающий 0,6—0,7 м.

13

Он держится на полях 145—160 дней. Достаточный снежный

покров создает лучшие условия в Татарии для перезимовки ози-

мых, которые занимают большие площади в лесном Заволжье.

Важно, что в лесном Заволжье совсем редки засухи, которые

иногда посещают южные и в особенности юго-западные районы.

По сравнению с другими природными областями Татарии лесное

Заволжье лучше обеспечено осадками в весенне-летний и осен-

ний периоды года. До 90 мм выпадает осадков в течение мая—

июня — очень важного периода роста сельскохозяйственных ра-

стений. Всего за вегетационный период (по сентябрь) в лесном

Заволжье осадки составляют 245—265 мм. Однако безморозный

период на севере Татарии несколько меньше — до 130 дней, что

отражает зональное и северное положение территории лесного

Заволжья. Для получения устойчивых из года в год урожаев

лесное Заволжье — наиболее благоприятный сельскохозяйствен-

ный район республики. Сумма температур за вегетационный пе-

риод определяется в 2000—2100°.

Рельеф представляет возвышенную равнину с наклоном по-

верхности с севера на юг к Каме и с местными наклонами на

запад к долине Волги и на восток к долине Камы. Возвышенная

равнина или плато сложено древними пермскими отложениями,

представленными породами казанского и татарского ярусов. Аб-

солютные высоты в среднем 170—190 м, а местами (на севере)

достигают свыше 200 м. Слагают водораздельные массивы, разде-

ленные речными долинами Казанки, Меши, Шошмы, Вятки,

Тоймы, Ижа и их притоков, известняки, доломиты, местами с

гипсами казанского яруса, глины, мергели, песчаники, доломиты

и известняки (плитчатые, маломощные) татарского яруса. На-

личие в элювии пермских пород карбонатной щебенки на многих

водораздельных равнинах привело к формированию здесь, в лес-

ном Заволжье, дубрав с его спутниками. На песчаном субстрате

сосновых лесов и на наиболее увлажненных и холодных суглин-

ках в северных и восточных участках территории ели с пихтой.

Подзона широколиственных и темнохвойных лесов, именуемая

также подзоной смешанных лесов, является южным подразделе-

нием лесной зоны. Неточно, когда лесное Заволжье считают под-

зоной южной тайги. Подзона южной тайги характеризуется раз-

витием дерново-подзолистых почв под хвойными лесами и нахо-

дится севернее Татарской АССР

Основными почвами лесного Заволжья являются лесные поч-

вы, дерново-подзолистые, они сформировались преимущественно

под широколиственными лесами (дубом, липой, кленом, вязом).

Серые лесные почвы в почвенном фонде лесного Заволжья зани-

мают 64% площади, а дерново-подзолистые — 20,7%, поймен-

ные почвы — 10,4%, болотные и полуболотные почвы—1,8% и

на долю оврагов, круч, крутых склонов (голых) приходится

2,7% площади (Почвы Татарии, 1962). Между тем считается

также, что серые лесные почвы определяют ландшафт северного

14

лесостепья (Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий, 1969), а не сме-

шанных лесов. Вполне возможно, что в первичном естественном

состоянии ландшафт не представлял территорию сплошных, пре-

имущественно широколиственных, лесов, а были в лесном За-

волжье и значительные поляны с луговой растительностью, при-

чем склоны долин, обращенные на юг и запад, как световые и

тепловые могли быть с лесолуговой растительностью, как север-

ного варианта лесостепья. Важное значение имели выходы или

близкое залегание к поверхности карбонатных пород для произ-

растания широколиственных пород: дуба, липы, клена.

Вполне естественно, что переселенцы, вначале татары, ушед-

шие сюда после разгрома Волжско-Камской Булгарии, а затем

и русские, находили в лесном Заволжье благоприятные сельские

условия, богатую и разветвленную речную сеть с пойменными и

надпойменными лугами, а на пологих склонах долин на лессо-

видных суглинках достаточно плодородные почвы, наличие вы-

сококачественного леса, который шел на строительство домов и

надворных построек, изготовление мебели, сельскохозяйственной

утвари, орудий производства. Постепенно долины и приводораз-

дельные склоны освобождались от леса, освобождались между

мелкими долинами от леса и водоразделы, возрастали площади

пашни. Лес постепенно отходил на самые высокие водоразделы,

где начинались верховья речных потоков, выходящих к Вятке,

Шошме, Тойме, Казанке, Меше, Каме, Волге. Современный рису-

нок остаточных лесных массивов наглядно показывает направ-

ленность процесса наступательного во времени, сельскохозяйст-

венного освоения лесного Заволжья растущим в количественном

отношении населением. Исторической памятью о бывшем лесном

покрове остались почвы лесного типа, занимающие 84,7% терри-

тории лесного Заволжья.

Почвы лесного Заволжья по механическому составу суглини-

стые. Они приурочены к делювиальным склоновым суглинкам, к

суглинистому элювию на водораздельных пространствах. Исто-

рическая распашка склонового рельефа повлекла к пробужде-

нию склоновой эрозии с появлением овражных систем и с раз-

витием оврагов в пределах балочных форм (вторичные овраги).

К настоящему времени процессы склоновой водной эрозии весь-

ма ощутительны на склоновых полях многих районов северного

Заволжья. (Кукморский, Балтасинскип, Арский, Высокогорский,

Пестречинский, Мамадышский, Рыбнослободской и др.). По за-

щите земель от овражной эрозии принимаются самые неотлож-

ные эффективные меры. Однако многовековой процесс раз-

вития овражной эрозии на склоновых полях рельефа требует

самого широкого исторически обоснованного ландшафтно-гео-

графического подхода к лесному Заволжью, с возможным уче-

том необходимости перестройки сельскохозяйственных угодий не

только в пределах колхоза или совхоза, но в бассейнах рек по

единому плану, рассматривая лесное Заволжье как единый гео-

15

графический ландшафт, с правильным размещением в нем насе-

ленных сельскохозяйственных пунктов, с построением новых

сельскохозяйственных центров жизни типа Шапши в Высокогор-

ском районе. В современную эпоху это возможно со временем

сделать. Необходимо вернуть рекам лесного Заволжья их былую

водообилыюсть, вновь возродить замечательные источники водо-

снабжения, создать сеть прудов и водоемов, в особенности в реч-

ных долинах и в пределах селений. Проблема дальнейшего раз-

вития зернового хозяйства тесно сочетается с развитием мясо-

молочного животноводегва. Эта проблема тесно связана с соз-

данием орошаемых пастбищ с качественной и высокопродуктив-

ной луговой растительностью. Следует учесть также и растущие

большие запросы к сельскохозяйственной продукции со стороны

городского населения таких крупнейших промышленных центров

Заволжья как Казань, Зеленодольск, а также растущих других

городов республики.

Анализ природной обстановки в пределах лесного Заволжья

позволил выделить 6 физико-географических районов (Ступи-

шин, 1967):

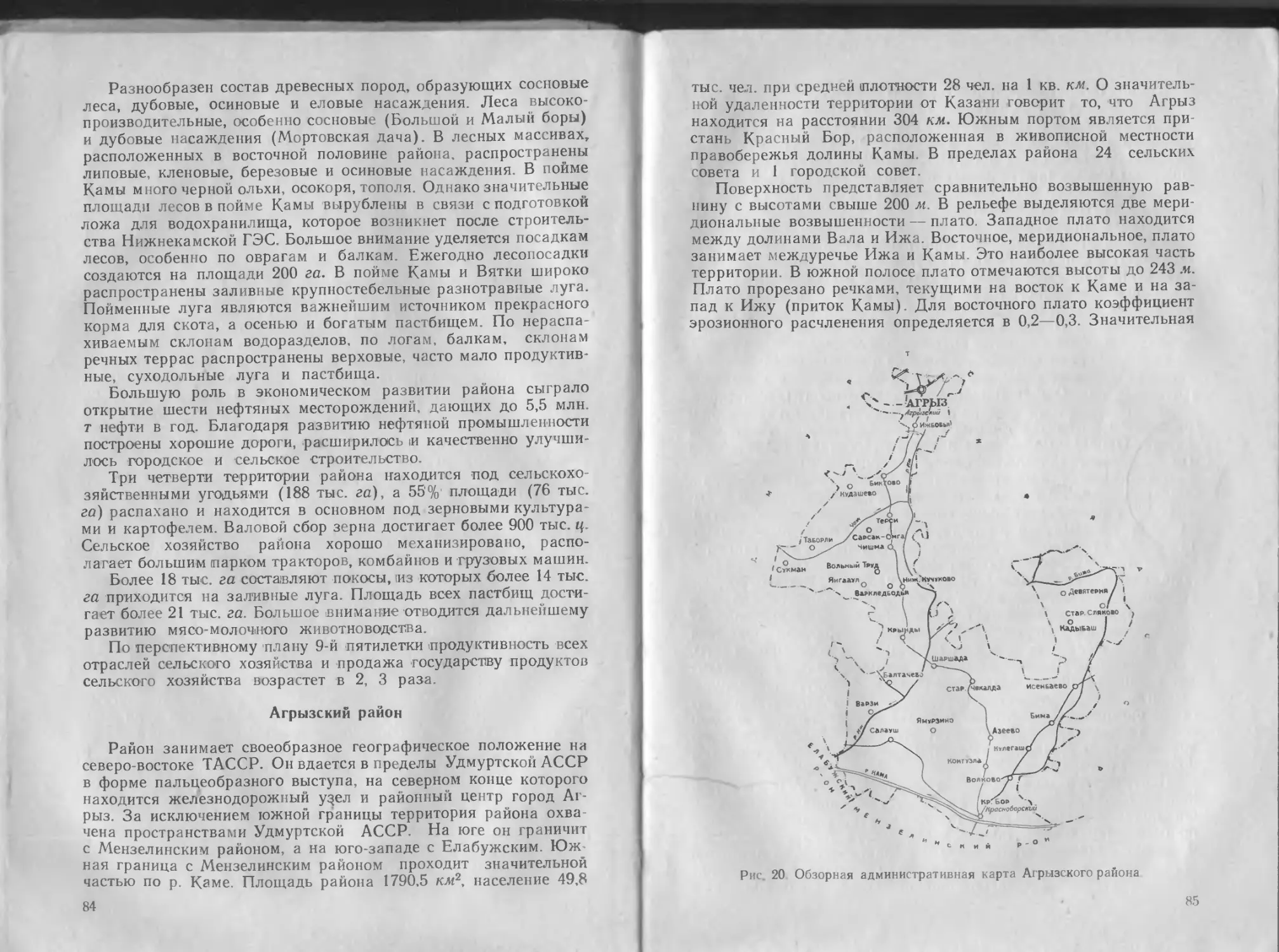

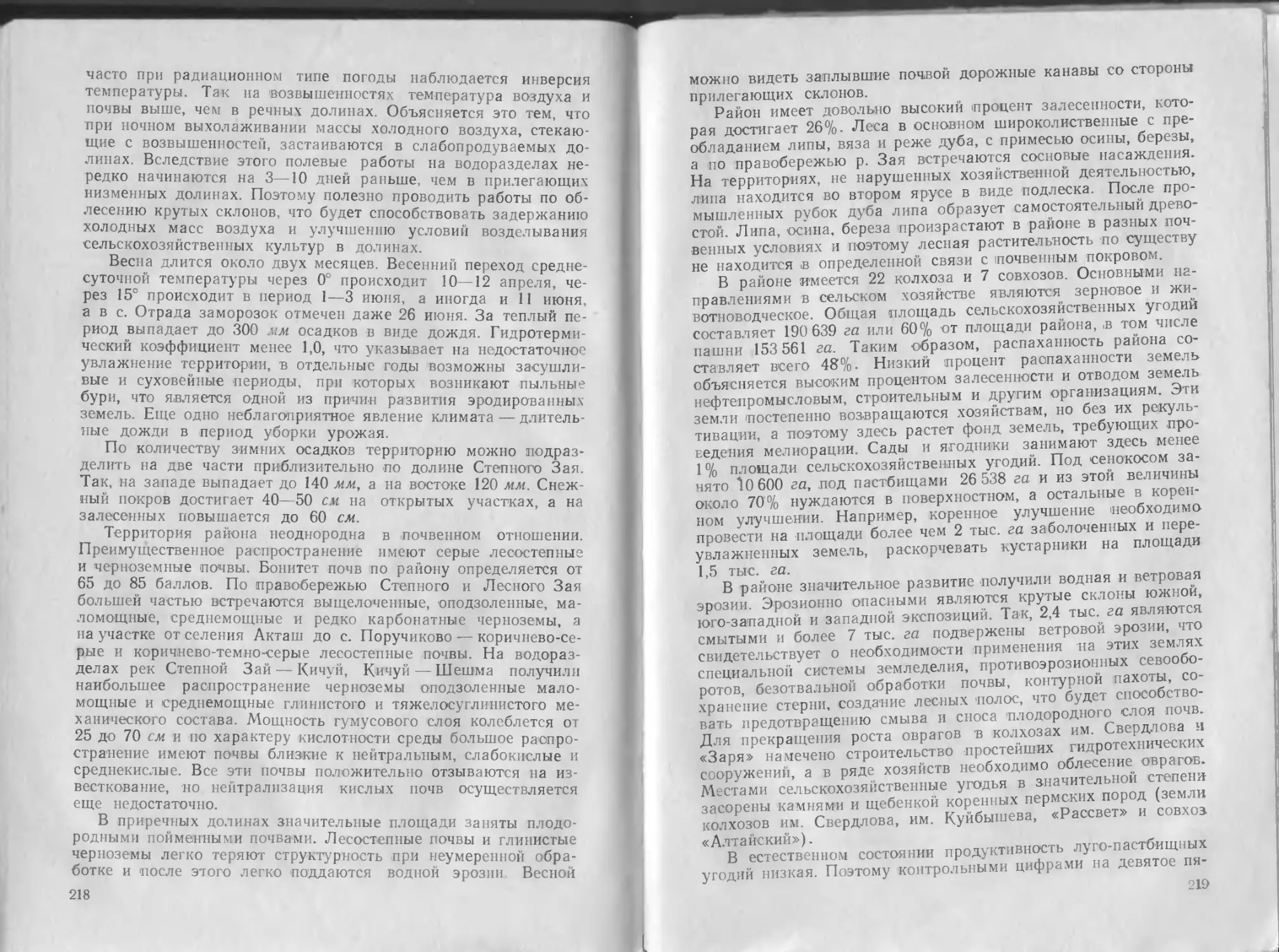

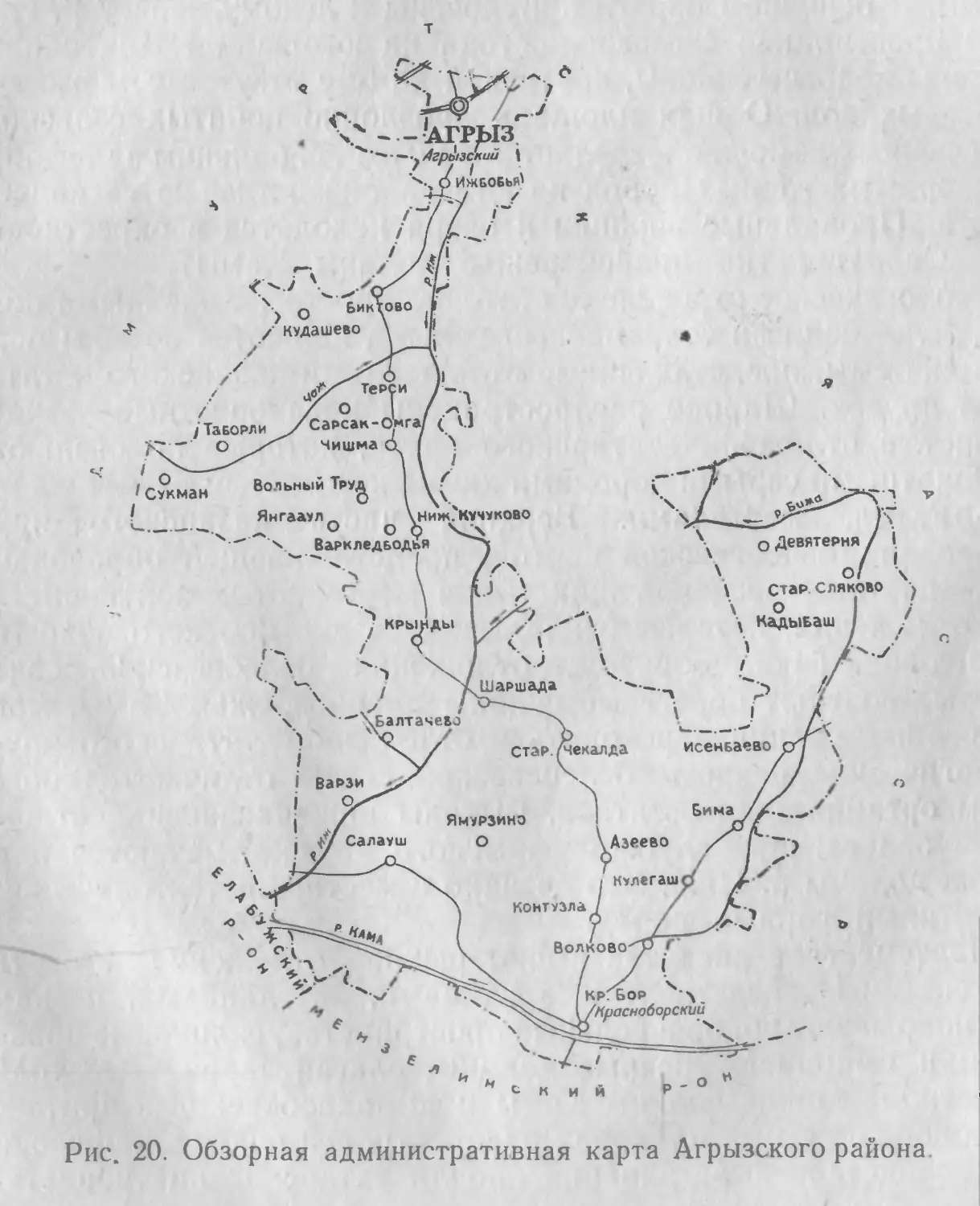

Рис. 2. Схема физико-географических районов Татарской

АССР (выделены А В. Ступишиным, 1960).

Условные обозначения:

I,— Ь Физико-i еограсрические районы лесной провинции Вятско-Кам-

ской возвышенности.

Щ—IIj—Физико-географические районы лесостепной провинции

Приволжской возвышенности.

III,—П16—Физико-географические районы лесостепных провинций

Низменного и Высокого Заволжья.

1. Приволжский ieppacoBO-долинный район сосновых лесов

на песчаном, преимущественно, субстрате.

2. Илетско-Казанский эрозионно-равнинный район темно-

хвойных широколиственных лесов на глинистом субстрате.

16

3. Мешпнский эрозионно-расчлененный возвышенно-равнин-

ный район с развитием слабоподзолистых почв.

4. Прикамский правобережный район с облесенным ландшаф-

том береговых гор.

5. Правобережно-Вятский эрозионно-равнинный район с ле-

сами темно-хвойно-широколиственными.

6. Восточно-Прикамский эрозионно-равнинный район с разви-

тием сосновых лесов.

Зеленодольский район

Район расположен на северо-западе республики, его границы

проходят: на западе с Чувашской и Марийской автономными

республиками, на востоке — с районами Татарии: Высокогор-

ским, Казанским городским районом, Верхнеуслонским и Апас-

товским.

Площадь района 1488,9 кв. км, население 148,1 тыс. человек,

общее количество населенных пунктов 122, центр г. Зелено-

дольск, рабочих поселков 2 (Васильево, Нижние Вязовые), сель-

ских Советов 22, поселковых Советов 2, колхозов 13, совхозов 8,

лесхозов 1.

Территория Зеленодольского района долиной р. Волги разде-

ляется на правобережную и левобережную части, которые нахо-

дятся в разных ландшафтно-географических зонах; это в свою

очередь создает отличия в климате, почвенном покрове, расти-

тельном и животном мире.

Правобережная часть Зеленодольского района. Правобе-

режье входит в лесостепную провинцию Предволжья. Располо-

жено в северо-восточной части Приволжской возвышенности, по

левому склону долины р. Свияги, в нижнем ее течении. На тер-

ритории Правобережья размещаются земли 13 колхозов и двух

совхозов с общей площадью 68 502 га.

Поверхность представляет собой всхолмленную равнину, рас-

сеченную в широтном направлении долинами рек, овражно-ба-

лочной сетью; общий наклон поверхности с запада на восток —

к долине реки Свияги. Преобладающими высотами являются

высоты 70—100 м. Наибольшие абс. высоты расположены на се-

веро-западе и достигают 200 м.

Долина р. Свияги асимметрична. Обнаженный крутой пра-

вый склон осложнен овражно-балочной сетью. Левый пологий

склон задернован, покрыт чехлом делювиальных отложений.

Долины малых рек — левых притоков Свияги — Ари, Кубни,

Бувы — также асимметричны, причем крутым попеременно яв-

ляется правый и левый склоны Левые притоки Свияги разделя-

ют территорию на отдельные водоразделы пли плато. Наиболее

крупным является водораздел рек Кубни и Ари. Он имеет сим-

метричное строение склонов, характеризуется пологим наклоном

е-320-2 . 17

0Ш1

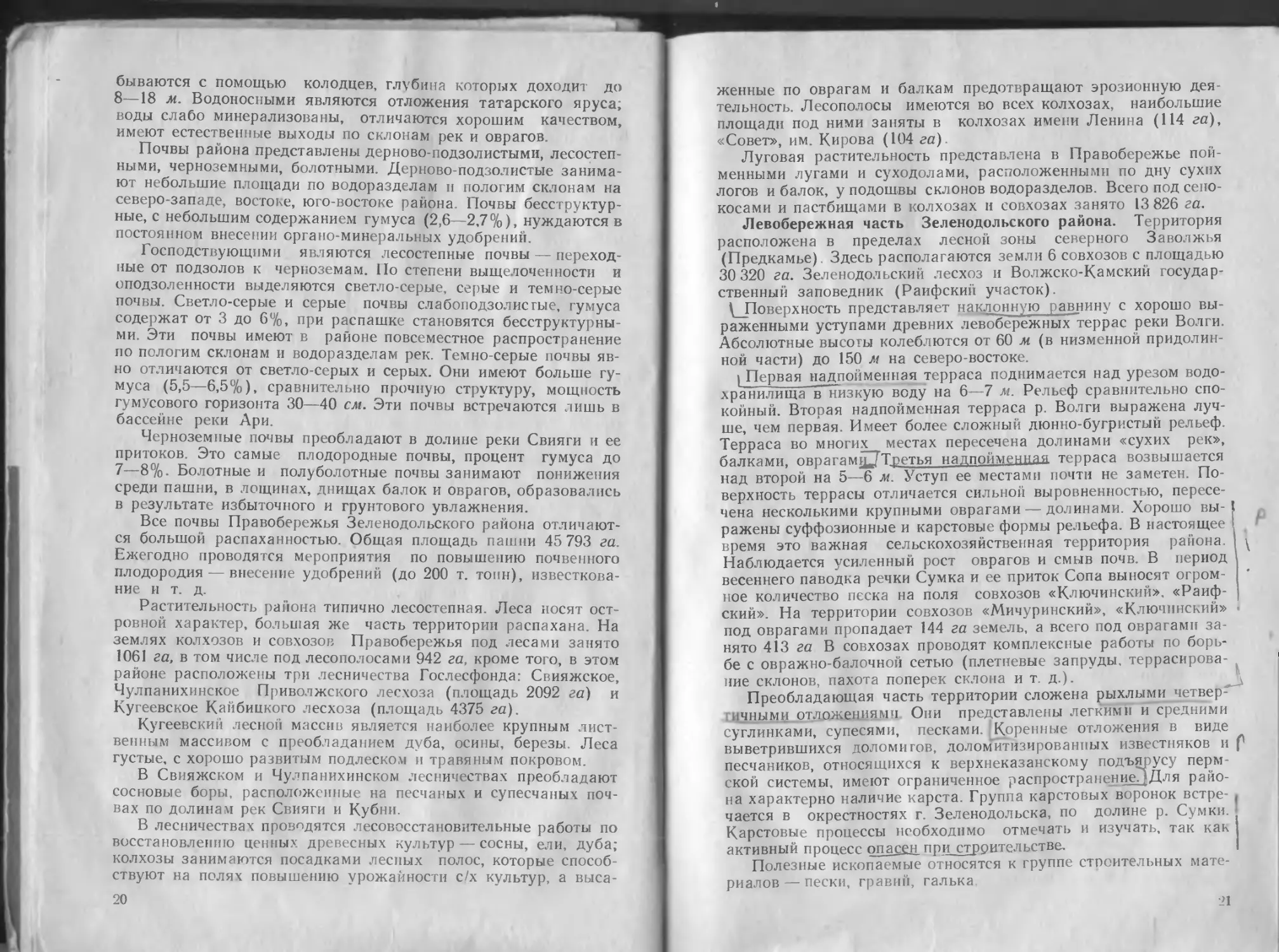

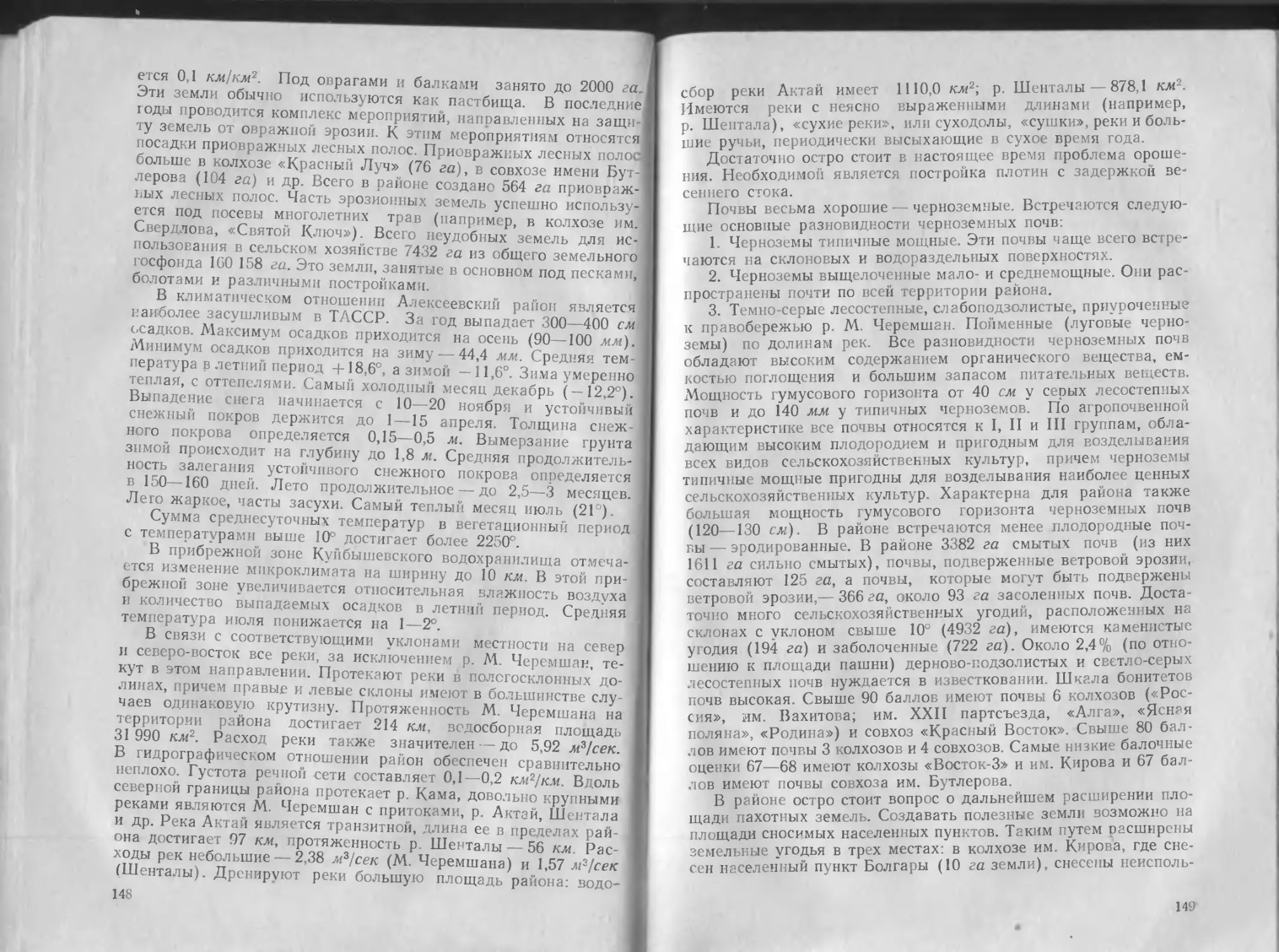

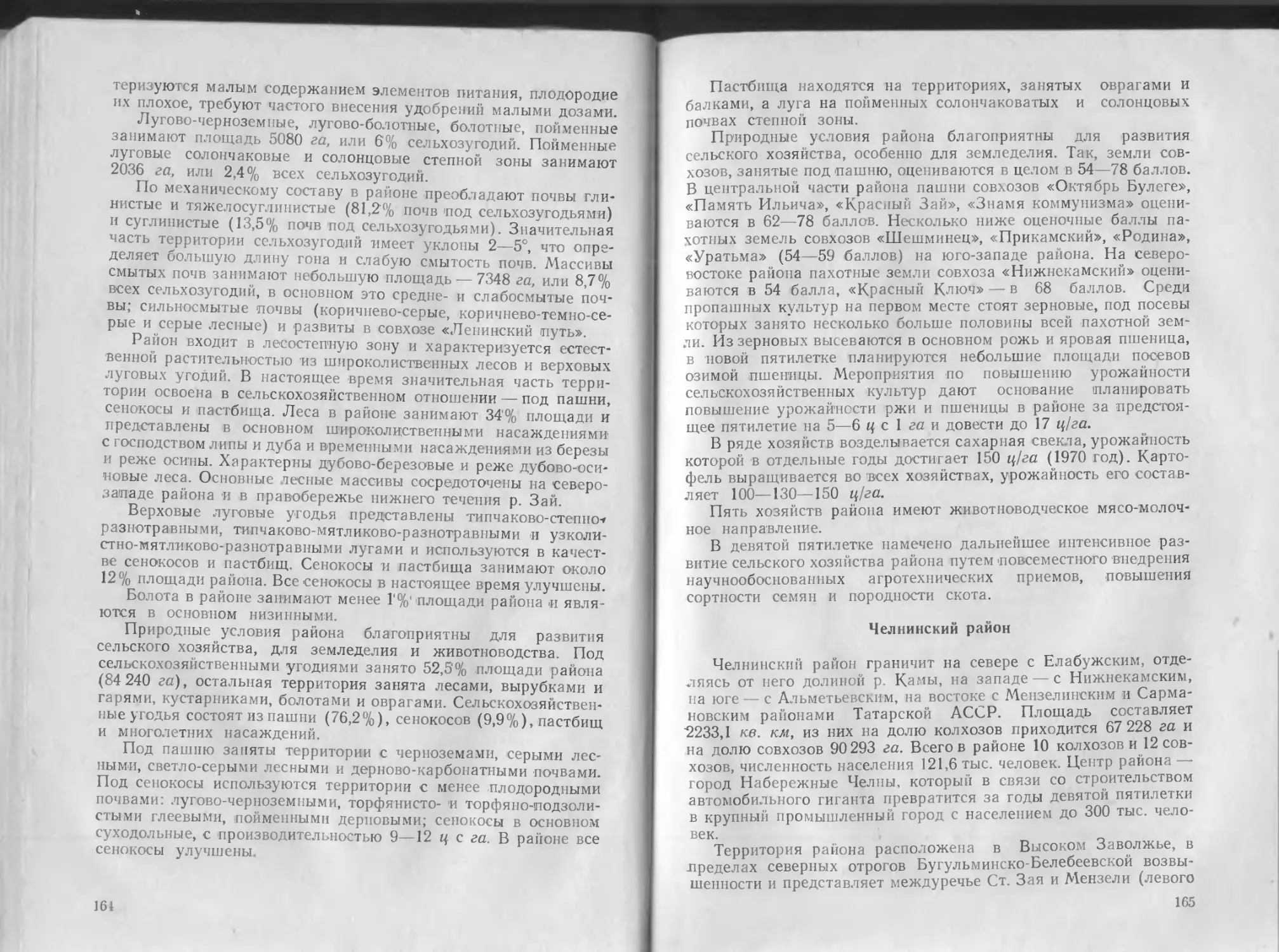

Рис. 3. Обзорная административная карта Зеленодольского района.

поверхности с запада на восток. Водораздел рек Ари и Бувы

занимает меньшую площадь. На востоке он полого опускается

к долине Свияги. Его северная часть круто обрывается к долине

реки Бувы, а южная заканчивается длинным пологим склоном

и постепенно переходит в долину реки Ари.

Склоны водоразделов сильно расчленены овражно-балочной

сетью и осложнены оползневыми формами. Наибольшая густота

овражно-балочной сети набтюдается на склонах долин рек

Свияги, Кубни.

Овраги приносят существенный урон сельскому хозяйству.

В колхозах и совхозах правобережной зоны под оврагами и про-

чими неудобными для распашки склонами занято 1412 га. (Об-

щая площадь под оврагами в Зеленодольском районе 2645 га).

Основные меры противоэрозионной защиты земель, применяемые

в колхозах и совхозах, — комплекс агротехнических и гидро-

технических мероприятии.

Территория слагается отложениями девонской, каменноуголь-

ной, пермской, третичной и четвертичной систем. Рельефообра-

18

зующими породами являются верхнепермские отложения казан-

ского и татарского ярусов.

Породы татарского яруса имеют наибольшее распростране-

ние и представляют многократное переслаивание пестроцветных

глин, песчаников, мергелей, известняков, доломитов. Отложения

казанского яруса развиты на очень ограниченной площади, глав-

ным образом, по правому склону долины р. Свияги; представле-

ны они доломитами и известняками

По долинам рек и на склонах водоразделов коренные породы

перекрыты рыхлыми четвертичными отложениями, которые сла-

гаются песчано-суглинистым материалом. К современным обра-

зованиям относятся болотно-озерные в поймах рек.

Полезные ископаемые на территории Правобережья — из-

вестняки, доломиты, глины, песок, гравий, торф. Все они имеют

местное значение.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура са-

мого холодного месяца — января------13,2°, а средняя темпера-

тура июля +18,8°. Абсолютные минимумы температур достигают

в отдельные годы до — 42°, а абсолютные максимумы до

+ 35,3 Продолжительность вегетационного периода 170 дней.

Сумма положительных температур за вегетационный период

2600°. Это создает благоприятные условия для произрастания

ряда ценных сельскохозяйственных культур.

Осадков в среднем в год выпадает 410—460 мм. Летние осад-

ки часто носят ливневый характер и вызывают интенсивный

смыв почв на склонах, усиливая рост оврагов. Снежный покров

становится устойчивым в конце ноября, а сходит в середине ап-

реля. Средняя толщина снежного покрова 40 см. Зимой преоб-

ладают ветры юго-западного и юго-восточного направлений, ле-

том — юго-западного и западного.

Речная сеть района представлена рекой Свиягой и ее левым

притоком р. Кубня. Притоки Свияги — Аря и Бува — пересы-

хающие летом реки.

Протяженность Свияги в пределах района 60 км. Расход во-

ды у устья — 788 млн. м\ С поднятием уровня воды в Волге, на

Свияге создался подпор в устьевом участке на 75 км. Река су-

доходна в нижнем течении, богата рыбой. На Свияге создано

нересто-рыбное хозяйство.

Левый приток Свияги — р. Кубня — начинается за предела-

ми района, в Чувашской АССР. Ее длина в пределах района

40 км, ширина русла реки 15—25 м.

Озера и болота в основном приурочены к поймам рек. Всего

под водой в колхозах и совхозах Правобережья занято 345 га.

В девятой пятилетке намечается создание новых водоемов и арт-

скважин для сельскохозяйственных нужд.

Как источники водоснабжения, большое значение имеют под

земные воды. Повсеместно распространены воды четвертичных

отложений, они не имеют выхода на дневную поверхность и до-

2* 19

бываются с помощью колодцев, глубина которых доходит до

8—18 м. Водоносными являются отложения татарского яруса;

воды слабо минерализованы, отличаются хорошим качеством,

имеют естественные выходы по склонам рек и оврагов.

Почвы района представлены дерново-подзолистыми, лесостеп-

ными, черноземными, болотными. Дерново-подзолистые занима-

ют небольшие площади по водоразделам и пологим склонам на

северо-западе, востоке, юго-востоке района. Почвы бесструктур-

ные, с небольшим содержанием гумуса (2,6—2,7%), нуждаются в

постоянном внесении органо-минеральных удобрений.

Господствующими являются лесостепные почвы — переход-

ные от подзолов к черноземам. По степени выщелоченности и

оподзоленности выделяются светло-серые, серые и темно-серые

почвы. Светло-серые и серые почвы слабоподзолисгые, гумуса

содержат от 3 до 6%, при распашке становятся бесструктурны-

ми. Эти почвы имеют в районе повсеместное распространение

по пологим склонам и водоразделам рек. Темно-серые почвы яв-

но отличаются от светло-серых и серых. Они имеют больше гу-

муса (5,5—6,5%), сравнительно прочную структуру, мощность

гумусового горизонта 30—40 см. Эти почвы встречаются лишь в

бассейне реки Ари.

Черноземные почвы преобладают в долине реки Свияги и ее

притоков. Это самые плодородные почвы, процент гумуса до

7—8%. Болотные и полуболотные почвы занимают понижения

среди пашни, в лощинах, днищах балок и оврагов, образовались

в результате избыточного и грунтового увлажнения.

Все почвы Правобережья Зеленодольского района отличают-

ся большой распаханностью. Общая площадь пашни 45 793 га

Ежегодно проводятся мероприятия по повышению почвенного

плодородия — внесение удобрений (до 200 т. тонн), известкова-

ние и т. д.

Растительность района типично лесостепная. Леса носят ост-

ровной характер, большая же часть территории распахана. На

землях колхозов и совхозов Правобережья под лесами занято

1061 га, в том числе под лесополосами 942 га, кроме того, в этом

районе расположены три лесничества Гослесфонда: Свияжское,

Чулпанихинское Приволжского лесхоза (площадь 2092 га) и

Кугеевское Кайбицкого лесхоза (площадь 4375 га).

Кугеевский лесной массив является наиболее крупным лист-

венным массивом с преобладанием дуба, осины, березы. Леса

густые, с хорошо развитым подлеском и травяным покровом.

В Свияжском и Чулпанихинском лесничествах преобладают

сосновые боры, расположенные на песчаных и супесчаных поч-

вах по долинам рек Свияги и Кубни.

В лесничествах проводятся лесовосстановительные работы по

восстановлению ценных древесных культур — сосны, ели, дуба;

колхозы занимаются посадками лесных полос, которые способ-

ствуют на полях повышению урожайности с/х культур, а выса-

20

женные по оврагам и балкам предотвращают эрозионную дея-

тельность. Лесополосы имеются во всех колхозах, наибольшие

площади под ними заняты в колхозах имени Ленина (114 га),

«Совет», им. Кирова (104 га)

Луговая растительность представлена в Правобережье пой-

менными лугами и суходолами, расположенными по дну сухих

логов и балок, у подошвы склонов водоразделов. Всего под сено-

косами и пастбищами в колхозах и совхозах занято 13 826 га.

Левобережная часть Зеленодольского района. Территория

расположена в пределах лесной зоны северного Заволжья

(Предкамье). Здесь располагаются земли 6 совхозов с площадью

30 320 га. Зеленодольский лесхоз и Волжско-Камский государ-

ственный заповедник (Раифский участок).

Поверхность представляет наклонную авнину с хорошо вы-

раженными уступами древних левобережных террас реки Волги.

Абсолютные высоты колеблются от 60 м (в низменной придолин-

ной части) до 150 м на северо-востоке.

। Первая надпойменная терраса поднимается над урезом водо-

хранилища в низкую воду на 6—7 м. Рельеф сравнительно спо-

койный. Вторая надпойменная терраса р. Волги выражена луч-

ше, чем первая. Имеет более сложный дюнно-бугристый рельеф

Терраса во многих местах пересечена долинами «сухих рек»,

балками, оврагамцЗТретья надпойменная терраса возвышается

над второй на 5—6 м i ступ ее местами почти не заметен. По-

верхность террасы отличается сильной выровненностью, пересе-

чена несколькими крупными оврагами — долинами. Хорошо вы-I

ражены суффозионные и карстовые формы рельефа. В настоящее

время это важная сельскохозяйственная территория района, у

Наблюдается усиленный рост оврагов и смыв почв. В период

весеннего паводка речки Сумка и ее приток Сопа выносят огром-

ное количество песка на поля совхозов «Ключинский». «Раиф-

ский». На территории совхозов «Мичуринский», «Ключинский»

под оврагами пропадает 144 га земель, а всего под оврагами за-

нято 413 га В совхозах проводят комплексные работы по борь-

бе с овражно-балочной сетью (плетневые запруды, террасирова-

ние склонов, пахота поперек склона и т д.).

Преобладающая часть территории сложена рыхлыми четвер

ичными отложениями Они представлены легкими и средними

суглинками, супесями, песками Коренные отложения в виде

выветрившихся доломитов, доломитизированных известняков и f

песчаников, относящихся к верхнеказанскому подъя >усу перм-

ской системы, имеют ограниченное распространение }Для райо-

на характерно наличие карста. Группа карстовых воронок ветре- ,

чается в окрестностях г. Зеленодольска, по долине р. Сумки

Карстовые процессы необходимо отмечать и изучать, так как j

активный процесс опасен при строительстве. I

Полезные ископаемые относятся к группе строительных мате-

риалов — пески, гравий, галька

21

Климат отличается большей увлажненностью и прохладно-

стью, чем в Правобережье. Осадков выпадает 500 мл в год.

Средняя январская температура — 13,8°, а средняя температу-

ра июля 4-19,1°. Влияние рельефа сказывается в том, что наибо-

лее холодной частью района является центральная пониженная

полоса. Так, в Райфе ежегодно зимой наблюдаются температу-

ры — 35° и ниже.

Район богат подземными водами, но основные водоупорные

слои лежат на глубине 50—130 м. Поэтому преобладающая

часть территории лишена видимых выходов подземных вод.

Левобережье характеризуется почти полным отсутствием по-

стоянно текущих рек, но многочисленны «сухие реки». Такие как

река Сумка с притоками Сопа (правый приток), Сер-Булак (ле-

вый приток).

Отдельные участки района богаты озерами и болотами. Так,

например, на территории раифского участка Волжско-Камского

заповедника насчитывается 6 озер (Раифское, Линево, Иланто-

во, Гнилое и др.) и 8 значительных болот. Происхождение и со-

временный режим озер связаны с речной сетью и подземными

водами.

Преобладающие почвы — дерново-сильноподзолистые. Они

распространены главным образом на высоких плакорных участ-

ках. На второй и первой надпойменных террасах р. Волги рас-

пространены супесчаные и песчаные разности дерново-подзоли-

стых почв. В целом сильноподзолистые почвы имеют неблаго-

приятные производственные свойства: бедны гумусом, азотом,

фосфором, бесструктурны; естественно, что они нуждаются в

применении минеральных и органических удобрений.! Небольши-

ми участками встречаются серые, буровато-серые и темно-серые

почвы, отличающиеся хорошими производственными качествами.

Естественная растительность представлена в основном сосно-

выми лесами, хорошо растущими на волжских террасах с песча-

ным и супесчаным субстратом^ По сохранности лесной расти-

тельности район занимает одно из первых мест в ТАССР. На

территории Левобережья находится Зеленодольский лесхоз (Зе-

ленодольское, Айшинское и Васильевское лесничества) и Красно-

октябрьское лесничество Пригородного лесхоза. Леса охраняют-

ся, постоянно проводят лесовосстановительные работы, высажи-

вают новые древесные культуры — тополь и лиственницу.

Большой известностью пользуется Раифский участок Волж-

ско-Камского государственного заповедника. На небольшой тер-

ритории Райфы сочетаются вместе все основные формации трех

лесных зон Европейской части СССР — южной тайги, смешан-

ных и широколиственных лесов. Здесь произрастают старейшие

на всем протяжении от Москвы до Урала сосновые леса, сме-

шанные леса из дуба и липы, возраст которых нередко превыша-

ет 200—250 лет. Флора Райфы насчитывает до 600 видов выс-

ших растений. Сокровищницей заповедника можно назвать ден-

22

драрий, где произрастает около

400 пород древесно-кустарниковой

растительности Европы, Азии, Аме-

рики.

Зеленодольский район входит в

Казанскую пригородную зону, кото-

рая призвана обеспечивать населе-

ние казанско-зеленодольского про-

мышленного узла молоком, картофе-

лем, овощами и в значительной

мере мясом. Большинство совхозов

района (Мичуринский, Овощевод,

Уразлинский, Юдинский, Ключин-

ский) специализируются на произ-

водстве молока, мясо-птицы, яиц,

овощей. Вместе с тем в районе хо-

рошо развито зерновое хозяйство.

Общая площадь засеваемых земель

60 338 га, выращивают озимую рожь,

озимую и яровую пшеницу, овес,

ячмень, горох, гречиху, картофель,

овощи. Природно-климатические ус-

ловия района позволяют заниматься

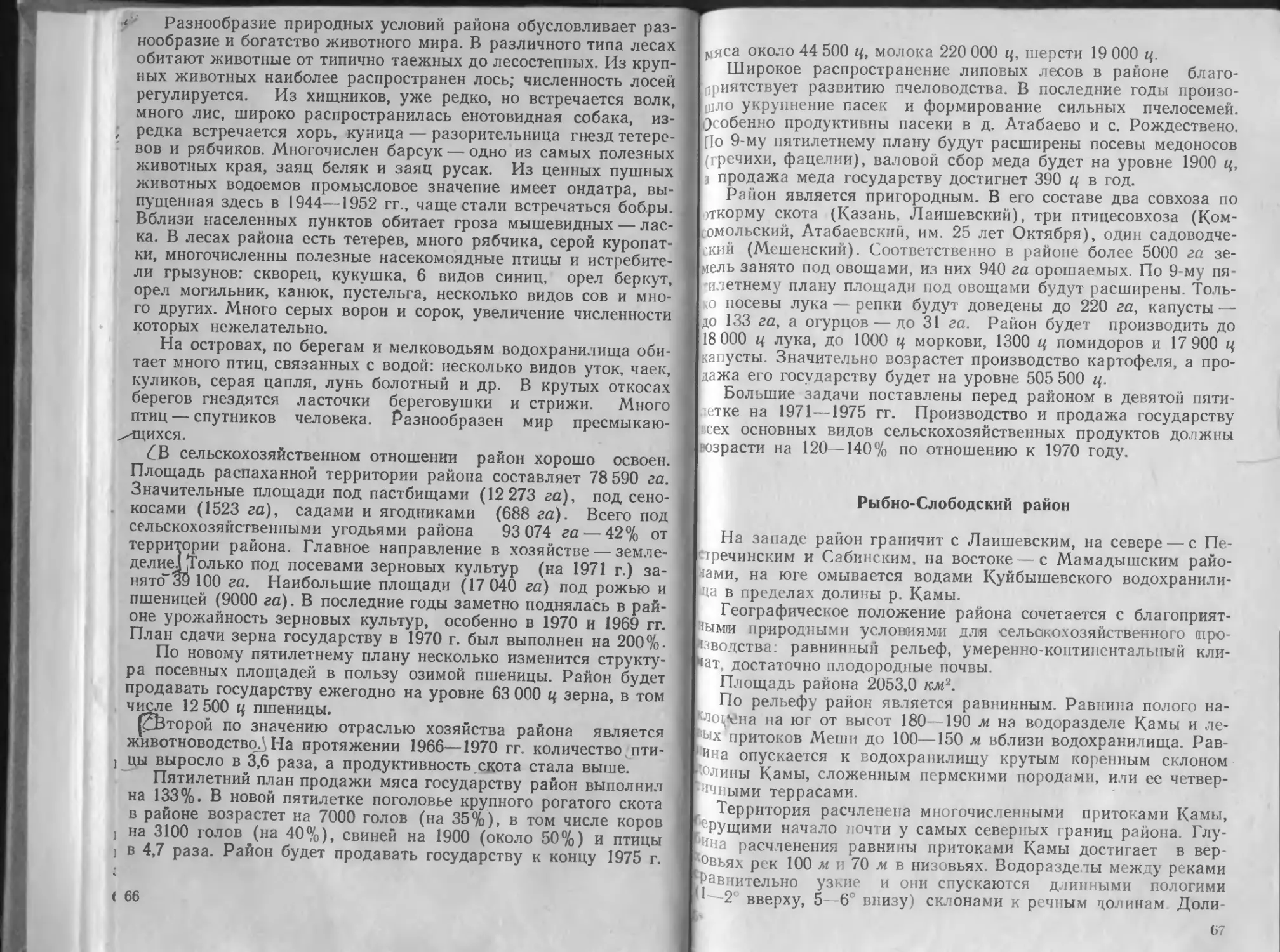

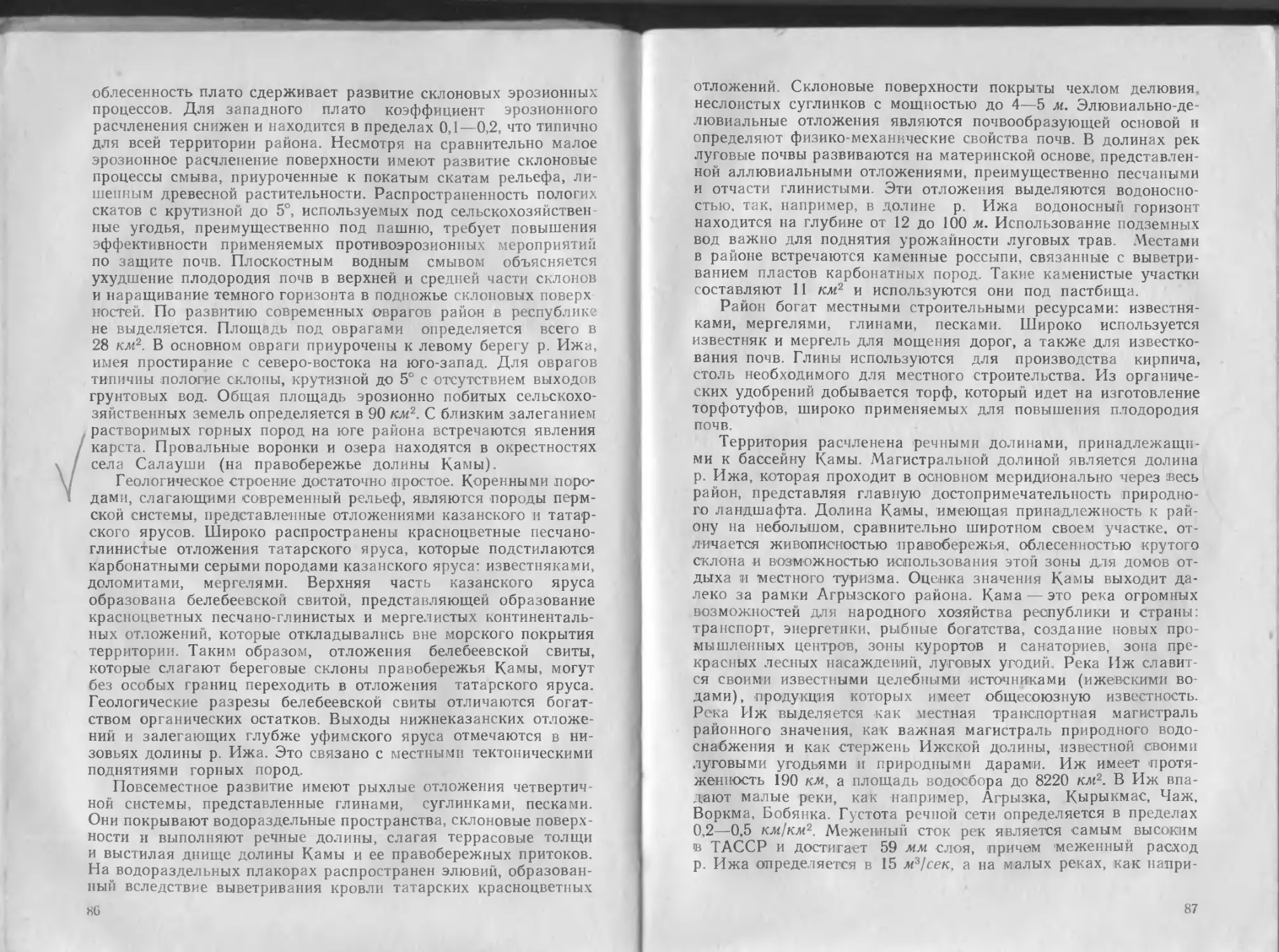

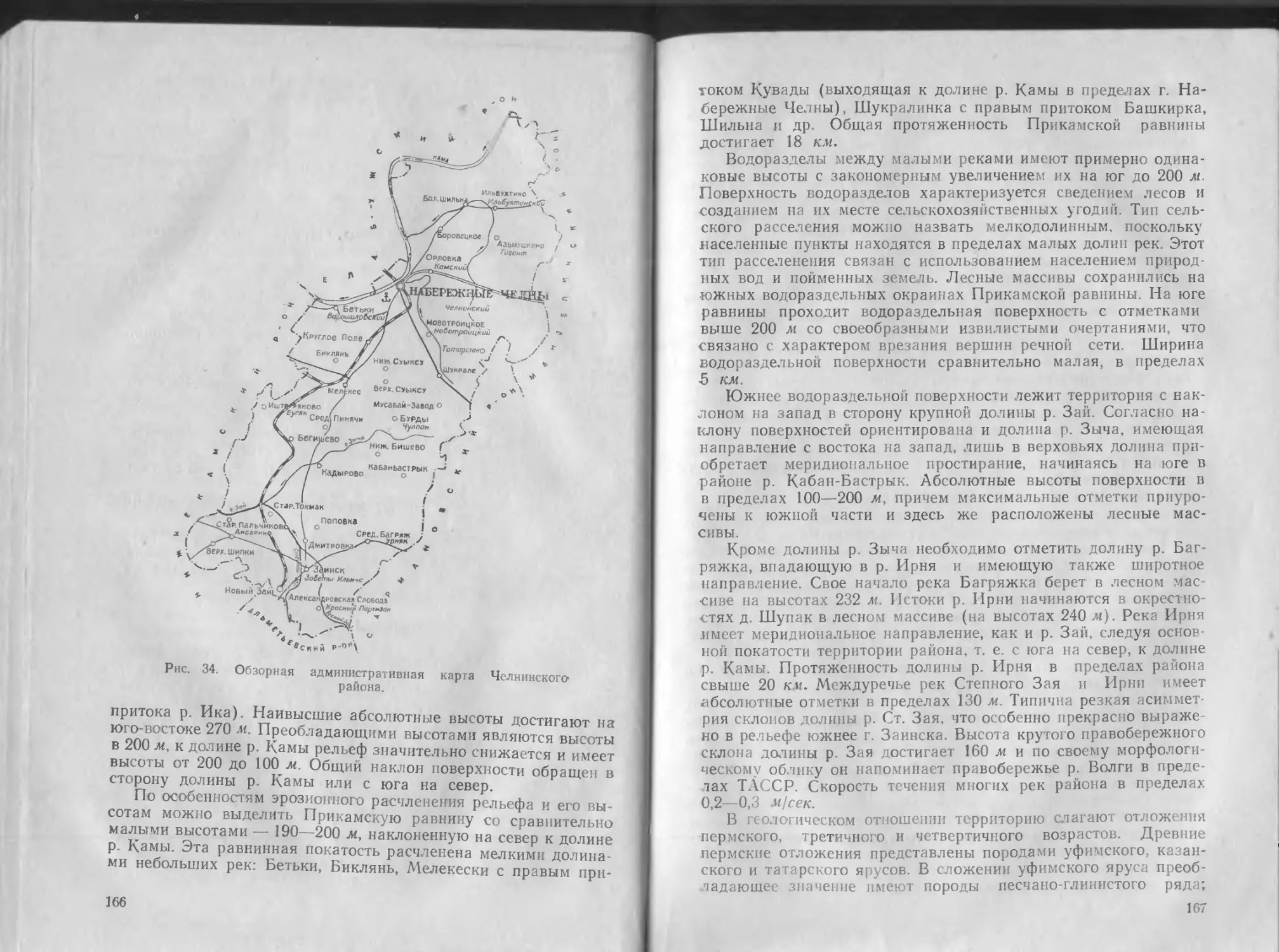

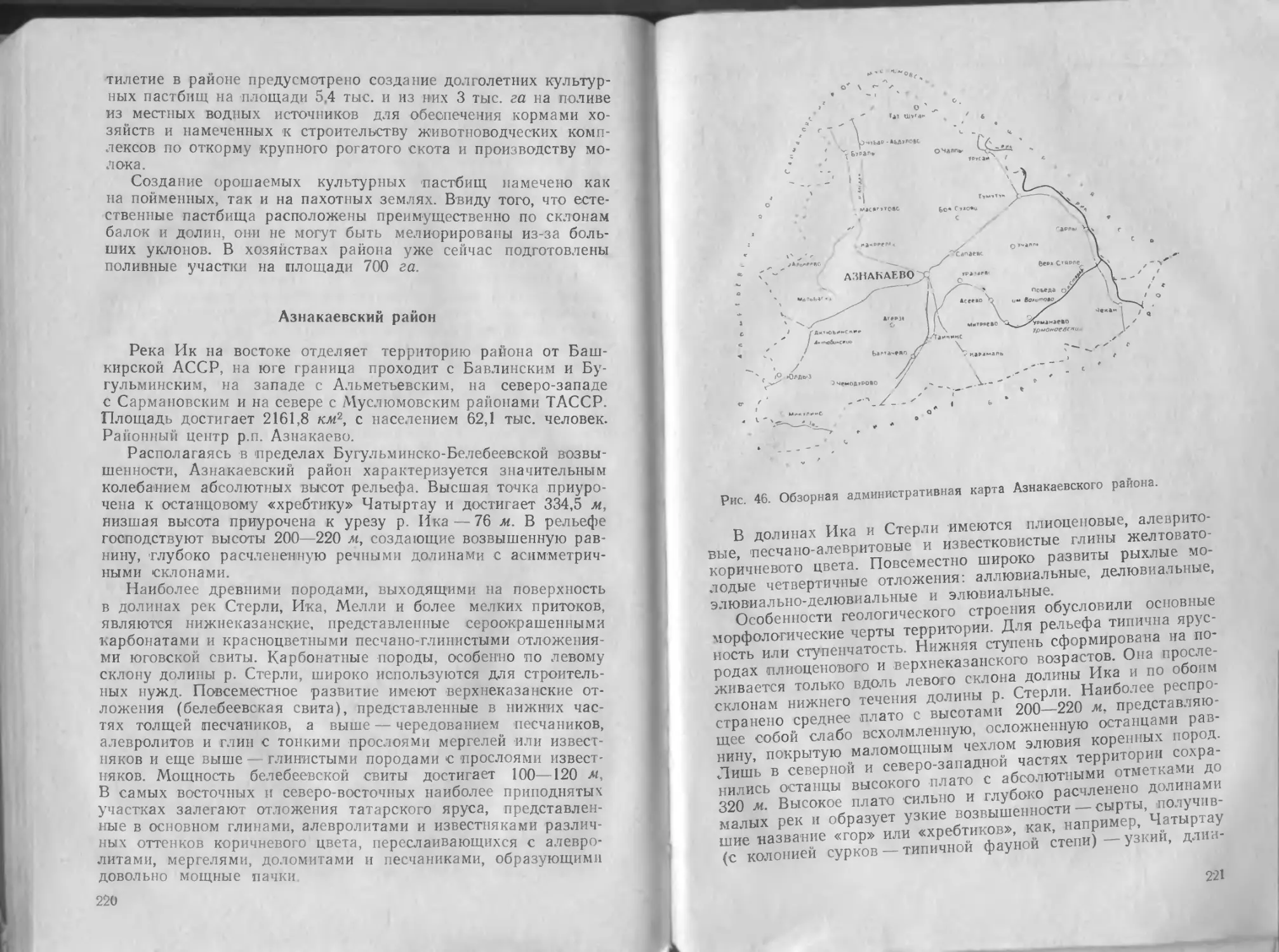

Рис. 4. Типичный лесной пей-

заж Райфы (Волго-Камский

заповедник). (Фото А. А. Су-

харникова).

садоводством и пчеловодством. Под

садами и ягодниками за-

нято 1100 га, один из совхозов — Нурлатский — совхоз плодово-

питомнический. Пчельники есть во всех колхозах и четырех сов-

хозах.

В последние годы в районе стало развиваться звероводство.

Совхоз «Раифский» занимается разведением кроликов и норок.

Большие задачи стоят перед тружениками Зеленодольского

района в девятой пятилетке. Они направлены на увеличение про-

изводства мяса, молока, яиц, зерновых и овощных культур.

Важнейшим условием реализации заданий пятилетки в обла-

сти животноводства является создание прочной кормовой базы.

В этих целях намечаются работы по увеличению продуктивности

естественных кормовых угодий, по созданию культурно-техниче-

ских пастбищ на площади 3130 га (к 1975 г.). Намечены кон-

кретные задания в области пчеловодства, кролиководства.

В девятой пятилетке в районе будут проведены работы по

улучшению водоснабжения с/хозяйственного производства. Бу-

дут построены водоемы с общей площадью 1500 л*3, прорыто 17

артезианских скважин.

В последние годы в Зеленодольском районе определена меж-

колхозная специализация: 12 колхозов занимаются производст-

вом цельного молока, свиноводство сосредоточено в двух колхо-

зах, птицеводство — в трех. Овцеводством занимаются два кол-

хоза и четыре совхоза.

23

Наряду с этим в девятой пятилетке должна получить широ-

кое распространение внутрихозяйственная специализация, то

есть в отделениях совхозов и бригадах колхозов должно быть

правильно размещено земледелие и животноводство.

Высокогорский район

К Казани район непосредственно примыкает с северо-востока

и с востока. На западе он граничит с Зеленодольским, на юге с

Пестречинским, на востоке с Арским районами ТАССР, на севе-

ро-западе и севере с территорией Марийской АССР. Площадь

района 1 10 км2, с населением 62,9 тыс. чел , при средней плот-

ности 37 чел на 1 кв. км. Районный центр пос. Высокая гора яв-

ляется ближайшей к Казани железнодорожной станцией на ли-

нии Казань—Свердловск, располагаясь в живописной лесной

местности на левобережье низовьев р Казанки. Здесь же в прек-

расном сосновом бору находятся санатории «Каменка» и «Кру-

тушка», а на левобережье Казанки в лесной ландшафт вписан

широко известный Бирюлинский зверосовхоз. В сельскохозяй-

ственном жилищном строительстве Высокогорский район полу-

чил известность созданием показательного и экспериментального

сельского поселка Шапша. Высокогорский район — район круп-

ного пригородного хозяйства, обеспечивающего жителей Казани

молоком, мясом, овощами.

Рельеф представляет приподнятую рдлнину до 200 м над

уровнем моря, со значительной эрозионной цдсцдзденностыо

На севере проходит долина р. Плети и Ашита, а в южной части

район рассечен долиной р. Казанки. Поверхность имеет уклон с

севера на юг. Согласно уклона поверхности протяженностью до

70 км сформировались в южном направлении небольшие водо-

токи, создавшие живописные речные долины, склоны которых

рассечены оврагами и балками. Наивысшие отметки рельефа

находятся на севере (210 м). Долина р. Ашита лежит на высоте

82 м над уровнем моря, что создает местные превышения высот

рельефа до 150 м. Значительной глубиной эрозионного вреза

р. Ашита объясняется активность современных склоновых эрози-

онных процессов.

На междуречье рек Ашита и Казанки отмечаются явления

карста, связанные с высоким залеганием растворимых доломи-

тово-известняковых толщ. Здесь находятся небольшие округлые,

с глубиной в несколько метров озера (Солянгушские) и 3 круп-

ных озера между селениями Кадаш и Ювас, с глубинами свыше

10 м при протяженности от 300 до 700 м. Озера являются инте-

ресной достопримечательностью ландшафта и ценным угодьем

в сельском хозяйстве.

Самое северное междуречье расположено между долинами

Плети и Ашита. Это плато сплошь облесено, преимущественно

сосновым лесом Высота птато несколько меньше 200 м. причем

24

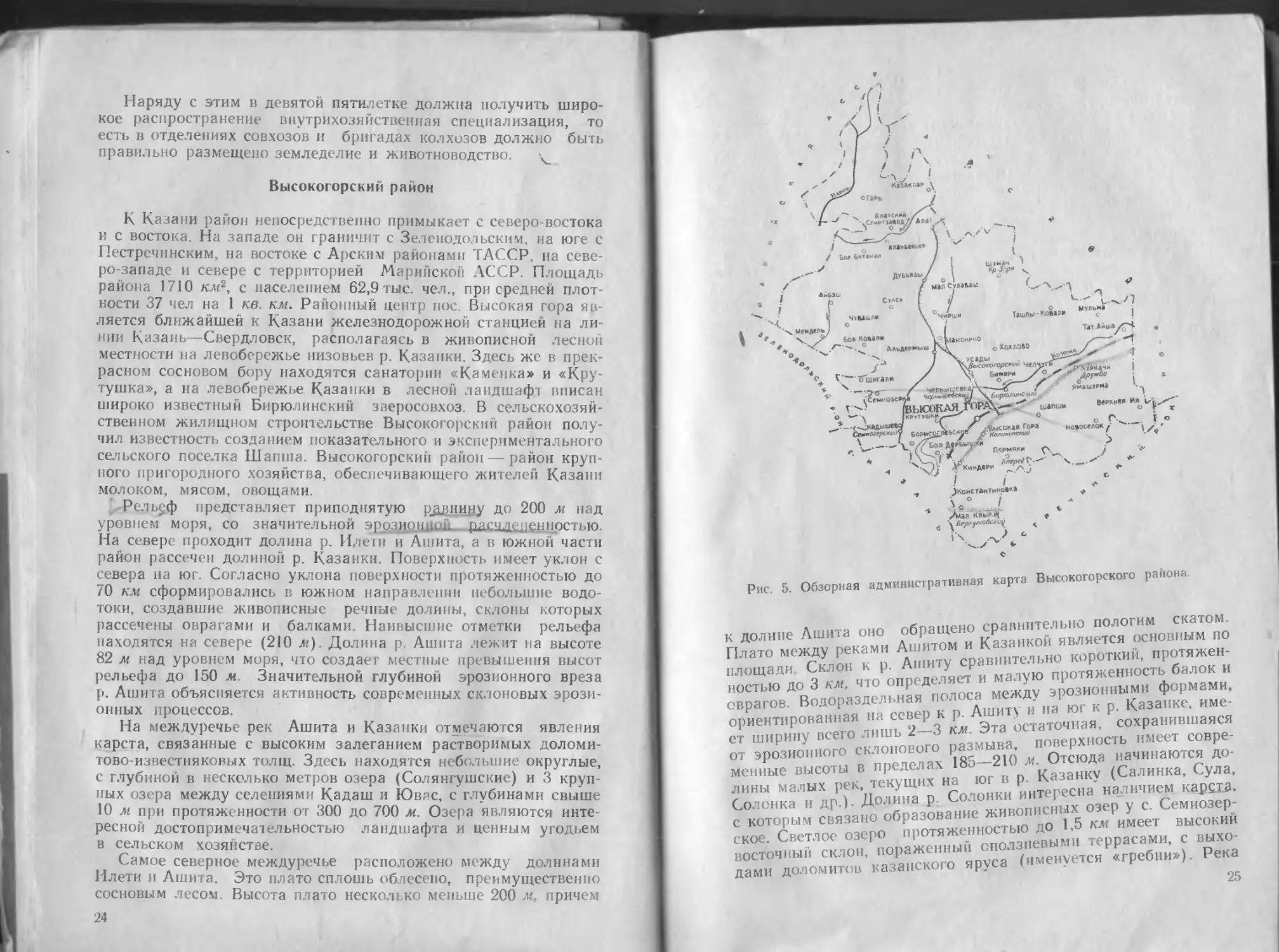

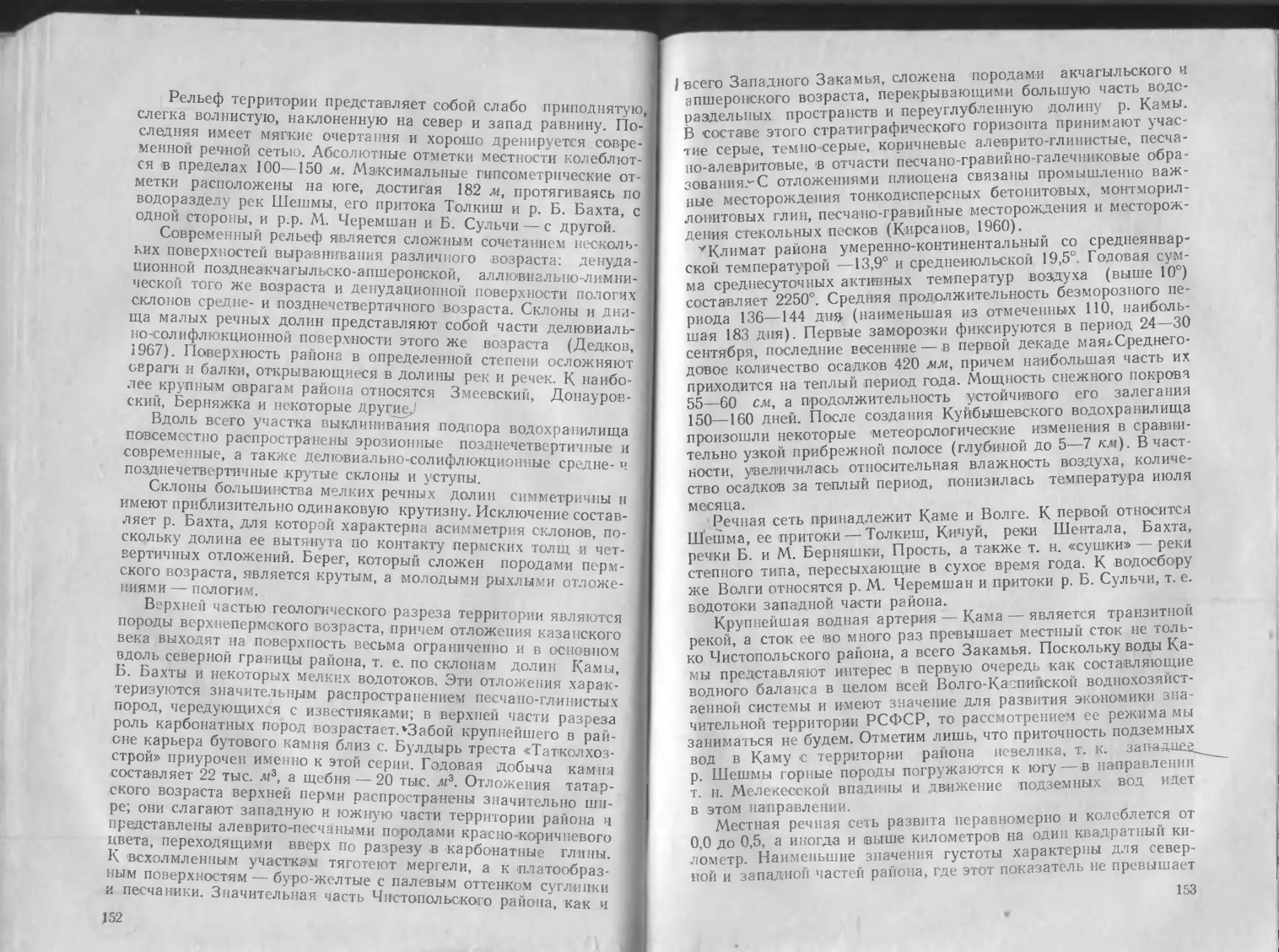

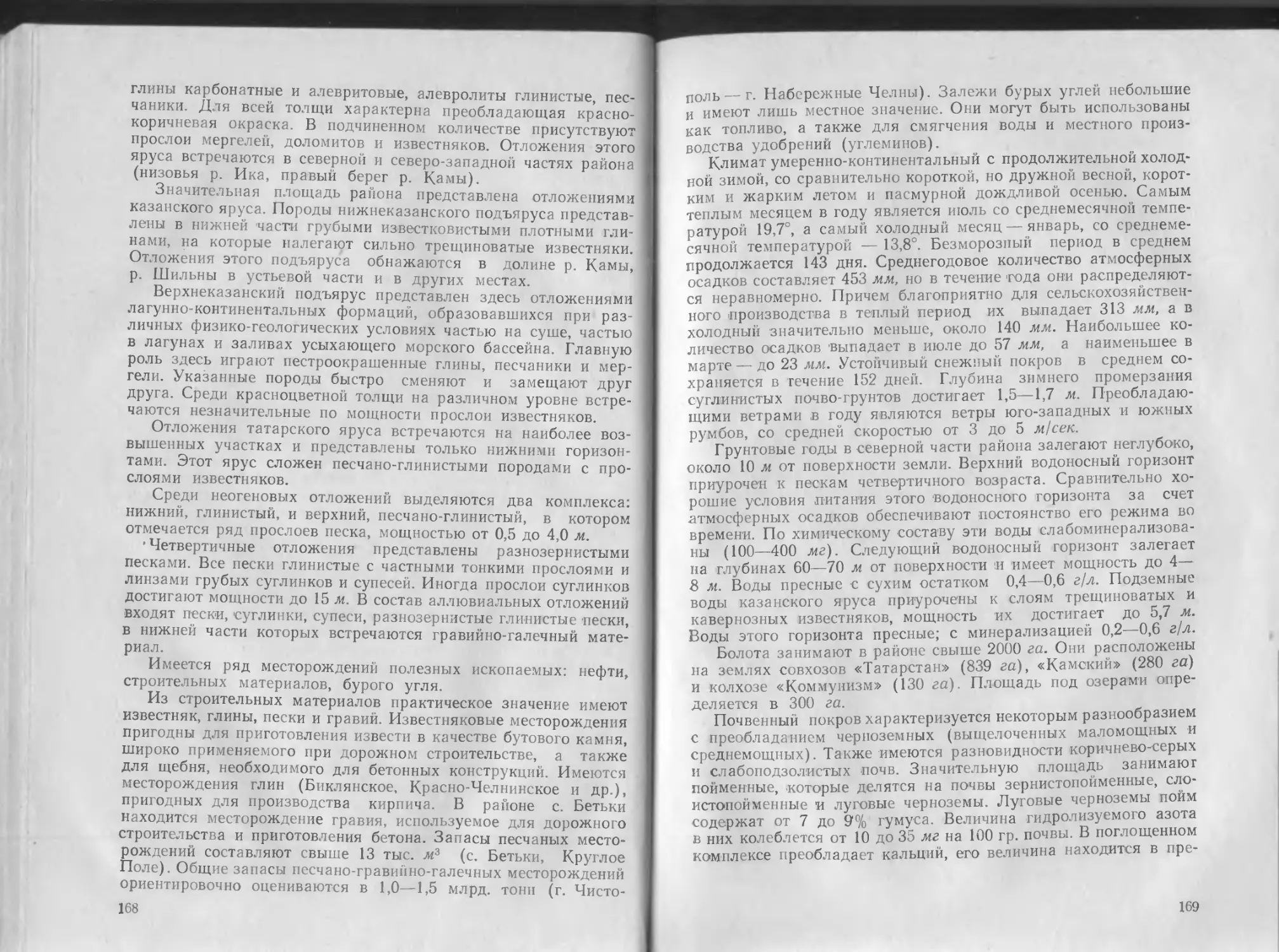

Рис. 5. Обзорная административная карта Высокогорского района.

к долине Ашита оно обращено сравнительно пологим скатом.

Плато между реками Ашитом и Казанкой является основным по

площади. Склон к р. Ашиту сравнительно короткий, протяжен-

ностью до 3 км, что определяет и малую протяженность балок и

оврагов. Водораздельная полоса между эрозионными формами,

ориентированная на север к р. Ашиту и на юг к р. Казанке, име-

ет ширину всего лишь 2—3 км. Эта остаточная, сохранившаяся

от эрозионного склонового размыва, поверхность имеет совре-

менные высоты в пределах 185—210 м. Отсюда начинаются до-

лины малых рек, текущих на юг в р. Казанку (Салинка, Сула,

Солонка и др.). Долина р. Солонки интересна наличием карста,

с которым связано образование живописных озер у с. Семиозер-

ское. Светлое озеро протяженностью до 1,5 км имеет высокий

восточный склон, пораженный оползневыми террасами, с выхо-

дами доломитов казанского яруса (именуется «гребни»). Река

25

Солоница имеет протяженность 21 км. Она начинается на высо-

тах свыше 200 м (у с. Большие Ковали), а впадает в Казанку у

д. Кадышево, где находится широко известное по прозрачности

воды Голубое озеро, с пучиной до 19 м глубиной. Долина р. Су-

лы также меридиональная по ориентировке, имеет протяженность

24 км. Река Сула впадает в Казанку южнее с. Усады. Долина

р. Крылай с притоком Шимяновка имеет протяженность до

22 км. Река Крылай также впадает в Казанку. Таким образом,

плато, обращенное к долине р. Казанки пологим скатом, протя-

женностью до 25 км, расчленено хорошо выраженными в рель-

ефе речными долинами меридиональной ориентировки. Долин-

ные формы определяют тип расселения. Населенные пункты на-

ходятся обычно в верховьях или в низовьях речных долин, что

связано преимущественно с источниками водоснабжения. К югу

от р. Казанки находится левобережное плато с высотами до

190 м, расчлененное долинами речек Киндерки и Ноксы. По до-

лине р. Ноксы у д.д. Константиновка, Белянкино, Эстачи имеют-

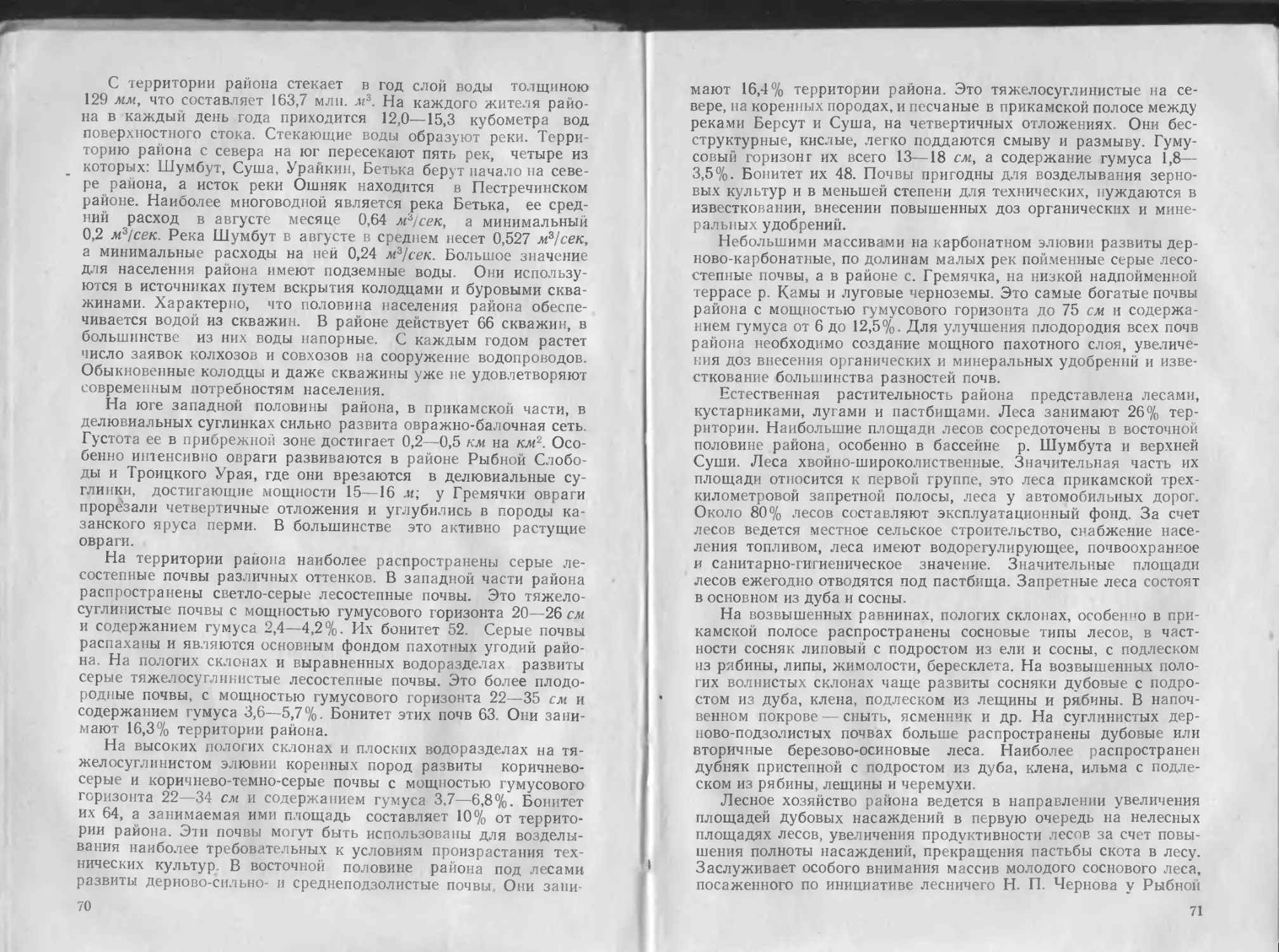

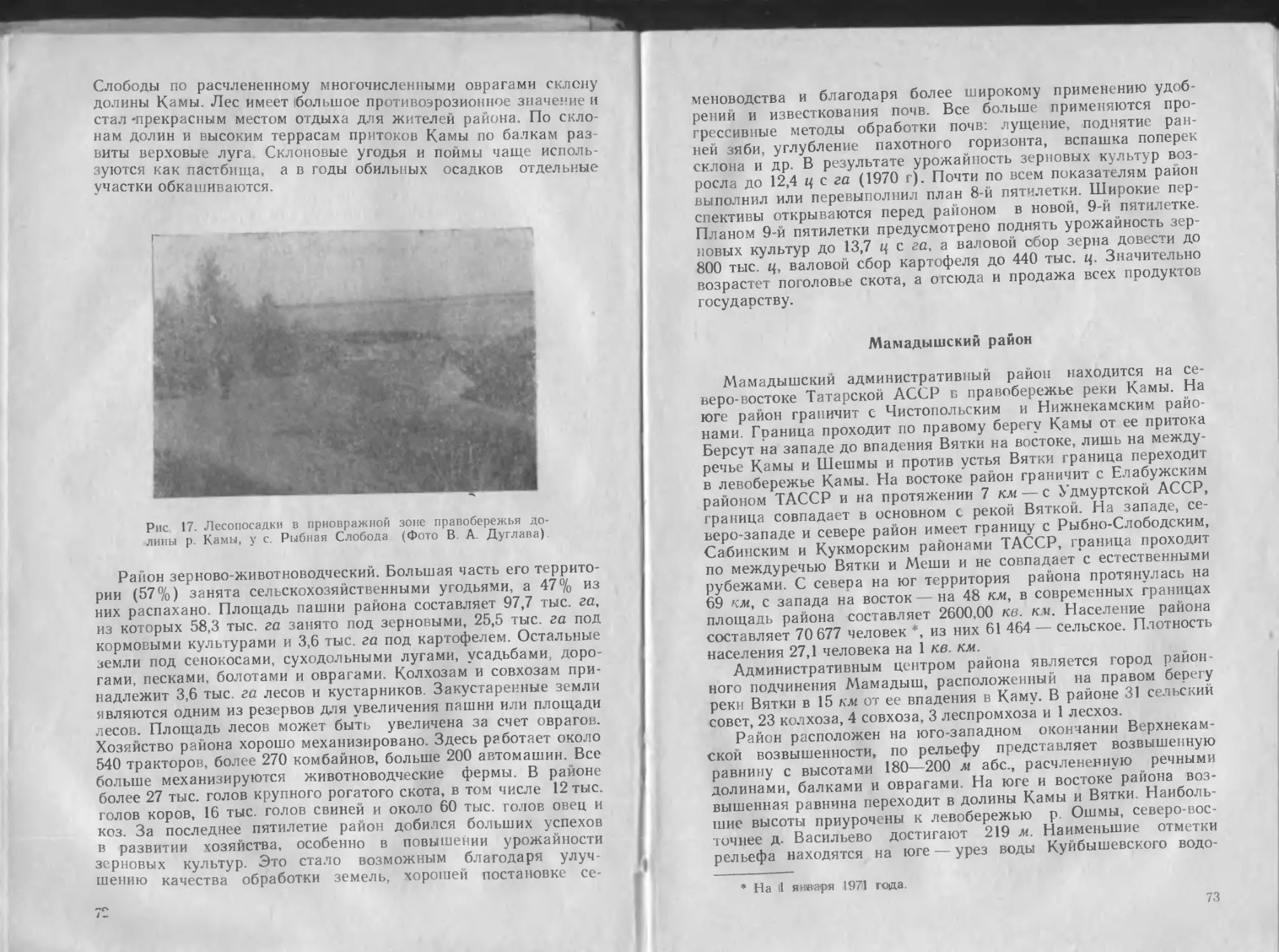

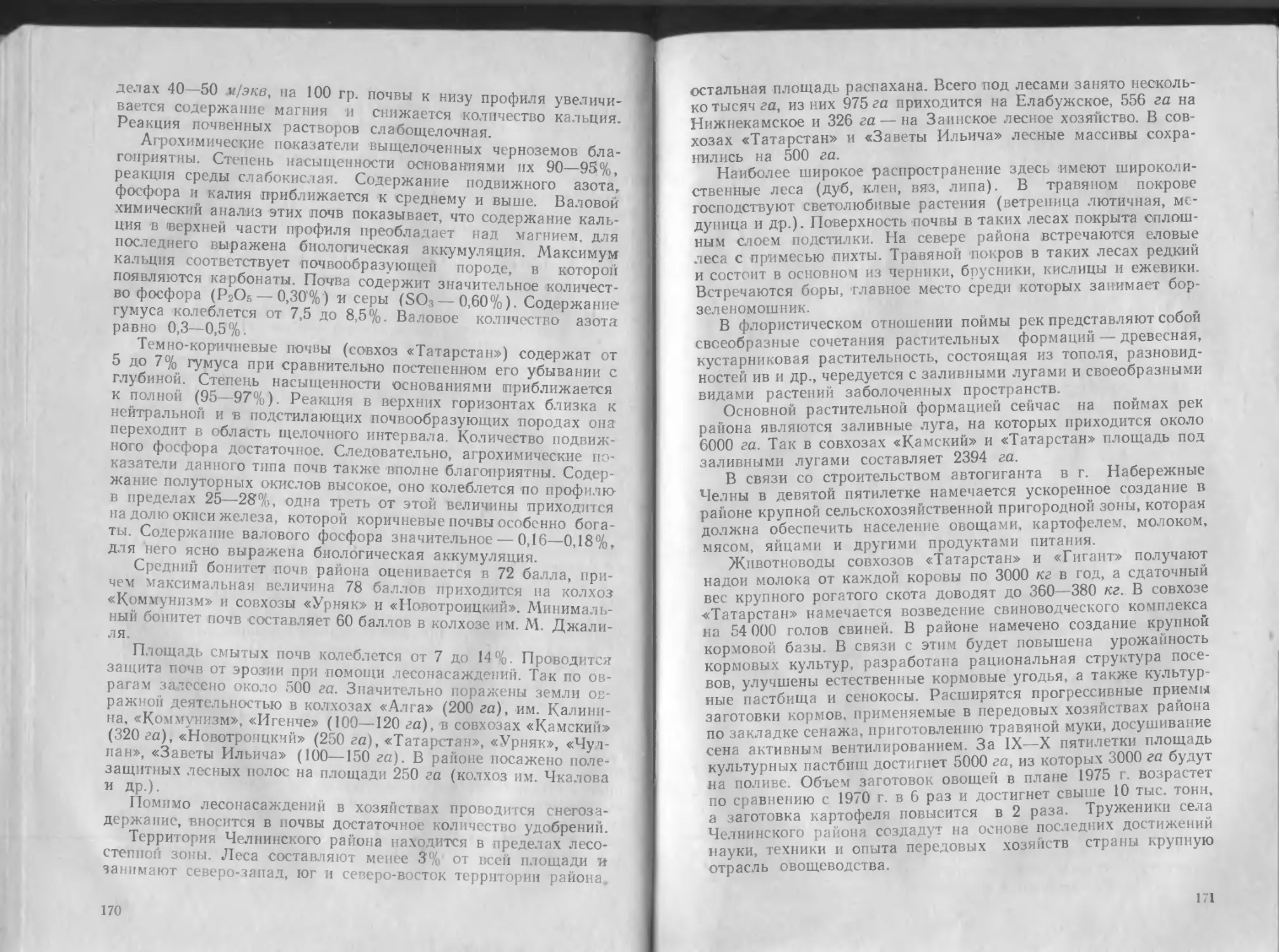

Рис. 6. Овражно-долинный сельский ландшафт (ле-

вобережье долины Казанки). (Фото В. Вяткина).

ся карстовые озерца и воронки на склонах, связанные своим

образованием с выщелачиванием близко залегающих к поверх-

ности доломитов и известняков казанского яруса. Плато расчле-

нено эрозионными врезами протяженностью до 4—5 км, пред-

ставляющими облесенные балочные системы или балки с луго-

выми угодьями. Имеются также свежие овраги. Особенно круп-

ная овражная система находится у с. Ямашурма. Долина

р Ушни ориентирована на юг в сторону р. Меши. В ее верховьях

выходит много источников, которые питают озеро, расположен-

ное в долине. Верховья рек Киндерки и Ушни облесены. Здесь

имеются массивы леса, преимущественно состоящие из дуба, что

26

связано со значительной окарбоначенностыо элювиальных отло-

жений, возникших в результате выветривания глинисто-карбо-

натных отложений татарского яруса пермской системы.

Рельеф слагают породы казанского и татарского ярусов перм-

ской системы. Более древние геологические отложения, образую-

щие верхнюю часть казанского яруса, выходят на дневную по-

верхность в низовьях долины Казанки, Киндерки. Это доломиты,

известняки с прослоями мергелей и глин. Они добываются как

строительный материал для бута и щебня при бетонных работах.

Известностью пользуются Акинские рудники, дающие «акинский

камень» высокого качества. Вблизи Казани находится также

крупное Киндерское месторождение, представляющее доломито-

во-известняковую толщу, причем сырье используется для произ-

водства цемента и известкования почв, но в основном для буто-

вого и дорожного камня. Добыча известняков, с обработкой их

на месте, производится на ст. Куркачи. Имеются каменоломни

у с. Нов. Бирюли, у д. Бимери, с. Чепчуги. Высокогорский район

является важным поставщиком строительного материала для

Казани. Ценно, что месторождения находятся в зоне железной

дороги и автострады Казань—Свердловск.

Водоразделы слагают красновато-коричневые толщи глин,

песчаников с прослоями доломитов и мергелей татарского яруса,

мощность которого достигает 80 м. В этих отложениях создались

многие мощные овражные системы и долины малых рек. Мест-

ная гидрографическая сеть создается из источников, которые вы

ходят из водоносных пластов татарского яруса. Имеются четыре

участка выходов плиоценовых (третичных | глин. Четвертичные

суглинки, покрывающие склоцы, элювиальные глины залегают

на водоразделах со щебенкой карбонатных пород, а пески — в

долинах рек, образуя обычно две террасы. Четвертичные рыхлые

отложения интересны как почвообразующие породы, а также

они используются как местное строительное сырье. Казанский

кирпичный комбинат разрабатывает как сырье песчанистые гли-

ны второй террасы р. Казанки (в районе д. Бимери), пески в

районе Б. Дербышки, слагающие низкую террасу Казанки, мо-

гут быть использованы в оформовочном и литейном производ-

стве. Ценными «стекольными» песками являются пески в доли-

нах Илети и Ашита.

Для местных целей разрабатывается также торф, месторож-

дения которого имеются в долине р. Казанки, вблизи с. Высокая

Гора. Возможность использования торфяников в долинах Казан-

ки, Ашита, Илети для сельскохозяйственного производства дале-

ко не исчерпаны.

Климатические условия благоприятны для ведения сельского

хозяйства. Сравнительно большое количество солнечных дней

весной и летом способствует выращиванию важных сельскохо-

зяйственных культур. Безморозный период продолжается до 130

дней, причем сумма положительных температур за вегетацион-

27

пый период достигает 2100 . За период май-сентябрь выпадает

осадков до 250 мм% что вполне достаточно для вызревания сель-

скохозяйственных культур. Зимний период характеризуется ус-

тойчивым снежным покровом, который устанавливается со вто-

рой половины ноября и лежит в течение 150 дней. Своевременное

установление снежного покрова и его достаточная мощность (до

40 см} создает благоприятные условия для перезимовки озимых.

Некоторым неблагоприятным фактором являются весенние и

осенние заморозки. Явления засух сравнительно редки для тер-

ритории района. Следует отметить, что обеспеченность осадками

в весенне-летний и осенний периоды лучше, чем во многих юж-

ных и западных районах республики.

Высокогорский район, как пригородный, выделяется масшта-

бом разведения овощных культур. Жители района против мест-

ных похолоданий применяют различные способы, например, по-

крывание на ночь всходов растений бумажными колпачками,

устройство навесов над растениями из соломенных матов, поли-

этиленовой пленки, производимая ранняя поливка огородных

культур перед восходом солнца — все это ослабляет резкость

температурного перехода от ночного холода к дневному теплу.

Речная сеть играет важное значение в хозяйственной жизни

района. Казанка с ее притоками справа Сулой, Каймаркой,

Солоницей и слева Киндеркой, Ноксой, а также Илеть с Ашитом

характеризуются как всдоснабжающие артерии и местные гид-

роэнергетические ресурсы, а также они ценны для разведения

водоплавающей птицы и рыбы, в особенности при строительстве

запруд, озер. В долинах рек находятся ценные луговые угодья,

требующие искусственного орошения для создания пастбищ со-

временного типа.

Режим малых рек отражает климатические условия и мест-

ное геологическое строение. Стержневой рекой является Казан-

ка, имеющая хорошо выраженную пойму и надпойменную тер-

расу. Ширина русла Казанки 15—20 м, а местами она достигает

50—70 м. Для реки типичны значительные излучины, достигаю-

щие до 3—4 км. Глубины Казанки не превосходят 5 м, но обыч-

но они в пределах 2—3 м. Подъем уровня реки происходит в

весеннее половодье, причем амплитуда подъема воды может до-

стигать до 6 м (1949 г.). Расход р. Казанки у п. Дербышки опре-

деляется в 3,75 м3)сек. В долине реки имеются подземные воды,

которые могут быть вскрыты при бурении для целей их хозяй-

ственного использования. Рациональное использование поверхно-

стных и подземных водных ресурсов весьма важно в настоящее

время для хозяйственных целей.

[Район, располагаясь в южной части лесной зоны, характери-

зуется распространением лесных почв подзолистого типа — это

среднеподзолистые и слабоподзолистые почвы (светло-серые,

серые и темно-серые), составляющие 92%. В эту группу почв

включаются также коричнево-серые почвы, приуроченные к элю-

28

виальным пермским глинам. По механическому составу отме-

ченные почвы являются тяжелосуглинистыми. В долинах рек

находятся луговые черноземовидные почвы, которые сформиро-

вались преимущественно на легком песчанистом субстрате ал-

лювиального происхождения. Занимают пойменно-дерновые поч-

вы, относимые к выщелоченным и оподзоленным черноземам, до

8% территории района?] По почвенному бонитету сельскохозяй-

ственные угодья 18 колхозов («Серп и Молот», им. Ленина, им.

Тукая, «Татарстан», «Россия», им. М. Джалиля, им. Кирова,

«Маяк», им. К. Маркса, «Кзыл Байрак», «Родина*, «Коммунизм»

«Новая жизнь», «Алга», им. Ульянова, «Урал», «Чулпан»,

«Правда») и 8 совхозов («Красная Заря», «Дружба», Беркутов-

ский, Чернышевский, Семиозерский, Бирюлииский, «Вперед»,

Высокогорский) определяется в 45 баллов, с колебанием 37—49

баллов (колхозы «Маяк», «Кзыл Байрак») и (совхоз Бирюлин-

ский).

Территория Высокогорского района поражена водной эрози-

ей. Особо выделяется по густоте овражно-балочного расчленения

юго-восточная часть района, а также участки в бассейне р. Су-

лы, в междуречье Ашита и Томака и в междуречье Казанки и

йшни. Здесь густота овражно-балочного расчленения достигает

0,6—1,7 км на кв. км, а глубина эрозионного расчленения опре-

деляется в 70—120 м. Овражно-балочной сетью прорезаны не

только нижнетатарские, но и верхнеказанские породы. Район со

значительным овражно-балочным расчленением, с густотой от

0,3 до 1,5 км на кв. км и с глубиной 65—95 м, находится по до-

лине р. Казанки, исключая нижний участок реки, а также на ок-

раинах района, по левобережью рек Плети и Ашита и на самом

юге и северо-востоке. Овраги и балки прорезают также пермские

породы верхнеказанского и нижнетатарского возрастов. Со сред-

ней густотой расчленения оврагами и балками, в пределах

0,9—1,1 км на кв. км при глубине врезания 75—85 м характери-

зуются участки на юго-западе у д.д. Шигали и Семиозерка, а

также на юге у д. Константиновка. Овраги и балки прорезают

лишь рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного воз-

раста. Небольшая пораженность оврагами и балками отмечается

для южной части территории совхоза Семиозерскин, где густота

расчленения оврагами и балками определяется в 0,3—0,6 км на

кв. км при глубине от 5 до 85 м. Овражно-балочная сеть проре-

зает четвертичные отложения.

Для ослабления водной эрозии начинают применяться в рай-

оне специальные мероприятия в пределах 18 хозяйств на площа-

ди до 6 тыс. га с внедрением севооборотов, которые обеспечат

защиту почв от эрозии. На пастбищных склонах создаются бу-

ферные полосы (на площади свыше 4 тыс. га). Основное внима-

ние отводится повышению агротехнических мероприятий на пло-

щади до 144 тыс. га. Сюда входят: контурная вспашка и лунко-

вание, обвалование, углубление пахотного слоя, почвозащитный

29

севооборот, чересполосное залужение пастбищ, сплошное и пре-

рывистое бороздование зяби.

В комплексе с лесомелиоративными мероприятиями строятся

гидротехнические сооружения, в которые входит строительство

водозадерживающих валов, распылителей стока, а также водо-

сборных сооружений (лотков, быстротоков, стенок падения, пе-

репадов); внутри оврагов создаются запруды из живых ивовых

прутьев и кольев, а склоны подвергаются облесению кустарни-

ков. Важное значение придается созданию приовражных лесо-

полос на площади более 2000 га и облесению крутых склонов

оврагов.

Экономический результат всех проводимых мероприятий по

защите земель от водной эрозии является большим. Лишь углуб-

ление (пахотного слоя уменьшает смыв почвы в пять раз и повы-

шает запас почвенной влаги на 80 мм, что приводит к увеличе-

нию урожайности от 3 до 7 ц с га. Внесение органических и ми-

неральных удобрений благотворно отражается на уменьшении по-

верхностного стока, а следовательно, и на смыве почвы, при-

мерно на 40%, а соответственно этому процессу повышается уро-

жайность.

Леса расположены на севере в долинах Илети и Ашита. Это

сосновые боры и на юге, в низовьях Казанки, входят в состав

Казанского пригородного лесхоза. Общая площадь лесов на юге

района достигает 12,3 тыс. га. Здесь имеются смешанные леса,

состоящие из дуба, липы, березы, осины, сосны, ели. По площади

распространения дуб занимает первое место (до 2,8 тыс. га), на

втором месте сосновые насаждения. Южные леса образуют зе-

леную зону г. Казани. Здесь находятся пионерские лагеря, сана-

тории «Крутушка», «Каменка». В распоряжении колхозов и сов-

хозов находятся лесные насаждения (до 2,2 тыс. га), но их

эксплуатация проводится не достаточно рационально, причем до

7з лесов этого типа требуют серьезных восстановительных ра-

бот. Общая площадь лесов в районе 26,3 тыс. га, что состав-

ляет 15% от площади района. Кроме южного пригородного (Ка-

занского) лесхоза на севере района находится Ислетарский лес-

хоз с основным массивом сосновых лесов по долине р. Илети

(до 10 тыс. га).

Высокогорский район располагает значительной площадью

сельскохозяйственных угодий, до 123 тыс. га. Помимо пашни

большое внимание уделяется естественным сенокосам, пастби-

щам, кормовым угодьям, которые в совокупности составляют

41,6 тыс. га. Однако современная продуктивность естественных

кормовых угодий еще низкая и пока с них получают 11 ц сена

с га и 46 ц зеленой массы с га. Из-за нехватки кормов сдержи

зается дальнейший рост поголовья скота и его продуктивность.

Создание культурных пастбищ показывает, что урожай зеленой

массы повышается в 3,5 раза по сравнению с естественными паст-

бищами (совхоз «Чернышевский»). Поверхностные и коренные

30

улучшения сенокосов и пастбищ создадут условия для дальней-

шего развития животноводства. В настоящее время район дает в

год до 25,5 тыс. т. молока и до 4 тыс. тонн мяса. В 9-й пятилет-

ке мясо-молочная продукция района значительно возрастет.

Арский район

Район является одним из крупных сельскохозяйственных

районов ТАССР. Граничит на севере с Марийской АССР, на

юге с Пестречинским, на западе — с Высокогорским, на восто-

ке — с Сабинским и на северо-востоке — с Балтасинским рай-

онами Татарской республики. Площадь района равна 2525,0 км2,

что составляет 2,7% площади ТАССР, с населением 80,2 тыс.

чел. Следовательно, средняя плотность составляет 32 человека

на 1 кв. км.

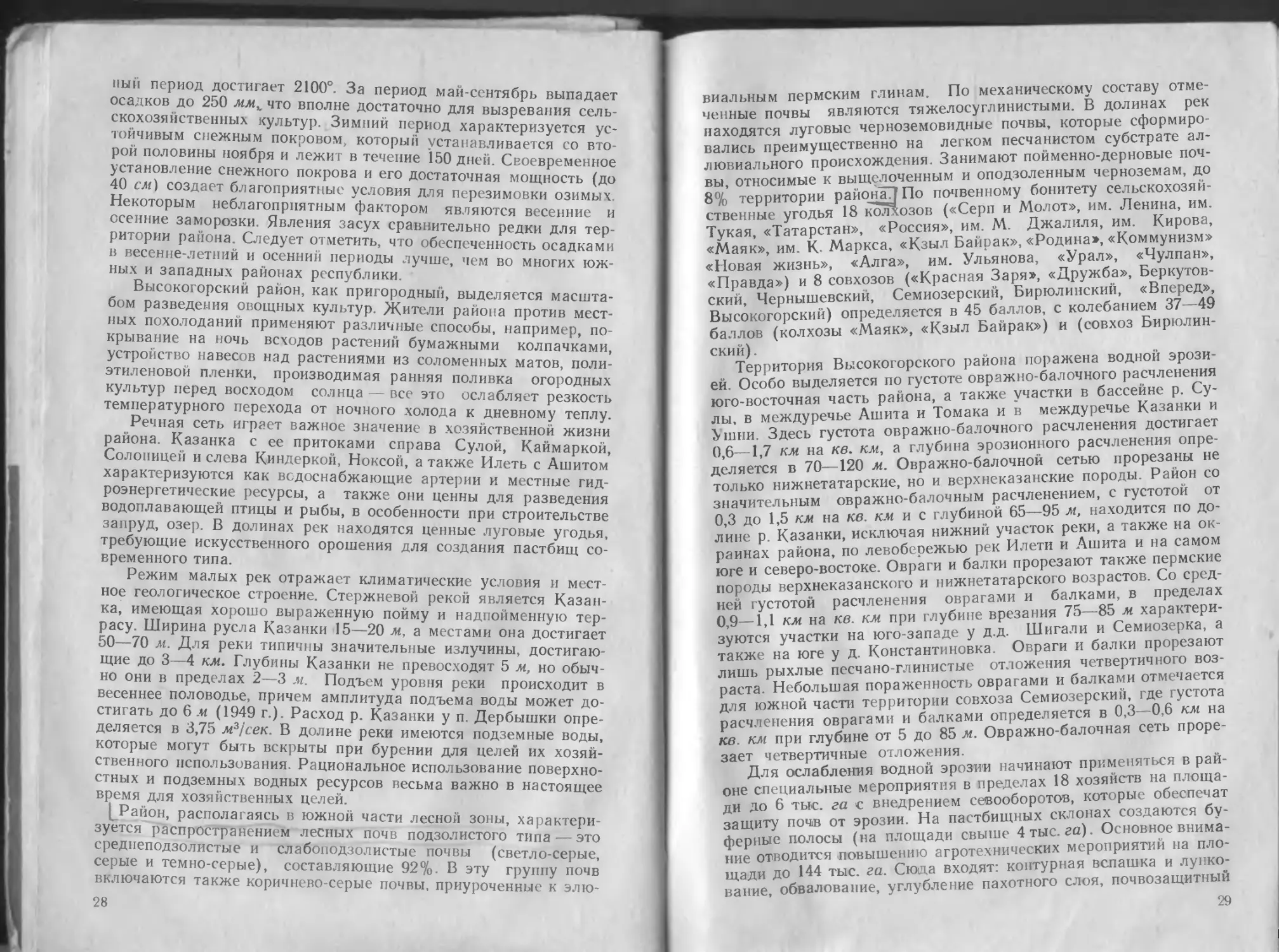

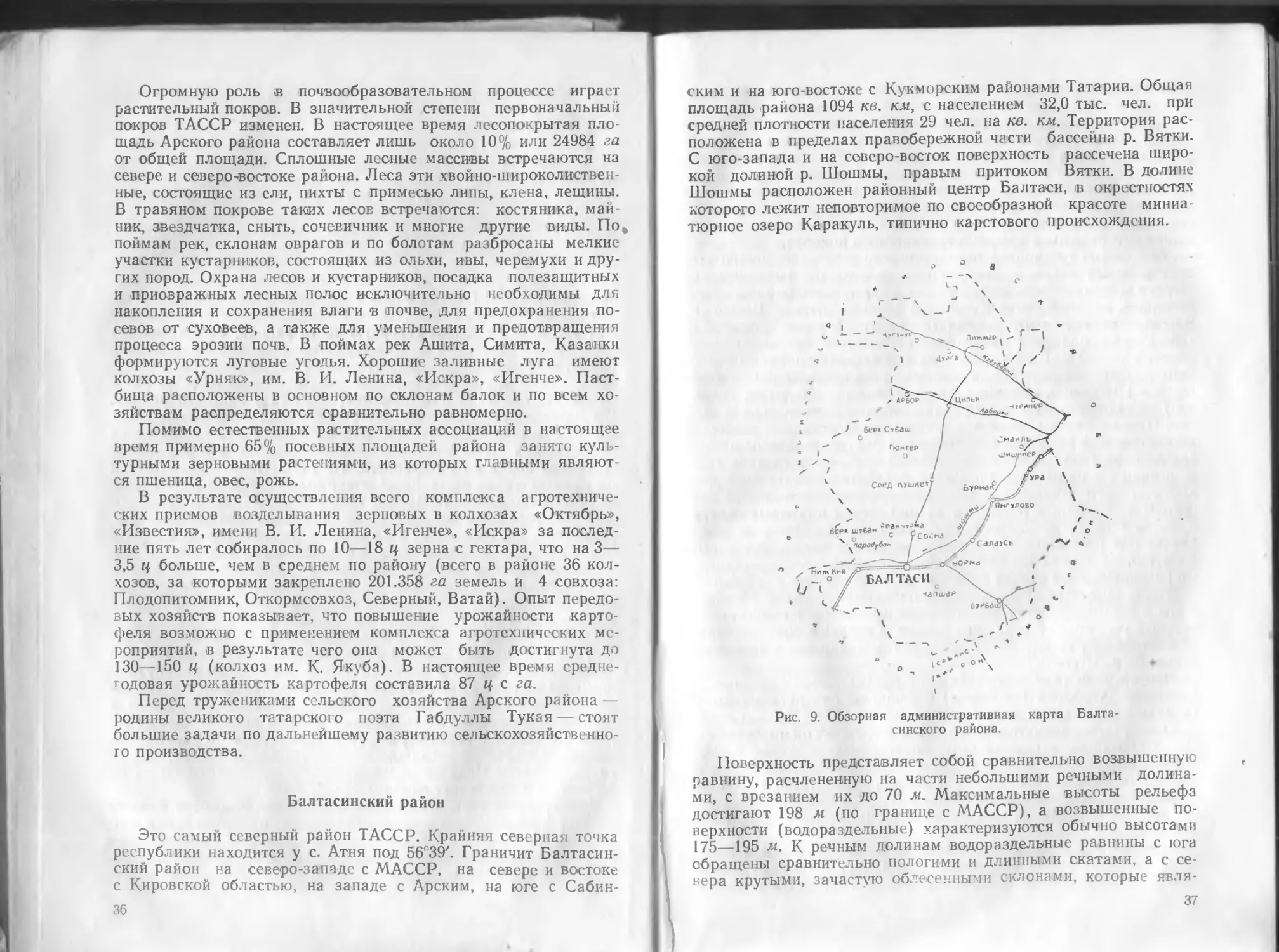

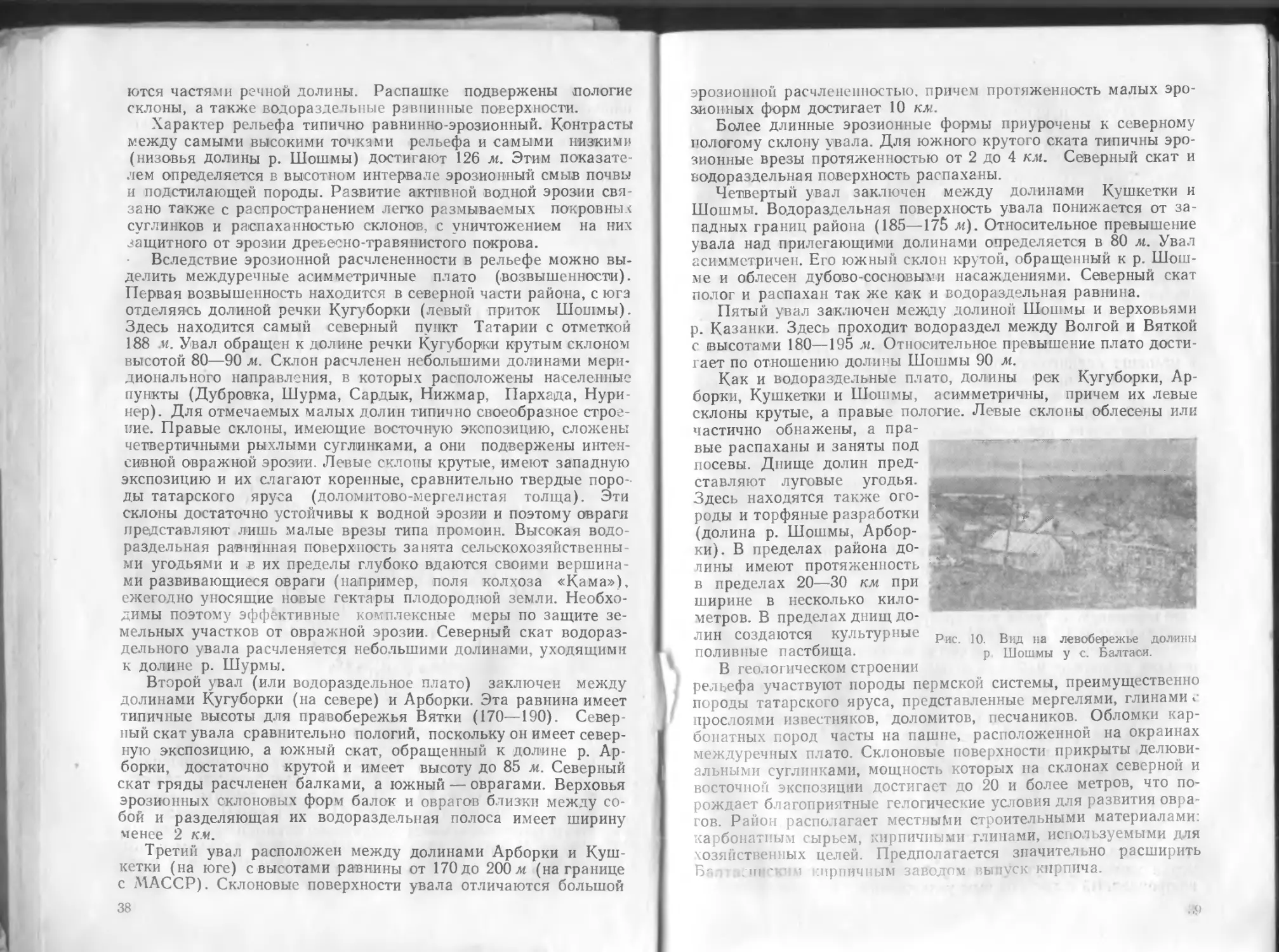

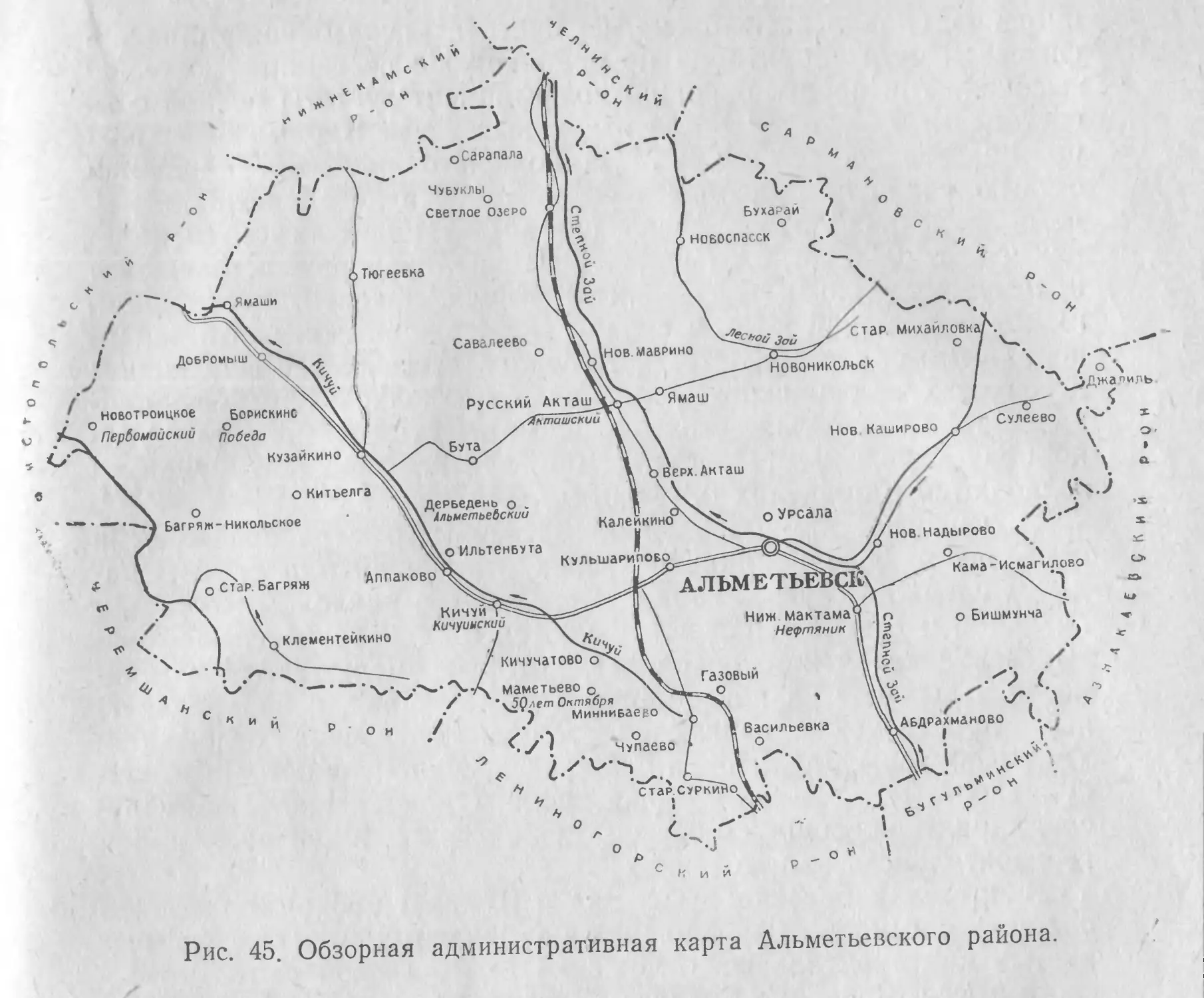

Рис. 7. Обзорная административная карта Арского района.

31

^Территория представляет в основном холмистую равнину,

расчлененную речными долинами на широкие, пологие гряды

Местность имеет наклон поверхности в северо-восточном направ-

лении. На севере хорошо прослеживаются в рельефе отроги Вят-

ских Увалов, где находится в верховьях р. Ашит наивысшая точ-

ка — 266 м.

Поверхность правобережья р. Казанки характеризуется кру-

тизной берегового уступа с относительным превышением 70 л/.

Здесь типично выражена асимметрия склонов, обусловленная

климатическими условиями. На высотах 182—193 м проходит

водораздел между р. Казанков и р. Симит, ширина которого

достигает 3 км. Левобережье р. Казанки местами осложнено

явлениями карста, восточнее с. Тюбяк-Чекурча находится до

двадцати карстовых воронок с глубинами от 3 м до 7 м.г

Левобережье р. Симита расчленено малыми эрозионными

формами, в низовьях которых располагаются населенные пунк-

ты. Превышение местных высот достигает 80 м.

Междуречье р. Ашит и Симит, имеющее абсолютные отметки

до 190 м, расчленено слабо. Встречаются небольшие эрозионные

врезы протяженностью до 4 км, как на северных, так и на юж

иых склонах.

Левобережье р. Ашит, достигающее отметок 195 м, выделяет-

ся развитием балок, которые выпол вживаются в нижней части

склона, постепенно сливаясь с окружающим ландшафтом.

На севере района проходит водораздел между реками Ашит,

Шора и Плеть, с максимальными абсолютными отметками более

200 м, относительное превышение рельефа здесь составляет

125 м. Таким образом, 4рский район отличается сильной эро

зионнои расчлененностью поверхности, зрелостью эрозионных

форм (балок, долин)_/ Остаточные плакорные водораздельные

поверхности занимают незначительные пространства и узкой из-

вилистой полосой разъединяют бассейн рек Казанки, Ашита и

Шошмы. Типична асимметрия эрозионного рельефа: разносто

ронность наклонных поверхностей с разной степенью их эро-

зионного расчленения ^Сведение лесов и распашка склоновых

поверхностей, в особенности сложенных покровными суглинка-

ми, весьма содействуют развитию современных оврагов.^ Общая

площадь земель, пораженных оврагами, по району достигает

2733 га. Например, в колхозах «Мир», «8 Марта», «Байрак»

под оврагами занята площадь от 100 до 180 га. За последние

годы проведены значительные работы по защите земель от вол-

ной эрозии. Лишь только в 1970 г. около 20 тыс. га яровых куль-

тур было посеяно поперек склона и проведено выравнивание

промоин на площади 5560 га. Следует также проводить закреп

ленпе вершин и склонов оврагов путем высевания трав и посад-

ки кустарников, задерживать и отводить талые и ливневые воды.

В зимнее время повсеместно на полях проводить снегозадержа-

ние.

32

Наиболее древними геологическими отложениями, слагающи-

ми территорию района, являются породы пермской системы.

Породы казанского яруса выходят на дневную поверхность в

нижних частях склонов, обрывах рек и оврагов. Они представ-

лены доломитами и известняками светло-серого цвета, реже

песчаниками, глинами и мергелями с характерной сероватой или

серовато-бурой окраской. Породы татарского яруса, выходящие

на дневную поверхность, имеют значительно большее распро-

странение и являются в значительной степени почвообразующи-

ми. Отложения этого яруса состоят преимущественно из мерге-

лей и сопутствующих им глин и тяжелых суглинков, песчани-

ков, реже известняков. Глины и тяжелые суглинки, принимаю-

щие большое участие в сложении этого яруса, имеют коричнево-

красную окраску.

Полезными ископаемыми район сравнительно не богат. На

его территории встречаются глина кирпичная, бутовый камень,

песок, известь, торф. Залежи кирпичной глины распространены

повсеместно, частично она используется для производства кирпи-

ча местными заводами — Кинерьским и Арским/производствен-

ная мощность которых составляет 1,2 млн. штук в год. Близ се-

лений Н. Кишит, Ашит, Шаши, Куам находятся основные место-

рождения бутового камня, последний применяется хозяйствами

района для кладки подземных стен, фундаментов, для мощения

дорог, проходов животноводческих помещений.

Колхозы и совхозы используют торфяные месторождения в по-

леводстве в чистом виде и приготавливают торфяные удобрения.

Крупные залежи торфа находятся у селений Кубяны, Менгеры,

Кошары, Б. Атни. Запасы торфа исчисляются более 10 млн. м3у

Степень разложения органического вещества его высокая, кис-

лотность небольшая. Торф содержит 1,5—3,5% азота, до 0,6%

фосфора и 0,2% калия.

На описываемой территории имеется 9 месторождений из-

вестняков с запасом извести до 2 млн. м3. /Известковые туфы,

находящиеся на территории колхозов им. Жданова, «Чулпана,

«Игенче», «Искра», содержат 80—90% СаСО3, что определяет

их пригодность к внесению без предварительной подготовки/

Таким образом, минеральные ресурсы надо значительно пол-

нее использовать хозяйствами района.

Территория Арского района дренируется бассейнами рек Ка-

занки, Ашита и Шошмы. Река Казанка имеет протяженность

в пределах района около 50 км. Наиболее крупные притоки,

впадающие с северных склонов Кисьмесь, Шимяновка, Красная,

Аты, Верези, Кырлай, Пшалым, имеют протяженность свыше

20—25 км, а с южных пологих суглинистых склонов длина водо-

токов незначительная— (6—8 км).

Северо-западная часть района дренируется речной системой

Ашита с крупным притоком Симит. Протяженность этой реки

составляет около 50 км в районе, Симита — 20 км. Левобережье

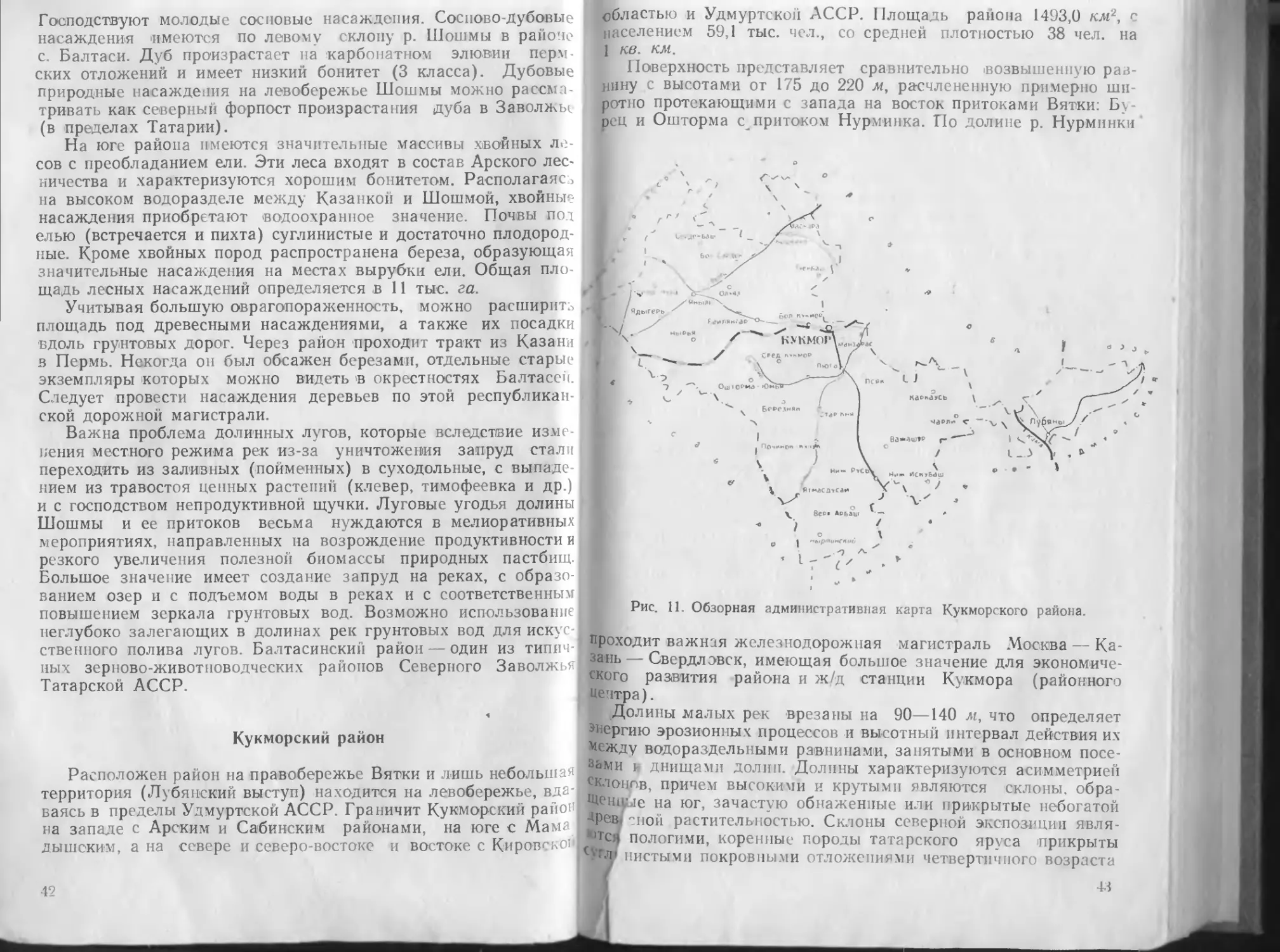

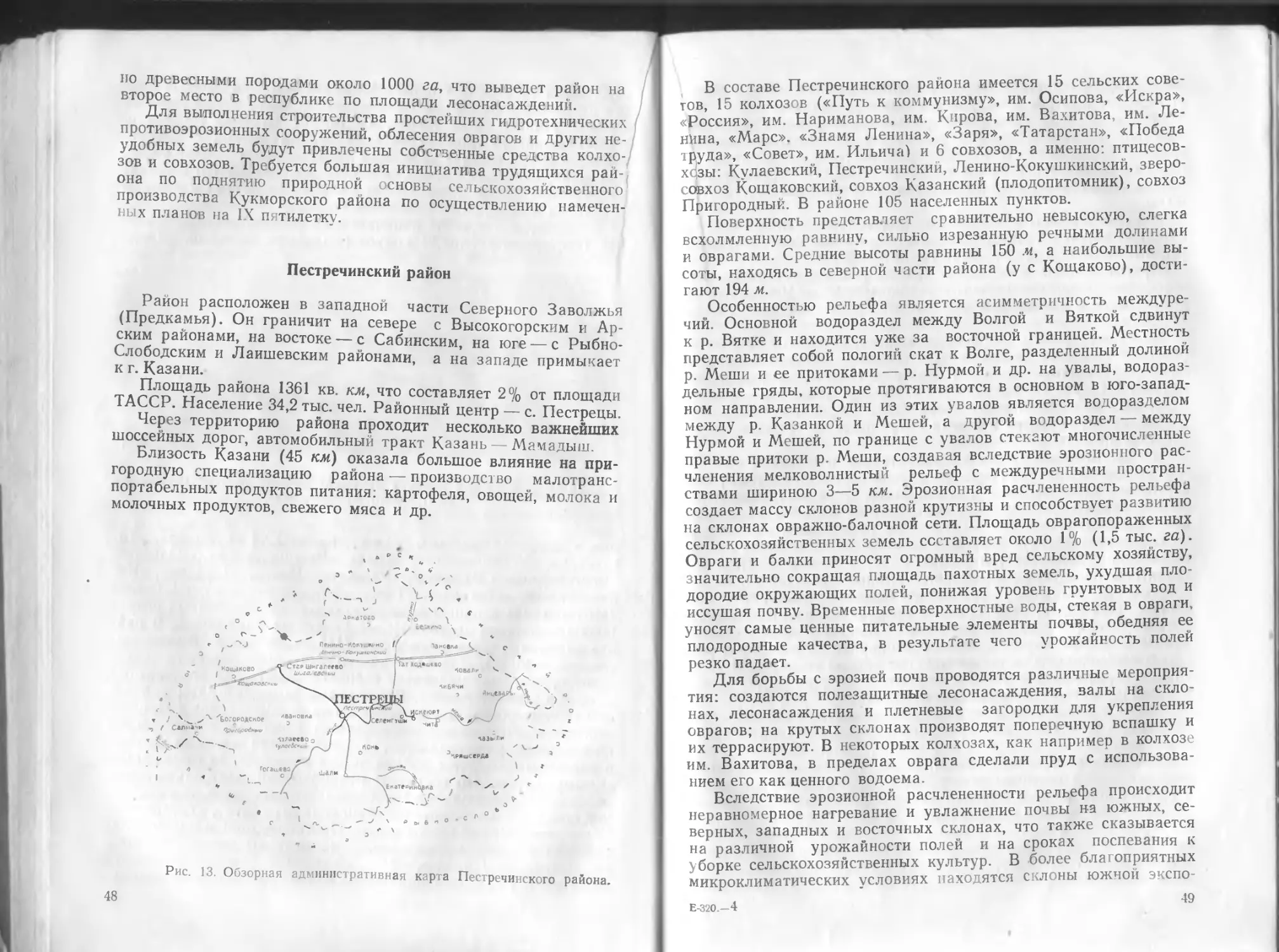

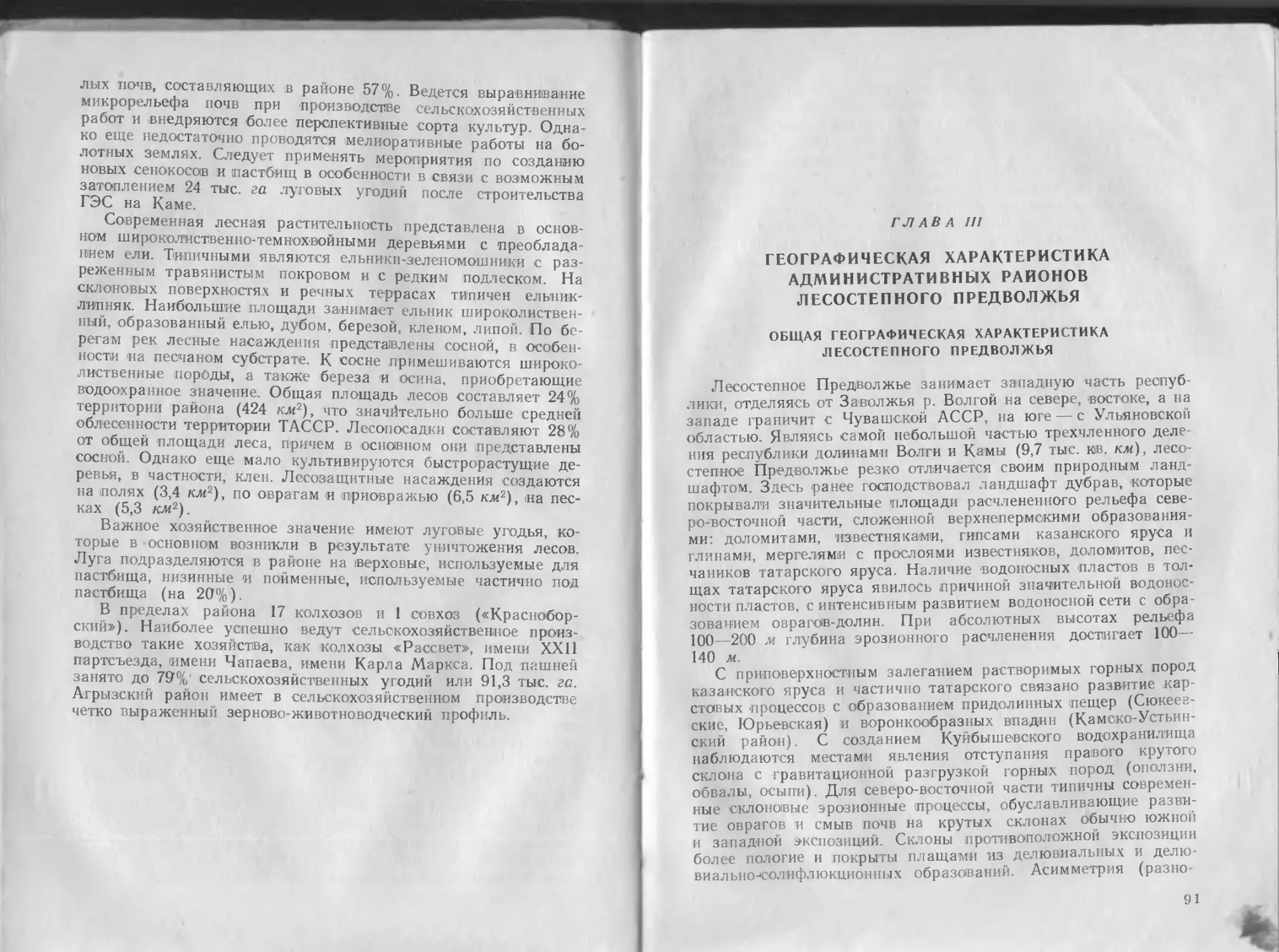

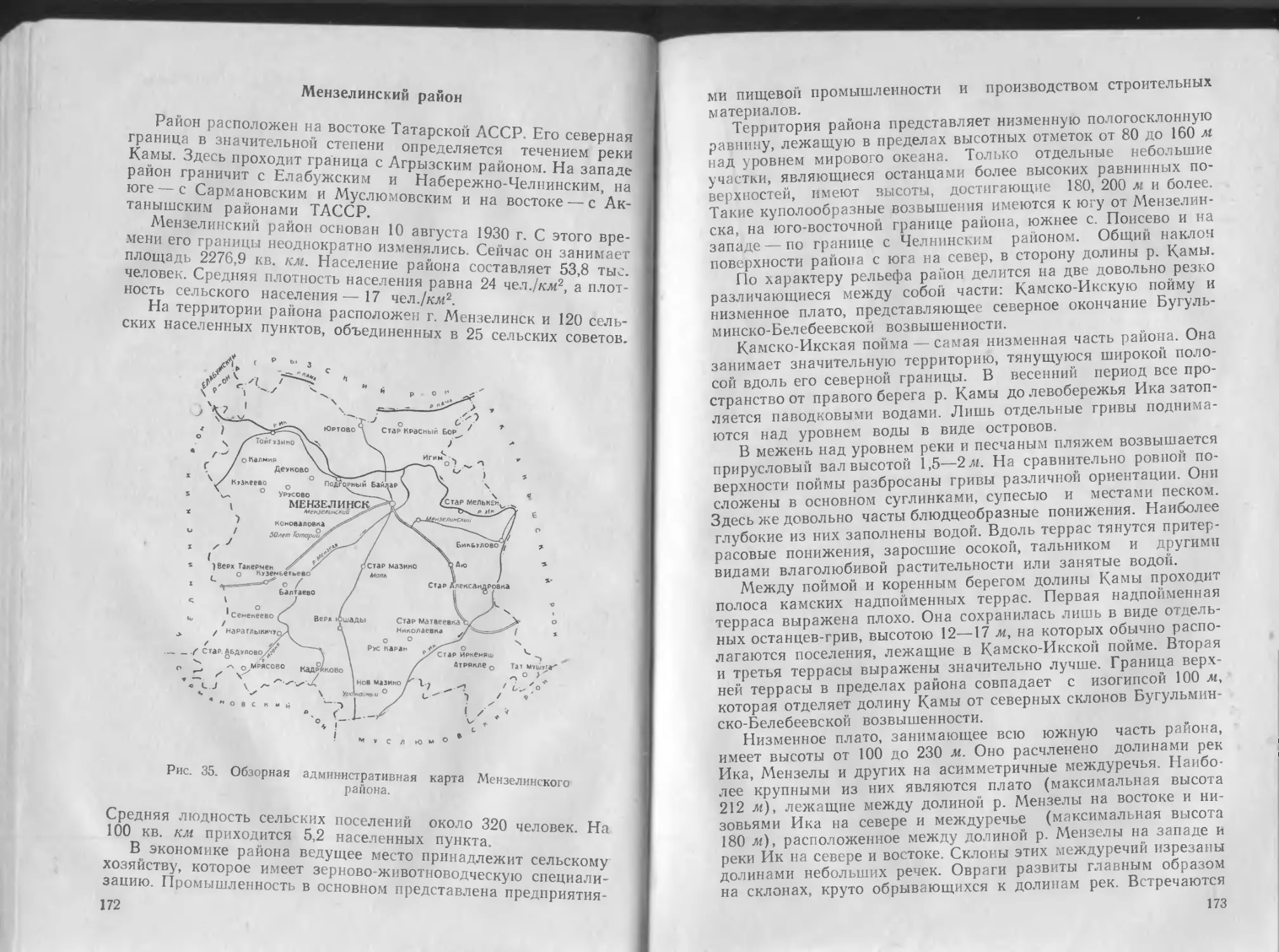

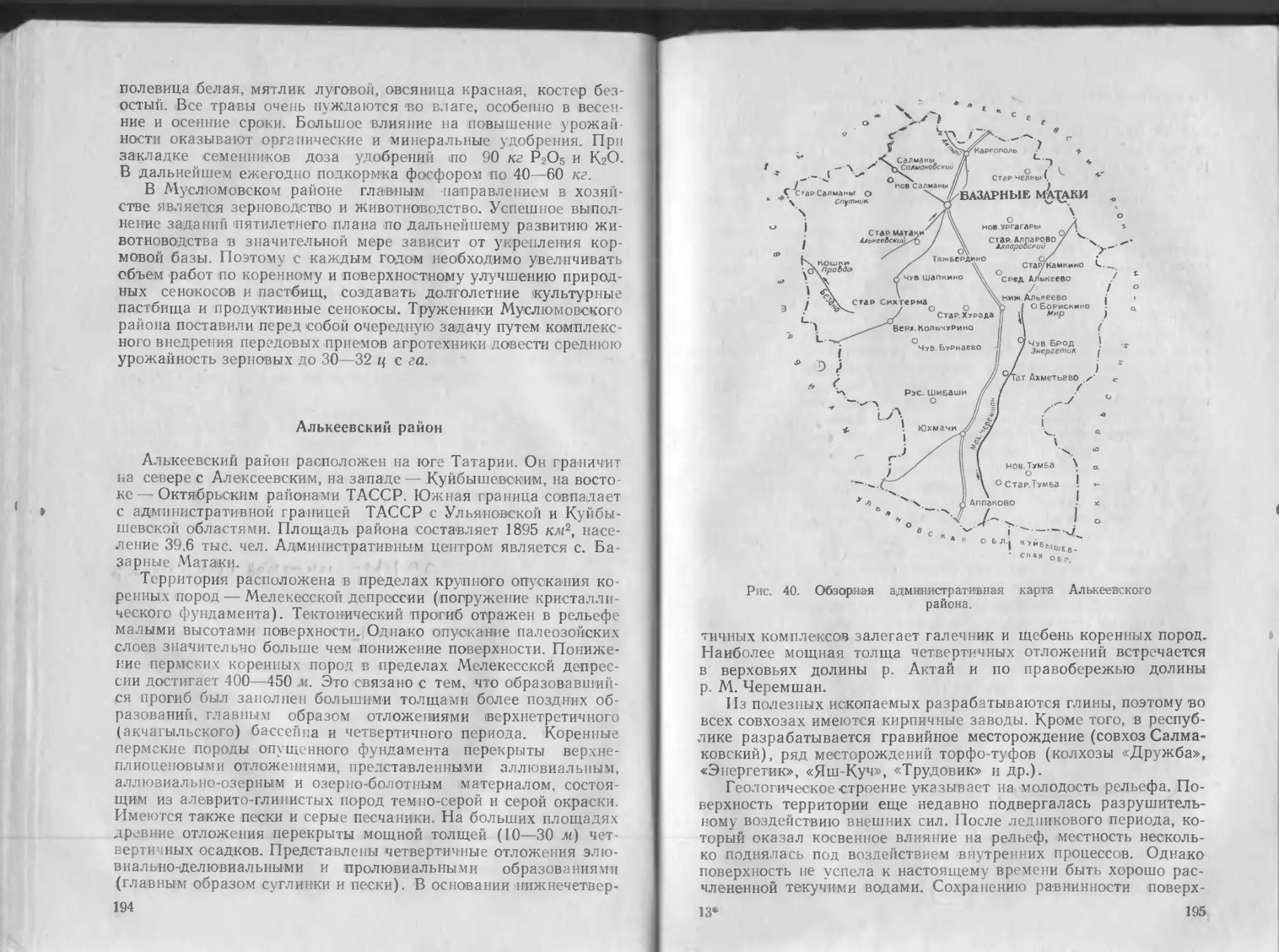

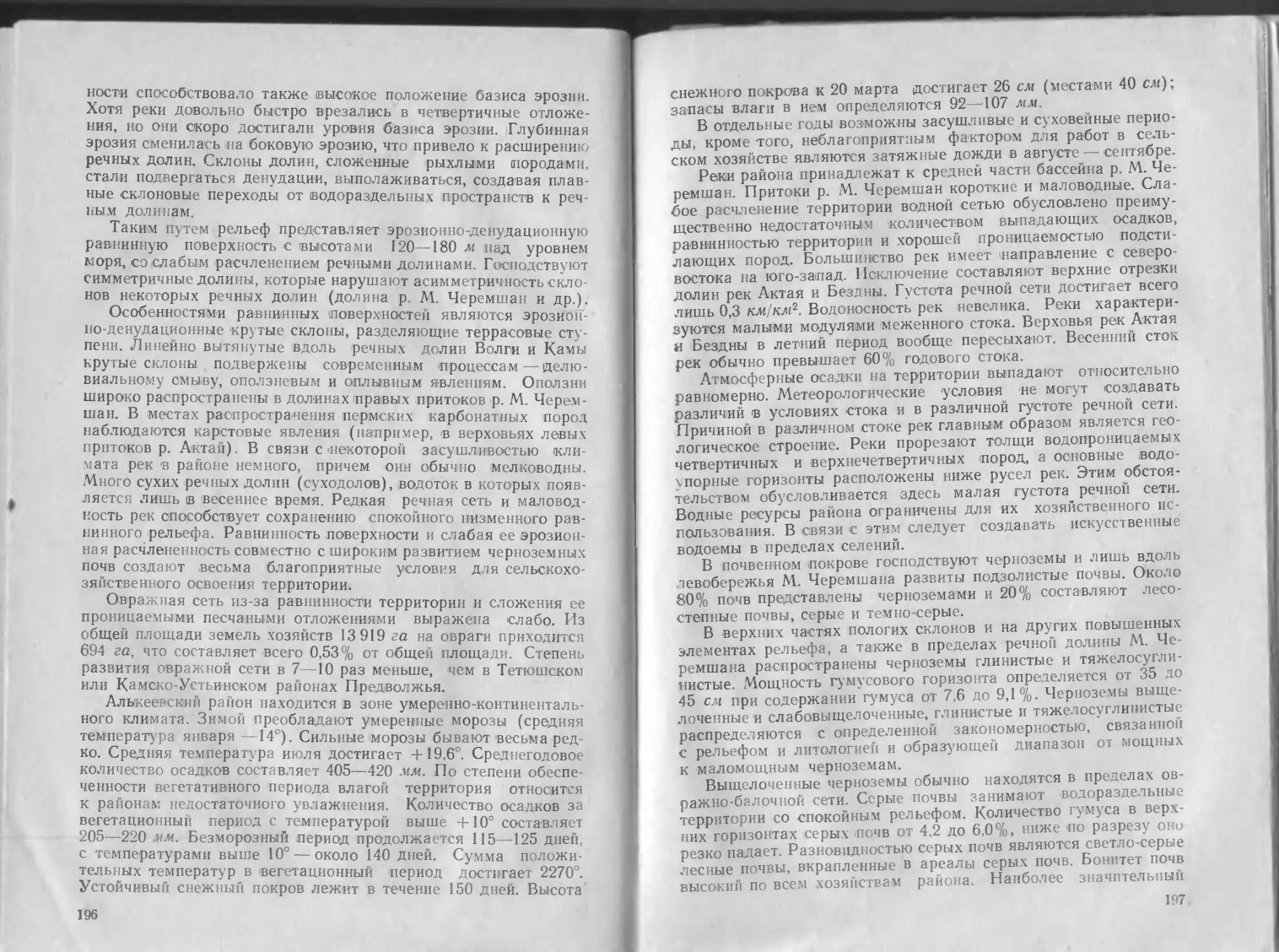

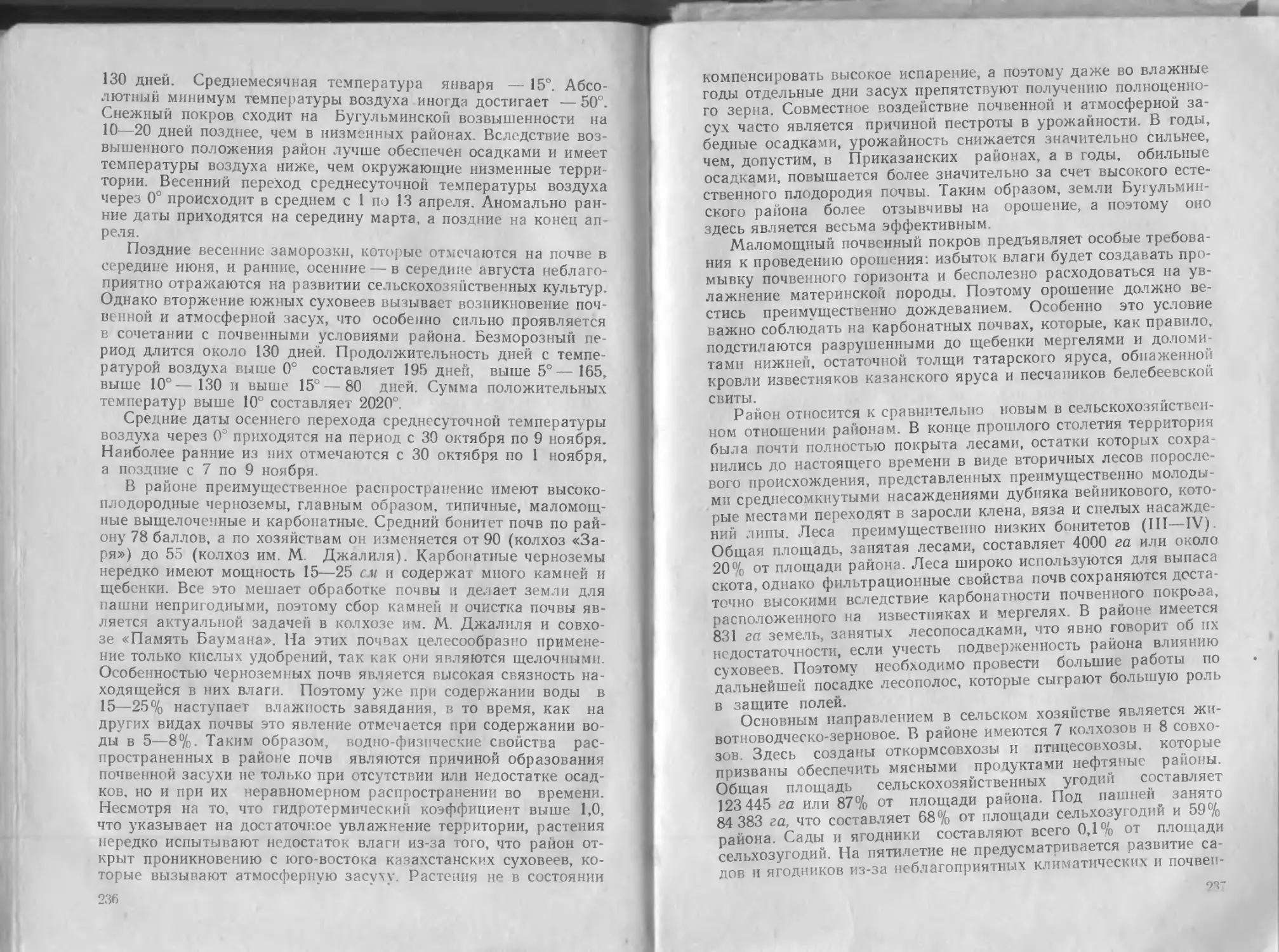

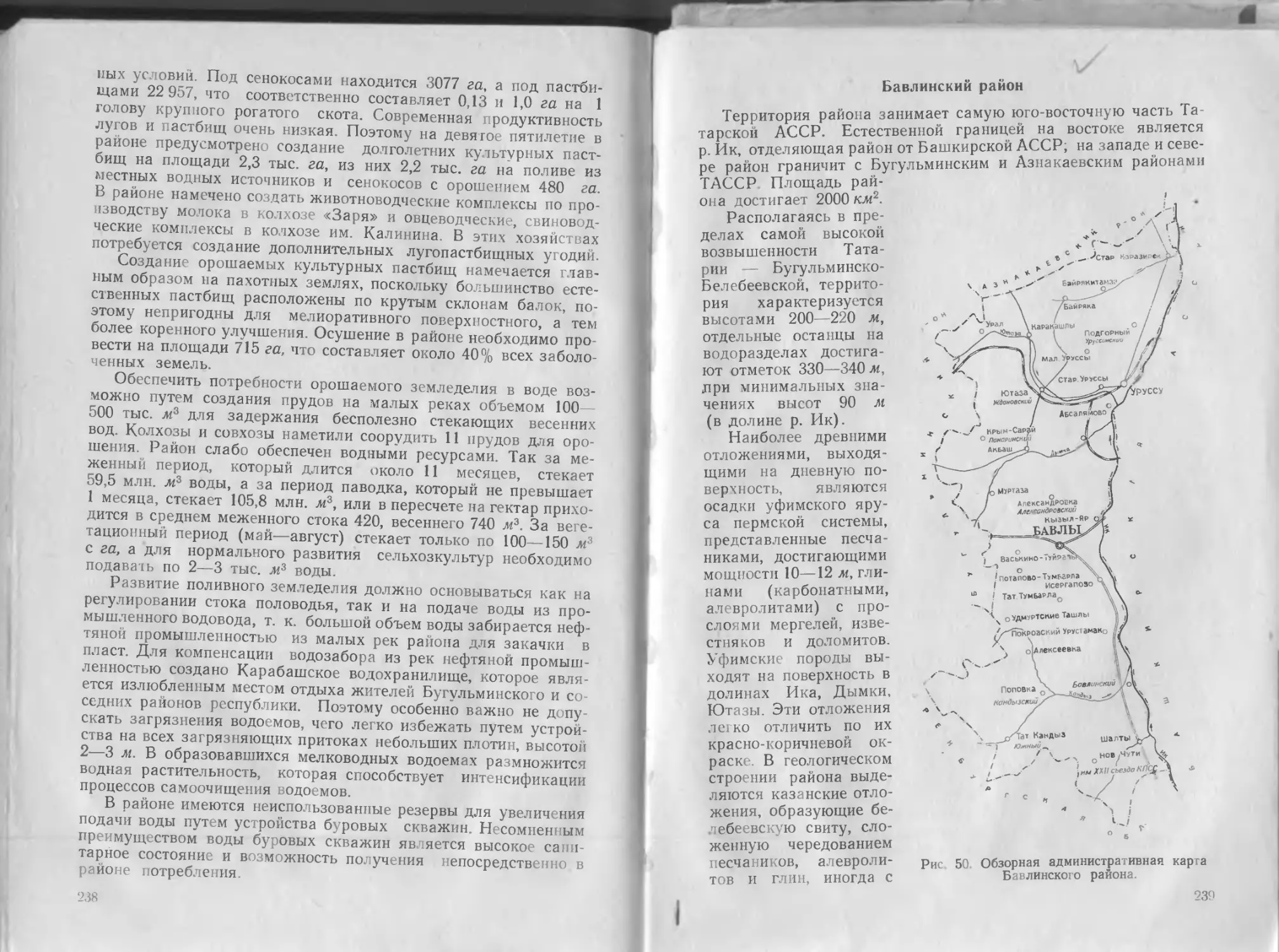

Е-320,—3