Text

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

И ЗВЕРОВОДСТВА (ВНИИОЗ)

ЦЕНТРОСОЮЗА

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

охотничье-промысловых

зверей и птиц в СССР

КИРОВ

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

19 7 3

ВСЕСОЮЗНЫЙ научно-исследовательский институт

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ЗВЕРОВОДСТВА (ВНИИОЗ)

ЦЕНТРОСОЮЗА

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

ЭХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ ЗВЕРЕЙ

И ПТИЦ В СССР

Часть 1

Под редакцией И. Д. КИРИСА

Киров

Волго-Вятское книжное издательство. Кировское отделение

1973

УДК 591. 152

Авторы:

М. П. ПАВЛОВ, И. Б. КОРСАКОВА, В. В. ТИМОФЕЕВ, В. Г. САФОНОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема обогащения и реконструкции фауны уже много лет

находится в центре внимания ученых и специалистов-практиков

охотничьего хозяйства нашей страны как для сохранения промыс-

ловой охоты, так и в связи с быстро возрастающим развитием лю-

бительской охоты в СССР.

Работы по широкой акклиматизации охотничьих животных бы-

ли начаты с 30-х годов текущего столетия по инициативе передо-

вых ученых того времени Б. М. Житкова, П. А. Мантейфеля, В. Я.

Генерозова и других.

Профессора А. М. Колосов и Н. П. Лавров (1968), характери-

зуя сложность и многообразие связанных с этой работой вопросов

и особенно ее значение в то очень трудное время для развития

экономики нашей страны, отметили, что именно в это время изве-

стный зоолог профессор Московского университета Б. М. Житков

выступил с развернутой программой научных исследований и

практических мероприятий, направленных на восстановление и

расширение истощенных сырьевых ресурсов охотничьего промыс-

ла в целях увеличения ежегодного поступления пушнины. Им бы-

ли намечены следующие пути.

1. Разведение пушных зверей в неволе.

2. Развитие промысла таких видов зверей, запасы которых не

эксплуатируются вовсе или используются в недостаточном коли-

честве.

3. Увеличение ареала и поголовья тех основных отечественных

видов, численность и область распространения которых сильно

сократились в результате неумеренного промысла.

4. Введение в фауну страны новых для нее пушных видов.

В этот же период в статье проф. П. А. Мантейфеля «О рекон-

струкции охотничье-промысловой фауны млекопитающих СССР»

(1934) было дано следующее обоснование к плану акклиматиза-

ционных работ:

«Изменчивость, наследственность и отбор за миллионы лет

борьбы за существование дали многочисленные формы животных,

прошедших сложный путь эволюции. Расселяясь по земному ша-

РУ» животные имели своп маршруты, определившиеся физико-гео-

гРафическими и общеприродными (экологическими) условиями.

3

В результате естественноисторических событий сложились

группировки животных, имеющих сейчас определенные границы

распространения (ареалы). Эти группировки сложились без влия-

ния (воли) человека и не отвечают в большинстве тому экономи-

ческому эффекту, который мог бы получиться при рациональном

изменении зоологических границ и сообществ, а поэтому мы вы-

двигаем вопрос о реконструкции фауны, где, в частности, искусст-

венное переселение животных должно занять видное место. В

природе мы имеем ряд так называемых «биологических пустот»,

т. е. таких пространств, которые недостаточно продуктивно ис-

пользованы (с точки зрения акклиматизационных возможностей).

Многие животные не могли занять подходящие для них области

лишь потому, что не преодолели естественных барьеров в форме

горных цепей, больших водных артерий, морей, пустынь, степей,

сплошных участков интенсивной культуры, лесов и пр. Некоторые

встречали биологические преграды, не выдерживая в сообществах

борьбы за существование. В силу всего этого колоссаль-

ные территории, не занятые определенными груп-

пами животных, таят в себе большие потенциаль-

ные возможности в смысле использования кормо-

вых запасов, сезонных стаций и т. д.» (разрядка наша).

Идея реконструкции фауны была одобрена и затем развита

большинством участников состоявшегося в 1933 г. I Всесоюзного

съезда по охране природы и содействию развитию природных бо-

гатств.

В резолюции съезда, принятой по докладам М. А. Фортунатова

и П. А. Мантейфеля, первым пунктом было записано: «Плановая

социалистическая реконструкция народного хозяйства СССР ста-

вит в порядок дня вопрос о коренном переустройстве охотпро-

мысла в направлении использования всего комплекса производ-

ственных возможностей дикой природы». Такая постановка

вопроса была критически встречена отдельными учеными и не-

которыми специалистами охотничьего хозяйства, защищавшими

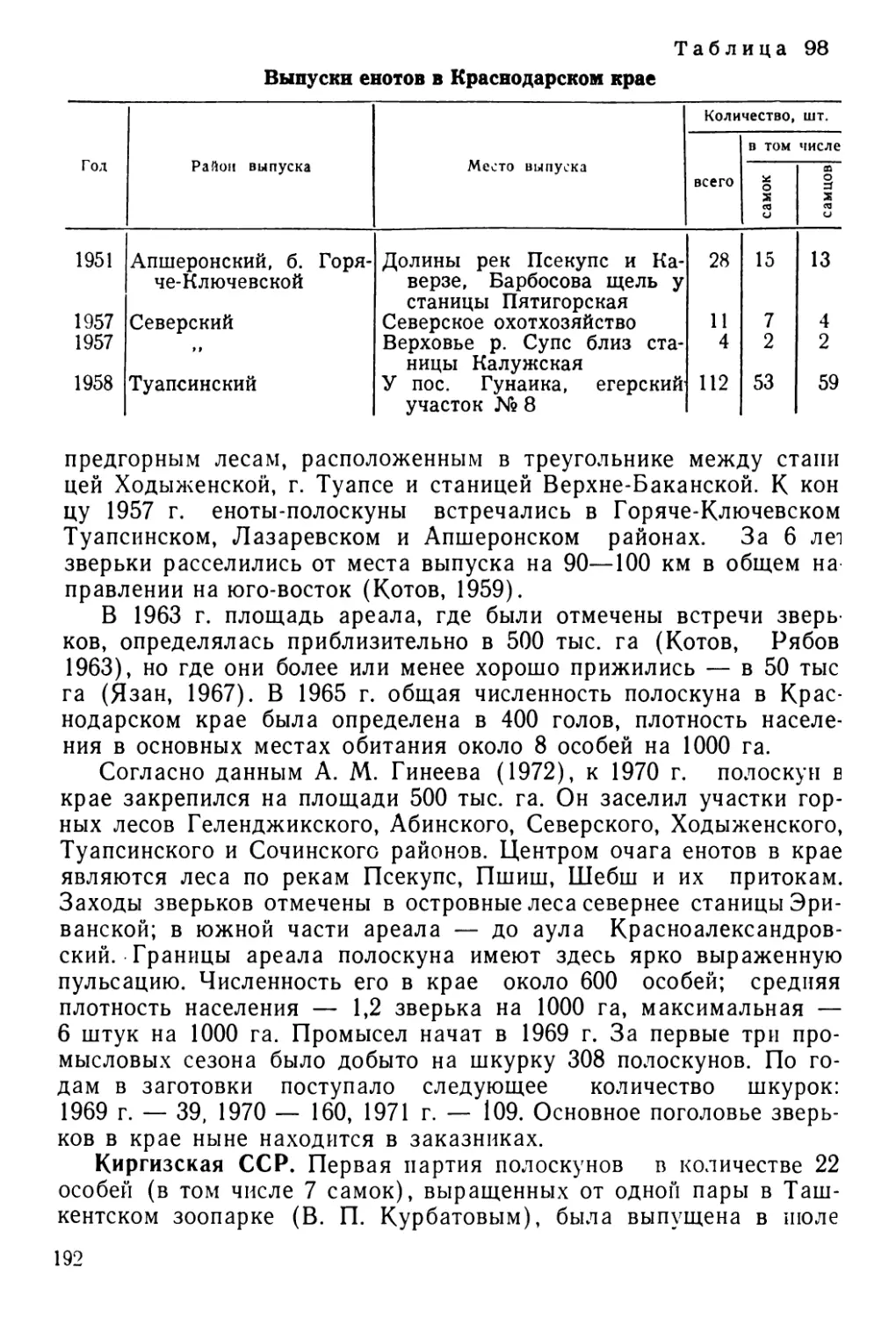

точку зрения о недопустимости вмешательства в природу, наруше-

ния естественно сложившихся биоценозов. Острые споры на

эту тему нередко сказывались и на практических делах, причем

по сути дела на всех этапах работ. Так, например, на основе кри-

тики отдельных ошибок и недостатков, допущенных в практиче-

ском осуществлении акклиматизационных работ, проф. В. Г. Гепт-

пер в статье «Каковы же пути обогащения фауны»,

опубликованной в журнале «Охота п охотничье хозяйство» (1963,

№ 2), так ответил на вопрос, что же делать нашим охотничьим

организациям и обществам, чтобы заняться действенным обогаще-

нием фауны: «Для этого прежде всего надо отказаться от вредной

идеи, что акклиматизация — один из основных методов повыше-

ния производительности охотничьих угодий». По мнению

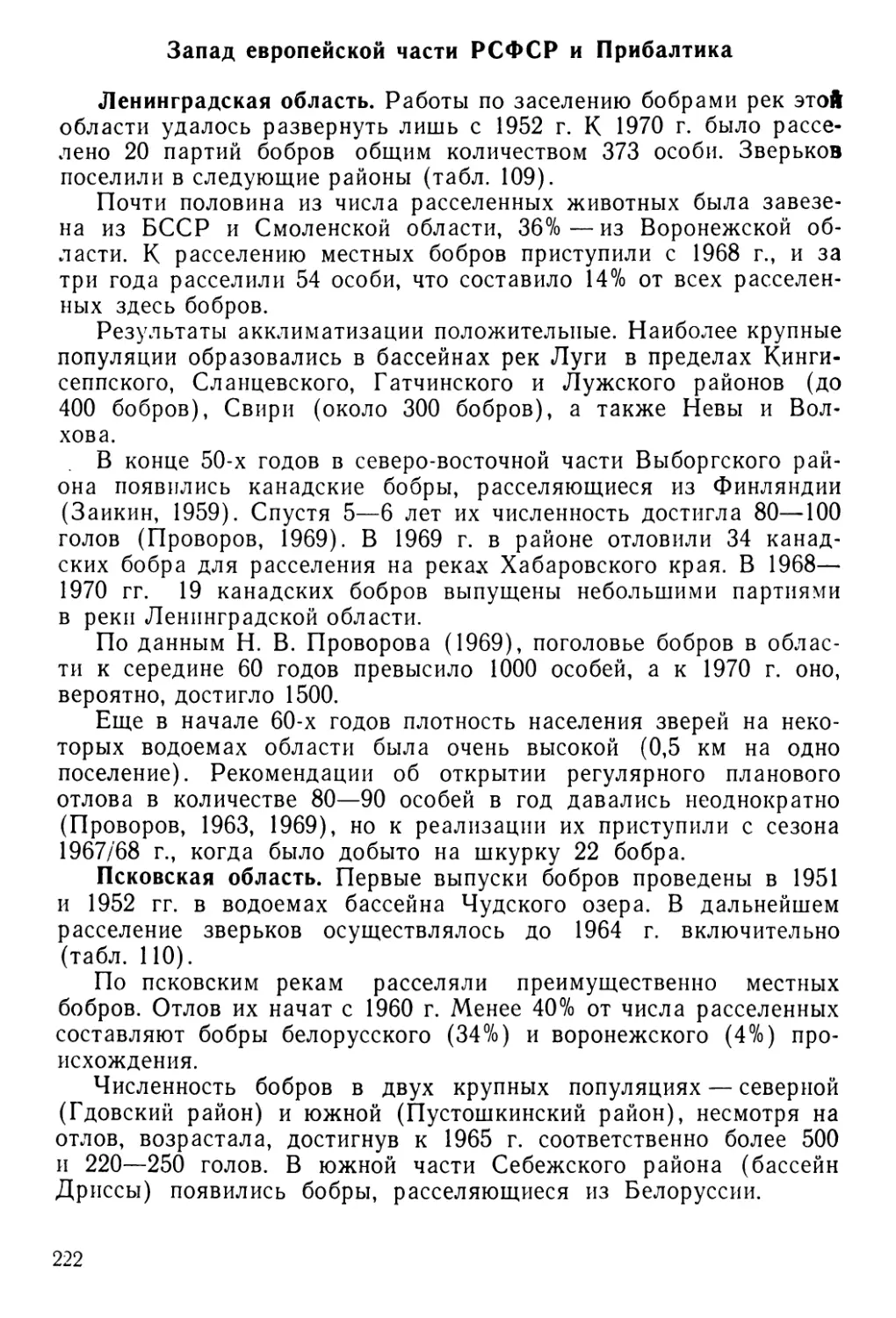

4

о Г. Гептнера, «эта мысль вредна не только потому, что она не-

правильна, по прежде всего потому, что от серьезной и вдумчивой

Работы она отвлекает на поиски способов быстро и без особого

труд3 преодолеть трудности и недостатки».

и В этой же статье, указав на то, что пушное хозяйство в два-

дцатых и тридцатых годах находилось далеко не в блестящем

состоянии (в 1935 г. пришлось наложить полный запрет на добычу

соболя), В. Г. Гептнер отметил, что «...многим показалось, что

акклиматизация легкое и простое средство быстро восстановить

наши пушные богатства. Усилиями отдельных шумливых деяте-

лей оно было сделано чуть ли не главным. Появились и всякие

широкие планы «обогащения» нашей фауны и даже планы «гене-

ральной реконструкции», т. е. полной перестройки ее при помощи

акклиматизации. При всей их научной беспомощности эти планы

кое на кого производили большое впечатление». Поэтому «...все

тридцатые годы до самой войны прошли в очень широкой аккли-

матизационной деятельности», хотя и при странном, по словам

В. Г. Гептнера, обстоятельстве, заключавшемся якобы в том, что

«никто из горячих акклиматизаторов и даже «теоретики» и авторы

«генеральных планов» и не пытался показать и доказать, что наша

фауна бедна и плоха и почему именно ее обязательно надо рекон-

струировать».

В том же журнале (1963, № 9) с аналогичным суждением по

поводу реконструкции фауны выступил и проф. В. Н. Скалой,

который многие осуществленные работы по акклиматизации диких

животных назвал прожектерством.

Давая тенденциозный обзор результатов некоторых работ по

расселению зверей, В. Н. Скалой в свою очередь откровенно ска-

зал, что статья В. Г. Гептнера «на пресловутую тему «акклимати-

зации», «обогащения», «реконструкции» охотничьей фауны со всей

очевидностью показала антпнаучность и хозяйственную вредность

того акклиматизационного поветрия, которое охватило нашу

страну».

К сожалению, такого рода суждения некоторыми практически-

ми работниками охотничьего хозяйства тотчас же были восприня-

ты как возможность законсервировать трудную и хлопотливую

акклиматизационную работу. Хуже того, это породило тенденцию

к ослаблению усилий по ее осуществлению на более широкой

Научной основе. В частности, с 1965 г. в Институте зоологии и

Паразитологии АН Таджикской ССР была полностью упразднена

акклиматизационная тематика, ранее успешно здесь разрабаты-

ваемая многими научными сотрудниками (с бухарским оленем,

Нутрией, шиншиллой).

Показательно также, что в первый же последискуссионный

ер иод (1963—1967 гг.) при сохраняющейся нужде в расселении

Ногих охотничьих животных их было расселено на 23,5 тыс.

5

меньше, чем за предшествующее пятилетие, хотя возможности

получения племенного материала за это время возросли и была

разработана техника расселения.

Естественно, что все это вызывало затруднения при планирова-

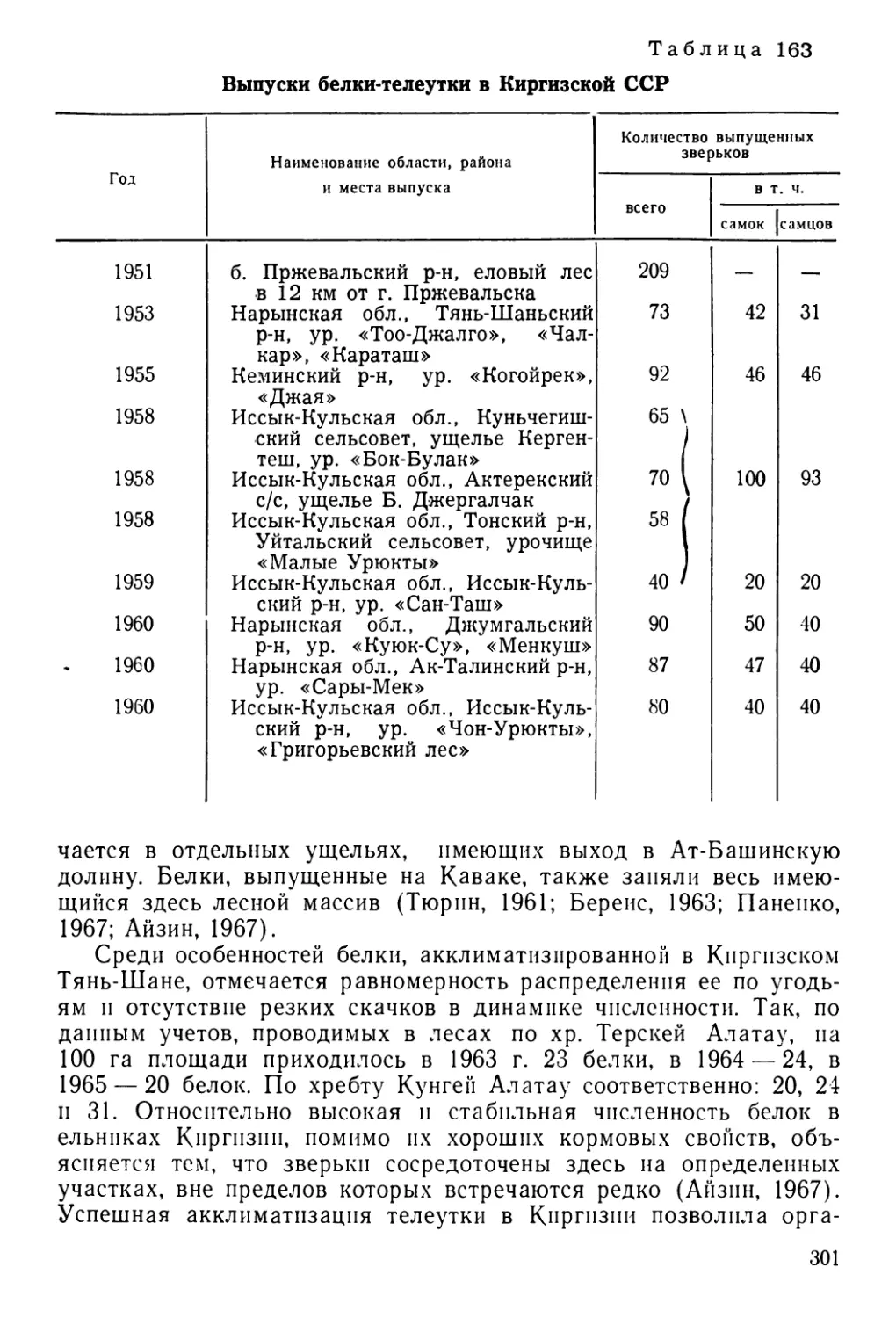

нии и проведении акклиматизационных работ. Особенно трудным

был первоначальный период по их развертыванию. Причем не

столько из-за наличия различных суждений, сколько из-за того,

что наука (зоология), как об этом писал П. А. Мантейфель, «по-

чти не коснулась изучения биологии промысловых животных,

ограничившись лишь описанием их внешних форм (систематика)

и границ распространения (зоогеография). Не углубленные (на-

учной постановкой) описания жизни промысловых животных ока-

зались в итоге настолько схематическими, что до последних лет

оставались без ответа самые элементарные вопросы биологии,

без которых невозможна рационализация производства».

Так, например, для многих диких животных не были известны

сроки беременности, периода течки, время наступления половозре-

лости, не говоря уже о качественном составе их пищи, отношении

к неволе и о многих других более сложных биологических свой-

ствах. Такое положение потребовало создания высших учебных

заведений, сети биостанций, в научную работу были включены

заповедники и зоопарки. Темпы общего строительства в СССР

заставили в несколько лет ликвидировать прорыв, который обра-

зовался в связи с недостаточностью знаний основ биологии про-

мысловых животных, без которых нельзя было даже помышлять

об активном вмешательстве человека в природу.

Таким образом, изучение биологии и экологии промысловых

животных позволило решить ряд важнейших теоретических и

практических задач развития сырьевой базы охотничьего хозяй-

ства. Ведущая роль в этом принадлежит Всесоюзному научно-

исследовательскому институту охотничьего хозяйства и зверовод-

ства (ВНИИОЗ), многие сотрудники которого принимали

непосредственное участие в научной разработке и проведении

акклиматизационных мероприятий. В частности, сотрудниками

института было опубликовано около 1000 научных работ по этим

вопросам.

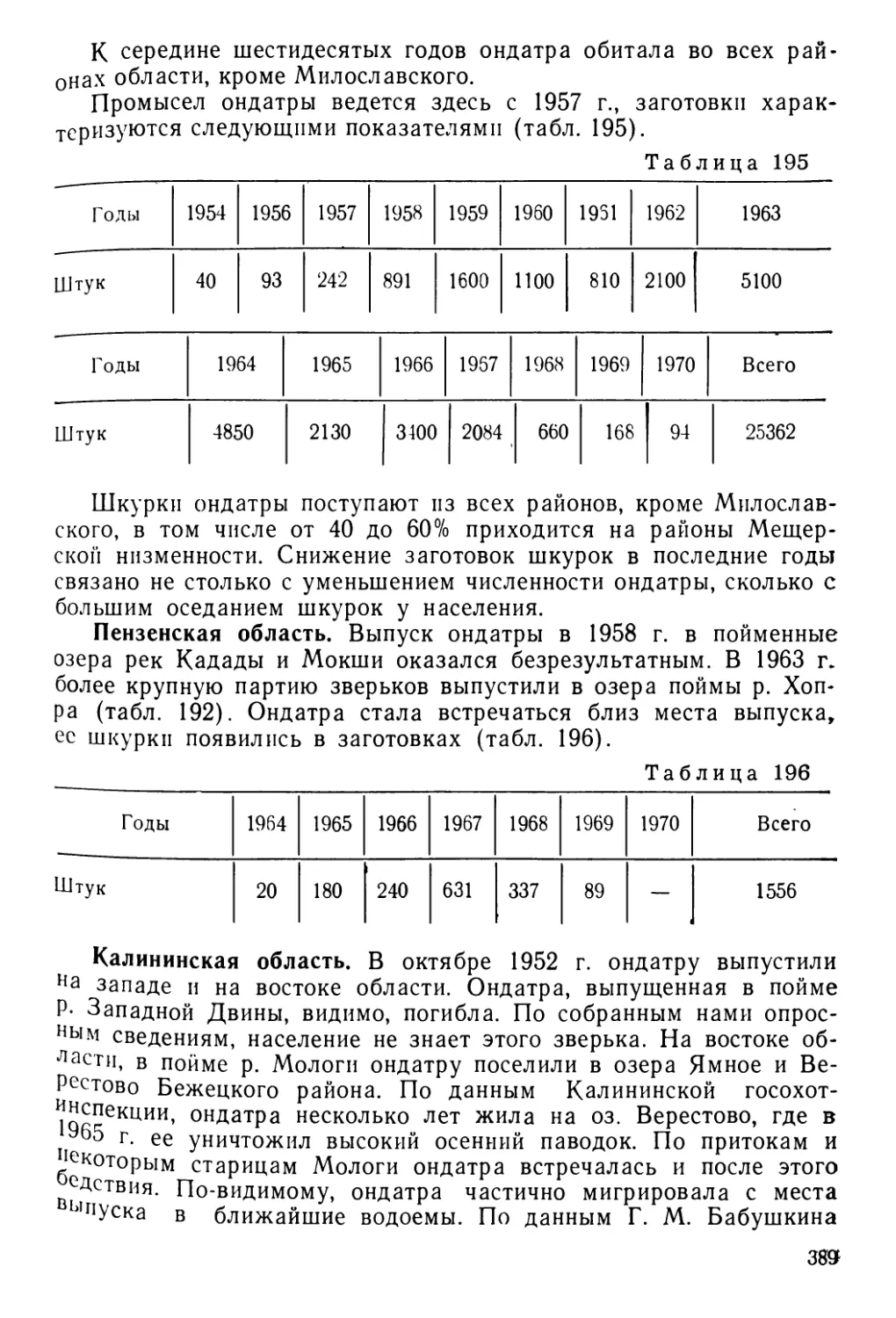

В результате исследований и их широкого использования в

практике пушные и мясо-дичные ресурсы нашей страны значи-

тельно расширились и обогатились новыми видами.

Основные работы по реконструкции охотничьей фауны до сих

пор наиболее активно осуществлялись путем искусственного рас-

селения пушных животных. Практика показала, что акклиматиза-

ция пушных зверей явилась весьма эффективным мероприятием в

деле воспроизводства сырьевой базы охотничьего хозяйства.

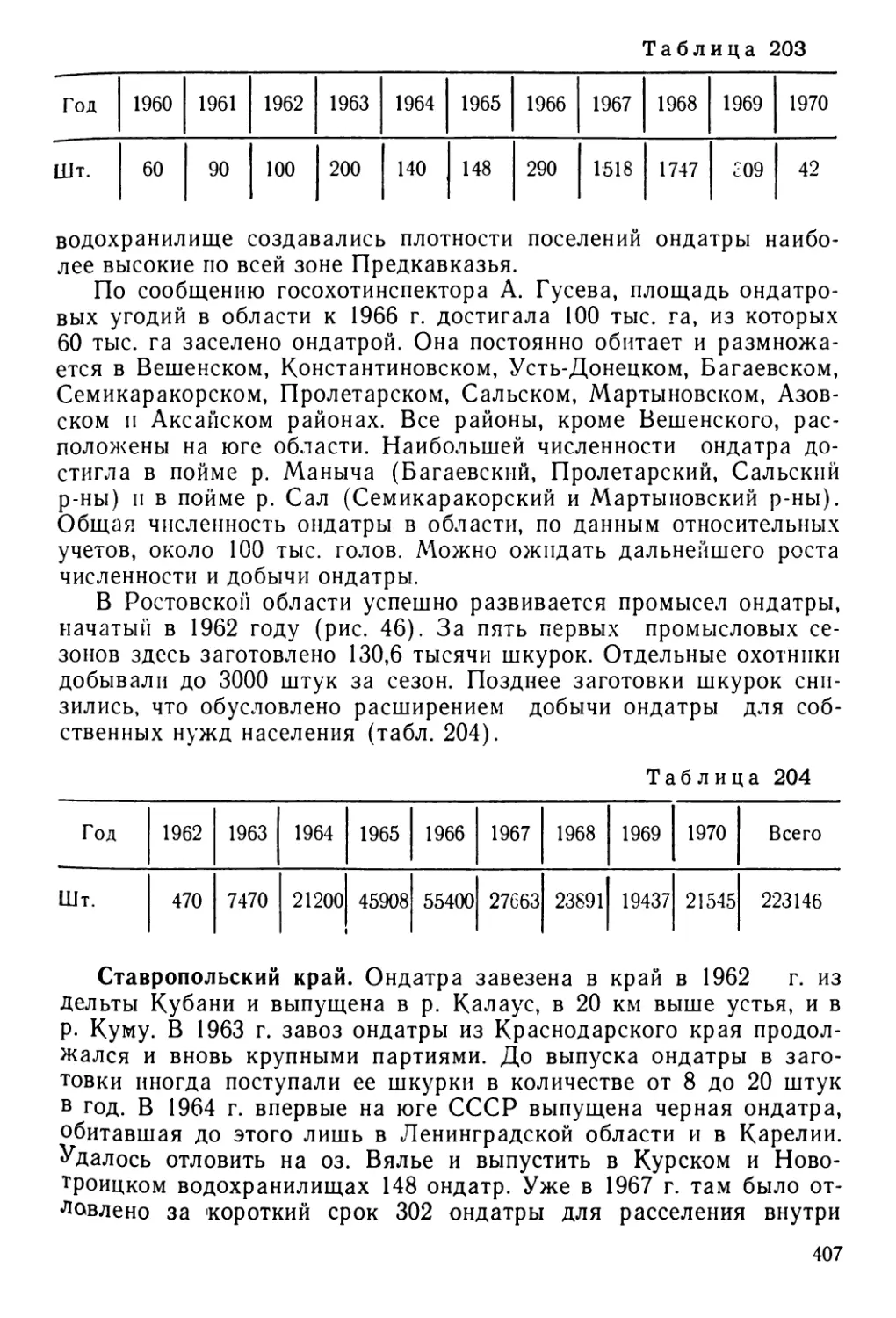

За истекший период мероприятия по расселению охотничьих

животных как с опытной, так и с хозяйственной целью произво-

6

«ились с 45 видами зверей и 8 видами птиц. Всего с начала ак-

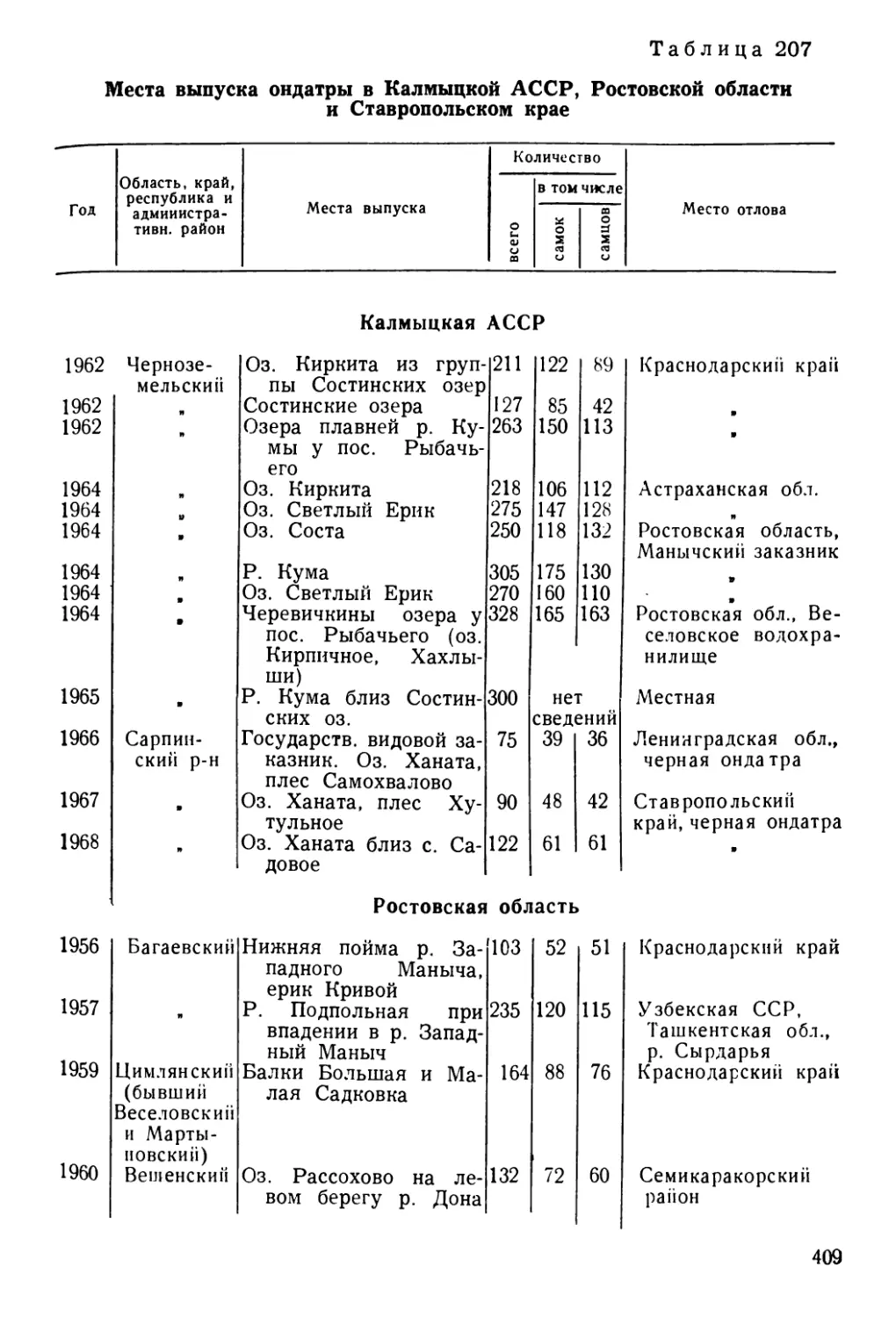

климатизационных работ было расселено почти 440 тыс. пушных

зверей п более 140 тыс. животных, имеющих значение главным

образом для любительской охоты.

следует особо отметить, что завоз и акклиматизация новых

для нашей фауны видов животных — ондатры, нутрии, енота-

полоскуна, американской норки, канадской серебристо-черной ли-

сицы, норвежского голубого песца — позволили создать не только

природные популяции большинства из них (кроме лисицы и пес-

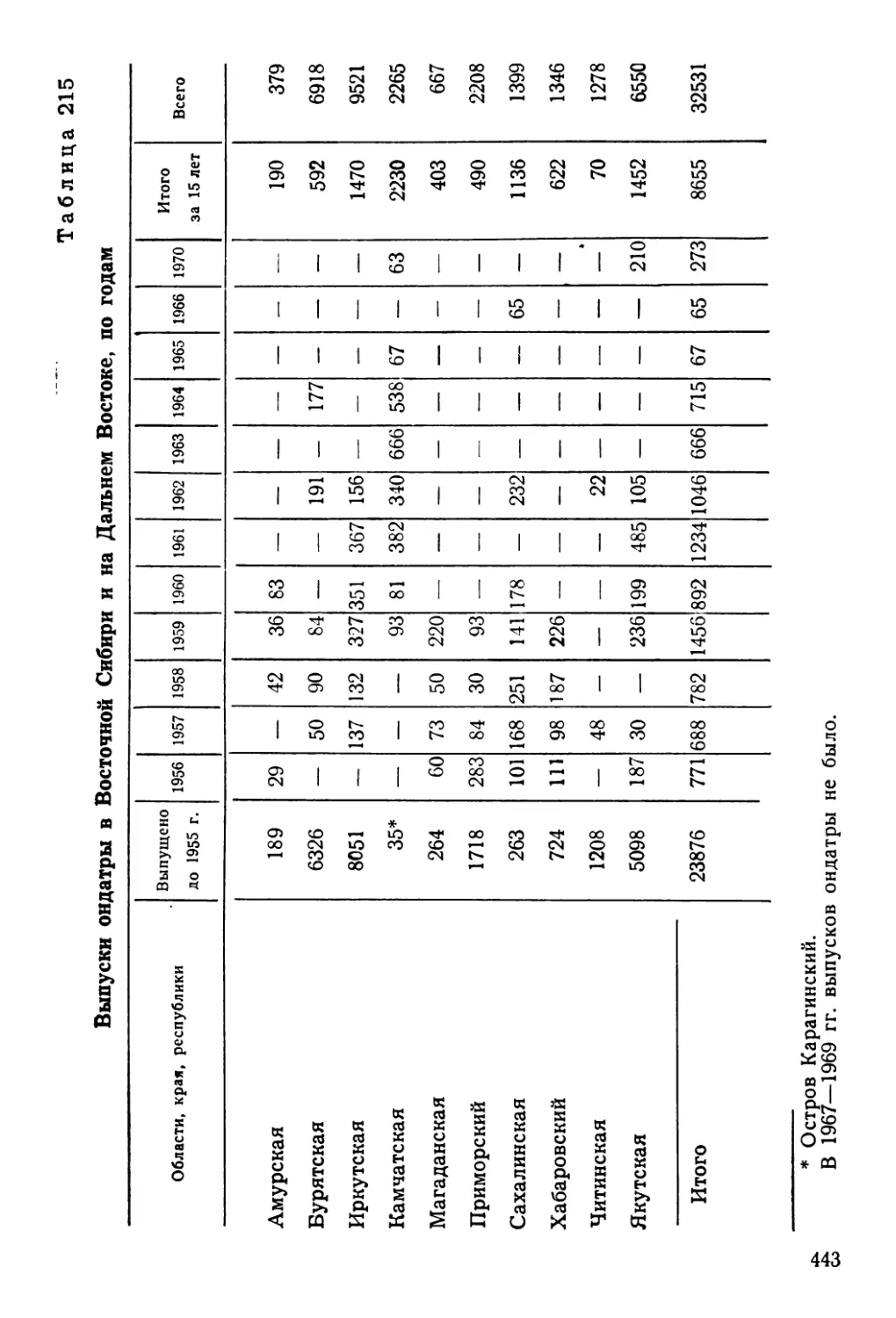

ца), но и важную отрасль клеточного звероводства. Благодаря

этому общий объем закупок пушнины в нашей стране значительно

увеличился. С 60-х годов, когда в ряде районов страны состояние

промысловой охоты несколько ухудшилось, все виды акклимати-

зантов приобрели большое значение для сохранения объема заго-

товок пушнины на сравнительно высоком уровне. Так, начиная с

1960 г., ежегодные заготовки шкурок акклиматизированных видов

определялись суммой в 4—5 млн. руб., а с учетом соболя — в

8—9 млн. руб. Это составляло более трети суммы, на которую

заготавливалось в то время пушнины от диких зверей.

Для выяснения состояния и подведения итогов в мае 1963 г.

в г. Фрунзе была проведена Первая Всесоюзная конференция по

акклиматизации животных в СССР. Конференция, принимая во

внимание конкретные результаты работ, в решении отметила:

1. Мероприятия по акклиматизации животных полностью со-

ответствуют задачам, поставленным Программой Коммунистиче-

ской партии Советского Союза по всемерному увеличению и все-

стороннему рациональному использованию природных ресурсов.

2. Проведенные работы по акклиматизации животных в СССР

в ряде случаев дали большой экономический эффект. Многие виды

животных, особенно млекопитающих и рыб, прочно вошли в состав

местной фауны, добываются в больших количествах и дают го-

сударству много ценной продукции.

В решении конференции было определено, что «акклиматиза-

ция промысловых млекопитающих и птиц должна оставаться

важным мероприятием по увеличению сырьевой базы охотничьего

хозяйства вместе с другими способами ее обогащения».

Учитывая это, ВНИИОЗ счел необходимым составить общую

сводку по выпускам охотничье-промысловых животных с указа-

нием результатов их акклиматизации по областям и республикам,

эта сводка может служить справочником по акклиматизации

охотничьих животных за период с 1925 по 1970 г. включительно.

В сводке даны подробные данные по выпускам пушных зверей

весь период акклиматизации, а по ондатре — с 1957 по 1970 г.

10 этому виду до 1957 г. имеются соответствующие полные све-

дения в монографии проф. Н. П. Лаврова «Акклиматизация ондат-

7

При составлении сводных таблиц выпусков по каждому виду

количество расселенных особей в период до 1945 г. дано в виде

общих сводок по данным, приведенным в книге Н. П. Лаврова

(1946) «Акклиматизация и реакклиматизация пушных зверей в

СССР».

За последующие годы количество расселенных зверей по об-

ластям, краям и республикам указано в основном по данным

специальной картотеки лаборатории биотехнии ВНИИОЗ, кото-

рая ведется с первых лет этих работ. В сборе материалов и со-

ставлении картотеки по акклиматизации в разные годы прини-

мали участие Н. П. Лавров, Н. И. Фомичева, И. Б. Кирнс,

И. Б. Корсакова. Соответствующие данные по результатам выпус-

ков были получены главным образом из опубликованных работ,

рукописного фонда ВНИИОЗ, сообщений охотинспекций и других

организаций, приведены результаты личных исследований авторов.

Использование этих материалов, а также статистики заготовок

позволило дать хозяйственную оценку результатов работ по всем

акклиматизированным охотничье-промысловым животным.

По копытным и птицам приводятся преимущественно общие

сводные данные их выпусков, сведения о которых поступили в

институт от различных ведомств.

Названия административных единиц в книге приведены по

справочнику «СССР. Административно-территориальное деление

союзных республик» (1971). Прежние названия административ-

ных районов указываются только в том случае, если принадлеж-

ность места выпуска к современному административному делению

достоверно не удалось определить.

Участие авторов в составлении сводки по акклиматизации вы-

разилось в следующем: М. П. Павловым в соавторстве с И. Б. Кор-

саковой написаны разделы «Выхухоль», «Норка», «Белка»;

В. В. Тимофеевым в соавторстве с М. П. Павловым — раздел

«Соболь»; В. Г. Сафоновым в соавторстве с М. П. Павловым на-

писан раздел «Речной бобр»; И. Б. Корсакова написала раздел

«Ондатра»; М. П. Павловым написаны Предисловие и разделы

по другим видам животных. Картирование точек выпусков охот-

ничьих жцвотных выполнено сотрудником ВНИИОЗ Г. П. Гри-

горьевым и техником-лаборантом Северного отделения ВНИИОЗ

В. Б. Семеновым.

" Материалы сводки публикуются в двух частях. В первую вклю-

чены насекомоядные, куньи, енотовые и грызуны. Во вторую —

псовые, зайцеобразные, копытные, птицы и заключение. Порядок

следования видов в каждом отряде принят с учетом масштабов

проводившихся акклиматизационных работ.

Авторы приносят благодарность всем организациям и лицам,

содействовавшим в сборе материалов для сводки.

ВЫХУХОЛЬ

(Desmana moschata L.)

Для сохранения поголовья и увеличения численности выху-

холи предпринимались неоднократные и длительные запреты

промысла, а также создавались заповедники и заказники в пой-

мах рек Хопра, Клязьмы и Оки.

Рис. 1. Выхухоль. Фото Б. С. Юдина

Впервые промысел выхухоли был повсеместно запрещен спе-

циальным правительственным декретом 20 июля 1920 г. и возоб-

новлен лишь в 1933 г.; тогда была заготовлена 24741 шкурка,

вторичный запрет был введен 25 февраля 1934 г. В 1946 г. в ряде

Районов разрешили лицензионную добычу выхухоли, а в 1956 г.

®Цовь запретили ее на 5 лет.

9

В периоды запрета промысла шкурки выхухоли продолжали

поступать в заготовительную сеть, поскольку главными их постав-

щиками всегда были рыбаки, для которых выхухоль являлась

случайной добычей при ловле рыбы вершами и ставными сетями.

Так, например, по исследованиям В. П. Красовского (1967), в

Воронежской области на долю рыбаков приходилось свыше 80%

выхухолевых шкурок, поступавших в заготовки в годы, когда

разрешался промысел этого зверька. Во Владимирской области

все шкурки выхухоли были результатом случайной добычи ее при

рыбной ловле (Сысоев, 1970). Таким образом, запреты промысла

не играли положительной роли в увеличении численности выху-

холи, что сказалось и на динамике заготовок ее шкурок (табл. 1).

Таблица 1

Состояние заготовок выхухолевых шкурок в СССР

Годы 1946-1950 средняя 1950 мак- сим. 1948 ми- ним. 1951-1955 средняя 1953 мак- сим. 1955 ми- ним. 1956 1957 1958- 1962 сред- няя

Кол-во, шт. 11760,0 16081 6824 19427 ;22368 15894 14389 5300 1324

Годы 1958 максим. 1961 миним. 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Кол-во, шт. 2600 190 3750 3430 2900 2470 1885 1929 1301 270

Данные заготовок свидетельствуют, что в среднем за годы лгь

цензионного промысла (1946—1956) добывали по 15,5 тыс. шку-

рок выхухоли в год, т. е. меньше, чем до революции (в 1913 г.

на Нижегородской ярмарке было продано 60 тыс. шкурок. Арсень-

ев, 1949).

В последующие годы введение ограничений на рыбную ловлю

привело к еще большему сокращению закупок выхухолевых шку-

рок.

\ В 1929 г., наряду с проведением мер по охране, были начаты

опыты по переселению выхухоли в водоемы, заселенные ею ранее

или пригодные для ее обитания. С этого времени можно выделить

два этапа акклиматизационных работ (табл. 2). Первый — с 1929

по 1940 г., когда одновременно осваивались методы отлова, содер-

жания и перевозок выхухоли. В эти годы было выпущено 3411

зверьков в 18 областях и республиках европейской части Союза.

10

Во второй период — с 1948 по 1970 г. было расселено 6377 выхухо-

лей. При этом повторные выпуски были только в Горьковской,

Куйбышевской, Рязанской и Оренбургской областях. Особенно

оживленно шли работы по выпуску выхухоли с 1956 по 1964 г.,

когда ежегодно отлавливалось более 300, а в отдельные годы до

800 зверьков.

В 30-х годах зверьков для расселения отлавливали в пойме

р. Камы, в Алексеевском выхухолевом хозяйстве Татарской АССР,

специально организованном для этой цели. Из этого хозяйства

расселено более 1000 выхухолей (44% от всех выпущенных до

войны зверьков). В дальнейшем основным поставщиком выхухолей

стала Воронежская область, где зверьков отлавливали по р. Хоп-

ру. Хоперский заповедник за все время поставил для расселения

2474 зверька, или 25% расселенных в СССР особей. Кроме этого,

для выпусков в других областях выхухоль отлавливали в Окском

заповеднике (500 голов) и в выхухолевых заказниках Владимир-

ской области (Муромский, Ковровский и др.). Из Владимирской

области вывезено и расселено 300 выхухолей. Остальных зверьков

ловили и расселяли внутри областей.

Сведения о выпусках выхухоли по состоянию на 1955 г. осве-

щены в монографии Л. П. Бородина «Русская выхухоль» (1963).

В настоящей сводке приводятся основные результаты расселения

9788 выхухолей в 36 областях и республиках страны за весь пе-

риод акклиматизационных работ и более детальные материалы

за последние 15 лет. Все эти годы продолжались попытки восста-

новления и расширения ареала этого древнего обитателя поймен-

ных водоемов — эндемика бассейнов основных среднерусских

рек: Волги, Дона, Днепра и Урала.

Для восстановления ареала выхухоли в бассейне Днепра, где

в последний раз она была обнаружена в 1918 г. на р. Самаре

(Барабаш-Никифоров, 1968), и для расширения ареала вида на

западе европейской части СССР выпуски зверьков были проведе-

ны в следующих областях и республиках.

Новгородская область. Попытка акклиматизации здесь выху-

холи была сделана в 1940 г. В бассейн оз. Ильмень, по рекам

Малая Кормяная и Первая Черная Новгородского и Старорусско-

го районов, выпустили 38 зверьков, завезенных из Горьковской

области. Результаты оказались неудачными. Хотя безрезультат-

ном, очевидно, был только один выпуск из этой партии семи осо-

бей на р. Первую Черную. На р. М. Кормяная выхухоль жила

и ее численность нарастала до 1946 г. Очень высокий паводок

1946 года, видимо, стал губительным для зверьков. В 1950 г.

обнаружить их не удалось (Альтшуль, 1959). Названные водоемы

Ильменского бассейна расположены на 400—500 км севернее

естественного ареала выхухоли. Водный режим этих водоемов

Неблагоприятен для зверьков из-за высоких весенне-летних и

11

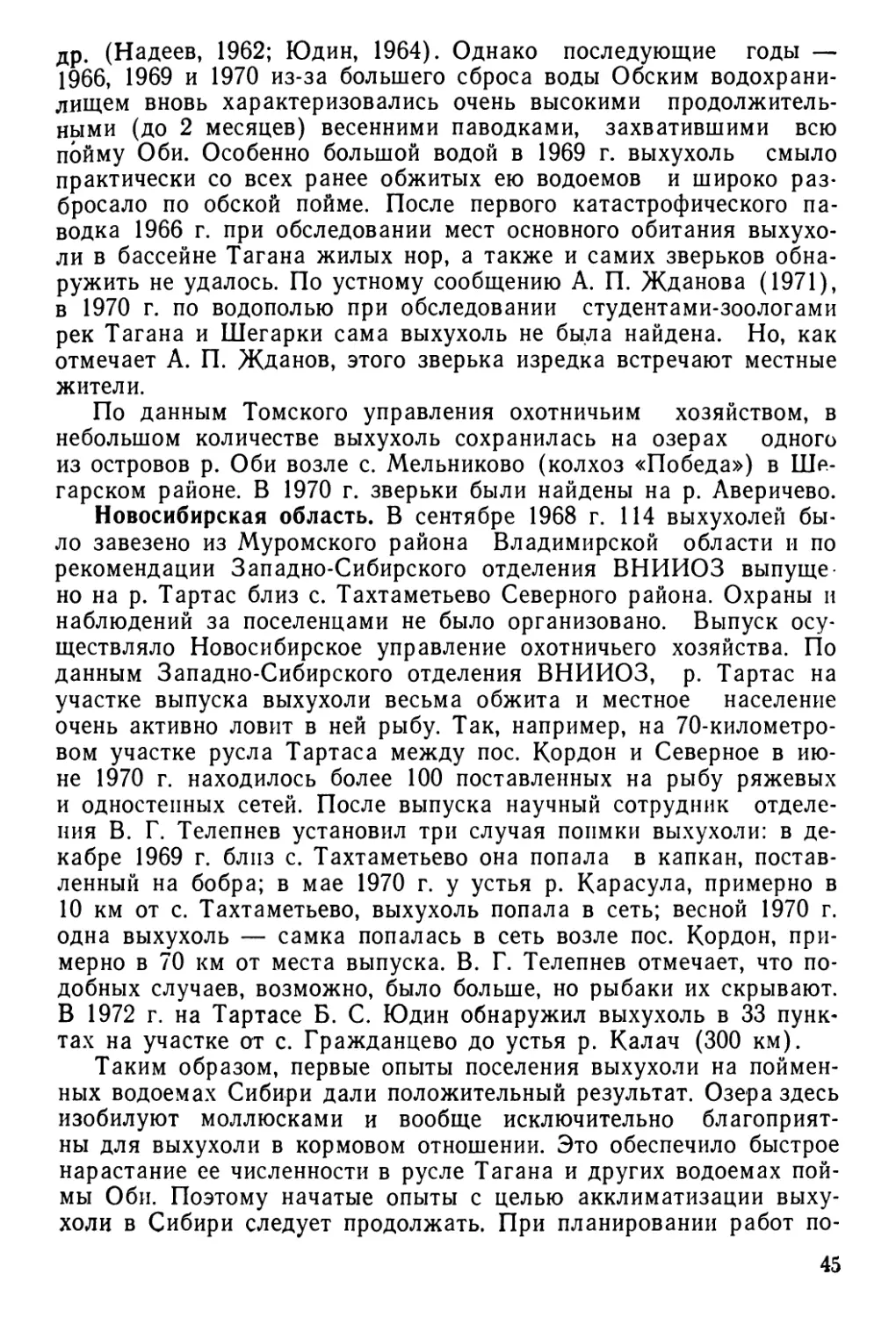

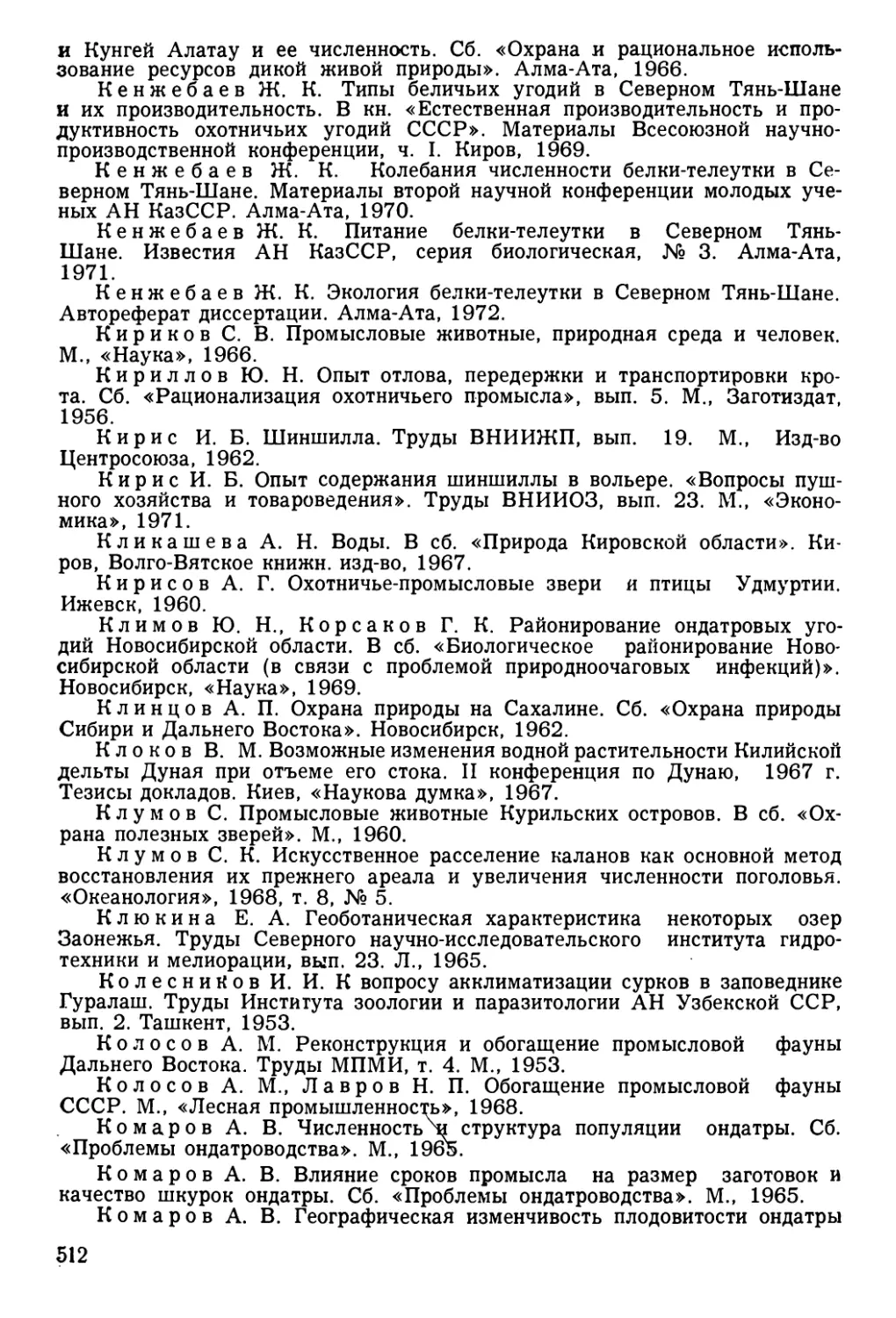

Выпуски выхухоли

Республлки, края, области Выпущено с 1929 по 1940 г. вкл. г О

1948 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

БССР: Могилевская 103 113

Минская — —

Литовская ССР — 8 — — — 62 — —

УССР: Днепропетровская 61 —

Запорожская 14 — 1

Киевская 131

Донецкая 86 —

Полтавская 19 —

Харьковская 55 —

РСФСР: Брянская 159

Башкирская 583 —

Владимирская — — 48

Воронежская — — — 6f — 26 154 — —

Волгоградская 26 —

Горьковская 8 — — —. — — — 64 —

Калужская — — — — — — — — 86

Кировская — — 310 93

Курская — — — — — — — 56

Куйбышевская 383 — — — — — — 212 140

Марийская — —

Мордовская 193

Московская 67 — — — — - — — —

Новгородская 38 —

Новосибирская — 102 101

Оренбургская 39 — — — — — 89

Пензенская — — — — — — 85 — —

Рязанская 536 —

Смоленская 368

Саратовская — — — — — — 330 — —

Тамбовская —

Татарская 645

Томская — — — —. — — — 236 —

Ульяновская —

Челябинская — — 39 — — — — — —

Чувашская — — 39

Ярославская — — 111

Итогб: 3411 8 39 61 103 336 720 614 787

Примечание. Годы, в которые выпуски не производились, опущены.

12

Таблица 2

, в СССР

........ д ы Итого Всего

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1968 1969 1970

138 122 476 476

.— 104 — 104 104

70 70

— 61

— — 14

— — 131

— 86.

— —. 19

— — — 55

— 159

— — 583

— — 148 275 — 16 53 40 — 39 619 619

— 241 241

— — 26

46 20 — — 197 158 — — — — 485 493

120 — 206 206

— 71 — — — 21 — — — — 185 185

45 198 — 609 609

103 — — 112 70 — — — 16 100 753 1136

— — — 170 — — — — — 170 .170

— — 193

— — 67

— — — 38

— — — — — — — 114 — — 114 114

• — — — — — — 100 — — — 392 431

— — — — 62 — — — — — 147 147

— — —. 44 95 — — — — — 139 675

— — — — 368

— — — — 129 56 — 50 — — 565 565

— — — — — — 30 — — — 30 30

— — — 645

— — — — 102 — — — — 338 338

— — — — 24 — — — — 24 24

— 74 — — 122 — — — — 235 235

69 — 108 108

,116 — 125 — — — — — — 15 367 367

I499 605 395 601 801 251 183 204 16 154 6377 9788

1

13

позднеосенних паводков, а также промерзания на значительную

глубину. Тем не менее выхухоль жила в этих условиях в течение

почти десятилетия.

Литовская ССР. В 1948 г. 8 выхухолей было завезено из Хо-

перского заповедника в Литовскую ССР. С опытной целью они

были выпущены сотрудниками республиканской Академии наук

в оз. Живпнтал Капсукского района. Затем, в 1957 г. 62 выхухоли

выпущены в оз. Аникшта (Вевисский сельсовет) Тракайского рай-

она.

В последующие годы было установлено, что выхухоли в рес-

публике нет (Прусайте, 1963).

Белорусская ССР. Управление охотничьего хозяйства респуб-

лики приступило в 1955 г. к акклиматизации хоперской и окской

выхухоли в бассейнах рек Сож и Припяти. С этой целью было

завезено 580 зверьков, которых выпустили в двух областях на

следующие водоемы (табл. 3).

Таблица 3

Выпуски выхухоли в Белорусской ССР

Год Область и район Место выпуска Кол-во Место отлова

Могилевская обл.

1955 Чериковский Р. Сож, урочище Оптов, Чериковский заказник 103 Хоперский заповедник

1959 Чериковский Пойма р. Сож, урочище Чаборное у дер. Баков 113 Рязанская обл.

1961 Глусский Р. Птичь у дер. Городок 138 Хоперский заповедник

1962 Минская обл. Р. Птичь у дер. Городок 122 л

1961 Пуховичский Р. Птичь у дер. Ржище 104 Муромский район Влади- мирской обл.

До этих выпусков выхухоль появилась в Белоруссии в 1949 г.

в пойме в. Остер (правый приток р. Сожа) в Климовичском рай-

оне М^илевской области, куда она проникла при расселении из

Смоленской области (Бородин, 1963). Однако зверьки здесь не

закрепились. По устным данным заведующего Белорусским от-

делением ВНИИОЗ Б. 3. Голодушко (1972), в пределах респуб-

лики выхухоли нет ни на Остре, ни на другом притоке Сожа —

Беседи. -

14

Выпуск выхухоли в пойму р. Сож, несмотря на тщательный

выбор места, проведенный с участием сотрудников Хоперского

заповедника, не дал результата. Дополнительные выпуски в 1961

и 1962 гг. в Глусском районе не улучшили положения. По имею-

щимся данным, в Чериковском районе она сохранялась некоторое

время, но численность зверьков была крайне низка. В частности,

по первым сообщениям И. Беляева, В. Останковича («Охота и

охотничье хозяйство», 1956, № 5; 1957, № 8), выпущенные особи

вырыли норы, прочно обосновались на зиму и до 1958 г. встреча-

лись на всех водоемах заказника.

По мнению специалистов и местных охотников, на поголовье

выхухоли, кроме неблагоприятного водного режима р. Сож и бед-

ной кормовой базы, отрицательное влияние оказывает сильно раз-

множившаяся американская норка, выпущенная в этом районе в

1957 г. По последним сообщениям Белорусского отделения

ВНИИОЗ, отмечаются случайные встречи выхухоли на р. Птичь.

С 1970 г. установлены два случая находок здесь этих зверьков:

первый — у дер. Косаричи Глусского района Могилевской области,

где был найден труп выхухоли, второй — в Пуховичском районе

Минской области. В этом районе выхухоль наблюдалась на реке

охоткорреспондентом отделения. Небезынтересно, что на р. Птичь

американской норки нет.

Смоленская область. Эта область стала местом первого в

СССР опытного выпуска зверьков в 1929 г. в Вонляровский пруд

в пригороде Смоленска (Шапошников, 1939). Выхухоль здесь

прижилась и размножилась, но затем в засушливом 1938 г. по-

гибла. В этом же году в области расселили еще 3 партии выхухо-

ли общим количеством 363 особи. Засуха отрицательно сказалась

и на повторном выпуске этих зверьков. Поселенцы широко ра-

зошлись, но все же уцелели на сохранившихся участках водоемов.

В настоящее время выхухоль обитает только в районах выпус-

ка или в смежных с ними местах на территории Шумячского,

Рославльского, Ярцевского, Дорогобужского, Сафоновского и Хис-

лавичского районов, однако промысловой плотности не достигает

(Дьяков, 1967). По сообщению госохотинспекции, она чаще встре-

чается по притокам Сожа рекам Ипуть, Остер, их притокам и

старицам в Рославльском и Шумячском районах (табл. 4).

В 1949 г. в заготпункты области поступило в основном от

Рыбаков 47 шкурок выхухолей, в 1950 г.— 59, в 1951 — 100 и в

1952 г.— 54 штуки. После этого промысел (прием шкурок) запре-

тили до 1961 г. включительно.

В зиму 1962/63 г. было вновь разрешено добыть 100 выхухо-

Леи, фактически заготовлено 12 штук в одном Дорогобужском

Районе. В 1963 г. работникам пушных заготовок удалось собрать

У рыбаков 5 выхухолевых шкурок, в 1964 г.— 6. С 1965 г. промы-

ел выхухоли в Смоленской области был прекращен.

15

Таблица 4

Выпуски выхухоли в Смоленской области_____

Год Район Место выпуска 1 Количество Место отлова

всего самок сам- цов

1929 Смолен- ский Вонляровский пруд (бассейн Днепра) 5 2 3 Пойма р. Воронежа

1938 Ярцевский Старицы по правому и лево- му берегу Днепра, Кар- дыновский сельсовет 100 26 33*

1938 Озера бассейна Днепра: Черное, Андреевское, Чу- хомовское, Безымянное, Старый Днепр, Читаев- ское 167 95 72 V

1938 Шумя чекий Озера в пойме р. Остра: Черное, Парфенчиково, Романова Лука, Пенько- лючище и урочище Пар- фенчикова полоса 96 Неизвестно

* Пол остальных не определен.

Брянская область. До Отечественной войны в эту область была

завезена с р. Хопра довольно крупная партия выхухоли (159 шт.),

которую выпустили на р. Ипуть в Клетнянском районе. В месте

выпуска организован заказник (Репков, 1940). В первый же год

выхухоль разошлась по реке, вышла из пределов заказника и

появилась в смежном Шумячском районе (Ершичский сельский

Совет) Смоленской области. Учет выхухоли в 1949 г. показал, что

на р. Ипуть зверьки малочисленны.

В настоящее время, по сообщению госохотинспекции, выхухоль

в Брянской области очень редка.

Курская область. В области с 1956 по 1961 г. госохотинспекцией

расселено 609 выхухолей, отловленных в Хоперском заповеднике.

Выпуски произведены в следующих пунктах (табл. 5).

В результате последовательно проведенных выпусков крупных

партпй^тих зверьков в области был создан самый большой

выхухолевой очаг, относящийся к бассейну Днепра*.

Многократные обследования, проводившиеся с 1960 г.

В. П. Красовским, К. Г. Дьяковой и другими специалистами по

выхухоли, позволили установить, что она хорошо прижилась в

Льговском и Солнцевском районах. Зверьки заселили также озера

поймы р. Сейма в зеленой зоне г. Курска (Дьякова, 1961). Чис-

ленность выхухоли к этому времени достигла 1000 голов (Изосов,

1961). По учетам госохотинспекции, поголовье зверьков в период

* В монографии .Русская выхухоль" (1963) Курская область отнесена к

числу областей, где этого зверька нет.

16

Таблица 5

Выпуски выхухоли в Курской области

Год Район выпуска Место выпуска Количество

всего самок самцов

1955 1956 Льговский Солнцевский Оз. Лезвино Банищанской лесной дачи Старица р. Сейма «Веть», старицы рек Свапа и У сож 87 48 175 50 64 43* 68*

1959 1950 1961 1961 Рыльский Обоянский Глушковский Железногорский Пойма р. Сейм, озера Арте- мовские вешки и Ростоки Оз. Двойки, старица р. Сейм у дер. Лебяжье, Стрелец- кий сельсовет Старицы р. Сейм близ сел Серповка и Кобылки Старицы р. Сейм, 5 км юго- западнее с. Михайловка 56 45 95 103 Не опред. V V V

* У молодых выхухолей пол не определен.

1963—1966 гг. составляло 5—6 тыс. особей. Осенью 1968 г. при

обследовании водоемов Солнцевского, Глушковского и Железно-

горского районов удалось установить, что от мест выпуска выху-

холи расселились на 25—30 км. Скорость расселения в год 1,5—

3,5 км (Сердюк, 1969). Перспектив для сохранения этого очага

практически нет из-за усиления работ по осушению пойменных

угодий Сейма и Свапа. Кроме того, выхухоль здесь сильно стра-

дает от рыбаков-браконьеров (Сердюк, Макаров, 1967).

Украинская ССР. На Украине, согласно исследованиям

И. Г. Пидопличко (1938, 1954), выхухоль исчезла из бассей-

на Днепра под влиянием антропических факторов. К началу 60-х

годов эти зверьки сохранились лишь в бассейне р. С. Донец в

Ворошиловградской области, на ряде озер — Перерва, Камышева-

тое, Чернечье в Кременском охотничьем хозяйстве, на левых при-

токах С. Донца—реках Жеребец, Красной и Боровой, а также

на некоторых озерах Станично-Луганского и Лисичанского райо-

нов. Общее поголовье выхухоли в этом очаге составляло 800—

850 голов. Численность выхухоли здесь постепенно снижалась из-

за сокращения озер, пригодных для ее обитания (Абеленцев, 1967;

сахно, 1967).

Для возрождения поселений выхухоли в бассейне Днепра с

1929 г. было проведено 11 выпусков зверьков (253 особи). В этот

Hie период 4 партии выхухолей (113 зверьков) расселили и в бас-

сейне Северного Донца (табл. 6).

2

Зак. 4536. .17

Таблица 6

Выпуски выхухоли в Украинской ССР

Год Район Место выпуска Коли- чество Место отлова

1929 Кременчугский БАССЕЙН ДНЕПРА Йолтавская область Пойма Днепра в окрестно- 5 Кременское хоз.,

1930 1931 • б. Большеле- стях г. Кременчуг Запорожская область Пойма Днепра 14 14 пойма р. Сев. Донец •

1935 петихский б. Дымарскнй Киевская область Р. Ирпень, в 25 км от 15

1937 Броварский г. Киева Торфокарьеры близ с. За- 49

1937 воричиТбассейн р. Трубе- жа) Р. Гнизна 14

1938 Торфокарьеры близ с. Заво- 37

1938 V ричи Р. Гнизна 16 V

1938 Но . москов- Днепропетровская область Пойма р. Самары: озера Ка- 42 Ворошиловград-

1940 ск й 9 раванное, Хатное, Реза- коватое, Мостовое, Кир- пичное Озера Резаковатое, Мосто- 19 ская обл., Кре- менское хозяйство »

1929 ^^угуевский Харьковский вое БАССЕЙН северного ДОНЦА Харьковская область Озера поймы Северного 6 Ворошиловград-

1929 Донца близ с. Печенеги Пойма р. Мжи близ г. Мере- 7 ская обл., Кременское хоз-во в

1931 фы Оз. Долгое в пойме р. Мжи 14

1937 Чугуевский Печенежское охотхозяйство 28 Неизвестно

1934 Краснолиман- Донецкая область Пойма р. Северного Донца 86 Ворошиловград-

ский ская обл., Кременское хоз-во

18

Расселение выхухоли в указанных районах в большинстве слу-

чаев не дало ожидаемых результатов.

Неудачи работ по расселению выхухоли на Украине обуслов-

лены, в основном, выпусками зверьков в неподходящие водоемы,

а также интенсивным осушением пойменных угодий и частой ги-

белью зверьков в рыболовных сетях (Сокур, 1961). По сообщению

№ Е. Писаревой (1967), выхухоль иногда все же встречается

лесниками на реках Самаре и Орели.

В пойме С. Донца отрицательно сказалось на выхухоли обме-

ление озер в связи с сооружением скважин для снабжения горо-

дов питьевой водой (Сахно, 1967).

В 1970 г. экспедицией в составе И. И. Барабаш-Никифорова,

Л. В. Шапошникова и Ю. В. Дьякова выхухоль в бассейне С. Дон-

ца не была обнаружена. Много ее погибло в результате серии

паводков в зиму 1962/63 г. В Кременском хозяйстве последний

раз труп выхухоли обнаружен в 1964 г. Допускается возможность

ее сохранения по рекам Красной и Жеребец.

В настоящее время на Украине среди водоемов бассейна Днеп-

ра выделены пойменные озера в среднем течении Днепра и рас-

положенные по его притокам: Самаре, Орели, Волчьей, которые

могут быть пригодны для возобновления работ по акклиматиза-

ции этого зверька (Писарева, 1967).

В областях донского бассейна работы по расселению выхухо-

ли проводились в ограниченном размере, главным образом в це-

лях повышения плотности населения и восполнения разрывов

ареала.

Воронежская область относится к числу районов коренного

обитания выхухоли. Зверьки встречаются здесь на всех реках об-

ласти, где имеются необходимые условия для их существования.

Сохранение выхухоли на некоторых водоемах области было обе-

спечено благодаря проведению госохотинспекцией работ по внут-

риобластному расселению. Всего была выпущена 241 особь в

следующие пункты (табл. 7).

Таблица?

Выпуски выхухоли в Воронежской области

Год Район выпуска Место выпуска Кол-во

1954 Близ г. Воронежа Р. Усманка, Воронежский 61

1956 заповедник

Новохоперский Р. Савола 26

1957 Грибановский (на террито- Р. Савола у деревень Куш- 154

рии б. Полянского райо- ки и Тихвинки

на)

2*

19

Первый выпуск хоперских зверьков в специально подготовлен-

ные места на р. Усманке в Воронежском заповеднике оказался

неудачным, хотя на этой реке изредка встречалась местная выху-

холь. Численность ее в результате выпуска не увеличилась. Лишь

через год на месте выпуска была найдена одна жилая выхухоле-

вая нора. По-видимому, на поселенцев губительно повлияли зим-

ние паводки 1955 г. (Брродин, 1963).

В настоящее время общая длина береговой полосы всех насе-

ленных выхухолью водоемов области составляет 2 тыс. км. Общее

поголовье зверьков 11—12 тыс. особей. Сравнение с данными уче-

та 1952 г. показывает, что численность популяции выхухоли здесь

не увеличилась, несмотря на полный запрет ее промысла с 1957 г.

(Красовский, 1967). По мнению В. П. Красовского, разделяемому

нами, запрет промысла не дал положительных результатов пото-

му, что продолжался попутный отлов выхухоли рыбаками. Следо-

вательно, это может служить примером тех отрицательных послед-

ствий, которые связаны с формальным 'Прекращением сбора выху-

холевых шкурок.

Заготовки шкурок выхухоли в Воронежской области по годам

были следующие (шт.): 1933 — 4992, 1934 — 3576, 1945 — 247,

1946 — 726,1947— 1235, 1948 — 804, 1949— 1559, 1950 — 2721,

1951 — 2337, 1952 — 3035, 1953 — 2412, 1954—1589, 1955 — 827,

1956— 1005.

В последние годы, по сообщению охоткорреспондентов

ВНИИОЗ, в Воронежской области возросла гибель зверьков на

водоемах, засоренных отходами сахарных заводов, а также в

результате массового применения мелкоячеистых ставных сетей

и капроновых вентерей. Если не будут приняты соответствующие

меры по упорядочению рыболовства и устранению загрязнения

рек, многолетние запреты и другие работы по восстановлению

запасов выхухоли окажутся напрасными.

Волгоградская область. В бассейне р. Хопра в 1940 г. партия

в 26 выхухолей была переселена в оз. Краснояровское Урюпин-

ского района. Но результаты выпуска не были прослежены.

В пределах области выхухоль обычна в ряде районов Хопер-

ского бассейна (б. Хоперский, б. Добринский, Урюпинский, Не-

хаевский, Алексеевский) и расположенных в бассейне р. Медве-

дицы /Бородин, 1963).

В Настоящее время бассейн р. Хопра в пределах Волгоградской

и Воронежской областей является одним из крупных в стране

выхухолевых резерватов. С 1939 по 1951 г. выхухоль естественным

путем расселилась по этой реке от г. Урюпинска до устья. В 60-х

годах в бассейне Хопра насчитывалось до 2 тыс. выхухолей (Дья-

кова, Дьяков, 1961; Красовский, 1967).

Тамбовская область занимает водораздел Дона и Оки. К

1970 г. в бассейнах рек Цны, Вороны, Воронежа, Матыры, Саволы

20

и Битюга выхухоль заселяла 68 рек и речек, 103 старицы и затона,

262 озера, 39 прудов, а также водоемы многих торфяных карье-

ров. До запрета ее промысла в 1958 г. область давала до 3,5 тыс.

шкурок выхухолей, добываемых главным образом в бассейне Цны

(приток Оки), где сосредоточены основные (до 40%) запасы этого

зверька. За годы запрета численность зверьков несколько сокра-

тилась. При возобновлении промысла выхухоли с 1963 по 1966 г.

наблюдался общий рост ее поголовья, причем в 1966 г. количество

зверьков возросло на 40% по сравнению с последним годом за-

прета (Асоскова, 1970).

В 1966 г. Тамбовским облпотребсоюзом было отловлено в Мор-

шанском районе и переселено в октябре в бассейн р. Челновая

Сосновского района 30 выхухолей. К сожалению, результаты вы-

пуска проследить не удалось.

По данным Н. И. Асосковой (1967, 1970), условия обитания

выхухоли в целом по области продолжают ухудшаться. За 10 лет

учета (с 1957 по 1967 г.) три раза наблюдался подъем ее числен-

ности. Выхухолевый промысел здесь не налажен. Наиболее губи-

тельными для зверьков являются зимние паводки, под влиянием

которых зимой 1954/55 г. поголовье зверьков сократилось в 4—5

раз.

В областях, включающих реки бассейна Оки, акклиматизацион-

ные работы по выхухоли проводились в значительно большем

масштабе, в том числе и в реках верхней части Окского бассейна,

где этот зверек, как правило, малочислен или с давних пор вообще

отсутствует.

Московская область. Неудачные попытки опытного разведения

здесь выхухоли были предприняты в конце 20-х годов в связи

с изучением этого зверька Центральной лабораторией биологии

охотничье-промысловых животных. Летом 1929 г. на Погоно-Лоси-

ном острове на окраине Москвы, где находилась эта лаборатория,

было вначале выпущено 8 выхухолей в огороженный пруд. Через

несколько месяцев 5 зверьков в нем погибли, а 3 исчезли (Ша-

пошников, 1933). В 1933 г. в эту же вольеру поселили еще 4 выху-

холи. Судьба их неизвестна, однако все они могли проникнуть в

р. Яузу, близ которой была расположена вольера. В августе

1933 г. 2 выхухоли лаборатория выпустила уже в открытую ста-

рицу р. Яузы. Вырыв 7 нор в берегах, выхухоли обосновались на

зимовку, но весной после половодья исчезли (Шапошников, 1939).

° 1937 г. областной госохотинспекцией были осуществлены выпус-

ки выхухоли в ряде районов (табл. 8).

На пруду в пойме р. Нудаль выхухоли жили некоторое время

в искусственных норах, затем разошлись по р. Вельге, впадающей

в этот пруд, и по маленьким старицам левого берега р. Нудаль.

сенью 1938 г. здесь насчитывалось 15—20 зверьков (Шапошни-

ков, устное сообщение).

21

Таблица 6

Выпуски выхухоли в Московской области

Год Район Место выпуска Кол-во Место отлова

1933 1937 г. Москва Лотошинский 1 Старица р. Яузы Оз. Волчьи Ямы близ 2 19 Рязанская обл., Окско-Касимов-

д. Марково ское охотхо- зяйство

1937 Клинский Р. Яуза близ с. Воздвижен- 16

ского

1937 Солнечно- Пруд в пойме р. Нудали 30 V

горский (близ д. Степаньково Но- вопетровского сельсовета)

О судьбе поселенцев в Клинском районе имеется лишь одно

сообщение, что в районе выпуска на р. Яузе выхухоль изредка

встречалась в 1954 г. (Бородин, 1963).

В 1970 г. инспекция проводила специальный учет выхухоли на

маршруте в 560 км, проложенном в различных типах выхухолевых

угодий по рекам Клязьме, Киржачу, Ушме, Вольной, Нарской, в

Орехово-Зуевском и Шатурском районах. Охотоведы Г. А. Лютц

и П. П. Каледин выявили 37 нор этих зверьков, в том числе толь-

ко одну в торфяном карьере. В Егорьевском, Луховицком и Коло-

менском районах на маршруте 266 км охотоведы Г. Назаров и

Б. Воронов обнаружили лишь две выхухоли на р. Цне.

По среднему течению р. Цны и ее притокам, а также по при-

токам р. Клязьмы выхухоль ранее была довольно обычной (Боро-

дин, 1963).

Калужская область. Выхухоль выпускали здесь дважды срав-

нительно крупными партиями в пойму р. Жиздры (табл. 9).

Таблица 9

Выпуски выхухоли в Калужской области

Кол-во

Год Район

Место выпуска

всего самок

сам-

цов

Место отлова

1959

1960

б. Пере-

мышль-

ский

Пойменные озера р. Жнзд-

ры: Салинское и Кувыл-

кино близ д. Каменки

Пойменное озеро р. Жиздры

Камышенское

22

Выхухоль прижилась, что было установлено специальным уче-

том, проведенным госохотинспекцией в 1962 г. В местах выпуска

выявили 115 жилых нор этих зверьков.

В 1965 г. в пойме р. Жиздры она встречалась в 55 км от пунк-

тов выпуска. Общая ее численность определялась в 700—800 го-

лов. Одновременно сообщалось о постоянной и значительной ги-

бели зверьков в рыболовных снастях. Установлен факт, когда в

мае-июне в этой пойме только на одном озере за 41 день было

выброшено из сетей 14 трупов выхухолей, в октябре — 5 (Воро-

нин, 1967). Дальнейшее расселение выхухоли в этой области целе-

сообразно проводить по поймам рек Оки, Угры, а также в пойме

р. Болвы днепровского бассейна.

Рязанская область. В 1935—1938 гг. в б. Мишинском и Каси-

мовском районах было отловлено 536 выхухолей и подселено в

местную популяцию в пойменные озера Оки и Мокши в пределах

Окско-Касимовского охотничьего хозяйства. После почти 30-лет-

него перерыва работы по расселению этих зверьков были продол-

жены, но больше мелкими партиями (табл. 10).

Таблица 10

Выпуски выхухоли в Рязанской области

Год Район выпуска Место выпуска Кол-во Место отлова

1935 Касимовский Поймы Оки и Мокши на тер- 103 Касимовский р-н

ритории бывшего Окско-

Касимовского охотхозяй-

ства

1937 389

1938 44

1933 Рязанский Оз. Прорва 20 Шиловский р-н

ff Оз. Му зга 14

1963 Шиловский Озера Дубровское и Кривое 10

1964 Касимовский Р. Коробное 2 Елатьминское

охотхозяйство

1964 Сосновский Озера Подково и Шокша 5 Сасовский р-н

1964 Рязанский Оз. Круглое 16 Кадомский р-н,

пойма р. Мокши

1954 1 Ап л и Старица Музга и др. 20

19о4 Ряжский Оз. Книжное 52 я

По довоенным выпускам было установлено, что 14 зверьков,

выпущенных в непойменное оз. Татарское в Окском заповеднике,

Через 6 лет исчезли.

В настоящее время выхухоль сохраняется на всех реках облас-

и> где раньше она была многочисленной или обычной. Однако

численность ее чаще находится в депрессивном состоянии. Основ-

23

йые выхухолевые Очаги по-прежнеМу расположены в б. Ижевском,

б. Грахтурском, Ермишинском, Касимовском районах, а также

на р. Мокше в Сасовском и Кадомском районах (Бородин, 1963).

Владимирская область. Основные выхухолевые водоемы облас-

ти — бассейны рек Клязьмы и Оки. Выхухоль обитает в поймен-

ных озерах и старицах этих рек во всех районах области, кроме

самых западных — Александровского и Юрьев-Польского, где

водоемов мало. Нет этих зверьков в Гусевском районе, где среди

водоемов преобладают торфяные карьеры.

Наибольшая плотность выхухолевых поселений наблюдается

на востоке области в Муромском и Вязниковском районах. По

расчетам Н. Д. Сысоева (1970), в этих районах на 100 га площади

водоемов, пригодной для гнезд, приходится более 250 зверьков.

В центре области (Ковровский, Суздальский, Владимирский, Со-

бинский районы) этот показатель колеблется от 150 до 250 особей,

в южных районах не превышает 150 зверьков на 100 га. В сороко-

вые годы область поставляла до 6 тыс. выхухолевых шкурок, в

пятидесятые — до 3,5 тыс., в шестидесятые — до 1,5 тыс. шкурок

в год. По мнению Н. Д. Сысоева, такое снижение заготовок свя-

зано прежде всего с сокращением ловли рыбы ставными сетями.

Специального промысла этого зверька во Владимирской области

давно не ведется.

Работы по расселению выхухоли были здесь начаты лишь в

1959 г. До 1970 г. выпущено 20 партий зверьков (табл. И).

Наблюдений за выпущенными зверьками не проводилось. Но

выпуски способствовали сохранению ареала и поддержанию об-

щей численности выхухоли на высоком уровне. К концу 60-х го-

дов запасы ее в области определялись в 17—18 тыс. голов, меньше

на 10—15% по сравнению с 1950 г. (Сердюк, Хахин, 1969).

В настоящее время в связи с организацией Владимиро-Суз-

дальского заповедника в области появилась перспектива сохране-

ния выхухоли как промыслового вида. На территории заповедника

и в прилежащих местах не будет новых промышленных предприя-

тий и дальнейшей реконструкции гидросети.

В областях верхневолжского бассейна, где до начала аккли-

матизационных работ северная граница естественного ареала

выхухоли доходила до Ярославля, а затем шла по бассейну

р. Костромы, с конца 50-х годов в ряде областей приступили к за-

возу выхухолей из южных популяций.

Ярославская область. Расселение выхухоли в области начато

в 1959 г. с проведения госохотинспекцией внутриобластного вы-

пуска. В дальнейшем зверьков завозили из Хоперского заповед-

ника и выпускали на следующие водоемы (табл. 12).

По сообщению госохотинспекции, выхухоль, выпущенная на

водоемы в 1959 и 1960 гг., прижилась хорошо. Однако роста ее

поголовья до промыслового уровня эти выпуски не обеспечили.

24

Таблица И

Выпуски выхухоли во Владимирской области

Год Район выпуска Место выпуска Количество Место отлова

всего в т. ч.

самок сам- цов

195S Гороховец- кий и Ка- мешковский Пойменные озера 48 26 22 Местные

1962 - • а 148 75 73

1963 б. Влади- мирский Р. Воймига 40 22 18 Муромский район

Р. Сойма 39 23 16

Р. Судогда 26 12 14 в

- Реки Нерль, Каменка 33 нет св. -

1963 Вязников- ский Р. Суворощь 34 20 14

1963 Муромский Оз. Свято 23 10 13

20 8 12

1963 Собинский Р. Колыкша у с. Жерехово 30 нет св. Ковровский район

Добрынинские озера 30 нет св.

1965 Муромский Оз. Коломищи (у совхоза Приокского) 3 2 1 Муромский район

1965 1966 Собинский Г орохо- Озера у с. Жерехово 13 7 6 Ковровский район

вецкий Р. Суворога у д. Ивачево 13 6 7 V

1966 Камеш- ковский Р. Секта 8 5 3 в

1966 Муромский Оз. Татаровское близ с. Та- тарово 21 10 11 V

1966 Суздаль- ский Р. Нерль, между селами Красное и Кидекша 11 7 4 в

1968 Ковровский Ковровский госохотзаказ- ник, озера Солванец, Глу- бокое, Поганое, Кобыли- но, Станы, Крестовое 40 21 19 Муромский республ. заказник

1970 9 Ковровский госохотзаказник, пойма р. Клязьмы, озера Еловое, Солванец, Кобы- лино, Малые Бобры, Бы- стренькое 29 14 15 •

1970 Муромский Оз. Свято, д. Сосницы, Фо- минское лес-во 10 3 7 Горьковск. обл.

25

Таблица 12

Выпуски выхухоли в Ярославской области

Год Район выпуска Место выпуска Кол-во Место отлова

1959 Даниловский Р. Лунка 76 Старицы р. Устье, Ростовский район

1959 Любинский Р. Уча 35

1960 Даниловский Р. Лунка 44 Хоперский запо- ведник

1920 Любимский Р. Уча 40

1960 Ростовский Старицы р. Устье 32

1962 Даниловский Старицы р. Сеть 125

1970 Переславский Старицы р. Нерль 15 Ростовский район

По-прежнему выхухоль чаще здесь встречается на р. Которосль.

За период с 1958 г. только дважды, в 1966 и 1969 гг., в загото-

вительные пункты области поступило 30 и 69 выхухолевых шку-

рок.

Горьковская область. В волжской пойме этой области числен-

ность выхухоли в целом была незначительной, в годы промысла

отсюда поступало шкурок мало. Основная добыча зверьков про-

изводилась в бассейне р. Оки в Выксунском, б. Людовщиковском,

Вачском и Павловском районах. Однако к 1955 г. поголовье выху-

холи и в этих районах резко сократилось. В 1952 г. было заго-

товлено 3620 шкурок, в 1955 г. — всего 742. В связи с намечав-

шимся в этот период гидростроительством на Волге восстанов-

ление запасов этого зверька в большей части пойменных угодий

названных районов становилось бесцельным из-за их возможно

скорого затопления или осушения (Асписов, 1955). Поэтому основ-

ное внимание было обращено на заселение выхухолью пустующих

водоемов, не входящих в зону развертывающегося гидрострои-

тельства. Впервые на один из таких водоемов (в Пустынском за-

казнике) завезли 8 выхухолей в 1940 г.

В последние годы госохотинспекцией были осуществлены вы-

пуски зверьков в следующие пункты (табл. 13).

Для выпуска в Выксунском районе зверьки были отловлены

в Воронежской области. В остальные пункты выпускались местные

выхухоли. /

В Пустынском заказнике, по сообщению Л. В. Шапошникова

(1967), к 1948 г. выхухоль расселилась по р. Сереже, где было

учтено 17 жилых нор. Зверьки встречались по реке в 20 км от

пункта выпуска. В самом пункте выпуска (протока в оз. Святое)

в 1950 г. были обнаружены 23 выхухолевые норы (Шилов, 1950).

В 1943 г. в те же водоемы заказника была выпущена ондатра

26

Таблица 13

Выпуски выхухоли в Горьковской области

Год Район выпуска Место выпуска Количество

всего в т. ч.

самок сам- цов

1940 Арзамасский (б. Чер- нухинский) Протока между озерами Святое и Великое 8 — —

1958 Варнавинский Пойма р. Ветлуги, оз. Вар- навинская старица 64 — —

1930 » Озера Коротеево и Нелидо- во 46 — —

1961 » Оз. Общее 20 — —

1964 Выксунский » Оз. Харитоново Оз. Прорва 36 20 15 8 21 12

» Озера Старица и Харитоно- во 141 не опр.

1965 Поздняковский Навашинский Оз. Старица у с. Липня Затон Валетьма у д. Волосово 68 90 35 43 32 47

(9 особей), которая к 1948 г. также достигла очень высокой плот-

ности. В 1948 г. было учтено 120 хаток и 82 норы ондатры при

общей ее численности 1200 особей.

В 1966 г., после 23-летнего совместного обитания выхухоли и

ондатры, в протоке оз. Святое было учтено 17 выхухолевых нор

и поймано в них 9 выхухолей; обнаружены здесь же 21 хатка и

9 нор ондатры.

В системе Пустынских озер удерживалась сравнительно высо-

кая плотность населения выхухоли, несмотря на то, что только

из рыболовецких вентерей здесь ежегодно выбрасывалось 30—60

зверьков (Л. Шапошников и Ф. Шапошников, 1949).

По другим местам выпусков данных о состоянии численности

выхухоли нет, хотя, по сообщению охотоведа Горьковской охотинс-

пекции Р. И. Шияна, она везде там живет. Последнее значитель-

ное поступление выхухолевых шкурок в заготовительные пункты

области наблюдалось в 1958 г.— 185 шт. В 1961 г. их поступило

Ю шт., а в 1968 г.— одна.

Чувашская АССР. В пойменных угодьях Волги выхухоль от-

сутствует. В настоящее время сохраняются сурский и алатырский

ее очаги, в которых поселения зверьков занимают угодья Алатыр-

ского, Порецкого и частично Шумерлинского районов. Числен-

ность зверьков в республике с 50-х годов начала сильно снижать-

Ся» особенно в Алатырском районе (Асписов, 1962). В годы про-

мысла в республике заготавливали до 1000 шкурок.

27

В целях восстановления запасов выхухоль была выпущена на

р. Айхоле — притоке Суры (1959 г.) и в пойменные озера р. Суры

(1960 г.).

Таблица 14

Выпуски выхухоли в Чувашской АССР

Год Район Место выпуска Кол-во Место отлова

1959 Шумерлшский Р. Айхол 39 Пойма р. Суры, Порецкий р-н

1960 Ядри! ский Два оз. поймы р. Суры 37

1950 Озера поймы р. Суры 32 в

Обследования, проведенные в первые после выпуска годы, ука-

зывали на то, что выхухоль на Айхоле прижилась. Согласно

последнему сообщению старшего госохотинспектора Чувашской гос-

охотинспекции К. Е. Евтихеева, весной 1968 г. выхухоль попада-

лась в пойменных озерах р. Айхол: Ветмень, Затон и на водоемах

в Журавлином болоте (попадала в рыболовные снасти). Однако

в 1969 г. она не была обнаружена во всех водоемах Красночетай-

ского и Ядринского районов. По мнению К. Е. Евтихеева, зверьки

здесь погибли суровой зимой 1968/69 г. В Алатырском районе в

1969 г. было учтено чуть более 150 выхухолей, в Порецком районе —

всего около 60 особей. Результаты выпуска выхухоли в озера

поймы р. Суры неизвестны.

Мордовская АССР. В пределах республики сохраняются есте-

ственные поселения выхухоли по рекам Мокше, Суре и Алатырю.

В целях повышения численности мокшинского очага выхухоли в

Мордовском заповеднике в 1937, а затем в 1938 г. сюда было

завезено 2 партии зверьков. Всех их поселили в озера заповедни-

ка, где аборигенная выхухоль к 1936 г. практически отсутствовала

(табл. 15).

Таблица 15

Выпуски выхухоли в Мордовской АССР

Год Район Место ^ыйуска Кол-во Место отлова

1937 1938 Темниковский 9 Оз. Инорки и оз. Баль- за Озера Инорки, Тармен- ки, Таратино 96 97 Кадомский район Рязанской обл. Неизвестно

28

Выхухоль здесь прижилась и к 1954 г. расселилась по пойме

р. Мокши вниз на 35 км и вверх на 15 км, но численность ее дер-

жалась на невысоком уровне. В 1959 г. на территории заповед-

ника было учтено 166 зверьков (Бородин, 1963). По наблюдениям

Л. П. Бородина, относящимся к тому же периоду, в пойме р. Мок-

ши между г. Темниковым и Мордовским заповедником выхухоль

обычна. В заготовках выхухолевые шкурки не фигурируют с 1966 г.

В 1953 г. здесь их было закуплено 669 шт., в 1954 г.— 899, в

1955 — 386, затем после 8-летнего перерыва — в 1964—1965 гг.—

по 10 шт. В эти годы по водоемам Мордовии широко расселилась

ондатра, которая в местных условиях, по мнению Л. П. Бородина

(1965), якобы вытеснила выхухоль. Правда, позднее, при наблю-

дениях за выхухолью на подопытных водоемах, занимаемых и

ондатрой, этот исследователь был вынужден отметить факт резко-

го увеличения численности в них выхухоли в 1965 и 1966 гг., что,

однако, объяснил особой жизнеспособностью ее популяций в сур-

ском и мокшинском бассейнах (Бородин, 1967).

Ульяновская область. В 1964 г. впервые в области была пред-

принята попытка переселения местной выхухоли из озер Непо-

ковское, Ольховское, Малое Ольховское, Печуги, расположенных

в междуречье Суры и Барыша в Сурском и Карсунском районах,

в озера Урал, Дубовое, Б. Ромадан, принадлежащие к той же

системе. Для этой цели было поймано 24 выхухоли (18 самцов и

6 самок), после чего отлов прекратили из-за малочисленности

зверьков в местах их обитания.

По сообщению саратовского охотоведа Р. А. Девишева на сове-

щании в Хоперском заповеднике по проблеме «Охрана выхухоли

и воспроизводство ее запасов» в 1967 г., выхухоль встречается в

местах выпусков. В целом по области наблюдается некоторое

улучшение условий ее обитания в связи с созданием трех государ-

ственных лесополос с посадками леса возле водоемов. В 1971 г.

охотовед И. Б. Абрахина констатировала много выхухоли в пой-

ме р. Суры (Сурский район).

Пензенская область. В область, занимающую водораздел

рек Суры, Мокши, Вороны, Хопра, помимо основного сурского

очага выхухоли, вклиниваются природные очаги обитания этого

вида на реках Окского и Донского бассейнов. В 1957 г. госохотин-

спекция приступила к расширению сурских и мокшинских ее

очагов путем внутриобластного расселения зверьков мелкими пар-

тиями (табл. 16).

Названные места выпусков зверьков удалены на 100—200 км

от аборигенных популяций. Но сохранились ли здесь поселенцы,

Неизвестно. По имеющимся сообщениям охоткорреспондентов

ВНИИОЗ, в 60-х годах численность выхухоли в области увели-

чивалась. По р. Мокше выхухоль широко расселилась и заняла

Многие другие пойменные водоемы. В настоящее время наиболее

29

Таблица 16

Выпуски выхухоли в Ннжнеломовском районе Пензенской области в 1957 г.

Место выпуска I всего <оличество

самок самцов

Оз. Сомовое близ с. Кобяки 29 17 12

Оз. Кобяки 17 11 6

Оз. Салолейка близ с. Лукина Поляна 7 4 3

Старица р. Мокши близ с. Кривозерье 32 . 16 16

Оз. Б. и М. Моховое в пойме р. Суры Пойма р. Ивки и р. Мокшр 34 1 28 | Не опр оделяли

высокая численность ее наблюдается в озерах и притоках рек Су-

ры, Выши и Хопра.

В частности, в пойме пензенской части Хопра в 1951 г. насчи-

тывалось до 700 выхухолей (Бородин, 1963).

В 1962 г. в области после длительного запрета произвели проб-

ный отлов зверьков по лицензиям. За 10 дней было поймано 300

выхухолей. В последующие годы, до 1968, в местную заготови-

тельную сеть поступало от 150 до 270 выхухолевых шкурок, в

1969 г.— только 64.

Саратовская область. В 50-х годах в угодьях волжской пой-

мы этой области выхухоль стала редкостью (Асписов, 1955). По

устному сообщению Р. А. Девишева, к середине 60-х годов срав-

нительно плотная ее популяция сохранилась лишь в водоемах

Духовницкого района. В 1968 г. специалисты охотинспекции об-

следовали волжскую пойму от границы с Ульяновской областью

до г. Балаково. Обнаружить зверьков им не удалось. По мнению

инспектора Михайлина, выхухоль в Духовницком районе погибла

при первом же заполнении Саратовского водохранилища после

ледостава.

В связи с гидростроительством на Волге работы по воспроиз-

водству выхухоли в области проводились только в ее правобе-

режной части, где по рекам Хопру и Медведице находились основ-

ные выхухолевые очаги. В целях их расширения было расселено

10 партий зверьков (табл. 17).

Переселение крупной партии хоперской выхухоли в озера

поймы р. Медведицы прошло успешно, в пути пал всего один зве-

рек (Шигин, 1958). Однако, несмотря на обилие в районе выпуска

хороших пойменных озер, заметного ^роста численности поселен-

цев в пойме Медведицы не наблюдается. Выхухоль по-прежнему

обычна в пойме р. Медведицы до Лысых гор, выше при внешне

аналогичных местах промысловой плотности она нигде не до-

стигла.

30

Таблица 17

Выпуски выхухоли в Саратовской области

Год Район выпуска Место выпуска Кол-во Место отлова

1957 Аткарский и Калининский Озера поймы р. Медведицы:

То же Родничный ерик 60 Хоперский

0 Родничное озеро 40 заповедник

9 Сорокин ерик 71

Я Чистое 34

0 Макасеево 60

0 Студеное 65

1964 Аткарский Оз. Елхово и Затон в пойме р. Медведицы 77 Алмазовский заказник

1964 Балашовский Алмазовский госуд. заказ- ник 52 Аркадакски i район

1965 0 Оз. Духовое 56 Турковский и Аркадакский р-ны

1968 , Аткарский Озера Глубокое, Лопушиное в заказнике «Затон» 50* Балашовский р-н

* В партии находилось 30 самцов, 20 самок.

На озерах поймы Хопра выпущенные зверьки прижились. В

1968 г. при обследовании водоемов Алмазовского заказника со-

трудниками Хоперского заповедника было установлено, что выху-

холь водится в каждом озере этого заказника, но поселения ее

малочисленны, встречается по 2—3 особи, редко 5, много одино-

чек. Малочисленность выхухолевых поселений объясняется боль-

шой гибелью зверьков в рыболовных снастях. С 1964 г. на загото-

вительные пункты области не ежегодно стали поступать выхухоле-

вые шкурки в количестве 30—70 шт. >

На левобережье Волги работы по расселению выхухоли про-

водились с большим размахом в следующих областях.

Куйбышевская область. В этой области находился крупный

естественный очаг обитания выхухоли, охватывавший волжскую

пойму от г. Куйбышева до границы с Саратовской областью.

Н. С. Куфельд (1939) пишет, что «по Куйбышевской области

ежегодно заготавливают около 2000 выхухолевых шкурок так на-

зываемого случайного лова: в результате применения для рыб-

ной ловли таких орудий, как вентери, котцы и т. п.». В годы про-

Шб2Ла заготовлялось до Ю00 выхухолевых шкурок (Асписов, 1955,

В довоенный период в пойме р. Самарки Борского района

Оь*ло выпущено 383 выхухоли. На базе этих опытных выпусков,

Несмотря на большой отход первых поселенцев (Куфельд, 1939),

31

образовалась мощная самарская популяция выхухоли, которая

давала до 500 шкурок в год. Вместе с тем существование в облас-

ти других ее очагов было поставлено под угрозу строительством

волжского каскада гидроэлектростанций. В 1958—1964 гг. для

сохранения и использования поголовья выхухоли в зонах затоп-

ления областная госохотинспекция организовала отлов зверьков

для выпуска в северных районах и для переселения в районах

отлова на незатапливаемые места. Отлов производили в Приволж-

ском, Безенчукском и Волжском районах. Выпустили выхухоль

в следующие пункты (табл. 18).

Таблица 18

Выпуски выхухоли в Куйбышевской области

---------------------------------------------------------------------------*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Год Райот выпуска Место в.пуска Коли- че 2тво Место отлова

1937 Борский Пойма р. Самарки, озера Артамонов- ское и Спорное 92 Безенчукский район

1949 * Озера Вшивое, Шела- шево, Кривенькое, Теплое 291 Ульяновская обл., Чер- даклинский район

1958 Пестравский Пойма р. Б. Иргиз 212 Приволжский район

1958 Большеглу- шицкий Оз. Подстенное »

1958 Кинельский Старица у с. Ясная По-' ляна »

1959 а Водоемы поймы р. Ки- нель 140 Волжский и Безенчук- ский районы

1960 Сергиевский Два озера поймы р. Сок 103 Волжский и Приволж- ский районы

1963 Безепчукский Озера Долгое, Линько- во, Кала Мала, Ли- повое, М. Орлово 112 »

1954 Оз. Боровое 63 »

1954 Оз. Липовское 7 »

1969 Большечерни- говский Старица Глушичка 16 Саратовская обл., Тур- ковский и Аркадак- ский районы

1970 То же Р. Иргиз 100 Владимирская обл., республиканский за- казник

К 1964 г. в пойме Волги выхухоль сохранилась лишь в южной

части Безенчукского района, где производился ее отлов. Выше по

течению из-за резких (в пределах 3—4 м) зимних колебаний уров-

ня Волги выхухоль исчезла.

В первые годы после выпусков в новые водоемы обычно отме-

чалось, что зверьки прижились хорошо. В дальнейшем числен-

ность их повсеместно стала сокращаться. Так, согласно данным

32

Волжско-Камского отделения ВНИИОЗ, в 1964 г. в волжском

выхухолевом очаге встречалось 0,5 жилых норы на 1 км берего-

вой линии. Такая же низкая численность (0,4 жилых норы) ока-

залась и на р. Сок, в Сергиевском районе, где выхухоль была

выпущена в 1960 г. (Асписов, 1967). Повсеместное сокращение

численности выхухоли в Куйбышевской области не приостановле-

но. В последние годы сюда были завезены зверьки из Саратов-

ской и Владимирской областей. Результаты выпуска неизвестны.

Татарская АССР. Основными местами обитания выхухоли в

Татарской АССР были пойменные водоемы Волги и низовий Камы.

Первые опыты по ее расселению в республике относятся к 1931 г.

(Тихвинский, 1932). Затем это мероприятие имело производствен-

ные масштабы. Отлов зверьков производился в угодьях специаль-

ного выхухолевого хозяйства, организованного в 1932 г. по ини-

циативе Д. И. Асписова, В. П. Теплова и других сотрудников

Волжско-Камского отделения ВНИИОЗ*.

За 8 предвоенных лет из хозяйства было вывезено более 1300

выхухолей, из которых 645 выпущено в свободные от этого зверька

угодья Татарии (табл. 19). ।

Следует отметить, что в ходе выполнения работ по отлову

512 зверьков были пересажены в пределах самого выхухолевого

хозяйства (в 1934 г.— 73 шт., 1935 г.— 147 шт., 1937 г.— 240 шт.).

Причем в основном по той лишь причине, что транспортировать

подготовленную для других областей партию выхухолей было

поздно.

Результаты выпусков зверьков в незанятые ими места были сле-

дующие. Попытки создания обособленного выхухолевого очага на

Раифском озере оказались безуспешными, хотя поселенцы встре-

чались здесь до 1940 г. (Лавров, 1946). После некоторой вспышки

их численности редко теперь обнаруживают выхухоль в пойме

р. Свияги. В то же время выхухоль очень хорошо прижилась в

пойме р. Ик, где, очевидно, этому сопутствовали значительные

по тому времени масштабы ее выпусков.

В целом по республике к 1946 г. запасы выхухоли удалось уве-

личить до промысловых пазмеров. С 1947 г. был возобновлен

выхухолевый промысел, но он в основном проводился на р. Ик.

В первый год всего было заготовлено 510 шкурок, в 1950 г.— 383,

за 1951—4955 гг.—1122, в 1956 г., перед закрытием промысла,—

*79. В эти же годы развернувшаяся мелиорация пойменных уго-

дий быстро привела к новому повсеместному снижению числен-

ности выхухоли. При этом в пойме Волги п в низовьях Камы по-

головье ее сильно сократилось задолго до образования Куйбы-

шевского водохранилища.

3,п * Хозяйство было ликвидировано в 1956 г., когда его территория стала

подняться водами Куйбышевского моря.

3 ,

Зек- 4536. 33

Таблица 19

Выпуски выхухоли в Татарской АССР

Год Район Место выпуска Кол-во Место отлова

1931 Зеленодоль- Оз. Райфа 7 Выхухолевое хоз-во,

ский 1 Алексеевский и Куй-

бышевский р-ны

1932 То же - 28 То же

1933 Буинский Пойма р. Свияги (оз. 46

Затон)

1935 Мензелинский Пойма р. Ика 321* •в

1936 Мензелинскнй Пойма р. Ика 243

* В том числе самок 165, самцов—156.

Учеты выхухоли указывают на снижение среднего показателя

встречаемости выхухолевых нор на 1 км береговой линии:

1950 г.— 9,3 норы, 1953 г.— 4,6, 1959 г.—1,1 (Асписов, 1962).

Установлено также, что путем естественного расселения гра-

ница ареала вида по Волге в период 1940—1948 гг. передвинулась

к северу на 35 км, достигнув с. Шеланга, затем этот процесс при-

остановился. В 1957 г. выхухоль исчезла в этом пункте и ниже

по Волге вследствие образования Куйбышевского водохранили-

ща. По условиям гидрорежима значительная часть этого водохра-

нилища не пригодна для обитания выхухоли (Асписов, 1949, 1967).

По сообщению Д. И. Асписова, выхухоль, по-видимому, сохра-

няется на реках Бездна, Ахтай, впадающих в водохранилище.

Однако на ближайшие годы судьба этого пушного аборигена рес-

публики предрешена: выхухоль будет здесь редким зверьком, без-

условно, подлежащим охране.

Марийская АССР. В водоемы Марийской республики в 1963 г.

были выпущены всего две крупные партии выхухоли. Первая — 76

особей (38 самок и 38 самцов) была доставлена из Владимирской

области и 25 сентября выпущена в старицы реки Малой Кокшагп

в Звениговском районе.

Вторая партия 16 октября была расселена по старицам этой

же реки в Медведевском районе. В этой партии находилось 94

зверька, отловленных в Рязанской области (табл. 20).

По данным Д. И. Асписова (1967), выпуски выхухоли в пой-

менные водоемы Малой Кокшаги вначале можно было считать

удачными. Обследование этих водоемов, проведенное М. В. Тих-

винской в 1965 г., показало, что поселенцы сохранились во всех

местах выпуска, наблюдается их расселение. На 1 км береговой

линии было учтено в среднем по 6,2 выхухолевые норы. Это позво-

ляло считать, что расселение следует продолжить по пойменным

Таблица 20

Выпуски выхухоли в Марийской АССР

— Год Район Место выпуска Кол-во Место отлова

1963 Звениговский Старицы Малой Кок- шаги: Копка, Мушеранка 14 Муромский район Вла- димирской обл.

Безымянская 8 »

Коноваловская 8

Березовская 12 »

Верхний Корак 8 »

Епейкино 8

Средний Корак 6 я

Цербер 12 я

1963 Медведевский Водоемы Куярского 94 Старица Пителино Ря-

лесхоза Чернушин- ского и Усть-Кун- занской обл.

дышинского лесни- честв

водоемам р. Большой Кокшаги, а в местах поселения зверьков на

Малой Кокшаге организовать специализированный заказник.

Однако последующие наблюдения, проведенные научными

сотрудниками Волжско-Камского отделения ВНИИОЗ; позволили

установить, что с 1966 г. выхухоль исчезла с пойменных водоемов

Малой Кокшаги. В 1967 г. зверьков не удалось обнаружить в

местах выпусков (Р. 3. Зарипов). Обследования в 1968 и 1969 гг.

ранее заселенных выхухолью водоемов дали такой же результат.

В 1970 г. отделение организовало детальное обследование 19 пой-

менных водоемов Малой Кокшаги, которое в 1971 г. выборочно

было повторено. Выхухоль не была обнаружена (В. Б. Михай-

лов).

Кировская область. Сведения о естественном обитании выхухо-

ли в Вятском бассейне в недалеком прошлом являются спорными.

Исследователь фауны Вятско-Камского региона Л. Круликовский

(1902) по этому поводу писал: «живая выхухоль никогда не попа-

дала в мои руки, но в г. Сарапуле нередки в продаже шкурки

ЭКземпляров, убитых близ города в долине р. Камы. По словам

охотников, она попадается изредка по рекам Кильмези и Вале

пределах Малмыжского уезда, но мне самому не случалось ви-

еть добытых особей. В Уржумском уезде, по рассказам, выху-

Ль встречается по рекам Уржумке и Бую».

ров роведенное нами многократное обследование водоемов Ки-

темС£°й области показало, что ни одна из малых рек области, и

Хол °Олее средние и крупные реки, не пригодна для обитания выху-

”• Она могла бы здесь жить лишь в пойменных озерах и древ-

ЗЕ

них старицах. По многим рекам эти водоемы до самых послед-

них лет находились в девственном виде, где истребить выхухоль

практически невозможно. Тем не менее каких-либо подтверждений

о существовании выхухоли в современных границах Кировской

области мы не получили (Павлов, 1967).

Впервые выхухоль была сюда завезена из Окского заповедни-

ка в 1959 г., вторая ее партия поступила из того же пункта в

1961 г. Все зверьки выпущены в пойменные водоемы бассейна

р. Вятки (табл. 21)..

Выпуски зверьков и наблюдения за ними осуществлялись на-

учными сотрудниками ВНИИОЗ совместно со специалистами Ки-

ровской госохотинспекции, организовавшей на Кильмези аналогич-

ный с Нургушем заказник.

На следующий год после выпусков выхухоль отмечалась на

весенних разливах во всех местах поселений; зарегистрировано

расселение зверьков по смежным водоемам. В декабре 1962 г. две

выхухоли были обнаружены под стогом сена в пойменных лугах

у дер. Слудки Вятско-Полянского района. Этот пункт находится

примерно в 200 км от устья р. Кильмези, вниз по р. Вятке, где

была выпущена вторая партия выхухоли. Регулярные наблюде-

ния, организованные ВНИИОЗ, и сообщения егерей госохотинспек-

ции И. И. Андриянова (Нургушский заказник) и А. В. Воронова

(Кильмезский заказник) позволили установить, что до 1968 г. в

местах выпуска и смежных водоемах выхухоль регулярно наблю-

далась в период весенних паводков, причем нередко одновременно

встречалось по нескольку плавающих особей. Однако из-за быст-

рого нарастания глубин у берегов и очень сильной их захламлен-

ности учесть норы зверьков не удалось.

Таблица 21

Выпуски выхухоли в Кировской области

Год Район выпуска Место выпуска Количество Место отлова

всего самок сам- цов

1959 Котельнич-' СКИЙЛ Озера Нургушского комплексного заказ- ника 93 Не опр. Окский заповедник

1961 Кильмез- ский Аласская и Милеклес- ская старицы р. Кильмезь 71 То же

1965 Котельнич- ский Оз. Мелкое, пойма р. Вятки 21 9 112 Нургушский заказник

Об увеличении численности выхухоли свидетельствовало лишь

частое ее попадание в рыболовные сети и в капканы, поставлен-

ные на ондатру. Так, при подледном отлове ондатры на оз. Кр11'

36

Вом (НургушскиЙ заказник) в сезон 1963/64 г. было зарегистриро-

вано 20 попаданий выхухоли. При контрольном отлове рыбы став-

ными сетями на этом же озере в мае 1967 г. попутно поймано 9

выхухолей; в одном случае за ночь в сетку сразу попались 3

зверька. В 1965 г. из правобережных водоемов Нургушского заказ-

ника 21 выхухоль была переселена в левобережное оз. Мелкое,

расположенное вверх по р. Вятке в 30 км от мест отлова зверь-

ков. После их выпуска выхухоль ни разу не обнаруживали. Не

наблюдали ее и в смежных озерах. Правда, нами зарегистрирован

единственный случай, когда в Кильмезском заказнике весной

1968 г., после очень сухого лета 1967 г., выхухоль попалась в

«морду», поставленную в протоке между озерами в 8 км от мест

выпуска. В последующие годы не было отмечено встреч зверьков

даже в близлежащих к заказникам водоемах, в том числе и к

Нургушскому, где выхухоль наблюдали значительно чаще, чем в

Кильмезском заказнике.

Следует отметить, что в Нургушском заказнике научными со-

трудниками ВНИИОЗ был заложен опыт совместного разведения

выхухоли и ондатры, сходный с упоминавшимся выше опытом в

Пустынских озерах Горьковской области (Шапошников, 1967).

На самое крупное озеро заказника — Кривое (площадь его 80 га,

длина береговой линии около 9 км), где выхухоль прижилась

особенно хорошо, в 1960 г. было выпущено 97 ондатр. К 1964 г.

наблюдался пик ее численности: на озере было подсчитано около

150 ондатровых хаток; в первый промысловый сезон 1963/64 г.

егерь И. И. Андриянов поймал в капканы более 200 ондатр. После

1964 г. численность ондатры во всем заказнике резко пошла на

спад, чему способствовал высокий осенний паводок 1965 г., а за-

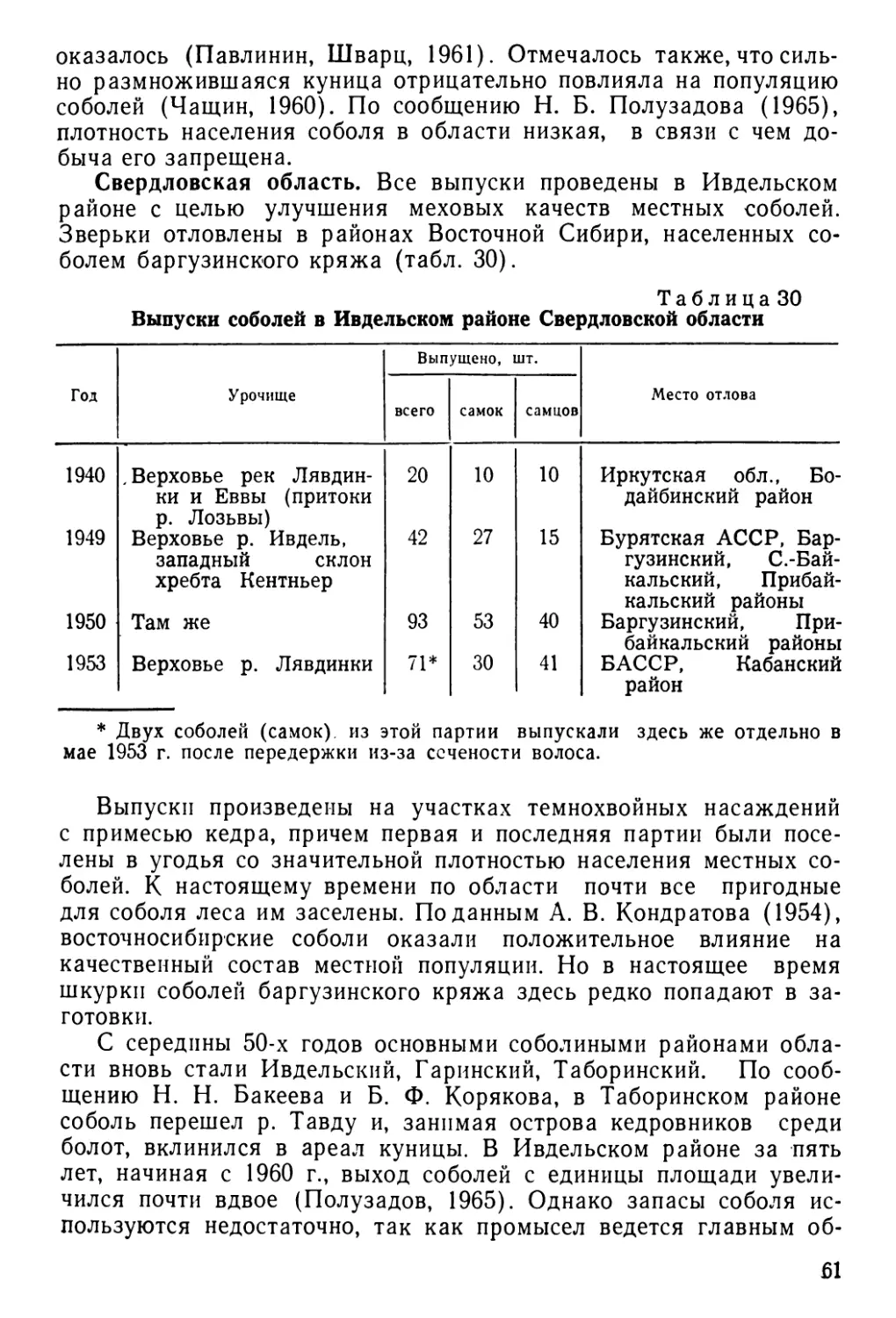

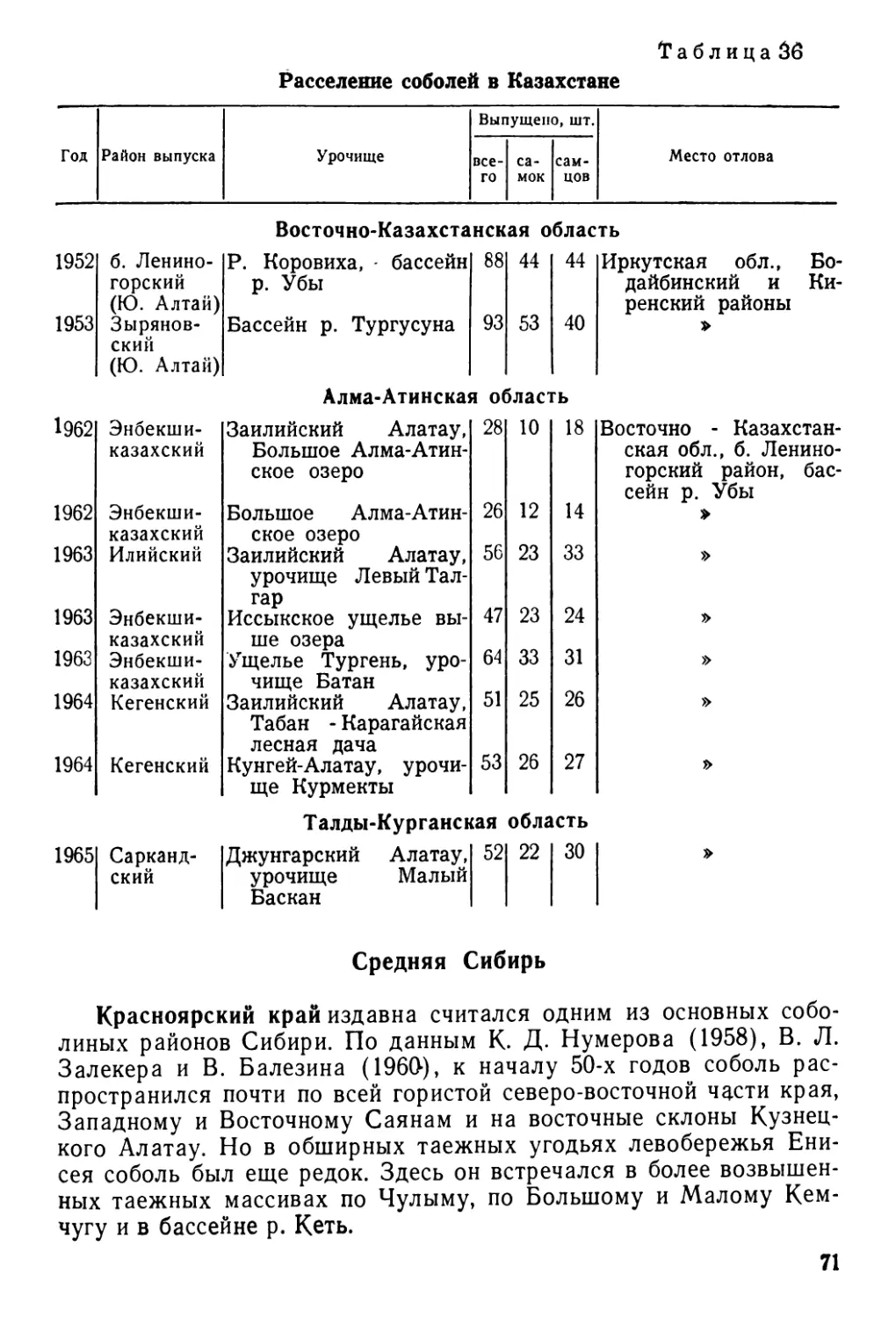

тем сильный весенний подъем воды в 1966 г. После них реже