Author: Соссюр Ф. де

Tags: лингвистика воспоминания языкознание заметки современная лингвистика соссюр

Year: 1977

Text

Фердинанд де Соссюр

ТРУДЫ

по

ЯЗЫКОЗНАНИЮ

Переводы с французского языка

под редакцией

А. А. Холодовича

МОСКВА

«прогресс»

1977

Редактор M. А. ОБОРИНА

Фердинанд де Соссюр (1857—1913) — выдающийся

швейцарский лингвист, один из основоположников и теоретиков

современного языкознания. На русском языке из его трудов

был издан 40 лет назад лишь «Курс общей лингвистики»,

давно ставший библиографической редкостью. В предлагаемом

читателю томе впервые на русском языке издаются важнейшие

лингвистические работы Ф. де Соссюра, в том числе

знаменитый «Мемуар». Текст перевода «Курса общей лингвистики»,

сделанный в свое время А. М. Сухотиным, полностью

переработан редактором настоящего издания А. А. Холодовичем.

Редакция литературы по лингвистике

© Составление, переводы, вступительные статьи, комментарии.

«Прогресс», 1977

70101-485

С 006(01)-77 139 77

ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаемый читателю том лингвистических трудов

Фердинанда де Соссюра содержит «Курс общей лингвистики», «Мемуар

о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках»,

статью о ритмическом законе в греческом языке, две статьи по

балтийской акцентологии и отрывки из тетрадей, содержащих записи

об анаграммах. Из трудов Ф. де Соссюра на русском языке до

настоящего времени был известен лишь «Курс общей лингвистики»,

изданный в 1933 году в переводе А. М. Сухотина. Для данного

издания этот перевод потребовал значительных исправлений и

уточнений. Таким образом, советский читатель впервые получает

возможность изучать в переводе на русский язык все основные

работы знаменитого швейцарского лингвиста, положившего в

наиболее отчетливой и доказательной форме начало системному анализу

и структурному изучению языков в современном понимании этих

принципов научного познания и тем самым сыгравшего

выдающуюся роль в развитии языкознания нашего столетия.

Вступительные статьи к отдельным монографиям и статьям,

включенным в настоящий сборник, определяют значение каждой

из них для своего времени, содержат необходимые исторические

справки, излагают дальнейшую разработку исследованных Ф. де

Соссюром проблем и характеризуют современные взгляды на эти

проблемы.

Каждый раздел сопровождается необходимой библиографией.

В приложении к книге дается подробная биография Ф. де

Соссюра, список его работ и предметный указатель.

Подготовка издания трудов Ф. де Соссюра была нелегким делом

для коллектива переводчиков и ученых-языковедов,

возглавляемого профессором А. А. Холодовичем. В связи с этим редакция

литературы по лингвистике издательства «Прогресс» считает сво-

5

им долгом выразить глубокую признательность В. А. Дыбо,

А. А. Зализняку и Вяч. Вс. Иванову, принявшим активное

участие в решении ряда вопросов, возникавших в ходе

подготовки книги к изданию.

Книга была уже подписана к печати, когда редакция

получила печальную весть о внезапной кончине проф. Александра

Алексеевича Холодовича. Советское языкознание постигла

тяжелая утрата. Ушел из жизни большой ученый, принадлежавший

к первому поколению советских языковедов. Подготовка

настоящего издания трудов Фердинанда де Соссюра стала

заключительной работой А. А. Холодовича.

проф. Я. С. Чемоданов.

ФЕРДИНАНД

ДЕ СОССЮР

КУРС

ОБЩЕЙ

ЛИНГВИСТИКИ

Перевод с французского

А. М. Сухотина,

переработанный по третьему французскому изданию

А. А. Холодовичем

Вступительная статья А. А. Холодовича

Ferdinand de Saussure

COURS

de

LINGUISTIQUE GÉNÉRALE

publié par

Charles Bally et Albert Sechehaye

avec la collaboration de

Albert Riedlinger

troisième édition

Paris, 1931

О „КУРСЕ ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКИ" Ф. ДЕ СОССЮРА

Принято говорить, что первое большое произведение

Фердинанда де Соссюра, составившее эпоху в области сравнительного

языкознания, «Мемуар о первоначальной системе гласных в

индоевропейских языках» является книгой исключительной судьбы. С

гораздо большим основанием то же самое можно было бы сказать о

«Курсе общей лингвистики». Не боясь вступить в конфликт с

истиной, мы могли бы констатировать, что эта книга вышла спустя пять

лет после смерти Ф. де Соссюра, но мы не решились бы утверждать,

что она вышла спустя пять лет после смерти ее автора. Своим

появлением на свет эта книга, положившая начало новой эпохе в

истории языкознания, обязана стечению целого ряда случайных

обстоятельств.

Фердинанд де Соссюр никогда не делал попыток написать что-

либо, подобное «Курсу общей лингвистики». Сохранившиеся после

его смерти в его архиве материалы не содержат даже намека на

такую книгу. В основу «Курса» легли три цикла лекций, прочитанных

Ф. де Соссюром в последние пять лет его жизни. Эти три цикла

лекций прочитаны были им чисто случайно. В течение тридцати лет

(с 1877 г. по 1906 г.) курс общей лингвистики в Женевском

университете читал Жозеф Вертгеймер. Это был малопримечательный

лингвист, неоригинальный теоретик. За тридцать лет своей

деятельности на поприще общего языкознания он опубликовал одно-

единственное произведение — брошюрку под названием «La

linguistique», представляющую собой изложение вступительной

лекции к курсу общей лингвистики, прочитанной в 1877 году, то есть

при вступлении в должность, которая была простым пересказом

работы известного французского лингвиста М. Бреаля «De la forme

et de la formation des mots». В конце 1906 года, всего за пять лет до

смерти Соссюра, Ж. Вертгеймер скончался, и освободившееся место,

естественно, занял Соссюр. Это чисто случайное обстоятельство

9

дало возможность Φ. де Соссюру в конце своего жизненного пути

сосредоточить все свое внимание на общих вопросах теории языка,

которой он до этого занимался от случая к случаю, свести свои

взгляды на лингвистику и ее объект в единое органическое целое

и познакомить своих немногочисленных слушателей с этими

взглядами, которые до того времени не нашли выражения ни в одной

из его публикаций и которые не были известны даже в самых общих

чертах ближайшим его ученикам как в парижский, так и в

женевский период его научной деятельности (например, Антуану Мейе

даже в 1913 году).

Излагая свои идеи в течение пяти лет в порученном ему курсе,

Ф. де Соссюр ни разу не сделал сколь-нибудь серьезной попытки

набросать план целостного курса или зафиксировать на бумаге то,

что ему предстояло каждый очередной раз читать слушателям.

Найденные в его письменном столе и хранящиеся ныне в библиотеке

Женевского университета «черновые» записи (130 отдельных

листиков и три далеко не полностью заполненных тетради — «черная»,

«синяя» и «зеленая» — все это, известное ныне как «Заметки по

общей лингвистике») набросаны (а не написаны!) в разное время,

по разным поводам, часто вне всякой связи с читаемыми курсами.

Не всегда законченные, нередко брошенные на полуслове, они ни

в коем случае не могут претендовать даже на то, чтобы называться

хотя бы черновым вариантом какого-либо из трех прочитанных

им циклов лекций. Пытаться на основании этих набросков составить

себе представление о возможном плане и содержании той

незадуманной книги, которая теперь известна нам как «Курс общей

лингвистики», было бы явно безнадежным делом. Эти «Заметки», даже

терминологически, во многом далеки от того, что мы теперь,

зная «Курс общей лингвистики», называем терминологией

Соссюра. Полагать, что Ф. де Соссюр «уничтожал наспех

составленные черновики, как только в них отпадала необходимость»,

как это утверждают Балли и Сеше, было бы по меньшей мере

наивно: бессмысленность такой «деятельности» не подлежит сомнению.

И если тем не менее в 1916 году появился «Курс общей лингвистики»

с указанием, что автором его все же является Ф. де Соссюр, то и

это большое событие в истории языкознания тоже является делом

случая. Как удалось установить в 1949 году Л. Готье, на три курса

лекций, прочитанных де Соссюром в 1907—1911 гг., записалось

около 30 человек (6 — в 1907 г., 11 — в 1908 г. и 12 — в 1910 г.).

Если принять во внимание, что не все записавшиеся посещали лекции

регулярно, что некоторые, записавшись, не посещали их вообще, что

некоторых слушателей привлекал не столько предмет, сколько

личность самого Соссюра и что, наконец, не все они вели

систематические записи прослушанных ими курсов, то надо считать

поразительным то обстоятельство, что одиннадцать из предполагаемых двадцати

девяти слушателей все же вели записи лекций, причем записи первого

и второго цикла, сделанные А. Ридлингером, а также запись третье-

10

го цикла, сделанная Ж. Дегалье, оказались достаточно подробными

и вполне квалифицированными, чтобы послужить основанием для

реконструкции «Курса». Поразительно также и то, что даже

конспекты первого цикла лекций 1907 года сохранились спустя шесть

лет после того, как они были записаны, то есть к тому времени,

когда у Балли и Сеше возникла идея воссоздать по записям то, что,

по их мнению, могло бы составить содержание ненаписанной

автором книги. К сожалению, случаю было угодно сыграть злую

шутку над инициаторами реконструкции «Курса»: собрав девять

конспектов, они по неизвестной причине прекратили поиски

дополнительных материалов, так и не узнав о существовании двух,

быть может, самых обстоятельных конспектов, сделанных Э.

Константеном; один из них, представляющий собой тетрадь в 306

страниц, являлся записью второго цикла лекций; по своей

обстоятельности он не уступал конспекту Ридлингера; второй, представляющий

собой тетрадь в 407 страниц, являлся записью третьего и

самого важного для уяснения идей Соссюра цикла лекций, записью,

которая по тщательности превосходила то, что сделал Ж. Дегалье,

конспект которого послужил основным источником для

реконструкции этого последнего, важнейшего цикла, прочитанного Ф. де

Соссюром всего лишь за год до своей смерти. Оба конспекта были

обнаружены только в конце пятидесятых годов 1.

Наконец, счастливой случайностью, очевидно, надо считать и

то обстоятельство, что уже в 1913 году, то есть через год после

смерти Ф. де Соссюра, двум, еще молодым лингвистам, Ш. Балли

и А. Сеше, пришла в голову смелая мысль на основании чужих

свидетельств попытаться представить себе, какой вид имела бы

книга «Курс общей лингвистики», если бы ее написал сам

Соссюр.

Итак, произведение, на титульном листе которого значится имя

Ф. де Соссюра и которое озаглавлено «Курс общей лингвистики»,

фактически не принадлежит Ф. де Соссюру, не задумывалось им

как книга, чисто случайно было прочитано им в 1907—1911 гг.,

чисто случайно сохранилось в не всегда совершенных записях его

слушателей и было воссоздано или реконструировано лицами,

которые не были непосредственными свидетелями того, как и в

какой форме развивались и излагались идеи, и которые, воссоздавая

ход мыслей Соссюра, по непонятной причине не смогли

воспользоваться лучшими записями лучшего цикла лекций, сделанными

Э. Константеном. Думается, что сказанного достаточно, чтобы

понять, почему «Курс общей лингвистики», действительно, можно

назвать книгой с судьбой и историей не менее исключительной,

нежели судьба и история «Мемуара о первоначальной системе

гласных в индоевропейских языках».

1 См. R. Godel, Nouveaux documents Saussuriens. Les cahiers Ε.

Constantin, CFS, 16, 1959, стр. 23—32.

11

Как мы уже сказали, свой курс Соссюр читал трижды, с

перерывами в один год (в дальнейшем эти три цикла лекций мы будем

именовать соответственно КI, КII и К III); по программе ему было

отведено шесть недельных часов, из коих два часа предназначались

на общую лингвистику, а четыре — на сравнительную грамматику

индоевропейских языков.

Самым кратким был К I. Он продолжался всего один второй

семестр. Первую лекцию Соссюр прочел 16 января 1907 года.

Последняя лекция состоялась 3 июля 1907 года. Это объясняется тем,

что предшественник Соссюра по кафедре общей лингвистики

Вертгеймер скончался только в конце первого семестра 1906—1907

учебного года. На курс Соссюра записалось шесть человек: сколько

слушало в действительности, неизвестно. Курс был записан А.

Ридлингером, оставившим нам очень обстоятельный конспект из трех

тетрадей (100+98+72 стр.), и застенографирован Кайем (Caille);

последний источник, однако, не имеет большого значения, так как

Кай посещал лекции, по-видимому, неаккуратно, о чем

свидетельствуют многочисленные дополнения на полях, представляющие

собой вставки из других конспектов.

К I резко отличается от К II и особенно от К III. В К I

излагается только диахроническая лингвистика. За исключением двух

вводных лекций, в которых говорится о типичных ошибках

лингвистов (смешение языка и письма, квалификация изменений в

языке как искажений и в качестве следствия этого — квалификация

нелитературных, диалектных форм тоже как искажений), а также

нескольких лекций по фонологии, которая определяется как

нелингвистическая дисциплина, все остальное — четыре пятых

курса — посвящено диахронии. Кажется, что здесь Соссюр еще целиком

стоит на той точке зрения, которая зафиксирована в одной из его

записей, датируемой, видимо, еще 1891 годом: «Чем больше изучаешь

язык, тем больше убеждаешься в том, что в языке все — история,

то есть что он является предметом исторического анализа, а не

анализа абстрактного, что он состоит из фактов, событий, а не из

законов, что все, кажущееся в нем органическим, на деле является

несущественным (contingent) и полностью случайным» (Notes

inédites, № 1).

Вот как выглядело бы оглавление к «Курсу общей лингвистики»,

если бы Ф. де Соссюр опубликовал результаты чтения К I:

1) Из истории лингвистических заблуждений.

2) Основы фонологии.

3) Диахроническая лингвистика: а) изменения фонетические,

б) изменения аналогические, в) изменения патологические

(народная этимология).

4) Субъективный и объективный анализ слов в связи с

проблемой изменений и инноваций.

5) Проблемы ретроспективной (и проспективной) лингвистики.

12

Если бы Вертгеймер скончался года на три позже и Соссюр

прочел только один этот цикл лекций, то ни о каком новом этапе

в истории общей лингвистики, связанном с именем Соссюра,

очевидно, нельзя было бы и говорить.

И все же уже в этом небольшом семестровом К I Соссюр

отчетливо представляет себе, что язык обладает знаковой природой и

что существуют две основных дихотомии: дихотомия языка и речи

и дихотомия синхронии и диахронии. Однако обо всем этом

говорится по случайному поводу. Специальных лекций о знаковой

природе языка, о дихотомии не читается. Так, вопрос о языке как

системе знаков поднимается в связи с рассуждением о фонологии

как о вспомогательной для лингвистики дисциплине, стоящей за

пределами лингвистики; рассуждение о нелингвистическом

характере фонологии заставляет Соссюра поставить вопрос о том, что

такое лингвистическое; так, в лекции о фонологии появляется

формулировка: «Язык—это система знаков; язык как таковой

образует отношения, которые наша мысль (l'esprit) устанавливает между

этими знаками. Что же касается материальной стороны этих

знаков, то она сама по себе может рассматриваться как нечто

безразличное для знака. Правда, мы вынуждены использовать для знаков

языка звуковой материал, и только его, но даже в том случае, если

бы звуки изменились, это было бы безразлично для языка,

поскольку отношения остались бы теми же самыми: ср., например,

морские сигналы; ничто не изменится в системе, даже если они

выцветут».

Вопрос о разграничении и противопоставлении внутри речевой

деятельности языка и речи Соссюр ставит в лекции, посвященной

аналогии, когда ему приходится отделять, как он говорит,

аналогические изменения от фонетических изменений. Здесь,

единственный раз во всем курсе, Соссюр утверждает, что рассмотрение

любого факта речевой деятельности заставляет нас отличать речь от

языка и определяет последний как «réservoir des formes pensées

ou connues de la pensée» («вместилище форм, содержащихся в мысли

актуально или потенциально»).

Наконец, дихотомия синхрония versus диахрония упоминается

один раз там, где Соссюр, завершив изложение фонологии,

переходит к диахронической лингвистике. Здесь он сообщает

слушателям, что язык можно было бы рассматривать и со статической точки

зрения, но тут же указывает на большую важность исторической

точки зрения, поскольку говорящему она никогда не дана

непосредственно.

Завершив изложение диахронической лингвистики, Соссюр еще

раз напоминает, что, кроме нее, существует и статическая

лингвистика, то есть «состояния языка, которые содержат все то, что обычно

называют или то, что следовало бы назвать грамматикой», и

указывает на то, что логически следовало бы перейти к рассмотрению

этой статической лингвистики (champ synchronique), и далее пере-

13

ходит, вопреки только что сформулированному положению,

к ретроспективной лингвистике на материале индоевропейских

языков, заканчивая этим курс. Видимо, Соссюр имеет еще

довольно общее представление о сфере синхронии и не может развить

общую идею во всех ее частностях.

К II был прочитан через год, в 1908—1909 учебном году.

Первую лекцию Ф. де Соссюр читал 6 ноября 1908 г. Последняя лекция

состоялась 24 июля 1909 г. Как и в К I, теоретическая часть была

прочитана в сравнительно короткий срок: за каких-нибудь два

с половиной месяца. Уже 21 января Соссюр начинает «Обзор

индоевропейских языков как введение в общую лингвистику».

Конспекты показывают, что запись лекций по общим вопросам теории языка

составляет лишь четвертую часть (119 стр. из 462 стр. в самом

обстоятельном конспекте А. Ридлингера). На Курс II записалось

одиннадцать человек. Курс был законспектирован А. Ридлингером,

Л. Готье, Ф. Бушарди, П. Регаром и Э. Константеном. Самым

обстоятельным оказался конспект А. Ридлингера (462 стр.). Ему не

уступал по точности и обстоятельности конспект Э, Константена

(306 стр.), но он, как мы уже сказали, был обнаружен только в 50-х

гг. нашего столетия и не сыграл никакой роли в деле

реконструкции Курса, предпринятой Сеше и Балли.

Структура и содержание теоретической части К II претерпела

существенные изменения по сравнению со структурой и

содержанием К I. Напомним, что К I был целиком посвящен

диахронической лингвистике. Экскурсы в синхронию были в К I чисто

случайными. К II посвящен целиком синхронии. Это первая попытка

выдвинуть на первый план синхроническую лингвистику, дать

представление слушателю об основных понятиях синхронии.

Теоретический раздел К II распадается на три части. Первая

часть посвящается установлению первой и решающей дихотомии

внутри речевой деятельности — противопоставлению языка и речи

и утверждению, что объектом лингвистики является язык, который

определяется как система знаков. Далее язык как система знаков

рассматривается в двух планах: извне и изнутри. В первом плане

ставится вопрос о месте лингвистики как науки о языке в ряду

других наук. Вводится понятие семиологии как науки о знаковых

системах, подробно рассматривается общественный характер этой

науки, подчеркивается, что семиологические системы складываются

из единиц различного уровня и что подлинная природа этих единиц

состоит в том, что они представляют собой значимости. Язык

определяется как наиболее важная изо всех семиологических систем

знаков.

Естественно, что в связи с этим подробно рассматриваются

свойства знаков любой семиологической системы: произвольность

знака, чисто отрицательный и дифференциальный его характер,

безразличие знака к способу его реализации, ограниченное число

знаков и оппозитивный характер значимостей. В заключении этой

14

части описываются свойства языка, специфические для него, а

именно проблема чисто оппозитивных и негативных единиц в языке

(прежде всего проблема слова), проблема их выделения и проблема

тождества в языке.

Вторая часть К II посвящена выделению двух основных

дихотомий: а) внешней и внутренней стороны, или внешней и

внутренней лингвистики, то есть того, что не затрагивает непосредственно

системы (язык и этнология, история, географическое

распространение языков и дробление их на диалекты и т. д.), и того, что

касается самой системы значимостей; б) противопоставление

синхронического (точнее, идиосинхронического) ряда и ряда

диахронического и таким образом статической лингвистики или

синхронической лингвистики, диахронической или кинематической

(эволютивной) лингвистике. Системность синхронического

противопоставляется несистемности диахронического.

Наконец, Соссюр переходит к дихотомиям в области синхронии,

с одной стороны, и в области диахронии — с другой. В синхронии

устанавливаются отношения ассоциативные и отношения

дискурсивные, то есть отношения в группах единиц в смысле семейств (слов

и т.п.) и отношения в группах единиц в смысле синтагм. Таким

образом, вся синхрония сводится к теории синтагм и теории

ассоциаций, — иначе — к грамматике; историческая грамматика отрицается.

В диахронии устанавливается противопоставление

проспективной диахронической лингвистики ретроспективной диахронической

лингвистике, базирующейся на сравнении.

Вот как выглядело бы оглавление «Курса общей лингвистики»,

если бы Соссюр опубликовал результаты чтения К II 1 :

1. Речевая деятельность как дихотомия языка и речи.

2. Объект лингвистики - язык как система знаков.

3. Лингвистика как часть семиологии — науки о знаковых

системах.

4. Свойства знака в семиологических системах вообще, в языке,

в частности: а) двусторонность знака; б) произвольность знака;

в) отрицательный, чисто оппозитивный характер знака; значимость;

г) безразличие знака к способу его реализации; д) ограниченное

число знаков.

5. Противоположение синхронической лингвистики

лингвистике диахронической: а) проблема единицы в синхронии и диахронии;

б) проблема тождества в синхронии и диахронии; в) проблема

системы в синхронии и диахронии; г) синхроническая лингвистика

как теория групп ассоциаций (семейств слов) и групп синтагм;

объект синхронической лингвистики — - грамматика; д)

диахроническая лингвистика как совокупность проспективного и

ретроспективного методов и как наука об изменении элементов системы; объект

диахронической лингвистики — фонетика.

1 С незначительными перестановками сделанными нами,

15

6. Противопоставление внутренней лингвистики как теории

системы знаков внешней лингвистике: а) внутренняя лингвистика

(см. выше 1—5); б) внешняя лингвистика: язык и этнология, язык

и история; язык и география; диалекты.

Еще через год, в 1910—1911 учебном году, Соссюр прочел К III.

Первая лекция, судя по первой дате в конспекте Ж. Дегалье,

состоялась 28 октября 1910 года; последняя лекция была прочитана

4 июля 1911 года. После этого Соссюр больше не возобновлял цикла

лекций по общей лингвистике: в начале 1912 года он заболел и

вскоре умер. После смерти Ф. де Соссюра курс лекций по общей

лингвистике стал читать Ш. Балли, который, возобновив этот курс,

отдал должное памяти своего учителя вступительной лекцией на

тему «F. de Saussure et l'état actuelle des études linguistiques» («Ф. де

Соссюр и современное состояние языкознания»).

На последний цикл лекций Соссюра записалось 12 человек. До

нас дошло четыре конспекта КIII : Ж. Дегалье (8 тетрадей в 283 стр.),

Ф. Жозефа (конспект с большими пропусками в теоретической

части), А. Сеше (тоже очень неполный конспект на 140 стр.) и Э.

Константена — самый обстоятельный конспект на 407 страницах, о

существовании которого, однако, издатели «Курса» не знали и потому

им пришлось черпать все сведения о К III из записей Ж- Дегалье.

Как и в предыдущие годы, важнейшая, теоретическая, часть

была изложена Соссюром очень быстро: всего за каких-нибудь

четырнадцать лекций (25 и 28 апреля, 2—5—9—12—19 и 30 мая,

6—9—13, 27 и 30 июня и 4 июля).

По замыслу Соссюра курс распадался на три части: I. Общие

сведения о языках; II. Теория языка; III. Теория речи.

Необходимость начинать с общего обзора языков, то есть фактически с того,

что Соссюр называл внешней лингвистикой, оправдывалась тем,

что лишь знание конкретного материала дает возможность лингвисту

перейти от конкретного к общему, от многообразия языков (langues)

к лежащему в основе их общему механизму — языку вообще

(langue).

В этой части рассматривалось географическое многообразие и

распределение языков, членение их на диалекты, сосуществование

на одной территории литературной речи и «естественного» языка

(диалекты, говоры), языка автохтонов и языка завоевателей,

номадов и т. п., объединение языков в семьи, обзор семейств языков,

проблема возможной группировки языков по типам связей языка

с мыслью и т. д.

Затем давались некоторые сведения о второй знаковой

системе — письменности, излагалась фонология, после чего наконец

Соссюр переходил ко второму важнейшему разделу курса —

лингвистике языка. Третью, объявленную им часть Соссюр не прочитал

и на этот раз.

Вот как выглядело бы оглавление «Курса общей лингвистики»,

если бы Соссюр опубликовал К III (ввиду важности этого послед-

16

него курса мы не будем делать в нем, вопреки Годелю, никаких

изменений в порядке следования лекций, которые, естественно,

напрашиваются, потому что Соссюр неоднократно возвращался к

уже прочитанному, приглашая слушателей записать то, что он

уже читал, в новой редакции и в новой терминологии):

I. Внешняя лингвистика 1.

II. Внутренняя лингвистика.

А. Лингвистика языка

1. Речевая деятельность как дихотомия языка и речи; язык как

система знаков, конкретная и гомогенная; речь как манифестация

языка.

2. Лингвистика как важнейшая часть семиотики — науки о

системах знаков,— состоящая из теории языка и теории речи.

3. Свойства языкового знака: его двусторонность, линейность

и произвольность.

4. Конкретные единицы (= сущности) языка; их знаковая

природа (слог не является единицей языка); единицы разных уровней.

5. Проблема тождества в языке.

6. Абстрактные сущности.

7. Абсолютная произвольность одних знаков и относительная

произвольность других.

Г Возвращение к теме «Отношение языка и речи»; внесение

уточнений в этот вопрос;

3' Возвращение к теме «двусторонность языкового знака»:

терминологическое предложение (впервые!) ввести понятия

означаемого и означающего.

8. Знак: его неизменность и изменчивость 2.

9. Статическая (синхроническая) и историческая

(диахроническая) лингвистика; отношение дихотомии «синхрония — диахрония»

к дихотомии «язык — речь»; равноценность обеих лингвистик 3.

10. Статическая лингвистика (= грамматика); единицы

статической лингвистики; два типа отношений: парадигматические и

синтагматические; дихотомия «парадигматика — синтагматика» и

ее отношение к дихотомии «язык — речь».

11. Единица языка, взятая сама по себе и как член отношения

(mot «слово» и terme «член»); связанное с этим различение понятий

«значение», «смысл» (sens) и «значимость» (valeur); слово вне

отношения обладает значением, слово как член отношения обладает

значимостью.

Б. Лингвистика речи 4

Перед издателями «Курса» встала нелегкая задача: им надо

1 После 1 мы пропускаем две лекции о письменности и фонологии, которые

явно нарушают целостность схемы.

2 По Годелю — глава, которую следовало бы перенести выше, после 3.

3 По Годелю — глава, которую следовало бы перенести выше, перед 4.

4 Этот раздел был объявлен в плане К III, но не прочитан Соссюром,

17

было решить, что издавать. Перед ними открывались три

возможности: 1) издать в одной книге все три цикла лекций: К I, К П,

К III, выбрав для каждого цикла наилучший конспект и сопроводив

их воспроизведением некоторых фрагментов из оставшихся после

Соссюра черновиков; 2) издать только то, что можно было

безусловно считать последним «авторским текстом», в котором отражен

наиболее зрелый взгляд Соссюра на язык, на природу языкознания,

то есть К III; 3) свести все три цикла в одно целое, поставив таким

образом знак равенства между Соссюром 1906 г. и Соссюром 1911

г., что было очень спорно и требовало принятия нелегких решений.

Балли и Сеше избрали третий путь. Это породило

многочисленные трудности. Остановимся только на трудностях, наиболее

бросающихся в глаза. Рассмотрим три вопроса, касающиеся

общего плана книги, отдельных утверждений и соссюровской

терминологии.

Из сказанного нами выше ясно, что три цикла лекций по своей

структуре, по общему плану резко отличались друг от друга. Взяв

за основу К III, Балли и Сеше структуру и план этого последнего

цикла, совершенно отчетливо намеченные Соссюром, не сохранили.

Основанием, исходя из которого они отвергли по существу план

Kill, были следующие слова Соссюра: «Надо с самого начала встать

на почву языка и считать его основанием для всех прочих

проявлений речевой деятельности». Эта формулировка взята из К II и в

целом противоречит К III. Отвергнув план К III и подменив его

своим, издатели, естественно, в полном согласии со своей концепцией,

завершили воссозданный ими курс формулировкой, которую

следует оставить всецело на совести издателей, ибо она не

зафиксирована ни в одном конспекте, ни в одном цикле лекций. Это

снискавшее себе печальную известность утверждение о том, что

«единственным и истинным объектом лингвистики является язык,

рассматриваемый в самом себе и для себя».

Издатели не поняли последнего замысла Соссюра и создали не

органически упорядоченное целое в духе К III, а некую

амальгаму из ряда конспектов, отражающих взгляды Соссюра разных

лет.

Во-первых, многие формулировки Соссюра существовали в

нескольких редакциях, и не только потому, что они были

сформулированы Соссюром в разных циклах по-разному, но и потому, что

Соссюр давал несколько редакций одной и той же мысли в одном и

том же цикле лекций. Характерными примерами могут служить

рассуждения Соссюра о взаимоотношении языка и речи, об

отношении значения и значимости. Балли и Сеше либо выбирали одну

из ряда существующих формулировок, никогда не обосновывая

своего выбора, отдавая предпочтение то более позднему, то более

детальному варианту, либо, что чаще, давали собственную редакцию

многократно изложенной Соссюром идеи, соединяя несколько

вариантов в один, источник которого установить не так просто. Надо

18

отметить, что издатели перередактировали и давали в собственном

изложении даже те идеи Соссюра, которые были изложены им всего

один раз, и как законспектированные достаточно точно не

вызывали, казалось бы, особых возражений.

Прав Годель, когда он говорит, что скорее исключением, нежели

правилом, является воспроизведение конспектов. Даже там, где

источник был явно единичен, он все равно подвергался большой

редакции — перестановкам, изъятиям и добавлениям.

Во-вторых, некоторые выводы Соссюра были

сформулированы им самим и, возможно, конспектировавшими его лекции

слушателями недостаточно ясно, однозначно. Естественно,

возникала необходимость приведения неясных формулировок к

ясной недвусмысленной форме. А как известно, любая попытка

сделать неясное, неоднозначное ясным и однозначным всегда

сопряжена хотя бы с минимальной интерпретацией. И все же

приведенный нами выше пример с попыткой интерпретировать идею Соссюра

о предмете общей лингвистики показывает, как далеко могла

уводить от Соссюра любая квалифицированная интерпретация.

В-третьих, некоторые утверждения Соссюра казались издателям

лаконичными, и они давали расширенную редакцию этих

укороченных утверждений, стремясь «прояснить» то, что было сказано кратко

и, как им казалось, поэтому недостаточно понятно.

В-четвертых, они либо заменяли некоторые примеры, которые

казались им неподходящими, либо дополняли их своими.

В-пятых, так как издатели пользовались курсами разных лет,

в которых одна и та же тема излагалась в разной

последовательности, то это вело к перекомпоновке последовательности изложения,

что неизбежно приводило к появлению связочных предложений и

абзацев, без которых перекомпоновка просто не удалась бы.

В-шестых, в «Курс» были введены абзацы, которые имели далеко

не связочный характер, но которые не подтверждались ни одним

источником, ни одним из черновых фрагментов Соссюра. Мы уже

говорили о знаменитой формуле, которой издатели завершили курс:

она не принадлежит Соссюру.

И наконец, несколько слов о терминологии. Терминологию

Соссюр менял не только от курса к курсу, но и на протяжении одного

и того же курса. Классическим примером может служить

терминология, фиксирующая две стороны знака. Долгое время Соссюр

пользовался терминами idée, concept «понятие» для наименования

означаемого и image acoustique для наименования означающего. Даже

в К III, излагая структуру знака, он продолжает пользоваться

этими терминами, и только 19 мая 1911 г., то есть где-то в конце курса,

он специально возвращается к терминологическому вопросу,

связанному с двусторонней природой знака, и просит слушателей

исправить прежние формулировки: image acoustique «акустический

образ» на signifiant «означающее», a concept, idée «понятие» на

signifié «означаемое». Любопытно, что издатели не обратили внимания

19

на это и сохранили весь этот разнобой при сведении всех текстов в

один. Или еще один пример: так как Соссюр считал, что означающее

имеет не материальную, а психическую природу, то он,

утвердившись в этом убеждении, в более поздних лекциях избегал

употреблять при характеристике означающего такие прилагательные, как

phonologique, phonique «звуковой», заменяя их всюду в этом

контексте прилагательным acoustique (отсюда image acoustique).

Издатели провели терминологическую редакцию очень нестрого,

убежденные, по-видимому, в том, что Соссюр не придавал терминологии

большого значения, а это в принципе неверно: термин для Соссюра

был неважен до тех пор, пока не была окончательно прояснена

сущность самого явления: как только явление становилось ясным,

Соссюр требовал для него и ясного термина. Издатели не

унифицировали неточности, непоследовательности и даже случайные оговорки

устного изложения. При внимательном чтении «Курса» это прямо

бросается в глаза. Такой терминологический разнобой направляет

мысль читателя в неверную сторону: за разными терминами он

начинает искать разные объекты, тогда как на деле все сводится к

разным наименованиям одного и того же объекта.

Теперь все эти недостатки воссозданного Балли и Сеше курса

стали еще очевиднее после того, как в 1967—1968 гг. вышло в свет

критическое издание «Курса» 1, где напротив каждого

(пронумерованного) предложения воссозданного Балли и Сеше «Курса»

приведены соответствующие места использованных издателями

конспектов всех трех курсов, соответствующие места неиспользованных

издателями конспектов Э. Константена и отрывки из скудных

черновиков самого Соссюра, имеющие хоть какое-то, пусть самое

отдаленное, отношение к пронумерованному предложению «Курса»2. Это

исключительное по своей ценности издание имеет вид развернутой

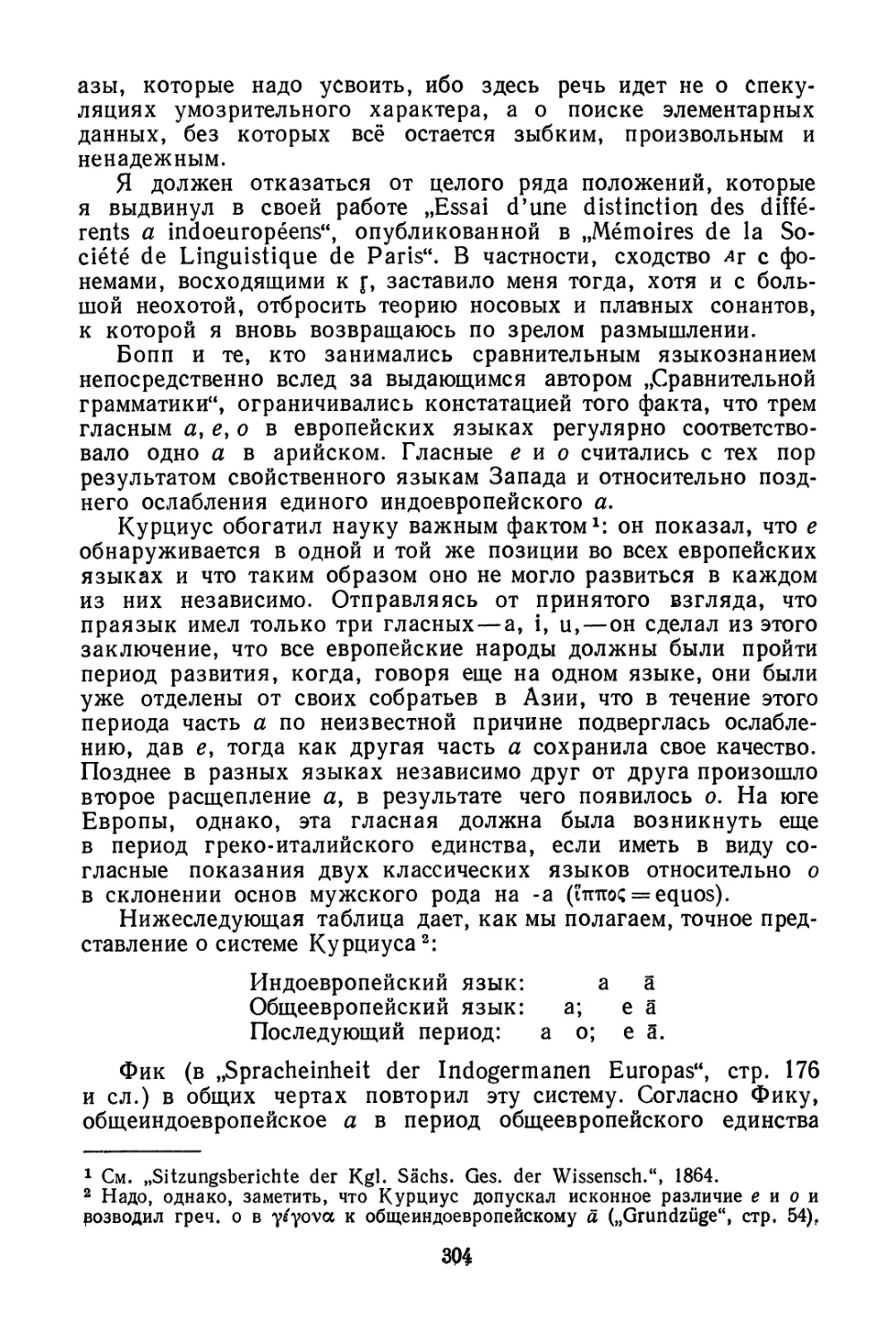

страницы с шестью столбцами следующего содержания [см.

стр. 21].

Пронумерованные предложения колонки «1», которым Энглер не

находит соответствий в колонках 2—6 и которые таким образом

являются творчеством авторов реконструкции, ставятся Энглером

в скобки как явно несоссюровские.

Таким путем Энглер наглядно показывает нам ту вивисекцию,

которой подвергался текст конспектов. В обещанном

заключительном четвертом томе Энглер собирается опубликовать каждый

конспект в том естественном порядке, который он имел до вивисекции

его издателями.

1 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Édition critique par

R. Engler, Wiesbaden, fasc. 1, 2, 1967, fasc. 3, 1968.

2 Кроме того, Энглер использовал конспект читанного в 1911—1912 гг. курса

«Греческие и латинские этимологии», сделанный Брютшем, и записанные Ридлин-

гером конспекты курса «Сравнительная грамматика греческого и латинского

языков», читанного в 1909—1910 гг. (в 1-м семестре — фонетика, во 2-м —

морфология).

20

1

Пронумерованное

предложение из

реконструированного

Балли и

Сеше курса

2

ствующее

этому

предложению

место из

KI

3

Соответствующее

этому

предложению место

из К II

4

Соответствующее

этому

предложению место

из К III

5

Соответствующее

этому

предложению место

из позже

найденных

конспектов

Э.

Константе на

6

Соответствующее

этому

предложению место

из

черновиков Соссюра

Даже поверхностное прочтение критического издания Энглера

показывает, что Соссюр в изложении Балли — Сеше и Соссюр

в записи конспектов его слушателей не вполне тождественны. В

каком-то смысле можно было бы даже утверждать, что это не Соссюр,

а несинонимичный парафраз Соссюра. И так обстоит дело не только

с Балли и Сеше. Все последующее языкознание, по крайней мере то,

которое отталкивалось от Соссюра, воспринятого сквозь призму

реконструированного «Курса», представляло собой несинонимичный

парафраз идей Соссюра, непрерывные вариации на разработанные

им темы, на сформулированные им проблемы. Кое-что из этих

«вариаций», парафраз совпадает с пра-Соссюром, многое — нет. Но

самое существенное, самое главное состоит в том, что никто, почти

никто не посмел отменить, упразднить выдвинутых им проблем,

представить их как псевдопроблемы. Многие, очень многие спорят с

Соссюром в изложении Балли — Сеше, полемизируют, быть может, все,

но не извне, а изнутри Соссюра, оставаясь в пределах поставленных

им проблем. А это означает, что понятия, выработанные Соссюром,

независимо от их интерпретации, касаются самих основ языка

и что вопрос сводится не к тому, что таких понятий нет, а к тому,

в каком виде эти понятия существуют. Можно исправлять или

дополнять, но во всех случаях — только Соссюра. Пройти мимо

него — это означало бы пройти мимо самого языкознания. Поэтому

был прав Мальмберг, когда он писал, что «Ни один лингвист,

озабоченный принципами и методами своей науки, не может

больше работать так, как если бы «Курса» не существовало»

(B.Malmberg, Ferdinand de Saussure et la phonétique moderne, CFS, 12,

1954, стр. 9). И поэтому был прав Бенвенист, когда он писал: «В

настоящее время нет ни одного лингвиста, который не был бы чем-

нибудь ему обязанным» и «Нет такой общей теории, которая не

упоминала бы его имени».

Итак, следует просто напомнить читателю те основные понятия,

которые сохранили и не могли не сохранить в реконструируемом

«Курсе» его издатели.

21

При этом надо помнить, что все эти основные понятия

представляются вниманию читателя не для бездумного заучивания, а для

критики. И в этой рекомендации нет ничего оригинального, ибо

Соссюра всегда читали критически. Это, быть может, наиболее

критически читаемый лингвист. Надо только помнить, что критика не

означает аннигиляции основных понятии, ибо они — эти основные

понятия — отражают существенные стороны объекта и с большим

или меньшим успехом были в разное время сформулированы и

американским лингвистом Уитни, и русскими языковедами Бодуэном

де Куртенэ и Крушевским, и немецким лингвистом Марти,

набросавшим программу чистой синхронической лингвистики. Но только

Соссюру удалось представить совокупность этих понятий как

органическое целое. Для Соссюра были важны «фундаментальные

принципы» (Блумфилд), стремление «очертить те универсальные рамки, в

которых каждый частный факт занял бы свое подобающее ему место»

(Годель). Каковы же эти универсальные принципы?

Исходным положением Соссюра является утверждение о

необходимости особой общественной (социальной) науки, которую он

называет семиологией (sémiologie générale) 1 и предметом которой

является общая теория знаковых систем, используемых обществом.

Лингвистика «как наука о знаках особого рода» (sémiologie

linguistique), по Соссюру, является важнейшей ветвью семиологии в

силу того, что языковой знак занимает исключительное место среди

знаковых систем: язык, как пишет Соссюр,— «самая сложная и

самая распространенная семиологическая система».

Язык, как и любая семиологическая система, возникает,

существует, развивается и иногда погибает в определенных условиях, не

может быть оторван от этих условий, с одной стороны, и сам по себе

обладает определенным внутренним строением. Это предопределяет

деление лингвистики на две основных дисциплины — внешнюю

лингвистику, которая рассматривает внешние условия

существования языка, и внутреннюю лингвистику, которая рассматривает

внутреннее строение и свойства своего объекта. Кстати, в таком

порядке Соссюр и читал свой последний курс.

В пределах внутренней лингвистики, предметом которой

является речевая деятельность, Соссюр выделил два основных

понятия, противопоставленных друг другу,— дихотомию языка (langue)

и речи (parole). Так, внутренняя лингвистика, естественно,

распалась на две части: теорию языка и теорию речи. Соссюру удалось

изложить, и при этом дважды, только теорию языка. Теория речи

так никогда и не была прочитана. Нам даже неизвестно, каким

образом Соссюр собирался развивать эту вторую, важнейшую часть

внутренней лингвистики.

До сих пор, несмотря на отважное заявление М. Коэна о том,

1 Синоним «семиотика» восходит к американскому философу Ч. Пирсу

(1839—1914).

22

что дихотомия это «нечто совершенно ненужное языкознанию»

и изобличает лишь «пристрастие Соссюра к дихотомиям», ни один

сколь-нибудь мыслящий лингвист не мог обойтись без этого

вскрытого Соссюром противопоставления. Это не означает, что сама

дихотомия интерпретировалась лингвистами одинаково. Как раз

наоборот, каждый вкладывал в нее угодное ему содержание: язык

противопоставлялся речи то как социальное индивидуальному, то как

виртуальное актуальному, то как абстрактное конкретному, то как

код сообщению, то как парадигматика синтагматике, то как

синхрония диахронии, то как норма стилю, то как система («клетки»)

реализации ее (заполненные и «пустые» клетки), то как порождающее

устройство порождению, то как [врожденная] способность

(competence) использованию ее (performance) в смысле Хомского и т. д.

и т. п. Одни связывали эту дихотомию с дихотомией energeia

ergon Гумбольдта, другие — и неосновательно с дихотомией

Sprache Rede Пауля и Габеленца. Но при любой

интерпретации, за исключением безответственных лингвистов, никто не

отрицал наличия той кардинальной дихотомии, на которую

расщепляется речевая деятельность человеческого общества 1.

Больше того, последующее языкознание с большим успехом

распространило эту дихотомию на звуковую область, противопоставив

фонологию (ср. язык) фонетике (ср. речь). Впрочем, как показал

Уэлз, эта дихотомия была уже в основных чертах известна Соссюру.

Рассматривая в теории языка знак, Соссюр детально исследовал

все свойства знака и показал, что, во-первых, знаки образуют

систему отношений; при этом Соссюр вскрыл двоякий характер этой

системы, обнаружив таким образом новую дихотомию:

«парадигматические отношения - синтагматические отношения»; он показал,

что знак существует только как член отношения и обладает тем

свойством, которым обладают все члены отношения вообще, то есть

значимостью (valeur).

Во-вторых, Соссюр показал, что устройство языка можно

рассматривать как во времени, так и безотносительно к оси времени;

так была сформулирована еще одна дихотомия - «синхроническая

лингвистика, или, по Соссюру, грамматика - диахроническая

лингвистика, или, по Соссюру, фонетика». Деление подобного рода

намечалось и у других лингвистов. Напомним противопоставление

дескриптивной лингвистики генетической у Марта, аналогичное

противопоставлению двух подходов у Бодуэна де Куртенэ. Надо,

1 Кстати, мы сохранили предложенный Сухотиным перевод langage как

«речевая деятельность», хотя и понимаем, насколько плохо этот перевод отражает

существо дела. Мы руководствовались при этом двумя соображениями:

предложенный Сухотиным перевод «речевая деятельность» прочно укоренился в сознании

читателей русского перевода и, по существу, потерял свою внутреннюю форму;

предлагаемый же в качестве конкурента перевод «совокупность языковых

явлений» невероятно громоздок, нетерминологичен и просто плохо вмещается почти

во все 49 контекстов «Курса», где встречается langage.

23

однако, сказать, что Соссюр осознавал наличие этой

дихотомии, подчиняющейся принципу дополнительности, уже в

«Мемуаре».

Почти ни один лингвист не сомневался в реальности этой

дихотомии, хотя и в данном случае каждый интерпретировал ее

по-своему — то как противоположение статики динамике, то как

противопоставление системы бессистемности, организованного в систему

целого — единичному факту, то как противопоставление

грамматики фонетике, то как противопоставление одновременности

последовательности, то как противопоставление, тождественное

противопоставлению языка речи. Сам Соссюр давал повод для различных

интерпретаций этой дихотомии. Однако никто, за единичными

исключениями, не отрицал существенного значения этой дихотомии,

известной, кстати, Бодуэну де Куртенэ и Фортунатову. Печальным

исключением является ближайший ученик Соссюра А. Мейе,

отвергавший этот тип дихотомии начисто: «Есть только одна

грамматика, описательная и историческая одновременно»,—

утверждал он, стоя в этом отношении на позициях младограмматизма

XIX в.

Таковы фундаментальные принципы, выдвинутые Соссюром,

которые издатели «Курса» смогли донести до читателя.

Эти фундаментальные принципы сохраняют свое значение и в

настоящее время, хотя вопрос об истинном содержании их остается

и до сих пор дискуссионным. Исходя из сказанного, нетрудно, как

нам кажется, показать, как нужно было на самом деле

реконструировать «Курс» и какого плана надо было придерживаться. Ниже

мы предлагаем читателю в виде опыта тот порядок, в каком, по

нашему мнению, следовало бы излагать Соссюра. Короче говоря,

мы предлагаем читателю прочесть «Курс» заново, следуя нашему

оглавлению. Но прежде чем сделать это, мы хотим сказать еще

несколько слов о ... шахматах.

Излагая свои основные принципы, Соссюр часто прибегал к

сопоставлению языка в любом его аспекте с шахматами. Особенно он

настаивал на этом сопоставлении, рассматривая дихотомию

«синхрония — диахрония». «Любая данная позиция характеризуется,

между прочим, тем, что она совершенно независима от всего, что

ей предшествовало; совершенно безразлично, каким путем она

сложилась...» Между тем, эта аналогия является явно неполной.

Язык — не шахматы, и шахматы не подтверждают дихотомии

«синхрония — диахрония». Правила шахматной игры содержат явно

диахронические пункты. Напомним некоторые из них:

1) рокировка возможна только в том случае, если король и

соответствующая ладья до этого не сделали ни одного хода; это явно

диахроническое правило, требующее знания предыстории;

2) пешку игрока В, стоящую рядом с пешкой игрока А,

разрешается брать только в том случае, если она только что перед этим

прошла битое пешкой игрока А поле; это тоже явно диахроническое

24

правило, требующее знания предыстории; 3) игрок имеет право

требовать, чтобы судья зафиксировал ничью, если подтверждено

троекратное повторение ходов, и, наконец, 4) если один из противников

установил, что за последние 50 ходов (не менее!) на доске не была

взята ни одна фигура и ни одна пешка не сделала хода, то он имеет

право требовать прекращения партии (см. «Шахматный кодекс

СССР»); это так называемое «Правило 50 ходов», и оно явно

диахронично; здесь применяется так называемый ретроградный анализ

при оценке ситуации.

Таким образом, шахматная позиция — это, действительно,

состояние, но такое состояние, при котором всегда надо знать, что было

до этого.

«Зритель,— утверждает Соссюр,— следивший за всей

партией с самого начала, не имеет ни малейшего преимущества

перед тем, кто пришел взглянуть на положение партии в

критический момент». Но это—ошибка: «зритель» отличается от того,

«кто пришел взглянуть», хотя бы тем, что ему не за чем задавать

вопрос: «Чей ход?». Вновь пришедший же этот вопрос задать

должен. А вопрос этот диахроничен по существу. Из сказанного

ясно, что шахматная позиция диахронична проспективно и

ретроспективно. В языковой синхронии, по Соссюру, это не

обязательно.

Однако вернемся к нашей мысли о структуре «Курса». Вот как

выглядел бы «Курс» в нашей реконструкции:

Введение

1. Критический обзор истории лингвистики [В. I]1

2. Предмет лингвистики: устройство языка resp. речевой

деятельности (внутренняя лингвистика) и условия существования

языка resp. речевой деятельности (внешняя лингвистика) [В. V]

3. Лингвистика и смежные дисциплины [В. II]

I. Внешняя лингвистика

(условия существования языка)

А

1. Многообразие языков [несмотря на общность языкового

механизма — langue] [4, 1]

2. Территориальная дифференциация языков resp. диалектов

2.1 —на непрерывной территории [4, 3, 2]

2.2 — на разобщенных территориях [4, 4, 3]

1 В квадратных скобках первая арабская цифра обозначает номер части,

вторая—номер главы, третья — номер параграфа «Курса», изданного Ш. Балли

и А.Сеше. Римские цифры обозначают номер главы Введения (сокращенно—

В); следующая за римской цифрой — арабская — обозначает номер параграфа

соответствующей главы Введения к «Курсу».

25

2.3. Причины территориальной дифференциации [4, 3, 1]

2.4. Результаты дифференциации:

2.4.1. Языки (и проблема их границ) [4, 3, 3]

2.4.2. Диалекты (и проблема их границ) [4, 3, 4]

3. Территориальное сосуществование языков:

3.1. Языка автохтонов и завоевателей [4, 2, 1]

3.2. Языка литературного и диалекта [4, 2, 2]

4. Унифицирующие и дифференцирующие факторы [4, 4, 1—2]

Б

1. Язык и культура [5, 4, 2]

2. Язык и общество [5, 4, 31

3. Язык и раса [5, 4, 1]

4. Язык и мышление [5, 4, 4]

В

Характер различий языков

1. Абсолютное различие [4, 1]

2. Относительное различие

2.1. Языковая семья [5, 5]

2.2. Языковой тип [5, 5]

II. Внутренняя лингвистика

(устройство, механизм речевой деятельности)

А. Основные положения

а

1. Семиология как наука о знаковых системах вообще [В. III, 3]

2. Внутренняя лингвистика как важнейшая семиологическая

дисциплина о системе знаков, материализованных в звуках [В.

III, 3]

3. Другие системы знаков и, в частности, ближайшая к

звуковому языку система знаков — письменность [В. VI]

б

Свойства языкового знака

1. Его двусторонность: означающее и означаемое [1, 1, 1]

2. Его произвольность: немотивированность связи означаемого

с означающим [I, 1, 2], абсолютная и относительная [II, 6, 3]

26

3. Его изменчивость / неизменчивость [1, 2, 1—2]

4. Чисто дифференциальный, отрицательный характер знака

как члена системы; проблема значения и значимости [II, 4, 1—4]

5. Линейность означающего [1, 1, 3]

в

Дихотомический характер речевой деятельности: язык (langue)

и речь (parole), лингвистика языка и лингвистика речи [В. IV].

Б. Лингвистика языка (langue)

а. Общие положения

1. Определение языка [В. III, 1—2]

2. Язык на оси одновременности и язык на оси

последовательности: синхроническая лингвистика и диахроническая лингвистика

[1, 3, 1-9]

б. Синхроническая лингвистика

(= грамматика)

1. Единицы и сущности в синхронии [II, 2, 1—4; II, 8]

2. Тождества в синхронии [III]

3. Единица, взятая сама по себе (mot), и единица как член

системы (terme) [III]

4. Понятие значения (sense) и значимости (valeur) языковой

единицы [II, 3], [II, 4, 1-4]

5. Два типа отношений в системе: парадигматические и

синтагматические [II, 5, 1—3] [II, 6, 1—2]

6. Грамматика как теория парадигматических и

синтагматических отношений [II, 7, 1—2]

7. Грамматические результаты фонетических изменений:

а) Чередования [III, 3, 4—6]

б) Разрыв грамматических связей [III, 3, 1]

в) Опрощение [III, 3, 2]

8. Аналогия

а) Аналогия вообще как грамматический механизм [III, 4,

1-3]

б) Аналогия и ее отношение к синхронии и диахронии [III,

5, 1-3]

в) Народная этимология ЦП, 6]

27

в. Диахроническая лингвистика

(= фонетика)

1. Общие положения [III, 1]

2. Фонетические изменения [III, 2, 1—5]

3. Понятие единицы в диахронии [III, 8]

4. Понятие тождества в диахронии [III, 8]

5. Две перспективы диахронической лингвистики:

проспективная и ретроспективная [V, 1]

6. Проблема реконструкции [V, 3, 1—2]

7. Проблема праязыка [V, 2]

В. Лингвистика речи (parole)

(не написана Соссюром)

Приложение. 1. Основы фонологии [В. VII]

2. Этимология

Реконструированный Сеше и Балли «Курс» выходит в свет в

1916 году; с незначительными поправками в 1922 году выходит

второе издание; после этого примерно через каждые 10 лет (1931, 1942,

1954, 1962) выходят еще четыре издания: третье, четвертое, пятое

и шестое. Но проходит десятилетие, прежде чем «Курс» начинают

переводить на другие языки.

Первым — в 1928 году — появляется перевод на японский язык,

сделанный известным японским лингвистом Хидэо Кобаяси 1;

перевод этот выдерживает четыре издания; последнее, четвертое, издание

выходит в 1950 году.

В 1931 году Герман Ломмель переводит «Курс» на немецкий

язык 2, снабдив свой перевод кратким предисловием.

В 1933 году появляется русский перевод, сделанный А. М.

Сухотиным 3; он сопровождается вступительной статьей Д. Н.

Введенского и комментариями Р. О. Шор 4.

В 1945 году Амадо Алонзо переводит в Аргентине «Курс» на

испанский язык, снабжая свой перевод вступительной статьей 5.

Только в 1959 году появляется английский перевод, сделанный

1 «Gengogakugenron», Tokyo, 1928; изд. 2-е, 1940; изд. 3-е, 1941; изд. 4-е, 1950.

2 «Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft», Berlin — Leipzig, 1931;

изд. 2-е, с послесловием Петера фон Поленца, 1967.

3 «Курс общей лингвистики». Перевод с 2-го французского издания А. М.

Сухотина под редакцией и с примечаниями Р. О. Шор. Вводная статья Д. Н.

Введенского, Москва, 1933.

4 Идеи «Курса» стали известны в Советском Союзе гораздо раньше, чем

вышел перевод. Московских лингвистов с этими идеями познакомил С. Карцевский

в докладе, прочитанном весной 1918 года в диалектологической комиссии АН;

ленинградских лингвистов с идеями «Курса» познакомил С. И. Бернштейн в

реферате, прочитанном 8 декабря 1923 года на лингвистической секции Института

литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ).

5, «Curso de lingüistica general», Buenos-Aires, 1945; изд. 2-е, 1955; изд. 3-е,

1959; изд. 4-е, 1961, изд. 5-е, 1967.

28

Вейдом Бескиным в США, с предисловием, принадлежащим ему же 1·

Затем, в 1961 году, «Курс» переводит на польский язык Кристина

Каспшик 2, вступительную статью к этому переводу пишет В.

Дорошевский. Наконец, в 1967 году выходит перевод на итальянский,

сделанный и прокомментированный известным итальянским

лингвистом Туллио де Мауро 3; он же написал введение и обстоятельную

биографию Соссюра.

В том же году выходит перевод на венгерский, сделанный

Э. Лёринци, с предисловием Лайоша Тамаша 4.

В 1969 г. Сретон Марич переводит «Курс» и на

сербскохорватский язык, сопроводив его предисловием5. И наконец, в 1970 г.

в переводе А. Лёфквиста с предисловием Б. Мальмберга «Курс»

появляется на шведском языке6.

Русский перевод, сделанный А. М. Сухотиным, служил русскому

читателю более сорока лет; хотя этот перевод не только содержит

ряд ошибок и неточностей и уже явно устарел, его роль в истории

русской лингвистики столь значительна, что мы сочли необходимым,

кардинально перередактировав его, оставить имя первого

переводчика «Курса» на титульном листе перевода 7.

А. А. Холодович.

1 «Course in general linguistics». Translated from French by Wade Baskin, N.

Y., 1959, изд. 2-е, 1966.

2 «Kurs jezykoznawstwa ogolnego». Tiumaczyia zwyd. II Krystyna Kasprzyk,

Warszawa, 1961.

3 «Corso di linguistica generale». Introduzione, traduzione e commento di

Tullio De Mauro, Bari, 1967; изд. 2-е, 1968; изд. 3-е, 1970.

4 «Revezetés az âltalânos nyelvészetbe», Budapest, 1967.

5 «Општа лингвистика». Београд, 1969.

6 «Kurs i allmän lingvistik», 1970.

7 Хотелось бы сообщить и некоторые сведения из биографии переводчика,

не известные широким кругам читателей, даже лингвистов. Алексей Михайлович

Сухотин был сыном одного из близких знакомых Льва Николаевича Толстого —

Михаила Сергеевича Сухотина, который второй раз был женат на Татьяне

Львовне Толстой, дочери Л. Н. Толстого.

Родился Алексей Михайлович Сухотин 19 апреля 1888 года. По окончании

Училища правоведения в Петербурге с 1914 года находился на дипломатической

работе в Сербии, в 1917 году вернулся в Россию и некоторое время работал в

Народном Комиссариате иностранных дел. Затем поступил в Институт

востоковедения, который и окончил по специальности «индийские языки» (хинди и бенгали).

По окончании института поступил в аспирантуру к выдающемуся советскому

лингвисту и кавказоведу Н. Ф. Яковлеву. С начала 30-х гг. стал работать

научным сотрудником в Научно-исследовательском институте языкознания (НИИЯЗ)

и во Всероссийской центральной комиссии Нового алфавита (ВЦК НА). С

середины 30-х гг. начинает преподавательскую деятельность в Московском

городском педагогическом институте на кафедре, возглавляемой Р. И. Аванесовым.

Читал, среди прочих курсов, также «Введение в языкознание». Вместе с Р. И.

Аванесовым, В. Н. Сидоровым, П. С. Кузнецовым, А. А. Реформатским образовал

«ядро» так называемой Московской фонологической школы. Печатался в

Литературной Энциклопедии, в журналах «Русский язык в школе» и «Культура и

письменность Востока». Его большой заслугой является перевод «Курса общей

лингвистики» Ф. де Соссюра и выдающейся работы американского лингвиста Э.

Сепира «Язык». Скончался А. М. Сухотин 12 февраля 1942 года в г. Ульяновск.

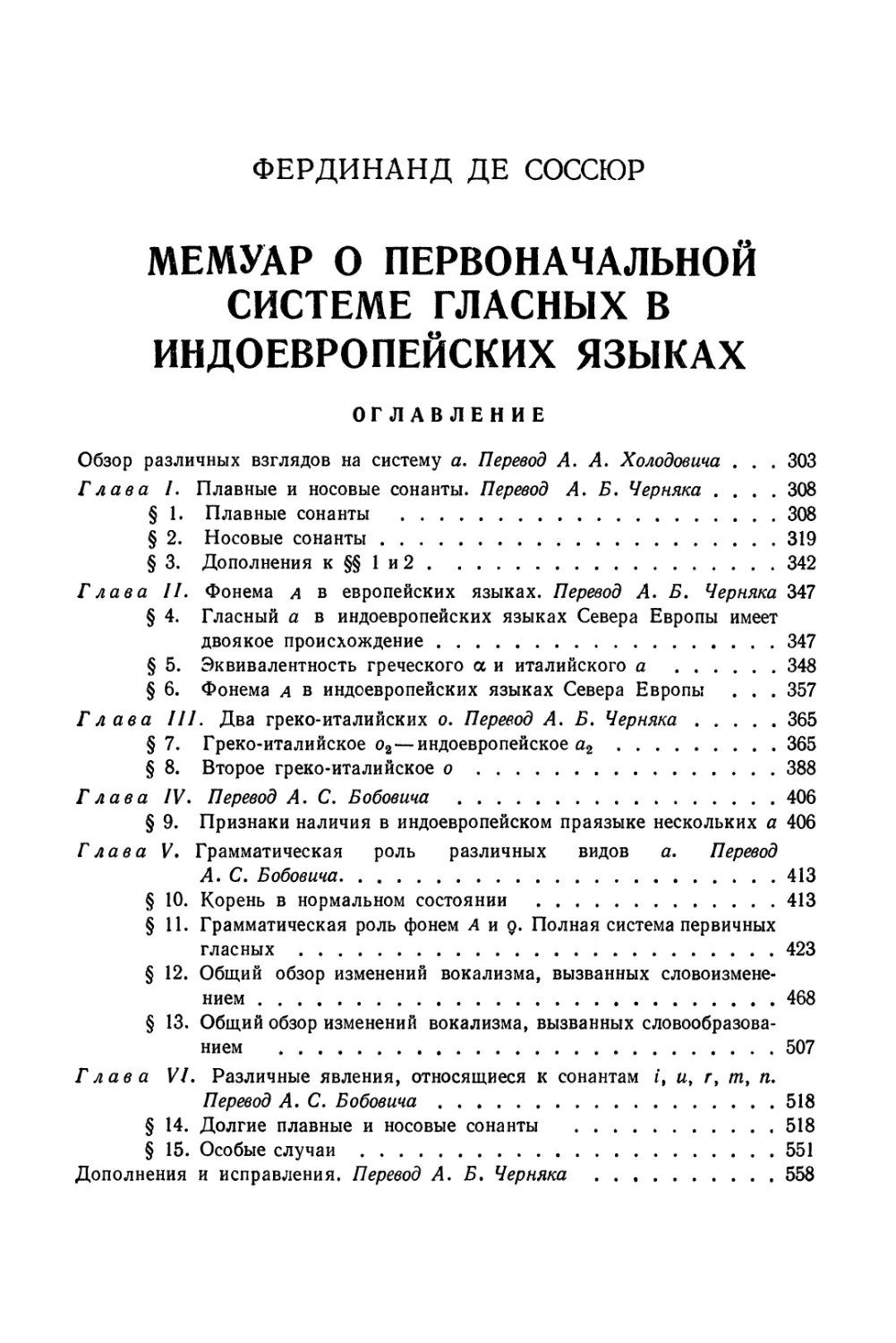

ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР

КУРС ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к первому изданию ..... 35

Предисловие ко второму изданию 38

Предисловие к третьему изданию 38

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. Общий взгляд на историю лингвистики 39

Глава II. Материал и задача лингвистики; ее отношение к смежным

дисциплинам 44

Глава III. Объект лингвистики . 46

§ 1. Определение языка 46

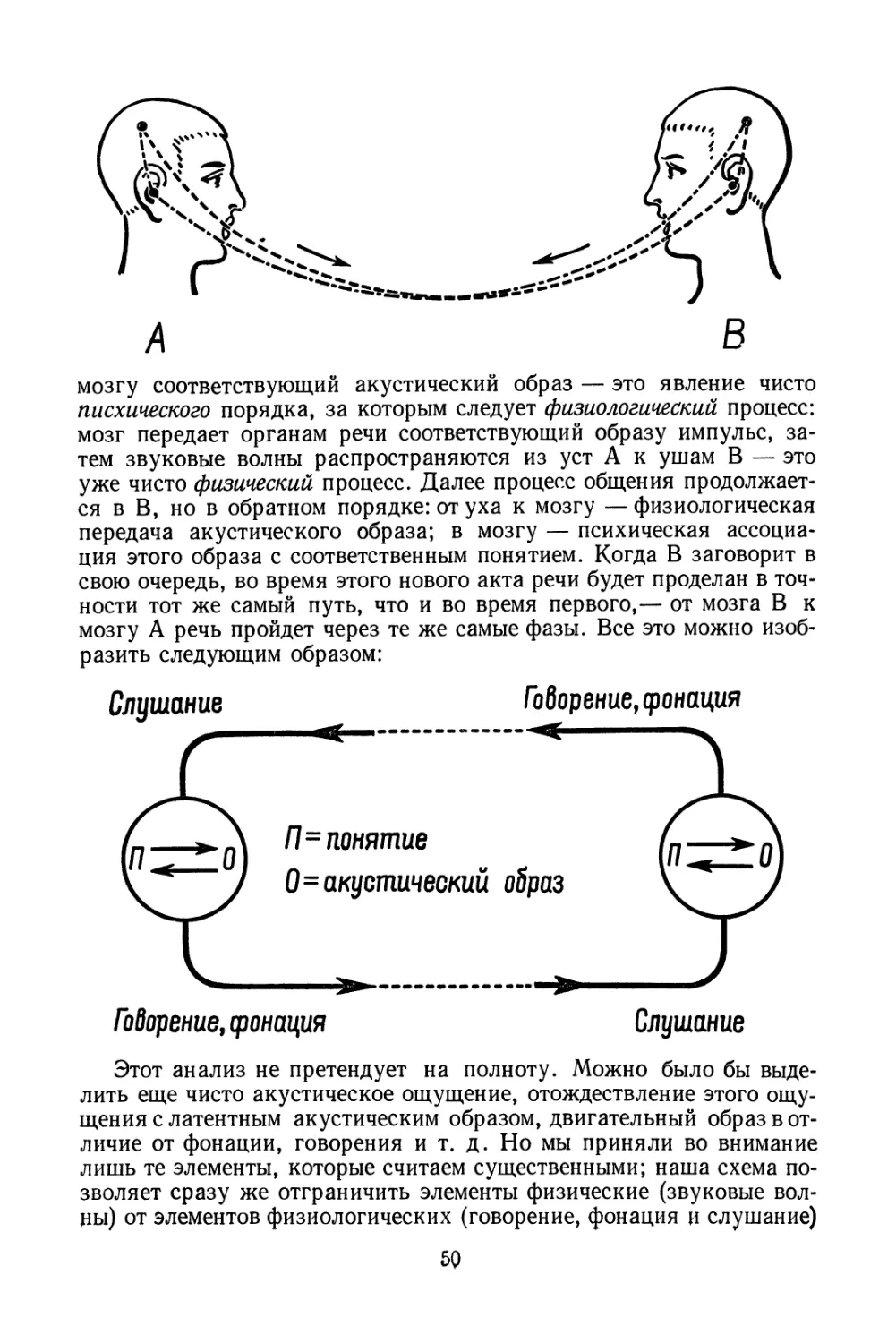

§ 2. Место языка в явлениях речевой деятельности 49

§3. Место языка в ряду явлений человеческой жизни.

Семиология 53

Глава IV. Лингвистика языка и лингвистика речи 56

Глава V. Внутренние и внешние элементы языка 59

Глава VI. Изображение языка посредством письма 62

§1. Необходимость изучения письма 62

§2. Престиж письма; причины его превосходства над устной

формой речи 62

§ 3. Системы письма 64

§ 4. Причины расхождения между написанием и произношением 65

§ 5. Последствия расхождения между написанием и

произношением 67

Глава VII. Фонология 70

§1. Определение фонологии 70

§ 2. Фонологическое письмо 71

§ 3. Критика показаний письменных источников 72

31

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВВЕДЕНИЮ

основы фонологии

Глава I. Фонологические типы 75

§ 1. Определение фонемы 75

§ 2. Артикуляторный аппарат и его функционирование .... 77

§ 3. Классификация звуков в соотношении с их ротовой

артикуляцией 80

Глава II. Фонема в речевой цепочке 86

§ 1. Необходимость изучения звуков в речевой цепочке ... 86

§2. Имплозия и эксплозия . . 88

§ 3. Различные комбинации эксплозии и имплозии в речевой

цепочке 90

§4. Слогораздел и вокалическая точка 92

§ 5. Критика теории слогоделения 94

§6. Длительность имплозии и эксплозии 95

§7. Фонемы четвертой степени раствора. Дифтонги и вопросы

их написания 96

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Глава I. Природа языкового знака 98

§1. Знак, означаемое, означающее 98

§2. Первый принцип: произвольность знака 100

§3. Второй принцип: линейный характер означающего ... 103

Глава II. Неизменчивость и изменчивость знака 104

§1. Неизменчивость знака 104

§2. Изменчивость знака 107

Глава III. Статическая лингвистика и эволюционная лингвистика . . 112

§ 1. Внутренняя двойственность всех наук, оперирующих

понятием значимости 112

§2. Внутренняя двойственность и история лингвистики ... 114

§3. Внутренняя двойственность лингвистики, показанная на

примерах 116

§4. Различие синхронии и диахронии, показанное на

сравнениях 120

§5. Противопоставление синхронической и диахронической

лингвистик в отношении их методов и принципов .... 123

§ 6. Синхронический закон и закон диахронический 124

§7. Существует ли панхроническая точка зрения? 127

§8. Последствия смешения синхронии и диахронии 128

§9. Выводы 130

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СИНХРОНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА

Глава I. Общие положения . . 133

Глава II. Конкретные языковые сущности 135

§ 1. [Конкретные языковые] сущности и [речевые] единицы.

Определение этих понятий 135

§2. Метод разграничения сущностей и единиц 136

§ 3. Практические трудности разграничения сущностей и

единиц 137

§4. Выводы 139

32

Глава III. Тождества, реальности, значимости 140

Глава IV. Языковая значимость 144

§ 1. Язык как мысль, организованная в звучащей материи . . 144

§ 2. Языковая значимость с концептуальной стороны 146

§ 3. Языковая значимость с материальной стороны 150

§4. Рассмотрение знака в целом 152

Глава V. Синтагматические отношения и ассоциативные отношения 155

§ 1. Определения 155

§2. Синтагматические отношения 156

§3. Ассоциативные отношения 158

Глава VI. Механизм языка 160

§1. Синтагматические единства 160

§ 2. Одновременное действие синтагматических и

ассоциативных групп 161

§3. Произвольность знака, абсолютная и относительная . . . 163

Глава VII. Грамматика и ее разделы 167

§ 1. Определение грамматики; традиционное деление

грамматики 167

§2. Рациональное деление грамматики ... 169

Глава VIII, Роль абстрактных сущностей в грамматике 170

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА

Глава I. Общие положения 173

Глава II. Фонетические изменения 176

§ 1. Абсолютная регулярность фонетических изменений . . 176

§2. Условия фонетических изменений 177

§ 3. Вопросы метода 178

§4. Причины фонетических изменений 179

§ 5. Неограниченность действия фонетических изменений . . . 184

Глава III. Грамматические последствия фонетической эволюции . . 186

§ 1. Разрыв грамматической связи 186

§2. Стирание сложного строения слов 187

§3. Фонетических дублетов не бывает 188

§4. Чередование 190

§ 5. Законы чередования 191

§6. Чередование и грамматическая связь 193

Глава IV. Аналогия 195

§ 1. Определение аналогии и примеры 195

§ 2. Явления аналогии не являются изменениями 197

§ 3. Аналогия как принцип новообразований в языке .... 199

Глава V. Аналогия и эволюция 203

§ 1. Каким образом новообразование по аналогии становится

фактом языка? 203

§ 2. Образования по аналогии — симптомы изменений

интерпретации 204

§ 3. Аналогия как обновляющее и одновременно

консервативное начало 206

Глава VI. Народная этимология 209

Глава VII. Агглютинация 212

§ 1. Определение агглютинации 212

§2. Агглютинация и аналогия 213

Глава VIII. Понятия единицы, тождества и реальности в диахронии . . 215

2 ф, де Соссюр 33

ПРИЛОЖЕНИЕ КО ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ЧАСТЯМ

A. Анализ субъективный и анализ объективный 218

Б. Субъективный анализ и выделение единиц низшего уровня 220

B. Этимология 224

ЧАСТЬ Ч ЕТВЕРТАЯ

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА

Глава I. О различии языков 226

Глава II. Сложности, связанные с географическим разнообразием

языков 229

§ 1. Сосуществование нескольких языков в одном пункте. . . 229

§2. Литературный язык и местное наречие 231

Глава III. Причины географического разнообразия языков .... : 233

§1. Основная причина разнообразия языков—время .... 233

§ 2. Действие времени на язык на непрерывной территории . 235

§ 3. У диалектов нет естественных границ 237

§ 4. У языков нет естественных границ 239

Глава IV. Распространение языковых волн 241

§ 1. Сила общения и «дух родимой колокольни» 241

§ 2. Сведение обеих взаимодействующих сил к одному общему

принципу 243

§3. Языковая дифференциация на разобщенных территориях 244

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ВОПРОСЫ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Глава I. Две перспективы диахронической лингвистики 248

Глава II. Наиболее древний язык и праязык 252

Глава III. Реконструкции 255

§1. Характер реконструкции и ее цели 255

§ 2. Степень достоверности реконструкций 257

Глава IV. Свидетельства языка в антропологии и доистории .... 259

§ 1. Язык и раса 259

§2. Этнизм 260

§ 3. Лингвистическая палеонтология 261

§ 4. Языковой тип и мышление социальной группы 264

Глава V. Языковые семьи и языковые типы 266

Ш. Балли и А. Сеше. Примечания 270

Предисловие к первому изданию

Сколько раз нам приходилось слышать из уст Фердинанда де

Соссюра сетования на недостаточность принципов и методов той

лингвистики, в сфере которой развивалось его дарование. Всю свою

жизнь он упорно искал те руководящие законы, которые могли бы

ориентировать его мысль в этом хаосе. Только в 1906 г., приняв

после Вертгеймера кафедру в Женевском университете, он получил

возможность публично излагать свои идеи, зревшие в нем в течение

многих лет. Де Соссюр читал курс по общей лингвистике три раза:

в 1906—1907, 1908—1909 и 1910—1911 гг.; правда, требования

программы вынуждали его посвящать половину каждого из этих курсов

индоевропейским языкам: описанию их и изложению их истории,

в связи с чем ему приходилось значительно сокращать важнейшие

разделы, составляющие основную тематику читаемых лекций.

Все, кому посчастливилось слушать эти столь богатые идеями

лекции де Соссюра, жалели, что они не были опубликованы

отдельной книгой. После смерти нашего учителя мы надеялись найти в его

рукописях, любезно предоставленных в наше распоряжение г-жой

де Соссюр, полное, или по крайней мере достаточное, отображение

этих гениальных лекций; мы предполагали, что, ограничившись

простой редакционной правкой, можно будет издать личные заметки

де Соссюра с привлечением записей слушателей. К великому нашему

разочарованию, мы не нашли ничего или почти ничего такого, что

соответствовало бы конспектам его учеников; де Соссюр уничтожал,

как только отпадала в том необходимость, наспех составленные

черновики, в которых он фиксировал в общем виде те идеи, какие он

потом излагал в своих чтениях. В его письменном столе мы нашли

лишь довольно старые наброски, конечно, не лишенные ценности,

но не пригодные для самостоятельного использования, а также

для соединения их с записями упомянутых курсов его

слушателями.

2*

35

Это было для нас тем более огорчительно, что профессиональные

обязанности в свое время почти полностью помешали нам

присутствовать лично на этих лекциях, ознаменовавших в деятельности

Фердинанда де Соссюра этап, столь же блистательный, как и тот, ныне

уже далекий, когда появился «Мемуар о первоначальной системе

гласных в индоевропейских языках».

Итак, нам пришлось ограничиться только записями, которые

вели слушатели в течение трех упомянутых лекционных курсов.

Весьма полные конспекты предоставили в наше распоряжение

слушатели двух первых курсов: Луи Кай, Леопольд Готье, Поль Регар

и Альберт Ридлингер, а также слушатели третьего, наиболее важного

курса: г-жаСеше, Жорж Дегалье и Франсис Жозеф. Свои заметки

по одному специальному вопросу предоставил нам Луи Брютш.

Всем перечисленным лицам мы выражаем свою искреннюю

признательность. Мы выражаем также живейшую благодарность

выдающемуся романисту Жюлю Ронжа, который любезно согласился

просмотреть рукопись перед сдачей ее в печать и сообщил нам свои

ценнейшие замечания.

Что же мы стали делать с этим материалом? Прежде всего

потребовался серьезный критический анализ: в отношении каждого курса

вплоть до отдельных деталей надо было путем сопоставления всех

версий добраться до авторской мысли, от которой у нас остались

только отголоски, порой противоречивые. Для первых двух курсов

мы прибегли к сотрудничеству А. Ридлингера, одного из тех

слушателей, кто с наибольшим интересом следил за мыслью учителя;

его работа в этом отношении была нам очень полезна. Для третьего

курса та же кропотливая работа по сличению версий и

редактированию была произведена одним из нас — А. Сеше.

Однако это еще не все. Форма устного изложения, часто

противоречащая нормам книжной речи, создавала для нас величайшие

затруднения. К тому же де Соссюр принадлежал к числу тех людей,

которые никогда не останавливаются на достигнутом: его мысль

свободно развивалась во всех направлениях, не вступая тем не

менее в противоречие с самой собою. Публиковать все в оригинальной

форме устного изложения было невозможно: неизбежные при этом

повторения, шероховатости, меняющиеся формулировки лишили бы

подобное издание цельности. Ограничиться только одним курсом

(спрашивается, каким?) значило бы лишить книгу всех богатств,

в изобилии разбросанных в остальных двух курсах; даже третий

курс, наиболее законченный, не мог бы сам по себе дать полное

представление о теориях и методах де Соссюра.

Нам советовали издать некоторые отрывки, наиболее

оригинальные по своему содержанию, в том виде, в каком они остались после

де Соссюра; идея эта нам сперва понравилась, но вскоре стало ясно,

что осуществление ее исказило бы концепцию нашего учителя,

которая предстала бы в виде обломков постройки, имеющей

подлинную ценность лишь как стройное целое.

36

Поэтому мы остановились на решении более смелом, но вместе

с тем, думается, и более разумном: мы решились на реконструкцию,

на синтез на основе третьего курса, используя при этом все бывшие

в нашем распоряжении материалы, включая личные заметки де

Соссюра. Дело это было исключительно трудным, тем более что речь

шла о воссоздании, которое должно было быть совершенно

объективным: по каждому пункту нужно было, проникнув до самых основ

каждой отдельной мысли и руководствуясь всей системой в целом,

попытаться увидеть эту мысль в ее окончательной форме,

освободить ее от многообразных форм выражения и зыбкости, присущей

устному изложению, затем найти ей надлежащее место и при всем

том представить все составные части ее в последовательности,

соответствующей авторскому намерению даже в тех случаях, где это

намерение надо было не столько обнаружить, сколько угадать.

Из этой работы по объединению отдельных версий и

реконструкции целого и выросла настоящая книга, которую мы ныне не без

робости представляем на суд ученых кругов и всех друзей

лингвистики.

Наша основная идея сводилась к тому, чтобы воссоздать

органическое единство, не пренебрегая ничем, что помогло бы создать

впечатление стройного целого. Но именно как раз за это мы, быть

может, и рискуем подвергнуться критике с двух сторон.

С одной стороны, нам могут сказать, что это «стройное целое»

неполно. Но ведь наш учитель никогда и не претендовал на то,

чтобы охватить все разделы лингвистики и осветить их все равномерно

ярким светом; фактически он этого сделать не мог, да и цель его была

совершенно иная. Руководствуясь несколькими

сформулированными им самим основными принципами, которые мы постоянно

находим в его работе и которые образуют основу ткани, столь же

прочной, сколь и разнообразной, он работал вглубь и

распространялся вширь лишь тогда, когда эти принципы находили

исключительно благоприятные возможности применения, а также когда они

встречали на своем пути теории, которые могли их подорвать.

Этим объясняется тот факт, что некоторые дисциплины, например

семантика, лишь слегка затронуты. Нам кажется, однако, что

эти пробелы не вредят архитектонике целого. Отсутствие

«лингвистики речи» более ощутимо. Обещанный слушателям третьего

курса этот раздел занял бы, без сомнения, почетное место в будущих

курсах; хорошо известно, почему это обещание не было выполнено.

Мы ограничились тем, что собрали и поместили в соответствующем

разделе беглые указания на эту едва намеченную программу;

большего мы сделать не могли.

С другой стороны, нас, быть может, упрекнут за то, что мы

включили в книгу некоторые достаточно известные еще до

Соссюра вещи. Однако невозможно, чтобы при изложении столь широкой

темы все было одинаково новым. И если некоторые уже известные

положения оказываются необходимыми для понимания целого, не-

37

ужели нам поставят в вину то, что мы их приводим? Так, глава о

фонетических изменениях включает сведения, уже высказывавшиеся

ранее другими и только выраженные в более законченной форме;

но, не говоря уже о том, что этот раздел книги содержит много

оригинальных и ценных подробностей, даже поверхностное знакомство

с ним показывает, что исключение его из книги отрицательно

сказалось бы на понимании тех принципов, на которых де Соссюр

строит свою систему статической лингвистики.

Мы полностью осознаем свою ответственность перед лицом

научной критики и перед самим автором, который, возможно, не дал бы

своего согласия на опубликование этих страниц. Эту

ответственность мы принимаем на себя целиком и хотели бы, чтобы она лежала

только на нас. Сумеют ли наши критики провести различие между

учителем и его интерпретаторами? Мы были бы признательны им,

если бы они обрушили свои удары на нас: было бы несправедливо

подвергать этим ударам память дорогого нам человека.

Женева, июль 1915 Ш. Балла, А. Сеше.

Предисловие ко второму изданию

В настоящем, втором, издании не внесено никаких

существенных изменений по сравнению с первым. Издатели ограничились

частичными поправками, цель которых — сделать редакцию

некоторых пунктов более ясной и точной.

Ш. Б., А. С.

Предисловие к третьему изданию

За исключением нескольких незначительных исправлений,

настоящее издание полностью повторяет предыдущее.

Ш. Б., А. С.

ВВЕДЕНИЕ

Глава I

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ЛИНГВИСТИКИ