Author: Фатеев В.А.

Tags: биографические и подобные исследования литературная критика и литературоведение история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран биографии

ISBN: 978-5-91476-119-3

Year: 2021

Text

В. А. Фатеев

Н.Н. СТРАХОВ:

ЛИЧНОСТЬ.

ТВОРЧЕСТВО. ЭПОХА

Монография

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПУШКИНСКИЙ ДОМ»

Санкт-Петербург

2021

Фатеев В. А. Н. Н. Страхов: Личность. Творчество. Эпоха: монография. — СПб.:

Издательство «Пушкинский Дом», 2021. —652 с.

ISBN 978-5-91476-119-3

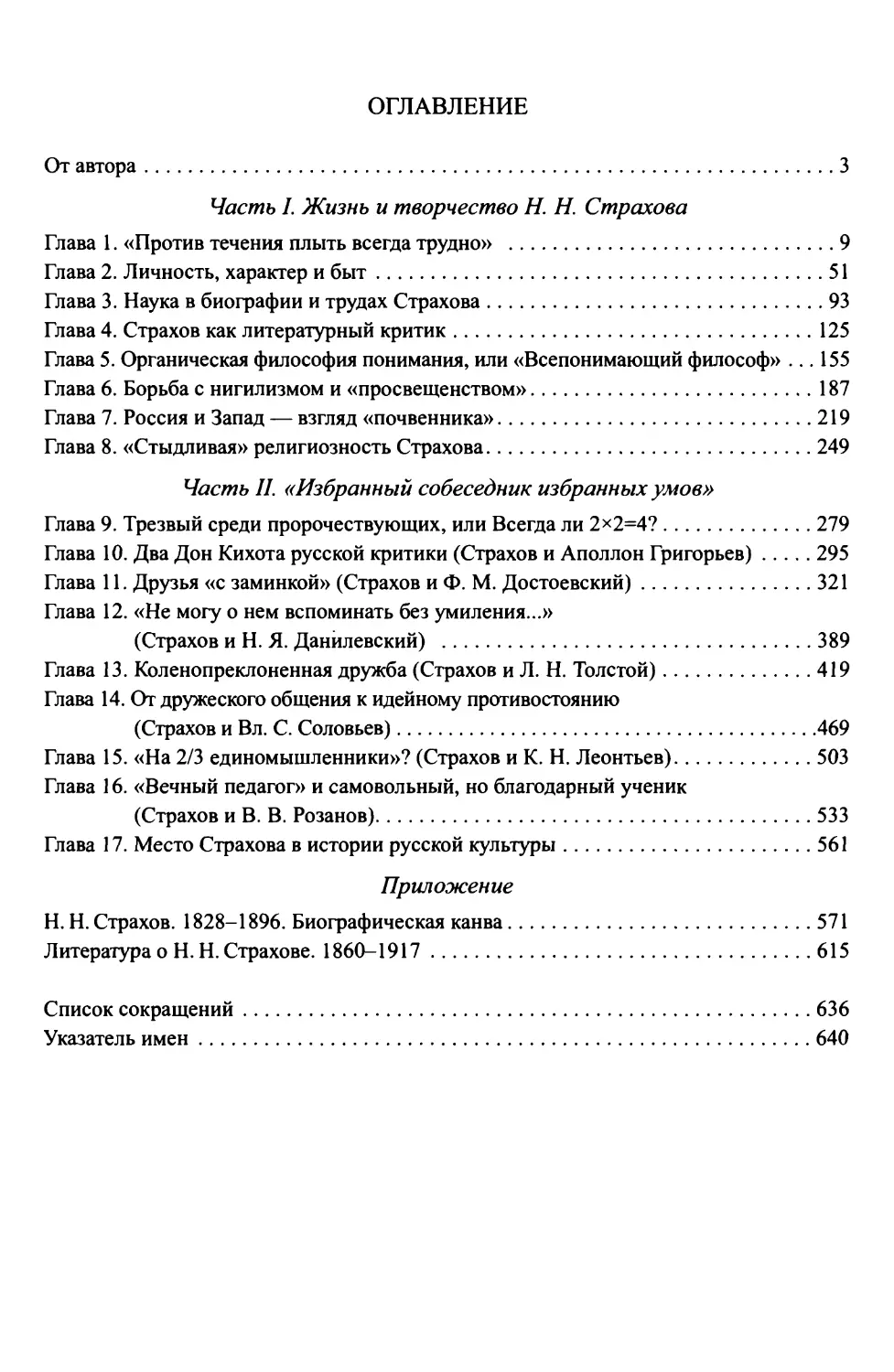

В книге впервые всесторонне рассматриваются жизнь, творчество и окружение

видного литературного критика, философа, ученого-естественника и публициста

Николая Николаевича Страхова (1828-1896). Подробно освещены тесные и в то же время

сложные взаимосвязи Страхова с такими выдающимися писателями и философами, как

Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, Ап. А. Григорьев и Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев

и Вл. С. Соловьев, В. В. Розанов. Тщательно анализируются идейные споры Страхова

с Вл. Соловьевым, со сторонниками спиритизма и дарвинизма, многолетняя полемика

с «шестидесятниками», исследуются обстоятельства появления печально известного

письма с характеристикой Достоевского. Анализ опирается на внимательное

рассмотрение литературно-философских источников, многочисленных архивных эпистолярных

материалов и малоизученной прежде дореволюционной периодики. К книге

прилагаются впервые собранная библиография посвященных Страхову работ за 1860-1917 гг.,

а также его биографическая канва.

Книга рассчитана как на специалистов в области литературоведения,

философии и науки, так и на образованных читателей, интересующихся проблемами русской

культуры.

На переплете: И. Е. Репин. Портрет Н. Н. Страхова. Конец 1880-х гг.

ISBN 978-5-91476-119-3

©В.А.Фатеев, 2021

© Издательство «Пушкинский Дом», 2021

ОТ АВТОРА

Эта книга рождалась долго и трудно. Ее замысел возник еще в те далекие

времена, когда я активно и увлеченно занимался творчеством Василия

Розанова— несравненно более яркого, парадоксального мыслителя, критика и эссеиста.

Уже тогда мне казалось очень несправедливым то, что Николая Николаевича

Страхова, с искренней болью выкрикнувшего в печально известном

исповедальном письме к Толстому слова раскаяния за мучившие его мрачные мысли

о Достоевском, обвинили в сплетничестве, предательстве друга, клевете, зависти

к гению и прочих смертных грехах. Обвинили того, кого тот же Розанов называл

человеком детской чистоты души и считал самым благородным из всех людей,

каких он когда-либо знал. Обвинили литературного критика, принявшего на себя

в 1860-х гг. главный удар могущественной оппозиционной силы нигилизма,

чествуемого до сих пор под именем «революционных демократов», а затем не

менее мужественно вступившего в другой неравный спор — с воспылавшим

неприязнью к русскому патриотизму и не брезговавшим в полемике

нечистоплотными приемами философом Вл. Соловьевым. Обвинили человека редкого

бескорыстия, который положил бесценные для собственного творчества зрелые

годы на издание сочинений и разъяснение обществу непреходящего значения

творческого наследия своих покойных друзей Ап. Григорьева и Н. Я.

Данилевского, на отстаивание памяти этих мыслителей и их достойное прославление.

Обвинили писателя, который всего за несколько месяцев до своего ужасного

отзыва о Достоевском отправил Толстому письмо с такими искренними словами:

«Мне ничего не нужно, Лев Николаевич, я ничего не добиваюсь, уже смотрю

шутя на всё, кроме душевного блага. Но когда разговоришься без всякой другой

цели, кроме рассуждения, и вдруг раздастся подозрение в задних мыслях —

невольно обижаешься»1. По моему убеждению, человек, который так искренно

заявлял, что ему «ничего не нужно, кроме душевного блага», просто физически

не мог лгать.

Гениальный и всемирно известный Достоевский по сравнению со

Страховым, конечно, несопоставимо более крупная величина. Едва ли не первым эту

очевидную истину высказал после публикации злополучного письма видный

либерал Д. В. Философов, который начал свои обличения Страхова со слов:

«Страхов был маленький человек. Чиновник до мозга костей...»2 Это совсем

не так, но даже если бы и было так, то невольно сразу приходит на ум апология

1 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 642.

2 Философов Д. Порочный Достоевский // Русское слово. 1913. № 234, 11 окт. С. 2.

з

От автора

«маленького человека» у Гоголя и самого Достоевского. Славы Достоевского

как великого писателя-пророка, несмотря на все «наветы», не убудет, но из

философии гуманизма, им исповедуемой, следует, что и «маленького человека»

обижать грешно.

И, глядя на развернутую против Страхова шумную обличительную

кампанию, я посчитал своим долгом во что бы то ни стало вступиться за тихого,

но серьезного и мужественного мыслителя. Со временем я взялся за изучение

творческого наследия этого «Баратынского нашей философии», намереваясь

написать обстоятельную статью в его оправдание. Однако вскоре я понял, что

Страхов представляет собой очень значительное явление в истории

отечественной мысли, а исследование его внешне неброских, но очень глубоких трудов

в области науки, философии, литературной критики и публицистики требует

гораздо более сосредоточенных и продолжительных усилий, чем я рассчитывал.

Много времени потребовало изучение обширной и очень важной переписки

Н. Н. Страхова с крупнейшими деятелями отечественной литературы и

философии. На освоение творческого наследия Страхова у меня ушли годы. Да

и сейчас, когда мне удалось изучить труды мыслителя, относящиеся к самым

разным областям знаний, я не уверен, что мне по силам осмыслить и осветить

в подробностях ряд поднятых им очень специальных тем на стыке биологии

и философии.

Но моей главной задачей было дать в этой книге комплексную оценку

идеям Страхова, показать его общий вклад в литературно-философское движение

второй половины XIX в., оценить всю новизну его сочинений по философии

науки, подчеркнуть его огромную роль в отстаивании истины в период

господства позитивизма и левого радикализма в русской мысли.

Сейчас мне совершенно ясно, что Страхов находился «в круге

первом» отечественной мысли и без учета его многочисленных литературно-

философских контактов, научных трудов и эпистолярного наследия история

русской общественно-политической жизни была бы неполной. После долгого

периода замалчивания и порицания консервативного критика и философа-

идеалиста в советские годы отечественное научное и культурное сообщество

постепенно приходит к пониманию значения его творчества. Несмотря ни на

что, публикуются труды мыслителя, о нем пишутся книги, защищаются

диссертации, зреют замыслы собрания его сочинений.

Нет никакого сомнения, что письмо Страхова о Достоевском — это, увы,

печальная, даже драматическая страница в истории нашей литературы. Я давно

пришел к выводу, что для всех было бы лучше, если бы это не

предназначенное для печати письмо вообще не было опубликовано, так как оно неизбежно

бросает тень на одного, а то и на обоих наших крупных писателей почвенно-

патриотического направления, идейно близких друг другу, несмотря на все

расхождения. Приняв во внимание его частный характер, следует признать: оно

4

От автора

i&»

мало что меняет в нашем восприятии литературного гения Достоевского и его

отношений со Страховым, да и писалось совсем не для того, чтобы очернить

писателя. Тем более что Достоевский уравновесил ситуацию, согрешив явно

несправедливой характеристикой Страхова в своей записной тетради, которая

также была опубликована спустя десятилетия. Мрачная до болезненности

исповедь Страхова была криком, болью души, а не клеветой из зависти. Этот

ужасный и не вполне ясный эпизод в истории нашей литературы нужно просто

осмыслить, пережить и отставить в сторону как всплеск очень личных, темных

и смутных переживаний.

Мне «дорога истина», как и Софье Андреевне Толстой, с похожими

словами отдавшей письмо Страхова в печать и сделавшей это намеренно, хотя и без

должного размышления о последствиях. Но дороже посмертного выявления

правого и виноватого в этом конкретном споре для меня общая репутация обоих

участников конфликта, больших русских писателей. В этой сшибке характеров,

по моему убеждению, не было и не будет победителя, а есть только проигравшие.

Уже тщательно изучив документы, я подумывал даже о том, чтобы вообще

не касаться этой полной соблазнов темы в своей книге ради сведения к

минимуму нехороших последствий вовлечения в нее читателей. Однако кампания

против Страхова ведется с такой агрессией, известные и новые документы

истолковываются с такой вопиющей тенденциозностью, что отказаться от

беспристрастного, нелицеприятного анализа этого вопроса никак нельзя. До

сих пор регулярно появляются новые и новые разоблачительные статьи о будто

бы «диффамации» Страховым великого писателя, со схожей прямолинейной

настойчивостью обвиняющие автора исповедального письма в корысти, зависти,

дальнем расчете и даже в готовности родину предать. Поэтому у автора данной

монографии, претендующей на комплексное исследование жизни и творчества

Страхова, нет никакого права уклониться от обсуждения этой сложной темы;

к тому же ее детальное и предельно объективное исследование — настоятельная

потребность нашего времени. По этой причине письмо Страхова к Толстому

составляет смысловой центр не только главы о Достоевском, но и всей данной

монографии — отношение к нему вольно или невольно отражается на трактовке

всех основных тем этого исследования.

Изучение вопросов, связанных с письмом о Достоевском, отняло много

дополнительного времени, но могу сказать, что я исследовал эту тему с

максимально возможной тщательностью и искренним сокрушением сердца. Однако

в ходе своей работы я столкнулся с еще одним неожиданным, почти

непреодолимым обстоятельством: появилась третья сила, враждебная самому направлению

обеих сторон спора и падкая лишь до «жареных» фактов. Неизбежно

поднимаемая в подобном исследовании житейская муть может быть использована

этими одиозными хулителями «русской идеи» и православия для своих черных

целей. Моя задача как исследователя становится заведомо бесперспективной:

5

От автора

мало того что сама по себе защита Страхова от необъективных оценок вызовет

ожесточенные возражения, но еще и, помимо чувства моральной ущербности

от погружения в темную бездну аргументов, я теперь лишаюсь возможности

говорить свободно и по чисто практическим соображениям. Поэтому приходится

вести полемику с предельной степенью осмотрительности. Вполне осознаю,

что обращение к теме письма в любом случае сулит неизбежный ущерб для

авторской репутации, но отступать мне некуда. Хотелось бы только заверить

читателя, что у автора этих строк нет ни склонности к идеализации своего героя,

ни какой-либо предвзятости в отстаивании собственной точки зрения, но есть

огромное чувство раскаяния, что литературные амбиции ввергли меня в это не

слишком смиренное «расследование».

Благодарю Елену Николаевну Мотовникову за внесение в текст рукописи

ряда ценных поправок.

Петербург, 2020 г.

Часть I

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Н. Н. СТРАХОВА

CiaSa 1

«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ ПЛЫТЬ ВСЕГДА ТРУДНО»1

На моей могиле можно будет, конечно, написать:

один из трезвых между угорелыми...

Н. И. Страхов2

£5S8 На первый взгляд кажется, что жизнь и творчество высокообразованного,

тонкого литературного критика и вдумчивого философа Н. Н. Страхова

отличаются идейной цельностью, ясностью и последовательностью. Такой вывод

напрашивается, если исходить из того, что Н. Н. Страхов был по своему

характеру трезвым, спокойным и рассудительным мыслителем, тихим созерцателем-

идеалистом. Однако при более пристальном рассмотрении выясняется, что его

воззрения чрезвычайно сложны, нередко противоречивы, а иногда даже

таинственны. Да и вся творческая жизнь этого, казалось бы, не слишком стойкого

духом и подверженного влияниям, отстраненного от жизни и погруженного

в философское созерцание мыслителя складывалась так, что ему приходилось

постоянно «плыть против течения» — вести неустанную борьбу против тех

течений мысли, которые были в его время на пике популярности в обществе.

Эта важная особенность Страхова была не раз отмечена современниками. Так,

философ Александр И. Введенский писал об этом как о существенной черте

творчества философа и критика: «Ник(олай) Ник(олаевич) никогда не колебался

идти против господствующих, хотя и крайне сильных, течений.. .»3 Это качество

подчеркивалось и в характеристике Страхова при его приеме в Московское

психологическое общество: «Он никогда не боялся идти против господствующих

в науке и литературе течений, восставал против увлечений минуты и выступал

на защиту тех крупных философских и литературных явлений, которые в данную

минуту подвергались гонению и осмеянию»4.

1 Страхов Н. Василий Владимирович Кашпирёв // Гражданин. 1875. № 50, 14 дек. С. 1210.

2 Письма Страхова Н. Я. Гроту. С. 256.

3 Введенский Александр. Значение философской деятельности Н. Н. Страхова //

Образование. 1896. Март. Отд. 2. С. 5.

4 ВФиП. 1894. Кн. 23 (3). С. 457.

9

Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова

Начиная с 1860-х гг. Страхов повел решительную борьбу с

утилитаристскими, материалистическими и нигилистическими направлениями русской

общественной мысли, радикальными теориями Герцена и Чернышевского,

Добролюбова и Писарева, Антоновича и Лаврова, Зайцева и Ткачева, которые

обрели тогда широкую поддержку в общественном мнении. На рубеже 1860-х

и 1870-х гг. ему пришлось пропагандировать не пользовавшиеся

популярностью почвеннические идеалы и «органическую критику» Ап. Григорьева и

отстаивать значение недооцененного поначалу романа «Война и мир» Толстого,

в 1870-х гг. — спорить со сторонниками спиритизма, а в 1880-х — защищать

историософские взгляды Н. Я. Данилевского, выраженные в книге «Россия и

Европа», от нападок Вл. С. Соловьева и полемизировать с К. А. Тимирязевым и

другими поборниками теории эволюции из-за книги Данилевского «Дарвинизм».

За глубокие и отмеченные тонким юмором и основательной

аргументацией, взывавшие к здравому смыслу выступления Страхова против оппозиционных

течений в эпоху массового увлечения политическим и научным радикализмом

под знаменем «прогресса» идейные оппоненты создали ему репутацию

консерватора и чуть ли не «обскуранта». Однако тот же Страхов в 1891 г. не побоялся

выступить в защиту Л. Н. Толстого, бунтарские религиозно-публицистические

идеи которого вызывали естественное недовольство церковных и политических

властей. На протяжении всей своей творческой биографии «тихий и

уклончивый» Страхов смело отстаивал в литературной критике независимые идеи

«почвенничества» и «славянофильства», обосновывал необходимость опоры

на философский идеализм и традиционные народные начала.

Этим его постоянным состоянием борьбы, противодействием

превосходящим силам прежде всего и вызвано, конечно, возникавшее у многих ощущение,

что личность, образованность и ум Страхова были гораздо крупнее и глубже,

чем то наследие, которое ему удалось после себя оставить. Например, профессор

МДА Алексей И. Введенский метко назвал философию Страхова

«недосказанной»5. Ту же мысль хорошо выразил о. Павел Флоренский в письме к Розанову

в 1913 г.: «Относительно Страхова у меня всегда остается впечатление, что

это — человек невысказавшийся. М(ожет) б(ыть), это произошло от забитости

обществом»6.

Линда Герстайн, автор первой монографии о Страхове, появившейся

в США в 1971 г., когда этого мыслителя в советских изданиях было принято

только ругать как «реакционера», прямо начинает свою книгу с объяснения,

почему у Страхова сложилась такая незавидная литературная судьба: «Николай

Николаевич Страхов был консерватор. Важно сделать такое категоричное

утверждение в начале исследования, так как оно объясняет многие историографические

5 Введенский Алексей, проф. Общий смысл философии Н. Н. Страхова. М., 1897. С. 19.

6 Розанов. Литературные изгнанники. Кн. 2. 2010. С. 121.

ю

Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»

—■$>

проблемы. Мы так мало знаем о нем и так редко историки пытались понять его

творчество именно потому, что Страхов был отнесен к консерваторам»7.

В этом утверждении есть большая доля истины, особенно если иметь

в виду время, когда писалась книга американской исследовательницы. В

Советской России, когда творческое наследие так называемых революционных

демократов было вознесено до уровня государственной идеологии, имя их главного

идейного оппонента Страхова считалось одиозным. Оно упоминалось лишь

тогда, когда его нельзя было совсем обойти, как в случае Ф. М. Достоевского

и Л. Н. Толстого, с которыми критик состоял в близких творческих отношениях.

При этом упоминание Страхова почти всегда сопровождалось ярлыком

«ретрограда», а его произведения находились фактически под запретом. Незыблемый

литературный авторитет Толстого и Достоевского вынуждал советских критиков

изображать этих классиков отечественной словесности более либеральными, чем

они были на самом деле, а Страхов представал из исследований и комментариев

своего рода «мальчиком для битья», на влияние которого валили

«идеологические грехи» великих мастеров литературы. Например, крупный представитель

советского идеологического официоза и маститый литературовед В. Я. Кирпотин

утверждал в книге «Ф. М. Достоевский и шестидесятые годы», что и Страхов,

и персонаж романа «Идиот» Евгений Павлович Радомский, в котором критик

узнавал его черты, были «обыкновеннейшие консерваторы, пошлейшие враги

утопий, враги социализма, враги гармонии, „рая на земле"»8. И далее критик

не пожалел черной краски для карикатурного портрета идейного противника.

Впрочем, в те годы Страхова клеймили именем реакционера не только

пропагандисты или конъюнктурщики типа Кирпотина, но и серьезные ученые.

Например, В. С. Нечаева, автор основательных научных исследований о журналах

Достоевского «Время» и «Эпоха», среди вполне научных рассуждений

мимоходом, как само собой разумеющееся, называет вдруг Страхова времен написания

воспоминаний о Достоевском «убежденным монархистом и реакционером»9,

что в советские времена означало клеймо: persona non grata.

Однако подлинная драма обреченного на положение изгоя Страхова

состояла в том, что ни «реакционером», ни «ретроградом» по своим взглядам он

вовсе не был. А консерватизм его носил весьма умеренный, «трезвый»

характер, отражая скорее позицию здравого смысла в эпоху всеобщего опьянения

разрушительными идеями во имя социального прогресса и светлого будущего.

Биография Страхова убедительно показывает, что главной причиной

того впечатления творческой недоговоренности, которое оставляют сочинения

Страхова, действительно являются не столько качества его личности, сколько

7 Gerstein L. Nikolai Strakhov: Philosopher, Man of Letters, Social Critic. Cambridge, MA,

1971. P. IX. (Russian Research Center Studies; [Vol.] 65).

8 Кирпотин В. Мир Достоевского: Статьи, исследования. 2-е изд., доп. М., 1983. С. 148.

9 Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», 1861-1863. М., 1972. С. 7.

11

Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова

=8'

огромное давление времени, которое он испытывал. Страхову всю жизнь

приходилось писать на элементарные темы без особой надежды на правильное

понимание и даже прочтение, оспаривая примитивные, явно ошибочные мнения

многочисленных оппонентов, так как в обществе господствовали совсем иные

идеи. Можно было бы рассуждать о сдержанности и скрытности Страхова,

о недостатке у него энергии и смелости, если бы не постоянные идейные

баталии, в которых ему приходилось участвовать. Заведомо не имея надежды на

немедленный успех, Страхов мужественно вставал на защиту памяти близких

ему по духу мыслителей, отстаивал «вечные истины», подвергавшиеся

осмеянию сторонниками идеи прогресса и глашатаями нигилистической оппозиции.

* * *

Философ, литературный критик и публицист Николай Николаевич Страхов

родился 16 октября 1828 г. в Белгороде — тогда небольшом уездном городке

Курской губернии. Он происходил из среды духовенства. Его отец, протоиерей

Николай Петрович Страхов, преподавал богословие и словесность в

расположенной в Белгороде Курской духовной семинарии и служил в Смоленском

соборе Белгорода. Отец научил Николая читать и писать, прививал интерес

к литературе. Мать, Мария Ивановна Страхова (урожд. Савченко),

происходила из малороссийского дворянского рода, из священнической семьи — ее отец

был ректором семинарии и настоятелем собора. У Марии Ивановны был брат,

тоже Николай, и ему было суждено сыграть важную роль в судьбе Страхова до

его выхода на самостоятельный жизненный путь. В 1831 г. Н. И. Савченко, уже

будучи священником, овдовел и, приняв монашество с именем Нафанаил, стал

быстро расти по службе.

Отец будущего критика и философа умер от туберкулеза 30 сентября

1834 г.10 Но в минуту раздражения дядя почему-то упрекал племянника, что

и отец его «умер от гордости»11. Вскоре после кончины кормильца—отца

семейства мать перевезла четырех детей (трех сыновей и дочь) в Каменец-Подольский

(ныне Хмельницкая область, Украина) к своему брату, монашествующему

священнику Нафанаилу (Савченко), который, таким образом, заменил племянникам

отца. Он был в это время ректором местной духовной семинарии, а затем, после

возведения в сан архимандрита, стал настоятелем Каменец-Подольского

Троицкого монастыря. В 1839 г., когда Н. Н. Страхов учился в духовном училище,

дядя был переведен на должность ректора в Костромскую семинарию.

В 1841 г., в возрасте 12 лет, после окончания духовного училища

Страхов был отдан в Костромскую духовную семинарию, возглавляемую дядей.

Первоначально Николай учился на отделении риторики, а затем философии.

10 Крупенков А. Страховы из Белгорода // Белгородские известия. 2005. 10 сент. С. 4.

11 Н.Н. Страхов. Альбом-биография. С. 111.

12

Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»

Семинария стала важным этапом его творческой биографии. Она наложила

заметный отпечаток на весь склад личности Страхова, как и на многих

других известных литераторов, прошедших семинарский курс. У нас недостает

сведений, чтобы определенно сказать, почему Страхов не стал священником.

Он покинул семинарию и вообще духовную стезю после четвертого курса, как

и его брат Петр, «по болезненному состоянию»12. Однако можно предположить,

что в его случае верх взяла тяга к учености. Письма Страхова из Петербурга

к бывшему преподавателю Костромской семинарии о. Иоанну Скивскому

наглядно показывают, что он больше увлекался мирскими науками, чем

богословием, но при этом весьма тяготился и недостатком вольности, который

хлебнувшие семинарской дисциплины юноши обычно старались наверстать

как можно быстрее.

Любопытно, что именно в литературной критике середины XIX в. бывшие

семинаристы занимали видное, если не сказать ведущее, положение. В

отечественной культуре сложился определенный образ литератора из семинаристов

как поднаторевшего в риторике спорщика и отъявленного нигилиста.

Семинарское воспитание и в дальнейшем выделяло воспитанников духовных школ

среди остальных людей. Достоевский, будучи недовольным за что-то

Страховым, однажды обозвал его «скверным семинаристом»13, имея в виду какие-то

определенные групповые или даже сословные недостатки. Леонтьев в

присутствии писателя Стахеева заявлял Страхову с апломбом, что ему не дано понять

некоторых дворянских привычек, потому что он не аристократ, а семинарист14.

Однако семинаристы бывали разные. Если целая группа известных выпускников

семинарий (Чернышевский, Добролюбов, Зайцев, Благосветлов и иже с ними),

разочаровавшись в религии, проповедовала атеизм, материализм и даже

новомодные, откровенно крамольные социалистические идеи, то Страхов выступил

как раз самым непримиримым оппонентом этих идеологов революционного

нигилизма. Розанов полагает, что «фундамент» Страхова составило как раз его

духовное образование и что «те „первые уроки в семинарии", бедненькие и

слабенькие (...) — серьезнее, солиднее, возвышеннее, благороднее, чем шумящий

„в веке сем" Дарвин и Спенсер, да и его любимый Гегель. Здесь и лежит грань

мудрости, отделяющая его от „свинопасов" „Современника", тоже вышедших

из семинарии, но которые неблагоразумно сейчас же побежали за Поль-де-

Коком и Спенсером, как воистину „блудные сыны" Отчего Дома...»15. Не став

священником, Страхов, однако, никогда не оказывался на стороне противников

христианства и Церкви.

12 РезепинП. П. Некто Страхов // Энтелехия (Кострома). 2003. № 7. С. 122.

13 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 2. С. 16-17.

14 См.: СтахеевД. И. Группы и портреты: (Листочки воспоминаний) // Ист. вестник. 1907.

Янв. С. 92.

15 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 118.

13

Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова

Костромская духовная семинария размещалась в Богоявленском монастыре

в центре города. Высокая, стройная четырехъярусная колокольня Богоявленского

собора была украшением города (соборный ансамбль был взорван в 1934 г.).

Спустя тридцать лет после поступления в семинарию в прекрасной статье

«Вздох на гробе Карамзина» (1870) Страхов вспоминал о годах учебы в

поэтических выражениях: «О моя семинария! Когда-нибудь я напишу о тебе „особую

поэму", разумеется, в прозе, но — никогда я не помяну тебя лихом. Ты

запечатлелась в моем воображении картиною светлою, идиллическою. Простите (...)

если я невольно отдаюсь этим сладким воспоминаниям. Семинария наша

помещалась в огромном, но заглохшем и обвалившемся монастыре, в котором не

насчитывалось уже и десятка монахов. Монастырь был старинный, XV века;

в защиту от татар и других диких племен он окружен был крепостною стеною, на

которую можно было всходить; в верхней части ее были амбразуры, для пушек

и пищалей, по углам башни, под башнями подземные ходы... Мы жили, так

сказать, постоянно и со всех сторон окруженные историею. В эту обширную

и пустынную развалину каждое утро сходилось множество мальчиков и

юношей (...) живо помню вас, мои бедные товарищи»16.

Страхов вырос в семинарии патриотом России. Кострома, не забывающая

о легендарном Сусанине и своей роли в восстановлении русской монархии,

способствовала развитию патриотических чувств: «В нашем глухом монастыре

мы росли, можно сказать, как дети России. Не было сомнения, не было самой

возможности сомнения в том, что она нас породила и питает, что мы

готовимся ей служить и должны оказывать ей повиновение, и всякий страх, и всякую

любовь (...). Настоящий, глубокий источник патриотизма есть преданность,

уважение, любовь — нормальные чувства человека, растущего в естественном

единении со своим народом. Хорошо или дурно, много или мало, но именно

эти чувства воспитывала в нас наша бедная семинария»17. Очевидно, что

оппозиционные настроения не были так распространены в Костромской духовной

семинарии, как, например, в Саратовской, где почти в те же годы учился один

из будущих предводителей нигилистического движения — тоже сын

протоиерея Н. Г. Чернышевский. Чернышевский, кстати, поступил в 1845 г. в тот же

университет, в котором начинал и Страхов, а Н. А. Добролюбов с 1853 г.

учился в Главном педагогическом институте, но Чернышевский с Добролюбовым

проповедовали совсем иные взгляды.

В «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском» Страхов снова возвращается

к патриотической атмосфере, в которой он вырос: «С детства я был воспитан

в чувствах безграничного патриотизма; я рос вдали от столиц, и Россия всегда

являлась мне страною, исполненною великих сил, окруженною несравненною

^^^Заря. 1870. Кн. 10. Отд. 11. С. 208-209.

17 Страхов Н. Н. Воспоминания о ходе философской литературы // Ист. вестник. 1897.

Май. С. 430.

14

Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»

славою, первою страною в мире, так что я в точном смысле слова благодарил

Бога за то, что родился русским. Поэтому я долго потом не мог даже вполне

понимать явлений и мыслей, противоречащих этим чувствам; когда же я наконец

стал убеждаться в презрении к нам Европы, в том, что она видит в нас народ

полуварварский и что нам не только трудно, а просто невозможно заставить ее

думать иначе, то это открытие было мне невыразимо больно, и боль эта

отзывается до сегодня...»18 Нет сомнения, что именно в семинарии были заложены

основы миросозерцания Страхова, которые легли в основание его будущего

«почвенничества».

Интерес к книгам и науке, отличавший Страхова, также был воспитан

в Страхове с семинарии: «Мне странно вспоминать однако, что несмотря на

наше бездействие, несмотря на повальную лень, которой предавались и

ученики и учащие, какой-то живой умственный дух не покидал нашей семинарии

и сообщился мне. Уважение к уму и науке было величайшее; самолюбия на этом

поприще разгорались и соперничали беспрестанно; мы принимались умствовать

и спорить при всяком удобном поводе; писались иногда стихи, рассуждения,

передавались рассказы об удивительных подвигах ума, совершавшихся

архиереями, в академиях и т.д. Словом, у нас господствовала очень живая любовь

к учености и глубокомыслие, но, увы, любовь почти совершенно платоническая,

только издали восхищающаяся своим предметом»19.

В 1842 г. архимандрит Нафанаил был переведен в Петербург, а летом

1844 г., после окончания Н. Н. Страховым философского отделения Костромской

духовной семинарии, дядя вызвал двух племянников, не пожелавших

продолжить обучение на завершающем, богословском отделении семинарии, в столицу.

Первый год университета Николай Страхов, как он писал позже Л. Н. Толстому,

«жил в среде духовных и монахов»20. Он поселился у дяди в Александро-Невской

лавре и собрался поступать в университет. То, что Страхов отказался продолжить

духовную карьеру и пойти по стопам своего отца, дяде, который в 1845 г. был

хиротонисан во епископа, очень не нравилось. Денег непослушному и

вольнолюбивому племяннику он не давал и держал его в строгости, но всё же позволил

Страхову поступить вольнослушателем в университет, на факультет камеральных

(юридических) наук. Правда, неблизкий путь от Александро-Невской лавры

до университета и обратно тому каждый день приходилось проделывать

пешком. Университетские занятия очень увлекали юного студента, мечтавшего об

изучении самых разных наук. В 1845 г. Николай поступил на математический

факультет университета, где большое внимание уделялось естественным

наукам. Хотя он и увидел всю пугающую необозримость науки, но с юношеским

18 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 447-448.

19 Страхов Н. Н. Воспоминания о ходе философской литературы // Ист. вестник. 1897.

Май. С. 428.

20 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 351.

15

Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова

пылом заявлял: «А я хочу все знать»21. Однако сразу же начали сказываться

и городские соблазны: опьяненный столичной жизнью юноша вел себя слишком

вольно. Отношения с «первым благодетелем», дядей-архиереем (возведенным

позже, в 1874 г., в сан архиепископа)22, не сложились, и дядя перестал

оказывать племяннику финансовую помощь. Вынужденный зарабатывать на жизнь,

Страхов забросил учебу, и из университета ему пришлось уйти. В январе 1848 г.

он перевелся на физико-математическое отделение в Главный педагогический

институт, который был расположен в том же здании, что и университет. Многие

университетские преподаватели работали и в Главном педагогическом

институте. Но существенное отличие было в казенном обеспечении, предоставляемом

в институте. Поступив «на казну», Страхов обрекал себя по окончании учебы

на восьмилетнюю «элементарно-педагогическую службу», хотя явно был

предрасположен к занятиям науками и литературой.

Кроме приведенных выше заметок, о юности Страхова долгое время было

известно не слишком много. Завеса таинственности над метаморфозами

ранней молодости будущего мыслителя приоткрылась благодаря опубликованной

в 2004 г. переписке юного студента из Петербурга с о. Иоанном Скивским —

ссыльным униатским священником, преподававшим в Костромской духовной

семинарии французский язык, а позже, видимо, готовившим к экзаменам

отдельных студентов23. Отец Иоанн, который занимался с Николаем, помимо

французского, латынью и математикой, играл важную роль и в его нравственном

воспитании. Живая и яркая переписка наставника и бывшего ученика

является своеобразной эпистолярной хроникой, близкой к литературному жанру

Lehrjahre, — описанию духовного становления юноши в студенческие годы. Из

этих прекрасных писем возникает запоминающийся образ молодого человека,

полного жажды знаний, творческих сил и энергии, страстно желающего свободы

поведения и успеха в жизни. Однако этот образ как-то не очень вяжется с тем

образом типичного холостяка, «равнодушного к утехам жизни», сдержанного,

уединенного мыслителя, книжного затворника, почти «светского монаха», каким

предстает перед нами Страхов в зрелые годы, — каким он выведен, например,

его соседом по квартире писателем Д. И. Стахеевым в повести с характерным

названием «Пустынножитель».

Нет сомнения, что Страхов пережил в молодости период соблазнов

и легкомысленных увлечений. Такой вывод можно сделать как из его

переписки с о. Иоанном Скивским, продолжавшейся с 1844 по 1849 г. и фрагментов

21 Н.Н. Страхов. Альбом-биография. С. 39.

22 См.: Страдомский Андрей, прот. Высокопреосвященный Нафанаил, архиепископ

Черниговский и Нежинский: (Некролог) // Черниговские епархиальные ведомости. 1875. № 7.

[Отд. отт.].

23 «Вместо дневника — письма к вам»: (Из переписки Н. Н. Страхова с о. Иоанном

Скивским) / публ. М. И. Щербаковой // Москва. 2004. № 10. С. 186-206. Полный текст переписки

см. в изд.: Н. Н. Страхов. Альбом-биография. С. 58-117.

16

Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»

юношеского «Дневника»24, так и из автобиографической повести «По утрам»,

написанной в 1850 г. Эта повесть Страхова может даже шокировать читателя,

представлявшего его себе сухим педантом с замашками кабинетного затворника-

книгочея. Перед нами откровенный рассказ о любовных похождениях юного

героя и его особенном увлечении наряду с книгами и сочинением стихов

такими чувственными удовольствиями, как вино, кофе и сигары25. Чтение книг

гедонистически настроенный юноша также относит к приятным способам

времяпрепровождения. Будущий холостяк-«пустынножитель» был в те годы,

как и автобиографический герой повести «По утрам», весел, беззаботен и

жаждал новых и новых впечатлений. Опека тяготила студента, и бунт против

нее, а также его вольное поведение и непослушание привели к осложнениям

в отношениях с дядей-архиереем.

В повести «Пустынножитель», в основу которой легли эпизоды жизни

и черты характера позднего Страхова, Д. И. Стахеев воспроизводит среди прочего

рассказ-воспоминание своего героя о романе при окончании университетского

курса. Герой повести состоял в близких отношениях с имевшей на него виды

«черноокой девой», от которой он спасся, переехав после романтической ночи

к приятелю...

Друг Страхова по Главному педагогическому институту И. А. Вышне-

градский, впоследствии ставший министром финансов, в первом же из писем

студенческой поры, расспрашивая Страхова о том, как идут его дела, среди

прочего интересуется его успехами у какой-то дамы, бывшей предметом их

общего увлечения, причем при расспросах о «cette demoiselle» переходит на

французский язык26.

Косвенное подтверждение тому, что некоторое время в молодые годы

Страхов на самом деле позволял себе разного рода вольности, находим,

например, в «Дневнике» В. Ф. Лазурского, воспитателя детей Л. Н. Толстого, который

записал любопытное признание писателя в домашнем разговоре о Страхове

после его кончины: «Страхов сознался недавно Льву Николаевичу, что в

молодости злоупотреблял спиртными напитками»27.

На основании сочинений зрелого Страхова и особенно его переписки

с Толстым, где он предается временами самоуничижительным откровениям

и жалуется на приступы тоски и раскаяния, очень трудно представить себе

того веселого, легкомысленного и даже «беспутного» молодого человека,

каким он был в университетские годы и на протяжении последующего

десятилетия.

24 Щербакова М. И. Страницы юношеского дневника Н. Н. Страхова // Страницы истории

русской литературы: К семидесятилетию профессора В. И. Коровина. М., 2002. С. 299-307.

25 Страхов. По утрам. С. 359-430.

26 ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 22. Л. 1.

27 ЛазурскийВ. Ф. Дневник // ЛИ. М., 1940. Кн. 37-38: Л. Н. Толстой. С. 489.

17

Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова

Как бы то ни было, несомненно, что склонность к наукам, интерес к

знанию, к миру идей были преобладающими чертами Страхова с юных лет до

самого конца жизни. Страхов в университете познакомился с

материалистическим направлением мысли и понял, что именно оно является самым злым

врагом традиционного уклада жизни. Как он утверждал позже, одним из

факторов, предопределивших выбор им для специализации естественных наук,

было желание изучить естественно-научные основания нигилизма, охватившего

в то время студентов, чтобы успешнее с ним бороться: «В знаменитом

университетском коридоре мне доводилось слышать то рассуждение о том, что вера

в Бога есть непростительная умственная слабость, то похвалы системе Фурье

и уверения в ее непременном осуществлении. А мелкая критика религиозных

понятий и существующего порядка были ежедневным явлением.

Профессора редко позволяли себе вольнодумные намеки и делали их чрезвычайно

сдержанно, но товарищи тотчас же объясняли мне смысл намеков. Один из

университетских моих приятелей был очень хорошим моим руководителем

в этой области. Он объяснял мне направления журналов, растолковывал,

какой смысл придается стихотворению „Вперед, без страха и сомненья",

рассказывал суждения и речи более зрелых людей, от которых сам научился

этому вольнодумству»28.

Страхов так обосновывал свою позицию: «Отрицание и сомнение, в

сферу которых я попал, сами по себе не могли иметь большой силы. Но я тотчас

увидел, что за ними стоит положительный и очень твердый авторитет, на

который они опираются, именно — авторитет естественных наук. Ссылки на

эти науки делались беспрерывно; материализм и всяческий нигилизм

выдавались за прямые выводы естествознания, и вообще твердо исповедовалось

убеждение, что только натуралисты находятся на верном пути познания и

могут правильно судить о самых важных вопросах. Итак, если я хотел „стать

с веком наравне" и иметь самостоятельное суждение в разногласиях, которые

меня занимали, мне нужно было познакомиться с естественными науками.

Так я и решил сделать, ни за что не отступал от своего решения и

понемногу привел его в исполнение, хотя математический факультет — ближайший

к естественному, мне очень жаль было такого отклонения от прямой линии.

Но дело потом поправилось»29.

Следует заметить также, что даже ранние письма Страхова к о. Иоанну

Скивскому, педагогу из Костромской семинарии, свидетельствуют о

литературном таланте юноши. Уже в студенческие годы он пописывал стихи, а в 1850 г.

отправил в «Современник» свою автобиографическую повесть «По утрам»,

которая, однако, была редактором Н. А. Некрасовым отвергнута, хотя он и

признал ее художественные достоинства.

28 Цит. по: Никольский Б. В. Страхов. СП.

29 Там же. С. 234.

18

Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»

В 1851 г. Страхов окончил Главный педагогический институт. Он был

награжден, как и его друг Вышнеградский, серебряной медалью. После

окончания института Страхов был обязан отработать восемь лет учителем «по

распределению» — чтобы рассчитаться за обучение. Молодой человек не слишком

по этому поводу переживал: «Я назначен в Одессу (...) Климат отличнейший.

Море Черное. Итальянская опера круглый год. Вообще я рад чрезвычайно (...)

Остаться в Петербурге нельзя было, да я и не хотел»30. Однако через несколько

месяцев преподавания в Одесской гимназии, в 1852 г., Страхов заскучал и стал

проситься в Петербург, чтобы иметь больше возможностей заниматься наукой.

Сохранились черновики этих его прошений: «Посвятив себя

преимущественному занятию естественными науками и крайне нуждаясь в Одессе в ученых

средствах и пособиях не только для получения степени магистра по одной из

этих наук, но и вообще для занятий ими, опасаясь также за свои силы, коим не

благоприятствует здесь, я осмеливаюсь всепокорнейше просить о переводе меня

на одно из мест по естественной истории в Петербурге. Осмеливаюсь утруждать

единственно ободренный моими бывшими наставниками, академиком Брандтом,

профессором Шиховским, Куторгою и Воскресенским; их снисходительные

отзывы, в особенности академика Брандта, об моих успехах (...) могут, хотя

отчасти, оправдать мое желание»31.

Перевестись в Петербург ему удалось довольно быстро — через год, так

как в том же 1852 г. было принято решение расширить в гимназиях

преподавание естественных наук, и специализировавшийся в зоологии выпускник

Главного педагогического университета пришелся в столице как нельзя более

кстати. До лета 1861 г. Страхов преподавал естественные науки во 2-й Санкт-

Петербургской гимназии, хотя, став учителем, очень скоро понял, что это не его

призвание: ему трудно было поддерживать дисциплину среди подростков на

уроках. Отчаявшись, он уже через полгода жаловался в Министерство народного

просвещения: «Вы поставили меня учителем второй гимназии. С дерзостью

отчаяния я хочу сказать Вам, что я совершенно не годен для этого места, как

и для всякого учительского, и что теперь все мои желания — перестать быть

учителем, на каких бы то ни было условиях. (...) у меня нет недостатка ни

в познаниях, ни в усердии. На служение престолу и отечеству никакие труды

мне не кажутся тяжкими, никакие жертвы великими. Но горький опыт убедил

меня, что для принесения и ничтожной пользы одного усердия мало. Я вижу,

что я порчу моих учеников; из почтительных, благовоспитанных мальчиков

(каковы они действительно!) они становятся в моем присутствии

непослушными, дерзкими. Мои упреки и наказания только разрушают их. Целые уроки

30 Щербакова М. И. Повесть Н. Н. Страхова «По утрам» // Страхов. По утрам. С. 361.

31 ИРНБУ. Ф. III. Ед. хр. 19195. Цит. по: Сорокина Д. Д. Творческое наследие Н. Н. Страхова

1840-1850-х гг.: формирование литературного критика и философа: дис. ... канд. филол. наук:

10.01.00. М., 2017. С. 143.

19

Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова

»

проходят в тяжкой для меня, неприличной для них борьбе учителя с учениками.

Уже полгода как это продолжается каждый день. Сколько усилий я делал над

собой, сколько безотрадных размышлений, терзающих упреков я перенес, думая

помочь делу! Все было совершенно напрасно. Мои мучения, возобновленные

каждый день, были велики и невыносимы до отчаянья»32.

Тем не менее Страхов отработал в гимназии полный срок, а утешался все

эти годы прежде всего тем, что и во время преподавания в гимназии не

оставлял свои научные и литературно-философские интересы. К концу 1850-х гг. он

сочетал работу в гимназии с регулярными обзорами новинок по естественным

наукам в «Журнале Министерства народного просвещения». Тогда же он

посещал и литературный кружок, членов которого объединяло уважение к науке,

философии и эстетике, в частности к творчеству Пушкина.

* * *

Литературный дебют Страхова состоялся в 1854 г., когда в журнале

«Современник» была опубликована его пародия на стихотворение А. Н. Майкова33.

Через год в газете «Северная пчела» появилась рецензия Страхова на учебник

коллеги по естественной истории34. Однако затем, вплоть до 1859 г., Страхов

печатался исключительно в «Журнале Министерства народного просвещения»,

регулярно помещая подборки информационных заметок в разделе «Новости

естественных наук». Если не считать магистерской диссертации Страхова, тоже

на очень специальную научную тему, опубликованной в том же журнале35, все

написанные им в этот период статьи носили обзорный, научно-популярный

характер. Исключение представляет, пожалуй, лишь большая теоретическая

статья «О методе наук наблюдательных» (ЖМНП, 1858, т. 97, № 1), написанная

в ответ на возражения профессора Л. С. Ценковского, сделанные при защите

диссертации. После появления статьи диссертанта оппонент признал, что был

неправ. Драматург Д. В. Аверкиев, окончивший физико-математический

факультет Санкт-Петербургского университета, описал в журнале «Эпоха» (не называя

имен Страхова и профессора) эту не слишком удачную по вине придирчивого

профессора защиту36.

32 ИР НБУ. Ф. III. Ед. хр. 19192. Цит. по: Сорокина Д. Д. Творческое наследие

Н.Н.Страхова... С. 139.

33 Страхов И. Юмористическое стихотворение «Ночная заметка», пародия на пьесу

А. Н. Майкова «Весенний бред» // Современник. 1854. Т. 45, № 6. Отд. «Литературный ералаш.

IV». С. 60-62.

34 Н. С. [Страхов Н. //.]. Введение к изучению естественной истории. Сост. старший

учитель Ларинской гимназии, магистр ботаники Д. Михайлов. СПб., 1855: [рец.]. // Северная

пчела. 1855. № 175, 12 авг. С. 1.

35 Страхов Н. О костях запястья млекопитающих: Рассуждение, написанное для получения

степени магистра зоологии // ЖМНП. 1857. Ч. 95, Сент. Отд. II. С. 274-332.

36 Аверкиев Дм. Университетские отцы и дети // Эпоха. 1864. № 1/2. С. 325-349.

20

Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»

В 1858 г. Страхов принимал участие в конкурсе на кафедру зоологии

Московского университета, однако потерпел неудачу. Именно этой неудаче

на ученом поприще мы косвенно обязаны появлением литературного критика

и философа Страхова. Правда, Л. Ф. Пантелеев, который встречал Николая

Николаевича на вечерах у издателя Н. Л. Тиблена (Страхов переводил для Тиб-

лена историю философии Куно Фишера), сообщал, что в ученом мире тогда

сожалели, что зоолог покинул свою основную профессию: «Когда я впервые

стал встречать Н. Н., то многие с сожалением говорили, что он совсем

напрасно забросил свою настоящую дорогу — естественные науки (...) так как его

диссертация „О костях запястья" давала основание надеяться, что из него мог

выработаться незаурядный ученый»37. Если достоинства его изобилующей

специальной терминологией и сжато написанной диссертации могли оценить

только специалисты, то упомянутая статья «О методе наук наблюдательных»

наглядно показывает нам, почему коллеги Страхова сожалели о потере ученого.

Он предстает в этой статье вполне зрелым исследователем, владеющим

богатым арсеналом знаний, понятий и методических приемов, необходимых для

успешной работы в области зоологии.

Однако надо отметить, что покинул Страхов естественно-научную стезю

не совсем по собственной воле. В конкурсе на кафедру зоологии Московского

университета после смерти профессора К. Ф. Рулье его обошел более ловкий

соперник, только недавно ставший кандидатом зоологии. Стахеев живо описал

эту ситуацию в своей повести «Пустынножитель», в основу которой легли

события жизни Страхова: «Кончил он университетский курс, сдал диссертацию

на магистра и думал, что пойдет по дороге жизни, как паровоз по рельсам.

Оказалось, что владеть пятью иностранными языками и быть магистром

философии (так у Стахеева. — В. Ф.) еще недостаточно для того, чтобы открыть

себе путь к кафедре. Тут двери открываются иногда совсем не тем ключом,

которым он владел. Некий „тетушкин племянник", вытянутый к получению

ученой степени за уши сильными руками, прежде его добрался до кафедры.

У него ключ оказался надежнее. Он во все канцелярии имел дорогу, со всеми

нужными людьми был в близких отношениях...»38 Впоследствии этот молодой

профессор проявил себя видным апологетом дарвинизма, и сходство его

материалистических взглядов с воззрениями проводивших конкурс ученых могло

быть еще одной причиной, по которой этого кандидата предпочли тяготевшему

к философскому идеализму Страхову.

А Страхов, давно увлекавшийся литературой и философией, решил,

помимо преподавания в гимназии, попробовать свои силы в самостоятельной

журналистике. Свою дебютную, по сути дела, статью, которая в той же мере

относилась к науке, как и к философии, Страхов опубликовал под названием

37 Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М, 1958. С. 255.

38 Стахеев Д. И. Пустынножитель // Рус. вестник. 1890. Март. С. 123-124.

21

Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова

«Физиологические письма» в 1859 г. в газете «Русский мир»39. В статье настолько

проявились его широкая эрудиция и самостоятельные взгляды консервативно-

идеалистической направленности, что она привлекла внимание литературного

критика Аполлона Григорьева. В 1860 г. Страхов опубликовал несколько

философских статей в журнале «Светоч», и на него обратил благосклонное внимание

еще один известный в литературном мире человек — консервативный публицист

и редактор журнала «Русский вестник» М. Н. Катков.

Катков попросил Страхова написать для его журнала статью против

материализма, и в мае 1860 г. в «Русском вестнике» появилась яркая работа

32-летнего автора «Об атомистической теории вещества», в которой Страхов

доказывал научную несостоятельность материалистической теории атомизма.

В кружке редактора журнала «Светоч» А. П. Милюкова, которого он знал

по 2-й гимназии, Страхов знакомится с братьями Достоевскими и другими

литераторами. Присоединился к этому кружку и Ап. Григорьев. Обладая

отменным чутьем и к тому же зная толк в философии, Григорьев сразу поверил

в пригодность молодого естественника с задатками мыслителя для борьбы

против засилья философского материализма.

Страхов писал о своих взглядах в тот период, когда началось его

знакомство с Достоевским: «В то время я занимался зоологиею и философиею

и потому, разумеется, прилежно сидел за немцами и в них видел вождей

просвещения»40. Для членов литературного кружка, к которому принадлежал Страхов

тогда, «верхом образования было понимать Гегеля и знать Гете наизусть»^.

Достоевский же, как отмечает Страхов, воспитывался под влиянием прежде

всего французской литературы.

В 1860 г. Достоевские приняли решение издавать собственный журнал

под названием «Время». Григорьев уже тогда видел в Страхове идейно

близкого ему человека и продвигал молодого критика-мыслителя. Правда, в журнал

Достоевских первым был принят Страхов, а Григорьев попал туда чуть позже,

как ни удивительно, не без содействия своего молодого друга42. Страхов быстро

превратился в одного из основных сотрудников журнала, начавшего выходить

в 1861 г. Писал он не столько статьи на научные и философские темы, сколько

литературно-публицистические очерки, играя наряду с Ф. М. Достоевским

и Ап. А. Григорьевым особенно важную роль в полемике, которую вел журнал.

На первый взгляд кажется удивительным то, что недавний ученый-

естественник включился в журнальную деятельность так, словно был давним

участником литературного процесса. Страхов вступил на творческий путь

19 Страхов Н. Физиологические письма // Рус. мир. 1859. № 2, 9 янв.; № 22, 5 июня;

№ 59, 24 окт.

40 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 378.

41 Там же. С. 379.

42 См.: Там же. С. 399.

22

Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»

—ф

довольно поздно, в тридцатилетнем возрасте, будучи уже сложившимся

человеком. Но литературой и философией он увлекался с юных лет, уделяя серьезному

чтению и осмыслению прочитанного не меньше времени, чем естественным

наукам. Благодаря своим разнообразным увлечениям и интенсивным занятиям

он к тридцати годам уже обладал широкими и универсальными знаниями.

В начальный период журнала «Время» братья Достоевские пытались еще

занять умеренную, даже компромиссную позицию между славянофильством

и западничеством, взяв лучшее у тех и других, и создать собственное

направление, получившее название «почвенничество». Страхов же был в тот период

гораздо ближе к Григорьеву, который тоже стоял за создание независимого

направления, в котором были бы устранены недостатки славянофильства и

западничества, однако склонности к компромиссам с «Современником» и другими

оппозиционными журналами не проявлял. Правда, работа в журнале сближала

сотрудников, и в тесном и взаимно полезном общении Страхова с Достоевским

происходило интенсивное формирование единой позиции.

Нет сомнения, что Григорьев и Страхов в этот период сильно повлияли

на Ф. М. Достоевского. Но Григорьев по разным причинам в журнале часто

отсутствовал, и основное влияние на писателя, в то время еще не окончательно

изжившего либерализм молодости и мало знавшего славянофильство,

оказывал Страхов, уже тогда обладавший основательной философской подготовкой.

Страхов тепло вспоминал об их общении с Достоевским в эти годы, увлекавшем

обоих: «Наша тогдашняя дружба хоть имела преимущественно умственный

характер, но была очень тесна. (...) Разговоры наши были бесконечны, и это

были лучшие разговоры, какие мне достались в жизни»43.

Достоевский, как и Григорьев, поддерживал первые пробы пера Страхова

в журнале. Хотя Страхов до недавнего времени занимался преимущественно

естественными науками, в журнале «Время» от него вскоре стали требовать

критических фельетонов, особенно когда исчезал Григорьев. И, как оказалось,

они у него получались живыми, остроумными и привлекали внимание читателей.

Страхов печатал во «Времени» самые острые статьи против материализма,

против нигилистического отрицания философии и литературы, против крайнего

утилитаризма в науке, отстаивая здравый смысл и идеализм «вечных истин».

С самых первых критических выступлений Страхова во «Времени»

(преимущественно под псевдонимом Косица, восходящим к пушкинскому псевдониму

Феофилакт Косичкин), которые были направлены против «Современника»,

«Русского слова» и других оппозиционных изданий, он в спокойной и

полушутливой манере показывал очевидные недостатки выступлений в печати идейных

противников «Времени». Этими смелыми выступлениями он вызвал на себя

целый шквал критики в оппозиционной печати, стремившейся, в соответствии

43 Там же. С. 423.

23

Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова

—ф

с литературными нравами того времени, подавить всякое «консервативное»

инакомыслие. Страхов отчасти по молодости, отчасти из литературного задора

принял на себя главный удар радикальных сил. С ним, не особенно церемонясь

в выражениях, спорили маститые критики «Современника», задорные «новые

люди» «Русского слова», революционные нигилисты «Дела». Произведения

Косицы-Страхова подвергались беспощадному осмеянию в сатирических

радикальных журналах «Искра» и «Свисток».

Теперь, в ретроспективе, можно сделать вывод, что Страхов проявил

очевидную неосмотрительность, открыто выступив против столь явно

превосходящих сил противника, чем обрек себя на незавидную судьбу литературного

изгоя, но поступиться своими убеждениями и плыть по течению он не пожелал.

Страхов упорно отстаивал право на само существование настоящей, серьезной

русской литературы, философии и публицистики и за это получил пожизненное

клеймо охранителя и ретрограда, вовсе не соответствовавшее действительности.

Критик Ю. Н. Говоруха-Отрок, цитируя Страхова, писал, что потоку

умственной жизни современности не поддаются только большие, самостоятельные

таланты, твердо идущие своей дорогой44. И к таким достойным уважения

независимым писателям, оставшимся, несмотря на сильнейшее давление времени,

самими собой, смело можно отнести и разнообразна одаренного Н. Н. Страхова.

Высмеивание Страхова началось уже с первого его сочинения,

опубликованного в журнале «Время», — большой статьи «Жители планет» (1861),

в которой Страхов высказал смелую гипотезу об отсутствии жизни на других

планетах и о том, что предполагаемые инопланетяне не могут превосходить

человека по своему уровню развития. При этом обличители Страхова,

выступавшие против него с язвительными или насмешливыми статьями, даже не

ставили своей целью вникнуть в содержание оригинальной статьи и раскрыть

его читателям. Более того, оппозиционные журналисты, забыв о былых

традициях благородной критики сороковых годов, не брезговали никакими приемами

в борьбе с идейными противниками. Задача их статей и фельетонов состояла

прежде всего в вышучивании. Насмешки перерастали в глумление, и

поскольку тяготеющие к оппозиции критики имели важнейшее преимущество в виде

сочувствия большинства читающей публики, то участь вступивших с ними

в полемику писателей была незавидной.

Направление, к которому принадлежал Страхов, не имело в то время

надежд на успех в общественном мнении. Идейный вдохновитель

«почвенничества» и близкий Страхову по духу Аполлон Григорьев предавался печали, что

их идеи не пользовались поддержкой в обществе, и называл себя «ненужным

человеком».

44 Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. //.]. Поэзия Полонского // Моск. вед. 1896. № 52,

22 февр. С. 3^.

24

Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»

—■$■

Как бы то ни было, даже в этой неблагоприятной обстановке Достоевские

всё же сумели вести журнал достаточно уверенно, обеспечивая весьма

высокий уровень подписки. Сам Достоевский в то время еще придерживался более

умеренных позиций. Он выступал преимущественно с критикой «Русского

вестника» Каткова и славянофильского «Дня», избегая прямых столкновений

с «Современником». Что же касается Страхова, то борьба с нигилистическим

направлением в журналистике стала его главной деятельностью в журнале

«Время». Он заявлял потом, что неприязнь к нигилизму с юных лет носила у него

какой-то органический характер. Именно статьи Страхова привели к вражде

со «Временем» сначала «Современника», а потом и почти всей петербургской

журналистики.

Тем не менее дела у «Времени» шли хорошо, и полемика, в которой

участвовали Достоевский и Страхов, привлекала внимание читателей. Подписка

на 1863 г. была достаточно успешной. Однако беда пришла с неожиданной

стороны. В мае 1863 г. журнал, который вовсе не отличался оппозиционными

настроениями, был вдруг закрыт правительством за посвященную польским

делам статью Страхова «Роковой вопрос» (вышедшую за подписью «Русский»).

По недоразумению статья вызвала нелепые подозрения, будто ее анонимный

автор сочувствует полякам. Причем удар по журналу был нанесен в

консервативной газете «Московские ведомости», издаваемой М. Н. Катковым, который еще

недавно благоволил к Страхову и охотно предоставлял для его статей страницы

своего журнала «Русский вестник».

* * *

Остановимся подробнее на этом эпизоде из биографии Страхова, который

сыграл весьма печальную роль в его литературной судьбе, тем более что вся

эта история получила непосредственное отражение на страницах второй книги

«Борьбы с Западом» Страхова (1890).

Польское восстание вызвало в России всплеск патриотических чувств,

и газета Каткова «Московские ведомости» возглавила кампанию по борьбе

с мятежным духом поляков и разоблачению сочувствующих им отечественных

нигилистических органов печати. Журнал «Время» решил также принять

участие в обсуждении польской темы. Статья «Роковой вопрос» появилась

в апрельском номере журнала, вышедшем в свет в мае 1863 г.45 Это была

только первая статья «Времени» по польскому вопросу, за которой должно

было последовать продолжение, и позиция редакции не была в ней еще

отчетливо высказана. Правда, статья нравилась не только самому автору, но

и Достоевскому. Страхов захотел, не останавливаясь на одних политических

45 Время. 1863. №4. Отд. II. С. 152-163.

25

Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова

причинах польского кризиса, придать ему более объективное и глубокое

культурно-философское обоснование, попытавшись встать на точку зрения

поляков и указав при этом на способствовавшие отчуждению собственные

недостатки русских. Тем самым он стремился еще больше оттенить глубинные

противоречия польской цивилизации. Мысль Страхова шла даже дальше

обычного казенного патриотизма: он подвергал сомнению сами основы западной

цивилизации, на которых зиждилась польская католическая культура, хотя

здраво настаивал при этом, что наше преимущество перед Западом обещает

раскрыться лишь в будущем, при большем развитии подлинно самобытных

русских начал. Однако позиция Страхова, выраженная лишь намеками не

в последнюю очередь из-за опасения цензурных стеснений, была превратно

понята многими читателями. К тому же анонимная подпись «Русский» под

статьей, которую нашли недостаточно патриотичной, показалась многим

вызывающей. Статья «Роковой вопрос» вызвала широкое недовольство в

патриотических кругах.

22 мая против «антипатриотической» статьи Страхова с

обличительной заметкой в катковской газете «Московские ведомости»46 выступил некий

К. Петерсон, но инициатива обвинения журнала в пособничестве польским

бунтарям исходила, естественно, от издателя газеты Каткова. Запрет журнала

«Время» последовал уже через четыре дня, 24 мая, по докладу царю министра

внутренних дел П. А. Валуева. Журнал был закрыт «за помещение статьи, под

названием „Роковой вопрос", в высшей степени неприличного и даже

возмутительного содержания по предмету польских дел, идущей прямо наперекор

всем действиям правительства и всем патриотическим чувствам и заявлениям,

вызванным нынешними обстоятельствами, и оскорбляющей народное чувство,

а также за вредное направление этого журнала»47.

Катков в ближайшем номере также принадлежащего ему «Русского

вестника» и сам разделил возмущение Петерсона (майский номер журнала

вышел с запозданием, к концу июня). Как писал чуть позже в «Русской беседе»

Ю. Ф. Самарин, статья «возбудила в нашей публике негодование, доселе

небывалое, и „Русский вестник" поспешил принять это новое заявление отечественного

мнения под свое покровительство»48.

Следует отметить, что страховское название «Роковой вопрос»

«полемически переосмысляет формулу Каткова»49, незадолго до этого писавшего

о русско-польских отношениях: «Между этими двумя соплеменными

народностями история издавна поставила роковой вопрос о жизни и смерти»50.

46 Петерсон К. По поводу статьи: «Роковой вопрос» в журнале «Время» // Моск. вед. 1863.

№Ю9, 22 мая. С. 3.

47 Цит. по: Достоевский. ПСС. Т. 18. С. 211-212.

48 Самарин Ю. Ф. Сочинения. М., 1900. Т. 1. С. 261.

49 Достоевский. ПСС. Т. 20, кн. 2. С. 317.

50 Рус. вестник. 1863. Янв. С. 476-477.

26

Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»

Осмелившийся стать в этих непростых условиях на защиту Страхова

Самарин, не упоминая по цензурным причинам о польской теме, отметил, говоря

о статье Каткова, что ее автору не нравилось и гегельянство, и славянофильство

Страхова: «Досталось Страхову за Гегеля, но за ним открылся и другой, не

менее тяжелый грех. Оказалось, что он еще вдобавок и славянофил. Послушайте:

„С гегелевской философией у г. Страхова соединяется еще какое-то особого

рода славянофильство"»51.

Внимания исследователей не привлек тот факт, что Страхову удалось-таки

и самому под псевдонимом напечатать в том же году статью, в которой он

с близких к Самарину позиций критиковал уверенного в себе,

приземленного государственника-охранителя Каткова за выступления «против праздных

отвлеченностей и трансцендентальных напряженностей»52. Относительно

недоразумения с «Роковым вопросом» Страхов, естественно, возможности

высказаться тогда не имел. В то же время косвенными намеками он указал

на основную причину этой скандальной истории — крайнюю нетерпимость

и «резкий догматический тон» катковского журнала (имея в виду, конечно, не

только «Русский вестник», но и задействованную в конфликте газету Каткова

«Московские ведомости»): «Никогда „Русский Вестник" не становится и даже

не умеет стать на точку зрения своего противника, и потому в нем никогда не

бывает уважения к тому, с чем он не согласен»53.

На самом деле странно, что Катков и даже И. С. Аксаков не заметили

патриотической направленности «почвенного» «Времени», да и не поняли смысл

самой статьи. Страхов, говоря о периоде своего сотрудничества во «Времени»,

писал в воспоминаниях: «Мы были горячие патриоты и русофилы»54. Наверное,

не лишены оснований и мнения тех историков литературы, которые

усматривают среди причин резких критических нападок Каткова и Аксакова на «Время»

элементы борьбы со своими литературными соперниками и конкурентами.

В какой-то степени Страхова утешало то, что в «Revue des Deux Mondes»

появилась статья с точным переводом его «Рокового вопроса»55. Приезжие из-за

границы говорили Страхову о том, что тамошние русские патриоты указывали

на его статью увлекавшимся польским делом как на «истинно патриотический

взгляд»56.

Все попытки Достоевского и самого Страхова объяснить недоразумение

успеха не имели — цензура ничего не пропускала в печать. Письмо-объяснение

51 Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. 1. С. 268.

52 Нелишко Н. [Страхов Н. H.J Нечто о «Русском вестнике» // Библиотека для чтения.

1863. № 7. С. 96-109. То же: Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 237-257.

53 Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 256.

54 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 433.

55 Mazade Charles de. Le systeme russe a propos d'une ecrit sur la Pologne // Revue des Deux

Mondes. 1863. № 46, seconde periode, 1 aout. P. 756-762.

56 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 458.

27

Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова

—■$>

Достоевского «Ответ редакции „Времени" на нападение „Московских

ведомостей"» было впервые напечатано Страховым в «Воспоминаниях о Ф. М.

Достоевском» (1883)57, а другие материалы, относящиеся к истории с «Роковым

вопросом», стали известны читателям только в 1890 г., когда вошли в

переиздание с существенными дополнениями второй книги «Борьбы с Западом».

Эта история 1863 г. с закрытием журнала имела печальные последствия

не только для братьев Достоевских и Страхова, но и, конечно, для всей

ситуации в русской журналистике. Хорошо написал об этом позже Розанов, упрекая

в чрезмерном рвении Каткова: «Он (Катков. —В. Ф.) вовсе не понял статью

Страхова „Роковой вопрос", а буря, им поднятая из-за непонятой статьи и

поведшая к закрытию единственного культурно-славянофильского журнала „Время",

произвела непоправимый „провал" в журналистике, которого не мог заменить

его деловой и сухой „Русск(ий) вестник"»58. «В одном этом случае Катков

показал, до какой степени он был не философский ум, а только „боевик пера".

Нельзя не заметить (...) до какой степени правительство от отсутствия в нем

какого-нибудь „философского присутствия" постоянно давило все ему самому

полезное, необходимое, все нужное России, и в то же время кормило, поило

и согревало плутоватую ехидну, которая в достаточной мере к 1 -му марта ему

„укусила грудь"»59.

Катков в майском номере «Русского вестника» сообщил о поразившем его

удивлении, когда он узнал, что автором статьи был не какой-нибудь «полонофил»,

а хорошо ему знакомый Страхов: «Меня как громом поразило известие, что

статья Роковой вопрос писана вами, многоуважаемый Николай Николаевич...»

Однако тут же продолжил нападки на журнал, хотя и снимал обвинения в по-

лонофильстве со Страхова как своего «союзника в борьбе с „нигилизмом"»60.

Но какова сама идея заподозрить во враждебности к России «почвеннический»

журнал Достоевского после почти полутора лет его издания! Это мог только

«боевик пера» Катков с его прямолинейностью и медвежьим ухом ко всему

более тонкому, погубивший почвеннический журнал, в то время как по-прежнему

процветали нигилистические издания Некрасова, Благосветлова, Щедрина...

Это был, конечно, акт недоразумения. Но, надо признать, Страхов

действительно «перетончил» в своей аргументации от противного. Главная идея

отрицания западной цивилизации была в его статье едва намечена, в то время

как признание внешних преимуществ поляков перед русскими было показано

весьма выпукло. Сам Страхов считает недостатками статьи «сухость и

отвлеченность»— отсюда непонимание многими ее сути. Розанов, который, прочтя много

57 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: в 14 т. СПб., 1883. Т. 1. С. 249-254. То же:

Достоевский. ПСС. Т. 20. С. 97-101.

58 РозановВ. В. Когда начальство ушло... М, 1997. С. 468.

59 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 60.

60 [Катков М. H.J По поводу статьи «Роковой вопрос» // Рус. вестник. 1863. Май. С. 398-

418.

28

Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»

лет спустя эту статью, тоже признал ее «полонофильский» характер, отмечал,

что за Страховым вообще водился тот недостаток, что он как-то всё старался

затушевать главное. Не случайно Е. А. Штакеншнейдер, хорошо знавшая

критика, писала, что подобное недоразумение могло случиться только с ним. Она

имела в виду особенность его характера — недомолвки6'. Но важно и то, что

она отнесла это же критическое замечание и к редакции «Времени». Политика

самого журнала — стремление «сидеть на двух стульях» между

славянофильством и западничеством (за что, кстати, упрекал редакцию Ап. Григорьев) —

была слишком неопределенна, и это также способствовало недоразумению.

Через некоторое время недоразумение разъяснилось, и Достоевским

разрешили с 1864 г. издавать новый журнал, «Эпоха», в котором Страхов также

оставался одним из ведущих критиков.

Крайне болезненная история с «Роковым вопросом» послужила

поводом к радикальным переменам в характере Страхова. Чувствуя губительность

прежних привычек, он решительно отказывается от вольностей холостяцкого

поведения и пристрастия к спиртным напиткам. К концу 1860-х гг. Страхов

окончательно избрал полумонашеский холостяцкий образ жизни среди книг.

От былых увлечений у него остались лишь привычка к частому курению да

любовь к кофе и крепкому чаю.

С февраля 1864 г. «почвенники» начали издавать журнал «Эпоха», и

редакция, включая Страхова, возлагала на него большие надежды. Однако и здесь

Страхову сразу не повезло: несколько его вполне патриотических статей не

пропустила цензура, которая была напугана историей с журналом «Время»

и на всякий случай перестраховывалась. По этой причине Страхову пришлось

почти всегда печататься в «Эпохе» под псевдонимом. А в феврале 1865 г.

«Эпоха» из-за неудачной подписки была вынуждена по экономическим причинам

прекратить существование.

Журналы «Время» и «Эпоха» составили целый этап в жизни и творчестве

Страхова.

* * *

С 1865 г. Страхов, потеряв возможность регулярного сотрудничества

в журналах, для заработка был вынужден много заниматься переводами. Хорошо

зная языки и владея пером, он зарекомендовал себя видным мастером перевода

естественно-научной и философской литературы. Среди его известных

переводов — четыре тома «Истории новой философии» Куно Фишера, двухтомник

«История материализма» Ф. А. Ланге, «Об уме и познании» И. Тэна, книга

«Птицы» зоолога А. Брема и многое другое. Но переводческий хлеб сам по себе

61 ШтакеншнейдерЕ. А. Дневники и записи (1854-1886). М.; Л., 1934. С. 440.

29

Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова

ф =

труден и изнурителен, не говоря уже о том, что Страхов чувствовал в себе силы

для более творческой, самостоятельной литературной работы.

Поэтому он и после краха «Эпохи» не прекратил заниматься

журналистикой, по возможности помещая свои статьи в чуждых радикализма

журналах «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки». В «Библиотеке для

чтения», владельцем которой был молодой тогда беллетрист П. Д. Боборыкин,

Страхов довольно успешно сотрудничал в 1864-1865 гг. Журнал

придерживался умеренных позиций, установившихся еще при предыдущем редакторе,

и это вполне устраивало Страхова. Статьи Страхова печатались в «Библиотеке

для чтения» и до Боборыкина — он поместил там ряд заметок после закрытия

«Времени» под новым псевдонимом Н. Нелишко, в том числе и с критикой

узурпаторских замашек Каткова, из-за которого закрыли «Время». 2 декабря

1863 г., после закрытия «Времени», Страхов писал брату Петру: «Меня тянут

в „Библиотеку", предлагая сверх платы за статьи ежемесячное жалованье. Но

едва ли это состоится»62. После разорения «Эпохи» в феврале 1865 г. Страхов

нашел в «Библиотеке для чтения» новое прибежище. Имевший знания, вкус

и навыки журнальной работы Страхов оказывал при Боборыкине ощутимое

влияние на издательскую политику «Библиотеки для чтения». Правда,

впоследствии Боборыкин написал в воспоминаниях, что славянофильские тенденции,

которые ощущались во взглядах Страхова, были ему чужды, и он вряд ли отдал

бы журнал в редакторство Страхову. Однако до этого вероятного расхождения

дело не дошло: в 1865 г. неопытный издатель Боборыкин, потерявший за два

года на журнале 50 тысяч рублей, окончательно прогорел, и «Библиотека для

чтения» закрылась. Последний номер вышел в августе 1865 г. Помимо

неопытности издателя, журнал прекратил существование потому, что ему было трудно

конкурировать с набравшими силу оппозиционными журналами «Современник»

и «Русское слово».

Надо отдать должное Страхову за то, что он принадлежал к числу тех

немногих мужественных литераторов, кто продолжал, несмотря ни на что,

сражаться с заведомо превосходящим противником из оппозиционного лагеря.

Страхов перенес свои основные творческие усилия в «Отечественные

записки» А. А. Краевского, где активно сотрудничал в 1866 и 1867 гг. После смерти

(в сентябре 1866 г.) редактора журнала С. С. Дудышкина, литературного критика

умеренного направления, Краевский практически (хотя и не официально)

сделал Страхова редактором «Отечественных записок». Критику удалось собрать

в журнале команду единомышленников почвеннического направления. Однако

в новом, 1868 г., когда всё обещало относительный успех, Краевский нанес

редакции под руководством Страхова смертельный удар: владелец журнала

сдал «Отечественные записки» в аренду его идейным противникам во главе

62 Достоевский в неизданной переписке современников (1837-1881) IIЛН. М., 1973. Т. 86:

Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. С. 392.

30

Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»

с Некрасовым, которые тогда нуждались в своем печатном органе из-за закрытия

цензурой «Современника» и «Русского слова».

Один из столпов либеральной критики Н. К. Михайловский писал: «Тогда

в литературных кружках много говорили, между прочим, и о

противоестественности союза Некрасова с Краевским, который тянул в старых

„Отечественных записках" совсем неподходящую ноту. Но это меня не смущало. Я знал от

Н. С. Курочкина, что никакого союза тут нет, а есть простая денежная сделка,

в силу которой Краевский отдавал на известный срок и за известную ежегодную

плату свой журнал Некрасову, обязуясь не вмешиваться в литературную сторону

дела. Дела „Отечественных записок" при Краевском шли все хуже и хуже. Ни

борьба г. Страхова с „Западом" и с „нигилистами", ни другие перлы не спасали

журнал от очевидного падения. (...) Прекращение „Современника" и „Русского

слова", благодаря которому сильно очистилось поле конкуренции, не улучшило

дел „Отечественных записок". Пришел Некрасов и предложил Краевскому