Text

Э.Ю.Соловьев

И.КАНТ:

взаимо-

допол н ител ьность

морали

и права

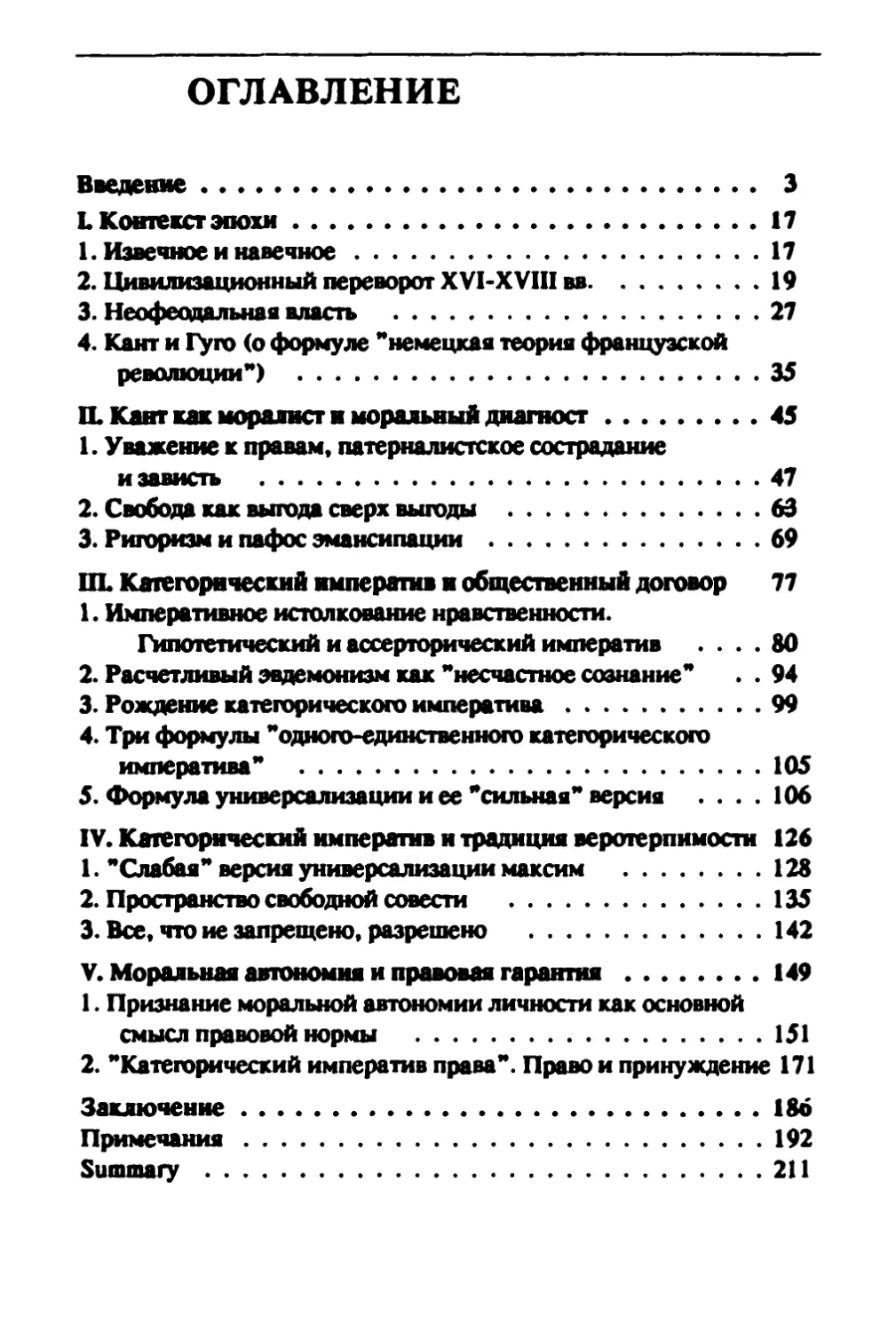

Соловьев Э.Ю.

И. Кант: взаимодополнительность морали и права. — М.:

Наука, 1992. - 216 с. - (Немецкая классическая философия.

Новые исследования).

ISBN 5-02-008048-9

Этика Канта рассматривается как важный фактор в

формировании прогрессивного политико-юридического

мышления в Германии конца XVIII — начала XIX в. и подготовке

теории правового государства. В этическом ригоризме и

формализме, в решительном возвышении справедливости над

любовью и состраданием автор видит общеевропейский

феномен, связанный с нарождением цивилизованного

правосознания.

Для философов, читателей, интересующихся историей

философии.

ISBN 5-02-008048-9 © Издательство "Наука", 1992

Введение

В советских публикациях последнего времени в разных

выражениях по разным поводам высказывается одна и та же,

глубоко выстраданная мысль: "Сегодня нам предстоит

нелегкое возвращение к цивилизации"1. Слова эти нигде так

не уместны, как применительно к нашему правопонима-

нию. В этой сфере не может быть никакого продвижения

вперед без скромного, ученического, покаянного

обращения к попранным и, как правило, достаточно давним

достижениям мировой политико-юридической культуры.

Особого внимания заслуживает при этом классическая

философия права,

В нашем понимании слово "классическая"

синонимически срослось со словом "немецкая". Между тем

классическая философия (классическая философия права

в особенности) — это общеевропейское идейное

образование. Кант — Фихте — Гегель — в лучшем случае

фарватерная струя, образованная широким идейным

потоком, которому принадлежали также Ш. Монтескье,

Ж.-Ж. Руссо, В.-Р. Мирабо, Ч. Беккариа, К.Г. Хайденрайх,

В. фон Гумбольт, Г. Форстер, П.ИА Фейербах и еще

десятки других менее известных мыслителей.

Малоискушенные в искусстве социально-исторических

объяснений, они обнаруживали поразительную

феноменологическую проницательность. Они умели осмыслять право

прежде всего в том его значении, которое выявляет себя

в сознании нравственно-ответственного борца с

бесправием.

Знаменательно, что тема права в классических

концепциях — это всегда тема моральной философии. Сам

вопрос о коренном различии права и нравственности (а

с конца XVIII столетия он осознается совершенно отчет-

3

ливо) решается прежде всего как этическая проблема.

Эта принципиальная моральна-этическая ориентация в

правоведении обеспечивает, во-первых, максимальную

исходную удаленность от юридического позитивизма;

во-вторых, — изначальную и безусловную, как бы

аксиоматическую соотнесенность понятия права с

понятием свободы,

В нашей юриспруденции (по крайней мере, до начала

80-х годов) вопрос о праве всегда ставился и обсуждался

внутри более широкой проблемы принудительных норм,

регулирующих поведение каждого члена общества. Это

методологически предрасполагало к запретительной

трактовке закона и обвинительному пониманию задач

правосудия.

Выдающиеся мыслители конца XVIII — начала XIX в.

спрашивали о праве совершенно иначе. Несколько

огрубляя существо дела, чтобы ярче его обрисовать, я

сказал бы так: право для философов-классиков — это

мораль, регламентирующая действия правителя. Оно

обсуждается как система категорически обязательных норм,

которая позволила бы регулировать самое регулирующую,

распорядительную и запретительную практику общества

и государства. Разумеется, и частный индивид должен

действовать в духе права. Но, строго говоря, такая

внутренняя, этически значимая задача встает перед ним

лишь тогда, когда он оказывается по отношению к другим

в положении человека "сильного", доминирующего,

уполномоченного разрешить известные межличностные

конфликты. Нетрудно убедиться, что понимание права как

нормативной преграды, которая выставляется не на пути

любого и всякого, а на пути распоряжающегося и

властвующего субъекта, во-первых, сразу сообщало

правовому закону эмансипирующий смысл, а, во-вторых,

уже содержало в себе зародыш идеи правового

государства.

Обе эти тенденции с удивительной ясностью и

простотой обозначены в учении Канта, которого по ряду

причин можно назвать иклассическим классиком".

4

Мне думается, чрезвычайно интересно взглянуть на

Канта как на немецкого внутреннего эмигранта,

одушевленного идеей мирового гражданства. Само его

легендарное "философское затворничество" было не чем

иным, как попыткой (и притом успешной) оградить себя

от прусского провинциализма и стать кабинетно

открытым по отношению к имировой эпохе". Именно

это позволило Канту, с одной стороны, сыграть роль

одного из завершителей европейского Просвещения

(роль его критического исповедника, если говорить

точно) и одновременно стать родоначальником новой

национальной философской традиции. Маргинальное

историко-философское положение Канта (завершитель-

родоначальник) приводит к тому, что важнейшие его

идеи имеют парадоксальный статус "итоговых начинаний",

критически выверенных ориентирующих проспектов.

Как философ права, Кант — гениальный мастер

понятийного эскиза. Его наброски по сей день

впечатляют так, как если бы они были законченными

творениями. Мастер сам их портит, когда пытается превратить

в рабочие проекты, пригодные для демонтажа старого

здания "позитивной законности" и для возведения

нового, отвечающего запросам его страны и времени.

Наилучший источник, по которому можно

познакомиться с кантовскими понятийными эскизами, —

знаменитое эссе «О поговорке: "Может быть, это и верно в

теории, но не годится для практики"» (замечу, что

именно эта статья, опубликованная в 1793 г. в

"Берлинском ежемесячнике", послужила своего рода

запальным шнуром для четвертьвековой полемики, приведшей

к оформлению концепции правового государства).

Эссе "О поговорке..." — редкий пример критико-по-

лемического сочинения, вышедшего из-под пера Канта.

Против чего же оно направлено? — Прежде всего против

идеологии политического патернализма, подчинившей

себе юридическую мысль Западной Европы в эпоху

неограниченных монархий, но имеющей весьма давние

общекультурные истоки.

5

Для традиционных обществ — как на Западе, так и на

Востоке — достаточно типично стремление к

ограничению государя нормами обычной нравственности,

объединяемыми вокруг идеала достойного отца. Хорошим

правителем признается тот, который действует в духе

наставнической заботы, добра и сострадания. На этих

условиях ему (как хорошо видно, например, из образов

царей, нарисованных русской народной сказкой)

дозволяются и самодурство, и глупость. Категорически

запрещены лишь злобность, коварство и прагматический

цинизм: государю, обнаруживающему эти качества,

грозят либо неотвратимыми божественными карами,

либо (в тираноборческих учениях) нравственно

оправданным народным мятежом.

Раннебуржуазное просвещение ополчается на это

патриархально-моралистическое понимание "достойной

власти", но — за редкими исключениями (Д. Юм,

А. Смит, Б. Франклин, В. фон Гумбольдт) — не может

его одолеть. Дело заканчивается утилитарными раци-

онализациями патерналистской модели, —

доказательствами того, что правителю выгодно благоволить своим

подданным. Доказательства эти, по строгому счету,

просто портят традиционные нравственные критерии,

примешивая к ним сомнительный мотив расчетливости.

Кант по-новому видит всю проблему. Традиционных

запретов, налагаемых на жестокосердие и цинизм

правителей, он не отрицает. Он, пожалуй, даже

радикализирует их с помощью новых "строго моральных"

формул. Вместе с тем (это главное) Кант решительно

выступает против самого идеала отечески заботливого

правителя.

"Радикальное зло" в области политики — это не

жестокосердие властителя, а сама его неограниченная

авторитарность. Все социальные блага сомнительны, если

они достаются народу в порядке господского осчастлив-

ливания. Не может быть никакого разумного

политического устройства, покуда совершеннолетний член

общества уподоблен недорослю, который сам не ведает, чего

6

он идолжен желать". Но коль скоро это так, действия

правителя (будь то наследственного или избранного,

единоличного или коллегиального) должны

регламентироваться не моралью заботы, сострадания и добра,

а совсем иным этически значимым кодексом, высшим

принципом которого было бы признание

независимости каждого члена общества, или, как выражается Кант,

его "способности быть господином себе самому". Этот

нетрадиционный нормативный кодекс и есть право.

Никакие, даже самые лучшие, законы нельзя признать

юридически надежными, если идея государственной

опеки не отвергнута категорически и навечно.

Можно сказать, что этот чисто этический образ

правового государства витает перед умственным взором

Канта еще до всякого обращения к каким-либо

юридическим понятиям.

Кант ищет, как определить свободу человека перед

лицом государственного попечения и как затем

расчленить неподопечность на ее основные типы. Они-то и

позволят в дальнейшем усмотреть и различить

важнейшие виды правовой гарантии.

Патернализм уподобляет членов общества недоумкам,

которые без содействия власти не могут ни решить, что

для них хорошо: нравственно, ценно, выгодно, — ни

самостоятельно добиваться того, что они признали бы

хорошим.

До крайних пределов патерналистская установка

доводилась в церковном (каноническом) праве

средневековья, прежде всего в тех его разделах, которые

обосновывали деятельность инквизиции. Мы ничего не

поймем в логике действий этого института, если с самого

начала не примем во внимание, что он был учрежден

во имя права (!) каждого христианина быть спасаемым

от себя самого. Инквизиция — институт

репрессивно-терапевтический, изобретение взбесившейся любви и

взбесившегося сострадания, которые подводят каждого

человека под меру опеки, уместную лишь в отношении

душевнобольных.

7

Политический патернализм не заходит так далеко: он

не спасает, а лишь защищает человека от него самого,

а потому останавливается на идее полной гетерономии.

Понятие "гетерономия" предполагает, что человек как

член общества может жить лишь по чужим, извне

заданным ему правилам и инструкциям, подкрепляемым

чувствительными наказаниями или наградами. Мерой

опеки здесь является уже не душевнобольной, а скорее

ребенок или подросток, которых надо постоянно

наставлять и поправлять в видах их же выгоды.

Вот эту-то унизительную для человека меру (не говоря

уже о самой низкой, психотерапевтической) и должно,

согласно Канту, оспорить право. На место гетерономии

следует поставить признанную автономию, т.е.

самозаконность человеческого поведения.

О наличии в обществе права можно говорить лишь

в том случае, если каждый его член признан

государством в качестве разумного существа, способного

самостоятельно решать, что для него хорошо. Нравственные

убеждения, а также идеалы и цели людей не подлежат

властно-законодательному определению.

Переход общества к собственно правовому

регулированию человеческих отношений (а рассуждение Канта

обнажает одно из важнейших смысловых усилий этого

перехода) был крупной вехой в истории гуманизма. На

смену патриархальной сострадательной человечности

пришла человечность исходного доверия. Рушилась

презумпция попечения о распущенном, инертном,

невежественном народе, которая веками использовалась для

оправдания самых циничных форм внеэкономического

принуждения и самых безответственных проявлений

господского волюнтаризма.

Современная Канту морально-политическая

философия (в Германии это была этика Вольфа—Баумгартена,

в своих юридических разделах ориентированная на идеал

"просвещенной монархии") позволяла составить

достаточно ясное представление об основных направлениях

попечительной деятельности государства. К ним причис-

8

лялись: а) "неустанное побуждение подданных к

совершенствованию", б) "увлечение их на путь разумно

понятого личного счастья", в) "милостивое согласие

государя на то, чтобы целиком взять на себя работу над

разумными законами, отвечающими разнообразным

человеческим положениям и интересам**.

Эти формулы, похожие на реплики королей и

придворных в пьесах Е. Шварца, и провоцировали в свое

время кантовское тематическое расчленение понятия

автономии.

а) Идее принудительного совершенствования

противостоит концепт моральной автономии — основной для

всей практической философии Канта. Его юридическое

применение, вкратце говоря, состоит в следующем. В

качестве существа общественного и нравственного

человек всегда уже находится под безусловным законом и

может осознать его значимость и ценность без всякого

государственного воздействия. Нравственный поступок,

совершенный по принуждению, теряет всякое моральное

достоинство. (Много ли стоило бы, например, сыновье

внимание к родителям, если бы оно вынуждалось угрозой

уголовного наказания?) Поэтому издание каких-либо

"законов о нравственностип несовместимо не только с

понятиями права и правового государства, но и с развитым

моральным сознанием.

Поддержание морали — дело институтов гражданского

общества (семьи, школы, религиозных общин,

добровольных организаций и союзов), а не полицейских или

цензорских государственных служб.

б) Идея принудительного осчастливливания подданных

опровергается у Канта совокупностью этических доводов,

которым соответствовало бы понятие утилитарной

автономии. Каждому члену общества должна быть

предоставлена возможность самостоятельно судить о том, что

является для него выгодным или невыгодным.

Государство покушается на личность, когда мешает человеку

действовать на свой страх и риск, в честном

соперничестве с другими. Государству положено заботиться лишь

9

о том, чтобы исходные условия такого соперничества

были равными (мысль, которая прямо вела к выводу о

недопустимости сословных привилегий).

в) Кант, наконец, считает этически неприемлемым такое

положение дел, когда люди не принимают участия в

выработке общих решений, касающихся их же

собственного благосостояния и счастья. Это ущемляет не просто

их интересы (последние могут обеспечиваться даже при

деспотическом правлении), а самое способность суждения,

свобода которой очевидна для каждого. Признание этой

очевидности государством конституирует гражданскую

автономию.

Так в контексте этического рассуждения вызревает

важнейшее для Канта, новаторское по своему характеру

юридическое понятие — "правовой порядок". В тексте

статьи аО поговорке..." оно появляется на свет разом,

как Афина из головы Зевса, — в графическом

совершенстве эскиза:

"Гражданское состояние, рассматриваемое только как

состояние правовое, основано на следующих априорных

принципах:

1) свободе каждого члена общества как человека;

2) равенстве его с каждым другим как подданного;

3) самостоятельности каждого члена общности как

гражданина"*.

Простым расчленением понятия свободы как

признанной автономии Кант достигает единого и связного

представления о трех важнейших типах правовых норм,

по поводу которых шла вся политическая борьба его

эпохи. Это — (1) права человека, (2) законодательные

гарантии сословного равенства, (3) демократические

права, или права активного гражданства.

Обеспечение так понимаемого правового порядка есть

первоочередная задача права как особой нормативной

системы. В этом основная мысль Канта и всей

классической философии. И в этом же основное упущение

(более того — позорный пробел) всех определений права,

10

фигурировавших в советской литературе периода

сталинизма и застоя.

У читателя, знакомого с историей правовых идей,

может, однако, возникнуть следующее серьезное

сомнение. Принципиальная морально-этическая

ориентация в правоведении отличает классическую философию

от долго господствовавшей у нас марксистской версии

юридического позитивизма. Пусть так. Но можно ли

сказать, что эта ориентация отличает ее также и от

философско-правовых учений начала Нового времени,

от подхода к праву, который отстаивали средневековые

мыслители или философы древности? Разве уже у

Платона и Аристотеля учение о праве не было частью

моральной философии? Почему же в таком случае они

не додумались до идеи правопорядка, которую так

блестяще развернул Кант?

Это существенный вопрос, и от него нельзя отделаться

расхожей общесоциологической отговоркой: мол,

общественные отношения были другими, сама объективная

реальность еще не позволяла ставить проблему

правопорядка и т.д. Дело, конечно, не просто в том, что Кант жил

в иное время, чем Платон или Аристотель, Аврелий

Августин или Фома Аквинский, Лютер или Суарес. Дело

еще в том, что ему удалось построить этическое учение

совсем иного типа. Без нового истолкования морали столь

простое и убедительное усмотрение общего смысла

правовых норм никогда бы ему не удалось.

Трансцендентальная этика Канта уже сама по себе

является концепцией антипатерналистской и

антиавторитарной, стянутой к понятию автономии как к своему

смысловому центру. Она как бы изначально

ориентирована на достоверности правосознания, а потому обладает

серьезнейшим теоретико-правовым потенциалом,

который лишь отчасти выявлен самим Кантом в работах,

затрагивающих политико-юридические проблемы.

Данное обстоятельство далеко не всегда понимается,

а если понимается, то скорее декларируется, чем

доказывается на деле.

11

Нет недостатка в исследованиях, посвященных вопросу

о том, как Кант совершил переход от этического к

философско-правовому анализу, насколько логичен был

этот переход и можно ли считать кантовскую трактовку

права в полной мере трансцендентальной. В зарубежном

кантоведении они существовали давно, в советском

появились в последние десятилетия3. И все-таки мне

неизвестно ни одной основательной работы, которая

обсуждала бы "юридическую проспективность" самой

кантовской этики, ставила бы в центр внимания вопрос

о том, а не предполагают ли кантовские представления

о морали (сразу же — в качестве необходимого

дополнения, в качестве коррелята) известный образ

права.

Предлагаемая вашему вниманию книга — об этом,

главным образом об этом. В ней делается попытка

проанализировать этическое учение Канта под углом

зрения его имманентных теоретико-правовых

возможностей.

Почему исследователи кантовской философии

специально не задавались подобной задачей? На этот вопрос

придется дать два ответа: один — применительно к

советским, другой — применительно к зарубежным

кантоведам.

Изучение философского наследия Канта в нашей

стране издавна велось под флагом критики. Слово

" критика" приросло к его имени так же прочно, как

слово "обскурантизм" к понятию "религиозная

философская мысль". С конца 40-х годов, когда Сталин

обронил свое печально известное определение немецкой

классической философии как "аристократической

реакции на Французскую революцию и французский

материализм", рекомендательное выражение "критика

Канта" сделалось предписательным. В ряду немецких

философов-реакционеров ему было отведено место

филистерски-мечтательного агностика, идеолога убогого

и трусливого немецкого бюргерства. Это предписание

нацеливало на поиски "робкого Канта", который чура-

12

ется масштабных проблем своего времени, снижает их

до уровня прусско-германского провинциального мелкотемья

и более всего заботится о моральном обосновании бытия

Бога и бессмертия души. Тема кантовского отношения

к праву (тем паче — тема философии права как

возможного финала всего

трансцендентально-практического учения) при подобных презумпциях была просто

невозможна.

Приблизительно с конца 60-х годов задача "критики

Канта" ("дальнейшей критики") перешла в разряд

желательных и была подчинена стратегии борьбы с новейшей

буржуазной философией. Трансцендентальная этика

стала трактоваться под углом зрения бесчисленных и

влияний и воздействий", которые она оказала на

идеологические течения XX в., начиная с этического социализма

и кончая имморалистским ригоризмом иновых левых".

Эклектизация образа Канта, которая возникла в

результате такого подхода, неплохо описана немецким юристом

Г. Кленнером: «В конце концов сохраняется острое

противоречие в общей оценке Канта как политического

мыслителя: с одной стороны, мы приучены думать, что

его теория государства отражала прусскую

государственную практику, с другой — утверждается, что он был в

высшей мере хитрым буржуазным реформистом. С одной

стороны, мы выдаем ему свидетельство о том, что во

Французской революции он видел осуществление (или

по крайней мере наметку осуществления) своей

собственной теории, с другой — не признаем за ним даже

беззубого либерализма. С одной стороны, полагаем,

что отрицая практику революции (в особенности

якобинский террор), он не считал

скомпрометированными сами революционные принципы, с другой —

утверждаем, что, поскольку Кант рассматривал насилие

как базис права, он не мог не быть сторонником если

не легитимации, то хотя бы самолегитимации

наличного правопорядка. С одной стороны, вместе с

ярлыком "реформизма" на учение Канта навешивается

ярлык "исторической устарелости" (особенно в плане

13

теории демократии), с другой — его концепция

оценивается как созвучная модели

мелкобуржуазно-эгалитарного общества и мелкотоварного производства. В итоге

такого ас одной стороны — с другой стороны" не

остается никакой стороны4."

Впрочем, сама эта эклектика была лишь официальным

фасадом реального процесса, разноассортиментным

оброком, который уплачивался взамен прежней

единообразной барщины.

Истолкование Канта в проблемном горизонте

современной западной философии (хотя бы и освещаемой

критико-полемическим светом) сделало интерес к нему

куда более многосторонним. Мы впервые заметили, что

у Канта есть своя (пусть эскизная) философия истории,

своя антропология, своя онтология человеческой

субъективности и т.д. Середина 70 — начало 80-х годов —

время, когда появился целый комплекс добротных (а

иногда и блестящих) отечественных исследований,

посвященных самым разным аспектам кантовского

творческого наследия. Но вот серьезного интереса к

теоретико-правовым возможностям

трансцендентально-практической философии Запад нам не подсказал, поскольку

правовая проблематика не находилась в центральной

зоне его послевоенных философских споров5. Остро

переживать эту проблематику — наша собственная

сегодняшняя судьба.

Будучи глубоко убежден, что по части правопонимания

нам надо спешно учиться у философской классики, я в.

этой книге с самого начала отказываюсь от

самонадеянной и заносчивой презумпции, именуемой "критика

Канта". Я попытаюсь отнестись к нему так, как лучшие

наши пушкинисты относятся к Пушкину, в каждый новый

период истории ожидая от поэта новой, ранее не

вычитанной мудрости.

Введем свои проблемы и неясности в свет кантовского

текста, и пусть текст толкует их через наше усилие! И

разумеется (такова оборотная сторона медали), свет этот

должен исходить не от буквы, а от духа — от скрытых

14

смыслов кантовского рассуждения, с которым придется

обходиться куда свободнее, чем это положено при

написании критико-исторического сочинения ао Канте".

Когда-то Ф. Шеллинг с шокирующей прямотой заявил:

аЯ не собирался ни переписывать того, что написал

Кант, ни дознаваться, что собственно Кант хотел сказать

своей философией. Я желал выявить, что он, по моему

разумению, должен был хотеть, коль скоро в его

философии есть внутренняя связь"6.

Отважимся, наконец, и мы вступить на путь подобной

же активной интерпретации. Попробуем вглядеться в

скрытую апоретику кантовского рассуждения; попробуем

прибегнуть к приему так называемой адеконструкции*

(термин ЖДеррида), когда понятия как бы сгоняются с

насиженных мест, отведенных им интерпретируемой

философской системой, и соединяются друг с другом по

более слабым (но тем не менее реальным) смысловым

связям. Не будем, наконец, отказываться и от прямой

импровизации на темы, подсказываемые Кантом, но

только постараемся делать это не просто в соответствии

с сегодняшними запросами и условиями, а — помня о

последних, — все-таки так, как это было хотя бы в

принципе возможно для самого кантовского времени.

Вот в связи с темой принципиальных возможностей,

которые предоставляют для наших импровизаторских и

имитаторских попыток прошлые эпохи, я и хотел бы

ответить на второй обозначенный мною вопрос: почему

проблема теоретико-правового потенциала

трансцендентальной этики не была основательно проработана в

современном западном кантоведении.

Как я уже отметил, понятие права (говоря точнее: тема

строгого права и правового государства) в последние

десятилетия не выдвигалась в странах Запада на первый

план крупных и длительных философских дискуссий.

Поэтому историко-философские исследования,

посвященные правовым воззрениям Канта (это особенно

характерно для работ, издававшихся в ФРГ), как правило,

имели академическую и, так сказать, реконструктивно-

15

мемориальную направленность. Это располагало к

тщательному, детальному, но узкоситуационному

изображению социального контекста, в котором формировались

кантовские этические и философско-правовые идеи

(описывался юридический быт Пруссии в последней

трети XVIII в., особенности университетской моральной

философии, работа по подготовке и Всеобщего кодекса

прусских законов" ("Allgemeines Landrecht"), полемика,

разбуженная Французской революцией в среде

берлинских просветителей, и т.д.). Из поля зрения исчезали

отношения и институты, определявшие общую динамику

эпохи (скажем, нарождение свободного

предпринимательства, приспособительная деформация феодального

сословия; религиозные войны и борьба за

веротерпимость; становление, стабилизация и кризис

абсолютизма). Между тем Кант, как я уже подчеркнул в начале

этого Введения, был мыслителем, принадлежавшим не

столько Германии и ситуации, сколько Европе и эпохе.

Если это обстоятельство не учитывается, если не делается

попытка связного изображения эпохального морально-

юридического климата (а не просто немецкой — или

пусть даже французской и немецкой —

социально-политической погоды), то внутренняя теоретико-правовая

ориентация кантовской этики делается для историка

просто невидимой.

Воссоздание эпохальных контекстов философского

мышления — одна из сложнейших исследовательских

задач. Но лишь решая ее, мы получаем доступ к тому,

что великий мыслитель не просто хотел сказать (это как

раз проблема ситуационно-исторических оценок), но

именно мдолжен был хотеть". С другой стороны, лишь

решая ее, мы создаем предпосылки для того, чтобы наша

активная интерпретация все-таки была исторически

корректной, а не превратилась бы в модернизаторство с

первого же шага.

I

1. Извечное и навечное

Канта-этика часто называют и мыслителем

вневременным", которому однажды (безразлично, когда и почему)

посчастливилось с предельной ясностью высказать то, что

люди понимали всегда и везде.

У этого суждения более серьезные основания, чем

может показаться на первый взгляд.

Кант действительно нашел категориальный язык,

наиболее подходящий для выражения общечеловеческих

простейших запретов, норм и ценностей.

Люди, принадлежащие к разным обществам, эпохам

и культурам, исповедующие самые несхожие конкретные

"нравы", разделяют тем не менее известные

универсальные иначала моральности" и именно те, которые

удалось сформулировать создателю трансцендентально-

практического учения. Нет такого человеческого

сообщества, которое не признавало бы абсолютного

характера различия добра и зла, не порицало бы лжи,

коварства и неблагодарности, не понимало бы, что

благодеяние, оказанное бескорыстно ("ради него

самого"), ценнее благодеяния, которое совершено под

давлением страха, за вознаграждение или по каким-либо

иным привходящим мотивам. Такова, если угодно,

общецивилизационная "моральная грамматика",

одинаковая для исторически различных и нравственных

языков". Кант (Кант, столь часто шпынявшийся за

иэтический формализм") был первым, кто всерьез и

методически задумался над ее извечными правилами.

Но у кантовской этики есть и еще одно удивительное

2 Заказ №1663

17

измерение, именно в последние десятилетия

доставившее особенно много хлопот ее интерпретаторам.

Речь идет о таких фундаментальных

трансцендентально-практических декларациях, которые, по

строгому счету, невозможно считать ни преходящими, ни

извечными.

Кант, например, категорически (под формой надвре-

менного и безусловного) отстаивает примат

справедливости над состраданием и примат гражданской

порядочности над семейными, дружескими, конфессиональными

и даже патриотическими добродетелями; в том же

смысле он утверждает, что бестактное и непрошенное

доброхотство неморально, а принудительное осчастлив-

ливание людей сродни преступлению; в том же смысле

говорит, что заслуга (и оплата заслуги) должна

оцениваться сравнительно-состязательно, как бы "на агоне

усердий"; что соблюдение чужого и отстаивание своего

собственного личного права есть непременная этическая

обязанность каждого индивида, и т.д.

Можно ли сказать, что эти декларации значимы для

всех эпох, что с ними согласились бы и житель античного

полиса, и средневековый китайский чиновник, и

европейский горожанин периода крестовых походов, и член

русской деревенской общины? Нет, — скорее, как раз

наоборот: все они согласно отвергли бы только что

приведенные утверждения Канта, — отвергли по причине

их очевидного несоответствия важнейшим установкам

традиционно-патриар- хальной морали.

Но означает ли это, что рассматриваемые кантовские

декларации — просто "идеологические рефлексы"

известного исторического периода и обречены умереть

вместе с породившими их социальными

обстоятельствами? Опять-таки нет, поскольку они жизнеспособнее

наличных обстоятельств: для европейца XIX или XX в.

они достовернее, чем для кантовского современника.

Перед нами феномен не столько извечных, сколько

анавечных" моральных истин, осознаваемых не раньше

XVIII столетия, но обретающих неопределенно долгую,

18

до наших дней простирающуюся, общецивилизационную

значимость. Это уже не всеобщая и моральная

грамматика", а скорее высокая м гражданская стилистикап

нравственного языка, постепенно подчиняющая себе

мир.

2. Цивилизационный переворот XVI-XVIII вв.

Феномен "навечного* чрезвычайно важен для понимания

самой эпохи, из запросов которой выросла этика Канта, —

эпохи ранних буржуазных революций.

В XVI-XVIII вв. в Западной Европе совершился

великий цивилизационный переворот, который по

времени совпадает с процессом генезиса капитализма, но

не покрывается этим понятием. Произошла не просто

смена общественно-экономических формаций, но, как

это определяется в литературе последнего времени,

смена надформационных по своему значению "типов

социальности"1. На место отношений личной

зависимости, характерных для всех "традиционных"

(докапиталистических) обществ встает новая хозяйственная

цивилизация, устойчивыми нормами которой являются:

(1) отказ от внеэкономического принуждения и

использование только труда экономически

стимулируемого, лично свободного производителя; (2)

признание рынка и товарно-денежных отношений в качестве

господствующей и неустранимой формы обмена

общественно-полезной деятельностью; (3) превращение

юридически полноценной собственности (собственности в

отличие от простого держания или пользования) в

основную форму имущественного обладания; (4)

категорический запрет на превращение самого человека в

собственность.

Невозможно отрицать, что приблизительно в первой

трети XIX столетия эти нормы стали условиями

(имущественно-правовыми) развития капитализма. Однако

ничего специфически капиталистического в них нет. Они

являются также необходимыми, более того — азбучными

2*

19

предпосылками социалистической организации

производства, поскольку предполагается, что социализм, как

и капитализм принадлежит ко "второму дыханию"

мировой хозяйственной истории.

Смена "типов социальности", происходившая в эпоху

ранних буржуазных революций, сопровождалась

утверждением новых жизненных установок, постепенно

подчинявших себе самые различные формы человеческой

деятельности. Об этом живо и доходчиво рассказала

НЛШотрошилова в книге "Социально-исторические корни

немецкой классической философии", открывшей серию

" Немецкая классическая философия. Новые

исследования". В разделе, названном "Цивилизационный скачок

нового времени..." (даю слово, мы не сговаривались!),

она выделила три характерные приметы эпохи.

Во-первых, начавшийся с периода Великих географических

открытий прорыв "к глобальности как способу наличного

бытия мировой цивилизации" (в философии этому

соответствуют кантовская "всемирно-гражданская" и

гегелевская "всемирно-историческая" ориентации2).

Во-вторых, — непрерывно упрочивавшееся переживание

"системы всесторонней зависимости"3, т.е. практической

невозможности жить, работать, образовываться и

пользоваться своими правами в изоляции от того, что

происходит с твоими согражданами, а иногда и с

обитателями самых отдаленных регионов. В-третьих, —

осознание социального достоинства "свободного,

рационального и рационализирующегося действия"4.

Последняя констатация представляется мне особенно

важной. Ее справедливость можно было бы подтвердить

фактами из истории науки, искусства, религиозного

реформаторства. Я обращусь к материалу экономической

истории.

Одним из первых актов цивилизационного переворота,

совершившегося в XVI-XVIII вв., было развитие

независимого товарного производства и формирование на

его основе деловой предприимчивости в широком смысле

слова (купеческой, бюргерской, фермерской и т.д.). Везде

20

кроме Англии она вплоть до Французской революции

лишь в редких случаях становилась капиталистической

предприимчивостью. Куда более распространенной была

трудовая прибыльная самоэксплуатащиг', в которую

вовлекалась либо семья (таковы итальянские и

французские ремесленные мастерские, голландские домашние

прядильни, американские земельные фермы), либо

разного типа трудовые товарищества (например, немецкие

горняцкие артели), либо, наконец, мануфактуры,

построенные по принципу сравнительно простой кооперации,

а потому, выражаясь по-русски, также включающие в

себя идобровольное артельное начало".

Многочисленные ячейки и очаги трудовой прибыльной

самоэксплуатации подвергались жестокому ограблению

со стороны купцов-посредников и господствующих

феодальных сословий. Если они тем не менее выживали

и даже множились, то это в немалой степени

объяснялось специфическими личностными качествами агентов

независимого товарного производства.

Свободный предприниматель XM-XVIII вв. (еще раз

подчеркну: совсем не обязательно капиталист или даже

протокапиталист) — удивительный персонаж мировой

экономической истории. Не вглядевшись в него

внимательно, невозможно понять ни ренессансную культуру,

ни немецкую бюргерскую реформацию, ни эволюцию

просвещения; невозможно правильно оценить и общий

моральный климат эпохи ранних буржуазных революций.

Агент трудовой прибыльной самоэксплуатации — это,

несомненно, "рыцарь наживы", и все-таки приписывать

ему позднейшую (собственно капиталистическую) и

самодовлеющую страсть к обогащению" было бы ошибкой.

Как показала М. Оссовская в своем блестящем анализе

учения Б. Франклина, раннее uрыцарство наживы"

определяется просто стремлением к экономической

независимости, в котором нет ничего иррационального

или фанатического6. Доходность предприятия — условие

сохранения хозяйственной свободы: лишь по этой

причине она становится приоритетной жизненно-прак-

21

тической целью, возвышающейся над кругом обычных

благ и полезностей.

В течение тысячелетий трудовая этика была подчинена

натурально-хозяйственным парадигмам. Считалось само

собой разумеющимся, что трудиться надо в меру

наличных потребностей и что богатство (в том числе и

денежное) есть лишь средство для все более полного

их удовлетворения. Труд, не имевший своей целью

известную конечную полезность, удовольствие или

совокупное благополучие индивида ("счастье" в

определении Канта), казался столь же противоестественным, как

и равномерное прямолинейное движение тела, на

которое не действует никакая внешняя сила. Работа "сверх

потребного" — ради производства отчуждаемого избытка —

совершалась лишь в силу господского принуждения.

Никто не готов был интенсифицировать свой труд иначе,

чем из-под палки; никто не рассчитывал, сколько он мог

бы выгадать, повысив интенсивность работы.

Свободный предприниматель XVI-XV1II вв. утверждает

совершенно иную трудовую этику. Работать нужно

столько, сколько необходимо, чтобы не разориться, не

опуститься до подневольного состояния. Доходность и

процветание дела выступает поэтому как категорическая

исверхзадача", подчиняющая себе любые житейские

(потребительские) цели. Трудиться нерентабельно,

бездоходно, ради простого обеспечения наличных нужд —

занятие недостойное человека, получившего от Бога

свободу и призвание, а потому, в конечном счете,

бессмысленное.

Свободный предприниматель демонстрирует

хозяйственное поведение, которое не поддается объяснению в

понятиях эвдемонистически-утилитарной антропологии.

Как и всякий трезвый человек, он, конечно, стремится

к выгоде, однако его выгода принципиально отличается

от привычной ulilitas, т.е. "пользы", "блага", разумно

рецептированного удовольствия, которым уделяли так

много внимания и античные, и средневековые, и ренес-

сансные проповедники практического благоразумия. Вы-

22

года предпринимателя — это прежде всего прибыль, и

притом не единичная, а регулярная. Ради ее обеспечения

он готов работать до изнурения, идти на подвиги

воздержания, рисковать здоровьем и даже жизнью.

Интерес дела противостоит прочим практическим

интересам предпринимателя по типу "долг — склонность"

(такова основная оппозиция кантовского морального

учения), а его восприятие доходности дела как

объективно-самоцельной задачи вполне соответствует

формуле "долг ради долга" (таков признанный пароль

трансцендентальной этики).

Предпринимательское практическое усилие

безостановочно: оно не ведает никакого конечного результата,

предметного завершения, никакой causa finalis. Оно

решительно не укладывается в исходную формулу "Ни-

комаховой этики", которая веками считалась чем-то само

собой разумеющимся, аксиоматически очевидным:

"Всякое искусство и всякое научение, а равным образом

поступок (praxis) и сознательный выбор ... стремятся к

определенному благу"7.

Неприменима к предпринимателю и другая известная

максима Аристотеля: "когда достижение цели

представляется возможным, тогда и берутся за дело"8. "Рыцари

наживы" — люди рисковые: они ввязываются в дело

даже при неверных шансах, а затем пытаются повысить

их своей энергией, упорством и сметливостью. От

персонажей предшествующей хозяйственной истории

свободный предприниматель отличается не столько более

цепким рассудком, как это обычно принято думать,

сколько волей (центральное понятие кантовской

практической философии), выражающей себя в

решительности, стойкости, готовности на ходу перестраивать

поведение и затевать все сначала в случае неудачи.

Словом, перед нами фигура, новаторски необычная не

только в узкоэкономическом, но и в общеповеденческом

и, наконец, в моральном плане. Ее отличает мирской

аскетизм (не монашеский, не послушнический, как в

средние века, а продиктованный запросами земного

23

призвания), постоянный самоконтроль

("самопринуждение", если воспользоваться этическим словарем Канта)

и безусловная добросовестность в исполнении деловых —

да и не только деловых — соглашений и обязательств.

Один из лучших знатоков экономической истории

Нового времени, немецкий социолог М. Вебер так

аттестовал этих первых на нашей планете представителей

хозрасчетного образа мысли: они были "людьми с ярко

выраженными этическими качествами, людьми,

прошедшими суровую жизненную школу, осмотрительными и

решительными одновременно, людьми сдержанными и

смелыми, умеренными и упорными — людьми с

принципами"'.

С историко-этической точки зрения капиталист XIX

столетия, который "разделяет с собирателем сокровищ

самодовлеющую страсть к обогащению"10 и готов

пуститься во все тяжкие ради увеличения своей

денежной власти над обществом11, в сущности говоря,

представляет собой "вырожденный случай" этого

гордого и честного "экономического интендантства".

Конечно, он законный потомок свободного предпринимателя

XVI-XVIII вв.

Но только ли он один? Разве не наследует этому

персонажу любая позднейшая форма рентабельного

хозяйствования, и разве можно сбросить со счетов то

обстоятельство, что в самом процессе генезиса

капитализма сформировался не только механизм эксплуат?ции

наемного труда, персонифицированный в крупном

мануфактуристе или фабриканте, но еще и новый,

неизвестный традиционным обществам массовый тип

работника: волевой, упорный, способный к самодисциплине и

обладающий высокой чувствительностью к

материальному стимулированию? Можно сказать и иначе: в процессе

генезиса капитализма впервые появился на свет

развитый и цивилизованный материальный интерес, без

которого, как мы понимаем сегодня, немыслимо никакое (в

том числе и социалистическое) высокоэффективное

производство.

24

Историческое значение ранних буржуазных революций

(Нидерландской, Английской, Северо-Американской и

Французской) никоим образом не исчерпывается их

прямым социально-классовым результатом —

установлением политического господства буржуазии. В ходе этих

революций формируется еще и то, что Гегель, а вслед

за ним молодой Маркс именовали и гражданским

обществом ". На место прежних "органических" сословий

встают политически организующиеся классы. Возникает

система республиканско-демократических институтов и

разделения властей (политической, судебной и

духовной); появляются конституции, декларирующие основные

права человека и гражданина; социальные отношения

строятся в формах взаимопризнания индивидов как

равноправных и юридических лиц".

Инициативным социальным отрядом в борьбе за

утверждение новой хозяйственной и политической

цивилизации была подымающаяся буржуазия. Ее

представители — это и наиболее энергичные агенты

частнопредпринимательской деятельности, и наиболее упорные

(хотя далеко не всегда самые решительные) защитники

институтов формирующегося гражданского общества.

Раннебуржуазные ожидания, установки и способы

понимания общественной жизни значительно выше, богаче,

гуманнее того, что в первой трети XIX в. войдет в

понятие и буржуазности". И дело тут не только в

революционности, которая позже будет утрачена. Дело

еще в том, что раннебуржуазное сознание — это

первоисток социально-многоплановой, никогда не

прерывавшейся и массово влиятельной на Западе

либерально-демократической традиции, политические

достоинства которой мы только сегодня начинаем понимать.

Выражение "раннебуржуазный" не тождественно, как

это ни парадоксально, выражению

аранекапиталистический". В литературе последних лет (например, в книге

"Философия эпохи ранних буржуазных революций") оно

фиксирует прежде всего отличие подымающейся

буржуазии от буржуазии победившей, тогда как слово "ран-

25

некапиталистический" скорее имеет в виду их

генетическую связь.

Итак, эпоха ранних буржуазных революций порождает

не только капиталистически ограниченные социальные,

политические и культурные образования. Она вызывает

к жизни известные "неотмирающие новшества". И,

может быть, никто из ее мыслителей не предугадал этого

мнеотмирания" так ясно, как Иммануил Кант.

Трансцендентально-практическая философия с самого

начала тяготеет к этизации общецивилизационных ран-

небуржуазных завоеваний. Чем дальше, тем отчетливее

в ней обнаруживается мотив морального обоснования

нового гражданско-республиканского мышления,

правосознания и даже частно-предпринимательского

иригоризма дела".

Сама способность Канта усматривать и формулировать

инвариантные правила "моральной грамматики"

внутренне едина с его проницательностью в отношении

вновь нарождающихся установок и норм. Это единство

особенно ясно выражено в основном понятии

трансцендентальной этики — понятии категорического

императива. Оно содержит в себе и извечную идею

"добродетели, которая сама себе служит наградой", и навеч-

ный, граждански-правовой принцип "закон равен для

всех". О категорическом императиве можно с равным

основанием утверждать, что:

(а) это понятие philosophiae perenis ,

предугадывавшееся великими моралистами прошлого;

(б) это понятие этической науки, полный смысл

которого доступен только человеку и гражданского

общества";

(в) это представление раннебуржуазного сознания; оно

могло появиться лишь в пору борьбы с

феодально-абсолютистской государственностью, более того — лишь в

голове мыслителя, имевшего возможность наблюдать эту

борьбу как бы из отдаленной обсерватории, как бы через

* вечной философии (лат. ) — ред.

26

телескоп книжности, который сфокусирован на

эпохальном и общеевропейском.

Этическая рефлексия "кёнигсбергского затворника"

исключительно точна в распознавании общей динамики

эпохи, представленной в моральных конфликтах. Однако

по достоинству оценить эту точность можно лишь в том

случае, если мы сами избавляемся от приблизительных

и схематических представлений, навеянных общей

моделью "смены общественно-экономических формаций",

и учитываем то, что добыл в последние годы конкретный

стадиальный анализ генезиса капитализма.

3. Неофеодальная власть

Социальные коллизии Нового времени определялись

развитием рынка и товарно-денежных отношений,

вторгшихся в патриархальный и полупатриархальный быт. Расхожие

экономические описания этого процесса фиксировали

один-единственный его результат, формирование ь

странах Западной Европы мануфактурного капитализма. В

кратких социально-экономических введениях к истории

философии Нового времени оно зачастую вообще

принимало вид фатальной, необратимой и безальтернативной

революции в способе производства. Между тем грамотные

историки хозяйства уже давно (в марксистской литературе —

с начала 60-х годов) обратили внимание на серьезную

противодействующую тенденцию — на сложную

обновительную трансформацию самой феодальной практики, вызванную

тем же развитием товарно-денежных отношений.

В XVH-XV1II вв. феодализм заявил о себе как

общественная система, способная уживаться с

различными хозяйственными укладами и успешно адаптировать

механизмы развивающегося рынка. Подорванными

оказались не основы феодальной эксплуатации как таковой,

а лишь ее традиционно-патриархальные формы. Кризис

сеньорального строя, покоявшегося на барщинной

системе, не поколебал самой практики внеэкономического

принуждения. Она не только сохраняется, но и ужесто-

27

чается под эгидой новой абсолютистской

государственности, культивируя самые беззастенчивые, самые

циничные формы использования человека итолько как

средства" (термин Канта).

Если и классическим феодализмом" считать формы

хозяйствования, характерные для европейского

"высокого средневековья", то можно утверждать, что в странах

континентальной Европы утверждается своего рода и

неофеодализм". Он возникает в ответ на начавшееся

развитие буржуазного хозяйственного уклада и во многих

отношениях представляет собой, как выразился МЛБарг,

"феодальную реакцию, поднявшуюся на раннекапитали-

стических дрожжах"12. Он является таким же естествен-

ноисторическим порождением расширяющегося

товарно-денежного обмена, как бюргерское богатство и

раннее мануфактурное производство.

Главная примета европейских а неофеодальных"

порядков - это соединение традиционных методов

эксплуатации с вновь родившимися

утилитарно-прагматическими и торгашески-меркантильными устремлениями. Новая

феодальная знать, для которой деньги "уже сделались

силой всех сил"13, проявляет неведомую "сонному

средневековью" практическую энергию и хитрость. Бок

о бок с ранним буржуазным предпринимательством

развивается оголтелое позднефеодальное

приобретательство, которое захватывает все модифицирующиеся

традиционные сословия (рыцарей, ландскнехтов,

священников, чиновников, юристов и т.д.).

Приобретателю еще чужда ориентация на деньги как

капитал, на "неустанное движение прибыли", которое

не замыкается больше ни на какую потребительную

стоимость14. Деньги влекут его к себе как универсальное

средство платежа. Чаще всего они накапливаются для

отсроченной социально-эффективной затраты (покупки

земельной собственности, званий, должностей и

протекций). Тем не менее мирское всевластие денег

приобретатель уже вполне сознает и не уступает протокапита-

листу ни в алчности, ни в прагматизме. Более того,

28

соединяясь с феодальным правом на насилие, с

вотчинным произволом и властолюбием, алчность

приобретателя становится до конца авантюристичной и

хищнической. Феодальное накопление денежных богатств

совершается за счет особо безжалостного расточения труда,

истощения почв, разбазаривания национальных

природных ресурсов.

К.Маркс неоднократно разъяснял, что первоначальное

накопление капитала, по строгому счету, относится к

предыстории последнего. Капитализирующиеся

независимые производители в городе и деревне накапливают

лишь незначительную его часть; львиная доля денежных

богатств сосредоточивается в руках меркантилизирую-

щихся землевладельцев, коммерсантов духовного звания,

чиновников-спекулянтов, дворян, ринувшихся в

пиратство и колониальный разбой, и т.д. На деятелях позднего

(приобретательского) феодализма, а не на первых

представителях буржуазного предпринимательства как

такового лежит главная вина за эту "кровь и грязь", которую

"новорожденный капитал источает из всех своих пор, с

головы до пят"15.

Меркантилизирующиеся привилегированные сословия —

главный очаг процесса, о котором КМаркс писал: "в

течение мануфактурного периода общественное мнение

Европы освободилось от последних остатков стыда и

coBec-m"16.

Нередко случается, что в нашей литературе такие

установки, как гедонизм, эгоизм, расчетливость,

алчность, беспринципность и т.д., жестко и однозначно

соотносятся с капиталистической хозяйственной

практикой. Выражение "буржуазный" сопровождает их в

качестве своего рода постоянного эпитета. В

действительности установки эти древнее капитализма и

утверждаются всюду, где происходит рыночное разложение

общинно-патриархальных порядков. В XVI-XVIII вв. они

проникают во все сословия (как традиционные, так и

зарождающиеся), цинической же завершенности

достигают в " неофеодальных" верхах, эксплуатирующих сам

29

кризис средневековых устоев. Именно в качестве

таковых себялюбие, гедонизм, алчность и т.д. превращаются

в устойчивый объект раннебуржуазной этической

критики, начиная с лютеровского протеста против

индульгенций, кончая социальными диагнозами Монтеня,

физиократов, Монтескье и Руссо. Ригорист Кант выступает

как последовательный завершитель данной традиции.

Утилитарная беззастенчивость, против которой заострено

его моральное учение, — это по сей день не изученное

интегральное выражение позднефеодального

нравственно-психологического климата.

Дело не только в том, что из-под пера образованных

представителей тогдашней знати выходят почти

ницшеанские по духу манифесты вседозволенности17. Дело

еще в том, что меркантилизирующиеся феодальные

верхи насаждают в обществе безнравственную

интерпретацию самой нравственности (ядром которой

становится макиавеллистски-иезуитская формула "цель

оправдывает средства"). Уже в XVI в. в трактатах и расхожих

руководствах, составлявшихся так называемыми "стей-

тистамия (придворными советниками государей по

делам "политики и воспитания"18), нравственность

начинает трактоваться как совокупность условных, а то и

сомнительных правил, которые нуждаются в оправдании

со стороны удовольствия, выгоды, меркантильного или

политического успеха. Утилитарная редукция морали,

которую Гельвеций и Гольбах попытаются использовать

в качестве приема, позволяющего выявить и объяснить

ее непреходящую значимость, в позднефеодальной

культуре прямо работает на релятивизацию нравственных

норм. Умение обходиться с ними "макиавеллистски",

как с условными "стратагемами", становится

предпосылкой служебной карьеры и подключения к механизму

власти. Убеждение, что добрые дела можно совершать

лишь ас задней мыслью", лишь в расчете на публичный

успех, земную или небесную награду (убеждение, в

котором Кант усмотрит сущность "радикального зла"),

приобретает смысл декадансного идеологического посту-

30

лата. Всякий ригоризм добродетели — как в прошлом,

так и в настоящем, — берется под подозрение: в нем

усматривают выдумку, легенду, нераспознанное безумие

или особо искусное лицемерие.

Не менее существенно, что утилитарная редукция

морали дополняется в XVI-XVIII вв. придворно-холоп-

ским (в пределе — этатистским) ориентированием

самого утилитарного расчета. Чем решительнее

требования нравственности низводятся до условных лравил,

обеспечивающих приспособление к обстоятельствам, тем

настойчивее подчеркивается, что самое важное

обстоятельство, с которым люди сталкиваются в своем

жизненном опыте, — это отношение к ним власть имущих19.

Именно в той мере, в какой релятивизируются обычные

нравственные нормы, властным распоряжениям

сообщается безусловный и даже священный смысл. Механика

служебного и придворного приспособленчества делает

осязаемо понятной одну из сложнейших логических

выкладок Канта: гетерономия в значении "чужестийно-

сти" поведения (подчинения его привходящим мотивам,

не относящимся к собственной интенции поступков)

ищет завершения в буквальной гетерономии, т.е. в

"чужезаконном " поведении (в действии по чужому

предписанию).

Раболепство в "низах" сословной карьеры,

лицемерное благочестие на ее "средних этажах"и утилитарно-

гедонистическая беззастенчивость иверхов" — таковы

три главных выражения одного и того же прагматически

пошлого иразумного эгоизма", утвердившегося в общем

сознании задолго до того, как появились антифеодальные

философские учения, начертавшие это выражение на

своем знамени. "Разумный эгоизм" (или, если

выразиться точнее, не языком философско-идеологических

паролей, — расчетливый эвдемонизм) — конъюнктурный

стержень всех жизненно-практических отношений в

условиях неограниченной монархии. Это

вульгарно-прозаический секрет "абсолютистской культуры", таящийся

под легендарным, чарующе голубым (цвет чести!) муш-

31

кетерским плащом20. И не было в Западной Европе

мыслителя, который сделал бы для разгадки этого секрета

больше, чем создатель трансцендентально-практической

философии.

Кант удивительно ясно понимает внутреннее родство

двух основных настроений, порождаемых

феодально-абсолютистским режимом. Это, с одной стороны,

отсутствие сознания личного достоинства, приниженность,

несамостоятельность и внутренняя приуготовленность к

гетерономии, которые развиваются под воздействием

деспотического насилия. С другой — всеобщая

подкупность, утилитарная хитрость и почти оккультное отношение

к удовольствиям, вызванное меркантшшзаццей.

общественной жизни.

И самое любопытное, что явления эти вовсе не,

немецкие, а именно общеевропейские, ярче всего

представленные в структуре французского абсолютизма.

Неограниченная монархия последних Людовиков

подымает до рекордного уровня все формы

централизованной государственной репрессии, но одновременно

представляет собой как бы опережающую " неофеодальную"

пародию на зрелый, нравственно опустившийся

капитализм с его культом крупных денежных состояний.

Во Франции XV1I-XV1II вв. деньги еще весьма редко

функционируют в качестве капитала: они лишь в

ограниченных размерах находят на рынке такой товар, как

рабочая сила, и поэтому не могут подчинить себе самих

условий производства. Между тем в сфере социальных

отношений (внутрисословных и межсословных) деньги

получают неограни- ченную власть. Царство

"бессердечного чистоганап уже налицо, и в "ледяной воде

эгоистического расчета" уже растопляются сеньоральная

честь и вассальная привязанность, достоинство

наследственных званий и чистосердечность услуг.

Уровень развития товарного производства во Франции

XVII-XyiII вв. значительно ниже, чем в

капитализирующейся Англии, а вот товарно-денежный фетишизм здесь

"на порядок выше". Убеждение в том, что с помощью

32

денег можно все приобрести и подчинить, что они

"делают старого молодым, безродного знатным, а

безобразного прекрасным", что им присуща иррациональная

способность к самовозрастанию и т.д. — неотъемлемый

элемент феодально-абсолютистской культуры. Опираясь

на это убеждение, французские придворные вельможи и

финансисты середины XVIII в. вытворяют такие валютные

фокусы, практикуют такие изощренные приемы кредит-

но-биржевого грабежа, до которых буржуазные "рыцари

наживы" дорастут разве что к концу XIX столетия.

Достаточно вспомнить хотя бы знаменитую аферу Лоу,

по сути дела представлявшую собой хитро обставленное

банкротство государства-дебетатора (интересно, что Кант

был неплохо осведомлен об этом абсолютистском

мошенничестве и специально разбирал его в лекциях,

читанных в 1780-1782 гг.).

Неограниченная монархия нередко трактовала себя как

орудие преодоления нравственного кризиса, вызванного

общей меркантилизацией жизни. Она тяготела к

дисциплинарно-административному **исправлению нравов", к

реставрации пошатнувшихся мдобрых обычаев". Она

охотно принимала на себя функцию моральной полиции,

т.е. строгой репрессией пыталась удержать своих

подданных в границах патриархального благочестия. Однако

уже к началу XVIII в. стало очевидным, что это палочное

принуждение к добропорядочности само является

сильнейшим ферментом деморализации.

В системе "абсолютистской культуры" нравственные

требования в собственном смысле слова ставились на

одну доску с совершенно произвольными

предписаниями, менявшимися день ото дня. Наряду с простейшими

заповедями и заветами совершенства в священный долг

вменялись и подвижные соображения государственной

целесообразности, и правила внешнего церковного

благочестия, и ритуальные верноподданнические жесты, и

умножающиеся повинности, и даже профилактические

советы, касающиеся здоровья.

Вот уже эта практика была доведена до фарса на

Я Заказ №1663

33

родине Канта. Уголовные кодексы немецких княжеств

напоминали одновременно и катехизис, и полицейский

устав, и наставление по домоводству. Даже "Всеобщий

свод прусских законов", вступивший в силу во время

Французской революции и отмеченный печатью

просветительских идей, включал в себя сотни мелочных

патерналистских регламентации. Здесь предписывалось,

чтобы мать непременно сама кормила своего ребенка, а

отец определял продолжительность кормления

новорожденного. Не менее, чем в ста параграфах

формулировались запреты и дозволения, касающиеся внебрачного

сожительства. Вытравливание плода предотвращалось

девяноста семью параграфами, один из которых гласил:

" Всякая особа женского пола _ должна внимательно следить

за своими телесными качествами и регулярно

повторяющимися необычными состояниями". Строго расписывались

правила добропорядочного переезда из города в город, и

даже сооружение громоотвода в собственном доме

требовало специального разрешения полицейских властей.

Все это было не просто комично, не просто

оскорбительно для нравственно развитого человека. Нормативная

эклектика, соединенная с неразборчивой

безжалостностью наказаний, постепенно вела к тому, что

действительно безусловные требования типа "не убий", "не

воруй", "не лги" делались для человека ничуть не более

священными, чем, скажем, новое казуистическое

ужесточение налога на соль.

Но самое печальное заключалось в том, что регулярная

морально-полицейская опека превращала страх перед

наказанием в основной мотив нравственного поступка.

Она поддерживала благонравие лишь в той мере, в какой

делала язык приманок и угроз единственно понятным

нравственным языком. Она обуздывала дерзкое своеволие

и одновременно насаждала всеобщую затравленность и

пронырливую духовную низость. Она оберегала прописи

обычая, но подрывала основное правило извечной

"моральной грамматики" — правило самой высокой оценки

безоплатной добродетели.

34

Нравственный кризис, вызванный разложением

традиционно-патриархальных устоев и усугубленный

насильственным патерналистским вмешательством феодально-

абсолютистского государства, — таково общее

проблемное поле кантовской этики. Кант выступает прежде всего

против утилитарной редукции нравственности,

соединенной с апологией опекающей и воспитующей

неограниченной власти. Этой важнейшей установке и

абсолютистской культуры" он противопоставляет идею

безусловных общезначимых обязанностей, соединенную с идеей

равнодостоинства людей.

В 1793 г. в Париж прибыл ученик и самобытный

последователь Канта Г.Форстер. Что же застал он в

столице Франции? Может быть революционный

утилитаризм и циническую патетику "частного интереса"?

Ничего подобного. "Третье сословие" говорило на языке

хорошо знакомого Форстеру морального идеализма,

ригоризма и гражданской беззаветности. Все выглядело

так, словно на революционные трибуны один за другим

всходили отчаянно последовательные приверженцы

трансцендентально-практического учения. Они клеймили

"всесильный эгоизм" старого режима и "заботливо

взлелеянный им-, инстинкт самосохранения".

Можно сказать, что корреспонденции Г. Форстера

предваряли известную Марксову оценку философии Канта как

"немецкой теории французской революции".

В последнее время эта оценка цитируется нами охотно

и часто. Однако почти никто не дает себе труда продумать

содержание масштабной полемики, в которой она

родилась. Между тем вопрос об идейном противнике, с

которым спорит Маркс, имеет принципиальное значение

для понимания его отношения к Канту.

4. Кант и Гуго (о формуле

"немецкая теория французской революции")

В советском кантоведении 30-40-х и даже 50-60-х годов

формула " немецкая теория французской революции " употребля-

3*

35

лась редко и с пространными оговорками. Серьезный

перелом в ее трактовке произошел в 1974 г., в ряде публикаций,

подготовленных к 250-летию Канта. Высказывание Маркса

впервые стало пониматься здесь как самостоятельная и

полноценная смысловая единица, не отсылающая ни к

какому другому ("более зрелому") марксистскому тексту.

Вместе с тем еще и сегодня нельзя утверждать, что

смысл этой смысловой единицы хорошо понят. В нашем

кантоведении, насколько мне известно, никогда не

предпринималась попытка проанализировать контекст,

в котором появилось выражение "немецкая теория

французской революции", т.е. общее содержание статьи

Маркса "Философский манифест исторической школы

права".

Попытаюсь хотя бы отчасти восполнить этот пробел.

"Философский манифест исторической школы права" —

одно из наиболее решительных выступлений "Рейнской

газеты" против консервативного социального

романтизма.

Сразу надо пояснить, что понятие это не совпадает с

понятием романтики как литературно-эстетического

движения. "Социальный романтизм" — позднефеодальная

реакция на развивающиеся капиталистические

отношения, на Французскую революцию и либеральные идеи

Просвещения. Это апология средневековой сословной

иерархии и корпоративного строя, это возврат к модели

феодальных "прав-привилегий", противопоставленных

"естественному праву" XVIII в. В Германии после

образования Священного союза (1815) социальный

романтизм представлен прежде всего официальным

пиетизмом, мыслителями национально-монархического

направления (вроде Яна) и многочисленными поэтами

и литераторами сентиментально-традиционалистского

толка. Литературно-эстетический романтизм включается

в это движение лишь своим "правым крылом" и лишь

в результате консервативно-сервильного перерождения.

Суть последнего блестяще (буквально в одной фразе)

выразил в свое время МАЛифшиц: "Будучи сначала

36

демократической оппозицией против невыносимой опеки

просвещенных немецких государей, романтизм продолжал

свою карьеру в эпоху Священного союза на службе у

Генца и Меттерниха, в качестве позитивного, лишенного

всякой внутренней иронии романтизма"21.

В конце 30-х годов ключевые позиции в

консервативно-романтическом лагере захватывают представители

исторической школы права (Ф. Савиньи, Г. Пухта, Ф. Ю.

Шталь и др.). После 1840 г., когда на престол взошел

Фридрих-Вильгельм IV, школа получает официальную

поддержку и теснит на немецких кафедрах

умеренно-охранительную старогегельянскую философию.

Представители исторической школы (это относится

прежде всего к Ф. Савиньи) могут считаться

родоначальниками этно-юридического направления в правоведении,

научная плодотворность которого неоспорима. Но они

же закладывают основы одного из самых опасных

идеологических движений XIX-XX вв., юридического

позитивизма.

В идейной полемике 30-40-х годов историческая

школа права заявила о себе как течение

"почвенническое*, германофильское, ополчившееся на и

фривольность" новейшего французского свободомыслия.

Суровые традициона- листские нотации скрывали под собой,

однако, совершенно прозаическое и безыдеальное фи-

лософско-историческое настроение, граничившее с

правовым нигилизмом. Последнее еще в 1833 г. было

проницательно подмечено Г. Гейне.

"Мудрецы исторической школы, — писал он, — во

всех земных вещах видят только беспощадный

круговорот; в жизни народов, как и в жизни отдельных людей,

здесь, как и в органической природе вообще, они

усматривают лишь рост, расцвет, увядание и смерть...

Они покачивают головой, когда им напоминают о наших

боях за свободу, которые, по их мнению, на то лишь и

годятся, чтобы вызвать на свет новых тиранов... "22.

В 1838 г. Савиньи публикует юбилейную статью,

посвященную Г. Гуго, основателю исторической школы

37

права, и привлекает внимание к его сочинению

"Учебник естественного права как философии позитивного

права" (1813). В апреле 1842 г. молодой Маркс берется

за перо и пишет для "Рейнской газеты" свою

рецензию-памфлет, где учебник Гуго и аттестуется как

"философский манифест исторической школы права".

Маркс подхватывает и развивает мотив, намеченный

Гейне: резонирующий традиционализм — это

позднейший официальный фасад исторической школы; ее

подлинный дух (выболтанный tyro) является совсем иным. —

Каким же?

"Гуго, — пишет Маркс, — развенчивает все, что свято

для справедливого, нравственного, политического

человека*2^. Это апостол "фривольно-бесстыдной мысли"24.

Мы находим у него "фривольность прожигателей жизни,

пошлый скептицизм, наглый по отношению к идеям и

в высшей степени покорный по отношению ко всему

грубо- осязаемому..."25. Гуго "законченный скептик.

Скептицизм восемнадцатого века, отрицавший

разумность существующего, проявляется у Гуго как

скептицизм, отрицающий существование разума_w26. Поэтому он

"с безошибочно верным инстинктом усматривает во

всем том, что является в институтах разумным и

нравственным, нечто сомнительное для разума"*7. В итоге

"только животная природа представляется его уму чем-то

несомненным " 28.

Таков первоначальный пафос "позитивно-правовой"

концепции. Если прибегнуть к отработанным историко-

этическим понятиям, то его надо определить как пафос

циничного гедонизма, обнаруживающего себя то в форме

беспринципной утилитарной расчетливости, то в форме

беспринципного легкомыслия ("фривольности").

Каковы же социальные корни этого пафоса? Маркс

не оставляет на этот счет никаких сомнений. Циничный

гедонизм, возведенный Гуго в концепцию, — это

господствующее позднефеодальное умонастроение,

встречающееся прежде всего при дворах (в частности,

во Франции "при развратном дворе регента"29). "Это

38

загнивание тогдашнего мира, который наслаждается

этим своим загниванием"**.

А какой образ мысли является прямой

противоположностью циничного гедонизма? Маркс опять-таки отвечает

совершенно определенно. Это общегуманистический

граждански-политический пафос, заявивший о себе в 1789

г. во французском Национальном собрании как и чувство

собственной силы, присущее новой жизни"31.

От разлагающегося мира он отличает себя нормативно,

возвышаясь до идеи общечеловеческих ценностей и

законосообразности, усматриваемой разумом.

Вот в этом-то контексте и появляется Марксова оценка

философии Канта. Она звучит так: "Если поэтому

философию Канта можно по справедливости считать

немецкой теорией французской революции, то

естественное право Гуго нужно считать немецкой теорией

французского ancien regime"32.

Оставим пока в стороне курсивы (злополучные курсивы,

если вспомнить историю цитирования и толкования этой

фразы Маркса). Всмотримся в смысловую антитетику,

которая невидимым курсивом выделяет два ключевых

выражения, а именно: "французская революция" и

"француз- ский старый режим".

В высказывании Маркса — и в этом суть дела! —

концепция Канта, с одной стороны, и концепция Гуго —

с другой, ставятся в соответствие с двумя вовсе не

немецкими, а эпохальными, общеевропейскими

политическими тенденциями.

Первая — это раннебуржуазная оппозиция по

отношению к разлагающимся феодальным порядкам, которая

находит завершение во Французской революции 1789-

1794 гг. Вторая — позднефеодальное стремление

приспособиться к факторам, вызывающим это разложение,

гедонистически обжиться в нем — стремление,

эталонным выражением которого можно считать социальное

поведение дворянских верхов в пору кризиса абсолютной

монархии во Франции.

Замечательная догадка (пока еще догадка) молодого

39

Маркса заключалась в том, что обе эти тенденции

претендовали на известную "рационализацию" и

пытались поставить себе на службу просветительское

мышление.

Для нас привычно думать, что Просвещение — это

раннебуржуазное идеологическое образование. Однако

Маркс в "Философском манифесте исторической школы

права" смотрит на дело иначе. Просвещение трактуется

им здесь скорее как антипатриархальный,

"антисредневековый " образ мысли, интегральным выражением

которого можно считать скептицизм, или критическое

здравомыслие в самом широком понимании. Скептицизм

либо находит свой логический предел в нормативном

истолковании разума — соответственно, в нормативном

употреблении понятия " естественный *, обращаемого

против устаревших институтов и порядков (это и будет

буржуазное Просвещение в строгом смысле слова), либо

становится азаконченным" (циничным) скептицизмом,

который ополчается против самой идеи нормативной

разумности и согласен считаться только с "фактичным"

и "данным", с тем, что продиктовано "авторитетом

обстоятельств ".

аГУго приемлет эпоху Просвещения", — говорит Маркс.

Но Гуго — это "просветитель ancien regime "33.

Перед нами характеристика, обладающая большим

эвристическим потенциалом. Маркс открывает в лице

Гуго некоторый идеологический тип, представителей

которого в период стабилизации и кризиса абсолютизма

можно найти повсеместно (но который, увы, нашими

исследователями просветительской философии вообще

не замечен). Во Франции конца XVIII в. выразительные

примеры "старорежимного" или, если говорить более

обобщенно, позднефеодалъного, просвещения

преподносит маркиз де Сад34. То же можно сказать и о

известных предреволюционных публицистах Ленге и

Мелоне, защищавших неограниченную монархию с

позиций цинически последовательного житейского

материализма.

40

Но и прежде —в XVII и даже в конце XVI столетия —

мы встречаем концепции, которые должны быть

включены в историю Просвещения, но не могут считаться ни

буржуазными, ни предбуржуазными. Таково

политическое учение Ж. Бодена, таковы

утилитарно-рационалистические двусмысленности Б. Мандевиля, таково

сочинение убежденного монархиста Ж.Б. Боссюэ "Политика,

извлеченная из Священного писания" (1709), в котором

" на каждом шагу встречается оправдание

действительности ссылкой на существующий факт и обращение к

разумно понятым интересам"35. Сведение

"естественного" к "житейски понятному" и даже к "животному" —

давняя тенденция феодально-абсолютистской идеологии;

Гуго лишь находит для нее предельное выражение. И

наоборот, Кант, если следовать логике Марксовых

соотнесений, должен рассматриваться как предельный

выразитель того нормативно-идеализирующего понимания

"разумного" и "естественного", которое мы находим у

П. Бейля, Дж. Локка, А. Смита, Б.Франклина, Ж.-Ж.

Руссо, Б.Констана, т.е. у просветителей, в наибольшей