Text

Л.М. БАТКИН

ЕВРОПЕЙСКИЙ

ЧЕЛОВЕК „

НАЕДИНЕ С СОЮИ

РОССИЙСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

инаитуг

высших

ГУМАНИТАРНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

СЕРИЯ

ИСТОРИЯ

И ПАМЯТЬ

ИСТОРИЧЕСКОЕ

ЧТЕНИЕ

I МЕГАПРОЕКТ .

"■tUfU д,ЩЯ noccuuw* л..а

*ля российских библиотек \

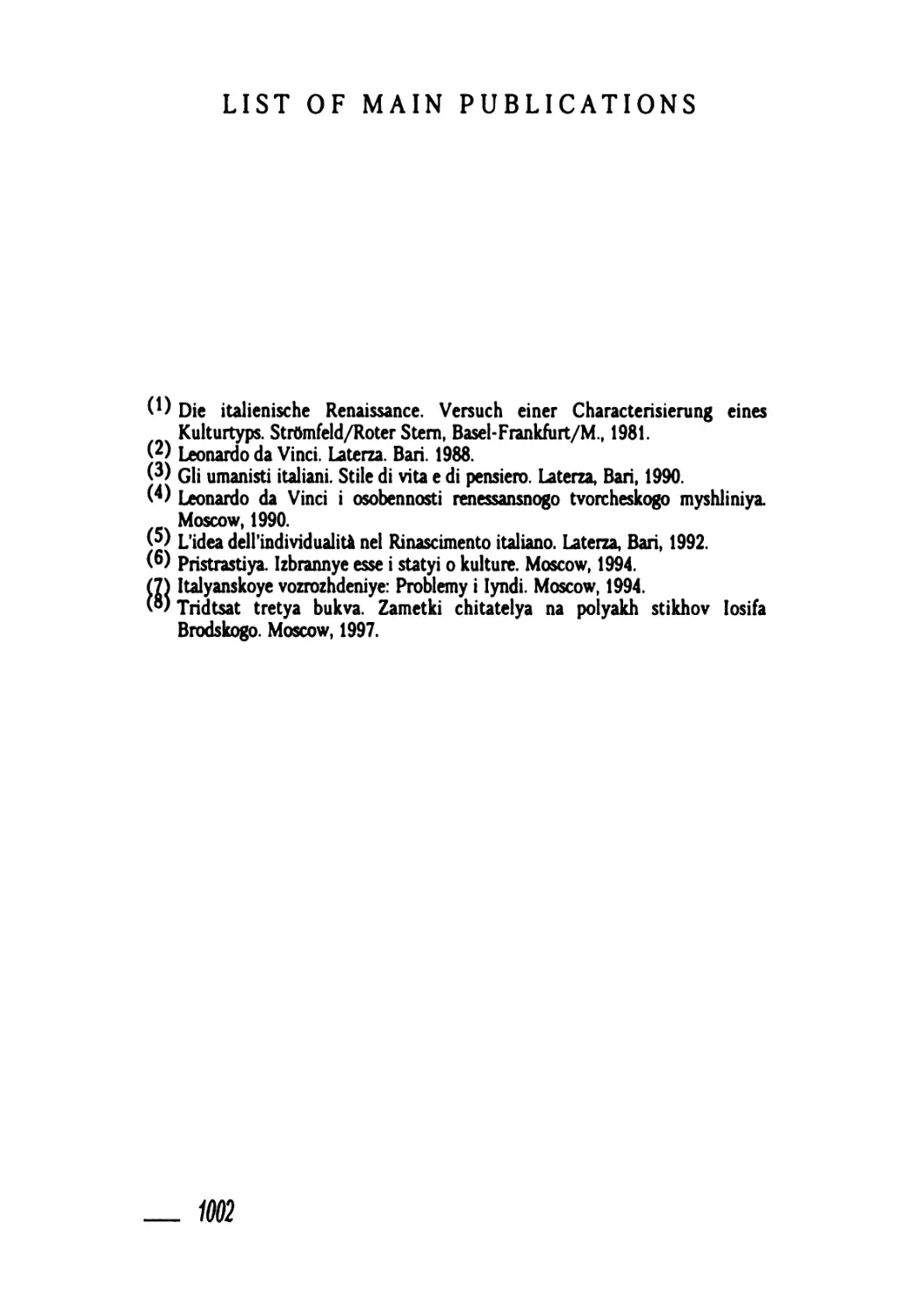

L.M. BATKIN

THE EUROPEAN

INDIVIDUAL

ALONE

WITH HIMSELF

Л.М. БАТКИН

ЕВРОПЕЙСКИЙ

ЧЕЛОВЕК

НАЕДИНЕ

С СОБОЙ

Очерки

о культурно-исторических

основаниях

и пределах личного

самосознания

МОСКВА 2000

Августин

Абеляр

Элоиза

Петрарка

Лоренцо Великолепный

Макьявелли

vi

- dU %!rt«t^<vL fcrnr

J ι

J^à. cita ft

V

<·**

ББК86.3

Б28

О Л.М. Баткин, 2000

О Российский государственный

ISBN 5-7281-0405-3 В"*"* У"·"*«*™-

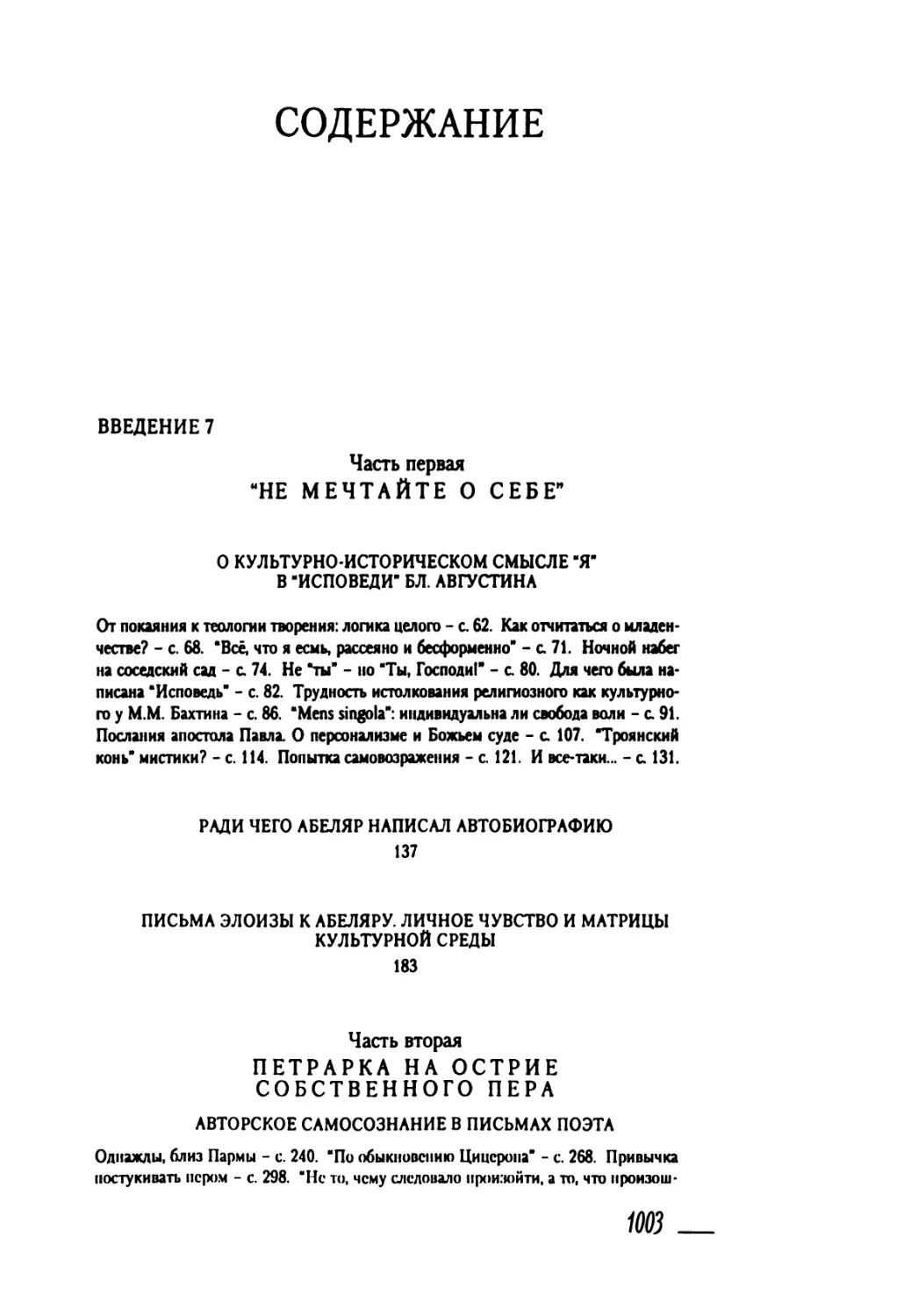

ВВЕДЕНИЕ

"Введение - для того, кто читает,

предисловие - для того, кто перелистывает".

Георг Лихтенберг. "Афоризмы"

1

МНОГИЕ годы меня занимает предыстория того,

что - по аналогии с "высоким рационализмом" - я склонен

называть высоким индивидуализмом.

Речь пойдет о долгом пути к рождению индивидуальной

личности. Если ограничиться самым кратким определением,

это понятие о самоценном и, в известном смысле, суверенном

"Я".

Впервые последовательно и полно индивидуалистическая

идеология была развернута некоторыми великими умами близ

перевала XVIII-XIX вв. В системе прочих ценностей и норм (с

одной стороны, либеральных, но, с другой стороны,

демократических, следовательно, между собой соотносящихся крайне

напряженно и парадоксально) - она легла в основу европеизма.

А также, само собой, американизма и других своеобычно

отпочковавшихся от западноевропейского древа, подчас

пограничных, более или менее осложненных форм мирового

"Запала", включая и русскую послепетровскую культуру.

Согласно принятым здесь исходным определениям,

толковать о "личности" вполне ответственно, исторически

корректно можно исключительно лишь в том случае, когда мы

наблюдаем индивидов, способных сознавать себя, действовать,

жить в горизонте регулятивной идеи личности.

Введение

В качестве личности, т.е. собственной причины (causa sui),

индивид держит метафизический и нравственный ответ только

перед собою же. Это, конечно, не означает, будто он не признает

высших начал, оснований и образцов. Но не в качестве предна-

ходимых. Напротив, как личность человек отвечает не только

перед ними, но особенно за них. То есть за то, что сам же

вообразил, помыслил, утвердил - на свой страх и риск - в качестве

таковых начал, оснований, образцов. Это его выбор, его

убеждения, не более того. Но и не менее. И он достаточно отдает себе

в этом отчет. Признавая право других людей жить

соответственно столь же личным основаниям, возможно, совсем иным,

он присваивает таковое право и для себя.

Он исходит из себя. Иначе говоря, покидает себя ради

верности себе же. Чтобы "стать собою".

Ибо каждое "Я" не совпадает с собою на свой особенный

лад. На этом строится его относительная целостность. Миро-

чувствование и мировоззрение суть та индивидуально

выработанная, выстраданная сторона личности, которую человек

признает в себе важнейшей и несравненно большей, чем он.

2

Именно в горизонте идеи личности индивид всегда

"не как все" и - в пределе - уникален независимо от степени

личной яркости, от своего масштаба, значительного либо

самого скромного. Потому что новоевропейское "Я" принципиально

несводимо ни к каким группам и общностям.

Такое "Я" напрямую воплощает всеобщность в форме

особенного.

Оставаясь изнутри, т. е. β отношении себя же (в

свободном смысловом общении с собою и другими), неготовой,

неравной себе, - вовне личность выступает и воспринимается

как достаточно твердо очерченная индивидуальность.

В современной историко-культурной и философской

литературе определениям этих исходных понятий, как ни странно,

сопутствует фантастический разнобой. Все сказанное выше,

хотя известно, тем не менее не только не является

общепризнанным - что в порядке вещей - но нередко сталкивается с

разительным непониманием1.

_ 8

Введение

В этой ситуации подробные разъяснения, надеюсь, не

покажутся излишними.

3

Своеобразные люди встречались, конечно, всегда и

всюду. Надо предполагать - даже в палеолите, иначе мы до сих

пор там и оставались бы.

Однако это не означает, что во всякую эпоху такие люди

сами дорожили в себе - и общество в них - именно личной

оригинальностыо,»или хотя бы признавали ее естественным

человеческим свойством, или вообще замечали и знали, что это

такое.

Ни об одной культуре вплоть до нового времени вот уж

нельзя было бы сказать, что она прежде всего стремилась

уяснить и обосновать независимое достоинство особого

индивидуального мнения, вкуса, дарования, образа жизни. Словом - если

это не задевает такой же свободы других людей, -

самоценность отличия.

Напротив. Получив первые импульсы в итальянском

Возрождении, пройдя череду сложных превращений от XVII в. до

романтиков, эта либеральная идея сформировалась, как уже

было отмечено, с конца Просвещения и в прошлом столетии

стала торить себе дорогу, сначала лишь на европейской и

американской почве, затем и на всемирной, понемногу утрачивая

дерзкую непривычность.

Но и в 1859 г. Джон Миль все еще свидетельствует, что

мысли на сей счет Вильгельма фон Гумбольдта пока "вне

Германии" мало кто понимает2. "Вне Германии" к тому же явно

значило "вне немецкой ученой среды".

4

Идея "индивидуальности", как это ни кажется

странным, была неизвестна всем традиционалистским обществам,

включая греко-римскую античность. Само это слово, как и

слово "личность", появилось каких-то двести-триста лет тому

назад. Хотя языковые корни стары, как мир. Последнее мешает,

пожалуй, ощутить огромную семантическую разницу между

9_

Введение

individu, individual, Individuum и individualité, individuality,

Individualität!1 Дело в том, что специфическое и

революционизирующее представление об индивидуальности чаще всего

спутывают с представлением об индивидности, которое по

необходимости действительно было знакомо любой культуре,

поскольку отражает всегдашнюю биосоциальную данность.

Эта фундаментальная надысторическая данность заключена

попросту в том, что человечество состоит из людей. И потому,

во-первых, разумность, будучи возможной только в виде знания

вместе с другими, со-знания, со-вести, con-scientia,

одновременно есть знание (весть) лишь в голове отдельного человека. Она

продолжается за пределами отдельных сознаний,

перекатываясь через них и словно бы унося их в своем вечном потоке. Но

и всякая малая индивидная толика мировой разумности больше

своего целого, ибо вмещает его в себя и порой пытается

добавить к нему еще нечто - собою. Любая культура не могла не

задумываться над этой парадоксальностью сознания, над

соотношением в нем всеобщего духа и отъединенного, частичного

существования.

Во-вторых, человеческая природа, подобно, впрочем, всему

живому, неоднородна. Как между телами индивидов, между их

лицами, голосами, жестами и т. д. нет полного сходства, так и

души их, темпераменты, нравы и склонности предстают

похоже-непохожими. Пытались обозреть и упорядочить это

разнообразие, отнеся каждого человека к известной разновидности и

разряду. На манер "Характеров" Теофраста. Тем самым

удавалось не оставить никого единственным в своем роде и

объяснить своеобразие, сводя его к общему.

Эти два элементарных и первичных факта -

обособленность каждого человека и некоторое его отличие от других

особей, - а лучше, один, целостный факт единичности,

усугубленной особостью, - вот что от века являлось чем-то загадочным,

как вообще загадочно все элементарное и первичное.

Традиционалистского индивида на Западе, как и на

Востоке, томила, мучила, требовала прояснения самое ин-дивидность,

in-dividuitas, т. е. "неделимость" человека как ав[ы]-деленность",

как результат того, что он есть часть (доля) во вселенском

человечестве. Единство осуществляется в качестве множества.

"Индивид" - слово, которое определяет отдельного человека через

__ 10

Введение

его включенность в множество. И, стало быть, через его

случайность, несамостоятельность или, как выражались схоласты,

через акциденцию "вот этого человека", отличную от

общечеловеческой субстанции.

5

Существование корпускул человечества создавало

проблему для сознания людей, чья жизнь была неотделима от

рода, общины, конфессии, корпорации и т. п. и чья духовность

нуждалась в абсолютной точке отсчета. Индивидность

существования была, конечно, очевидностью - но очевидностью

пугающей - и, в некотором смысле, иллюзорной, как и всякое

множество по отношению к Единому. От мнимой психической

атомарности, от поверхности вещей мысль упорно сворачивала к

тому, что отдельный человек подлинен лишь постольку,

поскольку поставлен в общий ряд и в конечном счете сливается с

мировым субстанциональным началом. В этом плане истинно и

единственно индивиден лишь Космос или Бог.

Я сознаю, что подобными замечаниями многообразная

историческая реальность традиционализма описывается в самых

грубых чертах, без важнейших оттенков и оговорок. И все же:

при всех подробностях античных или иудео-христианских

социокультурных моделей, оказавшихся столь существенными на

переломе к новому времени, когда эти своеобразия были

исторически востребованы и когда, собственно, впервые возникли

"Запад" и "Восток", - до тех пор в традиционных обществах

(также и в европейском Средиземноморье) обособленность "я"

оценивалась отрицательно. "Я" воспринималось никак не само

по себе, но лишь в контексте причастности.

Альфой и омегой всякого индивида была социальная и

религиозная общность, к которой он принадлежал. Из надличной,

авторитарной и абсолютной инстанции выводилась - и к ней

возвращалась - всякая выделенность из толпы.

Ибо все это не означает, будто никто не выделялся или что

превосходство не поощрялось. Такого не могло бы быть даже

среди тибетских лам, мусульманских дервишей или

христианских пустынников. Однако они выделялись как раз служением

надличному, образцовой отрешенностью каждого V от себя.

11 _

Введение

Мы помним об олимпийских лаврах, об "агоне", сплошной

состязательности у древних эллинов. О римских "триумфах" и

прочих почестях выдающимся гражданам. Мы помним о

средневековых воинских, а позже и поэтических турнирах, об

эпическом прославлении Роланда и Зигфрида, наконец, о

церковных житиях и беатификациях, о юродивых и святых.

Но историка интересует история, а не антропология. То

есть не те закономерности человеческой психики, которые

предполагаются вынесенными за скобки всех эпох и которые

именно поэтому ничего не объясняют ни в одной эпохе. Речь

пойдет не о всегдашней способности индивида сознавать себя в

качестве такового и так или иначе выделяться среди себе

подобных. Но исключительно о том, каковы смысловые

основания, по которым это могло происходить.

Эти основания, разумеется, особенные для каждого

исторического типа личного самосознания. Но притом известно и

самое широкое различие между всеми традиционалистскими

моделями V, вместе взятыми, по отношению к

индивидуалистически-автономному самосознанию личности нового времени3.

6

Ведь можно чтить человека, стоящего первым в ряду,

а не вышедшего наособицу из ряда вон. Можно высоко ценить,

считать выдающимся некоего индивида, но вовсе не за то, что

делало бы его ни на кого не похожим и неподражаемым - и

ничего даже не подозревать о возможности подобной

бессмысленной ситуации.

Выделенность античного героя, атлета, полководца или

ритора, как и избранность средневекового праведника, есть вместе

с тем наибольшая степень включенности, нормативности,

максимальная воплощенность общепринятого.

Короче, образцовость.

Следовательно, нечто противоположное тому, что мы

понимаем под личностью.

Ведь как раз индивидуальному чужому опыту подражать

невозможно, по определению. Поэтому, как известно, в

новоевропейской культуре начали усматривать в подражании

необходимый, но обязательно снимаемый момент формирования ин-

_ 12

дивидуальной личности. Ну, а в подражательности не

преодоленной, не растворенной в данном Я - признак человеческой и

творческой незрелости. Всякое, в частности художественное,

достоинство теперь отождествляли с новизной, с "лица

необщим выраженьем".

Личная оригинальность способна вмещать в себя,

разумеется, сколько угодно знакомого, традиционного, давнего,

прочного, но непременно в своем повороте, в самобытном видении

мира. Так что даже и знакомое получает статус незнакомого. И вот

прежние мысли складываются так, как никогда еще не

складывались. Это уже другие мысли, потому что они пронизаны

некоей новой доминантой, сдвигающей с мест все помысленное

предшественниками. Прежние образы, прежняя поэтика

переплавляются новым воображением, ранее не встречавшимся под

солнцем. Словом, добавка небывалой компоненты (как

правило, сознательной) меняет хотя и не весь, конечно, состав

вещества культуры, но его смысловые задачи и функции. Традиция

потому и сохраняется, что прямо или косвенно отрицается. Или

ее не позволяет забыть полемика с ней, или она преображается,

попав в новую мыслительную и художественную систему4.

7

В этой книге будут рассмотрены некоторые давние и

трудные шаги европейской культуры на пути к идее

оригинальности и суверенности индивида - идее, с которой мы сжились

настолько, что едва ли отдаем себе отчет, в какой мере

оригинальна сама эта идея, насколько она исторически нова и почему

нелепо, вместе с тем, видеть в далеких цивилизациях ее

подготовку, какие-то ранние зачаточные формы новоевропейских

феноменов и понятий.

В первой фразе Введения было сказано о "предыстории"

индивидуализма. Ну, а теперь постараемся убрать из этого

подсобного и описательного слова какой бы то ни было

концептуальный привкус.

Вообще-то, к сожалению, и поныне нет ничего более

расхожего, чем взгляд на прошлое как нашу предысторию. Занятно,

что посредством столь явного эгоцентризма современность,

скорее, принижается, поскольку в качестве "высшей точки раз-

ö_

Введение

вития" культуры XIX и XX вв. теряют своеобразие. Что до

культур давних, которые желали бы возвысить, подтянув к веку

нынешнему, то при этом и они остаются недооцененными в

своей смысловой плотности, неповторимости, принципиальной

чуждости позднейшим духовным координатам.

Лучшее понимание этого помогло бы также тем людям, кто,

напротив, превращает традиционные ценности в

ностальгические утопии. Ищут в них - толкуемых, конечно, как

"общечеловеческие и вечные" - опору и укрытие от современных

кризисных и трагических исторических процессов, вина за которые

возлагается прежде всего на так называемый индивидуализм.

Заметим, что тот, кого подхватывают эти идеологические

поветрия и кто уповает на "соборность", собственно, не

собирается расставаться со своей личностью. Чудится, что все это

можно как-то совместить, что в средневековых далях это как-то

и совмещалось. Там индивидуальность была, но скромная, не

носилась с собой. Там самоформирующаяся личность была, но,

слава богу, сообразовывалась с абсолютными ориентирами. А

потом произошло, начиная с Возрождения, особенно же с конца

XIX в., грехопадение и изгнание из рая.

Допустим. Но возможно ли тому, кто познал от плода

европеизма, вернуться впрямь к традиционализму - пусть хотя бы

"в духе", в виде культурной модели? Ответ во многом зависит

от того, была ли "та" индивидуальность хотя и содержательно

иной, но именно индивидуальностью в нашем значении

термина. Была ли "та" личность личностью, а не чем-то вовсе другим.

Иными словами, в состоянии ли мы, со своей исторически

укорененной и принудительной формой самосознания,

взращенного под знаком "индивидуальности" и "личности", восстановить

соборность внутри себя. Достаточно ли для этого только

поменять местами идейные плюсы и минусы?

Да, я волен выбирать, и почему бы мне не прислушаться к

старозаветным и патриархальным воспоминаниям, если они,

по-моему, прекрасны. Но я не волен выбирать данный мне

исторически способ выбора. И если я лично - т. е. в качестве

современного человека, свободного в самоопределении - выбираю

соборность, стало быть, это никакая не соборность. Ведь

традиционалистский индивид ее не выбирал. Она была ему

предпослана. Он в ней и рождался, как рыба в воде. Напротив, нынеш-

— 14

Введение

ние толки о "соборности" это идеологический мираж, а не

естественный мир существования.

Случались и в незапамятные времена поразительные люди,

создавались уникальные тексты. Индивиды и тогда не

сводились к эпохальным матрицам сознания так, как слагаемые

сводятся к сумме или отдельное к общему, но так, как меридианы

стягиваются к полюсам. Соборность непреложно втаскивала

сознание индивида в общезначимость. Внутри сознания готовые

матрицы подчас могли сложно сталкиваться с личным

чувством, блужданием, искусом и выходить из этого столкновения

отчасти сдвинутыми. Однако внутри сознания духовная

тотальность уже наличествовала, омывая со всех сторон каждый

момент жизни человека, каждое его высказывание. Речь идет о

состоянии, которое немыслимо изобрести, нельзя примерить к

себе, находясь вне него. Как нельзя, водрузив на себя музейные

латы и опоясавшись старинным мечом, стать рыцарем.

Что же такое "соборность" того, кто взыскует ее за

компьютером? Это идеологический макет соборности. Это - в лучшем

случае - свидетельство консерватизма личных взглядов и...

следовательно, еще одно проявление отвергаемого плюрализма.

Ладно, пусть индивидуализм грешен. Но согрешить -

значит вкусить от древа познания, и вытолкнуть из сознания

познанное уже немыслимо. Ежели кто-то искренне желал бы

избыть лукавый исторический опыт последних 100 лет,

последних 500 лет, то ведь и такое ретроградное желание принадлежит

к индивидуалистическому опыту... но не к соборному. Не к

тому, который надеются якобы обрести.

8

Читатель не мог не заметить, что пока о личности и

индивидуальности говорилось через запятую, без внятного

различения этих понятий. Между тем они не совпадают по

смысловому вектору и окраске. Несколько ниже попытаюсь

оговорить, что же именно их, на мой взгляд, различает и как они

соотносятся.

Не случайно, однако, оба понятия прорастали в новое время

с известной синхронностью, а в обиходе смешиваются, словно

синонимы. Они различны, но родственны. Это разные логиче-

15 —

Введение

ские, культурные, социальные проекции одного и того же

радикально изменившегося отношения между индивидом и

обществом, индивидом и миром. Вот почему нет беды, если случается

употреблять два термина, не входя в их особые - но притом

исторически неразрывные, звучащие в одной тональности -

содержательные темы. Беды тем более не будет, что мы станем

держать нетождественность обоих терминов на уме. И, если

этого потребует существо историко-культурного материала,

выдвинем на первый план именно тонкости и различия,

оказавшиеся решающими.

Так, в разделе о Макьявелли, толкуя о проблемах

индивидуальной самодостаточности, независимости и силы,

раздумывая вслед за автором "Государя" над индивидом, который готов

действовать рационально и целесообразно, исходя притом "из

себя" ("da se"), - доведется заговорить о самостояньи личности.

И о тех противоречиях, без которых не может вообще-то

обойтись человек, стремящийся создать себя по собственной мерке.

Или, скажем иначе: поступать так, как он считает нужным, по

свободному внутреннему решению, обязательному лишь для

этого "Я".

Тогда-то под занавес книги соображения о понятии

личности - увиденной глазами историка культуры, а не философа, не

психолога, не социолога и т. д. - будут развернуты заново и

обстоятельней. И еще раз, с другими поворотами, см. об

автобиографизме и парадоксах современного "Я" в Постскриптуме к

этой книге5.

В данный же момент меня занимает нечто другое:

познавательные трудности применения анахронистических понятий.

Тут размежевание определений "индивидуальности" и

"личности" пока не столь важно. Насущней почувствовать и измерить

дистанцию, отделяющую современный ум, столь свойски

обращающийся с обоими словами, от эпох и культур, куда мы их по

необходимости вживляем. А они по той же необходимости

этими эпохами безусловно отторгаются: если брать прежние

культуры как таковые, конкретно-исторически, в хронологической и

пространственной закрепленности, в их отношении к себе. То

есть в бахтинском "малом времени".

_ 16

9

Мы-то привыкли, сказав "личность", тотчас же весомо

обозначить идею самосознания, пусть вызывающую научные

дискуссии, но все-таки для нас очевидную. Как и со всяким

фундаментальным для данной культуры понятием, происходит

то, что живущим внутри этой культуры оно кажется

изначальным и всевременным. Несмотря на то, что известно:

соответствующий термин появился сперва лишь в Западной Европе и не

ранее XVII в., в России был придуман Карамзиным, а,

допустим, в китайском языке нет иероглифа, которым его можно бы

адекватно выразить. В лучшем случае, исследователи

соглашаются, что каждому типу культуры было свойственно

собственное представление о личности (но именно о ней!), вынося,

таким образом, за общие скобки понятие, характерное лишь для

нашей культуры.

Так, впрочем, поступают и с понятиями "наука", или

"художественный реализм", или "интеллигенция" и пр. Обычно

добавляют, что в новое время возникла "современная личность"

(соответственно "современная наука" и т. д.). С таким же успехом мы

могли бы считать античные или средневековые ремесленные

корпорации специфическими историческими формами профсоюзов.

Профсоюзы же как таковые "современными профсоюзами".

Казалось бы, если в принципе есть согласие относительно

глубокого качественного различия между культурными

эпохами, а этот трюизм мало кто решится теперь оспаривать, то

остальное лишь спор о словах, вопрос о терминологической

конвенции. Но боюсь, расхождение глубже. Как писал Ионеско,

"главное это слова, остальное болтовня".

Действительно, термины слишком много значат в нашем

деле. Если, не обинуясь, толкуют об особой античной или

средневековой "личности", если, следовательно, сводят историческое

своеобразие к предикатам, не добираясь до логического

субъекта, то позволительно предположить, что уникальность

общественных структур и историко-культурных стилей мышления все

же не принята во внимание с должной решительностью и

последовательностью. Отчего бы разные вещи не называть

по-разному?

Введение

Неужели недостаточно существенно то, почему ни Эдип, ни

Антигона, ни Катон, ни Алексий человек Божий, ни Тристан,

ни Жанна д'Арк, ни даже Сократ и блаженный Августин ни в

коей мере не должны бы считаться "индивидуальностями" и

"личностями"?

Тогда спрашивают: а как же иначе уяснить то, чем они

ярчайшим образом были и что, несомненно, заставляет нас, если и

не называть мифопоэтических или реальных персонажей

мировой истории "личностями", все равно подходить к ним с этой

меркой, все-таки сопоставлять их в одной плоскости с

персонажами новейших времен, с индивидуальным существованием

людей нынешних.

10

Общая черта для любых культур состоит только в том,

что мы с необходимостью находим в каждой из них свой идеал

положения отдельного человека в мире.

То есть я настаивал бы на том, что всеисторическое

понятие, выносимое за скобки, в данном случае должно быть как

можно более нейтральным, семантически обесцвеченным, без

смыслового шлейфа определенной (нашей) культуры. И это,

конечно, понятие "отдельного человека", "индивида" в том или

ином отношении ко всеобщему.

Всеобщее и совершенное положение индивида древний грек

обозначал через понятие "добрый муж", или "герой", или

"мудрец". Для римлянина это "гражданин". Причем современные

языковые дубликаты или кальки не передают

труднопостижимого исторического смысла греческих и латинских слов.

Для индуса то был "атман": глубинное "я", сопричастное

лону сущего. Отдельная душа в череде перевоплощений

подвластна закону "кармы" и успокаивается в йоге, в нирване,

избавляясь от своей тягостной отдельности. Для китайца идеальный

индивид - скажем, безмолвный даосский учитель, стремящийся

через медитацию к слиянию с мировой целостностью. Или

деятельный "цзюньцзы", внимательно идущий по стопам предков.

Средневековый европеец пользовался в подобных случаях

представлением о "праведнике", или о "простеце", или, в более

частном повороте, о рыцаре с его "честью". Ренессансный гума-

_ 1S

Введение

нист называл это "универсальным" или "доблестным"

человеком.

А, к примеру, англичанин XVIII в. более или менее

обошелся бы понятием "джентльмен".

После Гёте и В. фон Гумбольдта, Дидро и Бюффона, Канта

и Фихте, после романтиков, идеалом впервые были осознаны

"индивидуальность" и "личность". Всемирно-историческая

переориентация, сопоставимая по значимости с "осевым

временем" возникновения древних цивилизаций, захватившая

Западную Европу XV-XVIII вв., потребовавшая творческих сил и

метаморфоз Возрождения, Реформации, Барокко,

Просвещения, - свершилась6.

То был переход не просто от одной традиционалистской

модели (так или иначе основывающей достоинство индивида на

включении в надындивидный Порядок и Путь) к другой

модели того же класса. Но переход к новому классу моделей. К

обоснованию "Я" из него же самого: "вот этого" не как части и

производного, но как непосредственного и актуального всеобщего.

Понятие самодостаточной Я-личности беспрецедентно.

Вместе с тем оно могло быть постепенно и трудно выработано

лишь из антично-христианской традиции. Никакого другого

мыслительного материала в распоряжении нарождавшегося

буржуазного общества, впрочем, не было. Бесспорно, эта

традиция, в отличие от индусской или китайской, содержала в себе

(как и европейские социальные структуры) возможности

наиболее последовательной индивидуации. Эти возможности - от

римского права до христианского персонализма - были

востребованы и преображены в новоевропейском будущем.

Но сама по себе средневековая европейская традиция,

скорее, ближе к "Востоку", чем к "западному человеку" Нового и

Новейшего времени, с его индивидуализмом. Такие вещи остро

сознавал, например, Герман Гессе.

и

Внутри традиционалистских систем мироотношения

сходство и различия между людьми расценивались в терминах

"примера" и "подражания". Та или иная особенность индивида

состояла, строго говоря, не в нем как таковом, но в общезначи-

19 —

Введение

мом пороке или добродетели. Она могла или даже должна была

быть отчуждена от "я", передана, воспроизведена, повторена.

Индивидная закрепленность и отличие поначалу были у греков,

как известно, опознаны в виде "персоны" ("личины"), т. е.

трагической маски родовой судьбы. Или же как природная метка

"характера", относящая человека к низшей (комической) сфере,

как принадлежность к известной человеческой разновидности,

забавно возобладавшая над принадлежностью к роду

человеческому.

Для средневековых умов обособленно-индивидное это

акциденция, т. е. нечто вторичное, частное, случайное, бренное и

тягостное в человеке. Первостепенно же, напротив, только то,

что причащает соборному и вечному. Величайшая тайна

Троицы в ортодоксальном христианском вероучении выражена в

понятии "ипостась" (или "персона"). Это мистика слиянной не-

слиянности. Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой различаются

постольку, поскольку они суть одно. Помыслить Христа

самобытным было бы ересью. Максимум, так сказать,

индивидуального на сакральном и богословском уровне - ипостась. То есть:

это же как другое.

То, что в новое время сочли бы индивидуальным и

личностным, ранее, даже будучи замеченным, казалось или тщетой и

пагубой - в случае противопоставленности образцу, - или же

одобрительно виделось сосудом всеобщности, формой усилия,

направленного на спасение индивида от своей самости. Я

достигал апофеоза в Не-Я. Индивид усматривал свое высшее

достоинство в том, чтобы как можно меньше быть этим.

Конечно, путь к такой цели вел через необыкновенное

внутреннее сосредоточение и вслушивание, через величайшее

личное напряжение человеческих сил. Но того, кто отличился на

сем многотрудном пути, славили за осуществление преднайден-

ного и должного, за идеальное соответствие норме и, тем

самым, за ее превышение, но, уж конечно, не за оригинальность и

не за самодетерминацию.

Вот почему открытым остается вопрос, вправе ли мы

истолковывать ситуацию в терминах индивидуальности и

личности, даже если речь заходит о таких замечательных фигурах,

как, допустим, Франциск Ассизский или Жанна д'Арк. Во

всяком случае, называть их столь анахронистически язык, что ли,

_ 20

Введение

не поворачивается. Жанне куда легче было надеть мужское

платье, чем выступить в "индивидуальном" качестве. Много позже

ее официально признали "святой", и это, позволю заметить,

историчней.

12

Жил в Японии XV в. буддийский монах Иккю Сод-

зюн. С нашей современной точки зрения, его разностороннее

словесно-изобразительно-каллиграфическое творчество, его

роль в создании "сада камней" и обновленной чайной

церемонии, его трактаты и его поступки, само собой, немыслимы вне

понятия индивидуальности. Поражают бесконечные и резко

контрастные перипетии жизненного пути Иккю, на котором

случилось едва ли не все, что может случиться с человеком за

пределами воинского и хозяйственного поприща: одиночество

отшельника, юродивость и жизнь на виду у толпы,

медитативные просветления, плотские самозабвения с куртизанками,

власть иерарха, исключительная юность и ни с чем не

сопоставимая старость, принесшая первое глубокое любовное чувство

и дитя, плод этой привязанности.

Обо всем этом см. книгу Е.С. Штейнера, открывшую для

русского читателя Иккю, эксцентричность и пронзительная

личная окраска которого вне сомнений. Тем не менее так дело

обстоит с нынешней и только с нынешней точки зрения. Хотя

Иккю во многом озадачивал и своих современников, все же

эксцентричность его жизненного поведения и тЬорчества была

лишь выявлением дзенбуддистской или даже более широкой

китайско-японской духовной парадигмы.

То был конфуцианский идеал "у-во" (или "муга"

по-японски), т. е. Не-Я. Монах Иккю в чувственном упоении любви, в

медитации, в публичных выходках, вызывающих и

дидактических, на разные лады заведомо осуществлял не "себя" и не

"свое", но отказ от себя и своего. Каждый его шаг, каким бы

своенравным ни казался, нуждался в каноническом

осмыслении и мотивировался традиционно. Понятие оригинальности к

его несравненному облику определенно не подходит7.

Как?! Неужто даже он, Иккю Содзюн, рассмотренный

относительно японской средневековой культурной сферы, в своем

21 _

Введение

самом личном и уникальном не был индивидуальной

личностью? Нет, в конкретно-историческом плане не был.

Но кем же в таком случае?!

Что ж, он был муга.

13

Ведь содержательно не то, что люди делают, а с какой

целью, как и на каком основании они это делают. Способ

осознания и мотивации входит в объективную

историко-культурную суть, если под "объективным" понимать в данном случае

иноположенность субъекта. Более того, в этом вся суть.

Важно, повторим, не действие, а смысл его. Смысл же

неотделим от культурной формы. "Форма" тут все, она и есть

историческое содержание. Вне стилистики данного типа сознания и

логики данного типа мышления даже, например, любострастие,

честолюбие, желание походить на окружающих или, напротив,

желание выделиться, прочие "вечные страсти" - лишь

антропологические, т. е. социобиологические, уровни рассмотрения.

Во всяком случае, исторического смысла они лишены.

Такой смысл бытийствует только в качестве особенного.

Это не означает, разумеется, что между смыслами нет

преемственности или что самые разные смыслы не могут быть

сопоставлены, не в состоянии встретиться. Только во встречах

они и возможны, полагал М.М. Бахтин. Только так их различия

кристаллизуются, культурные неповторимости - отвердевают.

"Не сравнивай: живущий несравним..." Но ведь это сказано

поэтом нашего века. Такой взгляд на вещи тоже результат

развития особой культуры. Между тем, скажем, для риторической

культуры прошлого того, что несравнимо, просто нет, не

существует. Риторика - универсализующая культура сравнения. И

потому она... надличностна и надиндивидуальна.

Проблема формулируется следующим образом. Вообразим

себе личность в исторической ситуации, где отсутствуют,

вообще-то говоря, и подобная ценность, и само представление о

личности. Вправе ли мы усматривать, тем не менее, в

традиционалистском обществе существование людей, живших под знаком

идей "личности" и "индивидуальности"? И ежели нет, может

быть, они обретались в этом качестве онтологически,

"объективно"? вопреки структуре своего самосознания?

_ 22

14

Разумеется, проблему следует взять и в более общем

виде. В формулу можно подставить любой другой феномен.

Есть расхожий довод: ведь можем мы пользоваться терминами

"общество", "культура", "цивилизация" и тому подобными

абстракциями применительно к историческим состояниям, при

которых эти понятия были неизвестны. Так почему нельзя

употреблять термины "личность" и т. п.?

Этот довод, по-моему, отвести несложно.

Одно дело, понятия, которыми описываются некие

объектные состояния и структуры, пусть "тогда" в этих терминах их не

описывали. Например, только что помянутые "структура" и

"объективное", как и "общество", "цивилизация", "государство"

или "производительность труда", существовали издавна, хотя

соответствующие понятия выработаны сравнительно недавно.

В этом случае анахронизм оправдан: инструментально и

онтологически. Он не мешает, а помогает наблюдателю взять

особенные и неповторимые вещеподобные явления и объяснить их,

благодаря помещению на должное место в рамках универсалы-

зующего общего ряда.

Впрочем, я не имею права, к примеру, говорить вслед за

Допшем о "капитализме" в античности, ибо это термин, не

только заимствованный из другой эпохи, но и относящийся лишь к

специфическому типу экономики. Он во всех структурных и

динамических отношениях для античности инороден. Однако о

"производительности труда" или даже о "государстве" я

говорить все же вправе, хотя анахронистичность словоупотребления

и здесь очевидна. Это не противоречит задачам объектного

анализа. Напротив, широкое описательно-нейтральное понятие

совершенно необходимо для подведения данного объекта к его

особенному месту в общем всеисторическом ряду.

Совсем иное дело, понимание субъектных характеристик.

Совсем иной и нестерпимо рискованный груз мы навешиваем

на анахронистический термин, когда добиваемся понимания

инакового "Я".

Прежде всего потому, что на первый план выходит не

исследование Другого, как если бы он был вещью, но - снова

следую за М.М. Бахтиным - герменевтический "диалог" с Другим.

23 _

Введение

Истолкование неосуществимо вне щепетильного

прислушивания к Другому. Общего ряда нет. Ведь каждый участник

мысленного диалога - из ряда вон. В "большом времени"

происходит встреча неповторимо-особенных сознаний и логик, остра-

няющих и высвечивающих друг друга.

Ценностные установки индивида, семиотика его

жизненного поведения и речей, идейный горизонт и самотолкование того

или иного исторического субъекта относятся к сущности

субъекта.

Ведь это сущность, сознающая себя и говорящая.

Она отторгает чужеродные понятия как нестерпимое

насилие над собой.

Если классификационный термин, хотя и неизвестный

далекой эпохе, корректно соотносит объект исследования с более

обширной чередой объектов, не вторгаясь тем самым в его

особенную ткань, то подобная же процедура, но уже

применительно к субъектному существованию, искажает его исторический

модус. Означает экспроприацию чужого "голоса".

Употребление понятий индивидуальности и личности, по

меньшей мере, двусмысленно по отношению к людям, которые

жили в горизонте совершенно иных идей. Называя "личностью"

тип индивида, в смысловом мире которого это понятие не

просто отсутствовало, но, присутствуй оно, было бы враждебным и

непостижимым, не являем ли мы невольную ограниченность

своего слишком (или недостаточно?) современного ума.

15

Хорошо, возразят мне, это головная боль для

герменевтика и особенно для последователя Бахтина. Но отчего бы

культурантропологу, который подходит к субъекту не

"диалогически", а тоже вещно, объектно, остраненно, не воспользоваться

анахронистическими терминами? Отчего бы не включить

античного или средневекового индивида - конечно, с

надлежащими оговорками - во всеисторический описательный ряд?

В культурантропологическом плане неуместность

употребления понятий "личности" и "индивидуальности" при описании

человека Средневековья основана примерно на том же, что и

методологический запрет на понятие "капитализма" для харак-

_ 24

Введение

теристики феодальной или античной экономики. То есть дело в

непригодности данных терминов для описания функционально

и структурно инаковой реальности.

Эта реальность, как к ней методологически ни подходить,

есть не что иное, как способ социально-психологического бы-

тийствования и выделенное™ "я". Закрепляя за неким "я"

чуждое по отношению к нему понятие, мы тем самым вводим свой

характерный понятийный скальпель в обследуемую мозговую

ткань. Обойтись без этого немыслимо и незачем. Другого

способа исследования просто нет.

Но что же это мы? - умудряемся оставить свой инструмент

в голове, допустим, средневекового индивида, да еще и

настаиваем на том, что таково, де, наше исследовательское право.

Это все равно что объявить: скальпель внутри исследуемой

живой ткани относится к ней самой.

Вот что хотелось бы ответить на первый случай.

16

Однако более тонкий и парадоксальный ответ кажется

все же не столь простым. Он включает три плана рассмотрения,

которые в конечном счете тяготеют к совмещению в общем

фокусе. Но притом каждая оптика сохраняет собственное

основание.

Во-первых. Поскольку речь идет об исторически-конкретном

мире сознания, к реальностям этого мира можно отнести, как

уже было сказано, только то, что сознавалось.

"Индивидуальность", "личность" - как и все подобные категории, например,

"простец" или "муга" - это бытие отдельного человека в свете

представлений об "индивидуальности", "личности"... или о

"простеце", или о "муге". Если же в данной культуре нет ничего

подобного, нет такого слова о себе, значит, в рамках

непосредственного существования подобной культуры нет и феномена,

который этим словом мог бы обозначаться. Например, слова

"простец", или "праведник", или "муга" терминологически никак не

годились бы для изучения и объяснения современного индивида.

Во-вторых. Поскольку мы включаем средневековье и себя в

одно "большое время" и рассматриваем средневековых людей,

как если бы они были нашими современниками, т. е. берем их

25 —

Введение

установки как возможные и насущные моменты своего

нынешнего умственного окоёма, то личность и индивидуальность в

средние века, конечно же, существовала.

И, наконец, в третьих. Соналожение и взаимопронизывание

субъектных определений сразу и в "малом", и в "большом

времени" - вот, собственно, потребная парадоксальная полнота

исследования. Непрерывное движение от себя к Другому и

наоборот. Не решение двух задач по очереди, но их синтез.

Ведь диалог означает напряженность как "другости", так и

"вненаходимости". Историк, остро воспринимая и фиксируя

чужой смысл, не перестает при этом быть человеком своей

культуры. Он не в состоянии забыть собственные понятия и оценки,

более того, он острей, осмысленнней осознает во встрече с

чужой культурой их историчность. И наоборот: он способен

понять другость Другого именно потому, что по отношению к

нему сам выступает как Другой.

17

Таким образом, челночное движение исследователя

оправдано именно ради самого тщательного учета "намерений"

говорящего с ним произведения.

При этом важно принять во внимание также следующее.

Прошлые люди, которые ориентировались не на "я", а на "мы",

на готовые и освященные идейные, ритуальные, словесные и

прочие формы, пропускали их сквозь индивидный опыт и

многообразно-конкретные жизненные обстоятельства. В истории и

культуре действовали не сами готовые матричные формы

сознания, а более или менее послушные им люди. Вне этих форм

они были бы не в состоянии выразить себя. Вне традиционной

почвы они оказались бы безъязыкими и бессмысленными.

Однако индивид не обязательно пассивно погружался в

преднайденное тотальное мировосприятие. В отдельных случаях

сознание трудилось над этим мировосприятием, неприметно для

себя его преображая. Уникально-индивидное в соотношении с

эпохальной культурой всякий раз выступало как логически

предельный случай. Надличные установки превращались во

внутренние голоса индивида, в оформляющий и провоцирующий

момент личного обстояния (выражение раннего Бахтина).

_ 26

Введение

Так происходит испытание и преобразование самих матриц

коллективного сознания. Например, авторитета Библии,

требований исповеди, правил риторики и т. д. Умонастроенность

("ментальность") среды и времени перестает в критических

точках быть привычной, заданной, равной себе. Происходит словно

бы вспышка вольтовой дуги между нормой и казусом.

Клишированная цивилизационная матрица - например, средневековая

картина мира, определявшая всякое "я", - вдруг сдвигается в

казусном сознании и поведении.

С этим сопряжена сама возможность культурно-социальной

динамики. То есть, собственно, возможность истории.

Традиционалистское сознание менялось в индивидных

вспышках сознания, которые хоть на миг торжествовали над его

готовостью, самотождественностью, заданностью. Не это было

сознательной целью. Не к такому результату люди своего

времени стремились. Но подобные смыслы и результаты

исторически вполне реальны. Они заложены в соответствующих текстах

так же, как в Тамлете" или "Дон Кихоте" содержатся

неисчерпаемые возможности понимания, актуализуемые от эпохи к

эпохе.

В этом плане мы смеем и должны искать в прошлом

неповторимые индивидуальности (но только в этом плане). То есть

подходить к тексту как культурному, а не цивилизационному -

порождающему смысл, а не воспроизводящему готовое

значение.

С позиций вненаходимости поиски индивидуальности

естественны. Ведь теряют когда-нибудь и давно потеряли для нас

значение матрицы, длившиеся сотни и тысячи лет.

Преходящими оказались самые устойчивые жизненно-духовные формы. А

мгновения драматических смысловых преображений никогда

не теряют ни грана культурной значимости, не исчезают. В

далеком чужом духовном созидательном усилии мы получаем

непредусмотренный и остраняющий отклик на собственные

усилия.

Желая сосредоточиться на изучении структуры изменения

и притом полностью отдавая себе отчет в том, что современные

понятия неадекватны традиционалистскому субъекту, мы

приходим к древней или средневековой "личности" и

"индивидуальности" cum grano salis. Оказываемся способными кое в чем

27 _

Введение

понять этих людей иначе, благодаря преимуществам вненахо-

димости, т. е. исторического опыта, которым они не обладали.

Понять их "лучше", чем они сами себя понимали.

18

Следует, однако, всячески предостеречь против

упрощения коллизии между вненаходимостью нынешнего

исследователя и самооценкой не подозревающего о нем исторического

субъекта. Мало сказать, что "они" были "индивидуальностями"

лишь с нашей точки зрения. "Для нас", но не "для себя"? Не

совсем так.

"Они", не сознавая этого или сознавая лишь неизбывность

своей личной отдельности, были индивидуальностями также и

в тогдашнем своем историческом существовании.

Как?! - разве я не твердил до сих пор нечто иное?

Да, и продолжаю твердить.

Но все зависит не только от того, в каком времени мы

видим предков, - в "малом" или в "большом". Важный вопрос

состоит в том, насколько разгорожены, несовместимы оба

времени? Или они содержатся друг в друге?

Очевидно, так. Ведь у М.М. Бахтина различение двух

времен это не оппозиция вещных значений, а встреча и

метаморфоза разнозаряженных смыслов.

Прежде всего. Малость или великость надо понимать как

разные проекции культурного бытия, а не как разные

временное протяженности. Протяженностью вообще обладает только

замкнутое на себя "малое время", измеряемое хронологически.

Это такое время, в котором все происходит однократно, а затем,

в качестве исторически наличного и целого, исчезает.

"Малое" время это еремя генезиса и детерминации.

Именно такова его направленность и функция. Оно может

совпадать с быстропреходящей ситуацией, даже с казусом. Но

может и охватывать многие века.

Французский историк Ф. Бродель, как известно, настаивал,

что самые глубокие умонастроенности, лежащие в подоснове

человеческого поведения, сохраняют устойчивость в течение

"большой временной длительности" (longue durée). Но и

тысячелетнее средневековье в Европе, поскольку речь идет об общей

_ 28

Введение

цивилизационнои подоснове и ее детерминирующей функции,

это все же "малое время".

"Малое время" способно - в сравнительно "холодных"

обществах - обладать невероятной длительностью. Но если оно

все же когда-нибудь неизбежно заканчивается в своей

исторической данности, это происходит раз и навсегда. Пережитки

или "снятые" признаки лишь ярче подтверждают, что пора

наличной социально-культурной целостности ушла безвозвратно.

Феномены средневекового сознания в качестве наглухо

прикрепленных к своей эпохе, единожды возникших и сгинувших,

словом, в их самотождественности, принадлежат, если угодно, к

чрезвычайно долгому малому времени.

Но если мы рассматриваем это же средневековое время в

непрерывно расширяющемся историческом космосе, где былые

голоса никогда не смолкнут навсегда, окончательно и где в хор

вступают все новые голоса, - такое время, по Бахтину, не

потому "большое", что оно более протяженное. А потому, что в нем

вообще отсутствует всякая протяженность. Вместо

последовательно сменяющихся эпох - волнующаяся синхрония.

В любой точке "большого времени" возможно свертывание

всех прошлых и будущих смыслов, перефокусировка всей

всемирно-исторической смысловой сферы. В любом новом

настоящем мы способны встретиться одновременно с Чеховым,

Шекспиром, Софоклом. Тысячелетия здесь не дольше

десятилетий.

19

Итак.

"Они" жили в истории, где нас не было, до нас. В той

замкнутой на себя, до поры лишенной нас (своего будущего), давней

истории - "они", предоставленные себе, не были

индивидуальностями и личностями.

"Они" жили в истории, где есть уже и мы, в одной с нами

истории. В этой "большой", т. е. разомкнутой, истории они суть

индивидуальности и личности не только для нас, но также

некоторым образом для себя, хотя сознавали это лишь в виде

мучительного зазора между предустановленностью ценностей и

необходимостью для каждого индивида справиться со своим ка-

29 _

Введение

зусом. Принять вызов необычных обстоятельств и оставаться

притом верным общепринятым надличным ценностям.

Бог не зависел от средневековых людей, и все же от

каждого индивида зависело, будет ли Христос вновь и вновь

распинаем в повседневности человечьих дел или Он возрадуется, видя

спасение заблудшей души. В этом плане, вполне реальном для

верующих, для церкви, гибель Господа и Воскресение Его

зависели от того, на что индивид употребит свою свободную волю.

В грехе и покаянии, огорчая или радуя божество, индивид

проделывал некое усилие, интеллектуальное и духовное, которого

никто за него проделать не в состоянии. И тогда он

становился - в "большом времени" - своего рода индивидуальностью.

Конечно, не такой, как мы. И даже в такой степени не такой,

что "они" были индивидуальностями, не будучи ими. Но тем как

раз особенно интересны и насущны для нас. "Большое время",

т. е. время диалога, это преодоление малости (замкнутости на

себя) всех "малых времен".

Только в "большом времени" культуру, конечно, понять

нельзя.

Но и только в "малом" нельзя.

Культура это всегда столкновение, пограничность,

встречное преобразование "большого" и "малого времен".

20

Возбужденно проскакивая мимо "малого времени",

мимо там-находимости, мимо чужого самосознания, второпях

теряют и "большое время". Начиная со своей вненаходимости

сразу же, что называется, от порога, - лишаются ее

преимуществ, обессмысливают ее. С ребяческой безответственностью

сводят "большое время" невольно к нашему "малому". Сужают

неуступчивую и загадочную инаковость прошлого до нашего и

только нашего окоёма, где другости не существует всерьез.

Тогда, поглощенные собственными намерениями,

перестают считаться с намерениями и пределами толкуемого

произведения. Оказываются не в состоянии адекватно и убедительно

судить о нем. Не оставляют, как выражался Бахтин, последнего

слова за другим "Я".

Пустой соблазн и скучное игрище!

_ 30

Нет ничего, что было бы более скверным, с точки зрения

интерпретатора-шяоршсд, верного своему ремеслу.

21

Ну, а "мы" - мы входим ли в окоём прошлой культуры?

Нет, разумеется... поскольку у истории есть вектор,

ведомый нам лишь задним числом, и в наш опыт решительно не

входит та культура, которая будет через тысячу лет, через сто

лет, через десять лет, да что там - завтра. Наши предки тоже

обходились без знания и включения в себя последующей

культуры.

Да, разумеется... но уже в том значении, что последующее

выходит из прошлого, и мы не могли бы сейчас интересоваться

античной трагедией или заслушиваться Бахом, если бы

некоторым образом не были причастны им, не обнаруживали бы для

себя некое место, некую позицию изнутри "их" мира. И они, и

мы суть моменты единовременной человеческой культуры.

Соотнесенность по принципу "сначала были они, потом мы" -

необходимая, но недостаточная соотнесенность в мире смыслов,

сплошь синхронном, настоящем, актуальном. Или, если угодно,

сплошь неготовом, заветном, т. е. лишь имеющем быть.

Почему Мандельштам и писал о классике: "Вчерашний день

еще не родился <...> Итак, ни одного поэта еще не было. Мы

свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных

предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер"8.

Все это - "во-вторых".

22

Но, в-третьих: на объемность и чуткость понимания

мы смеем рассчитывать, только совмещая обе позиции. Тут-то

ися тонкость, вся трудность.

Прилагая по необходимости свой понятийный аппарат, мы

отдаем себе отчет в двусмысленности этой интеллектуальной

процедуры. Мы продолжаем видеть в былых

"индивидуальностях" и "личностях" также то, чем они были в собственных

глазах, внутри своих культурных систем. То есть сохраняем

чувство дистанции двояко. То вводим понятие личности; то убежда-

31 —

Введение

емся в анахронизме и - закавычиваем это понятие; то снова

снимаем кавычки. Мы по необходимости определяем "их"

самосознания и на их собственный, и на нынешний лад, хотя это

вещи несовместимые, причем проделываем это сознательно и

открыто. Вот, думаю, необходимое условие научно-гуманитарной

корректности.

Историку незачем, да и невозможно, "вчувствоваться" в

чужое существование до самозабвения. Если столь пластичное

вживание даже удается, то это лишь привлекательный и даже

обязательный момент истолкования! - момент, но еще не вся

полнота изучения.

Пусть историк по стилю своих дефиниций остается самим

собой. Но пусть одновременно считается с несговорчивостью

далеких собеседников. И - карты на стол! От читателя не

должно укрыться испытующее и многозначительное несоответствие.

Пряное ощущение анахронизма полезно, это один из

способов приблизиться к прошлому. Предложение (но не

навязывание) прошлому наших понятий оборачивается

экспериментальным и динамичным подходом. Мы перемещаемся на свои

границы с духовными мирами, скажем, Иккю Содзюна или

Франциска Ассизского. Тогда они, эти люди, раскрываются как

феномены культур, устроенных принципиально иначе, чем наша. Тогда

они же, благодаря остроте отличия, относятся к достоянию и

состоянию культуры XX в., с ее жадной готовностью к особенному

и чужому. Наконец, они суть точки соприкосновения и

непрерывного перехода от них к нам, от нас к ним, от них к нам...

Нота бене! - этот третий план, итоговый, на самом деле

ничего не итожит. Не "снимает" первых двух. Встречный переход

не размывает, не растушевывает, напротив, крайне заостряет

твердость и определенность двух встречающихся взглядов: из

прошлого и из настоящего.

Методологическая бинокулярность! - труднодостижимая

идеальная позиция, которая вновь и вновь распадается на

взгляд изнутри и взгляд извне, и опять рефлективным усилием

историка собирается воедино.

Вот теперь, кажется, удалось наконец довести до некоторой

досказанности теоретико-познавательную посылку этой

работы. То есть пояснить, почему Возрождение искало впервые,

— 32

Введение

Августин же и Средневековье были коренным образом

чужды и вовсе не ведали того, что некоторым образом, тем не

менее, было в культуре всегда.

23

Когда сочинял это введение, пробуя вослед М.М.

Бахтину выстроить из того, что мне известно об истории культуры,

довольно отвлеченные и, может быть, уже наскучившие

читателю рассуждения, - под руки попалась изрядно подзабытая

мною книга Юрия Карловича Олеши "Ни дня без строчки"9.

Стал перечитывать. И, как это бывает, особенно бросилось в

глаза именно то, на чем сам сосредоточен. Ведь Олеша на свой

лад делал то же, что и, скажем, Ренар в своих "Дневниках" или

Розанов в "Опавших листьях": о чем бы он ни писал, он писал о

себе. Все они - потомки Монтеня.

Олеша настаивает, что его книга "закруглена", хотя на вид

состоит "из отдельных кусков на разные темы". "...Если хотите,

это книга даже с сюжетом, и очень интересным. Человек жил и

дожил до старости. Вот этот сюжет. Сюжет интересный, даже

фантастический".

В литературе до нового времени никто и подозревать не мог

бы о самой возможности такого сюжета.

"Исповедь" Августина совсем о другом, о пути человека к

истинному Богу. Впрочем, Руссо тоже написал свою

"Исповедь" о другом. Эта, как известно, уже совершенно светская

"исповедь", чуждая покаянию. Она отмечена цельностью и

плебейским достоинством. Это, пожалуй, первая - такого масштаба и

последовательности - апология частной жизни. Самолюбивая

откровенность Руссо причудливо соединяет философичную

серьезность и житейскую интимность, порой мелочную и

неприглядную.

Книга Руссо, хотя и неотделима уже от понятия об

индивидуальной личности, странным образом заключает все же

подспудный дидактический импульс. Ибо: для всех интересна и

поучительна жизнь великого человека, каков бы он ни был. Вот

главный мотив Руссо.

Отсюда оттенок неустрашимого, поражающего нас

эксгибиционизма. Естественность Руссо заставляет вспомнить, что он

2 - 345

33 —

Введение

и маркиз де Сад не только антиподы. Они, кроме того,

современники.

В совершенно новой саморефлексии Руссо парадоксально

отдаются эхом ментальные установки предшествующих

столетий. Собственное частное и неповторимое существование

обладает в его глазах значительностью и предстает в качестве

мученического жития индивидуалиста на правах странного exem-

plum'a. Но уже не может быть и речи о подражании. Это

беспримерный пример.

Ибо это автобиография, написанная "гением". Смотрите, не

лишен тайных пороков даже он, "лучший из людей". И

потому - это дидактика навыворот. Поучительно неподражаемое.

Дидро тогда же писал, что гений - не ум, не остроумие, не

чувствительность, не вкус... и даже не истина или ложь. Хотя

все это, очевидно, не запрещено находить у гения. Но существо

гениальности иное: "какая-то терпкость, неправильность".

Гений "удивляет самими своими ошибками". Он пренебрегает

общеупотребительными правилами во всем - и устанавливает их

заново для себя одного. "В практической деятельности гений

связан обстоятельствами, законами и обычаями не более, чем в

изящных искусствах - правилами хорошего вкуса и в

философии - методом". "Гений как бы изменяет самую природу вещей,

его своеобразие распространяется на все, к чему он ни

прикоснется ..."!0

Это предромантическое определение индивидуального

начала, беря за основу своеобразие, доводит его до абсолютной

независимости. Такое преувеличение было необходимо, чтобы

выразить нетрадиционное, неслыханное понятие. Человек как

индивидуальная личность - поистине сам по себе. Он приводит

обстоятельства, обычаи, правила вкуса, метод

философствования, даже природу вещей в соответствие с собою. Будучи

вполне индивидуальным, он уже тем самым гений! Он

парадоксалист, бросающий, подобно "племяннику Рамо", вызов всему

плоскому и обычному.

24

Та же потребность как-то освоиться с невероятным

ранее положением Я, с его свободой и одиночеством, с его оба-

_ 34

Введение

ятельным, и пугающим, и горделивым самостояньем, подарила

европейской культуре байроновского Манфреда и Каина,

лермонтовского Демона. "Демонизм" романтиков

свидетельствовал, конечно, равно и о необозримых, впервые открывшихся

возможностях индивида, высвободившегося из

традиционалистской связанности, и о трагических проблемах, сопряженных с

этими возможностями, - короче, о героической поре бури и

натиска индивидуализма.

Отзвуки величественного, но полного искусов и страданий,

восхождения индивидуалистической культуры будут

слышаться вплоть до ницшевского Заратустры - и продолжатся

тысячекратно в нашем веке, будь то миф о Сизифе у Камю, "человек

без свойств" у Музиля или Иосиф Прекрасный и доктор

Фаустус у Манна.

Демоническая "гениальность" или гениальный "демонизм"

менее всего поддаются решению в системе моралистических

уравнений. Уже начиная с "Гамлета", индивидуализм

возносится до уровня античной трагедии, хотя имеет мало с ней общего

по существу. Принятие принципа, согласно которому отдельно

стоящий человек значит бесконечно многое просто в качестве

такового, а не потому, что он есть частица чего-то огромного, не

в силу почетной причастности и пр., - это переворачивало мир,

просуществовавший тысячелетия. Все, включая

нравственность, предстояло обретать заново.

Это тектонический сдвиг мировой истории и культуры,

который можно было осознать лишь через атрибуты космичности

и вечности, через встречу Фауста с Мефистофелем, через

монологи лермонтовского падшего ангела.

25

Как часто, подымая прах,

Одетый молньей и туманом,

Я шумно мчался в облаках,

Чтобы в толпе стихий мятежной

Сердечный ропот заглушить,

Спастись от думы неизбежной

И незабвенное забыть!

Что повесть тягостных лишений,

Трудов и бед толпы людской

35 —

Грядущих, прошлых поколений,

Перед минутою одной

Моих непризнанных мучений?

Что люди? что их жизнь и труд?

Они прошли, они пройдут...

Надежда есть - ждет правый суд:

Простить он может, хоть осудит!

Моя ж печаль бессменно тут,

И ей конца, как мне, не будет...

Сколько торопливых упреков вызывали и продолжают

вызывать эти дерзкие слова, в которых видят вызов

необузданного, нестерпимого эгоцентризма. Некое бесовское "Я" открыто

презирает человечество и даже ставит "одну минуту" своей

рефлексии - подумать только! - неизмеримо выше всех "грядущих,

прошлых поколений". Какой, казалось бы, бесспорный

приговор выносит тем самым поэт "мрачному духу сомненья"...

только странно все же, что это, хотя бы отчасти, еще и гигантски

преображенный автопортрет собственного "мятежного" духа, не

дорожащего "покоем".

И вот уже полтора столетия в смущении спрашиваем себя:

что же нас, как и Тамару, так притягивает и завораживает в

Демоне, ежели он... и т. д. Кто он на самом деле, этот "дух

беспокойный, дух порочный", которого поэт заставляет остро пожалеть,

когда тот терпит поражение от посланца небесной канцелярии,

где все предрешено и расписано ("Узнай! давно ее мы ждали!").

Даже оставляя в стороне лермонтовскую поэтику, т. е.

соглашаясь оценивать монологи взвившегося из бездны адского

духа по мерке здравого смысла, надо бы принять кое-что во

внимание. Только наделив индивидуальное сознание, отпавшее

от привычного миропорядка, неограниченной полнотой

самодостаточности, - "Всем упоением, всей властью / Бессмертной

мысли и мечты"; "Все знать, все чувствовать, все видеть"; "Я

царь познанья и свободы" и т. п. - только вообразив

индивидуальность абсолютной, соразмерив ее отдельность со вселенной

("Один, как прежде, во вселенной..."), Лермонтов мог разыграть

на фоне патриархальных картин грузинского замка и

монастыря трагедию индивидуализма в ее всеобщем значении.

Космическая одиссея надмирного духа описана лишь для

того, чтобы представить себе Демона влюбившимся. То есть

_ %

Введение

вдруг соединить абсолют с мигом человеческого

существования. И поставить конкретно-индивидуальное - со "старым Гу-

далом", экзотическим бытом, брачным пиром, схваткой, убитым

женихом и т. п. - поставить любовь к Тамаре божеством в

центре мирового пространства и времени ("Что, без тебя, мне эта

вечность?.. / Обширный храм - без божества").

Демон - тот, кто может сказать о себе, что он обречен "...без

разделенья / И наслаждаться и страдать, / За зло похвал не

ожидать, / Ни за добро вознагражденья". Между тем поколения

существовали, именно "разделяя" свои наслаждения и

страдания с множеством себе подобных, творя добро и зло в

соответствии с общепринятой "похвалой и вознаграждением", с

надеждой на "правый суд", словом, в предустановленном жизненном

укладе. Демон предрекает Тамаре страшную, на его взгляд,

участь: "Увянуть молча в тесном круге / Ревнивой грубости

рабой". "Тесный круг", рабство, связанность "Я" - вот самое

ненавистное для Демона, вот почему он некогда отпал. Сам он

олицетворяет и предлагает Тамаре неограниченную,

головокружительную и манящую свободу - "пучину гордого познанья".

Как соединить свободу, без которой немыслима

индивидуальность Нового времени, с любовью, с "не полной радостью

земной", со свободно выбранным способом столь же

необходимого включения - уже на совсем новых началах - в общность

людей, в мировой порядок вещей?

26

Ответа поэма Лермонтова, естественно, не дает.

Трудности индивидуализма увидены горько и отчетливо. Но из

антиномии свободы и связанности нет пути назад. Так или иначе

индивидуальная независимость бесценна. Она обретает

предельную поэтическую и космическую возвышенность, даже

если цена ее - мучительная опустошенность. Это романтическая

констатация того, что положение вещей в духовном мире XIX в.

изменилось необратимо.

"Жить для себя, скучать собой" - томительная мука. Но в

том-то и дело, что "одна минута" небывалых мучений

совершенно свободного и одинокого духа делает

бессодержательными "тягостные лишения" всех тех, кто надеется на "правый суд",

37 _

Ьедение

кто измеряется не индивидуальной, а надличной, отчужденной

мерой. Если отнестись к словам "вольного сына эфира" без

поэтического снисхождения и позволить себе пренебречь тем, что

речь идет как-никак о гордыне Демона, сравнивающего себя со

смертными... все же, даже воспринимая все с неулыбчивым

морализмом, не мешает помнить следующее.

Дело обстоит не так, что некое надменное "Я" презирает

всех прочих людей, живущих вместе с ним в той же системе

историко-культурных координат. Напротив, это столкновение

прежней и новой систем координат.

В новой системе, надо признать, даже мучения

приковывают тем больше внимания, чем больше они отмечены

индивидуальностью. Жизнь и смерть потрясают отныне не

повторяемостью ("то участь всех", говорит Гертруда Гамлету), а

уникальностью.

Всякое человеческое существование не только единично и

подобно другим существованиям, но оно - единственное.

Каждый раз это неповторимая вселенная, соразмерная общей для

всех вселенной. Поэтому индивид огромен, как мир, и

бессмертен, как мир.

Если же он все-таки определенно умирает, это очень трудно

и даже невозможно вместить и разгадать.

В это трудно поверить.

27

Я думаю, что кажущиеся кое-кому шокирующими и

бесстыдными монологи Демона, основанные на его

онтологической исключительности, и эти чуть ли не "декадентские" слова

о личной, так сказать, "минуте непризнанных мучений", кото-

рые-де выше всей истории людей, - получают истинный смысл

в невольном комментарии к ним у Ю.К. Олеши.

Он рассказывает, и поразившее когда-то впечатление

дважды навязчиво стучится в книгу: "...я видел, как лежал, дыша

целой горой груди, раскинув руки, смертельно раненный,

умирающий бандит. Это было на Дерибасовской улице". "Этот

человек лежал на спине, раскинув руки, как сечевик у Гоголя,

невдалеке от ювелирного магазина, который он пытался ограбить. Он

был в синем. Грудь его вздымалась горой. Я так и не увидел

_ 18

Введение

конца. Ярко светило солнце, шла, толпилась толпа. Кончалась

его единственная, один раз данная ему жизнь, на миллионы, на

сотни миллионов, на миллионы миллионов лет, жизнь. Я

помню эту вздымающуюся гору груди, этот целый мир, эту целую

самостоятельную гигантскую вселенную, может быть, больше

нашей, больше всех миллионов - уже потому, может быть,

больше, что она отдельная, самостоятельная".

Демон сказал о своих мучениях примерно то же самое. И

Руссо, рассказывая о себе, хотя и считает постыдное,

непристойное, сокрытое именно тем, чем следует это считать с

моральной точки зрения, однако важней всего этого неповторимое

Я, внутри которого сплетается нечто вообще-то постыдное с

величием.

Природа разбила, пишет Руссо, ту форму, по которой она

его отлила.

Поэтому и возможна запредельно высокая точка отсчета.

Не со стороны обобщенных критериев похвалы и порицания, а

со стороны индивидуальной самодостаточной вселенной.

И Олеша потрясенно разглядывает себя - старого?! - в

зеркале. На свете сколько угодно стариков. Но невозможно

вообразить, что старик в зеркале - это Я.

"Вот какой фантастический сюжет".

Поразительно, что умер Толстой. Но точно так же

поразительна смерть бандита. "Это было на Дерибасовской"! Олеша

записывал: "Все-таки абсолютное убеждение, что я не умру.

Несмотря на то что рядом умирают - многие, многие, и молодые,

и мои сверстники, - несмотря на то что я стар, я ни на

мгновение не допускаю того, что я умру. Может быть, и не умру? <...>

Может быть, я протяжен и бесконечен; может быть, я

вселенная?""

28

Индивидуалистическое "Я" имеет дело с миром без

посредников, на которых можно бы свалить ответственность.

Между мыслящим тростником и бесконечностью нет

самодельного, иллюзорного, но как-никак утешительного средостения

или укрытия. Смерть самодостаточного "Я" так же непредста-

вима, как гибель Вселенной.

3$_

Введение

Поэтому от индивидуализма до космизма один шаг.

Конечно, у Олеши мысль о бессмертии личного космоса, о

себе, который, "может быть", протяжен и бесконечен, как

вселенная, - эта мысль серьезна, но лишь в качестве

психологического самонаблюдения художника. Это только метафора. Она

приправлена грустной усмешкой.

Но ср. с неожиданным и драматическим интеллектуальным

сбоем в эссе Умберто Эко "Когда на сцену приходит другой"12.

29

Вообще-то автор отстаивает природное

самообоснование внерелигиозной этики. Он пишет: "... согласитесь, что если

бы Христос был не более чем героем возвышенной легенды, сам

тот факт, что подобная легенда могла быть замышлена и

возлюблена бесперыми двуногими, знающими лишь то, что они

ничего не знают, - это было бы не меньшее чудо (не менее

чудесная тайна), нежели тайна воплощения сына реального Бога.

Эта природная земная тайна способна вечно волновать и

облагораживать сердца тех, кто не верует".

Прекрасные и точные слова.

Индивидуалисту лучше, чем кому-либо, известно, вослед

Декарту и Паскалю, о пронзительной парадоксальности

человеческого существования. В отличие от остального сущего,

человек вынужден удостовериться разумно в своем существовании.

Но сама его разумность не удостоверена. Не обоснована ничем,

кроме себя же. Смысл, самостоятельно полагающий себя во

внеразумном мире, есть чудо и тайна.

Если обозначить непостижность для себя человеческого

пребывания в мире через нечто надмирное и назвать это чудо

Богом, земная тайна смыслопорождения будет умозрительно и

ритуально отделена от своего предмета и источника. Но

неверующий рационалист не соглашается считать действительно

радикальным решением проблемы такое уклонение и отсрочку.

Это как если набросить во избежание беспокойства плотную

ткань на говорящего попугая. Это молчание только отсрочка.

Человеческая тайна не перестает за божественной завесой быть

совершенно той же самой тайной, ничуть не менее великой и,

уж конечно, не разгаданной.

_ 40

Введение

Только теперь она переименована, перемещена за

мистическую завесу, трансцендирована - т. е. отодвинута, по сути, в

дурную бесконечность. Вместе того чтобы спрашивать, почему есть

природа и человек и почему они вот такие, придется спрашивать:

а почему есть Бог, какой он и по какой причине он такой? Но

причины у Бога нет. Ею мог бы быть разве что другой Бог, и т. д.

Абсолют беспричинен, таинствен: совершенно как человек.

Греки объясняли себя и мир богами, богов - Роком, Рок

уже был необъясним и беспредметен. Монотеист вынужден

остановиться на первой же ступени, ведущей вверх. Можно лишь

отвечать, что спрашивать дальше нельзя и что чересчур

умствовать грешно. Ибо к Богу нельзя подходить рационально.

Надобно верить.

Перестать спрашивать.

Заменить мышление медитацией.

30

Конечно, блажен, кто верует, тепло ему на свете.

Однако перестать спрашивать не значит получить ответ. Это

значит приучить себя обходиться не только без ответов, но даже и

без вопросов. От современного ума это требует самоотказа как

сугубо индивидуалистического иррационального выбора.

"Веруя" или "не веруя", никакое "Я" все равно не в силах

постичь, что такое жизнь и смерть разумного существа. Моя

смерть или смерть другого человека как "Я".

Но, обойдясь без мистического трансцензуса, мы кое-что

выигрываем. Мы хотя бы по-прежнему имеем дело

непосредственно с этим существом. Мы его видим, слышим и осязаем. Мы

остаемся внутри действительного чуда, т. е. внутри культуры и

истории людей, с их неповторимыми существованиями,

поступками, высказываниями.

Конечный разум не в состоянии выйти за свои пределы в

бесконечность абсолюта и рассмотреть наличный мир, как если

бы человек находился "снаружи". Мышление дано в мире и

мышление не может продолжаться в надмирности. Иначе

говоря, нет мышления за пределами мышления. Потому-то, по

Витгенштейну, последние вопросы немыслимы. Всякая логика тут

кончается. Нельзя спрашивать о том, на что нельзя ответить.

41 _

Введение

Остается чистая тайна. Молчание. Дело вкуса считать его

пустым или многозначительным.

Все это было бы неоспоримо, если бы логика была одной и

единственной. Однако исторически даны разные и спорящие

особенные логики. За пределами конечного разума всегда

обретается другой конечный разум. Исторически конкретный и

тоже конечный, но другой. Это то, что B.C. Библер называет

"полилогикой". Жизнеразность культур и принятых ими

логических начал создает не только возможность, но и необходимость

выхода мышления за свои пределы. Но не в бесконечность

абсолюта, а в другое мышление. В бесконечность реального или

воображаемого диалога.

Одновременно и по той же причине индивидуализм

возмещает общением суверенную отъединенность "Я". И углубляет

общение, именно благодаря неуступчивой самости, благодаря

одиночеству. (См. ниже у Вильгельма фон Гумбольдта.)

В частности, мысленным общением с другими культурными

типами индивидности мы преодолеваем изоляцию

(ограниченность) своей культуры и - понимая глубочайшие отличия

прошлых самосознаний от современного - углубляем связь с

прошлым. Обмениваемся с ним собою.

Мы не знаем относительно мира "почему". Мы убеждаемся

в некорректности, бессмысленности вопроса о причине, если

речь идет о мире, человеке, истории в целом. Тогда

таинственность и величие перемещаются в другую плоскость вопроша-

ния. Мы спрашиваем "что такое". Мы изумляемся "как". "Что

такое" и "как" замыкаются на себя и вбирают, растворяют в

себе "почему", которое остается в качестве метафизической

тревоги, сопутствующей последним вопросам.

Тревога не входит в формально-логический состав таких

вопросов, но она показательна. Это что-то вроде

подрагивающей стрелки манометра. Тревога подтверждает, что прибор воп-

рошания исправен, но ответы зашкаливают.

31

Однако обратимся к эссе Умберто Эко. Под занавес

автор, дрогнув перед сентенцией тургеневского Базарова (вряд

ли ему известной) о том, что "после меня лопух вырастет", стре-

_ 42

Введение

мится страшный этот "лопух" обойти. Иначе говоря, все же

растушевать разрыв между рационально укорененной и

последовательно-безнадежной позицией индивидуалиста и - "верой в

трансцендентное". Дабы, щемяще-простодушно признается

автор: "почерпнуть <...> смелость в ожидании смерти".

Однако последовательно-внерелигиозному индивидуалисту