Author: Шеллинг Ф.В.

Tags: всемирная история философии философия немецкая философия

ISBN: 978-5-288-05370-2

Year: 2013

Text

Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг

ФИЛОСОФИЯ МИФОЛОГИИ

в ДВУХ ТОМАХ

ακμή

jf ncûrtcl] ШЩйга | m p f y utm îbct)tUmg

îJcr

2ШЕ1

Φ. Β. ШЕЛЛИНГ

ФИЛОСОФИЯ

МИФОЛОГИИ

МОНОТЕИЗМ.

ФИЛОСОФИЯ

II

ББК 87.3(0)

Ш44

Над переводом работали: Вадим Линейкин (немецкий), Александр Карначев (латынь, гре-.

ческий), Зоя Барзах (греческий), Анна Беспятых (французский), Тамара

Соломатина (иврит)

Под общей редакцией Т.Г. Сидашау С.Д. Сапожниковой

Ш44

Шеллинг Ф. В.

Философия мифологии. В 2-х т. Т. 2. Монотеизм. Мифология / Пер. с нем.

В.М.Линейкина; под ред. Т. Г.Сидаша, С. Д. Сапожниковой. — СПб.: Изд-во

С.-Петерб. ун-та, 2013. — 544 с.

ISBN 978-5-288-05368-9

ISBN 978-5-288-05370-2 (T. 2)

Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг (1775-1854) — философ, представитель немецкого классического идеализма. «Философия Мифологии» — одна из трех основных

работ, наряду с «Философией Откровения» и «Системой Мировых Эпох» завершающих

путь философского развития Шеллинга. Данная публикация является первым полным

переводом издания, вышедшего в свет в Германии в издательстве Stuttgart und Augsburg.

]. G. Cotta'scher Verlag в 1856 году.

В первый том вошли «Историко-критическое введение в философию мифологии»

(24 лекции) и «Сочинение об источнике вечных истин». Помимо основного текста первый том включает краткое изложение учения философа. Во второй — «Монотеизм»

(6 лекций), «Мифология» (23 лекции) и «О значении одной новооткрытой настенной

росписи в Помпее».

Книга предназначена философам и всем читателям, интересующимся немецкой классической философией.

ББК 87.3(0)

Î Издание осуществлено в рамках

партнерского сотрудничества

серии «Акме» и проекта

UADRIVIUM

ISBN 978-5-288-05368-9

ISBN 978-5-288-05370-2 (Т. 2)

© В.М. Линейкин, пер. с нем., 2013

© Издательство С.-Петербургского

университета, 2013

ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ

ПЕРВАЯ КНИГА

МОНОТЕИЗМ

Первая лекция

Предмет и способ настоящего исследования (13). Отношение науки к понятию монотеизма (17). Обычное объяснение его есть объяснение тавтологическое (20-22). Точно так же до сих пор бытовавшие доказательства единства Бога являются недостаточными (отношение дуализма к монотеизму) (25). Результат: то, что ранее считалось

понятием монотеизма, есть всего лишь понятие (пустого) теизма (26).

Вторая лекция

Исходная точка: различие между абсолютной единственностью Бога и единственностью Бога как такового (28). Развитие первого понятия: понятие самого сущего (30).

Переход к понятию единственности Бога как такового посредством анализа понятия

самого сущего (32-33). Отношения самого сущего к бытию: 1) = бытие в возможности

(первый образ сущего) (34). В какой мере это определение Бога как бытия в возможности есть принцип пантеизма; попутно объяснение различия между самим пантеизмом и принципом пантеизма (37). Важность последнего для объяснения монотеизма,

поскольку он мыслится как только потенция (не сущее, возможность) в Боге (также =

основание и начало, природа в Боге) (40). Переход ко второму образу (форме) сущего = чисто сущее. Предварительные объяснения касательно своеобразия (рестриктивных свойств) монотеизма (44).

Третья лекция

Ближайшее определение об отношении не-сущего (как первой формы) к чисто сущему

(как второй формы) (47). Переход к третьему моменту или третьему образу сущего =

самим собой обладающим бытием в возможности = духом (50). Результат: Бог есть

Обзор содержания

могущий быть в этих трех образах (формах): одновременно это есть полное понятие

(в отличие от догмы) монотеизма (55). Замечание о негативных и позитивных свойствах и их отношении к простому теизму (или пантеизму) и к монотеизму (56-59).

Четвертая лекция

Отношение множества к единству в понятии монотеизма (60). Общее разъяснение

о трех способах мышления: теизме, пантеизме, монотеизме (Спиноза, Якоби) (62).

О взаимосвязи между монотеизмом и учением о Троице (Trinitaetslehre) (69).

Пятая лекция

Переход от потенциального (понятийного) бытия Бога к актуальному (от могущего

быть в трех формах — к actu сущему в них Богу) (71). Разделение (напряжение) потенций в результате действия божественной воли (76). Изображение происходящего

отсюда процесса и расположения потенций относительно друг друга в этом процессе

(77). Отношение обратных потенций к Богу (78). Universum. Характер этого процесса

как теогонический в высшем смысле (79). Достигнутая точка зрения на монотеизм

как на догму (а не только уже на просто понятие) (84). Важность потенций для объяснения монотеизма и политеизма (86).

Шестая лекция

Экспликация теогонического процесса как процесса первоначального творения; попутно характеристика потенций как причин творения (91). Общее о выражении потенций и их значении в мире познания (95). Конец творения — как теогонического

процесса — = богополагающее (а именно субстанциально-богополагающее) человеческое сознание (совпадение с результатом историко-критического введения) (99). Свободное положение первоначального человека между потенциями и возможность заново положенного, протекающего в (мифологических) представлениях теогонического

процесса в альтерированном сознании человека, чья цель есть свободно познанный

монотеизм (102). Мифологические представления с их психической стороны (107).

ВТОРАЯ КНИГА

МИФОЛОГИЯ

Седьмая лекция

Вводные замечания о философии мифологии (ПО). Определение исходной точки

развития: возможность человеческой альтерации (115). Соответствующие этой возможности выражения в мифологии: понятие Немезиды, Апаты (Майи), понятие искушения (116).

Обзор содержания

Восьмая лекция

Действительная альтерация человека = первоначальная случайность (Fortuna primigenia) (124). Следы этого события в позднейшей мифологии (125). Образ Персефоны.

Первое состояние Персефоны, его сравнение с пребыванием в раю (127). Двойственность в Персефоне согласно древним философам, в особенности пифагорейцам (129).

Описание этого перехода Персефоны в мистериях (130). Объективное следствие

вновь пробуждения В со стороны человека: предрасположенность к сукцессивному

политеизму (134).

Девятая лекция

Начало процесса в человеческом сознании (136). Первый момент: сопротивление односторонне положенного в человеке принципа (В) преодолению со стороны высшей

потенции (А2) (137). Продукт этого момента: абстрактная религия, или забизм, в его

первом образе (143). Сопровождающее явление этой древнейшей религии, кочевническая религия в первом — нераздельном — человечестве (144). Понятие формальных

богов (150).

Десятая лекция

Переход к следующему моменту (151). Природа этого момента: принцип (В) материализуется, становится периферическим и выступает как полагающий (порождающий)

относительно-духовного бога, чем создается переход к женским божествам (154).

Культ Урании у персову в дополнение к — уже связанному с почитанием стихий — забизму (Геродот, I, 131) (156). Митра, Милитта, Астарта = Урания (160). Этимология

этих имен (160). Поворотный момент мифологии в лице Урании в сравнении с соответствующим моментом в природообразовании (160). Влажная стихия как представитель этого момента (162).

Одиннадцатая лекция

Персидская религия как остановившаяся на моменте первой материализации (165).

Отсюда объяснение отношения женской митры (Mitra) к мужскому (Mithras) (166).

Дедукция религии мужского Митры (167). Отношение мужского Митры к учению

Зенды (169). Дуализм последнего, указание на учение Сердушта (Zerdutschlehre) как

на порождение понятия мужского Митры (178). Проблема Mithriaca (180). Общее об

идее мужского Митры как реакции на мифологический процесс (сравнение с явлением буддизма) (185).

Двенадцатая лекция

Переход к действительному многобожию, а именно: 1) через переход к решительному

культу женского божества (188). Этот переход можно наблюдать а) в культе Милитты у вавилонян. Объяснение последнего (189); Ь) в представлении мужского божества

Обзор содержания

с женскими атрибутами и наоборот, использование мужского и женского одеяний

(= мимические изображения перехода от мужского к женскому), иеродулы и т.д. (198).

Обоеполые божества как включающие в себя понятие относительности (198); 2) через

одновременное явление богини и второго бога, причем этот последний (= Дионис) все

еще всецело заключен в ней, представляет одно с ней: религия арабов (202). Экзегеза

места Геродота III, 8; попутно объяснение имен Уротал и Алилат (203).

Тринадцатая лекция

Более определенное установление настоящей точки научного исследования (204). Дедукция открывающегося теперь параллельного явления мужских и женских божеств

и отношения их друг к другу (206). Постепенность процесса в отношении к властвующему над ним божественному numen (207). Предварительное перечисление ступеней

мифологического процесса, а также соответствующих моментов в природообразовании (209). Траур по гибели первого Бога (215). Ближайшее обозначение первоначального положения теперь выступающего самостоятельно — однако все еще пребывающего в состоянии негации — второго бога (216). Разъяснение важности различения

двух эпох бога, эпохи его подчиненного состояния и негации и эпохи его признания

как бога (218). Попутно общее о до сих пор бытовавших подходах к этой теме в мифологии (218). Почему первое действие второго бога есть действие, встречающее сопротивление и вносящее смуту (221). Параллельный ход мифологического развития

и истории греческой философии (223).

Четырнадцатая лекция

Момент Кроноса, религия финикийцев (225). Кронос = вторая форма Урана (226). Различие между относительно сукцессивным и абсолютно сукцессивным политеизмом

(229). Дальнейшие разъяснения относительно понятия Кроноса (229). Сходство истолкования этого понятия с его истолкованием у древних (229). Первый шаг к наглядному изображению (230). Истолкование этого шага (231). Внесение исправления в понятие фетишизма (231). Собственное понятие идолослужения (233). Разорванность

сознания в этом моменте процесса (234). Внешние признаки этого состояния (234).

Понятие дейсидемонии (235). Явление человеческих жертвоприношений (принесение в жертву мальчиков) (236). Недостаточность традиционных объяснений этого

явления (238). Переход к действительному объяснению посредством вопроса о сыне

Кроноса — Мелъкарте финикийцев (240). Доказательство того, что Мелькарт есть

сын Кроноса (241). Тот же образ у эфиопов (244). Понятие Мелькарта (246). Сравнение его со слугой Божиим у Исайи (247). Позитивное объяснение принесения в жертву мальчиков (251).

Пятнадцатая лекция

Эпизод о греческом Геракле (256). Предварительное объяснение о египетском Геракле (256). Отношение мифа о Геракле к общей греческой мифологии (259). Значение

Обзор содержания

гераклий (260). Греческий сюжет о Геракле как видоизмененное восточное представление (260). Возврат к мифологической взаимосвязи (261).

Шестнадцатая лекция

Начало второй (полной) материализации (катаболы) реального принципа (273). Оно

возвещает о себе через оргийностъ (274). Представитель этого продвижения: фригийская Матерь богов, Кибела (275). Этимология этого имени (275). Параллельный

момент в природообразовании (образование Земли) (277). Упавший с неба камень —

образ Кибелы: попутно о возникновении метеоритных камней (и терм) (278). Значение Кибелы, доказанное из способа ее появления (281).

Семнадцатая лекция

Момент коэкзистенции двух потенций или богов в сознании: Осирис-Тифон египтян

(285). Конструкция Осирис-Тифон (животный облик богов — параллельный момент

образования животных в природе) (285). Подтверждение этой конструкции высказываниями древних (286). Миф о растерзании (287-288). Возникающее вследствие

разрешения противоречия Осириса-Тифона отношение богов: Осирис — в силу отождествления побежденного Тифона с Осирисом — повелитель загробного мира (Гадес = Дионис) (293). Гор = воскресшему Осирису = A3 (294). Понятие Гора согласно

Плутарху (294-295). Гор в детстве (= греческому Гарпократу) (296).

Восемнадцатая лекция

Завершение разъяснения об отдельных образах египетской мифологии на понятии

Бубастис (297). Результат всей египетской мифологии: тройственный Осирис (= снятое напряжение потенций) (300). Возникновение монотеизма египетской теологии

(301). Из характера этого монотеизма как исторически возникшего объясняется

а) календарная система, Ь) все еще отчасти длящееся почитание Тифона (302). Тифониумы (303). Развитие системы египетской теологии и ее триады: Аммон = бог в сокровенности, Пта = Бог в момент экспансии, Кнеф = Бог осуществленного единства

(306). Взаимосвязь между возникновением этой высшей теологии и зодчества Египта

(307). Разъяснения относительно последних и их отношения к периодам египетской

истории, в особенности относительно пирамид (314).

Девятнадцатая лекция

Совпадение проведенной до сих пор дедукции египетской мифологии и теогонии с Геродотом и его божественными порядками (317). О первом из них: восемь древнейших

богов (317). Особое разъяснение об отношении Амуна к Пану и культа Пана к культу Пта (319). Египетский Гермес как четвертое божество (322). Его понятие (323).

Герметические книги (323). Восьмерка как полное число для соответствующих женских божеств (324). Среди них Хатхор, Нейт (324). Второе поколение богов Геродота:

10

Обзор содержания

двенадцать богов, объясняемых как боги кронического — предшествующего специфически египетскому — времени (325). Третий порядок богов: боги собственно египетского момента (326). Объяснение египетского культа животных (328). Особое выведение культа Аписа (332).

Двадцатая лекция

Переход к индийской мифологии (335). Подтверждение определенного ей места (336).

Дедукция индийского момента в его отличии от египетского: расхождение потенции

как одна сторона индийской сущности — показанное: а) на понятии Брахмы и его исчезнувшего культа; Ь) на шиваизме; с) на вишнуизме (342). Опровержение воззрения

об Одном возвышающемся над тремя деджотами боге (346). Указание истинного порядка трех деджотов (Шива перед Вишну), а также их логической взаимосвязи через

учение о трех качествах (тригунайя) (347). Этимология индийской триады (350). Подтверждение ее понимания в памятниках искусства (351). Ранние моменты мифологического процесса в Индии, представленные сектами (352). Взаимосвязь с кастовой

системой (352). Материальные боги Индии и их значение (353).

Двадцать первая лекция

Выведение и значение мифов об инкарнации (356). Инкарнации Вишну (356). Развитие другой стороны индийской мифологии — мистицизма — с учетом значения

буддизма и попытки объяснить его из индийских систем: 1) теософская система Вед

(попутно сперва общее о Ведах, их частях и их древности с особым рассмотрением

воззрений Колбрука. Результат: Веды не представляют собой специально-индийской

религиозной книги) (361). 2) Философские системы Индии (Миманса, (Веданта),

Ньяйя, Санкхья) (372).

Двадцать вторая лекция

3) Учение Бхагаватгиты. Ее учение Йоги и его отношение к мистическому учению Вед

(375). Ее учение о трех свойствах (380). Позитивное объяснение буддизма как антимифологического, соответствующего религиям мужского Митры явления, а потому

также соответствующего не абстрактному, но включающему в себя дуализм, подобно зендскому, учению единства (385). Между брахманизмом и буддизмом не существует причинной взаимосвязи (389-390). Изначальное родство древнеиндийского

и древнеперсидского (391-392). Доказательство прежде существовавшего близкого

соседства буддизма и брахманизма в Индии (393). Взаимное влияние друг на друга

индийской мифологии и буддизма (393). Является ли изначально буддистским также

и учение о Майе? Возможная взаимосвязь между Mitra triformis и Тригунайей (396).

Заметное влияние буддизма на индийскую мифологию (398). Буддистское стремление

к прозелитизму (399). Монгольский (ламаистский) буддизм (399).

Обзор содержания

Двадцать третья лекция

Переход к Китаю (401). Определение своеобразия задачи при объяснении китайской сущности (401). Изначальный принцип религии здесь в своем измененном

значении — лишь со своей формальной стороны, — однако действующий с той же

исключительностью (403). Историческое доказательство верности такой дедукции,

выведенное: 1) из понятия китайского царства, попутно его выведение из астрального момента — вследствие катастрофы; 2) из абсолютности и стабильности китайского

государства, которую мы можем наблюдать а) изнутри; Ь) вовне (405). Император —

властелин мира, также и в физическом смысле (411). Истолкование символа китайского царства (дракон) (413). Чисто светский — нежреческий — характер китайского

императора и самого Китая (413-414).

Двадцать четвертая лекция

Абсолютное (немифологическое) китайского принципа выказывает себя 3) в языке

Китая — замечания против отрицаемой Абель-Ремюзой односложности китайского

языка (417). Истинная причина моносиллабической природы китайского языка —

взгляд назад на первоначальный язык человеческого рода и смешение языков (420).

Опровержение выведения характера китайского языка из состояния варварства (Ремюза) (421). Равная уникальность китайского письма — параллелизм способов письма и языков (422). Китайское письмо следует за своим языком, а не наоборот (как

у Ремюза) (423-426). Уходящая в глубь (абсолютно) доисторического человечества

древность китайцев (427). О правильном месте Китая в развитии мифологии (428).

Переход к имеющимся в Китае религиозным системам: 1) учение Конфуция; 2) система Лао-Цзы; 3) буддизм (429).

Двадцать пятая лекция

Рекапитуляция (437). Повторная характеристика индийского элемента (439). Преобладание душевного начала в индусе; в соответствии с этим его физическое сложение и проникновенность его поэзии (Шаконтала) (439). Дальнейшее о спиритуализме индуса

в сравненнии с материализмом египтянина (441). Переход к греческому моменту (443).

Трилогия египетской, индийской и греческой мифологии (443). Начальная точка эллинской мифологии в Кроносе (444). Его очаги (моменты) в греческом сознании, Аид, Посейдон, Зевс. Аид и Посейдон в сравнении с Зевсом в отношении подчинения (прошлого) (444). Представление этого отношения в «Илиаде» (444). Свобода и необходимость

в образовании эллинской мифологии (451). Пеласги и эллины (Геродот, II, 52; 53) (452).

Двадцать шестая лекция

Характер греческой мифологии как общей мифологии (как системы богов) (454). Гомер и Гесиод в их различном отношении к греческой мифологии (454). Первое понятие теогонии: хаос (458). Параллельное хаосу понятие Януса в древнеиталийской

11

12

Обзор содержания

мифологии (отношение последней к эллинской мифологии, попутно замечания

о древнегерманском и скандинавском богоучениях) (459). Дедукция понятия хаоса

и доказательство тождественного содержания в образе (символе) Януса (460). Древние свидетельства о значении Януса как изначального единства (461). Храм Януса

в Риме. Quirinus = Янус (начало римской истории. Нибур) (467). Свидетельство Овидия (468). Этимология Януса (469). Выведение Буттманна (470).

Двадцать седьмая лекция

Первый период теогонии: 1) момент для себя существующей Геи = момент первой

материализации изначального принципа, момент еще немифологического забизма;

2) момент первого основания мифологического: дети Геи и Урана, а) титаны, Ь) циклопы; их потенциальное состояние (472). Генеалогия детей ночи как философский эпизод теогонии (477). Переход теогонии к мифологической эпохе (477). Время Кроноса =

момент возникновения греческой мифологии (479). Соответствующие трем сыновьям

Кроноса женские божества: Гестия, Деметра, Гера (480). Гестия, Деметра и Персефона в их взаимном отношении (480). Значение похищения Персефоны (483). Граница

между экзотерическим и эзотерическим в греческой мифологии (486). Цель и содержание мистерий (486). Критика до сих пор существовавших представлений о Деметре

и Персефоне (487). Объяснение мистерий Паулюса (490). Как экзотерическое и эзотерическое в греческой мифологии взаимно обусловливают друг друга (492).

Двадцать восьмая лекция

Качественное различие между характером греческой религии и характером более ранних религий (494). О якобы послегомеровском происхождении мистерий и о значении

Гомера. Гомеровские боги (496). Первый страх греческого искусства перед изображением богов в человеческом облике (ступени изобразительного искусства у греков)

(500). Объяснение этого страха; попутно общее о древнем и новом искусстве (501).

Двадцать девятая лекция

Отношение мира греческих богов к Зевсу (507). В какой мере некоторые боги греческой мифологии ранее выступают в качестве формальных богов, позднее же входят

в число материальных (Apec, Гефест) (509). Понятие Афины = восстановленная Персефона, поэтому τριτογένεια (510-511). Понятие Гермеса (511). Своеобразный характер двух божеств: Аполлона и Артемиды (512). В какой мере в греческой мифологии

могут быть допущены также и известные изобретения (513). Общие замечания о философии мифологии (513). Заключительные рассуждения (514).

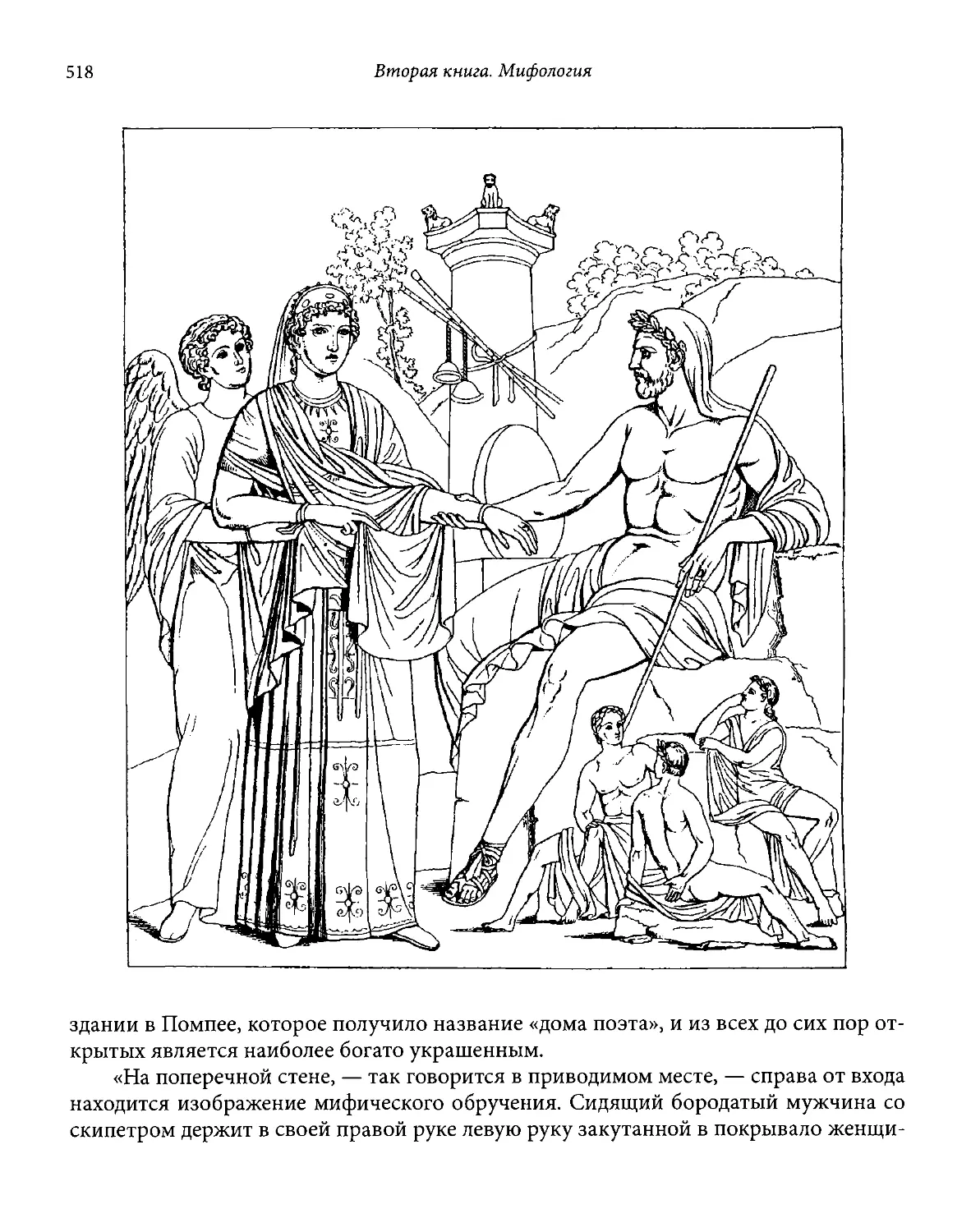

О значении одной новооткрытой настенной росписи в Помпее (517)

ПЕРВАЯ КНИГА

МОНОТЕИЗМ

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

Выражение «философия мифологии» заведомо помещает мифологию в класс

предметов, которые не всего лишь случайны, не являются чем-то лишь рукотворным, фактическим (factitii quid1), но существуют с некоторого рода необходимостью.

Ибо, напр., если я говорю «философия природы», то тем самым я предполагаю известную необходимость существования природы. Точно так же — если я говорю

«философия истории», «философия государства», «философия искусства». Несмотря на то что кажется, будто государство есть нечто «сделанное» человеком, а искусство — нечто несомненно людьми произведенное, я, тем не менее, предполагаю, что

для существования государства и равно искусства необходима независимая от человеческого произволения реальность, что в том и другом принимают участие силы,

отличные от человеческой воли, или что эти последние, по меньшей мере, в том

и другом подчинены высшему закону и возвышающемуся над ними самими принципу. Дабы избрать наиболее общее выражение, скажем: в каждом предмете, с которым указанным образом связывается понятие философии, мы должны предполагать некоторую «истину»; он не должен представлять собой нечто только сделанное,

субъективное, он должен быть чем-то объективным, как, напр., природа есть нечто

объективное. Если, таким образом, мы говорим о философии мифологии, то также

и самой мифологии мы должны приписывать объективную истину. Однако сделать

именно это мы и не ощущаем себя способными, ибо в мифологии мы усматриваем

как раз полную противоположность истине. Сперва она предстает для нас, пользуясь

общепринятым выражением, как сказочный мир, который мы можем мыслить себе

либо как чистый вымысел, либо, по меньшей мере, как лишь искаженную истину.

Однако философии было бы просто нечего делать с таким произведением. Истинное

отношение философии к мифологии, поэтому, не могло быть найдено до тех пор,

покуда благодаря последовательной критике, посредством устранения и отделения

всего только гипотетического в существовавшем до сих пор способе объяснения не

14

Первая книга. Монотеизм

было достигнуто «чистое фактическое» мифологии. До тех пор пока предполагали

только «субъективный» способ возникновения мифологии (как во всех прежних

объяснениях), до тех пор пока считали возможным, что в мифологии содержится некая — религиозная или философская — лишь претерпевшая разрушение и искажение система, философии можно было указывать на подчиненное занятие, состоящее

в том, чтобы выяснять подлинные черты этой якобы погребенной и как бы рассыпанной в мифологии системы и пытаться восстановить ее по отдельным фрагментам. Однако отношение философии выглядит для нас сейчас совершенно иначе. Мы

в прежних докладах показали, что мифология есть совершенно иная объективность,

нежели какая-нибудь научная или религиозная система. Мы признали ее как в своем

роде столь же реальный, необходимый и всеобщий феномен, каким является, например, природа. Теогонический процесс, в котором она возникает, совершается не по

какому-либо особому закону сознания, но по всеобщему, мы можем сказать — «мировому закону», который имеет космическое значение; его содержание поэтому есть

всеобщее, его моменты суть поистине объективные моменты, его образы выражают

необходимые и в этом смысле не просто преходящие, но всегда пребывающие понятия. Теогонический процесс сам есть всеобщее понятие, т. е. такое, которое обладает

значением также и независимо от человеческого сознания, и вне его. Философия никогда не добивалась реальных продвижений (хорошо отличать от только формальных улучшений, которые могут быть лишь следствием подлинных продвижений)

иначе, чем в результате расширения опыта; не всегда оно состояло в обнаружении

новых фактов, но иногда в том, что в уже известных фактах начинали видеть нечто иное, отличное от того, что привыкли видеть ранее. Взгляните, как благодаря

Канту, если отвлечься от его критических заслуг и принять во внимание лишь материальное, расширился мир философии; благодаря чему еще это могло произойти,

если не благодаря тому, что факт человеческой свободы, который даже для такого

ума, как Лейбниц, значил гораздо меньше, приобрел для Канта такую величайшую

важность, что он заявил о своей готовности скорее отказаться от всего остального.

Как известно, вскоре после него такой отказ действительно последовал. Поскольку

же различные стороны человеческого знания всегда сами собой вновь и вновь приходят к равновесию (лучшее доказательство того, что их систематическая взаимосвязь не есть нечто изобретенное и надуманное в философии, но нечто объективное

и естественное), то тем самым с еще большей силой выступила на передний план

другая сторона человеческого познания. Покуда природу рассматривали как только

пассивную сущность, не имеющую никаких иных дел кроме как производить себя

и сохраняться в своем бытии, можно было довольствоваться, с одной стороны, непонятым в своем значении понятием творения, и с другой стороны — одним лишь

формальным познанием природы. Однако, с тех пор как в противоположность односторонне идеалистической философии было понято, что природа не есть только

Первая лекция

15

не-Я, не-сущее, но сама представляет собой нечто позитивное, Я, субъект-объект, —

она должна была войти в философию как необходимый элемент, чего одного было

достаточно для такого внутреннего изменения последней, что возврат к прежним

точкам зрения сделался для нее невозможным.

Как бы в общем и целом мы ни противились расширению однажды составленных понятий, ставшим известными фактам не сможет долго противостоять ни один,

даже и глубоко укоренившийся, способ мышления. Можно с уверенностью предполагать, что то, что считается в ту или иную эпоху философией, всегда представляет

собой результат известной суммы фактов либо сообразуется с ней; то же, что лежит

вне этого ограниченного круга, игнорируется, держится подальше от дневного света, либо делаются попытки управиться с ним при помощи более или менее мелких

и поверхностных гипотез. Естественно, что такой, считающийся прямым, способ

мышления не особенно охотно видит, если те факты, которые он полагал уже устраненными, вновь выступают на поверхность либо оказываются на свету в большей

мере, нежели он считал за благо это позволить. Даже и сам Гёте лишь по прошествии долгого времени вынужден был признать, что новые геогностические2 факты

способны потребовать для себя иных толкований, нежели те, которые он сам до сих

пор считал достаточными*.

Понятия философии, пришедшей после Фихте, сообразовывались с тем, что ей

было «известно», и даже и теперь многие еще не способны представить себе, что речь

идет об ином мире, нежели тот, который они видели 50 лет назад. Однако кроме него

существует и еще один, ничуть не менее реальный, показать который входит в задачу наших чтений, поприсутствовав на которых, правда, иные, ожидавшие только

исторического исследования, могли почувствовать себя не иначе, чем ощутили себя

после Гераклита те, кто действительно ступил в подземное царство, повсюду встречаясь с тем, чего они не ожидали и не рассчитывали увидеть**.

Если же речь заходит о том, чтобы от неестественной и формальной, дутой учености привести к естеству и к здоровому, сильному и существенному знанию, то

здесь позволительно вспомнить о том, как поступает Сократ в некоторых платоновских диалогах, где ему удается исходя из неприметных и, на первый взгляд, даже чужеродных предпосылок путем вопросов, которые кажутся нам попросту детскими,

освободить ученика от ложно-философского нарыва, и затем, когда этот нарыв исчезает как дым***, посредством неожиданного поворота умудряется поставить его лицом

к лицу с высшими предметами, так что для него то, что казалось прежде находящимся

Незаконченные произведения, т. 11, ст. 190.

"Ασσα ούκ ελπονται ουδέ δοκέουσιν. — (чего не ждали, не ведали) (греч.) — Климент Александрийский. СтроматЫу IV, 26.

Sic! Намек на выражения Плутарха в de Deo Socratis.

16

Первая книга. Монотеизм

в недосягаемой дали, предстает в неожиданной близости и такой ясности, впечатление от которой остается с ним навсегда, и навсегда защищает его от любого вида

напыщенности и пустого чванства. Сократические беседы уже не для слуха нашего

времени, но именно подобным же образом мыслилось исхождение из начал мифологии, и в то время, когда я начал эти чтения, такое исхождение из начал великого, всеобщего и для каждого открытого явления сослужило мне самому подобную

же благотворную службу. Если сухому формализму при благоприятных случайных

обстоятельствах удалось иссушить источники истинного познания, поразить на некоторое время философию неким родом ступора (stuporem philosophiae inducere3),

то можно было надеяться, что уже одно прикосновение к свежему, до сих пор философии не известному предмету способно будет придать ей самой новое движение.

Если узкие и стесненные взгляды в философии имели своим следствием столь же

узкий и стесненный «язык» выражений, в котором невозможна никакая членораздельность и который, применяя по отношению ко всему лишь один известный круг

формул и выражений, в конце концов вырождается в настоящий бред, то многое

достигнуто уже тем, что исследование переносится на почву и направляется на предмет, требующий новых методов постижения и, не допуская более применения старых

путаных формулировок, принуждает к свободному и ясному выражению мыслей.

Мы, таким образом, будем тем более ощущать потребность дальнейшего исследования факта мифологии, который мы стремились обосновать в первой части

этих лекций, начиная с той точки, на которой мы остановились. Более того, все наше

прежнее исследование привело нас к результату, останавливаться на котором мы попросту не можем.

Мифология признана нами как произведение теогонического процесса, в который ввергнуто внутреннее существо человечества с наступлением первого действительного сознания; но само это понятие теогонического процесса найдено и познано

нами лишь в результате заключений, пусть и неопровержимых, однако оно найдено

и познано «не» из «себя самого, не» из «его собственных начал». Оно представляет

собой лишь ту границу, до которой мы дошли в своем продвижении на пути историко-философского исследования, ту точку, на которой это последнее впервые было

прервано. Ибо, поскольку мы должны были признаться, что для того чтобы понять

такой процесс, основывающийся на реальном, независимом от разума отношении

человеческого сознания к Богу, нынешняя философия не располагает никакими

средствами, — это побудило нас на некоторое время отвлечься от нашего непосредственного предмета, перейти к чисто философскому исследованию и представить

всю рациональную философию, дабы показать, каким образом сама она заканчивает требованием позитивной философии. Мы могли бы теперь, таким образом, начать развивать эту последнюю, сделав попытку непосредственно из начал позитивной философии, во-первых, прийти к понятию теогонического процесса «вообще»,

Первая лекция

17

и уже отсюда, во-вторых, прийти к такому понятию в «сознании». Однако сейчас это

не входит в наше намерение; мы прибережем этот путь для одной из будущих лекций

и ступим теперь на нашу прежнюю (аналитическую) стезю, и попытаемся вновь проследить последний полученный нами результат в его предпосылках.

Ближайшая же предпосылка теогонического процесса нами уже предварительно и в «общих чертах» найдена. Эта предпосылка есть положенный одновременно

с человеческой сущностью потенциальный монотеизм. В этом якобы естественном

монотеизме сознания, этом монотеизме, который свойствен ему, от которого оно не

способно избавиться, — в этом сросшемся с ним монотеизме должна лежать причина теогонического движения сознания. Предположив это, легко также увидеть, что

понятие «монотеизма вообще» должно содержать в себе закон и как бы «ключ» к теогоническому движению. Исходя отсюда должны быть найдены факторы и, равным

образом, все содержание теогонического процесса.

К этому понятию (понятию монотеизма вообще) должно, таким образом, направляться наше ближайшее исследование, но не так, чтобы мы сами пытались вывести его с самого начала, т. е. из наиболее общих принципов, но, как ранее с мифологией, мы будем теперь обращаться с «этим» понятием как с фактом, и лишь

спросим, «что оно означает, каково его собственное содержание», причем ничего не

будет предполагаться заранее, кроме, пожалуй, того, что оно должно иметь некоторое содержание и значение.

Обращение с самим понятием монотеизма как с фактом будет представлять для

нас тем меньшую трудность, что среди огромной массы философских «или» религиозных понятий вряд ли найдется хотя бы одно, которое в такой степени обобщения имело бы право называться вообще «истинным», даже если о его смысле или

собственном содержании никак не может существовать полной определенности

и единодушия. Оно есть: 1) общая точка пересечения мифологической и богооткровенной религии: в последней оно, безо всякого сомнения, представляет собой

наивысшее понятие; первая же без лежащего в ее основе монотеизма не может быть

действительным политеизмом; 2) даже так называемая религия разума пытается, по

меньшей мере, содержать его в себе; ибо ведь тот, кто не исповедует атеизма, хочет,

чтобы его рассматривали не как политеиста, но как монотеиста; правда, является ли

он при этом таковым в действительности и в истинном значении — еще нуждается

в выяснении.

Таким образом, с той оговоркой, что собственное значение монотеизма нуждается в более близком определении (а именно дать его и есть наша обязанность), «каждый» будет склонен допустить его, и вряд ли можно представить себе исследование,

которое начиналось бы с более общего согласия и одобрения, нежели именно это.

С тем чтобы представить некоторый обзор пути, который нам необходимо

преодолеть, мы скажем, что нам придется: 1) исследовать смысл или ближайшее

18

Первая книга. Монотеизм

содержание понятия, занятие, которого нельзя было бы избежать ни при каком возможном воззрении. В исследовании, которое имеет своим предметом политеизм, все

должно пребывать в неопределенности до тех пор, покуда нам не будет с полной достоверностью известно, что означает его противоположность. В более раннем изложении мы, правда, определили это понятие уже в противоположность к просто теизму, который лишь вообще и неопределенным образом полагает «Бога», и с другой

стороны — в противоположность к только относительному монотеизму, который по

существу уже есть политеизм, в одном отношении как определенное понятие «истинного» Бога, в другом же — как понятие абсолютно и истинно Единого. На первых

порах этого было вполне достаточно. Однако нам остается ответить на вопрос о том,

в чем состоит «истинное» единство и, тем самым, вообще истинность Бога, и если,

несмотря на все старания, в нашем прежнем изложении остались темные места, которые мы не могли устранить, то лишь именно такие, которые связаны с ответом на

указанный вопрос. При таком способе исследования как данный, который достигает

истинного, лишь исходя из еще не определенного и продвигаясь через следующие

друг за другом определения, — лишь конечный, последний результат может дать

полное удовлетворение. Учитель должен здесь иметь право рассчитывать на доверие

слушателей, на их веру в то, что он не ведет их напрасной дорогой. Если предположить затем — а у нас есть все причины предполагать это, — что в осознанном нами

понятии (монотеизма) нашлись бы элементы, которые дали бы нам возможность

понимать «теогонический процесс вообще», то нам были бы даны также и средства

к тому, чтобы рассматривать теогонический процесс сознания как «возможный»,

а при известной предпосылке — и необходимый; и лишь затем, когда в сознании

будет дана возможность теогонического процесса, мы сможем: 2) подумать о том,

чтобы показать «действительность» такого (теогонического) движения сознания на

материале самой мифологии. Лишь это последнее будет представлять собой непосредственное объяснение, оно будет самой «философией мифологии».

Мы, таким образом, предполагаем теперь понятие монотеизма как «наличествующее», и вопрос лишь в том, что оно в себе содержит. Речь идет не о том, чтобы

получить или произвести еще нигде и никогда не существовавшее понятие, но лишь

о том, чтобы осознать, что именно «мыслится» в уже существующем и общепринятом

понятии, и что в нем «не мыслится». Правда, это разъяснение тут же могло бы быть

встречено вопросом о том, что же может нуждаться в особом разъяснении в столь

простом и известном любому ребенку, получившему начальные христианские религиозные сведения, понятии, и на этот вопрос я и хочу дать ответ в первую очередь.

Всякое разъяснение понятия предполагает сомнение относительно научного смысла

Первая лекция

19

и содержания этого понятия. Однако как могло бы быть сомнительным содержание понятия, в котором мы все родились и воспитаны и которое мы должны признавать как первую основу всего нашего духовного и нравственного образования?

Даже если бы какое-то иное понятие и могло представляться спорным, то все же это

последнее (как кажется) следовало бы оставить вне всякого сомнения, ибо оно принадлежит даже не какой-то одной особой школе, но всему человечеству, и является

не только научным, но всемирно-историческим. Прежде всего, я не стану отрицать,

что, в соответствии с обычным объяснением, понятие монотеизма, конечно же, есть

нечто само разумеющееся, а значит, совершенно ясное. Однако именно это само собой разумеющееся понятие представляет здесь трудность. Следовало бы думать, что

понятие, утверждение которого в человечестве потребовало столь долгой борьбы,

которое сделалось господствующим всего лишь каких-нибудь полтора тысячелетия

назад и которым даже теперь обладает пусть и лучшая и более нравственная, однако

меньшая половина человеческого рода, — такое понятие должно быть понятием, несущим «особое содержание», а не непосредственно и самим собою ясным. Чем более

важным и, благодаря своему всемирно-историческому успеху, значительным стало

это понятие, тем более позволительным должно быть сомнение в том, что то, что

выдается за его содержание, есть нечто истинное и действительное. На это, правда,

можно было бы возразить: если данное понятие не понято в своем истинном содержании, то каким образом оно смогло завоевать это господство в умудренной, научно

образованной части человечества? Однако в человечестве можно указать на явления и более древние, чем его научные понятия, как, например, королевская власть,

существующая в мире с незапамятных времен, и, тем не менее, если бы сегодня мы

захотели провести опрос по поводу ее истинной причины и значения, мы получили

бы самые разные ответы. Как бы ни был опосредован этот первый великий переход

от многобожия к признанию единого Бога, он не был осуществлен ни через науку,

ни, может быть, вообще каким-либо понятным жившему в те времена человечеству

образом; легко, следовательно, могло случиться и так, что рефлексия, принявшаяся за свое дело позднее, сделала ошибочные выводы о собственной причине, т.е. об

истинном содержании понятия, посредством коего была вызвана эта великая перемена. Если же теперь желанное и для каждого удобное состояние достигнуто и обосновано, то никто уже не спрашивает о его возникновении, все желают лишь наслаждаться им и его использовать, не пытаясь исследовать далее его основу, более

того, не рискуя долгое время свободно рассматривать ее — отчасти из страха, что

все здание принятых на веру учений и понятий может в результате поколебаться.

Всеобщее признание того или иного понятия еще не дает уверенности в его научной обоснованности, и, напротив, можно было бы безо всякого парадокса утверждать, что научная обоснованность понятия чаще всего стоит в обратной пропорции

с общепринятостью его употребления. Как правило, именно те понятия, каждое

20

Первая книга. Монотеизм

из которых общеизвестно и находится в постоянном употреблении, употребляются

наиболее слепым и неосознанным образом; каждый полагается на другого и считает,

что такое общеупотребительное понятие непременно должно ставиться вне всякого

сомнения.

Можно было бы еще, в частности, удивляться тому, что сегодня, когда иные теологи в философии, столь бесплодные и безуспешные, словно бы не знают предела

в своем восхождении, — ни одному из этих господ, напр., какому-нибудь Даубу, не

пришло в голову сперва заняться выяснением смысла этого первого и, как кажется,

простейшего понятия, покуда они не затерялись полностю в совершенной неразберихе. Однако хорошо всем известным человеческим заблуждением является попытка искать в далеком и неизмеримом то, что человек мог бы найти совсем рядом,

и пускаться в сложное, не обеспечив прежде самого простого.

Что касается в особенности учений рациональных теологов, от которых ведь

скорее всего можно было бы ожидать, что они будут иметь совершенную ясность

относительно данного понятия, то должен откровенно признаться, что я напрасно

искал в старых и новых учебниках какое бы то ни было удовлетворительное объяснение этого первейшего из всех понятий. В отношении учебников философских

я заметил, что они чаще всего пытаются легко скользнуть мимо понятия единства

Бога, возможно, как самого собой разумеющегося, которое слишком ясно для того,

чтобы на нем останавливаться. Что же касается позитивных теологов, и не только

новых, но даже и более старых, то ни один непредвзятый наблюдатель не сможет не

отметить у них явную неуверенность в обращении с этим понятием, колебания даже

в самом выражении (напр., немецкоязычные теологи не знают, должны ли они говорить «Einheit» или «Einzigkeit Gottes»)4 и не увидеть подозрительной торопливости,

с которой они спешат уйти от этого первого из всех понятий так, словно бы оно не

выдерживало твердой поступи или словно бы более глубокое проникновение было

чревато опасностью*.

В качестве доказательства такой неуверенности может рассматриваться уже тот факт, что в целом

христианской догматики этому понятию всякий раз отводится иное место. Можно было бы, конечно, ожидать, что это понятие, которое словно бы разделяет собой два мира или две стороны истории — языческую и христианскую, — будет также и установлено в первую очередь и прежде всех

остальных, как лежащее в основе всех и потому абсолютно самостоятельное. В старейших учебниках еще можно найти помещаемую перед трактатом об отдельных так называемых атрибутах главу

о единстве божественной сущности, еще, напр., у Иоанна Герхардта (см. его Loc. TheolL, Vol. III, с. VI),

написанную, бесспорно, в ощущении того, что все далее говоримое все же правильнее было бы высказывать лишь о единственном Боге. Совершенно иначе, однако, у позднейших. Здесь единство или

единственность уже как бы перестали быть предметом особого учения; учение уже не подчеркивается как таковое, но существует лишь как бы скрытым образом среди прочих учений о божественных

Первая лекция

21

Причину подобного замешательства также довольно легко распознать; ибо формула, в которой они выражают понятие и учение о единстве Бога, есть известное:

«кроме Бога нет никакого иного». (Исходя в моей критике понятия из этой формулы,

я предлагаю вам всем попытаться вспомнить, случалось ли вам встретить где-либо

иное объяснение понятия монотеизма.)

Ибо если мы рассмотрим это объяснение, то само собой станет понятно, что положение «кроме Бога нет никакого иного», собственно, содержит в себе совершенно

излишнее заверение. Ибо, действительно, можно было бы попытаться помыслить

себе кроме одного предположенного мною Бога еще «одного» или нескольких иных.

После того же, однако, как мною однажды положен не «один» Бог («ein» Gott), но абсолютный Бог, совершенно не видно, какой повод мог бы найтись у меня и, более

того, как вообще могло бы быть возможным полагать Бога еще раз, а тем более, несколько раз: это было бы явной нелепостью. Если, однако, не возможным заблуждением, но чистой нелепостью является полагать кроме Бога, которого я однажды

положил как Бога, еще другого или множество, то также нелепостью будет и противоположное уверение, поданное в виде однозначного утверждения. Отсюда, таким

образом, можно в достаточной мере объяснить тот род слабости зрения, который

овладевает теологами, как только им случается необходимость дать отчет о понятии

единственности Бога или монотеизма. Ибо как можно доказывать то, что никому не

придет в голову отрицать, или опровергать то, что столь же мало кто-либо намерен

утверждать? Если бы вне Бога я имел возможность хотя бы помыслить какого-то

иного, то, следовательно, первого я должен был бы положить не как Бога, но как «некоторого» бога («einen» Gott). И напротив, следовательно, если я отрицаю, что кроме

Бога есть еще какой-либо иной, то тем самым я вновь положил его лишь как «Бога»,

но не как единственного Бога, — выражение, которое было бы здесь вполне плеонастическим. Теология сталкивается здесь с чем-то, в известной мере прямо противоположным тому, с чем она встречается в других догмах, доставляющих ей хлопоты по причине своей слишком большой темноты; ибо здесь причиной неудобства

является, напротив, чрезмерная ясность; приходится испытывать некоторый стыд,

высказывая как особое учение и даже как догму положение, которое настолько разумеется само собой.

Если прежние вольфианцы немало гордились способностью доказать из своего

Principium indiscernibilium5, что даже и Бог вне Бога, или Бог, положенный еще раз,

мыслился бы все же как Один Бог (не действительно вторая сущность, но та же сущность еще раз)*, то по всей справедливости им следовало бы сперва показать, каким

качествах, которые рассматриваются как (сами собой) разумеющиеся, таких как вечность, бытие

из себя самого, бесконечность и т.д.

См. весь Usus philos. Leibniz. Theologia, p. 275.

22

Первая книга. Монотеизм

образом некто мог бы ухитриться помыслить Бога вне Бога, т.е. еще раз. Впрочем,

именно это употребление принципа неразличимого служит доказательством того,

что учение о единстве Бога было понято не иначе, но точно так же. В этом смысле,

а именно, что А означало Бога (действительно «Бога», а не некоторого Бога), а затем

все же полагалось А+А+А... никогда не могло существовать политеизма; а следовательно, также и противоположность, мыслимая в том же смысле, отнюдь не может

еще дать монотеизма. Ибо я либо вообще не мыслю Бога, и тогда это атеизм, либо

я мыслю Бога, и в этом случае я сразу же мыслю его как абсолютно единственного.

Для политеизма здесь нигде нет места. В этом смысле совершенно прав Германн, рассматривая политеизм как невозможность и, в соответствии с этим, употребив все

возможные усилия для отыскания, по меньшей мере, в его возникновении, — иного

и несобственного смысла исторически существующего политеизма. Если, однако,

политеизм есть невозможность, то монотеизм как особое понятие есть невозможность ничуть не меньшая. Оба понятия стоят и падают одновременно.

Я напомню вам о том, что в силу давней и потому ставшей неосознанной необходимости, если речь идет о единственном Боге, то, говоря о нем, обычно добавляют

эпитет «истинный»: «единый и истинный Бог» (der einzigwahre Gott); из этого следовало бы заключить, что истинный Бог и единственный Бог суть совершенно равнозначные понятия: истинность Бога заключается именно в его единственности, и наоборот, его единственность есть одновременно его истинность. Будучи определен

в соответствии с этим, постулат должен был бы звучать так: «Кроме единственного

истинного Бога нет никакого иного». Однако кто же теперь есть этот Бог, о котором

говорится в данном постулате, кто представляет собой субъект предложения? Ответ: субъект предложения сам есть уже единственный Бог. Уже само высказывание

предполагает единственного Бога; ибо оно лишь то говорит о «единственном» Боге,

что кроме него нет никакого иного. Кто же теперь, однако, этот единственный Бог,

о котором оно говорит, что кроме него нет никакого иного? Снова тот самый, кроме

которого нет никакого иного? Невозможно! Тогда предложение звучало бы так: «Тот

Бог, кроме которого нет никакого иного, есть тот, кроме которого нет никакого иного», причем последняя тавтология была бы еще хуже первой. Единственность, которая положена уже в самом субъекте предложения, должна быть, следовательно, иной

единственностью, нежели та, что утверждается в собственно высказывании. И здесь

полагается, что последняя как единственность должна мыслиться обращенной «вовне», а это явствует из того, что говорится лишь о том, что не есть «вне» Бога. И, следовательно, первая, которая высказана уже в субъекте предложения, не может быть

также единственностью вовне, она может быть лишь единственностью внутренней,

единственностью Бога, обращенного на себя самого, т. е. единственностью Бога «как

такового», и лишь в ней, по всей видимости, может содержаться собственное понятие монотеизма.

Первая лекция

23

Представлены также и «доказательства» этого положения; ибо оно нуждается

в доказательствах, с тем чтобы создать видимость особого учения. Одна из самых

обычных аргументаций в пользу единства или единственности Бога — ибо, как сказано, даже относительно этих выражений нет полного согласия — основывается на

понятии «высшей причины». Конечно, нельзя отрицать, что высшая причина, поскольку она является таковой и «как таковая», может быть всегда лишь одной; однако

«эта» единственность не была бы той совершенно безусловной, которую принято связывать с понятием Бога; такая единственность все еще согласовывалась бы со всего

лишь «приматом» или «принципатом», который приписывается Богу в сотворении

вещей, однако она не помешала бы поставить рядом с ним вторую причину, которая

даже в «себе», т.е. оставляя в стороне ее «действие», может быть совершенно тем же,

что и «Он» сам, так что тот, которого мы называем теперь Богом, утверждал бы свое

исключительное право называться Богом не на своей «сущности», но на абсолютном

превосходстве своего «действия» при сотворении мира. Можно было бы представить

себе это отношение, например, предположив, что тот Бог, который есть «высшая»

и как таковая «единственная» причина, лишь предварил другого в первой наклонности к творению, этому же последнему, который теперь не мог найти места для собственного творения (ибо всякая возможность такового была уже исчерпана первым),

совсем не обязательно было быть злым по своей природе, но все же — если он не

хотел смириться с полной и всегдашней бездеятельностью, — ему ничего не оставалось иного, как обрести влияние на творение первого, в результате чего, однако, естественным образом творение того было безнадежно отравлено; первый зачинатель,

хоть и употребил все силы к тому, чтобы избежать пагубы, однако не мог устранить

действия «сущностно» равносильной ему самому причины; и таким образом, следовательно, возник этот смешанный мир, в котором мы наблюдаем постоянную смену возникновения и исчезновения, где все всегда полагается в противоположность

чему-то иному, ничто не существует в своей совершенной чистоте и не свободно как

бы от внутреннего врага, подрывающего его собственное бытие; в этом смешанном

мире, таким образом, принял участие также и другой: пусть это участие было и оспоренным и подчиненным, но, тем не менее, оно было все-таки «участием». Таким образом, рядом с «высшей» причиной, никак не упраздняя этого понятия, можно было бы

поставить другого, противобога (Gegengott). И даже если бы мы не захотели ставить

рядом с ним другого «Бога», то одно лишь понятие высшей причины, по меньшей

мере, не исключало бы младшей со-причины — например, изначально сопротивляющейся всякому порядку и всякому правилу природы, над которой лишь позднее,

подобно Анаксагорову νους6, возобладала в себе разумная и более сильная*, обучила

Είτα νους έπελθών αυτά διεκόσμησεν. — (а затем ум (нус), придя, упорядочил ее) (греч.) — приводится как анаксагоровское.

24

Первая книга. Монотеизм

ее порядку и рассудку, подчинила противящуюся правилу и форме. Ни одно из этих

воззрений не может быть опровергнуто из одного лишь понятия высшей причины;

еще менее, если бы мы под «высшей» причиной захотели понимать совершенно исключающую всякое совместное действие, — еще менее можно было бы доказать высшую причину в «этом» смысле из взгляда на сам мир, который, напротив, с очевидностью повсюду выказывает нам два независимых в своем действии друг от друга

принципа, из которых один предстает противящимся всякой форме и образу, другой

же всегда вновь стремится привести все к пределу и мере; однако происходит ли один

из этих принципов, а именно худший в нашем представлении, от лучшего (что в любом случае трудно было бы объяснить), или происходят они оба от некоего высшего,

или оба они от века существовали независимо друг от друга, — об этом, по меньшей

мере, не может свидетельствовать мир. Однако если допустить, что из взгляда на мир,

из которого единственно ведь можно было бы делать выводы о причине, если допустить, что из него можно было бы сделать вполне убедительное заключение об «абсолютном», не допускающем вообще никакого содействия, единстве первой причины,

то даже и тогда эта первая причина, или Бог, была бы все же лишь, как принято говорить, фактически, ipso actu7, единственной, но никак не по своей природе. Теологи

же называют единственность Бога единственностью по «природе» или по сущности,

так что, собственно, не просто кроме него «нет» никакого иного Бога, как они обычно

выражаются, но «не может» быть никакого, что для Бога по его природе невозможно

иметь ничего вне себя — ни того, что было бы равно ему, ни ему неравного*.

Похоже, что до сих пор при выведении понятия монотеизма думали всегда лишь

о собственно политеизме. Однако только что приведенная система не может рассматриваться как прямая противоположность «монотеизму», ибо она по существу не

есть политеизм. Нельзя сказать, чтобы это учение непосредственно противоречило

учению о едином Боге; ибо также и для нее «тот» Бог, которого она называет благим,

все же по существу есть единственный истинный Бог, другой же есть не-Бог, ложный, неистинный Бог. И, тем не менее, мы рассматриваем эту систему как ложную,

Deus autem est unicus non modo actu ipso, ut tamen plures Dii essent possibiles, sed quia contrarium

ne fieri quidem potest. Unde patet (ut hoc obiter moneam) hanc unitatem non debere probari ex sufficientia unius Dei; ostenderet haec ratio, non opus esse, ut actu ipso plus quam unus existât Deus, non vero

plurium possibilitatem refellit, utpote quae, si cetera essent paria, tamen locum habere posset. — (Бог же

единственен не только самим фактом, ибо таким образом многие Боги были бы возможны, но так

как противоположное (т.е. в данном случае множество богов. — Прим. ред.) не может возникнуть.

Откуда явствует (замечу мимоходом), что эта единственность не должна выводиться из одной только достаточности Бога; таковое рассуждение привело бы к заключению, что всего лишь нет нужды

в том, чтобы самим фактом существовал более чем один Бог, не отвергая при этом самую возможность существования многих [Богов], ибо она могла бы, при определенных условиях, иметь место.)

(лат.) — Weissmann. Institt. Theol., p. 198.

Первая лекция

25

противоположную «истинной» религии систему. Ибо истинный Бог дуалистической

системы есть собственно лишь случайно истинный, равно как лишь случайно он

называется «благим». Поскольку другой, который в системе двух принципов рассматривается как принцип или причина зла, имеет предположительно совершенно

равную силу с первым, а следовательно, совершенно равные основания и права на

то чтобы быть, т.е. выражать себя и действовать, окружать себя бытием, творить

для себя бытие, царство; таким образом, он имеет с первым совершенно одинаковое

право называть злом то, что противоположно ему и что препятствует ему в «его»

бытии, что оспаривает его бытие и подвергает его нападкам — для него зло есть то,

что для нас, живущих в творении первого Бога, есть благо, и наоборот, добро для

него есть то, что для нас есть зло: все зависит лишь от точки зрения; поэтому непостижимо, каким образом новейший писатель (Фридрих Шлегель) мог настолько

увлечься борьбой против системы пантеизма и восхвалять и представлять как лучшую систему дуализма — лишь потому, что она утверждает вечное различие добра

и зла в качестве абсолютного. Мы только что наблюдали совершенно обратное, т. е.

что как раз именно дуализм превращает эту противоположность во всего лишь относительную, которая всякий раз устанавливается лишь с частичной, т. е. партийной

(partaisch)8, точки зрения. Если поэтому дуализм, который не может быть обойден

в полном перечислении возможных религиозных систем — это известный факт, что

в целом взаимодополняющих и к одному предмету относящихся понятий ни одно

отдельное не может получить полного определения без других — при этом рассмотрении или упоминании дуализма, кстати, вполне может оставаться открытым вопрос о том, существовала ли когда-либо данная система исторически, в частности,

вполне может оставаться открытым вопрос о том, действительно ли парсийский дуализм в своем возникновении мыслился как именно дуализм; достаточно того, что

дуализм как отличная от политеизма и монотеизма система занимает особое место

среди возможных религиозных систем — если, таким образом, эта система с одной

стороны есть бесспорно ложная и непригодная, с другой же, тем не менее, она не

является непосредственно или прямо противоположной монотеизму, то она должна находиться в противоположности с «другим» понятием, однако с таким, которое

требуется для истинной системы, т. е. для монотеизма, которое, следовательно, уже

предполагается самим монотеизмом. Ибо истинное понятие везде и всюду есть последнее, окончательное и наиболее полное, то, к которому «переходят», но которое,

однако, именно поэтому должно иметь и исходную точку. Этой же исходной точкой

для монотеизма не может быть ничто другое, кроме только теизма, и мы поэтому совершенно правильно определим отношение, если скажем: политеизм противоположен монотеизму, дуализм же — уже просто теизму. Что же теперь следует понимать

под просто теизмом в его отличии от монотеизма, — это будет пояснено следующим

наблюдением, к которому мы теперь и переходим.

26

Первая книга. Монотеизм

Формула, в которой обычно выражается монотеизм, является пустой, тавтологичной. Это было нашим первым замечанием. Она, однако, также является: 2) чисто

иллюзорной. Ибо на той точке зрения, где теологи говорят о единственности Бога,

должен, если мы слышим, что кроме него нет «никакого иного Бога», вполне естественно возникнуть вопрос, существует ли вообще «нечто кроме» него. На этот вопрос теологи также могут ответить лишь отрицательно. Ибо они сами причисляют

единство или единственность к тем качествам, которые свойственны Богу «до» всякого «деяния», до всякого акта, mera natura. На этой точке зрения они, таким образом, сами должны сказать, что не существует ничего кроме Бога, ибо всякое внебожественное бытие они выводят лишь из свободной причинности Бога (ибо ведь все,

что «до» всякого акта существовало бы «вне» Бога, как независимо от него наличествующее, должно было быть в «равной» степени изначальным и тем самым вообще

эквиполентным9, так что — также и по этой причине — положение «нет иного Бога

кроме Бога» на данной точке зрения могло означать лишь: нет ничего вне его). Если

же теперь вне Бога нет не только иного Бога, но и вообще ничего, то таким образом

Бог есть не только единственный Бог, но и вообще абсолютно Единственный (только

о μόνος, но не о μόνος θεός10). Если здесь должно отрицаться не существование иного

Бога, но «всякое» существование «вообще», то речь также идет не о единственности

Бога «как такового», но об абсолютной единственности Бога*. Для того, однако, чтобы создать видимость, будто бы то, что есть всего лишь абсолютная единственность,

было единственностью Бога как такового, они присовокупляют это «никакого иного

Бога» и, тем самым, запутываются в тавтологии или попросту излишнем заверении.

Теологи (под которыми я разумею не всегда только тех, кого принято так называть, но также и философов, которые занимаются спекулятивной теологией) по

существу не знают никакой иной единственности, кроме той, которую я высказываю, уже произнося слово «Бог» (не «некоторый бог» (ein Gott)). Если же спросят

о смысле этой абсолютной единственности, или спросят, почему Бог есть Бог, а не

некоторый бог, то на это я не вправе снова ответить «потому что кроме него нет

никакого иного», ибо, тем самым, я сделал бы лишь оборот по кругу; таким образом,

то, что он есть Бог, должно основываться не на том, что кроме него нет никакого

иного Бога, но на том, что вне его нет «ничего» (что, правда, также еще никак не объясняет, чем является он сам). В свою очередь, посредством того, что кроме него нет

ничего, я вновь и вновь прихожу лишь к понятию «Бога» или абсолютно Единственного, но никак не к понятию единственного Бога. Таким образом, вполне возможно

К этому (к тому, что нет ничего вне Бога) ведут также и те доказательства в пользу единственности, которые теологи выводят из природы Божества, напр., доказательство, выводимое из бесконечности; они доказывают слишком много; они доказывают не только, что кроме Бога не может быть

иного Бога, но также и то, что кроме него нет ничего совершенно.

Первая лекция

27

было бы придать обычному выражению форму, в которой оно действительно имело

бы «некоторый» смысл и, тем самым, избежать обычной тавтологии. А именно, следовало бы сформулировать положение не так, что есть «один» Бог, кроме которого

могли бы существовать еще один или несколько иных, — но лишь Бог; однако при

этом выражении одновременно было бы также очевидно, что положение содержит

в себе не более, чем прежнее «Бог Есть»; было бы очевидно, что предложение ничего

не говорит о Боге, но всего лишь повторяет само понятие «Бога»; т. е. таким образом

было бы очевидно, что положение содержит в себе не монотеизм, но именно один

лишь теизм. Для того чтобы выразить содержание этого положения: «Существует —

не один Бог, кроме которого могли бы существовать один или несколько иных богов, но — лишь Бог», — чтобы выразить содержание этого положения, вполне достаточно было бы слова «теизм», сложносоставное же «монотеизм» было бы здесь

совершенно излишним*. Отсюда явствует, что традиционное объяснение понятия

монотеизма, будучи приведено к своему истинному значению, т.е. освобождено от

только кажущегося, собственно лишь тавтологического, — содержит в себе лишь

теизм, но никак не монотеизм. Это весьма важное и большое отличие. Несмотря на

это, я не хотел бы утверждать, что не может существовать таких людей, которые выразили бы свою полную удовлетворенность указанным положением и придерживались бы того мнения, что в теологии нет необходимости в чем-либо ином, так как

вполне достаточно именно одного лишь теизма, и особое понятие, именуемое монотеизмом, есть совершенное излишество. Правда, в прежние времена понятие теизма

было не на самом хорошем счету, и если о ком-либо говорили: он только теист, то это

означало почти что: он атеист, т. е. тот, кто утверждает не «истинного» Бога, но вместо него всего лишь какой-то фантом или simulacrum11 истинного Бога. Однако это

неприятное побочное значение, которое обычно было связано со словом «теизм»,

в новейшее время было полностью утрачено, причем утрачено не только оно само,

но даже и самое о нем воспоминание**. Правда, похоже, что в христианском вероучении едва ли можно обойтись без понятия монотеизма и что уже поэтому придется

Шлеермахер хорошо видит истинное положение вещей, когда говорит (christl. Glaube 1. Th. S. 306),

что единство Бога столь же мало могло бы быть доказано, сколь и его бытие, а это означает, что оно

содержит в себе не более, чем только теизм.

Можно было бы спросить: каким образом теизм может быть равен атеизму? Ответ: нельзя говорить о Боге вообще, когда действительно говоришь о Боге. Тот, кто говорит о Боге вообще, говорит

не об истинном Боге, а следовательно — о чем-то ином, к чему он относит имя Бога. Его теизм, таким

образом, равен атеизму, беря это слово в негативном смысле. Одно лишь понятие Бог, θεός, само по

себе является пустым, представляет собой одно лишь слово; чтобы говорить о действительном Боге,

который не есть только θεός, но, как различают сами греки, ό θεός, определенный Бог, необходимо

добавление определения. Ибо ведь также не говорят: θεός есть единый, но ό θεός εις έστιν — сей бог

есть единый (греч.).

28

Первая книга. Монотеизм

сохранить прежнее тавтологическое понятие. Нужда в этом понятии будет возникать,

по меньшей мере, там, где необходимо будет упомянуть о различии между христианством и язычеством, — упоминание, которое вряд ли может быть обойдено стороной. Однако даже и «это» — при тех воззрениях относительно значения политеизма,

которые до сей поры были настолько всеобще утвердившимися, — не будет столь

уж и необходимо. Ибо ведь очень просто сказать: монотеизм первоначально имел

смысл и значение лишь относительно политеизма и в качестве его противоположности. Однако, после того как для нас исчезла всякая опасность и всякая возможность

многобожия, ничто уже не мешает предать забвению монотеизм как особое понятие,

что давно уже и происходит при всеобщем молчаливом попустительстве; ничто не

мешает тому, чтобы тавтологическое и по существу являющееся плеоназмом выражение «единственный Бог» растворилось бы в более высоком и общем — в понятии

Бога, не требующем никаких дополнений. Ибо собственно существуют лишь теисты

и атеисты. Теистами являются, прежде всего, иудеи, от которых берет свое начало

наша вера, затем мы, христиане, и магометане, происшедшие от тех и других. Политеизма, собственно, не существует вообще. Так называемые боги язычников лишь

случайно получили религиозное значение и сами по себе суть не боги, а, напр., только персонифицированные природные силы; теистическое в их представлениях есть

лишь видимость и изначально не имеет никакого религиозного значения. Сторонники многобожия, таким образом, суть всего-навсего атеисты. Можно было бы относительно этого объяснения, согласно которому политеисты суть не более чем атеисты, сослаться даже на авторитет одного из апостолов, который говорит, обращаясь

к эфесянам: Ήτε άθεοι εν τω κόσμφ12, вы были без Бога — как атеисты — в мире. Вы

видите, какую важность для нашего исследования имеет понятие атеизма, ибо оно

является решающим даже в таком вопросе, как собственность или несобственность

мифологии.

ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ

Я возвращаюсь к прежде сделанному утверждению о том, что, сколь бы странным это ни могло показаться, но понятие монотеизма до сих пор еще не получило

своего верного определения. Именно нам надлежит теперь поставить на место ложного определения — истинное. Это, однако, должно произойти не иначе, чем в результате того, что мы попытаемся, вследствие предварительно познанного различения между абсолютной единственностью Бога и единственностью Бога как такового,

дать точное определение каждой из них в их собственном значении. При этом мы не

можем исходить из чего-либо иного, кроме абсолютной единственности, которая,

к тому же, каждому представляется в первую очередь. Ибо всякий, кто произносит

слово «Бог», ощущает, что тем самым он не столько высказал, сколько, скорее, предположил единственность — единственность, которую он должен мыслить уже для

того, чтобы помыслить Бога (не некоторого Бога), однако, помыслив которую, следовательно, он вместе с тем еще не помыслил собственно Бога. Если бы вне Бога был —

не действителен, но всего лишь возможен — какой-либо иной, то он был бы уже не

Богом, но некоторым Богом. Таким образом, заранее, еще прежде чем он является

Богом, определено, что он есть то, что не «не имеет себе равных», как обычно принято говорить, но не может их иметь. Что же теперь есть то, что не может иметь себе

равных? То, что имеет себе равных, имеет с ними также и нечто общее, пусть даже

это было бы всего лишь бытие: в этом случае как оно само (то, о чем мы говорим), так

и то, что мы с ним сравниваем, или то, что мы рассматриваем как равное ему, — то

и другое есть бытие. Точно так же, если нечто существует вне Бога, то он имеет с ним

именно бытие в качестве общего, т. е. как он есть, так и оно. Если же, таким образом,

ничто не может существовать вне его, то и сам он не может представлять собой [некое] бытие, т.е. нечто лишь причастное бытию (как, напр., нечто белое или красное,

или красивое лишь причастно белизне или красноте, или красоте, однако не есть

сама белизна, сама краснота или сама красота). Если же теперь Бог не есть бытие, нечто лишь причастное бытию, то не остается ничего иного, кроме того, что он есть

само сущее, ipsum Ens, αυτό το Ό ν 1 , и именно это и есть то необходимое предпонятие

Бога, которое нам необходимо положить с тем, чтобы положить Бога (не: некоторого

30

Первая книга. Монотеизм

Бога). Бог, таким образом, есть само сущее. Однако то, что он есть само сущее, не

есть еще божественность в нем, но лишь предпосылка его божественности. Бог может быть лишь тем, что есть само сущее, однако сущее, тем самым, еще не есть для

себя самого Бог, но должно добавиться определение, что оно есть Бог*, а поскольку

то, что принимает определение или способно его удержать, в логическом смысле называется материей, мы можем сказать: бытие сущим есть материя Божества, однако

еще не само Божество. Если бы Бог не был ничем кроме сущего, то было бы абсурдно

говорить об одном единственном Боге. Ибо сколь мало о том, что есть само белое

или само красное, я могу сказать, что оно есть единственное белое или единственное

красное (это можно было бы сказать лишь об определенном белом или красном),

столь же мало о том, что есть само сущее, я могу сказать, что оно есть единственное

сущее. Напротив, именно поскольку оно есть «само сущее, общая сущность» (Ens

universale2), поскольку оно, как сказано, есть материя Божества, я, конечно же, —

хоть и не могу сказать о самом сущем «оно есть единственное сущее», однако могу

сказать о Боге «он есть единственный Бог»; я могу сказать это не так, словно бы он

был им случайным образом, но я должен при этом помыслить, что он является таковым не случайно, а с необходимостью, и это нельзя выразить тем положением, что

кроме Бога нет иного Бога, или что Бог не имеет себе равных (как выражается также

и Шлеермахер**). Ибо если Бог и отличается от сущего (Ens universale) (или если

в его понятии мыслится еще больше, чем в понятии только сущего), но при этом его

единственность выводится лишь из того, что он есть само сущее, если все это обстоит так, то такая единственность есть лишь его необходимая единственность,

и можно лишь сказать, что не может быть иного кроме него. Это, таким образом, не

есть его фактическая единственность, как та, которая мыслится в монотеизме. Ибо

ведь эта последняя вполне может быть всего лишь его фактической единственностью. Если бы мыслимая в монотеизме единственность была необходимой, то как бы

мы объяснили тот факт, что монотеизм сделался общепризнанным понятием лишь

благодаря христианству, т.е. лишь приблизительно 1500 лет назад? Единственность,

которая утверждается в монотеизме, должна быть такой, о которой можно лишь сказать, что она Есть, но не что она совершенно не могла бы не быть; она не есть сама

собой разумеющаяся единственность. Это, среди прочего, хорошо разглядел человек

большого опыта и практического рассудка, знаменитый Г. Гротиус, который об этом

учении высказывается прямо противоположным Шлеермахеру образом. Последний

говорит, как уже отмечалось ранее, что единственность Бога столь же мало нуждается в объяснении, как и его бытие. Гуго Гротиус же — не в своей весьма достойной

рекомендации книге «De veritate religionis christianae»3, как вы могли бы подумать,

Добавляющееся определение сперва есть то, что он есть actu оно.

** Christi Glaube Th. 1, S. 305.

Вторая лекция

31

но в своем не менее знаменитом произведении «De jure belli et paris»4* — говорит:

понятие единства Бога менее очевидно, чем понятие его существования (очевидным

было для прежней философии все, что с необходимостью следует из какого-либо понятия; Гуго Гротиус должен был, следовательно, подразумевать под единством Бога

нечто иное, нежели то единство, которое с необходимостью следует из его понятия).

Более поздний, известный своей проницательностью, теолог (д-р Шторр) идет еще

дальше, приписывая человеку лишь не более чем suspicio5 (предположение) единства

Бога, на что никак не был бы способен, если бы не усмотрел в учении о единственном

Боге более того, что с необходимостью следует из одного лишь понятия Бога; ибо

о постулате, который с необходимостью следует из понятия некоторой сущности,

может быть, нельзя помышлять — такое возможно; однако если уж о нем мыслят, то

не с одним лишь suspicio или предположением, но лишь будучи уверенными в нем

как в таком, противоположность которому невозможна. Итак, дабы вернуться теперь назад от этого промежуточного разъяснения, я прошу вас теперь различить два

способа понимания. Я могу: 1) повсюду мыслить под словом Бог не что иное, как

только лишь само сущее, или общую сущность. В этом случае я не имею права использовать это слово изолированно в качестве предиката; именно поскольку я говорю «Бог есть само сущее», я не могу сказать «Он есть единственное сущее»; поскольку я говорю «Он есть само сущее», я также должен говорить «Он есть само Единое»,

чем как раз и выражается, что единство не приписывается ему в качестве предиката,

не сказывается о нем (т. е. так, чтобы он при этом рассматривался бы как terminus a

6

quo ), но что он сам есть Одно . Здесь, таким образом, где я не могу сделать единственность предикатом, любое высказывание единственности было бы невозможным, и уже только поэтому на данной точке зрения не могло бы существовать ничего

такого, что можно было назвать монотеизмом. Или же: 2) я отличаю Бога от только

сущего, т. е. я мыслю в Боге еще нечто иное и большее, нежели только само сущее,

хотя я мыслю его также и как сущее. Здесь, правда, вышеупомянутое высказывание

возможно, я могу сказать «Бог есть единственный Бог»; однако это высказывание

имеет смысл: «Он есть с необходимостью единственный Бог». Положение гласило бы

не то, что кроме Бога нет никакого иного, но что кроме него никакого иного быть не

может. Т. е. здесь, где я отличаю Бога от только сущего, только общей сущности, я

уже определил его как материю его божественности (уже отмечено, что здесь не мыслится ничего телесного — материя должна браться в логическом и метафизическом

смысле). Постулат «Он есть с необходимостью единственный Бог, т.е. он есть Бог,

* Lib. II, 47.

На этой точке зрения верным является древнее изречение imitas non superadditur essentiae, «единство не дополняет сущности», т.е. его нельзя мыслить как предикат; ср.: Gerhard. Loc. Theoll,. т. Ι,

p. 106.

32

Первая книга. Монотеизм

кроме которого не может быть никакого иного» имеет поэтому следующий смысл:

отсутствует как бы материя, материал для иного Бога; то, что есть само сущее, не

может быть многократно, поскольку оно вообще не может быть в том смысле, в каком единственно возможно многократное бытие. То же, что есть истинный Бог,

должно быть прежде, в себе и как бы до самого себя*, т. е. до своего Божества уже

быть самим сущим, общей сущностью, или оно имеет своим основанием, ύποκείμενον7,

материей своего Божества то, что оно есть общая сущность. Если же это, т. е. бытие